Kirchen

Kirchensteuereinnahmen könnten laut Studie weiter steigen

epd-bild / Norbert Neetz

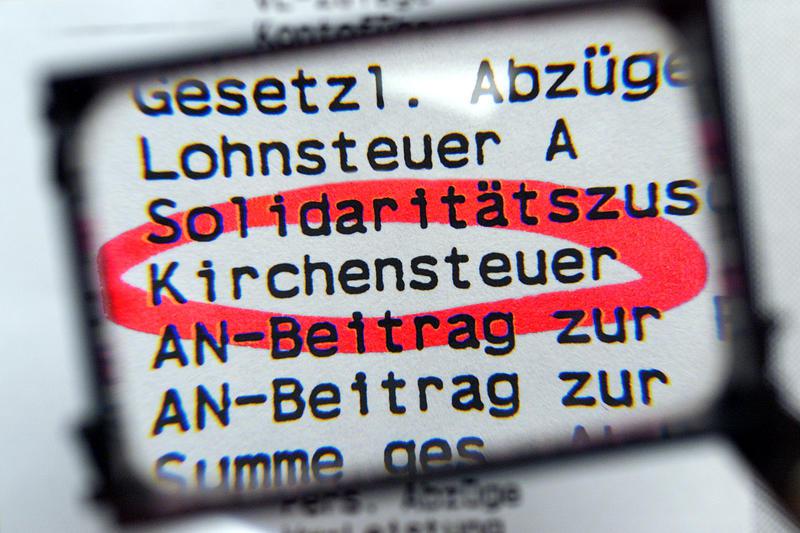

Köln (epd). Trotz sinkender Mitgliedszahlen können die beiden großen Kirchen in Deutschland einer Studie zufolge weiter auf wachsende Steuereinnahmen hoffen. Der Trend zu steigenden Einnahmen dürfte anhalten, selbst wenn weiterhin jedes Jahr die Mitgliederzahl um bis zu 500.000 sinken würde, heißt es in einer am 14. Dezember vom arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln veröffentlichten Untersuchung.

Die Prognose stützt sich den Angaben zufolge auf die offizielle Schätzung für die Entwicklung der Lohn- und Einkommenssteuer, an die die Kirchensteuer geknüpft ist. Dabei seien Steuerrechtsänderungen wie die Erhöhung von Freibeträgen bereits berücksichtigt worden.

Aufgrund der guten Konjunktur steigen seit einigen Jahren die Kirchensteuereinnahmen, obwohl die beiden größten Religionsgemeinschaften in Deutschland jedes Jahr vor allem durch den demografischen Wandel Mitglieder verlieren. 2017 erhielt nach Angaben der Kirchen die katholische Kirche 6,43 Milliarden Euro aus der Kirchensteuer, die evangelische Kirche 5,67 Milliarden Euro. Laut IW-Studie zahlt ein Katholik in diesem Jahr im Durchschnitt 291 Euro Kirchensteuer, ein Protestant 278 Euro.

Doppelt so viel wie 2004

Das Wirtschaftsinstitut schätzt, dass die katholische Kirche bei der unterstellten guten Prognose im Jahr 2023 8,2 Milliarden Euro, die evangelische Kirche 7 Milliarden Euro an Kirchensteuern einnehmen könnte. Das entspräche einer Verdoppelung des Kirchensteueraufkommens gegenüber dem Jahr 2004.

Die Kirchen könnten mittelfristig weiter mit soliden Einnahmen zur Finanzierung ihrer Aufgaben rechnen, sagte der Ökonom Tobias Hentze vom IW dem epd. Gleichzeitig warnte er mit Blick auf den Mitgliederschwund: "Allerdings verteilt sich die Finanzierung auf immer weniger Köpfe, was zum Beispiel bei einem längeren Abschwung Risiken birgt."

Die evangelische Kirche selbst rechnet nicht so optimistisch. Auf der Jahrestagung ihrer Synode im November in Würzburg schwor Andreas Barner, Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und dort zuständig für den Haushalt, die Kirche auf Veränderungen ein. Ein Rückgang der Kirchensteuereinnahmen sei vor dem Hintergrund des Mitgliederverlusts in hohem Maße wahrscheinlich, sagte er.

EKD: Studie greift zu kurz

"Die Studie greift zu kurz", kommentierte ein EKD-Sprecher die IW-Studie. Er verwies auf eine von der EKD beauftragte Langfristprojektion des Freiburger Forschungszentrums Generationenverträge, die Aufschluss über die Finanzgrundlage der Kirche bis 2060 geben soll. Erste Ergebnisse daraus kündigte er für April an. Die katholische Kirche kommentierte die Studie zunächst nicht.

Katholische und evangelische Kirche haben 2017 mehr als 600.000 Mitglieder verloren. 23,3 Millionen Menschen gehören in Deutschland der katholischen Kirche an, 21,5 der evangelischen Kirche. Die Kirchensteuer wird als Zuschlag zur Einkommens-, Lohn- und Kapitalertragssteuer gezahlt und berechnet sich auf deren Grundlage. Eingezogen wird sie wie andere Steuern direkt von den Finanzämtern. Als Gegenleistung erhält der Staat rund drei Prozent der Einnahmen. Laut IW-Studie beläuft sich dieser Betrag derzeit auf rund 400 Millionen Euro.

Rheinische Kirche setzt auf mehr Jugend

epd/Vollrath

Düsseldorf (epd). Mehr Einfluss für die Jugend, neue Formen von Kirchengemeinde und eine gerechtere Verteilung der Kirchensteuereinnahmen: Mit diesen und weiteren Reformen will sich die Evangelische Kirche im Rheinland für eine Zukunft mit weniger Mitgliedern und weniger Geld fitmachen. Diskutiert werden die Änderungen bei der nächsten Landessynode der zweitgrößten deutschen Landeskirche vom 6. bis 11. Januar in Bad Neuenahr. Zuvor tagt ab dem 4. Januar erstmals eine Jugendsynode mit über hundert Delegierten.

"Das ist eine Uraufführung, auf die wir ein bisschen stolz sind", sagte der Präses der rheinischen Kirche, Manfred Rekowski, am 12. Dezember in Düsseldorf. Der partizipative Ansatz der Jugendsynode ist nach Angaben der Kirchenleitung einmalig innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Mitglieder befassen sich unter anderem mit Jugendarmut und dem Umgang mit Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen.

Fördertopf für neue Gemeindeformen

Die Jugendsynode setzt sich aus je 50 Delegierten der Landessynode und der evangelischen Jugend zusammen. Hinzu kommen zehn Jugendliche und junge Erwachsene von Studierendengemeinden, landeskirchlichen Schulen, der ehrenamtlichen Konfirmandenarbeit und ökumenischen Gästen. Die Beschlüsse beschäftigen anschließend die Landessynode.

Das oberste Organ der über 2,5 Millionen Protestanten zwischen Niederrhein und Saar will insbesondere neue Formen kirchlicher Arbeit voranbringen. Vorgesehen ist ein Fördertopf von jährlich 500.000 Euro, aus dem in den kommenden zehn Jahren Projekte in "Erprobungsräumen" unterstützt werden. "Wir wollen Innovationen stärken und nicht etwas an den Tropf hängen, das sich überlebt hat", betonte Vizepräses Christoph Pistorius. Geplant ist auch eine Projektstelle beim Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, bis zu fünf Pfarrstellen sollen zudem für Erprobungsräume eingerichtet werden.

Änderungen bei Verteilung der Einnahmen geplant

Kontroverse Debatten werden über die Verteilung der Kirchensteuereinnahmen auf die künftig noch 37 rheinischen Kirchenkreise erwartet. Vorgeschlagen ist eine gleichmäßige Verteilung nach Zahl der Mitglieder, um finanzielle Schieflagen auszugleichen. Einige Kirchenkreise vor allem in Ballungsräumen bekämen dann künftig weniger Geld und ärmere Kirchenkreise in ländlichen Gebieten mehr. Die Landessynode soll klären, ob diese Reform mehrheitlich gewollt wird. Eine endgültige Entscheidung würde dann 2020 fallen.

Reformen werden auch für die Landessynode selbst angestrebt. Der Aufwand für die Arbeit des Kirchenparlaments müsse verringert werden, zugleich sei mehr Beteiligung gewünscht, sagte Rekowski. Erwogen wird etwa, künftig zweimal jährlich und dafür kürzer zu tagen. Bislang trifft sich die Synode einmal im Jahr eine Woche lang.

Steigende Kirchensteuer

Zeit für die Veränderungen erhält die Landeskirche durch die weiter steigende Kirchensteuer. Für 2018 wird mit einem Verteilbetrag von 737 Millionen Euro gerechnet, 22 Millionen Euro mehr als ursprünglich kalkuliert. Für kommendes Jahr kalkuliert Finanzdezernent Bernd Baucks mit einem weiteren Anstieg auf 744 Millionen Euro. Grundlage ist ein geschätztes Brutto-Kirchensteueraufkommen von knapp 930 Millionen Euro in diesem und 948 Millionen Euro im kommenden Jahr.

Baucks wertete diese Zahlen als Indikator, dass die kirchliche Finanzentwicklung immer noch mehr von Wirtschaftswachstum und steigenden Einkommen geprägt wird als vom Rückgang der Mitgliederzahlen. Längerfristig werde sich aber mit einer kleiner werdenden Kirche auch ein Rückgang der Finanzmittel ergeben.

Weitere Themen der Landessynode sind die Bezahlung der Pfarrer, die Verabschiedung des Haushalts und die Begegnung mit Kirchenvertretern aus Südafrika und Hongkong, die aus der Missionsarbeit der Rheinischen Missionsgesellschaft hervorgegangen sind.

Weniger Gemeinden und Kirchenkreise wegen Fusion

Strukturveränderungen gibt es bereits zum 1. Januar: Die Evangelische Kirche im Rheinland besteht dann aus 687 Kirchengemeinden in 37 Kirchenkreisen. Durch die Fusion der Kirchenkreise Wetzlar und Braunfels zum neuen "Evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill" verringert sich die Zahl der Kirchenkreise von 38 auf 37, wie es am 12. Dezember hieß. Durch Zusammenschlüsse reduziere sich auch die Zahl der Gemeinden - von 694 in 2018 auf 687 im kommenden Jahr.

Konkret schließen sich den Angaben zufolge im Kirchenkreis Aachen die Kirchengemeinden Baesweiler und Setterich-Siersdorf zur Kirchengemeinde Baesweiler-Setterich-Siersdorf zusammen. Aus den Gemeinden Bell-Leideneck-Uhler, Horn-Laubach-Bubach, Riegenroth und Gödenroth-Heyweiler-Roth im Kirchenkreis Simmern-Trarbach werde die neue Kirchengemeinde "Zehn Türme", hieß es. Im Kirchenkreis Trier bildeten die Gemeinden Rhaunen-Hausen und Sulzbach die neue Kirchengemeinde Rhaunen-Hausen-Sulzbach.

Die Kirchengemeinde Ellweiler im Kirchenkreis Obere Nahe schließt sich den Angaben zufolge der Kirchengemeinde Birkenfeld an. Die Evangelisch-reformierten Kirchengemeinden Schöller und Gruiten fusionierten im Kirchenkreis Niederberg zur Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Gruiten-Schöller.

Evangelische Kirche will humanitäre Korridore nach Deutschland

epd-bild/Heiko Kantar/EKiR

Düsseldorf (epd). Die evangelische Kirche fordert humanitäre Korridore nach Deutschland für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge. Mit dem Bundesinnenministerium werde die Möglichkeit erörtert, 500 solcher Flüchtlinge auf sicherem Weg nach Deutschland zu holen, sagte der Vorsitzende der Kammer für Migration und Integration der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Manfred Rekowski, am 12. Dezember in Düsseldorf. An dieser Stelle gebe es Bewegung, die Sache sei aber "noch nicht in trockenen Tüchern".

In Italien gibt es ein Programm für solche humanitären Korridore, das vom Bund der Evangelischen Kirchen in Italien (FCEI) und von der katholischen Gemeinschaft Sant' Egidio getragen und von Kirchen in Deutschland unterstützt wird. Die aktuelle Abschottungspolitik der EU könne die Kirchen nicht ruhen lassen, sagte der juristische Vizepräsident der Evangelischen Kirche im Rheinland, Johann Weusmann. Bis Mitte des Jahres seien bereits 1.500 Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer ertrunken.

In einer Vorlage zur "Flüchtingsproblematik an den EU-Außengrenzen" für die im Januar tagende Synode der rheinischen Kirche werden Gemeinden, Kirchenkreise und Landeskirche nach Weusmanns Worten aufgefordert, das Thema wachzuhalten und "Menschen zu stützen, die sich in Notlage befinden". Viele rheinische Gemeinden und Kirchenkreise hätten Kontakte zu Kirchen an den Außengrenzen der EU.

Der rheinische Präses Rekowski hatte im Juli die Organisation Sea-Watch auf Malta besucht, die von der EKD unterstützt wird, und sich für die Einrichtung sicherer Passagen nach Europa stark gemacht. Solange Menschen aus einer Notlage heraus versuchten, mit Booten nach Europa zu gelangen, müsse dafür gesorgt werden, dass sie nicht zu Tode kommen.

Kirchen starten Menschenrechtskampagne für faire Kleidung

epd-bild / Rolf Zöllner

Wuppertal, Düsseldorf (epd). Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) haben am 11. Dezember ihre bundesweite Menschenrechtskampagne zu fairer und gerechter Kleidung gestartet. Die "menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen", unter denen Textilien im Ausland produziert würden, seien ein "dringendes und drängendes Thema" für die Kirche, sagte Bischöfin Petra Bosse-Huber, Leiterin der Hauptabteilung Ökumene und Auslandsarbeit der EKD, bei der Auftaktveranstaltung in der evangelischen City-Kirche in Wuppertal.

Mittlerweile werde 60 Prozent mehr Kleidung als noch vor 15 Jahren verkauft, betonte Bosse-Huber. Zugleich werde die Kleidung im Durchschnitt aber "nur noch halb so lang" getragen. Pro Jahr würden weltweit 8,4 Millionen Tonnen Textilabfälle "auf Deponien" entsorgt. Deshalb sei es wichtig, über dieses Thema aufzuklären und für Transparenz bei den Arbeitsbedingungen zu sorgen. Dazu hat die EKD einen Prospekt unter den Titel "Mode um jeden Preis. Menschenrechte in der Textilindustrie" vorgelegt.

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, betonte, dass sich der Bürger seiner Macht "als Konsument" bewusst sein und beim Einkauf auf fair gehandelte Textilien achten sollte. Wer sich als Christ der "Kultur der Barmherzigkeit" verpflichtet fühle, der könne die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken nicht gutheißen.

"Extremer Produktionsdruck"

Sabine Ferenschild vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene verwies darauf, dass es bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen um "glaubwürdige Schritte" zur Anhebung des Mindestlohns in den Textilfabriken gehe, da dieser derzeit oft nicht ausreiche, eine Familie zu ernähren. Zudem sollten auch die Auftraggeber gesetzlich dazu verpflichtet werden, sich an die Sorgfaltspflicht in der Produktion zu halten und Verstöße gegen die Arbeitsrechte in den Textilfabriken zu unterbinden.

Die indonesische Aktivistin Dina Septi Utami betonte, dass die Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken ihres Landes "sehr schlecht" seien. Die Bezahlung sei nicht existenzsichernd, es fielen viele Überstunden an und es herrsche ein "extremer Produktionsdruck". Auch Beschimpfungen und sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz seien an der Tagesordnung.

Das Motto der VEM-Kampagne lautet "Womit werden wir uns kleiden?" (Matthäus 6,31). Sie startet anlässlich des internationalen Tags der Menschenrechte, der am 10. Dezember begangen wurde. Auch die VEM stellt Hintergrundinformationen über das Thema und liturgisches Material in einer Broschüre bereit. Zudem finden Kirchengemeinden und Schulen Plakate und Bildungsmaterialien im Internet. Für den 28. Januar lädt der Kirchenbund überdies nach Wuppertal zu einem Fachseminar über Menschenrechte in der Textilindustrie ein.

EKD und Missbrauchsbeauftragter wollen Austausch vertiefen

Hannover (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und der Unabhängige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, wollen ihre Zusammenarbeit bei Prävention und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt vertiefen. Das bekräftigten beide bei einem gemeinsamen Austausch in der Sitzung des Rates der EKD am 14. Dezember in Hannover. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm sagte laut Mitteilung vom 15. Dezember, bei der Frage, welche Maßnahmen zur Verhinderung sexualisierter Gewalt am besten beitragen können, sei die Kirche "für den Rat des Unabhängigen Beauftagten sehr dankbar". Rörig würdigte die von der EKD-Synode im November verabschiedeten Maßnahmen als "eine gute Basis um weiter voranzuschreiten".

Insbesondere die geplanten Studien seien in dieser Hinsicht von großer Bedeutung, sagte Rörig. "Dabei ist es notwendig, dass die Kirchen mit dem Staat gemeinsam Standards für die Aufarbeitungsprozesse entwickeln." Daran müssten Betroffene beteiligt werden und ihre Rechte bei der Aufarbeitung geklärt sein.

"Übernehmen Verantwortung"

An dem Treffen, das auf Einladung Bedford-Strohms stattfand, nahm auch der "Beauftragtenrat zum Schutz vor sexualisierter Gewalt" der EKD teil. Dem fünfköpfigen Gremium, das sich dem Thema Missbrauch widmen soll, gehören die Bischöfe Kirsten Fehrs und Jochen Cornelius-Bundschuh sowie Kirchenjuristen an. Rörig bot für die Koordinierung der Aufarbeitung eine Zusammenarbeit zwischen Beauftragtenrat und der beim staatlichen Missbrauchsbeauftragten bestehenden Arbeitsgruppe an.

Bedford-Strohm bekräftigte die Entschlossenheit der evangelischen Kirche zur umfassenden Aufarbeitung: "Sexualisierte Gewalt darf nirgendwo in unserer Gesellschaft ein Tabuthema sein. Wir übernehmen Verantwortung für das, was Kindern und Jugendlichen in kirchlichen Einrichtungen oder von kirchlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen angetan wurde." Fehrs betonte, eine Aufarbeitung könne nur unter Einbeziehung der Betroffenen geschehen. "Dass diese Menschen mit uns trotz traumatischer Erfahrungen und zerbrochenen Vertrauens reden, verdient Dank und Respekt."

Dunkelfeld-Studie

Die EKD-Synode hatte im November in Würzburg einen Maßnahmenplan von elf Punkten beschlossen, der unter anderem Studien zur Aufklärung des Dunkelfeldes und zu spezifischen Risikofaktoren in der evangelischen Kirche sowie die Einrichtung einer zentralen unabhängigen Ansprechstelle vorsieht. Für das kommende Jahr stellt die Synode 1,3 Millionen Euro zur Umsetzung der Maßnahmen zur Verfügung.

Zuvor hatten Politiker, Betroffene und auch der Missbrauchsbeauftragte Rörig mehr Engagement von der evangelischen Kirche gefordert. Eine der Forderungen war, dass die evangelische Kirche eine umfassende Studie zum Missbrauch in den eigenen Reihen initiiert, ähnlich der Studie, die von der katholischen Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegeben und Ende September vorgestellt worden war.

Wegen der föderalen Struktur der evangelischen Kirche ist der Stand der Aufarbeitung regional verschieden. Bekannt sind bislang 479 Fälle, in denen sich Betroffene selbst an Ansprechpartner der Kirche gewandt hatten.

Erzbistum Köln stellt Strafanzeige gegen ehemaligen Priester

Köln (epd). Ein wegen sexuellen Missbrauchs aus dem Klerikerstand entlassener Pfarrer aus Kamerun hat unter falschen Angaben als Seelsorger in katholischen Gemeinden des Erzbistums Köln gearbeitet. Gegen den 2013 in seinem Heimatland laisierten Priester sei Strafanzeige wegen Betrugs erstattet worden, teilte das Erzbistum am 16. Dezember in Köln mit. Der Mann hatte den Angaben nach falsche und ungültige Dokumente vorgelegt, um Vertretungen etwa in der französischsprachigen Seelsorgestelle Köln-Bonn übernommen zu können.

"Wir wurden vorsätzlich getäuscht"

Das Erzbistum gehe auch kirchenrechtlich gegen den Mann vor. "Wir wurden vorsätzlich getäuscht", sagte der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge-Personal, Pfarrer Mike Kolb. "Dieser Fall zeigt, dass es trotz klarer und transparenter Verfahrenswege eine Lücke gegeben hat." So seien die vatikanische Glaubens- sowie die Bischofskongregation darüber verständigt worden, dass der emeritierte Bischof von Bertoua trotz der Laisierung des Mannes Empfehlungsschreiben für ihn ausgestellt habe.

Den Hinweis auf die vorsätzliche Täuschung des Mannes gab den Angaben nach der Apostolische Nuntius. Weitere Kenntnisse über die Hintergründe, die seinerzeit zur Entlassung aus dem Klerikerstand führten, lägen dem Erzbistum nicht vor, erklärte ein Sprecher des Erzbistums. Ebenso wenig gebe es in diesem Zusammenhang Hinweise auf mögliche Missbrauchsfälle in Deutschland. Alle Gemeinden, in denen Ex-Priester aus dem Erzbistum Bertoua tätig war, seien informiert und Kontaktdaten für Ansprechpersonen zum Thema Missbrauch gegeben worden.

Theologieprofessorin Gräb-Schmidt in Ethikrat berufen

epd-bild / Norbert Neetz

Berlin (epd). Die Tübinger Theologieprofessorin Elisabeth Gräb-Schmidt ist in den Deutschen Ethikrat berufen worden. Die 62-Jährige wurde auf Vorschlag der Bundesregierung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ernannt, wie der Ethikrat am 12. Dezember in Berlin mitteilte. Gräb-Schmidt ist Professorin für Systematische Theologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und sitzt seit 2013 im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt auf ethischen Fragestellungen etwa in der Gentechnologie.

Gräb-Schmidt folgt auf Martin Hein, Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, der zum 12. November nach Ablauf seiner Amtszeit aus dem Deutschen Ethikrat ausgeschieden war. Der Ethikrat beschäftigt sich mit gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen, die einer besonderen ethischen Würdigung bedürfen. Darunter fielen in der Vergangenheit die Diskussion über Gen-Forschung wie das Klonen von Tieren und Stammzellenforschung, aber auch Themen wie Datenschutz, Organspende und Sterbehilfe. Dem Rat gehören 26 Mitglieder aus Wissenschaft, Gesellschaft und den Kirchen an. Der evangelische Theologe Peter Dabrock ist der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates.

Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden feiert 50-jähriges Bestehen

Bonn (epd). Die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Die 31 Mitgliedsorganisationen organisieren in diesem und im kommenden Jahr 50 Veranstaltungen in Form von Vorträgen Seminaren, Tagungen und Studienfahrten, wie die AGDF am 12. Dezember in Bonn ankündigte. Dabei gehe es bis September kommenden Jahres bundesweit um aktuelle Entwicklungen in der Friedensbewegung, um Rüstungsexporte und Aufrüstung, zivile Konfliktbearbeitung und um die Historie der Aktionsgemeinschaft. Eine Übersicht aller Jubiläumsveranstaltungen steht online.

Für den 19. März lädt beispielsweise die Kölner Melanchthon-Akademie zu einem Vortrag von Karsten Grabo ein. Der Mitarbeiter der Studie der Konrad Adenauer Stiftung "Mit Haltung gegen Populismus" spricht über populistische Bewegungen und Parteien in Europa.

Christliche Friedensarbeit

Am 28. und 29. März findet die zeitgeschichtliche Tagung "Christliche Friedensarbeit hat Geschichte" in Bonn statt, bei der Friedensengagierte und Historiker über die Friedensbewegung und ökumenischer Friedensarbeit vor dem Hintergrund der Umbrüche dieser Jahrzehnte reflektieren wollen. Dabei geht es auch um die Gründung der AGDF, um ihre Rolle in der Friedensbewegung der 1980er Jahre sowie um die christliche Friedensarbeit in der DDR und nach 1989.

Am 3. und 4. Mai gibt es in Berlin in Kooperation mit der Evangelischen Akademie zu Berlin die Tagung "Miteinander aktiv! Friedensdienste in Zeiten von Populismus und Fremdenfeindlichkeit". Am 18. Mai stehen die AGDF selbst und ihre 50-jährige Geschichte im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.

Die AGDF mit Sitz in Bonn ist ein Zusammenschluss von 31 Organisationen und Institutionen. Die Mitglieder des Friedensverbandes leisten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Arbeitsprogrammen im In- und Ausland Friedensarbeit.

Mit Eintrittskarte in den Heiligabend-Gottesdienst

epd-bild/Stefan Arend

Essen, Düsseldorf (epd). Ungewöhnliche Wege beschreitet die evangelische Kirchengemeinde Essen-Haarzopf dieses Jahr bei den Gottesdiensten zu Heiligabend. Weil im vergangenen Jahr einige Besucher am 24. Dezember wegen Überfüllung der Kirche oder des Gemeindezentrums abgewiesen werden mussten, vergibt die Kirchengemeinde jetzt Eintrittskarten für die Gottesdienste. Davon betroffen sind drei Gottesdienste in der Kirche Haarzopf (14.30, 16 und 18 Uhr) sowie zwei Gottesdienste im Gemeindezentrum Fulerum (14.30, 16 Uhr). Die Christmette um 23 Uhr im Gemeindezentrum ist von dieser Regelung ausgenommen, weil um diese Uhrzeit erfahrungsgemäß nicht so viele Menschen kommen.

Pastorin Anne Simon ist sich bewusst, dass die Gemeinde mit dem Prozedere Neuland betritt. Deshalb hat sie das Verfahren auch auf den Internetseiten der Gemeinde, die rund 2.900 Mitglieder zählt, noch einmal ausführlich erklärt. Es gehe nicht darum, irgendwelche Besucher "vom Gottesdienst auszuschließen", sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd). Ziel sei es, unschöne Szenen wie im Vorjahr zu vermeiden, als es am Eingang zur Kirche zu Wortgefechten und Pöbeleien kam, weil nicht mehr jeder Besucher in die Kirche kommen konnte.

Zudem könnten die Kirchgänger auch nicht in den Gängen stehen, erklärt Simon. Das verböten die Sicherheitsauflagen, die nach dem Loveparade-Unglück von Duisburg und den diversen Terroranschlägen im In- und Ausland verschärft worden seien. Rettungswege müssten frei gehalten werden. Die Kirche in Haarzopf bietet rund 330 Gläubigen Platz, das Gemeindezentrum Fulerum hat 170 Plätze. Mit der neuen Regelung wolle man "Enttäuschung, Ratlosigkeit und Ärgernis" bei den Gläubigen verhindern. Die Karten sind unter anderem im Gemeindebüro oder nach den Adventsgottesdiensten bei den Presbytern zu erhalten.

Und wer keine Karte für Heiligabend mehr bekommt, der könne ja auch am Ersten Weihnachtsfeiertag in den Gottesdienst kommen, betont Simon. Da sei dann wieder genug Platz für alle. Ob das neue Verfahren ein Erfolg wird, bleibt abzuwarten. Einige Gemeindemitglieder hatten - offenbar aus Trotz - schon angekündigt, ohne Eintrittskarte zu dem Gottesdienst kommen zu wollen.

Bei der Evangelischen Kirche im Rheinland hat man auf jeden Fall Verständnis für das Vorgehen. Das sei eine "sinnvolle und nachvollziehbare Lösung", sagt der Sprecher der Landeskirche, Jens Peter Iven. Die Gemeinden müssten nun einmal den großen Menschenandrang in den Kirchen zu Heiligabend bewältigen und zugleich die Sicherheitsauflagen berücksichtigen. Bislang sei die Gemeinde Essen-Haarzopf allerdings die einzige, die das auf diesem Wege regele. "Andere Gemeinden nehmen dafür einen Sicherheitsdienst", sagt Iven. Die müssten die Leute dann eben abweisen, wenn die Kirche voll ist.

Auf die Mitarbeit eines Sicherheitsdienstes setzt auch die evangelische Johanneskirche in Düsseldorf, die größte evangelische Kirche in der Landeshauptstadt. Dort war es am letzten Heiligabend ebenfalls dazu gekommen, dass etliche Besucher abgewiesen werden mussten. Für seine Gemeinde sei ein Vorgehen wie in Essen-Haarzopf nicht praktikabel, sagt Pfarrer Uwe Vetter. "Wir haben eine Großregion als Einzugsgebiet. Da kann man vorher keine Eintrittskarten ausgeben." Die Johanneskirche hat rund 1.200 Sitzplätze.

Vetter hat Zweifel, ob das in Essen praktizierte Kartensystem das passende Verfahren ist, um den Besucherandrang zu begrenzen. Besser sei es, den Menschen, die abgewiesen werden müssten, dies auf eine "freundliche Art und Weise" zu erklären. Ansonsten müsse der Besucher eben rechtzeitig in die Kirche kommen, um einen Platz zu ergattern. Vetter rät, etwa eine Dreiviertelstunde vorher zu erscheinen.

Bei den katholischen Bistümern der Region findet das Verfahren - zumindest soweit bekannt - bislang keine Nachahmer. Der Kölner Dom könne auch zu Heiligabend ohne Karte besucht werden, erklärt Medienreferent Markus Frädrich. Ein Gottesdienst sei öffentlich und für alle zugänglich, mitunter sei es aber aus organisatorischen Gründen nicht möglich, alle Besucher in die Kirche zu lassen, unterstreicht er. "Die Entscheidung, wie damit sinnvoll umgegangen werden kann, treffen die Gemeinden vor Ort."

Etwas lockerer sieht Ulrich Lota, Sprecher des Bistums Essen, die Sachlage. "Das ist eine Geburtstagsparty. Da können gar nicht genug kommen", sagt er. Zudem hat er Zweifel, dass eine Kirche so strenge Sicherheitsauflagen erfüllen müsse. Die Maßnahme der Essener Gemeinde sieht er deshalb durchaus kritisch. "Ich habe Respekt vor der Entscheidung, würde sie persönlich aber nicht empfehlen."

"Weihnachten soll zu Herzen gehen"

epd-bild/privat

Bonn (epd). Pastoren sollten bei einer Weihnachtspredigt, auf den moralischen Zeigefinger verzichten, findet Oliver Ploch, Pfarrer der Thomas-Kirchengemeinde in Bonn-Bad Godesberg. Zu seinen Gottesdiensten kommen selbst an normalen Sonntagen rund zehn Prozent der Gemeindemitglieder - Rekordwert in Deutschland. Mehrere Hundert Gottesdienstbesucher füllen jeden Sonntag die Bänke und Stühle in seiner Kirche. In seinen Predigten setzt er besonders auf Authentizität.

epd: Herr Ploch, was kann ein Geistlicher an Weihnachten alles falsch machen?

Ploch: An Heiligabend ist die Kirche voll. Das macht Druck und ist für viele Pfarrerinnen und Pfarrer eine Versuchung: Sie wollen dann alles und zu viel sagen. Die Kunst ist aber, das Grundlegende einfach auszudrücken. Am besten in ganz normaler Sprache, konkret und direkt. Es geht nicht darum, das Leid der Welt aufzuzählen, das jeder aus der Tagesschau kennt. Das zieht nur runter. Auch ein biblisch-theologischer Lehrvortrag ist nicht gewünscht oder zu viele gefühlvoll-poetische Worthülsen. Die Frage nach Gott beschäftigt schließlich alle, da werden Antworten erwartet. Meine größte Sorge ist, dass sich jemand langweilt. Deshalb erzähle ich gerne etwas aus dem Alltag oder von dem, was ich mit Gott erlebe.

epd: Sollte auf politische Themen also komplett verzichtet werden?

Ploch: Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Am stärksten ist eine Predigt, wenn sie persönlich ist. Wenn sich ein Pastor stark in der Arbeit mit Geflüchteten engagiert und davon in der Predigt erzählt, dann ist das eine Botschaft, die ihm alle abnehmen. Das ist etwas anderes als ein politisches Statement, das Moral predigt und selbstgerecht daher kommt. Ein wichtiges Thema in diesem Jahr ist die Spaltung unserer Gesellschaft. Einseitige Positionierungen verstärken diese Spaltung nur. Sie vereinfachen und helfen niemandem weiter. Die Predigt soll alle ansprechen, die unter der Kanzel sitzen: Den Studenten, der im Hambacher Forst demonstriert hat, aber auch die Polizistin, die sich ihm gegenüber stellen musste usw. Für jeden und jede ist Jesus Christus geboren. Das verbindet uns.

epd: Was braucht es neben einer guten Predigt noch für einen gelungenen Weihnachtsgottesdienst?

Ploch: Eine feierliche Liturgie, bekannte Weihnachtslieder und ein geschmückter Kirchraum – das reicht völlig. An diesem Abend muss das Rad nicht neu erfunden werden. Die Menschen sehnen sich an Weihnachten nach einem Ritual, das Heimat gibt. Vielen Theologen ist zum Beispiel das Lied "Stille Nacht" zu rührselig. Weihnachten darf und soll aber zu Herzen gehen. Alles andere ist lieblos und unprofessionell.

Koptenbischof Damian: Ägypten hat Heiliger Familie Asyl gewährt

epd-bild/Andreas Fischer

Höxter (epd). Der koptisch-orthodoxe Bischof Anba Damian hat in seiner Weihnachtsbotschaft das Flüchtlingsschicksal der Heiligen Familie betont. Kurz nach seiner Geburt sei Jesus von König Herodes verfolgt worden, schreibt Damian in seiner am 10. Dezember in Höxter veröffentlichten Botschaft. Seine Familie habe ihr Heimatland verlassen müssen. "Ägypten hatte als einziges Land der Heiligen Familie vorübergehendes Asylrecht gewährt", erklärte der koptische Bischof. Im Land der Pharaonen habe die Familie Jesu mehrere Jahre Schutz erhalten.

Der Bischof rief zudem für Frieden unter den Menschen auf. "Nur wenn wir in Frieden miteinander leben, können wir Freude, Hoffnung und Gottvertrauen empfinden", schreibt Damian weiter. Nur durch den Frieden und die Liebe könnten Hass und die damit verbundene Gewalt abgebaut und schließlich überwunden werden.

Die koptisch-orthodoxe Kirche existiert bereits seit dem ersten Jahrhundert nach Christus. In Deutschland zählt sie nach eigenen Angaben etwa 12.000 Mitglieder. Bischof der Diözese für Norddeutschland ist Anba Damian mit Dienstsitz in Höxter-Brenkhausen. Das Kloster feierte im Juni das 25. Gründungsjubiläum. Für Süddeutschland ist der Bischof Michael El Baramousy zuständig, der seinen Sitz im Kloster St. Antonius im hessischen Kröffelbach hat.

Michael Gerber wird Bischof von Fulda

epd-bild/Harald Oppitz/KNA-Bild

Fulda (epd). Michael Gerber (48) wird neuer Bischof des Bistums Fulda. Papst Franziskus habe Gerber nach seiner Wahl durch das Fuldaer Domkapitel zum Nachfolger von Heinz Josef Algermissen ernannt, teilte das Bistum am 13. Dezember mit. Gerber wirkte zuvor in der Erzdiözese Freiburg als Weihbischof. Ein Termin für seine Amtseinführung steht noch nicht fest. Das Bistum wird zunächst noch weiter von Diözesanadministrator Weihbischof Karlheinz Diez geleitet. Bischof Algermissen war im Sommer altersbedingt in den Ruhestand getreten.

Der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein, gratulierte Gerber zu seinem neuen Amt und wies auf die tief verankerte Ökumene zwischen dem Bistum Fulda und der evangelischen Landeskirche hin. "Diese Tradition gilt es mit Bischof Gerber weiterzuführen. Darauf freue ich mich sehr und spreche eine herzliche Einladung dazu aus", schrieb Hein in seinem Glückwunschbrief.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) begrüßte in seinem Gratulationsschreiben die schnelle Ernennung des neuen Bischofs. Kirche und Staat dürften in ihren gemeinsamen Bemühungen, den Frieden zu bewahren und die Gesellschaft zusammenzuhalten, nicht nachlassen. Es sei eine gemeinsame Aufgabe, den Menschen Halt und Orientierung zu geben.

"Leidenschaftlicher Seelsorger"

Gerbers künftiger Amtskollege aus dem benachbarten Bistum Limburg, Georg Bätzing, betonte, der neue Bischof sei ein leidenschaftlicher Seelsorger, der nahe an den Menschen und ihren Fragen sei. Er lebe aus geistlichen Quellen und suche täglich im Gebet die Verbindung zu Gott.

Gerber selbst gab sich in einem Begrüßungsschreiben an die Katholiken des Bistums Fulda überzeugt, dass in der Kirche nur das gelingen könne, was vom Gebet getragen sei. Dies habe er in den vergangenen 22 Jahren seines Priesterdienstes und den fünf Jahren als Weihbischof immer wieder auf beeindruckende Weise erfahren können.

Ökumenisches Friedensgebet lenkt Blick auf Lage im Nordosten Indiens

Aachen (epd). Die katholischen Missionswerke Missio Aachen und Missio München sowie das Evangelische Missionswerk (EMW) in Deutschland haben das ökumenischen Friedensgebet für 2019 veröffentlicht. Im kommenden Jahr steht die politische Lage und Diskriminierung der indigenen Völker im Nordosten Indiens im Mittelpunkt, wie Missio Aachen am 14. Dezember mitteilte. Autorin des Gebetes ist die evangelische Theologin Imtiwala Imchen. Sie leitet das Zentrum für Friedensforschung und Friedensaktionen (CCPRA) am Clark Theological College in Nagaland im Nordosten Indiens.

Nordostindien umfasst den Angaben nach die sieben Bundesstaaten Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland und Tripura. Dort lebten rund 45 Millionen Menschen an der Grenze zu China, Bangladesch und Myanmar in einer ethnisch und kulturell vielfältigen Region. Viele von ihnen gehörten kleinen Volksgruppen mit unterschiedlichen Sprachen und Gebräuchen an. Oft würden sie von der Zentralregierung und der indischen Mehrheitskultur schikaniert und unterdrückt, etwa durch die Ausbeutung von Bodenschätzen oder den Bau großer Staudämme. So käme es immer wieder zu Kämpfen für mehr Autonomie von Indien. Doch auch Auseinandersetzungen zwischen Stammesgruppen um die lokale Vorherrschaft sorgten für latente Spannungen, erklärte Missio.

Die Einwohner der Ebenen Assams, Tripuras und des Manipur-Tals sind demnach mehrheitlich Hindus. Daneben gibt es dort eine große muslimische Minderheit. In Nagaland, Meghalaya und Mizoram sowie der Bergregion Manipurs ist die Mehrheit der Bevölkerung christlich, wie es hieß.

Das ökumenische Friedensgebet erscheint den Angaben zufolge in einer bundesweiten Auflage von rund 200.000 Stück. Es richtet sich an Gemeinden, Religionslehrer und Betreuer von Jugendgruppen, die in Gottesdiensten, in Kirchengruppen oder im Schulunterricht das Thema Frieden behandeln wollen.

Motto der Interkulturellen Woche: "Zusammen leben, zusammen wachsen"

Frankfurt a.M./Bonn (epd). "Zusammen leben, zusammen wachsen" lautet das Motto der Interkulturellen Woche 2019, die vom 22. bis 29. September bundesweit stattfindet. Dies teilte der Ökumenische Vorbereitungsausschuss der Interkulturellen Woche am 14. Dezember in Frankfurt am Main mit. Der Slogan solle auf die gegenwärtige Situation als Einwanderungsland Bezug nehmen ("zusammen leben") und zugleich auf eine zukünftige Perspektive ("zusammen wachsen"). Deutschlandweit finden jedes Jahr im September rund 5.000 Veranstaltungen in mehr als 500 Orten statt.

Die Interkulturelle Woche ist eine bundesweite Initiative der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sowie der Griechisch-Orthodoxen Metropolie und besteht seit 1975. Sie wird mitgetragen von Kommunen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Migrantenorganisationen und zivilgesellschaftlichen Institutionen. Der Veranstaltungszeitraum schließt den ökumenischen "Tag des Flüchtlings" am 27.9. sowie den katholischen Welttag des Migranten und Flüchtlings (letzter Sonntag im September) ein.

180.000 Euro in evangelischer Kirchenverwaltung veruntreut

München (epd). In einer Kirchenverwaltung in München sind 180.000 Euro veruntreut worden. Der Betrug war bereits im Juli im Kirchengemeindeamt des evangelisch-lutherischen Dekanats München aufgefallen. Das Arbeitsverhältnis mit einer beschuldigten Person wurde beendet und Strafanzeige gestellt. Derzeit denke man über noch engere Kontrollen der Mitarbeiter nach, sagte der Dekan für den Münchner Westen, Christoph Jahnel, am 10. Dezember dem Evangelischen Pressedienst (epd).

"Wir wollen keine Kultur des Misstrauens, aber wir brauchen eine Kultur der engen Kontrolle", sagte Jahnel, der die Aufsicht über das Kirchengemeindeamt führt. Überweisungen müssten künftig abteilungsübergreifend geprüft werden. Auch Führungszeugnisse für alle Mitarbeiter seien im Gespräch. Hundertprozentige Sicherheit gegen kriminelle Machenschaften könne es aber nie geben. "Wir können so etwas nicht ausschließen, aber wir wollen uns damit auch nicht abfinden", sagte er.

Kirchengemeinden nicht betroffen

Im Juli hätten die Verantwortlichen den Betrug aufgedeckt, seither liege der Fall, über den zunächst die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte, bei der Staatsanwaltschaft. Jahnel betonte, dass von der Veruntreuung weder Finanzanlagen noch Rücklagen der 66 Münchner Kirchengemeinden betroffen seien. Er sei zuversichtlich, dass nach Abschluss des Verfahrens die gesamte Summe über eine Versicherung gedeckt werde.

Erst 2014 war das Kirchengemeindeamt von einem Finanzskandal erschüttert worden. Rund sechs Millionen Euro gingen damals durch riskante Anlagegeschäfte verloren, weil interne Kontrollen versagt hatten. Unter anderem wurde damals ein Sechs-Augen-Prinzip für Finanztransaktionen eingeführt. Gegen den verantwortlichen Mitarbeiter und den damaligen Geschäftsführer wurde Anzeige erstattet.

Dass die diesmal beschuldigte Person das Sechs-Augen-Prinzip unterlaufen konnte, habe mit ihrer "sehr hohen kriminellen Energie" zu tun, sagte Jahnel. Ob die Summe in wenigen großen oder vielen kleinen Beträgen veruntreut wurde, wollte er mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht sagen.

Umwelt

"Tausend kleine Schritte"

epd-bild / Gustavo Alabiso

Kattowitz (epd). Die Sorge der Bundesumweltministerin vor mangelnder Bewegung während der Gipfeltage verflüchtigte sich schnell. Auf ihren Wegen durch das weitläufige Konferenzareal führte Svenja Schulze an einem Tag sogar einen Schrittzähler mit. Ergebnis der Messung: Die SPD-Politikerin, die erstmals an einer UN-Klimakonferenz teilnahm, legte 5,7 Kilometer zwischen den Sitzungssälen zurück, wie sie berichtete.

Wie weit der Klimagipfel von Kattowitz die Menschheit im Kampf gegen die Erderwärmung vorangebracht hat, lässt sich wohl nicht ganz so exakt bestimmen. Der polnische Konferenzpräsident Michal Kurtaky sieht "tausend kleine Schritte nach vorne". Die Delegierten könnten stolz sein auf das beschlossene Regelbuch zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Mancher Klimaaktivist gab sich zum Abschluss der zweiwöchigen Konferenz jedoch skeptischer: Das Ergebnis sei "sehr weit von einer adäquaten Antwort" auf die Klimakrise entfernt, beklagte BUND-Chef Hubert Weiger.

Transparenzregeln

Immerhin wurden wichtige Voraussetzungen geschaffen, damit das Pariser Klimaabkommen auch tatsächlich greifen kann: Transparenzregeln für alle Länder. Die Berichtspflichten und gemeinsamen Standards zur Erfassung des Treibhausgasausstoßes sind eines der zentralen Elemente in der klimapolitischen Architektur, die das Abkommen entwirft.

Denn die nationalen Ziele zur CO2-Reduktionen, die die Staaten turnusgemäß vorlegen müssen, sind freiwillig. Die Idee hinter der Transparenz: Wenn alle Staaten ihren Treibhausgas-Ausstoß auf einheitliche Weise erfassen und ihre Klimaschutzpläne nach identischen Vorgaben erstellen, dann lassen sich ihre Anstrengungen klar vergleichen. Wer zurückfällt steht gleichsam am Pranger. Das Abkommen setzt also auf Selbstdisziplinierung.

Damit gelten also künftig auch für den größten CO2-Produzenten der Welt - China - die gleichen strikten Standards, die schon im 1997 verabschiedeten Kyoto-Protokoll für die Industrieländer festgeschrieben wurden. Chinas Rolle bei den Kattowitzer Gesprächen wurde in deutschen Verhandlungskreisen als konstruktiv gelobt. Es habe sich bestätigt, dass die Volksrepublik - der größte Kohlendioxid der Welt - anders als die USA am Klimapakt von Paris festhielten.

Klimakonferenzen bestehen aus einem komplexen Geflecht von Verhandlungssträngen und ihren Querverbindungen, das nur wenige Experten voll erfassen können: Wissenschaftliche, wirtschaftliche und juristische Aspekte greifen auf schwer durchschaubare Weise ineinander. Die politischen Entscheider sind vielleicht noch mehr als in anderen Handlungsfeldern von der Expertise ihrer Berater und Ministerialbeamten abhängig, die das Thema seit Jahrzehnten verfolgen.

"Fossil"

Umso wichtiger ist deshalb bei Klimagipfeln die Rolle der Konferenzpräsidentschaft. Sie soll am Ende "das große Bild" in den Blick nehmen und Beschlussvorlagen erarbeiten, in den sich alle mehr als 190 Staaten der Welt wiedererkennen können. Der diesjährige Gipfelchef, Polens Umweltstaatsekretär Michal Kurtyka, mache einen "exzellenten Job", hieß es in der Schlussphase des Gipfels aus deutschen Verhandlungskreisen. Das ist bemerkenswert, weil das Kohleland Polen in Europa als Klimaschutz-Bremser gilt. Deshalb war zunächst offen, mit wie viel Engagement sich die Konferenzleitung in die Arbeit stürzen würde.

Und die Rolle Deutschlands? Der einstige Klimaschutzvorreiter musste sich von Umweltschützern viel Kritik anhören in den vergangenen zwei Wochen: Aktivisten verliehen der Bundesregierung die Negativ-Auszeichnung "Fossil des Tages", Germanwatch stufte das Land in seinem jährlichen Klimaschutz-Index ins Mittelfeld hinab. Grund: Weiter liegt kein Plan zum Ausstieg aus der Braunkohle vor, und das Land verpasst seine selbstgesteckten CO2-Reduktionsziele für 2020.

Dafür brachte die Bundesregierung einen prall gefüllten Geldsack nach Kattowitz zur Unterstützung armer Länder mit: Zusätzliche 1,5 Milliarden Euro für den Green Climate Fund, rund 140 Millionen Euro für weitere Töpfe. "Deutschland hat sich hier in Kattowitz mit seinen Finanzzusagen stark eingebracht", lobt der der Klimaexperte der Hilfsorganisation Care, Sven Harmeling. Das dürfe trotz der mangelhaften CO2-Bilanz der Bundesregierung nicht schlechtgeredet werden.

Breyer: Klimagipfel schließt Lücke im Kampf gegen Erderhitzung

epd-bild/Norbert Neetz

Schwerte/Kattowitz (epd). Der Umweltexperte der westfälischen Kirche, Klaus Breyer, wertet das beim Weltklimagipfel in Polen beschlossene Regelwerk zum Klimaschutz als einen Erfolg. Seit dem Abkommen von Paris 2015 habe der internationale Klimaschutz Ziele, aber keine Regeln gehabt, sagte Breyer am 16. Dezember dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das damalige Übereinkommen von 195 Staaten, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, sei nicht viel mehr als eine "wolkige Absichtserklärung" gewesen, ohne konkrete Angaben, wie die Anstrengungen der einzelnen Länder gemessen und bewertet werden sollten. "Diese gravierende Lücke konnte jetzt der Weltklimagipfel in Kattowitz schließen."

Durch ein für alle geltendes Regelwerk würden nun die nationalen Anstrengungen für Klimaschutz transparent und vergleichbar, erklärte der Umweltexperte. "Nun kann beurteilt werden, mit welchem Ambitionsniveau die Staaten vorankommen und wo dringender Nachsteuerungsbedarf besteht." Wichtig sei, dass das beschlossene Regelwerk zur "Großbaustelle Klimaschutz", das auch wichtige Finanzierungsmechanismen für die Entwicklungsländer enthält, zügig und zielgerichtet umgesetzt wird, mahnte Breyer.

"Die Lage bleibt sehr ernst"

"Die Lage bleibt sehr ernst", sagte der Leiter des landeskirchlichen Instituts für Kirche und Gesellschaft in Schwerte. So seien die bisher von den Staaten vorgelegten nationalen Klimaprogramme "vollkommend unzureichend" und würden zu einer Temperaturerhöhung von bis zu drei Grad Celsius führen, wenn sie nicht umgehend nachgebessert werden. Das gelte vor allem für Deutschland. "Denn die deutschen Klimaziele werden 2020 drastisch verfehlt", sagte er.

Er forderte vom Bund den zügigen Ausstieg aus der Kohleverstrohmung, verbunden mit einem sozial verträglichen Strukturwandel, sowie eine Verkehrswende. Im Gebäudebereich müssten zudem dringend Wege gefunden werden, um Investitionen in bezahlbaren Wohnraum mit Klimaschutz zu verknüpfen. "Auf dieses Weise können die deutschen Klimaziele doch noch zeitnah erreicht werden", unterstrich der landeskirchliche Umweltexperte.

Nach zwei Wochen zäher Verhandlungen hatten sich am die Staatenvertreter bei der Weltklimakonferenz in Kattowitz auf ein Paket zur Umsetzung des Pariser Klimavertrages geeinigt. Unter anderem vereinbarte der Gipfel Transparenzregeln und Standards zur CO2-Erfassung, damit die Klimaschutz-Anstrengungen der Staaten miteinander vergleichbar sind. Arme Länder erhalten allerdings Zeit, um die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen.

Die Beschlüsse des Klimagipfels von Kattowitz

Kattowitz (epd). Beim Klimagipfel in Kattowitz haben sich Vertreter aus mehr 190 Staaten auf ein Paket geeinigt, das die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 voranbringen soll: das Pariser Regelbuch. Die zentralen Punkte im Überblick:

TRANSPARENZ: Ab 2024 gelten für alle Staaten einheitliche Transparenzregeln und Standards zur CO2-Erfassung. Dadurch sollen die Fortschritte der einzelnen Länder bei der Verfolgung ihrer CO2-Reduktionsziele vergleichbar sein. Die Industrieländer hatten in Kattowitz darauf gedrungen, dass Schwellenländer wie China den Treibhausgas-Aussstoß nach den gleichen Methoden wie sie selbst erfassen. Entwicklungsländern wird eine Übergangszeit eingeräumt, um die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen.

FINANZEN: Im Pariser Klimaabkommen wird das Versprechen der Industrieländer festgehalten, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für den Kampf gegen die Erderwärmung in armen Staaten bereitzustellen. Diese Summe soll bis 2025 fließen. Bereits vor 2025 soll ein neues Finanzierungsziel festgelegt werden. In Kattowitz verlangten die Entwicklungsstaaten, dass sie regelmäßig und verlässlich über die Aufstockung der Mittel informiert werden, um Planungssicherheit zu haben. Beschlossen wurde nun unter anderem, dass die Industrieländer darüber Berichte im Zwei-Jahres-Turnus abgeben. Klimaschützer kritisieren, dass etwa auch Kredite als Klimahilfen angerechnet werden können.

SCHÄDEN UND VERLUSTE: Die Entwicklungsländer beklagen seit Jahren, dass Schäden und Verluste durch den Klimawandel bei den Verhandlungen nicht ausreichend anerkannt werden. Über die bisherigen Klima-Hilfen hinaus fordern sie für die Bewältigung der Klimawandel-Folgen gesonderte Unterstützung. Laut der Übereinkunft von Kattowitz soll das Thema künftig mehr Gewicht bekommen: Bei der Bilanz der globalen Klimaschutz-Anstrengungen ("Global Stocktake"), die laut Paris-Vertrag alle fünf Jahre erfolgen soll, werden Schäden und Verluste künftig berücksichtigt. Finanzielle Unterstützung wurde in diesem Bereich jedoch nicht auf den Weg gebracht.

KÜNFTIGE KLIMAZIELE: In Paris hatten die Staaten freiwillige, selbstgesetzte Ziele zur Eindämmung ihrer CO2-Emissionen eingereicht. Damals wurde vereinbart, dass bis 2020 aktualisierte Ziele vorgelegt werden sollen. Die Kattowitzer Beschlüsse bekräftigen diese Aufforderung - eine Formulierung, dass diese Ziele deutlich verschärft werden müssen, wie es Klimaschützer gefordert hatten, findet sich in dem Text nicht. Zusätzliche Anstrengungen zur Erhöhung der Klimaziele hatte während der Konferenz allerdings eine «Koalition der Ehrgeizigen», darunter die EU mit Deutschland sowie kleine Inselstaaten, zugesichert.

BEZUG ZUM IPCC-BERICHT: Das Abschlussdokument von Kattowitz enthält auch eine Anerkennung des jüngsten Sonderberichtes des Weltklimarates (IPCC), in dem verstärkter Einsatz zur Erreichung des 1,5-Grad-Zieles angemahnt wird. Dieser Punkt war in den Verhandlungen besonders umstritten gewesen. Die USA, Saudi-Arabien, Kuwait und Russland hatten sich dagegen positioniert, dass der Gipfel den Report "begrüßt", sondern darauf bestanden, dass er nur "zur Kenntnis genommen" wird. Als Kompromissformel findet sich nun im Beschluss, dass die "rechtzeitige Fertigstellung des Berichtes begrüßt" wird.

EKD-Ratsvorsitzender mahnt Veränderung des Lebensstils an

epd-bild/Norbert Neetz

Kattowitz (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sieht die Kirchen beim Klimaschutz in herausgehobener Verantwortung. "Das Besondere der Kirche ist, dass sie nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen der Menschen erreicht", sagte Bedford-Strohm dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Rande des Klimagipfels in Kattowitz. Deshalb könne sie sich besonders wirksam für die von Gott erschaffene Natur einsetzen.

"Unser Ziel muss eine Veränderung des Lebensstils sein", führte Bedford-Strohm aus. "Eine Vision des guten Lebens!" Dabei könne die Kirche entscheidend mitwirken.

Bedford-Strohm hob auch hervor, dass die Kirchen ein weltweites Netzwerk bildeten, das den Kampf gegen die Erderwärmung voranbringen könne. "Dieses Netzwerk ist universell und bunt und kann vitale Akteure einer globalen Zivilgesellschaft zusammenführen."

"Signal gesendet"

Bei ihrem Klimaschutz-Engagement wollten die Kirchen enger mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, kündigte der Ratsvorsitzende an. "Wir werden künftig gemeinsam auftreten und an die Politik appellieren", erklärte Bedford-Strohm mit Blick auf ein Symposium von Klima-Experten, Philosophen und Kirchenrepräsentanten, bei dem am 10. Dezember ein "Memorandum von Kattowitz" verabschiedet wurde. "Hier in Kattowitz haben wir ein Signal gesendet", betonte der Ratsvorsitzende.

Zum Stand der Verhandlungen beim Weltklimagipfel äußerte sich Bedford-Strohm beunruhigt. "Wir machen uns große Sorgen, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens hier in Kattowitz Stück für Stück wieder entwertet werden", sagte er. Der Gipfel müsse unbedingt wirksame Kontrollmechanismen für die Klimaschutz-Anstrengungen der Staaten verabschieden.

Kritisch bewertete der Ratsvorsitzende auch die deutsche Klimaschutzpolitik der vergangenen Jahre: "Es ist enttäuschend, dass es der Bundesregierung nicht gelingt, ihr Ziel zur CO2-Minderung für 2020 zu erreichen." Jetzt müssten die Bemühungen um einen nachhaltigen Umbau der Gesellschaft verstärkt werden, forderte der bayerische Landesbischof. Diese Veränderungen müssten allerdings sozialverträglich gestaltet werden, erklärte er vor dem Hintergrund der Debatte um den Kohleausstieg.

Umfrage: Deutschland investiert zu wenig in Klimawandel-Schutz

Köln (epd). Deutschland gibt nach einer WDR-Umfrage zu wenig Geld aus, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Auf Bundes- und Länderebene seien zum Beispiel für Deichbau, Abwassermanagement, Begrünung der Städte und andere Maßnahmen zur Klimaanpassung in den vergangenen fünf Jahren rund drei Milliarden Euro aufgewendet worden, berichtete der Sender am 10. Dezember. Diese Zahl ergebe sich aus Antworten der Umweltministerien von Bund und Ländern und bedeute einen durchschnittlichen Investitionsaufwand in Höhe von etwa 600 Millionen Euro pro Jahr. Das Umweltbundesamt (UBA) habe hingegen bereits 2012 den Bedarf auf rund fünf Milliarden Euro pro Jahr eingeschätzt.

Petra Mahrenholz, Leiterin des Kompetenzzentrums Klimafolgen und Anpassung beim Umweltbundesamt (UBA), sieht daher bei der Anpassung an den Klimawandel eine Finanzierungslücke. "Wenn Deutschland genug tun würde, dann gäbe es weder Schäden im Hochwasserschutz, noch hätten wir Hitzetote zu beklagen", sagte sie dem WDR.

NRW-Umweltministerin räumt Nachholbedarf ein

Auch NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) bestätigte gegenüber dem Sender einen Nachholbedarf. "Wir werden Klimaanpassungsmaßnahmen deutlich verstärken müssen, denn in diesem Jahr haben wir gesehen, dass wir tatsächlich im Klimawandel stecken", sagte die Düsseldorfer Ministerin, die zur deutschen Delegation bei der UN-Klimakonferenz in Kattowitz gehört.

In den vergangenen Jahren sei das klimaschädliche CO2 in der Debatte aus dem Blick geraten, sagte Heinen-Esser im WDR5-Radio. Die aktuelle Diskussion in Deutschland drehe sich vor allem um Stickoxid und Diesel-Autos und dürfe nicht dazu führen, dass Menschen sich künftig einfach Benziner kauften und damit natürlich auch keinen guten Beitrag zum Klima leisteten.

Die Umweltministerin räumte mit Blick auf NRW Nachholbedarf in Sachen erneuerbare Energien ein. Sie bekräftigte den Willen der Landesregierung, den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung "positiv zu begleiten" und sich für erneuerbare Energien einzusetzen. Aber es müsse der Kostenrahmen, der Ausgleich zwischen Beteiligten und die Diskussion mit Bürgern im Blick bleiben. Denn erneuerbare Energien bedeuteten unter anderem den Bau von Stromtrassen.

Bund sieht keine Versäumnisse

Dagegen sieht das Bundesumweltministerium in den Ergebnissen der WDR-Umfrage keine Hinweise für Versäumnisse. "Deutschland ist auf den Klimawandel gut vorbereitet", erklärte es auf Anfrage des Senders. Der Erfolg von Klimaanpassungsmaßnahmen lasse sich nicht ausschließlich an den Ausgaben bemessen.

Der Deutsche Städtetag hingegen fordert eine stärkere Unterstützung insbesondere der Kommunen. Dort seien die Folgen des Klimawandels sehr konkret zu spüren, und viele Maßnahmen zur Klimaanpassung würden auf lokaler Ebene angestoßen. Zwar gebe es für die Kommunen Hilfen aus dem Programm der "Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel". Doch dieses Programm sei deutlich unterdotiert, kritisierte Detlef Raphael vom Städtetag.

Der UN-Klimagipfel im polnischen Kattowitz war am 10. Dezember von einem Streit über den Umgang mit dem jüngsten Sonderbericht des Weltklimarates (IPCC) überschattet worden. In dem Report hatten die Wissenschaftler die Notwendigkeit verstärkter Klimaschutzanstrengungen betont, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. Die Bundesregierung war im auf dem Gipfel vorgestellten Weltklima-Index der Organisation Germanwatch von Platz 22 auf Platz 27 zurückgefallen, vor allem wegen des hohen Braunkohle-Verbrauchs. Bis Freitag beraten Vertreter von mehr als 190 Ländern in Kattowitz über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015.

Kirchen nehmen Abschied von der Kohle

Bistum Essen/Simon Wiggen

Bottrop (epd). Am 20. Dezember sieht die Heilige Barbara zum ersten Mal seit Jahren wieder Tageslicht. Zurzeit steht die Schutzpatronin der Bergleute noch in 1.200 Metern Tiefe auf der siebten Sohle des Bergwerks Prosper Haniel in Bottrop. Für den großen Abschiedsgottesdienst, mit dem sich Bergleute, Kirchenvertreter und Politiker vom Steinkohlebergbau in Deutschland verabschieden, wird die Figur ans Tageslicht geholt und feierlich in den Essener Dom getragen. Einen Tag später, am 21. Dezember, wird das letzte aktive Steinkohlebergwerk Deutschlands offiziell mit einem großen Festakt geschlossen.

Die Kirchen in Nordrhein-Westfalen begleiteten den Abschied von der Kohle mit zahlreichen Gottesdiensten und Tagungen, der Gottesdienst in Essen ist der feierliche Abschluss. Seit Jahren besteht zwischen Bergbau und Kirche eine enge Verbindung. Wie eng, das verdeutlicht eine Anekdote von Michael Schlagheck, Direktor der katholischen Akademie Wolfsburg in Mülheim an der Ruhr: Die Barbarafigur sollte schon für die Generalprobe des Abschiedsgottesdienstes nach Essen gebracht werden. "Doch die Verantwortlichen sagten: Es geht nicht, dass die Bergleute an dem Tag zur Arbeit ins Bergwerk runterfahren und die Barbara weg ist."

Traditionsreiche Verbindung

Die Landessozialpfarrerin der Evangelischen Kirche von Westfalen, Heike Hilgendiek, erklärt die Nähe vieler Bergleute zur Kirche mit der Arbeit unter Tage: "Sie hat viele Menschen nachdenklich gemacht, weil man dort besonderen Gefahren ausgesetzt ist und Orte sieht, die Menschen normalerweise nicht zu Gesicht bekommen."

Einen festen Austausch zwischen Kirche und Bergbau gibt es seit 1950 in der Gemeinsamen Sozialarbeit der Konfessionen im Bergbau, heute "Gemeinsam für eine Soziale Arbeitswelt" (GSA). Evangelische und katholische Kirche bieten Seminare für Mitarbeiter des Zechenbetreibers RAG an, in denen es um Arbeitsbedingungen, Kommunikation und das Miteinander im Betrieb geht.

Kampf um sozialverträglichen Strukturwandel

Auch im langen Kampf um die Steinkohle standen die Kirchen an der Seite der Bergleute und setzten sich für einen sozialverträglichen Strukturwandel ein. Als zeitgleich zur Gründung des Ruhrbistums 1958 auch die erste Welle des Zechensterbens im Revier einsetzte, lief der erste Ruhrbischof Franz Hengsbach bei Demonstrationen mit und besuchte Bergleute unter Tage. Das brachte ihm die Ernennung zum Ehrenbergmann ein.

Auch der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) am Niederrhein geriet nach seiner Gründung Anfang der 90er Jahre in die Auseinandersetzung um die Schließung der Zechen. "Wir haben die Bergleute zum Wohl der Region, wo die Bergwerke neben der Stahlindustrie der wichtigste Arbeitgeber waren, beim Kampf um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze unterstützt", berichtet der Duisburger Pfarrer Jürgen Widera. Vielen Menschen seien bis heute die großen Solidaritätsgottesdienste in Erinnerung. Über die Besuche in den Zechen seien aber auch persönliche Kontakte entstanden, erinnert sich Widera, der Kinder von Bergleuten getauft und Angehörige beerdigt hat.

DNA des Ruhrgebiets

Für die Arbeit des KDA bedeutet das Ende der Kohle einen tiefen Einschnitt. Die Kirche müsse für ihr künftiges Engagement in der Arbeitswelt neue Formen abseits von Großbetrieben finden, sagt Widera. Wenn die Industrie- und Sozialpfarrer früher eine Zeche besuchten, erreichten sie nach den Worten von Sozialpfarrerin Hilgendiek bis zu 2.000 Leute. "Heute gebe es eher exemplarische Kontakte zu kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie zu Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden."

Bewährte Formate der GSA seien schon auf andere Berufsgruppen übertragen worden, etwa in Seminaren für Mitarbeitende in Krankenhäusern oder sozialen Einrichtungen, erläutert Hilgendiek. Kirchliche Akademien bieten zudem Seminare für Manager des Industriekonzerns Evonik zum Thema Wirtschaftsethik an. Aber auch die klassische GSA soll in den nächsten drei Jahren in reduziertem Umfang weitergehen und sich mit den Ewigkeitsaufgaben des Bergbaus beschäftigen, zu denen die Grubenwassererhaltung und die Grundwasserreinigung gehören.

Bestand haben auch andere Traditionen, etwa der Kreuzweg auf der Halde Haniel am Karfreitag. "Wir wollen keine Traditionen aufrechterhalten, die keine Relevanz mehr haben für die Region", sagt Schlagheck. "Aber wir leben Zukunft auch ein Stück weit aus Herkunft." Und Werte des Bergbaus wie Solidarität, Toleranz und Offenheit für Fremde seien in die DNA des Ruhrgebiets übergegangen.

Auch die Heilige Barbara hat nach dem Abschiedsgottesdienst im Essener Dom nicht ausgedient: Sie kehrt zurück in die Tiefen von Prosper Haniel, wo zum Festakt am 21. Dezember die symbolischen letzten Kohlen gefördert werden. In den Wochen und Monaten danach sind schließlich noch einige Bergleute in der Zeche beschäftigt - und wollen nicht auf den Schutz der Heiligen Barbara verzichten.

Schüler demonstrieren für Klimaschutz

Frankfurt a.M., Köln (epd). In mehreren deutschen Städten sind am 14. Dezember Hunderte Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Kiel, Hamburg, München, Köln, Aachen, Göttingen und weiteren Städten demonstrierten sie unter dem Motto "Friday For Future", wie die Organisatoren auf Twitter mitteilten. Zu den Aktionen anlässlich des UN-Klimagipfels im polnischen Kattowitz hatten unter anderem die Grüne Jugend, die Jugendorganisation des BUND und Greenpeace aufgerufen.

"Uns macht der Klimawandel mehr Angst als Nachsitzen", erklärte die Grüne Jugend in München, wo rund 100 Schüler demonstrierten. In Göttingen kündigte Schülersprecher Hannes Eggers weitere Demonstrationen an. In Kiel demonstrierten 500 junge Menschen vor dem Landtag. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ermahnte die Jugendlichen, an ihre Schulen zurückzukehren. Sie würde es begrüßen, wenn das Thema Teil des Unterrichts werde.

Vorbild für die Streikenden sei die junge Schwedin Greta Thunberg, die mit einem mehrwöchigem Schulstreik internationale Medienaufmerksamkeit erlangte, erklärten die Schüler. In Australien und den USA seien bereits Tausende Schülerinnen und Schüler in den Streik gegangen, hieß es weiter. Aktionen seien auch in Großbritannien, Frankreich und Niederlande geplant.

Drei Naturparks siegen in NRW-Landeswettbewerb

Königswinter, Düsseldorf (epd). Die Naturparks in Nordrhein-Westfalen werden vom Land in den Jahren 2019 bis 2021 mit insgesamt rund einer Millionen Euro gefördert. Die Gelder werden im Rahmen des Wettbewerbs "Naturpark. 2021. Nordrhein-Westfalen" vergeben, wie Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am 10. Dezember beim Petersberger Naturpark-Gespräch in Königswinter bei Bonn mitteilte.

Der erste Preis und eine Förderung von 400.000 Euro gehen an den Naturpark Nordeifel für ein Konzept zur Bewahrung des dunklen Nachthimmels. Vermittelt würden der Wert des dunklen Nachthimmels und die Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Gesundheit und Biodiversität, erklärte das Ministerium. Eine Förderung von 154.000 Euro bekommt der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge als zweiter Sieger. Er wolle vor allem Familien mit Kindern ansprechen und auf Entdeckertouren durch die nahe Region mitnehmen.

Der Naturpark Siegengebirge landete auf dem dritten Platz und bekommt rund 142.000 Euro. Er habe sich zu seinem 60-jährigen Bestehen neu aufgestellt und schaffe "neue Heimaterlebnisse", lobte die Jury. Neben den drei Gewinnern wurden auch den Naturparks Hohe Mark, Terra.vita, Arnsberger Wald und Sauerland Rothaargebirge Förderungen in Aussicht gestellt.

Die zwölf Naturparks in NRW nehmen laut Ministerium rund 40 Prozent der Landesfläche ein. Sie dienen der Erholung und Umweltbildung, setzen sich für den Erhalt des Naturerbes und der Kulturlandschaften ein und wirken auch am nachhaltigen Tourismus mit. Nach Angaben des Verbands deutscher Naturparke verstehen sie sich als Motoren einer sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Gesellschaft und Lebensweise im ländlichen Raum.

Verbraucherschützer raten von Miet-Weihnachtsbäumen ab

Düsseldorf (epd). Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen kann Weihnachtsbäume zur Miete nicht empfehlen. Die Tannen im Topf seien teuer, nur begrenzt zu genießen und schädigten die Umwelt durch die doppelten Transportwege, erklärte die Verbraucherzentrale am 13. Dezember in Düsseldorf. Zudem bezweifelten Gartenexperten, dass die Pflanzen wieder richtig anwüchsen oder sich von der kurzen Pause vom Winterschlaf in der warmen Stube erholten. Oft verletze außerdem das Eintopfen die Tannen.

Die Verbraucherschützer prüften nach eigenen Angaben die Angebote zweier bundesweit handelnder Vermieter von Weihnachtsbäumen. Eine ungefähr 1,80 Meter hohe Tanne kostete im Test mit Miete für bis zu zwei Monate, Lieferung und Abholung 81 Euro. Ein westfälischer Versender vermietete Bäume am Standort für 75, landesweit für 90 und bundesweit für 120 Euro. Hier war die Weihnachtsfreude jedoch auf einen knappen Monat begrenzt.

Die Verbraucherzentrale rät zu Tannen - auch geschnittenen - aus Baumschulen und Forstbetrieben in unmittelbarer Umgebung. Ein weiteres Kriterium sei außerdem die ökologische Aufzucht, erkennbar etwa am FSC- oder EU-Bio-, am Bioland- oder Naturland-Siegel.

Gesellschaft

EU-Studie: Juden in Deutschland am häufigsten angefeindet

epd-bild / Christian Ditsch

Brüssel, Wien (epd). In Deutschland werden Juden einer Umfrage in zwölf europäischen Ländern zufolge am häufigsten angefeindet. 41 Prozent der Befragten wurden im zurückliegenden Jahr Opfer einer Belästigung, die nach ihrem Urteil gegen sie als Juden gerichtet war, wie aus einer am 10. Dezember in Brüssel und Wien vorgestellten Studie der EU-Grundrechteagentur hervorgeht. In allen Ländern zusammen, in denen der Großteil der jüdischen EU-Bevölkerung lebt, lag der durchschnittliche Wert bei 28 Prozent.

Nimmt man die fünf zurückliegenden Jahre, so lag die Zahl für Deutschland sogar bei 52 Prozent und im Schnitt der zwölf EU-Länder bei 39 Prozent. Im europäischen Durchschnitt waren es meist Jüngere (16-29 Jahre), die von Anfeindungen berichteten, nämlich 46 Prozent aus dieser Altersgruppe in den zwölf zurückliegenden Monaten. Insgesamt stieg die Häufigkeit, wenn sie beispielsweise durch eine Kippa als Juden erkennbar waren. In Deutschland bestanden die Anfeindungen den Befragten zufolge meist aus persönlichen Beleidigungen und Drohungen, außerdem aus Gesten und Anstarren sowie bösartigen Kommentaren im Internet.

Auswanderung erwogen

Neben Anfeindungen wurde nach physischen Angriffen gefragt. Davon waren den Angaben zufolge in den fünf Jahren vor der Umfrage drei Prozent betroffen, wenn man den EU-Schnitt betrachtet. In den zwölf Monaten vor der Umfrage waren es zwei Prozent. Landesspezifische Zahlen nennt die Umfrage wegen der insgesamt geringen Prozentzahl hier nicht. Insgesamt hatten an der Studie im Mai und Juni 2018 rund 16.400 Menschen online teilgenommen, die sich selbst als Juden identifizierten, in Deutschland waren es 1.233.

Gefragt wurde auch, ob die Betroffenen sich mit ihren negativen Erfahrungen an die Polizei, an jüdische oder andere Organisationen oder die Medien gewandt hätten. Viele taten dies demnach nicht, insbesondere weil sie der Ansicht waren, dass das nichts ändere. Rund 90 Prozent der Befragten in den zwölf Ländern waren zudem der Meinung, dass Antisemitismus in ihrem Land zunehme. Vor diesem Hintergrund haben viele über Auswanderung nachgedacht: In Deutschland waren es 44 Prozent der Umfrageteilnehmer, gegenüber 25 Prozent bei einer Umfrage im Jahr 2012.

Der Direktor der Grundrechteagentur, Michael O'Flaherty, nannte es "erschütternd", dass "Antisemitismus in der EU Jahrzehnte nach dem Holocaust weiter zunimmt". "Die Mitgliedstaaten müssen diese Entwicklung zur Kenntnis nehmen und sich intensiver bemühen, der Judenfeindlichkeit vorzubeugen und sie zu bekämpfen." EU-Vizekommissionschef Frans Timmermans erklärte: "Die jüdische Gemeinschaft muss sich in Europa sicher und zu Hause fühlen. Wenn wir das nicht erreichen können, hört Europa auf, Europa zu sein."

"Erschütternde Nachricht"

In Deutschland forderte der Zentralrat der Juden, dass die EU-Staaten "sich viel stärker als bisher im Kampf gegen Antisemitismus engagieren". "Antisemitismus als Normalfall - das darf Europa als Kontinent der Aufklärung nicht hinnehmen", erklärte Zentralrats-Präsident Josef Schuster.

Die Bundesregierung zeigte sich betroffen. "Die Nachricht ist erschütternd", sagte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann. Dass in dieser Wahlperiode ein Beauftragter für jüdisches Leben bestellt wurde, sei Beweis, dass die Bundesregierung bei dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehe, ergänzte sie.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagte der "Bild"-Zeitung: "Vor dem Hintergrund unserer Geschichte sind antisemitische Vorfälle in Deutschland ganz besonders schwerwiegend. Wir müssen alles daran setzen, diese traurige Spitzenreiterposition wieder loszuwerden."

578 islamfeindliche Straftaten seit Jahresbeginn

epd-bild/Udo Gottschalk

Frankfurt a.M. (epd). Zwischen Januar und September dieses Jahres sind 578 islamfeindliche Straftaten von der Polizei gezählt worden. Die meisten Täter ließen sich dem rechten Spektrum zuordnen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Neben Beleidigungen und Volksverhetzung sei es auch zu körperlichen Übergriffen gekommen. Aus Reihen der Linken wurde Kritik am Umgang mit Muslimen in Deutschland laut. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" hatte zuerst über die Anfeindungen berichtet.

Allein im dritten Quartal 2018 gab es den Angaben zufolge 190 islamfeindliche Straftaten. In 184 Fällen war die Tat rechtsextrem motiviert, in fünf Fällen ließ sich das Motiv nicht zuordnen, und ein Täter handelte aus religiöser Überzeugung.

Verfassungswidrige Symbole

Bei den meisten muslimfeindlichen Verbrechen, die zwischen Juli und September dieses Jahres von den Behörden registriert wurden, handelte es sich den Daten zufolge um Beleidigungen oder Volksverhetzung. Es sei aber auch zu Nötigungen und Körperverletzung gekommen. Die Polizei habe zudem Sachbeschädigungen und Schmierereien registriert, oftmals seien verfassungswidrige Symbole verwendet worden.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres wurden den Angaben nach 40 Menschen bei muslimfeindlichen Übergriffen verletzt, davon 11 im dritten Quartal. Zwei Menschen seien zwischen Juli und September wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung festgenommen worden.

Viele Formen von Rassismus

Die Behörden vermeldeten für das dritte Quartal 16 Kundgebungen gegen eine vermeintliche "Islamisierung Deutschlands", die meist von rechtsextremen Gruppierungen gesteuert oder beeinflusst wurden. Einige dieser Bewegungen würden vom Verfassungsschutz beobachtet. Zudem habe es eine Protestaktion gegen den Bau einer Moschee in Dortmund gegeben.

Aus Sicht der innenpolitischen Sprecherin der Linken, Ulla Jelpke, hat sich der Umgang mit Muslimen auch im politischen Bereich verschlechtert: "Der eine lässt zur Islamkonferenz Blutwurst servieren, der andere wirft einen Schweinskopf vor die Moschee. Die Botschaft ist die gleiche." Muslime würden gedemütigt, ausgegrenzt und der Islam als nicht zu Deutschland gehörig betrachtet. "Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Hetze gilt es in gleichem Maße entgegenzutreten wie Antisemitismus und anderen Formen von Rassismus", forderte Jelpke.

Merkel verteidigt Migrationspakt mit kämpferischer Rede

Auf einem Gipfel in Marrakesch haben 164 Staaten den UN-Migrationspakt angenommen, darunter Deutschland. Mindestens zehn Länder zogen indes ihre Unterstützung zurück, weitere könnten folgen. Hilfswerke fordern, Migranten vor Ausbeutung zu schützen.Marrakesch (epd). Mit einer kämpferischen Rede hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 10. Dezember in Marrakesch den UN-Migrationspakt verteidigt. Zum Schutz der Bürger sei es nötig, illegale Migration gemeinsam zu bekämpfen, rief Merkel den Vertretern aus 164 Staaten zu, die zuvor den Migrationspakt per Akklamation verabschiedet hatten. Nationale Alleingänge würden das Problem nicht lösen. In dieser Woche soll die UN-Vollversammlung den Pakt verabschieden. Die nötige Mehrheit gilt als sicher.

Mehrere Staaten haben den Vereinten Nationen bisher mitgeteilt, dass sie die Unterstützung für den Pakt zurückziehen, den sie selbst mitverhandelt haben. Es sind dies Australien, Chile, die Dominikanische Republik, Österreich, Lettland, Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Die USA waren bereits den Verhandlungen ferngeblieben. Weitere sechs Staaten überlegen noch, wie sie sich zum Pakt verhalten. Unter ihnen ist auch die Schweiz, die die Verhandlungen für den Pakt gemeinsam mit Mexiko geleitet hatte.

Leidenschaftlich

Die in Marokko anwesenden Befürworter des völkerrechtlich nicht verbindlichen Abkommens sprachen sich auch deshalb leidenschaftlich für den Migrationspakt aus und betonten die grundsätzliche Bedeutung des Pakts für gemeinsames Handeln der Weltgemeinschaft. Merkel erinnerte an die deutsche Geschichte und das unendliche Leid, das Deutschland durch den Nationalsozialismus über die Menschheit gebracht habe. "Die Antwort auf puren Nationalismus war die Gründung der Vereinten Nationen und das Bekenntnis zur gemeinsamen Lösung der Fragen, die uns bewegen", sagte die Kanzlerin.

Der belgische Ministerpräsident Charles Michel erklärte, das Bekenntnis zu universellen Prinzipien habe nach den Schrecken zweier Weltkriege Hoffnung genährt. Vor diesem Hintergrund habe er sich für den Pakt entschieden, obwohl darüber seine Koalition zerbrochen sei. Dafür erntete er mehrfach andauernden Applaus.

UN-Generalsekretär António Guterres äußerte am 10. Dezember die Hoffnung, dass die abwesenden Staaten sich dem Pakt in Zukunft anschließen werden. In seinem Plädoyer forderte er, Mythen zu überwinden und die Realität anzuerkennen. Dazu gehöre, dass der Großteil der Migration auf der Südhalbkugel stattfinde. Dessen ungeachtet seien viele Staaten auf der Nordhalbkugel angesichts ihrer Überalterung auf Migration angewiesen.

Umsetzung angemahnt

Vertreter der Zivilgesellschaft forderten nach der Verabschiedung schnelles Handeln. Der Pakt biete die Gelegenheit, eine gescheiterte Migrationspolitik zu reparieren, sagte Francesco Rocca, Präsident der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmongesellschaften. Derzeit gefährde die Kriminalisierung der Hilfe für Migranten im Mittelmeer die Arbeit humanitärer Akteure. Mit dem Pakt sei zwar keine völkerrechtliche, aber doch eine ethische Verpflichtung verbunden.

Auch die Präsidentin von "Brot für die Welt", Cornelia Füllkrug-Weitzel, hob die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit in der Migrationspolitik hervor. Die Verabschiedung des Migrationspakts sei ein wichtiges Signal, wichtiger sei nun jedoch die konkrete Umsetzung. So müssten Migranten und Migrantinnen besser vor Ausbeutung bei der Arbeit, vor Diskriminierung und vor organisiertem Verbrechen geschützt werden.

Der Hamburger katholische Erzbischof Stephan Heße sprach von einem Meilenstein. Der Pakt orientiere sich unmissverständlich an den Menschenrechten und wisse sich zugleich pragmatischen Lösungsstrategien verpflichtet, erklärte der Migrationsbeauftragte der katholischen Deutschen Bischofskonferenz: "An den Standards, die er festschreibt, müssen sich die Staaten künftig messen lassen."

23 Ziele

Das katholische Hilfswerk Misereor begrüßte den besonderen Platz, den Umweltmigration im Migrationspakt einnehme. Immer mehr Menschen seien genötigt, ihre Heimat zu verlassen, weil aufgrund des Klimawandels ihre Lebensgrundlagen bedroht seien, erklärte der Geschäftsführer Internationale Zusammenarbeit bei Misereor, Martin Bröckelmann-Simon. Jedes Zehntelgrad Temperaturanstieg verschärfe diese Situation.

Der UN-Migrationspakt soll lebensgefährliche und chaotische Migration durch internationale Kooperation verhindern. Nach einer Präambel und sieben Leitprinzipien werden dafür 23 Ziele aufgeführt, darunter die Beseitigung von Fluchtursachen, integriertes Grenzmanagement, die Bekämpfung von Schleusern und Menschenhandel, bessere Zusammenarbeit bei der Rückkehr von Migranten in ihre Heimatländer und auch die Eröffnung legaler Möglichkeiten zur Einwanderung. Ob und wie diese Ziele umgesetzt werden, ist alleine den Nationalstaaten überlassen.

Social Bots twitterten gegen UN-Migrationspakt

In der Online-Debatte über den UN-Migrationspakt haben einer Analyse zufolge ungewöhnlich viele Social Bots mitgemischt. Ziel war es offenbar, gegen die am Montag verabschiedete Übereinkunft der Weltgemeinschaft zu mobilisieren.Berlin (epd). Vor der Verabschiedung des UN-Migrationspakts haben Recherchen eines Berliner Startup-Unternehmens zufolge zahlreiche Social Bots im Internet Stimmung gegen die internationale Übereinkunft gemacht. Laut der Analyse der Firma botswatch sind mehr als ein Viertel aller Twitter-Nachrichten zum Migrationspakt (28 Prozent) auf Social Bots zurückzuführen, wie die Tageszeitung "Die Welt" (10. Dezember) berichtete. Den Analysten zufolge sei der Durchschnitt bei politischen Diskussionen sonst etwa um die Hälfte niedriger (10 bis 15 Prozent). Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) rief angesichts der Analyse zu einem verstärkten Kampf gegen Lügen im Internet auf.

Der jetzige Anteil von Social Bots sei so hoch wie seit der Bundestagswahl im vergangenen Jahr nicht mehr. Social Bots sind in sozialen Netzwerken agierende Computerprogramme, die sich als reale Menschen tarnen. Für ihre Studie zum Migrationspakt habe botswatch rund 800.000 Tweets untersucht, die zwischen dem 24. November und dem 2. Dezember veröffentlicht wurden, hieß es. Der Bundestag hatte sich am 29. November für den Pakt der Vereinten Nationen ausgesprochen.

"Gefahr für die Demokratie"

Gestreut worden seien zum Beispiel Behauptungen, wonach die Bundesregierung versuche, die Öffentlichkeit beim Migrationspakt bewusst zu täuschen: Das Abkommen sei rechtlich bindend, damit hole die Regierung Flüchtlinge bewusst nach Deutschland. Wichtig für die Verbreitung der Inhalte seien neben Twitter auch Plattformen wie YouTube. Auf mögliche Hintermänner der Social Bots gehe die Analyse nicht ein.

"Jemand scheint Interesse daran zu haben, dass diese Debatte geführt wird und dass gezielt Falschinformationen über den UN-Migrationspakt verbreitet werden", sagt botswatch-Geschäftsführerin Tabea Wilke der "Welt". Das Thema eigne sich sehr gut dafür, die westliche Wertegemeinschaft infrage zu stellen.

Justizministerin Barley sagte, der Fall werfe ein Schlaglicht darauf, wie organisierte Falschmeldungen die Debatte um ein Thema beeinflussen können. "Die Betreiber sozialer Netzwerke müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und entschieden gegen Fake-Accounts vorgehen", sagte Barley den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Social Bots seien eine Gefahr für die Demokratie. Sie begrüße daher den vergangene Woche vorgestellten Aktionsplan der EU-Kommission gegen Desinformation im Netz. Brüssel setzt darin unter anderem auf die Gründung eines EU-weiten Schnellwarnsystems für Versuche, die öffentliche Meinung zu manipulieren.

Transparenz gefordert

Auch die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Nadine Schön (CDU), forderte Plattformbetreiber wie Twitter angesichts der botswatch-Recherchen auf, für mehr Transparenz zu sorgen. "Den Nutzern muss eindeutig klar sein, ob ein Mensch oder ein Social Bot einen Tweet oder einen Post veröffentlicht hat", sagte Schön.

Der Autor und Blogger Schlecky Silberstein (bürgerlich Christian Maria Brandes) sieht auch die Politik gefragt. "Man kann beispielsweise ein ganz normales Gesetz anleiern, dass den Einsatz von Social-Media-Bots grundsätzlich verbietet", sagte er im Radioprogramm SWR Aktuell. Nötig seien aber auch massive Aufklärungskampagnen, um Bots von authentischen Social-Media-Profilen unterscheiden zu können: "Das ist ein Teil der Medienkompetenz, bei der wir von der Schule bis zum Altenheim ein Verständnis in der breiten Gesellschaft erreichen müssen."

Studie: Einheimische und Migranten haben ähnlichen Bürgersinn