Kirchen

Kirchlicher Kompass für Zeitalter der Digitalisierung

epd-bild / Heike Lyding

Hannover/Bochum (epd). Hassrede, Fake-News, Pflegeroboter, Dating-Apps und Cybersex: Für diese Phänomene der digitalen Lebenswelt gibt nun ein neuer Grundlagentext der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eine ethische Orientierung. Der Text gebe Antworten auf die Frage, wie freiheitliches und verantwortungsvolles Handeln in der digitalen Gesellschaft aussehen könne, sagte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm am 22. April bei der Vorstellung der Denkschrift "Freiheit digital. Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen Wandels" während einer Online-Pressekonferenz.

"Weil sich die Technologien in den vergangenen zehn Jahren so rasant weiterentwickelt haben, hinken die gesellschaftlichen Normen für ihre Nutzung zwangsläufig hinterher", sagte Bedford-Strohm. Umso dringlicher sei es, die ethischen Folgen der Digitalisierung stärker in den Blick zu nehmen. Er sehe es als Aufgabe der Kirchen und Religionsgemeinschaften, ethische Orientierungen für gesellschaftliche Fragestellungen zu geben. Keiner anderen Institution sei die ethische Reflexion in die DNA geschrieben.

Orientierung an Zehn Geboten

Aufgebaut ist der Text anhand der biblischen Zehn Gebote, aus denen die Autorinnen und Autoren zehn Leitsätze ableiten. Verfasst wurde die Denkschrift, die einzige der noch bis November andauernden sechsjährigen Ratsperiode, von der Kammer für soziale Ordnung, herausgegeben wurde sie vom Rat der EKD. Der Rat verbinde damit die Hoffnung, dass der 250-Seiten-umfassende Text Anschluss an öffentliche, wissenschaftliche und innerkirchliche Diskurse finde, sagte der Ratsvorsitzende.

Bedford-Strohm verwies auf die Aktualität der Zehn Gebote. So erinnere das neunte Gebot "Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten" an die Debatte über Fake News und Hassrede im Netz. Er warnte davor, dass sich die Kommunikation im Internet zunehmend nicht mehr an der Wahrheit, sondern am Kommerz orientierte. Algorithmen bevorzugten jene Beiträge auf sozialen Plattformen, die besonders häufig angesehen oder geteilt würden. Damit lasse sich dann auch besonders viel Geld über Werbung generieren. Auch das Gebot zum Ehebruch verdeutliche ein modernes Problem, Beziehungen verbindlich und verlässlich zu gestalten. Über allem stehe aber das erste Gebot ("Du sollst keine anderen Götter haben neben mir"), das menschlichen Allmachtsfantasien in Bezug auf die Möglichkeiten des technologischen Fortschritts entgegenwirke.

Der stellvertretende Vorsitzende der Kammer für soziale Ordnung, der evangelische Theologe und Sozialethiker Traugott Jähnichen, betonte, dass mit der Denkschrift weder "eine überschäumende Technik-Begeisterung noch eine Technik-Kritik" transportiert werde. Er erinnerte an die Freiheiten, die die Digitalisierung in der Arbeitswelt schaffe, die gleichzeitig aber auch zu einer Ausbeutung von Arbeitnehmern führen könne. Das erlebten derzeit viele Menschen täglich in der Corona-Pandemie. Auch schier unendliche Konsummöglichkeiten würden im Internet angeboten, deren Maß es zu bedenken gelte.

Die EKD will aber nicht nur über die Digitalisierung reflektieren, sondern sie versteht sich auch selbst als Akteurin. So fördert sie etwa durch einen Innovationsfonds Ideen, die die kirchliche Arbeit im Digitalen ermöglichen. Zuletzt sei der Auftrag erteilt worden, ein Haus für digitale Seelsorge und Beratung zu "bauen", sagte Pfarrerin Stefanie Hoffmann aus der EKD-Stabsstelle Digitalisierung. Das Projekt solle im Netz auch Angebote für Menschen schaffen, die sich nicht einer Kirchengemeinde zugehörig fühlten.

Frauenarbeit in evangelischer Kirche vor Umbruch

Für die Frauen in der evangelischen Kirche mit ihren traditionsreichen Verbänden steht viel auf dem Spiel: Ihre EKD-weite Schaltstelle, das "Zentrum", soll nach jüngsten Plänen fast komplett aufgelöst werden.Hannover (epd). Seit sich die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im vergangenen November mit Einsparmodellen befasst hat, muss die Frauenarbeit der EKD damit rechnen, dass ihr bis zum Jahr 2030 drei Viertel der Mittel gestrichen werden. Noch ist nichts beschlossen, aber es sieht nicht gut aus für das Evangelische Zentrum Frauen und Männer, indem die Frauen EKD-weit verortet sind. Wird die Frauenarbeit mit ihren teils traditionsreichen Verbänden noch gebraucht? Manche meinen, auf EKD-Ebene kaum.

"Was wollen die eigentlich machen ohne die ehrenamtlichen älteren Frauen?", fragt die Vorsitzende der Frauenarbeit, Susanne Kahl-Passoth. Sie und die Geschäftsführerin des Zentrums, Eske Wollrad, machen aus ihrem Ärger keinen Hehl und verweisen darauf, dass es Frauen sind, die das ehrenamtliche Engagement der Kirche tragen - vor Ort vom Besuchsdienst über den Kirchenchor bis hin zum Obdachlosencafé.

Das Zentrum, das dieses Jahr fast eine Million Euro von der EKD erhält, hat mit der Alltagsrealität in den Gemeinden indes nur wenig zu tun. Die Evangelischen Frauen in Deutschland (EFiD) - Dach von 40 Verbänden mit rund drei Millionen Christinnen - arbeiten vor allem politisch: als Stimme der Protestantinnen in Kirche und Gesellschaft, als Teil des politischen Feminismus, als Mitglied im Deutschen Frauenrat. Zu Themen wie Prostitutionsgesetz, Abtreibung und Single-Dasein nahm die Frauenarbeit schon Stellung. Zudem beschäftigen sich die 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Genderfragen.

Verweis auf Doppelstrukturen

Aus EKD-Sicht ist die Frauenarbeit dennoch künftig in den Landeskirchen und Gemeinden gut aufgehoben, jedenfalls größtenteils. Bei allen Einsparvorschlägen sei es darum gegangen, Parallelarbeit und Doppelstrukturen zwischen Landeskirchen und EKD abzubauen, sagt der theologische Vizepräsident des Kirchenamts, Thies Gundlach. "Was die Frauenarbeit an ehrenamtlicher Arbeit vor Ort leistet, ist imposant. Gerade dies spricht dafür, die Gewichte stärker auf die Landeskirchen zu verschieben."

Dagegen regt sich unter den Frauen Widerstand. "Wir haben sehr große Unterstützung bekommen, viele Briefe und Mails, in allen Landeskirchen. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird", sagt Eske Wollrad. Zwei Synodenmitglieder hatten im Dezember "Prüfanträge" gestellt, um die Kriterien für die Sparmaßnahme zu hinterfragen. Nach einer Neubewertung in zwei EKD-Ausschüssen, zuletzt Mitte März im Haushaltsausschuss, blieb im Wesentlichen alles beim Alten. Nun muss das Kirchenparlament im Herbst entscheiden.

Abgesehen vom Blick auf Sparmöglichkeiten polarisiert die Frauenarbeit. Theologisch-konservative Kirchenmitglieder stört der starke Fokus auf Genderthemen. Im Zusammenhang mit den Sparplänen habe dies aber keine Rolle gespielt, sagt der EKD-Theologe Gundlach. "Geschlechtergerechtigkeit wird in der EKD sehr wichtig genommen." Das EKD-Studienzentrum für Genderfragen muss daher keine Sparzwänge fürchten. Doch nicht alle Aufgaben des Zentrums für Frauen und Männer lassen sich künftig dorthin übertragen.

Die EKD müsse "anschlussfähig" bleiben in Sachen Genderpolitik, sagt Wollrad, beispielsweise beim Transsexuellen-Gesetz, an dessen Entwurf Grüne und FDP gerade arbeiten, oder in der Debatte über Identitätspolitik: "Wer macht das, wenn das Zentrum nicht mehr da ist?" Das Gender-Studienzentrum, das sich vorrangig um Gleichstellung in der Kirche kümmert, könne dies nicht leisten. Und eine Vertretung im Deutschen Frauenrat sei dieser EKD-Abteilung juristisch gar nicht möglich. Die Frage der Verbandsvertretung soll nun allerdings noch weiter beraten werden.

EKD erwartet Vorschläge

Dass gespart werden müsse, sei "kummervoll", räumt der EKD-Vizepräsident Gundlach ein. Doch nun würden Frauen- und Männerarbeit selbst überlegen, wie ihre Zukunft im Rahmen des finanziell Möglichen gestaltet werden kann. Nach schrittweisen Kürzungen soll das Zentrum im Jahr 2030 noch rund 290.000 Euro erhalten. "Die Frauenarbeit braucht eine neue Struktur", sagt Gundlach. Die EKD sei für gute Vorschläge dankbar.

Aber die Frauen geben noch nicht ganz auf. "Noch ist Holland nicht verloren", sagt Kahl-Passoth. Angelika Weigt-Blätgen, Mitglied des EFiD-Präsidiums und des EKD-Haushaltsauschusses, hält die Frauenarbeit als "große Playerin" für unterschätzt. Sie unterstreicht, dass - auch bei starken Sparvorgaben - die kirchliche, politische und zivilgesellschaftliche Vertretung der Verbände bundesweit möglich sein muss. Dies den Landeskirchen überlassen zu wollen, sei "Unfug". Aber das Zentrum, da ist Weigt-Blätgen realistisch, werde wohl nicht überdauern.

Theologieprofessorin Wendebourg: EKD-Frauenarbeit ist verzichtbar

Berlin (epd). Die evangelische Frauenarbeit ist nach Ansicht der Theologieprofessorin Dorothea Wendebourg auf EKD-Ebene nicht länger notwendig. "Sie ist entbehrlich", sagte Wendebourg im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Wenn es darum geht, Frauen noch stärker zur Geltung zu bringen, brauchen wir die Frauenarbeit nicht mehr. Da haben wir eigentlich schon alles erobert." In der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) soll das Evangelische Zentrum für Frauen und Männer in Hannover, in dem die Frauenarbeit verortet ist, demnächst fast komplett eingespart werden.

Bei Gleichberechtigung viel erreicht

"Es gab Zeiten, da war die Frauenarbeit wichtig. Frauen hatten keinen Zugang zu Ämtern, waren mit Rollenklischees konfrontiert", sagte Wendebourg. "Das ist heute nicht mehr der Fall." Dass für die Gleichberechtigung viel erreicht worden sei, zeige sich etwa in der großen Zahl der Theologiestudentinnen, wogegen die der männlichen Studenten zurückgehe, so die Kirchenhistorikerin, die bis 2017 einen Lehrstuhl an der Berliner Humboldt-Universität innehatte. Es bräuchte eher eine Forcierung der Männerarbeit. Zumal auch Kirchengänger schon immer mehrheitlich Frauen und weniger Männer seien.

Kritisch sieht Wendebourg, dass sich der Fokus der Frauenarbeit auf die Genderfrage verengt habe. Das Gender-Programm müsse sich die Frauenarbeit nicht zu eigen machen, es mache die Frauenfrage letztlich bedeutungslos, sagte die Kirchenhistorikerin. Sie bezog sich damit auf die den Gender-Maßnahmen zugrunde liegende Theorie der US-amerikanischen Philosophin Judith Butler, die Geschlechter durch sozial-kulturelle Zuschreibungen definiert sieht und letztlich die Auflösung der Zweigeschlechtlichkeit anstrebt.

"Funktioniert an der Basis"

"Gender und Gendersprache sind Anliegen einer kleinen Gruppe, die das pusht", sagte Wendebourg. "Die große Zahl der Frauen in der Kirche interessiert das überhaupt nicht." Hinzu komme, dass Themen wie das Single-Sein oder ein künftiges Transgender-Gesetz, denen sich die Frauenarbeit widmet, "nicht frauenspezifisch" seien. "Hier hört die Frauenarbeit auf, Frauenarbeit zu sein", sagte die Theologin: "Ich verstehe nicht, dass ein Feminismus, der eigentlich unterbewerteten Frauen helfen will, das alles Huckepack nimmt." Es sei eine Illusion zu glauben, dass die Gesellschaft durch Gendersprache und -Programme verändert werden könnte.

Ort klassischer Frauenarbeit seien eher Diakonie und Gemeinde, sagte Theologin, die auch zeitweilig lutherische Vorsitzende der Theologischen Kammer der EKD war: "Frauenhilfe an der Basis, das funktioniert. Vor Ort kann die Frauenarbeit ad hoc besser reagieren - sich etwa um Einsame kümmern und bei Überforderung helfen."

Das Zentrum Frauen und Männer wird von den Evangelischen Frauen in Deutschland e.V. (EFiD) und der Männerarbeit der EKD getragen. Es wird fast vollständig von der EKD finanziert. Dem Frauen-Dachverband gehören 40 Verbände mit rund drei Millionen Protestantinnen an.

Bedford-Strohm wünscht sich "Sea-Watch 4" ohne Antifa-Fahne

epd-bild / Thomas Lohnes

Hannover (epd). Aus Sicht des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, verdeckt die Debatte um eine Antifa-Fahne auf dem kirchlich unterstützten Flüchtlings-Rettungsschiff "Sea-Watch 4" die Ziele der Hilfsorganisation. "Ich würde es ausdrücklich begrüßen, wenn die Flagge alsbald eingeholt wird, da die Diskussion darum das eigentliche Anliegen der Seenotretter zunehmend unsichtbar macht", sagte Bedford-Strohm am 21. April dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Organisation Sea-Watch reagierte ausweichend auf die Äußerung. Kritik an der Fahne war in den vergangenen Tagen lauter geworden.

Vor knapp zwei Wochen hatte Sea-Watch die Flagge bewusst noch prominenter als zuvor am Schiff platziert: "Aufgrund der Stimmungsmache von AfD und anderen Rechten gegen eine Flagge der Antifaschistischen Aktion an unserem Bug haben wir uns entschieden, diese zu entfernen. Sie hängt jetzt etwas sichtbarer weiter oben. Gern geschehen", heißt es in einem Tweet bei Twitter vom 8. April. Auf einem dazugehörigen Foto ist die Fahne wehend an einem Mast zu sehen.

Kritik aus Reihen der CDU

In den vergangenen Tagen hatten unter anderen mehrere CDU-Bundestagsabgeordnete die Flagge kritisiert. Das Antifa-Symbol sei zwar nicht strafbar, aber es werde "insbesondere im gewaltorientierten Linksextremismus breit verwendet", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg (CDU), der Tageszeitung "Die Welt". Die EKD sei "daher gut beraten, sich davon sehr klar zu distanzieren".

Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß erklärte, die Kirche könne nicht "mit linken Gewalttätern in einem Boot sitzen". "Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm muss jetzt ein Machtwort sprechen", forderte er.

Bedford-Strohm sagte dem epd: "Als EKD haben wir eine glasklare Position für den Schutz von Menschenleben und für Gewaltfreiheit. Wo Menschen unter dem Label des Antifaschismus Gewalt anwenden oder dazu aufrufen, macht mich das zornig. Mit wirklichem Antifaschismus hat das für mich nichts zu tun." Die "Sea-Watch 4" und ihre Besatzung retteten Menschenleben. Damit seien sie erkennbar im Dienste der Nächstenliebe und der Menschenrechte unterwegs.

Sea-Watch will "Retten statt Reden"

Sea-Watch-Sprecher Oliver Kulikowski sagte dem epd auf Anfrage, die Hilfsorganisation habe ihre Position zur Antifa-Fahne bereits deutlich gemacht. Anders als Politikerinnen und Politiker, "die dem massenhaften Sterbenlassen im Mittelmeer tatenlos, schweigend oder hetzend zusehen, haben wir keine Zeit, uns zwei Wochen über eine Fahne an Bord eines Schiffs auszulassen", sagte Kulikowski und fügte hinzu: "Unserem Motto 'Retten statt Reden' folgend haben wir eine Rettungsmission vorzubereiten."

Die "Sea-Watch 4" wurde im vergangenen Jahr mit Hilfe von kirchlichen Spenden zur Rettung von Flüchtlingen ins Mittelmeer geschickt. Betreiber ist der 2015 gegründete Berliner Verein Sea-Watch.

Das kirchlich initiierte Spendenbündnis United4Rescue erklärte, es lehne jede Form von Gewalt ab, "unter anderem auch linksextreme Gruppierungen, die gewaltbereit oder antidemokratisch sind". Das Hochziehen einer Antifa-Flagge und das daraus resultierende Bekenntnis zur einer antifaschistischen Grundhaltung sei keineswegs identisch mit der Zustimmung zu Gewalt und Linksextremismus. Insofern sehe United4Rescue keinerlei Anlass, die Partnerschaft mit Sea-Watch infrage zu stellen.

EKD-Synode regelt Schwaetzer-Nachfolge

epd-bild/Jonathan Haase/EKN

Hannover (epd). Die obersten Parlamente der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) konstituieren sich zu Beginn einer sechsjährigen Amtszeit neu. Im Mittelpunkt der digitalen Tagung vom 6. bis 8. Mai steht die Neuwahl des Präsidiums der EKD-Synode. Nach fast acht Jahren im Amt stellt sich die 79-jährige Synodenpräses Irmgard Schwaetzer nicht noch einmal zur Wahl.

Bei der Tagung berät nicht nur die EKD-Synode in veränderter Zusammensetzung. Auch die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) und die Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen (UEK) kommen erstmals mit neu bestimmten Vertreterinnen und Vertretern zusammen.

Die 128 EKD-Synodalen werden das Präsidium am Samstag, dem letzten Tag der Sitzung, neu wählen, wie die EKD am 21. April in Hannover mitteilte. Neben Präses Schwaetzer gehören ihm bislang zwei Vizepräsides und vier Beisitzerinnen und Beisitzer an.

Bereits die Vorgängersynode hatte im November vergangenen Jahres ihre letzte Sitzung wegen der Corona-Pandemie nur digital abhalten können. Sie billigte vor dem Hintergrund zurückgehender Steuereinnahmen und Kirchenmitgliedszahlen ein Sparkonzept, das einen Zeitraum bis 2030 umfasst.

Die neue Synode soll im November zum zweiten Mal tagen, um unter anderem den 15 Mitglieder umfassenden Rat der EKD neu zu wählen. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm scheidet dann als oberster Repräsentant der rund 20,7 Millionen deutschen Protestanten aus dem Amt.

Kurschus: Kirche soll in Corona-Krise Raum für Fragen geben

epd-bild//Gerd-Matthias Hoeffchen

Bielefeld (epd). Die Kirche sollte in der Corona-Krise nach Worten der westfälischen Präses Annette Kurschus keine vorschnellen Antworten geben. "Dass wir im Moment viele Fragen haben, ist kein Ausdruck von Hilflosigkeit", sagte Kurschus am 20. April in einer Online-Diskussion mit Theologenprofessorinnen und -professoren.

"Die Zeit hat mich gelehrt, dass wir aus gutem Grund nicht vollmundig unterwegs sind", erklärte die leitende Theologin, die auch stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist. Als Kirche bei den Menschen gehe es darum, die Fragen auszuhalten und sich sicher zu sein, dass Gott zuhöre. Christen wüssten, dass sie einen guten Hirten hätten, auf den sie vertrauen könnten. "Davon etwas in die Welt zu geben, ist unser Auftrag", unterstrich Kurschus.

"Kultur des Verstehens, des Verzeihens und der Vergebung"

Corona mache wie unter Vergrößerungsglas deutlich, was funktioniere und was nicht funktioniere, sagte der Bochumer Theologieprofessor Traugott Jähnichen. In der Pandemie sei die Endlichkeit des Lebens deutlich geworden. Aufgabe der Kirche sei es, Trost im Leben und im Sterben auszusprechen. Kirche könne zudem zu einer "Kultur des Verstehens, des Verzeihens und der Vergebung" beitragen, erklärte der Professor für Systematische Theologie der Ruhr-Universität Bochum.

Die Kirche sollte nach Worten der Münsteraner Neutestamentlerin Eve-Marie Becker die Botschaft der Hoffnung betonen. Kirche müsse auf den Feldern, wo sie Kompetenz habe, vorangehen und Lösungsmöglichkeiten vorstellen. Gesamtaufgabe der Theologie sei es, Hoffnung und den Trost durch die Gemeinschaft mit Christus zu verkünden, sagte die Professorin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

"Die Ressource ist das Evangelium"

Die Theologieprofessorin der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel, Konstanze Kemnitzer, nannte es als Herausforderung der Kirche, in der Pandemie zu Vernunft und Liebe beizutragen. Die Kirche sollte für eine Gesellschaft einstehen, in der um Vernunft gerungen werde. "Die Ressource, die wir dafür haben, ist das Evangelium".

Ziel des digitalen "Lern- und Lehrgesprächs", zu dem die Präses Kurschus eingeladen hatte, war es, über die Pandemie aus theologischer Perspektive ins Gespräch zu kommen. Teilnehmer waren neben Vertretern der Landeskirche neun evangelische Theologieprofessorinnen und -professoren von Universitäten und Hochschulen in Münster, Bochum, Wuppertal, Siegen und Paderborn.

Berliner Bischof Stäblein ruft zu Corona-Tests auf

epd-bild/Jürgen Blume

Berlin (epd). Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, hat die Menschen zu regelmäßigen Corona-Tests aufgerufen. Testen sei auch ein Akt der Nächstenliebe, weil man damit andere Personen vor einer Corona-Infektion schützen könne, sagte der Bischof am 20. April beim Besuch des Covid-19-Testzentrums "Test4Culture" in der Villa Elisabeth neben der St. Elisabeth-Kirche in Berlin-Mitte. Tests würden zudem gegen "das schleichende Misstrauen in der Gesellschaft" und gegen die Angst helfen, "dass jeder Mensch, dem man begegnet, potenziell ein Risiko sein könne".

Zu einer möglichen Testpflicht für Gottesdienste äußerte sich Stäblein zurückhaltend und verwies darauf, dass in den Kirchen bereits jetzt alle Hygienevorschriften streng eingehalten würden. "Es geht aber jetzt darum, die Menschen zu ermuntern, sich vor dem Gottesdienst testen zu lassen", betonte der Bischof.

Zugleich würdigte er das Engagement des Kultur Büros Elisabeth. In der Villa Elisabeth finden coronabedingt seit etwa einem Jahr keine Kulturveranstaltungen statt. Seit 1. April wird das großzügige Gebäude neben der St. Elisabeth-Kirche der Evangelischen Kirchengemeinde am Weinberg als Corona-Testzentrum genutzt.

Seit dem Start seien hier bereits rund 9.000 Tests durchgeführt worden, hieß es. Durchschnittlich ein bis drei Menschen würden hier täglich positiv getestet. Unter den Mitarbeitern des Testzentrums sind Künstler, Journalisten, Medizin- und Pharmaziestudenten sowie Mitglieder der Kirchengemeinde.

Bischöfin Fehrs: Mütter in der Corona-Krise mehr würdigen

Hamburg (epd). Die große Belastung von Müttern in der Corona-Pandemie muss nach den Worten der Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs mehr gewürdigt werden. Die Krise verlange vor allem alleinerziehenden Müttern und Vätern viel ab, sagte sie am 25. April in der Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg. Mit dem Gottesdienst wurde das 70-jährige Bestehen des Müttergenesungswerks gefeiert. Die Müttergenesung sei eine Erfolgsgeschichte, die Millionen Frauen die Lebensfreude zurückgebracht habe, erklärte Fehrs.

Elke Büdenbender, Schirmherrin des Müttergenesungswerks und Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sagte, Mütter seien "Alltagsengel". Mütter - und zunehmend auch Väter - seien die "Seele der Familie": Sie seien immer da, hörten zu, trösteten und organisierten. Oft suchten sie sich zu spät Hilfe und Unterstützung. Zu groß sei das Gefühl der Verpflichtung, dass es ohne sie nicht gehe, sagte Büdenbender. Die Gesellschaft habe daher eine Verpflichtung, Mütter und Väter zu ermutigen, sich auffangen zu lassen.

Das Müttergenesungswerk wurde 1950 von Elly Heuss-Knapp, Ehefrau von Bundespräsident Theodor Heuss, gegründet. Das eigentliche Jubiläum war 2020, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Fehrs erklärte, die Müttergenesung sei ein Segen, weil bei ihr die Achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehe. Wer über Jahre für andere sorge und Verantwortung trage, brauche auch Kraft für sich selbst. Trotz des altertümlichen Begriffs sei Müttergenesung aktuell wie nie, betonte die Bischöfin. Seit Generationen verlasse sich die Gesellschaft allzu sehr darauf, dass die Frauen die entscheidende Sorge-Arbeit leisten. Es sei eine Arbeit, die nicht entlohnt und nicht einmal als Arbeit anerkannt werde, weil man sage, sie werde doch aus Liebe getan.

"Kirche in Not": Verletzung der Religionsfreiheit in vielen Ländern

Rom (epd). Das katholische Hilfswerk "Kirche in Not" hat eine wachsende Diskriminierung und Verfolgung von Gläubigen beklagt. In knapp einem Drittel aller Länder mit knapp zwei Dritteln der Weltbevölkerung werde die Religionsfreiheit verletzt, beklagte die Einrichtung in einem am 20. April in Rom vorgestellten Bericht. "Am meisten leiden die Christen", erklärte der Geschäftsführer von "Kirche in Not" Deutschland, Florian Ripka, anlässlich der Veröffentlichung.

Dem Bericht zufolge verzeichnen China, Indien, Pakistan, Bangladesch und Nigeria besonders gravierende Einschränkungen der Religionsfreiheit. In zwanzig von 196 Staaten verschlechtere sich die Lage der religiös Gläubigen, heißt es in dem Bericht "Religionsfreiheit weltweit". Allein in China und Myanmar litten rund dreißig Millionen Muslime unter Verfolgung.

Sexuelle Gewalt als Waffe

In China, Niger, der Türkei, Ägypten und Pakistan würden religiöse Minderheiten seit Ausbruch der Corona-Pandemie in noch größerem Ausmaß als zuvor diskriminiert. Diesen würden aufgrund ihrer religiösen Ausrichtung Lebensmittelhilfen verweigert und Zugang zum Gesundheitswesen erschwert.

In einer wachsenden Zahl von Ländern wird demnach sexuelle Gewalt als Waffe gegen Angehörige religiöser Minderheiten eingesetzt. Die Autoren des Berichts weisen auf Entführungen und Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen hin, die gezwungen würden, ihren Glauben zu wechseln.

Westlichen Ländern warf der Präsident von "Kirche in Not", Kardinal Mauro Piacenza, bei der Vorstellung des Dokuments vor, durch die Anerkennung neuer Menschenrechte die Religionsfreiheit einzuschränken. "Diese neuen Normen sorgen dafür, dass die Rechte auf Gewissens- und Religionsfreiheit in einen scharfen Konflikt zur Verpflichtung treten, diese Normen zu respektieren", heißt es in dem Bericht zur Religionsfreiheit von 2021.

Landessuperintendent: Christen sollen von ihrem Glauben erzählen

epd-bild/Lippische Landeskirche

Attendorn, Detmold (epd). Der lippische Landessuperintendent Dietmar Arends hat Christinnen und Christen ermutigt, von ihrem Glauben zu erzählen. Über die Bedeutung des Christseins zu sprechen, sei "eine Aufgabe, die uns als Kirchen heute erneut immer stärker herausfordert", sagte der leitende Theologe der Lippischen Landeskirche am 25. April im Ökumenischen Vespergottesdienst in Attendorn. "Wir können uns immer weniger darauf verlassen, dass die Menschen schon irgendwie wissen, um was es geht."

"Wir brauchen als Kirchen und als einzelne Christenmenschen Sprachfähigkeit, Dialogfähigkeit", sagte Arends laut Predigttext weiter. Das gelte auch für den Dialog mit anderen Konfessionen und Religionen, der immer im Respekt vor den anderen erfolgen müsse. "Wo wir einander begegnen in aller Unterschiedlichkeit, werden wir einander gerade darin achten", betonte der Landessuperintendent.

Ökumenischer Vespergottesdienst

Arends sprach im traditionellen Ökumenischen Vespergottesdienst der christlichen Konfessionen in Westfalen und Lippe. Präses Annette Kurschus und Oberkirchenrat Ulrich Möller von der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie der katholische Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker gestalteten die Liturgie. Zu den weiteren Mitwirkenden zählten unter anderem der syrisch-orthodoxe Erzbischof Mor Philoxenos Matthias Nayis, der koptische Bischof Anban Damian und der griechisch-orthodoxe Erzpriester Panagiotis Tiriakidis. Wegen der Corona-Pandemie war keine Gemeinde in der Kirche, der Gottesdienst wurde online über YouTube übertragen.

Bereits seit 1999 feiern die christlichen Konfessionen in Ostwestfalen-Lippe alljährlich einen ökumenischen Gottesdienst. Die leitenden Theologen predigen dabei im Wechsel.

Reformierte wollen ihre Gottesdienste modernisieren

Hannover, Detmold (epd). Die evangelisch-reformierten Kirchen wollen ihre Gottesdienstordnungen modernisieren. Ziel sei es, nach mehr als 20 Jahren die bisherige Liturgie zeitgemäßer und verständlicher zu gestalten, sagte die Projektleiterin Pastorin Judith Filitz aus der Lippischen Landeskirche am 20. April. Koordiniert werde das Projekt vom Reformierten Bund mit Sitz in Hannover.

Die aktuelle Liturgie stamme aus dem Jahr 1999 und sei bereits "ein wenig angestaubt", erläuterte Filitz. "Damals wurden beispielsweise gleichgeschlechtliche Trauungen überhaupt nicht berücksichtigt." Die neue Liturgie solle darum auch in den Gebeten offener formuliert werden, so dass sich niemand ausgeschlossen fühlen müsse. Zudem sollen für digitale Gottesdienstformate Vorschläge erarbeitet werden. So seien beispielsweise zweisprachige Ordnungen für digitale Partnerschaftsgottesdienste etwa mit Gemeinden in Südafrika oder Korea geplant. An dem Projekt sind Filitz zufolge mehr als 30 Menschen aus den reformierte Gemeinden in Deutschland und der Schweiz sowie aus der Evangelisch-altreformierten Kirche beteiligt.

Der Reformierte Bund ist der Dachverband der evangelisch-reformierten Christen in Deutschland. Dem als Verein organisierten Bund gehören Einzelpersonen sowie die Evangelisch-reformierte Kirche mit Sitz in Leer und die Lippische Landeskirche an. Dazu kommen zahlreiche Kirchengemeinden vor allem aus den unierten Kirchen im Rheinland, in Westfalen, in Bremen und in Hessen-Nassau. Die Wurzeln der reformierten Kirche liegen in der Schweizer Reformation des 16. Jahrhunderts. Zu ihren Vätern zählen die Reformatoren Ulrich Zwingli (1484-1531) aus Zürich und Johannes Calvin (1509-1564) aus Genf.

Sternberg tritt nicht für dritte Amtszeit als ZdK-Präsident an

epd-bild/Heike Lyding

Bonn (epd). Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, tritt nicht für eine dritte Amtszeit an. Er werde, wie bereits beim Amtsantritt verkündet, nicht für eine neue Kandidatur bereitstehen, teilte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) am 23. April während seiner Vollversammlung auf Twitter mit. Das sei kein Rückzug, betonte Sternberg: "Im kommenden Jahr werde ich 70, das ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören."

Präsidium und Hauptausschuss des ZdK wollen nun eine Findungskommission einsetzen, die neue Kandidaten sucht. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin würde dann im November auf der nächsten Vollversammlung gewählt. Sternberg hatte 2015 die Nachfolge von Alois Glück angetreten, der sechs Jahre lang an der Spitze des ZdK stand. Er war zunächst für zwei Jahre gewählt worden und war dann 2017 für eine volle Amtsperiode wiedergewählt worden.

Der aus Grevenbrück im Sauerland stammende Sternberg studierte nach einer Bäckerlehre Germanistik, Kunstgeschichte und Theologie in Münster, Rom und Bonn. 1983 promovierte er in Germanistik und 1988 in Alter Kirchengeschichte. 1988 wurde er Direktor des Franz-Hitze-Hauses, 2001 Honorarprofessor für Kunst und Liturgie an der Universität Münster. Bereits seit 1997 war er Sprecher für kulturpolitische Grundfragen im ZdK. Von 2005 bis 2017 gehörte er als CDU-Abgeordneter dem nordrhein-westfälischen Landtag an. Sternberg ist verwitwet und Vater von fünf erwachsenen Kindern.

Bätzing: Vatikan hat Angst vor Auseinanderbrechen der Kirche

epd-bild/Sascha Steinbach/EPA--Pool

Frankfurt a.M. (epd). Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, beharrt auf einem eigenständigen Kurs der Katholiken in Deutschland. "Die Kirche kann nicht zentral gesteuert werden", sagte der Limburger Bischof zu den Konflikten mit dem Vatikan. Bei einer Diskussionsveranstaltung mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sagte Bätzing am 22. April in Frankfurt am Main, die Kirche müsse im Rahmen der katholischen Glaubenslehre und des Kirchenrechts dezentral leben und entscheiden können.

Bätzing erklärte die teils scharfen Töne aus dem Vatikan zum Reformprozess Synodaler Weg und Plänen für konfessionsübergreifende wechselseitige Einladungen zum Abendmahl mit der Sorge um die Einheit der Kirche. "Ich glaube, es herrscht Angst", sagte der oberste Repräsentant der deutschen Katholiken. Aus dieser Angst heraus greife der Vatikan bisweilen zu falschen Instrumenten.

Die Spitzenvertreter der beiden großen Kirchen blickten drei Wochen vor Beginn auf den 3. Ökumenischen Kirchentag voraus. Ursprünglich hatte das Christentreffen vom 12. bis 16. Mai Zehntausende Menschen in Frankfurt zusammenbringen sollen zu Vorträgen, Diskussionsrunden, Workshops, Gottesdiensten und Konzerten. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Programm deutlich verkleinert, die Angebote sind weitgehend digital. Statt der ursprünglich geplanten mehr als 2.000 Veranstaltungen wird es nun etwa 80 geben, beginnend an Christi Himmelfahrt bis zum darauffolgenden Sonntag.

Mahlfeiern beim Kirchentag

Ein wesentlicher theologisch begründeter Dissens im Verhältnis zwischen Katholiken und Protestanten ist seit vielen Jahren nicht ausgeräumt: die wechselseitige Teilnahme am Abendmahl. Bei den Gottesdiensten mit Abendmahl oder Eucharistie am letzten Abend des Kirchentags sollen Christinnen und Christen gleich welcher Konfession an allen Mahlfeiern teilnehmen können, wenn sie dies mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Damit riskieren vor allem die katholischen Organisatoren, neben dem Zentralkomitee auch das Bistum Limburg mit Bischof Bätzing an der Spitze, einen Konflikt mit dem Vatikan.

Bedford-Strohm, der einen orthodoxen Gottesdienst besuchen will, sprach von einem "Netz von Gastfreundschaften", das mit den vier Gottesdiensten gespannt werden soll. Im Zentrum dessen stehe Jesus Christus.

Der bayerische Landesbischof betonte angesichts sinkender Kirchenmitgliedszahlen, die Zeit einer Kirche als "gesetzte Institution" sei vorbei. Heute gehe es darum, unter den Bedingungen des Pluralismus und der Individualisierung die Kraft der christlichen Botschaft deutlich zu machen. Kirchenmitgliedszahlen seien heute "viel ehrlicher" als früher, als Menschen nach einem Austritt sozial ausgegrenzt worden seien. "Die Menschen, die jetzt in der Kirche sind, wissen auch warum", sagte Bedford Strohm. Daher sei er zuversichtlich, dass auch eine Kirche mit weniger Mitgliedern ausstrahlungsstark sein könne.

Grundlage für die wechselseitige Einladung zu Abendmahl und Eucharistie beim Kirchentag ist ein Votum des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen "Gemeinsam am Tisch des Herrn", das 2019 veröffentlicht wurde. Darin sprachen sich führende Theologinnen und Theologen beider Konfessionen, unter ihnen auch Bischof Bätzing, für die Möglichkeit der wechselseitigen Teilnahme an Eucharistie und Abendmahl aus, da nach ihrer Auffassung nicht die Kirche, sondern Jesus Christus zum Abendmahl einlädt. Grundlegend dafür ist die Taufe. Der Vatikan, der in Fragen der katholischen Lehre maßgeblich ist, hatte das Votum des Arbeitskreises abgelehnt.

Bislang können evangelische und katholische Christen nicht gemeinsam Abendmahl feiern, das würde eine kirchliche Einheit voraussetzen. In Ausnahmefällen ist eine Teilnahme etwa von Ehepartnern evangelischer Konfession an der katholischen Eucharistie möglich.

Papst ruft zu Gebetsmarathon für Ende der Corona-Pandemie auf

Rom (epd). Papst Franziskus hat zum Gebet für ein Ende der Corona-Pandemie aufgerufen. Er werde am 1. Mai einen einmonatigen "Gebetsmarathon" eröffnen, zu dem Gläubige weltweit aufgerufen seien, teilte das offizielle Internet-Portal "Vaticannews" am 22. April mit. An der Initiative sind demnach dreißig repräsentative Heiligtümer an Wallfahrtsorten in aller Welt beteiligt, in denen täglich aus diesem Anlass der Rosenkranz gebetet werde.

Der Gebetsmarathon steht unter dem Motto "Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott" aus der Apostelgeschichte. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Papst zu einem weltweiten Gebet für die an der Pandemie leidenden Menschen aufgerufen. Am Vorabend des Pfingstsonntags betete er unter Einbeziehung der größten Wallfahrtsorte weltweit in den Vatikanischen Gärten den Rosenkranz.

Frauenhilfe Rheinland lädt zu digitalen Frauenkonferenzen ein

Bonn (epd). Die Evangelische Frauenhilfe im Rheinland lädt am 28. Mai und 25. Juni ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen aus Gemeinden und Kirchenkreisen zu digitalen Frauenkonferenzen ein. Unter dem Motto "Kirche anders leben" soll es um Ideen für eine "Kirche von Frauen für Frauen an Alltagsorten" gehen, wie die rheinische Frauenhilfe in Bonn ankündigte. Von 16 bis 20 Uhr stehen jeweils Gesprächsrunden, Impulsvorträge und Andachten auf dem Programm.

Anmeldung: bildung@frauenhilfe-rheinland.de

Infos: www.frauenhilfe-rheinland.de

Standortentscheidung für Kirchenmusik-Hochschule vertagt

epd-West /Ralf Bittner

Bielefeld, Bochum (epd). Die westfälische Landeskirche hat die Entscheidung über den künftigen Standort ihrer Hochschule für Kirchenmusik vertagt. Die Kirchenleitung sei "zu der Frage gelangt", ob angesichts der aktuellen Pandemie-Entwicklung ein "Investitionsrisiko der geplanten Größenordnung" überhaupt getragen werden könne, teilte das Landeskirchenamt am 22. April in Bielefeld mit. Zuletzt hatte die westfälische Kirche einen Zusammenlegung der bisher örtlich getrennten Fachbereiche Klassik und Pop in einem Neubau in Bochum ins Auge gefasst - ostwestfälische Kirchenkreise hatten sich für eine Fusion am Traditionsstandort Herford starkgemacht.

Die Landeskirche arbeite daran, die Ausbildung von Kirchenmusikern "mit hoher Qualität zukunftssicher aufzustellen", hieß es in der Mitteilung weiter. Die westfälische Präses Annette Kurschus würdigte die Kirchenmusik in einer Stellungnahme als "Seele unseres kirchlichen Lebens". Man brauche gut ausgebildete Kirchenmusiker, die sich auf mehrere Sprachen der Musik verstünden. Hier wolle die westfälische Kirche "ein deutliches und starkes Zeichen setzen".

Kurschus erwartet "starkes Zeichen" für eine gute Ausbildung

Die Kirchenleitung hatte den Angaben zufolge verschiedene Alternativen der Kirchenmusikausbildung diskutiert. Darunter sei der mögliche Umzug der beiden Standorte Herford (Klassik) und Witten (Pop) nach Bochum gewesen, ebenso die Beibehaltung und Sanierung der bisherigen Standorte. Angesichts der "zukunftsweisenden Bedeutung" der Entscheidung wolle man sich zusätzliche Zeit nehmen, um die Chancen der verschiedenen Optionen und die finanziellen Risiken weiter zu prüfen. Die Kosten eines Neubaus auf dem Gelände der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum hatte die Landeskirche mit rund 16,5 Millionen Euro veranschlagt - die Sanierungskosten in Herford sollen nicht viel niedriger liegen.

Der Bochumer Superintendent Gerald Hagmann sprach sich für ein "mutiges Engagement der Landeskirche" für die kirchenmusikalische Ausbildung aus, insbesondere im Bereich der klassischen Musik. Dabei gehe es auch um die Zukunft des evangelischen Gottesdienstes und die "zentrale Rolle" der Kirchenmusik im gesamten kirchlichen Leben, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Dennoch sei klar, dass alle Investitionen "gerade in der gegenwärtigen Zeit" gut überlegt und mit Augenmaß erfolgen müssten.

Der Herforder Superintendent Olaf Reinmuth wertete die Entscheidung als eine "Vorsichtsmaßnahme", die "gerade in unkalkulierbaren Pandemiezeiten" nötig sei. Mit einer Entscheidung für Bochum oder Herford wäre "ein hervorstechendes Bekenntnis zur kirchenmusikalischen Ausbildung verbunden gewesen", sagte Reinmuth dem epd. Man werde sehen müssen, wie groß die Bereitschaft zum finanziellen und organisatorischen Engagement in die Zukunft der Ausbildung sei. Offen ist nach Ansicht des Superintendenten auch, ob mit dem Aufschub "der mögliche Standort Herford wieder Boden in der Diskussion gewonnen hat".

Die Hochschule für Kirchenmusik bietet seit 1948 in Herford eine klassische Kirchenmusik-Ausbildung an. 2016 wurde ergänzend in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Pop-Akademie in Witten der neue Studiengang "Kirchenmusik Popular" in Witten eingeführt. Mit den beiden Studiengängen bietet die Hochschule nach eigenen Angaben bundesweit das derzeit größte Studienangebot der evangelischen Kirchenmusik an. Rund 60 Studierende sind aktuell eingeschrieben.

Theologiestudierende fordern Studienreform

Hannover (epd). Evangelische Theologiestudierende fordern in einer Petition eine umfangreiche Reform ihrer Hochschulausbildung. Es gebe erhebliche Nachteile im Vergleich zu einem Bachelor- oder Master-Studiengang, erklärte am 20. April die Initiatorin und Vikarin Juliane Borth aus der hannoverschen Landeskirche: "Das Studium und das Examen haben sehr wenig miteinander zu tun." Der Studiengang evangelische Theologie mit Abschluss Examen müsse verändert werden.

Die Petition habe innerhalb von wenigen Tagen rund 1.000 Unterschriften erhalten, fügte Borth hinzu: "Sie wurde über 15.000 Mal aufgerufen und über 500 Mal geteilt." So viel Resonanz in einem so kleinen Studiengang sei immens. Es zeige, wie "groß der Leidensdruck" der betroffenen Nachwuchspastorinnen und -pastoren sei. Mit Blick auf den zu erwartenden Pastorenmangel sei vor allem eine Reform des Examens mit seinen zurzeit sehr hohen Anforderungen und nicht mehr zeitgemäßen Prüfungsformen dringend erforderlich.

"Ich frage mich deshalb schon lange, weshalb diese absolut hierarchische, oft patriarchale und in weiten Teilen drangsalierende Prüfungsform nach wie vor so praktiziert wird", erklärte Borth. Verschiedene Initiativen, am Examen zu arbeiten führten leider immer nur "ins Nichts oder zu Verschlimmbesserungen".

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes belegten im Sommersemester 2020 rund 13.000 Studierende das Fach Evangelische Theologie. Allerdings streben davon bei weitem nicht alle ein Examen an, das in den Pfarrberuf führen kann.

Holger Gemba erneut Landesvorsitzender der westfälischen Männerarbeit

Schwerte (epd). Landesvorsitzender der westfälischen Männerarbeit bleibt der Dozent für Slawistik an der Ruhr-Universität Bochum, Holger Gemba. Die Landesvertretertagung der Männerarbeit wählte in einer Videokonferenz den Landesvorstand der westfälischen Männerarbeit, wie das Institut für Kirche und Gesellschaft der westfälischen Kirche in Schwerte mitteilte. Gemba wurde in seinem Amt wiedergewählt. Der neue Vorstand nehme im Mai seine Arbeit auf und werde im Sommer bei einer Klausur Schwerpunkte für die kommenden vier Jahre entwickeln.

Gemba, der Mitglied der westfälischen und der EKD-Synode ist, unterstrich nach seiner Wiederwahl die Bedeutung der Männerarbeit. In einer Zeit, in der viele Männer der Kirche den Rücken kehrten, brauche es engagierte Ehrenamtliche und ein starkes Team aus Hauptamtlichen, damit es attraktive Angebote und ansprechende Formate für Männer geben könne, sagte er. Zugleich unterstütze die Männerarbeit alle Bemühungen, zusammen mit dem Frauenreferat die Arbeit noch stärker um die Gender-Perspektive zu erweitern."

Herner Altsuperintendent Röber gestorben

Herne (epd). Der frühere Superintendent des Kirchenkreises Herne, Klaus-Peter Röber, ist tot. Röber, der von 1985 bis 2004 an der Spitze des Kirchenkreises stand, am 10. April im Alter von 81 Jahren, wie die westfälische Landeskirche am 22. April mitteilte. Der Theologe kam 1968 in die Kirchengemeinde Rauxel und wurde 1972 zudem Synodalassessors im Kirchenkreis. 1985 wählte ihn die Kreissynode zum Superintendenten. Dieses Amt übte er zusammen mit dem Pfarramt in Rauxel bis zu seiner Pensionierung Ende 2004 nebenamtlich aus.

www.kk-herne.de

Lüdenscheid: Kirchengemeinde sieht weitere Menschen für Missbrauch verantwortlich

Lüdenscheid (epd). Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Brügge in Lüdenscheid geht nach den im vergangenen Jahr bekanntgewordenen Missbrauchsvorwürfen von weiteren Verantwortlichen aus. Die Arbeit des Interventionsteams habe deutlich gemacht, dass es zwar nur einen Beschuldigten gegeben habe, der sich der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung schuldig gemacht habe, erklärte das Presbyterium in einer Gemeindeversammlung am 21. April laut einer Mitteilung des Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg. "Es gab aber weitere Verantwortliche, die nach derzeitigen Erkenntnissen eine Pflichtverletzung begangen haben", hieß es.

Im Sommer des vergangenen Jahres wurden Anschuldigungen des Missbrauchs gegen einen ehrenamtlichen Mitarbeiter öffentlich, der in einer Jugendgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Brügge und zuvor im CVJM Lüdenscheid-West tätig war. Der angeschuldigte Mann beging Suizid. Zuvor war der Mann von allen ehrenamtlichen Tätigkeiten entbunden und ihm ein Hausverbot erteilt worden. Bislang haben sich nach Angaben der Gemeinde mehr als 20 Männer gemeldet, die Beschuldungen gegen den ehrenamtlichen Mitarbeiter erhoben haben.

Disziplinarverfahren gegen Pfarrer eröffnet

Die gewonnenen Indizien und Beweise des Interventionsteams seien zusammengestellt und an die beschlussfassenden Gremien weitergereicht worden, erklärte das Presbyterium. Die vorgelegten Ergebnisse seien bewertet worden. Zudem habe es Beschlüsse mit Konsequenzen für Menschen geben, die einer Pflichtverletzung beschuldigt würden. Auf der Ebene der Landeskirche seien Disziplinarverfahren gegen Pfarrer eröffnet worden.

Die Opfer hätten ein Recht auf Aufklärung, damit das Geschehene aufgearbeitet werden könne, erklärte das Presbyterium. Die Betroffenen hätten auch Namen von möglichen Mitwissenden genannt. Nun müssten hierzu Schuld, Versäumnisse oder Pflichtverletzungen festgestellt werden. Das würden in diesem Fall kirchliche Gerichte tun. Für die staatlichen Behörden gelte mit dem Suizid des Beschuldigten, dass es keinen Täter mehr gebe. Damit seien Ermittlungen und Aufklärung von staatlicher Seite beendet worden.

Die Kirche wolle jedoch weiter Aufklärung und Aufarbeitung, bekräftigte das Presbyterium. Klar sei, dass eine Wiedergutmachung der schrecklichen Vorkommnisse unmöglich sei. Aber es gebe das Recht, die sexuelle Gewalt, die Menschen erfahren haben, aufzuklären und aufzuarbeiten. Wann diese Aufklärungsarbeit beendet sein werde, sei derzeit noch nicht absehbar. Alle Betroffenen hätten die Möglichkeit, sich bei der Landeskirchlichen Beauftragten für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung, Kirchenrätin Daniela Fricke, zu melden. Das Leitungsgremium der Gemeinde hatte im Februar eine Mitschuld eingeräumt und die Betroffenen um Verzeihung gebeten.

Axel Wermke als badischer Synodalpräsident wiedergewählt

Karlsruhe (epd). Die badische Landessynode hat den bisherigen Synodalpräsidenten Axel Wermke in seinem Amt bestätigt. Zu seinen Stellvertretern sind bei der digitalen Frühjahrstagung die Synodalen Karl Kreß und Ilse Lohmann gewählt worden, wie die badische evangelische Landeskirche am 21. April in Karlsruhe mitteilte. Der 71-jährige Wermke gehört seit 1990 der Landessynode an, im Oktober 2014 wurde er zum Präsidenten gewählt.

Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh gratulierte Wermke zur Wiederwahl und würdigte dessen "klare und freundlich-verbindliche Art". Er setze immer wieder geistliche Impulse und strahle eine heitere Gelassenheit aus.

Die Synode ist eines von vier kirchenleitenden Gremien neben dem Landesbischof, dem Landeskirchenrat und dem Oberkirchenrat. Das Kirchenparlament vertritt rund 1,12 Millionen Protestanten von Wertheim im Norden bis zum Bodensee im Süden.

Seehofer ernennt neuen evangelischen Bundespolizei-Dekan

Hannover (epd). Frank Waterstraat wird neuer Dekan für die evangelische Seelsorge in der Bundespolizei. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ernannte den 58-jährigen Polizeipfarrer aus Hannover zum Nachfolger des bisherigen Bundespolizei-Dekans Helmut Blanke, der das Amt acht Jahre lang ausgeübt hatte, wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am 23. April mitteilte. Die Ernennung des langjährigen verantwortlichen Pastors für die Polizeiarbeit in Niedersachsen erfolgte auf Vorschlag des EKD-Beauftragten für die Seelsorge in der Bundespolizei, Landesbischof Karl-Hinrich Manzke aus Bückeburg. Waterstraat soll sein Amt zum 1. Mai antreten.

Der Dekan hat die Dienstaufsicht über die 17 haupt- und nebenamtlichen Geistlichen. Zudem ist er verantwortlich für die Leitung und Koordination der Seelsorgearbeit in den Dienststellen der Bundespolizei. Dienstsitz ist das Bundespolizeipräsidium Potsdam.

Neuer Pfarrer tritt Amt an Dresdner Frauenkirche an

Dresden (epd). Der Freiburger evangelische Pfarrer und Stadtdekan Markus Engelhardt (59) tritt am 1. Mai sein neues Amt in der Dresdner Frauenkirche an. Er folgt auf Pfarrer Sebastian Feydt, der seit Herbst 2020 Superintendent des Kirchenbezirkes Leipzig ist. Die feierliche Einführung ist für den 9. Mai geplant, wie die Stiftung Frauenkirche Dresden am 19. April mitteilte. Geplant sei ein Präsenzgottesdienst in kleinem Rahmen, der per Livestream übertragen werden soll.

Engelhardt war seit 2007 Stadtdekan in Freiburg. Zu seinen neuen Aufgaben gehört, die Frauenkirche weiter als Ort gesellschaftspolitischer Diskurse und der Friedens- und Versöhnungsarbeit zu schärfen. Engelhardt wuchs in Heidelberg auf, studierte Theologie in Bern, Erlangen und Tübingen.

Die Frauenkirche hat keine eigene Gemeinde im klassischen Sinne, sondern verbindet mit Gottesdiensten und anderen Angeboten Einheimische und Touristen. Jährlich besuchen die in den 1990er Jahren nach barockem Vorbild wiederaufgebaute und 2005 geweihte Kirche etwa zwei Millionen Menschen. Die zweite Pfarrstelle hat Pfarrerin Angelika Behnke inne.

Gesellschaft

Publizist Brumlik für neue Definition von Antisemitismus

epd-bild/Thomas Lohnes

Berlin (epd). Der Publizist und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik wirbt für eine neue Definition von Antisemitismus. Die bisher vielfach genutzte Arbeitsdefinition der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken (IHRA) von 2016 könne dazu führen, "jegliche Kritik an der israelischen Siedlungs- und Besatzungspolitik als antisemitisch zu brandmarken", sagte Brumlik dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin. Ein neuer Vorschlag, die "Jerusalemer Erklärung", korrigiere diese Gefahr einer "missbräuchlichen und falschen Verwendung". Er unterscheide deutlich zwischen politischer Kritik an der israelischen Regierung und Judenfeindlichkeit im Allgemeinen.

Die vierseitige "Jerusalemer Erklärung" war Ende März von mehr als 200 internationalen Holocaustforscherinnen und -forschern, darunter Brumlik, veröffentlicht worden. Antisemitismus wird darin bestimmt als "Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden (oder jüdische Institutionen als jüdische)" und in 15 Leitlinien genauer beschrieben. Die Definition der IHRA stammt aus dem Jahr 2016, die Bundesregierung schloss sich ihr 2017 an. Sie besagt unter anderem, dass Erscheinungsformen von Antisemitismus sich auch gegen den Staat Israel richten können, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird.

Der neuen Erklärung zufolge schlägt Israel-Kritik dann in Antisemitismus um, "wenn etwa behauptet wird, was Israel mit den Palästinensern mache, sei genauso schlimm wie das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben", wie Brumlik, Seniorprofessor am Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, erklärte. "Oder wenn gesagt wird, dass dieser Staat von der Landkarte verschwinden müsse - das sind typische Fälle von wirklichem israelbezogenen Antisemitismus." Hingegen sei faktenbasierte Kritik wie die Forderung nach einem Ende der israelischen Besatzung des Westjordanlandes in diesem Sinne nicht antisemitisch.

Felix Klein lobt Bemühen

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, bezeichnete auf epd-Anfrage das Bemühen um eine neue Antisemitismus-Definition als Belebung des Diskurses und als Beitrag, die Aufmerksamkeit für das Problem der Judenfeindlichkeit zu erhöhen. Er betonte jedoch zugleich, dass die IHRA-Definition international auf breiter Basis anerkannt sei und eine "einzigartige Form der Legitimation" genieße.

Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland würdigte, dass die Unterzeichner der "Jerusalemer Erklärung" die Debatte fortführten. Leitlinie sei und bleibe aber die IHRA-Arbeitsdefinition, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster dem epd. Sie mache es möglich, "Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen effizient zu bekämpfen", und sei in der Praxis sehr gut anzuwenden.

Mit Blick auf die umstrittene BDS-Kampagne sagte Brumlik, Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) seien gängige und gewaltfreie Formen des politischen Protests gegen Staaten und im Falle Israels nicht per se antisemitisch. "Das gilt unabhängig davon, ob man die Ansicht gutheißt oder nicht", betonte der 73-jährige emeritierte Professor am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er hoffe darauf, dass eine künftige Bundesregierung oder Parlamentsmehrheit die Bundestagsresolution zu BDS von 2019 zurückziehen werde. Der Bundestag hatte im Mai 2019 den Israel-Boykott der BDS-Bewegung verurteilt und deren Argumentationsmuster und Methoden als antisemitisch gewertet.

Projekt gegen Antisemitismus im Sport gestartet

Frankfurt a.M. (epd). Der jüdische Sportverein Makkabi Deutschland will Antisemitismus im Sport stärker bekämpfen. Die Makkabi-Mitglieder verschiedener nationaler und religiöser Herkunft erlebten wegen des Davidsterns auf dem Trikot immer mehr Feindseligkeiten, sagte der Präsident Alon Meyer am 19. April in Frankfurt am Main. "Wir alle müssen aufstehen gegen das, was auf deutschen Fußballplätzen geschieht." Makkabi Deutschland habe daher zusammen mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf das Projekt "Zusammen1 - Für das, was uns verbindet" gestartet. "Mit dem Sport müssen wir lauter für die Demokratie und gegen Antisemitismus werden", forderte Meyer. Das Bundesfamilienministerium hat das Projekt in das Förderprogramm "Demokratie Leben!" aufgenommen.

39 Prozent der Mitglieder von Makkabi haben nach Angaben des Vereins mindestens einen antisemitischen Vorfall erlebt, im Fußball sogar 68 Prozent. Dazu gehörten Beschimpfungen, das Zeigen des Hitlergrußes, die Absage eines anderen Vereins für ein Testspiel mit der Begründung: "Wir spielen nicht gegen Juden", sogar Tritte und Schläge. Die überwiegende Anzahl der Anfeindungen komme von Menschen arabisch-muslimischer Herkunft, sagte Meyer. Es gebe aber auch Antisemitismus von Personen ohne Migrationshintergrund.

"Rote Karte" für Antisemitismus

"Wer ausgrenzt und diffamiert, tritt die Werte des Fußballs mit den Füßen", betonte Günter Distelrath, Vizepräsident für Qualifizierung und Integration des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). "Für antisemitische Äußerungen darf es keine Toleranz geben, nur die Rote Karte!", sagte er. In allen DFB-Bezirken gebe es Ansprechpartner gegen Diskriminierung. Die U18-Fußballmannschaft spiele regelmäßig in Israel und besuche dort die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Distelrath versicherte dem Projekt "Zusammen1" die Unterstützung des DFB.

"Uns geht es um einen fairen, offenen und respektvollen Sport für alle", sagte der Projektleiter Luis Engelhardt. Das Projekt mit fünf Mitarbeitern solle das Feld des Antisemitismus im Sport genauer erfassen, politische Bildung gegen Antisemitismus vermitteln und Veränderung herbeiführen. So sollten antisemitische Vorfälle in den Spielberichten der Schiedsrichter genauer erfasst werden.

Das Projekt organisiert nach den Worten von Engelhardt Online-Seminare und Workshops für Sportler, Schiedsrichter, Verbandsvertreter und Fanprojekte. "Wir wollen wirksamere Strukturen gegen Antisemitismus schaffen", sagte er. Makkabi Deutschland hat nach eigenen Angaben mehr als 5.500 Mitglieder und 39 Ortsvereine in Deutschland. Die Vereine sind für Sportler jeder Konfession und Nationalität geöffnet und bieten eine Vielzahl von Sport- und Spielarten an.

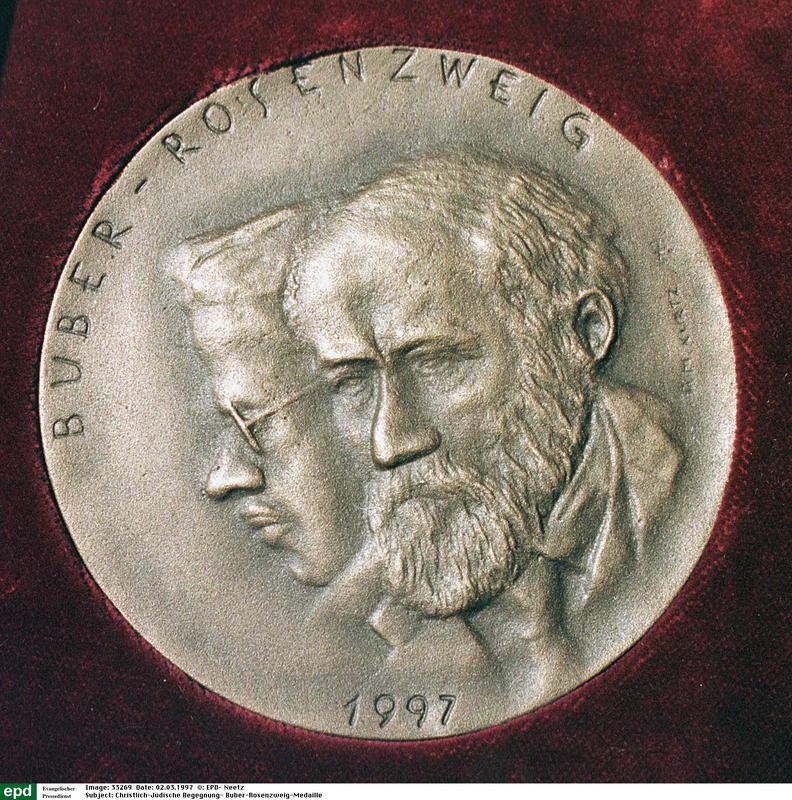

Peter Fischer und Makkabi erhalten Buber-Rosenzweig-Medaille

epd-bild / Norbert Neetz

Bad Nauheim, Frankfurt a.M. (epd). Peter Fischer, Präsident des Sportclubs Eintracht Frankfurt, und der jüdische Sportverband Makkabi Deutschland werden für ihr Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus mit der Buber-Rosenzweig-Medaille 2022 ausgezeichnet. Die Preisverleihung finde am 6. März 2022 zur Eröffnung der "Woche der Brüderlichkeit" in Osnabrück statt, teilte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit am 22. April in Bad Nauheim mit. Die "Woche der Brüderlichkeit" steht im kommenden Jahr unter dem Motto "Fair Play - Jeder Mensch zählt". Die Medaille ist nach den jüdischen Philosophen Martin Buber (1878-1965) und Franz Rosenzweig (1886-1929) benannt.

Der Sport sei in vielen Aspekten ein Spiegelbild der Gesellschaft, erklärte der Koordinierungsrat. Insbesondere Antisemitismus und Rassismus, aber auch andere Formen der Benachteiligung forderten den Sport wie die Gesellschaft heraus. "Hier gilt es Gesicht zu zeigen und aktiv zu werden, um sich für ein respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander einzusetzen."

Ein Vorbild dafür sei der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer. Er habe sich mit seiner "klaren Haltung gegen rechts, gegen Antisemitismus und Rassismus im Sport wie in der Gesellschaft" einen Namen gemacht. Fischer habe die intensive Aufarbeitung der NS-Geschichte der Frankfurter Eintracht mit angestoßen und dafür gesorgt, dass der Verein die Arbeitsdefinition Antisemitismus der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken (IHRA) übernommen habe. Anlässlich des ersten Jahrestages des rassistischen Anschlags in Hanau hätten die Eintracht-Fußballer beim Aufwärmen zum Spiel gegen Bayern München Trikots mit den Namen der Ermordeten getragen.

"Sport als Brücke zwischen Menschen"

Der Sportverband Makkabi Deutschland stehe in besonderer Weise dafür ein, "Sport als Brücke zwischen Menschen zu sehen", lobte der Koordinierungsrat. Der Verband bringe Menschen unabhängig von Religion, Herkunft oder Hautfarbe im Sport zusammen. So schaffe er "eine Plattform für das Kennenlernen der verschiedenen Kulturen und Lebenswelten". Makkabi verstehe Sport als Ort der Vermittlung von demokratischen Werten wie Integration, Inklusion und des Kampfes gegen Antisemitismus und Rassismus. "Makkabi steht mit seinem ganzen Wirken für eine Gesellschaft ein, in der die Würde jedes Menschen geachtet wird."

Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird seit 1968 jährlich von den deutschen Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit an Personen, Institutionen oder Initiativen vergeben, die sich in besonderer Weise für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen. Bisherige Preisträger waren unter anderen der Erziehungswissenschaftler und Publizist Micha Brumlik, der Schriftsteller Navid Kermani, der Architekt Daniel Libeskind, der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, und der Musiker Peter Maffay. Die Medaille für 2021 erhielt der Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückl.

Der Deutsche Koordinierungsrat vertritt als bundesweiter Dachverband die mehr als 80 Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Deutschland auf nationaler und internationaler Ebene.

Lamya Kaddor fordert neue Debatte über deutsche Identität

epd-bild/Dominik Asbach

Dortmund (epd). Die Religionspädagogin und Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor sieht Deutschland auf dem Weg zu einer demokratischen Minderheitengesellschaft. Diesen Prozess gelte es so zu gestalten, dass dabei keine soziale Gruppe verdrängt oder ausgegrenzt werde, sagte Kaddor am 21. April bei einer Online-Veranstaltung. "Alle müssen an einem Tisch sitzen und über das diskutieren, was uns hier zusammenhält", forderte die Wissenschaftlerin, die auf Einladung des Evangelischen Bildungswerks sprach.

Eine intensive Debatte über deutsche Identität sei "gerade jetzt bitter nötig", mahnte Kaddor. Die dazu nach dem Zweiten Weltkrieg definierten Vorstellungen seien längst von der Wirklichkeit überholt. Allen Versuche, eine "deutsche Leitkultur" festzulegen, erteilte sie dabei eine Absage. Sie würden schnell zu Klischees führen wie "Bier, Sauerkraut, Volksmusik" oder auch "Pünktlichkeit und Fleiß", erklärte die Wissenschaftlerin. Auch das Christentum sei keine verbindende gesellschaftliche Klammer, denn es weiche immer stärker einem säkularen Humanismus, sagte die Religionspädagogin. Zugleich bleibe es aber ein wichtiger Teil Deutschlands: "Jeder hier Lebende sollte es kennen."

"Der nationalistische Glaube ist Selbstbetrug"

Der nationalistische Glaube an die "Reinheit" eines Volkes nach dem Prinzip "deutsch ist, wer deutsche Eltern hat" ist ihrer Ansicht nach dagegen Selbstbetrug, weil zahlreiche Deutsche nichtdeutsche Vorfahren haben: "Das menschliche Genom ist keine Grundlage für soziales Zusammenleben." Schon heute, so Kaddor, sei Deutschland ein ethnisches Mosaik. Gebraucht werde deshalb ein Einwanderungs- und Integrationsministerium. Sie betonte, dass zugewanderte Menschen sich an die Grundrechte halten müssen, die das deutsche Grundgesetz definiert.

Lamya Kaddor, die als Kind syrischer Eltern in Deutschland 1978 im westfälischen Ahlen geboren wurde, engagiert sich sowohl gegen Islamismus als auch gegen Islamfeindlichkeit. Als Gründungsvorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes wird sie von militanten Muslimen gleichermaßen angefeindet und bedroht wie von Rechtsradikalen. Die Muslimin will sich davon nicht einschüchtern lassen. "Hassprediger aller Art sind eine Minderheit", sagte sie. Rassismus komme außerdem in allen Gesellschaften vor. Aufgabe sei es, die Extrempositionen an den Rand zurückzudrängen, betonte Kaddor, die bei der Bundestagswahl im September für die Grünen kandidiert.

"Notbremse": Merkel bittet Bevölkerung um Unterstützung

Berlin (epd). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die neue Corona-"Notbremse" als dringend notwendig verteidigt. Die vorgesehenen Maßnahmen seien zwar hart, sagte sie am 24. April in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Es gebe aber keine weniger belastenden Wege, um die dritte Corona-Welle zu brechen und umzukehren. Merkel appellierte an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten. "Wenn es uns jetzt gelingt, die Infektionen deutlich und schnell zu senken, sind in absehbarer Zeit Lockerungen Schritt für Schritt möglich", erklärte sie. "Lassen Sie uns jetzt noch einmal das Notwendige tun und alle zusammen Rücksicht und Verantwortung zeigen."

Deutschland sei mitten in der dritten Welle, betonte die Kanzlerin. Die ansteckendere Virusvariante habe sich auch hierzulande durchgesetzt, das Robert Koch-Institut melde jeden Tag so hohe Zahlen von Neuinfektionen und Intensivpatienten wie in den angespanntesten Tagen des Winters. "Und was wir von Ärzten und dem Pflegepersonal hören, das sind wahre Hilferufe", sagte sie. "Wir - der Staat, die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger - wir alle müssen helfen."

Das neue Infektionsschutzgesetz ist seit dem Wochenende in Kraft. Es sieht unter anderem eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr in Landkreisen und kreisfreien Städten vor, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 100 an drei Tagen hintereinander überschreitet.

Diskriminierung von Migranten hat in Pandemie zugenommen

Erlangen (epd). Die Corona-Pandemie hat gravierende Auswirkungen auf Einwanderer und Flüchtlinge. Die Ergebnisse einer Studie des Forschungsbereichs Migration, Flucht und Integration am Institut für Politische Wissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen zeigen, dass sie in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Bildung mehr benachteiligt sind. Außerdem hätten Diskriminierungen zugenommen, sagte die Leiterin des Projekts, Professorin Petra Bendel, am 20. April.

Zugewanderte Menschen sind der Studie zufolge an ihrem Arbeitsplatz häufig stärker gefährdet, sind seltener fest angestellt sind und können seltener zu Hause arbeiten. Zugleich arbeiteten Migranten und geflüchtete Menschen häufig in systemrelevanten Berufen, zum Beispiel in Supermärkten, in der Landwirtschaft oder in Reinigungsfirmen, hieß es.

Beim Thema Infektionsschutz habe sich in der Pandemie gezeigt, dass in Sammelunterkünften der Infektionsschutz und Hygiene schwieriger zu realisieren seien. Masken und Impfstoffe müssten für besonders Gefährdete, unter denen auch Geflüchtete seien, besser zugänglich sein.

Suche nach "Sündenböcken"

Die Suche nach "Sündenböcken" für die Ausbreitung des Virus oder eine verschlechterte wirtschaftliche Lage hätten Nachkommen von Eingewanderten, Migranten und Geflüchteten zur Zielscheibe gemacht, heißt es in der Untersuchung. Bendel forderte daher präventive, rassismuskritische Bildungsarbeit, nicht nur in Schulen, sondern auch in Betrieben und Behörden.

Geschlossene Grenzen führten zu prekären Lebensbedingungen besonders für gestrandete Flüchtlinge, sagte Bendel. Humanitäre Aufnahmeprogramme und Familienzusammenführungen sollten schnell wieder aufgenommen werden. Nicht genutzte Kontingente des Resettlementprogramms müssten auf 2021 übertragen werden, sagte sie.

Zahl der dokumentierten Hinrichtungen weiter gesunken

London, Berlin (epd). Die Zahl der weltweit dokumentierten Hinrichtungen ist laut Amnesty International im vergangenen Jahr erneut gesunken. Damit habe sich der jährliche Rückgang seit 2015 fortgesetzt, erklärt die Menschenrechtsorganisation in ihrem am 21. April veröffentlichten Todesstrafen-Bericht. Registriert wurden demnach mindestens 483 Hinrichtungen in 18 Ländern, im Jahr zuvor waren es 657 Exekutionen in 20 Ländern.

Nicht in die Zahlen eingeflossen sei aber erneut die Entwicklung in China, betont Amnesty International. Dort sei auch für 2020 von Tausenden Hinrichtungen auszugehen - mehr als im Rest der Welt zusammen. China behandele die Daten allerdings als Staatsgeheimnis, so dass sie auch diesmal wie in den Vorjahren nicht in dem Bericht berücksichtigt worden seien. Auch in Nordkorea, Vietnam und Syrien gebe es nur sehr eingeschränkten Zugang zu Informationen.

Bei den dokumentierten Fällen waren die Länder mit den meisten Hinrichtungen der Iran (mindestens 246), Ägypten (mindestens 107), der Irak (mindestens 45), Saudi-Arabien (27) und die USA (17). Der deutliche Rückgang der Gesamtzahl um 26 Prozent liege vor allem an weniger Hinrichtungen im Irak und in Saudi-Arabien, in denen 2019 mindestens 100 beziehungsweise 184 Vollstreckungen der Todesstrafe gemeldet worden waren. Gleichzeitig habe es 2020 eine "alarmierende Zunahme" in einigen Ländern gegeben. So hätten sich die Zahlen in Ägypten mehr als verdreifacht (2019: mindestens 32).

Aufschub wegen Corona-Pandemie

In einigen Ländern habe die Corona-Pandemie für den Aufschub von Hinrichtungen gesorgt, heißt es in dem Bericht. So seien etwa in den USA mehrere Vollstreckungen der Todesstrafe mit Verweis auf die Pandemie aufgeschoben worden - zugleich habe die Regierung unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aber im Juli begonnen, nach 17 Jahren Pause wieder Exekutionen auf Bundesebene zu vollziehen. Auch in Singapur seien Exekutionen zunächst gestoppt worden.

Verzögerungen bei den Strafverfahren und Einschränkungen wegen Corona trugen laut Amnesty International indes zum deutlichen Rückgang bei den neu verhängten Todesstrafen bei. Für 2020 verzeichneten die Menschenrechtler mindestens 1.477 neue Todesurteile aus rund 50 Ländern, 36 Prozent weniger als 2019. Damals waren es 2.307 gewesen.

Corona habe die Grausamkeit der Todesstrafe noch einmal unterstrichen, erklärt die Menschenrechtsorganisation in dem Bericht: Viele Gefangene in Todeszellen hätten über lange Zeit keine sozialen Kontakte und nur eingeschränkten Zugang zu ihren Rechtsvertretern gehabt.

Dennoch habe 2020 gezeigt, dass die Welt insgesamt einen Schritt weiter gekommen sei weg von der Todesstrafe. Im Mai habe der Tschad die Todesstrafe abgeschafft, im Herbst habe Kasachstan sich dazu entschieden. Saudi-Arabien habe angekündigt, außer in Terrorismusfällen keine Todesstrafen mehr für Personen zu verhängen, die zur Tatzeit unter 18 waren. In den Ländern Bahrain, Belarus, Japan, Pakistan, Singapur und dem Sudan, aus denen 2019 Hinrichtungen gemeldet worden waren, seien 2020 keine Vollstreckungen der Todesstrafe registriert worden. Weltweit haben nach Angaben von Amnesty International 144 Länder die Todesstrafe per Gesetz oder in der Praxis abgeschafft.

Die Faust des Genossen

epd-bild / Rolf Zöllner

Saarbrücken, Potsdam (epd). Ausgerechnet Erich Honecker hatte offenbar wenig gegen eine Wiedervereinigung. Freilich nicht in der Art, wie sie sich letztlich vollzog. Ihm habe so etwas vorgeschwebt wie das Modell "Ein Land, zwei Systeme". So erinnert sich Oskar Lafontaine. "Die DDR wäre dann erst einmal DDR geblieben und die BRD die BRD", sagt der Vorsitzende der Fraktion der Linken im saarländischen Landtag und ehemalige Bundesvorsitzende der Linkspartei, "aber die DDR hätte sich dann Schritt für Schritt transformiert."

Honecker, der vor 50 Jahren an die Spitze von SED und DDR trat, gilt heute als der Mann, der die DDR taten- und ideenlos untergehen ließ. Aber der Honecker-Biograf Martin Sabrow, Historiker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, glaubt das nicht. Honecker habe "noch eine Karte im Spiel" geglaubt, erklärt Sabrow: ein Wahlsieg das damaligen SPD-Manns Lafontaine über den CDU-Kanzler Helmut Kohl - wonach es in den Umfragen lange aussah. Mit dem neuen Kanzler, so Honeckers vage Hoffnung, hätte er dann eine Föderation von BRD und DDR anstreben können.

Der Kontakt zum Saarland

Schon seit Mitte der 1980er Jahre waren Honecker und Lafontaine, damals SPD-Ministerpräsident des Saarlands, im Gespräch gewesen. "Er war ja auch Saarländer, das hat vieles erleichtert", erzählt Lafontaine. Zunächst sei es darum gegangen, dass die DDR Stahl und Wein von der Saar kaufte, später um Städtepartnerschaften, Kultur-, Sport- und Jugendaustausch sowie um Familienzusammenführungen. Das habe auch gut geklappt. Später sei es darum gegangen, wie es nach der Bundestagswahl 1990 hätte weitergehen können. Allzu konkret seien die Gespräche aber nicht gewesen, sagt Lafontaine: "Es gab da keinen Vertrag zwischen uns oder so etwas." Insbesondere die Frage, wie die DDR gestützt werden könne, bis sie sich transformiert habe, sei kein Thema gewesen.

Am 3. Mai 1971 hatte das Zentralkomitee der SED Walter Ulbricht von seinem Amt als Erster Sekretär entbunden. Honecker wurde der neue starke Mann der DDR - und das weckte bei den Menschen dort Hoffnungen. "Honecker verkörperte so etwas wie jugendliche Begeisterung", sagt der Historiker Sabrow. Nicht nur deshalb, weil er als Gründungsvorsitzender die staatliche Jugendorganisation "Freie deutsche Jugend" (FDJ) geleitet hatte. Der neue Mann versprach soziale Wohltaten und mehr Wohnungen. Er sorgte dafür, dass die jungen DDR-Bürger Jeans kaufen konnten. Ein bisschen Liberalisierung leuchtete schwach am Horizont. Ulbricht hatte zum Beispiel Westfernsehen strikt abgelehnt. Honecker hingegen bemerkte achselzuckend: "Das kann bei uns jeder ein- und ausschalten."

Aber ebenso wenig wie Honecker am Ende seiner Amtszeit ein untätiger Greis war, war er zu Beginn ein Hoffnungsträger. Ulbricht hatte schon erfahren, dass Honecker nicht der liebe Genosse Erich war, sondern eine eiserne Faust besaß. Denn der Kreml hatte Ulbricht auch auf Betreiben Honeckers fallengelassen. Ulbricht habe die DDR für den Geschmack Moskaus zu eigenständig machen wollen, vor allem der Außen- und Deutschlandpolitik, erläutert Ilko-Sascha Kowalzcuk, Historiker beim Stasi-Unterlagen-Archiv in Berlin. Honecker habe also gar nicht für Aufbruch gestanden, sondern für Starre, sagt er: "Ulbricht war der Reformer, Ziehsohn Honecker der Ausbremser und Reaktionär."

Auf Protest folgt Repression

So zerstoben die Hoffnungen bald. "Die Symbole des Aufbruchs zerbröckeln 1976 und 1977", sagt Sabrow. Bei mehreren Gelegenheiten wurde klar, dass die Liberalisierung für Honecker enge Grenzen hatte. Im August 1976 verbrannte sich der Pfarrer Oskar Brüsewitz auf offener Straße in Zeitz. Im November desselben Jahres ließ die DDR den Liedermacher Wolf Biermann nach einer Konzertreise in die Bundesrepublik nicht mehr ins Land. Und im September 1977 veröffentlichte ein bislang wenig bekannter SED-Funktionär namens Rudolf Bahro ein Buch namens "Die Alternative", in der er mit dem praktizierten Sozialismus abrechnete.

In allen Fällen berichteten Westmedien breit, und insbesondere für Biermann machten sich viele Intellektuelle der DDR öffentlich stark. In der Folge verschärften die Sicherheitsbehörden die Repression - aber nicht so brachial wie noch unter Ulbricht. "Die Verfolgung wurde verborgener, ausgefeilter", beschreibt Sabrow die Situation.

"Die Realität Honeckers war die einer 'gated community'"

Honecker lebte abgeschottet in der Siedlung Wandlitz bei Berlin. Die allgegenwärtige Knappheit, unter der seine Untertanen zu leiden hatten, schien er gar nicht wahrzunehmen. "Die Realität Honeckers war natürlich die einer 'gated community'", sagt Sabrow. Der Historiker glaubt aber nicht, dass Honecker - wie mitunter behauptet - in seiner Parallelwelt nichts von der dramatischen Lage mitbekommen habe: "Die Politikerkaste war sehr gut informiert." Honecker hatte Vorschläge vom Chef der Staatlichen Plankommission vorliegen, wonach die DDR den Lebensstandard um 30 Prozent senken müsse, um nicht auf längere Frist zahlungsunfähig zu werden. Solche Pläne fegte er aber vom Tisch und sagte, er wolle so etwas nie wieder hören.

Die Idee einer Föderation von BRD und DDR erledigte sich, weil dem ostdeutschen Staat viel weniger Zeit blieb, als Honecker - oder die allermeisten anderen Menschen damals - sich vorstellen konnten. Wie aussichtsreich diese Idee gewesen sein mag, hätte die DDR länger bestanden, ist dem Forscher Sabrow zufolge schwer zu bewerten: "Rückblickend scheint sie absurd, für Honecker mochte sie eine ernsthafte Zukunftsoption dargestellt haben." Auch Oskar Lafontaine hält sich mit einem Urteil über die Verwirklichungschancen lieber zurück, gibt aber zu bedenken, dass sie die Fortsetzung einer Politik gewesen wäre, die bereits funktionierte: "Das war nicht nur eine spinnerte Utopie."

Friedensforscher: Globale Rüstungsausgaben auf Höchststand

Die globalen Militärausgaben haben im vergangenen Jahr einen Rekordwert erreicht. Die USA bleiben mit Abstand das Land mit dem größten Rüstungsetat. Deutschland belegt Vergleich Rang sieben - hinter Saudi-Arabien und vor Frankreich.Frankfurt a.M., Stockholm (epd). Die globalen Rüstungsausgaben haben Friedensforschern zufolge einen neuen Höchststand erreicht. Die Staaten weltweit investierten im vergangenen Jahr insgesamt 1.981 Milliarden US-Dollar (etwa 1.644 Milliarden Euro) in ihre Streitkräfte, wie das schwedische Sipri-Institut in Stockholm mitteilte. Das sei ein Anstieg von 2,6 Prozent im Vergleich zu 2019. Damit sind die Ausgaben das sechste Jahr in Folge gewachsen. Am stärksten haben die USA, China, Indien, Russland und Großbritannien aufgerüstet. Zusammen stehen die fünf Länder für 62 Prozent der globalen Militärinvestitionen. Deutschland belegt Platz sieben hinter Saudi-Arabien.

Der Anstieg erneute erfolgte zur gleichen Zeit, in der das weltweite Bruttoinlandsprodukt insbesondere wegen der Covid-19-Pandemie um 4,4 Prozent sank. Laut Sipri entsprach die Gesamtsumme der Militärausgaben im vergangenen Jahr einem Anteil von 2,4 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Verglichen mit 2019 war das ein Plus von 0,2 Prozent und zugleich der größte Anstieg binnen eines Jahres seit der weltweiten Finanzkrise 2009.

USA mit größtem Budget

Die USA haben erneut mit deutlichem Abstand das größten Budget für Rüstungsgüter. Demnach wuchsen die US-Ausgaben im vergangenen Jahr auf 778 Milliarden Dollar. Das war ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber 2019 und entspricht einem Weltanteil von 39 Prozent. Die Gelder flossen vor allem in die militärische Forschung sowie in Langzeit-Projekte zur Modernisierung von Atomwaffenarsenalen und groß angelegten Waffenkäufen. Ein Grund sei wachsende Besorgnis über empfundene Bedrohungen durch strategische Konkurrenten wie China und Russland, erklärte Sipri-Forscherin Alexandra Marksteiner.

Auf Platz zwei liegt China, das vergangenes Jahr geschätzte 252 Milliarden US-Dollar für Rüstungsgüter ausgab. Gegenüber 2019 war das ein Plus von 1,9 Prozent. Im Vergleich zu 2011 bedeute dies ein Anstieg von 76 Prozent. Damit wuchsen Pekings Militärausgaben das 26. Jahr in Folge. Laut Sipri-Forscher Nan Tian spiegelt diese Entwicklung Chinas langfristige Pläne zur militärischen Modernisierung und Erweiterung wider.

Dahinter folgt Indien, das seine Rüstungsinvestitionen um 2,1 Prozent auf knapp 73 Milliarden US-Dollar steigerte. Die Ausgaben Russlands (Platz vier) wuchsen um 2,5 Prozent auf 61,7 Milliarden Dollar. Großbritannien (Platz fünf) investierte im vergangenen Jahr 59,2 Milliarden Dollar. Das waren 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr, aber 4,2 Prozent weniger als 2011. Deutschland (Rang sieben) gab 52,8 Milliarden Dollar (ungefähr 44 Milliarden Euro) für Rüstung aus, ein Plus von 5,2 Prozent. Gegenüber 2011 war das ein Zuwachs von 28 Prozent.

Laut den Autorinnen und Autoren des Berichts beliefen sich die Rüstungsinvestitionen jener Staaten, die im globalen Ranking die Plätze 1 bis 15 einnehmen, im vergangenen Jahr auf insgesamt 1.603 Milliarden US-Dollar. Darunter sind sechs Nato-Mitglieder: USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada. Mit einer Gesamtsumme von 995 Milliarden US-Dollar stehen diese sechs Länder 50 Prozent der weltweiten Militärausgaben. Insgesamt investierten die 29 Nato-Mitglieder 1.103 Milliarden US-Dollar in ihre Streitkräfte.

Mit insgesamt 18,5 Milliarden US-Dollar fielen die Rüstungsetats der afrikanischen Länder südlich der Sahara vergleichsweise gering aus. Das war ein Zuwachs von 3,4 Prozent gegenüber 2019. Der Tschad steigerte seine Investitionen in Militär und Rüstung um 31 Prozent, Mali um 22 Prozent, Mauretanien um 23 Prozent, Nigeria um 29 Prozent und Uganda gar um 46 Prozent. Derweil sanken die Ausgaben in elf Ländern des Nahen Ostens, zu denen Sipri Daten vorliegen, um insgesamt 6,5 Prozent auf 143 Milliarden US-Dollar.

Kirchlicher Aktionstag gegen Atomwaffen in hybrider Form in Büchel

Bonn, Büchel (epd). Der vierte kirchliche Aktionstag gegen Atomwaffen am Fliegerhorst Büchel in der Eifel setzt coronabedingt am 3. Juli auf Angebote in Präsenz und digital. Um 11.58 Uhr soll es einen ökumenischen Gottesdienst in der Nähe des Haupttores geben, wie der Verein für Friedensarbeit am 20. April in Bonn mitteilte. Die Predigt werde der Präsident von Pax Christi Deutschland, Bischof Peter Kohlgraf, halten. Auch die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und westfälische Präses, Annette Kurschus, werde mitwirken. Am Fliegerhorst Büchel sollen die letzten US-amerikanischen Atomwaffen in Deutschland lagern.

Der Präsenzgottesdienst richtet sich den Angaben zufolge vor allem an Menschen aus der Region, um die Teilnehmerzahl pandemiebedingt begrenzt zu halten. Ein Livestream sei wiederum für Interessierte außerhalb der Eifel vorgesehen - ebenso sollen die geplanten Kultur- und Redebeiträge als Videos im Netz verfügbar sein, hieß es.

Livestream

Im vergangenen Jahr musste der kirchliche Aktionstag komplett virtuell stattfinden. Kurschus und Kohlgraf hielten Grußworte, ein Film zeigte die bisherigen Aktionstage am Fliegerhorst Büchel. Beim Start der kirchlichen Aktionstage 2018 war der damalige EKD-Friedensbeauftragte Renke Brahms vor rund 500 Menschen zu Gast, 2019 hielt die frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann einen Gottesdienst vor mehr als 1.000 Teilnehmern.

Die verantwortliche Projektgruppe "Kirchen gegen Atomwaffen" hat sich im Dezember 2017 auf Initiative des badischen Forums Friedensethik gebildet. Ihr gehören den Angaben zufolge derzeit Christinnen und Christen aus den evangelischen Landeskirchen in Baden, Bayern, Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck, der Pfalz, Westfalen, dem Rheinland und Württemberg sowie Mitglieder der katholischen Friedensbewegung Pax Christi an.

Bamf-Affäre: Prozess gegen Ex-Behördenchefin eingestellt