Kirchen

Ökumenischer Kirchentag: "Wir halten uns an die Regeln"

epd-bild/Heike Lyding

Frankfurt a.M. (epd). Er findet statt - aber ganz anders als ursprünglich geplant: Die Organisatoren des Ökumenischen Kirchentags arbeiten mit Hochdruck an Hygiene- und Abstandskonzepten.

epd: Ist es da nicht äußerst riskant, eine Großveranstaltung für 30.000 Menschen im kommenden Frühjahr zu planen?

Bettina Limperg: Wir haben es uns ganz gewiss nicht leicht gemacht. Alternativ hätten wir den 3. Ökumenischen Kirchentag absagen oder ein rein virtuelles oder "Kongress"-Format planen können. Aber nach allem, was wir heute wissen, auch nach Beratung mit Virologen und Medizinern, können wir die Veranstaltung so verantworten. Nach diesem Kenntnisstand und in engem Kontakt mit den beteiligten Behörden können wir ein Programm für 30.000 Personen in Frankfurt und der Region anbieten. Uns ist vollkommen klar, welche Verantwortung wir damit übernehmen. Wir werden den Kirchentag in Frankfurt am Main nur dann tatsächlich veranstalten, wenn wir dieser Verantwortung auch im Mai 2021 noch gerecht werden können.

Thomas Sternberg: Mir ist wichtig, dass wir den Ökumenischen Kirchentag unter Corona-Bedingungen neu denken. Ich sehe auch die Chance für neue Formate, die wir jetzt entwickeln. Die Abläufe für die in Frankfurt geplanten Gottesdienste werden wir in ganz Deutschland verbreiten. Dann können Gemeinden vor Ort wie auf den Kirchentag ökumenisch mitfeiern. Das Frankfurter Ereignis kann dann nicht nur privat und einsam in den eigenen vier Wänden, sondern auch in Gemeinschaft miterlebt werden.

epd: Von Kirchentagen sind wir volle Hallen mit Warteschlangen davor gewöhnt. Wie stellen Sie sicher, dass das nicht eintritt und sich niemand infiziert?

Sternberg: Wir werden nicht leichtfertig sein. Wir werden keine Regeln überschreiten. Wir wollen einen Kirchentag in öffentlicher und politischer Verantwortung. Auf die Impfung werden wir nicht vertrauen können. Aber verlässliche Schnelltests könnten für uns mitentscheidend sein.

Limperg: Die Experten sagen uns, dass Schnelltests Großveranstaltungen unterstützen könnten. Sie sind eines der vielen Mosaiksteine unseres Konzepts. Der Vorteil dieser Tests ist, dass das Ergebnis in weniger als einer Stunde verfügbar ist. Das könnte die Planungen wesentlich erleichtern, wenn wir an internationale Gäste, Podiumsteilnehmende oder auch die Gemeinschaftsquartiere denken.

epd: Gibt es Konzepte, wie man die Besucher besser lenken kann?

Limperg: Ja, wir arbeiten intensiv an diesen Themen, die ja auch Teil der Genehmigungsverfahren unseres Hygienekonzepts sind. Es wird Anmeldeverfahren zu Veranstaltungen geben, und wir werden Teilnehmerzahlen immer wieder begrenzen müssen. Natürlich werden niemals 30.000 Menschen an einem Platz sein, sondern sie verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet und die Region. Der Kirchentag wird dezentraler und hybrid. Das heißt, an einer Veranstaltung können Tausende Menschen teilnehmen, aber nur 500 von ihnen sind vor Ort, und viele andere sind digital zugeschaltet - und zwar nicht in digitaler Einsamkeit, sondern vielleicht aus einem Gemeinderaum in München, einem Krankenhaus oder einem Altenpflegeheim. Auf diese Weise könnten auch Menschen teilhaben, die sonst gar nicht kommen könnten.

epd: Kann unter diesen Bedingungen überhaupt die heimelige und teils mitreißende Atmosphäre von Kirchen- und Katholikentagen entstehen?

Sternberg: Natürlich bleibt ganz viel auf der Strecke. Wir geben uns ja nicht mal mehr die Hand - das einfachste Zeichen europäischer Kultiviertheit und gegenseitiger Höflichkeit.

Limperg: Es wird nicht die enggedrängten, singenden Massen geben. Aber: Hygienestationen, 1,50 Meter Abstand und Mund-Nasenschutz sind immer noch besser als eine Videokonferenz. Es wird eine neue Form von Gemeinschaft geben. Sich zu begegnen, tut uns einfach gut. Wir sehen, dass die Menschen das starke Bedürfnis nach Gemeinschaft haben. Und auch wenn gerade etwa Familienfeiern in der Kritik stehen: Sie zeigen genau dieses Moment. Für diese Gefühle und Bedürfnisse wollen wir Angebote schaffen - die wir zugleich mit Disziplin und Vorsorge begleiten werden.

epd: Egal, ob es um das Thema Sterbehilfe oder Schwangerschaftskonflikte geht, die evangelische und katholische Kirche tun sich momentan schwer, gemeinsame Positionen zu finden. Welches Zeichen für die Ökumene setzt dieser Kirchentag?

Limperg: Unser Leitwort lautet "schaut hin". In der Vergangenheit war ein Vorwurf an Kirchentage, dass es kaum Kontroverse gibt. Wir werden natürlich auch über strittige Dinge reden. Das ist beispielsweise die Sterbehilfe, und es ist auch das unterschiedliche theologische Verständnis der Mahlfeier. Wir wollen nicht nur dahin schauen, wo es schön ist, sondern auch dahin, wo es etwas zu besprechen gibt.

Sternberg: Es ist gut, wenn wir 2021 das Zeichen senden, wir diskutieren nicht nur über uns selbst, sondern wissen um unseren gemeinsamen christlichen Auftrag, die Welt mitzugestalten - angefangen beim Kampf gegen den Klimawandel, der Finanzordnung, Strukturen der Macht, beim Schutz der Demokratie und weltweiter Gerechtigkeit. Ich habe den Eindruck, dass wohl auch unsere ökumenischen Kirchentage dafür gesorgt haben, dass Katholikentage längst viel evangelischer und evangelische Kirchentage viel katholischer geworden sind.

epd: Bei der eucharistischen Gastfreundschaft hat die jüngste Intervention aus dem Vatikan zu einer Vertagung der Entscheidung in der Bischofskonferenz geführt. Wird es die eucharistische Gastfreundschaft auf dem Kirchentag wirklich geben?

Limperg: Wir gehen davon aus, dass wir die beschlossenen Konzepte umsetzen. Wir freuen uns sehr darauf. Das ist ein großer Schritt in der praktischen, gelebten Ökumene und in der Sichtbarkeit unserer Gemeinsamkeiten. Es war uns immer klar, dass das Themen sind, die vielleicht theologisch noch nicht zu Ende diskutiert sind. Wir sind aber auch nicht "die" Kirche, wir sind vor allem Laienbewegungen. Und: Wir stellen eine Gewissensprüfung in den Mittelpunkt, die für alle Christinnen und Christen immer eine wichtige Instanz sein sollte.

Sternberg: Der Vatikan hat gesagt, dass das Papier des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen "Gemeinsam am Tisch des Herrn" theologisch nicht ausreicht. Das heißt für mich, dass ich mich bei meiner Gewissensentscheidung beim 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt nicht auf dieses Papier berufen werde. Wir werden aber natürlich für den ÖKT bei unserer Konzeption bleiben.

epd: Herr Sternberg, würden Sie unter den gegenwärtigen Bedingungen im Mai an einer evangelischen Abendmahlsfeier teilnehmen?

Sternberg: Ich möchte das im Moment nicht beantworten. Die Fragen, die da diskutiert werden, sind keine Petitessen. Aber jeden Sonntag müssen Tausende konfessionsverbundene Familien die Entscheidung treffen, welcher Gottesdienst besucht wird. Denen ist nur sehr schwer verständlich zu machen, wie die Feinheiten katholischen und evangelischen Amtsverständnisses aussehen.

epd: Kirchentag unter Corona-Bedingungen: Macht Ihnen Ihre Aufgabe unter den aktuellen Umständen eigentlich Spaß?

Limperg: Es ist ein hartes Stück Arbeit und macht nicht immer Spaß. Uns drückt beide die Verantwortung, und das wird in den nächsten Monaten auch so bleiben. Wir haben aber ein ganz starkes Team. Es ist auch wieder schön, wenn man gemeinsam auf dem Berg steht und den Horizont sieht, nachdem der Nebel sich aufgelöst hat. Es macht mir Freude, weil dieser Kirchentag gerade in dieser Zeit so unbedingt lebensrelevant ist.

Sternberg: Es macht auch deshalb nicht immer Spaß, weil hier zwei Apparate und zwei Traditionen aufeinandertreffen. Hinter den Kulissen ist auch unter Personen, die sich gut verstehen, viel Abstimmung nötig. Mir macht es vor allem wieder mehr Spaß, wenn wir uns endlich wieder physisch treffen können.

Bischöfe haben Vorbehalte gegen eucharistische Gastfreundschaft

epd-bild / Stefan Arend

Bonn, Hannover (epd). Führende katholische und evangelische Bischöfe haben weiter Vorbehalte gegen die eucharistische Gastfreundschaft zum jetzigen Zeitpunkt. In dieser Hinsicht bedürfe es noch weiterer Klärung, hieß es in einem am 6. Oktober von der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) veröffentlichen Dokument zum Prinzip der wechselseitigen Öffnung von Eucharistie und Abendmahl für Christen anderer Konfessionen. Diese hatten evangelische und katholische Theologen im vergangenen Jahr vorgeschlagen.

Der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen hatte im September 2019 sein Votum mit dem Titel "Gemeinsam am Tisch des Herrn" veröffentlicht, das sich für eine mögliche Teilnahme von Protestanten an der katholischen Eucharistie und Katholiken am evangelischen Abendmahl ausspricht, ohne dass konfessionelle Unterschiede geleugnet würden. Das Prinzip der sogenannten eucharistischen Gastfreundschaft wird vor allem mit Blick auf den 3. Ökumenischen Kirchentag im Mai 2021 in Frankfurt am Main diskutiert.

Sichtbares Zeichen der Kirchentrennung

In Abendmahl und Eucharistie erinnern Christinnen und Christen aller Konfessionen an den Tod Jesu am Kreuz und seine in der Bibel beschriebene Auferstehung - und damit an die zentrale Botschaft der christlichen Religion. Dass Protestanten und Katholiken nicht gemeinsam Abendmahl feiern können, ist das sichtbare Zeichen für die Kirchentrennung seit der Reformation.

Die jetzt veröffentlichte Stellungnahme von Bischofskonferenz und EKD würdigt das Votum des Arbeitskreises als "theologisch kenntnisreichen und differenzierten Beitrag". Das Votum werfe aber auch theologische Fragen auf. Die Tragweite der Fragen werde von evangelischer und katholischer Seite unterschiedlich bewertet. Für die katholische Kirche seien die offenen Fragen so gewichtig, dass sie sich nicht in der Lage sehe, vor deren Klärung eine wechselseitige Teilnehme generell zu erlauben. Für die evangelische Seite sei das gemeinsame Taufverständnis die Grundlage für die Einladung zum Abendmahl.

Skepsis im Vatikan

Die Bischöfe schreiben aber in ihrer Stellungnahme, die auch vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und vom Ratsvorsitzenden der EKD, Heinrich Bedford-Strohm, verfasst wurde, dass das Votum eine Grundlage für die "individuelle Gewissensentscheidung einzelner Gläubiger" sein könne, wechselseitig zur Eucharistie und zum Abendmahl zu treten.

Die Stellungnahme von DBK und EKD wurde bereits im Mai verfasst, aber erst jetzt veröffentlicht. Die Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz hatte Ende September in Fulda eine Entscheidung darüber vertagt, weil der Vatikan theologische Zweifel an dem Votum der Theologen geäußert hatte. Daraufhin hatte Bätzing angekündigt, die Stellungnahme von DBK und EKD zu veröffentlichen.

Friedenspreis an Marx und Bedford-Strohm verliehen

epd-bild/Annette Zoepf

Augsburg (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat zusammen mit Kardinal Reinhard Marx am 10. Oktober den Augsburger Friedenspreis erhalten. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck würdigte beide als "Vorbilder ökumenischer Verständigung" und als "Vorbilder im Sinne von Haltung, im Sinne von Grundwerten, im Sinne von Orientierung". Die Bischöfe seien durch ihre christlichen Werte wie Solidarität, Gerechtigkeit und Hoffnung über konfessionelle Unterschiede hinweg miteinander verbunden.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte, die Preisträger zeigten in ihrem "Aufeinander zugehen" etwas, von dem man auch außerhalb des kirchlichen Kontextes lernen könne. Sie konzentrierten sich "auf das, was verbindet und nicht auf das, was trennt". Damit setzten sie nicht nur für das Miteinander der Konfessionen ein Zeichen, "sondern auch für unsere Demokratie", sagte Weber.

"Einheit höher stellen als Zerrissenheit"

Bedford-Strohm sagte, die Auszeichnung sei für ihn eine "große Freude, große Ehre". Er sei überzeugt, dass "die Religionen, dass die christliche Religion in der ersten Reihe stehen müssen, wenn es um das Engagement für den Frieden geht - innen wie nach außen". Die Kirchen könnten nur glaubwürdig nach außen wirken, wenn sie eigene traditionelle Abgrenzungen überwänden. Spätestens seit den Vorbereitungen auf die Feierlichkeiten zu 500 Jahre Reformation im Jahr 2017 sei ihm klargeworden, dass Kirche - wenn sie ihren Auftrag ernst nehme - "nur einen ökumenischen Weg" gehen könne, sagte der Theologe, der auch bayerischer Landesbischof ist.

Marx sagte, es falle ihm als gebürtigen Westfalen grundsätzlich eher schwer, ein Lob anzunehmen - auch wenn man es trotzdem gerne höre: "So ein Lob trifft einen Nerv, dass man unsicher wird." Er habe die lobenden Worte Gaucks "eher als Ermutigung verstanden", weiter so zu machen wie bislang. Der Münchner Erzbischof betonte, zur Ökumene brauche es den Willen, "die Einheit höher zu stellen als die Zerrissenheit". Man dürfe "nicht die Fehler des anderen und die Haare in der Suppe der Vergangenheit" suchen, sondern vielmehr das Verbindende.

"Werden nicht locker lassen"

Marx sagte dem Sender Bayern2 zur Absage des Vatikans an das gemeinsame Abendmahl von Katholiken und Evangelischen, es sei mühsam - er sei aber guter Hoffnung, das gemeinsame Abendmahl noch zu erleben. Bedford-Strohm zeigte sich in dem gemeinsamen Interview enttäuscht über die römische Absage. Man sei hier aber noch nicht am Ende: "Wir werden nicht locker lassen, das kann ich versprechen."

Gauck sagte in seiner Laudatio, die Preisträger machten in ihrem ökumenischen Bemühen immer wieder deutlich, dass unterschiedliche Ansichten und Glaubensüberzeugungen einem vernünftigen Dialog, einem friedlichen Miteinander niemals im Wege stehen müssen. Zwischen Bedford-Strohm und Marx sei dabei etwas ganz Beglückendes geschehen: eine persönliche Freundschaft, die auf Vertrauen und theologischer Wertschätzung basiere. Das zeige, dass die Ökumene zwischen den Kirchen lebt.

Bedford-Strohm und Marx sind langjährige Weggefährten: Seit 2008 ist Marx Erzbischof von München und Freising, 2011 wurde Bedford-Strohm bayerischer evangelischer Landesbischof. Und auch auf Bundesebene bildeten die zwei Kirchenmänner jahrelang ein enges ökumenisches Duo: Von 2014 bis 2020 war Marx Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Bedford-Strohm ist seit 2014 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Preisgeld an Sant'Egidio

Der mit je 12.500 Euro pro Preisträger dotierte Friedenspreis wird seit 1985 alle drei Jahre von der Stadt Augsburg und der Landeskirche für Verdienste um ein tolerantes und friedvolles Miteinander von Kulturen und Religionen vergeben. Marx und Bedford-Strohm kündigten an, ihr Preisgeld der "ökumenisch offenen" Laienbewegung Sant'Egidio für deren Alten- und Obdachlosenarbeit in Bayern zu spenden.

Unter den Trägern des Augsburger Friedenspreises waren der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker und der Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow. Der Preis wird im Rahmen des Augsburger Friedensfestes verliehen. Es wurde von den Augsburger Protestanten 1650 erstmals zum Dank an den Westfälischen Frieden von 1648 begangen.

Ehrung für lippischen Kirchenrat Arno Schilberg

Detmold (epd). Die lippische Kirche hat Kirchenrat Arno Schilberg anlässlich seines 60. Geburtstags und der inzwischen mehr als 20-jährigen Tätigkeit als Juristischer Kirchenrat der Landeskirche mit einer Festschrift geehrt. Sie ist in der Publikationsreihe "Kirche und Recht“ unter dem Titel "Veränderungen in der Kirche gestalten" mit Beträgen von renommierten Wissenschaftlern und Kirchenvertretern erschienen, wie die lippische Kirche am 6. Oktober in Detmold mitteilte. Schilberg ist Mitherausgeber der überkonfessionellen Zeitschrift.

Der lippische Landessuperintendent Dietmar Arends würdigte in einer Feierstunden in der Detmolder Erlöserkirche den leitenden Juristen. "Wir können uns als Lippische Landeskirche glücklich schätzen, einen so versierten und ausgewiesenen Juristen als Kirchenrat in unserer Mitte zu haben", sagte Arends. Schilberg sei ein "Jurist mit Leidenschaft, auch als Wissenschaftler". So halte der promovierte Jurist seit 2018 als Honorarprofessor der juristischen Fakultät der Ruhruniversität Bochum gemeinsam mit seinem katholischen Kollegen Burkhard Kämper Vorlesungen zum Religionsverfassungsrecht und zum Kirchenrecht.

Innerhalb der Landeskirche habe sich die Verwaltung unter der Leitung von Schilberg in den vergangenen 20 Jahren zu einer Service-Einrichtung für die Kirchengemeinden entwickelt, sagte Arends weiter. "Daran haben alle im Landeskirchenamt mit viel Kollegialität und Engagement mitgearbeitet", betonte Schilberg in seiner Danksagung. Er wünsche sich, noch einige Jahre gemeinsam mit allen Weggefährten unterwegs zu sein, ganz im Sinne von "Gottes wanderndem Volk".

Die Feierstunde wurde den Angaben nach musikalisch von den Kirchenmusikdirektoren Burkhard Geweke an der Orgel und Christian Kornmaul an der Trompete gestaltet. Unter den Gästen war unter anderem der Chefredakteur der evangelischen Monatszeitschrift "zeitzeichen", Reinhard Mawick. Er gab mit einem Impulsvortrag über "Evangelische Kirche und Corona: Mediale Resonanzen" einen Eindruck über die mediale Wahrnehmung von Kirche in den vergangenen Monaten, wie es hieß.

Ulmer Münster will im Advent keinen "schwarzen" König zeigen

epd-bild/Evang. Dekanatamt Ulm

Ulm (epd). Im Ulmer Münster wird dieses Jahr vor Weihnachten nicht wie üblich die Krippe mit den "Heiligen Drei Königen" aufgestellt. Damit sollte eine der Figuren, der schwarzhäutige König Melchior, aus einer möglichen Rassismusdebatte genommen werden, sagte der Ulmer evangelische Dekan Ernst-Wilhelm Gohl dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 5. Oktober. Einen entsprechenden Beschluss, die Krippe in einer anderen Variante zu zeigen, habe der Kirchengemeinderat in seiner jüngsten Sitzung getroffen.

Gohl erläuterte, der von einem Künstler vor rund 100 Jahren gestaltete Ulmer Melchior sei eine Besonderheit in mehrfacher Hinsicht. Er sei vermutlich der einzige heilige König mit Brezel in der Hand. Gleichzeitig sei er so geschaffen, dass er rassistisch geprägte Stereotype anspricht mit seinen wulstigen Lippen, seiner Körperfülle und seinem Goldreifen an den nackten Fußknöcheln.

Öffentliche Diskussion

Die historische Krippe wurde vor rund 30 Jahren gestiftet mit der Auflage, sie jährlich ab 1. Advent im Münster auszustellen. Gohl unterstrich, dass es bei der Krippenaufstellung nicht darum gehe, den schwarzen König zu unterschlagen. Infrage stehe die Art der Darstellung. Wie mit dem Ulmer Melchior künftig umgegangen wird, soll trotz des vorzeitigen Aufsehens erst nach Weihnachten und in Ruhe öffentlich diskutiert werden, kündigte der Dekan an.

Dramaturg erzählt Bibel mit Playmobil-Figuren auf Youtube

epd-bild/Klaus Wankmiller

Frankfurt a.M. (epd). Der Literaturwissenschaftler Michael Sommer will binnen eines Jahres die Geschichten der Bibel auf Youtube nacherzählen. Die Darsteller sind dabei Playmobilfiguren. 66 Videos sollen entstehen, teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) am 6. Oktober in Frankfurt am Main mit. Sommer ist für seinen Youtube-Kanal "Sommers Weltliteratur to go" bekannt, auf dem er Klassiker der Literatur mit Playmobilfiguren als Kurzversion nachspielt. Beliebt sind die Videos vor allem bei Schülern. Der Dramaturg erhielt 2018 für seinen Kanal den Grimme Online Award.

Das evangelische Contentnetzwerk "yeet" hat Sommer nun als neuen Sinnfluencer gewonnen. Das erste Video wurde binnen zwei Tagen bereits fast 7.000 Mal abgerufen. Es erzählt das 1. Buch der Bibel, das 1. Buch Mose, angefangen bei der Schöpfungsgeschichte, Adam und Eva, Abraham und Jakob bis hin zu Josef in Ägypten. Kuratiert werden die Videos durch die Redaktion des Internetportals "evangelisch.de", das zum GEP gehört. Die Videos sollen montags auf dem Youtube-Kanal "Sommers Weltliteratur to go" online gehen.

Das GEP mit Sitz in Frankfurt am Main ist das zentrale Medienunternehmen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen. Neben "evangelisch.de" und "yeet" trägt es unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd) sowie die Redaktion des evangelischen Magazins "chrismon" und organisiert die Rundfunkarbeit der EKD.

Papst Franziskus erhält Seite aus "Amsterdam Machsor"

epd-West/ Wallraf-Richartz-Museum

Köln (epd). Papst Franziskus hat den Nachdruck einer Seite aus dem jüdischen Manuskript "Amsterdam Machsor" erhalten. Abraham Lehrer, Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, habe dem Papst den Druck aus dem hebräischen Manuskript aus dem 13. Jahrhundert vor rund einer Woche bei seiner Reise nach Rom überreicht, erklärte der Landschaftsverband Rheinland (LVR) am 6. Oktober in Köln. Das Dokument ist ein besonderes Zeugnis jüdischer Kulturgeschichte des Rheinlands und wird künftig im Jüdischen Museum im Archäologischen Quartier Köln "MiQua" ausgestellt.

Lehrer, der auch Vorstand der Synagogengemeinde Köln ist, war Teil der Rom-Delegation um den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). Bei dem Papstbesuch wurde den Angaben zufolge unter anderem über jüdisches Leben in Deutschland und antisemitische Tendenzen in der Gesellschaft gesprochen, aber auch über das Gedenkjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" 2021.

Der "Amsterdam Machsor" stellt den spezifischen Kölner Ritus zu den jüdischen Feiertagen dar und zählt zu den ältesten noch erhaltenen hebräischen illuminierten Manuskripten im deutschsprachigen Raum. Das Manuskript wurde 2017 durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) und das Joods Historisch Museum Amsterdam mit Unterstützung verschiedener Stiftungen und Sparkassen erworben.

Nach der Fertigstellung des archäologischen Quartiers "MiQua" in der Kölner Altstadt in den kommenden Jahren soll der Machsor in der Dauerausstellung des Museums als Herzstück der Sammlung gezeigt werden. In dem vom LVR getragenen Museum soll die 2.000-jährige Geschichte Kölns und damit auch die Geschichte der Juden am Ort und in der Region beleuchtet werden.

Echte Reue oder Ergebnis einer Erpressung?

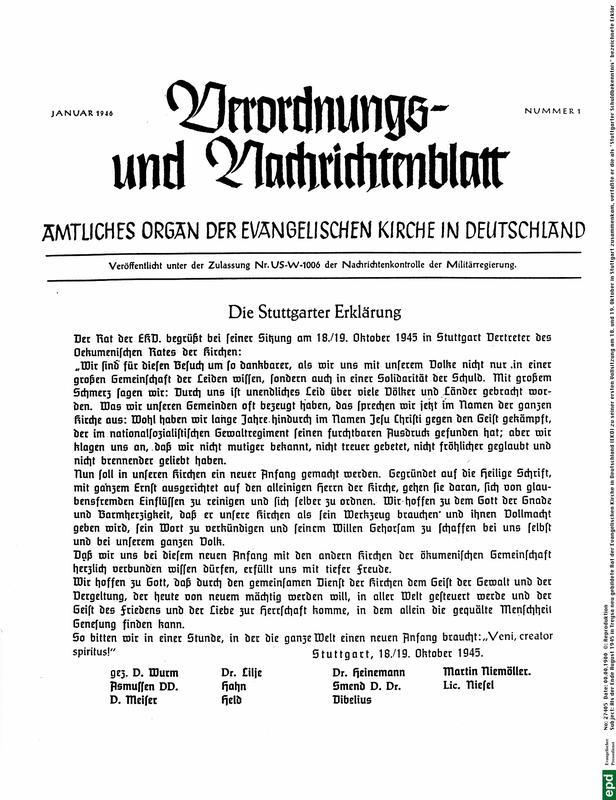

epd-bild

Stuttgart (epd). Deutschland, 1945. Die Städte liegen nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern, die braunen Parolen vom "Endsieg" sind verhallt. Wie soll die evangelische Kirche auf diesen Zusammenbruch reagieren - eine Kirche, die sich in großen Teilen mit der nationalsozialistischen Sache gemein gemacht hat? Am 19. Oktober 1945 unterzeichnen protestantische Bischöfe und Kirchenpräsidenten in Stuttgart ein Schuldbekenntnis, das einen Neuanfang signalisiert. Damit ernten sie vor 75 Jahren einen Sturm der Entrüstung.

"Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden", heißt es in dem Dokument. "Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben." Zu den Unterzeichnern gehören amtierende und spätere Landesbischöfe sowie der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann. Verfasst wurde das Papier von Mitgliedern des Rats der neu gegründeten Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD): Christian Asmussen, Otto Dibelius und Martin Niemöller.

Der Kirchenhistoriker Gerhard Besier betrachtet das Papier als das Ergebnis einer Erpressung. Hochrangige Kirchenvertreter aus Ländern, gegen die kurz zuvor noch Krieg geführt worden war, hatten sich nach Stuttgart aufgemacht, um die Beziehungen zu den evangelischen Kirchen wieder aufzunehmen. Die weltweiten Ökumene-Partner hatten laut Besier vorher deutlich gemacht, dass es nur Auslandshilfe für die notleidenden Deutschen geben könne, wenn die Kirchen sich ihrer Mitverantwortung für die NS-Verbrechen stellen. "Die deutschen Kirchen hätten von sich aus keine Schulderklärung formuliert", sagt er.

Kein Wort über den Holocaust

Tatsächlich schrieb der niederländische Theologe Willem Adolf Visser ’t Hooft, der die ökumenische Delegation in Stuttgart leitete, später in seiner Autobiografie: "Wie sollten wir die Wiederaufnahme voller ökumenischer Beziehungen erreichen? Die Hindernisse für eine neue Gemeinschaft ließen sich nur beseitigen, wenn die deutsche Seite ein klares Wort fand."

Damit erklärt sich für Besier auch, warum das Papier wesentliche Punkte auslässt. So ist der Holocaust an den Juden mit keiner Silbe erwähnt. Die Formulierungen im Komparativ ("nicht mutiger", "nicht treuer", "nicht brennender") können so verstanden werden, dass durchaus viel Mut, Treue und Brennen vorhanden gewesen seien, aber eben nicht genug. Die Verstrickungen mit dem Regime und das unselige Wirken der Deutschen Christen, der gleichgeschalteten evangelischen Kirche, sowie der Antisemitismus in der Kirche finden keine Erwähnung.

Dabei waren einige der Unterzeichner auf riskanten Konfrontationskurs zum Regime gegangen. Der Berliner Generalsuperintendent Otto Dibelius etwa erhielt Predigtverbot und kam mehrfach ins Gefängnis. Der württembergische Landesbischof Wurm hatte die Eingliederung seiner Landeskirche in die Reichskirche verhindert und gegen das Euthanasieprogramm der Nazis protestiert, wofür er vorübergehend Hausarrest und später ebenfalls Schreib- und Predigtverbot erhielt.

Kartonweise Protestbriefe

Die Schulderklärung traf damals in Deutschland auf Ablehnung und Wut. Im hannoverschen Kirchenamt füllten die Protestbriefe ganze Kartons. Menschen sahen sich für Verbrechen in Mithaftung genommen, obwohl sie sich unschuldig fühlten. In ihrer Selbstwahrnehmung waren sie Opfer, nicht Täter.

Außerhalb Deutschlands zeigte das Bekenntnis den gewünschten Erfolg. Kirchengemeinden etwa in den USA schickten Hilfspakete an die ausgebombten Glaubensgeschwister. Auch einer Rehabilitierung deutscher Protestanten und einer Mitarbeit in weltweiten ökumenischen Gremien wurde der Weg gebahnt.

Kirchenhistoriker Besier wünscht sich ein milderes Urteil über die damals Verantwortlichen. Die führenden Kirchenmänner seien Kinder ihrer Zeit gewesen. Antisemitische Aussagen des württembergischen Bischofs Wurm und des führenden Vertreters der Bekennenden Kirche, Martin Niemöller, basierten auf Vorurteilen, die über Jahrhunderte in Mitteleuropa gepflegt worden und tief ins Bewusstsein gesunken seien. "Es ist falsch, die Maßstäbe von heute an das Jahr 1945 anzulegen", sagt der emeritierte Geschichtsprofessor.

Die EKD wird am Sonntag, 18. Oktober, bei einer zentralen Feier in Stuttgart an die vor 75 Jahren veröffentlichte Schulderklärung erinnern. Gefeiert wird in der Markuskirche - jenem Gotteshaus, in dem 1945 deutsche und internationale Kirchenvertreter erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenkamen.

Verband plant Zertifikat für kirchliche Friedensarbeit

Bonn, Leipzig (epd). Evangelische Friedensgruppen wollen das Engagement von Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen für Frieden und Verständigung künftig mit einem Zertifikat würdigen. Die ersten Zertifizierungen sind zur Ökumenischen Friedensdekade 2022 geplant, wie die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) am 9. Oktober zum Abschluss ihrer Herbsttagung in Leipzig mitteilte. Bestehende Friedensarbeit solle auf diese Weise stärker sichtbar gemacht werden.

Die Arbeitsgemeinschaft wolle sich zudem künftig stärker in die Debatte um den Umgang mit Rechtsextremismus und Rassismus einbringen, erklärte ein Sprecher des in Bonn ansässigen Verbands. Kirche stehe für eine offene, friedliche und tolerante Gesellschaft. Im Dachverband EAK sind die für Kriegsdienstverweigerung und Friedensarbeit zuständigen Personen innerhalb der "Konferenz für Friedensarbeit im Raum der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)" zusammengeschlossen.

1.319 Papier-Boote sollen an ertrunkene Flüchtlinge erinnern

epd-bild/Grischa Roosen-Runge/ekd

Soest (epd). Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen will mit einer Solidaritätsaktion am Tag der Menschenrechte Mitte Dezember an das Schicksal von Menschen auf der Flucht erinnern. Mitglieder und Interessierte sind dazu auf gerufen, bis zum 10. Dezember mindestens 1.319 kleine Boote aus Zeitungspapier zu falten, wie der Verband am 9. Oktober in Soest mitteilte. Das entspricht der Zahl der Menschen, die laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) 2019 auf dem Mittelmeer gestorben oder vermisst worden sind.

Die Papier-Boote sollen demnach am Gedenktag zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, auf öffentlichen Plätzen in NRW aufgestellt werden. Die Aktion solle auch auf die anhaltende schwierige Situation der zivilen Seenotrettung hinweisen, hieß es. So werde die "Sea-Watch 4" weiterhin am Auslaufen gehindert. Bereits vor drei Wochen hatte die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend Saar (aej saar) mit rund 3.300 Solidaritäts-Schiffchen gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung demonstriert.

Die "Sea-Watch 4" wurde in der Nacht zum 20. September in der sizilianischen Hafenstadt Palermo festgesetzt, nachdem die Crew mehr als 350 Menschen aus Seenot gerettet hatte. Die italienische Küstenwache gibt Sicherheitsmängel als Grund für das Auslaufverbot aus dem Hafen von Palermo an.

Mitte August war das Rettungsschiff zu seiner ersten Mission ins zentrale Mittelmeer gestartet. Es wurde aus überwiegend kirchlichen Spenden finanziert - größtenteils gehen sie auf das zivile Bündnis "United4Rescue" zurück, das auf Initiative der evangelischen Kirche gegründet wurde. Mehr als 600 Mitglieder hat das Bündnis mittlerweile, die westfälische Frauenhilfe schloss sich bereits im Dezember 2019 an. Sea-Watch und "Ärzte ohne Grenzen" betreiben das Schiff im Auftrag des Bündnisses, das auch der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, unterstützt.

Paderborner Superintendent: Durch Corona Reformen in Kirche aktuell

Paderborn (epd). Die Corona-Pandemie verstärkt nach Worten des Paderborner Superintendenten Volker Neuhoff die Notwendigkeit von Reformen in der Kirche. "Kirche verändert sich. Das tut sie seit 2.000 Jahren. Und das ist gut so!", sagte Neuhoff in seinem Bericht vor der Synode des Kirchenkreises Paderborn. Die Botschaft des Evangeliums wolle in jede Zeit hinein aktualisiert werden. Die äußere Form von Kirche sei tatsächlich zweitrangig, solange die Kommunikation des Evangeliums geschehe. Als Bereiche praktischer Veränderungen nannte Neuhoff "Mitgliederbindung, Finanzierungsfragen, Personalentwicklung, Beteiligungsformen und Social Media".

Die Corona-Pandemie wirke dabei wie ein Brennglas und stelle deutlich die Frage: "Warum und wo und wie und mit wem und für wen seid ihr Kirche?", sagte Neuhoff weiter. Veränderung brauche neben Bereitschaft auch Kraft. "Unsere Kirche ist nicht systemrelevant", sagte der Superintendent. Die Kirche sei aber in ihrem Kern "existenzrelevant".

Psychosoziale Erstberatung für Flüchtlinge endet

Scharf kritisierte Neuhoff eine Kriminalisierung von Flüchtlingen. "Menschen werden haftbar gemacht dafür, dass sie aus Notsituation fliehen, und sie werden in Haft genommen, um sie abzuschieben", sagte der Superintendent. Vor Bedrohung Geflüchtete würden selbst als Bedrohung empfunden. Und sie würden in Bedrohungssituationen zurückgeschickt. Kirchenasyl sei eine besondere Aufgabe für eine Kirchengemeinde. Hier sei für den Kirchenkreis Paderborn ein solidarisches System aus finanzieller und ehrenamtlicher Unterstützung angeregt worden.

Der Paderborner Superintendent bedauerte, dass die Arbeit der Psychosozialen Erstberatung und das übernommene Beschwerdemanagement in den Zentralen Unterbringungs-Einrichtungen Bad Driburg und Borgentreich zum Jahresende beendet werde. Die Diakonie Paderborn-Höxter sehe sich wegen der politischen Rahmenbedingungen finanzieller und inhaltlicher Art gezwungen, die von ihr aufgebaute Arbeit zu beenden. Würde die Diakonie diese Arbeit fortsetzen, müsste sie mehr als 60.000 Euro Eigenmittel aufbringen. "Wir bedauern es sehr, dass die Politik des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW die Arbeit der Wohlfahrtsverbände erschwert und uns daran hindert, diese erfolgreiche und wichtige Arbeit weiter fortzusetzen", beklagte Neuhoff. Das gehe zulasten der geflüchteten Menschen in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen.

Gelsenkirchen und Wattenscheid: Neuer Kreissynodalvorstand gewählt

Gelsenkirchen (epd). Die Synode des Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid hat einen neuen Kreissynodalvorstand gewählt. Neue Synodalassessorin und damit Stellvertreterin von Superintendent Heiner Montanus wurde Pfarrerin Elga Zachau, wie der Kirchenkreis mitteilte. Die 47-Jährige ist seit 2014 Pfarrerin der Evangelischen Christus-Kirchengemeinde Buer. Als Scriba wiedergewählt wurde Pfarrer Bernd Naumann von der Epiphanias-Gemeinde.

Als weitere KSV-Mitglieder neu gewählt wurden Pfarrer Norbert Deka und die Presbyter Dirk Blum und Jürgen Sauerland, im Amt bestätigt wurden die Presbyterinnen und Presbyter Beate Cizmowski, Kornelia Schmidtfranz und André Bsdurrek. Die Amtszeit des KSV beträgt acht Jahre. Die nächste Kreissynode findet den Angaben zufolge bereits am 23. November statt, da der Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen werden muss. Dann soll auch der neue KSV in sein Amt eingeführt werden.

Kirschstein neuer Vorsitzender der Gossner Mission

Bad Salzuflen, Berlin (epd). Neuer Vorsitzender der Gossner Mission wird der ostfriesische Theologe Helmut Kirschstein. Das Kuratorium wählte den bisherigen Stellvertreter in der Herbstsitzung im nordrhein-westfälischen Bad Salzuflen einstimmig ins Amt, wie die Gossner Mission am 12. Oktober in Berlin mitteilte. Der 63-jährige Superintendent des ostfriesischen Kirchenkreises Norden tritt die Nachfolge des 71-jährigen Harald Lehmann an. Der ehemalige Leiter der Evangelischen Gesamtschule in Gelsenkirchen hatte im Juni aus Altersgründen seinen Rücktritt angekündigt. Kirschstein soll am 6. Januar in der Berliner Marienkirche offiziell in sein Amt eingeführt werden.

Der ostfriesische Theologe Kirschstein wurde 2009 ins Gossner Kuratorium gewählt, im Jahr 2016 wurde er stellvertretender Vorsitzender der Gossner Mission. Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde auf der Herbstsitzung ebenfalls einstimmig die Diplom-Mathematikerin Hanna Töpfer gewählt.

Die Gossner Mission wurde 1836 auf Initiative ostfriesischer Handwerker von dem Berliner Pfarrer Johannes Evangelista Gossner (1773-1858) gegründet. Gossner war zunächst katholischer Priester und konvertierte 1826 zum Protestantismus. Das vergleichsweise kleine unabhängige Missionswerk mit Sitz in Berlin wird von mehreren deutschen Landeskirchen unterstützt, darunter die Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche. Es setzt sich für sozial benachteiligte Menschen ein und bietet verschiedene Bildungs- und Gesundheitsprojekte an.

Theologisches Netzwerk in Westfalen gegründet

Münster/Steinhagen (epd). Evangelische Theologinnen und Theologen haben in Westfalen ein Netzwerk mit dem Namen "Credo" gegründet. Bisher haben sich 21 Personen angeschlossen, wie die beiden Sprecher Michael Czylwik aus Steinhagen und Volker Roggenkamp aus Münster am 9. Oktober mitteilten. Bei der konstituierenden Sitzung im September wurde ein fünfköpfiger Leitungskreis gewählt, in dem die beiden Sprecher den Vorsitz haben.

Ziele des Netzwerks sind den Angaben zufolge unter anderem der Austausch über umstrittene theologische Themen in der Landeskirche, der Austausch mit der Kirchenleitung und gegenseitige Unterstützung bei möglichen Konflikten aufgrund von Fragen des Bekenntnisses. Credo will nach eigenen Angaben Presbyterien und Gemeindegliedern geistliche Stärkung und biblisch fundierte Orientierung anbieten und den christuszentrierten Gemeindeaufbau fördern.

Gesellschaft

Halle gedenkt des Synagogen-Anschlags vor einem Jahr

epd-bild/Jens Schulze

Halle (epd). Mit einem Spaziergang evangelischer und katholischer Christen zur Synagoge der Stadt endete am Abend des 9. Oktober in Halle das ganztägige Gedenken an die Opfer des antisemitischen Anschlags vor einem Jahr. Nach einem Friedensgebet in der Marktkirche machte sich trotz strömenden Regens eine große Gruppe Menschen, darunter der mitteldeutsche Bischof Friedrich Kramer und der Bischof des Bistums Magdeburg, Gerhard Feige, auf den Weg zum etwa eine halbe Stunde entfernten jüdischen Gotteshaus. Dabei wurde ein Zwischenstopp für Gebete und Gesang bei dem Döner-Imbiss eingelegt, der am 9. Oktober 2019 ebenfalls zum Ziel des Attentäters geworden war.

Dabei wurde der beiden Todesopfer gedacht. Aus rechtsextremistischer Gesinnung heraus hatte der Täter vor einem Jahr versucht, am wichtigen jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge in Halle einzudringen. Er scheiterte an der Tür und ermordete danach eine 40-jährige Passantin und einen 20-jährigen Gast in dem Döner-Imbiss.

Steinmeier: Zusammenstehen

Bei der zentralen Gedenkveranstaltung in der Ulrichskirche rief Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Zusammenstehen der gesamten Gesellschaft gegen Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Ausgrenzung auf. Menschenfeindlichkeit sei ein Angriff gegen die offene Gesellschaft und die Demokratie, sagte Steinmeier.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki, sagte, ein normales Leben werde für die Gemeinde so bald nicht wieder möglich sein. "Wir sind empfindlicher geworden als früher", sagte er - auch mit Verweis auf Äußerungen von Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) über entstehende Personalengpässe bei der Polizei aufgrund der Schutzmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen.

Unter den Gästen der Gedenkfeier befanden sich neben Betroffenen und ihren Angehörigen auch der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, Aiman Mazyek, Landesbischof Kramer und der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff.

Mahnmal eingeweiht

Sachsen-Anhalt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte, noch vor einem Jahr sei für ihn eine solche schreckliche Tat undenkbar gewesen. Er sicherte der jüdischen Gemeinschaft im Land die Unterstützung von Politik und Gesellschaft zu. So entstünden im Land derzeit zwei Synagogen-Neubauten, etwa in Dessau, aus deren jüdischer Gemeinde einst der Philosoph Moses Mendelsohn (1729-1786) hervorgegangenen sei.

Vor der Gedenkfeier war im Innenhof der Synagoge ein Mahnmal mit der beim Anschlag beschädigten Tür als Kernstück eingeweiht worden. Dabei hatte Zentralrats-Präsident Schuster zu Respekt und Toleranz aufgerufen. Zudem war an dem Döner-Imbiss eine Gedenkplatte enthüllt worden.

Den ganzen Tag über wurde in Halle auf vielfältige Art den Opfern des Anschlags gedacht. So läuteten punkt 12.01 Uhr, dem Zeitpunkt, als vor einem Jahr die ersten Schüsse auf die Eingangstür der Synagoge abgefeuert wurden, die Glocken aller Kirchen der Stadt. Mehrere hundert Menschen hielte zugleich auf dem Marktplatz für mehrere Minuten inne. Auf dem Gelände des Steintor-Campus der Luther-Universität wurde zudem eine Ausstellung eröffnet, die den Opfern des Anschlags eine Stimme geben soll.

Jüdische Vertreter fordern mehr Engagement gegen Antisemitismus

epd-bild/Christian Ditsch

Köln (epd). Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, der Publizist Michel Friedman und Vertreter mehrerer Kölner Organisationen haben am 8. Oktober in Köln an den Anschlag auf die Synagoge in Halle (Saale) erinnert und von der Politik mehr Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus gefordert. Friedmann plädierte leidenschaftlich für mehr zivilgesellschaftliches Engagement für die Demokratie und gegen Antisemitismus. "Ich will nie wieder hören 'Wehret den Anfängen'. Wir sind bereits mittendrin." Er verwies darauf, dass die größte Oppositionspartei im Bundestag, die AfD, "eine Partei des Hasses" sei. "Wenn die Demokratie in Deutschland stabil ist, können auch die Juden hier leben. Wenn die Demokratie in Deutschland nicht stabil ist, können nicht nur Juden hier nicht leben", warnte der Publizist.

"Wenn wir Demokratie wollen, warum sind wir dann nicht lauter gegen die, die heute noch in der Minderheit sind?", fragte Friedmann. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten viele gesagt, sie hätten gegen das NS-Regime nichts ausrichten können. "Heute sind wir dran. Wir können etwas ausrichten. Und das ist unsere Pflicht." Nach Veranstalterangaben nahmen etwa 250 Menschen an der Kundgebung auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz teil, zu der die Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, die Deutsch-Israelische Gesellschaft Köln, das Bündnis gegen Antisemitismus und mehrere antifaschistische Gruppen aufgerufen hatten.

"Ein Gefühl der Unsicherheit und des Ungewolltseins"

Abraham Lehrer, Vorstand der Synagogen-Gemeinde Köln, erinnerte sich an den Tag des Anschlags: "Wir waren in der Synagoge in Köln an der Roonstraße. Wir haben den Gottesdienst fortgesetzt, waren aber mit einem Ohr immer bei den Ereignissen in Halle." Einige Gottesdienstbesucher seien nach Hause gegangen. Bei der jüdischen Synagogengemeinde in Köln habe sich ein "ein Gefühl der Unsicherheit und des Ungewolltseins" ausgebreitet, berichtete Lehrer. Der Antisemitismus in Deutschland habe "explosionsartig" zugenommen. "Wir brauchen jetzt ganz konkrete Aktionen", forderte der Vizepräsident des Zentralrats der Juden. "Da ist die Politik gefragt, da sind aber auch Vereine, Verbände und Initiativen gefragt."

"Wir wissen nicht erst seit dem Anschlag in Halle, dass der Antisemitismus mörderisch ist", sagte Hannelore Bartscherer von der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Eine solche Tat dürfe sich nicht wiederholen. "Dafür braucht es mehr als Lippenbekenntnisse und verbale Kraftmeierei", betonte die langjährige Vorsitzende des Katholikenausschusses Köln. Nötig sei eine dauerhafte politische Arbeit gegen den weit verbreiteten Rassismus und Antisemitismus, sagte Bartscherer.

Am 9. Oktober vor einem Jahr hatte der Attentäter Stephan B. einen Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale verübt. Er versuchte mit Sprengsätzen und Schusswaffen in die abgeschlossene Synagoge zu gelangen. Schließlich erschoss der Attentäter vor der Synagoge eine 40 Jahre alte Passantin und in einem nahe gelegenen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Mann. Die Bundesanwaltschaft hat B. wegen Mordes in zwei Fällen, versuchten Mordes in mehreren Fällen sowie weiterer Straftaten angeklagt. Seit Ende Juli läuft der Prozess vor dem Oberlandesgericht Naumburg. Aus Platzgründen finden die Verhandlungen im Landgericht Magdeburg statt.

Hamburgs Bürgermeister will jüdisches Leben "sichtbarer" machen

Hamburg (epd). Das jüdische Leben in Hamburg soll nach den Worten von Bürgermeister Peter Tschentscher sichtbarer und erfahrbarer gemacht werden. Vor allem der jüngeren Generation müsse der Zugang erleichtert werden, sagte der SPD-Politiker nach einem Spitzengespräch mit der Jüdischen Gemeinde am 6. Oktober im Rathaus. So wolle die Stadt den Jugendaustausch mit Israel fördern. Wer jüdische Menschen persönlich kenne, sei gegen antisemitische Vorurteile eher gewappnet. Am 4. Oktober hatte ein Mann einen jüdischen Studenten vor der Synagoge in Hamburg attackiert und schwer verletzt.

Der Angreifer ist inzwischen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Es gebe Hinweise auf eine psychische Krankheit, die zu einer Einschränkung der Schuldfähigkeit geführt haben könnte, sagte die Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft, Nana Frombach, am 6. Oktober dem epd.

Antisemitismusbeauftragten einsetzen

Tschentscher sagte, die Stadt wolle dem entgegenwirken, dass sich die Jüdische Gemeinde aus der Öffentlichkeit zurückziehe. Ein sichtbares Zeichen für das jüdische Leben in Hamburg solle der geplante Wiederaufbau der Synagoge am Bornplatz im Grindelviertel sein, die in der NS-Zeit zerstört wurde. Zudem werde die Hansestadt in nächster Zeit einen Antisemitismusbeauftragten bestellen, bekräftigte der Bürgermeister. Mit der Suche nach einer geeigneten Persönlichkeit sei bereits vor dem Anschlag begonnen worden.

Landesrabbiner Shlomo Bistritzky sprach sich für mehr Schulprojekte zum Judentum aus. Jeder junge Mensch in Hamburg sollte eine Synagoge oder eine jüdische Einrichtung besucht haben, forderte er.

Sicherheit verbessern

Die Jüdische Gemeinde will trotz des Anschlags ihre regulären Aktivitäten fortsetzen. Es werde nicht die geringsten Änderungen im Programm geben, sagte Philipp Stricharz, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, dem epd. Die Sicherheit für die Gemeinde müsse verbessert werden. Dazu zählten auch bauliche Veränderungen. Die Jüdische Gemeinde sei dafür im Gespräch mit der Polizei und anderen Sicherheitsstellen.

Die Stimmung unter den Gemeindemitgliedern ist nach den Worten Stricharz' "gefasst", aber auch "ernüchtert". Man sei bisher davon ausgegangen, dass die Schutzmaßnahmen in Hamburg greifen müssten. "Es hätte nicht so weit kommen dürfen." Es könne nicht sein, dass jüdische Gemeindemitglieder nicht einmal mehr vor der Synagoge eine Kippa tragen dürften.

Vor der Synagoge in Hamburg-Eimsbüttel war am 4. Oktober ein 26-jähriger jüdischer Student mit einem Klappspaten angegriffen und schwer verletzt worden. Er war unmittelbar nach der Tat mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, hat nach Polizeiangaben das Krankenhaus am Dienstag aber wieder verlassen. Der 29-jährige Angreifer, ein Deutscher mit kasachischen Wurzeln, wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Es gibt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hinweise auf eine psychische Krankheit, die zu einer Einschränkung der Schuldfähigkeit geführt haben könnte.

"Jüdisches Leben bekannter machen"

Der Zentralrat der Juden in Deutschland bekräftigte unterdessen, "dass jüdische Einrichtungen einen hohen Schutz brauchen". Die Attacke von Hamburg zeige, dass es derzeit keine andere Möglichkeit gebe, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Vorfall sollte genau analysiert werden, um gegebenenfalls Schwachstellen aufzudecken und zu beseitigen.

Zugleich forderte Schuster - wie auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) - mehr öffentliche Information über jüdisches Leben, um antisemitische Gewalttaten besser zu verhindern. "Wir brauchen eine bessere Aufklärung und Bildung der Bevölkerung", Es geht darum, das Judentum, jüdisches Leben bekannter zu machen - nicht immer im Zusammenhang mit der Schoah, nicht nur aus der Opferperspektive" , sagte er. Jüdisches Leben sollte etwas Selbstverständliches sein. Auch Lambrecht dringt auf demokratische Bildung, um Antisemitismus vorzubeugen. "Wir müssen mehr für die Prävention tun, an Schulen, Bildungseinrichtungen und überall sonst, wo sich Menschen begegnen", sagte sie in der "Passauer Neuen Presse".

NRW-Landtag stimmt für Verbot von Reichskriegsflaggen

Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfälische Landtag hat sich für ein Verbot von Reichskriegsflaggen in NRW ausgesprochen. Die Fraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen forderten die Landesregierung am 8. Oktober gemeinsam auf, einen entsprechenden Erlass zu verabschieden, der das Zeigen oder Verwenden dieser Fahnen untersagt. Gegen den Antrag stimmte nur die AfD.

AfD stimmt dagegen

"Reichskriegsflaggen sind ein Symbol von Rechtsextremen, das in unserem öffentlichen Leben nichts zu suchen hat", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der vier Fraktionen. Provokationen wie von den Demonstranten, die mit Reichskriegsflaggen den Deutschen Bundestag stürmen wollten, dürften nicht länger hingenommen werden.

Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich offen für das Anliegen, verwies aber auf die begrenzte Reichweite eines Erlasses auf Länderebene. Er kündigte Gespräche mit den Ressortchefs der anderen Bundesländer an, um einheitliche gesetzliche Regelungen auf Bundesebene zu erreichen.

In Brandenburg, Bremen und Niedersachsen ist das Zeigen von Reichskriegsflaggen bereits untersagt, in Bayern ist ein Verbot geplant. Mit dem Thema wird sich voraussichtlich auch die Innenministerkonferenz bei ihrem nächsten Treffen im Dezember in Weimar befassen.

Rechtsextreme in Uniform: Seehofer sieht kein strukturelles Problem

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht sich nach einem Lagebericht des Verfassungsschutzes in seinem Vertrauen in die Polizei bestätigt. Es gebe kein strukturelles Problem mit Rechtsextremen in den eigenen Reihen, sagte Seehofer am 6. Oktober in Berlin: "Wir haben es mit einer geringen Fallzahl zu tun."

Gemeinsam mit den Präsidenten von Verfassungsschutz, Bundespolizei und Bundeskriminalamt (BKA) stellte er den vom Verfassungsschutz erstellten Lagebericht "Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden" vor. Demzufolge haben die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern von Anfang 2017 bis Ende März dieses Jahres 377 rechtsextreme Verdachtsfälle in den eigenen Reihen registriert. 319 Fälle davon entfallen auf den Bereich der Bundesländer. 58 Verdachtsfälle betrafen Behörden des Bundes, 44 davon die Bundespolizei. Hinzu kommen dem Bericht zufolge 1.064 Verdachtsfälle beim Militärischen Abschirmdienst für den Bereich der Bundeswehr.

"99 Prozent auf dem Boden des Grundgesetzes"

In 100 Fällen endete ein Verfahren bei den Sicherheitsbehörden der Länder mit Konsequenzen für den Betroffenen, bei den Sicherheitsbehörden des Bundes in 24 Fällen. In 34 aller von Bund und Ländern gemeldeten Fälle sieht der Bericht "verdichtete Anhaltspunkte für Rechtsextremismus", 22 davon betrafen Polizisten, 11 die Bundeswehr und ein Fall den Zoll.

Diese Zahl sogenannter erwiesener Rechtsextremisten zog Seehofer für seine politische Bewertung des Berichts heran. Jeder Fall sei eine Schande. Die Zahl zeige aber, dass mehr als 99 Prozent der Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden fest auf dem Boden des Grundgesetzes stünden, sagte er.

Vorausgegangen war der Vorstellung des Berichts eine wochenlange Debatte über Rechtsextremismus und Rassismus in der deutschen Polizei, befeuert durch die Proteste gegen Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA und mehrere von Medien hierzulande aufgedeckte Fälle von Chatgruppen, in denen Polizisten rassistische und islamfeindliche Inhalte austauschten. SPD und Teile der Opposition fordern eine Studie über Rassismus in der Polizei.

Lambrecht für Studie

Seehofer lehnt dies ab. Am 6. Oktober kündigte er an, dem Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus eine umfassende Untersuchung der Erscheinungsformen von Rassismus vorzuschlagen, der alle Bereiche der Gesellschaft beleuchten soll - nicht nur eine Berufsgruppe. Zudem hat er den Verfassungsschutz beauftragt, nach dem Bericht über die Zahl rechtsextremer Fälle eine Analyse nachzuliefern. Der Lagebericht soll zudem fortgeschrieben und auf den gesamten öffentlichen Dienst ausgeweitet werden.

Auch der brandenburgische Innenminister Michael Stübgen (CDU) sprach sich gegen eine Studie über Rechtsextremismus in der Polizei aus. Konkrete Veränderungen seien ihm wichtiger, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) und verwies unter anderem auf seine Forderung, bei Einstellungen und unter Umständen Beförderung von Beamten eine Abfrage beim Verfassungsschutz zu machen.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), die sich für die Polizei-Studie stark gemacht hatte, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, wissenschaftliche Untersuchungen seien für eine klare Faktenlage dringend erforderlich. Zudem forderte sie, "deutlich früher und konsequenter jedem Rechtsextremismus-Verdacht in Polizei- und Sicherheitsbehörden nachzugehen".

Vorwurf der Verharmlosung

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt kritisierte, der Lagebericht des Verfassungsschutzes bleibe an der Oberfläche. Die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke warf Seehofer vor, das Rechtsextremismusproblem zu verharmlosen, wenn er nur auf die Zahl der Disziplinarverfahren und Ermittlungen schaue. Vielen Polizisten und Soldaten fehle das Problembewusstsein, oder sie schwiegen sich aus falsch verstandenem Korpsgeist aus, sagte sie.

Bundespolizeipräsident Dieter Romann und BKA-Chef Holger Münch widersprachen dem Korpsgeist-Argument. In der Mehrheit der Fälle sei ein Verdacht aus der Organisation heraus gemeldet worden, hieß es.

NRW: Sonderbeauftragter für Rechtsextremismus bei Polizei

Düsseldorf (epd). Die Fälle von Rechtsextremismus bei Polizei und Verfassungsschutz beschäftigen weiter das Parlament in Nordrhein-Westfalen. "Wir haben zu viele Fälle von Rechtsextremismus und Rassismus", sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am 8. Oktober in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Die allergrößte Mehrheit der Polizisten schäme sich aber dafür, was gerade passiere.

Als Konsequenz nimmt in der kommenden Woche ein Sonderbeauftragter für rechtsextremistische Tendenzen bei der NRW-Polizei, der Verfassungsschützer Uwe Reichel-Offermann, mit einem sechsköpfigen Team seine Arbeit auf. Reul geht davon auf, dass dann weitere Fälle zutage treten werden. Aktuell gibt es nach Angaben des Ministers 104 rechte Verdachtsfälle bei den NRW-Sicherheitsbehörden. Davon entfallen 100 auf die Polizei und vier auf den Verfassungsschutz. Bislang wurden 29 Disziplinarverfahren abgeschlossen, davon wurden in acht Fällen Disziplinarmaßnahmen ergriffen. Weitere 37 Hinweise aus der Polizei selbst würden derzeit geprüft.

Uneinig sind sich Landesregierung und Opposition darüber, wie das Problem rechter Tendenzen in den Sicherheitsbehörden weiter angegangen werden soll. Die Fraktionen von CDU und FDP brachten in der Debatte mit ihrer Regierungsmehrheit einen Antrag auf den Weg, der einen Ausbau verpflichtender Fortbildungsangebote bei der Polizei vorsieht. Diese sollen "für eine gefestigte demokratische sowie verfassungstreue Grundhaltung sorgen und relevantes Wissen zu Phänomenen, Erscheinungsformen und Verhaltensmuster vermitteln". Die Grünen scheiterten erwartungsgemäß mit ihrer Forderung nach einer Studie, um eine Bestandsaufnahme zu rechtsextremen Haltungen bei Polizei und Verfassungsschutz zu bekommen.

Saar-Landtag erlaubt Polizei Einsatz von Bodycams in Wohnungen

epd-bild/Annette Zoepf

Saarbrücken (epd). Der saarländische Landtag hat am 6. Oktober das Gesetz zur Neuregelung der polizeilichen Datenverarbeitung beschlossen. Demnach dürfen unter anderem Polizisten auch in Privatwohnungen Körper-Kameras (Bodycams) "zur Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib und Leben einer Person" nutzen. Jegliche weitere Verwendung der Aufzeichnung bedarf eines richterlichen Beschlusses. Das Gesetz tritt am 31. Dezember 2020 in Kraft. Zugestimmt hatten die Koalitionsfraktionen CDU und SPD, die AfD und der fraktionslose AfD-Politiker Lutz Hecker, dagegen stimmten die Linksfraktion und die fraktionslose Linken-Politikerin Dagmar Ensch-Engel.

Das nun in zweiter Lesung beschlossene Gesetz schließt auch verdeckte Maßnahmen gegen Journalistinnen und Journalisten aus. Der erste Entwurf hatte unter anderem Kritik von Datenschützern auf sich gezogen. So waren ursprünglich zwei Gruppen von Berufsgeheimnisträgern vorgesehen. Zu der einen hätten Geistliche, Parlamentarier, Strafverteidiger und Rechtsanwälte mit absolutem Schutz gehört, Journalisten zu einer zweiten Gruppe mit relativem Schutz, so dass verdeckte polizeiliche Maßnahmen nach Einzelfallabwägung generell zulässig gewesen wären.

In der Landtagsdebatte erklärte die SPD-Abgeordnete Petra Berg, dass das Gesetz eine rechtssichere und zukunftsfähige Basis für die polizeiliche Datenverarbeitung schaffen soll. Der Linken-Politiker Dennis Lander kritisierte, dass das Gesetz "massiv in die Freiheitsrechte der Bevölkerung einschneide", nicht nur durch die Bodycams, sondern etwa auch durch Ausweitung der Telefonüberwachung.

Der CDU-Abgeordnete Raphael Schäfer bezeichnete das Gesetz als verfassungskonform und warf der Linkspartei vor, ein Problem mit der Polizei zu haben. Dem widersprach der Linken-Fraktionsvorsitzende Oskar Lafontaine: "Wir brauchen Vertrauen in unsere Polizei." Sie sei konstituierend für jede gesellschaftliche Ordnung überhaupt. Wer sich um den Datenschutz Sorgen mache, greife die Polizei nicht an. Die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger müssten geschützt werden.

Weniger geflüchtete Menschen in Deutschland

Erstmals seit Jahren sinkt die Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland wieder. Die Linken-Politikerin Jelpke sieht die Bundesregierung dadurch in der Pflicht, an anderer Stelle zu helfen.Berlin (epd). Die Zahl der in Deutschland lebenden Flüchtlinge und anderen Schutzsuchenden ist gesunken. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, über die zuerst die "Neue Osnabrücker Zeitung" (5. Oktober) berichtet hatte. Demnach hatten die Behörden zur Jahresmitte 1,77 Millionen geflüchtete Menschen mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus registriert - gut 60.000 weniger als noch Ende 2019.

Das Ministerium erklärte auf Anfrage der Zeitung, der aktuelle Rückgang sei hauptsächlich dadurch zu erklären, dass der Schutzstatus der Personen widerrufen oder zurückgenommen wurde oder erloschen ist. Ein "erheblicher Anteil" der Menschen halte sich nicht mehr im Bundesgebiet auf, sei also ausgereist. Einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben den Zahlen zufolge zurzeit mehr als 1,3 Millionen Flüchtlinge. Gut 450.000 hätten einen ungesicherten Status als Asylsuchende oder Geduldete.

"Wir haben Platz"

Die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke kritisierte die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung scharf. "Wir haben Platz, die Zahlen zeigen es", erklärte sie und verwies darauf, dass Zehntausende Schutzsuchende unter unwürdigen Bedingungen in den europäischen Erstaufnahmestaaten ausharrten. Deutschland müsse seine humanitären Aufnahmekapazitäten nutzen, um Länder wie Griechenland oder Italien wirksam zu entlasten.

Das deutsche Recht sieht verschiedene Kategorien für den Schutz von Flüchtlingen vor. Am seltensten wird der umfassende Asylschutz nach Artikel 16 des Grundgesetzes gewährt, da er durch die Drittstaatenregelung nur auf wenige Menschen zutrifft, die unmittelbar nach Deutschland gelangen. Am häufigsten werden Asylsuchende in Deutschland nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Diesen Schutzstatus erhält, wer aufgrund seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im Heimatstaat verfolgt wird.

Trifft dies auf einen Schutzsuchenden nicht zu, gibt es noch die Möglichkeit des subsidiären Schutzes. Er wird in der Regel gewährt, wenn nicht wegen der Diskriminierung einer ganzen Gruppe, im konkreten Fall aber dennoch Gefahr für Leib und Leben droht. Dies kann etwa im Fall von Krieg, einer verhängten Todesstrafe oder Folter der Fall sein. Die meisten Menschen, denen Flüchtlingsschutz gewährt wurde, stammen aus Syrien.

Italien schafft Millionenstrafen für Flüchtlingsretter ab

Rom (epd). Italien hat die unter Ex-Innenminister Matteo Salvini eingeführten Strafen in Millionenhöhe für private Seenotretter im Mittelmeer abgeschafft. Ein vom Ministerrat verabschiedetes Dekret sieht nach Regierungsangaben vom 6. Oktober überdies einen Ausbau der unter Salvini stark eingeschränkten Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge vor. Das Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte betonte in dem Dekret ferner das Verbot, Flüchtlinge in seeuntauglichen Booten zurückzuweisen.

Salvini von der rechtspopulistischen Lega hatte als Innenminister sogenannte Sicherheitsdekrete durchgesetzt. Diese schlossen einen Großteil der Migranten von Aufnahme- und Integrationsmaßnahmen aus. Private Flüchtlingsretter wurden mit Strafen von bis zu einer Million Euro belegt, ihre Schiffe beschlagnahmt. Im August vergangenen Jahres verließ der damalige Innenminister die Regierung. Seine Nachfolgerin Luciana Lamorgese gilt als gemäßigt, verzögert jedoch nach wie vor die Genehmigungen für Schiffe mit geretteten Flüchtlingen, italienische Häfen anzulaufen.

Auch "Sea-Watch 4" festgehalten

Die Schiffe werden nach ihrer Ankunft wegen technischer Kontrollen am Auslaufen gehindert. Das geschah auch mit dem kirchlichen Rettungsschiff "Sea-Watch 4", das in der Nacht zum 20. September in der sizilianischen Hafenstadt Palermo festgesetzt wurde. Die Crew hatte mehr als 350 Menschen aus Seenot gerettet. Die "Sea-Watch 4" wird von dem Bündnis "United4Rescue" betrieben, das die Evangelische Kirche in Deutschland initiiert hatte.

Salvini steht mittlerweile wegen der Blockade der "Gregoretti" mit 131 Flüchtlingen an Bord vor Gericht. Im Zusammenhang mit der Weigerung, das Schiff der italienischen Küstenwache in einen Hafen einlaufen zu lassen, wird ihm in Catania Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Das zuständige Untersuchungsgericht in dem Fall will Ministerpräsident Conte und Innenministerin Lamorgese anhören. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Einstellung des Verfahrens.

Im Juli 2019 mussten die vor der libyschen Küste geretteten Flüchtlinge unter katastrophalen hygienischen Bedingungen mehrere Tage auf der "Gregoretti" ausharren. Erst unter internationalem Druck erteilte Salvini dem Schiff die Genehmigung, einen italienischen Hafen anzufahren.

Gedenken an Befreiung des "Stalag 326" vor 75 Jahren

epd-bild/Friedrich Stark

Schloß Holte-Stukenbrock/Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will das Leid sowjetischer Kriegsgefangener in der NS-Zeit mehr thematisieren. "Wir sind es den Opfern schuldig, die infolge mangelhafter Ernährung, Versorgung und Unterbringung sowie der ausbeuterischen Arbeitseinsätze ums Leben kamen, ihren Angehörigen und allen, die die Gräuel überlebt haben", sagte Laschet am 9. Oktober bei einer Gedenkveranstaltung in Schloß Holte-Stukenbrock. "Wir sind es aber auch uns selbst schuldig, damit wir uns bewusst bleiben, wohin Fanatismus, Verblendung und Hass führen können."

Laschet: Leid sowjetischer Kriegsgefangener in den Blick nehmen

Vor 75 Jahren wurde das ehemalige NS-Stammlager "Stalag 326" nahe Stukenbrock von US-Soldaten befreit. Es war zwischen 1941 und 1945 das wahrscheinlich größte Lager der Wehrmacht für sowjetische Kriegsgefangene und Verschleppte im Gebiet des damaligen Deutschen Reiches. Schätzungen zufolge starben etwa 65.000 Menschen aufgrund der katastrophalen Lagerbedingungen, in einem nahe gelegenen Lazarett und in den Arbeitskommandos. Die Toten wurden in Massengräbern einen Kilometer entfernt verscharrt, heute befindet sich dort ein sowjetischer Ehrenfriedhof.

Im "Stalag 326" hätten Lebenswege in Erniedrigung, Hunger, Schmerz und Tod geendet, sagte der Präsident des nordrhein-westfälischen Landtags, André Kuper (CDU). "Dieser Ort ist mit einem Auftrag an uns alle verbunden: die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus bewahren, die Verbrechen weiter aufarbeiten und, wann immer notwendig, unser Wort gegen menschenfeindliche Ideologie erheben." Die nationalsozialistischen Verbrechen gegenüber der Menschlichkeit machen in ihrer unvergleichbaren Dimension schnell sprachlos. "Doch umso mehr dürfen wir Demokraten unsere Sprache und unsere Haltung niemals verlieren", rief der Landtagspräsident zu mehr Engagement gegen menschenfeindliche Ideologien auf.

Neukonzeption der Dokumentationsstätte

Seit 1996 informiert auf dem ehemaligen Lagergelände eine Gedenkstätte über die Geschichte des Stalag anhand von alten Dokumenten, Filmmaterial, Dias und Zeugenaussagen. In den kommenden Jahren soll der vergleichsweise kleine, lange Zeit ehrenamtlich betriebene Erinnerungsort mit einer Neukonzeption überregional stärker bekannt gemacht werden. Geplant sind unter anderem ein Neubau für Ausstellungen und Vermittlungsarbeit sowie eine Neukonzeption der historischen Orte, um an das Leid der Kriegsgefangenen zu erinnern.

In Verbindung mit dem Ehrenfriedhof soll ein würdiges Totengedenken ermöglicht und die Geschichte von Stalag 326 weiter erforscht werden. Die Ausstellung soll zudem thematisch auf die Nachkriegsgeschichte des Stalag ausgedehnt werden: Von 1948 bis in die 70er Jahre war das Areal Auffang- und Durchgangslager für Vertriebene und später für DDR-Flüchtlinge.

Die Kosten für den Ausbau werden auf rund 60 Millionen Euro geschätzt. Die Fertigstellung solle bis 2025 erfolgen, sagte Kuper dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Urenkelin eines früheren Lagerinsassen erzählt Familiengeschichte

Bei der Gedenkveranstaltung auf dem ehemaligen Lager-Gelände schilderte Marina Mehlis, die Urenkelin eines im Stalag 326 verstorben russischen Kriegsgefangenen aus Moskau, die persönliche Familiengeschichte. Lange Zeit galt der Urgroßvater als verschollen, erst über die Internetseiten der Gedenkstätte habe sie von seinem Schicksal erfahren. "Als Russin bin ich dankbar, dass man in Deutschland dafür sorgt, dass die Spuren dieses Krieges nicht verloren gehen", sagte sie. Als Stimmen der Zeitzeugen verlasen Schülerinnen des Gymnasiums Schloß Holte-Stukenbrock Berichte von Kriegsgefangenen, die das Grauen des Lebens und Überlebens im Stammlager 326 beschrieben.

BDS-Vereine scheitern vor NRW-Verfassungsgericht

Münster (epd). Zwei Vereine aus der israelkritischen BDS-Bewegung sind vor dem nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshof mit einer Beschwerde gegen einen Beschluss des NRW-Landtags gescheitert, in dem ihre Kampagne als "antisemitisch" bezeichnet worden war. Die Beschwerdeführer seien durch den Beschluss "nicht unmittelbar betroffen" und hätten außerdem zunächst vor den Verwaltungsgerichten klagen müssen, erklärten die Verfassungsrichter in ihrem am 6. Oktober in Münster veröffentlichten Urteil (AZ: VerfGH 49/19.VB-2). Aus diesen Gründen sei die Verfassungsbeschwerde unzulässig.

Der Landtag hatte im September 2018 einstimmig den Beschluss "In Nordrhein-Westfalen ist kein Platz für die antisemitische BDS-Bewegung" gefasst. In diesem Votum habe das Parlament die Bewegung, die weltweit zu Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel auffordert, "antisemitisch" genannt und die Kommunen aufgerufen, der Kampagne keine Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen und deren Veranstaltungen nicht zu unterstützen, führte der Gerichtshof aus. Die Kläger hätten sich durch die Äußerungen diffamiert und stigmatisiert gefühlt, zudem seien sie mit Verweis auf den Beschluss nicht zu kommunalen Veranstaltungen zugelassen worden.

Umstrittene Kampagne gegen Israel

Der Ausschluss von der Nutzung öffentlicher Einrichtungen sei jedoch nicht "durch den unverbindlichen Beschluss selbst, sondern erst durch die eigenständigen Entscheidungen" von Städten und Gemeinden erfolgt, so die Verfassungsrichter. Gegen diese Entscheidungen könnten die BDS-Vereine vor die Verwaltungsgerichte ziehen, wie sie dies in der Vergangenheit bereits erfolgreich getan hätten. Diese Instanz hätten sie laut dem Gerichtshof auch vor der Erhebung einer Verfassungsbeschwerde zunächst anrufen müssen.

Auslöser für die BDS-Kampagne war ein Aufruf von 170 palästinensischen Organisationen im Jahr 2005, darunter Gewerkschaften, akademische Institutionen, politische Parteien, kulturelle Gruppen und zivilgesellschaftliche Organisationen. Das Ziel ist nach Angaben der BDS-Kampagne, Israel zum Schutz der Menschenrechte der Palästinenser zu bewegen. BDS ist keine feste Organisation und sehr heterogen, weltweit unterstützen unterschiedliche Gruppen in zahlreichen Ländern die Initiative.

Immer wieder steht die BDS-Kampagne in der Kritik, antisemitische Hetze zu verbreiten. Sie will Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren - so sehr, sagen Kritiker der Initiative, dass sie Israel nachhaltig schade. Kritiker sehen in den Forderungen der Initiative zudem das Existenzrecht Israels bedroht. Außerdem würden die Aktivisten den Konflikt schüren und die Fronten verhärten.

NRW begrenzt private Feiern auf 50 Teilnehmer

Düsseldorf (epd). Nordrhein-Westfalen beschränkt die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern auf 50 Menschen. Weil das Land auf einen Inzidenzwert von 35 zusteuere, sei die Begrenzung für Feiern aus herausragendem Anlass außerhalb des privaten Raumes nötig, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am 11. Oktober nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Düsseldorf: "Die Verbreitung des Coronavirus ist besorgniserregend." Die Sieben-Tages-Inzidenz in NRW liege mittlerweile bei 34,1. Neun Städte und Kreise überschritten den Inzidenzwert von 50. Die Regel werde in der neuen Corona-Schutzverordnung festgeschrieben, spätestens ab dem 1. November könnten Bürgerinnen und Bürger sich darauf einstellen, kündigte Laschet an.

Verkürzte Öffnungszeiten von Kneipen und Restaurants geplant

Zudem sollen die Regeln für Corona-Hotspots landesweit vereinheitlicht werden: Ab einem Inzidenzwert von 50 sind Laschet zufolge nur noch Treffen von fünf Menschen aus verschiedenen Haushalten im öffentlichen Raum erlaubt. Öffnungszeiten von Kneipen und Restaurants sollen dann eingeschränkt werden. Öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern draußen und 250 Teilnehmern in Innenräumen müssten abgesagt werden. Feiern im privaten Raum dürften ab einem Inzidenzwert von 50 nur noch mit 25 Menschen veranstaltet werden. "Wenn wir alles richtig machen, wird es keinen zweiten Lockdown geben", sagte Laschet. Deshalb seien viele der nun eingesetzten Regeln prophylaktisch. Das oberste Ziel sei, Schulen und Kitas offen und die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Die Zahl der Städte in Nordrhein-Westfalen mit einem kritischen Wert der Corona-Neuinfektionen war am Wochenende weiter gestiegen. Am 11. Oktober hatten Laschet zufolge neun Städte und Kreise den Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Mit Herne, Recklinghausen, Essen, Unna, Hagen und Hamm sind darunter vor allem Orte im Ruhrgebiet. Auch in Köln, Solingen und Wuppertal wurde die Marke überschritten.

Die betroffenen Städte verschärfen die Schutzregeln. In Köln etwa müssen in Fußgängerzonen Masken getragen werden, Alkohol darf ab 22 Uhr nicht mehr im öffentlichen Raum getrunken werden und an Party-Hotspots gilt von jeweils Freitagabend bis Montagmorgen ein Verkaufsverbot für Alkohol. Von privaten Feiern rät die Stadt ab.

Runder Tisch Karneval: Keine öffentlichen Feiern zum Sessionsstart

Köln (epd). In Köln wird es zum Start der bevorstehenden Karnevalssession am 11. November keine öffentlichen Veranstaltungen seitens der organisierten Vereine geben. Pandemiebedingt würden auch vonseiten der Stadtverwaltung keine Partys und keine Feiermöglichkeiten auf Plätzen und Straßen zugelassen, teilte die Stadt Köln am 7. Oktober Ergebnisse von Gesprächen des Runden Tischs Karneval mit. An dem seit Jahren bestehenden Runden Tisch sind Vertreter von Stadt, Festkomitee, Polizei, Ordnungsamt, Interessengemeinschaften aus Altstadt und dem Kneipenviertel "Kwartier Latäng", Hotel- und Gaststätten und "Arsch Huh" beteiligt. Der 11. November fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch.

Reker: "Der 11.11. soll ein ganz normaler Werktag sein"

Es werde sich am 11. November nicht lohnen nach Köln zu kommen, betonte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos). "Der 11.11. soll ein ganz normaler Werktag sein." Seitens der Stadtverwaltung seien keine Straßensperrungen geplant, und es würden keine öffentlichen Toiletten aufgestellt, "da gar nicht erst der Platz und der Raum für Ansammlungen geschaffen werden soll". Sollte es dennoch zu Ansammlungen kommen, würden diese von den Behörden "konsequent aufgelöst". Bestehen bleibe das für den 11.11. übliche Glasverbot. Damit solle auch der private Transport von Glasflaschen, etwa im Bollerwagen, unterbunden werden.

Darüber hinaus seien bereits Gespräche mit Vertretern der Gastronomie an karnevalistischen "Hot Spots" geführt worden, hieß es. Ziel der Stadtverwaltung sei, dass Betriebe an diesem Tag nicht öffneten oder nur mit Reservierungen arbeiteten. Diese Gespräche dauerten noch an. Ziel der Stadtverwaltung sei es auch, Kioske und Supermärkte dafür zu gewinnen, an diesem Tag auf den Verkauf von Alkoholika zu verzichten.

Traditionell markiert der 11.11. um 11.11 Uhr den Start zu rheinischen Karnevalssession. In Köln findet üblicherweise in der Altstadt ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Musikern, Büttenrednern und den Vereinen statt. Verkleidete Jecken prägen das Stadtbild, in den Stadtteilen, den "Veedeln", Kneipen und Gaststätten wird gefeiert.

In einer ersten Handreichung hat sich bereits das Festkomitee Kölner Karneval von 1823 an seine Vereine und Mitglieder gewandt, deren grobe Linie unter der Maßgabe "Kein Feiern um jeden Preis" zusammengefasst werden kann. Nur kleinere Alternativveranstaltung sollen unter Umständen unter strengen Auflagen möglich sein. In der kommenden Woche wollen Stadt und Festkomitee konkrete Pläne für die Session vorstellen, deren "tolle Tage" im kommenden Jahr rund um den Rosenmontag am 15. Februar liegen.

65 Millionen Euro Corona-Zuschüsse an Studenten ausgezahlt

Rund 120.000 Studenten haben 65 Millionen Euro Corona-Hilfen erhalten. 36 Prozent der Anträge wurden abgelehnt. Der Grund: Die Corona-Pandemie war nicht schuld an der Notlage. Das Deutsche Studentenwerk fordert eine Reform der Studienfinanzierung.Essen, Berlin (epd). Die Studenten- und Studienwerke haben von Juni bis September bisher rund 65 Millionen Euro Corona-Überbrückungshilfen des Bundesbildungsministeriums an Studierende ausgezahlt. Insgesamt hatten etwa 120.000 Studierende rund 244.000 Anträge auf Hilfe gestellt, von denen bisher rund 150.000 positiv beschieden wurden, wie das Deutsche Studentenwerk (DSW) am 7. Oktober in Berlin mitteilte. Das Ministerium hatte insgesamt 100 Millionen Euro für den nicht rückzahlbaren Zuschuss zur Verfügung gestellt. Zunächst hatten die Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe über die Zahlen berichtet.

Die Zahl der Anträge verteilt sich den Angaben zufolge unterschiedlich auf die einzelnen Monate: Waren es demnach im Juni noch mehr als 82.000, sank die Zahl im September auf rund 36.000. Zurzeit seien noch rund 9.000 in Bearbeitung. Insgesamt 36 Prozent der Anträge hätten abgelehnt werden müssen.

Deutsches Studentenwerk fordert Reform der Studienfinanzierung

"Bei mehr als der Hälfte der abgelehnten Anträge befanden sich die Studierenden zwar in einer finanziellen Notlage, diese war aber schon vor der Pandemie gegeben und nicht Folge der Pandemie", teilte das Deutsche Studentenwerk mit. Deswegen hätte die Überbrückungshilfe der Bundesregierung für pandemiebedingte Notlagen nicht greifen können. "Für diese Studierenden brauchen wir dringend eine strukturelle Reform der Studienfinanzierung", sagte DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde.

Insgesamt waren den Angaben zufolge 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Überbrückungshilfe betraut. "Diese Teams - vor Ort teilweise bis zu 80 Köpfe stark - mussten sich inhaltlich einarbeiten, ein neues Online-System bedienen lernen, und über Monate hinweg mehrere Tausend Anträge bearbeiten", erklärte der DSW-Generalsekretär. "Das war ein immenser Kraftakt und ein enormer Stresstest, den die Studenten- und Studierendenwerke erfolgreich bestanden haben."

Studierende an staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland konnten bis zum 30. September eine Überbrückungshilfe beim zuständigen regionalen Studierenden- oder Studentenwerk beantragen. Der Zuschuss zur Linderung von pandemiebedingten Notlagen konnte jeweils für die Monate Juni, Juli, August und September ausgezahlt werden. Das Bundesbildungsministerium weist nach Auslaufen der Zuschüsse auf den weiterhin möglichen Studienkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hin.

Umwelt

"Sehr gesunde Reaktion"

epd-bild/Nancy Heusel

Frankfurt a.M. (epd). "Hattest du schon einmal richtig Panik wegen des Klimawandels?", "Fühlst du dich beim Thema Klimawandel unverstanden?", "Wird dir wegen der Klimakrise manchmal alles zu viel?". Wer diese Fragen mit "Ja" beantworte, leide vielleicht unter "Klimaangst", so heißt es in einem Selbsttest im Internet. Zugegeben, Fachpersonen haben ihn nicht erstellt. Das Phänomen wird aber unter Experten durchaus ernst genommen.

"Der Klimawandel ist eine große Bedrohung und das macht vielen Menschen zu Recht Angst", sagt Peter Zwanzger, erster Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft für Angstforschung. Aus medizinischer Sicht sei "Klimaangst", wie diese Sorge in sozialen Medien und Blogs oft genannt wird, aber kein Fachausdruck.

"Dass sich dieser Terminus umgangssprachlich entwickelt hat, zeigt, wie sehr Menschen dieses Thema bewegt", sagt der Psychiater, der in Wasserburg am Inn praktiziert. Erstmals beschrieben wurde das Phänomen schon vor rund zehn Jahren. Die American Psychological Association (Apa) definiert es als "eine chronische Angst vor dem ökologischen Untergang".

Warnung vor "Pathologisierung"

Psychiater und Klimaaktivist Felix Peter aus Stuttgart warnt: Durch den "undifferenziert verwendeten" Begriff der "Klimaangst" könne es zu einer "Pathologisierung der Klimabewegung" kommen. "Die Menschen, die sich engagieren, zeigen im Gegenteil eine sehr gesunde und angemessene Reaktion auf die Bedrohung durch den Klimawandel", betont er. Denn er bedeute eine dauerhafte Veränderung der Lebensbedingungen.

Dass Bedenken um die Folgen des Klimawandels viele Menschen umtreiben, zeigen jüngste Studien. Das amerikanische Pew Research Centre befragte im Sommer Menschen in 14 Ländern zu ihren aktuell größten Sorgen. In Deutschland wurde der Klimawandel am häufigsten genannt, noch vor Cyberattacken, Atomwaffen, Terrorismus und der Ausbreitung von Infektionskrankheiten.

Mediziner Zwanzger betont den Unterschied zu einer wirklichen Angsterkrankung. Eine solche belaste das Leben der Betroffenen stark. Bei Panikerkrankungen überfalle die Angst Menschen "auf heimtückische Art und Weise", meist mit starken körperlichen Begleiterscheinungen wie Herzklopfen. Haben Patientinnen und Patienten eine generalisierte Angststörung, machten sie sich den ganzen Tag Sorgen. "Im Unterschied zu gesunden Menschen können sie aber nicht mehr abschalten, was sich dann massiv auf ihr Alltagsleben und ihre Arbeit auswirkt." Dass sich infolge der Sorge um den Klimawandel solche Erkrankungen entwickelten, sei aber "äußerst selten".

Angst kann auch Energie liefern

Neurologe Felix Peter ist auch Mitglied der "Psychologists for Future", die die Ziele der Klimabewegung "Fridays for Future" unterstützen. Mit wissenschaftlich-psychologischen Erkenntnissen will die Gruppe dazu beitragen, dass die Politik mit "angemessenen Konsequenzen" auf die Klimakrise reagiert. Peter schätzt die Zahl der Menschen, die in Deutschland durch den Klimawandel derzeit psychisch besonders stark belastet sind, "auf einen niedrigen einstelligen Prozentsatz".