Kirchen

Der Gottesdienst-Generator

epd-bild / Jens Schulze

Stuttgart (epd). Die Digitalisierung erobert nun auch den Gottesdienst - zumindest in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Ein neues Internetangebot erleichtert Pfarrern die Vorbereitung einer Tauffeier. Namen von Täufling, Eltern und Paten eintippen, Datum des Taufsonntags eingeben - und schon spuckt eine Internetseite die komplette Liturgie aus.

Bislang mussten Pfarrer meistens auf Agenden (Gottesdienstbücher) zurückgreifen. Bei einer Taufe schrieben sie dort mit Bleistift den Namen des Täuflings hinein, um ihn im Gottesdienst richtig vorlesen und danach wieder ausradieren zu können. Da fast alle Theologen solche Feiern inzwischen am Computer vorbereiten, stieg der Wunsch nach einer digitalen Vorlage.

Datenbank für die Taufagende

Ursprünglich wollte Frank Zeeb, Kirchenrat der württembergischen Landeskirche, deshalb der gedruckten Taufagende eine DVD mit Textdateien beilegen. Er ließ sich dann aber überzeugen, dass der Fortschritt schon weiter ist, denn viele Computer besitzen kein DVD-Laufwerk mehr. Deshalb entschied man sich für eine Internetlösung. Pfarrer tragen nur noch die individuellen Daten auf einer geschützten Seite ein, den Rest erledigt eine Datenbank.

Das auszudruckende Formular enthält voreingestellt alle wichtigen Elemente, darunter den für den jeweiligen Sonntag bestimmten Predigttext, die liturgische Farbe sowie den biblischen Wochenspruch und das Wochenlied, Psalmen und Segensgebet. Das Programm unterscheidet auch zwischen männlichen und weiblichen Täuflingen und setzt bereits die richtigen Pronomen (seine/ihre) ein.

Die Seite enthält dazu weiteres Material: Tauftexte lassen sich in anderen Sprachen herunterladen, darunter englisch, arabisch, persisch und russisch. Wer auf seinem Computer das komplette Taufbuch lesen möchte, kann es sich ebenfalls auf seine Festplatte überspielen.

Vorlage kann auch für Sonntage ohne Taufe genutzt werden

Da Taufen ganz überwiegend in normalen Sonntagsgottesdiensten stattfinden, erfüllt das neue Angebot gleich einen zweiten Zweck: Die Vorlage kann auch für jeden Sonntag ohne Taufe genutzt werden, ist also für Pfarrer geradezu ein Alltagswerkzeug. Aufgrund der speziellen Gottesdienstform in Württemberg, die sich von der anderer evangelischer Kirchen unterscheidet, hätte eine Öffnung der Internetseite für Mitarbeiter anderer Landeskirchen allerdings wenig Sinn. Interessant sind allenfalls die Übersetzungen in anderen Sprachen, wonach eine pfälzische Pfarrerin, die mit Flüchtlingen arbeitet, bereits gefragt habe, berichtet Kirchenrat Zeeb.

Die Taufagende ist erst der Anfang. Im kommenden Jahr ist die Digitalisierung der Trauagende geplant, über die im Herbst die Landessynode entscheiden wird. Weitere Agenden, etwa für Bestattungen oder Konfirmationen, sollen folgen.

"Unser Projekt zeigt: Die Digitalisierung hat nun auch einen Platz im Kernbereich unserer kirchlichen Arbeit gefunden, nämlich in Gottesdienst und Wortverkündigung", erläutert Zeeb. Er denkt schon einen Schritt weiter und kann sich gut vorstellen, dass statt Ringbüchern mit ausgedruckten Liturgien immer häufiger Tabletcomputer zum Einsatz kommen, auf denen die gottesdienstlichen Texte zu lesen sind.

Die komplette Tauffeier ist mit dem Internetservice indessen noch nicht vorbereitet. Für die Predigt beispielsweise gibt es nur einen Platzhalter. Doch für deren Vorbereitung sollte durch das einfach zu handhabende Formular künftig etwas mehr Zeit sein.

Evangelische Kirche sucht Mentoren für Aufnahmeprogramm

Berlin, Bielefeld (epd). Evangelische Kirche und Sozialverbände sind noch auf der Suche nach Mentoren für ihr Programm zur Umsiedlung von Flüchtlingen nach Deutschland. 25 Mentorengruppen stünden bislang bereit, sagte Edgar Born von der Zivilgesellschaftlichen Kontaktstelle zur Schulung und Begleitung der Mentoren am Institut für Kirche und Gesellschaft der westfälischen Kirche am 24. Juli in Berlin. Würde jede Gruppe eine vierköpfige Familie aufnehmen, könnten also 100 Menschen nach Deutschland kommen. Das Programm umfasst insgesamt aber 500 Plätze.

Idee des Programms ist es, besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus Camps im Libanon, Jordanien, Ägypten und Äthiopien nach Deutschland zu holen, indem ihre Betreuung durch Ehrenamtliche sichergestellt ist. Voraussetzung für die Aufnahme ist eine mindestens fünfköpfige Mentorengruppe, die die Finanzierung der Nettokaltmiete für zwei Jahre aufbringt und zusagt, beim Ankommen im deutschen Alltag zu helfen, etwa bei Behördengängen oder beim Deutschlernen.

Die 500 Plätze des Programms sind Teil der deutschen Zusage für das europäische Resettlement-Programm, bei dem Flüchtlinge in ein anderes Land umgesiedelt werden. 10.200 Plätze hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bis Ende 2019 zugesagt. Ausgewählt werden Flüchtlinge für das Programm vom UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR).

Fünf Gruppen geschult

Das Programm "Neustart im Team" wurde im Mai in Kooperation mit den zuständigen Stellen des Bundes, darunter das Bundesinnenministerium, gestartet. Die Evangelische Kirche von Westfalen hat das Programm maßgeblich vorangetrieben und unterstützt die Mentoren aus einem Fonds von 425.000 Euro. Unterstützung erhält das Projekt "Neustart im Team" unter anderem von den kirchlichen Sozialverbänden Diakonie und Caritas sowie der Mercator Stiftung und der Bertelsmann Stiftung.

Fünf der 25 Gruppen hätten bereits die erforderlichen Schulungen durchlaufen, sagte Pfarrer Born. Bei den Gruppen handele es sich um Ehrenamtliche aus Kirchengemeinden, Kommunen oder um private Gruppen, die Flüchtlingen eine sichere Perspektive in Deutschland eröffnen. Für viele sei es Motivation, etwas zu tun angesichts des Sterbens im Mittelmeer, sagte Born, der die Zivilgesellschaftliche Kontaktstelle zur Schulung und Begleitung der Mentoren am landeskirchlichen Institut für Kirche und Gesellschaft in Schwerte leitet.

"Legale Wege nach Europa notwendig"

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie und der Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Berlin, Martin Dutzmann, betonten die Notwendigkeit legaler Wege nach Europa. Solange es diese nicht gebe, werde es weiter die Bilder von verzweifelten Menschen geben, die über das Mittelmeer nach Europa kommen wollen, sagte Dutzmann.

Lilie nannte es ein "Armutszeugnis für ein Europa der Menschenrechte", dass die Frage nach einem gesicherten Zugang bis heute nicht befriedigend beantwortet sei. Beide sprachen sich für eine höhere Resettlement-Quote aus. Weltweit warten den Angaben zufolge rund 1,4 Millionen besonders schutzbedürftige Flüchtlinge auf die Perspektive, in ein anderes Land in Sicherheit gebracht zu werden.

Oberkirchenrat Möller hofft auf Ausbau des Programms

Der Oberkirchenrat der westfälischen Kirche, Ulrich Möller, erklärte, er hoffe, dass das Programm noch weiter ausgebaut werde. „Neustart im Team“ habe das Potenzial, dass aus 500 Plätzen 5.000 werden, sagte er. Die westfälische Kirche schießt über einen Fonds für Gruppen von Ehrenamtlichen auch das Geld vor, das von den Mentorengruppen für die Miete aufgebracht werden muss. Die finanzielle Hürde dürfe nicht dazu führen, dass Leute sich nicht engagieren, sagte er.

Mit dem Programm gebe es nach dem Vorbild der kleinen evangelischen Kirchen in Italien nun auch nach Deutschland einen "humanitären Korridor", der den Flüchtlingen die lebensgefährliche Fahrt über das Mittelmeer erspare. Die zunächst 500 Personen in zwei Jahren seien zwar eine kleine Zahl und keine hinreichende Antwort auf das Versagen der europäischen Politik, aber "vielleicht ein Stachel gegen die Gleichgültigkeit, das Wegsehen". Die Zusammenarbeit von Staat, Kirche und engagierten Einzelnen könne andere animieren und den politisch Verantwortlichen vor Augen führen: "Wir können etwas tun - gemeinsam."

Kirchenorganisation fordert "Rückkehrrecht nach Europa"

Brüssel (epd). Migranten mit legalem Aufenthaltsstatus in der EU sollten nach Ansicht der Kommission der Kirchen für Migranten in Europa (CCME) ein "Rückkehrrecht nach Europa" erhalten. "Wenn sie hier zum Beispiel nach einigen Jahren legalen Aufenthalts ihren Job verlieren und in die Heimat zurückkehren, dürfen sie später wieder nach Europa einreisen", sagte der Generalsekretär der ökumenischen Organisation in Brüssel, Torsten Moritz, dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Das führt dazu, dass Leute sich sagen 'Da probiere ich Zuhause aus'."

Das Konzept solle mit Afrika versucht werden, wobei man mit bestimmten Berufsgruppen oder Herkunftsländern beginnen könne, warb Moritz, der seit 2003 für die CCME arbeitet und seit Mitte 2018 ihr Generalsekretär ist. Die EU selbst habe bereits im Zuge der Erweiterungen um süd- und osteuropäische Länder damit Erfahrungen gesammelt, sagte der promovierte Politikwissenschaftler aus Deutschland: "Bis in die 1980er Jahre kamen viele Spanier und Portugiesen in den Norden, dann später viele Polen in den Westen. Aber als sich nach dem jeweiligen EU-Beitritt festgesetzt hatte, dass die Freizügigkeit für sie erhalten bleibt, sind viele zurückgegangen."

Kaum europaweit gültige Regelungen

Insgesamt bemängelte Moritz, dass die EU zu wenig legale Zugangswege für arbeitssuchende Migranten anbiete. Außer der "Blue Card" für Hochqualifizierte und den Erlaubnissen für Saisonarbeiter gebe es kaum entsprechende europaweit gültige Regelungen, erklärte der Generalsekretär der 1964 gegründeten Organisation, der unter anderen die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) angehört und die zu Migrantion und Asyl, Integration und Rassismus arbeitet. Diese Situation sei ein Nachteil für Europa, wo nicht zuletzt in Branchen wie dem Gastgewerbe, dem Bau und dem Gesundheitswesen Migranten gebraucht würden, sagte Moritz. "Mit der 'Blue Card' können wir zwar den Computerexperten und die Ingenieurin nach Europa holen, aber nicht die dringend benötigte Krankenschwester."

Derzeit sähen zwar viele Politiker die Notwendigkeit von Migration. "Aber Maßnahmen werden durch den hochideologischen Diskurs rund um Flüchtlinge blockiert." Vor diesem Hintergrund forderte Moritz von der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), eine "mittel- und langfristige Perspektive" einzunehmen und zu fragen: "Was brauchen wir in zehn Jahren an Migration?" Ein umfassendes EU-Gesetz zur legalen Arbeitsmigration habe derzeit zwar keine politische Chance. Die EU könne aber auch kurzfristig einen Mehrwert in der Migrationspolitik bieten, erklärte der CCME-Generalsekretär: "Ein einfaches Beispiel: Die EU könnte in Entwicklungsländern gemeinsame Anlaufstellen für Arbeitsmigranten anbieten, um sie nach Europa zu vermitteln."

Bedford-Strohm erhält Nell-Breuning-Preis 2019

epd-bild/Norbert Neetz

Trier (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, bekommt in diesem Jahr den mit 10.000 Euro dotierten Oswald von Nell-Breuning-Preis der Stadt Trier. Er werde für seine wissenschaftliche Arbeit zu Fragen der Wirtschaftsethik, zum Sozialstaat und Gerechtigkeitstheorien sowie für seinen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und eine Wirtschaftspolitik aus christlicher Perspektive ausgezeichnet, teilte die Stadt am 23. Juli mit. ZDF-Chefredakteur Peter Frey werde die Laudatio bei der Preisverleihung Mitte November in der Promotionsaula des Bischöflichen Priesterseminars halten.

"Ein Freund klarer Worte, der auch Konflikte nicht scheut"

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) würdigte Bedford-Strohm als einen der profiliertesten Theologen in Deutschland. "In Fragen der Gerechtigkeit ist er ein Freund klarer Worte, der auch Konflikte mit der Politik nicht scheut und unbequeme Wahrheiten ausspricht", sagte der Vorsitzende der Jury, die aus Vertretern der Stadt und Wissenschaftlern besteht.

Der EKD-Ratsvorsitzende bezeichnete es als besonderen Rückenwind, dass der Preis von der Stadt Trier und damit der Bürgerschaft verliehen werde. "Sein Namensgeber Oswald von Nell-Breuning ist einer der Nestoren der Katholischen Soziallehre, die mein Denken schon früh mitgeprägt und ökumenische bereichert hat", sagte er. Kirche dürfe sich nie hinter ihre eigenen Mauern zurückziehen, sondern müsse authentische öffentliche Kirche sein.

Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre in Erinnerung an den in Trier geborenen Sozialethiker und Jesuitenpater Oswald von Nell-Breuning (1890-1991) verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt, der Verein TransFair und der frühere CDU-Arbeitsminister Norbert Blüm.

Interkulturelle Woche wird in Halle eröffnet

Frankfurt a.M., Halle (epd). Die bundesweite Interkulturelle Woche der Kirchen wird am 22. September in Halle eröffnet. Unter dem Motto "Zusammen leben, zusammen wachsen" finden bis zum 29. September rund 5.000 Veranstaltungen in mehr als 500 Städten und Gemeinden statt, wie der Ökumenische Vorbereitungsausschuss am 25. Juli in Frankfurt am Main mitteilte. Die Interkulturelle Woche setze "gerade in Zeiten eines erstarkenden Rechtspopulismus ein Zeichen für ein solidarisches und gleichberechtigtes Miteinander".

Den Auftakt in Halle bildet am Sonntag, 22. September, ein ökumenischer Gottesdienst von Vertretern der evangelischen, der katholischen und der griechisch-orthodoxen Kirche. Auch Gläubige anderer Konfessionen und Religionen sind beteiligt. Am Montag, 23. September, gibt es nachmittags auf dem Marktplatz ein Bühnenprogramm sowie Stände von Vereinen und Initiativen.

Die drei Konfessionen haben die jährlich stattfindende Woche 1975 gegründet, sie sind die Träger. Kommunen, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, Integrationsbeiräte und Migrantenorganisationen beteiligen sich je nach Ort. Grundanliegen sind nach eigener Darstellung Begegnung, Teilhabe und Integration. Der "Tag des Flüchtlings" am 27. September ist Teil der Woche.

Studien zu Missbrauch bei Regensburger Domspatzen veröffentlicht

epd-bild/Hanno Gutmann

Regensburg (epd). Als Teil der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle bei den Regensburger Domspatzen hat das Bistum Regensburg zwei Studien veröffentlicht. Die Forschergruppen sprechen in ihren Berichten von Merkmalen einer "Totalen Institution" in der Vorschule, dem Internat und dem angeschlossenen Knabenchor der Domspatzen. Die Schule habe alle Lebensbereiche der Schüler gesteuert und kontrolliert, so habe ein Klima der Gewalt entstehen können, in dem vielfacher Missbrauch passierte. "Gewalttäter konnten in den Anonymitätsfugen eines Organisationssytems agieren, das für viele nur schwer zu durchschauen war", heißt es in einer am 22. Juli vorgestellten historischen Studie der Universität Regensburg.

Die Forscher sprechen von einem System, das dauernde Überwachung bis in intimste Bereiche der Körperlichkeit bedeutete, das aber selbst kaum von außen kontrolliert wurde. "Der Chor, seine Finanzierung und sein Erfolg standen stets im Zentrum und waren wichtiger als individuelles Wohlergehen der Schüler oder eine kindgerechte Pädagogik", heißt es in der Studie, die im Herbst als Buch erscheinen soll. Sie enthält Erkenntnisse über die Gewaltgeschichte von Vorschule, Internat und angeschlossenem Knabenchor zwischen 1945 und 1995. Die zweite Studie, eine kriminologische Untersuchung des Missbrauchs, wurde von der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden veröffentlicht.

Ratzingers "Ohrfeigen"

Bereits 2017 wurde ein vom Bistum beauftragter Abschlussbericht zum Missbrauch vorgelegt. Demnach wurden insgesamt 500 Sänger Opfer von körperlicher Gewalt, 67 von sexueller Gewalt. Die Übergriffe hätten vor allem in den 60er und 70er Jahren stattgefunden. Als Täter seien 49 Menschen ausgemacht worden.

In dem Bericht zu den Misshandlungsfällen bei den Domspatzen stellte sich zudem heraus, dass der Papstbruder und frühere Domspatzen-Chorleiter Georg Ratzinger Teil des Gewaltsystems bei den Domspatzen war. Um "seine Vorstellungen von musikalischer Qualität durchzusetzen", habe der heute 95-jährige Ratzinger auch nach 1980 "körperliche Gewalt zumindest in Einzelfällen" angewendet, hieß es im Bericht. Ratzinger selbst sprach von "Ohrfeigen" und sagte, dass er sich seit 1980 strikt an das gesetzliche Züchtigungsverbot gehalten habe.

Insbesondere die historische Studie hat nun die Verstrickung Ratzingers in die Missbrauchsfälle untersucht. Seine Person sei "ambivalent", er habe Gewalt angewandt, doch sei er auch als "wohlwollend" und "väterlich" empfunden worden. Deutlich wird laut der Studie Ratzingers Rolle als stummer Mitwisser. Es sei ausgeschlossen, dass er nichts vom Prügelregime gewusst habe, wirkungsvoll eingegriffen habe er nicht.

Drei Millionen Ziegelsteine

epd-bild/Rolf Zöllner

Potsdam (epd). Rund 80 Meter hätten es sein sollen, nun sind es erst einmal gut fünf: Wenn die erste Baugenehmigung für den neuen Potsdamer Garnisonkirchturm am 29. Juli nach sechs Jahren abläuft, wird erst ein kleiner Teil des Bauwerks zu sehen sein. Fehlende Gelder und Baumängel kurz nach dem Start haben das Projekt verzögert. Inzwischen liegt eine zweite Baugenehmigung vor, der Turmbau hat nun ganz offiziell ein paar Jahre mehr Zeit. Und die Bundesregierung stellt zusätzliche Fördermittel in Aussicht.

Ein Kran transportiert Mörtelbottiche und Ziegelpakete. Arbeiter montieren am Ort der 1945 zerstörten und 1968 abgerissenen evangelischen Barockkirche Verlängerungen an Gerüste. Maurer setzen Ziegelsteine. Seit Herbst 2017 wird hier gearbeitet, inzwischen steht der Erdgeschoss-Rohbau, drei weitere Etagen im Turmsockel folgen noch. Dann soll mit dem Turmschaft begonnen werden.

Rund 40 Millionen Euro Baukosten werden derzeit für den Turm veranschlagt, gut zehn Millionen davon kommen aus Spenden, fünf Millionen von der evangelischen Kirche und ein Großteil vom Bund. Zwölf Millionen fehlen noch.

Aussichtsplattform

"Die Grundvariante mit Aussichtsplattform soll 2022 fertig sein", sagt Peter Leinemann gut gelaunt. Rund 2,8 Millionen Ziegel müssten im Turm verarbeitet werden, 400.000 mehr als zunächst angenommen, erzählt der kaufmännische Vorstand der Garnisonkirchenstiftung. Bei Bauvorhaben dieser Größenordnung seien solche Entwicklungen nicht ungewöhnlich.

Neben der Baustelle steht ein ramponiertes Kapitell der historischen Garnisonkirche. Ob der sechs Tonnen schwere Sandstein in den neuen Turm eingebaut wird, ist noch offen. Daneben wartet ein weiteres Originalteil auf den Fortgang der Bauarbeiten. Das Gittertor sei einst vor das Hauptportal gesetzt worden, um die nächtliche Nutzung des Eingangsbereichs als Abort zu verhindern, erzählt Leinemann. Wo das Tor später hinkommt, steht noch nicht fest.

Das alte DDR-Rechenzentrum direkt nebenan ist inzwischen ein Kunst- und Kreativzentrum. Ölgemälde, Fotokunst und andere Werke sind dort in Fluren, Treppenhäusern und Ateliers zu sehen. In einer Ecke hängt ein Plakat der linksalternativen Potsdamer Wählergruppe "Die Andere", auf dem der Garnisonkirchturm raketengleich ins All geschossen wird: Im Kunsthaus, das einem möglichen Wiederaufbau des Kirchenschiffs im Weg wäre und auf seinen Abriss wartet, werden die Bauarbeiten direkt vor dem Fenster mit Argwohn beobachtet.

Kritik an Projekt

Die zeitliche Begrenzung der Mietverträge sei ein großes Problem, sagt Frauke Röth, die im Kunsthaus arbeitet. "Dass das Rechenzentrum einem Kirchenschiff weichen soll, das wahrscheinlich nie gebaut werden wird, können viele hier nicht verstehen", sagt die Diplom-Ingenieurin: "Das führt dann zu einem Exodus aus einem Haus, für das ein Riesenbedarf da ist." Die Nutzung als Kreativzentrum sei nur als Zwischenlösung gedacht, der Abriss lange beschlossen, sagt Peter Leinemann dazu: "Ein Teil davon steht auf unserem Grundstück."

Auch bei anderen, darunter bei der Martin-Niemöller-Stiftung und der Initiative "Christen brauchen keine Garnisonkirche", hält die Kritik an dem Bauprojekt an, das anfangs aus Spenden finanziert werden sollte. Im Mittelpunkt steht vor allem die Geschichte der Garnisonkirche als preußische Militärkirche und ihre Nutzung zur NS-Inszenierung der Reichstagseröffnung im März 1933. Und dass so viel öffentliche Gelder in den Wiederaufbau fließen.

Dass die Bundesregierung nun statt der bereits beschlossenen zwölf Millionen Euro bis zu 18 Millionen Euro und damit fast die Hälfte der Gelder für den Turm in Aussicht stellt, könnte die aktuelle Finanzierungslücke halbieren. Die Reaktion der Bürgerinitiative "Potsdam ohne Garnisonkirche" fällt heftig aus: "Keine weiteren Steuergelder für den Wiederaufbau der Garnisonkirche", fordert sie. "Wir bauen ein öffentliches Haus für Kultur, Bildung und geistliches Leben", sagt dagegen Peter Leinemann. Dass sich die öffentliche Hand daran beteiligt, könne nicht verkehrt sein.

In der aktuellen Abstimmung zum Potsdamer Bürgerhaushalt laufen gleich mehrere Anträge zum Thema, teils dafür, überwiegend dagegen. Die Stiftung baut weiter. "Jetzt sind wir so weit gekommen", sagt Peter Leinemann: "Jetzt sollten wir den Rest auch noch schaffen."

EKD-Militärbischof Rink fordert Dienstpflicht

Frankfurt a.M. (epd). Der evangelische Militärbischof Sigurd Rink hat sich für eine Dienstpflicht zur stärkeren Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft ausgesprochen. "Ich bin überzeugt, dass es unserer Gesellschaft guttun würde, wenn junge Menschen nach ihrem Schulabschluss wahlweise einen sozialen Dienst, einen Entwicklungsdienst oder einen Wehrdienst absolvieren würden", schreibt Rink im evangelischen Monatsmagazin "chrismon" (August-Ausgabe).

Rink bedauert in dem Gastbeitrag, dass die deutsche Gesellschaft kein Interesse an der fremden Welt der Bundeswehr habe. Die Soldatinnen und Soldaten seien dadurch gesellschaftlich isoliert. "Ich finde so etwas brandgefährlich", schreibt Rink. Deshalb spricht er sich dafür aus, "alle Kräfte zu stärken, die die Bundeswehr in die Gesellschaft integrieren".

Seitdem die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde, verstärke sich der Prozess der Isolierung der Bundeswehr: "Bis dahin hatten viele noch irgendwie Kontakt zur Bundeswehr, sei es über einen Onkel, der 'beim Bund' war", schreibt der Militärbischof der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). "Seitdem löst sich dieser Kontakt nach und nach auf." Eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen würde den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken, ist er überzeugt.

Rink hatte die Aussetzung der Wehrpflicht in der Vergangenheit wiederholt infrage gestellt, weil er befürchtet, dass damit die Distanz zwischen Soldaten und der Bevölkerung wächst. Zudem warnte er vor "neuen Söldnern", weil immer mehr Menschen "von der ökonomischen Verliererseite" in die Bundeswehr eintreten würden.

Studientag "Friede zwischen den Völkern"

Düsseldorf (epd). Die Evangelische Akademie im Rheinland, das Evangelische Erwachsenenbildungswerk im Kirchenkreis an Sieg und Rhein und die Ökumenische Konsultation Gerechtigkeit und Frieden laden am 14. September in Siegburg zu einem Studientag zum Thema "Frieden zwischen den Völkern" ein. Die Veranstaltung soll zur XI. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen hinführen, wie die Veranstalter erklärten. Themen sind demnach Gestaltung von Frieden, das Zusammenwirken in der Ökumene und Entwicklungsmöglichkeiten der Konfessionen in der säkularen Welt.

Im Anschluss an den Studientag findet das Netzwerktreffen der Ökumenischen Konsultation Gerechtigkeit und Frieden statt. Die Teilnahme an dem Studientag ist kostenlos. Weitere Informationen sind beim Evangelischen Erwachsenenbildungswerk im Kirchenkreis an Sieg und Rhein erhältlich, Telefon 02241/25 215 11 (Andrea Eisele).

Bingener wird neuer Präsident von Missio und Kindermissionswerk

Aachen, Bonn (epd). Dirk Bingener wird neuer Präsident des katholischen Missionswerks Missio Aachen und des Kindermissionswerks "Die Sternsinger". Seine Ämter tritt er voraussichtlich im Herbst an, wie die katholische Deutsche Bischofskonferenz, die "Sternsinger" und Missio am 22. Juli gemeinsam mitteilten. Bingener folgt auf Prälat Klaus Krämer, dessen Amtszeit zum 31. Juli endet.

Der 47-jährige Bingener war bis jetzt als Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) tätig. In dieser Funktion war der Pfarrer auch als Mitträger der Aktion Dreikönigssingen für das Kindermissionswerk aktiv. Zudem ist er Mitglied der Konferenz Weltkirche der Bischofskonferenz, in der alle weltkirchlichen Akteure der katholischen Kirche zusammengeschlossen sind.

Bingener erklärte, er freue sich auf die neue Aufgabe. In der Arbeit der Hilfswerke gehe es darum, weltkirchliche Solidarität konkret zu leben, um ihr so ein glaubwürdiges, den Menschen zugewandtes Gesicht zu geben. Die BDKJ-Bundesvorsitzenden Katharina Norpoth und Thomas Andonie würdigten Bingeners Einsatz, die Stimme der Jugend in der katholischen Kirche hörbar zu machen. Der amtierende Präsident der Hilfswerke, Krämer, gratulierte seinem Nachfolger und erklärte, Bingener werde aus seiner Tätigkeit beim BDKJ sehr viele Impulse zur Weiterentwicklung der beiden Hilfsorganisationen mitbringen.

Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" unterstützt nach eigenen Angaben mit jährlich rund 80 Millionen Euro weltweit rund 2.000 Kinderhilfsprojekte in den ärmeren Ländern der Welt. Missio Aachen ist eines von rund 100 Päpstlichen Missionswerken weltweit. Im vorigen Jahr standen der Hilfsorganisation rund 46,5 Millionen Euro für fast 1.200 Projekte in Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien zur Verfügung.

Duisburg: Superintendent verurteilt Bombendrohung gegen Moschee

Duisburg (epd). Der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Duisburg, Pfarrer Armin Schneider, hat die Bombendrohung gegen die Duisburger Merkez-Moschee von 22. Juli scharf verurteilt. Damit habe "der rechte Terror nun auch in Duisburg sein Gesicht gezeigt", erklärte Schneider am 23. Juli. "Es braucht keine Explosionen, um ein Klima der Einschüchterung und Verängstigung zu erzeugen." Der Kirchenkreis betrachte solche Drohungen nicht nur als Angriffe auf Mitbürger, sondern auch auf das grundgesetzlich verankerte Menschenrecht auf freie Religionsausübung "und somit auf Grundwerte unserer ganzen Gesellschaft".

Der Vorstand der Duisburger Merkez-Moschee im Stadtteil Marxloh hatte nach Angaben der Duisburger Polizei am Montagmorgen eine Bombendrohung per E-Mail erhalten. Das Schreiben war mit "Combat 18" unterzeichnet. Die Polizei hatte daraufhin das Gebäude evakuiert und durchsucht, verdächtige Gegenstände wurden jedoch nicht gefunden. Der Staatsschutz ermittelt. Die rechtsextreme Terrororganisation "Combat 18" gilt als militanter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood & Honour".

Priester im Gemeindehaus überfallen

Bochum (epd). In Bochum ist ein katholischer Priester nach Angaben der Polizei im Gemeindehaus überfallen und schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich nach bisherigem Ermittlungsstand in der Nacht zum 28. Juli zwischen 23.50 und 00.10 Uhr, wie die Polizei in Bochum am Sonntag mitteilte. Ein bislang unbekannter Mann sei gewaltsam in das Haus der Gemeinde St. Franzikus an der Herner Straße im Stadtteil Riemke eingedrungen. Als der Pastor gegen Mitternacht nach Hause zurückkehrte, habe ihn der Einbrecher verletzt, gefesselt und eingesperrt.

Ein Passant habe die Hilferufe des 66-jährigen Theologen gehört und die Polizei informiert. Der Täter konnte demnach entkommen. Der Pastor musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Angaben, ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Gesellschaft

Rettung dringend gesucht

epd-bild/Christian Ditsch

Rom, Berlin (epd). Auch nach dem tragischen Unglück vor der Küste Libyens mit bis zu 150 Toten rechnen Hilfsorganisationen mit einer steigenden Zahl von Bootsflüchtlingen auf dem Mittelmeer. Allein in der Nacht zum 26. Juli fing die libysche Küstenwache mindestens drei weitere Boote mit insgesamt 200 Flüchtlingen ab und brachte die Menschen zurück in die Küstenstädte Tripolis, Al-Chums und Suwara, wie das libysche Büro des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mitteilte. Die Aufklärungsflugzeuge der privaten Seenotretter Sea-Watch entdeckten Sprecher Oliver Kulikowski zufolge zehn Boote. "Die Leute fliehen, weil sie es einfach nicht mehr in Libyen aushalten", sagt er.

Fischer hatten am 25. Juli 135 Menschen aus dem Meer gerettet, die in einem Holzboot mit bis zu 300 Menschen an Bord in Richtung Europa unterwegs waren. Offenbar war das Boot gekentert. Laut UNHCR schwammen manche an Land. Laut "Ärzte ohne Grenzen" hätten Augenzeugen mindestens 70 Leichen im Meer gezählt. Sea-Watch geht von mindestens 100 Toten aus, die UN sprachen von 115 und 150 Toten, unter ihnen viele Frauen und Kinder. Die Flüchtlinge kamen überwiegend aus Eritrea und dem Sudan. Die Überlebenden seien in das Internierungslager Tadschura östlich von Tripolis gebracht worden, in dem Anfang Juli bei einem Luftangriff mindestens 50 Migranten ums Leben kamen, hieß es.

Guterres entsetzt

UN-Generalsekretär António Guterres äußerte sich entsetzt. «Wir brauchen sichere und legale Fluchtrouten für Migranten und Flüchtlinge», erklärte er. «Jeder Migrant, der ein besseres Leben sucht, verdient Sicherheit und Würde.» UNHCR-Chef Filippo Grandi bekräftigte seine Forderung nach einer neuen Seenotrettung und einem Ende der Internierungslager in Libyen. «Gerade hat sich die schlimmste Mittelmeer-Tragödie in diesem Jahr ereignet», schrieb er. Europa müsse jetzt handeln, bevor es für viele weitere verzweifelte Menschen zu spät sei.

Von den privaten Seenotrettungsschiffen ist aktuell keines in der Region unterwegs. Die "Alan Kurdi" des Regensburger Vereins Sea-Eye wird voraussichtlich am Dienstag ihr Einsatzgebiet vor den libyschen Gewässern erreichen. Auf dem Weg ist außerdem die «Ocean Viking», das neue Schiff von «Ärzte ohne Grenzen» und SOS Méditerranée. Der Verein Mission Lifeline plant zum 1. August ein neues Schiff zu entsenden. Damit habe sich der Vorwurf, die privaten Seenotretter würden die Bootsfluchten nach Europa überhaupt erst anheizen, "einmal mehr als realitätsfern erwiesen», schrieb Sea-Watch auf Twitter.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, betonte, die zivilen Schiffe retteten als einzige derzeit Menschen und versuchten sie, in einen sicheren Hafen zu bringen. Sie zu behindern und zu kriminalisieren müssen aufhören. Den von einigen EU-Staaten ins Auge gefasste Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge forderte er so schnell als möglich umzusetzen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sprach sich in der "Augsburger Allgemeinen" für eine staatlich finanziere Seenotrettung aus.

Beschluss soll im September fallen

Der UNHCR-Repräsentant in Deutschland, Dominik Bartsch, sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", bei dem Verteilmechanismus müsse klar sein, wie die Schiffbrüchigen aufgenommen würden, wo ein Asylverfahren durchgeführt werde und wie jene ohne Schutzstatus zurück in die Heimat gelangten. "Wenn die Länder erstmal bewiesen haben, dass ein solcher Mechanismus funktionieren kann, dann müsse es nicht mehr zu solch schrecklichen Unglücken kommen", sagte er. Nach Angaben des deutschen Innenministeriums stehen acht Staaten bereit, ein Beschluss soll im September fallen.

Laut UN sind in diesem Jahr bislang 36.670 Flüchtlinge und Migranten über das Mittelmeer nach Europa gekommen, rund 35 Prozent weniger als im selben Zeitraum 2018. Ums Leben kamen dabei zwischen Jahresanfang 2019 und dem 24. Juli bei der Überfahrt 686 Menschen. Bestätigen sich die Berichte über das jüngste Bootsunglück, steigt die Zahl der Toten auf über 800.

Familiennachzug aus Eritrea wird oft abgelehnt

Anerkannte Flüchtlinge dürfen Ehepartner und Kinder nachholen, wenn die nötigen Dokumente vorliegen. Die Beschaffung ist in Eritrea schwierig. Somalier leiden oft in zweiter Generation in Deutschland noch unter einer offiziell ungeklärten Identität.Berlin (epd). Eritreer, die zu ihren Angehörigen nach Deutschland wollen, scheitern in fast zwei Drittel der Fälle mit einem Antrag auf Familienzusammenführung. 2018 wurden nur in 36,5 Prozent der Fälle Visa für den Nachzug zu anerkannten Flüchtlingen aus Eritrea erteilt, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Im ersten Quartal 2019 lag die Quote bei knapp 37 Prozent, wobei das Auswärtige Amt darauf verweist, dass sie wegen der geringen Fallzahlen nicht repräsentativ sei.

2018 wurden den Angaben zufolge in den dafür relevanten deutschen Botschaften in Addis Abeba, Khartum und Nairobi 634 Visa für den Familiennachzug zu Eritreern in Deutschland erteilt. Dem standen 1.120 Ablehnungen gegenüber. Elf Anträge wurden zurückgezogen. Von Januar bis März dieses Jahres wurden 140 Visa erteilt, 238 Anträge abgelehnt und vier zurückgezogen. 2017 wurde noch fast jeder zweite Antrag genehmigt. Die Quote lag damals den Angaben zufolge bei 48,5 Prozent.

Fehlende Dokumente

Das Auswärtige Amt begründet die hohe Zahl der Ablehnung mit fehlenden Dokumenten. In einer Vielzahl der Fälle stehe eine Ablehnung "im Zusammenhang mit der Nichtvorlage von anspruchsbegründenden Unterlagen", heißt es in der Antwort.

Die Linke schreibt in ihrer Anfrage, dass Eritreer Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Dokumente hätten. In Eritrea verbliebene Angehörige von Flüchtlingen, die inzwischen in Deutschland leben, müssten mit Repressalien, Geldbußen oder sogar Haftstrafen rechnen.

Linke kritisiert lange Wartezeit

"Indem die deutschen Behörden Dokumente verlangen, die die in Deutschland lebenden Flüchtlinge und ihre Angehörigen beim besten Willen nicht beschaffen können, schaffen sie einen Vorwand, um reihenweise Anträge ablehnen zu können", kritisierte die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke (Linke). Es sei ein "Unding, dass von anerkannten eritreischen Flüchtlingen erwartet wird, dass sie sich an ihren Verfolgerstaat wenden, um ihre Ehe nachregistrieren zu lassen oder anderweitige Papiere zu beschaffen". Nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannte Schutzsuchende haben ein Recht auf das Nachholen ihrer Kernfamilie, also Ehegatten, Eltern oder minderjährige Kinder.

Kritisch sieht die Linke auch die langen Wartezeiten in den Botschaften, bis der Antrag auf Familienzusammenführung überhaupt bearbeitet wird. Nach Angaben des Auswärtigen Amts standen im Juni in den drei Botschaften fast 6.000 Personen auf den Terminlisten, die meisten davon in Kenias Hauptstadt Nairobi (rund 3.400). Die Wartezeit beträgt demzufolge in Addis Abeba in Äthiopien 30 Wochen, in Nairobi mindestens 18 Monate. Die Visastelle im sudanesischen Khartum sei derzeit wegen der Sicherheitslage im Land geschlossen.

Ungeklärte Identität verhindert Einbürgerung

Dokumente, die von deutschen Behörden nicht anerkannt werden, machen auch Somaliern das Leben schwer - selbst hierzulande und in zweiter Generation. Deutschland erkennt seit 1991 keine somalischen Pässe mehr an. Die Betroffenen bekommen den Akteneintrag "ungeklärte Identität" - eine Einbürgerung ist damit ausgeschlossen. Betroffen sind auch Kinder, selbst wenn sie in Deutschland geboren wurden, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht.

Seit April stellt die somalische Botschaft in Berlin wieder Pässe aus. Doch eine schriftlichen Frage der Abgeordneten Jelpke von diesem Monat beantwortete das Auswärtigen Amt mit dem Hinweis, dass auch diese Reisepässe "nicht für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland anerkannt" sind. Aber: Die seit 2013 ausgestellten biometrischen somalischen Pässe würden "für die Ausreise anerkannt".

Jelpke kritisierte, dass die Pässe für die Abschiebung genügten, nicht aber als Identitätsnachweis anerkannt würden. Dies zeige einmal mehr die Prioritäten dieser Bundesregierung: "Unter Druck setzen, schikanieren und abschieben." In Deutschland lebten Ende Juni 2018 knapp 41.000 somalische Staatsbürger. Gut die Hälfte von ihnen hatte einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus.

Bundesregierung: Anschlag in Wächtersbach "abscheulich"

Berlin, Wächtersbach (epd). Bundesregierung und hessische Landesregierung haben den mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach scharf verurteilt. In Berlin sprach die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer von einer abscheulichen Tat, die nicht hingenommen werden dürfe. Die Bundesregierung nehme die Gefahr rechtsextremistischer Straf- und Gewalttaten "sehr ernst", sagte sie am 24. Juli in der Bundeshauptstadt.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier verurteilte den Anschlag auf einen 26-jährigen Mann aus Eritrea aufs Schärfste und wünschte ihm eine schnelle Genesung. "Dass ein Mensch einzig wegen seiner Hautfarbe auf offener Straße angeschossen wird, ist entsetzlich", erklärte der Regierungschef in Wiesbaden. Zugleich nannte er es "unsäglich, wenn aus rassistischer Hetze Gewalt entsteht". Bouffier versicherte, die Sicherheitsbehörden würden alles tun, um diese augenscheinlich fremdenfeindlich motivierte Straftat und ihre Hintergründe restlos aufzuklären. Ein Mann hatte am 22. Juli aus einem Auto heraus drei Schüsse auf den dunkelhäutigen Mann aus Eritrea abgegeben und ihn lebensgefährlich verletzt.

Notoperation

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt zieht ein fremdenfeindliches Motiv in Betracht. Der Eritreer war nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche 55 Jahre alte deutsche Täter konnte zunächst fliehen und erschoss sich in seinem Fahrzeug, wo er von Polizeibeamten aufgefunden wurde.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums ergänzte, man wisse, dass man es im rechtsextremistischen Spektrum mit Menschen zu tun habe, die waffenaffin seien. Das dürfe nicht unterschätzt werden. Gleichzeitig betonte er, bei der Bewertung der Tat sei noch Zurückhaltung geboten. Die bisherige Informationslage sei noch nicht ausreichend. Man müsse abwarten, was die Ermittlungsbehörden zutage tragen.

Ein Sprecher von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) erneuerte deren Forderung, den Verfolgsdruck auf Rechtsextremisten zu erhöhen, unter anderem durch mehr Personal bei der Justiz, eine Sensibilisierung der Behörden für rechtsextreme Motive und eine bessere Verfolgung von Hass-Straftaten im Netz.

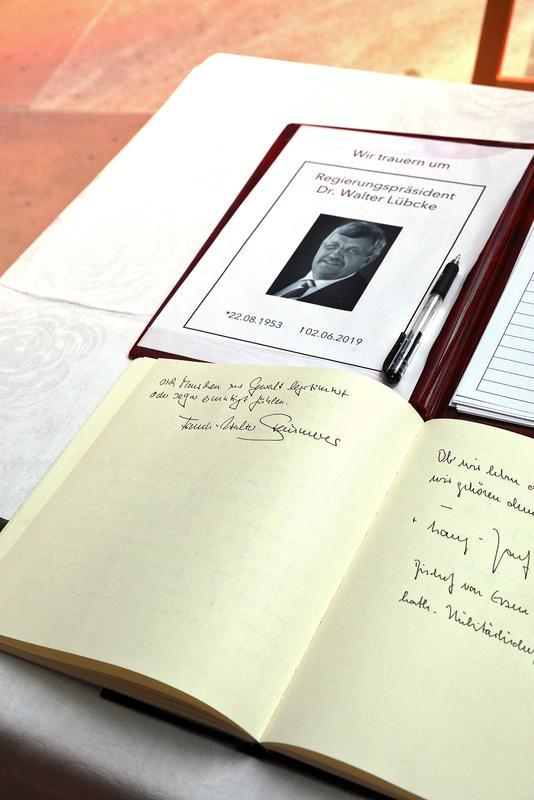

Der Sprecher des Justizministeriums sagte unter Anspielung auf die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, es mache fassungslos, dass es innerhalb kürzester Zeit zu einer weiteren schweren, mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Tat gekommen sei. Er erinnerte zudem daran, dass die Tat am Jahrestag des rechtsextremen Anschlags von Anders Breivik erfolgte. Breivik hatte am 22. Juli 2011 in Oslo und der norwegischen Insel Utoya 77 Menschen getötet.

"Hemmschwelle gesunken"

Die Ermittlungen von Landeskriminalamt und Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gehen unterdessen weiter. Im Mittelpunkt steht die Auswertung der Kommunikation des mutmaßlichen Täters, also sein Handy- und Mailverkehr, wie der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Alexander Badle, auf epd-Anfrage sagte. Neue Erkenntnisse gebe es noch nicht. Auch lägen bislang noch keine Anzeichen für Kontakte des 55-Jährigen in die rechtsextremistische Szene vor.

Unterdessen gab der Berliner Politikwissenschaftler Hans-Joachim Funke der AfD eine Mitschuld an der Tat. "Die Hemmschwellen sind gesunken durch die Hetze im öffentlichen Raum gegen alle größeren ethnischen und religiösen Minderheiten, nicht zuletzt von Teilen der Alternative für Deutschland, von 'Pegida' und anderen auf der einen Seite und rechtsextremen Gewaltbereiten", sagte er in der "hessenschau" des Hessischen Rundfunks.

Am Abend des 23. Juli hatten sich mehrere hundert Menschen in Wächtersbach zu einer Mahnwache für den niedergeschossenen Eritreer versammelt. Bürgermeister Andreas Weiher (SPD) sagte, ein weiteres Mal sei nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke aus Gedanken eine Tat geworden, "die uns erschüttert".

Justizministerin: Verfolgungsdruck auf Rechtsextreme erhöhen

epd-bild/Andreas Fischer

Düsseldorf/Frankfurt a.M. (epd). Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) und andere hochrangige Politiker setzen sich für eine stärkere Bekämpfung des Rechtsextremismus ein. "Wir müssen den Verfolgungsdruck auf Rechtsextremisten massiv erhöhen", sagte Lambrecht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ, 27. Juli) vor dem Hintergrund des Mordes an dem CDU-Politiker Walter Lübcke und des Mordversuchs an einem Eritreer in Wächtersbach. Polizei und Staatsanwaltschaften müssten alles tun, um Hasskriminalität im Internet effektiv zu verfolgen. Auch andere Politiker, darunter Grünen-Chef Robert Habeck, der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) und Ex-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), forderten ein konsequenteres Vorgehen gegen Hassbotschaften.

Strafrechtsreformen hält das Bundesjustizministerium zur Bekämpfung von Hasskriminalität aber nicht für erforderlich. Die zahlreichen Straftatbestände müssten konsequent angewandt werden, sagte ein Sprecher.

Leutheusser-Schnarrenberger verweist auf Erfolg aktiver Gefährderansprache

Die Antisemitismus-Beauftragte in NRW Leutheusser-Schnarrenberger erklärte, Polizei und Verfassungsschutzämter müssten "endlich zeigen, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben und den Terror von rechts auch als solchen wahrnehmen". Sie forderte grundsätzliche Neuerungen im Kampf gegen Rechtsextremismus. So sollte der Präventionsarbeit eine bedeutend größere Rolle zukommen. "Eine aktive Gefährderansprache in der rechten Szene ist nicht nur denkbar, sondern notwendig", schrieb sie in einem Gastbeitrag für "Spiegel Online": "In der Hooligan- und Islamistenszene wird diese Methode bereits seit Jahren erfolgreich angewandt - warum nicht auch bei Rechtsextremisten?"

Ex-Bundestagspräsident Lammert forderte von der deutschen Justiz, konsequenter gegen sprachliche Verrohung insbesondere im Internet vorzugehen. Es gebe nicht nur schlimmste verbale Beleidigungen, Verleumdungen, sondern auch unmissverständliche Bedrohungen von Politikern und Journalisten. "Aber Gerichte schlagen Anzeigen fast immer nieder mit der Begründung, es handele sich um eine virtuelle Bedrohung", sagte Lammert der "Rheinischen Post" in Düsseldorf (27. Juli). Klagen der Gerichte über Personalmangel ließ er nicht gelten: Dies dürfe "kein ernsthafter Einwand sein, die deutsche Rechtsordnung nicht ernst zu nehmen".

Lammert: Ignoranz gefährdet Demokratie

Der Vorsitzende der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung warnte in diesem Zusammenhang davor, sich der Demokratie in Deutschland zu sicher zu sein. "Die Demokratie ist gefährdet, wenn wir sie für selbstverständlich halten", sagte er und erinnerte an den Zerfall des demokratischen Systems in der Weimarer Republik und die Machtergreifung der Nazis.

Wie das Justizministerium sehen auch SPD und Grüne laut FAZ keinen gesetzgeberischen Reformbedarf. Die für die Strafverfolgung zuständigen Länder müssten aber über die Justizressorts und die Generalstaatsanwaltschaften "für ein einheitliches Vorgehen und einheitliche Maßstäbe" sorgen, sagte die Netzpolitikerin Renate Künast (Grüne). Der Grünen-Vorsitzende Habeck forderte die Bundesregierung auf, den Kampf gegen Rechtsextremismus höchste Priorität einzuräumen. Die Sicherheitsbehörden müssten auch rechtsextreme Netzwerke im Internet besser im Blick haben. Sie müssten in die Lage versetzt werden, dort intensiv zu ermitteln, sagte er "Spiegel Online".

Internationales Auschwitz Komitee äußert "brennend Sorge"

Das Internationale Auschwitz Komitee äußerte seine "brennender Sorge" über "die neue Dimension und Dynamik rechtsextremer Gewalt in Deutschland". Man frage sich, ob die Mehrheit in Politik und Gesellschaft die Bedrohungssituation angesichts von "Feindeslisten", Mord und Waffengewalt realisiert habe oder immer noch in "abwiegelnden und verdrängenden Stereotypen befangen" sei.

Bei zwei Gewaltverbrechen in diesem Monat gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem rechtsextremen beziehungsweise rassistischen Hintergrund aus: Im Falle des Mordes an dem CDU-Politiker Lübcke Anfang Juli ist ein Rechtsextremist aus Kassel dringend tatverdächtig. Von fremdenfeindlichen Motiven geht die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft im Falle der lebensgefährlichen Schüsse auf einen Eritreer in Wächtersbach in Hessen aus. Im Internet haben Rechtsextreme zudem sogenannte Feindeslisten veröffentlicht, auf denen laut ARD-Recherchen die Namen von rund 200 Politikern, Journalisten und Aktivisten stehen sollen.

Landtag sagt Reise ab: Israel empfängt keine AfD-Politiker

Düsseldorf/Frankfurt (epd). Der nordrhein-westfälische Landtag hat eine Israel-Reise seines Digitalausschusses vorerst abgesagt, weil die Delegation wegen eines teilnehmenden AfD-Parlamentariers offenbar nicht empfangen worden wäre. Der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation werde noch entscheiden, "ob die Reise zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird", teilte ein Sprecher des Landtags am 26. Juli auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mit. Die Reise sollte vom 26. bis 29. August stattfinden. Auf der Agenda stand unter anderem ein Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Der Landtagspräsident André Kuper sagte dem WDR-Magazin "Westpol" am 26. Juli, dass es Hinweise darauf gegeben habe, dass die Delegation vor Ort Termine nicht hätte wahrnehmen können, weil man Mitglieder der AfD in der Reisegruppe habe. "Es scheint von israelischer Seite so zu sein, dass es dort eine entsprechende Vorgehensweise gibt", sagte Kuper. Demnach können politische Delegationen, an denen AfD-Mitglieder teilnehmen, in Israel nicht offiziell empfangen werden. Treffen, an denen israelische Regierungsvertreter beteiligt sind, können nicht stattfinden, ebenso Besuche öffentlicher Institutionen, die vom Staat gefördert werden - wie die Gedenkstätte Yad Vashem.

In dem Ausschuss sitzt nach Angaben des Landtagssprechers ein AfD-Mitglied, der Landtagsabgeordnete Sven Tritschler, der auch Sprecher des Ausschusses ist.

Bei einer Israel-Reise des Digitalisierungsausschuss des hessischen Landtags Ende Juni war ein Treffen mit Vertretern des israelischen Wirtschaftsministeriums und der Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem abgesagt worden, wie damals die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete. In der Delegation war der AfD-Landtagsabgeordnete Dimitri Schulz mitgereist, der selbst jüdischer Herkunft ist und die Gruppe "Juden in der AfD" mitgegründet hat.

Landtagspräsident begrüßt Urteil zur Landesliste der AfD Sachsen

Dresden/Leipzig (epd). Der sächsische Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) hat das Urteil über die vorläufige Zulassung von 30 Kandidaten auf der Landesliste der AfD zur kommenden Landtagswahl begrüßt. Nun könne in Sachsen ein Parlament gewählt werden, über dem nicht "von vornherein das Damoklesschwert einer Neuwahl" schwebe, sagte Rößler am 26. Juli in Dresden. Zu den obersten Prinzipien im Land gehöre, dass sich der Wählerwille auch im Parlament widerspiegele, betonte der Landtagspräsident.

Der sächsische Verfassungsgerichtshof hatte am Vorabend die ersten 30 Plätze der Kandidatenliste der AfD zur Landtagswahl am 1. September vorläufig zugelassen. Nach einer Entscheidung des Landeswahlausschusses vor drei Wochen durften zunächst nur 18 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste geführt werden. Bei einem guten Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl hätte sie so möglicherweise nicht alle Sitze im Parlament besetzen können.

Das Urteil des Gerichts hat nur vorläufigen Charakter, eine endgültige Entscheidung soll am 16. August getroffen werden. Möglich ist unter anderem, dass der AfD eine noch längere Kandidatenliste gewährt wird, denn ursprünglich waren dort 61 Namen verzeichnet. Da aber ab Listenplatz 30 das Wahlverfahren geändert wurde, hatte der Verfassungsgerichtshof in diesem Punkt Zweifel am Verfahren geäußert und ließ per einstweiliger Anordnung vorerst nur die ersten 30 Plätze zu.

Hilfen für Städte mit Zuwanderung aus Südosteuropa gefordert

epd/Friedrich Stark

Dortmund (epd). Die Dortmunder Sozialdezernentin Birgit Zoerner fordert deutlich mehr Unterstützung von Land, Bund und der Europäischen Union für Städte mit besonders vielen Zuwanderern aus Südosteuropa. Städte wie Dortmund, Duisburg oder Gelsenkirchen könnten die zusätzlichen Kosten nicht weiterhin alleine tragen, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien" des Deutschen Städtetages dem Evangelischen Pressedienst (epd). In Dortmund leben nach ihren Angaben rund 9.000 Südosteuropäer, in Gelsenkirchen 7.700 und in Duisburg 20.000.

Sozialdezernentin Zoerner: Menschen brauchen Arbeit und Bildung

Zuwanderung aus Ländern wie Rumänien oder Bulgarien stelle die Städte vor besondere Herausforderungen, betonte Zoerner. Etwa zwei Drittel der Menschen komme aus prekären Lebenssituationen in ihren Heimatländern nach Deutschland: "Ein großer Teil der Migranten bringt nicht die sprachlichen, schulischen und beruflichen Voraussetzungen mit, um hierzulande Fuß zu fassen." Eine erhebliche Zahl von schulpflichtigen Kindern habe beispielsweise noch niemals eine Schule besucht.

Eine weitere große Hürde bestehe in einem fehlenden Krankenversicherungsschutz, erläuterte die Sozialexpertin. In dieser Frage seien einheitliche europäische Standards erforderlich. "Hier muss in nächster Zeit noch erheblich nachgebessert werden", forderte Zoerner.

In Dortmund gibt es nach Angaben der Dezernentin inzwischen ein engmaschiges Netzwerk, um den Menschen zu helfen. Diakonie, Caritas sowie städtische Einrichtungen betreuen und begleiten die Zuwanderer. Aufgrund dieses gemeinsamen Engagements hätten seit 2016 rund 1.300 Menschen einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz gefunden, berichtete Zoerner.

"Sich seinen Lebensunterhalt eigenständig zu verdienen, ist ganz entscheidend für die Familien, denn sie wollen in Deutschland bleiben", betonte die Sozialdezernentin. Eine feste Beschäftigung biete nicht nur den Vorteil, den Lebensstandard und damit auch die Wohnverhältnisse zu verbessern, sondern die Familien seien dann auch krankenversichert. Darüber hinaus sorge die Stadt dafür, dass Kinder eine Kita oder eine Schule besuchen und die deutsche Sprache erlernen.

Trotz vieler Erfolge bleibe aber noch erheblicher Handlungsbedarf, unterstrich Zoerner. Damit deutlich mehr Zuwanderer an den Deutschkursen teilnehmen, sei es zwingend erforderlich, dass sie nicht mehr wie bisher einen Eigenanteil zahlen müssen. Auch wenn es sich um geringe Beträge handele, "können das arme Familien nicht aufbringen". Notwendig sei für viele auch eine "passgenaue berufliche Qualifizierung", um Wege in den Arbeitsmarkt zu ebnen.

Forderung nach öffentlichem Gelöbnis stößt auf geteiltes Echo

epd-bild/Jürgen Blume

Berlin (epd). Die Forderung der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach mehr öffentlichen Gelöbnissen von Bundeswehrsoldaten stößt auf ein geteiltes Echo. Mehr öffentliche Gelöbnisse seien durchaus geeignet, die Verantwortung der Gesellschaft für die Bundeswehr zu betonen, sagte Militärbischof Sigurd Rink dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die "Enttabuisierung der Bundeswehr" sehe er als zentrale Aufgabe der Politik an. Innerhalb der evangelischen Kirche gibt es aber auch Widerspruch. Ebenso geteilt ist die Meinung in der Politik.

"Die Anerkennung der Soldatinnen und Soldaten hängt mehr von einer glaubwürdigen Politik ab, als von öffentlichen Gelöbnissen", sagte der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Renke Brahms, dem epd. Deshalb halte er "eher wenig von mehr öffentlich inszenierten Gelöbnissen". Außerdem bedürfe es mindestens einer gleichen öffentlichen Anerkennung für Mitarbeitende in der Entwicklungszusammenarbeit oder den Friedensfachkräften, sagte Brahms, der seit Februar Direktor der Evangelischen Wittenbergstiftung ist.

Linke ermuntert zu Protesten

Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte sich in einer Rede nach ihrer Vereidigung am 24. Juli im Bundestag dafür ausgesprochen, die Bundeswehr in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Zum 64. Geburtstag der deutschen Armee am 12. November würde sie sich ein Gelöbnis vor dem Reichstag wünschen, sagte sie. In einem Schreiben an die Ministerpräsidenten der Bundesländer habe sie für dieses Datum auch öffentliche Gelöbnisse in der Mitte von Städten und Gemeinden vorgeschlagen. Öffentliche Gelöbnisse hatte in der Vergangenheit oft zu Demonstrationen von Friedensaktivisten geführt.

Linken-Parteichef Bernd Riexinger sagte, dass er solche Proteste auch heute erwarte. "Ich kann nur hoffen, dass es breite Demonstrationen dagegen gibt", sagte er dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Solche Gelöbnisse gingen "völlig an der Bevölkerung vorbei". "Sie will keine Zurschaustellung des Militärischen, sondern dass klare friedenspolitische Positionen eingenommen werden."

Die Vizevorsitzende der schleswig-holsteinischen CDU, Karin Prien, sagte dem RND dagegen: "Öffentliche Gelöbnisse sind ein richtiger Akt." Das Thema Sicherheitspolitik müsse stärker im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden. "Und die Soldaten, die wir auch in gefährliche Einsätze schicken, haben es verdient, dass wir uns zu ihnen bekennen", sagte Prien.

Rink: Rechtfertigungsdruck reduzieren

Unterstützung für Kramp-Karrenbauers Forderung kam auch vom Deutschen Bundeswehrverband. "Wer gelobt, unsere freiheitlich demokratische Grundordnung tapfer zu verteidigen, verdient gesellschaftliche Anerkennung und Respekt. Dieses Bekenntnis der Soldatinnen und Soldaten zu unserer Werteordnung und Verfassung sollte keine geschlossene Veranstaltung hinter Polizeigittern sein", erklärte der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Görlich.

EKD-Militärbischof Rink sagte, die gesellschaftliche Akzeptanz hänge auch davon ab, welche öffentliche Rolle Politik und Gesellschaft der Parlamentsarmee zuweisen wollten. Ziel der öffentlichen Debatte solle sein, Soldatinnen und Soldaten in ihrem Dienst zu stärken und Rechtfertigungsdruck zu reduzieren.

"Nicht im Sonnenglanz des Glücks geboren"

Ein Theater in Weimar war vor 100 Jahren Geburtsort der ersten deutschen Demokratie. Die Nationalversammlung beriet dort ein halbes Jahr lang über eine neue Verfassung.Frankfurt a.M. (epd). Das Deutsche Nationaltheater in Weimar wurde vor 100 Jahren zur großen politischen Bühne: Nicht Schauspieler, sondern gewählte Volksvertreter versammelten sich dort, um über die erste demokratische Verfassung Deutschlands zu beraten. Der Zuschauerraum wurde zum Plenarsaal, in dem die Nationalversammlung von Februar bis August 1919 tagte. Mehr als 400 Presseberichterstatter verfolgten die Eröffnung am 6. Februar von den Rängen. Am 31. Juli verabschiedeten die Abgeordneten die Weimarer Reichsverfassung - sie galt damals als eine der fortschrittlichsten und liberalsten der Welt.

Auf dem Weg zur Tagungsstätte kamen die 423 Abgeordneten am Denkmal von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller vorbei, die einst in Weimar gewirkt hatten. Vom Versammlungsort sollte ein Signal ausgehen: "Es wird in der ganzen Welt angenehm empfunden werden, wenn man den Geist von Weimar mit dem Aufbau des neuen Deutschen Reiches verbindet", hoffte der am 11. Februar 1919 zum vorläufigen Reichspräsidenten gewählte Sozialdemokrat Friedrich Ebert. Tatsächlich waren aber auch die Unruhen und Straßenkämpfe in der Hauptstadt Berlin der Grund für das Ausweichen nach Weimar.

Hugo Preuß Vater der Verfassung

Die Verfassunggebende Nationalversammlung war nach dem Urteil des Historikers Robert Gerwarth ein "Meilenstein auf dem Weg in die parlamentarische Demokratie". Die Mehrheitssozialdemokraten (MSPD) waren als stärkste Partei aus den ersten wirklich demokratischen Wahlen in Deutschland am 19. Januar 1919 hervorgegangen. Sie gingen ein Bündnis mit den Parteien der bürgerlichen Mitte ein, der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) und dem katholischen Zentrum. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs und der Ausrufung der Republik im November 1918 wollte die Regierung der "Weimarer Koalition" die Grundlagen für eine neue politische Ordnung schaffen.

Eigentlicher Schöpfer der Weimarer Verfassung war der Berliner Staatsrechtler Hugo Preuß. Die provisorische Regierung hatte den linksliberalen Gelehrten schon im November 1918 damit beauftragt, einen Verfassungsentwurf auszuarbeiten. Preuß wollte mit der Tradition des Obrigkeitsstaates brechen und mit der neuen Verfassung "Solidarität zwischen Volk und Regierung" stiften.

Die von Preuß angestrebte territoriale Neuordnung des Reichsgebiets, insbesondere die Aufteilung des übermächtigen Teilstaats Preußen, scheiterte aber am Widerstand der Länder. Bis zum 18. Juni 1919 beriet ein Verfassungsausschuss mit 28 Mitgliedern über die neue rechtliche Grundordnung. Das schließlich verabschiedete, aus 181 Artikeln bestehende Gesetzeswerk war ein Kompromiss der politischen Parteien.

Den Bürgern wurden bürgerliche Freiheitsrechte garantiert, zu denen die Gleichheit vor dem Gesetz, die Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit zählten. In Artikel 109 hieß es: "Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten." Allerdings konnten die Bürger diese Rechte nicht - wie später in der Bundesrepublik vom Grundgesetz garantiert - vor Gericht einklagen. Auch Formen der direkten Demokratie wie Volksbegehren und Volksentscheid wurden eingeführt.

"Alles in allem war die Verfassung der Weimarer Republik erheblich demokratischer und liberaler als die Verfassungen der meisten anderen Länder in den 1920er Jahren", resümiert der Historiker Gerwarth. Auch umfassende soziale Rechte wurden verankert: das Recht zur Bildung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden etwa und die Verantwortung des Staates für die Arbeitslosen.

Konstruktionsfehler

Für das Scheitern der ersten deutschen Demokratie nach nur rund 14 Jahren werden immer wieder auch "Konstruktionsfehler" der Weimarer Verfassung mitverantwortlich gemacht: Die Verfassung wies den Parteien keine verantwortliche Rolle für das Funktionieren des Parlamentarismus zu. Der direkt vom Volk gewählte Reichspräsident konnte das Parlament auflösen, per Notverordnungen des Präsidenten konnte der Reichskanzler außerdem am Parlament vorbeiregieren.

Der Würzburger Staatsrechtler Horst Dreier allerdings widerspricht: "Maßgeblich zum Scheitern der Weimarer Republik haben die antidemokratischen und antirepublikanischen Kräfte in Politik und Gesellschaft beigetragen, nicht etwa die Weimarer Verfassung." Wenn es in den politischen Organen an Zustimmung zur verfassungsmäßigen Ordnung fehle, gehe das Schiff unweigerlich unter. "Dagegen hilft keine noch so gute Verfassung der Welt."

Am 31. Juli 1919 verabschiedete die Nationalversammlung mit 262 gegen 75 Stimmen die neue "Verfassung des Deutschen Reichs". Am 11. August unterzeichnete Ebert sie an seinem Urlaubsort in Schwarzburg (Thüringen), drei Tage später trat sie in Kraft.

Die Bevölkerung nahm kaum Notiz vom Abschluss der Beratungen in Weimar und der Verkündung der neuen Verfassung. Weit mehr beschäftigte die meisten Deutschen damals der kurz zuvor unterzeichnete Friedensvertrag von Versailles mit seinen harten Bedingungen. Der Vater der Verfassung, Hugo Preuß, resümierte: "Die Verfassung von Weimar ist nicht im Sonnenglanz des Glücks geboren."

Von Juden, die an Jesus glauben

epd-bild/Heike Lyding

Frankfurt a.M. (epd). Ein Hinterhof im Frankfurter Nordend. In einem weiß getünchten Raum im Souterrain feiern 30 Menschen einen Gottesdienst: Die Kerzen auf einem siebenarmigen Leuchter, der Menora, brennen - aber auf den Tischen sind Bibeln ausgelegt. Die Gläubigen singen hebräische Psalmen - und sie preisen Jesus Christus. Dimitri Gorin steht am Altar und liest erst aus dem Alten, dann aus dem Neuen Testament.

Es ist Freitagabend, die Gruppe feiert Schabbat. Die 30 Gläubigen gehören zur messianischen Gemeinde in Frankfurt. Messianische Juden glauben an Jesus, oder Jeschua, wie er auf Hebräisch heißt. Mit dem Christentum verbindet sie der Glaube an die Dreieinigkeit aus Vater, Sohn und heiligem Geist. Gleichzeitig feiern sie jüdische Feste wie Pessach und Jom Kippur und befolgen die jüdischen Speisevorschriften. Das Ehepaar Gorin und ihre Gemeinde glauben, dass Jesus wiederkommen und endgültig für Frieden sorgen wird. Juden, die an Jesus glauben, oder Christen, die nach den religiösen Vorschriften des Judentums leben - messianische Juden scheinen keiner der beiden Glaubensgruppen anzugehören. Und so sind sie Kritik sowohl von jüdischer als auch von christlicher Seite ausgesetzt.

Massive Ablehnung

Die Kritik bezieht sich vor allem auf den Missionsauftrag der Bibel, den die messianischen Juden ernst nehmen. Evangelikale Missionswerke wie "Juden für Jesus" mit Sitz in den USA sind nach eigenen Angaben weltweit aktiv. Der Heilige Geist ist für Dimitri Gorin ein Geschenk, das jeder Gläubige weitergeben kann. "Viele trauen sich aber nicht, von ihrem Glauben zu sprechen", sagt er. Die Judenmission stößt unter Juden auf massive Ablehnung. "Dass es heute Gruppen gibt, die sich Juden nennen, zugleich an Jesus als Erlöser glauben und andere Juden dazu bekehren wollen, ist völlig inakzeptabel", sagt der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster. "Messianische Juden sind keine Juden. Sie segeln unter falscher Flagge." Der Zentralrat unterhält keine Kontakte zu messianischen Gemeinden.

Die Evangelische Kirche in Deutschland lehnt in einer Stellungnahme alle Bemühungen ab, "Juden zum Religionswechsel zu bewegen". Auch der Vatikan missbilligt eine institutionelle Judenmission. "Die Kritik an den Missionstätigkeiten der messianischen Juden bezieht sich im Wesentlichen auf die jüdische Grunderfahrung, durch alle Epochen hindurch von christlichen Missionaren verfolgt zu werden", sagt der Religionswissenschaftler Nathanael Riemer vom Institut für Jüdische Studien und Religionswissenschaft der Universität Potsdam.

Weltweit gibt es nach Schätzungen der Organisation "Juden für das Judentum" etwa 350.000 messianische Juden. In Deutschland gibt es nach Angaben der EKD rund 40 messianisch-jüdische Gemeinden mit rund 2.000 Mitgliedern, viele davon sogenannte Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion.

Weder christlich noch jüdisch

Auch die Gorins kamen durch Mission zur Gemeinde der messianischen Juden. Die Familie stammt aus Kasachstan und wanderte 1992 nach Deutschland aus. Dimitri Gorin kommt aus einer jüdischen Familie. Die Vorfahren seiner Frau hingegen sind Russlanddeutsche. Sie seien Mitglieder bei den Mennoniten, einer evangelischen Freikirche, gewesen, praktizierten aber nicht, erzählt Elizabeth Gorin. Sie fühle sich weder eindeutig christlich, noch jüdisch, sagt sie. Im Judentum fehle ihr Jesus, in christlichen Gottesdiensten die Tiefe der jüdischen Lehre. "Und ich verstehe nicht, warum die Christen die alten Bräuche und Feste ignorieren und durch neue ersetzt haben", sagt sie.

Das sei typisch für Gemeinden der messianischen Juden, sagt Religionswissenschaftler Reimer. Es gebe häufig sich überschneidende Identitäten. "Grundsätzlich geht das jüdische Religionsgesetz aber davon aus, dass niemand sein Jude-Sein verliert, wenn er konvertiert", sagt er.

Dimitri Gorin spricht ungern von Konversion. "Meine Verwandten beschimpften mich als Verräter, nachdem ich zum Glauben gekommen war", erzählt er. Die Reaktion habe ihn aber nicht abgehalten, mit seiner Familie über Jesus zu sprechen. Die Gorins legen die Bibel streng aus. Alle biblischen Gebote werden befolgt. Dimitri Gorin mag es genau. "Ich bin Mathematiker, vielleicht liegt es daran", sagt er. Doch spricht die Naturwissenschaft gegen das, was in der Bibel steht, vertraut er lieber der heiligen Schrift: Schöpfungsgeschichte statt darwinsche Evolutionstheorie.

Laut Gorin kommen nicht nur gebürtige Juden in die Gemeinde. "Bei uns gibt es zum Beispiel einen ehemaligen Buddhisten", sagt er. Die Gemeinde trifft sich alle zwei Wochen zur Schabbatfeier am Freitagabend. Beendet wird die Zusammenkunft traditionell mit Wein, Brot mit Salz und einem herzlichen "Schabbat Schalom". Den Samstag verbringen die Gläubigen dann mit Einkehr, Gebeten und Jeschua - nicht jüdisch, nicht christlich, sondern eben messianisch.

Loveparade-Unglück: Stiftung fordert Erhalt der Gedenkstätte

epd-bild / Friedrich Stark

Duisburg (epd). Neun Jahre nach der Loveparade-Katastrophe in Duisburg haben am 24. Juli rund 150 Menschen auf einer öffentlichen Gedenkveranstaltung am Ort des Unglücks im Karl-Lehr-Tunnel der Opfer gedacht. "Die Gedenkstätte für die Opfer ist nicht nur ein Ort der Menschlichkeit, er bewahrt zudem auch die Menschenwürde der Toten und der vielen Verletzten", sagte der Sprecher des Kuratoriums der Stiftung Duisburg 24. 7. 2010, Jürgen Thiesbonenkamp, in seiner Ansprache. Die Stadtgesellschaft habe "die Verpflichtung, diesen Ort des Gedenkens zu erhalten", mahnte Thiesbonenkamp angesichts der Pläne der Stadt, auf dem Gelände ein neues Stadtquartier zu bauen.

Mit Blick auf den noch anhaltenden Strafprozess um die Loveparade-Katastrophe rief Thiesbonenkamp zu einer weiteren Aufklärung der Ursachen des Unglücks auf. "Auch wenn es am Ende des Prozesses keinen Schuldspruch gibt, schuldet das Landgericht Duisburg den Opfern, den Überlebenden und der Gesamtgesellschaft ein Höchstmaß an Aufklärung." Vor Gericht stehen inzwischen nur noch vier Angeklagte, denen die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorwirft. Das Verfahren gegen sieben weitere Angeklagte wurde in Absprache mit Staatsanwaltschaft und Verteidigern zum Jahresbeginn 2019 eingestellt.

22 Glockenschläge

Unter den Teilnehmern der Gedenkveranstaltung waren auch viele Angehörige der bei der Katastrophe ums Leben gekommenen jungen Menschen, die aus ihren Heimatländern angereist waren. Anschließend erklangen 22 Glockenschläge, 21 zum Gedenken an die 21 Menschen, die bei der Katastrophe getötet wurden, und einer für die mehreren hundert Verletzten.

Neben Hunderten von Kerzen, Blumen und Fotos der Toten lagen am 24. Juli auch wieder Kränze am Unglücksort. Bereits am 23. Juli hatte ein Gedenkgottesdienst nur für die Angehörigen der Todesopfer in der evangelischen Salvatorkirche in Duisburg stattgefunden. Danach fand wie in den Vorjahren die "Nacht der 1000 Lichter" am Unglücksort statt.

Bei der Katastrophe um das Musik-Event waren am 24. Juli 2010 nach einer Massenpanik insgesamt 21 Menschen ums Leben gekommen, mehrere hundert weitere wurden verletzt.

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Kindstod gegen Wachdienst

Berlin (epd). Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den Wachdienst eines Berliner Flüchtlingsheims aufgenommen, der einer hochschwangeren Frau Hilfe verweigert haben soll. Es werde geprüft, ob es sich bei dem Fall um unterlassene Hilfeleistung oder fahrlässige Tötung durch Unterlassen handelt, wie ein Sprecher am 24. Juli dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin mitteilte. Die Ermittlungen stünden am Anfang. Wann diese abgeschlossen sein werden, lasse sich derzeit nicht sagen.

Der Berliner Flüchtlingsrat hatte den Vorfall in dem Flüchtlingsheim im Stadtbezirk Lichtenberg am 22. Juli öffentlich gemacht. Demnach soll sich der Wachdienst einer Gemeinschaftsunterkunft Ende Juni geweigert haben, einen Rettungswagen für die Frau im neunten Monat zu rufen, die über starke Schmerzen und Blutungen klagte.

Kind verloren

Das betroffene Ehepaar stammt nach Angaben seines Anwalts Tobias Kiwitt aus Armenien. Als die hochschwangere Frau in der Nacht zum 23. Juni starke Schmerzen und Blutungen erlitt, habe ihr Ehemann die zwei Mitarbeiter des Wachdienstes gebeten, einen Rettungswagen zu rufen. Diese hätten sich jedoch geweigert, einen Krankenwagen oder ein Taxi zu holen, sagte Kiwitt dem epd.

Stattdessen hätten die Mitarbeiter des Wachdienstes dem Ehepaar eine Wegbeschreibung zum Krankenhaus gegeben, sagte der Anwalt weiter. Nachdem die hochschwangere Frau und ihr Mann die Klinik mit öffentlichen Verkehrsmitteln und einem längeren Fußmarsch erreicht hatten, habe sie ihr Kind nur noch tot entbunden.

Seit dem Verlust ihres Kindes sei seine Mandantin schwer traumatisiert und depressiv, sagte Kiwitt. Nach Aussage einer Oberärztin des "Sana-Klinikums" in Berlin-Lichtenberg hätte das Baby möglicherweise bei einem früheren Eintreffen im Krankenhaus gerettet werden können, erklärte der Anwalt.

Bonn benennt Straße nach früheren Bundeskanzler Helmut Kohl

Bonn (epd). Die Stadt Bonn benennt ein Teilstück der Bundesstraße 9 nach Altkanzler Helmut Kohl (1930-2017). Damit wolle Bonn als Bundesstadt an die politische Lebensleistung Kohls erinnern, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Am 15. August werde Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) die "Helmut-Kohl-Allee" an der Bonner Museumsmeile zwischen Genscherallee und Helmut-Schmidt-Platz einweihen. Der Hauptausschuss der Stadt hatte die Umbenennung eines Teils der Friedrich-Ebert-Allee im Mai beschlossen.

Helmut Kohl war von 1982 bis 1998 sechster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, von 1973 bis 1998 zudem Bundesvorsitzender der CDU. In seine Amtszeit fielen die deutsche Wiedervereinigung 1990 und die Gründung der Europäischen Union 1992.

Studie: Viele schauen auch im Gespräch aufs Handy

Heidelberg (epd). Im Gespräch mal kurz das Handy checken? Kein ungewöhnliches Verhalten, wie eine Studie der SRH Hochschule Heidelberg ergab. Von 1.000 beobachteten Personen in Cafés und Restaurants hätten fast 60 Prozent innerhalb von zehn Minuten mindestens einmal zum Smartphone gegriffen, hieß es. "Die Funde lassen den Schluss zu, dass auch sogenannte 'analoge Rückzugsinseln' mehr und mehr durch die digitalen Kommunikationsmedien erobert werden", sagte Studienleiter Frank Musolesi am 23. Juli. Vor allem die Messenger-Dienste ließen die Leute häufig aufs Smartphone schauen.

Auffällig sei, dass die Smartphone-Nutzung von der Gruppengröße abhänge. In Gruppen ab vier Personen greifen die Mitglieder den Angaben zufolge häufiger zum Handy als in kleineren Gruppen. Inwiefern sich diese Unterbrechungen auf das Kommunikationsverhalten und die Beziehungszufriedenheit der Gesprächspartner auswirkt, will die Hochschule in weiteren Studien untersuchen.

Negativpreis für sexistische Werbung verliehen

Berlin (epd). Auf Sexismus in der Werbung macht die Frauenrechtsorganisation "Terre des Femmes" mit ihrem Negativpreis "Zorniger Kaktus" aufmerksam. Rund 2.700 Menschen wählten in einer Online-Abstimmung aus 50 nominierten Anzeigen die frauenverachtendste Reklame aus, wie "Terre des Femmes" am 22. Juli in Berlin mitteilte. Als "Sieger" ging ein fränkisches Unternehmen für Rohr- und Kanalreinigung hervor, das auf seinem Firmenwagen mit einer Frau wirbt, die in einem Rohr sitzt.

Das stehe nicht nur in keinem Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen, diese seien auch noch grafisch in ihrem Schritt platziert und lenkten den Blick dorthin, kritisierte "Terre des Femmes" Der Slogan "Wir… kommen immer durch!!!" suggeriere zudem, dass Frauen immer sexuell verfügbar seien oder zumindest gefügig gemacht werden könnten.

Der zweite Platz für sexistische Werbung ging an das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen in Thüringen. Das Amt warb mit der Aufschrift "Prachtregion" auf dem Hintern von Volleyball-Spielerinnen für mehr Tourismus. Die Sportlerinnen würden zu Sexobjekten degradiert, erklärte die Jury. Den dritten Negativpreis erhielt die Supermarktkette Edeka mit dem Clip "Danke Mama, dass du nicht Papa bist", der laut "Terre des Femmes" nahe legt, dass auch bemühte Männer keine guten Väter sein können.

Gewerkschaft: Polizei-Bienen könnten Drogen aufspüren

Berlin (epd). Bienen sind die neuen Hunde - zumindest was die Forschung zu neuen Ermittlungsmethoden der Polizei betrifft. Die Insekten seien dank ihres außergewöhnlichen Geruchsinns hervorragend geeignet, Substanzen wie Drogen und auch Menschen aufzuspüren, teilte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am 26. Juli in Berlin mit. Versuche unter Laborbedingungen stimmten zuversichtlich, dass die Bienen nach weiterer Forschung und Züchtung einem Praxistest standhalten könnten.

Die Versuche ließen auf eine "mögliche Revolution für die Polizeiarbeit" hoffen, hieß es. Drogenspürhunde hätten gegenüber Bienen viele Nachteile, weil sie nur für kurze Zeit einsatzfähig seien, bevor sie eine Pause benötigen. Zudem wären die Vierbeiner sehr auf eine Bezugsperson fixiert und müssten zeitaufwendig und kostspielig ausgebildet werden.

Bienen hingegen wären nach kurzer Zeit einsatzbereit, hieß es. Dies treffe vor allem auf sogenannte Spürbienen zu, die in geschlossenen Räumen wie Fahrzeugen oder Kammern nach illegalen Substanzen suchen. Einsätze im Freie seien dagegen tages-, wetter- und jahreszeitenabhängig. Durch die Masse an Bienen, die konditioniert werden könnten, könnte zudem gewährleistet werden, dass die Tiere rund um die Uhr für Polizeieinsätze verfügbar seien.

Umwelt

Amazonas als Spielball von Wirtschaftsinteressen

epd-bild / Anja Kessler

Berlin, São Paulo (epd). Das einst dichte grüne Blätterdach des Amazonasgebiets hat Lücken bekommen. Im größten Regenwald der Welt tun sich immer mehr kahle Stellen auf. Es sind Hinterlassenschaften von Viehzüchtern, Goldschürfern und Holzfällern. Aus der Luft wird die ganze Dramatik der Abholzung am deutlichsten. Mit Labors auf einem 325 Meter hohen Turm beobachtet ein internationales Forscherteam, was sich dadurch für das Klima und in der Treibhausgasbilanz ändert. Die Abholzung sei an einem Punkt, der unumkehrbar sei, sagt der Klimawissenschaftler Paulo Artaxo aus São Paulo, einer der beteiligten Forscher. Bereits 20 Prozent des einstigen Regenwaldes sind vernichtet.

Wie in den USA Präsident Donald Trump habe Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro die Umweltgesetzgebung "praktisch außer Kraft gesetzt", sagt Artaxo. Internationaler Druck, vor allem aus Frankreich und Deutschland, sei der einzige Weg, um das Tempo der Abholzung zu bremsen. Der Klimaforscher verweist dabei auf das Freihandelsabkommen, das die EU und die Mercosur-Mitglieder Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay unterzeichnet haben.

Weiden und Plantagen statt Regenwald

Darin ist vereinbart, das Pariser Klima-Abkommen wirksam umzusetzen und die illegale Abholzung in Brasilien auf null zu reduzieren. Zudem wird Brasilien verpflichtet, die Ausdehnung der Sojaplantagen in Waldgebieten zu stoppen. Bis jetzt gibt es allerdings in der Regierung Bolsonaro überhaupt keinen politischen Willen, diese Verpflichtungen auch nur ansatzweise umzusetzen. Im Gegenteil: Aus Sicht Bolsonaros gibt es im Amazonasgebiet noch genügend Platz für Viehweiden und Sojaplantagen. Er will die grüne Lunge des Planeten für Bergbau freigeben und dafür Schutzgebiete und das Land von Ureinwohnern opfern.

Kurz vor Unterzeichnung des Freihandelsabkommens hatte der brasilianische Umweltminister Ricardo Salles sogar noch angekündigt, die Mittel für Maßnahmen gegen den Klimawandel um 95 Prozent zu kürzen. Das trifft auch die Umweltbehörde Ibama, die ihre Kontrollen und Patrouillen im Amazonasgebiet extrem herunterfahren musste. Für alle illegalen Holzfäller kommt dies einem Freifahrtschein gleich.

Die Konsequenzen dieser Politik zeigen Satellitenbilder des Weltraumforschungsinstituts INPE. Im Juni wurde 60 Prozent mehr Wald im Amazonasgebiet abgeholzt als im gleichen Monat des Vorjahres. Im ersten Halbjahr 2019, in der Regierungszeit Bolsonaros, wurde soviel Wald vernichtet, wie seit drei Jahren nicht mehr.

Keine Sanktionen möglich

Die im Freihandelsabkommen vereinbarten Umweltschutzstandards sind nicht vor der Welthandelsorganisation (WTO) einklagbar wie beispielsweise Zollvergehen. Sanktionen sind nicht möglich, wenn ökologische Ziele nicht eingehalten werden. Bolsonaro hat angekündigt, dass Brasilien aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 aussteigen wird. Doch warum sollte sein Land das tun, fragt sich Klimaforscher Artaxo. "Es braucht doch die Ziele einfach nicht einzuhalten, es gibt überhaupt keine Strafe."

Dabei sei es sehr einfach, illegale Abholzung zu kontrollieren. Mit dem Satellitensystem von INPE werde seit 20 Jahren der Regenwald überwacht. "Wenn Brasilen die Abholzung stoppen will, kann das sehr schnell geschehen. Es fehlt nicht an Technologie, aber an politischem Willen", sagt Artaxo.

Auch Greenpeace sieht das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen sehr kritisch. Hinter dem Abkommen stünden große Wirtschaftsinteressen. Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele würden vernachlässigt bis ignoriert, sagt Greenpeace-Waldexperte Jannes Stoppel. So würden klimaschädliche Autos nach Südamerika transportiert, mehr Fleisch in die EU importiert und damit gleichzeitig das Klimaziel im Pariser Abkommen infrage gestellt. "Wir hoffen, dass es nicht zur Ratifizierung des Abkommens kommen wird", sagt Stoppel.

Aber auch den europäischen Verbrauchern wird nach Ansicht von Umweltorganisationen Sand in die Augen gestreut. Das Versprechen der EU, europäische Standards seien durch diverse Schutzklauseln nicht bedroht, weisen sie als unhaltbar zurück. In Brasilien sind Pestizide zugelassen, die auf dem europäischen Markt längst verboten sind. "Die damit produzierten Agrarprodukte landen auf dem europäischen Markt. Das gleiche gilt für genmanipuliertes Soja", sagt Stoppel.

BUND warnt vor "Waldsterben 2.0"

epd-bild / Stefan Arend

Berlin (epd). Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) warnt angesichts der Erderwärmung vor einem "Waldsterben 2.0". In Deutschland seien die Wälder am stärksten von der Klimakrise betroffen, sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger am 24. Juli in Berlin. In Folge der anhaltenden Trockenheit und Hitze der vergangenen Jahre spitze sich die Situation dramatisch zu. "Auch in den Wäldern tickt die Uhr", sagte Weiger.

Die Bäume seien durch den permanenten Eintrag von Luftschadstoffen und durch die Überdüngung aus der Luft geschwächt, der Waldboden sei ausgedorrt. "Waldbrände, Stürme und Massenvermehrungen von Borkenkäfer und Nonne lassen in der Folge ganze Waldbestände aus naturfernen Fichten- und Kiefernmonokulturen zusammenbrechen", sagte Weiger. Betroffen seien besonders die Nadelbaum-Monokulturen in Süddeutschland und Nordostdeutschland. Doch auch einige Buchenwälder seien durch den Klimastress so geschwächt, dass die Bäume ihr Laub frühzeitig abwerfen oder gar absterben.

"Wald muss vor Jagd gehen"