Kirchen

"Echte Identität gründet nicht auf Abgrenzung"

epd-bild/Christian Ditsch

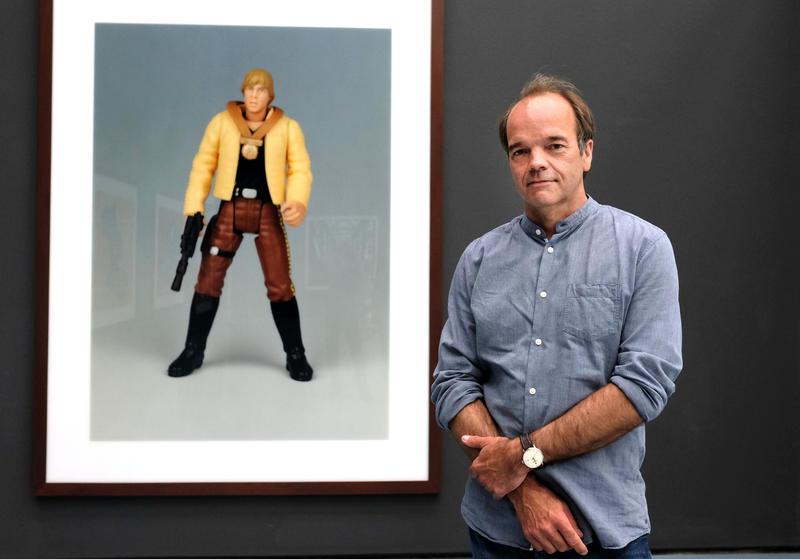

Berlin (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat darauf gedrungen, die Kriminalisierung der Seenotretter zu beenden. "Das, was da passiert, ist ein moralischer Skandal", sagte Bedford-Strohm am 26. Juni in Berlin anlässlich des traditionellen Johannisempfangs der EKD. Die italienische Regierung hatte in den vergangenen Wochen verhindert, dass das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" der privaten Seenotrettungsorganisation Sea-Watch mit ursprünglich über 50 Flüchtlingen an Bord in einen Hafen einlaufen konnte.

Bedford-Strohm: Seenotretter dürfen nicht kriminalisiert werden

Italien hatte gedroht, das Schiff zu beschlagnahmen und die Besatzung strafrechtlich zu verfolgen, sollte die "Sea-Watch 3" das Verbot ignorieren. Dennoch entschied die Kapitänin des Schiffs am, den Notfall auszurufen und den Hafen von Lampedusa ansteuern.

Der Ratsvorsitzende hielt am Abend den Festvortrag in der Französischen Friedrichsstadtkirche zum Thema "Identität und Heimat - eine christliche Ortsbestimmung". "Echte Identität gründe sich nicht aus der Abgrenzung gegenüber den Anderen oder gar aus ihrer Herabsetzung", sagte Bedford-Strohm. Es sei richtig, Heimat und Identitäten zu schätzen. Menschen brauchten das. "Aber schief wird es, wenn wir einen bestimmten Zustand von Heimat und Identität verabsolutieren, als wäre nicht auch er aus vielen Quellen entstanden und als müsse nicht auch er sich mit der Zeit verändern", betonte der oberste Repräsentant von knapp 21,5 Millionen Protestanten in Deutschland.

"Dringliches Bewährungsfeld"

"Mit einem engen und homogenen Heimatbegriff, dessen Horizont nur bis zum Gartenzaun des Nachbarn reicht, hat das mit einem offenen Heimatverständnis, das wir heute brauchen, nichts zu tun", sagte Bedford-Strohm, der auch bayerischer Landesbischof ist. Das Thema Seenotrettung sei für diesen offenen Heimatbegriff ein "dringliches Bewährungsfeld", sagte er. "Verbrecherische Schlepperbanden darf man nicht dadurch bekämpfen, dass man unterlassene Hilfe beim Ertrinken von Menschen als Abschreckungsmittel einsetzt."

An dem Empfang, der vom Bevollmächtigten des Rates der EKD ausgerichtet wird, nahmen hochrangige Religionsvertreter und führende Bundespolitiker teil, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Rund 500 Gäste kamen bei tropischen Temperaturen auf den Gendarmenmarkt, darunter Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sowie der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek.

Der Sommerempfang der EKD findet traditionell in der Französischen Friedrichstadtkirche statt. An dem zentralen Berliner Platz hat der EKD-Bevollmächtigte bei Bundesregierung, Bundestag und Europäischer Union, Martin Dutzmann, seinen Dienstsitz. Er vertritt die Interessen der evangelischen Kirche gegenüber der Politik.

EKD: Festnahme der "Sea-Watch"-Kapitänin Schande für Europa

epd-bild/Christian Ditsch

Hannover (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat die Festnahme der Kapitänin der Rettungsschiffes "See-Watch 3", Carola Rackete, scharf kritisiert. Dass Rackete in der Nacht beim Anlegen in Lampedusa festgenommen wurde, mache ihn "traurig und zornig", erklärte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm am 29. Juni in Hannover. "Eine junge Frau wird in einem europäischen Land verhaftet, weil sie Menschenleben gerettet hat und die geretteten Menschen sicher an Land bringen will. Eine Schande für Europa!"

Die Kapitänin hatte das Schiff trotz des Verbots Italiens in den Hafen der Insel gebracht, wo sie sogleich festgenommen und unter Hausarrest gestellt wurde. Ihr droht wegen Verstoßes gegen die Schifffahrtsordnung eine Haftstrafe zwischen drei und zehn Jahren. Die "Sea-Watch 3" wurde von Polizei und Zollbehörden beschlagnahmt. Die 40 verbliebenen Flüchtlinge, die seit mehr als zwei Wochen auf der "Sea-Watch" waren, sind an Land gegangen.

Seine Gedanken und Gebete seien an diesem Morgen bei Carola Rackete, erklärte Bedford-Strohm und erinnerte an das Bibelwort "Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten". Dies sei eine Ermutigung für viele Menschen, allen voran die "Sea-Watch"-Crew, die sich für Humanität einsetzen.

Die Besatzung des Rettungsschiffes hatte am 12. Juni insgesamt 53 Flüchtlinge in Seenot vor Libyen gerettet. Einige der Flüchtlinge durften in den vergangenen Tagen als Notfälle an Land gehen. Eine Rückkehr nach Libyen hatte die Organisation Sea-Watch wegen des Bürgerkriegs und der Menschenrechtsverletzungen dort ausgeschlossen.

Leyendecker ruft zu Solidarität mit "Sea-Watch"-Kapitänin auf

epd-bild / Stefan Arend

Düsseldorf, Rom (epd). Kirchentagspräsident Hans Leyendecker hat angesichts der Festnahme der Kapitänin des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3", Carola Rackete, zur "Solidarität der Anständigen" aufgerufen. "Wer die mutige Kapitänin Rackete festnehmen lässt, wer Helfer wie Carola Rackete verfolgt, erschlägt die Menschlichkeit", sagte Leyendecker am 29. Juni dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Düsseldorf. Der Journalist verurteilte das Vorgehen von Italiens Innenminister Matteo Salvini als "Schande für Europa".

Leyendecker äußerte Bewunderung für Racketes Mut. "Sie weiß, dass in Italien Unrecht derzeit Recht ist und setzt sich dennoch mit aller Kraft für die Geretteten ein." Die Rettungsschiffe würden von der italienischen Politik behandelt, als hätten sie nicht Menschen, sondern Pest und Cholera an Bord. "Die Flüchtlinge sind geflohen, weil sie nicht krepieren wollten, und man tut so, als handele es sich um Einbrecher oder Terroristen." Der Deutsche Evangelische Kirchentag in Dortmund habe vor einer Woche ein Zeichen gesetzt, dass Unmenschlichkeit ein Ende haben müsse. "Es braucht jetzt die Solidarität der Anständigen", betonte Leyendecker.

Rackete war in der Nacht beim Anlegen in Lampedusa festgenommen worden. Die Kapitänin hatte das Schiff trotz des Verbots Italiens in den Hafen der Insel gebracht, wo sie sogleich festgenommen wurde. Ihr droht wegen Verstoßes gegen die Schifffahrtsordnung eine Haftstrafe zwischen drei und zehn Jahren. Die Besatzung des Rettungsschiffes hatte am 12. Juni insgesamt 53 Flüchtlinge in Seenot vor Libyen gerettet, von denen einige in den vergangenen Tagen als Notfälle an Land gehen durften. Eine Rückkehr nach Libyen hatte die Organisation "Sea-Watch" wegen des Bürgerkriegs und der Menschenrechtsverletzungen dort ausgeschlossen. Das Schiff "Sea-Watch 3" wurde in Italien beschlagnahmt. Die 40 verbliebenen Flüchtlinge sind nach italienischen Medienberichten an Land gegangen.

Bedford-Strohm wird Ehrenbürger von Palermo

epd-bild/Thomas Lohnes

Hannover (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, erhält die Ehrenbürgerwürde der Stadt Palermo (Sizilien). "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, weil sie mir von einem Kämpfer für Humanität, Recht und Ordnung verliehen worden ist", sagte Bedford-Strohm am Rande der EKD-Ratstagung in Berlin. Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando hatte am 27. Juni mitgeteilt, dass er Bedford-Strohm und die private Seenotrettungsorganisation Sea-Watch auszeichnen möchte.

Bedford-Strohm hatte Lampedusa und Palermo Anfang Juni besucht, um auf das Problem der Kriminalisierung der Seenotretter im Mittelmeer aufmerksam zu machen. Einen Unterstützer für sein Anliegen fand er in Leoluca Orlando, der kurzfristig zum Kirchentag in Dortmund kam. Auf dem Kirchentag wurde eine Resolution verabschiedet, die von der EKD fordert, ein eigenes Seenotrettungsschiff ins Mittelmeer zu schicken. Initiator ist unter anderem der EU-Abgeordnete Sven Giegold (Grüne).

Die Resolution sei von der der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) positiv aufgenommen worden, sagte ein Sprecher am Rande der Ratstagung in Berlin. "Ein Konzept, in welcher Weise die EKD sich in einem von einem breiten Bündnis getragenen Verein daran beteiligen kann, ein neues Schiff auf den Weg zu bringen, soll dem Rat in der kommenden Ratssitzung im September vorgelegt werden", sagte er. Dem Bündnis sollen sich Kirchen, Organisationen, Kommunen und Einzelpersonen anschließen können. Die EKD lege größten Wert auf eine breite zivilgesellschaftliche Verankerung des Vereins, vor allem auch auf die Einbindung der in der Tradition "christlicher Seefahrt" stehenden deutschen Reeder.

Auf Weg des Westfälischen Friedens: Mit Flüchtlingen pilgern

Münster/Osnabrück (epd). Die evangelische Kirche ruft zur Teilnahme am ersten Westfälischen Pilgerweg mit Flüchtlingen von Osnabrück nach Münster auf. Vom 30. August bis 1. September wollen sich Menschen aus der Region und den Niederlanden zusammen mit Migranten auf die historischen Spuren des Westfälischen Friedens begeben, wie das Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) der westfälischen Kirche am 26. Juni mitteilte. Auf der 74 Kilometer lange Route macht die interreligiöse Wandergruppe Zwischenstopps in Lengerich und Ladbergen, wo vor 370 Jahren wichtige Verhandlungen zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges stattfanden.

Mit dem Projekt solle für ein friedliches Miteinander und neue Friedensgeschichten heute geworben werden, hieß es. Die Pilger starten demnach am 30. August, um 10 Uhr am Rathaus Osnabrück. Über Hasbergen geht es zur Stadtkirche Lengerich und am 29. Juni weiter nach Ladbergen, wo ein Begegnungsfest zwischen Flüchtlingen und Einheimischen geplant ist. Die Etappe am 31. August endet in Schmedehausen bei Greven. Die letzte Wanderstrecke am Antikriegstag, dem 1. September, führt dann mit Zwischenhalten an Gedenkorten zum historischen Rathaus Münster, Ankunft ist voraussichtlich 16 Uhr.

Stuttgarter Pfarrer macht Front gegen AfD-Anfrage

Stuttgart (epd). Matthias Vosseler, Pfarrer an der Stuttgarter Stiftskirche, protestiert mit einem ungewöhnlichen Facebook-Beitrag gegen eine Anfrage der AfD zum Ausländeranteil an staatlichen Bühnen in Baden-Württemberg. Vosseler listet darin eine Analyse seiner eigenen DNA auf, die ihn zu 36 Prozent als Skandinavier, 28 Prozent als Italiener, knapp 10 Prozent als Deutscher und zu 1,3 Prozent als Nigerianer ausweise. "Als 'schwedischer Italiener' erkläre ich mich solidarisch mit den vielen Menschen aus so vielen verschiedenen Herkunftsländern, die hier auf den Bühnen des Landes Kultur zum Blühen bringen", schreibt der Pfarrer.

Der evangelische Theologe empfiehlt auch AfD-Politikern, eine solche DNA-Analyse machen zu lassen. "Die Ergebnisse werden euch sicher nicht begeistern, aber vielleicht die Augen öffnen", schreibt er. "Dann könnt ihr in Zukunft solch unsinnige und im letzten menschenverachtende Anfragen unterlassen." Die AfD-Anfrage hat auch bei den anderen im Landtag vertretenen Parteien Empörung ausgelöst.

Berufung gegen "Judensau"-Urteil eingelegt

Naumburg (epd). Der Rechtsstreit um den Verbleib der Spottplastik "Judensau" an der Fassade der Wittenberger Stadtkirche geht in die nächste Instanz. Er habe gegen das Urteil des Landgerichts Dessau-Roßlau von Ende Mai Berufung eingelegt, teilte der Anwalt des Klägers, Hubertus Benecke, dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 25. Juni mit. Damit werde der Prozess am Oberlandesgericht Naumburg fortgesetzt. Kläger Michael Düllmann ist Mitglied der Jüdischen Gemeinde in Berlin. Er sieht sich durch die Plastik in seiner Ehre verletzt.

Das Landgericht Dessau-Roßlau hatte Ende Mai entschieden, dass die Plastik vorerst an der Fassade der Stadtkirche Wittenberg hängen bleiben darf. Das Vorhandensein des rund 700 Jahre alten Reliefs könne nicht als Kundgabe der Nichtachtung oder Missachtung gegenüber Juden in Deutschland verstanden werden, urteilte das Gericht. Es bestehe kein Beseitigungsanspruch seitens des jüdischen Klägers. Auch liege keine von der evangelischen Stadtkirchengemeinde ausgehende Beleidigung im Sinne des Paragrafen 185 im Strafgesetzbuch vor. Das mittelalterliche Relief sei Teil eines historischen Baudenkmals, erklärte das Gericht.

Stadtrat für Erhalt des Reliefs

Das Sandsteinrelief war um das Jahr 1300 an der Südfassade der Stadtkirche angebracht worden. Es zeigt eine Sau, an deren Zitzen sich Menschen laben, die Juden darstellen sollen. Ein Rabbiner blickt dem Tier unter den Schwanz und in den After. Schweine gelten im Judentum als unrein. Mit solchen Darstellungen sollten Juden im Mittelalter unter anderem davon abgeschreckt werden, sich in der jeweiligen Stadt niederzulassen. Ähnliche Spottplastiken finden sich an mehreren Dutzend weiteren Kirchen in Deutschland.

Die Stadtkirchengemeinde ließ 1988 eine Bodenplatte unterhalb des Reliefs anbringen. Ihre Inschrift nimmt Bezug auf den Völkermord an den Juden im Dritten Reich, die Plastik selbst findet jedoch keine Erwähnung. Der Wittenberger Stadtrat sprach sich Mitte 2017 für den Erhalt der Plastik aus. Er wertete die Bodenplatte als Mahnmal und ließ in Absprache mit der Gemeinde eine Stele mit Erklärtexten auf Deutsch und Englisch errichten.

Düllmann hatte seine Klage 2018 zunächst vor dem Amtsgericht Wittenberg eingereicht. Wegen des hohen Streitwerts von mehr als 10.000 Euro hatte der Richter den Fall vor gut einem Jahr an das Landgericht überwiesen.

Katholische Kirche veröffentlicht Arbeitshilfe zum Populismus

Berlin (epd). Die katholische Kirche in Deutschland hat eine Arbeitshilfe veröffentlicht, die Gemeinden die Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen Positionen erleichtern soll. Auch in den eigenen Gemeinden gebe es Menschen, die Angst davor haben, "überfremdet" zu werden, sagte der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode bei der Präsentation am 25. Juni in Berlin. Die Fragen tauchten auch in katholischen Kitas und Schulen auf. Die Autoren des Papiers werben für den Dialog auch mit Menschen, die Meinungen vertreten, die schwer mit kirchlichen Positionen zu vereinbaren sind.

"Es gibt keinen Weg außerhalb des Dialogs", sagte der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der auch Vorsitzender der Migrationskonferenz der katholischen Deutschen Bischofskonferenz ist. "Die Kirche würde ihre Sendung verraten, wenn sie diese Aufgabe nicht annähme", sagte Bode.

"So weit sind wir noch nicht"

Für das "Dilemma" bei der Frage eines Dialogs mit der AfD, wie es der Trierer Bischof Stephan Ackermann bezeichnete, gibt die Arbeitshilfe keine klare Empfehlung. Der gerade zu Ende gegangene evangelische Kirchentag hatte keinen AfD-Vertreter zu Podien eingeladen. Das habe der AfD viel Aufmerksamkeit verschafft, sagte Ackermann und ergänzte: Das habe ihr "zu viel Ehre" angetan. Der letzte Katholikentag in Münster hatte einen AfD-Vertreter auf einem Podium. Ackermann räumte aber ein, den "goldenen Mittelweg" zu finden, sei schwer.

Grenzen hat das Dialogische auch beim direkten Kontakt zwischen Bischofskonferenz und AfD. Auf Landesebene gebe es Kontakte zu einzelnen katholischen Abgeordneten, sagte Sprecher Matthias Kopp. Auf die Frage, ob offizielle Gespräche zwischen AfD-Vertretern und Bischofskonferenz möglich würden, sagte Heße: "So weit sind wir noch nicht."

Keine offiziellen Gespräche

Auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) führt keine offiziellen Gespräche mit der AfD, wie es sich mit anderen Parteien etabliert hat. In beiden Kirchen gibt es eine intensive Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus. In evangelischen Landeskirchen wurden ebenfalls Handreichungen und Empfehlungen erarbeitet. Zuletzt veröffentlichte die Diakonie konkrete Empfehlungen für den Umgang mit rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Positionen in eigenen Einrichtungen sowie Angriffen und Instrumentalisierungsversuchen durch Rechtspopulisten.

Die Arbeitshilfe der katholischen Bischofskonferenz setzt sich vor allem mit Grundsatzpositionen zum Islam, Flüchtlingen oder Geschlechterfragen auseinander, weil sie beliebte Themenfelder von Populisten sind. Am Ende stehen vier Empfehlungen: Engagierte unter anderem in der Flüchtlingsarbeit weiter stärken, Dialog ermöglichen, unterscheiden zwischen legitimen und ausgrenzenden Positionen sowie den Umgang mit negativen Emotionen lernen.

Papst ermutigt deutsche Katholiken auf "synodalem Weg"

Rom, Bonn (epd). Papst Franziskus hat in einem Brief an die deutschen Katholiken auf die kirchliche Reformdebatte in Deutschland reagiert. In dem am 29. Juni veröffentlichten Schreiben "An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland" ermutigt Franziskus zum geplanten "synodalen Weg" bei der Erneuerung der Ortskirche, die sich nach Missbrauchskandalen mit einem erheblichen Vertrauensverlust konfrontiert sieht. Zugleich ruft der Papst zu einer Evangelisierung auf. Die Deutschen Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) begrüßten das Schreiben als "Zeichen der Wertschätzung des kirchlichen Lebens in unserem Land".

Franziskus lobt die Reformanstrengungen der deutschen Katholiken angesichts "zunehmender Erosion" und "Verfall des Glaubens". Er warnt zugleich vor rein strukturellen und verwaltungstechnischen Veränderungen, vor einem "'Zurechtflicken', um so das kirchliche Leben zu ordnen und zu glätten". Verlangt werde vielmehr eine "pastorale Bekehrung", eine Haltung, die darauf abziele, das Evangelium zu leben und transparent zu machen. Den Skandal um sexuellen Missbrauch durch Kirchenvertreter als Auslöser der Reformbestrebungen erwähnt er nicht.

Evangelisierung sei "keine Taktik kirchlicher Neupositionierung in der Welt von heute" und auch "kein Akt der Eroberung", sondern führe zur Freude am Christsein, schreibt Franziskus. Er ruft dazu auf, offen auf Menschen am Rande der Gesellschaft zuzugehen, die "auf den Straßen, in den Gefängnissen, in den Krankenhäusern, auf den Plätzen und in den Städten zu finden sind".

Betonung der Einheit der Kirche

Auf konkrete strittige Themen wie die Priesterweihe für verheiratete Männer ging der Papst in seinem Brief nicht ein. Er unterstrich aber die Bedeutung einer weltkirchlichen Perspektive. Weltkirche und einzelne Ortskirchen seien aufeinander angewiesen und lebten voneinander. Der Blick auf die Einheit der Kirche könne verhindern, dass man sich in den Ortskirchen in einzelnen Fragen "verstricke" und den Weitblick verliere.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und ZdK-Präsident Thomas Sternberg dankten dem Papst "für seine orientierenden und ermutigenden Worte". Sie sähen sich ermutigt, den angestoßenen Reformprozess weiterzugehen. Der päpstliche Brief solle auf dem "synodalen Weg" intensiv bedacht werden.

Nachdem die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche in Deutschland in den vergangenen Jahren erschüttert worden sei, müsse es nun darum gehen, Vertrauen neu zu gewinnen, erklärten Marx und Sternberg in Bonn. Dabei sei eine geistlichen Ausrichtung notwendig, "die sich nicht in Strukturdebatten erschöpfen darf".

Die deutschen katholischen Bischöfe hatten im März Reformvorstellungen formuliert. In einem als "synodaler Weg" bezeichneten Beratungsprozess mit dem Zdk, also den kirchlichen Laien, sowie außerkirchlichen Experten soll es um Themen wie Machtstrukturen und Sexualmoral sowie das Zölibat der Priester gehen. Bereits am 5. Juli wollen Vertreter der Bischofskonferenz und des ZdK weitere Schritte beraten.

Auch andere katholische Bischöfe äußerte sich erfreut über den Brief des Papstes. Franziskus erkenne an, dass die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Themen der deutschen Katholiken berechtigt und notwendig sei, und dass es gut sei, diese gemeinsam zu gestalten, erklärte der Hamburger Erzbischof Stefan Heße. Dankbar für dieses "starke Zeichen des Papstes" äußerte sich der Limburger Bischof Georg Bätzing. Er teilte die Auffassung des Papstes, nichts zu verschleiern und sich "den Themen zu stellen". Die Präsidentin der Limburger Diözesanversammlung, Ingeborg Schillai, nannte den Brief ein "klares Votum, einen gemeinsamen Prozess von Amtsträgern und Volk Gottes zu gestalten".

Die Kirchenvolksbewegung "Wir sind Kirche" unterstrich, dass der "verbindliche synodale Weg" die einzige Möglichkeit sei, die "existenzielle Kirchenkrise in Deutschland zu überwinden". Zugleich warnte die Initiative kritischer Katholiken davor, zu viel Hoffnung in den Prozess zu setzen, solange nicht kirchenrechtlich geklärt sei, wer am Zustandekommen von Beschlüssen beteiligt sei und welche Verbindlichkeit diese hätten.

Rekowski sieht in Kirchen-Krise Chance für Ökumene

Oberhausen (epd). Der rheinische Präses Manfred Rekowski hat evangelische und katholische Kirche zu mehr gemeinsamem Handeln ermutigt. Beide großen Kirchen seien "im Umbruch" und spürten die Auswirkungen des demografischen Wandels und der nachlassenden Kirchenverbundenheit, sagte Rekowski am 30. Juni im Festgottesdienst zum 700-jährigen Bestehen der evangelischen Kirche Oberhausen-Holten. "Diese Krise schließt uns über die Konfessionsgrenzen hinweg zusammen."

Sowohl in der evangelischen wie auch in der katholischen Kirche fange es an manchen Stellen an zu bröckeln, sagte der leitende Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland in seiner Predigt laut Redetext. "Die Relevanz unserer Botschaft leuchtet vielen Menschen nicht mehr ein. Wegen der schwindenden Finanzmittel müssen wir Standorte aufgeben und drohen die Nähe zu den Menschen zu verlieren."

"Nicht vergangenen Zeiten nachtrauern"

Rekowski verwies auf eine Prognose, nach der die Kirchen im Jahr 2060 nur noch halb so viele Mitglieder haben werden wie heute. Er rief dazu auf, "nicht vergangenen Zeiten nachzutrauern". Diese Entwicklung könnte vielmehr auch eine Chance sein, "miteinander nach dem Willen Gottes zu fragen und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für die Menschen", sagte der rheinische Präses.

Die Evangelische Kirche Holten wurde 1319 als katholische Kirche St. Johann errichtet und wurde kurz nach der Reformation lutherisch. Im 17. Jahrhundert wurde sie zum Gotteshaus der reformierten Gemeinde. Das 700-jährige Jubiläum feiert die Evangelische Kirchengemeinde Holten-Sterkrade deshalb mit einer ganzen Festwoche gemeinsam mit der katholischen Nachbargemeinde St. Johann Holten.

Kirchlicher Aktionstag gegen Atomwaffen in Büchel

Büchel, Bonn (epd). Mit einem Aktionstag am Fliegerhorst Büchel in der Eifel wollen Christen aus evangelischen Landeskirchen und der katholischen Friedensorganisation Pax Christi am 7. Juli ein Zeichen gegen Atomwaffen setzen. Ein Gottesdienst mit der evangelischen Theologin Margot Käßmann sowie Konzerte, Redebeiträge und eine Performance sollten ein Signal für Frieden und nukleare Abrüstung an Politik, Kirche und Gesellschaft aussenden, teilte der Verein für Friedensarbeit im Raum der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Bonn mit. Im vergangenen Jahr haben den Angaben zufolge am ersten kirchlichen Aktionstag in Büchel, wo die letzten Atomwaffen in Deutschland lagern sollen, mehr als 500 Christinnen und Christen teilgenommen.

Gottesdienst mit Margot Käßmann und Performance

Auf dem Programm des Aktionstags stehen neben Konzerten auch Redebeiträge unter anderem von Roland Blach, Koordinator der bundesweiten Kampagne "Atomwaffenfrei.jetzt - Büchel ist überall", und Mitgliedern einer US-Friedensdelegation. In einem ökumenischen Gottesdienst predigt die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann. Mitgestaltet wird der Gottesdienst von der rheinischen Kirchenrätin Anja Vollendorf, dem geistlichen Beirat von Pax Christi, Horst Peter Rauguth, sowie dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Südwest, Pastor Jochen Wagner. Den Abschluss des Aktionstags bildet eine Performance "Bombengeheimnis lüften. Keine neuen Atomwaffen in Deutschland!" von der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN. Dabei sollten 20 aufblasbare "Atombomben" über den Köpfen der Menschen die im Fliegerhorst gelagerten Atomwaffen sichtbar machen, hieß es.

Die Projektgruppe "Kirchen gegen Atomwaffen" hat sich den Angaben zufolge im Dezember 2017 auf Initiative des badischen Forums Friedensethik gebildet. Ihr gehören Christinnen und Christen aus den evangelischen Landeskirchen in Baden, Bayern, Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck, der Pfalz, dem Rheinland und Württemberg an. Zudem nehmen Mitglieder der katholischen Friedensbewegung Pax Christi an den Treffen teil.

Schwimmender Altar vor der Loreley

epd-bild/Lothar Stein

St. Goarshausen (epd). Als die "Loreley IV" auf die Sekunde genau um halb elf morgens ablegt, schmettert eine Blechblasgruppe den Gospel "Let my people go" ins Mittelrheintal. Zehn Minuten später, als das Schiff erneut am rechten Ufer anlegt, sind die Musiker gerade bei der dritten Strophe des Chorals "Großer Gott, wir loben dich" angekommen. Die Radler, die langsam vom Anleger auf das Fährschiff herunterrollen, schauen verwundert auf das Geschehen an Bord. Einen Gottesdienst auf einer Fähre - das hat es am Rhein noch nicht gegeben.

Idee der Fährbetreiber

Eine Dreiviertelstunde lang pendelt die evangelische Kirchengemeinde von St. Goarshausen auf dem Schiff zwischen den beiden Ufern hin- und her - mit Pfarrerin, Musikern und Altar an Bord. Da das komplette Mittelrheintal wegen des Aktionstags "Tal Total" an diesem 30. Juni ohnehin für Autos tabu bleibt, hat die Kirche kurzerhand die halbe Fähre in Beschlag genommen, mit Flatterband abgesperrt und Plastik-Gartenstühle aufgestellt. Die Idee dazu hatten die Fährbetreiber selbst. Helferinnen verteilen Liedblättchen an die Passagiere, und wer will, darf mitsingen. Die meisten Ausflügler beschränken sich jedoch darauf, das Geschehen mit ihrem Smartphone festzuhalten.

"Wussten Sie, dass auch Jesus Fähre gefahren ist?" begrüßt Janina Franz ihre Gemeinde. Weil es zwischen Mainz und Koblenz auf knapp 100 Kilometern Länge keine einzige Brücke über den Fluss gibt, spielen Fähren dort bis heute eine zentrale Rolle im Leben der Menschen. "Ich mag das, mit der Fähre zu fahren", sagt die Pfarrerin, "weil es entschleunigt." In ihrer Predigt schlägt sie den Bogen von Jesus, der laut biblischer Überlieferung den Sturm auf dem See Genezareth stillte, bis hin zum Leben im Rheintal, wo der ohrenbetäubende Lärm der Güterzüge seit Jahren viele Menschen um den Verstand bringt.

"Kirche aus dem Häuschen"

Die evangelische Gemeinde der Kleinstadt am Loreley-Felsen zieht es regelmäßig aus ihrer am Flussufer gelegenen Kirche hinaus zu ungewöhnlichen Gottesdienstorten. "Kirche aus dem Häuschen" heißt die Reihe, bei der der Altar auch schon einmal hinauf auf die Loreley gebracht oder in den kühlen Lagerräume einer Weinkellerei aufgebaut wird. Den Besuchern gefällt diese unkonventionelle Art von Kirche. "Wir dachten gleich: cool, da sind wir dabei", sagt Karina May aus einem Nachbardorf von St. Goarshausen. "Das ist auch nicht so steif, wie sonst manchmal in den Kirchen."

Nach sechs Überfahrten endet der ungewöhnliche Gottesdienst wieder am Fähranleger von St. Goarshausen. Auch manche Radler, die keine Kirchgänger sind, loben die Idee. Und bevor alle von Bord gehen, wird noch eine Kollekte gesammelt - für die Seenotretter im Mittelmeer, die nicht nur gegen den Sturm, sondern auch gegen die Ignoranz der europäischen Politik ankämpfen müssen.

De Maizière: Kirchen sind in der Vertrauenskrise

Leipzig (epd). Der langjährige Bundesminister Thomas de Maizière (CDU) hat den christlichen Kirchen mangelnde Akzeptanz in der Gesellschaft attestiert. Evangelische und katholische Kirche befänden sich in einer ebenso großen Vertrauenskrise wie Gewerkschaften, Medien, politische Parteien und andere große Organisationen, sagte de Maizière am 25. Juni in Leipzig.

Das verstärke sich noch, wenn kein Problembewusstsein vorhanden sei, fügte der frühere Innen- und Verteidigungsminister hinzu. "Ich bin mir bei den Kirchen nicht so sicher, ob sie den Ernst der Lage schon erkannt haben", betonte er. Dabei halte er eine Institution, die in den letzten Dingen wie dem Beginn und dem Ende des Lebens oder den Grenzen der Forschung kritische Fragen stelle, für unverzichtbar für die Gesellschaft, sagte de Maizière, der dem Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages angehört.

De Maizière debattierte in der Aula und Universitätskirche St. Pauli der Leipziger Universität mit dem langjährigen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Gregor Gysi, zum Thema "Mit Religion Staat machen". Gysi erklärte, die Gesellschaft wisse heute gar nicht mehr, wie sehr sie durch das Christentum geprägt sei. Zwar nehme die Zahl der Kirchenmitglieder ab, sagte Gysi: "Das heißt aber nicht, dass die Zahl der Gläubigen abnimmt."

"Keine allgemeinverbindliche Moral" ohne Bergpredigt

Der Linken-Politiker würdigte die wertebildende Kraft der Kirche. "Ohne die Bergpredigt hätten wir überhaupt keine allgemeinverbindliche Moral", erklärte er. Er fürchte sich vor einer gottlosen Gesellschaft, auch wenn er selbst nicht gläubig sei. "Eine religionsfreie Gesellschaft möchte ich nicht erleben", erklärte Gysi.

Zugleich plädierte er für eine striktere Trennung von Kirche und Staat. Gysi sagte, anstelle des Staates sollten die Kirchen die Kirchensteuer selbst einziehen. Auch sei es an der Zeit, staatliche Entschädigungszahlungen an die Kirchen wegen Enteignungen vor rund 200 Jahren auslaufen zu lassen. Auf der andere Seite sollte der Staat den Kirchen Zuschüsse etwa zum Erhalt von Kirchen zahlen, erklärte Gysi. Schließlich sei es der Staat, der viele Gebäude unter Denkmalschutz stelle.

De Maizière erklärte, eine gewisse Zuneigung zwischen Staat und Kirche sei zwar rechtlich nicht geboten und auch nicht zwingend erforderlich. "Aber ich finde sie schön und würde dafür plädieren, dass es dabei bleibt", sagte er.

Militärpfarrer kritisiert Merz-Aussage zur AfD-Nähe von Soldaten

Berlin (epd). Der evangelische Militärbischof Sigurd Rink hat den Aussagen des CDU-Politikers Friedrich Merz über einen Rechtsruck von Soldaten hin zur AfD widersprochen. "Die Bundeswehr kenne ich als verlässliche Parlamentsarmee", sagte Rink der "Bild am Sonntag" in Berlin. "Eine generell größere Nähe der Soldaten und Soldatinnen zu rechten Parteien wie der AfD, die ich persönlich völlig ablehne, kann ich nicht erkennen."

Merz hatte derselben Zeitung eine Woche zuvor gesagt: "Wir verlieren Teile der Bundeswehr und der Bundespolizei an die AfD." Diesen Eindruck hätten Abgeordnete aus dem Innen- und Verteidigungsausschuss sowie Freunde bestätigt, die bei der Bundeswehr und der Polizei arbeiteten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wiesen dies zurück und kritisierten Merz scharf.

Rink (58) ist seit August 2014 der erste hauptamtliche Militärbischof der evangelischen Kirche und damit für die Seelsorge protestantischer Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr verantwortlich. An fast 100 Bundeswehr-Standorten gibt es evangelische Militärpfarrer.

Kirchenkreis Münster warnt vor Kriminalisierung des Kirchenasyls

Münster (epd). Der Kirchenkreis Münster hat vor einer Kriminalisierung des Kirchenasyls gewarnt. Die Kreissynode des Kirchenkreises forderte die Kirchenleitung der westfälischen Kirche auf, gegenüber der Innenministerkonferenz und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) einer Kriminalisierung des Kirchenasyls entgegenzutreten, wie der Kirchenkreis mitteilte. Vielmehr sei zurückzukehren zu einer 2015 gemeinsam beschlossenen Vereinbarung zwischen Kirche und Staat zum Umgang mit Kirchenasyl, die einseitig vonseiten des Bamf aufgekündigt worden sei.

Die Synode kritisierte auch die Überprüfung der Aufrichtigkeit der Taufe von Geflüchteten im Rahmen von Asylverfahren. Die Beschäftigung mit der Hauptvorlage der westfälischen Landeskirche zu Kirche und Migration war eines der Schwerpunktthemen der Synode.

Auch beim landeskirchlichen Stellungnahmeverfahrens zum Thema Ehe und Trauung votierte die Kreissynode dafür, in der westfälischen Kirche künftig unterschiedslos für alle verheirateten Paare die Trauung zu vollziehen, wie der Kirchenkreis mitteilte. Bisher gibt es für gleichgeschlechtliche Paare statt einer Trauung eine Segnung. Auf der Tagesordnung standen zudem Stellungnahmen gegenüber der Landeskirche zu Themen wie Abendmahl, Pfarrstellenbesetzungsgesetz und Verwaltungsorganisationsgesetz.

Kirchenkreis Siegen verabschiedet "Appell gegen Rechts"

Wilnsdorf/Siegen (epd). Der evangelische Kirchenkreis Siegen hat zu Engagement gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit aufgerufen. Auf der Kreissynode am 26. Juni in Wilnsdorf verabschiedeten die Delegierten einstimmig einen "Appell gegen Rechts", wie eine Sprecherin des Kirchenkreises mitteilte. Darin wenden sie sich gegen eine Haltung rechter Parteien, "die Migranten und Asylbewerber ihre Rechte beschneiden will und in ihnen eine Bedrohung für die Zukunft des deutschen Volkes sieht". Die Kreissynodalen fordern stattdessen eine Kultur der Barmherzigkeit gegenüber allen notleidenden Menschen. Anlass war eine für 26. Juni genehmigte Kundgebung einer rechtsextremen Partei in Siegen.

Bürger in der Region sollten sich einzeln oder gemeinsam dafür einsetzen, das die Bundesrepublik eine offene und tolerante Gesellschaft bleibe, "in der die Würde keines Menschen angetastet wird", heißt es in dem Appell der Kreissynodalen. Mit Blick auf den rechtsmotivierten Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) mahnen sie zudem den Schutz des Rechtsstaats und der Demokratievertreter an. Man solle sich Bestrebungen entgegenstellen, "die Deutschland in politischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht aus völkerrechtlichen Kooperationen lösen wollen".

Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein prüfen Vereinigung

Siegen (epd). Die Evangelischen Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein prüfen eine Vereinigung. Die Kreissynode Siegen beschloss bei ihrer Tagung in Wilgersdorf mit großer Mehrheit, dass zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt wird, die Optionen zur Gründung eines neuen Kirchenkreises auslotet, wie der Kirchenkreis mitteilte. Die Studie soll auf der Sommersynode 2020 vorgestellt und anschließend in den Kirchengemeinden erörtert werden. Auch die zeitgleich tagende Kreissynode Wittgenstein stimmte den Angaben nach dem Plan zu.

Der Siegener Superintendent Peter-Thomas Stuberg unterstrich, es gehe nicht um eine spontane Vereinigung, sondern um den ersten Schritt auf einem Weg, auf dem noch viele Details zu klären seien. Der Plan für einen möglichen Zusammenschluss solle offen und gemeinsam entwickelt werden, nachdem die Machbarkeitsstudie die Rahmenbedingungen aufgezeigt habe. Seit geraumer Zeit habe der Kirchenkreis Wittgenstein seine absehbare Schwierigkeit signalisiert, ein eigenständiger Kirchenkreis auf der Basis von rund 32.000 Gemeindegliedern zu bleiben. Auch der Kirchenkreis Siegen mit rund 114.000 Mitgliedern werde allmählich kleiner. Aktuell haben die Nachbarkirchenkreise bereits ein gemeinsames Kreiskirchenamt und Schulreferat.

Fonds für innovative, missionarische und diakonische Projekte

Um bei längerfristig unbesetzten Pfarrstellen die pastorale Grundversorgung zu sichern, beschloss die Kreissynode, dass Gemeindepädagogen oder Diakone eingestellt werden können, wenn für eine vakante Pfarrstelle länger als ein Jahr kein ordinierter Theologe gefunden wird. Der Kirchenkreis Siegen müsse sich bis zum Jahr 2025 auf zahlreiche Ruhestandsabgänge bei seinen Pfarrern einstellen, hieß es. Es sei bereits heute schwierig, für Pfarrstellen Interessenten zu finden.

Nach einem Beschluss der Synode fördert der Kirchenkreis künftig innovative Projekte mit einer Art Start-up-Finanzierung: Der Fonds für innovative, missionarische und diakonische Projekte soll einmalig mit 300.000 Euro bestückt werden. Einen Antrag auf Förderung stellen können Kirchengemeinden, kreiskirchliche Einrichtungen, freie Werke sowie nicht institutionell verankerte Initiativgruppen oder Vereine. Die geförderten Projekte sollen innovativ sein und Menschen ansprechen, die bisher von kirchlichen Angeboten noch nicht erreicht wurden. Ein Auswahlgremium des Kirchenkreises prüft und begleitet die Projektanträge.

Die Kreissynode beschäftigte sich zudem mit der Hauptvorlage "Kirche und Migration" der Evangelischen Kirche von Westfalen, die die Landeskirche zur Diskussion in die Kirchenkreise, Gemeinden und Arbeitsbereiche gegeben hatte. Die Siegener Synodalen baten unter anderem die Landeskirche, weiterhin dafür zu sorgen, dass geflüchteten Menschen auf deren Wunsch hin der christliche Glaube in Glaubenskursen nahegebracht und Taufe ermöglicht werde. Zudem solle die Landeskirche deutlicher als bisher die Interessen des Kirchenasyls als "ultima ratio" gegenüber staatlichen Einrichtungen vertreten. Nach intensiver Diskussion stimmte das Leitungsgremium auch den Plänen der Landeskirche zu, künftig auch gleichgeschlechtliche Paare kirchlich zu trauen.

Bielefelder Kreissynode würdigt "Fridays for Future"

Bielefeld (epd). Die Kreissynode Bielefeld hat das Engagement junger Klimaschützer von "Fridays for Future" zum Thema gemacht. Vertreter der Initiative warben vor der Kreissynode um Unterstützung von den Kirchen, um die Artenvielfalt und die Zivilisation nachhaltig zu sichern, wie der Kirchenkreis am 30. Juni mitteilte. Superintendent Christian Bald bekräftigte den Angaben zufolge unter großem Applaus der Synode die Forderungen der Aktivisten mit Bezug auf das jahrzehntelange Engagement der evangelischen Kirche um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.

Das Kirchenparlament stimmte zudem dafür, dass künftig alle Paare, die nach deutschem Recht eine Ehe eingegangen sind, auch kirchlich heiraten können sollen. Bislang ist in der evangelischen Kirche von Westfalen eine kirchliche Trauung lediglich für heterosexuelle Paare möglich, für alle anderen eine Segenshandlung. Die Gleichstellung aller Paare - eine Trauung für alle - soll auf der Landessynode der westfälischen Kirche im November beschlossen werden. Die Kreissynode votierte auch dafür, dass in der westfälischen Kirche künftig alle Menschen zum Abendmahl zugelassen werden sollen. Die Formulierung geht weiter als der Vorschlag der westfälischen Kirche, zum Abendmahl künftig alle Getauften, also auch Kinder zuzulassen.

Kreissynode Unna beschließt Konzept für Seelsorge alter Menschen

Kamen/Bergkamen (epd). Die Sommersynode des Evangelischen Kirchenkreises Unna stand unter dem Thema "Kirche in der Zuwanderungsgesellschaft". In seiner Predigt im Eröffnungsgottesdienst in der Auferstehungskirche Bergkamen dankte Pfarrer Volker Jeck den Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit: "Wegen euch können wir am Ende sagen: wir haben es geschafft", erklärte er mit Blick auf die Entwicklung in Deutschland und der Region seit der Flüchtlingskrise 2015. Auch die städtische Sozialdezernentin Christine Busch dankte für das Engagement der Kirche. In der Nachbarschaft war die Erstaufnahmeeinrichtung Bergkamens in Form einer Zeltstadt mit Unterstützung der Kirchengemeinde entstanden. Ksenja Sakelsek, Vorsitzende des Integrationsrates der Kreisstadt Unna, mahnte auf einem Podium mehr Anstrengungen von Kommunen und Bürgern bei der Integration der von Flüchtlingen an.

Auf der Kreissynode wurden dann in acht Themengruppen Vorschläge für eine Kirche erarbeitet, "die achtsam und bewusst auf die sich in der Zuwanderungsgesellschaft ergebenden Fragen reagiert", wie es hieß. Vorgeschlagen wurde etwa, Räume für Austausch und Begegnung zu schaffen und die Partnerschaftsarbeit - sowohl international wie auf örtlicher ökumenischer Basis - zu unterstützen.

Konkret beschlossen wurde demnach ein Konzept für die Seelsorge für alte Menschen. Dafür sollen sich künftig in den vier Regionen je einer der jetzt tätigen Pfarrer oder Pfarrerinnen mit je einer viertel Stelle kümmern. Zusätzlich ist eine Netzwerkstelle mit einem Diakon oder einer Diakonin, um die seelsorgliche Versorgung sowohl in Senioreneinrichtungen als auch im Gemeindealltag sicherzustellen.

Pfarrerinnen und Pfarrer künftig mit E-Bikes unterwegs

Angeschafft werden soll darüber hinaus E-Bikes für die Pfarrerinnen und Pfarrer, finanziert von westfälischer Landeskirche und Kirchenkreis. Ein Konzept für eine bessere interne Kommunikation wurde ebenfalls beschlossen, wie es hieß.

Die Kreissynodalen sprachen sich zudem dafür aus, dass homosexuelle Paare künftig genauso in einem Gottesdienst getraut werden können wie heterosexuelle. Der Kirchenkreis Unna befürwortet die vorgesehene Neuregelung der Evangelischen Kirche von Westfalen, eine kirchliche Trauung für alle Personen zu ermöglichen, die nach staatlichem Recht die Ehe eingegangen sind. Auch der Vorschlag, dass Kinder schon vor der Konfirmation zum Abendmahl zugelassen werden sollen, stimmten die Synodalen zu.

Viele Menschen gehen gar nicht mehr in Kirchen

Frankfurt a.M. (epd). Zwei von fünf Deutschen haben im vergangenen Jahr kein einziges Mal eine Kirche betreten. 40 Prozent gaben bei einer einer Umfrage des evangelischen Magazins "chrismon" (Juli-Ausgabe) an, in den letzten zwölf Monaten keine Kirche besucht zu haben. Die regionalen Unterschiede sind groß: In Bayern waren drei Viertel der Menschen in einem Gotteshaus, in Berlin nicht mal jeder dritte Befragte. Auf die Frage, warum sie in den vergangenen zwölf Monaten in einer Kirche waren, antworteten 39 Prozent, sie seien auf einer Hochzeit, Taufe oder Beerdigung eingeladen gewesen.

Etwa ein Drittel (34 Prozent) aller Befragten nahm an einem Gottesdienst teil, 31 Prozent waren zu Weihnachten in der Kirche. Auch um zu beten (26 Prozent), eine Kerze anzuzünden (23 Prozent), zur Besichtigung (22 Prozent) oder um sich still hinzusetzen (21 Prozent) fanden Menschen den Weg in ein Gotteshaus. Lediglich 13 Prozent gaben an, für ein Konzert eine Kirche besucht zu haben.

Für die Erhebung befragte das Kantar-Emnid-Institut im Auftrag von "chrismon" 1.009 Menschen in Deutschland. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in Privathaushalten.

Festgottesdienst für neue Glocken der Leipziger Nikolaikirche

epd-bild/Uwe Winkler

Leipzig (epd). Die neuen Glocken der Leipziger Nikolaikirche sind mit einem Festgottesdienst eingeweiht worden. An der Feier am 29. Juni nahm auch Altbundespräsident Joachim Gauck teil. Der Gottesdienst war Höhepunkt des Festwochenendes zur Glockenweihe, das am Abend zuvor mit einem Festumzug der Glocken durch die Stadt begonnen hatte. Ab dem Mittag des 30. Juni sollten die insgesamt acht Glocken dann nach und nach in die beiden Kirchtürme aufgezogen werden. Sechs der Glocken wurden neu geschaffen, zwei Glocken wurden restauriert.

Für die nächsten Wochen ist den Angaben zufolge mehrfaches Probeläuten geplant. Erstmals vollständig erklingen soll das neue Geläut dann zum Friedensgebet anlässlich des 30. Jahrestags der entscheidenden Leipziger Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 während der friedlichen Revolution in der DDR.

Die bisher drei Glocken der Nikolaikirche waren Anfang April aus dem Turm gehoben worden. Zwei davon wurden saniert, die dritte wurde ausrangiert. Dafür wird das Geläut um sechs neue Glocken ergänzt, darunter die große Osanna, die 1917 verloren gegangen war. Zudem werden die zwei Glockenstühle saniert und teilweise neu errichtet.

Die Gesamtkosten für die Arbeiten betragen rund 600.000 Euro. Über eine Aktion der Sparkasse Leipzig und der Ostdeutschen Sparkassenstiftung unter der Schirmherrschaft Joachim Gaucks wurden gut zwei Drittel davon durch Spenden eingenommen. Den Rest finanzieren die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.

Kirchentag als Video-Clip

Dortmund, Fulda (epd). Der evangelische Kirchentag in Dortmund ist als Videoclip noch einmal nachzuerleben. In dem gut vierminütigen Video auf der Internetseite des Kirchentages könnten einige Stationen der Tage noch einmal nachgefühlt werden, erklärte der Kirchentag am 1. Juli in Fulda. Der diesjährige Kirchentag fand unter dem Motto "Was für ein Vertrauen!" vom 19. bis 23. Juni in Dortmund statt. Das Programm zählte rund 2.400 Veranstaltungen an 200 Orten. Rund 121.000 Teilnehmer waren an den fünf Tagen zusammengekommen.

Das Christentreffen ist alle zwei Jahre in einer anderen Stadt zu Gast. Für 2021 ist zum dritten Mal ein Ökumenischer Kirchentag geplant, der vom 12. bis 16. Mai 2021 in Frankfurt am Main stattfindet.

Gesellschaft

Seehofer will "Feinde des Rechtsstaats" aus dem Verkehr ziehen

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lässt nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ein Verbot rechtsextremistischer Gruppierungen prüfen. Der "politische Mord" an Lübcke sei eine Zäsur, ein Alarmsignal, weil er sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte, sagte Seehofer am 27. Juni bei der Vorstellung des Jahresberichtes des Bundesamts für Verfassungsschutz in Berlin. Er werde daher alle Optionen prüfen lassen, um dem Rechtsstaat "mehr Biss" zu verleihen. Dazu gehöre auch eine Stärkung des Verfassungsschutzes. Im Herbst werde er eine Debatte in der großen Koalition über ein solches Gesetz anstoßen.

Feinde des Rechtsstaats müssten aus dem Verkehr gezogen werden, "gerade wenn sie so brandgefährlich sind", sagte der Innenminister. Welche Gruppierungen er für ein Verbot im Auge hat, sagte Seehofer nicht. Der Verfassungsschutz stuft derzeit 24.100 Personen in Deutschland als rechtsextremistisch ein, davon seien 12.700 gewaltbereit. "Ein neuer Höchststand" bei einer seit 2014 steigenden Zahl. Der Minister sprach von einer "hohen Gefährdungslage". Die Zahlen "in Verbindung mit der hohen Waffenaffinität" dieser Szene seien besorgniserregend.

Mehr rechte Gewalt

Die rechtsextremistisch motivierte Gewalt hat dem Verfassungsschutz zufolge im vergangenen Jahr leicht zugenommen. Demnach gab es 1.088 Gewalttaten mit rechtsextremistischem Hintergrund. 2017 waren es noch 1.054. Dabei stieg die Zahl der versuchten Tötungsdelikte von vier auf sechs.

Als "geistige Brandstifter" bezeichnete Seehofer derweil die Mitglieder der "Identitären Bewegung Deutschland" (IBD). Diese seien nicht minder gefährlich als gewaltbereite Rechtsextremisten: "Sie sind jung, modern und geben sich als die Hüter der Verfassung aus," sagte er. Große Teile ihrer Ideologie seien aber nichts als Rassismus.

Im Fall Lübcke wird dem Innenminister zufolge der Frage nachgegangen, ob der Tatverdächtige ein Unterstützerumfeld hatte. Die Bundesanwaltschaft beantragte am Donnerstag Haftbefehl wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord gegen zwei deutsche Staatsangehörige: Einem 64-Jährigen wird vorgeworfen, dem mutmaßlichen Mörder Stephan E. die Tatwaffe verkauft zu haben. Ein 43-jähriger Mann soll den Kontakt zwischen den beiden hergestellt haben. Beide sind am Mittwoch festgenommen worden.

Lübcke war Anfang Juni vor seinem Wohnhaus mit einem Kopfschuss getötet worden. Der CDU-Politiker war in rechten Kreisen verhasst, weil er eine humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen befürwortete. Der Tatverdächtige ist laut Verfassungsschutz seit Jahrzehnten in der rechten Szene aktiv.

"Jahrzehntelange Verharmlosung"

Der Bundestag beriet bei einer Aktuellen Stunde über den Fall. Politiker von SPD, Grünen, FDP und Linken wiesen auf mögliche Verbindungen zu den Morden des rechtsradikalen NSU hin. Der frühere SPD-Parteichef Sigmar Gabriel, forderte, die Akten aus dem NSU-Verfahren müssten ausgewertet werden, statt sie für 40 Jahre unter Verschluss zu stellen. Denn darin seien Hinweise auf Verbindungen in den rechten Netzwerken zu finden.

Der Bundesverband Mobile Beratung, zu dem mehr als 40 Beratungsteams gegen Rechtsextremismus gehören, forderte mehr Unterstützung für diejenigen, die vor Ort gegen rechte Bedrohungen ankämpften. Existierende Beratungsstrukturen müssten besser ausgestattet werden, um zu gewährleisten, dass Menschen weiterhin angstfrei Position beziehen könnten, erklärte Sprecherin Bianca Klose.

Die gemeinnützige Amadeu Antonio Stiftung kritisierte, die rechtsextremen Strukturen und Netzwerke seien Ergebnis jahrzehntelanger Verharmlosung. Der Verfassungsschutz habe seine Glaubwürdigkeit verspielt. Die Vorsitzende Anetta Kahane forderte, statt mehr Mittel zum Rechtsextremismus bei dieser Behörde einzusetzen, brauche es dringend mehr Gelder für Demokratieprojekte und Opferberatungen.

Tausende demonstrieren in Kassel gegen Hass und Hetze

epd-bild/Andreas Fischer

Kassel (epd). Rund 8.000 Menschen haben nach Polizeiangaben am 27. Juni vor dem Regierungspräsidium Kassel an einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus teilgenommen. Der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein, rief dazu auf, gegenüber rechtsradikaler Intoleranz keine Toleranz mehr zu zeigen. Anlass für die von der Stadt und zahlreichen anderen Organisationen und Institutionen organisierte Kundgebung war die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in der Nacht zum 2. Juni durch einen Rechtsextremisten.

Die Kirchen seien bereit, sich mit allen demokratischen Kräften zu verbünden, die sich für den Rechtsstaat und das freiheitliche Gemeinwesen einsetzten, sagte Bischof Hein. Dem Treiben der rechtsradikalen Szene in Kassel sei viel zu lange zugeschaut worden. Es sei erschreckend, dass 13 Jahre nach dem Mord an Halit Yozgat durch den NSU nun erneut ein politischer Mord in Kassel stattgefunden habe.

Der gewaltsame Tod von Walter Lübcke aber habe die Stadtgesellschaft aufgerüttelt, geeint Widerstand gegen alle Formen rechtsradikaler Gewalt zu zeigen. "Die Würde des Menschen zu schützen ist unser aller Aufgabe! Wer sie missachtet - sei es gewaltsam oder mit Worten -, stellt sich außerhalb unseres demokratischen Gemeinwesens. Da gibt es kein Wenn und Aber!", betonte Hein.

"Kultur der Wertschätzung"

Der katholische Fuldaer Bischof Michael Gerber rief angesichts der Hasstiraden in den sozialen Netzwerken vor und nach dem Tod Lübckes zu einer "Kultur der Wertschätzung" auf. Walter Lübcke sei für eine solche Kultur des aufrichtigen Respekts und der unbedingten Achtung voreinander ein bleibendes Vorbild, sagte er.

Zuvor hatte Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) angesichts der vielen Teilnehmer von einem beeindruckenden Signal aus Kassel gesprochen. "Wir sind nicht der braune Sumpf der Nation", erklärte er. Der Mord an Lübcke habe ihn traurig, sprachlos und wütend gemacht.

Die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) rief die Anwesenden dazu auf, dem Hass und der rechten Hetze im Netz persönlich entgegenzutreten. "Denn aus Worten können Taten werden", mahnte sie. Walter Lübcke sei mutig für die demokratische Grundordnung eingetreten.

Hassmails verlesen

Der Intendant des Kasseler Staatstheaters, Thomas Bockelmann, las aus anonymen Hassmails, die den Tod Lübckes betrafen, Passagen vor. "Das sind Zitate von Menschen, die sich in der Anonymität des Netzes einmal mächtig fühlen wollen." Es sei sehr wahrscheinlich, dass Walter Lübcke ohne diese rechte Hetze noch leben würde, folgerte er.

Während der Veranstaltung wurde von den Anwesenden unter anderem auch das Lied "Imagine" von John Lennon gemeinsam gesungen. Am Ende der Veranstaltung, die unter dem Motto "Zusammen sind wir stark" stand, ließen Mitarbeiter des Regierungspräsidiums 99 bunte Luftballons zum Gedenken an Lübcke in den Himmel steigen.

Laschet: Mit Hetze gegen Demokraten beginnt die Gefahr

epd/Hans-Jürgen Bauer

Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Hetze gegen Demokratievertreter, Kommunalpolitiker und ehrenamtlich Engagierte als Angriff und Gefahr für die Demokratie bezeichnet. Nicht erst mit einem Schuss oder gar Mord, sondern bereits mit dem Bedrohen von Menschen, die aus Angst ihr Engagement für Politik und Gesellschaft aufkündigten, setze die Gefahr für die Demokratie ein, sagte Laschet am 26. Juni im Düsseldorfer Landtag. Die Fraktionen der Grünen, von CDU und FDP sowie der SPD hatten eine parlamentarische Aussprache über Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus in einer Aktuellen Stunde beantragt.

Der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, "der erste politische Mord seit 1945 in Deutschland muss uns wachrütteln", sagte Laschet. Der Ermordung sei eine jahrelange Hetze gegen den CDU-Politiker vorangegangen. Mit eine solchen Hetze entstehe ein Klima, das von Rechtsextremisten und Rechtsterroristen als vermeintliche Legitimation aufgegriffen werde. "Und dann ist irgendwann einer da, der auf die Terrasse geht und jemanden erschießt."

Extremistische Szene in Dortmund gerät ins Blickfeld

Auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Verena Schäffer, unterstrich, dass die Ermordung Lübckes am 2. Juni vor seinem Haus ein direkter Angriff auf die Demokratie und Gesellschaft sei. Mit dem Mord sollten Demokraten eingeschüchtert werden, sagte sie.

Mögliche Kontakte des geständigen Tatverdächtigen zu "Combat 18", dem militanten Arm des Neonazi-Netzwerks "Blood & Honour", machten deutlich, dass extremistische Szenen wie in Dortmund und Kassel in den Blick genommen werden müssten. "Combat 18" müsse verboten werden, betonte Schäffer. Mit den Anschlägen und Morddrohungen gegen andere Politiker werde deutlich, dass es nicht um Einzelfälle, sondern um ein strukturelles Problem gehe.

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty erinnerte an Migranten, Flüchtlinge, Helfer und Kommunalpolitiker. Sie seien besonders gefährdet, Opfer von rechter Gewalt und Hetze zu werden. "Aber wie viele haben wir bereits verloren, weil sie die Bedrohungen nicht mehr aushalten?", fragte er und sprach von ungezählten Bürgern, die sich aus Angst nicht mehr für andere einsetzten. "Wir dürfen keinen einzigen Demokraten mehr in diesem Land verlieren, mahnte er. Die Anforderungen an Polizei, Justiz und Sicherheitsbehörden, den Rechtsstaat zu schützen, seien deutlich höher geworden.

Markus Wagner von der AfD, der in der Aussprache unter anderem beklagt hatte, dass noch vor einer endgültigen Mordaufklärung im Fall Lübcke bereits "parteipolitische Ausschlachter" am Werk seien und der Fall instrumentalisiert werde, wurde von den Vertretern aller übrigen Fraktionen scharf kritisiert. Sie betonten, gemeinsam gegen Terror und Extremismus einzutreten.

"Revolution Chemnitz": Bundesanwaltschaft erhebt Anklage

Karlsruhe/Chemnitz (epd). Die Bundesanwaltschaft hat gegen acht mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Gruppe "Revolution Chemnitz" Anklage erhoben. Den Männern im Alter von 21 bis 31 Jahren werde vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, teilte der Generalbundesanwalt am 28. Juni in Karlsruhe mit. Den Ermittlern zufolge habe die Gruppierung den gewaltsamen Sturz der Regierung angestrebt. Dabei sei der 31-jährige Christian K. Rädelsführer gewesen.

Er habe die zentrale Führungsposition eingenommen, die Ausrichtung der Gruppe bestimmt und Planungen koordiniert, hieß es. Die Anklage wurde den Angaben zufolge am 18. Juni vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Dresden erhoben. Bereits am 25. Juni hatten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Die Angeschuldigten gehören der Anklage zufolge der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an und verstanden sich als führende Personen in der rechtsextremen Szene Sachsens. Spätestens am 10. September 2018 hätten sie sich zur Gruppierung "Revolution Chemnitz" zusammengeschlossen. Zuvor hatte es nach dem gewaltsamen Tod eines Chemnitzers Ende August am Rande des Stadtfestes Unruhen in der Stadt gegeben.

"Probelauf" für Tag der Deutschen Einheit

Die Angeschuldigten hätten auf der Grundlage ihrer rechtsextremen und bisweilen offen nationalsozialistischen Gesinnung ein "revolutionäres", auf die Überwindung des demokratischen Rechtsstaates gerichtetes Ziel verfolgt, hieß es weiter. Zu diesem Zweck beabsichtigten sie der Bundesanwaltschaft zufolge gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge auf ausländische Mitbürger und politisch Andersdenkende. Zu ihren erklärten Gegnern hätten zudem Politiker und Angehörige des sogenannten gesellschaftlichen Establishments gehört.

Die rechtsextreme "Revolution" und "Systemwende" sollte der Anklage zufolge mit einem symbolträchtigen Geschehen am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2018 eingeleitet werden. Dafür führten die Angeschuldigten der Bundesanwaltschaft zufolge am 14. September 2018 auf der Schlossteichinsel in Chemnitz einen "Probelauf" durch.

Sämtliche Angeschuldigten befinden sich in Haft. Christian K. war bereits am 14. September festgenommen worden, die übrigen Angeschuldigten am 1. Oktober auf Veranlassung der Bundesanwaltschaft.

Regierung verschärft Richtlinien zum Export von Kleinwaffen

Berlin (epd). Die Bundesregierung will den Export von Kleinwaffen weiter einschränken und hat dafür seit 20 Jahren geltende Richtlinien verschärft. Das Kabinett beschloss nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums am 26. Juni in Berlin, dass der Export von Kleinwaffen in sogenannte Drittländer grundsätzlich nicht mehr genehmigt werden soll. Bei Drittstaaten handelt es sich um Länder außerhalb von Nato und Europäischer Union (EU) mit Ausnahme der gleichgestellten Länder wie beispielsweise die Schweiz.

Die Lieferung von Kleinwaffen ist besonders umstritten, da diese insbesondere in bürgerkriegsähnlichen Konflikten eingesetzt werden. In dem Segment belief sich der Gesamtwert der Genehmigungen im vergangenen Jahr laut Rüstungsexportbericht 2018 auf knapp 39 Millionen Euro, der Anteil des Wertes bei Genehmigungen an Drittländer lag hierbei bei rund einem Prozent. Unter anderem wurden Teile für Maschinengewehre an die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert. Menschenrechtsgruppen kritisieren solche Rüstungslieferungen wegen der Beteiligung des Golfstaates am Krieg im Jemen.

Im Zweifel Ablehnung

Die Bundesregierung betont in ihrem aktuellen Beschluss aber gleichzeitig auch die politische Unterstützung für Rüstungskooperationen auf europäischer Ebene und die Stärkung der "europäischen verteidigungsindustriellen Basis". Dieses Bekenntnis zu den gemeinsamen Projekten fließt den Angaben nach auch in die Abwägungen bei Rüstungsexportentscheidungen ein. Im vergangenen Jahr hatte zum Beispiel der deutsche Exportstopp nach Saudi-Arabien wegen gemeinsamer Rüstungsprojekte für Unmut in Frankreich und Großbritannien gesorgt.

Neben den strikteren Regeln für Kleinwaffen sollen auch bei den Ausfuhrgenehmigungen für Technologie geprüft werden, "ob hierdurch der Aufbau von ausländischer Rüstungsproduktion ermöglicht wird", die nicht im Einklang mit der restriktiven Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung stehe. Außerdem sollen der Endverbleib der Rüstungsgüter konsequenter überprüft werden und bei Zweifeln Ausfuhranträge abgelehnt werden.

Kabinett billigt Modernisierung des Entschädigungsrechts

Die klassische Kriegsopferfürsorge und das bisherige Opferentschädigungsgesetz werden durch das soziale Entschädigungsrecht abgelöst. Es sieht schnelle und gezielte Hilfen für Gewalt- und Terroropfer sowie höhere Leistungen vor.Berlin (epd). Opfern von Gewalttaten soll in Zukunft schneller und besser geholfen werden. Das Bundeskabinett billigte am 26. Juni eine Modernisierung des Entschädigungsrechts. Der Gesetzentwurf von Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) sieht höhere Geldleistungen für Hinterbliebene und Geschädigte vor. Der Zugang zu beruflichen Wiedereingliederungsmaßnahmen oder Hilfen im Alltag wird erleichtert. Trauma-Ambulanzen, die sich schnell und gezielt um die Opfer kümmern, sollen künftig flächendeckend zur Verfügung stehen.

Heil erklärte nach dem Kabinettsbeschluss, es sei der Koalition ein wichtiges Anliegen, die soziale Entschädigung so zu verbessern, dass sich die Betroffenen mit ihrem Schicksal nicht mehr alleingelassen fühlten. Mit dem Gesetzentwurf reagiert die Bundesregierung auch auf Kritik am Umgang mit den Opfern und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz im Dezember 2016 in Berlin.

Ansprüche auch für Opfer psychischer Gewalt

Eine grundlegende Reform des sozialen Entschädigungsrechts steht aber schon seit Jahren auf der politischen Agenda. Das künftige Sozialgesetzbuch XIV löst das bisherige Opferentschädigungsgesetz und das Bundesversorgungsgesetz ab, das für die Versorgung der Kriegsopfer geschaffen worden war. Künftig liegt der Fokus neben der Versorgung dauerhaft geschädigter Menschen auf schnellen Hilfen und Unterstützung bei der Überwindung der Tatfolgen.

In den zuständigen Ämtern soll es Fallmanager geben, die Terror- oder Gewaltopfern helfen, Anträge zu stellen. Auch erlittene psychische Gewalt wie Stalking oder passive Gewalt wie die Vernachlässigung eines Kindes können künftig zu Entschädigungsansprüchen führen. Die Zahlbeträge, die sich nach dem Grad der Schädigung richten, werden deutlich erhöht, zum Teil mehr als verdoppelt. Auch die Entschädigungszahlungen für Witwen, Witwer und Waisen steigen. Ob ein Opfer Deutscher ist oder nicht, spielt künftig keine Rolle mehr.

Hohe Hürden für Betroffene sexueller Gewalt

Auch sogenannte Schockschadens-Opfer, also Menschen, die beispielsweise einen Terroranschlag miterleben, können Anträge auf Entschädigungsleistungen stellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie eine persönliche Beziehung zu einem Opfer haben. Die meisten Regelungen werden erst 2024 wirksam. Einige Verbesserungen sollen rückwirkend zum 1. Juli 2018 in Kraft treten, darunter die Gleichbehandlung der Opfer unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und die Erhöhung der Zahlungen an Waisen.

Opfern sexueller Gewalt soll das modernisierte Entschädigungsrecht ebenfalls zugutekommen. In der Praxis werde es sich aber insbesondere bei Missbrauchsopfern kaum auswirken, bemängelte der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig. Er sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), die Hürden seien für Betroffene sexueller Gewalt in vielen Fällen zu hoch. Dann bleibe die Tür zur Entschädigung verschlossen. Für diese Gruppe sei "keine gute Lösung" gefunden worden, bilanzierte Rörig.

Die Grünen begrüßten, dass die Reform schnelle Hilfen, ein Fallmanagement und Hilfen für die Opfer psychischer Gewalt vorsehe. Neues dürfe aber nicht auf Kosten der klassischen Versorgung von Gewaltopfern gehen, mahnten die Sprecher für Sozial- und Rechtspolitik, Sven Lehmann und Katja Keul. Der Bundestag muss das Gesetz noch beraten. Auch der Bundesrat muss zustimmen.

Flüchtlingsbürgen auch von Forderungen der Sozialämter entlastet

Bürgen für Flüchtlinge aus Syrien können aufatmen. Auch die kommunalen Sozialämter sollen auf ihre Forderungen verzichten. Das hat das Bundessozialministerium nun klargestellt.Berlin, Minden (epd). Menschen, die für syrische Flüchtlinge gebürgt haben, werden nun auch von kommunalen Sozialämtern in der Regel nicht mehr zur Kasse gebeten. Das geht aus einem Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales an die Sozialministerien der Bundesländer hervor, das dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Im März hatte die Bundesagentur für Arbeit die Jobcenter angewiesen, von Forderungen abzusehen. Für die kommunalen Sozialämter stand eine Lösung bislang noch aus. Flüchtlingsinitiativen und Kirchengemeinden begrüßten die Entscheidung.

Es sei davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Bürgen sich bei der Abgabe ihrer Kostenübernahmeerklärung über deren Tragweite nicht bewusst gewesen sei, sagte ein Sprecher des Bundessozialministeriums. Die bisher bestehende Rechtsunsicherheit sei nun beseitigt. Die dem Bundessozialministerium unterstehende Bundesagentur für Arbeit hatte im März durch eine Weisung an die Jobcenter Flüchtlingsbürgen entlastet, die sich Rückforderungen von an syrische Bürgerkriegsflüchtlinge gezahlter Arbeitslosenhilfe gegenübersahen.

Von Erstattungsforderungen freigestellt

Laut dem Brief des Bundessozialministeriums sind die im Blick auf die Forderungen der Jobcenter an Flüchtlingsbürgen getroffenen Anordnungen auf die Sozialämter "inhaltlich übertragbar". Demnach sind Verpflichtungsgeber aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz durchweg von Erstattungsforderungen der Sozialämter über Hilfe zur Grundsicherung im Alter freigestellt.

Von der Zahlungspflicht ausgenommen werden außerdem Bürgen, die ihre Erklärung auf einem bundeseinheitlich verwendeten Formular abgegeben hatten, das eine Haftung "bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels zu einem anderen Aufenthaltszweck" vorsah. Gleiches gilt, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Bürgschaft "finanziell nicht ausreichend leistungsfähig" waren. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bürgen sei durch die Behörden "nicht durchgängig und ausreichend" geprüft worden, sagte der Sprecher.

Ein Bündnis aus Initiativen und evangelischer Kirche in Minden äußerte sich erleichtert, dass nun in der Regel alle Flüchtlingsbürgen entlastet würden: "Für das bürgerschaftliche Engagement und den sozialen Zusammenhalt fatale Fehlentscheidungen können auch wieder korrigiert werden", erklärten Vertreter des Welthauses Minden, des Kirchenkreises und des Vereins Minden für Demokratie und Vielfalt.

21 Millionen Euro

Mit seinem Brief reagierte das Ministerium nach eigenen Angaben auf Anfragen der Bundesländer Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Das Schreiben, das auf den 13. Juni datiert ist, betrifft alle Verpflichtungserklärungen, die vor dem Inkrafttreten des Integrationsgesetzes am 6. August 2016 im Zusammenhang mit Landesaufnahmeprogrammen abgegeben wurden. Bei der Überprüfung der Erstattungsforderungen sollen die Sozialämter in der Regel nach Aktenlage entscheiden. Bürgen, die bereits gezahlt haben, müssen dafür allerdings einen Antrag stellen.

Seit 2017 hatten Jobcenter und Sozialämter Rechnungen an Einzelpersonen, Initiativen und Kirchengemeinden verschickt, die sich von 2013 bis 2015 zur Übernahme des Unterhalts für syrische Flüchtlinge verpflichtet hatten. Die Bürgen waren davon ausgegangen, nur so lange für die Syrer aufkommen zu müssen, bis die Asylverfahren positiv beschieden sind. Diese Auffassung vertraten damals unter anderem die Länder NRW, Hessen und Niedersachsen, während der Bund von einer Fortgeltung der Haftung ausging. Mit dem Integrationsgesetz setzte der Bund seine Position durch.

Laut einer Statistik der Bundesregierung betrugen allein die Forderungen der von Bundesagentur und Kommunen zusammen getragenen Jobcenter an Flüchtlingsbürgen mindestens 21 Millionen Euro.

Bundesrat billigt Migrationspaket der Koalition

Der Bundesrat hat dem Migrationspaket grünes Licht gegeben. Es sieht Öffnungen für ausländische Fachkräfte und Verschärfungen vor allem für abgelehnte Asylbewerber vor. "Herz und Härte" würden Gesetz, sagte der baden-württembergische Innenminister.Berlin (epd). Mehr Fachkräfteeinwanderung, mehr Abschiebung: Das Migrationspaket der großen Koalition kann inkraft treten. Der Bundesrat billigte am 28. Juni in Berlin die Großvorhaben von Union und SPD, darunter das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und die Verschärfungen im Asylrecht, die für höhere Abschiebezahlen sorgen sollen. Es hatte zuvor viel Rumoren aus den Ländern gegeben. Am Ende wurde aber keinem der sieben Gesetze die Zustimmung verweigert oder der Vermittlungsausschuss angerufen.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll ermöglichen, dass mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland kommen können. Bislang ist das auf Akademiker und Mangelberufe beschränkt. Außerdem soll gut integrierten Flüchtlingen ermöglicht werden, durch Arbeit ein langfristiges Bleiberecht zu bekommen. Für diese sogenannte Beschäftigungsduldung hatten die Länder großzügigere Regelungen angemahnt, weil sie befürchten, dass für viele Betroffenen die Hürden zu hoch sind. Der Bundesrat hat am Freitag nochmals eine entsprechende Entschließung verabschiedet, das Gesetz aber nicht aufgehalten.

Abschieberegeln verschärft

Das sogenannte Geordnete-Rückkehr-Gesetz verschärft die Regeln zur Abschiebung, unter anderem durch die Ausweitung der Abschiebehaft und die Einführung eines neuen Duldungsstatus für Menschen mit ungeklärter Identität. Die Regelungen sollen dafür sorgen, dass künftig weniger Abschiebungen scheitern. Die Verschärfungen hatten zuvor vor allem für Kritik im Rechtsausschuss der Länderkammer gesorgt. Die erforderliche Mehrheit, um das Gesetz aufzuhalten, kam im Plenum aber nicht zustande.

Ebenfalls passierte auch die lange zwischen Bund und Ländern umstrittene Reform des Asylbewerberleistungsgesetzes die Länderkammer. Damit werden die Sachleistungen für Asylbewerber zwar teilweise erhöht. Die Geldleistungen werden aber gekürzt, so dass für viele Gruppen unter dem Strich eine Kürzung der Leistungen steht. Die monatlichen Zuwendungen für alleinstehende Asylbewerber betragen künftig 344 Euro, zehn Euro weniger als aktuell. Für Kinder im Schulalter steigen die Leistungen im Zuge der geplanten Reform des Asylbewerberleistungsgesetzes. Eine früher von der Koalition geplante drastischere Kürzung scheiterte 2016 im Bundesrat.

Zum Gesamtpaket gehört auch die Entfristung des Integrationsgesetzes, mit der die Wohnsitzauflage für Flüchtlinge dauerhaft verlängert wird. Auch die Erweiterung für den Zugang zu Sprachkursen wurde vom Bundesrat gebilligt.

Linke und Grüne dagegen

Vertreter von Union und SPD verteidigten das Migrationspaket, dessen Verschärfungen für Asylbewerber bei Nichtregierungsorganisationen für scharfen Protest gesorgt hatten. Menschen ohne Bleiberecht müssten auch in ihre Heimatländer zurückgeführt werden, sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD). Das sei "eine Frage der Glaubwürdigkeit". Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte: "Herz und Härte - beides wird heute Gesetz." Vertreter von Linken und Grünen kritisierten die Verschärfungen. Sie hatten angekündigt, gegen das Gesetz zu stimmen.

Keinen Einspruch erhob der Bundesrat auch gegen das Gesetz, mit dem Terrorkämpfern mit doppelter Staatsbürgerschaft der deutsche Pass entzogen werden kann, die Frist zur Rücknahme der deutschen Staatsbürgerschaft verlängert und die Vergabe des Passes an die Einordnung "in die deutschen Lebensverhältnisse" geknüpft wird. Das Gesetz war erst am Donnerstagabend vom Bundestag verabschiedet und besonders kurzfristig auf die Tagesordnung der Länderkammer gesetzt worden.

Andere Welten: Bamf-Chef trifft erstmals Flüchtlingshelfer

Einmal im Jahr treffen sich Experten und Engagierte aus der Flüchtlingshilfe zu einem Symposium in Berlin. Erstmals war in diesem Jahr Bamf-Chef Sommer für eine Diskussion zu Gast. Das Gespräch war kontrovers, Sommer will trotzdem wiederkommen.Berlin (epd). Dem Präsidenten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Hans-Eckhard Sommer, geht der Ruf eines Hardliners voraus. Das weiß er selbst und sagte das auch gleich zu Beginn seiner Rede beim Flüchtlingsschutzsymposium am 25. Juni in Berlin. Er bestehe darauf, Recht einzuhalten, sagte er. Wenn ihn das zum Hardliner mache, widerspreche er dem Ausdruck nicht. Flüchtlingsschutz sei wichtiger denn je, sagte Sommer mit Verweis auf die aktuellen UN-Zahlen, wonach mehr als 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind. Es sei aber nicht jeder ein Flüchtling, "der illegal die Grenzen unseres Landes überquert", schickte er hinterher. Der Ton war gesetzt.

Erstmals traf Sommer, der als Bamf-Präsident nun rund ein Jahr im Amt ist, in dieser Breite auf die Aktiven und Experten aus der Flüchtlingshilfe von Kirchen und Nichtregierungsorganisationen. Sie hatten in den vergangenen Monaten viel Kritik an der Asylpolitik von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und auch am Bamf geübt. Die Verschärfung der Asylgesetze, finden sie, schlägt sich auch in den Verfahren nieder. Die Kirchen merken es nicht zuletzt am Kirchenasyl. Nachdem die Innenminister von Bund und Ländern im vergangenen Jahr die Regeln verschärft hatten, gibt es vom Bamf kaum noch nachträgliche Anerkennungen für die Menschen, die von Gemeinden als Härtefälle angesehen wurden.

Kein Applaus

Bis Ende April wurde in diesem Jahr nur in zwei Fällen dem Ersuchen der Gemeinden stattgegeben, 145 weitere Anträge wurden abgelehnt, wie Mitte Juni eine Anfrage der Linken an die Bundesregierung ergab. Den Vorwurf, das Bamf höhle das Kirchenasyl aus, will sich Sommer dennoch nicht gefallen lassen. Den Rückgang der Anerkennungen begründet er damit, dass die Dublin-Verfahren in seiner Behörde deutlich besser geworden seien. Früher habe es Härtefälle gegeben, die seinem Amt "durch die Lappen" gegangen seien. "Heute erkennen wir die Härtefälle selbst", sagte Sommer: "Ich kann hier beim besten Willen keine Unmenschlichkeit erkennen."

In den Reihen des Publikums entsteht ungläubiges Murmeln. Einmal im Jahr, dieses Jahr zum 19. Mal, treffen sich hier Haupt- und Ehrenamtler der Flüchtlingshilfe von Kirchen, Diakonie und Caritas, Organisationen wie Pro Asyl und Amnesty International. Es ist ein Publikum, bei dem Sommer für seine strikte Auslegung des Asylrechts kaum Applaus erwarten kann. Er bekommt auch keinen.

Protest aus dem Publikum

An einigen Stellen sind es Buh-Rufe, die das angespannte Zuhören in der Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt unterbrechen. Protest gibt es etwa, als Sommer sagt, nur 36,2 Prozent aller Asylverfahren endeten mit der Anerkennung eines Schutzgrundes - gehört doch zur vollständigen Darstellung immerhin, dass es auch nur in etwa einem Drittel Ablehnungen gibt und bei einem weiteren Drittel - den Dublin-Fällen - keine Schutzüberprüfung, sondern nur das Bemühen um die Überstellung in einen anderen EU-Staat erfolgt.

Vehementen Protest gibt es für die Aussage Sommers, mit dem Anstieg der Antragszahlen von Nigerianern mache sich die Polizei auch Sorgen über "damit importierte Kriminalität". "Das finde ich eine unglaublich rassistische Aussage", hält eine Teilnehmerin Sommer entgegen. Sie macht auch deutlich, dass sie bei den Schutzquoten die Dinge völlig anders sieht. In ihren Augen habe jeder einen Schutzgrund und sei es aus humanitären Gründen, sagt sie.

Bei dieser sehr grundsätzlichen Kritik wird letztlich auch Sommer grundsätzlich: "Da leben wir in anderen Welten", sagte der Behördenchef. Trotzdem versprach er am Anfang seiner Rede, im nächsten Jahr wiederzukommen.

Pro-Asyl-Menschenrechtspreis für Rechtsanwalt Fahlbusch

Frankfurt a.M. (epd). Der Menschenrechtspreis der Stiftung Pro Asyl geht in diesem Jahr an den Rechtsanwalt Peter Fahlbusch aus Hannover. Damit werde sein "Einsatz gegen rechtswidrige Abschiebungshaft" gewürdigt, teilte die Stiftung am 28. Juni in Frankfurt am Main mit. Die Auszeichnung wird am 31. August in Frankfurt verliehen. Sie ist mit einem Preisgeld von 5.000 Euro und der von dem Darmstädter Kunstprofessor Ariel Auslender gestalteten "Pro Asyl-Hand" verbunden.

Peter Fahlbusch habe seit 2001 bundesweit mehr als 1.800 Menschen in Abschiebungshaft vertreten, würdigte die Stiftung. Rund die Hälfte von ihnen sei zu Unrecht inhaftiert gewesen, im Durchschnitt jede Person knapp vier Wochen lang. Zudem habe er das wegweisende Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 17. Juli 2014 zur Abschiebungshaft erstritten, wonach abgelehnte Asylbewerber nicht in einem normalen Gefängnis untergebracht werden dürfen.

"Es wird künftig noch mehr auf Juristen wie Peter Fahlbusch ankommen, um Menschen aus rechtswidriger Haft zu befreien", sagt Günter Burkhardt, Vorstand der Stiftung Pro Asyl und Geschäftsführer der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl. "Freiheitsentziehung darf nicht willkürlich und uferlos erfolgen."

Nordrhein-Westfalen regelt islamischen Religionsunterricht neu

Düsseldorf (epd). Nordrhein-Westfalen regelt den islamischen Religionsunterricht neu und bindet weitere Vertreter der Muslime ein. Ab August sollen mehr Islamverbände als bisher auf die Inhalte Einfluss nehmen können. Das sieht eine Novelle des Schulgesetzes vor, die der Landtag am 26. Juni in Düsseldorf mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und FDP sowie der Opposition von SPD und Grünen verabschiedete. Die AfD stimmte dagegen.

Nach der Novelle soll nun mit einzelnen Islamverbänden ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen werden. Auf dieser Grundlage entsendet jede Einzelorganisation einen Vertreter in eine Kommission, die mit Mehrheit über Unterrichtsinhalte und Lehrerauswahl befindet. Bislang war dafür ein Beirat zuständig, der vom Schulministerium berufen wurde. Dieses Modell läuft aber zum 31. Juli aus.

Übergangslösung

In dem Beirat waren nur vier Organisationen vertreten: der Islamrat (IR), der Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ), der Zentralrat der Muslime (ZMD) und der deutsch-türkische Moscheeverband Ditib, dessen Mitgliedschaft aber wegen Kritik an seiner Nähe zum türkischen Staat zuletzt ruhte. In das neue Gremium entsendet die Landesregierung zudem keine eigenen Vertreter mehr.

Die Novelle ist eine Übergangslösung, die bis 2025 gelten soll. Hintergrund ist eine ausstehende juristische Entscheidung um die Frage, ob die Islamverbände beim Religionsunterricht vergleichbare Rechte erhalten sollen wie die katholische und die evangelische Kirche und als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt werden. Eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster, das die Islamverbände solche Rechte nicht haben, hatte das Bundesverwaltungsgericht aufgehoben und zur Prüfung an das OVG zurückverwiesen.

Die Novelle schreibt nun fest, dass das Schulministerium übergangsweise mit islamischen Organisationen zusammenarbeiten kann, die "auf absehbare Zeit" als "Ansprechpartner" zur Verfügung stehen - vorausgesetzt, dass sie die im Grundgesetz festgeschriebenen Prinzipien wie Demokratie und Rechtsstaat achten.

Mazyek fordert Beauftragten gegen Muslimfeindlichkeit

epd-bild/Philipp Reiss

Dresden/Köln (epd). Zehn Jahre nach dem rassistisch motivierten Mord an der Ägypterin Marwa El-Sherbini in Dresden sieht er eine enorme Verschlechterung des gesellschaftlichen Klimas. "Die ständige Unterschätzung von Rassismus und Menschenfeindlichkeit führt immer wieder dazu, dass Rechtsextremisten jedes Mal eine Schippe drauflegen können", sagte Mazyek dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Der Tod von Marwa El-Sherbini sei nicht ausreichend aufgearbeitet worden. Die Anerkennung der Religionen sei zwar in großen Teilen der Gesellschaft da. Aber es fehle der Aufstand der Anständigen gegen die demokratiefeindliche und menschenfeindliche Ideologie einer radikalen Minderheit. "Die Gefahr ist die Schweigsamkeit", sagte Mazyek. Dabei müssten alle Demokraten sich erheben, aufstehen, aktiv werden. Das sei das Gebot der Stunde. Es dürfe keine Mehrheit für rassistische Positionen geben.

"Wir haben es hier mit einer braunen RAF zu tun"