Kirchen

Kirchen verlieren 2017 mehr als 600.000 Mitglieder

epd-bild/Oliver Hauptstock

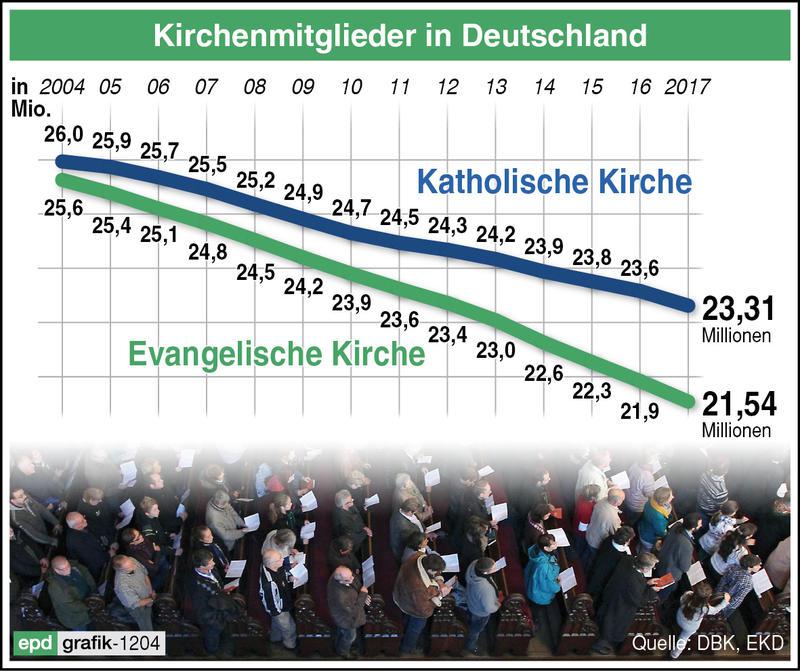

Hannover, Bonn (epd). Die großen christlichen Kirchen in Deutschland verlieren weiter Mitglieder. 2017 sank die Zahl der Mitglieder der evangelischen Kirche auf 21,5 Millionen. 23,3 Millionen Menschen gehörten der katholischen Kirche an, wie aus den am 20. Juli von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Statistiken hervorgeht. Die 20 protestantischen Landeskirchen haben dabei mehr Mitglieder (390.000) verloren als die 27 katholischen Bistümer (270.000).

Der Mitgliederschwund summierte sich damit bei beiden Kirchen auf 660.000. 2016 waren es insgesamt rund 530.000 verlorene Mitglieder. Dennoch gehört noch mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Bevölkerung einer der beiden großen Kirche an. Hinzu kommen Christen aus orthodoxen oder Freikirchen.

Demografischer Wandel gibt den Ausschlag

Ursache des Mitgliederschwundes ist vor allem der demografische Wandel. 350.000 Mitglieder der evangelischen Kirche starben 2017. Die katholische Kirche zählte rund 240.000 Bestattungen. Gleichzeitig stieg im vergangenen Jahr, in dem die Protestanten das 500. Reformationsjubiläum feierten, die Zahl der Kirchenaustritte. Rund 200.000 Menschen kehrten der evangelischen Kirche den Rücken, 2016 waren es etwa 10.000 weniger. Auch die katholische Kirche verzeichnete 2017 mehr Austritte - rund 168.000 (2016: 162.000).

Zugleich lag die Zahl neu oder wieder gewonnener Mitglieder höher als die der Austritte. Rund 205.000 Menschen wurden den Angaben zufolge 2017 in der evangelischen Kirche getauft oder aufgenommen, etwa so viele wie im Vorjahr. Die katholische Kirche gewann durch Taufe, Eintritt oder Wiederaufnahme rund 180.000 Mitglieder. Die Differenz zum Gesamtverlust ergibt sich nach Angaben der EKD unter anderem aus Wegzügen aus Deutschland und Ungenauigkeiten durch Rundungen und Hochrechnungen, weil noch nicht alle Landeskirchen zum Stichtag 31. Dezember 2017 endgültige amtliche Daten vorlegen konnten.

Der Sekretär der katholischen Bischofskonferenz, Hans Langendörfer, erklärte, die Zahl der Austritte schmerze. Er ermunterte dazu, nach Gründen für den Kirchenaustritt zu fragen. Man wolle verstehen, warum Menschen in der Kirchen keinen Ort für Orientierung fänden und fragen, welche Veränderungen möglich seien "auch hinsichtlich einer Glaubwürdigkeit, die heute mehr als früher erwartet wird", sagte er.

Kirchensteuer-Einnahmen noch stabil

Der Mitgliederschwund wirkte sich 2017 nicht auf die Einnahmen durch Kirchensteuern aus. Das Aufkommen wuchs in der evangelischen Kirche nach deren Angaben auf 5,67 Milliarden Euro. Die katholische Kirche machte in ihrer Statistik dazu keine Angaben. Mittelfristig rechnen die Kirchen aber mit Einbußen durch den demografischen Wandel und das Ausscheiden der sogenannten Babyboomer-Jahrgänge von 1955 bis 1969 aus dem Berufsleben. Ein großer Teil der Kirchensteuern wird den Angaben zufolge von ihnen aufgebracht.

Die Erträge der evangelischen Kirche, zu denen auch Zuschüsse, Fördermittel und Einnahmen gehören, summierten sich laut letzter Datenerhebung von 2014 auf rund 12,3 Milliarden Euro. Davon entfällt fast ein Drittel (3,8 Milliarden Euro) auf die Arbeit in den knapp 14.000 Kirchengemeinden inklusive der Personalkosten der Pfarrer. Ein gutes Viertel (3,3 Milliarden Euro) wird für gemeindediakonische Aufgaben aufgewendet. In diesen Bereich fallen die kirchlich betriebenen Kindertagesstätten, deren Anzahl der Statistik zufolge 2017 auf 8.800 mit rund 43.000 Plätzen gestiegen ist.

Rechnet man die Einrichtungen des Wohlfahrtverbandes Diakonie hinzu, summiert sich die Zahl der Plätze in Kitas und Horten der evangelischen Kirche auf eine halbe Million. Die Zahlen verdeutlichten, welche gesellschaftliche Aufgabe die Kirche erfülle, schreibt der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm im Vorwort der am Freitag veröffentlichten neuen Statistik-Broschüre seiner Kirche.

In der katholischen Kirche setzte sich 2017 der Strukturwandel fort. Die Zahl der Pfarreien sank bundesweit um etwa 90 auf 10.200, die der Priester auf rund 13.600 (2016: 13.900). Die Zahl der Diakone sowie Gemeinde- und Pastoralreferenten blieb auf dem Niveau des Vorjahres.

Landeskirchen und Bistümer in NRW werden kleiner

epd-bild / Jens Schulze

Düsseldorf, Bielefeld (epd). Die Zahl der neuen Gemeindemitglieder wiegt jedoch die hohe Zahl an Sterbefällen nicht auf, wie aus am 20. Juli veröffentlichten neuen Zahlen hervorgeht. Auch bundesweit werden die Mitglieder der großen christlichen Kirchen weniger.

In der Evangelischen Kirche im Rheinland sank die Zahl der Gemeindemitglieder binnen Jahresfrist um 36.700 (1,4 Prozent) auf 2,54 Millionen am 1. Januar dieses Jahres. In der Evangelischen Kirche von Westfalen ging die Zahl der Gläubigen im gleichen Zeitraum um rund 39.000 (1,7 Prozent) auf 2,24 Millionen zurück. Die Lippische Landeskirche verzeichnete einen Rückgang um rund zwei Prozent auf 159.320 Mitglieder.

Die Zahl der Taufen lag in der rheinischen Kirche 2017 mit 19.092 leicht unter dem Vorjahr (20.629). Zudem traten rund 3.530 Menschen in die Kirche ein. Im gleichen Zeitraum kehrten 20.130 Menschen der Landeskirche den Rücken (Vorjahr: 19.332). Die Zahl der gestorbenen Mitglieder war mit rund 38.820 fast doppelt so hoch.

Auch in der westfälischen Kirche sank die Zahl der Taufen leicht auf 15.012 (Vorjahr: 15.816). Mit Aufnahmen und Erwachsenentaufen kamen rund 19.000 Gemeindemitglieder hinzu. Dem standen 14.000 Austritte (Vorjahr 13.830) und 34.000 gestorbene Gemeindemitglieder gegenüber.

In der Lippischen Landeskirche sank die Zahl der Taufen im vergangenen Jahr ebenfalls von 1.210 im Vorjahr auf 1.015. Es gab 129 Wiedereintritte (Vorjahr: 162). Die Zahl der Austritte war mit rund 1.080 (Vorjahr: 1.210) leicht rückläufig. Rund 2.810 Mitglieder starben.

In den katholischen Bistümern in NRW verlief die Entwicklung ähnlich. Im Erzbistum Köln, dem mitgliederstärksten deutschen Bistum, lag die Zahl der Gläubigen nach einem Rückgang um rund 21.140 Menschen zu Jahresbeginn bei rund 1,97 Millionen. Im Bistum Münster sank die Mitgliederzahl um 18.000 auf 1,87 Millionen, im Erzbistum Paderborn von 1,53 auf 1,52 Millionen. Zum Bistum Aachen gehörten 1,04 Millionen Katholiken, im Vorjahr waren es 1,05. Im Ruhrbistum Essen sank die Mitgliederzahl um 10.456 auf gut 772.000.

Hauptursache des Mitgliederschwunds blieb auch bundesweit der demografische Wandel: Im vergangenen Jahr starben 350.000 Mitglieder der evangelischen und 240.000 der katholischen Kirche. Zugleich stieg im Bundesdurchschnitt die Zahl der Kirchenaustritte: Rund 200.000 Menschen kehrten der evangelischen Kirche den Rücken, 2016 waren es etwa 10.000 weniger. Aus der katholischen Kirche traten etwa 168.000 Menschen aus, das waren 6.000 mehr als im Vorjahr.

Religionssoziologe: Kirchen spielen eine Nebenrolle

Leipzig (epd). Nur wenige Menschen treten nach Ansicht des Religionssoziologen Gert Pickel aus Unzufriedenheit aus den christlichen Kirchen aus. Stattdessen wirke sich der Säkularisierungsprozess in der Gesellschaft auf die Austrittszahlen der Kirchen aus, sagte der Leipziger Professor für Kirchensoziologie dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Religion und Kirche spielen für viele Menschen maximal noch eine Nebenrolle im Leben", sagte Pickel. Rund 200.000 Protestanten und 168.000 Katholiken kehrten im vergangenen Jahr ihrer Kirche den Rücken.

Wie aus den am 20. Juli von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Statistiken hervorgeht, sind 2017 die Kirchenaustritte im Vergleich zu 2016 leicht gestiegen. "Das muss die Kirchen noch betroffener machen: Es gab nichts, was man konkret falsch gemacht hat", sagte Pickel. Anders als in Jahren zuvor habe es in den Kirchen keine Skandale wie etwa um Finanzen gegeben, die die höheren Austrittszahlen erklären könnten.

Dass sich das 500. Reformationsjubiläum, das die Protestanten 2017 feierten, nicht positiv auf die Mitgliederzahl der evangelischen Kirche ausgewirkt hat, überrascht Pickel nicht. "Junge oder nicht gläubige Menschen sind der Kirche so fern, dass sie das Jubiläum höchstens am Rande wahrgenommen haben", erklärte er. Mit der Feier habe die EKD allerdings die Beziehung zu den Menschen gestärkt, die bereits mit der Kirche verbunden gewesen seien.

Langfristige gesellschaftliche Prozesse

Die Gläubigen in der Kirche zu halten, ist laut Pickel für die Kirchen enorm wichtig. Denn es seien vor allem langfristige gesellschaftliche Prozesse, die sich ungünstig auf die Kirchenbindung der Menschen auswirkten. Als Beispiel nannte Pickel den zunehmenden Wohnortwechsel der Menschen, der für viele der "erste Bruch" mit der Kirche sei. Zudem bemühten sich Eltern weniger um eine religiöse Erziehung ihrer getauften Kinder. Sie wollten ihren Kindern die Intensität ihrer Beziehung zur Kirche selbst überlassen.

Die Kirchen müssen laut Pickel auch in Zukunft mit ähnlich hohen Austrittszahlen rechnen. Eine Möglichkeit, jüngere Menschen wieder für sich zu gewinnen, sieht der Experte bei kirchlichen Angeboten im sozialen Bereich: Etwa in der Flüchtlingshilfe gebe es derzeit die Situation, dass sich eher kirchenferne Jugendliche als Helfer bei kirchlichen Angeboten engagierten, erklärte der Wissenschaftler.

Flüchtlingspolitik: Bedford-Strohm wirft CSU Einseitigkeit vor

Berlin (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, wirft der CSU eine einseitige Positionierung in der Flüchtlingspolitik vor. "In den letzten Monaten hat man aus der CSU im Hinblick auf die Flüchtlingspolitik immer nur davon gehört, wie man Flüchtlinge von uns fernhalten kann", sagte Bedford-Strohm der "Welt" (20. Juli). "Davon, dass wir auch eine humanitäre Verpflichtung zur Aufnahme haben, war wenig die Rede."

Hierüber sei es zwischen der Kirche und der Partei zu Auseinandersetzungen gekommen: "Es hat kontroverse Gespräche mit CSU-Politikern über die Art gegeben, in der mit dem Thema Migration in der Öffentlichkeit umgegangen wurde", sagte der bayerische Landesbischof. Manche Äußerungen hätten Anlass zu der Sorge gegeben, dass die Empathie verloren geht. Bedford-Strohm betonte: "Es darf nie aus dem Blick geraten, dass es sich bei den Flüchtlingen um Menschen handelt, von denen wir als Christen sagen, dass sie zum Bilde Gottes geschaffen sind."

Auch innerhalb der CSU, insbesondere in kirchlich engagierten Kreisen, sei zu Recht beklagt worden, dass in den vergangenen Monaten der Grundton in der öffentlichen Debatte verändert worden sei, um Wähler der AfD zurückzugewinnen, fügte Bedford-Strohm hinzu. "Das aber hat sich nicht nur als erfolglos erwiesen, sondern war auch inhaltlich unangemessen."

Der EKD-Ratsvorsitzende betonte, er bejahe "die Notwendigkeit zur Steuerung der Migration". Aber diese entbinde nicht von der Verantwortung für die Menschen, die sich in Not befinden. "Daher geht es nicht, dass man die Menschen an den Grenzen abweist, ohne klare Regelungen vereinbart zu haben, was mit ihnen dann passiert."

Seehofer wehrt sich gegen Kritik der Kirchen

München (epd). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) setzt sich gegen Kritik der Kirchen an der Flüchtlingspolitik seiner Partei zur Wehr. Es werde immer ein Gegensatz zwischen Humanität und Sicherheit hergestellt, sagte der CSU-Chef dem "Münchner Merkur" (21. Juli). "Ist es unchristlich, Gefährder und Straftäter außer Landes zu bringen?" Ohne Ordnung im Land und den Schutz der einheimischen Bevölkerung werde es auf Dauer keine Humanität geben.

Seehofer kündigte an, dass er mit beiden großen christlichen Kirchen das Gespräch suchen werde, um ihnen die Beweggründe seiner Politik zu erläutern. Der Vorsitzende katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hatte die Wortwahl der CSU in der Flüchtlingspolitik als "höchst unangemessen" kritisiert. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hatte der Partei vorgeworfen, ihr sei es zuletzt nur darum gegangen, Flüchtlinge fernzuhalten. Von der humanitären Verpflichtung zur Aufnahme sei wenig die Rede gewesen.

Mit Blick auf die Sicherheit in Deutschland sagte Seehofer der Zeitung: "Wir haben längst noch nicht alles im Griff." Man werde nie absolute Sicherheit garantieren können, aber die Politik habe auch noch nicht alles Menschenmögliche getan, um Sicherheit zu gewähren.

Westfälische Präses: Fluchtgründe nicht gottgegeben

epd-bild/Oliver Krato

Bielefeld/Düsseldorf (epd). Die westfälische Präses Annette Kurschus hat das politische Engagement der Kirche für Flüchtlinge verteidigt. "Manche Debatte wird hierzulande über den rechtlichen Status von Flüchtlingen geführt, als seien Flüchtlinge Sondermüll", sagte Kurschus der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (17. Juli). Dabei werde davon abgelenkt, dass die Fluchtgründe nicht gottgegeben, sondern menschengemacht seien. Diese Unterschiede und Zusammenhänge zu benennen, sei biblisches Kernanliegen und ecke politisch an. "Kein Mensch darf über andere Menschen verfügen, und kein Mensch politischer Willkür ausgeliefert werden."

Die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen wies zudem erneut pauschale Kritik am Kirchenasyl zurück und betonte dessen humanitäre Bedeutung. Menschlichkeit, Menschenwürde und Menschenrechte seien in jedem Einzelfall zu respektieren, sagte Kurschus, die auch stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende ist. "Das Kirchenasyl als ultima ratio ist eine immer sorgfältig geprüfte und verantwortlich abgewogene Möglichkeit." Das dadurch eröffnete Zeitfenster, dessen Regeln sehr klar definiert seien, stärke den Rechtsstaat sogar. "Weil es in den meisten Fällen dem Recht zum Durchbruch verhilft", unterstrich die Präses. Im Bereich der westfälischen Kirche gibt es aktuell 28 Fälle von Kirchenasyl mit insgesamt 42 Personen.

Scharf kritisierte Kurschus die "verbale Aufrüstung" in der deutschen Politik seit Einzug der AfD in den Bundestag. "Was lange selbstverständlich war, scheint zu bröckeln: Zivile Umgangsformen. Ein fairer Diskurs. Gegenseitiger Respekt, auch bei abweichenden Meinungen", beklagte die leitende Theologin. Die Hemmschwelle für Beleidigungen und Verleumdungen sei gesunken. "Es besteht die Gefahr, dass populistische Tendenzen mit ebensolchen Mitteln bekämpft werden." Als Beispiel für eine menschenverachtende Sprache nannte Kurschus den Begriff "Asyltourismus", den Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über die Zuwanderung von Flüchtlingen gebraucht hatte.

Die Kirche sollte sich nach Ansicht der Präses der Diskussion mit AfD-Wählern per se nicht verschließen, aber kritisch hinterfragen. So müsse deutlich gemacht werden, dass das Programm der rechtspopulistischen Partei und der christliche Glaube im Widerspruch zueinander ständen. "Wo Toleranz keine Rolle mehr spielt in der Begegnung mit Andersgläubigen, wo Humanität, Barmherzigkeit und Hilfeleistung in ihr Gegenteil verkehrt werden im Umgang mit Geflüchteten, wird der Kern des Evangeliums verraten", betonte Kurschus.

EKD-Migrationsexperte fordert humanitäre Korridore

epd-bild/Heiko Kantar/EKiR

Valletta, Düsseldorf (epd). Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, appelliert an die Politik, humanitäre Korridore nach Europa einzurichten. "Es geht nicht um ein vorübergehendes Phänomen, sondern um das Weltproblem Flucht, von dem aktuell 70 Millionen Menschen betroffen sind", sagte der Theologe am 18. Juli dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Valletta. Nach Gesprächen mit Mitarbeitern der Hilfsorganisation Sea-Watch, dem Besuch ankernder Rettungsschiffe und des Aufklärungsflugzeuges "Moonbird" auf der Insel Malta kritisierte der Theologe erneut das Aus der zivilen Seenotrettungsaktionen für Flüchtlinge aus dem Mittelmeer.

Dreitägige Aufklärungsreise

"Solange es so ist, dass Menschen mit Booten flüchten, müssen wir dafür sorgen, dass diese nicht zu Tode kommen", betonte Rekowski, der auch Vorsitzender der Kammer für Migration und Integration der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist. Umso deprimierender sei es nun zu erleben, dass die zivilen Seenotrettungsaktionen auf Malta durch die Behörden zum Erliegen gekommen seien und die Schiffscrews, die Flugzeugbesatzung und die Mitarbeiter im Büro zur Untätigkeit verdammt seien. Auch die Maschine "Moonbird", die die EKD finanziell allein 2018 mit bis zu 100.000 Euro unterstützt, darf derzeit maltesisches Hoheitsgebiet nicht verlassen.

Rekowski forderte zum Abschluss seiner dreitägigen Malta-Reise von Regierungen und politisch Verantwortlichen in Europa, internationales Recht nicht weiter zu brechen, die Kriminalisierung der zivilen Seenotretter zu beenden und das tausendfache Sterben an der südlichen Grenze Europas als humanitäre Katastrophe und politische Aufgabe zu begreifen. Neben der unverzüglichen Wiederaufnahme der zivilen Seenotrettung müsse darüber hinaus auch eine staatliche europäische Seenotrettung aufgebaut werden.

Auf Dauer werde sich die europäische und auch die Weltpolitik neben der Bekämpfung von Fluchtursachen mit sicheren Fluchtrouten befassen müssen, mahnte Rekowski. "Als Friedensnobelpreisträgerin muss die EU hier ihren Beitrag leisten", betonte er. Die Menschen flüchteten weiterhin über das Mittelmeer, auch wenn von Malta aus keine zivile Rettung erfolge. Auch die jüngsten Bilder einer spanischen Hilfsorganisation von einem Bootswrack und Leichen im Meer machten klar, dass es um Menschen gehe, die sich in ihrer Verzweiflung auf den Weg machten.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland werde er in den entsprechenden EKD-Gremien beraten, wie die Rettungseinsätze weiter unterstützt werden können und welche weiteren Schritte die Kirche ergreifen kann, sagte Rekowski. "Als Christinnen und Christen, die in Jesus Christus den Bedürftigen, den Flüchtling, den Menschen erkennen, werden wir auch weiter konsequent für Menschlichkeit einstehen."

Reformierter Bund ruft zu Spenden für Ungarn auf

Hannover/Detmold (epd). Der evangelische Reformierte Bund in Deutschland ruft zu Spenden für die Flüchtlingshilfe der Reformierten Kirche in Ungarn auf. Durch die dortige Flüchtlingspolitik seien der Flüchtlingshilfsaktion "Kalunba" zum 1. Juli mehr als eine Million Euro Fördermittel weggebrochen, teilte der Bund am 19. Juli in Hannover mit. Der Vorsitzende des Bundes, Martin Engels, sagte, die Kirche dürfe sich nicht "mit nationalen Verengungen abfinden". Die Reformierte Kirche in Ungarn unterstützt mit "Kalunba" die Integration anerkannter Flüchtlinge in die Gesellschaft.

Ein Großteil der Projekte werde aus EU-Mitteln des sogenannten Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds gefördert, hieß es. Eine Neuausschreibung war von der ungarischen Regierung zurückgezogen worden. Rund 1,1 Millionen Euro fehlten seitdem allein für "Kalunba". Es seien verschiedene Sprach- und Schulungsprojekte gefährdet. Bis Ende Juni habe die Organisation überdies eine Unterkunft für 200 Flüchtlinge finanziert. Sie wolle die Aufgaben soweit wie möglich mit reduziertem Personal weiterführen.

Der Reformierte Bund versteht sich als konfessioneller Dachverband. Ihm gehören als Hauptträger die Evangelisch-reformierte Kirche sowie die Lippische Landeskirche an. Zudem sind auch unierte Kirchen sowie reformierte Gemeinden, Zusammenschlüsse und Einzelpersonen Mitglieder. Der Reformierte Bund mit Sitz in Hannover vertritt rund 1,5 Millionen reformierte Christen in Deutschland.

Westfälische Kirche will kritischen Dialog mit Islam

Bielefeld (epd). Die Evangelische Kirche von Westfalen hat sich für einen kritischen Dialog mit muslimischen Organisationen ausgesprochen. Der Dialog solle als kritisches Gespräch auch kontroverse Themen und Missstände ansprechen, erklärte die Evangelische Kirche von Westfalen am 18. Juli in Bielefeld. Die westfälische Kirche suche den Kontakt und das Gespräch mit unterschiedlichen muslimischen Institutionen und Organisationen, ohne eine von ihnen zu bevorzugen, betonte der Islambeauftragte der westfälischen Kirche, Ralf Lange-Sonntag.

Begegnungen seien sowohl mit der der türkischen Regierung nahe stehenden Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) erwünscht als auch mit der Gülen-Bewegung, hieß es weiter. Die Ditib habe einerseits den Anspruch, in Deutschland als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden. Andererseits sei sie abhängig vom türkischen Staat. Das sei ein Widerspruch, erklärte der Islambeauftragte. Die westfälische Kirche würdigte zugleich die Integrationsleistung und den jahrelangen Beitrag zum interreligiösen Dialog vieler Ditib-Moscheevereine.

Den westfälischen Kirchengemeinden rät Lange-Sonntag als Beauftragter für den interreligiösen Dialog, den Kontakt zu den Ditib-Moscheegemeinden nicht abreißen zu lassen. Deutsch-türkische Muslime sollten nicht vorschnell mit der Politik der türkischen Regierung gleichgesetzt werden. Probleme müssten jedoch in kritischen Gesprächen klar benannt werden. Dazu gehöre auch, auf die Diskriminierung von Christen und christlichen Kirchen in der Türkei hinzuweisen.

Die Ditib ist mit 900 Moscheegemeinden der größte muslimische Dachverband in Deutschland. Sie ist eng verbunden mit der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet. Einigen Imamen in Ditib-Gemeinden wurde Spitzeltätigkeit für den türkischen Staat vorgeworfen. Die Gülen-Bewegung wird in der Türkei verfolgt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich.

Bernhard Vogel: Priesterweihe von verheirateten Männern erreichbar

epd-bild/Thomas Lohnes

Speyer (epd). Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel (CDU), rechnet mit innerkirchlichen Reformen in der katholischen Kirche unter Papst Franziskus. Die seit langem geforderte Weihe von "viri probati", von in Glauben und Lebensführung bewährten Männern zu Priestern, "scheint mir erreichbar", sagte der ehemalige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (1972-1976) dem Evangelischen Pressdienst (epd) in Speyer. Auch die Weihe von Frauen zu Diakoninnen wird laut Vogel "früher oder später" möglich werden.

Es ermutige ihn, dass Papst Franziskus mehr Eigenständigkeit der regionalen Bischofskonferenzen fordere, erklärte der frühere CDU-Politiker. "Ich hoffe, dass auch die deutschen Bischöfe sich dazu durchringen."

Das Zölibat stelle er mit der Priesterweihe für "viri probati" ("bewährte Männer") nicht infrage, betonte Vogel. "Aber es sollte in Zukunft auch verheiratete Priester geben." Papst Franziskus hatte 2017 in einem "Zeit"-Interview gesagt, über die Öffnung des Priesteramtes für sogenannte "viri probati" müsse man angesichts des Priestermangels nachdenken.

Dass die innerkirchlichen Reformen bis zur Öffnung der kirchlichen Ehe für homosexuelle Paare reichen, glaubt der 85-Jährige allerdings nicht. "An der Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau wird die katholische Kirche dagegen festhalten", sagte er. Die Aussagen des Neuen Testaments seien eindeutig.

Über die Kompromisslösung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz im Streit über die Öffnung der Eucharistie für evangelische Ehepartner äußerte sich Vogel enttäuscht. Er bedauere, dass sich die Bischöfe nicht auf eine gemeinsame Aussage einigen konnten. "Der jetzt gefundene Kompromiss ist - wie häufig bei Kompromissen - nur die zweitbeste Lösung."

Vor 50 Jahren veröffentlichte der Vatikan die «Pillen-Enzyklika»

epd-bild / Nicola O`Sullivan

Rom (epd). Wohl kein anderes päpstliches Lehrschreiben hat bei Gläubigen so großes Unverständnis ausgelöst wie die sogenannte Pillen-Enzyklika "Humanae vitae". Papst Paul VI. verbot Verhütungsmittel wie die Antibabypille, zugleich verlangte er von römisch-katholischen Christen "Selbstzucht", "Askese" und die "Beherrschung ihres Trieblebens". 50 Jahre nach Veröffentlichung der Enzyklika am 25. Juli 1968 könnte das Thema Verhütung und der Umgang der katholischen Kirche mit modernen Familien zeigen, wie ernst es Papst Franziskus mit der ins Zentrum seines Pontifikats gestellten Barmherzigkeit wirklich meint.

Körperliche Liebe sei nur dann wahr, wenn sie der Zeugung menschlichen Lebens dient, unterstrich der 1978 verstorbene Papst Paul VI. - einzig die Beschränkung sexueller Handlungen auf die natürlichen Zyklen der "empfängisfreien Zeiten" sei dann gerechtfertigt, wenn schwerwiegende Gründe dafür sprechen, "Abstände in der Reihenfolge der Geburten" einzuhalten.

Ohne ein Verbot von Verhütungsmitteln tendierten Ehepartner nach Ansicht von Paul VI. zur Untreue. Auch Forderungen nach einer Eindämmung der "Bevölkerungsexplosion" in Entwicklungsländern durch Geburtenkontrolle erteilte Papst Paul VI. eine klare Absage. Andernfalls drohe ein gefährlicher Sittenverfall.

Das heutige Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, änderte den bisherigen Kurs seiner Kirche zum Thema Geburtenplanung bislang nicht. Allerdings ließ eine Äußerung auf dem Rückflug seiner Reise auf die Philippinen im Januar 2015 viele aufhorchen: Katholiken sollten sich nicht "wie Karnickel" vermehren, sagte er. Im gleichen Atemzug würdigte er jedoch die umstrittene Enzyklika seines Vorgängers als "prophetisch", da sie sich einer zwangsweisen Geburtenkontrolle entgegenstemme. Im Oktober will Papst Franziskus seinen Vorgänger Papst Paul VI. heiligsprechen.

Entstehung von "Humanae vitae" wird rekonstruiert

Mittlerweile arbeitet eine Kommission im Auftrag des Papstes daran, in den Archiven der Glaubenskongregation die Entstehung von "Humanae vitae" zu rekonstruieren. Paul VI. hatte sie damals entgegen der Empfehlungen einer Expertenkommission und einer Mehrheit von Bischöfen veröffentlicht, die er zuvor beim Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) zum Thema Verhütungsmittel hatte befragen lassen.

Das Arbeitspapier der Bischofssynode zu Fragen von Ehe und Familie von 2014 betonte noch uneingeschränkt die Gültigkeit des Verbots von Verhütungsmitteln. Mit Blick auf die Nutzung von Präservativen zur Vorbeugung gegen Aids beklagen die Urheber darin "karikierende Medienberichte". Dagegen gelte es, "die Position der Kirche besser zu erklären".

Auch das Arbeitspapier für die in diesem Herbst geplante Jugendsynode beharrt auf der geltenden Sexualmoral. Diese müsse nur besser verständlich gemacht werden, heißt es.

Unter Benedikt XVI. waren vorsichtige Versuche unternommen worden, die Ächtung von Kondomen bei verheirateten Paaren zu lockern, um so zumindest die Ansteckung durch einen HIV-positiven Ehegatten zu verhindern. Ein entsprechender Bericht einer Vatikankommission wurde allerdings nie veröffentlicht. Im Interviewbuch "Licht der Welt" mit dem Journalisten Peter Seewald von 2010 fasste Benedikt seine Haltung zum Pillenverbot unmissverständlich zusammen: "Die Perspektiven von 'Humanae vitae' bleiben richtig."

Nicht nur ein Großteil der deutschen Jugendlichen, die an der für Herbst im Vatikan geplanten Bischofssynode über Jugend und Kirche teilnehmen werden, dürften das anders sehen. Einen Ausweg aus dem Dilemma zwischen Tradition und Moderne bei der Familienplanung scheint Franziskus in einer neuen Wertung der Inhalte von "Humanae vitae" zu suchen. In seiner Enzyklika "Amoris laetitia" fordert er, die Botschaft des Schreibens seines Vorgängers wiederzuentdecken, der zufolge "bei der moralischen Bewertung der Methoden der Geburtenregelung die Würde der Person respektiert werden muss".

Eine vollständige Aufhebung des Verbots von Verhütungsmitteln würde Öl ins Feuer der konservativen Papstgegner gießen, deren Vorwürfe bis hin zur Häresie reichen. So dürfte Franziskus sich wie bei der Frage der Zulassung nichtkatholischer Ehepartner zur Kommunion vorsichtig über Entscheidungen im Einzelfall vorantasten.

Papst taucht überraschend bei Hochzeit auf und traut junges Paar

Rom (epd). Papst Franziskus hat zur Überraschung der Hochzeitsgäste in einer frühchristlichen Kirche im Vatikan ein junges Paar getraut. Das Kirchenoberhaupt sei ohne Absprache mit dem vorgesehenen Priester an dessen Stelle getreten und habe die Ehe zwischen einem jungen Schweizergardisten und einer Brasilianerin, die in den Vatikanischen Museen arbeitet, geschlossen, berichtete der Nachrichtendienst Vaticannews am 16. Juli. Einzig das Paar war demnach eingeweiht, bewahrte jedoch gegenüber dem Priester und den Gästen Stillschweigen.

Die kirchliche Trauung fand in der Kirche des heiligen Stefan von Abessinien statt, einer frühmittelalterlichen Kirche hinter der Apsis des Petersdoms, wenige Meter vom Gästehaus Santa Marta entfernt, in dem der Papst wohnt.

Päpste nehmen selten Trauungen vor. Franziskus hatte auf dem Rückflug von seiner Chilereise im vergangenen Januar in 10.000 Metern Höhe spontan eine Ehe zwischen zwei Flugbegleitern geschlossen. Sie hatten ihm von ihren Heiratsplänen erzählt, die sie nach längerem Zusammenleben geschmiedet hatten. Zuvor hatte Franziskus 2014 im Petersdom mehrere römische Paare getraut.

Würzburger Bistums-Finanzdirektor zurückgetreten

Würzburg (epd). Der Finanzdirektor des Bistums Würzburg, Albrecht Siedler, hat am 20. Juli seinen sofortigen Rücktritt von allen Ämtern erklärt. Bischof Franz Jung habe die Amtsniederlegung angenommen, teilte das Bistum mit. Siedler wolle mit diesem Schritt Schaden vom Amt des Finanzdirektors abwenden, hieß es. Zuvor war bekanntgeworden, das ein Strafbefehl wegen "Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt" gegen Siedler vorliegt. Der Strafbefehl sei im Zusammenhang mit nicht abgeführten Beiträgen an die Sozialversicherung ergangen. Zuerst hatte die Würzburger "Main-Post" (20. Juli) über den Strafbefehl berichtet.

Erst vor kurzem waren mögliche Unregelmäßigkeiten bei einer bistumseigenen Immobilienfirma bekanntgeworden. Die Würzburger Staatsanwaltschaft ermittelt, nachdem sie vom Bistum eingeschaltet wurde. Noch ist nicht klar, ob die Vorgänge bei der SBW-Bauträger- und Verwaltungs-GmbH strafrechtlich relevant sind.

Die SBW ist eine Schwesterfirma des St. Bruno Werks, dem Wohnungsunternehmen der Diözese. In diesem Zusammenhang waren SBW-Geschäftsführer Otmar Finger, zugleich Leiter der Liegenschaftsabteilung des Ordinariats, sowie der komplette Aufsichtsrat, dem Siedler vorsaß, abgesetzt worden.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Pastor

Hannover, Hildesheim (epd). Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat Anklage gegen einen evangelischen Pastor wegen "gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung" erhoben. Der 58-Jährige soll beim Kirchenamt Hildesheim fingierte Quittungen oder Rechnungen über angebliche Anschaffungen oder Dienstleistungen für die Gemeinde eingereicht haben, mit der Behauptung, diese seien von ihm bereits ausgeglichen worden, sagte Oberstaatsanwaltschaft Christian Gottfriedsen am 18. Juli dem Evangelischen Pressedienst (epd). Tatsächlich habe es diese Käufe aber nicht gegeben. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 52.000 Euro.

Der zuletzt in der Region Hannover tätige Theologe ist bereits seit dem vergangenen Jahr von der hannoverschen Landeskirche vom Dienst suspendiert worden. Das landeskirchliche Rechnungsprüfungsamt habe die Unregelmäßigkeiten festgestellt. Der Beschuldigte habe in einer ersten Stellungnahme rund 20 Taten eingeräumt mit der Begründung, die Gelder für ärztliche Behandlungskosten benötigt zu haben.

Derzeit prüfe das Landgericht Hildesheim, ob es zu einem Verfahren komme, hieß es. Die Anklage der Staatsanwaltschaft sieht ein Strafmaß zwischen einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. Die Landeskirche habe ihr laufendes Disziplinarverfahren gegen den Theologen ausgesetzt, solange ein mögliches Verfahren andauere, hieß es. Werde der Mann zu einer Strafe von mehr als einem Jahr verurteilt, werde er aus dem Dienst entfernt. Bei einem geringeren Strafmaß nehme die Landeskirche das Disziplinarverfahren wieder auf.

Umstrittene Glocke aus NS-Zeit bleibt hängen

Speyer (epd). Die mit einer umstrittenen Inschrift aus der Zeit des Nationalsozialismus versehene Glocke im Turm der protestantischen Friedenskirche im saarländischen Homburg bleibt hängen. Der Vorstand der Friedenskirchengemeinde Homburg-Beeden habe diesen Beschluss nach eingehenden Beratungen einstimmig gefasst, teilte die Gemeinde am 18. Juli mit. Die Glocke ist den Angaben zufolge mit dem Zusatz "Gegossen im Jahr der Saarbefreiung 1935" versehen. Eine Namenswidmung oder ein nationalsozialistisches Symbol befinde sich nicht auf der Glocke.

Die drei 1935 gegossenen Glocken der Friedenskirche tragen laut Gemeinde die Aufschrift "Friede", "Freude" und "Freiheit". Dies bringe die Hoffnung der damaligen saarländischen Bevölkerung zum Ausdruck, die mit dem Ergebnis der Volksabstimmung verbunden war und von der Bevölkerung als Befreiung empfunden worden sei, hieß es. 90,5 Prozent hatten sich damals für die Zugehörigkeit zum Deutschen Reich ausgesprochen, 0,4 Prozent für die Zugehörigkeit zu Frankreich und 8,9 Prozent für den Status Quo als Mandatsgebiet des Völkerbundes. Die Glocken mit der Aufschrift "Friede" und "Freude" tragen keinen weiteren Zusatz in der Beschriftung.

In etwa zwei Dutzend deutschen Kirchen hängen nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" vom April noch heute Glocken mit Bezug zum Nationalsozialismus. Vor allem eine Glocke im Turm der protestantischen Kirche in Herxheim am Berg im rheinland-pfälzischen Landkreis Bad Dürkheim hat die heftigen Diskussionen um Glocken aus der Zeit des Nationalsozialismus ausgelöst.

Die 1934 gegossene Glocke in Herxheim ist mit einem Hakenkreuz und der Aufschrift "Alles fuer's Vaterland - Adolf Hitler" versehen. Presbyterium und Ortsgemeinderat haben sich für einen Verbleib der Glocke im Turm ausgesprochen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, kritisierte diese Entscheidung scharf. Sie zeuge von einer tiefen Respektlosigkeit gegenüber allen Opfern des Nationalsozialismus.

Superintendent Hermes: Christen müssen Stimme erheben

Dickenschied (epd). Christen müssen nach den Worten des Superintendenten des Kirchenkreises Simmern-Trarbach, Hans-Joachim Hermes, wachsam sein und ihre Stimme erheben. Dies sei ein Vermächtnis von Pfarrer Paul Schneider, betonte er bei der Gedenkfeier in Dickenschied zum 79. Jahrestag der Ermordung des "Predigers von Buchenwald". Rund 60 Menschen kamen den Angaben zufolge zu der Gedenkfeier auf den Friedhof von Dickenschied, darunter auch die drei noch lebenden Kinder von Paul Schneider.

Gedenkfeier für Paul Schneider in Dickenschied

Der evangelische Pfarrer Paul Schneider (1897-1939) wurde am 18. Juli 1939 von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Buchenwald als eines der ersten Mitglieder der Bekennenden Kirche ermordet. Der Pfarrerssohn stammte aus Pferdsfeld bei Bad Kreuznach. Wegen seiner konsequenten Ablehnung der Nazi-Diktatur wurde er mehrmals festgenommen und kam 1937 in das KZ Buchenwald bei Weimar. Mitgefangenen hatte er aus der Zelle heraus als "Prediger von Buchenwald" das Evangelium verkündet. Nach Folter und Misshandlung tötete ihn der Lagerarzt Erwin Ding mit einer Überdosis des Herzmittels Strophanthin.

Schneider sei ein Prediger des einen Gottes gewesen, eines Gottes, dem man im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen habe, betonte Superintendent Hermes. "Darum wandte sich Pfarrer Schneider gegen andere Heilsbringer, andere Fundamente und Wahrheiten."

"Wir leben heute in einer anderen Zeit", erklärte Hermes. Doch die Botschaft des Evangeliums sei geblieben. "Und darum gilt es auch heute wachsam zu sein gegenüber den anderen Mächten, die Ansprüche an unser Leben stellen, die sich anmaßen, Richtmaß zu sein für unser Handeln im privaten wie im politischen Bereich", unterstrich der Theologe. Freiheit werde nicht mit Mauern, Zöllen, Abschottung und Ausgrenzung erkauft.

Gott habe den Menschen mit Wert sowie Würde beschenkt und darauf dürfe man Stolz sein. "Wenn daraus aber ein 'ich zuerst' oder 'wir zuerst' wird, dann ist das ein Missbrauch der uns unverdient zugekommenen Gnade Gottes", warnte der Superintendent. Die Gnade Gottes gelte allen Menschen. Zudem dürfe nicht hingenommen werden, wenn der Begriff von der christlich-abendländischen Kultur zum Abschotten und zur Sicherung des eigenen Lebensstils missbraucht werde.

Gottesdienst von Bibelgesellschaft mit Präses Kurschus

Lemgo (epd). Die Lippische Bibelgesellschaft veranstaltet am 6. Oktober in Lemgo einen Gottesdienst mit der westfälischen Präses Annette Kurschus und dem lippischen Landessuperintendenten Dietmar Arends. Die Predigt hält Präses Kurschus, die Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deutschen Bibelgesellschaft ist, wie die Lippische Bibelgesellschaft in Detmold mitteilte. Die Liturgie hält der Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche, Dietmar Arends, gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Vorstandes. Der Gottesdienst in der Kirche St. Nicolai steht unter dem Motto "Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen".

Gesellschaft

Zehntausende Teilnehmer bei #ausgehetzt-Demo in München

epd-bild/Theo Klein

München (epd). Gegen eine "Politik der Angst" sind am 22. Juli bei der Demonstration #ausgehetzt in München nach Veranstalterangaben insgesamt rund 50.000 Menschen auf die Straße gegangen, die Polizei sprach von 20.000 Demonstranten. Zu den rund 130 Unterstützern von #ausgehetzt gehören neben Organisationen wie Pro Asyl, ver.di, Attac und zahlreichen Flüchtlingshelferkreisen auch das Münchner Volkstheater und die Münchner Kammerspiele.

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte bei der Abschlusskundgebung, der soziale Frieden in München, Bayern und Deutschland sei durch Verrohung der Sprache, Scheindiskussionen und eine völlig falsche Prioritätensetzung "hochgradig gefährdet".

Zu einer Plakataktion der CSU, die sich gegen die Demonstration richtete, sagte Reiter: "Es ist sinnvoller, im täglichen politischen Sprechen und Tun den politischen Anstand zu wahren, anstatt ihn nur zu plakatieren." In der Nacht zum 22. Juli hatte die Partei Plakate mit der Aufschrift "JA zum politischen Anstand, NEIN zu ausgehetzt, Bayern lässt sich nicht verhetzen!" entlang der Route der Demonstration aufhängen lassen.

Thomas Lechner von der Initiative "Gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie" sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), es könne "nicht sein, dass verantwortliche Politiker den rassistischen Diskurs nur zum eigenen Machterhalt bedienen". Immer mehr Parteien ließen sich ihre Agenda "von AfD und Co" vorgeben. Dabei sei es die Aufgabe von Politikern, "die Gesellschaft zu heilen und zusammenzuführen, nicht zu spalten", so Lechner.

Das Bündnis von #ausgehetzt forderte in seinem Aufruf zur Demonstration wahlkämpfende Politiker und insbesondere die bayerische Regierung auf, die Gesellschaft nicht weiter "durch eine eskalierende und verrohende Sprache" zu verunsichern. Eine Politik der Angst komme allein Rechtspopulisten zu Gute und löse mit ihren Scheindebatten keinerlei Probleme. Der Münchner CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl hatte "dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen" gegen Kammerspiel-Intendant Matthias Lilienthal gefordert, weil dieser durch seinen Aufruf zur Demo die "parteipolitische Neutralitätspflicht" des Theaters verletze.

Merkel erneuert Plädoyer für internationale Lösungen

Vor ihrem Sommerurlaub stellte sich Angela Merkel der Hauptstadtpresse. Die erlebte vor dem Hintergrund vieler internationaler Krisen eine nachdenkliche Kanzlerin. Man könne jetzt zeigen, dass man aus der Geschichte gelernt hat, sagte Merkel.Berlin (epd). Es ist der 20. Juli, der Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentats 1944: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tritt an diesem Tag vor ihrem Sommerurlaub vor die Hauptstadtpresse. Vor den versammelten Journalisten stellt sie eine grundsätzliche Frage: "Haben wir aus der Geschichte gelernt?" 74 Jahre nach dem Attentat, das den Zweiten Weltkrieg beenden sollte, wird um eine lange als sicher geglaubte Weltordnung gerungen. Das Verhältnis zwischen den USA und Europa verschlechtert sich, die EU steht zwischen Abschottung und Humanität gegenüber Flüchtlingen und auch in Deutschland scheint die Asylpolitik zu spalten.

Es sei eine Phase, sagte Merkel, in der viele Zeitzeugen nicht mehr lebten und die Nachfolgegeneration vor der Verantwortung stehe, wichtige Entscheidungen zu treffen: Beschließe man Alleingänge "aus Verzweiflung darüber", dass alles so langsam oder anders als gewünscht verlaufe, oder "fühlen wir uns, auch wenn es für uns schwierig ist, Europa verpflichtet"? Merkel gibt die Antwort dann teilweise selbst: "Wir können jetzt zeigen, dass wir aus der Geschichte gelernt haben."

Ritt durch viele Themen

Die eineinhalbstündige Fragerunde ist ein Ritt durch viele Themen des Regierungshandelns: Pflege, Klima, die Konsequenzen aus dem rechten Terror des NSU. Am häufigsten wird Merkel zu ihrem Verhältnis zu den USA unter der Präsidentschaft von Donald Trump, zu ihrer Haltung in der Flüchtlingspolitik und zum erst kürzlich beigelegten Streit mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gefragt. Merkels Antworten haben oft einen Kern: ein Plädoyer für die Zusammenarbeit Europas und der internationalen Gemeinschaft.

So plädiert sie auch für eine gesamteuropäische Lösung in der Frage der Seenotrettung im Mittelmeer. Am 20. Juli wurde bekannt, dass Italien nach der Blockade ziviler Rettungsorganisationen offenbar auch keine Flüchtlinge mehr aufnehmen will, die von Schiffen der EU-Marinemission "Sophia" gerettet werden.

Italien habe in den EU-Gremien eine Diskussion darüber angestoßen, wie Solidarität Europas auch bei diesem Thema durchgesetzt werden könne, sagte Merkel. Das Land wolle nicht allein zuständig für alle ankommenden Geretteten sein. Es gehe also um eine Gesamtlösung, die es europäisch geben müsse. Merkel betonte zugleich, sie schätze die Arbeit ziviler Seenotretter. Gleichzeitig sei es wichtig, "dass Nichtregierungsorganisationen, die sich an Rettungen beteiligen, die Territorialgewässer Libyens respektieren". Wegen dieser Frage sehen private Retter in Malta derzeit Gerichtsverfahren entgegen.

Wie schwierig europäische Antworten in der Migrations- und Asylpolitik sind, zeigte aber nicht zuletzt auch der in Deutschland ausgelöste Streit um den Umgang mit Flüchtlingen, die in ein anderes als für sie zuständiges EU-Land weiterziehen. Zurückweisung an der Grenze - so sollte die Antwort der CSU und ihres Innenministers Seehofer aussehen. Merkel widersprach und machte noch einmal deutlich, dass das für sie eine Frage ist, die ihre Richtlinienkompetenz als Kanzlerin tangiere. Minister könne nur jemand sein, "der diese Richtlinienkompetenz auch akzeptiert", sagt sie.

Merkel: Sprache kann zu Spaltung beitragen

Merkel betont, der Streit in der Union sei "grundsätzlich" gewesen. Die Tonlage der Debatte, bei der auch von "Asyltourismus" die Rede war, kritisiert sie: "Die Tonalität war oft sehr schroff." Sprache könne zur Spaltung beitragen: "Ich glaube, dass es zwischen Denken, Sprechen und Handeln einen ziemlich engen Zusammenhang gibt."

Die Kanzlerin hat jetzt erst einmal Urlaub. "Die Zeiten sind fordernd", sagt Merkel. Sie könne nicht verhehlen, sich darüber zu freuen, jetzt etwas länger schlafen zu können. Ein müdes Lächeln erhält von ihr die Frage, wen sie lieber in den Urlaub mitnehmen wolle - US-Präsident Donald Trump, Seehofer oder den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Frage stelle sich nicht, sagt sie: "Urlaub ist Urlaub."

Maghreb-Staaten und Georgien sollen als sicher eingestuft werden

Die Bundesregierung will die Maghreb-Staaten und Georgien als sicher einstufen und damit ein abschreckendes Signal an potenzielle Asylbewerber senden. Aus Tunesien, Marokko und Algerien kommen aber schon jetzt nicht mehr viele Menschen.Berlin (epd). Die Bundesregierung startet einen neuen Anlauf, die Maghreb-Staaten auf die Liste sicherer Herkunftsländer zu setzen. Das Kabinett beschloss am 18. Juli in Berlin einen Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), mit dem Tunesien, Marokko und Algerien sowie die Kaukasusrepublik Georgien als sicher bewertet werden sollen. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. Im vergangenen Jahr scheiterte die Einstufung der Maghreb-Staaten am Widerstand der Länder. Auch heute ist die Zustimmung des Bundesrats unsicher. Seehofer sagte, er rechne mit einer Entscheidung im Herbst. Bis dahin will er eine weitere Regelung vorlegen, die noch mehr Länder als sicher einstuft.

Länder haben in Asylstatistik geringe Bedeutung

Bei Staaten, die als sicher eingestuft sind, wird in der Regel angenommen, dass Asylantragsteller dort keiner politischen Verfolgung ausgesetzt sind. Die Einstufung soll ein schnelleres Asylverfahren ermöglichen. Zudem soll eine abschreckende Wirkung davon ausgehen. Durch die "Signalwirkung" werde mit einem Rückgang der Zahl der Asylbewerber aus diesen Ländern gerechnet, hieß es aus dem Innenministerium. Asylbewerber und Geduldete aus diesen Staaten, die spätestens am Tag des Kabinettsbeschlusses eine Ausbildung begonnen oder sicher hatten oder einer Beschäftigung nachgingen, sollen dies dem Entwurf zufolge auch fortsetzen können.

Im Vergleich zu Syrien, Irak oder Afghanistan, woher die meisten Asylbewerber in Deutschland stammen, spielen die vier Länder in der Asylstatistik eine untergeordnete Rolle. Nur Georgien stand im ersten Halbjahr 2018 auf der Liste der zehn Hauptherkunftsländern von Asylsuchenden. 2.260 Asylsuchende aus diesem Land wurden registriert. Aus den Maghreb-Staaten kamen insgesamt rund 1.750 Menschen. In diesem Jahr wären also rund 4.000 Menschen unter die Regelung gefallen. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum stellten mehr als 22.000 Syrer einen Asylantrag.

Seehofer: Nur ein erster Schritt

Seehofer zufolge ist die Einstufung der Maghreb-Staaten und Georgien nur ein erster Schritt. Er kündigte an, bis zum Herbst einen weiteren Gesetzentwurf vorzulegen, um alle Länder mit einer Anerkennungsquote von unter fünf Prozent als sicher einzustufen. Dies ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Wie viele und welche Länder dies sein werden, konnte Seehofer nicht sagen. Es seien sorgfältige Prüfungen auch durch das Auswärtige Amt erforderlich, erklärte er. Man könne sich nicht allein auf die Asylstatistik stützen.

Diese Statistik ergab für die vier aktuell in Rede stehenden Länder jeweils eine sogenannte Gesamtschutzquote von unter fünf Prozent. Die höchste Quote hatte Marokko mit 4,6 Prozent, so viele Asylanträge wurden also positiv beschieden. Die Linken-Politikerin Ulla Jelpke verwies allerdings auf die bereinigte Schutzquote, bei der Ablehnungen aus formellen Gründen wie etwa bei den sogenannten Dublin-Fällen herausgerechnet sind. Dann liege die Schutzquote bei allen Maghreb-Staaten bei mehr als fünf Prozent, bei Marokko sogar bei mehr als zehn Prozent, teilte Jelpke mit. In den Maghreb-Staaten seien die Rechte von Minderheiten und politischen Gegnern nicht gewährleistet, sagte sie.

Zustimmung im Bundesrat fraglich

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck erklärte, Journalisten, Minderheiten und Homosexuelle seien dort nicht sicher vor Verfolgung und Haft. Er warnte davor, in der Regelung eine Hilfe für konsequentere Abschiebungen zu sehen. Dafür brauche man funktionierende Rückführungsabkommen, sagte er. Zustimmung zu Seehofers Plänen kam dagegen von der FDP. Die Regelung sei ein "überfälliger Schritt", sagte die Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg (FDP).

Am Widerstand der von den Grünen mitregierten Länder war die Einstufung der Maghreb-Staaten im März 2017 im Bundesrat gescheitert. Gemeinsam mit dem von Linken mitregierten Brandenburg haben die Skeptiker der Regelung immer noch eine Mehrheit von 41 der 69 Stimmen im Bundesrat. Allein die Zustimmung des grün-schwarz regierten Baden-Württembergs, wo die Einstufung der Maghreb-Staaten im dortigen Koalitionsvertrag vereinbart wurde, würde damit nicht für ein Passieren des Gesetzes reichen.

Seehofer bereut Aussage über Afghanistan-Abschiebung nicht

Berlin (epd). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat seine umstrittene Aussage über die Abschiebung von 69 Afghanen am Tag seines 69. Geburtstags gerechtfertigt. Er habe auf eine Frage nach Abschiebungen differenziert geantwortet, sagte Seehofer am 18. Juli in Berlin. Aus der Antwort seien zwei Sätze herausgefiltert worden. Er habe an keiner Stelle von einem Geburtstagsgeschenk gesprochen. Auf die Frage bei der Pressekonferenz, ob er die Äußerung bereue, antwortete Seehofer am 18. Juli knapp: "Nein."

Bei der Vorstellung seines "Masterplans Migration" am 10. Juli hatte Seehofer vor Journalisten gesagt: "Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 - das war von mir nicht so bestellt - Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden." Seehofer war davor auf Schwierigkeiten bei Abschiebungen angesprochen worden. Er wollte mit dem Zahlenbeispiel auf Fortschritte aufmerksam machen. Bei vergleichbaren Sammelabschiebungen zuvor waren wesentlich weniger Menschen an Bord des Flugzeuges. Seehofer ergänzte nach dem umstrittenen Satz, dies liege "weit über dem, was bisher üblich ist".

Gemeinsam mit einem augenscheinlich amüsiert wirkenden Gesichtsausdruck des Ministers sorgte die Äußerung für Empörung. In sozialen Netzwerken wurde ein Videoausschnitt mit der umstrittenen Aussage vielfach geteilt und mit der Einschätzung versehen, Seehofer betrachte die Abschiebung als eine Art Geburtstagsgeschenk.

Habeck: Würde des Menschen scheint nicht mehr unantastbar

epd-bild/Norbert Neetz

Frankfurt a.M. (epd). Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck fürchtet eine politische Verrohung und die Aushöhlung rechtsstaatlicher Prinzipien in Deutschland. Derzeit verrohe bereits die Sprache. Und wenn von "Asyltourismus" und "Anti-Abschiebe-Industrie" die Rede sei, "kann das schnell in eine politische Verrohung münden", warnte Habeck. "Die Würde des Menschen scheint eben nicht mehr unantastbar", sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Frankfurt am Main.

Als Beispiel für eine Erosion des Rechtsstaates nannte Habeck die Abschiebung von Sami A. "Nun habe ich wirklich keine Sympathien für den mutmaßlichen Leibwächter von Osama bin Laden. Aber ich halte es für extrem fragwürdig, wenn offensichtlich eine Abschiebung vollstreckt wurde, obwohl klar war, dass das Verwaltungsgericht noch über die Rechtmäßigkeit entscheidet", sagte er. In einem Rechtsstaat gebe es geordnete Verfahren. "Es muss geklärt werden, ob die hier gebrochen wurden, um ein Exempel zu statuieren", sagte der Grünen-Chef.

Er könne sich nur schwer vorstellen, "dass so eine Entscheidung ohne Billigung des Innenministers getroffen wird". Horst Seehofer (CSU) wiederum habe aus seinem politischen Willen keinen Hehl gemacht. "Wenn wir anfangen, mit dem Rechtsstaat zu spielen, bricht das ohnehin dünne Eis", warnte Habeck.

Derzeit verändere sich das Parteiensystem im Land. "Es kann passieren, dass die Union zerbricht. Kleine Parteien können groß werden", sagte Habeck. Der Ausgang sei ungewiss. Jetzt gehe es darum, "die Prinzipien der Republik durch diese Phase der Neujustierung zu bringen". "Wir müssen dem Ansturm des Populismus auf das Grundgesetz etwas entgegensetzen", forderte der Grünen-Vorsitzende.

Inzwischen sei die politische Mitte in Deutschland ein leerer Ort. "Wir als Grüne reißen uns nicht darum, aber wenn wir da eine Aufgabe haben und Liberalität und Rechtsstaatlichkeit verteidigen können, dann kümmern wir uns drum", sagte Habeck.

NRW-Minister Stamp verteidigt Abschiebung von Sami A.

In einer eilig einberaumten Sitzung hat sich Integrationsminister Stamp (FDP) gerechtfertigt: Die Behörden hätten sich in der Abschiebung von Sami A. ans Recht gehalten. SPD und Grüne zeigten sich enttäuscht und forderten die Aufklärung des Falls.Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) hat die Abschiebung des als Gefährders eingestuften Tunesiers Sami A. verteidigt. "Der Rückführung standen keine Abschiebeverbote entgegen", sagte Stamp am 20. Juli im Düsseldorfer Landtag in einer kurzfristig zum Thema einberufenen, gemeinsamen Sondersitzung des Rechts- und des Integrationsausschusses. Sami A. sei nachvollziehbar ausreisepflichtig gewesen. Grüne und SPD kritisierten Stamp scharf und zweifelten die Rechtmäßigkeit der Abschiebung an.

Der als Gefährder geltende Sami A., der Leibwächter von Osama bin Laden gewesen sein soll und seit Jahren in Bochum gelebt hatte, war nach Tunesien abgeschoben worden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte allerdings kurz zuvor geurteilt, dass er wegen möglicher Foltergefahr nicht in das nordafrikanische Land abgeschoben werden dürfe. Dieser Beschluss wurde jedoch erst übermittelt, als das Flugzeug mit A. bereits unterwegs war. Das Gericht fordert nun, dass A. nach Deutschland zurückgeholt wird. NRW will den Rückholbeschluss nicht akzeptieren.

Gericht entscheidet über Rückholung

Stamp räumte in der Anhörung ein, dass die Umstände der Abschiebung "an der Stelle sehr unglücklich gelaufen" seien. "Wir haben uns an Recht und Gesetz gehalten", betonte er. Die Vorbereitung einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts sei der Landesregierung nicht bekannt gewesen. Man habe in der Sache nur mit Stellen wie der Bundespolizei gesprochen, die zwingend rechtlich informiert werden müssten. Das Gericht gehöre nicht dazu.

Nach dem Land vorliegenden Erkenntnissen drohe A. in Tunesien keine Folter. Auch habe die tunesische Regierung ein "ureigenes Interesse", die Einhaltung der Menschenrechte gegenüber Europa zu demonstrieren, erklärte er. Ob Sami A. nun aus Tunesien zurückgeholt werden muss, prüft nun das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster.

SPD und Grüne pochen weiter auf Aufklärung

Die Opposition von SPD und Grünen warf Stamp vor, das Land in eine Vertrauenskrise geführt zu haben. "Er hat die Grundsätze der Gewaltenteilung bewusst missachtet, um seinen politischen Willen durchzusetzen", kritisierte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Sven Wolf. Der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Stefan Engstfeld, zeigte sich enttäuscht von der Sitzung. "Viele Fragen sind ignoriert, unbeantwortet oder weggeschwafelt worden", erklärte er. Von NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) forderte Engstfeld eine klare Positionierung zu Stamps und Ministerpräsident Armin Laschets (CDU) Äußerungen. Beide hatten die Abschiebung als rechtmäßig bezeichnet. Biesenbach widersprach den Vorwürfen und warf der Opposition vor, zu versuchen, den Vorfall "politisch zu instrumentalisieren".

Die Initiative für die Sitzung zu dem Thema war ursprünglich von den Fraktionen der SPD und Grünen ausgegangen. Sie hatten zunächst eine Sitzung des Rechtsausschusses beantragt. Die Fraktionen von CDU und FDP hatten daraufhin auf eine gemeinsame Sitzung der beiden Ausschüsse gedrungen, weil auch das Integrationsministerium in dem Fall betroffen ist.

Flüchtlingsbürgen: NRW drängt auf bundeseinheitliche Lösung

Düsseldorf (epd). Im Streit um die Zahlungsaufforderungen an Flüchtlingsbürgen drängt das NRW-Integrationsministerium weiter auf eine bundeseinheitliche Lösung. Derzeit werde bundesweit ermittelt, wie viele Fälle es gebe und wie hoch die zurückgeforderten Beträge seien, sagte die Sprecherin des Ministeriums, Wibke Op den Akker, am 20. Juli dem Evangelischen Pressedienst (epd). Jobcenter und Sozialämter verschicken nach Angaben von Initiativen seit vergangenem Jahr Zahlungsbescheide an Bürgen in Höhe von 3.000 bis 60.000 Euro.

Die Integrationsminister der Bundesländer hätten die Bundesregierung gebeten, Möglichkeiten zu finden, die Inanspruchnahme von Bürgen für die Zeit nach der Asylanerkennung auszuschließen, erklärte die Sprecherin. Seit März gilt für die Zahlungsaufforderungen ein Moratorium: Behörden verschicken zwar weiter Bescheide, ziehen die Gelder aber bis auf weiteres nicht ein. Eine Fortsetzung dieser sogenannten "befristeten Niederschlagung" sei Sache des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, erklärte das NRW-Sozialministerium.

Gespräche zwischen Innenministerkonferenz und Bundesregierung

Die Gespräche zwischen der Innenministerkonferenz und Bundesregierung zu dem Thema seien fortgesetzt worden, bestätigte das nordrhein-westfälische Innenministerium auf die Anfrage des epd. Auch bei der Tagung der Länderinnenminister im Juni sei das Thema erörtert worden. Bislang gebe es jedoch keine Fortschritte. Initiativen von Betroffenen drängen auf eine politische Einigung von Bund und Ländern zur Entlastung der Flüchtlingsbürgen und raten zur Klage gegen Zahlungsbescheide.

Schätzungsweise haben allein 2013 und 2014 rund 7.000 Menschen in Deutschland Verpflichtungserklärungen abgegeben, durch die Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien auf sicherem Weg einreisen konnten. Die Bürgen waren davon ausgegangen, dass sie nur so lange für den Lebensunterhalt der Flüchtlinge aufkommen müssen, bis die Asylverfahren positiv beschieden sind. Diese Position wurde damals unter anderem von den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen vertreten.

Aus Sicht der Bundesregierung galten die Erklärungen aber auch nach der Anerkennung der Flüchtlinge fort. Erst das Integrationsgesetz bestimmte 2016 eine Fünf-Jahres-Frist, die für "Altfälle" auf drei Jahre reduziert wurde.

Deutschland nimmt gerettete Weißhelme auf

epd-bild/Syria-Civil-Defence

Berlin (epd). Deutschland wird acht der geretteten syrischen Weißhelme und ihre Familien aufnehmen. Das erklärten das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium am 22. Juli gemeinsam in Berlin. Die Aufnahme, über die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) entschieden habe, sei ein humanitärer Akt und erfolge nach Paragraf 22 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung werden insgesamt rund 50 Gerettete nach Deutschland geholt.

Die israelische Armee hatte die Mitglieder der syrischen Hilfsorganisation und ihre Angehörigen zuvor aus dem Kampfgebiet im Süden Syriens in Sicherheit gebracht. Die Armee teilte am Sonntag auf Twitter mit, die humanitäre Aktion sei auf Bitten der USA und mehrerer europäischer Länder erfolgt. Das Leben der Geretteten sei unmittelbar bedroht gewesen. Jordaniens amtliche Nachrichtenagentur Petra meldete, das Königreich habe den vorübergehenden Verbleib der rund 800 syrischen Zivilisten im Land genehmigt. Großbritannien, Deutschland und Kanada hätten zugesagt, sie binnen drei Monaten aufzunehmen.

Maas spricht von "Gebot der Menschlichkeit"

Seehofer erklärte, die andauernde Militäroffensive und zunehmende Geländegewinne des syrischen Regimes in Süd-Syrien hätten eine akute Gefahr für die Weißhelme und ihre Familien mit sich gebracht. "Diese Menschen, die ihr Leben zur Rettung und Hilfe und zur Linderung der Kriegsleiden der Zivilbevölkerung eingesetzt haben", bedürften nun selbst der Hilfe. "Ihnen Schutz zu gewähren, ist für mich eine humanitäre Verpflichtung und Ausdruck meiner Politik, für Humanität und Ordnung in der Migrationspolitik zu sorgen", sagte der Bundesinnenminister.

Zuerst hatte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) der "Bild"-Zeitung die Aufnahme der Weißhelm-Retter bestätigt. "Die Weißhelme haben seit Beginn des Syrien-Konflikts mehr als 100.000 Menschen gerettet", sagte er dem Blatt. Es sei "ein Gebot der Menschlichkeit, dass viele dieser mutigen Ersthelfer nun Schutz und Zuflucht finden, einige davon auch in Deutschland".

Michael Roth (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, lobte Israel für die Rettung der Weißhelm-Mitarbeiter und ihrer Familien. "Den Israelis kann man nur dankbar sein, dass sie Menschen gerettet haben, die in Syrien unter Gefahr für Leib und Leben Großartiges geleistet haben", sagte Roth der "Welt" (Online-Ausgabe). Das Auswärtige Amt förderte die Weißhelme seit 2016 nach eigenen Angaben mit insgesamt zwölf Millionen Euro.

Die Weißhelme sind auch bekannt als Syrischer Zivilschutz. Der Freiwilligen-Organisation haben sich mehr als 3.000 Frauen und Männer angeschlossen. Sie arbeiten als humanitäre Feuerwehr: In vielen Teilen Syriens, die in Rebellen-Hand sind, gelten die Weißhelme als der Inbegriff des selbstlosen Helfers. In den Gebieten, die das Regime von Präsident Baschar al-Assad beherrscht, dürfen sie nicht operieren. 2016 wurden die Weißhelme mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

Syriens Machthaber gewann in den vergangenen Jahren mit militärischer Unterstützung Russlands, des Irans und verschiedener Milizen große Teile des Landes von Aufständischen und Terrorgruppen zurück. Seit Beginn des Konflikts 2011 wurden Hunderttausende Menschen getötet.

Familiennachzug: Tappen im Dunkeln

1.000 Plätze pro Monat, 28.000 Anfragen: Wer als Flüchtling mit subsidiärem Schutz Angehörige in Sicherheit bringen will, braucht vor allem Geduld. Zwar ist der Nachzug ab August wieder möglich - allerdings begrenzt und die Abläufe sind unklar.Berlin (epd). Viele Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus in Deutschland fiebern dem 1. August entgegen. Dann können sie versuchen, ihre engsten Angehörigen nachziehen zu lassen. Doch die Abläufe sind noch unklar. Auch die Sozialverbände tappen im Dunklen. Sie bezweifeln ohnehin, dass die Zusammenführung der meist aus Syrien und dem Irak stammenden Flüchtlinge reibungslos funktioniert.

Ab dem 1. August dürfen bis zu 1.000 Personen pro Monat nachziehen, maximal 12.000 pro Jahr: Ehegatten, minderjährige Kinder und Eltern von minderjährigen Kindern. Wie die Konsulate, Ausländerbehörden und das Bundesverwaltungsamt über die Anträge entscheiden, soll eine Verwaltungsvereinbarung regeln. Die, so ist im Bundesinnenministerium zu erfahren, "steht kurz vor der Zeichnung".

In inhaltlichen Fragen hält sich die Behörde bedeckt. Sie verweist auf das Verfahren gemäß Aufenthaltsgesetz, das die humanitären Gründe umreißt. Berücksichtigt werden demnach bei Antragstellern die Dauer der Trennung der Familie, das Vorhandensein minderjähriger lediger Kinder, bestehende Gefahren für Leib und Leben sowie schwere Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit.

Und: Integrationsaspekte sollen besonders ins Gewicht fallen. Bemühungen, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, würden positiv berücksichtigt, heißt es seitens des Ministeriums: "Das ist der Fall, wenn der Lebensunterhalt und/oder der Wohnraum gesichert werden können oder besondere Fortschritte beim Erwerb von Deutschkenntnissen oder ein Studium in Deutschland nachgewiesen werden." Doch in welchem Verhältnis stehen nachgewiesene Härtefälle zu diesen Aspekten der Integration?

Kritik von Pro Asyl

Die Flüchtlingshilfeorganisation Pro Asyl bezweifelt, dass der Familiennachzug rechtlich sauber erfolgen wird. "Ich kann nicht erkennen, wie eine juristisch haltbare Einzelfallprüfung stattfinden soll", sagte die rechtspolitische Referentin Bellinda Bartolucci dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Gründe lägen im Gesetz, dem präzise Verfahrensregeln fehlten. Dadurch sei "das Prinzip der Rechtssicherheit nicht gewährleistet", moniert die Juristin.

"Das gilt besonders, wenn das Kontingent von 1.000 Personen voll ist", sagte die Expertin. Die absolute Grenze, die vom Gesetzgeber aus politischen Gründen gezogen wurde, sei aus ihrer Sicht verfassungswidrig.

Völlig ungeklärt sei auch, wie mit jenen Fällen verfahren wird, die über das 1.000-Personen-Kontingent hinausgehen. "Aus dem Gesetz ergibt sich nicht, ob diese schon bewilligten Personen dann automatisch im Pool für den nächsten Monat sind." Auch die Verwaltungsvereinbarung werde nicht mehr Klarheit bringen. Es sei unwahrscheinlich, dass das Papier klare Priorisierungen zwischen einzelnen humanitären Gründen festlegt: "Das wird relativ offen bleiben."

Ulrike Schwarz vom Bundesverband unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge übt ebenfalls Kritik: "Das Familiennachzugsneuregelungsgesetz strotzt vor Widersprüchen. Es bestehen erhebliche rechtliche Unsicherheiten." Denn weder im Gesetz noch in der Begründung stehe, wie der Familiennachzug genau funktionieren soll. "Das ist absurd."

Der Expertin zufolge ist weder geregelt, was genau die humanitären Gründe sind, die den Nachzug ermöglichen, noch wer entscheidet, ob und was ausreichende Integrationsleistungen in Deutschland sind. Schwarz: "Darf die Ausländerbehörde selber bestimmen, was ein humanitärer Härtefall ist? Fragen über Fragen, aber es gibt keine Antworten."

Beim Deutschen Roten Kreuz spricht man von relativ aufwendigen Verfahrensabläufen zwischen Auswärtigem Amt, Bundesverwaltungsamt und Ausländerbehörden, "die sehr gut koordiniert werden müssen, um eine zügige Bearbeitung der Anträge sicherzustellen". Eine Herausforderung stelle vielfach der verlangte Nachweis über das Vorliegen von humanitären Gründen dar. "Das gilt zum Beispiel, wenn Atteste für Krankheiten direkt in Syrien beschafft werden müssen", sagte Sprecher Dieter Schütz dem epd.

Wann die ersten Nachzügler tatsächlich in Deutschland eintreffen, ist offen. Sie müssen sich gedulden, denn die Wartelisten bei der Antragstellung sind lang. Vor allem in der deutschen Botschaft in Beirut, der Hauptanlaufstelle der Syrer. Bislang liegen insgesamt rund 28.000 Terminanfragen vor.

Aktionsbündnis mahnt sichere Häfen im Mittelmehr an

epd-bild/Heiko Kantar

Düsseldorf (epd). Mehrere hundert Menschen haben am 21. Juli in Düsseldorf friedlich für sichere Fluchtwege nach Europa demonstriert. Unter dem Motto "Seebrücke - Schafft sichere Häfen" forderten sie unter anderem, dass private Seenotretter mit ihren Flüchtlingsschiffen straffrei europäische Häfen ansteuern dürfen. Zudem mahnten sie eine menschenwürdige Aufnahme der Geflüchteten an.

"Europa darf die Werte Solidarität und Menschenwürde nicht verraten", sagte eine Sprecherin bei der Abschlusskundgebung. Die Abweisung von Rettungsbooten im Mittelmeer kritisierte sie als "unterlassene Hilfeleistung".

Zur Demonstration hatte ein breites Bündnis von Parteien, Organisationen und Gewerkschaften aufgerufen. Auch das Bündnis "Düsseldorf stellt sich quer" gegen Rechtsextremismus gehörte zu den Unterstützern. Viele der Demonstranten hatten sich - ähnlich wie die Seenotretter - orangefarbene Kleidung angezogen.

Nach Veranstalterangaben nahmen 300 Menschen an dem Protestzug durch die Düsseldorfer Innenstadt teil, die Polizei sprach von einigen hundert Demonstranten. Ähnliche Demonstranten gab am 21. Juli auch in Bielefeld mit 2.000 Teilnehmern, in Mainz und Offenbach. Bereits am 20. Juli hatte es eine Demo in Bonn unter dem Aufruf "Stoppt das Sterben im Mittelmeer" gegeben. Mit dabei waren unter anderem Nichtregierungsorganisationen und Kirchengemeinden.

In den vergangen Wochen hatte es bundesweit Solidaritätskundgebungen für die Seenotrettung auf dem Mittelmeer gegeben. Auslöser war eine tagelang Irrfahrt des Rettungsschiffs "Lifeline" über das Mittelmeer, weil EU-Staaten sich weigerten, die Flüchtlinge an Bord aufzunehmen. Es durfte schließlich in Malta anlegen. Die Behörden beschlagnahmten jedoch Ende Juni zwei Schiffe der privaten Organisation "Sea-Watch". Außerdem wurde ein Flugverbot verhängt. Neuesten Medienberichten zufolge will Italien nun offenbar auch keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, die von Schiffen der EU-Marinemission "Sophia" aus dem Mittelmeer gerettet werden.

Der Migrationsexperte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der rheinische Präses Manfred Rekowski, hatte vergangene die Woche die Crew auf Malta besucht und das drohende Aus der Seenotrettungsmission als "Amputation der humanitären Hilfe" kritisiert.

Studie: Nur Minderheit komplett gegen Flüchtlingsaufnahme

epd-bild/Christian Ditsch

Bochum (epd). Nur eine Minderheit der Deutschen lehnt einer Studie zufolge den Zuzug von Flüchtlingen komplett ab. Wie eine am 18. Juli von der Ruhr-Universität Bochum veröffentlichte Studie ergab, haben zwar viele Deutsche gemischte Gefühle gegenüber Flüchtlingen, aber nur sieben Prozent sind gegen jegliche Aufnahme von Asylsuchenden. Dagegen befürworten 70 Prozent eine geregelte Aufnahme und 23 Prozent einen uneingeschränkten Zuzug. Während Mitleid und Sympathie mit Flüchtlingen sowie eine Zufriedenheit mit den eigenen Lebensumständen eher zu einer positiven Einstellung führten, sei Islamfeindlichkeit der wichtigste Grund für eine Ablehnung, hieß es.

Kulturelle Bereicherung erwünscht, doch Vorbehalte gegenüber Islam

Für seine Masterarbeit wertete der Bochumer Soziologiestudent Esra Eichener Daten der allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (Allbus) des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften aus dem Jahr 2016 aus. Er analysierte Angaben von insgesamt 3.240 Befragten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Demnach begegnen 78 Prozent Flüchtlingen mit Mitleid. Allerdings finden 57 Prozent Flüchtlinge nicht besonders sympathisch. In ökonomischer Hinsicht sehe ein Großteil der Befragten Flüchtlinge zudem als Risiko, hieß es. 64 Prozent betrachten Flüchtlinge aber als kulturelle Bereicherung.

"Obwohl die Emotionen gegenüber Flüchtlingen im Mittel nicht besonders positiv ausfallen, ist nur eine kleine Minderheit der Deutschen radikal ablehnend eingestellt", erklärte Eichener. Wichtigster Einflussfaktor für eine negative Einstellung sind der Studie zufolge Vorbehalte gegenüber dem Islam. Dagegen seien die wichtigsten Einflussfaktoren für eine positive Einstellung Mitleid und Sympathie. Auch Menschen, die ihre eigene Lebenslage positiv bewerten, seien offener für die Aufnahme von Asylsuchenden. Keinen Einfluss auf die Einstellung hatten dagegen der Studie zufolge Bildung, Einkommen, Alter, Geschlecht, eigener Migrationshintergrund und ein Wohnort in Ost- oder Westdeutschland.

"Um das Dilemma zwischen der Notwendigkeit, humanitär zu helfen, und den als negativ angenommenen gesellschaftlichen Folgen zu lösen, muss die Politik aktiv werden", betonte Eichener. Er sprach sich für ein modernes Einwanderungssystem aus, um Bürgern das Gefühl von Kontrolle zu vermitteln. "Derzeit entsteht der Eindruck, als stände die Politik den globalen Migrationsbewegungen ohne Konzept und hilflos gegenüber", warnte der Soziologiestudent.

800 demonstrieren gegen Antisemitismus im Rheinland

epd-bild/Barbara Frommann

Bonn, Düsseldorf (epd). Im Rheinland sind am 19. Juli rund 800 Menschen gegen Judenfeindlichkeit auf die Straße gegangen. Nach antisemitischen Übergriffen in Bonn und Düsseldorf versammelten sich in Bonn nach Angaben der Polizei rund 500 Menschen zum "Tag der Kippa". In Düsseldorf demonstrierten am 19. Juli 300 Menschen gegen Antisemitismus. Nachdem unter anderem auch in Berlin antisemitische Übergriffe stattfanden, rief die evangelische Theologin Petra Bahr zum konsequenten Protest im Alltag auf.

In Bonn war ein jüdischer Gastprofessor 11. Juli im Hofgarten in der Nähe der Universität von einem Deutschen mit palästinensischen Wurzeln attackiert und antisemitisch beschimpft worden. Dabei hatte der Angreifer dem US-Wissenschaftler mehrfach die Kippa vom Kopf geschlagen. Eine zur Hilfe gerufene Polizeistreife verwechselte den Professor mit dem Angreifer und schlug ihn nach Angaben des Professors und nach Berichten von Augenzeugen brutal zu Boden. Der Angreifer wurde wenig später gefasst.

Weitere Diskriminierung in Düsseldorf

In der Düsseldorfer Altstadt hatte sich ebenfalls ein offenbar antisemitischer Übergriff auf einen jungen Mann ereignet. Am 13. Juli war ein 17-Jähriger mit Kippa offenbar aufgrund seiner jüdischen Religionszugehörigkeit von einer etwa zehnköpfigen Gruppe junger Männer beleidigt und angerempelt worden.

Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU), der zu der Solidaritätskundgebung mit der jüdischen Gemeinde auf dem Marktplatz eingeladen hatte, sagte, er schäme sich für die Geschehnisse. Er forderte zudem die lückenlose Untersuchung des Polizeieinsatzes. Der Gastprofessor hatte die unverhältnismäßige Brutalität des Einsatzes kritisiert. Die Bonner Polizei hatte am 16. Juli Disziplinarverfahren gegen die vier beteiligten Beamten eingeleitet.

"Angstfrei die Kippa tragen"

Die Vorsitzende der Synagogengemeinde Bonn, Margaret Traub, sagte: "Es ist genug. Wir können es nicht mehr ertragen, dass wir angefeindet werden, nur weil wir Juden sind." Der Vorfall in Bonn reihe sich in eine Serie ähnlicher Vorfälle in Deutschland in der jüngsten Zeit. "Ich erwarte von der Politik, dass unsere Kinder hier angstfrei die Kippa tragen können."

Am Düsseldorfer Heinrich-Heine-Platz verurteilte Volker Neupert vom Bündnis "Respekt und Mut" die Tat in der Altstadt als "feigen und widerwärtigen antisemitischen Übergriff". Mit der Mahnversammlung, bei der die meisten männlichen Teilnehmer eine bereitliegende Kippa aufsetzten, forderte Neupert, "Verantwortung für die Gegenwart und Zukunft der Welt" zu zeigen und gegen solche antisemitischen Übergriffe Stellung zu beziehen.

Der Düsseldorfer Oberrabbiner Raphael Evers bedauerte bei der Veranstaltung, mit dem Übergriff auf den jüdischen Jugendlichen sei "eine rote Linie verschoben" worden. Die Tat sei zugleich ein Zeichen dafür, "dass die Angst und das Misstrauen vor dem anderen noch nie so groß gewesen ist, wie heute".

Die Theologin Bahr sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit Blick auf die jüngsten antisemitischen Vorfälle in Deutschland, es würde helfen, wenn alle Menschen auf judenfeindliche Äußerungen achten und widersprechen, statt sich auf die Zunge zu beißen. "Denn das Fatale ist, dass es nicht beim Sprechen bleibt, sondern dass daraus ein Handeln folgt", sagte die hannoversche Landessuperintendentin und frühere Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Studie sieht starke Zunahme von Antisemitismus im Netz

Eine Studie belegt eine starke Zunahme von Antisemitismus im Internet. Die Forscher werteten seit 2014 insgesamt 300.000 Texte aus dem Netz aus.Berlin (epd). Antisemitische Äußerungen im Internet haben einer Studie der Technischen Universität (TU) Berlin zufolge in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Der Fachbereich Allgemeine Linguistik untersuchte mehrere Hunderttausend Texte und Kommentare im Netz mit Bezug zu Judentum und Israel. Dabei wurde eine Zunahme von antisemitischen Äußerungen von 7,51 Prozent im Jahr 2007 auf mehr als 30 Prozent im Jahr 2017 festgestellt.

Sprache wird radikaler

Zugleich habe sich die Sprache radikalisiert, sagte Studienautorin Monika Schwarz-Friesel am 18. Juli bei der Vorstellung der Untersuchung. Seit 2009 hätten sich NS-Vergleiche, Gewaltfantasien und drastische, Juden dämonisierende und das Menschsein absprechende Zuschreibungen verdoppelt.

Juden würden häufiger in den sozialen Netzwerken, in den Kommentarbereichen der Online-Qualitätsmedien oder in E-Mails als "Krebs", "Unrat" oder "Pest" bezeichnet, die das "größte Elend der Menschheit sind". Zu finden seien antisemitische Stereotype und judenfeindliche Verschwörungsfantasien praktisch auf allen Portalen wie Facebook, Twitter, YouTube, Online-Buchläden, Kommentarbereichen der Online-Nachrichtenseiten einschließlich Fanforen oder Verbraucher-, Ratgeber- und Spaßportalen.

So stehe seit 2011 ungelöscht auf dem Portal gutefrage.net die Frage "Wieso sind Juden immer so böse". Selbst über Twitter, Instagram oder Facebook verbreitete Aufrufe, gegen Judenhass zu demonstrieren, würden "innerhalb weniger Stunden infiltriert durch Text mit zahlreichen Antisemitismen und Abwehrreaktionen", sagte Schwarz-Friesel. Ein Beispiel ist der Fall des Berliner Gastronomen Yorai Feinberg, der nach Veröffentlichung einer antisemitischen Anfeindung in Netz mit Hasskommentaren- und E-Mails überzogen wird.

Für die Langzeitstudie "Antisemitismus 2.0 und die Netzkultur des Hasses" wertete ein Team von Wissenschaftlern um die Linguistin und Antisemitismusforscherin Schwarz-Friesel zwischen 2014 und 2018 mit einem eigens entwickelten Computerprogramm über 300.000 Texte aus dem Netz aus, darunter über 265.400 Kommentare in den sozialen Netzwerken und 20.000 E-Mails an die Israelische Botschaft und den Zentralrat der Juden.

Über die Hälfte der judenfeindlichen Äußerungen (54 Prozent) sind dabei Stereotype des klassischen Antisemitismus, ein Drittel betrifft den Hass auf Israel (33,35 Prozent) und in über zwölf Prozent der Fälle wird der Holocaust relativiert oder angezweifelt. "Antisemitismus ist integraler Bestandteil der Netzkultur und ein gesamtgesellschaftliche Phänomen", sagte Schwarz-Friesel. Die Absender der Kommentare seien gleichermaßen Rechte und Linke oder kämen aus der Mitte der Gesellschaft, seien ganz "normale User", die dem alten Phantasma des "Ewigen Juden" anhängen, so die Forscherin. Selbst der muslimische Antisemitismus sei stärker von klassischen Stereotypen des Judenhasses geprägt als von israelbezogenen Feindbildkonzepten.

Zentralratspräsident: Worten folgen irgendwann auch Taten

Zentralratspräsident Josef Schuster sagte am Mittwoch, die Studie belege empirisch "was wir schon lange empfinden": Der Antisemitismus in den sozialen Medien werde aggressiver und enthemmter. Das erfülle die Juden in Deutschland mit tiefer Sorge: "Denn Worten folgen irgendwann auch Taten." Das Internationale Auschwitz Komitee sprach von "verheerenden" Ergebnissen der Studie. Als Ursache für die steigende Akzeptanz von Antisemitismus sieht auch Forscherin Schwarz-Friesel zu wenig "Härte und Entschlossenheit" von Politik, Justiz und Zivilgesellschaft, dagegen vorzugehen.

Debatte über Integration nach Özil-Rückzug aus Nationalelf

Frankfurt a.M. (epd). Der Rücktritt von Mesut Özil aus der Fußballnationalelf hat eine neue Debatte über die Akzeptanz von Menschen mit Migrationshintergrund entfacht. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) twitterte am 22. Juli, es sei ein "Alarmzeichen", wenn ein großer deutscher Fußballer wie Özil sich in seinem Land wegen Rassismus nicht mehr gewollt und vom DFB nicht repräsentiert fühle. Die Integrationsbeauftragte des Bundes, Annette Widmann-Mauz (CDU), erklärte via Twitter, bei allem Verständnis für die familiären Wurzeln "müssen sich Nationalspieler Kritik gefallen lassen, wenn sie sich für Wahlkampfzwecke hergeben." Zugleich dürfe diese berechtigte Kritik nicht in pauschale Abwertung von Spielern mit Migrationshintergrund umschlagen.

"Bin Deutscher, wenn wir gewinnen, aber Einwanderer, wenn wir verlieren"

Der türkischstämmige deutsche Profi von Arsenal London war wegen eines Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der Weltmeisterschaft in die Kritik geraten. Nach wochenlangen Debatten um seine Person erklärte er, die Begegnung mit Erdogan habe keinen politischen Hintergrund. Er habe lediglich seinen Respekt gegenüber dem höchsten Amt des Herkunftslandes seiner Familie zum Ausdruck bringen wollen. Gleichzeitig beklagte er rassistische Angriffe und erhob Vorwürfe gegen deutsche Medien, den DFB und dessen Präsidenten Reinhard Grindel: "In den Augen von Grindel und seiner Unterstützer bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, aber Einwanderer, wenn wir verlieren."