Kirchen

"Die Ökumene lebt"

epd-bild/Albin Hillert

Amsterdam (epd). Mit einem Festgottesdienst an seinem Gründungsort hat der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) am 23. August sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. In der historischen Nieuwe Kerk in Amsterdam, wo der Weltkirchenrat am 23. August 1948 gegründet wurde, würdigten Vertreter der Mitgliedskirchen die Fortschritte der Ökumene in den vergangenen Jahrzehnten. 350 Kirchen in aller Welt sind heute Teil der Gemeinschaft. Sie vertreten mehr als eine halbe Milliarde Christen.

"Der Weltkirchenrat hat seit seiner Gründung die Leben vieler Menschen berührt und den Stimmlosen eine Stimme gegeben", sagte die Vorsitzende des ÖRK-Zentralausschusses, Agnes Abuom von der anglikanischen Kirche von Kenia. "Der Samen, der in Amsterdam vor 70 Jahren gepflanzt wurde, ist heute ein Baum, der Christen weltweit Schatten spendet." Junge Christen unter anderem aus dem Südsudan, Palästina und Südkorea wirkten an dem Gottesdienst mit.

Abuom erinnerte an die Ursprünge des Weltkirchenrats, der unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges gegründet wurde und sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt. Der Krieg, der damals Millionen Leben in Europa kostete, tobe heute unter anderem im Nahen Osten, in Afrika und Asien. Der Weltkirchenrat sei deshalb nach wie vor wichtig als Ort für Dialog und gemeinsames Handeln, sagte die Theologin.

"Nur ein Glaube"

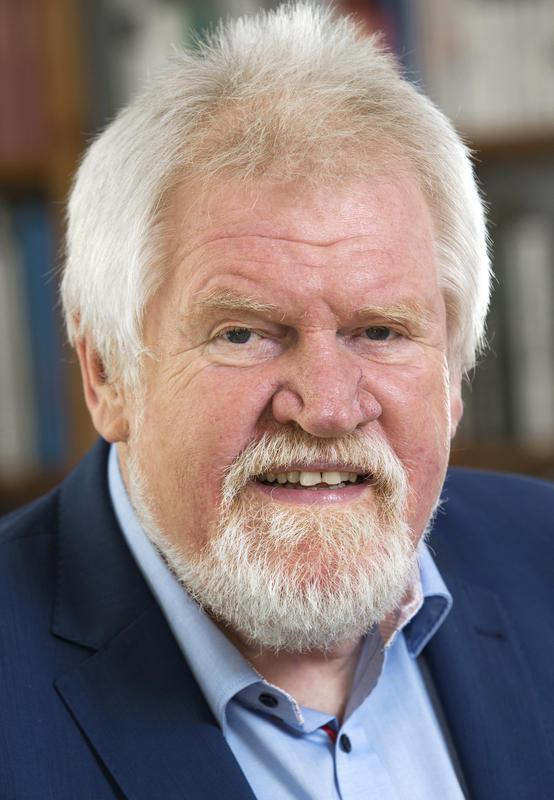

Der norwegische Pfarrer und ÖRK-Generalsekretär Olav Fykse Tveit betonte in seiner Predigt die Notwendigkeit der Einheit. "Die Ökumene lebt", sagte Tveit und erklärte, es gebe nur einen Glauben, eine Menschheit und eine Welt.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, würdigte den ÖRK als Antwort auf die Spaltung der Kirchen. "Es gibt keinen katholischen Christus, keinen orthodoxen Christus und keinen protestantischen Christus! Es gibt nur den einen Jesus Christus, der uns alle vereint," sagte der deutsche Theologe in Amsterdam.

ÖRK-Mitgliedskirchen finden sich in allen Regionen der Welt. Zu ihnen zählen die Mehrzahl der orthodoxen Kirchen, alt-katholische, anglikanische, baptistische, lutherische, mennonitische, methodistische, reformierte und unabhängige Freikirchen sowie einige Pfingstkirchen. Die römisch-katholische Kirche, die fast 1,4 Milliarden Gläubige vereint, ist nicht Mitglied. Vertreter des Vatikans arbeiten jedoch seit Ende der 1960er Jahre in wichtigen ÖRK-Gremien mit.

Pilgerweg der Gerechtigkeit

Bei einem Marsch durch die Innenstadt von Amsterdam erinnerten den Veranstaltern zufolge am 23. August rund 250 Menschen an den Einsatz des Weltkirchenrats für Gerechtigkeit und Frieden. Der Marsch symbolisierte den Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens, auf dem die Arbeit des ÖRK beruht. Zuvor hatten sich Vertreter der Mitgliedskirchen bei einem Symposium an der Freien Universität Amsterdam ausgetauscht. Die Veranstaltungen in Amsterdam sind Teil einer Reihe von Jubiläumsfeierlichkeiten, die während des gesamten Jahres an verschiedenen Orten stattfinden.

Bedford-Strohm: Europa braucht Impulse der Christenheit

epd-bild/Norbert Neetz

München (epd). Seit 70 Jahren besteht der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK). Am 23. August 2018 wurde in Amsterdam gefeiert - unter anderem mit einem Walk of Peace. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, ist mitgelaufen und erzählt dem Evangelischen Pressedienst (epd) von seinen Eindrücken.

epd: Ihr Eindruck von den Feierlichkeiten zum ÖRK-Jubiläum und dem Walk of Peace?

Bedford-Strohm: Immer wieder habe ich Bilder von der Gründungsversammlung des ÖRK 1948 in Amsterdam gesehen. Deswegen war es schon ein besonderes Erlebnis, nun auf den Tag genau 70 Jahre später am gleichen Ort in der vollen Nieuwe Kerk in Amsterdam beim Jubiläumsgottesdienst mitwirken zu dürfen. Es war ein fröhlicher Gottesdienst mit der Mitwirkung vieler junger Leute unterschiedlicher Hautfarben. Die Zukunft der Kirche, wie ich sie mir erhoffe, ist sinnlich sichtbar geworden: fromm und hoffnungsvoll, engagiert, bunt, weltzugewandt, völkerverbindend und alle Generationen umgreifend. Der wichtigste Impuls, den ich aus Amsterdam nach Deutschland mitnehme, ist die konsequente Beteiligung der jungen Generation.

epd: Der ÖRK wurde vor 70 Jahre gegründet: Sind die Kirchen weltweit seither zusammengewachsen oder streben sie auseinander?

Bedford-Strohm: Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Auch die Kirchen sind nicht frei von den Polarisierungen in der Welt, die wir gegenwärtig erleben. Aber ich habe den Eindruck, dass überall da, wo wir wirklich auf Christus hören, die Grundlage für die Überwindung dieser Polarisierungen gelegt ist. Die radikale Liebe Jesu Christi ist die größte Gegenkraft gegen die Missachtung der Menschenwürde, die sich in Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus oder nationalistischer Selbstüberhöhung zeigt. Ich bin in Amsterdam immer wieder auf den in Deutschland besonders deutlich gewordenen ökumenischen Geist des Reformationsjubiläums angesprochen worden. Der daraus erwachsende Impuls für Arbeit an der Einheit der Kirchen ist weltweit wahrgenommen worden. Daran können wir jetzt anknüpfen.

epd: Welchen Herausforderungen muss sich der ÖRK aktuell widmen?

Bedford-Strohm: Wenn es den ÖRK nicht schon gäbe, müsste er gerade jetzt dringend erfunden werden. Gerade wir in Europa brauchen in zunehmend säkularisierten Umgebungen die Impulse der Glaubensfreude und täglich gelebten Frömmigkeit aus der weltweiten Christenheit. Und die Welt braucht das Orientierungswissen der Christenheit in den großen Zukunftsfragen der Menschheit. Keine dieser Fragen ist heute noch auf nationaler Ebene zu lösen. Soziale Gerechtigkeit, Überwindung der Gewalt, die Umorientierung hin zu einer ökologisch verträglichen Wirtschaftsweise, die ernst nimmt, dass uns die Natur als Schöpfung Gottes anvertraut ist - das alles braucht verantwortliches Handeln auf globaler Ebene.

Deswegen ist das internationale Netzwerk der Kirchen gerade heute so wichtig. Durch ihre Gemeinden tief verwurzelt in den lokalen Kontexten und gleichzeitig universal ausgerichtet im Horizont der Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns verheißen hat - das ist die Kirche. Und deswegen ist sie geradezu prädestiniert als kraftvoller Akteur einer weltweiten Zivilgesellschaft. Der Weltkirchenrat ist dafür die wichtigste institutionelle Basis. Deswegen bin ich so dankbar dafür, dass es ihn gibt.

Viele Gemeinden missachten Verfahrensregeln beim Kirchenasyl

epd-bild/Jens Schulze

Berlin (epd). Nur jede zweite Gemeinde, die Flüchtlingen Kirchenasyl gewährt, kommt den geforderten Verfahrensregeln nach. Aus Gesprächen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wisse man, dass 2017 entgegen der Übereinkunft zwischen Staat und Kirchen nur in etwa der Hälfte aller Kirchenasylfälle Gemeinden ein Dossier eingereicht hätten, sagte der Leiter des Berliner Büros der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Karl Jüsten, der Tageszeitung "Die Welt" (21. August). Der Berliner Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Martin Dutzmann, bestätigte die Zahl "über alle Konfessionen hinweg". Von den evangelischen Asyl-Gemeinden reichten ihm zufolge etwa 53 Prozent im vergangenen Jahr ein Dossier ein.

Zahlen aus dem niedersächsischen Innenministerium entsprechen den Angaben der beiden Prälaten: Aus einer Auswertung des niedersächsischen Bundesamtes für den Zeitraum von Mai 2016 bis September 2017 gehe hervor, dass nur in rund 54 Prozent der Fälle Dossiers eingereicht wurden, nur 58 Prozent hätten dem Bundesamt einen Kirchenvertreter als Ansprechpartner genannt.

Vereinbarung mit dem Bundesamt

Die evangelische Kirche in Niedersachsen wollte die Tendenzen nicht bestätigen. Es treffe zwar zu, dass in der Konföderation der fünf Landeskirchen die Zahl der gemeldeten Kirchenasyle von der Zahl der eingereichten Dossiers abweiche, sagte Oberlandeskirchenrätin Andrea Radtke dem epd. "Allerdings sind das nur einige wenige Abweichler." Das Gros der Gemeinden gehe sehr sorgsam mit dem Kirchenasyl um.

2015 hatten Kirchen und Bundesamt vereinbart, dass der Staat das Kirchenasyl hinnimmt und zur Prüfung der jeweiligen Fälle bereit ist, sofern die Gemeinden dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Dossiers zu den Hintergründen der Asylsuchenden übermitteln und einen kirchlichen Ansprechpartner benennen.

Prälat Dutzmann sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), die EKD bedauere, dass es den Gemeinden nicht in allen Kirchenasylfällen gelinge, zeitnah ein vollständiges Dossier einzureichen. Allerdings sei dessen Erstellung oft schwierig und zeitaufwendig, das Bundesamt stelle hohe Anforderungen. Die Personen, die den Schutzsuchenden Obhut gewährten, seien in der Regel juristische und medizinische Laien. "Deshalb sind sie auf fachlichen Rat angewiesen", sagte Dutzmann.

Frist auf 18 Monate verlängert

Aber insbesondere fachärztliche Atteste etwa über eine akute Suizidgefahr sei in manchen Region kurzfristig nicht zu bekommen. Aber nur ein aussagekräftiges Dossiers versetze das Bundesamt in die Lage, den von der Gemeinde angenommenen besonderen humanitären Härtefall zu überprüfen, sagte Dutzmann. Selbstverständlich bitte die EKD die Gemeinden weiterhin, dem Bundesamt die besondere Härte des Einzelfalls auch konkret darzulegen.

Zwischen 1. Januar 2017 und 30. Juni 2018 hatten katholische, evangelische und freikirchliche Gemeinden laut "Welt" 2.533 Fälle von Kirchenasyl gemeldet. Insgesamt hätten in diesem Zeitraum 3.481 Personen in den Gotteshäusern Schutz gesucht. Aktuell sind nach Angaben der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche zum Stichtag 15. August 552 Fälle von Kirchenasyl bekannt, bei denen 868 Personen Schutz suchten, darunter 175 Kinder. 512 Fälle fallen dem Verein zufolge unter die Dublin-Regelung, wonach Asylsuchende, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, dorthin zurückgeführt werden können. Die Frist für das Verfahren betrug bislang sechs Monate. Nach Ablauf war das aktuelle Land für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig.

Viele Kirchen boten den Schutzsuchenden sechs Monate Unterschlupf, um die Rückführung in das Erstregistrierungsland zu verhindern. Seit dem 1. August gilt ein Erlass des Bundesinnenministeriums, wonach bei Kirchenasylfällen in nicht vereinbarungsgemäß kooperierenden Gemeinden sich die Frist auf 18 Monate erhöht. Wollen die Kirchengemeinden die Überstellung in ein EU-Erstaufnahmeland verhindern, müssten sie den Betroffenen mindestens 18 Monate Schutz bieten. Die 18-Monate-Frist gilt auch dann, wenn die Gemeinden ein Kirchenasyl nicht innerhalb von drei Tagen nach einer abschlägigen neuerlichen Prüfung durch das Bundesamt beenden.

Angesichts des neuen Erlasses rief Prälat Jüsten die Gemeinden zur Kooperation auf. Das liege "nicht zuletzt auch im Interesse der schutzsuchenden Person selbst".

Bedford-Strohm kritisiert verschärfte Verfahrensregeln

Der EKD-Ratsvorsitzende hat als bayerischer Landesbischof einen Brief an alle Gemeinden und Einrichtungen geschickt. Darin stellt er sich hinter das Kirchenasyl und kritisiert die verschärften Verfahrensregeln dafür.München (epd). Die Diskussion ums Kirchenasyl geht weiter: Nachdem bekanntgeworden war, dass nur etwa jede zweite Gemeinde, die ein Kirchenasyl gewährt, den geforderten Verfahrensregeln nachkommt, ist am 22. August ein Brief des bayerischen evangelischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm an die Öffentlichkeit gelangt. Mit Datum vom 7. August schreibt er an alle Pfarrämter und kirchlichen Einrichtungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. In dem dreiseitigen Schreiben kritisiert er die neuen Regeln für Kirchenasyle.

Durch die seit 1. August geltenden neuen Regeln würden den Gemeinden mit Kirchenasylen "Aufgaben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) aufgebürdet, die in manchen konkreten Fällen schwer umzusetzen sind", schreibt Bedford-Strohm in seinem Brief, der dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Sollten sich Gemeinden nicht daran halten, müssen Flüchtlinge 18 Monate und nicht wie bislang sechs Monate im Kirchenasyl ausharren, um nicht ins Erstaufnahmeland abgeschoben zu werden. Zudem riskieren die Gemeinden ein Strafverfahren.

"Konstruktive Kommunikation mit dem Rechtsstaat"

Kirchenasyle, die Menschen "in einer nachweislich besonderen Notsituation aufnehmen, haben meine Unterstützung", schreibt der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in dem Brief, über den zunächst die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichteten: "Ein Kirchenasyl ist zunächst eine christliche Tat der Nächstenliebe." Menschen in Notsituationen zu helfen sei "unsere Christenpflicht". Wichtig sei aber auch eine "gute und konstruktive Kommunikation mit dem Rechtsstaat". Kirchenasyle stellten diesen nicht infrage, es gehe vielmehr "im Gegenteil um ein Eintreten für seinen tieferen Sinn".

Viele Christen, die ein Kirchenasyl organisieren, empfänden es aber so, dass ihr Hilfehandeln "immer stärker auf einen Verwaltungsakt reduziert wird". Zu den Verfahrensregeln gehört, dass sie vor jedem Kirchenasyl ihren jeweiligen landeskirchlichen Ansprechpartner informieren und innerhalb vier Wochen ein Dossier einreichen müssen, anhand dessen der Fall erneut geprüft wird. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass bundesweit und konfessionsübergreifend nur etwa in der Hälfte aller Kirchenasyle ein solches Dossier eingereicht wurde.

Die Bischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Ilse Junkermann, verteidigte die Gemeinden gegen Vorwürfe, sich beim Kirchenasyl nicht an Absprachen mit dem Staat zu halten. Zwar stimme es, dass nur etwa die Hälfte der betroffenen Gemeinden sogenannte Härtefall-Dossiers für Flüchtlinge erstellt hätten, die Schutz in den Kirchen suchten, sagte sie "MDR Aktuell". Allerdings seien diese Dossiers auch alles andere als leicht anzufertigen.

"Frist für Dossier zu kurz"

Junkermann sagte, die jetzt geforderte Frist von vier Wochen sei dafür viel zu kurz. "Für die Kirchengemeinden ist es sehr, sehr schwierig, in so kurzer Zeit ein Dossier zu erstellen", sagte sie. Als Laien seien sie auf externen juristischen und medizinischen Sachverstand angewiesen, den sie nicht immer so schnell bekommen könnten. Jeder wisse doch, wie lange man oft auf einen Termin bei einem Facharzt warten müsse, so die Bischöfin. Auf einen Vorschlag für eine zeitliche Vorgabe wollte sie sich nicht festlegen.

Bedford-Strohm schreibt in seinem vor mehr als zwei Wochen datierten Brief dazu: Selbst wenn alle formalen Vorgaben eingehalten würden, sei nach bisheriger Praxis des Bamf sehr wahrscheinlich, dass das Dossier abgelehnt werde. Bundesweit habe die Behörde in 21 Prozent der Fälle den Selbsteintritt erklärt, also das Asylverfahren an sich gezogen, in 79 Prozent seien die Dossiers oft aus formalen Gründen abgelehnt worden. "Eine Prüfung der humanitären Notlage wurde oft nur bedingt vorgenommen", schreibt der Landesbischof weiter.

"Asyl in der Kirche" weist Kritik zurück

Berlin (epd). Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche" weist Vorwürfe zurück, Kirchengemeinden hielten sich nicht an staatliche Regeln. "Das zentrale Anliegen von Kirchenasyl ist der Schutz von Menschenrechten, nicht Regelkonformität", erklärte die Vorstandsvorsitzende des Vereins, Pastorin Dietlind Jochims, am 23. August in Berlin. Man sei froh, dass es Gemeinden gebe, die aus christlicher Verantwortung handelten, wenn Menschen durch eine Abschiebung Gefahr drohte, sagte Jochims. Den Angaben zufolge sind derzeit bundesweit 552 aktive Kirchenasyle mit mindestens 868 Personen bekannt, davon seien etwa 175 Kinder. 512 der Kirchenasyle seien sogenannte Dublin Fälle.

2015 hatten Kirchen und Bundesamt vereinbart, dass der Staat das Kirchenasyl hinnimmt und zur Prüfung der jeweiligen Fälle bereit ist, sofern die Gemeinden dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Dossiers zu den Hintergründen der Asylsuchenden übermitteln und einen kirchlichen Ansprechpartner benennen.

Dossierquote unbefriedigend

Das Einreichen eines Härtefalldossiers sei wünschenswert und im eigenen Interesse der Kirchengemeinden und Betroffenen, räumte Jochims ein. Nur so könne das Bamf die vorgebrachten Umstände sichten und bewerten. Eine Dossierquote von lediglich 50 Prozent sei unbefriedigend, so Jochims. Als ein Regelverstoß allerdings könnten in der Vergangenheit nicht eingereichte Dossiers nicht automatisch gewertet werden, fügte die Vorstandsvorsitzende hinzu. Eine Verpflichtung zur Vorlage habe es in der Vereinbarung von 2015 nicht gegeben. Für etliche Fälle hätten Kirchen und Bamf außerdem ausdrücklich vereinbart, kein Dossier zu erstellen.

Zum ganzen Bild gehöre ebenfalls, dass seit 2016 das Dublin-Referat des Bamf die Bearbeitung der Dossiers übernommen habe, bis dahin sei die Qualitätssicherung der Behörde zuständig gewesen, so Jochims. Die Anerkennungsquote für Dossiers sei seit diesem Zuständigkeitswechsel von 80 Prozent auf 20 Prozent gesunken. Antworten seien oft erschreckend allgemein und pauschal. Individuelle Erfahrungen und humanitäre Gesichtspunkte blieben unberücksichtigt. Jochims: "Wir vermissen Überlegungen, wie diese Defizite im Bamf endlich behoben werden sollen. Eingereichte Einzelfälle qualitativ gut zu überprüfen, das gehört selbstverständlich auch zur Vereinbarung."

Papst bittet in Irland um Vergebung für Missbrauch in der Kirche

Zwei Tage war Papst Franziskus in Irland zu Besuch, Anlass war das Weltfamilientreffen in Dublin. Doch geprägt war die Visite von der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in den kirchlichen Einrichtungen des Landes.Rom/Dublin (epd). Papst Franziskus hat am 26. August zum Abschluss seiner zweitägigen Irlandreise um Vergebung für sexuellen Missbrauch durch Geistliche sowie die Vertuschung der Übergriffe gebeten. Zugleich forderte er bei der Abschlussmesse des Weltfamilientreffens in Dublin vor Hunderttausenden Gläubigen dazu auf, adoptierte Kinder lediger Mütter, die in kirchlichen Mütterheimen in Irland festgehalten wurden, mit ihren Eltern zusammenzuführen.

In Berichten staatlicher Untersuchungskommissionen war in den vergangenen Jahren von 14.500 Missbrauchsopfern in der irischen Kirche die Rede. Nach Bekanntwerden der Skandale um den Missbrauch Minderjähriger, die Ausbeutung lediger Mütter und illegale Adoptionen von deren Kindern war es 2011 zu einer diplomatischen Verstimmung zwischen Irland und dem Heiligen Stuhl gekommen. Auf deren Höhepunkt wurde der Vatikanbotschafter aus Dublin abgezogen und die irische Botschaft beim Heiligen Stuhl zeitweise geschlossen

Christliche Liebe, wie sie von Familien verkörpert werde, könne allein die Welt von der Sklaverei der Sünde, von Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit gegenüber den Bedürfnissen der weniger Erfolgreichen erlösen, sagte der Papst bei der Messe zum Weltfamilientreffen im Croke-Park-Stadion in seiner Predigt. Er äußerte Verständnis für die Schwierigkeit, christliche Gebote wie Barmherzigkeit und Vergebung umzusetzen.

"Offene Wunde"

Bei einem Besuch im Marienheiligtum von Knock in Westirland hatte der Papst Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche zuvor als "offene Wunde" bezeichnet. Die Kirche dürfe nie wieder zuzulassen, dass sich Missbrauch und Misshandlungen wiederholen, sagte er beim Angelusgebet am Sonntagvormittag in Knock-

Der irische Premierminister Leo Varadkar hatte den Papst am Samstagabend zu verstärkten Bemühungen bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle aufgerufen. Versäumnisse im Umgang mit Missbrauch bezeichnete er als Geschichte von Leid und Schmerz, die Staat und Kirche in Irland miteinander teilten. Bei einer Begegnung mit Regierungsvertretern, Diplomaten und Vertretern der Zivilgesellschaft sagte Franziskus in Dublin, das Versäumnis kirchlicher Autoritäten, mit diesen "abscheulichen Verbrechen" angemessen umzugehen, habe zu Recht Empörung hervorgerufen. Es sei für Katholiken noch immer Grund für Leid und Scham.

Franziskus traf sich am 25. August in der Vatikanbotschaft in Dublin mit acht Missbrauchsopfern. Dabei verglich er die Täter nach Angaben von Teilnehmern mit einem umgangssprachlichen Begriff auf Spanisch mit Exkrementen. Demonstranten wollten am Sonntag am Sitz eines ehemaligen kirchlichen Heims für ledige Mütter und ihre Kinder, auf deren Gelände 2014 ein anonymes Grab mit Überresten Hunderter Babyleichen entdeckt worden war, eine Mahnwache halten.

Rücktrittsforderung

Während der Papst in Irland wiederholt Versäumnisse der Kirche im Umgang mit Missbrauch anprangerte und um Vergebung dafür bat, forderte ihn ein ehemaliger Vatikandiplomat zum Rücktritt auf. In einem elfseitigen Schreiben an konservative katholische Medien erklärte Erzbischof Carlo Maria Viganò, er habe Franziskus umgehend nach dessen Wahl 2013 über Missbrauchsvorwürfe gegen US-Kardinal Theodore McCarrick informiert. Franziskus hatte vor wenigen Wochen den Rücktritt des ehemaligen Bischofs von Washington aus dem Kardinalskollegium angenommen. Dieser soll minderjährige und volljährige Seminaristen missbraucht haben. Viganò war von 2011 bis 2016 Vatikanbotschafter in Washington.

Kurschus betont in USA Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde

epd-bild/Werner Krueper

Bielefeld/Louisville (USA) (epd). Die westfälische Präses Annette Kurschus hat zum Auftakt ihrer USA-Reise den Einsatz der Christen für Gerechtigkeit und Menschenwürde betont. Gott nehme seinen Platz zuallererst an der Seite der Armen, Schwachen und Hilfsbedürftigen ein, sagte Kurschus in Louisville/Kentucky, wie die Evangelische Kirche von Westfalen am Montag in Bielefeld mitteilte. Die leitende Theologin der westfälischen Landeskirche besucht seit Samstag mit einer Delegation die US-Partnerkirche United Church of Christ (Vereinigte Kirche Christi, UCC).

Die elfköpfige Gruppe der westfälischen Kirchenleitung besucht bis zum 8. September Gemeinden und Einrichtungen der UCC in den US-Bundesstaaten Kentucky, Indiana und Ohio. Schwerpunkte der Reise sind nach Angaben der Landeskirche die diakonische Arbeit der Partnerkirche, Zuwanderung und Integration sowie der Dialog mit dem Islam. Vorgesehen sind zudem in Washington ein Treffen mit der deutschen Botschafterin sowie Gespräche mit Vertretern der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds.

Die Evangelische Kirche von Westfalen ist seit 1980 mit der United Church of Christ in Kirchengemeinschaft verbunden. Die in Teilen auf deutsche Auswanderer zurückgehende Kirche zählt nach Angaben des Bielefelder Landeskirchenamtes rund eine Million Mitglieder. Die Gemeinden sind weitgehend selbstständig. Entschiedene Gegner und Befürworter von Präsident Donald Trump stünden sich auch in dieser Kirche gegenüber, hieß es.

Andacht auf Knopfdruck

epd/René Traut

Netphen (epd). Der Altarraum der Kirche St. Matthias ist in blaues Licht getaucht. Die Lichtspots auf der Klinkerwand lenken den Blick auf das große Kreuz in der Mitte. "Es war ein hammerharter Alptraum", tönt es dazu aus den Lautsprechern. In Rap-Form wird die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Die katholische St. Matthias-Kirche in Netphen-Deuz im Siegerland ist seit Mai eine Lichterkirche. Besucher können an einem Terminal selbst Andachten mit passender Musik und Beleuchtung auswählen. Für Kinder und Jugendliche gibt es Geschichten und Lieder wie den Bibel-Rap.

"Kirche muss neue Wege gehen"

"Die Kirche muss neue Wege gehen", betont Alexander Weber, der Vorsitzende des Kirchenvereins von St. Matthias. Die katholische Gemeinde in dem 2.000-Seelen-Dorf Deuz spürt wie Kirchen vielerorts die Auswirkungen von Pfarrermangel und immer weniger Gottesdienstbesuchern. Sonntagsmessen finden nur noch alle zwei Wochen statt. Dazwischen war die Kirche abgeschlossen - bis im Mai das Multimedia-System "MediaKi" installiert wurde. Seitdem steht St. Matthias täglich zwischen 10 und 18 Uhr Besuchern offen, die sich einen persönlichen Zuspruch wünschen oder bei Musik und Bibelversen zur Ruhe kommen wollen.

Vertrieben wird "MediaKi" von dem Wirtschaftswissenschaftler Lars Weber. Er entwickelte das patentierte System mit seinem Vater, dem evangelischen Pfarrer Ulf Weber, als dessen damalige Kirche im hessischen Willingen-Rattlar renoviert wurde. Die Idee: "Eine offene Kirche, in der Besucher nicht nur Kerzen entzünden können, sondern auch einen Zuspruch für ihre momentane Emotion finden", berichtet Ulf Weber.

Das System ist simpel zu bedienen: Auf einem Terminal mit Touchscreen wählen Besucher zwischen Kurz-Andachten, Psalmen und Liedern aus. Der Altarraum wird dazu passend mal gelb, mal rot oder blau beleuchtet. Am beliebtesten seien die etwa 15-minütigen Andachten zu Gefühlen wie Freude, Trauer oder Zorn, die mit Musik untermalt sind, berichtet Ulf Weber.

2014 wurde "MediaKi" in Rattlar installiert. Mit der Zeit wandten sich andere Gemeinden an Weber, und mittlerweile gibt es sieben Lichterkirchen in Hessen, NRW und Thüringen. Die Kosten - in Deuz lagen sie inklusive Umbaumaßnahmen bei 20.000 Euro - werden oft zum Großteil von Bistümern oder evangelischen Landeskirchen übernommen. Die meisten Lichterkirchen liegen wie St. Matthias im ländlichen Raum, wie Lars Weber berichtet. "Kirchen, die geschlossen werden sollten, konnten sich mit dem Kirchensystem und einem eigenen Konzept über einen großartigen Zuspruch freuen."

Alexander Weber aus dem Deuzer Kirchenverein ist überzeugt: Auch wenn die Zeiten voller Sonntagsgottesdienste vorbei seien, sei der Bedarf an Spiritualität und geistlichen Impulsen weiterhin da. Das zeige auch die Resonanz auf "MediaKi" in St. Matthias. Das Gästebuch der Kirche ist voll des Lobs. "Eine schöne Unterbrechung unserer Radtour", lautet ein Eintrag. Eine andere Besucherin schreibt: "Es tut gut, hier zu entspannen und Kraft zu schöpfen."

Lichterkirche will Gottesdienst nicht ersetzen

Auch Besucher des nahe gelegenen Bestattungswaldes könnten in der Lichterkirche Trost finden, sagt Alexander Weber. Eine Gemeindereferentin aus Siegen wolle dafür eine Andacht einspielen. Solche eigenen Projekte haben auch andere Lichterkirchen umgesetzt. So widmet sich die St. Antonius-Kirche im sauerländischen Medebach-Oberschledorn dem Thema Kunst. In Ulf Webers aktueller Gemeinde im thüringischen Schmalkalden setzten Jugendliche ein Hörspiel über Luthers Gewittererlebnis um - inklusive Lichtblitze und Nebelmaschine. Gemeinden können ihre Inhalte dann untereinander austauschen.

Eines kann und will das multimediale Kirchensystem aber ausdrücklich nicht: einen Gottesdienst ersetzen. "In einem Gottesdienst gibt es einen Pfarrer, es wird Segen zugesprochen, man singt miteinander Lieder", sagt Ulf Weber. Das multimediale Kirchensystem sei eher mit geistlichen Podcasts oder Andachten im Rundfunk vergleichbar. Das Besondere bei "MediaKi" sei der Ort, sagt der Pfarrer. "Es ist schon etwas anderes, ob ich eine sakrale Atmosphäre habe oder ob ich im Wohnzimmer sitze, die Füße hochlege und Bibel TV gucke." Und vielleicht, ergänzt Lars Weber, führe ein Besuch in einer Lichterkirche manche Menschen auch wieder in den Gottesdienst.

Landessuperintendent bei Gottesdienst und Pilgerweg für den Frieden

epd-bild / Werner Krueper

Bad Salzuflen/Detmold (epd). Ein Friedensgottesdienst mit dem lippischen Landessuperintendenten Dietmar Arends findet am 2. September in der Kilianskirche in Bad Salzuflen-Schötmar statt. Zu dem Gottesdienst lädt die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Schötmar ein, wie die Lippische Landeskirche am 20. August in Detmold mitteilte. Im Anschluss begleite Arends die Teilnehmer eines Friedenspilgerwegs von Schötmar nach Papenhausen, wo die Aktion mit einer Friedensandacht ende.

Der Gottesdienst ist den Angaben zufolge der Auftakt zur Aktion "Wanderfriedenskerze" in der Landeskirche. Bis zum Buß- und Bettag am 21. November werde die Kerze in verschiedenen lippischen Kirchengemeinden angezündet. 400 Jahre nach Ausbruch des 30-jährigen Krieges und 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges erscheine es dringender denn je, die Friedensbotschaft des Glaubens zu thematisieren, erklärte die Landeskirche.

Theologe Buß: Nachhaltiger Lebensstil entscheidet sich vor Ort

epd-bild/Friedrich Stark

Köln, Unna (epd). Der Umweltexperte und Theologe Alfred Buß hat angesichts des Klimawandels zu einem nachhaltigen Lebensstil aufgerufen. Das ganze Tun und Lassen müsse von Nachhaltigkeit geprägt sein, sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW am 25. August im "Wort zum Sonntag" in der ARD: "Wie wirkt sich auf Dauer aus, was wir konsumieren, in den Müll werfen, wie wir uns fortbewegen, was wir in die Luft blasen oder abholzen?"

Ob die Zukunft nachhaltig und gerecht gestaltet werde, entscheide sich "da, wo wir wohnen, leben und arbeiten", betonte der frühere Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. Bei nachhaltigem Planen in den Städten und Kommunen gehe es im Kern um Gerechtigkeit: "um gute Lebensgrundlagen der Enkelkinder ebenso wie um bezahlbare und wärmegedämmte Wohnungen heute".

Theologe Drewermann ruft Christen zu mehr Engagement für Frieden auf

epd-bild/Friedrich Stark

Frankfurt a.M., Paderborn (epd). Der katholische Theologe Eugen Drewermann hat die Christen aufgerufen, sich stärker für den Erhalt des Friedens einzusetzen. Sie trügen den "Frieden des Heiligen Abends" in den Herzen, sagte er am 25. August auf einem Studientag der hessen-nassauischen Kirche in Frankfurt am Main. Drewermann wandte sich gegen eine Logik der Angst, die der "Furie des Kriegs" immer bessere Panzer und Kampfdrohnen entgegensetzen und damit Frieden schaffen wolle. "Maximales Drohpotential" werde auf diese Weise mit Frieden verwechselt. Nach dieser Logik sei Sicherheit erst möglich, "wenn wir die ganze Welt vernichtet haben".

Der Theologe und Publizist erinnerte an die Erkenntnis des Reformators Martin Luther (1483-1546) von der Güte Gottes. Demnach könnten sich die Menschen selbst akzeptieren und sich infolgedessen friedlich zusammenschließen. Die biblische Friedensbotschaft könne den Weg zu einer friedlicheren Welt neu ebnen. Sie richte den Blick nicht auf andere Menschen mit dem Hintergedanken, sie zu übertrumpfen. Die Botschaft Jesu lasse sich auch zusammenfassen mit den Worten "das ganze Leben ist Abrüstung", sagte Drewermann.

Drewermann studierte unter anderem Theologie in Paderborn, wurde 1966 wurde zum Priester geweiht und arbeitete danach im Gemeindedienst und in der Studentenseelsorge. Aufgrund seiner zunehmend kritischen Haltung gegenüber der katholischen Amtskirche entzog ihm der Paderborner Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt 1991 die kirchliche Lehrerlaubnis. Dem folgten ein Predigtverbot und 1992 die Suspension vom Priesteramt. Heute ist Drewermann als freier Schriftsteller und Vortragsreisender tätig.

Die Geschäftsführerin des Internationalen Christlichen Friedensdienstes Eirene mit Sitz in Neuwied, Anthea Bethge, forderte bei der Veranstaltung, bei Konflikten regionale Kräfte zu unterstützen, die für friedliche Lösungsstrategien eintreten. Strategien für eine gemeinsame und zivile Konfliktbearbeitung müssten gestärkt werden.

"Güstrow schwebt" bald

epd-bild/Norbert Neetz

Güstrow (epd). Besucher des Güstrower Doms in Mecklenburg-Vorpommern können bald auf Höhe von Ernst Barlachs bekannter Bronzeplastik "Der Schwebende" selbst ins "Schweben" kommen. Dank einer Spende soll im Oktober zwei Wochen lang eine hölzerne Zwischenebene direkt über den Bänken einen völlig anderen Raumeindruck ermöglichen, sagte der evangelische Dompastor Christian Höser. Ähnlich dem vor der Reformation, als es noch keine durchgängige Bestuhlung gab. Der temporäre Holzboden wird bis an die Wände und bis zum Chorraum reichen und soll so die ganze Weite des Gebäudes uneingeschränkt erlebbar machen. "In den nächsten hundert Jahren wird es sowas nicht wieder geben im Dom", ist Höser überzeugt.

Mit der Aktion "Güstrow schwebt" wolle die 2.250 Mitglieder zählende Domgemeinde ihre Freude mit anderen teilen darüber, dass der Backsteinbau nach über 15 Jahren nun im Wesentlichen restauriert und für alle Besucher einladend ist, sagte der Theologe. Die letzte große Domsanierung im neugotischen Stil (1865-1868) ist genau 150 Jahren her. Etwa 3,25 Millionen Euro sind nach Angaben des Kirchenkreises Mecklenburg seit 2002 in die Restaurierung der 1335 geweihten, dreischiffigen Basilika geflossen.

Die Idee zum "Zwischenraum" auf der Höhe des "Schwebenden" entstand durch die einmalige Raumerfahrung während der Bauarbeiten auf dem Gerüst direkt unter der Decke. Während der Aktion "Güstrow schwebt" wird der Dom vom 2. bis 14. Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Am 2. und 7. Oktober gibt es Konzerte, und am 7. und 14. Oktober kreative Gottesdienste. Dies alles kann kostenfrei besucht werden.

Haupteingang verlegt

Außerdem sind vom 3. bis 6. Oktober tägliche Abendveranstaltungen auf der Zwischenebene geplant, die Kunst und Genuss vereinen sollen. Jeweils von 19 bis 21.30 Uhr können 120 Menschen an Sechser-Tischen Platz nehmen und ein Programm mit Pop, Theater, Kabarett, geistlichem Impuls sowie einem Drei-Gänge-Menü erleben. Karten (15 Euro) gibt es dafür am 26. August und 9. September jeweils nach dem Sonntagsgottesdienst.

Ab 10. September sind Karten für 25 Euro in der Güstrow-Information im freien Verkauf erhältlich - sofern noch verfügbar. Denn die Hälfte der Abendkarten sei zum vergünstigten Preis von 15 Euro pro Stück "in die Stadt hinein verschickt" worden, um mit Pflegediensten, Krankenhaus und anderen "unsere Freude zu teilen", sagte Pastor Höser.

Bis Oktober soll noch der Haupteingang von der Südseite in den Westen verlegt werden. Dafür wurde bereits Barrierefreiheit im künftigen Eingangsbereich geschaffen und ein Tresen für die Domwache eingebaut. Ein gläserner Windfang und Glasscheiben am Tresen sollen bis Oktober noch folgen. Für die restaurierte Lütkemüller-Orgel von 1868 gibt es bereits vom 2. bis 9. September eine eigene Festwoche mit Gottesdienst zur Wiederweihe, Konzerten und einer Orgelführung.

Er wünsche sich, dass die jetzt erfolgte Sanierung des Domes wieder 150 Jahre hält, sagte Pastor Höser. Doch er ist überzeugt davon, dass die Klimaveränderungen sich auch auf Kirchen auswirken. Der Theologe erinnerte beispielsweise an den Tornado, der am 5. Mai 2015 über Bützow nahe Güstrow hinwegfegte und auch die dortige Stiftskirche stark beschädigte.

Evangelische Kirche startet "Die Filmshow" auf Youtube

Frankfurt a.M. (epd). Ein Pfarrer erklärt die neuesten Kinofilme: Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat das Youtube-Format "Die Filmshow" gestartet. In den etwa fünfminütigen Clips spricht EKD-Filmpastor Christian Engels jeden Donnerstag über neue Kinofilme, wie das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) am 22. August in Frankfurt a.M. mitteilte. Die wöchentliche Videokolumne geht ab Donnerstag zusätzlich auch auf den Seiten der Deutschen Welle online.

Glaube und Werte stünden bei den Filmtipps nicht zwangsläufig im Mittelpunkt. Darüber zu reden, sei nur sinnvoll, wo es sich ergibt, sagte Engels, Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD.

"Wir wollen mit 'Die Filmshow' auch in der digitalen Welt Kriterien evangelischer Filmarbeit vermitteln, die uns wichtig sind", sagte GEP-Direktor Jörg Bollmann. Dazu gehörten hohe Ansprüche an die Qualität und die ethischen Aussagen der Filme ebenso wie ein scharfer Blick auf den gesellschaftlichen Kontext. Mit der "Filmshow" erweitere das GEP seine Kompetenz in der Unterstützung starker Filme, sagte Bollmann. Das GEP verantwortet bereits die Zeitschrift "epd Film" und die Auszeichnung "Film des Monats", die durch eine evangelische Jury verliehen wird.

Das GEP ist die zentrale Medieneinrichtung der EKD, ihrer Landeskirchen und Werke sowie der evangelischen Freikirchen. Es trägt unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd), die Rundfunkarbeit der EKD und das Onlineportal "evangelisch.de".

Katholikentags-Kollekte: Über 83.000 Euro für syrische Kriegsopfer

Münster (epd). Mehr als 83.000 Euro sind auf dem 101. Deutschen Katholikentag in Münster im Mai während der Gottesdienste gespendet worden. Es sei eines der höchsten Kollektenergebnisse in der jüngeren Geschichte der Katholikentage, teilten die Veranstalter am 22. August mit. Das Geld komme zu gleichen Teilen zwei Projekten zu Gute, die Hilfe für die Betroffenen des Krieges in Syrien leisten: Die Missionszentrale der Franziskaner unterstütze damit Familien im kriegszerstörten Aleppo. Der Caritasverband für die Diözese Münster fördere ein Projekt von Caritas international im Libanon, in dem Kinder und Jugendliche an mehreren Orten schulisch betreut werden.

Im Vergleich zu den Katholikentagen in Leipzig 2016 mit mehr als 60.000 Euro und Regensburg 2014 mit 50.000 Euro habe sich das Ergebnis der Kollekte in Münster mit mehr als 83.000 Euro deutlich gesteigert, hieß es weiter. Der 101. Deutsche Katholikentag fand vom 9. bis 13. Mai 2018 in Münster statt. Insgesamt kamen zu der Großveranstaltung, bei der Themen aus Politik, Gesellschaft Kirche und Religion diskutiert wurden, den Angaben zufolge etwa 90.000 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet.

Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken in der Regel alle zwei Jahre an wechselnden Orten veranstaltet. Der 100. Deutsche Katholikentag fand 2016 in Leipzig statt, 2014 trafen sich die katholischen Laien in Regensburg, 2012 in Mannheim.

Leiter des Katholischen Büros Saarland in Ruhestand verabschiedet

Saarbrücken (epd). Der frühere Leiter des Katholischen Büros Saarland, Peter Prassel, ist nun auch offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Prassel sei kein abgebrühter Kirchenfunktionär und auch kein glatter Diplomat, sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann. Vielmehr sei er ein Mensch mit Herz und Gefühl, der eine verlässliche Institution des Dialogs gewesen sei. Prassel wurde bereits am 30. April in den Ruhestand versetzt. Seine Nachfolge hat seit 1. August die Diplom-Verwaltungswirtin Katja Göbel übernommen.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) würdigte Prassel für dessen Umgang und Stil: "Nicht mit erhobenem Zeigefinger auf Politik einzugehen, sondern mit Argumenten zu überzeugen." Zudem habe der Prälat stets mit "stoischer Ruhe die langen Sitzungen des Parlaments mitertragen".

Die Katholischen Büros in Deutschland sind die Kontakt- und Verbindungsstellen der Bistümer zu den politischen und gesellschaftlichen Akteuren der Bundesländer. Auf evangelischer Seite sind bei den Landesregierungen Beauftragte der Landeskirchen aktiv. Prassel leitete das Katholische Büro zehn Jahre lang. Seine Nachfolgerin Göbel arbeitete dem Bistum Trier zufolge seit ihrer Ausbildung bei der Knappschaft und engagiert sich ehrenamtlich in ihrer Heimat-Pfarrgemeinschaft am Schaumberg.

Kandidaten für Bischofswahl in Oldenburg

epd-bild/Denis Wege/Photo von Oven

Oldenburg (epd). Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg wählt im September einen neuen Bischof. Kandidaten für das Amt sind die Theologen Thomas Adomeit (48) aus Oldenburg und Johann Schneider (54) aus Halle in Sachsen-Anhalt. Sie werden sich am 22. September der Synode vorstellen, wie Synodenpräsidentin Sabine Blütchen am 23. August in Oldenburg ankündigte. Der neue Bischof soll noch am selben Tag gewählt werden.

Adomeit wurde nach dem überraschenden Rücktritt von Bischof Jan Janssen im November 2017 im vergangenen Februar zum Oberkirchenrat und Vertreter im Bischofsamt der oldenburgischen Kirche ernannt. Der gebürtige Stuttgarter studierte evangelische Theologie in Mainz, Berlin und Marburg. Adomeit sagte dem epd, er würde gerne den bereits eingeläuteten Veränderungsprozess seiner Kirche weiter begleiten. Er erlebe die oldenburgische Kirche als eine kleine und selbstbewusste Kirche, die die Notwendigkeit zum Wandel erkannt habe.

Nach seinem Vikariat in Oldenburg war Adomeit 2004 Beauftragter für den Oldenburger Landeskirchentag "Mehr Himmel auf Erden". Danach übernahm er bis 2007 eine Pfarrstelle in Bad Zwischenahn. Anschließend leitete er die Akademie der oldenburgischen Kirche. Von 2009 an war Adomeit persönlicher Referent des damaligen Bischofs Janssen.

116 Gemeinden

Schneider ist seit 2012 Regionalbischof des Propstsprengels Halle-Wittenberg in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Er wurde im rumänischen Mediasch geboren und studierte nach einer Lehre als Werkzeugmacher Theologie in Neuendettelsau, Tübingen, München, Erlangen und Rom. Schneider sagte dem epd, er blicke voller Spannung und Erwartung nach Oldenburg. Der eingeschlagene Weg werfe die Kernfragen christlicher Existenz auf: "Was ist aus der Sicht der Gemeinden der Auftrag der Kirche Jesu Christi an Orten wie Wilhelmshaven oder dem Ammerland?"

Bevor er nach Halle wechselte war Schneider zunächst Pfarrer und Dozent in Erlangen und danach beim Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sowie beim Lutherischen Weltbund tätig. 2017 wurde ihm auf Vorschlag der Theologischen Fakultät von der Universität "Lucian Blaga" in Sibiu-Hermannstadt (Rumänien) die Ehrendoktorwürde verliehen. Zum Propstsprengel Halle-Wittenberg gehören sieben Kirchenkreise mit zusammen 170.000 Gemeindegliedern.

Um am 22. September gewählt zu werden, müsse ein Kandidat drei Viertel der insgesamt 60 Stimmen der Synodalen auf sich vereinen, sagte Blütchen. Gelinge dies nicht, werde es drei Stunden später einen zweiten Wahlgang geben. Dabei gehe es wieder um eine Drei-Viertel- Mehrheit. Gebe es danach noch immer kein Ergebnis, müssten die Synodalen eine Woche später am 29. September erneut zur Wahlurne schreiten. Dann genüge die einfache Mehrheit von 31 Stimmen.

Zur oldenburgischen Kirche zählen 116 Gemeinden zwischen der Nordseeinsel Wangerooge und den Dammer Bergen. Ihr gehören knapp 411.600 Mitglieder an.

Gesellschaft

Grüne und SPD kritisieren Seehofer-Vorstoß zu Religionsdebatte

epd-bild/Christian Ditsch

Frankfurt a.M. (epd). Mit seinem Vorstoß für eine neue Religionsdebatte hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geteilte Reaktionen hervorgerufen. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) begrüßten Seehofers Initiative. SPD und Grüne äußerten dagegen Kritik.

"Die Wandlung vom Saulus zum Paulus ist im Falle von Horst Seehofer denkbar unglaubwürdig", sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner der "Passauer Neuen Presse" (24. August). Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sieht in dem Vorstoß des CSU-Vorsitzenden einen Versuch, sich von seiner offenbar gescheiterten "Politik der Konfrontation" zu distanzieren. Sie sagte dem Blatt: "Jetzt versucht er umzusteuern und verkündet einen Dialog, den er erst ins Stocken gebracht hat." Seehofers Beitrag lese sich für sie so, "als ob er persönlich enttäuscht ist, dass seine privaten Überzeugungen nicht mehr die der Mehrheit inklusive der Kirchenleitungen sind".

Mazeyk sieht Fortschritt

Kurz nach seinem Amtsantritt im März hatte der Innenminister gesagt, der Islam gehöre seiner Ansicht nach nicht zu Deutschland. Die hier lebenden Muslime gehörten allerdings zu Deutschland. In einem Gastbeitrag für "Die Welt" sprach sich Seehofer nun für eine gesellschaftliche Diskussion über die Rolle der Religion und ihr Verhältnis zum Staat aus. Er kündigte an, das Gespräch mit allen relevanten religiösen Gemeinschaften suchen zu wollen. "Die Zuwanderung von Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsstaaten, mit unterschiedlicher religiöser und kultureller Prägung, hat zu erheblichen Herausforderungen geführt, die auch das Verhältnis zwischen Religion und Staat betreffen", schrieb der CSU-Vorsitzende.

Dass sich Seehofer mit seinem Vorschlag den Muslimen in Deutschland zuwendet, bezweifelte die Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt: "Die Muslime spricht Seehofer allenfalls indirekt an." SPD-Vize Stegner sagte, es passe schlecht zusammen, erst eine Debatte anzustoßen, ob der Islam zu Deutschland gehöre oder nicht, und dann den Dialog zu propagieren.

Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland, sieht in dem Vorstoß Seehofers hingegen einen Fortschritt. "Wir begrüßen, dass der Innenminister am Grundgesetz entlang argumentiert und somit einen guten Geist in die Debatte wirft, der besser ist als der aus den vergangenen Diskussionen", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Seehofers Betonung, dass das Grundgesetz allgemein von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften spreche und nicht nur von den Kirchen, die bei der Entstehung der Weimarer Verfassung dominiert hätten, sei "wichtig und bemerkenswert, denn es ist das Gegenteil von Ausgrenzung", sagte Mazyek. "Es ist zu hoffen, dass die skurrile Islamdebatte nun der Vergangenheit angehört."

Heinig wünscht differenzierte Debatte

Auch die EKD begrüßte das Gesprächsanliegen Seehofers: "Das interreligiöse Gespräch und der gesellschaftliche Diskurs gehören zur guten Tradition des Landes", sagte eine Sprecherin. Der Staatskirchenrechtler Hans Michael Heinig hält vor allem Seehofers Anspruch, das Gespräch mit allen relevanten religiösen Gemeinschaften suchen zu wollen, für wichtig. "Es wird nicht genügen, nur mit den beiden großen christlichen Kirchen und zwei muslimischen Verbänden ein Gesprächsforum zu entwickeln", sagte der Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) dem Evangelischen Pressedienst (epd). Ein Großteil der in Deutschland lebenden Muslime sei nicht in den Verbänden organisiert, ebenso wenig sei die Mehrheit der Konfessionslosen Mitglied im Humanistischen Verband.

Um die Gegenwartslage der Gesellschaft aber adäquat abbilden zu können, müsse die Politik alle Interessen in dem Arrangement zwischen Staat und Religionsgemeinschaften einbinden, erläuterte Heinig. Eine niveauvolle und differenzierte Debatte über die Rolle der Religion und ihr Verhältnis zum Staat sei daher dringend nötig.

KZ-Aufseher Palij gab sich als NS-Opfer aus

Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende wurde der frühere KZ-Aufseher Palij am Dienstag aus den USA abgeschoben. Wie jetzt bekannt wurde, hatte sich Palij Ende der 1940er Jahre in Deutschland als NS-Opfer ausgegeben und wurde daher finanziell unterstützt.München (epd). Der aus den USA nach Deutschland abgeschobene frühere KZ-Aufseher Jakiw Palij hat sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Hilfeleistungen für NS-Opfer erschlichen. Der heute 95-Jährige hielt sich in sogenannten DP-Camps für von den Nazis verschleppte und verfolgte Menschen auf und erhielt Unterstützung für seine Auswanderung in die USA, wie das Archiv des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen (ITS) dem Evangelischen Pressedienst (epd) bestätigte. Über den Fall hatte zuerst die "Bild"-Zeitung berichtet. Palij soll unter anderem in DP-Lagern in Bamberg und im Resettlement Center in Schweinfurt gewesen sein.

Laut Unterlagen des ITS-Archivs habe Palij seine SS-Zugehörigkeit offenbar verschwiegen und sich so Hilfeleistungen erschlichen, hieß es. Der Leiter der ITS-Abteilung Forschung und Bildung, Henning Borggräfe, sagte der "Bild", die Alliierten hätten Palij als "Displaced Person" (DP) anerkannt und seine Emigration unterstützt: "Unterlagen zum Anerkennungsverfahren liegen jedoch nicht vor, so dass unklar bleibt, wie er sich gegenüber den alliierten Hilfsorganisationen zu seiner Vergangenheit während des Zweiten Weltkriegs geäußert hatte."

Keine Papiere

Borggräfe sagte dem epd, es sei wahrscheinlich "nicht allzu schwer gewesen" nach Kriegsende die Seiten zu wechseln und sich statt als KZ-Aufseher als NS-Opfer auszugeben. Grundlagen für die Anerkennungsverfahren der alliierten Hilfsorganisationen seien ausgefüllte Fragebögen und Befragungen gewesen. "Danach wurde das Ganze auf Plausibilität geprüft und entschieden", erklärte der Experte. Es sei gut denkbar, dass unter den anerkannten DP "auch einige Tausend Menschen mit fragwürdiger Vergangenheit waren", etwa aus den Baltikum-Verbänden, die mit der Wehrmacht kämpften.

Borggräfe betonte, dies sei nicht Anschuldigung zu verstehen: "Die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg war extrem unübersichtlich. Die Menschen hatten entweder gar keine Papiere - oder welche, die leicht gefälscht werden konnten." Es sei kaum überprüfbar gewesen, ob ein Mensch aus der Ukraine nun NS-Opfer oder KZ-Aufseher gewesen sei. Anders als etwa Mitglieder der Waffen-SS und anderer SS-Verbände, die eine sogenannte Blutgruppentätowierung hatten, habe man Mitgliedern der SS-Hilfstruppen ihre Mitgliedschaft äußerlich nicht nachweisen können, erklärte er.

"Unter die Opfer eingeschlichen"

Der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, sagte der "Bild": "Offensichtlich hat sich Palij auch noch direkt nach Kriegsende in DP-Camps unter die Opfer eingeschlichen. Die Lüge seines Lebenslaufes, die er in den USA fortgesetzt hat, begann also bereits in Deutschland." Gegenüber den US-Behörden hatte der ehemalige KZ-Aufseher Ende der 1940er Jahre bei seiner Einreise falsche Angaben gemacht. Seine SS-Tätigkeit wurde von US-Behörden um die Jahrtausendwende enttarnt. Die USA versuchten seit 2004, Palij nach Deutschland abzuschieben.

Seit seiner Abschiebung nach Deutschland am 21. August wird Palij vom Land Nordrhein-Westfalen untergebracht und versorgt. In Deutschland laufen gegen ihn zurzeit aber keine strafrechtlichen Ermittlungen, wie die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg erklärte. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte zwar in der Vergangenheit schon einmal gegen Palij ermittelt, das Verfahren aber aus Mangel an Beweisen eingestellt.

Plädoyer für Debatte über deutsch-muslimische Identität

Köln (epd). Der Journalist und Autor Eren Güvercin fordert eine Debatte über die deutsch-muslimische Identität. "Wir müssen dringend inhaltlich über eine deutsch-muslimische Identität sprechen, ansonsten werden Begriffe wie 'deutscher Islam' zu Kampfbegriffen", sagte das Gründungs- und Vorstandsmitglied der Alhambra Gesellschaft dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Der vor rund einem Jahr gegründete Verein versteht sich als Debattenplattform für Muslime. Auf ihrer Webseite veröffentlicht die Alhambra Gesellschaft unter anderem wöchentlich "Freitagsworte", in denen sich Mitglieder und Gastautoren mit Themen beschäftigen, die ihnen in den Freitagspredigten in der Moschee fehlen.

Türkisch geprägte Verbände wie Ditib und die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs haben Güvercin zufolge vereinzelte Versuche, eine innermuslimische Diskussion zu beginnen, aus Angst vor einem Machtverlust bisher im Ansatz verhindert. "Die türkisch dominierten Verbände agieren wie Heimatvertriebenen-Vereine", sagte der 37-jährige Rechtswissenschaftler. Statt eine positive deutsch-muslimische Identität zu fördern, versuchten sie, das Migranten-Dasein hierzulande künstlich aufrechtzuerhalten.

Dabei ließen sich die Verbände auch von der Politik Ankaras instrumentalisieren, kritisierte Güvercin. Die kommenden Generationen von Deutschtürken sollen zum Beispiel durch Jugendreisen, die das Amt für Auslandstürken vom türkischen Staat großzügig finanziere, "ideologisch auf Linie" gehalten werden. Die Reisen seien zwar als Kulturprogramm vermarktet, dahinter verberge sich aber eine religiös angehauchte nationalistische Indoktrinierung.

Der Kölner Güvercin, dessen Eltern in den 60er Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kamen, rät Muslimen, sich mit dem Gedanken an einen "deutschen Islam" anzufreunden. Wer in Deutschland aufgewachsen ist und sich als "türkischer Muslim" bezeichnet, reagiere unreflektiert und emotional auf hitzige Debatten wie auf die um Ex-Nationalspieler Mesut Özil, sagte Güvercin: "Die Realität, die die türkischstämmigen Jugendlichen von heute geformt hat, ist die deutsche." Die Jugendlichen seien durch ihre Sprache und Kultur in Deutschland verwurzelt. "Man kann auch ein deutscher Staatsbürger und konservativer Muslim sein", betonte er.

Güvercin begrüßte, dass die Deutsche Islamkonferenz nach der Sommerpause über die Frage sprechen will, ob es so etwas wie einen "deutschen Islam" gebe und wie dieser aussehen könne. Die Islamkonferenz biete den Muslimen einen Rahmen, um über Grundsatzfragen zu diskutieren, erläuterte er. Der Koordinationsrat der Muslime, in dem die großen Verbände organisiert sind, habe ein innermuslimisches Forum, in der man diese Fragen hätte diskutieren können, hingegen immer verhindert.

Kopftuchverbot für Mädchen gefordert

epd-bild / Gustavo Alabiso

Berlin (epd). Die Menschenrechtsorganisation "Terre des Femmes" hat von der Bundesregierung ein gesetzliches Kopftuchverbot für Mädchen an Schulen und Kitas gefordert. Eine Verschleierung im Kindesalter konditioniere Mädchen in einem Ausmaß, dass sie das Kopftuch später nicht mehr ablegen können, erklärten Vertreter der Organisation am 23. August in Berlin. Die Verschleierung von Mädchen aller Altersstufen sei ein zunehmendes Phänomen in vielen Schulen und sogar im Kindergarten. Sie stehe für eine Diskriminierung und Sexualisierung von Minderjährigen.

"Terre des Femmes" machte zugleich auf eine Unterschriftenaktion unter dem Titel "Den Kopf frei haben!" aufmerksam, mit der der Forderung nach einem gesetzlichen Verbot des Mädchenkopftuchs Nachdruck verliehen werden soll. Die Petition wird den Angaben zufolge unter anderem von der Schauspielerin Sibel Kekilli, Frauenrechtlerin Alice Schwarzer und dem Islamexperten Ahmad Mansour unterstützt. Auch Organisationen wie der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte und der Berufsverband der Frauenärzte beteiligen sich an der Aktion.

"Kinderrechtsverletzung"

"Das Kinderkopftuch ist für uns eine Kinderrechtsverletzung", sagte die Bundesgeschäftsführerin von "Terre des Femmes", Christa Stolle. Die Organisation dringe deshalb auf "ein faires Regelwerk - um nicht zu sagen Verbot-, um Mädchen die Chance zu geben, gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei aufwachsen und leben zu können - und wir fordern das für alle Mädchen, egal aus welchem Kulturkreis".

Die Verschleierung von Mädchen sei keine harmlose religiöse Bedeckung des Kopfes, fügte die Frauenrechtsorganisation hinzu. Sie stelle eine geschlechtsspezifische Diskriminierung und eine gesundheitliche Gefahr dar. Die Chancen der Mädchen auf eine gleichberechtigte Teilnahme am gesamtgesellschaftlichen Leben würden massiv eingeschränkt. Öffentliche Schulen müssten für alle Minderjährigen eine angstfreie Entwicklung ermöglichen und als neutrale staatliche Orte religiöse und ideologische Symbolik vermeiden, hieß es. Besonders problematisch sei, dass zuletzt im Internet Videos veröffentlicht wurden, die bereits Babys mit Hidschab zeigten. "Hier geht es nicht mehr um die Ausübung des eigenen Glaubens, sondern um Missbrauch von Kindern für fundamentalistische Zwecke", so Stolle.

Umstrittene Petition

Die Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, Susanne Schröter, betonte, dass es vor rund 20 Jahren noch keine Mädchen mit Kopftuch an deutschen Grundschulen gegeben habe. Inzwischen sei dieses Phänomen vielerorts zu beobachten. Das sei eine neue Entwicklung. Genaue Zahlen, wie viele Mädchen in Deutschland das muslimische Kopftuch tragen, gebe es allerdings nicht. Die Berliner Juristin Seyran Ates sagte, das Kopftuch befördere "Geschlechterapartheid". Das Kinderkopftuch sei aus ihrer Ansicht zudem Kindesmissbrauch.

Zugleich räumte "Terre des Femmes" ein, dass die im Juni gestartete Petition für ein Kopftuchverbot in der Öffentlichkeit mit erheblichen Gegenwind zu kämpfen habe. So würden die großen Onlineplattformen für Petitionen die Aktion "Den Kopf frei haben!" nicht verbreiten. Viele Menschen wollten sich nicht gegen ein Kinderkopftuch positionieren, aus "Angst als rassistisch und rechtspopulistisch abgestempelt zu werden", so Stolle. Bislang hätten weniger als 10.000 Personen die Petition für ein Kinderkopftuch-Verbot unterzeichnet.

NRW fehlen im neuen Schuljahr knapp 3.700 Lehrer

epd-bild / Jens Schulze

Düsseldorf (epd). Die Schüler in Nordrhein-Westfalen müssen sich wegen Lehrermangels weiter auf Unterrichtsausfall einstellen. Für das neue Schuljahr 2018/19 konnten 3.694 Lehrerstellen nicht besetzt werden, wie Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am 24. August in Düsseldorf sagte. Dennoch habe sich die Besetzungsquote auf 61,6 (Vorjahr: 53,3) Prozent verbessert. Damit wurden nach Angaben der Ministerin 5.929 der 9.623 zu besetzenden Lehrerstellen belegt.

Vor allem Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Sekundarstufe I) sowie Berufskollegs litten unter Lehrermangel. Nach Schätzungen des Schulministeriums werden hier in den nächsten zehn Jahren rund 15.000 Lehrkräfte fehlen. Dagegen werde es für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen der Sekundarstufe II in diesem Zeitraum voraussichtlich einen Überhang von 16.000 Lehrkräften geben.

Das Land setzt vor diesem Hintergrund auf Maßnahmen, um gegenzusteuern und den Lehrermangel einzudämmen: "Fehlende Lehrkräfte belasten alle - Schüler, Lehrer und Eltern", betonte Gebauer. "Wir lassen nichts unversucht, um Angebot und Nachfrage wieder ins Lot zu bringen." Demnach sollen stellenlose Oberstufenlehrer in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis an Grundschulen wechseln können - verbunden mit der Zusage, nach vier Jahren auf eine Sekundarstufe II-Stelle zu wechseln.

Auch die Verbeamtung der Lehrerschaft soll dem Angaben zufolge erleichtert werden, um so den Beruf attraktiver zu machen. Zudem sollten anstehende Pensionäre durch einen Besoldungszuschlag in Höhe von zehn Prozent zur Verlängerung ihrer Dienstzeit motiviert werden. Auch könnten sich künftig Seiteneinsteiger mit einem Fachhochschul-Masterabschluss auf eine Lehrerstelle bewerben. Bislang war das nur mit Universitätsabschluss möglich. "Wir erweitern damit vor allem den Bewerberkreis für die Berufskollegs", betonte Gebauer.

Von 2017 bis 2019 solle die Zahl der Ganztagsplätze von 307.000 auf 323.000 zulegen, sagte die FDP-Politikerin. Dafür stelle das Land 93 Millionen Euro im Jahr zusätzlich bereit. Hintergrund sei das Ziel des Bundes, einen Rechtsanspruch auf einen offenen Ganztag an den Grundschulen einzuführen. Bei der Inklusion sollten in den nächsten sieben Jahren insgesamt rund drei Milliarden Euro in den Personalausbau fließen, hieß es weiter. Rund 6.000 neue Stellen sollten so geschaffen werden.

Die Gesamtzahl der Schüler steigt dem Ministerium zufolge im neuen Schuljahr leicht um 0,3 Prozent auf 2,5 Millionen, davon 1,94 Millionen (plus 0,4 Prozent) an den allgemeinbildenden Schulen und unverändert 562.230 an den Berufskollegs. Mit 640.770 (plus 0,3 Prozent) Schülern entfällt gut ein Viertel auf die Grundschulen, gefolgt von den Gymnasien mit 524.460 (plus 0,9 Prozent) und den Gesamtschulen mit 322.670 (plus 4,8 Prozent) Schülern.

Armutsrisiko in NRW ist gestiegen

In Nordrhein-Westfalen wächst die Zahl derer, die von Armut bedroht sind. Im vergangenen Jahr verfügten rund drei Millionen Menschen in NRW über ein Einkommen, das unterhalb der sogenannten Armutsgefährdungsschwelle lag.Düsseldorf (epd). In Nordrhein-Westfalen ist das Armutsrisiko in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am 23. August in Düsseldorf mitteilte, bezogen im vergangenen Jahr rund drei Millionen Menschen in NRW ein Einkommen, das unterhalb der sogenannten Armutsgefährdungsschwelle lag. Damit war mehr als jeder sechste Bürger (17,2 Prozent) im Land von dieser Entwicklung betroffen. Im Jahr 2007 hatte die Quote noch bei 14,5 Prozent gelegen.

Menschen mit niedriger beruflicher Qualifikation haben laut den Statistikern ein größeres Risiko der "relativen Einkommensarmut". Nach der Definition der Europäischen Union gilt eine Person als armutsgefährdet, wenn ihr weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung zur Verfügung steht. Die Armutsgefährdungsschwelle für Einpersonenhaushalte lag in NRW 2017 bei monatlich 968 Euro.

Nach Ansicht des Sozialverbands VdK Nordrhein-Westfalen belegen die Zahlen des Landesamtes, dass sich die Ungleichheit in der Gesellschaft verfestigt hat. "Obwohl es der deutschen Wirtschaft gutgeht, konzentriert sich der Reichtum nach wie vor nur auf einige wenige. Auf der anderen Seite lebt in unserem Bundesland mittlerweile mehr als jeder Sechste am Existenzminimum", kritisierte der Vorsitzende Horst Vöge. Vor allem Alleinerziehende und deren Kinder, Rentner sowie Niedriglohnbezieher seien betroffen.

Neben wirksamen Initiativen gegen Alters- und Kinderarmut fordert der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen daher verstärkte Bemühungen von der schwarz-gelben Landesregierung zur Eindämmung von Minijobs, Befristungen sowie Zeit- und Leiharbeit. "Allein im vergangenen Jahr stand hierzulande jeder Vierte abhängig Beschäftige in einem atypischen Arbeitsverhältnis. Davon waren mit 1,22 Millionen mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer betroffen", betonte Vöge.

Gericht überprüft Umsetzung des Luftreinhalteplanes für Düsseldorf

Düsseldorf (epd). In den kommenden Wochen will das Verwaltungsgericht Düsseldorf entscheiden, ob die vom Land Nordrhein-Westfalen geplanten Maßnahmen zur Luftreinheit ausreichen. Wie ein Sprecher des Gerichts am 21. August mitteilte, kann auch ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro gegen das Land angedroht werden. Hintergrund des Verfahrens (AK.: 3 M 123/18) ist die Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die vom Land strengere Auflagen bei der Umsetzung des Luftreinhalteplanes in Düsseldorf fordert. Dazu gehören auch Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Es wird erwartet, dass das Gericht im Laufe des Septembers seine Entscheidung bekanntgibt.

In dem am Dienstag verhandelten Fall am Verwaltungsgericht ging es zunächst um formale Fragen. Auch wurde beraten, ob das Land NRW die Urteile des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom September 2016 (AK.: 3 K 7695/15) und des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig von Februar dieses Jahres (AK.: 7 C 26.16) ausreichend berücksichtigt hat. Diese Urteile verpflichten das Land und die Bezirksregierung als ausführende Behörde zur Weiterentwicklung des Luftreinhalteplanes für die Stadt Düsseldorf. Dabei sollten nach Ansicht der Richter auch Fahrverbote für Dieselfahrzeuge erwogen werden.

Die Deutschen Umwelthilfe wirft dem Land NRW vor, die von den Gerichten geforderten Maßnahmen zur Luftreinhaltung bislang nicht angemessen umzusetzen. Das Land lehnt Fahrverbote für Dieselfahrzeuge bislang ab. Auch der am 21. August von der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegte und überarbeitete Luftreinhalteplan schließt solche Maßnahmen aus.

Der DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch nannte es einen "Affront", dass der fortgeschriebene Luftreinhalteplan erst zum Gerichtstermin vorgelegt wurde. Offenbar wolle das Land das Verfahren um jeden Preis verzögern. Zugleich zeigte sich Resch zuversichtlich, dass das Gericht feststellen werde, dass das Land rechtswidrig die Fortschreibung des Luftreinhalteplanes für Düsseldorf verzögert habe.

Expertin: Internationale Verflechtung erschwert Rüstungskontrolle

epd-bild/Sebastian Backhaus

Berlin (epd). Die Kontrolle von Rüstungsgeschäften wird nach Angaben der Konfliktforscherin Simone Wisotzki wegen der Internationalisierung der Branche zunehmend schwieriger. Länder wie Saudi-Arabien arbeiteten daran, von Rüstungsimporten unabhängiger zu werden und eigene Produktionsstandorte aufzubauen, sagte die Wissenschaftlerin dem Evangelischen Pressedienst (epd) aus Anlass des Anti-Kriegs-Tages am 1. September. Deutsche Unternehmen kooperierten mit internationalen Partnern, um Waffen und Munition direkt vor Ort zu produzieren. Das sei ein "besorgniserregender Trend", warnte die Forscherin am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main.

Als Beispiel nannte Wisotzki den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall, der mit dem südafrikanischen Unternehmen Denel den Joint Venture Rheinmetall Denel Munition gegründet habe. Von diesem Joint Venture wiederum werde seit 2016 eine Munitionsfabrik in Saudi-Arabien betrieben, in der zurzeit täglich 300 Artilleriegranaten und 600 Mörsergranaten produziert würden. "Das sind die Waffen, die im Jemen zum Einsatz kommen", sagte die Konfliktforscherin. Saudi-Arabien interveniert in dem seit 2013 andauernden Bürgerkrieg im Jemen, der gravierende humanitäre Folgen hat.

Modulare Waffenproduktion

Eine neue Entwicklung ist laut der Konfliktforscherin ferner, dass Kleinwaffen zunehmend modular produziert würden. Es sei daher vorstellbar, dass Einzelteile aus unterschiedlichen Staaten kämen. Die technologische Entwicklung schreite so schnell voran, dass Gesetze und Regelungen oft viel zu spät seien. Die Politik müsse daher immer wieder Gesetze ändern und Lücken schließen.

Wisotzki, die als Co-Vorsitzende der Fachgruppe Rüstungsexport der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) zusammen mit anderen Experten jährlich den Rüstungsexportbericht publiziert, sprach sich in dem Zusammenhang für ein deutsches Rüstungsexportkontrollgesetz aus sowie für einen Beschluss, wonach grundsätzlich nur noch an Länder geliefert wird, die das Internationale Waffenhandelsabkommen (Arms Trade Treaty) unterzeichnet haben. Bisher haben dieses Abkommen weder die arabischen Staaten unterschrieben, noch Indien oder Pakistan.

Kämpfer für den Frieden

epd-bild / Debbie Hill

Tel Aviv (epd). Mit seinen hellgrauen Haaren und dem Bart war Uri Avnery schon von Weitem unverkennbar, wenn er bei Demonstrationen vorneweg marschierte. Bis ins Alter von 94 Jahren war Israels unermüdlichster Kämpfer für den Frieden geistig und körperlich fit. In der Nacht zum 20. August starb er in einem Tel Aviver Krankenhaus an den Folgen eines Gehirnschlags.

Avnery liebte es, Tabus zu brechen, und setzte sich bisweilen auch über Gesetze hinweg. Als erster jüdischer Israeli traf er 1982 noch während des Krieges zwischen Israel und dem Libanon den Chef der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Jassir Arafat, in Beirut. "Ein Staat", lautete damals das Ziel der PLO. Avnery hingegen war Zionist. Ihm schwebte die Zweistaatenlösung vor: Israel und Palästina in friedlicher Nachbarschaft.

Als jüngster von zwei Söhnen der Familie Ostermann kam er 1923 zur Welt und erhielt den Vornamen Helmut. "Ich war sehr bewusster Beobachter dessen, was in Deutschland passiert ist", sagte er einmal im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Im Jahr der Machtergreifung Hitlers, 1933, emigrierten die Ostermanns nach Palästina. Sie waren die einzigen der gesamten Familie, die die Nazi-Zeit überlebten.

Im Untergrund

Um Palästina von den britischen Mandatsherren zu befreien und die Juden im Land vor arabischem Terror zu schützen, schloss sich der junge Mann zunächst der radikalen Untergrundbewegung Irgun an. Während des Unabhängigkeitskrieges wechselte er zur Hagana, dem Vorgänger der israelischen Armee.

Seine Kriegserlebnisse verarbeitete er zu einem ersten Buch, das ein Bestseller wurde und Uri Avnery, wie er sich inzwischen nannte, zu einem Volkshelden machte. Der Erfolg irritierte ihn. Er fühlte sich missverstanden und schrieb ein weiteres Buch: "Die Kehrseite der Medaille" erzählt von den Schrecken der blutigen Kämpfe, vom Tod und von der Skrupellosigkeit der Politiker - Dinge, die zum damaligen Zeitpunkt niemand hören wollte.

Zusammen mit Schalom Cohen, einem Kameraden seiner Armee-Einheit, kaufte er das Nachrichtenmagazin "HaOlam HaSe" ("Diese Welt"). Zu seinen Themen gehörten Korruption sowie die Diskriminierung der Sfaradim, der aus arabischen Staaten eingewanderten Juden. Er schrieb über "feige Ja-Sager" rund um den ersten Regierungschef David Ben-Gurion, den er auf einer Titelseite einen "Diktator" nannte. Er trat für die Rechte des palästinensischen Volkes und für Meinungsfreiheit ein. Keine andere israelische Zeitung veröffentlichte weder zuvor noch danach derart provokative Nacktbilder wie "HaOlam HaSe".

Das Wochenblatt polarisierte. Mitte der 70er Jahre entkam Avnery nur knapp einem Messerattentat. Am meisten verhasst war der Chef von "HaOlam HaSe" den Politikern, die von Woche zu Woche mit Verhöhnung oder Entlarvung rechnen mussten. Mit dem "Gesetz gegen die üble Nachrede" sollte das Magazin vom Markt verschwinden. Avnery nahm die Kampfansage an und kandidierte Mitte der 60er Jahre selbst für die Knesset. Dort bliebt er zehn Jahre.

Kontakt zur PLO-Führung

In dieser Zeit soll er keine einzige Sitzung verpasst haben, über 1.000 Reden gehalten und 1.000 Gesetzentwürfe eingebracht haben, unter anderem zur Einführung standesamtlicher Trauungen sowie der Legalisierung von Homosexualität und Abtreibungen. Keine seiner Gesetzesinitiativen erreichte eine Mehrheit. 1981 zog er aus der Knesset wieder aus, um seinen Platz für einen arabischen Parteifreund zu räumen.

Zu dieser Zeit unterhielt er bereits seit Jahren Kontakte zur PLO-Führung, was damals gesetzlich verboten war. "Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft", sagte Avnery Jahrzehnte nach seinem ersten Treffen mit Arafat. "Ich habe immer geglaubt, dass man mit Arafat Frieden machen kann und sollte."

Anfang der 90er Jahre, als Israel und die PLO doch Verhandlungen führten, gründete Avnery die Initiative "Gusch Schalom", den Friedensblock, um auf außerparlamentarischer Bühne Druck auf die politische Führung auszuüben. Er organisierte Demonstrationen und schrieb wöchentlich im Newsletter der Bewegung zu aktuellen Themen.

International wurden ihm dafür höchste Ehren zuteil. 2001 erhielt er mit seiner Frau den "alternativen Nobelpreis", 2003 zusammen mit dem Palästinenser Sari Nusselbeh den Lew-Kopelew-Preis und 2008 die Carl-von-Ossietzky-Medaille der Internationale Liga für Menschenrechte.

Noch Anfang August veröffentlichte er einen ausführliches Essay zum neuen Nationalstaatsgesetz, dem er eine "halbfaschistische Natur" unterstellte. Es zeige, wie dringlich die Debatte darüber sei, "wer wir sind, was wir wollen und wohin wir gehören", schrieb er. Die Hoffnung auf Frieden gab er bis zum Schluss nicht auf: "Man weiß nie, welche Kräfte am Werk sind - auch, wenn es heute so aussieht, als steuerten wir geradewegs auf einen Eisberg zu."

Francos Schatten

Die spanische Regierung will die Gebeine von Diktator Franco an einem anderen Ort bestattet wissen. Trotz einer Mehrheit der Befürworter gibt es Widerstand.Madrid (epd). Die spanische Regierung möchte Diktator Francisco Franco (1892-1975) aus seinem Mausoleum im sogenannten Tal der Gefallenen herausholen. Die Entscheidung zu einer Umbettung der Gebeine traf das Kabinett am 24. August per Dekret.

"Keine Demokratie kann sich Denkmäler erlauben, die alte Diktatoren rühmen", sagte Regierungschef Pedro Sánchez schon vor der Sommerpause. Aus dem Tal der Gefallenen, einer enormen, in den Fels der Gebirgskette Sierra de Guadarrma vor Madrid gehauenen Basilika, soll eine demokratische Gedenkstätte werden. Die Nachkommen Francos haben nach Inkrafttreten des Dekrets 15 Tage Zeit, eine neue Ruhestätte zu brennen.

Die Benediktiner, die Francos bisherige letzte Ruhestätte verwalten, kündigten Widerstand an. Bislang liegt das Grab des Diktators direkt neben dem Altar der Basilika. Es zieht jedes Jahr einige Tausend Ewiggestrige an, zuletzt am 18. Juli, dem Jahrestag des Putsches der Generäle von Franco, die damit 1936 den spanischen Bürgerkrieg auslösten. Die Demonstranten erhoben dabei den rechten Arm zum faschistischen Gruß und sangen das Parteilied "Cara al Sol".

Mehrheit der Bürger für Umbettung

Umfragen zufolge ist eine Mehrheit der Spanier dafür, den alten Diktator umzubetten. Allerdings spricht sich ein Drittel auch dagegen aus. Das spanische Parlament hatte sich schon im Juli vergangenen Jahres mit nur einer Gegenstimme für eine Umbettung ausgesprochen. Die Abgeordneten der konservativen Volkspartei stimmten zwar nicht dagegen, enthielten sich aber.

Das Parlament muss nun auch über das Regierungsdekret abstimmen. Diesmal will sich auch die Partei Ciudadanos enthalten, was die Mehrheit für die Umbettung im stark fragmentierten Parlament aber nicht gefährden würde.

Emilio Silva glaubt nicht, dass eine Umbettung großen gesellschaftlichen Widerstand auslösen wird. Silva, Vorsitzender der Vereinigung zur Erlangung des Historischen Gedächtnisses, vergleicht die Umbettung Francos mit der Demontage eines Reiterstandbilds des Ex-Diktators im Zentrum Madrids im Jahr 2005. "Damals demonstrierten an einem Tag rund 400 Leute. Das war's." Jüngste Proteste im Tal der Gefallenen bezeichnet er scherzhaft als "das letzte Selfie der Francoanhänger im letzten Schützengraben, den die Demokratie noch nicht eingenommen hat".

"Kein Ort der Versöhnung"

Dennoch glaubt Silva nicht, aus dem Tal der Gefallenen könne ohne Franco ein Ort der Versöhnung werden. In dem Stollen der Basilika liegen die Gebeine von 30.000 Menschen, darunter Bürgerkriegskämpfer auf beiden Seiten, aber auch Opfer der Repression des Franco-Regimes, die nach 1959 ohne das Einverständnis der Angehörigen dorthin gebracht wurden.

Die Toten ließen sich nicht vergleichen. Die einen kämpften gegen die demokratische Republik, die anderen verteidigten sie, sagt Silva. Der Ort könne aber von seiner Entstehung erzählen, von den 20.000 Zwangsarbeitern, die ihn errichtet hätten.

Einer dieser Zwangsarbeiter war 1948 vier Monate lang der spätere spanische Historiker Nicolás Sánchez-Albornoz. Im gelang damals die Flucht im Peugeot von Norman Mailer. Barbara Mailer, die damals in Paris lebende Schwester des US-Schriftstellers, saß am Steuer. Sánchez-Albornoz hofft, der Zahn der Zeit werde die Debatte um die Zukunft des Tals der Gefallenen beenden. Das 150 Meter hohe Betonkreuz auf dem Felsen schwanke schon heute um mehr als einen Meter von einer Seite zur anderen: "Es ist durchaus möglich, dass es einmal umfällt."

"Blumen für Stukenbrock" erinnert an Opfer der NS-Zeit

Schloß Holte-Stukenbrock (epd). Der friedenspolitische Arbeitskreis "Blumen für Stukenbrock" erinnert mit einer Gedenkveranstaltung am 1. September an die Opfer des nationalsozialistischen deutschen Staates. Der Arbeitskreis fordert aus Anlass des Antikriegstages eine "konstruktive Friedenspolitik der Bundesregierung", wie es in dem am 24. August veröffentlichten Aufruf heißt. Dazu gehörten ein Verzicht auf höhere Rüstungsausgaben und ein Exportverbot für Kriegswaffen. Die Gedenkveranstaltung findet auf dem sowjetischen Soldatenfriedhof im ostwestfälischen Stukenbrock-Senne statt.

Mit dem verbrecherischen Krieg habe das Nazi-Regime Deutschland und fast die ganze Welt in eine Katastrophe gestürzt, wie sie die Menschheit bisher nicht erlebt gehabt habe, erklärte der Arbeitskreis. Mit dem Krieg habe auch der Leidensweg der Kriegsgefangenen des Lagers Stalag 326 in Stukenbrock-Senne begonnen. Die 65.000 in Verantwortung der deutschen Wehrmacht zu Tode gequälten Menschen des Kriegsgefangenenlagers in Stukenbrock klagten jene an, die aus der Geschichte nichts gelernt hätten und heute wieder einen Kalten Krieg mit Russland führten.

Auf dem sowjetischen Soldatenfriedhof liegen nach Angaben der Initiative mehr als 65.000 sowjetische Opfer. Das Kriegsgefangenenlager Stalag 326 wurde am 2. April 1945 durch die US-Armee befreit. Der vor rund 50 Jahren gegründete Arbeitskreis "Blumen für Stukenbrock" pflegt das Andenken an die auf dem Soldatenfriedhof begrabenen Opfer der NS-Diktatur. Als Rednerin bei der Gedenkveranstaltung ist die DGB-Geschäftsführerin Ostwestfalen-Lippe, Anke Unger, angekündigt.

Saar-Arbeitskammer fordert Aktionsplan gegen Armut

Saarbrücken (epd). Die Arbeitskammer des Saarlandes hat die Landesregierung aufgerufen, "endlich einen wirksamen Aktionsplan zur Armutsbekämpfung zu verabschieden". Im Fokus müssten etwa die Bekämpfung von Kinderarmut, bessere Bildungschancen, bezahlbarer Wohnraum, der Ausbau eines öffentlich geförderten Arbeitsmarktes und die Verbesserung der Infrastruktur stehen, teilte die Kammer am 23. August in Saarbrücken mit. Die Maßnahmen müssten dabei kontinuierlich begleitet und bewertet werden.

Die Arbeitskammer reagierte damit auf Zahlen der Sozialberichterstattung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Demnach liegt die Armutsquote im Saarland mit Blick auf die bundesweite Armutsgefährdungsschwelle bei 16,8 Prozent, deutschlandweit ist sie bei 15,8 Prozent. Werden die regionalen Besonderheiten wie unterschiedliche Einkommen mit einbezogen, hat das kleinste Flächenbundesland mit Blick auf die saarländische Armutsgefährdungsschwelle eine Gefährdungsquote von 15,7 Prozent.

Im Saarland sind den Statistikern zufolge im direkten Vergleich vor allem unter 18-Jährige (22,1 Prozent) und 18 bis 25-Jährige (24,6 Prozent) von Armut bedroht. Die Quote bei Saarländern ab 65 Jahren liegt bei 17,6 Prozent. Der Wert für Frauen in dieser Alterskategorie ist den Zahlen zufolge aber um einiges höher (20,3 Prozent) als für Männer (14 Prozent). Alleinerziehende im Saarland sind am häufigsten von Armut bedroht (42,6 Prozent), gefolgt von Familien mit drei oder mehr Kindern (32,1 Prozent) und Alleinlebenden (28,3 Prozent).

Die saarländische Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) hatte im Juli angekündigt, dass bis Sommer 2019 ein neuer Aktionsplan gegen Armut stehen sollte. Anfang 2017 war der erste saarländische Familienreport erschienen, der unter anderem auf die schwierige Situation von Alleinerziehenden und Familien mit vielen Kindern hinwies. Bereits im Jahr 2015 wurde der saarländische Armuts- und Reichtumsbericht veröffentlicht, der neben den Alleinerziehenden vor allem die Armut im Alter als wichtiges Thema hervorhob. Im vergangenen Sommer hatte die Ministerin ursprünglich angekündigt, bis Ende 2017 Maßnahmen zum Kampf gegen Armut erarbeiten zu lassen.

Transparency empfiehlt Bischofskonferenz Anti-Korruptions-Regeln

Münster (epd). Transparency International (TI) empfiehlt der Deutschen Bischofskonferenz verbindliche Regeln zur Vermeidung von Korruption. Die Bischöfe sollten mit Hilfe von Transparency prüfen, "wo Schwachstellen im System sind und wo etwas getan werden muss", sagte TI-Gründer Peter Eigen der in Münster erscheinenden katholischen Wochenzeitung "Kirche + Leben" (Ausgabe 26. August). Die Rolle der Kirchen mache es notwendig, dass diese wie andere Institutionen systematisch gegen Korruption vorgingen, sagte Eigen.

Einzelfälle von Korruption würden besonders bei den Kirchen wahrgenommen, erklärte der Transparency-Gründer. So stünden die orthodoxen Kirchen im Ruf, Teil der korrupten Systeme in Russland und den Nachbarländern zu sein. In der katholischen Kirche sei der Banken-Skandal im Vatikan angepackt worden. "Solche Fälle von Fehlverhalten werden den Kirchen und allgemein den Religionsgemeinschaften besonders stark angelastet", sagte der Gründer von Transparency International.