Kirchen

Rheinische Kirchenjugend will mehr Mitsprache

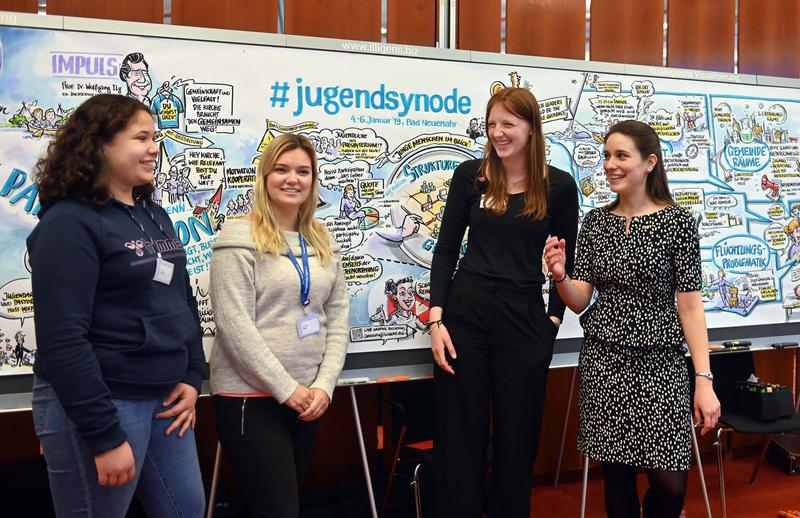

epd-bild/Hans Jürgen Vollrath

Bad Neuenahr (epd). Mit Forderungen nach mehr Beteiligung junger Menschen in der Kirche und Unterstützung für minderjährige Flüchtlinge ist am 6. Januar die erste rheinische Jugendsynode zu Ende gegangen. "Wir haben dieser Generation bisher zu wenig Raum gegeben und zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten", sagte Präses Manfred Rekowski am Ende der dreitägigen Beratungen im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr. "Das wollen wir jetzt ändern." Die rheinische Jugendsynode gilt als Vorreiter in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Die Bedürfnisse junger Leute sollten künftig bei allen Entscheidungen berücksichtigt werden, sagte auch Fiona Paulus, Vize-Vorsitzende der Evangelischen Jugend im Rheinland: "Fast alle Beschlüsse haben Auswirkungen auf Jugendliche und junge Erwachsene."

Landessynode nimmt Beschlüsse auf

Konkret fordert die Jugendsynode eine Beteiligungsquote von 50 Prozent junger Menschen in zu gründenden Jugendausschüssen der 37 rheinischen Kirchenkreise sowie im synodalen Fachausschuss Jugend. Der Austausch zwischen Landeskirche und jungen Mitgliedern müsse intensiviert werden. Auch sollten die Kirchenkreise mehr junge Leute zur Landessynode entsenden, fordern die Jugendsynodalen.

Die Landessynode, das oberste Organ der mehr als 2,5 Millionen Mitglieder zählenden rheinischen Kirche, berät nun im Anschluss an die Jugendsynode bis zum Freitag auch über die Beschlüsse des Jugendgremiums. "Das, was hier beschlossen wurde, muss jetzt von der Synode behandelt werden", sagte Rekowski. Zur rheinischen Kirche gehören rund 650.000 getaufte Kinder und Jugendliche. An der Jugendsynode nahmen je 50 Delegierte der Landessynode und der evangelischen Jugend sowie zehn weitere Kirchenvertreter teil.

Mit Blick auf die Flüchtlingssituation an den EU-Außengrenzen plädiert die Jugendsynode für mehr Unterstützung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. "Sie bedürfen des besonderen Schutzes vor Missbrauch, Menschenhandel und Ausbeutung", heißt es in einem Beschluss. Konkrete Projekte wie die kirchliche Anlaufstelle für junge Migranten in der marokkanischen Stadt Ouja sollten dauerhaft gefördert werden.

Beim Thema Kinder- und Jugendarbeit ging es auch um eine finanzielle Förderung der Arbeit in strukturschwachen Regionen. Die Landessynode wurde aufgefordert zu prüfen, ob befristete Anschubfinanzierungen, eine dauerhafte Förderung oder zusätzliche Ko-Finanzierungen sowie Fundraising am besten seien.

Zur Verringerung der Jugend- und Familienarmut fordert die Jugendsynode niedrigschwellige lokale Servicestellen zur umfassenden Beratung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien. Die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sei besonders stark von Armut gefährdet, hieß es. Fiona Paulus mahnte zudem eine Kultur des Helfens an, die die Jugendlichen nicht zu Bittstellern macht. Es brauche eine gleichwertige Begegnung.

Gemeindepädagoge: Kirche hat Relevanzproblem

Der Gemeindepädagoge Wolfgang Ilg sagte am 4. Januar, junge Menschen bewerteten die Kirche positiv. Ihnen fehle aber der Bezug zum eigenen Leben. "Kirche hat nicht in erster Linie ein Imageproblem, sondern ein Relevanzproblem", erklärte der Professor für Jugendarbeit und Gemeindepädagogik an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg.

Ilg präsentierte in Bad Neuenahr eine für die Jugendsynode erstellte Sonderauswertung eines Forschungsprojekts an der Universität Freiburg, das für jede evangelische Landeskirche und katholische Diözese langfristige Projektionen von Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteueraufkommen bis 2060 vornimmt. Der Untersuchung zufolge nehme die Kirchenmitgliedschaft eines Konfirmationsjahrgangs in den 25 Jahren nach der Konfirmation um etwa ein Viertel ab, sagte Ilg. Die Kirche müsse fragen, welche positiven Erfahrungen in den Jahren zwischen 14 und 28 fehlten, um der Kirche treu zu bleiben.

Jugenddelegierte und Landessynodale hätten auf Augenhöhe beraten, bilanzierte die Jugenddelegierte Paulus zum Schluss. Nun gehe es darum, die Ergebnisse auszuwerten. Ob es weitere Jugendsynoden geben soll oder die Interessen junger Leute auf andere Weise vertreten werden, blieb am Ende der Beratungen offen. Generell spreche nichts gegen eine weitere Jugendsynode, sagte Rekowski.

Rheinische Jugendsynode ebnet neue Wege

epd-bild/Hans Juergen Vollrath

Bad Neuenahr (epd). Emilia Zaghloul ist mit der Premiere zufrieden: "Wir konnten viel bewirken und haben Beschlüsse gefasst", sagte die 15-jährige Schülerin aus Aachen am 6. Januar zum Abschluss der ersten Jugendsynode in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die Teenagerin mit dunklen Locken war eine der jüngsten unter den 110 Teilnehmern des dreitägigen Treffens. Erwartet hatte sie förmliche Diskussionen. Doch es seien Gespräche auf Augenhöhe zwischen Jüngeren und Älteren gewesen, sagt die Zehntklässlerin.

Lebhaft und engagiert diskutierten die Jugendsynodalen, die in dieser Form in der evangelischen Kirche bundesweit einmalig war, in dem rheinland-pfälzischen Kurort in Bad Neuenahr drei Tage lang vor allem über mehr Einfluss für die kirchliche Jugend. Es sei keine Jugendlichensynode gewesen, betonte Mitorganisator Jan Ehlert: Dem Gremium gehörten je 50 Delegierte der evangelischen Jugend und der rheinischen Landessynode an, neben jungen Gesichtern fanden sich auch einige ergraute Häupter.

Emilia Zaghloul ist nach der Erfahrung von Bad Neuenahr motiviert, sich weiter in die Kirche einzubringen. Dafür brauche sie aber noch mehr Informationen. "Wenn ich nicht direkt angesprochen werde, komme ich nicht auf die Idee, dass sie mich vielleicht brauchen könnten", sagt die Schülerin.

Engagiert

Ähnlich ergeht es der Saarländerin Wiebke Kopmeier. Die 25-jährige Studentin reiste bereits zum dritten Mal als Landessynodale für den Kirchenkreis Saar-Ost an. Kaum volljährig, übernahm sie als Presbyterin Verantwortung in ihrer Gemeinde, später folgten die Mitgliedschaft im Kreissynodalvorstand und dann auf Ebene der Landeskirche. Doch ohne die Frage, ob sie Verantwortung übernehmen will, hätte sie sich diese Positionen vermutlich nicht zugetraut, sagt sie.

Von der Jugendsynode der zweitgrößten deutschen Landeskirche mit über 2,5 Millionen Protestanten erhofft sich Kopmeier eine langfristige Wirkung. "Wenn die Jugendsynode gut funktioniert, brauchen wir sie von meinem Verständnis her nicht zeitnah noch einmal", sagt sie. Junge Menschen sollten sich stattdessen stärker in die Landessynode einbringen können.

Jugendsynode - das bedeutete nicht nur gemeinschaftliches Essen von Pommes und Burger, sondern auch gemischte Tische von Sakkoträgern und jüngeren Delegierten in Jeans und Turnschuhen. Statt der typischen Protokolle bereitete ein Illustrator die wichtigsten Ergebnisse in einer grafischen Darstellung auf. In den Diskussionen bemühten sich die Delegierten um einfache Sprache und ermunterten immer wieder, Fragen zu stellen.

Lebhafte Diskussionen

Nach lebhaften Diskussionen einigten sich die Synodalen auf die Forderung nach Jugendausschüssen mit einer Quote für junge Leute in allen 37 Kirchenkreisen zwischen Niederrhein und Saar. Auch die Jugendarbeit und die Situation junger unbegleiteter Flüchtlinge müssten verbessert werden.

Was aus den Beschlüssen wird, entscheidet die bis 11. Januar tagende Landessynode. Präses Manfred Rekowski betont, dass die Jugendsynode mehr als "eine Spielwiese" sei: "Ich glaube schon, dass Vieles sehr konsensfähig sein wird", sagt der leitende Theologe der rheinischen Kirche. "Wir haben dieser Generation bisher zu wenig Raum gegeben und zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten." Das wolle die rheinische Kirche nun ändern.

Annkatrin Zotter aus Düsseldorf plädiert für regelmäßige Tagungen junger Leute. "Vielleicht könnte die Jugendsynode alle vier Jahre stattfinden, so dass wir einen jugendlichen Anstoß in der Kirche bekommen", schlägt die stellvertretende Vorsitzende der Evangelischen Landesjugendvertretung im Rheinland (ELJVR) vor. Die 21-jährige Studentin besuchte erstmals eine Synode.

Lisa Marie Appel, Vorsitzende der Studierendenkonferenz der Evangelischen Studierendengemeinden (ESG) im Rheinland, dringt nach den positiven Erfahrungen auf neue Arbeitsweisen der Kirche. Die Landessynode könne von den kleinen Gruppen und dem Bemühen um Verständlichkeit während der Jugendsynode lernen, sagt die 24-jährige Theologiestudentin aus Wuppertal.

Während viele junge Delegierte nach dem Wochenende wieder abreisen, hat Appel als Gast auf der Landessynode ein Auge auf den Umgang mit der Vorgängerkonferenz. Sie hofft auf eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Themen der Jugendsynode: "Ich bin sehr darauf gespannt, wie mit den Ergebnissen umgegangen wird."

Die Beschlüsse der rheinischen Jugendsynode

Bad Neuenahr (epd). Die erste Jugendsynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat am Sonntag zum Abschluss ihrer dreitägigen Beratungen in Bad Neuenahr mehr Möglichkeiten zur Partizipation junger Leute in der Kirche angemahnt. Die wichtigsten Forderungen der dreitägigen Beratungen:

* PARTIZIPATION: Eine Beteiligungsquote von 50 Prozent junger Menschen in zu gründenden Jugendausschüssen der 37 rheinischen Kirchenkreise sowie im synodalen Fachausschuss Jugend. Modellprojekte in fünf Kirchenkreisen. Mehr junge Synodale bei der Landessynode.

* KINDER- UND JUGENDARBEIT: Eine verlässliche Finanzierung der Arbeit auch in strukturschwachen Regionen. Anschubfinanzierung, dauerhafte Unterstützung, Fundraising und Ko-Finanzierung als Möglichkeiten. Ein verbindliches Qualifikationsniveau.

* FLÜCHTLINGE: Mehr Unterstützung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unter anderem über Projekte. Die rheinische Kirche soll dem Aktionsbündnis "Seebrücke" beitreten und sich an der Finanzierung eines neuen Schiffs der Organisation SOS Méditeranée beteiligen.

* NEUE GEMEINDEFORMEN: Die Jugendsynode unterstützt das Vorhaben, fünf Millionen Euro über zehn Jahre verteilt für "Erprobungsräume" zur Verfügung zu stellen. In einem Vergabegremium sollen auch junge Menschen sein.

* JUGEND- UND FAMILIENARMUT: Niedrigschwellige Servicestellen zur Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien. Eine Kultur des Helfens auf Augenhöhe.

Theologe: Junge Menschen vermissen bei Kirche Lebensrelevanz

epd-bild/Hans Jürgen Vollrath

Bad Neuenahr (epd). Junge Menschen bewerten nach den Worten des Gemeindepädagogen Wolfgang Ilg die Kirche positiv. Ihnen fehle aber der Bezug zum eigenen Leben, sagte der Professor für Jugendarbeit und Gemeindepädagogik an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg am 4. Januar bei der rheinischen Jugendsynode in Bad Neuenahr. "Kirche hat nicht in erster Linie ein Imageproblem, sondern ein Relevanzproblem."

Ilg präsentierte eine für die Jugendsynode erstellte Sonderauswertung eines Forschungsprojekts an der Universität Freiburg, welches unter der Leitung von Bernd Raffelhüschen steht. Das Projekt sieht Ilg zufolge für jede evangelische Landeskirche und katholische Diözese langfristige Projektionen von Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteueraufkommen bis 2060 vor. Ergebnisse dieser bundesweit ersten koordinierten ökumenischen Mitglieder- und Kirchensteuervorausberechnung würden Anfang Mai veröffentlicht.

Demnach ist die höchste Wahrscheinlichkeit im Laufe eines Lebens evangelisch zu sein, zwischen dem 14. und 25. Lebensjahr. So nehme die Größe eines Konfirmationsjahrgangs in den 25 Jahren nach der Konfirmation um etwa ein Viertel ab, sagte Ilg. Kirche müsse fragen, welche positiven Erfahrungen in den Jahren zwischen 14 und 28 fehlten, um der Kirche treu zu bleiben.

"Glaube wird in der Gemeinschaft erlebbar, wird relevant", betonte der Theologe. Gemeinschaft sei eine Kernerfahrung kirchlicher Jugendarbeit. Es brauche einen Raum, damit diese Botschaft erlebbar werde. Jugendliche seien sich allerdings einig, dass der Gottesdienst am Sonntagmorgen nicht dafür geschaffen sei. Es ist dem Wissenschaftler zufolge an der Zeit, die Fixierung auf den Sonntagsgottesdienst als einzige "Mitte der Gemeinde" zu beenden. "Warum sollten junge Menschen ihre Mitte der Gemeinde nicht auch bei einer Freizeit erleben?", fragte er.

Gemeindepädagoge: Partizipation bedeutet mehr als Zuhören

Ilg warnte zudem vor einem zu engen Partizipationsbegriff in der Kirche. Es gehe "nicht um Zugeständnisse des Hirtenkreises an seine Schäfchen". Partizipation bedeute auch mitentscheiden zu können. "Wenn Partizipation gelingt, bleibt die Kirche nicht wie sie ist", unterstrich der Theologe und Psychologe. Neue engagierte Menschen sorgten automatisch für Veränderungen.

"Systeme im Krisenmodus neigen dazu, festzuhalten, was geht", sagte Ilg. Sie wollten bewahren und Änderungen vermeiden. "Wer festhalten, den Bestand erhalten will, wird spüren, wie verloren geht, was man doch zu sichern suchte." Aus einer Haltung der Gelassenheit und dem Loslassen könne hingegen Neues entstehen.

Rheinische Jugendsynode bislang einmalig in der EKD

Bad Neuenahr (epd). Die Jugendsynode der Evangelischen Kirche im Rheinland, die in Bad Neuenahr tagte, ist nicht nur eine Premiere für die Landeskirche: In der gesamten Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit ihren 20 Mitgliedskirchen gibt es bislang kein vergleichbares Modell. Die 110 Delegierten der rheinischen Jugendsynode kamen unmittelbar vor der Landessynode zusammen, die seit 6. Januar ebenfalls in Bad Neuenahr tagt. Alle Beschlüsse des Jugendparlaments werden von der Landessynode aufgegriffen und beraten - dem obersten Organ der zweitgrößten deutschen Landeskirche, die mehr als 2,5 Millionen Mitglieder hat.

Ob es von nun an regelmäßig Jugendsynoden geben wird, ist laut Präses Manfred Rekowski noch nicht entschieden. Junge Leute sollten aber auf Dauer mehr Mitspracherechte erhalten. Die Jugendsynode setzt sich zusammen aus je 50 Delegierten der evangelischen Jugend und der Landessynode sowie zehn weiteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie vertreten die Studierendengemeinden, die landeskirchlichen Schulen und die ehrenamtliche Konfirmandenarbeit, auch drei ökumenische Gäste gehören dazu.

Die EKD diskutiert ebenfalls über eine stärkere Beteiligung von jungen Erwachsenen an ihren Gremien. Über eine Jugendsynode und ein volles Stimmrecht für Jungdelegierte auf der EKD-Synode wurde im November in Würzburg beraten. Auf EKD-Ebene haben Jungdelegierte bislang kein Stimmrecht. Sie können sich zu Wort melden, aber keine Anträge einbringen oder über Kirchengesetze abstimmen. Diskutiert wird auch eine Jugendquote von 20 Prozent, ähnlich wie sie beim Lutherischen Weltbund gilt.

Rheinischer Präses: Soziale Kluft überwinden

epd-bild/Hans-Jürgen Vollrath

Bad Neuenahr (epd). Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, hat sich besorgt über ein "Auseinanderdriften der sozialen Milieus in der Gesellschaft" geäußert. "Die größer werdende Kluft findet nicht zuletzt in den politischen Verwerfungen unserer Tage eine Entsprechung", sagte der Theologe am 7. Januar vor der rheinischen Landessynode in Bad Neuenahr. Es sei deshalb eine drängende sozialpolitische Herausforderung, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern. Dies sei gerade in Zeiten einer wachsenden Wirtschaftsleistung Aufgabe eine vorausschauenden Politik.

Zwar seien die Arbeitslosenzahlen so niedrig wie lange nicht mehr und auch die öffentlichen Kassen verzeichneten regelmäßig Mehreinnahmen, sagte der leitende Theologe der zweitgrößten deutschen Landeskirche. Zugleich lebten aber viele Menschen nach wie vor von Hartz IV oder könnten als Aufstocker nicht allein vom Lohn ihrer Arbeit leben. Immer mehr Menschen könnten sich Wohnungen in den Städten nicht mehr leisten und ein großer Prozentsatz der Kinder wachse "in diesem reichen Land unter Hartz-IV-Bedingungen auf".

Nach fast einem Jahrzehnt ungebrochenen Wirtschaftswachstums stehe sehr vielen Menschen tagtäglich vor Augen, wie fragil ihre soziale Lage sei, sagte der 60-jährige Theologe. "Deshalb ist es richtig und wichtig, dass Kirchen und Sozialverbände auch in diesen prosperierenden Zeiten nicht nachlassen, für die Perspektive derer einzutreten, die in unserer Gesellschaft am Rande stehen." Sozialpolitische Entscheidung müssten mit einer langfristigen Perspektive getroffen werden, weil sie sich langfristig auswirkten.

Rekowski: Braunkohle-Ausstieg sozialverträglich gestalten

In der Diskussion über die Zukunft der Braunkohle warnt der Präses vor einem Strukturwandel zu Lasten der Menschen in den Tagebauregionen. Die Folgen des Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung müssten gesamtgesellschaftlich getragen werden, sagte Rekowski. Der Theologe wies darauf hin, dass im Steinkohlebergbau seit den 50er Jahren mehr als 500.000 Arbeitsplätze sozialverträglich abgebaut worden seien. "Angesichts dieser gewaltigen Aufgabe, die unser Land gemeinsam bewältigt hat, scheint uns auch ein Transformationsprozess im Bereich der Braunkohle leistbar." Er müsse allerdings politisch gesteuert und gewollt werden. "Die dringlichste Frage scheint uns, dass es einen Zukunftsplan für die gesamte Region und verlässliche Perspektiven für die Betroffenen gibt", sagte Rekowski.

In der rheinischen Kirche sind fünf Kirchenkreise mit mehr als 450.000 evangelischen Gemeindemitgliedern vom Braunkohletagebau betroffen. Die Landeskirche setzt sich für einen Ausstieg aus der Kohleverstromung zum Schutz des Klimas ein, mahnt aber zugleich, die Zukunft der Beschäftigten im Blick zu behalten. Es gebe eine "Parteilichkeit der Kirche" sowohl für die Armen als auch für die Schöpfung, sagte Rekowski.

Aufruf zum Vertrauen

Die rheinische Landessynode hatte am 6. Januar mit einem Gottesdienst begonnen. Die Predigt zum Thema Vertrauen hielten fünf Mitglieder der ersten rheinischen Jugendsynode, die ihre Beratungen zuvor mit Forderungen nach mehr Einfluss und Beteiligung junger Leute beendet hatte. Im Vertrauen auf Gott lasse sich Neues entdecken und wagen, sagte Landesjugendpfarrerin Simone Enthöfer. Oberkirchenrätin Henrike Tetz hob hervor, dass Jesus Christus den Menschen "inmitten des Getöses der Welt" begegne, auch wenn sie ihn dort nicht vermuteten.

Die Synode beschäftigt sich bis 11. Januar unter anderem um die Beschlüsse der 110 Jugendsynodalen. Sie verlangen flächendeckend Jugendausschüsse in allen Gemeinden und Kirchenkreisen mit einer 50-Prozent-Quote für junge Leute. In Modellprojekten sollten zudem verbindliche Formen von mehr Teilhabe junger Menschen erprobt werden. Weitere Beschlüsse fasste die Jugendsynode zu den Themen Jugendarbeit, Jugend- und Familienarmut, Flüchtlinge und neue Gemeindeformen.

Die 206 stimmberechtigten und 27 beratenden Mitglieder der Landessynode entscheiden auch über weitere Belange der rheinischen Landeskirche, der mehr als 2,5 Millionen Protestanten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen angehören. So verabschiedet die Synode den Haushalt für 2019 und erörtert in Arbeitsgruppen und Ausschüssen eine gerechtere Verteilung der Kirchensteuereinnahmen.

Ein Hauptthema ist die Förderung innovativer Formen von Kirchengemeinde, dafür ist ein Fördertopf von insgesamt fünf Millionen Euro für die kommenden zehn Jahre vorgesehen. Außerdem geht es um die Bezahlung der Pfarrer und die Begegnung mit Kirchenvertretern aus Südafrika und Hongkong, die aus der Missionsarbeit der Rheinischen Missionsgesellschaft hervorgegangen sind. Als Gast wurde am 7. Januar der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erwartet, der ein Grußwort sprechen sollte.

Westfälischer Vizepräsident: Christentum wird Minderheit

Bad Neuenahr (epd). Der Theologische Vizepräsident der Evangelischen Kirche von Westfalen, Ulf Schlüter, hat die christlichen Kirchen aufgerufen, ihre Kräfte zu bündeln und Synergien zu nutzen, um ihrem Auftrag in der Gesellschaft gerecht zu werden. "Im nächsten Jahrzehnt wird das Christentum Minderheit sein in dieser Gesellschaft", sagte er am 7. Januar vor der Landessynode der rheinischen Kirche in Bad Neuenahr.

Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Landeskirchen müssten das Denken in Pfründen, Provinzen, Fürstentümern, Königreichen und Kirchenstaaten beharrlich und zügig überwinden. "Wir haben einen gemeinsamen Auftrag: das Evangelium zu kommunizieren, zum Vertrauen zu rufen, in Wort und Tat der Welt und dem Menschen heute zum Wohl und zum Heil zu dienen", betonte Schlüter. Kirche dürfe niemals selbstgenügsam sein.

"Wir sind gut, wenn man uns als evangelisch kennt", sagte der Theologe vor dem rheinischen Kirchenparlament. "Wir sind Anno 2019 gut, wenn wir überhaupt als Christinnen und Christen erkannt werden, zu sehen sind." Dazu gehörten gemeinsames Sprechen und Handeln sowie dialogisches Denken.

Hauschildt: Kirchengemeinden müssen zusammenarbeiten

Bonn (epd). Der Theologieprofessor Eberhard Hauschildt rät Kirchengemeinden, stärker zusammenzuarbeiten. "Bei begrenzten Ressourcen ist es nicht am günstigsten, wenn alle Gemeinden, vor allem im städtischen Bereich, genau das Gleiche machen", sagte der Professor für praktische Theologie der Universität Bonn dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Sie müssen ein bisschen auf Lücke arbeiten, sich ergänzen, Kooperationen eingehen."

Die Evangelische Kirche im Rheinland berät auf ihrer diesjährigen Landessynode auch darüber, wie neue und innovative Formen kirchlichen Lebens gefördert werden können. Für die Unterstützung von "Erprobungsräumen" sollen nach einer Synodenvorlage künftig pro Jahr 500.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Entstehung neuer Gemeindeformen sei eine interessante Entwicklung, sagte Hauschildt: "Ein gewisses Experimentieren braucht man."

Wenn sich ein Projekt nicht bewähre, stelle sich allerdings auch die Frage, "wie man da wieder rauskommt", gab Hauschildt zu bedenken. "Und wenn es sich bewährt, stellt sich die Frage: Wie institutionalisieren sich neue Gemeindeformen dann?" Wenn Neues auf Dauer angesetzt sei, werde es mit der Zeit zwangsläufig normaler. Dennoch sei es genau richtig, nicht in alte Muster hineinzurutschen und stattdessen zu überlegen, wie Kirche mit neuen Entwicklungen umgehen könne, betonte der Theologieprofessor.

Kirche ganz anders

epd-bild/Jörn Neumann

Köln (epd). Miriam Hoffmann sitzt auf einem alten grünen Sofa und blickt auf gerahmte Porträtfotos, die an weißgetünchten Backsteinwänden hängen. Sie zeigen Alltagsszenen von Menschen etwa in Aserbaidschan, Indien, dem Irak oder Amerika. Mal sind es fröhliche Schulkinder, mal eine obdachlose Frau auf einem Müllberg. "Die Fotos hat jemand aus dem Viertel gemacht", erzählt die 34-Jährige. "Ein Lehrer, der auf seinen Reisen fotografiert." In diesem Raum treffen sich die "Beymeister" - Mitglieder einer kleinen christlichen Gemeinschaft in Köln, die neue und ungewöhnliche Wege geht.

"Früher waren die Beymeister die verschiedenen Meister einer Zunft, die sich beratend und auf Augenhöhe zur Seite standen", erzählt Hoffmann. Daher hat das Projekt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Mülheim seinen Namen. "Wir wollen einen Ort bieten, an dem sich der Stadtteil enger vernetzt, an dem sich Menschen einbringen und eine Gemeinschaft so gestalten, dass sie sich wohl fühlen."

Vorbild ist Fresh-X-Bewegung aus England

Hoffmann sitzt im "Wohnzimmer" der Beymeister: einer ehemaligen Schneiderei, deren Name noch auf dem großen Schaufenster prangt. Hier, kaum 50 Meter von der evangelischen Friedenskirche entfernt, treffen sich die Beymeister, trinken Kaffee und Tee, veranstalten Wohnzimmerkonzerte, kochen zusammen und beten miteinander - wenn das erwünscht ist. "Wir sind Kirche im Alltag", sagt Hoffmann, die Gemeindereferentin und Laienpredigerin ist. "Die Leute sprechen uns mit ihren Wünschen und Vorstellungen an, und wir versuchen, das dann umzusetzen."

Zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Sebastian Baer-Henney probiert Hoffmann seit 2015 neue Wege für die Gemeindearbeit vor Ort aus und testet dabei eine Struktur, die Menschen mit ihren Bedürfnissen außerhalb von Kirchengebäuden ansprechen soll. "Unser Vorbild ist die Fresh-X-Bewegung", erklärt sie. Diese Bewegung bildete sich in den letzten 20 Jahren in der Anglikanischen Kirche von England unter dem Begriff "Fresh Expressions of Church" (deutsch: neue Ausdrucksformen von Kirche) heraus.

Die Bewegung geht davon aus, dass die traditionellen Ausdrucksformen der Kirche für einen Großteil der Bevölkerung unbedeutend geworden sind. Nach einer statistischen Erfassung der Church of England aus dem Jahr 2007 gehören mehrere zehntausend Menschen solchen Gruppen an.

Zu den Beymeistern in Köln zählen 150 bis 200 Menschen, darunter ein "harter Kern" von 50 Leuten. "Die Menschen, die zu uns kommen, sind ganz unterschiedlich", sagt die 24-jährige Eva Kurrer, die Religions- und Gemeindepädagogik studiert und ihr Praxissemester bei den Beymeistern absolviert. "Die meisten sind zwischen 25 und 45 Jahre alt, sie sind Protestanten, Katholiken oder gar nichts." Sie alle verbinde, dass an diesem Ort "ihre Spiritualität Raum findet".

Versuchslabor

Offiziell sind sie Teil der Ortsgemeinde Köln-Mülheim, "aber mit klaren Abgrenzungen", betont Hoffmann: "Wir sehen unsere Rolle nicht darin, Menschen zu fischen, um sie in die Gemeinde zu überführen." Der Kirche würden auch keine Mitglieder abgeworben: "Die Menschen, die zu uns kommen, suchen etwas ganz anderes als traditionelle Kirche." Es gehe darum, die klassische Kirche zu ergänzen, um ein breiteres Spektrum abzudecken.

Für die Kirche seien die Beymeister eine Art Versuchslabor und zugleich ein Vorzeigeprojekt: "Presbyterien aus ganz Deutschland interessieren sich für die Beymeister." Die Evangelische Kirche im Rheinland will auf ihrer seit 6. Januar tagenden Landessynode in Bad Neuenahr darüber entscheiden, wie solche innovativen und kreativen Projekte gefördert werden können, damit sie auch an anderen Orten Schule machen. Unkonventionelle Gemeindenformen neben der klassischen Ortsgemeinde sollen einen Mentalitätswandel in der Kirche voranbringen.

Eine Schwierigkeit ist bisher die Finanzierung: Zwar gebe es Unterstützung durch die Landeskirche, sagt Hoffmann. Doch die Miete für die ehemalige Schneiderei müssten die Beymeister selbst aufbringen, mit Hilfe von Crowdfunding über die Website. Auch Hoffmanns Stelle als projektbezogene Gemeindereferentin hängt am seidenen Faden: "Meistens weiß ich im Dezember nicht, ob ich im Januar noch einen Job habe." Doch darüber macht sich die zweifache Mutter kaum Gedanken: "Ich wollte das hier unbedingt machen, dafür habe ich zwei Festanstellungen ausgeschlagen."

Einen Zehnjahresplan könne man bei einem Projekt wie diesem ohnehin nicht aufstellen, ergänzt Kurrer, bevor sie mit Hoffmann zum Einkauf aufbricht. Denn dienstags treffen sich die Beymeister zum gemeinsamen Kochen und Mittagessen. "Meistens so an die 20 Leute", sagt Kurrer, vor allem Freiberufler und Mütter mit Kindern. "Und wir haben noch keine Ahnung, was es gibt."

Vesperkirche in Gütersloh bittet erneut zu Tisch

Gütersloh (epd). Die 2018 gestartete erste Vesperkirche in Nordrhein-Westfalen bittet ab Ende Januar in Gütersloh erneut zu Tisch. Vom 27. Januar bis zum 10. Februar treffen sich in der evangelischen Martin-Luther-Kirche Menschen aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen zum gemeinsamen kostenlosen Mittagessen, wie Pfarrer Stefan Salzmann vom Organisationsteam der Vesperkirche am 2. Januar mitteilte. Erstmals werde zusätzlich auch an zwei Abenden eine Essensausgabe angeboten.

Die Organisatoren rechnen laut Salzmann mit einer ähnlichen Resonanz wie bei der ersten Auflage vor einem Jahr. Damals waren binnen 15 Tagen insgesamt 6.000 Mahlzeiten ausgegeben worden. Die auch dieses Mal benötigen 600 ehrenamtlichen Helfer hätten sich bereits bis Oktober gemeldet, mehreren Hundert weiteren Interessenten habe man absagen müssen, sagte der evangelische Pfarrer dem epd. Unter den Freiwilligen seien neben zahlreichen Einzelpersonen auch Teams aus Unternehmen, Sportvereinen oder Schulklassen.

Die Gäste der Vesperkirche speisen den Angaben zufolge täglich in zwei Durchgängen zwischen 12 und 14 Uhr - wer kann, gibt dafür eine Spende. An den im Kirchenraum aufgestellten Tischen ist Platz für 150 Leute. Begleitet werden die gemeinsamen Mahlzeiten von kurzen geistlichen Impulsen, Beratungsangeboten und einem musikalischen Abschluss durch Gütersloher Musikschulen. Bei den Kurzvorträgen sei erstmals auch eine Muslima beteiligt, kündigte Salzmann an.

Erweitertes Angebot

Bei den jeweils donnerstags vorgesehenen Abendspeisungen übernehmen Menschen mit Behinderungen die Bedienung, die in den Werkstätten des sozialen Dienstleistungsunternehmens Wertkreis Gütersloh arbeiten und lernen, wie es weiter hieß. Der Wertkreis liefere auch die Produkte für die kalten Abendmahlzeiten aus seinem ökologischen Landwirtschaftsbetrieb. Mit dem erweiterten Angebot wolle man verstärkt auch Berufstätige erreichen, die tagsüber wenig Zeit hätten, hieß es.

Das Mittagessen wird demnach erneut im evangelischen Pflegeheim Katharina-Luther-Haus gekocht und anschließend durch die Gütersloher Tafel zur Ausgabestelle transportiert. Für das Geschirr sorgt die Arbeitslosenselbsthilfe, die Landfrauen schenken Kaffee aus.

Mit der Vesperkirche wollen die Organisatoren nach eigenen Angaben "ein Zeichen gegen die fortschreitende soziale Trennung" der Gesellschaft setzen. Jung und Alt, gut situierte Bürger und Obdachlose, Alteingesessene und neu Hinzugezogene sollten miteinander ins Gespräch kommen. Bei der ersten Auflage sei es tatsächlich zu vielen Begegnungen ganz unterschiedlicher Menschen gekommen, betonte Pfarrer Salzmann. Diese Erfahrung habe maßgeblich zu einer Wiederholung des Projektes motiviert.

Die Gütersloher Vesperkirche ist laut Salzmann kein rein kirchliches oder konfessionsgebundenes Projekt, sondern werde von Bürgern für Bürger der Stadt ausgerichtet. Sie finanziere sich komplett aus Spendenmitteln.

Die erste evangelische Vesperkirche wurde 1994 in Stuttgart eröffnet und zu einem jährlichen Winterprojekt zugunsten von Bedürftigen ausgebaut. Mittlerweile gibt es davon 30 in Baden-Württemberg und Bayern sowie ein ähnliches Projekt in Hannover. In Nordrhein-Westfalen geht als zweites Projekt Ende Januar die Vesperkirche Niederberg mit den Standorten Velbert und Wülfrath an den Start, die vom Diakonischen Werk des Kirchenkreises Niederberg betrieben wird.

Weil und Meister rufen zum Kampf für die Demokratie auf

Beim Epiphanias-Empfang der hannoverschen Landeskirche mahnen die Hauptredner Engagement für die Werte der westlichen Gesellschaft an. Gleichzeitig raten sie zu mehr Augenmaß: Manche Sorge werde medial überhöht. Die Mehrheit stehe für Demokratie.Loccum (epd). Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und der hannoversche Landesbsichof Ralf Meister haben zu mehr Engagement für die Demokratie, für Europa und gegen Rechtspopulismus aufgerufen. Die überragende Mehrheit der Bevölkerung stehe für einen starken demokratischen Staat und für eine starke Zivilgesellschaft, sagte Weil beim 69. Epiphanias-Empfang der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers am 6. Januar im Kloster Loccum bei Nienburg.

Der Ministerpräsident verwies dabei auf den Hashtag #wirsindmehr, der sich im vergangenen Sommer nach den rechtsmotivierten Ausschreitungen von Chemnitz in den sozialen Netzwerken gebildet hatte. Dennoch drohe ein unverkennbarer Rechtsruck in Europa viele Errungenschaften in Frage zu stellen, warnte Weil vor rund 130 Gästen aus Landespolitik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Er rief die Bürger dazu auf, "mit aller Kraft" für die Demokratie und für Europa einzutreten und zu kämpfen.

Landesbischof Meister: Von der Sorge zum Handeln kommen

Landesbischof Meister warnte angesichts der Vorfälle in Amberg und Bottrop davor, dass rechte Parteien die Sorgen der Bürger für ihre Zwecke ausnutzen könnten. Die sozialen Netzwerke und die Medien verstärkten die Ängste durch ihre Berichterstattung um ein Vielfaches, kritisierte Meister. Er bezog sich auf den Angriff jugendlicher Asylsuchender auf Passanten im oberpfälzischen Amberg und die Tat eines 50-jährigen Deutschen in Bottrop, der mit seinem Auto gezielt in Gruppen mit Ausländern fuhr.

"Die Aufmerksamkeit, die auf Attentäter, Kriminelle, Irregeleitete und auf ihre Taten gelenkt wird, ist unerträglich. Jede blutige Sekunde ist rund um den Erdball verfolgbar", sagte der evangelische Theologe und ergänzte: "In der Erregungskultur der sozialen Medien wird eine Messerstecherei schnell zum Terroranschlag, ein Amoklauf zum Vorboten eines Weltuntergangs, ein Attentäter weckt Schläfer."

Umso wichtiger sei es, von der Sorge zum Hoffen und Handeln zu kommen. "Es liegt an uns, unserer Hoffnung eine sichtbare Gestalt zu geben, indem wir jeden Tag handeln", sagte Meister. Dabei komme es auch darauf an, "die Weiterentwicklung Europas konstruktiv und kritisch zu begleiten".

Die Landeskirche lädt seit 69 Jahren Repräsentanten des öffentlichen Lebens zum Jahreswechsel zu dem Empfang in das mehr als 850 Jahre alte Zisterzienserkloster ein. Der frühere Landesbischof Hanns Lilje (1899-1977) hatte 1950 nach seiner Wahl zum Abt zu Loccum erstmals zum "Empfang zwischen den Jahren" gebeten.

Hannoversche Landeskirche startet Themenjahr "Zeit für Freiräume"

Hannover (epd). Unter dem Motto "...um des Menschen willen - Zeit für Freiräume 2019" will die hannoversche Landeskirche in diesem Jahr Routinen hinterfragen und Raum geben, sich auf Wesentliches zu besinnen. Das Themenjahr wurde am 6. Januar mit Gottesdiensten in den sechs Kirchensprengeln der größten evangelischen Landeskirche in Deutschland eröffnet. "Dabei geht es darum, mit welchen Mustern und Traditionen man auch einmal brechen kann", sagte Landesbischof Ralf Meister am 4. Januar in Hannover. "Wir brauchen viel mehr mutige Musterbrecher."

Angesichts von sinkenden Mitgliederzahlen werde sich die Kirche verändern, erläuterte der Bischof. Die Zahl der Pastorinnen und Pastoren gehe zurück, und nicht mehr alle Gebäude könnten gehalten werden. Das Jahr solle die mehr als 1.200 Kirchengemeinden und die Einrichtungen der Landeskirche anregen, darüber nachzudenken, was sie anders machen könnten und was Ursprung und Kern ihrer Arbeit sei. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter könnten Ideen dazu entwickeln, wie sie trotz Belastungen Ruhe und Kraft fänden. Dazu sollen Angebote in Klöstern und "Oasentage" ebenso beitragen wie Coaching, Seelsorge-Angebote und Beratungen, erläuterte Pastorin Karoline Läger-Reinbold als Projektleiterin.

Meister erhofft sich auch Wirkungen über die Kirche hinaus, etwa wenn es um die Diskussion um die Sonntagsruhe als gemeinsame gesellschaftliche Auszeit gehe. Der Bischof hat die Idee gemeinsam mit den sechs Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfen der Landeskirche entwickelt.

Hannoverscher Bischof will nur noch elektrisch fahren

epd-bild/Rainer Oettel

Hannover (epd). Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister will umweltfreundlich ins neue Jahr starten. Künftig ist der evangelische Theologe mit einem Elektroauto unterwegs, das eigentlich schon im Herbst geliefert werden sollte. Er sei damit der erste deutsche Bischof mit einem E-Auto, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Beim jährlichen bundesweiten Dienstwagencheck der Deutschen Umwelthilfe unter mehr als 40 leitenden Theologen war er vor wenigen Wochen mit seinem derzeitigen Audi Q7 Diesel/Elektro mit 225 Gramm CO2 pro Kilometer auf dem letzten Platz gelandet.

Dieser Schritt solle aber nicht überbewertet werden, unterstrich der Landesbischof: "Der beste Schutz für die Umwelt in Sachen Mobilität ist ein vollständiger Verzicht auf Verbrennungsmotoren und insgesamt auf Fahrzeuge, die allein genutzt werden." Die Zukunft werde sicherlich nicht nur in den Millionenmetropolen, sondern auch in den mittleren Städten im Carsharing liegen. "Der wichtigste Maßstab ist für mich, möglichst auf das Autofahren zu verzichten." Er nehme so oft wie möglich die Bahn und innerhalb Hannovers das Fahrrad.

Bischof Adomeit: Krieg darf keine politische Option sein

epd-bild/Jens Schulze

Oldenburg (epd). Der oldenburgische Bischof Thomas Adomeit hat mehr Engagement in Politik und Gesellschaft für den Frieden gefordert. "Es ist entsetzlich, dass Krieg als Ultima Ratio - also als letztes Mittel - wieder eine politische Option geworden ist", sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit Blick auf die biblische Jahreslosung für 2019 "Suche Frieden und jage ihm nach".

In der Politik sei ein Wechsel weg von der Verteidigungshaltung und hin zu einer politischen Einflussnahme mit Gewalt zu beobachten, sagte Adomeit. "Ich glaube, dass manches Tun nicht unter dem Label, den Frieden zu sichern, gedacht wird, sondern als Interessensvertretung. Da müssen wir als Kirche den Finger heben und fragen: Wer verfolgt hier welches Interesse?"

"Erlebnisgeneration" stirbt aus

Es sei ein Problem, dass die Generation derjenigen weniger werde, die Krieg erlebt hätten, sagte der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Die absolute Wertschätzung des Friedens drohe in Vergessenheit zu geraten. "Die Erlebnisgeneration kann uns nicht mehr berichten, wie es ist zu hungern oder zu hören, wenn Fliegerbomben fallen", sagte Adomeit. Die Kirchen stünden vor der Aufgabe, den "unglaublichen Wert von Frieden" für die Menschen wieder hervorzuheben.

Junkermann: Kirche wichtige Stimme gegen Rechtspopulisten

epd-bild/Peter Endig

Magdeburg (epd). Die Bischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, sieht die Kirche als wichtige Stimme in der Auseinandersetzung mit Rechtspopulisten. So sei es auch eine aufklärerische Aufgabe, über die Inhalte der AfD aufzuklären, sagte Junkermann am 6. Januar in Magdeburg MDR Aktuell.

Es sei "nach wie vor markant für die AfD, dass sie sich profiliert über Abgrenzung und Verunglimpfung anderer politischer Meinungen, bis hin zur Hetze und Hassreden, selbst aber politisch relativ wenig inhaltlich liefert", sagte die Bischöfin. Sie plädierte dafür, das Gespräch mit AfD-Wählern zu suchen. Gerade im Osten gebe es ein Bedürfnis nach verlässlicher und stabiler Orientierung. Dabei sei es Aufgabe der Kirche, eine Grundzuversicht zu vermitteln.

Junkermann verteidigte zugleich, die AfD nicht auf Kirchentage einzuladen. Öffentliche Plattformen werteten die Partei auf. Es sei aber richtig, Vertreter der Partei zu internen Diskussionen einzuladen oder beispielsweise zu Veranstaltungen über Wahlprüfsteine, sagte die Bischöfin.

Schäuble Festredner bei Garnisonkirchenempfang

Potsdam/Berlin (epd). Beim Neujahrsempfang der Potsdamer Garnisonkirchenstiftung am 15. Januar wird Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) die Festrede halten. Das bestätigte das Bundestagsbüro des Politikers am 3. Januar in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Bei dem Neujahrsempfang im Gebäude der Potsdamer Industrie- und Handelskammer gegenüber der Baustelle des neuen Garnisonkirchturms soll auch ein Ausblick auf die Planungen der Stiftung für 2019 gegeben werden.

Die Bauarbeiten für den neuen Kirchturm haben Ende Oktober 2017 begonnen, das Fundament ist inzwischen fertiggestellt. Zunächst soll aus Geldmangel eine rund 27 Millionen Euro teure Grundvariante des Turms ohne Schmuckelemente und Turmhaube gebaut werden. Für den kompletten rund 40 Millionen Euro teuren Turm fehlen rund zehn Millionen Euro.

Die 1735 fertiggestellte evangelische Garnisonkirche wurde 1945 bei einem Luftangriff auf den Potsdamer Hauptbahnhof weitgehend zerstört. Ein Raum im Kirchturm wurde bis in die 60er Jahre weiter als Kapelle für Andachten und Gottesdienste genutzt. 1968 wurde die Ruine in der DDR abgerissen.

Zusätzliche Baugenehmigung beantragt

Der Wiederaufbau ist umstritten. Kritiker sehen die Garnisonkirche wegen ihrer Geschichte als Symbol des preußischen Militärs und des NS-Regimes. Befürworter argumentieren unter anderem mit der Bedeutung des Bauwerks für das Stadtbild und einer Wiedergutmachung für den Abriss in der DDR. Die evangelische Kirche will den neuen Turm für Friedens- und Versöhnungsarbeit nutzen.

Der Bund fördert den Turmbau mit zwölf Millionen Euro, von der evangelischen Kirche kommen fünf Millionen Euro Kredite. Weitere Mittel kommen von Spendern und Sponsoren. Die bereits 2013 erteilte Baugenehmigung für den Turm läuft Mitte 2019 ab, die Bauarbeiten müssten damit nach brandenburgischem Baurecht bis Mitte 2020 abgeschlossen werden. Weil dies unrealistisch ist, wurde inzwischen eine zusätzliche Baugenehmigung bei der Stadt Potsdam beantragt. Der bereits vor einigen Monaten eingereichte neue Bauantrag werde weiter geprüft, hieß es dazu am 3. Januar bei der Stadtverwaltung.

Benefizaktion "Ungeliebte Weihnachtsgeschenke" erbringt 1.500 Euro

Düsseldorf (epd). Die diesjährige Benefizaktion "ungeliebter Weihnachtsgeschenke" in der evangelischen Johanneskirche in Düsseldorf hat laut der Veranstalter insgesamt gut 1.500 Euro eingebracht. Die Einnahmen der schon traditionellen Benefizaktion zum Jahresanfang kommen, wie bereits in den letzten Jahren, der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" zu Gute, wie Barbara Wengler von der Johanneskirche erklärte. Nach Angaben der Mitarbeiter im Kirchencafé der Citykirche hatten seit dem 2. Januar wieder viele Menschen überflüssige, nicht gewollte oder auch doppelt erhaltene Geschenke und Gegenstände abgegeben, um damit "dem guten Zweck" zu dienen.

Neben Büchern, Kerzenhaltern, Tischdekorationen Spielen fand unter anderem auch eine neue Kaffeemaschine einen neuen Besitzer. Außerdem werden rund 1.100 Euro aus den wöchentlichen Bücherbasaren der Johanneskirche aus dem vergangenen Jahr an "Ärzte ohne Grenzen" überwiesen, erklärte Wengler. Wenn auch die Kleinbeträge ausgezählt seien, könnte der Gesamtbetrag für die Hilfsorganisation bei etwa 2.700 Euro liegen. Auch 2019 soll die Aktion nach dem Weihnachtsfest wieder angeboten werden.

Gesellschaft

UNHCR: Die Zahl neu eintreffender Flüchtlinge sinkt

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Während die Flüchtlingszahlen weltweit im vergangenen Jahr erneut gestiegen sind, nimmt die Zahl der Ankünfte in Deutschland weiter ab. Wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) am 6. Januar in Berlin mitteilte, sank in Deutschland die Zahl der Asylanträge in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres um weitere 20 Prozent. Im ersten Halbjahr 2018 seien 81.800 Anträge auf Asyl registriert worden. 2017 waren es im gleichen Zeitraum 101.000 Anträge, 2016 noch 387.700, wie das Flüchtlingshilfswerk weiter mitteilte.

"Die Flüchtlingskrise findet woanders statt, etwa in Bangladesch oder Libanon", erklärte Dominik Bartsch, UNHCR-Repräsentant in Deutschland. "Sieben von acht Flüchtlingen haben nicht etwa in Deutschland, Österreich oder Italien Zuflucht gefunden, sondern in Entwicklungsländern wie Bangladesch, Uganda oder Pakistan", sagte Bartsch weiter. Jetzt, wo sich die Situation beruhigt habe, müsse Europa Konzepte für den Umgang mit Flüchtlingen finden und seiner Verantwortung gerecht werden.

Weltweit gab es laut UNHCR zur Mitte des vergangenen Jahres 68,8 Millionen Flüchtlinge, Binnenvertriebene und Asylsuchende. Das seien rund 300.000 mehr als ein halbes Jahr zuvor, zum 31. Dezember 2017. Die Zahl der Flüchtlinge stieg dabei um 554.000 auf 20,5 Millionen. Die Zahl der Binnenvertriebenen sank demnach leicht von 40 Millionen auf 39,7 Millionen. Hinzu kamen 3,2 Millionen Menschen, die asylsuchend sind und über deren Fälle noch nicht entschieden ist.

Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien

Syrien ist den Angaben zufolge nach wie vor das Land, aus dem die meisten Flüchtlinge stammen. Jeder dritte Flüchtling auf der Erde sei Syrer, hieß es weiter. Auch wenn einige Menschen in ihre Heimat zurückkehrten, würden noch mehr vertrieben, so dass die Zahl der syrischen Flüchtlinge um gut 180.000 auf 6,5 Millionen gewachsen sei. Die meisten von ihnen lebten in der Türkei (3,6 Millionen), gefolgt von Libanon (968.100) und Jordanien (667.200).

In Deutschland lebten laut UNHCR Mitte 2018 rund 514.000 Syrer. Die Bundesrepublik habe im ersten Halbjahr 2018 rund 22.200 Syrer neu als Flüchtlinge anerkannt. Im ersten Halbjahr 2017 waren es noch 72.600 Syrer. UNHCR-Experten rechneten nicht damit, dass sich die Zahl der syrischen Flüchtlinge in Deutschland in nächster Zeit signifikant erhöhen wird, hieß es weiter.

Die Zahl der Flüchtlinge aus Afghanistan stieg weltweit um ein Prozent auf 2,7 Millionen. Davon hätten allein 1,4 Millionen in Pakistan, weitere 951.100 im Iran Zuflucht gefunden. In Deutschland seien es 116.700 Menschen aus Afghanistan. Aus dem Südsudan sind 2,5 Millionen Menschen geflohen. 1,1 Millionen von ihnen sind jetzt in Uganda, 768.100 im Sudan und 445.000 in Äthiopien.

Präses Rekowski dringt auf Hilfe für "Sea-Watch"-Flüchtlinge

epd-bild/Heiko Kantar

Bad Neuenahr (epd). Im Ringen um das Schicksal der 32 Flüchtlinge an Bord des Seenotrettungsschiffs "Sea-Watch 3" vor der Küste Maltas hat der rheinische Präses Manfred Rekowski seine Forderung erneuert, die Menschen aufzunehmen. Es müsse eine kurzfristige humanitäre Lösung geben, sagte der leitende Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland am 7. Januar in seinem Jahresbericht vor der rheinischen Landessynode in Bad Neuenahr. "Hier sind auch Deutschland und andere europäische Länder gefragt."

An dem Fall zeige sich, "dass nach wie vor tragfähige humanitäre europäische Lösungen in der Flüchtlingspolitik fehlen", kritisierte Rekowski, der auch Vorsitzender der Kammer für Migration und Integration der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist. Er hoffe im nun begonnenen Jahr der Europawahl 2019 auf Lösungen, "bei denen die Länder mit EU-Außengrenzen nicht überproportional belastet werden".

Nachhaltige Lösungen werde es allerdings nur geben, "wenn soziale und ökologische Fragen konsequent im Rahmen einer Weltinnenpolitik auch in anderen Teilen der Welt angegangen werden", sagte der evangelische Migrationsexperte. Er hatte im vergangenen Sommer das über mehrere Monate vor Malta festgesetzte Rettungsschiff "Sea-Watch 3" besucht und seine Solidarität mit der ehrenamtlichen Schiffsbesatzung gezeigt.

Die EKD unterstützt mehrere zivile Seenotrettungsorganisationen und setzt sich seit Jahren für legale und sichere Migrations- und Fluchtwege nach Europa ein, um das anhaltende Sterben auf dem Mittelmeer zu verhindern.

Auch NRW-Politiker von Hackerangriff betroffen

epd-bild/Annette Zoepf

Düsseldorf, Berlin (epd). Der Hackerangriff auf Daten von Politikern und Prominenten betrifft offenbar auch Nordrhein-Westfalen. So sollen sich unter den von den Hackern veröffentlichten Informationen auch Kontaktdaten von Mitgliedern der Landesregierung befunden haben, wie die Staatskanzlei in Düsseldorf am 4. Januar mitteilte. Dabei soll es sich nach Angaben des Westdeutschen Rundfunks (WDR) etwa um private Telefonnummern von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und seinem Stellvertreter Joachim Stamp (FDP) handeln. Auch Daten zu Oppositionspolitikern von SPD und Grünen sollen öffentlich gemacht worden sein. Politiker der AfD seien nicht von der Veröffentlichung betroffen.

Wie die Staatskanzlei weiter mitteilte, gebe es bislang keine Informationen, dass Mitglieder der Landesregierung unmittelbar Ziel eines Hackerangriffs geworden sind. "Derzeit wird geprüft, ob und inwiefern gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten sind", erklärte der stellvertretende Regierungssprecher Moritz Kracht. Die nordrhein-westfälische Grünen-Landtagsfraktion kündigte an, den Hacker-Angriff zum Thema im Ältestenrat und der Arbeitsgruppe Information und Kommunikation des Landtags zu machen. Die Landesbehörden müssten zudem ihre IT-Infrastruktur auf mögliche Sicherheitsrisiken kritisch überprüfen, forderte die innenpolitische Fraktionssprecherin Verena Schäffer.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind mehrere Hundert Politiker sowie weitere Personen des öffentlichen Lebens von dem Datenklau betroffen, darunter Journalisten, Künstler und Musiker. Veröffentlicht wurden vor allem Handynummern und Adressen, aber auch amtliche Dokumente wie Personalausweise und persönliche Angelegenheiten wie Briefe, Chatverläufe, Fotos, Kontoauszüge oder Mietverträge. Auch Daten von Familienmitgliedern wurden öffentlich gemacht. Die Daten sind zum Teil schon länger im Netz. Sie waren über einen Twitter-Account in Form eines "Adventskalenders" veröffentlicht worden. Der Account wurde am 4. Januar gesperrt.

Nach Angaben der Bundesregierung dauern die Ermittlungen zu dem Vorfall an, es werde mit Hochdruck daran gearbeitet. Es seien Politiker und Mandatsträger auf allen Ebenen betroffen, von der Kommunalpolitik bis zum Europaparlament, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin. "Die Bundesregierung nimmt diesen Vorfall sehr ernst", betonte sie. Politiker und Parteien verurteilten die Veröffentlichung persönlicher Daten und Dokumente im Internet als Angriff auf demokratische Grundwerte.

Nach Amokfahrt: Weißer Ring fordert schnellere Hilfe für Opfer

Bottrop/Mainz (epd). Die Opferhilfe-Organisation "Weißer Ring" hat nach der Amokfahrt von Bottrop und Essen eine schnelle psychotherapeutische Betreuung für die betroffenen Menschen angemahnt. Bislang scheitere die Behandlung solcher Trauma-Opfer daran, dass es nicht genügend Psychotherapeuten mit Kassenzulassung gebe, sagte der Sprecher der Hilfsorganisation, Dominic Schreiner, am 4. Januar dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Folge seien "unzumutbare Wartezeiten für Menschen, die eigentlich schnelle Hilfe benötigen". Der "Weiße Ring" fordere seit Jahren von den Krankenkassen, dass sie erheblich mehr Psychotherapeuten zuließen. "Die Bedarfsplanungen der Kassen, die Grundlage für die Zulassungen sind, müssen dringend angepasst werden", betonte Schreiner.

Menschen, die traumatische Situationen wie die Amokfahrt an Silvester erlebt haben, befänden sich oft für einige Stunden in einer Art Schockzustand. Dem könne sich für ein bis vier Wochen eine "akute Belastungsphase" anschließen, die von Gefühlen wie Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht begleitet wird. "Dem folgt dann die Verarbeitung, das heißt: Das Erlebte wird nach und nach in Form von Erinnerungsfragmenten in die eigene Lebensgeschichte eingebaut", erklärte der Sprecher. Im Optimalfall könne das den Betroffenen wieder mehr Sicherheit im Alltag vermitteln. Aus Angst vor Rückschlägen würden zudem Situationen, die dem traumatischen Erlebnis gleichen, vermieden.

Gefahr einer Posttraumatischen Belastungsstörung

Überdies sei bei den traumatisierten Personen oft der Schlaf gestört, auch Konzentrationsprobleme könnten auftreten. Gelinge den Betroffenen die Verarbeitung des Erlebten nicht, kann sich eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwickeln. Laut dem Weißen Ring tritt bei etwa jeder vierten Person, die ein traumatisches Erlebnis hat, eine solche Störung auf, die auch nach sechs Monaten noch akut ist.

Zur unmittelbaren Hilfe in den Notsituationen sei ein klärendes Gespräch mit den Betroffenen wichtig, führte Schreiner weiter aus: "Reden hilft - mit dem eigenen sozialen Umfeld oder mit professionell ausgebildeten Opferhelfern wie den Beschäftigten in den bundesweit rund 160 Trauma-Ambulanzen." Zwei davon gebe es auch in Essen. Dort könne die Akutbehandlung der Betroffenen erfolgen und eine weitere Betreuung in die Wege geleitet werden.

In Bottrop und Essen war in der Silvesternacht ein 50-jähriger Deutscher mit seinem Wagen gezielt in Gruppen mit ausländisch aussehenden Personen gefahren. Acht Menschen unter anderem aus Syrien und Afghanistan wurden dabei zum Teil schwerst verletzt. Bei der Festnahme erklärte der aus Essen stammende Mann, er habe aus Ausländerhass gehandelt. Der 50-Jährige kam am 2. Januar wegen mehrfachen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Zudem prüfen die Ermittlungsbehörden derzeit auch noch, inwieweit eine psychische Erkrankung bei dem Beschuldigten vorliegt.

Sternsinger bei Steinmeier

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 6. Januar in Berlin im Schloss Bellevue eine Abordnung der katholischen Sternsinger empfangen. Die 39 Kinder und Jugendlichen aus dem Bistum Trier schrieben den traditionellen Segen an das große Eingangsportal des Berliner Amtsitzes von Steinmeier und schenkten ihm eine Weinrebe. Anschließend luden der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender die Sternsinger ins Schloss ein.

Die Sternsinger sammeln bundesweit um den Jahreswechsel Spenden für notleidende Kinder in der Welt. Als Heilige Drei Könige verkleidet ziehen sie dafür von Tür zu Tür und schreiben den Schriftzug "C+M+B" auf Haustüren. Die Buchstaben stehen für den lateinischen Satz "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus) oder auch für die Anfangsbuchstaben der drei Könige, Caspar, Melchior und Balthasar.

Steinmeier dankte den Sternsingern für ihr Engagement. Es sei nicht selbstverständlich, sich für andere Menschen einzusetzen. "Ihr schaut nicht nur darauf, dass es euch gut geht", sagte Steinmeier. Sternsinger und die Menschen, die ihnen die Tür aufmachen, verbinde etwas: "Ihr seid offen für Neues", sagte der Bundespräsident.

Die Mädchen und Jungen, die Schloss Bellevue besuchten, kamen den Angaben zufolge aus den Pfarreien St. Antonius in Saarhölzbach, St. Hildegard in Emelshausen, St. Johannes in Sirzenich und dem Pestalozzi-Haus in Neunkirchen. Das Motto der diesjährigen Aktion heißt: "Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit!". Dabei soll besonders auf Kinder mit Behinderung aufmerksam gemacht werden. Beispielland ist Peru. Bundesweit eröffnet wurde die Aktion mit dem Dreikönigssingen am 28. Dezember im bayerischen Altötting.

Die seit 1959 stattfindende Sternsingeraktion wird vom Hilfswerk der Sternsinger und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) veranstaltet. Insgesamt haben die Sternsinger bisher mehr als eine Milliarde Euro gesammelt. Weltweit konnten dadurch mehr als 73.000 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert werden.

Segen "20 C+M+B 19" auch für Düsseldorfer Staatskanzlei

Düsseldorf (epd). NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am 4. Januar in Düsseldorf 55 Sternsinger aus den katholischen Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn empfangen. "Ich finde es großartig, dass diese Mädchen und Jungen Engagement zeigen und sich für Zusammenhalt in der Welt einsetzen", sagte Laschet bei der Begrüßung der Mädchen und Jungen, die der Staatskanzlei den traditionellen Segen "Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus" überbrachten. Der Ministerpräsident lobte die Aktion als "einzigartige Geste der Solidarität von Kindern für Kinder". Dieser Einsatz für grundlegende gesellschaftliche Werte sei heute wichtiger denn je.

Das Motto der 61. Aktion Dreikönigssingen lautet "Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit!". Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr auch Kinder mit Behinderungen. Die Sternsinger unterstützen nach eigenen Angaben mit den Spenden unter anderem das Projekt "Yancana Huasy" in der peruanischen Hauptstadt Lima. Die Einrichtung fördert jährlich rund 1.000 Mädchen und Jungen mit Behinderung und ermöglicht ihnen Zugang zu Bildung.

Noch bis zum 18. Januar sind deutschlandweit rund 300.000 Kinder und Jugendliche verkleidet als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar unterwegs. Sie klingeln an Haustüren, um den Bewohnern den Segen Gottes zu bringen und um Spenden zu bitten. Die Aktion Sternsingen gibt es in Deutschland seit 1959. Seitdem haben die Sternsinger rund eine Milliarde Euro gesammelt. Im vergangenen Jahr wurden mit den Spenden über 1.400 Projekte in 108 Ländern unterstützt.

Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Die Sternsinger sind eine der größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit.

Neuer Mikrozensus in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (epd). In Nordrhein-Westfalen werden auch in diesem Jahr wieder ausgewählte Haushalte zu ihrer Größe und zum Familienstand befragt. Für den sogenannten Mikrozensus werden im ganzen Bundesland rund 350 geschulte Interviewer unterwegs sein und ihren Besuch vorher schriftlich ankündigen, wie das statistische Landesamt am 7. Januar in Düsseldorf mitteilte. Die Haushalte könnten auch selbst einen Fragebogen ausfüllen und diesen per Post an das Statistische Landesamt senden. Die Interviewer seien zur Verschwiegenheit verpflichtet. Für einen Teil der Fragen bestehe vonseiten der ausgewählten Haushalte eine Auskunftspflicht, hieß es.

Information und Technik Nordrhein-Westfalen befragt als statistisches Landesamt nach eigenen Angaben jährlich rund 80.000 Haushalte. Abgefragt werden beispielsweise persönliche Merkmale wie Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Schulbesuch und Erwerbstätigkeit. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht eine Auskunftspflicht. Doch auch bei der Beantwortung der Fragen auf freiwilliger Basis hoffen die Statistiker auf eine hohe Beteiligung. Denn die Ergebnisse lieferten die Basis für politische und wirtschaftliche Entscheidungen.

Der Mikrozensus wird den Angaben nach seit 1957 jedes Jahr bei einem Prozent aller Haushalte im gesamten Bundesgebiet durchgeführt. Es handelt sich um eine sogenannte Flächenstichprobe. Nach einem mathematischen Zufallsverfahren werden Straßenzüge beziehungsweise Gebäude ausgewählt. Die Haushalte, die in diesen Gebäuden wohnen, werden vier Jahre lang befragt. In jedem Jahr wird zur Entlastung der Befragten ein Viertel der Haushalte durch andere ersetzt.

Gericht weist Haftbeschwerde von mutmaßlichem Kölner Geiselnehmer ab

Köln (epd). Das Landgericht Köln hat eine Haftbeschwerde des mutmaßlichen Geiselnehmers vom Kölner Hauptbahnhof abgewiesen. Mit der am 4. Januar veröffentlichten Entscheidung bestätigte das Gericht den Haftbefehl des Amtsgerichts Köln gegen den Syrer, der wegen des Tatvorwurfs des versuchten Mordes in mehreren Fällen, der gefährlichen Körperverletzung und Geiselnahme seit Mitte Oktober in Untersuchungshaft sitzt. Er soll einen Brandsatz in ein Schnellrestaurant am Kölner Hauptbahnhof geworfen und anschließend in einer Apotheke eine Geisel genommen haben. (AZ: 111 Qs 65/18)

Die 11. große Strafkammer des Landgerichts verwies darauf, dass gegen den Mann dringender Tatverdacht bestehe. Bei dem Beschuldigten bestehe trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands Fluchtgefahr. In der Untersuchungshaft sei eine ausreichende medizinische Versorgung des Mannes möglich, erklärten die Kölner Richter weiter. Andere Unterbringungsmöglichkeiten wie Rehabilitationskliniken seien weder ersichtlich, noch in der Beschwerdebegründung aufgezeigt worden, zumal der Beschuldigte nicht krankenversichert sei.

Dem anerkannten Flüchtling, der seit 2015 bereits mehrfach straffällig geworden war, wird vorgeworfen, am 15. Oktober mit Benzin und Gas ein Schnellrestaurant im Kölner Hauptbahnhof betreten und einen Brandsatz geworfen zu haben. Die mit Stahlkugeln präparierten Gaskartuschen explodierten nicht, ein 14-jähriges Mädchen wurde jedoch durch den Brandsatz schwer verletzt. Anschließend soll der Mann eine Geisel in der gegenüberliegenden Apotheke genommen haben. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei überwältigte den Syrer und verletzte ihn durch Schüsse schwer. Ein zunächst angenommener Terrorverdacht erhärtete sich im Zuge der Ermittlungen nicht.

Besucherrekord in Gedenkstätte Berliner Mauer

epd-bild / Norbert Neetz

Berlin (epd). Die Gedenkstätte Berliner Mauer verzeichnete 2018 mit mehr als 1,1 Millionen Besuchern einen neuen Besucherrekord. Nach Angaben der Stiftung Berliner Mauer vom 3. Januar besichtigten im vergangenen Jahr 164.000 Menschen mehr das Gelände an der Bernauer Straße als im Vorjahr (956.000). In der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde blieben die Besucherzahlen mit 10.100 Besuchern konstant.

Die Gedenkstätte Günter Litfin am Spandauer Schifffahrtskanal unweit des Invalidenfriedhofs besuchten 2018 mehr als 7.000 Menschen. Sie erinnert an den ersten Mauertoten. Günter Litfin war wenige Tage nach dem Mauerbau am 24. August 1961 bei einem Fluchtversuch an der innerstädtischen Berliner Grenze erschossen worden.

Seit ihrer Gründung vor zehn Jahren verzeichnet die Mauerstiftung mit ihren historischen Gedenk-, Erinnerungs- und Lernorten nach eigenen Angaben mehr als acht Millionen Interessenten. Die Stiftung wird seit 2009 mit Mitteln des Landes Berlin und des Bundes in Höhe von derzeit insgesamt rund 3,6 Millionen Euro jährlich gefördert.

Neben der Gedenkstätte Berliner Mauer und der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde gehören seit August 2017 die Gedenkstätte Günter Litfin und seit November 2018 auch die East Side Gallery zur Stiftung.

Bürgermeister Müller spricht von einer Erfolgsgeschichte

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nannte die Stiftung eine Erfolgsgeschichte. Ihre Arbeit strahle weit über die Berliner Museums- und Gedenkstättenlandschaft hinaus. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sprach von einem äußerst wichtigen Partner bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die konstant hohen Besucherzahlen belegten das ungebrochene Interesse an den Themen Diktatur und Widerstand, Demokratie, Unfreiheit und Freiheit - auch im 30. Jahr des Mauerfalls.

Stiftungsdirektor Axel Klausmeier betonte, alle historischen Orte, die heute zur Stiftung Berliner Mauer gehören, seien aus bürgerschaftlichem Engagement entstanden. "Dafür bin ich allen damaligen Akteurinnen und Akteuren dankbar. Unsere Aufgabe ist es, dieser Vielfalt der Perspektiven auch in Zukunft Ausdruck zu verleihen", sagte Klausmeier.

Ex-DDR-Bürgerrechtler warnt vor Verwässerung des Erinnerns an 1989

Leipzig (epd). Der Leiter der Leipziger Stasi-Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke", Tobias Hollitzer, warnt vor einer thematischen Beliebigkeit des Leipziger Lichtfestes. Mit Blick auf das 30. Jubiläum der friedlichen Revolution in diesem Jahr sagte der frühere DDR-Bürgerrechtler dem Evangelischen Pressedienst (epd): "Ich kann nicht alles, was irgendwie mit Demokratie oder demokratischem Zusammenleben zu tun hat, in das Lichtfest und in die Erinnerung an die friedliche Revolution packen." In Leipzig wird seit einigen Jahren um die thematische Ausrichtung der zentralen Gedenkveranstaltung am 9. Oktober gestritten.

Das Lichtfest erinnert seit 2009 im Verbund mit einem Friedensgebet und einer Rede zur Demokratie alljährlich an die entscheidende Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989. Damals zogen von der Leipziger Nikolaikirche aus mehr als 70.000 Menschen über den Innenstadtring und protestierten friedlich gegen das SED-Regime. Das Datum gilt als wichtige Wegmarke der friedlichen Revolution. Wenige Wochen später fiel die Mauer.

Kritiker haben zuletzt wiederholt eine thematische Überfrachtung des Festes und eine Verwässerung durch Bezüge zu aktuellen politischen Themen kritisiert. Dazu sagte Hollitzer dem epd: "Wir müssen nicht die Weltwirtschaft auf den Augustusplatz holen und auch nicht die Verantwortung für die ehemaligen Kolonialgebiete." Das seien "alles wichtige Dinge, über die wir nachdenken sollten, keine Frage. Aber nicht an diesem Tag und an diesem Ort", erklärte Hollitzer.

"Es geht um die Einmaligkeit des Ereignisses"

Auch dürfe man den 9. Oktober nicht zum Anlass nehmen, "um aktuelle politische Botschaften unters Volk zu bringen oder die Ereignisse von vor 30 Jahren ins Heute zu ziehen", sagte Hollitzer weiter. Wenn zum Beispiel "Legida"-Gegendemonstranten bei Sitzblockaden argumentierten, sie machten doch heute dasselbe wie die Demonstranten von 1989 und gingen auf die Straße, obwohl der Staat dies verboten habe, "dann ist bei der Vermittlung der Ereignisse von damals irgendetwas ganz grundsätzlich schiefgelaufen", sagte Hollitzer.

Es sei ein "riesengroßer Unterschied", ob sich jemand teilweise unter Inkaufnahme von Gefahren für die eigene Gesundheit und Biografie gegen eine Diktatur und für Demokratie einsetze, oder ob er heute "die damals erstrittene Freiheit und die demokratischen Grundrechte" nutze, fügte Hollitzer hinzu. Beim Erinnern müsse daher das Geschehen aus dem Herbst 1989 weiter klar im Fokus stehen: "Es geht um die Einmaligkeit des Ereignisses der friedlichen Revolution. Es geht darum, sich immer wieder deutlich zu machen, was damals, friedlich, möglich gewesen ist."

Weniger Interesse an Stasiakten

Berlin (epd). Das Interesse an den Stasiakten ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Nach Angaben der Stasi-Unterlagenbehörde (BStU) wurden bis Ende November 42.761 Anträge auf persönliche Akteneinsicht gestellt. Das waren knapp 3.600 Anträge weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (46.354). Endgültige Zahlen für 2018 lägen aber erst im Januar vor, sagte Behördensprecherin Dagmar Hovestädt dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Die meisten Anträge wurden bis Ende November in Berlin (13.437) und Sachsen (10.187) gestellt. Die wenigsten Ersuche gab es in Brandenburg mit 2.056 Anträgen. In Thüringen gingen 6.535, in Sachsen-Anhalt 5.414 und in Mecklenburg-Vorpommern 5.132 Anträge auf Akteneinsicht bei den Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörde ein. Seit der Möglichkeit auf persönliche Akteneinsicht Anfang 1992 wurden bislang rund 3,2 Millionen sogenannte Bürgeranträge gestellt.

Neben Privatleuten können auch Wissenschaftler und Journalisten Einsicht in die Akten beantragen. Diese Zahlen werden gesondert aufgeführt.

Das Stasi-Unterlagen-Archiv ist derzeit noch auf 13 Standorte verteilt. In der Summe finden sich dort den Angaben zufolge mehr als 111 Kilometer Stasi-Akten. Davon sind etwa 43 Kilometer Material aus dem Ministeriumsstandort Berlin und etwa 68 Kilometer Material aus den früheren Bezirksverwaltungen der Staatssicherheit.

In den kommenden Jahren sollen die Aktenbestände in das Bundesarchiv überführt werden, aber weiterhin für alle zugänglich bleiben. Geplant ist, in jedem ostdeutschen Land ein Archivstandort zu erhalten.

Lucas-Cranach-Preis für Yadegar Asisi

Wittenberg (epd). Für besonderes gesellschaftliches Engagement hat die Lutherstadt Wittenberg am 4. Januar den Lucas-Cranach-Preis 2019 verliehen. Für die diesjährige Auszeichnung wurden vier Preisträger in verschiedenen Kategorien ausgewählt, darunter der Künstler Yadegar Asisi, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Preise wurden während des städtischen Neujahrsempfangs vergeben. Asisi soll die Auszeichnung allerdings zu einem späteren Zeitpunkt entgegennehmen, da er nicht an dem Neujahrsempfang teilnehmen konnte. Der undotierte Lucas-Cranach-Preis ist nach der Ehrenbürgerwürde die höchste Auszeichnung, die die Lutherstadt Wittenberg jährlich vergibt.

Yadegar Asisi hatte anlässlich des 500. Reformationsjubiläums im Jahr 2017 das 360-Grad-Panorama "Luther 1517" gestaltet. Seit Ende Oktober 2016 ist die Lutherstadt damit neben Berlin, Leipzig, Dresden, Pforzheim und der französischen Stadt Rouen ein Ausstellungsort des Künstlers.

In der Kategorie "Arbeit im Ehrenamt" wurde die Deutsch-Russländische Gesellschaft geehrt. Sie gründete sich 1992, um Kindern zu helfen, die die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 überlebt haben. In der Kategorie "Impulse für die Stadt" wurde die Tesvolt GmbH ausgezeichnet, ein Anbieter intelligenter und ökonomischer Stromspeicher. Der Preisträger in der Kategorie "Kunst und Kultur" ist Michael Marinov. Der Musiker leitet ehrenamtlich das Paul-Gerhardt-Orchester der Kreismusikschule Wittenberg.

Soziales

Allgemeiner Tarifvertrag für die Altenpflege rückt näher

epd-bild / Thomas Lohnes

Berlin (epd). Es geht um mehr als eine Million Beschäftigte und ein politisches Versprechen: Altenpflegekräfte in Deutschland sollen besser bezahlt werden. An seinem ersten Tag als Bundesgesundheitsminister sagte Jens Spahn (CDU) auf dem Deutschen Pflegetag, sein Ziel sei, zu einer Tarifbezahlung in der Altenpflege zu kommen. In dreieinhalb Jahren, am Ende der Legislaturperiode, wolle er sagen können, es sei besser geworden.

Um eine Ausweitung der tariflichen Bezahlung in der Altenpflege wird schon lange gerungen. Rund 80 Prozent der Heime und Pflegedienste sind nicht tarifgebunden und nur zehn Prozent der Pflegekräfte gewerkschaftlich organisiert. Das liegt auch daran, dass zwei der großen Pflegeanbieter, die evangelischen und katholischen Träger, keine Tarifverträge sondern Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) haben.

Kirchlicher Extra-Weg

Sie erreichen damit bei den eigenen Einrichtungen eine hohe überbetriebliche Verbindlichkeit der Lohnabschlüsse - bei den diakonischen Unternehmen sind es laut dem Arbeitgeberverband VdDD 93 Prozent - aber eben nach kirchlichem Arbeitsrecht, das beispielsweise Streiks ausschließt. Mit der Bezahlung liegen Diakonie und Caritas am oberen Ende der Lohnskala.

Nicht nur der kirchliche Extra-Weg unterscheidet die Verhältnisse in der Altenpflege von anderen Branchen. Es existieren unterschiedliche Tarifwerke nebeneinander. Gemeinnützige Anbieter konkurrieren mit privaten Unternehmen und zunehmend auch mit Konzernen.

Politischer Wille ist da

Nun soll ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Tarifbindung getan werden. Der AWO-Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), er gehe davon aus, "dass im Januar der Durchbruch gelingt und alle Voraussetzungen erfüllt sind, um einen allgemeinverbindlichen Tarif in der Pflege umzusetzen". Ein gemeinsamer Arbeitgeberverband der nichtkirchlichen, gemeinnützigen Organisationen werde den notwendigen Rahmen geben, um das Projekt Anfang 2019 auf den Weg zu bringen, erklärte Stadler - gemeint ist die Aufnahme von Verhandlungen mit der Tarifkommission der Gewerkschaft ver.di.

Kommt es zu einem Abschluss, kann das Bundesarbeitsministerium diesen für allgemeinverbindlich erklären. Der politische Wille dazu ist da. Dann dürfte kein Pflegeunternehmen mehr geringere Löhne zahlen, als dieser Tarif vorgibt. Mit den Lohnforderungen will sich ver.di an den Tarifen im öffentlichen Dienst orientieren.

Niedriges Branchenniveau

Jörg Kruttschnitt vom Vorstand des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung ist zuversichtlich, dass es zu einem allgemeinverbindlichen Tarif kommen wird. Er glaubt aber, dass dieser niedrigere Löhne vorsehen wird als etwa die AVR der Diakonie. "Man darf nicht übersehen, dass die ganze Branche mitgenommen werden muss", sagte Kruttschnitt. Das Branchenniveau sei niedriger als die Bezahlung bei kirchlichen Trägern oder nach dem - kaum angewendeten - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

Ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler sagte dem epd, der angestrebte Tarifvertrag werde dazu beitragen, dass sich mehr Menschen für den Pflegeberuf entscheiden und Altenpflegerinnen, die aus dem Beruf geflüchtet sind, zurückkommen. "Ein bundesweit geltender Tarifvertrag, der von keinem Anbieter unterschritten werden darf, hilft nicht nur den Beschäftigten, sondern müsste eigentlich auch im Interesse der privaten Pflegekonzerne sein", sagte Bühler weiter: "Wenn sie keine Fachkräfte mehr bekommen, ist schließlich ihr 'Geschäftsmodell' gefährdet."

"Schwerwiegender Eingriff in die Tarifautonomie"

Das sehen die privaten Anbieter anders, so etwa der Präsident des bpa-Arbeitgeberverbandes Rainer Brüderle: "Wir sehen die Versuche, allgemeinverbindliche Tarifverträge in der Pflege zu erleichtern, als schwerwiegenden Eingriff in die Tarifautonomie." Die Arbeitgeber seien gar nicht gegen Tarifverträge. Sie hätten aber kein Gegenüber, sagt Brüderle: "Wir stellen fest, dass ver.di aufgrund fehlender Mitglieder als Verhandlungspartner ausfällt."

Der bpa-Arbeitgeberverband hat eigene Entgelttabellen für alle Bundesländer beschlossen. Er reagiert damit auf den Druck Richtung tariflicher Bezahlung. Eine Pflegekraft verdiene danach knapp 60 Euro mehr im Monat als im Bundesdurchschnitt, erklärt der Verband. Offen bleibt allerdings, wie groß - oder gering - der Anteil der Unternehmen ist, die tatsächlich entsprechend bezahlen. Der Arbeitgeberverband Pflege, in dem die umsatzstärksten Konzerne zusammengeschlossen sind, spricht sich lediglich dafür aus, Pflegekräften ein Mindesteinkommen von 2.500 Euro monatlich zu garantieren.

Land NRW will Schiedsverfahren in Pflege beschleunigen

Düsseldorf (epd). Das Land NRW will die Schiedsverfahren zur Festlegung der Pflegesätze in Seniorenheimen vereinfachen und beschleunigen. Dazu solle in Nordrhein-Westfalen nun eine Novelle der Schiedsstellenverordnung auf den Weg gebracht werden, kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am 3. Januar in Düsseldorf an. Die Schiedsverfahren dauern seiner Ansicht nach derzeit noch zu lange und sind zu kompliziert. "Wir brauchen einen möglichst niedrigschwelligen Zugang, damit einzelne Heime ermutigt werden, solche Verfahren zu führen", forderte Laumann.

Laumann: Entscheidungsprozesse entschlacken

Hintergrund der geplanten Novelle ist die Tatsache, dass die Pflegeheime und Einrichtungsträger in Deutschland mit den Kostenträgern - also den Pflegekassen und den Trägern der Sozialhilfe - für jedes Heim individuelle Pflegesätze aushandeln. Darin enthalten sind nicht zuletzt auch die Personalkosten. Kann man sich bei den Verhandlungen nicht auf eine Vereinbarung verständigen, können beide Seiten die Schiedsstelle anrufen, die anschließend die entsprechenden Pflegesätze festsetzt. Zwischen 2015 und 2018 wurden in NRW insgesamt 60 solcher Schiedsverfahren in der Pflege eingeleitet.

Durch die Novelle soll den Angaben nach künftig gesetzlich vorgeschrieben werden, dass die Schiedsstelle in Nordrhein-Westfalen maximal drei Monate Zeit hat, um eine Entscheidung zu treffen. Bereits nach sechs Wochen muss sie überdies dem NRW-Gesundheitsministerium einen Bericht über den Verlauf des Schiedsverfahrens vorlegen, sollte zu dem Zeitpunkt noch keine Entscheidung getroffen sein.

Darüber hinaus soll mit der Novelle festgelegt werden, dass die Zahl der Mitglieder der Schiedsstelle auf elf begrenzt wird, wie es weiter hieß. Damit würden die bundesrechtlichen Mindestvorgaben erfüllt. "Bisher ist die Schiedsstelle in Nordrhein-Westfalen mit 19 Mitgliedern besetzt und viel zu groß. Das erschwert den Entscheidungsprozess unnötig", monierte Laumann.

Rekowski: Hospiz-Mitarbeiter geben Hilfe, Halt und Nähe

epd-bild / Werner Krüper

Bad Neuenahr (epd). Der rheinische Präses Manfred Rekowski hat die Bedeutung einer professionellen Sterbebegleitung für todkranke Menschen gewürdigt. "Sterbebegleitung heißt für mich, die Wünsche und Bedürfnisse der sterbenden Menschen bestmöglich zu erfüllen", sagte der leitende Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland am 4. Januar beim Besuch eines ökumenischen Hospizes im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr. "Nach christlichem Verständnis kommt jedem Menschen als Ebenbild Gottes eine besondere und unverlierbare Würde zu. Diese Würde gilt es im Leben und insbesondere auch im Sterben zu achten."

Aufgabe der Kirche sei es, Menschen in "eigentlich unaushaltbaren Situationen" seelsorglich zu begleiten, sagte Rekowski. So könne Hoffnung entstehen, erklärte der Präses. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitender der Hospize gäben den Gästen am Lebensende Hilfe, Halt und Nähe.

Das Hospiz im Ahrtal hatte im Januar 2016 seinen Betrieb aufgenommen. Es wird gemeinsam getragen vom Hospiz-Verein Rhein-Ahr, der katholischen Marienhaus-Unternehmensgruppe und den von evangelischen v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Das Haus verfügt über zehn Zimmer für schwerstkranke und sterbende Menschen und bietet palliativpflegerische und palliativmedizinische Versorgung, Schmerztherapie sowie psychosoziale Begleitung. Eine katholische Seelsorgerin und eine evangelische Pfarrerin betreuen die Hospizgäste sowie deren Angehörige. 2018 haben die rund 50 haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 109 Menschen am Lebensende begleitet. Gäste blieben im Durchschnitt etwa 33 Tage.

Zeugen nannten Ex-Krankenpfleger Högel "Rettungs-Rambo"

Oldenburg (epd). Im Mordprozess gegen den früheren Krankenpfleger Niels Högel vor dem Landgericht Oldenburg haben am 4. Januar weitere Polizeibeamte über ihre Ermittlungsarbeit berichtet. Auffällig sei, dass frühere Kollegen Högels aus dem Klinikum Oldenburg stets mit einem vom Klinikum bezahlten Rechtsanwalt zu den Vernehmungen erschienen seien, sagten die Ermittler übereinstimmend. Oft sei der Eindruck entstanden, die befragten Zeugen hielten sich mit ihren Erinnerungen zurück. Die Zeugen aus dem früheren Krankenhaus Delmenhorst hätten dagegen sehr viel freier ihre Eindrücke geschildert (Az: 5Ks 1/18).

Laut Anklageschrift soll der ehemalige Krankenpfleger in den Jahren 2000 bis 2005 in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst 100 Patienten mit Medikamenten vergiftet haben, die zum Herzstillstand oder Kammerflimmern führten. Anschließend versuchte er, sie wiederzubeleben, um als rettender Held dazustehen.

Högel bei fast allen Notfällen zugegen

Eine Ermittlerin berichtete von Gerüchten und Spitznamen wie "Rettungs-Rambo", die laut Zeugenaussagen im Krankenhaus Delmenhorst kursierten. Eine frühere Kollegin habe es als auffällig empfunden, dass Högel bei fast allen Notfällen zugegen gewesen sei. Doch auch sie habe keinen konkreten Verdachtsfall benennen können.

Eine andere Pflegerin habe ausgesagt, dass Högel oft 20 Minuten früher zur Arbeit gekommen sei, um sich in den Patientenzimmern einen Überblick zu verschaffen, berichtete ein weiterer Polizist. Die Zeugin habe sich einmal einer Kollegin anvertraut. Diese habe ihr geraten, den Mund zu halten, solange sie keine Beweise habe. Als dann die ersten Pflegekräfte von der Polizei vernommen worden seien, habe ein Vorgesetzter zusätzlichen Druck ausgeübt. Also habe sie weiter geschwiegen.

Prozess wird am 22. Januar fortgesetzt

Der pensionierte Kriminalbeamte Manfred B. erzählte, wie er mit dem Fall Högel in Kontakt kam. Das Krankenhaus Delmenhorst habe Högel am 1. Juli 2005 wegen eines Todesfalles angezeigt. Bei seinen Ermittlungen sei er auf den sprunghaften Anstieg von Todesfällen und den enormen Mehrverbrauch des Medikaments Gilurytmal gestoßen. "Und bei 75 Prozent der Sterbefälle hatte Högel Dienst", sagte der Kripo-Beamte. Er habe nach Abschluss seiner Ermittlungen die Akten an die Staatsanwaltschaft weitergegeben mit dem Hinweis, dass er Högel für weitere Taten verantwortlich halte.

Im Dezember 2006 wurde Högel für diesen Fall zu fünf Jahren Haft wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und zu fünf Jahren Berufsverbot verurteilt. Allerdings musste er bis 2009 nicht ins Gefängnis, weil Revision eingelegt wurde. Weitere Ermittlungen wurden zu dem Zeitpunkt vonseiten der Staatsanwaltschaft trotz des Hinweises damals nicht betrieben.