Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 28/2024 - 12.07.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 28/2024 - 12.07.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 28/2024 - 12.07.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 28/2024 - 12.07.2024

Martin Röttinger hat 40 Jahre lang in der Krankenpflege gearbeitet, aber auch im Ruhestand ist für den 66-Jährigen noch nicht Schluss. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums Nürnberg arbeitet er nun an zweieinhalb Tagen im Monat als geringfügig Beschäftigter, und zwar nicht aus monetären Gründen, sondern weil die Arbeit ihm Spaß macht, sagt er. Und damit ist er nicht der Einzige. Wie der Lüneburger Wirtschaftspsychologe Jürgen Deller erklärt, geht es vielen der sogenannten Silver Worker weniger um Geld als um Struktur, um Wertschätzung und um den Wert der Arbeit an sich.

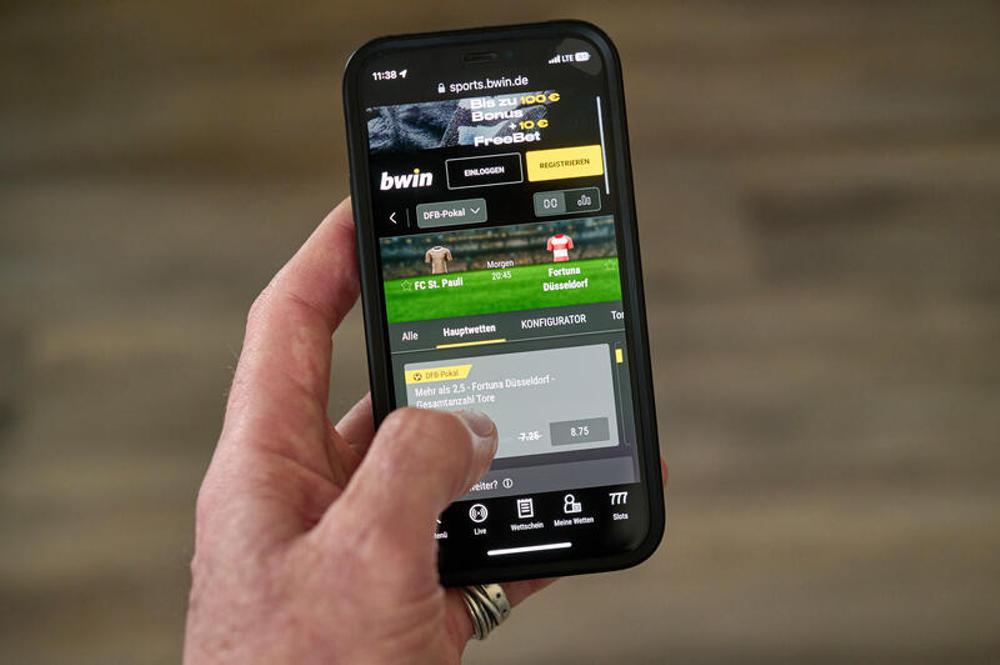

Wer wird Fußball-Europameister? Spanien? England? Eine spannende Frage, aber manche wollen sie noch spannender machen, indem sie auf den Ausgang wetten. Sportwetten sind allerdings alles andere als harmloser Nervenkitzel. Die Psychologin Lara Rolvien von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) warnt, Sportwetten hätten „ein hohes Suchtpotenzial“. Für Glücksspielsüchtige gibt es Wege aus dem finanziellen Ruin, beispielsweise ein Online-Selbsthilfeprogramm, das Hamburger Forschende entwickelt haben.

Viele Kinder sind in Sachen Bildung von Anfang an benachteiligt. Das Gesetz sagt zwar, dass ihre Chancen unabhängig von Geldbeutel, Wohnort oder Muttersprache der Eltern sein sollen. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Kitas. Aber gerade Kitas mit vielen benachteiligten Kindern müssen sich mit ebenso vielen Belastungen herumschlagen, so besagt es eine Erhebung der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Kann ein Krankenhaus nicht genug qualifiziertes Personal vorhalten, muss es damit rechnen, dass Krankenkassen ihnen für erbrachte Leistungen Geld abziehen. Denn nur wenn genug Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte da sind und sie auch die erforderlichen Ausbildungsstandards erfüllen, kann eine Klinik die vorgegebene Qualität einhalten, urteilte das Bundessozialgericht in verschiedenen Verfahren.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Nils Sandrisser

Frankfurt a. M. (epd). 40 Jahre lang hat Martin Röttinger als Krankenpfleger gearbeitet. Doch auch nach seinem Renteneintritt für besonders langjährig Versicherte im März 2023 blieb der 66-Jährige weiter in seinem Beruf tätig. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums Nürnberg arbeitet er nun an zweieinhalb Tagen im Monat als geringfügig Beschäftigter. „Mir macht die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen viel Spaß. Es ist sehr lebhaft“, sagt er. Außerdem gefalle ihm das gemeinsame Arbeiten im Team.

Bereits seit 1982 arbeitet der gebürtige Nürnberger auf dieser Station. Hier sind Kinder zwischen 6 und 18 Jahren mit psychischen Problemen untergebracht. „Von ADHS über Essstörungen und Depressionen bis hin zu Persönlichkeitsstörungen ist hier alles vertreten. Das kann sehr herausfordernd sein, aber am Ende bleiben es dennoch Kinder und Jugendliche, die einfach Hilfe brauchen“, sagt Röttinger. Nach dem Renteneintritt weiterzuarbeiten, lohne sich für ihn nicht nur finanziell. „Es hilft auch dabei, den Übergang in den Ruhestand zu schaffen. Dadurch ist das weniger abrupt.“

Für das Klinikum Nürnberg mit rund 2.800 Beschäftigten im Pflegedienst ist Röttinger eine große Unterstützung. „Es kommt immer wieder vor, dass Arbeitnehmer aus freien Stücken als Rentner weiterarbeiten möchten. Hierfür bietet unser Personalmanagement verschiedene Beschäftigungsmodelle an“, sagt Isabel Lauer, Sprecherin der Klinik.

Viele ältere Arbeitnehmer, die sogenannten Silver Worker, wollen länger arbeiten. Jürgen Deller von der Leuphana Universität Lüneburg sieht dafür mehrere Motive. „Zunächst einmal hat Arbeit für viele Menschen eine sehr große Bedeutung, weil sie durch Arbeit merken, dass sie etwas verändern und bewirken können“, sagte der Wirtschaftspsychologe dem Evangelischen Pressedienst (epd). Auch soziale Kontakte spielten eine wichtige Rolle. „Viele Menschen sind im Alter einsam, besonders wenn sie keinen Ehepartner oder Enkelkinder haben“, sagt Deller, der seit 15 Jahren zum Phänomen „Silver Worker“ forscht.

Zudem diene Erwerbsarbeit als Taktgeber. „Sie strukturiert den Alltag, bietet einen Grund, morgens aufzustehen.“ Geld sei für die meisten nicht der treibende Faktor. Aber: „Es gibt durchaus Rentner, die sich durch Arbeit etwas hinzuverdienen wollen.“

Der Begriff Silver Worker ist nicht einheitlich definiert. Manche Experten benutzen den Begriff für Menschen ab 60 Jahren, die bereits in Rente gehen können. Manche Experten definieren Arbeitnehmer ab 55 Jahren als Silver Worker.

Arbeitgeber können laut Deller durch den Einsatz von Silver Workern profitieren. „Ältere Mitarbeiter haben vieles erlebt, wie etwa Umstrukturierungen und betriebliche Herausforderungen. Sie sind also oft resilienter und gelassener als jüngere Mitarbeiter“, sagt der Wirtschaftspsychologe. Gerade mit Hinblick auf den derzeit in vielen Branchen bestehenden Fachkräftemangel sei es ein großer Vorteil für Unternehmen, auf motivierte, erfahrene Arbeitskräfte zurückgreifen zu können. Hierfür sollten Führungskräfte bereits ein bis zwei Jahre vor Eintritt des Ruhestands das Gespräch mit ihrem Mitarbeiter suchen. „Viele Führungskräfte nutzen diese Chance nicht“, sagt der Lüneburger Professor.

Auch die Politik sieht Deller in der Verantwortung: „Sie kann die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel, indem Arbeit neben der Rente teilweise steuerfrei wird.“ Wenn das Potenzial älterer Arbeitnehmer genutzt werde, entstünden Vorteile: mehr Wohlstand, mehr Steuern, mehr Fachkräfte. „Davon profitiert die gesamte Gesellschaft“, sagt Deller.

Ulrich Kreßel ist seit 1. Mai 2024 im Ruhestand. Eigentlich. Denn der 66-Jährige bleibt seinem Unternehmen erhalten. „Bei uns gibt es die Möglichkeit, ein Jahr lang nach Renteneintritt zwei Tage die Woche weiterzuarbeiten“, sagt er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Ingenieur nahm das Angebot an. „Damit ist der Übergang von Vollzeitarbeit zum Ruhestand etwas einfacher. Ich arbeite einfach gerne.“

Seit 1998 arbeitet Kreßel bei Mercedes-Benz in Sindelfingen. Die Idee, nach Renteneintritt weiterzuarbeiten, kam von ihm selbst. „Das erfolgte in Absprache mit meinem Chef. Ich betreue öffentlich geförderte Projekte. Das lässt sich an zwei Tagen in der Woche gut umsetzen.“ Was ihm an seiner Arbeit besonders gefalle? „Es sind der Umgang mit den Kollegen und die Aufgaben selbst, die mir Freude bereiten.“

Lüneburg (epd). Welche Motive treiben über 60-Jährige an, auch im Ruhestand weiterzuarbeiten? Mit welchen Vorurteilen werden sie konfrontiert? Und wie profitieren Arbeitgeber von älteren Mitarbeitern? Diese Fragen beantwortet der Lüneburger Wirtschaftspsychologe Jürgen Deller. Er forscht seit rund 15 Jahren zum Phänomen „Silver Worker“. Mit ihm sprach Stefanie Unbehauen.

epd sozial: Herr Professor Deller, immer mehr Rentenbezieher entscheiden sich dazu, weiter oder wieder zu arbeiten. Welche Motive stecken dahinter?

Jürgen Deller: Es gibt eine ganze Reihe an Motiven. Zunächst einmal hat Arbeit für viele Menschen eine sehr große Bedeutung, weil sie durch Arbeit merken, dass sie etwas verändern und bewirken können. Wertschätzung durch andere ist zudem ein wichtiger Faktor. Außerdem hat man durch den Arbeitsplatz soziale Kontakte. Viele Menschen sind im Alter einsam, besonders wenn sie keinen Ehepartner oder keine Enkelkinder haben. Zudem ist Arbeit ein Taktgeber. Sie strukturiert den Alltag, gibt den Menschen einen Grund aufzustehen.

epd: Gibt es mit Blick auf die Inflation und die aktuelle Wirtschaftslage auch finanzielle Gründe?

Deller: Ob die Inflation eine treibende Kraft hierbei ist, können wir noch nicht sagen. Für manche spielt Geld sicherlich auch eine Rolle, aber es ist nicht der primäre Faktor. Unser Sozialsystem ist immer noch so gut aufgestellt, dass für vieles im Alter gesorgt ist. Zudem sind die Renten in den letzten Jahren stärker gestiegen als die Löhne. Dass die Leute nur fürs Geld länger arbeiten, stimmt also nicht. Es würde mich jedoch nicht überraschen, wenn im Laufe der Zeit dieser Aspekt wichtiger wird. Das liegt auch daran, dass die geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer, in den nächsten Jahren in Rente gehen werden und hier auch Geringverdiener dabei sind. Der Großteil der Menschen aber, die im Rentenalter arbeiten wollen, ist sehr gut ausgebildet. Armut ist also nicht der zentrale, treibende Faktor. Aber es gibt durchaus Rentner, die sich durch Arbeit etwas hinzuverdienen wollen für die ein oder andere Mehrausgabe. Ich denke da beispielsweise an einen Rentner, der mit seiner Enkeltochter eine Kurzreise nach Paris unternehmen wollte und sich das nur durch Mehrarbeit leisten konnte.

epd: Wie können Unternehmen auch im Hinblick auf den bestehenden Fachkräftemangel von älteren Arbeitnehmern profitieren?

Deller: Unternehmen haben vielseitige Vorteile durch den Einsatz von sogenannten Silver Workern. Ältere Mitarbeiter haben vieles erlebt, wie etwa Umstrukturierungen und betriebliche Herausforderungen. Sie sind daher oft resilienter und gelassener als jüngere Mitarbeiter. Außerdem bringen sie viel Erfahrung und Wissen mit. Wenn man dieses Know-how im Unternehmen hält, profitieren davon auch jüngere Mitarbeiter. Ich würde sogar sagen, dass junge und alte Mitarbeiter gegenseitig voneinander lernen können. Außerdem haben viele Unternehmen - wie Sie bereits sagten - mit Fachkräftemangel zu kämpfen. Wenn man hier auf motivierte, erfahrene Arbeitskräfte zurückgreifen kann, besonders bei einer hohen Auftragslage, ist das ein großer Gewinn für jeden Betrieb.

epd: Was müssen Arbeitgeber tun, um Silver Workern das Arbeiten so einfach wie möglich zu machen?

Deller: Das ist aktuell unser Forschungsschwerpunkt. Wir haben weltweit in 23 Ländern Projekte, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Dazu haben wir einen Index entwickelt, der das misst, den sogenannten Later Life Workplace Index. In diesem Index beschreiben wir, was ein Arbeitgeber tun muss, um den Arbeitsplatz für Silver Worker so passend wie möglich zu machen. Wichtig ist, dass das Unternehmen ein Klima etabliert, das ältere Mitarbeiter wertschätzt und achtet. Dafür benötigt es ein altersfreundliches Organisations- und Führungsklima. Es ist wichtig, Arbeitszeiten und -orte zu flexibilisieren, wo das möglich ist. Es muss auch darauf geachtet werden, dass der Arbeitsplatz für Menschen passt, die weniger körperliche Kraft haben.

epd: Was kann man konkret als Führungskraft tun, um ältere Mitarbeiter im Betrieb zu halten?

Deller: Führungskräfte sollten ein bis zwei Jahre vor Eintritt des Ruhestands das Gespräch mit ihrem Mitarbeiter suchen: Was willst du nach Renteneintritt machen? Wie geht es weiter? Welche Pläne hast du? Da gibt es einige Arbeitnehmer, die dem Betrieb erhalten bleiben möchten. Die wenigsten wollen jedoch Vollzeit weiterarbeiten, sondern eher ein bis zwei Tage die Woche. Andere wollen nur noch einzelne Projekte machen, die sie interessieren, dafür aber dann in Vollzeit, zum Beispiel drei Monate am Stück und dann wieder ein halbes Jahr frei haben. Viele Führungskräfte nutzen diese Chance nicht.

epd: Wieso merken viele erst im Ruhestand, dass sie doch wieder arbeiten möchten?

Deller: Viele freuen sich zunächst auf den Ruhestand, wollen Angelegenheiten klären, für die sie in den letzten Jahren keine Zeit hatten, genießen die neu gewonnene Freizeit. Aber wenn dann der Ruhestand eintritt, fallen sie durch den Wegfall der Strukturen in ein Loch und merken dann: Ich möchte doch noch arbeiten, weiterhin ein nützlicher Teil der Gesellschaft sein.

epd: Mit welchen Vorurteilen sehen sich ältere Arbeitnehmer konfrontiert?

Deller: Körperliche, aber auch geistige Vorurteile. Manche jüngeren Mitarbeiter oder Vorgesetzten befürchten, dass ältere Mitarbeiter nicht mehr so viel leisten können. Doch man sollte sich bewusst machen, dass es sich hierbei wirklich nur um Vorurteile handelt, die einzelne Erfahrungen übergeneralisieren. Natürlich gibt es Menschen, die mit 50 oder 60 nicht mehr fit sind, aber andererseits gibt es auch 70-Jährige, die noch gesund und vital sind. Die Realität ist also viel differenzierter. Unsere Vorurteile spielen uns oft einen Streich.

epd: Gehen Sie davon aus, dass in den nächsten Jahren mehr Silver Worker auf den Arbeitsmarkt treten werden?

Deller: Ja, davon gehen wir aus. Wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut - mit einem kleinen Einbruch während Corona - ist die Zahl der älteren Arbeitnehmer immer weiter gestiegen. Durch den Renteneintritt der Babyboomer wird sich dieser Trend in den kommenden Jahren noch verstärken. Menschen mit hohem Bildungsstand wollen weiterhin gefordert werden, und Unternehmen haben weiterhin Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. Es profitieren also beide Seiten.

epd: Was kann die Politik tun, um Silver Worker zu unterstützen?

Deller: Die Politik kann die richtigen Rahmenbedingungen hierfür schaffen, zum Beispiel, indem Arbeit neben der Rente teilweise steuerfrei wird. Wenn die Politik Silver Worker unterstützt, wird dieser Trend noch stärker zunehmen. Das Potenzial ist sowieso schon da. Ältere Mitarbeiter sind ein Reservoir, aus dem man schöpfen kann. Wenn man das nutzt, entstehen viele Vorteile: mehr Wohlstand, mehr Steuern, mehr Fachkräfte. Davon profitiert die gesamte Gesellschaft.

Frankfurt a.M. (epd). Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) beharrt auf der Einführung der Kindergrundsicherung. Die Ampel-Koalition stehe gemeinsam in der Verantwortung, dieses zentrale Versprechen des Koalitionsvertrags gegenüber den Familien in Deutschland einzulösen, sagte Paus der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ am 7. Juli. Doch die so ehrgeizigen wie umstrittene Sozialreform steht nach der Einigung der Ampel-Spitzen auf Eckpunkte für den Bundeshaushalt 2025 infrage.

Paus sagte der Zeitung, trotz großer Sparvorgaben werde der Einzeletat ihres Hauses weiter aufwachsen. Damit sei „eine weitere finanzielle Grundlage im Vorgriff auf die Einführung der Kindergrundsicherung gelegt“.

Im Eckpunktepapier der Koalition für den Bundeshaushalt 2025 wird die Kindergrundsicherung nicht erwähnt. Statt Geld dafür im Etat zu veranschlagen, verständigten sich die Koalitionäre darauf, den Kindersofortzuschlag und das Kindergeld jeweils um fünf Euro pro Monat zu erhöhen. Auf die Frage, ob es bei der geplanten Einführung der Kindergrundsicherung bleibe, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lediglich: „Es geht jetzt um die besten Schritte, und darüber wird konkret im Parlament geredet.“

Die Kindergrundsicherung gilt als die größte Sozialreform der Ampel-Koalition. Sie soll das Kindergeld, den Kinderzuschlag für einkommensarme Familien sowie die Sozialleistungen für Kinder bündeln. Seit Monaten hängt der Gesetzentwurf jedoch im Bundestag fest, weil SPD, FDP und Grüne unterschiedliche Ziele ins Zentrum stellen.

„Die Haushaltseinigung ist da, Bundestag und Bundesregierung gehen in die Sommerpause. Das wichtigste sozialpolitische Vorhaben dieser Legislaturperiode ist allerdings nicht vorangekommen“, sagte Sabina Schutter, Vorstandsvorsitzende von SOS-Kinderdorf, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Nachdem im Bundeshaushalt 2025 lediglich Erhöhungen von Kindergeld und Kindersofortzuschlag vorgesehen seien, „scheint die Kindergrundsicherung vom Tisch zu sein. Dieser dringend notwendige Systemwechsel in der Armutsbekämpfung wird wohl eine Aufgabe für die nächste Legislatur bleiben.“

Schutter betonte, der Kampf gegen Kinderarmut sei ohne einen Systemwechsel nicht zu schaffen. „Es bleibt dabei: Angesichts von gravierender Chancen- und Bildungsungleichheit, angesichts von Familien, die Probleme haben, ihre Kinder gesund zu ernähren oder von Sommerurlaub auch nur träumen, brauchen wir eine nachhaltige und umfassende Armutsbekämpfung.“ Die müsse aus einer Kindergrundsicherung bestehen, die die neu berechneten, empirischen Bedarfe von Kindern und Jugendlichen decke und einfach zugänglich mache.

„Der Kampf gegen Kinderarmut muss unbedingt auf der Agenda bleiben. Dafür halten wir weiterhin eine echte Kindergrundsicherung für das richtige Mittel“, sagte Daniel Grein, Bundesgeschäftsführer des Kinderschutzbundes, dem epd. „Was aktuell aber im Kindergrundsicherungsgesetz zur Debatte steht, ist maximal noch eine Schmalspurversion.“ Der Haushaltsplan sehe auch kaum noch Mittel für die Reform vor. „Wir sehen das mit großer Sorge, denn weiterhin ist jedes fünftes Kind in Deutschland von Armut bedroht oder betroffen.“

Grein begrüßte, dass die lange geplanten zwei Milliarden Euro Bereich der Kindertagesstätten nicht gekürzt werden und der Bund sich auch weiterhin am Ausbau der Kita-Qualität beteiligen will. „Denn nur durch gute Infrastruktur und Betreuung mit ausreichenden finanziellen Mitteln in den Familien kann Kinderarmut wirklich effizient und dauerhaft bekämpft werden.“

Nach den Worten von Eric Großhaus von der Hilfsorganisation Save the children ist das, was im Haushaltsentwurf steht, keine echte Kindergrundsicherung mehr, sondern nur eine Aufstockung innerhalb des bestehenden Systems. Er sei auch skeptisch, ob die Einführung einer Grundsicherung noch erreicht werden könne. Dagegen spreche die Erhöhung des Kindersofortzuschlags, der eingeführt worden sei, um die Zeit bis zur Einführung der Kindergrundsicherung zu überbrücken, sagte er dem epd.

Die weiteren Beratungen würden zeigen, ob ein Systemwechsel noch möglich sei. „Die Bündelung von Leistungen steht aus“, erklärte Großhaus, ebenso wie eine realistische Erhebung des Bedarfs von Kindern. Der Grundgedanke von Paus' Reform, dass nur noch eine Behörde für die Belange von Kindern zuständig sein solle, sei nach wie vor richtig.

Bei der Bekämpfung von Kinderarmut sei die Kindergrundsicherung aber nur eine Baustelle von vielen, sagte Großhaus. Es gehe dabei auch um eine ausreichende Präventionsinfrastruktur, um Kreisläufe von Armut zu durchbrechen. Das seien beispielsweise Familienzentren, gut ausgestattete Kitas oder mehr Mittel für Schulen in sozial benachteiligten Gegenden.

Auch der Kinderschutzbund kritisierte, dass sich die Ampel-Koalition von zentralen Punkten der Kindergrundsicherung verabschiedet habe. Präsidentin Sabine Andresen sagte dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (11. Juli): „Das, was im Moment diskutiert wird, ist kein Systemwechsel und damit keine Kindergrundsicherung.“

„Bezahlkartensysteme, die Verlängerung und Erhöhung des Kindersofortzuschlags, die Erhöhung des Kindergeldes: Das sind alles Reparaturversuche im bestehenden System. Sie werden in einem bestimmten Umfang auch helfen, ebenso wie die Mittel für die frühkindliche Bildung und das Startchancenprogramm“, sagte Andresen.

Aber der Kern der Kindergrundsicherung bestehe in einer „Orientierung an einer Neuberechnung des sogenannten Existenzminimums für Kinder und Jugendliche“ sowie in der „Zusammenführung und Entbürokratisierung zentraler familienpolitischer Leistungen - und von diesem Gedanken hat sich die Koalition offenbar verabschiedet“, kritisierte die Verbandspräsidentin den Angaben zufolge.

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager (CDU), forderte die Ampel-Parteien dagegen auf, die geplante Kindergrundsicherung zu kippen. Dass sich die Koalition in den Haushaltsverhandlungen von der Schaffung einer neuen Behördenstruktur verabschiedet habe, sei „mehr als überfällig“ gewesen, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Eigentlich hätte sich die Regierungskoalition ehrlich machen und sich vom vollkommen verkorksten Projekt der Kindergrundsicherung gänzlich trennen müssen.“ Das sollte sie nun im parlamentarischen Verfahren tun.

Die Kindergrundsicherung bringe bedürftigen Familien keinen Mehrwert und wäre selbst in der kleinsten Ausbaustufe nicht einfach umzusetzen, erklärte Sager. „Das Projekt in seinem ursprünglichen Zuschnitt hätte nur dazu geführt, dass es für den Steuerzahler sehr viel teurer und für Familien sehr viel komplizierter geworden wäre“, sagte der Vertreter der Landkreise.

Berlin (epd). Die Bundesregierung will für das kommende Jahr nur noch halb so viel Geld für Integrationskurse zur Verfügung stellen. Wie aus Regierungskreisen verlautete, sind für den Bereich rund 500 Millionen Euro im Etat des Bundesinnenministeriums (BMI) veranschlagt. In diesem Jahr stehen mit fast 1,1 Milliarden Euro mehr als doppelt so viele Mittel für Integrationskurse für Neuzuwandernde und bereits länger in Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten zur Verfügung.

Insgesamt kann das BMI im kommenden Jahr jedoch mit mehr Geld rechnen. Für den Haushalt 2025 sind den Informationen zufolge 13,75 Milliarden Euro veranschlagt, im gegenwärtigen Haushalt sind für das Ministerium rund 400 Millionen weniger vorgesehen. Demnach sind mit rund 7,2 Milliarden mehr als die Hälfte des Gesamtetats für den kommenden Haushalt für die Sicherheitsbehörden vorgesehen. So sollen etwa die Bundespolizei rund 4,7 Milliarden und das Bundeskriminalamt rund 989 Millionen erhalten.

Insgesamt werden die Sicherheitsbehörden mit rund einer Milliarde Euro mehr gestärkt, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bereits am 5. Juli angekündigt, nachdem die Regierungsspitzen die Eckpunkte für den kommenden Haushalt präsentiert hatten. Sie bezeichnete den nächsten Haushalt als „echten Sicherheitshaushalt“.

Berlin (epd). Der angekündigte Stopp des Asyl-Abkommens zwischen Großbritannien und Ruanda ist in Deutschland auf unterschiedliches Echo gestoßen. Man habe zur Kenntnis genommen, dass die britische Regierung dies nicht weiterverfolgen wolle, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums und hob Zweifel des eigenen Hauses an solchen Modellen hervor. Die Union pocht dagegen weiter auf der Verlagerung von Asylverfahren in Drittstaaten und sieht in der Absage aus London eine Chance für Deutschland.

Die ruandische Regierung halte an der Zusammenarbeit mit Europäern fest, und in Ruanda stünden „jetzt umso mehr Kapazitäten für uns bereit“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Throm (CDU), dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Wir sollten an dem Projekt festhalten und die Vorarbeit unserer britischen Partner nutzen“, ergänzte er.

Der neu gewählte britische Premierminister Keir Starmer hatte nach seinem Amtsantritt angekündigt, die angestrebte Zusammenarbeit mit Ruanda im Bereich der Asylpolitik nicht weiterzuverfolgen. Großbritannien wollte Asylbewerber in das afrikanische Land bringen und deren Asylanträge dort prüfen lassen.

Throm sagte, die neue britische Regierung habe sich aus innenpolitischen Gründen gegen das Ruanda-Projekt entschieden: „Als Kontinentaleuropäer sind wir aber viel stärker von der illegalen Migration betroffen. Deutschland und die EU brauchen daher die Möglichkeit, Asylverfahren auch außerhalb Europas durchzuführen.“ Die CDU hatte in ihrem Parteiprogramm die Einführung solcher Drittstaatenregelungen ausdrücklich festgeschrieben.

Seitdem wird in der Politik intensiv darüber diskutiert. Auf Drängen der unionsgeführten Länder hatte das Bundesinnenministerium in einer Expertenanhörung rechtliche und praktische Aspekte prüfen lassen. Im Ergebnis waren die allermeisten Sachverständigen skeptisch. Es gehe beispielsweise um die enormen Kosten für eine solche Verlagerung von Asylverfahren, die um ein Vielfaches das überstiegen, was die Unterbringung von Flüchtlingen im eigenen Land koste, sagte ein Ministeriumssprecher.

Er erläuterte zudem, warum insbesondere eine Kooperation mit Ruanda aus rechtlichen Gründen für Deutschland schwierig sei. Den Rahmen gebe das europäische Recht vor, sagte er. Darin enthalten ist das sogenannte Verbindungskriterium, das verbietet, Flüchtlinge in ein Land zu schicken, zu dem sie gar keinen Bezug haben. Das Augenmerk liege daher auf den Migrationsrouten, also Staaten, durch die sich Flüchtlinge bewegen, erläuterte der Sprecher. Bei solch einem Transitstaaten-Modell gaben wiederum die vom Ministerium angehörten Experten zu bedenken, dass der Abschreckungseffekt, den man sich erhofft, nicht sonderlich groß sein dürfte.

Beim Gespräch über die Ergebnisse der Sachverständigenanhörung bei der Ministerpräsidentenkonferenz Mitte Juni hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Ländern dennoch zugesagt, weiter mögliche Modelle zu prüfen. Diese Prüfung werde weiterverfolgt, sagte der Innenministeriumssprecher.

Wiesbaden (epd). Im vergangenen Jahr sind bundesweit mindestens 18.497 Kinder unter 14 Jahren Opfer sexualisierter Gewalt geworden, was einer Steigerung von 7,7 Prozent gegenüber 2022 entspricht. „Jeden Tag werden in Deutschland 54 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) anlässlich der Vorstellung des Bundeslagebilds zu Sexualdelikten gegen Kinder und Jugendliche am 8. Juli in Wiesbaden. „Das sind entsetzliche Taten, die uns tief berühren und fassungslos machen.“ Die Ministerin betonte außerdem, dass die Verbreiter kinderpornografischer Materialien in „zahlreichen Fällen“ wegen nicht gespeicherter IP-Adressen nicht ermittelt werden könnten.

Die „Deutsche Kinderhilfe - Die ständige Kindervertretung“ sprach von alarmierenden Zahlen. Das Erstellen, der Besitz und das Verbreiten kinderpornografischen Materials sei „hierbei ein wichtiger tatbegünstigender Faktor“, sagte Rainer Becker, der Ehrenvorsitzende des Vereins. Die Ministerin verschweige, „dass rund 80 Prozent aller Hinweise auf kinderpornografisches Material an die EU aus den USA kommen und dass das Material zu großen Teilen mit Methoden erhoben wird, die man in Deutschland aus Datenschutzgründen nicht will“.

Becker rügte weiter, dass in Deutschland dem Datenschutz ein höherer Stellenwert als dem Schutz unserer Kinder eingeräumt werde. „Was nützen eine neue europäische Polizeibehörde und mehr Ermittler, wenn ihnen nicht die Ermächtigungen eingeräumt werden, die sie für die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs benötigen?“, fragte Becker.

Den Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) zufolge registrierten die Behörden insgesamt 16.375 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern, was einer Steigerung von 5,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2022 und einem Anstieg von rund 20 Prozent im Fünf-Jahres-Vergleich seit 2019 entspricht. Der Anteil tatverdächtiger Kinder und Jugendlicher betrage dabei erneut rund 30 Prozent. Faeser sagte, dass Kinder und Jugendliche oft Inhalte weiterleiteten, ohne sich der Strafbarkeit bewusst zu sein. Die BKA-Vizepräsidentin Martina Link betonte zudem, dass dies „nur die für die Polizei sichtbaren Fälle“ seien. Sie mahnte die Betreiber sozialer Netzwerke und Online-Plattformen zur Verantwortung.

Laut Bundeslagebild sind vergangenes Jahr 15.460 deutsche und 3.037 nichtdeutsche Kinder als Opfer sexuellen Missbrauchs registriert worden. Bei den nichtdeutschen Opfern sei dies eine Steigerung von 24,1 Prozent gegenüber 2022 gewesen. Insgesamt seien mit 13.983 Opfern mehr als drei Viertel aller betroffenen Kinder weiblich gewesen. Die 11.900 Tatverdächtigen im Bereich des sexuellen Kindesmissbrauchs, darunter 9.657 Deutsche, seien zu rund 94 Prozent männlich. In Hessen seien laut BKA 1.015 Fälle registriert worden, in Rheinland-Pfalz waren es 758, im Saarland 135.

Im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren stellte die Polizei vergangenes Jahr 1.200 Fälle fest, eine Steigerung von 5,7 Prozent gegenüber 2022. Dabei seien mit 1.277 Personen rund 5,5 Prozent mehr Opfer registriert worden. „Dies stellt einen Höchstwert im Fünf-Jahres-Vergleich dar“, so das BKA. Bei Kindern und Jugendlichen habe in mehr als jedem zweiten Fall eine Vorbeziehung zwischen Opfer und Tatverdächtigem bestanden.

Auch die Anzahl der Fälle von Herstellung, Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte habe einen neuen Höchstwert erreicht. Mit 45.191 Fällen im Jahr 2023 hätten sich die Zahlen seit 2019 laut BKA mehr als verdreifacht, im Vergleich zu 2022 sei eine Steigerung von 7,4 Prozent festgestellt worden. Bei jugendpornografischen Inhalten seien die Zahlen sogar um rund 31 Prozent auf 8.851 Fälle angestiegen. Dabei seien knapp die Hälfte der Tatverdächtigen in diesem Bereich selbst minderjährig.

Wegen der Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten seien 37.464 Tatverdächtige ermittelt worden, von denen knapp drei Viertel Deutsche gewesen seien. Bei jugendpornografischen Inhalten seien 8.030 Tatverdächtige ermittelt worden, darunter zu 84,2 Prozent Deutsche.

Berlin (epd). Das Spießrutenlaufen von Schwangeren vor Schwangerschafts-Beratungsstellen oder Abtreibungspraxen hat ein Ende: Der Bundestag verabschiedete am 5. Juli in Berlin mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen ein Gesetz gegen Belästigungen von Frauen, Beraterinnen und medizinischem Personal durch Abtreibungsgegner. Das Gesetz wurde im Bundestag in namentlicher Abstimmung mit 381 Ja-Stimmen angenommen. Mit Nein stimmten 171 Abgeordnete.

Gemeinsam mit seinem Fachverband Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) begrüßte der Deutsche Caritasverband die Stärkung des Beratungs- und Schutzkonzepts für schwangere Frauen in Konfliktsituationen. „Eine ungewollt schwangere Frau, die weder Ein noch Aus weiß, braucht ein offenes Ohr und eine ausgestreckte Hand, keinen Spießrutenlauf“, sagte Caritaspräsidentin Eva M. Welskop-Deffaa. Sicher und vertraulich erreichbare Beratungsstellen seien ein zentraler Bestandteil einer guten Versorgung von Schwangeren: „Um den ungehinderten Zugang zur Beratung zu gewährleisten, ist es elementar wichtig, Störungen rund um Schwangerschaftsberatungsstellen abzuwenden. Das gilt auch für die Beratungspflicht vor einem Schwangerschaftsabbruch“, so Welskop-Deffaa.

Behinderungen und das Bedrängen Schwangerer können künftig mit bis zu 5.000 Euro Bußgeld geahndet werden. Im Schwangerschaftskonfliktgesetz wird dazu eine Abstandsregel von 100 Metern zu Praxen oder Eingängen von Kliniken oder Beratungsstellen ergänzt. In diesem Bereich werden bestimmte Protestformen der „Lebensschützer“ verboten. Dazu zählt, Schwangere und Mitarbeitende von Beratungsstellen, Kliniken oder Arztpraxen am Betreten oder Verlassen der Gebäude zu hindern, Frauen gegen ihren Willen anzusprechen, sie einzuschüchtern und von einer Abtreibung abhalten zu wollen.

„Heute ist ein guter Tag“, sagte die Grünen-Abgeordnete Denise Loop in der Debatte vor der Abstimmung. Die Verabschiedung des Gesetzes gegen Gehsteigbelästigungen sei noch nicht das Ende des Einsatzes für Frauenrechte, kündigte sie an. Die Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft sei die Entscheidung der Schwangeren. Gerade angesichts des Rollbacks von rechten Regierungen gelte es, Frauenrechte vor Fundamentalisten und Rechtsextremen zu schützen.

Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Gyde Jensen sagte, ein positiver Schwangerschaftstest könne sowohl positive als auch negative Gefühle auslösen. In einer solchen Phase dürfe man Frauen nicht alleine lassen, erst recht nicht, wenn ein positiver Test Angst, Trauer oder Ratlosigkeit auslöse. Daher sei das Gesetz notwendig.

Die Unions-Abgeordnete Bettina Margarethe Wiesmann (CDU) sagte, Gehsteigbelästigungen gebe es so gar nicht. Was es gebe, seien „religiöse Mahnwachen“. Diese seien aber durch die Meinungsfreiheit geschützt. Eine „pauschale Bannmeile“ halte sie für unverhältnismäßig. Sie sprach sich zudem für die Beibehaltung der gesetzlichen Regelung für Schwangerschaftsabbrüche im Paragraf 218 Strafgesetzbuch aus.

Katja Mast, erste parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, widersprach Wiesmann: „Von Kiel bis München gibt es genau diese Gehsteigbelästigungen.“ Die rechtspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Katrin Helling-Plahr, sagte, Schwangere sollten eine Beratungsstelle aufsuchen können - ohne Spießrutenlauf, Drohgebärden oder Anfeindungen. Keine Frau mache sich die Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft leicht. Der Gang in eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle sei nicht einfach, der Gang in eine Abtreibungspraxis erst recht nicht.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte den Gesetzentwurf in Abstimmung mit dem Justiz- und dem Innenministerium erarbeiten lassen. Schwangerschaftsabbrüche sind nach Paragraf 218 des Strafgesetzbuches verboten, bleiben nach vorheriger Beratung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche aber straffrei. Mit den Gesetzesänderungen, denen auch die Abgeordneten der Linken im Bundestag zustimmten, setzt die Ampel-Koalition ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um.

Die Sprecherin der Linken-Bundestagsgruppe, Gökay Akbulut, forderte, Schwangerschaftsabbrüche dürften in Deutschland kein Tabu-Thema sein. Der Abbruch einer Schwangerschaft sei seit 153 Jahren in Deutschland eine Straftat. Damit müsse Schluss sein.

Berlin (epd). Sieben Jahre nach der Entscheidung des Gesetzgebers zur Rehabilitierung und Entschädigung von wegen homosexueller Handlungen verurteilten Menschen gehen kaum noch Anträge dazu ein. Im vergangenen Jahr gab es fünf Anträge, in diesem Jahr bis zum 1. Juli neun, wie das Bundesamt für Justiz mit Sitz in Bonn dem Evangelischen Pressedienst (epd) mitteilte. Und auch die Gesamtzahl der Anträge ist gering: 357 waren es seit der Bundestagsentscheidung im Sommer 2017. 264 davon wurden positiv beschieden.

Die Zahl der Anträge liegt damit deutlich unter dem, was erwartet wurde. Laut einem Rechtsgutachten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wurden in der Bundesrepublik bis 1969 rund 50.000 Männer auf Grundlage des damaligen Verbots sexueller Handlungen zwischen Menschen gleichen Geschlechts verurteilt. Zwar wird davon ausgegangen, dass sehr viele davon nicht mehr leben. Dennoch rechnete die Bundesregierung zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Rehabilitierungsgesetzes mit mehreren Tausend Anträgen.

Homosexuelle, die nach Paragraf 175 nach 1945 wegen einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs verurteilt wurden, können durch das Gesetz eine Entschädigung in Höhe von 3.000 Euro erhalten, wenn das Urteil aufgehoben wird. Haftstrafen werden mit 1.500 Euro pro Jahr entschädigt. 2019 wurde die Regelung durch eine Richtlinie erweitert. Seitdem können auch Menschen, gegen die ermittelt wurde oder die eine Untersuchungshaft erlitten haben, ohne dass es am Ende ein Urteil gab, entschädigt werden.

Bislang wurden laut Bundesamt für Justiz rund 930.000 Euro an Entschädigungsleistungen ausgezahlt. Bei der Gesamtzahl der seit 2017 eingereichten Anträge überwiegen solche nach dem Rehabilitierungsgesetz, also nach einer Verurteilung. Bei den in den vergangenen anderthalb Jahren gestellten Anträgen beruft sich die leichte Mehrheit indes auf die Richtlinie.

Vor zwei Jahren verlängerte die aktuelle Bundesregierung zudem aufgrund der geringen Antragszahlen die Frist für das Stellen von Anträgen, die eigentlich schon im Juli 2022 auslaufen sollte. Sie läuft nun bis zum 21. Juli 2027.

Der Paragraf 175 galt seit dem Kaiserreich. Die Nationalsozialisten verschärften ihn und machten ihn so zur Grundlage von Verfolgung und Deportation Homosexueller. Dass die Norm nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt noch den Weg ins Strafgesetzbuch fand, wird durch den Bundestagsbeschluss von 2017 heute als Unrecht bewertet. Der Paragraf wurde in der Bundesrepublik 1969 abgemildert, abgeschafft aber erst 1994. In der DDR wurde die Norm Ende der 1960er Jahre abgeschafft. Die Opfer aus der NS-Zeit wurden 2002 rehabilitiert.

Altenahr (epd). Hinter dem Trümmerhaufen wächst und gedeiht es: Pralle Kohlrabi, üppige grüne Salatköpfe und Zucchini-Pflanzen mit gelben Blüten tummeln sich auf einem Grundstück an der Ahr. An der Zuwegung des Gemüsegartens erinnert ein Hügel aus Geröll und Steinplatten an die Hinterlassenschaften der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021. Dennoch steht der neu angelegte Gemeinschaftsgarten für den Wiederaufbau an der Ahr. „Hier arbeiten junge und ältere Menschen zusammen“, sagt Walter Bargen vom Verein Hoffnungswerk, der als Quartiersmanager Projekte für den Zusammenhalt der Menschen in Altenahr organisiert.

Daniela Paffenholz gehört zu der Gruppe von Hobbygärtnerinnen und -gärtnern, die sich hier regelmäßig treffen. Die 44-Jährige kommt, um Kontakte zu pflegen, erzählt sie. Ihr eigener Garten und ihr Haus in Altenahr-Altenburg wurden vor drei Jahren von der Flut weggespült. Seitdem lebt sie mit ihrer Familie 30 Autominuten entfernt in der Eifel. Die Familie wartet nun darauf, dass ihr neues Haus mit hochwassergeschützter Architektur in Altenburg fertig wird.

Nach tagelangem Starkregen waren Mitte Juli 2021 ganze Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen überflutet worden. In der Nacht des 14. Juli traten im Westen Deutschlands viele Flüsse über die Ufer, mehr als 180 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt, Zehntausende verloren Hab und Gut. Besonders im Ahrtal stiegen die Pegel rasant. In Altenahr, wo die meisten Opfer zu beklagen waren, stand das Wasser über sieben Meter hoch, normal ist weniger als ein Meter. Ganze Ortschaften und Landstriche wurden durch die Wassermassen verwüstet. Manche Orte waren tagelang von der Versorgung abgeschnitten.

In Altenahr ist das Begegnungscafé „nur mut“ jetzt Treffpunkt und Ankerplatz für Menschen wie Daniela Paffenholz. „Nach der Flut waren ja viele in alle Winde verstreut. Hier kann man sich treffen“, sagt auch Ramona Engel, die ihr flutgeschädigtes Haus renovieren und wieder beziehen konnte.

In das Begegnungscafé, eine mit Eigenarbeit und mithilfe von Spenden renovierte ehemalige Eisdiele, kommen Menschen zum Handarbeitsnachmittag, zum Spiele- oder Frühstückstreff. Dort hat auch Quartiersmanager Bargen sein Büro. Er will in Zukunft auch eine Repair-Werkstatt oder eine Plattform für Nachbarschaftshilfe anbieten.

Das Quartiersmanagement in Altenahr ist eines von zehn Quartiersprojekten in den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, mit deren Aufbau die Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) im vergangenen September begonnen hat. 4,2 Millionen Euro aus Spendenmitteln stellte die Organisation zur Verfügung.

„Ziel ist es, die Gemeinschaften vor Ort zu stärken und die Menschen auf mögliche künftige Katastrophen vorzubereiten“, sagt Andreas Vollmert, der für die DKH Rheinland-Westfalen-Lippe für die Quartiersarbeit in den Flutgebieten zuständig ist. „Viele Menschen leiden darunter, dass soziale Angebote vor Ort weggebrochen sind.“ Da fehlten etwa plötzlich die Gaststätten für den Skat-Stammtisch, das Café oder das Vereinsheim. Auch der Aufbau von Warnsystemen oder Nachbarschaftshilfen soll laut Vollmert dazu beitragen, besser gegen mögliche Katastrophen gewappnet zu sein.

Soziale Unterstützung werde in der Region noch lange gebraucht, sagt Katharina Scharping, Leiterin des Traumahilfezentrums im Ahrtal. „Es wird so etwas wie eine Narbe in der Region bleiben. Vielleicht noch über eine Generation oder länger.“ Die Nachfrage nach Beratungsterminen im Traumahilfezentrum habe auch drei Jahre nach der Katastrophe nicht nachgelassen: „Unsere Termine sind immer ausgebucht.“ Vielfach suchten nun Menschen Hilfe, die die Folgen der Flut lange Zeit gestemmt und sich durchgekämpft hätten. „Diese Menschen gehen jetzt in die Knie, wenn eine weitere Belastung hinzukommt.“

Für Daniela Paffenholz und Ramona Engel sind der Treffpunkt und die Angebote beim Hoffnungswerk zu einer Stütze in ihrem von der Flut durcheinandergewirbelten Leben geworden. „Hier sind neue Kontakte und Zusammenhalt entstanden“, sagt Engel.

Düsseldorf (epd). Drei Jahre nach der Hochwasser-Katastrophe hat das Land Nordrhein-Westfalen rund 4,1 Milliarden Euro für den Wiederaufbau bewilligt. Rund 818 Millionen Euro gehen an Privatpersonen, wie die nordrhein-westfälische Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am 9. Juli in Düsseldorf erklärte. Davon seien 668 Millionen Euro bereits ausgezahlt.

2,7 Milliarden Euro seien für die Kommunen bewilligt worden, um die Infrastruktur wie Krankenhäuser, Kindergärten und Sportplätze wieder aufzubauen. Rund 599 Millionen Euro davon seien aktuell angefordert und ausgezahlt. Weitere Gelder stehen für Unternehmen sowie für die Land- und Forstwirtschaft zur Verfügung.

Die rund 12,3 Milliarden Euro, die für den Wiederaufbau in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehen, würden „am Ende voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigt werden“, sagte Scharrenbach. Aktuell werden laut Ministerium noch rund 100 Anträge pro Monat gestellt, am Anfang seien es rund 2.000 gewesen. Anträge können noch bis zum 30. Juni 2026 gestellt werden.

Tagelanger Starkregen hatte Mitte Juli 2021 zu starken Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geführt. Dabei waren mehr als 180 Menschen gestorben und Hunderte verletzt worden. Zehntausende verloren Hab und Gut. Besonders im Ahrtal stiegen die Pegel rasant. Ganze Ortschaften und Landstriche wurden durch die Wassermassen verwüstet. Manche Orte waren tagelang von der Versorgung abgeschnitten.

Mainz (epd). Drei Jahre nach der Starkregenkatastrophe herrscht im Ahrtal und anderen betroffenen Kommunen von Rheinland-Pfalz weiterhin viel Unmut über das Vorgehen der Behörden. In einer am 9. Juli veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Südwestrundfunks (SWR) erklärte lediglich ein Fünftel der Menschen aus der Region, sie seien zufrieden (19 Prozent) oder sehr zufrieden (1 Prozent) mit dem Krisenmanagement. Im besonders schwer zerstörten Landkreis Ahrweiler waren die Werte noch schlechter (zwölf Prozent zufrieden, zwei Prozent sehr zufrieden). Mehr als 70 Prozent der Befragten in der damaligen Unwetterzone gaben an, sie seien weniger (36 Prozent) oder gar nicht (35 Prozent) zufrieden.

Äußerst kritisch sehen die Befragten auch die juristische Aufarbeitung der Vorgänge. 60 Prozent gaben an, sie seien weniger oder gar nicht zufrieden damit. Positiv bewerteten insgesamt lediglich 21 Prozent und im Kreis Ahrweiler nur 8 Prozent die Arbeit der Staatsanwaltschaft, die nach langwierigen Ermittlungen das Verfahren gegen den früheren Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), und einen weiteren Beschuldigten ohne Anklage eingestellt hatte. Eine relative Mehrheit von 39 Prozent sieht die Hauptverantwortung für Fehler beim Umgang mit der Naturkatastrophe allerdings bei der rheinland-pfälzischen Landesregierung in Mainz.

Das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap hatte in der zweiten Juni-Hälfte im Auftrag des SWR knapp 1.200 volljährige Personen aus den Landkreisen Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Vulkaneifel dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Stadt Trier befragt. Dort waren nach tagelangen Rekordregenfällen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 zahlreiche Flüsse und Bäche über die Ufer getreten. Im Ahrtal, wo eine Flutwelle schwere Verwüstungen in den Ortschaften entlang des Flusslaufs anrichtete, waren 135 Menschen umgekommen. Eine weitere Person starb in der Unglücksnacht im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Hamburg (epd). Wer schafft es ins Finale? Wer wird Europameister? Wetten haben während der Fußball-Europameisterschaft (EM) Hochkonjunktur. Erstmals wirbt ein Sportwettenanbieter als EM-Hauptsponsor großflächig auf Fanfesten und in Stadien. „Dabei sind Sportwetten kein harmloses Freizeitvergnügen“, sagt Lara Rolvien von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf (UKE). Gerade Sportwetten hätten „ein hohes Suchtpotenzial“, weiß die Psychologin.

Um Menschen mit problematischem Glücksspielverhalten zu helfen, hat sie mit anderen Forschenden des UKE das Online-Selbsthilfeprogramm „Neustart“ (neustart-spielerhilfe.de) entwickelt. Das Programm ist kostenfrei, komplett anonym und in Deutsch, Türkisch, Arabisch und Serbisch verfügbar.

Schon jetzt weist der Glücksspielatlas der Bundesregierung auf 1,3 Millionen Glücksspielsüchtige sowie zusätzliche 3,3 Millionen Gefährdete hin, Tendenz steigend. „Besonders gefährdet sind aber vor allem jüngere Männer durch ein riskantes Wetten beim Sport“, sagte Bundesdrogenbeauftragter Burkhard Blienert (SPD) im November bei der Vorstellung des Glücksspielatlas 2023. Dass während der Fußball-EM ein Sportwettenanbieter als Sponsor auftritt, findet auch die Psychologin Rolvien problematisch: „Die Werbung kann das Glücksspielverhalten des Publikums verstärken.“

In der Glücksspielsucht-Selbsthilfe sei die Sucht nach Sportwetten die Spielform, die am schnellsten wächst und sehr vielen jungen Menschen die Existenz kostet, hieß es vom Dachverband der Selbsthilfegruppen anlässlich einer Protestaktion Ende Juni gegen die Sportwetten-Werbung bei der EM. Besonders männliche Jugendliche und junge Erwachsene seien für den Adrenalinkick durch diese Wetten empfänglich und glaubten, sie könnten mit ihrem Wissen über Sport das schnelle Geld machen. Dabei seien Sportwetten reines Glücksspiel.

„Die Hemmschwelle für die Teilnahme an solchen Wetten ist niedrig“, weiß Rolvien. Online-Sportwetten seien rund um die Uhr verfügbar und durch das Einsetzen von kleineren Geldbeträgen „kann man schnell den Überblick verlieren, wie viel eingesetzt und verspielt wurde“, sagt die Psychologin.

Hilfe finden Betroffene laut Glücksspielatlas bei knapp 400 ambulanten und stationären Einrichtungen in Deutschland. Neben Beratungsstellen, Kliniken mit glücksspielbezogenen Hilfen und Selbsthilfegruppen gebe es Telefonhotlines und digitale Angebote. Aber: „Nur etwa zehn Prozent der Menschen mit Glücksspielsucht befinden sich in professioneller Behandlung. Grund dafür sind verschiedene Behandlungsbarrieren wie Scham, Problemleugnung und ein Mangel an spezialisierten Versorgungsangeboten“, sagt Rolvien, Studienleiterin des „Neustart“-Programms. Gerade digitale Angebote könnten Menschen helfen, die noch nicht bereit sind, über ihr Problem persönlich zu sprechen und es erst mal selbst lösen wollen.

Das neue multimediale Selbsthilfeprogramm des Hamburger Uniklinikums basiere unter anderem auf kognitiver Verhaltenstherapie, achtsamkeitsbasierten Methoden und motivierender Gesprächsführung. Es beinhalte Themen wie Selbstwert, soziale Kompetenz, Umgang mit Spieldrang und Schuldenmanagement. „Glücksspielprobleme folgen häufig auf andere Probleme wie Isolation und Depression“, sagt Rolvien. Deshalb gehe es auch darum, Selbstwert, soziale Kompetenz oder positive Aktivitäten der Teilnehmenden zu stärken.

Begleitet werde das Programm von einer App „COGITO“, die auf Wunsch täglich kurze Übungen liefert. Dass es funktioniert, habe eine Studie mit 243 Menschen gezeigt: „Ihre Gedanken ans Glücksspiel und das Spielverhalten sind nach sechswöchiger Programmnutzung signifikant zurückgegangen“, schildert Rolvien. Trotzdem hofft sie auf eine Sensibilisierung von Fußballverbänden: „Sport sollte einfach keine Werbeplattform für potenziell schädliches Verhalten bieten.“

Hamburg (epd). „Knallt gut“, schreibt ein Kunde über den Edelstahl-Zylinder für Sahnebereiter, der im Online-Shop für rund 20 Euro zu haben ist. Ein anderer Kunde empfiehlt, mit „XXXL-Ballons“ mache das Ganze „noch mehr Spaß“. Der Zylinder enthält Distickstoffmonoxid, besser bekannt als Lachgas. Erhältlich ist es in Deutschland in Kiosken und an Automaten - ohne Altersbeschränkung. „Lachgas ist gesetzlich nicht eingeschränkt“, sagt Sören Zimbal, Sprecher der Polizei Hamburg. Und das ist problematisch: Unter Jugendlichen gilt das Gas derzeit als angesagte Partydroge.

Auf Sozialen Medien kursieren Videos, die junge Leute beim Konsum zeigen. Viele füllen das Gas dazu zunächst in Luftballons. Andere konsumieren es direkt aus Kapseln, deren Inhalt offiziell zum Sahneaufschlagen dienen soll. Es folgt der Rausch - mit möglichen Symptomen wie Glücksgefühlen, Halluzinationen oder Benommenheit.

Dass junge Menschen Lachgas konsumieren, hat laut Birgit Grämke, Geschäftsführerin der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen (Lakost) in Mecklenburg-Vorpommern, mehrere Gründe: „Jugendliche neigen dazu, mit verschiedenen Substanzen zu experimentieren, um neue Erfahrungen zu machen. Lachgas bietet eine relativ leicht zugängliche Möglichkeit, bewusstseinsverändernde Effekte zu erleben.“ Jugendliche seien oft anfällig für Gruppenzwang und das Bedürfnis, in sozialen Kreisen dazuzugehören. „Wenn Freunde oder Altersgenossen Lachgas konsumieren, fühlen sich andere möglicherweise gedrängt, mitzumachen.“

Wie stark Lachgas-Konsum unter Jugendlichen deutschlandweit bereits verbreitet ist, dazu gibt es bisher kaum Daten. Eine aktuelle Studie im Auftrag der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) aus dem Zeitraum von Februar bis Mitte März 2024 gibt aber Aufschluss: Über die Hälfte der befragten Expertinnen und Experten beobachtete zuletzt einen Anstieg der Konsumprävalenz von Lachgas. Nach Angaben von 22,8 Prozent sei die Verfügbarkeit von Lachgas in letzter Zeit stark gestiegen, ein leichter Anstieg war von 12,1 der Fachleute zu beobachten. Zwar könne keine Aussage zur bevölkerungsweiten Verbreitung des Lachgaskonsums getroffen werden, hieß es. „Dennoch gehen die in dieser Studie erhobenen Daten, insbesondere dessen Vielfalt an Datenquellen, weit über das hinaus, was über den Lachgaskonsum in Deutschland bisher bekannt war und ist.“

Die Stadt Frankfurt am Main, die regelmäßig den Drogenkonsum junger Menschen erforschen lässt, hatte für das Jahr 2022 erhoben, dass rund 17 Prozent der Jugendlichen Erfahrungen mit Lachgas hatten. Im Jahr davor seien es noch 13 Prozent gewesen. Zudem zeige sich ein Trend zum regelmäßigen anstatt gelegentlichen Konsum.

In Hamburg haben laut der „Schulbus“-Studie 2021/2022 des Netzwerks „Sucht.Hamburg“ 11,3 Prozent der 14- bis 17-Jährigen laut Abfrage für 2021 schon Lachgas konsumiert. „Sucht.Hamburg“-Geschäftsführerin Christiane Lieb berichtet, es gebe seit vielen Jahren immer mal wieder stärkeren oder niedrigeren Konsum. „Seit einigen Monaten ist das Thema Lachgas präsenter, in Hamburg, aber auch in anderen Großstädten.“

Das gilt auch für Schleswig-Holstein. Zwar gebe es keine landesweiten Erhebungen, sagt Björn Malchow, Geschäftsführer der Landesstelle für Suchtfragen. Deren Mitgliedseinrichtungen berichteten aber „seit geraumer Zeit von einer Zunahme“.

Der Lakost sind für Mecklenburg-Vorpommern bislang zwar keine Fälle von Lachgas-Konsum bekannt, über die Gefahren klärt Geschäftsführerin Grämke dennoch auf: „Gesundheitliche Folgen können unter anderem Nervenschäden, Sauerstoffmangel und die Gefahr von Unfällen aufgrund der beeinträchtigten Urteilsfähigkeit sein.“ Christiane Lieb weist darauf hin, dass auch psychische Folgen wie eine Abhängigkeit eintreten könnten.

Jede Inhalation könne Taubheits-, Schwindelgefühle sowie Bewusstlosigkeit nach sich ziehen, sagt Grämke. Das Gas direkt aus der Kartusche zu konsumieren, führe zu schmerzhaften Frostschäden an Lippen und Zunge, im Rachen und an den Bronchien. „Durch die beim Entweichen des Gases entstehende Verdunstungskälte können die Lippen sogar an der Kartusche festfrieren.“

Es geht noch schlimmer. Um die Wirkung zu steigern, atmen manche Jugendliche das Gas aus dem Ballon ohne abzusetzen mehrfach hintereinander ein und aus. Oder sie ziehen sich beim Inhalieren eine Plastiktüte über den Kopf. Folge könnten Bewusstlosigkeit oder sogar Tod durch Ersticken sein, warnt Grämke.

Schleswig-Holsteins Landtagsfraktionen haben am 21. Juni einen Antrag beschlossen, in dem sie die Landesregierung auffordern, sich im Bund für ein Lachgas-Verkaufsverbot an Minderjährige einzusetzen. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits erklärt, er wolle den freien Verkauf von Lachgas an Jugendliche verhindern. Im „Morgenmagazin“ der ARD sagte er im Mai, eine Möglichkeit sei, Lachgas in die Liste der sogenannten psychoaktiven Stoffe aufzunehmen, so wie es Niedersachsen vorgeschlagen habe. „Dann wäre der Zugang für Kinder und Jugendliche sehr schwer, und dann würde das als Partydroge wahrscheinlich verschwinden“, sagte er dem Magazin. Laut Bundesgesundheitsministerium wird derzeit ein Regelungsentwurf für ein weiterentwickeltes Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz vorbereitet.

Dass Lachgas gefährlich ist, bestätigen Konsumenten. Einer, der im Online-Shop ein 50er-Pack Sahnekapseln für knapp 25 Euro erworben und an einem Abend gleich 20 Kapseln geleert hat, schreibt im Kommentarfeld: „Wirkt gut, aber hat Kopf kaputt gemacht.“

Berlin (epd). Bildungsbenachteiligung bei Kindern zu reduzieren, gilt als eine der großen politischen Herausforderungen dieser Zeit. Weil gravierende Nachteile oft schon im frühen Alter da sind, kommt der Kindertagesbetreuung als gemeinsamem Bildungsort eine zentrale Rolle zu. Doch Kita ist nicht gleich Kita. Das zeigt die neue Erhebung der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Titel „Kitas 2. Klasse? Mehrfachbelastungen von Kitas mit Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien“.

Die Studie untersucht Unterschiede zwischen Kindertageseinrichtungen hinsichtlich der sozioökonomischen Verhältnisse von Kindern und Familien. Die Expertise basiert auf einer Sekundäranalyse des Datensatzes der Einrichtungsleitungen der ERiK-Surveys des Deutschen Jugendinstituts (DJI).

Bildungspolitik und Bildungsadministration könnten nur gelingen, wenn denjenigen, die die pädagogische Arbeit in Kitas gestalten, für ihre Arbeit passende Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, heißt es im Vorwort der Studie: „Zu den Voraussetzungen für eine möglichst hohe Bildungsqualität in Kitas zählen unter anderem adäquate personelle, räumliche und finanzielle Mindeststandards. Dies gilt insbesondere dort, wo eine Häufung sozialer Risikolagen vorliegt. Denn wo Problemlagen kumulieren, können ungünstige differenzielle Lernmilieus entstehen.“

In Kitas mit vergleichsweise vielen Kindern aus armutsgefährdeten Haushalten, aus Elternhäusern mit formal niedrigen Bildungsabschlüssen oder geringen Deutschkenntnissen sei erfolgreiche Bildungsarbeit eine besondere Herausforderung. Darum sollten diese Kitas personell überdurchschnittlich gut ausgestattet werden, und zwar sowohl quantitativ als auch qualitativ. „Ungleiches ungleich zu behandeln, ist ein Schlüssel für den Abbau von Bildungsbenachteiligung. Das gilt für Kitas wie für Schulen“, so die Studie.

Für ihre Analyse haben die Autorinnen und Autoren die Kitas in zwei Kategorien unterteilt: Typ A besuchen keine Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien, in Typ B sind mindestens 31 Prozent der Kinder aus ebendieser sozialen Schicht.

Die Forscher belegen: Gerade dort, wo sich Herausforderungen mit Blick auf Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit ballen, agieren viele Kitas unter schlechteren Rahmenbedingungen. So bestehe das Risiko, dass die entsprechenden Einrichtungen zu „Kitas zweiter Klasse“ werden. „Nicht, weil dort schlechter oder weniger engagiert gearbeitet würde, sondern weil die Rahmenbedingungen für erfolgreiches pädagogisches Wirken den besonderen Herausforderungen nicht gerecht werden“, so das Fazit.

Der Ausbau der frühen Bildung für die Kleinsten und die Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in Kita oder Kindertagespflege sehen die Wissenschaftler als wichtige Schritte, um allen Kindern unabhängig von ihrem familiären Hintergrund gleiche Chancen auf eine gute Entwicklung und die Entfaltung ihrer Potenziale zu ermöglichen. Aber, so die Studie: Kitas mit einem höheren Anteil an Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien können ihren selbstgesetzten Bildungsauftrag nur schlecht oder gar nicht umsetzen. Folgende negative Aspekte seien zu beobachten:

Als Lösungsansätze präsentiert die Untersuchung mehrere Vorschläge. So sollte die Zusammensetzung von Kitas chancengerecht gesteuert werden, Stichwort Segregationsprävention. Dazu könne die Platzvergabe anhand transparenter Kriterien und unter Berücksichtigung eines Sozialindex-Wertes geschehen. Zusätzliche materielle wie personelle Ressourcen müssten an betroffene Kitas gehen, um ihnen eine angemessene Unterstützung zukommen zu lassen.

Zudem sollte versucht werden, attraktive Arbeitsbedingungen für Kitas mit besonderen Herausforderungen zu schaffen: Das sei besonders wichtig im Hinblick auf die Gesundheit und die Arbeitszufriedenheit der pädagogischen Fachkräfte. Auch schlagen die Fachleute vor, multiplen Herausforderungen multiprofessionell zu begegnen: Etwa durch Fokussierung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, um fachlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit sozioökonomisch benachteiligten Kindern adäquat zu begegnen (z. B. durch Kita-Sozialarbeit).

Und schließlich: Von Eltern erhobene Zusatzkosten sollten sich am Einkommen orientieren. So ließen sich die Auswirkungen der finanziellen Zusatzbelastung für sozioökonomisch benachteiligte Familien abfedern, etwa indem Ausgaben für Kopier- und Bastelgeld sozial gestaffelt werden.

Berlin (epd). Pflegeplätze in Heimen sind einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (vdek) zufolge in den vergangenen zwölf Monaten deutlich teurer geworden. Ein stationärer Platz im ersten Jahr zum Stichtag 1. Juli 2024 koste im Schnitt 2.871 Euro an Eigenanteilen, teilte die vdek am 10. Juli in Berlin mit. Das seien 211 Euro mehr als ein Jahr zuvor.

Ab dem zweiten Jahr kostet den Angaben zufolge ein stationärer Pflegeplatz die Bewohnerinnen und Bewohner aktuell durchschnittlich 2.620 Euro, ein Plus von 233 Euro im Vergleich zum Stichtag 1. Juli 2023. Im dritten Jahr müssen demnach 2.284 Euro und damit 169 Euro mehr als im Vorjahr zugezahlt werden. Ab dem vierten Jahr müssen Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen im Schnitt 1.865 Euro an Eigenanteil leisten, ein Plus von 91 Euro.

Der Eigenanteil in Pflegeheimen setzt sich aus Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionen sowie dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) zusammen, der vor allem Kosten für das Pflegepersonal umfasst. Die Höhe des EEE variiert von Heim zu Heim. Für den ihn gibt es abgestufte Zuschüsse, daher sinkt der Eigenanteil mit zunehmender Aufenthaltsdauer. Ab dem vierten Aufenthaltsjahr sinkt er nicht mehr.

Die Eigenanteile unterschieden sich teilweise nach Bundesländern stark. Während ein Pflegeheimplatz im ersten Jahr inklusive Zuschüsse in Nordrhein-Westfalen mit 3.200 Euro monatlich am teuersten ist, kostet er in Sachsen-Anhalt mit 2.373 Euro am wenigsten. Baden-Württemberg, Bremen und das Saarland gehören darüber hinaus zu den Bundesländern am oberen Ende der Preisskala, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Niedersachsen zum unteren.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant unterdessen weitere Reformen. Menschen sollten so lange wie möglich zu Hause versorgt werden und trotzdem währenddessen Leistungen der stationären Pflege erhalten, sagte Lauterbach dem ZDF. Er plane daher eine Kombination aus ambulanter und stationärer Pflege.

Die Geschäftsbereichsleiterin Verbraucherpolitik beim Bundesverband der Verbraucherzentralen, Michaela Schröder, forderte eine umfassende Reform der Pflegeversicherung. „Finanzierungslücken der sozialen Pflegeversicherung zu stopfen, ist aber noch keine Reform“, sagte Schröder. Der Präsident des Arbeitgeberverbands Pflege, Thomas Greiner, kritisierte, Pflegeplätze würden zunehmend zum Luxusgut. Pflegekräfte müssten viel Zeit für Papierkram und Bürokratie aufwenden, dies verteure ihre Arbeitskraft und damit die Pflegeplätze.

Maria Loheide, Sozialvorständin der Diakonie Deutschland, sagte im Deutschlandfunki, durch hohe Eigenanteile seien mehr Menschen in Pflegeeinrichtungen angewiesen auf Hilfe zur Pflege. „Das belastet zum einen die Kommunen und zum anderen ist es für viele alte Menschen undenkbar, jetzt im hohen Alter, wenn sie pflegebedürftig sind, nochmal in die Sozialhilfe zu fallen.“

Loheide rechnet mit weiter steigenden Eigenanteilen. Es werde schwierig sein für Menschen, sich überhaupt noch einen Pflegeplatz leisten zu können. Das Problem werde dann voraussichtlich auf die Familien zurückfallen, „die jetzt schon zum großen Teil Pflegeaufgaben übernehmen, die aber auch zunehmend überlastet sind“. Bereits jetzt stiegen Angehörige und andere nahestehende Menschen aus der Arbeit aus, weil sie sich um Pflegebedürftige kümmern. „Diese Spirale wird sich weiter drehen. Das können wir uns angesichts des ganzen Fach- und Arbeitskräftemangels überhaupt gar nicht leisten“, unterstrich die Diakonie-Vorständin.

Auch Loheide sprach sich für eine Pflegereform aus. Bislang würden beispielsweise die Ausbildung von Pflegekräften oder die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige aus der Pflegeversicherung finanziert. Beides müsste aber aus Steuermitteln finanziert werden. Die Pflegebedürftigen sollten einen fest kalkulierbaren Eigenanteil zahlen, aber nicht mehr das Risiko der Steigerung tragen.

Der niedersächsische Diakonie-Chef Hans-Joachim Lenke argumentierte dafür, die Pflegeversicherung stärker über Steuern zu finanzieren. „Es braucht mehr Steuergeld im System“, sagte Lenke dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Ich weiß, das hört die Politik nicht gerne, aber ich glaube, dass es nicht anders gehen wird.“ Denn sonst werde die Pflege in Zukunft von den Pflegebedürftigen kaum noch zu bezahlen sein: „Wir sind an einem Kipp-Punkt angekommen.“

Schon jetzt seien die Eigenanteile in der Pflege für viele Menschen „im Grunde fast unfinanzierbar“, sagte der Theologe und Sozialexperte: „Wir wissen aber aus unseren diakonischen Einrichtungen, dass die Statistik hinterherhinkt. Wir bewegen uns in Niedersachsen bei unseren Einrichtungen in der Zwischenzeit schon in den Bereichen von 3.500 bis 3.800 Euro.“

Ihm sei klar, dass es auch in anderen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen einen hohen Investitionsbedarf gebe, sagte Lenke. Deshalb halte er die Spardiskussion mancher Politiker für falsch. „Wir müssen auf der Haben-Seite mehr Einnahmen generieren, zum Beispiel über eine Erhöhung bei der Vermögens- oder Erbschaftssteuer“, forderte er.

Auch der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, drang auf eine Deckelung der Eigenanteile für die Pflege. Die Zahlen des vdek belegten, „dass die nach Verweildauer gestaffelten Zuschüsse die Kostenexplosion für Pflegeheimbewohner nicht wirksam begrenzen können“, sagte Brysch dem epd. Steigende Löhne und allgemeine Preisanstiege führten zu schnell wachsenden Eigenanteilen. Eine Pflegereform müsse die Festbeträge für die Pflegeversicherungen abschaffen und die Eigenanteile deckeln.

Derzeit zahlen Pflegekassen nur einen festen Sockelbetrag für die Pflege, Pflegebedürftige den Rest als Eigenanteil. Das führt dazu, dass sie Preissteigerungen alleine tragen müssen. Bei einem Sockel-Spitzen-Tausch, wie von Brysch und Loheide gefordert, wäre es umgekehrt. Der Patientenschützer fügte hinzu, dass die Kostenlawine auch die ambulante Pflege erfasse. „Für die drei Millionen allein von Angehörigen versorgten Pflegebedürftigen muss das Pflegegeld um jeweils 300 Euro erhöht und jährlich dynamisiert werden“, sagte er. Auch die Bundesländer seien in der Pflicht. Sie müssten Ausbildungs- und Investitionskosten übernehmen. Betroffene könnten so im Schnitt jährlich um 7.500 Euro entlastet werden.

Laut Artikel 19 der UN-Kinderrechtskonvention hat jedes Kind ein Recht darauf, vor Gewalt geschützt zu werden. Mit der Ratifizierung dieser Konvention hat sich Deutschland dazu verpflichtet, alle geeigneten juristischen, sozialen und pädagogischen Maßnahmen zu ergreifen, um Kinder vor jeglicher Form der Gewaltanwendung, Misshandlung und Verwahrlosung zu bewahren. In diesem Kontext hat die Kinder- und Jugendhilfe eine zentrale Rolle als Teil der Verantwortungsgemeinschaft.

Dieses Recht in der Kinder- und Jugendhilfe sicherzustellen, stellt die Träger und Mitarbeitenden in den Einrichtungen derzeit vor große Herausforderungen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Steigende Bedarfe, komplexere Hilfeverläufe, der Fachkräftemangel und unzureichende Finanzierungen in den verschiedenen Arbeitsbereichen seien hier beispielhaft genannt.

Im Bereich der Inobhutnahme ist die Situation besonders prekär. Von bis zu 40 Anfragen von Jugendämtern innerhalb einer Woche berichtet eine Einrichtung der Erziehungshilfe der Caritas im Bistum Münster. Fast alle muss die Einrichtung ablehnen, denn jeder Platz sei belegt. Hinzu kommen immer mehr herausfordernde Kinder und Jugendliche mit hochspezifischen Bedarfen, für die passende Anschlusshilfen fehlen.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen sorgen Personalausfälle dafür, dass Mitarbeitende in den Kitas an Belastungsgrenzen stoßen und ihr professionelles Handeln durch Überlastungssituationen gefährdet ist. Weil viele Stellen in den Beratungsdiensten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe unbesetzt sind, können nicht alle Familien benötigte Unterstützungsangebote erhalten.

Zeugnis für die Relevanz der Thematik auch auf öffentlicher Trägerseite ist darüber hinaus der Anfang April 2024 durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst (BAG ASD) und SOS-Kinderdorf einberufene Nationale Kinderschutzgipfel in Berlin, der auf die prekäre Lage der Jugendämter hingewiesen hat. Der Fachkräftemangel trifft vor allem auch die öffentliche Jugendhilfe. Dadurch wird mehr und mehr die Wahrnehmung des staatlichen Schutzauftrages gefährdet. In dieser Überlastungssituation bleibt häufig nur noch Zeit für „dringliche“ Fälle. Was geht dadurch verloren? Was heißt das für die übrigen Fälle?

Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) und dem Landeskinderschutzgesetz NRW hat der Gesetzgeber weitere wichtige Grundlagen gelegt, um den Kinderschutz zu verbessern. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Herausforderungen sind diese jedoch letztlich nur so gut, wie die vorhandenen Ressourcen die tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen ermöglichen.

Ist als Reaktion auf diese Entwicklungen also der Abbau von Qualitätskriterien (Standards) also unabdingbarer Teil der (unbequemen) Lösung? Fakt ist: Er passiert bereits. Beispiele dafür sind die Maßnahmenpakete der Landesjugendämter der Landschaftsverbände Westfalen und Rheinland (LWL und LVR) aus 2023 oder die Änderungen in der Personalverordnung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder. Die Auswirkungen auf die Praxis vom Einsatz neuer Berufsgruppen und sogenannter B-Kräfte, also ungelernter Kräfte, sind dabei noch nicht abschließend einzuschätzen. Zeigen wird dies wohl erst eine wissenschaftliche Begleitung der Maßnahmen.

Wie gelingt es den Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe unter diesen schwierigen Bedingungen dennoch handlungsfähig zu bleiben? Diese Frage beschäftigte auch Teilnehmende einer Kinder- und Jugendhilfekonferenz im Bistum Münster. Tilman Fuchs, Dezernent für Schule, Kultur, Sport, Jugend und Soziales des Kreises Steinfurt, gab in einem Vortrag Einblick in eine mögliche strategische Perspektive. „Bei der Suche nach Lösungsansätzen müssen wir die Aufgabe und Verantwortung der Eltern für ihre Kinder als wichtige Ressource stärker in die Diskussion bringen“, sagte Fuchs. Wichtig sei, bei allen Überlegungen als freie und öffentliche Träger im Sinne der Kinder und Jugendlichen zusammenzuarbeiten.

Professor Christian Schrapper vom Institut für Soziale Arbeit (ISA) in Münster wies auf der Konferenz ebenfalls auf die Ressource Eltern und deren frühzeitige Einbeziehung und Verantwortungsübernahme hin. Darüber hinaus sei die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Hilfeverläufen ein zentrales Instrument, das in Zukunft noch besser genutzt werden könnte. „Gut geschützt fühlen kann sich nur, wer gut beteiligt wird“, sagte Schrapper.

Kinderschutz muss dabei grundsätzlich inklusiv gedacht werden, um den Schutz für alle zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang sollte der Blick immer wieder neu auf das sich verändernde Klientel und die damit einhergehenden neu zu bewertenden Risikofaktoren gerichtet werden. Gekoppelt mit Wissen über besonders vulnerable Gruppen bildet dies die fachliche Basis, um effektive Schutzkonzepte zu entwickeln. Laut Statistischem Bundesamt waren vier von fünf aller 62.300 von einer Kindeswohlgefährdung betroffenen Kinder jünger als 14 Jahre, etwa jedes zweite sogar jünger als acht Jahre. Nicht aufgeführt ist das nochmals höhere Gefährdungsrisiko für Kinder- und Jugendliche mit Behinderung.

Den Kinderschutz auch unter den derzeitigen Rahmenbedingungen sicherzustellen, kann nur als Verantwortungsgemeinschaft von Eltern, Trägern, Kommune, Land und Bund gelingen. Allein mit Geld sind die Herausforderungen nicht zu bewältigen. Auch schlichtweg mehr von dem, was jetzt ist, wird nicht den gewünschten Erfolg erzielen. Vielmehr braucht es vor allem auch Mut, Dinge anders und neu zu denken, ohne dabei wichtige fachliche Standards, die über Jahre aus gutem Grund entwickelt und etabliert wurden, ohne Weiteres über Bord zu werfen.

Es braucht noch bessere Vernetzung der Akteure im Sinne der Verantwortungsgemeinschaft sowie sozialraumorientierte, neue Konzepte und Angebote, gerade auch für systemherausfordernde Kinder und Jugendliche. Strategische Bemühungen zur Fachkräftegewinnung und -bindung müssen ganzheitlich sämtliche Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe berücksichtigen. Präventive Einflussmöglichkeiten müssen ebenso geprüft werden wie die Möglichkeiten, durch den Abbau von Bürokratie Ressourcen freizusetzen. Letztlich müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, um das Recht auf Schutz für alle Kinder und Jugendlichen (weiter) sicherzustellen.

Das im März 2024 vom EU-Parlament verabschiedete Gesetz über Künstliche Intelligenz (KI) veranlasst die BAGSO, aus ihrer Sicht wesentliche Aspekte in der Diskussion über die rasante Entwicklung KI-basierter Technologien auch in den verschiedenen Lebenswelten älterer Menschen hervorzuheben und konkrete Forderungen für deren Einsatz und Weiterentwicklung zu formulieren.

KI beruht auf mathematischen Modellen und Algorithmen. Typischerweise wird KI mittels Daten trainiert („Trainingsdaten“). Die Auswahl dieser Daten spielt also eine entscheidende Rolle dabei, welche Muster und Regeln das System ableitet. Die Daten werden von Menschen ausgewählt und aufbereitet. Sie bilden in der Regel bestehende gesellschaftliche Strukturen, Zustände und Praktiken ab. Nutzerinnen und Nutzern sind sie fast nie bekannt oder durch sie erfassbar. Ein KI-System ist also nicht an und für sich „intelligent“, vielmehr spiegeln seine unterschiedlichen Ausprägungen und Anwendungen wider, was bestimmte Menschen über Situationen oder Personen denken und welche gesellschaftlichen Vorstellungen jeweils dazu bestehen.

Das birgt die Gefahr der Vernachlässigung nicht bedachter Aspekte und der Diskriminierung nicht berücksichtigter Personen(-gruppen): ältere Menschen, einsame Menschen, Menschen mit Behinderung u.v.m.

Die BAGSO will mit der vorliegenden Stellungnahme aktiv die Interessen älterer Menschen in die Diskussion einbringen, die Wahrung ihrer Grundrechte beim Einsatz und der Weiterentwicklung von KI sichern und die anstehenden Transformationsprozesse wirksam begleiten. (...)

Die BAGSO will den Prozess auch auf nationaler Ebene kritisch begleiten und sicherstellen, dass die Rechte, Interessen und Lebenslagen älterer Menschen beim Einsatz von KI und deren Weiterentwicklung berücksichtigt werden.

Aus Sicht der BAGSO sollten beim Einsatz von KI grundsätzlich immer die Menschen und die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und -qualität im Vordergrund stehen. Dies muss im Besonderen auch für die Wahrung der Grundrechte älterer Menschen und die Stärkung ihrer gesellschaftlichen Teilhabe gelten. (...)

Die aus Sicht der BAGSO zentrale Fragestellung lautet, wie KI-Technologien ethisch, rechtlich, kulturell und institutionell so eingebettet werden müssen, dass gesellschaftliche Grundwerte und individuelle Grundrechte gewahrt bleiben.

Daraus ergeben sich folgende grundlegende Forderungen:

Transparenter KI-Einsatz: Zur transparenten Offenlegung des KI-Einsatzes sind klare Richtlinien und Maßnahmen erforderlich.

Datenschutz und Autonomie: Der Schutz der Privatsphäre und Autonomie älterer Menschen bei der Datennutzung durch KI-Systeme muss gewährleistet sein.

Vermeidung von Altersdiskriminierung: Um diskriminierende KI-Systeme zu identifizieren und ihren Einsatz zu verhindern, müssen wirksame Prüfmechanismen gesetzlich vorgeschrieben werden.

Abbau sozialer Ungleichheit: Rahmenbedingungen für KI müssen so gestaltet werden, dass sie soziale Ungleichheiten nicht verstärken, sondern abbauen.

Bedarfsgerechte Voraussetzungen: Damit KI tatsächlich die Lebensqualität und Teilhabe aller älteren Menschen verbessert, sind klare Kriterien erforderlich.

Stärkung der Medienkompetenz: Zur Förderung der Medienkompetenz älterer Menschen im Umgang mit KI-Systemen sind flächendeckend umfassende Maßnahmen zu ergreifen.

Einbeziehung der Interessen und Grundrechte: Die Interessen und Grundrechte älterer Menschen müssen von Anfang an bei der Entwicklung von KI-Systemen berücksichtigt werden.

Regulierung und Intervention: Es müssen geeignete Mechanismen geschaffen werden, um die Interessen älterer Menschen im Bereich KI wirksam zu vertreten und ihre Grundrechte zu schützen. (...)

Die BAGSO wird die Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz aktiv weiterverfolgen, um die Interessen älterer Menschen in diesem zukunftsrelevanten Bereich zu vertreten. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass KI-Technologien ethisch, rechtlich und gesellschaftlich verantwortungsvoll eingesetzt und individuelle Grundrechte gewahrt werden. Unser Engagement für Transparenz, Datenschutz, Nichtdiskriminierung und die Förderung von Medienkompetenz bleibt bestehen.

Die BAGSO ruft dazu auf, die Einbeziehung älterer Menschen in die Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen zu verstärken, um eine umfassende Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse sicherzustellen, ihre Grundrechte zu wahren und ihre Teilhabe an der digitalen Gesellschaft zu fördern.

Diese Stellungnahme wurde im Mai 2024 vom Vorstand der BAGSO verabschiedet.

Darmstadt, Butzbach (epd). Die Mission Leben mit Sitz in Darmstadt ist nach den Worten der Sprecherin der Geschäftsführung, Maike Henningsen, deutschlandweit Vorreiter bei sozialen Innovationen. Das diakonische Unternehmen, das am 5. Juli in Butzbach das 175-jährige Bestehen gefeiert hat, habe mit der Erfindung des „IntraLab“ ein Labor für die Entwicklung sozialer Unternehmensideen geschaffen, sagte Henningsen dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Ergebnisse waren etwa die Geschäftsidee „Hunde(t)raum“ in Mainz, wo Obdachlose tagsüber Hunde gegen Entgelt betreuten, oder ein von Behinderten betriebener Foodtruck im fränkischen Neuendettelsau. Aus dem „Inkubator“ für neue Ideen für das eigene Unternehmen sei ein überregionales Fortbildungsangebot entstanden, sagte Henningsen. „Wir sind ein Start-up wie vor 175 Jahren.“ Der Grundantrieb sei heute der gleiche wie bei der Gründung 1849: „zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird“.

Die Träger sozialer Einrichtungen stünden derzeit vor der „Riesenherausforderung“ des Personalmangels, sagte Henningsen. Das Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben mache sich bemerkbar. Bereits jetzt gebe es in Einrichtungen der Altenhilfe und für Menschen mit Behinderungen massive Probleme. „Wir müssen Angebote trotz wachsendem Bedarf einschränken, weil nicht genug Personal da ist“, sagte sie. „Dann bleiben Zimmer leer.“ Die dünne Personaldecke sei auch für die Mitarbeitenden frustrierend. Das Unternehmen werbe stärker um Personal und bemühe sich, die Mitarbeitenden besser zu binden.

Zeitarbeitsfirmen nutzten die Personalnöte, indem sie Personal abwürben und teuer zurückleasten. Für die hohen Honorarsätze gebe es keine Refinanzierung, kritisierte Henningsen. „Es muss gesetzlich geregelt werden, dass keine Preise jenseits von Gut und Böse verlangt werden dürfen.“

Die Geschäftsführerin treibt auch die Sorge um, dass die laufende Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes dazu führt, dass der Arbeitsbereich für Menschen mit Behinderungen „abschmiert“. Es werde ein „bürokratisches Monstrum“ zur Dokumentation von Personalleistungen aufgebaut, das an der Realität vorbeigehe. Der Arbeitsbereich sei nicht mehr verlässlich plan- und finanzierbar. „Mitarbeiter werfen frustriert das Handtuch.“

Erfreulich hingegen sei der Aufbau neuer betreuter Wohngruppen für die Jugendhilfe in Gießen und die Eröffnung eines Hauses für obdachlose Menschen mit psychischen Erkrankungen in Mainz.

Eichstätt (epd). Sozialen Einrichtungen und Diensten gelingt es einer neuen Untersuchung zufolge trotz stetig steigender IT-Investitionen nur selten, die Potenziale der digitalen Technologien wirklich auszuschöpfen. „Dass sich daran über eineinhalb Jahrzehnte fast nichts geändert hat, müsste eigentlich ein Alarmsignal sein“, sagt Professor Helmut Kreidenweis, einer der beiden Autoren des „IT-Report für die Sozialwirtschaft“ von der Arbeitsstelle für Sozialinformatik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt in Zusammenarbeit mit der Hochschule Hof. Bei Sozialträgern, Branchensoftware-Anbietern und in der Politik werde so weitergemacht, als gäbe es diesen Befund nicht.

Die neuen Analysen zeigten, dass das Ausschöpfen der Potenziale eng mit der Qualität der IT-Dienstleistungen in den Sozialunternehmen zusammenhängen: Wer eine leistungsfähige IT-Abteilung besitzt, der kann auch die meist teuer eingekauften digitalen Lösungen für die Verwaltung oder fachliche Dokumentation besser nutzen.

Als positive Entwicklung vermerken die Autoren, dass die IT-Verantwortung heute mehrheitlich an einer speziell dafür ausgewiesenen Stelle in der höheren Führungsebene der Betriebe angesiedelt ist. Trotzdem würden digitale Assistenztechnologien für Menschen im Alter oder mit Behinderungen nach wie vor nur selten genutzt, hieß es. Gleiches gilt den Angaben nach für Künstliche Intelligenz und Robotik, die beide noch nicht flächendeckend Einzug in die Branche gehalten haben. Die generelle Bereitschaft dafür sei jedoch vorhanden, so der Report.

Wenig optimistisch in die Zukunft sehen laut Kreidenweis die Anbieter von Branchensoftware für die Sozialwirtschaft, obgleich sie den zurückliegenden Geschäftsverlauf positiv betrachten. „Die Unsicherheiten der sozialen Organisationen in Bereichen wie Fachkräftemangel und Refinanzierung der eigenen Leistungen und noch mehr von Innovationen scheinen auch auf die Anbieter durchzuschlagen. Wenn aber nur noch wenig neue Software und Beratungsleistungen gekauft werden, stagniert zumindest in Teilen auch die Digitalisierung der Branche“, ergänzte Co-Autor Professor Dietmar Wolff.

Neben zahlreichen weiteren Statistik-Analysen liefert der kostenpflichtige IT-Report auch die Rankings der Softwareanbieter sowie ein Firmenverzeichnis, das Auskunft über Umsatz-, Kunden- und Beschäftigtenzahlen der teilnehmenden Firmen gibt.