Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 27/2021 - 09.07.2021

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 27/2021 - 09.07.2021

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 27/2021 - 09.07.2021

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 27/2021 - 09.07.2021

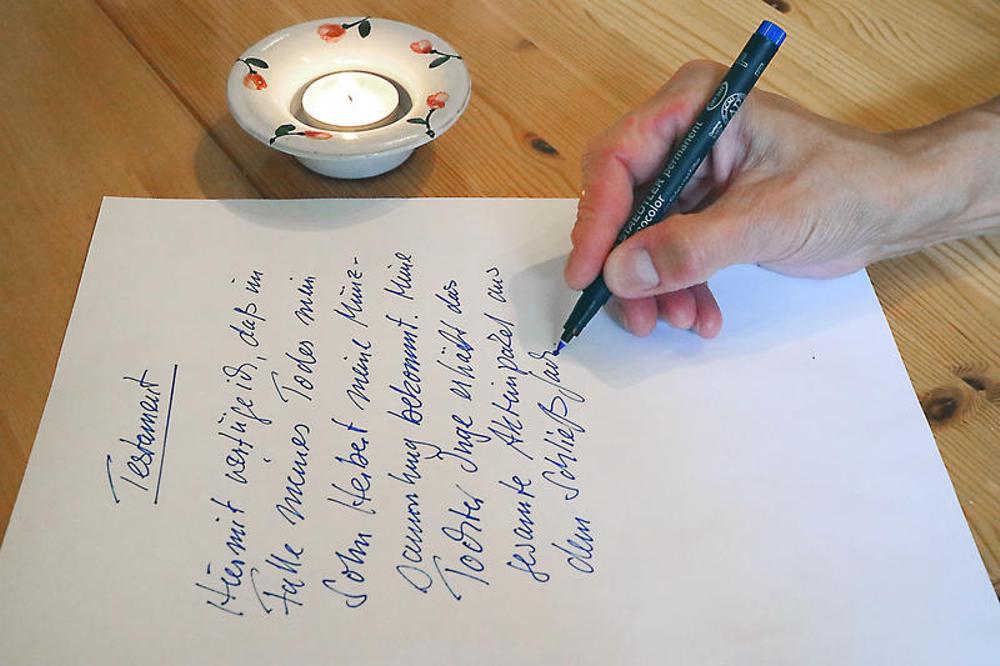

in Deutschland sind die Erbschaften höchst ungleich verteilt: Die reichsten zehn Prozent bekommen die Hälfte der geschätzt 134 Milliarden Euro, die im Schnitt jedes Jahr an Privatpersonen vererbt oder verschenkt werden. Jeder achte Tote vererbt laut Studien nichts oder fast nichts. Der Wirtschaftsforscher Markus Grabka sieht durch die Vorteile der Erben die „Gefahr einer Verfestigung von Ungleichheit in der Gesellschaft“. Das berge soziale Sprengkraft.

Der Psychiatrie-Professor Karl Beine warnt davor, Patientenmorde in Krankenhäusern als das Werk von gestörten Einzeltätern abzutun. Verantwortlich seien auch Kollegen und Vorgesetzte, die wegschauten, sagte er im epd-Interview. In seinem neuen Buch „Tatort Krankenhaus“ kritisiert er zudem das System der Krankenhauswirtschaft, das Patienten zu Kunden zu mache und die helfende und pflegerische Beziehung in ein Marktgeschehen presse.

Wenn Männern regelmäßig von ihren Frauen verprügelt werden, können sie in eine sogenannte Männerschutzwohnung fliehen. Zumindest theoretisch. Denn es gibt in Deutschland nur neun solcher Wohnungen mit zusammen 29 Plätzen. Und das bei knapp 27.000 erfassten männlichen Opfern von Gewalt in Partnerschaften. So ist es nicht überraschend, dass etwa das Düsseldorfer Sozialprojekt „Freiraum“ in den vergangenen zwölf Monaten mehr Männer abgewiesen als aufgenommen hat.

Häusliche Gewalt gehört auch zu den Gründen, warum Menschen aus ihren Heimatländern nach Deutschland fliehen. Allerdings haben sie nur geringe Chancen, als Flüchtlinge anerkannt zu werden. Dennoch bewahrte das Oberverwaltungsgericht Greifswald nun eine Ukrainerin vor der Abschiebung, da sie von den Behörden ihres Landes keinen Schutz erwarten könne.

Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf diesem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und über Neuigkeiten Ihrer Einrichtung berichten. Gern lese ich auch Ihre E-Mail.

Hier geht es zur Gesamtausgabe von epd sozial 27/2021.

Markus Jantzer

Frankfurt a.M. (epd). 134 Milliarden Euro: Diese zwölfstellige Summe wechselt im Durchschnitt jedes Jahr als Erbe oder Schenkung die Besitzer, wie eine aktuelle Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt. Das Forscherteam hat dafür Daten des Sozioökonomischen Panels ausgewertet, der größten repräsentativen Befragung von Privathaushalten in Deutschland. Zentrales Ergebnis: Die Geldgeschenke werden höchst ungleich verteilt.

Die Summe hat sich zwar in den vergangenen 15 Jahren um fast 20 Prozent erhöht. Es gibt also die viel diskutierte „Erbschaftswelle“, bei der jeder Zehnte etwas erbt. Aber: Die Hälfte dieses Geldsegens geht an die reichsten zehn Prozent aller Begünstigten, haben die Wirtschaftsforscher ermittelt.

Andere Studien gehen sogar von zwischen 200 und 400 Milliarden an Euros aus, die jedes Jahr weitergegeben werden: So hat das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) für den Zeitraum 2015 bis 2024 insgesamt 3,1 Billionen Euro an Erbe und Schenkungen hochgerechnet. Es wird ausgezahlt in Geld, Immobilien und anderem Sachvermögen.

Wirklich belastbare Zahlen gibt es in Deutschland nicht. Denn statistisch erfasst werden nur steuerpflichtige Erbschaften und Schenkungen. Der Steuerfreibetrag für Erbschaften und für Schenkungen liegt aber bei 400.000 Euro pro Begünstigtem, auch Immobilien und der überwiegende Teil von Betriebsvermögen wechseln die Besitzer steuerfrei. Alle zehn Jahre können diese Geldsummen ohne Abschlag weitergegeben werden - und werden auch getrennt voneinander besteuert. Oder eben gar nicht.

Bei Schenkungen durch zwei Elternteile sähe das für einen 21-Jährigen zum Beispiel so aus: „Steuerfrei und ohne einen Finger zu rühren, könnte der junge Mann durch Schenkungen 2,4 Millionen Euro bekommen“, gibt DIW Forscher Markus Grabka ein Rechenbeispiel. Denn jedes Elternteil darf seinem Kind alle zehn Jahre 400.000 Euro schenken, ohne dass Schenkungssteuer anfällt.„Dafür würde ein Normalverdiener, der jährlich zehn Prozent seines Einkommens spart, etwa 700 Jahre brauchen.“

Ist das gerecht? Ein Widerspruch zum vielgepriesenen Leistungsprinzip ist es auf jeden Fall, findet Grabka: „Bei gleicher Ausbildung, dem gleichen Job, der gleichen erbrachten Leistung hat der eine etwas, was der andere im Laufe seines Lebens nie erreichen wird.“

Und die Ungleichheit schreibt sich fort: Ein Nicht-Erbe wird zum Beispiel weiter zur Miete wohnen. „In einer Großstadt - und wenn wie in Berlin der Mietendeckel fällt - ist damit ein immer größer werdender Teil des Einkommens weg“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler.

Auch Kurzarbeit wie zu Corona-Zeiten geht schnell an die finanzielle Substanz. „Das heißt für ganz normale Mittelschichtsmenschen, dass sie es ohne Erbe erheblich schwerer haben, auf einen finanziell grünen Zweig zu kommen.“ Sie tun sich außerdem schwerer, in Geschäftsideen zu investieren, fürs Alter oder schlechte Zeiten zu sparen: „Das birgt die Gefahr einer Verfestigung von Ungleichheit in der Gesellschaft“, sagt Grabka. Und die birgt soziale Sprengkraft.

Die Gefahr einer Verfestigung von Ungleichheit sieht auch Klaus Morgenstern vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Natürlich verteile sich das Erbe ungleich, weil auch die Vermögen ungleich verteilt sind. Sehr hohe Erbschaftssteuern wie sie der französische Starökonom Thomas Piketty fordert, findet er aber auch nicht gerecht: „Wie gerecht ist es denn, das wegzunehmen, was die Nachkriegsgeneration aufgebaut hat, damit es den Kindern besser geht?“ Die Möglichkeit, den Lieben viel zu vererben, motiviere auch - „zum Beispiel mit einer guten Idee, ein Risiko einzugehen“, sagt Morgenstern.

Markus Grabka hält die derzeitigen Freibeträge aber für unangemessen hoch - und als leistungsloses Vermögen eben auch für ungerecht. Es müssten auch für Nicht-Erben Möglichkeiten geschaffen werden, Vermögen aufzubauen - was in Niedrigzinszeiten immer schwieriger werde. „Das ist noch wichtiger, als nur auf eine Reichensteuer zu schauen“, findet er.

Dazu wird aktuell unter Ökonomen auch diese Idee diskutiert: Jeder Bürger erhält mit Anfang 20 einen fixen Betrag von zum Beispiel 10.000 Euro. Anstoßgeber Piketty schlägt gar 120.000 vor, der nach bestimmten Vorgaben in die Zukunft investiert werden soll. Das ist ebenfalls leistungslos, aber eben für alle. „Mit niedrigeren Freibeträgen und weniger Ausnahmeregelungen bei Erbschaften könnte das Modell zum Beispiel aus diesen Steuerbeträgen finanziert werden.“

Ist das gerecht oder das Ergebnis von Sozialneid? In der Gerechtigkeitsdebatte ums Erben laufen die Gefühle der Nicht-Erben meist unter genau diesem Stichwort. Auch das ist ungerecht, findet der Soziologe Rudolf Stumberger, der gerade zu der sozialen Gruppe der Nicht-Erben ein Buch veröffentlicht hat - mit dem Schwerpunkt auf deren Gefühle zur Ungleichheit, in die sie schlicht durch ihr „Los in der Geburtslotterie“ geraten sind. „Ihre Gefühle werden damit als Todsünde und etwas Boshaftes abqualifiziert“, findet der Privatdozent der Universität Frankfurt am Main. Dabei sei es ein Mix aus Gefühlen, der Nicht-Erben ausgesetzt sind: „Es ist vor allem Hilflosigkeit, wenn Menschen mit eigentlich gleicher Ausgangssituation auf einmal unterschiedliche Chancen bekommen.“

Nach einer Hochrechnung des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) werden in Deutschland von 2015 bis 2024 insgesamt 3,1 Billionen Euro vererbt. Bei 1,4 Billionen handelt es sich um Geld: Bargeld, Bankguthaben oder Wertpapiere. Bei 1,3 Billionen um Immobilien, der Rest ist Sachvermögen wie Schmuck oder Möbel. Im Durchschnitt werden laut DIA je Erbfall 363.000 Euro vererbt, im Einzelfall ist die Höhe der Nachlässe sehr unterschiedlich.

Die Reichsten zwei Prozent bekommen ein Drittel der gesamten Erbmasse. Werden die zwei Prozent der größten Erbschaften herausgerechnet, sinkt der Durchschnitt um mehr als 100.000 Euro. Die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung erhalten nach einer Auswertung des Deutschen Instituts Wirtschaftsforschung (DIW) die Hälfte des Gesamterbes. Und auch der Rest verteilt sich ungleich. Jeder achte Tote vererbt nichts oder fast nichts. Und es werden auch Schulden vererbt.

Das DIW geht insgesamt von durchschnittlich deutlich geringeren Erbschaften aus als das DIA, sieht aber ebenfalls eine starke Ungleichverteilung. Laut DIW vererbt das ärmste Fünftel im Mittel 10.000 Euro, das reichste im Schnitt 220.000 Euro. Auch innerhalb der Fünftel verteilt sich der Geldsegen ungleich.

Durch die hohen Freibeträge für Schenkungen und Erbschaften - 400.000 Euro des geerbten Geldvermögens sind pro Empfänger steuerfrei - werden über die Steuerstatistik mehr als 90 Prozent der weitergegebenen Summen gar nicht erfasst, sagt DIW-Forscher Markus Grabka. Dabei gebe es die Möglichkeit, die Erbschaften über die Amtsgerichte zu erfassen. Diese müssen nämlich prüfen, ob die tatsächlich von der Steuer verschont bleiben können. „Aufgrund von Rechtsverordnungen sind die Daten aber nicht zugänglich.“ Schenkungen dürften seiner Einschätzung nach „komplett unterhalb des steuerlichen Radars ablaufen“.

Betriebsvermögen bleibt auf Antrag zu 85 Prozent von der Erbschaftssteuer verschont, wenn es mindestens fünf Jahre im Eigentum der Erben verbleibt. Für Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten, die bestimmte Lohnsummenregelungen erfüllen, kann die Erbschaftssteuer auch komplett entfallen.

Berlin (epd). Wirtschaftsforscher fordern eine bessere staatliche Förderung von Wohneigentum. So könne die im internationalen Vergleich besonders ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland erfolgreich bekämpft werden, teilte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) am 7. Juli mit. Ein wesentlicher Grund für die Ungleichheit beim Vermögen sei, dass in Deutschland vergleichsweise wenige Menschen ein Haus oder eine Eigentumswohnung besitzen.

„Das Immobilienvermögen ist der Schlüssel zu einer gleicheren Vermögensverteilung in Deutschland“, erklärte Claus Michelsen, Immobilienökonom und bis Ende Juni Konjunkturchef des DIW Berlin. Die Politik müsse deshalb mehr Haushalten zu den eigenen vier Wänden verhelfen. „Die Zeit drängt, denn die wohnungsmarktpolitischen Herausforderungen werden immer größer“, sagte Michelsen.

Der Ökonom kritisierte, dass die Wohnungsbauprämie in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung eingebüßt habe. „Dabei hat die Wohnungsbauprämie durchaus Potenzial.“ Denn mit diesem Förderinstrument würden Haushalte „nachweislich häufiger, länger und in höherem Umfang sparen. Das führt dazu, dass sie eher und vor allem in jüngerem Alter eine Wohnimmobilie kaufen“, sagte Michelsen.

Außerdem sollte die bisherige Immobilienförderung ergänzt werden durch eine sogenannte Sozialkaufprämie, schlagen die DIW-Forscher Markus M. Grabka und Reiner Braun vor. Sie soll Eigenkapitallücken bei Haushalten mit eher niedrigen Einkommen füllen, denen oftmals das Startkapital für die eigenen vier Wände fehlt. „Im Gegensatz beispielsweise zum Baukindergeld wären die Mitnahmeeffekte gering, da nur Haushalte in genau definierten Situationen gefördert und Obergrenzen bei Einkommen und Wohnfläche berücksichtigt würden“, erklärte Grabka.

Ein weiteres Handlungsfeld sei die Besteuerung von Immobilien. Vor allem Hochvermögende profitierten von zahlreichen Steuerprivilegien, auch bei Veräußerungen und Erbschaften, erklärte das DIW. Bei der Erbschaftsteuer wäre es ratsam, Wohnungsunternehmen nicht länger zu begünstigen. „Die erzielten Steuermehreinnahmen könnten dazu verwendet werden, die Vermögensbildung ärmerer Haushalte anzuregen“, sagte der DIW-Steuerexperte Stefan Bach.

Oldenburg, Hamm (epd). Der Psychiatrie-Professor Karl Beine forscht über Krankenpfleger und Ärzte, die Patienten getötet haben. In seinem neuen Buch „Tatort Krankenhaus“ untersucht er Mordserien in deutschen Krankenhäusern und fragt nach den Ursachen. In Oldenburg verfolgte er den Prozess gegen den früheren Krankenpfleger Niels Högel, der 2019 wegen Mordes an 85 Patienten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Beine (70) war bis 2020 Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Witten/Herdecke und Chefarzt am St. Marien-Hospital im nordrhein-westfälischen Hamm. Mit ihm sprach Jörg Nielsen.

epd sozial: Herr Beine, im Krankenhaus kümmern sich Menschen um Patienten, die Heilung benötigen. Muss da ein Mord nicht sofort auffallen?

Karl Beine: Wenn jemand wirklich töten will, dann ist es an keinem Ort so schwer, Tötungsdelikte zu entdecken, wie im Krankenhaus. In Kliniken gehört der Tod zum Alltag. Dort sind Medikamente, die auch als Tötungsmittel missbraucht werden können, jederzeit vorhanden. Außerdem sind bei oberflächlicher Betrachtung die Tötungshandlungen und die Heilbehandlungen fast identisch.

epd: In ihrem Buch sagen Sie, dass Tötungen im Krankenhaus keine Einzelfälle sind. Sie dokumentieren 38 abgeurteilte Tötungsserien, davon analysieren Sie vier Fälle in Deutschland genauer. Warum?

Beine: Es gibt gibt zu wenig wissenschaftliche Untersuchungen über Klinikmorde. Kriminologische Studien zeigen aber, dass in Deutschland jährlich bis zu 2.400 Tötungsopfer nicht als solche erkannt werden. Diese Zahlen beziehen sich auf Verbrechen, die nicht im Krankenhaus geschehen sind. Vieles spricht dafür, dass die Dunkelziffer in Kliniken deutlich höher ist. Gestützt wird diese Vermutung durch eine eigene Studie. Von 2.507 befragten Klinikärzten gaben 46 zu, schon einmal vorsätzlich ein Leben aktiv beendet zu haben. Bei den 2.683 befragten Pflegekräften waren es 27. Sie taten das, ohne darum gebeten worden zu sein.

epd: Was sind das für Pflegekräfte oder Ärztinnen und Ärzte, die ihre Patienten töten?

Beine: Die Tötungsserien sind die Verbrechen Einzelner und zugleich Hinweise auf strukturelle Defizite in Krankenhäusern. Das Bild des krankhaften Psychopathen, der nicht weiß, was er tut, und sich nicht steuern kann, greift zu kurz. Es sind meist verschlossene, unsichere Menschen, die lange unauffällig bleiben und ein normales Leben führen. Die in der Rückschau festgestellten psychischen Störungen waren vorher nicht ohne Weiteres zu erkennen.

epd: Gibt es Umstände, die solche Taten begünstigen?

Beine: Der Hauptfaktor ist die Tatbereitschaft, die sich über Jahre entwickelt. Hinzu kommt eine berufliche Umgebung mit Vorgesetzten und Kollegen, die die Persönlichkeitsveränderungen nicht erkennen und nicht reagieren. Wenn erste kritische Beobachtungen gemacht werden, aber Kollegen und Vorgesetzte keinen Aufklärungswillen zeigen oder gar aktive Vertuschung betreiben, wird es sehr gefährlich. Viele Täter haben wie Högel das Schweigen der Kollegen und das Ausbleiben von Reaktionen als Zustimmung gedeutet.

epd: Wie das?

Beine: Es gibt einige Beispiele dafür, dass Menschen, die später als Täter identifiziert wurden, sich quasi aufgefordert fühlten. So weit, dass eine Krankenschwester zu Wolfgang L., der später in Gütersloh verhaftet wurde, über einen Patienten sagt: „Den will ich hier morgen nicht mehr sehen.“ Und L. am nächsten Morgen sagt: „Befehl ausgeführt.“

epd: Warum schweigen oder vertuschen die Kollegen und Vorgesetzten?

Beine: An einigen zu Tatorten gewordenen Kliniken gibt es eine verstörende Grauzone, in der die Grenzen zwischen unkritischer Kollegialität, absichtlichem Wegsehen und Komplizenschaft verschwimmen. Das andere ist aber, dass das gegenwärtige Krankenhaussystem Pflegekräfte und die Ärzteschaft dazu zwingt, so zu arbeiten, wie sie es nicht wollen. Sie werden gezwungen, gegen fachliche und ethische Maßstäbe zu verstoßen, weil es zu wenig Pflegepersonal gibt und der Stress groß ist. Da übersehen sie Dinge, die sie eigentlich sehen sollten.

epd: Wie können Tötungen in Kliniken verhindert werden?

Beine: Die Wahrscheinlichkeit, einen Verkehrsunfall zu erleiden,ist viel größer als die Gefahr, in einem Krankenhaus geschädigt zu werden. Aber, das will ich deutlich sagen: Die ewige Behauptung von Politikern, es seien Einzelfälle, ist fraglich. Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden darüber aufgeklärt werden, dass es so etwas gibt und grundsätzlich auch an ihrem Arbeitsplatz passieren kann. Das ist kein Plädoyer für ein permanentes Misstrauen. Es geht darum, das im Hinterkopf zu haben, wenn etwas merkwürdig erscheint.

epd: Noch in diesem Jahr sollen einige frühere Vorgesetzte Högels vor Gericht gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Högel trotz eines Verdachts nicht gestoppt zu haben, weil sie um den Ruf ihrer Abteilung und ihres Klinikums besorgt waren. Was erwarten Sie von dem Prozess?

Beine: Ich erwarte eine Aufklärung, inwieweit diese Leute pflichtwidrig gehandelt haben. Ich hoffe, dass auch strafrechtlich klar wird, dass Krankenhaus-Mitarbeiter primär dem Patientenwohl verpflichtet sind und nicht dem Ruf des Hauses.

Koblenz (epd). Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell hält nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Bezahlung von 24-Stunden-Betreuungskräften weitere Klagen osteuropäischer Frauen für möglich. Betroffene Familien könnten vermehrt auch rückwirkend mit erheblichen Nachforderungen konfrontiert werden, sagte er in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Alle Risiken mit der faktisch illegalen Beschäftigung werden vollständig auf die Familien verlagert.“ Grundsätzlich werde sich mangels Alternative aber zunächst wenig daran ändern, dass Osteuropäerinnen sich in Deutschland zu rechtswidrigen Bedingungen um pflegebedürftige Menschen kümmern.

Für eine Betreuung in der eigenen Wohnung im Einklang mit dem deutschen Arbeits- und Sozialrecht müssten Pflegebedürftige und ihre Familien mindestens drei Hilfskräfte und monatliche Kosten von 10.000 bis 12.000 Euro einplanen, sagte Sell. Bei der häuslichen Intensivpflege würden aktuell sogar bis zu 20.000 Euro monatlich mit den Kassen abgerechnet. Da solche Summen von praktisch niemandem aufgebracht werden könnten, stünden Betroffene und Politiker nun vor einem „unlösbaren Dilemma“, sagte Sell, der an der Hochschule Koblenz die Professur für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften innehat.

Eine Lösung des Problems biete den Betroffenen vor der Bundestagswahl im September keine Partei: „Ich habe noch kein Modell in den Wahlprogrammen gesehen, das uns Hoffnung gibt.“ Das mittlerweile auch von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ins Gespräch gebrachte Modell aus Österreich, wo die häusliche Rund-um-die-Uhr-Betreuung als selbstständiger Beruf legalisiert wurde, sei ebenfalls kein wirklicher Ausweg. An dem Ausbeutungscharakter würde sich dadurch wenig ändern. Allenfalls einzelne Aspekte des problematischen Einsatzes von Osteuropäerinnen könnten dadurch entschärft werden - etwa, wenn es zu einer Begleitung der Betreuungskräfte durch ambulante Pflegedienste komme.

Grundsätzlich müsse allen klar sein, dass die häusliche Pflege mit 24-Stunden-Betreuungskräften aus Osteuropa womöglich in den kommenden Jahren nicht mehr praktikabel bleibe. Schon heute sei es kaum noch möglich, polnische Frauen für diese Arbeit zu gewinnen, da das Wohlstandsgefälle zwischen Polen und der Bundesrepublik kleiner geworden sei: „Deswegen muss man immer weiter ostwärts gehen.“

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hatte in einem am 24. Juni verkündeten Grundsatzurteil entschieden, dass der Mindestlohnanspruch auch für Pflegekräfte besteht, die 24 Stunden am Tag sieben Tage in der Woche Menschen in deren Privatwohnungen pflegen. Konkret ging es um den Fall einer bulgarischen Pflege- und Haushaltskraft, die von einem bulgarischen Arbeitgeber nach Deutschland vermittelt worden war und nach ihren Angaben monatelang rund um die Uhr eine über 90-jährige Frau betreut hatte.

Berlin (epd). Der Einsatz von Kirchengemeinden für Flüchtlinge, die in einen anderen EU-Staat zurückgeschickt werden sollen, führt nur selten zu einem schnellen Bleiberecht für die Betroffenen in Deutschland. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, endeten 2020 nur acht von mehr als 300 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gemeldeten Kirchenasylen mit der Entscheidung, dass die Betroffenen in Deutschland bleiben durften. Von Januar bis Ende Mai dieses Jahres wurde sieben Mal ein Härtefall anerkannt, wie das Bundesamt auf Anfrage des Evangelischen Pressedienst (epd) mitteilte. Bereits in den ersten fünf Monaten 2021 wurden demnach mehr als 300 Kirchenasyle gemeldet. Auf lange Sicht können die Betroffenen meist aber dennoch bleiben.

Kirchengemeinden gewähren abgelehnten Asylbewerbern Schutz, wenn sie der Auffassung sind, dass es sich um einen Härtefall handelt. Sie bitten mit dem Instrument die Behörden zur nochmaligen Überprüfung der Entscheidung. In der überwiegenden Zahl der Kirchenasylfälle handelte es sich in den vergangenen Jahren um Dublin-Fälle, also Fälle, in denen ein anderer EU-Staat für Aufnahme und Verfahren zuständig wäre. Auch aktuell sind Dublin-Fälle die Mehrheit im Kirchenasyl: 2020 hatten den Angaben zufolge nur 23 der insgesamt 358 Fälle keinen Dublin-Bezug, in den ersten fünf Monaten dieses Jahres laut Bamf 16 von insgesamt 337.

Die Regeln für das Kirchenasyl wurden vor diesem Hintergrund von den Innenministern verschärft. Die Quote der Anerkennungen ist seitdem stark zurückgegangen. Formell erfolgt diese Anerkennung in Dublin-Fällen über das sogenannte Selbsteintrittsrecht. Deutschland erklärt sich damit zuständig für das Verfahren des Flüchtlings, der über ein anderes Mitgliedsland in die EU gekommen ist.

Die Linken-Innenpolitikerin Ulla Jelpke kritisierte das strikte Vorgehen des Bamf. Die Gemeinden nutzten das Kirchenasyl nur in besonderen humanitären Fällen und bereiteten die Fälle dem Bundesamt meist mühsam noch einmal auf. „Dass all dies Engagement vom Bamf im Ergebnis regelmäßig ignoriert wird, ist für die Gemeinden nur schwer erträglich“, sagte sie.

„Wir bedauern diese restriktive Entwicklung sehr“, sagte die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl in der Kirche“, Dietlind Jochims, dem epd. „Humanitäre Ermessensspielräume werden unserer Beobachtung nach nicht genutzt“, erklärte sie und verwies als Beispiel auf familiäre Zusammenhänge. Auch Corona-bedingte Erschwernisse etwa beim Zugang zu fachärztlichen Behandlungen würden nicht berücksichtigt.

Jochims betonte, dass es bei er Dublin-Prüfung rein um die Zuständigkeit gehe. Wenn das Schutzbegehren inhaltlich geprüft wird, seien die meisten Fälle erfolgreich, sagte die Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche. Diese inhaltliche Prüfung beginnt erst, wenn Deutschland die Zuständigkeit für das Verfahren übernommen hat.

In dem Punkt gab es für das Kirchenasyl zuletzt Erleichterung. Die zunächst von den Innenministern von sechs auf 18 Monate erhöhte Frist bis zur automatischen Ausübung des Selbsteintrittsrechts wurde nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Bamf im Januar wieder auf ein halbes Jahr gesenkt. Betroffene können das Kirchenasyl also ohne Furcht vor Abschiebung wieder früher verlassen. Jochims zufolge konnten in der Folge viele Kirchenasyle beendet und neue begonnen werden, weshalb sich die Zahl neuer Kirchenasyle bereits im Mai auf dem Niveau des gesamten Vorjahres bewegte.

Das Bundesamt erklärte allerdings, dass sich die Frist nicht auf die Quote der Anerkennungen auswirke. Eine Sprecherin verwies zudem darauf, dass Kirchenasyle auch nach einer erneuten Ablehnung des Asylbewerbers selten vonseiten den Kirchengemeiden beendet werden. Trotz Ablehnung hätten 2020 92 Prozent der Betroffenen das Kirchenasyl nicht verlassen.

Essen/Berlin (epd). Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent gesunken. Unter dem Strich habe es 2020 insgesamt 26.339 Wohnungen mit Sozialbindung weniger gegeben als 2019, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des wohnungspolitischen Sprechers der Grünen-Bundestagsfraktion, Christian Kühn, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Damit fielen im Durchschnitt pro Tag bundesweit 72 Wohnungen aus der Sozialbindung. Die Linke forderte eine zeitlich unbegrenzte Sozialbindung für bezahlbare Wohnungen.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge im Jahr 2020 bundesweit knapp 1,13 Millionen Sozialwohnungen verzeichnet. Für die Bundesländer ergibt sich dabei ein unterschiedliches Bild. So wuchs in Baden-Württemberg, Hamburg, dem Saarland, Sachsen und Thüringen der Bestand an Sozialwohnungen. Den höchsten Zuwachs gab es in Hamburg mit einem Plus von 830 Sozialwohnungen.

Der größte Rückgang an Sozialwohnungen wurde in Niedersachsen mit 7.070 verzeichnet. Starke Rückgänge der Zahl an Sozialwohnungen gab es auch in Brandenburg (minus 4.959), Nordrhein-Westfalen (minus 5.121) und Rheinland-Pfalz (minus 6.180). Leicht negativ war die Entwicklung in Bayern (minus 309), Bremen (minus 573), Hessen (minus 8), Sachsen-Anhalt (minus 137) und Schleswig-Holstein (minus 283).

Kühn warf Union und SPD eine Unterfinanzierung des sozialen Wohnungsbaus vor und forderte mehr Bundesmittel sowie eine neue „Wohnungsgemeinnützigkeit“. Das „System der nur kurzfristigen Bindung“ müsse durchbrochen werden.

Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Caren Lay, forderte ein Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau in Höhe von zehn Milliarden Euro jährlich und einen Systemwechsel: „Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung“, sagte Ley. Die Bundesregierung hatte den Sozialwohnungsbau in dieser Legislaturperiode mit fünf Milliarden Euro unterstützt.

Bielefeld (epd). Die unterschiedliche Auswirkung des Coronavirus auf Frauen und Männer wird laut einer Analyse von Medizinern in den meisten laufenden klinischen Studien noch nicht berücksichtigt. Nur vier Prozent von fast 4.500 ausgewerteten internationalen Studien zu Sars-CoV-2 und Covid-19 sehen ausdrücklich vor, Geschlecht und Gender als Aspekte in die Analyse einzubeziehen, wie die Universität Bielefeld am 6. Juli mitteilte. Für die Metaanalyse arbeitete die Bielefelder Wissenschaftlerin Sabine Oertelt-Prigionen von der Uni-Arbeitsgruppe „Geschlechtersensible Medizin“ mit Forscherinnen und Forschern aus den Niederlanden und Dänemark zusammen.

„Von Anfang an konnten wir sehen, dass diese Krankheit bei Frauen und Männern unterschiedlich verläuft“, sagte Oertelt-Prigionen. „Darauf weisen die Zahlen der Einweisungen ins Krankenhaus und der Todesfälle hin.“ So seien Männer häufiger von schweren Krankheitsverläufen betroffen und müssten öfter im Krankenhaus behandelt werden. Woran das liege, sei bisher nicht vollständig erforscht. Doch eine mögliche Konsequenz wäre, dass Frauen und Männer medizinisch unterschiedlich behandelt werden müssten.

Ebenfalls besteht nach Worten der Medizinerin ein Zusammenhang zwischen Gender - also der sozialen Geschlechterrolle - und der Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Virus anzustecken. So seien Frauen häufiger als Männer als Pflegekräfte tätig oder arbeiteten häufiger in Berufen mit viel sozialen Kontakten. Dadurch steige ihr Ansteckungsrisiko.

In der ausgewerteten Stichprobe zu Covid-19-Studien seien diese Aspekte aber wenig berücksichtigt worden, hieß es. Dabei handelte es sich den Angaben nach um 1.659 Beobachtungs- und 2.475 Interventionsstudien, die in der US-Datenbank ClinicalTrials.gov eingetragen sind. Dabei zeigte sich, dass bei einem Fünftel der Studien (21,2 Prozent) die Kategorie „Geschlecht/Gender“ allein zur Auswahl der Probandinnen und Probanden angegeben wurde. Studien mit dem Fokus auf Frauen untersuchten meistens, wie Covid-19 den Ausgang von Schwangerschaften beeinflusst.

Nur 178 Studien erwähnten demnach Geschlecht oder Gender als geplante Variable in der Analyse, wie es weiter hieß. Weitere 237 Studien (5,4 Prozent) planten geschlechtsspezifische oder repräsentative Stichproben ein oder hoben die Bedeutung von Geschlecht oder Gender hervor. In 124 Studien (2,8 Prozent) waren die Probanden jeweils ausschließlich Frauen oder Männer.

Mainz (epd). Die Dunkelziffer unwissentlich mit dem Coronavirus Infizierter ist offenbar deutlich höher als bislang vermutet. Eine am 7. Juli vorgestellte Gesundheitsstudie der Universitätsmedizin Mainz kommt zu dem Ergebnis, dass 42 Prozent der Betroffenen nichts von ihrer Infektion wussten. Hochrechnungen der Forscher zufolge waren damit bereits rund 6,3 Prozent der Bevölkerung im Verlauf der Pandemie mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert, deutlich mehr als bislang vom Robert Koch-Institut vermutet.

Für ihre „Gutenberg COVID-19 Studie“ hatten die Forscher über Monate hinweg Gesundheitsdaten von rund 10.000 repräsentativ ausgewählten Einwohnern aus der Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen im Alter zwischen 25 und 88 Jahren erhoben. Sie befragten die Studienteilnehmer auch zu ihrer Einstellung zu den Anti-Pandemie-Maßnahmen sowie zu sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. 140.000 Fragebögen wurden ausgewertet.

Die Studie habe klären wollen, wie stark die Coronavirus-Infektionen tatsächlich in der Bevölkerung verbreitet sind, welche Bevölkerungsgruppen besonders gefährdet und welche Gegenmaßnahmen sinnvoll sind, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedizin, Norbert Pfeiffer: „Viele Fragen konnten beantwortet werden. Die Daten helfen, erfolgreiche Strategien zu entwickeln.“

Aus den Ergebnissen der Studie lasse sich ablesen, wie die verordneten Maßnahmen gewirkt hätten, um die Corona-Krise einzudämmen, erklärte der Epidemiologe und Sprecher der Studienleitung, Philipp Wild: „In der Pandemie haben wir bisher nicht so viel falsch gemacht.“ Die Daten der Studienteilnehmer aus Mainz und dem Umland zeigten beispielsweise eindeutig, dass Personen, die sich nie oder selten an die Abstandsregeln halten, einem doppelt so hohen Infektionsrisiko ausgesetzt waren. Auch das konsequente Tragen von Masken und regelmäßiges Arbeiten von zu Hause senkte die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren.

In der Gutenberg-Studie finden sich auch Belege dafür, dass insbesondere Ältere sich häufig unbemerkt infiziert haben. Dieser scheinbare Widerspruch zu dem erhöhten Gesundheits- und Sterberisiko für ältere Covid-19-Patienten lasse sich dadurch erklären, dass das Immunsystem älterer Patienten vielfach eben nicht wie erforderlich auf die Viren reagiere. Ebenso liefern die Zahlen klare Belege dafür, dass Frauen deutlich häufiger als Männer nach einer Coronavirus-Impfung von heftigeren Nebenwirkungen betroffen sind.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) kündigte an, eine Fortsetzung der Studie mit EU-Fördermitteln sei geplant. Dafür werde die Universitätsmedizin 1,5 Millionen Euro erhalten. Auch die Auswertung der bereits erhobenen Daten ist noch nicht abgeschlossen. So sollen die Auswirkungen der Pandemie auf die allgemeine gesundheitliche und psychische Verfassung untersucht werden.

Bremen (epd). Die Bremer Arbeitnehmerkammer hat am 7. Juli ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert: Am 8. Juli 1921 verabschiedete die Bremische Bürgerschaft Gesetze über eine Angestellten- und die Arbeiterkammer. 2001 fusionierten beide Kammern zur gemeinsamen Arbeitnehmerkammer. Sie versteht sich als Lobby für abhängig Beschäftigte. In der Arbeitnehmerkammer müssen alle Beschäftigen im kleinsten Bundesland Mitglied sein. Eine ähnliche Einrichtung gibt es in Deutschland nur noch im Saarland. Sie heißt dort „Arbeitskammer“.

Auch nach 100 Jahren seien Idee und Auftrag so aktuell wie bei der Gründung, sagte Kammerpräsident Peter Kruse. „In einer zunehmend digitalisierten Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft ist es von großer Bedeutung, wie Arbeit und finanzielle Ressourcen verteilt sind.“ In Zeiten von Corona drohten zudem noch mehr Jugendliche ohne Ausbildungsplatz zurückzubleiben, verdienten gerade Niedrigverdiener noch weniger als zuvor und verlören Leiharbeitnehmende und prekär Beschäftigte ihre Jobs. „Wir müssen und werden uns deshalb weiterhin für eine gerechte Arbeitswelt einsetzen.“

Maßgeblich mitgewirkt an der Gründung der Arbeiter- und der Angestelltenkammer hat eigenen Angaben zufolge der spätere Reichspräsident Friedrich Ebert (1871-1925). Als Mitglied der Bremischen Bürgerschaft habe er immer wieder die Einrichtung von Arbeitnehmerkammern gefordert: „Ihm war es wichtig, dass die Beschäftigten eine vergleichbare Interessenvertretung bekamen wie Unternehmen und Handwerksbetriebe.“

Für die künftige Arbeit sieht Kruse vor allem drei Herausforderungen. Die Kammer müsse sich für ein Recht auf Weiterbildung einsetzen, insbesondere für diejenigen, die über keinen anerkannten Berufsabschluss verfügen. „Außerdem darf sich die soziale Spaltung der Gesellschaft nicht fortsetzen, indem die Einkommen weiter auseinander driften und Arbeitsverhältnisse sich weiter in prekär und gut abgesichert von einander wegbewegen.“ Ziel müsse sein, dass wieder mehr Beschäftigte unter einen Tarifvertrag fielen. „Und wir müssen darauf achten, dass die Arbeitsplätze auch unter den Auswirkungen der Digitalisierung im Interesse der Beschäftigten gestaltet werden.“

Die Kammer setzt sich nicht nur politisch für die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein. Sie bietet auch rechtliche Beratung etwa in Fragen des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts, in Rechtsfragen der Arbeitslosigkeit sowie zum Insolvenz- und Steuerrecht an. Spezielle Unterstützung gibt es für Personal- und Betriebsräte. Außerdem initiiert die Kammer kulturelle Projekte und organisiert berufliche Weiterbildungen über ihre Wirtschafts- und Sozialakademie.

Frankfurt a.M. (epd). Es war Nacht, drei Grad kalt, und Anton Kern (Name geändert) stand in Unterhose vor seinem Haus auf der Straße. Die Polizisten hätten ihm nicht einmal Zeit gelassen, Kleider aufzuraffen, so erinnert er sich. „Meine Frau ist seit sieben Jahren alkoholkrank“, erzählt der 62-jährige Vater von drei Kindern. An dem Abend im späten Oktober 2020 sei sie mit 1,7 Promille durchgedreht und auf ihn losgegangen, berichtet er. Die von der Nachbarin gerufenen Polizisten hätten aber ihn auf die Straße gesetzt. „Ich hatte ein zerrissenes T-Shirt und Kratzspuren auf der Haut, sie hatte nichts“, sagt er verbittert. Seine Frau habe behauptet, er habe sie gewürgt und die Nachbarin habe das bestätigt. Nach drei Wochen Schlafen im Auto fand er Zuflucht in einer Männerschutzwohnung des Sozialdienstes Katholischer Männer in Düsseldorf, die im Juli 2020 eröffnet wurde.

Laut der 2020 veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik wurden 2019 knapp 26.900 Männer Opfer von Gewalt in Partnerschaften, das sind 19 Prozent aller Fälle. Jede fünfte aller Tatverdächtigen war eine Frau. Bei Mord und Totschlag in Partnerschaften war jedes vierte Opfer ein Mann, bei gefährlicher Körperverletzung 30 Prozent.

„Die Partnerschaftsgewalt zum Nachteil von Männern scheint von zunehmender Relevanz zu sein“, schreibt das Bundeskriminalamt. Sowohl die absolute Zahl als auch der Anteil der männlichen Opfer seien in den vergangenen Jahren gestiegen. Andere Erfassungen wie die des sächsischen Landeskriminalamtes 2016 oder der Online-Befragung „Partner fünf“ der Hochschule Merseburg 2020 geben an, dass 30 Prozent der Opfer häuslicher beziehungsweise partnerschaftlicher Gewalt Männer seien.

„Auch Frauen können Täterinnen werden und Männer Opfer von Gewalt“, sagt die Pressereferentin des Verbands Frauenhauskoordinierung in Berlin, Elisabeth Oberthür. „Alle Menschen, die von Gewalt betroffen sind, verdienen Unterstützung und Schutz.“ Frauen seien allerdings in einem erheblich höheren Maß von häuslicher Gewalt betroffen.

Opfer von häuslicher Gewalt zu sein, sei für Männer wie Frauen beschämend, erklärt Petra Zöttlein. Sie leitet das Frauenhaus Hagar und die Männerschutzwohnung Riposo der Caritas Nürnberg. Opfer von Gewalt durch eine Frau zu sein, sei für Männer aber doppelt beschämend. Es widerspreche ihrer zugeschriebenen Rolle „Ein Mann ist stark“, „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“, sagt Zöttlein: „Welcher Mann gibt zu, dass seine Frau ihn schlägt?“

Seit 2017 sind in Deutschland neun Männerschutzwohnungen mit insgesamt 29 Plätzen eröffnet worden, wie Enrico Damme von der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz in Dresden berichtet. Die Orte sind Oldenburg, Leipzig, Dresden, Plauen, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Nürnberg und Augsburg, die Adressen wie bei den Frauenhäusern vertraulich. Die wenigen Schutzräume reichten aber längst nicht aus. Für Frauen gibt es nach Angaben des Vereins Frauenhauskoordinierung rund 6.400 Schutzplätze, der Bedarf sei größer.

Für Anton Kern war die Männerschutzwohnung die Rettung. „Das war das absolute Highlight für mich“, sagt er. „Von da aus konnte ich wieder Luft schnappen und überlegen: Was mache ich jetzt?“ Auch die Beratungsgespräche hätten ihm sehr geholfen. „Ich habe zwei, drei Tage lang nur geheult.“ Zwei Monate lang wohnte Kern dort. „Ich bin mit einem guten, geborgenen Gefühl wieder raus.“

„Wir sind sehr gut ausgelastet“, berichtet Manfred Höges, Leiter des Projekts „Freiraum“ in Düsseldorf. Seit Sommer 2020 hätten in der Wohnung für zwei Männer und den beiden Einzelappartements 13 Männer und vier Kinder vorübergehend Schutz gefunden. Allerdings musste das Projekt seit Beginn dieses Jahres 30 Männer abweisen: „Weil wir voll waren, das ist frustrierend.“

Die Klienten sind nach Höges' Erfahrung meist Männer in der Mitte des Lebens und wurden von ihrer Partnerin oder in einem Fall von dem Partner jahrelang misshandelt. Sie hätten Drohungen erlebt wie: „Wenn du das nicht machst, bringe ich mich um“, oder: „Dann wirst du das Kind nie wiedersehen“. Körperliche Gewalt gegen sie werde von den Männern oft bagatellisiert.

Kratzen, Beißen, Schlagen hätten die Klienten erlitten, die quer aus der Gesellschaft kämen, berichtet die Nürnberger Schutzwohnungs-Leiterin Zöttlein. Hinzu komme psychische und soziale Gewalt, die genaue Kontrolle der Kontakte oder der erzwungene Abbruch von Familienbeziehungen. Höges wie Zöttlein konnten auch Männern helfen, die vor einer Zwangsheirat flüchteten und die Rache ihrer Familien fürchteten. Auch die mittlerweile vier Plätze der Ende 2019 eröffneten Nürnberger Wohnung seien durchgehend gut besetzt, sagt Zöttlein - es gebe mehr Anfragen als freie Plätze.

Die Idee der Schutzwohnungen pflanzt sich fort: Pastor Ralf Schlenker von der evangelischen Männerarbeit Mecklenburg-Vorpommern will ein „Männerkompetenzhaus“ in einer Kleinstadt gründen. Ihm schwebt ein Haus vor, in dem ein Mann oder mehrere Männer übergangsweise wohnen können, Konflikte bewältigen und ihr Leben neu ausrichten. Dafür sucht er Mitstreiter.

Würzburg/Schönbrunn (epd). Das Ideal „Inklusion“ wird in Bayern so lange graue Theorie sein, wie Menschen mit Handicap in großen Einrichtungen leben - davon sind einige Aktivisten der Inklusionsbewegung fest überzeugt. „Auch wir setzen uns für die Konversion von Komplexeinrichtungen ein“, sagt Lena Simoneit vom Diakonischen Werk Bayern. Dennoch könne nicht vollständig auf diese Einrichtungen verzichtet werden. Nicht für alle Bewohner gebe es passende Alternativen. Vor allem aber fehlt zur Umwandlung Geld.

Politikern wird mitunter vorgeworfen, dass sie gern salbungsvoll über Inklusion reden, aber wenig dafür tun. Simoneit, die bei der Diakonie Bayern für die Behindertenhilfe zuständig ist, relativiert: „Der Freistaat hat bereits viel Geld in Konversionsprojekte investiert.“ Bis 2038 sollen zusätzlich 400 Millionen Euro aus einem Sonderinvestitionsprogramm bereitgestellt werden. Laut Simoneit geht aus einer Erhebung hervor, dass für die Umwandlung über eine Milliarde Euro nötig wäre.

Wer im Heim lebt, muss sich den Notwendigkeiten der Einrichtung unterordnen. Man ist eingebunden in eine Struktur, man ist nicht völlig frei. Viele Einrichtungen wünschen sich deshalb die Konversion. Doch die Sache sei nicht so leicht, sagt Johannes Spielmann vom Würzburger Blindeninstitut: „Derzeit kommen wir nicht mal mit den Neubauten nach.“ Der Bedarf sei groß. Um ihn zu decken, will die Stiftung bauen.

Experten fordern in der Konversionsdebatte einen realistischen Blick. Michaela Streich, Geschäftsführerin des Franziskuswerks Schönbrunn bei Dachau, sagt dazu: „Dezentralisierung ist kein Allheilmittel.“ Dennoch bemüht sich auch ihre Einrichtung, dezentrale Wohnangebote zu schaffen. Ungelöst sei dabei die Frage, wie Gebäude, die durch Dezentralisierung frei werden, künftig genutzt werden können.

Inwieweit steigt nun die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung, sich mehr zu verwirklichen, wenn sie außerhalb einer stationären Komplexeinrichtung leben? Ganz erheblich, berichten Bewohner einer 1981 gegründeten Außenwohngruppe der Blindeninstitutsstiftung im Würzburger Stadtteil Lengfeld. Matthias Berberich liebt es, Fußball mit den Nachbarskindern zu spielen. Winfried Knör, ebenfalls 56 Jahre alt, hat früher in der Lengfelder Kirche ministriert. Beides wäre undenkbar, wäre das Blindeninstitut selbst der Wohnort der beiden gewesen.

Es war vor 40 Jahren ein großer Sprung in Sachen Inklusion, als die Außenwohngruppe eröffnet wurde, erzählt Blindeninstituts-Sprecherin Sabine Tracht. Die damals angestoßene Entwicklung setze sich nun mit dem Projekt in Kitzingen fort: Erstmals sollen schwerstmehrfachbehinderte Menschen dezentral leben. Dass sie von der neuen „Freiheit“ ebenso profitieren wie etwa Berberich und Knör, ist nicht zu erwarten. Doch es gehe um mehr: Darum, dass es normaler wird, mit schwerstbehinderten Menschen Tür an Tür zu leben.

Ob bei einer Dezentralisierung wirklich alles nach Wunsch läuft, kann vorher niemand sagen. Im Falle der Lengfelder Außenwohngruppe war es so: Die Bewohner fanden schnell Kontakt zu ihren neuen Nachbarn, zu Vereinen, zur Pfarrei. Auch in der Gaststätte des Stadtteils, erzählt Sozialpädagogin Christine Seufert-Fürst, waren sie sofort willkommen. Es gehöre aber auch eine Portion Glück dazu, dass Integration vor Ort gelingt. Das Schicksal kann auch engstirnige, mit Vorurteilen beladene Nachbarn bescheren, berichtet sie.

Von den 285 erwachsenen Klienten der Blindeninstitutsstiftung leben aktuell 14 in zwei Außenwohngruppen und 17 im ambulant unterstützten Wohnen. 254 leben in Wohngruppen auf dem Gelände. Gerade für sehr schwer behinderte Menschen, sagt Sabine Tracht, biete die große Einrichtung aufgrund ihrer ausgefeilten Therapieangebote Vorteile. Komplexeinrichtungen sind zwar nicht inklusiv, aber manchmal sei es besser für Bewohner, dort statt irgendwo zu leben, sagt auch Andreas Ammon von den Rummelsberger Diensten.

Der Leiter der Komplexeinrichtung „Auhof“ in Hilpoltstein hat zum Beispiel einen Bewohner vor Augen, der es liebt, alleine durch das Areal des Auhofs zu streifen. „Draußen“ aber würde der Straßenverkehr eine Gefahr darstellen. Jedes Mal eine Begleitung zu organisieren, wäre personell nicht möglich. Der Mann würde eine Begleitperson auch gar nicht ständig um sich haben wollen. Er will frei seine gewohnten Wege gehen. Prinzipiell stelle sich die Frage, ob jeder Heimbewohner einen Ortswechsel brauche oder wirklich wolle.

Um das herauszufinden, startete im „Auhof“ ein aufwendiges Fall-Management. „240 unserer Klienten sprachen sich dafür aus, weiter in unseren geschützten, gleichzeitig aber auch offenen Strukturen wohnen bleiben zu wollen“, berichtet Ammon.

Melanie Hartmann ist Referentin für Armutspolitik und Bahnhofsmission bei der Diakonie Hessen. Sie begrüßt zwar das Aufholpaket der Bundesregierung für Kinder, die die Pandemie weiter zurückgeworfen hat. Doch das habe mit struktureller Politik gegen Kinderarmut nichts zu tun, sagt sie. „Die Einführung einer Kindergrundsicherung wäre sicher das wirksamste Gegenmittel. Ich hoffe sehr, dass die neue Bundesregierung das umsetzen wird.“ Die Fragen stellte Dirk Baas.

epd sozial: Seit Jahren beklagen Sozialverbände die wachsende Kinderarmut in Deutschland. Jetzt hat die Pandemie die Lage verschärft. Wie ist die aktuelle Situation?

Melanie Hartmann: Aus der Forschung und unserer praktischen Arbeit wissen wir, dass Kinderarmut die Wahrscheinlichkeit von Entwicklungsdefiziten, Unterversorgung und sozialer Ausgrenzung signifikant erhöht. Das hinterlässt Spuren bis ins Erwachsenenalter. Durch die Pandemie und den langen Lockdown werden diese Effekte weiter verstärkt. Kinder, die beispielsweise in beengten Wohnungen ohne eigenes Zimmer leben, haben es im Homeschooling besonders schwer. Hinzu kommen höhere Kosten für die Familien durch die Pandemie - etwa durch den Ausfall von Schulmittagessen, Kosten für Masken oder die Schließung von Gebrauchtwarenläden.

epd: Der Bund hat ein milliardenschweres Aufholpaket für Kinder und Jugendliche gestartet, die von den Folgen der Pandemie etwa durch Schulausfall weiter abhängt wurden. Wie bewerten Sie das Programm?

Hartmann: Dieser Ansatz hat Licht und Schatten. Einerseits begrüßen wir, dass durch das Programm die vielen zurückgestellten Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie wieder sichtbarer werden. Dazu gehört das Aufholen von Lernrückständen genauso wie die Förderung von sozialer Entwicklung. Das Programm ist aber nicht darauf ausgelegt, armutsbetroffene oder benachteiligte Familien nachhaltig zu unterstützen. Immerhin ist der einmalige „Freizeitbonus“ von 100 Euro für bedürftige Kinder ein Bekenntnis dazu, dass sie überdurchschnittlich von den Folgen der Krise betroffen sind. Neben diesem - eher symbolischen - Bekenntnis bräuchte es aber auch zusätzliche und nachhaltigere Unterstützung von benachteiligten Familien, zum Beispiel durch die Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung.

epd: Fließt denn schon Geld und wie können auch die diakonischen Anbieter etwa von Kinder- und Jugendfreizeiten profitieren?

Hartmann: Aktuell fließt noch kein Geld, für manche Förderbereiche auf Bundesebene laufen derzeit die Antragsverfahren. Ein Teil des versprochenen Geldes soll auch über die Länder vergeben werden. Wir hoffen, dass das hessische Sozialministerium bald Informationen zur Verfügung stellt, was genau von den Trägern beantragt werden kann.

epd: Alles blickt vor allem auf schulische Angebote der Nachhilfe. Doch es geht doch auch um psychische und gesundheitliche Probleme, um Folgen von Bewegungsmangel und Vereinsamung. Gibt es hier genügend passende Angebote?

Hartmann: Wir wünschen uns, dass es bei der Vergabe der Mittel, auch aus dem Landesprogramm „Löwenstark“, keine Engführung auf klassische schulische Lernrückstände gibt, sondern dass die bestehenden non-formalen Bildungsangebote unbedingt bedacht werden. Das Geld sollte möglichst flexibel vor Ort ankommen. Dazu sollte ein guter Teil der Mittel direkt den Kommunen und freien Träger der Jugendhilfe zur Verfügung gestellt werden.

epd: Das Programm ist bis 2022 begrenzt, Kinderarmut dann aber keineswegs verschwunden. Welche neuen Schritte erwarten Sie von einer künftigen Bundesregierung?

Hartmann: Hier hoffen wir schon auf wirklich nachhaltiges Engagement. Das lässt sich nicht in wenigen Monaten erreichen. Hauptursache für Kinderarmut und die damit verbundenen fehlenden Teilhabemöglichkeiten ist der Mangel an Einkommen und Vermögen in den Familien. Hier wäre die Einführung einer Kindergrundsicherung sicher das wirksamste Gegenmittel. Ich hoffe sehr, dass die neue Bundesregierung das umsetzen wird.

epd: Wo wären noch Reformen nötig?

Hartmann: Weil Armut auch mit anderen Lebenslagen wie Wohnen oder Bildung korrespondiert, muss man auch hier ansetzen, sollen die Kinder mittelbar davon profitieren. Die nächste Bundesregierung sollte zum Beispiel dafür sorgen, dass Wohnraum vor allem in Ballungszentren wieder bezahlbar wird und nicht große Teile des Einkommens verschlingt. Zudem müssen die in der Grundsicherung vorgesehenen Leistungen für Wohnen auch die tatsächlich zu zahlenden Mieten abdecken. Außerdem gibt es viel Nachholbedarf bei der Bildungsgerechtigkeit. Im OECD-Vergleich hängen in Deutschland die Bildungschancen von Kindern überdurchschnittlich stark vom sozialen Hintergrund der Eltern ab. Das lässt sich nicht mit ein paar Ferienprogrammen ändern, sondern erfordert eine umfassende, armutssensible Weiterentwicklung aller schulischen und außerschulischen Bildungsinstitutionen.

epd: Wenn es mehr Geld für Kinder gibt, lässt sich dann auch sicherstellen, dass es wirklich beim Nachwuchs ankommt?

Hartmann: Dass Eltern dieses Geld statt in ihre Kinder in den eigenen Konsum stecken, ist leider ein weit verbreitetes Vorurteil. Studien zeigen, dass diese Vorwürfe für den Großteil der Familien unhaltbar sind. Das Geld kommt sehr wohl bei den Kindern an. Was die Stärkung nicht-materieller Ressourcen von Familien angeht, werben wir als Diakonie Hessen für die flächendeckende Einführung von kommunalen Armutspräventionsketten in Hessen, so wie das in einigen Bundesländern bereits der Fall ist.

epd: Wie funktioniert das?

Hartmann: Diese Präventionsketten sind fest installierte und systematisierte Netzwerke in den Kommunen, in denen alle relevanten Akteure zusammenwirken, um armutsbetroffene Familien zu stärken und Kinder in ihrem Entwicklungsprozess von der Geburt bis zum Einstieg in den Beruf zu begleiten. Von der Hebamme über Ansprechpartnerinnen in Kitas und Schulen bis hin zu Akteuren der Jugendarbeit - um nur einige zu nennen - erfahren die Familien und ihre Kinder kontinuierliche Begleitung, Beratung und Unterstützungsangebote. Risiken, die für armutsbetroffene Kinder beispielsweise im Übertritt von Kita zur Schule oder von der Schule ins Berufsleben bestehen, werden durch solche Präventionsketten abgefedert. Es gibt da bereits viele gute Erfahrungen.

epd: Die Kinder- und Jugendarbeit auf kommunaler Ebene ist unterfinanziert. Braucht es hier nicht auch ein radikales Umdenken?

Hartmann: In der Armutsprävention kommt der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit eine zentrale Rolle zu. Mancherorts wird hier auch schon viel getan. Gleichzeitig ist zu befürchten, dass aufgrund leerer Kassen durch die Pandemie zumindest an den „freiwilligen Leistungen“ der Kinder- und Jugend(sozial)arbeit gespart wird. Dabei ist gerade jetzt eine Investition in diese Infrastruktur überaus wichtig. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass Kommunen kostenlose Räumlichkeiten für die Gemeinwesenarbeit und die Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung stellen, um somit gerade für benachteiligte junge Menschen außerschulische Lern-, Bildungs- und Begegnungsorte zu ermöglichen.

epd: Die Diakonie Hessen ist gegen Kinderarmut aktiv. Es gibt spezielle Hilfen, etwa durch eine Stiftung. Wo setzen Sie an und wie kommen die Hilfen an die Adressaten?

Hartmann: Der Stiftungsfonds DiaKids der Landesdiakonie engagiert sich seit zehn Jahren in der Familienhilfe. Wir fördern nicht nur Projekte zur Unterstützung von Kindern und Familien in unmittelbaren Notlagen, sondern stärken Kinder mit ganz konkreter Hilfe wie zum Beispiel mit Schulranzen zur Einschulung, mit Kinderwinterstiefeln, mit Sportschuhen, Schwimmunterricht oder mit einem gesunden Frühstück.

epd: Wie kommt die Stiftung in Kontakt zu benachteiligten Kindern?

Hartmann: Das funktioniert, weil sie ist eingebunden ist in das diakonische Netzwerk mit seinen Tafeln, Ausgabestellen und regionalen Beratungsstellen. Damit hat DiaKids den direkten Zugang zur sozialen Arbeit vor Ort. Wir kümmern uns um die Beschaffung der Hilfsmittel und stellen die gerechte Verteilung vor Ort sicher. Aktuell unterstützen wir zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einem Diakonischen Werk ein ökumenisches Schul-Tafel-Projekt, bei dem 250 Kinder aus bedürftigen Familien mit Schulranzen, Mäppchen und Turnbeutel zum Schulstart ausgestattet werden.

epd: All das braucht auch Geld, also auch Spenden. Wie haben sich die Einnahmen in der Pandemie entwickelt? Können Sie die Unterstützung wirklich merklich ausweiten?

Hartmann: Die Diakonie Hessen konnte in der Corona-Zeit bisher mehr als zwei Millionen Euro an zusätzlichen Geld- und Sachspenden sowie Fördermittel von der Aktion Mensch generieren, etwa um Bedürftigen oder Wohnungslosen gezielt zu helfen. Es ist durch viel kreativen Einsatz gelungen, das Hilfesystem in der Krise weitgehend aufrecht zu erhalten. Dankbar sind wir für die große Unterstützung unserer Aktion „Corona-Nothilfe gegen Armut“, die wir von sehr vielen Privatpersonen, von Banken und vor allem auch vom Fußballclub Eintracht Frankfurt erhielten. Mit diesen Mitteln wurden gezielt armutsbetroffene Personen im Bereich der Diakonie Hessen unterstützt. Doch wir brauchen weiter Spenden, weil nun viele Folgen der Pandemie ans Licht kommen, die besonders benachteiligte Familien treffen.

Berlin (epd). Der Investitionsbedarf der deutschen Krankenhäuser wird nach der Erkenntnis der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Krankenversicherungen nicht ausreichend durch die Länder gedeckt. Die Bundesländer finanzieren seit Jahren höchstens die Hälfte des Bedarfes, obwohl sie gesetzlich zur Finanzierung der Investitionskosten verpflichtet sind, wie DKG und Krankenkassen am 6. Juli in einer gemeinsamen Pressemitteilung kritisierten.

Der bestandserhaltende Investitionsbedarf der Krankenhäuser liegt demnach bundesweit bei mehr als sechs Milliarden Euro pro Jahr und damit in der Größenordnung der Vorjahre. Die Finanzierung von Krankenhäusern erfolgt in Deutschland über zwei Säulen. Die gesetzlichen Krankenkassen und die privaten Krankenversicherungen tragen die laufenden Kosten, wie etwa die Kosten für die abgerechneten medizinischen Leistungen und für das Klinikpersonal. Die Bundesländer hingegen sind verpflichtet, die Investitionen zu finanzieren. „Dieser Pflicht kommen sie seit 30 Jahren nicht mehr nach“, beanstanden Krankenhäuser und Krankenversicherungen. Die Lücke zwischen Bedarf und tatsächlicher Finanzierung sei allerdings von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich.

Wie sehr sich das Problem verschärft habe, zeige sich beim Vergleich mit den Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV): Entsprachen die Investitionsmittel Anfang der 70er Jahre noch 25 Prozent der Gesamtausgaben der GKV, liegen sie heute deutlich unterhalb von vier Prozent.

Berlin (epd). Der Sozialverband VdK kritisiert eine hohe Ablehnungsquote der Anträge auf Berufsunfähigkeit. Rund 42 Prozent der Menschen, die einen Antrag auf Berufsunfähigkeit gestellt haben, hätten im vergangenen Jahr bei der Rentenkasse eine Absage erhalten, teilte der VdK am 5. Juli in Berlin mit. „Diese hohe Zahl zeugt davon, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit körperlichen und psychischen Erkrankungen im Stich gelassen werden“, sagte die Präsidentin des Sozialverbandes, Verena Bentele.

Die Zahl der abgelehnten Anträge stieg nach den Angaben im vergangenen Jahr von rund 143.000 im Jahr 2019 auf 154.000. Der Anteil der abgelehnten Anträge sank laut VdK seit 2001 nie unter 42 Prozent.

Die VdK-Präsidentin drängt daher auf Veränderungen: „Wir brauchen dringend eine faire Begutachtung.“ Nach einer Ablehnung sähen sich Menschen, die einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellen. aufgrund ihrer Erkrankung oft nicht in der Lage, gegen die Rentenkasse Widerspruch einzulegen oder gar zu klagen. Ihnen fehlt einfach die Kraft", sagte Bentele. Sie kritisierte, dass die Mediziner, die im Verwaltungsverfahren ein Gesundheitsgutachten erstellen, oft direkt bei der Deutschen Rentenversicherung angestellt seien. Das könne zu Befangenheit führen.

Handlungsbedarf sieht Bentele auch in einem anderen Bereich. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die einen Antrag auf Reha-Leistungen stellen, müssten häufig Widerspruch gegen die Ablehnung ihrer Krankenkasse einlegen, „um zu ihrem Recht zu kommen“, sagte Bentele. Im Jahr 2019 hätten 62,1 Prozent der Widersprüche für die Versicherten zum Erfolg geführt. Bentele forderte: „Die Krankenkassen und andere Leistungsträger dürfen nicht erst nachgeben, nachdem Rechtsmittel eingelegt wurden. Gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf Reha-Leistungen.“

Bonn (epd). Die Deutsche Krebshilfe befürchtet wegen der Corona-Pandemie negative Folgen für Tumorpatienten. Zahlreiche diagnostische Untersuchungen, Krebsbehandlungen und unterstützende Maßnahmen seien verschoben worden, sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Gerd Nettekoven, am 6. Juli in Bonn. Die Auswirkungen auf die Patienten seien heute noch nicht absehbar.

„Wir waren von Anfang an besorgt, dass Krebspatienten aufgrund einer Überlastung des Versorgungssystems vernachlässigt werden. Und diese Sorgen waren nicht unbegründet“, sagte Nettekoven. Die Politik müsse aus diesen Erfahrungen lernen und „sich ernsthaft Gedanken machen“, wie solche Extremsituationen künftig vermieden werden könnten.

Unterdessen blieb die Spendenbereitschaft für die Deutsche Krebshilfe im Coronajahr 2020 ungebrochen. Mit 129,3 Millionen Euro verbuchte die Stiftung den Angaben zufolge sogar ein leichtes Plus von 1,7 Millionen Euro gegenüber dem Jahr zuvor. „Viele unserer Spender haben möglicherweise auch ein Zeichen setzen wollen, um deutlich zu machen, dass krebskranke Menschen in dieser außergewöhnlichen Zeit nicht in Vergessenheit geraten dürfen“, betonte Nettekoven.

Mit den Geldern brachte die Krebshilfe, nach eigenen Angaben der größte private Drittmittelgeber für die onkologische Forschung in Deutschland, 132 neue Projekte auf den Weg. Dazu zählen eine Koordinierungsstelle für Patienteninteressen sowie eine Patientenbeauftragte. Zudem wurde am Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) des Kölner Universitätsklinikums die erste Stiftungsprofessur für Bewegungswissenschaften in der Onkologie eingerichtet, die von der Krebshilfe mit einer Million Euro gefördert wird. Bewegung gilt als wichtiger Baustein bei der Behandlung, um beispielsweise die Folgen von Nebenwirkungen einer Chemotherapie abzufedern.

Insgesamt flossen von den Einnahmen des Vorjahres rund 87 Millionen Euro in die Krebsforschung und die Unterstützung von klinischer und wissenschaftlicher Infrastruktur. So wurde unter anderem das Programm zur Förderung von Exzellenzzentren fortgesetzt. Weitere 4,8 Millionen Euro gingen an Selbsthilfeorganisationen. So unterstützt die Deutsche Krebshilfe mit einem Härtefonds über 6.500 Menschen, die als Folge ihrer Krebserkrankung in finanzielle Not geraten sind.

Insgesamt spendeten im Vorjahr mehr als 384.000 Privatpersonen und 6.300 Unternehmen knapp 35 Millionen Euro an die Deutsche Krebshilfe. Das meiste Geld kam aus Nachlässen - rund 71,7 Millionen Euro.

Berlin (epd). Die Bundeskonferenz für Mitarbeitervertretungen im diakonischen Bereich fordert eine rechtliche Regelung für die Mitarbeiter-Mitbestimmung in Einrichtungen der Diakonie. Die Mehrheit der Häuser ab einer Größe von 500 Beschäftigten hätten trotz einer Empfehlung des diakonischen Bundesverbandes aus dem Jahr 2017 keine Beschäftigten in den Aufsichtsorganen vertreten, teilte die Bundeskonferenz am 6. Juli in Berlin mit. Selbst in großen Diakoniekonzernen wie dem christlichen Gesundheitskonzern Agaplesion mit rund 20.000 Mitarbeitenden oder dem Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland CJD, bei dem mehr als 9.000 Menschen arbeiteten, fehle eine Unternehmensmitbestimmung.

Insgesamt fehlten in 40 von 68 bundesweit befragten Einrichtungen mit mehr als 500 Mitarbeitenden eine Mitwirkung. In 25 Einrichtungen gebe es eine Mitwirkung in anderer Form als der empfohlenen - etwa als Gastsitze ohne Stimmrecht. In nur fünf Einrichtungen wurde laut Bundeskonferenz die Mitwirkung nach der Verbandsempfehlung eingeführt.

2017 empfahl die Diakonie den Mitgliedsunternehmen, diese sollten ab einer Größe von 500 Mitarbeitenden eine Mitarbeitervertretung in das Aufsichtsorgan entsenden. „Eine Empfehlung bringt nicht mehr Beteiligung und Mitbestimmung“, stellt die Bundeskonferenz fest.

Vor 70 Jahren sei die Mitbestimmung in Aufsichtsgremien großer Wirtschaftsunternehmen in der Bundesrepublik etabliert worden, erklärte die Bundeskonferenz. „Es ist an der Zeit, auch in den Sozialunternehmen der Diakonie diese gesetzlich zu verankern.“ Zunächst soll sich nach dem Willen der Bundeskonferenz die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit dem Thema befassen. Dazu habe sie die Synode bereits angeschrieben, teilte die Bundeskonferenz mit

Die 1991 gegründete Bundeskonferenz der Arbeitsgemeinschaften und Gesamtausschüsse der Mitarbeitervertretungen im diakonischen Bereich ist das Spitzenorgan der diakonischen Mitarbeiter-Vertretungen (MAV) und versteht sich als Teil der Vertretungen der Beschäftigten in der sozialen Arbeit.

Nürnberg/Neuendettelsau (epd). Das Sozialunternehmen Diakoneo ist nach den Worten seines Vorstandsvorsitzenden Mathias Hartmann besser als erwartet durch die Pandemie gekommen. Hoch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien hierfür der Hauptgrund, sagte Hartmann am 7. Juli beim Jahrespressegespräch in Nürnberg. Aber das Unternehmen habe nach der Fusion vor zwei Jahren eine Größe bekommen, die sich in der Krise ausgezahlt habe, stellte Hartmann fest. Diakoneo war 2019 aus der Fusion der Diakonie Neuendettelsau und des Evangelischen Diakoniewerks Schwäbisch Hall entstanden.

Beispielsweise habe man wegen des zentralen Einkaufs immer genügend Schutzausrüstung gehabt, sagte Hartmann. In einem Pflegeheim, in dem die Mitarbeitenden wegen Corona in Quarantäne mussten, konnten Pflegekräfte aus anderen Senioreneinrichtungen einspringen.

Zudem nannte der Vorstandsvorsitzende auch die diversen staatlichen Unterstützungsprogramme, die Diakoneo Stabilität gegeben hätten. So habe man im Krisenjahr 2020 bei den Investitionen nicht „die Bremse einlegen“ müssen.

Das nach eigenen Angaben größte diakonische Unternehmen Süddeutschlands investierte im vergangenen Jahr rund 58 Millionen Euro und damit nahezu gleich viel wie in den Vorjahren, berichtete der Kaufmännische Vorstand Dieter Motzer. Insgesamt hätten sich die Umsätze in dem Unternehmen mit rund 10.000 Beschäftigten auf 650 Millionen Euro belaufen. Diakoneo beendete das Geschäftsjahr mit einem Erlös von einer Million Euro, gab aber nach Angaben Hartmanns auch1,9 Millionen Euro für Corona-Boni an die Mitarbeitenden aus.

Das Unternehmen will weiter „strategisch wachsen“, kündigte Hartmann an. So könne man „ein starker Partner zum Wohle der Menschen sein“. Es gebe bei den Sozialunternehmen einen „Grundtrend“ zu größeren Verbünden. Voraussichtlich im September falle ein Grundsatzbeschluss über eine Partnerschaft mit dem Sonnenhof in Schwäbisch Hall, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, in dem rund 1.000 Menschen arbeiten, und das einen Umsatz von etwa 50 Millionen Euro macht.

Wichtigstes Zukunftsthema bei Diakoneo ist für den Vorstandsvorsitzenden die Frage der Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterentwicklung. „Unsere Vision ist, dass die Menschen begeistert von ihrem Arbeitsplatz bei Diakoneo sind“, sagte Hartmann. Außerdem wolle sich der Träger verstärkt in sozialpolitische und gesundheitspolitische Debatten einbringen, kündigte er an.

An den Krankenhausstandorten in Schwäbisch Hall, Ansbach und Nürnberg will Diakoneo in den kommenden Jahren rund 200 Millionen Euro investieren. In Obernzenn (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) entsteht eine gerontopsychiatrische Einrichtung für an Demenz erkrankte Menschen mit 60 Plätzen.

Zu Diakoneo gehören 200 Einrichtungen in Bayern, Baden-Württemberg und Polen. Nach eigenen Angaben bietet das diakonische Unternehmen mit seinen rund 10.000 Mitarbeitenden jährlich 190.000 Menschen Leistungen in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Bildung, Spiritualität oder Wohnen.

Dortmund/Duisburg (epd). Die Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank) hat zusammen mit der Kindernothilfe und der Investmentgesellschaft Union Investment einen Publikumsfonds aufgelegt, über den ausschließlich in Unternehmen investiert wird, die sich für die Achtung der Kinderrechte einsetzen. Der „Kinderzukunftsfonds“ sei ein international angelegter Mischfonds mit Nachhaltigkeitskriterien, der in internationale Renten und Aktien investiere, erklärten KD-Bank und Kindernothilfe am 1. Juli in Dortmund und Duisburg. Der Fonds berücksichtige bei der Auswahl entwicklungspolitische Kriterien sowie Kriterien mit Menschenrechtsbezug.

Kinder hätten das Recht, in Frieden zu leben, gut versorgt zu werden und in die Schule zu gehen, erklärte der Vorstandsvorsitzende der KD-Bank, Ekkehard Thiesler. Hier gebe es in vielen Ländern Nachholbedarf: „Für uns ein Grund mehr, Kinderrechte stärker in unseren Fokus zu nehmen.“ Die Kindernothilfe beschreitet nach den Worten von Jürgen Borchardt, Finanzvorstand der Kinderhothilfe, mit ihrer Beteiligung an dem Projekt „ganz neue Wege, um unsere Ziele als Kinderrechtsorganisation zu erreichen“.

Die Hilfsorganisation ist für den Kriterienkatalog des Fonds verantwortlich. Ein Ausschuss berät bei der Erstellung und regelmäßigen Aktualisierung des Katalogs. Außerdem begleitet ein Jugendbeirat die Entscheidungen. Die Berücksichtigung von Kinderrechten, die langfristige Anlageperspektive und die Beteiligung von Jugendlichen an dem Projekt machten den neuen Fonds innovativ, hieß es.

Greifswald, Köln (epd). Droht in einem Staat Frauen mit Duldung der dortigen Behörden häusliche Gewalt oder eine andere geschlechtsspezifische Verfolgung, ist dies allein kein Grund für eine Flüchtlingsanerkennung. Nur wenn Frauen als Teil einer „sozialen Gruppe mit deutlich abgegrenzter Identität“ verfolgt werden, ist eine Anerkennung als Flüchtling möglich, entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Mecklenburg-Vorpommern in Greifswald in einem aktuellen Urteil. „Frauen haben es damit sehr, sehr schwer, dass eine Verfolgung wegen ihres Geschlechts zur Anerkennung als Flüchtling führt“, sagte Andrea Kothen, rechtspolitische Referentin bei Pro Asyl, am 6. Juli zu dem OVG-Urteil.

Im entschiedenen Einzelfall muss die aus der Ukraine stammende Klägerin dennoch nicht zurück in ihr Heimatland. Wegen der drohenden Gefahr, von ihrem Mann mit Duldung der Behörden misshandelt zu werden, erhielt sie eingeschränkten subsidiären Schutz und damit Abschiebungsschutz.

Die Frau hatte angegeben, dass sie seit zehn Jahren von ihrem Mann regelmäßig schwer körperlich und seelisch misshandelt wurde. Von der Polizei habe sie keine Hilfe erwarten können, da ihr Schwiegervater dort als Militärangehöriger eine hohe Funktion innegehabt habe. Sie habe auch nicht innerhalb der Ukraine an einem anderen Ort fliehen können. Ihre Schwiegermutter arbeite bei der Einwohnermeldebehörde und könne jederzeit ihre Adresse ausfindig machen.

In ihrem Asylverfahren legte sie eine psychologische Stellungnahme vor, nach der sie an Depressionen, einer Panikstörung und einer Posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Sie gab an, dass häusliche Gewalt in der Ukraine ein weit verbreitetes Problem sei. Jede vierte Frau in der Ukraine werde einmal Opfer körperlicher und sexueller Gewalt. Polizei- und Justizbehörden würden dieses als private Angelegenheit abtun und nicht einschreiten.

Das OVG lehnte die Anerkennung als Flüchtling ab, sprach der Frau aber wegen drohender Gefahr einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung subsidiären Schutz und damit Abschiebungsschutz zu. Um aber als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt werden zu können, müsse eine begründete Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe bestehen.

Eine soziale Gruppe müsse sich durch eine „deutlich abgegrenzte Identität“ hervorheben. Nach diesen Maßstäben sei die Gruppe der Frauen in der Ukraine jedoch keine „soziale Gruppe“. Es liege schon allein „wegen ihrer Größe keine deutlich abgegrenzte Identität vor, wegen der sie von der umgebenden Gesellschaft als andersartig betrachtet wird“. Nur weil eine Vielzahl von Frauen in der Ukraine von häuslicher Gewalt betroffen seien, liege noch keine gemeinsame Identität vor, die eine Anerkennung als Flüchtling begründe, erklärte das OVG.

Allerdings drohe der Frau im Falle einer Abschiebung erneut häusliche Gewalt, so dass sie nicht zurückgeführt werden dürfe. In ihrem Fall sei es glaubhaft, dass der ukrainische Staat sie nicht vor ihrem gewalttätigen Mann schützen werde. Auch könne ein anderer Wohnort in der Ukraine nicht unentdeckt bleiben.

In einer weiteren Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln vom 7. April 2021 wurde die aus Aserbaidschan stammende Klägerin dagegen wegen ihrer erlittenen häuslichen Gewalt als Flüchtling anerkannt. Sie war vor ihrem gewalttätigen früheren Ehemann geflohen. Sie stamme aus einer ländlichen Region, in der häusliche Gewalt gegenüber Frauen weit verbreitet sei.

Das Verwaltungsgericht urteilte, dass die Gruppe der auf dem Land lebenden Frauen ausreichend als soziale Gruppe abgegrenzt werden könne. Diese Gruppe müsse auch mit geschlechtsspezifischer Verfolgung rechnen - hier in Form häuslicher Gewalt. Polizei und Justiz würden dies auf dem Land dulden. Eine inländische Fluchtalternative habe die Frau nicht. So habe ihr früherer Ehemann sie nach einem Umzug wieder aufgespürt.

„Deutschland muss bei der Prüfung von geschlechtsspezifischer Verfolgung genauer hinschauen“, forderte Pro Asyl-Referentin Kothen. Viele Frauen hätten Probleme, bei der Anhörung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) ihre Schamgrenzen zu überwinden. Es gebe immer noch zu wenig Bamf-Mitarbeiterinnen, die bei vorgebrachter geschlechtsspezifischer Verfolgung die geflüchteten Frauen anhören.

Az.: 4 L B 755/20.OVG (OVG Mecklenburg-Vorpommern)

Az.: 22 K 7025/18.A (Verwaltungsgericht Köln)

Celle (epd). Die Abtretung von Hartz-IV-Leistungen zur Tilgung von Altschulden aus einem Mietverhältnis ist unwirksam. Das entschied das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und bestätigte damit die Rechtsauffassung eines Jobcenters. Das Urteil wurde am 5. Juli in Celle bekannt.

Ein Vermieter aus dem Landkreis Peine hatte vom Jobcenter im sachsen-anhaltinischen Mansfeld die Auszahlung von Grundsicherungsleistungen seiner ehemaligen Mieterin aus dem Südharz verlangt. Er legte Vereinbarungen vor, wonach die Frau ihm unwiderruflich zweimal 50 Euro pro Monat von ihrer Regelleistung abgetreten habe. Es bestünden knapp 2.000 Euro Rückstände für Betriebs- und Nebenkosten aus den Vorjahren, die so ratenweise getilgt werden sollten.

Das Jobcenter lehnte eine monatliche Abzweigung mit der Begründung ab, dies liege nicht im wohlverstandenen Interesse der Frau. Es gehe nicht um die Abtretung laufender Unterkunftskosten, sondern um die Tilgung von Altschulden. Grundsicherungsleistungen dienten nicht der Schuldentilgung, sondern der laufenden Existenzsicherung.

Das Landessozialgericht urteilte, Voraussetzung für eine Abtretung sei nach den gesetzlichen Vorgaben nur ein gleichwertiger Vermögensvorteil, etwa der Schutz der aktuellen Wohnung vor Kündigung. Dies sei im verhandelten Fall schon deshalb nicht mehr möglich, weil die Frau zwischenzeitlich ausgezogen sei. Außerdem solle durch die Regelleistung der laufende Lebensunterhalt gedeckt werden, der durch die Abtretung geschmälert werde.

Die Abtretung von zweimal 50 Euro monatlich übersteige im Übrigen auch den Betrag, den ein Jobcenter von einem Hartz-IV-Empfänger zur Darlehenstilgung einbehalten dürfte - nämlich zehn Prozent des Regelsatzes.

Az.: L 11 AS 234/18

Münster (epd). Der Haupttäter im Münsteraner Kindesmissbrauchsverfahren, ein 28-jähriger IT-Spezialist, muss 14 Jahre in Haft und anschließend in Sicherungsverwahrung. Das Landgericht Münster verurteilte am 6. Juli zudem drei weitere Mittäter zu Freiheitsstrafen zwischen zehn und zwölf Jahren. Auch sie sollen wegen Wiederholungsgefahr nach der Haft in Sicherungsverwahrung. Die 46-jährige Mutter des Hauptbeschuldigten erhielt wegen Beihilfe eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) und die Deutsche Kinderhilfe äußerten sich zufrieden über das Urteil.

Der Haupttäter wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 29 Fällen verurteilt. Er soll unter anderem den Sohn seiner Lebensgefährtin selbst missbraucht und ihn auch weiteren Komplizen zum Missbrauch überlassen haben. Die Mutter des Hauptbeschuldigten soll ihre Gartenlaube für die Missbrauchstaten zur Verfügung gestellt haben.

Weiteres Opfer soll der Sohn eines Mannes aus dem hessischen Staufenberg gewesen sein. Der Mann wurde zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt. Ein Mann aus Hannover erhielt eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren, und ein Mann aus Schorfheide in Brandenburg wurde zu elf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

NRW-Innenminister Reul bezeichnete das Urteil als „ein wichtiges Etappenziel in einem besonders brutalen Fall mit vielen Mittätern“. Zugleich sporne es an, „im Kampf gegen Kindesmissbrauch nicht nachzulassen“, schrieb er auf Twitter. Im Kampf gegen Kindesmissbrauch habe sich viel bewegt: „Er ist kein Nischenthema mehr und bleibt einer unserer polizeilichen Schwerpunkte.“

Die Deutsche Kinderhilfe äußerte sich zufrieden mit dem Urteil. Das Gericht habe bei der Festlegung des Strafmaßes seine ihm zustehenden Möglichkeiten und die Möglichkeit einer anschließenden Sicherungsverwahrung der Täter ausgeschöpft, erklärte der Verein am 6. Juli in Berlin. Nach öffentlichen Forderungen nach einer Strafverschärfung habe es Nachbesserungen im Strafgesetzbuch und weiteren Gesetzen für mehr Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt gegeben. „Härtere Strafen sind natürlich nicht alles, aber sie dokumentieren auch eine Haltung unserer Politik, was ihr unsere Kinder wert sind“, erklärte die Deutsche Kinderhilfe.

Die Missbrauchstaten sollen von den Männern zwischen 2018 und Mai 2020 begangen worden sein. Nach Bekanntwerden des Missbrauchsfalls waren im Juni 2020 bei Durchsuchungen zunächst Verdächtige in Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen festgenommen worden.

Der Tatverdacht stützte sich nach Polizeiangaben hauptsächlich auf die Auswertung der sichergestellten Datenträger. Experten der Polizei Münster hatten dabei Daten wiederherstellen können, die sich auf einer zuvor gelöschten Festplatte aus der Gartenlaube befanden. Auf dieser Festplatte seien mehrstündige Aufzeichnungen einer Videokamera gewesen, die oberhalb eines Bettes in der Laube installiert gewesen war und die Vorgänge in der Gartenlaube aufzeichnete.

Az.: 1 KLs 14/20

Siegen (epd). Das Hauptverfahren wegen Misshandlungen in einer Flüchtlingsunterkunft im siegerländischen Burbach ist am 7. Juli mit Verurteilungen wegen Freiheitsberaubungen zu Ende gegangen. Die letzten noch vier im Hauptverfahren stehenden Angeklagten wurden zu Geldstrafen zwischen 2.800 Euro und 350 Euro verurteilt, wie das Landgericht Siegen mitteilte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten in insgesamt neun Vorfällen Bewohner der Unterkunft in einem sogenannten „Problemzimmer“ eingeschlossen hatten.

Die Angeschuldigten, die in dem Umgang mit den Flüchtlingen und der für sie schwierigen Situation in der Unterkunft mit teilweise auch psychisch erkrankten Bewohnern nicht geschult gewesen seien, hätten mit dem Einschließen auf Fehlverhalten der Bewohner reagieren wollen, erklärte das Gericht. Als Auslöser wurden beispielsweise unerlaubtes Rauchen in der Unterkunft, der Konsum von Alkohol und Drogen sowie teilweise auch körperliche Auseinandersetzungen der Bewohner untereinander genannt.

Das Gericht habe bei ihren Urteilen die glaubhafte Reue der Angeklagten gewürdigt, hieß es. Berücksichtigt worden sei auch, dass die Angeschuldigten in die Situation in der Unterkunft „hineingeschlittert“ seien. Die Angeschuldigten seien grundsätzlich geständig gewesen und seien überwiegend nicht vorbestraft gewesen. Strafschärfend hingegen wertete die Kammer, dass die Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz suchten, durch das Verhalten der Angeklagten weiter traumatisiert worden seien.

Vor Gericht stehen den Angaben zufolge noch acht weitere Angeklagte, deren Verfahren vom Hauptverfahren abgetrennt wurde. Das Landgericht Siegen verhandelt seit Ende 2018 gegen Wachleute und Mitarbeiter des damaligen Heimbetreibers European Homecare. Ursprünglich waren 38 Frauen und Männer angeklagt, denen Körperverletzung, Nötigung, Diebstahl und Freiheitsberaubung im Zeitraum zwischen Ende 2013 und September 2014 vorgeworfen wird.

Der Ex-Heimleiter der Flüchtlingsunterkunft im siegerländischen Burbach wurde 2019 zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Es gab bislang zehn weitere Verurteilungen und sechs Freisprüche. In drei Fällen wurde das Verfahren eingestellt, ein Angeklagter starb, in zwei Fällen wurde eine geringe Schuld festgestellt.

Az.: 21 KLs 6/17

Berlin (epd). Freiberuflich in Deutschland arbeitende Prostituierte aus anderen EU-Mitgliedstaaten haben Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Sie müssen dem Jobcenter ihre Tätigkeit nicht mit besonderen Belegen - wie etwa Quittungen von den Freiern - nachweisen, entschied das Sozialgericht Berlin in einem dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegenden, unveröffentlichten Beschluss vom 30. Dezember 2020. Die freiberufliche Tätigkeit bestehe auch dann, wenn diese pandemiebedingt vorläufig nicht ausgeübt werden darf.

Vor Gericht war eine Rumänin gezogen, die in Berlin als Prostituierte arbeitet. Als die Sexarbeit wegen der Corona-Pandemie untersagt wurde, stellte die Frau einen Antrag auf Hartz IV.

Ihren Antrag auf Arbeitslosengeld II wies das Jobcenter ab. Sie habe ihre Tätigkeit als Prostituierte nicht ausreichend nachgewiesen - etwa in Form von Quittungen von den Freiern. Als arbeitsuchende Bürgerin eines anderen EU-Mitgliedstaates sei sie von Hartz-IV-Leistungen nach dem Gesetz ausgeschlossen. Die Rumänin wollte das Jobcenter daraufhin per einstweiliger Anordnung zur Zahlung verpflichten.

Der Antrag hatte vor dem Sozialgericht teilweise Erfolg. Zwar sei der Anspruch auf Arbeitslosengeld II für allein zur Arbeitssuche sich in Deutschland aufhaltende EU-Bürger ausgeschlossen. Hier habe die Frau aber nach ihren Ausführungen und ihrer eidesstattlichen Versicherung glaubhaft gemacht, dass sie seit August 2020 selbstständig als Prostituierte arbeitet. Das Jobcenter dürfe als Nachweis auch keine besonderen Belege, wie etwa Quittungen von Freiern, verlangen. Dies sei lebensfremd. Näheres müsse dann im Hauptverfahren geklärt werden.

Soweit die Frau ihre Tätigkeit aus Gründen des Hygieneschutzes im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht ausüben kann, kann das Jobcenter deshalb noch nicht von einer Beendigung ihrer Arbeit ausgehen, erklärte das Sozialgericht. Sie sei weiterhin als Selbstständige anzusehen. Zumindest bis Ende April 2021 bestehe der Anordnungsanspruch.

Az.: S 138 AS 7816/20 ER

Mainz (epd). Ausländer dürfen für ihre geplante Abschiebung zu einem Covid-19-Test gezwungen werden. Denn der Test dient der Minimierung einer Gefahr für Leib und Leben der im Flugzeug Mitreisenden und damit letztlich der Feststellung der Reisefähigkeit, entschied das Verwaltungsgericht Mainz in einem am 30. Juni bekanntgegebenen Beschluss.