Kirchen

Kirchen rufen in Corona-Krise zu "Schulterschluss" auf

epd-bild/Vatican Media/Agenzia Siciliani

Rom (epd). Die großen Kirchen haben an Ostern zu Zuversicht und zu einem Schulterschluss aller in der Corona-Krise aufgerufen. Papst Franziskus feierte am 12. April die Ostermesse im leeren Petersdom und gedachte besonders der Corona-Opfer und der Flüchtlinge. Das katholische Kirchenoberhaupt rief angesichts der Pandemie weltweit zu einer Waffenruhe auf und erteilte den Segen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) ohne Tausende Pilger auf dem Petersplatz. Die Messe wurde live in Internet und Rundfunk übertragen. Auch die Ostergottesdienste in Deutschland fanden in leeren Kirchen statt.

In seiner Osterbotschaft sagte Franziskus, die Familien der Menschen, die durch die Lungenkrankheit Covid-19 gestorben seien, hätten sich oft nicht von ihnen verabschieden können. Der Papst gestand ein, dass in diesem Jahr viele Gläubige ein "einsames Osterfest, inmitten von Trauer und Nöten, von körperlichem Leid bis hin zu finanziellen Schwierigkeiten" feierten. Viele Menschen sorgten sich angesichts der Corona-Krise um eine ungewisse Zukunft und um ihren Arbeitsplatz.

Wegen der Pandemie sieht der Papst die Europäische Union vor einer "epochalen Herausforderung, von der nicht nur ihre Zukunft, sondern die der ganzen Welt abhängt". Um diese zu meistern, seien auch "neue Wege" erforderlich, sagte er und warnte vor nationalem Egoismus. Zugleich forderte der Papst, der Krieg in Syrien, der Konflikt im Jemen und die Spannungen im Irak sowie im Libanon müssten endlich ein Ende haben.

Stream aus dem Berliner Dom

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, rief die Menschen zu gegenseitigem Beistand auf. Wer auf die Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu Christi vertraue, der solle sie schon jetzt mit seinem Herzen und seinen Händen bezeugen, sagte der bayerische Landesbischof in seiner im Internet übertragenen Predigt im Berliner Dom. Er rief dazu auf, Menschen aus Flüchtlingslagern herauszuholen, in denen eine humanitäre Katastrophe drohe. Weltweit sei Solidarität mit den Ärmsten und Verletzlichsten geboten.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, rief ebenfalls zu Solidarität mit den Schwachen und Armen und den von der Corona-Epidemie besonders hart betroffenen Regionen auf. Die belastenden Jahre, die nun bevorstünden, könnten nur "im Schulterschluss aller in Europa und weltweit so gemeistert werden, dass sie die Ungleichheit und Ungerechtigkeit dieser Erde nicht noch vergrößern", sagte er in seiner Osterpredigt im Limburger Dom.

Nach Worten des lutherischen Superintendenten der Lippischen Landeskirche, Andreas Lange, ermutigt Ostern auch in Zeiten von Corona zu einem Blick nach vorn. Auch das Virus könne nicht daran rütteln, dass mit Ostern der Sieg des Lebens gefeiert werde, sagte Lange am Ostermontag in einem von der ARD ausgestrahlten Gottesdienst aus Lemgo "Wir stehen in einer traurigen Solidarität mit der ganzen Welt", sagte er.

Ökumenisches "Wort zum Sonntag"

In einem gemeinsamen ökumenischen "Wort zum Sonntag" verwiesen Bedford-Strohm und Bätzing auf die Auferstehung Jesu Christi: "Es gibt Hoffnung. Das Licht ist stärker als die Dunkelheit", sagte Bedford-Strohm. Bätzing sagte: "Gott ist wirklich für alle Menschen da, er will Ihnen nahe sein in allen Sorgen." Er rief dazu auf, an die Menschen zu denken, denen es schlechter geht, die im Krankenhaus liegen oder die in anderen Ländern noch mehr von der Krise betroffen sind.

An vielen Orten in Deutschland beteiligten sich am 12. April Musikerinnen und Musiker an der Aktion "#osternvormbalkon" und ließen um 10.15 Uhr das Osterlied "Christ ist erstanden" von Balkonen, in Vorgärten und aus Fenstern erschallen. Der Flashmob des Posaunenwerks Hannover und des Evangelische Posaunendienstes in Deutschland wurde am Ende des ZDF-Fernsehgottesdiensts gezeigt, Fotos und Videos der Aktion gepostet.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dankte den Deutschen für Disziplin und Einsatz in der Corona-Krise. "Ich bin tief beeindruckt von dem Kraftakt, den unser Land in den vergangenen Wochen vollbracht hat", sagte er in einer am Samstagabend ausgestrahlten Fernsehansprache. Er rief zu Vertrauen in die Demokratie auf, warb um Solidarität und bat um weiteres Engagement.

"Noch ist die Gefahr nicht gebannt", betonte der Bundespräsident. "Aber schon heute können wir sagen: Jeder von Ihnen hat sein Leben radikal geändert, jeder von Ihnen hat dadurch Menschenleben gerettet und rettet täglich mehr." In diesen Tagen zeige sich Deutschland als "lebendige Demokratie mit verantwortungsbewussten Bürgern".

Kirchen in NRW betonen Hoffnung und Erkenntnisgewinn

Auch Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen in Nordrhein-Westfalen haben in ihren Osterpredigten in Zeiten der Corona-Pandemie die Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu als Zeichen der Liebe, des Lebens und der Hoffnung betont. Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, äußerte sich überzeugt, dass Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie auch nach der Krise nicht so schnell wieder vergessen würden. "Wir achten darauf, dass die Schwachen und gefährdeten nicht auf der Strecke bleiben", sagte er in der Wuppertaler Philippuskirche. Ostern sei Gottes Angriff auf den stärksten Feind, den Tod. Und wo der Tod seine Macht verliere, seien Kettenreaktionen der Hoffnung möglich.

Der Lippische Landessuperintendent Dietmar Arends sieht in der Osterbotschaft eine Ermutigung, in Zeiten der Corona-Pandemie für andere Menschen da zu sein. Mit Ostern, an dem Christen die Auferstehung Jesu feiern, würden Menschen mit der Hoffnung erfüllt, dass das Leiden nicht das Endgültige sei, sagte Arends dem Evangelischen Pressedienst (epd). Aus den Jüngern, die nach der Kreuzigung Jesu verängstigt gewesen seien, seien Boten österlicher Hoffnung geworden. "Das sollte uns Mut geben, für die Menschen in dieser Zeit da zu sein und ihnen zur Seite zu stehen und so auch zu Boten der Hoffnung zu werden."

Der Essener Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck mahnte einen neuen Umgang mit Solidarität und Verteilungsgerechtigkeit an. "Wir werden Solidarität neu lernen müssen, wenn es gilt, die sozioökonomischen Folgen zu überwinden", sagte er in Mülheim an der Ruhr. Die Corona-Krise sei eine Chance zur Einsicht, wie Ökonomie, Ökologie und Soziales neu zusammenkommen könnten.

"Osterbotschaft mit in den Alltag zu nehmen"

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki appellierte an die Menschen, zentrale Fragen nach dem Sinn von Leid, Sterben und dem Leben gerade in diesen Tagen zuzulassen. Schwere Erkrankungen, Sterbefälle, Folgen von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit machten vielen zu schaffen. Die Osterbotschaft zeige, wie ein einziges Wort eine Situation von Grund auf verändern könne. "Der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod ist besiegt."

Der Bischof von Münster, Felix Genn, rief dazu auf, die Osterbotschaft mit in den Alltag zu nehmen. Viele Christen täten dies bereits und seien politisch aktiv. Sie setzten sich für den Schutz des Lebens ein, wehrten sich gegen die Anfänge der Kriege. Auch im Bistum Münster entwickele sich besonders in diesen Tagen eine große Solidarität in den Gemeinden, den Nachbarschaftshilfen, im Dienst für die Kranken und dem Schutz für die Schwächsten. Auch der Paderborner Erzbischof, Hans-Josef Becker, betonte, Christen sollten gerade in Krisenzeiten die frohe Botschaft von Ostern als Botschaft der Hoffnung weitertragen.

Präses Kurschus: Jesus bleibt den Menschen nah

epd-bild//Gerd-Matthias Hoeffchen

Ingelheim (epd). Die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, hat in ihrer Osterpredigt Verständnis für die Kontaktsperren in der Corona-Krise geäußert. Viele Menschen sehnten sich danach, einander nah zu sein, sich zu berühren und berührt zu werden, sagte die westfälische Präses am 12. April in im rheinland-pfälzischen Ingelheim im ZDF-Fernsehgottesdienst. Zurzeit sei das leider schwierig. "Einander-nah-sein ist jetzt vor allem gefährlich, ansteckend, verboten", sagte Kurschus laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript. In mancher Wohnung, in mancher Beziehung, in manchem Flüchtlingslager verkehre sich das in quälende Enge, in gewaltsame Übergriffe und bedrängende Not.

Die Nähe Jesu zu den Menschen wirkt nach Worten von Kurschus auch ohne Berührungen. Die Nähe bleibe auch dann gewiss, "wenn wir uns - so wie jetzt - körperlich nicht nah sein können oder dürfen", sagte die leitende Theologin der Evangelischen Kirche von Westfalen. Es sei eine Nähe, die mehr sei als Anfassen und Umarmen. Ostern sei anders, es verändere die Menschen und die ganze Welt, sagte Kurschus: "Wie auch immer uns unsere Wege führen: Wir gehen auf das Leben zu."

Rekowski für ethische Debatte über Rückkehr zur Normalität

epd-bild/Hans-Jürgen Vollrath

Düsseldorf (epd). Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, fordert eine intensive ethische Debatte über eine Lockerung oder Aufhebung des teilweisen Shutdown in Deutschland. "Die Einschränkungen sind die Reaktion auf eine Notstandssituation und kein Akt staatlicher Willkür, deshalb müssen wir sie akzeptieren", sagte Rekowski dem Evangelischen Pressedienst (epd). Es gelte alles zu tun, was eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert. "Dennoch drängt sich die Frage auf, wann wir uns wieder einer Normalsituation nähern."

Dabei gehe es um sehr komplexe ethische Fragen, sagte der leitende Theologe der zweitgrößten deutschen Landeskirche. Grundsätzlich gelte die Würde jedes Menschen ohne Wenn und Aber. "Es ist aber nicht immer einfach zu sagen, wer die Schwachen sind, die geschützt werden müssen", betonte Rekowski. Dazu gehörten selbstverständlich die Risikogruppen - Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. "Aber es gibt auch eine Verantwortung für Menschen, die aufgrund der Einschränkungen und der damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen ihre Existenz zu verlieren drohen."

Das Gleiche gelte für Kinder, die in prekären Verhältnissen lebten und denen als Folge der Kontaktsperre häusliche Gewalt drohe. Auch ärmere Leute drohten wegen eines schlechteren Zugangs zu Hilfsangeboten auf der Strecke zu bleiben, Obdachlose hätten es besonders schwer und seien äußerst gefährdet.

"Hier helfen keine einfachen und auch keine pauschalen Antworten", unterstrich Rekowski. "Die ethischen Debatten darüber müssen intensiv geführt werden." Er vertraue darauf, "dass die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger in den nächsten Wochen verantwortliche Entscheidungen treffen werden".

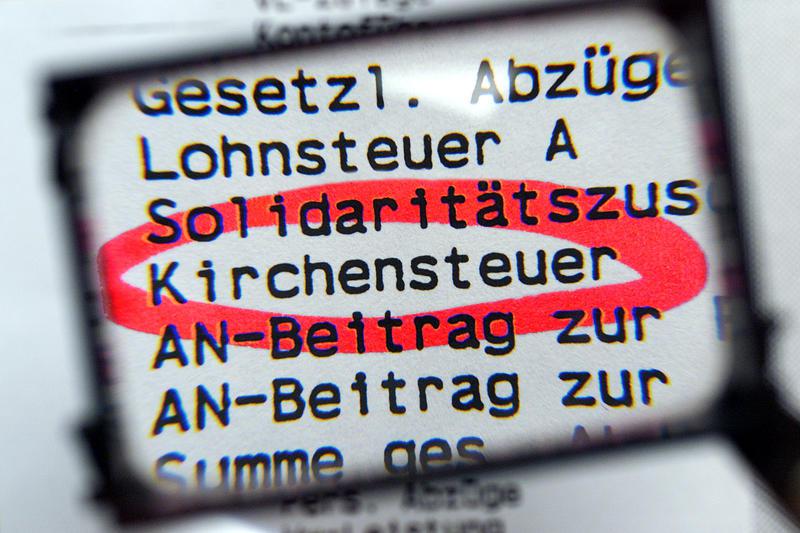

EKD-Kirchen erwarten Kirchensteuer-Minus bis zu 15 Prozent

epd-bild / Norbert Neetz

Düsseldorf (epd). Die evangelischen Kirchen in Deutschland stellen sich wegen der Coronakrise auf einen drastischen Rückgang der Kirchensteuereinnahmen in diesem Jahr ein. "Wir sind von den Auswirkungen ebenso betroffen wie alle anderen gesellschaftlichen Bereiche und rechnen mit deutlichen Einbußen in diesem Jahr", sagte der rheinische Präses Manfred Rekowski dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Es gibt zwar noch keine seriösen Prognosen, aber wir rechnen EKD-weit derzeit mit einem Minus von 10 bis 15 Prozent."

"Das Kurzarbeitergeld ist steuerfrei, damit entfällt auch die Kirchensteuer", erläuterte Rekowski. In Nordrhein-Westfalen werde Unternehmen zudem die Möglichkeit eingeräumt, Steuerzahlungen aufzuschieben - auch das wirke sich zwangsläufig negativ auf den Fluss der Kirchensteuermittel aus. "Auch wenn wir als Evangelische Kirche im Rheinland weiter liquide und handlungsfähig sind, trifft das alle Ebenen unserer Kirche."

"Tempo für nötige Veränderungen erhöhen"

Auch in der diakonischen Arbeit gebe es an vielen Stellen massive Einbrüche, sagte der leitende Theologe der zweitgrößten Mitgliedskirche der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit knapp 2,5 Millionen Mitgliedern. Mit Prognosen für die kommenden Jahre seien die Kirchen noch zurückhaltend. "Wenn die Krise die Wirtschaft für einen längeren Zeitraum zum Stillstand bringt, werden wir das aber massiver spüren", fügte Rekowski hinzu. "Das heißt, dass wir das Tempo für nötige Veränderungen in unserer Kirche wie Reduzierung der Aufgaben erhöhen müssen."

Belastend ist der teilweise Shutdown nach den Worten des 62-jährigen Theologen auch für die kirchliche Arbeit. Zwar sei er überwältigt vom Ideenreichtum, mit dem die Kirchengemeinden unter erschwerten Bedingungen Alternativen zum Normalfall kirchlicher Arbeit entwickelten und mit digitalen Möglichkeiten manches kompensierten. "Aber viel Zwischenmenschliches bleibt dabei auf der Strecke", sagte Rekowski.

Vor allem die Begrenzung auf den engsten Familien- und Freundeskreis bei Beerdigungen belaste viele Menschen, unterstrich der Theologe: "Eine würdige Trauerfeier ist sehr wichtig für den Abschied von einem geliebten Menschen, dessen Leben zurück in Gottes Hand gelegt wird." Auch dass Paare ihre Trauung absagen oder ohne Gäste heiraten müssten, sei für die Betroffenen eine schwierige Situation. "Hier müssen wir als Kirche flexibel terminliche Alternativen anbieten, wenn sich die Situation geändert hat", rät der rheinische Präses.

Berliner Bischof sieht neuen Konsens in Corona-Krise

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Berlins evangelischer Bischof Christian Stäblein nimmt in der Corona-Krise eine neue gesellschaftliche Einigkeit wahr. Die Krise zeige, "wie einig wir uns dann doch in bestimmten Grundfragen sind", sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin. Das Miteinander in dieser Krise beweise, "dass die vielbeschworene Spaltung nicht so stark ist wie gedacht". Die jetzige Situation führe vor Augen, "dass es offensichtlich doch gemeinsame Dinge gibt, die uns mehr tragen als es uns manchmal bewusst ist", fügte der leitende Geistliche der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hinzu.

Zugleich sprach sich der Berliner Bischof für rasche Überlegungen zur Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie aus. "Die jetzige Situation fällt uns allen nicht leicht", sagte er. Verzicht werde in Verantwortung für die Schwächsten in der Gesellschaft geübt, um Menschen vor Ansteckung zu schützen. Trotzdem blieben Schmerz und Verzicht etwa darüber, "dass wir momentan unsere Gottesdienste nicht in der gewohnten Gemeinschaft feiern können".

"Sobald wie möglich Gottesdienste"

"Wir müssen immer wieder schauen, ob es noch richtig ist, was wir gerade tun. Das kann sich ja nicht von selber verstetigen", mahnte Stäblein. Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz fügte hinzu: "Wir möchten, sobald es wieder möglich ist, Gottesdienste feiern, wenn vielleicht auch erst einmal nur in kleiner Gemeinschaft."

Zu den wirtschaftlichen Folgen der Krise für die Kirchen sagte der Theologe, erste Schätzungen gingen von einem möglichen Rückgang der Kirchensteuer von 10 bis 15 Prozent aus. Auch bei den Kollekten sei ein Rückgang zu verzeichnen: "Diese kommen ja oft diakonischen Zwecken zugute, daher ist der Einbruch sehr bitter." Viele Effekte der jetzigen Situation würden sich zudem erst mit zeitlicher Verzögerung zeigen. "Wir versuchen uns wie die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft auf Zeiträume einzustellen, die nicht nur dieses Jahr umfassen", sagte der Bischof.

Die bereits zuvor geführte Debatte um die Konzentration kirchlicher Arbeit werde nach der Corona-Krise "noch deutlich an Schwung gewinnen müssen". Stäblein unterstrich: "Wir müssen wahrscheinlich schneller als bisher gedacht zu Lösungen kommen." Dies solle allerdings wie bisher "im guten, synodalen evangelischen Miteinander und in Mitsprache der vielen geschehen und kein Verteilungskampf zwischen kirchlichen Aufgaben werden".

Bilz rechnet nach Corona-Krise mit neuer Lebensqualität

epd-bild/Matthias Schumann

Dresden (epd). Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz rechnet nach der Corona-Krise mit einem Umdenken in der Gesellschaft. "Es werden Dinge in Bewegung kommen, die lange verfestigt waren", sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Dresden. Als Beispiel nannte er das soziale Miteinander sowie Fragen des Klimaschutzes und der Verantwortung. Er gehe auch davon aus, dass familiäre Beziehungen und Freundschaften einen neuen Stellenwert bekommen.

"Die Menschen werden darüber nachdenken und neu entscheiden, was in ihrem Leben wichtig ist", sagte der evangelische Theologe. "Ich rechne mit einem neuen Nachdenken darüber, wie wir mit dieser Welt umgehen, mit der globalisierten Wirtschaft und der Umwelt", fügte er hinzu.

Die aktuelle Situation habe auch eine "erstaunliche Parallele" zum Ostergeschehen, wie es in der Bibel beschrieben wird: Aus der Krise heraus beginne etwas Neues, eine neue Qualität von Leben. So sei es nach dem Tod Jesu gewesen und so könne "auch aus unserer Krise neues Leben und eine neue Lebensqualität entstehen", sagte der sächsische Landesbischof. Dafür brauche es Geduld und daher sei es "ganz gut, zu Ostern ein wenig verhalten zu sein und sich selbst etwas zurückzunehmen".

"Schmerz und Einsicht"

Die derzeitige Einschränkung der Religionsfreiheit sei "eine Mischung aus Schmerz und Einsicht". "Die Krise ist ein tiefer Einschnitt in unsere Gewohnheiten", sagte Bilz: "Einen Gottesdienst zu besuchen, das gehört zum Glaubensleben vieler einfach dazu." Doch die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen hätten jetzt Vorrang. Sorgen, dass die Corona-Krise der Kirche längerfristig schaden könnte, habe er nicht.

Er rechne damit, dass nach dem 20. April neue Richtlinien zur Eindämmung der Corona-Krise kommen. "Ich wünsche mir sehr und bin auch guter Hoffnung, dass dann unter bestimmten Bedingungen allmählich die Zusammenkünfte wieder möglich werden", sagte der Landesbischof. Für den Besuch Einzelner blieben die meisten Kirchen auch in der Krise offen.

"Notzeiten brauchen Notlösungen"

epd-bild/Jens Schulze

Frankfurt a.M., Mainz (epd). Der letzte reguläre Sonntagsgottesdienst in der evangelischen Mainzer Auferstehungskirche ist mittlerweile einen Monat her. Wegen der Corona-Pandemie kommt die Gemeinde seither nur noch virtuell vor den PC- und Smartphone-Bildschirmen zusammen - inzwischen auch wieder zum Abendmahl. Zum Läuten der Kirchenglocken heißt es gleich zu Beginn des Livestreams aus der leeren Kirche: "Zur Vorbereitung stellen Sie sich gern eine Kerze, etwas Brot und Wein oder Saft bereit." Die Frage, ob es möglich ist, online Abendmahl zu feiern, wurde schon vor der Corona-Krise gestellt. In diesem Jahr ist sie aufgrund der Ausnahmesituation besonders drängend. Denn am Gründonnerstag erinnern Christen an das letzte Abendmahl Jesu Christi mit seinen Jüngern vor seiner Hinrichtung.

In der jetzigen Situation gibt es zwei Vorschläge: Eine Art Notabendmahl, das auch Laien erlaubt, das Abendmahl einzusetzen - was sonst nur Pfarrerinnen und Pfarrern vorbehalten ist. Im Netz gibt es dafür viele, teils von den Kirchenleitungen erprobte Beispiele für entsprechende Liturgien. Die zweite Möglichkeit ist ein Online-Abendmahl, das über die diversen medialen Kanäle von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin angeleitet wird. Dabei nehmen die Gläubigen dann ein zuvor bereitgestelltes Stück Brot und einen Schluck Wein oder Traubensaft zu sich.

"Einheit von Raum, Zeit und leiblichem Zusammensein"

"Mit beidem habe ich persönlich Schwierigkeiten", sagt Thies Gundlach, einer der drei theologischen Vizepräsidenten des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). "Denn das Abendmahl lebt ja davon, dass man es gereicht bekommt, dass es gegeben wird und nicht zu sich genommen wird." Ähnlich sieht das auch der Mainzer Theologie-Professor Kristian Fechtner, der dazu rät, für die Dauer der Corona-Krise bewusst auf das Abendmahl zu verzichten. Eine Feier im evangelischen Verständnis sei nur möglich, wenn "für alle Beteiligten die Einheit von Raum, Zeit und leiblichem Zusammensein gilt und erfahrbar wird".

Doch inzwischen mehren sich die Stimmen, die für eine andere Haltung plädieren. Pfarrer Ralf Peter Reimann, Internetbeauftragter der rheinischen Landeskirche, feiert seit zehn Jahren Online-Andachten. "Das ist genauso eine Gemeinschaft", versichert er. Entscheidend sei außerdem die Frage, wer zu einem Abendmahl einlade, gibt er in einem Blog-Beitrag zu bedenken: "Wenn es Christus selbst ist, wie können wir diese Einladung nur auf eine bestimmte räumliche Reichweite um den Altar herum beschränken?"

Getaufte Christen hätten als Kirchenmitglieder auch weiterhin ein Recht darauf, das Sakrament zu empfangen, erklärt auch der Theologe Jochen Arnold, der ein Standardwerk über die Theologie des Gottesdienstes geschrieben hat: "Die Verantwortlichen sind herausgefordert, alle theologisch verantwortbaren und technisch möglichen Optionen dafür bereit zu halten." Er geht sogar noch einen Schritt weiter: Beim Abendmahl spiele der Gemeinschaftsgedanke erst seit dem 20. Jahrhundert eine zentrale Rolle. Der Reformator Martin Luther selbst habe daran geglaubt, dass Christen sich in einer absoluten Ausnahmesituation sogar selbst die Einsetzungsworte zusprechen könnten.

Notliturgie

Aus seelsorgerischer Sicht sei das in der aktuellen Notlage besonders wichtig, denn viele ältere Menschen seien gar nicht in der Lage, die technischen Möglichkeiten zu nutzen. "Diejenigen, die eine häusliche Abendmahlsfeier wünschen und gestalten, sind überzeugte Christenmenschen. Sie werden mit großer Freude in die Gottesdienste der Gemeinde zurückkehren, wenn die Pandemie vorbei ist", sagt Arnold.

Die EKD hat die Diskussion in einer aktuellen Handreichung aufgegriffen. Darin wird empfohlen, sich für die grundsätzlichen theologischen Fragen Zeit zu nehmen. EKD-Vizepräsident Gundlach geht aber davon aus, dass am Gründonnerstag die evangelischen Gemeinden die Frage des Abendmahls unterschiedlich handhaben werden. Wenn es nach ihm ginge, würden die Gläubigen aber am Gründonnerstag entweder ganz auf Abendmahlfeiern verzichten, oder ein sogenanntes Agapemahl feiern, das an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern erinnert, aber liturgisch betrachtet kein Abendmahl ist.

Die rheinische Landeskirche geht einen anderen Weg. Sie hat inzwischen für die Dauer der Corona-Krise eine Notliturgie ausgearbeitet, die auch die Möglichkeit zu einem Abendmahl enthält. "Notzeiten erfordern Notlösungen", sagt Pressesprecher Jens Peter Iven. Am Gründonnerstag sind alle Mitarbeiter des Landeskirchenamtes zu einem Internet-Gottesdienst eingeladen - mit Abendmahl.

Theologischer Kirchenrat: Gott ist in Krisenzeiten bei den Menschen

Detmold (epd). Der Karfreitag macht nach den Worten des lippischen Kirchenrats Tobias Treseler gerade in Krisenzeiten Mut. Der Tag, an dem Christen an die Kreuzigung Jesu erinnern, biete Raum für die innere Einkehr, sagte der evangelische Theologe am 10. April laut Redetext in einer im Internet übertragenen Predigt. Dem Ernst des Lebens könne man ins Gesicht sehen, "weil wir verstehen: Wir können das". Denn Gott lasse die Menschen nicht allein. Die tiefen Gräben des Lebens habe Gott durchschritten. Auch im Tod lasse er sich blicken.

Durch die Karfreitagsbotschaft werde niemandem die Angst vor dem Sterben genommen, sagte der Theologische Kirchenrat der Lippischen Landeskirche. Auch würden Befürchtungen nicht weggewischt, die viele in diesen Tagen hätten. Als Beispiele nannte Treseler Angst um die eigene Gesundheit und um die der Angehörigen sowie um die Welt.

Zudem machten vielen sich Sorgen um die Menschen im völlig überfüllten Flüchtlingslager Moria in Griechenland. Viele hätten auch Angst um die gesellschaftliche Entwicklung, um den eigenen Betrieb, um das Handwerk, um Dienstleistungen oder um die Menschen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Diese Ängste könnten nicht genommen werden, sondern müssten irgendwie ausgehalten werden.

An Karfreitag werde deutlich, dass Gott Mensch werde, sagte Treseler weiter. Gott begebe sich "in den Müll des Lebens". Gott sterbe in seinem Sohn den Tod am Kreuz. Das mache den Tod ganz bestimmt nicht besser. "Aber es schenkt dem Leidenden eine Wahrnehmung und gibt ihm Würde", erklärte der Theologe.

Attacken auf evangelisch-konservative Gemeinde in Bremen

Bremen (epd). Bislang Unbekannte attackieren seit Wochen die evangelisch-konservativ ausgerichtete Bremer St.-Martini-Gemeinde und ihren umstrittenen Pastor Olaf Latzel. Sein Auto sei mehrfach zerkratzt, Schilder und Schaukästen seien beschmiert, Kondome und ein Dildo auf das Kirchengelände geworfen worden, sagte Latzel am 8. April dem epd. Zudem seien auf seinen Namen Bestellungen aufgegeben worden. Er selbst vermutet die Täter im linken Milieu und hat Strafanzeige gestellt. Der Staatsschutz ermittele, sagte Latzel.

Die Gemeinde hatte 2008 bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil sie Frauen auf ihrer Kanzel nicht duldete. Harsche Kritik gab es auch, als sich Latzel 2015 in einer Predigt gegen andere Religionen stellte. Der damalige leitende Theologe der Bremischen Evangelischen Kirche, Renke Brahms, sprach von "geistiger Brandstiftung".

Bremische Kirche: Inakzeptabel

Auch dass sich der Pastor gegen Abtreibungen und homosexuelle Lebensformen wendet, hat ihm in der Vergangenheit Proteste eingebracht. So wurde jetzt das ehemalige Küsterhaus der Martini-Kirche mit dem Schriftzug "god is gay" besprüht. Attacken wie diese gebe es seit Jahren, sagte Latzel. Obwohl die Polizei mit Ermittlungen und größerer Präsenz reagiert habe, sei es schwierig, die Täter dingfest zu machen.

Der Theologe warnte vor einer bundesweiten Entwicklung. In ganz Deutschland gebe es Attacken auf evangelikale Gemeinden und bibelfeste Christen. Die Bremische Evangelische Kirche kritisierte die Schmierereien. Das sei inakzeptabel, sagte ihre Sprecherin Sabine Hatscher. Kritik sollte ausnahmslos gewaltfrei und respektvoll erfolgen: "Abweichende Meinungen rechtfertigen keinerlei gewalttätige Handlungen gegenüber Menschen oder Sachen."

Australien: Oberstes Gericht spricht Kardinal George Pell frei

Rom/Sydney (epd). Der Ex-Finanzchef des Vatikans, der australische Kardinal George Pell, ist in seiner Heimat vom Vorwurf freigesprochen worden, in den 90er Jahren zwei Jungen missbraucht zu haben. Der ehemalige Erzbischof von Sydney wurde nach Angaben der offiziellen Internetseite "Vaticannews" vom 7. April zufolge umgehend aus der Haft entlassen.

Der Vatikan reagierte mit Erleichterung auf die Freilassung des 78-jährigen Kardinals. Der Heilige Stuhl habe stets Vertrauen in die australische Justiz gehegt, betonte der Vatikan, nachdem das Oberste Gericht von Australien das Missbrauchsurteil gekippt hatte. Der Heilige Stuhl begrüßte, dass die Richter dem Berufungsantrag stattgegeben hatten. Gleichzeitig bekräftigte er den Willen, "jede Form von Missbrauch gegenüber Minderjährigen vorzubeugen" und diese zu ahnden.

Pell kam unmittelbar nach dem Gerichtsentscheid auf freien Fuß. Pell saß mehr als ein Jahr in Haft. "Ich habe stets meine Unschuld beteuert, während ich unter einer schweren Ungerechtigkeit litt", erklärte Pell nach dem Gerichtsbeschluss.

Das Oberste Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass entlastende Zeugenaussagen bei der Verurteilung Pells nicht berücksichtigt worden seien. Es sei möglich, dass in diesem Fall ein unschuldiger Mensch verurteilt worden sei.

"Für viele niederschmetternd"

Der Präfekt des vatikanischen Wirtschaftssekretariats war im Dezember 2018 von einem Geschworenengericht wegen Missbrauchs zweier Jungen schuldig gesprochen. Im März 2019 wurde das Strafmaß auf sechs Jahre Haft festgesetzt. Der Missbrauch an zwei Chorknaben im Alter von zwölf und 13 Jahren habe sich in Pells Zeit als Erzbischof von Melbourne Ende der 1990er Jahre ereignet, hieß es.

Die Verurteilung beruhte im Wesentlichen auf den Aussagen eines mutmaßlichen Opfers. Ein erster Berufungsantrag Pells war im August 2019 abgelehnt worden.

Der Vorsitzende der Australischen Bischofskonferenz, Mark Coleridge, gestand ein, dass die Gerichtsentscheidung für viele Menschen niederschmetternd sein werde, während sie für diejenigen, die von Pells Unschuld überzeugt seien, mit Erleichterung aufgenommen würde.

Pells Nachfolger als Erzbischof von Sydney, Anthony Fisher, betonte, der Fall mache die Notwendigkeit deutlich, das Justizsystem, den Umgang mit der Unschuldsvermutung und Anklagen gegen prominente Persönlichkeiten zu hinterfragen. Opfern widerfahre durch falsche Verurteilungen nicht Gerechtigkeit.

Gesundheit

Diskussion über Lockerung der Corona-Auflagen

epd-bild/Meike Böschemeyer

Düsseldorf (epd). In der Debatte über eine Lockerung der Corona-Auflagen zeichnet sich ein Vorgehen in kleinen Schritten ab. Ab wann die bis 19. April geltenden Kontaktbeschränkungen geändert und Einrichtungen wieder geöffnet werden, blieb aber auch am Osterwochenende unklar. Bund und Länder wollen am 15. April darüber beraten. Die Forschungsgemeinschaft Leopoldina nannte Voraussetzungen für eine schrittweise Normalisierung des öffentlichen Lebens, darunter eine Maskenpflicht, ausreichend Krankenhausbetten und wenig Neuinfektionen.

Die Neuinfektionen müssten sich auf niedrigem Niveau stabilisieren und notwendige klinische Reservekapazitäten aufgebaut werden, um auch andere Patienten wieder regulär zu versorgen, heißt es in der dritten Ad-hoc-Stellungnahme der Nationalakademie Leopoldina zum Coronavirus, die in Halle an der Saale veröffentlicht wurde. Außerdem müssten die bereits bekannten Schutzmaßnahmen diszipliniert eingehalten werden.

"Fundierte Expertise"

Mit Maßnahmen wie Hygiene- und Distanzregeln, Mund-Nasen-Schutz und einer zunehmenden Identifizierung Infizierter könnten dann zunächst unter anderem der Einzelhandel und Gaststätten wieder öffnen, empfehlen die Wissenschaftler. Auch der allgemeine geschäftliche und behördliche Publikumsverkehr könnte dann wieder aufgenommen werden. Dienstliche und private Reisen könnten unter Beachtung der genannten Schutzmaßnahmen ebenfalls wieder möglich werden. Insbesondere solle das Tragen von Schutzmasken in bestimmten Bereichen wie dem öffentlichen Nahverkehr Pflicht werden.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte, die "fundierte wissenschaftliche Expertise" der Leopoldina werde nun ausgewertet und im Kabinett beraten werden. Absehbar sei schon jetzt, dass es längere Zeit dauern werde, bis an den Schulen wieder normaler Unterricht stattfinden könne, erklärte sie in Berlin. Die Wissenschaftler empfehlen auch eine schrittweise Öffnung des Bildungsbereichs.

"Geduld, Disziplin und Gemeinsinn"

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Latschet (CDU) warb für eine planvolle und schrittweise Aufhebung der Beschränkungen. "Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt", sagte er im WDR-Fernsehen. Eine Rückkehr in eine Normalität des Alltags gehe nicht mit einem großen Sprung, sondern mit vielen kleinen, vorsichtigen Schritten. "Je mehr wir alle Geduld, Disziplin und Gemeinsinn aufbringen, desto leichter gelingt die Rückkehr ins Leben."

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans forderte einen Masterplan für den Umgang mit dem Coronavirus. Dieser müsse zwischen Bund und Ländern abgestimmt sein, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. An oberster Stelle stehe dabei, die Bürger vor Ansteckung zu schützen.

Zuvor hatte sich auch der nordrhein-westfälische Expertenrat für eine schrittweise Öffnung des sozialen und öffentlichen Lebens ausgesprochen - unter der Voraussetzung, dass das Gesundheitssystem mit dem Infektionsgeschehen der Pandemie nicht überfordert und ein besseres Monitoring der Krise möglich sei. Bildungseinrichtungen sollten so schnell wie möglich schrittweise wieder öffnen, unter Einhaltung hoher Schutzstandards, heißt es in einem dem epd vorliegenden Bericht. Konzerte und Theater könnten gegebenenfalls mit Abstandsregeln und begrenzter Besucherzahl stattfinden.

Die Experten plädieren für eine Ausweitung wissenschaftlicher Studien zum Coronavirus sowie die Entwicklung und den Ausbau weiterer Testverfahren. Für flächendeckende Tests spricht sich auch der Städte- und Gemeindebund aus. Bis Ende Mai müssten sie von derzeit 60.000 auf 500.000 pro Tag hochgefahren werden, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Funke-Zeitungen.

Freiwillig zu Hause bleiben

Zahlreiche Prominente über 70 plädierten inzwischen dafür, dass Ältere auch nach einer Lockerung noch einige Zeit freiwillig zu Hause bleiben sollten. An einem entsprechenden Aufruf, den die "Bild am Sonntag" veröffentlichte, beteiligten etwa sich BASF-Aufsichtsratschef Jürgen Hambrecht, SAP-Gründer Dietmar Hopp, Verleger Hubert Burda, die Unternehmerin Doris Leibinger (Trumpf-Gruppe) und der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende, Altbischof Wolfgang Huber.

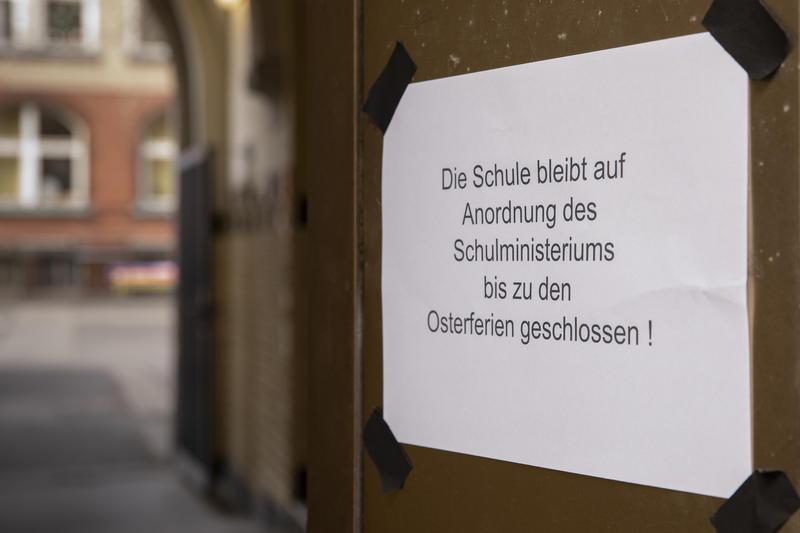

Zur Eindämmung der Pandemie sind seit Mitte März Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Kurz darauf wurden Schließungen von Einzelhandelsgeschäften und Restaurants verfügt sowie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen erlassen. Seit 22. März gilt bundesweit, dass Aufenthalte im Freien nur noch allein, zu zweit oder mit den Personen aus dem eigenen Haushalt erlaubt sind. Je nach Bundesland und Region gibt es im Detail verschiedene Regelungen.

Maßnahmen zur Virus-Eindämmung zeigen Wirkung

Die Einschränkung des öffentlichen Lebens führt laut Robert Koch-Institut zur Abflachung der Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus. Präsident Wieler will aber nicht von Entspannung reden. Merkel fordert zur weiteren Einhaltung der Regeln auf.Berlin (epd). Die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zeigen Wirkung. Kurz vor Ostern meldeten Bundesregierung und Robert Koch-Institut erste Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus. Der Anstieg der Infektionen flache sich ab, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 9. April in Berlin. Die Einschnitte in den Alltag zeigten Wirkung, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Zugleich warnte Merkel vor Leichtsinnigkeit über Ostern. Die Lage sei fragil, die Regeln müssten weiter eingehalten werden.

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, gab wie jeden Tag die aktuellen Zahlen bekannt. 108.202 Covid-19-Fälle und 2.107 Todesfälle wurden nach seinen Worten bis dahin in Deutschland gemeldet. Die Zahl der neu übermittelten Fälle sei weiter auf einem hohen Niveau, zu Beginn der Woche bei rund 4.000 täglich, am Donnerstag wieder bei 5.000. Die Schwankungen seien natürlich, zeigten aber auch, dass von einer Entspannung noch nicht ausgegangen werden dürfe, sagte Wieler.

"Nicht in Sicherheit wiegen"

Die Bundesregierung appellierte kurz vor den Feiertagen mit erwartetem guten Wetter umso mehr, die Kontaktbeschränkungen weiter einzuhalten, auf Besuche bei Verwandten und Freunden zu verzichten sowie in der Öffentlichkeit Abstand zu halten. "Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen", sagte Merkel. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte, der bisherige Verzicht auf vieles dürfe nicht umsonst gewesen sein. Je besser die Befolgung der Regeln auch über das Osterfest gelinge, desto wahrscheinlicher werde eine schrittweise Rückkehr zur Normalität, sagte Spahn.

Über die mögliche Lockerung der Beschränkungen, die zunächst bis zum 19. April gelten, will Merkel am 15. April mit den Regierungschefs der Bundesländer beraten. Die Kanzlerin äußerte sich vor Ostern zurückhaltend. Vor nicht langer Zeit sei sie besorgt gewesen, ob die jetzt geltenden Maßnahmen nicht noch verschärft werden müssten. Man müsse darüber schon sehr froh sein, dass man dies "zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen muss". Im Falle einer Lockerung müsse man vorsichtig vorgehen, "wenn, dann in kleinen Schritten", sagte die Regierungschefin.

Tödlicher Verlauf bei 1,9 Prozent der Infizierten

Der Anteil der mit dem Coronavirus infizierten Verstorbenen liegt laut Robert Koch-Institut derzeit bei 1,9 Prozent aller Erkrankungen. Er sei gestiegen, weil es zunehmend Ausbrüche der Krankheit in Pflegeheimen und Krankenhäusern gebe. Daher sei mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, zu Beginn der Epidemie seien mehr jüngere Menschen krank geworden. Wie viele Menschen in den systemrelevanten Berufen im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Lebensmittelhandel sich infiziert haben, ist laut Wieler nicht bekannt.

In der Debatte über Lockerungen sprach sich Giffey dagegen aus, ältere Menschen zu ihrem eigenen Schutz stärker einzuschränken als jüngere. "Ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Zwei-Klassen-Gesellschaft aufmachen sollten zwischen denen, die rausdürfen und denen, die drin bleiben müssen", sagte sie. "Wir brauchen andere Lösungen." Man könne an die älteren Menschen appellieren, sich vernünftig zu verhalten, statt ihnen verbieten zu wollen, das Haus zu verlassen. "Ältere Menschen sind mündige Bürger", betonte Giffey. Sie reagierte damit auf Vorschläge, älteren Menschen länger Einschränkungen aufzuerlegen als Nicht-Risikogruppen.

Ethikrat fordert offene Kommunikation über Lockdown-Ende

epd-bild/Peter Roggenthin

Berlin (epd). Der Deutsche Ethikrat hat die Politik aufgefordert, sich der Debatte über ein Ende der derzeitigen Pandemie-Einschränkungen nicht zu verweigern. Diese Debatte könne und solle von allen, auch von der Politik, als Ausdruck der offenen Gesellschaft begrüßt werden, sagte der Vorsitzende des Ethikrats, Peter Dabrock, am 7. April in Berlin. Die gegenwärtige Kommunikationsstrategie vieler politisch Verantwortlicher zu möglichen Lockerungen sei "verbesserungsbedürftig", ergänzte der Theologe.

Dabrock betonte, es sei derzeit noch zu früh für Lockerungen, "aber es ist nie zu früh für eine öffentliche Diskussion über Öffnungsperspektiven". Alles andere wäre "obrigkeitsstaatliches Denken". Wenn Menschen in einem bewundernswerten Maß Solidarität zeigten und teils sehr drastische Freiheitseinschränkungen recht klaglos in Kauf nehmen würden, dürfe man ihnen nicht das Recht absprechen, darüber nachzudenken, zu hinterfragen, "ja auch zu klagen", sagte Dabrock.

Der Ethikratsvorsitzende forderte, dabei nicht primär über den Zeitpunkt zu debattieren, sondern Notwendigkeiten zu definieren. Die sachlichen und sozialen Kriterien würden derzeit hintangestellt, sagte Dabrock.

Solidaritätskonflikte

Der Ethikrat hatte Ende März eine Stellungnahme zur Corona-Krise veröffentlicht, in der er unter anderem ein Szenario für den Ausstieg aus den derzeitigen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie anmahnt. Dabrock sagte, schon jetzt zeigten sich neben den wirtschaftlichen Folgen Solidaritätskonflikte. Die Opfer des Lockdowns dürften nicht aus dem Blick geraten. Dazu zählte er etwa Menschen, deren Operationen derzeit verschoben werden sowie psychisch oder suchtkranke Menschen, deren Therapien derzeit unterbrochen sind. Mehr Aufmerksamkeit forderte er auch für den Bereich der Pflege, wo Besuche und Therapien derzeit auch ausgeschlossen sind.

Zur Diskussion über die Möglichkeit, Risikogruppen weiter zu isolieren, anderen aber wieder mehr Freiheit zu geben, sagte Dabrock, das sei eher mittel- bis langfristig eine Option, die aber gesellschaftlich debattiert werden müsse. Der Jurist und Ethikratsmitglied Steffen Augsberg sagte, es sei zu kurz gegriffen, dies allein als Generationenkonflikt zu sehen. Auch unter Jüngeren gebe es Risikopatienten.

Diskussion über Triage-Kriterien

Ein zweites Thema für den Ethikrat ist die sogenannte Triage, die Auswahl von Patienten bei zu knappen Ressourcen, etwa Beatmungsgeräten. Das Gremium selbst definiert keine Kriterien und warnt auch den Staat davor, Regeln dafür zu entwickeln. Die Ethik-Experten verwiesen in ihrer Stellungnahme auf die Verantwortung der medizinischen Fachleute.

An den Empfehlungen der Fachleute gibt es aber auch Kritik, etwa von der "Liga Selbstvertretung", einem Zusammenschluss von Behindertenorganisationen. Sie befürchten, dass bei einer Auswahl nach Gebrechlichkeitsanzeichen Behinderte von vornherein ausgeschlossen würden und fordern den Bundestag zum Handeln auf. Das sei menschrechtlich problematisch, argumentiert der Verband.

Augsberg räumte ein, dass es bei den Empfehlungen der Fachgesellschaften Klärungsbedarf gebe. "Wir wollen keine pauschale Ausgrenzung", betonte er. Wenn ein Gebrechlichkeitsindex dazu führe, dass Gruppen von vornherein chancenlos sind, "werden wir das nicht akzeptieren dürfen", sagte er.

Böckler-Stiftung gegen schnelle Lockerung der Kontaktsperren

Düsseldorf (epd). Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf spricht sich aus gesundheitlichen und ökonomischen Gründen gegen eine schnelle Lockerung der Kontaktsperren aus. Eine vorschnelle Aufhebung berge das Risiko eines neuen Aufflammens der Infektionen und damit verbundenen Kontaktbeschränkungen für einen längeren Zeitraum, heißt es in der am 14. April veröffentlichten Analyse "Schneller Ausstieg oder bedachte Lockerung?" des IMK. Eine schnelle Lockerung würde "die ökonomischen Gesamtkosten drastisch in die Höhe treiben".

Die Autoren der Analyse plädieren für eine nachhaltige und schrittweise Lockerung. Demnach sollen zunächst jene Beschränkungen aufgehoben werden, deren Wegfall möglichst geringe Ansteckungsgefahren mit sich bringt und deren Aufrechterhaltung besonders hohe ökonomische und soziale Kosten verursacht. Zudem brauche es einen Überblick über spezifische Maßnahmen wie etwa Schutzkleidung, Barrieren und Plexiglasscheiben, um Ansteckungen zu verringern.

Zunächst sei eine schnelle Kommunikation und Umsetzung von Infektionsschutz und Abstandsregeln in Kindertagesstätten, Schulen, Einzelhandel und Gastronomie nötig, erklärte die Hans-Böckler-Stiftung. "Den Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen muss klarer als bisher gesagt werden, was ab wann auf sie zukommt", sagte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. Dazu gehörten Vorgaben zu absehbar notwendigen Umbauten und Hygiene-Vorschriften zur Wiedereröffnung. Auch brauche es ein klares Statement, dass der Status quo ante nicht so schnell zurückkommen werde.

Masken-Pflicht auf Prüfstand

Für den Bereich der Schulen und Kitas sprechen sich die Forscher zunächst für eine Trennung der Gruppen aus. So könnte etwa jede Klasse nur jeden zweiten Tag Unterricht haben. Eine Pflicht zum Tragen von einfachen Masken solle geprüft werden, soweit die Verfügbarkeit gegeben ist.

Denkbar wäre auch ein abgestuftes Vorgehen bei der Lockerung: In Landkreisen mit beispielsweise niedrigen Infektionszahlen und einer niedriger Infektionsdynamik könnten Einzelhandel, Schulen, Kitas und Gastronomie schrittweise vor anderen Regionen wieder öffnen. Dabei dürften dann nur Menschen mit Wohnsitz in dem jeweiligen Kreis bedient werden.

Außerdem müssten Ressourcen in Möglichkeiten des datenschuzkonformen Trackings und Nachverfolgens von Infektionsketten fließen. Dabei müsse die europäische Perspektive eine Rolle spielen. "Wichtig ist hier, die nationalen Systeme kompatibel zueinander zu halten, um möglichst bald wieder den möglichst ungehinderten Grenzverkehr von Arbeitskräften zu ermöglichen, ohne neue, unentdeckte Infektionsketten zu riskieren", schreiben die Wissenschaftler. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit sei nötig, um Lieferketten innerhalb der Europäischen Union zu stabilisieren.

Kommunen wollen flächendeckende Corona-Tests

Essen (epd). Der Städte- und Gemeindebund spricht sich für flächendeckende Corona-Tests als Voraussetzung für eine Lockerung der Schutzmaßnahmen aus. Dazu gehöre der Aufbau eines bundesweit einheitlichen Test- und Meldesystems, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (14. April). Zudem müssten die Testkapazitäten deutlich ausgebaut werden, damit 80 bis 100 Prozent der Kontaktpersonen von Infizierten innerhalb eines Tages gefunden und getestet werden können. Bis Ende Mai müssten nach Ansicht von Landsberg die Tests von derzeit 60.000 auf 500.000 pro Tag hochgefahren werden.

Landsberg sprach sich auch für ein vorsorgliches Schutzmaskengebot in Geschäften, Behörden und dem öffentlichen Nahverkehr aus, sobald ausreichend Schutzmasken vorhanden sind. Darüber hinaus könne eine freiwillige Corona-Warn-App dazu beitragen, Infektionsketten schnell und effektiv zu durchbrechen.

Vor der Wiedereröffnung von Schulen und Kitas solle es Planspiele in den Kommunen geben - unterstützt vom Robert-Koch-Institut, fordert der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds. In diesen Planspielen solle herausgefunden werden, ob es sinnvoll wäre, die Kinder hälftig vor- und nachmittags oder auch hälftig im 14-Tage-Wechsel zu betreuen.

Sonderregeln

Landsberg warb zudem dafür, allen Genesenen Sonderregeln zu gewähren. "Warum sollte ein Ein-Mann-Betrieb nicht wieder öffnen können, wenn der Inhaber gesundet ist, nachweislich niemand mehr anstecken kann und auch nicht als Überträger in Betracht kommt?"

Der kommunale Spitzenverband rief Bund und Länder dazu auf, eine "behutsame Exit-Strategie" vorzubereiten. Es werde sicherlich nicht kurzfristig einen Zeitpunkt geben, von dem an alles wie früher sei, sagte Landsberg. "Die besonderen Abstands- und Hygieneregeln werden uns noch lange begleiten."

Der Hauptgeschäftsführer warb für regionale Besonderheiten bei den Lockerungen. Auch der Föderalismus habe sich in der Krise bewährt. Die Situation in den Bundesländern und Regionen sei sehr unterschiedlich, "weshalb auch die Lockerungsanforderungen dementsprechend Rechnung tragen müssen", sagte Landsberg.

NRW-Landtag verabschiedet Epidemie-Gesetz

Nach harscher Kritik und einigen Änderungen hat der nordrhein-westfälische Landtag nun ein Gesetz für epidemische Krisen verabschiedet. Erste Schritte für eine Umsetzung nimmt Gesundheitsminister Laumann in den Blick.Düsseldorf (epd). Mit großer Mehrheit hat der nordrhein-westfälische Landtag das neue Epidemie-Gesetz verabschiedet. CDU, FDP, SPD und Grüne sowie der fraktionslose Abgeordnete Alexander Langguth stimmten am 14. April in dritter Lesung für den Gesetzentwurf, der der Landesregierung im Falle einer Verschärfung der Corona-Krise besondere Durchgriffsrechte ermöglicht. Die AfD, die die dritte Lesung zum Gesetz herbeigeführt hatte, votierte dagegen.

In dem überarbeiteten Gesetz ist die ursprünglich geplante Zwangsverpflichtung von medizinischem Personal für den Kriseneinsatz in Krankenhäusern nicht mehr vorgesehen. Ärzte, Pflegepersonal und Rettungskräfte können sich nun stattdessen in ein Freiwilligenregister eintragen. Dort soll aufgenommen werden, wer für einen Einsatz zur Verfügung steht. Zudem soll das Gesetz nur befristet bis Ende März 2021 gelten.

Auf zwei Monate befristet

Auch die geplante Beschlagnahme von medizinischem Gerät wird dem überarbeiteten Entwurf zufolge streng auf Einzelfälle beschränkt. Als Reaktion auf den Gesetzentwurf hatten einzelne Unternehmen aus NRW bereits angekündigt, ihre Medizinprodukte außerhalb des Bundeslandes lagern zu wollen. Die Festlegung einer epidemischen Notlage ist auf zwei Monate befristet. Solange gelten auch mögliche Einzel-Ermächtigungen der Minister. Mögliche notwendige Änderungen in Zeiten einer Epidemie, etwa am Schulgesetz, soll aber nur das Parlament vornehmen können. Ursprünglich hatte die Landesregierung das Gesetz im Eilverfahren beschließen willen, scheiterte damit aber am Widerstand der Opposition.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) betonte, man werde mit den Handlungsmöglichkeiten, die das Gesetz biete, "sehr sorgsam umgehen" und in anstehenden Entscheidungen gegebenenfalls auch den Landtag einbinden. Als erste Schritte kündigte der Minister an, dass nun ermittelt werden soll, wo in NRW außerhalb der Krankenhäuser noch Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen. Überdies soll mit der Aufstellung des Freiwilligenregisters begonnen werden.

Laumann: In der Krise "noch nicht über den Berg"

Laumann lobte die Bevölkerung dafür, wie sie bislang mit den Corona-bedingten Einschnitten im öffentlichen Leben umgegangen sei. Es sei gelungen, den Zeitraum der Verdopplung der Zahl der Corona-Infizierten in NRW auf 15,2 Tage zu strecken. Das sei eine wichtige Grundlage für erste Lockerungen der aktuellen Auflagen. Zugleich mahnte der Minister aber, man sei in der aktuellen Krise "noch nicht über den Berg". Derzeit gehe es vor allem darum, die Bewohner in den Altenheimen und die Senioren in der ambulanten Pflege vor Covid-19 zu schützen.

Der SPD-Politiker Josef Neumann lobte, dass es gelungen sei, über das Parlament notwendige Änderungen an dem Gesetzentwurf zu erreichen. Der AfD-Abgeordnete Markus Wagner erneuerte die Kritik seiner Fraktion an dem Gesetz: "Die Demokratie darf auch in Krisenzeiten nicht ungebührlich ausgehöhlt werden."

Ein Virus in Gebärdensprache

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Wenn der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, seine Statistiken zur Corona-Pandemie vorträgt, steht bei der Pressekonferenz schräg hinter ihm eine Gebärdensprachdolmetscherin und übersetzt simultan. Bernadette Zwiener ist staatlich geprüfte Übersetzerin. Seit drei Wochen sieht man sie in dunkler Kleidung am Bildrand, wo sie das Gesagte für Gehörlose verständlich macht. Davor war ein solcher Anblick während der wichtigsten Nachrichten in Deutschland selten. Allmählich wird er zur Normalität. Denn mehrere Institutionen haben nachgezogen: Simultanübersetzungen in Gebärdensprache gibt es inzwischen etwa bei Ansprachen der Kanzlerin oder bei den regelmäßigen Regierungspressekonferenzen.

Aber warum Gebärdensprache? Reichen Untertitel nicht aus, mögen sich all jene fragen, die keine tauben Menschen kennen. "Texte in deutscher Schrift sind immer eine Fremdsprache für Gehörlose", sagt Bernadette Zwiener. Denn Gebärdensprache ist von der Struktur her ganz anders: Sie ist dreidimensional und hat eine andere Grammatik. So wird das Virus zum Beispiel in der Deutschen Gebärdensprache mit eingeknickten Fingern dargestellt - eine Geste, die an in die Luft gezeichnete Anführungszeichen denken lässt. Das neuartige Coronavirus, das der Lunge gefährlich wird, kann mit den Händen auf der Lunge dargestellt werden. Eine andere Gebärde dafür ist die Faust über der die gespreizte Hand gedreht wird, was wiederum an die Mikroskopbilder des Erregers erinnert. Ironie im herkömmlichen Sinne gibt es in der Gebärdensprache nicht.

Aufträge weggebrochen

Dolmetscherin Zwiener arbeitet selbstständig, und man könnte vermuten, dass sie sich im Moment vor Aufträgen kaum retten kann. Doch der Eindruck, der entsteht, weil ihre Auftritte in den verschiedensten Medien wiederholt werden, trüge, sagt sie. Er spiegele nicht das tatsächliche aktuelle Arbeitspensum wider. Tatsächlich brechen ihr wegen der Pandemie zahlreiche Aufträge weg: Termine beim Arzt, in Firmen, Schulen, Museen oder bei Konferenzen.

Zwiener bereitet sich auf jeden Einsatz tagesaktuell vor. Sie selbst ist weder taub noch mit Gebärdensprachen groß geworden. "Man kann ein Leben lang in diesem Beruf tagtäglich etwas Neues lernen, es wird nie langweilig", sagt sie. Neben der Arbeit für das Robert Koch-Institut ist Zwiener auch im Haus der Bundespressekonferenz im Einsatz, zum Beispiel wenn Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung den Hauptstadtjournalisten Rede und Antwort stehen. Sie recherchiert vor ihren Auftritten in speziellen Lexika und schlägt Übersetzungsansätze für aktuelle Themen in Video-Gebärdensammlungen nach. Vor allem Videos von tauben Gebärdensprachdolmetschern - Muttersprachlern also - helfen Zwiener weiter. Und gibt es für ein Wort einmal keine Gebärde, buchstabiert sie.

Ihre Arbeit wird geschätzt. Viele Menschen schreiben ihr, dass es längst überfällig sei, dass Gebärdensprachübersetzungen angeboten würden. "Ich glaube, eine solche Resonanz hätte es vor einigen Jahren nicht gegeben", sagt Zwiener. "Die Inklusionsarbeit trägt Früchte." Etwa 80.000 Gehörlose leben nach Angaben des Deutschen Gehörlosen-Bundes in der Bundesrepublik. Doch gibt es für sie immer noch zu wenige Lehrkräfte, die überhaupt Gebärdensprache können, wie der Geschäftsführer der Berliner Gebärdensprachschule Yomma, Benedikt Sequeira Gerardo, sagt. Gehörlose würden im Bildungsbereich diskriminiert und wiesen deshalb oftmals ein hohes Bildungsdefizit auf.

"Hamstern"-Gebärde ging viral

Die Übersetzung aktueller Ansprachen und Pressekonferenzen in Gebärdensprache ist Teil der derzeitigen Ausnahmesituation und kein Garant dafür, dass es künftig so bleibt. Bernadette Zwiener sagt: "Im Moment gilt ein anderer Kosten-Nutzen-Faktor: Jetzt, wo es auf jede einzelne Person ankommt, weil alle Krankheitsüberträger sein können, muss auch jede einzelne Person informiert werden."

Gebärdensprache ist immerhin sichtbarer geworden. In den Niederlanden verbreitete sich in sozialen Medien jüngst ein Video sogar tausendfach. Es zeigt eine Gebärdensprachdolmetscherin, die das Wort "Hamstern" übersetzt: Mit verbissenem Blick schaufelt sie mit beiden Händen die imaginäre Ware zu sich hin.

Diakonie RWL trauert um Reinhard van Spankeren

Düsseldorf (epd). Die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) trauert um den Leiter ihrer der Öffentlichkeitsarbeit, Reinhard van Spankeren. Der Kommunikationsexperte starb im Alter von 62 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, wie der evangelische Wohlfahrtsverband in Düsseldorf mitteilte. Van Spankeren leitete seit 2015 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Diakonie RWL. Zuvor arbeitete er als Referent der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Der Vorstand der Diakonie RWL würdigte Van Spankeren als engagierten öffentlichen Streiter für soziale Gerechtigkeit und Menschlichkeit. In seiner rhetorisch geschulten und politisch wachen Art habe er sich dafür eingesetzt, die Lebensverhältnisse von Benachteiligten zu verbessern, ihre Geschichten zu erzählen und so politischen Anliegen ein menschliches Gesicht zu geben.

Van Spankeren habe sich unter anderem als stellvertretender Vorsitzender und Mitglied im Spendenbeirat der Aktion Lichtblicke, der Spendenaktion der lokalen Hörfunkanstalten in Nordrhein-Westfalen, für benachteiligte Familien und Kinder starkgemacht. Zudem habe er unter dem Vorsitz der Diakonie in den Jahren 2018/19 die Pressearbeit der Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen koordiniert.

Van Spankeren wirkte in zahlreichen weiteren Gremien und Ämtern. So war er Vorsitzender der Sammlungskonferenz Caritas und Diakonie in NRW sowie des Lenkungsausschusses Kommunikation der Diakonie Deutschland. Er engagierte sich zudem in der Mitgliederversammlung des Evangelischen Pressedienstes (epd) Region West.

Freie Wohlfahrtspflege NRW: Neue Corona-Auflagen nicht praktikabel

Düsseldorf (epd). Die Freie Wohlfahrtspflege NRW hält die neuen Auflagen für Pflegeheime und Einrichtungen der Behindertenhilfe in der Corona-Krise für nicht praktikabel. Die Auflagen sehen für Einrichtungen eine 14-tägige getrennte Unterbringung in drei Quarantänetrakten von Infizierten, Verdachtsfällen und übrigen Bewohnern vor, erklärte der Vorsitzende Frank Johannes Hensel am 7. April in Düsseldorf. Dies könne personell, räumlich und ausstattungstechnisch bei vielerorts mangelndem Schutzmaterial nicht zeitnah realisiert werden.

Die Freie Wohlfahrtspflege appellierte an Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), die Verordnung dahingehend auszulegen, eine Isolierung im eigenen Einzelzimmer mit pro Schicht einzelnen zugewiesenen Personen für die Pflege und Betreuung zu ermöglichen. "Sonst sehen wir kaum Möglichkeiten, dem Sinn und den Verpflichtungen aus der Verordnung zur Neu- und Wiederaufnahme aus dem Krankenhaus entsprechen zu können", erklärte Hensel.

Begrüßenswert sei hingegen die vorgesehene priorisierte Testung auf Covid19 von Pflegebedürftigen vor einer Entlassung aus dem Krankenhaus oder vor einer Neuaufnahme in einer stationären Pflegeeinrichtung sowie die Testung des Pflegepersonals in Pflegeeinrichtungen, erklärte die Freie Wohlfahrtspflege.

Patientenschützer: Corona-Grundschutz für Pflegeheime garantieren

Dortmund (epd). Die Stiftung Patientenschutz fordert klare Kriterien für die Einbindung von Pflegeheimbewohnern in die Corona-Exit-Strategie. "Wer Lockerungen nach Ostern ins Spiel bringt, der muss garantieren, dass der Grundschutz dauerhaft steht", sagte Vorstand Eugen Brysch am 10. April in Dortmund. "Pflegeheime sind keine Gefängnisse." Heimbewohner würden aber "in Haft genommen", weil die Gesundheitsministerien von Bund und Ländern sowie die Heimbetreiber beim Grundschutz in der Altenpflege "sträflich versagen".

Ein Ausstiegsszenario brauche verbindliche Kriterien und einen angepassten Zeitplan, mahnte der Patientenschützer. Wenn der Infektionsschutz gesichert sei, könnten Besuche über Zugangsschleusen erfolgen. Bund, Länder und Kommunen seien allerdings auch acht Wochen nach dem Corona-Ausbruch in Heinsberg nicht in der Lage zu garantieren, dass Gesichtsschutz, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel in den Einrichtungen für mindestens 14 Tage reichen, kritisierte Brysch. "Es gibt ambulante und stationäre Dienste, da reicht es nicht mal bis zum Abend."

Brysch forderte zudem, Pflegebedürftige systematisch auf das Virus zu testen, Menschen mit Grippe-Symptomen sofort. Vereinzelt gebe es schon gute Beispiele, wo Ärzte und Pfleger der Krankenhäuser, niedergelassene Mediziner und Altenpflegekräfte in Freiwilligen-Pools vor Ort zusammen arbeiteten. Sie können dort eingreifen, wo eine Kettenreaktion drohe. "Die Politik muss dafür sorgen, dass diese Maßnahmen endlich laufen", forderte Brysch.

Pflegeheim in Sankt Augustin wegen Corona-Ausbruch teilevakuiert

Köln/Sankt Augustin (epd). Ein Alten- und Pflegeheim in Sankt Augustin ist wegen vieler Corona-Infektionen teilweise evakuiert worden. Die knapp 40 positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getesteten Bewohner wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, teilte die Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft (CBT) am 10. April in Köln mit. Die Maßnahmen seien gemeinsam mit dem Krisenstab des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Sankt Augustin Beschlossen worden.

In der Einrichtung Sankt Monika waren nach CBT-Angaben zuvor 36 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weitere Pflegekräfte stünden unter Quarantäne. Wegen des Personalausfalls hatte der Katastrophenschutz in der Nacht zum Donnerstag die Notbetreuung in dem Pflegeheim übernommen. Durch die Reduzierung des Pflegeaufwandes sei der Betreiber nun aber in der Lage, mit den negativ getesteten Pflegekräften den Betrieb und die Betreuung der nicht infizierten Bewohner aufrecht zu erhalten, teilte die Stadt am Freitagabend mit.

Ärztepräsident: Besuche in Altenheimen mit Schutzkleidung ermöglichen

Berlin, Essen (epd). Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat vorgeschlagen, Besuche in Pflegeeinrichtungen unter Schutzvorkehrungen wieder zu ermöglichen. "In einem Altenheim zum Beispiel muss wieder Besuch stattfinden können - aber eben abgesichert", sagte Reinhardt des Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (8. April). Um die Bewohner vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, sollten alle Besucher Schutzkleidung tragen.

"Sinnvoll wäre auch eine Schleuse, in der sich Gäste desinfizieren und Schutzkleidung anlegen müssen", sagte der Ärztepräsident weiter. "Erst danach sollten sie die Räume der Bewohner betreten." Die zusätzlichen Hygienemaßnahmen für Besucher seien jedoch vom Pflegepersonal nicht zu leisten. "Das wäre etwas für Freiwilligendienste", regte Reinhardt an. Die Kosten dafür solle die öffentliche Hand tragen.

Gesellschaft

Helfer und Kirchenvertreter fordern Evakuierung der Flüchtlingslager

epd-bild/Jörn Neumann

Frankfurt a.M. (epd). Bei der Evakuierung von Flüchtlingen aus griechischen Lagern dringen Hilfsorganisationen und Kirchenvertreter auf mehr Solidarität und Tempo. Nicht erst seit der Corona-Krise litten die Menschen dort unter der katastrophalen Situation, erklärte der Bundesverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge am 9. April in Berlin. "Nun droht eine Tragödie, wenn nicht schnell gehandelt wird." Ähnlich äußerten sich "Ärzte ohne Grenzen", der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm und weitere führende Kirchenvertreter.

Eine Aufnahme von 50 Minderjährigen sei völlig unzureichend, betonte der Bundesverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit Blick auf die entsprechende Ankündigung der Bundesregierung vom 8. April. Nach wochenlangen Verzögerungen soll die Aufnahme von Kindern aus den überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln in der nächsten Woche mit 50 Minderjährigen starten. Insgesamt will die Bundesregierung insgesamt 300 bis 500 Flüchtlinge aus den Lagern übernehmen. "Wir können und müssen deutlich mehr tun", forderte der Verband.

"Richtiger Schritt"

"Ärzte ohne Grenzen" unterstrich, die Menschen in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln seien angesichts der Corona-Pandemie akut gefährdet. Hunderte Menschen, die zu Coronavirus-Hochrisikogruppen zählen, seien in den überfüllten Flüchtlingslagern noch immer in Gefahr, an Covid-19 zu erkranken, sagte Florian Westphal, Geschäftsführer der Organisation in Deutschland. "Daran ändert auch die Ankündigung der Bundesregierung nichts, 50 Kinder aus Moria zu evakuieren - auch wenn wir froh sind, dass nach vier Wochen nun überhaupt etwas geschieht."

Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bedford-Strohm, forderte eine umgehende Evakuierung der Flüchtlingslager und die Verteilung der Menschen in Europa. "Es ist ein richtiger Schritt, dass jetzt endlich 50 Kinder kommen können. Aber es ist viel zu wenig", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung". "Wenn sich das Coronavirus in dem völlig überfüllten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ausbreitet, hätte das dramatische Folgen", betonte der Theologe. Es müsse "Schluss sein damit, die Verantwortung in Europa hin- und herzuschieben".

"Beschämend"

Mit Blick auf die angekündigte Übernahme von 50 Minderjährigen sprach die westfälische Präses Annette Kurschus von einem Anfang. In Deutschland seien jedoch viele Menschen und Städte bereit, Kinder und Jugendliche aufzunehmen, erklärte stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende. Dieses Engagement müsse politisch gewürdigt, weitere rechtliche Möglichkeiten müssten eröffnet werden.

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, warf Europa fehlende Humanität vor. "Das ist beschämend und eine Folge rechtspopulistischen Gedankenguts in Europa", sagte er der "Passauer Neuen Presse". "Wir müssen zeigen, dass Humanität in Europa keine Dekoration ist, sondern zu seinen Grundpfeilern gehört. Das gilt für alle Europäer." Es sei erschreckend, dass die Regierungen von Polen, Ungarn und Tschechien eine Haltung zeigten, die nicht nur unsolidarisch sei, "sondern jedem christlichen Denken widerspricht", sagte Sternberg.

Ostermärsche erstmals ohne Straßen-Kundgebungen

epd-bild/Christian Ditsch

Dortmund (epd). Der diesjährige Online-Ostermarsch Rhein-Ruhr ist am Ostermontag nach dreitägiger Dauer zu Ende gegangen. Unter anderem gab es in Bochum-Werne einen online-Friedensgottesdienst ohne Kirchgänger. Der Mitorganisator des digitalen Ostermarsches Rhein-Ruhr, NRW-Landesgeschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte Kriegsdienstgegner Joachim Schramm, zog eine positive Bilanz der traditionsreichen Veranstaltung im Netz. "Vor dem Hintergrund, dass das für uns alle Neuland war, sind wir mit der Resonanz und Beteiligung der Mitglieder aus Friedensbewegung, Anti-Atom-Bewegung und Klimaschützern zufrieden", sagte Schramm dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Hunderte Menschen hätten ihre Fotos von ihren privaten Aktionen auf Balkonen, in Gärten oder bei Spaziergängen an das Ostermarschbüro geschickt. Zudem hätten rund 500 Personen das Video zu Auftakt am Karsamstag mit Rede- und Musikbeiträgen zum Online-Ostermarsch Rhein-Ruhr angeklickt, schilderte Schramm. Der Online-Ostermarsch Rhein-Ruhr 2020 fand unter dem Motto "Atomwaffen verbieten - Klima schützen - Nein zur EU-Armee" statt. Es war in der 60-jährigen Geschichte der Ostermarschbewegung hierzulande seit 1982 das erste mal, dass Demonstrationen und Kundgebungen nicht auf der Straße stattfanden. Auf Transparenten im Ruhrgebiet hieß es mit Bezug auf die Corona-Krise "Geld für Gesundheit statt für Rüstung oder "Beatmungsgeräte statt Atombomber".

Organisatoren mit Online-Ostermarsch Rhein-Ruhr zufrieden

Schramm vom Büro des Ostermarsches Rhein-Ruhr kritisierte, dass die Politik in Deutschland trotz der aktuellen Corona-Krise mit ihrer Ausweitung der Militärausgaben "einfach so weitermacht". Schramm wies dazu auf die Ankündigung von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer (CDU) hin, die während der Ostertage erklärt habe, am Ankauf neuer Atombomber festzuhalten. "Das zeigt, wie notwendig unser Engagement ist und wie schade, dass wir unseren Protest dagegen nicht auf die Straße bringen konnten." In den vergangenen Jahren nahmen an den regionalen Aktionen bis zu 2.500 Menschen teil.

Der langjährige Organisator des Ostermarsches Rhein-Ruhr wies auch auf einzelne Aktionen von Mitgliedern der Friedensbewegung hin, die etwa in Duisburg oder in Bonn mit mehreren Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln für Frieden und gegen eine weitere Militarisierung protestiert hatten. In Hattingen im Ruhrgebiet habe es in einem Mehrgenerationenhaus über vier Etagen eine gemeinsame Aktion von Friedensfreunden gegeben, die ihre Transparente und Fahnen allesamt gleichzeitig auf den Balkonen präsentiert hätten.

"Ostermarsch 2020 - Ohne Marsch - Aber in Bewegung"

Schramm bedauerte im Gespräch mit dem epd, dass der für den Ostersamstag geplante Osterspaziergang der örtlichen Friedensbewegung in Köln nicht habe stattfinden dürfen und warf den Ordnungsbehörden "Willkür" vor. Die Anmelder des Osterspaziergangs hätten im Vorfeld die Einhaltung von Mindestabständen sowie das Tragen von Mund-Nase-Masken zugesagt. Ein Sprecher des Online-Ostermarsches Rhein-Ruhr zog am 13. April das Fazit: "Ostermarsch 2020 - Ohne Marsch - Aber in Bewegung." Man hoffe, im kommenden Jahr wieder - wie gewohnt - auf der Straße demonstrieren zu können.

Fotos von "Osterspaziergängern"

Auch das Bremer Friedensforum und das Friedenszentrum in Braunschweig hatten ihre "Ostermärsche" mit Redebeiträgen und Forderungen online gestartet. Gerade in Corona-Zeiten werde die Notwendigkeit einer friedens- und abrüstungspolitischen Wende überdeutlich, so die Initiatoren. Sie forderten "weniger Mittel für todbringende Rüstung und Kriegseinsätze" und mehr für den Gesundheits- und Sozialbereich sowie für Klimaschutz.

Das Friedensbüro Hannover veröffentlichte auf seiner Internetseite Fotos von "Osterspaziergängern", die Plakate mit Forderungen der Friedensbewegung hoch hielten. Auf der Internetseite warnte der Hamburger Schauspieler Rolf Becker vor einer Lastenverteilung von oben nach unten angesichts wirtschaftlicher Folgen der Corona-Pandemie. Der Waffenexport bleibe uneingeschränkt, kritisierte er. "Die Einschränkung demokratischer Rechte, bislang von der Mehrheit der Bevölkerung noch hingenommen, schreitet fort."

Die Ostermärsche hatten ihren Ursprung Ende der 50er Jahre in Großbritannien. Den ersten Ostermarsch in der Bundesrepublik gab es 1960 in der Lüneburger Heide. Zu den Hochzeiten der Friedensbewegung zu Beginn der 80er Jahre kamen Hunderttausende zu den Kundgebungen. Danach wurde die Ostermarschbewegung schwächer, erlebte aber wegen Kriegen, etwa in Jugoslawien, immer wieder Zulauf.

Konfliktforscher warnt vor Stimmungsumschwung

epd-West/Universität Bielefeld

Bielefeld (epd). Der Konfliktforscher Andreas Zick sieht bei lange anhaltenden Einschränkungen in der Corona-Krise die Gefahr eines Stimmungswechsels in der Gesellschaft. Der Streit um die Lockerung mehre sich bereits, sagte der Wissenschaftler in Bielefeld dem Evangelischen Pressedienst (epd). Werde die freiwillige Einwilligung immer mehr als erzwungene Einwilligung erlebt, dann orientierten sich Menschen an anderen, die das als Freiheitsentzug interpretieren und revoltieren, warnte Zick.

Es komme daher darauf an, gewünschte Maßnahmen "weiterhin als Bitte und freiwillige Entscheidung zu organisieren", erklärte der Konfliktforscher. Auch müsse der Appell mit ausgewogenen Informationen über Gefahren wie auch mit positiven Nachrichten gekoppelt werden. Der gemeinsame Gesundheitsschutz könne jetzt Gemeinsamkeit schaffen, wie es der Klimaschutz auch in den vergangenen Monaten geschafft habe. "Zwang allein wird das Gegenteil erzeugen", warnte Zick.

Krisen durch Epidemien verstärken laut Zick bei vielen Menschen die Verunsicherung. Damit werde eine Flucht in eine vermeintliche Sicherheit attraktiv. Das könne zu autoritärem Verhalten oder auch zu einer pragmatischen Angepasstheit führen, erklärte der Wissenschaftler. In autoritären Regimen wie Ungarn sei die Gesellschaft durch Verbote sowie Ausgrenzungen von Gruppen in eine autoritäre Situation gebracht worden.

In Deutschland ist die Lage nach Worten Zicks jedoch anders: "Ich denke, wir sind in einem Prozess einer temporären Vergemeinschaftung, der notwendig ist, in Krisenzeiten, die nicht von politischen Krisen gezeichnet sind", sagte der Wissenschaftler. Aktuell suchten Menschen Sicherheit bei denen, die die Krankheit verstehen. Hier seien nicht Autoritäten des Staates, sondern der Ärzte und Wissenschaftler gefragt. "Wir sind in der Pandemie zu einer Expertinnen- und Expertengesellschaft geworden", sagte Zick.

Wenn die Krise jedoch länger andauere, könnten wirtschaftliche Krisen oder soziale Krisen durch die Isolation verstärkt werden, warnte Zick. Ohnmacht mache zudem anfällig für Populismus. Das könne dann Einstellungen stärken, es gäbe minderwertigere Andere und korrupte Eliten. Problematisch werde es, wenn der Logik des Marktes die Gefahrenabwehr für andere geopfert werde, sagte der Wissenschaftler. Das treffe oft Minderheiten, wie die Fälle von geringerer Gesundheitsprävention für Geflüchtete in Unterkünften oder an den Grenzen zeigten.

Historikerin: In der Krise fragen Menschen nach Sinn des Lebens

Osnabrück (epd). Die Vorsitzende des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, Eva Schlotheuber, erwartet infolge der Corona-Pandemie, dass Fragen dem Sinn des Lebens wieder an Gewicht gewinnen. Die klassischen Kirchen würden von einer stärkeren Hinwendung der Menschen zum Glauben allerdings nicht profitieren, sagte Schlotheuber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (9. April). Die Corona-Krise ändere an deren Problemen nichts. "Vielleicht werden wir ganz neuartige religiöse Strömungen sehen", sagte die Universitätsprofessorin.

Pandemien "waren und sind immer wieder Ausgangspunkt von etwas grundsätzlich Neuem". Sie offenbarten "schonungslos die Schwächen des Status quo", sagte Schlotheuber. Daher werde auch das Coronavirus die gesellschaftlichen Paradigmen spürbar verschieben.

"Vor Überreaktionen hüten"

Wichtig sei es jetzt, "nüchtern zu bleiben und uns vor Überreaktionen zu hüten". Man wisse aus der Geschichte, dass Pandemien stets von Scharlatanerie, Hetze und Unruhen begleitet würden, sagte Schlotheuber: "Jede andere Annahme wäre naiv. Da sind wir alle gefragt gegenzuhalten."

Die Historikerin wandte sich gegen vorschnelle Schuldzuweisungen, wie etwa dem Kapitalismus einen Anteil zuzuschreiben. "Es ist erwartbar, wenn argumentiert wird, der Mammon sei letztlich an allem schuld", sagte sie und mahnte: "Denken Sie an die Judenverfolgungen und das Aufkommen der Legenden, dass sie die Brunnen vergiftet hätten in den Zeiten der großen Pest. Diese Stigmatisierung geschah auch vor dem Hintergrund ihrer großen Rolle beim Geldverleih."

Wichtig sei, die wirklichen Ursachen von Fehlentwicklungen in den Blick zu nehmen. Für denkbar halte sie, dass die globale Mobilität von Menschen und Waren stärker reflektiert wird.

"Aita Mari" rettet Flüchtlinge vor Malta

Ein kleines spanisches Rettungschiff holte am Ostermontag vor Malta Flüchtlinge aus einem sinkendem Schlauchboot. Die 149 Flüchtlinge der "Alan Kurdi" mussten unterdessen weiter auf dem deutschen Schiffs ausharren.Rom (epd). Das spanische Rettungsschiff "Aita Mari" hat am Ostermontag 47 Flüchtlinge aus einem sinkenden Schlauchboot gerettet. Nach Angaben der Hilfsorganisation "Salvamento Maritimo Humanitario" befand sich unter den Geretteten eine Schwangere, sechs Migranten seien bewusstlos gewesen. Das Boot ist demnach eines von vier Booten, die vor mehreren Tagen Notrufe abgesetzt hatten. Die 149 Flüchtlinge der "Alan Kurdi" mussten unterdessen am 13. April auf dem deutschen Rettungsschiff ausharren, obwohl die Italien ihnen tags zuvor ein Quarantäne-Schiff zugesagt hatte.

Die Migranten könnten aufgrund der Gesundheitslage nicht in einem italienischen Hafen an Land gehen, teilte der italienische Katastrophenschutz mit. Die "Alan Kurdi" befindet sich derzeit in internationalen Gewässern vor der sizilianischen Stadt Palermo. Der italienische Rundfunk berichtete unter Berufung auf das römische Innenministerium, Deutschland sei bereit, die Migranten im Anschluss an die Quarantäne aufzunehmen.

Widersprüchliche Angaben über Bootsunglück

Der italienische Küstenschutz widersprach unterdessen Berichten über ein vermutetes Bootsunglück vor der libyschen Küste. Das von einem Flugzeug der europäischen Grenzschutzagentur Frontex fotografierte Boot ohne Motor sei "wahrscheinlich in den vergangenen Tagen Gegenstand einer Rettungsaktion der libyschen Behörden" gewesen, teilte die italienische Behörde am 13. April mit. Auf den Bildern seien weder Leichen noch auf dem Wasser schwimmende Gegenstände auszumachen.

Die Berliner Hilfsorganisation Sea-Watch hatte zuvor berichtet, bei dem Boot handle es sich vermutlich um eines der vier Boote, die mit der Notruf-Initiative "Alarm Phone" Kontakt aufgenommen hatten. Das Boot mit 85 Menschen an Bord sende keine Signale mehr. "Wir müssen annehmen, dass alle ertrunken sind, da es keine Infos über Rettungen gibt."

Nachdem am 12. April ein Boot mit 101 Flüchtlingen die Südküste von Sizilien erreicht hatte, gingen am Tag darauf weitere 77 in Portopalo im Osten der Insel an Land. Damit erreichten in den vergangenen Tagen insgesamt fünf Flüchtlingsboote aus eigenen Kräften Sizilien.

Mit Blick auf die "Alan Kurdi begrüßte "Sea-Eye"-Sprecher Gorden Isler die Übernahme der Migranten auf ein italienisches Quarantäne-Schiff. "Eine solche Lösung wäre aus humanitären Gründen die beste Lösung", sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Schiffe der italienischen Küstenwache seien größer und besser geeignet, die Geretteten aufzunehmen. "Wir wären für eine solche Lösung sehr dankbar", fügte Isler hinzu.

Rom sieht Berlin in der Pflicht

Unklar sei aber weiter, wo die Migranten nach den 14 Tagen Quarantäne an Land gehen könnten. Die Regierung in Rom sieht Deutschland als Flaggenstaat der "Alan Kurdi" in der Pflicht. Italien und Malta hatten schon frühzeitig gewarnt, dass ihre Häfen für Flüchtlingsschiffe wegen der Corona-Krise geschlossen seien. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch erklärt, sie sei mit allen Beteiligten im Gespräch, um eine Lösung zu finden.

Laut der Bordärztin der "Alan Kurdi" ist bisher kein Crewmitglied und auch keiner der Geretteten an Covid-19 erkrankt. Die Flüchtlinge sind seit ihrer Rettung aus Seenot vor der libyschen Küste am13. April unter beengten Verhältnissen auf dem Schiff. Die 17-köpfige Crew hatte beklagt, dass sie unter hohen psychischen Belastungen stehe und unter Schlafmangel leide. Die Crew müsse nicht nur die Menschen versorgen, sondern auch immer wieder Konflikte schlichten.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, äußerte sich angesichts der Rettungsaktion der "Aita Mari" froh und dankte den Helfern. "Gott will das Leben", schrieb er bei Facebook: "Das ist die Botschaft des Osterfests." Zuvor hatte er an Malta und andere EU-Staaten appelliert, die Flüchtlinge im Mittelmeer nicht ertrinken zu lassen.

Papst Franziskus wandte sich unterdessen in einem Schreiben an italienische Seenotretter und sagte seine Unterstützung zu. "Danke für alles, was ihr tut. Ich möchte euch sagen, dass ich immer bereit bin, euch zu helfen. Zählt auf mich", erklärte der Papst.

Ex-Amnesty-Generalsekretär Volkmar Deile gestorben

Berlin (epd). Der langjährige Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Volkmar Deile, ist tot. Der evangelische Theologe starb bereits am 2. April im Alter von 77 Jahren, wie sein Freundeskreis am 8. April in einer Anzeige mitteilte. Deile leitete von 1990 bis 1999 die deutsche Sektion der Menschenrechtsorganisation. Zuvor war er unter anderem Geschäftsführer der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und vertrat diese von 1981 bis 1984 auch im Koordinationsausschuss der Friedensbewegung, der die großen Bonner Friedensdemonstrationen von 1981 und 1983 organisierte.

Volkmar Deile stehe für die Abrüstungs- und Friedensbewegung in den 80er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, würdigte ihn die Aktion Sühnezeichen auf ihrer Homepage. Er habe eine Theologie nach Auschwitz geprägt, die sich im christlich-jüdischen Gespräch, in der Arbeit gegen Antisemitismus und in der Orientierung an Frieden und Menschenrechten zeigte.

"Ökumenischer Horizont stets politisch geerdet"

Mit klugen und besonnenen Beiträgen habe Deile "unser Denken über Frieden und Gerechtigkeit voran gebracht und geschärft. Sein weiter ökumenischer Horizont war stets politisch geerdet", würdigten ihn zahlreiche Weggefährten, darunter der Erfurter Altpropst Heino Falcke, der frühere Generalsekretär der Friedensbewegung Pax Christi, Joachim Garstecki, sowie der frühere Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Konrad Raiser, mit seiner Frau Elisabeth Raiser, die evangelische Präsidentin des ersten Ökumenischen Kirchentages 2003 in Berlin war.

Mehr rechtsextrem motivierte Straftaten in 2019

Der Mord an Lübcke, Schüsse in Halle, ein Blutbad in Hanau - rechtsextremistische und antisemitische Attentate haben in den vergangenen Monaten für Entsetzen gesorgt. Auch die Gesamtzahl der rechtsextrem motivierten Straftaten steigt.Berlin, Essen (epd). Die Zahl rechtsextrem motivierter Straftaten ist im vergangenen Jahr gestiegen. Wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Politikerin Irene Mihalic hervorgeht, wurden für 2019 insgesamt 22.337 Delikte vorläufig im Kriminalpolizeilichen Meldedienst für Politisch Motivierte Kriminalität gemeldet, bei denen die Tat einen rechtsextremen Hintergrund hatte. 2018 zählte die Polizei 20.431 rechtsextrem motivierte Straftaten, 2017 insgesamt 20.520. Zuerst hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (7. April) darüber berichtet.