Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 11/2023 - 17.03.2023

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 11/2023 - 17.03.2023

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 11/2023 - 17.03.2023

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 11/2023 - 17.03.2023

aufgrund eines „massiven Mangelangebots“ bekommen viele Eltern trotz geltenden Rechtsanspruchs für ihr Kind keinen Platz in einer Kita, beklagt der Bildungsforscher Sevrin Waights gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd). Vor allem Familien mit geringem Einkommen oder mit Migrationshintergrund gehen nach einer neuen Studie leer aus. Sie brauchen mehr Unterstützung bei der Suche nach einem Betreuungsplatz, wie Bildungsforscher übereinstimmend fordern.

Nach Einschätzung des Konfliktforschers Andreas Zick ist es in Deutschland ein extremer Einzelfall, dass das tot aufgefundene zwölfjährige Mädchen aus Freudenberg mutmaßlich von zwei Kindern umgebracht worden ist. Im Interview sagt er, oft würden traumatisierte Kinder zu Tätern, die Gewalt erfahren haben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verbrachten Hunderttausende ihre Kindheit in Heimen und Anstalten. Zeitzeugen berichten von Missbrauch und Demütigung. Günter Scheidler lebte in einem evangelischen Kinderheim in Wuppertal und in der Kinderpsychiatrie. In einem Buch schreibt er über die schwere Zeit.

Der Geschäftsführer des Personaldienstleisters doctari, Cai-Nicolas Ziegler, fordert eine Eindämmung der Zeitarbeit in der Gesundheits- und Pflegebranche. „Die Politik muss verhindern, dass die Leiharbeit in der Pflege überhandnimmt“, sagte er im Interview. Doctari ist eines der größten Zeitarbeitsunternehmen in der Gesundheitsbranche.

Wer das Auto auf einen Behindertenparkplatz stellen will, muss nicht absolut gehunfähig sein. Bei Menschen, die nur in vertrauter Umgebung oder auf glatten Böden etwas gehen können, kann eine „außergewöhnliche Gehbehinderung“ vorliegen, die sie berechtigt, auf Behindertenparkplätzen zu parken, urteilte das Bundessozialgericht.

Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Twitterkanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Markus Jantzer

Frankfurt a.M. (epd). Sozial benachteiligte Kinder haben einer Studie zufolge deutlich geringere Chancen auf einen Betreuungsplatz in einer Kita als Kinder aus besser gestellten Familien. Daran habe sich auch zehn Jahre nach Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz nach dem vollendeten ersten Lebensjahr wenig geändert, heißt es in einer am 10. März in Wiesbaden vorgelegten Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB).

Für die Studie wurden die Daten zur Kita-Nutzung von rund 96.000 Jungen und Mädchen analysiert. Betroffen sind demnach Kinder aus bildungsferneren Familien, aus armutsgefährdeten Verhältnissen und aus Haushalten, in denen kein Deutsch gesprochen wird.

Sevrin Waights, Bildungsforscher am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, fasste auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie so zusammen: „Es gibt ein massives Mangelangebot an Kita-Plätzen. Dieses Defizit bedeutet, dass sehr viele Eltern, die einen Rechtsanspruch auf einen Platz haben, in der Realität keinen Platz bekommen.“ Die großen Unterschiede bei den Betreuungsquoten - je nach sozioökonomischem Hintergrund der Familien - sind laut Waights „nicht auf eine unterschiedliche Nachfrage zurückzuführen, sondern darauf, ob diese Nachfrage erfüllt wird“.

Im Jahr 2020 hatte nach der BiB-Studie nur etwa jedes vierte armutsgefährdete Kind unter drei Jahren (23 Prozent) einen Platz in einer Kita, während es bei Familien aus nicht-prekären Verhältnissen doppelt so viele waren (46 Prozent). Der Betreuungswunsch von ärmeren Familien wird in rund 17 Prozent der Fälle nicht erfüllt, bei reicheren Familien erfüllen Kitas nur etwa jeden zehnten Betreuungswunsch nicht.

Ein ähnliches Muster zeigt sich bei Familien mit Migrationshintergrund. Unter allen Kindern, die zu Hause hauptsächlich Deutsch reden, besuchen 38 Prozent eine Kita. Unter Jungen und Mädchen, in deren Familien kein Deutsch gesprochen wird, sind es hingegen nur 24 Prozent. „Familien, die zu Hause kein Deutsch sprechen, äußern genauso häufig einen Wunsch nach einem Kita-Platz wie andere Familien. Trotzdem gehen diese Kinder viel seltener vor dem dritten Lebensjahr in eine Kita“, sagte Sophia Schmitz, Co-Autorin der Studie.

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in München befasst sich regelmäßig mit dem Zusammenhang von soziale Ungleichheit und der Nutzung von Kita-Plätzen. Dabei stellt das Institut nach Angaben von Susanne Kuger, Professorin für Empirische Sozial- und Bildungsforschung im Kindes- und Jugendalter an der Ludwig-Maximilians-Universität München, fest: „In Regionen mit knappem Platzangebot gehen Kita-Plätze häufiger an bestimmte Familien.“ Dazu gehören unter anderem „Eltern, die ihre Präferenz für eine bestimmte Kita mit Nachdruck, Engagement und Fantasie zum Ausdruck bringen“, wie Kuger dem epd sagte. „Das beginnt beim persönlichen Vorstellen in der Kita und endet - anekdotisch - bei Versprechen über Mithilfe bei Festen oder anstehenden Renovierungsarbeiten.“

Im Vorteil seien auch Eltern, die unterschiedliche Wege der Anmeldung nutzen. Komplexe Anmeldeprozesse stellten außerdem in vielen Städten ein Hindernis für Familien ohne ausreichend gute Sprachkenntnisse dar, erklärte Kuger. Auch sei vielen ihr Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nicht bewusst. Andere Familien wiederum „wissen nicht oder erkennen erst zu spät die enge Platzsituation und melden ihr Kind (zu) spät an. Für einen Krippenplatz muss man in vielen Regionen mit besonders hoher Platzknappheit häufig schon um den Zeitpunkt der Geburt herum anmelden“, sagte die Münchner Forscherin.

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden fordert, Familien über die Vorteile eines frühen Kita-Besuchs niedrigschwellig zu informieren und Eltern bei der Suche nach Betreuungsplätzen zu unterstützen. Außerdem sei ein weiterer Kita-Ausbau nötig. Nach Kugers Ansicht ist „der zentrale Mechanismus zum Abbau der Ungleichheiten der Aufbau ausreichender Betreuungskapazitäten - was allerdings angesichts der großen Personalengpässe ein echtes Problem darstellt“, sagte sie dem epd.

Berlin (epd). Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat seine Pläne der Krankenhausreform gegen anhaltende Kritik der Bundesländer verteidigt. Auf einer Veranstaltung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) am 13. März in Berlin bezeichnete Lauterbach einen Umbau der Krankenhauslandschaft als „zwingend notwendig“. Die Lage der Kliniken sei aktuell „noch nie so trist und schwierig“ gewesen. Viele Kliniken seien in größter Not. „Investitionen und Personal fehlen, Häuser sind gezwungen, sich viel zu stark ökonomischen Zwängen zu beugen. Das wollen wir ändern“, sagte der Minister.

Vor allem Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein üben an der Reform scharfe Kritik. Sie wollen nach eigener Ankündigung die Reformen auf Verfassungsmäßigkeit prüfen lassen. Im Kern der Kritik steht der Vorwurf, die Zuständigkeit der Länder für die Krankenhausplanung würde vom Bund ausgehebelt. Rechtswissenschaftler Ferdinand Wollenschläger von der Universität Augsburg soll die Studie vorlegen. Mit Ergebnissen werde noch in diesem Frühjahr gerechnet, hieß es.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) betonte mit Nachdruck, die Krankenhausreform könne nicht ohne die Zustimmung der Länder kommen, sonst sei eine Klage der Länder unausweichlich: „Die Länder dürfen nicht zur reinen Umsetzungsbehörde des Bundesgesundheitsministers werden“, sagte er auf der Veranstaltung der DKG in Berlin. Deutschlands Krankenhauslandschaft sei sehr unterschiedlich und könne nur regional geplant werden: „Ich bin gegen eine Bundesschablone, weil ich schon keine Landesschablone machen kann“, unterstrich Laumann.

Er habe großes Interesse an dem Gelingen der Krankenhausfinanzierungsreform. Aber der Bundesgesundheitsminister müsse sich schon entscheiden: „Bei den Bund-Länder-Verhandlungen in Berlin hat er versprochen, dass man auf Augenhöhe verhandelt und gemeinsam beschließt. Und wir können keiner Krankenhausreform zustimmen, die den Ländern die Beinfreiheit zum Gestalten nimmt.“

Auch Lauterbach will nach eigenen Worten die Reform nicht ohne Zustimmung des Bundesrats durchsetzen. „Wir müssen zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen“, betonte er. Die Zeit dränge, da es insbesondere wegen des Personalmangels für die Krankenhäuser immer schwieriger werde, die für einen wirtschaftlichen Betrieb notwendigen höheren Fallzahlen zu erreichen. Ohne Reformen drohe vielen Häusern die Insolvenz.

Die sogenannte Fallpauschale, über die sich die Krankenhäuser derzeit in erster Linie finanzieren, ist Kern der Reform, die auf Vorschlägen einer Experten-Kommission beruht. Im Sommer sollen Eckpunkte vorgelegt werden. Ziel ist nach Lauterbachs Worten, die Kliniken von wirtschaftlichem Druck zu befreien. Das bisherige System der Fallpauschalen soll daher weitgehend abgeschafft werden. Und es solle Geld geben, damit bestimmte Leistungen dauerhaft vorgehalten werden könnten.

Ziel ist, dass sich die Zahl unnötiger, aus wirtschaftlichen Überlegungen durchgeführter Eingriffe verringert. Auch soll es künftig eine Unterteilung der Krankenhäuser in verschiedene Leistungskategorien geben. Kleine Häuser sollen sich auf eine Grundversorgung konzentrieren, während komplexere Eingriffe vor allem in großen, entsprechend spezialisierten Kliniken stattfinden sollen.

Diese Zentralisierung von schwierigen Fällen soll den Kliniken Lauterbach zufolge wieder mehr wirtschaftliche Perspektiven eröffnen. Zudem soll damit die Qualität der Behandlung verbessert werden. So sei beispielsweise die Behandlung von Krebserkrankungen in zertifizierten onkologischen Zentren nachweislich erfolgreicher.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, mahnte Bund und Länder, die Reform gemeinsam voranzubringen. Aber: "Auch wir sind der Auffassung, dass die Länder das letzte Wort haben müssen. Die Länder müssen mit Blick auf die regionalen Räume, die sie dort verantworten müssen, entscheiden: Wo soll welches Krankenhaus existieren? Welche Aufgaben soll es erfüllen?”, sagte Gaß.

Die Kliniken seien chronisch unterfinanziert. Das Problem verschärfe sich durch die hohe Inflation und die Abhängigkeit von den Fallzahlen. Bis zum Ende des Jahres werde ein Defizit der Krankenhäuser in Höhe von rund 15 Milliarden Euro erwartet. Die Krankenhäuser könnten auch von einem Ausbau ambulanter und damit nicht-stationärer Leistungen profitieren, erklärte Gaß.

Nairobi (epd). Stephenie Rachel ist 20 Jahre alt und hat ein großes Ziel vor Augen: Sie will im Herbst nach Deutschland ziehen und eine Ausbildung zur Krankenpflegerin beginnen. Dazu belegt sie einen Vorbereitungskurs an der Mount Kenya University, der in Kooperation mit der Hochschule Koblenz seit Januar zum ersten Mal angeboten wird. Gemeinsam mit 14 anderen lernt die junge Kenianerin dort Grundlagen der Medizin, beschäftigt sich mit Ethik in der Pflege und bald auch mehr mit Deutschland, der Sprache und den Gegebenheiten in Europa.

Für die Studiengebühren hat die ganze Familie zusammengelegt. „Sie haben große Hoffnungen“, sagt Stephenie. Sie hat schon in der weiterführenden Schule angefangen, Deutsch zu lernen und dann am Goethe-Institut weitergemacht. Um in das Programm zur Ausbildung in Deutschland aufgenommen zu werden, muss sie gute Deutschkenntnisse nachweisen. Zwei Semester dauert der Kurs an der größten privaten Hochschule Ostafrikas, pro Semester kostet er umgerechnet 800 Euro.

In Deutschland fehlen derweil mehrere hunderttausend Fachkräfte in der Pflege. Und die Wissenschaftler der Hochschule Koblenz rund um den Wirtschaftswissenschaftler Christian Lebrenz verfolgen mit dem Forschungsprojekt so auch eine Vision: langfristig Wege finden, um Fachkräfte für den chronisch unterbesetzten Gesundheitssektor anzuwerben.

Professor Christopher Mutembei betreut das Projekt in Kenia. Es unterscheide sich deutlich davon, wie sonst Fachkräfte geworben werden, erklärt er. Sonst wollten alle schon ausgebildete Fachkräfte. Mit seinem Programm hingegen sollen junge Menschen mit Interesse im Gesundheitsbereich gefördert werden, die noch keine Ausbildung haben. Und im Idealfall sollen sie eines Tages nicht nur mit Überweisungen aus Deutschland an die Familie, sondern auch mit ihrem gewonnenen Wissen zur Entwicklung in Kenia beitragen.

„Ich sehe das als eine zweite Lebenschance“, sagt der Kursteilnehmer Jeremia Maina. Er hat schon mehrere Jahre in Deutschland gelebt, Studium und Arbeit gleichzeitig aber nicht managen können. In Kenia gebe es wenig Chancen auf Arbeit und viele junge Menschen. Etwa dreiviertel der Bevölkerung sind 34 Jahre oder jünger. Selbst viele Uni-Absolventen finden keine Jobs und halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. In Deutschland sei es umgekehrt, viele offene Stellen und wenig junge Leute. „Eine perfekte Partnerschaft sozusagen“, sagt der 35-Jährige.

Die Partnerkrankenhäuser in Rheinland-Pfalz übernehmen die Kosten für Visum, Flug und am Anfang auch für die Unterkunft der Auszubildenden, für die dort im Herbst die Krankenpflegeausbildung beginnt. Das Programm trifft auch die neue Linie der Bundesregierung, die sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt hat, Arbeitsmigration zu erleichtern.

Langfristig wollen die Mount Kenya University und die Hochschule Koblenz Tausende Menschen im Jahr ausbilden und das Projekt auf andere Sektoren ausweiten, wie Lebrenz erklärt. Doch dafür müssen in Kenia erst Strukturen für mehr Deutschunterricht geschaffen werden. Und in Deutschland bessere Grundlagen bei der Aufnahme.

Deshalb sollen die Azubis von den Integrationsbeauftragten der Krankenhäuser und Paten aus einem Netzwerk afrikanischer Pflegekräfte in ihrer neuen Heimat begleitet werden. „Ich träume davon, nach der Ausbildung an der Uni Medizin zu studieren und Neurochirurgin zu werden“, sagt Stephenie Rachel. Danach will sie gerne in Deutschland arbeiten, aber Ziel ist auch: sich mit einem eigenen privaten Krankenhaus in Kenia für die Gesundheit ihrer Landsleute einzusetzen.

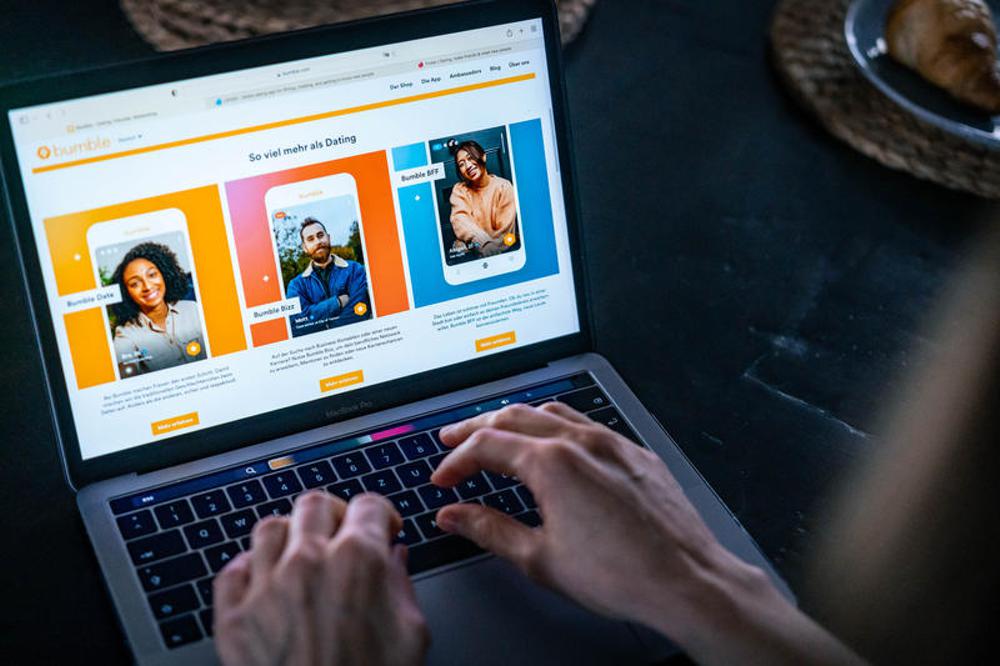

Frankfurt a.M. (epd). Auf Online-Dating hat David keine Lust mehr. Der Dortmunder ist arm, wie er selbst sagt. Und Single. Seine finanzielle Situation stelle bei der Partnersuche ein Problem dar. „In unserer Gesellschaft gibt es Rollenerwartungen an die Geschlechter. Beim Mann bedeutet das, im Zweifel die Rolle des Ernährers übernehmen zu können“, meint David, der im Niedriglohnsektor arbeitet und sich bei der Initiative „#IchbinArmutsbetroffen“ für Menschen am Existenzminimum einsetzt.

Der 39-Jährige hat ein paar Beziehungen und Dates hinter sich - seine Erfahrungen waren meist negativ: „Mir ist mal bei einem Date gesagt worden, dass ein Mann ja für das Auskommen sorgen müsse, spätestens wenn ein Kind unterwegs sei.“ David ist überzeugt: „98 Prozent bewerten deinen Wert als Kerl nach dem Beruf.“

Auf Twitter hatte sich im vergangenen Jahr unter den Hashtags #ichbinArmutsbetroffen und #gibArmuteinGesicht eine Debatte unter anderem auch zum Thema Armut und Dating entfacht. Viele Userinnen und Unser berichteten dort über ihre teilweise schmerzvollen Erlebnisse beim Dating.

Nach einer Studie der Partnervermittlung Gleichklang.de kann Armut eine Barriere beim Online-Dating sein. Demnach zeigte sich, dass 73 Prozent der weiblichen Singles einen mittellosen Beziehungspartner ablehnten. Wesentlich offener gaben sich männliche Singles, von denen lediglich 32 Prozent Ablehnung angaben.

Ablehnung zu erfahren, könne Selbstwertdefizite der Betroffenen verstärken, betont Psychologe Guido Gebauer, der die Online-Befragung angestoßen hatte. Betroffene hätten dann das Gefühl, nicht liebenswert zu sein. Häufig seien sie außerdem nicht mehr ausreichend aktiv und offen, um jemanden kennenzulernen. Bei Männern könne dadurch in seltenen Fällen auch das sogenannte Incel-Phänomen begünstigt werden, also der Hass auf Frauen. Nämlich dann, wenn Männer die erlebte Zurückweisung aggressiv verarbeiten und hierauf mit frauenfeindlichen Einstellungen reagieren.

Bereits bei der Anmeldung und Nutzung gängiger Online-Dating-Plattformen seien arme Menschen benachteiligt, erklärt Gebauer. Kostenlose Angebote hätten in der Regel keine ausreichende Funktionalität, manche kostenlose Plattformen seien oft unseriös.

Spätestens aber bei den ersten Begegnungen spiele Geld eine Rolle. Denn wer zahlt die Kinokarten oder das Essen im Restaurant? Einmal abgesehen von Reisekosten, wenn es etwa auf eine Fernbeziehung hinausläuft, was durch Online-Dating inzwischen häufiger vorkomme.

Viele solcher Situationen kennt Lena (Name von der Redaktion geändert). Die Studentin aus der Nähe von Düsseldorf hat ihren Freund über Tinder kennengelernt. In der Corona-Pandemie konnten sich die beiden zunächst nicht persönlich treffen. Wochenlang schrieben sie sich bei WhatsApp hin und her. „Bei einigen Themen konnte ich schon raushören, dass er eher ärmlicher aufgewachsen ist und auch aktuell so lebt“, erzählt die 26-Jährige.

Bereits bei den ersten Dates erzählte er ihr, dass er Geld vom Jobcenter erhalte. „Er hatte Angst, dass ich ihn deswegen weniger mag“, erinnert sich Lena. „Zu dem Zeitpunkt war ich aber schon Herz über Kopf verliebt.“ Die Rechnungen bei den Treffen hätten sich die beiden meistens geteilt. „Heute lade ich ihn oft ein“, sagt Lena.

Gemeinsam im Urlaub war das junge Paar noch nicht. Auch sonst müssten sich die Zwei oft fragen: Können wir uns diesen Ausflug leisten? „Meistens unternehmen wir Dinge, die nicht super kostspielig sind“, sagt Lena.

Der Dortmunder David will mit der Suche nach der Richtigen auch noch nicht aufgeben - allerdings außerhalb des Internets. „Entweder kommt sie irgendwann. Oder nicht. Und damit lebt es sich erheblich entspannter als mit dem Dating-Kram.“

Bielefeld (epd). Nach Einschätzung des Konfliktforschers Andreas Zick ist es in Deutschland ein extremer Einzelfall, dass das tot aufgefundene zwölfjährige Mädchen aus Freudenberg mutmaßlich von zwei Kindern umgebracht worden ist. Schwere Gewalttaten durch Kinder gebe es eher in anderen Ländern, etwa in den USA oder in Kriegsgebieten, sagte der Leiter des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld im Interview. Die Fragen stellte Holger Spierig.

epd sozial: Mit dem getöteten Mädchen aus Freudenberg rückt das Thema Gewalttaten von Kindern in den Fokus. Wie verbreitet ist es, dass von Kindern tödliche Gewalt ausgehen kann?

Andreas Zick: Mittlerweile haben die angeschuldigten Kinder offensichtlich die Tat gestanden. Es sind in Deutschland extreme Einzelfälle und Ausnahmen, auch wenn wir uns an das Tötungsdelikt an einer 15-Jährigen durch zwei 13- und 14-jährige Kinder in Salzgitter im Juni 2022 erinnern. In anderen Ländern gibt es weitaus mehr Fälle. In den USA ist es deshalb auch etwas genauer untersucht. Dort kommen Kinder leichter an Waffen, und daher gibt es dort einige Fälle. Auch aus Hochrisikogebieten und Kriegsgebieten kennen wir den Fall von Homiziden durch Kinder, etwa durch Kindersoldaten.

epd: Was können Ursachen für Gewaltverbrechen von Kindern sein?

Zick: Was aus der systematischen Aufarbeitung von Einzelfällen bekannt ist, ist, dass kaum von den Einzelfällen auf andere Fälle verallgemeinert werden kann. Notwendig ist eine genaue Aufarbeitung der entwicklungspsychologischen Ursachen, der Lebensgeschichte, der sozialen Verhältnisse und Umstände. Im vorliegenden Fall muss auch die Entwicklung der gemeinschaftlichen Idee der beiden Kinder betrachtet werden, die ihr Opfer gequält und getötet haben.

epd: Gibt es bei Kindern Faktoren, die extreme Gewalt befördern?

Zick: Traumatisierte Kinder, die etwa massive Gewalt oder Missbrauch erfahren haben, oder Kinder aus auseinandergebrochenen Familien tauchen in Tätergruppen auf. Das gilt auch für Kinder mit Entwicklungsdefiziten, die sich massiv missachtet und ausgegrenzt fühlen. Sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Gewaltfantasien zu entwickeln und sie auszuleben. Auch das Verhältnis zum Opfer, Hass und Wut spielen eine Rolle. Bei dem getöteten Mädchen aus Freudenberg könnte auch der anscheinend gemeinsame Plan der mutmaßlichen Täterinnen ein wichtiger Faktor gewesen sein.

epd: Bis 14 Jahren sind Kinder strafrechtlich nicht zu belangen. Was ist aus Ihrer Erfahrung nach an Maßnahmen und Behandlungen nötig, wenn Kinder Gewaltverbrechen begehen?

Zick: Kinder, die getötet haben, brauchen eine intensive und lange psychologische Betreuung und ein Therapieangebot, ebenso wie die Angehörigen der Opfer dies auch brauchen. Traumata setzen oft später ein. Die familiäre und soziale Situation muss aufgearbeitet werden. Es braucht einen Betreuungs- und Therapieplan. Die Kinder sind im Übergang dazu, Jugendliche zu werden, Identität zu entwickeln und auch Autonomie und Eigenständigkeit.

epd: Was bedeutet das für die Kinder?

Zick: Das heißt, sie wissen, was sie getan haben, bekommen immer mehr Einsicht und fangen an, die Tat mit einem Selbstbild zu verbinden. Daraus können weitere psychische Abweichungen wie Belastungen entstehen, aber auch abweichende und kriminelle Karrieren, wenn entsprechende Wegweiser fehlen. Sie werden auch immer stärker mit gesellschaftlicher Ausgrenzung zu leben haben, weil solche Taten hoch tabuisiert und geächtet sind.

epd: Nach einem so schweren Fall gibt es immer wieder Forderungen nach einer Bestrafung auch von jungen Tätern. Wie bewerten Sie die Strafbarkeitsgrenze ab14 Jahren?

Zick: Das ist schon mit Blick auf die Radikalisierung diskutiert worden. Es ist gefährlich, Kinder im Übergang zum Jugendlichendasein durch Gesetze bereits zu Jugendlichen zu machen. Das würde bedeuten, ihnen Strafen aufzubürden, die sie vielleicht nicht verstehen und die ihnen auch nicht helfen. Zentral ist die genaue Diagnostik, also die Frage, ob hier Entwicklungsverzögerungen vorliegen. Wichtig sind auch Analysen des Resozialisierungsplans anstatt schneller Rechtsveränderungen. Auch sollte untersucht werden, was es heißt, wenn sich Kinder mediale Gewaltfantasien zur Vorlage nehmen. Der Ruf nach Strafe sollte nach dem Verstehen der Tat kommen und nicht umgekehrt.

epd: Wie kann eine Unterstützung der Angehörigen und Betroffenen nach einer solchen Tat aussehen?

Zick: Sie brauchen ein umfassendes Beratungs- und Therapieangebot. Manche Opfer solcher Taten leiden sehr viele Jahre darunter. Das wissen wir aus Amoktaten an Schulen. Dort behindern die Leiden noch Jahrzehnte später ein alltägliches Leben. Viele Angehörige vermissen oft eine Information über das, was passiert. Es gibt sehr erfahrene Organisationen wie der „Weiße Ring“, die behutsam und ohne große Aufmerksamkeit ihre Arbeit machen. Auch die Polizei, für die eine Tötungsaufklärung eine hoch belastende Aufgabe ist, braucht Unterstützung und Training.

epd: Was ist auch Ihrer Sicht nötig?

Zick: In einer solchen Situation müssen die Anstrengungen hochgefahren werden, es müssen Raum wie Zeit für die professionell Tätigen hergestellt werden. Das gilt ebenso für die Einrichtungen, die am Ende die Täter betreuen.

Marburg (epd). Trotz der Gewalttat an einer Zwölfjährigen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg sieht der Sozialpsychologe Ulrich Wagner kein generelles Gewaltproblem in der Gesellschaft. „Es ist nicht so, dass Deutschland immer gewalttätiger wird“, sagte der emeritierte Professor der Universität Marburg dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik zeige seit 15 Jahren einen Rückgang von Gewalt.

Die Tötung der Zwölfjährigen durch mutmaßlich zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen halte er für einen „absoluten Einzelfall“, sagte Wagner. „Gewalttaten von dieser Brutalität, in dem Alter, ausgeführt von zwei Mädchen, passieren fast nie.“

Seit einiger Zeit häuften sich allerdings in den Kommunen die Klagen der Polizei über Einzelfälle von Gewalt, sagte der Wissenschaftler. Dabei handele es sich oft um „Gruppentaten“, in denen „gruppendynamische Faktoren“ eine Rolle spielten, zum Beispiel: Eine Gruppe Jugendlicher raube einem anderem das Handy. Wichtig sei dabei nicht in erster Linie das Raubgut. Die Jugendlichen wollten vielmehr in der Gruppe deutlich machen, wie stark sie seien - und Ansehen gewinnen. Täter seien fast immer Jungen, teilweise auch in sehr jungem Alter.

An Schulen und in Kitas gebe es mit Konfliktbearbeitungstrainings eine gute Präventionsarbeit, die nachweislich erfolgreich sei, erklärte der Sozialpsychologe. Aus dieser Präventionsarbeit fielen allerdings junge Erwachsene heraus, wenn sie die Schule verlassen haben. Daher werde zurzeit ein neuer Ansatz diskutiert, die Kommunen stärker in die Präventionsarbeit einzubeziehen. Denn Gewalttaten von Jugendlichen könnten auch „Folge mangelnder Integration“ sein, was sich nicht nur auf Menschen mit Migrationshintergrund beziehe: Ein Teil junger Erwachsener habe nicht erkannt, dass man sich an bestimmte Regeln halten müsse, um gesellschaftliche Vorteile zu haben.

Kommunen, aber auch andere gesellschaftliche Akteure wie etwa Kirchen, müssten diesen jungen Menschen Angebote machen. „Wir haben als Gesellschaft das Angebot für junge Erwachsene komplett an kommerzielle Anbieter verlagert, und dabei kann ein nicht unerheblicher Teil der jungen Menschen finanziell nicht mithalten“, kritisierte Wagner. Diese suchten sich dann Möglichkeiten im öffentlichen Raum und gerieten oftmals in Konflikt mit Anwohnern und Gastronomie.

Furtwangen (epd). Seit 30 Jahren gibt es die Tafeln in Deutschland. Im vergangenen Jahr suchten zwei Millionen Menschen dort Hilfe - so viele wie nie zuvor. „Dass die Tafeln so am Anschlag sind, zeigt doch, wie dringend sich etwas ändern muss“, sagt der Gesellschaftswissenschaftler Stefan Selke im Interview. Anna Schmid hat mit ihm gesprochen.

epd sozial: Lebensmittel, die nicht mehr gebraucht werden, an arme Menschen zu geben, klingt doch wie eine gute Idee. Sie sagen aber, dass es das nicht ist. Warum nicht?

Stefan Selke: Der Überfluss der Wegwerfgesellschaft ist eine Folge unserer Konsumgewohnheiten. Wenn man davon spricht, Lebensmittel zu retten, indem man sie an arme Menschen verteilt, ist das eine zynische Verknüpfung. Man sollte versuchen, die Ursachen für Armut in einem der reichsten Länder der Welt zu bekämpfen und den Fokus darauf legen, dass Menschen genug von dem haben, was sie brauchen. Menschen sollte man retten, nicht Lebensmittel.

epd: Warum gibt es die Tafeln?

Selke: Die Tafeln in Deutschland und in anderen Ländern haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind ein vormodernes Almosen- und Barmherzigkeitssystem. Das füllt immer dort eine Versorgungslücke, wo Austeritätspolitik, also eine Politik der Sparsamkeit und der Abwertung des Sozialen, sowie neoliberales Denken, also die Betonung von Selbstverantwortung statt Solidarität, selbstverständlich werden. Die Verantwortung für die Daseinsfürsorge wird an den Einzelnen abgegeben. Weiterhin werden Freiwillige und deren Engagement für diese Aufgabe aktiviert und instrumentalisiert. Genau deshalb sind die ersten Tafeln in den USA entstanden, wo die soziale Sicherung noch viel schlechter ist und es eine Tradition von Charity gibt. Die Strategie wirkt auch in Deutschland. Dort hat die Zahl der Tafelgründungen nach der Einführung der Agenda 2010 rasant zugenommen. Es geht mir aber nicht darum, die Tafeln zu kritisieren, sondern zu hinterfragen, welche Rolle sie in unserer Gesellschaft spielen.

epd: Welche Rolle ist das?

Selke: Natürlich arbeiten dort zahlreiche engagierte Menschen, die vor Ort helfen wollen. Aber gesamtgesellschaftlich tragen die Tafeln seit 30 Jahren zur Stabilisierung einer „kalten“ Gesellschaft bei, weil die Armut mehr und mehr in dieses System delegiert wird. Und jetzt gibt es plötzlich diesen Bumerang-Effekt: Man sagt, dass es zu wenig Lebensmittelspenden gibt und gleichzeitig zu viel Nachfrage. Die Tafeln wollten und sollten aber nie die einzige Lösung zur Versorgung armer Menschen sein. Die Frage darf jetzt also gerade nicht sein, wie der Staat die Tafeln unterstützen kann.

epd: Sondern?

Selke: In einem zivilisierten Land müssen wir uns fragen, wie man Menschen genug zum Leben geben kann, ohne dass sie bei der Sicherung ihrer Existenzgrundlage fremdbestimmt werden. Wir leben in einer Konsumgesellschaft und wer nicht am Konsum teilnehmen kann - egal auf welchem Niveau - verliert ein Stück weit seine Bürgerrechte. Und damit bekommen wir früher oder später ein Demokratieproblem. In Almosensystemen sind die Menschen fremdbestimmt. So kann es keine soziale Gerechtigkeit geben. Ein Misstrauen, dass arme Menschen nicht mit Geld umgehen können und man ihnen deshalb Dinge geben muss, halte ich für menschenverachtend.

epd: Ist eine Gesellschaft ohne Armut überhaupt denkbar?

Selke: Zu sagen, dass es immer Armut geben wird, ist Kennzeichen weitverbreiteter Utopie-Müdigkeit. Gesellschaft kann immer auch anders sein. Es gibt viele kleine Modellprojekte, in denen Menschen es schaffen, anders zu leben, anders zu wirtschaften und Armut abzuschaffen.

epd: Haben Sie Beispiele für solche Modellprojekte?

Selke: Vergleichbar mit Tafeln war ein Projekt in Salzburg: Max Luger, ein Ex-Banker und ehemaliger Mönch, saß in einem Container mitten in der Stadt, hat Spendengelder gesammelt und an arme Menschen verteilt. Zu ihm kamen Menschen, wenn sie ihre Heizung oder ihren Strom nicht bezahlen konnten. Sie brauchten keine Almosen, auch keine zehn Euro oder eine Tüte mit Lebensmitteln, sondern 100 oder 200 Euro, um ihre Rechnung zu bezahlen. Bei aller möglichen Kritik: Utopisch ist das positive Menschenbild, das Luger über viele Jahre leitete. Auch wenn ihm manche hin und wieder einen Bären aufgebunden haben. Das ist nur ein ganz kleines Modellprojekt, das sich nicht auf die gesamte Gesellschaft übertragen lässt, aber die Kernidee ist schön. Denn sie rückt Selbstbestimmtheit des Menschen in den Vordergrund, seine eigene Handlungsfähigkeit. Und genau darum geht es in sozial gerechten Gesellschaften.

epd: Wer profitiert denn von den Tafeln?

Selke: Die eigentlichen Profiteure der Tafel sind die Unterstützer aus der Industrie. Die Unternehmen brauchen die Tafeln für ihr Reputationsmanagement. Die eigentliche Ware der Tafeln, ist das nachgefragte Gefühl, Gutes zu tun - Charity eben.

epd: Gerade jetzt verzeichnen die Tafeln einen Ansturm wie nie. Wie könnten denn die vielen Menschen, etwa die Geflüchteten aus der Ukraine, kurzfristig versorgt werden?

Selke: Ich kann keine Alternativen aus dem Hut zaubern. Aber dass die Tafeln so am Anschlag sind, zeigt doch, wie dringend sich etwas ändern muss. Denn spätestens jetzt sehen wir, was ein solches Freiwilligensystem nicht leisten kann: Grundversorgung und Existenzsicherung. Egal, wie sehr es sich professionalisiert. Die Tafeln werden sowieso weitermachen und ihr Bestes geben. Es muss auch honoriert werden, wie die Menschen sich engagieren. Aber auf einer anderen Ebene ist es jetzt Zeit für eine grundsätzliche Debatte darüber, was uns das Soziale noch wert ist.

epd: Für ihr Buch „Schamland“ aus dem Jahr 2013 haben Sie mit Menschen gesprochen, die zu den Tafeln gehen. Wie empfinden die Menschen den Besuch bei den Tafeln?

Selke: Titelgebend war das Gefühl, dass die Nutzung der Tafeln schambehaftet ist. Tafeln sind ein sozialer Platzanweiser. Es gibt Menschen, die einfacher damit umgehen können. Und es gibt Menschen, die Aspekte der Tafeln genießen können, weil sie Teil einer Gemeinschaft sind. Aber Tafelnutzer gehören eben nicht zur Mitte der Gesellschaft, sondern sind gemeinsam ausgeschlossen. Tafeln sind gerade keine soziale Utopie, selbst wenn es dort Kaffee und Kuchen gibt. Und das ist das Grundgefühl der Menschen: Sie spüren, wo sie angekommen sind.

Berlin (epd). Die Bundesländer fordern mehr Geld vom Bund zur Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Länder und Kommunen stießen an ihre Grenzen, heißt es in einem Beschluss der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 16. März in Berlin. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, seit Beginn dieses Jahres sei die Zahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber gegenüber dem Vorjahr bereits um 76 Prozent gestiegen. Da zum Jahresbeginn in der Regel weniger Menschen kämen, schaue man mit Sorge auf die Entwicklungen der kommenden Monate.

Der nordrhein-westfälische Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) fügte hinzu, der Anteil der Menschen, die nicht aus der Ukraine kämen, sei inzwischen höher als der Anteil ukrainischer Kriegsflüchtlinge. Im vergangenen Jahr waren rund 1,1 Millionen Ukrainer nach Deutschland gekommen, von denen etwa eine Million Menschen geblieben sind. Er gehe von zusätzlichen Kosten in Höhe von 3,7 Milliarden Euro in diesem Jahr für den gesamten Bereich Flucht alleine im Nordrhein-Westfalen aus. Die Finanzhilfen des Bundes betrügen demnach für NRW 600 Millionen Euro.

Die Länder fordern eine „faire Lastenverteilung“ zu gleichen Teilen zwischen Bund und Ländern. Ministerpräsident Weil sagte im ARD-„Morgenmagazin: “Wir glauben, dass die bisherigen Leistungen des Bundes wirklich unzureichend sind.„ In finanzieller Hinsicht trügen die Länder derzeit einen weit größeren Anteil als der Bund. In Niedersachsen werde derzeit nur etwa ein Sechstel der bei den Kommunen und dem Land entstehenden Kosten vom Bund übernommen. “Das ist eine viel zu niedrige Quote", kritisierte der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz.

In dem Beschlusspapier heißt es, die im November vom Bund zugesagte Unterstützung sei nicht in vollem Umfang umgesetzt worden. Der Bund werde „dringend“ gebeten, die bereits für 2023 zugesagten Mittel kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Auch die Zusage des Bundes, weitere Liegenschaften bereitzustellen, sei nur teilweise erfüllt worden.

Im vergangenen November hatten die Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vereinbart, dass der Bund die Länder in diesem Jahr mit 2,75 Milliarden Euro bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen unterstützt. Für das vergangene Jahr hatten die Länder wegen der Fluchtbewegung aus der Ukraine zusätzlich 1,5 Milliarden Euro bekommen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Bundesländern inzwischen ein Sondertreffen für den 10. Mai vorgeschlagen, bei dem es vor allem um Finanzierungsfragen gehen soll.

Der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) forderte zudem eine Begrenzung der Aufnahme von Flüchtlingen. Die Zahl der Flüchtlinge sei so groß geworden, dass die Kommunen keine Aufnahmekapazitäten mehr hätten, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe am 16. März: „Das heißt, der Bund muss aufhören mit freiwilligen Aufnahmeprogrammen.“ Das größte Aufnahmeprogramm gehört zum Flüchtlingsdeal zwischen der EU und der Türkei aus dem Jahr 2016. In diesem Rahmen nimmt Deutschland jährlich bis zu 3.000 syrische und staatenlose Flüchtlinge aus der Türkei auf.

Wegen der Fluchtbewegung ab 2015 war der Bund mit in die Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen eingestiegen. Nach der föderalen Aufgabenteilung sind dafür eigentlich Länder und Kommunen zuständig. Kosten entstehen beim Bund in der Regel erst, wenn anerkannte Flüchtlinge Ansprüche auf reguläre Sozialleistungen, beispielsweise das Bürgergeld haben.

Washington (epd). Die Fernsehaufnahmen zeigen chaotische Zustände: Hunderte Menschen drängen sich auf der Brücke „Paso del Norte“, die das mexikanische Ciudad Juarez mit der US-Stadt El Paso verbindet. Männer, Frauen und Kinder versuchen, durch die Kontrollstelle zu kommen, während US-Grenzbeamte zusätzliche Barrieren errichten.

Für viele Menschen in Mittel- und Südamerika sind die USA ein Ort der Hoffnung, weg von Gewalt und Armut. Nach Regierungsangaben haben Grenzschützer im Haushaltsjahr 2022 rund 2,8 Millionen Mal Migranten und Flüchtlinge an der Grenze gestoppt, beinahe eine Million mehr als 2021. Es kämen zunehmend Menschen aus Venezuela, Kuba und Nicaragua, heißt es.

Unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Januar 2021 hatte der neue Präsident Joe Biden eine Einwanderungs- und Asylpolitik der „Mitmenschlichkeit und amerikanischen Werte“ versprochen. Sie sollte in scharfem Kontrast zu der Grenzmauer seines republikanischen Vorgängers Donald Trump stehen. Zwei Jahre später befürchten Menschenrechtler und manche Politiker aus Bidens Demokratischer Partei, dass angesichts harter Realitäten den schönen Worten nur wenige schöne Taten folgen. Der demokratische Senator und Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses, Robert Menendez, warnte, Biden könne letztendlich als der „Chef-Asylablehner“ dastehen.

Im Mittelpunkt steht aktuell eine vorgeschlagene Reformmaßnahme, der zufolge Asylanträge nur noch außerhalb der USA gestellt werden können. Fliehende könnten damit nicht an die Südgrenze der USA kommen und Asyl beantragen. Eine App des Heimatschutzministeriums, zum Gebrauch vor Ankunft, solle den Prozess erleichtern, heißt es. Die Regierung hat das Modell Ende Februar vorgestellt. Interessierte Personen und Verbände haben nun bis zum 27. März Zeit, Einwände vorzulegen. Hilfsverbände wurden bereits deutlich in ihrer Kritik: Das Vorhaben komme einem „Asylverbot“ für viele Antragsteller gleich, klagte etwa der lutherische Hilfsverband LIRS.

Kritik an Biden eskalierte nach Medienberichten und Gerüchten in den letzten Tagen, die Regierung wolle illegal eingereiste Migrantenfamilien „notfalls“ kurzfristig inhaftieren. Im Wahlkampf gegen Trump hatte Biden das Einsperren von Kindern scharf kritisiert, nach Amtsantritt hatte er die Familieninhaftierung eingestellt. Jetzt hat Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas im Sender CNN bestätigt, dass Inhaftierung in Erwägung gezogen werde. Eine Entscheidung gebe es noch nicht.

Das Thema Grenzschutz und illegale Einwanderung ist politischer Konfliktstoff ohnegleichen in den USA. Republikanische Politiker warnen vor einem unkontrollierten Zustrom. Der republikanische Senator John Cornyn hat Biden vorgeworfen, er sei an der Zunahme „illegaler Immigration“ schuld, weil seine Haltung den Eindruck fördere, man könne auf diese Weise ins Land kommen.

Biden steht vor einem schwierigen Stichtag: Am 11. Mai hebt seine Regierung angesichts zurückgehender Infektionszahlen den nationalen Covid-Notstand auf. Damit endet auch eine als „Title 42“ bekannte Maßnahme. Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 hatte der Grenzschutz aus Gründen der „öffentlichen Gesundheit“ zahlreiche Asylsuchende und Migranten pauschal zurückgewiesen. Nach Angaben von LIRS gab es unter Title 42 mehr als 2,4 Millionen Abweisungen. Fällt die Vorschrift nun weg, befürchtet die Regierung einen starken Andrang an der Grenze - und will offenbar vorbauen.

Berlin (epd). Der Gesundheitsausschuss des Bundestages hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neustrukturierung der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) gebilligt. Für die Vorlage stimmten am 15. März die Koalition aus SPD, Grünen und FDP, Union und AfD stimmten dagegen, die Linksfraktion enthielt sich, teilte der Bundestag in Berlin mit.

Die UPD solle künftig in einer Stiftung bürgerlichen Rechts verstetigt werden. Das Ziel sei, ihr eine dauerhafte, staatsferne und unabhängige Struktur unter Beteiligung der maßgeblichen Patientenorganisationen zu geben, heißt es in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung.

Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und die privaten Krankenversicherungsunternehmen (PKV) sollen der Stiftung mit Jahresbeginn 2024 einen Gesamtbetrag von jährlich 15 Millionen Euro zuweisen. Der Anteil der PKV soll dabei sieben Prozent betragen.

Linda Heitmann, Mitglied der Grünen im Ausschuss für Gesundheit, sagte, mit dem Gesetz werde ein wichtiger Auftrag aus dem Koalitionsvertrag zur Stärkung von Patientenrechten umgesetzt. „Dort haben wir uns darauf verständigt, die UPD insgesamt zu stärken sowie deren Beratung unabhängiger und niedrigschwelliger zu gestalten“, sagte Heitmann. Die künftige Struktur der UPD in einer Stiftung sichere, dass die maßgeblichen Patientenorganisationen entscheidenden Einfluss haben, um das Beratungsgeschäft künftig auszugestalten. Sie könnten sowohl zu rechtlichen Fragen sowie zu Versorgungsstrukturen und Selbsthilfeangeboten qualifiziert beraten.

Künftig werde es in allen 16 Bundesländern neben der Beratung per Telefon oder Video auch Anlaufpunkte vor Ort geben. „Für viele Patientinnen und Patienten ist dieser künftig mögliche persönliche Beratungskontakt ein großer Gewinn, um ihre Rechte besser durchzusetzen.“

Gelsenkirchen/Berlin (epd). Günter Scheidler hat wenige schöne Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend. Die Zeit, die er in Anstalten und Landeskrankenhäusern verbracht hat, verbindet er mit seinem einzigen Freund, dem weißen Hasen, einem Kuscheltier. Das ist auch der Titel seines Buches, das er im Selbstverlag veröffentlicht hat. Darin will er über die Missstände in Kinderheimen nach dem Zweiten Weltkrieg aufklären. „Das Heimpersonal hat uns unserer Seele beraubt“, sagt der Gelsenkirchener.

Der heute 65-Jährige kam kurz nach seiner Geburt am 14. Oktober 1957 in Wuppertal in ein evangelisches Kinderheim. „Ich war ein klassisches Heimkind. Meine Mutter wollte mich nicht. Auch sonst kümmerte sich niemand um mich“, sagt Scheidler. Aufgrund des Mangels an Zuneigung und Aufmerksamkeit entwickelte er Wutanfälle. Durch das aggressive Verhalten landete er schließlich mit sieben Jahren in der Kinderpsychiatrie der Rheinischen Landeskliniken Langenfeld.

„Ich lebte dort inmitten vieler geistig behinderter Kinder“, erinnert sich Scheidler. Gewalt und Demütigungen hätten seinen Alltag und den vieler anderer Kinder geprägt. „Es war die Hölle auf Erden“, sagt er.

„Einmal wurde mir mit Gewalt eine Spritze in den Rücken gerammt“, erinnert er sich. Noch Monate danach habe er unter starken Schmerzen gelitten, sei auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen. „Ganz habe ich mich von dem Eingriff nie erholt, vor allem psychisch nicht. Ich hatte Todesängste“, sagt Scheidler. Er ist davon überzeugt, dass es sich hierbei um einen Medikamentenversuch gehandelt hat. Wissenschaftlichen Studien zufolge wurden an Heimkindern in den Nachkriegsjahrzehnten in großem Ausmaß Arzneimittelversuche durchgeführt.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) ist Träger der Rheinischen Landeskliniken Langenfeld. LVR-Direktorin Ulrike Lubek sagt: „Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung. Wir entschuldigen uns für das auch durch schuldhaftes Handeln von Mitarbeitenden des LVR begangene Unrecht.“

Die Stiftung Anerkennung und Hilfe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu unterstützen, die als Minderjährige in stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren haben. Sie wurde 2017 vom Bund, den Ländern sowie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Deutschen Bischofskonferenz ins Leben gerufen. Träger der Stiftung ist das Bundessozialministerium.

„Die Stiftungsziele bestehen darin, die damaligen Verhältnisse und Geschehnisse öffentlich anzuerkennen, wissenschaftlich aufzuarbeiten und das den Betroffenen widerfahrene Leid und Unrecht durch Gespräche individuell anzuerkennen“, erklärt ein Ministeriumssprecher.

Angaben zufolge haben sich seit 2017 etwa 26.000 Betroffene an die Anlauf- und Beratungsstellen der Stiftung gewandt. Bis Ende des Jahres 2022 erhielten fast 24.000 Betroffene Leistungen in Höhe von rund 245 Millionen Euro. Die Leistungen wurden jeweils als einmalige Pauschale in Höhe von 9.000 Euro gezahlt. Sofern Betroffene sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben, ohne dass dafür Sozialversicherungsbeiträge abgeführt wurden, haben sie zudem eine Rentenersatzleistung von bis zu 5.000 Euro erhalten.

Der Ministeriumssprecher betont: „Die individuellen Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen dienten ausdrücklich nicht der Entschädigung erlittenen Unrechts und erfolgten auf freiwilliger Basis ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.“ Sie sollten Folgewirkungen, die ihre Ursache in dem erlittenen Leid und Unrecht haben, mildern.

Scheidler hält die finanziellen Leistungen für ungenügend. „Das ist eine Unverschämtheit in Anbetracht der Tatsache, was uns angetan wurde. Diese paar Tausend Euro für ein Leben in der Hölle sind eine Verhöhnung aller Opfer“, sagt er. Er fordert eine Opferrente für alle Heimkinder, die misshandelt wurden.

Lüneburg (epd). Noch 45 Minuten, dann beginnt auf der Studiobühne des Lüneburger Theaters das Stück „Moby Dick“. 13 Frauen und Männer haben schon Platz genommen, sie sind zwischen Ende 20 und Anfang 70. Dramaturgin Hilke Bultmann gibt ihnen und ihren Begleitpersonen in einfachen Worten einen Überblick über das Walfänger-Drama, das hier als Ein-Personen-Stück mit Live-Soundtrack auf die Bühne kommt.

Dann tritt Schauspieler Yves Dudziak nach vorn. Aus vier Holzquadern stellt er ein angedeutetes Schiff auf. Und er zeigt Requisiten, die er gleich in der Vorstellung in unterschiedlichen Rollen verwenden wird - eine rote Wollmütze, eine Harpune, eine Krücke. Frage aus der Gruppe an den Schauspieler: „Was für Tricks hast du, um den ganzen Text auswendig zu lernen?“ „Verrate ich nicht“, scherzt Dudziak und setzt dann ernsthaft nach: „Mir hilft dabei zum Beispiel Bewegung.“

Für die Gruppe ist die halbstündige Einführung ein wichtiger Teil des Abends. Denn hier sitzen keine routinierten Theatergänger, sondern Menschen mit Beeinträchtigungen, die sonst nur selten im Publikum zu finden sind. Fast alle arbeiten in Werkstätten der Lebenshilfe in Lüneburg. Und sie profitieren in dieser Spielzeit von einer neuen Kooperation zwischen Lebenshilfe und Theater.

Insgesamt sechs Besuche sind vereinbart, sagt Stefan Schliephake, Sozial- und Theaterpädagoge bei der Lebenshilfe. Er erklärt, was das inklusive Projekt ausmacht: Die Teilnehmenden kommen als feste Gruppe. Sie erhalten eine Einführung ins Stück in einfacher Sprache. Die Tickets sind stark vergünstigt. Und wenn nötig, helfen Ehrenamtliche beim Weg zum Theater und wieder nach Hause. Ein Verein und eine Stiftung der Lebenshilfe fördern das Projekt finanziell. Das Theater stellt die Eintrittskarten für die ehrenamtlichen Begleitpersonen zur Verfügung.

Viele der Teilnehmenden spielen bei der Lebenshilfe selbst in Freizeit-Theatergruppen mit. „Das Interesse daran ist riesig“, berichtet Stefan Schliephake. „Trotzdem gehen die Spielenden nicht ins Theater, sie fehlen dort im Publikum.“ Etwa, weil sie mit den unausgesprochenen Regeln nicht vertraut sind - von der Kleidung bis zum angemessenen Zeitpunkt für Applaus. Und weil sie Sorge haben aufzufallen. Oder weil ihnen die Stücke zu anspruchsvoll erscheinen. „Dabei sollten Menschen mit Behinderung gleichberechtigt teilhaben können - auch am Theaterleben“, sagt Schliephake.

Das ist heute bei „Moby Dick“ aus nächster Nähe möglich: Die Spielfläche befindet sich unmittelbar vor den Stuhlreihen, es gibt keinen Vorhang. Schauspieler und Musiker agieren nah an den Zuschauern. Gelegentliche Publikumsbeteiligung inklusive: So gibt Susanne Kracht aus der Besuchergruppe begeistert der Hängematte Anschwung, in der Schauspieler Dudziak liegt.

Auch Robin Thieler gehört zu der Gruppe. Der 46-Jährige arbeitet in der Werkstatt der Lebenshilfe unter anderem am Empfang. Er sei, so erzählt er, zuletzt als Grundschüler im Theater gewesen. Und Silke Reischauer (38), die einen ausgelagerten Werkstattarbeitsplatz im Lüneburger Museum hat, betont: „In der Gruppe macht der Theaterbesuch mehr Spaß, allein hätte ich mich das nicht getraut.“

Sabine Bahnsen vom Theater Lüneburg hebt den „Clubgedanken“ hervor, den das Theater etwa auch im Kinder- und Jugendbereich verfolge. Bahnsen: „Wir versuchen, möglichst viele Gruppen anzusprechen.“ Stefan Schliephake von der Lebenshilfe freut sich über die „Willkommenskultur“: „So können die Teilnehmenden professionelles Theater erleben.“

Nach zwei Stunden schauspielerischem Dauereinsatz und dem furiosen Ritt durch zahlreiche Rollen spricht Yves Dudziak auf der Bühne den letzten Satz: „Nennt mich Ismael.“ Es sind jene drei Worte, mit denen die Romanvorlage von Herman Melville beginnt. Lang anhaltender Applaus, Bravo-Rufe. Auch die Besuchergruppe der Lebenshilfe ist berührt von dem dichten Theaterabend. Der nächste Besuch ist schon in Sicht: Dann steht das Musical „Jesus Christ Superstar“ auf dem Programm.

Stuttgart (epd). Im Jahr 1933 hat der Künstler Otto Freundlich seine Skulptur „Clamart“ gegossen, in einer Auflage von sechs Stück. 90 Jahre später zieht eine blinde Besucherin der Staatsgalerie Stuttgart dünne schwarze Handschuhe an, mit denen sie diese Skulptur ertasten darf. Sie nimmt an einer Erlebnis-Tastführung teil und ist froh über dieses Angebot. Dabei erzählt sie von ihrem Traum: Sie liebt die Bilder von Paul Klee und wünscht sich sehr, dass ihr jemand diese Bilder, die sie mit ihren Augen nicht mehr sehen kann, in Worten beschreibt.

Dieses Angebot gibt es in der Staatsgalerie noch nicht, aber bereits viele andere für Menschen mit Einschränkungen. Im Foyer bietet der neu eingerichtete „Treffpunkt Inklusion“ einen Lageplan des Museums, der sich ertasten lässt. Im Museum leiten kleine Beschriftungen in Brailleschrift die Besucher. Sie wurden vor einigen Tagen von sehbehinderten Schülerinnen und Schülern der Nikolauspflege auf Praxistauglichkeit getestet.

Hinter solchen Tests steht Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie, mit großer Überzeugung. „Wir können die Angebote nicht so schaffen, wie wir denken, dass sie sein sollen“, sagt sie, „das geht nur im Dialog mit Betroffenen.“ Was sie sich inständig wünscht, ist, dass Menschen mit und ohne Handicap den Weg zur Staatsgalerie trotz aktuell aller Baustellen ähnlich leicht finden, wie die Orientierung im Museum selbst gelingt. Sie wünscht sich auch „dort draußen“ ein funktionierendes Leitsystem. „Seit zehn Jahren beiße ich mir daran die Zähne aus.“

In Baden-Württemberg gebe es 950.000 Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung, sagt Simone Fischer, Beauftragte der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Nur bei drei Prozent bestehe die Behinderung von Geburt an, bei 97 Prozent trete sie im Laufe des Lebens ein. „Zugänglichkeit ist eine Voraussetzung, damit alle teilhaben können.“ Die Staatsgalerie wolle auch Künstlern, die eine Behinderung haben, eine Bühne bieten, betont sie.

Was Inklusion bedeute, werde in der Staatsgalerie beispielhaft vorgelebt, sagt Staatssekretär Arne Braun. Mit Fühlen und Tasten ließen sich nicht nur Informationen erschließen, sondern auch Kunst. Die Angebote seien so, dass sie zum Wiederkommen motivieren.

Gerade sind Schülerinnen und Schüler der Stuttgarter Nikolauspflege und der Schlossschule in Ilvesheim bei Mannheim zu Gast in der Staatsgalerie. Die Figuren des Triadischen Balletts von Oskar Schlemmer haben die Kinder zuerst als maßstäblich verkleinerte 3D-Drucke und Reliefs ertastet. Ein mit großem Aufwand erstelltes Kreativheft mit Brailleschrift stellt ihnen die Figuren ebenfalls vor. Auf Basis dieser Inspiration erstellt die Gruppe in der Werkstatt eigene Figuren. Was die Kinder besonders schätzen: Die dafür verwendeten Filzelemente in vielen Formaten sind selbstklebend, sie brauchen keinen für sie nicht oder schwer sichtbaren Klebstoff aus der Tube.

Weil Gemälde wie ein Schlüssel zu Gedanken und Empfindungen wirken können, bietet die Staatsgalerie auch Führungen für Menschen mit Demenz an, inklusive kleiner Kaffeerunde. Eine Führung durch die Höhepunkte der Sammlung, speziell für Menschen mit Behinderung, ist in Vorbereitung. Auch Angebote für Gehörlose und Hörgeschädigte sind im Angebot.

Diese speziellen Angebote richten sich auch an Menschen ohne die jeweilige Behinderung, sie zu erleben soll das eigene Verständnis fördern - damit mit dem Verständnis auch die Selbstverständlichkeit wächst. „Neulich war ich auf einem Verkehrsübungsplatz“, berichtete Simone Fischer. „Der hatte auch Blindenleitlinien, das fand ich stark.“

Berlin (epd). Der katholische Kirchenmusikverband ACV will mit seiner Initiative „Hier klingt's mir gut“ Musikangebote zur Integration gesellschaftlicher Randgruppen fördern. Dazu überreichte der Präsident des Deutschen Chorverbandes, Altbundespräsident Christian Wulff, am 14. März in Berlin erstmals eine Auszeichnung an ein Projekt. Die Plakette ging an den Neuköllner Inklusionschor der Lebenshilfe, „Nogat-Singers“. Finanziert wird die Initiative „Hier klingt's mir gut“ aus Mitteln der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne).

Das Projekt fördert den Angaben zufolge Menschen mit Behinderung, mit Migrationshintergrund sowie einsame Menschen. Um die Sichtbarkeit insbesondere im ländlichen Raum zu verbessern, wurde auch eine bundesweite Karte inklusiver Musikverbände erstellt.

Wulff betonte die Relevanz der Integration gesellschaftlicher Randgruppen durch Musikverbände: „Musik steht für alle offen - man hat eine gemeinsame Sprache, die verbindet.“ Begleitet wird das Projekt von einem wissenschaftlichen Beirat. Ein Sprecher forderte die Etablierung einer musikalischen Ausbildung in Erziehungs- und Pflegeberufen. Vor allem für Kinder und Ältere würde Musik zu einer erhöhten Lebensqualität beitragen.

Berlin (epd). Leiharbeit bringt die Pflege- und Gesundheitsbranche nach Überzeugung von Cai-Nicolas Ziegler voran. Ziegler ist Geschäftsführer von doctari, einem der größten Zeitarbeitsunternehmen für die Branche. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin hat rund 60.000 Ärzte und Pflegekräfte in seinem Mitarbeiterpool, die es an Krankenhäuser verleiht. Im Interview erklärt Ziegler, dass Leiharbeit in der Pflege einen gewissen Grad nicht überschreiten dürfe. Der Geschäftsführer des Personaldienstleisters fordert zwar zusätzliche rechtliche Regelungen für die Leiharbeit, sagt aber auch, dass Kritik an der Leiharbeit nicht von Defiziten des Gesundheitssystems ablenken dürfe. Mit Ziegler sprach Luca Kissel.

epd sozial: Das Unternehmen doctari, dessen Geschäftsführer Sie sind, ist einer der größten Anbieter für medizinische Zeitarbeit und hat insgesamt 60.000 Ärzte und Pflegekräfte in seinem Mitarbeiterbestand. Was ist das für ein Geschäftsmodell, das nicht nur wegen seiner Größe überrascht?

Cai-Nicolas Ziegler: Wir bringen Ärztinnen, Ärzte und Krankenpflegekräfte dorthin, wo sie am dringendsten benötigt werden. Angefragt werden sie von Kliniken, die Patienten versorgen müssen und dafür nicht das nötige Personal haben. Diese Lücken schließen Fachkräfte, die in der Zeitarbeit tätig sind. Anfragen müssen oftmals von heute auf morgen bearbeitet werden. Dabei profitiert doctari stark von seiner Größe mit über 60.000 Fachkräften und über 5.000 Partnereinrichtungen.

epd: Nicht alle Akteure des Gesundheitswesens äußern sich positiv über Zeitarbeit ...

Ziegler: Auch wenn die Zeitarbeit immer wieder in der Kritik steht, sage ich: Doctari sorgt mit dafür, dass das Gesundheitssystem gut funktionieren kann.

epd: Was entgegnen Sie dem Deutschen Pflegerat, der Leiharbeit in der Pflege überflüssig machen will?

Ziegler: Ich kann Kritik an der Leiharbeit verstehen. Es gibt Kliniken, bei denen der Anteil an Leiharbeitnehmern ungesund hoch ist. So zwingend Leiharbeit in der Pflege auch ist, darf sie einen gewissen Grad nicht überschreiten. Dennoch sehe ich hinter diesen Forderungen auch eine gewisse Polemik. Die Leiharbeitsquote im medizinischen Bereich liegt bundesweit bei weniger als zwei Prozent. Hier wird ein Thema hochgespielt, um über Defizite des Gesundheitssystems hinwegzutäuschen.

epd: Was meinen Sie damit?

Ziegler: Die Arbeitsbedingungen sind in vielen Kliniken nicht so, wie man sich das wünschen würde. Die Wertschätzung der Beschäftigten hat oftmals einen zu geringen Stellenwert. Daraus resultiert auch eine Abwanderung in die Leiharbeit.

epd: Sie werben Mitarbeiter mit dem Versprechen an, über dem Branchendurchschnitt zu bezahlen. Wie können Sie sich das leisten?

Ziegler: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen anderen Arbeitsalltag als Festangestellte. Unsere Ärzte sind durchschnittlich 6,8 Tage in einer Klinik im Einsatz. Das heißt, sie treffen jede Woche auf ein neues Team und müssen sich in kürzester Zeit einarbeiten. Im Anschluss wechseln sie den Einsatzort. Die Garantie, in der kommenden Woche zu Hause im eigenen Bett zu schlafen, gibt es nicht. Unsere Krankenpflegekräfte verbringen im Durchschnitt 30 Tage am Stück in einer Einrichtung.

epd: Wer mutet sich diesen Alltag zu?

Ziegler: Meistens sind es Menschen, die eher unternehmerisch geprägt sind. Die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten projektbasiert. Das gibt ihnen die Freiheit, relativ stark über ihre Einsätze zu bestimmen. Sie können zum Beispiel jederzeit eine dreimonatige Pause von der Arbeit einlegen, etwa um einer große private Reise zu machen.

epd: Bietet sich das für alle an, ob jung oder alt?

Ziegler: Natürlich ist es für viele nach einer gewissen Zeit als Leiharbeiter auch attraktiv, festangestellt in einer Klinik zu arbeiten. Unser Modell ist für viele ein temporäres Engagement oder auch etwas, was als Nebenjob läuft. Es gibt beispielsweise Ärzte, die neben ihren Schichten in Festanstellung noch eine weitere für doctari am Wochenende dranhängen.

epd: Nutzen Zeitarbeitsunternehmen wie doctari nicht die Personalknappheit in der Gesundheits- und Pflegebranche aus?

Ziegler: Es gibt Zeitarbeitsfirmen, die das tun. Diese werben Personen aus einer Festanstellung ab, die dann anschließend für mehr Geld im selben Unternehmen eingesetzt werden. Das ist schädlich für die Pflegebranche und auch für Zeitarbeitsunternehmen wie das unsere.

epd: Inwiefern?

Ziegler: Weil solche „schwarzen Schafe“ den Ruf unserer Branche verschlechtern. Wir dagegen von doctari setzen unsere Fachkräfte zeitlich begrenzt dort ein, wo sie gebraucht werden. Unser Ziel ist es unter anderem, Pflegekräften, die mit dem bestehenden System unzufrieden sind, eine Alternative zu bieten, um weiter in der Branche beschäftigt zu bleiben. Auf diese Weise nutzen wir den Fachkräftemangel nicht aus, sondern arbeiten mit gegen diesen an.

epd: Sollte die Politik die Leiharbeit schärfer regulieren?

Ziegler: Ja. Die Politik sollte unterbinden, dass aus einer Klinik abgeworbene Mitarbeiter dort wieder unmittelbar von Leiharbeitsfirmen eingesetzt werden können. Im Moment darf ein Leiharbeitnehmer bis zu 18 Monate in einem Partnerunternehmen eingesetzt werden. Wir sollten uns fragen, ob eine Verkürzung dieses Zeitraums nicht auch sinnvoll sein könnte. Die Politik muss verhindern, dass die Leiharbeit in der Pflege überhand nimmt.

Nürnberg (epd). Wer Hilfe sucht im Psychosozialen Beratungszentrum (PSZ) für Flüchtlinge, muss in Nürnberg mit einer Wartezeit von acht Monaten rechnen, bis er drankommt. Die beiden Sozialpädagoginnen und zwei Psychologinnen bieten 1.300 Beratungen pro Jahr an, mehr schaffen sie nicht. „Die vier Expertinnen gehen von einem Bedarf aus, der wohl doppelt so hoch ist“, sagt Georg Borngässer, der Sprecher des Trägers der Einrichtung, der Rummelsberger Diakonie.

Oft haben Flüchtlinge auf ihrem Weg viel erlebt und erlitten. Im PSZ erzählen sie davon, wie sie Zeuginnen und Opfer von Vergewaltigungen wurden, dass sie gefoltert wurden oder erleben mussten, wie kleine Kinder ertranken, Menschen geschlagen oder ausgeraubt wurden. Manche von ihnen finden in der angebotenen Kunsttherapie Hilfe. Die Flüchtlingsarbeit sei eine zentrale Aufgabe der Rummelsberger, betont Peter Barbian, Vorstand der Rummelsberger und Brüdersenior. „Es ist uns ein Herzensanliegen, dass diese Zielgruppen die optimale Versorgung bekommen.“

Dennoch hat das Vorstandskollegium der Rummelsberger bereits 2020 entschieden, dass das PSZ über das Jahr 2023 hinaus nicht mehr betrieben wird. Man könne sich jährliche Zuzahlungen von rund 200.000 Euro aus Spendengeldern nicht länger leisten. „Die Arbeit stellt niemand in Frage, aber sie muss auskömmlich gefördert werden“, sagt Barbian. Die Finanzierungszusagen seien „wackeliger“ geworden und die Zeiträume, für die sie gelten, kürzer. Viele Akteure seien an der Finanzierung solcher Stellen beteiligt, berichtet Barbian.

Den Freistaat Bayern, betont Barbian, erlebe er als einen verlässlichen Partner. Aus dem bayerischen Innenministerium kommt das Signal, dass eine finanzielle Unterstützung weiter möglich ist. „Voraussetzung hierfür ist jedoch ein Förderantrag der Rummelsberger beim Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)“, sagte ein Ministeriumssprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Antrag auf die EU-Fördermittel müsse über den Diakonie-Dachverband gestellt werden. Auch die Sozialreferentin der Stadt Nürnberg, Elisabeth Ries, sieht in diesen Finanzmitteln einen Lösungsweg. Die Stadt Nürnberg hat im letzten Haushalt 13.000 Euro Unterstützung für das PSZ bereitgestellt. Diese Summe werde sicher nicht mehr weiter aufgestockt.

Ries räumt ein, dass man es mit dem Finanzierungssystem für die Stellen für Flüchtlings- und Integrationsberatung (FIB) mit einer komplexen Gemengelage zu tun habe. Die Stellen im PSZ unterstütze die Stadt freiwillig, weil viele der Hilfe suchenden Flüchtlinge nicht aus den staatlichen Ankerzentren kämen, sondern bereits in anderen Unterkünften lebten.

Weniger Unterstützung als in früheren Zeiten erhalten die Rummelsberger von der bayerischen evangelischen Landeskirche. Sie habe ihre Zuschüsse zurückgefahren und sie fördere in der Flüchtlingsarbeit vorwiegend neue Projekte, erklärt Barbian. Das habe eine „schlüssige Logik, aber sie erfasst uns nicht, weil wir wegen unseres langjährigen Engagements aus dieser Logik rausfallen“.

An der Debatte über den Erhalt des PSZ störe ihn, sagt der Vorstand, dass in Vergessenheit gerate, was all die Jahre davor geleistet wurde. Das Psychosoziale Zentrum besteht seit 1980, seit 2002 gehört es zur Rummelsberger Diakonie. Die hat die Einrichtung übernommen, als ihr Schicksal einmal wieder am seidenen Faden hing. Millionen seien in diesen Arbeitsbereich geflossen.

Wegen seiner erfahrenen Mitarbeiterinnen sei das PSZ inzwischen überregional eine bekannte Größe. Dort holen sich Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern Hilfe, erläutert Sprecher Borngässer. Es sei ein Netz entstanden, mit dessen Hilfe manchmal die mühevolle und langwierige Suche nach Hilfen für die Flüchtlinge merklich abgekürzt werde.

Karlsruhe (epd). Das Regionale Zukunftszentrum „pulsnetz.de - Mensch und Technik im Gemeinwesen“ (pulsnetz MuTiG) will nach eigenen Angaben die Digitalisierung in ambulanten und stationären Einrichtungen der Altenpflege voranbringen. Dafür erhalte das Zentrum in den nächsten vier Jahren 8,5 Millionen Euro Förderung vom Bundessozialministerium. In dem Projekt kooperieren unter der Leitung des Diakonischen Werks Baden acht Organisationen. Die Angebote des Zentrums richten sich an Einrichtungen in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen, wie die Diakonie am 13. März in Karlsruhe mitteilte.

Das Projekt soll Einrichtungen, die mithilfe von Digitalisierung unter anderem die Auswirkungen des Fachkräftemangels verringern wollen, fachlich unterstützen. Parallel dazu werde die Internetplattform pulsnetz zu einer zentralen Anlaufstelle für Informationen, Austausch und Lernen ausgebaut. Angebote und Erkenntnisse des Projektes pulsnetz MuTiG werden auf einer weiteren Internetplattform veröffentlicht.

Freiburg (epd). Eine neue Seite im Internet bietet Tipps und Informationen für Geflüchtete und deren Unterstützer. Das Portal basiswissen.asyl.net ist Nachfolger der Webseite fluechtlingshelfer.info, teilte die Katholische Arbeitsgemeinschaft Migration am 13. März in Freiburg mit. Das Angebot bietet den Angaben nach einen Überblick über Materialien und Handreichungen zu wichtigen asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragen sowie zum Leben in Deutschland. Gegliedert sind die Auskünfte in die Rubriken „Asylverfahren“, „Familiennachzug“, „Lernen und Arbeiten“, „Freiwilliges Engagement“ und „Schutz vor Diskriminierung“.

Hinter dem Informationsangebot steht der Informationsverbund Asyl und Migration. Die bisherigen Informationsangebote asyl.net und familie.asyl.net werden inhaltlich ergänzt, hieß es.

Das neue Portal besteht aus zwei Bereichen: Unter „Wissen kompakt“ finden sich 70 thematische Beiträge, untergliedert in elf inhaltliche Kategorien. Die einzelnen Beiträge beinhalten einführende Informationen sowie Links auf weiterführende Materialien. Im Bereich „Informationen in verschiedenen Sprachen“ finden sich 30 Beiträge, in denen mehrsprachige Materialien zu verschiedenen Themen gesammelt wurden.

Kassel (epd). Eine erhebliche Beeinträchtigung der Gehfähigkeit aufgrund einer psychischen oder einer neuromuskulären Erkrankung kann nach einem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) die Zuteilung des Merkzeichens „aG“ und damit das Recht begründen, auf Behindertenparkplätzen zu parken. Das allein mögliche Gehen in vertrauter Umgebung oder nur auf ebenen Böden schließt eine „außergewöhnliche Gehbehinderung“ schwerbehinderter Menschen nicht aus, urteilte am 9. März das BSG in Kassel.

Zum 30. Dezember 2016 hatte der Gesetzgeber die Zuteilung des Merkzeichens „aG“ neu geregelt. Danach gelten schwerbehinderte Personen als „außergewöhnlich gehbehindert“, wenn die Gehbeeinträchtigung einen Grad der Behinderung (GdB) von 80 begründet und Betroffene sich nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahrzeugs bewegen können. Danach können auch neuromuskuläre Gesundheitsbeeinträchtigungen, Störungen des Atmungssystems oder Störungen „mentaler Funktionen“ wegen damit einhergehender Mobilitätsbeeinträchtigungen den Anspruch auf das Merkzeichen „aG“ begründen.

Betroffene haben mit dem Merkzeichen nicht nur die Möglichkeit, im öffentlichen Verkehrsraum auf Behindertenparkplätzen zu parken. Sie können auch unentgeltlich im öffentlichen Personennahverkehr fahren und werden von der Kfz-Steuer befreit.

Im ersten vom BSG entschiedenen Fall leidet der aus Sachsen stammende Kläger an einer Muskelschwunderkrankung. Er kann nur unter ebenen und möglichst glatten „Idealbedingungen“ längere Strecken gehen, etwa auf einem Krankenhausflur. Bereits bei leicht unebenen Böden droht ein Sturz. Dann könne er nicht allein aufstehen, sagte der Mann vor Gericht. Einen Rollator oder Unterarmstützen könne er nicht benutzen. Um Wege zum Arzt möglichst kurz zu halten, wollte er auf Behindertenparkplätze parken. Hierfür benötige er das Merkzeichen „aG“.

Der zweite Kläger, ein heute 14-jähriger, geistig behinderter Jugendlicher aus Baden-Württemberg, ist wegen eines angeborenen Gendefekts in seiner Körpermotorik erheblich eingeschränkt. Auch aus psychischen Gründen kann er nur in vertrauter Umgebung ohne Hilfe Gehstrecken bewältigen, etwa zu Hause oder in seiner Schule.

In beiden Fällen lehnten die Behörden die Zuteilung des Merkzeichens „aG“ ab. Die Kläger könnten ja noch teilweise gehen. Im ersten Fall sei das Gehen auf glatten Untergründen und im zweiten Verfahren in vertrauter Umgebung möglich.

Das BSG urteilte, dass für die Zuerkennung des Merkzeichens „aG“ „die Gehfähigkeit im öffentlichen Verkehrsraum maßgeblich ist“. Könne sich ein erheblich gehbehinderter Mensch dort dauerhaft „nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb seines Kraftfahrzeuges bewegen, stehe ihm das Merkzeichen aG zu“. Eine bessere Gehfähigkeit in anderen Lebenslagen, etwa unter idealen räumlichen Bedingungen oder allein in vertrauter Umgebung und Situation, sei demgegenüber „grundsätzlich ohne Bedeutung“.

Die obersten Sozialrichter verwiesen in Kassel auf den Zweck des Merkzeichens. Denn mit den damit gewährten Parkerleichterungen sollten die notwendigen Wege verkürzt und die eingeschränkte Gehfähigkeit ausgeglichen werden. Dabei gehe es um Wege etwa zur Arztpraxis, zur Arbeit oder zum Einkaufen. „Denn gerade das Aufsuchen solcher Einrichtungen fördert eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft.“ Hier reiche bei beiden Klägern die Gehfähigkeit für derartige Zwecke nicht aus.

Das Verfahren des Klägers mit der Muskelschwunderkrankung verwies das BSG an das Sächsische Landessozialgericht (LSG) zurück. Denn für das Merkzeichen „aG“ müsse allein die Gehbeeinträchtigung einem GdB von 80 entsprechen. Dies sei bei dem Kläger nicht ausreichend geklärt worden.

Im zweiten Verfahren liege bei dem Jugendlichen dagegen eine „mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung“ vor, die einem GdB von 80 entspricht. Hier könne der geistig behinderte und in seiner Motorik beeinträchtigte Kläger ohne fremde Hilfe nicht im öffentlichen Verkehrsraum gehen, so dass er das Merkzeichen „aG“ beanspruchen könne.

Das Sozialgericht Bremen hatte mit Urteil vom 29. November 2018 zudem klargestellt, dass gehbehinderte Menschen für die Zuteilung des Merkzeichens „aG“ nicht „absolut gehunfähig“ sein müssen. Könne der behinderte Mensch nur mit dem Festhalten an einem Rollator oder Rollstuhl gehen, komme das Merkzeichen „aG“ auch in Betracht.

Hier könne der Kläger nur mit einem Rollator stehen und dann auch nur höchstens 20 Meter laufen. Danach müsse er wegen bestehender Schmerzen eine Pause machen. Dies sei eine „außergewöhnliche Gehbehinderung“.

Az.: B 9 SB 1/22 R (BSG, Bodenunebenheiten)

Az.: B 9 SB 8/21 R (BSG, Vertraute Umgebung)

Az.: S 20 SB 297/16 (Sozialgericht Bremen)

Karlsruhe (epd). Auch Jobcenter müssen Fristen einhalten. Lässt sich die Behörde bei der zugesagten Kostenübernahme für ein von einer Grundsicherungsempfängerin eingeleitetes Widerspruchsverfahren zu viel Zeit, muss es mit einer Untätigkeitsklage rechnen, stellte das Bundesverfassungsgericht in einem am 15. März veröffentlichten Beschluss klar. Die angefallenen Anwaltskosten sind dann ebenfalls zu übernehmen, ohne dass das Jobcenter zuvor auf die drohende Untätigkeitsklage hingewiesen werden muss.

Damit bekamen eine Mutter und ihre zwei Kinder aus dem Raum Darmstadt recht, die noch das Anfang 2023 vom Bürgergeld abgelöste Hartz IV erhielten. Das Jobcenter hatte in einem Bescheid vom Oktober 2020 zu hohe Einkünfte bei der Frau berücksichtigt. Statt 907 Euro wurden 1.400 Euro bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes II zugrunde gelegt. Die Hartz-IV-Leistungen fielen entsprechend geringer aus.

Die Frau legte mithilfe eines Anwalts Widerspruch ein. Das Jobcenter gab ihr dann auch recht und korrigierte den Leistungsbescheid. Die Behörde sicherte ihr zudem die Übernahme der Anwaltskosten für das Widerspruchsverfahren zu.

Doch als der Anwalt die Kostenfestsetzung einforderte, passierte nichts. Nach Ablauf der vorgegebenen sechsmonatigen „Wartefrist“ erhob er im Namen seiner Mandantin Untätigkeitsklage.

Das Sozialgericht Darmstadt meinte, dass die Arbeitslose die hierfür nun ebenfalls angefallenen Verfahrenskosten selbst tragen muss. Sie und ihr Anwalt hätten erst einmal beim Jobcenter nachfragen müssen, wie der Bearbeitungsstand sei. Dies gebiete die Pflicht zur Schadensminderung. Die Untätigkeitsklage sei „mutwillig“ erfolgt.

Das Bundesverfassungsgericht hob diese Entscheidung auf. Halten sich Jobcenter selbst nicht an geltende Fristen, sei eine Untätigkeitsklage „grundsätzlich nicht treuwidrig“. Hier habe das Jobcenter die Entscheidung über die konkrete Erstattung der Anwaltskosten für das Widerspruchsverfahren zu lange hinausgezögert. Eine Untätigkeitsklage sei damit „zulässig und begründet“, so dass das Jobcenter auch deren Kosten zu übernehmen habe. Das Gesetz sehe keine Pflicht vor, die Behörde auf den Fristablauf hinzuweisen und nachzufragen, ob denn bald eine Entscheidung über die konkrete Übernahme der Anwaltskosten zu erwarten sei.

Az.: 1 BvR 311/22

Kassel (epd). Zeiten der Arbeitslosigkeit erhöhen bei schwangeren Frauen später nicht das Elterngeld. Dies gilt auch dann, wenn die Frauen wegen ihrer Schwangerschaft ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben können und damit arbeitslos werden, urteilte am 9. März das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel.

Geklagt hatte eine seit 2001 als Kameraassistentin bei Filmproduktionen immer wieder neu beschäftigte Frau. Dabei wurden die Beschäftigungsverhältnisse nach Dauer des Filmprojekts befristet. Hier endete das letzte Beschäftigungsverhältnis bei der Klägerin im Juli 2017. Als sie danach erfuhr, dass sie schwanger ist, konnte die Frau aus Arbeitsschutzgründen die körperlich anstrengende Arbeit als Kameraassistentin nicht mehr ausüben. Sie meldete sich arbeitslos.

Bei der Beantragung von Elterngeld stellte der Landkreis Harburg den Elterngeldanspruch zwar fest. Die Elterngeldstelle berücksichtigte bei der Berechnung der Elterngeldhöhe - so wie regelmäßig üblich - nur die in den letzten zwölf Monaten vor der Geburt erzielten Einkünfte. Die darin enthaltene fünfmonatige Erwerbslosigkeit wurde mit null Euro angesetzt. Das Elterngeld fiel damit niedriger aus.

Die Klägerin verlangte, dass die Zeiten der Arbeitslosigkeit ausgeklammert werden müssten. Der Zwölf-Monatszeitraum zur Berechnung des Elterngelds müsse entsprechend nach hinten verschoben werden. Sie habe wegen ihrer Schwangerschaft keine Arbeit finden können.

Doch das BSG wies sie ab. Maßgeblich für die Elterngeldhöhe sei das Erwerbseinkommen einer abhängigen oder selbstständigen Tätigkeit zwölf Monate vor der Geburt des Kindes. Zeiten bei einer schwangerschaftsbedingten Erkrankung während des Beschäftigungsverhältnisses könnten bei der Berechnung des Elterngeldes ausnahmsweise zwar ausgeklammert werden. Hier habe aber weder ein Beschäftigungsverhältnis noch eine Erkrankung vorgelegen. „Eine normale Schwangerschaft ist keine Erkrankung“, stellte das Gericht fest.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit gehörten zur „Risikosphäre“ der Erwerbstätigen. Dass Zeiten einer schwangerschaftsbedingten Arbeitslosigkeit nicht zu einer Elterngelderhöhung führten, sei auch mit dem Grundgesetz vereinbar. Weder liege eine Geschlechtsdiskriminierung noch eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung vor.

Az.: B 10 EG 1/22 R

Mainz (epd). Eine als WhatsApp-Nachricht verschickte Kündigung ist unwirksam. Denn eine Kündigungserklärung muss für ihre Wirksamkeit dem gesetzlichen Schriftformerfordernis genügen. Eine elektronisch versandte Kündigung ist ausgeschlossen, stellte das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz in Mainz in einem am 6. März veröffentlichten Urteil klar.

Im Streitfall hatte der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma über WhatsApp fristlos gekündigt und sein Nichterscheinen auf der Arbeit damit begründet, dass seine Frau sich von ihm scheiden lassen wolle und er die Arbeit zu lange vor die Familie gestellt habe. Die schriftliche Kündigung wolle er noch zusenden, was er dann allerdings unterließ.

Der Arbeitgeber bestätigte die „auf eigenen Wunsch“ erklärte Kündigung . Doch dann machte der Beschäftigte einen Rückzieher. Die Kündigung sei ein „Schnellschuss“ gewesen, heißt es in seinem Entschuldigungsschreiben vom 11. Januar 2021. Die Situation mit seiner Frau habe sich „weitestgehend beruhigt“. Er wolle am 18. Januar 2021 wieder zur Arbeit kommen. Die Kündigung per WhatsApp sei ohnhehin nicht rechtskräftig gewesen.

Als der Mann nach seiner „Entschuldigung“ am 11. Januar 2021 nicht zur Arbeit erschien, kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis wegen unentschuldigten Fehlens fristlos. Der Beschäftigte hatte sein Nichterscheinen mit einer Erkrankung begründet und dies, statt eines korrekten Formulars der gesetzlichen Krankenversicherung, mit einem ärztlichen Privatrezept belegt.

Das LAG erklärte die vom Kläger per WhatsApp übermittelte Kündigung als auch die später erklärte Kündigung des Arbeitgebers für unwirksam. Eine elektronische versandte WhatsApp-Nachricht genüge nicht dem gesetzlichen Schriftformerfordernis für eine Kündigung. Außerdem müsse sie die Unterschrift des Arbeitgebers enthalten.

Das gesetzliche Schriftformerfordernis wolle Arbeitnehmer vor einer „unüberlegten und übereilten Kündigung“ schützen. Hier habe der Kläger auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die schriftliche Kündigung noch zugeschickt werde. Dann habe er auf den „Schnellschuss“ und die „nicht rechtskräftige Kündigung“ hingewiesen und damit seinen Willen, weiter zur Arbeit kommen zu wollen, zum Ausdruck gebracht.

Die fristlose Kündigung des Arbeitgebers wegen unentschuldigten Fehlens ab dem 11. Januar sei ebenfalls unwirksam. Der Beschäftigte sei arbeitsunfähig erkrankt gewesen. Die Vorlage eines ärztlichen Privatrezeptes reiche für die festgestellte Arbeitsunfähigkeit aus.

Az.: 5 Sa 408/21

Nürnberg (epd). Die Absage an einen männlichen Stellenbewerber wegen dessen fehlenden „flinken Frauenhänden“ stellt eine Diskriminierung wegen des Geschlechts dar. Auch wenn mit vielen kleinen filigranen Teilen gearbeitet werden muss, ist dies kein Grund, Männer davon auszuschließen, entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Nürnberg in einem am 9. März veröffentlichten Urteil.

Damit steht einem Stellenbewerber für eine erlittene Diskriminierung wegen des Geschlechts eine Entschädigung in Höhe von 2.500 Euro zu. Der heute 42-jährige Mann hatte sich 2021 auf eine Stelle als Bestücker von Digitaldruckmaschinen beworben. Dabei werden Modelle von Pkws, Lkws und öffentlichen Verkehrsmitteln im Maßstab 1:87 hergestellt. Die Modellfahrzeuge bestehen aus 100 bis 150 Einzelteilen. Laut Stellenbeschreibung wurde unter anderem „Fingerfertigkeit/Geschick“ verlangt.

Die Prokuristin des Unternehmens erteilte dem 42-Jährigen eine Absage. Sie begründete sie mit den Worten: „Unsere sehr kleinen, filigranen Teile sind eher etwas für flinke Frauenhände.“

Der abgewiesene männliche Stellenbewerber fühlte sich wegen seines Geschlechts diskriminiert und verlangte eine Entschädigung von mindestens 8.000 Euro. Einen Tag nach Versand des Forderungsschreibens lud das Unternehmen den Mann doch noch zur Probearbeit. Diese kam allerdings nicht zustande, da der 42-Jährige mittlerweile eine andere Stelle erhalten hatte.

Das LAG urteilte, dass die Absage wegen der fehlenden „flinken Frauenhände“ ein Indiz für eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts sei. Der Arbeitgeber habe dies auch nicht entkräften können. Der Einwand der Prokuristin, dass sie bei Internetrecherchen Fotos der zu großen Hände des Klägers entdeckt und diese für die Arbeit nicht für geeignet gehalten habe, greife nicht. Denn dies sage nichts über die tatsächliche Fingerfertigkeit aus.

Die Probearbeit sei auch erst dann angeboten worden, nachdem die Diskriminierungsentschädigung geltend gemacht wurde. Damit habe der Arbeitgeber wohl eine Entschädigungsklage vermeiden wollen, meinte das Gericht. Der Kläger habe Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 2.500 Euro.

Az.: 7 Sa 168/22