Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 12/2024 - 22.03.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 12/2024 - 22.03.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 12/2024 - 22.03.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 12/2024 - 22.03.2024

Bayern hat die Bezahlkarte für Asylsuchende in vier Testregionen gestartet. Für das zweite Quartal plant der Freistaat ihre flächendeckende Einführung. Kritik daran kommt von der Diakonie. Im Bundestag haben Vertreter der Ampel-Koalition um Geduld gebeten. Der Gesetzgebungsprozess solle gut abgeschlossen werden, dafür nehme sich die Ampel die nötige Zeit. Die Union hatte die Bezahlkarte mit einem eigenen Gesetzentwurf auf die Tagesordnung gebracht.

Nach Ansicht von Fachleuten werden sich die Beschäftigungsbedingungen in der sozialen Arbeit in den kommenden Jahren nicht verbessern. Er rechne eher mit weniger Geld in der Branche, sagte Joß Steinke vom Deutschen Roten Kreuz bei der Vorstellung der Studie „Vor dem Kollaps!? Beschäftigung im sozialen Sektor“. Für die Analyse wurde der gesamte soziale Sektor mit Blick auf Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastungen, Altersstrukturen, Beschäftigungszeiten und Bezahlung untersucht.

Josefa W. bekommt regelmäßig Besuch von der 22-jährigen Studentin Judith. Die 90-Jährige ist viel allein in ihrer Münchner Wohnung. Ihr Mann ist tot, ihre beste Freundin auch. Ihr Sohn und ihre Enkel sind berufstätig und haben wenig Zeit für sie. Ihr geht es wie Millionen Menschen in Deutschland: Sie fühlt sich oft einsam. Für diese Menschen wurde vor 30 Jahren der Verein „Freunde alter Menschen“ gegründet. Judith ist eine der aktiven Ehrenamtlichen und kommt gerne zu der Seniorin. „Uns geht der Gesprächsstoff nie aus“, sagt sie.

Sie sind immer wieder ein Zankapfel: Arbeitszeugnisse. Vor dem Landesarbeitsgericht in Rostock hatte eine gekündigte Mitarbeiterin dagegen geklagt, dass das Zeugnis ihre postalische Adresse enthielt, gefaltet war und nicht richtig vom Chef unterschrieben worden sei. Sie sah darin für Dritte erkennbare Hinweise auf eine geringe Wertschätzung durch ihren Arbeitgeber. Die Klägerin bekam teilweise recht.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Markus Jantzer

Berlin, München (epd). In der hitzigen Debatte über eine bundesgesetzliche Regelung für die Bezahlkarte für Flüchtlinge haben Vertreter der Ampel-Koalition um Geduld gebeten. Der Gesetzgebungsprozess solle gut abgeschlossen werden, dafür nehme man „noch ein paar Verhandlungsrunden in Kauf“, sagte die SPD-Abgeordnete Natalie Pawlik am 21. März im Bundestag. Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Andreas Audretsch, verwies auf Prüfaufträge im Regierungsentwurf, die derzeit noch bearbeitet würden. Der FDP-Innenpolitiker Stephan Thomae betonte, bereits jetzt sei kein Bundesland daran gehindert, eine Bezahlkarte einzuführen.

Das Thema sorgte am 21. März im Parlament in Berlin erneut für einen Schlagabtausch. Die Union hatte die Bezahlkarte auf die Tagesordnung gebracht. Sie brachte einen Gesetzentwurf ein, der weitgehend wortgleich dem in der Bundesregierung vereinbarten Entwurf entspricht. Der CSU-Abgeordnete Stephan Stracke warf insbesondere den Grünen vor, die Umsetzung zu verschleppen. Sie blockierten die rechtssichere Einführung der Bezahlkarte, sagte Stracke.

Der Grünen-Politiker Audretsch widersprach. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beweise, dass eine rechtssichere Einführung der Bezahlkarte bereits möglich sei, sagte er und verwies auf die am 21. März in vier bayerischen Pilotregionen gestartete Karte. Auch seine Fraktion sei damit einverstanden, für die flächendeckende Einführung eine gesetzliche Klarstellung im Bund vorzunehmen. „In genau dem Prozess sind wir jetzt“, sagte Audretsch.

Der Gesetzesentwurf der Union wurde zur weiteren Beratung in den Ausschuss verwiesen. Danach kommt der Bundestag in der zweiten Aprilwoche wieder zusammen.

Die in vier bayerischen Pilotregionen gestartete Bezahlkarte für Asylbewerber soll im Laufe des zweiten Quartals flächendeckend im Freistaat eingesetzt werden, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am 20. März in München ankündigte. Mit der Karte setze man ein Zeichen zur Hilfe, zugleich aber auch ein Nein zu Geldtransfers ins Ausland. Man wolle Schleusern und Schleppern den Geldhahn zudrehen sowie die sozialen Anreizfaktoren für Asylbewerber reduzieren.

Diese können nach den Angaben mit der Bezahlkarte Essen, Kleidung und für Kommunikation bezahlen sowie 50 Euro im Monat Bargeld abheben, etwa für Bahntickets oder Pausensnacks. Online-Shopping, Glücksspiel und Überweisungen an Dritte oder ins Ausland sind nicht möglich. Zudem kann ihr Einsatz auf ein bestimmtes Postleitzahl-Gebiet eingeschränkt werden.

Pilotregionen sind die Landkreise Fürstenfeldbruck, Günzburg und Traunstein sowie die kreisfreie Stadt Straubing. Thomas Karmasin (CSU), Landrat von Fürstenfeldbruck und Präsident des Bayerischen Landkreistags, sagte, die Bezahlkarte bedeute neben der Reduzierung von sogenannten Pull-Faktoren auch eine Verwaltungserleichterung für die Kommunen, weil kein Bargeld mehr ausgegeben werden müsse. Eine Entwürdigung der Asylbewerber sehe er nicht, bargeldloses Bezahlen sei weit verbreitet.

Kritik kam dagegen von der Diakonie. Überweisungen ins Ausland spielten erst dann eine Rolle, wenn die Betroffenen eine Arbeit und damit ein gesichertes, selbst erarbeitetes Einkommen hätten, sagte die bayerische Diakoniepräsidentin Sabine Weingärtner. „Die Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind viel zu gering, um größerer Beträge in die Herkunftsländer zu schicken.“ Gleiches gelte für das Argument, Geflüchtete würden mit ihren Sozialleistungen Schlepperbanden finanzieren.

Als Alternative schlägt Weingärtner die Überweisung der Leistungen auf ein Konto vor. Dies spare die hohen Einführungs- und Systemkosten einer Bezahlkarte und schränke Asylbewerber auch nicht an der Teilhabe am sozialen und wirtschaftlichen Leben ein. „Die Bezahlkarte ist nicht nur ein bürokratischer Mehraufwand. Sie entmündigt auch die Betroffenen und ist Ausdruck eines grundsätzlichen Misstrauens gegenüber Geflüchteten“, sagte die Diakoniepräsidentin.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will Bargeldabhebungen mit der Bezahlkarte für geflüchtete Menschen begrenzen. Er verwies auf die Höhe der Barbeträge, wie sie in anderen Bundesländern bereits umgesetzt oder diskutiert werden. „Hamburg denkt darüber nach, dass Geflüchtete 50 Euro mit der dortigen Bezahlkarte in bar abheben sollen, Bayern hat ähnliche Vorstellungen“, sagte Wegner.

Der Regierende Bürgermeister wirbt bei der Bezahlkarte für ein einheitliches Vorgehen der Länder auch bei den Bargeldabhebungen. Mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sei er sich bereits einig: „Berlin und Brandenburg müssen das gleiche Angebot haben. Alles andere macht keinen Sinn.“

Im Berliner Senat herrscht dagegen noch Uneinigkeit. Berlins Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) hatte sich wiederholt gegen eine Begrenzung der Bargeldabhebungen ausgesprochen, auch um die Menschen nicht zu stigmatisieren.

Kritik kommt auch von den in der LIGA Berlin zusammengeschlossenen Wohlfahrtsverbänden. Die Berliner Diakonie-Vorständin Andrea Asch sprach von einer realitätsfernen und nicht zielführenden Diskussion. Die Bezahlkarte sei ein Integrationshemmnis, das für das Land nur unnötige finanzielle Belastungen bringe.

Asylbewerber hätten das gleiche Recht wie der Regierende Bürgermeister auf eine kostengünstige, selbstständige Alltagsgestaltung, sagte Asch: „Auch sie dürfen gebrauchte Fahrräder, Kleidung, Möbel von Privatpersonen kaufen. Dazu braucht es mehr als 50 Euro im Monat.“

Bund und Länder hatten sich im November auf eine Bezahlkarte für Flüchtlinge verständigt. 14 der 16 Bundesländer wollen gemeinsam ein System für die Karte entwickeln. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern planen eigene Bezahlkarten.

Anfang März verständigte sich das Bundeskabinett auf einen Entwurf. Er sieht vor, dass die Bezahlkarte als Form für den Empfang von Sozialleistungen ausdrücklich im Asylbewerberleistungsgesetz genannt wird. Zugleich soll die Einsatzmöglichkeit erweitert werden, indem auch Asylsuchende, die nicht in Gemeinschaftsunterkünften leben, bevorzugt die Karte statt Geldleistungen erhalten können.

Einige Punkte blieben dabei offen, die im Bundestag abschließend geklärt werden sollen. Dazu gehört die Frage, ob bei Personengruppen wie Erwerbstätigen, Auszubildenden oder Studierenden eine Ausnahme von der Bezahlkarte gemacht wird. Es gehe dabei auch um Integration, sagte die Grünen-Abgeordnete Stephanie Aeffner. Für Studierende oder Azubis, argumentierte sie im Bundestag, könnte eine Bargeldbegrenzung zum Problem werden, wenn sie das Essen in der Mensa oder gebrauchte Bücher dadurch nicht bezahlen können.

Berlin (epd). Die Ausweitung der Bezugsdauer von Asylbewerberleistungen hat einer Studie zufolge negative Konsequenzen für die gesundheitliche Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland - und damit auch auf die Kosten der Gesamtbevölkerung. Derzeit warten Flüchtlinge im Durchschnitt mehr als ein Jahr (376 Tage), bis sie Anspruch auf die reguläre Gesundheitsversorgung haben, wie aus einer am 20. März vorgestellten Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) hervorgeht.

Mit der Ausweitung der Bezugsdauer der Asylbewerberleistungen, die unterhalb der regulären Grundsicherung liegen, werde sich dieser Zeitraum auf knapp zwei Jahre verdoppeln, prognostiziert Studienautorin Louise Biddle.

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben Flüchtlinge in der ersten Zeit in Deutschland nur in akuten Notfällen Anspruch auf medizinische Hilfe. Die maximale Bezugsdauer für die abgesenkten Leistungen wurde im Februar von 18 auf 36 Monate verdoppelt. Spätestens nach Ablauf dieser Wartezeit haben Schutzsuchende Anspruch auf die reguläre Grundsicherung. Früher kommen sie nur mit einem positiven Asylbescheid aus den reduzierten Leistungen heraus.

Laut DIW-Studie warteten 2021 fast zwei Drittel (64 Prozent) der Asylantragsteller die damals geltenden 18 Monate, bis sie den regulären Anspruch erhielten. Hätte bereits damals eine maximale Bezugsdauer von drei Jahren gegolten, hätten 52 Prozent der Geflüchteten die vollen 36 Monate warten müssen, hieß es.

Biddle findet die lange Wartezeit nach eigenen Worten kurzsichtig. Aus anderen Studien wisse man, dass eine medizinische Behandlung eher teurer werde, wenn gesundheitliche Probleme nicht frühzeitig behandelt werden. Sie verwies auf Nachteile für Menschen mit chronischen Erkrankungen, auf deren Behandlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kein Anspruch besteht. Die Behandlung werde aber teurer, wenn sie verschleppt werde. Die Einschränkung der Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen werde die Kosten für Länder und Kommunen nicht senken, erklärte die Forscherin.

Die Verlängerung der Bezugsdauer für Asylbewerberleistungen wurde von Bund und Ländern mit einer Reduzierung der Kosten begründet. Ein Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom vergangenen November bezifferte die Einsparungen vage „im dreistelligen Millionenbereich“.

Biddle hat daran Zweifel und verweist auf das aufwendige System, wenn Behandlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht über die Krankenversicherung, sondern über Behandlungsscheine bei der Kommune abgerechnet werden. Hamburg, das als eines von bislang sechs Bundesländern eine elektronische Gesundheitskarte für Flüchtlinge eingeführt habe, spare damit 1,6 Millionen Euro jährlich in der Verwaltung, sagte die Wissenschaftlerin. Sie empfahl den anderen Bundesländern, ebenfalls auf die Gesundheitskarte zu setzen.

Neckartenzlingen, Torgau (epd). Eine Sache hat Frank Philipp früh in seinem Leben gelernt: Wer Schwäche zeigt, verliert. Mit acht Jahren kam er in ein Kinderheim. „Dort musste man sich beweisen“, erzählt der 51-Jährige, der in Mecklenburg-Vorpommern aufwuchs und heute in Neckartenzlingen bei Stuttgart lebt, dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Entweder du machst die anderen fertig oder sie dich.“

Wegen seines aggressiven Verhaltens kam er mit 13 Jahren in einen sogenannten Jugendwerkhof. Davon gab es 1989 in der DDR 32. Ein Gerichtsurteil war nicht notwendig, um dort eingewiesen zu werden. Es genügte, wenn etwa der Lehrer ein Kind als „verhaltensauffällig“ meldete.

Eine Liste mit Gründen für eine Einweisung in einen Jugendwerkhof findet sich in dem 2006 eingerichteten Dokumentationszentrum in Torgau: Sie reicht von A wie „abartiges Verhalten“ bis Z wie „Zwinkertick“. Damit konnte faktisch jeder missliebige Jugendliche weggesperrt werden. Die Eltern hatten in solchen Fällen kein Mitspracherecht; ihnen wurde von den staatlichen Stellen das Sorgerecht kurzerhand entzogen.

Ziel der Einrichtungen war es, die Heranwachsenden umzuerziehen. Bei wem das nicht gelang, der landete in Torgau. Dort wurde am 1. Mai 1964, vor 60 Jahren, der einzige „Geschlossene Jugendwerkhof“ der DDR eröffnet - eine Art Gefängnis für 14- bis 18-Jährige. Wer nach Torgau kam, galt in den Augen der DDR-Führung als schwerst erziehbar, im offiziellen Sprachgebrauch „asozial“. Hinter vier Meter hohen Mauern und Stacheldraht bestimmten Demütigung, Gewalt und militärischer Drill den Tagesablauf. Das brachiale Motto: Wer nicht hören will, muss fühlen.

„In der Regel benötigen wir drei Tage, um die Jugendlichen auf unsere Forderungen einzustimmen“, schrieb der langjährige Direktor des Geschlossenen Jugendwerkhofes, Horst Kretzschmar. Drei Tage - das war die Zeit, die Neuankömmlinge in der völlig verdunkelten „Zuführungszelle“ zubringen mussten, nachdem ihnen die Haare geschoren und sie in Anstaltskleidung gesteckt worden waren.

Frank Philipp kam im Frühjahr 1989 nach Torgau. An seine Ankunft erinnert sich der damals 17-Jährige noch genau: „Nachdem ich mehrere Sicherheitsschleusen passiert hatte, befahl mir der Wärter, mich komplett auszuziehen. Er sei gleich zurück. Aber er kam nicht zurück. Sie ließen mich dort drei Stunden splitterfasernackt warten.“ Einschüchterung und Psychoterror waren Programm.

Insgesamt 60 Jugendliche konnten dort gleichzeitig untergebracht werden - 40 Jungen und 20 Mädchen, berichtet Manuela Rummel, wissenschaftliche Referentin in der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Zwischen 1964 und 1989 waren es insgesamt 4.046 Jugendliche. Der Tagesablauf war militärisch durchgetaktet: Aufstehen um 5:30 Uhr, dann Frühsport, Waschen und Bettenbau. Frühstück um 7:15 Uhr, danach ging's zur Arbeit. Und das alles im Laufschritt. Der Gruppenzwang reichte so weit, dass sogar alle gemeinsam auf Toilette gehen mussten.

Beim Sport wurden die Jungen und Mädchen häufig bis zum körperlichen Zusammenbruch getrieben. „Machte jemand schlapp, gab's Strafrunden für die gesamte Gruppe“, erinnert sich Philipp. „100 Liegestütze waren normal, auch für Mädchen.“ Ebenfalls gefürchtet der sogenannte „Torgauer Dreier“ - eine Kombination aus Liegestützen, Kniebeugen und Hockstrecksprung. „Dafür holten sie uns manchmal auch während der Nachtruhe aus den Zellen.“

Gewalt gab es offiziell nicht hinter Torgauer Mauern. Dabei prügelten die Aufseher nicht nur selbst - „am liebsten mit dem riesigen Schlüsselbund oder einem Gummiknüppel“, sagt Philipp -, sondern ließen es bewusst zu, wenn Jugendliche Rache nahmen an den Schwachen und Langsamen, deretwegen sie Extra-Runden drehen mussten oder nichts zu essen bekamen. Für die Mädchen kam die Gefahr des sexuellen Missbrauchs hinzu.

Manche Jugendliche sahen keinen anderen Ausweg als den Suizid. „Immer wieder schluckten Jugendliche Nägel, Nadeln oder Schmierfett, um wenigstens für einige Tage ins Krankenhaus zu kommen“, berichtet Manuela Rummel. Zwar sei darüber keine Statistik geführt worden, sagt sie, aber es gebe Berichte an das Ministerium für Volksbildung sowie auch glaubwürdige Zeugenaussagen.

Ihn hätten sie während der sechs Monate, in denen er im Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau war, nicht brechen können, sagt Frank Philipp heute. Er wurde Ende Oktober 1989 entlassen. Zwei Wochen später ließen die untergehenden DDR-Machthaber den Jugendwerkhof schließen. Philipp stand vor dem Nichts: „Ich hatte nach der Entlassung ein riesiges Aggressionsproblem. Ganz gesund ist man nicht mehr, wenn man da rauskommt.“

Die Wende in seinem Leben brachte das Jahr 2003, als er seine Frau Sandra kennenlernte. „Sie hat Ruhe und Stabilität in mein Leben gebracht“, sagt er. Vor wenigen Jahren hat er gemeinsam mit ihr das Dokumentationszentrum in Torgau besucht. Kam da alles wieder hoch? „Nein, das ist vorbei“, sagt Frank Philipp: „Ich habe endlich meinen Seelenfrieden gefunden.“

Frankfurt a. M. (epd). Die Geburtenrate in Deutschland ist nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung auf den tiefsten Stand seit 2009 gefallen. Sie sank von 1,57 Kindern pro Frau 2021 auf rund 1,36 im Herbst 2023, wie das Institut am 20. März in Wiesbaden mitteilte. Die Autorinnen und Autoren der Studie vermuten als Grund die weltweiten Krisen; eine ähnliche Einschätzung hat das Bundesfamilienministerium. Die Union sieht die Schuld bei der Bundesregierung.

Der Krieg in der Ukraine, die gestiegene Inflation und auch der fortschreitende Klimawandel hätten die Menschen zusätzlich zur Corona-Pandemie verunsichert, sagte Martin Bujard vom Bundesinstitut. In einer solchen Zeit setzten viele ihren Kinderwunsch nicht um. „Wir sehen nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Ländern sowohl eine große Verunsicherung durch die zahlreichen internationalen Krisen als auch einen Geburtenrückgang“, erklärte der Co-Autor der Studie. Die Forschenden erwarten, dass sich das Muster auch in weiteren europäischen Ländern zeigen wird.

Nachdem in Deutschland die Geburtenrate während der ersten Zeit der Corona-Pandemie ab 2020 den Angaben nach stabil geblieben war, sank sie im weiteren Verlauf der Pandemie ab Januar 2022 auf 1,4 und erholte sich im Sommer 2022 wieder auf 1,5 Kinder pro Frau. Im Jahr 2023 sei die Geburtenrate erneut weiter gefallen und habe nach vorläufigen Berechnungen im Durchschnitt der Monate Januar bis November 1,36 betragen. Das sei ungewöhnlich, weil sich Phasen sinkender Geburtenraten in der Vergangenheit eher langsamer vollzogen hätten, hieß es.

Eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums sagte der Tageszeitung „Welt“ (online): „Die Post-Corona-Zeit sowie die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen verlangen den Menschen viel ab. In unsicheren und wirtschaftlich angespannten Zeiten verschieben die Menschen ihre Familienplanung lieber.“ Umso wichtiger sei es, Familien zu unterstützen durch eine flächendeckende Kinderbetreuung und bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Silvia Breher (CDU), sagte dem Blatt, der Absturz verdeutliche, dass das Vertrauen der Familien in die Politik verloren gegangen sei. „Die Ampel schafft es mit ihrer undurchdachten und ideologisch geprägten Gesellschaftspolitik nicht, den Familien Vertrauen zurückzugeben.“ So würden familienpolitische Maßnahmen wie die Investitionshilfen für den Ausbau von Kita-Plätzen „einfach aufgekündigt“, große Reformprojekte wie die Ganztagsbetreuung im Grundschulalter dauerten ewig, kritisierte Breher.

Die Diplom-Psychologin Lisa Hoffmann erklärte: „Wir befinden uns generell eher in einer unsicheren Situation.“ Die vergangenen Jahre seien durch Corona sehr anstrengend für Eltern gewesen und die sinkende Geburtenzahl könnte eine potenzielle Nachwirkung sein. „Auch gab und gibt es in Kitas in den letzten Jahren häufig Betreuungsengpässe. Wodurch vielleicht die Entscheidung für ein zweites Kind auch negativ beeinflusst werden könnte“, sagte die Mitarbeiterin der Universität Bonn dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), sagte der „Welt“: „Junge Frauen finden es zunehmend schwierig, Kind und Karriere miteinander zu vereinbaren. Wir sehen, dass Frauen dann eher auf Kinder verzichten wollen als auf den Beruf.“ Hinzu komme, dass das Angebot für Kinderbetreuung nicht ausreiche: „Alles in allem ist das für Frauen eine No-win-Situation. Die gesunkene Geburtenrate lässt vermuten, wo Frauen für sich die Lösung dieses Dilemmas sehen.“

Heidelberg (epd). In einem Barockschloss sind Ermahnungen, doch bitte nicht auf den Boden zu spucken, recht ungewöhnlich. Im Rohrbacher Schlösschen in Heidelberg finden sich mehrere solcher Hinweistafeln. Sie sind Zeugen einer Vergangenheit, in der so etwas nicht nur unappetitlich war, sondern eine tödliche Gefahr barg: Tuberkulose (TB).

In dem Schloss im Stadtteil Rohrbach befindet sich das Deutsche Tuberkulose-Archiv, das auch ein Museum ist. Dessen Leiterin Oswinde Bock-Hensley sagt: „Die Geschichte der Tuberkulose ist nicht vorbei.“

Menschen schauten im Lauf der Geschichte aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Tuberkulose. So verklärten die Romantiker die Krankheit als Leiden, das tiefe geistige Einsichten überhaupt erst ermögliche. Unzählige Menschen fielen ihr jedoch zum Opfer, darunter Prominente wie die Literaten Molière (1622-1673), Matthias Claudius (1740-1815) und Franz Kafka (1883-1924), der Philosoph Karl Marx (1818-1883) sowie die Schauspielerin Vivien Leigh (1913-1967).

Zu einem der ganz großen Killer in Europa wurde die TB, als sie sich während der Industrialisierung in den engen Quartieren der verelendeten Arbeiterschaft massenhaft ausbreitete. Ihr Image wandelte sich infolgedessen zur proletarischen Krankheit. Eine preußische Statistik aus dem Jahr 1880 brachte die Hälfte aller Todesfälle in der Altersgruppe zwischen 15 und 40 Jahren mit TB in Verbindung. Die Nazis hingegen sahen sie als „asoziale“ Krankheit, ordneten sie bestimmten Rassen zu und sprachen von einer erblichen Anfälligkeit.

Heute ist klar, dass es tatsächlich Faktoren gibt, die die Anfälligkeit für TB erhöhen. Es sind aber keine ethnischen, sondern soziale. „Tuberkulose ist immer noch eine Krankheit der Armut“, erklärt Bock-Hensley.

Nur ein einstelliger Prozentsatz aller Infizierten erkrankt tatsächlich an der TB. Das liegt daran, dass das Immunsystem die Bakterien im Körper in Schach hält. Ist es aber geschwächt, gewinnen die Erreger Oberhand. Bock-Hensley zählt einige Faktoren auf: „Armut, Hunger, Drogen, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit.“ Da Menschen mit Migrationshintergrund solchen chronischen Stressoren besonders ausgesetzt sind, seien sie heute in Deutschland überproportional von TB betroffen, erläutert die Kinderärztin, die vor ihrem Ruhestand im Heidelberger Gesundheitsamt gearbeitet hat.

In der Tat belegen Zahlen des Robert Koch-Instituts, dass die Inzidenz in Deutschland im Jahr 2015, als viele Flüchtlinge ankamen, leicht von 5,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern auf 7,1 stieg. Innerhalb von zwei Jahren waren die Zahlen aber wieder gesunken. „Jeder Flüchtling wird auf Tuberkulose untersucht“, erklärt Bock-Hensley. Allerdings, sagt sie, müssten sie eigentlich jedes Jahr untersucht werden, um schlafende Erreger zu entdecken.

Aktuell hat die Zuwanderung aus der Ukraine die Fälle wieder etwas steigen lassen. In der Ukraine ist die Inzidenz rund zehnmal höher als in Deutschland. Hinzu kommt ein weiteres Problem, wie Daten des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose zeigen: In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion sind die Erreger oft resistent gegen Antibiotika, weil dort in der Vergangenheit gedankenlos mit den lebensrettenden Medikamenten umgegangen wurde.

In steigenden Zahlen durch Ukraine-Flüchtlinge sieht Bock-Hensley vorerst keinen Grund zur Panik. Der Anstieg geschehe von einem geringen Niveau aus, sagt die Expertin. Zudem seien die Tuberkulose-Erreger nicht besonders infektiös. Um sich anzustecken, müsse man sich mehrere Stunden lang zusammen mit einer Person, die an offener Lungen-TB erkrankt ist, in einem geschlossenen Raum aufhalten.

Stuttgart (epd). Der VfB Stuttgart hat sportlich gerade einen Lauf. Ihre Bekanntheit nutzen Fußball-Profis wie Deniz Undav, Waldemar Anton und Angelo Stiller auch, um gesellschaftliche Berührungsängste abzubauen im Umgang mit Menschen mit Down-Syndrom. Der Stuttgarter Verein „46Plus“ startete am 21. März zusammen mit dem VfB Stuttgart eine Informationskampagne, für die sich die Kicker gemeinsam mit Jugendlichen mit Down-Syndrom ablichten und filmen ließen.

Umgesetzt hat das Projekt die Stuttgarter Fotografin Conny Wenk, die sich ehrenamtlich bei „46Plus“ engagiert. Der Vereinsname spielt auf das zusätzliche Chromosom an, das Auslöser für das Down-Syndrom ist.

Die 55-Jährige hat selbst eine Tochter mit Down-Syndrom. An den Moment der Diagnose im Jahr 2001 erinnert sie sich noch genau: „Ich bin in eine Art Schockzustand verfallen.“ Völlig falsche Bilder habe sie über diese Menschen im Kopf gehabt. Und als ihr eine Krankenhausseelsorgerin aus einem veralteten klinischen Wörterbuch etwas von „mongoloider Idiotie“ vorlas, näherte sie sich einer Depression.

Erst der Kontakt zu anderen Frauen mit Down-Syndrom-Kindern richtete sie wieder auf: „Das waren ganz tolle Mütter, die wirkten gar nicht deprimiert. Nach dieser Begegnung ging's bei mir bergauf.“ Conny Wenk machte sich an ihr erstes Buchprojekt, fotografierte 15 dieser Mütter mit ihren Kindern und brachte es unter dem Titel „Außergewöhnlich“ auf den Markt. Rund 25.000 Exemplare wurden davon verkauft, einige gingen an Geburtsstationen, um Eltern Neugeborener mit dieser Diagnose Mut zu machen.

Heute hat Conny Wenk ein völlig anderes Bild von betroffenen Kindern: „Meine Tochter Juliana leidet nicht unter dem Down-Syndrom, sie führt ein absolut lebens- und liebenswertes Leben.“ Mitleid gegenüber Menschen mit Down-Syndrom sei fehl am Platz. Wenk, die später noch einen Sohn ohne Down-Syndrom zur Welt brachte, wehrt sich auch dagegen, Menschen nur nach ihrem Gesundheitszustand zu beurteilen. „Keiner von uns hat die Gewähr, immer gesund zu sein - wir brauchen eine andere Einstellung gegenüber Einschränkungen, die jeder von uns hat“, sagt sie.

Tochter Juliana hat dem Leben ihrer Mutter eine neue Richtung gegeben. Ihren Job als Personalchefin in einem Medienunternehmen hängte sie an den Nagel und konzentriert sich seitdem aufs Fotografieren. Inzwischen ist sie ausgesprochen gefragt, macht Porträts für Businessfrauen wie für Hochzeitspaare, hat einen Prominenten-Kalender und mehrere Bücher produziert. Und sie fotografiert Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom. „Dass ich heute Fotografin bin, habe ich meiner Tochter zu verdanken“, resümiert sie.

Ihre Arbeit mit Bildern betrachtet die quirlige und lebensfrohe Frau nicht nur unter künstlerischen, sondern auch unter aufklärerischen Gesichtspunkten. Bei Menschen mit Down-Syndrom ist das Chromosom 21 in jeder Zelle drei- statt zweifach vorhanden, deswegen spricht man auch von einer Trisomie 21. Die Trisomie 21 sei eine Genveränderung, aber keine Krankheit, sagt Wenk: „Jedes Kind mit Down-Syndrom ist einzigartig in Charakter, Persönlichkeit sowie Ausprägung von Intelligenz und Lernfähigkeit.“

Die Gesellschaft wisse aber noch viel zu wenig über die rund 50.000 in Deutschland lebenden Menschen mit Down-Syndrom, deshalb könne man Berührungsängste nicht verübeln, meint sie. Um diese abzubauen, sucht Conny Wenk für ihre Projekte immer wieder den Kontakt zu Prominenten.

Ob Elyas M’Barek, Harald Schmidt, Maria Furtwängler und Günther Jauch - Wenk hat sie alle vor der Linse gehabt. Und die Kinder und Jugendlichen, mit denen die leidenschaftliche Aufklärerin und Fotografin in Sachen Down-Syndrom im Rahmen ihrer Projekte zu tun hat, lieben diese Art der Öffentlichkeitsarbeit. So habe sie nach dem Shooting mit den Stars des VfB Stuttgart der 17-jährige Alexander angerufen und ihr mitgeteilt: „Du, Conny, das nächste Mal hätte ich dann gern eine Fotosession mit Helene Fischer und Manuel Neuer.“

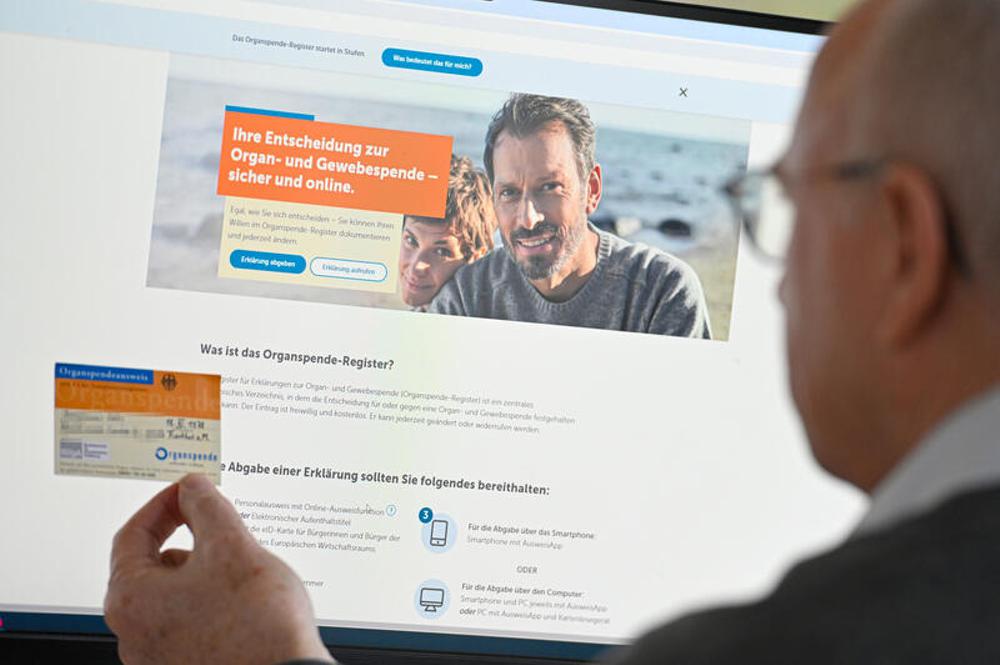

Berlin (epd). Wer nach dem Tod Organe spenden will, kann sich seit dem 18. März elektronisch registrieren lassen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appellierte zum Start des Organspende-Registers an die Bevölkerung, von der neuen Möglichkeit Gebrauch zu machen. Das Online-Register sei ein Meilenstein für die Digitalisierung des Gesundheitswesens und eine wichtige Voraussetzung für mehr Organspenden, sagte er in Berlin.

Zugleich machte Lauterbach aber deutlich, dass es das Problem des Organmangels nicht beheben werde. Die Zahl der Spenderorgane sei langfristig nur zu erhöhen, indem Deutschland die Widerspruchslösung einführe. Er werde sich weiter dafür einsetzen, sagte Lauterbach. Die Initiative zu einem weiteren Anlauf müsse aber aus dem Bundestag kommen, wie bei anderen medizinethischen Themen auch. Viele Menschen wollten Organe spenden, sagte er, sie würden aber nicht zu Spendern, weil es die Widerspruchslösung nicht gebe.

Bei der Widerspruchslösung, wie beispielsweise in Spanien, sind alle Menschen mögliche Organspender, es sei denn, sie widersprechen und lassen dies dokumentieren. In Deutschland gilt die Zustimmungslösung, wonach die Bereitschaft zur Organspende ausdrücklich erklärt werden muss. Lauterbach erklärte, das Online-Register werde den Organspendeausweis zu Beginn nicht ersetzen, und bat darum, ihn auch weiter bei sich zu haben.

Unter „www.organspende-register.de“ kann nun jede und jeder hinterlegen, ob sie oder er bereit ist, Organe oder Gewebe zu spenden. Dazu ist ein Personalausweis mit Online-Funktion erforderlich. Das Bundesinnenministerium erklärte auf Nachfrage, Ende 2022 seien geschätzt rund 51 Millionen Personalausweise mit eingeschaltetem Online-Ausweis in Umlauf gewesen, das entspreche 83 Prozent der Ausweisdokumente. Wie viele Menschen die Funktion nutzen, ist aber nicht bekannt. Das Ministerium weiß nur, dass im Laufe von zwölf Monaten der Online-Ausweis knapp 14 Millionen mal benutzt wurde.

Nach Angaben des Präsidenten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, Karl Broich, hatten sich seit der Freischaltung des Registers um 6.03 Uhr am 18. März gegen 9 Uhr 5.500 Organspenderinnen und Organspender elektronisch registrieren lassen. Das Register wird von dem Bundesinstitut geführt. Spätestens ab September soll die Erklärung auch mit der Digitalen Identität für Versicherte (GesundheitsID) möglich werden. Alle anderen Erklärungen bleiben gültig, sowohl die Organspendeausweise als auch Patientenverfügungen oder Absprachen mit den Angehörigen.

Von Juli an sollen Broich zufolge die Entnahmekrankenhäuser die Erklärungen zur Organspende abrufen können. Mit Blick auf die weitere Debatte um eine Widerspruchslösung machte Broich darauf aufmerksam, dass es in dem Register auch heute schon möglich sei, zu dokumentieren, dass man keine Organe spenden will.

Der Aufbau des Registers geht auf eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2020 zurück. Ziel sind mehr Organspenden. Rund 8.400 Menschen sind gegenwärtig auf der Warteliste für ein Organ registriert. Nach Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation haben im vergangenen Jahr 965 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Insgesamt sind 2.985 Organe transplantiert worden, knapp sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland aber weit zurück.

Der Verband der katholischen Krankenhäuser riet dazu, über das Thema Organspende mit den Angehörigen zu sprechen. Organtransplantationen könnten das Leid der wartenden Patienten mindern, erklärte die Geschäftsführerin Bernadette Rümmelin. Aber auch eine Entscheidung dagegen sei nachvollziehbar und zu respektieren.

Berlin (epd). Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will pflegebedürftigen Menschen eine weitere Möglichkeit eröffnen, sich versorgen zu lassen. Eine Pflege solle nicht nur zu Hause oder im Heim, sondern auch in dafür ausgestatteten Wohnungen für Menschen jeden Pflegegrads angeboten werden können, sagte er am 20. März in Berlin. Der Minister bezeichnete das geplante Angebot als „stambulante Versorgung“, also als eine Mischform aus stationärer und ambulanter Pflege. Bisher fehle eine solche Versorgung in Deutschland, sagte Lauterbach.

Die neue Regelung soll Lauterbach zufolge Teil des Pflegekompetenzgesetzes werden, das er bis zum Sommer vorlegen will. Lauterbach äußerte sich vor Gesprächen mit Fachleuten und Verbänden zum Pflegekompetenzgesetz, für das seit Ende 2023 Eckpunkte vorliegen. Das Gesetz soll die Kompetenzen von Pflegekräften erweitern. Beispielsweise sollen sie nach ärztlicher Anordnung eigenständig die Versorgung von Menschen mit Demenz oder chronischen Wunden übernehmen. Ziel ist, die Stellung der Pflege im Gesundheitswesen aufzuwerten. Lauterbach sagte: „Die Pflege darf nicht, was sie kann.“ Damit stehe Deutschland schlechter da als andere Länder.

Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, erklärte, das Gesetz werde dafür sorgen, dass die Fähigkeiten der Pflegekräfte in der Versorgung von Patientinnen und Patienten optimal genutzt werden könnten. Dazu müssten aber alle Beteiligten gut zusammenarbeiten.

Der Verband der Evangelischen Krankenhäuser (DEVK), der an den Beratungen teilnimmt, erklärte, kirchliche Kliniken hätten das Berufsbild der Pflege entscheidend mitgeprägt. Nun komme es darauf an, der Pflege mehr Verantwortung zu übertragen und den Beruf attraktiver zu machen. Es könnten ganze Tätigkeitsfelder in die Verantwortung der Pflege übergehen, forderte der Verband.

Berlin/Nürnberg (epd). Die Jobcenter melden erste Erfolge mit zwei Förderprogrammen für langzeitarbeitslose Bürgergeld-Empfänger. Das geht aus einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor, die das Bundesarbeitsministerium am 21. März dem Bundestag vorgelegt hat. Das Institut, das zur Bundesagentur für Arbeit gehört, untersuchte im Auftrag des Arbeitsministeriums die Auswirkungen des sogenannten Teilhabechancengesetzes, das 2019 in Kraft getreten ist.

In den ersten viereinhalb Jahren wurden dem Forschungsbericht zufolge insgesamt gut 118.000 Förderungen begonnen. Damit blieben die Jobcenter hinter dem Ziel von 150.000 Förderungen zurück, was das IAB auf die Corona-Pandemie zurückführt.

Der Analyse zufolge gelang es 25 Prozent der über das Programm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ geförderten Bürgergeld-Empfänger, in einen regulären Job zu kommen. Ohne Förderung schaffe dies nur jeder Zehnte. Die Geförderten beziehen bereits seit sechs Jahren oder länger Bürgergeld beziehungsweise früher die Grundsicherung. Den Arbeitgebern, in aller Regel gemeinnützige Träger, werden bis zu fünf Jahre lang 100 bis 70 Prozent der Lohnkosten erstattet. Die Menschen arbeiten beispielsweise in Sozialkaufhäusern. Mitentscheidend für einen Erfolg sei das begleitende Coaching, stellte das IAB fest, bemängelt aber die Umsetzung.

Ein zweiter Förderweg, die „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ führte laut IAB dazu, dass jede zweite Person gut zwei Jahre nach Beginn der Förderung in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis stand. Die Arbeitgeber erhalten Lohnkostenzuschüsse von 75 Prozent im ersten und 50 Prozent im zweiten Jahr. In beiden Programmen sind dem IAB zufolge Frauen sowie Erwerbslose ohne Berufsabschluss oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit unterrepräsentiert. Wie nachhaltig die Eingliederungen seien, könne noch nicht festgestellt werden, heißt es in dem Bericht, der auf Datenauswertungen und Befragungen der Jobcenter beruht.

Wegen der hohen Ausgaben pro Person geraten beide Förderinstrumente immer wieder in die Kritik. Die Jobcenter halten sie indes für wirkungsvoll und würden sie laut IAB gern häufiger einsetzen. Bei knappen Mitteln könne nicht eine Gruppe auf Kosten anderer besonders unterstützt werden, erklärten Jobcenter-Leitungen. Sozialverbände, die die Programme umsetzen, argumentieren, nur durch mehrjährige verlässliche Förderung könnten Langzeitarbeitslose aus dem Bürgergeld-Bezug in den sozialen Arbeitsmarkt oder reguläre Jobs vermittelt werden. Zuletzt waren bei den Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2024 Kürzungen im sozialen Arbeitsmarkt geplant, die aber zurückgenommen wurden.

Dortmund (epd). Die in deutschen Haushalten eingesetzten osteuropäischen Betreuungskräfte für Senioren und Pflegebedürftige leiden laut einer Umfrage oft unter Burn-out-Symptomen. So denkt der Studie zufolge jede vierte befragte Betreuungskraft (25 Prozent) einige Male in der Woche daran, den aktuellen Einsatzort zu wechseln, wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua) in Dortmund am 19. März mitteilte. Jede fünfte der Befragten habe sogar erwogen, die Arbeit aufzugeben (22 Prozent).

Die Bundesanstalt erstellte die Untersuchung gemeinsam mit der Forschungseinrichtung Minor. An der Studie beteiligten sich 429 Betreuungskräfte aus Polen, Bulgarien, Kroatien und Rumänien. Die große Mehrheit der befragten häuslichen Betreuungskräfte waren Frauen (knapp 93 Prozent). Das mittlere Alter der Befragten lag bei 55 Jahren.

Nur etwa ein Fünftel der Befragten zeigten sich mit Lohn und Gehalt zufrieden. Zudem ergab die Erhebung zum Teil bedenkliche Beschäftigungsverhältnisse. So verfügte nur die Hälfte der Befragten über einen schriftlichen Vertrag. Drei Viertel der Betreuungskräfte arbeiteten den Angaben zufolge an sieben Tagen pro Woche. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit lag bei 72 Stunden. Nächtliche Betreuung wurde von 63 Prozent erwartet.

Die Erhebung legte überdies offen, dass die Betreuungskräfte auch Tätigkeiten der häuslichen Krankenpflege wie etwa die Medikamentenverabreichung übernehmen, obwohl dies laut Sozialgesetzbuch V Pflegefachpersonen vorbehalten ist. Kritische Anforderungen entstünden vor allem aus der Interaktion mit Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie aus Konflikten zwischen Arbeit und Privatleben, hieß es.

Laut der Bundesanstalt unterstützen häusliche Betreuungskräfte Familien bei der Betreuung und Pflege in privaten Haushalten. Sie leben in den Wohnungen oder Häusern der Pflegebedürftigen. Bislang fehle es in Deutschland aber an quantitativen Daten zu den Arbeitsbedingungen dieser Betreuungskräfte und damit an Fakten zum Arbeitsschutz dieser Gruppe. Die Ergebnisse der Studie hat die Baua nun in vier Faktenblättern zusammengefasst.

Berlin (epd). Joß Steinke, der beim DRK die Abteilung Jugend und Wohlfahrtspflege leitet, hat „wenig Hoffnung, dass in absehbarer Zeit in der sozialen Arbeit ein wirklich großer Sprung hin zu besseren Arbeitsbedingungen und auch besserer Bezahlung gelingt“. Das werde so lange so bleiben, wie die soziale Arbeit bei Kommunen und Sozialkassen primär als „Marktbestandteil“ und damit als Kostenfaktor gesehen werde, erklärte der Experte bei der Vorstellung der Studie „Vor dem Kollaps!? Beschäftigung im sozialen Sektor“ am 18. März in Berlin.

Wegen vermehrt fehlender Fachkräfte bestehe die Gefahr, dass künftig grundlegende Leistungen der sozialen Daseinsvorsorge wegbrechen. Das belege die Untersuchung, die von ihm gemeinsam mit Christian Hohendanner und Jasmin Rocha vorgelegt wurde.

Untersucht wurde, wie der soziale Sektor im Wettbewerb um Arbeitskräfte dasteht. Das Ergebnis lautet wenig überraschend: schlecht. Die drei Autorinnen und Autoren zeichnen ein düsteres Bild dessen, was ohne grundlegende politische Maßnahmen auf den deutschen Wohlfahrtsstaat zukommen könnte.

Für die Studie wurde erstmals der gesamte soziale Sektor mit Blick auf Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastungen, Altersstrukturen, Beschäftigungszeiten und Bezahlung untersucht. Derzeit arbeiten in der Sozialbranche insgesamt rund drei Millionen Menschen in mehr als 100 Berufsgattungen. 2008 waren es noch 1,8 Millionen. Doch der Personalmangel in der Pflege, in Kitas, in der Schulsozialarbeit, bei Migrationsdiensten oder in der Behindertenarbeit führe „zum kontrollierten Kollaps, falls die Arbeitsbedingungen so bleiben, wie sie derzeit sind“, sagte Steinke. Problemlösungen seien schwierig, denn der Föderalismus sowie unterschiedliche kommunale Zuständigkeiten erschwerten nötige Reformen.

Steinke: „Es ist uns wichtig, dass wir deutlich machen, dass der gesamte soziale Sektor im Wettbewerb um Arbeitskräfte bestehen muss. Punktuelle Lösungen für einzelne Arbeitsfelder helfen nur bedingt, weil die Gefahr besteht, dass Attraktivitätssteigerungen an einer Stelle Destabilisierungen an anderer Stelle nach sich ziehen.“ Wenn zum Beispiel die Arbeit im Hort attraktiv gemacht werde, dann gehen als Erstes die Kita-Erzieherinnen dorthin. Das Problem verlagere sich nur.

Der Bedarf an Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern steige der Studie zufolge ständig, doch Personal sei immer schwerer zu finden. So gaben 2022 80 Prozent der Träger an, Probleme bei der Nachbesetzung von Stellen zu haben. 2010 lag der Wert noch bei 40 Prozent.

Dazu komme die rapide alternde Belegschaft. So waren 2022 in der Pflege 40 Prozent der Fachkräfte in der Altersgruppe 50 bis 64 Jahre zu finden. 56 Prozent der Personalwechsel waren auf eigene Kündigungen zurückzuführen (andere Branchen: 47,8 Prozent). Dass, so Mitautor Hohendanner, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Betriebe und Beschäftigung“ des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschun (IAB) in Nürnberg, deute nicht nur auf ein Rekrutierungs-, sondern zunehmend auch ein auf Bindungsproblem hin, dem sich die Träger stellen müssten. Leicht zu lösen sei das nicht, denn: „Im Wettbewerb um Fach- und Arbeitskräfte hat der soziale Sektor im Vergleich zu anderen Branchen strukturelle Nachteile.“

Und noch ein Fakt erschwert die Personalsuche: Der „Care Pay Gap“, also die durchschnittliche Schlechterbezahlung in der Sozialbranche im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen, betrug der Studie zufolge 2022 17 Prozent - berechnet auf der Grundlage der Bruttolohnverdienste in Vollzeit. Das sei ein bedenklicher Indikator, so Steinke. Zu erklären sei die Differenz auch mit der hohen Frauenquote bei den Beschäftigten in der sozialen Arbeit. Sie lag bei 80 Prozent (andere Branchen: 43 Prozent).

Zum Vergleich der Einkommen sagte dagegen bpa-Präsident Bernd Meurer: „Hier wird mit Uraltzahlen die Pflege schlechtgeschrieben. Ausgerechnet das DRK und das IAB bedienen alte Klischees zur Arbeitsplatzattraktivität in der Pflege und stützen sich dabei auf Zahlen, die aus der Zeit vor den deutlichen Gehaltssteigerungen der letzten Jahre stammen.“

Die Gehaltsdaten seien vier Jahre alt, kritisierte Meurer. „In den vergangenen vier Jahren stiegen die Durchschnittsgehälter in der Pflege deutlich. Heute kratzen die Einstiegsgehälter der Pflegehilfskräfte schon an der 3.000 Euro-Marke und die meisten Pflegefachkräfte haben die monatlichen 4.000 Euro längst übersprungen.“

Hohendanner sagte weiter, dass künftig zunehmend die Menschen fehlen würden, „die Hilfe anbieten, pflegen, betreuen und beraten“. Dann klafften die Ansprüche und Erwartungen, was in diesem Sektor überhaupt noch leistbar ist, zunehmend auseinander. „Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit werden wir in Zukunft immer häufiger spüren“, so Hohendanner.

Steinke forderte eine bundesweite Meldestelle für Versorgungsmängel in der sozialen Arbeit - vergleichbar mit dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Würden Lücken benannt und dokumentiert, habe man einen Ausgangspunkt, um den Hebel für Verbesserungen anzusetzen.

Und auch auf der betrieblichen Ebene müsse reagiert werden, sagte Autorin Jasmin Rocha, die arbeitet als Research Managerin im Generalsekretariat des DRK arbeitet und das „Data Science Hub“ leitet. Einrichtungen und Dienste könnten heute schon Dinge in den Blick nehmen, zum Beispiel Weiterbildungen und mehr Mitgestaltung für die Beschäftigten. Die Dienstplangestaltung in den Pflegeeinrichtungen ist hierfür ein Beispiel. Auch könne man kreative Lösungen für die Schichtarbeit finden und Modelle entwickeln, wie sich die Arbeitszeit von Teilzeitkräften erhöhen lässt.

Der Begriff „Triage“ ist hart und auch umstritten, aber er beschreibt das, was viele - insbesondere auf Seiten der Betroffenen - gerade erleben: Sichtung und Auswahl der Pflegebedürftigen. Es gibt unsichtbare Warteschlangen und eine stille Rationierung von Pflegeleistungen.

Der Fach- und Arbeitskräftemangel in der Pflege spitzt sich zu. Meldungen von Insolvenzen und Schließungen ambulanter Pflegedienste und stationärer Einrichtungen reißen nicht ab. Bei ambulanten Diensten, Kurzzeit- und Tagespflegen sowie stationäre Einrichtungen fehlt es vielerorts an Personal. Als Folge entwickelt sich eine Praxis, die zunehmend Entsetzen auslöst. Immer mehr betroffene Familien melden, dass sie vonseiten der professionell Pflegenden kein adäquates Angebot mehr erhalten. Angehörige, die in Pflegesituationen stecken, die sich immer weiter zuspitzen, berichten von Kündigungen durch Pflegedienste. Für die Arbeitgeber aus der Pflege geht diese Praxis gegen alles, wofür sie stehen.

Laut einer aktuellen Studie des Deutschen Evangelischen Verbandes für Altenarbeit und Pflege (DEVAP) mussten 71 Prozent der befragten Unternehmen (578 Teilnehmende) ihre Leistungen aus personellen Gründen in den vergangenen sechs Monaten einschränken: 65 Prozent der Pflegeheime können Leistungen nicht erbringen und sogar 84 Prozent der ambulanten Dienste können die Nachfrage von Neu- und Bestandskunden nicht erfüllen. In immer mehr Regionen streichen ambulante Dienste Touren zusammen und kündigen Pflegeverträge mit den Patientinnen und Patienten, weil sie die stetig steigende Nachfrage nicht mehr befriedigen können und sie der Kostendruck zu noch mehr Effizienz bei der Leistungserbringung zwingt.

Diese Praxis hat nichts mit „Rosinenpicken“ zu tun, wie es von selbsternannten Patientenschützern gerne beschrieben wird. Hier greifen schlicht die Mechanismen eines auf Ökonomisierung getrimmten Systems, mit dessen Hilfe Kosten begrenzt und die handelnden Akteure zu gegenseitigen Schuldzuweisungen gedrängt werden.

Es droht die sogenannte „Pflege-Triage“, bei der kranke und hilfebedürftige Menschen mit größtem Pflegebedarf im Stich gelassen werden. Es droht ein Kollaps in der Versorgung, der immer mehr vermeidbare Krankenhauseinweisungen zur Folge haben muss. Die Einweisung ins Krankenhaus ersetzt dann die fehlende pflegerische Versorgung. Diese Fehl-Allokation führt zu weiter steigenden Kosten und der „Drehtüreffekt“ bringt die Betroffenen endgültig an ihre Grenzen.

Der Kostendruck ist mittlerweile zu groß, um überall eine gute Versorgungsqualität gewährleisten zu können. Es gibt immer mehr Fälle, die einfach durchs Raster fallen. In der Pflege erleben wir die Bevorzugung von leichten Pflegefällen und eher einfachen Versorgungen. Betroffene berichten, dass schwere und damit zeitintensive Fälle, meist Pflegegrade 4 und 5, die oft auch den Einsatz von Spezialisten erforderlich machen, von Pflegediensten und auch von stationären Einrichtungen immer häufiger abgelehnt oder gekündigt werden. Bei alledem ist es erstaunlich, wie gelassen Kommunen und Kostenträger zu sein scheinen. Ein Dialog mit den Betroffenen und Arbeitgebern findet aktuell jedenfalls nicht statt.

Welche Lösungsansätze gibt es nun? Für die Arbeitgeber und Angehörigenvertreterinnen ist klar: die Vorschläge, um die Misere zu beheben, liegen längst auf dem Tisch. Das fängt bei der dringend notwendigen Digitalisierung an. Es müssen endlich vorhandene und wirksame Lösungen in die Fläche gebracht werden. Beispiel gefällig? In den Lagern der Hersteller liegen erprobte und evaluierte Systeme für digitale Arztvisiten, die nachweislich 40 Prozent der Krankenhauseinweisungen von Pflegebedürftigen verhindern könnten, wenn sie in stationären Einrichtungen und Pflegediensten eingesetzt würden.

Die lange diskutierte Entbürokratisierung in der Pflege müsste endlich vorankommen. Die zahlreichen - zum großen Teil sinnlosen - Meldungen und das Erstellen von Konzepten muss aufhören. Zudem müssen Prüfungen reduziert und besser aufeinander abgestimmt werden. Das würde jede Menge Arbeitszeit freisetzen, in der Patienten versorgt werden könnten.

Doch zahlreiche Spezialisten arbeiten heute in der Grundversorgung, obwohl sie in der Intensivpflege, beispielsweise bei der Behandlung von Wunden, besser eingesetzt werden könnten. Solange es dafür aber keine angemessene Vergütung gibt, wird wertvolles Wissen verschwendet.

Angehörigenvertreter drängen intensiv auf den Ausbau von Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeangeboten. Diese sind chronisch unterfinanziert und insbesondere für die Tagespflege braucht es neue, niederschwellig zu organisierende Konzepte.

Die Liste könnte noch um viele Vorschläge ergänzt werden. Wir als Ruhrgebietskonferenz-Pflege sind sicher, dass es kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem gibt. Die Ursache für den Stillstand steckt in der Komplexität des Gesamtsystems. Unser Gesundheitssystem mit seinen mehreren Säulen ist nicht mehr zeitgemäß - und braucht eine radikale Reform. Durch diverse Pflegestärkungsgesetze ist nichts wirklich besser geworden. Sie haben im Gegenteil sogar vieles verkompliziert und eine Menge unnötige Bürokratie geschaffen. Ohne eine radikale Reform der Pflegeversicherung wird das System kollabieren. Wir sind bereit, an dieser Reform aktiv mitzuwirken.

Düsseldorf (epd). Personalmangel bleibt in den deutschen Kitas aus Sicht der dort Beschäftigten das größte Problem. Nach einer am 19. März in Düsseldorf vom Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK) vorgestellten Umfrage, beklagen 56,4 Prozent der Kitaleitungen, dass sie im Schnitt ein Fünftel der Betreuungszeit mit weniger Personal als vorgegeben auskommen müssen. Bei 15,7 Prozent der Kitas sind es sogar mehr als 60 Prozent dieser Zeit. Die Erhebung fand unter insgesamt 3.055 Kitaleitungen statt.

Eine Besserung scheint der Umfrage zufolge vorerst nicht in Sicht. So gaben 84 Prozent der Kitaleitungen an, dass sich der Personalmangel im Vorjahr verschärft habe. Bei drei Vierteln der Kitas wird der Befragung zufolge inzwischen sogar Personal eingestellt, das noch vor wenigen Jahren wegen unzureichender Qualifikation nicht genommen worden wäre.

Gleichwohl bleibt die Motivation der Beschäftigten den Zahlen zufolge hoch. So gaben 55,8 Prozent der Kitaleitungen an, ihre Leitungstätigkeit sehr gerne oder überwiegend gerne auszuüben. Die große Mehrheit fühlt sich von Kindern (99,4 Prozent), Mitarbeitenden (98,2 Prozent), Trägern (90,4 Prozent) sowie Eltern und Familien (87,2 Prozent) wertgeschätzt. Die geringste Wertschätzung nehmen Kitaleitungen vonseiten der Politik wahr. Nur 17,2 Prozent haben den Eindruck, dass die jeweilige Landespolitik ihre Belange ernst nimmt, lediglich 13,5 Prozent sehen das mit Blick auf die Bundespolitik so.

Der Personalmangel bleibe für die Gestaltung des Kita-Alltags bestimmend, warnte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft VBE, Tomi Neckov: „Wo kaum die Betreuung gewährleistet werden kann, bleibt die individuelle Förderung sprachlicher Kompetenz eine Wunschvorstellung.“ Da aber in den Kita-Jahren das „Fundament für den weiteren Bildungserfolg“ gelegt werde, bleibe weiter unklar, wie dies ohne genügend Personal gelingen könne.

Vor diesem Hintergrund forderte der VBE von der Politik mehr Einsatz. Dringend notwendig seien Kampagnen für die Anwerbung von mehr Personal sowie eine bessere Bezahlung der Fachkräfte, um die Arbeit insgesamt attraktiver zu machen. Sprachkenntnisse der Beschäftigten spielten eine immer wichtigere Rolle. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise spreche die Gesamtheit der Kinder in einer Kita mindestens sechs Sprachen.

„Wenn die Fachkräfte vor Ort nicht die Muttersprache der Kinder sprechen, kann das eine Hürde bei der Vermittlung der deutschen Sprache darstellen“, betonte Neckov. Denn Sprache sei der zentrale Schlüssel zur Integration: „Nicht das Kind hat ein Problem, sondern die Politik, wenn sie es nicht hinbekommt, dass alle Kinder einschulungsfähig werden.“

Teltow (epd). Während draußen gelb knospende Ahornbäume beschnitten werden, prüfen in einem Raum in den Teltower Diakonischen Werkstätten die „Controlletti“ Übersetzungen komplizierter Texte in Leichte Sprache. Aufträge erhalten sie in der Regel von Brandenburger Behörden.

Für die Leiterin des Brandenburger Prüfbüros für Leichte Sprache, Jolika Sudermann-van den Berg, sind die „Controlletti“ wegen ihrer Schwierigkeiten mit sogenannter schwerer Sprache Experten: „Sie lernen in einem Workshop zu sagen, das ist zu schwer, bitte schreib es um.“

Leichte Sprache soll unter anderem mit einfachen Wörtern, kurzen Sätzen und ohne Fremdwörter Menschen mit geringen Lesefähigkeiten die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern. Darunter sind Personen mit Beeinträchtigungen oder geringen Deutschkenntnissen.

Die neun „Controlletti“ klopfen die Texte auf unverständliche Passagen ab. In einem Kurs lernen sie zuvor die Regeln für Leichte Sprache, wie Bilder als Illustrationen eingesetzt werden und welche Qualitätsmerkmale eine zertifizierte Übersetzung beinhalten muss.

In Leichte Sprache übersetzte Texte werden bei ihren wöchentlichen Sitzungen am Computer aufgerufen und auf eine große Leinwand übertragen. Anschließend werden die Texte Satz für Satz laut vorgelesen. Wenn einer oder eine von ihnen etwas nicht versteht, wird nach einer verständlichen Variante gesucht. Am Ende stimmt die Gruppe über jede Textpassage und jeden Veränderungsvorschlag ab.

Bei einem Text über Brandenburgs Landesaktionsplan zur Gewalt gegen Frauen und Kinder wird statt „digitale Gewalt“ „Gewalt im Internet“ vorgeschlagen. Als Alternative für einen Mann, der eine Frau schlägt, „weil ich ein Mann bin und der Bestimmer“, einigen sich die Prüfer auf eine Version, die sprachlich alle überzeugt: „Ich bestimme über dich, weil ich der Mann bin.“ Grundsätzlich wird zweimal geprüft, das erste Mal die Übersetzung in Leichte Sprache, das zweite Mal der Text mit eingearbeiteten Verbesserungen.

Während draußen vor dem Fenster die Gartenarbeiten weitergehen und eine junge Frau geschnittene Äste auf eine Schubkarre lädt, geht ab und zu die Tür zu dem Raum mit der langen Tischrunde auf. Ein neugieriges Gesicht zeigt sich kurz und zieht sich wieder zurück. Die „Controlletti“ bringt das nicht aus der Ruhe. Manchmal brechen sie bei ihrer Arbeit in schallendes Gelächter aus, etwa beim Anblick einer Text-Illustration mit dem Bild eines Mannes, der als Beispiel für einen Stalker scheinbar völlig entspannt vor einem Haus steht.

Tobias Glaumann sitzt im Rollstuhl an einem der hufeisenförmig vor der Leinwand aufgestellten Tische. „Es gibt viele Leute, die so wie wir sind, die nicht so gut verstehen, bei Ärzten, Krankenhäusern, Polizei, vor Gericht, bei den Behörden“, sagt er. Sein Kollege Michael Millarch findet Angebote in Leichter Sprache wichtig, damit Menschen mit Beeinträchtigungen „auch selber mal einen Antrag bei einer Behörde ausfüllen können und nicht immer erst einen Betreuer oder Familienangehörige fragen müssen“. Cindy Knoke betont, wenn die Prüfung eines Textes abgeschlossen ist, sei es „ein schönes Gefühl, dass man weiß, das versteht jetzt jeder“.

München, Berlin (epd). Judith Holst (Name geändert) klingelt im zweiten Stock an einer Wohnungstür. Die 22-jährige Studentin engagiert sich in München seit zwei Jahren ehrenamtlich beim Verein „Freunde alter Menschen“. Einmal in der Woche besucht sie die 90-jährige Josefa Wendt (Name geändert), die ihr die Tür öffnet. Sie freut sich über den Besuch.

Holst zieht die Straßenschuhe aus und ein Paar Hausschuhe an. Dann gehen beide ins Wohnzimmer und setzen sich auf eine Bank.

Wendt kam vor 62 Jahren mit ihrem Mann nach München. Er arbeitete als Schreiner in einer nahen Papierfabrik. Vor 10 Jahren ist er gestorben. Eine Nachbarin, mit der Wendt eng befreundet war, ist ebenfalls bereits tot. „Sie geht mir ab“, sagt die 90-Jährige. „Ich bin zwischendurch sehr traurig.“

Millionen Menschen in Deutschland fühlen sich nach Einschätzung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend einsam. Das Ministerium hat deshalb eine „Strategie gegen Einsamkeit“ erarbeitet. Zahlreiche Initiativen versuchen, Menschen aus ihrer sozialen Isolation herauszuholen.

Auch die Stadt München hat sich des Themas angenommen. Sie hat zum Beispiel vorhandene Sitzbänke einfach zu „Ratschbankerl“ umetikettiert. „Dabei handelt es sich um speziell gekennzeichnete Parkbänke, die zum gegenseitigen Austausch einladen“, heißt es in dem vom Stadtrat verabschiedeten Antrag.

Im schwäbischen Buxheim bei Memmingen wurden im vergangenen Jahr in einem Supermarkt sogenannte „Ratschkassen“ (offizieller Name: Langsam-Kassen) eingerichtet. Da können die Kunden mit der Kassiererin plaudern.

In München-Sendling sitzt Hannah Kietzerow im Büro des Vereins „Freunde alter Menschen“ und sagt: „Wir stiften Besuchspartnerschaften zwischen Jung und Alt, um das Alleinsein zu mildern.“ Von Einsamkeit seien vor allem ältere Menschen betroffen, denn mit den Jahren „schrumpft der Radius sehr schnell“, sagt die Sozialpädagogin. Im Alter werde es schwieriger, aus dem Haus zu gehen und zum Beispiel Freunde zu besuchen. Weil das Gehen immer schwerer fällt und Senioren oft unsicher auf den Beinen sind. Für viele hochbetagte Menschen sei ein Leben in Einsamkeit und Isolation traurige Realität.

Der Verein „Freunde alter Menschen“ wurde ursprünglich im Frankreich der Nachkriegszeit gegründet, als „Les petits frères des pauvres“ („Die kleinen Brüder der Armen“), die sich anfänglich um verarmte Kriegswitwen kümmerten. Heute ist er in fünf Großstädten in Deutschland aktiv. Er startete in den 1990er Jahren in Berlin, in München existieren aktuell 36 dieser Partnerschaften zwischen Jüngeren und Senioren.

12,5 Prozent der Altersgruppe von 46 bis 90 Jahren fühlten sich nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums im Jahr 2020 im Freistaat einsam. 2014 seien es 8,5 Prozent gewesen. „Die Einsamkeit hat während der Corona-Pandemie zugenommen. Denn Kontaktreduzierung zum Schutz der Gesundheit hat vermehrt zu Einsamkeit geführt“, erklärt das Ministerium.

Bei Josefa Wendt beginnt der Morgen, wenn der Pflegedienst klingelt und ihr hilft, die Stützstrümpfe anzuziehen. Mittags kommt dann das „Essen auf Rädern“. „Am Anfang habe ich gedacht, das esse ich nicht“, erinnert sich die 90-Jährige, „dann ist es aber besser geworden.“

Sie hat einen Sohn sowie mehrere Enkel und Urenkel. Natürlich kommen sie manchmal zu Besuch, aber Sohn und Enkel sind eben berufstätig. So wird der Tag schon mal lang und einsam: „Ich sitze ja den ganzen Tag zu Hause.“ Der regelmäßige Besuch von Judith Holst ist ihr daher sehr wichtig.

Was machen Judith und Josefa, wenn sie zusammen sind? „Uns geht der Gesprächsstoff nie aus“, sagt Holst. Sie reden zum Beispiel über Fernsehsendungen, die sie gemeinsam gesehen haben. Das „Traumschiff“ mit Florian Silbereisen etwa.

Oder die beiden Frauen, die fast 70 Jahre auseinander liegen, sprechen über Freundschaften. Manchmal gehen sie Kaffeetrinken oder machen einen kleinen Spaziergang. Holst finde es „wichtig, dass Erlebnisse und Erfahrungen weitergegeben werden“.

Wenn Holst wieder gegangen ist, klingelt um 20.30 Uhr noch einmal der Pflegedienst, wegen der Stützstrümpfe. Dann noch etwas Fernsehen in der Wohnküche, und der Tag ist für die 90-Jährige wieder vorbei.

Berlin (epd). Ein Verbände-Bündnis will an 1.000 Menschen ein Klimageld von 139 Euro auszahlen. Die Aktion, die am 21. März in Berlin vorgestellt wurde, geht auf eine Initiative des Vereins „Sanktionsfrei“ zurück. Initiatorin Helena Steinhaus erklärte, laut Berechnungen stünde die Summe von 139 Euro jeder Person als Ausgleich für die CO2-Bepreisung der vergangenen Jahre zu. Die Auszahlungen sollen an Menschen gehen, die wenig Einkommen haben oder Sozialleistungen bekommen.

Die Kampagne „Klimageld - wir fangen an!“ wird von 14 Umwelt- und Sozialverbänden unterstützt. Sie fordern die Bundesregierung auf, das im Koalitionsvertrag versprochene Klimageld unverzüglich auszuzahlen. Die Verbände erklärten, Klimapolitik werde nur akzeptiert, wenn sie sozial ausgewogen sei. Die Klima-Aktivistin Carla Reemtsma von „Fridays for Future“ sagte, seit fünf Jahren forderten junge Menschen eine Politik, die das Klima schütze und sozial gerecht sei. Mit ihrem Zickzack-Kurs beim Klimageld untergrabe die Bundesregierung das Vertrauen der Bevölkerung.

SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag ein Klimageld vereinbart. Es soll aus den Einnahmen durch die CO2-Bepreisung finanziert und pro Kopf ausgezahlt werden, um die höheren Ausgaben der Privathaushalte durch die CO2-Bepreisung auf Erdöl, Gas und Kohle abzumildern. Der nationale CO2-Preis beträgt 45 Euro pro Tonne CO2. Er wird in den kommenden Jahren weiter steigen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat inzwischen erklärt, er werde in dieser Legislaturperiode lediglich am Auszahlungsweg arbeiten. Ein Klimageld werde nicht mehr vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr eingeführt. Der Verbraucherzentralen-Bundesverband hatte im vorigen Jahr ausgerechnet, dass aus Einnahmen von 11,4 Milliarden Euro aus der CO2-Bepreisung jeder Person 139 Euro Klimageld zustünden. Nach Angaben des Klimageld-Bündnisses wäre die Summe in diesem Jahr bereits deutlich höher, unter anderem, weil der CO2-Preis von 30 Euro auf 45 Euro pro Tonne gestiegen ist.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sagte, das Klimageld sei ein wichtiger Baustein für die soziale Akzeptanz der Klimapolitik. Die Regierung müsse ihr Versprechen halten. Menschen mit geringen Einkommen seien am stärksten betroffen von steigenden Preisen, aber in viel geringerem Maß als Wohlhabende verantwortlich für den CO2-Ausstoß. Das DIW gehört dem Bündnis nicht an, unterstützt aber die Klimageld-Kampagne.

Seit 21. März können sich Interessierte auf der Seite von „Sanktionsfrei“ um eine Auszahlung bewerben. Ausgelost werden die 1.000 Begünstigten am 4. April, sagte Steinhaus. Die erforderlichen 139.000 Euro seien von einigen der teilnehmenden Verbände bereitgestellt worden. Der Kampagne haben sich unter anderem die Klima-Allianz Deutschland, der Paritätische Gesamtverband, der BUND und die Hilfsorganisation Oxfam angeschlossen

Frankfurt a. M. (epd). Es ist früh am Montagmorgen, als die Polizei eine nackte Frau aus Venezuela bei der Frankfurter Bahnhofsmission abliefert. „Wir haben sie erst einmal eingekleidet“, erzählt Leif Murawski, Mitarbeiter in der Frankfurter Bahnhofsmission. Der Sozialhelfer geht davon aus, dass die Frau psychische Probleme hatte. Genaueres konnte er nicht herausfinden, denn im Anschluss sei sie ziemlich schnell wieder fortgezogen. „Gern hätten wir ihr weiter geholfen, aber wir können hier niemanden festhalten“, sagt er.

Seit mittlerweile 33 Jahren kümmert sich Murawski am Frankfurter Hauptbahnhof an Gleis 1 um Reisende und Menschen, die sich in einer Notlage befinden. Bereits seine Großmutter habe in der Bahnhofsmission gearbeitet, erzählt der 53-Jährige. „Ich bin mit den Geschichten aufgewachsen, die sie rund um den Hauptbahnhof erlebt hat“, sagt er. Murawski erinnert sich etwa an einen Mann aus Indonesien, der mit seiner Familie nach Frankfurt kam. „Die Familie hatte einen kleinen Zoo bei sich, darunter Affen und Papageien, die vermutlich im Tierheim gelandet sind.“

Solche Geschichten haben ihn als Kind beeindruckt. Nach seinem Zivildienst in der Bahnhofsmission arbeitete er dort viele Jahre ehrenamtlich weiter. Heute ist er einer von neun hauptamtlichen Mitarbeitenden, rund 30 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gehören ebenfalls zum Team.

An diesem Vormittag halten sich gut 20 Personen in den Räumen der sozialen Einrichtung auf, die von der Diakonie und der Caritas gemeinsam betrieben wird. Manchen organisiert Murawski eine Zugfahrkarte, manchmal müssen Wunden versorgt werden. Eine Person braucht in ihrem Gürtel ein zusätzliches Loch, „dann werde ich zum Sattlermeister“, kommentiert Murawski. Auch beim Ausfüllen von Formularen, etwa für die Ausländerbehörde, hilft er. Wieder andere kommen, um sich in den Räumen aufzuwärmen und einen Kaffee zu trinken oder suchen ein Gespräch. Auch eine kostenlose Dusche steht in der Bahnhofsmission zur Verfügung. Bis zu 500 Menschen pro Tag suchen bei den Mitarbeitenden Hilfe.

Vor Ort ist auch Kurt, der aus der ehemaligen DDR stammt und in Frankfurt lange Zeit in der Gastronomie und als Florist gearbeitet hat. Irgendwann ist er auf der Straße gelandet und hat aktuell keinen festen Wohnsitz. Die Bahnhofsmission besucht er regelmäßig. „Wenn Leif mich sieht, kommt er sofort und fragt, was ich brauche“, erzählt er. Er ist an diesem Tag gekommen, um seinen Betreuer zu kontaktieren. Übers Wochenende habe er kein Geld gehabt und daher Pfandflaschen gesammelt. Nach mehreren Versuchen gelingt es Murawski, den Betreuer telefonisch zu erreichen. Die Dankbarkeit für diese Hilfe ist Kurt anzumerken. „Der Bub ist spitze“, freut er sich.

Um den Menschen noch besser helfen zu können, hat Murawski in seinem Beruf als Sozialhelfer auch eine Ausbildung zum „Mutmacher“ absolviert, eine bundesweite Initiative der „Deutsche Bahn Stiftung“. Der Schriftzug ist auf seiner blauen Bahnhofsmissionsweste gut lesbar. „Das Besondere an dieser Zertifizierung ist die Kombination aus Seelsorge und Sozialberatung“, sagt Murawski. Gerade der seelsorgerliche Aspekt, für die Menschen da zu sein, sei für ihn von Bedeutung. „Oft geht es darum, jemandem zu helfen, seine problematische Situation besser auszuhalten und sich nicht alleine zu fühlen“, sagt er.

Die Grenzen seiner Hilfe, die er leisten kann, sind Murawski bewusst. Denn die Bahnhofsmission könne oft nur situativ helfen und nur selten eine Lebenssituation von Grund auf ändern. Wichtig sei ihm daher das „Empowerment“, also Menschen in die Lage zu versetzen, sich kräftiger zu fühlen und die eigenen Ressourcen zu aktivieren.

„Diese Ressourcen hat selbst der unglücklichste und zerschlagenste Gast“, sagt er. Als Beispiele nennt er etwa Humor und Selbstironie. „Wenn es mir gelingt, dass jemand, der verzweifelt ist, mit mir zusammen wieder lacht, dann ist das schon ein Erfolg.“

Rostock, Erfurt (epd). Arbeitnehmer und Arbeitgeber streiten immer wieder über die Formulierungen im Arbeitszeugnis oder über - bisweilen vermeintliche - Formfehler. So darf ein Arbeitszeugnis zweimal gefaltet werden und die Anschrift des Arbeitnehmers enthalten, entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 2. November 2023. Die Angabe der Anschrift sei durchaus üblich und lasse nicht darauf schließen, dass wegen des Postversandes des Arbeitszeugnisses der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter nicht mehr sehen wollte, erklärten die Rostocker Richter.

Im aktuellen Fall hatte die klagende Rechtsanwältin ihrer Arbeitgeberin außerdem unterstellt, unzulässige „Geheimzeichen“ im Arbeitszeugnis zu verwenden. Diese, eine Anwaltskanzlei, hatte ihr zum 31. Dezember 2021 betriebsbedingt gekündigt. Als die Klägerin ihr Arbeitszeugnis erhielt, verlangte sie Änderungen. So müsse unter der Unterschrift des Kanzlei-Inhabers in Druckbuchstaben dessen Name und Position aufgeführt werden.

Mit der Form ihres Arbeitszeugnisses war sie ebenfalls nicht einverstanden. Das Arbeitszeugnis enthalte ihre Anschrift. Dies weise auf eine postalische Zustellung und den Willen des Arbeitgebers hin, sie nicht mehr sehen zu wollen. Es wäre besser gewesen, ein persönliches Anschreiben zu verfassen, damit die Anschrift nicht im Arbeitszeugnis steht. Außerdem sei das Zeugnis zweimal gefaltet worden. Dadurch sei es für spätere Bewerbungen nur eingeschränkt kopierfähig. Die Arbeitgeberin hielt die Angabe der Anschrift der Klägerin, die Faltung des Arbeitszeugnisses und die Form der Unterschrift für zulässig.

Das LAG gab der Klägerin teilweise recht. Sie könne verlangen, dass unter der Unterschrift der Arbeitgeberin in Druckschrift der Name des Unterzeichnenden und dessen volle Funktion in der Kanzlei aufgeführt werde.

Allerdings sei es zulässig und üblich, ein Arbeitszeugnis zweimal zu falten, um es in einem Geschäftsbriefumschlag per Post zu versenden. Etwas anderes gelte nur, wenn mit der Faltung die Lesbarkeit des Zeugnisses erschwert werde.

Es gebe keinen Beleg dafür, dass der postalische Versand auf einen fehlenden Willen der Arbeitgeberin schließen lasse, die Klägerin zu sehen. Auch die Anschrift der Arbeitnehmerin im Arbeitszeugnis sei damit nicht zu beanstanden.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) urteilte am 25. August 2021, dass für ein qualifiziertes Arbeitszeugnis die Form stimmen muss. So müsse dieses als Fließtext ausformuliert sein. Der Arbeitgeber dürfe das Arbeitszeugnis nicht wie ein Schulzeugnis als Tabelle gestalten. Denn das Zeugnis in Tabellenform habe „nur geringe Aussagekraft“, da es alle Fähigkeiten und Tätigkeiten gleichwertig nebeneinanderstelle.

Ein Arbeitgeber müsse „wohlwollend“, aber „nur im Rahmen der Wahrheit“ beurteilen, stellten die obersten Arbeitsrichter in einem Urteil vom 18. November 2014 fest. Bescheinige ein Arbeitgeber in einem Arbeitszeugnis, der Arbeitnehmer habe die ihm übertragenen Aufgaben „zur vollen Zufriedenheit“ erledigt, so entspreche dies der Schulnote „befriedigend“. Schlechtere Beurteilungen müsse der Arbeitgeber begründen.

Ein „wohlwollendes“ Arbeitszeugnis bedeutet nicht, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, sich für die geleistete Arbeit zu bedanken, oder dass sie dem Beschäftigten alles Gute wünschen. Eine gesetzliche Verpflichtung auf entsprechende Schlussformulierungen in Arbeitszeugnissen gibt es nicht, urteilte das BAG am 11. Dezember 2012.

Arbeitnehmer können nicht verlangen, dass der oberste Chef das Arbeitszeugnis unterschreibt. Es reicht nach einem Urteil des LAG Mainz vom 12. Dezember 2017 aus, dass ein ranghöherer weisungsbefugter Vorgesetzter das Arbeitszeugnis unterzeichnet. Damit scheiterte eine angestellte Klinik-Managerin mit ihrer Klage. Sie wollte, dass die Klinikdirektorin ihr Arbeitszeugnis unterschreibt.

Nur aus besonderen Umständen der Arbeitsorganisation oder wenn dies tariflich vorgesehen ist, könne sich eine andere Praxis bei der Zeugnisausstellung ergeben. Dies sei etwa bei Krankenhausärzten der Fall, bei denen üblicherweise der Chefarzt das Zeugnis unterschreibt.

Az.: 5 Sa 35/23 (LAG Mecklenburg-Vorpommern)

Az.: 9 AZR 262/20 (BAG, Fließtext)

Az.: 9 AZR 584/13 (BAG, wohlwollendes Zeugnis)

Az.: 9 AZR 227/11 (BAG, gute Wünsche)

Az.: 8 Sa 151/17 (LAG Rheinland-Pfalz)

Erfurt (epd). Corona-infizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben bei einer behördlich angeordneten Quarantäne Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Dies gilt auch dann, wenn der Beschäftigte trotz der Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus keine durchgehenden Krankheitssymptome aufweist, urteilte am 20. März das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt.

Entscheidend sei, dass der Arbeitnehmer infolge einer Krankheit nicht arbeiten kann - und zwar auch nicht im Homeoffice, entschied das höchste deutsche Arbeitsgericht. Im Streitfall hatte sich der Kläger mit Sars-CoV-2 infiziert. Geimpft war er gegen das Virus nicht. Sein Hausarzt schrieb ihn vom 21. Dezember bis zum 31. Dezember 2021 wegen Husten, Schnupfen und Kopfschmerzen krank. Für diese Zeit zahlte die Arbeitgeberin noch Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

Als das Gesundheitsamt gegen den Mann eine behördliche Quarantäne anordnete und der Hausarzt eine Folge-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht mehr ausstellte, hatte dies finanzielle Folgen. Die Arbeitgeberin lehnte für die Zeit vom 3. bis zum 12. Januar 2022 eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ab.

In der Verdienstabrechnung für Januar fehlten dem Kläger daraufhin 1.159 Euro. Es fehle an einer Krankschreibung, lautete die Begründung. Außerdem habe der Mitarbeiter die Infektion und damit die Quarantäne mit zu verschulden, da er sich nicht habe impfen lassen. Eine nach dem Infektionsschutzgesetz vorgesehene Entschädigung für den Arbeitsausfall komme dann auch nicht in Betracht, meinte die Arbeitgeberin.

Das BAG sprach aber dem Kläger Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zu. Mit der Infektion hätten eine Krankheit und Arbeitsunfähigkeit vorgelegen, auch wenn keine durchgehenden Symptome bestanden haben. Aufgrund der Infektion sei es dem Kläger rechtlich nicht möglich gewesen, die geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen.

Es habe auch nicht „mit der gebotenen Sicherheit“ festgestellt werden können, dass der Kläger wegen seiner fehlenden Impfung die Sars-CoV-2-Infektion herbeigeführt habe. Denn nach den Lageberichten des Robert Koch-Instituts von Ende Dezember 2021/Anfang Januar 2022 habe eine Corona-Infektion nicht sicher durch eine Schutzimpfung verhindert werden können.

Az.: 5 AZR 234/23

Zweibrücken (epd). Eine nach einem Seitensprung schwanger gewordene Ehefrau kann nicht aus Härtegründen die vorzeitige Scheidung von ihrem Ehemann verlangen. Eine Scheidung vor Ablauf des Trennungsjahres ist zwar bei einer „unzumutbaren Härte“ möglich, aber nur, wenn die Gründe dafür „in der Person des anderen Ehegatten liegen“, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss vom 7. Februar. Hier liege die Schwangerschaft aber in dem Ehebruch der Frau und stelle keinen Grund dar, der in der Person des Ehemannes liegt.

Im Streitfall endete die am 10. Oktober 2015 geschlossene Ehe zwischen der Antragstellerin und ihrem Ehemann unglücklich. Die im Raum Bad Dürkheim lebende Frau wurde schließlich von ihrer außerehelichen Beziehung schwanger. Sie wollte nun vor Ablauf des gesetzlichen Trennungsjahres das Scheidungsverfahren veranlassen. Hierfür beantragte sie staatliche Verfahrenskostenhilfe. Diese wird bei geringem Einkommen und bei Einhaltung des gesetzlichen Trennungsjahres gewährt.

Vor Ablauf des Trennungsjahres ist gesetzlich eine Scheidung nur möglich, „wenn die Fortsetzung der Ehe für den Antragsteller aus Gründen, die in der Person des anderen Ehegatten liegen, eine unzumutbare Härte darstellen würde“.

Ihre Schwangerschaft von ihrem neuen Partner sei eine „unzumutbare Härte“ für ihren Ehemann, schlussfolgerte die Frau. Sie erwarte das Kind am 26. Juni 2024. Ohne vorherige Einleitung des Scheidungsverfahrens wäre nach dem Gesetz dann der Ehemann der rechtliche Vater des Kindes. Der neue Partner müsste dann ein Vaterschaftsanfechtungsverfahren durchführen.

Sowohl das Amtsgericht Bad Dürkheim als auch das OLG lehnten die Verfahrenskostenhilfe ab. Eine unzumutbare Härte könne nur aus Gründen geltend gemacht werden, die in der Person des anderen Ehegatten liegen.

„Zwar kann (daher) im Falle einer Schwangerschaft der ehebrecherischen Gattin die Berufung des Ehemannes auf einen Härtegrund zulässig sein, weil nur bei Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens vor der Geburt des Kindes eine vereinfachte Korrektur der Vaterschaft ... möglich ist“, erklärte das OLG. Eine anzuerkennende Härte für die Frau liege aber nicht vor. Denn bei ihrer Schwangerschaft „handelt es sich nicht um einen Umstand, der in der Person“ des Ehemannes begründet sei. Dieser Umstand - die Schwangerschaft - sei vielmehr von der antragstellenden Ehefrau selbst geschaffen worden.

Az.: 2 WF 26/24

Mainz (epd). Die Impfpflicht gegen Masern bei Kindergarten-Kindern ist rechtlich nicht zu beanstanden. In einem Eilverfahren wies das Mainzer Verwaltungsgericht am 15. März den Antrag eines Paares zurück, dessen zwei Kinder vom Besuch der Kindertagesstätte ausgeschlossen worden waren. Das gesetzliche Aufnahme- und Betreuungsverbot von Kindern ohne Impfschutz oder medizinische Kontraindikation sei generell gerechtfertigt, da Masern zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten überhaupt zählten, heißt es in der Entscheidung.

Bei der Aufnahme in die Kita im November 2023 hatten die Eltern ein „privatärztliches Gutachten“ vorgelegt, in dem die Kinder jeweils als „vorläufig impfunfähig“ eingestuft worden waren. Da das Papier ohne Untersuchung erstellt worden war, sich lediglich auf Aussagen der Eltern stützte und keine Angaben zur individuellen Unverträglichkeit des Impfstoffes enthielt, beendete die Einrichtung im Februar die Betreuung der Kinder. Der Anlass dazu war, dass die Eltern eine weitere Bescheinigung über eine zeitweise Impfunfähigkeit vorgelegt hatten. Ein Rechtsanspruch auf Betreuung bestehe in dem vorliegenden Fall nicht, entschied das Gericht.

Az.: 1 L 98/24.MZ

Koblenz (epd). Für die Beschäftigung eines Ausländers ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis muss der Arbeitgeber geradestehen. Denn in einem solchen Fall kann der Unternehmer für die Kosten der Abschiebung des Ausländers herangezogen werden, entschied das Verwaltungsgericht Koblenz in einem am 11. März bekanntgegebenen Urteil.

Der klagende Bauunternehmer hatte auf einer Baustelle im Landkreis Bad Kreuznach einen Albaner ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis beschäftigt. Als der Zoll die Baustelle im März 2023 kontrollierte, traf er auch den Albaner an. Der Mann kam in Abschiebehaft.

Am 18. April 2023 wurde er nach Albanien abgeschoben. Es entstanden Abschiebekosten in Höhe von 5.849 Euro. Der Landkreis verlangte vom Bauunternehmer die Erstattung der Kosten.

Dieser hielt die Abschiebung und damit auch den Erstattungsanspruch für rechtswidrig. Der Ausländer hätte nicht abgeschoben werden dürfen, da dieser unmittelbar nach Ablauf der Ausreisefrist wegen einer akuten, gefährlichen Magenerkrankung stationär habe behandelt werden müssen. Die Sicherungshaft sei unverhältnismäßig gewesen. Der Albaner habe auch beteuert, freiwillig ausreisen zu wollen.

Doch für die Kosten der Abschiebung müsse der Bauunternehmer aufkommen, urteilte das Verwaltungsgericht. Er habe den Albaner beschäftigt, obwohl dessen Erwerbstätigkeit nicht erlaubt gewesen sei. Damit müsse der Unternehmer für die Abschiebekosten haften.

Auch die angeordnete Sicherungshaft sei rechtmäßig gewesen, auch wenn der Ausländer nach Ablauf der Ausreisefrist stationär behandelt werden musste. Hierüber habe er die zuständige Behörde nicht informiert.

Az.: 1 K 859/23.KO

Berlin (epd). Claudia Fremder und Christina Körner sind neue Mitglieder im Vorstand des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV). Damit besteht der Vorstand aus fünf Frauen und 14 Männern.

Fremder ist Vorstand der DGD Stiftung und Geschäftsführerin der DGD Stiftung gGmbH in Marburg. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Geriatrie sowie Gesundheitsökonomin. „Ich freue mich, im DEKV mitzuwirken, denn der Verband ist für die evangelischen Krankenhäuser elementar wichtig, weil er unsere speziellen Interessen wirksam vertritt. Durch meine Arbeit im Vorstand des DEKV möchte ich die kommende Krankenhausreform so mitgestalten, dass die Wichtigkeit der kleinen Häuser nicht vergessen wird“, fasst Fremder ihre Motivation für ihre Aufgaben im Vorstand zusammen.