Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 41/2022 - 14.10.2022

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 41/2022 - 14.10.2022

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 41/2022 - 14.10.2022

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 41/2022 - 14.10.2022

die Gaspreiskommission schlägt ein zweistufiges Verfahren vor, das zunächst Einmalzahlungen an die Kunden im Dezember vorsieht, dann soll der Gaspreis ab 2023 bis zu einer bestimmten Marge gedeckelt werden. Noch ist offen, was die Regierung aus den Vorschlägen macht, doch Kritik von den Sozialverbänden ist schon zu hören. So schlägt der VdK ergänzend vor, durch einen Sozialfonds für Bedürftige Gas- und Stromsperren zu vermeiden. Zugleich gibt es Lob für den Plan der Regierung, ein spezielles Hilfspaket für die sozialen Einrichtungen zu schnüren, damit sie gegen weiter steigende Energiepreise gewappnet sind. Die Hilfen seien unerlässlich, so Diakonie-Präsident Ulrich Lilie im Interview.

In der ersten Beratung des Bundestags über das neue Bürgergeld musste sich die Ampel-Koalition heftige Vorwürfe von der Union und der AfD anhören. Beobachter überrascht das nicht, denn in konservativen Kreisen sieht man seit jeher keinen Reformbedarf bei Hartz IV. Sozialverbände begrüßten dagegen die Pläne der Regierung für das Bürgergeld - doch Verbesserungswünsche haben auch sie.

Noch immer finden kaum Beschäftigte aus Werkstätten Jobs auf dem regulären Arbeitsmarkt. Die Inklusion kommt nicht voran, bemängeln Kritiker. Dass es aber durchaus anders geht, zeigt die Aktion „Schichtwechsel“. Autorin Carina Dobra hat Werkstatt-Mitarbeiterin Sandra begleitet, die einen Tag lang in einer Pizzeria aushalf.

Jüngst hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt, dass bundesweit sogenannte Gesundheitskioske entstehen sollen. Eine gute Idee zur besseren niederschwelligen Versorgung, findet Heike Prestin, Geschäftsführerin im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe Nordost. In ihrem Gastbeitrag für epd sozial erklärt sie die Vorteile des Modells und hofft, dass dort auch ein künftiges Arbeitsfeld für „Community Health Nurses“ entsteht.

Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Twitter-Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern lese ich auch Ihre E-Mail.

Dirk Baas

Berlin (epd). Der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, zeigt sich erfreut darüber, dass die von der Bundesregierung eingesetzte unabhängige Gaskommission in der Energiekrise einen Hilfsfonds für die sozialen Dienstleister empfiehlt. Finanzielle Hilfen seien unerlässlich, sagte Lilie im Interview mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Denn Einrichtungen stünden vor gravierenden Liquiditätsproblemen, es drohten Insolvenzen. Die Fragen stellte Markus Jantzer.

epd sozial: Welche Erwartungen haben Sie an diesen Hilfsfonds: Was muss er leisten und gewährleisten?

Ulrich Lilie: Die Diakonie Deutschland begrüßt ausdrücklich, dass die Kommission die soziale Infrastruktur als elementar wichtig für die Bewältigung der Energiekrise anerkennt. Beratung und Unterstützung in sozialen Schwierigkeiten, funktionierende gesundheitliche und pflegerische Versorgung, Betreuung, Begleitung und Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familie, kurzum das professionelle Netz gemeinnütziger sozialer Arbeit vermittelt soziale Sicherheit und den Zusammenhalt, den unsere Gesellschaft braucht, um die sich überlagernden Krisen dieser Monate zu bewältigen.

epd: Wie dringend ist eine solche Finanzhilfe?

Lilie: Die Dienste und Einrichtungen der Diakonie sind bereits jetzt teilweise mit drastisch erhöhten Gas- und Strompreisen sowie höheren Kosten für Lebensmittel und Fremdleistungen konfrontiert. Kostenträger reagieren unterschiedlich auf die offensichtlich völlig veränderten Kalkulationsgrundlagen und die Notwendigkeit nachzuverhandeln. Die diakonischen Träger haben aufgrund des Gemeinnützigkeitsrechts keine Möglichkeit, in größerem Umfang Rücklagen anzulegen. Entsprechend schnell stehen sie vor gravierenden Liquiditätsproblemen und Insolvenzgefährdung. Der geplante Hilfsfonds ist unerlässlich. Zusätzlich wird es aber unerlässlich sein, auch diejenigen Kostensteigerungen aufzufangen, die sich derzeit als Folge von Energiekrise und Inflation ergeben.

epd: Wie muss der Hilfsfonds ausgestaltet sein?

Lilie: Wir erwarten bei der Ausgestaltung des Hilfsfonds, dass in den über Vergütungsvereinbarungen refinanzierten Leistungsbereichen beschleunigte Nachverhandlungen ermöglicht werden. Der Bund muss für eine gesetzliche Grundlage sorgen, die die Verhandlungsposition der Leistungserbringer so verbessert, dass in kurzer Frist angemessene Lösungen gefunden werden. Dazu könnte der Bund einerseits die - befristete und nachträglich widerlegbare - Vermutung festlegen, dass die aktuellen preislichen Verwerfungen eine „wesentliche Veränderung der Annahmen“ und damit einen Wegfall bzw. Störung der Geschäftsgrundlage bedeuten, so dass Nachverhandlungen nicht einfach abgelehnt werden können. Eine Reduktion der Verhandlungsfristen sowie die Beschleunigung und Vereinfachung des Schiedsstellenverfahrens sollte andererseits zudem dafür sorgen, dass rechtzeitig eine Lösung gefunden wird.

epd: Aber nicht alle Dienste finanzieren sich gleich ...

Lilie: Viele soziale Bereiche sind nicht über Entgelte refinanziert. Dazu zählen beispielsweise die Schuldner- und Insolvenzberatung, die Frauenhäuser oder die Bahnhofsmission. Wichtig ist, dass der Hilfsfonds auch solchen Einrichtungen und Diensten zugutekommt, die keine Versorgungsverträge nach dem Sozialgesetzbuch abschließen, sondern über Fördermittel refinanziert werden.

epd: Wann müssen die ersten Hilfsgelder fließen?

Lilie: Da viele der eben angesprochenen mittelbaren Kosten bereits jetzt als Inflationstreiber spürbar sind und weder in die ausgehandelten Vergütungen einkalkuliert werden konnten noch an die Kundinnen und Kunden weitergeben werden können, gilt, dass eine unbürokratische Hilfe so schnell wie möglich einsetzen sollte. Mit Blick auf die Gaspreiskosten gehört es zu den Besonderheiten dieser Krise, dass das volle Einsetzen der Belastungen von den individuellen Versorgungsverträgen abhängt, die gerade nicht alle zu einem bestimmten Termin auf höhere Preise umgestellt werden. Wann genau die Energiekostenerhöhungen wirksam werden, hängt von den individuellen Versorgungsverträgen ab. Wir rechnen aber damit, dass spätestens ab Anfang Januar 2023 die Preiserhöhungen alle Einrichtungen erreicht haben.

epd: Wie kann der Fonds schnelle Hilfe sichern?

Lilie: Wir gehen davon aus, dass der Hilfsfonds ergänzend zu der Gaspreisbremse zum Tragen kommen wird und es ermöglichen wird, Mehrkosten zu kompensieren, die sich als Folge von Energiekrise und Inflation ergeben. Auch diese können unsere gemeinnützigen Mitgliedseinrichtungen weder aus Rücklagen noch über die Weitergabe von Preisen an Kundinnen und Kunden decken. Neben diesen besonderen Hilfsinstrumenten halten wir gesetzliche Verbesserungen im System der Vergütungsvereinbarungen für dringend notwendig, die die bestehenden Vertragssysteme agiler machen und es erlauben, bestehende Verträge schnell und angemessen an unvorhersehbare Entwicklungen anzupassen.

epd: Welche Rolle kommt hier den Bundesländern zu?

Lilie: Nicht nur die Bundesländer, sondern auch die Kommunen tragen Verantwortung für die Sicherung der sozialen Infrastruktur. Dieser Verantwortung müssen sie dort, wo sie für die Finanzierung zuständig sind, gerecht werden. Was jedoch unbedingt zu vermeiden ist, ist ein wechselseitiger Verweis auf die Zuständigkeit der jeweils anderen föderalen Ebenen. Die sozialen Leistungserbringer brauchen eine gemeinsame, konzertierte Kraftanstrengung, um wirksame Schutzmechanismen für die Dienste und Einrichtungen zu etablieren. Wenn die Fachhaushalte der Länder das sich ergebende Delta nicht abfedern können, muss der Bund die notwendigen Mittel über den Fonds bereitstellen.

epd: Welche sozialen Dienstleister sollten nach Ihrer Ansicht bezugsberechtigt sein?

Lilie: Der vorliegende Vorschlag der Expertenkommission ist an dieser Stelle erfreulich weit gefasst und bezieht ausdrücklich zum Beispiel auch Sozialkaufhäuser ein, die sich anders als Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser oder Reha-Kliniken refinanzieren. Wichtig ist, dass der Hilfsfonds auch solchen Einrichtungen zugute kommt, die sich etwa über Fördermittel refinanzieren.

Zu denken ist auch daran, dass die Strom- und Heizkosten beispielsweise von Frauenhäusern und Beratungsstellen durch die Sozialleistungen der Bewohnerinnen und Bewohner bzw. durch pauschale Förderung refinanziert werden. Es muss sichergestellt sein, dass nicht nur Einrichtungen mit sozialversicherten Nutzerinnen und Nutzern profitieren. Viele durch die Kommunen finanzierte Leistungen sind sogenannte „freiwillige Leistungen“. Da die Kommunen selbst die gestiegenen Energiekostenpreise bewältigen müssen, sehen sich die Träger solcher Angebote vor schwierigen und wenig erfolgversprechenden Verhandlungen.

Bei den Corona-Schutzschirmen hat es eine Weile gedauert, für die unterschiedlich finanzierten sozialen Leistungen jeweils passende Schutzmechanismen zu finden. Diese Zeit haben die Einrichtungen gegenwärtig nicht.

Berlin (epd). Die Vorschläge der Gaspreiskommission reichen nach Auffassung von Sozialverbänden nicht aus, um Bedürftige vor Notlagen im Winter zu schützen. Die Gaspreisbremse komme erst im März oder April, „bis dahin werden die viele Menschen in ihren Wohnungen frieren müssen“, sagte die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom 11. Oktober. Für alle, die ihre Gasabschläge trotz einer für Dezember vorgesehenen Zahlung nicht bewältigen könnten, brauche es jetzt Hilfe aus einem Härtefallfonds. „Dieser muss für Bedürftige noch in diesem Jahr kommen.“

Bentele begrüßte zugleich den am 10. Oktober präsentierten Vorschlag der Expertenkommission, im Dezember die Abschlagszahlungen für die privaten Haushalte komplett zu übernehmen. „Es ist eine unbürokratische und schnelle Lösung im Sinne des VdK, hier keine langwierigen Einzelfallprüfungen vorzunehmen.“

Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisierte, die Entlastungsvorschläge sähen Hilfen nach dem „Gießkannenprinzip“ vor. Es müsse „erheblich nachgebessert werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider am Dienstag im Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Er forderte Entlastungen über das Steuersystem mit einer einkommensabhängigen Einmalzahlung. Auf diese Weise sei zielgenaue Hilfe für fast alle Haushalte möglich, die durch die Preissteigerungen überfordert seien.

Die Menschen litten nicht nur unter hohen Gaspreisen. Lebensmittel kosteten mittlerweile 18 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, erklärte Schneider. Unter Hinweis auf die zweistellige Inflationsrate forderte er eine Erhöhung der monatlichen Regelsätze bei Grundsicherung und Hartz-IV-Leistungen um 200 Euro. Von der geplanten Reform des Wohngelds sollten nicht wie vorgesehen zwei Millionen, sondern vier Millionen Haushalte profitieren, forderte Schneider.

Mit einer staatlichen Einmalzahlung im Dezember und einer anschließenden Gaspreisbremse will die von der Bundesregierung einberufene Expertenkommission Bürger und Industrie von den hohen Energiekosten entlasten. Die Preise sollen durch den staatlichen Zuschuss auf zwölf Cent pro Kilowattstunde sinken - aber lediglich für 80 Prozent des geschätzten bisherigen Verbrauchs, um weiter einen Sparanreiz zu geben, hieß es am 10. Oktober bei der Vorstellung des Zwischenberichts der Kommission in Berlin. Für die Industrie soll es ab Januar einen Preisdeckel geben. Über die Umsetzung der Kommissionsvorschläge muss die Bundesregierung entscheiden.

Die Kommission schätzt die Kosten für ihren Vorschlag auf 90 bis 95 Milliarden Euro, rund 65 Milliarden Euro davon kämen Haushalten und kleinen Unternehmen zugute, 25 Milliarden Euro der Industrie.

Der Deutsche Caritasverband hält den vorgeschlagenen Hilfsfonds für unerlässlich. „Dass noch nicht alle Details ausgearbeitet sind, liegt schlichtweg am Zeitdruck, der bei der Arbeit der Kommission herrschte“, erklärte die Präsidentin des Verbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Welskop-Deffaa gehört der Gas-Kommission an.

Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, sagte, der Vorschlag sei klug, Entlastungen in zwei Stufen auf den Weg zu bringen. „Er löst die riesige Herausforderung, schnell, spürbar und einfach die Menschen und die Unternehmen zu entlasten. Gleichzeitig zeigt der Vorschlag den Pfad auf, wie wir die steigenden Gas-Preise in den kommenden Monaten in den Griff bekommen können“, betonte Dedy.

Die Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember für alle privaten Haushalten sowie kleine und mittlere Unternehmen schaffe schnell und merklich Luft. „Es ist ein großer Wurf, dass auch die vielen sozialen Einrichtungen, die Sportvereine oder die Theater entlastet werden sollen.“

Die Vorstandsvorsitzende des SoVD, Michaela Engelmeier, verwies darauf, dass eine Deckelung der Preise bei 12 Cent nur eine 100-Prozent-Preissteigerung beim Gas abdecke. „Das heißt: Gas- und Fernwärmekundinnen und -kunden bleiben trotzdem auf dem Großteil der Kostensteigerungen sitzen.“ Die Deckelung müsste aus SoVD-Sicht deshalb an einem deutlich niedrigeren Preis ansetzen. „Richtig gut finden wir, dass die Vorteile aus dem Kontingent versteuert werden müssen, denn dadurch ist ein sozialer Ausgleich möglich“, so die Vorsitzende.

Berlin (epd). Die vorgeschlagene Gaspreisbremse entlastet Haushalte nach Berechnungen von Experten mehr als Haushalte mit wenig Geld. Wie das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung für die Wochenzeitung „Die Zeit“ analysierte, bekommen die ärmsten zehn Prozent der Haushalte durch die Gaspreisbremse im Schnitt 893 Euro im Jahr erstattet und damit ihre Heizrechnung fast halbiert. Bei den reichsten zehn Prozent wären es im Schnitt 1.397 Euro. Die Analyse geht von Ein-Personen-Haushalten und einem Gaspreis von 25 Cent je Kilowattstunde aus.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Gaskommission hatte in ihrem am 10. Oktober vorgestellten Bericht eine Gaspreisbremse vorgeschlagen, mit der der Gaspreis für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs auf 12 Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden soll. Der Besitzer einer Villa mit Pool und einem Verbrauch von 90.000 Kilowattstunden im Jahr erhielte nach den Berechnungen des IMK eine Erstattung von 9.648 Euro im Jahr. Beim Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit einem Verbrauch von 11.000 Kilowattstunden jährlich sind es 1.179 Euro.

Dieses Gerechtigkeitsproblem zu lösen sei nicht einfach, weil es keine Informationen über Haushaltsgrößen gibt, die man schnell nutzen könnte, erläuterte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien, auf Nachfrage. Den Versorgungsunternehmen lägen keine Informationen vor, ob hinter einem Anschluss einer Villa mit Privatschwimmbad oder ein Mehrfamilienhaus mit zehn Mietsparteien stecke.

Die Gaskommission habe diese Problematik erkannt und deshalb einen deutlichen Prüfauftrag an die Bundesregierung gegeben, wie man die Entlastung zumindest bei Haushalten mit extremem Energieverbrauch begrenzen kann, führte Dullien aus: „Eine im Kommissionsbericht genannte Möglichkeit wäre eine Höchstzahl an Kilowattstunden, die als Grundkontingent gutgeschrieben werden.“ Die Regierung dürfe diesen Auftrag jetzt nicht ignorieren, „sonst droht am Ende eine soziale Schieflage der Entlastungen und Skandalisierungspotenzial durch Populisten“, sagte er.

Die Regierung habe die soziale Gerechtigkeit im Blick, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am 12. Oktober in Berlin. Es solle aber eine schnelle Regelung geben. In der Abwägung entweder zielgenau bei der Gerechtigkeit zu sein, dadurch aber Zeit zu verlieren, oder mit einer pauschalen Lösung schnell zu sein, habe sich die Kommission für „Pauschalität und Geschwindigkeit“ entschieden, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der sich hinter den Vorschlag der Kommission stellte. „Auch wenn das Diskussionen nach sich zieht, andersrum wäre es schlechter“, sagte er. Eine Auszahlung erst im nächsten Sommer „wäre nicht gut“, betonte er.

Die geplante Gaspreisbremse war auch Thema im Bundestag. Der SPD-Parlamentarier Matthias Miersch sagte mit Blick auf mögliche Ungerechtigkeiten, dass hier etwa eine Obergrenze ab einem bestimmten Gehalt bei der Förderung denkbar wäre oder auch eine Besteuerung über einen gewissen Steuersatz.

Der CDU-Abgeordnete Andreas Jung sagte, es dürfe bei der staatlichen Unterstützung keine „Schieflage“ geben für jene, die mit Strom, Öl oder Pellets heizten. Er warf der Bundesregierung zugleich vor, verspätet zu handeln. Weil eine Gaspreisbremse erst ab kommendem März gelten will, schlägt die Gaskommission in ihrem Bericht zudem eine Einmalzahlung für Gaskunden im Dezember vor.

Berlin (epd). Der Deutsche Caritasverband hat die Empfehlung der Gas-Kommission begrüßt, einen Hilfsfonds für soziale Dienstleister einzurichten. Die Kommission begründet die Notwendigkeit einer gesonderten Finanzhilfe für die Sozialbranche damit, dass die Gaspreisbremse, die ab Frühjahr kommen soll, nicht die notwendigen Entlastungen für die Dienste und Einrichtungen schaffen werde.

Dadurch zu befürchtende Angebotseinschränkungen der Sozialeinrichtungen sind aber nach Ansicht der Kommission „gesellschaftlich nicht vertretbar“, denn die soziale Infrastruktur sei ein „zentraler Bestandteil der Daseinsvorsorge“. Dieser „muss in der Krise abgesichert werden, um die Versorgung der vulnerablen Personengruppen sicherzustellen“, heißt es in den am 10. Oktober in Berlin vorgestellten Empfehlungen der Kommission.

Die Caritas hält den vorgeschlagenen Hilfsfonds für unerlässlich. „Dass noch nicht alle Details ausgearbeitet sind, liegt schlichtweg am Zeitdruck, der bei der Arbeit der Kommission herrschte“, erklärte die Präsidentin des katholischen Wohlfahrtsverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, am 11. Oktober dem Evangelischen Pressedienst (epd). Welskop-Deffaa gehört der Gas-Kommission an.

Die Expertinnen und Experten der Gas-Kommission erklären in ihrem Papier: „Die Gaspreisbremse führt in ihrer Mechanik dazu, dass die Energiekosten auch für die sozialen Dienstleister (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Reha-Kliniken, Sozialkaufhäuser etc.) 2023 weiter spürbar über den Werten liegen, die Vergütungs- und Kostenerstattungsregelungen der Refinanzierung zugrunde gelegt wurden.“ Langwierige Verhandlungen und Schiedsstellenverfahren um Refinanzierungsmöglichkeiten zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern müssten vermieden werden, um Liquiditätsengpässe, Insolvenzen und Leistungseinschränkungen zu verhindern.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat die Vorschläge der Gas-Kommission zur finanziellen Entlastung der sozialen Dienste und Einrichtungen ebenfalls begrüßt. „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass die Regierungskommission einen Hilfsfonds für soziale Dienstleister vorschlägt“, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt am 12. Oktober in Berlin. „Der Zwischenbericht erkennt die sehr ernste Lage an, in der viele Einrichtungen sind.“

Hasselfeldt forderte von der Bundesregierung eine rasche Umsetzung der Empfehlung. „Einige Einrichtungen haben bereits deutlich gemacht, dass sie nicht mehr lange durchhalten. Das hätte gravierende Folgen für die Menschen vor Ort“, warnte Hasselfeldt.

Das DRK macht selbst einen Vorschlag zur Ausgestaltung des Hilfsfonds. Danach sollen gemeinnützige soziale Einrichtungen einen Jahreszuschuss erhalten, der sich an der Betriebskostendifferenz zwischen 2021 und 2022 orientiert und Mehrbelastungen ausgleicht. „Der von uns vorgeschlagene Ansatz ist ein sehr gangbarer Weg. Er ist vor allem mit sehr wenig Bürokratie verbunden“, sagte Hasselfeldt.

Die Preissteigerungen bei den sozialen Dienstleistern gehen nach Angaben des DRK über die Gaspreiserhöhungen deutlich hinaus. So seien erhebliche Kostensteigerungen auch für Lebensmittel, Dienstleistungen wie etwa Wäschereien sowie für Personal zu erwarten. Auch für diese Preissteigerungen müsse es Unterstützung geben, sonst sei die Schließung von Einrichtungen der gesundheitlichen und sozialen Daseinsvorsorge zu befürchten.

„Am Ende geht es um den Erhalt von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Kitas und vieles mehr und damit um grundlegende Strukturen des gesellschaftlichen Zusammenlebens“, sagte die DRK-Präsidentin.

Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), sagte, die Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe bräuchten eine schnelle und unkomplizierte Direkterstattung der enorm gestiegenen Energiepreise. „Mit einer solchen Lösung würden auch die Pflegebedürftigen vor weiteren massiven Kostensteigerungen bewahrt.“

Wenn die Kommission von langfristig höheren Energiepreisen ausgehe, müssten zudem schnelle Nachverhandlungen mit den Kostenträgern beginnen, um die aktuellen und zukünftigen Energie- sowie Lebensmittel- und Kostensteigerungen in der Refinanzierung abzubilden, so Meurer. Einzelverhandlungen für viele tausend Pflegeeinrichtungen seien nicht realistisch, „deshalb muss es hier kollektive Verfahren zum Beispiel wie im Bundesland Niedersachsen geben“.

Nach dem Vorschlag der Gaspreiskommission soll der Gaspreis durch einen staatlichen Zuschuss auf zwölf Cent pro Kilowattstunde sinken - aber lediglich für 80 Prozent des geschätzten bisherigen Verbrauchs, um weiter einen Sparanreiz zu geben. Da die Gaspreisbremse erst im März oder April greifen soll, ist für Dezember eine Einmalzahlung geplant. Für die Industrie soll es ab Januar einen Preisdeckel geben. Über die Umsetzung der Kommissionsvorschläge muss die Bundesregierung entscheiden.

Die Kommission schätzt die Kosten für ihren Vorschlag auf 90 bis 95 Milliarden Euro, rund 65 Milliarden Euro davon kämen Haushalten und kleinen Unternehmen zugute, 25 Milliarden Euro der Industrie.

Berlin (epd). Opposition und Regierung haben sich bei der ersten Beratung des Bürgergeld-Gesetzes einen Schlagabtausch geliefert. Union und AfD warfen der Ampel-Koalition am 13. Oktober im Bundestag vor, Langzeitarbeitslose künftig schonen statt fordern zu wollen. Das Bürgergeld sei eine verpasste Chance bei der Integration in Arbeit, kritisierte der Arbeitsmarktexperte der Unionsfraktion, Stephan Stracke (CSU).

Das Bürgergeld soll vom kommenden Jahr an die Hartz-IV-Leistungen ablösen. Dem Gesetzentwurf zufolge soll der Regelsatz um 53 Euro auf 502 Euro im Monat erhöht werden. Die Arbeitsvermittlung wird neu aufgestellt, damit die Langzeitarbeitslosen Berufsabschlüsse nachholen und Weiterbildungen absolvieren können, um dauerhaft Arbeit zu finden. Im ersten halben Jahr des Bürgergeld-Bezugs sollen nur in hartnäckigen Fällen Sanktionen ausgesprochen werden, und in den ersten beiden Jahren werden Wohnung und Erspartes besser geschützt als im Hartz-IV-System.

Der Unionsabgeordnete Stracke sagte, Arbeit müsse sich auch in der Grundsicherung lohnen. Mit „einer sechsmonatigen Schonzeit“ werde aber das gegenteilige Signal gesetzt. Während deutsche Unternehmen händeringend nach Fachkräften suchten, werde die Reform nicht dazu beitragen, Arbeitslose in offene Stellen zu vermitteln.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wies die Kritik zurück. Die Reform ziele darauf, Menschen dauerhaft in Arbeit zu bringen und nicht immer wieder in Hilfsjobs zu vermitteln, wie bisher, weil zwei Drittel der Betroffenen keinen Berufsabschluss haben. Deshalb würden Langzeitarbeitslose dabei unterstützt, einen Abschluss nachzuholen oder sich weiterzubilden. „Wir wollen, dass Arbeit sich lohnt“, sagte Heil.

Das Bürgergeld sei kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern eine existenzielle Sicherung für Menschen in Not. Die Regelsätze würden erhöht und „nicht mehr der Inflation hinterherlaufen“, betonte Heil. Die Menschen müssten sich nicht sofort Sorgen machen, dass sie ihre Wohnung oder ihr Erspartes verlieren. Die Pandemie habe gezeigt, wie schnell Menschen, beispielsweise Soloselbstständige, in solche Nöte geraten könnten.

Kai Whittaker (CDU) vom Wirtschaftsflügel seiner Partei hielt der Koalition dagegen vor: „Beim Bürgergeld stehen nicht die Menschen im Mittelpunkt, sondern die Vergangenheitsbewältigung der SPD.“ Die ehemalige Arbeiterpartei SPD lasse die kleinen Leute tatsächlich aber einmal mehr im Stich, erklärte Whittaker: „Menschen mit sehr kleinen Einkommen werden sich ganz genau überlegen, ob sie nicht besser fahren, ihren Job an den Nagel zu hängen und stattdessen Bürgergeld zu beantrage“, sagte Whittaker.

Dabei gehe es nicht um die Erhöhung der Regelsätze, die angesichts der Inflation berechtigt sei, sondern darum, dass künftiger weniger geprüft und Fehlverhalten seltener sanktioniert, aber mehr bezahlt werde, etwa zwei Jahre lang sämtliche Wohn- und Heizkosten, kritisierte der Unionspolitiker.

Der FDP-Abgeordnete Jens Teutrine hielt der Opposition entgegen, die Sanktionen würden zum größten Teil beibehalten und könnten auch in den ersten Monaten ausgesprochen werden. Er forderte die Union auf, keine falschen Fakten über die Reform zu verbreiten und damit Stimmung zu machen.

Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Norbert Kleinwächter warf der Ampel-Koalition vor: „Sie ersetzen Leistung durch Müßiggang.“ Damit werde das Bürgergeld zum bedingungslosen Grundeinkommen, kritisierte Kleinwächter. Die Reform gehe vollkommen an der Realität arbeitender Menschen in der gegenwärtigen Krise vorbei.

Die Linke erneuerte hingegen ihre Kritik am Hartz-IV-System und erklärte, die Umbenennung der Leistungen in Bürgergeld löse keine Probleme. Die Parteivorsitzende Janine Wissler sagte aus Anlass der Beratung der Reform im Bundestag, die Regelsätze blieben zu niedrig, und das wenige werde auch weiterhin mit Sanktionen gekürzt.

Maria Loheide, Vorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, sagte, „die Gesetzentwürfe bringen wichtige Verbesserungen mit sich für die leistungsberechtigten Menschen. Sie reichen aber nicht aus, um ihr Existenzminimum in diesem Winter abzusichern“. Schon vor der Inflation sei der Regelsatz nach wissenschaftlichen Berechnungen um 180 Euro zu niedrig gewesen, nun solle ab Januar eine inflationsbedingte Erhöhung um monatlich nur 52 Euro kommen. Und: „Einen konsequenten Bruch mit der Hartz-IV-Systematik bedeutet der vorliegende Gesetzentwurf zum Bürgergeld nicht.“

„Durch die Neugestaltung des Vermittlungsvorranges und die Abschaffung des Verkürzungsgebots für Ausbildungen können mehr Menschen durch Qualifikation und Weiterbildung befähigt werden, unabhängig von staatlichen Unterstützungsleistungen zu leben. Mit der Entfristung des sozialen Arbeitsmarktes wird zudem die soziale Teilhabe gestärkt“, urteilte Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge.

Die vorgesehene ergänzende Fortschreibung der Regelbedarfe sei ein Schritt, um die Preissteigerungen der vergangenen Monate abzufedern. Doch sei es nicht sicher, ob hierdurch auch die im Jahr 2023 zu erwartenden weiteren Preissteigerungen aufgefangen werden könnten. „Die Sicherung des Existenzminimums ist auch in Zeiten hoher Inflation ein verfassungsrechtlich vorgegebenes Ziel.“

Das Kolpingwerk sprach mit Blick auf das künftige Bürgergeld von „einer sinnvollen Korrektur des bisherigen Systems des Forderns und Förderns“. Menschen im Grundleistungsbezug werde eine deutlich bessere Perspektive zur beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe eröffnet. „Im Vordergrund steht die Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit von fast vier Millionen Menschen. Der Schwerpunkt wird auf Maßnahmen zur Qualifizierung und Weiterbildung liegen und mit finanziellen Anreizen verbunden sein. Dies stellt aus Sicht des Kolpingwerkes eine begrüßenswerte Weiterentwicklung der Reform dar“, so der katholische Verband.

Berlin (epd). Die Bundesregierung will trotz der zunehmend schwierigen Bedingungen beim Wohnungsbau mehr Wohnraum schaffen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am 12. Oktober in Berlin, die Ampel-Koalition halte an ihrem Ziel fest, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Es sei gerade in schwierigen Zeiten wichtig, dieses Ziel erreichen zu wollen. Denn es habe sich nichts geändert am Bedarf der Bevölkerung an bezahlbaren Wohnungen, sagte der Kanzler.

Scholz stellte gemeinsam mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) die Vereinbarungen des „Bündnisses bezahlbarer Wohnraum“ vor. Geywitz nannte den Katalog zur Beschleunigung des Wohnungsbaus „ein Paket, das Gewicht hat“. Die Vereinbarungen seien ein wichtiger Zwischenschritt, das Ziel sei aber erst erreicht, wenn die Baukapazitäten so erhöht worden seien, dass 400.000 Wohnungen im Jahr gebaut werden könnten.

Für das Bündnis hat Geywitz Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer und Kommunen, der Wohnungs- und Bauwirtschaft, der Sozialverbände, Umweltverbände, Gewerkschaften, Kirchen und zivilgesellschaftlicher Organisationen an den Tisch geholt. Der Mieterbund und die Union kritisierten die Ergebnisse.

Zu den „Maßnahmen für eine Bau-, Investitions- und Innovationsoffensive“ zählen Vorhaben, die die Baukosten reduzieren, wie beispielsweise Bauen mit Fertigteilen. Das Aufstocken von Häusern soll mehr Wohnraum schaffen, ohne neue Flächen zu erschließen. Anträge und Genehmigungsverfahren sollen vereinfacht und stärker digitalisiert werden. Der Wohnungsbau soll gleichzeitig den Klimaschutzanforderungen genügen, da bis 2030 die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor fast halbiert werden müssen. Außerdem will Geywitz ein Kreditprogramm für Familien auflegen, die bauen wollen.

Seine Förderung für den Sozialwohnungsbau hatte der Bund bereits im Frühjahr erhöht, auf 14,5 Milliarden Euro bis 2026 statt der zunächst vorgesehenen vier Milliarden Euro bis 2025. Im vergangenen Jahr entstanden nur knapp 21.500 neue Sozialwohnungen, gleichzeitig sank der Bestand um 27.000 Wohnungen auf bundesweit 1,1 Millionen Sozialwohnungen. In den zurückliegenden 15 Jahren hat sich die Zahl der Sozialwohnungen fast halbiert. Insgesamt waren im vergangenen Jahr rund 293.000 Wohnungen fertiggestellt worden, gegenüber 2020 war das ein Rückgang um rund vier Prozent.

Aktuell verlangsamt sich der Wohnungsbau weiter. Dem Münchner Ifo-Institut zufolge sind die Stornierungen im September auf fast 17 Prozent gestiegen, nach gut elf Prozent im August. Gründe seien die explodierenden Preise für Material und Energie, steigende Kreditzinsen und Lieferengpässe.

Der Deutsche Mieterbund rechnet nicht damit, dass die Wohnungsbauziele erreicht werden. „Wir sind meilenweit vom Ziel der Bundesregierung entfernt, in diesem Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen“, sagte Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Im Gegenteil. Ich gehe davon aus, dass wir weniger als 300.000 Wohnungen bauen werden.“

Die Union kritisierte den Maßnahmenkatalog des Bündnisses als „gute Vorsätze und Prüfaufträge“. Der bau- und wohnungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak (CDU), erklärte: „Ziele zu formulieren, ist noch keine Politik.“ Die Neubauzahlen brächen angesichts explodierender Preise für Energie, des Fachkräftemangels und des „Förderchaos'“ im Wohnungsbau aktuell ein. Dennoch habe das Bündnis bezahlbarer Wohnraum lediglich „den Koalitionsvertrag durchdekliniert, als sei nichts geschehen.“

Janine Wissler, Vorsitzende der Linkspartei, sagte, die vom Bündnis vorgestellten Maßnahmen würden nichts an den drastisch steigenden Mieten ändern. „Bauen allein ist keine Lösung, denn es werden vor allem Luxuswohnungen gebaut, weil damit richtig Geld verdient werden kann.“ Gebraucht würden 250.000 zusätzliche Sozialwohnungen pro Jahr durch Neubau und Ankauf, die dauerhaft bezahlbar blieben. Außerdem forderte Wissler einen bundesweiten Mietendeckel, also ein Stopp für Mieterhöhungen und eine Obergrenze für Mieten.

Ähnlich äußerte sich auch die Gewerkschaft ver.di. Es fehle an Maßnahmen, die den bisherigen Anstieg der Mieten beenden, sagte die stellvertretende Vorsitzende Christine Behle. „Wir sind überzeugt, dass sich die steigenden Mieten ohne eine strikte Regulierung der Mietpreise nicht wirksam ausbremsen lassen. Daher setzt sich ver.di für die Einführung eines bundesweiten Mietendeckels ein.“ Behle verwies zudem darauf, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Berliner Mietendeckel die Möglichkeit eines Bundes-Mietendeckels offengelassen habe.

Auf das Fehlen von barrierefreien Wohnungen verwies der VdK. „Das muss sich ändern. Die Zeit ist reif, dass die Politik endlich den Bedarf an barrierefreiem Wohnraum richtig einschätzt und danach handelt“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Es greife viel zu kurz, einfach die Rollstühle im Land zu zählen. Barrierefreiheit benötigten auch alle älteren Menschen sowie Pflegebedürftige und all jene, die zum Beispiel keine Treppen steigen könnten. „Laut Einschätzung der KfW brauchen wir bis 2030 rund 3,5 Millionen barrierefreie Wohnungen“.

Der Schlüssel zu mehr Barrierefreiheit sei der Neubau, so Bentele: „Wir fordern, dass jede neue Wohnung so gebaut werden muss, dass sie problemlos komplett barrierefrei gemacht werden kann.“

Berlin (epd). Der Bund stellt Ländern und Kommunen weitere Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nannte am 11. Oktober die Zahl von 56 zusätzlichen Liegenschaften, die genutzt werden könnten. Dabei handelt es sich nach ihren Worten um 4.000 Plätze zur dauerhaften Unterbringung von Schutzsuchenden.

Zugleich wies sie darauf hin, dass in den bislang vom Bund bereitgestellten Unterkünften nur 68 Prozent der Plätze abgerufen worden seien. Städte und Landkreise hatten zuvor angesichts der gestiegenen Zahl von Schutzsuchenden Alarm geschlagen.

Nach einem Gespräch mit Vertretern von Ländern und kommunalen Spitzenverbänden unterstrich Faeser die Bereitschaft von Politik und Gesellschaft in Deutschland, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Man müsse aber auch sagen: „Dieser humanitäre Kraftakt ist immer schwieriger zu bewältigen, je länger dieser furchtbare Krieg anhält“, sagte Faeser.

Sorge macht ihr nach eigenen Worten der Anstieg von Anträgen im regulären Asylverfahren verbunden mit stärkerer Zuwanderung über die Balkanroute. Man müsse dort klar für Begrenzung sorgen, sagte Faeser und kündigte an, die Grenzkontrollen zum Nachbarland Österreich über November hinaus erneut um ein halbes Jahr verlängern zu wollen.

Zudem kündigte sie Gespräche auf europäischer Ebene an. Dabei soll es um Schwierigkeiten bei der Rückführung von Asylsuchenden gehen, für deren Versorgung nach der Dublin-Verordnung eigentlich ein anderes EU-Land zuständig wäre. Auch über einen verstärkten Einsatz von Frontex will Faeser nach eigenen Worten reden.

Der Vizepräsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung (SPD), sagte, die Flüchtlingssituation habe inzwischen eine Größenordnung erreicht, die mit den Jahren 2015 und 2016 zu vergleichen sei. In vielen Fällen seien Kommunen an der Grenze der Belastung angekommen, sagte der Leipziger Oberbürgermeister.

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, erklärte nach dem Treffen: „Feldlager und Turnhallen sind keine Ideallösung.“ Er begrüßte Faesers Ankündigung für eine Begrenzung der Fluchtzuwanderung über die Balkanroute. Zudem hänge die Entwicklung in der kalten Jahreszeit davon ab, wie gut es gelinge, in der Ukraine winterfeste Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, sagte Sager. Deutschland will den Bau solcher Unterkünfte Faeser zufolge unterstützen.

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Joachim Herrmann (CSU), drang auf weitere finanzielle Unterstützung des Bundes. Nach seinen Angaben sollen die zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten der Länder darüber geführten Verhandlungen im November abgeschlossen werden. Den Zeitungen der Mediengruppe Bayern vom 11. Oktober sagte Herrmann, Länder und Kommunen bräuchten „etwa acht Milliarden Euro vom Bund“.

Der Bund war nach der Fluchtbewegung im Jahr 2015 befristet in die Finanzierung der Kosten für die Unterkunft von Flüchtlingen eingestiegen. Derzeit wird über eine Anschlussregelung verhandelt.

Deutschland hat nach Faesers Worten inzwischen rund eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, für die ein vereinfachtes Aufnahmeverfahren vereinbart wurde. Zusätzlich wurden in diesem Jahr bis Ende September rund 135.000 Erstanträge im regulären Asylverfahren gestellt.

Die Diakonie betonte, für diese Menschen müssten die gleichen Regeln gelten wie sie für Flüchtlinge aus der Ukraine etabliert wurden, etwa beim Bezug von Leistungen und der Erlaubnis, schnell eine Arbeit aufnehmen zu können. „Menschen, die zu uns kommen, müssen schnell in den Kommunen ankommen, statt über Monate untätig in Großeinrichtungen der Länder zu verharren“, sagte Vorständin Maria Loheide. Aus Sicht der Diakonie müsse die Sicherung des Existenzminimums für alle Menschen in Deutschland gelten und das Asylbewerberleistungsgesetz gehöre abgeschafft.

Berlin (epd). Mit der Vorlage des Berichts einer Expertengruppe des Europarates sind die Mängel im deutschen Gewaltschutz in den Fokus geraten. Hintergrund ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die sogenannte Istanbul-Konvention. Die trat in Deutschland am 1. Februar 2018 in Kraft. Die Konvention sieht die Überwachung der staatlichen Umsetzung des Gewaltschutzes durch eine unabhängige Expertengruppe vor, die sich nun zu Wort gemeldet hat. Ihr Bericht basiert auf den Informationen aus dem Staatenbericht, Berichten aus der Zivilgesellschaft und dem Besuch in Deutschland im September 2021 vorgelegt.

Nach Angaben von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) loben die Expertinnen Deutschland für erste Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene, den Schutz von Frauen vor Gewalt effektiv voranzubringen. „Zugleich betonen sie allerdings, dass trotz der Fortschritte weiter Handlungsbedarf besteht“, räumte die Ministerin ein. Sie forderten mehr Frauenhausplätze zu schaffen und das Beratungsangebot für von Gewalt betroffene Frauen weiter auszubauen. Dabei solle auf eine ausgeglichene geographische Verteilung geachtet werden, so der Bericht.

Außerdem sollen laut Paus die Bedürfnisse besonders verletzlicher Gruppen, wie Frauen mit Behinderungen, geflüchtete Frauen oder queere Menschen, berücksichtigt werden. Jede Frau und ihre Kinder müsse einen gesicherten Zugang zum Hilfesystem haben.

Weiter mahnt der GREVIO-Bericht (englisch für: Group of experts on action against violence against women and domestic violence) an, dass hierzulande die Verpflichtung noch nicht ausreichend umgesetzt ist, gezielte politische Maßnahmen gegen Gewalt zu beschließen. Deutschland brauche eine Koordinierungsstelle auf Bundesebene und die Entwicklung einer langfristigen Gesamtstrategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.

Paus kündigte an, den Anregungen Taten folgen zu lassen: „Wir werden daher das Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder absichern. Wir haben vereinbart, auf Bundesebene einen Rechtsrahmen für die verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern zu schaffen.“ Zudem werde Regierung eine Koordinierungsstelle einrichten, die eine ressortübergreifende Strategie zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen erarbeitet. „Außerdem wird mein Ministerium noch in diesem Jahr eine unabhängige Beobachtungsstelle schaffen“, so die Ministerin.

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack forderte am 7. Oktober in Berlin einen Rechtsanspruch auf sofortigen Schutz und Hilfe für alle Opfer von häuslicher Gewalt. „Das Hilfesystem muss für alle greifen, unabhängig von Geschlecht, von sexueller Orientierung, Aufenthaltsstatus, Herkunftsort oder gesundheitlicher Einschränkung“, so die Gewerkschafterin. Dafür müssten bundesweit verbindliche Regelungen getroffen werden, die ein bedarfsgerechtes Unterstützungsangebot sicherstellen.

Sie rügte außerdem, dass seit Jahren eigenständige gesetzliche Regelungen für die Einrichtung von Gewaltschutzambulanzen und für bindende Mindeststandards für Länder und Kommunen überfällig seien. „Ebenso braucht es Regelungen, um den Lebensunterhalt für von Gewalt betroffene Menschen für die Zeit ihrer Unterbringung in einer Schutzeinrichtung sicherzustellen, und zwar unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.“

„Auch fünf Jahre nach Inkrafttreten der Istanbul-Konvention finden gewaltbetroffene Frauen nicht verlässlich Schutz in Deutschland“, urteilte der Deutsche Frauenrat. Die Bundesregierung müsse das Gutachten zum Anlass nehmen, ihre Anstrengungen für einen flächendeckenden Zugang zu Schutzräumen zu verstärken. „Gewaltfreiheit braucht ein starkes Fundament aus Institutionen, Ressourcen und politischer Strategie für Gewaltprävention,“ sagte Geschäftsführerin Anja Nordmann.

Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband forderte, die Frauenhäuser institutionell abzusichern und die Versorgung flächendeckend ausbauen. Im Paritätischen sind 130 Frauenhäuser und 190 Frauenberatungsstellen Mitglied.

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, verwies auf regionale Versorgungslücken. "Es kann nicht sein, dass es von der Wohnregion abhängt, ob man sich vor einem prügelnden Partner schützen kann.” Schneider warb dafür, den Bericht der Experten sehr ernst zu nehmen und eine gesetzlich verbindliche Finanzierung für Frauenhäuser zu garantieren und die Versorgung auszubauen.

Berlin (epd). Angesichts eines zunehmenden Mangels an Arbeitskräften will die Bundesregierung die gezielte Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt fördern. Das Kabinett beschloss am 12. Oktober in Berlin eine Fachkräftestrategie, wonach unter anderem das Einwanderungsrecht reformiert und die Verfahren beschleunigt werden sollen. Firmen, Länder, Kommunen, Sozialpartner, Bundesagentur für Arbeit, Bildungsträger und die Bundesregierung sollten zudem stärker zusammenarbeiten.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte, dass noch im Herbst Eckpunkte für ein modernes Einwanderungsgesetz vorlegt würden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plädierte für „mehr Offenheit für ausländische Fachkräfte“.

Bei einem seit 2019 mit 13 Millionen Euro geförderten Pilotprojekt der Europäischen Union und des Entwicklungsministeriums zur Arbeitsmigration und -mobilität zwischen Nordafrika und Europa (THAMM) werden bereits Arbeitsagenturen in Tunesien, Marokko und Ägypten geschult und mit den Arbeitsagenturen in Belgien, Frankreich und Deutschland verbunden. Deutsche Unternehmen können über diesen Weg Stellen besetzen, falls sie dafür in Deutschland niemanden finden.

Laut Entwicklungsministerium wurden bislang 234 Auszubildende und 44 Fachkräfte aus Tunesien, Marokko und Ägypten an Betriebe in Deutschland vermittelt.

Für die Grünen sagte deren stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch, Deutschland wolle „zu einer Weiterbildungsrepublik“ werden. „Mit der Bildungszeit werden wir Weiterbildung aus dem Beruf heraus unterstützen.“ Zudem werde das künftige Bürgergeld Hartz IV überwinden. Und: „Mit einem zusätzlichen Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro unterstützen wir alle Arbeitslosen, die sich auf den Weg in einen neuen Beruf machen.“ Der Vorrang von Vermittlung in Helferjobs werde abgeschafft. Zu oft habe er in der Vergangenheit Aus- und Weiterbildung verhindert, so Audretsch.

Für die FDP sagte Pascal Kober, die Fachkräftestrategie der Bundesregierung sei eine starke Antwort auf eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. „Wir haben in Deutschland jedoch nicht nur ein Fach- sondern ein generelles Arbeitskräfteproblem.“ Deshalb müsse wir jetzt Tempo bei der Umsetzung gemacht werden.

Kober schlug vor, über die Maßnahmen der Bundesregierung hinaus die Westbalkanregelung nicht nur zu entfristen, sondern auch das Kontingent von 25.000 Visa pro Jahr aufzuheben und die Regelung auf weitere Herkunftsländer auszuweiten, um Arbeitskräfte schnell und einfach nach Deutschland zu holen. „Um Fachkräfte im Ausland zu rekrutieren und zu qualifizieren, brauchen gerade kleinere und mittlere Unternehmen Unterstützung. Hier können Zeitarbeitsunternehmen starke Partner sein. Daher müssen wir auch das Beschäftigungsverbot von Angehörigen aus Drittstaaten in der Zeitarbeit endlich abschaffen“, so der FDP-Politiker.

Berlin (epd). Das Bundeskabinett hat die Rechengrößen der Sozialversicherung für das Jahr 2023 beschlossen. Danach steigt die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung im Westen von 7.050 Euro auf 7.300 Euro im Monat, wie das Bundessozialministerium am 12. Oktober in Berlin mitteilte. Im Osten steigt die Beitragsbemessungsgrenze von 6.750 Euro im Monat auf 7.100 Euro.

Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenkasse wurde auf 66.600 Euro erhöht (2022: 64.350 Euro). Die ebenfalls bundesweit einheitliche Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2023 in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt auf 59.850 Euro jährlich (2022: 58.050 Euro) bzw. 4.987,50 Euro monatlich (2022: 4.837,50 Euro).

Grundlage für die Berechnung der Sozialversicherungsrechengrößen 2023 ist die Lohnentwicklung im Jahr 2021. Sie betrug im Bundesgebiet plus 3,3 Prozent und in den alten Bundesländern plus 3,31 Prozent.

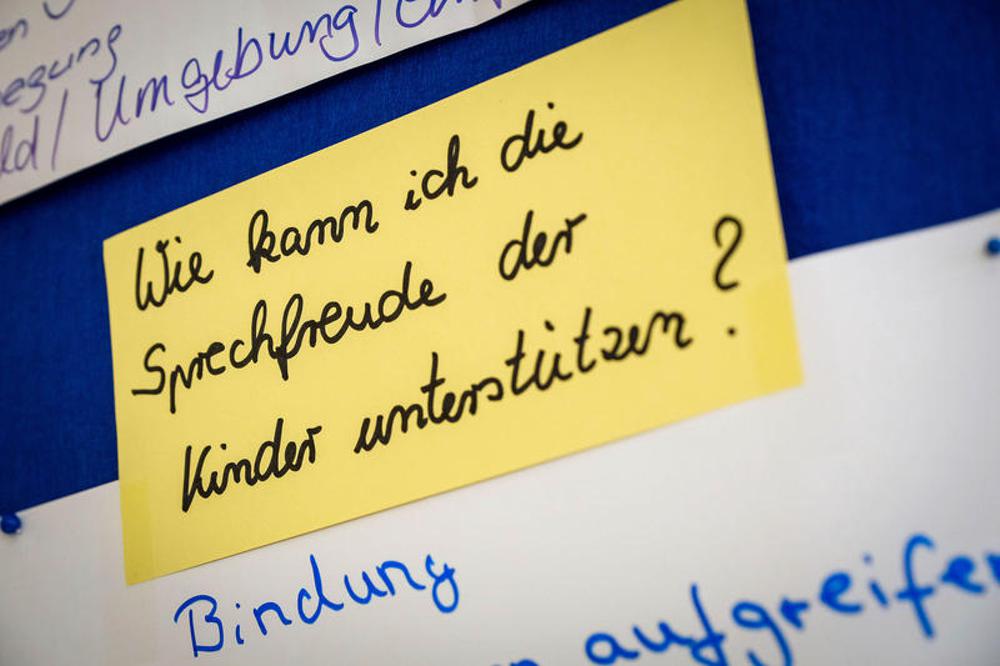

Berlin (epd). Bei seiner jüngsten Sitzung am 7. Oktober in Berlin forderten die Länder den Bund erneut auf, die finanzielle Unterstützung der Sprach-Kitas fortzuschreiben. Außerdem pochten die Länder auf eine Zusage der Bundesregierung, die Länder über 2024 hinaus bei der Qualitätsentwicklung zu unterstützen und lehnte bundeseinheitliche Vorschriften für eine am Einkommen der Eltern orientierte Beitragsstaffelung ab.

Weitere Beschlüsse betrafen die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes sowie die Unterstützung von Kliniken. medizinischen Einrichtungen und Pflegebetrieben bei den Energiekosten.

Das Bundes-Modellprogramm Sprachkitas mit zuletzt rund 200 Millionen Euro für 2022 läuft zum Jahresende aus. Familienministerin Paus will eine Übergangsfinanzierung bis Ende Juni 2023 erreichen, danach müssten die Länder die Sprachförderung in die Regelfinanzierung übernehmen, erklärte sie. Sie sei darüber mit den Ländern in intensiven Verhandlungen. „Wir alle wissen, dass wir zügig eine Einigung brauchen, damit die Sprachkitas weiterbestehen können“, sagte sie. Die Sprachförderung kommt Kindern zugute, die nicht gut oder nicht altersgemäß Deutsch sprechen.

Zum Widerstand der Länder gegen Änderungen bei der Staffelung der Beiträge sagte Paus: „Wir haben im Kita-Qualitätsgesetz festgeschrieben, dass die Elternbeiträge nach Einkommen gestaffelt werden müssen. Das ist sozial gerecht für alle.“ Von der bisherigen Verwendung der Bundesmittel für Beitragsentlastungen hätten nur selten Familien mit geringen Einkommen profitiert. Die Länder lehnen die neue Vorschrift zur Beitragsstaffelung hingegen als einen Eingriff in ihre Kompetenzen ab. Der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sagte im Bundesrat, man habe bereits Instrumente, die Elternbeiträge sozialverträglich zu gestalten.

Der Bund stellt den Ländern mit dem zweiten Kita-Qualitätsgesetz in den beiden kommenden Jahren jeweils knapp zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Künftig sollen die Länder die Mittel vorrangig in die sprachliche Bildung der Kinder, mehr Fachkräfte, eine gute Ernährung, Angebote für mehr Bewegung sowie die Stärkung der Tagespflege investieren.

Im Unterschied zu den bisherigen Regelungen im sogenannten Gute-Kita-Gesetz der Vorgängerregierung sieht der Entwurf von Paus außerdem vor, dass die Länder künftig keine Bundesmittel mehr in eine weitere Senkung von Kita-Gebühren oder die Ausweitung der Gebührenfreiheit stecken sollen. Die Finanzierung der bisherigen Beitragsmodelle durch Bundesmittel soll auf die Hälfte gedeckelt werden.

Der Bundesrat forderte die Bundesregierung zudem auf, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in der aktuellen Energiepreiskrise kurzfristig zu unterstützen. In einer Entschließung der Länder wird gefordert, unverzüglich gesetzliche Regelungen auf den Weg zu bringen, um die Liquidität der Krankenhäuser rasch zu sichern. „Ziel ist es, die aktuell extrem steigenden Energie- und Sachkosten zeitnah gegenzufinanzieren - ggf. durch unterjährige Zuschlagszahlungen“, so der Beschluss. Auch für den Bereich der Reha- und Vorsorgeeinrichtungen sowie für medizinische Einrichtungen wie etwa Arztpraxen, seien ebenfalls Regelungen zu treffen, um nicht refinanzierte Kostensteigerungen zu kompensieren.

Damit die Beiträge der Gesetzlichen Krankenversicherung stabil bleiben, müsse die Bundesregierung die zusätzlichen Kosten über einen Zuschuss aus Steuermitteln decken, so der Länderbeschluss. Für Pflegeeinrichtungen fordert der Rat einen Mechanismus, der die außerordentlichen Kostensteigerungen kurzfristig auffängt, ohne dass die Kosten den Pflegebedürftigen zur Last fallen. Er weist auf die erwarteten Preissteigerungen im Jahr 2023 hin - auch diese seien zu finanzieren.

Grünes Licht für den vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld: Bis Mitte nächsten Jahres kann die Bundesregierung die Zahlungen weiter per Verordnung ermöglichen. Die Länder billigten die vom Bundestag beschlossene Rechtsgrundlage. Sie kann nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten wie geplant in Kraft treten.

Die Sonderregeln zum vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld waren 2020 wegen der Corona-Pandemie eingeführt und über Verordnungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mehrfach verlängert worden. Das ist nun auch über den 30. September 2022 hinaus möglich.

Berlin (epd). Im Kampf gegen Wohnungslosigkeit stärkt das Land Berlin seine Wohnungsprojekte für Obdachlose. Zwei bestehende Modellprogramme werden verstetigt, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am 10. Oktober in der Hauptstadt. Für die Projekte „Housing First“ und „Housing First für Frauen“ stellt Berlin demnach zwischen 2022 und 2023 insgesamt 6,1 Millionen Euro zur Verfügung. Das entspreche einer Verdoppelung der Mittel, sagte Kipping bei der Einweihung neuer Büroräume des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF).

Die Projektarbeit sei mit dem Einzug in eine Wohnung nicht beendet, sagte Kipping unter Hinweis auf den Bedarf an Beratung und psychologischer Betreuung der Betroffenen. Künftig werde das Angebot auf Frauen mit Kindern ausgeweitet. Die Auswertung der auf drei Jahre angelegten Modellprojekte habe eine hohe Wohnstabilität und Zufriedenheit aller Beteiligten ergeben.

Gerade bei Frauen gebe es „versteckte Obdachlosigkeit“, sagte Kipping weiter. Diese sei häufig „nicht sichtbar im öffentlichen Raum“. Vielfach übernachteten Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt getrennt von ihren Kindern, um ihnen die städtischen Unterkünfte für obdachlose Menschen nicht zuzumuten.

Wohnungslosenarbeit für Obdachlose aus dem EU-Ausland sei „eines der schwersten Felder“, sagte Kipping. Das Problem könne nicht auf Landesebene allein gelöst werden. In diesem Bereich bestehe Handlungsbedarf auch auf Bundesebene. Die Betroffenen haben häufig keinen Anspruch auf Sozialleistungen.

„Housing First“ vermittelte nach Angaben des Sozialdiensts katholischer Frauen (SkF) im Rahmen des Pilotprojekts 45 Wohnungen an Männer und Frauen. Bis Ende kommenden Jahres werde die Zahl auf 120 steigen, sagte Elke Ihrlich vom SkF, der das Programm gemeinsam mit der Berliner Stadtmission und der Neue Chance gGmbH betreibt. Über das allein vom SkF betriebene Programm „Housing First für Frauen“ hätten 50 weitere Betroffene einen Mietvertrag erhalten. Deren Zahl soll bis Ende 2023 auf 115 steigen.

Insgesamt 300 Frauen befinden sich laut SkF auf der Warteliste, davon 100 mit Kindern. Viele Betroffene übernachten in Autos oder Wohnwagen.

Sämtliche Frauen, die über das Projekt einen Mietvertrag vermittelt bekommen haben, hätten die Wohnungen in den vergangenen drei Jahren halten können, sagte Ihrlich weiter. Betroffene, die über einen langen Zeitraum obdachlos gewesen seien, müssten erst wieder lernen, in einer Wohnung zu leben. Dafür seien Beratung und psychologische Betreuung wichtig. Überdies sei es gelungen, die Frauen in Kontakt zu den Herkunftsfamilien zu bringen. Grund für Obdachlosigkeit sei vielfach ein fehlendes soziales Netz. Ziel der Angebote sei es, dass die Betroffenen sich selbst stabilisieren lernten.

„Housing First für Frauen“ betreut den Angaben zufolge Betroffene im Alter zwischen 20 und 76 Jahren, darunter ehemalige Berufstätige und Frauen, die noch nie einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind. Viele von ihnen hätten unbehandelte psychische Erkrankungen, berichtete Ihrlich. Vor diesem Hintergrund forderte sie einen Ausbau der Unterkünfte, die täglich rund um die Uhr geöffnet sind, in denen die Obdachlosen nicht am Morgen das Haus verlassen müssen.

Berlin (epd). Ein Sonderbericht des Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) belegt Defizite bei der Hilfsmittelversorgung für gesetzlich Versicherte. In einer Mitteilung vom 10. Oktober heißt es, die Behörde habe die die Qualität der Hilfsmittelversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung systematisch untersucht und dabei große Lücken festgestellt.

Die Versorgung mit hochwertigen und damit meist teuren Hilfsmitteln wie etwa Rollstühlen, Hörgeräten, und Prothesen sei an vielen Stellen verbesserungswürdig, heißt es im Bericht. Denn diese Bereitstellung sei für viele Menschen Grundvoraussetzung für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das gelte insbesondere für ältere oder behinderte Menschen.

Zwar seien die Krankenkassen gesetzlich verpflichtet, mit Erbringern Verträge abzuschließen, die für Versicherte beziehungsweise Patientinnen und Patienten transparent nachvollziehbar seien. „Der Sonderbericht legt dar, dass dies nicht immer der Fall ist. Nach Einschätzung des BAS gibt es Defizite bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, die sich negativ auf die Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln auswirken.“

Beispielsweise verfügen den Angaben nach nicht alle Krankenkassen über eine ausreichende Anzahl an Verträgen. Darüber hinaus kommen die bundesunmittelbaren Krankenkassen nur vereinzelt ihrer Pflicht nach, über Vertragsinhalte zu informieren, sodass ein Vergleich der Leistungsangebote verschiedener Krankenkassen erschwert wird.

In seinem Sonderbericht regt das BAS an, den bestehenden Rechtsrahmen weiterzuentwickeln. „Wir schlagen deshalb eine Rückkehr zur Zulassung der Leistungserbringer per Verwaltungsakt und landesweit einheitliche Versorgungsverträge vor“, sagte Frank Plate, Präsident des BAS. „Das BAS möchte den Diskussionsprozess über die weitere Gestaltung in der Hilfsmittelver-sorgung anstoßen.“

Das Bundesamt für Soziale Sicherung führt die Aufsicht über die Träger und Einrichtungen der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung, deren Zuständigkeitsbereich sich über mehr als drei Bundesländer erstreckt. Zudem nimmt das BAS wichtige Verwaltungsaufgaben im Bereich der Sozialversicherung wahr.

Hanau (epd). Vorsichtig schiebt Sandra die Pizza in den großen Steinofen. „Ganz schön heiß“, ruft sie und wedelt sich mit den Händen Luft zu. Die junge Frau hilft heute zum ersten Mal in der Gastronomie aus - im Seecafé in Hanau. Normalerweise arbeitet die 36-Jährige in einer Einrichtung des Behinderten-Werks Main-Kinzig in Langenselbold. Dort sortiert sie Schrauben, wie die lebensfrohe Frau erzählt: „Das heute ist was ganz anderes.“ Und lässt sich von einem der Köche zeigen, wie sie die fertig gebackene Pizza am besten schneidet.

In der Küche des Seecafés hat Sandra heute bereits Besteck geordnet und den Servicekräften über die Schulter geschaut. „Das macht Spaß und die Zeit geht schnell rum“, sagt sie in der Pause zu ihrer Tauschpartnerin Maria Treinen.

Beide machen mit bei der 2019 gestarteten Aktion „Schichtwechsel“. Für einen Tag lang lernen Mitarbeitende aus Unternehmen deutschlandweit den Arbeitsalltag in Werkstätten für behinderte Menschen kennen und umgekehrt. In diesem Jahr haben sich nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen so viele Firmen wie noch nie beteiligt.

„Wir wollen einen Perspektivwechsel ermöglichen und Vorurteile abbauen“, erklärt Martin Berg, Vorstandsvorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft und des Behinderten-Werks Main-Kinzig. Das Ziel: Beide Seiten sollen den Arbeitsalltag mit seinen Vorzügen aber auch Schwierigkeiten kennenlernen.

Die erlebt Maria Treinen schon bei einer ihrer ersten Aufgaben in der Metallwerkstatt, die nur wenige Meter vom Seecafé entfernt liegt. Die 23-Jährige hantiert mit den Schrauben, die für Auto-Ersatzteile gebraucht werden. „Ops, jetzt hab ich was falsch gemacht!“, murmelt die Kellnerin und lacht. Ein Mitarbeiter ist sofort zur Stelle und setzt die Schraube mit einem gekonnten Griff wieder richtig ein. „Ich finde das beeindruckend, wie Leute, die zum Beispiel eine Sehschwäche haben, nur mit Hilfe von Tasten und Fühlen das hier alles hinkriegen“, sagt Maria, während sie langsam den Dreh raus hat mit den Schrauben.

Manchmal können Werkstattmitarbeitende weitervermittelt werden auf den regulären Arbeitsmarkt, wie Martin Berg berichtet. „Um der Wahrheit gerecht zu werden, muss man aber sagen: Es sind nur wenige.“ Die Werkstätten seien jedoch bemüht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. „In vielen Unternehmen sind die Arbeitsprozesse schneller, alles ist mehr nach Leistung orientiert“, sagt Berg. Der Druck sei oftmals so groß, dass zunehmend Menschen den Anforderungen nicht mehr gerecht werden könnten.

Vorstandsvorsitzender Berg wehrt sich gegen die Kritik an den etwa 700 Werkstätten in Deutschland, die Menschen würden ausgebeutet, abgeschottet, schlecht bezahlt. Im Durchschnitt verdienen die Mitarbeitenden dort um die 220 Euro im Monat. Erst vor wenigen Wochen war in den sozialen Medien erneut eine Diskussion aufgeflammt. Unter dem Hashtag #IhrBeutetUnsAus machten Betroffene ihrem Ärger Luft. Auf Internetseiten wie JOBinklusive.org fordern Aktivistinnen und Aktivisten neben dem gesetzlichen Mindestlohn finanzielle Anreize für erfolgreiche Vermittlungen von Werkstattbeschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft setzt sich nach eigenen Angaben für eine Gesetzesänderung für das Entgeltsystem für Werkstattbeschäftigte ein. Inklusion auf dem Arbeitsmarkt sei nicht nur Aufgabe von Werkstätten und Politik, betont Berg. Mit dem „Schichtwechsel“ möchten seine Kolleginnen und Kollegen Aufmerksamkeit erzeugen. „Es braucht mehr Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderung einstellen.“

Das fordern auch Initiativen immer wieder. Viele Arbeitgeber scheuten die Einstellung von Arbeitskräften mit Handicap, heißt es etwa von der Aktion Mensch. Im Sommer dieses Jahres seien trotz Fachkräftemangels mehr als 160.000 schwerbehinderte Menschen in Deutschland arbeitslos gemeldet gewesen. Zwar seien Betriebe ab 20 Angestellten verpflichtet, auch Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, aber viele zahlten lieber stattdessen eine Ausgleichsabgabe.

Das Team vom Seecafé arbeitet schon länger mit behinderten Menschen zusammen, erzählt Maria, als sie mit Sandra auf ihren Tausch-Tag zurückblickt. „Wir haben einen Kollegen mit Autismus eingestellt, und der macht seinen Job super. Er wird behandelt wie jeder andere und kriegt keine Extra-Wurst. Das tut ihm und uns gut“, berichtet die Hanauerin stolz. Sandra und sie möchten auf jeden Fall in Kontakt bleiben und prosten sich mit einem Kakao zu.

Mönchengladbach (epd). Wie kann ein blinder Mensch skaten? Was ist in puncto Barrierefreiheit beim Camping eigentlich wichtig? Welche Aussagen über Menschen mit Behinderung gehen gar nicht? Okan Türkyilmaz, Zora Kiesow und ihre Kolleginnen und Kollegen im Social-Media-Team der diakonischen Stiftung Hephata wollen aufklären. Seit mittlerweile drei Jahren betreibt das Team, in dem junge Erwachsene mit verschiedenen Behinderungen arbeiten, den Youtube-Kanal und den Instagram-Account „Behindert - So what!“. Mit Humor und ihrer eigenen Perspektive gehen sie an Fragen und Probleme heran, die Menschen ohne Behinderung oft gar nicht als solche erkennen.

Auf ein Youtube-Video über die Probleme mit der Barrierefreiheit am Hauptbahnhof Mönchengladbach-Rheydt und alles, was darauf folgte, ist das Team besonders stolz. Dafür testete Leo Drinceanu mit seinem Rollstuhl, ob er an dem Bahnhof ohne fremde Hilfe zurechtkommt - es war schwierig. „Die Bahn hat dann die Hindernisse weggemacht“, berichtet Zora Kiesow. Als der Bahnhof im Herbst 2021 abgerissen wurde, durften Leo Drinceanu und das Team dabei sein. Das neue Gebäude soll nun komplett barrierefrei werden.

Im Mai 2019 hatte die evangelische Stiftung ihre Social-Media-Arbeit neu aufgestellt. Seitdem sind auch junge Menschen, die zuvor in den Hephata-Werkstätten arbeiteten, Teil davon. Die Menschen, um die es geht, sollten selbst für sich sprechen dürfen. Oder wie Okan Türkyilmaz, der von Beginn an dabei ist und mit einer leichten Lernbehinderung lebt, das Ziel beschreibt: „Inklusion voranzutreiben, auf verschiedene Behinderungen aufmerksam zu machen. Dass einfach mehr gehört wird, dass Menschen mit Behinderung auch ernst genommen werden.“ Neben Hephata finanziert auch die Aktion Mensch einen Teil dieser Arbeit.

Das Team arbeitet wie andere Redaktionen auch: Morgens werden in einer Konferenz Ideen ausgetauscht, recherchiert, Beiträge und Drehs geplant, Bilder geschossen und Instagram-Posts hochgeladen. Dabei klären die Mitglieder neben Barrierefreiheit auch über verschiedene Arten von Behinderung auf und erklären, wie die Gesellschaft besser damit umgehen könnte. Hinzu kommen Berichte aus dem eigenen Alltag.

Unter dem Titel „Mach doch mal schneller“ beispielsweise geht es um unsichtbare Behinderungen, es gibt aber auch Videos zu Therapiehunden, Yoga im Rollstuhl und der Frage „Wie geht wählen?“. Auszeichnungen wie den NRW-Inklusionspreis 2020 und den „Mitmän Preis“ des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) 2022 gab es dafür bereits.

Aktuell ist eine Aufklärungsreihe über geistige Behinderungen in Arbeit. Dabei ist es Zora Kiesow besonders wichtig, auch auf nicht sichtbare Behinderungen einzugehen. „Inklusion beginnt im Kopf“, sagt sie. Oft gebe es Briefe von Ämtern, die sie mit ihrer leichten geistigen Behinderung nicht verstehe. Oder Menschen würden ungeduldig, weil sie für manche Dinge länger brauche als andere.

Außerdem mache es sie richtig wütend, wenn jemand Aussagen wie „Bist du behindert?“ als Beschimpfung verwende, berichtet Zora Kiesow . „Viele denken darüber gar nicht richtig nach und wissen nicht, was das eigentlich bedeutet.“ Mithilfe von Youtube und Instagram will das Team das ändern.

Die Arbeit im Social-Media-Team ist teilweise auch mit Stress verbunden, wie Kiesow erzählt. Videoproduktion ist aufwendig, und für einen Fünf-Minuten-Beitrag gehen einige Tage Produktionszeit und viel Planung drauf. Viele verschiedene Aufgaben müssen koordiniert und organisiert werden, das kann schon mal viel werden. Auch deshalb steht Andrzej Piestrak als pädagogische Fachkraft dem Team zu Seite. „Wir suchen gemeinsam Lösungen, wenn jemand unter Stress steht“, erklärt er.

So hat das Team auch eine klare Strategie, wenn es im Netz mal Hasskommentare oder Beleidigungen unter den Beiträgen gibt. Das komme zwar selten vor, sagt Hephata-Kommunikationschefin Alexandra Schoneweg. Dennoch sollen die Teammitglieder nicht überfordert werden. „Deshalb schauen wir uns die Kommentare genau an“, sagt sie. Konstruktive Kritik werde gerne aufgenommen. „Beleidigungen analysieren wir ebenso. Was könnte den Verfasser dazu bewegt haben? Was ist die Motivation dahinter? Warum schreiben Menschen so etwas?“ Für das Team sei es wichtig, stets Ansprechpartner für solche Fälle zu haben, sodass mit Hasskommentaren gut umgegangen werden könne.

Okan Türkyilmaz will sich davon nicht bremsen lassen. „Es ist notwendig, dass Menschen mit Behinderung über das Thema Behinderung reden und nicht Menschen ohne Behinderung“, sagt er. Sie seien selbst betroffen und könnten so eine ganz andere Perspektive in die Öffentlichkeit bringen.

In anderen Medienberichten merke man schnell, ob die Autorinnen und Autoren mit Menschen mit Behinderung gesprochen hätten oder nur aus der Distanz über sie berichteten, beobachtet auch der Pädagoge Andrzej Piestrak. Der Kanal sei wichtig, weil die Beteiligten hier selbst die Gelegenheit bekämen, auf ihre Weise über Themen zu sprechen, die ihnen wichtig seien.

So schlägt Philipp Fuchs in der Redaktionskonferenz etwa vor, einen Rollstuhlskater zu interviewen, Okan Türkyilmaz möchte den öffentlichen Nahverkehr weiter auf Barrierefreiheit testen. Am Düsseldorfer Hauptbahnhof zum Beispiel sieht er noch Nachholbedarf.

Kreuth (epd). Raum für Kinderbetreuung ist vielerorts knapp. Indes stellen sinkende Mitgliederzahlen, immer weniger Gottesdienstbesucher und steigende Kosten für Erhalt und Unterhalt von Gebäuden die Kirchengemeinden vor Herausforderungen. In der evangelischen Kirchengemeinde am Tegernsee in Bayern hat man sich daher etwas einfallen lassen: Die kleine protestantische Kirche in Kreuth soll zur Kita umgebaut werden.

Das allein ist heute gar nicht mehr so besonders, häufig trennen sich Kirchen von Immobilien und es entstehen daraus Kletterhallen, Clubs oder Hotels. Doch das nach eigener Aussage deutschlandweit Einzigartige in Kreuth: Die Kirche wird Kita - und bleibt Kirche.

Auch der Kirchenraum der Emmaus-Kirche selbst solle im Kita-Alltag mitgenutzt werden, erläutert Pfarrer Martin Weber. Dann wird also auf dem Altar gebastelt, neben dem Taufbecken Lego gebaut und vor der Kanzel gepuzzelt.

Und wenn die Gemeinde in dem 1956 erbauten modernen Sakralbau mit asymmetrischem Giebel Gottesdienst feiern will? „Dann werden die Sachen einfach zur Seite gestellt“, sagt der Pfarrer. Denn vielen Einheimischen und Gästen sei „ihre“ Emmauskirche nach wie vor wichtig. „Und das soll sie auch bleiben.“ Die Kirche werde nicht entwidmet - ihre Nutzung wird erweitert. Besonders biete sie sich dann natürlich für Kinder- und Familiengottesdienste oder für Taufen an, sagt der Pfarrer.

Damit alles, was es für eine Kita braucht, genügend Platz findet, bekommt das Gebäude einen Anbau. Die Pläne hierfür liegen aktuell beim Landratsamt. „Wenn wir im Herbst 2023 als Krippe loslegen könnten, wäre das schön“, sagt Weber. Ob das jedoch realistisch ist, werde sich im Winter zeigen, wenn die Ausschreibung begonnen hat. Eine erste Schätzung der Baukosten liegt bei 1,3 Millionen Euro - die Gemeinde wird davon etwa 200.000 Euro selbst stemmen müssen.

Unterkommen soll in dem Gebäude eine Krippengruppe für zwölf Kinder von null bis drei Jahren. Die evangelische Gemeinde hat Erfahrung in Sachen Kinderbetreuung: Acht Kitas hat sie in den vergangenen 15 Jahren gemeinsam mit den Kommunen im Tegernseer Tal aufgebaut. Trotzdem sind die Wartelisten lang.

Kirchen dagegen gebe es im Tal mehr als genug, sagt Weber: insgesamt fünf evangelische und elf katholische. Auch dank der heutigen Mobilität werde da die Emmauskirche „nicht mehr so intensiv benötigt wie vor 50 Jahren“.

Statt also ein weiteres Gotteshaus teuer für die immer weniger werdenden Besucher zu sanieren, entschied sich der Ort, in die Kinder zu investieren. Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider hat selbst schon als kleiner Junge an der Glockenschnur der Emmauskirche gezogen. Er freue sich, dass das Gotteshaus mit Blick auf die Berge und offenem Glockenturm nun dazu beitragen könne, den Notstand an Krippenplätzen im Tal zu mildern.

Wie der Umbau des hellen Raumes mit vielen hohen Klarglasfenstern, weißen Wänden und schlichter Ausstattung im Detail aussehen wird, dazu gibt es noch viel zu klären. Altar, Taufbecken, Kanzel - all das soll jedenfalls bleiben und in das Raumkonzept für die spielenden Kinder integriert werden. Auf der Empore sollen dann Büro und Lager entstehen, die Sakristei vermutlich zum Schlafbereich werden, sagt Weber, und der Altarraum zum Entspannungsbereich mit vielen Kissen und Decken. Toiletten und Küche kommen wohl in den Anbau.

Die Wand hinter dem Altar soll weichen - damit die Kinder direkt in den Garten kommen und Gottesdienstbesucher freien Blick auf die Berge haben. Die bisherigen fest verbauten Kirchenbänke werden durch flexible Bestuhlung ersetzt. Auch für den Fliesenboden und die Akustik in dem Raum mit hoher Decke und Empore wird sich die Gemeinde noch Lösungen einfallen lassen.

„Das ganze Projekt ist übrigens gut biblisch“, sagt Pfarrer Weber: Schon in den ersten Generationen des Urchristentums sei es völlig normal gewesen, dass in Wohnhäusern und anderen Plätzen des normalen Lebens auch Gottesdienst gefeiert wurde. „Eigene Kirchen gab es da nicht, es war selbstverständlich, dass am selben Ort gelebt und geglaubt wurde.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat Ende August Eckpunkte vorgestellt, die zeigen, wie Gesundheitskioske in Deutschland eingeführt werden können. Als Berufsverband für Pflegeberufe begrüßen wir dieses Konzept, weil es die Chance bietet, die Gesundheitsversorgung insbesondere in strukturschwachen Regionen zu verbessern. Mit der Etablierung von Gesundheitskiosken wird darüber hinaus das Potenzial der professionellen Pflege zum Erhalt und Verbesserung der Gesundheit in der Bevölkerung genutzt.

Die Frage nach der Notwendigkeit von Reformen im Gesundheitswesen stellt sich angesichts der bereits vorhandenen Strukturen. Das Gesundheits-und Pflegesystem in Deutschland ist in den zurückliegenden Jahrzehnten so unübersichtlich geworden, dass viele Menschen längst nicht alle ihnen zustehenden Leistungen in Anspruch nehmen. Dazu kommt die demographische Entwicklung, also die Alterung der Gesellschaft, in der sowohl Digitalität als auch regionale Erreichbarkeit eine wichtige Rolle spielen. Die Gesundheitskioske haben vor allem eine Lotsenfunktion, stützen jedoch aber auch maßgeblich die Primärversorgung.

Solche Einrichtungen müssen wohnortnah liegen und die Bedarfe der Patientinnen und Patienten sollen im Mittelpunkt stehen. Wichtig ist auch, dass nicht einfach neue Strukturen neben die vorhandenen gestellt werden, sondern eine patientenorientierte Kooperation aller Akteure im Gesundheitswesen erreicht wird. Patienten sollen einen Ort haben, wo sie schnell und kompetent Behandlung und Betreuung erfahren.

Die akademische Professionalisierung des Pflegeberufes ist eine Entwicklung, die in Deutschland schon vor Jahrzehnten begonnen und immer wieder vor allem durch den Widerstand von Medizinern behindert wurde. Während es in anderen Ländern völlig selbstverständlich ist, dass Pflege eine eigene Profession mit unterschiedlichen Qualifikationsgraden darstellt, wird sie in Deutschland häufig nur in ihrer Rolle als Assistenz für andere Berufe im Gesundheitswesen wahrgenommen. Entsprechend schlecht ist das berufliche Image, die Bezahlung und die Anerkennung für professionelle Pflegekräfte in der Gesellschaft.

Community Health Nursing als Spezialisierung des Pflegeberufes wird derzeit in Deutschland an drei Hochschulen auf Masterniveau ausgebildet. Auch andere pflegerische Qualifikationen werden noch selten, aber doch zunehmend auf Masterniveau angeboten. Umso wichtiger ist es, den Absolventinnen und Absolventen konkrete berufliche Perspektiven, wie beispielsweise den Einsatz in Gesundheitskiosken oder anderen Gesundheitseinrichtungen der Primärversorgung, anzubieten - und das entsprechend ihres Qualifikationsniveaus. In einigen Kommunen bestehen bereits Primärversorgungszentren, die mit Community Health Nurses arbeiten.

Community Health Nurses sind mehr als „Gemeindeschwestern“. Wegen des Fehlens einer treffenden Übersetzung dieser Qualifikation wird bis heute stattdessen die englische Formulierung genutzt. Es dabei wichtig zu betonen, dass Community Health Nurses eigenständig in der Gesundheitsversorgung tätig sind. In der Praxis gestaltet sich hierbei die Zusammenarbeit mit den ärztlichen und therapeutischen Kollegen auf Augenhöhe - und nicht in einem hierarchischen, patriarchal geprägten Weisungssystem, wie es bisher in Deutschland leider Tradition hat.

Zur Gesundheitsversorgung zählt viel mehr als ein Besuch beim Hausarzt, eine Diagnose und die Vergabe eines Medikamentes. Deshalb umfasst Gesundheitsversorgung auch sehr viel mehr als ärztliche Behandlung. Die Veranlassung und Umsetzung dieser Maßnahmen sind auch Aufgabe einer Community Health Nurse, die vor allem ein breites Beratungsangebot, etwa zu den Bereichen Gesundheitskompetenz, Partizipation und Teilhabe bereitstellt.

Der Fokus von Community Health Nursing liegt also bewusst auf der Gesundheitsförderung und der Prävention. Wichtig ist vor allem die kontinuierliche Begleitung von chronisch kranken Menschen. Weitere Leistungen sind unter anderem die kontinuierliche Feststellung des Gesundheitszustandes und individuelle Beratung zum Umgang mit der jeweiligen Erkrankung, wie beispielsweise Diabetes mellitus, dem verbundenen Selbstmanagement, der Alltagsbewältigung und dem frühzeitigen Erkennen von Komplikationen.

Die Ampel-Koalition hat ihre Bereitschaft zur Einführung der Community Health Nurse deutlich im Koalitionsvertrag formuliert: „Professionelle Pflege ergänzen wir durch heilkundliche Tätigkeiten und schaffen u. a. das neue Berufsbild der “Community Health Nurse". Heilkundliche Tätigkeiten können unseres Erachtens sehr gut in einem Gesundheitskiosk erbracht werden. Es ist unabdingbar, dass Pflegefachpersonen klar definierte Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten übernehmen, damit eine gute und koordinierte Versorgung der Patienten möglich wird. Weiterhin ist es folgerichtig, dass professionell Pflegende in den Gesundheitskiosken als Leitungspersonen eingesetzt werden.

Vielerorts entstehen Gesundheitszentren, teilweise in kommunaler Trägerschaft. Zu klären ist, wie sich diese zu den Gesundheitskiosken verhalten und wie bestehende Strukturen, beispielsweise Pflegestützpunkte, Medizinische Versorgungszentren und auch ambulante Pflegedienste mit den Gesundheitskiosken zusammenarbeiten können.

Grundsätzlich sollten die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer solcher Einrichtungen im Vordergrund stehen. Das bedeutet vor allem, dass die Strukturen überschaubar und erreichbar sind. Eine gute Versorgung muss zudem eine aufsuchende Versorgung anbieten. Dazu gehört die aktive Kontaktaufnahme mit potentieller Nutzer.

Berlin (epd). Cybermobbing ist unter Kindern und Jugendlichen weit verbreitet: Mehr als 1,8 Millionen der Schülerinnen und Schüler (16,7 Prozent) sind davon betroffen, wie die am 12. Oktober in Berlin vorgestellte Studie „Cyberlife IV - Cybermobbing bei Schülerinnen und Schülern“ zeigt. Im Jahr 2017 lag der Wert nach Angaben des Bündnisses gegen Cybermobbing noch bei 12,7 Prozent.

„Die Ergebnisse zeigen, dass Cybermobbing sich zu einem dauerhaften Problem an Schulen und im privaten Umfeld der Kinder und Jugendlichen entwickelt hat“, sagte Uwe Leest, Vorstandsvorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing. Die Folgen würden unterschätzt, die Täterinnen und Täter müssten mit keinen Konsequenzen rechnen.

Die Corona-Pandemie hat demnach das Problem verschärft. So gaben rund sieben von zehn Schülerinnen und Schülern an (65 Prozent), dass Cybermobbing seit Corona zugenommen habe. Ähnlich sehen es die Eltern sowie die Lehrerinnen und Lehrer mit jeweils 46 Prozent. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse (TK), erklärte, durch Homeschooling und Kontaktbeschränkungen in der Pandemie hätten Kinder und Jugendliche noch mehr Zeit im Netz verbracht. „Somit werden auch Konflikte häufiger über das Internet ausgetragen.“

Cybermobbing belaste die Psyche und könne gravierende gesundheitliche Folgen haben. Zu körperlichen Beschwerden wie Kopf- oder Magenschmerzen kämen Angst- und Schlafstörungen sowie Niedergeschlagenheit oder Depressionen hinzu, sagte der Chef der größten Krankenkasse in Deutschland. Jeder sechste Minderjährige (15 Prozent) habe aus Verzweiflung schon mal zu Alkohol, Tabletten oder Drogen gegriffen. Fast jeder vierte Betroffene äußere Suizidgedanken (24 Prozent).

Um Cybermobbing entgegenzutreten, forderte das Bündnis, Präventionsarbeit gegen diese Form der Gewalt zu verstärken. Kinder müssten den „sozialen Umgang im Internet“ lernen. Wünschenswert wären außerdem flächendeckende Mobbingberatungsstellen sowie anonyme Hotlines, an die sich Hilfesuchende wenden können.

Für die Studie wurden von Mai bis Juli 355 Lehrerinnen und Lehrer, 1.053 Eltern und 3.011 Schülerinnen und Schüler bundesweit online befragt.

Das 2011 gegründete Bündnis gegen Cybermobbing ist nach eigenen Angaben ein Netzwerk von Eltern, Pädagoginnen, Juristen, Medizinern und Forscherinnen. Das Bündnis klärt über Cybermobbing auf und bietet Betroffenen Hilfe im Internet an.

Bielefeld (epd). Zum 20. Jubiläum des „Betheljahrs“ sind 490 junge Menschen in das Freiwilligenjahr gestartet. In diesem Jahr verzeichne das „Betheljahr“ wieder eine sehr hohe Teilnehmerzahl, erklärten die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel am 12. Oktober in Bielefeld. Die Freiwilligen wurden am Tag darauf in der Zionskirche in Bielefeld-Bethel offiziell begrüßt. 32 junge Menschen kommen in diesem Jahr aus anderen Ländern wie Brasilien, Kasachstan, Kenia oder Indonesien.

Das „Betheljahr“ wird als Freiwilliges Soziales Jahr und als Bundesfreiwilligendienst angeboten. Die Teilnehmer sollen in Betheler Einrichtungen und Diensten beispielhaft einen umfassenden Einblick in Arbeitsfelder des Sozial- und Gesundheitswesens erhalten. Der überwiegende Teil der 500 verfügbaren Plätze ist in Bielefeld und Umgebung angesiedelt. Es gibt aber auch an den Bethel-Standorten im Ruhrgebiet, in Niedersachsen oder in Berlin-Brandenburg Angebote.

Gestartet ist der Freiwilligendienst im Jahr 2002 mit 25 Freiwilligen. Anlass war das absehbare Auslaufen des Zivildienstes. Mit dem „Betheljahr“ wollte Bethel eine Alternative anbieten. Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen gelten als eines der größten diakonischen Werke Europas.

Kassel (epd). Krankenhäuser sind in einem medizinischen Notfall auch mittellosen Menschen gegenüber zur Hilfeleistung verpflichtet. Verfügt die Patientin oder der Patient nicht über ausreichenden Krankenversicherungsschutz, kann das Krankenhaus nur unter engen Voraussetzungen die Erstattung angefallener Behandlungskosten durch den Sozialhilfeträger verlangen, urteilte am 6. Oktober das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen darf ein Krankenhaus Patienten in akuten Notfällen nicht abweisen. Andernfalls macht es sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar. Eine Behandlungspflicht besteht auch für Menschen, die nicht krankenversichert sind. Damit Kliniken nicht auf den Kosten der Notfallbehandlung sitzen bleiben, hat der Gesetzgeber einen „Nothelferparagrafen“ eingeführt.