Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 46/2021 - 19.11.2021

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 46/2021 - 19.11.2021

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 46/2021 - 19.11.2021

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 46/2021 - 19.11.2021

welche Eltern kennen dieses Problem nicht: Ihre Kinder finden absolut kein Ende beim Computerspielen. Täglich kommt es deshalb in Familien zu Konflikten, die laut der Bremischen Landesmedienanstalt vermeidbar sind.

Mit der Mehrheit der Ampel-Parteien hat der Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz gebilligt. Eingeführt werden sollen die 3G-Regel am Arbeitsplatz sowie eine Testpflicht in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Mit dem Gesetz, das noch vom Bundesrat gebilligt werden muss, endet aber auch die epidemische Notlage.

Eine Covid-19-Impfpflicht in besonders sensiblen Bereichen rückt näher. Vertreterinnen und Vertreter der Branche tun sich angesichts der dramatischen Inzidenzen mit einer Ablehnung zunehmend schwer. Ein Impfzwang könnte allerdings in der Praxis schwer durchsetzbar sein. Dennoch haben sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten für eine Impfpflicht für das Personal in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen ausgesprochen. Jetzt ist der Bund am Zug.

Die Diakonie wollte in einer aufwendigen Studie erfahren, wie die Menschen sich seit dem Ausbruch der Pandemie fühlen und wie sie zurechtkommen. Ergebnis: Die Belastungen durch Corona waren höchst unterschiedlich - und sie waren stark abhängig vom sozialen Stand der Betroffenen. Diakoniepräsident Lilie forderte die Einrichtungen auf, noch stärker auf die Bedürfnisse ihrer Klientinnen und Klienten einzugehen.

Fast 17 Jahre nach Einführung der umstrittenen Hartz-IV-Gesetze reißen die Klagen gegen die Bescheide der Jobcenter nicht ab. Mindert ein Fahrtkostenzuschuss vom Arbeitgeber oder die Entschädigung für zu lange Gerichtsverfahren die Grundsicherung? Das Bundessozialgericht hat entschieden.

Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf diesem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und über Neuigkeiten Ihrer Einrichtung berichten. Gern lese ich auch Ihre E-Mail.

Markus Jantzer

Bremen (epd). Instagram-Surfen ohne Ende, „Fortnite“ bis in den frühen Morgen, grenzenlose WhatsApp-Runden: Fast alle Eltern, die sich an diesem Abend im Bremer Kulturzentrum „Lagerhaus“ zu Wort melden, berichten von heftigen Konflikten mit ihren Kindern, was die Nutzung digitaler Medien angeht. „Ich kann meine Kinder doch nicht 24 Stunden lang kontrollieren, lässt sich da was blocken?“, fragt ein Vater mit verzweifeltem Unterton. Und eine Mutter berichtet, ihr 13-jähriger Sohn ziehe sich mit dem Tablet zurück und mache die Tür seines Zimmers zu: „Dann sehen wir nichts mehr von ihm.“

Zu dem Abend hat das Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen in Zusammenarbeit mit der Bremischen Landesmedienanstalt eingeladen. Das große Thema in den kommenden zwei Stunden ist die Medienkompetenz der Eltern. „Facebook, Instagram, TikTok: Alles, was für die Kids völlig normal ist, ist für viele Eltern Neuland“, sagt der Bremer Medienpädagoge Markus Gerstmann, der durch den Abend führt.

Für noch mehr Zündstoff sorgen in dieser Situation die rund 100.000 iPads, mit denen die Bildungsbehörde in der Hansestadt - angefeuert durch den Distanzunterricht in der Corona-Pandemie - alle Schüler und Lehrkräfte in den vergangenen Monaten ausgestattet hat. Damit ist Bremen im Vergleich zu den anderen Bundesländern Spitze. Doch die Sache hat auch einen Haken, denn viele Kinder knacken auf den Geräten kreativ Nutzungsbeschränkungen und Jugendschutzprogramme.

„Die Pandemie war in vielerlei Hinsicht ein Booster für die Digitalisierung, nicht nur für die Chancen, sondern auch für die Risiken“, meint Cornelia Holsten, Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt. Ja, sie kenne Eltern, „die ernsthaft den Router abends mit ins Bett nehmen, damit die Kinder nachts mal nicht online an der Konsole spielen“. Wie es anders gehen könnte, das will die Landesmedienanstalt über die Elternabende vermitteln, denn oft sind die Kinder digital fitter als ihre Eltern.

Das Projekt ist ein echter Dauerbrenner, die Elternabende seit Jahren gut gebucht. „Völlig sicher ist nix“, meint Gerstmann, sagt aber auch: „Keine Panik!“ Er wirbt dafür, mit den Kindern, ihnen zu vertrauen und Nutzungszeiten auszuhandeln, etwa über Verträge, die im Netz als Vorlage online verfügbar sind (www.mediennutzungsvertrag.de). Und natürlich: „Mediennutzung ist immer Vorbildsache.“ Väter und Mütter, die bis in die tiefe Nacht vor dem Fernseher säßen, bräuchten sich nicht zu wundern, wenn der Nachwuchs auch kein Ende finde.

Dass die Corona-Pandemie die Attraktivität digitaler Medien bei Heranwachsenden 2020 kräftig in die Höhe getrieben hat, bestätigt die jüngste JIM-Studie (Jugend, Information, Medien): Die tägliche Internetnutzungsdauer stieg nach der eigenen Einschätzung der Befragten von 205 Minuten pro Tag im Vorjahr auf 258 Minuten, meist zur Unterhaltung und in sozialen Netzwerken.

Die Frage, ob Kinder Tablets nutzen sollten, stelle sich gar nicht mehr, sagt der Bonner Suchttherapeut und Social-Media-Berater Benjamin Wockenfuß. Sie gehörten fest zu ihrer Lebenswelt. „Deshalb brauchen wir eine digitale Balance: Wir müssen den richtigen Umgang mit digitalen Medien finden und fördern.“ Wenn sie als Alltagswerkzeug genutzt würden, verlören sie den Nimbus des Exklusiven. „Das hilft, damit Kinder nicht gebannt vor dem Tablet hängen, und weckt das Verständnis, dass digitale Medien keine Zauberwelt sind.“

„Die 'Bravo' der 80er und 90erJahre ist das TikTok von heute“, sagt Direktorin Cornelia Holsten. Und damit Eltern diese Welten verstehen, „wäre es schlau, sich das mal anzuschauen - und eben nicht dem Impuls zu folgen: kenn ich nicht, mag ich nicht, brauch ich nicht.“ Wie Gerstmann plädiert sie dafür, mit dem Nachwuchs im Dialog zu Dos and Don'ts zu bleiben, im Zweifel jeden Tag. „Das“, sagt Gerstmann, „ist ein nerviger Aushandlungsprozess, der nie aufhört.“

Bremen (epd). Im Internet gibt es neben Informationen und guter Unterhaltung auch eine Menge jugendgefährdender Inhalte. Deshalb sind Eltern in Sorge, wenn ihre Kinder sich unkontrolliert im Netz bewegen. Seit mehr als zehn Jahren klären deshalb Experten im Auftrag der Bremischen Landesmedienanstalt Eltern über Chancen und Risiken auf. „Das Allerwichtigste ist, neugierig zu bleiben,“ rät die Direktorin der Landesmedienanstalt, Cornelia Holsten, den Erziehenden im Interview des Evangelischen Pressedienstes (epd). Mit ihr sprach Dieter Sell.

epd sozial: Frau Holsten, die Elternabende zur digitalen Medienkompetenz sind ein echter Dauerbrenner. Woran liegt das?

Cornelia Holsten: Zwischen Eltern und ihren Kindern liegen ja in der Regel mindestens 20 Jahre. Online ist das eine Ewigkeit. Als wir angefangen haben, uns digital zu bewegen, hat das Internet mit den Akustik-Kopplern noch komische Geräusche gemacht. Dann gab es zu Hause plötzlich Router und WLAN. Egal, was Sie nehmen: I-Phone, Netflix, TikTok - nichts davon gab es, als die heutigen Eltern geboren wurden. Ständig kommen neue Trends dazu, die sie verunsichern. Das wirft eine Menge Fragen auf.

epd: In vielen Schulen sind mittlerweile Tablets angekommen. Das führt zu neuen Problemen, weil die Kids damit nicht nur arbeiten, sondern auch spielen wollen und ungemein kreativ sind, was die Überwindung von Sicherheitseinstellungen angeht. Was tun?

Holsten: Die Pandemie war ja in vielerlei Hinsicht ein Booster für die Digitalisierung, nicht nur für die Chancen, sondern auch für die Risiken. Und wir haben in Familien nicht nur die Situation, dass sich die nächste Generation besser auskennt, sondern wir haben auch Familien, in denen sich die Kinder ausschließlich auskennen. Da ist das Allerwichtigste, neugierig zu bleiben, in Kontakt zu bleiben, weil man die Kinder in der digitalen Medienwelt am besten begleiten kann, wenn man sich selber mit den Trends von heute vertraut macht. Die Konflikte zeigen aber auch überdeutlich, wie wichtig Angebote wie das Internet-ABC sind, die Lehrkräften und Eltern dabei helfen, diese Welt besser zu verstehen. Tatsächlich werden wir seit Monaten überrannt, was das Interesse an Materialien angeht.

epd: Und trotzdem gibt es bei den Elternabenden immer wieder Mütter und Väter, die davon berichten, dass ihre Kinder bis in den Morgen vor dem Tablet hängen und es schwer ist, Grenzen zu ziehen und durchzusetzen ...

Holsten: Ja, ich kenne Eltern, die ernsthaft den Router abends mit ins Bett nehmen, damit die Kinder nachts mal nicht online an der Konsole spielen. Einer der klassischen Elternreflexe, den wir beobachten ist: Oh, der tippt da so schnell, das geht alles so flott, ich kenn mich damit ja nicht aus. Und dann verliert man total den Anschluss an die Interessen des Kindes.

epd: Was raten Sie?

Holsten: Die „Bravo“ der 80er und 90er Jahre ist das TikTok von heute. Um das zu verstehen, wäre es schlau, sich das mal anzuschauen. Und eben nicht dem Impuls zu folgen: kenn ich nicht, mag ich nicht, brauch ich nicht. Und außerdem: Ich glaube auch, wenn Eltern ihren Nachwuchs fragen, kannst du mir das mal zeigen - das würde die Kinder bestimmt freuen.

Bremen (epd). Im Internet gibt es eine ganze Reihe von Portalen, die Eltern beim Thema Medienerziehung unterstützen. Eine Auswahl:

- www.internet-abc.de: Gut aufbereitetes Wissen zum Internet, übersichtlich sortiert für Kinder, Lehrkräfte und Eltern: Spieletipps, Lernsoftware, hilfreiche Apps, Lexikon, Hinweise auf Beratungsstellen, Flyer und Broschüren (PDF-Download).

- www.flimmo.de: Elternratgeber für TV, Streaming und YouTube.

- www.mediennutzungsvertrag.de: Wer mit seinem Kind einen Vertrag abschließen will, um Bildschirmzeiten zu regeln, bekommt hier Vorlagen.

- www.klicksafe.de: Unterstützt dabei, Kinder Schritt für Schritt an Internet, PC-Spiele, Smartphone und Apps heranzuführen.

- www.schau-hin.info: Der Medienratgeber informiert Eltern und Erziehende über aktuelle Entwicklungen der Medienwelt und über Wissenswertes zu Medienthemen wie Smartphone und Tablet, soziale Netzwerke, Games, Apps, Medienzeiten und Streaming.

- www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de: Berät, informiert, vernetzt und klärt zum Mediennutzungsverhalten und zur Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen auf.

- www.klick-tipps.net: Tipps für Internetangebote und Apps, mit Altersempfehlung.

- www.ins-netz-gehen.info: Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bei Fragen und Sorgen zur Internetnutzung des Kindes. Mit Datenbank für Beratungsstellen.

Berlin (epd). Der Bundestag hat nach einer kontroversen und engagierten Debatte die Corona-Maßnahmen auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt. Das Parlament stimmte am 18. November in Berlin den von SPD, Grünen und FDP eingebrachten Änderungen am Infektionsschutzgesetz zu. Abgeordnete der möglichen künftigen Ampel-Koalition verteidigten ihr Gesetz. Unionspolitiker warfen den künftigen Koalitionären vor, sie beschnitten in der bisher schlimmsten Phase der Corona-Pandemie die Handlungsmöglichkeiten der Bundesländer. Damit das Gesetz der Ampel-Fraktionen in Kraft treten kann, muss am 19. November auch der Bundesrat zustimmen.

Dem vom Bundestag nun verabschiedeten Gesetz zufolge soll die epidemische Lage von nationaler Tragweite am 25. November auslaufen und durch einen bundesweiten Maßnahmenkatalog ersetzt werden. Er enthält neben bekannten Maßnahmen wie der Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln auch neue Eingriffe. Dazu zählen die 3G-Regel am Arbeitsplatz und im öffentlichen Verkehr und die Testpflichten für Heime und Gesundheitseinrichtungen. Den Bundesländern wird zugleich die Möglichkeit genommen, flächendeckende Schließungen anzuordnen, um neue Infektionen zu verhindern.

Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Stephan Stracke nannte die Gesetzesänderungen „verantwortungslos“. Sie würden der dramatischen Corona-Lage nicht gerecht. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Sabine Dittmar verteidigte die Neuregelungen: „Wir reagieren mit rechtssicheren und notwendigen Maßnahmen auf die äußert schwierige Corona-Lage“, sagte sie. Neben den bewährten Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln würden „2G plus“-Regelungen, bei denen nur Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem negativen Corona-Test Zugang erhalten, rechtssicher gemacht. Dazu kämen Regeln für einen beschränkten Zugang im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie 3G am Arbeitsplatz. Eine Verlängerung der epidemischen Lage wäre hingegen verfassungsrechtlich fragwürdig, sagte Dittmar.

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, betonte die Entschlossenheit der möglichen Ampel-Koalitionäre, die Pandemie zu bekämpfen. „Wir haben effektive Maßnahmen“, sagte Buschmann an die Union gerichtet: „Behaupten Sie nicht das Gegenteil.“ Dass sie auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt würden, bedeute nicht, dass Corona vorbei sei, im Gegenteil. Er forderte die Union auf, sich ehrlich zu machen. Wenn sie weiterhin Ausgangssperren, Schul- oder Geschäftsschließungen wolle, solle sie das auch so deutlich sagen.

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Thorsten Frei (CDU) erklärte, seine Fraktion hätte dem Gesetz der künftigen Ampel zustimmen können, wenn die aus seiner Sicht „unverzichtbare“ Corona-Notlage verlängert worden wäre. Er gestand SPD, Grünen und FDP aber zu, in der zurückliegenden Beratungswoche viele der Vorschläge der Union in das Gesetz aufgenommen und es deutlich verschärft zu haben.

Die AfD lehnte das Gesetz ab. Der Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla warf den Ampel-Fraktionen vor, mit der „panischen Corona-Politik“ der großen Koalition weiterzumachen, die Bevölkerung zu spalten und die Ungeimpften zu Sündenböcken für die Lage im Land zu machen. AfD und Union votierten aus unterschiedlichen Gründen gegen das Gesetz, die Linke enthielt sich der Stimme. Die Union scheiterte mit einem Antrag auf die Verlängerung der Corona-Notlage.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Morgen des 18. November meldeten die Gesundheitsämter binnen 24 Stunden 65.371 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Das ist erneut ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie zu Beginn des vergangenen Jahres. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche angibt, erhöhte sich bundesweit auf 336,9 - nach 319,5, am Mittwoch.

An ihre Stelle tritt ein Katalog von Maßnahmen, der in vielen Punkten mit dem identisch ist - etwa Maskenpflicht, Abstandsgebote, Hygienekonzepte -, was bisher schon möglich ist. Er enthält aber auch zusätzliche Regelungen. Ausgeschlossen sind künftig flächendeckende Schließungen und Verbote.

Zu den Neuerungen zählt die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Wer bei der Arbeit mit Menschen in Berührung kommt, muss geimpft oder genesen sein oder sich täglich testen lassen. Beschäftigte, die sich weigern, müssen im Homeoffice arbeiten oder anderswo eingesetzt werden.

Auch generell gilt wieder eine Homeoffice-Pflicht. Wo es seitens des Arbeitgebers und der Beschäftigten möglich ist, soll von zu Hause aus gearbeitet werden.

In Pflege- und Altenheimen sowie in Behinderten- und Gesundheitseinrichtungen gilt eine Testpflicht für Besucherinnen und Besucher sowie Personal. Es sind aber keine täglichen Tests vorgeschrieben.

Die 3G-Regel gilt auch im Nah- und Fernverkehr sowie im innerdeutschen Flugverkehr und soll stichprobenartig kontrolliert werden.

Die Bundesländer entscheiden, welche Regeln sie für die Teilnahme am öffentlichen Leben erlassen - fast alle schreiben bereits ganz oder teilweise 2G vor, also Zutritt nur für Genesene und Geimpfte. In Ländern mit niedrigen Infektionszahlen wie Bremen treten 2G-Regeln bei höherer Inzidenz in Kraft.

Die Länder können weiterhin Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum anordnen. Sachsen tut dies derzeit. Verordnungen die auf der bis zum 25. November noch geltenden Rechtgrundlage beruhen, bleiben den beschlossenen Änderungen zufolge über das Auslaufen der Corona-Notlage hinaus bis zum 15. Dezember in Kraft.

Die Bundesländer können auch weiterhin einzelne Veranstaltungen absagen und im Einzelfall Freizeiteinrichtungen schließen. Sie können künftig als Schutzmaßnahme gegen die Verbreitung des Corona-Virus aber keine Reiseverbote, Ausgangssperren, flächendeckende Geschäftsschließungen oder ein Beherbergungsverbot mehr verfügen. Sport zu machen, darf nicht verboten werden, wohl aber einzelne Sportveranstaltungen. Schulen und Kitas sollen offen gehalten werden - nur bei Corona-Ausbrüchen dürfen sie im Einzelfall geschlossen werden. Corona-Maßnahmen müssen auf ihre Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche geprüft werden. Gottesdienste und Demonstrationen dürfen nicht generell untersagt werden.

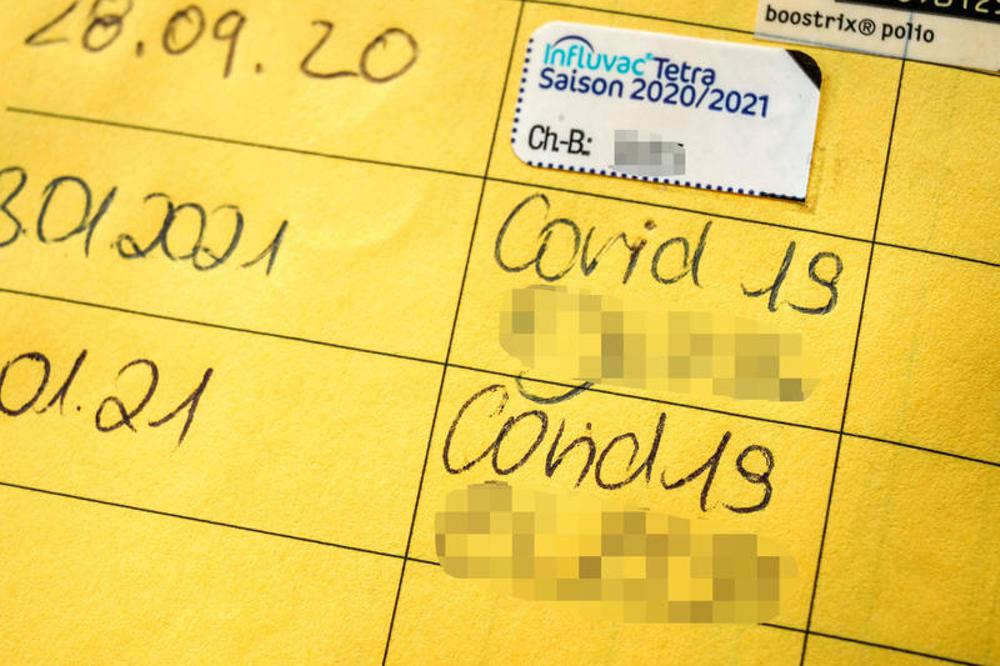

Die Strafen für das Fälschen von Impfnachweisen und das Verwenden falscher Nachweise werden verschärft.

Die Hilfen gegen wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise werden verlängert. Dazu zählen unter anderem der erleichterte Zugang zu Hartz-IV-Leistungen, der Finanz-Schutzschirm für die Sozialbranche oder die Verdopplung der Kinderkrankentage für Eltern, die ihre Kinder wegen Corona-Auflagen zu Hause betreuen müssen.

Berlin (epd). Für nicht gegen das Coronavirus geimpfte oder genesene Menschen wird das öffentliche Leben weiter eingeschränkt. Die Regierungschefs und -chefinnen von Bund und Ländern vereinbarten bei ihren Beratungen am 18. November, ab welcher Krankenhausbelastung in einem Bundesland nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt unter anderem zu Freizeitveranstaltungen, Restaurants und Friseur haben sollen. Allein ein negativer Test wie bei der 3G-Regelung reicht dann nicht mehr.

Der Grenzwert für die Anwendung der sogenannten 2G-Regel liegt dem Beschluss zufolge bei drei Covid-19-Patienteneinweisungen in Kliniken pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Dieser Hospitalisierungsindex lag am 18. November bundesweit bei 5,2. Die Ministerpräsidentenrunde sprach sich zudem für eine Impfpflicht für das Personal in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen aus.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), sagte, der Beschluss zur Impfpflicht sei einstimmig gefallen. Dem Beschluss zufolge soll sie gelten für das Personal in Krankenhäusern, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Alten- und Pflegeheimen sowie bei mobilen Pflegediensten. Der Bund werde in Kürze darüber befinden, wie er sich zu dieser Länderbitte verhalte, sagte die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die mögliche künftige Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP berät derzeit noch über das Thema.

Merkel sprach angesichts derzeit täglich neuer Rekordwerte bei Corona-Neuinfektionen von einer „besorgniserregenden Situation“. Deutschland sei mitten in der vierten Welle der Corona-Pandemie. Die Zeit, in der sich die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen verdoppele, liege derzeit bei 23 Tagen. Eine weitere Verdoppelung könne man sich nicht leisten, sagte Merkel.

Beim Hospitalisierungsindex vereinbarten Bund und Länder weitere Schritte: Ab einem Index von 6 soll 2G plus gelten. Geimpfte und Genesene brauchen für den Zugang also zusätzlich einen Test. Ab einem Wert von 9 sollen weitergehende Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen eingeführt werden. Der Index steigt derzeit rasant.

Bund und Länder vereinbarten zudem, dass die Einhaltung der 3G- und 2G-Regelung künftig schärfer kontrolliert werden soll. Zudem versprechen die Länder einen Ausbau der Kapazitäten für Auffrischungsimpfungen. 4,8 Millionen Menschen haben bislang eine sogenannte Booster-Impfung bekommen. Merkel zufolge sollen bis Jahresende möglichst schnell noch etwa 27 Millionen Impfungen hinzukommen. Dafür bedürfe es einer Kraftanstrengung, für die noch im November ein Plan vorgelegt werden solle. Das Technische Hilfswerk und der Katastrophenschutz hätten ihre Unterstützung angeboten.

Eindringlich appellierten Merkel und die Länderchefs an alle noch nicht Geimpften, die Immunisierung nachzuholen. „Wir könnten besser dastehen, wenn die Impflücke nicht so groß wäre“, sagte Merkel. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) rechtfertigte damit auch den faktischen Lockdown für Ungeimpfte. „Es kann nicht ewig so weitergehen, dass eine Minderheit eine Mehrheit dominiert und deren Gesundheit gefährdet“, sagte er.

Der Bundestag hatte vor dem Treffen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen, die die Corona-Maßnahmen auf eine neue gesetzliche Grundlage stellt. Demnach soll die epidemische Lage von nationaler Tragweite am 25. November auslaufen. Die bekannten und neue Schutzmaßnahmen sind aber weiter möglich.

Der Bundesrat muss der Änderung noch zustimmen. Die Union hatte sich im Bundestag gegen ein Auslaufen der pandemischen Lage ausgesprochen. Olaf Scholz (SPD), der als geschäftsführender Bundesfinanzminister an der Ministerpräsidentenkonferenz teilnahm und im Dezember zum Kanzler gewählt werden will, äußerte sich optimistisch, dass das Gesetz der angestrebten Ampel-Koalition in der Länderkammer nicht scheitert. Er habe den Wunsch, dass alle in dieser Zeit zusammenhalten. Angesichts der „guten Beratungen“ sei er überzeugt, dass das möglich sei.

Frankfurt a.M. (epd). Der Deutsche Pflegerat dringt auf eine Corona-Impfpflicht für alle Beschäftigten in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Die Präsidentin des Pflegerates, Christine Vogler, sagte am 18. November der „Wirtschaftswoche“: „Wenn wir über Impfpflichten sprechen, müssen wir grundsätzlich über alle sprechen, die in den Einrichtungen arbeiten.“

Die Pflegeratspräsidentin forderte, schnell die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Länder entsprechende Verordnungen erlassen und die Impfpflicht kontrollieren können. „Wir haben keine Zeit mehr vor dem Winter“, sagte sie. Vogler verwies darauf, dass es bereits Impfvorgaben gibt, die als Vorbild dienen könnten. So müsse Personal in Krankenhäusern einen Hepatitisschutz nachweisen. Gegen Masern müssten Kinder und Beschäftigte in Kindertagesstätten immunisiert sein.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft (ver.di), Frank Werneke, glaubt hingegen nicht, dass eine Impfpflicht dazu führt, dass „signifikant mehr Menschen geimpft werden“. Vielmehr würden „noch mehr Betroffene ihren Beruf verlassen“, sagte Werneke am 15. November in Berlin. Das verschärfe den Personalmangel in den betroffenen Bereichen, warnte er.

Auch der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, weist auf die Gefahr eines verschärften Personalmangels hin und sagte: „Wer eine gesetzliche Impfpflicht fordert, hat zunächst zu klären, mit welchen Sanktionen Verweigerer belegt werden sollen. Im Ausland droht dann die Entlassung. Trotzdem haben sich dort zehn Prozent der Altenpflegekräfte nicht impfen lassen.“

Brysch vermutet eine ähnlich hohe Impfverweigerung auch in Deutschland und schlussfolgert: „Wer eine Impfpflicht für medizinisch-pflegerisches Personal in Deutschland umsetzen will, muss auch konsequente Entlassungen verantworten. Dann wären 200.000 Pflegebedürftige dem Risiko einer fehlenden Betreuung ausgesetzt.“

Bernadette Klapper, Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, räumt zwar ein, dass die Impfquoten zu niedrig seien. „Wir rufen deshalb insbesondere die Menschen, die in engem Kontakt mit anderen Menschen arbeiten, ausdrücklich zur Impfung auf.“ Klapper fügt aber hinzu: „Eine verpflichtende Impfung nur für die beruflich Pflegenden lehnen wir ab.“ Es müsste dann ebenso eine Impfpflicht für Ärzte, Lehrkräfte, Erzieherinnen geben.

Berlin (epd). Der Deutsche Hospiz- und Palliativ-Verband hat angesichts weiter ansteigender Inzidenzzahlen vor einer erneuten Abschottung Sterbender in der Corona-Pandemie gewarnt. „Wir müssen regelmäßige Besuchsmöglichkeiten von Schwerstkranken und Sterbenden gewährleisten - egal in welcher Einrichtung, sei es zu Hause, sei es im Pflegeheim oder im Krankenhaus“, sagte der Verbandsvorsitzende Winfried Hardinghaus in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Ein würdevolles Sterben in Einsamkeit und ohne die Anteilnahme von Mitmenschen sei undenkbar.

„Die Kontaktbeschränkungen und die zum Teil über einen sehr langen Zeitraum währende Vereinzelung und Isolation waren gerade für Ältere und Menschen mit Behinderung eine gravierende Belastung“, betonte der Berliner Internist und Palliativmediziner. Zu den besonders vulnerablen Gruppen gehörten aber auch kranke Kinder und Jugendliche.

Zudem müsse sichergestellt sein, „dass die Besuchenden geschützt sind und ausreichend Schutzmaterial zur Verfügung steht“, sagte Hardinghaus. „Und wir setzen uns dafür ein, dass auch die Begleitungen durch die ambulante Hospizarbeit und Palliativversorgung möglich bleiben“, fügte er hinzu.

Hannover (epd). Der hannoversche Psychiater Tillmann Krüger ermuntert die Geimpften in der anhaltenden Pandemie zu Toleranz und Langmut. Trotz der anhaltenden Einschränkungen sei eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durchaus möglich, sagte der Oberarzt der Psychiatrischen Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Zwar müssen wir uns damit anfreunden, dass Masken und Vorsichtsmaßnahmen unser Leben begleiten, aber Geimpfte werden derzeit nicht benachteiligt.“

Er habe großes Verständnis für diejenigen, die alles getan hätten, um die Pandemie einzudämmen und nun wieder ein normales Leben führen wollten, sagte Krüger. „Sie haben sich impfen lassen, tragen Masken und halten die Hygieneregeln ein - sie haben ihren Beitrag geleistet.“ Verstehen könne er auch den Unmut in den Kliniken: „Pflegekräfte und Ärzte sind zum Teil verärgert und genervt von Covid-Patienten, die nicht bereit waren, sich impfen zu lassen.“

Bei seiner Online-Erhebung während der zweiten Welle habe er festgestellt, dass Impfgegner in allen Gesellschaftsschichten vertreten seien, sagte der Geschäftsführende Oberarzt der Medizinischen Hochschule Hannover. „Sie haben genauso viel Geld und Bildungsjahre wie diejenigen, die Eindämmungsmaßnahmen befürworten.“

Überrascht habe ihn jedoch, dass diese Menschen häufiger ein negatives Selbstbild, Zweifel und Misstrauen und ein höheres Angstlevel zeigten. Ein Misstrauen gegen „die da oben“ - eine sogenannte Demokratieentleerung - sei in dieser Gruppe weit verbreitet. „Diese Menschen kommen mit der Corona-Situation deutlich schlechter klar. Aus meiner psychiatrischen Brille sehe ich da auch eine Pandemie der Angst“, konstatierte Krüger.

Die Erfahrung zeige, dass Impfunwillige auf Appelle selten reagierten, sagte der Professor. Er stelle solchen Menschen darum die Frage: „In dieser Pandemie muss jeder einen Preis zahlen oder einen Beitrag leisten. Was ist dein Preis oder dein Beitrag, um Schaden von dir und anderen abzuwenden?“ Diese Frage müsse sich jeder gefallen lassen.

Wer sich nicht impfen lasse, werde sich trotzdem mit dem Virus ernsthaft auseinandersetzen müssen, unterstrich der Experte. „Es gibt Personen, die mit sachlichen Argumenten nicht erreichbar sind. Die müssen dann aber die Konsequenzen ihres Verhaltens ertragen.“

Bielefeld (epd). Studien zum Coronavirus sollten nach Ansicht der Wissenschaftlerin Sabine Oertelt-Prigione zwischen Männern und Frauen differenzieren. Arzneimittel und Impfstoffe gegen das Coronavirus könnten je nach Geschlecht unterschiedlich wirken, sagte die Professorin für Geschlechtersensible Medizin an der Universität Bielefeld dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Deshalb sollten wir künftig in allen Studien geschlechtsgetrennte Analysen durchführen.“ Bislang werde das Geschlechterverhältnis in der Mehrzahl der Studien zu Impfstoffen oder zu Arzneimitteln gegen Covid-19 kaum berücksichtigt.

Oertelt-Prigione hatte in einer Studie zusammen mit niederländischen und dänischen Forscherinnen und Forschern festgestellt, dass nur in vier Prozent von fast 4.500 ausgewerteten internationalen Studien zu Sars-CoV-2 und Covid-19 das Geschlecht in die Analyse einbezogen wurde. Die geringe Berücksichtigung des Geschlechteraspekts könne zu Verzerrungen in den Ergebnissen führen, sagte die Medizinerin. „Denn in den Studien gibt es häufig eine Überrepräsentation von Männern.“

Grund dafür sei, dass in der Regel mehr Männer als Frauen schwer an dem Virus erkrankten und im Krankenhaus behandelt werden müssten. „Und dort werden die Therapien meistens ausprobiert.“ Tatsächlich litten Frauen durchschnittlich seltener an schweren Krankheitsverläufen bei Covid-19-Infektionen. „Frauen sind aus immunologischer Perspektive etwas besser gerüstet“, erklärte die Wissenschaftlerin.

„Es gibt definitiv einen geschlechtsspezifischen Aspekt.“ So habe sich etwa gezeigt, dass seltene Nebenwirkungen bei Corona-Impfstoffen unterschiedlich häufig bei Männern und Frauen aufträten. Thrombosen, die vor allem bei Vektor-Impfstoffen als seltene Nebenwirkung beobachtet worden seien, seien häufiger bei Frauen eingetreten als bei Männern. Von Herzmuskelentzündungen, eine seltene Nebenwirkung bei mRNA-Impfstoffen, seien hingegen mehr junge Männer betroffen.

„Bei allen Interventionen sollten wir automatisch schauen, inwiefern das Geschlecht potenziell ein Faktor sein könnte“, forderte die Medizinerin. Das gelte auch für Medikamente gegen Erkrankungen durch das Coronavirus. Dabei sei zu berücksichtigen, dass Arzneimittel potenziell von Männern und Frauen unterschiedlich verstoffwechselt würden. Das könne zu einer unterschiedlich hohen Konzentration eingenommener Medikamente im Blut führen. Mögliche Konsequenz müsste dann eine unterschiedliche Dosierung sein.

Düsseldorf (epd). Viele der milliardenschweren Corona-Hilfen der Bundesregierung verstärken einer Studie zufolge Schieflagen in der Gleichstellung von Frauen und Männern vor allem auf dem Arbeitsmarkt. Die Analyse zeige, dass 38 Prozent der 108 untersuchten Maßnahmen Männern eher nutzten als Frauen, teilte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am 18. November in Düsseldorf mit. Für 21 Prozent sei der absehbare Nutzen für Frauen größer einzuschätzen als für Männer. Für Elke Hannack, stellvertretende Vorsitzende des DGB, ein Ärgernis: „Wir brauchen künftig bei allen Regierungsvorhaben schon in der Planung einen Gleichstellungscheck.“

Untersucht wurden die drei zentralen Corona-Hilfspakete der Bundesregierung, darunter das Kurzarbeitergeld, der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende, der Kinderbonus und Hilfen für Selbstständige. Die Studienergebnisse zeigten, „dass viele Maßnahmen so aufgesetzt waren, dass sie seltener und in geringerem Umfang Frauen nutzen als Männern“, erklärte Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des WSI.

Bestehende Ungleichheitsstrukturen hätten sich in der Krise noch verstärkt, weil es vor allem Frauen seien, die ihre Jobs wegen der Kinderbetreuung aufgegeben oder ihre Arbeitszeit stärker als ihre Partner reduziert hätten. „Es ist zu befürchten, dass sich diese Belastung auch längerfristig negativ auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen auswirken“, sagte Kohlrausch.

Es sei nicht gelungen, die speziellen Belastungen für Frauen in der Krise durch die Hilfen der Regierung abzumildern. Im Gegenteil: „Der Rückstand zu Männern wurde eher noch vergrößert“. Das sei ein Beispiel für eine geschlechterblinde Politik, wie es sie im Jahr 2021 eigentlich nicht mehr geben sollte, sagte die Direktorin.

Sie nannte exemplarisch das Kurzarbeitergeld. Denn davon hätten Millionen Frauen in Minijobs nichts gehabt, etwa die im Hotel- und Gaststättengewerbe. Dazu komme die ungünstige Versteuerung von geringer entlohnten Teilzeitjobs. Grundsätzlich brauche es mehr existenzsichernde Beschäftigung von Frauen. Auch müssten Minijobs abgeschafft werden, denn sie „sind ein Grund, warum Frauen in der Krise so gelitten haben“.

Studien-Autorin Regina Frey, die als Expertin für Gleichstellungsfragen auch Kommunen, Bundesländer und Bundesbehörden berät, forderte für künftiges Krisenmanagement ein Monitoring der Hilfen, das nach Geschlecht und gegebenenfalls auch nach anderen sozialen Kategorien differenziert werde. Das sei internationaler Standard „und Teil eines guten Regierungshandelns“.

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Hannack sagte, bis heute sei es der Politik trotz gesetzlicher Verpflichtungen nicht gelungen, die Benachteiligung von Frauen zu beenden. Das sei nicht nur bei den Corona-Hilfen des Bundes zu sehen, denen es an der Geschlechterperspektive gefehlt habe, sondern auch ganz deutlich bei zwei Regelungen, die der DGB seit Jahren als Fehlanreize geißele: die Minijobs und die Steuerklasse V. Sie hätten sich auch in der Corona-Krise als „Treiber der Geschlechterungerechtigkeit erwiesen“ und gehörten von der künftigen Bundesregierung schleunigst abgeschafft - ebenso wie das Ehegattensplitting.

Nur so sei ein Aufbruch in sozial gerechtere Zeiten möglich, den das Land jetzt dringend brauche, unterstrich Hannack: „Wo Fortschritt draufsteht, muss auch Gleichstellung drin sein.“

Frankfurt a.M. (epd). In der Gemeinschaft Schloss Tempelhof im baden-württembergischen Kreßberg wohnt ein bunt gemischter Haufen zusammen. „Wir haben Familien, Singles, alte und junge Leute“, sagt Michael Selig. Der ehemalige Personalleiter lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern seit 2016 in der Gemeinschaft. Drei Jahre vor dem Umzug kam er mit dem „Tempelhof“ erstmals in Kontakt: „Mich hat es fasziniert zu sehen, wie die Menschen hier zusammen leben und arbeiten.“

Seit 2010 gibt es mit dem „Tempelhof“ in Baden-Württemberg eine sozial-ökologische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Knapp 100 Erwachsene und 40 Kinder wohnen hier zusammen. „Manche in Jurten, manche in Bauwagen oder in anderen experimentellen Wohnformen“, erzählte Meike Selig. Die Seligs haben eine Wohnung. Die ist viel kleiner als das Haus, das sie zuvor besaßen. „Wir leben jetzt zu fünft auf 100 Quadratmetern, vorher hatten wir fast das Doppelte“, erzählt Meike Selig. Vor dem Haus standen einst zwei eigene Autos. Auch die gibt es nicht mehr: „Wir nehmen im Tempelhof am Car-Sharing teil.“

Den Umzug hat Michael Selig keine Minute bereut. „Früher war mein Leben sehr durch Arbeit dominiert gewesen“, erzählt er. Außer Arbeit und Familie habe es fast nichts gegeben. „Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass die Schwerpunkte meines Lebens falsch gesetzt waren“, sagt der studierte Betriebswirt, der inzwischen als Gemeinwohl-Berater tätig ist. Michael Selig wollte mehr Zeit für Freundschaften haben. Und für essenzielle Themen: „Als ich den ‚Tempelhof‘ kennen lernte, dachte ich, wow, das könnte genau der Ort sein, wo ich meine Wünsche realisieren kann.“

Ähnlich ging es Meike Selig. Sie träumte davon, ökologischer zu leben. Und viel mehr mit anderen Menschen zu teilen. Je länger die Seligs in der Ökosiedlung wohnen, desto intensiver fühlen sie sich als Teil einer starken Gemeinschaft. „Das ist deshalb so, weil wir zusammen viel Prozessarbeit machen“, so Meike Selig. Dadurch weiß jeder Bewohner viel aus der Biografie des jeweils anderen: „Bis hin zu dessen Traumata, so dass man ein befremdliches Verhalten gut einordnen kann.“

Der „Tempelhof“ ist eine besondere Form des gemeinschaftlichen Wohnens. Die wenigsten Wohnprojekte verweben die Mitglieder so intensiv zu einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft.

Insgesamt wächst nach einer aktuellen Studie das Interesse an gemeinschaftlichem Wohnen. Rund 3.000 Wohnprojekte gibt es in Deutschland, heißt es in der Studie „Familien in gemeinschaftlichen Wohnformen“ der Hochschule Karlsruhe und des Deutschen Jugendinstituts (DJI, München). Über 60 Prozent der für die Studie befragten Familien sind danach der Ansicht, dass sie Familie und Beruf durch ihr Wohnprojekt viel besser vereinbaren können.

Auch Ute Sonntag lebt eng mit anderen Menschen zusammen. Die 36-Jährige vom „Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen“ zog mit ihrer Familie vor über zwei Jahren ins Frankfurter NiKA.Haus (die Abkürzung steht für Niddastraße/Ecke Karlstraße). „Ich wohne hier mit Menschen zusammen, auf die ich unter Umständen in meinem Alltag nie getroffen wäre, und das nehme ich als große Bereicherung wahr“, sagt sie. Sich mit ihren Mitbewohnern auseinanderzusetzen, stelle zwar eine Herausforderung dar. „Doch für mich ist dies die beste Art, mental und emotional nicht einzurosten und Menschlichkeit auf einem oft sehr harten städtischen Pflaster zu spüren“, sagt sie.

Wohnprojekte zeichnen sich nicht nur durch einen starken Willen zur Gemeinschaft aus. Viele haben auch einen hohen Öko-Anspruch. Neue Häuser werden zum Beispiel oft aus Holz gebaut, sagt Susanne Dürr, Professorin für Städtebau an der Hochschule Karlsruhe, die an der Studie „Familien in gemeinschaftlichen Wohnformen“ beteiligt war. Auch wird versucht, den Flächenverbrauch pro Kopf zu reduzieren. Zudem seien häufig innovative Mobilitätskonzepte in die Projekte integriert wie etwa Car-Sharing.

Probleme bereitet manchmal die Übergangsphase vom „Einzelwohnen“ zum Wohnen in Gemeinschaft. „Meist kommt ein emotionales Hoch nach dem Einzug, wo alles rosarot ist, und dann ein Tief, wo alles und alle nerven“, schildert Ute Sonntag aus ihren persönlichen Erfahrungen. Danach pendle sich die Sache in aller Regel ein. Die Menschen blieben im Projekt, und zwar oft viele Jahre. Das gelingt laut DJI-Wissenschaftlerin Martina Heitkötter vor allem deshalb so gut, weil sich Räume in Wohnprojekten den veränderten Bedürfnissen von Familien in vielen Fällen leicht anpassen lassen.

Für Ute Sonntag hat der Umzug ins NiKA-Projekt problemlos geklappt. Was auch daran lag, dass sie reichlich WG- und Wohnprojekterfahrung mitbrachte. Menschen, die sich fragen, ob sie für ein Wohnprojekt geeignet sind, verweist sie auf den Fragebogen „Sind Sie ein gemeinschaftlicher Wohntyp?“ des Netzwerks Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen. „Will ich wirklich mehr Nähe?“, lautet eine der Fragen, die bei der Entscheidungsfindung helfen sollen.

„Unbeleckte“ haben mitunter völlig falsche Vorstellungen vom gemeinschaftlichen Wohnen. Gemeinschaft - das klingt so schön kuschelig. Doch allein der Planungsprozess kann schwierig sein, sagt Stadtsoziologin Annette Spellerberg von der TU Kaiserslautern: „Er dauert fünf bis sieben Jahre und erfordert Durchhaltevermögen.“ In dieser Phase kämen große Herausforderungen auf die Initiativen zu: „Sie müssen beispielsweise mit sehr hohen Finanzbelastungen umgehen.“ Nach dem Einzug könnten Enttäuschungen auftreten, weil sich einige Bewohner erst einmal ins Private zurückziehen.

Gruppenfähigkeit ist für Heike Skok das oberste Gebot für die Teilnahme an einem Wohnprojekt. Dabei reiche die eigene Familie als „Gruppe“ nicht, sagt die Beraterin von der „Mitbauzentrale München“: Man sollte in einem Verein oder Chor aktiv gewesen sein. „Den Projektgruppen empfehlen wir gleichzeitig, die Erwartung an die Gemeinschaft nicht allzu hoch zu hängen“, sagt die Beraterin, die sich seit 30 Jahren mit Wohnprojekten befasst. Im Durchschnitt ist ein Drittel der Teilnehmer am Wohnprojekt nach Heike Skoks Erfahrung letztlich nicht sonderlich aktiv. Das Gros allerdings schätzt es, in Gemeinschaft zu leben.

Mannheim (epd). Sie wünschen sich ein anderes Leben und verstecken in der Gesellschaft ihr Gesicht: Mit der Sonderausstellung „gesichtslos - Frauen in der Prostitution“ wollen die diakonische Beratungsstelle Amalie und die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim (REM) auf die prekären Lebens- und Arbeitswelten von Prostituierten aufmerksam machen, sagte REM-Generaldirektor Wilfried Rosendahl am 10. November in Mannheim. Dazu werden 40 Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Fotografen Hyp Yerlikaya seit dem 14. November gezeigt.

Eines der eindrücklichen Bilder zeigt eine schutzlose Frau allein im Wald. „An einsamen Orten muss man immer Angst haben, dass der Freier dich ohne Geld stehen lässt“, wird sie zitiert.

Weil Prostituierte in der Gesellschaft oft wie Dreck behandelt werden, verbergen sie ihre wahre Identität. Auch in den Fotografien werden sie nur anonym gezeigt - mit weißen Masken, die das ganze Gesicht bedecken. Dabei hält der Fotograf die Menschen, Situationen und Orte nicht bildjournalistisch fest, sondern mit Mitteln der Inszenierung.

Er erzähle so die Geschichten der Frauen, ihrer Ängste und Sorgen, aber auch ihrer Träume und Hoffnungen, erläutert Kuratorin Stephanie Herrmann. Entstanden sind die Bilder und Erfahrungsberichte in einer zweijährigen Zusammenarbeit des Fotografen gemeinsam mit den Frauen und der Beratungsstelle.

Aus mehr als 1.800 Fotografien seien 40 ausgewählt worden: „Wir wollten keine voyeuristischen Klischees bedienen“, sagte Herrmann. Dass ein Mann fotografierte, habe keine Rolle gespielt. Es seien sehr sensible Aufnahmen entstanden, die von Zitaten der beteiligten zehn Frauen ergänzt würden. Nur durch diese Texte werde die Bedeutungstiefe der Bilder sichtbar.

So wird eine Frau gezeigt, wie sie in einer Kirche vor dem Altar kniet: „Jeder muss an irgendetwas glauben, in der Not und in schwierigen Zeiten. Jeder hält sich an irgendwas fest“, wird sie zitiert.

Der Direktor der Diakonie Mannheim, Michael Graf, sagte, die Arbeit der Beratungsstelle habe dazu geführt, das Prostitution endlich als Menschenrechts-Thema erkannt wurde: „Die Frauen werden ökonomisch, sexuell und körperlich ausgebeutet.“ Die Diakonie begrüße die Diskussion über ein Sexkaufverbot. So wie es im Moment sei, könne es für diese Frauen nicht weitergehen.

Ziel der Ausstellung sei es, die oftmals prekären Lebens- und Arbeitswelten von Prostituierten in Deutschland sichtbar zu machen und zum öffentlichen Diskurs darüber anzuregen, sagte Julia Wege, die die Beratungsstelle Amalie 2013 gegründet hat. In der Gesellschaft gebe es viele Klischees über die Frauen, etwa dass sie viel Geld verdienen würden.

Dies sei aber meist nicht der Fall. Die promovierte Sozialarbeiterin kritisiert das Prostitutionsschutzgesetz von 2017. Es habe nicht das Ziel erreicht, Frauen zu schützen. Viele Frauen hätten große Unsicherheiten und wahnsinnige Ängste. Sie wollten aussteigen, wüssten aber nicht, wie dies gelingen kann. Irina ist es gelungen. Sie hörte auf, als sie schwanger wurde.

Doch eines stellen die Frauen immer wieder fest: „Prostitution klebt an dir, du kannst es nicht abwaschen, die Erinnerungen daran bleiben ein Leben lang.“

Berlin (epd). Das Lebensgefühl der Menschen in der Corona-Krise ist einer Studie zufolge höchst ambivalent. Die am 15. November in Berlin vorgestellte Untersuchung hat acht verschiedene Corona-Typen in der Gesellschaft identifiziert, die ganz unterschiedlich mit der Pandemie umgegangen sind. Die qualitative Langzeitstudie mit dem Titel „Lebensgefühl Corona“ solle auch dazu beitragen, wirksame Beratungs- und Hilfsangebote zu entwickeln, sagte Diakoniepräsident Ulrich Lilie. Von September 2020 bis Juli 2021 fanden für die Studie drei Befragungen unter insgesamt 50 Personen statt.

„Mütend“, eine Wortschöpfung, die eine Mischung aus müde und wütend kennzeichnen soll, gibt nach Auffassung des Präsidenten der Diakonie den Gefühlszustand der meisten Menschen in der Pandemie zutreffend wieder. In „dieser stillen Katastrophe“ seien sie müde und wütend darüber, dass sie aufgrund der Kontaktbeschränkungen ihre Beziehungen nicht mehr wie gewohnt aufrechterhalten konnten und können.

Der Studie zufolge sind in der Pandemie bestehende soziale und Bildungsunterschiede besonders deutlich hervorgetreten. So seien beim Homeschooling Kinder und Jugendliche aus einem gut situierten Bildungshaushalt mit dem Fernunterricht gut zurechtgekommen, während sich Kinder aus bildungsfernen Milieus sehr schwertaten. Insgesamt sei in der Studie deutlich geworden, dass die materiellen Möglichkeiten und die kulturelle Herkunft entscheidend seien „für das Erleben in der Pandemie“, sagte Lilie.

Einige Befragte beschreiben ihre veränderte Lebenslage in der Pandemie sogar als positiv. Dadurch, dass lange Wege zur Arbeit und Dienstreisen weggefallen seien und statt stundenlanger Meetings kompakte Zoom-Meetings stattgefunden hätten, hätten sich diese Menschen über die gewonnene Zeit für Privates gefreut. „Es ist ein Verdienst der Studie, dass sie die Ambivalenzen dieser Zeit klar aufzeigt“, sagte Lilie.

Insgesamt haben sich in der Untersuchung nach den Worten des Studienleiters Daniel Hörsch acht unterschiedliche „Corona-Typen“ herausgebildet: die Achtsamen, die Ausgebrannten, die Denkerinnen und Denker, die Empörten, die Erschöpften, die Genügsamen, die Mutmacherinnen und Mutmacher und die Zuversichtlichen. Die Studie, bei der im Kern „Wie geht es Ihnen?“ gefragt worden sei, gebe „einen unverstellten Blick auf das Lebensgefühl der Menschen in allen Phasen der Pandemie“, sagte Hörsch.

Dabei habe sich gezeigt: Emotionalen Halt gäben den Menschen in der Pandemie an erster Stelle Familie und Partnerschaft, gefolgt von Freunden und Nachbarn. Schließlich hätten auch Natur, Sport und Spirituelles eine Bedeutung.

Der Diakoniepräsident zeigte sich davon überzeugt, dass die materiellen und die psychosozialen Folgen von Corona die Gesellschaft noch lange beschäftigen werden. Er forderte eine „verlässliche und flächendeckende Beratung und Angebote, insbesondere für die knapp drei Millionen Kinder in relativ armen Haushalten“. Insgesamt müssten die Angebote von Kirche und Diakonie noch stärker auf die individuellen Probleme der Bedürftigen ausgerichtet werden. Ungeachtet der Tatsache, dass der Diakonie in der Umfrage gute Noten bescheinigt worden seien, forderte Lilie die Einrichtungen auf, noch mehr zu fragen: „Was wollt ihr, das wir für euch tun?“ Denn manchmal seien die Angebote der sozialen Dienstleister „zu konfektioniert“.

Die Studie hat auch untersucht, welche Rolle Kirche und Diakonie während der Pandemie für die Menschen gespielt haben. Dabei kam nach der Auffassung von Christian Albrecht, Theologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München, deutlich heraus, dass die Erwartungen an die Kirche stärker auf Alltagsbedürfnisse gerichtet sind, als die Kirche oft annehme. „Menschen fragen, was ihnen die kirchlichen Angebote bringen“, sagte der Theologieprofessor.

„Lebensgefühl Corona“ ist eine gemeinsame Analyse der Evangelischen Zukunftswerkstatt „midi“, der Diakonie Deutschland, der Agaplesion gAG, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München und des Marktforschungsinstituts Limest.

Euskirchen (epd). Die Diakonie Rheinland Westfalen Lippe und die Evangelische Kirche im Rheinland planen ein langfristiges Engagement in den Flutgebieten der Voreifel und an der Ahr. Die Diakonie Katastrophenhilfe sei mit neun mobilen Teams mit insgesamt 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Hochwassergebieten unterwegs, sagte Diakonie-Vorstand Christian Heine-Göttelmann am 17. November in Euskirchen bei der Vorstellung der Fluthelfer.

Trotz der großen Spenden- und Hilfsbereitschaft fühlten sich viele Menschen in den Flutgebieten alleingelassen, stellte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, fest. Deshalb würden Helfer gebraucht, die auf die Menschen zugingen.

„Unsere Teams werden für mindestens zwei Jahre aktiv sein, wir rechnen aber mit bis zu vier Jahren“, kündigte Heine-Göttelmann an. „Wir haben vor allem die Menschen im Blick, die alleine nicht zurechtkommen.“ Bargeld alleine reiche oft nicht aus. Die Menschen brauchten zusätzliche Begleitung.

Viele von den Flutereignissen traumatisierte Menschen zögen sich zurück, sagte der rheinische Präses Latzel. Oft holten sich Betroffene keine therapeutische Hilfe. Deshalb sei „Seelsorge am Gartenzaun“ nun ein Weg, auf die Menschen zuzugehen. „Wir brauchen jetzt Menschen, die sich die Schuhsohlen ablaufen.“ Die multiprofessionellen Teams der Diakonie, denen Seelsorger, Traumatherapeuten, aber auch Menschen mit praktischen Kenntnissen angehören, seien dazu da, den Menschen Halt zu geben.

Die Helfer leisteten niedrigschwellige Hilfe, sagte die Leiterin des Euskirchener Regionalteams der Diakonie Katastrophenhilfe, Nadine Günther-Merzenich. „Die mobilen Teams helfen beispielsweise dabei, den richtigen Handwerker zu finden und Gelder zu beantragen.“

Der Hochwasser-Beauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Fritz Jaeckel, sagte, die Fluthilfe-Teams der Diakonie setzten ein Zeichen der Hoffnung für den Wiederaufbau. „Der materielle Ausgleich allein reicht nicht, wir brauchen auch ideelle Hilfe.“

Die sozial-diakonischen und seelsorglich-psychosozialen Teams sind in den rheinland-pfälzischen Regionen Ahrtal und Trier/Eifel mit 14 Mitarbeitern tätig. In den Regionen Stolberg, Eschweiler, Euskirchen, Bonn/Voreifel, Erftstadt, Bergisches Land und Hagen/Sauerland in Nordrhein-Westfalen sind 21 Fluthelfer und -helferinnen der Diakonie unterwegs. Finanziert wird ihre Arbeit aus Spendenmitteln, die evangelische Kirche und Diakonie nach der Flutkatastrophe erhalten haben.

Die Spendengelder sollten nachhaltig für den Wiederaufbau eingesetzt werden, betonte der Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler. „Wir glauben daran, mit den uns anvertrauten Spendengeldern eine bessere Vorbereitung auf künftige Katastrophen leisten zu können.“

Bad Neuenahr-Ahrweiler (epd). Die psychischen Folgen der Hochwasserkatastrophe werden das Leben an der Ahr nach Ansicht des evangelischen Pfarrers und Seelsorgers Bernd Bazin noch lange Zeit prägen. „Klar ist, dass die Verarbeitung dieser Flutereignisse für viele Menschen noch Jahre dauern wird“, sagte der Leiter der Hochwasserseelsorge der Diakonie Katastrophenhilfe an der Ahr dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Je nachdem, was sie erlebt haben, werden die Ereignisse für viele Betroffene sogar zum Lebensthema werden.“ Im Extremfall sei damit zu rechnen, dass Traumata an nachfolgende Generationen weitergegeben würden.

Zugleich sei niemand diesem Trauma ausgeliefert, betonte Bazin, der früher auch als Militärseelsorger tätig war. „Es ist möglich, dass man diese Erlebnisse in die eigene Lebensgeschichte integriert und daraus mit Widerstandsfähigkeit und Lebensfreude hervorgeht“, sagte er. Dazu wolle das siebenköpfige Fluthilfe-Team der Diakonie Katastrophenhilfe beitragen, das seelsorgerische und psychologische Unterstützung anbietet. „Wir wollen mit den Menschen zusammen wieder eine gute Zukunft erarbeiten. Nicht nur für den einzelnen, sondern auch für dieses 'Lebensgefühl Ahr'“, unterstrich Bazin. Denn die Leichtigkeit und Gemütlichkeit, die das Tal vor der Flut geprägt habe, sei komplett zerstört worden.

Rund vier Monate nach der Katastrophe seien viele Betroffene ihre Opferrolle leid, erläuterte der Seelsorger. Im Zuge der Unterstützungsgebote sei es wichtig, die Selbstbestimmtheit der Menschen zu respektieren und keine Hilfe aufzudrängen. Deshalb verstehe sich sein Team auch als „Think Tank“, der die Bedürfnisse erfasse und dazu passende Angebote mache.

So werde derzeit etwa ein Unterstützungsangebot für Menschen entwickelt, die zum Beispiel als Angehörige der Feuerwehr oder als Ersthelfer im Einsatz waren. „Auch die vermeintlich Starken sind betroffen“, erklärte Bazin. Manche Helfer seien sogar durch die Erlebnisse im Einsatz und die persönlichen Verluste doppelt belastet. „Diese Menschen waren teilweise bis vor kurzem noch im Aktionsmodus, kommen jetzt erst zum Nachdenken und brechen nun zunehmend zusammen.“

Auch Paare und Familien bräuchten zunehmend Unterstützung, sagte Bazin. Das Funktionieren in der Katastrophe habe in manchen Fällen Probleme zunächst überdeckt. „Und jetzt treten die Konflikte in den Ehen oder innerhalb der Familie zutage.“ Hier verstärkt Beratung anzubieten, werde für sein Team eine Aufgabe der Zukunft sein.

Berlin (epd). Die große Wohnung im Vorderhaus ist hell und modern eingerichtet. In der geräumigen Wohnküche stehen zwei Tische, in der Ecke ein Regal mit Pinseln, Farben und Büchern. Auf den Tischen sind Schalen mit Obst und Schokoriegeln verteilt. Am Herd steht eine Frau und kocht. Heute Abend gibt es Bratwurst, Rosenkohl und Klöße. Es ist warm und gemütlich hier drinnen, egal wie kalt es draußen wird. Heute kocht Sabine, die in Wirklichkeit anders heißt.

Sabine, saubere Kleidung, gepflegtes und freundliches Auftreten, ist obdachlos. Wie es dazu gekommen ist, dass sie hier übernachtet, will sie nicht erzählen. Hier, in der Frauennotübernachtung „Marie“ der Koepjohann'schen Stiftung in Berlin-Mitte, muss sie das auch nicht. „Wir sind eine niedrigschwellige Hilfe. Wir wollen nicht einmal einen Ausweis sehen. Die Frauen können hier essen, duschen, Wäsche waschen und schlafen“, erklärt Sozialarbeiterin Judith Lahme das Konzept der Notübernachtung.

Jede Frau kann bis zu 28 Nächte bleiben, wobei sie jeden Abend pünktlich kommen muss, um einen Schlafplatz zu bekommen. Normalerweise gibt es zehn Schlafplätze. Aufgrund der Corona-Pandemie können aber nur sechs davon geöffnet werden. Auch hier gibt es ein Corona-Schutzkonzept: Raumluftfilter, Lüftungspläne, regelmäßiges Testen, Maskenpflicht in den Räumen außer am Platz.

Was ein Lockdown für obdachlose Frauen bedeutet, erklärt Lahme: „Bleiben Sie zuhause, waschen Sie sich die Hände, halten Sie Abstand. Nichts davon funktioniert für Obdachlose.“ Maske tragen und regelmäßiges Testen stelle für die Frauen eine große Belastung dar. Auch die meisten Einnahmequellen seien weggefallen, wie Zeitungsverkauf und Flaschensammeln. „Es scheint, als habe man eine nicht ganz so kleine Bevölkerungsgruppe völlig vergessen“, findet die Sozialarbeiterin.

Wie viele Frauen in Berlin auf der Straße leben, ist nicht bekannt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gibt an, dass der Anteil von Frauen unter Obdachlosen steigt, und geht von einem Anteil von 26 Prozent aus. „Frauen in einem Wohnungsnotfall brauchen sichere Schutzräume, niedrigschwellige Zugänge zu Hilfeangeboten und eine bedarfsgerechte Beratung und Unterstützung. Dies gilt im verstärkten Maße für Frauen, die ohne jede Unterkunft auf der Straße leben“, sagt Sabine Bösing, stellvertretende Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft.

Für die Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) ist klar: „Für obdachlose Frauen ist das Leben auf der Straße besonders hart und gefährlich. Viele von ihnen sind von sexualisierter Gewalt betroffen.“ Viele obdachlose Frauen bevorzugen daher Einrichtungen, die nur für Frauen konzipiert sind - wie die Notübernachtung „Marie“.

„Auf der Straße drohen Frauen ganz andere Gefahren als Männern und ganz andere Formen der Gewalt“, sagt auch Sozialarbeiterin Lahme. Sie berichtet außerdem von einer „verdeckten Wohnungslosigkeit bei Frauen“: Die Frauen gingen gewaltgeprägte Beziehungen ein, um Wohnraum zu haben.

Die Beratung in der Notübernachtung „Marie“ ist freiwillig. Es dauere, bis die Frauen Vertrauen fänden, erklärt Lahme. Dafür helfen Tage wie dieser Dienstag: Statt wie sonst um 18 Uhr öffnet die Notübernachtung schon um 15 Uhr. Viele Frauen beginnen irgendwann zu erzählen. „Zu uns kommen Frauen, die aus gewalttätigen Beziehungen fliehen. Es kommen auch Frauen, die der Gentrifizierung zum Opfer gefallen sind“, sagt Lahme. Sie berichtet von Frauen, die aufgrund von Schimmel die Miete mindern und auf einmal auf der Straße sitzen, erzählt von Eigenbedarfskündigungen und einem immer enger werdenden Wohnungsmarkt in Berlin.

Die Sozialarbeiterin ist wie viele Fachleute in der Wohnungslosenhilfe überzeugt vom Konzept „Housing First“. Dabei werden obdachlose Menschen in einer eigenen Wohnung untergebracht und langfristig betreut. In Berlin bietet der Sozialdienst Katholischer Frauen „Housing First“ für Frauen an. Mithilfe des Projekts werden bis Ende des Jahres etwa 40 Frauen eine eigene Wohnung haben, rund 140 Frauen stehen auf der Warteliste. Auch Sabine Bösing von der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe fordert: „Die Vermittlung in Wohnraum bleibt das oberste Ziel.“

In der Wohnküche der Notübernachtung „Marie“ sitzen jetzt drei Frauen. Zwei trinken schweigend ihren Tee. Eine dritte Frau redet ununterbrochen. Sie nennt sich Barbara, sei 1945 in Polen geboren. Sie erzählt von einem Leben als Zimmermädchen in Poznan und von ihrer Krebserkrankung. „Obdachlose sind wie Tiere“, sagt sie. Ihr stehen Tränen in den Augen, als sie von ihrer Kindheit in Polen und von ihrem jetzigen Leben erzählt. Die anderen Frauen ignorieren sie.

Sozialarbeiterin Lahme erklärt: „Viele Frauen, die länger auf der Straße leben, sind traumatisiert und schwer psychisch krank.“ Für diese Frauen bräuchte es andere Hilfen. „Wir können viel erreichen, wenn die Frauen neu sind im Hilfesystem.“ Je länger die Frauen auf der Straße lebten, desto schwieriger werde es, ihnen zu helfen. Um so wichtiger sei es, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen. So wie hier bei Bratwurst, Rosenkohl und Klößen.

Hannover (epd). Sie kennt das schon: Martina Nesteroks Zug kommt diesmal auf Gleis 10 statt auf Gleis 11 an. „Im Moment fährt mein Zug jeden Tag woanders. Wenn ich die Bahnhofsmission nicht hätte, würde ich den nie erreichen.“ Die 61-Jährige ist blind. Sie pendelt aus Bielefeld zu ihrem Arbeitsplatz nach Hannover. An Gleis 10 wartet schon Kirsten Heinrich. Sie arbeitet seit elf Jahren ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission. Als sie die „Stammkundin“ erblickt, geht sie schnellen Schrittes auf sie zu, hakt sie unter und geleitet sie sicher über den Bahnsteig.

Nesterok ist dankbar für diese Unterstützung im Bahnhofs-Gewusel: „Manchmal laufen dir Leute über den Blindenstock, weil sie aufs Handy gucken.“ 2,2 Millionen Menschen nehmen die Hilfe der Bahnhofsmission bundesweit jährlich in Anspruch. Darunter sind viele ältere Menschen, die sich an großen Bahnhöfen nicht zurechtfinden oder fürchten, ihren Anschlusszug nicht zu erreichen.

Wer Unterstützung benötigt, kann sich vorher telefonisch oder per E-Mail melden. Die Mitarbeiter können am Computer aktuelle Verspätungen und Gleisänderungen einsehen. Dabei arbeiten sie eng mit der Bahn zusammen, die Reisenden ebenfalls behilflich ist. „Die Bahn ist zum Beispiel für Rollstuhlfahrer zuständig“, erläutert Heinrich. Die Mitarbeiter hätten für solche Zwecke eine Rampe und wüssten, wie man Menschen mit Rollstuhl in den Zug schiebt.

In den Räumen der Ökumenischen Bahnhofsmission unterhalb von Gleis 14 am Nordwest-Ausgang ist zurzeit wenig Betrieb - wegen Corona. „Sonst wäre die Bude bei dem nasskalten Wetter voll“, sagt Heinrich. Aktuell hält sie mit ihrer Kollegin Erika Schulze und einem hauptamtlichen Mitarbeiter allein die Stellung. Vor Corona konnten sich hier Menschen, die den Zug verpasst hatten, oder auch Obdachlose bei einem Tee oder Kaffee aufwärmen. „Niemand musste uns seinen Namen sagen oder sich ausweisen“, sagt Schulze. „Es sollte bewusst niedrigschwellig sein.“

In Zeiten der Pandemie, wo überall die Personendaten erhoben werden müssen, sei das so nicht mehr möglich, was beide bedauern. „Für manche Menschen sind wir ein Anker, wir konnten die Uhr danach stellen, wann sie kommen.“ Mit Sorge schauen die Mitarbeiterinnen deshalb auf den bevorstehenden Winter. Warme Kleidung oder Mützen für Bedürftige müssen sie jetzt vor der Tür ausgeben. Die Stadt Hannover will für Entlastung sorgen und Wohnungslosen ermöglichen, sich bei Minusgraden auch tagsüber in den Notschlafstellen aufzuhalten.

Während des Lockdowns war die Bahnhofsmission nur mit hauptamtlichen Kräften besetzt, die 30 Ehrenamtlichen wurden nicht zu den üblichen Schichten eingeteilt. Heinrich wollte in dieser Zeit nicht tatenlos bleiben und engagierte sich zusätzlich bei den Johannitern, die mit ihren Kältebussen an mehreren Punkten in Hannovers Innenstadt Station machen und Obdachlose mit Essen, warmem Tee, trockener Kleidung und Decken versorgen. Im „normalen“ Leben arbeitet Heinrich als freiberufliche Gesundheitstrainerin.

Was hat sie zur Bahnhofsmission verschlagen? Jedenfalls nicht der Begriff „Mission“, da ist sie sich mit Schulze einig. Gleich zweimal hatte Heinrich in ihrer Kindheit und Jugend schlechte Erfahrungen mit evangelischen Pastoren gemacht, erst im Konfirmandenunterricht, später in der Berufsschule. „Der eine hielt sich für göttlicher als Gott“, sagt die 69-Jährige, die auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein aufwuchs. Sie trat aus der Kirche aus. „Ich bin praktisch evangelisch und lebe den christlichen Glauben. Aber ich habe bis heute keine Veranlassung gesehen, wieder einzutreten.“ Ihre Kirchensteuer arbeite sie quasi ab, sagt sie.

Die ebenfalls 69-jährige Schulze ist katholisch und arbeitet seit 15 Jahren ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission. „Ich war viele Jahre kirchenfern, weil mir das alles zu altmodisch war.“ Dass sie im Ruhestand wieder „was mit Kirche“ macht, war ihr dennoch wichtig. „Nach fast 42 Jahren als Lehrerin wollte ich nicht von 110 Prozent auf Null gehen“, sagt die Hannoveranerin.

Beide Frauen kümmern sich daher gern um Reisende, Hilf- und Obdachlose und klappern kurz vor Feierabend mit einem Kofferkuli die Bäckereien im Hauptbahnhof ab, um nicht verkaufte Brötchen und andere Lebensmittelspenden einzusammeln, die dann über diakonische Einrichtungen wie den Kontaktladen „Mecki“ verteilt werden. Nach wie vor mag Heinrich den Abwechslungsreichtum an der Arbeit, gerade am Bahnsteig: „Es ist erstaunlich, was die Menschen einem alles in ein paar Minuten erzählen. Das ist manchmal sehr berührend.“

Frankfurt a.M. (epd). Heike Herold gibt sich zuversichtlich, was die künftige Regierung angeht - obwohl im Sondierungspapier kein Wort über die Frauenhäuser zu finden ist. „Das muss noch nichts bedeuten. Am Ende ist ja entscheidend, ob der Koalitionsvertrag dazu konkrete Aussagen enthält. Wir sind da recht optimistisch“, sagt die Geschäftsführerin des Dachverbandes der Frauenhäuser. Das Thema Gewaltschutz sei in einer der Arbeitsgruppen behandelt worden: „Es ist also auf der Agenda.“ Die Fragen an Herold stellte Dirk Baas.

epd sozial: Vor 45 Jahren, im November 1976, öffnete in Berlin das erste Frauenhaus. In welcher Lage befanden sich damals Frauen, die vor häuslicher Gewalt fliehen mussten?

Heike Herold: In Westdeutschland standen Frauen vor gewaltigen Problemen. Sie hatten im Vergleich zu heute deutlich eingeschränkte Rechte. Damals war die Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar, es war kein Delikt, das strafrechtlich verfolgt wurde. Öffentliche Angebote zur Hilfe und Beratung, wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Partnerschaftliche Gewalt gegen Frauen war in der Öffentlichkeit nicht tabuisiert. Die patriarchalen Strukturen haben sehr gut funktioniert, was auch mit dem christlich geprägten Familienbild dieser Zeit zusammenhing.

epd: Welche Möglichkeiten gab es, durch Flucht zu entkommen?

Herold: Es war extrem schwer, auszubrechen und die Abhängigkeit vom Ehemann zu durchbrechen. Es gab weder Unterstützung von der Polizei noch von Hilfsorganisationen. Beratungsstrukturen für dieses spezifische Feld sozialer Arbeit existierten noch nicht. Frauen waren gezwungen, private Lösungen zu finden. Sie mussten sich selbst eine Bleibe organisieren, vielleicht bei Freunden oder eigenen Verwandten. Gelang das nicht, war es quasi unmöglich, der häuslichen Gewalt zu entkommen. Die Situation war häufig aussichtslos, gerade wenn es auch darum ging, die Kinder mitzunehmen.

epd: Welche Rolle spielte damals die Polizei?

Herold: Polizei und Justiz haben damals Gewalt in der Beziehung als Familienstreitigkeit angesehen. Als interne Konflikte, um die man sich nicht kümmern musste. Bis in die 90er Jahre war es in den Behörden noch üblich, solche Exzesse herunterzuspielen, nicht ernst zu nehmen und natürlich auch nicht rechtlich zu verfolgen. Und sie gingen quasi selbstverständlich davon aus, dass die Opfer eine Mitschuld trugen. Das ist übrigens ein Mythos, der noch immer weitergeschleppt wird. Auch heute passiert es häufig noch, dass Polizei, Justiz oder das private Umfeld der Opfer solche Positionen vertreten.

epd: Wie war die Lage in der DDR?

Herold: Auch dort gab es natürlich häusliche Gewalt, auch hier wurden diese Probleme nicht thematisiert. Solche Gewaltphänomene durfte es in der heilen Welt des Sozialismus offiziell natürlich nicht geben. Aber es gab zwei ganz wesentlich Unterschiede zum Westen: Die allermeisten Frauen waren berufstätig, verdienten selbst Geld und waren so auch unabhängiger von den Ehemännern. Und es war im Vergleich zu den alten Bundesländern auch deutlich leichter, sich scheiden zu lassen. Aber auch die DDR hatte keine professionellen Hilfsangebote.

epd: Warum ist es auch nach Jahrzehnten noch immer nicht gelungen, ausreichende Hilfen für die Gewaltopfer zu etablieren? Mit fehlenden Finanzen allein ist das vermutlich nicht erklärt?

Herold: Da steckt in der Tat ein größeres strukturelles Problem dahinter. Das Thema ist ein unangenehmes, und es geht bei der häuslichen Gewalt immer auch um Machtverhältnisse. Gewalt gegen Frauen hat in der Gesellschaft immer auch die Funktion, bestimmte Herrschaftsverhältnisse zu zementieren oder wiederherzustellen. Wird Gewalt thematisiert und als Problem erkannt, dann stellt sich natürlich zwingend auch die Frage nach den Ursachen. Und dann landet man schnell bei der Ungleichheit der Geschlechter. Man stößt auf Überzeugungen, Gepflogenheiten und Strukturen, die über Jahrhunderte gewachsen sind und die Ungleichstellung der Geschlechter zementieren. Das aufzubrechen, ist eine riesige Aufgabe, die die Frauenbewegung in den 70er Jahren mit Erfolg begonnen hat. Davon profitieren wir heute noch.

epd: Aber die Politik müsste doch längst auf die gewandelte Rechtslage reagiert haben ...

Herold: Ja, das stimmt. Aber oft herrscht leider noch die Sichtweise vor, Frauenhäuser und Beratungsstellen seien ein zusätzlicher Luxus, den sich Länder und Kommunen leisten. Aber, das muss man auch deutlich sagen, seit die Istanbul-Konvention in Kraft getreten ist, verändert sich die Hilfelandschaft. Jetzt ist klar, dass es sich dabei um eine staatliche Pflichtaufgabe handelt und sich die Politik nicht mehr wegducken kann. Aber klar, in diesem Prozess wird natürlich auch auf die finanziellen Mittel geschaut.

epd: Im Sondierungspapier der Ampel-Parteien steht nichts zu der Lage der Frauenhäuser. Das ist kein gutes Zeichen.

Herold: Das muss noch nichts bedeuten. Am Ende ist ja entscheidend, ob der Koalitionsvertrag dazu konkrete Aussagen enthält. Wir sind da recht optimistisch.

epd: Gibt es dazu Anlass?

Herold: Ja, denn wir wissen, dass das Thema Gewaltschutz in einer der Arbeitsgruppen behandelt wird. Es ist also auf der Agenda. Und wir bekommen von dort auch Anfragen, etwa zur Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen. Das deuten wir so, dass sich die Verhandler mit dem Thema tatsächlich befassen. Aber selbst wenn das Thema aufgegriffen wird, ist nicht klar, was am Ende Eingang in den Koalitionsvertrag findet. Was konkrete Aussagen dazu betrifft, herrscht bei uns das Prinzip Hoffnung.

epd: Was sind die größten Probleme, die die neue Bundesregierung lösen muss?

Herold: Unsere erste Forderung ist, eine bundesgesetzliche Grundlage zur Finanzierung der Frauenhäuser und Fachberatungsstellen zu bekommen. Und das müsste gekoppelt werden an einen Rechtsanspruch der betroffenen Personen auf Schutz und fachliche Unterstützung. Das ist keine leichte Aufgabe, sondern eine harte Nuss, die zu knacken ist. Denn eine solche Reform berührt auch die Zuständigkeiten von Ländern und Kommunen. Da muss klar sein, wer welche Aufgaben hat und wer welche Finanzierung übernimmt. Das ist, da machen wir uns gar nichts vor, eine große Herausforderung. Denn man muss es hinbekommen, dass sich alle drei Ebenen einbringen - auch finanziell.

epd: Warum kann man das nicht ohne ein Bundesgesetz regeln?

Herold: Das ist enorm wichtig für uns, vor allem, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu erreichen, wenn es um Schutzeinrichtungen für Frauen geht. Die Frauenhäuser müssen auch bundesweit genutzt werden können. Das heißt, eine Frau, die der Gewalt in Schleswig-Holstein entflieht, muss aus Sicherheitsgründen auch Unterschlupf in Bayern finden können. Das ist heute nahezu ausgeschlossen, weil es hohe Hürden bei der Kostenübernahme gibt. Da sehen wir die Lösung in einem Bundesgesetz. Und wir hoffen natürlich, ganz unabhängig davon, wie die Finanzierung im Detail geregelt wird, dass der Bund sich maßgeblich an den Kosten beteiligt.

epd: Ihnen liegt auch daran, die Gewaltprävention zu verbessern. Was sollte sich da in Zukunft ändern?

Herold: Wir sind noch gar nicht in der Lage, flächendeckend Präventionsarbeit anzubieten. Dazu fehlt zunächst ein Gesamtkonzept gegen Gewalt an Frauen. Und darin müsste auch der wichtige Punkt der Prävention enthalten sein, den auch die Istanbul-Konvention einfordert. Wir können derzeit noch gar nicht in die Prävention einsteigen. Auch auf der staatlichen Ebene passiert da noch zu wenig Koordiniertes. Wir unterstützen die Opfer, und an verschiedenen Stellen werden auch die Täter in die Verantwortung genommen. Auch hier ist die künftige Bundesregierung gefordert.

epd: Wie auch bei der Reform des Familienrechts. Da gibt es seit Jahren Stillstand. Warum ist das so problematisch?

Herold: Das Sorge- und Umgangsrecht von gewalttätigen Vätern ist in seiner jetzigen Form unhaltbar. Dabei geht es darum, dass Frauen, die vom Partner misshandelt wurden, dennoch dessen Umgang mit den Kindern zu fördern haben. Das sieht das Familienrecht so vor. Obwohl diese Frauen Schutzanordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz haben. Aus der Beratungspraxis wissen wird, dass es immer wieder zu Gefährdungen oder gar neuen Gewalttaten kommt. Da muss zwingend nachgearbeitet werden. Leider kommt diese Reform des Familienrechtes schon seit Jahren nicht voran, weil sie immer wieder vertagt wurde.

epd: Reden wir über die fehlenden Plätze. Wie groß ist der tatsächliche Bedarf?

Herold: Wir benötigen 14.000 zusätzliche Plätze in den Frauenhäusern, also mehr als doppelt so viele, wie aktuell bereitstehen. Aber der Bedarf verteilt sich sehr unterschiedlich. In den großen Städten, in den Ballungsräumen ist die Nachfrage wesentlich größer als in ländlichen Regionen. Insgesamt braucht es deutlich mehr Plätze. Einige Bundesländern haben immerhin in kleinen Schritten begonnen, das Angebot auszubauen. Das sind Signale, die wir sehr begrüßen. Aber der Ausbau muss natürlich auch einhergehen mit dem Einstellen von mehr Personal. Da hapert es leider oft noch.

epd: Also geht es immerhin langsam voran?

Herold: Ja. Den Ausbau der Schutzeinrichtungen sehe ich gar nicht als unüberwindbares Problem an. Das lässt sich lösen, auch wenn man dafür sicher Jahre braucht. Zumal viele Frauenhäuser baulich nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Das fängt damit an, dass viele Einrichtungen nicht behindertengerecht sind und auch noch nicht für alle Frauen Einzelzimmer und Räume etwa für die Kinder bieten. Das sind nicht selten Bedingungen, die für Frauen und ihre Kinder in extremen Lebenssituationen nicht angemessen sind. Aber noch mal: All das lässt sich lösen. Was uns fehlt, ist eine dauerhafte und ausreichend hohe Finanzierung. Und da wird es schwierig. Gerade was die Personalkosten anbelangt.

epd: Statistiken belegen eine ständige Zunahme von Gewalt gegen Frauen. Reichen dann die heute geforderten erweiterten Platzzahlen in Schutzeinrichtungen künftig überhaupt aus?

Herold: Wissenschaftliche Studien gehen davon aus, dass nicht unbedingt die Fälle von Gewalt zunehmen, sondern das mehr an Gewalt bekannt wird. Dass sich also mehr Frauen Hilfe suchen. Und dadurch, dass das Thema mehr in der Öffentlichkeit ist, wird auch mehr vom Dunkelfeld aufgedeckt. Es entsteht also der falsche Eindruck, dass Gewalt gegen Frauen ansteigt. In Krisensituationen, wie jüngst im Corona-Lockdown, hat es in bestimmten Konstellationen mehr Gewaltausbrüche gegeben. Aber das sind keine dauerhaften Phänomene.

Potsdam (epd). Im Prozess um die Tötung von vier Schwerstbehinderten im Potsdamer Oberlinhaus hat am vierten Prozesstag der Ehemann der Angeklagten umfassend ausgesagt. Im Gegensatz zur behandelnden Psychiaterin spricht er von einem desolaten Zustand seiner Frau vor der Tat.

Diese sei am 28. April in verwirrtem Zustand nach Hause gekommen und habe „nur vor sich hin gefaselt“, sagte Timo R. am 18. November vor dem Landgericht Potsdam. Daraufhin habe er den gemeinsamen Sohn gebeten, auf seine Frau achtzugeben und das Oberlinhaus angerufen, um zu erfahren, was vorgefallen war.

Beim zweiten Anruf sei in den Zimmern der von seiner Frau betreuten Menschen nachgesehen und Blut entdeckt worden. Timo R. rief daraufhin selbst die Polizei. Seine Frau Ines R. weiß von der Tat nach den Worten des Ehemanns nur aus Erzählungen anderer, nicht aus eigener Erinnerung.

Bereits in den Wochen unmittelbar vor der Tat sei sie in einem desolaten psychischen und körperlichen Zustand gewesen, sagte der 54-Jährige aus. Daraufhin sei er mit ihr übereingekommen, dass sie am darauffolgenden Tag erneut ärztliche Hilfe der behandelnden Psychiaterin in Anspruch nehmen solle. Timo R. schilderte seine Frau im weiteren Verlauf seiner Aussage als Mutter, die nie die Geduld mit ihren Kindern verloren habe und vor der Tat „komplett überfordert“ war.

Die langjährige Psychiaterin der Angeklagten berichtete vor Gericht, diese habe von Selbstmordphantasien und -handlungen von ihrer Kindheit an berichtet. „Ich habe unsere Arbeit immer als Ringen ums Überleben verstanden“, sagte Heike R. Die Angeklagte hatte die Ärztin von ihrer Schweigepflicht befreit.

Sie habe keine Erklärung für die „archaische Wut“ der Tat, sagte die Psychiaterin. Nach dem letzten Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik vom September/Oktober 2020 sei es ihr besser gegangen. Diesen Eindruck gewann die Psychiaterin auch bei ihrer letzten Begegnung zwei Wochen vor der Tat.

Die Psychiaterin stellte im Rahmen der 2016 begonnenen Behandlung eine Persönlichkeitsstörung fest. Die Patientin nahm demnach in Krisensituationen in Absprache mit ihr Medikamente, um psychotische Zustände abzumildern.

Die Angeklagte habe den Vorschlag abgelehnt, sich wegen Überlastung krankschreiben zu lassen, berichtete die Psychiaterin. Ihr Fehlen am Arbeitsplatz habe sie den Kollegen nicht zumuten wollen.

Die Anwältin der Nebenklage, Beatrice Vossberg, bestätigte Angaben von Kollegen der Angeklagten über Missstände wegen Personalmangels. Vossberg vertritt die Eltern eines der vier Todesopfer. Diese hätten auf Mängel in der Pflege ihres Sohnes aufmerksam gemacht. Darauf hätten Mitarbeiter des Hauses jedoch abwiegelnd reagiert. Überdies sei offen, warum diese die Missstände nicht bei den zuständigen Behörden anzeigten.

Die Gewalttat im Potsdamer Oberlinhaus Ende April mit vier Getöteten hatte deutschlandweit Entsetzen ausgelöst. Die 52-jährige Ines R. muss sich wegen Mordes und weiterer Straftaten verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aus. Am kommenden Dienstag will das Gericht Angehörige der Opfer und Mitarbeiter des Oberlinhauses als weitere Zeugen anhören.

Wuppertal (epd). Sozialverbände und Arbeitsloseninitiativen warnen vor sich verschlechternden Lebensbedingungen für Bezieherinnen und Bezieher der Grundsicherung. Hartz-IV-Empfänger und Erwerbsunfähige seien im kommenden Jahr von deutlichen Kaufkraftverlusten bedroht, erklärte das Sozialbündnis „aufRecht bestehen“ gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd). Grund dafür seien eine zu geringe Anhebung der Regelsätze zum Jahreswechsel sowie der starke Anstieg bei den Energiepreisen. Der Kauf von Atemschutzmasken und anderen Hygieneartikeln in der Corona-Pandemie belaste den schmalen Geldbeutel von Empfängern der Sozialleistung zusätzlich.

Die für den Jahreswechsel geplante Erhöhung der Hartz-IV-Sätze von 446 auf 449 Euro sei „ein Schlag ins Gesicht derjenigen, deren Geld nicht erst seit Beginn der Corona-Krise an allen Ecken und Enden nicht reicht“, kritisierte der Sprecher des Bündnisses, Frank Jäger. Die Menschen am unteren Ende der Einkommensskala spürten die aktuelle Inflationsrate von rund vier Prozent „bei jedem Einkauf im Supermarkt existenziell“.

Hinzu komme, dass bei den Strompreisen zum neuen Jahr „vielerorts rasante Preissteigerungen angekündigt“ seien. Absehbar sei außerdem, dass sich die von den Ampelparteien SPD, Grünen und FDP geplante Energiewende vor allem bei Bezieherinnen von Grundsicherungsleistungen auswirken werde, da die Stromkosten in der Regelleistung enthalten sind.

Eine noch höhere Preissteigerung sei bei den Kosten für Heizung und Warmwasser zu verzeichnen. Laut dem „Heizspiegel für Deutschland 2021“, den die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online mit dem Deutschen Mieterbund und dem Verband kommunaler Unternehmen erarbeitet hat, sind für das laufende Jahr bei einer durchschnittlichen Wohnung von 70 Quadratmeter 90 Euro mehr an Gaskosten zu erwarten. Das entspricht einer Erhöhung um 13 Prozent.

Unter den Grundsicherungsbeziehern seien insbesondere diejenigen hart getroffen, deren Miete und Heizkosten nicht voll vom Sozialamt oder Jobcenter übernommen werden und die deshalb noch Geld aus der ohnehin knappen Regelleistung für die Kosten der Unterkunft abzweigen müssten. Nach Angaben des Wuppertaler Sozialexperten ist das etwa jede fünfte Person im Hartz-IV-Bezug.

Das Sozialbündnis fordert daher als Sofortmaßnahme, dass die Bundesregierung die Regelsätze deutlich anhebt. Außerdem müssten Nachzahlungen für Heizkosten unbürokratisch übernommen werden.

Von einer künftigen Ampel-Koalition erwartet das Bündnis eine Anhebung der Regelsätze von derzeit knapp 450 Euro auf mindestens 600 Euro pro Monat plus die volle Erstattung der tatsächlichen Wohnkosten. Darüber hinaus müsse es Zuschüsse für die Anschaffung von energiesparenden Haushaltsgeräten geben.

Das im Sondierungspapier der Ampel angekündigte „Bürgergeld“ für Hartz-IV-Bezieher sieht das Sozialbündnis skeptisch. Das Bürgergeld soll laut Sondierungspapier „die Würde des und der Einzelnen achten“ und „zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen“. Die Kritik des Bündnisses: „Über konkrete Verbesserungen schweigt sich das Sondierungspapier leider weitgehend aus. Die menschenverachtenden und existenzbedrohenden Sanktionen für Langzeitarbeitslose will man offenbar nicht abschaffen, sondern beibehalten.“ Einen Bruch mit Hartz IV könne es aber nur geben, wenn „mit dem Sanktionsregime Schluss gemacht wird“.