Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 45/2021 - 12.11.2021

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 45/2021 - 12.11.2021

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 45/2021 - 12.11.2021

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 45/2021 - 12.11.2021

es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen kommt. Denn die Rufe, dazu das Infektionsschutzgesetz zu ändern, werden immer lauter. Der Ethikrat spricht sich dafür aus, eine solche Pflicht zu prüfen. Und auch für Gesundheits- und Pflegeverbände ist sie kein Tabu mehr. Juraprofessor Josef Franz Lindner hält eine Impfpflicht für Pflegekräfte für verfassungsrechtlich zulässig, wenn ansonsten die Krankenhäuser kollabierten. „Ich frage mich, worauf man angesichts der aktuellen Zustände auf den Intensivstationen noch warten will“, sagte der Augsburger Medizinrechtler im Gespräch mit epd sozial.

„Alle Beschäftigten, die in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen Kontakt mit Patientinnen und Patienten haben, müssen geimpft sein.“ Diese Forderung des Diakonie Bundesverbandes stößt auf Widerstand in den eigenen Reihen. Der Diakonische Arbeitgeberverband Niedersachsen ist gegen eine Impfpflicht für Pflegefachkräfte. „Ich sehe dafür überhaupt keinen Anlass. Jetzt den Druck auf die Pflegekräfte weiter zu erhöhen, wäre der falsche Weg“, sagt Verbandschef Hans-Peter Daub.

„Wie möchten Sie im Alter leben?“ Mit dieser Frage gingen 2016 die Pfeifferschen Stiftungen, die größte diakonische Komplexeinrichtung in Sachsen-Anhalt, aufs Land und befragten die Bürgerinnen und Bürger nach ihren Vorstellungen eines alter(n)sgerechten Quartiers. Was dabei herauskam und wie die Stiftungen darauf reagierten, erläutert Quartiersmanagerin der Pfeifferschen Stiftungen, Sophie Schönemann, in ihrem Gastbeitrag für epd sozial.

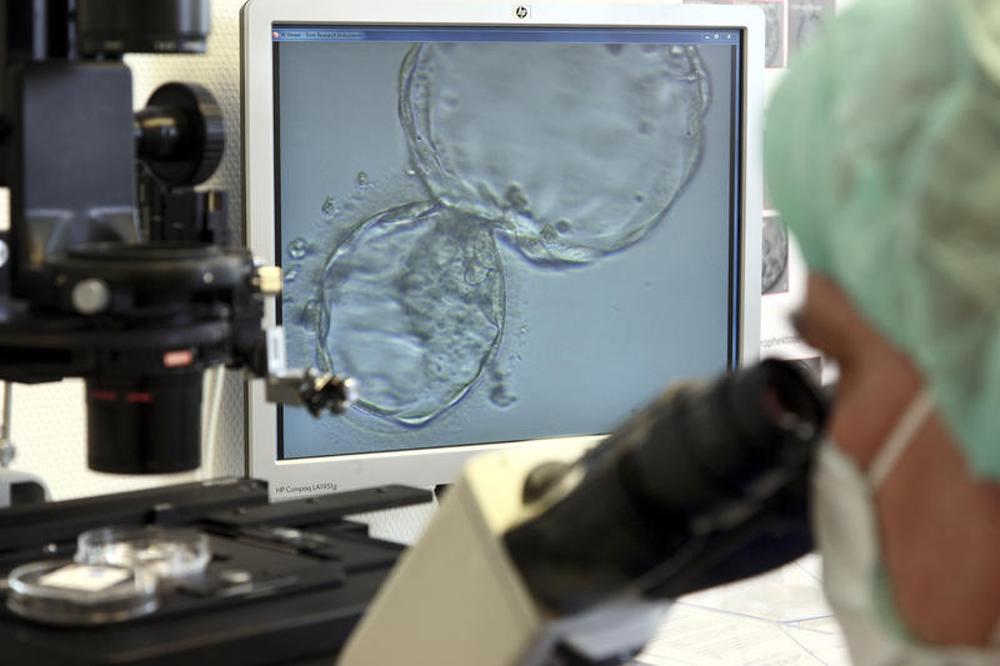

Lesbische Ehepaare mit unerfülltem Kinderwunsch können nicht auf einen Zuschuss ihrer gesetzlichen Krankenkasse für eine künstliche Befruchtung hoffen. Das hat das Bundessozialgericht entschieden. Diese Kostenübernahme ist gesetzlich nur möglich, wenn allein eigene Ei- oder Samenzellen verwendet werden. Doch das ist bei lesbischen Paaren nicht der Fall.

Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf diesem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und über Neuigkeiten Ihrer Einrichtung berichten. Gern lese ich auch Ihre E-Mail.

Dirk Baas

Berlin (epd). In Deutschland werden die Rufe nach einer Impfpflicht zumindest für bestimmte Berufsgruppen lauter. Am 11. November sprach sich der Deutsche Ethikrat angesichts der steigenden Corona-Zahlen für eine rasche Prüfung einer berufsbezogenen Impfpflicht aus. Beschäftigte, die schwer oder chronisch kranke sowie hochbetagte Menschen versorgen sowie Mitarbeitende des Sozialdienstes, der Alltagsbegleitung oder der Hauswirtschaft „tragen eine besondere Verantwortung dafür, die ihnen Anvertrauten nicht zu schädigen“, heißt es in einer Ad-hoc-Stellungnahme des Wissenschaftlergremiums.

Auch in den Verbänden ändert sich die Haltung. Für die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Caritas ist eine Impfpflicht inzwischen vorstellbar. Der Diakonie Bundesverband wirbt offensiv dafür.

Der Ethikrat erklärte weiter, eine mögliche Impfpflicht müsste für Institutionen und Einrichtungen gelten, die dafür verantwortlich sind, die dort versorgten Menschen keinen vermeidbaren gesundheitlichen Gefahren auszusetzen. Die evangelische Theologin Petra Bahr, Mitglied im Ethikrat, erläuterte, es gehe zum Beispiel neben Pflegeheimen auch um Kindergärten und Grundschulen, solange Kinder sich nicht impfen lassen können.

Der Ethikrat empfiehlt der Bundesregierung, „unverzüglich eine hinreichend differenzierte gesetzliche Regelung für eine berufsbezogene Impfpflicht zu prüfen“. Bahr sieht darin die eigentliche Herausforderung. Impfen sei eine moralische Verpflichtung, sagte die hannoversche Regionalbischöfin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Eine rechtliche Pflicht sei etwas anderes.

Dennoch ist Bahr dafür. Hintergrund der Vorsicht vor einer Impfpflicht in Deutschland sei ein Freiheitsverständnis, das allein vom Individuum ausgehe „und so tut, als wären Gemeinschaftspflichten nachrangig“, sagte sie. „Individuelle Freiheit kann aber nie so weit gehen, dass Schwächere, die keine Ausweichräume haben, dadurch potenziell stark geschädigt werden“, ergänzte die Theologin. Ob die Politik das Thema angeht, ist noch offen. Im Bundestag, wo am Donnerstag die Corona-Pläne der möglichen Ampel-Koalition - bislang ohne Impfpflicht - diskutiert wurden, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, man könne sich der Debatte nicht entziehen.

Für die Prüfung einer Impfpflicht plädiert inzwischen auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft. „Die Pandemielage erlaubt unnötige Verzögerungen nicht mehr“, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß dem epd. Auch die Caritas änderte ihre Meinung. „Wenn wir nicht bald deutlich höhere Impfzahlen in der Bevölkerung und unter den Pflegekräften haben, werden wir uns für eine Impfpflicht für medizinisch-pflegerisches Personal auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes aussprechen müssen“, sagte die Präsidentin des katholischen Verbands, Eva Welskopp-Deffaa, dem epd.

Zur in der Diskussion um eine Impfpflicht geäußerten Sorge vor einer weiteren Flucht von Pflegefachkräften aus dem Job erklärte der Ethikrat, dies müsse berücksichtigt werden, sei aber „im Rahmen der Schutzpflichten gegenüber Menschen aus Hochrisikogruppen zu bewerten“. Bahr sagte, in vielen europäischen Ländern sei die Impfpflicht für Berufe mit Kontakt zu besonders gefährdeten Gruppen längst eingeführt. „Die Sorge vor Kündigungswellen in einem Bereich mit großem Fachkräftemangel hat sich nicht bestätigt“, sagte sie.

Als „Pflicht“ bezeichnete unterdessen auch die frisch gewählte neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, eine Impfung gegen Corona. Sie halte es für wichtig und auch für eine Aufgabe vom christlichen Auftrag her, dass sich Menschen impfen lassen, wenn nicht etwa eine Krankheit dagegen spricht, sagte sie in den ARD-„Tagesthemen“. „Das halte ich nicht für eine individuelle Entscheidung, bei der ich 'so oder so' sagen kann“, ergänzte Kurschus

Augsburg (epd). Professor Lindner verweist darauf, dass nicht die Inzidenzen der entscheidende Punkt in der Debatte über eine Impfpflicht seien, sondern die konkrete Gefahr, dass auf von nicht geimpften Corona-Patienten belegten Intensivstationen keine anderen Notfälle wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle mehr behandelt werden können. Eine Impfpflicht sei verfassungsrechtlich zulässig, wenn ansonsten die Intensivstationen kollabierten. Die Fragen stellte Dirk Baas.

epd sozial: Wie würden Sie eine Impfpflicht rechtlich begründen?

Josef Franz Lindner: Zunächst muss man sagen, dass eine Impfpflicht ein schwerer Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Bürgers ist, die vom Grundgesetz per se geschützt ist. Aber, und das ist wichtig, jedes Grundrecht kann auch eingeschränkt werden. Wenn es dafür hinreichend gewichtige Gründe gibt. Und hier sage ich, ja, die gibt es.

epd: Aber eben nicht mit Blick auf den universellen Schutz vor Covid-19?

Lindner: Nein, darum geht es bei einer Impfpflicht nicht. Das müssen die Leute schon selbst bewerkstelligen. Eben durch Impfung. Aber der Staat hat eine Schutzpflicht. Er muss sicherstellen, dass Menschen in allen medizinischen Notfällen in Kliniken optimale Hilfe bekommen. Und genau das ist nicht mehr gewährleistet, wenn die Intensivstationen kollabieren, weil zu viele ungeimpfte Corona-Patienten gleichzeitig ein Intensivbett brauchen. Das zu verhindern, ist der verfassungsrechtlich legitime Zweck einer Impfpflicht. Denn mit der Zahl weiterer Impfungen sinkt auch die Zahl der Corona-Intensivpatienten.

epd: Bleibt für den Juristen die Frage, ob ein solcher Schritt auch erforderlich ist?

Lindner: Erforderlich wäre eine solche Pflicht nur dann nicht, wenn es ein milderes Mittel geben würde, das gleich geeignet wäre. Aber was sollte das sein? Noch mehr Aufklärung? Oder setzt man auf 2G oder 3G? Oder wäre ein Lockdown nur für Ungeimpfte oder gar für alle ein milderes Mittel? Wohl kaum. Und auch den müsste die Politik erst mal durchsetzen.

epd: Zumal das ja auch die Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür wäre ...

Lindner: Stimmt. Dann kann man sie auch gleich einführen. Bleibt die Frage der Zumutbarkeit. Ist eine Impfpflicht zumutbar, wenn damit der mögliche Tod von anderen Patienten verhindert werden kann, wenn vermieden wird, dass Menschen sterben, weil sie nicht oder nicht rechtzeitig auf Intensivstationen behandelt werden können? Diese Rechtsgüter müssen gegeneinander abgewogen werden. Meiner Meinung nach ist der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit durch Impfspritzen hier zumutbar. Aus verfassungsrechtlicher Sicht komme ich deshalb zu dem Schluss, dass eine Impfpflicht jedenfalls dann verfassungsrechtlich zulässig ist, wenn ansonsten die Intensivstationen kollabieren.

epd: Auch viele Fachverbände sind strikt gegen eine Impfpflicht. Ihr Argument: Wenn die kommt, verlassen die Fachkräfte den Job. Ist das wirklich zu befürchten?

Lindner: Das ist zunächst eine Hypothese. Ich bezweifle das. Es gibt Erfahrungen aus Frankreich. Nach vorliegenden Informationen, die ich aber auch nur aus der Zeitung habe, ist das nicht eingetreten. Und ich verstehe dieses Argument der Verbände auch nicht. Die Pflegekräfte klagen doch zurecht darüber, dass die Arbeit auf den Intensivstationen so schwierig ist. Das liegt natürlich an der hohen Zahl der Intensivpatienten, die man mittels Impfungen aber gerade reduzieren könnte. epd: Im Moment ist ja nur die Rede von Pflegekräften in Heimen und Kliniken. Aber wo soll man die Grenze ziehen? Was ist mit Erzieherinnen, Lehrern oder Sozialarbeitern, die alle viele Außenkontakte haben?

Lindner: Sie sprechen hier den schwierigsten Punkt an. Da muss man mit Blick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz schauen, dass man sachgerechte Kriterien definiert. Denn eine allgemeine Impfpflicht für alle Bürgerinnen und Bürger wäre aus verfassungsrechtlicher Sicht problematisch, da zu weit gehend. Für mich wären nur Personen für eine Impfpflicht vorzusehen, die im Falle einer Infizierung mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Dazu muss man sich anschauen, welche Personen das sind. Die Daten dazu könnten die Kliniken liefern. Die wissen ja, wen sie in ihren Intensivbetten behandeln. Es sind vor allem ältere Personen. Man könnte also sehr wohl überlegen, ob man berufsgruppenunabhängig Personen über dem Alter von 60 oder 65 Jahren einbezieht. Das wäre rechtlich machbar, wenn es sich empirisch untermauern lässt.

epd: Immer wieder ist von Gesundheitspolitikern zu hören, eine Impfpflicht sei verfassungsrechtlich nicht möglich. Macht es sich die Politik hier zu einfach?

Lindner: Das Bundesverfassungsgericht hat bisher noch nicht entschieden, dass eine Impfpflicht grundsätzlich gegen die Verfassung verstößt. Die These, dass eine Corona-Impfpflicht verfassungswidrig ist, ist schlicht nicht haltbar. Richtig ist aber, dass es hohe verfassungsrechtliche Anforderungen gibt, die vorliegen müssen. Zu sagen, das geht rechtlich grundsätzlich nicht, ist eine Ausrede. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn und andere Politiker haben ja immer gesagt, es werde keine Impfpflicht geben. Da stehen sie nun im Wort, hinter diese Aussagen können sie nicht zurück. Deswegen klammert sich jetzt mancher an den letzten Strohhalm, den er hat, und das ist das Verfassungsrecht.

epd: Wie und wo müsste eine Impfpflicht rechtlich geregelt werden?

Lindner: Das ist Sache des Bundestages. Dort gibt es nun neue Mehrheiten. Der Bundestag müsste das Infektionsschutzgesetz ändern, hier den Paragrafen 20. Das können auch nicht die Länder im Alleingang machen, denn hier ist die Kompetenz des Bundes berührt. Zu klären wäre zudem, ob auch der Bundesrat einer solchen neuen Regelung zustimmen müsste. Wahrscheinlich wäre das so, denn die Länder hätten diese Impfpflicht ja umsetzen. Und hier würde es besonders problematisch, denn es wäre alles andere als einfach, eine Impfpflicht auch tatsächlich durchzusetzen.

epd: Gehen Sie davon aus, dass die Impfpflicht zumindest für Pflegefachkräfte in absehbarer Zeit kommen wird?

Lindner: Ich glaube, dass die Impfpflicht für Teilbereiche kommen wird. Weil der Druck auf den Intensivstationen weiter steigen wird. Die Politik wird handeln müssen. Spätestens dann, wenn die ersten Bilder im Fernsehen oder Internet zu sehen sind, dass Notfallpatienten wegen Überfüllung nicht mehr in Krankenhäusern aufgenommen werden können. Aber dann ist es für viele schon zu spät.

Berlin, Hannover (epd). „Die Pandemie läuft erneut aus dem Ruder. Für besonders gefährdete Menschen zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen ist ein Zögern und Zaudern von Politik und Behörden lebensgefährlich: Wir müssen jetzt alles tun, um sie vor Covid-19 zu schützen.“ Dieser Feststellung des Bundesverbandes der Diakonie vom 8. November wird wohl niemand widersprechen. Denn, auch das ist unstrittig, beim Schutz von Menschenleben dürfe es keine Kompromisse auf Kosten der Verletzlichsten geben.

Doch die nächste Aussage des Bundesverbandes enthält Konfliktpotenzial: „Alle Beschäftigten, die in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen Kontakt mit Patientinnen und Patienten haben, müssen geimpft sein.“ Dies gelte auch für Ärztinnen, für Physiotherapeuten und Dienstleister. „Der Gesetzgeber sollte diese begrenzte Impflicht für den Ausnahmefall der Pandemie jetzt zur Regel machen“, fordert die Diakonie. Wer heute nicht handele, trage Mitverantwortung dafür, „dass Intensivstationen überlastet werden und Menschen, die hätten geschützt werden können, gesundheitlichen Schaden nehmen oder sterben“.

Dagegen lehnt der Vorstandvorsitzende des diakonischen Arbeitgeberverbandes in Niedersachsen, Hans-Peter Daub, eine Impflicht für Pflegekräfte ab. „Ich sehe dafür überhaupt keinen Anlass. Jetzt den Druck auf die Pflegekräfte weiter zu erhöhen, wäre der falsche Weg“, sagte er am 8. November in Hannover dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die wenigen ungeimpften Pflegekräfte seien extrem vorsichtig und hielten alle Vorschriften strikt ein. Eine Impfpflicht könnte eher dazu führen, dass gerade junge Pflegekräfte ihrem Beruf den Rücken kehrten.

In den niedersächsischen Alten- und Pflegeheimen gebe es kein dramatisches Geschehen, betonte Daub. Dort seien nahezu alle Heimbewohnerinnen und -bewohner geimpft. Bei den Pflegekräften liege die Impfquote deutlich über 80 Prozent. „In den Heimen sterben die Menschen nicht an Corona. Es gibt keine Notlage.“ Dies könne in Bayern oder Sachsen möglicherweise anders aussehen, weil dort die Impfquoten sehr viel niedriger lägen.

Unter den Pflegekräften seien es vor allem junge Mitarbeitende, die sich nicht impfen lassen wollten, sagte Daub. Etliche fürchteten, durch die Spritze eventuell zeugungs- oder gebärunfähig zu werden. „Diese falsche Angst ist leider unausrottbar.“ Dennoch sehe er keine Gefahr für die Heime. „Wir haben im Jahr 2020 monatelang die Menschen mit damals noch ungeimpftem Personal pflegen müssen und es ist nicht zu einem Massensterben in den Heimen gekommen“, betonte Daub.

Auch einer täglichen Testpflicht für die Beschäftigten steht der Chef des Diakonischen Dienstgeberverbands skeptisch gegenüber. „Das bedeutet noch mehr Aufwand in den Häusern.“ Fakt sei, dass die Hospitalisierung in Niedersachsen rückläufig sei. Sie liege derzeit bei 3,9. Erst bei 6 werde im Land die Warnstufe 1 ausgerufen.

Weil die Corona-Zahlen auf immer neue Höchstwerte stiegen, werde es „höchste Zeit, all jene zu schützen, die sich nicht schützen können oder deren Immunsystem schwach ist“, sagte Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen, am 11. November. „Deshalb fordern wir eine Impfpflicht für soziale Berufe.“ Zu diesem Berufsfeld zählten Pflege-, Betreuungs- und Hauswirtschaftskräfte, Krankenhaus-, aber auch Kita- und Schulpersonal sowie Mitarbeitende in Beratungsstellen.

Lenke: "Wir fordern wir eine Impfpflicht für alle, die nah am Menschen arbeiten und bei denen keine medizinischen Gründe dagegensprechen. Das ist eine berufsethische Verantwortung. Es kann nicht sein, dass Menschen, deren Immunabwehr nachlässt oder eingeschränkt ist, in Gefahr gebracht werden. Auch der Deutsche Ethikrat empfiehlt dringend die Prüfung einer Impfpflicht für Mitarbeitende in besonderer beruflicher Verantwortung.

Berlin (epd). Die möglichen Ampel-Koalitionäre SPD, Grüne und FDP wollen die epidemische Notlage am 25. November auslaufen lassen und die Rechtsgrundlage für Corona-Maßnahmen ändern. Dazu hat der Bundestag am 11. November Änderungen im Infektionsschutzgesetz (IfSG) beraten, die in der kommenden Woche verabschiedet werden sollen. Anschließend muss auch der Bundesrat darüber abstimmen, voraussichtlich in einer Sondersitzung am 19. November.

Bisher können die Bundesländer auch dann, wenn der Bundestag die Corona-Notlage nicht verlängert, sämtliche Maßnahmen einer Notlage anwenden, wenn eine solche in ihrem Land durch Parlamentsbeschluss festgestellt wird. Dazu zählen weitreichende Eingriffe in die Grundrechte und Schließungen wie während der Lockdowns. Das wollen SPD, Grüne und FDP beenden und einen bundesweit einheitlichen und bis zum 19. März befristeten Maßnahmen-Katalog im Infektionsschutzgesetz verankern. Die Länder können danach unter anderem die Maskenpflicht, Abstandsgebote und Zugangsregelungen vorschreiben.

Am Arbeitsplatz soll künftig bundesweit die 3G-Regel gelten. Beschäftigte, die nicht gegen Covid-19 geimpft oder von einer Infektion genesen sind, müssen dann täglich einen negativen Test vorlegen. Die Einzelheiten erarbeitet gegenwärtig das Bundesarbeitsministerium. Bundesweit soll es Testpflichten für Alten- und Pflegeheime oder Einrichtungen für behinderte Menschen geben. Offen ist, ob bundesweit einheitlich geregelt wird, für wen die Testpflichten gelten und wie oft getestet werden muss. Einige Länder lassen derzeit ungeimpftes Pflegepersonal täglich testen.

SPD, Grüne und FDP wollen die kostenlosen Bürgertests wieder einführen, wie es auch der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) befürwortet. Sein Ministerium hat die Testverordnung angepasst. Sie soll kommende Woche in Kraft treten. Die Corona-Hilfen werden verlängert, teils um drei Monate wie die Arbeitsschutzverordnung, teils bis Ende dieses Jahres, wie der erleichterte Zugang zu Hartz-IV-Leistungen und teils bis in das kommende Jahr hinein wie die Verdopplung des Kinderkrankengelds auf 20 Tage. Der Gesetzentwurf sieht außerdem schärfere Strafen für die Fälschung und Verwendung von Impfnachweisen vor.

Der Bundestag hatte die Corona-Notlage (epidemische Lage von nationaler Tragweite) zuletzt am 25. August um drei Monate verlängert. Sie läuft aus, wenn keine weitere Verlängerung beschlossen wird. Die Möglichkeit, eine solche Notlage festzustellen, soll dem Bundestag auch im geänderten Infektionsschutzgesetz erhalten bleiben.

Frankfurt a.M./Kassel (epd). Für viele Rentnerinnen und Rentner fängt ihr Lebensabend bitter an: Nach vielen Jahren Erwerbsarbeit, Kindererziehungszeiten oder Pflege von Angehörigen reicht die Rente für den Lebensabend nicht - sie müssen den Gang zum Sozialamt antreten. Ob die von der angestrebten Regierungskoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP mit ihrer angekündigten „bürgerfreundlichen“ Rente diesen Ruheständlern Verbesserungen bringen wird, ist offen.

Im Sondierungspapier der drei Parteien, das als Grundlage für die Koalitionsverhandlungen dient, heißt es: „Gegenseitiger Respekt erwächst nur, wenn niemand sich zurückgelassen fühlt.“ Die gesetzliche Rente solle daher auf ein Mindestrentenniveau von 48 Prozent gesichert werden. Das bedeutet, dass nach 45 Beitragsjahren Rentner mindestens 48 Prozent des aktuellen Durchschnittsverdienstes erhalten. „Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben“, lautet ein weiteres Versprechen der Ampel-Parteien.

Doch neben den im Sondierungspapier genannten Punkten sehen Sozialexperten weiteren Nachbesserungsbedarf bei der Rente. So hatte die SPD im Wahlkampf mit eigenen Erfolgen bei der Absicherung der Renten geworben, konkret mit der von der großen Koalition zum 1. Januar 2021 eingeführten Grundrente. Von dieser sollen rund 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner profitieren. Haben die Betroffenen in ihrem Vollzeit-Arbeitsleben nur wenig verdient, können sie mit der Grundrente einen Zuschuss zu ihrer erarbeiteten Rente erhalten. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung steigt mit der Grundrente die Rentenzahlung im Durchschnitt allerdings nur um 75 Euro monatlich.

Nach Auffassung von Thomas Kohlrausch, Rechtsexperte beim Centrum für Revision und Europäisches Recht bei der DGB Rechtsschutz in Kassel, geht das Ziel der Grundrente, Geringverdienern eine höhere Rente zu verschaffen, zwar in die richtige Richtung. Ausreichend sei sie aber nicht. „Wer 40 Jahre lang den Mindestlohn erhalten hat, bekommt auch mit der Grundrente keine auskömmliche Rente“, sagte Kohlrausch dem Evangelischen Pressedienst (epd). Denn vielen bleibe angesichts von Preissteigerungen und Mietenexplosion insbesondere in den Großstädten auch mit der Grundrente nur der Gang zum Sozialamt.

Möglich ist auch, dass das Bundesverfassungsgericht die neue Regierung zu einer Korrektur des Rentensystems zwingt. Im Dezember 2015 legten 376 Familien mit Unterstützung des Deutschen Familienverbandes und des Familienbundes der Katholiken Verfassungsbeschwerde gegen das bestehende Rentenbeitragssystem ein.

Die Eltern klagten, dass sie einerseits das Sozialversicherungssystem stützen, indem sie mit ihren Kindern spätere Beitragszahler aufziehen, „gedankt“ werde ihnen dies aber mit einer geringeren Rente. Denn Kindererziehungszeiten führten oft zu Brüchen in der Erwerbsbiografie. Die Folge seien geringere Renten, insbesondere bei Frauen. Das geltende Rentensystembenachteilige Familien. Daher müsse für sie eine Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen her.

Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel sah in dem Beitragssystem zuletzt mit Urteil vom 20. Juli 2017 keinen Verstoß gegen das Grundgesetz (Az.: B 12 KR 14/15 R). Die Kläger könnten nicht die geforderte Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von 50 Prozent verlangen. Der Gesetzgeber fördere sie bereits mit Kinder- und Elterngeld.

Gegen dieses Urteil wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt. Ob darüber noch dieses Jahr entschieden und damit die künftige Regierungskoalition zu einer möglichen Nachbesserung verpflichtet wird, ist nach Angaben des Gerichts in Karlsruhe unklar.

Bremen (epd). Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat sich für eine stärkere Beteiligung von Betroffenen an der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt ausgesprochen. Die 128 Delegierten des digital tagenden Kirchenparlaments stimmten am 10. November einer Beschlussvorlage zu, die vorsieht, eine synodale Kommission zum Thema Aufarbeitung und Prävention einzurichten. Der Antrag erhielt 104 Stimmen.

Darin heißt es, dass das Thema Missbrauch wiederkehrend auf den Jahrestagungen der Synode auf der Tagesordnung stehen soll. Die synodale Kommission soll die Synodentagungen inhaltlich vorbereiten und dazu auch mit anderen Stellen in der EKD, externen Experten und Betroffenen zusammenarbeiten. „Das Präsidium trägt dafür Sorge, dass auch Perspektiven von betroffenen Personen zur inhaltlichen Arbeit der Synode einfließen und mit ihnen diskutiert werden“, heißt es wörtlich in dem Beschlussantrag.

Doch wie genau die synodale Kommission aussehen könnte, blieb noch unklar. EKD-Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich sagte vor Journalisten, dass man innerhalb des Präsidiums darüber nun ausführlich beraten müsse.

Bislang hatte sexualisierte Gewalt keinen festen Platz in der Synodenstruktur. Auf Ebene der EKD gibt es den Beauftragtenrat zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, der vom EKD-Rat berufen wird, und eine Fachstelle im EKD-Kirchenamt in Hannover. Mit der synodalen Kommission soll nun eine Lücke in der evangelischen Basisdemokratie geschlossen werden.

Betroffene von Missbrauch hatten in Statements vor der Synode am Montag der EKD Versagen bei der Aufarbeitung vorgeworfen. Vor allem die Aussetzung des erst im vergangenen Herbst berufenen Betroffenenbeirats, der die EKD eigentlich in Sachen Transparenz und betroffenensensibler Aufarbeitung beraten sollte, hatte Enttäuschung ausgelöst. In einem weiteren Beschlussantrag, der ebenfalls mit großer Mehrheit angenommen wurde, forderte die Synode eine Verstärkung und Neuausrichtung der Betroffenenbeteiligung.

Beschlossen wurde auch, dass die Stellen in der Fachstelle im EKD-Kirchenamt entfristet werden. Bislang galten sie als Projektstellen und waren bis 2023 befristet. Die Änderung des Stellenplans werde mit dem nächsten Haushaltsbeschluss vorgenommen, hieß es.

Die neue EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus hatte zuvor in der Dankesrede nach ihrer Wahl die Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch zur Chefinnensache erklärt. Vor Journalisten bekräftigte sie, dass sie an der bisherigen Aufarbeitungsstruktur mit dem EKD-Beauftragtenrat festhalten wolle. Der Rat werde sich nun mit der Neuausrichtung der Betroffenenbeteiligung befassen.

Hamburg (epd). Wenn Bärbel Gebauer an ihre Au-pair-Monate 2019 in Neuseeland denkt, dann fällt ihr als erstes die Art der Menschen dort ein: Viel herzlicher seien sie im Umgang miteinander gewesen, viel selbstverständlicher. „Ich war ganz schnell ein Teil der Familie, wir haben beispielsweise viele Ausflüge miteinander gemacht.“ Zehn, zwölf und 13 waren die Kinder, auf die sie aufzupassen hatte - eine ihrer wichtigsten Aufgaben war es, darauf achten, dass sie nicht ständig am Handy oder am Computer spielen. „Aber es ist mir leicht gefallen, die Regeln durchzusetzen. Als pensionierte Lehrerin hat man bei den Kindern automatisch eine ganz andere Autorität als etwa eine junge Frau“, sagt sie.

Das, was die 66 Jahre alte Bärbel Gebauer gemacht hat, nennt sich „Granny Au-pair“ und wird populärer: Ältere Menschen, zumeist Frauen, entdecken für sich das, was man sonst in jungen Jahren macht, und verbringen mehrere Monate bei einer fremden Familie - meist in einem weit entfernten Land. Die Gründe dafür sind vielfältig, manche wollen nachholen, was sie früher nicht erleben konnten, anderen ist es wichtig, ihre Erfahrung weiterzugeben. Groß ist der Markt nicht, einige Agenturen können sich behaupten. Was ihnen die Vermittlung derzeit erschwert, ist die Corona-Krise.

„Wir hören von den Familien oft, dass sie es schon mit jüngeren Frauen versucht haben und das nicht so gut geklappt hat. Ältere Frauen bringen eine Lebenserfahrung mit, die geschätzt wird“, sagt Michaela Hansen vom 2010 gegründeten Portal granny-aupair.de. Andere Anbieter heißen etwa Aupair50.de oder Aupair50plus.com.

Hansens Unternehmen funktioniert in etwa wie eine Partnerbörse: Man zahlt also dafür, dass man die vollständigen Inserate der anderen Teilnehmer inklusive Kontaktmöglichkeit lesen kann. Das gilt sowohl für die Seniorinnen wie für die Familien oder auch soziale Projekte, die auf der Suche nach einem Au-pair sind. Aus den Absprachen der Interessenten hält sich das Unternehmen raus. „Wir machen nur klar, dass Kost und Logis vorgegeben sein müssen, und bitten darum, unsere Au-pairs nicht als Haushaltshilfe einzuspannen. Sie sollen ein Familienmitglied auf Zeit sein“, sagt Hansen.

Rund 120 zahlende Mitglieder hat granny-aupair.de nach eigenen Angaben derzeit. Die Vermittlung läuft, aber auf einem relativ niedrigen Niveau. Grund für den Rückgang ist Hansen zufolge die Corona-Krise, aufgrund derer viele Länder Reisebeschränkungen erließen, die teils heute noch gelten. „Neuseeland, Australien, Kanada, USA - unsere wichtigsten Länder sind eigentlich nicht zugänglich für Au-pairs.“

In Deutschland waren Au-pairs schon Thema im Bundestag: Im Sommer, als weltweit noch viel mehr Grenzen geschlossen waren als heute, forderte die FDP-Fraktion im Bundestag Ausnahmeregelungen für Au-pairs aus Drittstaaten. Die Corona-bedingten Einschränkungen hätten „die Notwendigkeit einer Unterstützung bei der Kinderbetreuung weiter verstärkt“, hieß es in dem Antrag. Er wurde abgelehnt, mittlerweile ist auch die Einreise aus Hochrisikogebieten prinzipiell möglich - und doch zeigt die Episode, welchen Stellenwert Au-pairs im Alltag einer ganzen Gesellschaft haben können.

Für Michaela Hansens Agentur bedeutet die Krise vor allem auch, dass sich der Markt europäisiert. Frankreich oder Spanien seien auf einmal beliebte Länder für ihre Granny-au-Pairs - und auch: Deutschland: „Familien in Deutschland haben auf unserer Seite auf einmal viel mehr Chancen, jemanden zu finden - auch aus Deutschland.“ Das gilt auch für Bärbel Gebauer: Derzeit arbeitet sie wieder ein paar Monte als Au-pair - und zwar in Offenburg.

Berlin (epd). Die Publikation „Smart Ageing - Technologien für die altersfreundliche Stadt. Praxis, Hintergrund und Empfehlungen“ zeige beispielhaft, wie intelligente Geräte, Assistenzsysteme, Sensoren oder Apps, aber auch künstliche Intelligenz oder die Vernetzung smarter Lösungen tragen dazu beitragen, „dass Kommunen altersfreundlicher werden - und damit zukunftsfähiger“. Denn sie müssten vor dem Hintergrund der Alterung der Bevölkerung auf die Bedürfnisse und Wünsche der älteren Bürgerinnen und Bürger reagieren, so die Broschüre.

Die Publikation „Smart Ageing - Technologien für die altersfreundliche Stadt. Praxis, Hintergrund und Empfehlungen“ zeige beispielhaft, wie intelligente Geräte, Assistenzsysteme, Sensoren oder Apps, aber auch künstliche Intelligenz oder die Vernetzung smarter Lösungen tragen dazu beitragen, „dass Kommunen altersfreundlicher werden - und damit zukunftsfähiger“.

Dort heißt es, spürbar werde die Alterung der Gesellschaft vor allem auf lokaler Ebene. Die Kommunen müssten reagieren, wollten sie älteren Menschen weiterhin ermöglichen, mobil und sicher unterwegs zu sein und länger selbstständig zuhause zu leben. Bereits heute ist den Angaben nach jeder und jede vierte Deutsche 65 Jahre und älter. Die Bevölkerungsgruppe der Älteren werde in den kommenden Jahren noch wachsen, weil nun auch die geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge in dieses Alter kommen.

Kommunen stünden deshalb vor der Herausforderung, altersfreundliche Strukturen und Angebote bereitzustellen, um allen ihren Bewohnern einen attraktiven Lebensort mit Zukunft zu bieten. „Digitalisierung und technologischer Fortschritt können dazu beitragen, dass Kommunen altersfreundlicher und lebenswerter werden“, so die Autoren des Broschüre. Gezeigt werde, welche Technologien es dafür bereits gibt und wie sie bislang von Gemeinden genutzt werden.

„Ob gutes Altern gelingt, entscheidet sich vor Ort in den Kommunen. Neue Technologien und digitale Angebote können hier künftig eine Schlüsselrolle einnehmen, so dass soziale Teilhabe älterer Menschen besser gelingt“, betont Catherina Hinz, Direktorin des Berlin-Instituts. Eine alternde Gesellschaft gewinne durch digitale Lösungen. Die Publikation wolle zeigen, wie innovative Technologien in zentralen kommunalen Handlungsfeldern wie etwa dem Wohnen, der Gesundheitsversorgung, Mobilität und Sicherheit sowie der kulturellen und politischen Partizipation die Lebensqualität für Ältere verbessern können.

Der Begriff „Smart Ageing“ fasst nach ihren Angaben Produkte und Konzepte mit besonders großem Potenzial für mehr Altersfreundlichkeit - von intelligenten Spazierstöcken mit GPS und Notrufknopf sowie smarten Bushaltestellen zur besseren Orientierung, bis hin zu smarten Gesamtkonzepten für ganze Städte. Während einige Produkte und Dienstleistungen dem Aufrechterhalten sozialer Kontakte, der Freizeitgestaltung und der politischen oder kulturellen Partizipation dienen, können Technologien in Wohnungen und bei der Gesundheitsversorgung dabei helfen, Älteren ein langes selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen.

„Von vielen dieser Technologien können aber nicht nur Ältere, sondern alle Bewohnerinnen profitieren“, erläuterte Victoria Herrmann-Feichtenbeiner vom Berlin-Institut und Mitautorin der Broschüre, „etwa wenn das Krankenhauspersonal zeitraubende Tätigkeiten an Pflegeroboter abgeben kann und Zeit für die Patienten gewinnt.“ Positive Effekte wie diesen könnten Kommunen verstärken, indem sie den Einsatz von Technologien wie Robotik und künstlicher Intelligenz in der Pflege gezielt förderten.

Doch altersgerechte Technologien lösen den Autoren zufolge auch Ängste aus und bergen Risiken. Für diese Hürden gebe es jedoch bereits Lösungsansätze und Strategien, angefangen von regionalen Beratungs- und Bildungsangeboten, um für Bürgerinnen Berührungspunkte mit neuen Technologien zu schaffen und ihre digitalen Kompetenzen zu stärken, bis hin zu Förderangeboten für kommunale Digitalisierungsprojekte.

„Es ist Zeit, die Gestaltung des demografischen Wandels mit den Chancen der Digitalisierung zusammenzudenken. Die Kommunen können hier als Pioniere vorangehen“, betonte Catherina Hinz, Direktorin des Berlin-Instituts.

Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung ist ein unabhängiger Thinktank, der sich mit Fragen regionaler und globaler demografischer Veränderungen beschäftigt. Das Institut wurde 2000 als gemeinnützige Stiftung gegründet und hat die Aufgabe, das Bewusstsein für den demografischen Wandel zu schärfen, nachhaltige Entwicklung zu fördern, neue Ideen in die Politik einzubringen und Konzepte zur Lösung demografischer und entwicklungspolitischer Probleme zu erarbeiten.

Berlin (epd). Um die Zahl der zukünftig benötigten Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung zu steigern, setzten sich mehrere Organisationen gemeinsam für eine Neuorganisation der Ausbildung zu Erzieherinnen und Erzieher ein. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, der Deutscher Städtetag, der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund sowie die Gewerkschaft ver.di haben dazu ein Eckpunktepapier entwickelt, heißt es in einer Mitteilung vom 5. November.

Verwiesen wird auf eine Prognos-Studie aus dem Jahr 2018. Darin kommen die Forscher zu dem Schluss, dass in der frühen Bildung bis 2025 (2030) von einer Lücke von bis zu 191.000 (199.000) Erzieherinnen und Erziehern auszugehen ist. Auf der Basis des Eckpunktepapiers sei beabsichtigt, mit dem Bund und den Ländern in einen Diskurs über eine Erprobung einer länderübergreifenden Ausbildung einzusteigen. In die Gestaltung mit einbezogen werden sollen den Angaben nach auch die Sozialpartner, insbesondere die Kultusministerkonferenz (KMK), die Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder (JMFK) und das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).

In dem Forderungskatalog wird unter anderem dafür geworben, die Ausbildungsbedingungen zu vereinheitlichen, die Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung zu öffnen und sicherzustellen, dass die Ausbildung kostenfrei angeboten wird. Zudem müsse eine angemessene Vergütung bezahlt werden.

„Die Zahl der benötigten Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung ist in den vergangenen Jahren eklatant gestiegen. In Reaktion auf den Fachkräftemangel ist aus unserer Sicht eine Reform der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung erforderlich“, so Ulrich Mädge, Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Er freue sich, dass hier die kommunalen Spitzenverbänden und ver.di an einem Strang zögen.

Mädge betonte, dass die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern attraktiver werden müsse. „Wir wollen durch bessere Rahmenbedingungen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten mehr gut ausgebildetes Personal gewinnen und gleichermaßen die Qualität der Ausbildung stärken.“

Düsseldorf (epd). Gut ein Fünftel der Beschäftigten in Deutschland kann mindestens einmal im Monat die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Arbeitseinsätzen nicht einhalten. Bei Arbeitszeitbefragungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) in den Jahren 2017 und 2019 gaben jeweils 18 Prozent von 10.000 Befragten an, dass sie mindestens einmal pro Monat mit verkürzten Ruhezeiten arbeiten, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Susanne Ferschl hervorgeht, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Unter den Vollzeitbeschäftigten seien es in beiden Jahren je 20 Prozent gewesen.

Aus dem aktuellen Stressreport der Bundesanstalt geht laut Linke zudem hervor, dass bestimmte Berufsgruppen besonders stark von verkürzten Ruhezeiten zwischen den Arbeitseinsätzen betroffen sind. Demnach sind Beschäftigte in Gesundheitsberufen mit 39 Prozent fast doppelt so häufig betroffen wie der Durchschnitt aller Beschäftigtengruppen. Auch in der Gastronomie, sozialen Dienstleistungen und Sicherheitsberufen müssten mit 33 und 32 Prozent etwa ein Drittel aller Beschäftigten die gesetzlichen Ruhezeiten mindestens einmal pro Monat unterschreiten.

Das Arbeitszeitgesetz sieht vor, dass zwischen zwei Arbeitseinsätzen mindestens elf Stunden Ruhezeit liegen müssen. Eine Verkürzung dieser Ruhezeiten könne sich „negativ auf den Schlaf, krankheitsbedingte Fehlzeiten und das Unfallrisiko auswirken“, heißt es in der Antwort des Arbeitsministeriums.

Nürnberg (epd). Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Fachmesse ConSozial 2021 am 10. November in Nürnberg stand die Bayerische Krankenhausampel bereits auf Rot, die Inzidenz in der fränkischen Metropole lag bei 320, Tendenz steil steigend. Doch die zweitägige Messe unter dem Motto „Den Menschen im Blick mehr denn je!“ fand statt, aller Widrigkeiten zum Trotz, wenn auch unter erheblichen Einschränkungen.

Bei der Auftaktveranstaltung berichtete Markus Gruber, Amtschef im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, dass der Planungsstab noch kurz zuvor ernsthaft überlegt habe, die ConSozial wie im Vorjahr erneut abzusagen. „Doch wir waren und sind überzeugt, dass es verantwortbar ist, sich zu treffen, und es ist machbar“. Und so fand das „Familientreffen“ live statt, doch, wenn der Augenschein nicht täuschte, haben viele Sippenmitglieder die Einladung nicht angenommen.

Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) sprach am Ende der Fachmesse zwar von einem einen erfolgreichen Re-Start „zur großen Freude aller endlich wieder mit persönlichen Begegnungen“. Doch Besucherzahlen nannte ihr Ministerium nicht.

Politiker und Fachleute riefen bei dem Branchentreff unter dem Motto „dazu aufgerufen, die Arbeitsbedingungen in sozialen Berufen zu verbessern. Andernfalls werde es immer schwerer, genügend Fachkräfte für Kitas, Pflegeheime oder Krankenhäuser zu finden, sagte Markus Gruber. “Wir brauchen sie Tag für Tag, denn sie stiften mit ihrer Arbeit Sinn." Nie sei das so deutlich geworden wie in der Corona-Pandemie.

Gruber verwies exemplarisch auf die stark belasteten Intensivstationen, in denen wegen fehlenden Pflegepersonals viele Intensivbetten nicht mehr belegt werden könnten. „Wichtig waren soziale Berufe schon vor der Pandemie“, sagte der Amtschef. Doch durch Corona sei deutlich geworden, „dass nichts mehr geht, wenn sie nicht da sind“. Man brauche mehr Menschen, die für Menschen sorgen. Es sei Aufgabe der ganzen Gesellschaft, das tägliche Engagement in den sozialen Berufen „mit Kopf und Herz“ mehr zu würdigen. Dann, so Gruber, würden diese Berufe auch wieder attraktiver für den Nachwuchs.

Gerhard Timm, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), sagte mit Blick auf die laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin, die Pflege gehöre ganz nach oben auf die politische Agenda. „Wir brauchen dringend einen Systemwechsel.“ Der demografische Wandel spitze die Lage weiter zu. Die neue Bundesregierung müsse sich auch an dem Motto der ConSozial messen lassen, so Timm: „Fördert sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Teilhabe aller Bürger?“ Das Sondierungsergebnis mache Hoffnung, so Timm. Doch es bleibe abzuwarten, ob am Ende eine nachhaltige und kohärente Politik stehe.

Corona habe das soziale Sicherungssystem hierzulande „einem nie da gewesenen Stresstest unterzogen“, sagte Timm. Doch die Branche habe sich bewährt, urteilte er und verwies exemplarisch auf den „tollen Einsatz, den Pflegekräfte geleistet haben und noch immer leisten“. Das soziale Hilfesystem müsse jedoch weiter krisenfest gemacht werden, etwa durch schnelle Fortschritte bei der Digitalisierung und zum Beispiel der Entwicklung hybrider Beratungsformate.

Der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) würdigte die Leistungen der Pflegebranche in der Pandemie. Er betonte, die Pandemie habe den Druck auf viele Berufe im Sozialwesen deutlich erhöht. Die Zahl der unbesetzten Stellen sei in Nürnberg „eindrucksvoll hoch“, so König. Hier müsse man dringend gegensteuern. Wie das geschehen solle, könne auch ein Thema der Experten auf der Messe sein: „Hier sind viele Fragen zu klären.“ Fest stehe seit Corona: Die Sozialbranche sei systemrelevant, die „Beschäftigten eine Stütze der Gesellschaft“.

Die ehemalige Bundesfamilienministerin und Professorin Ursula Lehr (91) wurde mit dem mit 4.000 Euro dotierten ConSozial-Wissenschaftspreis 2021 für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die CDU-Politikerin habe sich zahlreiche Verdienste erworben, besonders auf dem Feld der Psychologie des Alterns und bei der Gleichberechtigung von Frauen, sagte Markus Gruber bei der Preisverleihung auf der Messe.

Ursula Lehr gilt vielen als „Gerontologin der ersten Stunde“ in Deutschland. Von 1988 bis 1991 war sie Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit im Kabinett von Helmut Kohl (CDU). In dieser Zeit entstand unter ihrer Leitung der erste Altenbericht der Bundesregierung samt Bundesaltenplan.

Lehr rief die Gesellschaft auf, die gewaltigen Herausforderungen des Alterns anzunehmen. Die Seniorinnen und Senioren sollten versuchen, geistig und körperlich aktiv zu bleiben, „was durch Corona ja leider sehr in den Hintergrund getreten ist“. An die Adresse der Fachkräfte sagte sie: „Ältere Menschen sollte man nicht nur betreuen, sondern immer auch anhalten, selbst etwas zu tun.“

Der Wissenschaftspreis in der Kategorie Nachwuchs ging an Enikö Schradi. Sie erhält 4.000 Euro Preisgeld für ihre Masterarbeit an der Hochschule Landshut mit dem Titel „Miteinander reden und voneinander lernen - Evaluation des Borderline-Trialogs in Landshut“. Mit ihren Forschungsergebnissen liefere die junge Forscherin einen wertvollen Beitrag für die Praxis der psychiatrischen Arbeit, heißt es in der Laudatio.

Berlin/Köln (epd). Mit den Rettungsschirmen und Schutzpaketen des Bundes und der Länder sowie den Leistungen aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) konnten die Träger der sozialen Infrastruktur in der Corona-Krise einer Umfrage zufolge sicher weiterarbeiten. Finanzierungslücken seien geschlossen, Liquiditätsengpässe behoben worden, lautet das Fazit der am 3. November in Berlin veröffentlichten Studie.

Die bundesweite Umfrage fand von 20. September bis 18. Oktober mit rund 1.400 Teilnehmern und Teilnehmerinnen statt. An der Studie beteiligt waren die Bank für Sozialwirtschaft (BFS), die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge, der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) und die Universität zu Köln.

„Die Studie bestätigt in ihrer vierten Auflage noch einmal die außerordentlichen Belastungen, aber auch die Flexibilität der Leistungserbringer“, sagte Harald Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Bank für Sozialwirtschaft zu den Ergebnissen. Der Digitalisierungsschub für die Sozialwirtschaft sei unübersehbar und bringe erhebliche Transformationserfordernisse mit sich. Der Studie zufolge werde in folgenden Bereichen weiterhin Förderung benötigt:

Die Daten zeigten, wie wichtig angesichts der weiterhin andauernden Pandemie mit steigenden Inzidenzzahlen die Fortführung der Rettungsschirme für die Branchen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft sei, betonte Schmitz.

Berlin (epd). Die Corona-Pandemie stellt die evangelischen Kindertageseinrichtungen in allen Regionen Deutschlands weiterhin vor massive Herausforderungen. Die Fachkräfte seien durch die ständigen Auflagen zum Gesundheits- und Infektionsschutz erschöpft und mürbe, sagte der Bremer Vorsitzende der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder, Carsten Schlepper, am 10. November nach einer Mitgliederversammlung des Verbandes in Berlin. Wichtige pädagogische Konzepte könnten schon im zweiten Kindergartenjahr vielerorts nicht mehr umgesetzt werden.

„Es überwiegt gruppenbezogenes Arbeiten, in dem es ein differenziertes Angebot frühkindlicher Bildung nicht mehr geben kann“, so Schlepper. Die Beschränkungen beträfen auch den partnerschaftlichen Austausch mit den Eltern: „Wegen der Zutrittsbeschränkungen in den Kitas fehlen die Tür- und Angel-Gespräche, die für eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Fachkräften und Eltern ein wichtiges Element darstellen.“

Dazu komme, dass neben dem Infektionsschutz mit seinen Auflagen der Fachkräftemangel jetzt voll durchschlage. In vielen Einrichtungen seien über Monate Stellen vakant und könnten nur sehr verzögert besetzt werden. „Dadurch entstehen für die Eltern teilweise sehr schwierige Lagen, wenn sie kurzfristig erfahren, dass Ihr Kind nicht oder nur mit Einschränkungen betreut werden kann.“

Positiv seien Berichte aus den Bundesländern, wonach der überwiegende Anteil des Personals in den evangelischen Kitas geimpft sei, hieß es. Größtenteils seien es mehr als 80 Prozent, in Bremen sogar fast 90 Prozent der Beschäftigten. Deshalb spreche sich der Verband auch nicht für eine Impfpflicht für alle Beschäftigten in diesem Arbeitsfeld aus.

Schlepper sagte: „Die Träger setzen auf durchgängige Testangebote für alle Mitarbeitenden und begrüßen deshalb auch den angekündigten Rahmen der Ampel-Koalition, die 3G-Regel am Arbeitsplatz einzuführen.“ Mit Blick auf die Kinder, die bislang nicht geimpft würden, sei diese Forderung ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitsschutzes in den Kitas.

Die Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Fachgliederung der Diakonie in Deutschland. Sie vereint nach eigenen Angaben bundesweit 9.800 Einrichtungen, in denen eigenen Angaben zufolge mehr als 115.000 Beschäftigte für 550.000 Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren arbeiten.

Köln (epd). „Besonders gern habe ich an Corinna, dass sie zuhören kann“, schwärmt Rentnerin Hanni Meier von ihrer 42 Jahre jüngeren Besucherin. „Liebe auf den ersten Blick“ sei es gewesen, als Corinna Günzel das erste Mal bei ihr zu Gast war. Ihre Freundschaft sei ein Weg aus der Einsamkeit im Alter. „Von der Idee, Einsamkeit durch Freundschaft zu bekämpfen, war ich sofort begeistert“, erzählt Günzel, die zunächst an einer Infoveranstaltung des deutschlandweit tätigen Vereins „Freunde alter Menschen“ teilnahm, bevor sie die Kölner Rentnerin kennenlernte.

Rund 14 Prozent der Menschen zwischen 46 und 90 Jahren fühlen sich einsam, das geht aus dem Deutschen Alterssurvey für 2020 hervor. Dabei sei keineswegs immer nur jener einsam, der wenig soziale Kontakte habe, betont Silke Leicht, die stellvertretende Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO).

Künftig, so ihre Prognose, werde die Gesellschaft immer stärker mit dem Thema Einsamkeit im Alter konfrontiert werden. Ein Blick in die Zukunft lasse jedoch auch Hoffnung wachsen: „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Menschen aller Generationen bereit sind, vor Ort füreinander zu sorgen und sich umeinander zu kümmern. Auch die digitale Teilhabe könnte zukünftig dabei helfen, der Einsamkeit zu entfliehen“, sagt Leicht. Dennoch: Der direkte soziale Kontakt sei durch Videotelefonie oder andere digitale Angebote nicht zu ersetzen.

Ihr Mann sei dement, lebe seit vier Jahren im Pflegeheim, erzählt die 83-jährige Hanni Meier. Ein Gespräch könne sie mit ihm nicht mehr führen. Und auch sonst blieben viele Sorgen an ihr hängen, seit ihr Mann nicht mehr zuhause wohne: „Allein hat man manchmal so viel im Kopf“, beklagt Meier. Zwei Stunden in der Woche sitzen Günzel und Meier deshalb zusammen, spielen Karten, reden über das Erlebte der vergangenen Tage.

Ziel des Vereins „Freunde alter Menschen“ ist es, jenen zu helfen, die unter Einsamkeit und Isolation leiden. Er ist Teil der 1946 in Frankreich gegründeten internationalen Föderation „les petits frères des Pauvres“, die sich ursprünglich für verarmte Kriegswitwen einsetzte und heute mehr als 34.000 Freiwillige weltweit zählt. In Deutschland ist der Verein seit 1991 aktiv und betreut zurzeit rund 280 Besuchspartnerschaften, die in Hamburg, Berlin, Köln, München und Frankfurt am Main vermittelt werden.

Wann und warum Meier sich für eine Freundschaft mit Jüngeren entschied und den Kontakt zu dem Verein suchte, weiß sie nicht mehr. Aber: „Ich kann mit Jüngeren einfach besser und bin noch klar im Kopf.“ Gerne würde die Kölnerin mal wieder ins Theater gehen, alleine sei das jedoch einfach nicht mehr möglich. „Außerdem würde mir das so ganz alleine auch gar nicht gefallen.“

Nicht nur Meier, sondern auch Günzel zehrt von der Freundschaft zwischen Jung und Alt: „Manchmal sind es die ganz praktischen Dinge, sowas wie ein Rezept. Aber auch bei weniger praktischen Fragen ist ihr Erfahrungsschatz einfach Gold wert“, erzählt die 41-jährige Günzel.

Hanni Meier hat für sich einen Weg gefunden, um Einsamkeit im Alter zu vermeiden. Silke Leicht zufolge schaffen das nicht alle: „Der Einsamkeit zu entgehen, muss geübt sein.“ Allerdings habe die Selbstverantwortung der Einsamen auch Grenzen: „Offene Augen und Ohren für seine Umwelt sind wichtig - allerdings auf beiden Seiten. Auch das Umfeld muss aktiv Angebote machen.“ Dass das funktioniere, habe die Lockdown-Zeit während der Corona-Pandemie bewiesen: „Überall Angebotszettel - Einkaufen, den Hund spazieren führen und mehr - genug Möglichkeiten, um Kontakte zu knüpfen.“

Obwohl Einsamkeit auch viele Menschen betreffe, die noch nicht im Rentenalter sind, sei das Risiko im Alter besonders hoch. „Der Ausstieg aus dem Job, die große Entfernung zum Rest der Familie, der Tod des Partners oder gesundheitliche Einschränkungen sind typische Gründe“, sagt Leicht. „Einsamkeit kann sich im Alter verfestigen. Dann ist es umso wichtiger, niedrigschwellige Angebote zu entwickeln, die die älteren Menschen auch erreichen.“ Für die Betroffenen selbst sei es wichtig, Kontakte in der Nachbarschaft oder Freundschaften zu pflegen, empfiehlt sie. Dafür sei es nie zu spät.

Auch Hanni Meier pflegt alte soziale Kontakte - und fährt dafür sogar einmal im Jahr nach Schweden. An der Bauernfamilie, die sie als Kind bei sich aufnahm, habe sie immer sehr gehangen: „Deshalb hält mich auch niemand davon ab, dass ich da jedes Jahr mit dem Wohnmobil hinfahre - das schaffe ich auch noch allein.“

Magdeburg (epd). „Wie möchten Sie im Alter leben?“ Mit dieser Frage gingen 2016 die Pfeifferschen Stiftungen, die größte diakonische Komplexeinrichtung in Sachsen-Anhalt, aufs Land und befragten die Bürgerinnen und Bürger nach ihren Vorstellungen eines alter(n)sgerechten Quartiers.

Alter(n)sgerecht, weil Menschen im Prozess des Alterns bereits begleitet werden und somit die jungen Alten ihr eigenes Quartier selbstbestimmt mitgestalten können. Die Quartiersarbeit schafft somit Lebensräume, die Sicherheit und Lebensqualität mit Hilfe einer intakten Nachbarschaft, soziale Teilhabe und ein dichtes Netz an Unterstützungsangeboten bieten. Davon profitieren am Ende alle Generationen.

Erfolgreiche Quartiersarbeit stellt den Menschen in den Mittelpunkt und ist zugleich Antwort auf die Herausforderungen des demografischen Wandels - insbesondere im ländlichen Raum. Quartiersarbeit ist dabei immer ein Gemeinschaftsprojekt. Von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, sozialen Trägern, Wohnungsunternehmen und Kommunen selbst. Ihnen, den Kommunen, kommt dabei gerade auf dem Land eine Schlüsselrolle zu. Sie fungieren als Initiator, Moderator und Partner in diesem Prozess - in erster Linie aber sind sie Profiteure alter(n)sgerechter Quartiere.

Wesentliche Grundlage individueller Quartiersarbeit ist die wissenschaftliche Sozialraumanalyse. Ist das Quartier genau definiert und abgegrenzt, werden Ressourcen und Schwächen sowie Entwicklungsmöglichkeiten analysiert. Das liefert Erkenntnisse über die soziale, kulturelle und gesundheitliche Infrastruktur, deckt Versorgungslücken auf und macht Bedarfe und Wünsche der Bewohner - zum Beispiel in Befragungen, Interviews und Quartiersbegehungen - sichtbar.

Auf Basis dieser IST-Analyse werden eine Vision für das Quartier sowie ein Handlungskonzept mit konkreten Maßnahmen entwickelt, die die Bedarfe eines selbstbestimmten Lebens auf dem Land bedienen. Das geschieht unter der Leitung eines Kümmerers vor Ort, der den Diskussionsprozess mit den Betroffenen über die gesamte Projektlaufzeit weiterführt. Ein Kümmerer schafft Nähe zu den Menschen im Quartier und agiert als Sprachrohr gegenüber der regionalen Politik. Er berät außerdem die Menschen rund um das Thema Altern und Pflege, koordiniert Hilfestrukturen und initiiert gemeinsam mit den Bürgern Begegnungsangebote. Gemeinschaftliche Aktivitäten wie Feste, Kaffeerunden, Mittagstische oder Tagesausflüge verhindern Einsamkeit und beleben das Quartier.

Weiter gedacht, brauchen die Menschen nicht nur Begegnung, Austausch und Alltagshilfen durch ihre Nachbarschaft, sondern auch weiterführende Unterstützungssysteme wie Pflege und medizinische Versorgung. Auf dem Land erschweren der Fachkräftemangel und die langen Fahrtwegen die Situation. Hinzu kommt die Doppelbelastung pflegender Angehörige durch hohen Aufwand beim Pendeln. Um dem zu begegnen, wurde das Hybrid-Management entwickelt. Ein Mix aus Nachbarschaftshilfe, professioneller Pflege und Digitalisierung. Oder kurz: ein Bürger- Profi-Technik-Mix.

Im Rahmen eines Intrapreneurship-Programms entwickelten die Pfeifferschen Stiftungen ein Konzept, wie sich die Vorteile des innovativen niederländischen Pflegemodells Buurtzorg für Sachsen-Anhalt adaptieren lassen. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch als selbstbestimmtes Individuum. Er bestimmt auf direktem Wege mit dem oder der PflegerIn, was Tag für Tag durchgeführt werden kann. Eine hierarchisch festgelegte Pflegedienstleitung, die das sonst übernimmt, gibt es nicht. Pflegende Fachkräfte können wieder selbstwirksam und autonom arbeiten und haben Mitbestimmungsrecht in allen Belangen des Pflegedienstes, zum Beispiel: Wie gestalte ich meine Dienstzeit? Wen nehmen wir ins Team auf? Was geschieht mit den Erlösen?

Die Dokumentation gelingt am besten digital, also schnell und flexibel. Ausgestattet mit Smartphones werden die Pflege-Routen dargestellt und die Pflege simpel und ressourcenschonend belegt. Der Pflegedienst rechnet im besten Falle nicht nach Leistungskomplexen, sondern nach Zeitkomplexen mit den Kostenträgern ab. Das deutsche Abrechnungssystem beginnt sich zu wandeln. Dass das jedoch Zeit braucht, merkt auch das Team Heidepflege der Pfeifferschen Stiftungen.

Barrierefreies Wohnen mit der Sicherheit, im Notfall versorgt zu sein. Doch nicht unter den Alten allein zu leben, sondern im Zusammensein mit allen Quartiersbewohnern, auch den Jüngsten. Dieses Bedürfnis bildet ein neu entstehendes Quartierszentrum ab, das Tagespflege, barrierefreie Wohnungen, Wohnungsgemeinschaften für dementiell erkrankte Menschen und eine Begegnungsstätte für Jung und Alt miteinander kombiniert. Eine neue Dorfmitte, die den ländlichen Raum lebendig hält.

Quartiersmanagement ist Daseinsvorsorge. In den Altenberichten der Bundesregierung ist das die Lösung für die Herausforderungen der alternden Gesellschaft, für den demografischen Wandel mit seinem Fachkräftemangel und Versorgungslücken, dem Gefühl des Abgehängtseins. Nicht nur durch Prävention schont Quartiersmanagement langfristig den Geldbeutel der Kommunen, der Kostenträger im Gesundheitswesen und der Bundesregierung. Auch durch eine Verzögerung der stationären Unterbringung werden Sozialleistungen für Menschen, die von Altersarmut bedroht sind, gemindert. Die Frage der Finanzierung bleibt jedoch weiterhin ungeklärt und das, obwohl das Quartiersmanagement Daseinsvorsorge und „Patentrezept“ für unsere zukünftige Herausforderungen sein wird.

Potsdam (epd). Im Prozess um die Tötung von vier Schwerstbehinderten im Potsdamer Oberlinhaus hat am 11. November eine Zeugin von Personalmangel und „Vetternwirtschaft“ in der diakonischen Einrichtung berichtet. „Ich habe gekündigt, weil ich das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte“, sagte die ehemalige Pflegerin Franziska S. vor dem Landgericht Potsdam aus. Kolleginnen sei verboten worden, mit ihr befreundet zu sein, da sie Missstände ebenso wie die Angeklagte Ines R. benannt habe.

Anstatt der nötigen drei habe es in der Zeit vor der Tat häufig nur zwei Pfleger pro Schicht gegeben. Einige Bewohner der Einrichtung hätten daraufhin tagelang, mitunter auch wochenlang im Bett liegen bleiben müssen, da keine Zeit gewesen sei, sie in den Rollstuhl zu setzen. Medizinische Probleme bei Patienten seien von den Verantwortlichen ebenso ignoriert worden wie Überlastungsanzeigen der Mitarbeiter, berichtete die 37-Jährige.

Die 52-jährige Ines R. muss sich wegen Mordes und weiterer Straftaten verantworten. Sie soll Ende April mit einem Messer in der diakonischen Einrichtung in Potsdam vier schwerstbehinderte Menschen getötet und eine weitere Frau schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aus. (AZ: 21 Ks 6/21)

Die zuständige Hausleitung berichtete vor Gericht von guten Leistungen der Angeklagten. Diese habe ihre Arbeit stets gut gemacht, sagte die Leiterin der Einrichtung. Ines R. habe „einen tollen Draht zu den Bewohnern gehabt“. Pflege habe ihr gelegen. Deshalb habe sie ihr eine Ausbildung zur professionellen Pflegerin nahegelegt.

Die Angeklagte lehnte das Angebot demnach unter Hinweis auf ihr fortgeschrittenes Alter ab. Ines R. habe sich nicht „getraut“, obwohl sie dazu durchaus in der Lage gewesen wäre. Auch ein Angebot, wegen einer körperlichen Beeinträchtigung in der gleichen Abteilung als Wirtschaftskraft zu arbeiten, habe sie aus finanziellen Gründen abgelehnt.

Über psychische Erkrankungen der Angeklagten sei nichts bekannt gewesen, sagte die Leiterin des Hauses, in dem es zu der Gewalttat kam. Angesichts der guten Leistungen, und der kreativen Rolle der mutmaßlichen Täterin im Pflege-Team sei sie „schockiert“ gewesen.

Als sie in der Tatnacht in die betroffene Abteilung gekommen sei, sei man zunächst von einem Amokläufer ausgegangen, sagte die Leiterin. Die Benachrichtigung der Angehörigen der vier Opfer seien die schwersten Gespräche ihres Lebens gewesen.

Die Aussagen beider Zeuginnen wurden wiederholt von Gefühlsausbrüchen begleitet. Franziska S. erklärte, sie sei mit der Angeklagten gut befreundet gewesen. Die Pflegerin bedauerte, den Kontakt vor der Tat aufgrund einer psychischen Krise abgebrochen zu haben, in der sie selbst keine Energie für private Kontakte gehabt habe.

Die Gewalttat im Potsdamer Oberlinhaus sorgte vor rund sechs Monaten deutschlandweit für Entsetzen. Zum Auftakt des Prozesses berichtete die angeklagte langjährige Mitarbeiterin über ihre psychischen Beeinträchtigungen und angeblichen Personalmangel in der evangelischen Einrichtung.

Berlin (epd). Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hat ein Positionspapier vorgelegt, wie nach seiner Ansicht die die Versorgungsqualität im deutschen Gesundheitswesen verbessert werden kann. Danach müsse den Pflegefachpersonen eine Schlüsselrolle zukommen, „um eine zukunftssichere und bedarfsgerechte Versorgung zu erreichen, die den Menschen die Unterstützung ermöglicht, die individuell erforderlich ist“, heißt es in dem Papier.

Der DBfK verweist auf Zahlen der OECD. Die belegten, dass Deutschland sich eines der teuersten Gesundheitssysteme weltweit leistet, aber bei der Versorgungsqualität in einigen Gesundheitsbereichen gerade mal im Mittelmaß liegt.

Die Anforderungen an das Gesundheitssystem werden laut dem Verband immer komplexer, der demografische Wandel bringt eine alternde Gesellschaft mit sich, mehr Menschen aller Altersstufen leben mit chronischen Erkrankungen. Oft fehle ihnen die dabei so wichtige Gesundheitskompetenz. „Wir sehen ganz deutlich, dass die Menschen mehr Angebote zur Gesundheitsförderung, Prävention und eine ganzheitliche Begleitung brauchen, um gut versorgt zu sein. Und diese Angebote müssen vor Ort leicht erreichbar sein. Gesundheit wird vor Ort gemacht und dazu braucht es die passenden Expert:innen“, sagte Präsidentin Christel Bienstein.

Den Pflegeexpertinnen und -experten müsse eine besondere Rolle zukommen. Sie könnten die neuen Aufgaben und Verantwortungsbereiche übernehmen. „Dieses Angebot an die Bevölkerung für mehr Versorgungs- und damit Lebensqualität muss nur angenommen und ermöglicht werden“, so Bienstein weiter.

In dem Papier wird unter anderem gefordert, die Reform der Primärversorgung an den Bedarfen ausgestalten, überall niedrigschwellige Versorgungsstrukturen zu schaffen sowie die hochschulische Ausbildung für Pflegefachpersonen voranzutreiben. DBfK-Bundesgeschäftsführerin Bernadette Klapper: „Wir als Gesellschaft können uns nicht leisten, diese Reformen nicht anzugehen.“

Düsseldorf, Berlin (epd). In einem offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen hat der Vorstand des Errichtungsausschusses der Pflegekammer NRW „grundlegende Reformen“ für die Pflege gefordert. In den derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen der mutmaßlichen Bundesregierung müssten wichtige Weichen für die Sicherung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung gestellt werden, hieß es in dem am 10. November veröffentlichten Brief des Vorstandes. Derzeit sei die Situation der Pflege bundesweit wie auch in NRW „im höchsten Maße besorgniserregend“.

Die Pflege-Krise könne nur durch konsequentes und koordiniertes Handeln auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene unter maßgeblicher Beteiligung pflegefachlicher Expertise gelindert werden, erklärte der Vorstand. Man brauche dringend eine Selbstverwaltung für die Profession mit einem Mitspracherecht auf allen Ebenen, auf denen politische Entscheidungen gefällt werden - wie etwa dem Gemeinsamen Bundesausschuss, hieß es. Die Pflege müsse auf Augenhöhe beispielsweise mit den Ärzten agieren können.

In NRW werde sich deshalb zum 1. April 2022 die Pflegekammer mit über 200.000 Mitgliedern gründen. Die Kammer soll die Interessen der Pflegenden in diesem Bundesland deutlich stärken. Zugleich sei politischer Rückenwind dringend notwendig, damit die Errichtung von Pflegekammern in weiteren Bundesländern in die Wege geleitet werden könne. Die Beteiligung der Pflege in den Selbstverwaltungsgremien der Bundesebene sei eine zwingende Voraussetzung, um weiteren Fehlentwicklungen entgegenzutreten.

Der Errichtungsausschuss der Pflegekammer NRW arbeitet seit September 2020 ehrenamtlich am Aufbau der Interessenvertretung der Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeiter in NRW. Die Mitglieder der Pflegekammer NRW sollen bis zum 1. März kommenden Jahres gewählt werden.

Kassel (epd). Die gesetzliche Krankenversicherung darf gleichgeschlechtliche Ehepaare mit unerfülltem Kinderwunsch bei einer künstlichen Befruchtung nicht finanziell unterstützen. Nach dem Gesetz ist ein Kostenzuschuss nur für Ehepaare vorgesehen, wenn für die Kinderwunschbehandlung allein eigene Ei- oder Samenzellen verwendet werden, urteilte am 10. November das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. Da lesbische Ehepaare für die Zeugung eines Kindes fremden Spendersamen benötigen, sind sie laut Gesetz generell von finanziellen Zuschüssen der gesetzlichen Krankenkasse für eine künstliche Befruchtung ausgeschlossen.

1990 hatte der Gesetzgeber geregelt, dass Ehepaare mit unerfülltem Kinderwunsch von ihrer gesetzlichen Krankenkasse einen Zuschuss für eine Kinderwunschbehandlung erhalten können. Hierfür muss ein Arzt festgestellt haben, dass medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft erforderlich sind, etwa wegen Fruchtbarkeitsstörungen. Auch dürfen für einen 50-prozentigen Zuschuss zur künstlichen Befruchtung nur eigene Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet werden. Ist eine Schwangerschaft nur mit Spendersamen möglich, gibt es kein Geld.

Im konkreten Fall wollte die in Bayern lebende lesbische Klägerin mit ihrer Ehepartnerin ein Kind. Bei der Frau bestand eine Fruchtbarkeitsstörung, so dass sie eine Kinderwunschbehandlung mit Spendersamen vornahm. Die Behandlung war erfolglos. Die Kosten in Höhe von über 8.800 Euro wollte die Frau von ihrer gesetzlichen Krankenkasse entsprechend den geltenden Vorschriften zur Hälfte erstattet haben.

Diese lehnte ab. Da bei dem lesbischen Ehepaar naturgemäß nur fremder Spendersamen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft verwendet werden könne, sei nach dem Gesetz ein Zuschuss ausgeschlossen.

Die Frau wollte gerichtlich den Krankenkassenzuschuss erstreiten. Die gesetzlichen Regelungen führten dazu, dass faktisch nur heterosexuelle Ehepaare eine Kinderwunschbehandlung mit Krankenkassenunterstützung verlangen könnten. Lesbische und heterosexuelle Ehen müssten nach dem Grundgesetz aber gleichbehandelt werden.

Sowohl das Bayerische Landessozialgericht als auch das BSG lehnten den Zuschuss für die Klägerin ab. Zwar müsse eine gesetzliche Krankenkasse bei einer Krankheit Leistungen gewähren, egal welcher Versicherter diese benötigt.

Ein unerfüllter Kinderwunsch sei aber keine Krankheit. Die „zeugungsbiologischen Grenzen“ gleichgeschlechtlicher Paare müssten auch nicht mithilfe der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeglichen werden. Der Gesetzgeber habe hier einen weiten Gestaltungsspielraum, inwieweit er eine Kinderwunschbehandlung unterstützen will.

Gleichheitswidrig oder diskriminierend sei die Regelung für gleichgeschlechtliche Ehepaare nicht. Sie schließe vielmehr eine Ei- oder Samenzelle „ersetzende künstliche Befruchtung“ generell aus. Von den gesetzlichen Einschränkungen seien auch unverheiratete Frauen sowie heterosexuelle Ehepaare, bei denen ein Partner nicht über zur Befruchtung geeignete Samen- beziehungsweise Eizellen verfügt, betroffen. Wegen ihrer geschlechtlichen Orientierung werde die Klägerin daher nicht benachteiligt.

Auch wenn lesbische Ehepaare kein Zuschuss ihrer gesetzlichen Krankenversicherung zusteht, können sie die Kosten für ihre Kinderwunschbehandlung zumindest als außergewöhnliche Belastung steuermindernd geltend machen. Denn wie bei heterosexuellen Paaren bestehe auch hier eine medizinische „Zwangslage“, urteilte am 5. Oktober 2017 der Bundesfinanzhof in München.

Für privat Krankenversicherte gilt das aktuelle BSG-Urteil jedoch nicht. Privatversicherer können vielmehr eigene Versicherungsbedingungen vereinbaren. Nach Angaben des Lesben- und Schwulenverbandes in Köln bieten wenige Versicherer auch gleichgeschlechtlichen Ehepaaren Zuschüsse für eine Kinderwunschbehandlung an.

Allerdings darf ein privater Versicherer nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 4. Dezember 2019 den Zuschuss nicht von einem erhöhten Fehlgeburtsrisiko wegen eines fortgeschrittenen Alters abhängig machen. Für eine Kostenübernahme komme es grundsätzlich auf die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft und nicht auf ein erhöhtes Fehlgeburtsrisiko in der Altersgruppe der Ehefrau an. Nur wenn eine Lebendgeburt wenig wahrscheinlich erscheine, könne anderes gelten.

Danach ist die Kostenübernahme einer künstlichen Befruchtung mittels Eizellspende aber auch durch private Versicherer nicht möglich. Diese sei in Deutschland generell verboten, so dass damit entsprechende Behandlungen nicht bezahlt werden müssen, so der BGH in einer weiteren Entscheidung vom 14. Juni 2017.

Az.: B 1 KR 7/21 R (BSG, Kinderwunschbehandlung lesbisches Ehepaar)

Az.: VI R 47/15 (BFH, außergewöhnliche Belastung)

Az.: IV ZR 323/18 (BGH, privat Versicherte)

Az.: IV ZR 141/16 (BGH, Eizellspende)

Karlsruhe (epd). Eine Beschwerde zur ärztlichen Zwangsbehandlung eines demenzkranken Mannes hatte vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe keinen Erfolg. Das Gericht nahm die Beschwerde nicht zur Entscheidung an, ob eine ärztliche Zwangsbehandlung nach Paragraf 1906a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ausschließlich im Rahmen eines stationären Aufenthalts in einem Krankenhaus möglich ist.

Im konkreten Fall ging es darum, ob eine verdeckte Gabe ärztlich verordneter Medikamente in einem Pflegeheim eine Zwangsbehandlung ist. Das Bundesverfassungsgericht verwies in seinem am 9. November veröffentlichten Beschluss darauf, dass sich zu diesem Problem „noch keine eindeutige fachgerichtliche Rechtsprechung herausgebildet“ habe.

Der entsprechende Paragraf des BGB enthalte noch zu große Auslegungsspielräume, die zuerst vor Fachgerichten weiter geklärt werden müssten, hieß es. In dem vor das Verfassungsgericht gebrachten Fall geht es um einen mittlerweile verstorbenen, unter gesetzlicher Betreuung stehenden Demenzkranken. Er benötigte Medikamente, deren Einnahme er jedoch verweigerte. Der behandelnde Neurologe wollte ihn deshalb zur zwangsweisen Medikation in eine psychiatrische Klinik einweisen. Dieser Ortswechsel hätte jedoch seine gesundheitliche Situation nach ärztlicher Auffassung gravierend verschlechtert. In seiner Pflegeeinrichtung wäre es dagegen möglich gewesen, ihm die Medikamente verdeckt, etwa im Essen, zu geben.

Die Betreuerin des Demenzkranken bat das Betreuungsgericht daraufhin um eine sogenannte „klarstellende Feststellung“, dass die verdeckte Verabreichung der verordneten Medikamente nicht gerichtlich genehmigungspflichtig ist. Das Betreuungsgericht war aber der Auffassung, dass die verdeckte Gabe eine unerlaubte Zwangsmedikation darstelle und nannte als Alternative die Zwangsbehandlung nach Paragraf 1906a BGB, die dann aber nur stationär in einem Krankenhaus und nicht in einem Pflegeheim durchgeführt werden dürfe. Die Betreuerin legte daraufhin für den Demenzkranken Verfassungsbeschwerde ein.

Az.: 1 BvR 1575/18

Kassel (epd). Das Bundessozialgericht hat die psychotherapeutische Versorgung traumatisierter Asylbewerber erleichtert. Wie die Kasseler Richter am 4. November urteilten, können Therapeutinnen und Therapeuten verlangen, dass die kassenärztlichen Vereinigungen sie trotz fehlender Zulassung zur Behandlung traumatisierter Flüchtlinge ermächtigt und die Psychotherapien dann auf Kosten der gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden.

Asylbewerber haben bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag die ersten 18 Monate (früher 15 Monate) gegenüber dem jeweiligen Bundesland einen direkten Anspruch auf Kostenübernahme für eine medizinische Versorgung. Danach sind die gesetzlichen Krankenkassen zuständig. Eine Behandlung auf Krankenkassenkosten ist danach nur bei einem zugelassenen Arzt oder Psychotherapeuten möglich.

Im Zuge hoher Flüchtlingszahlen hatte der Gesetzgeber 2015 auf die besonderen psychischen Probleme der Menschen reagiert. Danach sind Ärzte und Therapeuten auch ohne Zulassung zur ambulanten Behandlung von Asylbewerbern zu „ermächtigen“, wenn die Menschen „Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben“.

Die kassenärztliche Vereinigung Berlin meinte, dass Therapeuten nur dann zur Behandlung auf Kassenkosten ermächtigt werden können, wenn die Therapie bereits während der ersten 18 (früher 15) Aufenthaltsmonate begonnen wurde. Werde die Behandlung später angefangen, müsse sich der Flüchtling einen bereits zugelassenen Therapeuten suchen.

Dem widersprach nun das BSG. Auch nach der Frist von 18 beziehungsweise früher 15 Monaten könne ein psychologischer Psychotherapeut von der kassenärztlichen Vereinigung die Ermächtigung zur ambulanten psychotherapeutischen Behandlung traumatisierter Asylbewerber verlangen.

Zum einen habe der Gesetzgeber „Versorgungsbrüche“ vermeiden wollen, wenn etwa ein Flüchtling zunächst auf Kosten eines Bundeslandes eine psychotherapeutische Behandlung beginnt, dann aber nach 18 Monaten diesen wegen fehlender Kassenzulassung wechseln muss. Auch habe eine Konkurrenzsituation zwischen bereits hier lebenden Migranten und den neu angekommenen Flüchtlingen bei den knappen Therapieplätzen vermieden werden sollen.

Az.: B 6 KA 16/20 R

Münster (epd). Die Städte Xanten und Lennestadt erhalten keine zusätzliche Erstattung von Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden im Jahr 2015. Die Städte haben keinen Anspruch auf eine Erstattung, die über die bereits vom Land Nordrhein-Westfalen gezahlten Beträge hinausgeht, wie es in am 8. November veröffentlichten Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Münster heißt. Bei der Flüchtlingsaufnahme habe es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe gehandelt, begründet das Gericht die Entscheidung.

Die Städte könnten sich nicht darauf berufen, sie hätten dem Land mit der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge Amtshilfe geleistet und deshalb einen Anspruch auf vollständige Kostenerstattung, führte das Gericht aus. Die Städte hatten nach Gerichtsangaben auf die hohen Flüchtlingszahlen des Jahres 2015 und eine Überlastung der landeseigenen Einrichtungen verwiesen. Es habe nach Ansicht der Städte von einer ordnungsgemäßen Verteilung der Flüchtlinge auf die Kommunen des Landes nicht die Rede sein können.

Das Oberverwaltungsgericht erklärte, dass zwar Kommunen mit landeseigenen Aufnahmeeinrichtungen nach damaliger Rechtslage entlastet worden seien, indem ihnen weniger Flüchtlinge zur kommunalen Unterbringung zugewiesen wurden, als es dem Zuweisungsschlüssel entsprochen hätte. Die Mehrbelastung anderer Gemeinden wie der klagenden Städte Xanten und Lennestadt verstoße jedoch nicht gegen das interkommunale Gleichbehandlungsgebot. Mit einem 2016 novellierten Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes NRW sei den „verzerrenden Effekten“ entgegengewirkt worden.

Das Oberverwaltungsgericht bestätigte mit seinen Entscheidungen die erstinstanzlichen Urteile des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Eine Revision ließ es nicht zu. Dagegen können die klagenden Städte Beschwerde einlegen, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.

Az.: 15 A 3142/19, 15 A 3143/19

Köln (epd). Eine Schwerbehindertenvertretung darf nur bei einer ausreichenden Zahl schwerbehinderter Beschäftigter ihre Arbeit fortführen. Verringert sich die Zahl der schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Betrieb auf unter fünf, endet die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung, entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln in einem am 2. November bekanntgegebenen Beschluss. Die Kölner Richter ließen allerdings die Rechtsbeschwerde zum Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt zu.

Nach dem Sozialgesetzbuch IX werden in Betrieben und Dienststellen, in denen mindestens „fünf schwerbehinderte Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind“, alle vier Jahre eine Vertrauensperson für das Amt der Schwerbehindertenvertretung und wenigstens ein stellvertretendes Mitglied gewählt. Zur deren Aufgabe gehört die Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb.

Im konkreten Fall gab es in einem Betrieb genau fünf schwerbehinderte Menschen, so dass eine Vertretung gewählt werden konnte. Doch dann schied ein schwerbehinderter Beschäftigter aus dem Betrieb aus. Daraus folgerte des Unternehmen, dass die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung nun ende.

Dem stimmte auch das LAG zu. Aus den gesetzlichen Bestimmungen lasse sich nicht entnehmen, dass der Schwellenwert von fünf nur für den Zeitpunkt der Wahl gelte. Aus Systematik sowie Sinn und Zweck des Gesetzes ergebe sich vielmehr, dass bei einem Absinken der Mitarbeiterzahl unter den Schwellenwert auch die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung endet.

Az.: 4 TaBV 19/21

Darmstadt (epd). Gesetzlich Krankenversicherte können im Einzelfall bei fehlenden Fingern Anspruch auf eine maßgefertigte Fingerhandprothese aus Silikon haben. Führt die individuell angefertigte Prothese zu einer deutlichen Verbesserung der Greiffunktion der Hand, darf die Krankenkasse die Kostenübernahme nicht wegen vermeintlich fehlender medizinischer Notwendigkeit ablehnen, entschied das Hessische Landessozialgericht (LSG) in Darmstadt in einem am 2. November bekanntgegebenen Urteil.

Im konkreten Fall ging es um eine heute 34-jährige Arzthelferin, die seit ihrer Geburt von einer Fehlbildung ihrer linken Hand betroffen war. Im Zuge von Operationen gingen Teile ihrer Hand verloren. Der Mittelfinger fehlt komplett, Daumen, Zeige- und Ringfinger sind nur zur Hälfte vorhanden. Um besser greifen zu können, verordneten ihre Ärzte eine maßgefertigte Fingerhandprothese aus Silikon.

Die gesetzliche Krankenkasse der Frau lehnte die Kostenübernahme in Höhe von rund 17.600 Euro ab. Die Prothese verfüge über keine Gelenke und gleiche auch keine verlorengegangenen oder eingeschränkten Funktionen der Hand aus. Sie solle nur die linke Hand „möglichst naturgetreu und ästhetisch nachbilden“.

Doch der vom LSG beauftragte Sachverständige kam zu einem anderen Ergebnis. Wegen der noch vorhandenen beweglichen Grundgelenke in der Hand könne die Greiffunktion deutlich verbessert werden. Auch das Greifen leichter größerer Gegenstände sowie das Arbeiten mit Tastatur und Maus eines Computers würden erleichtert, ebenso die Arbeit mit berührungsempfindlichen Bildschirmen.

Die Darmstädter Richter urteilten, dass die Prothese damit einen erheblichen Behinderungsausgleich darstelle. Sie sei geeignet, „die erheblich herabgesetzte Funktionsfähigkeit der linken Hand der Versicherten teilweise auszugleichen“. Das Hilfsmittel verstoße auch nicht gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot.

Zwar habe der Medizinische Dienst der Krankenversicherung die Erforderlichkeit der Fingerprothese anders gesehen. Dessen Gutachten sei aber lediglich nach Aktenlage und nur auf der Basis von Fotos der betroffenen Hand erstellt worden. Daher sei dieses Gutachten „nicht maßgeblich“, urteilte das LSG

Az.: L 8 KR 477/20

Bayreuth (epd). Zwei Jahre Bewährung und eine Geldauflage von 1.500 Euro: So lautet das Urteil des Amtsgerichts Bayreuth am Montag gegen den Pegnitzer methodistischen Pfarrer Stefan Schörk, weil er einem jungen Iraner Kirchenasyl gewährt hatte. Das Urteil bestätigte am 8. November ein Sprecher des Amtsgerichts Bayreuth dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Nachfrage.

Der Rechtsanwalt des Pfarrers, Michael Brenner, sagte dem epd, dass das zwar lediglich eine Verwarnung mit Strafvorbehalt sei - also eine heutzutage sehr seltene Rechtsprechung. Dennoch überlege man, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen. Er sei überrascht über das „exotische“ Urteil, weil es derzeit mehrere Prozesse zum Thema Kirchenasyl am Bayerischen Oberlandesgericht gebe, sagte Brenner. „Es geht hier generell um die Strafbarkeit von Kirchenasyl.“