Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 35/2024 - 30.08.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 35/2024 - 30.08.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 35/2024 - 30.08.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 35/2024 - 30.08.2024

Konsumrausch ist nicht einfach nur ein Wort. Für Menschen, die die Kontrolle über ihr Einkaufsverhalten verloren haben, ist er bitterer Ernst. Nach Schätzungen von Experten der Medizinischen Hochschule Hannover betrifft das immerhin fünf Prozent der Deutschen. Eine von ihnen berichtet in epd sozial über ihre Probleme und über den Kampf gegen ihre Sucht, die sie unter anderem mit einer Selbsthilfegruppe der Caritas bewältigt. Der Baseler Psychologe Renanto Poespodihardjo erklärt, wie man eine Kaufsucht erkennt, was übrigens gar nicht so einfach ist, welche Faktoren sie begünstigen und was man gegen sie tun kann.

Die evangelische Kirche im hessischen Gießen geht beim Thema Kirchenasyl einen ungewöhnlichen Weg. Hier hat vor drei Jahren das Dekanat die Kirchenasyle von den Gemeinden als Aufgabe übernommen. Aktuell sind mehr als ein Dutzend Flüchtlinge untergebracht. Fachleute der kirchlichen Asylverfahrensberatung helfen bei der Entscheidung, wem Schutz gewährt wird. Die Zusammenarbeit mit den Behörden, berichtet Flüchtlingsreferent Ralf Müller, sei gut.

Wenn ukrainische Flüchtlinge hier ankommen, sind sie oft in schlechter Verfassung. Sie stehen noch unter dem Stress des Kriegs und sind emotional enorm aufgewühlt. Traumatische Erlebnisse lösen vor allem bei Kindern Erinnerungen und angstvolle Reaktionen aus, die ihnen die Anpassung an Schule oder Kindergarten erschweren. In einem Projekt des Malteser Hilfsdiensts in Regensburg kümmern sich ukrainische Psychologinnen um die Neuankömmlinge. Kunsttherapie soll den Flüchtlingen dabei helfen, hier zurechtzukommen.

Scheiden tut weh, vor allem den Kindern. Klare Umgangsregelungen sollen Streit der Eltern vermeiden. Aber dabei gibt es einiges zu beachten. Das Oberverwaltungsgericht Bamberg beispielsweise entschied, dass einem Vater nicht verboten werden darf, in der eigenen Wohnung zu rauchen, wenn die Kinder anwesend sind. Und der Bundesgerichtshof erklärte eine Regelung, nach der an die Frau erst dann Geld aus dem ehelichen Zugewinnausgleich fließen sollte, nachdem der Vater Umgang mit seinen Kindern hatte, für sittenwidrig.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Nils Sandrisser

Berlin (epd). Klamotten, Schuhe, Taschen - Iris Weber (Name geändert) hat schon immer gerne eingekauft. Dass sie ein ernstes Problem hat, hat sie erst sehr spät erkannt, vor etwa zwei Jahren. „Zu dieser Zeit kaufte ich sehr viel und bestellte auch immer mehr online, was ich sonst eigentlich nicht tue. Als einige Tage hintereinander ständig Pakete ankamen, sagte mein Mann zum Spaß: Das ist doch nicht mehr normal, du bist doch kaufsüchtig“, erinnert sich die 61-Jährige.

Der Satz, den ihr Mann im Scherz gesagt hatte, brachte sie zum Nachdenken. „Ich habe auch Dinge gekauft, die ich eigentlich nicht benötigte. Oft hatte ich danach ein schlechtes Gewissen oder gar schlaflose Nächte“, sagt die Verwaltungsangestellte. Auch bei Freunden und Bekannten blieb ihr exzessiver Konsum nicht unerkannt. „Ich wurde darauf angesprochen, aber nahm das nie wirklich ernst“, sagt die Berlinerin.

Kaufsucht sei ein schambehaftetes Thema. Heute wissen allerdings ihre Freunde und auch Teile ihrer Familie von ihrer Sucht. An ihrem Arbeitsplatz sieht es jedoch anders aus. Damit das so bleibt, möchte sie ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen.

Vor zwei Jahren traf Weber dann die Entscheidung, etwas gegen ihre Sucht zu unternehmen. Zunächst besuchte sie eine begleitete Gruppe der Caritas, die sich an Kaufsüchtige richtet. Seit einem Jahr ist sie in der Selbsthilfegruppe des Cafés „Lost in Space“, einem Angebot der Caritas Berlin.

Die Treffen, die alle zwei Wochen stattfinden, helfen ihr, sagt Weber. „Am Anfang berichtet man, wie es einem geht und wie stark der Kaufdruck ist. Wenn man neu ist, beschreibt man auch kurz, welche Art von Kaufsucht man hat“, berichtet sie.

Bei einigen in ihrer Gruppe, gerade bei den Jüngeren, spiele sich die Kaufsucht primär im Internet ab. „Ich denke, das ist auch eine Generationenfrage. Bei mir ist Onlineshopping eher die Ausnahme“, sagt Weber. Ihre Sucht spiele sich vorwiegend in Läden ab. „Wenn ich mich gut beraten fühle, lasse ich mich zu Sachen hinreißen und kann dann schlecht Nein sagen.“

Weber ist nicht allein mit ihrer Kaufsucht. Schätzungen von Experten der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zufolge haben rund fünf Prozent der Deutschen eine pathologische Kaufsucht. Das heißt: Sie haben ein unkontrollierbares Verlangen, etwas zu kaufen, selbst wenn sie die Waren nicht benötigen. Häufig sind Frauen und jüngere Konsumenten betroffen.

Renanto Poespodihardjo ist Experte für Verhaltenssüchte. Als leitender Psychologe im Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel behandelt er seit Jahren Menschen mit Kaufsucht. Er sagt: „Betroffene versuchen, negative Gefühle in positive umzuwandeln. Shopping kann sogar eine Art Rausch auslösen und von Selbstzweifeln und negativen Empfindungen ablenken.“

Krankhaften Konsum zu erkennen, ist laut Poespodihardjo nicht einfach. „Ein zentrales Symptom einer Sucht ist der Kontrollverlust. Das heißt, der Betroffene will aufhören, kann es aber nicht.“ Hinzu komme die Gefahr der Verschuldung als Folge der Sucht.

Auch Iris Weber bekommt die finanziellen Folgen ihrer Kaufsucht zu spüren. „Ich habe mein Konto immer wieder ausgereizt. Ich lebe über meine Verhältnisse“, sagt sie. Sorge bereite ihr das vor allem mit Blick aufs Alter. „Ich gehe in ein paar Jahren in den Ruhestand und möchte dieses Problem bis dahin in den Griff bekommen haben.“

Woher ihre Sucht kommt? „Teilweise durch meine Eltern. Mein Vater hat immer sehr viel eingekauft, gerade was Kleidung betrifft“, erinnert sie sich. Doch auch andere Faktoren in ihrer Kindheit hätten eine Rolle gespielt. „Mir wurden nie Grenzen gesetzt. Ich hatte oft den Eindruck, dass Liebe und Wärme in meiner Familie durch den Kauf von Dingen ausgeglichen werden. Mir fehlten oft Umarmungen und emotionale Nähe. Ich assoziiere kaufen mit Liebe. Das ist etwas, was ich mir selbst schenke.“

Auch ihre immer wiederkehrenden depressiven Phasen, aufgrund derer sie in therapeutischer Behandlung ist, würden die Kaufsucht verstärken. „Rückblickend muss ich sagen, dass ich in diesen Phasen immer mehr gekauft habe. Wenn es mir schlecht geht, versuche ich mir mit dem Kaufen etwas Gutes zu tun.“ Auch habe Stress auf der Arbeit ihre Kaufsucht oft verstärkt. „Da war dann immer der Gedanke: Das habe ich mir jetzt zum Ausgleich verdient“, sagt sie.

Weber habe erst sehr spät ein Bewusstsein dafür entwickelt, mit Geld umzugehen. „Ich schreibe zwar mittlerweile einen Haushaltsplan, aber dort erfasse ich immer erst im Nachhinein die Kosten. Mir selbst ein fixes Budget vorzugeben und das dann auch einzuhalten, ist sicherlich etwas, was ich in Zukunft angehen möchte“, sagt sie.

In ihrer Selbsthilfegruppe gibt es Mitglieder, die zur Eindämmung ihrer Kaufsucht zu drastischen Mitteln greifen. „Manche geben ihre Kreditkarte in die Hände ihres Partners oder ihrer Partnerin, damit sie gar nicht erst in Versuchung kommen.“ Das komme für sie nicht infrage, auch weil sie in ihrer ersten Ehe negative Erfahrungen gemacht hat. „Ich habe mich von meinem Ex-Mann finanziell oft bevormundet und eingeengt gefühlt. Das war auch ein Treiber für meine Sucht“, erklärt sie.

So ganz wolle sie ihre finanzielle Unabhängigkeit nicht aufgeben. „Ich möchte meine Freiheit beibehalten und mich nicht in ein Korsett zwingen lassen“, betont sie. Die Treffen der Selbsthilfegruppe will sie weiterhin besuchen und an ihrer Kaufsucht arbeiten. Ihr Ziel ist es, nicht mehr ins Minus zu kommen.

Frankfurt a. M. (epd). Bei Kaufsucht, auch Oniomanie genannt, handelt es sich um eine nicht stoffgebundene Form von Abhängigkeit. Experten sprechen von einer Verhaltenssucht. Betroffene kaufen zwanghaft ein und erwerben dabei häufig Konsumgüter, die sie nicht zwingend benötigen, um emotionale Bedürfnisse zu befriedigen.

Als mögliche Ursachen sehen Fachleute emotionale Auslöser wie Stress oder Einsamkeit, aber auch psychische Erkrankungen wie Angststörungen und Depressionen. Auch Konsumdruck durch den Einfluss von Werbung kann die Kaufsucht verstärken. Psychische Faktoren wie ein geringes Selbstwertgefühl können verstärkend wirken. Mögliche Folgen sind sozialer Rückzug, Beziehungskonflikte, psychische Belastung sowie hohe Schulden.

Ein zentrales Symptom einer Kaufsucht ist der Kontrollverlust. Betroffene wollen aufhören, können es aber nicht. Dies mündet häufig in regelrechten Kaufattacken. Nach Schätzungen leiden fünf bis sieben Prozent der Bevölkerung in Deutschland an Kaufsucht. Frauen sind demnach häufiger betroffen als Männer, Jüngere häufiger als Ältere.

Betroffene können Hilfe finden in einer Psychotherapie, insbesondere einer kognitiven Verhaltenstherapie, sowie bei Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen.

epd sozial: Herr Poespodihardjo, wie lässt sich ein normales Konsumverhalten von einer Kaufsucht unterscheiden?

Renanto Poespodihardjo: Das ist gar nicht so einfach. Ein zentrales Symptom bei einer Sucht ist der Kontrollverlust. Das heißt, der Betroffene will aufhören, kann es aber nicht. Ein weiterer Faktor ist der Schaden, der aus der Sucht entsteht. Es liegt auf der Hand, dass die Kaufsucht eine sehr teure Sucht ist, die zu hohen Schulden führen kann. Ein weiteres Symptom ist die gedankliche Vereinnahmung. Das Kaufen nimmt einen großen Raum im Alltag Betroffener ein. Sie beschäftigen sich häufig den ganzen Tag damit, verbringen viel Zeit auf Onlineshops, vergleichen Preise und Rabatte. Ein weiteres Warnsignal ist die Kontinuität. Kaufsüchtige müssen immer etwas im digitalen Warenkorb haben, jeden Tag kommt ein neues Päckchen an.

epd: Mit welchen Folgen, abgesehen von den finanziellen, haben Betroffene zu kämpfen?

Poespodihardjo: Unter anderem mit Schlaflosigkeit, sozialem Rückzug oder gar Isolation sowie weniger Zeit für anderes. In manchen Fällen führt die Kaufsucht sogar zu Beschaffungskriminalität. In jedem Fall ist es eine große psychische Belastung. Das impulsive Kaufen wirkt wie eine Betäubung.

epd: Welche Auslöser halten Sie für ausschlaggebend?

Poespodihardjo: Oft spielen verschiedene Faktoren zusammen. Betroffene versuchen, negative Gefühle in positive umzuwandeln. Shopping kann sogar eine Art Rausch auslösen und von Selbstzweifeln und negativen Empfindungen ablenken. Das exzessive Kaufen dient der Bewältigung von Emotionen. Aber auch die Persönlichkeitsstruktur spielt eine Rolle. Impulsivität, also zuerst zu handeln und dann erst nachzudenken, ist eine Charaktereigenschaft, die eine Kaufsucht begünstigen kann. Wenn dieses Nachdenken zu spät kommt, dann fördert das einen Überkonsum.

epd: Welche Rolle spielt die Genetik? Ist eine Kaufsucht vererbbar?

Poespodihardjo: Die Genetik spielt nur eine minimale Rolle. Was wir aus der Forschung wissen, ist, dass psychische Erkrankungen im Vorfeld ein häufiger Auslöser sind. Dabei handelt es sich meist um Krankheiten, die die Seele belasten, wie Depressionen oder Angststörungen. Es kann aber auch mit Einsamkeit zusammenhängen. Auch Zwangserkrankungen wie krankhaftes Horten liegen nahe an diesem Erkrankungsbild.

epd: Was können Menschen tun, die denken, sie könnten an einer Kaufsucht leiden?

Poespodihardjo: Wichtig ist es, den Kreislauf zu durchbrechen. Sie sollten sich die Fragen stellen: Muss das denn sein? Benötige ich dieses Produkt wirklich? Ist es ein Bedarfskauf? Erfüllt das einen bestimmten Zweck? Das könnte die Impulsivität unterbrechen und dafür sorgen, dass man wieder rationalere Entscheidungen trifft. Man sollte sich bewusst machen: Wenn die Notwendigkeit des Kaufs nicht mehr ansatzweise existiert, sondern nur noch mehr und mehr gekauft wird, dann hat man ein Konsumverhalten, das schädigend ist.

epd: Wer ist am häufigsten betroffen?

Poespodihardjo: Alter und Geschlecht spielen mit Sicherheit eine Rolle. Es ist immer noch so, dass es mehr Frauen betrifft, wobei diese Entwicklung bereits rückläufig ist. Auch Männer können kaufsüchtig sein, konsumieren dann aber meist andere Güter als Frauen, wie beispielsweise Werkzeuge, Elektroartikel und Hobby-Gegenstände. Die meisten Geschäfte jedoch, von Einrichtung über Kosmetik bis hin zu Schmuck und Bekleidung, sind nun mal auf Frauen ausgerichtet. Die Produkte dort sind oft so gestaltet, dass sie die Vernunft unterdrücken. Ein Beispiel: Man betritt ein Möbelgeschäft mit der Absicht, einen Schrank zu kaufen, kommt aber mit Teelichtern, Dekoartikeln und Sofakissen wieder raus.

epd: Welchen Einfluss hat Werbung hierbei?

Poespodihardjo: Einen sehr großen. Kunden werden mit Deals, Rabatten und Aktionstagen wie Cyber Monday und Black Friday gelockt. Man hangelt sich von Rabattaktion zu Rabattaktion. Dabei spricht die Werbung häufig Gefühle an und sorgt dafür, dass man vernünftige Gedanken beiseiteschiebt. Werbung wird von der Gesellschaft akzeptiert, obwohl es nichts anderes ist als Manipulation.

epd: Welchen Einfluss hat Onlineshopping, das in den vergangenen Jahren ja immer mehr zugenommen hat?

Poespodihardjo: Im Bereich des internetbasierten Konsums sind durchaus Veränderungen erkennbar. Ein großer Anreiz ist hierbei die Schnäppchenjagd, also das Vergleichen von Preisen. Hierbei unterscheiden sich Männer und Frauen nicht sehr voneinander. Ich gehe davon aus, dass Onlineshopping langfristig zu noch mehr Kaufsüchtigen führen wird.

epd: Was empfehlen Sie Betroffenen?

Poespodihardjo: Kaufsüchtige sollten sich Hilfe suchen. Betroffene fühlen sich oft allein mit ihrer Sucht und versuchen aus Scham, sie zu vertuschen. Jenen, die schon länger an einer Kaufsucht leiden, rate ich zu einer Therapie. Ein Problem ist jedoch, dass es für Betroffene deutlich zu wenig Beratungsstellen und Hilfsangebote gibt.

epd: Woran liegt das?

Poespodihardjo: Kaufen ist etwas, das wir alle tun. Das unterscheidet die Kaufsucht beispielsweise von einer Drogenabhängigkeit. Viele können sich nicht vorstellen, dass etwas gesellschaftlich so Akzeptiertes wie Kaufen eine Sucht sein könnte. Ich halte es für ein Problem, dass wir exzessives Computerspielen und Casinogänge als Sucht anerkennen, aber die Kaufsucht nicht.

Gießen (epd). Einmal pro Woche lädt Christine Stapf einen Berg Lebensmittel in der Gießener Stephanusgemeinde ab: arabisches Brot, frisches Gemüse, Kartoffeln, Marmelade. Vier junge Männer leben derzeit in der Gemeinde, sie befinden sich unter dem Schutz des Kirchenasyls. Stapf engagiert sich seit vielen Jahren für Flüchtlinge. „Es ist schön, mit Leuten aus anderen Kulturen in Kontakt zu kommen“, sagt sie.

Das Kirchenasyl hat in der evangelischen Stephanusgemeinde eine lange Tradition. Bis vor drei Jahren liefen Kirchenasyle in Gießen unter der Regie der einzelnen Gemeinden. Dann übernahm das Evangelische Dekanat sie als Aufgabe des gesamten Dekanats. In den vergangenen drei bis vier Jahren sei rund 100 Flüchtlingen Kirchenasyl gewährt worden, berichtet der Flüchtlingsreferent Ralf Müller.

Einer davon ist Abdul. Auch er lebte eine Zeit lang in dem Gebäude der Stephanusgemeinde. Der 25-Jährige schloss in Syrien sein Medizinstudium ab - er möchte als Kardiologe arbeiten. Zu den Gründen seiner Flucht sagt er nur: „Ich musste so schnell wie möglich ins Ausland.“

Abdul reiste auf verschlungenen Wegen nach Europa, über viele Hindernisse gelangte er vor einem Jahr nach Deutschland. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Er fiel unter die Dublin-Regelung: Deutschland wollte ihn in das Land zurückschicken, über das er in die EU einreiste, in seinem Fall Polen. Das Kirchenasyl in Gießen bewahrte ihn davor.

Der Syrer ist mittlerweile als Flüchtling anerkannt. Es sehe jetzt gut für ihn aus, erzählt Abdul in fließendem Deutsch, das er in dem einen Jahr gelernt hat. Er paukte auch medizinische Fachausdrücke, zwischenzeitlich bestand die Aussicht auf einen Job in der Pflege. Abdul sagt: „Ich habe das Kirchenasyl immer als Chance gesehen. Es gab mir die Kraft, mein Deutsch zu verbessern.“ Er habe intensive Unterstützung bekommen. „Aber ich hatte immer Angst, denn das Kirchenasyl ist kein Gesetz.“

Das Kirchenasyl, erklärt Ralf Müller, beruhe lediglich auf einer Vereinbarung zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den Kirchen. Es gebe aber ein Verfahren: Die Kirchen melden das Asyl am Tag des Einzugs an und verfassen ein Dossier, in dem sie ihre humanitären Gründe erläutern. „Es ist ein hilfloses Flehen: Schaut euch diesen Fall noch mal an.“

Nazar stammt aus Afghanistan. Für die Deutschen und für die US-Amerikaner arbeitete er als Ortskraft. Seit Februar befindet er sich in Gießen im Kirchenasyl. Nazar tippt etwas in die Übersetzungsfunktion seines Handys ein: Sein Vater und einer seiner Söhne seien von den Taliban ermordet worden. Obwohl er für die Deutschen gearbeitet habe, dürfe er nicht hierbleiben. Er hofft auf ein Visum für die USA, das ihm sein dort lebender Bruder besorgen will.

Neben den Räumken der Stephanusgemeinde nutzt das Dekanat weitere Unterkünfte in der Innenstadt, aktuell sind 14 Menschen untergebracht. Müller erhält pro Woche etwa 15 Anfragen nach Kirchenasylen, oft Serienmails aus ganz Deutschland. Die Entscheidung, wer ins Asyl darf, treffe man gemeinsam mit den Fachleuten der kirchlichen Asylverfahrensberatung. In einem Fall, als ein Flüchtling zurück nach Spanien geschickt werden sollte, hätten die Kollegen gesagt: „Das ist okay.“

Im vergangenen Jahr suchten in Gemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau insgesamt 174 Erwachsene und 29 Kinder Schutz in einem Kirchenasyl. Es existiere eine politisch und medial erzeugte Stimmung gegen Flüchtlinge, sagt Müller. In seiner Arbeit erlebe er aber eine andere Haltung. Viele sagten: „Hier sind Leute, um die wir uns kümmern müssen.“ In der Zusammenarbeit mit Kommunen, Behörden und der Polizei „gibt es keinerlei Feindseligkeiten“. Der Referent sieht es so: „Als Kirche kümmern wir uns um Menschen in Not, und dazu gehören auch Flüchtlinge.“

Berlin (epd). Die Politik streitet über das Bürgergeld. Das Thema wird auch bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen im Bundestag eine Rolle spielen. Hintergrund sind nicht nur die steigenden Kosten. Teile der Ampel-Koalition stellen auch ihre eigene Bürgergeldreform infrage. epd sozial erläutert, worum es bei den Differenzen geht.

Wo verlaufen die politischen Konfliktlinien?

Innerhalb der Ampel-Koalition steht die FDP gegen ihre Partner SPD und Grüne. Der FDP-Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Christian Dürr, hat die Forderung der Liberalen in der „Bild“-Zeitung beziffert: Das Bürgergeld müsse schnellstmöglich um 14 bis 20 Euro pro Monat gekürzt werden. Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch konterte in der „Süddeutschen Zeitung“: Man werde Bürgergeld-Empfänger „nicht der Willkür wilder und falscher FDP-Fantasien aussetzen“.

SPD-Fachpolitiker wie Martin Rosemann und Jens Peick wiesen die FDP-Forderung umgehend zurück. Peick sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), die Fraktion werde keine Kürzung des Bürgergelds zulassen. Er beruft sich auf den Kanzler. Olaf Scholz hat - wie auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) - wiederholt Kürzungen bei Sozialleistungen ausgeschlossen.

Die Union will die Leistungen für arbeitsfähige Bürgergeld-Empfänger kürzen und die Sanktionen verschärfen für Personen, die Arbeitsangebote ablehnen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, unterschied in einem Deutschlandfunk-Interview zwischen Menschen, die nicht für ihren Unterhalt sorgen können und unterstützt werden müssen und denjenigen, „die arbeitsfähig sind, die jung genug sind, die gesund sind, aber tatsächlich nicht arbeiten. Da muss es, glaube ich, einen klaren Schnitt geben“, forderte Frei. Die AfD lehnt das Bürgergeld ab und will eine Grundsicherung mit Arbeitspflicht.

Kann die Politik das Bürgergeld kürzen? Wie ist die Rechtslage?

Die Regierung kann das Bürgergeld aktuell nicht kürzen. Das geht aus dem Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe), Paragraf 28a, Absatz 5 hervor. Selbst dann, wenn bei der jährlichen Fortschreibung der Regelsätze eine niedrigere Summe für das kommende Jahr herauskommt als im laufenden Jahr gezahlt wird, darf der Regelsatz nicht gesenkt werden. Vielmehr gibt es so lange Nullrunden, bis wieder eine Erhöhung des Regelsatzes errechnet wird.

Kann man das ändern?

Ja, sagt der FDP-Sozialpolitiker Pascal Kober dem epd. Den Absatz 5 des Paragrafen 28a im Sozialgesetzbuch XII zu streichen sei „eine einfache Gesetzesänderung“, die im Bundestag beschlossen werden könne. Man könne auch die Berechnungsmethode für den Regelsatz ändern. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte der „Osnabrücker Zeitung“, es sei „verfassungsrechtlich zulässig, das entsprechende Gesetz zu ändern“. Laut Bundesverfassungsgericht müsse aber ein menschenwürdiges Existenzminimum gewährleistet werden.

Was ist das Existenzminimum?

Das Existenzminimum zur Verfügung zu haben, ist in Deutschland ein Grundrecht nach Artikel 1 und nach dem Sozialstaatsprinzip in Artikel 20 des Grundgesetzes. Es umfasst den Regelsatz von derzeit 563 Euro für einen Erwachsenen und weitere Aufwendungen, etwa für das Wohnen oder, bei Kindern, für Bildung und Betreuung. Die Höhe des Existenzminimums wird alle zwei Jahre im Existenzminimumbericht des Bundesfinanzministeriums veröffentlicht. Im Herbst wird der Bericht für die Jahre 2025 und 2026 erwartet. In diesem Jahr beträgt das Existenzminimum für einen Erwachsenen 11.472 Euro, das sind 956 Euro pro Monat. Das Existenzminimum wird nicht besteuert.

Wovon leitet sich eine Erhöhung des Bürgergeldes ab?

Der Regelsatz wird jedes Jahr überprüft und fortgeschrieben. Dabei werden zu 70 Prozent die Preise für die Güter und Dienstleistungen berücksichtigt, die Bürgergeldempfängerinnen und -empfängern zustehen und zu 30 Prozent die Entwicklung der Nettolöhne. Seit der Ablösung von Hartz IV durch das Bürgergeld Anfang 2023 kommt ein zweiter Schritt hinzu: Unter dem Eindruck der 2022 stark gestiegenen Inflation entschied die Ampel-Koalition mit Zustimmung der Union, zusätzlich die aktuellen Preissteigerungen zu berücksichtigen. Der dafür maßgebliche Zeitraum ist das zweite Quartal des laufenden Jahres. Die Preissteigerung wird dann im Vergleich zum Vorjahresquartal ermittelt. Aus den beiden Fortschreibungsschritten ergaben sich Anfang 2023 und 2024 jeweils deutliche Anhebungen der Erwachsenen-Regelsätze um 53 und 61 Euro.

Zum Vergleich: In den Jahren seit der Einführung von Hartz IV 2005 lagen die Anpassungen im einstelligen Euro-Bereich, mit Ausnahme zweier Erhöhungen um zehn Euro im Jahr 2012 und um 14 Euro Anfang 2021. Sozial- und Wohlfahrtsverbände hatten die Hartz-IV-Sätze aber stets als zu niedrig kritisiert. Die Linke sprach von „Armut per Gesetz“. Arbeitgeber und Wirtschaftsinstitute argumentierten hingegen, es müsse der Abstand zwischen dem Bürgergeld und den niedrigsten Löhnen gewahrt bleiben.

Die beiden jüngsten Erhöhungen des Bürgergelds stehen nun im Zentrum der Kritik von FDP und Union. Die Union will das Bürgergeld in seiner derzeitigen Form wieder abschaffen, kündigte Parteichef Friedrich Merz (CDU) nach seiner Wiederwahl im Mai an. Die Union fordert eine Arbeitsverpflichtung und schärfere Sanktionen. Die FDP will die Zuverdienst-Möglichkeiten verbessern, um die Arbeitsanreize zu erhöhen. Die SPD ist skeptisch: Es dürfe nicht sein, dass der Staat Dumping-Löhne mit staatlichen Zuschüssen aufbessert, warnt der SPD-Arbeitsmarkt-Experte Peick.

Wie kommt der Regelsatz für das Bürgergeld zustande?

Die Berechnung des Regelbedarfs für Erwachsene und Kinder ist gesetzlich festgelegt. Über die Höhe wird also nicht politisch entschieden. Gleichwohl ist die Methodik seit der Einführung von Hartz IV bis heute heftig umstritten. Armutsforscher und Sozialverbände sagen, die Regelsätze würden kleingerechnet.

Das Statistische Bundesamt erstellt im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums für die Berechnung der Regelsätze jeweils eine Sonderauswertung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), die alle fünf Jahre erhoben wird. Die EVS gibt Auskunft über die Einkommen und Ausgaben aller privaten Haushalte in Deutschland. Für die Berechnung der Regelsätze werden nur die Ausgaben der einkommensschwächsten Haushalte (unteres Fünftel) als Orientierungsgröße herangezogen. Aus deren Konsumausgaben werden wiederum Posten ausgeklammert, die Bürgergeld-Empfängern nicht zustehen, zum Beispiel Ausgaben für Alkohol, Tabak, Schnittblumen oder Flugtickets. Die verbleibenden Ausgaben werden zusammengerechnet und pauschal in unterschiedlicher Höhe als Regelsatz für alleinstehende Erwachsene, Ehe- oder Lebenspartner und Kinder gewährt.

Außerdem übernimmt der Staat die Miete und die Heizkosten. Darin steckt weiteres Konfliktpotenzial: Während Bürgergeldempfänger und -empfängerinnen die Wohnkosten nicht selbst tragen, müssen Geringverdiener bis zur Hälfte ihrer Einkünfte für überteuerte Wohnungen hinlegen.

Frankfurt a.M. (epd). Laut dem Kriminologen Martin Thüne beugt eine gute Sozialpolitik auch Straftaten vor. „Die beste Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik“, sagte Thüne dem evangelischen Magazin „chrismon“ (online vom 28. August). In der Forschung bestehe Einigkeit, dass es eher sozialpolitische Maßnahmen seien, die langfristig helfen. Diese kosteten aber auch Geld. Es sei wichtig, auf die Ursachen von Kriminalität zu blicken.

In allen Deliktsbereichen würden teils weit über 50 Prozent aller registrierten Taten von Deutschen begangen und nicht etwa von Migranten, betonte der Polizeiwissenschaftler. Er könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Diskussion um Zuwanderungskriminalität untrennbar mit Rassismus verbunden sei.

Denn die erste Generation von Zuwanderern sei häufig statistisch weniger auffällig als die Vergleichsgruppe in der deutschen Bevölkerung. Diese Menschen wollten erst einmal ankommen und sich ein gutes und straffreies Leben aufbauen. Allerdings sei die zweite und dritte Generation häufig überrepräsentiert in den Statistiken, was Thüne auf mangelnde Integration und Fehler in der Migrations- und Sozialpolitik zurückführt.

Zu dem Eindruck, dass Messerangriffe zunehmen, sagte Thüne: Es gebe Indizien, die darauf hindeuteten, dass es in den vergangenen drei Jahren zu einer Zunahme gekommen sei. Angriffe mit Messern würden allerdings erst seit 2020 erfasst. 2020 und 2021 hätten viele Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie gar nicht stattgefunden. Viele Delikte seien in dieser Zeit auf einen absoluten Tiefstand gesunken. „Danach sieht man nun logischerweise: Die Zahlen steigen an“, sagte Thüne.

Überhaupt seien Gewaltstraftaten seit 2007 gesunken. Wenn man lange Zeit einen Rückgang habe, kehre sich dieser Trend irgendwann wieder um. „Mein Eindruck ist, diesen Moment erleben wir gerade“, sagte er. „Aber nach allem, was wir wissen, sind wir immer noch unterhalb der Zahlen, die wir früher bei Gewaltverbrechen hatten.“

Berlin, Köln (epd). Mit gezielteren Investitionen in die Belange von Kindern könnte Deutschland laut einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) öffentliche Haushalte langfristig stark entlasten. Es werde „nicht in optimaler Weise in die Kinder investiert“, heißt es in einem am 29. August veröffentlichten Gutachten des arbeitgebernahen Instituts im Auftrag von Unicef. Aus den Erfahrungen anderer Länder wie etwa Kanada oder Dänemark könne Deutschland viel lernen.

Gezielte Investitionen insbesondere für benachteiligte Kinder seien sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch sinnvoll und würden langfristig „positive Effekte in Milliardenhöhe“ für die öffentlichen Haushalte bringen, hieß es. Bund, Länder und Kommunen müssten dabei enger zusammenarbeiten, forderte Unicef.

„Kinder werden in einigen Jahrzehnten als Erwachsene die Wirtschaft tragen, die Gesellschaft prägen und den Wohlstand sichern“, betonte Axel Plünnecke, Studienleiter des IW-Gutachtens. Doch das werde im politischen Diskurs oft noch zu wenig gesehen und müsse bei Haushaltsentscheidungen stärker berücksichtigt werden. Georg Graf Waldersee, Vorsitzender von Unicef Deutschland, betonte, gerade bei den am meisten benachteiligten Kindern und Jugendlichen gebe es große Lücken: „In ihnen schlummert außerdem das größte noch ungenutzte Potenzial.“

Laut dem Gutachten ist etwa mehr Geld an Stellen nötig, wo Eltern den Kompetenzerwerb der Kinder etwa wegen fehlender eigener Bildung oder Sprachkompetenzen nicht optimal fördern können. „In diesen Fällen wäre eine deutlich stärkere kompensatorische Bildungsarbeit in Schulen und Betreuungseinrichtungen notwendig, die sich nur mit zusätzlichen personellen Ressourcen realisieren ließe.“ Konkret wird etwa ein Ersatz für das ausgelaufene Sprachkita-Programm durch die Bundesländer oder ein neues Bundesprogramm vorgeschlagen. Auch ein stärkeres Vorschulsystem wie in Kanada und Dänemark sei sinnvoll.

Als Beispiel für die positiven Effekte solcher Investitionen führt das IW eine Modellrechnung zum Startchancenprogramm an. Damit werden gezielt Schulen mit einem hohen Anteil benachteiligter Kinder gefördert. Den geplanten Ausgaben von 20 Milliarden Euro stünden langfristig positive Effekte zwischen 56 und 113 Milliarden für die öffentlichen Haushalte gegenüber, hieß es. Diese kämen etwa durch zusätzliche Steuereinnahmen und niedrigere Transferleistungen zustande, wenn die Jugendlichen einen höheren Schulabschluss erreichen.

Selbst wenn das Programm seine Ziele nur zur Hälfte erreichen sollte, ist laut den Berechnungen des IW langfristig einen Nettoüberschuss von mehr als 36 Milliarden Euro zu erwarten. Das Gutachten empfiehlt sogar, das Startchancenprogramm auszubauen und rund 80 Milliarden Euro zu investieren, um rund 40 Prozent aller Kinder zu erreichen. Dann sei ein Nutzen von 150 bis 365 Milliarden Euro zu erwarten.

Ein wichtiger und bisher noch zu wenig beachteter Punkt sei zudem die Förderung von Jugendtreffs und ähnliche Einrichtungen. Hier könnten Kinder und Jugendliche selbst stärker zu Wort kommen und hätten die Gelegenheit, ihre konkreten Bedürfnisse und Wünsche zu artikulieren. Solche Einrichtungen könnten die Entwicklungschancen der Kinder wesentlich verbessern, hieß es.

Berlin (epd). Mehr Ganztagsplätze, zusätzliches Fachpersonal, Geld für den Umbau und Ausstattung von Kitaräumen: All das soll möglich werden mit einem Förderprogramm der Bundesregierung, die dafür bis Ende 2027 knapp drei Milliarden Euro als Finanzhilfen für die Länder bereitstellt. Nachdem sich Bund und Länder auf passende Landesprogramme geeinigt hätten, könnten „ab sofort in allen 16 Ländern bei den jeweiligen Ansprechstellen Anträge auf Förderung gestellt werden“, heißt es in einer Mitteilung des Bundesfamilienministeriums vom 23. August.

Ministerin Lisa Paus (Grüne) sagte: „Wir sehen, dass es aktuell noch eine Betreuungslücke gibt. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Ganztagsangebot stetig. Derzeit nehmen es 1,8 Millionen Grundschulkinder wahr, also 56 Prozent.“ Diesen Trend gelte es zu steigern: zu viele Eltern, vor allem Mütter, arbeiteten aus Betreuungsgründen unfreiwillig in Teilzeit. „Mehr Ganztagsangebot ist entscheidend für die Vereinbarkeit von höheren Arbeitszeiten und Familie, grade in Zeiten des Fachkräftemangels“, so Paus.

Mit dem Finanzprogramm „wollen wir die Voraussetzungen schaffen, dem ab 2026 stufenweise in Kraft tretenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter gerecht zu werden“, erläuterte Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Kritiker bezweifeln jedoch, dass dieser Anspruch rechtzeitig Realität wird, auch, weil laut Prognosen Tausende pädagogische Fachkräfte fehlen werden.

Das Geld werde den Angaben nach für zusätzliche investive Maßnahmen der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände zum quantitativen oder qualitativen Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote gewährt. Grundlage für das Investitionsprogramm Ganztagsausbau ist eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung, die bereits im Frühling 2023 von Bund und Ländern unterzeichnet worden ist.

Das Investitionsprogramm Ganztagsausbau steht in engem Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung für Kinder im Grundschulalter. Ab dem Schuljahr 2026/27 gilt der Rechtsanspruch für Kinder ab der ersten Klassenstufe. Danach geht es schrittweise weiter, bis im Schuljahr 2029/30 alle Kinder der Klassenstufen eins bis vier einen Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung haben.

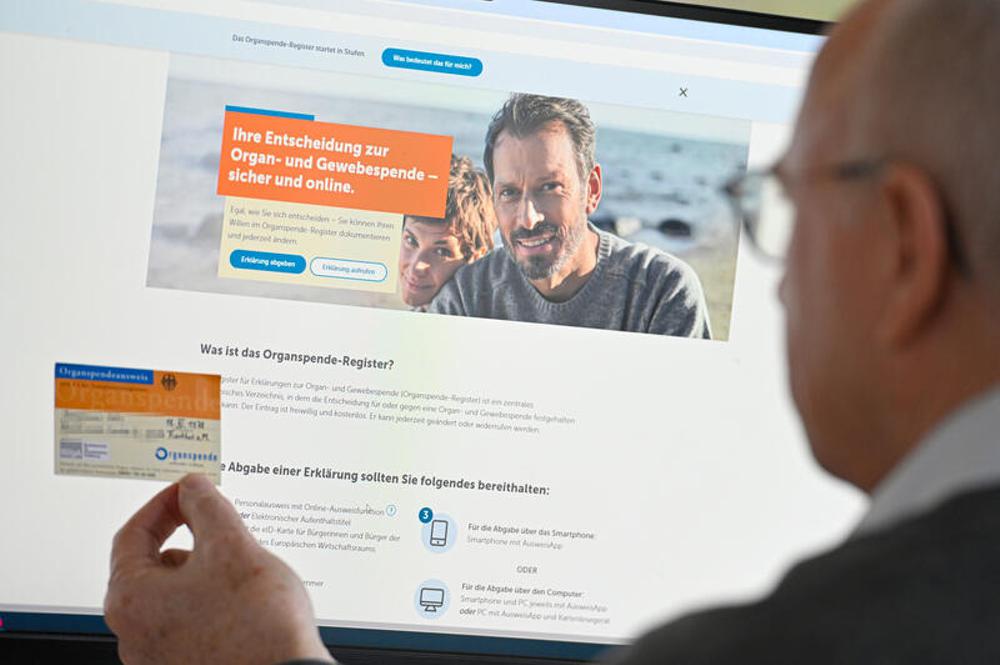

Düsseldorf (epd). Seit dem Start des elektronischen Organspenderegisters Mitte März haben sich dort nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums knapp 150.000 Menschen eingetragen. Bis zum 21. August hätten 147.822 Bürgerinnen und Bürger in dem Onlineregister angegeben, ob sie bereit sind, Organe oder Gewebe zu spenden oder nicht, sagte eine Ministeriumssprecherin am 23. August dem Evangelischen Pressedienst (epd). Patientenschützer zeigten sich von der Zahl enttäuscht und kritisierten, das Verfahren sei zu kompliziert.

Das Register war mit dem Ziel eingerichtet worden, die Zahl der Organspenden zu erhöhen. Von den Menschen, die ihre Haltung zur Organspende seit dem 18. März online registriert haben, erklärten laut Ministerium lediglich 5,6 Prozent ihren Widerspruch zu einer Organ- oder Gewebespende. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz sprach indes von einer geringen Zahl an Einträgen ins Organspenderegister. „Gerade einmal nur 0,2 Prozent der Berechtigten haben nach fünf Monaten ihre Meinung dokumentiert“, sagte Vorstand Eugen Brysch dem epd. Das sei nicht verwunderlich: „Die Anmeldung ist viel zu kompliziert.“

Um die eigene Entscheidung in dem Register zu hinterlegen, ist bislang ein Personalausweis mit Onlinefunktion erforderlich. In einem wichtigen nächsten Schritt solle die Erklärung auch mit der Digitalen Identität für Versicherte (GesundheitsID) möglich werden, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums. „Diese digitale Option soll den Bürgerinnen und Bürgern durch die Krankenkassen zeitnah zur Verfügung gestellt werden.“ Alle anderen Erklärungen bleiben gültig, sowohl die Organspendeausweise als auch Patientenverfügungen oder Absprachen mit den Angehörigen.

Das Ministerium geht davon aus, dass die Nutzerzahlen des Registers durch die digitalen Identifikationsverfahren wachsen werden. „In diesem Zusammenhang wird auch die Einführung der Opt-out-Lösung bei der elektronischen Patientenakte im Januar 2025 zusätzlich relevant sein“, sagte die Sprecherin. Daneben solle es weiter möglich sein, die persönliche Entscheidung zur Organ- und Gewebespende schriftlich oder mündlich zu hinterlegen.

Brysch sagte, eigentlich sei vorgesehen gewesen, dass die Pass- und Ausweisstellen den Weg der Onlineregistrierung erleichtern: „Dazu waren datenschutzsichere Terminals vorgesehen.“ Die Bundesregierung wolle die Pflicht der Länder zur Einrichtung der Terminals vor Ort jedoch wieder streichen, kritisierte der Patientenschützer.

In der Politik wird derzeit wieder intensiv über die Organspende diskutiert. Der Bundesrat verabschiedete Anfang Juli eine Länderinitiative für die Einführung der sogenannten Widerspruchsregelung. Dabei würden künftig alle Menschen in Deutschland grundsätzlich als Organspender gelten, wenn sie dem nicht widersprechen.

Ende vergangenen Jahres warteten nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation in Deutschland knapp 8.400 Patientinnen und Patienten auf ein Spenderorgan. Dem standen rund 2.900 Organspenden im Jahr 2023 gegenüber. Die Zahlen stagnieren seit Jahren, obwohl die Wartelisten für eine Transplantation lang sind.

Berlin (epd). Dem Bundestag liegt der Bericht der Bundesregierung zur „Zukunftssicheren Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung - Darstellung von Szenarien und Stellschrauben möglicher Reformen“ vor. Damit, so der Bundestag in einer am 26. August veröffentlichten Mitteilung, gebe es nun datengestützte Darstellungen möglicher Szenarien für eine systemische Weiterentwicklung der sozialen Pflegeversicherung, „ihrem Finanzierungsbedarf bis zum Jahr 2060 sowie mögliche Stellschrauben auf der Ausgaben- sowie Einnahmenseite“.

Basis der Untersuchung ist eine Analyse des bestehenden Pflegesystems. Danach wird der weit überwiegende Teil der pflegebedürftigen Menschen ambulant versorgt. Von den rund 5,2 Millionen pflegebedürftigen Menschen entsprach das Ende 2023 laut Vorlage rund 4,4 Millionen (rund 84 Prozent). 3,1 Millionen Menschen wurden demnach überwiegend durch Angehörige gepflegt, rund 700.000 (rund 13 Prozent) Menschen wurden vollstationär und rund 140.000 (rund drei Prozent) in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe versorgt.

Die Gesamtausgaben der sozialen Pflegeversicherung lagen im Jahr 2023 bei rund 59,2 Milliarden Euro, wie aus der Unterrichtung hervorgeht. Die Ausgaben für die ambulanten Leistungen beliefen sich demnach auf rund 36,2 Milliarden Euro, für stationäre Leistungen lagen sie bei rund 19,7 Milliarden Euro (ohne stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe rund 19,3 Milliarden Euro).

Die Autoren widmen sich auch den drohenden finanziellen Schwierigkeiten in der Pflegekasse. Der demografische Wandel bedrohe das Umlageverfahren zur Finanzierung der Pflegeversicherung: „Zum einen geht damit ein erwartbarer Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials einher. (...) Zum anderen werden neben der Tatsache, dass die Zahl der Pflegebedürftigen über das demografiebedingt erwartbare Maß steigt, auch die Babyboomer in den kommenden Dekaden potenziell zu Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfängern, was den Druck auf die Ausgabenseite nochmals erhöht.“

Die Folge: Bei einem unveränderten Beitragssatz und gleichzeitig konstanten Leistungen laufen Ausgaben und Einnahmen auseinander. Finanzierbarkeit als auch die Leistungsfähigkeit wären gefährdet. „Darüber hinaus gefährdeten Preis- und Lohnentwicklung, und damit einhergehende steigende Eigenanteile die Akzeptanz des Teilleistungssystems“, so die Fachleute. Weiteres Problem: Die pflegebedingten Eigenanteile in der vollstationären Pflege sowie die Zuzahlungen in der ambulanten Pflege steigen massiv an, mit der Folge, dass vermehrt Seniorinnen und Senioren mit den Kosten für ihre Pflege finanziell überfordert sind.

In dem Bericht werden mehrere „Grundszenarien möglicher Ausgestaltungsoptionen eines zukünftigen Systems“ aufgezeigt, ebenso alternative Ausgestaltungsoptionen. Genau genommen sind es vier verschiedene Reformansätze, die näher betrachtet werden: ein Teilleistungs- und ein Vollleistungssystem, jeweils als Umlage- oder als Kapitaldeckungsverfahren. Dabei spielen die Autoren die Möglichkeiten unterschiedlicher Reichweiten der Absicherung des Risikos Pflegebedürftigkeit von einer sozialen Teilabsicherung bis hin zur sozialen Vollabsicherung durch.

Die banal anmutende Erkenntnis: Je nach Ausgestaltung seien die künftige Finanzierungslücke sowie der sich daraus ergebende notwendige Reformbedarf auf der Ausgaben- und Einnahmenseite kleiner oder größer.

Nürnberg (epd). Seit dem Jahr 2010 kann die Bundesagentur für Arbeit (BA) sowohl Arbeitslose als auch Beschäftigte unter bestimmten Voraussetzungen mit Teilqualifizierungen fördern. Doch diese Art der Förderung ist nicht unumstritten. In einem neuen Dossier des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gehen die Autorinnen und Autoren Thomas Kruppe, Julia Lang und Christopher Osiander dem Thema detailliert auf den Grund.

Ziel einer solchen Förderung ist es, Arbeitslose und Beschäftigte über dem Erstausbildungsalter (also älter als 25 Jahre), die über keinen Berufsabschluss verfügen oder deren bisheriger Abschluss nicht mehr am Markt verwertbar ist, so weiterzuqualifizieren, dass sich deren Beschäftigungschancen deutlich verbessern. Die Kombination mehrerer Teilqualifizierungsmodule eröffnet zudem die Möglichkeit, einen Berufsabschluss zu erwerben, erläutert das IAB, das die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit ist.

Erörtert wird in dem Dossier unter anderem, wie häufig die BA diese Teilqualifizierungen fördert und wer an diesen Maßnahmen teilnimmt. In einem weiteren Beitrag nehmen die Experten die Wirkungen von Teilqualifizierungen, etwa bei der späteren Bezahlung im Job, in den Blick.

Demnach wirkt sich die Teilnahme an einer Teilqualifizierung sowohl auf die Beschäftigungschancen als auch auf das spätere Einkommen geförderter Arbeitsloser positiv aus. Für Teilnehmende an Teilqualifizierungen wäre aber, wenn sie anstatt an einer Teilqualifizierung an einer Umschulung im selben Beruf teilgenommen hätten, bei ähnlicher Erhöhung der Beschäftigungswahrscheinlichkeit das Einkommen stärker gestiegen als bei einer Teilqualifizierung.

Teilqualifizierungen bestehen den Angaben nach aus unterschiedlichen Modulen, die zusammen die Inhalte einer kompletten Berufsausbildung abdecken. Diese Module wurden bei der Einführung 2010 in einem Pilotprojekt zunächst in fünf Berufs- beziehungsweise Tätigkeitsfeldern entwickelt und erprobt. Sie sind bis heute nur in einer begrenzten Anzahl von Berufsfeldern, etwa für Maschinen- und Anlagenführern oder Berufskraftfahrern, verfügbar.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht diese Angebote kritisch. So kann beispielsweise durch die Teilnahme an einer Teilqualifizierung zwar eine schnelle Eingliederung in den Arbeitsmarkt erreicht werden. Ein flexibler Einsatz sei aber nur sehr eingeschränkt möglich, sofern die Teilqualifizierung nicht mit einem Berufsabschluss verbunden sei, so die Bedenken. Es sei durch Teilqualifizierungen ein Prüfungs- und Zertifizierungssystem geschaffen wurde, das parallel zum System der dualen Berufsausbildung existiert. Teilqualifizierungen dürften nicht dazu genutzt werden, das duale System zu untergraben, fordern beispielsweise der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Zentralverband des Deutschen Handwerks.

Düsseldorf (epd). Der vom NRW-Sozialministerium herausgegebene Ratgeber für schwerbehinderte Menschen ist in einer aktualisierten Neuauflage erschienen. Die frühere Fassung des Ratgebers sei bereits seit einiger Zeit vergriffen gewesen, erklärte Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) am 23. August in Düsseldorf. „Ich bin froh, dass er in einer aktualisierten und sprachlich überarbeiteten Fassung ein kompliziertes Thema noch anschaulicher und besser verständlich darstellt.“

Die 116-seitige Broschüre gibt den Angaben zufolge eine Fülle von praktischen Tipps, welche Hilfen und finanziellen Leistungen Menschen mit Behinderungen in Anspruch nehmen können. Die Stichwörter reichten von „Altersrente“ über „Blindengeld“, „Kündigungsschutz“, „Parkerleichterungen“ und „Steuern“ bis „Zusatzurlaub“. Im Mittelpunkt stehe dabei das Antragsverfahren für die Anerkennung einer Schwerbehinderung, hieß es. Außerdem enthalte der Ratgeber eine Adress- und Kontaktliste mit allen Aufgabenträgern im Schwerbehindertenrecht sowie nützliche Internetadressen.

In Nordrhein-Westfalen leben nach Angaben des Sozialministeriums etwa drei Millionen Menschen mit Behinderungen. Rund zwei Millionen von ihnen sind schwerbehindert.

Regensburg (epd). Olexandra ist erst vor vier Wochen nach Deutschland gekommen - von Charkiw nach Regensburg. Zusammen mit anderen ukrainischen Frauen und Kindern nimmt die 39-Jährige an einer Kunsttherapie beim Malteser Hilfsdienst teil. Zusammen sitzen alle an einem großen Tisch in einem freundlichen Raum und basteln typisch ukrainische Handarbeiten, die ihnen die Heimat in der Fremde näherbringen soll. Olexandra blickt von ihrer Arbeit auf: „Alles ist so ruhig und leise hier, die Häuser und die Natur sind so unbeschädigt“, sagt sie mithilfe einer Übersetzerin.

Olexandra hat in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes gelebt und gearbeitet. Russische Raketen- und Drohnenangriffe gehörten dort zur „Normalität des Alltags“, berichtet sie. Zweieinhalb Jahre lang hat die Ingenieurin der Meteorologie die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ausgehalten. Doch nun ist auch sie geflohen.

Seitdem sie in Deutschland ist, hätten „ihre Stresssymptome abgenommen. Ihr Zustand hat sich stabilisiert“, sagt Kateryna Rebrova, eine der beiden Psychologinnen, die den Kurs leiten. Aber Olexandra schlafe unruhig. „Die Neuankömmlinge müssen eine Menge an Informationen verarbeiten, viele Dinge entscheiden und selbst aktiv werden“, erläutert Rebrova auf Englisch, während ihr Blick zu den Kursteilnehmerinnen schweift. „In der Kunstklasse lernen sie, wieder selbstwirksam zu werden und Selbstvertrauen zu entwickeln.“

Rebrova stammt aus Odessa und hat als Psychologin in einem Zentrum für traumatisierte Kinder und Erwachsene gearbeitet. Auf der Krim sei es bereits 2014 mit dem russischen Angriff losgegangen, sagt Rebrova, die im Juli 2022 nach Regensburg kam. Seitdem hat sie nach eigenen Angaben 400 geflüchteten Familien und Kindern mit individueller psychologischer Beratung in Regensburg zur Seite gestanden. An den Gruppenangeboten wie Kunst-, Körper- oder Spieltherapie nahmen ihr zufolge insgesamt mehr als 1.000 Menschen teil. Auch in Amberg gab es solche Kurse.

Rebrova hat einen professionellen Blick auf die psychosoziale Lage der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer. Zwei Problemfelder täten sich auf, skizziert sie. Zum einen träfen immer neue Familien in Regensburg ein, die ein „hohes Erregungspotenzial“ aufwiesen. Diese Familien hätten seit Jahren in einem besetzten Land gelebt, Unterdrückung und kriegerische Auseinandersetzungen mit Todesfolge erlebt. Diese Frauen und Kinder seien in einer „sehr schlechten Verfassung“, erklärt sie. „Wenn sie hierherkommen, fühlen sie sich extrem gestresst und emotional sehr aufgewühlt.“

Am eindrücklichsten lasse sich dies am Verhalten der Kinder beobachten: Sie zeigten Ängste, wiesen viele Trigger auf, die Erinnerungen an traumatische Erlebnisse auslösten. Wenn sie hier in den Kindergarten oder in die Schule kommen, hätten sie aufgrund ihrer Erlebnisse „große Anpassungsprobleme“.

Zum anderen betreut Rebrova Familien, die nach zwei Jahren realisierten, dass ihr Aufenthalt in Deutschland kein Provisorium bleiben könnte. Sie fänden sich in der neuen Situation schlecht zurecht, könnten nicht auf demselben professionellen Level arbeiten wie in der Ukraine, hätten Probleme mit der Sprache oder mit der deutschen Bürokratie. Diese Menschen steckten in einem Entscheidungsdilemma: Sollen sie trotz des Risikos in ihre Heimat zurückkehren oder bleiben? „In dieser Gruppe finden wir eine hohe Prozentzahl an Depressionen“, sagt Rebrova.

Aktuell leben Tausende Ukrainer in Regensburg und versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Die niederschwellige Hilfe der ukrainischen Psychologinnen sei auch deshalb so wertvoll, weil deutsche Therapeuten weder die Sprache noch die Situation in der Ukraine kennten, sagt Daniela Schwarz von den Maltesern. Leider sei das Sonderprojekt aktuell bis Mitte 2025 befristet. „Wir kämpfen dafür und suchen weitere Finanzierungstöpfe.“

Neben Schwarz sitzt Igor, acht Jahre alt. Auch er besucht mit seiner Mutter und Schwester die Kunsttherapie-Klasse. Igor malt seine Lieblingsfigur aus dem japanischen Comic „Dragon Ball“. Der Protagonist Son-Goku kämpfe für das Gute in der Welt, sagt Igor, der in die zweite Grundschulklasse geht und bereits akzentfrei Deutsch spricht. Er scheint seinen Platz in der neuen Umgebung schon gefunden zu haben.

Germersheim (epd). Iana Kalynovska ist stolz: „Ich habe schon zwei Jobangebote“, sagt die 54-jährige Ukrainerin aus Kiew in gutem Deutsch. Vor zweieinhalb Jahren flüchtete die studierte Tierärztin nach Deutschland, als die russischen Angreifer ihre Heimatstadt Kiew beschossen. In Germersheim macht sie über Vermittlung des Jobcenters eine Ausbildung zur Busfahrerin bei der Deutschen Bahn. Die theoretische Prüfung auf Deutsch hat sie bereits in der Tasche, jetzt fehlt noch der fahrpraktische Teil.

Wenn alles gut läuft, könnte sie im Spätjahr hinter dem Lenkrad eines Busses sitzen, sagt Kalynovska, die in ihrer ukrainischen Heimat in der Immobilienverwaltung eines Klinikums arbeitete. Der Busfahrer-Job sei eine „praktische Möglichkeit“, eigenes Geld zu verdienen, sagt sie - vom Bürgergeld will sie nicht mehr abhängig sein.

Von den bundesweit rund 1,2 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine sind derzeit (Stand Mai) nach Hochrechnungen der Bundesagentur für Arbeit nur rund 249.800 sozialversicherungspflichtig beschäftigt oder haben einen Minijob. Arbeitslose Ukrainer im Land haben einen Anspruch auf Bürgergeld, das sie bei der Integration auf dem Arbeitsmarkt unterstützen soll: 563 Euro erhalten Alleinstehende monatlich.

Eine politische Debatte hat sich nun darüber entzündet, ob die staatliche Hilfe deren Arbeitsaufnahme verhindere. Olga Prigorko kann die Geschichte von den faulen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nicht mehr hören. „Die meisten Ukrainer wollen arbeiten“, betont die russische Sozialarbeiterin. Im „Haus der Diakonie“ in Germersheim kümmert sie sich um Geflüchtete, darunter viele Frauen mit Kindern. Sie hilft ihnen auch bei der Jobsuche.

Vor den Kriegsflüchtlingen türme sich ein Berg von Problemen auf, sagt Prigorko. Junge Mütter könnten nicht arbeiten, weil Kitaplätze oder eine Kinderbetreuung fehlten. Andere täten sich schwer beim Erlernen der deutschen Sprache: Vor allem Männer suchten oft lieber schnell einen geringqualifizierten Job, als im Sprachkurs zu sitzen. Und schließlich führe die deutsche Bürokratie dazu, dass der Weg in Arbeit für viele Ukrainer nur im Schneckentempo verlaufe.

„Integration kostet Zeit“, gibt Prigorko zu bedenken. Doch dauere es viel zu lange, bis die Behörden die Zeugnisse und Ausbildungsabschlüsse der häufig gut ausgebildeten Fachkräfte aus der Ukraine anerkennen. Dies bestätigt auch Olena Helman: Die Anerkennung ihrer Papiere stehe noch immer aus, klagt die Lehrerin und Sozialarbeiterin aus Cherson. Sie hat einen Minijob bei der Lebenshilfe und betreut ein behindertes ukrainisches Mädchen.

Helmans Partner, der Busfahrer Andrei Nebywailov, fertigt Batterien in einer Fabrik. Hinters Lenkrad will sich der 60-Jährige nicht mehr setzen, „zu viel Stress“, sagt er. Den dafür nötigen Deutschkurs hat er nicht bestanden. Am liebsten würde er nun als Gärtner oder Hausmeister arbeiten.

Viele ukrainische Kriegsflüchtlinge „gäben Gas“ - so wie Juliia Suhak, erzählt Diakonie-Marbeiterin Prigorko. Die alleinerziehende Mutter hat ihren Traum, Sozialarbeit zu studieren, erstmal an den Nagel gehängt. Jetzt arbeitet sie in Vollzeit im Lager eines Logistik-Unternehmens.

Viele Flüchtlinge wollten nicht mehr zurück in die Ukraine, sagt Prigorko. In letzter Zeit seien viele 16- und 17-Jährige vor dem drohenden Kriegsdienst nach Deutschland geflohen. Für sie und geflüchtete Kinder und Jugendliche aus anderen Ländern sei eine spezielle Beratung dringend nötig, sagt die Sozialarbeiterin.

Die angehende Busfahrerin Iana Kalynovska grübelt indes darüber nach, wie sie ihren zukünftigen Arbeitsort in Speyer oder Heidelberg überhaupt pünktlich erreichen soll. Zum Beginn der Frühschicht und nach dem Ende der Spätschicht gebe es keinen Busverkehr, sagt sie. „Nehmen Sie doch ein Fahrrad“, habe ihr das Jobcenter empfohlen.

Dresden (epd). Ärzte- und Pflegeverbände haben sich von Äußerungen des Chefs der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), Klaus Heckemann, zur Humangenetik deutlich distanziert. Der Hauptausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) erklärte am 28. August in Dresden, das betreffende Editorial sei eine persönliche Meinungsäußerung. Maßgebliche Gremien hätten vor der Veröffentlichung ausdrücklich gewarnt und von einer Publizierung abgeraten.

Heckemann hatte im Editorial der KVS-Mitteilungen von Eugenik in „ihrem besten und humansten Sinn“ gesprochen und vermeintliche Gründe dafür angeführt. Darin hatte er eine „Zukunftsvision“ beschrieben, bei der Kosten für die Suche nach Mutationen im genetischen Material drastisch optimiert werden könnten. Dann sei denkbar, dass „allen Frauen mit Kinderwunsch eine komplette Mutationssuche“ nach allen bekannten vererbbaren, schweren Erkrankungen angeboten werde. Mittels künstlicher Befruchtung und Präimplantationsdiagnostik könnte dann die Geburt eines schwerstkranken Kindes ausgeschlossen werden.

Der KVS-Ausschuss betonte, die Entscheidung zur Veröffentlichung liege in der Verantwortung des Vorstandsvorsitzenden. Aus Sicht des Hauptausschusses sei mit den Äußerungen im Editorial jedoch ein gesellschaftlich wie medizinisch relevantes und sehr bedeutendes Thema in ein falsches Licht gerückt worden. Heckemann habe „eine Grenze überschritten, die vom Hauptausschuss missbilligt wird“.

Der Hauptausschuss der KVS werde mit der Vertreterversammlung „den Vorgang ausführlich aufarbeiten und notwendige Konsequenzen diskutieren“, hieß es. Das Gremium entschuldigte sich bei allen Leserinnen und Lesern des Heckemann-Textes, die sich „verletzt, missachtet oder in Ihrem Wirken nicht gewürdigt fühlen“.

Die Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe., Bernadette Klapper, kritisierte ein „Menschenbild und ein Verständnis von Gesundheitsversorgung“ in dem Editorial, das zutiefst abstoße. Unter dem Deckmantel der Kostensenkung im Gesundheitssystem picke Heckemann sich Menschen mit seltenen Krankheiten heraus, stelle infrage, ob genetische Diagnostik für diese Menschen gerechtfertigt sei und träume im nächsten Schritt von genetischer Selektion, damit diese Menschen in Zukunft erst gar nicht mehr geboren werden. Heckemanns Einlassungen seien „ein erschreckendes Beispiel dafür, wie sich der gesellschaftliche Diskurs auch in Fragen der Gesundheitsversorgung verschiebt“. Solche Haltungen vergifteten das gesellschaftliche Klima und bedrohten die Grundprinzipien der Gesundheitsversorgung, die auf Respekt, Gleichbehandlung und dem Schutz der Würde jedes einzelnen Menschen beruhten.

Der Begriff „Eugenik“ steht für die Lehre von als gut angesehenen Erbanlagen und für das Ziel, die Verbreitung solcher Erbanlagen zu fördern. Die Nationalsozialisten rechtfertigten damit Zwangssterilisierungen und verübten unter dem Deckmantel der „Eugenik“ Massenmorde an behinderten Menschen zum Zweck der vermeintlichen „Erb- und Rassenhygiene“.

Auch Sachsens Landesärztekammer und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatten die „Eugenik“-Äußerungen des Chefs der KVS kritisiert. Seine Aussagen würden den in der Vereinigung organisierten Ärztinnen und Ärzten schaden, erklärte Köpping am Mittwoch. Die Landesärztekammer erklärte, es gebe „das Recht eines jeden auf Leben und körperliche Unversehrtheit“. Kostenkalkulationen dürften dabei keine Rolle spielen. Heckemann wecke mit seinen Äußerungen „automatisch Erinnerungen an die deutsche Vergangenheit“. Dies sei mit dem ärztlichen Ethos unvereinbar, betonte die Landesärztekammer.

Berlin (epd). Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, hat das derzeitige Verfahren für Anerkennungsleistungen in der evangelischen Kirche für Missbrauchsbetroffene als nicht transparent kritisiert. In den 20 evangelischen Landeskirchen fehlten vergleichbare Regelungen auf Basis nachvollziehbarer Kriterien, sagte Claus dem Magazin „zeitzeichen“ (online vom 29. August). Der Sprecher der Betroffenen von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche, Detlev Zander, kündigte eine neue Richtlinie an, die diese Mängel beheben soll. Sie sei gerade in der internen Abstimmung, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 29. August.

Claus kritisierte, für die Höhe der Zahlung sei oft entscheidend, wie „bedürftig“ eine betroffene Person erscheine. „Es fehlt der klare Bezug auf die Taten, ihr Ausmaß oder auch die Dauer.“ Vielfach behalte sich die zuständige kirchliche Stelle zudem vor, Anerkennungszahlungen als Sachleistungen zu ermöglichen, etwa in Form einer Therapie, einer Fortbildung oder einer Reise. „Da wird dann auch mal sehr paternalistisch entschieden nach dem Motto: Wir wissen, was gut und angemessen für Betroffene ist.“

Zusätzlich könne dies dazu führen, dass Betroffene, die sich gut artikulieren können oder eher fordernd auftreten, am Ende höhere Leistungen erhalten als andere, die weniger gut für sich einstehen können, mahnte Claus.

Das katholische System der Unabhängigen Anerkennungskommission könne als Vorbild dienen. Die Kommission entscheidet über alle Anträge auf Anerkennungszahlungen aus den 27 katholischen Bistümern in Deutschland. Insgesamt wurden seit ihrem Start am 1. Januar 2021 rund 57 Millionen Euro an Betroffene von Missbrauch in der katholischen Kirche ausgezahlt.

Zander, der als einer von zwei Betroffenensprechern im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Diakonie mitarbeitet, sagte, Claus' Forderungen seien veraltet. Was die Missbrauchsbeauftragte des Bundes fordere, werde in der neuen Anerkennungsrichtlinie umgesetzt. Betroffene sollen demnach ein Recht auf eine Anhörung, eine Verfahrensbegleitung und ein Widerspruchsrecht haben.

Auch Traumaspätfolgen sollen bei der Bemessung der Anerkennungsleistungen Berücksichtigung finden. Es gebe dann endlich individuelle Zahlungen, sagte Zander. Im Beteiligungsforum sitzen sowohl Betroffenenvertreter als auch Vertreter der EKD und der Diakonie. Dort werden alle Maßnahmen zur Prävention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche bearbeitet.

Ende Januar hatte ein unabhängiges Forschungsteam die ForuM-Studie über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie vorgestellt. Es geht darin von mindestens 2.225 Betroffenen und 1.259 mutmaßlichen Tätern aus, vermutet aber eine deutlich höhere Dunkelziffer.

Magdeburg (epd). Mit weißem T-Shirt und weißer Hose steht Mario Ulbrich vor einem riesigen Backeisen und gibt Teig auf die Platte, der sogleich anfängt, laut zu zischen. Nach kurzer Zeit ist eine große, runde Oblate entstanden, auf der wiederum viele kleine Kreise mit verschiedenen Darstellungen von Kreuzen versehen sind. Ulbrich arbeitet in der Hostienwerkstatt der Pfeifferschen Stiftungen, der größten Komplexeinrichtung der evangelischen Diakonie in Sachsen-Anhalt mit Klinikum, Wohn- und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder Seniorenwohnheimen.

Auch Ulbrichs Arbeitsplatz gehört zu den Behindertenwerkstätten. Nach einigen persönlichen und beruflichen Rückschlägen ist der 60-jährige gelernte Lagerist nur eingeschränkt belastbar. Bei den Pfeifferschen Stiftungen bekommen Menschen wie er eine Chance, eine sinnvolle Arbeit zu verrichten, die sie auf dem regulären Arbeitsmarkt häufig nicht haben. „Als ich vor 19 Jahren hierherkam, habe ich zum ersten Mal wieder die Sonne gesehen“, erinnert sich Ulbrich: „Hier gibt es ein gutes und schönes Miteinander, einen menschlichen Umgang.“

Die Produktion ist Mittel zum Zweck, sagt Andreas Schulz, einer der Geschäftsführer des Bereichs Arbeit und Teilhabe bei den Stiftungen: „Wir schauen erst einmal, was der Mensch gut kann, der zu uns kommt, dann organisieren wir die entsprechende Arbeit.“ Mehr als 600 Menschen mit psychischen Erkrankungen oder mit Behinderungen sind hier im ostelbischen Magdeburger Stadtteil Cracau beschäftigt.

Für Mario Ulbrich ist die Arbeit in der Hostienbäckerei ein „Platz an der Sonne“, wie er im Gespräch betont. Bis zu 100.000 Hostien, die für die evangelischen Abendmahlsfeiern benötigt werden, produziert er im Jahr. Jeden Morgen, manchmal schon in aller Frühe, rührt er den Teig an, dessen Rezept schnell erklärt ist: Mehl Typ 450, also das haushaltsübliche, dazu das etwas „klebrigere“ Mehl 550 und Wasser - das ist alles. „Kein Salz, kein nichts“, sagt Ulbrich.

Wenn die großen Oblaten fertig sind, kommen sie in einen Nassschrank, damit sie etwas geschmeidiger werden. Dann stanzt Ulbrich mit einem Gerät aus dem Jahr 1957 die einzelnen Hostien aus und sortiert sie in Kartons zu 500 oder 1.000 Stück. Wenn es kleine Löcher im Teig gibt oder der Ränder nicht sauber ausgeschnitten sind, etwa weil die Oblate zu trocken war, werden die Hostien aussortiert. „Ich muss die Hostien mit Respekt behandeln“, sagt Ulbrich.

Von der kleinen Werkstatt aus gehen die Backwaren dann etwa an die Magdeburger Domgemeinde, aber auch an Gemeinden in ganz Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Schweden oder Frankreich. Für die Herrnhuter Brüdergemeine, eine eigenständige evangelische Kirche, gibt es eine Spezialanfertigung mit Doppeloblaten, die in der Mitte gebrochen werden, um den Charakter des gemeinschaftlichen Mahls besonders zu betonen.

Wer sich für die Arbeit interessiert, kann Mario Ulbrich nach vorheriger Anmeldung auch über die Schulter schauen. Die Werkstatt steht direkt gegenüber dem Pförtnerhaus an der Einfahrt auf das große Klinikgelände. Früher war hier der Werkstattladen untergebracht, in dem Keramik, Honig, Kerzen oder andere Produkte aus den Werkstätten der Diakonieeinrichtung verkauft werden. Seit Anfang dieses Jahres dampft nun das Waffeleisen an dieser Stelle.

Dabei hat die Bäckerei eine lange Tradition. Seit 1957 stellen die Stiftungen Hostien her. Viele Jahrzehnte haben die Diakonissen, die es hier einst in großer Zahl gab, die Werkstatt geführt. Da die Zahl der Schwestern immer weiter zurückgegangen ist, haben sie zum 50. Jubiläum im Jahr 2007 die Leitung an die Pfeiffersche Reha-Werkstatt (PRW) für Menschen mit psychischen Erkrankungen abgegeben.

Und mit Mario Ulbrich hat die Bäckerei einen Verantwortlichen gefunden, der hier ein Zuhause gefunden hat und die Arbeit mit Hingabe ausübt. Das stärkt ihn auch in seiner Persönlichkeit. „Hier habe ich keine Ängste und fühle mich sicher“, sagt der 60-Jährige.

Jockgrim (epd). Ein Bündnis mehrerer Behindertenverbände fordert die Bundesregierung auf, ein „Nachteilsausgleichsgesetz“ zu erlassen. So solle sichergestellt werden, „dass Menschen mit Behinderungen die notwendige Unterstützung erhalten, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins „Mobil mit Behinderung“. Seit dem 13. August gibt es dazu auch eine Petition im Internet, die bislang von rund 33.000 Personen unterschrieben wurde.

„Das vorgeschlagene Gesetz zielt darauf ab, nicht nur die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, sondern auch die gesellschaftliche Teilhabe und soziale Gerechtigkeit für alle Mitbürger zu fördern“, so die Begründung für die Initiative. Durch den Abbau von Barrieren - ob physisch, digital oder sozial - profitierten alle, mit und ohne Einschränkungen, auch Eltern mit Kinderwagen bis hin zu älteren Menschen.

„In unserer aktuellen Gesellschaft hängt die Unterstützung, die Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen erhalten, stark von ihrer individuellen Lebenssituation, ihrem Alter und dem Auslöser der Behinderung ab. Dies führt zu einer Vielzahl von unterschiedlichen Kostenträgern, die jeweils für verschiedene Aspekte zuständig sind“, so Heinrich Buschmann, der Vorsitzende des Vereins Mobil mit Behinderung. Dabei gehe es jedoch immer um dasselbe Ziel: den Ausgleich einer Einschränkung, sei sie durch einen Unfall, eine Erkrankung oder von Geburt an vorhanden.

Für ihn liegen die strukturellen Hauptprobleme des Sozialsystems „in der Handhabung, der Abgrenzung der Zuständigkeiten und der Kostenbeteiligung“. Dieses fragmentierte System führe oft zu Verwirrung und Ungerechtigkeiten. Buschmann: „Das Nachteilsausgleichsgesetz soll hier Klarheit und Transparenz schaffen.“ Es sei „ein Schritt hin zu einer inklusiven Gesellschaft, in der niemand aufgrund einer Behinderung oder anderer Einschränkungen in Armut gerät.“

Kernpunkte seinen ein Leistungsgesetz, das sicherstellen soll, dass Menschen mit behinderungsbedingten Nachteilen nicht im Vergleich zu Nichtbehinderten benachteiligt werden. In Sachen Barrierefreiheit müsse der umfassende Ausbau barrierefreier Infrastrukturen erreicht werden. Und: „Eine zentralisierte, transparente und steuerfinanzierte Struktur ersetzt das aktuelle, fragmentierte System und sorgt für effiziente Hilfe in Notlagen.“ Schließlich sollen nach dem Wunsch der Verbände die Einkommens- und Vermögensanrechnung entfallen, „um wirtschaftliche Sicherheit für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten“.

Berlin (epd). Nach Angeben des Gesamtverbandes der Personaldienstleister (GVP) ist die Zahl der Zeitarbeitskräfte in der Pflege im Dezember 2023 gesunken. Auf der Homepage des Verbands wird auf eine Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit (BA) verwiesen. Danach ist die Zahl aller Pflegekräfte innerhalb eines Jahres um rund ein Prozent auf knapp 1,8 Millionen Personen gestiegen. Gleichzeitig sank die Zahl der bei Personaldienstleistern beschäftigten Zeitarbeitskräfte in der Pflege um vier Prozent auf etwa 32.400 Personen. Damit beträgt ihr Anteil an allen Beschäftigten in der Pflege 1,8 Prozent.

„Von einem Boom der Zeitarbeit in der Pflege zu sprechen, war also schon vorher nicht richtig. Mittlerweile ist es sogar unseriös“, sagte Präsident Christian Baumann dem „Handelsblatt“: „Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Zeitarbeitskräfte in der Pflege zwar deutlich gestiegen. Dies hatte krisenbedingte Gründe. Seit Ende 2022 ist das Wachstum gestoppt und im Jahr 2023 - das belegen die aktuellen Zahlen der BA - sogar rückläufig“.

Weitere Gründe für den Rückgang der Anzahl an Zeitarbeitskräften lägen vor allem in Anpassungsstrategien der Krankenhäuser und Langzeitpflegeeinrichtungen. Seit der Bund mit dem Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen (MDK-Reformgesetz) im Jahr 2020 und zuletzt 2023 dem Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) die Refinanzierung der Kosten für Zeitarbeitskräfte weiter beschränkt hat, mussten Kliniken und Pflegeeinrichtungen verstärkt nach internen Lösungen suchen, um Flexibilität in der Personalplanung zu gewährleisten.

Die Gesetze sehen vor, dass die Kosten nur bis zur Höhe des Tariflohns des Stammpersonals refinanziert werden. Infolgedessen werden vermehrt Springer- und Flexpool-Lösungen genutzt. Dabei wird internes Personal flexibel über verschiedene Häuser eingesetzt.

Dennoch betonte Baumann: „Zeitarbeit ist nach wie vor ein unverzichtbares Flexibilitätsinstrument, um kurzfristige Personalengpässe zu überbrücken.“ So könne die Schließung von Betten und Stationen verhindert werden. Dies sichert den Einrichtungen wichtige Einnahmen. Insgesamt mache der Rückgang der Zeitarbeit in der Pflege deutlich, dass die Forderungen nach gesetzlichen Eingriffen keine Grundlage hätten.

Bamberg (epd). Passivrauchen schadet Kindern. Trotzdem darf einem getrennt lebenden Vater das Rauchen in der Wohnung während des Umgangs mit seinen Kindern nicht verboten werden. Ein solches vom Familiengericht angeordnetes Rauchverbot „mag sinnvoll und dem Kindeswohl dienlich sein“, eine gesetzliche Grundlage dafür gebe es aber nicht, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Bamberg in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss vom 7. August.

Anlass des Rechtsstreits war die Kindesumgangsregelung getrennt lebender Eltern aus Bayern. Die beiden zehn und acht Jahre alten Kinder leben überwiegend bei der allein sorgeberechtigten Mutter. Ursprünglich sollte der Vater die Kinder wöchentlich von Mittwoch bis Donnerstag und alle zwei Wochen von Freitagnachmittag bis Montagmorgen zu sich nehmen. Die Mutter wollte diese Umgangskontakte reduzieren, der Vater wollte mehr Kontakt zu seinen Kindern. Eine Tochter lehnte den Umgang nach einem Streit mit dem Vater ab. Dieser habe sie beschimpft und bedroht.

Nach Einschaltung des Jugendamts entschied das Familiengericht, dass der Vater die Kinder nur noch alle zwei Wochen zu sich nehmen dürfe. Er halte die Erziehungsziele der Mutter nicht ein. So würden die Kinder zu viel Computer spielen und nicht-altersgerechte Filme sehen. Der Umgang mit der Tochter wurde wegen der Bedrohungen für zwei Monate ausgesetzt. Der Vater sollte sich schriftlich bei dem Kind entschuldigen. Schließlich ordnete das Familiengericht auf Anregung des Jugendamts an, dass der Vater während des Kindesumgangs in seiner Wohnung nicht rauchen dürfe.

Das OLG hielt die vom Familiengericht angeordnete Reduzierung der Umgangskontakte zwischen Vater und Kindern für ausreichend begründet. Allerdings müsse sich der Vater nicht schriftlich bei seiner Tochter entschuldigen. Zum einen habe er dies bereits mündlich getan, zum anderen gebe es dafür keine gesetzliche Grundlage, ebenso wenig wie für die gerichtliche Anordnung, während des Kindesumgangs in der Wohnung nicht zu rauchen.

Es könne aber nicht davon ausgegangen werden, dass das Rauchen in Gegenwart von Kindern „stets zu einer konkreten und erheblichen Gefährdung für das körperliche Wohl der Kinder führt“, argumentierte das OLG. Anderes könne aber gelten, wenn ein Kind etwa an Asthma erkrankt und durch das Rauchen einer konkreten Kindeswohlgefährdung ausgesetzt sei. Wenn die Kinder wegen des Rauchens nicht mehr zum Vater wollten, müsse dieser das aber hinnehmen. „Denn das Recht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit geht den Rechten des Vaters sicher vor“, entschied das OLG.

Umgangsregelungen sollten von einem Gericht möglichst eindeutig bestimmt werden. Pocht ein getrennt lebender Elternteil auf die genaue Einhaltung, wann der andere die Kinder abholt und wieder zurückbringt, bedeutet dies aber nicht, dass außerhalb der Umgangszeiten ein Kontaktverbot besteht. Dies müsste ausdrücklich bestimmt werden, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) mit Beschluss vom 21. Februar 2024. Ein Ordnungsgeld oder gar Ordnungshaft, weil der Vater die Kinder außerhalb der vereinbarten Umgangszeiten stundenweise abgeholt hat, komme ohne ausdrückliches Kontaktverbot nicht in Betracht, so die Karlsruher Richter.

Auch ein festgelegter Umgang mit den Kindern „nach der Schule“ ist zu unklar. Sieht eine Regelung den Umgang des Vaters mit dem Kind „von Freitag nach der Schule“ vor, kann gegen die Mutter kein Ordnungsgeld verhängt werden, wenn sie den Umgang an schulfreien Tagen verweigert, entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe mit Beschluss vom 17. April 2023.

Eine vereinbarte Regelung nach dem Motto „Geld für Kindesumgang“ ist ohne Prüfung des Kindeswohls ebenfalls nicht zulässig, so der BGH in einem weiteren Beschluss vom 31. Januar 2024. Im konkreten Fall hatte sich ein Ehepaar scheiden lassen. Die Mutter lebt mit den zwei gemeinsamen Kindern in Peru. Der deutsche Vater wohnt in Deutschland. Mit der Scheidung regelte das Amtsgericht das aufzuteilende Vermögen in Form eines Zugewinnausgleichs. Danach sollte die Ehefrau 60.000 Euro in drei Raten erhalten. Diese wurden erst fällig, wenn die beiden Kinder vor jeder Rate einen dreiwöchigen Umgang mit ihrem Vater in Deutschland hatten.

Eine solche Regelung sei sittenwidrig, entschied der BGH. „Das Umgangsrecht untersteht nicht der freien vertraglichen Disposition der Eltern“. Es sei „zwingend eine Beteiligung der Kinder am Verfahren und deren Anhörung durch das Gericht zur Erforschung ihres Willens“ vorgesehen. Das Kindeswohl sei in der Vereinbarung aber überhaupt nicht berücksichtigt und gerichtlich überprüft worden.

Az.: 7 UF 80/24 e (Oberlandesgericht Bamberg)

Az.: XII ZB 401/23 (Bundesgerichtshof Kontaktverbot)

Az.: 5 WF 29/23 (Oberlandesgericht Karlsruhe)

Az.: XII ZB 385/23 (Bundesgerichtshof Geld für Kindesumgang)

Kassel (epd). Transsexuelle Versicherte können nach einer geschlechtsangleichenden Behandlung von Mann zu Frau in Zukunft auf Kosten der Krankenkasse ihre Samenzellen für eine spätere Kinderwunschbehandlung einfrieren lassen. Zuvor muss allerdings noch der sogenannte Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die hierfür nötige Richtlinie erstellen, in der die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme festgelegt werden, urteilte am 28. August das Kasseler Bundessozialgericht (BSG) in einem Fall aus Niedersachsen.

Geklagt hatte eine 24-jährige transsexuelle Versicherte, die sich einer geschlechtsangleichenden Behandlung von Mann zu Frau unterzog. Ihre Krankenkasse kam für die Kosten dafür auf. Die Versicherte beantragte auch die Kostenübernahme für eine Konservierung ihrer Samenzellen. Sie wollte sie sich so die Möglichkeit eigener Kinder offenhalten. Die Kasse lehnte ab.

Das BSG urteilte jedoch, dass bei einer geschlechtsangleichenden Behandlung die Kostenübernahme der Kryokonservierung von Samenzellen infrage kommt. Die bisherige G-BA-Richtlinie lege fest, dass diese Kosten vor einer keimzellschädigenden Behandlung übernommen werden könnten, etwa bei einer Strahlentherapie. Eine Geschlechtsangleichung sei ebenfalls eine keimzellschädigende Behandlung. Der Leidensdruck durch die Transsexualität sei mit einer Erkrankung vergleichbar.

Da es sich um eine neue Behandlungsmethode handele, fehle es bislang an einer Regelung der Leistungspflicht durch den G-BA, so dass Versicherte derzeit keine Kostenerstattung verlangen könnten. Bei der Klägerin gelte aber anderes, da die Kasse die Kosten für die geschlechtsangleichende Behandlung übernommen hat.

Denn haben Krankenkassen diese Kosten übernommen, können sich Versicherte auf Vertrauensschutz berufen, so dass bereits ohne vorliegende G-BA-Richtlinie die Kostenerstattung für eine Spermakonservierung in Betracht kommt. Ob die Klägerin sich auf diesen Vertrauensschutz berufen und Kostenerstattung verlangen kann, muss nun das zuständige Landessozialgericht prüfen.

Az.: B 1 KR 28/23 R

Celle, Peine (epd). Wer im Jugendarrest sitzt, bekommt nach einer Entscheidung des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen während dieser Zeit keine Grundsicherung. Das Gericht in Celle habe sich damit in einer umstrittenen Rechtsfrage positioniert, teilte ein Sprecher am 26. August mit.

Geklagt hatte ein junger Grundsicherungsempfänger aus Peine, der 2019 einen zweiwöchigen Jugendarrest antreten musste. Er wandte sich den Angaben zufolge gegen eine Rückforderung des Jobcenters von 400 Euro für die Zeit der Inhaftierung. Das Jobcenter hatte angegeben, dass während eines Freiheitsentzugs keine Leistungen beansprucht werden könnten. Dies gelte auch für den Jugendarrest.

Der Kläger argumentierte laut Gericht dagegen, ein Jugendarrest sei keine Haftstrafe und damit kein Strafvollzug. Einige Gerichte würden seine Ansicht teilen und dabei einen rechtlich entscheidenden Unterschied machen zwischen einer Strafe und einem jugendstrafrechtlichen Zuchtmittel mit erzieherischem Charakter.

Das Gericht gab jedoch dem Jobcenter recht. Wer sich in einer „Einrichtung zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung“ aufhalte, bekomme keine Sozialleistungen. Auch ein Jugendarrest habe unterbringenden Charakter und sei daher eine Freiheitsentziehung, hieß es. Der Gesetzgeber habe klarstellen wollen, dass Personen im Freiheitsentzug generell keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen hätten. Wegen unterschiedlicher Lösungsansätze in der Rechtsprechung hat das Gericht die grundsätzliche Bedeutung festgestellt und die Revision zum Bundessozialgericht zugelassen.

Az.: L 11 AS 117/24

München (epd). Erben eines größeren Vermögens müssen mit Ausnahme des hinterbliebenen Ehepartners die an den Verstorbenen in den letzten zehn Jahren gezahlten Sozialhilfeleistungen aus dem Erbe zurückerstatten. Verschweigt der Erbe nach einem Umzug bewusst seine neue Anschrift, damit der Sozialhilfe- oder auch Eingliederungshilfeträger keinen Kostenerstattungsbescheid zusenden kann, tritt wegen dieses rechtsmissbräuchlichen Verhaltens keine Verjährung der Erstattungsforderung ein, entschied das Sozialgericht München in einem am 23. August veröffentlichten Urteil.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen müssen Erben eines verstorbenen Sozialhilfebeziehers die in den letzten zehn Jahren erbrachten Sozialhilfeleistungen aus dem Nachlass zurückzahlen. Lediglich Ehegatten oder Lebenspartner sind von dieser Pflicht befreit. Ein Kostenersatz kann auch nicht verlangt werden, wenn der Wert des Nachlasses unter dem Dreifachen des sogenannten Grundbetrags liegt. Der Grundbetrag entspricht der Regelbedarfsstufe 1 für Alleinstehende in der Grundsicherung. 2024 liegt diese bei 563 Euro.

Im konkreten Fall ging es um eine am 10. Januar 2019 verstorbene Frau. Sie hatte von Dezember 2016 bis Ende November 2018 Leistungen der Eingliederungshilfe für eine ambulante Betreuung erhalten. Die Frau lebte in einem Einfamilienhaus, welches zu drei Vierteln ihr gehörte. Zu einem Viertel war ihre Tochter Eigentümerin. Als die Frau verstarb, verblieb abzüglich laufender Kredite und der Bestattungskosten ein Nachlass von 53.283 Euro übrig. Der Sozialhilfeträger verlangte von der Tochter die in den letzten Jahren gezahlten Eingliederungshilfeleistungen in Höhe von 34.168 Euro zurück. Diese müsse die Tochter aus dem Nachlass erstatten.

Doch die klagende Tochter zog zwischenzeitlich um und teilte der Behörde auch nicht ihre neue Anschrift mit. Per E-Mail wandte sie ein, dass der Sozialhilfeträger erst am 16. März 2022 einen Kostenbescheid versandt habe. Damit sei der Anspruch aber verjährt. Die ab dem Tod ihrer Mutter beginnende dreijährige Verjährungsfrist sei abgelaufen gewesen.

Doch das Sozialgericht urteilte, dass die Tochter zur Erstattung der Eingliederungshilfekosten aus dem Nachlass verpflichtet sei. Denn die Verjährungsfrist sei gehemmt worden. Zum einen, weil die Klägerin zwischenzeitlich per E-Mail Verhandlungen mit der Behörde über die Kostenerstattung angestrengt habe. Zum anderen habe sie rechtsmissbräuchlich gehandelt, indem sie ihre neue Anschrift aktiv verschleiern und die Entgegennahme eines Bescheides verhindern wollte - und zwar nur, um eine Verjährung zu erreichen.

Az.: S 46 SO 124/24

Heilbronn (epd). Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer können unter Umständen von ihrer Krankenkasse die Versorgung mit einem Zweitrollstuhl beanspruchen. Voraussetzung für den Anspruch auf Mehrfachausstattung mit einem Hilfsmittel ist, dass dies aus medizinischen Gründen erforderlich ist, „um ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben“ führen zu können, entschied das Sozialgericht Heilbronn in einem am 19. August veröffentlichten Urteil.

Die heute 52-jährige Klägerin mit Pflegegrad 3 ist nach einem Schlaganfall auf der linken Körperseite vollständig gelähmt. Es besteht auf dieser Seite eine vollkommene Gebrauchsunfähigkeit. Ihre Krankenkasse versorgte sie mit einem manuellen Aktivrollstuhl, der mit einem elektrischen Zusatzantrieb nachgerüstet wurde.