Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 21/2023 - 26.05.2023

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 21/2023 - 26.05.2023

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 21/2023 - 26.05.2023

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 21/2023 - 26.05.2023

die Zugkatastrophe von Eschede 1998 war der erste Anlass in Deutschland, bei dem eine psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) für Betroffene, aber vor allem auch für die Helfer zum Einsatz kam. Damals wie heute leisteten und leisten diese Arbeit überwiegend Nicht-Psychologen, meist Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Ehrenamtliche. Das habe Vor- und Nachteile, sagt Jutta Helmerichs, bis 2021 Leiterin des psychosozialen Krisenmanagements im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Länder wie Japan und Australien gehen einen anderen Weg. Sie setzten auf Pflegekräfte mit einer psychologischen oder psychiatrischen Zusatzausbildung.

Der Bundestag will am 26. Mai eine Pflegereform beschließen, die von der Opposition als „Reförmchen“ verspottet wird. Gesundheitsminister Lauterbach sieht das natürlich anders. Aber er ist allein auf weiter Flur. Die Sozial- und Pflegeverbände machen ihrem Unmut über eine Politik der kleinen Schritte Luft. Und hoffen, dass die Parteien weiter an Korrekturen im Pflegesystem arbeiten, gemäß dem Motto: Nach der Reform ist vor der Reform.

Auch bei der geplanten Krankenhausreform sind die Fronten verhärtet. Bund und Länder haben bisher keinen Kompromiss gefunden. Klinikträger und Verbände, die davon betroffen sind, zeigen sich zunehmend genervt. Jetzt hat sich die Diakonie zu Wort gemeldet. Sie unterstützt die geplante Krankenhausreform grundsätzlich, aber sie sieht auch viele Ansätze kritisch. Mit sieben Forderungen will die Diakonie zu einem guten Ergebnis beitragen.

In den allermeisten Fällen gilt: Eine Patientenverfügung ist unbedingt zu achten. Also müssen sich Ärzte an den klar vom Patienten geäußerten Behandlungswunsch halten. Wenn wegen einer untersagten Therapie womöglich andere Personen gefährdet werden, dann sollte aber eine Ausnahme möglich sein. So entschied der Bundesgerichtshof im Fall eines psychisch Kranken, der im Maßregelvollzug untergebracht ist und Neuroleptika strikt ablehnt.

Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Twitterkanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Dirk Baas

München (epd). Es war gegen 18 Uhr an jenem 3. Juni 1998, als der Notfallseelsorger Andreas Müller-Cyran in Eschede ankam. Etwa sieben Stunden zuvor war dort der ICE „Wilhelm Conrad Röntgen“ entgleist, 101 Menschen waren gestorben, mehr als 70 schwer verletzt worden.

„Wir haben dort die Einsatzleitung beraten, wie man Einsatzkräfte stabilisieren kann, wenn sie tagelang mit der Bergung von Leichen und Leichenteilen zu tun haben“, berichtet Müller-Cyran, der Diakon und Leiter der Abteilung Krisenpastoral im Erzbischöflichen Ordinariat München ist. „Das Personal dort war in hohem Maß belastet und traumatisiert.“

Eschede war die erste Katastrophe in Deutschland, bei der eine umfassende psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) für Betroffene, aber vor allem auch für Einsatzkräfte zum Einsatz kam. Damals wie heute leisteten und leisten diese Arbeit überwiegend Nicht-Psychologen, meist Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Ehrenamtliche.

Das habe Vor- und Nachteile, sagt Jutta Helmerichs, bis 2021 Leiterin des psychosozialen Krisenmanagements im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie leitete beim Zugunglück in Eschede die Einsatznachsorge.

„Es ist schon eine spezielle Fachlichkeit erforderlich, um zu erkennen, ob jemand Traumafolgeschäden hat“, erklärt Helmerichs. Die hätten aber nicht alle, die sich in der PSNV engagierten. Was deren Können angehe, gebe es „eine große Heterogenität“. Das Problem sei nicht, dass schlecht qualifizierte Ehrenamtliche Betroffene retraumatisieren könnten, stellt sie klar, das komme nur äußerst selten vor. „Meist bewirken sie einfach gar nichts“, sagt die Soziologin. Das sei insofern problematisch, als dass sich Betroffene später keine Hilfe holten, wenn sie sie bräuchten, nachdem sie beim ersten Mal keine positiven Erfahrungen gemacht hätten.

Meist beginne das Problem schon bei der Ausbildung, sagt Helmerichs. Einerseits wolle man ja Freiwillige gewinnen. „Das ist ja auch erst mal gut und richtig“, betont sie, aber das führe mitunter dazu, dass man unter Bewerberinnen und Bewerbern für die Ausbildung in der PSNV nicht gut genug auswähle. „Wer ungeeignet ist, wird nicht in jedem Fall nicht abgewiesen“, beschreibt Helmerichs.

Der Diakon Müller-Cyran benennt ein weiteres Problem: „Die Qualität der Ausbildung ist unterschiedlich.“ Mitunter werde nach Algorithmen geschult. Die Ehrenamtlichen betreuten dann nach Schema F, weil sie es so gelernt hätten, sagt er, das werde Betroffenen und ihrer Situation aber nicht gerecht. „Es ist auch nicht definiert, wer überhaupt ausbilden darf“, sagt er. Außerdem fehle es an einer geregelten Refinanzierung für die PSNV, sie dürfe daher nicht viel kosten. „Das führt dann mitunter dazu, dass man an der Ausbildung spart und an der teuren Supervision“, beschreibt er.

Andere Länder, etwa Japan oder Australien, setzen bei Katastrophenlagen auf „mental health disaster nurses“, Pflegekräfte mit einer psychologischen oder psychiatrischen Zusatzausbildung. Anders als Ehrenamtliche arbeiten sie meist auf einem einheitlichen Standard.

Die Forschung sieht sie bei großen Schadensereignissen auch deutlich vielseitiger als Helferinnen und Helfer von außen. Disaster nurses unterstützen nicht nur auf der psychosozialen Ebene, sondern leisten oder koordinieren auch pflegerische Maßnahmen, lösen organisatorische Probleme und haben auch das klinische Bild von Patienten im Blick. Letzteres ist besonders wichtig, da manche Verletzungssymptome sich erst im Laufe der Zeit herausbilden können, etwa bei einem Schädel-Hirn-Trauma. Disaster nurses können solche Symptome erkennen und von psychogenen Symptomen unterscheiden.

Die Vorteile des deutschen, auf Ehrenamt basierenden Systems im Vergleich zu Systemen mit disaster nurses sieht die Soziologin Helmerichs darin, Ehrenamtliche nicht nur bei großen Katastrophen tätig seien, sondern auch im Einsatzalltag. Notfallseelsorge- und Kriseninterventionsteams überbringen beispielsweise Todesnachrichten oder betreuen Menschen nach plötzlichen Todesfällen von engen Angehörigen. Ihre Mitglieder seien also in der Praxis trainiert, erklärt Helmerichs. Externe Kräfte wie disaster nurses hingegen müssten sich in Katastrophenfällen erst in die Strukturen von Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz einarbeiten.

In der PSNV für Einsatzkräfte hat das deutsche Syste, fachfremde Helfer mit Zusatzqualifikationen einzusetzen, ebenfalls Vorteile. Diese Helfer sind hier vielfach keine Ehrenamtlichen, sondern selbst Einsatzkräfte. In Feuerwehren, Rettungsdiensten und der Polizei ist es mitunter noch schambesetzt, sich Hilfe zu holen, wenn man an einem schweren Einsatz zu kauen hat. Es bietet einen niedrigschwelligen Einstieg, wenn man sich an einen Kollegen oder eine Kollegin wenden kann. Ein kompletter Ersatz für eine professionelle psychologische Betreuung ist das freilich nicht.

Genau diese Kombination, diese Tandems zwischen Kollegen und Fachkräften sei „das Erfolgsrezept dieses Systems“, erklärt die Soziologin Helmerichs: „Weil da Leute dabei sind, die Stallgeruch haben“. Beim Zugunglück in Eschede habe man dieses System in Deutschland erstmals angewendet.

Seit Eschede gebe es leider kaum Fortschritte in der PSNV, bedauert der Münchener Diakon Müller-Cyran. Es brauche mehr Forschung und klare Gesetze. Letztlich, sagt er, sei das Problem, dass man sich mit diesem Thema nicht gerne beschäftige, immerhin gehe es ja um plötzlich hereinbrechende Unglücke, Tod und existenzielle Not. „Das Thema braucht aber gesellschaftliche Akzeptanz.“

Helmerichs würde das Ehrenamt in der PSNV ihren Worten zufolge nicht abschaffen. „Es braucht aber mehr Hauptamtliche“, sagt sie. Es sei sinnvoll, Zertifikate einzuführen und eine Qualitätskontrolle bei den Ehrenamtlichen: „Die Freiwilligkeit sollte sich langsam in eine verbindliche Struktur verwandeln.“ Auch Müller-Cyran würde das Ehrenamt keinesfalls abschaffen wollen. „Ehrenamt braucht aber einen guten Rahmen“, erklärt er.

Frankfurt a.M. (epd). Bei der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) unterscheidet man zwei Bereiche: die Versorgung für Betroffene eines Unglücks (PSNV-B) und die Versorgung von Einsatzkräften nach belastenden Erlebnissen während ihrer Arbeit (PSNV-E).

Anbieter von PSNV sind in der Regel die Kirchen oder Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz oder der Arbeiter-Samariter-Bund. Die kirchlichen Angebote heißen Notfallseelsorge, die säkulären firmieren unter dem Begriff Kriseninterventionsteams. Beide haben teilweise hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bauen aber überwiegend auf Ehrenamtliche.

Psychosoziale Notfallversorgung kann die mentalen Folgen von Katastrophen abmildern. Große Unglücke wirken nämlich nicht nur unmittelbar, sondern erzeugen auch im Nachgang menschliches Leid und volkswirtschaftlichen Schaden.

Für Deutschland gibt es hierzu nur wenige Zahlen, aber im Falle der Terroranschläge in den USA vom 11. September 2001 geht die Forschung davon aus, dass rund 20 Prozent der Anwohner, die Zeugen des Angriffs auf das World Trade Center wurden, anschließend an einer posttraumatische Belastungsstörung (posttraumatic stress disorder, PTSD) litten. Für den Hurrikan Sandy, der 2010 die US-Ostküste verwüstete, sind die Zahlen ähnlich. Bei einem Drittel der Betroffenen wuchs sich die PTSD zu einer Depression aus.

Berlin (epd). Die Frauen in Deutschland sehen Kinder offenbar zunehmend als Hürde auf dem Weg zur Gleichstellung. Insbesondere Frauen zwischen 23 und 50 rieten nach den schlechten Erfahrungen in der Corona-Pandemie dazu, den Kinderwunsch niedrig zu halten, heißt es in einer am 23. Mai in Berlin veröffentlichten gemeinsamen Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), der „Zeit“ und dem infas Institut für angewandte Sozialforschung. In der sogenannten Vermächtnis-Studie wurden die „heimlichen Hürden“ auf dem Weg zur Gleichstellung in der Arbeitswelt untersucht.

Demnach werden Tätigkeiten wie Kinderbetreuung, Putzen, Waschen und Einkaufen weiterhin überwiegend von Frauen übernommen. Auch für die Planung und Organisation von alltäglichen Dingen („Mental Load“) wie etwa Freizeitaktivitäten seien zumeist die Frauen zuständig. Von insgesamt 21 Aufgaben, die Haushalt und Familie betreffen, lägen in der Regel nur drei in der Verantwortung von Männern. Das seien Reparaturen, Handwerker und Finanzen.

Für die vierte Auflage der Vermächtnis-Studie wurden im Januar und Februar 2023 insgesamt 4.211 Personen im Alter von 23 bis 65 Jahren befragt. Die als Langzeitprojekt angelegte Studie versteht sich als Seismograf gesellschaftlicher Entwicklungen. Erstmals durchgeführt wurde sie 2015/2016.

„Wir sehen zum ersten Mal, dass die Bedeutung von Kindern bei den Befragten sinkt“, sagte WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger. Nach den Erfahrungen in der Pandemie mit einer extremen „Mental Load“ gelte Frauen die Erwerbsarbeit „als sicherer Deal, um einigermaßen gleichberechtigt leben zu können“, sagte sie.

Anders als noch vor einigen Jahren würden die Frauen im Arbeitsbereich sehen, „dass sich dort etwas tut“. Es gebe Gleichstellungsbeauftragte in den Unternehmen und die Möglichkeit, gegen eine ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen erfolgreich zu klagen. Allmendinger sieht bei Frauen einen deutlichen „Zug in das Erwerbsleben und einen Rückzug aus dem Familienleben“ bei zunehmender Skepsis, ob sich beides miteinander verbinden lässt.

Etwas anders fällt das Ergebnis bei den Befragten ab 51 Jahren aus. Diese betonten die Bedeutung von Kindern, auch für künftige Generationen. Ein Grund könnte sein, dass in dieser Altersgruppe eigene Kinder oft schon aus dem Haus sind, sodass berufstätige Mütter keine Doppelbelastung mehr tragen müssen. Sie könnten quasi ein Leben wie die Väter führen und sich hauptsächlich dem Beruf widmen.

Die Studie zeigt zudem unbeabsichtigte Folgen von geschlechtsspezifischen Förderprogrammen. So werde der Erfolg von Frauen in Unternehmen, die Wert auf Frauenförderung legen, häufig weniger auf Intelligenz und Fleiß zurückgeführt, als in Unternehmen, in denen ausschließlich Leistung und einheitliche Bewertungsstandards gelten.

Deshalb sei „Transparenz“ bei Beförderungen wichtig, sagte Julia Sperling-Magro von der Initiative Chef:innensache, einem Netzwerk zur Förderung von Frauen in Führungspositionen. Zugleich führe der Fachkräftemangel zu einem Umdenken in der Wirtschaft hin zu mehr Diversität: „Unternehmen ohne Gleichstellung sind für junge Menschen nicht mehr attraktiv.“

Berlin (epd). Die Zahl der Fälle sexueller Gewalt gegen Minderjährige bewegt sich laut Bundeskriminalamt (BKA) weiter auf einem hohen Niveau. 2022 wurden 15.520 Fälle registriert, wie aus einer am 23. Mai in Berlin vorgestellten Sonderauswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Das waren fast genauso viele wie im Jahr zuvor. Auch die Zahl bekannt gewordener Opfer blieb ähnlich hoch. 17.437 Mädchen und Jungen unter 14 Jahren wurden den Behörden als Opfer von Missbrauch gemeldet (2021: 17.704), 2.305 von ihnen waren jünger als sechs Jahre.

„In Deutschland werden pro Tag 48 Kinder Opfer sexueller Gewalt“, sagte BKA-Präsident Holger Münch bei der Präsentation der Zahlen. Das zeige das weiter hohe Ausmaß sexueller Gewalt gegen Kinder. Einen Anstieg um rund zehn Prozent gab es nach seinen Angaben bei gemeldeten Fällen von Missbrauchsdarstellungen an Kindern und Jugendpornografie. Fast 49.000 Fälle wurden im Vorjahr registriert. Das seien zwölfmal so viele Fälle wie 2018, ergänzte Münch. Grund sei vor allem die Verbreitung dieser Inhalte über soziale Medien.

Seit einigen Jahren gelingt es der Polizei mit Hilfe des US-amerikanischen National Center of Missing and Exploited Children (NCMEC), mehr Licht in das vermutlich große Dunkelfeld von Kindesmissbrauch zu bringen. Das Dunkelfeld sei aber weiter nur unzureichend erforscht, erklärte Münch und erneuerte gemeinsam mit der unabhängigen Missbrauchsbeauftragten Kerstin Claus die Forderung nach mehr Forschung. Wie groß das Ausmaß sexueller Gewalt tatsächlich sei, könne bis heute nicht gesagt werden, sagte Claus.

Münch zufolge wurden sowohl beim BKA als auch bei den Sicherheitsbehörden der Länder Kapazitäten erhöht, um Fälle sexueller Gewalt zu bearbeiten. Dennoch stoße man an Grenzen. Das gilt vor allem für die Bearbeitung von Fällen der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen mit jugendlichen Tätern. Ihre Zahl hat sich drastisch erhöht - auf rund 17.500 im Jahr 2022. Die meisten Minderjährigen handelten nicht vorsätzlich, sondern aus „digitaler Naivität“ heraus, indem sie vermeintlich „coole“ Bilder teilten, erklärte Claus.

Seit der Einstufung dieser Taten als Verbrechen im Jahr 2021 können die Behörden Ermittlungen in solchen Fällen nicht einstellen. Das gilt auch für jene Fälle, in denen besorgte Eltern Bilder weiterleiten, um Hinweise zu geben. Längst gibt es Forderungen und auch in der Ampel-Koalition den Wunsch, diese Verschärfung beim Strafrechtsparagrafen 184b wieder zurückzunehmen, um die Behörden so merklich zu entlasten. Eine andere Einstufung würde der Polizei ein differenzierteres Vorgehen ermöglichen, sagte Münch. Auch die Missbrauchsbeauftragte Claus plädierte für eine rechtliche Anpassung. Eine Korrektur werde benötigt, um bestimmte Fälle einstellen, dafür aber tatsächliche Straftaten konsequent verfolgen und ahnden zu können, sagte sie.

Mit Blick auf die Verfolgung von Fällen sexueller Gewalt erneuerte Münch seine Forderung einer Speicherung von IP-Adressen, die nach Gerichtsurteilen ausgesetzt, unter bestimmten Voraussetzungen vom Europäischen Gerichtshof aber für zulässig erklärt wurde. Die IP-Adresse sei oft der einzige Ermittlungsansatz, sagte der BKA-Chef. Nach seinen Angaben stufte das BKA 2022 90.000 der von NECMEC übermittelten Daten als strafrechtlich relevant ein. Rund 20.000 Fälle hätten aber nicht weiterverfolgt werden können, weil IP-Adressen nicht mehr gespeichert oder identifizierbar gewesen seien.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) unterstützte diese Forderung erneut. „Wir benötigen die Speicherung von IP-Adressen, um diese Form schwerer und schwerster Kriminalität wirksam bekämpfen zu können“, erklärte sie am 23. Mai. Sie werde sich weiter sehr stark dafür einsetzen, „unseren Ermittlungsbehörden die notwendigen Instrumente an die Hand zu geben“. Die FDP ist bislang gegen die Speicherung der Daten.

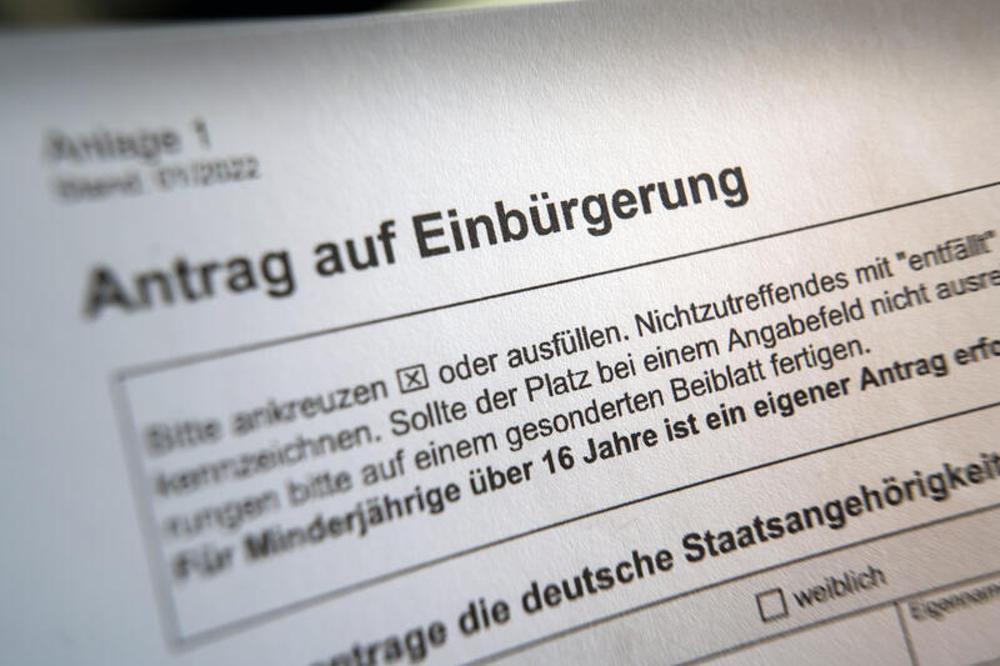

Berlin (epd). Die Bundesregierung hat sich über die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts verständigt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte am 19. Mai in Berlin, damit werde eines der wichtigsten Vorhaben der Ampel-Koalition umgesetzt. Der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft sei „das stärkste Bekenntnis zu Deutschland“, so Faeser. Die Türkische Gemeinde in Deutschland begrüßte die geplante Reform, die Union kritisierte sie.

Künftig soll eine Einbürgerung nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren möglich sein. Wer besonders gut integriert ist, soll nach drei Jahren Aufenthalt den deutschen Pass beantragen können. Zu den besonderen Integrationsleistungen zählen gute Sprachkenntnisse, besondere Leistungen im Job oder ehrenamtliches Engagement. Außerdem wird die Mehrstaatigkeit erlaubt. Faeser sagte, die Menschen würden „künftig nicht mehr gezwungen sein, einen Teil ihrer Identität aufzugeben“.

Gegenüber Faesers erstem Entwurf zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts gibt es einige Änderungen, etwa, dass menschenfeindliche, antisemitische oder rassistische Handlungen eine Einbürgerung verhindern. Darauf hatte vor allem die FDP gedrungen. Staatsanwaltschaften werden verpflichtet, den Einbürgerungsbehörden Informationen über die Motive für eine Straftat mitzuteilen. Damit werden auch Bagatellstrafen erfasst, wenn ein antisemitisches oder rassistisches Motiv vorliegt.

Das Innenministerium erklärte, der zwischen dem Innen- und dem Justizministerium sowie dem Kanzleramt abgestimmte Gesetzentwurf werde nun zur Abstimmung an die Bundesländer und die Verbände geschickt. Erst danach wird er vom Bundeskabinett beschlossen und geht dann in den Bundestag und Bundesrat.

Interessentinnen und Interessenten für den deutschen Pass müssen wie bisher selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen können. Wer Bürgergeld bezieht, kann grundsätzlich nicht eingebürgert werden. Davon gibt es Ausnahmen: Wer seit knapp zwei Jahren in Vollzeit arbeitet, kann den Einbürgerungsantrag auch dann stellen, wenn er oder sie zusätzlich auf staatliche Leistungen angewiesen ist. Das gilt auch für Ehe- oder Lebenspartner und -partnerinnen und minderjährige Kinder.

Aus dem Justizministerium verlautete, die Rechtslage werde gleichwohl insgesamt strenger. Anders als bisher soll nämlich nicht mehr berücksichtigt werden, ob jemand unverschuldet in die Lage geraten ist, staatliche Leistungen beantragen zu müssen, etwa weil er oder sie trotz aller Bemühungen keine Arbeit findet oder beispielsweise kleine Kinder zu betreuen hat.

Die Lebensumstände und die Lebensleistung der sogenannten Gastarbeitergeneration in der Bundesrepublik und der Vertragsarbeiter in der DDR werden hingegen berücksichtigt. Ein unverschuldeter Verlust des Arbeitsplatzes etwa ist kein Hinderungsgrund für die Einbürgerung. Angehörige dieser Generation sollen künftig für den deutschen Pass auch nicht mehr den Einbürgerungstest und schriftliche Sprachtests absolvieren müssen, weil sie nicht die gleichen Integrationschancen hatten wie später ins Land gekommene Menschen. Schließlich sollen öffentliche Einbürgerungsfeiern zur Regel werden, um die Bedeutung des Vorgangs als Bekenntnis zu Deutschland zu unterstreichen.

Die Grünen-Politikerinnen Lamya Kaddor und Filiz Polat sagten, es sei allerhöchste Zeit, ein zeitgemäßes, modernes Staatsangehörigkeitsrecht zu schaffen. „Denn die Einbürgerung ist und bleibt die Ermöglichung der gleichberechtigten Teilhabe für die Menschen, die in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben. Mit der Verkürzung der Einbürgerungsfristen liegt Deutschland überdies im internationalen Trend.“

Noch liege allerdings kein abgestimmter Gesetzentwurf im Kabinett vor, so die Grünen. Die Zeit dränge. „Deshalb ist es gut, dass noch vor der ersten Ressortbeteiligung die Bundesländer und die Zivilgesellschaft beteiligt werden. Danach beginnt das eigentliche parlamentarische Verfahren, in das sich auch die Fraktionen inhaltlich einbringen werden.“

Der Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats (BZI), Memet Kilic, bewertete den Entwurf mit Vorbehalt: „Zum einen wird die Regelung einbürgerungswillige Personen aus besonders vulnerablen Gruppen wie beispielsweise Alleinerziehende, migrantische Menschen mit Behinderungen oder Frührentner, die Zusatzleistungen beziehen, sehr hart treffen und den Erwerb stark einschränken. Das finden wir sehr ungerecht. Zweitens werden Ausnahmen von dieser Regelung Einbürgerungsbehörden, die vielerorts bereits jetzt an ihren Grenzen arbeiten, ein Verwaltungsmonster bescheren. Mit diesem zusätzlichen Prüfaufwand ist weder den Behörden noch den Einbürgerungswilligen geholfen“, sagte Kilic.

Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde (TGD), Gökay Sofuoglu, lobte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe die geplante doppelte Staatsbürgerschaft. Sie entspreche dem Lebensgefühl und der -realität vieler Menschen mit Migrationsgeschichte. Mit Blick auf den Ausschlussgrund antisemitischer oder rassistischer Handlungen warnte der TGD-Chef davor, die Überprüfung dürfe nicht zu „einem generellen Gesinnungstest“ werden.

Die Union warf der Ampel-Koalition erneut vor, ihr Gesetz breche mit dem bisherigen Recht. Die Reform führe zu einer „Entwertung der deutschen Staatsangehörigkeit“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Thorsten Frei den Funke-Zeitungen.

Bremen (epd). Auch angesichts überlasteter Kommunen fordert der Bremer Migrationsforscher Stefan Luft „einen klaren Schnitt“ in der bundesdeutschen Flüchtlingspolitik. „Wir brauchen einen Systemwechsel, nämlich weg vom individuellen Asylrecht hin zu Ansiedlungsprogrammen mit fest vereinbarten Kontingenten, wie es sie auch in Einwanderungsländern wie Kanada, Australien und den USA gibt“, sagte der Politologe im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Zwar hatte der Bund kürzlich bei einem Gipfeltreffen in Berlin eine Milliarde Euro zusätzlich für die Versorgung von Flüchtlingen im laufenden Jahr zugesagt. Doch die Kommunen beklagten auch danach angesichts der Krisen bei Unterbringung und Integration eine „Vertagung drängender Probleme“, denn dauerhafte Lösungen lägen noch nicht auf dem Tisch. Darüber soll in Arbeitsgruppen weitergesprochen und endgültig im November entschieden werden.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine machen seit dem russischen Angriff im Februar 2022 den weit überwiegenden Anteil der Geflüchteten aus. Allerdings wächst auch die Zahl Schutzsuchender aus anderen Kriegs- und Krisenregionen im regulären Asylsystem, für die Länder und Kommunen aufkommen. „Die Antragszahlen im ersten Quartal sind um 80,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen“, bilanzierte Luft. „Im ersten Quartal 2023 stellten Asylbewerber mehr Asylanträge in Deutschland als in allen übrigen EU-Staaten zusammen.“

Auch angesichts dieser Größenordnungen könne man eine gelingende Integration vergessen, warnte Luft. „Das funktioniert nicht, das ist nicht sozial verträglich.“ Zudem sei das bisherige System ungerecht, weil es die verletzlichsten Personengruppen benachteilige, „nämlich die Menschen, die die Zuwanderung aus physischen, psychischen und finanziellen Gründen gar nicht schaffen“.

Deshalb setzt Luft dem bisherigen System das Modell fest vereinbarter Kontingente entgegen. „Wobei das Angebot wohl immer kleiner sein wird als die Nachfrage. Aber immerhin: Es können dann gemeinsam mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR Auswahlkriterien festgelegt werden, die das Ziel haben, die Personen zu übersiedeln, die am meisten Hilfe benötigen.“ Im Falle der EU müsste man sich dann einigen, wie viele Menschen aufgenommen werden sollten.

„Das wäre der Systemwechsel, der dafür sorgt, dass nicht nur die Stärksten durchkommen“, bekräftigte Luft. Alles andere sei wenig realistisch, so auch der Vorschlag von Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. „Das hat schon 2015/2016 nicht funktioniert.“ Und solange irreguläre Migration etwa über Duldungen oftmals in ein langfristiges Bleiberecht münde, weil Rückführungen meist nicht durchgesetzt würden, werde sich an der Situation grundsätzlich nichts ändern: „Der Staat ist einfach überfordert.“

Siegen/Mannheim (epd). Deutschland schneidet nicht gut ab, wenn es um die Koordinierung von Gesundheitsversorgung und Pflege geht. Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Siegen und des Mannheimer Zentrums für europäische Sozialforschung herausgefunden. Für ihre Untersuchung haben sie die Situation in Deutschland, Schweden, den Niederlanden und der Schweiz verglichen, wie die Universität Siegen am 22. Mai mitteilte. „Deutschland kommt dabei am schlechtesten weg - es fehlt an funktionierenden Strukturen, qualifiziertem Personal und klaren Zuständigkeiten“, schreiben die Autoren.

Die Forscher führen in ihrer Studie ein Beispiel aus dem Alltag an: Eine Seniorin erleidet einen Oberschenkelhalsbruch. Nach der stationären Behandlung im Krankenhaus möchte sie gerne weiter selbstständig in der eigenen Wohnung leben. Dazu benötigt die Patientin jedoch auf unbestimmte Zeit professionelle Hilfe. Dann muss innerhalb kürzester Zeit das komplette Alltagsleben neu organisiert werden. „In keinem der drei Vergleichsländer sind Patienten und ihre Familien so sehr auf sich gestellt wie in Deutschland“, kritisieren die Wissenschaftler.

„In Deutschland ist es in erster Linie Aufgabe der Patientinnen und Patienten sowie ihrer Angehörigen, notwendige Pflegeleistungen nach einem Krankenhausaufenthalt zu organisieren“, erklärte der Siegener Gesundheitssoziologe und Leiter der Studie, Claus Wendt. Die einzige Schnittstelle zwischen stationärer und ambulanter Versorgung sei das Entlass-Management der Krankenhäuser. Jedoch stehe dort häufig zu wenig Zeit zur Verfügung. Wendt nannte daher „das deutsche System für alle Beteiligten eine Zumutung“.

In den Niederlanden und in Schweden gebe es dagegen "ein klares Hausarzt-System. Das heißt: Jeder Patient und jede Patientin ist dort in die Liste eines Hausarztes oder einer Hausärztin eingetragen. Die Ärzte sind für die Einweisung ins Krankenhaus zuständig - und werden informiert, sobald die Entlassung ansteht. Sie seien eng in die Organisation der notwendigen Pflegeleistungen eingebunden und übernähmen die Koordination mit dem Krankenhaus, berichtete Wendt.

Neben den Hausärztinnen und -ärzten seien in anderen Ländern auch die Kommunen in die Koordination von Pflegeleistungen eingebunden. So unterstützten in der Schweiz die Kommunen ältere Menschen darin, Pflegeleistungen und Dienste wie Einkäufe, Essen auf Rädern oder Behördengänge zu organisieren.

Um die Situation für Patienten und ihre Angehörigen in Deutschland zu verbessern, empfiehlt Wendt den Aufbau größerer Strukturen: Ambulante Medizinische Versorgungszentren und große Krankenhauszentren könnten mehr Aufgaben bei der Koordination von Pflegeleistungen übernehmen. Auch müssten die Kommunen stärker eingebunden werden.

Für die Studie führten die Forscherinnen und Forscher nach den Angaben in den vier Ländern 50 Interviews mit Organisationen und Akteuren aus dem Pflegesektor - davon 17 in Deutschland, 15 in den Niederlanden, zehn in Schweden und acht in der Schweiz. Außerdem wurden die jeweiligen institutionellen Voraussetzungen erhoben.

Berlin (epd). Das Bundeskabinett hat am 24. Mai den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der hochschulischen Pflegeausbildung und zu Erleichterungen bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse in der Pflege beschlossen. Danach sollen Studierende in der Pflege zukünftig für die gesamte Dauer ihres Studiums eine angemessene Vergütung erhalten. Zudem würden Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegefachkräfte vereinheitlicht und vereinfacht, heißt es in einer Mittteilung des Bundesfamilienministeriums.

„Wir machen das Pflegestudium attraktiver, denn die Studierenden sollen zukünftig eine Vergütung erhalten“, sagte Ministerin Lisa Paus (Grüne). Zudem profitierten die Ausbildungseinrichtungen: Auch ihre Kosten werden - wie bei der beruflichen Ausbildung - über Ausbildungsfonds zurückerstattet. So fördere man die Bereitschaft der Einrichtungen, mehr Studierende auszubilden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte, die hochschulische Pflegeausbildung spiele eine wichtige Rolle für die Weiterentwicklung und Aufwertung der Pflegeberufe. „Studierende sollten aber auch den finanziellen Freiraum haben, um sich ganz auf das Studium konzentrieren zu können und nicht noch nebenbei arbeiten zu müssen.“

Der Entwurf sieht im Einzelnen folgende Regelungen vor: Mit Übergangsvorschriften soll sichergestellt werden, dass diejenigen, die auf Grundlage der bisherigen Regelungen eine hochschulische Pflegeausbildung begonnen haben, für die verbleibende Studienzeit ebenfalls eine Ausbildungsvergütung erhalten, ohne dass ihr Studium neu organisiert werden muss. Auch soll die Finanzierung des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung in das bestehende Finanzierungssystem der beruflichen Pflegeausbildung integriert werden. Dabei wird die hochschulische Pflegeausbildung als duales Studium ausgestaltet und künftig auch ein Ausbildungsvertrag vorgesehen.

Den Angaben nach werden Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegefachkräfte vereinheitlicht und vereinfacht, insbesondere durch bundesrechtliche Regelung des Umfangs und der erforderlichen Form der vorzulegenden Unterlagen. Zudem soll die Möglichkeit geschaffen werden, auf eine umfassende Gleichwertigkeitsprüfung, zugunsten einer Kenntnisprüfung oder eines Anpassungslehrgangs, zu verzichten.

Und: Neben den bisherigen Berufsbezeichnungen „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“ kann zukünftig eine geschlechtsneutrale Berufsbezeichnung „Pflegefachperson“ gewählt werden. Dies gilt entsprechend für Personen, die bereits über eine Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter:

Berlin (epd). Der Ausbildungsmarkt stagniert weiter auf Krisenniveau, wie der am 23. Mai vorgestellte Berufsbildungsbericht zeigt. Zwar stieg demnach im Jahr 2022 die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge leicht um 0,4 Prozent auf 475.100. Doch im Vergleich zu 2019, vor der Coronapandemie, waren es im vergangenen Jahr fast zehn Prozent weniger neue Ausbildungsverträge. Der Bericht wurde am 24. Mai erstmalig im Parlament beraten.

Das Angebot an Ausbildungsstellen ist demnach seit dem Corona-Einbruch 2020 auch im vergangenen Jahr wieder etwas gewachsen und lag bei 544.000. Das ist im Vergleich zu 2021 ein Plus von 1,4 Prozent. Die Nachfrage nach Lehrstellen hingegen sank um ein Prozent. Den offenen Ausbildungsstellen standen 535.000 Bewerberinnen und Bewerber gegenüber, so der Bericht.

Insgesamt 68.900 Lehrstellen blieben 2022 unbesetzt. Das sind laut Berufsbildungsbericht neun Prozent mehr als im Vorjahr und fast 30 Prozent mehr als 2019 - ein neuer Höchststand. Gleichzeitig konnten 22.700 junge Menschen, die an einer Ausbildung interessiert waren, keinen Platz finden. Die Zahl dieser unversorgten Bewerber sank im Vergleich zu 2021 um 7,8 Prozent. 37.700 junge Menschen fanden eine Alternative , wie etwa einen weiteren Schulbesuch oder einen Studienplatz.

Erstmalig sei der „Anteil unbesetzter Stellen am betrieblichen Angebot“ höher gewesen als der „Anteil noch suchender Bewerberinnen und Bewerber“, heißt es im Bericht. Allerdings bestünden über Regionen und Berufe hinweg deutliche Unterschiede.

Eine besondere Herausforderung für den Ausbildungsmarkt sieht die Bundesregierung in der weiter sinkenden Ausbildungsnachfrage junger Menschen. Betriebe seien folglich mit „immer größeren Schwierigkeiten bei der Besetzung ihrer Ausbildungsstellen konfrontiert“, schreibt sie im Bericht.

Zudem verweist sie auf die demografische Entwicklung: Die Zahl junger Menschen, die 2022 die allgemeinbildenden Schulen verlassen habe, sei erneut gesunken - gemäß der Prognosen der Kultusministerkonferenz um 4,7 Prozent im Vergleich zu 2019. Ein Tiefstand der Schulabgängerzahlen sei 2026 zu erwarten - und damit eine erneute Verschärfung des Problems.

Berlin (epd). Vor der Verabschiedung des Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetzes am 26. Mai im Bundestag haben sich mehrere Sozial- und Fachverbände erneut für weitere Reformen ausgesprochen. „Wir erwarten, dass Minister Lauterbach das Kapitel 'Pflegereform' damit für diese Legislaturperiode nicht ad acta legt, sondern zeitnah die Themen aufgreift, die diesmal hinten runtergefallen sind“, sagte Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa am 23. Mai in Berlin. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) kritisierte, die Pflegekosten würden für Angehörige und Betroffene nicht gesenkt.

Das sieht auch die Caritas so. Als Folge des aktuellen Gesetzes hätten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen das Nachsehen. „Die Chance auf einen großen Schritt wird mit diesem Kompromissvorschlag verspielt“, so die Präsidentin.

Dass es nun ein Entlastungsbudget gebe, das Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege vereine, sei zwar zu begrüßen, komme jedoch zum 1. Juli 2025 viel zu spät und werde auch noch durch Kürzung bei der geplanten Dynamisierung der Pflegeleistungen finanziert. „Gut, dass wenigstens Familien mit Kindern mit Behinderungen bereits ab 2024 davon profitieren können“, betonte Welskop-Deffaa. Ein nachhaltig tragfähiges Pflegesystem aber sehe anders aus. Die jetzt umgesetzten Vorhaben bleiben nach ihrer Meinung weit hinter den geplanten Änderungen im Koalitionsvertrag zurück.

So lasse die jetzige Pflegereform auch die Regulierung der 24-Stunden-Pflege außen vor. Es gebe noch keine Antwort auf die Frage nach fairen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Rund-um-die-Uhr-Pflege in privaten Haushalten.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) warnte, dass sich Pflegebedürftige künftig die Pflege trotz der Reform nicht mehr leisten können. Präsident Bernd Meurer sagte am 24. Mai: „Wenn Minister Lauterbach sein aktuelles Gesetz als eine große Reform anpreist, dann hofft er, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen der Grundrechenarten nicht mächtig sind.“ Die minimale Anhebung der Leistungsbeträge gleiche noch nicht einmal die Kostensteigerung der letzten Jahre aus. „Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müssen nach wie vor die bittere Entscheidung treffen, wie viel Körperpflege oder wie viele Tage in der Tagespflege sie sich überhaupt noch leisten können“, so Meurer. Wichtige Entlastungen würden wegbrechen.

Zudem ignoriere Lauterbach die wirtschaftlichen Schwierigkeiten vieler Pflegeeinrichtungen. Längst sei die Versorgungssicherheit in vielen Regionen Deutschlands nicht mehr gegeben. „Pflegebedürftige und ihre Angehörigen finden nicht mehr die Versorgung, die sie wollen und brauchen. Die Ampel-Koalition zeigt kein Interesse daran, die Pflege zukunfts- und demografiefest aufzustellen“, rügte der Verbandschef.

Die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, rügte das Gesetz ebenfalls als nicht ausreichend. „Bei diesem Gesetzentwurf hat man den Eindruck, dass sich die Pflege in Deutschland in einem Prozess des finanziellen Aushandelns, des Pokerns und Feilschens befindet. Dringend notwendige Verbesserungen unterbleiben weitestgehend. Auf die Zukunft ist eine solche Pflegepolitik nicht gebaut“, bemängelte Vogler am 25. Mai in Berlin. Das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz sei ein Versuch, zu retten, was wir übermorgen gar nicht mehr mit der vorhandenen Pflegeversicherung gestemmt bekommen: „Das ist kein Gesetz, das die Versorgung sichert.“

Die Präsidentin forderte, das System nachhaltig zu stabilisieren. „Verabschiedet wird jetzt dagegen eine nur kurzfristige, notdürftige Rettung des Systems, um dieses am Laufen zu halten.“ Sie vermisse eine politisch durchdachte Strategie für ein funktionierendes Gesundheitssystem. „Das wenig nachhaltige Handeln von heute holt uns spätestens in fünf Jahren ein. Dann ist der Kipppunkt erreicht“, so Vogler.

Die Lebenshilfe wertete es als Erfolg ihrer Lobbyarbeit, dass das Entlastungsbudget nun doch wieder im Gesetz steht. Aber, so die Vorsitzende Ulla Schmidt: „Mehr als bedauerlich ist jedoch der Kuhhandel: Mit der Finanzierung des Entlastungsbudgets, des gemeinsamen Jahresbetrages für die Verhinderungs- und die Kurzzeitpflege für häuslich gepflegte Menschen geht nämlich die Kürzung der geplanten Erhöhung der ambulanten Pflegeleistungen einher.“ Statt wie bisher vorgesehen, würden diese Leistungen 2025 nun lediglich um 4,5 statt um 5 Prozent steigen. „Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass in einer nächsten Reformstufe die ambulanten Pflegeleistungen in angemessenem Umfang angehoben werden und dass künftig auch Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben, von diesen Leistungen nicht mehr ausgeschlossen sind“, forderte Schmidt.

Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) forderte den Bundestag auf, die Vorschläge der Bundesländer, private Anbieter von Pflegediensten stärker zu regulieren, zu ignorieren. „Mit ihrem Pflege-Sozialismus gefährden die Länder die Versorgung“, warnte Präsident Thomas Greiner. „Die Bundesländer haben die Aufgabe, eine ausreichende Zahl an Heimplätzen zu garantieren und die Investitionskosten zu übernehmen. Aber statt endlich ihren Job zu machen, damit alle Pflegebedürftigen gut versorgt und untergebracht werden können, werfen sie den Heimen weitere Knüppel zwischen die Beine.“

Mit einer Kennzeichnungspflicht privater Pflegeeinrichtungen und einem Register zur Offenlegung nachgelagerter Inhaberstrukturen würde kein einziger zusätzlichen Heimplatz geschaffen. Greiner: „Wenn die Länder mit derselben Tatkraft und Entschlossenheit in die Pflege investieren würden, mit der sie die privaten Heimbetreiber dämonisieren, hätten wir nicht diese Versorgungsengpässe in der Pflege.“

Bexbach, Saarbrücken (epd). Bewohner Günter Lill ist voll des Lobes für die Betreuung im Seniorenheim Höcherberg im saarländischen Bexbach: „Wenn das Pflegepersonal 10.000 Euro pro Monat verdienen würde, wäre das noch zu wenig“, sagt er. Das Einkommen ist für viele Altenpfleger inzwischen gar nicht mehr das größte Problem, vielmehr leidet die Branche vor allem unter dem schlechten Image ihres Jobs sowie den belastenden Arbeitsbedingungen und macht sich Nachwuchssorgen.

Nach Angaben der Saarländischen Pflegegesellschaft (SPG) liegt die Ausbildungsvergütung schon im ersten Jahr mit mehr als 1.100 Euro im Monat inzwischen höher als in allen anderen Branchen. Eine Pflegefachfrau verdiene zwischen 2.600 und 3.000 Euro brutto im Monat - ohne Nacht-, Feiertags- und sonstige Zuschläge. Es müsse deutlicher das Positive an dem Beruf hervorgehoben und nicht immer wieder die „alte Mär“ von der schlechten Bezahlung heruntergeleiert werden, sagt der SPG-Vorsitzende, Holger Wilhelm.

Vielen examinierten Altenpflegern mache bisweilen der schlechte Ruf zu schaffen „Ach, alten Menschen den Arsch abwischen, das ist nichts für mich“, bekomme sie oft zu hören, wenn sie im Privaten nach ihrem Beruf gefragt werde, berichtet die examinierte Altenpflegerin Lisa Martin.

Ähnliche Erfahrungen hat eine Pflegedienstleiterin in einem Heim im Raum Merzig bei Ausbildungsmessen gemacht. Die 63-Jährige ist seit 30 Jahren im Beruf. Ihren Namen und den Ort der Einrichtung will sie in Absprache mit ihrem Chef nicht gedruckt sehen. Sie habe festgestellt, dass die meisten Berufseinsteiger heutzutage weniger ihre Motivation aus dem Bedürfnis zögen, mit Menschen zu arbeiten. „Nur noch wenige Jüngere zeigen wirkliche Empathie.“ Viele wollten einfach eine Lehre und danach ihren Job absolvieren und stiegen später wieder aus.

Auch Leiharbeit in der Pflege sieht die 63-Jährige skeptisch, die vor drei Jahren die Pflegedienstleitung in ihrem Heim übernommen hat. Der Einsatz von Zeitarbeitern sei sehr teuer. Außerdem blieben solche Mitarbeiter höchstens vier Wochen im Betrieb, müssten aufwendig eingearbeitet werden und wollten oft nur unter der Woche Frühschichten machen, was in dem Rund-um-die-Uhr-Betrieb in einem Pflegeheim eigentlich gar nicht gehe.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant derzeit den Einsatz von Leiharbeitern in Seniorenheimen durch Verbot der Übernahme der zusätzlichen Kosten durch die Pflegeversicherung einzuschränken. Hintergrund ist, dass Zeitarbeitsfirmen reguläre Pflegekräfte zunehmend mit dem Versprechen höherer Löhne und besserer Arbeitsbedingungen abgeworben haben. Nach Ansicht von SPG-Geschäftsführer Jürgen Stenger ist das wenig zielführend. So sei es sinnvoller, Listen zu erstellen, wann Leiharbeit erlaubt und wann verboten sei.

Den Pflegekräften macht zudem der Papierkram zu schaffen. Es gebe keinen anderen Berufszweig, in dem es mehr Vorschriften gebe als in der Pflege, sagt die Pflegedienstleiterin aus dem Raum Merzig. „Früher hatte man sehr viel mehr Zeit für die Menschen.“ Die Pflege sei nur mithilfe von Pflegeassistenten zu schaffen, zu denen sich auch alle Hauptschüler zwei Jahre lang ausbilden lassen müssen, bevor sie die dreijährige Fachausbildung beginnen können. Von den 58 Altenpflegern in dem Heim im Raum Merzig seien nur 14 Fachkräfte, die übrigen Assistenten.

Nach Beobachtung der Pflegedienstleiterin hat die Zahl der intensiverer Pflege bedürftigen Menschen zugenommen. „Viele alte Menschen bleiben heute länger zu Hause und ziehen nur ins Heim, wenn es gar nicht mehr anders geht.“

Berlin (epd). In den fortlaufenden Verhandlungen zwischen Bund und Ländern bei der geplanten Krankenhausreform hat sich die Diakonie mit einem Forderungskatalog zu Wort gemeldet. In sieben Thesen fordert der Sozialverband Nachbesserungen an den bisher bekannt gewordenen Plänen. Zu den gewünschten Korrekturen gehört die Sicherung des regionalen Bedarfs an Kliniken, das Angebot von gebündelten Leistungen sowie der barrierefreie Ausbau von Krankenhäusern. epd sozial dokumentiert die Forderungen, die das Ziel einer guten Versorgung auch der Schwächsten haben:

1. Mehr Krankenhausplanung - aber Orientierung am regionalen Bedarf

2. Krankenhausleistungen besser finanzieren - aber nicht rationieren

3. Leistungen bündeln - aber nicht schematisch

4. Wohnortnahe Versorgung erhalten - aber intelligent

5. Notfallzentren einrichten - aber auch psychiatrisch-psychosoziale Krisendienste

6. Krankenhäuser umgestalten - aber dabei an pflegebedürftige Menschen denken

7. Krankenhäuser umbauen - aber barrierefrei und inklusiv

Berlin (epd). Nach dem gescheiterten Gespräch der Gesundheitsminister des Bundes und der Länder am 23. Mai pocht der Evangelische Krankenhausverband auf weitere Verhandlungen, um Eckpunkte für die Krankenhausreform zu beschließen. „Die Krankenhäuser sind durch Inflation und Lohnsteigerungen in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und brauchen dringend Planungssicherheit“, heißt es in einer Mitteilung vom 24. mai. Das vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegte Papier sei eine gute Ausgangsbasis, „damit eine Transformation der Krankenhauslandschaft gelingen kann“, sagte Verbandschef Christoph Radbruch.

Die vorgenommene Entkoppelung von Leistungsgruppen und Level der Krankenhäuser ermögliche es den Ländern, eine bedarfsgerechte Versorgungslandschaft zu planen. Jetzt komme es darauf an, die Strukturvorgaben für die einzelnen Leistungsbereiche praxistauglich und so flexibel festzulegen, dass regionale Besonderheiten berücksichtigt werden könnten, so Radbruch.

Mit einem eigenen Level für Fachkliniken nähmen die Eckpunkte des Ministeriums die wichtige Rolle dieser Häuser für die Versorgung kranker Menschen auf. „Wir begrüßen es, dass nicht nur Kliniken, die sich auf bestimmte Krankheitsbilder spezialisieren, sondern auch Krankenhäuser, die sich auf besonders vulnerable Patientengruppen, wie zum Beispiel behinderte Menschen, konzentrieren, weiterhin ihren wichtigen Beitrag zur Krankenversorgung leisten können.“

Die Vorschläge zu den ambulant-stationären Zentren, den sogenannten Level-1i-Krankenhäusern, seien leider noch nicht konkret genug, damit Krankenhausträger solche Einrichtungen planen können. Es sei nicht eindeutig genug beschrieben, welchen Versorgungsauftrag diese Kliniken haben und wie sie in die Versorgungsketten eingebettet würden. „Die restriktive Vorgabe, dass fast ausschließlich bestehende Krankenhäuser in Häuser des Levels 1i umgewandelt werden sollen, erweckt den Eindruck, dass es nur darum geht, lokalpolitische Proteste bei der Schließung von Krankenhäusern zu verhindern“, betonte Radbruch.

Berlin (epd). Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) fordert, bei der geplanten Krankenhausreform in jeder Klinik Palliativangebote zu ermöglichen. „Der Bedarf an Palliativversorgung wird in Zukunft noch erheblich steigen, während bereits jetzt eine palliativmedizinische Unterversorgung in deutschen Krankenhäusern deutlich spürbar ist“, sagte Präsidentin Claudia Bausewein am 23. Mai in Berlin. Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Bisher bieten nach ihren Worten nur 17 Prozent aller Kliniken eine Palliativstation für erwachsene Palliativpatient:innen und lediglich 4 Prozent einen multiprofessionellen Palliativdienst zur Unterstützung von schwerkranken und sterbenden Menschen auf weiteren Stationen an.

Die Fachgesellschaft sieht die anstehende Krankenhausreform, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant, als Chance, in Krankenhäusern auf drei beschriebenen Leveln das fachliche Angebot von Palliativbeauftragten, Palliativdiensten und Palliativstationen klug zu kombinieren. So lasse sich eine wohnortnahe spezialisierte Palliativversorgung in allen Einrichtungen gewährleisten, sagte Verbandsvize Oliver Maier.

In der Stellungnahme des DGP zu den Reformplänen heißt es: „Entscheidend für die Palliativbetreuung sind neben Prognose und Diagnose die Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen. Menschen brauchen die Gewissheit, dass sie in ihrer letzten Lebensphase nicht allein sind, sondern in jeder Hinsicht gut behandelt, versorgt und begleitet werden.“

Versorgungsgerechtigkeit am Lebensende bedeute deshalb, dass palliative Kompetenz sowohl für Kranke mit fortgeschrittenen onkologischen als auch mit internistischen, neurologischen und weiteren Erkrankungen vorgehalten werden müsse - und das in Krankenhäusern sämtlicher Level von der Grund- bis zur Maximalversorgung. Ziel dabei ist, dass Patient:innen nicht nur Symptomlinderung und mit ihren Familien Unterstützung und Lebensqualität erfahren, sondern dank eines sinnvoll verschränkten stationären und ambulanten Angebots auch gut begleitet im eigenen Zuhause sterben dürfen, sollte dies ihr Wunsch sein.

Zugleich spricht sich ein Bündnis von Verbänden, Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung dafür aus, bei der Reform die Behandlung von Patienten mit Einschränkungen zu verbessern. Bisher würden bei ihnen Krankheiten oft zu spät erkannt und behandelt, weil Besonderheiten nicht bekannt und die Gesundheitsversorgung nicht auf sie eingestellt seien, heißt es in einer Mitteilung vom 23. Mai.

Deshalb müsse das Gesundheitssystem insgesamt barrierefrei werden, zum Beispiel mit Untersuchungsmöglichkeiten für Menschen mit mehrfacher Behinderung oder mit mehr Informationen in Leichter Sprache. Darüber hinaus sind dem Bündnis zufolge spezialisierte Stationen oder Abteilungen erforderlich, in denen Ärztinnen und Ärzte, Pflegende und therapeutische Fachkräfte mit entsprechender Erfahrung und Kompetenz arbeiten.

Bad Bergzabern (epd). Hiba Rasched legt ein Bündel Papiere auf den Tisch: Briefe vom Jobcenter, Leistungsbescheide und ein Antrag auf Lernmittelfreiheit, den ihre kleine Tochter wochenlang im Schulranzen herumtrug. „Die Frist ist schon vorüber“, sagt Kerstin Ledtermann, die im „Haus der Familie“ der evangelischen Kirchengemeinde Bad Bergzabern für die Migrationsberatung zuständig ist. Die junge Mutter aus dem Irak, die kaum Deutsch versteht, kann die Post nicht lesen. „Frau Kerstin hilft viel“, sagt sie.

„Wir sind alles Schwestern“, antwortet Kerstin Ledtermann und lacht. Zahlreiche andere Migranten, vor allem aus arabischen und afrikanischen Ländern, warten schon, bis sie an der Reihe sind. Nebenan in der Küche wird das Essen für Menschen mit schmalem Geldbeutel zubereitet: Es gibt Tortellini-Auflauf mit Salat und zum Nachtisch ein Eis. Zweimal in der Woche wird zur „Mahlzeit“ eingeladen, sagt Hausleiterin Helga Schreieck.

Die Beratung für Migranten und Flüchtlinge und das Mittagessen für Bedürftige sind nur zwei von zahlreichen Projekten, die ein engagiertes Team aus einigen Haupt- und vielen Ehrenamtlichen seit Jahren unter dem Dach des „Hauses der Familie“ anbietet. Die Protestantinnen und Protestanten in der südpfälzischen Kurstadt in der Nähe zur Grenze nach Frankreich setzen einen klaren Schwerpunkt in der Gemeinwesenarbeit, erzählt Dekan Dietmar Zoller. „Wir knüpfen am Netz der Nächstenliebe, damit niemand durch die Maschen fällt“, zitiert er das Motto seiner Gemeinde.

Immer mehr Pfälzer Kirchengemeinden geben sich, wie schon länger auch in Pirmasens, Kaiserslautern und Ludwigshafen, ein diakonisches Profil. Sie wollen für die Menschen in ihrer Nachbarschaft da sein und mit Rat und Tat helfen. Man müsse verstärkt „Kirche für andere“ sein und die Menschen mit ihren Bedürfnissen wahrnehmen, sagt die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst. Markus Jäckle, der landeskirchliche Diakoniedezernent, appelliert: „Wir müssen wieder diakonischer werden.“ Die Gesellschaft messe die Kirche daran, was sie für arme, alte, kranke und behinderte Menschen tue.

Im seit 2009 bestehenden „Haus der Familie“ wird die tätige Nächstenliebe für die Stadt Bad Bergzabern und ihr Umland mit insgesamt rund 25.000 Einwohnern vorbildlich umgesetzt: Dessen Türen stehen offen für alle Menschen, ohne Ansehen von Alter, Religion oder Herkunft. Dort und in der Stadt verstreut gibt es etwa ein Begegnungscafé, Sprachkurse, Angebote für Senioren, Hausaufgabenhilfe, eine Kleiderkammer, ein Möbellager und eine Fahrradwerkstatt. Seit einiger Zeit helfen Ehrenamtliche im „Büro Lichtblick“, wenn Menschen der Papierkram über den Kopf wächst.

Ende 2024 soll ein neues „Zentrum für Zusammenleben und Nachhaltigkeit“ bezogen werden, in dem dann viele der diakonischen Angebote zusammengefasst sind. Rund 3,4 Millionen Euro investiert die Kirchengemeinde in den Umbau einer alten Druckerei, informiert Dekan Zoller. 1,7 Millionen davon erhält sie über Fördermittel. Bei der Finanzierung ihrer Arbeit sei die Kirchengemeinde weitgehend auf sich selbst, auf öffentliche Gelder, Sponsoren oder Spenden angewiesen, erzählt der Dekan. Wichtig sei die Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen Akteuren und Behörden, um den Menschen schnell helfen zu können.

Die ehrenamtlichen Helfer seien der „größte Schatz“, den man pflegen müsse, betont Hausleiterin Schreieck. Auch Kirchendistanzierte wie der 70-jährige Lutz Fery packen mit an: Im Projekt „Umschwung“ für Senioren veranstaltet er PC-Kurse für Anfänger. „Ich gebe etwas 'rein und bekomme etwas zurück“, erklärt Fery, warum er noch immer dabei ist.

Für viele Menschen ist das „Haus der Familie“ eine wichtige Anlaufstelle. Christian Gölter ist mit seinem Elektromobil zum Mittagstisch gefahren. Ein bis zwei Mal in der Woche komme er vorbei, erzählt der beinamputierte Mann. „Das ist super für Leute, die wenig Geld haben“, sagt er.

Vor allem könne man im kirchlichen Haus auch andere Menschen treffen, betont eine Frau, die gemeinsam mit einer Freundin am Tisch sitzt. Sie ist psychisch krank, alleinstehend und arbeitslos. Für sie sei es eine „Hemmschwelle, auf andere Menschen zuzugehen“, erzählt sie leise. Als Arbeitssuchende sei sie „oft nur eine Nummer“, klagt sie sie. „Hier aber sehen sie mich.“

Düsseldorf (epd). 17,4 Prozent der Kinder in Schullen in Brennpunkten haben zuvor keinen Kindergarten besucht und 22 Prozent der Schülerinnen und Schüler bleiben ein Jahr und länger als normal in der Grundschule, so die Erhebung der Wübben Stiftung Bildung. Sprachdefizite und psychosoziale Probleme sind die Folgen. „Diese Schulen sind keine schlechten Schulen, aber dort bündeln sich alle Probleme der Nachbarschaft“, sagt Markus Warnke und gibt Einblick in den schulischen Alltag. Die Fragen stellte Dirk Baas.

epd sozial: Herr Warnke, Sie haben wie viele andere Experten, die mit Fragen der Migration vertraut sind, gespannt auf den Flüchtlingsgipfel in Berlin geschaut. Was war als Bildungsfachmann Ihre erste Reaktion auf die doch überschaubaren Ergebnisse?

Markus Warnke: Wir haben einen Tag nach dem Flüchtlingsgipfel das zehnjährige Bestehen unserer Stiftung gefeiert, auf dem NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ein Grußwort gesprochen und darin eingestanden hat, dass ein solcher Gipfel zum Großteil sehr weit von der Realität stattfindet. An den Schulen würde ein wichtiger Teil der Integration stattfinden. Recht hat er. Zu diesem zentralen Punkt gab es aber keine Vereinbarungen.

epd: Also wird sich die Lage in den Schulen, in die besonders viele Flüchtlingskinder gehen, wohl nicht so schnell verbessern?

Markus Warnke: In Nordrhein-Westfalen wurden bislang 44.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in die Schulen aufgenommen. Oftmals konzentriert sich der Zuzug der Familien an bestimmten Standorten, die auch schon vorher stark belastet waren, einfach weil es dort bezahlbaren Wohnraum gibt. Vor kurzem erzählte mir ein Schulleiter einer großen Grundschule mit über 400 Schülerinnen und Schülern aus dem Ruhrgebiet, dass er innerhalb eines Schuljahres 80 geflüchtete Kinder aus der Ukraine aufgenommen hat. Diese Schule platzte schon vorher aus allen Nähten, das Lehrerkollegium ist nicht vollständig besetzt. Die Hilfsbereitschaft des Lehrerkollegiums stößt dann doch an Grenzen.

epd: Reden wir über die Lage an den Schulen in sozialen Brennpunkten. Sie haben gerade eine neue Untersuchung vorgelegt. Was sind die zentralen Ergebnisse?

Markus Warnke: Wir haben nach den spezifischen Herausforderungen dieser Schulen gefragt. Was macht eigentlich eine Schule im Brennpunkt aus? Neben der mangelnden Ausstattung, insbesondere mit fachlich geeignetem Personal, sind für mich die Ergebnisse zu den Ausgangslagen der Kinder gravierend. Etwa drei Viertel der von uns befragten 150 Schulleitungen geben an, dass die Schülerinnen und Schüler große Unterstützungsbedarfe bei Sprachkompetenzen, Fachkompetenzen und in der sozial-emotionalen Entwicklung haben. 17,4 Prozent der Kinder haben vor der Schule keinen Kindergarten besucht und 22 Prozent der Schülerinnen und Schüler bleiben ein Jahr und länger als normal in der Grundschule.

epd: Wie kommentieren die Schulleitungen diese Daten?

Markus Warnke: Die überwältigende Mehrheit der Schulleitungen gibt an, dass die Lehrpläne für ihre Kinder nicht passen und sie die Unterrichtmaterialien, wie etwa die Bücher nicht nutzen können. Diese Schulen sind keine schlechten Schulen, aber dort bündeln sich alle Probleme der Nachbarschaft.

epd: Sie haben acht Schulleitungen aus vier Bundesländern gebeten, ihre Ideen für eine bessere Unterstützung der Schulen im Brennpunkt aufzuschreiben. In der entstanden ist die Publikation „Chancen schaffen: Zur Situation von Schulen im Brennpunkt“. Wie lauten die Vorschläge?

Markus Warnke: Zunächst war für alle wichtig zu sehen, dass die Probleme, aber eben auch die Ideen, was dagegen getan werden kann, in den Bundesländern vergleichbar waren. Der zentrale Gedanke besteht darin, dass die Ungleichheit in den Ausgangslagen der Schulen berücksichtigt werden muss, und dass es eine gezieltere, datenbasierte Steuerung von Ressourcen geben muss. Die konkreten Vorschläge beziehen sich etwa auf eine frühzeitige sprachliche und motorische Förderung mit einer obligatorischen Vorschule. Dann wird eine sozialindexbezogene und faire Personalzuweisung vorgeschlagen sowie mehr Flexibilität bei der Umsetzung der Curricula und ein eigenverantwortliches Chancenbudget, wie es im Startchanden-Programm der Ampel vorgesehen ist.

epd: Traumatisierte Schüler, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, fehlende Unterstützung durch Eltern, die kein deutsch sprechen: Das sind Herausforderungen, die die Schulen gar nicht lösen können. Was müsste hier verbessert werden?

Markus Warnke: Der Umgang mit traumatisierten Kindern ist an den von uns befragten Schulen nicht untypisch. Danach haben wir die Schulen ebenfalls befragt. Herausgekommen ist, dass mehr als jedes vierte Kind traumatische Erfahrungen gemacht hat. Die gute Nachricht ist, dass viele Schulen im Brennpunkt also grundsätzlich wissen, wie sie damit umgehen müssen.

epd: Das ist gut, dürfte aber nicht reichen ...

Markus Warnke: Stimmt. Es bräuchte vor allem mehr geschultes Personal, wie Schulsozialarbeiter oder Schulpsychologen. Und das ist die schlechte Nachricht, denn daran fehlt es. Auch die Zusammenarbeit mit Eltern ist herausfordernd und ressourcenintensiv. Das Konzept der in Nordrhein-Westfalen entwickelten Familiengrundschulzentren ist ein wirksamer Ansatz, um Eltern für die Kooperation zu gewinnen. Weit über 150 dieser Schulen mit einer ausgeprägten Elternarbeit entwickeln sich zu Familienzentren weiter. Es gibt bereits weitere Bundesländer, in denen dieses Konzept erprobt wird. Jetzt braucht es nur den Mut und dann auch die finanziellen Mittel, diese Ansätze in die Fläche zu bringen.

epd: Im föderalen System liegt die Zuständigkeit für die Schulen bei den Ländern. Wie bewerten Sie deren Sicht auf diese speziellen schulischen Nöte? Fehlt nicht nur das Geld, sondern auch die Einsicht in Änderungsbedarf?

Markus Warnke: Die Einsicht dafür ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Woran es durchweg mangelt, ist die Bereitschaft, in einem viel stärkerem Umfang Daten zu nutzen, die nicht nur die Schulqualitäten, sondern auch die Wirksamkeit von Unterrichtskonzepten überprüft.

epd: Was kann das bringen?

Markus Warnke: Nehmen wird Kanada als Beispiel. Hier werden diese Daten systematisch erfasst. Dort werden auch Daten zur Belastungssituation und zum Entwicklungsstand der Schulen zur gezielten Steuerung von Personal und Geld genutzt. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sofort mehr Geld für Bildung fordern, sondern zunächst ein genaueres Hinsehen. Das bedeutet Transparenz über nachvollziehbare Kriterien. Erst dann wird deutlich, wo es an was fehlt und wieviel Geld tatsächlich fehlt. Die Gießkanne haben wir zu lange über die deutschen Schulen ausgeleert. Es braucht einen gezielten Einsatz von Finanzmitteln.

epd: Jedes Bundesland agiert anders. Wo ist im Ländervergleich die größte Offenheit bei der Lösung der beschriebenen schulischen Probleme zu sehen?

Markus Warnke: Mit Blick auf die Schulen im Brennpunkt haben wir uns vor kurzem einen Überblick verschafft und gesehen, dass es eine Reihe von Bundesländern gibt, die bereits Programme für diese Schulen aufgesetzt haben. Für uns beispielgebend sind Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Hamburg. Aber auch Berlin hat eine Reihe von Angeboten. Interessant ist, dass sieben Bundesländer keine speziell auf diese Schulen ausgerichteten über einen längeren Zeitraum gestalteten Unterstützungsprogramme haben. Diese sind für uns ein wichtiger Indikator dafür, ob ein Bundesland wirklich die Problemlagen verstehen und darauf adäquat reagieren will. Denn das bloße Zurverfügungstellen von Ressourcen allein ist nicht entscheidend.

epd: Der Bund verweist auf sein Startchancen-Programm, das 4.000 Schulen in sozialen Brennpunkten helfen soll. Täuscht der Eindruck oder geht es damit auch nicht wirklich voran?

Markus Warnke: Es hat eine Reihe von Workshops zwischen Bund und Ländern gegeben, in denen zahlreiche Wissenschaftler aber auch andere Experten eingebunden waren. Dieser Austausch war, nach allem, was wir wissen, sehr konstruktiv und von der Bereitschaft geprägt, aus den bereits vorliegenden Erfahrungen zu lernen. Jetzt geht es aber darum, wer das alles bezahlen soll. Deswegen erleben wir jetzt auf der großen politischen Bühne ein Ringen ums Geld und um den Einfluss des Bundes in dem Programm, wenn er etwa die Überprüfbarkeit des Mittelflusses nachvollziehen will. Für die Schulen und die Planungen wäre es gut, wenn wir schnellstmöglich eine Einigung hätten. Beide Seiten werden sich wohl noch bewegen müssen.

epd: Wie bewerten Sie das Programm und was müsste hier vor dem Hintergrund Ihrer jüngsten Erkenntnisse geändert werden?

Markus Warnke: In den Ursprungsüberlegungen fehlte ein Aspekt, der in dem jüngsten Vorschlag des Bundesbildungsministeriums aber auch in den Überlegungen der Länder vorhanden ist. Es geht um die Begleitung der Schulen in ihren Entwicklungsprozessen. Es braucht, wie im Fußball, einen gut ausgebildeten Trainer, der eine klare Vorstellung von Spiel seiner Mannschaft hat, die Taktik vermitteln und das Training leiten kann. So ist es auch an den Schulen notwendig, eine professionelle Leitung zu haben. Diese kann auch aus einem Leitungsteam bestehen. Dieses Team gilt es zu begleiten und zu qualifizieren, damit die dann in Aussicht gestellten Ressourcen, sei es ein frei einsetzbares finanzielles Budget oder personelle Ressourcen, gezielt eingesetzt werden können und sich die Schulen positiv entwickeln.

epd: Wie lautet die Zielvision?

Markus Warnke: Am Ende sollte es immer darum gehen, dass die Schulen zu besseren Lernorten für ihre Kinder und Jugendlichen werden. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass der Aspekt der Entwicklungsunterstützung für Schulen auch im Starchancen-Programm berücksichtigt werden sollte und wenn sich Bund und Länder einigen, hoffen wir, dass er nicht nur in den beiden Verhandlungspapieren, sondern auch im endgültigen Programm verankert wird.

Zur Person: Dr. Markus Warnke ist seit Juni 2013 Geschäftsführer der Wübben Stiftung Bildung. Davor war er fünf Jahre als Gruppenleiter in verschiedenen Abteilungen des Kinder- und Jugendministeriums NRW in Düsseldorf tätig. Von Ende 2002 bis zum März 2008 arbeitete er beim größten deutschen Familienverband, dem Familienbund der Katholiken in Berlin und war über vier Jahre dessen Bundesgeschäftsführer. Er hat Rechtswissenschaften an den Universitäten Marburg, Hannover und Speyer studiert.

Karlsruhe (epd). Eine für Ärzte und Angehörige verbindliche Patientenverfügung muss sich auf konkrete Behandlungssituationen des Kranken beziehen. Verbietet ein psychisch kranker Patient jedoch jede Zwangsbehandlung mit Psychopharmaka und führt das zu einer konkreten Gefährdung des medizinischen Personals oder anderer Personen, muss er damit rechnen, dass sein Wille nicht berücksichtigt wird, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am 17. Mai veröffentlichten Beschluss.

In dem Fall ging es um einen Straftäter, der an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt ist. Der psychisch kranke Mann ist seit 2017 im Maßregelvollzug einer forensischen Psychiatrie untergebracht. Dort lehnte er von Anfang an die Einnahme von Neuroleptika ab.

Er verwies auf seine im Januar 2015 verfasste Patientenverfügung. Darin hatte der Mann festgeschrieben: „Ich verbiete jedem Arzt, Pfleger (und anderen Personen) mir Neuroleptika in irgendeiner Form gegen meinen Willen zu verabreichen oder mich dazu zu drängen.“

Die behandelnden Ärzte hielten die sechswöchige Medikamentengabe jedoch für erforderlich, um eine dauerhafte Chronifizierung der Beschwerden zu verhindern. Ohne Behandlung drohe eine lebenslange Unterbringung. Die für die Zwangsmedikation erforderliche Genehmigung sollte ein Gericht erteilen.

Das Landgericht Regensburg lehnte das jedoch ab. Die Patientenverfügung und das darin enthaltene Verbot seien wirksam, befand das Gericht. Es liege auch keine „konkrete Gefahr für das Leben oder die Gesundheit einer anderen Person in der Einrichtung“ vor, wenn die Zwangsbehandlung unterbleibe.

Der BGH verwies das Verfahren zurück und entschied, dass eine Patientenverfügung nur dann bindend sei, wenn klar sei, für welche konkrete Behandlungssituation sie gelten solle. Außerdem müssten die Konsequenzen der unterbliebenen Behandlung erwogen worden sein. Im Streitfall sei gar nicht klar, ob der Betroffene beim Verfassen seines Willens bedacht hat, dass er als mögliche Folge einer unterbliebenen Behandlung gegebenenfalls lebenslang im Maßregelvollzug verbleiben müsse.

Eine Zwangsmedikation trotz Patientenverfügung sei auch dann gerechtfertigt, wenn dadurch eine Gefahr für Leib und Leben von Ärzten, Pflegepersonal und Besuchern abgewendet werden könne. Eine „gravierende Gefährdung“ anderer Personen sei dafür nicht erforderlich. Es reiche aus, dass der Patient - wie im vorliegenden Fall - in der Vergangenheit mehrfach Pflegepersonal angegriffen habe. Die bayerischen Regelungen würden in solch einem Fall eine erforderliche Zwangsmedikation erlauben.

Am 6. Juli 2016 hatte der BGH in einem anderen Verfahren bereits betont, dass sich eine Patientenverfügung auf konkrete Maßnahmen oder konkrete Krankheiten beziehen müsse. Allein die Ablehnung „lebensverlängernder Maßnahmen“ in einer Verfügung reiche nicht aus, damit etwa die künstliche Ernährung eines Patienten beendet werde. Aus der Patientenverfügung müsse klar hervorgehen, ob sich der geäußerte Wille des Patienten auf die künstliche Ernährung oder etwa auf die Beatmung beziehe. Andernfalls könne sie keine Bindungswirkung entfalten, so das Gericht.

Ähnlich müsse auch aus einer Vorsorgevollmacht klar hervorgehen, ob die bevollmächtigte Person nur über die unmittelbare medizinische Behandlung oder auch über lebenserhaltende Maßnahmen wie die künstliche Ernährung oder die künstliche Beatmung entscheiden dürfe und ob das für die Ärzte verbindlich sein solle.

Ist in einer Patientenverfügung ein Sterbewunsch für eine bestimmte Behandlungssituation klar benannt, müssen sich Ärzte, Angehörige und Betreuer auch ohne eingeholten Gerichtsbeschluss daran halten, so der BGH in einem Beschluss vom 14. November 2018. Zwar bekräftigte das Gericht auch hier, dass die Erklärung „lebensverlängernde Maßnahmen lehne ich ab“ nicht ausreiche.

Hier habe sich die 78-jährige Schlaganfallpatientin in ihrer Verfügung aber eindeutig auf Situationen bezogen, in denen „keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht“. Das sei zwar immer noch eine weitgefasste Formulierung; sie sei aber auf die konkrete Situation der Patientin anwendbar. Der in der Patientenverfügung geäußerte Sterbewunsch sei daher für alle unmittelbar bindend.

Am 17. September 2014 hatte der BGH betont, dass auch ohne unmittelbar bevorstehenden Tod die Wünsche des Patienten hinsichtlich der Art und Weise der medizinischen Behandlung zu berücksichtigen seien. Eine Patientenverfügung sei zur Ermittlung des Patientenwillens zwar hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. Auch ein geäußerter Behandlungswille oder der „mutmaßliche Wille“ des Patienten könnten Anhaltspunkte dafür geben, welche medizinischen Maßnahmen bei einem Betroffenen angewendet werden sollen.

Az.: XII ZB 232/21 (Bundesgerichtshof Zwangsbehandlung)

Az.: XII ZB 61/16 (Bundesgerichtshof lebensverlängernde Maßnahmen)

Az.: XII ZB 107/18 (Bundesgerichtshof Sterbewunsch)

Az.: XII ZB 202/13 (Bundesgerichtshof Patientenwunsch)

Oldenburg, Osnabrück (epd). Laut eines aktuellen Urteils des Oberlandesgerichts Oldenburg haften Eltern auch dann für ihre Kinder, wenn sie sie kurzzeitig unbeaufsichtigt lassen. Die Oldenburger Richter hoben nun in einer Berufungsverhandlung ein gegenteiliges Urteil des Landgerichts Osnabrück auf. Kleinkinder bedürften generell ständiger Aufsicht, teilte das Oberlandesgericht am 22. Mai mit. Dabei bestimme sich das Maß der gebotenen Kontrolle nach den Umständen des Einzelfalles und erhöhe sich mit der möglichen Gefahr in der konkreten Situation.

Im vorliegenden Fall hatte eine Mutter im Landkreis Osnabrück ihren zweieinhalbjährigen Sohn nach einer Familienfeier in den Kindersitz auf dem Beifahrersitz gesetzt. Allerdings schnallte sie das Kind nicht an und ging noch einmal ins Haus. Der Junge krabbelte vom Kindersitz, nahm den Autoschlüssel, den die Mutter auf das Armaturenbrett gelegt hatte, und startete den Wagen. Das Auto machte einen Satz nach vorn und verletzte die Großmutter des Kindes, die anderthalb Meter entfernt auf einer Bank saß. Sie erlitt schwere Verletzungen beider Kniegelenke und musste umfangreich im Krankenhaus behandelt werden.

Die Krankenkasse der Großmutter nahm die Kindesmutter vor dem Landgericht Osnabrück in Anspruch, hieß es. Sie habe ihre Aufsichtspflicht verletzt. Die Mutter argumentierte dagegen, mit dem Verhalten des Kindes sei nicht zu rechnen gewesen. Das Starten des Wagens sei eine komplexe Abfolge von Handlungen. Sie selbst sei nur ein, zwei Minuten weg gewesen. Das Landgericht Osnabrück folgte der Mutter und wies die Klage ab. Es liege eine „außergewöhnliche Kausalkette“ vor, mit der ein umsichtiger Elternteil nicht zu rechnen brauche.

Dagegen wandte sich die Krankenkasse erfolgreich mit ihrer Berufung. Die Kindesmutter sei für das Kind aufsichtspflichtig. Nach Ansicht des Oberlandesgerichts habe sie durch das Alleinlassen des Kindes im Auto - und das Zurücklassen des Autoschlüssels - eine ganz erhebliche Gefahr geschaffen. Das weitere Geschehen sei auch nicht völlig außergewöhnlich gewesen. Kleine Kinder griffen erfahrungsgemäß gern nach Schlüsseln und versuchten, sie in Schlösser hineinzustecken. Die Mutter hätte das Kind im Kindersitz anschnallen, die Schlüssel mitnehmen oder jemanden mit der Beaufsichtigung beauftragen müssen.

Az.: 14 U 212/22

Osnabrück (epd). Der Tod eines Kleinkindes infolge eines von einem Lebensgefährten verursachten Schütteltraumas einen Schmerzensgeldanspruch der Mutter begründen. Beim Tod eines nahen Angehörigen reiche es für den Schmerzensgeldanspruch aus, dass die Mutter „eine psychische Beeinträchtigung mit Krankheitswert“ erlitten hab, entschied das Landgericht Osnabrück in einem am 12. Mai bekanntgegebenen Urteil. Damit kann die Klägerin nach dem gewaltsamen Tod ihres 15 Monate alten Sohnes von ihrem früheren Lebensgefährten insgesamt 35.000 Euro Schmerzensgeld verlangen.

Im konkreten Fall hatte der Ex-Partner der klagenden Mutter im April 2017 auf ihre beiden Kinder aufgepasst. Dabei schüttelte er den Sohn der Frau mehrfach so stark, dass dieser ein Schütteltrauma mit schweren Hirnverletzungen erlitt. Das Kleinkind starb wenige Tage später im Krankenhaus. Der Lebensgefährte wurde daraufhin wegen Körperverletzung mit Todesfolge rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.

Die Mutter verlangte von ihrem Ex-Partner zudem ein Schmerzensgeld. Ein Gutachter hatte bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) diagnostiziert. Das Landgericht sprach ihr dafür ein Schmerzensgeld in Höhe von 25.000 Euro sowie weitere 10.000 Euro für die Schmerzen des Kleinkindes zu. Das Kind sei erst später im Krankenhaus gestorben und habe bis dahin ebenfalls gelitten. Sein Schmerzensgeld gehe nun auf die Mutter über.

Die Osnabrücker Richter verwiesen auf die geänderte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH). Dieser hatte noch am 21. Mai 2019, dass der Tod eines nahen Angehörigen ein Schmerzensgeld begründen kann, sofern die gesundheitlichen Folgen des Hinterbliebenen „ein außergewöhnliches Maß“ aufweisen (AZ: VI ZR 299/17). Von dieser Rechtsprechung sei der BGH jedoch mit Urteil vom 6. Dezember 2022 abgerückt (AZ: VI ZR 158/21), betonte das Landgericht.

Nun reiche eine psychische Beeinträchtigung mit Krankheitswert - wie hier die PTBS - für einen Schmerzensgeldanspruch aus, so das Gericht. Ein zusätzlicher Anspruch auf Hinterbliebenengeld bestehe aber nach dem Willen des Gesetzgebers nicht. Eine Addition der Ansprüche auf Schmerzensgeld und Hinterbliebenengeld sei nicht vorgesehen, hieß es.

Az.: 1 O 1857/21

Minden (epd). Das Verwaltungsgerichts Minden hat einen Eilantrag abgelehnt, mit dem sich eine Bordellinhaberin aus Herford gegen eine nachträgliche Auflage zum Betrieb eines Notrufsystems gewandt hatte. In der Entscheidung vom 16. Mai verfügte das Gericht außerdem, dass während der Öffnung des Hauses die Geschäftsführerin oder eine zuverlässige Mitarbeiterin dauerhaft anwesend sein muss. Das sei erforderlich, „damit im Falle eines gegen eine Prostituierte gerichteten Übergriffs durch einen Kunden oder eine Kundin unverzüglich Hilfe geleistet werden könne“, so das Gericht.

Zunächst war in der Betriebserlaubnis vom Juli 2022 lediglich vorgeschrieben, dass bei Betätigung eines internen Notrufs durch die Prostituierten die Geschäftsführung per SMS benachrichtigt werden sollte, um vor Ort selbst Hilfe zu leisten. Auch die Hilfeleistung durch andere im Betrieb anwesende Prostituierte sollte möglich sein.

Jetzt kam das Gericht jedoch zu der Überzeugung, im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes seien nur solche Notrufsysteme sachgerecht, die im Fall eines Übergriffs effektiven Schutz bieten. Dazu müsse gewährleistet sein, dass der Notruf automatisch dazu führe, dass dem Gewaltopfer „schnell und erfolgversprechend geholfen werde“.

Das kann laut Gericht grundsätzlich nur durch im Betrieb anwesende und jederzeit verfügbare Personen geleistet werden, die unmittelbar durch Auslösen des Notrufs (etwa durch ein akustisches oder visuelles Signal) alarmiert werden und jederzeit unverzüglich Zutritt zur Räumlichkeit der sexuellen Dienstleistung haben.

Die durch den Notruf alarmierte Person müsse ferner für die effektive Hilfeleistung qualifiziert sein sowie über die erforderliche Zuverlässigkeit verfügen. Regelmäßig werde die Beschäftigung wenigstens einer dezidierten Wachperson erforderlich sein. Auf keinen Fall darf die Pflicht zur Hilfeleistung an andere im Betrieb anwesende Prostituierte delegiert werden, so das Gericht. Gegen den Beschluss ist noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht möglich.

Az.: 3 L 276/23

Essen (epd). Klaus Reinhardt (62) bleibt Präsident der Bundesärztekammer (BÄK). Der 127. Deutsche Ärztetag in Essen wählte den Facharzt aus Bielefeld am 18. Mai erneut für vier Jahre an die Spitze der deutschen Ärzteschaft.

Reinhardt setzte sich im ersten Wahlgang mit 125 zu 122 Stimmen gegen das Vorstandsmitglied der BÄK, Susanne Johna (57), durch. Die Internistin und Expertin für Krankenhaushygiene aus Hessen ist Bundesvorsitzende des „Marburger Bundes“, der vor allem die Interessen von Krankenhausärzten und -ärztinnen vertritt.

Reinhardt ist seit 29 Jahren als Facharzt für Allgemeinmedizin niedergelassen und seit zwölf Jahren Vorsitzender des Hartmannbundes, in dem sich vor allem niedergelassene Ärztinnen und Ärzte organisiert haben. An der Spitze der BÄK folgte der Allgemeinmediziner 2019 Frank Ulrich Montgomery. Neben seiner Tätigkeit als Präsident der Bundesärztekammer ist er dort seit 2016 auch Vorsitzender des Ausschusses „Gebührenordnung“.

Der wiedergewählte Präsident warb für eine grundlegende Veränderung in der Gesundheitspolitik. „Der politische Ansatz, unter planwirtschaftlichen Vorgaben einen kommerziellen Wettbewerb zu verankern, ist gnadenlos gescheitert“, sagte Reinhardt: „Das Gesundheitswesen ist kein Kostenfaktor, sondern wesentlich für unsere Gesellschaft.“

Thomas Röhr (57) wird neuer Vorstandssprecher des Bremer Vereins für Innere Mission. Er tritt die leitende Stelle Anfang Juli an. Röhr folgt auf Pastor Hans-Christoph Ketelhut, der das Amt überraschend zum 30. April aufgegeben hatte. Ketelhut hatte für seinen Rückzug familiäre verbunden mit beruflichen Gründen genannt. Künftig soll Röhr gemeinsam mit dem kaufmännischen Vorstand Thomas Krebs die Innere Mission leiten. In der Vergangenheit war der promovierte Theologe unter anderem im Deutschen Roten Kreuz und bei der Deutschen Schlaganfall-Hilfe im Fundraising beschäftigt, zuletzt für den Verein „Rote Nasen“ in Berlin. Seine berufliche Laufbahn begann Röhr bei den Diakonischen Werken Himmelsthür in Hildesheim als Direktionsassistent und Kandidat des Predigtamtes. Unter dem Dach des Bremer Vereins für Innere Mission arbeiten eigenen Angaben zufolge etwa 500 hauptamtlich Beschäftigte sowie ebenso viele Freiwillige.

Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster, bleibt Präsident des Deutschen Städtetages. Er wurde in Köln im Amt bestätigt. Lewe ist seit 2009 Verwaltungschef in Münster Für ihn wird es die dritte Amtszeit. Er gehört dem Präsidium des Spitzenverbandes seit 2013 an. Zum Vizepräsidenten wurde der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung gewählt, zur Vizepräsidentin die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Jung gehört dem Präsidium des Deutschen Städtetages seit 2007 an. Dörner steht seit 2020 an der Spitze der Bundesstadt Bonn und ist seitdem auch Mitglied im Präsidium.

Sigrid Arnade, in Berlin lebende Tierärztin und Behinderten-Aktivistin, ist an der Alice Salomon Hochschule zur Honorarprofessorin ernannt worden. Arnade engagiert sich seit vielen Jahren in der Behindertenbewegung, war bei der Verhandlung der UN-Behindertenrechtskonvention bei mehreren Treffen in New York City dabei und ist derzeit Vorsitzende des Sprecherinnenrats des Deutschen Behindertenrats. Bevor sie in den Ruhestand ging, war sie mehrere Jahre lang Geschäftsführerin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Dezember 2015 ist die Tiermedizinerin auch eine der drei Sprecherinnen der LIGA Selbstvertretung. Bereits im Initiativkreis Gleichstellung Behinderter, der dann ins „Netzwerk Artikel 3“ überging.

Karin Conradt (52), Ökonomin und Sozialwissenschaftlerin, hat die Personalleitung des Assistenz-Anbieters Sozialkontor in Hamburg übernommen. Sie tritt damit die Nachfolge von Heinz Renno an, der 44 Jahre lang bei Sozialkontor tätig war und nun im Rugestand ist. Conradt war zuletzt für die Personalleitung bei einem Start-up für Windkraftanlagen in Hamburg zuständig. Zuvor leitete sie viele Jahre die Personalabteilung eines Pharmaunternehmens und arbeitete im Personalwesen einer Bank. Der Verein betreut nach eigenen Angaben rund 1.200 Menschen mit Einschränkungen.