Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 6/2023 - 10.02.2023

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 6/2023 - 10.02.2023

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 6/2023 - 10.02.2023

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 6/2023 - 10.02.2023

wer hoffnungslos verschuldet ist, dem bleibt oft nur eines: die Privatinsolvenz. Diesen Weg gehen in Deutschland jedes Jahr Zehntausende Menschen. Christian Gutschke aus Hamburg war im vergangenen Jahr einer von ihnen. Als er einen Schuldenstand von 11.500 Euro angehäuft hatte und als Arbeitsloser nicht wusste, wie er ihn jemals abtragen sollte, ging er zur Schuldnerberatung. Erfahren Sie mehr im epd video.

Schuldnerberatungen haben - und das kann niemanden überraschen - derzeit viel Kundschaft. Die hohen Energiepreise belasten die Budgets. "Bei Fragen zu Energieschulden haben wir es in jüngster Zeit mit mehr Anfragen aus der Mittelschicht zu tun als sonst", sagt Kolja Ofenhammer von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Des einen Freud, des anderen Leid: Zum Jahresbeginn wurden die Unterhaltssätze für Trennungskinder erhöht. Der Mindestunterhalt ist je nach Alter eines Kindes um 41 bis 55 Euro pro Monat gestiegen. Das war „dringend notwendig“, findet der Verband der Alleinerziehenden. „Ich fühle mich als Zahlvater“, sagte hingegen ein Betroffener dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Eine für schwerbehinderte Arbeitnehmer vorgesehene zusätzliche Abfindungszahlung in einem Sozialplan darf nicht ältere schwerbehinderte Beschäftigte benachteiligen. Grundsätzlich sollen Abfindungen die wegen einer Kündigung erlittenen Nachteile abmildern oder ausgleichen, stellte das Bundesarbeitsgericht in einem aktuellen Fall fest.

Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Twitterkanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern lese ich auch Ihre E-Mail.

Ihr Markus Jantzer

Hamburg (epd). Eigentlich lief alles gut. Christian Gutschke arbeitete als Lagerfacharbeiter und hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Aussicht. Doch dann kamen gesundheitliche Probleme, er wurde arbeitslos, machte immer mehr Schulden. Im vergangenen Jahr zog der 57-jährige Hamburger die Notbremse und meldete Privatinsolvenz an - wie Tausende andere auch.

Der Firmendatenspezialist Creditreform registrierte 2022 bundesweit 65.300 Anträge auf Privatinsolvenz. Katharina Preuß von der Schuldnerberatung der Hamburger Diakonie erwartet in den kommenden Monaten einen Ansturm von Betroffenen. Immer mehr Menschen lebten wegen steigender Lebenshaltungskosten finanziell am Limit, sagt sie. „Und in den nächsten Wochen kommen noch die Energierechnungen und Betriebskostenabrechnungen dazu.“

Christian Gutschke hat lange mit sich gerungen, bis er zur Schuldnerberatung der Hamburger Diakonie ging. „Ich bin ein zuverlässiger Mensch und wollte alle Schulden zurückzahlen“, sagt der Hamburger. Er hatte einen Kredit aufgenommen, weil Motorrad, Roller und Auto repariert werden mussten. „Das war ja kein Problem, als ich Arbeit hatte.“ Nach einer Hüft-Operation wollte er mit einem unbefristeten Vertrag durchstarten, doch plötzlich streikte sein Rücken. An einen Job war nicht mehr zu denken.

Regelmäßig überzog er sein Konto, glich rund 150 Euro im Monat mit Kreditkarten aus. „Das lief ein paar Jahre wunderbar“, erinnert er sich. Das Minus auf dem Konto wuchs, sein Rücken wurde nicht besser. „Ich hätte mich früher kümmern müssen“, sagt er heute und verschränkt die Arme vor seiner Brust. Irgendwann rechnete er alles genau durch, sein letzter Schuldenstand waren 11.500 Euro brutto.

Im Juni 2022 ging er das erste Mal „mit Bauchgrummeln“ zur Schuldnerberatung. Gutschke: „Ich habe mich immer gefragt, ob ich es nicht doch noch hinbekomme.“ Ihm fiel es anfangs schwer, seiner Familie und Freunden von der Privatinsolvenz zu erzählen. Beraterin Preuß kennt das: „Viele Menschen leben jahrelang mit ihren Schulden. Das Wort Insolvenz macht erst mal Angst.“

Preuß unterstützt Betroffene dabei, ihre Finanzen zu sortieren und stößt regelmäßig auf zu teure Handyverträge oder Abos für nie besuchte Fitnessstudios. Sie sucht den Kontakt zu den Gläubigern, informiert Bürgergeld-Empfänger über Zuschüsse und hilft in akuten Notlagen, wenn Stromsperren drohen. Am Ende stehe oft der Antrag auf eine Privatinsolvenz, auch Verbraucherinsolvenzverfahren genannt.

Für viele sei das der „Weg in die Freiheit“, sagt Preuß. Für alle, die nicht selbstständig und zahlungsunfähig sind, ist diese gerichtliche Schuldenregulierung die gängigste Methode, um aus der Schuldenfalle zu kommen. Nach der Eröffnung des Verfahrens durch das Gericht dürfen Gläubiger nicht mehr gegen Betroffene vorgehen. Mit dem Einkommen, das über der Pfändungsgrenze liegt, müssen Schulden getilgt werden. Gutschke bekommt Bürgergeld und liegt damit unter dieser Grenze. Insgesamt dauert das Verfahren drei Jahre, danach werden Betroffene von ihrer Restschuld befreit.

Bis Gutschkes Schulden gelöscht werden, dauert es noch zweieinhalb Jahre. „Das passt schon, ich bin genügsam“, sagt er. Er ist kein Typ, der jammert. Fernsehen lenkt ihn ab, Kino braucht er nicht, im Urlaub war er schon lange nicht mehr. Einfacher wird sein Leben bei den steigenden Preisen nicht. „Nudeln kosteten früher 49 Cent, heute sind es 99.“ Im vergangenen Sommer war er mal bei der Tafel, da geht er aber nicht mehr hin. „Es gibt so viele Menschen, die es nötiger haben als ich.“

Was er machen will, wenn er schuldenfrei ist? „Ich hoffe, dass ich wieder arbeiten kann“, sagt Gutschke. Vielleicht könne er mal in ein Konzert gehen. Und einen Traum hat er noch: „Ich möchte so gerne mal eine Motorrad-Rundfahrt durch das schöne Frankreich machen.“

Frankfurt a.M. (epd). Eine Privatinsolvenz oder auch ein Verbraucherinsolvenzverfahren können alle zahlungsunfähigen Personen anmelden, die nicht selbstständig sind und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Hier die Details im Überblick:

1. Vorbereitung: Vor dem Verfahren sind private Schuldner verpflichtet, mit einem Schuldenbereinigungsplan einen außergerichtlichen Einigungsversuch mit den Gläubigern zu unternehmen. Scheitert der Versuch, muss ein anerkannter Schuldenberater oder ein Rechtsanwalt das bestätigen. Mit diesem Nachweis geht der Schuldner zum Insolvenzgericht, oft ist es das örtliche Amtsgericht, und stellt den Antrag auf Eröffnung der Privatinsolvenz. Das Gericht prüft, ob eine Zahlungsunfähigkeit vorliegt und startet einen weiteren, gerichtlichen Einigungsversuch mit den Gläubigern. Scheitert auch dieser gerichtliche Einigungsversuch, dann folgt der nächste Schritt.

2. Insolvenzverfahren: Das Gericht eröffnet das Insolvenzverfahren, wenn der Schuldner zahlungsunfähig ist oder zu werden droht und die Verfahrenskosten gedeckt sind oder ein erfolgreicher Antrag auf Stundung gestellt wurde. Es beginnt die dreijährige „Wohlverhaltensphase“ für den Schuldner. Das Gericht ernennt einen Treuhänder, der das Vermögen des Schuldners verwaltet. Er kümmert sich um die Verteilung der gesamten pfändbaren Werte (Insolvenzmasse) auf die Gläubiger. Der Schuldner ist verpflichtet, zu arbeiten oder sich ernsthaft um einen Job zu bemühen. Sein pfändbares Arbeitseinkommen muss er für drei Jahre an den Treuhänder abtreten, der das Geld an die Gläubiger weiterleitet.

3. Restschuldbefreiung: Nach Ablauf der dreijährigen „Wohlverhaltensphase“ entscheidet das Insolvenzgericht über die Restschuldbefreiung. Wurden alle Auflagen erfüllt, werden die Restschulden erlassen. Die Insolvenz gilt damit als abgeschlossen und der Betroffene ist schuldenfrei.

Frankfurt a.M. (epd). Neuerdings sehen die Schuldnerberaterinnen und -berater der Verbraucherschutzzentralen Menschen, die bislang eher selten in die Sprechstunden gekommen sind. „Bei Fragen zu Energieschulden haben wir es in jüngster Zeit mit mehr Anfragen aus der Mittelschicht zu tun als sonst“, sagte Kolja Ofenhammer, Referent bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Das betreffe vor allem die untere Mittelschicht, berichtet Ofenhammer: „Es sind Erwerbstätige, die mit ihrer Arbeit nicht viel verdienen.“ Bislang seien sie finanziell so einigermaßen über die Runden gekommen - durch die gestiegenen Preise für Energie klappe das nun aber nicht mehr. Mal seien es hohe Nachzahlungsforderungen, die die Hilfesuchenden nicht begleichen könnten, mal seien es die monatlichen Abschläge, die zu hoch geworden seien.

Viele Beratungsstellen im Bundesgebiet verzeichneten seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 steigende Beratungszahlen, sagt die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung, Ines Moers. Durch die steigenden Energiekosten habe sich die Situation noch einmal verschärft, sie sei aber regional sehr unterschiedlich. „Wir rechnen damit, dass die Beratungszahlen weiter zunehmen, wenn die Abrechnungen der Energieanbieter kommen und klar ist, dass die Rechnungen nicht bezahlt werden können“, sagt Moers.

Anders als in Nordrhein-Westfalen registrieren die Schuldenberatungsstellen der Verbraucherschutzzentrale in Hessen bislang kaum Veränderungen in ihren Klientelgruppen. Das liege unter anderem daran, dass hier die Energieberatung in das Projekt „Hessen bekämpft Energiearmut“ ausgelagert ist, erklärt Marion Schmidt, Beraterin bei der Verbraucherschutzzentrale Hessen. Dort hätten die Fallzahlen in jüngster Zeit deutlich zugenommen.

Veränderungen der Klientel der Schuldenberatung gebe es auch in Hessen, berichtet Schmidt. „Es ändert sich etwas in der Altersstruktur“, sagt sie, „die Schuldner werden im Durchschnitt älter.“ Wenn man mit Schulden in die Rente gehe, dann reiche das Geld im Ruhestand oft nicht. „Es gibt Leute, die haben drei oder vier Putzstellen neben der Rente“, sagt Schmidt.

Auf der anderen Seite des Altersspektrums steige der Beratungsbedarf ebenfalls, berichtet Schmidt. Junge Erwachsene ließen sich oft durch die allgegenwärtigen Angebote zum Ratenkauf verleiten. Oder sie pflegten einen nicht an ihren Verdienst angepassten Lebensstil. „Ich habe hier hin und wieder schon mal einen jungen Kerl, der eigentlich ganz anständig verdient, sich aber jedes Wochenende einen teuren Sportwagen ausleiht“, schildert die Beraterin.

„Die hohe Inflation sehen wir als Problem bei uns in der Beratung noch nicht“, sagt Schmidt. Auch die steigenden Zinsen, die derzeit viele Hauskredite verteuern, seien in den Beratungen kein verbreitetes Thema - auch nicht im ländlichen Nordhessen, wo die Verbraucherzentrale in Fritzlar eine Beratungsstelle betreibt und wo Häuslebauer üblicherweise einen großen Teil der Hilfesuchenden ausmachen. „Aber das kommt noch“, ist die Beraterin sicher. Spätestens dann, wenn die Zinsbindung in vielen Kreditverträgen ausläuft und für die Restschuld höhere Zinsen fällig werden, werden viele das nicht mehr stemmen können.

Verbraucherberater Ofenhammer aus Nordrhein-Westfalen sagt, noch könnten die Verbraucherschutzzentralen den gestiegenen Bedarf an Schuldenberatung mit ihrem Personal bewältigen: „Wir versuchen, alle Beratungsangebote offen zu halten.“ Falls das nicht mehr gehe, müsse man die allgemeine Verbraucherberatung einschränken und deren Personal in die Schuldenberatung verlagern.

Frankfurt a.M. (epd). Fast an jeder Mietskaserne der Siedlung lehnt ein Baugerüst. Große Schuttcontainer mit alten Waschbecken und rausgerissenen Rohren stehen zwischen den Häusern im Frankfurter Westen. Das Quartier mit besonderem Entwicklungsbedarf, wie es Fachleute nennen, liegt unaufgeräumt im winterlichen Nassgrau.

Das Mehrfamilienhaus, in dem Achim Kaffenberger wohnt, liegt am Rand der Siedlung. Mit schätzungsweise 30 weiteren Mietparteien lebt der 60-Jährige jetzt in direkter Nachbarschaft. Das ist neu für den groß gewachsenen Mann. Kaffenberger flüchtete, wie er selbst sagt, vor 30 Jahren auf die Straße. Aus Scham und einer Situation, die ihm ausweglos erschien, entschied er sich für die Obdachlosigkeit. „Ich wollte weg, ganz weit weg. Dann landete ich in München.“

Kaffenberger wuchs unter erschwerten Bedingungen im Odenwald auf. Nach einer komplizierten Geburt war er als Heranwachsender in seiner Entwicklung verzögert und wurde deswegen gehänselt. Er galt immer als Außenseiter, sagt er. Seine Eltern waren suchtkrank. Gewalt gehörte in der fünfköpfigen Familie zum Alltag. Als er später seine Ausbildung zum Bäcker und Konditor begann, waren alle heilfroh, dass „Achim irgendwo unter ist“, erinnert er sich.

Kaffenberger liebte seinen Beruf. „Ich bin brutal zuverlässig“, sagt er, und das wusste auch sein Chef zu schätzen. Doch irgendwann häuften sich die Hustenanfälle, die Atemnot wurde größer, wenn der Bäcker Brote und Hörnchen formte. „Mehlstauballergie“ lautete die Diagnose. Kaffenberger traf das schwer. Er wusste weder ein noch aus, packte seine Sachen und zog ohne ein Wort des Abschieds los.

Die kleine Frankfurter Wohnung im Erdgeschoss ist zweckmäßig. Es riecht nach Badreiniger und Zahnpasta. Alles ist sauber und aufgeräumt. Neben dem kleinen Flachfernseher steht ein alter Wecker, ein Relikt aus vergangener Zeit. „Der ist schon 30 Jahre alt und hat in vielen Schlafsäcken gelegen“, erzählt Kaffenberger.

Nach München folgten viele weitere Stationen. Stuttgart, Esslingen, Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main. „In den 1990er Jahren kam das Schönes-Wochenende-Ticket von der Deutschen Bahn. Damit bin ich von Stadt zu Stadt gezogen.“ Kaffenberger führte Buch, in welcher Stadt es wo Essensausgaben gibt und wo man die Tagessätze abholen kann. „Das war purer Stress“, sagt er. Übernachtet hat der Wohnungslose oft auf Friedhöfen. Das wurde vielerorts geduldet, wenn er alles sauber hielt. Morgens verstaute er sein Hab und Gut in den Leichenhallen oder in kleinen Kapellen.

Er habe immer viel Wert auf ein ordentliches Erscheinungsbild gelegt, sagt Kaffenberger, denn: „Obdachlose werden stigmatisiert.“ Obdachlosigkeit bedeute nicht immer, dass man stinkt, verwahrlost ist und besoffen auf der Straße liegt. Drogen und Alkohol waren für ihn nie ein Thema. „Wer auf der Straße lebt, kämpft mit psychischen Problemen. Da bleibt oft nur der Weg in die Betäubung.“ Auch er habe psychische Probleme, sonst hätte er nicht drei Jahrzehnte auf der Straße gelebt. Sein Geld sei ihm aber zu schade gewesen, um es für Alkohol auszugeben.

Dass er jetzt in seiner eigenen kleinen Wohnung sitze, habe er der Diakonie Frankfurt und Offenbach zu verdanken. Vor etwa zwei Jahren wurde dem damals Endfünfziger klar, dass sein Körper das Leben auf der Straße nicht länger schafft. Kaffenberger suchte Rat im Diakoniezentrum Weser5 im Frankfurter Bahnhofsviertel. Aus Angst vor Diebstahl und ansteckenden Krankheiten wollte er nicht in Sammelunterkünften und Notübernachtungsstellen haltmachen. „Ich hätte dort keine Ruhe gefunden. Ich habe mich an solchen Orten nicht sicher gefühlt.“ Kaffenberger erzählt von verbreiteter Kriminalität unter den Obdachlosen und dass jeder sich selbst der Nächste sei.

Er wurde für das neue Projekt „Housing-First“ von Stadt Frankfurt, Wohnungsgesellschaft GWH und Diakonie mit zwölf Ein-Zimmer-Wohnungen vorgeschlagen. Bei dem Projekt wird die Reihenfolge der Hilfsmaßnahmen für Wohnungslose umgedreht: Zuerst die Menschen von der Straße in eigene vier Wände holen, dann die weiteren Probleme wie Krankheiten, Sucht und Arbeitslosigkeit angehen. Im Oktober ist Achim Kaffenberger eingezogen. Er schätze es, nun einen Ort zu haben, an den er sich zurückziehen könne, wo er in Sicherheit sei, sagt er. Das Beste aber sei das eigene Bett mit einer echten Matratze.

Einbeck (epd). Gerd Lehmann musste aus gesundheitlichen Gründen mit 58 Jahren in den Ruhestand gehen. Entsprechend klein ist die Rente, die der frühere Mitarbeiter im technischen Außendienst aus dem niedersächsischen Einbeck bezieht. Er schäme sich nicht, diesen Anspruch wahrzunehmen, sagt er im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Denn ohne würde es trotz aller Sparsamkeit schwierig. Die Fragen stellte Karin Miether.

epd sozial: Was bedeutet die Reform des Wohngeldes für Sie persönlich?

Gerd Lehmann: Ohne das neue Wohngeld würde ich wahrscheinlich irgendwann die Miete nicht mehr zahlen können und bekäme die Kündigung. Wo ich dann landen würde, weiß ich nicht. Letztes Jahr hatte ich unter den gleichen Voraussetzungen 4,75 Euro zu viel, um Wohngeld zu kriegen. Dieses Jahr ist es aufgrund der Regelung so, dass ich den Anspruch habe, Gott sei Dank! Darauf hat man mich aufmerksam gemacht, auch darauf, dass ich mich für den Antrag an die Beratungsstelle von der Diakonie wenden sollte.

epd: Sie brauchten also professionelle Unterstützung?

Lehmann: Allein hätte ich das nicht geschafft. Altersbedingt. Das Problem ist zum einen das Schreiben, weil durch den Diabetes die Hand zittert. Auch mit der Tastatur ist das mittlerweile schwer. Dann hat durch die vielen Medikamente meine Gedächtnisleistung auch gewaltig nachgelassen. Ich hatte auch grundsätzlich nicht erwartet, dass ich Anspruch auf Wohngeld habe. Das liegt in meinem Wesen. Ich gehe immer vom Negativen aus. Umso größer ist die Freude, wenn es dann klappt. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich schämen, etwas zu verlangen, auf das sie einen Anspruch haben.

epd: Das Wohngeld hilft ihnen künftig. Aber Sie haben auch Ihre Ausgaben kräftig reduziert. Worauf haben Sie in letzter Zeit verzichtet?

Lehmann: Hauptsächlich auf Fleisch. Das ist einfach zu teuer. Gemüse geht noch einigermaßen. Und ansonsten nehme ich hauptsächlich No-name-Produkte. Wo es irgendwie geht. Das zweite ist, dass ich so wenig wie möglich mit dem Auto fahre. Nur, wenn ich muss. Obwohl ich etwa alle 14 Tage rund 30 Kilometer weit nach Alfeld muss - zur Schmerztherapie -, komme ich im Jahr so auf 1.500 Kilometer, mehr nicht. Mehr wäre bei diesen Benzinpreisen auch schmerzhaft.

epd: Wie sieht die Mietbelastung aus?

Lehmann: Zurzeit bezahle ich pro Monat 450 Euro Miete und insgesamt mit Heizkosten und Wasser 600 Euro. Wobei ich vom letzten Jahr noch ein Polster habe. Die Stromkosten sind hochgegangen von 63 Euro auf 78, auch schon nicht gerade wenig. Ich koche mit Gas, aber schon immer. Ansonsten gucke ich wirklich: Brauchst du das? Musst du das unbedingt haben? Kannst du darauf verzichten? Oder wartest du bis zum nächsten Monat? Und ich gucke, wo ich es am günstigsten bekomme.

epd: Wie sehen Sie in die Zukunft?

Lehmann: Ich hoffe, dass ich erstmal dieses Jahr gut hinkriege. Das Wohngeld ist bewilligt worden bis zum 31. Dezember. Dann muss man sehen: Was kommt danach und reicht es dann für mich noch. Bei mir ist ja auch die Gesundheit ein Problem. Ob ich nächstes Jahr hier überhaupt noch wohnen kann, keine Ahnung. Die nächste OP steht bevor, an der Wirbelsäule. Das heißt versteifen. Dann brauche ich einen neuen Herzschrittmacher, weil der nicht so ist, wie ich es erhofft habe. Großartig lange Planungen mache ich nicht.

Berlin (epd). Drei Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland (73 Prozent) haben nach eigenen Angaben seit der Corona-Pandemie mehr Stress: in der Schule, zu Hause und selbst mit Freundinnen und Freunden. Das ist eines der zentralen Ergebnisse aus einem Regierungsbericht, den Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am 8. Februar in Berlin vorstellten.

Der Abschlussbericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona“ (IMA Kindergesundheit) war zuvor vom Kabinett beschlossen worden. Er empfiehlt der Politik, Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung der Corona-Folgen zu unterstützen, um Langzeitfolgen zu verhindern. Der Schwerpunkt müsse auf Kindern aus sozial benachteiligten Familien liegen.

Paus sagte, es dürfe nicht vom sozialen Status abhängen, wie gut junge Menschen Krisen überstehen. Kinder in beengten Wohnverhältnissen oder mit stark belasteten Eltern träfen die Corona-Folgen und die neuen Krisen besonders hart. Kinder und Jugendliche hätten in der Pandemie in hohem Maß Solidarität geübt, „jetzt ist es an uns, diese Solidarität zurückzugeben“, sagte Paus. Im Einzelnen nannte sie, dass die Ausgaben für Familienhilfen aufgestockt und Kindertagesstätten weiterhin mit Bundesmitteln unterstützt werden. Mit einem Zehn-Millionen-Euro-Modellprogramm für „Mental Health Coaches“ will Paus ab dem kommenden Schuljahr an etwa 100 Schulen Sozialpädagoginnen und -pädagogen im Umgang mit psychischen Krisen bei Kindern und Jugendlichen schulen lassen.

Gesundheitsminister Lauterbach will unter anderem dafür sorgen, mehr Therapieplätze für Kinder und Jugendliche zu schaffen, die schwer psychisch erkrankt sind. Es werde auch eine Regelung geben, die Gruppentherapien für Jugendliche ermögliche, sagte er. Beides werde sich in der zweiten Jahreshälfte bemerkbar machen. Der Minister rief alle Eltern auf, die Vorsorgeuntersuchungen für Kinder wahrzunehmen und darauf zu achten, ob sie Störungen entwickelten. Je früher sie erkannt würden, umso besser seien sie behandelbar, betonte er.

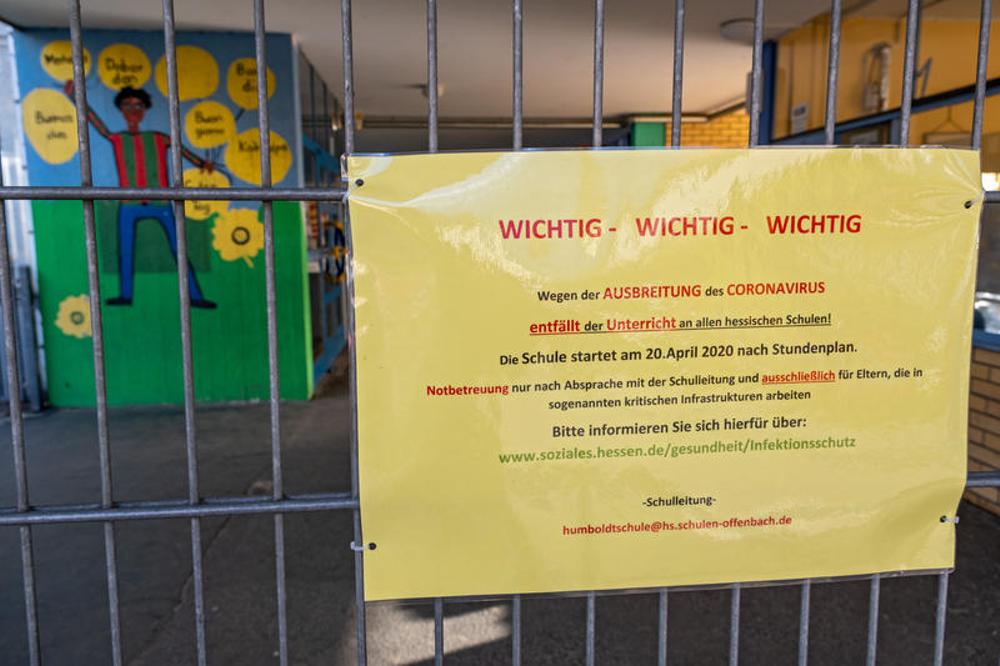

Lauterbach wiederholte seine Einschätzung, dass Schulen und Kitas in Deutschland zu lange geschlossen waren: „Die sehr lange Phase der Schulschließungen war ein Fehler und hat den Kindern geschadet“, sagte er. Diese Schäden würden in dem Regierungsbericht dokumentiert. Deshalb müsse nun viel getan werden, um den Kindern zu helfen.

Der Abschlussbericht der IMA Kindergesundheit stützt sich auf sechs Untersuchungen zur Kindergesundheit und Corona-Folgen, deren Ergebnisse bereits veröffentlicht sind. Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte stellen die Studien übereinstimmend eine erhöhte psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen und anhaltenden psychosomatischen Stress fest. Essstörungen und Depressionen haben besonders bei Mädchen zugenommen. Bei Jungen wird vermehrt Adipositas zum Problem.

Bei einem Teil der Kinder wurden Verzögerungen in der sprachlichen, emotionalen und schulischen Entwicklung festgestellt sowie Ausbildungsunterbrechungen bei Jugendlichen. In Untersuchungen, in denen die soziale Herkunft berücksichtigt wurde, fielen die Werte für benachteiligte Kinder deutlich höher aus. So schätzen etwa 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler ihren Gesundheitszustand heute schlechter ein als vor der Pandemie - unter benachteiligten Kindern sind es 40 Prozent. Die Handlungsempfehlungen der IMA Kindergesundheit richten sich an den Bund, die Länder und Kommunen sowie das Gesundheitswesen und die Wissenschaft.

Frankfurt a.M., Nürnberg (epd). Ob Bürgergeld, Erhöhung des Kinderfreibetrags oder steuerliche Änderungen bei der Rente. An Neujahr sind viele Änderungen in Kraft getreten. So auch die Anpassung des Kindesunterhalts in der sogenannten Düsseldorfer Tabelle. Damit müssen nun unterhaltspflichtige Elternteile mehr Geld an den betreuenden Elternteil zahlen, der Mindestunterhalt ist je nach Alter eines Kindes um 41 bis 55 Euro pro Monat gestiegen.

Fabian Zimmermann (Name geändert) muss seit 1. Januar insgesamt 1.044 Euro monatlichen Unterhalt für seine zwei Kinder zahlen. „Ich fühle mich als Zahlvater“, sagt der 42-Jährige. Sein Sohn und seine Tochter leben im rund 450 Kilometer von ihm entfernten Allgäu bei ihrer Mutter. Der Sales Manager im Außendienst wünscht sich mehr Zeit mit seinem Nachwuchs. Dafür ist er auch bereit, beruflich kürzerzutreten. „Wenn meine Kinder bei mir sind, nehme ich in der Woche konsequent keine Termine bei Kunden an“, betont er.

Auch Thomas Metz (Name geändert) hatte letztens einen Brief im Postkasten. „Für mein sechsjähriges Kind muss ich jetzt 595 Euro zahlen. Dass ich für ihn auch ein Kinderzimmer finanzieren und Medikamente, Betreuungs- und Fahrkosten bezahlen muss, wird nicht berücksichtigt“, sagt er. Er fühle sich ungerecht behandelt. Beide betroffenen Väter möchten anonym bleiben.

Der Bundesverband alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV) begrüßt die Anhebung. „Der deutliche Anstieg des Kindesunterhalts ist gut und dringend notwendig“, sagt Bundesvorsitzende Daniela Jaspers.

Bereits 2018 gaben Alleinerziehende nach Daten des Statistischen Bundesamtes für ein Kind im Durchschnitt 710 Euro im Monat aus. Der VAMV bewertet den Mindestunterhalt auch nach der Anhebung weiter als zu niedrig. „Alleinerziehende zahlen drauf, wenn der Unterhalt nicht reicht“, betont Jaspers.

Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht betont hingegen, dass in den vergangenen drei Jahren der gesetzliche Kindesunterhalt um mehr als 21 Prozent gestiegen sei. Auf der Seite der Unterhaltszahlenden wachse die Unzufriedenheit, sagt Verbandssprecher Josef Linsler. „Die Reaktionen von Mitgliedern auf die jüngsten Erhöhungen fallen verheerend aus.“

Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht mit Sitz in Nürnberg ist eine Selbsthilfeorganisation, die ihren Mitgliedern Unterstützung bei unterhalts- und familienrechtlichen Fragen bietet. Der Verein vertritt die Interessen Unterhaltszahlender ebenso wie -empfangender. Er besteht nach eigenen Angaben zu 43 Prozent aus Frauen und zu 57 Prozent aus Männern.

Linsler betont: „Es gibt auch immer mehr Mütter, die unterhaltspflichtig sind, weil sie erwerbstätig sind und der Vater der Kinder Hausmann ist.“ Besonders Frauen seien oft erstaunt über die Höhe des zu zahlenden Unterhalts und den niedrigen Selbstbehalt. Der Selbstbehalt für den unterhaltspflichtigen Elternteil stieg zum 1. Januar von 1.160 Euro auf 1.370 Euro für Erwerbstätige. „Unser Vorschlag lag bei 1.480 Euro“, sagt Linsler und erklärt: „Das Kernproblem sind die hohen Wohnkosten.“

Er gibt zu bedenken: „Der Wohnraum muss auch für den Umgang mit Kindern geeignet sein.“ Unterhaltspflichtige machten oft schlechte Erfahrungen vor den Familiengerichten. „Wenn der Unterhaltpflichtige den Mindestunterhalt nicht zahlen kann, sagen Familiengerichte oft, er solle sich einen Zweitjob suchen.“ Was dabei oft nicht bedacht werde: „Menschen im Niedriglohnsektor leisten oft körperlich sehr anstrengende Arbeit.“

Braunschweig/Kiel (epd). Viele Väter sehen sich einer Studie zufolge in einem Rollenkonflikt zwischen Familie und Beruf. Dies führe dazu, dass sie ihren Vorstellungen von einer aktiven Vaterschaft nicht gerecht werden können, heißt es in der am 6. Februar vorgestellten Erhebung der Technischen Universität Braunschweig und der Fachhochschule Kiel. Sie haderten zudem mit den Erwartungen, die die Gesellschaft und ihr soziales Umfeld an ihre Vaterrolle stellen.

Der Druck vonseiten der Arbeitgeber, Familien, aber auch der Gesellschaft, sich etwa ehrenamtlich in der Kita zu engagieren, sei auch für Väter groß, sagten die Autoren der Studie „You don't need to be Superheroes“, Kim Bräuer von der TU Braunschweig und Kai Marquardsen von der FH Kiel, bei einer Online-Präsentation. Über 75 Prozent der Väter betonten laut der Studie, dass ihr Beruf ihr Vatersein tangiere. Von den 75 Prozent sagten wiederum fast 80 Prozent, diese Auswirkungen seien negativ.

Obwohl 60 Prozent der Väter angaben, dass sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten, war nur etwa jeder zehnte Vater länger in Elternzeit als der andere Elternteil. Das habe oft finanzielle Gründe, liege aber zum Teil auch daran, dass Männer den Müttern ihrer Kinder auf deren eigenen Wunsch hin den Vortritt bei der Elternzeit ließen, sagte Bräuer. Sie forderte, das Elterngeld zu erhöhen. Aktive Vaterschaft müsse sich finanziell lohnen. „Sonst bleibt sie Vätern, die sozial nicht so gut gestellt sind, verwehrt.“

Ein Großteil der Befragten hat sich der Studie zufolge von dem Bild des Vaters als Ernährer gelöst. Nur rund 12 Prozent halten es für ihre wichtigste Aufgabe, der Familie finanzielle Sicherheit zu bieten. „Viele Väter haben angegeben, dass ihnen monetäre Werte weniger wichtig seien als soziale oder emotionale Werte“, sagte Marquardsen. Vätern sei es wichtig, ihren Kindern Zuneigung zu zeigen und Vertrauen zu vermitteln. Werte wie Disziplin oder Durchsetzungsvermögen hätten dagegen nur wenige Väter als erstrebenswert angegeben.

Die Frage, ob sie Vorbilder für ihre Vaterrolle im Internet und den sozialen Medien finden, verneinten mehr als 80 Prozent der Väter. In der digitalen Welt herrscht den Studienautoren zufolge der weiße, aktive, finanziell abgesicherte Vater vor. Arme Väter oder Väter mit Migrationserfahrung würden dagegen selten vorkommen.

Die Untersuchung ist nach Angaben der Sozialwissenschaftler eine der umfassendsten Väter-Studien bundesweit. Sie berücksichtigt nicht nur rechtliche und biologische Väter, sondern auch Familienkonstellationen, in denen Pflegeväter oder homosexuelle Paare Eltern seien, sowie Co-Parenting-Modelle, in denen zwei Menschen Kinder großziehen, die keine romantische Beziehung miteinander führen.

Befragt wurden Männer zwischen 17 und 67 Jahren. Fast 85 Prozent von ihnen sind wöchentlich mindestens 40 Wochenstunden erwerbstätig. Der Studie liegen 2.200 Befragungen zugrunde.

Berlin (epd). Trotz Alarmrufen wegen der Unterbringung von Flüchtlingen lassen laut Bundesinnenministerium Länder und Kommunen Unterkünfte des Bundes teilweise ungenutzt. Das geht aus einer Übersicht des Ministeriums hervor, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Die Bundesländer würden die mietfrei überlassenen Bundesliegenschaften sehr unterschiedlich nutzen. Bayern lasse knapp ein Drittel (32 Prozent) von rund 11.000 vom Bund überlassenen Plätzen ungenutzt. Während Thüringen aktuell 96 Prozent der Plätze belege, beanspruche Sachsen-Anhalt gar kein Angebot des Bundes.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hielt am 7. Februar bei einer Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung dagegen: Die Zahlen seien im August des vergangenen Jahres bei den Regierungen abgefragt worden, erklärte er. Die Kritik, der Freistaat nutze die Plätze nicht aus, basiere daher auf einer „groben Verfälschung“. Wie ein Sprecher des Ministeriums dem epd auf Nachfrage sagte, seien momentan 85 Prozent der Plätze in den Bundesliegenschaften belegt, die für Ankerzentren genutzt würden, und 94 Prozent in bundeseigenen Unterkünften, in denen die Flüchtlinge in Bayern im Anschluss einziehen könnten.

Wenn in einer Unterkunft ein Sechs-Bett-Zimmer mit einer vierköpfigen Familie belegt sei, erklärte der Sprecher, seien das nur rund 66 Prozent Belegung. Außerdem wolle der Freistaat in einem Ankerzentrum nicht mit mehr als 1.500 Personen planen. In Bamberg lebten im Ankerzentrum zwar derzeit 2.300 Menschen. Der Bund gehe aber von einer möglichen Belegung mit 3.400 Asylsuchenden aus.

In staatlich geführten Unterkünften für Flüchtlinge seien derzeit in Bayern 170.000 Menschen untergebracht. Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und die Asylbewerber aus anderen Ländern zusammen hätten zu der bisher höchsten Belegung im Freistaat geführt. Herrmann forderte von der Bundesregierung auch mehr finanzielle Mittel. „Denn es geht nicht nur um ein Dach über dem Kopf, sondern um Kita-Plätze, Schulen und Integration in den Arbeitsmarkt.“ Die Integration in den Arbeitsmarkt bezeichnete Herrmann als besonders wichtig. Es erhöhe auch die „emotionale Akzeptanz in der Bevölkerung“, wenn die Migranten selbst für ihr Einkommen sorgen könnten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte kürzlich bekannt gegeben, dass sie in Kürze zu einem erneuten Treffen mit Ländern und Kommunen einladen will, um über die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen zu beraten. Die hatten zuvor weitere Unterstützung des Bundes, auch durch das Überlassen von weiteren Immobilien, gefordert.

Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine waren im vergangenen Jahr viele Flüchtlinge aus dem Land nach Deutschland gekommen. Nach den Jahren der Corona-Pandemie war 2022 zudem auch die Zahl Schutzsuchender aus anderen Ländern wieder gestiegen.

Erfurt (epd). Bundesarbeitsgerichts-Präsidentin Inken Gallner sieht bei der Einführung konkreter Bestimmungen zur Arbeitszeiterfassung in Unternehmen die Politik in der Pflicht. „Solange der Gesetzgeber das noch nicht geregelt hat, können die Tarifparteien selbst Regelungen vereinbaren“, sagte Gallner am 8. Februar auf der Jahres-Pressekonferenz des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Erfurt.

Der verpflichtenden Arbeitszeiterfassung stehe die in vielen Betrieben praktizierten „Vertrauensarbeit“ nicht engtegen, bei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers zeitlich flexibel ihrer Arbeit nachegehen können. „Allerdings müssen dabei die gesetzliche Ruhezeit eines Arbeitnehmers von elf Stunden innerhalb von 24 Stunden eingehalten werden“, betonte die Präsidentin. Auch dürfe die zulässige wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden nicht überschritten werden.

Die gerade bei Arbeitgebern umstrittene Pflicht zur Arbeitszeiterfassung für alle Arbeitnehmer geht auf ein Urteil des BAG vom 13. September 2022 zurück (AZ: 1 ABR 22/21) Die Erfurter Richter hatten damals ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 2019 umgesetzt, das eine Arbeitszeiterfassung aus Arbeitsschutzgründen nach EU-Recht für notwendig ansah (Az.: C-55/18)

Insgesamt ging die Zahl der Verfahren beim BAG im Jahr 2022 Gallner zufolge um 255 und damit um knapp 17 Prozent auf 1.266 zurück. Ein Grund liege darin, dass es beispielsweise weniger Kündigungsstreitigkeiten gebe. Denn viele Arbeitgeber seien froh, wenn sie angesichts des akuten Fachkräftemangels ihr vorhandenes Personal halten könnten.

Dieses Jahr stehen laut Gallner insbesondere Entscheidungen über die unterschiedliche Höhe von Zuschlägen für regelmäßige und unregelmäßige Nachtarbeit an. Dazu seien allein 400 Revisionen beim BAG und rund 6.000 Verfahren bei den Arbeitsgerichten anhängig. Das BAG wolle unter anderem am 22. Februar darüber entscheiden.

Am 23. März will das BAG zudem ein Urteil fällen, ob eine muslimische Bewerberin für eine Erzieherinnen-Stelle in einer katholischen Kita vom Bewerbungsverfahren ausgeschlossen werden darf.

In der Ausgabe 4/2023 vom 27. Januar 2023 berichtete epd sozial über einen heute erwachsenen Mann, der als Trennungskind zum Spielball zerstrittener Lebenspartner wurde, und über die psychischen Folgen, die das für ihn hatte.

„Spielball zerstrittener Lebenspartner“? Das trifft es wohl nicht ganz. Hier wurde ein Vater systematisch ausgegrenzt, hat sich letztlich dem Unrecht beugen müssen.

Die Mutter hat das auch nicht allein getan. Für diese Art von Verbrechen am eigenen Kind braucht es neben der eigenen psychischen Konstellation allen voran Familienrichter, die solche Vorhaben durch entsprechende Beschlüsse unterstützen und ein Heer von Erwachsenen, die wegsehen.

Nach wie vor, also heute noch, verlieren 40.000 Kinder ihren Vater oder ihre Mutter nur deshalb, weil der andere Elternteil nach der Trennung das so möchte. Das ist ein Skandal!

Manuela Fischer, Sozialarbeiterin, 88279 Amtzell

Helmstedt (epd). Mit kleinen Geldbeträgen fing Vera Dankert (Name von der Redaktion geändert) an. Jeden Tag saß die 58-Jährige in ihrer Wohnung vor dem Handy oder Tablet und machte fremden Menschen Geschenke in immer größerem Umfang. Als ihr Gehalt nicht mehr reichte, nahm sie Kredite auf und belog ihre Eltern. Sie wurde immer mehr abhängig von der Wertschätzung, die ihr entgegengebracht wurde, und entwickelte damit eine ungewöhnliche Sucht: „Ich wurde gefeiert, weil ich Geld gegeben habe.“ Dankert verschenkte rund 80.000 Euro.

Zu Beginn der Corona-Pandemie meldete sich Dankert das erste Mal bei einer Plattform an, wo sie Kontakt zu Streamern fand. Diese ihr unbekannte Menschen unterhalten dabei ein Online-Publikum mit Live-Videos. Die sich einsam fühlende Frau merkte schnell: Wenn sie den Streamern Geldgeschenke machte, schenkten die ihr wiederum mehr Aufmerksamkeit: „Ich wurde vor allen Teilnehmern im Stream mit Namen begrüßt, die kannten mich und das war schon ein tolles Gefühl.“

Um auch weiterhin auf der Plattform beliebt zu bleiben, kündigte die Krankenschwester ihre Renten- und Lebensversicherung. Ihren Eltern erzählte sie, ihre EC-Karte funktioniere nicht und erschlich sich so über mehrere Wochen 14.000 Euro. „Mir war alles egal, der Haushalt, die Körperhygiene, ich habe alles komplett vernachlässigt.“ Als Dankert am Ende des Monats kein Geld mehr hatte, um sich etwas zum Essen zu kaufen, flog ihre geheime Sucht auf. Ihre Schwester vermittelte ihr schließlich einen Therapie-Platz in der Lukas-Werk Fachambulanz in Helmstedt.

Für Suchttherapeutin Katrin Vosshage war ein solcher Fall neu. Die „Schenksucht“ sei keine offizielle Diagnose, sagt die Therapeutin bei einem gemeinsamen Treffen im Gruppenraum. An der Tafel an der Wand sind die „Abhängigkeitskriterien“ wie „Kontrollverlust“ und „Interessenverlust“ aufgelistet. Die offizielle Diagnose lautet schließlich „exzessive Mediennutzung“. Dankert sei zwar ein Einzelfall gewesen, dennoch sei es in der Gruppentherapie gut gelungen, die Parallelen der verschiedenen Suchterkrankungen herauszuarbeiten, betont Vosshage.

Auch die stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, Christina Jochim, verortet den Begriff der Schenksucht eher als einen Alltagsbegriff. Es handle sich um eine Abhängigkeit, die im Rahmen einer anderen psychischen Erkrankung auftrete. „Das Schenken ist eine besondere Art der Kommunikation, die in allen Kulturen vorhanden ist und immer eine gewisse Botschaft der Wertschätzung hat“, sagt die Berliner Psychologin. Es sei soziologisch wirksam, wenn es passend zur Situation oder zur Beziehung sei und gerate in eine Schieflage, wenn Geschenke übermäßig oder beschämend seien.

Schon immer habe sie gerne auch großzügige Geschenke gemacht, erzählt Dankert, während sie vom Stuhl im Gruppenraum aufsteht, sich kurz noch einmal vergewissernd umblickt und ihre schwarze Winterjacke anzieht. Allerdings habe sie diese Gaben bis dahin auch immer bezahlen können. Nur knapp ist sie um eine Privatinsolvenz herumgekommen und zahlt nun ihre Schulden ab. Warum sie in diese Sucht rutschte, weiß sie bis heute nicht. „Ich hatte eine glückliche und zufriedene Kindheit und war auch auf der Arbeit anerkannt.“ Damals habe sie vor allem Langeweile gehabt.

Das Datum ihrer letzten Therapie vor ein paar Monaten weiß Dankert noch genau, erzählt sie, während sie über den nassen Asphalt den Nachhauseweg antritt. Ein Jahr lang ist die Frau mit den schulterlangen Haaren wöchentlich in die diakonische Einrichtung gekommen. Inzwischen hat sie die App mit der Streaming-Plattform auf ihren Geräten gelöscht. Sie finde inzwischen wieder Zeit für Freunde und Familie oder um auch einfach mal ein Buch zu lesen oder spazieren zu gehen, sagt sie mit einem leichten Lächeln.

Als sie damals Stunde um Stunde vor ihrem Tablet saß und wieder Geld überwiesen hatte, hielt das Glücksgefühl oft nur bis zum nächsten Tag an. Ihr Selbstbewusstsein sei damals eher schlecht gewesen, sagt Dankert etwas leiser. „Jetzt stehe ich mit dem Leitspruch morgens auf, dass ich mehr als ok bin.“

Berlin (epd). Ehemalige Mitglieder der Gaskommission dringen auf die Umsetzung der von ihnen neben der Gaspreisbremse vorgeschlagenen Maßnahmen. Während die Entlastungen durch Einmalzahlungen und die Preisdeckel angekommen seien, seien andere Maßnahmen mit dem Gedanken nachhaltiger Energieeffizienz aus dem Blick geraten, sagte Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa am 8. Februar in Berlin. Sie warf der Bundesregierung vor, Schritte zum Energiesparen zu verschleppen. Der Deutsche Mieterbund vermisst Maßnahmen zum Schutz von Mieterinnen und Mietern.

Franz Michel, Leiter Wohnungs- und Mietenpolitik des Verbandes, kritisierte, dass die von der Kommission vorgeschlagene Moratorien zur Aussetzung von Wohnungskündigungen und Energiesperren nicht umgesetzt worden seien. Dies sei ein „massives Versäumnis der Ampel“. „Das ist eine herbe Enttäuschung für uns“, sagte Michel.

Welskop-Deffaa erklärte, der Gaskommission sei es bei der Entwicklung der Vorschläge zur Entlastung der Bevölkerung auch um sozialen Ausgleich und Klimaschutz gegangen. Es gehe um „nachhaltige Entlastung“, sagte sie. Da Gas und Strom dauerhaft knapp und teuer sein würden, müsse ein „nachhaltiges Energiebewusstsein“ geschaffen werden, das auch dem Klimaschutz diene. Die Gaskommission hatte einen Ausbau der Energieberatung gefordert. Im Abschlussbericht der Expertinnen und Experten hieß es: „Bestehende Beratungsprogramme sind zu klein und können nur einen Bruchteil der Haushalte erreichen.“

Die Caritas-Präsidentin sagte, in den Beratungsstellen ihres Verbands sei ein deutlicher Bedarf an Beratung zum Energiesparen zu spüren. Derzeit überfordere es die Kapazitäten. Welskop-Deffaa zufolge hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege der Bundesregierung mit dem Wunsch nach öffentlicher Förderung ein Konzept für eine flächendeckende Beratung vorgelegt. Rund 30 Millionen Euro seien dafür veranschlagt, das Projekt sei aber zunächst abgelehnt worden.

Der Wirtschaftswissenschaftler Karsten Neuhoff, der ebenfalls Mitglied der inzwischen aufgelösten Gaskommission war, sagte, die Bundesnetzagentur hoffe auf eine Gaseinsparung von 25 Prozent, bislang seien aber erst zwölf Prozent eingespart worden. Der Abteilungsleiter Klimapolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) forderte mehr Engagement bei der energieeffizienten Sanierung und entsprechende Förderprogramme von der Bundesregierung. Dies sei wichtig, um langfristig Gas einzusparen. Bei manchen Altbauten betrage der Energiebedarf nach einer Sanierung nur noch ein Fünftel des vorherigen Verbrauchs, erläuterte er.

Die Bundesregierung hatte die Kommission mit Expertinnen und Experten im vergangenen Jahr mit dem Auftrag berufen, einen Vorschlag zur Entlastung der Bevölkerung angesichts der gestiegenen Energiepreise zu machen. Die Gaskommission entwickelte die sogenannte Gaspreisbremse, mit der der Preis für Gas gedeckelt wird.

Bundestag und Bundesrat hatten Ende vergangenen Jahres Preisdeckel für Gas und Strom beschlossen, die formell im März in Kraft treten, aber rückwirkend ab Jahresbeginn Haushalte entlasten sollen. Zuvor gab es bereits Einmalzahlungen. Die Bundesregierung hat für die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei den Energiekosten 200 Milliarden Euro eingepreist. Die Preisbremsen sollen bis zum Frühjahr 2024 gelten.

Berlin (epd). Die Wohlfahrtsverbände sollten nach Ansicht des Präsidenten der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, an dem bevorstehenden Flüchtlingsgipfel beteiligt werden. Offenbar habe man vergessen, dass dies in der Zeit der großen Fluchtbewegungen von 2015 erfolgreich der Fall gewesen sei, sagte er am 9. Februar in Berlin. Mit Blick auf 16. Februar von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) anberaumte Treffen von Bund, Ländern und Kommunen zur Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen kritisierte Lilie, „kein Erfolgsrezept“ sei wiederum, wenn Behörden und Regierungsebenen unter sich blieben. Denn notwendig seien Politik und Zivilgesellschaft.

Bei dem Treffen soll es um konkrete Fragen der Unterbringung gehen. Vertreter von Kommunen hatten jüngst immer wieder eine Überlastung angesichts steigender Flüchtlingszahlen beklagt. Infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind gut eine Million Flüchtlinge aus dem Land nach Deutschland gekommen. Auch die Zahl Schutzsuchender aus anderen Ländern war 2022 wieder gestiegen.

Lilie dankte den engagierten Menschen in Deutschland, die die Aufnahme von Ukrainerinnen und Ukrainern Menschen möglich gemacht hätten. 70 Prozent der Geflüchteten lebten nach wie vor in privaten Wohnungen, fügte er hinzu. Doch nach fast einem Jahr zeigten sich Ermüdungserscheinungen bei den Leuten, die Wohnraum zur Verfügung gestellt hätten.

Mit zehn Millionen Euro aus einem Nothilfefonds der Diakonie Katastrophenhilfe wurden nach den Angaben bundesweit mehr als 245 Projekte aufgesetzt für Beratung, Unterstützung bei Behördengängen oder für Deutschkurse. „Wir haben gelernt, dass sich schnelle Integration auszahlt und das Ankommen in unserer Gesellschaft fördert“, sagte Lilie. Diese Lehren müssten auf die Flüchtlingspolitik insgesamt übertragen werden. „Deutschland hat über eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen, aber zum Beispiel mehr als anderthalb Jahre nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan warten dort immer noch Tausende Menschen auf ihre Evakuierung“, kritisierte er. Das zeige einen „eklatanten Widerspruch im Umgang mit Menschen in existenzieller Not“.

Die Präsidentin der Hilfswerke „Brot für die Welt“ und Diakonie Katastrophenhilfe, Dagmar Pruin, mahnt indes auch Friedensbemühungen an. Diplomatische Wege für ein Ende des Krieges sollten nicht aus dem Blick verloren werden, erklärte sie. Pruin fügte mit Blick auf das vergangene Kriegsjahr hinzu: „Die Solidarität und Spendenbereitschaft in Deutschland haben Hilfsmaßnahmen ermöglicht, die vom Umfang und Tempo historisch sind.“ An die Diakonie Katastrophenhilfe wurden den Angaben zufolge bislang knapp 68 Millionen Euro für die Ukraine-Nothilfe gespendet. Mehr als 600.000 Menschen habe man über die Partnerorganisationen vor Ort mit Geldleistungen, Hilfsgütern und anderen Unterstützungsmaßnahmen erreicht.

Berlin (epd). Nach den Insolvenzen von Teilen der privaten Pflegeanbieter Curata und Convivo werden Forderungen laut, die stationäre Pflege grundlegend anders aufzustellen. Ver.di-Sekretär Matthias Gruß wirbt für radikale Schritte, denn: „Der Betrieb eines Pflegeheims mit bestmöglichen Bedingungen einerseits und größtmöglichem Profit anderseits, das ist ausgeschlossen.“ Die Fragen stellte Dirk Baas.

epd sozial: Herr Gruß, warum kommen die allermeisten Pflegeheime finanziell über die Runden, während andere stationäre Einrichtungen in Insolvenz gehen? Grundsätzlich haben doch alle Anbieter die gleichen Bedingungen, um im Markt zu bestehen.

Matthias Gruß: Richtig, wenn man Pflegeheime dem Markt überlässt, dann ist die Folge, dass Betreiber auch pleitegehen können. Und wenn windige Geschäftsmodelle, Spekulationen und Misswirtschaft dazu kommen, dann ist die Gefahr einer Insolvenz umso größer. Daher ist es für uns nicht verwunderlich, dass jetzt kommerzielle Betreiber in Schwierigkeiten geraten und damit die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen gefährden.

epd: Was folgt für Sie aus diesen Pleiten?

Gruß: Die Pflege muss wieder am Gemeinwohl orientiert sein, nicht am Profit. Einer der Gründe, warum sich Pleiten jetzt häufen, ist, dass vor einem halben Jahr der Pflege-Rettungsschirm ausgelaufen ist. Bis dahin wurden den Einrichtungen Mindereinnahmen und Mehrausgaben von den Pflegekassen erstattet. Die Belegungszahlen sind während der Pandemie in vielen Einrichtungen gesunken. Einigen Betreibern ist es offenbar nicht gelungen, die Belegung wieder zu erhöhen.

epd: Was hauptsächlich an fehlendem Personal liegt ...

Gruß: Ja, das liegt daran, dass die Träger nicht genügend Personal finden, um das Heim wie kalkuliert zu betreiben. Der Grund dafür liegt auf der Hand: schlechte Arbeitsbedingungen treiben die Menschen aus dem Beruf. Dazu gehören eine extrem hohe Belastung der Beschäftigten aufgrund von zu wenig Personal, unverbindliche Dienstpläne und eine schlechte Bezahlung. Und: Kaum ein kommerzieller Betreiber hat einen Tarifvertrag.

epd: Was für Probleme kommen noch dazu?

Gruß: Viele Betreiber haben kein funktionierendes Ausfallmanagement, um zeitweise auftretende Personalengpässe auszugleichen. Bei Krankheitswellen, wie beispielsweise im Dezember 2022, bleibt ihnen nichts Anderes übrig, als auf externe Leiharbeit zurückzugreifen, die wiederum enorme Kosten verursacht. Hier rächt sich eine kurzsichtige und „auf Sicht fahrende“ Personalplanung. Steigende Sach- und Energiekosten, die nicht ad hoc umgelegt werden können, kommen noch hinzu. Das führt dann zu den Pleiten, wie wir sie jetzt sehen, etwa bei Curata und Convivo. Von Beschäftigten bei dem kommerziellen Betreiber Convivo werden aber auch diverse innerorganisatorische und strukturelle Probleme genannt. So kann es gut sein, dass man sich beim exzessiven Wachstum, auch während der Pandemie, schlichtweg verzockt hat.

epd: Sind diese Insolvenzen mehr als Warnsignale dafür, dass das Pflegesystem und seine derzeitige Finanzierung zu scheitern droht?

Gruß: Viele Träger in der Altenpflege zeigen schon lange, dass faire tarifvertragliche Arbeitsbedingungen und eine gute Versorgungsqualität möglich sind, auch unter den derzeitigen Bedingungen. Kommunale und gemeinnützige Träger müssen dabei aber im Gegensatz zu den kommerziellen Betreibern keine Gewinnerwartungen von Konzernen, Fonds und Finanzinvestoren erfüllen. Bei einem Pflegeheim, in dem genügend Personal eingesetzt wird, und das auf eine bestmögliche Pflegequalität setzt, sind hohe Profite strukturell ohnehin ausgeschlossen. Viele kommerzielle Betreiber machen daher Abstriche beim Personal und bei der Versorgungsqualität.

epd: Wie kann man das System reformieren?

Gruß: Es muss sich an der grundlegenden Finanzierung etwas ändern, und zwar dringend. Ver.di fordert seit Langem die „Solidarische Pflegegarantie“. Dabei zahlen alle Bürgerinnen und Bürger entsprechend ihres Einkommens ein und jeder Pflegebedürftige erhält die pflegerischen Leistungen finanziert, die er oder sie braucht - unabhängig davon, ob er oder sie stationär, teilstationär oder ambulant versorgt wird. Dazu müssten die gesetzliche und die private Pflegeversicherung zusammengeführt und auch Einkommen, die nicht aus Erwerbsarbeit stammen, einbezogen werden. Das wäre sozial gerecht.

epd: Wenn es stimmt, dass vor allem das fehlende Pflegepersonal Hauptgrund für die wirtschaftlichen Probleme ist, weil die Auslastung der Heime nicht mehr stimmt, was ist dann als kurzfristige Hilfe nötig?

Gruß: Zunächst einmal muss im Falle einer Insolvenz sichergestellt werden, dass der Heimbetrieb weiterläuft und die Menschen versorgt werden. Ein Pflegeheim ist keine Fabrik, die man von jetzt auf gleich stilllegen kann. Kreise, Kommunen, Pflegekassen und Heimbetreiber müssen dann sofort gemeinsam nach einer Lösung für den Weiterbetrieb suchen, gegebenenfalls durch einen anderen Träger. Dazu braucht es schnellstmöglich klare und verbindliche Regeln - die es bisher leider nicht gibt. Das ist ein klarer Auftrag an die Politik.

epd: Bereits in der Corona-Krise ist viel Geld zur Hilfe in die Heime geflossen. Jetzt fordern Sie weitere staatliche Unterstützung.

Gruß: Gute pflegerische Versorgung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Kosten für die Bewohner schießen unter anderem wegen gestiegener Energiepreise und der Inflation in die Höhe. Hier ist schnelles Handeln gefragt. Als Sofortmaßnahme müssen die Eigenanteile gedeckelt werden. Bei den Investitionskosten für Immobilien sind es aus unserer Sicht die Länder, die ihrer Verantwortung für die öffentliche Daseinsvorsorge nachkommen müssen. Das würde die Menschen schon spürbar entlasten.

epd: Sie haben es schon gesagt: Anders als DRK, AWO, Diakonie oder Caritas müssen private Träger Gewinne machen. Liegt ein Grund für die wirtschaftlichen Schieflagen darin, dass so Gelder entzogen wurden, die nun fehlen?

Gruß: Ein Pflegeheim muss finanziell in die Lage versetzt werden, eine gute Versorgung zu gewährleisten. Der Betrieb eines Pflegeheimes mit bestmöglichen Bedingungen einerseits und größtmöglichem Profit anderseits, das ist ausgeschlossen. Wer den Fokus nur auf den Profit legt, nimmt billigend in Kauf, die Bewohnerinnen und Bewohner zu gefährden und die Beschäftigten zu verschleißen. Dass das kein nachhaltiges Konzept ist, liegt auf der Hand. Es wirkt wie ein Katalysator auf die ohnehin schon angespannte Personalsituation, denn Pflegekräfte können sich ihren Arbeitgeber inzwischen frei aussuchen. Gemeinnützige Träger hingegen sind dagegen verpflichtet, Überschüsse wieder in den Betrieb des Pflegeheimes zu investieren.

epd: Sie sagen, um Pleiten von Pflegeheimen zu vermeiden, müssten künftig allein gemeinnützige oder kommunale Anbieter Versorgungsaufträge bekommen. Ist so etwas überhaupt denkbar und vor allem mit dem grundrechtlichen Eigentumsschutz vereinbar?

Gruß: Die Altenpflege ist ebenso wie die Feuerwehr, Krankenhäuser und Schulen ein grundlegender Bestandteil unserer Daseinsvorsorge - insbesondere in einer alternden Gesellschaft. Es muss eine ortsnahe und leistungsfähige ambulante und stationäre pflegerische Versorgung der Bevölkerung durchgängig gewährleistet sein. Sie darf kein Tummelplatz für Investoren und luftige Unternehmer und ihre wirtschaftlichen Experimente sein. Sie gefährden damit pflegebedürftige Menschen. Der Kommerzialisierung der Altenpflege wurde in den 1990er-Jahren mit der Einführung der Pflegeversicherung der Boden bereitet. Heute wird nur noch etwa die Hälfte der 30.000 Einrichtungen und Dienste kommunal oder gemeinnützig betrieben. Es gibt im Übrigen auch private Träger mit Einrichtungen in der Form einer gemeinnützigen GmbH. Es geht um den zweckgebundenen Einsatz von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuergeldern. Für ver.di ist klar: Ein Pflegeheim sollte keine Profite erzielen müssen - das muss genauso selbstverständlich sein wie bei einer Schule oder einer Kindertagesstätte.

Bremen (epd). Aus Sicht der Bremer Pflege-Expertin Jennie Auffenberg könnten bessere Arbeitsbedingungen dem Personalmangel in der Krankenpflege wesentlich abhelfen. Bundesweit könnten kurzfristig 260.000, bei optimistischer Schätzung sogar bis zu 580.000 Vollzeitstellen besetzt werden, indem Pflegerinnen und Pfleger zur Rückkehr in den Beruf motiviert würden, sagte die promovierte Sozialwissenschaftlerin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Noch mehr Pflegekräfte könnten zu einer Erhöhung ihrer Arbeitsstunden bewegt werden.

Auffenberg ist Referentin für Gesundheits- und Pflegepolitik bei der Arbeitnehmerkammer Bremen und hat die Umfrage „Ich pflege wieder, wenn...“ initiiert. Für die Studie wurden kürzlich bundesweit 12.700 ausgestiegene sowie in Teilzeit beschäftigte Pflegekräfte online befragt.

Obwohl die Motivation der Pflegekräfte hoch sei, scheide etwa ein Drittel der Beschäftigten innerhalb von acht Jahren aus. Während der Ausbildung steigen Auffenberg zufolge bereits 20 bis 30 Prozent aus. Zugleich spitze sich der Fachkräftemangel zu: Allein in den Krankenhäusern seien aktuell mindestens 100.000 Pflegestellen nicht besetzt. In der Realität vergingen jedoch mangels Bewerbungen 231 Tage, bis eine freie Stelle wieder besetzt werden könne.

„Die Leute steigen nicht aus, weil ihnen die Arbeit keinen Spaß mehr macht, sondern weil sie im Berufsalltag nicht anwenden können, was sie gelernt haben“, sagte Auffenberg. „Es sind Menschen, die sich einen Beruf ausgesucht haben, in dem sie nahe am Menschen arbeiten können.“ Doch komme die Zeit für menschliche Zuwendung in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen oft zu kurz.

Sehr viele Aussteiger seien bereit, in die Krankenpflege zurückzukehren, wenn die Arbeitsbedingungen stimmten, unterstrich Auffenberg. So erwarteten sie etwa eine bessere Bezahlung. „Dazu wünschen sie sich mehr Zeit für die Pflege, weniger Dokumentationsarbeit, verlässliche Arbeitszeiten, mehr Wertschätzung und einen respektvolleren Umgang vonseiten der Vorgesetzten.“ Viele Befragte hätten gesagt, dass für sie Kollegialität eine wichtige Ressource sei, um die psychischen Belastungen des Berufs aufzufangen. Nachtschichten und Wochenenddienste seien in Ordnung, wenn es verbindliche Dienstpläne gebe.

Magdeburg (epd). Ob Einsamkeit, finanzielle Nöte, Liebeskummer oder andere persönliche Probleme: Die rund 80 Ehrenamtlichen der Magdeburger Telefonseelsorge hören ihren Anrufern seit 30 Jahren zu. Und wenn in diesen Tagen für neun Interessenten ein neuer Ausbildungskurs beginnt, dann bereiten diese sich auf einen Dienst in bewegten Zeiten vor. Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg, Unsicherheiten durch steigende Energie- und Lebensmittelpreise: Auch die Telefonseelsorge hat die Krisen der letzten Jahre zu spüren bekommen.

„In Corona-Zeiten haben die Anrufe immer während der Lockdowns zugenommen“, sagt Pfarrerin Anette Carstens. Seit sieben Jahren leitet sie die Magdeburger Telefonseelsorge, zuvor hat sie unter anderem als Klinikpfarrerin gearbeitet. Auch in den letzten Monaten hätten die Telefone wieder häufiger geklingelt, sagt sie. Mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und den steigenden Energiepreisen seien die Anruferzahlen vorübergehend wieder hochgeschnellt.

Beate Seibert, die seit sechs Jahren als ehrenamtliche Seelsorgerin mit dabei ist, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Kürzlich habe ein Mann angerufen, der in großer Sorge wegen der gestiegenen Preise sei. Er sei im Vorruhestand und könne nun, obwohl er sein Leben lang gearbeitet habe, das Heizöl nicht mehr bezahlen.

Für die ehrenamtlichen Seelsorger am Telefon ist das nach Carstens' Einschätzung eine besondere Herausforderung. „Jetzt kommen Probleme am Telefon zur Sprache, die uns alle betreffen“, berichtet sie. Seelsorger müssten sich bei aller nötigen Empathie auch stark abgrenzen können: „Ich kann nur hilfreich sein, wenn ich nicht mit im Boot bin.“ Doch das sei bei Fragen der Energiekrise, die alle beträfen, kaum möglich.

Während der Corona-Jahre sei vor allem das Thema Einsamkeit dominant gewesen, berichtet Seibert. Sie erinnert sich an eine Doppelschicht von acht Stunden am Telefon: „Da hatte ich zwölf Anrufe, neun davon drehten sich um das Thema Einsamkeit.“ Viele hätten sich in dieser Zeit zurückgezogen, seien arbeitslos geworden oder ins Rentenalter gekommen: „Sie wurden auf der Strecke vergessen.“

Vor sechs Jahren begann Seibert mit der Ausbildung zur Telefonseelsorgerin. „Als Betriebswirtin war mein Beraterherz immer schon da“, sagt sie über ihre Motivation. Hinzu kam ihr kirchliches Engagement. Durch ihren Einsatz in einer evangelischen Gemeinde sei es für sie die logische Konsequenz gewesen, auch seelsorgerisch tätig zu sein und ein Stück ihrer eigenen Lebenserfahrung weiterzugeben.

Die Telefonseelsorge wird in Magdeburg in ökumenischer Zusammenarbeit vom Evangelischen Kirchenkreis und dem katholischen Bistum getragen. Das könne in einem zunehmend atheistisch geprägten Umfeld hilfreich sein, meint Seibert. „Wenn ich am Telefon sage, dass ich Christ bin, nimmt das Gespräch eine Wendung“, sagt die ehrenamtliche Seelsorgerin. Auch die Pfarrerin Carstens erlebt ähnliche Reaktionen: „Da ist plötzlich eine andere Tiefe. Man kann nicht am Telefon missionieren, aber man kann fragen, ob es etwas gibt, das ihnen Kraft gibt.“

Auch ohne religiösen Bezug fühlten sich viele Menschen gestärkt durch die Gespräche, die im Durchschnitt 30 bis 45 Minuten dauerten, beobachtet Seibert. „Am Ende muss der Anrufer wenigstens einmal gelacht haben. Und das bekommt man meistens hin.“

Duisburg (epd). Auch mehrere Tage nach den schweren Erdbeben im Grenzgebiet der Türkei und Syrien werden in den Trümmern noch Überlebende gefunden. Die Rettung von verschütteten Menschen sei allerdings sehr kompliziert, sagte Stefan Heine von der Duisburger Organisation ISAR (International Search and Rescue Germany) am 9. Februar dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Bereits am 7. Februar seien 41 Freiwillige der privaten Organisation mit sieben Rettungshunden in der türkischen Provinz Hatay eingetroffen, berichtete der ISAR-Pressesprecher. „Drei Menschen konnten wir schon lebend aus den Trümmern herausholen. Aktuell arbeiten sich unsere Helfer noch zu einer Frau vor.“ Sie befand sich am 9. Februar unter einem eingestürzten mehrstöckigen Haus.

Unmittelbar nachdem die Hunde reagierten, habe das Team Kontakt zu der Frau aufgenommen. „Sie spricht auch mit uns und wir können sie über einen Schlauch mit Wasser und Medizin versorgen“, sagte Heine. „Wir müssen uns durch dicke Betondecken arbeiten, ohne die Stabilität zu gefährden. Das ist äußerst kompliziert und auch gefährlich.“ Die Helfer müssten einen wahren Kraftakt leisten.

Die Helfer von ISAR würden ihren Einsatz fortsetzen, solange noch Hoffnung besteht, Überlebende zu finden, betonte Heine. Einen allgemeinen Richtwert gebe es nicht. „In Pakistan konnte unsere Organisation im vergangenen Jahr auch nach 120 Stunden noch eine Person befreien.“ Es müsse jedoch sichergestellt sein, dass die Verschütteten mit Wasser versorgt werden. „Für uns gilt: Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte der ISAR-Sprecher.

Die 2003 gegründete gemeinnützige Hilfsorganisation ISAR Germany ist nach eigenen Angaben international bei Unglücksfällen und Naturkatastrophen im Einsatz. Zu den insgesamt 170 ehrenamtlichen Helfern gehören Beschäftigte von Rettungsdiensten, der Feuerwehr und Krankenhäusern.

Zwei schwere Erdbeben in der Grenzregion Syriens und der Türkei hatten am 6. Februar eine humanitäre Katastrophe ausgelöst. Viele Tausende Menschen starben oder wurden verletzt. Insgesamt sind mehrere Millionen Menschen in der Region betroffen.

München (epd). Als erstes diakonisches Unternehmen in Bayern hat die Diakonie München und Oberbayern einen „Leitfaden zum Umgang mit sexualisierter Gewalt zwischen Beschäftigten“ vorgelegt. Der Leitfaden sorge für Neutralität, indem etwaige Fälle „aus der Hierarchielinie genommen werden“, sagte Vorstandssprecherin Andrea Betz dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das 17-seitige Papier legt genau fest, welche Prozesse ablaufen müssten, sobald jemand Beratung wegen einer Grenzüberschreitung im beruflichen Umfeld sucht.

Dafür habe die Diakonie München und Oberbayern drei Vertrauenspersonen benannt, die jederzeit ansprechbar seien, keiner Berichtspflicht unterlägen und sich auch externe Beratung holen könnten. Ein Interventionsteam mit vier Personen aus den Bereichen Recht, Pädagogik und Seelsorge stehe bereit, wenn in einem Fall ein internes Verfahren eröffnet werde. „Wenn sich ein Vorfall bestätigt, werden wir konsequent handeln“, erklärte Betz.

Zudem werde eine Präventionsbeauftragte benannt, die später über die Einhaltung des vollständigen Schutzkonzepts wacht, das bis Ende 2023 vorliegen soll. Damit erfüllt der Wohlfahrtsverband die Forderungen des entsprechenden „Rahmenschutzkonzepts“, das die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) und der Dachverband der Diakonie Bayern im November 2021 verabschiedet hatten.

Die Diakonie München war im Herbst 2022 in die Schlagzeilen geraten, weil Vorwürfe der „Grenzüberschreitungen“ gegen ihren damaligen Vorstandssprecher bekannt geworden waren. Eine externe Kanzlei wurde mit einer Untersuchung beauftragt, nach deren Abschluss der Vorstandssprecher wegen „Fehlverhalten und Versäumnissen bei der internen Aufarbeitung“ abberufen wurde.

Zentrales Anliegen des jetzt vorgelegten „Leitfadens“ der Diakonie München sei der Schutz der Betroffenen, sagte Vorstandssprecherin Betz. Sie könnten entscheiden, ob sie ein Seelsorgegespräch mit Schweigepflicht oder eine offene Beratung wünschen. Sei jemand aus der ersten oder zweiten Führungsebene betroffen, werde die Bewertung des Falls an externe Juristen abgegeben. „Sofern nach entsprechender Prüfung ein begründeter Verdacht vorliegt, werden wir den Vorfall auch an die Meldestelle des Diakonischen Werks Bayern geben“, betonte Betz.

Doch auch die Seite der Beschuldigten werde berücksichtigt. „Wenn sich zeigt, dass jemand zu Unrecht beschuldigt wurde, muss er vollständig rehabilitiert werden“, sagte Betz. Auch deshalb seien alle Verfahrensbeteiligten zu Verschwiegenheit verpflichtet: Damit Platz ist für Lösungen, das Ausräumen von Missverständnissen oder eine ernst gemeinte Entschuldigung. Solch ein Fall könne abgeschlossen werden, „wenn die betroffene Person sagt: Das ist für mich in Ordnung“, erklärt Betz.

Nach dem Mailversand des Leitfadens an alle rund 5.000 Hauptamtlichen der Diakonie München und einer Pflichtschulung für die rund 370 Leitungskräfte solle das Schutzkonzept in den regelmäßigen Schulungsplan aufgenommen werden. Ziel sei es, die Unsicherheit beim Thema der sexualisierten Gewalt zu verringern. „Was der andere als Überschreitung seiner Grenze empfindet, kann für mich eine Lappalie sein - aber ich habe das zu respektieren, denn ich weiß nichts über seine Gefühle und seine Erfahrungen“, erklärte Betz.

Die Resonanz auf den Leitfaden sei positiv, nicht nur seitens der Mitarbeitenden, so Betz. Auch andere soziale Träger sowie Kommunen hätten Interesse bekundet, den Leitfaden zu adaptieren.

Rosenheim (epd). Im Jahr 2018 hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Bau von 10.000 neuen Wohnungen durch den Freistaat angekündigt - nun werden bis Ende 2024 wohl nur um die 700 gebaut werden. Andreas Dexheimer, Vorstand der Rosenheimer Diakonie erläutert im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd), weshalb das für viele Menschen eine Katastrophe ist, und er sagt, was die Politik jetzt tun muss. Die Fragen stellte Larissa Launhardt.

epd sozial: Herr Dexheimer, wie akut erleben Sie Wohnungsnot in Bayern?

Andreas Dexheimer: Wir sind als Diakonie Rosenheim im gesamten südbayerischen Raum aktiv und Wohnungsnot ist das zentrale Problem in dieser Region. Es überlagert alles andere, es ist das soziale Problem Nummer eins.

epd: Wo begegnet Ihnen das Problem im Alltag?

Dexheimer: Wir erleben Wohnungsnot als Diakonie an zwei Stellen. Zum einen gibt es wahnsinnig viele Menschen, die wir in irgendeiner Art betreuen, die nicht mehr in der Lage sind, adäquaten Wohnraum zu finden. Die stehen zum Teil Jahrzehnte auf Listen von Sozialwohnungen, die leben verzweifelt in desolaten Wohnsituationen und finden einfach keinen bezahlbaren Wohnraum. Das ist sozusagen die Seite „Klientel“.

epd: Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel?

Dexheimer: Sozialer Wohnungsbau soll sicherstellen, dass jeder Mensch angemessenen Wohnraum findet und es, wenn das eigene Einkommen nicht mehr ausreicht, geförderte Wohnungen gibt. Ich kenne ein Pärchen, das in einer kleinen Zweizimmerwohnung wohnt. Er ist Handwerker, sie arbeitet in der Verwaltung, gemeinsam haben sie ein Kind. Ihr Einkommen ist gut, durchschnittlich. Die Eltern wünschen sich ein weiteres Kind, aber die Wohnung ist so eng, dass dafür einfach kein Raum ist. Sie sind in Not, haben keine Chance auf ein zweites Kind, weil sie keine größere Wohnung bekommen. Klar, diese Familie ist nicht obdachlos, aber sie hat viel zu wenig Platz und daran scheitert ihre Familienplanung. Das große soziale Problem besteht in der Mittelschicht.

epd: Sie sprachen von zwei Stellen, an denen Sie als Diakonie Wohnungsnot erleben...

Dexheimer: Genau, wir haben das gleiche Problem auch auf Seiten unserer Mitarbeitenden. Alle in den unteren und mittleren Einkommensbereichen - und es ist eben gerade auch die Mitte und nicht nur der untere Teil - haben Probleme bei der Wohnungsfindung. Typischerweise sind das Kinderpflegerinnen, Erzieherinnen, Altenpfleger, Sozialarbeiter. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben freie Stellen und wir schaffen es nicht mehr, Menschen von außerhalb in die Metropolregionen zu kriegen, weil diese schlicht keinen Wohnraum finden.

epd: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat 2018 versprochen, 10.000 neue Wohnungen für Bayern zu bauen - nach jetzigem Stand werden es bis Ende 2024 wohl lediglich knapp 700 sein. Wie dramatisch ist das?

Dexheimer: Das ist einfach eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe für Menschen, die keinen Wohnraum finden und es ist eine Katastrophe für Arbeitgeber, die aufgrund des fehlenden Wohnraums keine Mitarbeiter finden. Und es ist ja nicht nur, dass Söders Versprechen völlig hohl läuft. Es ist generell das Thema sozialer Wohnbau und mehr Wohnraum schaffen. Es passiert an keiner Stelle strukturell irgendetwas Neues oder etwas, das wirklich signifikant mehr Wohnraum bringt. Und man muss auch dazu sagen: 10.000 Wohnungen wären auch immer noch viel zu wenig, um das Problem zu lösen. Wir brauchen massiv mehr. Es wäre also ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen - und letztliches war es ein hohles Wahlversprechen.

epd: Sind Sie enttäuscht von der Politik?

Dexheimer: Es fehlt der politische Wille, das Problem zu priorisieren und zu sagen: Wir müssen mit Nachdruck viel Wohnraum schaffen. Und es liegt auch an den extrem langen Verwaltungsverfahren. Das ist definitiv eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Da ist momentan für mich keinerlei Hoffnungszeichen erkennbar. Und es ist auch nicht an irgendeiner Stelle erkennbar, dass systematisch signifikant mehr Wohnraum im unteren oder mittleren Preissegment gebaut wird. Man redet darüber, mehr ist es nicht.

epd: Was erwarten Sie jetzt von der Politik?

Dexheimer: Dass sie Flächen zur Verfügung stellt, Verfahren beschleunigt und signifikante finanzielle Zuschüsse gibt. Es bräuchte Sonderregeln und eine großzügige Auslegung des Baurechts für sozialen Wohnungsbau und die Ermöglichung von kostengünstigem Bauen. Das heißt, ich muss mit dem Gebäude höher gehen können, ich muss weniger Abstandsflächen und Stellplätze haben dürfen und so weiter. Das kann Politik gestalten.

Erfurt (epd). Eine in einem Sozialplan vorgesehene zusätzliche Abfindung für schwerbehinderte Arbeitnehmer darf ältere Betroffene nicht davon ausschließen. Soll die zusätzliche Abfindung Nachteile bei der späteren Jobsuche ausgleichen, steht die Zahlung sowohl jüngeren als auch älteren behinderten Arbeitnehmern zu, stellte das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einem am 3. Februar veröffentlichten Urteil klar. Eine im Sozialplan enthaltene Deckelung der Abfindungshöchstsumme stehe dem nicht entgegen.

Im Streitfall ging es um einen Betrieb in Bayern, der wegen einer Werksschließung Personal entlassen musste. Es wurde ein Sozialplan mit Abfindungszahlungen vereinbart. Die Abfindung richtete sich unter anderem nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit, dem Einkommen und dem Alter und war auf 75.000 Euro pro Arbeitnehmer gedeckelt. Für schwerbehinderte Arbeitnehmer mit einem Grad der Behinderung (GdB) von über 50 war eine zusätzliche Abfindung in Höhe von 2.000 Euro vorgesehen. So sollten für diesen Personenkreis bestehende erhöhte Nachteile bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle ausgeglichen werden.

Doch der mit einem GdB von 80 eingestufte Kläger hatte bereits wegen der langen Betriebszugehörigkeit und seiner Einkommenshöhe die Abfindungshöchstsumme von 75.000 Euro erreicht. Die 2.000 Euro Extra-Abfindung für schwerbehinderte Beschäftigte wurden bei ihm daher nicht berücksichtigt.

Diese Praxis diskriminiere ihn wegen seines Alters, rügte er. Die Zusatzzahlung solle Nachteile bei der Jobsuche ausgleichen. Ältere schwerbehinderte Arbeitnehmer hätten es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer. Daher sei es nicht gerechtfertigt, dass jüngere behinderte Beschäftigte die zusätzliche Abfindung beanspruchen können, Ältere, die wegen ihrer langen Betriebszugehörigkeit bereits die Abfindungshöchstgrenze erreicht haben, aber nicht.

Der Arbeitgeber lehnte die Zahlung der zusätzlichen Abfindung an den Kläger ab und verwies auf die gedeckelte Abfindungshöchstsumme.

Doch das BAG gab dem schwerbehinderten Mann recht. Zwar dürfe der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat wegen der begrenzten finanziellen Mittel in einem Sozialplan eine Höchstsumme für Abfindungen vorsehen. Auch dürfe er Gruppen von Beschäftigten bilden, die in unterschiedlicher Weise von dem Sozialplan profitieren können, etwa unterhaltspflichtige Arbeitnehmer mit Kindern.

Allerdings müsse innerhalb einer Gruppe von Beschäftigten jeder gleichbehandelt werden. Hier bestehe jedoch eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der abfindungsberechtigten schwerbehinderten Arbeitnehmer, so das BAG.

So solle die Zusatzzahlung spezifische Nachteile schwerbehinderter Beschäftigter bei der Jobsuche ausgleichen. Gerade ältere schwerbehinderte Beschäftigte mit langer Betriebszugehörigkeit hätten es besonders schwer, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Der Zweck der Zusatzabfindung für Schwerbehinderte, diesen Nachteil auszugleichen, werde jedoch nicht erfüllt, wenn der Kläger die Zahlung wegen der gedeckelten Gesamtabfindungssumme nicht erhält.

Doch auch ein höheres Alter eines Beschäftigten muss nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Mecklenburg-Vorpommern nicht immer zu einer Abfindung im Sozialplan führen. So dürften rentennahe Beschäftigte in einem Sozialplan wegen des Verlustes ihres Arbeitsplatzes mit geringeren Abfindungen abgespeist werden. Besteht Anspruch auf eine abschlagsfreie Rente, können die jeweiligen Beschäftigten ganz von einer Abfindung ausgeschlossen werden, heißt es in dem Urteil vom 8. Dezember 2020.

Die damit verbundene Benachteiligung sei sachlich gerechtfertigt. Abfindungszahlungen sollen künftige wirtschaftliche Nachteile ausgleichen oder abmildern, so das LAG. Da rentennahe Beschäftigte häufig ausreichend wirtschaftlich abgesichert seien, sei ihnen das Streichen einer Abfindung zuzumuten.

Sieht dagegen ein Sozialplan zu einer Abfindung auch die Zahlung eines Kinderzuschlags vor, muss die Leistung Männern und Frauen in gleicher Weise gewährt werden, forderte das Hessische Landesarbeitsgericht mit Urteil vom 28. Oktober 2020. So dürfe der Kinderzuschlag nicht allein vom steuerlichen Kinderfreibetrag abhängen. Da der Kinderfreibetrag bei der überwiegend von Frauen gewählten ungünstigen Lohnsteuerklasse V nicht berücksichtigt werden kann, stellt solch eine Sozialplanregelung eine unzulässige mittelbare Diskriminierung von Frauen dar. Denn diese würden dann beim Kinderzuschlag leer ausgehen.

Az.: 1 AZR 129/21 (BAG)

Az.: 2 Sa 152/20 (LAG Rostock)

Az.: 18 Sa 22/20 (LAG Frankfurt am Main)

München (epd). Eine Krankenkasse darf für den Krankengeldanspruch nicht zu strenge Anforderungen an den rechtzeitigen Nachweis einer fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit stellen. Zwar muss eine zwischenzeitlich gekündigte Patientin für den weiteren Erhalt ihres Krankengeldes eine zeitlich lückenlose Arbeitsunfähigkeit vom Arzt bescheinigt bekommen, entschied das Bayerische Landessozialgericht (LSG) in einem am 2. Februar veröffentlichten Urteil. Werde die Krankschreibung aber zu spät eingereicht, weil eine Sprechstundenhilfe die Patientin wegen eines zu vollen Wartezimmers fehlerhaft auf einen späteren Termin vertröstet hat, darf dies nicht zum Nachteil der Versicherten gewertet werden.

Die Klägerin war infolge einer Schulteroperation seit September 2017 krankgeschrieben. Als ihr Arbeitsverhältnis zum 30. April 2018 endete, zahlte ihre Krankenkasse dennoch weiter Krankengeld. Dies sehen die gesetzlichen Bestimmungen so vor. Voraussetzung für die Fortzahlung des Krankengeldes ist, dass die Arbeitsunfähigkeit „lückenlos“ vom Arzt bescheinigt wird.

Entsteht nach diesen Regeln aber eine zeitliche Lücke zwischen dem Ende einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und der Folgebescheinigung, würde im laufenden Arbeitsverhältnis das Krankengeld für diese Zeit nur ruhen. Ist wie hier das Arbeitsverhältnis beendet, führt eine Lücke der Bescheinigungen dagegen zum dauerhaften Verlust des Krankengeldanspruchs.

Hier war die Klägerin zwar am letzten möglichen Tag, dem 18. Juni 2018, noch in der Praxis ihres Hausarztes erschienen, um eine Folge-Krankschreibung abzuholen. Die Sprechstundenhilfe vertröstete sie wegen des vollen Wartezimmers aber auf einen Termin zwei Tage später. Sie könne die AU-Bescheinigung problemlos später bei der Krankenkasse einreichen.

Doch dem widersprach später die Krankenkasse. Wegen der zeitlichen Lücke zwischen den Bescheinigungen sei der Krankengeldanspruch verlorengegangen.

Das LSG gab der Klägerin recht. Diese sei pünktlich in der Arztpraxis erschienen und habe damit „alles in ihrer Macht Stehende getan“, um die Krankschreibung zu erhalten. Der fehlerhaften Auffassung der Sprechstundenhilfe, dass die zeitliche Lücke beim Krankengeldanspruch keine Rolle spiele, sei der Klägerin nicht anzulasten. Ein Ärzte-Hopping, also das Aufsuchen eines anderen Arztes, könne von ihr nicht verlangt werden, entschied das Gericht. Gegen das Urteil wurde mittlerweile Revision beim Bundessozialgericht in Kassel eingelegt.

Az.: L 5 KR 40/19

Düsseldorf (epd). Trotz einer rechtswidrigen Abschiebung in sein Heimatland hat ein früherer Asylbewerber aus der Demokratischen Republik Kongo keinen Anspruch auf Rückholung nach Deutschland. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden und damit einen Eilantrag des Mannes abgelehnt. Eine Rückführung des Asylsuchenden nach Deutschland sei nicht sinvoll, weil der Mann kein Bleiberecht in Deutschland habe und „sofort wieder abgeschoben werden müsste“, heißt es in dem am 3. Februar veröffentlichten Beschluss. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt werden.

Der Mann war am 8. November 2022 entgegen einer Anordnung des Verwaltungsgerichts abgeschoben worden, obwohl ein Suizidversuch bei dem Transport nicht ausgeschlossen werden konnte, wie es hieß. Die Ausländerbehörde des Kreises Viersen wäre verpflichtet gewesen, den Mann vor der Abschiebung auf seine Reisefähigkeit untersuchen zu lassen und Schutzmaßnahmen zumindest zu prüfen.

Zwar sei die Abschiebung des mehrfach abgelehnten Asylbewerbers rechtswidrig, erklärte das Gericht. Allerdings müsste der Kongolese bei einer Rückkehr sofort wieder abgeschoben werden. Zudem gebe es keine ärztlichen oder psychologischen Belege dafür, dass der Mann aufgrund seiner jetzt erfolgten Abschiebung eine erhebliche Verschlechterung seines Gesundheitszustandes erleiden musste. Der von der Ausländerbehörde vermittelte Kooperationsarzt der Deutschen Botschaft in Kinshasa habe bei ihm lediglich neue körperliche, jedoch keine fortdauernden psychischen Erkrankungen diagnostiziert.

Flüchtlingsinitiativen hatten die Abschiebung des Mannes kritisiert. So monierte die Organisation Abschiebungsreporting NRW, dass die Behörden den Mann abgeschoben hätten, obwohl bei ihm Suizidgefahr bestanden habe. Zudem hätten sich die Behörden mit der Abschiebung „wissentlich der gerichtlichen Entscheidung“ widersetzt.

Az.: 27 L 2817/22

Detmold (epd). Eine als „fiktiver Unternehmerlohn“ gezahlte Corona-Soforthilfe muss bei selbstständigen Hartz-IV-Aufstockern als „Betriebseinnahme“ mindernd auf das frühere Arbeitslosengeld II angerechnet werden. Allerdings muss die Anrechnung als Einkommen innerhalb des Bewilligungszeitraums erfolgen und darf sich nicht auf Folgemonate erstrecken, entschied das Sozialgericht Detmold in einem am 3. Februar veröffentlichten Urteil.

Im konkreten Fall ging es um eine selbstständige Hartz-IV-Aufstockerin und ihren Partner. Die Frau betreibt seit September 2001 einen Afro-Shop und hatte infolge der Corona-Pandemie eine Soforthilfe in Höhe von 6.289 Euro erhalten. 2.289 Euro davon stammten aus Bundesmitteln und stellten eine zweckgebundene Liquiditätshilfe dar, etwa um Fixkosten wie eine gewerbliche Miete bezahlen zu können. Die restlichen 4.000 Euro stammten aus nicht zweckgebundenen Landesmitteln, die ab Februar 2021 für vier Monate als „fiktiver Unternehmerlohn“ gewährt wurden. Die Landesmittel mussten versteuert und bei der Gewinnermittlung berücksichtigt werden.