Kirchen

Bischof Bätzing zur Wahl: "Jetzt muss gehandelt werden"

epd-bild/Peter Jülich

Frankfurt a.M. (epd). Die Kirchen rufen nach der Bundestagswahl zu Zusammenhalt und Kompromissbereitschaft auf. „Der Wahlkampf ist vorüber, jetzt muss gehandelt werden“, forderte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, sagte, die Tage und Wochen vor der Wahl seien geprägt gewesen von stark emotionalisierten Debatten, die die gesellschaftliche Stimmung aufgeheizt hätten. „Jetzt nach der Wahl stehen die Parteien der demokratischen Mitte vor der anspruchsvollen Aufgabe, mit diesem Wahlergebnis konstruktiv und verantwortungsvoll umzugehen“, erklärte die Hamburger Bischöfin am Sonntagabend.

Der Limburger Bischof Bätzing sagte der Tageszeitung „Welt“ (24. Februar): „Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler will eine Stärkung der demokratischen Mitte, was sich am Wahlergebnis zeigt. Ich hoffe, dass wir jetzt zügig eine stabile Regierung bekommen, die die Probleme anpackt.“ Extremistische Kräfte und solche, die trotz des völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine mit Russland sympathisieren, dürften nicht den Ton angeben.

Mehr als 20 Prozent für AfD

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar wurden dem vorläufigen Ergebnis zufolge die Unionsparteien mit 28,6 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Die AfD kam auf 20,8 Prozent. Dem Bundestag gehören außerdem die SPD (16,4 Prozent), die Grünen (11,6 Prozent) und die Linke (8,8 Prozent) an. Alle weiteren Parteien scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,5 Prozent.

Die EKD-Ratsvorsitzende Fehrs sagte: „Die hohe Wahlbeteiligung zeigt: Viele Menschen wissen, wie wichtig es gerade in diesen unsicheren Zeiten ist, sich politisch zu beteiligen.“ Zugleich sei sie sehr besorgt darüber, dass extremistische Positionen größere Zustimmung gefunden haben als bei vorhergehenden Wahlen. Völkische Parolen und menschenverachtende Haltungen seien mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar.

Schuster erschrocken

Die hessen-nassauische Kirchenpräsidentin Christiane Tietz sagte: „Die Menschen setzen auf die Demokratie. Mit Sorge erfüllt mich, dass jede fünfte Stimme an eine populistische Partei ging. Umso wichtiger ist eine stabile Regierung in einer instabilen Welt“, sagte die evangelische Theologin am Sonntagabend. Viele Bürgerinnen und Bürger sehnten sich nach Orientierung und Hoffnung, nach äußerer und innerer Sicherheit.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte der „Welt“, er sei erschrocken über den Wahlerfolg der AfD, die ihren Stimmenanteil in nur drei Jahren verdoppelt habe. Es müsse alle umtreiben, „dass ein Fünftel der deutschen Wähler einer mindestens in Teilen rechtsextremistischen Partei ihre Stimme gibt, die sprachlich und ideologisch offen Verbindungen zum Rechtsradikalismus und Neo-Nazismus sucht, mit den Ängsten der Menschen spielt und ihnen nur scheinbare Lösungen anbietet“.

EKD-Bevollmächtigte: Haben mit Brief einen kritischen Punkt getroffen

epd-bild/Hans Scherhaufer

Berlin (epd). Dass das Verhältnis zwischen Kirchen und der CDU und CSU tieferen Schaden genommen hat, glaubt die Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nicht - und hofft, dass die Parteien nach der Wahl Kompromissfähigkeit beweisen.

epd: In wenigen Tagen wird ein neuer Bundestag gewählt. Wie laufen diese Tage für Sie: Gibt es viele Abschiedstreffen?

Anne Gidion: Es ist eine besondere Situation. Am letzten Sitzungstag des Bundestags am 11. Februar haben wir eine ökumenische Abschieds- und Dankandacht gehalten für Abgeordnete, die ausscheiden. Es kamen Vertreter und Vertreterinnen aller Fraktionen, auch Abgeordnete, die sich noch einmal zur Wahl stellen. Die Atmosphäre dort hat mich berührt. Man spürt bei vielen die derzeit große Anstrengung. Ähnlich war es auch bei einem politischen Abendgebet, das wir gemeinsam mit dem Berliner Dom veranstaltet haben, bei dem Hermann Gröhe (CDU) gesprochen hat. Da gab es nachdenkliche Momente, wo ich die Kraft des Verbindenden von gottesdienstlichen Ritualen sehe, die auf eine andere Ebene bringen, was eine Debatte vielleicht gerade mühselig macht.

epd: Die Debatte am 11. Februar im Bundestag war hitzig, deutlich geprägt vom Wahlkampf. Und bei der Andacht davor sitzen die Politiker ganz anders beieinander?

Gidion: Ja, die Stimmung bei einer Andacht ist eine völlig andere. Ich würde sagen, die Menschen können dort eine ganz andere Version ihrer selbst sein, vielleicht auch in dem Gefühl: Wir müssen gerade mal einen kleinen Moment lang nicht streiten.

epd: Der Bruch der Ampel-Koalition hat zur vorgezogenen Neuwahl geführt. Gibt es etwas, das Sie richtig gut fanden an dieser Koalition?

Gidion: Der Anfang hat mir gut gefallen. Man hatte wirklich das Gefühl, die Beteiligten wollen ihre Unterschiedlichkeiten einbringen und gemeinsam etwas schaffen für dieses Land. Ich fand auch etliche Gesetzesvorhaben wichtig, etwa den Spurwechsel, also dass eine bestimmte Gruppe von Schutzsuchenden in Deutschland bleiben darf, wenn sie Arbeit finden, oder die Unterstützung von Freiwilligendiensten.

epd: Und was hat sie enttäuscht oder geärgert?

Gidion: Die Art des Auseinandergehens. Ich bedaure, dass dieses Signal zurückgeblieben ist: „Uns trennt mehr, als uns verbindet.“ Wir haben im Bundestag Parteien, die unsere demokratischen Grundpfeiler in Frage stellen und unterlaufen wollen. Umso mehr brauchen wir die Kompromissfähigkeit der Parteien der Mitte und die Entschlossenheit, zu zeigen, dass der demokratische Weg funktioniert.

epd: Jetzt arbeiten sich die Parteien teilweise sehr stark aneinander im Wahlkampf ab. Wie bewerten Sie den Stil des Wahlkampfs: Ist er so fair wie versprochen?

Gidion: Dieser Wahlkampf hat viele Facetten. Es gab Kanzlerkandidaten-Duelle, bei dem Menschen überwiegend sachlich miteinander geredet haben. Ich sehe originelle Wahlwerbung auf Instagram und gute Wahlaufrufe. Es gibt aber leider auch viel anderes, zum Beispiel Angriffe auf Wahlkämpfende auf der Straße. Das finde ich untolerierbar und brandgefährlich. So etwas führt dazu, dass noch weniger Leute den Mut haben, sich in dieser Weise politisch zu engagieren.

epd: Fehlen Ihnen Themen im Wahlkampf?

Gidon: Es ist auf jeden Fall problematisch, wie die ganze Klimathematik weggerutscht ist. Sie spielt im Wahlkampf praktisch keine Rolle, obwohl die Probleme nicht ansatzweise gelöst sind. Ein weiteres Thema ist die Pflege. Als alternde Gesellschaft steuern wir auf eine nicht mehr lösbare Pflegesituation zu. Und auch da hat wirklich niemand einen Masterplan. Stattdessen ist das Themenfeld Migration bestimmend.

epd: Sie und Ihr katholisches Gegenüber in Berlin, Karl Jüsten, haben vor der Abstimmung im Bundestag über Initiativen der Union für eine drastische Verschärfung des Asylrechts einen Brief an die Abgeordneten geschickt, der für viel Kritik in der Union gesorgt hat. Sind Sie zu weit gegangen?

Gidion: Wir haben eine Stellungnahme abgegeben, die es schon gab - zu einem Gesetzentwurf der Unionsfraktion, der längst eingebracht war und gar nicht mehr in die Abstimmung kommen sollte. Dann hat ihn plötzlich die AfD einbringen wollen, woraufhin die Union ihn dann doch selbst auf die Tagesordnung hat setzen lassen. In diese aufgeladene Situation haben wir die kirchlichen Positionen eingetragen. Wir wollten deutlich machen, wo die Initiativen rechtliche Probleme aufwerfen, aber auch, dass wir darin aus christlicher Überzeugung fehlgeleitete Vorstellungen entdecken. Auch vor einem gemeinsamen parlamentarischen Handeln mit der AfD zu warnen, war uns wichtig.

epd: Hat Sie die Wucht der Kritik überrascht?

Gidion: Ja, ich fand es erstaunlich, wie viele Reaktionen unsere Botschaft ausgelöst hat. Das zeigt, dass wir einen kritischen Punkt getroffen haben. Viele Menschen machen sich Sorgen um die Frage, wie man Migration und Integration besser gestalten kann. Ich kann nachvollziehen, dass man sich da rasche Lösungen wünscht. Aber zugleich muss man eben sicherstellen, dass man im geltenden Rechtsrahmen bleibt, europäisch beieinander und dass man den gesellschaftlichen Diskurs nicht vergiftet. Und nicht Migration an sich ist unser Problem - wir profitieren zum Beispiel extrem von zur Zuwanderung von Fachkräften -, sondern dass eine gute Integration Kraft und Ressourcen braucht, die oft fehlen.

epd: Fürchten Sie, dass das Schreiben Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit einem möglichen Kanzler Friedrich Merz haben könnte?

Gidion: In meinen zweieinhalb Jahren im Amt hatte ich viele gute Begegnungen mit Friedrich Merz, mit Carsten Linnemann und anderen Vertretern der Partei. In der Woche nach besagter Abstimmung im Bundestag haben wir zum CDU-Parteitag gemeinsam Gottesdienst gefeiert, uns den Friedensgruß gegeben und weitere Gespräche verabredet. Innerhalb der christlichen Familie kann auch mal gestritten werden.

epd: Teilen Sie die Sorge, dass die Abstimmung mit der AfD das Vertrauensverhältnis zwischen den demokratischen Parteien erschüttert hat und Koalitionsgespräche schwerer werden?

Gidion: Leichter gemacht hat es das bestimmt nicht. Aber gleichzeitig traue ich allen Beteiligten zu, dass sie nach der Wahl sagen: Um der Sache und der Verantwortung willen fangen wir noch einmal von vorn an.

epd: Laut Vorwahlumfragen wird die AfD-Fraktion im nächsten Bundestag deutlich stärker. Die EKD unterhält keine offiziellen Kontakte zu der in Teilen rechtsextremen Partei. Werden Sie diese Position noch einmal neu diskutieren müssen?

Gidion: Grundsätzlich sind alle Abgeordneten zu unseren geistlichen Angeboten eingeladen. Aber Gespräche sind kein Selbstzweck; wir werden wachsam und kritisch bleiben und menschenfeindliche Äußerungen nicht hinnehmen. Es geht uns um ernsthafte Auseinandersetzung. Und die wird es wieder geben.

Geraer Pfarrer kritisieren Stigmatisierung von Migranten

Gera (epd). Ostthüringer Pfarrerinnen und Pfarrer haben sich wenige Tage vor der Bundestagswahl für eine Gesellschaft des Vertrauens und Respekts ausgesprochen. In einem am 17. Februar in Gera veröffentlichten Appell erklärten die Erstunterzeichner, eine offene Gesellschaft lebe vom Respekt vor Leben und Würde aller Menschen, unabhängig von Herkunft, Religion oder Geschlecht.

Die Autoren des Schreibens um die Geraer Pfarrer Barbara Lötzsch und Stefan Körner beklagen in ihrem Brief, dass Populisten auf extremistische Anschläge und zunehmende Radikalisierung mit simplen Antworten reagierten. Diese Gruppen begegneten komplexen Herausforderungen, indem sie bestimmte Menschengruppen marginalisierten. Dies führe zu einer Stigmatisierung von Migranten. Damit werde der soziale Frieden und die Demokratie in Deutschland gefährdet.

Die Geraer Geistlichen kritisierten, eine Stigmatisierung von Migranten in öffentlichen Debatten sei bis in die politische Mitte hinein zu beobachten. „Die Sprache ist enthemmt. Und in Folge enthemmter Sprache nehmen die Gewalttaten gegen Menschen mit Migrationsgeschichte rapide zu“, heißt es in dem „offenen Brief“. Migranten seien so zu Sündenböcken gemacht worden, deren Dasein als Gefährdung wahrgenommen werde und als Ursache für nahezu alle Fehlentwicklungen in Deutschland gelte.

Die Erstunterzeichner betonten, dass alle Menschen als Gottes Ebenbild und gleich an Würde geschaffen sind. Sie rufen zu einer Erneuerung des Vertrauens und der Solidarität auf. Die biblische Botschaft sei klar. Nur wer sich solidarisch für Menschen einsetze, handele für Christus.

Verfahren zu Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen vertagt

Erfurt (epd). Die juristische Klärung der Zulässigkeit von Streiks in kirchlichen Kliniken vor dem Arbeitsgericht Erfurt verzögert sich um wenigstens neun Monate. Ein für den 19. Februar angesetzter Verhandlungstermin sei auf den 12. November verschoben worden, teilte die Diakonie Mitteldeutschland auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) in Halle mit. Geklagt hatten die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und die Diakonie Mitteldeutschland. Damit wollen die Kläger die Gewerkschaften daran hindern, ihre Mitglieder und andere Arbeitnehmer zu Streiks oder anderen Arbeitskampfmaßnahmen am Hufeland-Klinikum in Weimar aufzurufen. Ein erster Gütetermin vor dem Arbeitsgericht blieb im August ohne Ergebnis.

Dem Rechtsstreit wird von beiden Prozessparteien deutschlandweite Bedeutung zugemessen. Beide Seiten streben eine grundsätzliche Klärung der Ausgestaltung des sogenannten Dritten Weges im kirchlichen Arbeitsrecht an. Dieser ergibt sich laut Diakonie-Vorstand Oberkirchenrat Christoph Stolte aus dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen. Konflikte würden nicht über Mittel des Arbeitskampfes, sondern durch ein verbindliches Schlichtungsverfahren gelöst. Stolte bedauerte, dass diese Klärung nicht vor Herbst erfolgen kann.

Ver.di argumentiert, die arbeitsrechtlichen Bestimmungen des „Dritten Weges“ behinderten die Möglichkeiten der Gewerkschaftsarbeit in kirchlichen Einrichtungen. Möglicherweise ende das Verfahren erst vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe oder dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, kündigte ein Prozessvertreter bereits im August an.

Landeskirche künftig mit Namenszusatz

Berlin (epd). Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz präsentiert sich künftig mit dem Namenszusatz „Evangelisch im Osten“. Damit solle „das Glaubensprofil der Landeskirche und ihre Verwurzelung im Osten Deutschlands“ unterstrichen werden, teilte die kirchliche Pressestelle am 20. Februar in Berlin mit. Die Landeskirche trägt ihren derzeitigen Namen seit dem Zusammenschluss der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg mit der Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz Anfang 2004.

Bischof Christian Stäblein betonte, der Name der Landeskirche sei „sehr lang und in der Kommunikation gelegentlich ein Hemmnis“. Mit dem neuen Namenszusatz werde nun „kurz und knapp“ wiedergegeben, „wer wir sind und wo wir sind“.

Stäblein erklärte, er hoffe, dies werde dazu beitragen, dass die Landeskirche „in der Öffentlichkeit noch sichtbarer und erkennbarer“ wird. Zugleich solle der Namenszusatz dazu einladen, „miteinander ins Gespräch zu kommen über unsere Identität und unser Selbstverständnis“.

Die Kirchenleitung habe sich für den Namenszusatz „Evangelisch im Osten“ entschieden, um mit wenigen Worten die Identität der Landeskirche und ihre Prägung durch die Geschichte der Region zu verdeutlichen, hieß es. Die Erfahrungen von Christinnen und Christen in der DDR seien durch besondere Herausforderungen geprägt gewesen, während die Kirche in Westdeutschland in einem demokratischen Umfeld gewirkt habe. Diese unterschiedlichen Erfahrungen spielten auch heute noch eine Rolle.

Bischof wirbt für Aufarbeitung der Corona-Pandemie

epd-bild/Heike Lyding

Berlin (epd). Der evangelische Berliner Bischof Christian Stäblein hat sich für eine kritische Aufarbeitung der Rolle der Kirche in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Es sei wichtig, jetzt mit Abstand zurückzublicken, sagte Stäblein am 20. Februar bei einer Veranstaltung in der Berliner Gethsemanekirche vor knapp 100 Zuhörern. Es sei nicht alles falsch, aber auch nicht alles richtig gemacht worden. Die Kirchenleitung habe versucht, den Gemeinden möglichst viele Freiheiten zu lassen, betonte Stäblein. Nach Mai 2020 habe es keine flächendeckenden Lockdowns mehr in der Landeskirche gegeben, sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Je nachdem, ob die Kirchenleitung mit ihren Maßnahmen zu mehr Freiheiten oder zu mehr Begrenzungen während der Pandemie tendierte, habe es immer wieder Stürme der Entrüstung von der jeweils anderen Seite gegeben habe, betonte der Bischof. Die Kirche habe jedoch stets versucht, für die Menschen da zu sein.

Stäblein kritisierte mit Blick auf die zeitweilige Schließung von Kitas und Schulen den Umgang mit Kindern in der Pandemie. „Hier hätten wir als Kirche viel lauter sein müssen“, sagte er. Auch in der Kommunikation sei viel falsch gemacht worden. Im Umgang mit Nicht-Geimpften habe es viele Verwerfungen gegeben.

Der Bischof warb dafür, sich in der Debatte über die Corona-Schutzmaßnahmen „wirklich zuzuhören“. Zu der Veranstaltung hatte eine Kirchengemeinde eingeladen. Neben Stäblein waren auf dem Podium unter anderem Betroffene und ein ehemaliger Krankenhausseelsorger. Im Publikum saßen zahlreiche Kritiker der Schutzmaßnahmen.

Altbischof Dröge: Kirche muss für wehrhafte Demokratie eintreten

epd-bild/Rolf Zöllner

Bonn (epd). Der frühere Berliner Bischof Markus Dröge hat die Christen aufgerufen, sich für eine wehrhafte Demokratie und gegen antidemokratischen Rechtspopulismus einzusetzen. „Wir brauchen mutige öffentliche Stimmen, die sich gegen Menschenverachtung stellen und Barmherzigkeit einfordern“, sagte der 70-jährige evangelische Theologe am 20. Februar laut Redetext in einem Vortrag in der Evangelischen Akademie im Rheinland in Bonn. Es gelte, humane Werte und die gleiche Würde aller Menschen gegen die völkische Ideologie der neuen Rechten und das „rechtsextremistische Gedankengut“ der AfD zu verteidigen.

„Der Kontrast zwischen dem, was in der AfD und ihrem Umfeld vertreten wird, und dem, wofür der christliche Glaube steht, kann größer nicht sein“, sagte der ehemalige Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Die „in wesentlichen Teilen als rechtsextrem“ eingestufte AfD verfolge „das Ziel, unsere freie, demokratische Gesellschaft autoritär und völkisch umzugestalten, und zwar gegen den Geist des Grundgesetzes“. Wenn eine Partei die Menschenwürde und die Werte des Grundgesetzes nicht achte und sich anschicke, die Demokratie zu unterwandern, „dann muss Kirche das anmahnen“, sagte Dröge.

Die ostdeutschen Kirchen setzten sich bereits seit 2014 mit dem Erstarken des Rechtspopulismus und der AfD auseinander, sagte er weiter. So gebe es inzwischen klare Unvereinbarkeitsbeschlüsse: „Wer Parteimitglied der AfD ist, kann keine kirchlichen Ämter übernehmen und wird auch nicht bei der Kirche oder der Diakonie angestellt.“

Kirchen und Hilfswerke rufen wieder zum Klimafasten auf

Schwerte (epd). Unter dem Motto „So viel du brauchst“ laden evangelische Landeskirchen, katholische Bistümer und kirchliche Hilfswerke auch in diesem Jahr zum „Klimafasten“ ein. Die elfte Ausgabe der ökumenischen Aktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit startet am Aschermittwoch (5. März) und endet am Karsamstag (20. April), wie das Koordinationsteam der 24 evangelischen und katholischen Partner am 19. Februar in Schwerte mitteilte. In diesem Jahr lautet das Motto „Gemeinsam aufbrechen in die Zukunft - Klimaschutz in der Gemeinschaft“.

Die sieben Fastenwochen sind verschiedenen Schwerpunkten mit entsprechender Bibelstelle gewidmet. Zum Start geht es etwa unter dem Thema „Aufbruch. Neuland“ um Angst vor Veränderungen. In den sechs folgenden Wochen danach soll laut Veranstaltern eine Vision von einem klimaneutralen Deutschland im Jahr 2050 entworfen werden. Als Stichworte werden grüne Städte, solidarische Quartiere, nachhaltige Mobilität auf dem Land, Sharing Economy oder Kreislaufwirtschaft genannt.

22 Landeskirchen und Bistümer sind dabei

An der ökumenischen Initiative „Klimafasten“ beteiligen sich 22 Landeskirchen und Bistümer sowie die kirchlichen Hilfswerke „Brot für die Welt“ und Misereor. Ideen für ein Engagement im Umweltschutz und für Gerechtigkeit auch in Krisenzeiten finden sich auf der Website www.klimafasten.de.

Christinnen der Cookinseln haben Weltgebetstag-Liturgie verfasst

Stein (epd). Der Weltgebetstag der Frauen steht in diesem Jahr unter dem Motto „wunderbar geschaffen“. Die Liturgie für die weltweite Ökumene-Aktion am 7. März haben Frauen verschiedener Kirchen und Konfessionen der Cookinseln im Pazifik verfasst, wie das deutsche Weltgebetstag-Komitee in Stein bei Nürnberg am 20. Februar mitteilte. Die Cookinseln sind ein Staat im Südpazifik, zu dem 15 kleine Inseln mit 15.000 Bewohnerinnen und Bewohnern gehören. Der Weltgebetstag wird seit knapp 100 Jahren begangen und am ersten Freitag im März in 150 Ländern gefeiert.

Das Weltgebetstag-Motto stamme aus dem biblischen Psalm 139 und lade zum Dank für das Geschenk des Lebens und der wunderbaren Schöpfung ein, die die Cookinseln präge, hieß es weiter. Das farbenprächtige Bildmotiv dazu stamme von den einheimischen Künstlerinnen Tarani Napa und Tevairangi Napa, die Mutter und Tochter seien. Thema der Liturgie seien allerdings auch die Schattenseiten - die Unterdrückung der Maori in der Kolonialzeit oder der heutige Exodus junger Leute, hieß es.

Größte ökumenische Basisbewegung christlicher Frauen

Der Weltgebetstag der Frauen ist den Angaben zufolge die größte ökumenische Basisbewegung christlicher Frauen weltweit. Jedes Jahr wird die Liturgie von einem anderen Land vorbereitet. 2024 war es Palästina, kommendes Jahr wird es Nigeria sein. In Deutschland nehmen jährlich rund 800.000 Menschen an den Gottesdiensten an diesem Tag teil. Der deutsche Weltgebetstag fördert 100 Projekte in Afrika, Lateinamerika, Europa und dem Nahen Osten, um die Lebenssituation und Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen zu verbessern.

Erstes Nagelkreuzzentrum in Chemnitz

epd-bild/Dietrich Flechtner

Chemnitz (epd). Chemnitz erinnert am 5. März mit einem Friedenstag an die Opfer im Zweiten Weltkrieg und die Zerstörung der Stadt vor 80 Jahren. Ein Höhepunkt des Programms sei die Verleihung des Nagelkreuzes von Coventry an das neu gegründete ökumenische Nagelkreuzzentrum in der Chemnitzer Jakobikirche, sagte Pfarrer Stephan Tischendorf am 18. Februar in Chemnitz. Zum Gottesdienst wird der internationale Leiter der Nagelkreuzgemeinschaft und Dekan von Coventry, John Witcombe, erwartet.

Geplant sind zum Friedenstag außerdem am Vormittag eine Kranzniederlegung auf dem Städtischen Friedhof sowie tagsüber Ausstellungen, Gedenkwege sowie weitere Open-Air-Angebote in der Innenstadt, kündigte Sabine Kühnrich von der Arbeitsgemeinschaft Chemnitzer Friedenstag an. Auf dem Neumarkt soll eine Kundgebung unter dem Motto „Frieden stiften durch Versöhnung“ stattfinden, zu der auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erwartet wird.

Bei Luftangriffen der Alliierten auf Chemnitz kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges kamen zwischen dem 6. Februar und dem 11. April 1945 rund 4.000 Menschen ums Leben. Rund 80 Prozent der Innenstadt wurden zerstört.

Die internationale Nagelkreuzgemeinschaft ist eine weltweite Bewegung für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung. Ausgangspunkt ist die Kathedrale im englischen Coventry, die 1940 von der deutschen Luftwaffe zerstört wurde. Tischendorf sagte, das Chemnitzer Nagelkreuz solle auch ausgeliehen werden, zum Beispiel an Schulen oder Institutionen, um dem Thema Versöhnung mehr Aufmerksamkeit zu geben.

Internationale Nagelkreuzgemeinschaft

Die Geschichte der Nagelkreuzgemeinschaft hat im Zweiten Weltkrieg begonnen. Am 14. November 1940 griff die deutsche Luftwaffe die englische Kleinstadt Coventry an. 550 Menschen starben, die Innenstadt und die spätmittelalterliche St. Michael's Kathedrale wurden zerstört.

Wenige Wochen später rief der Domprobst von Coventry, Richard Howard, zu Weihnachten bei einer landesweiten Rundfunkansprache aus der Kirchenruine dazu auf, nicht Rache, sondern Versöhnung zu üben. Als Zeichen dafür ließ er drei Zimmermannsnägel aus dem ausgebrannten Dachstuhl der Kathedrale zu einem Kreuz schmieden: dem „Cross-of-Nails“, zu deutsch: Nagelkreuz.

Schon kurz nach Kriegsende wurde eine Kopie dieses Nagelkreuzes an die Nikolaikirche in Kiel überreicht. Es folgten in den 1960er-Jahren deutsche Städte wie Münster, Hamburg und Berlin.

Den Gedanken einer weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft entwickelte der Domprobst von Coventry, Bill Williams (1914-1990). Heute gehören der Gemeinschaft in Deutschland dutzende Zentren an, weltweit sind es mehr als 200. Auch die Dresdner Frauenkirche, die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche und die KZ-Gedenkstätte Dachau gehören dazu. Am 5. März 2025 wird die Chemnitzer St. Jakobikirche aufgenommen.

Die Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry versteht sich als internationales Netzwerk für Frieden und Versöhnung. Durch ihre Versöhnungsarbeit wollen die Gemeinden Wunden der Geschichte heilen, die Vielfalt der Kulturen betonen und Friedensarbeit leisten. Als Zeichen der Verbundenheit wird in den Nagelkreuzzentren in der Regel jeden Freitag um 12 Uhr das Versöhnungsgebet von Coventry gebetet. Im Mittelpunkt stehen die Worte „Vater vergib“, die Domprobst Richard Howard in die Chorwand der zerstörten Kathedrale meißeln ließ.

50.000 Euro für Berliner Zionskirche

Berlin/Bonn (epd). Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt die Restaurierung der Berliner Zionskirche mit weiteren 50.000 Euro. Das Geld solle für die Instandsetzung der Innenstützen unterhalb der Emporen und für die Restaurierung der Kanzel eingesetzt werden, teilte die Stiftung am 17. Februar in Bonn mit. Sie hat sich eigenen Angaben zufolge seit 1991 an verschiedenen Renovierungsmaßnahmen mit insgesamt über einer Million Euro beteiligt.

Die Zionskirche im Stadtteil Mitte wurde in den Jahren 1866 bis 1873 erbaut. Sie zählt zu den bekanntesten Gotteshäusern der Hauptstadt. Denkmalschützer sehen in ihr auch wegen der herausragenden Raumschöpfung ein wichtiges Bindeglied in der Entwicklung des modernen protestantischen Kirchenbaus in Preußen.

"Orgel des Monats" steht in Zeitz

Zeitz (epd). Die Rühlmann-Orgel in der St.-Michael-Kirche in Zeitz (Sachsen-Anhalt) ist „Orgel des Monats Februar“ der Stiftung Orgelklang. Die Einrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) fördert die Renovierung des Instruments mit 3.000 Euro, wie die mitteldeutsche Landeskirche am 17. Februar in Magdeburg mitteilte. Das Instrument muss demnach umfassend saniert werden. Insbesondere gehe es darum, die besondere, spätbarocke Klangfülle der Orgel zu rekonstruieren. Das Instrument wurde den Angaben zufolge im Jahr 1911 in der Werkstatt des Orgelbauers Wilhelm Rühlmann in Zörbig im heutigen Landkreis Anhalt-Bitterfeld gebaut.

In den 1950er Jahren sei die originale Disposition im neobarocken Stil umgeformt worden. Ziel der geplanten Restaurierung sei neben der Rückführung zum originalen Klang eine Erweiterung der Spielmöglichkeiten, hieß es.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres sind laut Stiftung Orgelklang der Balg und die Windladen restauriert worden. Neben der Instandsetzung des Pfeifenwerks müsse vor allem der Holzwurm umfassend bekämpft werden. Hierfür werden den Angaben zufolge rund 773.000 Euro benötigt. Diese Summe sei aber noch nicht gesichert. Für mindestens 25 Euro könne im Internet eine Patenschaft für eine der mehr als 3.000 Orgelpfeifen erworben werden, hieß es.

Die Stiftung Orgelklang der EKD wurde 2007 unter dem Dach der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) gegründet. Seit ihrer Gründung habe die Stiftung Orgelklang über 240 Förderzusagen für die Sanierung von Kirchenorgeln in Höhe von gut 2,2 Millionen Euro gegeben, hieß es.

Katholischer Preis gegen Rassismus geht auch nach Pirna

Bonn/Pirna (epd). Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) zeichnen vier Projekte mit dem Katholischen Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus aus. Der erste Preis würdigt eine internationale Frauengruppe des Caritas-Verbandes Minden für das Projekt „Frauen, die Mut machen“, wie die katholische Deutsche Bischofskonferenz am 18. Februar in Bonn mitteilte. Das Projekt setze darauf, Fluchterfahrungen von Frauen zur Sprache zu bringen.

Zudem werden zwei zweite Preise vergeben: Ausgezeichnet wird der Pfarrer Vinzenz Brendler aus der Pfarrei St. Heinrich und Kunigunde im sächsischen Pirna für die Präsentation der Ausstellung „Es ist nicht leise in meinem Kopf“. Auch der Verein „IN VIA München“ erhält eine Auszeichnung für das Projekt „Zuhause ankommen“. Pfarrer Brendler habe Zivilcourage gezeigt, anstatt sich dem lärmenden Mob zu ergeben, hieß es. Als das Landratsamt entschied, eine Ausstellung über Geflüchtete nicht zu zeigen, habe er die Räume der Pfarrei geöffnet, um dies doch noch zu ermöglichen. Das Projekt von „IN VIA München“ vermittelt bezahlbaren Wohnraum für Geflüchtete und Migranten.

Der Sonderpreis für Initiativen von Schulen und jungen Menschen geht den Angaben nach an die Maria-Ward-Realschule im bayerischen Burghausen, die dem Leitmotiv „Raum für Vielfalt - kein Platz für Rassismus“ folge. Die Preise sind insgesamt mit 12.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 6. Mai in Berlin statt. Die Auszeichnung wird seit 2015 alle zwei Jahre vergeben.

Brandstiftung an Wurzener Stadtkirche

Wurzen/Leipzig (epd). Ein 34-jähriger Mann hat laut Polizei an der Eingangstür der evangelischen Stadtkirche St. Wenceslai im sächsischen Wurzen versucht, einen Brand zu legen. Die Tat habe sich in der Nacht zum 21. Februar ereignet, teilte die zuständige Polizeidirektion Leipzig am 21. Februar mit. Ein Ausbreiten des Feuers sei aufgrund des sofortigen Eingreifens von Polizeibeamten verhindert worden.

Die Flammen konnten demnach gelöscht werden. Der Tatverdächtige sei zunächst vorläufig festgenommen worden. Allerdings werfen ihm die Ermittler vor, in der Vergangenheit in weiteren Kirchen in Wurzen versucht zu haben, Feuer zu legen. Wegen der Wiederholungsgefahr sei ein Haftbefehl erlassen worden. Dem Mann werde versuchte schwere Brandstiftung in drei Fällen vorgeworfen, hieß es.

Die Kirchentür von St. Wenceslai sei bei dem jüngsten Angriff leicht beschädigt worden, hieß es. Eine konkrete Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden.

In Wurzen war es vermehrt zu Angriffen auf Kirchengebäude gekommen, laut Polizei unter anderem auch in Form von Graffitis mit kirchenkritischen Parolen. Der Beschuldigte soll demnach neben der jüngsten Brandstiftung auch für eine weitere am 9. Februar verantwortlich sein.

Früherer Propst Karl-Heinrich Lütcke wird 85 Jahre alt

Berlin (epd). Der frühere Propst der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Karl-Heinrich Lütcke, hat am 20. Februar sein 85. Lebensjahr vollendet. Der promovierte Theologe, der als leidenschaftlicher Konfliktvermittler und wichtiger Chronist der landeskirchlichen Geschichte gilt, war bis zu seinem Ruhestand 2005 zehn Jahre lang Propst der Landeskirche.

Karl-Heinrich Lütcke wurde am 20. Februar 1940 in Schleswig geboren. Nach dem Studium der klassischen Philologie und der evangelischen Theologie in Tübingen, Zürich und München und einer Promotion über den Kirchenvater Augustinus wurde er 1970 in Württemberg zum Pfarrer ordiniert. Anschließend war er am Predigerseminar in Stuttgart als Studienleiter tätig.

1977 berief ihn die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg zum Leiter der Bildungsabteilung ins West-Berliner Konsistorium. 1990 und 1991 übernahm er die Vakanzverwaltung des Propstamtes in der West-Berliner Kirche. 1995 wählte ihn die Synode zum Propst, das Amt hatte er von 1996 bis zum Ruhestand 2005 inne. Als Propst war Lütcke zugleich theologischer Leiter des Konsistoriums in Berlin und Stellvertreter des Bischofs.

Berliner Missionswerk mit neuer Leitung

Berlin (epd). Der promovierte Theologe Ulrich Schöntube wird neuer Direktor des Berliner Missionswerkes. Voraussichtlich zum 1. Juni tritt der 51-Jährige die Nachfolge von Christof Theilemann an, der Ende April in den Ruhestand geht, wie das Missionswerk am 17. Februar in Berlin mitteilte. Das 1824 gegründete Berliner Missionswerk unterhält weltweite Partnerschaften, engagiert sich in Entwicklungsprojekten, fördert den theologischen Austausch und unterhält ein eigenes Freiwilligenprogramm. Ein Beispiel für die Arbeit des Berliner Missionswerkes ist das Schulzentrum Talitha Kumi in Palästina. Dieses bietet 850 Kindern und Jugendlichen Bildung vom Kindergarten bis zum Abitur.

Ulrich Schöntube stammt aus Berlin. Seit 2006 ist er Pfarrer in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Zuletzt wirkte er als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Frohnau und war Ökumenereferent des Kirchenkreises Berlin-Reinickendorf. Zuvor war er unter anderem Direktor der Gossner Mission, mit der das Berliner Missionswerk kooperiert. Träger des Missionswerkes sind die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und die Evangelische Landeskirche Anhalts.

Theologin Ruck-Schröder kandidiert für Präses-Amt in Westfalen

epd-bild/Jens Schulze

Bielefeld/Hildesheim (epd). Die Hildesheimer Regionalbischöfin Adelheid Ruck-Schröder kandidiert für das Präses-Amt in der Evangelischen Kirche von Westfalen. Die 58-jährige Theologin werde den Delegierten des Landeskirchenparlaments bei seiner Tagung im März zur Wahl vorgeschlagen, wie das Bielefelder Landeskirchenamt am 19. Februar mitteilte. Seit dem Rücktritt von Annette Kurschus von ihren Ämtern als westfälische Präses und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im November 2023 ist das Präses-Amt vakant.

Grund für den Rücktritt von Kurschus war mangelhafte Kommunikation im Zusammenhang mit einem Missbrauchsverdacht gegen einen ehemaligen Kirchenmitarbeiter aus ihrem Umfeld. Eine Neuwahl scheiterte im vergangenen November, nachdem der einzige Bewerber seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Gegen ihn gab es laut Landeskirche Vorwürfe wegen grenzverletzenden Verhaltens in der Vergangenheit. Die Landeskirche wird derzeit vom Theologischen Vizepräsidenten Ulf Schlüter kommissarisch geleitet.

Einzige Kandidatin

Ruck-Schröder ist Regionalbischöfin im Sprengel Hildesheim-Göttingen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers. Sie ist die einzige Kandidatin, die sich in der Sondersitzung der westfälischen Landessynode am 29. März zur Wahl stellen wird.

Die am 1. Mai 1966 geborene Ruck-Schröder wuchs in Stuttgart auf. Nach dem Theologie-Studium in Tübingen und Berlin, das sie mit der Promotion abschloss, sammelte sie erste Erfahrungen als Pfarrerin in der westfälischen Gemeinde Havixbeck bei Münster. Anschließend war sie als Berufsschulpfarrerin im Saarland tätig, später wechselte sie nach Niedersachsen in eine Göttinger Gemeinde. Bevor sie 2021 Regionalbischöfin wurde, war sie sechs Jahre Leiterin des Predigerseminars im Kloster Loccum. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

Ehrung für ersten Luther-Biografen Johann Mathesius

Wittenberg (epd). Das Lutherhaus in Wittenberg erinnert an den ersten Luther-Biografen Johann Mathesius. Am 28. Februar wird an der Fassade des Wittenberger Augusteums eine Gedenktafel für den Pfarrer und Reformator (1505-1565) angebracht, teilte die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt am 18. Februar in Wittenberg mit. An der feierlichen Enthüllung werden demnach Vertreter der Johann-Mathesius-Gesellschaft aus Markkleeberg bei Leipzig, der LutherMuseen und des Rotary Clubs Wittenberg teilnehmen, der die Tafel finanziert habe.

Der im sächsischen Rochlitz geborene Johannes Mathesius war den Angaben zufolge ein bedeutender Prediger und Autor. Er studierte demnach unter anderem Theologie in Ingolstadt und sei so stark von Martin Luthers (1483-1546) Schriften beeinflusst worden, dass er 1529 nach Wittenberg gezogen sei und dort studiert habe.

1532 wurde er nach Angaben der Luthergedenkstätten Rektor der Lateinschule in Joachimsthal im Erzgebirge, sei aber 1540 wieder als Student nach Wittenberg zurückgekehrt. Dort sei Mathesius Tischgenosse Luthers und der wichtigste Überlieferer der Tischreden des Reformators geworden, die er zwei Jahre lang aufgezeichnet habe.

Ab 1542 habe Mathesius wieder als Pfarrer in Joachimsthal gewirkt, wo er die lutherische Lehre verteidigt habe. In 17 Predigten habe er seiner Gemeinde, die vor allem aus Bergarbeitern bestanden habe, das Leben Luthers vorgestellt. Diese Predigten bildeten den Angaben zufolge die Grundlage für die erste Biografie über den Reformator mit dem Titel „Luthers Leben“, die 1566 erscheinen sei.

Theologe kritisiert Trumps "dreifache Schuldumkehr"

epd-bild/Matthias Dembski

Bremen (epd). US-Präsident Donald Trump betreibt aus Sicht des Friedensbeauftragten der Bremischen Evangelischen Kirche, Pastor Andreas Hamburg, mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine „dreifache Schuldumkehr“. Das löse auch unter den Geflüchteten aus der Ukraine eine Sprachlosigkeit und eine Starre aus, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Niemand weiß, wie es weitergeht.“ Hamburg ist in der Ukraine geboren und seit 2018 Pastor der evangelischen St.-Markus-Gemeinde in Bremen.

Zur Schuldumkehr sagte der Theologe im Vergleich zur biblischen Erzählung vom barmherzigen Samariter, der einem Überfallenen hilft: „Jetzt kehrt der Samariter zurück und fordert von dem überfallenen Verwundeten, den er versorgt hat, das Geld zurück. Außerdem beschuldigt er ihn, die Misere selbst verursacht zu haben. Und schließlich liefert er ihn auch noch den Räubern aus. Das macht mich sprachlos.“

„Spielt Putin in die Karten“

Was dem durch den russischen Angriffskrieg traumatisierten Volk in der Ukraine Halt geboten habe, werde nun von Trump infrage gestellt, sagte Hamburg. „Das spielt Putin voll in die Karten, das ist doch krankhaft.“ Trump hatte am 19. Februar gesagt, der ukrainische Präsident sei ein „Diktator ohne Wahlen“. Er wies außerdem der Ukraine die Verantwortung für den Krieg zu mit der Formulierung, die Ukraine hätte diesen Krieg niemals zulassen dürfen, sondern einen Deal machen sollen. Trump wiederholte damit bekannte russische Propaganda-Narrative.

Er selber lasse sich dadurch nicht entmutigen, sagte Pastor Hamburg, der seit Kriegsbeginn vor drei Jahren aus Bremen viele Hilfstransporte für die Ukraine organisiert hat. „Ich merke, dass ich sehr trotzig bin und nun noch mehr Menschen in die Unterstützung einbeziehen möchte.“

Andreas Hamburg ist in der Ukraine geboren und hat als Russlanddeutscher deutsche Wurzeln. Er kam im Alter von 21 Jahren nach Deutschland. Nach einem Theologiestudium war er im Auftrag der bayerischen Landeskirche zehn Jahre Auslandspfarrer in Charkiw und Odessa für die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche der Ukraine, bevor er nach Bremen kam.

Nacht für kranken Papst Franziskus gut verlaufen

Rom (epd). Die Nacht ist für den kranken Papst Franziskus gut verlaufen. „Der Papst hat geschlafen und ruht sich aus“, heißt es in einer Mitteilung des Vatikans vom Morgen des 24. Februar. Der Zustand des 88-Jährigen ist nach wie vor kritisch. Am Abend zuvor hatte der Vatikan über eine „anfängliche, leichte Niereninsuffizienz“ berichtet, diese sei aktuell „unter Kontrolle“.

Franziskus wird seit dem 14. Februar im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt, ursprünglich wegen einer Bronchitis. Zusätzlich wurde im Krankenhaus dann der Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung festgestellt und die Behandlung des Papstes dementsprechend angepasst. Am Wochenende wurde über Atemnot-Anfälle berichtet. Franziskus wird daher über die Nase mit Sauerstoff versorgt.

Der Zustand des Pontifex wurde in der Mitteilung über seinen gesundheitlichen Zustand vom Sonntagabend als „wach“ und „gut orientiert“ beschrieben. Aufgrund der Komplexität des Krankheitsbildes und der notwendigen Wartezeit, bis die Therapien anschlagen, bleibe die Prognose aber weiter zurückhaltend.

Soziales

Mehr Geld im Spendentopf

epd-bild/Hannes von der Fecht

Berlin (epd). Die Deutschen haben im vergangenen Jahr rund 5,1 Milliarden Euro gespendet, zwei Prozent mehr als im Jahr davor. Der durchschnittliche Spendenbetrag stieg gegenüber dem Vorjahr um 3 auf 43 Euro, wie der Deutsche Spendenrat am 20. Februar in Berlin bei der Vorstellung der „Bilanz des Helfens 2024“ mitteilte.

Insgesamt gaben 16,7 Millionen Menschen im vergangenen Jahr Geld an gemeinnützige Organisationen, rund 300.000 weniger als 2023. Damit gab ein Viertel der deutschen Bevölkerung ab zehn Jahren (25,4 Prozent) mindestens einmal Geld an eine gemeinnützige Organisation, 0,4 Prozentpunkte weniger als im Jahr davor. 2005 lag die Spendenreichweite noch bei 51 Prozent.

Mit fast zwei Dritteln (60 Prozent) trug im vergangenen Jahr die Generation 60plus am meisten zum Spendenaufkommen bei. Die höchste Zuwachsrate gab es bei den 30- bis 39-Jährigen (plus 27 Prozent). Im Durchschnitt habe jeder Spender sieben Mal pro Jahr gespendet. Das meiste Geld wird traditionellerweise im Dezember gespendet, insgesamt 20 Prozent des Gesamtaufkommens.

Während im vergangenen Jahr in der Altersgruppe 70plus vier Prozent mehr gespendet wurde (im Durchschnitt 411 Euro pro Spender), ging das Spendenvolumen bei den 60-69-Jährigen um sieben Prozent zurück.

Deutliche Veränderungen gab es bei den bevorzugten Spendenzwecken. So erhielt etwa die Not- und Katastrophenhilfe mit 725 Millionen Euro rund 200 Millionen Euro weniger als vor einem Jahr (minus 22 Prozent). Einen kräftigen Rückgang gab es auch bei den Spenden für Geflüchtete (minus neun Prozent).

Leichte Anstiege verzeichneten die Bereiche Sport, Kultur, Denkmalpflege, Krankheit und Behinderung. Kirchliche Organisationen erlebten einen Zuwachs gegenüber 2023 um 18 Prozent auf 901 Millionen Euro. Regionale und nationale Projekte wurden in der Summe weiterhin stärker unterstützt als internationale Hilfsmaßnahmen.

Als mögliche Begründung für das gestiegene Spendenaufkommen verweist die Studie auf gestiegene Reallöhne und eine wieder leicht ansteigende positive Selbsteinschätzung der derzeitigen finanziellen Situation in Teilen der Bevölkerung. 61 Prozent schätzen ihre finanzielle Situation aber weiter als angespannt ein. Wichtigste Spendenbarriere der Nichtspender seien „Zweifel an der Transparenz und Effektivität von Wohltätigkeitsorganisationen“. An zweiter Stelle wurden zu geringe finanzielle Möglichkeiten genannt.

Laut Spendenrat übersteigt das Spendenaufkommen seit einem Jahrzehnt regelmäßig die Fünf-Milliarden-Euro-Marke. Die höchsten Spendeneinnahmen wurden mit 5,8 Milliarden Euro 2021 verzeichnet, unter anderem wegen der Flutkatastrophe in Deutschland und dem Krieg in der Ukraine.

Die „Bilanz des Helfens“ wird im Auftrag des Spendenrates vom Meinungsforschungsinstitut YouGov erstellt. Sie beruht auf einer repräsentativen, monatlichen Erhebung unter 10.000 privaten Verbrauchern ab zehn Jahren. Nicht enthalten sind Erbschaften, Unternehmensspenden, Spenden an politische Parteien sowie Großspenden von mehr als 2.500 Euro. Der Deutsche Spendenrat ist ein Dachverband von 74 Spenden sammelnden Organisationen.

Kälte sorgt für Ansturm auf Notübernachtungen

epd-bild/Rolf Zöllner

Berlin (epd). Die Berliner Notübernachtungen für Obdachlose geraten durch die kalten Temperaturen an ihre Belastungsgrenze. Einzelne Einrichtungen haben ihre Kapazitäten zur Aufnahme Bedürftiger erhöht, wie der Leiter der Koordinierungsstelle Berliner Kältehilfe, Jens Aldag, am 19. Februar dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte.

So hat die Stadtmission in ihrer Notübernachtung für Obdachlose am Containerbahnhof in Friedrichshain die Kapazität zu Wochenbeginn von 70 auf 120 Plätze erhöhen können. Die Sprecherin der Stadtmission, Barbara Breuer, nannte am Mittwoch die schnelle Genehmigung der Senatssozialverwaltung zur Genehmigung und Kostenübernahme der zusätzlichen Plätze vorbildlich. Auch die Johanniter haben inzwischen in der Notübernachtung in der Ohlauer Straße in Kreuzberg zusätzliche Feldbetten aufgestellt, sagte Aldag.

Bereits bei einer Gesamtauslastung der Kältehilfe-Einrichtungen von mehr als 90 Prozent seien einzelne Standorte überlastet, sagte der Kältehilfen-Koordinator. Hinzu komme, „je später die Nacht, umso schwieriger ist es für Einrichtungen, noch jemanden aufzunehmen“.

Laut Senatssozialverwaltung standen in der vergangenen Woche im Durchschnitt 1.178 Notübernachtungsplätze zur Verfügung. Davon waren im Schnitt 1.105 Plätze pro Nacht belegt, 73 blieben frei. Das war eine Auslastung von knapp 94 Prozent, teilte die Senatssozialverwaltung am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky mit. Das Motto laute nach wie vor: „Wer ein Bett braucht, bekommt auch eins!“ Die Übernachtungsplätze werden vor allem von Kirchengemeinden und freien Trägern zur Verfügung gestellt.

Mit Blick auf den stark nachgefragten Kältebus der Stadtmission, der Obdachlosen helfen und diese in Notübernachtungen fahren kann, appellierte Breuer an die Berlinerinnen und Berliner, Menschen auf der Straße, von denen sie annehmen, dass sie Hilfe benötigen, zunächst anzusprechen. Erst im zweiten Schritt sollte dann der Kältebus alarmiert werden. Es komme immer wieder vor, so Breuer, dass der Kältebus zu Menschen gerufen werde, die gar keine Hilfe wollten. Weiter kritisierte sie, dass es in den vergangenen Nächten auch Fälle gegeben habe, in denen Hilfsbedürftige, die vermeintlich obdachlos waren, von Rettungswagenbesatzungen und in Krankenhäusern abgewiesen wurden.

Aldag zeigte sich verwundert, dass angesichts von schätzungsweise mehr als 6.000 Obdachlosen in Berlin vergleichsweise wenige Menschen die Angebote der Kältehilfe wahrnehmen. Die „frohe Botschaft“ sei dabei, dass es in diesen kalten Tagen offiziell bislang keine Kältetoten zu beklagen gebe. Breuer rief dazu auf, verstärkt Schlafsäcke zu spenden. Diese würden gemeinsam mit warmen Getränken und Suppen vom Kältebus an Bedürftige verteilt.

Breites Bündnis dringt auf BAföG-Reform

Berlin (epd). Ein breites Bündnis dringt auf eine umfassende BAföG-Reform nach der Bundestagswahl. Die staatliche Studienfinanzierung sei ein zentrales Instrument, um Chancengleichheit beim Zugang zur Hochschule zu sichern. Doch noch immer sei diese nicht auskömmlich und zu wenige Studierende erhielten überhaupt BAföG, heißt es in einem am 17. Februar in Berlin veröffentlichten Eckpunktepapier.

Rund ein Drittel der Studierenden lebe in prekären Verhältnissen, heißt es in dem Aufruf. Unterzeichner sind die Initiative Arbeiterkind.de, der Bundesverband katholische Kirche an Hochschulen, das Deutsche Studierendenwerk, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die DGB-Jugend, der Verband der Evangelischen Studierendengemeinden in Deutschland, der Freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften sowie die Gewerkschaften GEW und ver.di.

Die kommende Bundesregierung und der Bundestag müssten nach der Wahl vom Sonntag schnell eine umfassende BAföG-Reform angehen. Die staatliche Studienfinanzierung müsse dabei künftig die Kosten für Lebenshaltung und Ausbildung decken, lautet die Forderung.

Dazu müssten die Bedarfssätze auf ein existenzsicherndes Minimum angehoben werden. Ferner müssten Wohnkosten angemessen berücksichtigt werden. So sollte die Wohnkostenpauschale auf mindestens 440 Euro im Monat erhöht werden. Auch sollten Bedarfssätze und Freibeträge künftig automatisch an die Entwicklung von Preisen und Einkommen angepasst werden. Der Darlehensanteil müsse schrittweise reduziert werden, bis das BAföG wieder als Vollzuschuss ausgezahlt wird.

Thüringen will mehr ältere Menschen ans Internet heranführen

Erfurt (epd). Die Thüringer Landesregierung will Seniorinnen und Senioren beim Umgang mit digitalen Angeboten besser unterstützen. Internet und soziale Medien könnten die gesellschaftliche Teilhabe für alle Generationen zugänglich machen, sagte Sozialministerin Katharina Schenk (SPD) am 19. Februar in Erfurt. Entsprechende Unterstützungsangebote müssten flächendeckend und systematisch geschaffen werden.

Das Ministerium will die ältere Generation beispielsweise über speziell hierfür ausgebildete Mentoren mit den digitalen Angeboten vertraut machen. Ergänzend sollen ein flächendeckendes Seminarangebot oder thematische Seniorennachmittage der Zielgruppe die Angst vor dem Internet nehmen. Dabei müssten gleichermaßen die Chancen und Gefahren angesprochen werden, sagte Schenk. Spezielle Angebote sollen für Pflegeeinrichtungen und Häuser des betreuten Wohnens entwickelt werden.

Bereits seit Juli 2024 tourt den Angaben zufolge ein Infomobil mit transportablem Beratungsstand durch die Thüringer Städte und Dörfer und bringt digitale Bildungsangebote direkt zu den Menschen. Auf Marktplätzen, in Gemeindezentren und bei Veranstaltungen könnten Seniorinnen und Senioren auf diese Weise digitale Geräte ausprobieren, sich beraten lassen und Hemmschwellen abbauen. Für Schenk ist es wichtig, dass die Angebote zu den älteren Menschen hinkommen, die sich bislang oft alleingelassen fühlten.

Noch existieren diese Angebote nur in Form von Modellprojekten und damit nicht flächendeckend in Thüringen. Für 2026 sind Auswertungen der Projekte mit dem Ziel des Aufbaus einer Seniorenmedienstrategie geplant.

Europäisches Projekt erforscht Integration in Sozialunternehmen

Leipzig (epd). Europäische Forscherinnen und Forscher untersuchen in den nächsten vier Jahren in einer gemeinsamen Studie das integrative Potenzial von Sozialunternehmen. Im Fokus stehen Non-Profit-Organisationen wie Stiftungen, Genossenschaften oder Vereine, teilte das beteiligte Leibniz-Institut für Länderkunde am 17. Februar in Leipzig mit. Gefragt werde nach deren Beitrag im Kampf gegen soziale Ausgrenzung.

Besonderes Augenmerk liege auf der Rolle von Sozialunternehmen im Bereich der sozialen Arbeit in Regionen, die als „abgehängt“ gelten. Das Projekt mit Beteiligung des Leibniz-Institutes für Länderkunde in Leipzig will herausfinden, wie das Potenzial sozialer Unternehmen zugunsten von integrativen Dienstleistungen und Arbeitsplätzen gestärkt werden kann.

Geforscht wird nach Angaben des Leipziger Projektleiters Thilo Lang in acht europäischen Ländern, in denen das Armutsrisiko besonders hoch ist. Verglichen werden verschiedene Ansätze zur sozialen Inklusion, die öffentlich, privat oder sozial-kooperativ organisiert sind. Laut Lang ist es die erste große angelegte europäische Vergleichsstudie in diesem Bereich.

Das Projekt wird aus dem Programm Horizon Europe der Europäischen Union mit rund 3,4 Millionen Euro im Zeitraum von vier Jahren gefördert. Die beteiligten Teams kommen aus Belgien, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Irland, Norwegen und Österreich. Sie sind im Verbundvorhaben DICES (Driving Inclusive Care: Economic Democracy and Social Economy) vereint. Die Forschenden wollen auch politische Empfehlungen erarbeiten, hieß es.

Verbände: Ernährungsarmut hat Folgen für gesamte Gesellschaft

Berlin (epd). Mehrere Verbände mahnen eine höhere Aufmerksamkeit für das Problem der Ernährungsarmut in Deutschland an. Wenn Menschen sich keine gesunde Ernährung leisten könnten, habe dies „direkte Folgekosten und Konsequenzen für die Gesellschaft als Ganzes“, sagte Michael Stiefel von der Diakonie Deutschland in einer Online-Pressekonferenz am 19. Februar. Das Phänomen sei „nicht nur ein reines Armutsproblem“.

Stiefel verwies unter anderem auf schlecht ernährte Kinder, die sich in der Schule nicht konzentrieren könnten oder sogar Symptome von Mangelernährung hätten: „Das sind letzten Endes die Fachkräfte der Zukunft.“ Saskia Richartz vom Ernährungsrat Berlin unterstrich, ungesunde Ernährung ziehe Folgekosten etwa im Gesundheitssystem nach sich.

Richartz beklagte zugleich eine unzureichende Datenlage in Deutschland. Oft werde die Zahl von 13 Prozent der deutschen Bevölkerung genannt, die laut der EU-Statistikbehörde Eurostat nicht an mindestens jedem zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit finanzieren kann. Jedoch stamme diese Zahl aus dem Jahr 2023 und damit „vom Anfang der Lebensmittelinflation“, gab Richartz zu bedenken. Ernährungsarmut müsse von staatlicher Seite besser erfasst werden - andere Länder seien hier deutlich weiter.

Klar sei, dass die aktuell im Bürgergeld für Lebensmittel vorgesehenen Beträge nicht ausreichten, um sich gesund zu ernähren, sagte Sarah Brand vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Beim Menschenrecht auf Nahrung gehe es „nicht einfach nur um ein Mindestmaß an Kalorien“, sondern um den individuellen Bedarf für ein gesundes Leben.

Experten fordern Aufarbeitung von Missbrauch Behinderter in der DDR

Gewalt und Missbrauch gab es in Behinderteneinrichtungen der DDR und der Bundesrepublik. Eine Stiftung hat bis 2022 Betroffene unterstützt. Nun werden Forderungen nach einer besseren Aufarbeitung der Situation in der DDR laut.

Potsdam (epd). Der sexuelle Kindesmissbrauch in Behinderteneinrichtungen der DDR muss nach Überzeugung von Betroffenen und Experten besser aufgearbeitet werden. Betroffene hätten bis heute Schwierigkeiten, Anerkennung für erlittenes Leid und Unrecht zu bekommen, sagte die Sozialwissenschaftlerin und Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, Julia Gebrande, am 18. Februar in Potsdam bei einem Fachgespräch zum Thema. Die Kommission war 2016 auf Beschluss des Bundestags eingesetzt worden.

Gebrande betonte, Grund für die Defizite sei auch eine „ideologisch motivierte Schweigepraxis“. Die Tabuisierung des Missbrauchs in der DDR wirke bis heute nach. Die Aufarbeitung könne Unrecht zwar nicht ungeschehen machen, aber zur Anerkennung von Unrecht führen. Anett Zimmermann, Betroffene von Missbrauch in der DDR, sagte, darüber zu sprechen helfe, die eigene Geschichte aufzuarbeiten und anderen Betroffenen Mut zu machen.

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, betonte, Missbrauch und Gewalt habe es auch in Behinderteneinrichtungen in der BRD gegeben. Der entscheidende Unterschied bestehe jedoch darin, dass es in der BRD andere Kontroll- und Verfolgungsmöglichkeiten durch die unabhängige Justiz gegeben habe, sagte Dusel dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Dienstag: „Insofern gab es durchaus ein DDR-spezifisches Unrecht, da der Staat und die SED systematisch die Taten an Menschen mit Behinderungen vertuscht haben.“ Dort habe es so gut wie keine Kontrolle gegeben, was in den Einrichtungen stattfand, sagte Dusel bei dem Fachgespräch.

Brandenburgs Aufarbeitungsbeauftragte Maria Nooke sagte, die Erfahrungen der Betroffenen seien „in unserer Gesellschaft viel zu lange tabuisiert“ worden. Die Aufarbeitung stehe „leider noch ziemlich am Anfang“. Diese sei jedoch wichtig, um die Würde der Betroffenen zu wahren und zu ihrer Entstigmatisierung beizutragen. Sie sei auch Voraussetzung dafür, dass sich die Spirale sexualisierter Gewalt nicht fortsetze.

Der Medizinhistoriker Heiner Fangerau betonte, Betroffene hätten ein Recht auf Aufarbeitung. Die Dokumentation von Fällen sei in der DDR jedoch sehr lückenhaft. Das Thema sei von „täuschen, tarnen, vertuschen“ geprägt gewesen. Es sei wichtig, in Unterlagen auch zwischen den Zeilen zu lesen. Auch Stasi-Akten sollten in der Forschung herangezogen werden. Informationen zu Taten von Stasi-Leuten seien dort jedoch nicht zu erwarten. In jedem Fall sei wichtig, eine Kultur des Hinsehens zu schaffen, um weitere sexuelle Gewalt zu verhindern.

Dusel betonte, viele DDR-Akten zum Thema seien verschwunden oder schwer auffindbar. Die noch vorhandenen Akten müssten gesichert, Täterinnen und Täter identifiziert und Strukturen aufgedeckt werden, wo dies noch nicht geschehen sei. In der DDR seien Behinderteneinrichtungen oft isoliert und staatlich abgeschirmt gewesen. Dies habe Missbrauch begünstigt. Die gesellschaftliche Diskussion darüber sei bislang „unzureichend und schleppend“ verlaufen, sagte Dusel dem epd. Aufarbeitung und Forschung seien nötig, „um den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und das Tabu zu brechen“.

Dusel: Missbrauch Behinderter in der DDR aufarbeiten

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin/Potsdam (epd). Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, hat eine bessere Aufarbeitung von Kindesmissbrauch in Behinderteneinrichtungen der DDR gefordert. Mit dem Ende der DDR vor 35 Jahren seien viele Akten dazu verschwunden oder schwer auffindbar, sagte Dusel dem Evangelischen Pressedienst (epd) anlässlich eines Fachgesprächs zum Thema am Dienstag in Potsdam. Es müsse deshalb mehr getan werden, damit „auch die Täterinnen und Täter identifiziert und Strukturen aufgedeckt werden“, wo dies bislang noch nicht geschehen sei.

epd: Vor einigen Jahren, 2021, wurde eine umfangreiche Studie über Missbrauch und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie in der DDR und der Bundesrepublik veröffentlicht, für die unter anderem mehr als 1.500 Fallakten ausgewertet wurden. Was wurde seit der Studie von 2021 für Betroffene getan und erreicht?

Jürgen Dusel: Durch die „Stiftung Anerkennung und Hilfe“, die von Bund, Ländern und den Kirchen getragen wurde, erhielten Menschen, die in der DDR oder in der BRD in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben, endlich öffentliche Anerkennung und auch soziale Entschädigung. Diese Entschädigung - und das konnten bis zu 14.000 Euro sein - kann natürlich erfahrenes Leid nicht ungeschehen machen, aber sie hat auch einen symbolischen Wert. Sie zeigt deutlich an, dass eine Aufarbeitung stattfindet.

epd: Was hat die Stiftung, die von 2017 bis 2022 Betroffene unterstützt hat, noch erreicht?

Dusel: Die Stiftung existiert mittlerweile nicht mehr, sie war ja von vornherein als temporäres Projekt geplant. Sie hat die Initiative ihres überregionalen Fachbeirats, Gedenktafeln zu entwerfen und für deren Anbringen an Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu werben, umgesetzt. Und auch das ist eine wichtige Form der Anerkennung! Das erfahrene Leid darf nicht vergessen werden - auch, wenn viele Akten von damals nach der politischen Wende nicht mehr oder nur schwer aufzufinden waren. Diese einheitlichen Gedenktafeln sind übrigens barrierefrei, was ich besonders gut finde, sie enthalten eine Übersetzung in Leichter Sprache sowie in Brailleschrift.

epd: Wo sollte noch mehr getan werden?

Dusel: Beim Thema Gewaltschutz sind wir noch nicht am Ziel, aber mit dem Teilhabestärkungsgesetz wurde 2021 im Sozialgesetzbuch IX eine neue Regelung eingefügt, die die Einrichtungen zu Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt verpflichtet, insbesondere zu einrichtungsbezogenen Gewaltschutzkonzepten. Die Rechtsnorm sollte konkretisiert und um Mindeststandards ergänzt werden. Das hat leider in der nun endenden Legislaturperiode nicht mehr geklappt. Generell gilt, dass der Betrieb solcher Einrichtungen immer strukturelle Abhängigkeiten begünstigt und damit eine erhöhte Gefahr für Missbrauch mit sich bringt. Deshalb kommt der Deinstitutionalisierung auch beim Gewaltschutz eine wichtige Rolle zu. Auch mein Team und ich haben, zum Teil gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte, Handlungsempfehlungen zum Gewaltschutz in Einrichtungen veröffentlicht.

epd: Wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf?

Dusel: Missbrauch und Gewalt hat es auch in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in der BRD gegeben. Der entscheidende Unterschied besteht aber darin, dass es in der BRD andere Kontroll- und Verfolgungsmöglichkeiten durch die unabhängige Justiz gegeben hat. Insofern gab es durchaus ein DDR-spezifisches Unrecht, da der Staat und die SED systematisch die Taten an Menschen mit Behinderungen vertuscht haben. Mit dem Ende der DDR sind auch viele Akten verschwunden oder schwer auffindbar. Deshalb ist hier die Forschung so wichtig, noch vorhandene Akten müssen gesichert werden und nicht nur die Opfer, sondern auch die Täterinnen und Täter identifiziert und Strukturen aufgedeckt werden, wo es bislang noch nicht geschehen ist. Um zu verhindern, dass dieses Unrecht sich wiederholt, muss die Erinnerungskultur gefördert werden. Auch brauchen wir verpflichtende Fortbildungen für Einrichtungspersonal zu Gewalt. Wir brauchen einen noch verbindlicheren und konkreteren Gewaltschutz, um Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen wirksam vor Gewalt zu schützen, zudem müssen heutige Einrichtungen stärker durch unabhängige Stellen kontrolliert werden.

epd: Welche besonderen Herausforderungen gibt es noch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR?

Dusel: In der DDR waren Behinderteneinrichtungen oft isoliert und staatlich abgeschirmt, was Missbrauch begünstigte. Eine gesellschaftliche Diskussion über die Zustände in den Einrichtungen der Behindertenhilfe fand bislang aus meiner Sicht unzureichend und schleppend statt. Auch hier gilt, die Vorgänge aufzuarbeiten, Forschung zu ermöglichen, um den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und das Tabu zu brechen. Wir müssen uns unserer Vergangenheit, auch der der DDR, stellen. Die Auseinandersetzung mit dem Geschehenen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber die Aufarbeitung ist Aufgabe und Pflicht der demokratischen Institutionen.

Probewahl zum Bundestag in Raum 4077

epd-bild/Karen Miether

Celle (epd). Der Wahlraum 4077 ist rund eine Woche vor der Bundestagswahl nur zu Übungszwecken eingerichtet. Doch die Bildungsbegleiterin Karin Mickoleit und die Arbeitsgruppenleiterin Kristin Herrmann nehmen ihr Amt als Wahlleiterinnen ernst. Bevor sie Maximilian Schnoor den Stimmzettel überreichen, muss der noch einmal zur Garderobe laufen, um seinen Ausweis aus der Jacke zu holen. „Ganz vergessen“, sagt der 32-Jährige. Doch er ist schnell wieder da, um geschützt von Blicken in der Wahlkabine seine zwei Kreuze zu machen.

Die Wahl, geheim und fast wie in echt, bildet an diesem Tag den Abschluss des Unterrichtes in den Räumen der Lobetalarbeit in Celle. Die diakonische Einrichtung für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung will dabei ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Berufsbildungsbereich und der Holzwerkstatt ermutigen, bei der Bundestagswahl ihr Stimmrecht wahrzunehmen. „Wer von ihnen hat schon mal gewählt?“, fragt die Berufsschullehrerin Regina Dickel und rund die Hälfte der rund zwanzig Frauen und Männer strecken die Arme hoch.

Verfassungsgericht gegen Wahlrechtsausschluss

Lange Zeit durften in Deutschland Menschen, die eine Betreuung in allen Angelegenheiten haben, nicht an den Bundestagswahlen teilnehmen. Jahrelang kämpften die Bundesvereinigung Lebenshilfe und andere Verbände gegen diesen Ausschluss von damals rund 85.000 Menschen von der politischen Willensbildung. „Jeder, der wählen will, kann sich eine Meinung bilden und muss die Unterstützung erhalten, die sie oder er zum Wählen braucht“, sagt Lebenshilfe-Sprecher Peer Brocke. Anfang 2019 entschied schließlich das Bundesverfassungsgericht, dass der Wahlrechtsausschluss eine Form der Diskriminierung und verfassungswidrig war.

Wie wichtig das Wahlrecht ist, unterstreicht auch der Bildungsbegleiter Michael Morcinek in der Unterrichtsstunde in Celle, die er gemeinsam mit Dickel vorbereitet hat. Warum überhaupt neu gewählt werden muss und wer aktuell im Bundestag vertreten ist, wissen viele hier längst. Sie sind zwischen 18 und Anfang 60 Jahre alt und alle wahlberechtigt. Doch eine Frau zeigt sich unentschlossen, zur Wahl gehen will sie eher nicht. „Das ist eine freie Entscheidung“, sagt Morcinek. „Aber man sollte sich damit beschäftigen. Wenn ich ihn nicht probiere, weiß ich ja auch nicht, ob Milchreis mir schmeckt“, versucht er einen Vergleich zu ziehen.

„Würde nie rechtsextreme Partei wählen“

Dass es um Fragen geht, die hier alle betreffen, machen Morcinek und Dickel anhand der Parteiprogramme deutlich, die sie, soweit veröffentlicht, auch in leichter Sprache mitgebracht haben. Einige Parteien wollen sich für Inklusion einsetzen. Eine dafür, dass Menschen mit Behinderung in Zukunft mehr Einkommen oder Vermögen besitzen dürfen, ohne dass ihnen dadurch Sozialleistungen gekürzt werden.

Thorsten Harms verrät nicht, wem er im Raum 4077 seine Stimme gegeben hat. Für die echte Bundestagswahl steht sein Entschluss aber fest, wie er betont: „Ich habe mich für eine Partei entschieden, die sich für Menschen mit Behinderungen einsetzt“, sagt der Werkstattmitarbeiter. „Niemals würde ich eine rechtsextreme Partei wählen“, fügt der kräftige Mann mit dem Kurzhaarschnitt an. „Man muss sich nur die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen angucken. Dann weiß man, wohin das führen kann.“

Seine Kollegin Petra Gilbert hat auf dem Wahlzettel einen bekannten Namen entdeckt. „Ach der Henni Otti“, erfindet sie kurzerhand einen Spitznamen für den Celler CDU-Abgeordneten Henning Otte. „Den kenne ich doch“, sagt die 58-Jährige. Als sie im Café der Behinderteneinrichtung gearbeitet habe, sei er dort zu Gast gewesen. Sie fand ihn sympathisch und erwägt, ihm ihre Stimme zu geben. Der direkte Draht, findet sie, kann nicht schaden.

Parteiprogramme in leichter Sprache

Zu informieren, ohne zu beeinflussen, das haben sich Regina Dickel und Michael Morcinek für diesen Tag vorgenommen. Informationen zur Wahl und den Parteiprogrammen in leichter Sprache haben unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung und die Lebenshilfe herausgegeben. Ortsvereine der Lebenshilfe organisierten vielfach auch Diskussionsrunden mit Kandidierenden, wie Sprecher Peer Brocke erläutert.

Gemeinsam mit dem Verein „Tadel verpflichtet“ hat die Lebenshilfe zudem die Broschüre „Demokratie schützen - Gefährliche politische Ideen erkennen“ veröffentlicht, in der sie erläutern, wie rechtspopulistisches Gedankengut zu erkennen ist. Im Unterricht in Celle gibt einer zu erkennen, dass er auch über die AfD mehr erfahren will. „Die grenzen Behinderte aus!“, gibt sein Nachbar zu bedenken. Auch Brocke sagt, die Werte der Lebenshilfe seien mit einer Wahl der AfD nicht vereinbar. Unter anderem spreche sich die Partei gegen Inklusion an Schulen aus. „Sie widerspricht dem Kern unserer Anliegen.“

Wie Wählen leichter geht

Millionen Wahlberechtigte mit Lese- und Schreibproblemen stehen bei Wahlen vor Problemen, trotz Angeboten in Leichter Sprache. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung sieht Handlungsbedarf.

Hamburg (epd). Barbara Reindl ist viel beschäftigt. Die Übersetzerin für Leichte und Einfache Sprache blättert sich durch eng bedruckte Wahlbenachrichtigungen und Merkblätter. „Ich muss Kompliziertes einfach machen“, sagt die 62-jährige Hamburgerin. Seit Wochen gibt sie in Norddeutschland Workshops zur Bundestagswahl am 23. Februar und zur Hamburger Bürgerschaftswahl am 2. März. Sie hilft damit Menschen mit Lernschwierigkeiten, seelischen Beeinträchtigungen und fehlenden Sprachkenntnissen, aber auch Assistenzen, die mit Leichter Sprache arbeiten. Reindl: „Ich erkläre zum Beispiel in einfachen Worten, was genau gewählt wird, wie eine Wahl abläuft und was in Wahlbenachrichtigungen steht.“

Ihre Kurse sind ausgebucht. „Viele denken, dass die Wahl etwas ganz Selbstverständliches ist. Das stimmt aber nicht“, sagt die Sprachexpertin. Menschen, die schlecht lesen und schreiben können oder vielleicht nicht in Deutschland geboren wurden, fühlen sich bei Wahlen unsicher. „Das fängt schon bei den farbigen Umschlägen an und der Frage, welcher Zettel wo hineingehört“, sagt die Sprachwissenschaftlerin. Auch Bezeichnungen wie „Versicherung an Eides statt“ seien für sie eher abschreckend. In ihren Workshops baut Reindl eine Wahlkabine auf und spielt die Wahlabläufe ganz praktisch durch. Reindl: „Das gibt Teilnehmenden viel Sicherheit.“

„Entwicklung eher negativ“

Wie groß das Problem ist, zeigt die sogenannte Leo-Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2018: Demnach können 6,2 Millionen Menschen in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben. „Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass das Leben mit geringer Literalität mit Ausgrenzungen und großen Unsicherheiten im Alltag verbunden ist“, erklärt Anke Grotlüschen, Leo-Studienleiterin und Professorin für Lebenslanges Lernen. Zwei Drittel hätten große Schwierigkeiten, politische Fragen zu verstehen und einzuschätzen. Grotlüschen: „Auch die aktuellen Befunde jüngerer OECD-Studien zeigen, dass die Entwicklung im Bereich Schriftsprachkompetenz eher negativ verläuft.“

Mittlerweile stellt sich die Politik darauf ein. Auf den Internetseiten von SPD, CDU/CSU, FDP, Grünen und Linken finden sich die Wahlprogramme auch in Leichter Sprache, bei der AfD fehlt dieser Service. „Es gibt immer mehr gute Informationsangebote zur Wahl in Leichter Sprache“, sagt Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung. Bereits seit Jahren bietet die Bundeszentrale für politische Bildung in ihrer inklusiven Reihe „einfach Politik“ Webseiten, Hefte, Hörbücher und ein Lexikon an. Zur aktuellen Bundestagswahl wurden 45.000 Hefte in einfacher Sprache verschickt.

Angebote vielen nicht bekannt

Insgesamt sei das Bewusstsein für die Notwendigkeit solcher barrierefreier Angebote gewachsen, urteilt der Behindertenbeauftragte. Jetzt gelte es, diesen Trend zu verstetigen. Noch seien zum Beispiel Parteien nicht zur Barrierefreiheit ihrer Wahlprogramme verpflichtet. „Hier sollte der Gesetzgeber nachbessern“, sagt Dusel.

Woran es zudem hapert, sei die praktische Umsetzung, beobachtet Übersetzerin Reindl: „Viele Menschen wissen nichts von den Angeboten in Leichter Sprache.“ Problematisch findet sie auch die regionalen Unterschiede bei den Wahlunterlagen. Während in Hamburg Anschreiben und Wahlbenachrichtigung in eher Einfacher Sprache und übersichtlich gestaltet sind, strotzen die Schreiben im niedersächsischen Uelzen nur so von eng geschriebenen Sätzen mit komplizierten Formulierungen. „Hier gibt es wohl noch wenig Bewusstsein für barrierefreie Sprache,“ sagt Reindl, die in Uelzen gleich 30 Teilnehmende im Workshop hatte.

Leichte Sprache nutzt dagegen kurze Sätze und bekannte Wörter. Zusammengesetzte Wörter werden mit Bindestrich getrennt, schwierige Begriffe immer erklärt und Inhalte auf das Wesentliche verknappt. Dabei geht es Reindl in ihren Wahl-Workshops nicht nur um Informationen, sondern auch um politische Teilhabe. Sie möchte den Menschen vermitteln, dass Politik etwas mit ihrem Leben zu tun hat und sie ihr Wahlrecht nutzen sollten. Reindl: „Jede Stimme ist wichtig.“

Mehr geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in Arbeit

Wiesbaden (epd). Im vierten Quartal des vergangenen Jahres sind rund 43 Prozent der schutzsuchenden Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland erwerbstätig gewesen. „Im Frühjahr 2024 lag der Vergleichswert noch bei 30 Prozent und im Sommer 2022 bei 16 Prozent“, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) auf Grundlage eigener Berechnungen am 24. Februar in Wiesbaden mit. Die Übergangsraten in die Erwerbstätigkeit hätten sich demnach im dritten Jahr des Aufenthalts geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland gegenüber den ersten beiden Jahren spürbar erhöht. Vor drei Jahren, am 24. Februar 2022, begann Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die Daten des BiB basieren den Angaben zufolge auf einer neuen Befragung im Rahmen einer Studie, die seit Kriegsbeginn zweimal jährlich die immer gleichen ukrainischen Geflüchteten zu ihrer Lebenssituation in Deutschland befragt. An der mittlerweile fünften Erhebung haben zwischen Ende Oktober und Dezember 2024 insgesamt 2.700 Personen teilgenommen. Die Daten sind hochgerechnet, gewichtet und repräsentativ.

Hohe Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme

Aus den aktuellen Ergebnissen geht hervor, dass zunehmend mehr Schutzsuchende in den Arbeitsmarkt gelangen, die bislang aufgrund der Teilnahme an Sprachkursen nicht erwerbstätig sein konnten. Unter den bisher noch nicht erwerbstätigen Ukrainerinnen und Ukrainern zeigt sich außerdem eine weiterhin hohe Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme: „Rund 24 Prozent von ihnen geben an, sofort eine Beschäftigung aufnehmen zu wollen, weitere 45 Prozent streben dies innerhalb der nächsten zwölf Monate an“, wie Studienleiter Andreas Ette sagte.

Eine Herausforderung bleibe aber das häufig erforderliche Sprachniveau. „Zwar haben etwa drei Viertel der Schutzsuchenden aus der Ukraine mindestens einen Sprachkurs abgeschlossen, aber erst 27 Prozent haben das für viele Berufe erforderliche Sprachniveau B2 bescheinigt bekommen“, teilte das BiB mit.

Mehr Väter als Mütter berufstätig

Darüber hinaus würden mit 57 Prozent mehr als die Hälfte der ukrainischen Frauen mit Kindern die elterliche Sorge ihrer Minderjährigen in Deutschland alleine wahrnehmen. Zwischen Vätern und Müttern gebe es einen deutlichen Unterschied in der Erwerbstätigkeit: Fast zwei Drittel der Väter (63 Prozent), die mit Kindern unter sechs Jahren im Haushalt leben, seien erwerbstätig. Bei Müttern sei es mit 23 Prozent nicht einmal jede Vierte. „Sobald der Sorgeaufwand für die Kinder sinkt, reduziert sich der Abstand zwischen den Geschlechtern: Väter mit Kindern zwischen 6 und 18 Jahren sind zu 57 Prozent erwerbstätig, bei Frauen sind es 46 Prozent.“

Studie belegt Nutzen von Drogenkonsumräumen

epd-bild/Peter Jülich

Berlin (epd). Drogenkonsumräume können laut einer Studie Leben retten und Infektionen verhindern. Das geht aus der ersten bundesweiten Erhebung zur Nutzung dieser Einrichtungen hervor, wie die Deutsche Aidshilfe am 18. Februar in Berlin mitteilte. Im Jahr 2023 wurden in den Konsumräumen 650 Drogennotfälle bewältigt. „Anders als auf der Straße endete aufgrund der professionellen Hilfe in solchen Einrichtungen keiner tödlich“, hieß es.

Insgesamt fanden in den geschützten Räumen demnach mehr als 650.000 Konsumvorgänge statt, darunter 230.000 Injektionen. „Da in diesen Einrichtungen für jeden einzelnen Konsum sterile Spritzen und Utensilien ausgegeben werden, wird die Übertragung von HIV oder Hepatitis komplett verhindert“, so die Aidshilfe.

Längere Öffnungszeiten

Doch die Erhebung zeige auch, „dass wir dringend mehr dieser Einrichtungen brauchen - in allen Bundesländern und mit längeren Öffnungszeiten“, sagte Sven Warminsky vom Vorstand der Deutschen Aidshilfe. Die Untersuchung wurde von der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, der Bundesarbeitsgemeinschaft Drogenkonsumräume und der Deutschen Aidshilfe vorgelegt. An der Umfrage beteiligten sich 29 der 32 Drogenkonsumräume in Deutschland. Insgesamt nutzten im Jahr 2023 rund 18.500 Menschen deren Angebote, hieß es.

Außerhalb der Einrichtungen sehe die Realität anders aus: 2.277 drogenbedingte Todesfälle registrierte das Bundeskriminalamt 2023. Das waren mehr als doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor und so viele wie nie zuvor. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen unter Drogenkonsumentinnen und -konsumenten steige seit 2010.

Zugang zu Hilfsangeboten

Derzeit gibt es den Angaben zufolge Drogenkonsumräume nur in 8 der 16 Bundesländer. Neben dem sicheren Konsum böten sie zudem einen wichtigen Zugang zu Hilfsangeboten. 52.000 Beratungen fanden hier 2023 statt, oft mit Weitervermittlung in die Substitutionsbehandlung, Entgiftung oder andere Therapien. „Drogenkonsumräume sind eine Brücke in das Hilfesystem und tragen dazu bei, die gefährlichen Folgen von Abhängigkeitserkrankungen zu minimieren, bis hin zum Ausstieg aus der Sucht“, erklärte Dirk Schäffer, Referent für Drogen und Strafvollzug der Deutschen Aidshilfe.

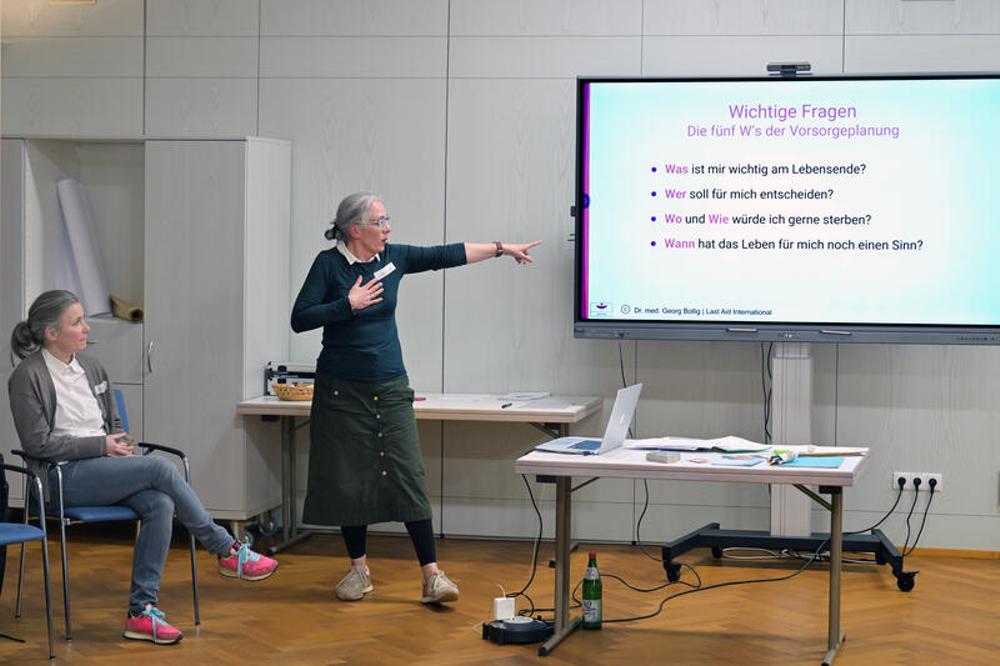

"Das Herz aufmachen und da sein"

epd-bild/Klaus Landry

Speyer (epd). Manfred ist unsicher, ob er alles richtig gemacht hat. Als seine Schwiegermutter im Sterben lag, befeuchtete er ihre Lippen mit einem in Wasser getränkten Waschlappen. „Sie suckelte ganz stark daran“, erzählt der Rentner. Die Frau starb kurz darauf - bis heute macht er sich bittere Vorwürfe, dass sie vielleicht starken Durst verspürt habe und er dies nicht erkannte. Gemeinsam mit seiner Nichte besucht Manfred deshalb an einem Nachmittag einen „Letzte-Hilfe-Kurs“, den die Diakonissen Speyer anbieten.

Jeder Autolenker hat einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, um im Notfall helfen zu können. Doch wie man mit Sterbenden umgeht, da herrsche bei vielen Menschen Unsicherheit, berichten Dörte Kaufmann und Caroline Byrt. Die beiden Kursleiterinnen geben einfühlsam praktische Tipps, wie man Menschen auf ihrem letzten Weg beistehen kann. Die vierstündige Fortbildung mit jeweils 45-minütigen Modulen im Speyerer Diakonissenmutterhaus ist ausgebucht: 23 Frauen und Männer sitzen im Halbkreis zusammen. Peter will seiner krebskranken Mutter beistehen. Elisabeth fragt sich, was sie „richtig und was falsch“ im Umgang mit sterbenden Angehörigen gemacht habe.

„Können nicht viel falsch machen“

„In der Begleitung von Sterbenden können Sie nicht viel falsch machen“, spricht Dörte Kaufmann den Teilnehmenden Mut zu. Sie ist Pflege- und Hospizfachkraft im Hospiz am Wilhelminenstift der Diakonissen in Speyer - dem ältesten Hospiz in Rheinland-Pfalz. Ziel des Kurses sei es, den Teilnehmenden Hilfen für eine ganzheitliche Begleitung von Sterbenden an die Hand zu geben: Dabei gehe es „um eine Linderung von Leiden und um Erhaltung von Lebensqualität“, ergänzt die Lehrerin Caroline Byrt, die auch ehrenamtliche Hospizbegleiterin ist. „Letzte-Hilfe-Kurse“ gibt es seit zehn Jahren in Deutschland sowie in 23 Ländern weltweit. Ideengeber ist der Schleswiger Palliativmediziner Georg Bollig.

Vor allem gehe es darum, „das Herz aufzumachen und da zu sein“, sagt Kursleiterin Byrt. Menschen sollten nicht einsam und ohne Beistand sterben müssen. Oft reiche es, Sterbenden am Bett die Hand zu drücken, ihnen etwas zu Trinken zu reichen, mit ihnen zu sprechen oder zu beten. Wichtig sei es, dabei auf deren Wünsche einzugehen und Zeichen zu deuten: Wenn eine Person sich stumm abwende oder Speisen und Getränke ablehne, müsse man dies akzeptieren. „Hören Sie zu, geben Sie keine Ratschläge“, sagt Pflegerin Kaufmann.

Im Zweifel „vom Bauchgefühl leiten lassen“

Rechtzeitig, so raten die Kursleiterinnen, solle für eine Sterbebegleitung vorgesorgt werden: Wollen die Betroffenen zu Hause oder in einem Hospiz sterben, welche Formen des Beistands stellen sie sich vor in ihren letzten Stunden? Darüber sollte man mit sterbenden Angehörigen oder Freunden sprechen - und auch über den Fall des eigenen Todes. Hilfreich seien etwa eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht.

Im Zweifelsfall solle man sich bei der Begleitung Sterbender „vom Bauchgefühl leiten lassen“, sagt Kursleiterin Kaufmann. Und für Entspannung bei den Betroffenen sorgen, damit sie das schwindende Leben loslassen könnten. Eine stille Umgebung, gewohnte Rituale wie eine angezündete Kerze, ein gesungenes Lied oder auch ein Gebet könnten Sterbende stützen.

Auf einem Tisch haben Bryt und Kaufmann Wattestäbchen und Gläser mit Ölen und Butter mit Fruchtgeschmack ausgebreitet. Die Teilnehmenden des Kurses testen selbst, wie wohltuend es ist, die Lippen damit zu befeuchten. Sterbende leiden häufig unter Durst und Mundtrockenheit, erläutern die Kursleiterinnen. Mundpflege sei angenehm und könne das Leiden lindern. Wenn Sterbende eine Person nicht mehr erkennen, dürfe man das nicht persönlich nehmen.

„Heiliger Moment“