Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 34/2024 - 23.08.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 34/2024 - 23.08.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 34/2024 - 23.08.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 34/2024 - 23.08.2024

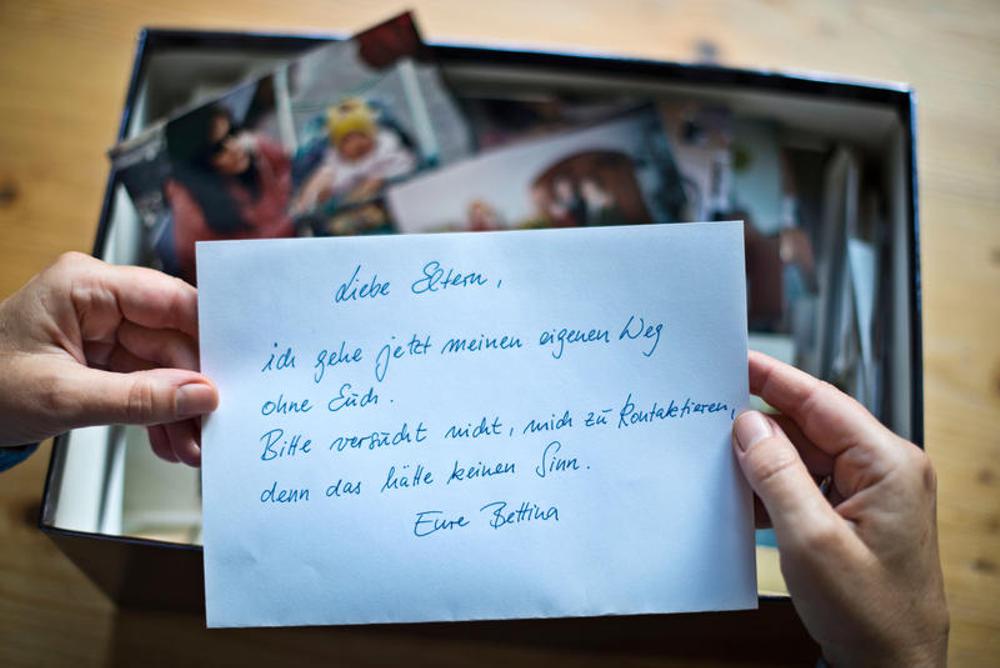

Expertinnen und Experten schätzen, dass in Deutschland über 100.000 erwachsene Kinder den Kontakt zu ihren Eltern völlig abgebrochen haben. Eltern werden von diesem für sie dramatischen Schritt oft überrascht. Doch meistens hat der Kontaktabbruch eine lange Vorgeschichte. Ein Betroffener berichtet. Die Therapeutin Claudia Bechert-Möckel erklärt im Interview mit epd sozial, wie eine Wiederannäherung gelingen kann.

Viele Unternehmen setzen im Kampf gegen den Personalmangel längst auf Fachkräfte aus Drittstaaten. Schon die Anwerbung ist ein langwieriger Prozess. Doch sind die ausländischen Kolleginnen und Kollegen dann endlich da, stellt sich die Frage: Wie gelingt deren Integration in einem ihnen völlig fremden Umfeld? Welche Hilfen brauchen sie? Eugenia Henke ist Integrationskoordinatorin im Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg und hat die Antworten. Sie setzt ein selbst erarbeitetes Konzept zur Integration von Pflegekräften von den Philippinen um. Im Interview mit epd sozial erläutert die Expertin, wie die soziale Integration optimal gelingt.

Sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten sind mitentscheidend für die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Doch immer wieder zeigt sich in der Praxis, dass Gespräche zur Teilhabeplanung mit Betroffenen scheitern, weil sie sich nicht oder nur schwer verständlich machen können. Das diakonische Johanneswerk will die Möglichkeiten zur Kommunikation verbessern und beteiligt sich am Projekt „Kommunikation und Teilhabe“. Die Projektleiterinnen Stephanie Leisner und Stefanie Schmidt berichten in ihrem Gastbeitrag für epd sozial über die bisher erzielten Ergebnisse.

Die Rechtslage ist eindeutig: Während eines noch laufenden Kündigungsschutzverfahrens müssen entlassene Arbeitnehmer sich nach einem neuen Job umsehen. Doch wie jetzt das Landesarbeitsgericht Düsseldorf (LAG) entschieden hat, müssen sie sich nicht auf jeden vom Jobcenter vermittelten Job bewerben. Die Bewerbung auf Stellen, bei denen der Nettolohn knapp über dem Arbeitslosengeld I liegt, sei unzumutbar, urteilte das LAG.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Dirk Baas

Ulm, Radebeul (epd). Simon Stein (Name geändert) erinnert sich nicht gerne an seine Kindheit. „Zu meinem Vater hatte ich nie ein gutes Verhältnis. Er war eine ständige Bedrohung. Es gab sogar eine Phase in meinem Leben, da versteckte ich mich vor ihm, so sehr habe ich mich vor ihm gefürchtet“, sagt der 44-Jährige. Aufgrund der schwierigen Familienverhältnisse will Stein seine Geschichte erzählen, er will seinen richtigen Namen aber nicht in der Zeitung lesen. Dieser Text basiert allein auf seiner Sicht.

Auch zu seiner Mutter hatte der frühpensionierte Justizfachwirt aus Ulm nie ein enges Verhältnis, wie er berichtet. „Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich je in den Arm genommen hat.“ Was Stein besonders verletzt hat, war „das ständige Gefühl, nie gut genug zu sein“. Im nahen Umfeld seien die familiären Probleme unerkannt geblieben. „Ich wurde als verwöhnt wahrgenommen, meine Eltern hätten schließlich alles für mich getan.“ „Der Kontaktabbruch hat immer zwei Seiten, daher gibt es auch zwei Wahrheiten“, sagte die Psychotherapeutin Claudia Bechert-Möckel dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Im Alter von sieben Jahren habe er zum ersten Mal den Wunsch geäußert, in ein Heim ziehen zu wollen. „Die Antwort meiner Eltern war: Dann geh doch! Sollen wir dir etwa noch beim Packen helfen?“ Die Vernachlässigung, die er erlebt habe, habe bei ihm Spuren hinterlassen. „2005 erlitt ich im Alter von 25 Jahren einen Zusammenbruch und musste in eine psychosomatische Klinik“, sagt Stein. Irgendwann habe er dann den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen.

Damit ist Stein nicht allein. Nach Schätzungen von Soziologen haben in Deutschland rund 100.000 erwachsene Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen. Doch die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen, meint Claudia Bechert-Möckel. Die Psychotherapeutin aus dem sächsischen Radebeul beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit Beziehungsfragen, darunter auch Kontaktabbrüchen zwischen Eltern und Kindern. „Familiäre Entfremdung hat meist eine lange Vorgeschichte“, betont die Expertin.

Aus Sicht der Eltern komme ein Kontaktabbruch oft unvorbereitet. „Die meisten erwischt das eiskalt. Ich höre von Eltern oft, dass doch eigentlich alles in Ordnung gewesen sei und plötzlich Vorwürfe kamen, auf die dann ein Kontaktabbruch folgte“, sagt die 56-Jährige. Aus Sicht der Kinder sehe die Sache oft anders aus. „Da sind Themen, die bereits in der Kindheit anfangen. Meistens handelt es sich hierbei nicht ausschließlich um Missbrauch und Gewalt, sondern eher um das Gefühl, nicht genug geliebt zu sein, nicht gesehen zu werden und nicht so sein zu dürfen, wie man wirklich ist“, erklärt Bechert-Möckel. Eltern wiederum beteuern, dass sie stets alles für ihr Kind getan und es sehr geliebt hätten. „Eltern sind auch Menschen und machen Fehler.“

Menschen, die den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, hadern oft viele Jahre lang mit ihrer Entscheidung. „Bevor Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, ist meist schon sehr viel passiert. Sie kämpfen häufig mit sich selbst, haben Schuldgefühle“, stellt Bechert-Möckel klar. Der entscheidende Auslöser sei dann meist ein einschneidendes Lebensereignis, wie der Auszug in eine eigene Wohnung oder die Geburt der eigenen Kinder oder eine Psychotherapie.

Familiäre Kontaktabbrüche seien mit sehr viel Scham verbunden. „Eltern, deren erwachsene Kinder den Kontakt zu ihnen abgebrochen haben, sind wie in einer Schockstarre.“ Es sei wie eine Bescheinigung, ein schlechter Mensch zu sein.

Bechert-Möckel versucht, die Betroffenen aus dieser Spirale zu befreien. „Es geht nicht um Schuld, sondern darum zu verstehen, dass das Kind eine völlig andere Ansicht und Wahrheit hat als man selbst. Wenn man das akzeptiert, kann man anfangen, sich für die Sichtweise des Kindes zu interessieren.“ Manchmal werde dann ein Kontakt wieder möglich.

Die Eltern von Simon Stein würden immer wieder den Kontakt zu ihm suchen, erzählt er. „Mein Vater meldete sich letztes Jahr bei mir, da er sich einer Not-OP unterziehen musste. Das kam überraschend. Entsprechend kämpfte ich, ob ich ihn im Krankenhaus besuchen sollte.“ Er entschied sich schließlich dazu, ihn zu besuchen. „Wir unterhielten uns gut. Aber ich kann nicht vergessen, was war.“ Stein spricht von seiner Sehnsucht nach einer heilen Familie. Bis heute sei die nicht gestillt worden.

Radebeul (epd). Claudia Bechert-Möckel aus dem sächsischen Radebeul beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit Beziehungsfragen, darunter auch Kontaktabbrüchen zwischen Eltern und Kindern. „Meist hat familiäre Entfremdung eine lange Vorgeschichte“, sagt sie. Ihr Podcast „Leben-Lieben-Lassen“ gehört zu den meistgehörten Angeboten im Bereich Beziehung und Persönlichkeitsentwicklung. Die Fragen stellte Stefanie Unbehauen.

epd sozial: Frau Bechert-Möckel, Sie beschäftigen sich in ihrer Tätigkeit als Persönlichkeits- und Beziehungscoachin seit über zehn Jahren mit Beziehungsfragen, darunter auch Kontaktabbrüchen zwischen Eltern und Kindern. Welche Erfahrungen machen Sie?

Claudia Bechert-Möckel: Familiäre Entfremdung hat meist eine lange Vorgeschichte. Der Kontaktabbruch hat immer zwei Seiten, daher gibt es auch zwei Wahrheiten. Aus Sicht der Eltern kommt ein Kontaktabbruch oft unvorbereitet. Die meisten erwischt das eiskalt. Ich höre von Eltern oft, dass doch eigentlich alles in Ordnung gewesen sei und plötzlich Vorwürfe kamen, auf die dann ein Kontaktabbruch folgte. Aus Sicht der Kinder sieht die Sache oft anders aus. Da sind Themen, die bereits in der Kindheit anfangen. Meistens handelt es sich hierbei nicht ausschließlich um Missbrauch und Gewalt, sondern eher um das Gefühl, nicht genug geliebt zu sein, nicht gesehen zu werden und nicht so sein zu dürfen, wie man wirklich ist.

epd: Wie sieht es aus Sicht der Eltern aus?

Bechert-Möckel: Eltern beteuern, dass sie stets alles für ihr Kind getan und es sehr geliebt hätten. Man muss jedoch bedenken: Eltern sind auch Menschen und machen Fehler. Zudem übertragen sie häufig die eigenen Erfahrungen und Prägungen auf ihre Kinder. In früheren Generationen war Erziehung häufig strenger und autoritärer, heute ist sie viel bedürfnisorientierter, und das Kind wird von klein auf als Individuum mit eigener Ausrichtung betrachtet.

epd: Was geht in erwachsenen Kindern vor, die den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen?

Bechert-Möckel: Erwachsene hadern oft viele Jahre lang mit ihrer Entscheidung. Bevor Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, ist meist schon sehr viel passiert. Sie kämpfen häufig mit sich selbst, haben Schuldgefühle. Der entscheidende Auslöser ist dann oft ein einschneidendes Lebensereignis, wie der Auszug in eine eigene Wohnung, die Geburt der eigenen Kinder oder der Beginn einer Psychotherapie. Für die Kinder ist der Kontaktabbruch mehrheitlich die letzte Instanz. Dahinter steckt der Gedanke: So wie diese Beziehung ist, kann ich sie nicht mehr aushalten.

epd: Wieso gewinnt das Thema Kontaktabbrüche zwischen Eltern und Kindern aktuell an Aufmerksamkeit?

Bechert-Möckel: Das liegt daran, dass das Tabu rund um Kontaktabbrüche in Familien abnimmt. Das gesellschaftliche Bild von Familie hat sich massiv verändert. Die Vorstellung, Blut sei dicker als Wasser und die Bindung mit den Eltern müsse um jeden Preis aufrechterhalten werden, verblasst zunehmend. Das Thema Bindung und transgenerationale Weitergabe von Traumata werden öffentlich diskutiert. Die individuellen Bedürfnisse sind mehr in den Vordergrund gerückt, wodurch Menschen vermehrt über Kontaktabbrüche sprechen. Entfremdungen zwischen Eltern und Kinder haben aber immer schon stattgefunden.

epd: Wie viele Kontaktabbrüche zwischen Eltern und Kindern gibt es deutschlandweit?

Bechert-Möckel: Schätzungen von Soziologen zufolge haben rund 100.000 erwachsene Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen. Doch die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen.

epd: Wie kommen Sie zu diesem Schluss?

Bechert-Möckel: Viele Betroffene sprechen nicht darüber. Das Thema ist mit wahnsinnig viel Scham verbunden. Eltern, deren erwachsene Kinder den Kontakt zu ihnen abgebrochen haben, sind wie in einer Schockstarre. Es ist wie eine Bescheinigung darüber, ein schlechter Mensch zu sein. Im ersten Moment gehen die meisten in die Rechtfertigung. Ich höre häufig Sätze wie: Aber ich war doch eine gute Mutter, ein guter Vater. Ich habe doch immer alles für mein Kind getan. Betroffene verfielen oft in ein Gedankenkarussell.

epd: Wie schaffen es Betroffene aus diesem Gedankenkarussell heraus?

Bechert-Möckel: Ich versuche, Betroffene aus dieser Spirale zu befreien, indem ich ihnen erkläre: Es geht nicht um Schuld, sondern darum zu verstehen, dass das Kind eine völlig andere Ansicht und Wahrheit hat als man selbst. Wenn man das akzeptiert, kann man anfangen, sich für die Sichtweise des Kindes zu interessieren. Verfallen Eltern hingegen in eine Schleife der Rechtfertigung, kommt bei den Kindern oft an: Das hat keinen Sinn. Egal, was ich sage, ich werde nicht gehört. Erwachsene Kinder wünschen sich oft Einsicht und eine Entschuldigung. Wenn Eltern also zeigen, dass sie offen sind für die Schilderungen ihrer Kinder und nicht stur bei ihrer Meinung verharren, kann manchmal ein Kontakt wieder möglich werden.

Frankfurt a.M., Rotenburg (epd). Für die Integrationsbeauftragte Eugenia Henke ist klar: „Es braucht für zuwandernde Fachkräfte systematische Schritte zum Ankommen und Hilfen bei der Integration. Das beginnt nicht erst, wenn die neuen Kolleginnen und Kollegen hier bei uns sind“, sagt die Fachfrau aus Rotenburg an der Wümme. Sie leitet im Agaplesion Diakonieklinikum seit drei Jahren die Integration von Pflegekräften von den Philippinen. Den Erfolg ihrer Arbeit sieht sie darin begründet, der Willkommenskultur in ihrem Unternehmen einen festen organisatorischen Rahmen gegeben zu haben.

Ein Selbstläufer ist die Anwerbung von Fachkräften im Ausland wahrlich nicht. Denn es gibt zahlreiche bürokratische Hürden, die Unternehmen überspringen müssen, wenn sie neue Mitarbeitende integrieren und auf Dauer im Job halten wollen. Und die bestehen überall, ganz gleich, ob es um Träger aus der Sozialbranche wie Pflegeheime oder Handwerksfirmen geht.

„Onboarding“ kann hier helfen. Die Idee systematischer Beratung und Begleitung von Ankömmlingen bei ihrem Start am neuen Arbeitsplatz kommt aus dem Personalmanagement. Hier werden alle Maßnahmen gebündelt, die es den neuen Mitarbeitenden erleichtern sollen, sich „an Bord“ des Unternehmens und in der fremden Umgebung schnell zurechtzufinden.

Die aktuellen Daten zum deutschen Arbeitsmarkt zeigen, dass der Einsatz von zugewanderten Arbeitskräften längst im Fokus steht. Im Juli waren laut Bundesagentur für Arbeit 703.000 offene Stellen gemeldet - 2.000 mehr als noch einen Monat zuvor. Der Blick in die Zukunft zeigt: In vielen Branchen wird es ohne Zuwanderung zu bedrohlichen Engpässen beim Personal kommen. So geht das Statistische Bundesamt davon aus, dass in der Pflege bis 2049 je nach Berechnungsart zwischen 280.000 und 690.000 Fachkräfte fehlen werden. Lücken, da sind sich die Experten einig, die sich nicht ohne vermehrte Anwerbung von Arbeitskräften aus Drittstaaten schließen lassen werden.

Eine Broschüre des Projekts „Unternehmen Berufsanerkennung“ erläutert anschaulich, worauf bei diesem strukturierten Prozess bis zum Ende der Probezeit zu achten ist. Stichwort: Willkommenskultur. „Ein erfolgreiches Onboarding kann die Mitarbeiterbindung stärken und so Fluktuation verringern“, heißt es in dem illustrierten Checkheft.

Die Experten gliedern ihre Tipps in drei Phasen: Die erste ist überschrieben mit „Vom ersten Kennenlernen bis zur Ermittlung des Unterstützungsbedarfs“. Im Kapitel danach geht es um die Zeit von der „Vertragsunterzeichnung bis zu den letzten Schritten vor der Ankunft“. Der letzte Teilabschnitt betrifft den Zeitraum „Vom ersten Arbeitstag bis zum Abschluss der Onboardingphase“.

Die detaillierte Handreichung nennt etliche Fallstricke, die leicht übersehen werden können: Etwa wenn beim ersten virtuellen Bewerbungsgespräch die mögliche Zeitverschiebung übersehen wird, kein Übersetzer bereitsteht oder der Bewerber nicht nach schriftlichen Arbeitszeugnissen gefragt wird. Wichtig ist auch, die vorhandenen Sprachkenntnisse zu klären. Und, so die Experten: Die Arbeitsabläufe im Unternehmen und die Arbeitskultur sollten verständlich gemacht werden. Denn schon hier gehe es um die zentrale Frage: „Passt die Fachkraft in das Team und zur Unternehmenskultur?“

Auch sei im Lauf der Kontakte unbedingt zu klären, wie die berufliche Anerkennung in Deutschland unterstützt werden kann, wie konkrete Hilfen bei der Wohnungssuche aussehen und ob ein Mentor oder eine Mentorin im Betrieb gefunden werden soll, der oder die sich direkt um den neuen Mitarbeitenden kümmert.

In der Schlussphase gibt es ebenfalls einiges zu tun, wie etwa die Erstellung einer Begrüßungsmappe, den Rundgang im Unternehmen und die persönliche Vorstellung im Team. Hier seien auch sämtliche organisatorischen Fragen zu klären und Hilfen aller Art anzubieten, von der Nutzung des ÖPNV bis hin zur Kontoeröffnung. „Viele Tipps sollte man schriftlich geben“, so die Fachleute mit Blick auf noch bestehende Sprachschwierigkeiten. Und schließlich, falls nötig, sollte über eine Anpassungsqualifizierung gesprochen werden.

Besonders neue Mitarbeitende, die aus nicht EU-Ländern stammen, bräuchten anfangs viel Unterstützung. Für sie sei dabei alles neu: die Sprache, der Job und nicht zuletzt auch die deutsche Bürokratie. „Daher ist es für Unternehmen unerlässlich, in ein strukturiertes und gut durchdachtes Programm zu investieren, um den Erfolg und die Zufriedenheit ihrer neuen Mitarbeitenden zu gewährleisten“, so die Autorinnen und Autoren.

Eugenia Henke setzt auf enge persönliche Gespräche: „Lange bevor die Personen hierherkommen, besteht ein intensiver und regelmäßiger Kontakt. Denn bis zur Einreise vergehen oft mindestens anderthalb Jahre. Ich begleite sie den ganzen Weg. Alle vier bis acht Wochen sprechen wir uns online. Dabei wird schon eine Beziehung aufgebaut, die möglichst lange halten soll.“ Und das scheint zu funktionieren: 40 Pflegekräfte wurden in den zurückliegenden Jahren nach Rotenburg geholt und erlangten ihre berufliche Anerkennung. Nur in einem Fall sei eine junge Frau aus familiären Gründen in ihre Heimat zurückgekehrt.

Eigentlich, so die Fachfrau, endet der Integrationsprozess oft auch nach Jahren nicht. Die Kontakte zu den neuen Mitarbeitenden würden zwar seltener, aber es gebe immer wieder mal Bitten um Hilfe. Etwa beim Familiennachzug. „Und dann, wenn etwa Kinder, da sind, helfe ich bei der Suche nach einem Kitaplatz oder der passenden Schule.“ Die Begleitung höre nicht wirklich auf, auch beruflich nicht. Denn die neuen Kolleginnen wollten sich auch weiterbilden: „Das versuche ich dann auch zu unterstützen.“

Und noch eins sei wichtig: Man dürfe auch bei allen nötigen Anstrengungen zur Integration der Zuwanderer nicht die Stammbelegschaft aus den Augen verlieren: „Beide Gruppen sind Komponenten, die auf der gleichen Waagschale liegen. Es muss auf die Belange aller Mitarbeitenden geachtet werden, nur dann gelingt eine nachhaltige Integration.“ Man müsse der Stammbelegschaft, die die gleiche tägliche Belastung im Job trägt, immer wieder signalisieren, dass auch sie wichtig sind für den Erfolg des Unternehmens. „Deshalb gibt es bei uns auch regelmäßige Treffen mit den Stationsleitungen. Die Abteilungen werden vor dem Ankommen der neuen Kolleginnen geschult, damit klar ist, welche Aufgaben jeder Einzelne im Umgang mit ihnen hat.“

Die Diakonie Hamburg betont: „Wir alle wissen: Die Einstellung neuer Mitarbeitender erfordert viel Zeit und Engagement und kostet viel Geld. Es liegt daher im Interesse eines jeden Unternehmens, die Fluktuation niedrig zu halten und neue Mitarbeitende adäquat einzuarbeiten, so dass diese sich wohlfühlen und entsprechend lange bleiben.“ Studien berichteten, dass ein strukturierter Prozess zur Willkommenskultur genau das bewirke.

Auch Olivia Brohl-Schaffron, die das Projekt „Welcome Center Sozialwirtschaft Baden-Württemberg“ im Auftrag der Diakonie leitet, wirbt dafür, dass Unternehmen im Umgang mit ausländischen Fachkräften nichts dem Zufall zu überlassen. Viele Betriebe machten bei der Integration von ausländischen Mitarbeitenden dazu immerhin erste Schritte und erstellten auch Willkommensmappen. Doch vorhandene Checklisten der einzelnen Hilfen würden noch zu selten genutzt. Hier sei jedoch „noch viel Luft nach oben“, so die Fachfrau.

Doch, so hat sie beobachtet, in der Pflegebranche werde schon viel getan, auch weil hier die Suche nach Fachkräften im Ausland schon länger professionell betrieben werde. Die „technischen Dinge“ beim Onboarding-Prozess samt Checklisten seien zwar wichtig. Aber noch wichtiger sei, dass die Unternehmen eine Haltung gegenüber den Zuwanderern entwickelten: Nötig sei eine „Kultur des Miteinanders, eine Offenheit für neue Ansichten und Werte“. Und sie rät zu einem positiven Blick auf die Erfolge der Arbeitsmigration: „Es gibt viele Menschen, die zum Arbeiten zu uns kommen und die auch hierbleiben. Im Fokus stehen aber immer nur die, die wieder gehen.“

Rotenburg (epd). „Es ist ganz wichtig, die Vorteile des Onboardings zu nutzen, also systematische Schritte zum Ankommen und zur Integration. Und das beginnt nicht erst, wenn die neuen Kolleginnen und Kollegen hier bei uns sind“, sagt Eugenia Henke. Sie sei über Jahre permanente Ansprechpartnerin für die ausländischen Kolleginnen. Aber: Man dürfe auch die Stammbelegschaft nicht vergessen, wenn die Integration auf Dauer gelingen soll. Die Fragen stellte Dirk Baas.

epd sozial: Frau Henke, Sie sind Integrationsmanagerin beim Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg. Und verantwortlich für das Onboarding neuer Mitarbeitender aus dem Ausland. Was ist die Idee dahinter?

Eugenia Henke: Neuen Fachkräften aus dem Ausland und neuen Mitarbeitenden, die von anderen Trägern zu uns nach Rotenburg kommen, zu helfen, sich im Unternehmen, aber auch im sozialen Umfeld einzuleben, ist tatsächlich mein täglicher Job. Ich habe das Projekt vor drei Jahren aufgebaut, es gab vorher niemanden, der das im Agaplesion Rotenburg gemacht hat. Es ist ganz wichtig, die Vorteile des Onboardings zu nutzen, also systematische Schritte zum Ankommen und zur Integration. Und das beginnt nicht erst, wenn die neuen Kolleginnen und Kollegen hier bei uns sind.

epd: Wie gehen Sie vor, wenn Sie im Ausland nach neuem Personal suchen und wann setzt das Onboarding ein?

Henke: Wir suchen die Pflegekräfte auf den Philippinen über eine Agentur. Ich selbst war aber auch schon für Bewerbungsgespräche dort. Die Agentur, die auch schon Kurse zur kulturellen Integration anbietet, setzt auf das Online-Kennenlernen und schlägt dann aus ihrer Sicht geeignete Interessenten vor. Die Unterlagen schaue ich mir an, und dann lade ich zu einem Online-Bewerbungsgespräch ein. Das ist schon Teil des Onboardings. Wenn wir dann sehen, dass die Bewerberinnen zu uns passen und auch zu uns kommen wollen, vereinbaren wir weitere Kontaktgespräche. Dann müssen sie Deutsch lernen, das geht auch über eine Agentur, die sich um diese Kurse kümmert. Wenn sie dann den Sprachlevel B2 nachgewiesen haben, reisen sie nach Deutschland ein.

epd: Dann beginnt für Sie die eigentliche Arbeit ...

Henke: Ja, das stimmt. Aber ich muss auch klar sagen, dass lange bevor die Personen hierherkommen, ein intensiver und regelmäßiger Kontakt besteht. Denn bis zur Einreise vergehen oft mindestens anderthalb Jahre. Ich begleite sie den ganzen Weg. Alle vier bis acht Wochen sprechen wir uns online. Dabei wird schon eine Beziehung aufgebaut, die möglichst lange halten soll.

epd: Was wird da genau besprochen?

Henke: Die Themen sind vielfältig. Ich gebe Informationen über den Ort, an dem sie später wohnen werden. Über die Wohnmöglichkeiten, über das deutsche Gesundheitssystem, unser Krankenhaus und auch über die soziale Integration hier in unser Unternehmen. Wir sprechen über kulturelle Unterschiede und auch über Gemeinsamkeiten.

epd: Und was passiert nach der Einreise?

Henke: Die regelmäßigen Treffen gehen weiter. Ich bin dann Ansprechpartner an sieben Tagen die Woche. Jetzt rückt die Begleitung in privaten Angelegenheiten in den Mittelpunkt des Prozesses. Und ich bin dann auch bei den Eingliederungen in den Abteilungen dabei. Dazu habe ich ein Mentorenprogramm entwickelt. Die Mentoren kümmern sich um die ausländischen Pflegekräfte auf den Stationen, vor allem in der Einarbeitungszeit. Einmal im Monat treffen sich die Mentoren zum Austausch, da geht es um aktuelle Probleme, um Hürden und Herausforderungen in der Praxis, aber auch um Fortschritte bei der Einarbeitung. Und wir bieten da auch immer Fortbildungen zu bestimmten Themen an, etwa zu Konfliktgesprächen. Und wir bieten auch interkulturelle Trainings an, mit das gute Miteinander zu fördern. Auch das Mentoren-Programm ist im Schwerpunkt darauf ausgelegt.

epd: Die bereits vorhandene Stammbelegschaft muss bei der Aufnahme ausländischer Kolleginnen auch mitziehen. Haben Sie die auch im Blick?

Henke: Ja. Beide Gruppen sind Komponenten, die auf der gleichen Waagschale liegen. Es muss auf die Belange aller Mitarbeitenden geachtet werden, nur dann gelingt eine nachhaltige Integration. Man muss der Stammbelegschaft, die die gleiche tägliche Belastung im Job trägt, immer wieder signalisieren, dass sie wichtig sind für den Erfolg des Unternehmens. Man darf keine Unwucht dadurch erzeugen, dass man sich nur um die neuen Mitarbeitenden kümmert. Das wäre fatal. Deshalb gibt es bei uns auch regelmäßige Treffen mit den Stationsleitungen. Die Abteilungen werden vor dem Ankommen der Kolleginnen geschult, damit klar ist, welche Aufgaben jeder Einzelne im Umgang mit ihnen hat.

epd: Dieser Prozess der Willkommenskultur muss irgendwann ein Ende haben. Wann ist es soweit?

Henke: Das kann ich gar nicht generell sagen. In den zurückliegenden drei Jahren sind rund 40 Pflegekräfte aus dem Ausland hier angekommen, die auch bereits anerkannt sind. Acht Personen sind noch in einer Weiterbildung und in der Anerkennungsphase. 20 weitere Personen werden bis Ende des Jahres erwartet. Die ersten, die kamen, begleite ich immer noch, doch es geht dann um andere Hilfen. Es wird weniger Unterstützung gebraucht, aber der Kontakt reißt nie ganz ab, und das ist auch gut so.

epd: Was steht dann an?

Henke: Wenn die Anerkennung bewältigt ist, geht es darum, dass die neuen Mitarbeitenden eigenen Wohnraum brauchen. Bis dahin wohnen sie in Appartements, die wir bereitstellen. Es geht also um die Unterstützung bei der Wohnungssuche. Dann kommt unter Umständen der Familiennachzug, der wichtig ist, damit sich die Leute heimisch fühlen und die Familien komplett sind. Auch das ist nicht einfach und voller bürokratischer Hürden. Und dann, wenn etwa Kinder, da sind, helfe ich bei der Suche nach einem Kitaplatz oder der passenden Schule. Also, die Begleitung hört eigentlich nicht auf, auch beruflich nicht. Denn die neuen Kolleginnen wollen sich auch weiterbilden, das versuche ich dann auch zu unterstützen.

epd: Reden wir noch über ihre Erfahrungen mit der Integration von Fachkräften aus dem Ausland. Funktioniert der Onboarding-Prozess?

Henke: Wir haben 40 Fachkräfte in drei Jahren hierhergeholt. Die haben alle ihre Anerkennung, sie haben also eine Aufenthaltsgenehmigung für zunächst vier Jahre. Nur eine Person ist aus privaten Gründen wieder in ihre Heimat auf die Philippinen zurückgekehrt. Ich denke, wir haben erfolgreich gearbeitet, und es ist auch so, dass wir als Maximalversorger mit 23 Fachabteilungen gerade für junge Menschen, die sich beruflich entwickeln wollen, gute Perspektiven bieten. Aber auch ältere Kollegen, die Berufserfahrung mitbringen, können ihre Expertise hier gut einbringen. Längst sind auch neue ausländische Mitarbeitende, die ihre Anerkennung bei einem anderen Träger gemacht haben, zu uns gewechselt. Es hat sich herumgesprochen, dass wir uns kümmern und auch die soziale Integration begleiten. Längst nicht alle Unternehmen haben extra einen Integrationsbeauftragten. Dort wird die Fachkräfteanwerbung meist von den Personalabteilungen gesteuert. Doch die haben ja eigentlich ganz andere Aufgaben, es fehlt oft an Knowhow und auch an der Zeit, die eine langjährige persönliche Betreuung der Zuwanderer einfach braucht.

Frankfurt a.M. (epd). Arbeitgeber, die die Integration von ausländischen Arbeitskräften ernst nehmen, sollten Experten zufolge die Vorteile des sogenannten Onboardings nutzen. Dabei geht es um systematische Kontakte und Hilfen für neue Mitarbeitende. Die sollen sich im Job sowie im neuen privaten Umfeld gut einfinden können. Wie dieser Prozess gelingen kann, zeigt eine Publikation des Projektes „Unternehmen Berufsanerkennung“, die epd sozial ausgewertet hat.

Die Autorinnen und Autoren der Publikation gliedern ihre Anregungen zum Onboarding-Prozess in drei aufeinanderfolgende Phasen. Bezug genommen wird dabei speziell auf die Situation der Einreise mit einer teilweise anerkannten Berufsqualifikation und Anpassungsqualifizierung in Deutschland (nach §16d AufenthaltsG).

Phase eins ist überschrieben mit dem Titel „Vom ersten Kennenlernen bis zur Ermittlung des Unterstützungsbedarfs“. Im Kapitel danach geht es um die Zeit von der „Vertragsunterzeichnung bis zu den letzten Schritten vor der Ankunft“. Der letzte Teilabschnitt betrifft den Zeitraum „Vom ersten Arbeitstag bis zum Abschluss der Onboardingphase“.

In der ersten Phase geht es um das Kennenlernen des neuen Mitarbeiters. Schon hier lauern viele Fallstricke, wenn etwa beim virtuellen Bewerbungsgespräch die mögliche Zeitverschiebung übersehen wird, kein Übersetzer bereitsteht oder auch vergessen wird, den Bewerber nach schriftlichen Arbeitszeugnissen zu fragen. Wichtig ist es auch, die vorhandenen Sprachkenntnisse zu klären. Und, so die Experten: Die Arbeitsabläufe im Unternehmen und die Arbeitskultur sollten verständlich gemacht werden. Denn, schon hier gehe es um die zentrale Frage: „Passt die Fachkraft in das Team und zur Unternehmenskultur?“

Weitere Anforderungen in der Startphase, die bei weiteren Kontakten wichtig sind:

Sind all diese Dinge geklärt, warten neue Aufgaben in Phase zwei. Darunter listen die Autoren zum Beispiel auf, den Stellenbewerbern den Arbeitsvertrag präzise zu erläutern, zu klären, wie die berufliche Anerkennung in Deutschland unterstützt werden kann, Hilfen bei der Wohnungssuche aussehen und ob ein Mentor oder eine Mentorin im Betrieb gefunden werden soll. Außerdem wird empfohlen:

Schließlich geht es in der dritten und letzten Phase um die Zeit vom ersten Arbeitstag im Unternehmen bis zum Ende des Onboarding-Prozesses. Auch hier gibt es einiges zu tun, wie etwa die Begrüßung samt Rundgang im Unternehmen und der persönlichen Vorstellung im Team. Hier sind auch sämtliche organisatorischen Fragen zu klären und Hilfen aller Art anzubieten, von der Nutzung des ÖPNV bis hin zur Kontoeröffnung. Viele Tipps sollte man schriftlich geben, so die Fachleute. Und schließlich, falls nötig, sollte über eine Anpassungsqualifizierung gesprochen werden. Empfohlen wird zudem:

München (epd). Die bürokratischen Hindernisse beim Anwerben von Fachkräften aus dem Ausland halten viele Firmen auch mit dem Job-Turbo für zu hoch. Das geht aus der jüngsten Randstad-ifo-Personalleiterbefragung hervor. „Viele Personalleiter erwarten einen eher geringen Nutzen vom vorgeschlagenen Job-Turbo und dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz“, sagte ifo-Forscherin Daria Schaller in München.

Den Angaben nach urteilen 39 Prozent der Befragten, dass diese Maßnahmen aus dem Ministerium von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) den Firmen keine praktischen Hilfen bieten. Der Job-Turbo soll Unternehmen leichter mit geflüchteten Fachkräften in Kontakt bringen. Für 34 Prozent der Befragten ist der Weiterbildungsbedarf im Betrieb zu hoch, um diese Unterstützung zu nutzen.

Für jeweils rund 30 Prozent der Personalchefs bleiben die Beschäftigungshürden zu hoch und Visumanträge dauern weiterhin zu lange. Rund 23 Prozent bemerken immerhin, dass Fachkräfte eher verfügbar sind und 21 Prozent stellen niedrigere Sprachbarrieren durch verpflichtende Kurse vor der Jobvermittlung fest.

Die Hälfte der befragten Firmen sehen keinen zusätzlichen Anreiz, Fachkräfte aus dem Ausland einzustellen. Nach Einführung des Job-Turbo und des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes werden 30 Prozent ihre gewohnte Einstellungspraxis nicht ändern. Positive Effekte erwarten knapp ein Fünftel der Unternehmen: 17 Prozent der Befragten planen ausländische Fachkräfte für mehr als acht Monate einzustellen; nur ein Prozent denkt über eine kurzfristige Einstellung bis zu einer Dauer von acht Monaten nach.

Berlin (epd). Nachdem im Jahr 2022 die ersten Gütezeichen „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ verliehen wurden, müssen die prämierten Träger sich nun erneut um die Auszeichnung bemühen. Bereits 54 Unternehmen erfüllten die Kriterien und hätten das Gütezeichen erhalten, heißt es in einer Mitteilung des Kuratoriums Deutscher Altershilfe (KDA) vom 21. August. Es wird für zwei Jahre erteilt und muss dann erneut beantragt werden. Die ersten Unternehmen wurden erneut geprüft und ausgezeichnet, teilte das KDA mit.

Das Siegel biete interessierten Pflegefachpersonen aus aller Welt Schutz und Vorteile, hieß es. Das Gütezeichen bekommen nur anwerbende Agenturen und Arbeitgeber, die den gesamten Prozess der Anwerbung internationalen Personals partnerschaftlich, ethisch, fair und transparent gestalten.

Grundlage für das „einzigartige“ Gütezeichen ist das Gesetz zur Sicherung der Qualität der Gewinnung von Pflegekräften aus dem Ausland. Erteilt wird es von der Gütegemeinschaft Anwerbung und Vermittlung von Pflegekräften aus dem Ausland.

„Wir können wir von einem großen Interesse an der Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel für Anwerbeprozesse von Pflegefachpersonen aus Drittstaaten sprechen“ sagte Helmut Kneppe, Vorsitzender der Gütegemeinschaft Anwerbung und Vermittlung von Pflegekräften aus dem Ausland. „Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen fragen vermehrt bei den privaten Personalvermittlern an, ob sie das Gütezeichen tragen, da eine Zusammenarbeit sonst nicht möglich sei.“

Das Siegel werde nur erteilt, wenn die Prüfkriterien für den Anwerbeprozess erfüllt werden. Sie basierten auf einem Anforderungskatalog, der im Rahmen des internationalen „fair recruitment“-Diskurses auf der Grundlage internationaler und nationaler Anforderungen an eine ethisch vertretbare, faire und transparenten Anwerbung erarbeitet wurden.

Das Gütesiegel bietet Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Orientierung bei der Auswahl einer geeigneten Personalserviceagentur, die bei der Gewinnung von Pflegefachpersonen aus dem Ausland unterstützt. Gleichzeitig bietet es interessierten Pflegefachpersonen aus Drittstaaten einen sicheren Schutz - insbesondere, was die Kosten betrifft.

„Mit dem Gütezeichen konnte ein Standard geschaffen werden, der uns als Standort Deutschland als attraktives Zielland für die Pflegefachpersonen im Ausland kennzeichnet - es gilt das Employer Pays Prinzip, das heißt, dass keine der interessierten Pflegefachpersonen für die Vermittlungskosten und die zugehörigen Kosten wie Sprachausbildung, Flugkosten etc. aufkommen muss“, erklärte Jenny Wortha, stellvertretende Vorsitzende der Gütegemeinschaft.

Bremen (epd). Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einer Einbürgerungsfeier in Bremen den neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zu ihrem Bekenntnis zu Deutschland gratuliert. „Wer hier auf Dauer lebt, wer hier arbeitet und wer unsere Demokratie schätzt und ehrt, soll deutsche Staatsbürgerin oder deutscher Staatsbürger werden können“, sagte er am 19. August im Rathaus der Hansestadt: „Wer etwas vorhat, wer sich anstrengt, wer etwas aus sich und dem eigenen Leben machen will, der ist hier in Deutschland willkommen.“

Für Scholz war es die erste Teilnahme an einer Einbürgerungsfeier in seiner Funktion als Bundeskanzler. Die Geschichten und Lebensleistungen der Zugewanderten beeindruckten und berührten ihn, sagte Scholz dem Manuskript zufolge. „Ich wünsche mir, dass Ihre Leistungen in Deutschland gesehen und anerkannt werden, respektiert und gewürdigt. Und zwar von allen.“

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) überreichte die Einbürgerungsurkunden an elf Personen aus Guinea, Syrien, Kolumbien, Jordanien, Äthiopien, Mexiko, Ghana, Russland und der Ukraine. Sie stünden stellvertretend für die rund 5.000 Bremerinnen und Bremer, die seit der letzten Feier im März 2023 eingebürgert wurden.

Mäurer appellierte an die neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sich in die Politik einzumischen und vielleicht selbst zur Wahl zu stellen. „Unsere Demokratie lebt von den Bürgerinnen und Bürgern, die sie beschützen und verteidigen, künftig auch von Ihnen.“ Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) fügte hinzu, der Wunsch nach Einbürgerung sei „ein starkes Bekenntnis, dass die Menschen sich zugehörig und für unsere Gesellschaft verantwortlich fühlen“.

Laut dem Migrationsamt Bremen wurden im vergangenen Jahr 3.781 Menschen aus 87 Ländern in Bremen eingebürgert. Dies sei ein Rekordwert. Unter ihnen sei auch ein drei Wochen altes Baby gewesen. Der älteste Neudeutsche sei zum Zeitpunkt der Einbürgerung 87 Jahre alt gewesen. Die größten Gruppen kamen aus Syrien (rund 2.200), gefolgt vom Iran (209), Afghanistan (187), Irak (161), Türkei (146), Somalia (48) und Nigeria (43). Auch 125 staatenlose Menschen seien eingebürgert worden.

Bis Ende Juli dieses Jahres haben den Angaben zufolge bereits mehr als 2.500 Bremerinnen und Bremer die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Der Wunsch, sich einbürgern zu lassen, sei unter Migrantinnen und Migranten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wurden 2020 noch 2.281 Einbürgerungsanträge gestellt, seien es 2021 schon 4.056 Anträge und 2023 bereits 5.749 Einbürgerungsanträge gewesen. Allein für dieses Jahr lägen dem Amt bereits mehr als 3.700 Neuanträge vor.

Gütersloh (epd). Atemwegserkrankungen und psychische Belastungen: Kita-Mitarbeitende sind nach einer Analyse der Bertelsmann Stiftung häufiger krank als Mitarbeitende in anderen Berufsgruppen. Beschäftigte in der Kinderbetreuung seien im Jahr 2023 im Durchschnitt knapp 30 Tage arbeitsunfähig gewesen, erklärte die Bertelsmann Stiftung am 20. August in Gütersloh. Der Durchschnitt aller Berufsgruppen liege bei 20 Tagen. Bildungsgewerkschaften fordern daher bessere Arbeitsbedingungen und stärkere Entlastungen für die pädagogischen Fachkräfte.

Am häufigsten seien Kita-Beschäftigte wegen Atemwegsinfektionen krankheitsbedingt ausgefallen, erklärte die Stiftung. Zweithäufigster Grund seien psychische Erkrankungen. Zwischen 2021 und 2023 seien die Arbeitsunfähigkeitstage des Kita-Personals um rund 26 Prozent gestiegen. Grundlage für die Analyse sind Krankenkassendaten. Hierzu hatte die Bertelsmann Stiftung Zahlen der DAK und der Techniker Krankenkasse ausgewertet.

„Viele Kitas stecken in einem Teufelskreis: Aufgrund der steigenden Krankenstände fallen immer mehr Fachkräfte aus, wodurch die Überlastung für die verbleibenden Beschäftigten weiter zunimmt. An gute frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung ist vielerorts gar nicht mehr zu denken“, erklärt Anette Stein, Expertin für frühkindliche Bildung bei der Stiftung.

Zusammen mit Urlaubszeiten und Fortbildungen lagen die Ausfallzeiten in den Kitas den Berechnungen zufolge im Jahr 2023 im bundesweiten Durchschnitt insgesamt bei knapp 18 Prozent der jährlichen Arbeitszeit einer Vollzeitkraft. In Ostdeutschland hätten die Ausfallzeiten rund 23 Prozent des regulären Arbeitspensums ausgemacht, im Westen seien es rund 17 Prozent gewesen.

Im Rahmen der Verhandlungen über die Fortsetzung des Kita-Qualitätsgesetzes sollten sich Bund und Länder auf einen gemeinsamen Standard einigen, der Vertretungen für Ausfallzeiten garantiere, forderte die Stiftung. Bislang gebe es lediglich in wenigen Bundesländern konkrete Regelungen für eine verlässliche Vertretung.

Die Fachkräfte in den Kitas seien stark überlastet, erklärte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Frankfurt am Main. Durch die hohen Krankheitsausfälle gerate das Personal unter außerordentlichem Druck. „Das gefährdet die Qualität der frühkindlichen Bildung stark“, beklagte Doreen Siebernik, GEW-Vorstandsmitglied für Jugendhilfe und Sozialarbeit.

Zugleich warnte Siebernik davor, die Standards für pädagogische Qualifikationen zu senken, um die Personalnot zu kompensieren. In einigen westlichen Bundesländern gäbe es besorgniserregende Tendenzen, nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Vertretungspersonal einzusetzen: „Diese Entwicklung ist brandgefährlich.“ „Wenn unqualifiziertes Personal eingesetzt wird, erfordert das die zusätzliche Anleitung und Unterstützung durch Fachkräfte. Das erhöht deren Arbeitslast weiter und beeinflusst die Qualität der Betreuung negativ.“

Es sei daher entscheidend, die in der Fachkräftestrategie angestrebten Maßnahmen umzusetzen und dafür eine nachhaltige und gute Finanzierung sicherzustellen. „Die Menschen, die ungelernt in die Einrichtungen kommen, laufen Gefahr, in dem System verbrannt zu werden. Es muss sichergestellt sein, dass Träger und Kommunen dieses Personal nachqualifizieren und dabei von Bund und Ländern unterstützt werden.“

Viele Kita-Leitungen seien schon erleichtert, wenn der Betrieb überhaupt ohne größere Ausfälle aufrechterhalten werden könne, sagte der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) in Nordrhein-Westfalen, Stefan Behlau. Diese Situation führe zu Frustration und Demotivation. Die Politik sei gefordert, um mehr Fachkräfte für diesen wichtigen Bereich zu begeistern, indem sie die Arbeitsbedingungen grundlegend verbessere.

Nach den aktuellen Ausfallzeiten müssten laut Bertelsmann Stiftung bundesweit zusätzlich knapp 97.000 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte für Vertretungen eingestellt werden. Dies würde zusätzliche Personalkosten von rund 5,8 Milliarden Euro pro Jahr verursachen. Dadurch ließe sich die Personalsituation in den Kitas zumindest kurzfristig stabilisieren.

Nürnberg (epd). Tanja Brandl-Götz, Leiterin des Studiengangs Pädagogik der Kindheit an der Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN), sieht in den in Bayern geplanten Deutschtests für Kita-Kinder einen „ganz großen Rückschritt in der Bildungspolitik“. Bildung von Kindern beginne ab der Geburt und nicht erst ab dem Übergang zur Schule, sagte sie im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Begleitende Maßnahmen zum Spracherwerb müssten Familien von Anfang an zur Verfügung stehen und auch an Kitas ausgebaut werden. „Wir haben an Kitas Integrationsfachkräfte, wir haben die Möglichkeit von Frühförderung und Logopädie. Es geht dabei ja nicht nur um Kinder mit Migrationshintergrund.“

Am 23. Juli hat die bayerische Staatsregierung bekannt gegeben, dass alle Kinder im Alter von etwa viereinhalb Jahren auf ihre Deutschkenntnisse getestet werden sollen. Sollte ein Förderbedarf festgestellt werden, werde das Kind „zum Besuch einer Kita mit integriertem Vorkurs Deutsch“ verpflichtet. Vorgenommen werden sollen die Sprachtests durch die örtlichen Grundschulen. Kinder könnten nach einem weiteren Test bei der Schulanmeldung auch von der Einschulung zurückgestellt werden, hieß es.

Kinder würden mit dem Gesetzesentwurf der Staatsregierung nicht integriert, sondern ausgegrenzt, kritisiert Brandl-Götz. „Wir nehmen sie aus ihrem sozialen Gefüge heraus, in dem sie bisher gelernt haben, und von ihren Bezugspersonen in der Kita weg.“ Die Kinder kämen dann in eine Gruppe mit anderen Kindern mit Unterstützungsbedarf, dabei sei wissenschaftlich klar: „Kinder lernen am besten voneinander.“ Da es das Angebot von Sprach-Vorkursen aufgrund des Personalmangels nicht überall gebe, müssten kleine Kinder vor allem im ländlichen Raum unter Umständen weite Strecken zur Kita gebracht werden.

Ein weiterer großer Kritikpunkt ist für die Pädagogikprofessorin auch der Prozess der Rückstellung von Kindern vor der Einschulung. „Das Kind ist Vorschulkind und freut sich auf den neuen Lebensabschnitt. Dann bestimmt jemand anderes: Du scheiterst. Du kommst nicht in die Schule.“ Wenn Eltern sich selbst frühzeitig entschieden, ihr Kind zurückzustellen, komme es gar nicht erst in die Vorschulphase und mache nicht diese belastende Erfahrung. „Allein der Leistungsdruck, der in diesem Jahr auf den Kindern und ihren Familien lastet, hat Einfluss auf das kindliche Bild von Schule. Auch die Emotionen, die das Kind mit Lernen verbindet, sind negativ.“

Auch strukturell gebe es viele offene Fragen, zum Beispiel, „wie die bereits jetzt überforderten Systeme Kita und Grundschule diese Zusatzaufgabe im Sinne der Kinder bewältigen sollen“, so Brandl-Götz. Es gebe bereits zu wenige Kita-Plätze. „Was passiert mit dem Kind, wenn es zurückgestellt wird? Belegt es weiter den Platz in der Spezial-Kita, oder kommt es zurück in seine alte Kita? Das sind alles Fragen, die der Gesetzentwurf nicht hergibt.“

Statt verpflichtender Sprachtests und einer „Ausgrenzung von Kindern mit Unterstützungsbedarf“ wünscht sich die Pädagogin, „dass wir dieses Geld, das wir jetzt in die Hand nehmen, tatsächlich in die Unterstützung der Sprachvermittlung in der Familie geben“. Fachkräfte in den Kitas bräuchten außerdem mehr Freiraum, Kinder in der Sprachentwicklung zu begleiten. Ein gutes Beispiel seien Sprachkitas mit besonderem Augenmerk auf die Sprachentwicklung: „Das sollte keine Ausnahme mehr bleiben, sondern der Alltag werden“, wünscht sich Brandl-Götz.

Springe (epd). Es ist endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen - und das nicht nur schemenhaft, sondern klar und deutlich. „Im Juni 2026, in weniger als zwei Jahren, wird die letzte Rate von 500 Euro fällig, dann bin ich schuldenfrei“, sagt Dieter P. und blickt erleichtert zu seinem Betreuer Holger Sölter und Schuldnerberaterin Sabine Taufmann vom Diakonieverband Hannover-Land.

Beide sitzen an seinem Bett in einem winzigen Zimmer eines Pflegeheims im Umland der Stadt Springe in der Region Hannover und besprechen die weiteren Schritte - wie so oft in den vergangenen zehn Monaten. Der 75-Jährige kann nicht aufstehen, sein linker Unterschenkel wurde amputiert, er ist Diabetiker, hat einen Katheter.

Zutiefst dankbar sei er Frau Taufmann, „dass sie mit mir geholfen hat, aus meinen Schulden herauszukommen“. Immer wieder sei sie gekommen, um ihn zu beraten, alle Unterlagen zusammenzubekommen, mit Gläubigern zu sprechen, Vergleiche auszuhandeln. „Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, ich jedenfalls hätte sie nicht aufsuchen können, ich komme hier ja nicht weg“, sagt der gebürtige Hamelner und lässt seinen Kopf ins Kissen sinken.

2023 hat die Diakonie Deutschland das Projekt „Sozialräumliche soziale Schuldnerberatung für Senior:innen“ gestartet. Das Bundesverbraucherministerium finanziert das Projekt, das bis 2025 läuft, mit 1,37 Millionen Euro. Ziel sei es, älteren Menschen den Zugang zur Schuldnerberatung zu erleichtern und ein tragfähiges Zukunftskonzept für diese Zielgruppe zu entwickeln, sagt Schuldner- und Insolvenzberaterin Taufmann. „Gerade bei Älteren ist die Scham oft groß, sie versuchen alles allein hinzubekommen und kennen häufig ihre Rechte nicht.“

Zum Beispiel, dass es bei 1.500 Euro netto eine Pfändungsgrenze gibt. „Ich habe mal eine Dame beraten, die hat verlässlich ihre Raten gezahlt, ihre Katze hat sie auch gefüttert, nur für sie selbst blieb nichts, nicht mal etwas Anständiges zu essen.“

Wie man sich fühlt, wenn zwei existenzielle Sorgen, gesundheitliche und finanzielle, zusammenkommen, weiß P. „Das waren schlimme Zeiten, wenn ich gekonnt hätte, hätte ich mich aus dem Fenster gestürzt“, sagt er. Dabei fing alles ganz harmlos an. Der Mann, der Soldat und Fuhrunternehmer war, hat eine stattliche Rente: 3.000 Euro. Geldsorgen kannte er nicht, krankenversichert war er privat. Das klappte jahrzehntelang gut. „Die haben immer anstandslos alles bezahlt.“

Bis zu dem Tag, an dem P. ernsthaft krank wurde und von der Klinik in sein erstes Pflegeheim kam. Um seine Finanzen kümmerte sich von da an seine Nichte. Sie öffnete seine Post, reichte die Rechnungen ein - von Ärzten, Apothekern, Therapeuten, Klinik, Heim. „Das ist wichtig, denn wenn man privat krankenversichert ist, muss man in Vorleistung gehen und es sich dann erstatten lassen“, erklärt P.

Damit das alles klappt, braucht es jemanden, der den Überblick hat, der weiß, wie hoch der Eigenanteil ist, welche Rechnung bereits erstattet wurde, welche beglichen werden muss, der nachfragt, wenn etwas nicht stimmt und gegebenenfalls Widerspruch einlegt. Seine Nichte sei damit überfordert gewesen. Dann sei auch noch ihr Mann gestorben und es sei ihr alles über den Kopf gewachsen.

P. wurde auf das sich anbahnende finanzielle Drama erst aufmerksam, als die Apotheke wegen der unbezahlten Rechnungen kein Insulin mehr liefern und das Heim ihn in die Klinik verlegen wollte. „Die sagten, wir können sie hier nicht mehr versorgen.“ Das Konto von Dieter P. war leer, 20.000 Euro Schulden hatten sich angehäuft.

Seiner Nichte macht P. keine Vorwürfe, höchstens einen. „Sie hätte mir früher Bescheid sagen müssen.“ Der erste rechtliche Betreuer, der P. in dieser schwierigen Situation helfen sollte, erwies sich als Flop. „Er war neu, Herr P. sein erster Fall, und dann wurde er auch noch krank“, sagt Sölter, der aktuelle Betreuer. Dieter P. sagt von ihm: „Mit ihm ging es bergauf.“

Sölter nahm Kontakt zur Schuldnerberatung für Senioren der Diakonie und zu Taufmann auf. Gemeinsam arbeiteten sie das Finanzchaos auf. „Ich hatte Einblick in die Unterlagen, kannte die Zahlen, sie wusste, was zu tun ist“, sagt Sölter und blickt anerkennend zu Taufmann. Stunden saßen sie am Bett von P. „Wir haben alles zu dritt besprochen, Herr P. hat sich eingebracht - das war wichtig“, sagt die Schuldnerberaterin.

Am Ende standen viele Gespräche, vor allem mit den Gläubigern. P. wechselte in den Notlagentarif seiner Krankenversicherung und zahlt nun statt 860 nur noch 300 Euro, mit dem Hauptgläubiger wurden ein Vergleich und Ratenzahlung vereinbart, drohende Vollstreckungen und die Pfändung von Renten- und Pflegeheimkonto konnte Taufmann abwenden.

„Im Mai dieses Jahres war klar: Wir bekommen das hin“, sagt sie. Und P. ergänzt: „Endlich konnte ich aufatmen.“ 200 Euro Taschengeld bleiben ihm jetzt. „Dafür gönne ich mir ab und an mal eine Pizza.“

Hannover, Berlin (epd). 2023 waren nach Angaben des „SchuldnerAtlas“ Deutschland rund 5,7 Millionen volljährige Bürger überschuldet, 8,2 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Unter diesen Menschen sind auch viele Senioren. Die Diakonie Deutschland hat deshalb im Januar 2023 das Projekt „Sozialräumliche soziale Schuldnerberatung für Senior:innen“ gestartet. Gefördert wird die mobile Schuldnerberatung vom Bundesverbraucherministerium mit 1,37 Millionen Euro. Projektende ist Dezember 2025.

Im Fokus steht ein aufsuchender Ansatz, die Schuldnerberatung kommt auf Wunsch direkt zu den Seniorinnen und Senioren nach Hause, in die Alten- und Pflegeheime oder zu Senioren-Treffen in Gemeinden und Begegnungszentren. Ziel ist es, die Beratung mit anderen Hilfsangeboten vor Ort zu verknüpfen, Quartiersmanager, Sozialarbeiter und Betreuer einzubeziehen.

Gerade ältere Menschen, die ver- oder überschuldet sind, nehmen Ministerium und Diakonie zufolge zu selten Hilfe in Anspruch - aus Unkenntnis, Scham oder aufgrund von Mobilitätseinschränkungen. „Daher ist es mir wichtig, dass älteren Menschen der Zugang zur Schuldnerberatung leicht ermöglicht wird“, sagt Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne).

Dass Menschen nach ihrem Arbeitsleben in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sei kein Einzelfall, sagt Schuldnerberaterin Sabine Taufmann von der Diakonie Hannover-Land, die im Rahmen des Projekts in der Region Hannover Menschen in fünf Kommunen betreut. Oft reichten Rente und Erspartes nicht aus, manchen Senioren sei auch nicht klar, dass sie ihre Rente versteuern müssen. „Eigentlich bräuchte jeder Menschen eine Beratung, bevor er oder sie in Rente geht, es gibt da vieles zu beachten“.

Hannover, Paris (epd). Mit Wucht steuert Marco Herbst (35) seinen Rollstuhl direkt auf den seiner Trainingspartnerin Mascha Mosel (21) zu. Ein metallisches Krachen erfüllt die Turnhalle in der Akademie des Sports in Hannover. Wenn Außenstehende vor Schreck zusammenzucken, sind die beiden Rollstuhlrugby-Spieler in ihrem Element. „Dass man die anderen crashen darf, macht gerade den Reiz aus“, sagt Mosel und blickt ihren Käpt'n herausfordernd an.

Mosel und Herbst legen an diesem Tag eine Extra-Trainingseinheit ein. Vom 28. August bis zum 8. September werden die Hannoveraner mit der deutschen Rollstuhlrugby-Nationalmannschaft bei den Paralympics in Paris um Medaillen kämpfen. Marco Herbst ist der Kapitän des zwölfköpfigen Teams. Mosel betreibt die Sportart erst seit vier Jahren und gilt bereits als aufstrebendes Talent.

Beim Rollstuhlrugby spielen Mixed-Mannschaften im Vier gegen Vier auf einem Basketballfeld gegeneinander. Einen Punkt erzielt, wer mit dem Ball, der einem Volleyball ähnelt, die acht Meter breite Torlinie überquert, erklärt Mosel. Im Kampf um den Ball oder zur Verhinderung von Toren sind die sogenannten „Hits“, also Stöße gegeneinander, ausdrücklich erlaubt.

Eine Art Stahlkäfig schützt die Füße und Beine. Doch die Stühle können durch die Wucht eines Aufpralls umkippen. Verletzungen seien dennoch selten, sagt die Studentin der Mediendesigninformatik, die in der Nähe von Bremen geboren und aufgewachsen ist. „Außerdem sind alle Sportarten irgendwie gefährlich“, findet Mosel und grinst. Zum Aufwärmen drehen sie und ihr Käpt'n ein paar Runden durch die Halle, dribbeln und passen sich den Ball zu.

Viele Regeln machen das Spiel sehr anspruchsvoll, erklärt Herbst. Taktik gepaart mit Action - darin liegt für ihn der Reiz des Rollstuhlrugbys: „Eine Mischung aus Schach und Autoscooter“, sagt der Systemingenieur. Für die verschiedenen Behinderungsgrade werden Punkte vergeben. Auf dem Feld darf jede Mannschaft auf maximal acht Punkte kommen. Gewechselt werden kann bei jeder Spielunterbrechung. „Allein das erfordert viel taktisches Geschick.“

Mosel und Herbst geben jetzt richtig Gas. Die leichten Spezialrollstühle mit den schräg gestellten Rädern erlauben schnelle Wendungen und Sprints. Die Trainingspartner rufen einander Kommandos für Richtungsänderungen zu: „Rückwärts“, „Vorwärts“, „Seitenwechsel“, schallt es durch die Halle. Dazwischen ist nur das Quietschen der Gummireifen auf dem Hallenboden zu hören.

Beide Sportler haben von Geburt an eine Behinderung. Bei dem 35-Jährigen sind durch das sogenannte FFU-Syndrom der rechte Arm und beide Beine fehlgebildet. Im Alltag nutzt er Bein-Prothesen. Mosel bewegt sich aufgrund eingeschränkter Motorik auch im Alltag meistens mit dem Rollstuhl vorwärts.

Die Studentin ist außer Atem, Schweißperlen glänzen auf ihren muskulösen Oberarmen. Ihre Wangen sind gerötet. Doch ihr Lachen verliert die 21-Jährige so schnell nicht. So kurz vor den Paralympics trainiert sie jeden Tag. „Studium und Treffen mit Freunden muss ich irgendwie drumherum planen.“ Dennoch genießt sie die Vorbereitungen auf die Paralympics in vollen Zügen. „Die Vorfreude ist riesig.“ Allein der Gedanke, in einer großen Arena vor tausenden Zuschauern zu spielen, bereitet ihr Gänsehaut.

Nach einem letzten Trainingslager ging es am 21. August mit dem gesamten Team im Bus nach Paris. Ihre drei Brüder und ihre Mutter werden zum Start der drei Vorrundenspiele gegen die USA, Kanada und Japan vor Ort zuschauen, erzählt die junge Frau. „Mein Vater ist zwar mein größter Fan, aber er mag keine Großveranstaltungen. Er wird die Partien zu Hause vor dem Bildschirm verfolgen.“

Ihr Traum wäre eine Goldmedaille - da müssen beide Sportler nicht lange überlegen. Und was wäre realistisch? „Rollstuhlrugby ist hierzulande eine absolute Randsportart mit bundesweit nur 300 Spielern“, sagt Herbst. Wenn wir überhaupt ein Spiel gewinnen, wäre das schon riesig.„ Mosel wünscht sich vor allem, dass ihr Team gut durch die Vorrunde kommt. “Und vielleicht überraschen wir ja auch - so wie die deutschen 3x3-Basketballerinnen bei Olympia." Die gewannen am Ende Gold.

Bochum, Bielefeld. „So soll mein Tag sein“ und „So soll meine Freizeit sein“ - das sind zwei Themen aus dem Gesprächsleitfaden, der seit 2020 in der Eingliederungshilfe in NRW vorgeschrieben ist, um die individuellen Ziele von Menschen mit Beeinträchtigung zu erheben. Der Leitfaden adressiert - dem rechtlichen Auftrag der UN-Behindertenrechtskonvention und dem Bundesteilhabegesetz für Teilhabe und Selbstbestimmung folgend - die individuellen Wünsche und Bedürfnisse des Einzelnen. In vielen Gesprächen zur Teilhabeplanung bleiben diese Fragen in der Praxis jedoch unbeantwortet, weil die Klientinnen und Klienten nicht in der Lage sind, sie sprachlich zu beantworten.

Die Bedeutung von Kommunikation als menschlichem Grundbedürfnis ist für die individuelle Lebensqualität und Teilhabe unbestritten. Der Landesrahmenvertrag und das Sozialgesetz setzen für Assistenzkräfte in der Eingliederungshilfe die Fähigkeit zur Kommunikation mit den Leistungsberechtigten in einer angemessenen Form voraus. Wie kann diese Form für Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt sprechen, aussehen, damit sie in ihrem Alltag andere verstehen und selbst verstanden werden und selbstbestimmt ihre Ziele definieren?

Im Oktober 2023, dem internationalen Monat der Unterstützten Kommunikation, ist im Bereich Wohnen und Assistenz des Ev. Johanneswerks das von der Aktion Mensch geförderte Projekt „Kommunikation und Teilhabe“ gestartet. Sein Ziel: Die Implementierung von Unterstützter Kommunikation (UK) im Johanneswerk und der Aufbau einer Beratungsstelle für UK. Entsprechend dem UK-Leitsatz „Auch wer nicht sprechen kann, hat viel zu sagen“, wird allen Klienten die Möglichkeit gegeben, sich mithilfe von UK auszudrücken und so ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.

Als Unterstützte Kommunikation (UK) beziehungsweise AAC (augmentative and alternative communication) bezeichnet man alle therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen, die Menschen helfen, sich mitzuteilen. Sie soll Personen ermöglichen, sich besser auszudrücken, wenn sie nicht gut oder gar nicht (mehr) sprechen können. Dabei kommen verschiedene Materialien und therapeutische Methoden zum Einsatz, zum Beispiel Bilder, Gebärden und sprechende Tablets (sogenannte Talker).

Das Fachgebiet beinhaltet Methoden von der Basalen Kommunikation bis zur Leichten Sprache, alle Facetten der nicht-elektronischen bis zu komplexen technischen Hilfen zur Kommunikation sowie die Mittel und Techniken für die sprechenden Kommunikationspartnerinnen und -partner zur Gestaltung eines Settings, indem für UK-Nutzende eine erfolgreiche Kommunikation und Entwicklung möglich wird. Beispielsweise auch Hilfen, die den Nutzenden Struktur geben, wie Visualisierungshilfen für die zeitliche oder räumliche Orientierung.

„Kommunikation ist ein Wesensmerkmal des Menschen - und Menschen sind soziale Wesen“, erklärt Katja Mühlmann, Geschäftsleiterin des Bereichs „Wohnen und Assistenz“ im Johanneswerk. „Mit dem Projekt möchten wir für diesen Bedarf sensibilisieren und allen Klientinnen und Klienten und Mitarbeitenden passende Wege für Kommunikation eröffnen“, sagt die Teilhabe-Expertin.

Im Ev. Johanneswerk werden Methoden der UK bereits für einzelne Klientinnen und Klienten beziehungsweise in einzelnen Bereichen ganz praktisch eingesetzt. Einige der Bewohnerinnen und Bewohner setzen Gebärden oder Kommunikationsgeräte ein. Ein Klient etwa nutzt Allora, ein Gerät, das einer Schreibmaschine ähnelt. Über die Tastatur gibt er Buchstabe für Buchstabe seine Worte ein, die er anschließend auf Knopfdruck mittels Computerstimme vorlesen lässt. Seine unwillkürlichen Hand-Bewegungen erschweren ihm dabei das zielgenaue Treffen der einzelnen Buchstaben mit dem Finger auf der Tastatur. Eine Abdeckplatte auf dem Gerät verhindert, dass er trotz dieser motorischen Einschränkungen die umliegenden Buchstaben berührt.

Eine andere Klientin erzählt stolz mit Hilfe des Easytalkpads, einem tablet-basierten Gerät mit Symbolen, vom heutigen Einkauf. „Dienstag - Taschengeld - Einkaufen - selber“ sagt der Talker für sie, während sie zufrieden das eben gekaufte Erfrischungsgetränk genießt.

Tages- und Wochenpläne mit Symbolen an zentraler Stelle in den Wohnbereichen bieten Klientinnen und Klienten darüber hinaus Orientierung bezüglich der anstehenden Aktivitäten. Einen Überblick über die Tagesstruktur zu haben, ist für viele Klientinnen und Klienten wichtig. Es ist grundsätzlich notwendig, regelmäßig mit den Hilfsmitteln zu arbeiten, um den Umgang damit zu verfestigen - ähnlich wie beim Erlernen einer Fremdsprache. Deshalb muss für eine gelungene Kommunikation auch das Umfeld miteinbezogen werden.

In den kommenden fünf Jahren schafft das Projekt nun die Rahmenbedingungen und Strukturen, damit das Qualitätsmerkmal UK flächendeckend im Johanneswerk und seinem angrenzenden Sozialraum wirken kann. Beispielsweise durch Sicherung und Weitergabe von UK-Wissen an alle Mitarbeitenden und Etablierung und Sicherstellung eines definierten Prozesses zur individuellen Versorgung der Klienten mit UK.

Dazu entsteht gerade eine Beratungsstelle für UK. Die im Aufbau befindliche Anlaufstelle hilft Personen mit UK-Bedarf bei der Auswahl geeigneter Materialien und unterstützt bei der Beantragung von Hilfsmitteln. Sie berät und begleitet UK-Nutzende und ihr Umfeld bei der erfolgreichen Integration von UK in den Alltag.

Gelingende Kommunikation ist der zentrale Faktor für Teilhabe in allen Aktivitäten und Lebensbereichen. Unterstützte Kommunikation braucht daher bundesweit nachhaltige Finanzierungsstrategien in der Eingliederungshilfe - über vereinzelte Projektmaßnahmen von Trägern wie dem Johanneswerk hinaus, um zu verhindern, dass die aufgebauten, niedrigschwelligen Zugänge für Klientinnen und Klienten und deren Umfeld mit dem Ende der Projektförderung eingestellt werden müssen.

Berlin (epd). Das „Bündnis AGG-Reform Jetzt!“ hat elf Forderungen zur Modifizierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgetzes veröffentlicht. Zwar werde das Gesetz in diesem Monat 18 Jahre alt, doch ein Grund zum Feiern sei das nicht, heißt es in einer Mitteilung. Die bestehenden Regelungen wiesen seit ihrem Inkrafttreten massive Schutzlücken auf, „trotzdem fand keine umfassende Reform statt. Obwohl im Koalitionsvertrag vereinbart, setzt die Regierung die Reform nicht um“, so die Kritik.

Deutschlands rechtlicher Diskriminierungsschutz liegt den Angaben nach weit unter dem Standard anderer europäischer Länder. Innerhalb der vergangenen 18 Jahre, in denen sich Deutschland gesellschaftlich verändert habe und es mehr Kenntnisse über Diskriminierung und Ausschlüsse gebe, seien die gesetzlichen Schutzlücken nicht geschlossen worden. „Der Diskriminierungsschutz hält mit den gesellschaftlichen Entwicklungen nicht Schritt“, betonte das Bündnis, dem nach eigenen Angaben über 120 Organisationen angehören.

„Die Bundesregierung zuckt seit drei Jahren mit den Schultern, trotz kontinuierlich steigender Diskriminierungszahlen und rechter Bedrohung.“ So verzeichnete die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in den vergangenen fünf Jahren eine Verdopplung der Beratungsanfragen zu Diskriminierung.

Zivilgesellschaftliche Beratungsstellen berichteten ebenfalls über einen kontinuierlichen Anstieg der Diskriminierungsfälle. Ohne den versprochenen Fortschritt im Diskriminierungsschutz würden Betroffene mit der erlebten Diskriminierung allein gelassen. Das AGG sei nicht wirksam, der Mangel an Schutz für Betroffene von Diskriminierung und die Hürden bei der Rechtsdurchsetzung würden kontinuierlich von Betroffenenorganisationen und Beratungsstellen kritisiert.

Zu den jetzt veröffentlichten elf Forderungen des Bündnisses gehört es, kollektive Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung durch Verbandsklagen zu schaffen, etwa für Antidiskriminierungsverbände. Auch müssten die Diskriminierungsmerkmale und der Anwendungsbereich des Gesetzes erweitert werden. Zudem sollte die Beweislast erleichtert werden, Arbeitgeber in die Pflicht genommen und abschreckende Strafen gesetzlich verankert werden.

Berlin (epd). Der Paritätische Wohlfahrtsverband sammelt erstmals systematisch Daten zu Klimaschutzvorhaben seiner Mitglieder. Dazu läuft eine Umfrage im Internet, mit der Informationen zur Anpassung an den Klimawandel in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit erfasst werden, heißt es in einer Mitteilung.

„Ziel ist es, ein umfassendes Bild darüber zu erhalten, wie Organisationen und Einrichtungen mit den Herausforderungen des Klimawandels umgehen“. Zudem soll erfasst werden, welche Maßnahmen bereits umgesetzt wurden und welche Unterstützung erforderlich ist, um die Resilienz gegenüber Extremwetterereignissen und anderen klimabedingten Herausforderungen zu stärken.

Paritätische Mitgliedsorganisationen stünden vor großen Herausforderungen durch den Klimawandel. „Um gezielte Maßnahmen zur Unterstützung und Anpassung entwickeln zu können, führen wir eine Umfrage durch. Diese richtet sich an alle Mitgliedsorganisationen und zielt darauf ab, die häufigsten klimabezogenen Probleme und den spezifischen Unterstützungsbedarf zu erfassen“, so der Verband.

Die zunehmenden Auswirkungen der Klimakrise seien in Deutschland längst deutlich spürbar. Extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren, Starkregen und Sturzfluten träten häufiger auf, dauerten länger an und würden immer intensiver. „Besonders betroffen sind soziale Einrichtungen, in denen kranke, pflegebedürftige und alte Menschen, aber auch Kinder und Jugendliche, Geflüchtete, Wohnungslose und Menschen mit Behinderung betreut werden.“ Diese vulnerablen Gruppen seien den Gefahren und Risiken der Klimakrise besonders ausgesetzt und benötigten dringend Unterstützung, um sich zu schützen.

Düsseldorf (epd). Gekündigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich auch während eines noch laufenden Kündigungsschutzverfahrens in der Regel um einen „anderweitigen Verdienst“ bemühen. Allerdings müssen sie sich auf Vermittlungsvorschläge der Arbeitsagentur nicht bewerben, wenn der Nettoverdienst des potenziellen neuen Jobs nur knapp über dem Arbeitslosengeld I liegt, entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf in einem aktuell veröffentlichten Urteil vom 15. Mai. Der bisherige Arbeitgeber kann im Fall einer später festgestellten unwirksamen Kündigung dann nicht die Nachzahlung von offenem Lohn mit dem Argument verweigern, dass der Arbeitnehmer sich „böswillig“ keine neue Arbeit gesucht hat.

Die heute 47-Jährige war zuletzt in einem Onlineshop als Key-Account-Managerin beschäftigt. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern im Alter von drei und zwölf Jahren erhielt als Festgehalt monatlich 7.592 Euro brutto. Zusätzlich zahlte ihr Arbeitgeber ihr eine variable Vergütung in Höhe von jährlich knapp 32.000 Euro, abhängig von der Erreichung der persönlichen und der unternehmerischen Ziele.

Als der Arbeitgeber der Frau zum 30. Juni 2022 ordentlich kündigte, erhob sie Kündigungsschutzklage und meldete sich arbeitslos. Während des arbeitsgerichtlichen Verfahrens erhielt sie von Juli 2022 bis März 2023 Arbeitslosengeld I, zunächst 2.408 Euro und dann ab Oktober 2022 monatlich 2.609 Euro.

Als die Kündigung für unwirksam erklärt wurde, verlangte die Klägerin für den Streitzeitraum den nicht gezahlten Lohn, den sogenannten Annahmeverzugslohn. Das Arbeitsverhältnis habe ja weiter fortbestanden, so dass auch Lohn fällig werde, so ihre Argumentation. Das erhaltene Arbeitslosengeld I sollte verrechnet werden.

Der Arbeitgeber lehnte die nachträgliche Lohnzahlung ab. Es gehöre zur Pflicht eines Arbeitnehmers, sich nach einer Kündigung eine andere Beschäftigung zu suchen, befand das Unternehmen. Das habe die Klägerin aber „böswillig“ unterlassen. Auf zwei von der Arbeitsagentur vorgeschlagene Stellenangebote habe sie sich gar nicht beworben. Ein Anspruch auf Annahmeverzugslohn bestehe daher nicht.

Doch das LAG gab der Klägerin nun überwiegend recht. Ihr stehe für die streitigen Monate Annahmeverzugslohn zu. Arbeitnehmer hätten nach dem Gesetz eine „Pflicht zur angemessenen Rücksichtnahme auf die Belange des Arbeitgebers“. Melde sich ein gekündigter Arbeitnehmer bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend, könne ihm aber regelmäßig „keine vorsätzliche Untätigkeit vorgeworfen“ werden. Allerdings müsse sich der Arbeitsuchende nur auf zumutbare Jobangebote bewerben.

Die Vermittlungsangebote der Arbeitsagentur seien aber unzumutbar gewesen, weil der erzielbare Nettoverdienst unter oder nur knapp über dem Arbeitslosengeld I gelegen habe. Da die Vermittlungsangebote aus anderen Branchen stammten, hätte die Klägerin auch ihre bisherigen Kontakte und Kenntnisse verloren. Eine Stelle sei sehr weit entfernt vom Wohnort gewesen. Die Klägerin hätte hier Probleme bei der Betreuung ihres dreijährigen Kindes bekommen.

Zudem habe die Klägerin für 2022 Anspruch auf ihre variable Vergütung in Höhe von 12.755 Euro für ihren erreichten persönlichen Bonus. Für 2023 stehe ihr als Schadensersatz die volle variable Vergütung zu, weil der Arbeitgeber es versäumt hat, ihr eine Zielvorgabe für die Bonuszahlung zu machen.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) urteilte am 7. Februar 2024, dass Arbeitnehmer während eines laufenden Kündigungsschutzverfahrens Vermittlungsbemühungen der Arbeitsagentur aber nicht unterlaufen dürfen. Erkläre ein Arbeitnehmer gegenüber der Behörde, er werde einen potenziellen Arbeitgeber unaufgefordert über das laufende Kündigungsschutzverfahren informieren, könne ihm bei einer später festgestellten unwirksamen Kündigung die Nachzahlung des noch offenen Annahmeverzugslohns verweigert werden. Das entspreche nicht „dem Verhalten einer tatsächlich um eine Beschäftigung bemühten Person“ und weise darauf hin, dass er keine zumutbare Arbeit aufnehmen wollte.

Unterlassen Arbeitslose Bewerbungen auf von der Arbeitsagentur vorgeschlagene zumutbare Stellen, müssen sie zudem mit einer Sperrzeit auf das Arbeitslosengeld I rechnen, stellte das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel mit Urteil vom 3. Mai 2018 klar. Zu streng dürfe die Behörde aber nicht sein, so das Urteil.

Bewerbe sich ein Arbeitsloser nicht auf drei von der Behörde kurz hintereinander vorgeschlagene Stellenangebote, sei die Verhängung von drei Sperrzeiten nicht zulässig. Denn seien die Arbeitsangebote in einem engen zeitlichen Zusammenhang unterbreitet worden, stellten die fehlenden Bewerbungen nur ein einziges versicherungswidriges Verhalten dar, das eben auch nur eine Sperrzeit begründe.

Az.: 14 SLa 81/24 (Landesarbeitsgericht Düsseldorf)

Az.: 5 AZR 177/23 (Bundesarbeitsgericht)

Az.: B 11 AL 2/17 R (Bundessozialgericht)

Düsseldorf (epd). Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Elternzeit können bei einem tariflichen Inflationsausgleich leer ausgehen. In Elternzeit befindliche Frauen werden nicht mittelbar wegen ihres Geschlechts benachteiligt, wenn der Anspruch auf einen tariflichen Inflationsausgleich voraussetzt, dass sie an mindestens einen Tag des Bezugsmonats gearbeitet und damit ein Arbeitsentgelt erzielt haben, urteilte am 14. August das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf). Die Revision zum Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt wurde zugelassen.

Geklagt hatte eine bei einer Kommune im technischen Dienst angestellte Frau. Sie befand sich vom 14. Juni bis zum 13. April 2024 in Elternzeit, arbeitete jedoch ab dem 14. Dezember 2023 mit 14 Wochenstunden in Teilzeit weiter.

Angesichts steigender Verbraucherpreise wurde in einem „Tarifvertrag Inflationsausgleich“ im Juni 2023 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein einmaliger Ausgleich von 1.240 Euro gezahlt. In den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 gab es monatlich weitere 220 Euro. Voraussetzung für die Zahlung war nach dem Tarifvertrag die Erbringung von Arbeitsleistung und damit eine Arbeitsvergütung.

Die in Elternzeit befindliche Klägerin erhielt nur für die Monate Januar und Februar 2024 einen Inflationsausgleich in Höhe von 135,38 Euro, entsprechend dem Anteil ihrer Teilzeitarbeit. Die Einmalzahlung und die weiteren Inflationsausgleichsprämien im Jahr zuvor wurden ihr dagegen nicht gewährt. Sie habe ja zum ersten des jeweiligen Monats keine Arbeitsvergütung erhalten, lautete die Begründung der Kommune.

Die Frau hielt die tarifliche Regelung, wonach nur bei einer erhaltenen Arbeitsvergütung im jeweiligen Monat der Inflationsausgleich beansprucht werden kann, für rechtswidrig. Die Regelung stelle eine mittelbare Diskriminierung wegen ihres Geschlechts dar, führte sie aus. Denn vorwiegend würden Mütter länger in Elternzeit gehen als Väter. Zudem habe der Inflationsausgleich den Zweck, die gestiegenen Verbraucherpreise abzumildern. Das müsse auch für Beschäftigte in Elternzeit gelten, so die Klägerin.

Doch das LAG urteilte, dass tarifliche Regelungen den Inflationsausgleich während der Elternzeit ausschließen können. Dieser dürfe von der Erbringung von Arbeitsleistung im jeweiligen Bezugsmonat abhängig gemacht werden. Denn der tarifliche Inflationsausgleich solle „geleistete Arbeit“ vergüten, so das Gericht.

Einen vollen Inflationsausgleich in Höhe von 220 Euro könne die Klägerin nur für den Monat Dezember 2023 beanspruchen, entschied das LAG. In diesem Monat habe sie ihre Teilzeitarbeit begonnen. Weil für die Höhe der Inflationsausgleichsprämie die am ersten Tag des Bezugsmonats vereinbarte Arbeitszeit maßgeblich sei, müsse hier fiktiv von einer Vollzeittätigkeit am 1. Dezember 2023 ausgegangen werden. Auf die Einmalzahlung von 1.240 Euro habe sie mangels Arbeitsleistung keinen Anspruch. Für die Monate im Jahr 2024 bemesse sich die Höhe der Inflationsprämie nur nach ihrer Teilzeitarbeit erhalten.

Az.: 14 SLa 303/24

Erfurt (epd). Bei einer besonders dreckigen Arbeitstätigkeit kann das erforderliche Waschen oder Duschen im Betrieb Arbeitszeit sein. Der Arbeitgeber könne zur Lohnzahlung verpflichtet sein, wenn die Verschmutzung so stark ist, dass dem Arbeitnehmer „ein Anlegen der Privatkleidung, das Verlassen des Betriebs und der Weg nach Hause ohne vorherige Reinigung des Körpers nicht zugemutet werden kann“, entschied das Bundesarbeitsgericht in einem am 16. August in Erfurt veröffentlichten Urteil. Den konkreten Fall verwiesen die Erfurter Richter an das Landesarbeitsgericht Nürnberg jedoch zurück.

Der Kläger arbeitet seit Februar 2008 bei seinem Arbeitgeber als Containermechaniker. Zu seinen Aufgaben gehören das Abschleifen rostiger und schadhafter Stellen sowie Lackierarbeiten. Nach der Arbeit begibt sich der Mitarbeiter in einen Umkleideraum und wäscht oder duscht sich. Der Kläger verlangte für die Umkleide-, Körperreinigungs- und angefallenen Wegezeiten Arbeitslohn. Für den Zeitraum Januar 2017 bis April 2022 müsse der Arbeitgeber ihm noch 25.554 Euro nachzahlen.

Das Landesarbeitsgericht sprach dem Mann 2.387 Euro zu und ging für die zuletzt streitige Zeit von Juni 2020 bis April 2022 von arbeitstäglich 21 Minuten aus, die der Kläger für Umkleiden, Körperreinigung und 40 Meter Weg zwischen Umkleideraum und Arbeitsstätte benötige. Das Gericht hatte hierzu die Zeiten geschätzt.

Das Bundesarbeitsgericht urteilte, dass die anfallenden Umkleide- und Duschzeiten sowie die Wege zu Arbeitsstätte vergütungspflichtige Arbeitszeit sein können. Körperreinigungszeiten seien auch als Arbeitszeit anzusehen, wenn das Waschen „unmittelbar“ mit der eigentlichen Tätigkeit zusammenhängt und etwa aus hygienischen Gründen vorgeschrieben ist. Sei Letzteres nicht der Fall, könne dennoch die Zeit der Körperreinigung vergütet werden, wenn die auszuübende Arbeit mit einer so großen Verschmutzung einhergeht, dass dem Arbeitnehmer ungewaschen ein Anlegen der Privatkleidung und der Weg nach Hause nicht zugemutet werden können.

Das habe das Landesarbeitsgericht jedoch ebenso wenig ausreichend geprüft wie das An- und Ablegen der erforderlichen Arbeitskleidung. Dies müsse noch einmal nachgeholt werden.

Az.: 5 AZR 212/23

Bremen (epd). Ein straffälliger und für eine Abschiebung vorgesehener Ausländer muss bei einer verweigerten Herausgabe seines Reisepasses mit der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Arbeitsplatzes rechnen. Diese Schritte seien durch das hohe „öffentliche Interesse“ an der Abschiebung gerechtfertigt, entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bremen in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss vom 4. Juli.

Im konkreten Fall sollte der in Deutschland lebende Ausländer nach mehreren Straftaten abgeschoben werden. Dazu ordnete die zuständige Vollzugsbehörde an, dass der Mann seinen Reisepass herausgeben muss. Der ließ jedoch die ihm gesetzte Frist verstreichen. Er habe seinen Reisepass verloren, behauptete er.

Das von der Vollzugsbehörde angerufene Verwaltungsgericht ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung und der „sonstigen Besitztümer“ des Mannes an, um an den Pass zu gelangen. Der Durchsuchungsbeschluss umfasste auch den Arbeitsplatz des Mannes.

Das OVG hielt die Durchsuchung der Wohnung und des Arbeitsplatzes für erforderlich. Ein milderes Mittel, etwa die Verhängung eines Zwangsgeldes, sei nicht geeignet, um den Antragsteller zur Herausgabe seines Passes zu bewegen. Zudem habe der Mann die ihm gesetzte Frist zur Abgabe der Papiere verstreichen lassen, so das Gericht in seiner Begründung.

Dass der Durchsuchungsbeschluss auch den Arbeitsplatz umfasse, sei nicht zu beanstanden. Die Annahme, der Reisepass könne dort verwahrt werden, sei plausibel. Die Durchsuchungsanordnung sei auch verhältnismäßig, zumal sie zeitlich befristet gewesen und die Durchsuchung zur Nachtzeit ausgeschlossen worden sei.

Az.: 2 S 168/23

Hamburg (epd). Kommunale Wohnungsunternehmen dürfen psychisch kranke oder anderweitig beeinträchtigte Mieter wegen der Störung des Hausfriedens nur als letztes Mittel kündigen. Als kommunal getragenes Unternehmen sind sie „vollumfänglich an die Grundrechte gebunden“ und müssen bei der Mietkündigung einer an Schizophrenie erkrankten Frau immer an mögliche gravierende Folgen einer Kündigung wie etwa Obdachlosigkeit oder Gefahr für Leib und Leben denken, entschied das Amtsgericht Hamburg-Wandsbek in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 24. Juli.

Anlass des Rechtsstreits war die fristlose und ordentliche Mietkündigung einer an einer paranoiden Schizophrenie erkrankten Frau wegen mehrfacher Störung des Hausfriedens. Vermieter ist die zur Stadt Hamburg gehörende SAGA-Siedlungsaktiengesellschaft Hamburg, das größte kommunale Wohnungsunternehmen in Deutschland.

Die kranke Mieterin war im Jahr 2023 regelmäßig, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, wiederholt durch lauter Musik, Geschrei sowie das Zertrümmern von Gegenständen aufgefallen. Von Nachbarn fühlte sie sich bedroht und beleidigte sie. Nach einer Abmahnung kündigte der Vermieter der Frau fristlos, hilfsweise ordentlich.

Die mittlerweile unter Betreuung stehende Frau räumte die Wohnung nicht und kam 2024 für knapp zwei Monate in psychiatrische stationäre Behandlung. Seitdem ist sie medikamentös so eingestellt, dass es nach ihrer Entlassung zu keinen weiteren Vorfällen mehr kam.

Das Amtsgericht erklärte sowohl die fristlose als auch die ordentliche Kündigung für unwirksam. Zwar könne der angeführte nachhaltig gestörte Hausfrieden eine Mietkündigung begründen, zumal der Vermieter die Interessen der anderen Mieter schützen müsse, doch haben es aufgrund der Behandlung der Kranken keine Vorfälle mehr gegeben. Ein kommunales Wohnungsunternehmen dürfe besonders „vulnerable“ Mieter nur als letztes Mittel kündigen. Denn das städtische Wohnungsunternehmen sei unmittelbar an die Grundrechte gebunden. Es müsse immer abwägen, ob eine Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht doch zumutbar ist.

Das sei hier unterlassen worden. Der Frau drohe bei einer Räumung nicht nur Obdachlosigkeit, sondern auch eine Gefahr für Leib und Leben. Denn mit dem Auszug sei eine hohe psychische Belastung verbunden, die zur Verschlimmerung der Krankheit führen könne. Der Vermieter hätte statt der Kündigung zunächst einmal den sozialpsychiatrischen Dienst informieren müssen, damit dieser Maßnahmen unternimmt.

Az.: 711 C 17/24