Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 6/2024 - 09.02.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 6/2024 - 09.02.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 6/2024 - 09.02.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 6/2024 - 09.02.2024

die Studie über sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen bei Kirche und Diakonie legt ein „jahrzehntelanges Versagen der evangelischen Kirche und der Diakonie auf allen Ebenen und in allen Landeskirchen offen“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme des Rates der EKD, der 20 evangelischen Landeskirchen und des Bundesvorstands der Diakonie vom 6. Februar. Betroffene seien nicht gehört, Taten nicht aufgearbeitet, Täter geschützt und Verantwortung nicht übernommen worden. Für den Bereich der Diakonie sieht der forensische Psychiater und Mitautor der ForuM-Studie, Harald Dreßing, „erheblichen Bedarf, noch weitere Analysen vorzunehmen“.

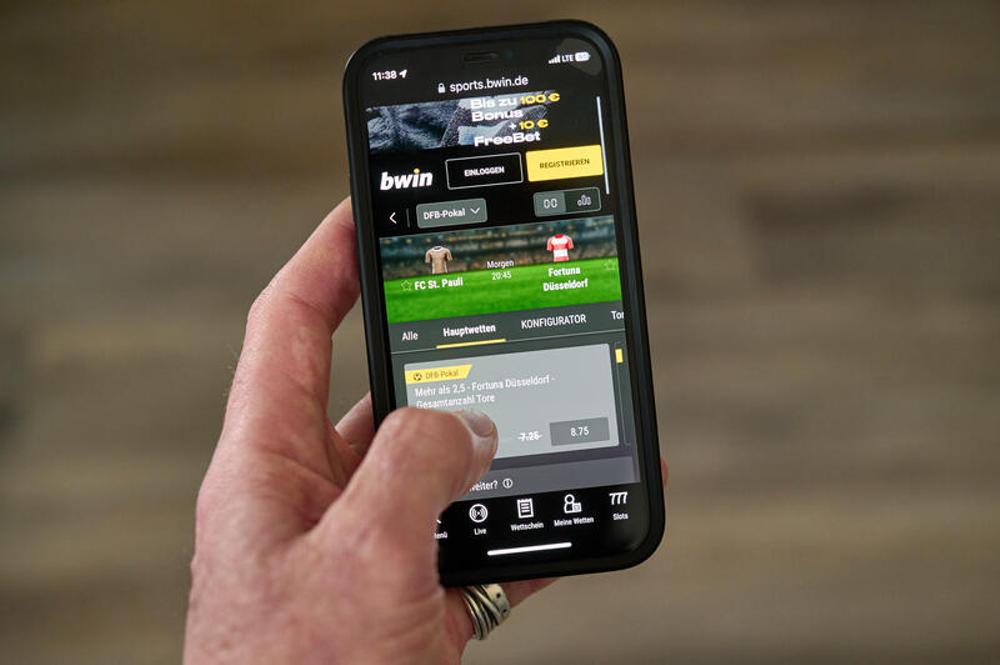

Mathias Kupper war jahrelang süchtig nach Glücksspielen. Seine Sucht spielte sich online ab. „Ich spielte beim Gassigehen mit dem Hund, auf der Arbeit am Schreibtisch, nachts im Bett.“ Mit professioneller Hilfe gelang es ihm schließlich, seine Sucht zu überwinden. Die Angst, rückfällig zu werden, sei jedoch sein ständiger Begleiter.

Seit Januar gilt das „Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes“, das mehr Menschen mit Behinderung in reguläre Jobs bringen soll. Unter anderem wurde eine neue Stufe der Ausgleichsabgabe von 720 Euro je Monat eingeführt. Die kostet Firmen, die trotz gesetzlicher Verpflichtung keine Menschen mit Behinderung beschäftigen, deutlich mehr Geld. Der große Wurf sei das Gesetz nicht, urteilt Michaela Engelmeier, Vorstandsvorsitzende des Sozialverbandes Deutschland. „Aber es ist ein Schritt nach vorne.“

Der Europäische Gerichtshof muss über die Zulässigkeit einer Kündigung wegen eines Kirchenaustritts entscheiden. Das Bundesarbeitsgericht will von den Luxemburger Richtern wissen, ob eine kirchliche Arbeitgeberin von einer Mitarbeiterin verlangen kann, nicht aus der Kirche auszutreten. Dabei sei zu klären, ob es eine Diskriminierung darstellt, wenn der Kirchenaustritt katholischer Beschäftigter mit einer Kündigung geahndet wird, von Beschäftigten anderer Religionen aber nicht.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X, vormals Twitter, Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Markus Jantzer

Hannover, Berlin (epd). Nach der Veröffentlichung einer Studie zu Missbrauch an Kindern und Jugendlichen haben die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Diakonie schwere Versäumnisse eingeräumt. Die Ende Januar vorgestellte Studie lege ein „jahrzehntelanges Versagen der evangelischen Kirche und der Diakonie auf allen Ebenen und in allen Landeskirchen offen“, heißt es in einer am 6. Februar veröffentlichten Stellungnahme des Rates der EKD, der 20 evangelischen Landeskirchen und des Bundesvorstands der Diakonie. Die beim Bund angesiedelte Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hatte von der evangelischen Kirche Konsequenzen aus der Missbrauchsstudie gefordert.

Der Sprecher der Betroffenen von sexualisierter Gewalt in der EKD, Detlev Zander, sprach von einem „langen und steinigen Weg“ bis zu der gemeinsamen Erklärung. In der Erklärung heißt es: „Sexualisierte Gewalt gehört zur Realität unserer Kirche und unserer Diakonie. Diese Einsicht nimmt uns in die Pflicht.“

EKD, Landeskirchen und Diakonie verpflichten sich laut der Erklärung zu einheitlichen Standards der Prävention und Transparenz, einheitlichen Verfahren für kirchliche Zahlungen - die sogenannten Anerkennungsverfahren - sowie zu einem einheitlichen Prozess der weiteren Aufarbeitung sexualisierter Gewalt.

Konkrete Schritte sollen im Beteiligungsforum der EKD, in dem kirchliche Verantwortliche und Betroffene vertreten sind, besprochen werden. Mitte Februar werde das Gremium gemeinsam mit den Forschenden die Ergebnisse und Empfehlungen erstmals beraten, heißt es in der Stellungnahme. Die Rede ist darin von einem „klaren Maßnahmenplan“.

Die Stellungnahme bekennt sich zur Beteiligung von Betroffenen. Man stehe hinter dem „Grundsatz der direkten Mitentscheidungen“ von Betroffenenvertretern und -vertreterinnen. Zander, der Sprecher der Betroffenen im Beteiligungsforum ist, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), er erwarte, dass alle Landeskirchen und alle Diakonie-Landesverbände sich an die Beschlüsse hielten. „Ich werde im Beteiligungsforum darauf achten, dass alles umgesetzt wird“, sagte er. Zugleich zeige die Erklärung, dass die Betroffenenbeteiligung einen hohen Einfluss habe.

Die Studie des unabhängigen Forschungsverbunds ForuM zeigt Ausmaß und Risikofaktoren sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche. Die Wissenschaftler ermittelten mindestens 2.225 Betroffene und 1.259 Beschuldigte sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie, gehen aber davon aus, dass die tatsächliche Zahl weit höher liegt, weil längst nicht alle relevanten Akten der Landeskirchen und diakonischen Landesverbände eingesehen wurden. Zudem attestierten die Forscher eine „Verantwortungsdiffusion“, ein problematisches Amtsverständnis bei Pfarrern und die Diskreditierung von Betroffenen, die die Gewalt gegen sie öffentlich machten.

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs erklärte am 6. Februar, die Glaubwürdigkeit und Zukunft der evangelischen Kirche hänge entscheidend davon ab, dass sie die mit der ForuM-Studie aufgezeigten eigenen Fehler und Mängel anerkenne. Die Kommission verlangte zudem eine umfassende Aufklärung aller Missbrauchsfälle, ein Recht auf Aufarbeitung für Betroffene im Kirchengesetz festzuschreiben und einheitliche Verfahren für Entschädigungen, die sogenannten Anerkennungsleistungen.

Frankfurt a. M. (epd). In der evangelischen Missbrauchsstudie ist offenbar nur ein Teil der Fälle sexualisierter Gewalt in Einrichtungen der Diakonie erfasst. In der sogenannten ForuM-Studie seien für die Diakonie überwiegend Fälle bis 1979 aufgeführt, teilte eine Sprecherin der Diakonie Deutschland dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage mit. Laut dem Mannheimer forensischen Psychiater Harald Dreßing, der mit seinem Team für die Studie Fallzahlen in den 20 evangelischen Landeskirchen und 17 diakonischen Landesverbänden erhoben hatte, besteht für den Bereich der Diakonie „erheblicher Bedarf, noch weitere Analysen vorzunehmen“.

Die Missbrauch-Studie, die von dem interdisziplinären Forschungsverbund ForuM Ende Januar veröffentlicht wurde, geht von mehr als 2.225 Betroffenen und 1.259 Beschuldigten in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Diakonie Deutschland aus. Wegen der eingeschränkten Datenlage sei dies aber nur die „Spitze der Spitze des Eisbergs“, heißt es in der Studie.

Der Großteil der für die Diakonie gemeldeten Fälle ist bereits bekannt. Die Studie erfasst nur Missbrauchsfälle, bei denen der erste Übergriff zwischen 1950 und 1979 stattfand. Die Taten wurden aber in nahezu allen Fällen erst zwischen 2010 und 2019 gemeldet. Die Daten stammen aus den Anerkennungskommissionen der Landeskirchen und diakonischen Landesverbände.

Einige Landesverbände hätten darüber hinaus auch Fälle aus den 1990er und 2000er Jahren übermittelt, teilte die Diakonie mit. „Wir gehen davon aus, dass es auch nach 1979 Fälle gibt, die bisher noch nicht erfasst worden sind. Darum vereinheitlichen wir derzeit das System der Ansprech- und Meldestellen in den diakonischen Landesverbänden“, sagte die Sprecherin.

Anders als bei den Landeskirchen sei für den Bereich der Diakonie keine umfassendere Analyse geplant gewesen, sondern allenfalls exemplarische Untersuchungen, sagte Dreßing dem epd. Hier sei von vornherein klar gewesen, dass mit den vorhandenen Mitteln und der zur Verfügung stehenden Zeit umfassendere Untersuchungen der Diakonie nicht möglich gewesen wären. Es sei davon auszugehen, dass es weitere Betroffene im Verantwortungsbereich der Diakonie gibt.

Die Diakonie will Forschungslücken im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe schließen und die Forschung auf weitere Gebiete wie die Arbeit mit Erwachsenen oder behinderten Menschen ausweiten. Dazu müssten auch in der Diakonie Quellen und Akten erschlossen werden, die noch nicht in die ForuM-Studie eingegangen seien.

München (epd). Wer sich entschuldigt, kann nicht erwarten, dass seine Entschuldigung direkt angenommen wird, sagt Friederike Funk, Professorin für Sozialpsychologie mit Schwerpunkt Rechtspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und weiter: „Eine aufrichtige Entschuldigung muss mit einer Verhaltensänderung einhergehen.“ Ein Gespräch über kollektive Schuld, die Bedingung fürs Vergeben und ritualisierte Formen der Abbitte. Mit Funk sprach Susanne Schröder.

epd sozial: Frau Professor Funk, wie funktioniert das mit der Schuld und dem Entschuldigen?

Friederike Funk: Die sozialpsychologische Forschung zur Entschuldigung zeigt insgesamt deutlich, dass es nicht nur um die Äußerung „Es tut mir leid“ geht, sondern darum, was der Empfänger oder die Empfängerin dabei hört und empfindet. Bei Entschuldigungen ist es wichtig, dass sie als authentisch und als ehrlich wahrgenommen werden, damit sie positiv und nicht negativ wirken.

epd: Gibt es einen Mechanismus vom „schuldig werden“ und „entschuldigen“?

Funk: Wir haben alle ein Muster im Kopf, wie das zwischenmenschlich normalerweise abzulaufen hat. Wenn jemand etwas falsch gemacht hat, wollen wir, dass er sich entschuldigt. Und dann rechnen wir damit, dass der Geschädigte damit zufrieden ist und vergibt. Der Täter sagt, dass es ihm leidtut, das Opfer nimmt die Entschuldigung an, so ist die Erwartung. Aber diese Entscheidung liegt absolut bei den Betroffenen.

epd: Den Mechanismus von Entschuldigen und Vergeben bringt man schon Kindern beim Sandkastenstreit bei. Kann einen das als Erwachsenen bei der Bewältigung von erfahrenem Unrecht behindern?

Funk: Es gibt in der Sozialpsychologie tatsächlich Befunde, die zeigen, dass sich Täter wie Opfer fühlen, wenn ihnen nach einer Entschuldigung nicht vergeben wird. Diese Erwartungshaltung setzt Opfer zusätzlich unter Druck. Zu erwarten, dass das Unrecht nach einer Entschuldigung erledigt sein muss, ist aber eine furchtbare Botschaft. Die Tat hat ja stattgefunden, die Welt hat sich für das Opfer verändert, es ist nicht plötzlich wieder alles gut. Mit Glück hat sich vielleicht die Gesinnung des Täters geändert. Die Wahrnehmung von echter Reue tut Opfern gut. Dennoch entscheidet das Opfer, wann und ob es vergibt. Dies kann rational eine bewusste Entscheidung sein oder ein emotionaler, sich entwickelnder Prozess. So oder so ist Vergebung immer ein Geschenk. Geschenke kann man dankend annehmen, aber man kann sie nicht einfordern.

epd: Gibt es so etwas wie institutionelle oder kollektive Schuld?

Funk: Auf jeden Fall. Auch kollektive Entschuldigungen kennen wir, zum Beispiel in der Politik, wenn zwischen Ländern Konflikte herrschen und sich Politiker für ihr Land oder ihre Gruppe entschuldigen. Auf Seiten der Betroffenen gibt es dabei mindestens zwei Fragen: Ist die Reue wirklich echt? Und kann die Person, die sich entschuldigt, wirklich für ihre ganze Gruppe sprechen? Auch hier gilt, dass diejenigen, die sich entschuldigen, nicht erwarten können, dass ihre Entschuldigung direkt angenommen wird.

epd: Wie kann eine Organisation mit einer kollektiven Schuld konstruktiv umgehen?

Funk: In so einem Fall fühlt sich das Opfer nicht nur vom Täter, sondern auch von der Organisation betrogen oder ungerecht behandelt. Aus sozialpsychologischer Sicht ist es wichtig, dass die Opfer den Kulturwandel merken: Die ganze Organisation hat wirklich verstanden, was falsch gelaufen ist, sie möchte nicht nur das unschöne Thema schnell wieder loswerden. Idealerweise erfährt ein Opfer Wertschätzung seitens anderer Organisationsmitglieder. Das Opfer muss sich in seinen Bedürfnissen gesehen fühlen und darin bestätigt, wie es die Situation wahrgenommen hat.

epd: Sie haben das Stichwort Reue genannt. Wie kann eine Organisation glaubhaft Reue zeigen?

Funk: Die Verantwortlichen, die Reue zeigen sollen, sind zugleich Teil der Organisation, die sie selbst gerne im guten Licht sehen möchten. Es reicht dennoch nicht zu sagen: Das hätte nicht passieren dürfen. Sondern es braucht die klare Ansage, was genau künftig anders läuft. Eine aufrichtige Entschuldigung muss mit einer Verhaltensänderung einhergehen. Im Fall einer Organisation müssen sich Strukturen ändern, damit idealerweise niemand zum Opfer werden kann. Die Opfer müssen in den Wiedergutmachungsprozess absolut und auf Augenhöhe mit einbezogen werden, wenn sie es möchten. Die Organisation verhandelt in einem solchen Prozess ihr neues Selbstbild und ihre angestrebten Gruppenwerte.

epd: Wenn man bei Verabschiedungen von Funktionsträgern der evangelischen Kirche oder der Diakonie ist, hört man oft eine Art ritualisierte Entschuldigungsformel: Man bitte alle Menschen, denen man während seiner Amtszeit nicht gerecht oder an denen man schuldig geworden sei, um Vergebung. Was bringt so eine öffentliche Abbitte?

Funk: Aus der Opferperspektive sind das keine Entschuldigungen. Eine Entschuldigung lautet nicht: „Es tut mir leid, falls dich etwas verletzt hat.“ Inhaltlich muss klar sein, dass ein Täter anerkennt und weiß, womit er wen verletzt hat - das wäre bei so einer Abschiedsformel schon mal nicht möglich. Bei einer Entschuldigung ist es für ein Opfer wichtig, dass Täter und Opfer eine gemeinsame Realität teilen. Die Wahrnehmung des Opfers wird vom Täter bestätigt: „Du hast recht, wie du die Sache siehst. Das war falsch von mir.“ Damit bekräftigt der Täter die Handlungskontrolle des Opfers. Bei einer Entschuldigungsfloskel fehlt die zentrale Komponente von Entschuldigung: die authentische Reue.

Hamburg (epd). Der ehemalige Hamburger Kirchenmusikdirektor Matthias Hoffmann-Borggrefe ist irritiert über die Ergebnisse der Studie zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche (ForuM). „Ich empfinde es als unglaublich, dass die Landeskirchen es nicht geschafft haben, alle Daten offenzulegen. Da drängt sich für mich schon die Frage auf, ob sie es denn überhaupt wollten“, sagte der 60-Jährige dem Evangelischen Pressedienst (epd). Hoffmann-Borggrefe war selbst in seiner Kirchenmusik-Ausbildung in den 1980er Jahren in Düsseldorf sexueller Gewalt ausgesetzt gewesen.

Seinem Empfinden nach gehe es immer noch darum, das Ansehen der Institution Kirche zu schützen. Das Forscherteam hatte bei der Veröffentlichung der Studie erklärt, aufgrund der mangelhaften Datenlage sei nur die „Spitze der Spitze des Eisbergs“ ans Licht gekommen. „Der Rest aber, der ganze restliche Eisberg, hat nicht die Kraft, seine Stimme zu erheben. Nicht ab-arbeiten, sondern auf-arbeiten sollte jetzt die Devise sein“, sagte Hoffmann-Borggrefe, der über 20 Jahre lang Kantor und Organist an der Hamburger Hauptkirche St. Nikolai war.

Im Umfeld von Gemeinden, Heimen, Schulen, Ausbildungsstätten müsste nach weiteren Opfern und Tätern gesucht werden. Meist beschränke sich der Umgang mit Betroffenen bislang lediglich darauf, diejenigen, die sich meldeten, schnell abzuarbeiten und maximal mit kleinen Geldsummen ruhig zu halten, sagte der Kirchenmusiker.

Wie die Kirche mit ihm als Betroffenen umgegangen sei, sei fast noch schlimmer gewesen als die sexuelle Gewalterfahrung selbst. „Als ich den Vorfall 1989 zum ersten Mal meldete, wurde ich von der Oberkirchenrätin einfach weggeschickt wie ein Nestbeschmutzer. Auch später hat kaum jemand verstanden, was ich durchmache. Kirche muss uns da mehr beistehen“, erklärte er.

Hoffmann-Borggrefe war 1984 in seiner Ausbildung zum Kirchenmusiker an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf von seinem damaligen Professor vergewaltigt worden. Die Evangelische Kirche im Rheinland hatte den Fall 2011 anerkannt. Bis heute leide er an den Folgen, seit zwölf Jahren mache er eine Traumatherapie, sagte Hoffmann-Borggrefe. „Aufgrund meiner psychischen Erkrankung bin ich mittlerweile schwerbehindert und kann nicht mehr arbeiten. Mein Leben ist zerstört.“

Ein von der Evangelischen Kirche in Deutschland beauftragtes Forscherteam hatte am 25. Januar in Hannover eine Studie vorgestellt, in der für den Zeitraum von 1946 bis 2020 von bundesweit mindestens 2.225 Betroffenen sexueller Gewalt und 1.259 mutmaßlichen Tätern die Rede ist. Die Zahlen seien allerdings in einer „sehr selektiven Stichprobe“ ermittelt worden und bildeten keineswegs das Ausmaß sexualisierter Gewalt in evangelischer Kirche und Diakonie ab, hieß es.

Berlin, Bremen (epd). Mathias Kupper ist bereits als Kind in Berührung mit Glücksspielen gekommen. „Meine Eltern haben zu Hause häufig Poker gespielt. Anfangs waren es kleine Beträge und es ging nur um den Spaß“, erinnert sich der heute 40-Jährige. Auch er selbst habe früh angefangen zu spielen. Zunächst Lotto, dann kamen Sportwetten hinzu. „Die Einsätze wurden immer größer“, sagt der gelernte Maschineneinrichter.

Im Herbst 2014 stieß der Berliner auf Werbeangebote, bei denen neue Spieler mit 100 Euro Startgeld geworben wurden. „Das ist jedoch ein Trick. Man musste das Doppelte einsetzen, um überhaupt einsteigen zu können“, weiß Kupper heute. Spielhallen hätten ihn nie gereizt. Seine Sucht spielte sich online ab. „Das Problem hierbei ist die Geschwindigkeit und dass man nicht extra irgendwo hinfahren muss.“ So integrierte sich die Sucht in seinen Alltag. „Ich spielte beim Gassigehen mit dem Hund, auf der Arbeit am Schreibtisch, nachts im Bett. Es ging wahnsinnig schnell.“

Über zwei Prozent der deutschen Bevölkerung im Alter von 18 bis 70 Jahren weisen eine „Störung durch Glücksspiele“ auf. Das geht aus Zahlen des Glücksspiel-Surveys 2021 des Hamburger Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) hervor. Das sind etwa 1,3 Millionen Menschen bundesweit. Männer sind häufiger betroffen als Frauen.

Nach einem halben Jahr Spielsucht schaffte Kupper zunächst den Absprung. Doch nach eineinhalb Jahren Pause ist er rückfällig geworden. Der Rückfall wurde ausgelöst durch ein Rubbellos. „Ich war gerade einkaufen und bin an einem kleinen Kiosk vorbeigelaufen, wo Rubbellose verkauft wurden“, erinnert sich Kupper. „Ich dachte mir, zwei Euro könne ich problemlos investieren.“ Da er 10 Euro gewann, war er überzeugt davon, einen Glückstag zu haben. Daraufhin sei er nach Hause gegangen und habe sein altes Tipico-Konto entsperren lassen. „Das ging sehr schnell und problemlos. Ich bin zurückgefallen in alte Muster. Die Spirale hat sich dann wieder gedreht.“ In seinem Freundes- und Bekanntenkreis habe niemand etwas von seiner Sucht bemerkt. „Ich habe es gut geheim gehalten“, sagt Kupper.

Für Glücksspielforscher Tobias Hayer von der Universität Bremen ist das keine Überraschung. „Spieler werden mit der Zeit zu guten Schauspielern. Sie bauen sich ein Lügengerüst auf und führen teilweise über Jahre ein Doppelleben“, sagte der Psychologe dem Evangelischen Pressedienst (epd). Auch was das Leihen von Geld betrifft, seien Glücksspielsüchtige oftmals sehr erfinderisch und überzeugend. „Wird das Geld zum Zocken dennoch knapp, sinken moralische Hemmschwellen. Zunächst muss das Sparschwein der Kinder daran glauben, am Ende einer Spielerkarriere stehen nicht selten diverse Akte der Beschaffungskriminalität.“

Es seien Einzelfälle bekannt, bei denen Mitarbeitende Kundengelder veruntreut haben, um damit selbst - etwa an der Börse - zu zocken. Die Geldprobleme sorgen bei Betroffenen für Scham. In der Folge ziehen sie sich immer weiter zurück, wodurch sie noch mehr Zeit für ihre Sucht haben. Finanzielle und psychische Probleme verstärken sich gegenseitig, was häufig in einer Abwärtsspirale endet.

„Es liegt auf der Hand, dass die Glücksspielsucht eine extrem teure Suchterkrankung darstellt“, sagt Hayer. „Zudem gibt es im Gegensatz zu anderen Suchterkrankungen keine von außen sichtbaren Krankheitsanzeichen, wie Nadeleinstiche im Falle einer Drogenabhängigkeit oder ein torkelnder Gang bei einer alkoholbezogenen Störung.“ Betroffenen würde es daher vergleichsweise einfach fallen, ihre Erkrankung vor dem sozialen Umfeld geheim zu halten. Was dazu führt, dass sie sich häufig zu spät Hilfe suchen - oder gar nicht. „Nur etwa zehn bis 15 Prozent nehmen entsprechende Beratungs- und Behandlungsangebote wahr“, sagt der Glücksspielforscher.

Nicht jedem gelinge es, seine Sucht zu überwinden. „Ein Drittel aller Betroffenen mit Kontakt zum Hilfesystem lebt dauerhaft abstinent, bei einem weiteren Drittel kommt es trotz einzelner Rückfälle zu einer erheblichen Verbesserung ihrer finanziellen und psychosozialen Situation“, sagt Hayer. Die restlichen Personen versuchen den Ausstieg oftmals mehrfach und mit verschiedenen Mitteln, leider aber ohne dauerhaften Erfolg.

Eine Strategie, die viele Betroffene wahrnehmen, ist, sich selbst sperren zu lassen. In der bundesweiten Sperrdatei „Oasis“ können sich Betroffene eintragen lassen. Auch Angehörige können die Sperrung beantragen. Bevor man einen Spielautomaten bedient, muss man erst seinen Personalausweis durch ein Prüfgerät ziehen. Ist man in Oasis gesperrt, wird das vom System erkannt, und es ist nicht möglich zu spielen. Den Süchtigen ist dann der Zutritt zu Spielbanken und Spielhallen bundesweit verwehrt. Auch für lizenzierte Sportwetten und Online-Casinos ist man blockiert.

Aus Daten der beim Regierungspräsidium Darmstadt geführten Oasis-Sperrdatei geht hervor, dass sich die Zahl der Sperren in den vergangenen Jahren mehr als vervierfacht hat. Waren es Ende 2020 noch 47.000, waren es im Mai vergangenen Jahres bereits 193.000 registrierte Sperrungen.

Nach Kuppers Rückfall habe er sich professionelle Hilfe im Café Beispiellos in Berlin geholt, einem Angebot der Caritas. Hier habe er an einem Programm teilgenommen. Alle drei bis vier Wochen haben Betroffene ein Einzelgespräch mit einem Therapeuten zum persönlichen Austausch. Einmal die Woche treffe man sich in einem Stuhlkreis mit 15 bis 20 anderen Betroffenen und tausche sich aus über Fragen, Bedürfnisse und Sorgen.

Nach dem zwölfwöchigen Kurs ist Kupper weiter zur Selbsthilfegruppe gegangen. Seit knapp sieben Jahren besucht er einmal im Monat die Gruppentreffen, die immer montags um 18 Uhr stattfinden. Heute wolle er vorwiegend Präventionsarbeit leisten, um anderen zu helfen. Die Angst, rückfällig zu werden, sei sein ständiger Begleiter. „Was mich zurückhält, ist das Wissen, was ich zu verlieren habe.“

Bremen (epd). Der Bremer Glücksspielforscher Tobias Hayer sieht angesichts 1,3 Millionen Glücksspielsüchtiger bundesweit ein Defizit bei Beratung und Aufklärung. „Eine große Lücke besteht bei der Erreichbarkeit der Betroffenen, da nur etwa zehn bis 15 Prozent überhaupt entsprechende Beratungs- und Behandlungsangebote wahrnehmen“, sagt er. Mit ihm sprach Stefanie Unbehauen.

epd sozial: Herr Hayer, gibt es „den typischen“ Glücksspielsüchtigen?

Tobias Hayer: Zunächst einmal gibt es Bevölkerungsgruppen, die besonders häufig von glücksspielbezogenen Problemen betroffen sind. Hierzu zählen unter anderem Männer, junge Menschen sowie Personen bildungsferner Schichten.

epd: Ergreifen Menschen mit einer Tendenz zur Spielsucht häufiger Berufe, in denen Geld den zentralen Faktor spielt? Zum Beispiel im Bank- oder Versicherungswesen?

Hayer: Erste Forschungsstudien deuten tatsächlich an, dass für bestimmte Berufsgruppen ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung glücksspielbezogener Probleme besteht. Das sind aber eher Bau- und Dienstleistungsberufe sowie Jobs mit monotonen manuellen Tätigkeiten. Auch das Transportwesen, also zum Beispiel Taxi- und LKW-Fahrer, ist häufig betroffen.

epd : Woran liegt das Ihrer Einschätzung nach?

Hayer: Offenbar stellt die Mobilität in Kombination mit Bargeld in der Hosentasche eine risikoerhöhende Bedingung dar. Auch Servicekräfte, die in Spielhallen arbeiten, bilden eine Risikogruppe. Das dürfte an dem ständigen Ausgesetztsein mit Glücksspielreizen liegen. Bezogen auf den Sektor der Finanzdienstleistungen sind schließlich Einzelfälle bekannt, bei denen Mitarbeitende Kundengelder veruntreut haben, um damit selbst - etwa an der Börse - zu zocken. Insgesamt deuten diese Befunde somit an, dass eher spezifische Umgebungsvariablen im jeweiligen Berufssetting für das Krankheitsgeschehen von Bedeutung sind als individuelle Faktoren wie Veranlagung.

epd: Wie gut stehen die Chancen auf Genesung und wie hoch ist die Rückfallquote im Vergleich zu anderen Suchterkrankungen?

Hayer: Vereinfacht ausgedrückt lässt sich ähnlich wie bei anderen Suchterkrankungen folgende Daumenregel festhalten: Ein Drittel aller Betroffenen mit Kontakt zum formalen Hilfesystem lebt dauerhaft abstinent, bei einem weiteren Drittel kommt es trotz einzelner Rückfälle zu einer erheblichen Verbesserung ihrer finanziellen und psychosozialen Situation. Die restlichen Personen versuchen den Ausstieg aus dem Krankheitsgeschehen oftmals mehrfach und mit verschiedenen Mitteln, leider aber ohne dauerhaften Erfolg.

epd: Welche politischen und gesellschaftlichen Maßnahmen sind notwendig, um mehr Betroffenen zu helfen?

Hayer: Ein großes Defizit besteht grundsätzlich in der Erreichbarkeit der Betroffenen, da nur etwa zehn bis 15 Prozent überhaupt entsprechende Beratungs- und Behandlungsangebote wahrnehmen. Suchttypische Tendenzen der Bagatellisierung, Rationalisierung und Selbsttäuschung, die fehlende Krankheitseinsicht, Schuld- und Schamgefühle, aber auch Vorhaben, das Problem eigenständig lösen zu wollen, spielen hier eine wichtige Rolle. Gesamtgesellschaftlich muss es daher das Ziel sein, intensiver über das Krankheitsbild der Glücksspielsucht aufzuklären, vorhandene Vorteile abzubauen und Prozesse der Stigmatisierung bestmöglich zu verhindern.

epd: Bei einer Spielsucht stehen neben den psychischen Folgen die finanziellen im Mittelpunkt. Besteht hier die Gefahr, dass finanzielle Probleme die psychischen weiter verstärken, sich der Betroffene dadurch noch mehr zurückzieht und so ein Teufelskreis entsteht?

Hayer: Es liegt auf der Hand, dass die Glücksspielsucht eine extrem teure Suchterkrankung darstellt. Eine weitere Besonderheit bezieht sich auf fehlende, von außen sichtbare Krankheitsanzeichen, wie Nadeleinstiche im Falle einer Drogenabhängigkeit oder ein torkelnder Gang im Falle einer alkoholbezogenen Störung. Daher ist es für die Betroffenen vergleichsweise einfach, ihre Erkrankung vor dem sozialen Nahumfeld geheim zu halten, ein Lügengerüst aufzubauen und teilweise über Jahre ein Doppelleben zu führen. Kurzgefasst: Spieler sind in der Regel gute „Schau-Spieler“.

epd: Schauspieler?

Hayer: Nehmen wir zum Beispiel das Leihen von Geld. Hier sind glücksspielsüchtige Personen oftmals sehr erfinderisch, kreativ und überzeugend. Wird das Geld zum Zocken dennoch knapp, sinken sukzessiv moralische Hemmschwellen. Zunächst muss das Sparschwein der Kinder daran glauben, am Ende einer Spielerkarriere stehen nicht selten diverse Akte der Beschaffungskriminalität. Unterm Strich bedingen sich finanzielle und psychische Probleme im Entwicklungsverlauf in einer Art Abwärtsspirale tatsächlich gegenseitig.

epd: Wie bei allen stoffungebundenen Suchtarten spielt Dopamin eine entscheidende Rolle. Können Sie sagen, zu welchem Anteil die Genetik einen Einfluss darauf hat, wieso manche Menschen spielsüchtig werden und andere nicht? Gibt es bestimmte Charaktereigenschaften wie übersteigerter Ehrgeiz oder Perfektionismus, die die Wahrscheinlichkeit für solch eine Suchterkrankung erhöhen?

Hayer: Vor allem Zwillingsstudien legen einen deutlichen genetischen Einfluss auf die Entwicklung einer Glücksspielsucht nahe. Hinzu kommt die Beobachtung, dass Kinder, bei denen ein Elternteil Probleme im Umgang mit Glücksspielen hat, ein bis zu vierfach erhöhtes Risiko aufweisen, selbst später exzessiv zu zocken. Allerdings gibt es weder das Glücksspielsucht-Gen noch eine fest zementierte Glücksspieler-Persönlichkeit. Vielmehr werden einzelne Gene mit bestimmten Persönlichkeitsdispositionen in Zusammenhang gebracht, wie etwa eine hohe Impulsivität, eine ausgeprägte Risikobereitschaft oder veränderte Belohnungseigenschaften im Gehirn, Stichwort Dopamin. Diese individuelle genetische Ausstattung muss aber immer auf spezifische Umweltfaktoren treffen, um überhaupt handlungswirksam zu werden. Letztlich geht es wie bei allen anderen psychischen Störungen immer um das Zusammenspiel von genetischen und umgebungsbezogenen Variablen.

epd: Welchen Einfluss hatte der pandemiebedingte Lockdown und der damit einhergehende Verlust der gewohnten Struktur auf Betroffene?

Hayer: Zunächst einmal bedeutete der Lockdown eine extreme Form der Verfügbarkeitsbeschränkung, da eine Zeit lang alle Spielhallen, Gaststätten und Spielbanken sowie größtenteils auch die Wettbüros schließen mussten. Zudem fanden kaum noch Sportveranstaltungen statt, auf die man wetten konnte. Begleitende Forschungsstudien aus dem In- und Ausland zeigen, dass auf Bevölkerungsebene ein Rückgang der Glücksspielbeteiligung zu verzeichnen war. Viele Betroffene berichteten von einer entlastenden Situation, nicht mehr permanent mit Spielanreizen und Spielmöglichkeiten - zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit - konfrontiert gewesen zu sein.

epd: Der Lockdown hatte also eine positive Wirkung auf das Spielverhalten? Die Befürchtung vieler Beratungsstellen war, dass Spielsüchtige Ihre Sucht ins Internet verlagert würden. War diese Angst unbegründet?

Hayer: Bei einer Minderheit konnte tatsächlich eine Zunahme der Glücksspielaktivitäten festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um eher jüngere Personen männlichen Geschlechts, die bereits vor der Pandemie intensiv gezockt hatten und nunmehr ihre gesamten Glücksspielaktivitäten ins Internet verlagerten. Da es sich aber nicht um eine Massenbewegung handelte, kann dies als weiterer Beleg für den suchtpräventiven Nutzen von Verfügbarkeitsbeschränkungen gewertet werden.

Berlin (epd). Erwachsene sollen in Deutschland künftig begrenzte Mengen von Cannabis besitzen und konsumieren dürfen. Die Verhandlungen zum Cannabis-Gesetz seien erfolgreich abgeschlossen, erklärten die drei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP am 2. Februar in Berlin: „Das Gesetz kann damit zum 1. April in Kraft treten.“ Die Regelungen seien „ein echter Meilenstein für eine moderne Drogenpolitik, mit der die Prävention gestärkt und der Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutz verbessert werden“, betonten Dagmar Schmidt, Maria Klein-Schmeink und Konstantin Kuhle.

Damit ist der Weg frei für die abschließenden Beratungen und die Abstimmung im Bundestag. Sie wird voraussichtlich noch im Februar erfolgen. Auch der Bundesrat muss sich noch abschließend mit dem Gesetz beschäftigen.

Nach den Worten der drei Vize-Fraktionsvorsitzenden ist vereinbart worden, dass die Auswirkungen auf den Kinder- und Jugendschutz und auf die Organisierte Kriminalität unter Einbeziehung des Bundeskriminalamts ausgewertet würden. Dies soll deutlich schneller gehen als bisher geplant. Erste Erkenntnisse über die Folgen der Legalisierung würden damit noch vor der kommenden Bundestagswahl im Herbst 2025 gesammelt. Ursprünglich war eine Evaluation des Gesetzes erst vier Jahre nach dessen Inkrafttreten vorgesehen.

Mit dem Cannabis-Gesetz soll Erwachsenen ab 18 Jahren der Besitz von 25 Gramm Cannabis erlaubt sein. In der Wohnung dürfen 50 Gramm getrocknetes Cannabis aufbewahrt werden. Erst der Besitz größerer Mengen ist strafbar. Damit würden Konsumentinnen und Konsumenten entkriminalisiert und der sogenannte Schwarzmarkt effektiv bekämpft, erklärten die drei Vize-Fraktionsvorsitzenden.

Anbau und Verkauf der Droge sollen nicht-gewerblich im Rahmen von Cannabis-Clubs in begrenzten Mengen ermöglicht werden, in denen nur Erwachsene Mitglieder werden können. Sie dürfen den Stoff nicht an Jüngere weitergeben. Die Vereine zum Anbau und Verkauf unterliegen zahlreichen Vorschriften und sollen kontrolliert werden. Für den öffentlichen Konsum soll es ebenfalls zahlreiche Regeln geben, etwa, dass er in Sichtweite von Schulen, Spielplätzen, Kitas oder Jugendeinrichtungen im Umkreis von 100 Metern verboten ist. Für Jugendliche bis 18 Jahre bleiben Besitz und Konsum verboten.

Das Bundeskabinett hatte den Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im August vorigen Jahres gebilligt, seit Mitte Oktober wurde darüber im Bundestag beraten. Die Fachpolitiker der Ampel-Fraktionen hatten sich Ende November auf zahlreiche Änderungen am Lauterbach-Entwurf verständigt, die die Umsetzung und Kontrolle der neuen Regeln praktikabler machen sollen. Die Abstimmung im Parlament war jedoch im Dezember verschoben worden. Eine Rolle spielte wohl, dass der Bundestag intensiv mit dem Bundeshaushalt beschäftigt war, der nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil neu ausgerichtet werden musste.

Bei Ärzteverbänden sowie in Teilen der Justiz und der Polizei steht die Legalisierung von Cannabis in der Kritik. Die Bundesärztekammer hält wegen der besonderen Gesundheitsgefahren für junge Menschen die Altersgrenze von 18 Jahren für zu niedrig. Justiz und Polizei fürchten vor allem ineffiziente und unpraktikable Vorschriften für Kontrollen und Strafverfahren.

Ahlhorn, Kr. Oldenburg (epd). Die Suchtexpertin Angela Wenzel warnt vor den Folgen der legalen Abgabe von Cannabis für Kinder und Jugendliche. „Wenn Erwachsene diese Drogen legal konsumieren dürfen, werden die Gefahren des Konsums für junge Menschen verharmlost. Von einer Vorbildfunktion Erwachsener kann dann nicht mehr die Rede sein“, sagte die Chefärztin der diakonischen Dietrich-Bonhoeffer-Klinik in Ahlhorn bei Oldenburg dem Evangelischen Pressedienst (epd). Cannabis verändere die Hirnreife bei Kindern und Jugendlichen und könne im schlimmsten Fall zu nicht reversiblen Störungen wie Depressionen, Ängsten oder Psychosen führen.

Die Ampelkoalition hat sich am 1. Februar in der Frage der Legalisierung geeinigt. Das entsprechende Gesetz solle noch im Februar durch den Bundestag verabschiedet und anschließend vom Bundesrat bestätigt werden. Das Gesetz könne dann zum 1. April in Kraft treten, hieß es.

Wenzel zufolge sind in Kanada nach der Legalisierung von Cannabis bei jungen Menschen deutlich vermehrt cannabisbezogene - organische sowie psychische - Störungen aufgetreten. Dabei habe das Land enorme Summen in Informationskampagnen, sowie in Präventions- und Interventionsangebote investiert. „Hierzulande werden dagegen derzeit die Gelder für die Präventionsarbeit eher gestrichen. Aus meiner Sicht ist hier Gefahr im Verzug. Die derzeitigen Behandlungsangebote für Jugendliche sind deutschlandweit eklatant unterversorgt. Der Jugendschutz wird nicht gewahrt.“

Gerade in den sozialen Medien tummelten sich zuhauf „Pseudowissenschaftler, die gefährliches Halbwissen über Cannabis verbreiten“. Dort müsse die Präventionsarbeit in einer jugendgerechten Art und Weise ansetzen. „Dafür muss mehr Geld zur Verfügung stehen“, mahnte die Expertin.

Die meisten Erwachsenen wüssten zumindest ungefähr, worauf sie sich beim Konsum von Cannabis einlassen. „Aber Kinder und Jugendliche verfügen nicht über dieses Wissen. Sie können nicht abschätzen, welche Gefahren der Cannabis-Konsum birgt“, betonte die Chefärztin. Sie verglich die gegenwärtige Diskussion um die Legalisierung mit der Tabak-Werbung der 1960er Jahre. Auch damals hätten Mahner schon vor Krebs durch Zigaretten gewarnt. Doch habe sich die Tabak-Lobby durchgesetzt.

Wenzel warnte weiter vor einem nicht zu unterschätzenden Todesrisiko bei Jugendlichen durch den Cannabis-Konsum. Dies betreffe nicht nur die Gefahr von Unfällen, weil die Heranwachsenden unter Cannabis zu riskanten Verhaltensweisen neigten. „Suizid ist bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland nach Unfällen die zweithäufigste Todesart.“ Bei vielen Suiziden von Kindern und Jugendlichen spiele Cannabis eine Rolle.

Hannover, Braunschweig (epd). Mit Blick auf die von der Bundesregierung geplante Freigabe von Cannabis für Erwachsene befürchten einer Umfrage zufolge Eltern auch Auswirkungen auf Minderjährige. Danach glauben zwei Drittel (63 Prozent) der befragten Eltern mit Kindern unter 18 Jahren, dass dann die Hemmschwelle für den Cannabis-Konsum bei Minderjährigen sinkt. Die bundesweite Forsa-Umfrage war von der Krankenkasse KKH in Auftrag gegeben worden, wie die Kasse am 5. Februar in Hannover mitteilte.

Die Eltern befürchten den Angaben zufolge gesundheitliche Folgen. So denke die Mehrheit, dass sich ein häufiger Konsum von Cannabis bei Kindern und Jugendlichen sowohl körperlich als auch psychisch negativ auswirke. Fast drei Viertel (73 Prozent) hätten Angst vor einer Schädigung des Gehirns oder anderer Probleme wie Benommenheit. Fast ebenso viele (70 Prozent) meinten, dass es zu psychischen Problemen wie Stimmungsschwankungen oder Angstzuständen kommen könne. Gut zwei Drittel der Eltern (69 Prozent) fürchteten, ein häufiger Konsum könne Kinder und Jugendliche abhängig machen.

Die Daten der Versicherung zeigen demnach bereits jetzt eine Zunahme der Probleme beim schädlichen Gebrauch von Cannabis bei jungen Menschen. Bei den 15- bis 24-Jährigen stiegen die Diagnosen wegen eines akuten Rausches, einer Abhängigkeit, Entzugserscheinungen oder psychischer Schwierigkeiten aufgrund von Cannabinoiden von 2012 auf 2022 um das 1,5-fache an.

Der Braunschweiger Hirnforscher Martin Korte plädiert laut Mitteilung der KKH dafür, einen legalen Erwerb von Cannabis frühestens ab dem 25. Lebensjahr zuzulassen. „Die Entwicklung des Frontalhirns ist erst mit Mitte 20 abgeschlossen“, sagte er. Die Bundesregierung plane jedoch, Cannabis schon ab einem Alter von 18 Jahren freizugeben. Dann reagiere das Gehirn noch besonders empfindlich auf Drogen. Cannabinoide wirkten sich besonders auf den Stirnlappen aus, einen wichtigen Teil des Frontalhirns, erläuterte er.

Diese Hirnregion verleihe die Fähigkeit, Handlungen zu planen, Probleme zu lösen und Impulse zu kontrollieren, sagte Korte. Wenn Jugendliche regelmäßig kifften, riskierten sie eine Minderung dieser Fähigkeiten: „Sie reagieren impulsiver und können sich schlechter auf eine Aufgabe konzentrieren.“ Zudem könnten durch starken Cannabis-Konsum Regionen im Gehirn aktiviert werden, die Halluzinationen auslösten und zu psychotischen Symptomen führten.

Für die Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa den Angaben zufolge im Januar 2024 deutschlandweit 1.000 Eltern mit Kindern unter 18 Jahren repräsentativ online befragt. Die KKH habe darüber hinaus anonymisierte Daten ihrer Versicherten zur Diagnose „Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide“ erhoben.

Berlin (epd). Bund und Länder stellen für Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher 20 Milliarden Euro bereit. Mit dem „Startchancen-Programm“ sollen zehn Jahre lang 4.000 Schulen gefördert werden, teilten Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Christine Streichert-Clivot (SPD), am 2. Februar in Berlin mit. Das sind rund zehn Prozent der Schulen in Deutschland.

Die Länder hatten zuvor in einer Sonderkultusministerkonferenz ihre Zustimmung gegeben. Das Startchancen-Programm ist das größte bildungspolitische Vorhaben der Ampel-Koalition. Es soll dazu beitragen, dass die Bildungschancen von Kindern weniger stark von ihrer Herkunft bestimmt werden. In Deutschland ist Bildungserfolg in besonders hohem Maß von der sozialen Herkunft abhängig. „Diesen Zusammenhang wollen wir verringern“, sagte Streichert-Clivot. Außerdem gehen die Leistungen von Grundschulkindern beim Rechnen, Schreiben und Lesen jüngsten Lernstandserhebungen zufolge deutlich zurück.

Stark-Watzinger sagte, beim „Startchancen-Programm“ handele es sich um „das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“. Noch nie sei der Handlungsdruck so hoch gewesen wie jetzt, betonte sie: „Wir brauchen eine bildungspolitische Trendwende und sie muss bei den Grundkompetenzen beginnen“, sagte die Ministerin. Ziel sei es, in den zehn Jahren des Programms die Zahl der Kinder zu halbieren, die nicht über die Mindestkompetenzen verfügen.

Bund und Länder haben sich nach zweijährigen Verhandlungen auf das Programm verständigt. Sie finanzieren es mit je einer Milliarde Euro pro Jahr. Ein Großteil der geförderten Schulen werden Grundschulen sein, aber auch Berufsschulen und weiterführende Schulen können mitmachen. Die Schulen werden von den Ländern ausgesucht. Die Länder wiederum bekommen das Geld vom Bund unter Berücksichtigung sozialer Kriterien wie dem Migrationsanteil in der Bevölkerung und dem Anteil armutsgefährdeter Kinder. SPD, Grüne und FDP hatten das „Startchancen-Programm“ im Koalitionsvertrag vereinbart. Es soll zum kommenden Schuljahr, am 1. August dieses Jahres, starten.

Die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), Jutta Allmendinger, begrüßte die Einigung. Es handele sich nicht um ein weiteres „Projektchen“, sondern um ein Programm mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Allerdings erfolge die Unterstützung der Schwächsten immer noch nicht konsequent genug, um das große Ziel zu erreichen, die Bildungsarmut zu halbieren. Zudem müsse man noch früher, nämlich bei den Kindergartenkindern ansetzen, sagte Allmendinger.

Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, Bund und Länder gingen davon aus, dass das Programm, mit dem etwa zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler erreicht werden, auf andere Schulen ausstrahle. 40 Prozent der Fördermittel sind für die Infrastruktur an den Schulen vorgesehen, 30 Prozent für gezielte Förderung etwa in Deutsch oder Mathematik - je nach Bedarf an der jeweiligen Schule - und weitere 30 Prozent für mehr Personal in multiprofessionellen Teams. Die Länderministerinnen betonten, dass man außerdem beim Digitalpakt 2.0 für die Schulen vorankommen müsse.

Das „Startchancen-Programm“ wird von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im „Expert:innenforum Startchancen“ begleitet und ausgewertet, das unter anderem vom WZB initiiert wurde.

Brüssel, Berlin (epd). Die Bundesregierung hat die Einigung auf ein Gewaltschutz-Gesetz für Frauen in der Europäischen Union (EU) begrüßt. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sprach am 7. Februar in Berlin von einem „Meilenstein für Frauen in Europa“, Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) von „einer sehr guten Nachricht“. Kritik an der Rolle Deutschlands bei den Verhandlungen kam von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren.

Paus erklärte, erstmals werde eine EU-weite Regelung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und gemeinsame Mindeststandards für den Schutz vor dieser Gewalt geschaffen. Ein Scheitern der Richtlinie wäre ein großer gleichstellungspolitischer Rückschritt gewesen, fügte sie hinzu.

Das EU-Parlament und die EU-Staaten hatten sich am 6. Februar in Straßburg auf die EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt geeinigt. Damit sollen bestimmte Straftaten in allen EU-Staaten gleich geregelt werden, etwa Cybergewalt, weibliche Genitalverstümmelung oder Zwangsehen.

Verbessert werden sollen außerdem der Zugang zur Justiz, der Schutz von Kindern und die Betreuung von Gewaltopfern. Parlament und EU-Staaten müssen dem finalen Gesetzestext noch zustimmen. EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte am 7. Februar auf X, ehemals Twitter: „Wir müssen Frauen schützen und sicherstellen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.“

Das Thema Vergewaltigung klammert die Richtlinie dagegen aus. Das EU-Parlament hatte ursprünglich eine Regelung gefordert, wonach jeder sexuellen Handlung zugestimmt werden müsste, nach dem Prinzip „Ja heißt Ja“. Unter anderem in Schweden und Spanien gilt dies bereits. In Deutschland gilt seit einer Reform des Sexualstrafrechts 2016 das Prinzip „Nein heißt Nein“. Eine Vergewaltigung liegt demnach nur dann vor, wenn Frauen den Sex deutlich ablehnen. Deutschland und Frankreich hatten den Artikel 5 zu Vergewaltigungen blockiert, andere Staaten schlossen sich an.

Justizminister Buschmann rechtfertigte die deutsche Haltung erneut mit dem Argument, die EU habe keine rechtliche Kompetenz für eine Harmonisierung des Straftatbestands der Vergewaltigung. Daher wäre eine EU-weite Vereinheitlichung rechtsstaatswidrig: „Darüber war sich die Bundesregierung immer einig“, sagte er.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden in der EU jedes Jahr 1,5 Millionen Frauen vergewaltigt. Terre des Femmes und der Deutsche Frauenrat kritisierten, dass Vergewaltigung ausgeklammert wird. „Die neue Richtlinie bedeutet für Millionen Frauen eine Stärkung ihrer Rechte - außer, wenn sie vergewaltigt werden“ erklärte Sina Tonk von Terre de Femmes. Die Bundesvorsitzende der Frauen Union der CDU, Annette Widmann-Mauz, sagte dem epd, es sei „bedauerlich, dass die Bundesregierung die Chance vertan hat, zu einheitlichen Standards zur Vergewaltigung EU-weit zu kommen“.

Berlin (epd). Das Parlament der Europäischen Union und die EU-Staaten haben sich auf das erste Gesetz gegen Gewalt an Frauen verständigt. Es klammert aber Vergewaltigungen aus. Die Initiatorin eines Offenen Briefs namhafter Frauen an Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), Kristina Lunz, ordnet den EU-Kompromiss ein. Lunz ist Politikwissenschaftlerin sowie Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Centre for Feminist Foreign Policy.

epd sozial: Die Europäische Union hat sich auf eine Richtlinie zum Schutz von Frauen vor Gewalt verständigt, die den Tatbestand der Vergewaltigung ausklammert. Wie kann das sein?

Kristina Lunz: Genau. Es ist gestern tatsächlich etwas Historisches passiert: Die EU hat sich auf rechtliche Mindeststandards zum Gewaltschutz von Frauen verständigt. In allen Mitgliedsländern soll es einheitliche Regeln geben für den Schutz von Frauen und für ihre Rechte, wenn ihnen Gewalt widerfährt. Das hat es noch nie gegeben. Dabei geht es um vieles: häusliche Gewalt, digitale Übergriffe oder auch Genitalverstümmelung.

Gleichzeitig ist aber etwas sehr Negatives passiert. Einige Mitgliedsstaaten haben während der Verhandlungen interveniert und eine Einigung über den Artikel 5 der EU-Richtlinie zum Vergewaltigungs-Straftatbestand verhindert, allen voran Deutschland und Frankreich. Das ist nichts Geringeres als ein Skandal.

Nach dem Vorschlag der EU-Kommission vom März 2022 wären Vergewaltigungen in allen Mitgliedsländern strafrechtlich zu verfolgen, wenn der Sexualakt nicht einvernehmlich ist. Nun aber haben wir in der EU weiter einen Flickenteppich nationaler Regelungen - und in über zehn Staaten müssen Frauen noch immer beweisen, dass sie sich körperlich gewehrt haben, wenn sie nach einer Vergewaltigung vor Gericht gehen.

epd: In Deutschland gilt die „Nein heißt Nein“-Regelung. Justizminister Buschmann argumentiert, die EU habe nicht die rechtliche Kompetenz, Vergewaltigung als Straftatbestand zu regeln. Hat er recht?

Lunz: Wir haben uns mit mehr als 100 Frauen in einem Offenen Brief an Minister Buschmann gewandt und ihn aufgefordert, diese Blockade aufzugeben. Wie bei juristischen Fragen üblich, ist seine Argumentation nicht die einzig mögliche. Die EU-Kommission hat eine andere Auffassung. Im EU-Parlament gibt es andere Auffassungen. In Deutschland widerspricht der Juristinnenbund ganz klar dem Minister: Die EU habe sehr wohl die Rechtskompetenz, auch den Vergewaltigungs-Staftatbestand zu vereinheitlichen.

epd: Was hätte Deutschland anders machen können?

Lunz: Deutschland hätte einer der mehr als zehn Staaten sein können, die davon ausgehen, dass die EU die rechtliche Kompetenz hat, den Vergewaltigungs-Straftatbestand zu vereinheitlichen. Auf jeden Fall hätte Deutschland - aus der Perspektive von Frauen und der Gleichberechtigung - nicht einer der wenigen Staaten sein dürfen, die aktiv blockiert haben. Als feministische Zivilgesellschaft hätten wir uns gewünscht, dass die Grünen und die SPD die Blockadehaltung des Justizministers nicht geduldet hätten.

Berlin (epd). Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat seine Pläne für die sogenannte Verantwortungsgemeinschaft konkretisiert. Sein Ministerium veröffentlichte am 6. Februar Eckpunkte, wie das von der Ampel-Koalition geplante Rechtsinstitut, das außerhalb von Ehe und Verwandtschaftsbeziehungen rechtlich verbindliche Fürsorgemöglichkeiten schaffen soll, umgesetzt werden soll. Immer mehr Menschen übernähmen außerhalb der klassischen Formen Verantwortung füreinander, beispielsweise in Senioren-Wohngemeinschaften, Mehrgenerationenhäusern oder unter engen Freunden, erklärte Buschmann. Das Recht habe davon aber noch keine Notiz genommen.

Buschmanns Eckpunkte sehen vor, dass Volljährige, die sich nahestehen, künftig bestimmte Rechte für jeweils andere beim Notar festschreiben können. Der Minister plant dafür ein Stufenmodell. In der „Grundstufe“ soll es etwa darum gehen, bei der Auswahl eines rechtlichen Betreuers oder bei einer Lebendorganspende für die jeweils andere Person berücksichtigt zu werden.

In weiteren Modulen können dem Vorschlag zufolge darüber hinaus gehende Rechte, die das Zusammenleben, Gesundheit, Pflege und Vermögen betreffen, vereinbart werden. Dabei geht es etwa um Auskunftsansprüche beim Arzt. Buschmann will zudem prüfen, ob Partner in einer Verantwortungsgemeinschaft auch eine Pflegeauszeit nehmen können.

Die Verantwortungsgemeinschaft soll maximal sechs Personen umfassen, bei einer sogenannten Zugewinngemeinschaft nur zwei Personen, die nicht verheiratet sind. Am besonderen Schutz von Ehe und Familie werde die Verantwortungsgemeinschaft nichts ändern, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Die neue Form soll demnach keine Auswirkungen auf das Verhältnis von Eltern zu Kindern haben und keine Steuererleichterungen bewirken. Auch für eine Aufenthaltsberechtigung oder die Erbfolge hätte sie keine Folgen.

Einen Gesetzentwurf kündigte Buschmann für die nächsten Monate an. Erst dann können die Pläne innerhalb der Bundesregierung und im Anschluss vom Bundestag beraten werden.

Die SPD kritisierte, dass die Verantwortungsgemeinschaft nach Buschmanns Vorstellung in beiderseitigem Einvernehmen, aber auch einseitig jederzeit wieder aufgekündigt werden kann. Der Abgeordnete Jan Plobner verwies auf unbezahlte Care-Arbeit, die in der Regel von Frauen übernommen werde. Diese würden „finanziell sprichwörtlich im Regen stehen, wenn sich die Gegenseite einseitig und unvorhergesehen aus der Gemeinschaft zurückzieht“, sagte er und sprach sich für „Mechanismen zur Absicherung“ aus.

Die Union hält das Gesetz für überflüssig. Auf Grundlage der Vertragsfreiheit könnten schon jetzt ähnliche Verbindungen eingegangen werden, sagte der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Günter Krings (CDU).

Die Soziologin Andrea Newerla sieht in den Plänen für die sogenannte Verantwortungsgemeinschaft eine „verpasste Chance“. Ihr fehle dabei die Möglichkeit, Verantwortlichkeiten neben der Ehe „breiter zu verteilen“, sagte die Soziologin und Autorin. Sie kritisierte, dass die von Buschmann vorgestellten Eckpunkte keine Regelungen etwa für gemeinsame Kinderbetreuung, Erbe oder Steuervorteile enthielten. Die Gesellschaft sei seit Jahrzehnten im Umbruch. „Die Ehe hält statistisch nur noch vierzehneinhalb Jahre. Wir brauchen Alternativen für dieses Konzept“, betonte Newerla.

Kassel (epd). Der Präsident des Bundessozialgerichts (BSG), Rainer Schlegel, warnt vor falschen Spardiskussionen „und parteipolitischen Spielchen“ im Sozialbereich. „Insgesamt ist dies nicht geeignet, um gegenüber der Alternative für Deutschland (AfD) Punkte zu machen“, sagte Schlegel am 6. Februar auf der diesjährigen Jahrespressekonferenz des obersten Sozialgerichts in Kassel.

Hintergrund der Bemerkungen sind Sparvorschläge aus der Politik, das Bürgergeld insgesamt zu kürzen sowie Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Jobverweigerern für zwei Monate das Bürgergeld zu streichen.

Vielmehr brauche es einen „ganz breiten Konsens“ der Parteien, damit die nötigen Sozialreformen 20 oder 30 Jahre halten können, sagte Schlegel. Um etwa die Rentenversicherung besser finanziell aufstellen zu können, sei eine Versicherungspflicht für alle sinnvoll. Spielraum für Rentenkürzungen oder eine Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträge sehe er nicht. Der BSG-Präsident plädierte dafür, für Arbeitnehmer einen späteren Renteneintritt attraktiv zu machen.

Die Gerichtsstreitigkeiten beim obersten Sozialgericht in Deutschland sind laut Schlegel rückläufig. So seien 2023 insgesamt 203 Revision eingegangen, 25 weniger als im Jahr davor. Bei den Nichtzulassungsbeschwerden waren es 880 im Verhältnis zu 1.030 im Jahr 2022. Die durchschnittliche Verfahrensdauer betrug für Revisionen 14,4 Monate.

Auch in diesem Jahr werden beim BSG spannende Verfahren erwartet. So will der 9. Senat klären, ob Erwachsene mit einer Lese-Rechtschreibschwäche ein Grad der Behinderung zustehen kann. Der 8. Senat muss darüber entscheiden, ob Sozialhilfeträger abgelehnten und ausreisepflichtigen Asylbewerbern die Kosten für eine fluchtbedingte psychiatrische Erkrankung übernehmen müssen.

BSG-Präsident Schlegel gibt sein Amt zum 1. März auf und wird von der bisherigen Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landessozialgerichts, Christine Fuchsloch, abgelöst.

Berlin (epd). Seit Januar gilt das „Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes“, das mehr Menschen mit Behinderung in reguläre Jobs bringen soll. Unter anderem wird damit eine neue Stufe der Ausgleichsabgabe von 720 Euro je Monat eingeführt, die Firmen, die trotz gesetzlicher Verpflichtung keine Menschen mit Behinderung beschäftigen, mehr Geld als bisher kostet. Zudem gelten Anträge auf Förderung bei den Integrationsämtern automatisch als genehmigt, wenn die Behörde nach mehr als sechs Wochen darüber noch nicht entschieden hat.

Der große Wurf sei das nicht, urteilte die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) Michaela Engelmeier. „Aber es ist ein Schritt nach vorne. Es bringt Menschen mit Behinderungen als potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeit ein Stück weiter aufs Tableau“, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd). Sie hätte sich eine noch höhere Ausgleichsabgabe gewünscht, die zudem nicht erst im März 2025 fällig wird. Entscheidend für die Zukunft sei, bei Arbeitgebern eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen. Diese hätten noch zu oft Berührungsängste beim Umgang mit Menschen mit Behinderung.

Fach- und Sozialverbände verweisen darauf, dass es bei der gesetzlichen Neuregelung keineswegs nur darum gehe, dem Ziel eines inklusiven Arbeitsmarktes einen Schritt näherzukommen, sondern auch darum, dass Menschen mit Behinderungen als wertvolle Arbeits- und Fachkräfte betrachtet werden. Ein Umdenken sei gefragt. Doch Fakt ist: Noch immer zahlen viele Unternehmen lieber Strafen, weil sie die gesetzlich vorgeschriebene Mindestanzahl an zu beschäftigenden Menschen mit Behinderungen nicht erreichen, als eben jene Personen einzustellen. Dass das neue Gesetz hier schnell zu Fortschritten führt, bezweifeln Expertinnen und Experten.

Rund ein Viertel aller Arbeitgeber in Deutschland, in der Summe über 44.000 Unternehmen, beschäftigen keinen einzigen Menschen mit Schwerbehinderung. Verpflichtet dazu sind Firmen mit mehr als 20 Arbeitsplätzen. Sie müssen fünf Prozent ihrer Stellen mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) mussten 2021 etwa 61 Prozent der von der Beschäftigungspflicht betroffenen Unternehmen die Ausgleichsabgabe entrichten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen beziffert das Gesamtaufkommen der Ausgleichsabgabe 2020 auf 697 Millionen Euro.

Der Sozialverband VdK beklagt, dass die Bußgeldvorschrift für zur Beschäftigung Behinderter verpflichteter Firmen zum Jahreswechsel weggefallen ist. Sah bislang Paragraf 238 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX zusätzlich zur Ausgleichsabgabe bislang eine Geldbuße in Höhe von bis zu 10.000 Euro vor, ist dieser Tatbestand nun gestrichen worden - wegen der erhöhten Ausgleichsabgabe.

„Bisher war es eine Ordnungswidrigkeit, wenn Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Beschäftigungspflicht verstoßen haben. Der Wegfall steht in einem Widerspruch zum Gesetz, denn die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ausdrücklich nicht auf“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele dem epd.

Auch SoVD-Chefin Engelmeier hält den Wegfall der Bußgeldpflicht für einen Fehler. „Damit fehlt nun eine Sanktionsmöglichkeit für Arbeitgeber, die ihre Beschäftigungspflicht nicht erfüllen. Jede Regelung, die bei Nichteinhaltung nicht sanktioniert wird, ist wirkungslos.“ Zudem hätte die neue vierte Stufe der Ausgleichsabgabe höher ausfallen müssen und schneller angewendet werden müssen.

Das sieht der VdK ebenfalls so: „Die neu eingeführte Staffel für 'Nullbeschäftiger' der Ausgleichsabgabe hätte gern auch höher ausfallen können. Unsere Hoffnungen auf höhere Einnahmen sind gedämpft: Letztlich sind nur rund 4.000 größere Unternehmen bei den Nullbeschäftigern tatsächlich vom höheren Staffelbetrag betroffen“, sagte Bentele. Die Ausgleichsabgabe habe sowohl eine Anreiz- als auch eine Ausgleichsfunktion. „Ich verstehe sie als ein Gebot der Solidarität mit Unternehmen und Organisationen, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen, die Arbeitsplätze entsprechend ausstatten und die Pflichtquote übererfüllen.“

Claudia Rustige, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen, hält sich mit einer Bewertung der neuen Stufe der Ausgleichsabgabe noch zurück: „Da kann man nur abwarten, ob sie tatsächlich zu mehr Beschäftigung führt“, sagte sie dem epd. „Aber wenn nicht, heißt es zumindest, dass mehr Geld in der Kasse ist, um beschäftigungsbereiten Arbeitgebern und auch Inklusionsunternehmen die notwendigen Nachteilsausgleiche wie etwa Lohnkostenzuschüsse zu bezahlen. Also ein Mehrwert so oder so.“

Engelmeier sagt: „Bisher wurde der größte Teil der Ausgleichsabgabe in die Förderung von Werkstätten gesteckt. Das soll sich nun ändern.“ Das Geld der Ausgleichsabgabe solle vermehrt zur Förderung der Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt dienen. Diese Zahlungen fließen in den Ausgleichsfonds, aus dem Maßnahmen zur Förderung der Inklusion am Arbeitsmarkt finanziert werden. Das können innovative Projekte sein, aber auch Hilfsmittel und Unterstützungen für behinderte Menschen und Unternehmen, die sie einstellen.

Die neu eingeführte vierte Stufe der Ausgleichsabgabe von 720 Euro je Monat ab März 2025 sei gut. Doch dass diese Kosten weiter von der Steuer abgesetzt werden könnten, bleibe völlig unverständlich. Dennoch sei die Regelung ein wichtiger weiterer Schritt hin zu mehr Inklusion auf dem Arbeitsmarkt. „Und wichtig ist auch, dass Menschen mit Behinderungen eine bessere Schul- und Ausbildung erhalten, um überhaupt als qualifizierte Arbeitnehmer für den Jobmarkt zur Verfügung zu stehen“, sagt die SoVD-Vorstandsvorsitzende.

Der Landschaftsverband Rheinland betont, dass die „Ausgleichsabgabe keine Strafzahlung ist“. Sie solle in erster Linie einen kostenmäßigen Ausgleich gegenüber den Arbeitgebern schaffen, die ihre Beschäftigungspflicht erfüllen und denen daraus erhöhte Kosten entstehen.

Auch hier erwarten die Experten positive Effekte des neuen Gesetzes, zu dem auch der flächendeckende Aufbau von Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA) gehört. Sie nehmen eine Lotsenfunktion im System der beruflichen Inklusion war und sie sensibilisieren Firmen für das Thema der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Sie besuchen die Betriebe vor Ort und nehmen an Informationsveranstaltungen von Verbänden, Bildungsträgern, Innungen oder Kreishandwerkerschaften teil. Das LVR-Inklusionsamt hofft, dass sich die Bereitschaft zur Einstellung von Menschen mit Schwerbehinderung bei den Arbeitgebenden durch die Einführung der vierten Staffel der Ausgleichsabgabe im Zusammenspiel mit den Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber erhöhen werde.

„Wir brauchen flächendeckend einen Fachdienst, der den ganzen Baukasten der Unterstützungsinstrumente kennt und dann daraus personenzentriert mit dem Betroffenen die richtigen Bausteine zusammenstellt und sich mit dem Betroffenen auf den Weg macht, berufliche Perspektiven außerhalb der Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu entwickeln“, sagt Claudia Rustige. Ein Bedarf an Arbeitskräften sei auf jeden Fall da. „Im Arbeitsmarkt und auch in Inklusionsbetrieben. Aber man muss das Sich-Kennenlernen von Betrieb und Beschäftigten mehr in den Fokus nehmen. Dann kann das was werden.“ Und sie lenkt den Blick auf die zahlreich vorhandenen Außenarbeitsplätze der Werkstätten in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Hier sollte regelmäßig überprüft werden, ob eine Umwandlung in einen echten sozialversicherten Budgetarbeitsplatz möglich ist. „Hier schlummert vermutlich auch ein nicht unerhebliches Potenzial an 'echter' Beschäftigung im Arbeitsmarkt“, vermutet die Expertin.

Verena Bentele mahnte weitere Reformen an: „In der Diskussion um die Teilhabe am Arbeitsleben müssen wir viel mehr jene Menschen berücksichtigen, die bisher als dauerhaft erwerbsgemindert gelten und teils in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen arbeiten.“ Das Werkstattsystem müsse dringend reformiert werden. „Vor allem die Finanzierung der Werkstätten sorgt dafür, dass die Leistungsträger oft ungern auf den ersten Arbeitsmarkt vermitteln, was eigentlich Auftrag der Werkstätten als Ort der Rehabilitation wäre.“

Berlin (epd). „Arbeitslose Menschen mit Behinderungen sind häufig sehr gut qualifiziert und werden oft wegen Berührungsängsten nicht als potenzielle Arbeitnehmer in den Blick genommen“, sagt Michaela Engelmeier. Das müsse sich ändern, sagt die Bundesvorsitzende des Sozialverbandes Deutschland (SoVD). Die Fragen stellte Dirk Baas.

epd sozial: Der Fachkräftemangel in Deutschland wird immer lauter beklagt. Zugleich ist die Arbeitslosenquote behinderter Menschen unverändert mehr als doppelt so hoch als in der übrigen Bevölkerung. Warum geht es hier nicht voran?

Michaela Engelmeier: Ich vermute, dass nach wie vor noch zu viele Menschen erst an die Behinderung, also an einen vermeintlichen Mangel, und dann erst an die Qualifikation denken. Dabei gibt es, wenn nötig, viele Unterstützungsmöglichkeiten, um den Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung gut zu gestalten. Hier besteht leider noch das Problem, dass die Verfahren bei den Integrationsämtern zu lange dauern, um tatsächlich Unterstützungsleistungen zu bekommen.

epd: Seit Januar gilt das „Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes“, das mehr Behinderte in reguläre Jobs bringen soll. Ist das der von vielen Sozialverbänden erhoffte große Wurf?

Engelmeier: Wir begrüßen, dass nun die 4. Stufe der Ausgleichsabgabe eingeführt wurde. Das haben wir lange gefordert. Sie soll dazu beitragen, dass der eine oder andere Arbeitgeber doch einen Menschen mit Behinderung einstellt, bevor er die Ausgleichsabgabe zahlt. Wir kritisieren allerdings, dass die Bußgeldvorschrift, die bisher für beschäftigungspflichtige Arbeitgeber galt, abgeschafft wurde. Damit fehlt nun eine Sanktionsmöglichkeit für Arbeitgeber, die ihre Beschäftigungspflicht nicht erfüllen. Jede Regelung, die bei Nicht-Einhaltung nicht sanktioniert wird, ist wirkungslos. Darüber hinaus kritisieren wir, dass die Ausgleichsabgabe als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar ist. Damit entfaltet sie auch keine Sanktionsfunktion.

epd: Im Jahr 2022 waren 10,8 Prozent der schwerbehinderten Menschen arbeitslos. Die allgemeine Erwerbslosenquote betrug 6,4 Prozent. Eine schnelle Trendwende scheint kaum möglich. Was macht Ihnen Hoffnung, zumindest einen kleinen Schritt voranzukommen?

Engelmeier: Es ist gut, dass über diese Gesetzesänderung Menschen mit Behinderungen mal wieder Aufmerksamkeit geschenkt wurde und damit deutlich wurde, dass man bei dem so oft beklagten Fach- und Arbeitskräftemangel Menschen mit Behinderungen auch mehr als bisher als gute Arbeitskräfte in den Blick nehmen soll. Arbeitslose Menschen mit Behinderungen sind häufig sehr gut qualifiziert.

epd: Sie nehmen primär die Unternehmen in die Pflicht, mehr behinderte Menschen einzustellen. Aber ist es nicht auch oft so, dass Betroffene lieber in der geschützten Sphäre der Werkstätten bleiben wollen?

Engelmeier: Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sind zuallererst für Menschen mit kognitiven Einschränkungen eine Möglichkeit, am Arbeitsleben teilzuhaben. Die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen, die in Werkstätten arbeiten, nimmt leider ebenfalls zu. Es ist gut, dass das „Budget für Arbeit“ geschaffen wurde, mit dem Unterstützungsleistungen gezahlt werden, damit auch Menschen, die zuvor in einer Werkstatt gearbeitet haben, die Möglichkeit bekommen, auf den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln. Das Budget für Arbeit, das 2016 eingeführt wurde, wird allerdings noch viel zu selten genutzt. Wichtig ist auch, dass die Menschen, die den Schritt aus der Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt wagen, eng begleitet werden, um in der „normalen“ Arbeitswelt Fuß zu fassen.

epd: Sie sagen, das neue Gesetz mache den Arbeitsmarkt inklusiver, doch es sei zugleich ein Schritt zurück. Was konkret bemängeln Sie bei den neuen Regelungen?

Engelmeier: Wir kritisieren vor allem, dass die Möglichkeit des Erhebens eines Bußgeldes abgeschafft wurde. Als Argument wird angeführt, die „Nullbeschäftiger“ müssten jetzt eine Ausgleichsabgabe von 720 Euro zahlen und das sei genügend Bestrafung. Das greift aus unserer Sicht nicht, weil mit dieser Abschaffung alle beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber entlastet werden, nicht nur die „Nullbeschäftiger“. Damit fällt für alle Arbeitgeber das ohnehin schon schwache Mittel der Bußgeldzahlung weg. Wenn es keine Sanktionsmöglichkeiten für Verstöße gibt, geht jede Verpflichtung ins Leere - so auch hier.

epd: Das Gesetz soll auch dazu dienen, die Beschäftigung Schwerbehinderter zielgenauer machen. Wie soll das in der Praxis aussehen?

Engelmeier: Menschen mit Behinderungen sollen mehr Unterstützung erhalten, am ersten Arbeitsmarkt tätig zu werden. Bisher wurde der allergrößte Teil der Ausgleichsabgabe in die Förderung von Werkstätten gesteckt. Das soll sich nun ändern. Das Geld der Ausgleichsabgabe soll zukünftig zur Förderung der Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt dienen. In das Gesetz wurden sogenannte „Einheitliche Ansprechstellen“ aufgenommen, die für Arbeitgeber eine Art Lotsenfunktion einnehmen und etwa bei Antragstellungen sowie der Aufklärung zu Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen sollen. Auch die Genehmigungsfiktion der Anträge beim Integrationsamt soll eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt fördern, doch da sehen wir noch viele praktische Probleme.

epd: Hilft das neue Gesetz, die Hemmschwellen bei der Anstellung von Menschen mit Behinderung zu senken? Falls nicht, was müsste sich an den Strukturen ändern?

Engelmeier: Ja, grundsätzlich ist das Gesetz ein Schritt nach vorne. Es bringt Menschen mit Behinderungen als potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Stück weiter aufs Tableau. Es ist ein weiterer Schritt, um bei Arbeitgebern eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen. Dennoch müssen noch viele strukturelle Änderungen folgen, wie etwa die bessere Barrierefreiheit. Ist die nicht gegeben, kann auch der beste Arbeitnehmer, der mit einer Behinderung lebt, seine Arbeit nicht ausführen. Es ist vor allem wichtig, bei benötigten Hilfen die Antragsverfahren deutlich zu beschleunigen und zu vereinfachen.

epd: Es wurde eine neue, höhere Strafe für Firmen eingeführt, die trotz Verpflichtung keine Menschen mit Behinderung beschäftigen? Werden die drohenden 720 Euro monatlich wirklich Wirkung zeigen?

Engelmeier: Wir haben gefordert, dass die Ausgleichsabgabe höher sein muss, um Wirkung zu entfalten. Aber es ist gut, dass es nun diese 4. Stufe der Ausgleichsabgabe gibt. Allerdings wird das nicht zu einem grundsätzlichen Kulturwandel führen. Es genügt, nur einen einzigen Menschen mit Behinderung einzustellen, um sich von der Zahlung zu befreien. Es ist aber ein wichtiger weiterer Schritt hin zu mehr Inklusion auf dem Arbeitsmarkt. Und wichtig ist auch, dass Menschen mit Behinderungen eine bessere Schul- und Ausbildung erhalten, um überhaupt als qualifizierte Arbeitnehmer für den Jobmarkt zur Verfügung zu stehen.

epd: Diese erhöhten Zahlungen werden erst im März 2025 fällig. Wurde hier nicht viel Zeit vertan?

Engelmeier: Ja, das halten wir für nicht angemessen. Als Argument wird angeführt, mit dieser Übergangszeit könnten sich jetzt die angesprochenen Arbeitgeber überlegen, ob sie nicht einen Menschen mit Behinderung einstellen und sich entsprechend darauf vorbereiten. Wir denken allerdings, es ist nicht neu, dass es viele qualifizierte Menschen mit Behinderungen gibt, die man gut in ein Unternehmen integrieren kann.

Hamburg (epd). Diese siebenköpfige Band macht ihrem Namen alle Ehre: Seit 20 Jahren covert „The Living Music Box“ Stücke aus dem Rock und Pop Genre und heizt damit dem Publikum auf Straßenfesten, Weihnachtsmärkten und kirchlichen Veranstaltungen ein. Dafür arrangiert die inklusive Band die Stücke gerne um. Neben Rock- und Pop-Klassikern der vergangenen Jahrzehnte gibt es auch eigene Kompositionen im Repertoire der bunt gemischten Gruppe.

Verantwortlich für die alten Songs mit neuem Sound ist Bandmitglied Carsten Schnathorst: „Musik ist mein Leben. Music is the world!“, sagt der erfahrene Keyboarder und Sänger, der seit Bandgründung dabei ist. Für ihn hat Musik viel mit Hören und Fühlen zu tun. Er ist blind, aber beim Spielen fliegen seine Finger ganz intuitiv über die Tasten. Neben ihm steht die ebenfalls blinde Parija Masoumi, sie singt und spielt Rhythmus-Instrumente. Wenn sie Schnathorst beim Singen unterstützt, wirken die beiden aufeinander abgestimmt und zugewandt.

„The Living Music Box“ ist eines von vielen Projekten des Künstlernetzwerks „barner16“, das Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt. Die Kreativwerkstatt aus Musikern, Schauspielern und bildenden Künstlern ist unter dem Dach der gemeinnützigen „alsterarbeit“ organisiert, einer Betriebsstätte mit unterschiedlichen sozialen Schwerpunkten der Diakonie und der Evangelischen Stiftung Alsterdorf.

Die Band zeige in besonderer Weise, wer alles zu dem Netzwerk gehört, erklärt Betriebsstättenleiterin Stella Edler. „Sie zeichnet unsere Vielfalt nach.“ Neben Edler, die selbst als Sängerin eingestiegen ist, gehören auch noch Gitarrist Daniel Timm, Drummer Nick Kuhfeld, Bassist Klaus Hoffmann und die zweite Sängerin Mispah Fritz zum Ensemble.

Vielfalt und Spontaneität zeichnen die Band aus. So kommt auch der Name „The Living Music Box“ nicht von ungefähr. In den Anfängen hatten die Musikerinnen und Musiker bei ihren Auftritten eine Liste dabei, aus der sich das Publikum Songs wünschen und spontan reinrufen konnte.

Dass die Band spontan ist, zeigt sich auch bei den Proben. Gitarrist Daniel Timm stimmt schnell ein, wenn Carsten Schnathorst am Keyboard anstimmt. Noten lesen muss er dafür nicht. Timm hat das sogenannte absolute Gehör. Er brauche nur eine Schiffshupe am Hafen hören: „Dann kann ich sagen: Jo, das ist die D-Dur von der großen Terz.“ Durch Musik fühle er sich lebendig: „Egal in welcher Musikrichtung: Ich kann mich austoben.“ Dann habe er Verbindung zu seinen Gefühlen und von seinem Stottern ist nichts mehr zu merken.

So geht es auch Drummer Nick Kuhfeld, der nicht laut, sondern schnell ist, wie er fröhlich betont. Bei so viel Einsatz und Leidenschaft muss schon mal das ein oder andere Becken dran glauben. Ganz neu in der Band ist Sängerin Mispah Fritz: „Ich bin stolz, dass ich zeigen kann, was ich kann.“ Sie sitzt im Rollstuhl, wirkt zurückhaltend, aber wenn sie singt, füllt sie mit ihrer tiefen Stimme den ganzen Proberaum. „Das Gefühl auf der Bühne zu stehen ist schön und macht mich immer sehr glücklich.“

Bei den Proben geht alles nach Gehör und Gefühl. Das Wichtigste aber: Freude, sagt Bandmanager Klaus Hoffmann. „Das ist eine Band, die schon sehr viel Spaß während der Proben hat und das merkt dann auch das Publikum vor der Bühne.“

Bad Urach, Reutlingen (epd). Viele tausend Menschen haben in Einrichtungen von „Haus am Berg“ vorübergehend eine Heimat gefunden: Flüchtlinge, Jugendliche, psychisch Kranke. Das vor über 70 Jahren in Bad Urach bei Reutlingen gegründete diakonische Werk zählte zu den innovativsten in Württemberg. Die Diakoniewissenschaftlerin Teresa Kaya hat über die Geschichte von „Haus am Berg“ ein Buch geschrieben.

Zwei einschneidende Erlebnisse ließen den 1896 in Stuttgart-Birkach geborenen Bauernsohn Paul Stäbler zu einem Pionier der Diakonie werden: Bei einer Evangelisation 1912 traf er eine Entscheidung, den christlichen Glauben mit Leidenschaft leben zu wollen. Im Ersten Weltkrieg, in dem er als Soldat unter anderem an der Front in Verdun diente, betete er zu Gott: „Wenn ich gesund aus dem schrecklichen Krieg zurückkomme, dann will ich mein Leben dir ganz zur Verfügung stellen.“

Dazu bekam Stäbler reichlich Gelegenheit. Zuerst arbeitete er rund 30 Jahre lang für die Gustav-Werner-Stiftung in Reutlingen, wo er schließlich den Vorstandsposten übernahm. Allerdings wurden 1949 Zweifel an seinem Umgang mit Geld geäußert, weshalb man ihn auf das Stellvertreteramt des Vorstandschefs zurückstufte. Drei Jahre später gründete Stäbler „Haus am Berg“, um jungen Menschen ein Heim bieten zu können.

Schon diese Gründung war innovativ, weil sie die Form einer gemeinnützigen GmbH wählte. Während bis dahin soziale Werke andere Konstrukte, etwa ein Stiftungsmodell, bevorzugten, machten die Kapitalgeber - christliche Unternehmer und Freunde - klar, dass die soziale Arbeit auch wirtschaftlich auf soliden Füßen stehen muss. Der Name „Haus am Berg“ stammte von der ursprünglichen Idee, ein ausrangiertes Hotel in Urach zu kaufen und in ein Heim zu verwandeln. Der Kauf scheiterte, der Name blieb; ein anderes Gebäude am Ufer der Erms diente schließlich als erste Einrichtung des neuen Werks.

Die Arbeit wuchs rapide. Stellte das „Haus am Berg“ im ersten Jahr 80 Plätze für Alten- und Jugendhilfe zur Verfügung, so waren es zehn Jahre später schon 550. Hinzugekommen waren mehrere Standorte, darunter in Stuttgart zwei Häuser für geistig behinderte Jungen und auszubildende Mädchen. Nach 30 Jahren waren es knapp 900 Plätze an verschiedenen Orten in Württemberg und Baden.

Das Ehepaar Stäbler hatte eine Mission. Neben der Hilfe zum Leben wollten Paul und Martha Stäbler immer auch Hilfe zum christlichen Glauben geben. Andachten, Gebete und Bibelstunden waren selbstverständlicher Bestandteil der diakonischen Arbeit. Die Pädagogik - auch die christliche - gestaltete sich in der damaligen Gesellschaft rauer als heute. Körperliche Züchtigung gehörte noch dazu.

Das strenge Regiment führte bereits 1968 zu Beschwerden bei der Uracher Stadtverwaltung - denn wer sich dem Kirchgang oder der Bibelstunde verweigerte, musste Ausgangs- und Taschengeldsperren hinnehmen. Sogar die Staatsanwaltschaft schaltete sich ein. Im Ergebnis kam es zur Empfehlung, dass „Haus am Berg“ keine Problemjugendlichen mehr aufnehmen und sich um pädagogisch ausgebildetes Personal kümmern solle.

Andererseits setzte der Staat voll auf den diakonischen Einsatz des Werks. Im 20 Kilometer von Urach entfernten Buttenhausen etwa - dem Geburtsort des Zentrum-Politikers Matthias Erzberger (1875-1921) - entstand ein Heim für Menschen, die niemand haben wollte und von denen viele aus einer geschlossenen Abteilung der Psychiatrie kamen. Der berühmteste Heimbewohner wurde Gustav Mesmer, der sich mit seinen außergewöhnlichen „Flugfahrrad“-Konstruktionen den Spitznamen „Ikarus vom Lautertal“ erwarb und dessen Kreationen bei der Weltausstellung 1992 in Sevilla präsentiert wurden.

Trotz des starken Wachstums blieb die Leitung zunächst ausschließlich in Familienhand. Paul Stäbler übergab den Stab an seinen Sohn Werner, andere Familienmitglieder hatten weitere Führungspositionen inne. 2004 entschied man sich dann aber, mit der BruderhausDiakonie zusammenzugehen. Martin Beck, einer der Motoren der Fusion, schreibt im Vorwort zum Buch: „Nach fast zwanzig Jahren sind die Teile der einzelnen Organisationen so zusammengewachsen, dass kaum noch jemand die alten Grenzlinien erkennt, und das ist gut so.“

Frankfurt a. M. (epd). Nach der Ankündigung einer Reform des Kindschaftsrechts durch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) fordert der Verein „Väteraufbruch für Kinder“ ein uneingeschränktes Sorgerecht für unverheiratete Väter. Wenn ein Vater seine Vaterschaft anerkennt oder wenn ein Gericht die Vaterschaft feststellt, solle der Vater per Gesetz das Sorgerecht wie die Mutter haben, sagte das Bundesvorstandsmitglied Marcus Gnau dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Eckpunkte des Justizministeriums sähen immer noch zwei Einschränkungen vor.

Zum einen muss nach den Eckpunkten ein Vater eine Erklärung abgeben, der die Mutter widersprechen darf. In der Praxis rieten viele Beraterinnen und Berater in den Jugendämtern Müttern von einer Zustimmung ab, weil ein gemeinsames Sorgerecht die Befugnisse einer Mutter beschneide, sagte der Jurist. Dagegen müsse ein Vater einen Antrag vor Gericht stellen. Die Zustellung eines Sorgerechtsantrags durch das Gericht empfänden aber erfahrungsgemäß viele Mütter als Affront und brächen die Beziehung zum Vater ab. „Die Widerspruchsregelung hat in der Vergangenheit zahlreiche Kinder zu Trennungswaisen gemacht“, sagte Gnau. Wenn eine Mutter das alleinige Sorgerecht beanspruche, solle sie dieses vor Gericht beantragen und begründen müssen, schlug er vor.

Die zweite Einschränkung sei, dass die Eckpunkte einem unverheirateten Vater nur dann das Sorgerecht zubilligten, wenn er mit der Mutter zusammenwohne. Diese Regelung sei veraltet, kritisierte Gnau. Seit 1998 gelte unter Eheleuten ein gemeinsames Sorgerecht, selbst wenn ein Elternteil im Ausland lebe. Moderne Kommunikationsmittel ermöglichten eine enge Abstimmung der Eltern auch über räumliche Distanz hinweg.

Des Weiteren wies der Gnau auf die Problematik des Eckpunkte-Satzes hin, dass bei Partnerschaftsgewalt ein gemeinsames Sorgerecht regelmäßig ausscheide. Die meisten von Müttern nach der Trennung erwirkten Gewaltschutzverfahren, die Vätern das Sorgerecht absprächen, würden von Gerichten im Nachhinein wieder aufgehoben, weil die Vorwürfe sich als falsch herausstellten. Dies sei bei einer vierstelligen Anzahl von Streitverfahren in 20 Jahren bei mehr als der Hälfte der Fälle der Fall gewesen, erklärte der Anwalt.

Die Behauptung von Partnerschaftsgewalt dürfe nicht automatisch dazu führen, Vätern die gemeinsame Sorge zu verwehren, forderte Gnau. Die überlasteten Familiengerichte seien mit den Ermittlungen überfordert. Das Gesetz solle stattdessen vorsehen, dass ein Strafgericht zu ermitteln habe. Außerdem sollten falsche Behauptungen sanktioniert werden. Bisher blieben diese folgenlos.