Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 9/2024 - 01.03.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 9/2024 - 01.03.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 9/2024 - 01.03.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 9/2024 - 01.03.2024

seit der Vorstellung der ForuM-Studie zum Missbrauch in der evangelischen Kirche und der Diakonie im Januar liegen erste Fakten zum Umfang der Taten auf dem Tisch. Jetzt kann die eigentliche Arbeit beginnen: Aufarbeitung, Anerkennung und Prävention. Die Kirchen in NRW gehen sie mit einer regionalen Aufarbeitungskommission an. Doch deren Bildung wird noch viel Zeit beanspruchen. Auch die Kirche in Bayern wird aktiv: Um die Datenlage zu verbessern, will sie auch Personalakten auf Verdachtsfälle prüfen lassen - und kooperiert eng mit der Staatsanwaltschaft. Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) hat den Missbrauch in den eigenen Reihen wissenschaftlich erforschen lassen. Eine Studie hat mehr als 100 Betroffene sexualisierter Gewalt ermittelt.

Die Ampel hat ein Demokratiefördergesetz auf den Weg gebracht, das viele Expertinnen und Experten angesichts des erstarkenden Rechtspopulismus und zunehmendem Rassismus im Land für sehr wichtig halten. Doch das Gesetz hängt im Bundestag fest. Sozialverbände mahnen dessen schnelle Verabschiedung an. Doch damit ist wohl nicht zu rechnen - die FDP bremst. Damit bleibt die Finanzierung vieler bewährter Projekte zur Demokratieförderung finanziell in der Schwebe - auch in den katholischen Kitas.

Die einen sprechen von „Pflege-Triage“, die anderen „nur“ von Systemversagen der professionellen Pflege. Weil Heimen und Pflegediensten qualifiziertes Personal fehlt, dünnen sie ihr Angebot aus. In der Folge weisen sie oft Pflegebedürftige ab, obwohl die händeringend einen Betreuungsplatz suchen - etwa nach einem Klinikaufenthalt. Die Anschlussversorgung scheitert. Zynisch ist schon die Rede von „stiller Rationierung“ durch Fach- und Arbeitskräftemangel. Und schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht, im Gegenteil.

Wenn zwei Krankenhäuser fusionieren, dient das oft auch der Senkung der Kosten. Aber so ein Zusammenschluss kann mitunter auch teurer werden. Nämlich dann, wenn Transporte von Patienten zwischen zwei Fachabteilungen an unterschiedlichen Standorten des Krankenhauses nötig sind. Diese erhöhten Kosten muss die Klinik selbst tragen, entschied das Bundessozialgericht in Kassel. Die Krankenkassen sind hier außen vor.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X, vormals Twitter, Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Dirk Baas

Wuppertal (epd). Die evangelischen Kirchen und die Diakonie in Nordrhein-Westfalen haben den ersten von bundesweit neun Verbünden zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt gegründet. Spitzenvertreter der rheinischen, westfälischen und lippischen Landeskirche sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) unterzeichneten am 26. Februar in Wuppertal dazu eine Erklärung. Der „Verbund West“ soll die unabhängige Aufarbeitungskommission für diese Region errichten, die sich vom Niederrhein bis an die Saar erstreckt. Der Kommission sollen vom Staat benannte Experten, Betroffene sowie Vertreter von Diakonie und Landeskirchen angehören.

Evangelische Kirche und Diakonie hatten sich im Dezember gegenüber der Missbrauchsbeauftragten des Bundes, Kerstin Claus, zu einheitlichen Standards der Missbrauchsaufarbeitung und zur Gründung unabhängiger regionaler Aufarbeitungskommissionen verpflichtet. Sie seien wichtig für eine standardisierte und umfassende Aufarbeitung, sagte Diakonie-Vorständin Kirsten Schwenke: „Wir stehen zu unserer Verantwortung und verpflichten uns zu einheitlichen Standards der Prävention und der Transparenz, zu einheitlichen Anerkennungsverfahren und zu einem einheitlichen Prozess“.

Die Geschäftsstelle der Kommission in der Region West soll bei der Diakonie angesiedelt sein und im Frühjahr eingerichtet werden. Die Kommission soll sieben Mitglieder haben: zwei Missbrauchsbetroffene sowie unabhängige Experten aus Wissenschaft, Justiz oder öffentlicher Verwaltung und Vertreter von Kirche und Diakonie. Die Mehrheit muss von Kirche und Diakonie unabhängig sein. Die Experten werden von der NRW-Landesregierung benannt und die Betroffenen von einer noch zu bildenden Betroffenenvertretung. Dazu ist für Juni eine offene Forumsveranstaltung geplant.

Spätestens im März 2025 sollen alle bundesweit neun Kommissionen arbeitsfähig sein. Die Kommission im Verbund könne über ihr Vorgehen selbst bestimmen und etwa Studien oder andere Aufarbeitungsprozesse empfehlen, hieß es. Unabhängig davon plädierte Schwenke für ein staatliches Gesetz, das Betroffenen einen Rechtsanspruch auf Aufarbeitung nach einheitlichen und klar definierten Standards gibt.

Die Vertreter der NRW-Kirchen hoben die Bedeutung der Betroffenen für die Missbrauchsaufarbeitung hervor. „Es geht immer darum, ihr erlittenes Leid und widerfahrenes Unrecht anzuerkennen“, sagte der Vizepräses der rheinischen Kirche und Koordinator des Verbunds West, Christoph Pistorius.„ Der Theologische Vizepräsident der westfälischen Kirche, Ulf Schlüter, betonte, es gebe keine Aufarbeitung ohne die Perspektive und das verantwortliche Mitwirken von Betroffenen: “Wir werden alles dafür tun, dass diese Perspektive nachdrücklich zur Geltung kommen kann."

Der rheinische Präses Thorsten Latzel sagte, eine regionale Aufarbeitung sei nötig, weil die Bedingungen in den Landeskirchen bundesweit unterschiedlich seien. Der lippische Landessuperintendent Dietmar Arends hofft durch die regionale Aufarbeitungskommission auf Erkenntnisse für die weitere Präventionsarbeit. Ziel müsse sein, „dass wir die Konsequenzen ziehen aus dem, was wir bei der Aufarbeitung gemeinsam erarbeiten“.

Ende Januar hatte ein von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beauftragter Forschungsverbund seine Studie zu sexualisierter Gewalt in evangelischer Kirche und Diakonie vorgelegt. Ermittelt wurden mindestens 2.225 Betroffene und 1.259 Beschuldigte. Seit Veröffentlichung der Studie sei die Zahl der Verdachtsmeldungen allein in der rheinischen Kirche von 76 auf 90 gestiegen, sagte Pistorius. Es handle sich überwiegend um „Altfälle“.

München/Bamberg (epd). Im Nachgang zur ForuM-Studie zu sexualisierter Gewalt in evangelischer Kirche und Diakonie will die bayerische Landeskirche nun auch alle Personalakten auf Verdachtsfälle sichten lassen. Ziel sei, dass externe Fachleute alle verfügbaren Personalakten der Landeskirche durchsehen, sagte ein Kirchensprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 28. Februar auf Anfrage. Ein offizieller Beschluss der Kirchenleitung dazu liege allerdings bisher nicht vor. Eine Arbeitsgruppe plane derzeit die Umsetzung des auf zwei Jahre angelegten Akten-Screenings.

Die Herausforderung sei, dass die Personalakten der Landeskirche dezentral in ganz Bayern gelagert würden, sagte der Kirchensprecher weiter. Es gebe direkte Beschäftigte der Landeskirche, aber auch Beschäftigte in den einzelnen Dekanaten und kirchlichen Einrichtungen. Zunächst müssten alle Personalakten digitalisiert werden, um sie den externen Experten leicht zugänglich zu machen. Als externe Experten habe Landesbischof Christian Kopp pensionierte Kriminalbeamte oder Staatsanwälte ins Gespräch gebracht, die für das Akten-Screening ein Honorar erhalten sollen.

Ende Januar hatte ein Forscher-Team ihre ForuM-Studie über sexualisierte Gewalt im Raum der evangelischen Kirche und der Diakonie vorgestellt. Darin ist von mindestens 2.225 Betroffenen und 1.259 mutmaßlichen Tätern die Rede. Die Forscher betonten dabei, dass dies nur „die Spitze der Spitze des Eisbergs“ sei, da die Landeskirchen bis auf eine lediglich Daten aus Disziplinar-, nicht aber aus Personalakten geliefert hatten. Die Dunkelziffer dürfte wegen der mangelnden Datenlage aber deutlich höher liegen.

Landesbischof Christian Kopp hatte sich nach der Veröffentlichung der Studie offen dafür gezeigt, die Personalakten sichten zu lassen. Er pochte dabei aber auf eine EKD-weite Linie. Nun geht die Landeskirche offenbar einen Schritt weiter, dem epd sagte Kopp: „Wir packen das Screening aller Personalakten in Bayern jetzt an, sind aber im Gespräch darüber mit anderen Landeskirchen.“ Die genaue Zahl an verfügbaren Personalakten in Bayern muss laut dem Kirchensprecher erst noch ermittelt werden.

Die Landeskirche teilte außerdem mit, dass der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eine Liste mit allen ihr bekannten Fällen sexualisierter Gewalt seit 1946 übergeben worden sei. Enthalten seien alle 226 Fälle, die an die Forscher der ForuM-Studie gemeldet wurden, weitere Fälle, die der „Anerkennungskommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung erlittenen Unrechts an Betroffene sexualisierter Gewalt“ vorlagen, sowie alle Meldungen an die landeskirchliche Ansprechstelle seit 2021.

Nach der Veröffentlichung der ForuM-Studie habe die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg die Landeskirche aufgefordert, alle Verdachtsfälle des sexuellen Missbrauchs in einer Liste mitzuteilen und die Akten von Fällen zu übersenden, die eventuell bislang nicht mitgeteilt wurden. Ein entsprechender Aktenabgleich habe bereits im Jahr 2019 stattgefunden.

Die Landeskirche fasst den Begriff „sexualisierter Gewalt“ weiter als das Strafgesetzbuch, also nicht nur Straftaten, sondern etwa auch anzügliche Bemerkungen. In der Liste seien daher auch viele Fälle enthalten, die strafrechtlich nicht relevant sind oder strafrechtlich nicht verfolgt werden können, weil der Täter bereits verstorben ist.

Landesbischof Kopp betonte, dass die unabhängige Prüfung durch die Generalstaatsanwaltschaft eine „willkommene Unterstützung“ sei, „um Transparenz zu schaffen“. Die ForuM-Studie hatte systemische Ursachen offengelegt, die das Auftreten von sexualisierter Gewalt im Bereich der evangelischen Kirche begünstigt haben. „Wir müssen uns intensiv mit den offenen und verdeckten Machtstrukturen in unserer Kirche auseinandersetzen. Auch in theologischer Hinsicht hat die Studie Fragen aufgeworfen, die neu reflektiert werden müssen“ sagte der Landesbischof.

München/Immenhausen (epd). Mehr als 40 Jahre lang hat Sophie Ruhlig nicht darüber gesprochen, was ihr in den späten 1970er-Jahren angetan wurde. Sie dachte: „Ich bin ein Einzelschicksal.“ Dass das mitnichten so ist, hat eine Untersuchung zu sexualisierter Gewalt beim Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) ergeben, die am 29. Februar in München vorgestellt wurde. Alles in allem seien 74 Beschuldigte und 149 Betroffene ermittelt worden.

2016 hatte sich der BdP dazu entschlossen, seine eigene Geschichte im Hinblick auf sexualisierte Gewalt von externen Expertinnen und Experten untersuchen zu lassen. Das renommierte Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) in München und das „Dissens - Institut für Bildung und Forschung“ in Berlin haben dafür 56 qualitative Interviews mit 60 Personen geführt - darunter waren 26 Betroffene und 22 Zeitzeugen sowie Experten. Außerdem sei Aktenmaterial aus verschiedenen Archiven des Verbands gesichtet worden.

Das Ergebnis stellten die Forscherinnen und Forscher im Münchner Presseclub vor. Seit der Gründung des BdP 1976 bis zum Jahr 2006 seien 36 Beschuldigte und 103 Betroffene identifiziert worden. Die Taten fanden vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren statt. Beziehe man auch Taten mit ein, die nicht dem Verband und nicht dem exakten Untersuchungszeitraum zugeordnet werden konnten, erhöhe sich die Zahl der Beschuldigten und Betroffenen weiter. Zudem sei ein extrem großes Dunkelfeld zu erwarten.

Betroffen von der sexualisierten Gewalt waren den Forschern zufolge Jungen und Mädchen. Bei den fast immer männlichen Tätern hätten sich zwei „Prototypen“ herauskristallisiert: Zum einen der ältere, erwachsene Pfadfinder, zum anderen der Jugendliche oder junge Erwachsene, der seine Stellung als Leitungsfigur in der Gruppe nutzt, um Jüngere sexuell auszubeuten. Immer wieder seien solche Taten auch aufgedeckt worden, jedoch sei „nicht nachhaltig dagegen vorgegangen worden“, sagte IPP-Forscher Peter Caspari.

Als strukturelle Risikofaktoren haben die Forscher beispielsweise mangelnde Kontrolle und Anleitung junger Führungspersonen, Machtasymmetrien, starke Loyalität der Heranwachsenden zu ihrer Pfadfindergruppe und die fehlende Thematisierung von Sexualität und sexualisierter Gewalt identifiziert. Der Umgang beim BdP mit Betroffenen sei „von Ignoranz geprägt“ gewesen, sagte Caspari: „Die Interventionen waren täterorientiert.“ Der Verband habe sich beim Umgang mit dem Thema über Jahrzehnte massiv selbst überschätzt.

Im Gegensatz zu anderen Institutionen, in denen bisher sexualisierte Gewalt per Studien aufgearbeitet wurde, gibt es beim BdP dem Forscher-Team zufolge eine Besonderheit: Junge Menschen, die teilweise selbst von sexualisierter Gewalt betroffen waren, kamen in der BdP-Jugendarbeit in jungen Jahren in Verantwortung - etwa als Gruppenleiter. In diesen Funktionen waren sie dann teilweise selbst mit Fällen sexualisierter Gewalt konfrontiert. Der richtige Umgang damit habe viele überfordert, sagten die Forscher.

Die aktuelle BdP-Bundesleitung nahm nach der Präsentation der Studien-Ergebnisse Stellung dazu. „Wir möchten von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten“, sagte etwa die Bundesvorsitzende Annika Schulz. Bundesschatzmeister Dustin Schmidt drückte sein großes Bedauern darüber aus, dass es dem BdP an vielen Stellen in der Vergangenheit nicht gelungen sei, „Mitglieder vor sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch zu schützen“. Man sei allen Betroffenen und Studien-Teilnehmern „zutiefst dankbar“ für ihre Mithilfe.

Schulz betonte, dass im Zuge der Studie „keine neuen Täterinnen und Täter“ namentlich bekannt wurden, weil die Studie anonymisiert abgelaufen sei. Sollten Betroffene strafrechtlich relevante und nicht verjährte Fälle zur Anzeige bringen wollen, biete der BdP-Bundesverband seine Unterstützung an. Betroffenengerechtigkeit stehe für den BdP-Bundesvorstand an erster Stelle, sagte Bundesschatzmeister Schmidt: „Wir haben Fehler gemacht, es wurde viel versäumt.“ Man wolle Betroffene unterstützen, „auch in finanzieller Hinsicht“.

Der BdP wurde 1976 gegründet und erreicht heute 30.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ganz Deutschland. Der BdP ist ein interkonfessioneller Pfadfinderverband mit Sitz im nordhessischen Immenhausen. Die nun veröffentlichte unabhängige Studie ist laut BdP eine der Ersten, die sich auf einen Jugendverband bezieht.

Berlin (epd). Ein bundesweites Netzwerk aus Sozialpädagogen, Behörden und Wissenschaftlern hat bis in die 2000er Jahre sexuelle Gewalt in der Kinder- und Jugendhilfe gedeckt. Nach einer am 23. Februar in Berlin vorgestellten Studie der Universität Hildesheim erstreckte sich das Netzwerk um den 2008 gestorbenen Psychologen und Sexualwissenschaftler Helmut Kentler von Göttingen aus über Berlin, Hannover, Tübingen, Lüneburg und die Odenwaldschule in Hessen. Die Akteure, die unter anderem in leitenden Positionen des Berliner Landesjugendamtes saßen, vertraten seit den 1960er Jahren pädophile Positionen.

Im Zentrum stand das sogenannte Kentler-Experiment, bei dem von den Jugendämtern Kinder und Jugendliche mit dem Ziel der Resozialisierung bewusst an pädophile Pflegeväter vermittelt wurden. Kentler selbst war unter anderem von 1967 bis 1976 in leitender Position am Pädagogischen Zentrum Berlin tätig, einer Senatsbehörde, und Professor für Sozialpädagogik an der Technischen Universität Hannover. Er war zudem auch in Einrichtungen der evangelischen Kirche tätig.

In der Studie im Auftrag der Berliner Bildungsverwaltung kommen unter anderem sechs Betroffene zu Wort. Zudem wurden weitere Zeitzeugen befragt und 1.100 Akten der Bildungsverwaltung analysiert.

Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, sagte in Berlin: „Der Bericht zu Helmut Kentlers Wirken in Berlin zeigt, wie komplex und tief verflochten die Strukturen sexueller Gewalt selbst im Kinder- und Jugendhilfesystem sein können.“ Möglich sei das deutschlandweite pädokriminelle Netzwerk, weil maßgebliche Akteure aus Wissenschaft, Praxis und Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe pädokriminelle Positionen unter der Chiffre vermeintlicher ‚pädophiler Beziehungen‘ unhinterfragt geduldetet und sogar unterstützt hätten.

„Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir wissenschaftliche Analysen problematischer Kinderschutzverläufe, wie sie zum Beispiel mit dem Kinderschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen vorgesehen sind, auch als bundesweiten Qualitätsrahmen setzen“, betonte die Beauftragte.

Mit dem im Koalitionsvertrag vereinbarten UBSKM-Gesetz sei dies möglich. Gleichzeitig gehe es in diesem Gesetz darum, auch die Rechte Betroffener zu stärken. „Damit das gelingt, braucht es ein gesetzlich verankertes Recht auf Akteneinsicht und klare Regeln, die Institutionen im Kontext von Aufarbeitung einhalten müssen. Der Entwurf dieses Gesetzes steht und ich dränge darauf, dass er jetzt endlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich wird und die Länder und Verbände beteiligt werden.“

Die Wissenschaftlerinnen um den Hildesheimer Professor für Sozial- und Organisationspädagogik Wolfgang Schröer konstatieren in der Studie eine regelrechte Entgrenzung des Kentler-Experiments, das von einem „old boys network“ gedeckt wurde. Dazu gehörten leitende Mitarbeiter in Jugendämtern ebenso wie Heimleiter und Wissenschaftler. Vorwiegend handelte es sich demnach um Männer wie den 1989 gestorbenen Sozialpädagogen Martin Bonhoeffer, der in Berlin für das Heimkinderwesen zuständig war, und den 2010 verstorbenen früheren Leiter der Odenwaldschule, Gerold Becker.

Die Autorinnen sprechen von einem „machtvollen Zusammenwirken von Wissenschaft, Fachexperten und Behörden“, die in der Jugendhilfe gemeinsam über Jahrzehnte eine Fachpraxis etablierten, in der sexuelle Gewalt dazu gehörte. „Und Behörden wie das damalige Berliner Landesjugendamt haben die Infrastruktur gestellt“, sagte Schröer. Sexualisierte Gewalt an den jugendlichen Schutzbefohlenen sei im Sinne der Reform-Pädagogik und der Heimreform von leitenden Akteuren in den Behörden bewusst in Kauf genommen worden: „Sie wurde geduldet, legitimiert und unterstützt.“

Kritik daran wurde laut Schröer lange auch in der Wissenschafts- und Fachgesellschaftsszene abgewehrt und bagatellisiert: „Man sprach von Einzelfällen und hat die Heimreform-Bewegung regelrecht glorifiziert.“

Die Studie ist der dritte Aufarbeitungsbericht zu dem Komplex. Erste Zwischenberichte waren 2020 und 2022 erschienen. Berlins Jugendsenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) sagte, die Erkenntnisse gäben die Möglichkeit, bundesweit die Kinder- und Jugendhilfe „kritisch zu überprüfen“.

Auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) gab eine Studie zu Helmut Kentler und seinem Wirken im kirchlichen Raum in Auftrag. Eine erste Vorstudie dazu wurde im Juli 2023 vorgestellt.

Berlin (epd). Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa ist enttäuscht. Zu Beginn der Legislaturperiode vor zwei Jahren habe ihr Verband die Hoffnung gehabt, dass bald ein Demokratiefördergesetz eine rechtssichere Grundlage für Förderprogramme schafft. „Leider sind die Meinungen der Koalitionspartner dazu verhärtet“, sagt Welskop-Deffaa. Doch es müsse verhindert werden, „dass zwischen potemkinschen Fronten diese wertvollen Programme in der Bundesregierung zerrieben werden“.

Ohne eine neue Rechtsgrundlage werde es auch künftig keine verlässliche Finanzierung von Initiativen wie etwa „Demokratie leben!“ geben, warnt die Caritas-Präsidentin. Und sagt: „Demokratie leben!“ sei ein großer Erfolg. Dessen nachhaltige Weiterentwicklung bleibe ein gemeinsames Anliegen des Caritasverbandes und seines KTK-Bundesverbandes.

Dieses Programm des Bundesfamilienministeriums zur Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements war 2015 gestartet worden. 2023 war es mit 182 Millionen Euro ausgestattet. Aus diesem Topf werden Teilprojekte der sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege gefördert, etwa das gemeinsame Projekt „Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung“. Jeder der Verbände hat dazu eigene Initiativen gestartet, so die Caritas das Projekt „Demokratie in Kinderschuhen. Mitbestimmung und Vielfalt in katholischen Kitas“. Auch die Diakonie ist auf diesem Feld aktiv. Ihr Programm heißt „Demokratiebildung in evangelischen Kitas und Familienbildungseinrichtungen“.

Das Bundesprogramm fördert derzeit nach Angaben des Familienministeriums mehr als 700 Projekte in ganz Deutschland. Darunter auch Hunderte „Partnerschaften für Demokratie“. Dabei entwickeln Städte, Gemeinden und Landkreise lokale Handlungsstrategien, um Demokratie und Vielfalt zu stärken und jeder Form von Menschenfeindlichkeit entgegenzutreten. Geld gibt es aber auch für spezielle Kompetenzzentren und -netzwerke sowie für die Beratungsarbeit.

„Demokratie leben!“ sei ein „großer Erfolg, seine nachhaltige Weiterentwicklung ein gemeinsames Anliegen des Caritasverbandes und seines Fachverbandes KTK-Bundesverband“, betont Welskop-Deffaa.

Ziel des von der Ampel geplanten Demokratiefördergesetzes ist es, Vereine und Organisationen, die sich für die Stärkung der Demokratie, gesellschaftliche Vielfalt und die Prävention von Extremismus einsetzen, mit einer langfristigen und damit sicher kalkulierbaren finanziellen Grundlage auszustatten.

Zuletzt hatten Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) gefordert, das Gesetz vor dem Hintergrund des Kampfs gegen Rechtsextremismus schnell im Bundestag zu verabschieden. Es war im Dezember 2022 vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht worden. Der Entwurf befindet sich aber noch immer in den parlamentarischen Beratungen.

Mitte Februar hatte Faeser gesagt, es sei „unabdingbar“, dass das Gesetz endlich im Bundestag beschlossen wird, damit Initiativen verlässlich, dauerhaft und bedarfsorientiert gefördert werden. Bislang ist diese Förderung nur projektbezogen möglich, weshalb in den Haushaltsberatungen regelmäßig das Aus für Projekte droht.

Widerstand gegen das Vorhaben kommt indes von der FDP. Es dürfe kein Demokratiefördergesetz ohne Extremismusklausel geben, lautet der Einwand der Liberalen, die der Auffassung sind, der Entwurf nehme „Extremismus von links“ nicht ernst genug. Die FDP-Bundestagsfraktion pocht darauf, die Vergabe der staatlichen Mittel strenger zu kontrollieren. Dabei ist die Ampel schon überfällig: Im Koalitionsvertrag steht: „Zur verbindlichen und langfristig angelegten Stärkung der Zivilgesellschaft werden wir bis 2023 nach breiter Beteiligung ein Demokratiefördergesetz einbringen.“ Von der Verabschiedung im Bundestag ist indes in der Verabredung der Koalitionäre nicht die Rede.

AWO-Präsidentin Kathrin Sonnenholzer rügte, dass ausgerechnet Abgeordnete einer Regierungsfraktion ein Gesetz zur Förderung demokratischer Basisarbeit beerdigen wollen: „Ein solches Verhalten grenzt an Realitätsverlust.“ Vorständin Claudia Mandrysch berichtete von stets zähen Haushaltsdebatten, um Fördergelder für die Demokratieförderung zu bekommen: Deshalb sei ein Gesetz, das demokratiefördernde Strukturen schützt und ausbaut, dringend nötig. „Wenn die FDP diese Chance nicht sieht, ist ihr wirklich kaum mehr zu helfen.“

Auch der VdK befürwortet das neue Gesetz. Präsidentin Verena Bentele: „In Zeiten wie diesen sind Demokratieförderung, Stärkung von Vielfalt, Extremismus-Prävention und politische Bildung besonders wichtig.“ Das Gesetz verbessere die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements. Es müsse jetzt dringend verabschiedet werden, damit es ab 2025 wirken könne.

„Es wäre naiv, sich darauf zu verlassen, erst im Wahlalter das Leben mit Kompromissen einzuüben. Die Erfahrung, Mehrheitsentscheidungen konstruktiv zu akzeptieren und miteinander fair zu verhandeln, muss viel früher erlernt werden“, betonte Präsidentin Welskop-Deffaa: „Für die Caritas beginnt Demokratieförderung im Sandkasten.“

Nicht nur sie ist in Sorge, was die Zukunft bringt. Die Förderung des Projekts „Demokratie in Kinderschuhen - Mitbestimmung und Vielfalt in katholischen Kitas“, das im Rahmen des Programms „Demokratie leben!“ stattfindet, läuft Ende des Jahres 2024 aus. „Wir brauchen eine Weiterentwicklung und Verstetigung der bestehenden Instrumente zur Demokratiestärkung“, bekräftigt der stellvertretende Vorsitzende des KTK-Bundesverbands, Pfarrer Peter Göb, der 8.000 Kitas vertritt.

„Die mit dem Ende der Projektlaufzeit einhergehende Ungewissheit bereitet uns natürlich Sorge“, sagte der KTK-Referent dem Evangelischen Pressedienst (epd). Er verwies auf die 2020 begonnene Initiative „Demokratie in Kinderschuhen. Mitbestimmung und Vielfalt in katholischen Kitas“ als Teil des Begleitprojekts „Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung“. Das Programm habe sich bewährt und zeige Wirkung. Die Koordinierungsstelle hat nach seinen Worten bereits über 100 Publikationen zu Einzelprojekten erstellt. Der Podcast „Demokratie & Vielfalt“ verzeichnete 16.000 Aufrufe oder Downloads. Und es gab 640 Fachveranstaltungen, Fortbildungen und Supervisionen mit über 23.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Berlin (epd). An der unterschiedlichen Verteilung der Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern hat sich in den vergangenen zehn Jahren wenig geändert. Das bestätigt das Statistische Bundesamt mit seiner aktuellen Zeitverwendungserhebung 2022, die es am 28. Februar in Berlin vorgestellt hat. Die Präsidentin des Amts, Ruth Brand, bilanzierte: Die Lücke bei der unbezahlten Arbeit werde kleiner, „sie ist aber nach wie vor beträchtlich.“ Anteilig leisten Frauen 43,8 Prozent mehr unbezahlte Arbeit als Männer, vor zehn Jahren waren es 52 Prozent.

Frauen haben damit der Erhebung zufolge im Jahr 2022 jede Woche im Durchschnitt neun Stunden mehr unbezahlte Arbeit geleistet als Männer, das sind 30 von insgesamt 45,5 Stunden bezahlter und unbezahlter Arbeit, während Männer im Durchschnitt auf 21 unbezahlte von insgesamt 44 Wochenstunden kommen. Im Wesentlichen ist dies Sorgearbeit, also Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen und die Haushaltsführung.

Nach den Worten von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) ist die Mehrarbeit der Frauen „deutlich zu viel“. Einen Tag vor dem Equal Care Day, der alle vier Jahre am 29. Februar begangen wird, um auf die ungleiche Verteilung aufmerksam zu machen, erklärte die Ministerin, der faire Ausgleich bei unbezahlter Sorgearbeit sei ihr ein wichtiges Anliegen. Die Ungleichheit bedeute für Frauen meist ein geringeres Gehalt, weniger berufliche Chancen und eine prekäre Alterssicherung.

„Frauen tragen die Hauptlast bei der Sorgearbeit und damit ein hohes Armutsrisiko. Denn sie steigen dafür oft aus dem Job aus oder reduzieren ihre Arbeitszeit“, sagte ver.di-Vorständin Silke Zimmer. Das habe gravierende Folgen. Der Gender Care Gap trägt bei zum Gender Pay Gap und Gender Pension Gap: Frauen verdienen weniger, arbeiten prekär, zum Beispiel in Mini-Jobs, und bekommen weniger Rente als Männer. „Auch die Gesundheit leidet unter der Vielfachbelastung, viele Frauen sind überlastet und erschöpft. Eine gerechtere Verteilung von Sorgearbeit - und insbesondere bessere Bedingungen für diejenigen, die sie übernehmen - würde deshalb transformative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben“, sagte die Gewerkschafterin.

Die Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks, Yvonne Bovermann, sagte, die Studienergebnisse „sind bedauerlicherweise nicht überraschend, jedoch äußerst besorgniserregend“. Es sei an der Zeit, dass diese unsichtbare Arbeit angemessen anerkannt und unterstützt werde. „Wir fordern dringend eine verstärkte Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine Neudefinition traditioneller Rollenbilder, um eine gerechtere Verteilung der Care-Arbeit zu erreichen und gesundheitsschadende Überlastungen zu minimieren.“ Es ist nach ihren Worten unerlässlich, eine wirkliche Gleichstellung der Frauen zu erreichen.

Die Volkssolidarität forderte die Politik auf, die Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt mehr zu fördern. „Es ist unabdingbar, in formelle Pflegekonzepte zu investieren und die stationäre Langzeitpflege auszubauen, insbesondere für den Ausbau von teilstationären Angeboten der Tages- und Nachtpflege zu sorgen, um Angehörige zu entlasten und die Qualität der Versorgung zu verbessern“, sagte Vize-Präsident Uwe Klett in Berlin.

Eltern arbeiten der Studie zufolge insgesamt pro Woche elf Stunden mehr als Erwachsene ohne Kinder. Unverändert übernehmen weit überwiegend die Mütter die Care-Arbeit, insbesondere für kleine Kinder. Sie sind bis zum sechsten Lebensjahr des Kindes im Durchschnitt nur 13 Wochenstunden erwerbstätig. Das ändert sich, wenn die Kinder älter werden: Mütter mit Kindern von sechs bis 17 Jahre gehen im Durchschnitt 21,5 Stunden pro Woche einer bezahlten Arbeit nach und damit nur eine Stunde weniger als Frauen ohne Kinder.

Hier hat sich seit der vorigen Erhebung 2012/2013 etwas getan: Vor zehn Jahren lag der Unterschied bei 3,5 Stunden. Bei den Männern im erwerbsfähigen Alter ist hingegen allein aus den Zahlen keine Entwicklung abzulesen: Väter arbeiten weiterhin - unabhängig vom Alter der Kinder - im Durchschnitt 32 bezahlte Wochenstunden - und damit sogar 4,5 Stunden länger als Männer ohne Kinder. Die wissenschaftliche Direktorin des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, Bettina Kohlrausch, bilanzierte, insgesamt bleibe „die Geschlechterungleichheit sehr stabil.“

Es brauche daher eine doppelte Umverteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern, so die Forscherin: „Erwerbsarbeitszeit muss von Männern zu Frauen umverteilt werden, um Vätern zeitliche Spielräume für mehr Sorgearbeit zu öffnen, und gleichzeitig sollte Sorgearbeit von Frauen zu Männern verteilt werden. Unsere aktuelle Erhebung zeigt, dass die meisten Paare sich dies auch wünschen.“

Für die Analyse haben rund 10.000 Haushalte mit 20.000 Personen von zehn Jahren an aufwärts vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 an drei Tagen ein Zeit-Tagebuch geführt. Die aktuelle Erhebung ist die vierte seit Beginn der 1990er Jahre im Abstand von jeweils zehn Jahren. Sie hat die Verteilung unbezahlter und bezahlter Arbeit zum Schwerpunkt.

Die Menschen werden aber nicht nur gefragt, wie sie ihre Zeit tatsächlich verwenden, sondern auch danach, wie sie sie empfinden und was sie sich wünschen. Erstmals wurde nach Einsamkeit gefragt, und es gab jede sechste Person über zehn Jahre an, sich oft einsam zu fühlen. Am häufigsten ist Einsamkeit unter 18- bis 29-Jährigen: Jede und jeder Vierte fühlt sich oft einsam. Naheliegend ist aus Sicht der Forscher, dieses Ergebnis im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu sehen.

In diesem Zusammenhang dürfte auch stehen, dass der Zeitaufwand für die bezahlte Arbeit, inklusive der Wegezeiten, abgenommen hat im Vergleich zur Erhebung vor zehn Jahren, und zwar um durchschnittlich 18 Minuten pro Tag. Es könnten sich darin bereits die Auswirkungen auf die Berufsarbeit in Folge der Pandemie spiegel, etwa durch mehr Homeoffice, erklärte die Bundesamt-Chefin Brand. Ob dies eine langfristige Entwicklung sei, werde man aber erst bei der nächsten Zeitverwendungserhebung in voraussichtlich zehn Jahren sagen können.

Düsseldorf (epd). Die Kluft zwischen Müttern und Vätern bei der Kinderbetreuung ist einer Umfrage zufolge nach der Corona-Pandemie wieder größer geworden. So geben mehr als zwei Drittel der Mütter (68 Prozent) in heterosexuellen Paarbeziehungen an, den Großteil dieser Sorgearbeit zu leisten, wie eine am 26. Februar veröffentlichte Analyse der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt. Von den befragten Männern gaben lediglich vier Prozent an, den überwiegenden Teil der Kinderbetreuung zu übernehmen. Das sei deutlich weniger als zu Beginn der Corona-Pandemie.

Für die Analyse wurden den Angaben zufolge Antworten von 476 Müttern und 693 Vätern ausgewertet, die im November 2023 erhoben wurden.

Der Beitrag von Vätern, die sich vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie stärker engagiert hätten, habe wieder abgenommen, erklärte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Stiftung. Im April 2020 hatten zwölf Prozent sowohl der Mütter als auch der Väter angegeben, dass in ihrem Haushalt der Mann für den Großteil der Kinderbetreuung zuständig ist. WSI-Direktorin Bettina Kohlrausch erklärte, in Bezug auf die Verteilung der Kinderbetreuung habe die Pandemie kaum dauerhafte Veränderungen gebracht. „Die Hauptlast liegt immer noch bei den Frauen.“

Dabei sind die Einschätzungen von Vätern und Müttern zur Sorgearbeit laut Analyseergebnissen in den vergangenen zwei Jahren stark auseinandergedriftet. So seien 54 Prozent der Väter der Auffassung, dass die Mutter sich überwiegend um die Kinder kümmert. Von den Müttern sagten dies hingegen 68 Prozent. Von einer weitestgehend gleichberechtigten Arbeitsteilung berichteten 42 Prozent der Väter, aber nur 30 Prozent der Mütter. Eine mögliche Erklärung für diese ungleiche Einschätzung ist laut Kohlrausch, dass die Sorgearbeit wieder „unsichtbarer“ geworden ist. Denn die Erwerbsarbeit finde wieder stärker außer Haus statt.

84 Prozent der Männer und knapp 89 Prozent der Frauen stimmten laut Umfrageergebnissen zu, dass die beste Arbeitsteilung in einer Familie eine gleichmäßige Verteilung von Erwerbsarbeit, Haushalt und Kinderbetreuung sei. „Frauen haben tendenziell egalitärere Vorstellung im Hinblick auf Geschlechterrollen als Männer“, sagte Kohlrausch. Hier herrsche Nachholbedarf. „Denn nur, wenn auch die Männer mitziehen, kann eine faire Verteilung der Sorgearbeit erreicht werden.“ Sowohl unter Männern als auch Frauen wünsche sich das eine klare Mehrheit. Die große Diskrepanz zur Realität verdeutliche allerdings, dass die meisten von ihnen ihre Idealvorstellung nicht umsetzen könnten.

Kohlrausch forderte, die politischen und betrieblichen Rahmenbedingungen für Eltern zu verbessern. Kitas und Kindergärten müssten ausgebaut und die Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte dort verbessert werden. Zudem könne eine Elterngeldreform mit einem Ausbau der Partnermonate und einer Anhebung der minimalen und maximalen Lohnersatzleistung gerade Vätern ermöglichen, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.

Die Wissenschaftlerin plädierte dafür, das Ehegattensplitting abzuschaffen, da es steuerliche Anreize für eine unausgewogene Erwerbsarbeitsteilung biete. Auch flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatz-Arrangements seien wichtig, um Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sowie eine höhere Arbeitsmarktbeteiligung zu ermöglichen.

Wiesbaden, München (epd). Süßigkeiten einfach mal so vom eigenen Geld selber kaufen oder auf ein Computerspiel sparen - in Familien ist Taschengeld meist ab der Grundschule ein Thema. Spätestens im Jugendalter sorgt es nicht selten für Diskussion in der Familie und unter Freunden, wie Katharina Steiner weiß. Sie ist Sozialarbeiterin im Jugend-Info-Zentrum Wiesbaden (JIZ), eine städtische Einrichtung für Jugendliche ab 14 Jahren, die auch bei Fragen zu Geldsachen hilft und berät. Steiner erlebt in ihrer Arbeit mit den jungen Leuten, dass die wenigsten ein festes, regelmäßiges und ungefragt ausbezahltes Taschengeld bekommen.

Zwar gibt es kein Gesetz, in dem ein Anspruch festgeschrieben wäre. Dennoch sollten Kinder und Jugendliche Taschengeld erhalten, sagt Angelika Guglhör-Rudan von der Fachgruppe „Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern“ beim Deutschen Jugendinstitut in München (DJI): „Es ist wichtig, dass sie einen Bezug zu Geld entwickeln, den Wert von Geld einzuschätzen lernen.“

Sie empfiehlt den Beginn zum Start der Grundschulzeit, wesentlich früher oder später sei weniger sinnvoll. Regelmäßig ausgezahltes Taschengeld führe dazu, dass Kinder selbstständiger würden. Wobei die Auszahlung und Verhandlung über das Taschengeld eine wunderbare Möglichkeit sei, über Geld, Haushalten und Sparen ins Gespräch zu kommen: „Das Gespräch über Geld sollte in der Familie kein Tabuthema sein.“

Tobias Anton ist Leiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Nachbarschaftshaus Wiesbaden. Er erklärt: „Geld ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens und für Kinder ist es leichter, den Umgang mit Begleitung von Erwachsenen zu lernen. Man kann darüber sprechen, 'Was-wäre-wenn-Gedanken' spielen lassen. Eltern dürfen jedoch nie vergessen, dass sie Vorbild sind.“ Um glaubwürdig zu sein, sollten sie sich beim Umgang mit Geld immer selbst an das halten, was sie den Kindern vorbeteten.

Für Kinder und Jugendliche bedeutet Taschengeld eine gewisse Selbstbestimmung und Freiheit. „Man gibt ihnen damit Verantwortung. Das kann auch das Selbstwertgefühl heben“, unterstreicht Jan-Uwe Rogge aus Bargteheide bei Hamburg, einer der bekanntesten Erziehungsexperten Deutschlands. Er gibt den Rat: „Vorschuss auf Taschengeld sollte es nicht geben. Wenn es den wöchentlichen oder monatlichen Rahmen übersteigt, dann muss ein Kind sparen. Auch das kann ein Effekt des Taschengeldes sein.“

Wie das richtige Maß finden? Eine Orientierung, nach Alter der Kinder, gibt etwa die Taschengeldtabelle des Deutschen Jugendinstituts. Sie wird auf Basis der Inflationsraten aktualisiert. So wird beispielsweise für Kinder von sechs Jahren 1 Euro bis 1,50 Euro pro Woche und für Zehnjährige 16 Euro bis 18,50 Euro pro Monat empfohlen.

Das sind Richtlinien, auf die auch Familientherapeut Tobias Anton verweist, wobei er anmerkt, dass letztlich auch das gesamte Familieneinkommen berücksichtigt werden müsse. Anton: „Wir kennen Familien, die an der Armutsgrenze leben und sich nicht die Beträge der Tabelle leisten können. Wichtig ist dabei ein offener Umgang in der Thematik. Eltern dürfen sagen, dass momentan nicht mehr Geld zur Verfügung steht und sie nicht aus 'bösem Willen‘ Geld zurückhalten.“

Egal in welcher Höhe - grundsätzlich sollte Taschengeld zur freien Verfügung der Kinder da sein. „Sie selbst sollen entscheiden können, wofür sie ihr Geld ausgeben“, erklärt Guglhör-Rudan. Für „sinnvolle“ Dinge, wie etwa Schulmaterialien oder notwendige Kleidung, könne zusätzlich ein sogenanntes Budgetgeld gezahlt werden - das dann aber erst für Jugendliche, um den Weg zur finanziellen Eigenständigkeit weiter zu fördern.

„Taschengeld ist also 'Spaßgeld'“, so formuliert es Jan-Uwe Rogge. Kinder gäben es für Süßigkeiten, Spielzeug, Schnickschnack aus, oft auch für Dinge, über die Eltern vielleicht die Augen rollten: „Wer Taschengeld gibt, muss als Eltern auch lernen, ästhetische oder pädagogische Ansprüche abzugeben.“

Für einen bewussteren Umgang mit Geld sollte man aber trotzdem im Gespräch bleiben, sagt Erziehungsberater Anton: „Eltern können bei ihren Kindern erfragen, was ihnen beim Thema Geld und Konsum wichtig ist. Man kann mit Kindern zusammen abwägen, ob sie beispielsweise das Geld für Süßigkeiten ausgeben wollen, die recht schnell weg sind, oder lieber in Spielkarten investieren wollen, von denen sie länger haben. So können Kinder herausfinden, was Ihnen wichtig ist und sich darüber bewusst werden, wofür sie Geld ausgeben oder gar zurückhalten wollen, um sich etwas zu ersparen.“

Berlin (epd). Das Cannabis-Gesetz, das am 24. Februar den Bundestag passierte, soll eine Wende in der Drogenpolitik einleiten. Cannabis soll für Erwachsene legal werden - in begrenzter Menge und begleitet von einer Fülle an Detailregelungen. Die Bundesländer müssen die neuen Regeln umsetzen. Der Bundesrat kann noch Einspruch einlegen - verhindern kann er das Gesetz jedoch nicht. Müsste der Vermittlungssausschuss bemüht werden, dann würde sich das geplante Inkrafttreten des Gesetzes am 1. April wohl verzögern. Die wichtigsten der geplanten Änderungen:

Besitz: Zum eigenen Verbrauch dürfen Erwachsene über 18 Jahren in der Öffentlichkeit bis zu 25 Gramm Cannabis bei sich haben. Zu Hause dürfen bis zu 50 Gramm getrocknetes Cannabis aufbewahrt werden. Insgesamt darf eine Person höchstens 50 Gramm besitzen, nicht etwa 75 Gramm. Überschreitungen von fünf Gramm (unterwegs) bzw. zehn Gramm (zu Hause) werden als Ordnungswidrigkeit geahndet. Auf den Besitz größerer Mengen steht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Privat dürfen bis zu drei Cannabis-Pflanzen angebaut werden.

Konsum: Kiffen in der Öffentlichkeit, etwa auf Plätzen, in Parks oder auf der Straße ist von 20 bis 7 Uhr erlaubt - also von 7 bis 20 Uhr verboten. Grundsätzlich verboten ist Cannabis-Rauchen in Sichtweite von Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Sportplätzen (Umkreis von 100 Metern). Cannabis-Konsum in Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen ist auch im privaten Umfeld verboten.

Cannabis-Klubs: Mit behördlicher Erlaubnis dürfen als Vereine organisierte Clubs mit bis zu 500 Mitgliedern Cannabis-Pflanzen anbauen. Die Clubs sind neben dem privaten Anbau die einzige legale Bezugsquelle. Auch wer nur gelegentlich kifft und nicht mehr bei Dealern kaufen will, muss einem Cannabis-Club beitreten. Er kann die Droge auch nicht von einem Clubmitglied beziehen, weil Weitergabe und Verkauf an Jugendliche und an Erwachsene verboten sind. Vereinsmitglieder können bis zu 50 Gramm Cannabis pro Monat erhalten, Menschen zwischen 18 und 21 Jahren bis zu 30 Gramm, mit einem THC-Gehalt von höchstens zehn Prozent. Mitglieder und Nicht-Mitglieder können bei den Vereinen Stecklinge oder Samen für den privaten Anbau kaufen. Kiffen im Vereinstreff ist verboten. Die Clubs müssen Auflagen erfüllen und Jugendschutzkonzepte vorlegen. Die Regeln für Cannabis-Clubs treten am 1. Juli in Kraft, um den Bundesländern Zeit zur Vorbereitung zu geben.

Minderjährige: Besitz und Konsum von Cannabis bleiben verboten, werden aber nicht strafrechtlich verfolgt. Werden Jugendliche mit Cannabis erwischt, muss die Polizei die Eltern informieren und in schwierigen Fällen die Jugendämter einschalten. Nach gut einem Jahr sollen die Auswirkungen der Teillegalisierung auf den Jugendschutz erstmals überprüft werden.

Schwarzmarkt: Dealen bleibt strafbar, für alle, auch für Minderjährige. Einige Strafen werden verschärft, mit dem Ziel, den Jugendschutz zu verstärken. So wird etwa der Verkauf von Cannabis an Minderjährige mit mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe statt bisher einem Jahr geahndet.

Justiz: Laufende Verfahren wegen Vergehen, die nach dem Cannabis-Gesetz nicht mehr strafbar sind, müssen eingestellt werden. Strafen, die noch nicht vollstreckt sind und nach neuem Recht keinen Bestand haben, werden erlassen. Frühere Straftaten müssen auf Antrag der Betroffenen aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden, wenn sie nach neuem Recht nicht mehr strafbar sind. Eine Entscheidung über THC-Grenzwerte im Straßenverkehr wird bis Ende März erwartet.

Nächster Schritt: Anders als geplant, wird es vorläufig keine Geschäfte geben, die Cannabis verkaufen. Dazu will Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen weiteren Gesetzentwurf vorlegen. Geplant ist, den Verkauf in Apotheken oder staatlich lizenzierten Geschäften in Modellregionen zu erproben. Ursprünglich wollte die Ampel-Koalition den kontrollierten Verkauf von Cannabis bundesweit ermöglichen.

Bayreuth (epd). Der Gesundheitsökonom Andreas Schmid bezeichnet die aktuelle Lage in der Klinikbranche als einen „perfekten Sturm“. Der bestehe aus Inflation, Tarifsteigerungen und fehlendem Personal. Eine Gemengelage, die nach seinen Worten besonders freigemeinnützige Träger und kleine Kliniken gefährdet. Die Fragen stellte Daniel Staffen-Quandt.

epd sozial: Herr Schmid, die Träger von Krankenhäusern klagen seit vielen Jahren, dass ihr Bereich chronisch unterfinanziert ist. Stimmt das, oder können Klinikbetreiber einfach nicht mit Geld umgehen?

Schmid: Wir haben derzeit tatsächlich so etwas wie einen „perfekten Sturm“: Es kommen momentan viele problematische Faktoren zusammen - und die meisten können die Kliniken selbst kaum oder gar nicht direkt beeinflussen. Bei den Betriebskosten laufen Sach- und Personalkosten wegen Inflation, Tarifsteigerungen und Fachkräftemangel aus dem Ruder. Die Lücke zwischen der Einnahmen- und Ausgabenseite hat inzwischen 10 bis 15 Prozent erreicht. Außerdem gibt es einen massiven Investitionsstau, der angegangen werden muss.

epd: Betrifft diese Situation in dieser Schärfe alle Krankenhausträger gleichermaßen - oder gibt es größere Unterschiede zwischen öffentlichen, freigemeinnützigen und privaten Betreibern?

Schmid: Egal bei welcher Trägerkonstellation: Alle Krankenhäuser kämpfen gerade mit den Kosten. Bis vor einigen Jahren konnten private Klinikbetreiber beispielsweise noch Gewinnmargen von bis zu 15 Prozent realisieren - heute ist schon eine schwarze Null ein Erfolg. Aber auch staatliche, kommunale und freigemeinnützige Träger müssen Gewinne erwirtschaften, weil sie sonst nicht nachhaltig überlebensfähig sind. Bei der stetigen Weiterentwicklung der Medizin sind stetige Investitionen unabdingbar.

epd: Die freigemeinnützigen Träger - also die Wohlfahrtsverbände - beklagen eine Ungleichbehandlung, weil die Defizite in öffentlich getragenen Kliniken durch Steuermittel aufgefangen werden.

Schmid: Es ist zwar richtig, dass etliche Kommunen noch die Möglichkeit haben, über ihren Haushalt Defizite in den kommunalen Kliniken auszugleichen. Diese Möglichkeiten haben Kliniken der freien Wohlfahrtspflege nicht. Man muss aber auch sagen, dass viele Landkreise und kreisfreie Städte inzwischen an ihre finanziellen Grenzen stoßen. Neben der regelmäßigen Schließung von Lücken in der Finanzierung von Investitionen ist das Grundproblem die derzeit mangelhafte Finanzierung der Betriebskosten. Dafür ist die Bundesebene zuständig.

epd: Trotzdem hat man aktuell den Eindruck, dass vor allem freigemeinnützige Träger laut klagen - oder auch ganz akut in Bedrängnis geraten. Täuscht dieser Eindruck denn?

Schmid: Zumindest ist er nicht ganz falsch. Das liegt aber auch an der Ausrichtung der Träger. Denn: Freigemeinnützige Träger haben eine stärkere Gemeinwohlorientierung und haben sich mehr und länger auch in Bereichen engagiert, die gewinnorientierte private Träger mangels Aussicht auf einen wirtschaftlichen Betrieb schon längst aufgegeben hätten. Dies ließ sich in den letzten Jahren beispielsweise häufig in der Geburtshilfe beobachten. Wichtig ist ferner, dass freigemeinnützige Träger häufig nur begrenzt Defizite im Klinikbetrieb ausgleichen können, da sie sonst ihre anderen gemeinwohlorientierten Aktivitäten gefährden würden. Ihnen sind hier enge Grenzen auferlegt.

epd: Aber man betreibt Kliniken ja nicht zum Selbstzweck, sondern weil es einen Bedarf dafür gibt. Oder sieht man das als Außenstehender falsch? Haben wir insgesamt also zu viele Kliniken?

Schmid: Nein, nicht als Selbstzweck, aber vielleicht auf nicht mehr aktuellen Grundlagen. In der Tendenz ist es tatsächlich so, dass wir zu viele kleine Krankenhäuser haben. Wir brauchen angesichts der Spezialisierung und mehr Interdisziplinarität - also der Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen - in der Medizin einerseits und dem Fachkräftemangel andererseits einen Strukturwandel. In manchen Bundesländern wurde das schon mehr oder weniger freiwillig angegangen und vollzogen, in Bayern haben wir sicherlich noch Nachholbedarf.

epd: Es gibt freigemeinnützige Krankenhausträger, die werfen - zumindest hinter vorgehaltener Hand - der Bundespolitik vor, „kalte Enteignungen“ billigend in Kauf zu nehmen.

Schmid: Ich befürchte, dass wir dieses Jahr noch eine Reihe an Insolvenzen im Klinikbereich erleben werden, auch und gerade in diesem Bereich. Denn die politischen Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden, brauchen eine gewisse Zeit, um Wirkung zu entfalten. Es wird also auf alle Fälle zumindest in Teilen einen „kalten Strukturwandel“ geben, wobei bei den wenigsten Insolvenzen tatsächlich der Krankenhausbetrieb eingestellt werden dürfte. Grundsätzlich sind Kliniken freigemeinnütziger Träger aus den bereits genannten Gründen gefährdeter - aber wir brauchen den Dreiklang öffentlich, freigemeinnützig und privat bei den Kliniken weiterhin.

epd: Sie sagen, der Klinikbetrieb wird auch bei einer Insolvenz eher nicht eingestellt. Wozu dann die Insolvenz? Kann man den Klinikbetrieb über eine Insolvenz neu - und damit auch profitabler - aufstellen?

Schmid: Das Problem ist, dass eine Insolvenz selten die grundlegenden Probleme einer wirtschaftlichen Schieflage beseitigt - außer, die kam durch grobe Management-Fehler zustande. Natürlich kann man mit der Insolvenz einen kleinen Teil bisheriger Verbindlichkeiten ablegen und eventuell einen Sanierungstarifvertrag aushandeln. Aber zu niedrige Patientenzahlen, die Kostenschere und den Fachkräftemangel löst das nicht. Letztlich hat eine Insolvenz nur einen einzigen Vorteil: Man gewinnt etwas Zeit, bis eine mögliche Krankenhausreform vielleicht doch greift.

epd: Es heißt immer mal wieder: Dieses oder jedes Krankenhaus sei „zu klein“, um ohne Defizit betrieben werden zu können. Gibt es denn irgendwelche „Schwellenwerte“ bei der Bettengröße?

Schmid: Ja und nein. Man kann das kaum verallgemeinern. Denn in manchen Regionen sind kleinere Kliniken durchaus konkurrenzfähig und rentabel zu betreiben, in anderen hingegen nicht. Als Orientierungspunkt gilt: Ein Krankenhaus mit weniger als 250 Betten entspricht unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht mehr den Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit - und auch nicht an das nötige medizinische Leistungsspektrum. Jedenfalls dann nicht, wenn es als Alleinkämpfer unterwegs ist. Eingegliedert in Klinikverbünde schaut es je nach Konstellation möglicherweise etwas anders aus. Das wirtschaftliche Optimum liegt vermutlich jenseits von 600 Betten.

epd: Die Krankenhausplanung ist Ländersache. Müsste dann also die Staatsregierung Standorte streichen und den Gegenwind aus der Region aushalten?

Schmid: Ja, das wäre wichtig. Ich glaube allerdings auch, dass man im Gesundheitsministerium die Zeichen der Zeit bei diesem Thema erkannt hat. Aktuell sind mehrere Strukturgutachten in Arbeit, die genau das zum Ziel haben, wobei am Ende nicht zwingend eine Schließung, sondern auch eine Umwandlung oder Umwidmung eines Krankenhausstandortes - zum Beispiel in einen „sektorenübergreifenden Versorger“ - stehen kann. Und man muss am Ende auch die verantwortlichen Lokalpolitiker unterstützen, egal von welcher Partei, denn die müssen diese Entscheidung umsetzen. Bislang haben nahezu alle Parteien bei der Klinikversorgung falsche Hoffnungen geweckt. Ein kleines Krankenhaus vor Ort ist eben nicht immer die beste Lösung.

epd: Das heißt, man wird sich auch in Bayern mittelfristig damit abfinden müssen, dass die Wege zum Krankenhaus auf jeden Fall länger werden?

Schmid: Ich denke, dass das eher kurz- statt mittelfristig passieren wird. Denn man muss sich bei der momentanen Krankenhausreform auch fragen, was kleine Einrichtungen am geforderten Leistungsspektrum überhaupt imstande sind, vorhalten zu können - trotz hoch qualifiziertem und engagiertem Personal. Es liegt auch an der kleineren Zahl der verschiedenen Fachrichtungen, die in einer kleineren Klinik angesiedelt sein können, sowie den strukturellen Voraussetzungen. Klar ist: Das betrifft auf keinen Fall nur den ländlichen Raum, sondern auch größere Städte.

Wülfrath (epd). Es ist ein Ort zum Gruseln: Eingeschlagene Fenster, rostige Balkone, an den verdreckten Fassaden fällt der Putz ab. Mitten in einem Waldgebiet bei Wülfrath steht das Gebäude der seit Jahren verfallenden ehemaligen Klinik Aprath, in dessen Gemäuern auch schon Szenen für einen Horrorfilm gedreht wurden. Doch auch in der Wirklichkeit hat sich in den Räumen des Gebäudes vor vielen Jahren Schreckliches ereignet.

„Angst gehörte zum Alltag“, berichtet Joachim. Er ist eines der sogenannten Verschickungskinder und - jugendlichen, die in den 1950er bis 1980er Jahren überwiegend zur Behandlung von Tuberkulose-Erkrankungen in die Klinik Aprath kamen. Die einstige Lungenheilstätte galt als eine Vorzeigeanstalt bei der Behandlung der Krankheit, die damals in Deutschland noch allgegenwärtig war. Auch viele Kinder waren infiziert.

Der Mindestaufenthalt lag bei drei Monaten, manche blieben aber auch weit über ein Jahr. Aber statt Therapie gab es häufig Schläge, Demütigungen und Drohungen. Meistens habe man aber gar nicht verstanden, was man überhaupt falsch gemacht habe, so Joachim.

Am 26. Februar ist er mit einigen seiner früheren Leidensgenossen an den Ort zurück zurückgekehrt, der nur eines von vielen ehemaligen sogenannten Kindererholungsheimen in Deutschland war. Organisiert hat die Aktion der Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen (AKV), der die Ereignisse in diesen Stätten an die Öffentlichkeit bringen will. Zwischen 1950 und 1990 wurden demnach bundesweit bis zu acht Millionen Kinder dorthin geschickt. Doch statt gesund kamen viele von ihnen traumatisiert zurück - und leiden noch heute unter den Erlebnissen.

„Das ist ein besonderer Tag für die Verschickungskinder in Nordrhein-Westfalen“, sagt der Vorsitzende des AKV NRW, Detlef Lichtrauter. „Die Zeit für eine umfassende Aufarbeitung ist jetzt.“ Der AKV hat dabei schon viel Vorarbeit geleistet. So hat die Historikerin Carmen Behrendt in seinem Auftrag Erfahrungsberichte ausgewertet, Interviews mit Betroffenen geführt und in Archiven recherchiert.

„Die Betroffenen aus Aprath berichten über körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt, die vor allem von den Schwestern und Betreuerinnen ausgegangen sei“, erläutert Behrendt. Es habe eine Atmosphäre der Angst geherrscht. Die Kinder hätten Demütigungen, Schläge und Missbrauch durch diejenigen erleiden müssen, die für ihre Pflege und Betreuung zuständig gewesen seien.

Bei den Kindern berüchtigt waren sogenannte Liegekuren. Schon nach dem Frühstück mussten sie bis mittags in Schlafsäcken auf Liegestühlen verharren. Nach dem Mittagessen und Mittagsschlaf folgten weitere drei Stunden Ruhezwang. Auch der sogenannte Essenszwang gehörte zur Tagesordnung. Betroffene berichten, dass sogar Erbrochenes aufgegessen werden musste. Hinzu kam psychische Gewalt. Den Kindern wurde den Recherchen der Historikerin zufolge eingetrichtert, dass sie nie mehr nach Hause kämen, wenn sie nicht gehorchten.

Inzwischen gibt es auch Hinweise, dass an den Kindern Medikamente getestet wurden. Nach Erkenntnissen der Medizinhistorikerin Sylvia Wagner wurde bereits im Jahr 1956, ein Jahr vor der Markteinführung, in Aprath das Schlafmittel Contergan an keuchhustenkranke Kinder ausgegeben. Erste vorläufige Befunde deuteten zudem darauf hin, dass es im Rahmen der Tuberkuloseforschung zu einer Zusammenarbeit zwischen der medizinischen Leitung in Aprath und dem Pharmaunternehmen Bayer gekommen sei.

„Heimkinder waren damals so was wie Versuchsobjekte. Sie waren Menschen zweiter Klasse und hatten keine Lobby, niemand hat sich für sie eingesetzt“, macht Wagner deutlich. Die Ärzte hätten mit den Kindern alles machen können. Auch Psychopharmaka, Antidepressiva und Beruhigungsmittel seien ausgegeben worden. Folge für die Betroffenen seien in späteren Jahren höhere Risiken für Diabetes oder Herzerkrankungen.

Für das ehemalige Verschickungskind Joachim ist der Besuch auf dem Klinikgelände nach über 50 Jahren auch ein Versuch, das Geschehene von damals weiter zu verarbeiten: „Es ist für mich ein positives Gefühl.“

Frankfurt a.M. (epd). Es ist ein wahrer Teufelskreis, und der dreht sich zunehmend schneller: Heimen und Pflegediensten fehlt qualifiziertes Personal. In der Folge müssen sie oft die Betreuung Pflegebedürftiger ablehnen, obwohl die händeringend einen Betreuungsplatz suchen - etwa nach einem Klinikaufenthalt. Die Anschlussversorgung scheitert. Zynisch ist schon die Rede von „stiller Rationierung“ durch Fach- und Arbeitskräftemangel.

Der Vorsitzende des Deutschen Evangelischen Verbandes für Altenarbeit und Pflege, Wilfried Wesemann, ist alarmiert. Er fordert, das professionelle Pflegesystem müsse „das Recht auf würdevolle Pflege endlich wieder erfüllen“.

Beim Verein „wir pflegen“ erklärt das Geschäftsführende Vorstandsmitglied Edeltraut Hütte-Schmitz die Ursachen der Probleme: „Leistungsanbieter entscheiden nach wirtschaftlichen Kriterien, wen sie versorgen können und wen nicht.“ Schwerstpflegebedürftige mit hohem Pflegeaufwand fänden keinen Heimplatz, weil sie zu sehr pflegebedürftig seien. Sie müssten notgedrungen daheim versorgt werden. „Aber auch hier finden sie viel zu oft keine professionelle Unterstützung, weder durch einen ambulanten Pflegedienst noch durch einen Tagespflegeplatz, denn auch hier findet die Pflege-Triage statt.“ Den pflegenden Angehörigen bleibe so oft nicht anderes übrig, als Arbeitszeit zu reduzieren oder den Beruf ganz aufzugeben.

Professorin Notburga Ott, Mitglied des Vorstands des Landesvereins „wir pflegen NRW“, stellt fest: „Unser derzeitiges Pflegesystem kann schon seit Jahren den demografischen Herausforderungen nicht mehr gerecht werden. Es diskriminiert die Schwächsten unserer Gesellschaft.“

Fachleute beklagen, dass vermehrt Menschen mit den Pflegegraden 4 oder 5, die sehr zeitintensiv betreut werden müssen, keinen Platz im Heim oder bei einem ambulanten Pflegedienst finden, was nicht selten private Tragödien nach sich zieht. Aber auch für die Träger ist das eine heikle Situation, denn ihnen brechen dringend benötigte Einnahmen weg, wenn ihre Kapazitäten nicht voll ausgelastet sind. Das wiederum kann zu Insolvenzen führen - wodurch die Zahl der wenigen Heim- und Pflegeplätze womöglich noch weiter sinkt.

Der BIVA-Pflegeschutzbund bezeichnet den Begriff Pflege-Triage als „unglücklich“. Gemeint sei das Phänomen der ungewissen Vermittlung von Patienten aus dem Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung. „Uns ist jedoch kein Fall bekannt, in dem es keine Weiterversorgung gegeben hätte, geschweige denn in der Folge sterben gelassen wurde, was Triage ja eigentlich meint“, sagte Sprecher David Kröll auf Nachfrage. Aber: Die massiven Probleme deckten sich mit den Erfahrungen Pflegeschutzbundes aus der eigenen Beratungsarbeit.

Das Problem ist keineswegs neu, zieht aber als Folge einer Gesetzesreform 2021 offenbar weite Kreise. Der Pflegeschutzbund sieht die Schwierigkeiten mit dem Entlassmanagement zumindest in Teilen als selbstgemacht an: „Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung wurde diese Problematik ein Stück weit auf die Krankenhäuser verlagert. Diese müssen für höchstens zehn Tage die sogenannte Übergangspflege leisten, müssen sich um Anträge oder Pflegegradeinstufungen kümmern sowie Heimplätze zur Weiterversorgung anfragen.“ (§ 39e SGB V)

Doch die Kliniken stoßen dabei vermehrt auf Ablehnung der Heime und ambulanten Dienste. Der zeitliche Druck in den Krankenhäusern sei enorm. Eine individuelle Weiterversorgung des einzelnen Patienten könne unter diesen Umständen kaum organisiert werden - zumal auch in den Kliniken ebenfalls Fachkräftemangel herrsche. Der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege (DEVAP) warnt mit Blick auf die knappen Ressourcen davor, „dass die Langzeitpflege zur Sozial- und Demokratiefrage werden könnte“.

Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes der Anbieter privater sozialer Dienste (bpa), sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Die Versorgung mit pflegerischen Angeboten ist längst nicht mehr gesichert. Vor allem der Personalmangel hat dazu geführt, dass Heime nicht mehr voll belegt werden können und ambulante Dienste ihre Touren zusammenstreichen.“ Denjenigen, die Pflege am dringensten bräuchten, falle es besonders schwer einen Heimplatz zu finden. „Dass pflegende Angehörige und karitative Netzwerken inzwischen von einer Pflege-Triage sprechen, zeigt die Dringlichkeit“, sagte Meurer. Die Politik ignoriere diese gefährliche Entwicklung, weil sich das Drama kaum sichtbar in den Familien abspiele.

Welche Ausmaße die Folgen des Personalmangels auf Trägerseite bereits angenommen haben, zeigen aktuelle Daten. In einer Umfrage des DEVAP vom Januar mussten 71 Prozent der befragten 578 Träger Leistungen aus personellen Gründen in den zurückliegenden sechs Monaten einschränken. „65 Prozent der Pflegeheime können Leistungen nicht erbringen, und sogar 84 Prozent der ambulanten Dienste können die Nachfrage von Neu- und Bestandskunden nicht erfüllen“, sagte Vorsitzender Wesemann. Die Versorgungssituation in der ambulanten Pflege sei noch prekärer: „80 Prozent mussten in den letzten sechs Monaten Neukunden ablehnen.“

Und die Zahl der Insolvenzen von Pflegeanbietern steigt, auch wenn das nicht zwingend dazu führt, dass Pflegeplätze verloren gehen. Laut Angaben des Arbeitgeberverbandes Pflege (AGVP) haben 2023 bundesweit 780 Pflegeeinrichtungen Insolvenz angemeldet oder wurden bereits geschlossen. In NRW hat sich die Zahl der Pleiten binnen Jahresfrist verfünffacht - auf 26 im Vorjahr. In Bayern waren es elf, 26 weitere Träger lösten ihre Versorgungsverträge mit den Pflegekassen auf.

Die Ruhrgebietskonferenz-Pflege verweist darauf, dass in einigen Kommunen in NRW Altenheimträger bis zu zehn Prozent der Pflegebetten „freiwillig“ leer stehen lassen, weil sie nicht genug Fachkräfte bereitstellen können, um die vereinbarte Pflegequalität zu gewährleisten. Die unsichtbaren Warteschlangen für Plätze in Heimen und Diensten würden immer länger, hieß es.

„Das Entlassmanagement der Krankenhäuser funktioniert oft nicht. Dabei sind die gesetzlichen Vorgaben eindeutig“, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Aber die zehntägige Übergangspflege während eines Klinikaufenthalts sei bei Betroffenen und ihren Angehörigen kaum bekannt. „Die für das Entlassmanagement verantwortlichen Hospitäler sind gefordert, auf den gesetzlichen Zeitgewinn hinzuweisen und diesen umzusetzen“, sagte Brysch dem epd.

Doch gerade für schwerstpflegebedürftige Menschen findet sich laut Brysch meistens keine bedarfsgerechte Lösung: „Die Pflegeversorger scheuen den hohen Versorgungsaufwand der Hilfsbedürftigen. Dieser Rosinenpickerei gehört ein Riegel vorgeschoben.“ Hier müsse grundsätzlich eine feste Quote für die Aufnahme von Menschen mit Pflegegrad 4 und 5 mit Pflegeanbietern vereinbart werden. „Zudem ist ein Rechtsanspruch auf Kurzzeit- und Verhinderungspflege überfällig. Der Bundesgesundheitsminister hat endlich für ein optimales Entlassmanagement zu sorgen.“

Für Bernadette Klapper, Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK), zeigen sich heute „die fatalen Lücken eines jahrzehntelang vernachlässigten Pflegewesens“. Und sie merkt an: „Auch wenn der Begriff Triage im Falle der Pflege unklar ist und eher Rationierung von Leistungen gemeint ist, sind wir uns einig, dass der Mangel an Pflegefachpersonen Einbußen in der pflegerischen Versorgung und der Pflegequalität zur Folge hat.“ Das Problem werde sich voraussichtlich noch spürbar verschärfen. Klapper wirbt für Reformen, vor allem, um die Prävention in der Pflege zu stärken und Angehörige besser zu begleiten, damit die Pflegequalität gesichert ist und sie daheim nicht überfordert werden.

Und: „Pflegefachpersonen müssen in die Lage zu versetzt werden, ihre umfangreichen Kompetenzen vollständig einsetzen zu können und deutlich mehr präventiv wirken zu können als bisher“, so die Expertin: Aber: „Von einem solchen Ansatz hat Deutschland jedoch noch keine Vorstellung.“

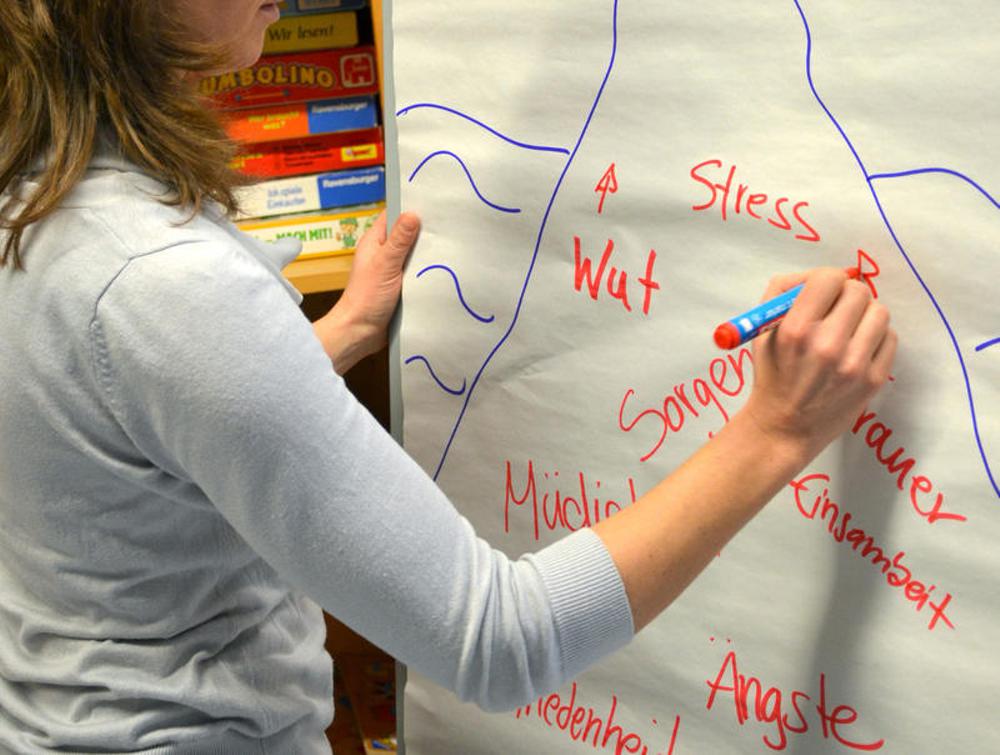

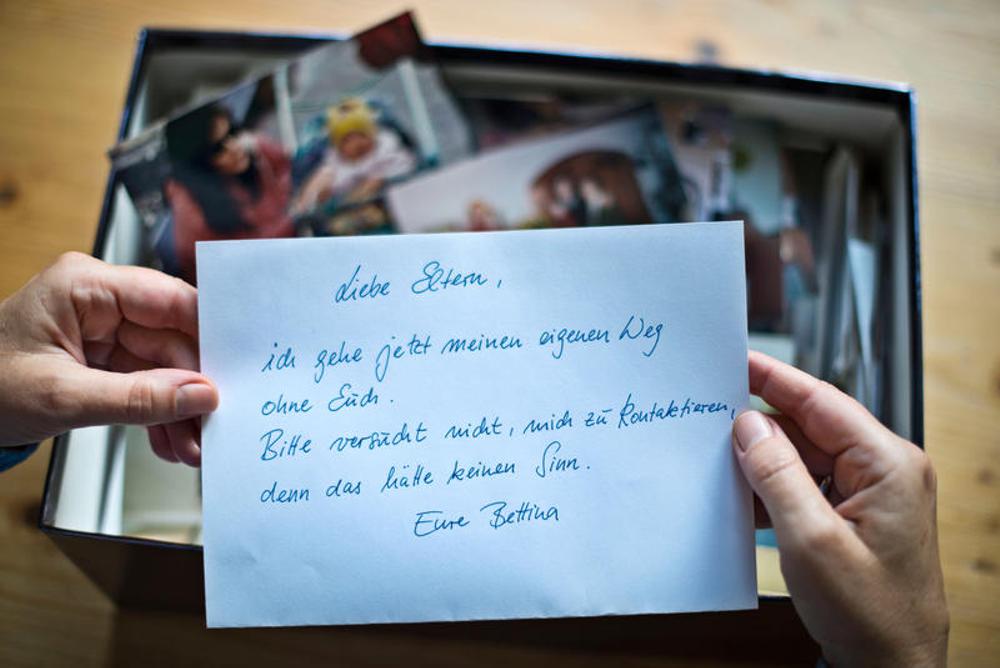

Laubach (epd). Nach der Scheidung entfachte seine Mutter einen Rosenkrieg gegen ihren Ex-Ehemann, in der Folge brach der Kontakt zwischen Andreas Kraft (Name geändert) und seinem Vater ab. Jahre später verließ ihn selbst seine Ehefrau „über Nacht“ - und seine beiden Kinder beendeten den Kontakt zu ihm, erzählt er. „Ich bin Täter und Opfer“, sagt Kraft. Vor zwei Jahren gründete er in Mainz eine Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern und Großeltern. Dort treffen sich Menschen, die schwer unter den Kontaktabbrüchen zu Kindern und Enkelkindern leiden - oft ein Leben lang.

Und auch im Sterben: Solche tiefen Familienkonflikte schwebten „wie dunkle Wolken“ über Sterbenden, sagt Katharina Hoffmann. Sie koordiniert den ambulanten Hospizdienst im Oberhessischen Diakoniezentrum Laubach. Häufig fragten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sie um Rat, sagt Hoffmann. Am Lebensende gehe es oft um unbereinigte Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kindern. Ihre Erfahrung ist: „Viele wollen sich mit ihren Kindern aussöhnen, bevor sie die Welt verlassen, und liegen deshalb lange im Sterben.“

Hoffmann berichtet von Missbrauch und Alkoholismus innerhalb der Familien. Sie spricht von Kindern, die von ihren Eltern nicht gesehen wurden, von Müttern, die den Kindern vorhielten, ungewollt zu sein, von großer Kälte und Ablehnung. Es gebe Lieblosigkeit wie ein zu viel an Aufmerksamkeit, manchmal könnten lapidar dahingesagte Sätze verletzen und ein Leben zerstören. Das führe zu tiefen Gräben oder als extreme Folge zu einem völligen Kontaktabbruch.

„Auf beiden Seiten liegen meist große Verletzungen vor“, sagt Dorothee Döring, die ein Buch über „Späte Versöhnung“ geschrieben hat. Döring gibt auch Seminare zum Thema, sie hört dort: Die Eltern seien nicht kritikfähig, gefühlsarm.

Viele Menschen, deren Leben sich jetzt dem Ende zuneigt, gehören den von Krieg und Nachkriegszeit geprägten Jahrgängen um 1940 an. Anne-Ev Ustorf beschreibt in ihrem Buch „Wir Kinder der Kriegskinder“, wie groß die seelischen Folgen dieser Kriegskindheit waren: Laut psychologischer Studien ist demnach ein Drittel der im Zweiten Weltkrieg geborenen Deutschen traumatisiert. Der Krieg hinterließ Millionen Tote, Witwen und Halbwaisen, es gab Flucht, Armut, Hunger - und Mütter, die sich vor allem um das reine Überleben der Familie kümmern mussten.

„Es ist so furchtbar traurig, weil die, die jetzt sterben, Kriegskinder sind. Sie sind so hochgradig belastet und mussten sich so sehr verschließen, damit sie den Schmerz nicht spüren“, sagt die Therapeutin, Heilpraktikerin und Autorin Claudia Haarmann, die gerade an einem Buch über verlassene Eltern schreibt.

Haarmann und Döring betonen, dass Kontaktabbrüche ein „riesiges“ gesellschaftliches Thema seien. In fast in jedem ihrer Seminare oder Lesungen würden sie darauf angesprochen, auch wenn es eigentlich um andere Themen gehe. Beide raten den alten Eltern, auf jeden Fall die Versöhnung zu suchen. Meist brauche es Hilfe von außen. „Redet über euer Schicksal und wie euer Verhältnis zu den eigenen Eltern war“, schlägt Haarmann vor. Sie könnten das mit dem Partner, einem Freund, in einer Selbsthilfegruppe oder mit einem Therapeuten tun.

In der Selbsthilfegruppe von Andreas Kraft versuchen die Teilnehmenden, ein glückliches Leben ohne Kinder zu üben. Die Gruppenabende beginnen und enden mit einem „Blitzlicht“: Jeder erzählt zwei Minuten lang, wie es ihm gerade geht und was er vom Abend mitgenommen hat. Es geht um Themen wie Patientenverfügung und Lebensende, aber auch um die Einsicht: Es ist jetzt eben so.

Hoffmann, Döring und Haarmann raten aber nicht nur den Eltern, sondern auch den Kindern, rechtzeitig eine Aussöhnung mit dem alten Vater, der alten Mutter zu suchen. Sie plädieren für Milde den Eltern gegenüber. Letztlich gehe es darum, ihnen zu vergeben und anzuerkennen, was diese trotz der schwierigen Umstände geleistet hätten. Das helfe, „trotz der Narben auf der Seele neu anzufangen“, schreibt Döring in ihrem Buch. Sie erklärt, eine „mentale Versöhnung“ könne selbst dann noch gelingen, wenn die Eltern schon tot seien. Man könne ihnen einen Brief schreiben, ihn verbrennen und die Asche ins Grab legen.

Detmold (epd). Die Jugendherbergen in Deutschland haben mit 9,3 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr wieder eine positive Bilanz erzielt. Das entspricht einem Zuwachs von acht Prozent gegenüber 8,6 Millionen Übernachtungen im Vorjahr, wie DJH-Hauptgeschäftsführer Oliver Peters am 27. Februar in Detmold sagte. 41 Prozent der Übernachtungen entfielen auf Schulfahrten, 20 Prozent auf Familienaufenthalte. „Wir haben die coronabedingte Krise überwunden“, erklärte Peters. Urlaub im eigenen Land sei sehr gefragt.

Mit rund 3,8 Millionen Übernachtungen bilden erneut die Schulen nach wie vor die größte Gästegruppe in den Jugendherbergen. Auch hier konnte ein Plus von sechs Prozent erreicht werden. Als Grund für den Trend nannte Peters das Angebot von eigenen pädagogischen Programmen.

Familien sind laut Jahresbilanz zu 20 Prozent an den Übernachtungen beteiligt. „Es besteht ein großes Interesse an nachhaltigem Urlaub im eigenen Land“, erläuterte der DJH-Hauptgeschäftsführer. „Zu Spitzenzeiten konnten wir die Nachfrage teilweise gar nicht bedienen.“ Einige Jugendherbergen seien wegen Renovierung vorübergehend geschlossen gewesen.

Nach der Corona-Pandemie bestehe bei allen Gästegruppen wieder ein ausgeprägtes Interesse an Gemeinschaftserlebnissen, sagte der DJH-Hauptgeschäftsführer weiter. Das zeige sich an der starken Nachfrage von Musik-, Sport- und Seminargruppen. „Wir legen weniger Wert auf die Zimmerausstattung, sondern bieten gute Bedingungen für soziales und emotionales Lernen“, erläuterte Peters. Die Schulklassen könnten unter 3.000 pädagogischen Programmen wählen. Die weitaus meisten Häuser befänden sich in ländlichen Regionen und ermöglichten unmittelbaren Erfahrungen in der Natur.

Die Verteuerung bei Lebensmitteln und Energie schlagen sich auch auf die Preise in Jugendherbergen nieder. „Wir versuchen dennoch, weiterhin ein günstiger Anbieter von Übernachtungen zu sein“, sagte Peters.

Besorgt äußerte sich der Hauptgeschäftsführer mit Blick auf die notwendige Sanierung der Häuser. „Wir wollen gern unseren Beitrag zur energetischen Ertüchtigung leisten, aber unsere Rücklagen sind aufgebraucht“, sagte Peters. Ohne finanziellen Mittel der öffentlichen Hand sei dies jedoch nicht möglich. Der DJH-Hauptverband als Interessenvertretung aller 400 Jugendherbergen setzt daher weiterhin auf die Förderung von Bund und Ländern.

„Die Jugendherbergen setzen sich seit der Gründung vor 115 Jahren für Toleranz und Völkerverständigung ein“, sagte Peters. Dies komme auch in den internationalen Jugendbegegnungen zum Ausdruck, die das DJH regelmäßig organisiere. In diesem Jahr wird das DJH vom 25. bis 28. September in Berlin Gastgeber für die Weltkonferenz der 58 nationalen Jugendherbergsverbände sein.

Der Hauptverband des Deutsche Jugendherbergswerkes (DJH) mit Sitz im lippischen Detmold vertritt die Interessen der 400 Jugendherbergen in 14 Landesverbänden. Der Verband ist nach eigenen Angaben der größte unter den 58 nationalen Jugendherbergsorganisationen weltweit. Die Zahl der Mitglieder ist um 2,5 Prozent auf 2,4 Millionen gestiegen. Damit ist das DJH einer der größten gemeinwohlorientierten Verbände in Deutschland.

Osnabrück (epd). Das Kinderhilfswerk terre des hommes hat die teils monatelange Wartezeit auf einen Schulplatz für geflüchtete Kinder und Jugendliche kritisiert. „Das ist ein akutes Problem nicht nur in den großen Metropolen“, sagte die Referentin für Deutschland und Europa, Teresa Wilmes, in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Aus verschiedenen Bundesländern erhalte die Kinderrechtsorganisation Berichte über entsprechende Verzögerungen. Auch Flüchtlings-Selbstorganisationen und psychosoziale Zentren machten vermehrt darauf aufmerksam.

Laut Kinderrechtskonvention habe jedes Kind und jeder Jugendliche ein Recht auf Bildung. Spätestens nach drei Monaten müsse ihnen der Zugang zur Regelschule gewährt werden. Könnten die geflüchteten Kinder und Jugendlichen über längere Zeit keine Schule besuchen, könne dies zahlreiche Folgeprobleme nach sich ziehen, erläuterte die Expertin. Bereits auf der Flucht hätten die jungen Menschen keine Schule besucht. „In Deutschland wird diese Bildungslücke dann noch vergrößert.“

Die Schule sei allerdings nicht nur Bildungsinstitution, sagte Wilmes. Sie ermögliche den Kontakt zu Kindern vor Ort, vermittle den Schutzsuchenden eine Tagesstruktur und gebe ihnen Halt und Sicherheit. Das sei besonders für die vielen traumatisierten Jungen und Mädchen wichtig. Lehrkräfte könnten wichtige Bezugspersonen sein.

Für viele bedeute der Schulbesuch auch eine Entzerrung des Alltags in den oft beengten Gemeinschaftsunterkünften, erläuterte sie weiter. „Das entlastet die Familien und reduziert Stress.“ Falle all das über längere Zeit weg, könnten sich Traumata verstärken. Das Erlernen der Sprache und die Integration verzögerten sich und würden erschwert.

Auch die Bildungsangebote in den Erstaufnahmeeinrichtungen sind laut Wilmes kein adäquater Ersatz der Regelschule und allenfalls als Übergangsangebot akzeptabel. Geflüchtete Kinder hätten hier keinen Kontakt zu Gleichaltrigen ohne Fluchtgeschichte. Die Fluktuation sei hoch, die Unterrichtsinhalte seien eingeschränkt.

Münster (epd). Zu der Frage „Was braucht eine gute Kita-Konzeption?“ hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendämter (BAG) für Träger eine kostenlose Orientierungshilfe herausgegeben. In einer Mitteilung heißt es, die dort enthaltenen Hinweise thematisierten die Anforderungen an eine Einrichtungskonzeption für Kindertageseinrichtungen gemäß der Paragrafen 45 ff. im SGB VIII.

„Die Konzeption ist das Fundament, auf dem die Arbeit einer Kindertageseinrichtung aufbaut“, betont Birgit Westers, Vorsitzende der BAG Landesjugendämter. Die Publikation wolle Träger von Einrichtungen dabei unterstützen, gute Konzeptionen zu erarbeiten. Die seien sind für Kitas gesetzlich verpflichtend zu entwickeln und der die Betriebserlaubnis erteilenden Behörde vorzulegen, hieß es. Damit könnten die Träger von Kitas „ihre Qualität nach vorne bringen“, so Westers.

In der Konzeption werden nicht nur Betreuungsangebot und die Ziele der Einrichtung beschrieben. Sie enthält auch Informationen über Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung, zu Kinderrechten, zur Beteiligung der Kinder, zum Beschwerdemanagement und zur Buch- und Aktenführung. Letztlich zu allen Rahmenbedingungen, die für das Kindeswohl von Bedeutung sind.

„Besonders wichtig sind uns die pädagogische Konzeption und das Konzept zum Schutz vor Gewalt. Das sind unverzichtbare Bestandteile einer jeden Einrichtungskonzeption“, erläuterte Corinna Bredow, Leiterin des Kita-Referates im Landesjugendamt Brandenburg. Sie verwies darauf, dass auch die Themen „multiprofessionelle Teams“ und „Herausforderungen durch den Fachkräftemangel“ in der Publikation erörtert würden.

Bielefeld (epd). Das Evangelische Johanneswerk grenzt sich scharf von der AfD sowie vom Rechtsextremismus und -populismus ab. „Wir wollen in einem solidarischen und freien Land leben, in dem Menschen füreinander da sind, sich unterstützen und sich sicher fühlen können“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung des Johanneswerks, Ingo Habenicht, am 23. Februar in Bielefeld. Dies sei auch in der Vision und Mission des diakonischen Trägers beschrieben. Mit den Zielen und dem Verhalten der AfD, Rechtsextremismus und -populismus passe das nicht zusammen, unterstrich Habenicht. Aus christlich-ethischer Perspektive sei dies nicht akzeptabel.

Der Johanneswerk-Chef begrüßte ausdrücklich die Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), dass die AfD für Christinnen und Christen nicht wählbar sei. „Wir stehen dafür ein, dass alle Menschen in Würde, selbstbestimmt und in Gemeinschaft leben können“, sagte Habenicht weiter. „Das verteidigen wir und sagen Nein zu dem Hass, den einige in unsere Gesellschaft tragen, zu jeder Form von Ausgrenzung, zu Rassismus.“ Das gelte auch allen Versuchen, die Demokratie zu zerstören.

Im Evangelischen Johanneswerk werde Vielfalt gelebt, sagte der Theologe weiter. Dass in den Einrichtungen Menschen mit über 90 verschiedenen Nationalitäten arbeiteten, sei eine wertvolle Bereicherung.

Das Evangelische Johanneswerk ist einer der großen diakonischen Träger Deutschlands mit Sitz in Bielefeld. In mehr als 70 Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen arbeiten rund 7.300 Mitarbeitende. Die diakonischen Angebote richten sich an alte und kranke Menschen sowie Menschen mit Assistenzbedarf, Kinder und Jugendliche.

Kassel (epd). Entschieden hat das Gericht den Fall, dem ein Zusammenschluss von zwei Krankenhäusern zugrunde liegt. So soll die Behandlungsqualität verbessert und Einsparpotenziale ausgeschöpft werden. Es können aber auch neue Kosten entstehen, nämlich hier durch weitere Transportwege. Denn befinden sich einzelne Fachabteilungen nach der Fusion an unterschiedlichen Standorten, können sich weder der Krankenhausbetreiber noch der Rettungstransportdienstleister die anfallenden Kosten für Krankentransporte zwischen den Kliniken von der Krankenkasse erstatten lassen, urteilte am 22. Februar das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel.

Hintergrund des Rechtsstreits war die 2013 vollzogene Fusion des Kreisklinikums Donaueschingen mit dem Städtischen Klinikum Villingen-Schwenningen zur Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH. Das 1.000-Betten-Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg verfügt damit über zwei Standorte, die rund 20 Kilometer voneinander entfernt sind. Müssen Patienten zwischen den beiden Betriebsstandorten zur Weiterbehandlung verlegt werden, stellen die Klinikärzte für den Krankentransport eine Verordnung aus.

Die DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH ist nach dem Rettungsdienstgesetz Baden-Württemberg verpflichtet, ärztlich verordnete Krankentransporte auszuführen. Die Kosten für den Transport zwischen den beiden Standorten wurden zunächst vom Krankenhaus übernommen. Nach Angaben des DRK-Rettungsdienstes fallen hierfür jährlich zwischen 100.000 und 150.000 Euro an.

Doch dann wurde ein Vermerk des baden-württembergischen Sozialministeriums bekannt. Das Ministerium vertrat die Auffassung, dass die Krankenkassen und nicht das Krankenhaus für die Transportkosten aufkommen müssen. Daraufhin weigerte sich das Klinikum im aktuellen Musterverfahren, dem Rettungsdienstbetreiber Kosten für drei Krankentransporte in den Monaten November und Dezember 2015 zu erstatten. Insgesamt ging es um 265 Euro. Der DRK Rettungsdienst hatte die Versicherten nach Verordnung der Krankenhausärzte zu dem jeweils anderen Betriebsstandort des Krankenhauses transportiert.

Ein Zivilrechtsstreit brachte keinen Erfolg. Sowohl das Amtsgericht als auch das Landgericht urteilten, dass der Klinikbetreiber nicht die Krankentransportkosten übernehmen muss. Das Urteil wurde rechtskräftig.

Daraufhin verlangte der DRK-Rettungsdienst von der AOK Baden-Württemberg die Erstattung der Krankentransporte. Nach dem Sozialgesetzbuch IV müsse die Krankenkasse die Verlegung der Versicherten in ein anderes Krankenhaus bezahlen, wenn das aus „zwingenden medizinischen Gründen erforderlich ist“, argumentiert das DRK. Hier hätten die Klinikärzte die Verlegung verordnet, so dass ein medizinischer Grund vorliege.

Die AOK bestritt indes einen Erstattungsanspruch. Sie müsse nur für Krankentransporte in ein „anderes“ Krankenhaus aufkommen. Hier handele es sich aber um ein Krankenhaus, das zwei Betriebsstätten habe. Damit lägen innerklinische Transportfahrten vor, für die das Krankenhaus selbst aufkommen müsse, so die Kasse.