Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 39/2022 - 30.09.2022

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 39/2022 - 30.09.2022

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 39/2022 - 30.09.2022

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 39/2022 - 30.09.2022

die Bundesregierung dreht an einer wichtigen Stellschraube, um Bürgerinnen und Bürger mit wenig Geld beim Bezahlen ihrer hohen Wohnkosten zu unterstützen: Das Wohngeld wird im Schnitt auf 370 Euro fast verdoppelt und der Kreis der Berechtigten stark ausgeweitet. Für Heimbewohner soll zudem das Antragsverfahren vereinfacht werden. Der Sozialverband SoVD betonte, die Richtung des „Wohngeldes Plus“ stimme. Und: Die umstrittene Gasumlage ist endgültig vom Tisch. Eine Deckelung der Preise beim Gasverbrauch soll Firmen und Endverbraucher entlasten.

Der Sozialverband VdK fordert die Bundesregierung auf, für pflegende Angehörige einen Pflegelohn einzuführen - in der Höhe des Mindestlohns von zwölf Euro je Stunde oder mehr. Denn den Frauen, die diese Aufgabe in den allermeisten Fällen übernähmen, drohe Altersarmut. Die Pflege ihrer Familienmitglieder sei fast immer mit hohen Einnahmeverlusten verbunden, so die Begründung. Damit müsse Schluss sein, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Nächstenliebe dürfe nicht länger arm machen.

Viele Pflegeheime können die horrenden Energiepreise nicht mehr lange stemmen. Es drohen Insolvenzen, sagt Ulrich Christofczik, Chef des Duisburger Christophoruswerks, im Interview mit epd sozial. Ohne schnelle staatliche Hilfe wie etwa einem Gaspreisdeckel würden zudem die Eigenanteile der Heimbewohner weiter massiv steigen. Das sei unvermeidbar, „weil es strukturelle Gründe hat“. Das System Pflege fahre vor die Wand, so der Geschäftsführer. Die Pflegefinanzierung müsse dringend reformiert werden.

Der Arbeitgeber hat es selbst in der Hand, ob nicht genommener Urlaub seiner Beschäftigten nach drei Jahren verfällt, ohne dass das Unternehmen dafür einen finanziellen Ausgleich schaffen muss. Das hat jetzt der Europäische Gerichtshof entschieden. Er nahm den Arbeitgeber in die Pflicht. Der muss zum Nehmen des Urlaubs auffordern und auch darauf hinweisen, dass er sonst zu verfallen droht. Tut er das nicht, gilt die gesetzliche Regel, dass nach längstens drei Jahren der Urlaub verfällt, nicht.

Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Twitter-Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern lese ich auch Ihre E-Mail.

Dirk Baas

Berlin (epd). Das Bundeskabinett hat am 28. September in Berlin eine Wohngeldreform auf den Weg gebracht: Mehr als dreimal so viele Haushalte wie bisher sollen künftig Wohngeld bekommen können. Ein Gesetzentwurf von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sieht eine Ausweitung des Empfängerkreises und eine Verdoppelung des staatlichen Wohnkosten-Zuschusses vor.

Hintergrund sind die hohen Mieten und Energiekosten. Wohngeld bekommen Haushalte mit niedrigen Einkommen, die keine Sozialleistungen beziehen, sondern ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten.

Dem Gesetzentwurf zufolge soll das Wohngeld im Durchschnitt von rund 180 Euro auf 370 Euro im Monat steigen. Künftig wird die Warmmiete bezuschusst, während bisher die Heizkosten nicht berücksichtigt wurden, und es wird eine Klimakomponente eingeführt, um die Mieterhöhungen wegen energetischer Gebäudesanierungen zu berücksichtigen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetz noch zustimmen. Statt wie bisher rund 600.000 Haushalte sollen künftig zwei Millionen Haushalte Wohngeld beziehen können.

Bauministerin Geywitz sprach von einer „historischen Wohngeldreform“, wie es sie seit der Einführung der Leistung 1965 noch nicht gegeben habe. „Wohnen ist ein Menschenrecht und muss bezahlbar bleiben“, erklärte die SPD-Politikerin. Mit dem „Wohngeld Plus“ würden künftig 4,5 Millionen Menschen in zwei Millionen Haushalten unterstützt: Familien mit geringen Einkommen, darunter viele Alleinerziehende, sowie Rentnerinnen und Rentner. Es sollen auch mehr Mindestlohnbezieher durch den Wohnkosten-Zuschuss entlastet werden. Der Ministerin zufolge kostet den Bund die Reform 1,85 Milliarden Euro, genauso viel müsste die Länder beitragen. Bund und Länder finanzieren das Wohngeld je zur Hälfte.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sagte nach dem Kabinettsbeschluss bei einer Befragung im Bundestag, die Koalition wolle erreichen, dass Familien mit wenig Geld nicht mehr als 40 Prozent ihrer Einkünfte für die Wohnkosten aufbringen müssen, „was auch schon sehr viel ist“. Bisher sei es häufig die Hälfte.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte, für Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner werde das Wohngeld-Verfahren vereinfacht. So könne der Heimträger den Antrag stellen. Der Zuschuss könne auch vorläufig gezahlt werden, wenn das Wohngeld mit hoher Wahrscheinlichkeit bewilligt werde. Außerdem erhielten die Heimbewohner, die Wohngeld beziehen, auch den zweiten Heizkostenzuschuss, erklärte Lauterbach. Bisher bekommen seinen Angaben zufolge 85.000 Heimbewohner Wohngeld.

Das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW), das an den Berechnungen für die Reform beteiligt war, erklärte, das Wohngeld sei eine zielgenaue Entlastung und die nun beschlossene Erhöhung in Zeiten von Inflation und Energiekrise angemessen. Eine vierköpfige Familie in München beispielsweise mit einem Bruttoeinkommen von 2.386 Euro und einer Kaltmiete von 1.000 Euro habe bisher Anspruch auf 481 Euro Wohngeld und werde ab Januar 804 Euro erhalten, so die IW-Experten. Die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach dem Einkommen, der Zahl der Personen in einem Haushalt und den Miethöhen in der jeweiligen Stadt oder Region.

Das Kabinett beschloss außerdem einen zweiten Heizkostenzuschuss für Wohngeld-Empfänger und einen Teil der Studierenden und Auszubildenden. Er war im dritten Entlastungspaket zwischen den Regierungsparteien vereinbart worden. Alleinstehende erhalten einmalig 415 Euro, Zwei-Personen-Haushalte 540 Euro und Haushalte mit mehr Mitgliedern für jede weitere Person 100 Euro mehr. Bafög-Empfänger sollen 345 Euro bekommen.

Die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier bewertete das Vorhaben positiv: „Das neue Wohngeld kommt genau zur richtigen Zeit und erfüllt unsere Forderungen.“ Besonders erfreulich sei, dass nun 1,4 Millionen zusätzliche Haushalte ab 2023 einen Wohngeld-Anspruch hätten, das sind dann insgesamt rund zwei Millionen und damit dreimal so viel wie jetzt.

Und weiter: „Mit dem zweiten Heizkostenzuschuss, der nun deutlich höher ausfallen soll als der erste, kann man den Menschen akute Existenzängste nehmen, das begrüßen wir vom SoVD.“

Michael Groß, Präsident der Arbeiterwohlfahrt, sagte, das das Wohngeld-Plus werde für Entlastung sorgen. Der Bundestag müsse dem Entwurf zustimmen. „Allerdings: Das Wohngeld gehört zu den Leistungen, die von den potentiell berechtigten Personen häufig nicht in Anspruch genommen werden, weil die Leistung zu wenig bekannt ist“, so der AWO-Chef. Deshalb brauche es eine Informationskampagne, „damit die Leistung auch bei den berechtigten Haushalten ankommt“.

Berlin (epd). Das Bundeskabinett hat am 28. September in Berlin eine Wohngeldreform auf den Weg gebracht. Mehr als dreimal so viele Haushalte sollen ab 2023 den Wohnkostenzuschuss bekommen können, der sich zudem im Durchschnitt mehr als verdoppelt. Hintergrund der Reform sind die hohen Mieten und enorm steigenden Energiekosten. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetz noch zustimmen.

Was ist und wer bekommt Wohngeld?

Wohngeld ist ein Zuschuss für Mieter- oder Eigentümer-Haushalte mit geringen Einkommen, die ihren Lebensunterhalt ohne staatliche Unterstützung bestreiten. Auch Rentnerinnen und Rentner haben Anspruch auf Wohngeld. Es wird für jeden Haushalt individuell berechnet und richtet sich nach dem Einkommen, der Zahl der Haushaltsmitglieder und den örtlichen Miethöhen. Auch Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner sollen Wohngeld als Zuschuss zu den stark steigenden Eigenanteilen für die Heimkosten beantragen können.

Was soll sich zum 1. Januar 2023 ändern?

Nach dem Gesetzentwurf aus dem Bundesbauministerium soll das Wohngeld im Durchschnitt um 190 Euro auf 370 Euro pro Monat steigen. Es wird damit mehr als verdoppelt. Bisher erhalten die Haushalte laut Statistischem Bundesamt (Daten von 2020) durchschnittlich rund 180 Euro. Statt rund 620.000 Haushalten sollen künftig rund zwei Millionen Haushalte Wohngeld beziehen können, also mehr als dreimal so viele.

Was ist neu bei den Heizkosten?

Bisher wird die Kaltmiete bezuschusst, künftig die Warmmiete. Dafür wird eine Heizkostenkomponente eingeführt, die im Durchschnitt zu einer Erhöhung des Wohngeldes um 1,20 Euro pro Quadratmeter führt. Für die Berechnung des Zuschlags wurde eine Verdopplung der Heizkosten seit 2020 angenommen. Außerdem gibt es als Klimakomponente einen pauschalen Zuschlag von 40 Cent pro Quadratmeter, um Mieterhöhungen nach energetischen Sanierungen zu berücksichtigen.

Was ist der zweite Heizkostenzuschuss?

Wohngeldempfängerinnen und -empfänger erhalten noch für den Rest dieses Jahres einen weiteren Heizkostenzuschuss von 415 Euro. Er ist Teil des dritten Entlastungspakets. Ein Zwei-Personen-Haushalt bekommt 540 Euro, für jede weitere Person gibt es 100 Euro mehr. Auch ein Teil der Studierenden (Bafög-Empfänger) und der Auszubildenden erhält einen Zuschuss in Höhe von 345 Euro. Der Bund muss dafür rund 1,4 Milliarden Euro aufbringen. In diesem Jahr ist schon einmal ein Heizkostenzuschuss gezahlt worden.

Wie verbreitet ist Wohngeld und was kostet es?

Ende 2020 erhielten rund 618.000 Haushalte Wohngeld. Das sind 1,5 Prozent aller privaten, als Hauptwohnsitz gemeldeten Haushalte. Mecklenburg-Vorpommern lag mit 2,7 Prozent Wohngeld-Haushalten an der Spitze, in Bayern war der Anteil mit 0,9 Prozent am niedrigsten. 40 Prozent der Bezieher sind Familien, fast die Hälfte Rentnerhaushalte. Bund und Länder, die das Wohngeld je zur Hälfte finanzieren, gaben 2020 zusammen rund 1,3 Milliarden Euro aus. Die Bauminister der Länder rechnen für 2023 mit Mehrausgaben von vier Milliarden Euro und fordern, dass der Bund künftig das Wohngeld allein finanziert.

Wird das Wohngeld regelmäßig erhöht?

Das Wohngeld ist zuletzt jeweils zu Beginn der Jahre 2020, 2021 und 2022 erhöht worden, nachdem es jahrelang in etwa gleich geblieben war. 2020 stieg es um durchschnittlich 30 Prozent. 2021 kam mit dem Einstieg in die CO2-Bepreisung eine CO2-Komponente hinzu. Dadurch stieg das Wohngeld um knapp 15 Euro (Single). Dieses Jahr wurde das Wohngeld erstmals infolge der 2020 eingeführten Anpassung an die Miet- und Einkommensentwicklung erhöht. Das passiert künftig alle zwei Jahre.

Berlin (epd). Die Bundesregierung will neue Schulden aufnehmen, um den steigenden Energiekosten mit einer Gas- und Strompreisbremse zu begegnen und die Wirtschaft zu stützen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am 29. Oktober in Berlin, es sei ein „Abwehrschirm“ geplant, gespeist aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, der mit 200 Milliarden Euro aus Krediten ausgestattet werde.

Der Fonds soll für eine Abfederung der hohen Kosten bis zum Frühjahr 2024 sorgen. Die zunächst geplante Gasumlage soll dafür doch nicht kommen. „Sie wird nicht mehr gebraucht“, sagte Scholz.

Wie die Gaspreisbremse, die die Bundesregierung nun analog zur geplanten Strompreisbremse auf den Weg bringen will, genau aussieht, soll die dafür eingerichtete Kommission erarbeiten. Sie könne die Mittel aus dem Fonds einsetzen, damit die Preise sinken, sagte Scholz. Vorschläge solle es „in kürzester Zeit“ geben, ergänzte der Kanzler. Den Vereinbarungen zwischen Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) zufolge soll der Gaspreis voraussichtlich für einen Teil des Verbrauchs gedeckelt werden.

Die Gasumlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde sollte von allen Gaskunden erhoben werden, um die höheren Beschaffungspreise der Unternehmen zu kompensieren. Für einen Vier-Personen-Haushalt hätte dies Schätzungen zufolge Zusatzkosten von bis zu 1.400 Euro bedeutet. Die Unternehmen sollen stattdessen nun direkt unterstützt werden, damit es keine Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger gibt, sagte Scholz.

Die Gasumlage sei unter anderen Umständen beschlossen worden, als noch Gas aus Russland geliefert worden sei, sagte Scholz. Dies ist über die Nordstream-Leitung schon länger nicht mehr der Fall. Russland setze bei seinem Krieg gegen die Ukraine auch Energielieferungen als Waffe ein, sagte Scholz. Spätestens nach den Zerstörungen an den Nordstream-Leitungen könne man sagen, „auf absehbare Zeit wird Gas aus Russland nicht mehr geliefert werden“, sagte der Kanzler.

Habeck nannte den Abwehrschirm „einen großen und einen bedeutenden Schritt“. Die Gasumlage, die an diesem Samstag in Kraft getreten wäre, werde jetzt zurückgezogen und „in die Annalen der Geschichte eingehen“, sagte Habeck. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf sieben Prozent zur Entlastung der Kunden werde aber kommen. Zur Gaspreisbremse sagte der Grünen-Politiker, sie müsse so gestaltet werden, dass der Anreiz zum Sparen erhalten bleibe.

Finanzminister Lindner erklärte, mit dem Abwehrschirm zeige Deutschland „seine wirtschaftliche Schlagkraft in einem Energiekrieg“, der von Russland geführt werde. Er erwarte, dass auch die Union in einer solchen Situation den geplanten Maßnahmen zustimmen werde. Aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds sollen neben der Gaspreisbremse die Zuschüsse für eine Strompreisbremse finanziert werden sowie Unterstützungen für Unternehmen, denen die Energiepreisdeckelung nicht ausreichend hilft. Außerdem werden aus dem 200-Milliarden-Euro-Fonds die Gasimporteure subventioniert, die von der Gasumlage hätten profitieren sollen.

Einen Tag vor einer außerordentlichen Tagung der europäischen Energieminister in Brüssel am 30. September sprach sich auch EU-Energiekommissarin Kadri Simson für eine Preisobergrenze bei Gas aus. Diese Obergrenze müsse aber so bemessen sein, dass sie den Gesamtgasverbrauch nicht erhöhe. „Das Preissignal muss erhalten bleiben“, sagte sie am 29. September in Brüssel. „Die weltweite Nachfrage nach Gas ist höher als das Angebot.“ Zunächst hatte die Europäische Kommission keinen Vorschlag für einen Gaspreisdeckel vorlegen wollen. Das hatte Kadri noch Mitte September erklärt.

Bremen (epd). Einfach oben in den Münzschlitz eines Zigarettenautomaten Geld einwerfen und dann die Packung rausziehen - das geht bei Nicole Dreifeld nicht mehr. „Das triggert mich, das ist so wie beim Glücksspiel: Oben Geld reinschmeißen, unten kommt das Suchtmittel raus“, beschreibt die 34-Jährige die Parallelen. Die Bremer Justizfachangestellte ist glücksspielsüchtig, aber seit mehr als vier Jahren „clean“, spielfrei - und mittlerweile Vorsitzende des noch jungen Bundesverbandes Selbsthilfe Glücksspielsucht. Ihr Weg in die Abstinenz war steinig, begleitet von Schulden, Lügen und Verzweiflung.

Begonnen hat bei Nicole Dreifeld alles mit einem Job als Spielhallenaufsicht: die „Spielo“ aufschließen, den Gästen Kaffee servieren, für gute Stimmung sorgen, aufräumen. Irgendwann schmeißt sie dann beim Putzen zwei Euro in einen Automaten, Trinkgeld. „Ich habe nicht mal vor dem Gerät gesessen“, erinnert sie sich. Als sie wieder auf das bunte Display schaut, stehen da plötzlich 54 Euro. Der Gewinn war für die junge Frau der erste Schritt in die Sucht. „Wer Pech hat, hat am Anfang Glück“, blickt sie heute zurück.

Aktuelle Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) belegen, dass rund 430.000 Menschen in Deutschland von einem problematischen Glücksspielverhalten oder einer Glücksspielsucht betroffen sind. „Es fängt damit an, dass du dich selbst anlügst: Ich hab' doch kein Problem, ich mach das nur, um mir die Zeit zu vertreiben“, erzählt Dreifeld. „Und dann, wenn es mehr wird, sagst du dir, ich hab da jetzt so viel Geld reingesteckt, das Ding muss doch gleich mal was Großes schmeißen.“ In Wirklichkeit aber gebe es im Glücksspiel nur zwei Gewinner: die Anbieter und den Staat, über jährlich beträchtliche Steuereinnahmen.

Bei Nicole Dreifeld werden mit der Zeit die Einsätze immer höher, die Schulden häufen sich. „Die Spielhalle war für mich eine Flucht vor den Sorgen des Alltags.“ Doch am Ende verspielt sie mehr als 30.000 Euro. Um ihre Sucht zu verdecken, belügt sie ihre Familie, erfindet Alibis. „Ich habe gesagt, ich will was einkaufen, ich hab mich verquatscht, die Schlange an der Kasse war so lang.“ Damit niemand sieht, wo sie ist, parkt sie ihr Auto in der Nebenstraße, schaltet die Ortung am Handy aus.

Besonders gefährlich sind Online-Spiele, für die mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag vom 1. Juli des vergangenen Jahres legale Lizenzen für ganz Deutschland erworben werden können. „Je schneller ein Spiel ist, desto gefährlicher ist es auch“, erläutert der Bremer Psychologe und Glücksspielforscher Tobias Hayer. „Entscheidungen im Sekundentakt bedeuten, dass der Spielende in eine Art Trancezustand geraten kann, dass er sich beim Zocken und den damit verbundenen Emotionen in Raum und Zeit verliert.“

Das Suchtpotenzial von Online-Glücksspielen sei außerdem erhöht, weil sie fast immer und überall verfügbar seien: Sie könnten zu jeder Tages- und Nachtzeit am Smartphone, Tablet oder PC gespielt werden.

Hinzu kommen Gefahren durch die Anonymität im Netz und die virtuellen Geldeinsätze, warnt Michaela Goecke, Leiterin des Referates für Suchtprävention der BZgA: „Dadurch können sich Verluste schnell unkontrolliert erhöhen und in eine Schuldenfalle führen.“ Die Bremer Sozialarbeiterin Gisela Koning-Hamers, die glücksspielsüchtigen Menschen und ihren Angehörigen Unterstützung anbietet, kennt das aus der Praxis: „2020 benannte bereits jede fünfte hilfesuchende Person Sportwetten im Internet als problemverursachende Glücksspielform, Tendenz steigend.“

Eine Glücksspielsucht sei keine persönliche Schwäche, sondern eine Krankheit, die sich meist schleichend und von den Betroffenen fast unbemerkt entwickele, mahnt Goecke. So war es auch bei Nicole Dreifeld. Selbst die Kündigung in der Spielhalle habe da am Ende nicht mehr geholfen. „Fast hätte ich mein Leben verzockt, ich habe mich so geschämt“, sagt sie.

Dann die Wende: Sie bekommt Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe, die sie mittlerweile leitet. Der erste Weg zur Gruppensitzung fällt ihr schwer: „Das war, als ob ich zu meiner eigenen Hinrichtung müsste.“ Im November vergangenen Jahres gründet Dreifeld zusammen mit anderen Aktivisten den Bundesverband Selbsthilfe Glücksspielsucht. „Wir wollen mehr Menschen über die Gefahren der Glücksspielsucht aufklären und gleichzeitig zeigen, dass es einen Weg raus aus der Sucht gibt.“

Dabei unterstützt nach Darstellung des Glücksspielforschers Hayer ein differenziertes Hilfesystem, das von der ambulanten Suchtberatung über stationäre Fachkliniken bis zu online-gestützten niedrigschwelligen Hilfen und Telefon-Hotlines reicht. „Eine weitere zentrale Säule ist die Selbsthilfe“, betont Hayer.

Für Nicole Dreifeld steht fest: „Die Selbsthilfe ist der einzige Grund, warum ich aufgehört habe zu zocken.“ Bundesweit gebe es etwa 150 Gruppen. „Wir haben aber noch viele weiße Flecken, besonders auf dem Land“, sagt sie. Der Bundesverband wolle das Hilfe-Netzwerk enger knüpfen. „Und das“, betont Nicole Dreifeld, „ist mit dem Boom im Internet auch dringend nötig: Die Neuzugänge in meiner Selbsthilfegruppe sind alles Online-Spieler.“

Prag (epd). Dass ihr Leben einmal normal werden würde, hatte die 31-jährige Jana Cizkova schon nicht mehr gehofft. 800.000 Euro Schulden lasteten auf ihr, die sie als Kind von ihrem Vater geerbt hatte und die sie in ihrem Leben wohl nie würde zurückzahlen können. „Ich habe aufgehört zu kämpfen“, sagte sie vor tschechischen Journalisten, „ich suche mir eine Arbeit, in der ich Menschen helfen kann. Um Geld geht es mir nicht, sowieso bleibt mir nur ein Minimum davon übrig.“

Die Geschichte der jungen Tschechin steht beispielhaft für das Problem mit der Überschuldung, das viele Tschechen plagt: Wegen einer Gesetzgebung, die lange Zeit nicht einmal eine Privatinsolvenz ermöglichte, und einer schwachen Regulierung von Wucherzinsen dubioser Geldverleiher gerieten viele hunderttausend Tschechen in die Überschuldungsfalle.

Welch absurde Ausmaße dies hat, zeigt sich auch am Beispiel von Jana Cizkova: Als sie elf Jahre alt war, starb ihr Vater. Ihre Mutter als Sorgeberechtigte nahm im Namen ihrer minderjährigen Tochter das Erbe an - und wie sich erst danach zeigte, hatte der Vater rund 800.000 Euro Schulden aus einer Firmengründung.

Nach ihrem Abitur studierte die junge Frau Psychologie, sie bekam zwei Kinder - aber alles Geld, das sie bei Studentenjobs und später bei ihrer Festanstellung verdiente, ging in die Tilgung der Schulden, die wegen Zinsen, Strafgebühren und überhöhten Verwaltungsgebühren immer weiter stiegen.

Jetzt brachte ein Urteil eine Wende: Ein Gericht stoppte die Vollstreckung. Die Prager Wirtschaftszeitung Hospodarske Noviny berichtet seit Jahren über den Fall der jungen Mutter. Experten gehen davon aus, dass jetzt nach dem Urteil tausende Schuldner, die als Minderjährige in die Überschuldung geraten sind, wieder Hoffnung schöpfen können.

Das „Institut zur Lösung der Überschuldung“, das aus einer Prager Bürgerinitiative hervorgegangen ist, rüttelt regelmäßig mit aktuellen Statistiken auf. Im 10-Millionen-Einwohner-Land Tschechien laufen demzufolge 4,4 Millionen Zwangsvollstreckungen; betroffen sind fast 700.000 Personen.

2.000 der Überschuldeten sind minderjährig - und nochmal deutlich mehr sind zwar inzwischen volljährig, schleppen aber noch Probleme aus der Kindheit und Jugend mit sich herum.

Viele drücken die hohen Schulden schon seit Jahrzehnten. Weil es in Tschechien lange Zeit kein Gesetz gegen Wucher gab, wurde früher aus einer vergessenen Stromrechnung mit Mahngebühren, Zinsen und nach oben offenen Kosten für private Vollstreckungs-Unternehmen schnell eine existenzgefährdende Last. Seit einigen Jahren gibt es inzwischen die Möglichkeit, eine Privatinsolvenz anzumelden - aber zu deutlich strengeren Regeln als in anderen europäischen Ländern. Zwischen drei und fünf Jahre dauert ein solcher Prozess, an dessen Ende ein Gerichtsurteil steht.

Hält das Gericht die Bemühungen des Schuldners aus den vergangenen Jahren nicht für hinreichend, kann es die Entschuldung ablehnen. Derzeit laufen in Tschechien rund 110.000 Insolvenzverfahren von Privatpersonen; betroffen sind damit rund ein Prozent aller Tschechen.

Eine weitere Initiative erlebt gerade ihre zweite Auflage: Milostive leto heißt sie, „Erlassjahr“. Sie betrifft jene Schuldner, die bei öffentlichen Einrichtungen im Minus sind: bei der Krankenversicherung, mit Strafen fürs Schwarzfahren, bei Müllentsorgungs- oder Rundfunkgebühren. Auch hier hat sich oftmals aus einer anfangs überschaubaren Summe nach einigen Jahren ein gewaltiger Schuldenberg entwickelt, der bisweilen ein Vielfaches des Ausgangsbetrags ausmacht.

Die öffentlichen Gläubiger bieten an, die Schuld innerhalb von drei Monaten zu begleichen. Wer das Angebot annimmt, bezahlt lediglich den ursprünglich geschuldeten Betrag zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr, und ist seine Schulden danach los. 15.000 Tschechen konnten sich dadurch im ersten Jahrgang aus eigener Kraft entschulden.

Berlin (epd). Die von der Bundesregierung angekündigte Einführung einer sogenannten Chancenkarte für Ausländer, die in Deutschland einen Job suchen, greift nach Ansicht des Sachverständigenrates für Migration (SVR) zu kurz. „Einzig und allein für den Bereich der Arbeitsplatzsuche lohnt ein Punktesystem nicht. Ein solches System sollte die schon bestehenden Zugangsmöglichkeiten sinnvoll erweitern. Es müssen also mehr Menschen davon profitieren können, als dies derzeit der Fall ist“, sagte Petra Bendel, Vorsitzende des SVR, am 29. September in Berlin.

Deshalb plädiere der Sachverständigenrat dafür, den Anwendungsbereich eines Punktesystems weiter zu fassen als im Koalitionsvertrag skizziert und macht in einem Positionspapier eigene Vorschläge.

„Wenn es bei der Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems bleibt, geht es auch hier um Grundsatzentscheidungen. Damit ein Punktesystem einen Mehrwert darstellt, sollten auch solche Ausländerinnen und Ausländer in den Blick genommen werden, die im deutschen Erwerbsmigrationsrecht bislang nicht systematisch erfasst sind: Arbeitskräfte ohne Formalqualifikation.“ Sie sollten künftig die Möglichkeit haben, anhand weiterer Kriterien bewertet zu werden. Vor allem praktische Erfahrungen sollten hier zum Tragen kommen, erläuterte die Vorsitzende.

In der Praxis erweise sich der Gleichwertigkeitsnachweis noch zu oft als zentrale Zuzugshürde. „Nicht alle können eine Ausbildung nach deutschen Standards nachweisen.“ Hier müsse man nachsteuern, so Bendel.

So könnte etwa ein schon vorhandener Arbeitsvertrag als Kriterium herangezogen werden. Auch die Berufserfahrung und das Lebensalter, Sprachkenntnisse oder ein vereinbartes Mindestgehalt könnten sich positiv auf die Bewertung auswirken. Auch die Zugehörigkeit zu einem Mangelberuf könnten im Rahmen eines Punktesystems positiv angerechnet werden, so der SVR.

Bendel weiter: „Schon jetzt zeigt sich, dass die Verwaltungsstrukturen deutscher Behörden nicht optimal funktionieren - sowohl im Inland als auch im Ausland.“ Hier müssten Arbeitskräfte, die ein Visum beantragen, oft mehrere Monate auf einen Termin warten. „Durch die Eröffnung neuer Möglichkeiten der Zuwanderung durch eine Chancenkarte wird der Reformbedarf noch dringlicher. Wenn wir ein erfolgreiches Erwerbsmigrationsrecht haben wollen, müssen wir überflüssige Bürokratie abschaffen, Anerkennungsverfahren vereinfachen, Prozesse digitalisieren und die beteiligten Behörden personell besser ausstatten“, betonte die Vorsitzende. „Wir müssen schneller und flexibler werden, um fähige und motivierte Arbeitskräfte für Deutschland zu interessieren.“

„Der SVR unterstützt mit Nachdruck das Vorhaben der Bundesregierung, die Anerkennungsverfahren schlanker und transparenter zu gestalten und gemeinsam mit der Wirtschaft aktiv junge Menschen für eine duale Ausbildung in Deutschland zu gewinnen“, sagte SVR-Vize Daniel Thym.

Hannover (epd). Niedersachsens Landesregierung beruft eine Ethikkommission für die Berufe in der Pflege ein. Die Verordnung dazu trat am 23. September in Kraft, wie das Sozialministerium mitteilte. Ihre Arbeit soll die Kommission ab Januar 2023 aufnehmen.

Die Rahmenbedingungen in der Pflege veränderten sich ständig, sagte Sozialministerin Daniela Behrens (SPD): durch den medizinischen Fortschritt, die Digitalisierung oder aktuelle Ereignisse wie Pandemien oder Kriege. Pflegekräfte müssten sich täglich von Neuem der Herausforderung stellen, wie sie eine gute und gerechte Versorgung sicherstellen könnten.

Sie verspreche sich von der Ethikkommission, dass sie den Pflegenden durch Empfehlungen für berufsethisches Handeln in schwierigen Fragestellungen Orientierung gebe, betonte Behrens. Darüber hinaus werde die Kommission Pflegeeinrichtungen und -organisationen sowie die Pflegekräfte selbst in berufsethischen Fragen beraten.

Die Ethikkommission 17 Mitglieder, die vom Sozialministerium auf Vorschlag von Berufs- und Fachverbänden berufen werden. Vertreten sind demnach Pflegepraxis, Pflegewissenschaft, Philosophie, Theologie, Rechtswissenschaften und Gesundheitsökonomie sowie Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderung und deren Angehörige. In den nächsten Tagen sollen die vorschlagsberechtigten Organisationen aufgefordert werden, Vorschläge einzureichen.

Düsseldorf (epd). In Nordrhein-Westfalen sollen Menschen mit einer Behinderung, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben, besser vor Gewalt geschützt werden. Die Partner der Landesinitiative Gewaltschutz haben eine entsprechende Absichtserklärung, wie der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am 27. September in Düsseldorf mitteilte.

Unterzeichner des über 200 Seiten starken Dokuments mit Handlungsempfehlungen sind die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe, die kommunalen Spitzenverbände Städtetag, Landkreistag NRW, Städte- und Gemeindebund NRW sowie private und öffentliche Träger von Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe, die Freie Wohlfahrtspflege, Selbsthilfeverbände, die Landesbehindertenbeauftragte Claudia Middendorf und das Gesundheitsministerium.

Nach Bekanntwerden der Ermittlungen wegen Gewalt und Verstößen bei der Anwendung von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen in der Diakonischen Stiftung Wittekindshof im Kreis Minden-Lübbecke hatte Minister Laumann eine Expertenkommission eingesetzt. Sie sollte Vorschläge für den Gewaltschutz und für die fachliche Weiterentwicklung geeigneter Betreuungsstrukturen für Menschen mit Behinderung entwickeln. Im Mittelpunkt stehen dabei erwachsene Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und extrem herausforderndem Verhalten.

Das von den Partnern der Landesinitiative unterzeichnete Dokument, in das auch Sichtweisen von Angehörigen, Behörden und Praktikern einflossen, spricht sich etwa für einheitliche Prüfkonzepte von Einrichtungen mit Blick auf den Gewaltschutz aus. Konkrete Arbeitshilfen und Leitsätze zur Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, zur Prävention von körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt und zur Verhinderung nicht indizierter Medikamentenvergabe sind weitere Aspekte.

Auch sprechen sich die Unterzeichner für die statistische Dokumentation gemeldeter Gewaltvorfälle im eigenen Zuständigkeitsbereich und für die Überprüfung von Nachweisen über Mitarbeitenden-Schulungen zum Gewaltschutz aus.

Berlin (epd). Der Sozialverband VdK hat die Bundesregierung aufgefordert, schnellstmöglich einen Lohn für pflegende Angehörige einzuführen. „Nächstenpflege darf nicht arm machen“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele am 27. September in Berlin. Sie verwies auf die völlig unterschätzte Bedeutung der Angehörigen für die Versorgung der Pflegebedürftigen in Deutschland: „Die Pflege in Heimen ist der Gesellschaft Tausende Euro jeden Monat wert, die Pflege zu Hause bisher finanziell fast nichts“, sagte Bentele.

Dabei würden 3,1 Millionen von insgesamt 4,1 Millionen Pflegebedürftigen zu Hause versorgt, überwiegend, nämlich zu fast drei Vierteln, von Frauen. „Wenn die Angehörigen nicht mehr pflegen, kann ich mir nicht vorstellen, wer es dann machen soll“, sagte Bentele.

Nach Angaben des Verbandes ist jeder fünfte pflegende Angehörige armutsgefährdet. Die Quote liegt damit vier Prozentpunkte höher als in der Gesamtbevölkerung (16 Prozent). Armutsgefährdet sind Haushalte, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens haben, bei weniger als 50 Prozent gelten sie als „arm“. Bei den pflegenden Frauen - darunter auch Mütter, die sich um pflegebedürftige Kinder kümmern - hat jede Vierte ein hohes Armutsrisiko.

Jede und jeder dritte pflegende Angehörige plagt sich zusätzlich zu den hohen Belastungen mit finanziellen Sorgen. Obwohl die Angehörigen professionelle Unterstützung, etwa durch einen Pflegedienst, bräuchten, verzichteten mehr als die Hälfte darauf, weil sie zu viel zuzahlen müssten. Nach Angaben des VdK werden jedes Jahr Leistungen für die Pflege zu Hause im Wert von zwölf Milliarden Euro nicht abgerufen, häufig auch deswegen, weil sie nicht bekannt sind, ihre Beantragung zu zeitraubend ist oder die Angebote am Ort nicht vorhanden sind, wie etwa Kurzzeitpflegeplätze.

Ein Lohn für die Pflege zu Hause würde das Bild deutlich verändern, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag des VdK errechnet. Den DIW-Daten zufolge würde die Armutsrisikoquote unter pflegenden Frauen auf rund 15 Prozent sinken und insgesamt unter den pflegenden Angehörigen von 20 Prozent auf gut 13 Prozent.

Die jährlichen Ausgaben für einen Pflegelohn beziffert das DIW auf sechs Milliarden Euro. Die Zahlung würde sich in dem Modell nach dem tatsächlichen Aufwand für die Pflege richten, also nach dem Pflegegrad des Pflegebedürftigen. Vergütet würden bis zu 40 wöchentliche Pflegestunden zum Mindestlohn, der am 1. Oktober auf zwölf Euro erhöht wird.

Damit schlägt der VdK ein anderes Modell vor als die Ampel-Koalition, die sich auf die Einführung einer Lohnersatzleistung nach dem Vorbild des Elterngeldes verständigt hat. Diese würde aber nach den Berechnungen des DIW zum einen das Armutsrisiko nicht so stark senken. Zum anderen erhielte der größere Teil der Pflegenden nur einen Sockelbetrag von 300 Euro monatlich, wie er auch im Elterngeld vorgesehen ist, hieß es.

Und schließlich würden Frauen erneut benachteiligt, wie VdK-Chefin Bentele deutlich machte. Eine Lohnersatzleistung wie das Elterngeld richte sich nach dem Einkommen. Frauen verdienten indes weniger als Männer und arbeiteten häufiger in Teilzeit. „Die Pflege durch eine Geringverdienerin ist aber genauso viel wert wie die Pflege durch einen Gutverdiener“, betonte Bentele. Der VdK werde sich dafür einsetzen, dass die Koalition ihre Pläne noch einmal überprüfe und endlich auch „einen Schutzschirm für pflegende Angehörige“ aufspanne.

Der Bundesverband „wir pflegen!“ fordert ebenfalls schnelle Entlastungen für die Pflegenden. Am 7. Oktober organisiert er in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin einen hybriden Fachtag zur Situation in der häuslichen Pflege nach zweieinhalb Jahren Pandemie. Dort solle auf die anhaltende Überlastungssituation hingewiesen und Forderungen zur Entlastung pflegender Angehöriger mit Vertretern aus Politik und Wissenschaft diskutiert werden, heißt es in einer Mitteilung vom 28. September.

„Seit dem Wegbruch vieler Unterstützungsangebote zu Beginn der Pandemie sind pflegende Angehörige gezwungen, den Pflegenotstand in der ambulanten Versorgung, den Kliniken und Heimen zusätzlich zu kompensieren“, sagte Vorständin Edeltraut Hütte-Schmitz. Aufgrund des Pflegefachkräftemangels bleibe das auch auf weitere Jahre hin die Realität. „In vielen Regionen gibt es schlichtweg keine Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. So sind Angehörige, zumeist Frauen oftmals gezwungen, ihre Erwerbstätigkeit zu reduzieren.“ Überforderung, Frustration und Altersarmut seien die Folgen.

Deshalb plädiert die Organisation dafür, die Kurz-, Tages- und Nachtpflege auszubauen. Zudem solle eine 36-monatige Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige geschaffen werden. Zudem, so der Verein, müsse die rentenrechtliche Anerkennung von Pflegezeiten gleichgestellt werden mit Erziehungszeiten zur Alterssicherung pflegender Angehöriger. So lasse sich das Risiko von Altersarmut senken.

Frankfurt a.M. (epd). Ulrich Christofczik spricht Klartext: „Das derzeitige Finanzierungssystem der Pflege fährt vor die Wand, auch, weil wir jetzt diese horrend hohen Energiepreise haben.“ Dabei lägen die Vorschläge für eine grundlegende Finanzierungsreform seit Jahren auf den Tisch, betont der Geschäftsführer der Ev. Altenhilfe Duisburg GmbH und Sprecher der Ruhrgebietskonferenz-Pflege. Doch das brauche Zeit. Deshalb müsse jetzt zunächst die Regierung einen Rettungsschirm aufspannen, der Träger und Heimbewohner sofort entlastet. Die Fragen stellte Dirk Baas.

epd sozial: Die Energiepreise steigen rasant, die Personalkosten in der Pflege nach einer Gesetzesreform ebenfalls. In der Folge erhöhen sich die Eigenanteile der Heimbewohnerinnen und -bewohner ebenfalls deutlich. Das wollen eigentlich weder Politik noch Heimträger. Sind diese Mehrbelastungen derzeit überhaupt zu vermeiden?

Ulrich Christofczik: Nein. Das muss man so klar sagen. Denn das System der Refinanzierung in der stationären Pflege ist komplex. Soll ich mal versuchen, die Strukturen zu erklären?

epd: Gerne.

Christofczik: Der Kostendruck entsteht derzeit in verschiedenen Bereichen, die man aber auseinanderhalten muss. Da ist zunächst das Tariftreuegesetz, das die Lohnkosten nach oben treibt. Darunter leiden vor allem die privatgewerblichen Anbieter, denn die zahlten bislang oft unter Tarif. Dann kommt die Inflation hinzu und die Preisexplosion im Bereich Gas und Strom. Alle drei Faktoren werden im System des SGB XI jährlich in den Pflegesatzverhandlungen austariert. Nun muss man wissen, dass der Kostenträger über einen Sockelbetrag der Pflegeversicherung verfügt, der unverändert ist, ganz egal, wie hoch die Kosten in der Realität steigen. Das heißt, jede Kostensteigerung in den Einrichtungen, egal wodurch sie ausgelöst ist, muss letztlich der Bewohner über seinen Eigenanteil tragen.

epd: Also auch die höheren Personalkosten?

Christofczik: Ja. Die sind auch Bestandteil der Verhandlungen mit den Kostenträgern über neue Pflegesätze. Dort werden neue Pflegesätze vereinbart und die haben die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen zu bezahlen. Wenn sie das nicht mehr können, dann muss die Sozialhilfe, also die Kommunen, einspringen.

epd: Das findet ja in der Regel nur einmal im Jahr statt. Jetzt steigen die Kosten aber massiv an. Muss also ein Heim unter Umständen ein ganzes Jahr warten, um eine bessere Refinanzierung zu erreichen?

Christofczik: Das ist umstritten. Es gibt im SGB XI eine Klausel, die besagt, dass sich, wenn sich wesentliche Veränderungen in der Wirtschaftlichkeit ergeben, auch innerhalb eines Jahres neue Verhandlungen möglich sind. Aber darüber, was als „wesentlich“ anzusehen ist, sind die Pflegekassen und die Träger im Streit. Da bleibt den Heimen oft nichts anderes übrig, als mit den Kosten in Vorleistung zu gehen, auch wenn das oft bis an die Grenze einer Insolvenz reicht.

epd: Das klingt nicht nach einem flexiblen System ...

Christofczik: Das, was wir aktuell beobachten, ist ein seit Jahren bestehendes strukturelles Problem. Träger und Verbände haben diese Gefahr schon lange erkannt. Nämlich dass über steigende Kosten, wie sie etwa als Folge regelmäßiger Tariferhöhungen aber auch durch steigende Sachkosten entstehen, immer automatisch die Eigenanteile der Pflegebedürftigen nach oben gehen. Dazu mal eine Zahl, die die extreme Brisanz belegt: In Nordrhein-Westfalen haben wir den höchsten Satz bei den Eigenanteilen in ganz Deutschland von im Schnitt 2.670 Euro. Das ist ein systemisches Problem der Pflegeversicherung. Da muss dringend eine tragfähige Lösung her.

epd: Wie würden sich diese Selbstkosten noch erhöhen, wenn die hohen Energiepreise und Lohnkosten voll umgelegt würden?

Christofczik: Wir würden dann landesweit im Schnitt auf Eigenanteile um die 4.000 Euro kommen. Dass das nicht geht, ist völlig klar, denn dann kann kein normaler Mensch mehr seine Pflege bezahlen. Das heißt, wenn man das zu Ende denkt, dass jeder Heimbewohner ein Fall für die Sozialhilfe wird. Und das wiederum könnten die Kommunen nicht mehr bezahlen. Genau deswegen wurde ja die Pflegeversicherung gegründet, damit Pflege nicht zum Armutsrisiko wird. Wir sind heute wieder dort, wo wir 1996 waren, als die Pflegeversicherung eingeführt wurde. Es reicht nicht, wie die Ampelregierung im Koalitionsvertrag festgehalten hat, die Entwicklung der Eigenanteile nur „beobachten“ zu wollen.

epd: Sie betreiben 17 Einrichtungen in Duisburg und Umgebung. Wie wirken sich die Kostensteigerungen auf die Bewohner aus?

Christofczik: Da muss ich etwas ausholen. Wir haben gerade Pflegesatzverhandlungen für zwei Heime hinter uns. Dort haben wir die Energiekostenfrage natürlich thematisiert. Doch klar ist auch, wenn wir die realen Kosten in voller Höhe an die Kasse weitergeben wollten, würde das scheitern. Das könnten die niemals erstatten. In einer der beiden Einrichtungen haben wir jetzt in dem Teilbudget Energiekosten einen 30-prozentigen Anstieg verhandelt. Der wirkt sich direkt auf die Pflegesätze aus. Insgesamt kommen dort sieben Prozent höhere Eigenanteile auf die Bewohner zu.

epd: Aber das reicht doch längst nicht, damit sich das Heim refinanzieren kann ...

Christofczik: Aber es geht nicht anders, weil wir wissen, dass die gewaltigen Zusatzkosten nicht auf die Bewohner umgelegt werden können. Das können die oder ihre Angehörigen schlicht nicht bezahlen. Deswegen fordern wir ja einen staatlichen Rettungsschirm, der schnell kommen muss, sonst drohen wirklich Insolvenzen von Heimen. Wenn ich die Signale aus Berlin richtig deute, kommt dort Bewegung in die Sache. Das ist eine unverzichtbare Hilfe, die übrigens die gesamte Sozialwirtschaft fordert, von den Kliniken über Behindertenheime bis hin zu Kitas. Andernfalls gehen die gemeinnützigen Unternehmen in die Knie, die ja keine Rücklagen haben.

epd: Reden wir über direkte Zahlungen oder über eine Deckelung der Kosten für Strom und Gas, wie sie auch für die privaten Haushalte kommen soll?

Christofczik: Ich befürworte auch die Deckelung beim Verbrauch. Wir müssen einfach geschützt werden vor immer weiter nach oben kletternden Preisen. Mit einer Deckelung wäre auch erreicht, dass die Energiekosten wieder sauber kalkulieren kann. Eine Geldzahlung je Heim wäre vermutlich mit einem großen administrativen Aufwand verbunden, darin sehe ich wenig Sinn.

epd: Das bestehende System ist gescheitert. Wie sollte die langfristige Lösung des Problems aussehen?

Christofczik: Da verrate ich gar nichts Neues. Das derzeitige Finanzierungssystem fährt vor die Wand, auch, weil wir jetzt diese horrend hohen Energiepreise haben. Die Vorschläge für eine grundlegende Pflegefinanzierungsreform liegen seit Jahren auf den Tisch. Aber die vorherige Bundesregierung hat sich unter ihrem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nur zu einer Mini-Reform durchringen können, die völlig an der Realität verbeigeht.

epd: Sie meinen die finanziellen Entlastungen, gestaffelt nach der Aufenthaltsdauer in einem Heim?

Christofczik: Ja. Das war ein völlig verkorkster Ansatz. Denn es ist klar, dass die wenigsten Heimbewohner eine spürbare Entlastung erfahren, denn sie erleben kein drittes Jahr in einer Pflegeeinrichtung. Die Mortalitätsrate verhindert, dass sie eine Förderung von 75 Prozent ihrer Kosten bekommen.

epd: Aber zurück zu den Lösungsversuchen ...

Christofczik: Die Diakonie, der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege, viele Verbände und Forscher sind sich einig, dass man einen radikalen Wechsel braucht. Die Eigenanteile der Bewohner müssen gedeckelt werden und alle steigenden Kosten, wie jetzt durch die Energiepreise ausgelöst, hat dann die Pflegeversicherung zu bezahlen. Das ist ein Modell, das in der Branche unter „Sockel-Spitze-Tausch“ firmiert. Und es ist die einzige Möglichkeit, der Probleme bei der Finanzierung Herr zu werden, vor allem, weil die Demografie die Lage noch zuspitzt. Es gibt ihn längst, den pflegepolitischen Aufschrei, man muss ihn nur hören wollen.

epd: Das muss ja Gründe haben, warum die Politik bislang die Probleme nicht angeht. Wie lautet Ihre Erklärung?

Christofczik: Meine Erklärung lautet: Das kostet viel, viel Geld. Denn anders als über Steuergelder könnte man diese immense Umverteilung nie hinbekommen, nämlich von den Heimbewohnern und den Sozialhilfeträgern weg auf den zahlenden Fiskus, der die Pflegekassen ja in ganz anderen Dimensionen unterstützen müsste. Und da stellt sich die Frage, ob das Geld dafür überhaupt vorhanden wäre.

epd: Wäre es das nicht, wenn man eine Bürgerversicherung für die Finanzierung der Pflege hätte?

Christofczik: Ja. Wenn man eine viel breitere gesamtgesellschaftliche Einnahmebasis der Finanzierung durch Beiträge auf Mieteinnahmen, Aktienerlöse oder Erbschaften hätte, würde das wohl funktionieren. Aber man muss klar sehen, hier geht es um Verteilungskämpfe, die im Hintergrund der politischen Bühnen stattfinden, und deswegen geht die Regierung da nicht ran. Vor allem die FDP steht auf der Bremse und hat sich leider Gottes durchgesetzt.

epd: Kann denn die prekäre Situation, wie sie sich aktuell darstellt, nicht doch dazu führen, dass noch einmal Bewegung in diese Debatten kommt?

Christofczik: So zynisch wie das klingen mag, ich habe wirklich die Hoffnung, dass nun auch der letzte Politiker, die letzte Politikerin den Ernst der Lage erkennt und sich für Reformideen interessiert. Dass ihnen klar wird, dass es so nicht weitergeht. Es gibt überhaupt kein Erkenntnisproblem, sondern nur ein Umsetzungsproblem.

Nürnberg (epd). Nach der Preiserhöhung seines Energielieferanten muss ein Pflegeheim eines diakonischen Trägers in Bayern demnächst pro Jahr 480.000 Euro mehr als bisher bezahlen. Mit diesem drastischen Fall, bei dem die Steigerung 1.400 Prozent beträgt, verweist Diakonie-Vorständin Sandra Schuhmann im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf die Folgen der Energiepreiserhöhungen in der Pflege.

Schuhmann sagte, dass nicht nur die Kosten für Heizung und Strom sowie das Benzin für ambulante Dienste steigen würden: „Wäschereien oder Caterer sind auch teurer geworden.“ Zudem könnten Baumaßnahmen meist nicht mehr mit dem veranschlagten Budget fertiggestellt werden.

Auf die Auswirkungen auch im ambulanten Pflegebereich wies in einer Mitteilung 23. September der Patienten- und Pflegebeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Peter Bauer, hin. Ambulante Pflegedienste und viele pflegende Angehörige hätten bei ihren wirtschaftlichen Planungen wenig Spielraum. Für unvorhergesehene Entwicklungen, wie aktuell die Energiekrise, hätten sie nicht vorsorgen können. Bauer mahnt, zunehmender ökonomischer Druck dürfe nicht auf dem Rücken der pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen ausgetragen werden.

Er fordert politisch Verantwortliche auf Bundes- und Landesebene und die Verantwortlichen der Kostenträgerseite auf, „unverzüglich nach Lösungen zu suchen“. Er schlägt auf Pflegeunternehmen zugeschnittene Zuschüsse und günstige Kreditkonditionen vor.

Diakonie-Vorständin Schuhmann fordert den Freistaat auf, wegen „unvorhersehbarer Härten“ prozentuale Pauschalen an Einrichtungen wie Pflegeheime, Krankenhäuser oder Kitas zu zahlen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek habe nach ihrem Eindruck das Thema auf dem Schirm. Die Kostenträger, unter anderem Krankenkassen oder die Bezirke, zeigten wiederum unterschiedliche Bereitschaft, über Pflegesätze nachzuverhandeln. „Wir brauchen da jetzt eine Übergangslösung“, sagte sie, „denn die Mehrkosten müssen wir ja vorstrecken“.

„Wir wollen das nicht auf die Bewohner umlegen“, sagte die Diakonie-Vorständin. „Ob uns irgendwann nichts mehr anderes übrig bleibt, weiß ich aber nicht“, räumt sie ein. Viele Pflegebedürftige seien aber schon jetzt auf Sozialhilfeleistungen angewiesen. „Der Anteil der Menschen, die sich nun erst recht keinen Heimplatz mehr leisten können, wird noch steigen“, sagt sie voraus.

Peter Bauer warnte, exorbitant steigende Preise dürften keinesfalls auf Pflegebedürftige oder Patienten umgelegt werden dürfen. „Das wäre absolut inakzeptabel, sozial ungerecht und Sprengstoff für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“.

„Wir müssen das Pflegesystem neu denken“, fordert daher Diakonie-Vorständin Schuhmann. Die Eigenanteile für die Menschen in den Pflegeeinrichtungen müssten gedeckelt werden. Außerdem gebe es keine Alternative zu Schritten, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Dazu zählten ein verbindlicher Pflegetarif für alle Heimbetreiber oder Springer-Modelle, um für Beschäftigte zuverlässigere Arbeitszeiten zu schaffen. „Wir haben keine anderen Möglichkeiten, an diesen Stellschrauben müssen wir drehen“, so Schuhmann.

Berlin (epd). Ein Bündnis aus Verbänden ruft für den 22. Oktober zu Demonstrationen für zusätzliche Entlastungen zugunsten einkommensschwacher Familien und mehr Investitionen in erneuerbare Energien auf. Unter dem Motto "Solidarisch durch die Krise - Soziale Sicherheit schaffen und fossile Abhängigkeiten beenden” seien parallele Demonstrationen in mehreren deutschen Städten geplant, teilte der Paritätische am 24. September in Berlin mit.

Der Aufruf zu Protesten wird unter anderem von Attac Deutschland, vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) und von der Kampagnen-Plattform Campact getragen.

Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise fordern die Organisationen eine Gesamtstrategie für eine nachhaltige, bezahlbare Grundversorgung und Energieeinsparungen. Für die Finanzierung sei eine grundlegende Wende in der Finanz- und Haushaltspolitik nötig, erklärte das Bündnis. Dazu gehöre neben einer Besteuerung von Übergewinnen und großen Vermögen auch das Aussetzen der Schuldenbremse.

Die Organisatoren unterstreichen, dass sie sich gegen jegliche Bestrebungen wenden, Betroffene von Krieg und Krisen gegeneinander auszuspielen. Nationalistische, rassistische oder verschwörungsideologische Äußerungen sowie Verharmlosung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine würden auf den Veranstaltungen des Bündnisses konsequent unterbunden.

Bremen (epd). Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) fordert einen flächendeckenden Auf- und Ausbau der palliativen Versorgung in Deutschland. „Wir sehen die Politik in der Pflicht“, sagte die Münchner Klinikdirektorin und DGP-Präsidentin Claudia Bausewein am 29. September zu Beginn des 14. bundesweiten Palliativkongresses der Gesellschaft in Bremen. Zu dem Treffen, das noch bis zum 1. Oktober andauert, sind nach Angaben der Initiatoren 1.000 Teilnehmende in die Hansestadt gekommen, weitere 300 verfolgen den Kongress online.

Jedes Krankenhaus mit mehr als 200 Betten sollte einen auskömmlich finanzierten Palliativdienst haben, verdeutlichte Bausewein. Allerdings sei die Zahl der Palliativstationen in Deutschland nach 25 Jahren des Zuwachses in den Jahren der Corona-Pandemie zurückgegangen und betrage jetzt bundesweit 340. Gründe dafür seien unter anderem Personalmangel und unzureichende Finanzmittel.

Die Schließungen seien „eine neue Erfahrung“. Gleichzeitig seien die ergänzenden multiprofessionellen Palliativdienste an Krankenhäusern längst nicht in dem im Hospiz- und Palliativgesetz vorgesehenen Maße auf- und ausgebaut worden. Eine gute palliative Versorgung sei aber gerade auch mit Blick auf eine wirksame Suizidprävention wichtig, betonte Bausewein.

Suizidprävention und Suizidassistenz stehen genauso wie Fragen einer noch besseren Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen etwa durch eine Digitalisierung und Telemedizin im Fokus des Kongresses. Er gilt als größte Veranstaltung zur Palliativmedizin in Deutschland.

Wie wichtig eine gute palliative Versorgung ist, bekräftigte auch DGP-Geschäftsführer Heiner Melching. Er belegte seine Argumentation mit den Anfragen zum Thema Suizidassistenz in der Geschäftsstelle der Gesellschaft. Das Gefühl, bei Bedarf nicht ausreichend versorgt oder begleitet zu werden, sei in den meisten Fällen der Grund für eine Kontaktaufnahme: „Es geht um einen Rettungsanker, die Angst vor dem, was kommt, ist der Hauptmotor.“ Auffällig dabei sei, dass viele Menschen die Möglichkeiten der palliativen Versorgung gar nicht kennen würden.

Um das zu ändern, hat die DGP eine Informations- und Aufklärungskampagne gestartet. Dazu gehört auf der Website www.dasistpalliativ.de unter anderem ein Wegweiser mit Angeboten der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland. Die DGP fordert auch eine Verbesserung der ambulanten Versorgung sterbenskranker Menschen. „Da muss was passieren“, mahnte die Bremer Pflegewissenschaftlerin Henrikje Stanze. In den vorgesehenen Zeitkontingenten sei die Versorgung „kaum zu schaffen“.

Unter Palliativmedizin wird die Begleitung unheilbar kranker und sterbender Menschen verstanden, unter anderem, um Schmerzen zu lindern. Ziel der Versorgung ist es, den Patienten ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Das bedeutet: Nicht mehr Heilung und Lebensverlängerung stehen im Vordergrund, sondern der bestmögliche Erhalt der Lebensqualität. Die Palliativmedizin umfasst neben der ärztlichen Versorgung mit Schmerzmedikamenten auch die pflegerische Betreuung der Patienten. Zudem begleiten Psychologen, Seelsorger und Sozialpädagogen die Sterbenden.

Berlin (epd). Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und drohender sozialer Notlagen hat die evangelische Kirche ihre Gemeinden aufgerufen, Wärmestuben und Beratungsangebote einzurichten. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und ihr Wohlfahrtsverband Diakonie starteten am 27. September in Berlin gemeinsam die Aktion #wärmewinter.

Viele sorgten sich vor der Kälte, „in den eigenen vier Wänden - und vor der bürokratischen Kälte in den Kündigungsschreiben von Energieversorgern und Vermietern“, sagte die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus. Dagegen wollen EKD und Diakonie „Herzenswärme“ und konkrete Angebote auf die Beine stellen, „handfeste Taten“, wie es Kurschus formulierte.

In einem Brief an Gemeinden und diakonische Werke rufen Kurschus und Diakonie-Präsident Ulrich Lilie dazu auf, Essensausgaben und Wärmestuben einzurichten, beheizte Kirchen oder kirchliche Häuser nach dem Gottesdienst oder zu anderen Zeiten offenzuhalten sowie Beratungsangebote zu schaffen, bei denen Menschen in Notlagen Informationen zu staatlichen Hilfen erhalten.

Der Zusammenhalt in der Gesellschaft stehe vor einer neuen Bewährungsprobe, erklärten Kurschus und Lilie. Politischen Radikalisierungen und spaltenden Tendenzen wie der Ausrufung eines „Wutwinters“ wolle man mit konkreten Angeboten entgegentreten und so „die integrativen Kräfte unserer Gesellschaft stärken“.

Finanziert werden sollen die Angebote unter anderem durch die im September ausgezahlte Energiepreispauschale, die für zusätzliche Kirchensteuereinnahmen sorgt. Da die Pauschale einkommensteuerpflichtig ist, wird automatisch auch Kirchensteuer davon abgeführt. Die zusätzlichen Einnahmen würden an vielen Orten bereits zur Finanzierung von Projekten im Sinne der Aktion #wärmewinter eingesetzt, hieß es vonseiten der EKD und der Diakonie.

Wie viel mehr die Kirchen durch die Energiepreispauschale einnehmen, kann nach ihren Angaben nicht konkret vorausberechnet werden. Kurschus zufolge wird mit einem Beitrag in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe gerechnet. „Damit lässt sich einiges machen“, sagte sie. Diakonie-Präsident Lilie rief zudem diejenigen, die das zusätzliche Geld vom Staat nicht wirklich brauchen, dazu auf, es an Ärmere oder Projekte zu spenden. „300 Euro machen einen Unterschied“, sagte er.

Informationen für Kirchengemeinden zur Aktion von EKD und Diakonie gibt es auf der Internetseite www.waermewinter.de. Die Dachorganisationen appellieren an Gemeinden, ihre Aktionen unter dem gemeinsamen Titel und Logo - ein Herz mit umgebundenem Schal - im Ortsbild sichtbar zu machen für diejenigen, die Hilfe suchen. Eine digitale Übersicht der Angebote wird es den Angaben zufolge wegen des Aufwands zunächst nicht geben.

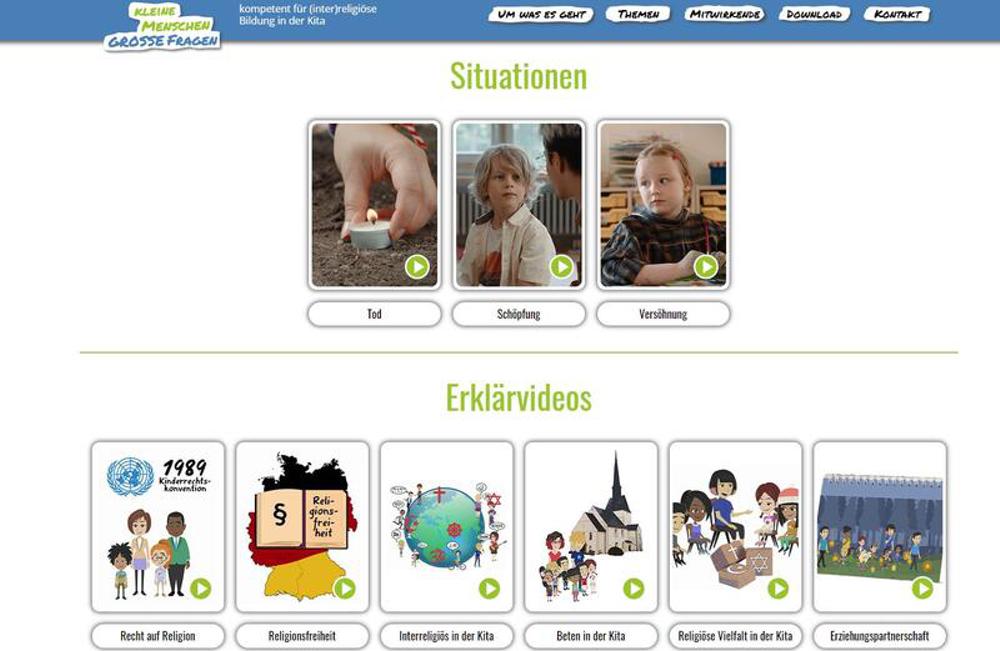

Stuttgart, Tübingen (epd). Ein toter Vogel liegt im Garten einer Kita auf dem Boden. Die Kinder beugen sich über ihn - und sofort beginnt das religiöse Philosophieren: „Der Vogel ist tot. Ganz tot. So wie meine Oma, die haben wir dann begraben“, sagt ein Mädchen. „Ich dachte, wenn man tot ist, kommt man in den Himmel“, ergänzt ein Junge. Das fiktive Gespräch stammt aus der Videosequenz eines Filmprojekts, das ab sofort unter „www.kleine-menschen-grosse-fragen.de“ online zugänglich ist. Das Filmprojekt will Erzieherinnen und Erzieher in der Ausbildung und ihrem beruflichen Alltag ermutigen, Kita-Kinder mit ihren religiösen Ideen und Fragen wie zum Beispiel über den toten Vogel ernst zu nehmen.

„Kinder haben ein Recht auf Religion“, sagt Ulrich Heckel. Der Leiter des Dezernats „Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche“ im Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (Stuttgart) hat das Film-Projekt gemeinsam mit dem emeritierten katholischen Professor für Religionspädagogik, Albert Biesinger, und dessen evangelischen Kollegen Friedrich Schweitzer (beide Tübingen) initiiert. Das Projekt sei im deutschsprachigen Bereich einmalig und soll pädagogische Fachkräfte in der Ausbildung und im Berufsalltag religiös und interreligiös sprachfähig machen, erläutert der Theologe.

Auf der Internetseite sind insgesamt mehr als 30 unterschiedliche Videoclips zu finden: Kurzfilme zum Einstieg in das Thema sind aufrufbar. Erklärvideos bieten Hintergrundwissen zu Stichworten wie Religionsfreiheit, das Recht von Kindern auf Religion oder „Beten in der Kita“. Kurze Spielfilmsequenzen, die von Filmemacher Johannes Rosenstein geschrieben und mit professionellen Schauspielern umgesetzt wurden, zeigen Situationen aus dem WG-Leben von drei angehenden jungen Erzieherinnen und einem Erzieher, die beim Nudelkochen, im Park oder auf dem Sofa über religiöse Fragen in ihrem Kita-Alltag diskutieren.

So hat die 23-jährige Lea in einer Sequenz die Aufgabe, einen Morgenkreis in ihrer Kita vorzubereiten. Dass zu dem Morgenritual auch ein Gebet gehören soll, widerstrebt ihr. „Warum soll ich mit Kindern christliche Lieder singen und beten, wenn ich selbst nicht bete?“ will sie wissen und wendet sich an ihre WG-Kollegin mit der Frage, was sie als Muslimin von christlichen Liedern im Morgenkreis hält.

Die Filmsequenzen, die jeweils eine Frage aufwerfen, beispielsweise wie viel Raum Religion in Kitas gegeben werden sollte, werden ergänzt durch passende Expertengespräche. Videos, in denen Studierende selbst zu Wort kommen und sich ihre eigenen Gedanken machen, runden die Themen ab.

Über fünf Jahre hinweg, seit 2018, hat ein 13-köpfiges Team bestehend aus Expertinnen und Experten der Religionspädagogik sowie der christlichen, jüdischen und islamischen Theologie, Kita-Verbänden und Ausbildungsstätten für Erzieherinnen und Erzieher am Konzept und der Entstehung der Filme mitgearbeitet. Das Filmprojekt wurde mit insgesamt 500.000 Euro von der Evangelischen Landeskirche und der Diözese Rottenburg-Stuttgart finanziert. Dabei flossen 400.000 Euro in die Produktion der Filme. 100.000 Euro ging an die „Stiftung Gottesbeziehung in Familien“, die didaktische Begleitmaterialien zu den Videoclips entwickelt und Multiplikatoren in Fortbildungen schulen wird.

Laut Albert Biesinger zeigten Studien, dass es bei dem Personal in konfessionellen Kitas große Ratlosigkeit gebe, wie religiöse Bildung aussehen könne, wenn ein Großteil der Kinder einer Kita konfessionslos oder muslimisch sind. Bei nicht konfessionellen Kitas finde sogar kaum noch religiöse Bildung statt. Doch dies könne in einer multireligiösen Welt nicht die Lösung sein, religiöse Bildung sei Auftrag aller Kitas: „Vorurteilsbildung beginnt schon früh, wir müssen konstruktiv mit religiöser Vielfalt umgehen“, sagt der Religionspädagoge. Das Filmprojekt setze genau hier an und wolle pädagogischen Fachkräften interreligiöse Kompetenz vermitteln und die Themen in die Ausbildungsschulen und Einrichtungen hineintragen.

Und wie geht es mit dem toten Vogel aus der Filmsequenz weiter? Er wird auf Anregung der Kinder in einer Schachtel im Garten begraben. Die Erzieherin zündet eine Kerze an, zwei Kinder bitten Gott in einem spontanen Gebet, auf den Vogel nun im Himmel aufzupassen. Die Frage, ob der Vogel im Himmel mit anderen Tieren spielt, kann die Erzieherin nicht beantworten. Aber die Kinder sind trotzdem zufrieden.

Stuttgart (epd). Deutschland hatte seiner jungen Generation unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs nichts zu bieten. Viele Kinder und Jugendliche hatten nicht nur den Vater verloren, sondern waren zu Vollwaisen geworden. In dieser deprimierenden Situation schuf der württembergische evangelische Pfarrer Arnold Dannemann eine Organisation, die 75 Jahre später mit 10.500 Mitarbeitern zu den bundesweit größten und am breitesten aufgestellten Hilfswerken zählt: das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD).

Am 28. September wurde in Stuttgart das Jubiläum gefeiert. Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten, lobte die Arbeit des Jugenddorfwerks. Es verkörpere für sie die Unterstützung von jungen Menschen „mit Herz, großem Sachverstand und Glaube“, sagte sie in einer Live-Zuschaltung beim Festakt. Büdenbender versteht sich nach eigenen Worten als Botschafterin für die Berufliche Bildung und nannte das CJD den „richtigen Partner für Bildungsgerechtigkeit“.

Der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, lobte den Beitrag des CJD dazu, Diskriminierung und Ausgrenzung im Alltag zu bekämpfen. Besonders Kinder und Jugendliche litten unter der Diskriminierung wegen Hautfarbe, Einkommen, Behinderung oder Sexualität, weil sie sich schwer dagegen wehren könnten, sagte Lilie. Außerdem würden junge Leute durch das Jugenddorfwerk „an die positive Kraft des Glaubens in der Bewältigung von Lebenskrisen“ erinnert, lobte er. Das CJD trage seit 75 Jahren ganz wesentlich dazu bei, dass junge Menschen religionssensibel und kultursensibel in der Jugendhilfe begleitet würden.

Gegründet wurde das Werk zunächst unter dem Namen „Christliches Wohlfahrtswerk - Das Jugenddorf“ in Stuttgart, schon acht Jahre später firmierte es dann als CJD. Von Anfang an war die Hilfsorganisation bundesweit aktiv. Erste Unterkünfte für eltern- und heimatlose Kinder entstanden im Gründungsjahr 1947 in Blaubeuren bei Ulm sowie in Heimscherode und Limmer in Niedersachsen. Zwei Jahre später übernahm das CJD Schloss Kaltenstein in Vaihingen an der Enz bei Ludwigsburg für die Jugendhilfe.

Inhaltliche und geografische Weite des Werks hängen erkennbar mit dem Gründer zusammen. Dannenmann stammte aus Faurndau bei Göppingen, studierte Philologie und Theologie in München, Marburg, Greifswald und Tübingen. Schon als junger Theologe übernahm er überregionale Aufgaben - etwa als Leiter des Jungmännerwerks in Berlin, wo er sich gegen die Eingliederung der evangelischen Jugend in die Hitlerjugend wehrte. Im Zweiten Weltkrieg war er Standortpfarrer an der Alten Garnisonskirche in Berlin.

Auch publizistisch ging Dannenmann neue Wege. Er gründete 1946 den Kreuz-Verlag und baute das Zeitschriftenwesen für die evangelische Jugendarbeit im Nachkriegsdeutschland neu auf. Sein Lebenswerk wurde dann aber das CJD. Mit dem bis heute verwendeten Motto „Keiner soll verloren gehen“ arbeitete er rastlos daran, junge Menschen nach Kräften zu fördern.

Tatsächlich hat das CJD einen Blick für alle. Ging es anfangs vor allem um perspektivlose junge Menschen, denen Bildung und Arbeit vermittelt wurde, kam später ein außergewöhnlich breit gefächertes Angebot dazu. Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Kindertagesstätten, ein Legastheniezentrum, aber auch 1970 in Berchtesgaden das „Ski-Gymnasium“ für Hochleistungssportler und 1981 Deutschlands erste Förderklasse für Hochbegabte in Braunschweig.

Weitere innovative Projekte waren internationale Schulen etwa in Afrika oder Israel sowie das „Projekt Chance“, bei dem jugendliche Straftäter nicht hinter Gittern verschwinden, sondern den Strafvollzug in freier Form erleben. Insgesamt sind es heute über 350 Einrichtungen, quer über die Nation verstreut, mit hoher Dichte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Nordrhein-Westfalen.

Die Grundlagen des CJD sind dezidiert christlich, bei den Zielgruppen ist das Werk offen für alle. In den Mittelpunkt stellt die Organisation nach eigenen Angaben die Persönlichkeitsbildung. Sie soll in den vier Handlungsfeldern Religionspädagogik, Sport- und Gesundheitspädagogik, Musische Bildung und Politische Bildung entfaltet werden. Sportfestivals, Musische Festtage, eine politische Jugendkonferenz und ein Forum für Lebens- und Glaubensfragen sind die Großveranstaltungen, bei denen der CJD-Herzschlag zu spüren ist. Das Leitmotiv heute lautet: „Das Zusammen wirkt“.

Für die Mehrheit aller Seniorinnen und Senioren ist die eigene Wohnung der Ort, an dem sie - mit oder ohne Pflegebedarf - ihren Lebensabend verbringen möchten. Senioren-Assistenten sorgen dafür, dass ältere Menschen möglichst lange in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung bleiben können und schließen so die Lücke zwischen Pflege und Hauswirtschaft.

Senioren-Assistentin? Was ist das denn? Noch immer ist dieses Berufsbild vielen Menschen unbekannt, die Weiterbildung zur zertifizierten Senioren-Assistenz vielen kein Begriff. In den meisten Köpfen ist die Betreuung von älteren Menschen allein mit ehrenamtlicher Tätigkeit verbunden.

Doch den umsorgenden Familien- und Nachbarschaftsverbund wie in früheren Zeiten gibt es in Ballungszentren und größeren Städten nicht mehr. Oft sind die Kinder weggezogen - und Nachbarn mit sich selbst beschäftigt. Und so bleiben Vater und Mutter allein in den eigenen vier Wänden zurück und fragen oft nicht nach Unterstützung, weil sie niemandem zur Last fallen wollen. Vielen fehlt nicht selten die Kraft, aus eigenem Antrieb ihrem Einsamkeitsgefühl zu entkommen. Sie verwehren sich - meist aus Schamgefühl - dem natürlichen Bedürfnis nach Zuwendung und mitmenschlicher Nähe.

Qualifizierte Senioren-Assistentinnen und -Assistenten sind es, die - im Unterschied zu den Pflege- und Haushaltsdiensten - die so wichtige individuelle Zuwendung bieten und damit erheblich zu persönlichem Wohlbefinden und Lebensqualität beitragen.

Seit 2012 ist mit der Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland (BdSAD) eine eigenständige Berufsorganisation hinzugekommen, die unter anderem auf die Einhaltung anspruchsvoller Ethik- und Qualitätsstandards sowie auf eine kontinuierliche fachliche Weiterbildung ihrer Mitglieder achtet.

Die BdSAD ist ursprünglich von Senioren-Assistentinnen gegründet worden, die ihre Qualifizierung nach dem „Plöner Modell“ absolviert haben. Die Büchmann/Seminare KG ist bundesweit der einzige Anbieter für die Weiterbildung nach diesem Modell, das umfassend auf die spezifische Tätigkeit vorbereitet. Über 2.000 Frauen und Männer haben sich in den zurückliegenden 16 Jahren auf diesem hohen Qualitätsstandard schulen lassen. Die Weiterbildung kombiniert die fachliche Schulung mit Existenzgründungstraining, die Netzwerkbildung mit dem fachlichen Austausch unter Kollegen sowie die Präsentation im hauseigenen Vermittlungsportal und Weiterbildungstreffen ohne weitere Kosten.

Senioren-Assistentinnen arbeiten als selbstständige Dienstleister, deren Tätigkeit sehr abwechslungsreich ist. Gemeinsame Spaziergänge mit Gedächtnistraining gehören ebenso dazu wie Einkäufe, Begleitung zu Ärzten und Behörden, Hilfe bei Fragen zur gesunden Ernährung oder Informationen zum Schutz vor kriminellen Machenschaften wie dem Enkeltrick. Was diese Fachkräfte von ehrenamtlichen Mitarbeitern oder Nachbarschaftshilfe außerdem unterscheidet, ist ihre fundierte Schulung in allen Fragen der Pflegeversicherung. Sie wissen, wie soziale Ansprüche geltend gemacht werden können und welche komplexen Aufgaben bei der Einstufung in einen Pflegegrad zu bewältigen sind.

Senioren-Assistenz per se ist eine Dienstleistung, die privat bezahlt wird - entweder vom Senior selbst, aber häufig auch von den Angehörigen, die Entlastung von außen benötigen. Bei Menschen, die einen Pflegegrad haben, können Leistungen der Pflegeversicherung zur Refinanzierung herangezogen werden.

Dazu gibt es grundsätzlich vier „Töpfe“:

1. Pflegegeld ab Pflegegrad 2: Das Pflegegeld dient etwa dazu, sich Unterstützungsleistungen „einzukaufen“, die nicht durch einen ambulanten Pflegedienst erbracht werden.

2. Verhinderungspflege ab Pflegegrad 2: Wenn es eine Person aus dem privaten Umfeld des zu Pflegenden gibt, die sich um die Versorgung des Pflegebedürftigen kümmert und diese Person aus privaten Gründen verhindert ist, kann die sogenannte Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden. Dabei handelt es sich um einen Betrag von rund 1.700 € pro Jahr. Senioren-Assistenten können aus diesem Topf bezahlt werden.

3. Kurzzeitpflege ab Pflegegrad 2: Kann ein Pflegebedürftiger übergangsweise nicht zu Hause versorgt werden, kann er zur Kurzzeitpflege in ein Pflegeheim gehen. Sofern ein Pflegebedürftiger diese Leistung nicht in Anspruch nehmen möchte, kann vom verfügbaren Gesamtbudget für die Kurzzeitpflege ein Betrag in Höhe von 806 Euro in Verhinderungspflege gewandelt werden. Auch davon können Senioren-Assistenten bezahlt werden.

4. Entlastungsbetrag ab Pflegegrad 1: Nach Landesrecht anerkannte Senioren-Assistenten können die sogenannten Alltagsentlastungsleistungen nach § 45a/b SGB XI abrechnen. Es handelt sich um monatlich 125 Euro, die kumuliert werden können und spätestens am 30. Juni des Folgejahres verfallen. Außerdem ermöglicht es die landesrechtliche Anerkennung, 40 Prozent der sogenannten Pflegesachleistungen ebenfalls für die Entlastung im Alltag zu verwenden.

Während die ersten drei „Töpfe“ bundesweit von allen Senioren-Assistenten zur Refinanzierung ihrer Dienstleistung verwendet werden können, gibt es bei der Verwendung des Entlastungsbetrages nach Landesrecht unterschiedliche Anerkennungshürden. Es geht um 16 unterschiedliche Alltagsverordnungen, mit denen die Anerkennungsvoraussetzungen für Senioren-Assistenten geregelt sind.

Wer sich in Schleswig-Holstein für die begleitende Alltagsunterstützung von Senioren und Menschen mit Unterstützungsbedarf entscheidet, braucht eine Minimalschulung von 120 Stunden. Anders in Nordrhein-Westfalen: Dort darf eine Senioren-Assistentin schon nach 40 Stunden Schulung ihren ersten Kundentermin wahrnehmen. Während NRW und Schleswig-Holstein in ihren jeweiligen Landesverordnungen Senioren-Assistenten als selbstständige Dienstleister anerkennen, ticken in Bayern die Uhren anders.

Im Süden werden zertifizierte Senioren-Assistenten nur anerkannt, wenn sie eine Kooperation mit mindestens zwei Senioren-Assistenten eingehen." Das kritisieren wir. Denn wir brauchen wir gerade in Süddeutschland mehr qualifizierte Alltagsbegleiterinnen, da der Bedarf sehr hoch ist. Es gibt hinter verschlossenen Türen so viel Not und Einsamkeit. Das deutsche System geht zu Lasten älterer Menschen, die Alltagsunterstützung brauchen und sie nicht bekommen dürfen.

Wir werben für die Chancengleichheit auf dem deutschen Arbeitsmarkt, denn nur mit landesrechtlichen Anerkennung können selbständige Senioren-Assistenten die Pflegesachleistungen anteilig in eine Entlastungsleistung umwandeln und mit der zuständigen Pflegekasse abrechnen. Das bedeutet: Pflegende Angehörige, Nachbarn oder Freunde können die gewünschte und oftmals notwendige Entlastung nicht finanzieren, weil von ihnen beauftragte qualifizierte Senioren-Assistent:innen die Gelder für die erbrachte Leistung nicht abrufen dürfen. So wird der Wunsch nach mehr Lebensqualität verhindert. Professionelle Hilfe jenseits von körperlicher Pflege und hauswirtschaftlicher Unterstützung ist nicht möglich, obwohl Senioren-Assistenten diese überaus wichtige Betreuungslücke schließen.

Berlin/Hannover (epd). Bei einem Festakt haben 15 weitere Einrichtungen aus Kirche und Diakonie das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung erhalten. „Die zertifizierten Träger schaffen Rahmenbedingungen, die es Menschen erleichtern, Erwerbsarbeit und Sorgeleistungen - ob für Kinder, ältere Angehörige oder andere bedürftige Menschen - zu vereinbaren. Damit tragen sie zum Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden und zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei“, sagte Diakonievorständin Maria Loheide in Berlin.

Seit 2019 biete das Gütesiegel von EKD und Diakonie Deutschland bundesweit ein zukunftsweisendes und nutzenorientiertes Managementinstrument für alle, die Familienorientierung in ihrem Personalmanagement einführen, weiterentwickeln und verfestigen wollen, heißt es in der Mitteilung vom 23. September. Eine familienorientierte Personalpolitik unterstütze ein gesundes und offenes Arbeitsklima und sorge für den Interessenausgleich aller Beteiligten, betonte Loheide.

Bischöfin Kirsten Fehrs, stellvertretende Ratsvorsitzende der EKD, machte deutlich, dass „wir Menschen zur Gemeinschaft bestimmt sind und auf Liebe, Fürsorge, Erziehung und Pflege angewiesen sind“. Familien seien die wohl wichtigsten Orte, in denen Verantwortung füreinander übernommen werde, „wo Menschen füreinander einstehen und sich stützen. Deshalb brauchen Familien Unterstützung - von Politik und Gesellschaft und auch von uns als Kirche“.

Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung ist als ständiges Angebot beim Institut für Qualitätsentwicklung und Gütesiegel in Kirche und Diakonie verankert. Über 60 Träger, Einrichtungen und Dienste sind bisher mit dem Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung zertifiziert worden. Unter ihnen sind kleinere Kirchengemeinden und Verwaltungsämter, Kirchenkreise, Bildungseinrichtungen, diakonische Erziehungs- und Pflegeeinrichtungen bis hin zu großen diakonischen Komplexträgern, Krankenhäusern und Hochschulen. Die nächsten Zertifizierungsverfahren starten in diesem Herbst, hieß es.

Luxemburg (epd). Ohne eine rechtzeitige Aufklärung über ausstehende Urlaubsansprüche können Beschäftigte diese auch nach über drei Jahren einfordern. Denn hat der Arbeitgeber seine Mitarbeiter während des Arbeitsverhältnisses nicht zum Urlaubnehmen aufgefordert oder auf einen möglichen Verfall von Urlaubsansprüchen hingewiesen, kann er sich nicht auf die allgemeine gesetzliche Verjährungsfrist von drei Kalenderjahren berufen, urteilte am 22. September der Europäische Gerichtshof.

Haben die Unternehmen während des laufenden Urlaubsjahres das auch nicht bei lang andauernd erkrankten Beschäftigten oder bei Mitarbeitern getan, die im Laufe des Jahres voll erwerbsgemindert wurden, ist der in dieser Zeit erworbene Urlaubsanspruch auch nicht verfallen, urteilten die Luxemburger Richter in zwei weiteren Fällen.

Nach dem Bundesurlaubsgesetz muss der bezahlte Urlaub regelmäßig im laufenden Urlaubsjahr genommen werden. Aus dringenden betrieblichen oder persönlichen Gründen oder vorbehaltlich anderer tariflicher Regelungen kann der Resturlaub aber auch bis Ende März des Folgejahres in Anspruch genommen werden. Danach ist der Verfall des nicht genommenen Urlaubs vorgesehen. Bei einer besonders langen Arbeitsunfähigkeit entfällt der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch ausnahmsweise erst 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres.

Nach einer Grundsatzentscheidung des EuGH vom 6. November 2018 müssen Arbeitgeber dafür sorgen, dass ihr Personal rechtzeitig zustehenden Urlaub auch nehmen kann. Über den drohenden Verfall von Urlaubsansprüchen müsse der Arbeitgeber informieren. Gab es darüber keine Aufklärung und hat das Arbeitsverhältnis geendet, bestehe Anspruch auf finanzielle Urlaubsabgeltung, so das Gericht.

In den beiden damals entschiedenen Fällen ging es um einen früheren Rechtsreferendar in Berlin und einen befristet angestellten Max-Planck-Wissenschaftler. Der Rechtsreferendar hatte in den letzten Monaten keinen Urlaub mehr genommen. Nach Ende des Referendariats beantragte er eine finanzielle Vergütung für die nicht genommenen Urlaubstage. Der Forscher hatte trotz Aufforderung des Arbeitgebers, seinen Urlaub zu nehmen, diesen weitgehend nicht genommen. Er verlangte schließlich die Bezahlung seiner offenen Urlaubstage.

Der EuGH urteilte, dass ein Urlaub nicht automatisch verfallen darf, wenn ein Arbeitnehmer keinen Urlaub beantragt hat. Der Urlaubsanspruch für den Beschäftigten könne erst verfallen, wenn der Arbeitgeber darauf rechtzeitig hingewiesen hat. Der Mitarbeiter müsse die Möglichkeit haben, den noch offenen Urlaub zu nehmen.

Gleichzeitig verwiesen die Luxemburger Richter auch auf den Erholungszweck des Urlaubs. Ein Arbeitnehmer könne bei Beschäftigungsende seinen Arbeitgeber daher nicht zu Geldzahlungen zwingen, indem er trotz Aufforderung einfach keinen Urlaub nimmt.

Diese Grundsätze gelten auch bei noch offenen Urlaubsansprüchen als Folge lang andauernder Krankheit oder nach Eintritt von Erwerbsunfähigkeit, urteilte der EuGH in den zwei aktuellen Fällen. Damit können sich ein schwerbehinderter Fraport-Mitarbeiter, der Ende 2014 voll erwerbsunfähig wurde, und eine lang erkrankte Klinik-Mitarbeiterin Hoffnung auf Abgeltung von ausstehenden Urlaubsansprüche machen. In beiden Fällen hatte der Arbeitgeber sie nicht rechtzeitig über noch offene Urlaubstage informiert.

Der EuGH urteilte, dass zwar bei langer Erkrankung oder bei Eintritt von Erwerbsunfähigkeit die im Urlaubsjahr erworbenen Urlaubsansprüche nach 15 Monaten regelmäßig verfallen. Die Frist gelte aber nicht, wenn der Arbeitgeber nicht rechtzeitig zum Urlaubnehmen aufgefordert hat.

Der Arbeitgeber könne sich dann auch nicht auf die im Bürgerlichen Gesetzbuch enthaltenen allgemeinen Verjährungsfristen von drei Kalenderjahren berufen, urteilte ebenfalls am 22. September der EuGH.

Im Streitfall ging es um eine Steuerfachangestellte, die von November 1996 bis einschließlich Juli 2017 in einer Kanzlei arbeitete. Ihr Urlaubsanspruch betrug pro Kalenderjahr 24 Tage. Anfang März 2012 hatte ihr Arbeitgeber ihr noch wegen des hohen Arbeitsaufwandes bescheinigt, dass ihr Resturlaubsanspruch von 76 Tagen aus dem Jahr 2011 und den Vorjahren nicht verfallen sei. Als sich bis Beschäftigungsende 101 offene Urlaubstage ansammelten hatten, verlangte die Frau schließlich Geld für den nicht genommenen Urlaub.

Der Arbeitgeber hielt die Ansprüche großteils für verjährt. Es würden die allgemeinen Verjährungsfristen von drei Kalenderjahren gelten, lautete die Argumentation.

Die Luxemburger Richter gaben der Klägerin jedoch dem Grunde nach recht. Es sei zwar richtig, dass der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse daran habe, nicht mit Anträgen auf Urlaub oder finanzielle Vergütung für nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub konfrontiert zu werden, die länger als drei Jahre zurückliegen.

Dies gelte aber nicht, wenn der Arbeitgeber wie im vorliegenden Fall die Mitarbeiterin während des Beschäftigungsverhältnisses nicht zum Urlaub aufgefordert oder über den drohenden Verfall von Urlaubsansprüchen informiert hat. Damit habe es der Arbeitgeber zu verantworten, dass der Urlaub nicht genommen wurde. Von der dreijährigen Verjährungsfrist könne er dann nicht profitieren. Wie lange Ansprüche geltend gemacht werden können, hatte der EuGH nicht zu entscheiden.

Das BAG will über die Fälle zum Verfall von Urlaubsansprüchen bei lang andauernder Erkrankung und Erwerbsminderung sowie über die Verjährung am 20. Dezember abschließend entscheiden.

Az.: C-120/21 (EuGH, Verjährung)

Az.: C-518/20 und C-727/20 (EuGH, Verfall Urlaubsansprüche)

Az.: C-619/16 und C-684/16 (EuGH, Informationspflichten)

Kassel (epd). Hartz-IV-Bezieher können neben dem erhöhten Freibetrag für eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht zusätzlich weitere Freibeträge für eine Versicherungspauschale und die Kfz-Versicherung geltend machen. In dem erhöhten Freibetrag für Einkünfte aus dem Ehrenamt sind die anderen absetzbaren Beträge bereits enthalten, urteilte am 27. September das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel.

Im konkreten Fall hatte eine Hartz-IV-Bezieherin aus dem Landkreis Bautzen neben ihren zwei Unfallrenten aufstockendes Arbeitslosengeld II erhalten. Das Jobcenter berücksichtigte bei der Hartz-IV-Höhe zugunsten der Frau monatlich die allgemeine Versicherungspauschale von 30 Euro sowie 10,40 Euro für die Kfz-Haftpflichtversicherung.