Kirchen

Not lehrt Beten

epd-bild/Jens Schulze

Frankfurt a.M. (epd). Nichts ist so sicher wie das Amen in der Kirche - doch zurzeit scheint nicht einmal das sicher. Denn Gottesdienste mit Gemeinde finden nirgendwo in Deutschland statt, und auch im Vatikan oder in Israel wird vor überwiegend leeren Kirchenbänken gepredigt. Gleichzeitig wächst aber die Sehnsucht nach dem Zuspruch der Kirchen. Rundfunkgottesdienste erzielen Rekordreichweiten, aber auch im Internet ist die Kirche jetzt omnipräsent. Fast jede Gemeinde bietet eine Predigt als Podcast oder einen Gottesdienst zum Streamen an - und die Gebetsaufrufe häufen sich.

Um 19.30 Uhr ist an vielen Orten derzeit das Große Geläut zu hören, Kirchen wollen damit zum gemeinsamen Gebet aufrufen. Der Papst forderte in dieser Woche gleich zweimal zum Gebet auf, am Mittwoch sollten die Menschen um 12 Uhr kollektiv das Vaterunser, das bekannteste Gebet der Christenheit, sprechen, am Freitagabend will er eine Andacht abhalten und seinen traditionellen Segen "Urbi et Orbi" (Der Stadt und dem Erdkreis) spenden. Das evangelische Internetportal "evangelisch.de" hat ein Dauergebet im Internet gestartet. Freiwillige beten auf der Seite "coronagebet.de" jeweils 20 Minuten am Stück und nehmen Gebetsanliegen von anderen Nutzern auf. Ziel ist, dass das Gebet nie abreißt. In Jerusalem können Gläubige über das Internet die Gebetsstunden verfolgen - etwa von der Monastischen Gemeinschaft und der Dormitio Abtei.

Beten könne ja nicht schaden

Aber auch in sozialen Medien wie Twitter, Instagram, Youtube und Facebook werden Gebetsanliegen geteilt. Dort finden sich auch Nutzerinnen und Nutzer, die von sich selbst sagen, dass sie weder religiös sind, noch an Gott glauben. Aber Beten könne ja nicht schaden.

Das Gebet ist also in der Krise populärer wie nie zuvor. Diese Beobachtung hat auch die Essener Pfarrerin Hanna Jacobs gemacht, die beim alternativen Gemeindeprojekt "Raumschiff Ruhr" arbeitet. Sie führt die Tatsache, dass jetzt auch viele nichtreligiöse Menschen wieder beten, auf zwei Gründe zurück. Zum einen gebe es in der amerikanisch geprägten Popkultur starke Vorbilder. Zum anderen besönnen sich viele Menschen in Kriegs- oder Krisenzeiten auf eine höhere Macht, die ihnen vielleicht helfen kann.

"Not lehrt Beten", sagt die evangelische Theologin Eva Harasta, die sich wissenschaftlich mit dem Thema "Gebet" befasst hat und auch auf Twitter aktiv ist. Dort finde sie vor allem Fürbitten und Segensprüche, die viele Menschen teilen und die häufig auch von kirchlichen Internetseiten gepostet werden. Der Satz "Not lehrt Beten" lasse sich aber auch umkehren, sagt sie. Beten lehrt Not bedeute, dass die Menschen in einem Gebet ihre Not auch anders wahrnehmen und sie, wenn sie gläubig sind, vor Gott bringen wollen. "Im Gebet entwickelt sich auch ein Verhältnis zum eigenen Leben", sagt Harasta.

"Ausdruck von Hilflosigkeit"

Gerade in Krisenzeiten haben viele Menschen das Bedürfnis, sich mit dem Lebenssinn zu beschäftigen. Im Wunsch zu beten drücke sich daher auch eine Verunsicherung aus, die viele Menschen angesichts einer durch Krankheit und wirtschaftliche Not gefährdete Existenz fühlen, vermuten die beiden Pfarrerinnen Jacobs und Harasta. "Die vielen Gebetsanliegen sind Ausdruck von Hilflosigkeit, aber auch ein Wunsch nach Trost", sagt Jacobs. Sie sind auch Momente der Selbstreflexion.

Ein Gebet könne helfen, die Unsicherheit zu akzeptieren und festzustellen, dass man die Situation gerade selbst nicht kontrollieren könne, was aber gleichzeitig nicht heißen müsse, dass alles schlecht endet, sagt Harasta, die an der Evangelischen Akademie in Wittenberg arbeitet. Sie stellt fest, dass viele Postings nicht nur Bitten, sondern auch viel Dank enthalten. Dankbarkeit für kleine Dinge, die die Aufmerksamkeit auf Schönes lenken. Da poste etwa jemand das Bild einer blühenden Magnolie.

Einen Punkt halten jedoch beide Theologinnen für wesentlich: Es ist nicht egal, an wen man sich im Gebet wendet. In der christlichen Tradition ist das nun mal Gott. Gott könne jedoch auch Ausdruck in der Gemeinschaft der Gläubigen finden, die sich gerade im Internet versammelt. Viele, die von sich sagen, sie glaubten nicht an Gott, wünschten sich trotzdem Feedback von der Community im Netz, die vielleicht die Gebetsanliegen aufgreift, sagt Harasta. Das gemeinsame Gebet und das Teilen von Gebetsanliegen sei auch gegenseitige Unterstützung und Bestärkung. "Wenn die sozialen Medien so einen Austausch bringen können, wäre das doch ganz wunderbar."

Corona-Krise: Geistliche rufen zu Solidarität mit Menschen in Not auf

epd-bild/Stephan Wallocha

Frankfurt a.M. (epd). Angesichts der Corona-Pandemie haben leitende christliche Geistliche am 29. März zur Solidarität mit Menschen in Not aufgerufen. Vielen sei nun besonders bewusstgeworden, "wie zerbrechlich und bedroht das Leben sein kann", sagte der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung am Sonntag in einem ZDF-Fernsehgottesdienst. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki betonte, alte und kranke Menschen dürften trotz aller Sorge um Ansteckungsgefahren nicht alleingelassen werden. Papst Franziskus hatte in einer Andacht am Abend des 27. März erklärt, die Epidemie zeige, "dass wir alle im selben Boot sitzen".

Kirchenpräsident Jung sagte, Menschen seien von den Folgen der Krankheit und dem Tod bedroht, und berufliche Existenzen stünden auf dem Spiel. Jetzt sei es besonders wichtig, solidarisch zu handeln. Gerade das Gebet könne Hoffnung und die Kraft zur Geduld geben, sagte er am 29. März in der Saalkirche im rheinhessischen Ingelheim. Der Gottesdienst stand unter dem Motto "Nur Mut!". In den kommenden Wochen werden wegen der Corona-Krise alle evangelischen ZDF-Fernsehgottesdienste aus Ingelheim gesendet.

"Schwache schützen"

Jung ging in seiner Predigt auch auf die wirtschaftlichen Befürchtungen, die Belastungen in Medizin und Pflege sowie die politischen Herausforderungen ein. Viele Menschen wüssten nicht, wie es nach der Corona-Krise weitergehen solle. "Ich bin dankbar, in einer Gesellschaft zu leben, die darum ringt, gerade die Schwachen und besonders Verwundbaren zu schützen", sagte er. "Diesen Weg müssen wir weitergehen."

Woelki betonte, gerade jetzt sei es wichtig, allein lebenden alten und kranken Menschen zu zeigen: "Wir sind für dich da." Eine notwendige Hilfe sei die Erledigung des Einkaufes. "Aber auch auf das Gespräch - ob am Telefon oder durch das geöffnete Fenster von draußen - darf nicht verzichtet werden", sagte der Kardinal im Kölner Bistumssender Domradio.de.

Papst Franziskus betonte die Auslöschung von Unterschieden durch die Krankheit Covid-19. Die Epidemie zeige, "dass wir alle im selben Boot sitzen", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Freitagabend auf dem leeren Petersplatz. In dieser Situation komme nicht jeder für sich voran, sondern nur alle gemeinsam, betonte Franziskus in der Andacht auf dem für das Publikum geschlossenen Platz. Zum Abschluss der Andacht sprach der Papst den Segen "Urbi et Orbi", den er gewöhnlich nur an Ostern und Weihnachten erteilt.

Fotos von Gottesdienstbesuchern

Ein Fernsehgottesdienst der besonderen Art wurde aus der evangelischen Hauptkirche Sankt Michaelis in Hamburg ausgestrahlt: Die Kirchenbänke blieben keineswegs leer, sondern waren mit Fotos im DIN-A4-Format bestückt. Die Bilder zeigten Gottesdienstbesucher, die normalerweise hier gesessen hätten - was in Corona-Zeiten nicht geht. Unter der Motto #verbundenbleiben hatte die Hauptkirchengemeinde zu der Foto-Aktion aufgerufen. "Die Rückmeldungen, die wir erhalten haben, zeigen uns deutlich, dass viele Menschen durch diese Übertragung Ermutigung und Trost gefunden haben", sagte Michel-Hauptpastor Alexander Röder.

Der Bischof der Erzdiözese Freiburg, Stephan Burger, warnte vor Aggression und Egoismus in der Corona-Krise. Das deutschlandweite Kontaktverbot sei ein "Stresstest für unsere Gesellschaft", sagte Burger in einer Videobotschaft. Der Evangelisch-reformierte Kirchenpräsident Martin Heimbucher betonte, neben Behörden, Krankenhäusern, Pflegeheimen und der Wirtschaft müssten sich auch Pastorinnen und Pastoren auf die Extremsituation der Pandemie einstellen. Sie würden jetzt zunehmend als Seelsorgerinnen und Seelsorger gebraucht.

Mit goldener Feder und per Telefon

epd-bild / Uwe Lewandowski

Osnabrück (epd). Diakon Dirk Hartung aus Osnabrück setzt sich an seinen Schreibtisch und nimmt den Füller mit der goldenen Feder zur Hand. Täglich schreibt er seit einigen Tagen Postkarten, mit der Hand versteht sich. Mehr als 50 hat er schon in Umschläge getütet und verschickt - immer mit dem passenden Motiv. "Ich habe eine Sammlung mit Toskana-Karten", sagt der 62-Jährige, der in der größten evangelischen Kirchengemeinde von Osnabrück die Seniorenarbeit leitet: "Die gehen an diejenigen, die eigentlich bei einer Toskana-Freizeit dabei sein wollten." Eigentlich - vor der Corona-Krise.

Rund 300 Seniorinnen und Senioren kommen regelmäßig zu Hartungs Angeboten ins Gemeindehaus. "Runter vom Sofa, ab in die Seniorenakademie", lautet normalerweise sein Motto. In der Corona-Krise aber sollten die Menschen zu Hause bleiben. Doch längst nicht alle Älteren seien mit dem Internet, mit E-Mails und den sozialen Medien vertraut. "Darum mache ich es jetzt wie früher und schreibe, um in Kontakt zu bleiben", erzählt der Diakon. Wie Hartung bemühen sich derzeit viele Pastorinnen, Diakone und Ehrenamtliche, Menschen nicht allein zu lassen, für die sonst Angebote der Kirche auch wichtige soziale Kontakte bedeuten.

Telefonate statt Besuche

Die Lüneburger Diakonin Antje Stoffregen und viele Kollegen greifen dafür zum Hörer. "Wir rufen Menschen an, die sonst zu uns ins Haus kommen", sagt Stoffregen. Im Paul-Gerhardt-Haus und bei der Kindertafel ihrer Gemeinde sind das vor allem ehrenamtlich Mitarbeitende und Senioren, darunter Menschen, die alleine leben. "Eigentlich würden wir uns heute zum Spielenachmittag sehen", ist dann etwa ein guter Aufhänger für ein Telefonat. "Die Menschen suchen die Gelegenheit, das was aus dem Fernsehen auf sie einprasselt, auch mal mit jemandem zu besprechen", hat die Diakonin beobachtet. "Es gibt so viel Information und soviel Aktion. Da fragen sich viele, was soll ich jetzt eigentlich machen?"

Auch die Besuchsdienstarbeit, in der sich allein in der hannoverschen Landeskirche rund 10.000 Ehrenamtliche in 1.000 Gruppen engagieren, rät dazu anzurufen, statt wie sonst zu Geburtstagen zumeist zu Älteren ins Haus zu kommen. "Wir müssen beide Seiten schützen, die Besuchten und unsere Ehrenamtlichen, von denen die meisten über 60 Jahre alt sind", erläutert die landeskirchliche Referentin für den Besuchsdienst, Helene Eißen-Daub.

"Noch ein kleines Nervenpolster"

Pastorin Iris Junge, die im evangelischen Kirchenkreis Uelzen die Besuche koordiniert, sieht erst den Anfang bei der seelischen Unterstützung per Telefon. "Bisher bin ich angenehm überrascht, dass die meisten es über die Familie, Freunde und Nachbarn schaffen, sich zu versorgen, ohne aus dem Haus zu gehen", sagt Junge. Doch es könnten sich noch viele Ängste aufbauen, je länger die Krise dauere. Menschen, die ohnehin viel allein seien, litten mehr als sonst darunter: "Jetzt wissen sie, dass sie keinen Besuch bekommen können."

Angebote der Krisen-Hilfe wie die Telefon- und Chat-Seelsorge sind in diesen Tagen deutlich mehr gefragt als sonst. Bei neu eingerichteten Hotlines und Anrufdiensten, wie sie etwa der evangelische Kirchenkreis Hittfeld oder der Bremer Dom initiiert haben, gehen dagegen bisher vergleichsweise wenige Anrufe ein. "Die Menschen haben noch ein kleines Nervenpolster", sagt Dompastor Henner Flügger. Doch verstärke sich das Empfinden, abgeschnitten zu sein. "Da kriechen Ängste und Gedanken allmählich die Beine hoch." Auch Pastorin Caroline Warnecke aus dem Kirchenkreis Hittfeld bei Hamburg rechnet mit steigendem Bedarf, "wenn erst einmal heruntersackt, was gerade geschieht".

Diakon Hartung greift zur Jugendstilkarte für die Dame, die Kunst so liebt, wie er selbst. "Ich habe beim Schreiben ein Bild von den jeweiligen Adressaten vor dem Auge", sagt er. "Mir fehlen die Leute ja auch." Umso mehr freut ihn: "Ein paar haben schon zurückgeschrieben."

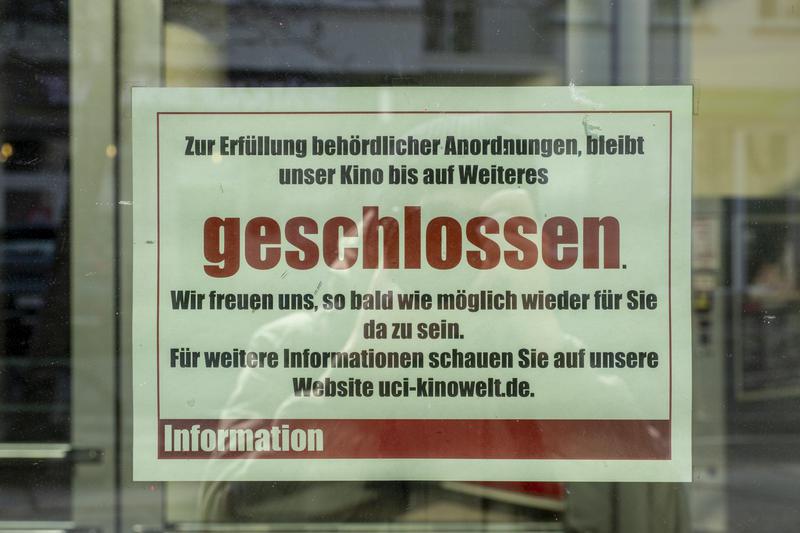

"Himmlische Herbergen" fürchten um ihre Existenz

Hamburg (epd). Evangelische Tagungshäuser befürchten "verheerende Folgen" der Corona-Krise. Durch aktuelle und noch zu erwartende Buchungsausfälle seien fast alle Einrichtungen in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht, heißt es in einem am 24. März veröffentlichten Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die zuständigen Fachminister aller betroffenen Bundesländer.

Die mehr als 300 Mitgliedshäuser benötigten jetzt "die besondere Unterstützung des Staates", heißt es in dem Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Tagungs- und Gästehäuser in Deutschland. Die gemeinnützigen Einrichtungen verfügen nach eigenen Angaben über Programme für Kinder-, Jugend-, Familien- und Erwachsenengruppen aller Art.

In der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Tagungs- und Gästehäuser haben sich kirchliche Träger und in kirchlicher Bekenntnisgemeinschaft stehende gemeinnützige Vereine und Verbände zusammengeschlossen.

Papst Franziskus nur im Livestream: Ostern in Corona-Zeiten

epd-bild/Vatican Media/Agenzia Siciliani

Rom (epd). Auf der Prachtstraße, die vor rund 100 Jahren anlässlich der Aussöhnung zwischen dem Vatikan und dem italienischen Staat durch das mittelalterliche Borgo-Viertel zum Petersdom gebrochen wurde, stehen in diesem Jahr keine Blumenkübel mit Ölbäumen. Zu den Osterfeierlichkeiten wird auch der Petersplatz nicht in ein buntes Blumenmeer verwandelt. Dort werden sich nicht wie sonst Zehntausende Menschen versammeln, um den Papst und seine Osterbotschaft zu erleben. Es ist Ostern in Corona-Zeiten.

Seit Wochen verzichtet Franziskus darauf, mittwochs bei der Generalaudienz vom Petersplatz aus zu den Gläubigen zu sprechen. Auch sonntags beim Angelusgebet wendet er sich nicht mehr von einem Fenster des Apostolischen Palastes aus an das Kirchenvolk. Stattdessen werden seine Ansprachen und Gebete aus der Bibliothek des Palastes live im Internet übertragen. Im Netz können Gläubige anders als vor der Corona-Pandemie auch die Morgenmesse live verfolgen, die das Kirchenoberhaupt täglich um sieben Uhr in der nüchternen Kapelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta feiert.

Im Vatikan wird weiter gearbeitet

Bei Streaming-Messen versichert der Papst den Kranken, Isolierten und unter den Ausgangsbeschränkungen leidenden Menschen seine Solidarität. "Vielleicht ist der einzige Horizont, den sie haben, der Balkon", sagt er eines Samstagmorgens besonders mit Blick auf eingeschlossene Familien. Vor dem Hintergrund drohender Familienstreitigkeiten fordert er zum Gebet dafür auf, dass alle gut miteinander sprechen, es schaffen, "innerhalb der Familie Beziehungen der Liebe aufzubauen und die Ängste dieser gemeinsamen Zeit in der Familie zu bewältigen".

Während in Italien nur noch lebenswichtige Aktivitäten aufrechterhalten werden und viele Behörden ihre Mitarbeiter entweder zu Hause arbeiten lassen oder beurlauben, wird in den Ämtern des Vatikans weiter gearbeitet. Die Ausübung des Papstamtes müsse weiter garantiert werden, hieß es in einer Mitteilung des Heiligen Stuhls.

Auslandsreise verschoben

Doch das Virus macht auch vor dem Vatikan nicht halt. So wurde jetzt ein hochrangiger Geistlicher aus dem vatikanischen Staatssekretariat, der ebenso wie Papst Franziskus im Gästehaus Santa Marta wohnt, positiv auf das Coronavirus getestet. Zuvor waren bereits vier weitere Corona-Fälle im Vatikan bestätigt worden, darunter bei zwei Mitarbeitern der Vatikanischen Museen. Papst Franziskus empfängt derweil weiterhin Kurienchefs und Diplomaten in Audienz. Seine nächste Auslandsreise nach Malta verschob er allerdings auf die Zeit nach der Krise.

Und anstatt wie üblich im Kolosseum dürfte der Papst in diesem Jahr am Karfreitag den Kreuzweg in den Kolonnaden vor dem Petersdom oder gar in der Basilika selbst beten. Die Fußwaschung am Gründonnerstag, die Franziskus nach seinem Amtsantritt von der Lateranbasilika in Gefängnisse, eine Behinderteneinrichtung und ein Flüchtlingsheim verlegt hatte, wird diesmal wegfallen. Das Ritual des Papstes, der Häftlingen und Flüchtlingen, darunter auch Frauen und Muslimen, die Füße wusch, trocknete und küsste, gehörte zu den beeindruckenden Momenten der Osterwoche.

Eine Verschiebung des Ostertermins kommt der vatikanischen Gottesdienstkongregation zufolge jedoch nicht infrage. Der Papst werde sämtliche Liturgien "ohne physische Präsenz von Gläubigen" feiern, betont die Vatikanbehörde. Für den Pontifex aus Argentinien, der wie kaum einer seiner Vorgänger den Kontakt zu Menschen sucht, dürfte das besonders bedrückend sein.

Bernhard Felmberg wird evangelischer Militärbischof

epd-bild/Harald Koch

Berlin, Hannover (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat einen neuen Militärbischof berufen. Wie das Kirchenamt am 26. März in Hannover mitteilte, soll der frühere EKD-Bevollmächtigte Bernhard Felmberg zum 1. Oktober in das Amt wechseln. Der bisherige Militärbischof Sigurd Rink soll nach sechsjähriger Amtszeit ausscheiden und Büroleiter bei Diakonie-Präsident Ulrich Lilie werden. Rink selbst wurde nach eigenen Angaben erst spät über den Personalwechsel informiert.

Felmberg bleibe "in der Spur der friedensethischen Äußerungen der EKD", vertrete biblisch gegründete Positionen und bringe theologische Leitungserfahrungen mit, erklärte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm. Felmberg war nach Kritik an seiner Lebensführung 2013 aus dem Amt des EKD-Bevollmächtigten geschieden, der die Position der Kirche gegenüber der Bundespolitik vertritt. Der 54-Jährige war danach Abteilungsleiter im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

"Zum gerechten Frieden beitragen"

Ein damals von der EKD eingeleitetes Disziplinarverfahren gegen Felmberg wegen des Vorwurfs mehrerer Affären wurde eingestellt. Nach dem Pfarrdienstgesetz gelten für solche Amtsträger in der Kirche in Ehe und Familie besondere Verpflichtungen zur christlichen Lebensführung. "Die Entscheidung für Bernhard Felmberg haben wir in dem Bewusstsein darüber getroffen, dass es auch Brüche in seiner Biografie gegeben hat", sagte Bedford-Strohm. Über die Personalie wurde den Angaben zufolge im Rat der EKD und in der Kirchenkonferenz, dem Zusammenschluss der Landeskirchen, im Einvernehmen mit der Bundesregierung entschieden.

Felmberg erklärte, er verstehe das ihm anvertraute Amt "als Dienst an Soldaten und Soldatinnen mit ihren Familien, die ethisch und situativ höchste Verantwortung tragen". Er wolle Positionen der evangelischen Friedensethik in die Gesellschaft tragen: "Wir wollen unseren Teil zum gerechten Frieden beitragen."

Rink hätte Amt wohl gerne behalten

Bedford-Strohm dankte Rink für dessen intensive Arbeit in der Militärseelsorge. Sigurd Rink war 2014 als erster hauptamtlicher Militärbischof der EKD eingeführt worden. Davor war das höchste Amt der evangelischen Militärseelsorge in Deutschland ein Nebenamt. Der Militärbischof leitet die Seelsorge an den Militärstandorten. Rund 100 evangelische Militärpfarrer sind bei der Bundeswehr im Einsatz.

Die Stelle ist für den Amtsinhaber auf sechs Jahre befristet, kann theoretisch aber verlängert werden. Rink sagte, er freue sich auf die neue Aufgabe. Auch das Amt als Militärbischof hätte er aber wohl gern behalten. Dem epd sagte Rink, er selbst sei offiziell mit der Mitteilung an die Öffentlichkeit über die Personalentscheidung informiert worden.

Wie die Diakonie auf Anfrage mitteilte, übernimmt Rink zum 15. Juli die Büroleitung des Präsidialbereichs der Diakonie Deutschland. Präsident Ulrich Lilie sagte, er freue sich auf die Zusammenarbeit. Rink bringe auch einschlägige diakonische Erfahrungen aus seinem Dienst als Propst der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau mit.

Mit zwei Terminkalendern für die Kirche unterwegs

epd-bild/Matthias Rietschel

München (epd). An seinem 60. Geburtstag am 30. März wird Heinrich Bedford-Strohm eine ganz neue Erfahrung machen: Statt einer großen offiziellen Schar von Gratulanten in seinen verschiedenen Büros in München oder Hannover erwartet den Bischof wegen der Corona-Krise ein eher "stiller Geburtstag". Diese erzwungene Ruhepause werde er aber sehr genießen, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) in einem Interview.

Gewöhnlich halten den Theologen, der aus einer bayerischen Pfarrersfamilie stammt, gleich zwei Terminkalender auf Trab - als Landesbischof steht er seit 2011 an der Spitze der knapp 2,4 Millionen evangelischen Christen in Bayern, zugleich ist er seit 2014 als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) die Führungsfigur der rund 23 Millionen deutschen Protestanten.

Vertreter der "Öffentlichen Theologie"

Diese Spitzenämter füllt der weltzugewandte Lutheraner mit großem persönlichem Engagement, Überzeugungskraft und offensichtlicher Freude aus. Dabei ist ihm seine Prominenz, die ihn oft in die Nähe der großen Politik führt, hauptsächlich ein Mittel zum Zweck und die praktische Umsetzung seines theologischen Programms. Der Draht zum bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist kurz.

Bereits als Theologieprofessor in Bamberg war Bedford-Strohm ein Vertreter der "Öffentlichen Theologie" und damit einer Kirche, die nicht hinter Mauern agiert, sondern in ethischen Fragen Haltung nach außen zeigt: "Wer fromm ist, muss auch politisch sein", dieses Zitat, das auf Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer zurückgeht, wendet er öfter an.

Als Bischof erhebt Bedford-Strohm deshalb seine Stimme für den Klimaschutz, äußert sich zur Sterbehilfe, die seiner Überzeugung nach keinesfalls die unantastbare Würde des Menschen gefährden darf, und setzt sich für Menschen am Rand der Gesellschaft und in Notlagen ein - insbesondere für Flüchtlinge. Weil nach christlichem Gebot niemand im Mittelmeer ertrinken dürfe, hat er maßgeblich mitbewirkt, dass die Seenotrettungsorganisation Sea-Watch nun ein kirchliches Rettungsschiff betreibt. Von Anfeindungen im Internet und Morddrohungen hat er sich nicht beirren lassen.

Kanzel und Soziale Medien

Um Gehör zu finden, nutzt Bedford-Strohm alle möglichen Kanäle: die Kanzel, Interviews und schon früh die Sozialen Medien. Der Bischof ist auf Twitter und Facebook unterwegs und bemüht sich, die vielen Anfragen selbst zu beantworten. Auch dort kämpft er gegen Hassrede und forderte mehrfach eine Berufsethik für Entwickler von Algorithmen.

Bedford-Strohm sucht, wo immer es nur geht, den Kontakt zu den Menschen - auf dem Fußballplatz als Amateurfußballer oder in der Kirche. Berührungsängste hat er keine, diskutiert ernsthaft mit Kritikern seines Engagements für Flüchtlinge vor der Frauenkirche in Dresden. Großes Amtsgetöse ist ihm fremd. Zu Terminen wie seinen traditionellen Besuchen in sozialen Einrichtung an Weihnachten kommt Bedford-Strohm nicht in Dienstlimousine plus Chauffeur, sondern fährt selbst mit einem unscheinbaren, dafür umweltschonenden Kleinwagen vor. Seine Weihnachtspredigt vor jungen Strafgefangenen in einem Jugendgefängnis fällt für die Zuhörer genauso engagiert und intensiv aus wie eine Ansprache bei einem Staatsakt.

Und regelmäßig ist der Bischof im Straßenbild zu sehen - auf dem Weg vom Münchner Landeskirchenamt zu einem Coffeeshop im nahe gelegenen Hauptbahnhof oder auf dem Fahrrad an einer Ampel. Dann ist Bedford-Strohm vielleicht gerade auf dem Weg zu seinem Freund, dem Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx.

"Zeitinseln" für die Familie

Kraftquelle ist dem Bischof die Familie - seine drei Söhne und seine Frau Deborah, eine Psychotherapeutin, die aus Amerika stammt und die das "Bedford" zu dem jetzigen Doppelnamen des Bischofs beigesteuert hat. Sie wird von ihm "Debbie" genannt und begleitet ihn häufig zu Veranstaltungen. Für seine Frau und die Söhne plant Bedford-Strohm regelmäßig "Zeitinseln" in seine diversen Terminkalender ein. Dabei ist sich der Bischof auch nicht zu schade, bei dem Umzug einer seiner Söhne mit Hand anzulegen.

In Zukunft hat der Bischof vielleicht wieder mehr Zeit für seine Hobbies, wie Fußball und das Geigenspiel, und vor allem für seine Familie und den ersten Enkel. Denn im nächsten Jahr stehen Ratswahlen an. Bedford-Strohm lässt bisher offen, ob er dem Beispiel seines Freundes Marx folgt, der dieses Jahr nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz kandidiert hat. Dann könnte es sein, dass Bedford-Strohm nur noch einen Terminkalender hat.

Gesellschaft

Ausnahmezustand für Grundrechte

epd-bild/Steffen Schellhorn

Frankfurt a.M. (epd). Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik sind mit den Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie für so viele Menschen etliche Grundrechte außer Kraft oder stark eingeschränkt worden. "Je länger die Ausgangsbeschränkungen dauern, desto weniger sind diese aber verhältnismäßig und rechtlich zu begründen", mahnt der Staatsrechtler Thorsten Kingreen von der Universität Regensburg. Es fehle ein Ausstiegsszenario, unter welchen Voraussetzungen die Beschränkungen wieder zurückgefahren werden sollen.

Bund und Länder hatten sich am Sonntag zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus auf zahlreiche Schutzmaßnahmen geeinigt. Bislang selbstverständlich geltende Grundrechte wurden für zunächst zwei Wochen beschränkt. So sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum grundsätzlich verboten. Ausgenommen davon sind Familien und in einem Haushalt lebende Personen.

Gesetz passe nicht richtig

"Einzige gesetzliche Grundlage hierfür ist das Infektionsschutzgesetz", sagt Kingreen. Doch rechtlich passe das Gesetz nicht richtig, um die Beschränkungen zu begründen. So seien danach Aufenthaltsverbote und -gebote zwar erlaubt. Das Gesetz sei aber nur an einzelne, individuell gefährliche Personen und nicht an die ganze Bevölkerung gerichtet. Auch seien die Maßnahmen nur vorübergehend zulässig, "bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind". "Ein allgemeines, von konkret-individuellen Gefahren unabhängiges und in seiner Dauer nicht befristetes Fortbewegungsverbot" decke das Gesetz nicht, sagt der Jura-Professor.

Die Frage, welche Grundrechte von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie betroffen sind, lasse sich nicht so leicht beantworten. Auf der einen Seite stünden das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Recht auf Leben. Die Maßnahmen sollen die Gesundheit aller Bürger schützen, besonders auch gefährdeter Gruppen wie Alte und Kranke.

Auf der anderen Seite dürften zahlreiche Menschen nun ihren Beruf nicht mehr ausüben, sich nicht mit mehreren Personen treffen, zur Schule gehen oder sich gänzlich frei in Deutschland bewegen. Selbst die Religionsfreiheit leide, wenn Gläubige nicht mehr an Gottesdiensten teilnehmen dürfen.

Irgendwann unverhältnismäßig

"Natürlich sind die Maßnahmen zunächst wichtig, um die Gesundheit zu schützen", sagt Kingreen. Die Rechtsnormen, sprich das Infektionsschutzgesetz, seien als Begründung hierfür aber eher unbrauchbar. Andererseits: "Wir haben auch nicht mit so einer Pandemie rechnen können", gibt der Staatsrechtler zu bedenken.

Es müsse nun nachgedacht werden, wann die Maßnahmen heruntergefahren werden. Das Virus sei ja nicht in sechs Wochen verschwunden. Irgendwann breche die Wirtschaft wegen der Beschränkungen zusammen. Die Einschränkung der Grundrechte werde sonst in wachsendem Ausmaß unverhältnismäßig. Erforderlich seien in Zukunft differenzierte Maßnahmen wie etwa Beschränkungen nur für bestimmte Risikogruppen und nicht für alle Menschen, sagt Kingreen: "Wir müssen auch nicht gleich alle sofort in die Fußball-Stadien gehen."

Erste Gerichte wie das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg haben die Schutzmaßnahmen bislang für verhältnismäßig und erforderlich eingestuft. So wies das Gericht am Montag einen Eilantrag zurück, mit dem die Beschränkung der Freizügigkeit in der brandenburgischen Coronarvirus-Verordnung gekippt werden sollte.

Freiheitsstrafe

Bei einem Verstoß gegen die Maßnahmen drohen auch Strafen. "Das Infektionsschutzgesetz sieht hier Bußgelder von bis zu 25.000 Euro vor", sagt Jürgen Möthrath, Strafrechtsanwalt und Präsident des Deutschen Strafverteidiger Verbandes. Realistisch seien aber zunächst Bußgelder von einigen hundert Euro.

Doch gehen Menschen trotz Wissens ihrer Infektion oder eines begründeten Verdachts zur Arbeit, könne von einem vorsätzlichen Handeln ausgegangen werden. In diesem Fall sehe das Gesetz Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. "Das kann der infizierte Arzt sein, der trotzdem zur Arbeit geht, oder auch die Supermarkt-Kassiererin, die sich an die Kasse setzt und Kunden ansteckt", sagt Möthrath.

Keine Lockerung der Kontaktsperren bis Ende April in Sicht

Deutschland stehen mindestens noch drei weitere Wochen mit Kontaktbeschränkungen bevor. Die Bundesregierung hält an ihren Plänen fest, Maßnahmen erst nach Ostern zu lockern. Laschet und Lindner fordern, über Ausstiegsperspektiven zu sprechen.Frankfurt a.M. (epd). Die Menschen in Deutschland können sich bislang keine Hoffnung auf ein rasches Ende der Ausgangsbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie machen. Zwar gibt es führende Politiker, die ein baldiges Ende der Maßnahmen in den Blick nehmen wollen. Doch die Bundesregierung bleibt bislang bei ihrer Linie, das öffentliche Leben frühestens nach Ostern zu reaktivieren.

FDP-Chef Christian Lindner sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (30. März), der jetzige Zustand dürfe keinen Tag länger dauern, als es medizinisch geboten sei. Die momentane Lage sei für jeden und jede in Deutschland und für das wirtschaftliche Leben eine große Belastung.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte ebenfalls, schon jetzt Überlegungen für einen Ausstieg aus den Maßnahmen anzustellen. Es sei jetzt die Zeit, um "Maßstäbe für die Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben zu entwickeln, damit auch diese Entscheidung anhand transparenter Kriterien erfolgt", schrieb der CDU-Vize in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag".

Merkel bittet um Geduld

Die Bundesregierung lehnt es jedoch weiterhin ab, schon jetzt über ein mögliches Ende der Maßnahmen zu entscheiden. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sprach sich gegen eine Lockerung der Einschränkungen aus wirtschaftlichen Gründen aus. Die Restriktionen seien zwar sehr massiv, aber es gehe um Leben und Tod, sagte der Bundesfinanzminister der "Bild am Sonntag". Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte den Funke-Zeitungentag), zwar sei die schnellstmögliche Rückkehr zur Normalität das Ziel, aber das Schüren falscher Erwartungen könne die nun mühsam erreichten Verhaltensänderungen aufs Spiel setzen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bereits am 28. März in ihrem wöchentlichen Podcast gesagt, noch gebe es keinen Grund, die Regeln zu lockern. In der Botschaft aus ihrer häuslichen Quarantäne bat sie die Bürgerinnen und Bürger um Geduld. Kanzleramtschef Helge Braun hatte betont, die Maßnahmen würden größtenteils bis zum 20. April gelten.

Streit über Umkehrisolation

Ältere Menschen und Vorerkrankte müsste auch noch länger mit Kontaktbeschränkungen rechnen, ergänzte der Kanzleramtschef im "Tagesspiegel". Die Frage, ob mehr ältere Menschen in der Corona-Krise vorübergehend in Heimen untergebracht werden sollen, hatte am Streit unter Experten ausgelöst. Während der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, dies befürwortete, lehnte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, den Vorschlag ab.

Reinhardt sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", in Einrichtungen sei es eigentlich gut möglich, die besonders Gefährdeten vor Covid-19 abzuschotten. Der Vorschlag sei "gefährlich ahnungslos", sagte Patientenschützer Brysch dem Evangelischen Pressedienst (epd). Schließlich steige gerade in vielen Pflegeheimen in Deutschland die Zahl der Opfer des Coronavirus an.

In einem Pflegeheim der niedersächsischen Stadt Wolfsburg waren in den vergangenen Tagen zwölf Bewohner infolge des Coronavirus gestorben. Auch in Würzburg ist ein Seniorenstift besonders von der Corona-Pandemie betroffen. In dem Heim starben nach einer Meldung des Würzburger Gesundheitsamts vom 27. März inzwischen ebenfalls zwölf Menschen.

Ethikrat fordert Szenario für Ausstieg aus Alltagsbeschränkungen

Stimmen, die bei aller gebotenen Vorsicht einen Endpunkt für die Kontakteinschränkungen wegen der Corona-Pandemie fordern, mehren sich. Am Ende laufe es auf die Abwägung gesundheitlicher und wirtschaftlicher Interessen hinaus.Köln (epd). In der Debatte um den Umgang mit der von der Bundesregierung erlassenen Kontaktsperre mehren sich Stimmen, die einen Ausblick auf das Ende der Alltagsbeschränkungen fordern. Auch eine mögliche längere Isolierung von Risikogruppen wird diskutiert. Freiheitsbeschränkungen müssten kontinuierlich mit Blick auf die vielfältigen sozialen und ökonomischen Folgelasten geprüft und möglichst bald schrittweise gelockert werden, forderte der Deutsche Ethikrat in einer am 27. März veröffentlichten Stellungnahme zur sozialen und wirtschaftlichen Krise durch die Corona-Pandemie. Einen Zeithorizont nannte das Gremium nicht.

Mit "Folgeschäden" meint der Ethikrat Beeinträchtigungen derjenigen, die durch die Maßnahmen belastet sind: Patienten, deren medizinische Behandlung derzeit ausgesetzt wird, von häuslicher Gewalt betroffene Frauen oder Personen in Einrichtungen wie etwa Pflegeheimen, denen Besuche vorenthalten werden. Auch auf die Folgen für die Wirtschaft und die Demokratie durch die Grundrechtsbeschränkungen weist das Gremium hin.

Warnung vor Entsolidarisierung

Spannungen zwischen unterschiedlichen Ansprüchen bedürftiger Gruppen müssten fair ausgehandelt werden, sagte der Vorsitzende des Ethikrats, Peter Dabrock. "Ungewissheit über das Ende solcher Maßnahmen führt mit zunehmender Dauer zur Entsolidarisierung und Demotivation", mahnte der Ethikrat.

Der Dortmunder Statistik-Professor Walter Krämer warnte vor einer Zunahme potenziell tödlicher Folgekrankheiten, wenn die Kontaktsperren anhielten. Fettleibigkeit, Diabetes, Suizidalität und auch häusliche Gewalt könnten die Folge sein, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ich gehe davon aus, dass wir in zwei, drei Wochen mit den aktuellen Maßnahmen aufhören und dass wir uns in zwei Monaten darüber totlachen, wie wir uns haben in Panik versetzen lassen", sagte er. Wenn alle Bundesbürger sich jetzt an die Zwei-Personen-Regel hielten, wäre die Corona-Krise schon bald "nur noch ein böser Traum".

Zugleich wurde die Idee diskutiert, einzelne Risikogruppen länger zu isolieren, auch wenn etwa Kindergärten und Schulen nach den Osterferien wieder geöffnet würden. Der SPD-Politiker und ehemalige Vizekanzler, Franz Müntefering, der auch Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen ist, hält es für möglich, dass ältere Menschen oder chronisch Kranke zur Eindämmung des Coronavirus länger in Quarantäne gehalten werden als andere Gruppen der Gesellschaft. Gefragt seien "differenzierte Lösungen", sagte er dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

"Zynisch und falsch"

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sprach sich strikt gegen eine vorzeitige Lockerung der Maßnahmen aus. Vorschläge, sich bei der Isolierung auf die Risikogruppe kranker und älterer Menschen zu beschränken, bezeichnete sie im "Kölner Stadt-Anzeiger" als "zynisch und falsch".

Aus Sicht von Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery läuft die Debatte darauf hinaus, den Schutz von Menschenleben gegen wirtschaftliche Interessen abzuwägen. "Wir müssen uns zwischen der hohen Priorität der Rettung von Menschenleben und der Rettung unserer Wirtschaft entscheiden", sagte Montgomery der "Passauer Neuen Presse". "Das wird noch zu Diskussionen führen." Er warnte vor einer Umkehrung des Quarantäne-Gedankens. Es könne nicht die Lösung sein, dass alle, die zu einer Risikogruppe gehören, drei Monate zu Hause bleiben müssen.

Medizinethiker: Ärzte brauchen konkrete Handlungsempfehlungen

epd-bild/Friedrich Stark

Bayreuth (epd). Der Bayreuther Medizinethiker Eckhard Nagel warnt in der Corona-Pandemie vor seelischen Belastungen für Ärzte, wenn diese entscheiden müssen, welcher Patient eine lebensrettende Behandlung erhält und welcher nicht. Sie bräuchten dafür konkrete Handlungsempfehlungen, sagte Nagel dem Evangelischen Pressedienst (epd). Vergangene Woche hatten mehrere medizinische Fachgesellschaften entsprechende Empfehlungen herausgegeben. Aus Nagels Sicht sind diese aber noch nicht konkret genug, "weil wir einfach noch zu wenig über das Coronavirus und den Verlauf der Krankheit wissen".

Es sei ein gravierendes Problem, dass Ärzte somit zu sehr auf sich allein und ihr Gewissen gestellt seien, sagte Nagel. Er rate Medizinern immer: "Entscheidet nie allein. Holt euch Unterstützung." Diese sollte aus einer Pflegekraft und einem weiteren Arzt bestehen. Zustände wie in Italien oder Spanien, wo nicht mehr alle Patienten so behandelt werden können, wie sie müssten, seien eine "furchtbare Situation, von der ich hoffe, dass wir sie in diesem Ausmaß in Deutschland nicht erleben werden". Es dauere lange, bis Ärzte nach so einer belastenden Situation wieder zur Ruhe kommen. Sie müssten über das Erlebte sprechen, zum Beispiel mit Kollegen oder Notfall- und Krankenhausseelsorgern.

Triage gehöre zum beruflichen Alltag

Sogenannte Triage-Entscheidungen zu treffen, gehört für den Transplantationsmediziner Eckhard Nagel zum beruflichen Alltag: "Es gibt einfach viel zu wenige Organe für zu viele Patienten, die auf Wartelisten stehen. Bekommt jemand kein Organ, dann kann das ein Todesurteil bedeuten." Der Gesetzgeber habe bestimmte Kriterien definiert: Wer braucht am dringendsten ein Organ, und wie gut sind die Erfolgsaussichten nach einer Transplantation? Hautfarbe, Religion oder soziale Zugehörigkeit spielten keine Rolle, sagte Nagel.

Diese Kriterien könnten grundsätzlich auch für schwer an Covid-19 Erkrankte herangezogen werden, allerdings nicht Eins zu Eins, sagte Nagel. Die notwendige Beatmungszeit bei Corona-Patienten dauere vergleichsweise lange, oftmals vier oder fünf Wochen. "Das ist ungewöhnlich für eine rein infektbedingte Lungenentzündung", sagte Nagel. Die Ärzte müssten daher natürlich bedenken, dass ein Patient, etwa aufgrund von Vorerkrankungen, so eine lange Beatmungszeit womöglich gar nicht überlebt.

Eckhard Nagel ist Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth. Bis 2016 war der mehrfach promovierte Mediziner und Transplantationsexperte Mitglied im Deutschen Ethikrat. Im Jahr 2005 war er Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags, 2010 des Ökumenischen Kirchentages.

So hilft der Staat in der Corona-Krise Bürgern und Kleinstbetrieben

Berlin (epd). Der Stopp des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie bringt nicht nur Unternehmen, sondern auch einzelne Bürger, Kultur- und Sozialeinrichtungen in Existenznöte. Betriebe bangen darum, wegen fehlender Einnahmen Personal nicht mehr zahlen zu können. Einzelne haben Sorge, die Miete nicht aufzubringen. Das Paket der Bundesregierung sieht auch für sie Hilfen vor. Die Maßnahmen im Überblick:

KURZARBEIT: Wegen der Corona-Krise wurden die Hürden dafür gesenkt. Ein Betrieb kann Kurzarbeit beantragen, wenn er für zehn Prozent der Beschäftigen keine Arbeit mehr hat. Früher musste ein Drittel betroffen sein. Das Arbeitsministerium geht davon aus, dass zusätzlich 1,15 Millionen Menschen Kurzarbeit beantragen werden und rechnet mit Mehrausgaben von rund zehn Milliarden Euro. Beschäftigte bekommen grundsätzlich 60 Prozent des vorherigen Nettogehalts für die ausgefallene Arbeitszeit, haben sie Kinder, sind es 67 Prozent. Arbeitgebern werden die Sozialbeiträge für Kurzarbeiter erstattet. In einigen Branchen werden die Kurzarbeitsbezüge von den Arbeitgebern aufgestockt.

MIETERSCHUTZ: Bürger, denen das Einkommen wegbricht und die deshalb ihre Miete nicht bezahlen können, werden geschützt. Wohnungen oder auch gepachtete Räume dürfen nicht wegen Mietschulden aus dem Zeitraum zwischen 1. April und 30. Juni dieses Jahres gekündigt werden. Eine Sonderregelung stellt zudem sicher, dass Strom, Wasser oder Telefon nicht abgestellt werden. Nach bisheriger Rechtslage konnten Mietverhältnisse bereits fristlos gekündigt werden, wenn der Mieter zwei Monate nicht zahlt.

FAMILIEN: Familien, denen die Einnahmen wegbrechen, soll auf verschiedenen Wegen geholfen werden. So wird die Zahlung des maximalen Kinderzuschlags von 185 Euro monatlich bei Betroffenen um ein halbes Jahr verlängert. Bei der Prüfung zum Zuschlag ist künftig nur der letzte Monat entscheidend, nicht das vergangene halbe Jahr. Damit können auch Familien, die normalerweise besser verdienen, aber im März Verdienstausfälle hatten, bereits im April die Gelder in Anspruch nehmen. Ferner kommt eine Entschädigungsregelung Eltern zugute, die nicht arbeiten können, weil sie wegen der Schließung von Schulen und Kindertagesstätten keinerlei Betreuung mehr für die Kinder haben. Sie werden über das Infektionsschutzgesetz entschädigt und erhalten bis zu sechs Wochen 67 Prozent ihres Verdienstausfalls, maximal 2.016 Euro.

KLEINSTUNTERNEHMEN UND SOLO-SELBSTSTÄNDIGE: 50 Milliarden Euro stehen für bis zu drei Millionen Personen oder Firmen dieser Gruppe in einem Zeitraum von maximal fünf Monaten bereit. Dazu gehören Einmalzahlungen für drei Monate: bis 9.000 Euro bei bis zu fünf Beschäftigten und bis 15.000 Euro bei bis zu zehn Beschäftigten. Ziel ist, dass laufende Mieten, Kredite oder Leasingraten weiter bezahlt werden können. Dieser Topf soll beispielsweise Künstlern und Kulturschaffenden durch die Krise helfen.

GRUNDSICHERUNG: Auch Lockerungen bei der Grundsicherung sollen allen, die wegen der Krise in Finanznöte geraten, etwas Luft verschaffen. Zeitlich befristet wird für sechs Monate die Vermögensprüfung ausgesetzt. Das bedeutet, dass das vorhandene Vermögen nicht angetastet werden muss, solange es nicht erheblich ist. Die Selbstständigkeit kann dabei weiterlaufen und es ist nicht nötig, sich arbeitslos zu melden. Alleinstehende erhalten monatlich aktuell 432 Euro, hinzu kommen Gelder für Miete und Heizkosten. Mittel für das Arbeitslosengeld II und die Grundsicherung werden um rund 7,7 Milliarden Euro aufgestockt.

Konsumsoziologe: Toilettenpapier-Hamsterkäufe sind pathologisch

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Der Berliner Konsumsoziologe Kai-Uwe Hellmann sieht in den Toilettenpapier-Hamsterkäufen in der Corona-Krise ein "grenzwertiges, beinahe pathologisches Verhalten". "Die Leute, die acht Packungen Klopapier kaufen, reagieren völlig überdreht. Die Wahrnehmung dieser Menschen hat mit der Realität nicht viel zu tun", sagte Hellmann in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Angst vor Lebensmittel- oder Hygieneartikel-Knappheit sei nicht gedeckt durch den aktuellen Stand der Lebensmittelversorgung, die zurzeit offensichtlich nicht infrage steht.

"Wenn ein Teil der Bevölkerung wirklich denkt, dass er für Monate von Einkaufsmöglichkeiten völlig abgeschnitten sei, ist das aktuell noch unbegreiflich. Es ist nirgends erkennbar, dass wir auf dem Land oder in der Stadt eine echte Knappheit erleben werden", sagte der Soziologe. Im Freizeitverhalten müssten sich die Menschen derzeit zwar einschränken, das korreliere aber nicht mit einer Warenknappheit.

"Verquere Weltanschauung"

Die Krisenkommunikation der Verantwortlichen wie auch die Medienberichte in der aktuellen Situation seien "weitestgehend vorbildlich", erklärte der Wissenschaftler. An gesicherte Informationen über das Virus und die Gegenmaßnahmen zu kommen, sei nicht so schwierig. "Man kann sich jederzeit ein ungefähres Bild von der Situation machen", sagte Hellmann.

Das Bedürfnis, Toilettenpapier zu hamstern, sei möglicherweise auf eine "etwas verquere Weltanschauung" zurückzuführen. Es gebe immer mehr Leute, die ihre eigene, sehr subjektive, auf sich reduzierte Wahrnehmung pflegen würden. Die erreiche man auch nicht mehr mit gesicherten Informationen und Nachrichten, da sie eine ganz eigene Bewertung der Vorgänge hätten. "Diese Menschen haben eine Vorstellung von der Zukunft, die ohne Fakten auskommt." Die gleiche Beobachtung habe man in den vergangenen Jahren rund um die Diskussion um Fake News machen können, sagte der Wissenschaftler.

Schutzmasken statt Dirndl

epd-bild/Meike Böschemeyer

Bonn (epd). Alle Bühnen-Produktionen sind abgesagt. Dennoch rattern in der Kostümwerkstatt des Theaters Bonn die Nähmaschinen. Schneiderin Esmilse Vera arbeitete noch vor kurzem an einem langen, bunten Blumenkleid für eine Tänzerin. Seit einer Woche aber haben sie und ihre rund 20 Kolleginnen und Kollegen auf Gesichtsmasken aus weißer, kochfester Baumwolle umgestellt.

"Sie sind mit vollem Elan dabei", sagt Herrengewandmeister Gerhard Kreuzer. Rund 200 Masken pro Tag schafft das Team, das einen eigenen Prototyp entwickelt hat. Die Lieferungen gehen an das städtische Gesundheitsamt, das etwa schon Beschäftigte des Fuhrparks damit ausstattete.

Weil die begehrten Gesichtsmasken derzeit weltweit Mangelware sind, greifen Krankenhäuser, Feuerwehren oder Gesundheitsämter zunehmend auf selbstgemachte Mundschutze zurück. Immer mehr ehrenamtliche Helfer im ganzen Land setzen sich an die Nähmaschine. Auch Diakonie und Caritas schneidern längst selbst.

2.000 Masken für die Feuerwehr

Manuela Grasbergers Geschäft für Trachtenkleider in Aßling im bayerischen Landkreis Ebersberg ist wegen der Corona-Krise geschlossen. Statt Dirndl fertigt die Schneiderin auf ihrem Schnellnäher nun seit ein paar Tagen Gesichtsmasken aus grünem oder gelbem Baumwollstoff. "Die Idee kam durch einen Facebook-Aufruf des Dritten Ordens in München", sagt Grasberger. Eine Mitarbeiterin des Kinderklinikums hatte über die Sozialen Medien einen Hilferuf geschickt, weil dem Krankenhaus die Schutzmasken ausgehen. Die gespendeten Masken sollen nach Angaben des Klinikums in patientenfernen Bereichen wie etwa bei Reinigungskräften oder im Logistikbereich eingesetzt werden.

Bea Saxe vom Stoff- und Gardinenhaus Essen hat schon vor rund einem Monat mit der Produktion von Gesichtsmasken begonnen. Zusammen mit rund 50 ehrenamtlichen Helferinnen nähte sie rund 2.000 Masken für die Essener Feuerwehr. Statt der Nähkurse, die derzeit nicht stattfinden können, holten sich die Kundinnen den von der Feuerwehr bereitgestellten Stoff ab und produzierten zu Hause im Akkord blaue Mundschutze mit schwarzen Bändern.

Warnung vor falschem Sicherheitsgefühl

Experten warnen allerdings davor, dass die selbstgenähten Masken auch ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen könnten. "Selbsthergestellte Masken ersetzen auf keinen Fall die Basishygiene wie regelmäßiges, gründliches Händewaschen, physische Distanz oder Kontaktminimierung", erklärt Leon Ratermann von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund. Virologen weisen darauf hin, dass einfache Mundschutze den Träger selbst kaum vor Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen. Allerdings können sie ein Ansteckungsschutz für andere sein.

Laut Christian Kühn, selbstständiger Sachverständiger für das Gesundheitswesen, unterliegen die im Krankenhaus verwendeten Gesichtsmasken strengen Normen. "Selbstgenähte Baumwoll-Masken erreichen nicht die Filterwirkung eines Medizinprodukts", sagt der Experte aus dem schleswig-holsteinischen Bovenau. So bestehen die nach Norm hergestellten Masken aus Materialien, die das Durchfeuchten des Stoffs hemmen. Baumwoll-Masken aber würden schnell feucht und damit durchlässiger.

Große Nachfrage

Ludger Rohe, Leiter der Caritas Werkstätten im niedersächsischen Altenoythe, klärte deshalb vorab mit der Gewerbeaufsicht, wie selbst genähte Mundschutze einzustufen seien. Ende Februar erhielt die Werkstatt für Menschen mit Behinderung vom St.-Marien-Stift in Friesoythe einen Großauftrag für die Herstellung von Gesichtsmasken. "Wir machen kein Medizinprodukt", stellt Rohe klar. Deshalb heißen die Produkte der Caritas-Werkstatt auch nicht Maske, sondern "Mund-Nasen-Tuch". Dennoch könne sich die Werkstatt kaum retten vor Aufträgen aus dem gesamten Bundesgebiet: "Wir können die Nachfrage bei weitem nicht decken." Und das, obwohl die Mitarbeiter in wenigen Wochen bereits mehr als 10.000 Schutztücher produziert haben.

Sicherheitsingenieur Kühn räumt ein, dass die selbst genähten Gesichtsmasken besser seien als gar kein Schutz. Die eigentliche Frage sei allerdings, warum manche Krankenhäuser offenbar schon auf selbst genähten Mundschutz angewiesen seien: "In dieser Lage würden wir uns nicht befinden, wenn alle Pandemiepläne umgesetzt und entsprechende Lagerbestände aufgebaut worden wären."

Bouffier: Minister Schäfer von Sorgen um Corona-Folgen "erdrückt"

Wiesbaden (epd). Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hat vermutlich aus Sorge über die Corona-Pandemie Suizid begangen. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte am 29. März in Wiesbaden, Schäfers Tod stehe offenbar in Zusammenhang mit der Krise um das Coronavirus und die finanziellen Folgen. "Wir müssen heute davon ausgehen, dass er sich große Sorgen machte", sagte der sichtlich erschütterte Regierungschef am Sonntag in Wiesbaden. Diese Sorgen hätten Schäfer erdrückt. "Er wusste offenbar keinen Ausweg, er war verzweifelt und ging von uns", fügte Bouffier hinzu.

Der 54 Jahre alte Schäfer war am 28. März an einer Bahnstrecke tot aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten, alles deute darauf hin, dass er sich das Leben genommen habe. Der Minister soll nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" auch einen Abschiedsbrief hinterlassen haben. Der CDU-Politiker war seit zehn Jahren hessischer Finanzminister und galt als wahrscheinlicher Nachfolger Bouffiers, wenn dieser sich als Ministerpräsident zurückziehen sollte. Erst am Mittwoch hatte Schäfer im Hessischen Landtag einen milliardenschweren Nachtragshaushalt eingebracht, der vor allem Hilfen für Wirtschaft und Selbstständige zur Bewältigung der Folgen der Viruskrise vorsah.

Fürbitte im Fernsehgottesdienst

Bouffier sagte, der Minister habe buchstäblich bis zuletzt an dieser großen Herausforderung gearbeitet. Er habe sich große Sorgen gemacht, vor allem, ob es gelingen könnte, die riesigen Erwartungen der Bevölkerung insbesondere zu der finanziellen Hilfe zu erfüllen. Sein Tod "erschüttert uns, erschüttert mich", fügte der Ministerpräsident hinzu. Schäfer habe sich um das Land Hessen höchste Verdienste erworben. Der Minister lebte im mittelhessischen Biedenkopf. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung zeigte sich tief betroffen über den Tod Schäfers. "Die Nachricht vom Tod Thomas Schäfers hat mich geschockt und sehr erschüttert", sagte Jung in Darmstadt. Schäfer sei ein kompetenter und sachorientierter Politiker gewesen. "Ich habe ihn und die Gespräche mit ihm immer sehr geschätzt. Er wird sehr fehlen", sagte Jung. Im ZDF-Fernsehgottesdienst am Sonntagmorgen aus Ingelheim, den der Kirchenpräsident hielt, wurde eine Fürbitte für den verstorbenen Minister und seine Familie aufgenommen.

Auch der neue Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, zeigte sich traurig und fassungslos über den Tod des hessischen Finanzministers. "Der Tod von Thomas Schäfer kommt überraschend und unvorhersehbar. Er trifft uns alle", sagte der Limburger Bischof. Für ihn sei Schäfer immer ein besonnener, kompetenter, humorvoller und verlässlicher Gesprächspartner gewesen.

"Traurig und fassungslos"

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer twitterte: "Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Thomas Schäfer hat mich, hat uns alle in der CDU schockiert. Sie trifft uns und macht uns traurig und fassungslos. Jetzt sind alle unsere Gedanken und Gebete bei seiner Familie."

Die Vorsitzende der Finanzministerkonferenz und rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) würdigte Schäfer als leidenschaftlichen und fachkundigen Politiker. Er sei für seine Überzeugungen eingestanden und über die Parteigrenzen hinaus sehr geschätzt worden, sagte Ahnen in Mainz.

Mehr als 1.700 Angriffe gegen Flüchtlinge und Asylunterkünfte in 2019

Für Attacken auf Flüchtlinge, Asylunterkünfte und ehrenamtliche Helfer waren 2019 laut Bundesregierung fast immer Rechtsextremisten verantwortlich. Die Linke fordert die dauerhafte Förderung von Projekten für Opfer und gegen Rechtsextremismus.Berlin (epd). Für das Jahr 2019 haben die Sicherheitsbehörden 1.620 Übergriffe auf Flüchtlinge außerhalb von Flüchtlingsunterkünften in Deutschland verzeichnet. Dabei kam es zu mehr als 250 Körperverletzungen, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht. Zunächst hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (27. März) über die Zahlen berichtet.

Zudem wurden den Daten zufolge in 128 Fällen Asylunterkünfte und die dort befindlichen Menschen angegriffen, darunter Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Androhung von Straftaten und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Diese Attacken gingen fast ausschließlich auf das Konto von Rechtsextremisten. Die Gesamtzahl der Übergriffe auf Flüchtlinge und Asylunterkünfte im Jahr 2019 liegt damit bei mehr als 1.700.

"Tödliche Gefahr"

Hinzu kommen den Daten zufolge 124 Fälle mit Angriffen auf Hilfsorganisationen, Ehrenamtliche und freiwillige Helfer. Laut Innenministerium konnten bis zum 31. Januar 2020 zu 840 Delikten 1.039 Tatverdächtige ermittelt werden. Bei den Angaben der Bundesregierung fehlen noch Nachmeldungen durch die Polizeidienststellen.

Erfahrungsgemäß steige die tatsächliche Zahl der rechtsextremen oder rassistisch motivierten Angriffe mit den Nachmeldungen noch einmal um deutlich über 50 Prozent, sagte die Linken-Politikerin Ulla Jelpke den Funke-Zeitungen. Sie warnte angesichts der jüngsten rechtsterroristischen Anschläge in Halle und Hanau vor einer "tödlichen Gefahr durch Rechtsextremismus und Rassismus".

"Wir haben offenbar ein gesellschaftliches Klima in Deutschland, in dem Flüchtlinge jederzeit damit rechnen müssen, verbal und auch tätlich angegriffen zu werden", sagte Jelpke. "Ein Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus ist gut, besser wäre es noch, man würde endlich eine dauerhafte Förderung der Beratungs- und Präventionsprojekte für die Opfer von Rassismus und gegen Rechtsextremismus gesetzgeberisch absichern."

Im Jahr 2018 hatten die Sicherheitsbehörden insgesamt 173 Angriffe auf Asylunterkünfte und 1.775 Attacken auf Geflüchtete außerhalb der Einrichtungen registriert. Die meisten dieser Taten wurden von Rechtsextremisten begangen.

"Revolution Chemnitz" als terroristische Vereinigung verurteilt

epd-bild/Matthias Rietschel/Getty Images

Dresden (epd). Die acht Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe "Revolution Chemnitz" sind zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren und drei Monaten und fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Dresden sah es am 24. März als erwiesen an, dass die Männer zwischen 22 und 32 Jahren einer terroristischen Vereinigung als Mitglied angehört hatten. Der Rädelsführer Christian K. wurde zu fünf Jahren und sechs Monaten Freiheitsentzug wegen Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt - wie von der Bundesanwaltschaft gefordert. (AZ: 4 St 3/19)

Die Gruppe sei ein "organisierter Zusammenschluss zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels, bei dem die Tötung von Menschen am Ende stehen kann", sagte der Vorsitzende Richter, Hans Schlüter-Staats, in der fast zweistündigen Begründung des Urteils. Wer die Beschaffung von Waffen plane, der nehme Mord und Totschlag in Kauf.

"Systemwechsel" geplant

Die Chats der Gruppe müssten ernstgenommen werden und seien nicht nur "Hirngespinste". Allerdings habe sich die Gruppe in einem Frühstadion befunden, noch ohne konkrete Pläne. Auch seien noch keine Waffen besorgt worden.

Es sei offensichtlich, dass der Rädelsführer Christian K. es ernst meinte, sagte Schlüter-Staats. Zwar seien seine Vorstellungen noch diffus gewesen, aber es war klar, dass sich die Gruppe in Konspiration bewegt - an den fünf Tagen, in denen der Chat existierte. Geplant war demnach ein "Systemwechsel". Laut Anklage plante die Gruppe am 3. Oktober 2018 einen Umsturz sowie Angriffe auf Andersdenkende.

"Diese Terrorgruppen sind getrieben von Menschenhass und der Verachtung der Demokratie", erklärte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) in Reaktion auf das Urteil. "Höchste Wachsamkeit sowie frühestmögliches Eingreifen" blieben daher entscheidend.

Mit den Strafmaßen blieb das Dresdner Oberlandesgericht außer beim Rädelsführer hinter den Anträgen der Bundesanwaltschaft zurück. Diese hatte für Freiheitsstrafen zwischen drei Jahren sowie fünfeinhalb Jahren plädiert und alle Mitglieder auch als Gründer eingestuft. Dem folgte das Gericht nicht. Die Angeklagten seien zwar Gründungsmitglieder, aber keine Gründer der Vereinigung - ausgenommen Christian K. Fünf der Angeklagten mussten sich für schweren Landfriedensbruch verantworten, einer wegen gefährlicher Körperverletzung.

Drei Haftbefehle ausgesetzt

Die Bundesanwaltschaft zeigte sich mit dem Urteil zufrieden. Im Wesentlichen sei das Gericht ihren Anträgen gefolgt, sagte der Vertreter der Bundesanwaltschaft, Kai Lohse. Die Verteidigung hat die Möglichkeit, binnen einer Woche Revision gegen das Urteil einzulegen. Laut Gerichtssprecherin Gesine Tews wurden für drei der Angeklagten die Haftbefehle vorübergehend ausgesetzt - und zwar bis das Urteil rechtskräftig ist.

Die Verteidiger hatten für deutlich mildere Strafen plädiert. Kritisch bewerten sie in ihren Plädoyers eine Verurteilung wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung allein auf Basis von Protokollen einer Chatgruppe. Damit würde Neuland betreten.

Die Verhandlung war trotz Corona-Krise fortgesetzt und zum Abschluss gebracht worden, da der Prozess bei einer Unterbrechung von mehr als zehn Tagen hätte neu aufgerollt werden müssen. Das Verfahren hatte am 30. September 2019 begonnen.

Mehr als 360 deutsche Kommunen beteiligen sich an "Earth Hour"

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Rund um den Erdball sind am Abend des 28. März jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde die Lichter für den Umwelt- und Klimaschutz ausgeschaltet worden. An der 14. Earth Hour ("Stunde der Erde") beteiligten sich trotz Corona-Krise nach Angaben der Umweltorganisation WWF mehr als 180 Länder auf allen Kontinenten. Berühmte Bauwerke wie der Eiffelturm in Paris, das Kolosseum in Rom oder die Oper in Sydney wurden für eine Stunde in Dunkelheit gehüllt. In Deutschland beteiligten sich laut WWF 367 Städte und Kommunen an der seit 2007 jährlich stattfindenden Aktion. An Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor, dem Kölner Dom, der Münchner Frauenkirche, der Wartburg in Eisenach oder der Schlosskirche in Lutherstadt Wittenberg wurde von 20.30 bis 21.30 Uhr "der Stecker gezogen".

Die diesjährige "Earth Hour" sei zudem auch von Tausenden Menschen in den eigenen vier Wänden begangen worden, teilte der WWF als Initiator am 29. März mit. In sozialen Medien seien viele Bilder vom symbolischen Lichtausschalten zu Hause geteilt worden.

"In schwierigen Zeiten zusammenstehen"

"Die Corona-Pandemie zeigt, wie verletzlich unser Alltagsleben und unser Wirtschaftssystem sind", erklärte Marco Vollmar von der Geschäftsleitung des WWF Deutschland. Zur "Earth Hour" 2020 hätten Millionen Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. "Das zeigt, dass die Welt auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen kann und dass wir mehr für den Schutz der Erde tun müssen", sagte Vollmar.

Ihren Anfang nahm die "Earth Hour" im Inselstaat Samoa, wo die Menschen um 7.30 Uhr deutscher Zeit ihre Lichter ausschalteten. 25 Stunden später knipsten die Bewohner der Cookinseln und von Französisch-Polynesien ihre Lampen wieder an und beendeten damit die "Earth Hour" für das Jahr 2020.

Ihren Ursprung hat die "Earth Hour" laut WWF in Sydney, wo im Jahr 2007 erstmals mehrere Hunderttausend Australier gemeinsam das Licht ausschalteten. Ab 2008 entwickelte sich die "Stunde der Erde" zu einer globalen Aktion. Inzwischen verdunkeln mehr als 7.000 Städte ihre wichtigsten Bauwerke für 60 Minuten.

Soziales

"Hier bleibt's erstmal offen?"

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). "Hier bleibt's erstmal offen?" Simon, 45 Jahre alt, steht in der Warteschlange für die Toilette in der Suppenküche der Franziskaner im Berliner Stadtteil Pankow. Er lebt auf der Straße. Sich dort durchzuschlagen, ist seit der Corona-Pandemie schwieriger geworden. Viele Einrichtungen mussten wegen der Abstandsregeln schließen. Schlafen kann er manchmal bei seiner Schwester, erzählt er. Ein Problem bleibt, tagsüber Anlaufstellen für Essen und die Notdurft zu finden. Bernd Backhaus, Leiter der Suppenküche, gibt Simon eine ehrliche Antwort auf die bange Frage: "Solange wir noch dürfen ..."

"Suppenküche" ist in Zeiten der Corona-Krise eine irreführendes Wort geworden für die 1991 gegründete Einrichtung der Obdachlosenhilfe. Der Essenssaal ist seit vergangener Woche geschlossen. Statt warmer Suppe gibt es jetzt "Ausgabe von Stullen und Tee" - alles vor der Tür, wo auch die Tische und Bänke weggeräumt wurden, um niemanden zum Verweilen einzuladen. Sie müssten auf den Schutz der Mitarbeiter und der Gäste achten, erklärt Backhaus. Grüne Klebebänder markieren den Abstand in der Warteschlage für die Wurst- und Käsebrote.

#Spendenzaun

200 Menschen kommen normalerweise in die Suppenküche. Backhaus sagt, derzeit seien es rund 120 pro Tag. Viele seien enttäuscht, dass es die leckeren Suppen gerade nicht gibt. "Wir hoffen, dass wir die bald wieder anbieten können", sagt er.

Solange versuchen Engagierte, Obdachlosen auch auf anderem Weg zu helfen. An einem grünen Metallzaun in Berlin-Wedding hängen seit wenigen Tagen Plastiktüten mit Lebensmitteln, Hygienieartikeln, Hundefutter und Kleidung. "Willkommen" steht auf einem Schild, und: "Lieber Mensch* ohne Zuhause. Bitte nimm dir was du dringend brauchst vom Gabenzaun". Andere Schilder rufen zum Mitmachen und weiteren Spenden auf und appellieren: "Nur für obdachlose Menschen!"

In ganz Deutschland entstehen derzeit sogenannte Spenden- oder Gabenzäune für Obdachlose. Die Menschen werden dazu aufgerufen, in Plastiktüten verpackte Spenden an die Zäune zu hängen, damit sich auf der Straße lebende oder arme Menschen dort versorgen können. In den sozialen Netzwerken ist unter den Hashtags #Spendenzaun und #Gabenzaun nachzulesen, wo es solche Zäune in der Nachbarschaft gibt oder wo welche eingerichtet werden sollen.

Die Idee stammt aus Hamburg, wo schon 2017 in der Nähe des Hauptbahnhofes der erste Gabenzaun als niedrigschwelliges soziales Angebot für Obdachlose eingerichtet wurde. Heute ist der Zaun am Heidi-Kabel-Platz zu finden und wird von dem Verein Hamburger Gabenzaun betreut. Auch in Berlin-Schöneweide gab es bereits einen Spendenzaun, der wegen Vandalismus 2018 aufgelöst wurde.

Entstanden sind Gaben- oder Spendenzäune in den vergangenen Tagen unter anderem in Bochum, Leipzig, Dresden und Frankfurt am Main. In Berlin zählte der "Tagesspiegel" am Dienstag bereits mehr als 21 Zäune im ganzen Stadtgebiet.

"Den trifft es am härtesten"

Auch der Eisenzaun vor dem Portal der evangelischen Zionskirche in Berlin-Mitte ist zum Spendenzaun geworden. Initiatorin ist Friederike Bauer, eine 32-Jährige aus dem Kiez. Sie sei durch Freunde, die das im Stadtteil Friedrichshain angestoßen haben, und durch eine Bloggerin darauf aufmerksam geworden, berichtet sie. Sie habe dann in ihrem Haus und auf dem Nachbarschaftsportal "nebenan.de" nach Mitstreitern gesucht und sei auf große Bereitschaft zum Mitmachen und Spenden getroffen.

"Die Corona-Krise trifft jeden anders", sagt Bauer. Als Selbstständige mache sie sich natürlich große Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft: "Aber ich bin privilegiert, habe eine Wohnung und ein Auskommen. Wer auf der Straße leben muss, den trifft es am härtesten. Wir haben doch jetzt alle genug Zeit, uns um diese Menschen zu kümmern."

Die Pankower Stullen-Ausgabe könnte trotz der Corona-Regeln auch weiter ein Anlaufpunkt in der Krise bleiben. Als Simon auf der Toilette ist, bekommt Leiter Backhaus einen Anruf vom Gesundheitsamt. Das ernste Gesicht des hoch gewachsenen Mannes weicht während des Telefonats einem Lächeln. Die Mitarbeiterin habe sich erkundigt, welche Maßnahmen die Einrichtung getroffen hat und an das Verbot des Ausschenkens warmer Speisen erinnert. "Und dann hat sie gesagt, sie findet gut, was wir hier machen", berichtet Backhaus. Damit kann es erst einmal weitergehen.

Mehr Geld, weniger Bürokratie, vereinfachte Regeln

Berlin (epd). Bundestag und Bundesrat haben zur Bewältigung der Corona-Krise milliardenschwere Unterstützungen für das Gesundheitswesen beschlossen. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte erhalten finanzielle Zusagen. Die Verwaltung wird vereinfacht und Bürokratie zusammengestrichen, um Zeit für die Behandlung von Patienten zu gewinnen. Die Mehrausgaben werden mit neun bis zehn Milliarden Euro beziffert. Zum größeren Teil sollen sie von den Kranken- und Pflegekassen geschultert werden. Rund drei Milliarden Euro trägt der Bund. Die wichtigsten Beschlüsse:

KRANKENHÄUSER: Die Kliniken erhalten auf mehreren Wegen mehr Geld, damit sie weiterarbeiten können. 560 Euro pro Tag gibt es für jedes Bett, das Kliniken für Corona-Patienten frei halten, indem sie planbare Behandlungen verschieben. Die Regelung gilt vom 16. März bis 30. September. Für jedes zusätzlich geschaffene Intensivbett bekommen Kliniken einen Bonus von 50.000 Euro. Für Schutzausrüstungen gibt es pro Patient zunächst vom 1. April bis zum 30. Juni einen Zuschlag von 50 Euro. Die Überprüfung von Abrechnungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen wird um mehr als die Hälfte reduziert. Die Kliniken können für dieses Jahr mehr Fixkosten geltend machen. Auch für die Pflege in den Krankenhäusern gibt es mehr Geld. Der Satz pro Belegungstag wird um rund 38 Euro auf 185 Euro erhöht und von den Krankenkassen finanziert. Reha-Kliniken, die nicht oder nur schwach belegt sind, wird ein Teil der entgangenen Einnahmen erstattet.

PFLEGEEINRICHTUNGEN: Mehrausgaben durch die Corona-Krise, etwa für Schutzausrüstungen oder zusätzliches Personal, werden von den Pflegekassen erstattet. Einnahmeverluste, die sich auf die Corona-Pandemie zurückführen lassen, sollen ebenfalls ausgeglichen werden, etwa wenn Tagespflegeeinrichtungen vorübergehend geschlossen werden müssen oder nur noch wenige Menschen betreuen. Pflege- und Betreuungskräfte können dann in anderen Einrichtungen beschäftigt werden. Die Vorschriften zur Personalausstattung in Heimen werden gelockert: Wenn Personalschlüssel oder die Fachkraftquote nicht eingehalten werden können, etwa weil Fachkräfte nicht zur Arbeit kommen können, führt dies nicht zu geringeren Vergütungen für die Träger.

Die Prüfungen der Heime für den Pflege-TÜV werden bis zum 30. September ausgesetzt. Nur bei Meldungen über Missstände erfolgen Kontrollen. Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte, die beim Medizinischen Dienst arbeiten, sollen in den Kliniken und Heimen einspringen können. Die Begutachtungen zur Einstufung von pflegebedürftigen Menschen in einen Pflegegrad werden vereinfacht. Die vorgeschriebenen Beratungsbesuche durch Pflegedienste bei Pflegegeld-Beziehern, die von ihren Angehörigen versorgt werden, werden ausgesetzt.

ARZTPRAXEN: Niedergelassene Ärzte und Ärztinnen sowie Psychotherapeuten erhalten Ausgleichszahlungen, wenn sie weniger Patienten und dadurch deutliche Umsatzminderungen haben. Die Krankenkassen erstatten den Kassenärztlichen Vereinigungen außerordentliche Maßnahmen, die durch die epidemische Notlage erforderlich werden, wie etwa Fieberambulanzen.

ARBEITSKRÄFTE: Junge Leute, etwa Medizinstudentinnen oder Pflegeschüler, die in Kliniken und Heimen einspringen, sollen dadurch keine Nachteile beim Bezug von BAföG-Leistungen haben.

Missbrauchsbeauftragter besorgt um Kinder in Corona-Isolation

Berlin (epd). Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, ist besorgt um Opfer sexueller Gewalt, die sich wegen der Corona-Pandemie schwerer Dritten anvertrauen können. "Für Kinder und Jugendliche, die sexuellem Missbrauch in der Familie ausgesetzt sind, können die aktuellen Einschränkungen bedeuten, dass Täter und Täterinnen noch unbemerkter vom sozialen Umfeld sexuelle Gewalt ausüben können", erklärte Rörig am 25. März in Berlin. Er rief die Bevölkerung auf, trotz der Umstände aufmerksam zu sein.

"Es ist wichtiger denn je, nicht wegzuschauen, sondern zu handeln, wenn ein Verdacht oder ein 'komisches Gefühl' besteht", sagte er. Schützende soziale Nähe und Verantwortung dürfe auch in Zeiten der Corona-Krise nicht aufgegeben werden.

In der aktuellen Situation seien Familien vielfach lange und ununterbrochen zusammen, oft beengt und ohne Privatsphäre. Die starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens könnten die Gefahr für häusliche und sexualisierte Gewalt erhöhen. Zudem seien Lehrerinnen, Erzieher oder Sozialarbeiterinnen sowie Freunde nicht wie üblich verfügbar oder erreichbar.

Mehr häusliche Gewalt

Nach Angaben des Missbrauchsbeauftragten wurde aus der stark vom Coronavirus betroffenen Stadt Wuhan in China bekannt, dass Gewalt in der Familie während der Quarantäne zugenommen hatte. Auch aus Italien und Spanien gebe erschreckende Zahlen.

Der Betroffenenrat des Unabhängigen Beauftragten betonte, dass Hilfeangebote aufrechterhalten oder jetzt sogar intensiviert werden müssten: "Als von sexualisierter Gewalt Betroffene wissen wir, wie sehr Kinder darauf angewiesen sind, dass ihre Signale wahrgenommen und dass sie gesehen und gehört werden", hieß es.

Starke Zunahme bei Kinderpornografie und Missbrauch

Die Verbreitung von Kinderpornografie hat im vergangenen Jahr stark zugenommen. Es wurden auch mehr Missbrauchsfälle registriert. Der Missbrauchsbeauftragte Rörig zeigt sich besorgt und ruft dazu auf, Anzeichen für sexuelle Gewalt ernst zu nehmen.Berlin (epd). Die Polizei hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Fälle des sexuellen Missbrauchs und der Verbreitung von Kinderpornografie registriert. Die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern stieg 2019 um rund 65 Prozent, wie aus der am 24. März veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Registriert wurden demnach 12.262 Fälle. Fälle von Kindesmissbrauch summierten sich im vergangenen Jahr auf 13.670. Das bedeutete einen Anstieg um elf Prozent. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) nannte die Zunahme sexueller Missbrauchstaten "erschreckend". Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, zeigte sich äußerst besorgt.

Fälle von Verbreitung, Besitz oder Herstellung jugendpornografischer Schriften stiegen der Statistik zufolge um 24 Prozent auf insgesamt 1.991. Die Zunahme im Bereich Kinderpornografie bezeichnete Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) als "dramatisch", betonte aber zugleich, dies sei auch dadurch zu erklären, dass mehr Fälle vom Dunkel- ins Hellfeld gerückt worden seien. Die Zusammenarbeit mit der US-Organisation NCMEC und deutschen Internetbeschwerdestellen habe zu deutlich mehr Hinweisen und Ermittlungsansätzen geführt.

Mehr Ermittlungen

Justizministerin Lambrecht erklärte, durch größere Wachsamkeit, internationalen Austausch und verstärkte Ermittlungen rückten die Taten stärker in den Fokus als in der Vergangenheit. "Wir arbeiten mit allem Nachdruck daran, Kinder wirkungsvoll zu schützen", versicherte sie und verwies auf die jüngsten Gesetzesänderungen, die Ermittlern mehr Möglichkeiten geben und soziale Netzwerke verpflichten, Hinweise auf kinderpornografische Inhalte an das Bundeskriminalamt zu melden.

Der Missbrauchsbeauftragte Rörig erklärte, die großen Herausforderungen durch die Corona-Krise dürften nicht dazu führen, dass die Gefährdung von Kindern übersehen werde. Die Einschränkung des öffentlichen Lebens könne die Gefahr für Gewalt in Familien und für sexuellen Kindesmissbrauch erhöhen, sagte er. Es sei wichtiger denn je, nicht wegzuschauen, sondern zu handeln, wenn man einen Verdacht habe.

Die Kriminalstatistik dokumentiere "auch für das Jahr 2019 unendliches Leid von Kindern und Jugendlichen durch sexuelle Gewalt", erklärte Rörig. Die Zahlen seien ein deutliches Zeichen dafür, dass die bisherigen Anstrengungen im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch nur schleppend vorankämen und nicht ausreichten, bilanzierte der Beauftragte.

Rückgang der Gesamtkriminalität

Die Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet insgesamt trotz Bevölkerungszunahme für das Jahr 2019 einen Rückgang der Kriminalität um 2,3 Prozent. Herausgerechnet sind dabei ausländerrechtliche Verstöße wie der Aufenthalt ohne entsprechende Erlaubnis. Seehofer und der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der Thüringener Ressortchef Georg Maier (SPD), betonten als zweiten Schwerpunkt im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung den Kampf gegen Rechtsextremismus.

Die rechtsextrem motivierten Anschläge hätten gezeigt, dass sich die Szene weiter radikalisiere, sagte Maier. Seehofer betonte erneut, der Rechtsextremismus sei derzeit die größte Bedrohung im Land.

Die Kriminalitätsstatistik enthält keine aufgeschlüsselten Daten zu politisch motivierter Kriminalität, sogenannten Staatsschutzdelikten. Diese werden in aller Regel gesondert vorgestellt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Statistik in diesem Jahr nicht wie üblich bei einer Pressekonferenz erläutert, sondern mit Bewertungen im Internet veröffentlicht.

Frauenhäuser kämpfen mit Folgen der Corona-Krise

epd-bild/Heike Lyding

Berlin (epd). Katja Winkler hat derzeit alle Hände voll zu tun, um den Betrieb des Berliner Frauenhauses BORA am Laufen zu halten. "Wir sind in einer extremen Situation", sagt die Leiterin der Einrichtung. Mehrere Mitarbeiterinnen musste sie nach Hause schicken, weil sie aus gesundheitlichen Gründen zur Corona-Risikogruppe gehören oder kleine Kinder zu Hause betreuen müssen. Zugleich sind Winkler und ihre einzige im Dienst verbliebene Kollegin damit beschäftigt, verängstigte Bewohnerinnen zu beruhigen sowie schützende Hygienemaßnahmen zu erklären und zu kontrollieren.

Sie muss außerdem Lebensmittel besorgen, weil der für das Haus tätige Supermarkt-Lieferdienst wegen der vielen Hamster-Käufer plötzlich Mengenbeschränkungen erlassen hat. Und Winkler befürchtet, dass es noch schwieriger wird: "Schon jetzt rufen mehr Frauen an, die Hilfe benötigen."

Dynamik der Gewalt

"Wenn die Leute mehr zu Hause aufeinandersitzen, fördert das automatisch eine Dynamik der Gewalt", sagt auch Sylvia Haller von der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser, in der rund 100 Einrichtungen organisiert sind. "Mir graut, wenn ich daran denke, was sich da jetzt in manchen Familien zu Hause abspielt."

Durch die derzeitigen Einschränkungen steige die Gefahr für Frauen und Kinder, Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt zu werden, warnte auch Katja Grieger vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) schon vor einigen Tagen. Aus China gebe es ähnliche Erfahrungen, erklärten der Bundesverband und weitere Organisationen: Nach Angaben einer Pekinger Frauenorganisation habe sich die Zahl der hilfesuchenden Frauen in der Zeit der Quarantäne verdreifacht.

Auch für Kinder steige das Risiko

Derzeit meldeten sich in den deutschen Beratungsstellen zwar noch nicht mehr Frauen als gewöhnlich, berichtet Grieger. "Wir sind aber sicher, dass es eine erhöhte Nachfrage in den Beratungsstellen geben wird, sobald wieder Normalität eingekehrt ist." Der Grund für die Prognose einer "zeitversetzten" Entwicklung: Es sei für viele Frauen jetzt noch schwieriger als sonst, Hilfe zu suchen, denn die Männer seien ständig zu Hause: "Gewalttätige Männer überwachen nicht selten auch die Telefon- und Handykontakte der Frauen."

Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, warnt außerdem davor, dass auch für Kinder das Risiko häuslicher Gewalt steige, weil sie nicht in die Schule oder Kita gehen können. Und Sylvia Haller von der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser sagt: "Die Situation wird sich zuspitzen."

Plätze bereits jetzt knapp

Frauenorganisationen befürchten, dass das Hilfenetz für Gewalt-Opfer in dieser Situation zu schwach sein könnte. Das Problem sei, dass Plätze in Frauenhäusern bereits jetzt knapp seien, erklärt Grieger. "Die Krise trifft auf ein System, das ohnehin schon an der Grenze ist." Sylvia Haller rechnet sogar damit, dass die Zahl der freien Frauenhausplätze in den nächsten Monaten noch sinken wird. "Wir gehen davon aus, dass irgendwann auch Corona-Fälle in Frauenhäusern auftreten und die dann unter Quarantäne stehen."

Deshalb sei es dringend notwendig, jetzt zu handeln. "Wir sollten nicht erst in zwei Wochen anfangen zu überlegen, wie wir mit dem Problem umgehen", fordert Haller. Denkbar sei etwa die Anmietung von Hotels, um Frauen und Kinder aufzunehmen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind. Jetzt müsse das Bundesfrauenministerium unterstützend eingreifen, fordert sie.

Rund um die Uhr erreichbar

Auch Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) befürchtet, dass die Gewalt gegen Frauen in den kommenden Wochen zunehmen wird. Sie betonte, dass betroffene Frauen aber ungeachtet der Ausgangsbeschränkungen jederzeit das Haus verlassen könnten, um Hilfe zu suchen. Ihr Ministerium werde außerdem dafür sorgen, dass das bundesweite Hilfetelefon weiter rund um die Uhr erreichbar sein werde.

Anlaufstellen für Gewaltopfer finden sich auch auf der Internetseite des bff, und natürlich seien die Frauenhäuser vor Ort immer Anlaufstelle. Trotz knapper Ressourcen verspricht Haller: "Wir finden eine Lösung."

Die Beratungsstellen appellieren auch an Nachbarn, Familie und Bekannte, derzeit besonders wachsam zu sein: "Wenn der Verdacht besteht, dass eine Frau Opfer häuslicher Gewalt ist, sollte man fragen, ob sie Hilfe benötigt", rät Haller. Wenn man unsicher ist: Das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" berät auch Menschen, die Gewalt-Opfer unterstützen wollten.

Kultur & Medien

Der Kulturlandschaft drohen irreparable Schäden

epd-bild/Rolf Zöllner