Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 11/2025 - 14.03.2025

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 11/2025 - 14.03.2025

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 11/2025 - 14.03.2025

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 11/2025 - 14.03.2025

bundesweit gibt es knapp 500 Pflegestützpunkte, mehr als einen für jeden Landkreis oder jede kreisfreie Stadt. Diese kostenlosen Anlaufstellen sollen Pflegebedürftige oder deren Angehörige neutral beraten und an Leistungsträger vermitteln. Das sei ein „charmanter Ansatz“, sagt die Leiterin Recht beim BIVA-Pflegeschutzbund, Ulrike Kempchen. Doch es gibt auch bei den Pflegestützpunkten noch Verbesserungspotenzial. So sind sie noch zu wenig bekannt, und es fehlt bislang eine bundeseinheitliche Regelung über deren Qualitätsstandards. Der Pflegestützpunkt im hessischen Main-Taunus-Kreis sieht sich indes gut aufgestellt.

Die SPD und die Unionsparteien CDU und CSU wollen koalieren, in diesen Tagen beginnen Koalitionsgespräche auf Grundlage eines Sondierungspapiers. Verbände aus der Sozialbranche haben an diesem Papier so einiges zu kritisieren. Der Sozialverband verweist auf Leerstellen beim Thema Pflege und sieht bei der Rente Luft nach oben. Die Arbeiterwohlfahrt vermisst in dem Papier generell ein Bewusstsein für soziale Probleme. Pro Asyl spricht in Bezug auf Flüchtlinge gar von einer „schäbigen Entscheidung“.

Deutschland sucht Pflegekräfte. Eine der großen Hürden dabei ist die deutsche Sprache. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi macht ein Projekt junge Fachkräfte sprachlich fit für die Arbeit in Deutschland. Einer der Gründer des Projekts, der Mainzer Tobias Glaszner, sagt: „Der Weg nach Deutschland ist steinig.“ Es sei wichtig, die Kandidatinnen und Kandidaten an die Hand zu nehmen und verantwortungsvolle Arbeitgeber zu finden.

Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021 ist klar: Menschen haben das Recht, selbstbestimmt zu sterben, und das umfasst auch das Recht auf Suizid. Das gilt auch für Strafgefangene. Einerseits. Andererseits müssen Justizvollzugsanstalten Suiziden vorbeugen, denn psychische Erkrankungen, Drogenmissbrauch und Gewalt können die freie Entscheidung beeinträchtigen, und in Haft kommen diese Risikofaktoren überdurchschnittlich häufig vor. Strafgefangene müssten ihren Todeswunsch daher sehr gut begründen, entschied nun das Verfassungsgericht.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Nils Sandrisser

Hofheim, Berlin. (epd). „In all den Jahren, seit ich hier im Amt bin, habe ich noch nie die Frage gehört: 'Wo finde ich Hilfe bei der Pflege?'“ Johannes Baron, Kreisbeigeordneter im hessischen Main-Taunus-Kreis, spricht überzeugt von bewährten Beratungsstrukturen, die auch „eigentlich überall bekannt sind“. Das gelte besonders für den im August 2010 eröffneten Pflegestützpunkt im Landratsamt, der von der AOK Hessen und dem Kreis gemeinsam getragen wird. Hier, aber eben nicht nur hier, fänden Ratsuchende kompetente Ansprechpartner in allen Fragen zur Pflegebedürftigkeit, betont der FDP-Politiker im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Der Landkreis habe in den zurückliegenden Jahren gezielt vernetzte Strukturen zur Pflegeberatung geschaffen - ein Netzwerk „ohne einheitliche Hierarchie“. So unterhält der Kreis die Fachstelle Allgemeine Seniorenhilfe, die den Altenhilfeplan des Kreises koordiniert, und die auch für den Pflegestützpunkt zuständig ist. Zudem gibt es, auch dank der finanziellen Unterstützung des Kreises von jährlich 250.000 Euro, in allen zwölf Kommunen und Städten Seniorenberatungsstellen für Personen ab dem Alter von 65 Jahren. Dazu kommt als spezielles Angebot die Fachstelle Demenz, die von der Caritas unterhalten wird, wofür im Kreisetat 114.000 Euro bereitstehen.

Baron verweist aber auch auf Besonderheiten des Kreises, die die Kontakte zu Beratungsdiensten erleichterten. Er sei der flächenmäßig kleinste im Land Hessen, hat aber mehr als 1.000 Bewohner je Quadratkilometer, also quasi großstädtische Wohndimensionen. Das führt laut dem Beigeordneten zu einer „großen Nähe der Bürgerinnen und Bürger zu nahezu allen Hilfsangeboten“ - besonders aber zu den Seniorenberatungsstellen der Gemeinden. Das sei ein großer Vorteil im Vergleich zu ländlichen Großkreisen in Hessen oder in anderen Bundesländern, in denen die Hilfesuchenden lange Wege in Kauf nehmen müssten.

Derzeit gibt es laut der Krankenkasse AOK bundesweit knapp 500 Pflegestützpunkte. Sie sollen neutral zum Thema Pflege informieren, beraten und vermitteln. „Auf Wunsch erfolgt die Beratung per Hausbesuch oder auch telefonisch“, erläutert die Kasse. Die Büros haben die Funktion eines Wegweisers und bieten kostenlose Beratung und Unterstützung für Hilfesuchende, die selbst pflegebedürftig sind, oder für Personen mit pflegebedürftigen Angehörigen. Hier erhalten sie nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums alle wichtigen Informationen, Antragsformulare und konkrete Hilfestellungen. Die Stützpunkte werden von den Kranken- und Pflegekassen auf Initiative des jeweiligen Bundeslandes eingerichtet.

Ulrike Kempchen, Leiterin Recht beim BIVA-Pflegeschutzbund, hält die Pflegestützpunkte für „gute erste Anlaufstellen, um eine umfassende Beratung und einen Überblick über das Thema Pflegebedürftigkeit zu erhalten“. Es sei ein „charmanter Ansatz, dass man dort einfach hingehen kann und kostenlos und neutral an alle nötigen Informationen kommt“. Doch sie betont im Gespräch mit dem epd auch, dass es keine bundesgesetzliche Regelung über die Qualitätsstandards der Beratungen gibt.

Auch aus ihrer Sicht sind diese Angebote oft noch nicht genug bekannt. Der Grund dafür sei, so die Fachfrau, dass die Menschen in jungen Jahren ungern mit dem Thema Pflegebedürftigkeit zu tun haben: „Es ist nicht schön, sich gegen Ende des Lebens mit diesen Problemen zu befassen.“ Deshalb, so ihre Vermutung, „nehmen Betroffene die Informationen und Angebote zur Beratung nicht wahr“.

Das IGES Institut in Berlin hat 2024 Beschäftigte der Pflegestützpunkte in Baden-Württemberg zur Bekanntheit der eigenen Beratungsdienste befragt. Demnach stimmten etwa drei Viertel der Befragten zu, dass die relevanten Akteure für die pflegerische Versorgung und Betreuung die Rolle und die Aufgaben der Stützpunkte kennen. „Allerdings erleben die Pflegestützpunkte auch immer wieder, dass ihre Informationsmaterialen und Hinweise teilweise gar nicht wahrgenommen und gelesen werden“, sagt Grit Braeseke, Leiterin des Bereichs Pflege am IGES Institut (Berlin), dem epd.

Vergleichsweise immer noch schlecht informiert seien Hausärzte. „Doch gerade für sie ist es wichtig, Patienten auf diese Beratungsangebote hinzuweisen, weil dies die Versorgung ihrer Patienten unterstützen und die Ärzte entlasten kann“, so Braeseke.

Ein Drittel der befragten Mitarbeitenden geht davon aus, dass die Bekanntheit der Hilfen in der Bevölkerung nur gering ist. Das deckt sich mit bundesweiten Erhebungen. „Nicht zu unterschätzen ist dabei jedoch auch ein psychologisches Phänomen: Hilfe wird meist erst gesucht, wenn die pflegerische Not plötzlich groß ist“, sagt Braeseke.

Die AOK Hessen betont, dass der demografische Wandel dazu führe, dass die Zahl älterer und damit häufig auch pflegebedürftiger Menschen stetig zunehme. Schnell fachlich versierte Hilfe zu bekommen, sei elementar: „Denn Pflege ist fast immer ein enormer Stressfaktor für alle Beteiligten, egal ob ambulant oder stationär.“ Landesweit gibt es 26 Stützpunkte, in acht, darunter Hofheim, beraten die Mitarbeitenden der AOK.

Zwar ist das kostenlose Beratungsangebot der Kasse zufolge nicht jedem bekannt. Doch zugleich verweist sie auf beachtliche Daten aus ihren überwiegend nordhessischen Stützpunkten. Pro Jahr gibt es rund 10.000 telefonische Beratungsgespräche. Hinzu kommen mehr als 1.600 Hausbesuche und mehrere Hundert Beratungsgespräche in den Pflegestützpunkten selbst. „Schulungen von Angehörigen, Infoveranstaltungen und Netzwerkarbeit runden das Beratungs- und Unterstützungsangebot ab.“

IGES-Expertin Braeseke mahnt weitere Infokampagnen an. Verstärkt angesprochen werden sollten die potenziellen „Zuweiser“, wie niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser und die verschiedenen Beratungsstellen anderer sozialer Träger. Die lokale Öffentlichkeitsarbeit müsse verstärkt werden, und eine landesweite TV-Kampagne könne die Bekanntheit erhöhen. Und: „Eindeutige Hinweisschilder für die Pflegestützpunkte im öffentlichen Raum sind sinnvoll, damit 'Laufpublikum' auf das Beratungsangebot aufmerksam gemacht wird.“

In Hofheim berichtet AOK-Mitarbeiter Markus Krugmeister von seiner Arbeit im Pflegestützpunkt, die er gemeinsam mit seiner Kollegin Sarah Zentner erledigt. „Einer von uns ist immer im Büro, so dass wir während der Öffnungszeiten immer erreichbar sind.“ Es gebe sowohl Ad-hoc-Besuche, meist von Angehörigen von Pflegebedürftigen, als auch Treffen nach vorheriger Terminvergabe. Der Löwenanteil der Kontakte entfalle auf das Telefon.

Aber, auch das sei wichtig, betont der Versicherungskaufmann: „Wir gehen auch auf Hausbesuch. Wenn es die Situation erfordert, ist das kein Problem.“ Er selbst sei jedes Jahr bis zu 200 Mal bei den Hilfesuchenden daheim präsent.

Krugmeister, dessen Büro laut Altenhilfeplan des Kreises 2020 rund 1.100 Beratungen hatte, sieht weniger ein Problem bei der Erreichbarkeit und der Kontaktaufnahme, sondern darin, dass es heute schwerer fällt, Pflegebedürftigen die nötigen Hilfen passgenau und schnell zu vermitteln: „Das ist eine Folge der Personalnot in der Pflege und in den Kliniken“, so der Berater. Die Einrichtungen können längst nicht mehr alle Plätze belegen, weil das Personal fehlt. Und ambulante Dienste nehmen aus dem gleichen Grund keine Senioren und Seniorinnen mehr auf. „Das gleiche Bild haben wir in der Tagespflege oder Kurzzeitpflege.“

Zum Hauptproblem entwickelten sich laut Krugmeister jedoch die massiv gestiegenen Kosten in der Heimpflege. Die Teuerung in den vergangenen Jahren betrage für die Pflegebedürftigen bis zu 50 Prozent: „Viele kommen zu uns und sagen, sie könnten die Eigenanteile nicht mehr bezahlen.“ Das aber, so der Fachmann, sei ein Problem, das die Bundesregierung lösen müsse.

Frankfurt a.M. (epd). Pflegestützpunkte gibt es bundesweit. Sie haben die Funktion eines Wegweisers und bieten kostenlose Beratung und Unterstützung für Hilfesuchende, die selbst pflegebedürftig sind, oder für Personen mit pflegebedürftigen Angehörigen. Hier erhalten sie nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums alle wichtigen Informationen, Antragsformulare und konkrete Hilfestellungen. Die Stützpunkte werden von den Kranken- und Pflegekassen auf Initiative des jeweiligen Bundeslandes eingerichtet.

Derzeit gibt es laut der Krankenkasse AOK bundesweit knapp 500 Pflegestützpunkte. Sie sollen neutral zum Thema Pflege informieren, beraten und vermitteln.„ Auf Wunsch erfolgt die Beratung per Hausbesuch oder auch telefonisch“, erläutert die Kasse.

Die Pflegestützpunkte sind für alle Versicherten, unabhängig von ihrer Versicherungsart, zugänglich. Das heißt, grundsätzlich können auch privat Versicherte die Beratung in Anspruch nehmen. Wichtig zu wissen: Der Fokus liegt hier nicht ausschließlich auf älteren Menschen, sondern auch auf pflegebedürftigen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Wenn Pflegebedürftige oder ihre Angehörigen etwa eine Wohnung altengerecht umbauen möchten, erhalten sie vor Ort Auskunft über mögliche Zuschüsse der Pflegekasse. Wenn ein geeignetes Pflegeheim gefunden werden soll, steht das Fachpersonal ebenfalls beratend zur Seite. Eine Übersicht ehrenamtlicher Angebote in der Kommune wird auf Wunsch ebenfalls bereitgestellt.

„Im Pflegestützpunkt soll auf Wunsch der oder des Einzelnen das gesamte Leistungsspektrum für Pflegebedürftige koordiniert werden“, schreibt das Ministerium. Pflegestützpunkte könnten deshalb auch bei der Vorbereitung und Organisation rund um die Pflege Unterstützung bieten. „Sie ermöglichen eine effiziente Vernetzung aller Angebote für Pflegebedürftige vor Ort sowie in der Region und sollen darüber hinaus helfen, Grenzen zwischen den Sozialleistungsträgern zu überwinden.“

Eine Übersicht aller Pflegestützpunkte in Deutschland findet sich in der Datenbank des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP).

Frankfurt a.M. (epd). Das Recht auf kostenlose Beratung von Pflegebedürftigen ist im Sozialgesetzbuch (SGB) XI fixiert. Dort steht im § 7a Pflegeberatung:

Personen, die Leistungen nach diesem Buch erhalten, haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch einen Pflegeberater oder eine Pflegeberaterin bei der Auswahl und Inanspruchnahme von bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen sowie sonstigen Hilfsangeboten, die auf die Unterstützung von Menschen mit Pflege-, Versorgungs- oder Betreuungsbedarf ausgerichtet sind (Pflegeberatung) (...)

Aufgabe der Pflegeberatung ist es insbesondere,

1. den Hilfebedarf unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst sowie (...) die Ergebnisse der Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Absatz 3 systematisch zu erfassen und zu analysieren,

2. einen individuellen Versorgungsplan mit den im Einzelfall erforderlichen Sozialleistungen und gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen oder sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfen zu erstellen,

3. auf die für die Durchführung des Versorgungsplans erforderlichen Maßnahmen einschließlich deren Genehmigung durch den jeweiligen Leistungsträger hinzuwirken (...),

4. die Durchführung des Versorgungsplans zu überwachen und erforderlichenfalls einer veränderten Bedarfslage anzupassen,

5. bei besonders komplexen Fallgestaltungen den Hilfeprozess auszuwerten und zu dokumentieren sowie

6. über Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen zu informieren.

Berlin (epd). Die von CDU/CSU und SPD nach den Sondierungen in einem elfseitigen Papier fixierten Vorhaben lösten in der Sozialbranche überwiegend Kritik aus. Vor allem, weil einige Themen bereits recht konkret abgehandelt wurden, andere indes nur knappe Erwähnung fanden. Unter anderem sollen für Menschen im Bürgergeldbezug sämtliche Leistungen gestrichen werden, wenn sie „arbeiten können und wiederholt zumutbare Arbeit verweigern“. Die sogenannte Mütterrente - ein Aufschlag auf die Rentenpunkte für Erziehungszeiten - soll künftig für mehr Menschen gelten.

Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, kritisierte bestehende Lücken im Sondierungspapier. Es reiche beispielsweise nicht, einfach nur „eine große Pflegereform“ anzukündigen, erklärte Bentele am 10. März in Berlin. Angesichts der desaströsen Lage der Pflegeversicherung brauche es eine umfassende und gerechte Finanzreform, einen Pflegelohn für pflegende Angehörige und langfristige Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung. „Leistungskürzungen darf es nicht geben. Nur zu sagen, man wolle etwas tun, reicht nicht aus.“

Etwas konkreter sind laut VdK die Pläne zur Rente: Die angekündigte Stabilisierung des Rentenniveaus sei ein guter erster Schritt. Bentele: „Wir fordern jedoch die Erhöhung auf 53 Prozent. Die Aktivrente ist für diejenigen gut, die weiterarbeiten wollen und können.“ Es braucht aber aus Sicht des VdK deutlich mehr Unterstützung für diejenigen, die es aus gesundheitlichen Gründen nicht schaffen, so lange zu arbeiten. Der Gesetzgeber müsse dazu gezielte Maßnahmen gegen Altersarmut und für gesundheitlich belastete Ältere einführen, etwa Weiterbildungen, Gesundheitsprävention und flexible Arbeitszeitmodelle. Auch zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen finde sich im Sondierungspapier nur ein unverbindlicher Satz.

Der Präsident der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Michael Groß, erklärte ebenfalls, beim Thema Sozialstaat „muss man gute Ideen mit der Lupe suchen“. Dass mehr in Integration investiert, Kitas gestärkt und das Sprach-Kita-Programm wieder aufgenommen werden soll, sei schön zu hören.

„Aber dass gleichzeitig das Bürgergeld de facto abgewickelt wird, spricht eine andere Sprache“, rügte Groß. Dass Menschen alle Bezüge gestrichen werden und die Vermittlung in prekäre Jobs wieder Vorrang gegenüber Qualifizierung erhalten soll, ist der letzte Sargnagel für die große Reform der Ampel-Koalition - nur drei Jahre später. Damit sei klar: „In den Koalitionsgesprächen müssen die Parteien ordentlich nacharbeiten und eine Vereinbarung vorlegen, die weder verfassungswidrige Entrechtung noch Abbau der sozialen Sicherheit enthält.“ Die zweite Präsidentin des Verbandes, Kathrin Sonnenholzner, sagte, das Papier von Union und SPD „liest sich wie eine Absage an sozialen Fortschritt und eine menschenwürdige Flucht- und Migrationspolitik“.

Die Ankündigung, Programme wie die freiwillige Aufnahme gefährdeter Afghaninnen und Afghanen zu stoppen, nannte die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl eine „schäbige Entscheidung“. Sie kritisierte auch die weiteren geplanten Verschärfungen im Bereich der Asylpolitik. Der Kompromiss bei den Zurückweisungen an der Grenze werde in der Praxis zu mehr rechtswidrigen Zurückweisungen führen, fürchtet Pro Asyl. "Recht wird zur Seite geschoben, absehbare Rechtsbrüche werden teils mit Formelkompromissen kaschiert”, kommentierte Geschäftsführer Karl Kopp.

Und zur umstrittenen Bezahlkarte für Geflüchtete merkte er an: „Die stigmatisierende Bezahlkarte soll flächendeckend durchgesetzt werden. Umgehungen sollen unterbunden werden. Das klingt wie eine Warnung an die Zivilgesellschaft.“ Es drohe möglicherweise eine Kriminalisierung humanitärer Tausch-Initiativen, von denen es bundesweite bereits einige gibt.

Der Deutsche Kitaverband begrüßte hingegen die in den Sondierungsergebnissen angekündigten Maßnahmen zur Förderung der frühkindlichen Bildung. Insbesondere die Wiederaufnahme des Bundesprogramms Sprach-Kitas sowie die Einführung eines Kita-Startchancenprogramms seien richtige Schritte, um Bildungsgerechtigkeit von Anfang an zu sichern, teilte der Kitaverband mit. Gleichzeitig forderte er eine nachhaltige und verlässliche Finanzierung für Kita-Träger, um die Betreuungsqualität langfristig zu sichern.

„Die Rückkehr der Sprach-Kitas ist ein wichtiger Schritt, um die frühkindliche Sprachförderung nachhaltig zu stärken. Das muss jedoch durch eine gezielte Qualifizierung von Fachkräften und eine angemessene Personalausstattung ergänzt werden“, erklärte Waltraud Weegmann, Bundesvorsitzende des Deutschen Kitaverbands. Sie warb dafür, beide angekündigte Programme strukturell abzusichern, um zu verhindern, dass sie von Legislaturperiode zu Legislaturperiode neu verhandelt werden müssen.

Der Sozialdienst katholischer Frauen mahnt, Frauen und Kinder in belasteten Lebenssituationen nicht aus dem Blick zu verlieren. Frauen brauchten Entlastung und Unterstützung bei der Sorgearbeit, um überhaupt arbeiten zu können. Das soziokulturelle Existenzminimum für Kinder müsse neu bemessen werden. Eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Aufwachsen sei bezahlbarer Wohnraum. Zudem müssten die Vorgaben der Istanbul-Konvention zum Gewaltschutz in die Koalitionsverhandlungen Eingang finden.

Drei bundesweite diakonische Verbände machten auf den Personalmangel in Eingliederungshilfe, Gesundheit und Pflege aufmerksam und fordern die Unionsparteien und die SPD auf, Maßnahmen gegen den Mangel zu ergreifen. Ohne entschlossenes politisches Handeln drohten erhebliche Versorgungslücken für Menschen mit Behinderung sowie pflegebedürftige Menschen, teilten der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB), der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege (DEVAP) sowie der Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD) mit. Der Zugang zum Beruf der Heilerziehungspflege müsse leichter und attraktiver werden. Für eine gesicherte pflegerische Versorgung brauche es die zügige Umsetzung des Pflegekompetenz- und Pflegeassistenzgesetzes und die refinanzierte Unterstützung von kompetenzorientierten Personalaufbaukonzepten. Zudem müssten die im Sondierungspapier angedachten Investitionen in Betreuungsstruktur und Krankenhäuser einhergehen mit einer Offensive zur Gewinnung von Arbeitskräften, insbesondere auch durch Zuzug aus dem Ausland.

Das Präsidium der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) legte ein krankenhauspolitisches 100-Tage-Sofortprogramm vor. Die Kliniken fordern unter anderem, sofort die seit 2022 inflationsbedingt stark gestiegenen Kosten auszugleichen, um die Kliniken wirtschaftlich zu sichern. In weiteren Punkten fordert die DKG, „die untaugliche Vorhaltefinanzierung“ des Noch-Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) sofort auszusetzen. Zudem fordern die Krankenhäuser, den Bundes-Klinikatlas abzuschalten.

Die Diakonie Deutschland appellierte an die Koalitionsverhandler, mutige Schritte hin zu einem starken Sozialstaat zu gehen. „Bei Investitionen muss die soziale Infrastruktur konsequent mitgedacht werden“, heißt es in einer Mitteilung des evangelischen Wohlfahrtsverbands. Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch warb erneut für die Umwandlung der sozialen Pflegekasse von einem Teilleistungssystem in eine Pflegevollversicherung mit begrenzter Eigenbeteiligung. Die Neugestaltung des Bürgergelds müsse die Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen aktiv fördern. Dazu sei es nötig, die Beschäftigungsförderung zu sichern, die Zuverdienstmöglichkeiten deutlich zu vereinfachen und die Menschen gezielt für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Schuch betonte zudem die Bedeutung von unbürokratischen Sicherungssystemen für Familien.

Berlin (epd). CDU, CSU und SPD haben sich in ihren Sondierungsgesprächen auf Festlegungen für eine ganze Reihe von Themen verständigt. Das elfseitige Sondierungspapier bildet den Ausgangspunkt für die Koalitionsverhandlungen. Der Evangelische Pressedienst (epd) gibt einen Überblick über die Inhalte zu sozialen Themen.

Bürgergeld: An die Stelle der bisherigen Sozialleistung soll eine „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ treten. Der mit dem Bürgergeld abgeschaffte Vermittlungsvorrang soll „für Menschen, die arbeiten können“, wieder eingeführt werden - das bedeutet, dass die Aufnahme eines Jobs Vorrang hat vor Weiterbildung und Qualifizierung.

„Mitwirkungspflichten und Sanktionen“ sollen verschärft werden bis hin zur kompletten Einstellung der Zahlungen: „Bei Menschen, die arbeiten können und wiederholt zumutbare Arbeit verweigern, wird ein vollständiger Leistungsentzug vorgenommen.“ Allerdings folgt dann direkt der Satz: „Für die Verschärfung von Sanktionen werden wir die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beachten.“ Dieses hatte eine hundertprozentige Leistungskürzung im früheren Hartz-IV-System gekippt.

Arbeitswelt: Die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns soll weiterhin von der unabhängigen Mindestlohnkommission festgelegt werden - diese soll aber künftig neben der Tarifentwicklung auch „60 Prozent des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten“ berücksichtigen. Dieser Wert wird in der EU-Mindestlohnrichtlinie genannt. Damit sei „ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar“, heißt es im Sondierungspapier.

Die bisher geltende Höchstarbeitszeit von acht Stunden pro Tag, in Ausnahmefällen zehn Stunden, dürfte zumindest aufgeweicht werden: Es solle „die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit“ geben, heißt es im Papier. Wer über den Umfang einer Vollzeitstelle hinaus Überstunden leistet und dafür Zuschläge bekommt, soll darauf keine Steuern mehr zahlen. Auch Prämien für eine Erhöhung der Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten sollen steuerlich begünstigt werden.

Rente: Das Rentenniveau soll auch künftig gesichert werden - Details nennt das Papier nicht. Aktuell gilt, dass die Durchschnittsrente nicht weniger als 48 Prozent des Durchschnittslohns betragen darf. Ausweiten wollen Union und SPD die sogenannte Mütterrente: Dieser Aufschlag auf die Rentenpunkte für Erziehungszeiten soll künftig „für alle“ gelten. Bisher bezieht sie sich nur auf die Erziehung von Kindern - auch durch Männer -, die vor 1992 geboren wurden.

Wer über das gesetzliche Rentenalter hinaus arbeitet, soll dabei bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei verdienen können. Zudem sollen neue Selbstständige, „die keinem obligatorischen Alterssicherungssystem zugeordnet sind“, in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen.

Wohnen: Die Mietpreisbremse soll „zunächst für zwei Jahre“ verlängert werden. Damit mehr Wohnungen gebaut werden, wollen Union und SPD unter anderem den Gebäudetyp E mit niedrigeren Standards zügig einführen. Der soziale Wohnungsbau soll ausgebaut werden, wobei offen bleibt, wie genau das passieren soll.

Migration: Union und SPD verständigten sich darauf, „in Abstimmung“ mit den europäischen Nachbarstaaten auch Asylsuchende an den Grenzen abzuweisen. Die Zahl von Abschiebungen wollen die möglichen Koalitionäre durch strengere Regeln und Migrationsabkommen erhöhen. Zudem soll der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten befristet ausgesetzt werden. Freiwillige Aufnahmeprogramme wie das für gefährdete Afghaninnen und Afghanen wollen Union und SPD beenden. Im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms Afghanistan warten nach Angaben der Bundesregierung noch rund 2.800 Menschen mit einer Aufnahmezusage auf eine Ausreise nach Deutschland.

Weitere Themen: Eine ganze Reihe von Bereichen wird im Sondierungspapier nur angerissen. Generell sollen Sozialleistungen zusammengefasst werden. Als Beispiel wird eine „Zusammenführung“ von Wohngeld und Kinderzuschlag genannt. Auch plant Schwarz-Rot eine „große Pflegereform“ und bessere Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Alle Kinder und Jugendlichen sollen „gerechte und gleiche Bildungschancen“ bekommen. Zudem wird das Ziel einer Gesellschaft genannt, in der „Frauen und Männer gleichberechtigt und respektvoll miteinander leben“. Über die Zukunft des Deutschlandtickets soll „beraten“ werden. Das Thema Kampf gegen Armut kommt in dem Sondierungspapier nicht vor.

Hannover (epd). Die Generation der Babyboomer geht in den nächsten Jahren Schritt für Schritt in den Ruhestand. In der Pflege für alte und kranke Menschen sowie Menschen mit Behinderung werden sie eine große Lücke hinterlassen, mahnt der Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen, Hans-Joachim Lenke. Es gebe jedoch schon Ideen, wie auf den Mangel an Fachkräften in Deutschland reagiert werden könne, erläutert er im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Fragen stellte Michael Grau.

epd sozial: Herr Lenke, der demografische Wandel ist in vollem Gange. Die geburtenstarken Jahrgänge scheiden nach und nach aus dem Berufsleben aus. Ist die Pflege auf diese Entwicklung ausreichend vorbereitet?

Hans-Joachim Lenke: In einer Erhebung der früheren niedersächsischen Pflegekammer von 2021 wird festgestellt, dass 40,7 Prozent der Pflegekräfte aktuell über 50 Jahre alt sind. Es ist also absehbar, dass wir in den nächsten 15 Jahren in Deutschland einen gewaltigen Aderlass haben werden. Ich sehe noch nicht, dass Ideen zur Bewältigung dieses Problems im Bewusstsein der Politik angekommen sind.

epd: Was ist zu tun, wenn wir nicht in einen Pflegenotstand hineinschlittern wollen?

Lenke: Wir brauchen einen bunten Mix an Maßnahmen. Wir werden zum Beispiel mehr vernetzte Systeme brauchen und in einem Quartier die Pflege stärker so denken müssen, dass wir Angehörige, aber auch Nachbarn mit einbeziehen. Zudem werden wir auch im Pflegeberuf weiterhin Zuwanderung brauchen, und zwar dringend. Das wird das Problem nicht lösen, aber es kleiner machen. Und wir werden die Digitalisierung als unterstützendes System weiter ausbauen müssen.

epd: Wie kann die Digitalisierung konkret helfen?

Lenke: Es gibt zum Beispiel eine App, mit der wir gerade Erfahrungen sammeln. Da können ausländische Pflegekräfte in ihrer Muttersprache diktieren, was sie gerade gemacht haben. Das wird dann in ein pflegedokumentationstaugliches Deutsch übersetzt. Das ist eine riesige Hilfe. Wir haben viele Pflegekräfte aus dem Ausland, die sind pflegefachlich wirklich gut. Aber mit der schriftlichen Dokumentation tun sie sich oftmals schwer, da sie eben keine Muttersprachler sind. In verschiedenen Pflegeeinrichtungen wird zudem ein Roboter eingesetzt, der vor die Zimmertür fährt und sieht: Liegt jemand auf dem Boden oder ist alles OK? Und wenn es in dem Zimmer zusätzlich eine Matratze gibt, mit der die Vitalfunktion gemessen werden kann, werden diese Daten mit übertragen. Das erhöht auch die Lebensqualität bei den zu pflegenden Personen.

epd: Kommt dabei auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz?

Lenke: Ja, und das muss man alles natürlich datenschutzrechtlich sauber gestalten. Wir waren vor kurzem in einem Pflegeheim in Hannover und haben uns dort den Sozialroboter der Firma „navel robotics“ angeschaut. Weil das Heim im Stadtteil Ricklingen ist, haben die Bewohner ihn 'Ricky' getauft. Der sieht aus wie ein kleiner Kerl und trägt eine Mütze. Da müssen die alten Menschen eine Einwilligungserklärung unterschreiben, dass sie mit Ricky und seiner Künstlichen Intelligenz tatsächlich reden wollen. Die alten Damen sagten: Ja, am Anfang war das ein bisschen komisch, mit einem Roboter zu reden. Aber sie haben sich inzwischen daran gewöhnt und finden das gut. Da müssen wir als Gesellschaft mehr Offenheit entwickeln.

epd: Können Sozialroboter menschliche Pflegekräfte ersetzen?

Lenke: Nein, es sind eher Unterstützungssysteme. Ich glaube nicht, dass wir in einem Altenheim in fünf Jahren eine Waschstraße für Pflegebedürftige haben werden. Das wird weiterhin per Hand zu machen sein, und das ist auch gut so. Aber es gibt erstaunlich einfache und schlichte Unterstützungsmöglichkeiten. Ich habe jetzt ein Bett gesehen, das hat Luftkammern. Da kann man einstellen, ob ich auf der linken Seite liege oder auf der rechten. Da muss mich keine Pflegekraft mehr allein im Bett auf die andere Seite lagern und sich den Rücken kaputtmachen.

epd: Die Pflegekräfte haben dann Zeit für andere Dinge?

Lenke: Ja - und sie können den Beruf länger ausüben und erkranken dann hoffentlich weniger.

epd: Werden wir in Deutschland weiter gezielt Pflegekräfte aus dem Ausland anwerben müssen?

Lenke: Ganz bestimmt. Aber wir müssen bedenken, dass wir nicht die einzigen auf der Welt sind, die das tun. Wenn Sie sich die Migrationsdebatten der vergangenen Wochen vor Augen führen, stellt sich die Frage: Ist Deutschland ein attraktives Land für zuwandernde Pflegekräfte? Auch hier brauchen wir mehr Offenheit.

epd: Kann es gelingen, ausgebildete Pflegekräfte nach einer Familienpause wieder in den Beruf zurückzuholen oder Quereinsteiger für den Beruf zu gewinnen?

Lenke: Untersuchungen haben gezeigt, dass viele Fachkräfte aus dem Beruf herausgegangen sind, weil sie gesagt haben: Was ich dort mache, hat mit dem, was ich gelernt habe, zu wenig zu tun. Weil ich zu wenig Zeit habe und weil ich mich zu wenig dem Patienten zuwenden kann. Sie haben sehr deutlich formuliert, dass sie unter bestimmten Umständen wieder zurückkommen würden. Hier gibt es also ein Potenzial. Bei den Quereinsteigern ist das ähnlich. Wir müssen natürlich immer sehen, dass wir ein gewisses Maß an Fachlichkeit halten. Es ist nicht so, dass Pflege jeder kann. Wer es gelernt hat, der kann es.

epd: Vom Geld her hat sich bei den Pflegekräften ja schon viel getan. Sie verdienen inzwischen deutlich besser als noch vor Jahren. Aber wie kann der Arbeitsalltag attraktiver werden, damit mehr Leute einsteigen?

Lenke: Vor allem müssen wir Pflegekräften mehr zutrauen. Viele Dinge können sie genauso gut wie Ärztinnen oder Ärzte, zum Beispiel bei der Wundversorgung. Wir haben viele Pflegekräfte und Krankenschwestern, die behandeln tagaus tagein komplizierte Wunden. An dieser Stelle müssen wir Vorbehalte abbauen und die Kompetenz von Pflegekräften ernst nehmen.

epd: Sie haben gesagt, wir müssen in den Quartieren die Pflege neu denken, auch mit Angehörigen und Nachbarn. Wie kann das konkret aussehen?

Lenke: Wir werden über kurz oder lang Strukturen brauchen auf dem Weg hin zu einer „Caring Community“, also einer Gemeinschaft, die sich kümmert. Dabei brauche ich nicht unbedingt eine Pflegekraft, die zu mir kommt und mir meine Tabletten gibt. Ich hoffe, dass meine Nachbarn mich so nett finden, dass sie das auch mal machen. Weil es eine Pflegekraft dafür schlichtweg nicht mehr geben wird. Kinder oder Enkel sind oftmals auch nicht vor Ort. Die Entwicklung zu einer „Caring Community“ wird unterhalb der professionellen Strukturen in der Pflege laufen und sie ergänzen. Aber das muss gesteuert und angeleitet werden. Es wird nicht von selbst passieren.

epd: Wer soll das machen?

Lenke: Es braucht hauptamtliche Leute, die Netzwerke stabil halten. Die zum Beispiel wissen: Der Nachbar kann den Herrn Müller jetzt nicht ans Trinken erinnern, weil er im Urlaub ist. Ich könnte aber den und den anderen darum bitten. Aber das wird nicht vom Himmel fallen, sondern das müssen wir jetzt auf den Weg bringen und auch erlernen. Dafür brauchen wir die Zusammenarbeit von Kommunen, Vereinen, Kirchengemeinden und Trägern von Gesundheitsdiensten.

Frankfurt a. M. (epd). Einige Begegnungen gehen der Darmstädter Klinikpfarrerin Constanze Thierfelder nicht aus dem Kopf. Während der Coronavirus-Pandemie ging sie regelmäßig zu sterbenden Menschen auf die Intensivstation - auch im Auftrag von Angehörigen, die nicht Abschied nehmen konnten, teils selbst in Quarantäne waren. Einmal, erzählt Thierfelder, habe sie einer sterbenden Frau Weihnachtslieder vorgesungen, rund um sich herum eine gespenstische Atmosphäre: Auf der Station waren lauter Zwischenwände zur Abtrennung eingezogen worden, die Pfarrerin trug Schutzausrüstung. „Es war wie in einem Raumschiff“, erinnert sie sich.

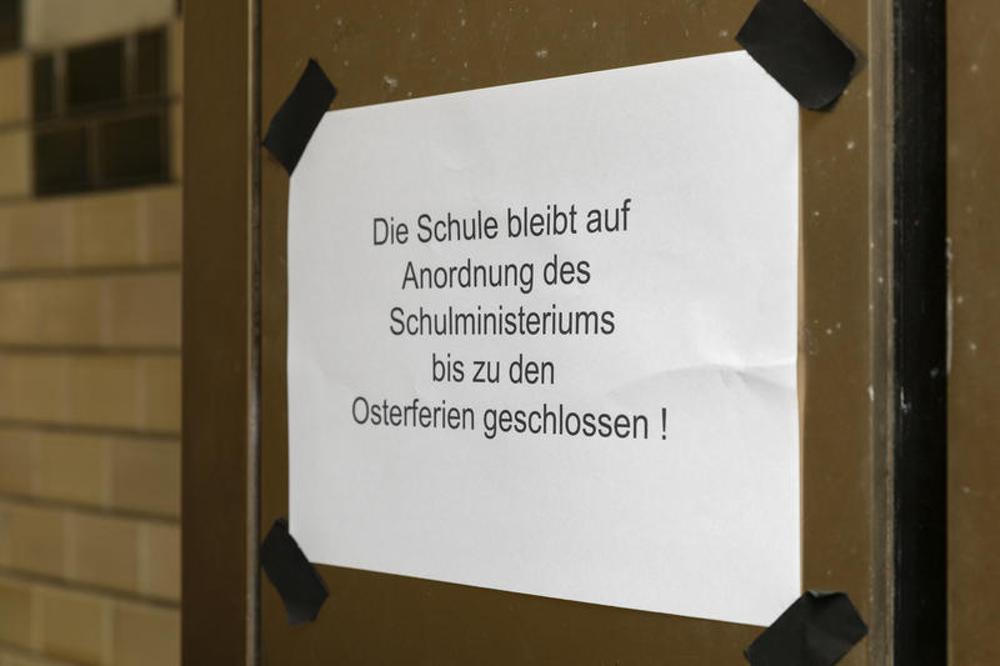

Vor fünf Jahren, am 9. März 2020, meldeten die Medien die ersten zwei Corona-Todesfälle in Deutschland: ein 78-jähriger Mann und eine 89-jährige Frau. Behörden nahezu in der ganzen Welt griffen damals angesichts der rasanten Ausbreitung der Covid-19-Pandemie zu drastischen Maßnahmen. Besonders groß war die Angst vor einer Ausbreitung der Krankheit in Kliniken und Altenheimen, denn ältere und kranke Menschen waren besonders gefährdet. Monatelange Zutritts- und Besuchsverbote, um die vulnerable Gruppe zu schützen, waren die Folge. In den Pflegeeinrichtungen wurden zusätzlich auch Ausgangsbeschränkungen für die Bewohner angeordnet.

Medizinsoziologen der Berliner Charité kamen in einer Studie zu dem Schluss, dass die Isolation während der Pandemie bei Heimbewohnern teils gravierende Folgen hatte. Die Mehrzahl befragter Einrichtungen berichtete von einer Zunahme von Verwirrtheit, Essensverweigerung und Aggressionen. Menschen seien nicht nur einsam gestorben, sondern in einigen Fällen auch „an Einsamkeit“.

„Es war eine ethisch und moralisch extrem problematische Situation“, sagt der Altersforscher Andreas Kruse, der während der Pandemiejahre Mitglied der Deutschen Ethikkommission war, im Rückblick. In Deutschland seien in so gut wie allen Altenpflege-Einrichtungen Bewohner vereinsamt. Da es immer wieder Ausbrüche mit Dutzenden von Toten gab, habe das Leitungspersonal aber andererseits auch alles tun müssen, um die Menschen zu schützen und den Zusammenbruch des Personals zu verhindern.

Die wichtigste Lehre aus dem Geschehen ist für den Altersforscher: „Stationäre Einrichtungen müssen sich unbedingt ein hervorragendes, immer wieder zu überprüfendes Hygienekonzept geben.“ Daran habe es bei Ausbruch der Coronavirus-Pandemie gemangelt, sagt Kruse, der auch dem Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) angehört.

Der Staatsrechtler Friedhelm Hufen äußerte bereits Ende 2020 in einer von dem Senioren-Dachverband in Auftrag gegebenen Studie Zweifel daran, dass die Abschottung Älterer und insbesondere Sterbender verfassungsrechtlich zulässig sei: „Die absolute Trennung Sterbender von ihren Ehepartnern, Kindern und Eltern und ein dadurch erzwungenes 'einsames Sterben' sind mit der Menschenwürde nicht vereinbar.“ Unmittelbar vor dem Tod müssten die „Wahrung der Würde und menschliche Zuneigung“ den Vorrang vor Maßnahmen zur reinen Lebenserhaltung haben.

Doch nicht nur Sterbenden fehlte der Beistand wie in normalen Zeiten, sondern auch den Trauernden: Öffentliche Trauerhallen waren geschlossen, die Anzahl zulässiger Teilnehmer bei Beerdigungen war strikt reglementiert. „Natürlich gehört zu unserem Handwerk auch ganz viel Empathie“, sagt Christian Jäger vom Bestatterverband für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. „Trauernden die Hand geben, ihnen ein Taschentuch reichen - alles war ein Ansteckungsrisiko.“

Die Probleme seien von der Politik nicht gesehen worden, klagt der Verbandsgeschäftsführer: „Wir waren keine systemrelevante Berufsgruppe und fühlten uns alleingelassen.“ Bestattungsunternehmen hätten zeitweise große Probleme gehabt, Schutzhandschuhe oder Masken zu beschaffen, Mitarbeitende durften nicht die Notbetreuung der Kitas in Anspruch nehmen. Die Wochenenden hätten Bestatter oft damit verbracht, die neuesten Corona-Verordnungen zu studieren und danach Trauerfeiern für den Wochenbeginn eiligst umzuplanen.

„Die Pandemie war ohnehin schon ein großer Stressfaktor, die üblichen mentalen Ressourcen waren da bei vielen nicht verfügbar“, sagt die Psychologin Isabella Helmreich vom Mainzer Leibniz-Institut für Resilienzforschung mit Blick auf die Trauernden. Es könne passieren, dass Menschen in ihrem Trauerprozess steckenblieben, wenn die Möglichkeit gefehlt habe, Abschied zu nehmen. „Gegen Selbstvorwürfe sollte man alle Fakten zusammentragen - etwa damals bestehende Verbote oder die Sorge, andere Angehörige anzustecken“, rät sie: „Das kann auch entlastend sein.“

Familienmitglieder sterbender Covid-Patienten, die nicht ins Klinikum kommen konnten oder durften, hätten oft gefragt, ob die Angehörigen Schmerzen gehabt hätten. Wenn sie dies verneinen konnte, sei zumindest das vielen ein Trost gewesen, berichtet Klinikpfarrerin Thierfelder. Im Rückblick bricht sie eine Lanze für das Krankenhauspersonal, das sich bis zum Äußersten seiner Kräfte dafür eingesetzt habe, Sterbenskranken trotz aller Widrigkeiten ein würdevolles Lebensende zu ermöglichen.

Inzwischen sei der Alltag wieder zurückgekehrt. „Im Krankenhaus ist Covid kein großes Thema mehr“, sagt sie. „Trotzdem habe ich das Gefühl, es hängt allen noch nach.“

Berlin, Frankfurt a.M. (epd). Burkhard Rodeck stellt klar: Man hat den Kindern und Jugendlichen in der Pandemie viel zugemutet. Und die Folgen der Isolationen wirkten bis heute nach: 21 Prozent der Kinder und Jugendlichen berichteten weiterhin über eine verminderte Lebensqualität, 22 Prozent über psychische Probleme und 23 Prozent über Angstsymptome. „Wir haben tatsächlich aufgrund der Abwehrmaßnahmen bei der Pandemie auch jetzt noch vermehrt psychische Probleme bei den Kindern und Jugendlichen“, sagt der Fachmann. Die Fragen stellte Susanne Rochholz.

epd sozial: Fünf Jahre ist der erste Schullockdown in der Covid-19-Pandemie jetzt her - welche Folgen für Kinder und Jugendliche hatte er unmittelbar und hat er bis heute?

Burkhard Rodeck: Man hat dieser Generation schon ordentlich viel zugemutet, was vielleicht auch nicht ganz notwendig gewesen ist und wo wir Kinder- und Jugendärzte schon vorgewarnt haben, dass das eben Langzeiteffekte haben kann.

epd: Das belegen Studien?

Rodeck: Zu den größten Studien über dieses Thema gehören die sogenannten Copsy-Studien aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hamburg Eppendorf, in denen es um Kinder von sieben Jahren aufwärts geht, in mittlerweile sieben Auflagen. Die Kinder selber sind ja durch die Erkrankung nur selten schwer betroffen gewesen, die Zahl der verstorbenen Kinder ist verschwindend gering. Auch Long Covid spielt bei ihnen noch nicht die Rolle wie bei Erwachsenen. Der Benefit aus den Isolationsmaßnahmen im Sinne von Vermeidung von Infektionen und Vermeidung von Krankheitslast bei Kindern ist also sehr, sehr begrenzt gewesen.

Das, was man ihnen zugemutet hat, ist allerdings sehr viel gewesen. Es gab keinen besser kontrollierten Arbeitsplatz in der gesamten Bundesrepublik als in den Schulen und Kitas während der Lockdowns, kein anderes Berufsfeld ist so konsequent eingeschränkt worden. Und das nicht nur in den Einrichtungen, sondern auch in den anderen Sozialkontakten: Ich erinnere mich an Bilder mit Absperrbändern auf Spielplätzen oder von mit Bauschutt zugekippten Skateboardplätzen, die also sehr konsequent eben Kontakte in dieser jungen Generation verhindert hat. Und das hat, wie die Copsy-Studie ganz eindrücklich bewiesen hat, zu einer erheblichen psychischen Belastung geführt.

epd: Wie sehen die Zahlen konkret aus?

Rodeck: In einem Drittel der befragten Familien haben die Kinder psychische Gesundheitsprobleme und Angstzustände gehabt und jedes vierte depressive Symptome. Das hat sich dann in den Jahren 2022/23 etwas verbessert. Allerdings setzte sich dieser positive Trend bis zum Herbst 2024 nicht fort. Das heißt, 21 Prozent der Kinder und Jugendlichen berichteten weiterhin über eine verminderte Lebensqualität, 22 Prozent über psychische Probleme und 23 Prozent über Angstsymptome. Das ist über den Werten vor der Pandemie. Also, wir haben tatsächlich aufgrund der Abwehrmaßnahmen bei der Pandemie auch jetzt noch vermehrt psychische Probleme bei den Kindern und Jugendlichen.

epd: Und wie sieht es mit körperlichen Folgen durch ausfallenden Sportunterricht und fehlendes Training in Sportvereinen aus?

Rodeck: Es gibt eine Forsa-Umfrage von 2022, wo circa 1.000 Eltern mit Kindern von 3 bis 17 Jahren befragt worden sind: 16 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind demnach dicker geworden, bei Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren sogar 32 Prozent. Und was besonders schlimm ist, ist, dass Kinder und Jugendliche aus sozial prekären Verhältnissen oder einkommensschwachen Familien doppelt so häufig von der ungesunden Gewichtszunahme betroffen sind wie Kinder und Jugendliche aus einkommensstarken Familien. 44 Prozent der Kinder und Jugendlichen bewegt sich weniger als vor der Pandemie, von den Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren sogar 57 Prozent. Bei 33 Prozent der Kinder und Jugendlichen hat sich körperliche, sportliche Fitness verschlechtert, bei den Zehn- bis Zwölfjährigen sogar 48 Prozent. In dieser Umfrage haben 43 Prozent der Kinder und Jugendlichen berichtet, dass ihre seelische Stabilität durch die Pandemie beeinträchtigt worden ist. Und 70 Prozent der Kinder und Jugend haben die Mediennutzung gesteigert.

epd: Das sind alles Daten, die die negativen Effekte belegen ...

Rodeck: Es gibt aber auch zwei schöne Effekte: 34 Prozent der Familien essen häufiger gemeinsam als zuvor und die Familien haben in den Lockdowns mehr Zeit miteinander verbracht. Insgesamt muss man eben zur psychischen Belastung sagen, es kommt ein Stück weit auf die Resilienz der Familien oder auch des individuellen Kinds an. Manche Kinder haben davon profitiert, weil die Papas mal zu Hause waren und weil Familien miteinander da waren. Aber im Großen und Ganzen ist es schon eine enorme Belastung gewesen.

epd: Was müsste passieren aus kinderärztlicher Sicht, um die langfristigen Folgen von Corona vor allem für Kinder und Jugendliche ein Stück weit wieder zu beheben?

Rodeck: Das Wesentliche, was man aus dieser Pandemie und den Maßnahmen zu ihrer Eindämmung lernen sollte, ist, dass diese Generation eigene Rechte hat und auch ein eigenes Recht auf Betrachtung der Folgen. Wir haben ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gehabt im November 2021, was die Folgen der Schulschließungen beurteilen sollte und diese als noch rechtmäßig einstufte. Dieses Urteil ist relativ bedeutsam, denn es hat sich auf ein Gutachten vom Institut für Virologie der Charité verlassen, also das Institut von Christian Drosten, der einer derjenigen war, die klar gesagt haben: „Das ist alles notwendig und wichtig und richtig gewesen.“

epd: Das sehen Sie anders?

Rodeck: Das ist nicht wirklich ein kluges Urteil gewesen, vielmehr ein sehr einseitiges. Wir als Pädiater sagen: Eine solche Frage darf nicht nur vom Institut für Virologie an der Charité beurteilt werden, denn das sind Virologen, die sehen keinen Patienten, sondern die machen Laboruntersuchungen. Das heißt, zur gesamten Frage der Lebenswirklichkeit von Kindern haben sie keine besondere Expertise.

Wir müssen aber in Deutschland darauf achten, dass wir diesen Kinderrechten einen großen Raum geben, auch bei vielen anderen Themen. Kinder und Jugendliche sind aktuell durch viele Krisen in ihrer Lebenswelt beeinflusst: die gesamte weltpolitische Lage, die Klimalage, die Wirtschaftslage. Also all die politischen Themen, die uns beschäftigen, die beschäftigt natürlich Jugendliche und Kinder ebenso. Das alles führt zu einem vermehrten Gefühl der Unsicherheit. Und Unsicherheit macht mehr psychische Probleme. Die kann man nur auffangen, indem man psychotherapeutische Therapieangebote für diejenigen anbietet, die wirklich enorm betroffen sind.

Nairobi (epd). Seit Januar müssen nicht mehr Karen Mumos Eltern für den Deutschkurs ihrer Tochter aufkommen. Der zukünftige Arbeitgeber der jungen Kenianerin hat übernommen: ein Altenheim in Potsdam. Ende vergangenen Jahres unterschrieb Mumo - mit Bachelorabschluss in Psychologie und einer Ausbildung als Krankenschwester in der Tasche - einen Arbeitsvertrag für die Senioreneinrichtung in Deutschland.

Vermittelt hatte den Kontakt die Schule in Nairobi, an der die 27-Jährige seit knapp einem Jahr Deutsch lernt. Inzwischen ist sie im Kurs für das B2-Level. Die Sprachschule, das AG German Institute, ist ein Gemeinschaftsprojekt der Schulfreunde Tobias Glaszner und Kerem Akdogan aus Mainz und ihres kenianischen Partners Victor Lekaram. „Wir sind 2023 nach Kenia gekommen, um zu gründen”, sagt Glaszner. “Und nachdem uns viele Leute gefragt haben, ob wir ihnen helfen können, nach Deutschland zu kommen, haben wir angefangen, Strukturen aufzubauen."

Die kenianische Hauptstadt Nairobi ist das Wirtschaftszentrum Ostafrikas. Große Firmen, und auch die Vereinten Nationen haben hier einen Sitz. Und trotzdem: Von den Tausenden jungen Menschen, die jedes Jahr einen Universitätsabschluss machen, findet nur ein Bruchteil einen Job.

In Deutschland hingegen brauchen Unternehmen in der Krankenpflege nach Angaben der Initiative Pflegenot im Schnitt 230 Tage, um eine Stelle neu zu besetzen. Der Bedarf an Fachkräften in der Pflege steigt konstant. Das Statistische Bundesamt erwartet, dass 2049 zwischen 280.000 und 690.000 Pflegekräfte fehlen werden.

Vor diesem Hintergrund haben Deutschland und Kenia vergangenes Jahr ein Migrationsabkommen unterzeichnet, mit dem beide werben: Deutschland betont einfachere Abschiebungen, Kenia mögliche Arbeitsplätze im Ausland. Seitdem gibt es in Kenia ein verstärktes Interesse an Migration nach Deutschland. Bisher sind nur 2.000 bis 3.000 Menschen im Jahr von Kenia nach Deutschland gezogen, viele auch als Familiennachzug oder zum Studium. Doch langsam stiegen die Zahlen an Krankenpflegepersonal, meldet die Botschaft in Nairobi.

Die Deutschkurse sind ausgebucht, auch beim AG German Institute. Die nach Städten benannten Klassenzimmer im 20. Stock eines Hochhauses mitten in Nairobi sind voll besetzt. München, Berlin, Wien, Graz, Stuttgart - überall Dutzende Lernende. Aktuell werden im 19. Stock weitere Räume ausgebaut. Die Gründer zogen die Schule mit Eigenkapital und einem Zuschuss vom Bundesland Rheinland-Pfalz auf, schon nach einem Jahr trägt sie sich finanziell selbst.

Die Einrichtung nimmt nicht nur staatlich anerkannte Prüfungen ab, sondern bietet auch Programme für ausgebildete Krankenpflegerinnen und Erzieher an. 100 Arbeitsverträge hat das Institut damit schon vermittelt. Es begleitet auch den Prozess: Anerkennung der Ausbildung in Deutschland, zusätzliche Schulungen planen, Visum beantragen. „Der Weg nach Deutschland ist steinig“, sagt Glaszner. Es sei wichtig, die Kandidatinnen und Kandidaten an die Hand zu nehmen und verantwortungsvolle Arbeitgeber zu finden.

In Karen Mumos Klasse sind vier weitere Ausreisewillige, die mit ihr eine Ausbildung am privaten Nairobi Hospital, einem der besten Krankenhäuser in Kenia, gemacht haben. Im Juni sollen sie ihre Jobs in Deutschland antreten. Ganz ohne Sorge blickt Mumo nicht auf den großen Schritt: „Wie wird das im neuen Land, mit der gerade erst gelernten Sprache?“, fragt sie sich.

Doch vor allem freut sie sich auf das Neue, auf das Arbeiten in besseren Arbeitsbedingungen und auf Möglichkeiten zur Weiterbildung. „Pflege ist meine Leidenschaft“, sagt die junge Fachkraft. „Man kann die Patienten eng begleiten.“

Tagespflegeeinrichtungen für ältere, pflegebedürftige Menschen bilden einen etablierten Baustein in der Versorgungslandschaft. Deutschlandweit bieten derzeit mehr als 6.000 Einrichtungen zirka 120.000 Plätze an. Vorrangige Ziele von Tagespflege sind die Aufrechterhaltung der selbstständigen Lebensführung daheim sowie die Entlastung pflegender Angehöriger.

Trotz ihrer potenziellen Bedeutung führt die Tagespflege bislang eher ein „Schattendasein“ und wird nur von einem geringen Teil der nach Paragraf 41 Sozialgesetzbuch (SGB) XI anspruchsberechtigten Personen besucht: Lediglich zirka vier Prozent nutzen dieses Angebot. Warum das so ist, wurde im Projekt „Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung von Tagespflege für ältere Menschen in Nordrhein-Westfalen (TpQ)“ an der Hochschule Bielefeld von 2020 bis 2022 wissenschaftlich untersucht. Gefördert wurde das Projekt durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW.

Im Ergebnis der Studie zeigt sich unter anderem, dass bei älteren Menschen häufig Bedenken und Ängste in Bezug auf eine Nutzung bestehen, weil die Tagespflege mitunter als „Vorstufe zum Heim“ wahrgenommen wird. Über das konkrete Geschehen in der Einrichtung ist zudem wenig bekannt und wird eher mit wenig sinnhaften Aktivitäten in Verbindung gebracht. Hinzu kommt ein Imageproblem, das nicht zuletzt aus dem eher verstaubten Begriff „Tagespflege“ resultiert.

Die Untersuchung ergab ferner, dass die Einrichtungen selbst eine gewisse Unschärfe in Bezug auf ihr Profil aufweisen. Das eigene Selbstverständnis, Stärken und Besonderheiten sind oftmals nicht bewusst und werden nicht herausgestellt.

Dabei bietet Tagespflege ein hohes Potenzial, sich nach innen und außen als attraktives Versorgungssegment zu präsentieren. Individuelle Merkmale können als Vorteile hervorgehoben werden, beispielsweise:

• Standortfaktoren (zum Beispiel die Lage inmitten der Fußgängerzone, in der Nähe eines Zoos oder Museums, auf dem Land)

• Ausstattungsbesonderheiten (zum Beispiel Gartenanlage mit Hochbeet, Snoezelen-Raum, Fitnessraum, Volière)

• Bestehende Vernetzungen (zum Beispiel Kooperation mit einer Kindertagesstätte oder Musikschule).

Erhebliches Potenzial bietet sich mit der Gestaltung eines attraktiven, sinnerfüllten Beschäftigungsangebots. Je nach Klientel der Einrichtung sind viele unterschiedliche Aktivitäten denkbar, unter anderem tiergestützte Therapien, Bildungsangebote, Digitalisierungsangebote, Theater- und Museumsbesuche, Lesungen, Wellnesstage, spirituelle Angebote. Gleichzeitig wird die soziale Teilhabe der Gäste gefördert.

Eine Schwerpunktsetzung im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention kann sich zum „Markenkern“ einer Tagespflegeeinrichtung entwickeln. Durch spezielle Bewegungsprogramme (z.B. „Fit für 100“, „Lübecker Modell Bewegungswelten“) können Mobilität und Selbstständigkeit von alten und hochaltrigen Menschen gefördert werden, auch bei einer bestehenden Demenz. Im „Sturzpräventionsprogramm nach dem Ulmer Modell“ trägt Kraft- und Balancetraining zum Erhalt und zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei. Eine fachgerechte Anleitung ist nach entsprechender Fortbildung durch Pflegefachpersonen möglich. Auch die Beachtung einer gesunden Ernährung in der Tagespflege kann zum Ausbau des Schwerpunkts Gesundheitsförderung beitragen.

Eine regelmäßige Berichterstattung über innovative Aktivitäten vermittelt ein positives Image nach außen und erhöht die Sichtbarkeit von Tagespflege. Dazu gehört dauerhafte Öffentlichkeitsarbeit durch Berichte in der Lokalpresse, auf der Homepage und über Social Media, gegebenenfalls ergänzt um öffentliche Vortragsveranstaltungen, Tage der offenen Tür, Einladung von Gruppen zur Besichtigung der Einrichtung. Niederschwellige Kennlernangebote (Probe- oder Schnuppertage, Gutscheine, stundenweiser Besuch in Begleitung von Angehörigen) erleichtern potenziellen neuen Gästen, die Hemmschwelle einer Nutzung von Tagespflege zu überwinden.

Beispielgebend für eine gelungene Imageförderung von Tagespflege sind die Ergebnisse aus dem Projekt PROFIL, ein gemeinschaftliches Projekt der Caritas für das Bistum Münster und der Hochschule Bielefeld. Neun Tagespflegeeinrichtungen entwickelten innovative Ideen zur Schärfung ihres eigenen Profils. Drei werden hier kurz vorgestellt:

• Die Tagespflege St. Paulus im Kamp-Lintfort entwarf die Idee eines Rollatorentrainings für ihre Gäste, sowohl als Individualtraining als auch als Gruppentraining. Geplant und umgesetzt wurde ein praxisnahes Konzept für Übungen mit und am Rollator zur Förderung von Selbstständigkeit, Sicherheit und Mobilität.

• Die Tagespflege in Senden implementierte ein Kneipp-Konzept durch die Integration der fünf Säulen Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung. Vielfältige Aktivitäten wurden entwickelt und umgesetzt, unter anderem Wasseranwendungen, ein Barfußgang, sensorische Anwendung von Kräutern.

• Der Förderung von Angehörigenarbeit widmete sich die Tagespflege St. Josef in Sassenberg. Dazu gehörten etwa ein Beratungsangebot für pflegende Angehörige mit Vorträgen und Einzelberatungen sowie ein Gesprächskreis und eine „Verwöhnwoche“ für pflegende Angehörige.

Um das Versorgungssegment Tagespflege aus dem Schattendasein zu holen, sind die Einrichtungen zum einen selbst gefordert, ihr Profil weiterzuentwickeln und sich so um ein neues Image in der Versorgungslandschaft zu bemühen. Zum anderen bedarf es einer Anpassung der Rahmenbedingungen, etwa die Einführung einer flächendeckenden Abwesenheitsvergütung. Denn: Sagt ein Tagespflegegast kurzfristig ab, zum Beispiel wegen Krankheit, erhalten die Einrichtungen in manchen Bundesländern keine Vergütung. Nicht zuletzt besteht Forschungsbedarf, zum Beispiel in Bezug auf das gesundheitsförderliche Potenzial von Tagespflege.

Osnabrück, Düsseldorf (epd). Mit ruhigen Handgriffen breitet Mathis Puschmann die rotbraun gemusterte Decke über den Körper des Toten. An den Sargrändern faltet er die überhängenden Enden ein, wirft einen prüfenden Blick auf den Leichnam: „Der Mann ist 58 Jahre alt geworden und gestern im Krankenhaus gestorben“, erklärt der 20-jährige Bestatter-Azubi. Dann streicht er mit der Hand noch einmal über die Decke. „Gut so, oder?“, sagt er und blickt seinen Kollegen fragend an.

Georg Puschmann (34) nickt. „Der Sarg kann in den Kühlraum und später in die Kapelle gerollt werden. Dort können die Angehörigen sich von dem Verstorbenen verabschieden.“ Die beiden Puschmanns, die weder verwandt noch verschwägert sind, arbeiten im Osnabrücker Bestattungshaus Schulte. Mathis ist einer von derzeit etwa 1.000 Menschen in Deutschland, die eine dreijährige Ausbildung zur Bestattungsfachkraft absolvieren.

„Ich hatte auch Elektrotechnik oder Mechatronik überlegt“, erzählt der Abiturient. Doch Erfahrungen aus einem Schulpraktikum und einige Tage Probearbeit bei einem Bestatter hätten dann den Ausschlag gegeben. Der Beruf sei sehr vielseitig, findet er. „Außerdem gibt es einem ein gutes Gefühl, Menschen in einer solch schwierigen Situation der Trauer beistehen zu können.“

Der Umgang mit toten Menschen schreckt Mathis nicht. Im geübten Zusammenspiel haben er und Georg dem verstorbenen Mann das Hemd über den Kopf gestreift, es glatt gezogen und die obersten Knöpfe geschlossen. Behutsam ist Georg ihm mit dem Kamm durch die grau-melierten Haare gefahren, hat den Drei-Tage-Bart getrimmt. „Sterben gehört zum Leben genauso dazu wie geboren werden“, sagt Mathis und fügt hinzu: „Leider ist der Tod noch immer ein Tabu-Thema.“

Erst seit 2007 ist Bestattungsfachkraft nach einer vierjährigen Erprobungsphase ein bundesweit einheitlich geregelter Ausbildungsberuf. „Das war dringend notwendig, weil er seit Jahrzehnten immer neue Anforderungen mit sich bringt“, sagt Stephan Neuser, Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Bestatter mit Sitz in Düsseldorf. Allein zwischen 2013 und 2023 hat sich die Zahl der Auszubildenden mehr als verdoppelt, mehr als die Hälfte davon sind Frauen.

Noch immer könne man allerdings auch ohne Ausbildung oder Prüfung als Bestatter arbeiten, kritisiert Neuser. Aus Sicht des Verbands ein Manko: „Wir fordern die Politik auf, die Meisterpflicht einzuführen, um den Beruf zu professionalisieren.“

Das Berufsbild sei vielschichtiger geworden, vor allem weil Trauerfeiern immer individueller gestaltet würden: „Da sind zum Teil schon Eventmanagement-Fähigkeiten gefragt“, sagt Neuser. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass auch die hygienische Totenversorgung viel Spezialwissen erfordere.

Ein Bestatter benötigt außerdem handwerkliches und kaufmännisches Wissen und muss sich mit rechtlichen Fragen etwa bei Überführungen auskennen. Wichtig sind zudem Gesprächsführung und Trauerpsychologie.

Für den theoretischen Teil der Ausbildung sind in Deutschland drei Berufsschulen zuständig: in Springe bei Hannover, in Bad Kissingen in Bayern und in Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen. Dort wird ausschließlich mehrwöchiger Blockunterricht angeboten. „Auf dem Stundenplan stehen vor allem kaufmännische Fächer. Wir lernen aber auch Bestattungsriten anderer Religionen oder die Bestattungsgesetze der Bundesländer“, erzählt Mathis, der in Springe zur Schule geht.

Alle Azubis müssen zudem drei überbetriebliche Lehrgänge im einzigen Bundesausbildungszentrum für Bestatter im fränkischen Münnerstadt absolvieren. Sie heben dort auf einem Lehrfriedhof Gräber aus, arrangieren Blumen, kleiden Särge aus, schmücken eine Übungstrauerhalle. Für Mathis steht bald der erste Lehrgang an.

Aus Sicht seiner Chefin Andrea Schulte ist die noch junge Ausbildung zur Bestattungsfachkraft ein Gewinn. Allerdings hält sie die Rahmenbedingungen für verbesserungsbedürftig. „Der Blockunterricht ist weder für die Azubis noch für uns Betriebe attraktiv“, sagt die 42-Jährige. Die jungen Leute müssten etwa in eigens angemieteten Hotels oder Ferienwohnungen wohnen.

Die gelernte Bürokauffrau, geprüfte Bestatterin und Bestattermeisterin ist in den Beruf von klein auf hineingewachsen. Schulte führt den Familienbetrieb in der vierten Generation. In ihrem Team seien nach wie vor viele Quereinsteiger beschäftigt, berichtet sie: „Wer bei uns arbeiten möchte, muss vor allem ein offenes Ohr für die Wünsche und Bedürfnisse der Angehörigen haben.“

Wenn Mathis Puschmann erzählt, dass er Bestattungsfachkraft lernt, erntet er oft erst einmal erstaunte Blicke. Doch trotz aller Besonderheit sei der Beruf für ihn inzwischen zu einem normalen Job geworden. „Wir lachen hier auch oder hören Musik“, sagt der Heavy Metal-Fan, während er Lappen und Desinfektionsmittel zur Hand nimmt. Dann macht er sich daran, die metallene Bahre zu reinigen, auf der der Tote kurz zuvor gelegen hat.

Zu Beginn sei er allerdings unsicher gewesen, ob ihn die Arbeit innerlich auch in seiner Freizeit nicht loslassen würde, „ob ich am Feierabend die Toten quasi mit nach Hause nehme“, sagt Mathis. In der Regel könne er den Berufsalltag aber gut hinter sich lassen. „Und wenn mich ein Fall doch mal länger beschäftigt, ist es nach wenigen Tagen auch wieder gut.“

Stuttgart (epd). Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine kämen im bundesweiten Durchschnitt 50 Prozent mehr Kundinnen und Kunden zu den mehr als 970 Tafeln, sagt Andreas Steppuhn dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Folge: Wartelisten und auch Aufnahmestopps. Die Fragen stellte Peter Dietrich.

epd sozial: Herr Steppuhn, wer früher zur Tafel kam, hatte oft keine Arbeit. Inzwischen kommen auch Menschen in Arbeit mit den stark steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen nicht mehr klar. Wie hat sich die Zusammensetzung Ihrer Kunden in den vergangenen fünf Jahren verändert?

Andreas Steppuhn: Die Tafeln befinden sich seit Jahren in einem anhaltenden Krisenmodus. Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine kommen im bundesweiten Durchschnitt 50 Prozent mehr Kundinnen und Kunden zu den über 970 Tafeln. Aber auch bereits davor war die Situation durch Pandemie und Inflation sehr herausfordernd. Rund ein Drittel der Tafeln arbeitet mit temporären Aufnahmestopps oder Wartelisten. Zu den Armutsbetroffenen vor Ort zählen unter anderem Seniorinnen und Senioren, Familien mit Kindern, Geflüchtete und Menschen, die Bürgergeld erhalten oder einen Minijob haben.

epd: Vor allem Rentner, die ein Leben lang gearbeitet haben, schämen sich teils, zur Tafel zu gehen. Wer traut sich nicht, obwohl er bedürftig ist?

Steppuhn: Es ist richtig, dass sicherlich nicht jede Person kommt, die eigentlich Unterstützung benötigt. Armut wird oftmals begleitet durch Scham. Die einen möchten vor Ort nicht gesehen oder erkannt werden, die anderen können es nicht mit sich vereinbaren, dass nach einem ganzen Arbeitsleben die Rente nicht ausreicht, um über die Runden zu kommen. Dabei liegt das nicht an den Menschen, sondern an den nicht armutsfesten Renten. Hier muss die Politik wirksame Anpassungen vornehmen. Wir benötigen aber auch gesellschaftlich eine Veränderung: Menschen sind grundsätzlich alle gleich, und niemand ist selbst verschuldet arm - hier braucht es ein anderes Menschenbild ohne Stigmatisierung.

epd: Wie kommen die Tafeln mit der großen Nachfrage zurecht, gibt es noch genügend Lebensmittelspenden?

Steppuhn: Wir merken, dass die Lebensmittelspenden bei den Supermärkten stagnieren oder weniger werden, weil sie besser kalkulieren und am Ende des Tages nicht mehr so viel übrig haben. Diese Entwicklung begrüßen wir grundsätzlich, da Tafeln gegen Lebensmittelverschwendung antreten. Wir gehen daher verstärkt andere Wege, um Lebensmittelspenden zu akquirieren: Wir bauen unsere Logistik aus, investieren in Lager und nehmen vermehrt größere Mengen von Herstellern ab.

Bielefeld (epd). Für das im August startende Betheljahr gibt es noch Plätze. Junge Menschen zwischen 17 und 26 Jahren könnten sich jetzt bewerben, teilten die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel am 7. März in Bielefeld mit. Die Startphase für das neue Betheljahr ist von August bis Oktober. Das Betheljahr ist ein Freiwilligendienst der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Er wird als Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder als Bundesfreiwilligendienst (BFD) absolviert.

Das Betheljahr biete in Deutschland rund 550 Einsatzstellen in unterschiedlichen Praxisbereichen, erklärte Bethel. Je nach Stärken und Interessen könne der Einsatzbereich von den Teilnehmenden selbst ausgewählt werden. Das Spektrum reiche von der Betreuung und Pflege von Menschen mit Behinderungen über die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bis hin zur Hilfe für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung oder Suchterkrankung.

Alle Teilnehmenden werden von Fachpersonal kompetent und individuell begleitet und in Seminaren geschult, wie Bethel weiter mitteilte. Neben einer Vergütung von gut 740 Euro pro Monat, der vollständigen Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge und 31 Tagen Urlaub werde das Betheljahr als Wartesemester für einen Studienplatz oder als Vorpraktikum und gelenktes Praktikum in sozialen Berufen angerechnet.

Mit dem „Betheljahr“ wollen die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld das Interesse an sozialen Berufen und an der diakonischen Arbeit fördern. Der Freiwilligendienst wurde im Jahr 2002 gestartet. Anlass war das absehbare Auslaufen des Zivildiensts. Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel zählen zu den größten diakonischen Werken Europas.

Magdeburg (epd). Das Schutzschirmverfahren für die diakonischen Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg geht zum 1. April in ein Hauptverfahren über. Ziel des Insolvenzverfahrens in Eigenregie bleibe die wirtschaftliche Stabilisierung der Stiftungen und ihrer Einrichtungen, sagte die theologische Vorständin Ulrike Petermann am 7. März in Magdeburg. Es gehe darum, eine langfristige Perspektive für Mitarbeiter, Patienten und Bewohner zu sichern.

Insbesondere würden strategische Partnerschaften mit anderen Einrichtungen geprüft, sagte Entwicklungsvorstand Lars Timm. Dazu gebe es derzeit ein Bieterverfahren. Bis Mitte März werde man verbindliche Angebote von interessierten Partnern einholen. Die Entscheidung über den besten Partner werde mit dem Gläubigerausschuss vor dem Sommer getroffen und mit dem ausgewählten Partner verhandelt werden, hieß es. Mit dem Übergang ins Hauptverfahren soll auch das geplante Zukunftskonzept weitgehend fertig sein, sagte Timm weiter.

Die Pfeifferschen Stiftungen wurden 1889 gegründet. Mit rund 2.000 Mitarbeitern sind sie nach eigenen Angaben die größte sozialdiakonische Einrichtung in Sachsen-Anhalt. Neben dem Klinikum in Magdeburg-Cracau gehören unter anderem Pflege- und Wohnangebote für Senioren oder Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zu der Einrichtung.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Einrichtung der evangelischen Diakonie vor großen finanziellen Problemen steht. Daher hatten die Stiftungen beantragt, ein Schutzschirmverfahren, also eine Insolvenz in Eigenregie, zu eröffnen. Am 20. Januar hat das Amtsgericht Magdeburg dem Antrag zugestimmt.

Potsdam (epd). In Brandenburg startet im April ein Modellprojekt mit vier palliativmedizinischen Tageskliniken. Die Einrichtungen in Potsdam, Rüdersdorf, Neuruppin und Eberswalde sollen schwerstkranken Menschen zur Seite stehen, bei denen keine Heilung mehr zu erwarten ist. Für das auf dreieinhalb Jahre angelegte Innovationsfondsprojekt „Seele“ würden vom Gemeinsamen Bundesausschuss rund 5,2 Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt, teilte das Gesundheitsministerium am 7. März in Potsdam mit.

Der Gemeinsame Bundesausschuss ist nach eigenen Angaben das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. Er wird von vier großen Selbstverwaltungsorganisationen im deutschen Gesundheitssystem gebildet. Die Trägerorganisationen sind die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen.

Mit den Tageskliniken soll in Brandenburg künftig die Lücke zwischen ambulanter und stationärer Palliativversorgung geschlossen werden, hieß es. Dort sollen Patientinnen und Patienten mit schweren Symptomen alle nötigen Therapien bedarfsgerecht und gebündelt angeboten bekommen, ohne stationär in einer Klinik aufgenommen oder spezialisiert ambulant behandelt werden zu müssen. Ziel sei insbesondere eine Entlastung von Betroffenen und Angehörigen in ländlichen Gegenden, weil lange Anfahrtswege für Untersuchungen und Therapien an verschiedenen Standorten damit entfallen sollen.

Karlsruhe (epd). Ein Gefangener muss seinen Wunsch nach einem assistierten Suizid in der Haft präzise und nachvollziehbar begründen. Allein der Verweis des Gefangenen auf die Perspektivlosigkeit der Haft und auf sein Alter reichen nicht aus, um das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben durchsetzen zu können, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am 6. März veröffentlichten Beschluss. Denn Behörden und Gerichte müssten prüfen, ob der Suizidwunsch frei und unbeeinflusst gebildet worden sei und beispielsweise keine psychische Erkrankung vorliege, hieß es zur Begründung.

Im entschiedenen Fall hatte ein in der Hamburger Justizvollzugsanstalt (JVA) Fuhlsbüttel inhaftierter Mann die Verabreichung eines tödlichen Medikaments durch einen Arzt beantragt. Als Begründung führte er seine zwölfeinhalbjährige Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung und die damit einhergehende Perspektivlosigkeit an. Auch sein fortgeschrittenes Alter habe ihn in seinem Sterbewunsch bestärkt, betonte der Häftling.

Der Mann berief sich auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom November 2021, wonach auch Strafgefangene grundsätzlich ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben haben. Im damaligen Verfahren hatte ein zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilter Mann nach 35 Jahren Haft seinem Leben ein Ende setzen wollen. Er beantragte in der JVA, dass er „auf eigene Kosten an die (…) zum Sterben notwendigen Medikamente“ kommen müsse. Resozialisierungsmaßnahmen würden ihm nicht gewährt, er sei nur noch ein „bloßes Objekt staatlichen Handelns“. Eine psychische Erkrankung habe er nicht. Seinen Entschluss zum Sterben habe er aus freiem Willen gebildet.

Die JVA, das Landgericht Kleve und dann auch das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hatten den Antrag abgelehnt. Es gebe zwar das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Einen Anspruch auf Aushändigung der Medikamente und damit Suizidhilfe gebe es aber nicht. Die JVA-Beamten könnten das Ansinnen aus Gewissensgründen ablehnen, befand das OLG.

Die Verfassungsrichter entschieden aber seinerzeit, dass der Gefangene damit in seinem Recht auf ein faires Verfahren verletzt wurde, und verwiesen den Fall zurück. Der Anspruch auf selbstbestimmtes Sterben in der Haft sei nicht ausgeschlossen. Der Antrag des Häftlings sei unzureichend geprüft worden. Weder sei die Ernsthaftigkeit des Suizidverlangens geprüft worden, noch wie er die begehrten Medikamente erhalten kann und wie er sich den Suizid vorstellt. Inwieweit die JVA-Beamten als Amtsträger sich auf ihr Gewissen berufen können, sei nicht begründet worden.

Im aktuellen Verfahren hatte der Beschwerdeführer sich allerdings gar nicht dazu genau geäußert, wie er sich seinen assistierten Suizid vorstellt. Er wolle erst eine Entscheidung in Karlsruhe herbeiführen, hatte der Mann erklärt.

Daraufhin wiesen sowohl das Landgericht als auch das OLG Hamburg seinen Antrag ab. Gerade im Strafvollzug müsse genau geprüft werden, ob der Suizidwunsch auf einem freien Willen beruhe, so das OLG. Der Gefangene habe trotz mehrfacher Aufforderung die genauen Umstände seines Suizidwunsches nicht dargelegt.

Das Bundesverfassungsgericht entschied jetzt, dass die Verfassungsbeschwerde unzulässig sei. Der Gefangene habe den Rechtsweg nicht ausreichend ausgeschöpft. Dazu gehöre nicht nur, die zuständigen Fachgerichte anzurufen, sondern auch, die „maßgeblichen Tatsachen“ dort vorzutragen. Allein der Hinweis auf eine empfundene Perspektivlosigkeit der Haftsituation und ein fortgeschrittenes Alter reichten als Begründung für den Suizidwunsch nicht aus. Behörden und Gerichte müssten die Hintergründe des Sterbewunsches prüfen können, so das Gericht.

Zwar schließe das allgemeine Persönlichkeitsrecht das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben und auf einen assistierten Suizid ein. Voraussetzung sei, dass der Sterbewunsch auf freiem Willen beruhe. Inwieweit Strafvollzugsbehörden verpflichtet seien, autonome Suizidentscheidungen von Gefangenen zu achten, sei verfassungsrechtlich noch nicht entschieden.

Mit dem Grundgesetz wäre es aber wohl unvereinbar, wenn der Staat dem einzelnen Gefangenen überhaupt keinen Raum für einen Suizid ließe, so die Verfassungsrichter. Es sei bedenklich, ein Suizidverlangen pauschal abzulehnen, weil die damit befassten Anstaltsbediensteten in ihrer Gewissensfreiheit verletzt werden könnten. Allerdings sei der Staat auch zum Schutz des Lebens verpflichtet. Er müsse Suizidprävention betreiben, zumal in der Haft Risikofaktoren wie psychische Erkrankungen, Drogenmissbrauch und Gewalt bestünden, so das Karlsruher Gericht.

Az.: 2 BvR 1290/24 (assistierter Suizid Haft, 2025)

Az.: 2 BvR 828/21 (assistierter Suizid Haft, 2021)

Erfurt (epd). Betriebsrenten können durch Zuschüsse kommunaler Arbeitgeber nur erhöht werden, wenn die Tarifparteien das klar so vereinbart haben. Sieht ein für die Kommunen geschlossener Tarifvertrag keine Zuschüsse zur betrieblichen Altersversorgung vor oder schließt sie ausdrücklich aus, können Beschäftigte diese Gelder trotz der Zuschussregelung im Ersten Betriebsrentenstärkungsgesetz nicht für sich beanspruchen, urteilte am 11. März das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt.

Der Gesetzgeber wollte mit dem zum 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Betriebsrentenstärkungsgesetz die betriebliche Altersversorgung attraktiver machen. Wandeln danach Arbeitnehmer einen Teil ihres Entgelts zugunsten ihrer betrieblichen Altersversorgung bei einer Pensionskasse, einem Pensionsfonds oder einer Direktversicherung um, zahlt der Arbeitgeber einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber mit der Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge spart. Tarifverträge können aber abweichende Regelungen vom Gesetz vorsehen.

Der seit 1995 als Sachbearbeiter beim Landkreis Vorpommern-Rügen beschäftigte Kläger wollte diesen Arbeitgeberzuschuss haben. Das Gesetz sehe schließlich die Stärkung der Betriebsrenten vor, so seine Begründung. Die Kommune lehnte das jedoch ab. Für den Kläger gelte eine alte, vor Einführung des Gesetzes geltende tarifliche Regelung für kommunale Beschäftigte. Dieser Alt-Tarifvertrag habe Arbeitgeberzuschüsse nicht vorgesehen. Damit bestehe auch kein Anspruch, betonte die Kommune.

Dem stimmte auch das BAG zu. Schließe ein Tarifvertrag Arbeitgeberzuschüsse zur betrieblichen Altersversorgung aus oder sehe erst gar keine vor, gebe es auch keinen Anspruch auf Zahlung. Bestehe ein Tarifvertrag, müsse darin der Arbeitgeberzuschuss auch geregelt sein. Ähnlich hatte das BAG bereits am 20. August 2024 zu tariflichen Regelungen in der Privatwirtschaft entschieden.

Az: 3 AZR 53/24 (Bundesarbeitsgericht zum aktuellen Fall)

Az: 3 AZR 385/23 (Bundesarbeitsgericht zu tariflichen Regelungen in der Privatwirtschaft)

München (epd). Asylbewerber können mit ihrer Bezahlkarte und eine damit mögliche monatliche Barabhebung von maximal 50 Euro ihren existenziellen Bedarf decken. Sie haben keinen Anspruch darauf, dass ihnen Asylbewerberleistungen in einer bestimmten Form - wie etwa in Form einer Geldleistung statt einer Bezahlkarte - gewährt werden, entschied das Bayerische Landessozialgericht (LSG) in München in einem am 5. März bekanntgegebenen Beschluss. Damit scheiterte der Eilantrag einer afghanischen Asylbewerberin.

Die Frau stellte nach ihrer Einreise in Deutschland im Dezember 2023 einen Asylantrag. Sie wurde einer Sammelunterkunft zugewiesen. Ab Oktober 2024 erhielt sie eine Bezahlkarte, auf der ihre Asylbewerberleistungen ausbezahlt werden. Damit können Asylbewerber einkaufen gehen und sich monatlich maximal einen Barbetrag von 50 Euro auszahlen lassen.

Die Afghanin wollte ihre Asylbewerberleistungen nicht in Form der Bezahlkarte erhalten. Ihr im Grundgesetz garantiertes Existenzminimum werde durch die damit verbundenen weitreichenden Beschränkungen und die fehlende Selbstbestimmung verletzt, argumentierte sie. Kostensparende Einkäufe, etwa im Internet, seien mit der Bezahlkarte nicht möglich. Faktisch würden ihre Leistungen damit gekürzt. Um ihre Bedarfe decken und selbstbestimmt über Einkäufe entscheiden zu können, müssten ihre Leistungen in bar ausgezahlt oder auf ihr Bankkonto überwiesen werden.

Das LSG wies den Eilantrag der Frau zurück. Es sei verfassungsrechtlich zulässig, das Existenzminimum auch durch Sach- oder Dienstleistungen zu gewähren. Ein Anspruch auf eine konkrete Leistungsform wie eine Geldleistung statt einer Bezahlkarte komme regelmäßig nicht in Betracht. Anderes gelte nur, wenn im Einzelfall dies erforderlich sei.

Soweit bestimmte Dienstleistungen oder Waren nicht mit der Bezahlkarte bezahlt werden können, stehe hierfür der monatliche Barbetrag von 50 Euro zur Verfügung. Aus dem Anspruch auf Gewährung des verfassungsrechtlichen Existenzminimums folge kein Anspruch auf bestmögliche Versorgung. Es sei auch nicht erkennbar, dass der Einsatz des Barbetrags zusammen mit der Bezahlkarte nicht genügen würde, um existenziellen Bedarf zu decken.

Az.: L 8 AY 55/24 B ER

Potsdam (epd). Jobcenter dürfen einem Ausländer wegen des Verstoßes gegen seine Wohnsitzauflage nicht das Bürgergeld streichen. Der Verstoß gegen die Wohnsitzregelung im Aufenthaltsgesetz rechtfertige keinen Leistungsausschluss, stellte das Sozialgericht Potsdam in einem am 6. März bekanntgegebenen Beschluss klar. Der im einstweiligen Rechtsschutzverfahren ergangene Beschluss wurde inzwischen vom Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg bestätigt.

Vor Gericht war ein zunächst in Berlin lebender Ukrainer gezogen. Sein Aufenthaltstitel verpflichtete ihn, in Berlin seinen Wohnsitz zu nehmen. Als er arbeitslos wurde, erhielt er Bürgergeld. Doch dann lief sein Untermietvertrag aus. In der Hauptstadt fand er keine angemessene Wohnung. Das betreuende Berliner Jobcenter riet ihm, sich eine Wohnung in Brandenburg zu suchen. Als der Mann dem nachkam, verweigerte ihm das neu zuständige Jobcenter im Land Brandenburg die Zahlung von Bürgergeld. Mit dem Umzug habe er gegen die Wohnsitzregelung in seinem Aufenthaltstitel verstoßen, so die Begründung.

Der Mann bekam im einstweiligen Rechtsschutzverfahren recht. Das Sozialgericht entschied, dass ein Verstoß gegen die Wohnsitzregelung mangels gesetzlicher Regelung keinen Leistungsausschluss begründen könne. Fälle, in denen kein Bürgergeld gewährt werden kann, seien im Sozialgesetzbuch II klar geregelt. Der Verstoß gegen die Wohnsitzregelung sei darin nicht aufgeführt.

Ausnahmsweise sei auch das Jobcenter im Land Brandenburg für den Ukrainer zuständig. Normalerweise sei zwar das Jobcenter zuständig, in dessen Gebiet der Antragsteller seinen Wohnsitz zu nehmen habe. In Berlin gebe es aber mehrere Jobcenter, die für unterschiedliche Bezirke zuständig seien. Daher könne über die Wohnsitzregelung ein konkretes Jobcenter in Berlin nicht bestimmt werden. Dies führe zur Zuständigkeit des Jobcenters am neuen Wohnsitz in Brandenburg.

Az.: S 33 AS 894/24 ER (Sozialgericht)

Az.: L 9 AS 83/25 B ER (Bestätigung des Landessozialgerichts)

Duisburg (epd). Die Unterlassung einer geplanten Sterilisation während einer Kaiserschnittgeburt ist auch bei fehlender Unterrichtung der betroffenen Frau kein Schaden. Erst wenn die Patientin später Geschlechtsverkehr hat und ungeplant schwanger wird, besteht Anspruch auf Entschädigung, für den die Haftpflichtversicherung der Klinik eintreten kann, entschied das Landgericht Duisburg in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 11. Februar. Besteht das Versicherungsverhältnis zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr, muss der Versicherer der Klinik keine Deckungszusage für die Folgen der unterlassenen Sterilisation geben.