Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 21/2024 - 24.05.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 21/2024 - 24.05.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 21/2024 - 24.05.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 21/2024 - 24.05.2024

Menschen können bekanntlich nach vielem süchtig sein: nach Alkohol, Nikotin, Tabletten. Es gibt aber auch stoffungebundene Suchtarten, wie sie Nina Bäuerlein (Name geändert) erlebt hat: Sie wurde süchtig nach Sport. Sport bestimmte den Alltag der 39-Jährigen. „Es ist wie eine Stimme im Kopf, die einen immer weiter antreibt“, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd). Einen Sportzwang von einem gesunden Verhältnis zu Sport zu unterscheiden, sei schwierig, erklärt der Sportpsychologe Oliver Stoll. „Die Trennlinie kann verschwimmen.“

Die Kritik der Wohnungslosen_Stiftung am Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung gegen Wohnungslosigkeit ist deutlich: Von der Entschlossenheit, alle Personen bis 2030 von der Straße zu holen, sei nichts übrig geblieben, sagt Geschäftsführer Stefan Schneider im epd-Interview: „Man muss an die Ursachen ran und Zwangsräumungen verbieten.“ Er fordert die Auflösung von Notquartieren, denn: „Sie kosten viel Geld und tragen dazu bei, dass Menschen obdachlos bleiben.“ Die Stiftung unterstützt wohnungslose Menschen bei der Vertretung ihrer Interessen.

Die Belastung pflegender Angehöriger steigt. Sie müssen einer neuen Studie zufolge mehr Zeit und Geld aufwenden als in früheren Jahren. Hätten die Befragten 2019 angegeben, 43 Wochenstunden für pflegende Tätigkeiten zu benötigen, betrug die aufgewandte Zeit zuletzt 49 Stunden. Der mittlere Eigenanteil an den Pflegeausgaben hat sich demnach von monatlich knapp 200 Euro im Jahr 2019 auf 290 Euro erhöht. „Wenn Menschen nur versorgt werden können, weil ihre Familien sich für sie aufopfern, ist das eine Krise der Pflege“, stellt die AWO kritisch fest.

Lange arbeitsunfähig erkrankte Beschäftigte können sich bei einer stufenweisen Wiedereingliederung an ihrem Arbeitsplatz in der Regel nicht die Fahrtkosten für den Arbeitsweg von ihrer Krankenkasse erstatten lassen. Die Fahrt zur Arbeit steht nach einem Urteil des Bundessozialgerichts nicht in einem engen Zusammenhang zu einer medizinischen Rehabilitation, so dass hierfür kein Anspruch auf Kostenerstattung besteht.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre Mail.

Ihr Markus Jantzer

Prien am Chiemsee, Halle-Wittenberg (epd). Sechs Stunden Bewegung am Tag. Sport bestimmt seit vielen Jahren den Alltag von Nina Bäuerlein (Name geändert). Die 39-Jährige leidet an einem Bewegungsdrang. „Es ist wie eine Stimme im Kopf, die einen immer weiter antreibt“, sagt die Betriebswirtin, die aus beruflichen Gründen ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Von Spazieren über Joggen, Fahrradfahren und Schwimmen - Bäuerlein nutzt Sport, um negativen Gedanken aus dem Weg zu gehen. „Ich verwende Bewegung als Art Ablenkung und Zeitvertreib“, sagt sie. Doch ihr Verhalten wurde immer zwanghafter, nahm immer mehr Zeit in Anspruch. Sie bewegte sich bis zu sechs Stunden am Tag, konnte ihren Beruf nicht mehr ausüben, Sport bestimmte ihren Alltag. Begonnen habe ihr Zwang im Jahr 2017. „Auslöser war mein unerfüllter Kinderwunsch“, sagt sie. „Ich hatte damals mehrere künstliche Befruchtungen machen lassen, die leider alle nicht erfolgreich waren.“

Hilfe fand Bäuerlein in der Schön Klinik Roseneck im bayerischen Prien am Chiemsee. Hier verbringt sie derzeit einen vierwöchigen stationären Aufenthalt. Das Programm rund um Einzel- und Gruppentherapien soll ihr helfen, ihre Sportsucht in den Griff zu bekommen.

Der Sportzwang ist eine Folge ihrer Magersucht. Seit ihrem 17. Lebensjahr leidet die 39-Jährige an Anorexie. Auch wegen ihrer Essstörung war sie bereits in stationärer Behandlung gewesen. Dort begann ihr Bewegungsdrang. „Ich bin damals von einer Sucht in die nächste geschlittert“, erinnert sie sich.

Für den Arzt Oliver Stoll ist das ein bekanntes Muster. „Wir kennen zwei Formen der Sportsucht, die primäre und die sekundäre. Letztere kommt deutlich häufiger vor. Etwa 25 Prozent der Essgestörten entwickeln auch eine Sportsucht“, erklärte der Professor für Sportpsychologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Stoll, der seit Jahren zum Thema Sportsucht und Sportzwang forscht, sagt: „Betroffene versuchen neben der Kalorienrestriktion auch durch exzessives Sporttreiben abzunehmen. Hierbei spricht man dann von einer sekundären Sportsucht, da die Essstörung zuerst da war.“ Die primäre Sportsucht sei relativ selten.

Einen Sportzwang von einem gesunden Verhältnis zu Sport zu unterscheiden, sei schwierig. „Die Trennlinie kann verschwimmen. Wir unterscheiden generell zwischen einer Sportbindung und einer Sportsucht. Von einer Sportbindung spricht man, wenn Menschen sehr gerne und intensiv Sport machen, sich beispielsweise auf einen Ironman oder einen Marathon vorbereiten und dafür sehr viel trainieren oder den Sport sogar beruflich ausüben. Obwohl in diesem Fall sehr viel Sport getrieben wird, ist man deswegen aber noch nicht süchtig“, erklärt Stoll.

Bei einer Sportsucht hingegen weisen Betroffene ein zwanghaftes Verhalten auf. „Es muss Sport gemacht werden, selbst bei Erschöpfung oder Erkrankung. Die Gedanken kreisen den ganzen Tag nur noch um dieses Thema.“

Bei Bäuerlein sei der Bewegungsdrang besonders schlimm nach den Mahlzeiten. „Da ist dann immer der Gedanke: Ich muss das Essen jetzt wieder abtrainieren“, sagt sie. In den letzten Jahren konnte sie aufgrund ihrer Erkrankung nicht arbeiten. Aktuell arbeitet sie zwei Stunden am Tag.

Sport nahm bereits in Bäuerleins Kindheit eine zentrale Rolle ein. „Ich mache Sport, seit ich drei Jahre alt bin. Von Radfahren über Ballett bis hin zu Reiten, Tennis spielen und Turnen.“ Auch sei Leistung, besonders berufliche, in ihrer Familie stets ein großes Thema gewesen. Doch auch sie selbst habe sich häufig Druck gemacht. „Ich bin sehr ehrgeizig und perfektionistisch.“

Dass Perfektionismus ein häufiger Auslöser eines Sportzwangs ist, kann Stoll bestätigen. Die Auslöser einer Sportsucht seien jedoch vielfältig. „Wir gehen davon aus, dass es eine genetische Disposition gibt. Aber auch bestimmte einschneidende, kritische Lebensereignisse wie Mobbing, Kündigung, Trennung oder der Verlust eines geliebten Menschen können Auslöser einer Sportsucht sein“, erklärt der Psychologe.

Für die Zeit nach ihrem Aufenthalt in der Klinik habe Bäuerlein bereits Pläne. „Ich hoffe, dass ich zukünftig meinen Bewegungszwang in den Griff bekomme. Ich möchte mir einen Hund holen und einen Job suchen“, sagt sie. Auch über einen Aufenthalt in einer Tagesklinik denke sie nach.

Halle (epd). Oliver Stoll, Professor für Sportpsychologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, ist einer der wenigen Experten, die intensiv zum Thema Sportsucht und Sportzwang forschen. „Es betrifft nur sehr wenige Menschen.“ Daher würden auch kaum finanzielle Mittel für die Forschung bereitgestellt. „Das halte ich für ein Problem“, kritisiert Stoll. Mit ihm sprach Stefanie Unbehauen.

epd sozial: Herr Professor Stoll, wie kann man ein gesundes Verhältnis zu Sport von einem Sportzwang unterscheiden?

Oliver Stoll: Die Trennlinie kann verschwimmen. Wir unterscheiden generell zwischen einer Sportbindung und einer Sportsucht. Von einer Sportbindung spricht man, wenn Menschen sehr gerne und intensiv Sport machen, sich beispielsweise auf einen Ironman oder einen Marathon vorbereiten und dafür sehr viel trainieren oder den Sport sogar beruflich ausüben. Obwohl in diesem Fall sehr viel Sport getrieben wird, ist man deswegen aber noch nicht süchtig, sondern eher gebunden. Dann gibt es auf der anderen Seite die Sportsucht. Hierbei weisen Betroffene ein zwanghaftes Verhalten auf.

epd: Wie kann eine Sportsucht festgestellt werden?

Stoll: Hierzu gibt es Fragebögen und Screenings, die das feststellen sollen. Ob dann aber wirklich jemand sportsüchtig ist, kann nur durch einen Psychiater oder einen psychologischen Psychotherapeuten festgestellt werden. Es müssen in jedem Fall bestimmte Symptome vorkommen.

epd: Welche Symptome sind das?

Stoll: Die zentralen Merkmale sind der soziale Rückzug, ähnlich wie bei vielen anderen Suchterkrankungen, sowie ein zwanghaftes Verhältnis zu Sport. Die Gedanken kreisen den ganzen Tag nur noch um dieses Thema. Es muss Sport gemacht werden, selbst bei Erschöpfung oder Erkrankung. Der zwanghafte Charakter ist also zentral bei einer Sportsucht.

epd: Welche Gründe sind häufige Auslöser für eine Sportsucht und welche Rolle spielt hierbei die genetische Komponente?

Stoll: Es gibt viele verschiedene Gründe für eine Sportsucht. Wir gehen davon aus, dass es eine genetische Disposition gibt. Aber auch bestimmte einschneidende, kritische Lebensereignisse wie Mobbing, Kündigung, Trennung oder der Verlust eines geliebten Menschen können Auslöser einer Sportsucht sein. Oft spielen verschiedene Faktoren zusammen in Kombination mit Persönlichkeitsmerkmalen wie Perfektionismus. Meistens beginnt es mit einer Sportbindung, eine Art Kompensation, die den Betroffenen sich erst einmal besser fühlen lässt, was dann eben manchmal in einen Sportzwang ausartet.

epd: Geht die Erkrankung häufig mit anderen Suchterkrankungen einher, wie zum Beispiel Magersucht?

Stoll: Ja, das kommt durchaus vor. Wir kennen zwei Formen der Sportsucht, die primäre und die sekundäre. Letztere kommt deutlich häufiger vor. Etwa 25 Prozent der Essgestörten entwickeln auch eine Sportsucht. Betroffene versuchen neben der Kalorienrestriktion dann auch durch exzessives Sporttreiben abzunehmen. Hierbei spricht man dann von einer sekundären Sportsucht, da die Essstörung zuerst da war. Die primäre Sportsucht kommt relativ selten vor, sie liegt bei etwa zwei bis drei Prozent.

epd: Sind häufiger Männer oder Frauen betroffen?

Stoll: Wir konnten bisher keine geschlechtsspezifischen Unterschiede erkennen. Frauen sind genauso häufig betroffen wie Männer.

epd: Worin unterscheidet sich die Sportsucht von anderen Suchterkrankungen, wie zum Beispiel einer Alkoholsucht?

Stoll: Der zentrale Unterschied besteht darin, dass es sich bei der Sportsucht um eine Verhaltenssucht und keine stoffgebundene Sucht handelt, wie zum Beispiel Alkohol oder Drogen. Dort gibt es die sogenannte Dosissteigerung, also Alkoholabhängige brauchen immer mehr, um einen Effekt zu erzielen. Diese Dosissteigerung gibt es beim Sportzwang in dieser Form nicht. Auch die Entzugssymptomatik bei Alkoholsüchtigen ist anders als bei Sportsüchtigen. Ansonsten gibt es aber sehr viele Parallelen, wie zum Beispiel das ständige Kreisen der Gedanken und den sozialen Rückzug.

epd: Die Zahl junger Menschen, die eine Sportsucht entwickeln, steigt. Welchen Anteil haben soziale Medien daran?

Stoll: Der Gedanke, dass soziale Medien eine Sportsucht begünstigen können, liegt auf der Hand, aber es gibt hierzu noch keine soliden Daten. Problematisch könnte sein, dass in sozialen Medien ein bestimmtes Schönheitsideal oder Körperbild propagandiert wird, das junge Frauen und Männer unter Druck setzt. Dadurch kann eine Essstörung ebenso wie eine Sportsucht befördert werden.

epd: Was kann man als Eltern tun, um seine Kinder davor zu schützen?

Stoll: Eltern können bestimmte Zeiten einführen, in denen man Social Media begrenzt, aber das lässt sich natürlich schwer überprüfen. Heutzutage hat schließlich jeder sein Smartphone in der Tasche. Wichtig ist es, ein gutes Vorbild zu sein und selbst einen gesunden Umgang mit Social Media, aber auch Sport zu entwickeln.

epd: Was passiert bei Sport konkret im Gehirn, das süchtig macht?

Stoll: Beim Sporttreiben werden im Gehirn bestimmte Hormone freigesetzt wie Dopamin und Serotonin. Diese könnten dazu führen, dass der Betroffene eine Abhängigkeit entwickelt. Bewiesen wurde das aber bisher noch nicht. Darüber hinaus werden beim Sport Areale im Gehirn, die dafür sorgen, dass man logisch denken kann, rationale Entscheidungen trifft und sich konzentrieren kann, herunterreguliert. Dadurch hat man eine Art Flow-Erleben, die Wahrnehmung von Zeit und Raum verschwimmt. Bei Läufern spricht man hierbei auch vom sogenannten Runners-High. Ob das süchtig macht, ist noch einmal eine andere Frage. Es kann sein, dass jemand, der diesen Flow-Zustand erlebt, das immer wieder erleben möchte, aber es gibt keine empirischen Beweise dafür.

epd: Welchen Einfluss hatte der Lockdown in der Corona-Krise auf Sportsüchtige?

Stoll: Aus einer europaweiten Studie geht hervor, dass Sportsüchtige während des pandemiebedingten Lockdowns einen besonderen Leidensdruck hatten. Dieser war besonders groß in Ländern, in denen der Lockdown sehr strikt war.

epd: Sie erwähnten gerade bereits das auf Social Media propagandierte Körperideal. Inwiefern können hierbei Komplimente eine sich bereits anbahnende Sportsucht weiter verstärken?

Stoll: Lerntheoretisch ist es durchaus denkbar, dass Komplimente aus dem Umfeld eine Sportsucht verstärken können, da man grundsätzlich davon ausgeht, dass eine positive Verstärkung immer wieder erlebt werden will. Außerdem kann Sporttreiben dazu führen, dass der eigene Selbstwert erhöht wird. Ich würde jedoch nicht so weit gehen zu sagen, dass das zu einer Sportsucht führen kann. Dazu gibt es bis jetzt auch kaum Forschung.

epd: Wieso ist Sportsucht so schlecht erforscht?

Stoll: Es betrifft nur sehr wenige Menschen. Die Prävalenz liegt bei drei Prozent der sporttreibenden Personen und bei unter einem Prozent der Gesamtbevölkerung. Da es nur so wenige Betroffene gibt, werden auch kaum finanzielle Mittel für die Forschung bereitgestellt. Das halte ich für ein Problem.

Frankfurt a. M. (epd). 2023 sind in Deutschland 294.400 Wohnungen gebaut worden. Das waren 900 (0,3 Prozent) weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am 23. Mai in Wiesbaden mitteilte.

Damit habe sich die Zahl der jährlich fertiggestellten Wohnungen seit dem Jahr 2021 kaum verändert. 2021 wurden 293.400 neue Wohnungen fertiggestellt, im Jahr darauf 295.300. In den Zahlen sind sowohl die Baufertigstellungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten sowie Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden.

Ziel der Ampel-Koalition ist es, dass pro Jahr insgesamt 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, davon 100.000 Sozialwohnungen. Von 2022 bis 2027 stellt der Bund nach eigenen Angaben 18,15 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau bereit.

Zu neuen Sozialwohnungen enthält die Statistik des Bundesamtes keine Angaben. Allerdings lässt sich aus ihr ablesen, dass die Zahl neuer Einfamilienhäuser sinkt, währenddessen mehr Wohnraum in Mehrfamilienhäusern entsteht. Konkret wurden in Einfamilienhäusern im vergangenen Jahr 69.900 Wohnungen geschaffen, 9,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Dagegen stieg die Zahl neuer Wohnungen in Zweifamilienhäusern um 3,8 Prozent auf 23.800. In Mehrfamilienhäusern entstanden 156.300 Wohnungen neu und damit 4,1 Prozent mehr als 2022. In Wohnheimen sank die Zahl fertiggestellter Wohnungen um 15,9 Prozent auf 7.300.

Die durchschnittliche Zeit von dem Erteilen einer Baugenehmigung bis zur Fertigstellung hat sich bei den im Jahr 2023 fertiggestellten Wohngebäuden auf 24 Monate weiter verlängert. Im Jahr 2020 waren es noch 20 Monate. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen fiel im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 26,7 Prozent auf 259.600 und war damit deutlich geringer als die Zahl der fertiggestellten Wohnungen.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sagte in Berlin, die Lage am Bau sei stabil. Beim sozialen Wohnungsbau habe es im Vorjahr einen deutlichen Zuwachs bei den Bewilligungen gegeben. „Die Zahl der geförderten Wohneinheiten stieg mit 8.400 um mehr als 20 Prozent auf insgesamt 49.430 an“, erklärte Geywitz. Der soziale Wohnungsbau erweise sich als Stabilitätsanker für die Bau- und Immobilienbranche. „Unsere milliardenschwere Förderung für den bezahlbaren Wohnraum bringt auch immer mehr private Wohnungsbaugesellschaften in den sozialen Wohnungsbau. Das zeigt: Die Förderung des Bundes wirkt.“

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe bewertet die Entwicklung dagegen kritisch. „Rund 295.000 Wohnungen sind im vergangenen Jahr gebaut worden. Das ist noch lange keine Entwarnung für den Markt“, sagte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. Was 2023 fertig geworden sei, seien die rund 24 Monate zuvor beauftragten Wohnungen. Angesichts der seit zwei Jahren sinkenden Baugenehmigungszahlen müsse man leider sagen: „Die Durststrecke kommt erst noch. Denn die Aufträge bei unseren Unternehmen werden immer weniger.“

Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung nannte den Rückgang der Baugenehmigungen „dramatisch“ und erklärte: „Da sich die Zahl der Baugenehmigungen mit Verzögerung auf die Fertigstellungen auswirkt, ist 2024 mit einem stärkeren Rückgang der Zahl fertig gestellter Wohnungen zu rechnen. Die Talsohle beim Wohnungsbau dürfte frühestens 2025 erreicht sein.“ Das Ziel der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr wird nach seiner Einschätzung nicht ohne weitere Förderprogramme zu erreichen sein.

Berlin (epd). Ohne mehr Wohnraum zu schaffen, etwa auch durch Nutzung leerstehender Bürogebäude, werde sich das Problem Wohnungslosigkeit nicht lösen lassen, betont Stefan Schneider. Der Geschäftsführer der Wohnungslosen_Stiftung fordert die Auflösung von Notquartieren, denn: „Sie kosten viel Geld und tragen dazu bei, dass Menschen obdachlos bleiben.“ Die Stiftung unterstützt wohnungslose Menschen bei der Vertretung ihrer Interessen. Die Fragen stellte Dirk Baas.

epd sozial: Die Wohnungslosen_Stiftung als Betroffenenorganisation wurde im Vorfeld der Beratungen des Nationalen Aktionsplans nicht gehört. Sparen Sie deshalb nicht mit Kritik an den Plänen, die ja von anderen Sozialverbänden zumindest als ein erster Schritt in die richtige Richtung gesehen werden?

Stefan Schneider: Die Wohnungslosen_Stiftung erhält keine staatliche Förderung, deshalb können wir als Netzwerk angstfrei sagen, was wir für richtig halten und sind da nicht in Abhängigkeiten. Insbesondere Menschen, die auf der Straße leben, brauchen Antworten und können nicht immer weiter vertröstet werden. Das ist der Kern der Kritik. Wir hatten ja im Vorfeld vorgeschlagen, dass eine größere Gruppe der vielen Erfahrungsexperten und -expertinnen am Prozess beteiligt werden sollte. Darauf gab es nie eine Reaktion. Wäre das Ministerium darauf eingegangen, hätte der Plan eine ganz andere Handschrift bekommen.

epd: Was vermissen Sie ganz grundsätzlich in dem jetzt angekündigten Vorhaben, das ja immerhin das erste seiner Art ist?

Schneider: Von der Entschlossenheit, bis 2030 Wohnungslosigkeit überwinden zu wollen, ist nichts mehr übrig. Zum Beispiel: Der nächste Winter kommt, und das wäre die Chance gewesen, obdachlosen, auf der Straße lebenden Menschen konkrete, abrechenbare Angebote zu machen. Wir haben Gutscheine für Hotelunterbringung vorgeschlagen. Stattdessen wird es weiterhin die menschenunwürdigen, zwangsgemeinschaftlichen Massennotunterkünfte geben, die in der Regel tagsüber wieder verlassen werden müssen. Das sind Orte der Gewalt, und viele obdachlose Menschen bleiben lieber draußen, als da hinzugehen. Das ist doch furchtbar.

epd: Sie rügen, dass dieser Plan versucht, Obdachlosigkeit weiter mit den bestehenden Mitteln zu regulieren. Was ist die Alternative und wer sollte hier Herr des Verfahrens sein?

Schneider: Man muss an die Ursachen ran: Keine weiteren Zwangsräumungen mehr. Und zweitens kommt es darauf an, obdachlose Menschen in Wohnungen zu bringen. Es stehen viele Wohnungen leer - Ferienwohnungen, Zweitwohnungen, Spekulationsobjekte. Darüber hinaus könnten leerstehende Gewerbeflächen sehr einfach zu Wohnungen umgenutzt werden. Damit das alles legal ablaufen kann, sind Gesetzesänderungen erforderlich und ein Etat, um das umzusetzen. Eigentlich sollte das die Politik und Verwaltung können.

epd: Sie verweisen darauf, dass die Corona-Pandemie gezeigt habe, was im Bereich Obdachlosenhilfe alles möglich war. Was meinen Sie genau, was heute wieder fehlt und künftig wichtig wäre?

Schneider: Während der Corona-Pandemie wurden Zwangsräumungen ausgesetzt und obdachlose Menschen wurden - leider nur in wenigen Städten und in einzelnen Projekten - in Hotelzimmern untergebracht. Die Erfahrungen damit waren außerordentlich positiv. Sie konnten erstmalig anfangen, über ihre Zukunft nachzudenken, und erste Schritte der Veränderung in die Wege leiten. Das ist beim täglichen Überlebenskampf auf der Straße zwischen Suppenstube und Notschlafstelle überhaupt nicht möglich. Es geht also darum zu verhindern, dass die Zahl der wohnungslosen Menschen weiter steigt und allen, die wohnungslos sind, so schnell wie möglich eine eigene Wohnung anzubieten oder eine vergleichbare Unterkunft. Stattdessen geben Bund, Länder und Kommunen viel Geld aus für Angebote, bei denen wohnungslose Menschen wohnungslos bleiben.

epd: Sie haben mit Wohnungslosen eine eigene Stellungnahme zum Aktionsplan erstellt. Was steht da drin und wo liegen die anderen Akzente?

Schneider: Es sind programmatische Forderungen, gegliedert in sieben Abschnitte, die gemeinsam erarbeitet wurden. Die Stichworte dazu sind, Erfahrungsexperten und -expertinnen angemessen zu beteiligen und diese Beteiligung strukturell zu ermöglichen. Dann findet sich die Forderung, das Menschenrecht auf Wohnung im Grundgesetz zu verankern und gemeinwohlorientiertes Wohnen auszubauen. Zudem fordern wir, Zwangsräumungen dauerhaft auszusetzen und die Prävention ausbauen. Wir meinen, die die ordnungsrechtliche Unterbringung von Obdachlosen muss zu Gunsten von eigenen Wohnungen überwunden werden. Der Staat sollte zudem den Leerstand von Immobilien erfassen, anstatt wohnungslose Menschen zu zählen. Und: Die Straßenobdachlosigkeit muss sofort beendet werden.

epd: Zwei Forderungen lassen besonders aufhorchen: Das Verbot von Zwangsräumungen, damit die Betroffenen nicht auf der Straße landen, und die Auflösung von Notunterkünften. Klingt beides nicht realistisch.

Schneider: Das ist jedoch genau das, was getan werden muss, um Wohnungslosigkeit bis 2030 zu beenden. Notunterkünfte sind ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung. Sie kosten viel Geld und tragen dazu bei, dass Menschen obdachlos bleiben.

epd: In Ihrer Stellungnahme steht auch: „Als Sofortmaßnahme zur Bekämpfung der akuten Not auf der Straße erhält jeder einzelne auf der Straße lebende Mensch mit sofortiger Wirkung einen Gutschein für eine mindestens fünfmonatige Hotelunterbringung. Während dieser Zeit wird ein Übergang in eine eigene Wohnung organisiert.“ Wie soll das gehen, wenn da nicht auch die Hotels mitspielen?

Schneider: Warum sollten die Hotels da nicht mitspielen? Es ist doch äußerst attraktiv, über Monate hinweg garantierte Einkünfte zu erzielen.

epd: Aus Ihrer Sicht gehört der Anspruch „Menschenrecht auf Wohnung“ in das Grundgesetz. Das wäre doch auch nur eine Absichtserklärung oder was versprechen Sie sich davon?

Schneider: Das Menschenrecht auf Wohnung gehört im Grundgesetz verankert, weil wir einen einklagbaren Rechtsanspruch auf eine Wohnung oder eine selbstbestimmte Wohnform dringend benötigen. Auch die Mieterbewegung fordert ja: keine Profite mit der Miete. Wir müssen wieder dahin kommen, dass bezahlbare Wohnungen als Teil der gemeinschaftlichen Daseinsvorsorge gesehen werden.

epd: Alles steht und fällt mit dem Bau neuer und vor allem bezahlbarer Wohnungen, also Sozialwohnungen. Aber auch die nützen ja Ihrer Klientel nichts, es sei denn, man redet über Housing First.

Schneider: Klientel ist auch wieder so ein Wort der Abgrenzung. Aber Sie haben recht: Im Wettbewerb der vielen Wohnungsnotfallgruppen sind obdachlose Menschen und insbesondere die, die schon lange auf der Straße sind, ganz ganz weit hinten und haben fast gar keine Chance, wieder in eine Wohnung zu kommen. Housing-First-„Modellprojekte“ für obdachlose Menschen schießen ja gegenwärtig wie Pilze aus dem Boden. Damit verbunden sind aber zwei große Missverständnisse.

epd: Welche sind das?

Schneider: Es ist durch zahlreiche Studien nachgewiesen, dass nur mit einer Wohnung die Obdachlosigkeit nachhaltig überwunden werden kann. Das muss man also mehr ausprobieren. Es geht also um regelhafte Angebote. Und zweitens: Wenn sich an der Menge der verfügbaren freien Wohnungen nichts ändert, ist Housing First nichts anderes als eine sehr teure, aufwändige spezialisierte Wohnraumvermittlung für einige wenige Menschen. Wir kennen ja alle die Zahlen: 50 oder 100 Vermittlungen im Jahr in eigenen Wohnraum. So viele Menschen kommen gegenwärtig pro Woche durch Zwangsräumung in die Obdachlosigkeit. Mit anderen Worten: Housing First muss darauf zielen, dass alle eine Wohnung bekommen. Der gesamte Wohnungsmarkt muss umstrukturiert werden. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und keine Ware.

epd: Sie werben für Umbau und Umnutzung leerstehender Gebäude. Ist das, weil es schneller ginge und wohl auch billiger wäre, ein wichtiger Ansatz im Kampf gegen Wohnungslosigkeit?

Schneider: Mit Sicherheit. Es muss Schluss damit sein, dass Hilfen organisiert werden, bei denen obdachlose Menschen obdachlos bleiben. Erinnern Sie sich daran, dass im Winter bei Minustemperaturen nachts Bahnhöfe für obdachlose Menschen geöffnet werden? Was ist denn das für eine Maßnahme, wenn wenige Meter entfernt davon Gebäude leer stehen, die beheizbar sind, in denen es Toiletten und elektrischen Strom gibt?

Wiesbaden (epd). Deutschland gehört einer Studie zufolge in Westeuropa zu den Schlusslichtern bei der Lebenserwartung und verliert weiter an Anschluss. Betrug der Rückstand Deutschlands auf die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt im restlichen Westeuropa im Jahr 2000 rund 0,7 Jahre, so hat sich der Abstand bis 2022 auf 1,7 Jahre vergrößert, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) am 22. Mai in Wiesbaden mitteilte. Das BiB untersuchte gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für demografische Forschung die Sterblichkeitstrends über mehrere Jahrzehnte.

„Der Beginn der 2000er Jahre markiert einen Wendepunkt in der Dynamik der Sterblichkeitsentwicklung in Deutschland“, fasste Mitautor Pavel Grigoriev vom BiB die Ergebnisse zusammen. Seitdem sei die Sterblichkeitslücke zwischen Deutschland und den anderen westeuropäischen Ländern gewachsen.

„Um Deutschlands Rückstand bei der Lebenserwartung zu verringern, müsste die Sterblichkeit gerade im höheren Alter reduziert werden“, schließt Mitautor Sebastian Klüsener, Forschungsdirektor am BiB, aus den Studienergebnissen. Handlungsbedarf sieht er insbesondere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So weisen internationale Vergleiche auf Aufholbedarf bei der Prävention und der Früherkennung dieser Erkrankungen hin, wie er erklärte. Ähnliches gelte für die Bereiche Tabak- und Alkoholprävention sowie gesunde Ernährung. „Hier besteht noch einiges Potenzial, um uns für den momentanen Alterungsprozess der Gesellschaft besser aufzustellen“, sagte Klüsener.

Wie aus der Untersuchung hervorgeht, konnte Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990 zunächst den Rückstand gegenüber Westdeutschland und Westeuropa erheblich verringern. Hierzu hätten auch massive finanzielle Investitionen in die Gesundheitsversorgung beigetragen.

Bis Anfang der 2000er Jahre hatte den Angaben zufolge die Lebenserwartung der Frauen in Ostdeutschland zu Westdeutschland aufgeschlossen und auch gegenüber dem restlichen Westeuropa erheblich aufgeholt. Die Männer in Ostdeutschland hätten zunächst ebenfalls den Abstand gegenüber Westdeutschland und dem restlichen Westeuropa reduziert. Allerdings sei bei ihnen im Gegensatz zu den Frauen bis heute ein Abstand von rund einem Jahr gegenüber Westdeutschland geblieben.

Seit der Jahrtausendwende haben jedoch sowohl West- als auch Ostdeutschland gegenüber den anderen Ländern Westeuropas an Boden verloren, wie es in der Studie heißt: Betrug der Rückstand von Deutschland bei der Lebenserwartung der Männer im Jahr 2000 rund 0,7 Jahre, ist dieser bis 2022 auf 1,8 Jahre angestiegen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Frauen: Hier vergrößerte sich der Abstand bei der Lebenserwartung von 0,7 Jahren (2000) auf aktuell 1,4 Jahre. Lediglich im ersten Pandemiejahr 2020 sei bei beiden Geschlechtern eine kurzfristige Annäherung an den westeuropäischen Durchschnitt verzeichnet worden, da die Coronasterblichkeit in Deutschland zunächst deutlich geringer ausgefallen sei als in anderen Ländern Westeuropas.

Zu dem wachsenden Rückstand Deutschlands in der Lebenserwartung tragen demnach einzelne Altersgruppen in unterschiedlicher Art und Weise bei. Während die Sterblichkeit von Menschen unter 50 Jahren im Rahmen des westeuropäischen Durchschnitts liege, sei sie bei der Bevölkerung über 65 Jahre deutlich erhöht. Bei den Frauen weisen laut Studie in Deutschland Personen im Alter ab 75 Jahren eine höhere Sterblichkeit auf als Gleichaltrige im westeuropäischen Ausland. Dagegen tragen bei den Männern insbesondere die Alter zwischen 55 und 74 Jahren zu der Differenz bei der Lebenserwartung bei.

Berlin (epd). Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes fordert eine Gruppe von Prominenten aus Kultur, Wirtschaft, Justiz und Wissenschaft eine grundlegende Reform der Erbschaftsteuer. An dem am 22. Mai in Berlin veröffentlichten Aufruf unter dem Titel „Weil das Grundgesetz zählt“ beteiligen sich unter anderem der Musiker Peter Fox, die Sozialrechtsexpertin Franziska Vollmer und der Immobilienunternehmer Josef Rick. Organisiert wird die Kampagne von der Bürgerbewegung Finanzwende. Fox kritisierte die Steuergesetzgebung als ungerecht: „Auf Arbeitseinkommen werden hohe Abgaben verlangt. Aber wenn große Vermögen vererbt werden, gibt es Ausnahmen, sodass keinerlei Steuern gezahlt werden.“

Die Initiatorinnen und Initiatoren kritisieren vor allem die zahlreichen Erbschaftsteuer-Privilegien für Betriebsvermögen. Die Ausnahmen im Steuerrecht für Superreiche kosteten den Staat jährlich fünf Milliarden Euro. Deutsche Gerichte hätten bereits dreimal die Verfassungswidrigkeit der Erbschaftssteuer festgestellt, heißt es in dem Aufruf. Zahlreiche Hintertüren in der aktuellen Regelung bewirkten, dass größere Vermögen geringer besteuert werden als kleine. „Das ist verfassungswidrig, denn es verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz“, schreiben die Initiatorinnen und Initiatoren.

Die Bürgerbewegung Finanzwende wurde von dem früheren grünen Bundestagsabgeordneten und Finanzpolitiker Gerhard Schick gegründet. Sie setzt sich für eine faire und nachhaltige Finanzwirtschaft ein. Zuletzt hatte die Kölner Oberstaatsanwältin und Chef-Ermittlerin im Cum-ex-Skandal, Anne Brorhilker, angekündigt, zu der Nichtregierungsorganisation wechseln zu wollen, um die Finanzkriminalität von dort aus zu bekämpfen.

Berlin (epd). Die Belastung pflegender Angehöriger steigt. Sie müssen mehr Zeit und Geld aufwenden als in früheren Jahren, wie aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervorgeht, die am 21. Mai in Berlin vorgestellt wurde. Hätten die Befragten 2019 noch angegeben, 43 Wochenstunden für pflegende Tätigkeiten wie Ernährung, Körperpflege und Medikamentengabe zu benötigen, betrug die aufgewendete Zeit im vergangenen Jahr 49 Stunden.

„Die Belastungen, die aus der Pflege- und Betreuungsarbeit entstehen, waren und bleiben hoch“, sagte Antje Schwinger, Leiterin des Forschungsbereichs Pflege im WIdO. „Jeder vierte Befragte gab und gibt an, hoch belastet zu sein und die Pflegesituation 'eigentlich gar nicht mehr' oder 'nur unter Schwierigkeiten' bewältigen zu können.“ Am stärksten belastet sind der Untersuchung zufolge Haushalte, in denen Menschen mit Demenzerkrankung oder einem Pflegegrad ab 3 betreut werden.

Auch die finanzielle Belastung ist laut der Erhebung trotz höherer Leistungen aus der Pflegeversicherung gestiegen. Der mittlere Eigenanteil hat sich demnach von monatlich knapp 200 Euro im Jahr 2019 auf inzwischen 290 Euro im Monat erhöht.

Lediglich 46 Prozent der Hauptpflegenden arbeiten der Umfrage zufolge in Vollzeit. 37 Prozent haben eine Teilzeitbeschäftigung, 18 Prozent sind gar nicht beschäftigt. Bei den Teilzeitbeschäftigten gab mehr als die Hälfte an, die Arbeitszeit wegen der Pflege reduziert zu haben. Bei den Nicht-Erwerbstätigen haben 28 Prozent die Tätigkeit wegen der Pflege aufgegeben. Die Schwierigkeit, den Beruf und die Angehörigenpflege unter einen Hut zu bringen, trifft demnach überwiegend Frauen, denn sie stellen mit 67 Prozent den Großteil der Hauptpflegepersonen im erwerbstätigen Alter.

Die AOK-Vorstandsvorsitzende Carola Reimann erklärte: „Wenn pflegende Angehörige - überwiegend Frauen - die Arbeitszeit reduzieren oder ganz aufhören zu arbeiten, bereitet dies Tür und Tor für Altersarmut in der nächsten Generation der zu Pflegenden.“ Gleichzeitig fehlten diese Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Angebot und Nachfrage zur Vereinbarkeit von häuslicher Pflege und Beruf müssten in Einklang gebracht werden.

Gefragt wurde auch nach den vom Gesetzgeber geschaffenen Entlastungsangeboten für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Die Mehrheit der Befragten kenne diese Angebote zwar, habe sie aber bislang kaum in Anspruch genommen, geht aus der Studie hervor. Demnach machen nur drei Prozent von der Möglichkeit Gebrauch, sich bis zu sechs Monate vollständig oder teilweise von der Arbeit freistellen zu lassen. 73 Prozent der Befragten ist das Angebot aber bekannt. Das Anrecht, in einer akuten Pflegesituation bis zu zehn Tage bei Bezug von Lohnersatzleistungen der Arbeit fernzubleiben, nähmen mit 13 Prozent etwas mehr Personen in Anspruch, hier kenne allerdings nur etwa die Hälfte (55 Prozent) der befragten erwerbstätigen Hauptpflegepersonen ihren Leistungsanspruch.

Die Mehrheit der Pflegebedürftigen greifen laut WIdO wenig auf vorhandene Unterstützungsleistungen zu. So gaben 32 Prozent der Befragten an, den Pflegedienst genutzt zu haben, 34 Prozent die Verhinderungspflege und jeweils acht Prozent die Tages- und Kurzzeitpflege. Antje Schwinger zu den Ursachen: „Hauptgrund für die Nichtinanspruchnahme von Unterstützungsleistungen durch pflegende Angehörige ist, dass die zu pflegende Person nicht von Fremden versorgt werden möchte. Fehlende Angebote vor Ort werden nur von einer Minderheit als Ursache genannt. Kostengründe spielen lediglich für rund jeden Fünften eine Rolle.“

Aus Sicht des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO) sind die Ergebnisse alarmierend. Dass pflegende Angehörige unter höchstem zeitlichen und finanziellen Druck stehen und auf Kosten der eigenen beruflichen und gesundheitlichen Stabilität die Fürsorge für ihre Lieben stemmen müssen, dürfe nicht als Normalzustand akzeptiert werden. „Wenn professionelle Pflege ein Armutsrisiko ist und Menschen nur versorgt werden können, weil ihre Familien sich für sie aufopfern, ist das eine Krise der Pflege“, erklärte der Verband.

Die Leistungen der Pflegeversicherung müssten das abdecken, was Pflege heute tatsächlich kostet. Sie müssten regelmäßig angepasst werden an die durch Lohnentwicklungen und Inflation steigenden Kosten.

Berlin (epd). Die Bundesregierung hat den Entwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes (GVSG) beschlossen. Damit soll die ambulante Versorgung verbessert werden. „Unser Gesundheitssystem braucht eine Generalüberholung, um stark zu bleiben“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Daher sei eine Reform der ambulanten Versorgung notwendig. Die Hausärzte reagierten zufrieden auf den Kabinettsbeschluss, die Krankenkassen zeigten sich skeptisch.

Ziel der geplanten Reform der ambulanten Versorgung ist es, dass Patientinnen und Patienten leichter Zugang zur ärztlichen Behandlung bekommen. Durch den Wegfall der Honorarbudgets werde es für Hausärzte attraktiver, wieder mehr Patienten anzunehmen, erläuterte das Bundesgesundheitsministerium am 22. Mai in Berlin. Unnötige Quartalsuntersuchungen sollen entfallen, überfüllte Wartezimmer vermieden werden. Der Zugang zur psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung werde verbessert. Pflege- und Patientenvertreter sollen mehr Beteiligungsrechte erhalten.

Von den gesetzlichen Krankenkassen kommt scharfe Kritik: „Im Ergebnis erwarten wir deutlich höhere Kosten für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, aber im Gegenzug noch nicht mal nennenswerte Versorgungsverbesserungen - im Gegenteil“, reagierte der GKV-Spitzenverband auf den Kabinettsbeschluss. Das geplante Gesetz schade der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum. Denn „künftig werden weniger Anreize bestehen, ärztliche Praxen in ländlichen Räumen zu führen“, befand der Verband.

Der Verband der Hausärztinnen - Hausärzte begrüßte hingegen den Entwurf des Versorgungsstärkungsgesetzes. Gleichzeitig bedauerte er, dass zentrale Reformvorhaben wieder gestrichen worden seien.

Als besonders positiv bewertet der Hausärztinnen- und Hausärzteverband die Entbudgetierung der Hausarzthonorare: Sie sei „zwingend erforderlich, um dem laufenden Sterben der Hausarztpraxen etwas entgegenzusetzen“.

Deutliche Kritik übte der Verband an den Krankenkassen, weil sie sich gegen eine Stärkung der hausärztlichen Versorgung aussprächen. „Wir haben es mit einer ausgewachsenen Krise der hausärztlichen Versorgung zu tun. Diese ist bei den Patientinnen und Patienten leider mit voller Wucht angekommen. Die Krankenkassen nehmen billigend in Kauf, dass eine Hausarztpraxis nach der anderen dicht macht“, sagte Nicola Buhlinger-Göpfarth, Co-Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) vermisst im Kabinettsentwurf Pläne für Gesundheitskioske. Damit ignoriere er Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag. Ursprünglich sollten Gesundheitskioske niedrigschwellige Anlaufstellen in ärztlich unterversorgten ländlichen Gebieten und strukturschwachen Stadtvierteln sein.

„Wir brauchen mehr Gesundheitsförderung, Prävention, Koordination und Kooperation. Wir sehen täglich, wie sehr die Versorgungsstrukturen bröckeln und wie wichtig Prävention und Hilfe zur Selbsthilfe zum Beispiel in Form der Gesundheitskioske wären. Der Deutsche Bundestag ist gefordert, noch entsprechende Kurskorrekturen vorzunehmen“, appelliert das DRK an die Abgeordneten. Der Gesetzentwurf muss noch in Bundestag und Bundesrat beraten und verabschiedet werden.

Im Einzelnen sieht der Entwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes unter anderem vor:

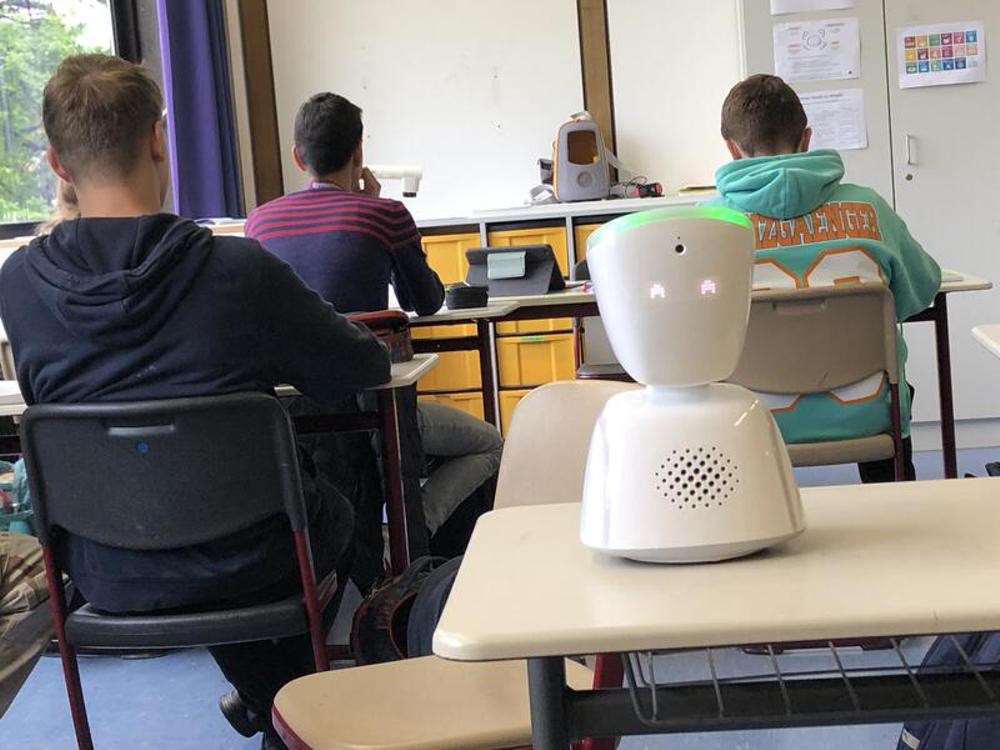

Ladenburg/Köln (epd). Deutschunterricht in der achten Klasse an der Merian-Realschule in Ladenburg bei Heidelberg: Auf einem Tisch mitten im Raum steht ein etwa 30 Zentimeter großes, weißes Gerät. Zwei Augen blinken auf. Über Lautsprecher ist die Stimme von Julia zu hören. Die Schülerin liest einen Text zur „Sehnsucht nach Glück“ vor. Wegen einer Krankheit kann die 14-Jährige längere Zeit nicht zur Schule gehen. Seit April verbindet der Avatar sie mit der Schule.

Über den Roboter sind ihre „Augen und Ohren im Klassenzimmer“, sagt Schulleiter Stefan Baust. Das Hilfsmittel, das aussieht wie eine zu groß geratene Spielfigur, ist ausgestattet mit einer Kamera und einem Mikrofon. „Das ist etwas sehr Simples auf einem datenschutzkonformen Weg“, erklärt Baust.

Das Gerät der norwegischen Herstellerfirma No Isolation ermöglicht langzeiterkrankten Kindern soziale Teilhabe. „Es geht weniger um Austausch von Lerninhalten, sondern darum, den sozialen Kontakt nicht zu verlieren“, erklärt der Leiter des Medienzentrums Heidelberg, Robert Bittner. Das Zentrum stellt auf Wunsch der Eltern der Schülerin den Avatar zur Verfügung.

Julia erhält Unterricht am Krankenbett. Wenn sie möchte, kann sie sich außerdem für das Sozialleben von ihrem Tablet zum Unterricht dazuschalten. Weiß, grün, blau oder rot - die Farbe eines Leuchtkörpers signalisiert den Mitschülern, ob sie etwas sagen möchte, stumm geschaltet ist oder nicht gestört werden will.

Sie schätzt die Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft. „Hobbys und Freunde machen mich glücklich“, sagt sie. Über den Avatar bekommt sie mit, worüber ihre Freundinnen und Freunde reden. Denn auch auf dem Schulhof und bei Ausflügen ist Julia dabei: Dann hängt der Avatar in dem orange-grauen Rucksack auf dem Rücken eines Mitschülers. Ihre Freundin Laureen freut es, „dass sie dabei ist, auch bei den Pausengesprächen“.

Raphael betont, dass er mit Julia via Roboter lachen kann. „Sie kann mit dem Avatar auch Mimik zeigen, meistens ist sie glücklich“, urteilt der Mitschüler. Anfangs sei es gewöhnungsbedürftig gewesen, nur die Stimme zu hören und nicht Julias Gesicht zu sehen, fügt er hinzu. Inzwischen hätten sich die Klasse und die Lehrer „total daran gewöhnt“, berichtet die Klassenlehrerin Katja Gounon. Angenehmer Nebeneffekt: Die Klasse sei ruhiger geworden, seit Julia als Avatar im Klassenzimmer steht, sagt sie.

Die Datenübertragung ohne Archivierung zwischen Schule und Elternhaus ist von Herstellerseite eingestellt. Nach dem Unterricht wird der Roboter ausgeschaltet und im Lehrerzimmer verwahrt.

„Von der Mutter habe ich erfahren, dass Julia jetzt einen Tagesrhythmus hat. Sie selbst hat nun auch keine Sorge mehr, ob Julia den Anschluss an die Klasse noch bekommt“, berichtet die Lehrerin. Die Pädagogin erinnert an die Folgen von Schulabstinenz. „Dass Schüler anschließend langfristig keinen Zugang mehr zu Schule bekommen, wissen wir seit Corona“, führt Gounon aus, die Folgen seien bekannt.

Der Avatar freilich ist kein Gerät für eine Pandemie. Für seinen Einsatz braucht es die Präsenz im Klassenzimmer. Der Förderverein für krebskranke Kinder in Köln gehörte nach eigenen Angaben zu den ersten Organisationen in Deutschland, die sich für den Einsatz von Avataren in der Schule starkmachten.

Bereits Ende 2019 wurde der erste Avatar angeschafft. Inzwischen ist das rund 4.000 Euro teure Gerät in mehreren Bundesländern im Einsatz. Die Geräte würden gut angenommen, sagt der Leiter des Medienzentrums Heidelberg. „Auch wenn der Avatar nur eine Stunde eingesetzt wird, verliert das Kind nicht den Kontakt“, sagt Bittner. Manchmal nimmt Julia aber sogar von morgens bis mittags am Geschehen in der Schule teil.

Berlin (epd). Für eine Abkehr von der starren Unterscheidung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit hat sich der Wirtschaftspsychologe Timo Meynhardt ausgesprochen. Der Klimawandel, die Digitalisierung aber auch die demografische Entwicklung forderten die Gesellschaft zum Umdenken heraus, sagte der Inhaber des Arend-Oetker-Lehrstuhls für Wirtschaftspsychologie und Führung an der privaten Handelshochschule Leipzig auf der Mitgliederversammlung des Verbandes diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD) am 15. Mai in Berlin.

Es brauche eine Renaissance des Menschenbildes „Leben als Tätigkeit“ und ein neues Verständnis der Arbeit hin zur Tätigkeitsgesellschaft - dabei könnte auch die christliche Wertevermittlung in der Familie hilfreich sein. „Ein 'Weiter so' ist unrealistisch und nicht verantwortlich“, sagte Meynhardt.

Meynhardt sagte, das Bild der Tätigkeitsgesellschaft sei als eine Vision zu verstehen, die einen Wertewandel erfordere. Dabei könnten die diakonischen Unternehmen eine Vorreiterrolle spielen.

Um das Gemeinwohl zu stärken, sei es nötig, andere Tätigkeitsformen wie die Sorgearbeit und das Ehrenamt mehr anzuerkennen - was aber nicht zwangsläufig durch finanzielle Gegenleistungen erfolgen müsse. Unternehmen könnten beispielsweise auch in Arbeitszeugnissen nicht nur die Aspekte der Erwerbs- sondern auch der Sorgearbeit und des Ehrenamts betonen.

Eine andere Idee seien flexiblere Arbeitsverträge, die Freiraum geben, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Insgesamt sollte eine lebensverlaufsorientierte Arbeitszeitgestaltung ermöglicht werden. Dazu könnte die Ablösung eines festgeschriebenen Rentenalters zugunsten eines Rentenfensters gehören, innerhalb dessen die Menschen ihren Rentenbeginn frei wählen können.

Hinsichtlich der ungleichen Aufteilung bei der Kindererziehung und Haushaltstätigkeiten nahm Meynhardt die Männer in die Pflicht. Eine Ausweitung der Partnermonate beim Elterngeld, die Abschaffung des Ehegattensplittings sowie eine deutliche Reduzierung der Minijobs könnten dabei helfen. Ebenso sollten auch Pflegezeiten durch Lohnersatzleistungen und Anerkennung bei der Rentenversicherung mehr berücksichtigt werden.

Die Ideen der Tätigkeitsgesellschaft könnten in der Tarifpolitik über den Dritten Weg des kirchlichen Arbeitsrechts Einzug finden, sagte Meynhardt. Dabei werden Tarifverträge in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen ausgehandelt, die durch die Dienstgeber und Dienstnehmer paritätisch besetzt sind. Kommt es zu keiner Einigung gibt es ein verbindliches Schlichtungsverfahren. Diese Form der Konsensfindung sei „exportfähig“, erklärte Meynhardt.

Düsseldorf (epd). Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) und die Pflegekammer NRW warnen wegen des Personalmangels in der Pflege vor einer Überforderung der Kinderklinken. Vor allem in den Herbst- und Wintermonaten, wenn Infektionswellen Hochsaison haben, sei „eine deutliche Überlastung der Kinderkliniken“ zu erwarten, teilten die Pflegekammer und die Fachgesellschaft am 23. Mai in Düsseldorf mit. Besonders angespannt sei die Lage in der medizinischen Versorgung von Neugeborenen sowie der Versorgung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen.

In einer gemeinsamen Verlautbarung fordern die Pflegekammer und die DGKJ deshalb unter anderem engere Absprachen zwischen Ärzten und Pflegefachkräften. Vor allem von den Ärztinnen und Ärzten auf den Stationen müsse eine „engere Abstimmung mit den Pflegefachpersonen“ darüber erreicht werden, wann das Limit von Neuaufnahmen erreicht sei. „Niemand möchte Eltern mit ihren Kindern wieder nach Hause schicken“, sagte Petra Coenen, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Kinderkrankenpflege der Pflegekammer NRW. Aber gute pflegerische Versorgung müsse gewährleistet sein. „Eine Neuaufnahme ist keine rein medizinische Entscheidung, sondern auch eine pflegerische“, betonte sie.

Digitale Personalmanagementkonzepte könnten helfen, Belegungs- und Auslastungskapazitäten transparent darzustellen und den Entscheidungsprozess zu unterstützen. Sinnvoll sei es zudem, in Zeiten hoher Infektionslagen die Verweildauer der Patienten anzupassen, ohne dass es dabei zu finanziellen Nachteilen für die Kliniken kommt, heißt es in der Verlautbarung.

Darüber hinaus fordern Pflegekammer NRW und DGKJ, die ambulante Versorgung von Kindern und Jugendlichen weiter auszubauen. Auch die Praxen seien häufig so überlastet, dass Kinderärztinnen und -ärzte die Patientinnen und Patienten in die nächste Kinderklinik überwiesen, „obwohl das medizinisch nicht immer notwendig ist“, betonte die Präsidentin der Pflegekammer NRW, sagte Sandra Postel. Hier sei eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen ambulanten Einrichtungen, Kinderärzten und Versorgungszentren erforderlich.

Frankfurt a. M. (epd). Lange arbeitsunfähig erkrankte Beschäftigte können sich bei einer stufenweisen Wiedereingliederung an ihrem Arbeitsplatz in der Regel nicht die Fahrtkosten für den Arbeitsweg von ihrer Krankenkasse erstatten lassen. Zwar haben Versicherte Anspruch auf „Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“ sowie damit verbundene ergänzende Leistungen wie etwa Fahrtkosten, stellte das Bundessozialgericht (BSG) in einem am 16. Mai verkündeten Urteil klar. Die Fahrt zur Arbeit stehe aber nicht in einem ausreichenden Zusammenhang zu einer medizinischen Rehabilitation, entschieden die Kasseler Richter.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen haben langfristig erkrankte Arbeitnehmer Anspruch auf eine zuvor von ihrem Arzt empfohlene stufenweise Wiedereingliederung an ihren Arbeitsplatz. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen bei diesem sogenannten Hamburger Modell dem Wiedereingliederungsplan zustimmen. Lehnen Arbeitgeber dies trotz einer ärztlichen „Arbeitsfähigkeitsbescheinigung“ und ohne plausible Begründung ab, kann der erkrankte Arbeitnehmer nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Hamm vom 4. Juli 2011 Schadensersatz verlangen.

Während einer stufenweisen Wiedereingliederung muss der Arbeitgeber kein Entgelt zahlen. Der erkrankte Beschäftigte erhält von seiner Krankenkasse weiter Krankengeld in Höhe von 70 Prozent des Bruttolohns. Leitet die Reha-Stelle die Maßnahme ein, zahlt die Rentenversicherung für die Dauer der Reha und der Wiedereingliederung Übergangsgeld (68 Prozent des Bruttolohns bei kinderlosen Versicherten und 75 Prozent bei Versicherten mit Kindern). Zusätzlich zum Krankengeld oder Übergangsgeld sind auch „ergänzende Leistungen“ möglich.

Diese beanspruchte im aktuell vom BSG entschiedenen Fall der aus Sachsen stammende Kläger. Er war 2018 viereinhalb Monate erkrankt. Eine ambulante oder stationäre Reha-Maßnahme gab es nicht. Die Hausärztin empfahl eine zehntägige stufenweise Wiedereingliederung in den Job. Arbeitgeber und Kläger stimmten dem zu. Der Kläger verlangte von seiner Krankenkasse daraufhin die Erstattung der Fahrtkosten zu seinem Arbeitsplatz, insgesamt 85 Euro.

Nach dem Sozialgesetzbuch V müsse die Krankenkasse „ergänzende Leistungen erstatten, die im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation stehen“. Darunter gehörten auch die Fahrtkosten während der Wiedereingliederungsmaßnahme, meinte der Arbeitnehmer.

Doch der Kläger hat keinen Erstattungsanspruch, urteilte das BSG. Üblicherweise übernähmen die Rentenversicherungsträger die Fahrtkosten nur, wenn die Wiedereingliederungsmaßnahme Bestandteil einer Gesamtmaßnahme zur medizinischen Reha sei. Hier hab der Kläger aber an keiner Reha teilgenommen.

Die Krankenkasse sei ebenfalls nicht in der Pflicht. Bei der stufenweisen Wiedereingliederung handele es sich nicht um eine eigenständige Reha-Maßnahme, die einen Erstattungsanspruch begründen könne. Es gehe nicht um Fahrten zum Arzt, sondern zum Arbeitgeber, befand das BSG. Die Krankenkasse sei hierfür nicht zuständig, sondern nur für erbrachte medizinische und die sie ergänzenden Leistungen.

Scheitert eine Wiedereingliederungsmaßnahme bei einem schwerbehinderten Menschen, muss auch ein öffentlicher Arbeitgeber keine andere als im Arbeitsvertrag festgelegte Beschäftigung anbieten. Wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) am 1. Februar 2020 im Fall einer angestellten schwerbehinderten Lehrerin urteilte, sei zwar der Arbeitgeber zur Rücksichtnahme verpflichtet, wenn die Arbeitnehmerin ihre arbeitsvertragliche Leistung nicht mehr erbringen könne. Es gebe jedoch keine Verpflichtung, ihr eine vertragsfremde Beschäftigung anzubieten. Der Arbeitgeber könne nur von sich aus dem Wunsch der Beschäftigten entsprechen.

Will ein Arbeitnehmer nach zwei Gesprächen über eine betriebliche Wiedereingliederung nicht mehr an seinen bisherigen Arbeitsplatz zurückkehren, darf er den Arbeitgeber wegen seines Wunsches nach einem anderen Job auch nicht mit einer Suiziddrohung unter Druck setzen. Denn wird solch eine Drohung bewusst ausgesprochen, um eigene Interessen oder Forderungen am Arbeitsplatz durchzusetzen, stellt dies einen wichtigen Grund zur Kündigung dar, urteilte am 28. August 2017 das BAG. Solch eine ernsthafte Drohung sei eine massive Störung des Betriebsfriedens.

Az.: B 1 KR 7/23 R (BSG)

Az.: 8 Sa 726/11 (LAG Hamm)

Az.: 9 AZR 78/19 (BAG, Lehrerin)

Az.: 2 AZR 47/16 (BAG, Suizid)

Hamm (epd). Für die Arbeit in einem gemeinnützigen Yoga-Ashram haben die Mitglieder Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Wie das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm in drei am 15. Mai bekanntgegebenen Urteilen vom Vortag entschied, kann sich der Verein Yoga Vidya nicht auf den grundgesetzlichen Schutz von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften berufen. Bei der Arbeit in einem Yoga-Ashram, etwa im Garten, bei der Buchführung oder auch bei der Leitung von Yoga-Seminaren handele es sich um Arbeitsverhältnisse, so dass die Vereinsmitglieder den Mindestlohn verlangen können.

Zweck des 1995 gegründeten Vereins Yoga Vidya mit Sitz in Horn-Bad Meinsberg (Kreis Lippe) ist „die Volksbildung durch die Verbreitung des Wissens, der Lehre, der Übungen und der Techniken des Yoga und verwandter Disziplinen sowie die Förderung der Religion“. Der Verein unterhält in Deutschland mehrere Yoga-Ashrams, in denen die Vereinsangehörigen leben und arbeiten.

So arbeiteten die drei Kläger jahrelang etwa in der Küche, Haushalt und der Buchhaltung und leiteten Yoga-Seminare. Als „Leistung zur Daseinsfürsorge“ zahlte Yoga Vidya seinen Mitgliedern monatlich bis zu 390 Euro, plus 180 Euro bei Führungsverantwortung.

Dies hielten die drei Kläger für zu wenig. So führte eine Klägerin an, dass sie ab 2017 für ihre 42 Stunden an Wochenarbeitszeit den gesetzlichen Mindestlohn erhalten müsse. Eine Mindestlohnnachzahlung machten auch die zwei anderen Vereinsmitglieder geltend.

Der Verein berief sich darauf, eine hinduistische Ashram-Gemeinschaft zu sein. Damit könne er sich auf das grundgesetzlich geschützte Selbstbestimmungsrecht von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften berufen. Die früheren Vereinsmitglieder seien gemeinnützig tätig gewesen. Ein Arbeitsverhältnis habe nicht vorgelegen.

Zwei Verfahren landeten beim Bundesarbeitsgericht (BAG). Dieses urteilte am 25. April 2023, dasss Yoga Vidy wegen fehlender religiöser Elemente sich nicht auf die Religions- und Weltanschauungsfreiheit berufen könne. Zwar stehe dem Verein die verfassungsrechtlich geschützte Vereinsautonomie zu. Dies rechtfertige es aber nicht, „zwingende arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen“ wie den Mindestlohn zu umgehen. Bei der Arbeit der Kläger habe es sich um Beschäftigungsverhältnisse gehandelt, für die der Mindestlohn gelte.

Das mit den Fällen erneut befasste LAG bestätigte nun die BAG-Rechtsprechung und sprach den Klägern eine Mindestlohnnachzahlung von 42.776 Euro, von 41.192 Euro sowie von 16.253 Euro nebst Zinsen zu.

Az.: 6 Sa 1128/23, 6 Sa 1129/23 und 6 Sa 1112/23

Münster (epd). Mitglieder einer sogenannten Solidargemeinschaft können ihre Beiträge für die damit verbundene Absicherung von Gesundheitsrisiken wie reguläre Krankenkassenbeiträge als Sonderausgaben steuermindernd geltend machen. Voraussetzung sei, dass die „Solidargemeinschaft“ ihren Mitgliedern einen Rechtsanspruch auf Leistungen gewährt, entschied das Finanzgericht Münster in einem am 15. Mai bekanntgegebenen Gerichtsbescheid. Dies gelte auch für Zeiträume vor 2021, entschieden die Münsteraner Richter in ihrem rechtskräftigen Urteil.

Neben der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung lässt das Sozialgesetzbuch auch eine „anderweitige Absicherung“ zu. Bundesweit gibt es hierfür mehrere Solidargemeinschaften, unter anderem für Pfarrer wie der Evangelische Pfarrverein in Baden, das Werk gegenseitiger Hilfe des Vereins pfälzischer Pfarrerinnen und Pfarrer oder der Solidarfonds des Pfarrerinnen- und Pfarrervereins in der evangelischen Kirche Hessen und Nassau. Über Beiträge und Zahlungen in einen Sozialfonds können Mitglieder im Krankheitsfall dann Unterstützung erhalten.

Vor 2021 war umstritten, inwieweit die Solidargemeinschaften einen ausreichenden Krankvenversicherungsschutz leisten. Mit dem Digitale-Versorgung- und-Pflege-Modernisierungsgesetz (DVPMG) wurde 2021 eine Bestandsschutzregelung in das Sozialgesetzbuch aufgenommen. Danach wurden die bestehenden Vereine als „anderweitige Absicherung“ anerkannt, wenn sie alle fünf Jahre ihre „dauerhafte Leistungsfähigkeit“ mit einem versicherungsmathematischen Gutachten nachweisen.

Im Streitfall hatte ein Ehepaar geklagt, das 2017 Mitglied in einer Solidargemeinschaft war. Für ihre Kranken- und Pflegeabsicherung zahlten sie Beiträge in Höhe von zusammen 5.476 Euro. Die Aufwendungen machten sie in ihrer Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben steuermindernd geltend. Das Finanzamt lehnte dies ab.

Das Finanzgericht sprach dem Ehepaar die Steuerminderung jedoch zu. Voraussetzung hierfür sei, dass die Mitglieder der Solidargemeinschaft einen gerichtlich durchsetzbaren Rechtsanspruch auf vergleichbare Leistungen wie bei einer gesetzlichen Krankenversicherung haben. Dies gelte auch für vor 2021 gegründete Solidargemeinschaften. Im Streitfall ergebe sich dies aus der Satzung der Solidargemeinschaft, in der das Ehepaar Mitglied ist sowie auch aus der bisherigen Praxis des Vereins.

Az.: 11 K 820/19 E

Luxemburg (epd). Grenzgänger haben für ihre Arbeit in einem anderen EU-Mitgliedstaat Anspruch auf die gleichen Familienleistungen wie dort ansässige Arbeitnehmer. Dies hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg in einem am 16. Mai verkündeten Urteil entschieden und damit eine luxemburgische Regelung zum Anspruch auf Kindergeld für Pflegekinder für EU-rechtswidrig erklärt.

Geklagt hatte ein belgischer Arbeitnehmer, der in Belgien wohnt und in Luxemburg arbeitet. Als Grenzgänger gilt für ihn die luxemburgische Kindergeldregelung. Über mehrere Jahre erhielt er von dort die Familienleistung für das in seinem Haushalt lebende Pflegekind. Ein belgisches Gericht hatte die Aufnahme des Pflegekindes in den Haushalt des Klägers bestimmt.

2017 stellte die für das Kindergeld zuständige Zukunftskasse Luxemburg die Kindergeldzahlung ein. Nach luxemburgischem Recht könnten Grenzgänger Kindergeld nur für eheliche, uneheliche oder Adoptivkinder beanspruchen. Für Pflegekinder, die aufgrund gerichtlicher Entscheidung untergebracht worden sind, könne nur dann Kindergeld beansprucht werden, wenn sie in Luxemburg wohnen, lautete die Begründung. Der Kläger wohne mit dem Pflegekind aber in Belgien.

Der EuGH erklärte die entsprechende luxemburgische Bestimmung zum Kindergeldanspruch für Pflegekinder für EU-rechtswidrig. Sie stelle eine „indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit“ dar. Grenzgänger müssten die gleichen sozialen Vergünstigungen erhalten wie gebietsansässige Arbeitnehmer.

Az.: C-27/23

Berlin (epd). Max Mälzer leitet ab 1. September gemeinsam mit dem stellvertretenden Geschäftsführer und Bereichsleiter Ökonomie, Diplom-Betriebswirt Rolf Baumann, die Geschäftsstelle des Verbandes diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD) in Berlin. Der promovierte Jurist, der bereits für den Verband tätig ist, folgt auf Ingo Dreyer (64). Dreyer war seit 1999 zunächst als Alleingeschäftsführer tätig und wurde später zum Hauptgeschäftsführer des Verbandes berufen, der sich 1996 als Reaktion auf den Reformstau in der Tarifpolitik gegründet hatte.

Mälzer war zunächst als Referent für Arbeits- und Tarifrecht aktiv, seit Juli vergangenen Jahres ist er als stellvertretender Geschäftsführer und Bereichsleiter Arbeits- und Tarifrecht tätig. Von Dezember 2014 bis Juni 2021 war er Geschäftsführer des Dienstgeberverbandes im Bereich der Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz; seit August 2019 bis Dezember 2022 war er zudem Geschäftsführer des Deutschen Spendenrats.

Vor seiner Tätigkeit beim VdDD hatte Dreyer Rechtswissenschaften in Hamburg und Tübingen studiert und anschließend Stationen an politischen Schnittstellen in Hamburg, Bonn, Brüssel, Washington D.C. und bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) absolviert. Später war er als Justiziar und stellvertretender Geschäftsführer für Verbände der Metall- und Elektroindustrie bzw. der Wirtschaft tätig.

„Wir freuen uns, dass wir mit Max Mälzer einen ausgewiesenen Experten im kirchlichen Arbeits- und Tarifrecht gewinnen konnten, der sich zudem in unserer Geschäftsstelle bereits sehr gut eingearbeitet und bewährt hat“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Ingo Habenicht. Er dankte Dreyer für seine über 25-jährige Tätigkeit. Er sei seit den Gründungsjahren des Verbandes an Bord und habe diesen zu seiner heutigen Größe und bundesweit anerkannten Bedeutung als verlässlicher und kompetenter Akteur für diakonische Unternehmen in tarif- und arbeitsrechtlichen Fragen geführt.

Philipp Feichtenbeiner wird neuer Vorstand für Wirtschaft im Diakonischen Werk Bayern. Der Diplom-Kaufmann wird seine neue Stelle in Nürnberg am 1. September antreten. Der 1984 in Fürth geborene Feichtenbeiner hat unter anderem bei der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) gearbeitet und dort als Senior Consultant Digitalisierungsprozesse im Finanzwesen verantwortet. Feichtenbeiner wird Teil des dreiköpfigen Vorstandes, dem außerdem die Vorstandsvorsitzende und Diakoniepräsidentin, Sabine Weingärtner, und die Vorständin Soziales, Sandra Schuhmann, angehören.

Karin Böllert, Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Universität Münster, bleibt Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ). Die Mehrheit der Delegierten der Mitgliederversammlung bestätigte sie im Amt. Nach der Promotion 1992 an der Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld war sie von 1996 bis 2001 Professorin für Sozialpädagogik an der Universität Rostock. Seit 2001 ist sie Professorin an der Universität Münster. Mit ihrer Wiederwahl tritt Böllert ihre fünfte Amtsperiode an. Außerdem wurden Claudia Porr aus der AGJ-Mitgliedergruppe Oberste Jugend- und Familienbehörden der Länder und Gabriele Weitzmann aus der AGJ-Mitgliedergruppe Jugendverbände und Landesjugendringe in ihren Ämtern als stellvertretende Vorsitzende bestätigt. Porr ist Abteilungsleiterin im rheinland-pfälzischen Familienministerium. Weitzmann ist Geschäftsführerin des Bayerischen Jugendrings.

Emanuel Wiggerich (41) ist zum LWL-Krankenhausdezernenten des Psychiatrieverbundes gewählt worden. Er tritt sein Amt am 1. November an. Die Abgeordneten der LWL-Landschaftsversammlung stimmten in Münster mit großer Mehrheit für den derzeitigen Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Oberhausen. Er wird Nachfolger von Meinolf Noeker, der im November in den Ruhestand tritt. Noeker steht seit 2012 an der Spitze des Verbundes Westfalen mit Sitz in Münster. Der neue Krankenhausdezernent ist für acht Jahre gewählt. Wiggerich ist Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen, Facharzt für Allgemeinchirurgie und Notarzt. Von 2016 bis 2021 hatte er einen Lehrauftrag bei der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin. Seit August 2020 war er Ärztlicher Referent für Hygiene und Infektionsschutz sowie Leiter des Teams Lehre bei der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Seit Anfang 2022 ist er Leiter des Bereichs Gesundheit der Stadt Oberhausen. Der LWL-Psychiatrieverbund Westfalen (LWL-PV) umfasst unter anderem 14 Kliniken, zehn Wohnverbünde, sechs Pflegezentren und fünf Klinikschulen.

Nancy Janz (44) leitet für die Bremische Evangelische Kirche die Fachstelle, die das Thema sexualisierte Gewalt in der Kirche koordinieren soll. Sie arbeitet als Heilpraktikerin für Psychotherapie in Bremen, ist Sprecherin des Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und hat selbst Missbrauch erlebt. „Als Expertin in eigener Sache kann ich Hinweise geben, Bedenken äußern, Risikofaktoren benennen, Situationen bewerten, auf Sprache achten und Strukturen benennen, die schwierig sein könnten“, schreibt Janz über sich selbst auf der Internetseite der EKD. Zudem könne sie auf jahrelange Erfahrungen und Kontakte in ihrer eigenen therapeutischen Praxis zurückgreifen und verschiedene Sichtweisen von anderen Betroffenen einbringen.

Stefan Keßler übernimmt zum 1. Juli die Leitung des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes JRS in Deutschland. Er ist bislang stellvertretender Direktor und Referent für Politik und Recht des JRS mit Sitz in Berlin. Keßler wird Nachfolger von P. Claus Pfuff SJ, der als Novizenmeister des Jesuitenordens nach Innsbruck wechselt. Pfuff SJ stand seit Sommer 2018 an der Spitze des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes in Deutschland. Neuer stellvertretender Direktor des JRS und damit Nachfolger von Stefan Keßler in seiner bisherigen Funktion wird Kerollous Shenouda, der bislang in der Partizipationsberatung des JRS tätig war. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst engagiert sich seit 1995 in Deutschland für Abschiebungshäftlinge und Menschen mit unsicherem oder ohne Aufenthaltsstatus. Der JRS leistet Seelsorge und Rechtsberatung in der Abschiebungshaft und in Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende. International ist er in 58 Ländern vertreten, die Zentrale sitzt in Rom. Die Jesuiten sind eine Ordensgemeinschaft in der katholischen Kirche.

3.6.:

Online-Fachtag „Verhalten, das uns herausfordert ... aber wozu eigentlich? Systemische Ansätze aus Wissenschaft und Praxis“

Tel.: 07542/10-5300

3.6. Berlin:

Veranstaltung „Netzwerktreffen für kommunale Beauftragte für Menschen mit Behinderungen“

des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge

Tel.: 030/62980-419

12.-13.6. Weimar:

Tagung „Läuft’s im Betreuungsrecht?“

des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge

Tel.: 030/62980-419

14.6. Berlin:

Seminar „Konfliktgespräche führen - kooperativ und lösungsorientiert“

der Paritätischen Akademie Berlin

Tel.: 030/2758282-21

19.-20.6. Essen:

Seminar „“So kann man doch nicht leben!?" Vermüllt und verwahrlost - Was tun?

der Akademie für Kirche und Diakonie

Tel.: 0174/3154935

21.6. Hamburg:

Seminar „Rote Zahlen in der stationären Altenhilfe“

der Unternehmensberatung Solidaris

Tel.: 02203/8997-519

26.6. Freiburg:

Seminar „Kompetent online beraten per Video“

der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes

Tel.: 0761/2001-700

26.6. Gelsenkirchen:

Fachtagung „Unternehmerische Friktionen durch den Pflegenotstand“

der Ruhrgebietskonferenz Pflege

Tel.: 0172/2844861

27.6. Berlin:

Seminar „Vergütungssatzverhandlungen in der Eingliederungshilfe“

der Unternehmensberatung Solidaris

Tel.: 030/28486-0