Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 10/2025 - 07.03.2025

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 10/2025 - 07.03.2025

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 10/2025 - 07.03.2025

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 10/2025 - 07.03.2025

Freitag, 13. März 2020: Vorerst ein letztes Mal gehen in Deutschland Kinder und Jugendliche in die Schule oder in die Kita. Dann beginnt die Zeit der coronabedingten Schließungen, das öffentliche Leben kommt zum Erliegen, um die Pandemie einzudämmen. Heute weiß man, dass diese rigiden Maßnahmen bei einem Teil der Jungen und Mädchen gravierende Folgen hinterlassen haben. Ärzte und Kinderschutzbund mahnen Therapieplätze und eine politische Reaktion an. „Corona ist für viele Kinder und Jugendliche noch nicht wirklich vorbei. Nach wie vor haben sie mit den Konsequenzen aus der Pandemie zu leben, etwa bei Bildungsmöglichkeiten und Lernrückständen“, sagt Jugendforscherin Sabine Andresen im Interview mit epd sozial.

Nach Ansicht des Internationalen Bundes (IB) hat die andauernde Migrationsdebatte den falschen Fokus: Es gehe dabei zu viel um Aus- und Zurückweisung von Geflüchteten, sagt Petra Merkel, die Präsidentin des Trägers der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit, im Interview mit epd sozial. Sie betont: „Eine Debatte, die sich ausschließlich auf Abschiebung und Abschottung konzentriert, führt nicht zu Lösungen.“ Stattdessen brauche es eine Politik, „die Integration, Prävention und konsequente Rechtsdurchsetzung gleichermaßen umsetzt“.

Die Arbeit der Tafeln wandelt sich rapide, auch, weil der Einzelhandel immer weniger Lebensmittel bereitstellt - eine Folge besserer Kalkulation. Das Augenmerk der Tafeln richtet sich deshalb vermehrt auf die Hersteller. Doch deren Überschüsse füllen nicht selten ganze Lastwagen. Also werden bis zur weiteren Verteilung zusätzliche Lagerkapazitäten gebraucht. Niedersachsen hat gerade zwei neue Verteilzentren geschaffen. Ein Besuch vor Ort. Derweil wachsen die rechtlichen und logistischen Anforderungen an die Tafeln. Und das Ziel, überall gleiche Qualitätsstandards einzuhalten, erfordert gezielte Fort- und Weiterbildung. Die übernimmt die Tafel-Akademie. Deren Leiter Marco Koppe spricht im Interview mit epd sozial darüber, welche Kursangebote die Tafel-Arbeit besser machen.

Aufwandspauschalen, die Ehrenamtler von gemeinnützigen Vereinen zum Beispiel für Fahrtkosten oder Verpflegung bekommen, sind laut einem Gerichtsurteil kein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt. Das gilt auch dann, wenn sie über der jährlichen steuer- und abgabenfreien Ehrenamtspauschale liegt, urteilte das Hessische Landessozialgericht in Darmstadt.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Dirk Baas

Frankfurt a.M. (epd). Freitag, 13. März 2020: Vorerst ein letztes Mal gehen in Deutschland Kinder und Jugendliche in die Schule oder in die Kita. Ab Montag danach, am 16. März, beginnt die Zeit der coronabedingten Schließungen. Sars-CoV-2 und die durch dieses Virus ausgelöste Krankheit Covid-19 diktieren im Frühjahr 2020 ein wochenlanges Aus des öffentlichen Lebens, auch in Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen. „Social Distancing“ lautet das zentrale Gebot: Abstand halten, Kontakte auf ein absolutes Minimum begrenzen, um so die Ansteckungsgefahr mit dem gefährlichen Coronavirus zu verringern, das Infektionsgeschehen zu reduzieren.

Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (Berlin), erinnert im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) aber auch an die psychosozialen Folgen, „an Bilder mit Absperrbändern auf Spielplätzen oder von mit Bauschutt zugekippten Skateboardplätzen“. Dies habe „sehr konsequent die Kontakte in dieser jungen Generation verhindert“.

Eine Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung aus dem vergangenen Jahr hält fest, dass die Kita- und Schulschließungen in Deutschland im Schnitt 183 Tage dauerten und zu einem „Anstieg der Angstsymptome und Depressionen bei Kindern und Jugendlichen, begleitet von einem deutlichen Rückgang der körperlichen Aktivität und Fitness“ geführt hätten. „Erholung bislang nur teilweise“, heißt es weiter.

Rodeck und auch Jakob Maske, Kinderarzt in Berlin sowie Pressesprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte, verweisen darauf, dass ihre Organisationen schon früh vor möglichen psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen infolge der Social-Distancing-Maßnahmen gewarnt hätten. Spätere Daten hätten diese Befürchtung bestätigt. „Und das sind natürlich Erkrankungen, von denen man nicht sagt: Okay, jetzt ist der Lockdown vorbei, jetzt sind alle wieder gesund“, erläutert Maske.

Hinzu kamen kein Sport und schlechte Ernährung, wie Maske sagt: „Weil Kinder gerade aus ärmeren Familien eben auch das Schulessen nicht mehr hatten und sich dadurch ungesund ernährten.“ Als Konsequenz hätten einige Kinder und Jugendliche zugenommen, bis sie adipös waren. Die krankhafte Fettleibigkeit sei ein „bleibendes Problem“. Er vermisst eine „Wiedergutmachung“ durch die Politik: Kinderrechte im Grundgesetz? Fehlanzeige. Eine Kinder- und Jugendbeauftragte nach dem Beispiel der Wehrbeauftragten? „Gibt es auch nicht“, zeigt er sich desillusioniert. Immerhin: Einzelne Politiker hätten Fehler eingeräumt.

Sabine Andresen ist Jugendforscherin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Präsidentin des Deutschen Kinderschutzbunds. Sie sieht zwei positive Ansätze: Schon 2020 seien „die Anrufzeiten der 'Nummer gegen Kummer' für Eltern, Kinder und Jugendliche erhöht worden“. Und die Aufholprogramme der Bundesländer nach Pandemie-Ende seien der Einsicht gefolgt: „Wir müssen hier etwas tun.“ Das sehe sie „erst mal als wichtigen Schritt in die richtige Richtung“, sagt sie dem epd.

Andresen hat an den sogenannten KiCo- und JuCo-Studien zu den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen mitgewirkt. Die JuCo-Studien sind wiederkehrende Untersuchungen. An den bislang vier Datenerhebungen nahmen fast 20.000 junge Menschen teil. „Eine grundsätzliche Erfahrung, die die Jugendlichen uns gegenüber artikuliert haben: Wir werden nicht gesehen, wir werden nicht gehört“, referiert Andresen ein zentrales Ergebnis. „Hier geht es um das Gefühl von Einsamkeit, von Ohnmacht.“

Es habe unter den Jugendlichen „durchgängig ein großes Verständnis für die Notwendigkeit von Corona-Maßnahmen“ gegeben: „Junge Menschen, das zeigen unsere Studien, wollten ihre Großeltern und andere schützen und waren auch bereit, Opfer zu bringen.“ Aber viele hätten eben auch das Gefühl, mit den daraus resultierenden Belastungen alleingelassen worden zu sein. Aus Sicht der Jugendforscherin hat sich das fortgesetzt in der Debatte darüber, ob die Corona-Pandemie aufgearbeitet wird: „Mir hat gefehlt das ganz klare Bekenntnis: Wenn wir aufarbeiten, dann zusammen mit jungen Menschen, dann bekommen die einen ganz aktiven Part.“

Burkhard Rodeck kritisiert, manche der Zumutungen für die junge Generation seien „nicht notwendig gewesen“. Andresen sieht bei Jugendlichen das „Vertrauen dahin, dass ihre Interessen, ihre Rechte, auch ihre Gesundheit, ihre mentale Gesundheit tatsächlich von den politisch Verantwortlichen genügend gesehen werden“. Sie verweist auch auf „junge Menschen, die schon vor der Pandemie mit Geldmangel klarkommen mussten“ oder die in ihrer Familie Gewalt erlebt hätten. Sie seien durch die Corona-Maßnahmen stärker psychisch belastet worden.

Andresen und die beiden Kinderärzte plädieren zudem vehement für ein ausreichendes psychotherapeutisches Angebot für diejenigen Kinder und Jugendliche, die psychologische Hilfe dringend benötigten. Doch Therapieplätze seien Mangelware, kritisieren die Fachleute.

Frankfurt a.M., Berlin (epd). Vor fünf Jahren begannen die ersten coronabedingten Schulschließungen. Für Kinder und Jugendliche war es der Anfang einer langen Zeit mit Online-Unterricht und Social-Distancing-Maßnahmen, über Wochen abgeschnitten vom Freundeskreis und anderen physischen Sozialkontakten. Über die langfristigen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der Maßnahmen zu ihrer Eindämmung berichtet die Jugendforscherin Sabine Andresen, im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Fragen stellte Susanne Rochholz.

epd sozial: Es war ein Freitag, der 13., als die Schulen in Deutschland zum letzten Mal vor dem ersten Corona-Lockdown in Präsenz unterrichtet haben. Ein Unglückstag für viele Kinder und Jugendliche?

Sabine Andresen: Man kann wirklich sagen, dass diese so nie dagewesene Situation, dass plötzlich alle Schulen geschlossen sind, sich für einen Teil der Kinder und Jugendlichen als ein Unglückstag erwiesen hat, aufgrund der erheblichen Konsequenzen und auch, weil es sich eben sehr lange hingezogen hat. Corona ist für viele Kinder und Jugendliche noch nicht wirklich vorbei. Nach wie vor haben sie mit den Konsequenzen aus der Pandemie zu leben, etwa bei Bildungsmöglichkeiten und Lernrückständen. Ich frage mich: Haben wir viele Jugendliche so enttäuscht, dass wir sie verloren haben? Bei Jugendlichen ist das Vertrauen dahin, dass ihre Interessen, ihre Rechte, auch ihre Gesundheit, ihre mentale Gesundheit tatsächlich von den politisch Verantwortlichen genügend gesehen werden.

epd: Sie waren als Forscherin an Langzeitstudien über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen, KiCo und JuCo, führend beteiligt. Welche Erfahrungen haben die Befragten gemacht?

Andresen: Das ist so eine grundsätzliche Erfahrung, die die Jugendlichen uns gegenüber artikuliert haben: „Wir werden nicht gesehen, wir werden nicht gehört. Unsere Interessen, Rechte, unsere Bedürfnisse werden bei den schwierigen Entscheidungen nachrangig behandelt.“ Es gab unter den Jugendlichen in den JuCo-Studien durchgängig ein großes Verständnis für die Notwendigkeit von Corona-Maßnahmen, aber eben auch das Gefühl, mit den daraus resultierenden Belastungen alleine gelassen worden zu sein. Und das, finde ich, hat sich noch mal für mich so fortgesetzt in der Debatte darüber, ob die Corona-Pandemie aufgearbeitet wird. Mir hat gefehlt das ganz klare Bekenntnis: Wenn wir aufarbeiten, dann zusammen mit jungen Menschen, dann bekommen die einen ganz aktiven Part, weil nach allem, was wir wissen - und das geben ja mittlerweile auch die meisten Politikerinnen und Politiker zu -, sie wirklich Erhebliches in Kauf nehmen mussten.

epd: Wie bewerten Sie denn Aufholprogramme nach Ende der Pandemie, die es in den Bundesländern gab?

Andresen: Diese Programme folgten der Einsicht: „Wir müssen hier etwas tun.“ Insofern sehe ich sie erstmal als wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Was schwierig ist, was uns auch die Jugendlichen gesagt haben, dass sehr viel Mentales zu bewältigen ist, also die psychischen Belastungen gesehen werden müssen. Hier geht es um das Gefühl von Einsamkeit, von Ohnmacht, die Erfahrung, von einem Tag auf den anderen irgendwie völlig aus dem regulären Alltag herausgeworfen zu sein und gar nicht zu wissen: Was wird mir genommen? Wie kann ich meine Zukunft gestalten? Auch für junge Menschen sind Zukunftspläne nun mal einfach wichtig! Das ist für das menschliche Dasein und insbesondere in der Jugendphase ganz zentral.

Viele Jugendliche haben außerdem gesagt, dass auch die Lehrkräfte viel Stress hätten, Stoff aufzuholen, und da hat sich der Druck in Schulen noch mal erheblich erhöht. Das hat bei einem Teil der Jugend dazu geführt, dass mentale Genesung gar nicht stattfinden konnte. Hierfür finden Betroffene noch nicht die passende Unterstützung und Versorgung. Das ist ein Problem. Ich will aber auch auf positive Maßnahmen hinweisen: Schon 2020 wurde vom Bundesfamilienministerium initiiert, dass die Anrufzeiten der „Nummer gegen Kummer“ für Eltern, Kinder und Jugendliche erhöht wurden.

epd: Es bräuchte Sozialarbeit oder für die, die wirklich psychisch krank geworden sind, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Aber wird es nicht immer schwieriger, je länger die Pandemie zurückliegt, überhaupt noch irgendwas zu tun für Kinder und Jugendliche oder mittlerweile junge Erwachsene, die die Pandemie als Jugendliche mitgemacht haben?

Andresen: Es ist jetzt nicht so, dass wir eine Generation von erkrankten jungen Menschen haben. Also, junge Menschen können auch sehr stark und resilient sein, selbst unter schwierigen Bedingungen. Wichtig ist, genauer zu bestimmen, welche Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen benötigen jetzt eigentlich welche Unterstützung.

epd: Wer ist besonders belastet?

Andresen: Dazu gehören junge Menschen, die schon vor der Pandemie mit Geldmangel klarkommen mussten, also in Armutslagen sind. Sie sind im Zuge der Corona-Maßnahmen auch stärker psychisch belastet worden, das haben unsere JuCo-Studien gezeigt. Zum Zeitpunkt unserer Befragungen in 2021 und 2022 berichten Jugendliche mit wenig Geld signifikant häufiger von dem Gefühl, Verluste nicht aufzuholen zu können, einsam zu sein. Und sie sind diejenigen, denen Räume einfach zum Jugendlichsein fehlen. Wir haben hier eine Kontinuität von Belastungsfaktoren, die das Leben von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen - vor der Pandemie, wirklich massiv verschärft während der Pandemie und nach der Pandemie auch noch nicht tatsächlich behoben.

epd: Haben ihre Forschungen noch weitere besonders Betroffene ausgemacht?

Andresen: Es gibt noch eine zweite Gruppe: Wie geht es den Kindern und Jugendlichen, die Gewalt erlebt haben in der Familie? Wie gut sind die versorgt heute? An Psychotherapeuten haben wir einen wirklich eklatanten Mangel. Für betroffene Jungen zum Beispiel oder für Kinder in ländlichen Regionen fehlt es an spezialisierter Beratung. Das Problem ist erkannt, aber das lässt sich nicht so schnell lösen. Wir dürfen nicht nachlassen und müssen nach Lösungen suchen, damit Gewaltbetroffene und ihre unterstützenden Angehörigen nicht alleine bleiben. Eine weitere wichtige Ressource ist Schulsozialarbeit, hier bekommen Schülerinnen und Schüler niedrigschwellig Unterstützung. Doch alles, was sogenannte freiwillige Leistungen sind, ein Jugendzentrum zu unterhalten zum Beispiel, steht ja bei Kommunen, die einfach überhaupt kein Geld haben, auf der Kippe.

epd: Was halten Sie vor diesem Hintergrund von politischen Forderungen nach einem Pflichtdienst für junge Erwachsene, damit sie der Gesellschaft etwas zurückgeben?

Andresen: Ich glaube, eine demokratische Gesellschaft kann einen solchen Vorschlag diskutieren, aber mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen. Und die Diskussion muss ergebnisoffen sein. Ich persönlich fand den Duktus problematisch, mit dem das vorgetragen wurde, als ob der Egoismus der Gesellschaft aus einem fehlenden Gemeinschaftsbewusstsein der jungen Menschen resultieren würde. Hier wird die hohe Solidarität der jungen Generation gerade mit der älteren Generation verkannt. Junge Menschen, das zeigen unsere Studien, wollten ihre Großeltern und andere schützen und waren auch bereit, Opfer zu bringen. Vor diesem Hintergrund einen unausgegorenen Vorschlag für ein Pflichtjahr vorzubringen, finde ich schwierig.

Frankfurt a.M. (epd). Eine Studie beleuchtet die Gründe dafür, warum das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich nur mittelmäßige Ergebnisse bringt, obwohl es zu den teuersten der Welt gehört. Laut der am 3. März im Fachmagazin „The Lancet“ erschienenen Untersuchung „Public health in Germany: Structures, dynamics and ways ahead health policy“ liegen die Ursachen nicht alle im Gesundheitssystem selbst.

So spiele etwa die Prävention im öffentlichen Leben nur eine geringe Rolle, schreiben die Autorinnen und Autoren. Einflussreiche Lobbys hätten Maßnahmen wie Steuern auf Alkohol, Tabak und Zucker verhindert oder abgeschwächt. Krankmachende Umweltbedingungen seien die Folge. Anstatt auf Vorbeugung konzentriere sich das Gesundheitssystem auf eine Reparaturmedizin, die oft das Mehrfache der Prävention koste. Zudem fehle eine zentrale Steuerung in der Gesundheitspolitik, auch bedingt durch den Föderalismus. Es herrsche ein Flickenteppich aus Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Kommunen, der zu schlechter Abstimmung und ineffizienter Mittelverteilung führe.

Hajo Zeeb, Mitautor der Studie, erklärte, die Folge sei ein Gesundheitssystem, „das zwar enorm teuer ist, aber zu wenig für die langfristige Gesundheit der Bevölkerung tut“. Das bedeute nicht nur individuelle gesundheitliche Probleme, sondern sei auch eine Bürde für die gesamte Wirtschaft. Die Krankenkassen müssten auf die steigenden Kosten des Gesundheitssystems mit Beitragserhöhungen reagieren.

Die Autorinnen und Autoren der Studie empfehlen ein Bündel von Maßnahmen. Es brauche eine nationale Strategie für öffentliche Gesundheit, die systemisch und sektorübergreifend angelegt sein und Prävention und Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt stellen müsse. Bildung, Arbeit und Umweltpolitik müssten stärker auf den Erhalt von Gesundheit ausgerichtet sein. Zudem müsse die Politik sich trauen, wirtschaftliche Interessen stärker zurückzudrängen, wenn sie im Widerspruch zum Erhalt von Gesundheit stehen. Als Beispielfelder nennen die Autorinnen und Autoren Alkohol, Tabak und Ernährung.

Berlin (epd). Der Internationale Bund (IB) fordert mehr Anstrengungen, um Geflüchtete erfolgreich in die Gesellschaft zu integrieren. Dazu gehörten eine schnellere Sprachförderung und ein leichterer Zugang zum Arbeitsmarkt. „Eine erfolgreiche Integration trägt langfristig zur Sicherheit einer Gesellschaft bei“, ist die Präsidentin des Sozial- und Bildungsträgers, Petra Merkel, überzeugt. Die Fragen stellte Markus Jantzer.

epd sozial: Die aktuelle Migrationsdebatte ist - nicht zuletzt wegen grausamer Anschläge von Migranten in deutschen Innenstädten - stark geprägt von der Sorge um die Sicherheit der einheimischen Bevölkerung. Sie sagen, es gehe dabei „zu viel um Aus- und Zurückweisung“. Wen können Sie derzeit mit Ihrer Kritik erreichen?

Petra Merkel: Wir sprechen all diejenigen an, die in der Migrationsdebatte einen lösungsorientierten Ansatz suchen. Sicherheit ist ein berechtigtes Anliegen der Bevölkerung, und jeder schreckliche Einzelfall ist einer zu viel. Doch eine Debatte, die sich ausschließlich auf Abschiebung und Abschottung konzentriert, führt nicht zu Lösungen. Im Gegenteil, sie schürt Ängste auch bei vielen Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind - und die sich als Deutsche zweiter Klasse fühlen.

epd: Was ist also zu tun?

Merkel: Stattdessen braucht es eine Politik, die Integration, Prävention und konsequente Rechtsdurchsetzung gleichermaßen umsetzt. Ich bin sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger für diese Argumente offen sind - auch über klassische politische Lager hinweg.

epd: Welche Position vertritt der Internationale Bund zu den Forderungen nach mehr und schnelleren Ausweisungen und Abschiebungen sowie nach Zurückweisungen von Asylbewerbern an den nationalen Grenzen?

Merkel: Im September 2024 haben wir zusammen mit 26 weiteren Organisationen einen Appell unterzeichnet, der unterstreicht, dass solche Maßnahmen gegen europäisches Recht und grundlegende menschenrechtliche Prinzipien verstoßen. Der IB setzt sich für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und den Schutz der Menschenrechte in Europa ein und erwartet von jeder Bundesregierung, dass sie diese Werte verteidigt. Es ist unerlässlich, in jedem Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob eine Abschiebung rechtmäßig ist. Eine pauschale Entscheidung an der Grenze ohne individuelle Prüfung widerspricht den Grundsätzen des Rechtstaats.

epd: Sie sagen, es müsse mehr dafür getan werden, dass Zugewanderte gut in Deutschland ankommen. Was genau fordern Sie von den Behörden und einer neuen Bundesregierung?

Merkel: Wir fordern eine Politik, die Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreift. Dazu gehört zum Beispiel schnellere Sprachförderung: Jeder Zugewanderte sollte möglichst früh Zugang zu verpflichtenden und gut strukturierten Sprachkursen haben. Für eine beschleunigte Arbeitsmarktintegration müssen bürokratische Hürden abgebaut werden, damit Zugewanderte schneller arbeiten können. Wir begrüßen, dass das jetzt nach drei Monaten möglich sein soll. Das bedeutet aber auch, die Anerkennung ausländischer Abschlüsse zu erleichtern und mehr Qualifizierungsprogramme anzubieten. Arbeit sollte auch parallel zur Sprachförderung angeboten werden.

epd: Doch das alles kostet viel Geld.

Merkel: Wir wünschen uns mehr Unterstützung für die Kommunen. Integration passiert vor Ort und basiert auf sozialen Kontakten. Städte brauchen mehr finanzielle Mittel für Sozialarbeit und Wohnraum, um ein Umfeld zu schaffen, in dem das gelingt. Ein weiteres Thema ist die Unterstützung für junge Zugewanderte. Jugendmigrationsdienste und Jugendintegrationssprachkurse haben sich bewährt. Die Sprachangebote umfassen auch Betriebspraktika bei zukünftigen Ausbildungsbetrieben. Mittelstreichungen sind hier kurzsichtig und gefährlich. Und ja, auch konsequente Rechtsdurchsetzung: Integration funktioniert nur, wenn sie klare Grenzen hat. Wer unsere Grundwerte ablehnt oder straffällig wird, muss mit Konsequenzen rechnen.

epd: In welchem Verhältnis stehen die Ziele „mehr Sicherheit“ und „mehr Integration“ zueinander?

Merkel: Eine erfolgreiche Integration trägt langfristig zur Sicherheit einer Gesellschaft bei. Wenn Menschen gut in die Gesellschaft eingebunden sind - etwa durch Arbeit, Bildung und soziale Teilhabe -, sinkt das Risiko von sozialer Ausgrenzung und damit auch von Konflikten.

epd: Integration kostet den Staat Geld. Woher aber soll der Bund das Geld nehmen, der ja angesichts des Kriegs in der Ukraine die Rüstungsausgaben deutlich erhöht hat und sicher weiter erhöhen wird?

Merkel: Integration ist kein Luxus. Sie ist eine Notwendigkeit, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu sichern und die Wirtschaft auf der Suche nach Arbeitskräften zu unterstützen. Schauen Sie sich doch die demografische Entwicklung an. Integrationspolitik ist eine Investition in die Zukunft - und zwar eine, die sich langfristig auch wirtschaftlich auszahlt. Viele Studien belegen dies. Die Frage ist: Was kostet fehlende Integration?

epd: Bitte konkretisieren Sie Ihre finanziellen Forderungen: Welchen Aufwuchs fordern Sie? Und in welche Bereiche sollen diese Gelder genau fließen?

Merkel: Wir fordern die Rücknahme der Kürzungen im Bundesprogramm Sprachkurse sowie eine adäquate Finanzierung der Jugendmigrationsdienste. Diese Programme sind für die Integration vor allem von jungen Menschen. Wir fordern die Aufstockung von 15 Millionen Euro für Jugendmigrationsdienste, um die Begleitung junger Zugewanderter beizubehalten und auszubauen. Damit können niedrigschwellige Beratungsangebote gestärkt und gezielte Bildungsprogramme finanziert werden. Wir fordern die Rücknahme der Kürzungen von rund 500 Millionen Euro für Sprachkurse, um Wartezeiten zu verkürzen, mehr Kursangebote zu schaffen und die Qualität der Sprachförderung zu verbessern. Wir brauchen mehr Kursplätze und eine bessere berufsspezifische Sprachförderung. Die Jugendintegrationssprachkurse müssen wieder aufgenommen werden. Die deutsche Sprache ist ein wichtiger Baustein für die Integration.

epd: Kann angesichts der begrenzten infrastrukturellen Kapazitäten - etwa auf dem Wohnungsmarkt und im Gesundheitswesen - und der offensichtlich auch begrenzten Aufnahmebereitschaft der einheimischen Bevölkerung Integration in Arbeit und Gesellschaft gelingen, ohne zugleich die Gesamtzahl der Zugewanderten zu begrenzen? Und wenn ja, wo sollte diese Obergrenze liegen?

Merkel: Die Diskussion über fixe Obergrenzen halten wir in dieser komplexen Situation nicht für hilfreich. Im Regelfall ist die Existenz der Menschen, die nach Deutschland fliehen, bedroht. Diese Menschen werden immer Wege suchen und finden, hierherzukommen. Aus unserer Sicht muss daher stärker geklärt werden, wie wir mit den Menschen umgehen. Wir müssen schneller klären, ob sie schutzbedürftig sind, und sie dann besser weiterqualifizieren können. Ob Integration in Arbeit und Gesellschaft gelingen kann, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dazu zählen ausreichend Wohnraum, eine gute Gesundheitsversorgung und Bildungseinrichtungen. In vielen Regionen Deutschlands wird es hier eng. Gleichzeitig beklagen viele Unternehmen einen Mangel an Fachkräften, der durch Zuwanderung gemildert werden könnte. Dringend nötige Investitionen in Infrastruktur könnten hier Engpässe reduzieren und Integration erleichtern.

epd: Gibt es aus Ihrer Sicht eine Mindestzahl an Zugewanderten, die Deutschland jedes Jahr aufnehmen sollte, um den Wohlstand hierzulande zu erhalten?

Merkel: Deutschland hat eine alternde Bevölkerung und eine sinkende Geburtenrate. Um das Rentensystem und die Sozialversicherungen stabil zu halten, braucht es eine bestimmte Anzahl an jungen, erwerbstätigen Menschen. Laut Berechnungen von Wirtschaftsinstituten benötigt Deutschland mindestens 400.000 qualifizierte Zuwanderer pro Jahr, um den Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung auszugleichen. Als großer Bildungsträger wissen wir aber, dass es noch viele Menschen gibt, die schon länger hier leben und noch aktiviert werden können, um den Mangel zu beheben. Aber sicher werden wir auch weiterhin Zuwanderung brauchen, um als Wirtschaftsnation erfolgreich zu sein.

epd: Wie kann die Bevölkerung in Deutschland für eine größere Aufnahme- und Integrationsbereitschaft gewonnen werden?

Merkel: Wenn mit dem sensiblen Thema Migration polarisierend Wahlkampf betrieben wird, ist das jedenfalls nicht hilfreich. Unsere Erfahrung sagt: Wenn man sich die Zeit nimmt, die Deutschen in Ruhe und ohne Populismus mitzunehmen, sie einzubeziehen, wenn man ihre Sorgen ernst nimmt und auch Begegnungen im Sport, in der Kultur und bei der Arbeit schafft, kann man viele dafür gewinnen. Denn es sind Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Geflüchtete und durch Kriege und Naturkatastrophen Vertriebene - kurz: Es sind und bleiben Menschen, die zu uns kommen.

Potsdam (epd). Das in Brandenburg geplante sogenannte Dublin-Zentrum für Schutzsuchende ohne Asylanspruch startet später als zunächst geplant. Es gebe noch Abstimmungsbedarf mit dem Bund, sagte ein Sprecher des Innenministeriums dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 28. Februar in Potsdam. Das Zentrum in Eisenhüttenstadt werde deshalb voraussichtlich Mitte März an den Start gehen. Die ersten Fälle würden etwas später erwartet. Zunächst war eine Aufnahme der Arbeit am 1. März geplant.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Brandenburgs Ressortchefin Katrin Lange (beide SPD) hatten am 17. Februar eine Vereinbarung für das Dublin-Zentrum unterzeichnet. Ziel ist, die Abschiebung von Schutzsuchenden, die über andere EU-Staaten einreisen und deshalb keinen Anspruch auf Asyl in Deutschland haben, zu beschleunigen. Im Mittelpunkt der Einrichtung bei der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt sollen Rückführungen nach Polen stehen, die innerhalb von zwei Wochen vollzogen werden sollen.

Das Dublin-Zentrum in Brandenburg wird die zweite entsprechende Einrichtung in der Bundesrepublik. Das erste Dublin-Zentrum wurde in Hamburg eröffnet. Die Zentren sollen für eine schnelle Abschiebung von Menschen sorgen, für deren Asylgesuch ein anderer EU-Staat zuständig ist. Benannt sind sie nach dem Dublin-Abkommen zwischen den EU-Staaten, das die Zuständigkeiten für Asylanträge regelt.

Die Einrichtung in Eisenhüttenstadt verfügt über zwei Gebäude mit Platz für bis zu 250 Personen. Ein Gebäude ist für alleinreisende Frauen und Familien, das andere für alleinreisende Männer vorgesehen.

Berlin (epd). Nach der Freigabe von 100 Millionen Euro für den Bundesfreiwilligendienst zeigen sich Hilfsorganisationen erleichtert. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) begrüßten den Schritt, wie sie dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 3. März in Berlin mitteilten.

Der Leiter Jugend und Wohlfahrtspflege beim DRK, Joß Steinke, sagte dem epd, die Verzögerungen hätten „zu Problemen geführt, aber es wird nun zumindest weiterer Schaden vermieden“. Steinke forderte zugleich, die Freiwilligendienste insgesamt besser auszustatten. Sie müssten „attraktiver und das Angebot auch besser beworben werden, um das Engagement und damit letztlich den Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken“.

Eine AWO-Sprecherin sagte dem epd, die Freigabe des Finanzministeriums bringe „die erforderliche Planungssicherheit, um BFD-Plätze im nächsten Freiwilligenjahrgang zu besetzen“. Die Nachfrage nach Plätzen liege bereits jetzt über der vom Vorjahr. Zugleich forderte die Sprecherin „längerfristige Planungssicherheit“: Unsicherheiten und kurzfristige Finanzierungszusagen seien für die Träger „zermürbend“ und führten „leider auch immer wieder zu Absagen an Interessierte“.

Am 3. März hatte das Bundesfinanzministerium dem Bundesfamilienministerium erlaubt, den Trägern für das kommende Jahr bis zu 100 Millionen Euro verbindlich zuzusagen. Das Familienministerium hatte nach eigenen Angaben die Freigabe von 100 Millionen Euro zur Finanzierung des Bundesfreiwilligendienstes im Jahr 2026 bereits vor mehreren Wochen beantragt. Nach der Bewilligung durch das Finanzministerium kann das Geld nun fest eingeplant werden. Die Verträge für Einsätze im Bundesfreiwilligendienst (BFD) starten meist im Sommer und laufen in der Regel zwölf Monate, also bis ins Folgejahr hinein.

Hintergrund der Hängepartie war die Tatsache, dass es nach dem Zerbrechen der Ampel-Koalition bislang keinen Bundeshaushalt für 2025 gibt. Der Etat würde normalerweise auch verbindliche finanzielle Zusagen - sogenannte Verpflichtungsermächtigungen - für das folgende Jahr enthalten. Aktuell müssen solche Ermächtigungen einzeln vom Finanzministerium freigegeben werden.

AWO, DRK und weitere Träger hatten im Februar gewarnt, dass sie wegen der finanziellen Unsicherheit in Bezug auf 2026 deutlich weniger Freiwilligenplätze besetzen oder zusagen könnten. Diese Problematik wird auch in dem Schreiben des Finanzministeriums aufgegriffen. Es müsse davon ausgegangen werden, „dass zahlreiche BFD-Plätze nicht ausgeschrieben werden“, wenn nicht „unverzüglich“ gehandelt werde, heißt es in dem Schreiben vom 25. Februar.

Wiesbaden (epd). Die Fachleute haben für die Erhebung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden untersucht, wie sich der Anteil der Mietkosten am gesamten Einkommen zwischen 1990 und 2020 für unterschiedliche Einkommensgruppen sowie für in Deutschland geborene Menschen und Zugewanderte verändert hat. Das Ergebnis: Während Personen mit hohen Einkommen (oberstes Quintil der Verteilung der Nettoäquivalenzeinkommen) nur einen moderaten Anstieg des Mietanteils am Gesamteinkommen hinnehmen mussten, nahm die Belastung bei Menschen mit niedrigen Einkommen (unterstes Quintil) deutlich zu. Betroffen waren vor allem Menschen, die im Ausland geboren und in den letzten Jahren nach Deutschland zugewandert sind.

Wie aus der Studie im Detail hervorgeht, wendeten einkommensstarke Personen im Jahr 2020 etwa 18 Prozent ihres Einkommens für die Miete auf. Gegenüber 1990 entspricht das einer Zunahme von zwei Prozentpunkten bei Einheimischen beziehungsweise von drei Prozentpunkten bei Zugewanderten. Die Mietkostenbelastung blieb beim einkommensstärksten Fünftel der Bevölkerung somit weitgehend stabil.

Ganz anders ist die Situation bei Menschen, die zum unteren Fünftel der Einkommensverteilung gehören: Sie wendeten im Durchschnitt rund 44 Prozent (Einheimische) beziehungsweise 45 Prozent (im Ausland Geborene) ihres gesamten Einkommens für die Wohnung auf. „Damit überschreiten viele Personen die kritische Grenze der Europäischen Union, die ab einem Mietanteil von 40 Prozent von ,Mietkostenüberbelastung' spricht“, erklärte Studienautor Nils Witte.

Wie stark die Belastung in den zurückliegenden Jahren für Einkommensschwache angestiegen ist, zeigt ein Vergleich mit dem Jahr 1990: Damals mussten Einheimische etwa 32 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben, bei Zugewanderten waren es 24 Prozent. „Menschen mit ohnehin geringem Einkommen sind zunehmend in den Bereich der Mietkostenüberbelastung gerutscht. Einheimische bereits seit Mitte der 1990er Jahre, aus dem Ausland Zugewanderte im letzten Jahrzehnt“, erläuterte Witte. Bis zum Jahr 2020 seien die Unterschiede der Mietkostenbelastung von Zugewanderten und Einheimischen mit Niedrigeinkommen verschwunden.

Ein entscheidender Faktor für den gestiegenen Mietkostenanteil liegt in der Entwicklung der Mietpreise. Aufgrund vor allem der gestiegenen Angebotsmieten haben Wohnungssuchende bei Neuverträgen mittlerweile ein höheres Mietniveau zu tragen als Menschen, die alte Verträge besitzen. Das trifft auf die große Gruppe der Zugewanderten in besonderer Weise zu.

Während die Mieten für Einheimische zwischen 1990 und heute durchschnittlich um 25 bis 40 Prozent gestiegen sind, mussten Zugewanderte in derselben Zeit Mietsteigerungen von bis zu 80 Prozent hinnehmen. „Die Mieten von zugewanderten Menschen mit niedrigen Einkommen stiegen stärker als bei Einheimischen mit niedrigen Einkommen und sogar im Vergleich zu Einheimischen mit hohen Einkommen“, beschrieb Witte die Entwicklung.

Hinzu kommen wachsende Einkommensungleichheiten, die die Problematik zusätzlich verschärfen. So sind hohe Einkommen während der vergangenen drei Jahrzehnte real um etwa ein Drittel angewachsen. Dagegen mussten Menschen mit geringen Einkommen Realeinkommensverluste von einem Fünftel hinnehmen. „Insgesamt verstärkt der Mietwohnungsmarkt bestehende Ungleichheitsdynamiken und vergrößert so auch bei Zugewanderten den Abstand zwischen oben und unten“, erklärt Witte.

Nürnberg (epd). Care-Arbeit muss laut der Expertin Andrea König als essenzieller Bestandteil der Wirtschaft gesehen werden. „Sie macht alle andere Arbeit erst möglich“, sagte die Referentin im „forum frauen“ in der Wirkstatt evangelisch in Nürnberg, im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) zum Equal Care Day (1. März). In der Schweiz zum Beispiel werde unbezahlte Sorgearbeit volkswirtschaftlich einberechnet, sagte König, die Mitunterzeichnerin des „Manifests“ des Netzwerks Equal Care Day ist. Zur unbezahlten Sorge- oder Care-Arbeit zählen etwa Kinderbetreuung, Haushalt oder die Pflege von Angehörigen, die noch immer überwiegend von Frauen geleistet werden.

In Deutschland hingegen werde Care-Arbeit wie ein Nebenschauplatz des Systems behandelt und häufig nicht wahrgenommen, kritisierte König. So müssten Pflegezeiten auf die Rente angerechnet oder steuerliche Anreize für Menschen geschaffen werden, die Sorgearbeit leisten. Wäre die Care-Arbeit im ökonomischen System anerkannt, könnten Politik und Wirtschaft konkrete Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Care- und Erwerbsarbeit initiieren. Außerdem ließen sich Ausbildungen besser mit Care-Verantwortung vereinbaren und Kompetenzen aus der Sorgearbeit auf dem Arbeitsmarkt anrechnen, sagte König weiter.

Flexiblere Arbeitszeitmodelle, fairere Bedingungen für bezahlte Sorgearbeit und die Berücksichtigung von Care-Biografien bei Einstellungen wären weitere Konsequenzen. Vor allem: Es gäbe weniger Altersarmut bei Frauen und bessere finanzielle Absicherungen für alle, die Care-Arbeit leisten. Für all das brauche es aber einen Kulturwandel, sagte König weiter. Care-Arbeit müsse als wertvolle und notwendige Arbeit im Mittelpunkt stehen. „Sie ist das Rückgrat, die Grundlage unserer Gesellschaft.“

Auch stereotype Rollenbilder in Paarbeziehungen müssen laut König überwunden werden. Denn: Häufig organisierten Frauen den Alltag von Paaren und Familien. „Es ist ein ständiges Koordinieren, Planen, Organisieren, Terminieren.“ Selbst aufgeklärte Frauen und Paare tappten in die Falle. „Den Männern fehlt es meist nicht am Wollen, sondern eher an der Kompetenz, am Blick und an Übung für die mentale Arbeit. Frauen dagegen unterschätzen diese Aufgabe oft“, sagte König. Wichtig sei, Rollenzuschreibungen gemeinsam zu reflektieren, zu durchbrechen und sich für ein Umdenken einzusetzen.

Springe (epd). Kalt ist es in der 1.000 Quadratmeter großen Halle, der Betonboden grau gestrichen, die Wände weiß. Die metallenen Regale reichen rund sechs Meter hoch bis zur Decke. Zwischendrin Farbtupfer: bunt verpackte Lebensmittel. „Hier haben wir Chips und Cornflakes“, sagt Tim Richter, der gerade mit einem Gabelstapler eine Palette Chips aus dem Regal holt. Der gelernte Lagerlogistiker arbeitet als einer von zwei hauptamtlichen Mitarbeitern im neuen Verteilzentrum der Tafeln in Springe bei Hannover.

Seit 1993 haben die Tafeln in Deutschland sich zum Ziel gesetzt, Lebensmittel zu retten und an armutsbetroffene Menschen weiterzugeben. Die erste Tafel entstand in Berlin, gegründet von Sabine Werth als treibender Kraft. Über 970 Tafeln gibt es derzeit bundesweit, so der Dachverband Tafel Deutschland. Nach dessen Angaben sind die Tafeln mit 75.000 Helferinnen und Helfern eine der größten sozial-ökologischen Bewegungen im Land. Pro Jahr retten sie rund 265.000 Tonnen Lebensmittel und geben sie an 1,6 bis 2 Millionen Menschen weiter.

Um die Versorgung der 106 Tafeln mit ihren 250 Ausgabestellen effektiver organisieren zu können, hat der Landesverband der Tafeln Niedersachsen neue Verteilzentren eingerichtet, in denen die Lebensmittel zwischengelagert werden.

Das Verteilzentrum in Springe wurde im November eröffnet, ein weiteres gibt es im emsländischen Börger. Dort können bis zu 400 Paletten Trockenware sowie Kühl- und Tiefkühlprodukte zwischengelagert werden. Bis 2026 wird das Projekt vom Land Niedersachsen mit zwei Millionen Euro unterstützt.

In Springe gibt es neben dem großen Bereich für Trockenware auch einen rund drei Grad kalten Kühlraum, in dem Molkereiprodukte wie Frischkäse lagern. Im Tiefkühlraum mit minus 19 Grad sind es Tiefkühlpizzen. In das Tafel-Logistikzentrum kommt, was die Hersteller oder Zwischenlager des Einzelhandels aus verschiedenen Gründen nicht an Supermarktfilialen liefern können, zum Beispiel weil die Ware zu nah am anstehenden Mindesthaltbarkeitsdatum ist, erläutert Uwe Lampe, Vorsitzender des Landesverbands der Tafeln in Niedersachsen und Bremen.

Ein paar Regale weiter hebt er einen Adventskalender hoch. Davon sind noch einige aus dem Weihnachtsgeschäft übrig geblieben. „Wir müssen aufpassen, dass wir uns von Weihnachtsware nicht die Regale vollstellen lassen. Das ist ein logistisches Handling.“ Viel wichtiger seien Grundnahrungsmittel, sagt Lampe und schaut auf eine Palette Kartoffelpüree.

Zu den Kunden gehören Menschen, die Bürgergeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und Menschen mit geringer Rente. „Wir wissen, dass wir nur einen kleinen Teil der armutsbetroffenen Menschen erreichen“, sagt Lampe. Bundesweit versorgten die Tafeln zwischen zehn und zwölf Prozent der Armutsbetroffenen. Laut Tafel Deutschland liegt die Armutsgefährdungsschwelle in Deutschland bei 1.313 Euro pro Monat für einen Single-Haushalt und bei 2.758 Euro für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren.

Die Tafel-Ehrenamtlichen zeigten ein „beeindruckendes Engagement“, sagt Armutsexperte Holger Schoneville. Dennoch ändere die Professionalisierung der Tafeln in Form von Verteilzentren nichts daran, dass sie Armut nicht bekämpften. Es handele sich um „ein System der Linderung von Armutsfolgen“, sagte der Professor für Theorie und Methoden der Sozialen Arbeit an der Universität Duisburg-Essen. Um Armut entgegenzutreten, brauche es armutsfeste Einkommen, eine ökonomische Absicherung durch ausreichend hohe Sozialleistungen und eine soziale Infrastruktur, die soziale und kulturelle Teilhabe unabhängig vom Einkommen ermögliche.

Uwe Lampe sagt zur Professionalisierung der Tafeln: „Leider und Gott sei Dank.“ Leider ist sie notwendig, Gott sei Dank findet sie statt. Normalerweise sei der Staat dafür verantwortlich, dass die Menschen genug zu essen hätten, erklärt Lampe: „Das sagen wir als mündige Bürger. Aber als Tafelanerinnen und Tafelaner wollen wir den Teil weitergeben, der durch unsere Überflussgesellschaft entsteht. Wir schließen hier nur eine Lücke.“ Ihm und seinem Team sei wichtig, dass genießbare Lebensmittel nicht weggeschmissen würden.

Der 2023 unterzeichnete „Pakt gegen Lebensmittelverschwendung“ kommt dem entgegen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und 14 Unternehmen des deutschen Lebensmittelgroß- und -einzelhandels haben vereinbart, Lebensmittelabfälle im Bereich des Handels bis 2025 um 30 Prozent und bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren.

Die Tafel-Logistikzentren unterstützten den Kerngedanken der Lebensmittelrettung und kämen der Vereinbarung des Handels entgegen, sagt Lampe. „Das ist für beide Seiten eine Win-win-Situation. Könnten die Hersteller und Geschäfte die Ware nicht an uns abgeben, müsste sie zu deren Kosten entsorgt werden.“

Vor dem Gang in die Tonne werden nun zwei Paletten Aufbackbrötchen gerettet. Ein Ehrenamtlicher ist mit einem Transporter angekommen. Tim Richter holt die Bioware mit einem gabelstaplerähnlichen Spezialfahrzeug, der sogenannten Ameise. Er düst durch die Halle zum Auto. Gemeinsam mit einem Kollegen laden sie die Ware ein, die der Ehrenamtliche zur Tafel in Springe bringt.

Lampe hofft darauf, noch mehr Lebensmittel retten zu können und an Menschen weiterzugeben, die darauf angewiesen seien. „Wir wissen, dass bundesweit immer noch viel vernichtet wird.“ Das nächste Ziel sei es, noch mehr heimische Rentnerinnen und Rentner zu erreichen, sagt er. Deren Anteil an der Tafel-Kundschaft sei zurückgegangen. Aber nicht, weil es weniger armutsgefährdete Rentner gebe, sondern weil das Anstehen vor den Tafeln vielen ein Problem bereite.

Berlin (epd). Tafeln gibt es hierzulande seit über 30 Jahren. Obwohl es sie eigentlich gar nicht geben müsste, wenn der Staat die soziale Teilhabe absichern würde. So aber versorgen die 970 Tafeln mit 70.000 Ehrenamtlern Bedürftige und leisten dabei Monat für Monat 1,6 Millionen Stunden freiwillige Arbeit. „Die Zahl der armutsbetroffenen Menschen nimmt zu“, sagt Akademieleiter Marco Knoppe, und es fehle an Helferinnen und Helfern: „Ein Drittel der Tafeln arbeitet mit temporären Aufnahmestopps oder Wartelisten, das belastet die Tafel-Aktiven natürlich zusätzlich.“ Die Fragen stellte Dirk Baas.

epd sozial: Herr Koppe, die Tafel-Akademie, die Sie leiten, besteht seit März 2015. Und doch ist sie einer breiten Öffentlichkeit nicht bekannt. Stimmt diese Beobachtung?

Marco Koppe: Ja, das hat aber seinen Grund. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der Tafel Deutschland, dem Dachverband, dem aktuell 974 Tafeln angehören. Und die Wirkung der Akademie geht gezielt nur nach innen. Die Kursangebote und Fortbildungen sind für die zum größten Teil ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Tafeln konzipiert. Wichtig ist, und das kann ich sagen, dass die Seminare für die Tafel-Mitarbeitenden intern sehr wohl bekannt sind und auch gut angenommen werden. Die externe Kommunikation ist Aufgabe des Dachverbands, er macht beispielsweise auf die Situation armutsbetroffener Menschen aufmerksam und appelliert in Richtung Politik.

epd: Wie kam es zur Gründung der Akademie und was waren die Gründe?

Koppe: Unsere Akademie wurde mit etwas Vorlauf 2015 gegründet und hat im Januar 2016 offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Doch Bildungsangebote gab es bereits vorher, etwa im Rahmen der Mitgliederversammlung und beim Bundesfreiwilligendienst.

epd: Das reichte dann nicht mehr aus?

Koppe: Nein. Der Bedarf an Fort- und Weiterbildungen nimmt seit Jahren zu, auch weil das Angebot der Tafeln wächst. Und mit ihnen die Zahl der Engagierten. Also entstand die Idee, das Kursangebot zu professionalisieren. Und so haben wir dann die Akademie gegründet, um uns in der Bildung größer und effektiver aufzustellen.

epd: Wie viele Kurse haben Sie im Vorjahr angeboten?

Koppe: Wir hatten im Vorjahr 138 Veranstaltungen mit rund 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Viele Kurse werden online angeboten, was die Teilnahme erleichtert - 90 waren es 2024. Die Präsenzveranstaltungen und Inhouse-Schulungen finden überall in Deutschland statt. Wir organisieren das von unserer Geschäftsstelle in Berlin aus.

epd: Was sind die Inhalte der Kurse?

Koppe: Wir richten das Angebot vor allem daran aus, welche gesetzlichen Vorgaben bei der Tafel-Arbeit zwingend zu beachten sind. Und das sind viele, die Vorschriften sind zudem immer komplexer geworden, auf EU-, aber auch auf deutscher Ebene: Arbeitsschutz, Datenschutz, Lebensmittelschutz, Hygieneverordnung. Das sind die Basics, die bei allen Tafeln bekannt sein und eingehalten werden müssen. Da braucht es Handlungssicherheit. Diese Kurse gibt es immer wieder, und sie sind immer gut besucht. Und dann haben wir noch viele andere Themen auf der Agenda, etwa Digitalisierung, Verwaltung und Buchführung, Management und Führung, Logistik, Fundraising, Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit oder zum Umgang mit Problemsituationen.

epd: Die Zahl der Tafeln ist in den zurückliegenden Jahren ständig gewachsen, und doch ist der Bedarf, Menschen mit Lebensmitteln zu unterstützen, noch längst nicht gedeckt. Wie hat sich die Tafel-Arbeit gewandelt und was sind die besonderen Herausforderungen?

Koppe: Die Aufgaben der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind deutlich komplexer geworden, schon, weil die gesetzlichen Anforderungen steigen. Wir arbeiten ja mit rund 94 Prozent Freiwilligen. Das heißt, dass für die Arbeit vor Ort auch deutlich mehr Expertise nötig ist. Diese zu vermitteln, ist die Kernaufgabe der Tafel-Akademie. Die Zahl der armutsbetroffenen Menschen nimmt zu, ein Drittel arbeitet mit temporären Aufnahmestopps oder Wartelisten, das belastet die Tafel-Aktiven natürlich zusätzlich. Neben oft fehlenden Lebensmittelspenden suchen Tafeln ebenfalls nach helfenden Händen.

epd: Sorgt es nicht auch für Druck, dass der Einzelhandel immer weniger Lebensmittel bereitstellt, weil besser kalkuliert wird?

Koppe: Natürlich ist es mit Blick auf Lebensmittelverschwendung sehr gut, wenn die Margen präziser kalkuliert werden. Das klappt immer besser. Für die Tafeln bedeutet das, aus dieser Quelle weniger Lebensmittel zu bekommen, die dann auch an Armutsbetroffene weitergegeben werden können. Für die Tafeln müssen wir deshalb neue Wege zur Akquise von Lebensmittelspenden finden. Dafür investieren wir zum Beispiel in den Ausbau unserer Logistik, um vermehrt Spenden von Herstellern abnehmen zu können. Dazu braucht es aber noch weitere Logistik- und Verteilzentren, von wo aus die Waren an die Basis gelangen.

epd: Ohne Freiwillige geht nichts in der Tafel-Bewegung. Finden sich denn immer noch genug Engagierte oder wird das Fehlen von Ehrenamtlern auch zum Problem?

Koppe: Wir stellen fest, dass etwa ein Drittel der Tafeln zu wenige Ehrenamtliche hat. Also ist eine Aufgabe, immer wieder Freiwillige für die Tafel-Arbeit zu interessieren. Dass das klappt, zeigen die aktuellen Zahlen. Bundesweit sind über 70.000 Freiwillige für uns aktiv. Sie leisten 1,6 Millionen Stunden unbezahlte Arbeit, und zwar jeden Monat. Mit 67 Prozent sind die meisten von ihnen Seniorinnen und Senioren. In den kommenden Jahren gehen viele Babyboomer in Ruhestand. Viele wollen sich engagieren, und das kann auch für die Tafeln eine Chance sein. Hier müssen wir uns den Gegebenheiten entsprechend anpassen, denn das Ehrenamt verändert sich. Es geht weg vom regelmäßigen, langfristigen und verlässlichen Engagement hin zu flexibleren und punktuellen Einsätzen.

epd: Passiert das schon?

Koppe: Ja. Unser Ziel ist dennoch, möglichst viel Verbindlichkeit in der Ehrenamtsarbeit herzustellen. Wir haben das Projekt „Engagement - Neudenken!“ gestartet, um die Freiwilligengewinnung neu aufzusetzen. Wir nehmen die verschiedenen Generationen sowie ihre Ansprüche und Erwartungen an das Ehrenamt in den Blick. Ziel ist, die Arbeit attraktiv und sinnvoll zu gestalten. Unsere Stärke ist die Vielfalt der Menschen und ihre unterschiedlichen Berufs- und Lebenswege, die sie mitbringen. Ob Berufstätige, im Ruhestand, zu Hause in Care-Arbeit tätig, oder ehemals selbst Kundin oder Kunde der Tafel, alle sollen sich engagieren können. Und wenn jemand etwa in der Buchhaltung oder der Logistik spezielle Kenntnisse braucht, dann bieten wir entsprechende Schulungen an. Es geht trotz der Vielzahl der unterschiedlichen Vorkenntnisse darum, einen einheitlichen Qualitätsstandard sicherzustellen.

epd: Das Leiten einer Tafel ist dann aber noch mal eine ganz andere Sache ...

Koppe: Ja, da braucht es ein hohes Maß an verschiedenen Kompetenzen und Wissensstandards. Aber auch dieses Thema haben wir auf dem Schirm. Wir bieten einen einjährigen Zertifikatskurs für angehende Leitungen an. Das Angebot haben wir 2022 gestartet, und viele der ersten Absolventinnen und Absolventen sind schon in der Leitungsverantwortung. Wir geben das Wissen dazu, dass sie handlungssicher werden und ihre Aufgaben auch bestmöglich ausführen können.

epd: Die Armut wächst in Deutschland, viele Bürgerinnen und Bürger brauchen die Tafeln dringend, um finanziell über die Runden zu kommen. Doch eigentlich wäre es Aufgabe des Staats, diese Hilfen zu gewähren. Wie bewerten Sie dieses inzwischen schon Jahrzehnte alte Spannungsfeld?

Koppe: Die erste Tafel in Deutschland entstand vor 32 Jahren in Berlin. Damals war die geniale wie einfache Idee: Es sollte eine finanzielle Erleichterung im Alltag Armutsbetroffener geschaffen und zudem Lebensmittelverschwendung reduziert werden. Heute sehen wir, dass es für viele Menschen gar nicht mehr ohne die Tafeln geht. Und das darf nicht sein. Denn hier wird die soziale Verantwortung des Staats auf ehrenamtliche Unterstützungen übertragen. Wir sind allerdings kein Teil des sozialstaatlichen Systems. Die Nöte der Menschen müssen von der Politik ernst genommen werden, damit die gesellschaftliche Spaltung nicht größer wird. Zudem benötigt es Maßnahmen wie etwa die Kindergrundsicherung, höhere Mindestlöhne, krisenfeste Renten und mehr Bildungsgerechtigkeit.

epd: Das leitet direkt über zu meiner letzten Frage nach der unmittelbaren Zukunft. Deutschland hat gewählt, eine neue schwarz-rote Koalition soll regieren. Wie optimistisch blicken Sie in die sozialpolitische Zukunft?

Koppe: Zunächst: Wir sind überparteilich. Wir appellieren natürlich, dass die künftige Regierung die Belange armutsbetroffener Menschen verstärkt in den Blick nimmt. Wir sind bereit, uns hier einzubringen und bieten unsere Expertise allen demokratischen Parteien an. Die Themen, die unmittelbar auf die Agenda gehören, habe ich ja eben genannt. Hinzu kommen weitere wichtige Punkte wie bezahlbares Wohnen oder Anerkennung von Care-Arbeit in der Rente. Es gibt genug zu tun, die Erwartungen an die Politik sind hoch. Die Tafeln können nur mit dem unterstützen, was an Spenden vorhanden ist, die Tafel-Akademie kann die Ehrenamtlichen bestmöglich unterstützen - die wirksame Bekämpfung von Armut ist jedoch Aufgabe des Staates.

Hamburg (epd). Dieses „Sorry, kein Geld dabei“ hören sie dauernd. Verkäuferinnen und Verkäufer von Straßenmagazinen haben es seit der Corona-Pandemie schwerer: „Immer mehr Menschen haben kein Bargeld dabei, was für unsere Verkäuferinnen und Verkäufer eine echte Herausforderung bedeutet“, sagt Jörn Sturm, Geschäftsführer des Hamburger Straßenmagazins „Hinz&Kunzt“. Seine Lösung: Als erstes Straßenmagazin in Deutschland bietet „Hinz&Kunzt“ mit der März-Ausgabe auch eine bargeldlose Bezahlung an. Als nächster Schritt ist eine digitale Zeitung geplant.

Ab dem 26. Februar haben die rund 450 Verkäuferinnen und Verkäufer einen Ausweis mit QR-Code „Hinz&Pay“ bekommen. Kundinnen und Kunden scannen ihn mit ihrem Smartphone, wählen das gewünschte Produkt wie Magazin, Sondermagazin oder Kalender und die Zahlungsmethode, etwa PayPal, Apple Pay oder Google Pay. „Wer möchte, kann auch Trinkgeld hinterlassen“, erklärt „Hinz&Kunzt“-Sprecherin Sybille Arendt. Da die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer kein eigenes Bankkonto haben, wird das Geld über den Vertrieb von „Hinz&Kunzt“ direkt ausgezahlt.

Vorbild ist das digitale Bezahlmodell der österreichischen Straßenzeitung „Augustin“ aus Wien, auch die Tiroler Zeitung „20er“ bietet bargeldloses Bezahlen bereits seit Herbst 2024 an. In Deutschland ist „Hinz&Kunzt“ den Angaben nach das erste Straßenmagazin mit diesem Angebot. Zunächst haben 15 Verkäuferinnen und Verkäufer von November bis Januar das neue „Hinz&Pay“ getestet. Ihre Erfahrungen waren sehr unterschiedlich, manche haben sehr viel über den QR-Code verkauft, andere wenig. „Verkäufer, die vor dem Supermarkt stehen, nutzen es kaum. Ihre vielen Stammkunden haben ja extra Zeitungsgeld in der Tasche“, berichtet Arendt.

Dagegen kam das bargeldlose Bezahlen bei Gastronomie-Verkäufern sehr gut an. „Das ist ein Quantensprung. Damit ist “Hinz&Kunzt„ endlich im digitalen Zeitalter angekommen. Meinen Kunden gefällt es - vor allem den technikaffinen“, sagt Klaus (61), der die Zeitung in Kneipen, Cafés oder Restaurants in Eimsbüttel und Eppendorf verkauft.

Auch Jasmin (51) hat gute Erfahrungen gemacht: Ihre Kunden seien überrascht und hocherfreut. „Für mich ist es ein Bonbon, der die Lücke wieder schließt, die durch das überall übliche digitale Bezahlen entstanden ist“, sagt Jasmin, die das Blatt in Övelgönne und Ottensen verkauft. Vor allem jüngere Menschen, die bargeldlos unterwegs sind, könnten jetzt besser angesprochen werden, ist Arendt überzeugt. Sie hofft, dass mithilfe von „Hinz&Pay“ künftig wieder mehr Zeitungen verkauft werden.

Seit November 1993 wird das Heft von Obdachlosen, Wohnungslosen, Ex-Obdachlosen und Menschen in prekären Lebenslagen auf den Straßen der Hansestadt verkauft. Vom Preis von 2,80 Euro behalten sie die Hälfte. Arendt: „Der Verkauf des Monatsmagazins soll dazu beitragen, Berührungsängste und Vorurteile zwischen Arm und Reich abzubauen.“ Unter bundesweit rund 30 Straßenmagazinen ist „Hinz&Kunzt“ das auflagenstärkste Heft. Doch auch in Hamburg geht der Verkauf zurück: Im vergangenen Jahr betrug die „Hinz&Kunzt“-Auflage durchschnittlich 44.000, in den besten Jahren waren es 70.000 Exemplare.

Das Problem: Immer weniger Menschen wollen gedruckte Zeitungen lesen. „Nach dem digitalen Bezahlsystem arbeiten wir jetzt an einer digitalen Straßenzeitung“, erklärt Arendt. Sie rechnet damit, dass es neben dem gedruckten Heft im Laufe des Jahres eine digitale „Hinz&Kunzt“ gibt. Einfach werde es nicht. Arendt: „Straßenzeitungen sind keine normalen Medien, bei uns hängen Menschen daran.“ So werde es auch eine digitale „Hinz&Kunzt“ nur bei den Verkäuferinnen und Verkäufern auf der Straße geben.

Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Suizidzahlen in Deutschland erneut gestiegen sind. Im Jahr 2023 nahmen sich insgesamt 10.304 Personen das Leben. Mit über 70 Prozent der Fälle geht die deutliche Mehrheit der vollendeten Suizide auf die Altersgruppe der über 50-Jährigen zurück und die Suizidrate steigt mit höherem Alter weiter an. Obwohl ältere Menschen also den Großteil der Suizidenten ausmachen, stehen sie als Risikogruppe eher im Hintergrund bisheriger Maßnahmen. Gleichzeitig herrscht bei Haupt- und Ehrenamtlichen aus den verschiedenen Bereichen der Altenhilfe- und pflege, aber auch innerhalb der hospizlich-palliativen Versorgung, Verunsicherung, wie mit Todeswünschen und Suizidgedanken umgegangen werden soll.

Hier setzt das Projekt SALTHO (Suizidprävention in Altenhilfe und hospizlich-palliativer Versorgung) des Diözesan-Caritasverbands für das Erzbistum Köln an. Es wird gefördert von der Deutschen Fernsehlotterie und ist für zweieinhalb Jahre (März 2024 - August 2026) angesetzt. Ziel ist es, Materialien und Maßnahmen zu entwickeln, die betroffene Personen, ihre An- und Zugehörigen sowie die Haupt- und Ehrenamtlichen aus den verschiedenen Bereichen der Altenhilfe und -pflege sowie der hospizlich-palliativen Versorgung im Umgang mit Suizidalität zu stärken.

Die Entstehung von Suizidalität (im Alter) ist ein komplexes Geschehen, in dem individuelle, gesellschaftliche, kulturelle und sozialpolitische Faktoren zusammenwirken. Grundsätzlich kann unter Suizidalität „die Summe aller Denk- und Verhaltensweisen von Menschen oder Gruppen von Menschen (verstanden werden), die in Gedanken, durch aktives Handeln oder passives Unterlassen den eigenen Tod anstreben bzw. als möglichen Ausgang einer Handlung in Kauf nehmen“, definiert Manfred Woltersdorfer. Dabei gibt es bestimmte Aspekte, die das Risiko für Suizidalität im Alter erhöhen können. Darunter fallen unter anderem gesundheitliche Einschränkungen (zum Beispiel chronische Schmerzen), psychische Erkrankungen (wie etwa Depression oder Suchterkrankungen) sowie Suizidversuche in der eigenen Vergangenheit oder im sozialen Umfeld.

Auch spielen Verlusterfahrungen oder Lebenskrisen und -einschnitte eine zentrale Rolle in der Entstehung von Suizidalität, wie das Nationale Suizidpräventionsprogramm belegt. Das kann der Verlust einer nahestehenden Person sein, aber auch der Einzug in die stationäre Pflege oder die Diagnose einer Demenz. Des Weiteren können gesellschaftliche und individuelle Vorstellungen vom Alter und Alt-sein Einfluss auf den Lebenswillen älterer Person haben. Besonders Vorstellungen, die Alter mit Verlust und Krankheit assoziieren, führen oftmals dazu, dass sich die betreffenden Personen als „Last“ empfinden oder Suizide im höheren Alter gesellschaftlich eher toleriert werden, wie Eva-Marie Kessler untersucht hat.

Besonders im palliativmedizinischen Kontext ist darüber hinaus oftmals vom Begriff der Todeswünsche die Rede. Todeswünsche können sich direkt oder indirekt in Worten wie „Ich habe keine Lust mehr“, „Ich möchte morgen nicht mehr aufwachen“ oder „Ich möchte sterben“ ausdrücken. Doch in diesem Zusammenhang grenzen sich Todeswünsche von akuten Suizidgedanken in dem Sinne ab, dass sie mit einem niedrigeren Handlungsdruck einhergehen, dem eigenen Leben ein Ende setzen zu wollen.

Todeswünsche haben vielseitige Funktionen beziehungsweise Bedeutungen und können Ausdruck großen Leides sein, das unbedingtes Handeln erfordert. Auch können sie ein Ausdruck dafür sein, dass die Person das Sterben akzeptiert. Oder sie können den Wunsch beinhalten, den Sterbeprozess zu beschleunigen. Gleichzeitig sind sie von hoher Ambivalenz geprägt und bedeuten nicht notwendigerweise die Abwesenheit von Lebenswillen. Denn der Wunsch zu leben, als auch der Wunsch zu sterben, können gleichzeitig als auch abwechselnd vorliegen. Ursachen für ihre Entstehung können körperliche und psychische Symptome, soziale Problemlagen (wie etwa Einsamkeit) oder ein hohes Autonomiebedürfnis sein (Leitlinienprogramm Onkologie, 2020).

Die Äußerung von Suizidgedanken und Todeswünschen stellen An- und Zugehörige sowie Haupt- und Ehrenamtliche vor große Herausforderungen. Den Themen rund um Suizidalität haften immer noch Tabus an, und es halten sich hartnäckig einige Mythen. Ein besonders relevanter Mythos ist, dass (potenzielle) Suizidgedanken nicht offen angesprochen werden sollten, weil es Personen erst auf die Idee bringen könnte. Tatsache ist jedoch, dass das (proaktive) Ansprechen von Suizidgedanken weder zu deren Entstehung noch zu deren Verschlimmerung führt. Im Gegenteil: Ein offenes Gespräch über die eigenen Gedanken und Gefühle kann zu einer ersten Entlastung der betroffenen Person führen und es können sich erste Hilfsmöglichkeit eröffnen. Auch bestehen besonders bei An- und Zugehörigen sowie den betroffenen Personen Wissenslücken hinsichtlich der Grenzen und Möglichkeiten palliativer Versorgung.

Daher möchte das Projekt SALTHO die verschiedenen Akteurinnen und Akteure für Suizidalität und Todeswünsche im Alter sensibilisieren und in ihrer Handlungskompetenz stärken. Dazu wurden in einer ersten Phase des Projekts Informationen für die verschiedenen Zielgruppen aufbereitet und auf einer Website zur Verfügung gestellt. Die Internetseite beinhaltet zum einen Fakten zu den oben genannten Themen und zum anderen werden Tipps und Hinweise für Betroffene, Angehörige sowie Haupt- und Ehrenamtliche zum Umgang mit Suizidgedanken und Todeswünschen vermittelt.

Darüber hinaus wurde ein Sicherheitsplan entworfen und auf der Website zur Verfügung gestellt, in dem betroffene Personen Strategien festhalten können, die sie bei Aufkommen einer emotionalen Krise (wie beispielsweise Suizidgedanken) selbstständig anwenden können. Der Plan ist so konzipiert, dass kein fachliches Vorwissen zur Erstellung notwendig ist und er somit von Fachpersonen als auch von An- und Zugehörigen sowie Ehrenamtlichen genutzt werden kann.

Im weiteren Verlauf des Projekts werden Schulungen angeboten, die Haupt- und Ehrenamtlichen aus den Bereichen der Altenhilfe- und pflege sowie dem hospizlich-palliativen Bereich theoretische Hintergründe, Herangehensweisen und Handlungsmöglichkeiten vermitteln und sie im Umgang mit suizidalen Personen schulen.

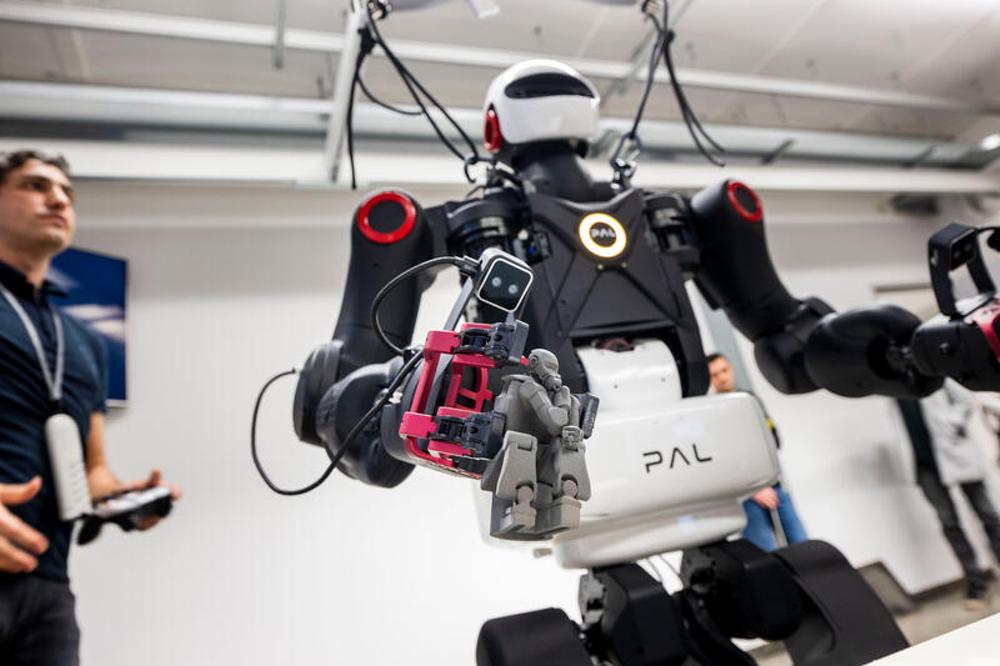

Darmstadt (epd). Forscher der Technischen Universität (TU) Darmstadt haben am 28. Februar den „ersten drehmomentgeregelten humanoiden Roboter in Deutschland“ vorgestellt. Der Roboter in Menschengestalt könne nicht nur wie bisherige Roboter eine einprogrammierte Position einnehmen, erklärte der Informatiker Jan Peters, Professor für Intelligente Autonome Systeme. Er könne mit seinen 32 Gelenken drehmomentgesteuert agieren und sei dadurch viel flexibler. Weltweit gebe es derzeit nur fünf weitere Forschungsstandorte mit einem solchen Roboter.

Der Roboter lerne zuerst durch Nachahmung, erklärte Peters. So habe er Tischtennisspielen und Jonglieren mit fünf Bällen gelernt. Der 1,75 Meter große und 95 Kilo schwere Roboter sieht mithilfe von sieben Kameras, eine am Kopf, zwei an jeder Hand und eine an jedem Fuß, und spricht mit einer menschlich klingenden Männerstimme. Der Roboter habe die Fähigkeiten eines eingebauten Computers, könne die Position verändern, schnell reagieren und schwere Lasten heben, erklärte Peters. Die Entwicklung habe zwei Millionen Euro gekostet, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Drittmitteln.

Der Roboter unter dem Markennamen „Talos 2“ wird von den Wissenschaftlern „Hainer“ genannt in Anlehnung an den typischen Darmstädter Namen Heiner, verändert durch „ai“ für Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz). In einer Demonstration führte Hainer vor, wie er die Arme fließend in verschiedene Richtungen bewegen kann, zu einem Tisch gehen, einen kleinen Gegenstand fassen und weiterreichen sowie auf einem Wackelbrett balancieren kann. Als nächste Aufgabe solle er Schlagzeugspielen lernen, sagte der Informatiker und Laborleiter Oleg Arenz.

Das Ziel sei, dass ein Roboter als autonome Arbeitskraft eingesetzt werden kann, erklärte Peters. Dies könne in fünf bis zehn Jahren der Alltag sein. In China forschten schon 100 bis 200 Firmen daran. Weltweit würden Roboter als Arbeitskräfte gebraucht, da die Bevölkerung in vielen Ländern schrumpfe. Forscher der TU Darmstadt arbeiteten mit der Ausgründung „telekinesis.ai“ an Robotern, die mittelständische Unternehmen einsetzen könnten. Während die herkömmliche Generation von Industrierobotern nur bestimmte Handlungen ausführen könne, werde die neue Generation Künstliche Intelligenz einbeziehen und eine Vielzahl verschiedener Tätigkeiten ausführen können.

Als Hürden für eine weitere Entwicklung und kommerzielle Herstellung in Deutschland bezeichnete Peters den Mangel an Informatikern, „wir bräuchten eine Verhundertfachung“. Dazu komme eine komplizierte Bürokratie, „in Deutschland muss man ein Jahr lang Formulare ausfüllen, wofür in den USA ein Blatt genügt“. Dennoch ist sich der Informatiker sicher: „Wir werden es erleben, dass Roboter Teil des Alltags werden.“

Detmold (epd). Ohne staatliche Förderungen für Sanierungen sind laut dem Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) Standorte der bundesweit insgesamt knapp 400 Jugendherbergen bedroht. Als gemeinnütziger Verband, der keine hohen Rücklagen haben dürfe, sei man dringend auf die Unterstützung aus der Politik angewiesen, sagte DJH-Hauptgeschäftsführer Oliver Peters am 4. März in Detmold.

Allein aus eigenen Mitteln könnten die Sanierungen im energetischen und barrierefreien Bereich nicht umgesetzt werden, erklärte Peters. Es geht laut dem Deutschen Jugendherbergswerk um Investitionen von jährlich rund 30 Millionen Euro in den nächsten acht bis zehn Jahren. Ohne staatliche Unterstützung sei die Folge, „dass Standorte geschlossen werden müssen“, sagte Peters. Das betreffe vor allem Häuser im ländlichen Raum.

Bislang gebe es für die Bereiche der energetischen und barrierefeien Maßnahmen „keine Programme, die uns derzeit in der Fläche weiterhelfen“, betonte der Hauptgeschäftsführer. Erwirtschaftete Einnahmen und Mitgliedsbeiträge könnten investiert werden. Aber ein gemeinnütziger Verband könne keine Eigenanteile von 80 Prozent stemmen. „Wir finden die Energiewende gut und sinnvoll, benötigen hier aber als gemeinnütziger Verband auf jeden Fall Unterstützung“, unterstrich Peters. Er sei jedoch zuversichtlich, „dass wir hier mit der neuen Regierung Lösungen finden werden, damit wir diesen Einsatz auch weiter erbringen können“.

Die Zahl der Übernachtungen in deutschen Jugendherbergen ging im vergangenen Jahr leicht zurück. Mit rund neun Millionen Übernachtungen 2024 waren es bundesweit 2,8 Prozent weniger als im Vorjahr, sagte Peters auf der Bilanzpressekonferenz. Wegen Sanierungen hätten weniger Häuser als 2023 zur Verfügung gestanden. Auch seien Häuser geschlossen worden, wenn kein kostendeckender Betrieb möglich gewesen sei.

Zudem habe es im Vorjahr noch einen Nachholeffekt wegen der Corona-Pandemie gegeben, erklärte der DJH-Hauptgeschäftsführer. Zugleich würden in diesem Jahr auch wieder komplett neue und moderne Jugendherbergen ihre Türen öffnen, beispielsweise in Marburg und Gotha.

Die stärkste Gästegruppe waren den Angaben zufolge auch im Jahr 2024 die Schulen mit rund 41 Prozent. Danach folgten Familien mit 20 Prozent sowie Wander- und Freizeitgruppen mit 16 Prozent. Die Zahl der Mitglieder hat laut DJH zum Stichtag 31. Dezember 2024 mit 2,38 Millionen Mitgliedern um 16.000 höher gelegen als ein Jahr davor.

In diesem Jahr rückt das Deutsche Jugendherbergswerk das Thema Inklusion in den Blick. Menschen mit Behinderungen seien eine wichtige Gästegruppe, sagte Peters. „Wir wollen allen Menschen das Reisen ermöglichen, ob mit oder ohne Behinderungen.“ In dem Schwerpunktjahr werden spezielle Kurse und Seminare für Mitarbeitende angeboten. Es solle nicht über diese Gästegruppe, sondern mit ihr gesprochen werden, unterstrich Peters. Zudem würden Kooperationen mit Reiseveranstaltern für Menschen mit Behinderungen ausgebaut. Im vergangenen Jahr war das Schwerpunkthema „Internationales“.

Trotz insgesamt positiver Jahreszahlen, hoffen auch die Jugendherbergen in Bayern auf staatliche Hilfen. „Wenn Investitionen fehlen, geht massiv soziale Substanz verloren Die positive Entwicklung im touristischen Bereich und bei Bildungsangeboten der Jugendherbergen wird jedoch von einem massiven Investitionsstau bedroht“, teilte Klaus Umbach, Präsident des Jugendherbergswerk Bayern, am 6. März mit.

Als gemeinwohlorientiertes Unternehmen verfüge das Jugendherbergswerk nur über geringe Rücklagen. „Gleichzeitig wachsen die politischen Anforderungen im Hinblick auf Energieeffizienz oder Barrierefreiheit. Damit einher gehen wachsende Ansprüche der Gäste nach mehr Aufenthaltsqualität, nachhaltig-biologischen Lebensmitteln und attraktiven Programmangeboten.“ Das Jugendherbergswerk Bayern werde insbesondere die unausweichlichen bauinvestiven Maßnahmen mittelfristig nicht mehr realisieren können. Damit schwindee zusehends die Substanz des Verbands. Umbach warnte: "In der Folge drohen schon in wenigen Jahren weitere Schließungen von Häusern vor allem in strukturschwachen Regionen Bayerns.

Das gemeinnützige Deutsche Jugendherbergswerk betreibt nach eigenen Angaben 392 Jugendherbergen in 14 DJH-Landesverbänden. Für das Jugendherbergswerk arbeiten 5.100 Menschen hauptamtlich und 650 ehrenamtlich.

Berlin (epd). Eine neue Publikation für ehrenamtliche Mitarbeitende in Flüchtlingsunterkünften bündelt Informationen zu verschiedenen Themen. Darunter ist auch der Gewaltschutz. Die Empfehlungen entstanden laut Angaben der Caritas aus dem Projekt „Dezentrale Beratungs- und Unterstützungsstruktur für Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften (DeBUG)“.

Die Handreichung entstand in enger Zusammenarbeit der Multiplikatorinnen für Gewaltschutz an den DeBUG-Kontaktstellen in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen sowie der Zentralen Koordinierungsstelle des Projektes DeBUG in Berlin.

Ehrenamtliche Mitarbeitende spielten eine zentrale Rolle in der Unterstützung geflüchteter Menschen in großen Unterkünften. Sie begleiten Schutzsuchende im Alltag, leisten praktische Hilfe und tragen wesentlich zur sozialen Inklusion bei. „Um sie in dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen, bündelt der Leitfaden praxisnahe Informationen zu zentralen Themen wie Gewaltschutz, Kinderschutz, Umgang mit traumatisierten Personen, interkulturelle Sensibilisierung sowie Zusammenarbeit und Kooperation mit hauptamtlichen Mitarbeitenden“, so die Caritas.

Neben fachlichen Grundlagen bietet die Publikation konkrete Handlungsempfehlungen und weiterführende Hinweise, die sich an den Mindeststandards zum Schutz geflüchteter Menschen in Unterkünften orientierten. Sie richte sich an alle, die sich ehrenamtlich in Unterkünften engagieren - unabhängig davon, ob sie erst seit Kurzem aktiv seien oder bereits über langjährige Erfahrung verfügten.

Das Projekt DeBUG ist ein trägeroffenes Angebot und verfolgt das Ziel, Unterkünfte für geflüchtete Menschen sowie Betreiber- und Trägerorganisationen bei der Verbesserung des Gewaltschutzes zu unterstützen. Hierfür werden „MultiplikatorInnen für Gewaltschutz“ auf Landesebene eingesetzt.

Sie unterstützen Unterkünfte für geflüchtete Menschen in ihrem jeweiligen Einzugsgebiet beim Aufbau und der Umsetzung von Strukturen für Gewaltschutz. DeBUG versteht sich als Anschlussmaßnahme zum Bundesprogramm Schutz von Menschen in Flüchtlingsunterkünften, das in den Jahren von 2016 bis 2018 vom Bundesfamilienministerium in Kooperation mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) gefördert und gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden umgesetzt wurde.

DeBUG ist ein Projekt der Wohlfahrtsverbände AWO Bundesverband, Paritätischer Gesamtverband, Deutscher Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz und Diakonie Deutschland und wird im Rahmen der Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ vom Familienministerium gefördert.

Darmstadt (epd). Die Deutsche Rentenversicherung darf bei der Prüfung eines beitragspflichtigen Arbeitsentgelts bei ehrenamtlich Tätigen keinen zu strengen Maßstab anlegen. Zahlt ein gemeinnütziger Verein seinen Ehrenamtlern fünf Euro pro Stunde als pauschale Aufwandsentschädigung, dann liegt kein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt vor, entschied das Hessische Landessozialgericht (LSG) in einem am 25. Februar bekanntgegebenen Urteil. Die Darmstädter Richter ließen die Revision zum Bundessozialgericht (BSG) in Kassel zu.

Im konkreten Fall ging es um das von einem gemeinnützigen Verein betriebene Liebig-Museum in Gießen. Von Januar 2015 bis Ende 2018 waren vier Museumsmitarbeiter ehrenamtlich an der Kasse und am Einlass tätig. Für ihr Engagement erhielten sie pauschal fünf Euro pro Stunde als Aufwandsentschädigung für Fahrtkosten und Verpflegung. Bei einer sechsstündigen Öffnungszeit konnte ein Mitarbeiter so bis zu 30 Euro täglich erhalten. Die Museumsmitarbeiter bekamen damit so viel, dass sie die steuerliche sogenannte Ehrenamtspauschale in Höhe von 720 Euro jährlich (ab 2021 jährlich 840 Euro) überschritten haben.

Als die Rentenversicherung eine Betriebsprüfung vornahm, wertete sie die Beträge, die über dem steuerlichen Freibetrag lagen, als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt. Für die Beitragspflicht seien auch nicht die fünf Euro pro Stunde zugrundezulegen, sondern der gesetzliche Mindestlohn, den der Verein hätte bezahlen müssen. Dieser habe bis Ende 2016 8,50 Euro und danach bis Ende Dezember 2018 8,84 Euro pro Stunde betragen. Der Verein müsse daher 12.832 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen nachzahlen.

Das LSG urteilte jedoch, dass kein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt vorgelegen habe. Vielmehr seien die Mitarbeiter einer beitragsfreien, unentgeltlichen ehrenamtlichen Tätigkeit nachgegangen. Sie seien zwar ähnlich wie Arbeitnehmer weisungsgebunden und in die Arbeitsabläufe eingebunden gewesen. Allerdings hätten sie aus „ganz überwiegend altruistischen“ Motiven gehandelt. Entscheidend sei, dass die Aufwandspauschale nur die Fahrtkosten und die Verpflegung abdeckt. Mit fünf Euro pro Stunde liege diese erheblich unter dem Mindestlohn und sei offensichtlich keine Gegenleistung für die ausgeübte Tätigkeit. Die Aufwandspauschale habe auch nicht dazu gedient, „unter dem Deckmantel der Ehrenamtlichkeit“ eine Sozialversicherungspflicht zu umgehen. Dass die Zahlungen über die steuerrechtliche Ehrenamtspauschale hinausgingen, sei unbeachtlich.

Selbst wenn ehrenamtliche Mitarbeiter neben Repräsentationspflichten auch Verwaltungsaufgaben nachgehen und hierfür eine Aufwandsentschädigung erhalten, muss deshalb noch keine Sozialversicherungspflicht bestehen, urteilte am 16. August 2017 das BSG im Fall der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Süd. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Handwerksinnungen, der von einem gewählten ehrenamtlichen Kreishandwerksmeister geleitet wird. Die Rentenversicherung müsse bei der Prüfung der Beitragspflicht auch den ideellen, gemeinnützigen Zweck des Ehrenamts in den Blick nehmen, forderte das BSG.

Im Streitfall hatte der gewählte ehrenamtliche Kreishandwerksmeister, der gegenüber der Öffentlichkeit die Handwerksinnungen repräsentiert, eine jährlich pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 6.500 Euro erhalten. Die Rentenversicherung verlangte daraufhin für mehrere Jahre insgesamt 2.600 Euro an Beiträgen nach, da der Mann wie ein Arbeitnehmer auch Verwaltungsaufgaben übernommen hatte.

Doch dieser habe mit seinem Ehrenamt keine Erwerbsabsicht verfolgt, urteilte das BSG. Er dürfe Verwaltungsaufgaben nachgehen, wenn diese unmittelbar mit dem Ehrenamt verbunden seien.

Ein Ehrenamt bringt nicht nur Ehre, sondern wird auch mit einem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz belohnt. So urteilte das BSG am 8. Dezember 2022, dass Vereinsmitglieder eines Chors beim Adventssingen in einer Kirchengemeinde unter dem Schutz der Unfallversicherung stehen.

Zwar stehe allein die Ausübung eines Hobbys nicht unter Versicherungsschutz. Anderes gelte aber, wenn es sich um eine kirchliche Veranstaltung handele, auch wenn der Chor privatrechtlich organisiert sei. Im Streitfall sei das Adventssingen mit Einverständnis der Kirchengemeinde erfolgt und im lokalen Amtsblatt unter „Kirchliche Nachrichten“ angekündigt worden. Das Adventssingen fand ehrenamtlich und unentgeltlich statt, so dass die Klägerin, die auf dem Weg zu der Veranstaltung einen schweren Autounfall erlitten hatte, unter Versicherungsschutz stehe.

Az.: L 1 BA 64/23 (LSG Darmstadt)

Az.: B 12 KR 14/16 R (Bundessozialgericht zur Kreishandwerkerschaft)

Az.: B 2 U 19/20 R (Bundessozialgericht zum Chor)

Erfurt (epd). In einer Werkstatt für behinderte Menschen aufgenommene und geförderte Personen dürfen ebenso wie reguläre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Schwerbehindertenvertretung wählen. Auch wenn die Werkstattbeschäftigten behinderungsbedingt nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können und bei ihnen kein reguläres Arbeitsverhältnis vorliegt, hat der Gesetzgeber „aus Gründen demokratischer Legitimation“ für sie die Wahlberechtigung vorgesehen, entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt in einem am 4. März veröffentlichten Beschluss.

Im konkreten Fall ging es um die Wirksamkeit der Wahl einer Schwerbehindertenvertretung bei einem Arbeitgeber aus dem Raum Frankfurt am Main. Dieser betreibt unter anderem Werkstätten, wo insbesondere geistig behinderte Menschen eine berufliche Förderung. Als im Jahr 2022 in dem Betrieb eine Schwerbehindertenvertretung gewählt wurde, durften die Werkstattbeschäftigten nicht mitwählen. Drei Betroffene fochten daraufhin die Wahl an.

Der Arbeitgeber verwies darauf, dass die Werkstattbeschäftigten ihre Rechte im sogenannten Werkstattrat geltend machen können. Eine Interessenwahrnehmung in der Schwerbehindertenvertretung, die sowohl für die geförderten Werkstattbeschäftigten als auch für die regulären schwerbehinderten Arbeitnehmer eintritt, sei damit entbehrlich.

Dem widersprachen sowohl das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG) als auch das BAG. Werkstattberechtigte seien bei der Wahl der Schwerbehindertenvertretung wahlberechtigt, entschied das BAG. Nach dem Wortlaut und dem Zweck der entsprechenden Bestimmung im Sozialgesetzbuch IX gelte dies nicht nur für schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die etwa Werkstattbeschäftigte beruflich betreuen und fördern.

Schwerbehindertenvertretungen seien auch etwas anderes als Werkstatträte. So kann die Vertretung etwa bei der Einstellung schwerbehinderter Arbeitnehmer mitbestimmen oder die Einhaltung von Gesetzen oder Tarifverträgen zugunsten schwerbehinderter Menschen überwachen.

Az: 7 ABR 36/23

Leipzig (epd). Auch minderjährige Ausländer können das gesetzliche Chancen-Aufenthaltsrecht beanspruchen. Das hierfür normalerweise erforderliche Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung müssen Betroffene unter 16 Jahren aber noch nicht abgeben, urteilte am 27. Februar das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Das Chancen-Aufenthaltsrecht sieht unter anderem für geduldete Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis vor, wenn sie sich am 31. Oktober 2022 seit mindestens fünf Jahren im Bundesgebiet aufgehalten haben. Sie müssen sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen und dürfen nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt worden sein. Regelmäßig kein Anspruch auf die Aufenthaltserlaubnis gibt es, wenn der Ausländer wiederholt vorsätzlich falsche Angaben gemacht, über seine Identität getäuscht und eine Abschiebung dadurch verhindert hat.

Die 2007 in der Ukraine geborene Klägerin reiste 2008 zusammen mit ihren Eltern und ihren zwei Geschwistern nach Deutschland ein. Mehrere Asylverfahren der Familie blieben erfolglos. Der Vater wurde straffällig, die Mutter und die drei Kinder, darunter auch die Klägerin, erhielten eine Duldung. Es gab Zweifel an ihrer Identität

Der Antrag der Klägerin auf Erteilung einer humanitären Aufenthaltserlaubnis wurde abgelehnt. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Sachsen-Anhalt in Magdeburg urteilte jedoch am 8. März 2023, dass die Klägerin das Chancen-Aufenthaltsrecht beanspruchen könne.