Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 9/2025 - 28.02.2025

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 9/2025 - 28.02.2025

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 9/2025 - 28.02.2025

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 9/2025 - 28.02.2025

Sexualität im Alter und damit auch in der professionellen Pflege ist ein Tabuthema. Dagegen geht seit einem Jahr in Bremen ein spezieller ambulanter Pflegedienst mit Namen „vielfältig.“ an. Sein Motto: „Pflege in allen Facetten.“ Und das heißt, dass Sexualität und geschlechtliche Diversität im Alter thematisiert und gelebt werden. Der Ansatz des Start-ups ist bundesweit einzigartig. Unser Reporter Dieter Sell hat sich vor Ort umgesehen.

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist dramatisch. Kaum ein Träger kann heute auf Fachpersonal aus dem Ausland verzichten. Rodalie Pamorca kam vor fast zwei Jahren von den Philippinen nach Deutschland, um in der Pflege zu arbeiten - angeworben und unterstützt von einer Agentur. Sie berichtet von ihren Erfahrungen und welche Rolle in der Vermittlung das Gütezeichen „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ spielte. Das wird vom KDA herausgegeben. Ann-Christin Wedeking, Leiterin der zuständigen Geschäftsstelle, erläutert, welche Idee dahintersteckt.

Längst nicht alle Lehrlinge bringen ihre Ausbildung zu Ende. Für die, die in ihrer Lehre auf der Kippe stehen, bietet die Assistierte Ausbildung (AsA) eine Möglichkeit, mit gezielter Unterstützung einen Berufsabschluss zu schaffen. Die AsA diene dazu, Ausbildungsverhältnisse zu stabilisieren, erläutert Andre Stephan-Park, Pressesprecher der Bundesarbeitsagentur (BA) in Nürnberg: „Das geschieht durch Nachhilfeunterricht und Unterstützung bei der Fachtheorie.“ Manchmal werde auch Deutsch gebüffelt.

Es gibt bei offenen Pflegekosten nach dem Tod von Pflegebedürftigen einen Unterschied zwischen den Rechtsansprüchen von ambulanten Pflegediensten und Pflegeheimen. Das hat jetzt das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen klargestellt. Im Streit über 42.000 Euro Pflegekosten scheiterte ein ambulanter Dienst mit seiner Klage. Nach dem Tod einer Pflegebedürftigen, der in einer Pflege-WG lebte, sieht er kein Geld für offene Pflegekosten. Er kann Ansprüche der verstorbenen Klägerin auf „Hilfe zur Pflege“ nicht selbst geltend machen. Das hat das Landessozialgericht Essen entschieden.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Dirk Baas

Bremen (epd). Schon an dem Plakat, das im Flur gleich hinter der Eingangstür hängt, ist zu sehen: Das ist ein besonderer Dienst. „If you're racist, sexist, homophobic or an asshole - don't come in“, ist da zu lesen. Ein klares Statement, das die Geschäftsführerinnen Hannah und Judith Burgmeier ein paar Schritte weiter im Sozialraum mit einem großen Banner unterstreichen: „Vielfalt gemeinsam neu erleben.“ Das passt zu dem ambulanten Pflegedienst, der von hier aus mit Blick auf das Grün in den Bremer Wallanlagen geleitet wird. „vielfältig.“ heißt das Unternehmen, das vor einem Jahr gegründet wurde. Mit dem Zusatz: „Pflege in allen Facetten.“

„Wir sind Deutschlands erster ambulanter Pflegedienst mit dem Schwerpunkt auf Sexualität und geschlechtlicher Vielfalt im Alter“, sagt Hannah Burgmeier, die das Start-up mit ihrer Ehepartnerin Judith ins Leben gerufen hat. Man muss dazu sagen: Es ist bisher auch immer noch der bundesweit einzige Dienst mit diesem Konzept. Und das, obwohl Sexualität und sexuelles Wohlbefinden für die meisten Menschen ein elementares Grundbedürfnis sind. „Das gilt auch für den Alltag in der Pflege“, betont Judith Burgmeier und ergänzt: „Dennoch ist es ein Tabu, über das nicht gesprochen wird.“

Besonders betroffen sind queere Menschen, die in ihrem Leben vielfach Verfolgung und eine teils dramatische Diskriminierungsgeschichte erleben mussten und ihre Identität deshalb lange versteckt haben. Die Aids-Krise befeuerte eine Stigmatisierung. Und erst 1994 endete mit der Streichung des Paragrafen 175 die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Menschen in Deutschland. Was aber nicht bedeutet, dass sie heute automatisch akzeptiert sind.

Deshalb seien viele queere Lebensläufe von Angst geprägt, sagt Judith Burgmeier. Ihnen falle es schwer, sich einem Pflegedienst anzuvertrauen. „Mit dem Pflegebedarf im Alter haben sie mit einem Gesundheitswesen zu tun, das Heterosexualität und Monogamie noch immer als Norm sieht. Da gibt es viel Scham, Unsicherheiten und Unwissen“, sagt ihre Partnerin Hannah Burgmeier. Um dem zu begegnen, haben die beiden Frauen „vielfältig.“ gegründet. Sie sind überzeugt: Sexuelle Bedürfnisse kennen kein Alter. Und Sexualität ist eine gesundheitsfördernde und lebensverlängernde Ressource.

„Eine versteckte Identität hingegen hat noch nie gesund gemacht“, betont Judith Burgmeier (38), gelernte Altenpflegerin, die Pflegewissenschaft und Pflegemanagement studiert hat. Hannah Burgmeier (30) ist Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, darüber hinaus Gesundheits- und Pflegepädagogin sowie Sexualwissenschaftlerin. Gemeinsam erleben sie, dass vor allem mit Blick auf ältere pflegebedürftige Menschen Sexualität überwiegend im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen oder sexualisierter Gewalt und damit negativ Thema ist.

Bei „vielfältig.“ gehen sie einen grundsätzlich anderen Weg, für den auch ihr Logo steht. Es erinnert an tanzende X- und Y-Chromosomen oder an ein Gendersternchen. Dieser andere Weg beginnt in der Kommunikation und da bereits im Aufnahmegespräch.

„Wir stellen Fragen, auf die es keine direkte Antwort geben muss. Doch gerade in einem so intimen Bereich wie der Pflege, die besonders verletzlich macht, ist es wichtig, dass es einen Raum gibt, in dem offen über Bedürfnisse gesprochen werden kann“, bekräftigt Hannah Burgmeier. „Wenn wir wissen, was die Menschen brauchen, können wir sie mit unserem Team auch gut versorgen.“ So könne beispielsweise über Sextoys oder Sexualassistentinnen und -assistenten gesprochen werden. „Wir haben eine Liste, die wir weitergeben.“

Und in der Praxis führt das Thema weiter. Wie beispielsweise wird ein geformter Penis nach einer geschlechtsangleichenden Operation richtig versorgt? Wie reagieren, wenn der Mann morgens bei der Körperpflege einen erigierten Penis bekommt und sich selbst befriedigt? Oder wie umgehen mit einer demenzkranken Frau, deren Libido durch Medikamente verstärkt wurde? „Da ist Professionalität gefragt“, sagt Hannah Burgmeier.

Doch darauf und insbesondere auf die sexuelle Diversität in der Gesellschaft sei die Pflege nicht vorbereitet, ergänzt die Sexualwissenschaftlerin und spricht mit Blick auf die Zahlen von einer Versorgungslücke: „Etwa zehn Prozent der Menschen in unserer Gesellschaft leben in einer queeren Lebensrealität.“ Laut Bundesfamilienministerium gibt es etwa eine Million Menschen, die über 65 Jahre alt sind und sich als LSBTIQ+ identifizieren. Sie hätten oft keine Kinder und kaum familiäre Unterstützung. Deshalb seien sie auf die professionelle Altenhilfe angewiesen.

Um vor diesem Hintergrund die Basis für eine „sexualfreundliche Pflegekultur“ zu erhöhen, bieten Hannah und Judith Burgmeier bundesweit Seminare, Workshops und Vorträge für das Gesundheitswesen an. Außerdem gibt es bei „vielfältig.“ eine individuelle Paar-, Beziehungs- und Sexualberatung. Der Dienst sei noch immer in der Startphase, sagt Hannah Burgmeier. Doch das Risiko der Selbstständigkeit habe sich gelohnt. „Wir versorgen seit einem guten halben Jahr, haben tolle Pflegefachpersonen gefunden und würden immer wieder 'Ja' zu unserer Gründung sagen.“

Bremen (epd). Der professionelle Umgang mit queeren Lebensläufen und vielfältiger Sexualität in der Altenpflege ist noch längst kein Alltag. Doch immer mehr Akteure beschäftigen sich mit dem Thema. Eine Auswahl:

+ Der AWO Bundesverband hat 2019 an sechs Standorten das Modellprojekt „Queer im Alter - Öffnung der Altenhilfeeinrichtungen für die Zielgruppe LSBTIQ“ gestartet. Ziel war es, die Situation von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie queeren Seniorinnen und Senioren (LSBTIQ+) in der Altenhilfe zu verbessern.

+ Im Februar 2024 wurde in Bremen mit „vielfältig.“ eigenen Angaben zufolge Deutschlands erster ambulanter Pflegedienst mit dem Schwerpunkt auf Sexualität und geschlechtlicher Vielfalt im Alter gegründet.

+ Im Zusammenhang mit ihrem Studium der Sexualwissenschaften hat die Co-Geschäftsführerin von „vielfältig.“, Hannah Burgmeier, an der Medical School Hamburg im Juli 2023 eine Masterarbeit vorgelegt. Titel: „Queer Altern in Deutschland“.

+ Auf der Online-Plattform „queer-pflege.de“ gibt es Informationen zu queersensiblen Pflegehilfen. Hier können Pflegedienste, Alltagshilfen und Beratungsstellen gesucht und angeboten werden.

Bremen (epd). Die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Alter ist das Thema eines kostenlosen Fachtages, der am 22. Mai in Bremen geplant ist. Vor dem Hintergrund des neunten Altersberichts der Bundesregierung sollen nach Angaben der Initiatoren Ansätze einer queersensiblen Altenpflege diskutiert werden. Zum Programm, das um 9 Uhr im „Forum K“ des Rot-Kreuz-Krankenhauses beginnt, gehören Vorträge, die in Workshops vertieft werden.

Der Anfang Januar veröffentlichte neunte Altersbericht der Bundesregierung schreibt der offenen Altenhilfe sowie der ambulanten und stationären Altenpflege eine besondere Verantwortung bei der Gewährleistung einer guten Lebens- und Pflegequalität für ältere LSBTIQ+-Personen zu. Hierzu zählen unter anderem die Sensibilisierung von Fachpersonal sowie Auszubildenden, die Etablierung von quartiersbezogenen und pflegeintegrativen Wohnkonzepten sowie die diversitätssensible Gesundheitsförderung in Pflegeeinrichtungen und Hospizen.

Der Fachtag richtet sich den Informationen zufolge an Fachkräfte der Altenhilfe sowie an ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen und Hospize, Interessenvertretungen queerer Personen sowie Interessierte. Die Organisation hat die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen übernommen, Kooperationspartner ist das Rat-und-Tat-Zentrum für queeres Leben in Bremen.

Berlin, Frankfurt a.M. (epd). Rodalie Pamorca kam vor fast zwei Jahren von den Philippinen nach Deutschland, um in der Pflege zu arbeiten. „Besonders die Betreuung älterer Menschen empfinde ich als äußerst erfüllend“, sagt die 49-Jährige. Pamorca kann auf über 26 Jahre Erfahrung in der Pflege zurückblicken. Diese Erfahrung setzt sie nun in der Altenpflege in einem AWO-Pflegeheim in Nordhessen ein.

Sie hat zwar noch mit Sprachbarrieren zu kämpfen, aber wenigstens blieben ihr die bürokratischen Hürden erspart. „Glücklicherweise hatte ich hier keine größeren Schwierigkeiten, weil meine Agentur TrueCare sich um alle notwendigen Formalitäten gekümmert hat. Ich musste lediglich den Guidelines folgen, was mir den Einstieg erheblich erleichtert hat“, sagt Pamorca. TrueCare ist Träger des Gütezeichens „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“.

Benjamin Nabert, geschäftsführender Gesellschafter von TrueCare, sagt: „Für uns ist eine faire Anwerbung internationaler Pflegekräfte eine Herzensangelegenheit. Der Fachkräftemangel stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen, die wir nur mit gut ausgebildeten internationalen Fachkräften bewältigen können.“ Das Gütezeichen helfe, den Anwerbeprozess transparent, ethisch und nachhaltig zu gestalten. „Es definiert klare Richtlinien, sodass wir Pflegekräfte unter fairen Bedingungen in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren können.“

Erstmals erhielt die Agentur TrueCare im Januar 2022 das Gütezeichen, im Sommer 2024 wurde es erneuert. Auch für das angeworbene Personal selbst habe das viele Vorteile. „Pflegefachkräfte erhalten verständliche Vertragsinformationen in ihrer Sprache, profitieren von fairen Anwerbebedingungen ohne jegliche Kosten und können fundierte Entscheidungen über die Auswahl ihres Arbeitgebers treffen“, sagt Nabert.

Herausgeber des Gütezeichens ist das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA). Ann-Christin Wedeking leitet beim KDA die Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft: „Der grundlegende Gedanke hinter dem Gütezeichen ist, dass Pflegefachpersonen aus dem Ausland nicht schon mit Schulden, die sie für die Erwerbsmigration auf sich genommen haben, nach Deutschland kommen“, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Berichte über unseriöse Vermittlungsagenturen haben sich besonders in den Jahren 2018 und 2019 gehäuft.“

Das Feedback auf das Gütezeichen sei durchweg positiv. „Die Unternehmen melden zurück, dass es ihnen hilft, eigene Strukturen zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen“, sagt Wedeking.

Auch die flegisto GmbH trägt seit Ende Januar vergangenen Jahres das Gütezeichen. Die bayrische Organisation wirbt Pflegepersonal aus aller Welt an und vermittelt es an geeignete Unternehmen in Deutschland. Das Recruiting sei dabei für die ausländischen Fachkräfte kostenlos. „Wir übernehmen das gesamte Verfahren von der Prüfung der Dokumente zur Anerkennung des Berufs bis hin zur Einreise“, sagt Geschäftsführer Michael Weiß-Gehring.

Das Gütezeichen habe aber auch Nachteile, räumt er ein. „Die Kosten werden höher durch die Zertifizierung, weil der Aufwand dazu hoch ist.“ Außerdem seien die eigenen Ansprüche an die Kooperationspartner gewachsen, weshalb man nur mit weniger Unternehmen zusammenarbeite. Dennoch zieht Weiß-Gehring eine positive Bilanz. „Wir können durch das Gütezeichen zeigen: Wir sind seriös, wir werden kontrolliert. Dadurch schaffen wir Vertrauen.“

Müsste sich Rodalie Pamorca heute erneut für eine Vermittlungsagentur entscheiden, würde sie wieder darauf achten, dass die Firma das Gütezeichen trägt. „In der heutigen Zeit ist es entscheidend, eine seriöse Agentur auszuwählen.“

Berlin (epd). Für transparente Verfahren bei der Personalgewinnung m Ausland will das Gütezeichen „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ sorgen. „Der grundlegende Gedanke dahinter ist, dass Pflegefachkräfte nicht schon mit Schulden, die sie für die Erwerbsmigration auf sich genommen haben, nach Deutschland kommen“, sagte Ann-Christin Wedeking, Leiterin der Geschäftsstelle „Gütergemeinschaft Anwerbung und Vermittlung von Pflegekräften im Ausland“ dem Evangelischen Pressedienst (epd). Herausgeber des Gütezeichens ist das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA).

„Durch das Gütezeichen sollen interessierte Pflegekräfte darüber informiert werden, dass sie für die Vermittlung nichts bezahlen müssen und dass es einen Vertrag geben muss, in dem Rechte und Pflichten kommuniziert sind“, so Wedeking weiter.

Für den Erhalt des Siegels würden konkrete Anforderungen an anwerbende Pflege- und Gesundheitseinrichtungen sowie an international tätige private Personalvermittlungsagenturen gestellt. Darunter fallen nach ihren Worten unter anderem die Kostenfreiheit der Anwerbung für die Pflegekräfte, unternehmerische Sorgfaltspflicht, Gleichstellung mit inländischen Arbeitnehmenden, Unterstützung bei Integration, Sprachförderung und die Berufsanerkennung. Insgesamt erfolgten über 100 Prüfungen, die in 76 Fällen positiv ausgingen und ein Gütezeichen vergeben wurde.

Die Träger des Gütezeichens verpflichten sich zur Einhaltung der Vorgaben und lassen das alle zwei Jahre unabhängig überprüfen. "Die Idee dazu entstand in der Konzertierten Aktion Pflege, die vom Bundesgesundheitsministerium, dem Bundesarbeitsministerium sowie dem Bundesfamilienministerium initiiert wurde.

Gerade Arbeitgebende wünschten sich eine Orientierung, wie man seriöse Vermittlungsagenturen identifizieren kann„, sagte Wedeking. Das Feedback sei positiv. “Die Unternehmen, die mit dem Gütezeichen ausgezeichnet sind, melden zurück, dass es ihnen hilft, eigene Strukturen zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen."

Bei Arbeitgebern stoße das Gütezeichen auf Anerkennung. „Wir bekommen die Rückmeldung, dass sie in ihren Ausschreibungen darauf achten, dass die Vermittlungsagenturen mit dem Gütezeichen ausgezeichnet sind“, berichtete Wedeking. Nun solle das Gütezeichen auch im Ausland bekannter werden. „Wir sind dabei, erstmalig auf den Philippinen und in Indien eine Social Media Kampagne zu initiieren, um so das Gütezeichen auch bei den interessierten Pflegefachpersonen bekannter zu machen.“

Erlangen (epd). Viele Menschen kennen die Tafeln. Doch Hilfen, die ärmeren Menschen die Besuche von Kinos, Theatern und Konzerten ermöglichen, sind eher unbekannt. „Vor etwa zehn Jahren dachte man sich, dass es noch eine andere Art der Teilhabe gibt, die Kultur“, sagt Birgit Hodenius, Leiterin der KulturTafel in Erlangen. Die Einrichtung gehört zur Diakonie.

Das Konzept ist ganz einfach: Bürgerinnen und Bürger, die ein geringes Einkommen haben, können sich dort anmelden und angeben, welche Art von Veranstaltung sie interessiert. „Unsere Kolleginnen und Kollegen rufen die dann an, wenn es Karten gibt, und fragen, ob Interesse besteht.“ Wer Ja sagt, bekommt die Karten geschenkt, erläutert Hodenius weiter.

60 Veranstalter, Kulturinstitutionen und Stiftungen in Erlangen unterstützen die KulturTafel. Das Kulturzentrum E-Werk spendet regelmäßig Freikarten, egal ob für eine Techno-Party, ein Rock-Konzert oder einen Kleinkunstabend. Auch das Markgrafentheater, der gemeinnützige Theater- und Konzertverein Erlangen, das Theater Fifty-Fifty und zahlreiche Chöre der Stadt stiften Tickets.

Um dem Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe zu einer gerechten und umfassenden Umsetzung zu verhelfen, gründete sich im Oktober 2016 aus der bundesweiten „Arbeitsgemeinschaft Kulturelle Teilhabe in Deutschland“ (BAG) die „Bundesvereinigung Kulturelle Teilhabe“ (BVKT), die seit Juli 2017 auch als gemeinnütziger Verein eingetragen ist. Treibende Kraft hinter den Kulissen: Christine Krauskopf. Sie hat 2008 in Marburg die bundesweit erste Kulturloge aus der Taufe gehoben.

Nach Angaben der Bundesvereinigung gibt es heute bundesweit in 33 Städten oder Landkreisen Initiativen, die Kulturangebote für Menschen mit wenig Geld ermöglichen. Sie eint das Ziel, eine würdevolle, selbstverantwortliche kulturelle und damit soziale Teilhabe zu organisieren. So unterschiedlich wie ihre Namen - KulturTafel, Kulturloge, Kulturliste oder Kultur Mittendrin -, so unterschiedlich arbeiten die Unterstützer vor Ort. Viele sammeln Geld, auch über Vereinsbeiträge, und kaufen dann Tickets ein, die sie umsonst weitergeben. Ein anderer Ansatz ist die Vermittlung von gespendeten Tickets für Plätze, die vom Veranstalter nicht verkauft wurden.

Viktor Kollmannsberger, der im Erlanger E-Werk arbeitet, findet die KulturTafel wichtig: „Es hat einfach etwas mit Gerechtigkeit zu tun, denn jeder hat das Recht darauf, Kultur zu genießen, aber auch zu wissen, was es gibt und wo es stattfindet.“ Es gehöre zu den Leitlinien des E-Werks, „dass wir Kultur zugänglich machen wollen“. Das funktioniere nach seinen Erfahrungen nicht über geringere Eintrittspreise, sondern am besten über den persönlichen Kontakt zu den Menschen, den die KulturTafel herstelle, sagt Kollmannsberger.

Alleine im vergangenen Jahr hat das Team der KulturTafel Erlangen über 2.000 Freikarten aus den unterschiedlichsten Bereichen vermittelt. „Das waren mehr als doppelt so viele Tickets wie im Jahr davor“, berichtet Leiterin Hodenius.

Sylvia Schaffelhofer ist eine der Ehrenamtlichen, die bei der KulturTafel mitarbeitet. Sie weiß schon, wenn sie ein Ticket für ein Punkrockkonzert hereinbekommt, welche Interessierte sie zuerst anruft, weil sie sich für diese Musikrichtung begeistern. „Es gibt andere, deren Herz hängt am Kabarett und man sucht für die nach Veranstaltungen.“ Auch Handballfans kann Schaffelhofer immer wieder eine Freude machen. Zu einigen Kulturgästen hat sie eine persönliche Verbindung aufgebaut. Mit Leuten, die schon seit Jahren bei der Kulturtafel dabei sind, tauscht sie sich gerne auch über das vergangene Konzerterlebnis oder ein spannendes Sportmatch aus.

Um das Angebot bekannter zu machen, wollen Birgit Hodenius und ihr ehrenamtliches Team einen Aufruf an Menschen richten, die zum Beispiel einen Erlangen-Pass haben oder Grundsicherung beziehen. Die wollen sie in Zukunft besser erreichen. „Sicher haben nicht alle Interesse an Kultur, aber über mehr Zulauf würden wir uns freuen“, sagt die KulturTafel-Leiterin. „Wir wünschen uns viele neue Kulturgäste.“ Die Neuen müssten nur ein einfaches Formular ausfüllen, damit auch sie an Tickets kommen.

Ludwigshafen (epd). Siamak Sheikhbaglou zieht die blaue Plastikkarte aus der Tasche. Es sei alles nicht so leicht mit der Bezahlkarte für Geflüchtete, klagt der 30-jährige Kurde aus dem Iran. Manchmal funktioniere die Karte nicht, mit der er seine Einkäufe und Rechnungen bezahlt. „Im Januar gab es eine mehr als zehntägige Störung“, erzählt der Asylbewerber, der in Berghausen bei Speyer wohnt. Er kam nicht an seine Geldleistungen und informierte das zuständige Sozialamt. „Abwarten“, habe die Antwort gelautet. Er musste Freunde anpumpen, ihm etwas Geld zur Überbrückung zu leihen.

In Rheinland-Pfalz ist im Januar die Bezahlkarte für Asylbewerber und Geduldete mit einem Pilotprojekt in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Trier gestartet. Diese können ihre Sozialleistungen nur noch über die Bezahlkarte bekommen, nicht mehr als Bargeld oder per Überweisung wie bisher. Auf die Bankkarte wird monatlich für die Bezieher ein Guthaben aufgeladen, gemäß ihren Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Landesregierung in Mainz empfiehlt den Kommunen als Leistungserbringern, davon 130 Euro als Bargeld abhebbar zu machen.

Vor einem Jahr hatten sich die 16 Bundesländer auf die Einführung einer Bezahlkarte geeinigt. Ziel der Maßnahme ist es demnach, Auslandsüberweisungen von Geflüchteten etwa an ihre Familien zu verhindern. Zudem soll die Bezahlung von Schleppern verhindert werden. Auch soll sich durch den Wegfall der Bargeldauszahlung der Verwaltungsaufwand verringern.

Dem rheinland-pfälzischen Integrationsministerium in Mainz zufolge haben der Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Pirmasens bereits eigene Bezahlkartenmodelle eingeführt. Die Bezahlkarte treffe „auf eine hohe Akzeptanz vonseiten der Schutzsuchenden“, informiert ein Ministeriumssprecher. Das Pilotverfahren verlaufe „zufriedenstellend und störungsfrei“.

Flüchtlingsinitiativen kritisieren hingegen, die Bezahlkarte sei wirkungslos und diskriminiere nach Deutschland geflüchtete Menschen. „Sie soll die Kontrolle über sie ausüben“, sagt Didar Aldawdi vom Migrationsfachdienst des Vereins Lernzirkel Ludwigshafen.

Siamak Sheikhbaglou kann nicht nachvollziehen, wie durch die Bezahlkarte ein möglicher Missbrauch von Sozialleistungen verhindert werden könnte. 397 Euro habe er monatlich zur Verfügung, als Bargeld könne er allerdings nur 200 Euro abheben. „Das Geld reicht mir gerade so zum Leben, ich könnte nichts an meine Familie schicken“, sagt der gelernte Verkäufer, der einen Sprachkurs besucht und auf Arbeitssuche ist. Schlimm sei es, dass man mit der Bezahlkarte keine Bankgeschäfte erledigen könne. Für einen Integrationskurs habe er beispielsweise keine Fahrtkosten erstattet bekommen: „Ich konnte keine IBAN-Nummer angeben.“

Sheikhbaglou, der seit eineinhalb Jahren in Deutschland lebt, wünscht sich statt der Bezahlkarte ein eigenes Bankkonto. Damit wäre sein Alltag viel leichter, sagt der Iraner, der von der Revolutionsgarde der radikalislamischen Mullahs gefoltert wurde. Mit Stöcken schlugen sie ihn auf Arme und Beine, noch heute hinkt er. Mit einem eigenen Konto könnte er etwa Geld für eine Bahnkarte überweisen oder einen Handyvertrag abschließen, sagt Sheikhbaglou.

Mit der Bezahlkarte habe er keinen Überblick darüber, wie viel Geld er noch bis zum Monatsende übrig habe, ergänzt er. „Es gibt leider keine Handy-App, um das zu sehen. Ich muss immer zusammenrechnen.“ Er selbst sei wie viele Menschen aus dem Iran vor Krieg und Verfolgung nach Deutschland geflohen. „Ich kam nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Sicherheit“, sagt Sheikhbaglou. Nun wolle er sich ein eigenes Leben aufbauen und nicht länger von staatlichen Leistungen abhängig sein.

Auch Helmut Guggemos, der Migrationsbeauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz und ihrer Diakonie, lehnt die Bezahlkarte als „einen menschenrechtlich bedenklichen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht von Geflüchteten“ ab. Das Instrument der Bundesländer schade deren gesellschaftlicher Integration. „Die Geflüchteten erhalten Leistungen, die ihnen gesetzlich zustehen“, sagt Guggemos. „Sie sollten nicht entmündigt werden bei der Frage, wie sie mit dem Geld umgehen, das ihnen zusteht.“

Doch nicht nur Flüchtlingsinitiativen gehen auf Distanz zur Bezahlkarte. Auch Kommunen sehen sie kritisch, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Die Umstellung der bisher ausgegebenen „Social Card“ auf die verpflichtende Bezahlkarte des Landes Niedersachsen für Geflüchtete ist für die Stadt Hannover offenbar mit erheblichem Mehraufwand verbunden. Es müssten etwa 250 Karten zurück- und 1.000 Karten neu ausgegeben werden, sagte Stadtsprecherin Christina Merzbach auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd). In Hannover konnten Asylbewerber seit Anfang 2024 mit der „Social Card“ ihre vollen Sozialleistungen von bis zu 441 Euro in bar abheben. Doch nun muss Hannover auf das Modell des Landes umstellen. Und das sieht nur noch eine Obergrenze zum Abheben von Bargeld in Höhe von 50 Euro vor.

Frankfurt a.M. (epd). Nach der Bundestagswahl heben Verbände die hohe Bedeutung der Sozialpolitik hervor. Besonders die Organisation und Finanzierung von Pflege und andere Themen aus der Gesundheitspolitik müssten ganz nach vorn auf die Agenda, betonen gleich mehrere Verbände. Diese Bereiche seien im Wahlkampf leider oft kaum vorgekommen. Andere Organisationen blicken besonders auf die Bereiche Armut oder Rente.

Die Vorsitzende des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, sagte am 25. Februar: „Nach dem Wahlkampfgetöse muss es jetzt um stabile Renten, bezahlbares Leben, würdige Pflege, gute Gesundheitsversorgung und effektive Armutsbekämpfung gehen.“ Ein verlässlicher Sozialstaat sei das Fundament für eine starke Demokratie. Er ist zudem die Basis für Wirtschaftswachstum und eine gute Klima- und Energiepolitik. „Wir brauchen jetzt vor allem eins: Vertrauen in einen zukunftsfähigen Sozialstaat, der für die da ist, die ihre Angehörigen pflegen, und in dem man nach dem Arbeitsleben auf eine gute Rente vertrauen kann.“

Der Präsident des Bundesverbands der Arbeiterwohlfahrt, Michael Groß, bezeichnete es als logisch, dass die Vernachlässigung sozialer Themen im Wahlkampf zu dem starken Ergebnis der in Teilen rechtsextremen AfD beigetragen habe. „Die einzig richtige Antwort auf das Erstarken der AfD ist es, das zu stärken, was uns zusammenhält: den Sozialstaat und damit das Versprechen, dass niemand allein gelassen, niemand zurückgelassen wird“, sagte Groß.

Die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, Ulla Schmidt, verwies darauf, dass die Anliegen von Menschen mit Behinderung im Wahlkampf kaum sichtbar geworden seien. Ulf Hartmann, Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg, erklärte, zur künftigen Sozialpolitik gehörten ein Kurswechsel bei der Bekämpfung von Kinder- und Altersarmut, ein Rentenreformkonzept, der Ausbau der Pflegeversicherung zu einer Bürgerversicherung und eine soziale Wohnungspolitik.

Mit Blick auf die kommenden wirtschaftlichen Herausforderungen in der Bundesrepublik mahnte Beate von Miquel für den Deutschen Frauenrat: „Wir bekräftigen unsere Warnung vor Sozialabbau und Einsparungen bei Gleichstellungspolitik. Wer weiter kürzt, erlebt bei der nächsten Bundestagswahl ein 'blaues Wunder'“. Menschlichkeit müsse dringend den Weg zurück in den politischen Diskurs finden. „Für die Zivilgesellschaft heißt es, zusammenzurücken und neue Allianzen zu bilden“, so die Verbandschefin. Sie verwies darauf, dass der Frauenanteil im Bundestag erneut gesunken ist. Dort seien noch 31,4 Prozent der Abgeordneten Frauen, nachdem ihr Anteil nach der letzten Wahl bereits auf rund 34 Prozent zurückgegangen war.

Der Arbeiter-Samariter-Bund drang darauf, „soziale Sicherung als Priorität in die Koalitionsverhandlungen aufzunehmen“. Insbesondere das Thema Pflege dränge. Mit der Einführung der Pflegeversicherung sei 1994 ein historischer Schritt gewagt worden. Ähnlichen Mut wie damals brauche es heute, um Pflege gerecht, finanzierbar und nachhaltig zu gestalten. Es brauche eine solidarische Bürgerversicherung, die alle Bürgerinnen und Bürger absichere, Eigenanteile wirksam begrenze und die Einnahmen stabilisiere.

Auch Stimmen aus der Diakonie betonten die Rolle der Pflegepolitik. Die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe teilte mit, vor allem das Thema Pflege müsse in Koalitionsverhandlungen eine zentrale Rolle spielen. Die neue Bundesregierung müsse bessere Rahmenbedingungen für die Arbeit der stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegedienste schaffen und den Pflegeberuf noch attraktiver machen.

Der sächsische Diakonie-Vorstandsvorsitzende Dietrich Bauer erklärte, Kinder, Junge und Alte, Familien und Menschen mit Behinderungen erwarteten Lösungen. Dabei müsse es um soziale Gerechtigkeit, Bekämpfung von Wohnungsnot und die Überwindung der Pflegekrise gehen. Der Vorstandssprecher der Diakonie Niedersachsen, Hans-Joachim Lenke, hob die Finanzierung der Pflegeversicherung und Pflege als Armutsrisiko hervor. Zudem sei eine Weiterentwicklung der Krankenhausreform nötig.

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft mahnte, eine Klinikreform sei „der erste gesundheitspolitische Arbeitsauftrag der neuen Bundesregierung“. Ein Bündnis von Pflegeverbänden verwies auf die Bedeutung von organisatorischen Reformen in der Pflege. Zur Sicherstellung einer guten Versorgung seien vier Maßnahmen als dringend angezeigt: der Ausbau pflegerischer Kompetenzen, eine zukunftsorientierte Personal- und Ausbildungspolitik, die institutionelle Stärkung der Profession Pflege mittels Stärkung der beruflichen Vertretung und Selbstverwaltung, der sowie eine sichere Finanzierung der Gesundheitsversorgung, teilten der Bundesverband Pflegemanagement, der Deutsche Pflegeverband, der Katholische Pflegeverband und der Verband der Pflegedirektoren der Unikliniken mit.

Deutscher Gewerkschaftsbund, Arbeiterwohlfahrt und Bund für Umwelt- und Naturschutz forderten gemeinsam eine Reform der Schuldenbremse. Investitionen in eine soziale, ökologische und resiliente Wirtschaft müssten ermöglicht werden, hieß es.

Aus den Wirtschaftswissenschaften kamen Warnungen vor einem Ausspielen der Sozialpolitik gegen andere notwendige Ausgaben. Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Sebastian Dullien, hält ein solches Ausspielen angesichts der stärker werdenden politischen Ränder gefährlich. Die Sicherungssysteme seien weiter bezahlbar, wenn es gelinge, „auf einen stabilen Wachstumspfad zurückzukehren“, sagte Dullien. Das erfordere eine Investitionsoffensive, werde hingegen mit Kürzungen bei Sozialleistungen nicht gelingen. Daher sei eine Reform der Schuldenbremse notwendig. Das Ausscheiden der FDP aus Bundestag und Bundesregierung biete hier jetzt die Chance einer weniger ideologischen Debatte, sagte der Forscher.

Soziale Einschnitte forderte hingegen die Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft, Monika Schnitzer. Sie plädierte für die Anhebung des Renteneintrittsalters, die Begrenzung des Rentenanstiegs sowie eine ergänzende kapitalgedeckte Altersvorsorge. Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, beklagte in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, den Parteien fehlten überzeugende Konzepte zur Reform der sozialen Sicherungssysteme.

Jena (epd). Für den Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl sind nach den Worten des Soziologen Axel Salheiser auch die anderen Parteien verantwortlich. Es sei entscheidend gewesen, „dass sie die Narrative der AfD in der Öffentlichkeit verbreitet haben“, sagte der Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Vor allem im Bereich Migration hätten die meisten Parteien versucht, AfD-Wähler zurückzugewinnen, indem man den Kurs der in Teilen rechtsextremen Partei kopiere, erklärte Salheiser. Von solch einer Strategie sei „dringend abzuraten“, die Forschung sei hier eindeutig, dass dies nur den Populisten helfe. „Es wurde dennoch getan“, sagte er.

Als Resultat habe die Union das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik erzielt. „Wenn man ähnliche Töne anschlägt und Situationen ähnlich bewertet, erhöht das die Glaubwürdigkeit der AfD“, sagte Salheiser. Die Mitte rücke nach rechts, die AfD werde enttabuisiert.

Die AfD habe auch von schwindendem Vertrauen in etablierte Institutionen und Parteien profitiert, erläuterte der Soziologe. Aus der Forschung wisse man, dass „Vertrauen sehr stark output-orientiert“ sei, also von der Frage abhänge, welche Ergebnisse der Staat liefere. Daher spiele die zunehmende soziale Ungleichheit durchaus eine Rolle. Es gebe die Wahrnehmung, dass Staat und Parteien ihren Aufgaben nicht mehr nachkämen.

Die soziale Entsicherung wird nach Salheisers Worten verstärkt durch eine „Rhetorik des Untergangs“, die sich in der Wirklichkeit nicht widerspiegele. Es sei belegbar, dass Menschen ihre eigene wirtschaftliche Lage als viel besser bezeichneten als die gesamtgesellschaftliche, das Konsumniveau steige, sagte der Forscher: „Auch Dinge, die keiner objektiven Überprüfung standhalten, können politische Relevanz entfalten.“

Zu diesen Dingen gehört laut Salheiser die Migrationsdebatte. Über eine veränderte Migrationspolitik oder bessere Integration zu diskutieren, sei legitim, müsse aber an Fakten gebunden sein. Die behauptete Einwanderung in die Sozialsysteme gebe es so nicht. Die Debatte sei „unredlich, denn Menschen, die als Arbeitskräfte nach Deutschland kommen, haben ja auch Anspruch darauf, Sozialleistungen zu bekommen“, sagte der Forscher. Darüber hinaus würden Asylsuchende in den ersten Jahren von Arbeit ferngehalten. In der politischen Kommunikation komme das aber kaum an: „Der Diskurs ist seit Jahren vergiftet.“

Die Forschung zeige, dass mangelndes Vertrauen statistisch stark zusammenhänge mit geringem politischem Wissen, Interesse und Partizipation, sagte Salheiser. Er nannte die langfristige Stärkung von Vertrauen in den Staat und in demokratische Institutionen als eine Aufgabe, die weit vorn auf der politischen Agenda stehen müsse.

München (epd). Die Förderung der Herkunftssprachen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund muss in Bayern nach Ansicht des Sprachwissenschaftlers Marco Triulzi dringend wieder Aufgabe der Schulen werden. „Mehrsprachigkeit muss in den Schulalltag integriert werden“, sagte Triulzi, der seit Oktober 2024 die Internationale Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München koordiniert.

Seit der Abschaffung des staatlichen muttersprachlichen Unterrichts an Schulen in Bayern 2009 wird herkunftssprachlicher Unterricht von den Konsulaten einiger Länder sowie von privaten, kommunalen und ehrenamtlichen Initiativen verschiedener Communities angeboten.

Das deutsche Schulsystem sei sehr einsprachig geprägt, kritisierte Triulzi. Natürlich müssten Kinder dabei unterstützt werden, Deutsch zu lernen. Aber dass es dem Deutschlernen schade, wenn die Kinder zu Hause eine andere Sprache sprechen, sei ein Mythos: „Familien haben deshalb teilweise Angst, ihre Herkunftssprache an die Kinder weiterzugeben.“

Aus wissenschaftlicher Perspektive gebe es keine Beweise dafür, dass Mehrsprachigkeit schlecht sei, sagte Triulzi. Im Gegenteil: „Studien belegen, dass Mehrsprachigkeit die kognitive Flexibilität und Problemlösungsfähigkeit von Menschen fördert.“ Wer als Kind mehrere Sprachen lerne, verstehe die Strukturen von Sprachen insgesamt besser und könne oft schneller lesen und schreiben und später auch noch weitere Fremdsprachen lernen. Mehrsprachigkeit könne außerdem die Kreativität fördern. Die Forschungsergebnisse vieler Universitäten, auch aus Bayern, fänden in der politischen Debatte zu diesem Thema kaum Beachtung, sagte der Sprachwissenschaftler.

Um Eltern zu unterstützen und den Spracherwerb konsequent und kontinuierlich zu fördern, seien die Bildungsinstitutionen gefragt, sagte Triulzi. Dafür brauche es unter anderem gut ausgebildete mehrsprachige Erzieher und Lehrerinnen. In anderen Bundesländern, etwa in Nordrhein-Westfalen, sei der muttersprachliche Unterricht staatlich organisiert mit Lehrplänen, Prüfungen, Fortbildungen für Lehrkräfte und einer Qualitätssicherung, sagte Triulzi: „Das ist eine ganz andere Nummer.“

Wenn eigentlich zweisprachige Menschen nicht zweisprachig aufwachsen, werde auch wirtschaftlich ein großes Potenzial verschenkt, betonte der Sprachwissenschaftler. Kompetente mehrsprachige Fachkräfte seien auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt, etwa für internationale Teams in der Industrie, aber auch im Gesundheitswesen für eine bessere Kommunikation mit Patienten oder auch im Einzelhandel. Gefragt seien hier nicht nur Englisch, Französisch oder Spanisch, sondern auch Migrationssprachen wie Russisch, Türkisch, Arabisch oder Rumänisch. „Deutschland ist ein Einwanderungsland: In München hat fast die Hälfte der Menschen einen Migrationshintergrund“, sagte Triulzi.

Nürnberg (epd). Bei einer verkürzten wöchentlichen Arbeitszeit würden Arbeitnehmende nach Auffassung der Sprecherin des Bundesausschusses „Transformation der Arbeit“, Nina Golf, nicht weniger leisten. In einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte Golf, verkürzte Arbeitszeiten „ergeben weniger Reibungsfläche und ermöglichen mehr Dinge miteinander zu vereinbaren“. Die Pflege von Angehörigen, Kindern oder Freundschaften, das Engagement in der Gemeinde oder die nachbarschaftliche Hilfe benötigten Zeit.

„Wir haben alle so viel zu tun“, so Golf, sozialwissenschaftliche Referentin beim kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt in Bayern (kda). Sie ist Mitautorin eines jüngst erschienenen interaktiven „ABC der Arbeitszeitverkürzung“, das der kda zusammen mit der „Bremer Arbeitszeitinitiative“ und dem „Evangelischen Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt (KWA)“ herausgegeben hat. Die Publikation sei eine Argumentationshilfe angesichts gewerkschaftlicher Forderungen in den aktuellen Tarifverhandlungen nach kürzeren Arbeitszeiten und Stimmen aus Unternehmerverbänden, die Arbeitszeiten zu verlängern und das Renteneintrittsalter anzuheben.

Es sei Zeit, mit Arbeitszeitverkürzungen ein Zeichen zu setzen, sagte Golf, „es gibt auch noch das Leben außerhalb der Arbeit“. Auch von der Diakonie und den Kirchen fordert Golf, „von der 40-Stunden-Woche runterzukommen“. Studien hätten gezeigt, dass frühere Pflegekräfte wieder in die Pflege zurückkehren würden, wenn sie weniger arbeiten müssten. Natürlich müssten solche Berufe dann auch auskömmlich bezahlt werden. Sie spricht sich daher für einen Lohnausgleich bei niedrigeren Lohngruppen und teilweisem Ausgleich bei mittleren Gehaltsstufen aus. Golf weist darauf hin: „Alles, was die Leute nicht verdienen, belastet den Staat“.

Die Expertin warnt vor dem „Zirkelschluss“, dass Arbeitgeber immer gegen Arbeitszeitverkürzungen seien. „Für viele ist das ein echtes Anliegen.“ Bereits eingeführte Vier-Tage-Modelle in einigen Branchen würden fortgeführt, weil damit die Krankentage der Belegschaft reduziert worden seien, die Mitarbeitenden motivierter und konzentrierter seien. Außerdem könnten die Betriebe mit solchen Arbeitsbedingungen Fachkräfte anlocken. Gerade die Frauen und Männer der Generation Z schauten genau, wie Berufliches und Privates vereinbart werden könnten. „Ich finde das ein legitimes Anliegen und eine tolle Haltung“, sagte Golf.

Frankfurt a.M. (epd). Die Sache schien ihr sehr verlockend. Köchin werden - da findet man immer einen Job! 2021 stieg Cyrine (Name geändert) in die Ausbildung ein. Die lief zunächst auch ganz gut. Bis zur schriftlichen Abschlussprüfung. „Ich fiel zweimal durch“, berichtet die 34-Jährige, die 2015 aus Syrien floh. Im Mai will sie die Prüfung endlich schaffen. Dabei hilft ihr der Bildungsdienstleister „inab“ am westfälischen Standort Bad Berleburg mit dem Instrument „Assistierte Ausbildung“ (AsA).

Eine ganze Weile grübelte Cyrine, auf welche Weise sie den Ausbildungsabschluss erreichen könnte. Durch eine Freundin erfuhr sie von AsA. Seit einem Monat lässt sie sich unterstützen. Die Förderung besteht in ihrem Fall in Nachhilfe: „Ich fiel in Wirtschaft und Sozialkunde sowie Warenwirtschaft durch.“ Dreimal in der Woche ist Cyrine für zwei Stunden bei „inab“, um zu lernen.

Von der AsA sei sie begeistert: „Meine Lehrerin sagte mir, dass ich mit allen Problemen zu ihr kommen kann.“ Darin besteht der Wesenskern des Instruments: Jugendliche, die, bevor ihre Lehre scheitert, die Reißleine ziehen, werden ganzheitlich unterstützt. Wobei auch AsA nicht alle Probleme lösen kann.

Dass eine Ausbildung scheitert, weil sich ein Jugendlicher mit dem Lernstoff schwertut, weil es im Betrieb Konflikte gibt oder der Azubi mit seinem Leben überfordert ist, solche Risiken will man nicht in Kauf nehmen. Die AsA diene dazu, Ausbildungsverhältnisse zu stabilisieren, erläutert Andre Stephan-Park, Pressesprecher der Bundesarbeitsagentur in Nürnberg: „Das geschieht durch Nachhilfeunterricht und Unterstützung bei der Fachtheorie.“ Manchmal werde auch Deutsch gebüffelt.

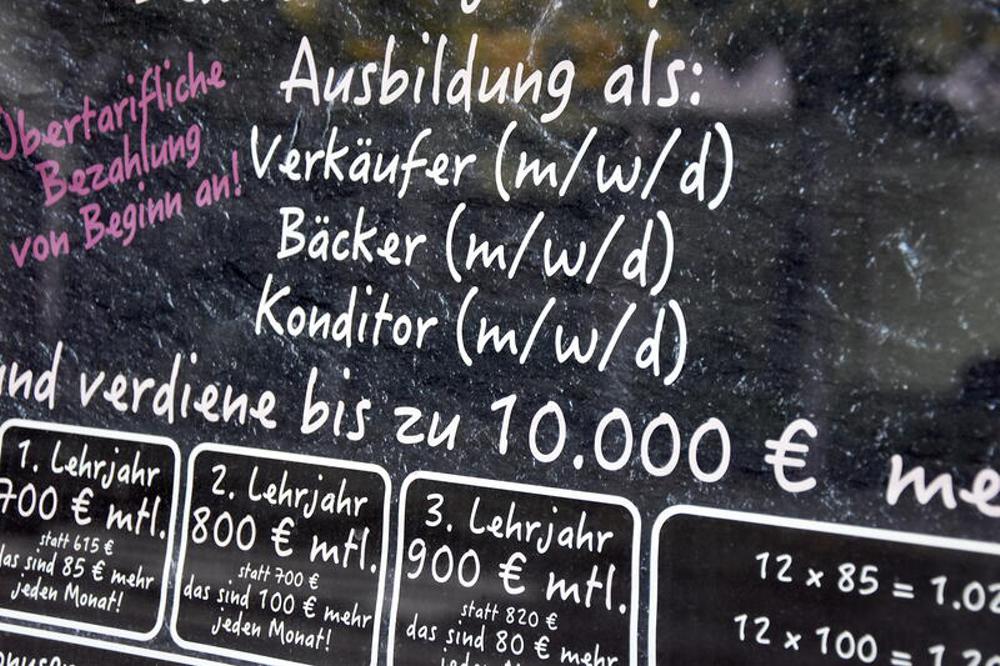

Grundsätzlich können alle Azubis, auch wenn sie keine diagnostizierte Beeinträchtigung haben, unterstützt werden. 22.220 Teilnehmer waren im September 2024 bei der Bundesarbeitsagentur registriert. Bei gut einem Drittel handelte es sich um ausländische Lehrlinge. Sieben Prozent hatten keinen Schulabschluss. Die Rangliste der Berufe wird von der Kraftfahrzeugtechnik, dem Verkauf und der Bauelektrik angeführt.

AsA ist oft maßgebend an der positiven Entwicklung eines Azubis beteiligt. Die Jugendlichen berichten laut Stephan-Park, dass sie sich sowohl fachlich als auch sozial weiterentwickelt hätten. Die in der Berufsschule erbrachten Leistungen verbesserten sich im Schnitt um 1,8 Schulnoten.

Durch AsA lernen die Jugendlichen auch, dass man Probleme nicht schleifen lassen sollte. Nach dem Schock des Durchfallens geht vielen ein Licht auf, meint Sedat Saatci vom Verein Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte Albstadt (ABA) im Bereich Villingen-Schwenningen. Hier werden derzeit 130 Jugendliche begleitet.

Einer von ihnen ist Tom (Name geändert), der gerne Elektriker werden würde. Sich diesen Wunsch zu erfüllen, ist für ihn jedoch weitaus schwieriger als gedacht. Obwohl sich Tom redliche Mühe gab, wollte es mit dem Lernen nicht klappen. „Er verstand die Aufgaben einfach nicht“, sagt Saatci. Zweimal flog Tom durch das erste Lehrjahr.

Danach nahm sein Ausbildungsbetrieb Kontakt zu ABA auf. Tom sei zunächst völlig unmotiviert gewesen, erzählt sein Bildungsbegleiter. Sein Frust war riesig. Anfangs musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass es sich lohnen würde, weiterzumachen. Die Assistenz bestand auch darin, Textverständnis zu erwerben. Heute weiß Tom, was von ihm in schriftlichen Aufgaben verlangt wird. Er steht kurz vor der Abschlussprüfung. Und wird sie, ist Saatci sicher, auch bestehen.

Doch niemand muss, wenn er mit seiner Berufswahl unglücklich ist, den Abschluss machen. Ausbildungsverträge können gelöst werden. In der Praxis ist das allerdings oft nicht einfach. Das erfuhr Katharina Lauer von Kolping in München durch eine Südamerikanerin, die AsA in Anspruch nahm.

Kolping in München bietet AsA zusammen mit weiteren Organisationen in einem Verbund an. Rund 600 junge Menschen werden momentan begleitet. Teilweise bringen sie ein ganzes Problembündel mit. Vor allem die junge Frau aus Südamerika sei „total verzweifelt“ gewesen: Sie sah weder eine Möglichkeit, die Lehre fortzusetzen, noch, sie abzubrechen. Das lag auch daran, dass es nahezu unmöglich ist, in München eine günstige Wohnung zu finden. Durch ihre Lehre in der Gastrobranche hatte die Azubine eine Dienstwohnung erhalten. Mit der Lehre war sie unglücklich. Doch sie war auf die Wohnung angewiesen.

Die hohen Lebenshaltungskosten in Großstädten stellen für Auszubildende laut Lauer zunehmend eine Crux dar. Die Kolping-Bereichsleiterin weiß von Azubis, die neben der Lehre jobben müssen, um ihre Existenz zu sichern. Bei solchen Problemen stößt auch AsA an ihre Grenzen.

AsA ist für Lauer prinzipiell ein gutes Instrument, wäre nur nicht der Zeitverlust durch Bürokratie so hoch: „30 bis 40 Prozent unserer Arbeit geht hierfür drauf.“ Dieselbe Quote nennt Jonas Schüttler von "inab” in Bad Berleburg. Alles müsse en detail nachgewiesen werden. Die viele Zeit für Dokumentation wäre besser in die Jugendlichen investiert, sagt er.

Die Azubis kommen in der Regel alle acht Tage für eineinhalb bis zweieinhalb Stunden in die inab-Bildungsstätte Bad Berleburg. Zum Teil suchen die Teilnehmer von sich aus Kontakt zu „inab“. Viele kommen aber auch durch ihre Ausbildungsbetriebe hierher.

Eine Ausbildung kann hart sein. Wobei viel vom Ausbilder abhängt. „Wir finden teilweise immer noch die alte Denkart, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind“, sagt Lauer. Angela Smessaert, stellvertretende Geschäftsführerin der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ), bestätigt, dass nicht immer gut mit Auszubildenden in Betrieben umgegangen wird. So würden sie oft mit Arbeit überladen: „Das bekommen wir aus Praxisberichten mit.“ Die AGJ fordert über AsA hinaus „ein gutes Unterstützungssystem während der Ausbildung durch Jugendsozialarbeit“.

Speyer (epd). Manfred ist unsicher, ob er alles richtig gemacht hat. Als seine Schwiegermutter im Sterben lag, befeuchtete er ihre Lippen mit einem in Wasser getränkten Waschlappen. „Sie suckelte ganz stark daran“, erzählt der Rentner. Die Frau starb kurz darauf - bis heute macht er sich bittere Vorwürfe, dass sie vielleicht starken Durst verspürt habe und er das nicht erkannte. Gemeinsam mit seiner Nichte besucht Manfred deshalb an einem Nachmittag einen „Letzte-Hilfe-Kurs“, den die Diakonissen Speyer anbieten.

Jeder Autolenker hat einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, um im Notfall helfen zu können. Doch wie man mit Sterbenden umgeht, da herrsche bei vielen Menschen Unsicherheit, berichten Dörte Kaufmann und Caroline Byrt. Die beiden Kursleiterinnen geben einfühlsam praktische Tipps, wie man Menschen auf ihrem letzten Weg beistehen kann. Die vierstündige Fortbildung mit jeweils 45-minütigen Modulen im Speyerer Diakonissenmutterhaus ist ausgebucht: 23 Frauen und Männer sitzen im Halbkreis zusammen. Peter will seiner krebskranken Mutter beistehen. Elisabeth fragt sich, was sie „richtig und was falsch“ im Umgang mit sterbenden Angehörigen gemacht habe.

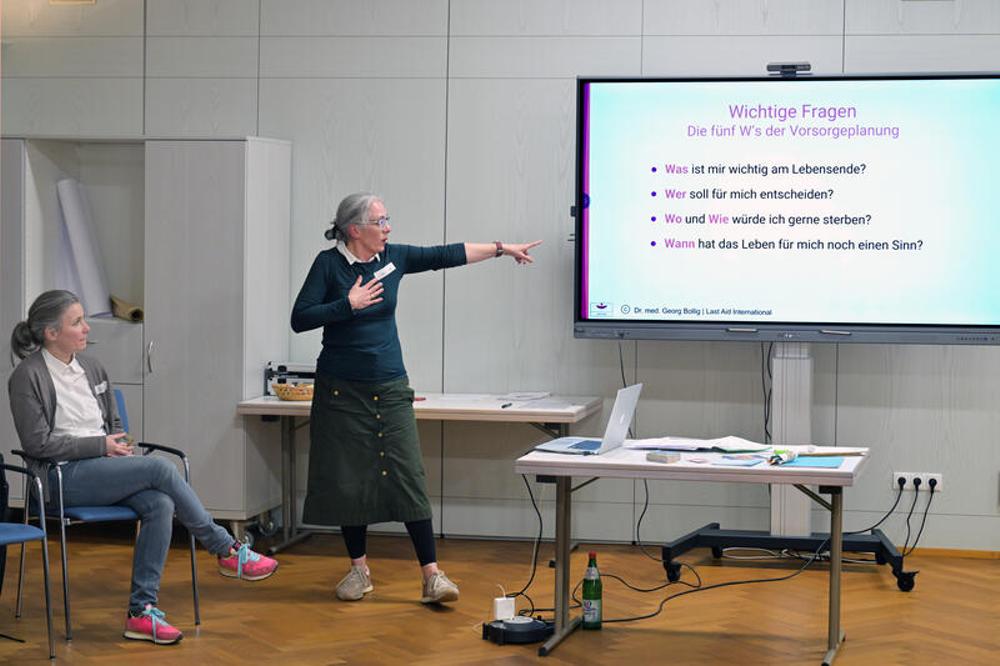

„In der Begleitung von Sterbenden können Sie nicht viel falsch machen“, spricht Dörte Kaufmann den Teilnehmenden Mut zu. Sie ist Pflege- und Hospizfachkraft im Hospiz am Wilhelminenstift der Diakonissen in Speyer - dem ältesten Hospiz in Rheinland-Pfalz. Ziel des Kurses sei es, den Teilnehmenden Hilfen für eine ganzheitliche Begleitung von Sterbenden an die Hand zu geben: Dabei gehe es „um eine Linderung von Leiden und um Erhaltung von Lebensqualität“, ergänzt die Lehrerin Caroline Byrt, die auch ehrenamtliche Hospizbegleiterin ist. „Letzte-Hilfe-Kurse“ gibt es seit zehn Jahren in Deutschland sowie in 23 Ländern weltweit. Ideengeber ist der Schleswiger Palliativmediziner Georg Bollig.

Vor allem gehe es darum, „das Herz aufzumachen und da zu sein“, macht Kursleiterin Byrt. Menschen sollten nicht einsam und ohne Beistand sterben müssen. Oft reiche es, Sterbenden am Bett die Hand zu drücken, ihnen etwas zu Trinken zu reichen, mit ihnen zu sprechen oder zu beten. Wichtig sei es, dabei auf deren Wünsche einzugehen und Zeichen zu deuten: Wenn eine Person sich stumm abwende oder Speisen und Getränke ablehne, müsse man dies akzeptieren. „Hören Sie zu, geben Sie keine Ratschläge“, sagt Pflegerin Kaufmann.

Rechtzeitig, so raten die Kursleiterinnen Byrt und Kaufmann, solle für eine Sterbebegleitung vorgesorgt werden: Wollen die Betroffenen zu Hause oder in einem Hospiz sterben, welche Formen des Beistands stellen sie sich vor in ihren letzten Stunden? Darüber sollte man mit sterbenden Angehörigen oder Freunden sprechen - und auch über den Fall des eigenen Todes. Hilfreich seien etwa eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht.

Im Zweifelsfall solle man sich bei der Begleitung Sterbender „vom Bauchgefühl leiten lassen“, sagt Kursleiterin Kaufmann. Und für Entspannung bei den Betroffenen sorgen, damit sie das schwindende Leben loslassen könnten. Eine stille Umgebung, gewohnte Rituale wie eine angezündete Kerze, ein gesungenes Lied oder auch ein Gebet könnten Sterbende stützen.

Auf einem Tisch haben Bryt und Kaufmann Wattestäbchen und Gläser mit Ölen und Butter mit Fruchtgeschmack ausgebreitet. Die Teilnehmenden des Kurses testen selbst, wie wohltuend es ist, die Lippen damit zu befeuchten. Sterbende leiden häufig unter Durst und Mundtrockenheit, erläutern die Kursleiterinnen. Mundpflege sei angenehm und könne das Leiden lindern. Wenn Sterbende eine Person nicht mehr erkennen, dürfe man das nicht persönlich nehmen.

Wichtig sei es, bei der Begleitung von Sterbenden eigene Ruhephasen zu suchen und sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. „Halten Sie aus und gehen Sie weg, wenn es Sie überfordert“, sagt Kaufmann. „Aber kommen Sie zurück.“ Der Sterbeprozess sei ein intimer, ja ein „heiliger Moment“, betonen die Kursleiterinnen Byrt und Kaufmann. Wichtig sei es, einen geliebten Menschen auch loszulassen und sich Zeit zum Trauern zu nehmen. Das Sterben könne für Betroffene erlösend und für die Hinterbliebenen tröstlich sein. Als ihr Opa friedlich gestorben sei, habe sie das schöne Gefühl gehabt, „abgeben zu können“, erzählt Kursteilnehmerin Bianca.

„Was bleibt von mir, wo geht meine Seele hin?“, fragt ein anderer Kursteilnehmer. Auf existenzielle Fragen, die am Sterbebett aufkommen können, sollte man aufrichtig antworten, antwortet Pädagogin Byrt. Und auch sagen: „Ich weiß es nicht.“ Angehörige sollten eine Sterbebegleitung nicht ganz allein stemmen, sondern sich Hilfe von Nachbarn, Freunden, Ärzten, Pflegestützpunkten oder Hospizdiensten holen, ergänzt Pflegerin Kaufmann. „Beziehen Sie das ganze 'Dorf' mit ein“.

Speyer (epd). Bundesweit angebotene „Letzte-Hilfe-Kurse“ wollen Angehörige bei der Begleitung von sterbenden Menschen unterstützen. Die beiden Kursleiterinnen Dörte Kaufmann und Caroline Byrt von den Diakonissen Speyer empfehlen vor allem, für Sterbende in ihren letzten Stunden da zu sein und ihnen menschliche Nähe zu schenken. Dabei sollten Sterbebegleitende keine Angst davor haben, etwas falsch zu machen. Vielmehr sollten sie auf die Wünsche von Sterbenden hören. Bei der Frage, was diesen gut tue, sollten sie auf ihr „Bauchgefühl“ vertrauen und „den Dingen ihren Lauf lassen“.

In der Sterbebegleitung sei es wichtig, das Leiden der Betroffenen zu lindern, etwa indem man etwas zu trinken anbiete oder bei Mundtrockenheit die Lippen befeuchte. Eine stille Umgebung, Rituale wie eine Kerze, ein Lied oder ein Gebet könnten Sterbende stützen und für Entspannung sorgen.

Angehörige sollten zudem weitere Hilfsangebote nutzen, etwa von Hausärzten, Pflegestützpunkten, Nachbarschaftshilfen oder Hospizdiensten. Auch sollten sie Vorsorge für den Sterbefall treffen, etwa mit Patientenverfügungen, und in Familie und Freundeskreis über Wünsche sprechen.

Frankfurt a.M. (epd). Der katholische Klinikseelsorger Matthias Struth will Menschen oft vorhandene Berührungsängste im Umgang mit Sterbenden nehmen. „Die meisten sterbenden Menschen sind unsagbar stark und können selbst in der Sterbesituation den Angehörigen noch einmal Kraft geben“, sagte der Pfarrer und Buchautor („Letzte Fragen. Was Sterbende wissen wollen“) dem Evangelischen Pressedienst (epd). Sterbende könnten meist deutlich machen, was sie brauchen.

Am wichtigsten sei, dass „Sterbende nicht alleingelassen werden“, fügte Struth hinzu, der seit zehn Jahren am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main tätig ist. Viele seien in ihrer letzten Lebensphase dankbar für eine einfühlsame und offene Begegnung. Vielleicht könnten dabei auch „die Schätze des Lebens noch einmal gehoben und präsent gemacht werden“. Dabei gehe es um ein „absichtsloses Angebot“, das Aushalten der Situation, nicht immer um ein Miteinanderreden.

Der Sterbeprozess verlaufe in der Regel sehr leise und unspektakulär, sagte der 1970 geborene Struth. Die großen Fragen nach einem Weiterleben nach dem Tod oder Gott könnten bei manchen Menschen in dieser Lebensphase jedoch durchaus eine Rolle spielen. Viele hätten die Frage „Gibt es da noch mehr?“ ihr Leben lang hintangestellt.

Es gebe auch Menschen, denen es wichtig ist, zu sagen, was sie noch belastet und quält. Diese Ängste müsse man zulassen und nicht aus guter Absicht wegreden. „Aber das ist wirklich ein sehr geringer Prozentsatz.“ Auch wer Dinge im Leben - verpasste Chancen, unerfüllte Träume oder ungelöste Konflikte - nicht bewältigen konnte, sei am Ende nicht selten dann doch versöhnt. Im Vordergrund stehe die Stille, „das Leben wird langsam weniger“.

Aus seiner Sicht ist das Sterben zunehmend aus dem öffentlichen Raum herausgenommen worden, sagte Struth. Früher sei der Umgang mit dem Tod und dem Sterben stärker in eine Gemeinschaft eingebunden gewesen, etwa in einem Dorf: „Die Leute sind zu Sterbenden nach Hause gegangen. Der Tote wurde im Haus aufgebahrt.“ Dass Sterbende alleingelassen werden, habe er jedoch auch heute nie wirklich erlebt. Der engste Kreis der Familie oder professionelle Kräfte seien immer da.

Die Zeit der Corona-Pandemie bezeichnete Struth in diesem Zusammenhang als beispiellose Herausforderung: „In der ersten Welle sind die Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sehr einsam gestorben.“ Da sind Menschen ins Krankenhaus gekommen, die ihren Angehörigen entzogen wurden, so Struth: „Es war für die Angehörigen genauso schlimm wie für die Sterbenden selbst. Traumatisch war es auch für die Mitarbeiter auf der Station.“ Später, in der zweiten Welle, konnten sich Angehörige wieder verabschieden.

Die Schwerpunkte von Struths Arbeit sind die Seelsorge auf chirurgischen Intensivstationen und priesterliche Dienste im gesamten Klinikum. Der Ethikberater im Gesundheitswesen bildet zudem Ehrenamtliche für die Mitarbeit in der Seelsorge aus.

Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können, sind eine besonders vulnerable Gruppe. Sie haben ein hohes Risiko, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten sowie Schulprobleme auszubilden. Grund dafür ist die Trennung von ihrer Herkunftsfamilie, oft verbunden mit der Erfahrung von Vernachlässigung oder Misshandlung. Studien berichten übereinstimmend von psychischen Problemen bei 30 bis 60 Prozent der Pflegekinder und von Beeinträchtigungen in der kognitiven Entwicklung sowie bei der Entwicklung von selbstregulativen Kompetenzen.

Demgegenüber zeigen wissenschaftliche Befunde, dass insbesondere der Aufbau von sicheren verlässlichen Bindungsbeziehungen ein wichtiger Schutzfaktor für die Entwicklung dieser Kinder darstellt. Er trägt dazu bei, dass sie sich trotz belastender Erfahrungen langfristig positiv entwickeln können.

Die Aufnahme eines Pflegekindes stellt Pflegeeltern vor zahlreiche Herausforderungen: Neben der Integration des Kindes in die eigene Familie müssen sie oft zusätzlich dessen traumatische Erfahrungen und die damit verbundenen herausfordernden Verhaltensmuster auffangen. Häufig reagieren die Pflegekinder auf elterliche Nähe abweisend, bei Kummer lassen sie sich schlecht trösten. Diese vermeintliche Ablehnung macht es den Pflegeeltern mitunter schwer, die Bedürfnisse des Pflegekindes stimmig wahrzunehmen und feinfühlig darauf einzugehen. Pflegeeltern fühlen sich in dieser Situation schnell überfordert und rutschen in eine krisenhafte Situation, die nicht selten zu einem Abbruch des Pflegeverhältnisses führt.

In der Regel werden Pflegefamilien in Deutschland von Fachkräften auf ihre Aufgabe vorbereitet. Dabei kommen verschiedenste Programme zum Einsatz, unter anderem die Entwicklungspsychologische Beratung (EPB), das bindungsorientierte Programm SAFE® oder STEEP™. Einige wenige Interventionsansätze mit Schwerpunkt auf der Bindungsförderung sind speziell für Pflegefamilien entwickelt worden. Dazu gehört das von der amerikanischen Bindungsforscherin Mary Dozier und ihrem Team entwickelte ABC-Programm, das eine praxisnahe Unterstützung für Pflegefamilien anbietet. Es fördert nicht nur sichere Bindungen zwischen Kindern und Pflegeeltern, sondern setzt auch an den Ressourcen der Pflegeeltern an.

Das ABC-Programm ist als Kurzzeitberatung angelegt und umfasst zehn einstündige Hausbesuche. Die Beratung verfolgt hauptsächlich drei Ziele:

• Pflegeeltern sollen lernen, abweisende kindliche Signale zu reinterpretieren und dem Kind auch dann Fürsorge zu geben, wenn es den Anschein erweckt, diese Fürsorge nicht zu benötigen. • Pflegeeltern sollen lernen, ihre eigenen Bindungserfahrungen und ihre Schwierigkeiten, feinfühlig auf das Kind einzugehen, zu reflektieren. • Pflegeeltern sollen das Pflegekind dabei unterstützen, selbstregulierende Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie eine auf die Bedürfnisse des Kindes ausgerichtete Umgebung schaffen. Das stärkt dessen Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen und besser mit Stress umzugehen.

Der ABC-Ansatz gilt als der weltweit erfolgreichste bindungsorientierte Ansatz für Pflegefamilien mit Kindern im Alter von 6 bis 48 Monaten. Studien aus den USA (University of Delaware) und Deutschland (Deutsches Jugendinstitut) haben gezeigt, dass Pflegekinder, die am ABC-Programm teilgenommen haben, besser gelingende Bindungsbeziehungen aufbauen können und langfristig in Pflegefamilien bleiben. Wechsel und Aufenthalte in Wohngruppen oder Heimen werden so vermieden. Forschungen belegen auch die langfristige positive Auswirkung von ABC auf die kindliche Entwicklung.

Das ABC-Beratungsangebot bietet nicht nur bereits bestehenden Pflegefamilien Unterstützung, sondern kann auch mehr Familien motivieren, ein Pflegekind aufzunehmen. Der Bedarf an weiteren Pflegefamilien ist groß. Nach Schätzungen des Bundesverbandes der Pflege- und Adoptivfamilien fehlen jährlich rund 4.000 Pflegefamilien in Deutschland. Insgesamt gab es hierzulande im Jahr 2021 rund 87.000 Kinder, die in Pflegefamilien aufwachsen, weitere 123.000 Kinder und Jugendliche sind in Heimen untergebracht.

Die Karl Kübel Stiftung bildet bis Ende 2027 insgesamt 30 ABC-Beraterinnen und -Berater in ihrem Institut aus. Die Stiftung hat die Ausbildung initiiert, weil sie eine ideale Ergänzung ihrer Angebote im Bereich Frühe Hilfen ist und auf ihr Stiftungsziel einzahlt: Eltern zu unterstützen, damit sie ihre Kinder liebevoll umsorgen und fördern können.

Die Ausbildung der ABC-Beraterinnen und -Berater dauert ein Jahr. An den viertägigen Präsenztermin schließt sich eine einjährige Praxis- und Supervisionsphase an: Die Beraterinnen und Berater erhalten eine kontinuierliche Supervision, um zu trainieren, wie sie den ABC-Ansatz ideal umsetzen können. Während der Modellphase ist die ABC-Ausbildung kostenfrei. Für die Ausbildungsstaffeln im Dezember 2025 und Dezember 2026 gibt es noch freie Plätze. Interessierte erhalten weitere Informationen im Odenwald-Institut.

Das ABC-Pilotprojekt wird vom Deutschen Jugendinstitut wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Die Dietmar Hopp Stiftung und die N&B Stiftung unterstützen die Evaluation finanziell. Ziel ist es, die Wirksamkeit der Beratung auch in Deutschland zu überprüfen und die Umsetzbarkeit in den Regelstrukturen zu untersuchen. Langfristiges Ziel der Karl Kübel Stiftung ist es, das Beratungsangebot flächendeckend im deutschsprachigen Raum zu etablieren.

Berlin (epd). Der Deutsche Evangelische Krankenhausverband will mehr sogenannte Hebammenkreißsäle in seinen Häusern. In 14 seiner deutschlandweit mehr als 60 Geburtskliniken werde das Betreuungskonzept eines Hebammenkreißsaals bereits angeboten oder sei im Aufbau, teilte der Verband am 21. Februar in Berlin mit.

Der Verband habe Qualitätsanforderungen für hebammengeleitete Geburtshilfe erstellt, hieß es weiter. Laut Konzeption umfassen die Qualitätskriterien Anzahl und Qualifikation des Personals, den Umfang der medizinisch-technischen Ausstattung sowie Strukturen und Prozesse.

So soll beispielsweise eine Hebamme, die eine Geburt leitet, über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in Vollzeit verfügen, in Teilzeit entsprechend länger. Hebammen sollen sich alle drei Jahre fortbilden. In Notfällen soll eine Verlegung der Gebärenden in einen ärztlich geleiteten Kreißsaal jederzeit möglich sein. Alles eingesetzte Material muss als Medizinprodukt zugelassen sein.

Aktuell richten mehrere Krankenhausträger hebammengeleitete Kreißsäle ein. Hintergrund ist eine seit Jahren erhöhte Schließungsrate von Geburtshilfen. Dafür gibt es mehrere Gründe, unter anderen sinkende Geburtenzahlen, steigende Vorhaltekosten für Strukturen der Geburtshilfe und die erfolglose Suche nach Belegärzten.

Ziel des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbands sei es auch, ein positives Geburtserleben zu fördern, beispielsweise durch einen angstfrei erlebten Geburtsverlauf, sagte dessen Vorsitzender Christoph Radruch: „Wir sind überzeugt, dass das Angebot einer hebammengeleiteten Geburt, meist als Hebammenkreißsaal bekannt, diese Ziele unterstützt.“ Das Konzept soll später wissenschaftlich evaluiert werden.

Hamburg (epd). Die Diakonie Hamburg hat eine neue Online-Community auf Instagram ins Leben gerufen: Sie trägt die Bezeichnung „thisability_diakonie“. Dieses innovative Employer-Branding-Projekt solle dem zunehmenden Fachkräftemangel in sozialen Berufen, insbesondere der Eingliederungshilfe, aktiv entgegenwirken, heißt es in einer Mitteilung. Ziel sei es, das Image der Berufe in der Eingliederungshilfe zu verbessern und langfristig mehr Menschen für diesen Arbeitsbereich zu begeistern.

Der Name „thisability“ sei bewusst als Wortspiel gewählt worden, das an „Disability“ (Behinderung) angelehnt sei. Es kombiniere „this“ (diese) und „ability“ (Fähigkeit) und unterstreiche die zentrale Botschaft: Die Mitarbeitenden der Eingliederungshilfe unterstützen Menschen in ihren individuellen Fähigkeiten und Stärken.

Weiter erläutert die Diakonie: Instagram dient als Plattform, um potenzielle Nachwuchskräfte, Quereinsteigerinnen und Fachkräfte aus anderen Sozialbereichen anzusprechen. „Durch authentische Inhalte und eine gezielte Ansprache werden die Vielfalt, Sinnhaftigkeit und Attraktivität dieses Berufsfeldes vermittelt.“ Dabei setze die langfristig angelegte Kampagne auf wechselnde Inhalte:

• Was ist „Eingliederungshilfe“? - Einblicke in die Vielfalt des Berufs. • Spaß & Sinnhaftigkeit im Job - Die positiven Aspekte der Arbeit in der Eingliederungshilfe. • Gelegentliche Jobangebote - Veröffentlichung relevanter Stellenanzeigen. • Wissenstransfer - Weitergabe von Fachwissen und praxisnahen Einblicken.

Das Diakonische Werk Hamburg ist der Spitzenverband der diakonischen Arbeit in der Stadt. 324 diakonische Unternehmen mit rund 1.500 Einrichtungen und Angeboten der Sozialwirtschaft sind den Angaben nach Mitglied. Die Diakonie beschäftigt 20.000 hauptamtliche Mitarbeitende und circa 20.000 ehrenamtlich und freiwillig Engagierte.

Essen (epd). Ambulante Pflegedienste können beim Tod eines in einer Pflege-Wohngemeinschaft lebenden Pflegebedürftigen nicht auf die Übernahme offener Pflegekosten durch den Sozialhilfeträger vertrauen. Hatte die Verstorbene zu Lebzeiten gegenüber dem Sozialhilfeträger Ansprüche auf Hilfe zur Pflege mit einer Klage geltend gemacht, handelt es sich um „Ansprüche höchstpersönlicher Natur“, sodass der Pflegedienst diese im Todesfall nicht gerichtlich einfordern kann, entschied das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen in einem am 20. Februar bekannt gegebenen Urteil.

Die von den Essener Richtern zugelassene Revision zum Bundessozialgericht (BSG) in Kassel wurde vom Pflegedienst inzwischen eingelegt (Az.: B 8 SO 1/25 R).

Anlass des Rechtsstreits war die Klage eines im Juni 2010 geborenen, schwerstpflegebedürftigen Kindes aus Remscheid. Vom 15. Mai bis 26. Juli 2018 lebte es in einer Wohngruppe der Evangelischen Stiftung Volmarstein. Die Kosten hierfür trug der Landschaftsverband Rheinland. Nach einer Reanimation kam das Kind zunächst auf die Palliativstation eines Krankenhauses. Seit Oktober 2018 lebte es in einer Pflege-WG. Der Vermieter stellt in Nordrhein-Westfalen Räumlichkeiten für rund 25 Pflege-WGs zur Verfügung.

Ein nicht mit dem Vermieter identischer ambulanter Pflegedienst erbringt in den Pflege-WGs die notwendige ambulante Intensivpflege - und im Streitfall auch für das schwerstpflegebedürftige, mittellose Kind. Nachdem die Stadt Remscheid als zuständiger Sozialhilfeträger einen Teil der seit Oktober 2018 angefallenen Pflegekosten nicht übernehmen wollte, legte der Vormund für das Kind Klage vor dem Sozialgericht Düsseldorf ein. Als das Kind im September 2021 starb, erklärte der Pflegedienst, das Verfahren als Sonderrechtsnachfolger fortzuführen. Ihm stünden noch rund 42.000 Euro an offenen Pflegekosten zu, hieß es.

Doch die Klage hatte weder vor dem Sozialgericht noch vor dem LSG Erfolg. Der ambulante Pflegedienst könne Ansprüche der verstorbenen Klägerin auf „Hilfe zur Pflege“ nicht selbst geltend machen. Denn diese seien „höchstpersönlicher Natur“, so das LSG. Um diese geltend machen zu können, brauche es einer „ausdrücklichen gesetzlichen Regelung“. Für einen gesetzlichen Anspruchsübergang komme allenfalls Paragraf 19 im Sozialgesetzbuch XII in Betracht.

Nach dieser Vorschrift könne nach dem Tod eines Pflegebedürftigen derjenige Ansprüche geltend machen, der „Leistungen für Einrichtungen“ erbracht habe. Der klagende ambulante Pflegedienst habe aber keine „Leistungen für Einrichtungen“ erbracht. So werde im Gesetz zwischen „Leistungen außerhalb von Einrichtungen“ (ambulante Leistungen) und Leistungen in teilstationären oder stationären Einrichtungen unterschieden.

Wesentliches Merkmal einer „Einrichtung“ sei „die räumliche Bindung an ein Gebäude“, so das LSG. Der klagende ambulante Pflegedienst weise aber keine Bindung an ein Gebäude auf, sondern erbringe ambulante Pflegeleistungen in einer Vielzahl an Wohngemeinschaften von Pflegebedürftigen.

Der Kläger bleibe ein ambulanter Pflegedienst, auch wenn er mit einer anderen juristischen Person - dem Vermieter der Pflege-WGs - faktisch zusammenarbeitet. Es könne im vorliegenden Fall auch dahinstehen, ob eine Wohngemeinschaft als „Einrichtung“ angesehen werden könne. Denn der ambulante Pflegedienst habe die Pflege-WG schon gar nicht selbst zur Verfügung gestellt, sondern der Vermieter der Räumlichkeiten als eigene juristische Person.

Letztlich, so das Gericht, habe der Pflegedienst nur ambulante Intensivpflege gewährleistet. Der Übergang der Ansprüche der Verstorbenen sei nach dem Willen des Gesetzgebers damit ausgeschlossen. Der habe sich bislang auch nicht veranlasst gesehen, die gesetzlichen Bestimmungen zugunsten ambulanter Pflegedienste zu ändern.

Dass „Einrichtungen“ nach dem Tod eines Pflegebedürftigen Ansprüche aus noch offenen erbrachten Pflegeleistungen geltend machen können, ambulante Pflegedienste aber nicht, verstoße auch nicht gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz, so das Gericht. Für die unterschiedliche Behandlung gebe es einen sachlichen Grund. Denn stationäre Einrichtungen hätten regelmäßig ein viel höheres Kostenrisiko für den Ausfall von Leistungen als Pflegedienste, sodass diese „besonders schutzwürdig“ seien.

So müssten stationäre Einrichtungen das Leerstands- und Instandhaltungsrisiko tragen, während ambulante Pflegedienste bei einer Verringerung der Zahl nachfragender Pflegebedürftiger jederzeit die Zahl der von ihr pflegerisch betreuten Wohngemeinschaften verringern kann, stellte das LSG klar.

Az.: L 20 SO 362/22

Karlsruhe (epd). Jugendliche mit vorwiegend Erziehungsdefiziten und gestörtem Sozialverhalten dürfen nicht in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht werden. Auch bei Anzeichen einer psychischen Störung sei die Unterbringung dort rechtswidrig, wenn bei dem Jugendlichen in erster Linie erzieherische Maßnahmen, etwa in einer offenen oder notfalls geschlossenen Jugendhilfeeinrichtung, angezeigt sind, entschied der Bundesgerichtshof in einem am 24. Februar in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss.

Im entschiedenen Fall ging es um einen 16-Jährigen, der im vergangenen Jahr für drei Monate in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht war. Seine Mutter und ein Ergänzungspfleger hatten die freiheitsentziehende Maßnahme nach häufigem Schuleschwänzen und zahlreichen Unterbringungen in Jugendhilfeeinrichtungen beantragt.

Sowohl das Familiengericht als auch das Oberlandesgericht Oldenburg begründeten die Unterbringung des Jugendlichen damit, dass er lernen müsse, sich an Regeln zu halten. Es lägen eine Störung des Sozialverhaltens und ein „erheblicher Therapiebedarf“ vor. Ein Gutachter hatte erklärt, es gebe Hinweise auf eine Zwangsstörung und eine „depressive Entwicklung“. Eine Unterbringung in einer geschlossenen Jugendhilfeeinrichtung kam mangels Plätzen nicht in Betracht.

Der 16-Jährige wollte vom Bundesgerichtshof feststellen lassen, dass seine inzwischen beendete Unterbringung in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie rechtswidrig war. Das hat das Karlsruher Gericht bestätigt.

Für die Unterbringung in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie bedürfe es eines ausreichenden medizinischen Grundes, hieß es zur Begründung. Bei dem 16-Jährigen lägen jedoch vorwiegend erzieherische Defizite und eine Störung des Sozialverhaltens vor, denen mit pädagogischen Maßnahmen, etwa mit der Unterbringung in einer offenen oder geschlossenen Jugendhilfeeinrichtung, begegnet werden müsse. Eine Unterbringung in der Psychiatrie sei bei Anzeichen einer psychischen Störung unverhältnismäßig, wenn die Erziehungsdefizite im Vordergrund stünden. Auch wenn kurzfristig kein Platz in einer geschlossenen Jugendhilfeeinrichtung zur Verfügung stehe, sei das noch kein Grund, den 16-Jährigen in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie unterzubringen.

AZ: XII ZB 164/24

Erfurt (epd). In einem befristeten Arbeitsverhältnis muss die Probezeit kürzer sein als die vereinbarte Befristung. Eine genauso lange Probezeit ist in der Regel unverhältnismäßig und entspricht nicht dem Willen des Gesetzgebers, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt in einem am 21. Februar veröffentlichten Urteil entschied.

Der aus Schleswig-Holstein kommende Kläger hatte ab September 2022 ein auf sechs Monate befristetes Probearbeitsverhältnis als Serviceberater/Kfz-Meister angetreten. Befristungsdauer und die Probezeit waren gleich lang. Nach Ablauf der Befristung sollte das Arbeitsverhältnis unbefristet weiter laufen.

Als der Arbeitgeber dem Mann dann bereits zum 11. November 2022 kündigte, legte der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage ein. Die Kündigung sei insgesamt unwirksam, da die vereinbarte Befristungsdauer genauso lang sei wie die Probezeit.

Das BAG gab dem Kläger teilweise recht. Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz müsse bei einem befristeten Arbeitsverhältnis eine vereinbarte Probezeit „im Verhältnis zu der Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit stehen“. Die Formulierung „im Verhältnis“ bedeute, dass die Probezeit nur einen Teil der Befristung ausmachen dürfe. Im konkreten Fall seien Probezeit und Befristungsdauer aber gleich lang. Die zu lange Probezeit sei unverhältnismäßig.

Die fehlerhaft vereinbarte Probezeit führe dazu, dass der Arbeitgeber nicht mit der verkürzten Frist von zwei Wochen kündigen dürfe. Allerdings sei das Arbeitsverhältnis wegen einer ordentlichen Kündigung aufgelöst worden. In diesem Fall greife die längere vierwöchige Kündigungsfrist, sodass das Arbeitsverhältnis zum 30. November 2022 endete.

Az: 2 AZR 275/23

Frankfurt a.M. (epd). Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat eine Geburtsklinik und einen Arzt dazu verurteilt, einem mit schweren Hirnschäden geborenen Kind ein Schmerzensgeld von 720.000 Euro zu zahlen. Eine mit eineiigen Zwillingen schwangere Hochrisikopatientin dürfe nur in einer Klinik behandelt werden, die auch über eine Intensivstation für Neu- und Frühgeborene verfüge, teilte das Gericht am 25. Februar mit. Eine andauernde Behandlung in einer Geburtsklinik ohne eine solche Station sei dagegen grob fehlerhaft. Das betroffene Kind leide unter einer Entwicklungsstörung, sei blind, habe eine starke Hörschwäche und weitere Einschränkungen.

In dem Fall war die Mutter mit 37 Jahren erstmals schwanger gewesen und erwartete eineiige Zwillinge. Sie sei über Wochen in einer Geburtsklinik ohne eine entsprechende Intensivstation behandelt worden. Nachdem einer der beiden Feten im Mutterleib verstorben war, sei der andere mit Notkaiserschnitt entbunden worden. Die schweren Hirnschäden seien laut einem Gutachten auf mehrere grobe Behandlungsfehler zurückzuführen. Ursächlich sei ein fehlerhaftes medizinisches Gesamtkonzept gewesen.

Denn bei einer Hochrisikoschwangerschaft mit eineiigen Zwillingen könne es jederzeit zu einer Frühgeburt oder zu schweren Komplikationen kommen. Eine sofortige Notfallbehandlung könne nur durch eine in diesem Fall fehlende spezielle Ausstattung gewährgeleistet werden. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Az.: 8 U 8/21

Stuttgart (epd). Versicherte müssen sich auf die von der Deutschen Rentenversicherung versandten Rentenauskünfte wirklich verlassen können. Stellt ein Versicherter wegen einer falschen Auskunft über die geltende Hinzuverdienstgrenze erst viel später einen Rentenantrag, muss er rückwirkende Rente erhalten, entschied das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg in Stuttgart in einem am 19. Februar veröffentlichten Urteil.

Im konkreten Fall hatte der Kläger im Februar 2021 von der Rentenversicherung die nicht rechtsverbindliche Rentenauskunft erhalten, dass er die Wartezeit von 35 Jahren für eine Altersrente für langjährig Versicherte erfüllt habe. Damit könne er ab September 2021 abschlagsfrei und seit Dezember 2018 mit Abschlägen in Rente gehen.

Dem Versicherten wurde zudem mitgeteilt, dass er ab Erreichen der Regelaltersgrenze unbegrenzt hinzuverdienen könne und bei einer Rente mit Abschlägen ein Hinzuverdienst bis zu 6.300 Euro im Kalenderjahr anrechnungsfrei bleibe.

Doch dann stellte der Mann fest, dass die Rentenauskunft zur Hinzuverdienstgrenze falsch war. Angesichts der Corona-Pandemie wurde die Hinzuverdienstgrenze vorübergehend auf 46.060 Euro angehoben. Daraufhin beantragte er, ihm rückwirkend ab Dezember 2020 eine Altersrente für langjährig Versicherte zu bewilligen. Diesen Rentenanspruch hätte er erworben, wenn er im Februar 2021 seinen Rentenantrag gestellt hätte, so die Begründung.

Die Rentenversicherung räumte zwar die falsche Rentenauskunft ein. Eine Aufklärungspflicht über die erhöhte Hinzuverdienstgrenze habe aber nicht bestanden, so die Behörde. Eine rückwirkende Rentengewährung sei daher nicht möglich.

Das LSG urteilte, dass dem Kläger die Altersrente ab Dezember 2020 zustehe. Der Kläger könne sich auf den sogenannten sozialrechtlichen Herstellungsanspruch berufen. Danach sei ein Sozialleistungs- und Sozialversicherungsträger verpflichtet, von ihm verursachte Nachteile - hier des Klägers - soweit wie möglich auszugleichen. Es sei davon auszugehen, dass der Kläger bei richtiger Rentenauskunft über die Hinzuverdienstgrenze früher in Rente gegangen wäre, befand das Gericht.

Die Rentenversicherung habe mit der falschen Auskunft ihre Beratungspflicht verletzt. Die Versicherten müssten darauf vertrauen können, dass die Rentenauskunft auch stimmt. Durch die falsche Rentenauskunft sei dem Kläger die Möglichkeit genommen worden, zwischen einem früheren oder späteren Rentenbeginn zu wählen.

Az.: L 9 R 1412/23

Hamburg (epd). Mieterinnen und Mieter können Wohngeld in der Regel erst ab der Entscheidung der Wohngeldstelle erhalten. Eine im gerichtlichen Eilverfahren beantragte vorläufige Gewährung von Wohngeld kommt nur infrage, wenn mit der sofortigen Auszahlung des Mietzuschusses ein Wohnungsverlust abgewendet werden kann, entschied das Verwaltungsgericht Hamburg in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss vom 27. Januar.

Im konkreten Fall hatte eine Mieterin aus Hamburg wegen finanzieller Probleme Wohngeld beantragt. Sie fürchtete, dass sie bis zur Entscheidung über das Wohngeld ihre Miete nicht würde bezahlen können. Im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht verlangte sie deshalb die vorläufige Gewährung von Wohngeld. Sie sei „dringend“ auf den Mietzuschuss angewiesen. Nachbarn und Freunde hätten ihr bereits Geld leihen müssen, führt sie zur Begründung an.

Das Verwaltungsgericht lehnte ihren Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung jedoch ab. Der Zweck des Wohngelds nach dem Wohngeldgesetz liege „in der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens“. Die Wohngeldstelle könne daher nur dann vorläufig zur Gewährung von Wohngeld verpflichtet werden, wenn der Verlust der Wohnung konkret drohe und das allein durch die sofortige Auszahlung des Mietzuschusses abgewendet werden könne.

Die Mieterin habe hierfür jedoch keine Tatsachen vorgebracht, aus denen sich ein sofort drohender Wohnungsverlust ergebe. Allein der Hinweis, dass sie dringend auf das Wohngeld angewiesen sei und sie sich Geld von Nachbarn und Freunden geliehen habe, reiche nicht. Insbesondere habe sie nicht dargelegt, dass aufgrund etwaiger Mietschulden der Vermieter die Wohnung alsbald kündigen werde. Vielmehr sei der Antragstellerin inzwischen im November 2024 Wohngeld vom 1. August 2024 bis 31. Juli 2025 bewilligt worden.

Az.: 5 E 138/25

Hildesheim (epd). Ines Trzaska (62) wird am 14. März in Hildesheim feierlich von ihren Aufgaben als Chefin der Diakonie Himmelsthür entbunden. Sie trug seit 2015 Verantwortung bei dem diakonischen Träger. „Sie übergibt ein wirtschaftlich stabiles und insgesamt gut aufgestelltes Unternehmen“, heißt es in einer Mitteilung des Trägers.

Nachfolger im Vorstand wird Dennis Berger, der zuletzt im AWO-Psychiatriezentrum als Personalleiter und stellvertretender Geschäftsführer tätig war. Florian Moitje, ebenfalls im Vorstand, übernimmt dann ab dem 1. April den Vorsitz.

Ines Trzaska lernte zunächst Bankkauffrau, dann machte sie noch eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Später studierte sie Management in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Über die Lebenshilfe Braunschweig, wo sie Prokuristin war, kam Trzaska 2015 als Vorständin zur Diakonie Himmelsthür. 2021 wurde sie Vorstandsvorsitzende und verantwortlich für den Unternehmensverbund mit seinen derzeit sieben Tochtergesellschaften. Sie folgte seinerzeit auf Ulrich Stoebe, der in den Ruhestand ging.