Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 29/2024 - 19.07.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 29/2024 - 19.07.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 29/2024 - 19.07.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 29/2024 - 19.07.2024

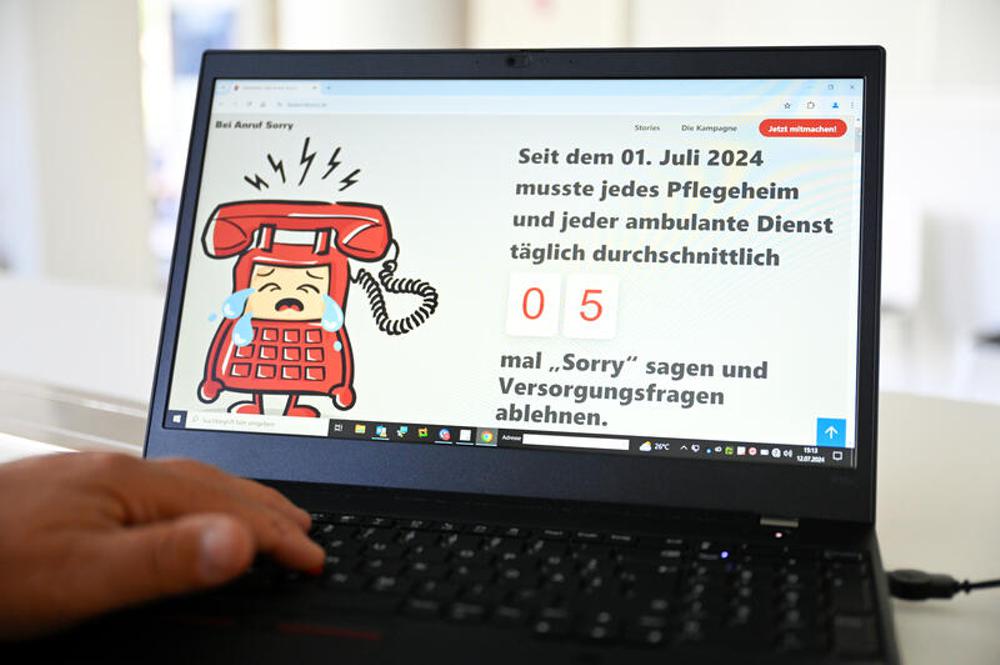

Wer für sich selbst oder für Angehörige einen ambulanten Pflegedienst oder gar einen Platz in einem Pflegeheim sucht, hat es in diesen Tagen schwer. Er oder sie muss oft lange telefonieren und sich viele Absagen abholen, bis endlich ein Träger zusagt. Das ist doch kein Zustand, sagen der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) und der Verein „wir pflegen“. Beide haben zusammen die Internetkampagne „Bei Anruf Sorry“ gestartet. Sie zeigt, wie groß das Problem ist. Der bpa hat außerdem einen Fünf-Punkte-Plan zur Sicherung von Pflegestrukturen veröffentlicht.

Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 liegt vor, das Kabinett in Berlin hat grünes Licht gegeben. Anderswo leuchten rote Alarmlampen. Kritik an dem Zahlenwerk kommt von Sozialverbänden, aus Gewerkschaften und Sozialkassen. Auch wenn viele von ihnen sich erleichtert zeigen, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten sind, sehen sie noch dringenden Nachbesserungsbedarf, etwa bei Kindern und im Gesundheitssektor. Finanzminister Christian Lindner indes verteidigt den Entwurf.

Deutschland hat sich vor fünf Jahren mit der Unterzeichnung der Istanbul-Konvention dazu verpflichtet, Frauen vor Gewalt zu schützen. Aber die Rahmenbedingungen dafür seien nach wie vor mangelhaft, schreibt Uta-Micaela Dürig, Vorständin Sozialpolitik des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg in einem Gastbeitrag. Denn der Bund halte sich zurück, und so komme es auf die jeweiligen Länder und Kommunen an, wie gut oder schlecht gewaltbetroffenen Frauen geholfen wird. Innerfamiliäre Gewalt betrifft manchmal auch Männer. Für sie gibt es ebenfalls wenig Hilfsangebote. Statistiken sind auch nur sehr begrenzt aussagefähig dazu, wie verbreitet Gewalt gegen Männer ist.

Ärztinnen und Ärzte in einem Krankenhaus müssen bei der Entlassung eines Patienten sicherstellen, dass notwendige Nachsorgeuntersuchungen geleistet werden. Tun sie das nicht und erleidet der Patient deswegen einen Schaden, muss die Klinik Schadensersatz leisten, urteilte jüngst der Bundesgerichtshof.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Nils Sandrisser

Berlin (epd). Ein knallrotes Telefon schrillt unablässig, es schüttelt sich im Dauerbetrieb, der Hörer bleibt nicht mehr auf der Gabel. Daneben steht auf der Homepage „beianrufsorry.de“ in fetten schwarzen Buchstaben die deprimierende Nachricht „In den letzten 24 Stunden musste jedes Pflegeheim und jeder ambulante Dienst durchschnittlich dreimal 'Sorry' sagen und Versorgungsfragen ablehnen“ (Stand: 18. Juli).

Die Folge: Pflegebedürftige und ihre Familien bleiben mit ihrer herausfordernden Situation alleine. Oder sie müssen zumindest lange suchen, bis sie und ihre Angehörigen versorgt sind. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) und der Verein „wir pflegen“ machen mit ihrer Kampagne „Bei Anruf Sorry“ darauf aufmerksam, wie sich der allgegenwärtige Mangel im Pflegesektor auswirkt.

Weiter unten auf der Homepage beschreiben Betroffene ihre Nöte. Oft sind es verzweifelte Rufe, geboren aus Hilflosigkeit, Wut und Überforderung. „Seit März '24 habe ich einen Pflegedienst, der mein Kind morgens wäscht und anzieht“, schreibt Frau K. aus Niedersachsen. „Es fehlen jedoch Kräfte, die tagsüber stundenweise die Betreuung übernehmen. Ich habe über 2,5 Jahre gesucht, alle Pflegedienste in der Stadt und im Umkreis angerufen und mich auf die Wartelisten setzen lassen. Absagen wie Personalmangel und keine Kapazitäten waren Standard.“

Ziel der Aktion ist es zu zeigen, wie schwer es für Pflegebedürftige und deren Angehörige inzwischen geworden ist, eine ambulante Versorgung, einen Tagespflegeplatz oder einen Heimplatz zu finden.

„Wir haben uns mit dem bpa zusammengetan und die Kampagne 'Bei Anruf Sorry' gestartet, um den akuten Versorgungsmangel sichtbar zu machen und die Politik zum Handeln zu bewegen“, sagt Notburga Ott, Vorstandsmitglied bei „wir pflegen“, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Pflegeeinrichtungen sowie Dienstleister wollten helfen, könnten aber nicht, weil das Personal fehle. „Um die Versorgung von Pflegebedürftigen unabhängig von ihrem Pflegegrad und die Unterstützung der pflegenden Angehörigen zu sichern, fordern wir schnell wirksame Schritte zur Personalsicherung und zur Leistungsabsicherung für die Betroffenen.“

Ott kritisiert den jüngst veröffentlichten Bericht der Bundesregierung für eine „Zukunftssichere Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung“. Der gehe auf die Problematik des fehlenden Pflegeangebots nicht ein. „Hier werden Szenarien betrachtet, die allesamt unterstellen, dass es ein hinreichendes Angebot an stationären und ambulanten Angeboten gibt und alle notwendigen Pflegeleistungen dadurch abgedeckt sind“, so Ott. Das sei jedoch weder heute der Fall, noch werde es in absehbarer Zukunft nur annähernd möglich sein. „Damit bleibt die Last heute und in den nächsten Jahren bei den pflegenden Angehörigen. Diese werden in den Zukunftsszenarien des Berichts nicht betrachtet.“

Für den bpa sagt Präsident Bernd Meurer dem epd: „Mit unserer Kampagne zeigen wir, wie häufig Pflegeeinrichtungen inzwischen Versorgungsanfragen ablehnen müssen, weil das Personal fehlt und Refinanzierungen unklar sind.“ Doch man wolle auch die andere Seite sichtbar machen: „Die fehlende professionelle Unterstützung setzt betroffene Familien inzwischen massiv unter Druck.“

Neben der Diskussion um die Finanzierung der Pflegeversicherung brauche man wirksame Sofortmaßnahmen, um die Situation der Einrichtungen und der Pflegebedürftigen zu entspannen. Meurer nennt unter anderem die Befreiung der Pflegeversicherung von versicherungsfremden Leistungen, die Anpassung und Dynamisierung der Leistung für Pflegebedürftige sowie die Einführung einer Kompetenzvermutung für internationale Kräfte, die fachlich ausgebildet nach Deutschland kämen und bisher ihre Qualifikation in langwierigen Verfahren nachweisen müssen. Auch regt Meurer ein Überdenken der Ausbildung in der Pflege sowie eine realistische Gestaltung des Personaleinsatzes in Heimen an.

Nach seinen Worten sollen im Zuge der Kampagne die Daten zu Absagen bis Ende Juli gesammelt und dann ausgewertet werden. Denn, so heißt es auf der Homepage: „Jedes #Sorry' ist ein 'Sorry' zu viel.“

Während die Zahl der Pflegebedürftigen seit Jahren massiv steigt, erlebt Deutschland erstmals einen Rückbau der pflegerischen Versorgungsstrukturen. Personalmangel und unzureichende Refinanzierungen haben in den letzten Jahren massiv Kapazitäten verschwinden lassen. Zehntausende Familien sind mit der Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger allein und überfordert.

Nachdem Bundesgesundheitsminister Lauterbach erklärt hat, dass die aktuelle Bundesregierung außer Stande ist, die pflegerische Versorgung nachhaltig zu sichern, fordert der bpa fünf Sofortmaßnahmen, um ein weiteres Wegbrechen der Strukturen zu verhindern:

1. Befreiung der Pflegeversicherung von versicherungsfremden Leistungen: Entlastung der Pflegeversicherung, indem alle versicherungsfremden Leistungen, die derzeit die Pflegeversicherung übernimmt, künftig durch die Stellen finanziert werden, die dafür systemgetreu zuständig sind: - ca. drei Milliarden Euro jährlich medizinische Behandlungspflege im Pflegeheim: Übernahme durch die Krankenkassen - ca. drei Milliarden Euro jährlich für die soziale Absicherung der Pflegepersonen (u. a. Rentenpunkte für pflegende Angehörige): Übernahme aus Steuermitteln - zweistelliger Millionenbetrag jährlich für Förderbeträge u. a. für Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf: Übernahme aus Steuermitteln - Herausnahme der Ausbildungskosten aus den Eigenanteilen der Pflegebedürftigen. Hier muss der Koalitionsvertrag der Regierungsfraktionen endlich umgesetzt werden

2. Anpassung und Dynamisierung der Leistung für Pflegebedürftige: Einmaliger Kostenausgleich insbesondere im ambulanten Bereich, der das enorme Auseinanderdriften von Preisen und Sachleistungsbeträgen stoppt. Automatische Dynamisierung der Sachleistungsbeträge - entsprechend der Kostenentwicklung in der Pflege, inklusive politisch gewünschter Mehrkosten. Spürbare Anhebung der Sachleistungsbeträge für die Tagespflege, Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege, da diese Versorgungsformen maßgeblich zur Entlastung der pflegenden Angehörigen beitragen.

3. Einführung einer Kompetenzvermutung: In der Anerkennung internationaler Pflegekräfte müssen alle beteiligten Behörden nach wie vor viel schneller werden. Wir brauchen eine Kompetenzvermutung, die den Überprüfungsprozess für internationale Pflegekräfte komplett umdreht: Wer eine entsprechende dreijährige Ausbildung oder ein Studium sowie die passenden Sprachkenntnisse hat, muss sofort als Fachkraft in Deutschland arbeiten dürfen. Ein eventuell notwendiger Vergleich der Ausbildungsinhalte kann im Nachgang erfolgen, während sich diese dringend benötigten Kräfte längst kompetent um pflegebedürftige Menschen kümmern können.

4. Überdenken der Ausbildung in der Pflege: Warum wurde die Altenpflegeausbildung abgeschafft? Die Ausbildungszahlen liegen nach wie vor weit hinter dem Ausbildungsjahr 2021/2022 zurück, während der Personalbedarf in der Pflege weiter steigt. Es drängt sich die Frage auf: Warum wurde das Erfolgssystem der Altenpflegeausbildung abgeschafft, nachdem es zehn Jahre lang massive Zuwächse von insgesamt 60 Prozent aufweisen konnte? Das ist genau die Aufwärtsentwicklung, die wir angesichts der weiter steigenden Zahlen von Pflegebedürftigen dringend wieder brauchen. Stattdessen gehen mit der generalistischen Pflegeausbildung neue und komplizierte Ausbildungsabläufe einher; viele Interessierte und viele kleine Ausbildungsbetriebe werden verprellt.

5. Realistische Gestaltung des Personaleinsatzes: Um bei knapper Personalsituation möglichst viele (auch schwerstpflegebedürftige) Menschen qualitätsgesichert versorgen zu können, muss der Personaleinsatz in der ambulanten, teilstationären und vollstationären Pflege flexibilisiert werden.

Berlin (epd). Die Bundesregierung hat den Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 auf den Weg gebracht. Am 17. Juli gab das Kabinett grünes Licht für die vor zwei Wochen getroffene Vereinbarung der Spitzen der Ampel-Koalition, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit im Anschluss in Berlin mitteilte. Sozialverbände, Gewerkschaften und Krankenkassen zeigten sich teilweise erleichtert darüber, dass viele der zuvor diskutierten Einsparungen nicht umgesetzt wurden. Aber besonders im Gesundheitssektor und bei Kindern genüge der Entwurf nicht, kritisierten sie.

Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr sieht insgesamt Ausgaben von 481 Milliarden Euro vor, etwas weniger als in diesem Jahr. Mit dem Entwurf für den Haushalt hat das Kabinett auch Eckpunkte der sogenannten Wachstumsinitiative beschlossen. Sie sieht Gesetzesänderungen vor, die mehr Wirtschaftswachstum und Beschäftigung sowie eine Entlastung von Unternehmen von Bürokratie vorsehen. Die Änderungen betreffen unter anderem das Lieferkettengesetz, das Bürgergeld und die Rente.

Ältere Beschäftigte sollen Anreize bekommen, länger im Job zu bleiben. Für Bürgergeld-Bezieher sollen Sanktionen verschärft, Karenzzeiten für Schonvermögen verkürzt und eine monatliche Meldepflicht eingeführt werden. 25 Milliarden Euro sind für das kommende Jahr für das Bürgergeld veranschlagt. Das Kindergeld soll 2025 um fünf Euro angehoben werden, ebenso der Kinderzuschlag. Über die Kindergrundsicherung, die im Bundestag verhandelt wird, gibt es mit dem Bundeshaushalt keine Entscheidung.

Die Diakonie sieht den Entwurf daher zwiespältig. Es sei ein „Teilerfolg“, dass einige der diskutierten Kürzungen zumindest teilweise abgewendet worden seien. Anders als von Sozialverbänden befürchtet, bekommen etwa die Freiwilligendienste nicht weniger, sondern mehr Geld als ursprünglich geplant. Gleichwohl fehlten im Haushaltsentwurf notwendige Mittel zum Beispiel für die Bekämpfung von Kinderarmut und eine „echte Kindergrundsicherung“, kritisierte Sozial-Vorständin Maria Loheide. Auch bei der Pflegeversicherung müsse die Bundesregierung nachbessern. Sparen an der falschen Stelle verschärfe Armut und soziale Ausgrenzung und schwäche das Vertrauen in die Demokratie weiter. „Nur wenn wir heute in eine krisenfeste soziale Infrastruktur und die gesellschaftliche Integration investieren, können wir für die Zukunft den Zusammenhalt stärken, den wir in unserer Gesellschaft brauchen“, sagte Loheide.

Der Präsident des Bundesverbands der Arbeiterwohlfahrt, Michael Groß, zeigte sich „wenig begeistert“ von dem Entwurf, auch wenn er froh sei, „dass im Bereich der Freien Wohlfahrtspflege nicht wieder der Kürzungshammer ausgepackt wurde“. Die psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen hingegen sei Gegenstand massiver Kürzungen. Hier solle fast die Hälfte der Mittel wegfallen. Auch bei den Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt solle im dreistelligen Millionenbereich gekürzt werden, kritisierte Groß. „Von den sieben Milliarden Euro, die der gesamte Haushalt im Vergleich zum Vorjahr schrumpft, um die Schuldenbremse zu halten, holt sich die Regierung mehr als die Hälfte auf dem Rücken der Ärmsten, vor allem durch härtere Sanktionen im Bürgergeld“, sagte er. Das bedeute, „dort zu sparen, wo die Schmerzgrenze längst überschritten ist“.

Der Paritätische Bundesverband warnte, der Haushaltsentwurf verschärfe die soziale Ungleichheit. „Die getroffene Einigung geht zu Lasten besonders unterstützungsbedürftiger Menschen“, sagte dessen designierter Hauptgeschäftsführer Joachim Rock. Während die Ampel mit den geplanten Verschärfungen im Bürgergeld drastische und völlig unverhältnismäßige Maßnahmen auf Kosten von Leistungsbeziehenden plane, drohe die Beschäftigungsförderung mit den geplanten Kürzungen vielerorts zum Erliegen zu kommen. Die angekündigte Erhöhung des Kindergeldes und des Sofortzuschlages stehe in keinem Verhältnis zur geplanten Privilegierung einkommensstarker Familien, die durch höhere Freibeträge weitaus stärker profitierten.

Der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke sah Licht und Schatten bei dem Haushaltsentwurf. „Offenbar hat die Ampelkoalition erste Kritik aufgegriffen - eine Sparorgie ist der Haushaltsentwurf nicht“, sagte er. Ein „absolut falsches Signal“ sei jedoch die geplante Kürzung beim Bundeszuschuss für die gesetzliche Rentenversicherung. Durch geplante Steuerentlastungen verdüsterten sich die Aussichten für die Kommunen. „Damit ist es weder möglich, den überfälligen Ausbau des ÖPNV anzugehen, noch jemals die Klimaziele im Verkehr zu erreichen“, sagte Werneke. Besorgniserregend seien die sich abzeichnenden finanziellen Schieflagen vieler Krankenhäuser, der Zustand der Pflegekassen und der Zuschussbedarf in der gesetzlichen Krankenversicherung

Auch die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, kritisierte, dass die Bundesregierung auch im kommenden Jahr die Kranken- und Pflegeversicherung nicht von beitragsfremden Leistungen entlasten wolle. „Das ursprüngliche Ziel, Ausgaben und Einnahmen zu harmonisieren und damit die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung wieder in Ordnung zu bringen, scheint völlig aus dem Blick geraten zu sein“, sagte Reimann.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verteidigte indessen die geplanten Verschärfungen für Bürgergeld-Bezieher als notwendig für die Haushaltsplanung. Man habe sich auf Maßnahmen verständigt, „um den fordernden Charakter des Bürgergelds zu stärken“, sagte Lindner bei der Vorstellung des Regierungsentwurfs. Der „dynamische Anstieg der Sozialausgaben“ könne nicht fortgesetzt werden.

Lindner verwies auf die Vereinbarungen in der Koalition für Verschärfungen beim Bürgergeld, die dazu führen sollen, dass mehr Menschen eine Arbeit aufnehmen. Die Mitwirkungspflichten inklusive der Sanktionen würden verschärft, sagte der FDP-Vorsitzende: „Es gibt eine neue monatliche Meldeverpflichtung der Bürgergeld-Bezieher bei der Behörde.“ Lindner plädierte zugleich für weitere Maßnahmen. Die Sozialleistungsquote liege im nächsten Jahr gemessen an der Größe des Bundeshaushalts bei 45 Prozent. Werde nichts unternommen, werde die Quote bis 2028 auf 48 Prozent steigen, erklärte der FDP-Politiker.

Wiesbaden (epd). Die Zahl der Geburten in Deutschland hat sich 2023 negativ entwickelt und liegt jetzt wieder unter der Marke von 700.000. Wie am 17. Juli in Wiesbaden veröffentlichte Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen, kamen im Jahr 2023 exakt 692.989 Kinder zur Welt. Das waren 45.830 oder sechs Prozent Neugeborene weniger als 2022 (738.819).

Weniger Kinder als im Jahr 2023 wurden in Deutschland zuletzt 2013 geboren (682.069). Der Wert nähert sich auch der niedrigsten Geburtenzahl überhaupt seit 1946 an: Im Jahr 2011 kamen rund 663.000 Neugeborene zur Welt. Die vorläufigen Geburtenzahlen für die ersten vier Monate des laufenden Jahres zeigten einen weiteren, jedoch abgeschwächten Geburtenrückgang um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ebenso sank die auch als Geburtenrate bezeichnete zusammengefasste Geburtenziffer im vergangenen Jahr um sieben Prozent auf 1,35 Kinder je Frau. Im Jahr 2022 hatte der Wert noch bei 1,46 Kinder je Frau gelegen, 2021 sogar bei 1,58.

Der Forscher Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) erläuterte auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd): „Eine Zunahme der Geburtenrate um 0,2 hatte Deutschland in den 2010er Jahren durch die Familienpolitik, das klingt wenig, aber das macht einen Unterschied von etwa 100.000 Geburten pro Jahr mehr oder weniger aus.“ 100.000 Babys pro Jahr seien „extrem viel, denn in 20 Jahren kommen die auf den Arbeitsmarkt oder eben nicht“. Sie fehlten auch in den Sozialversicherungen, bei den Steuereinnahmen und als Mütter und Väter in 20 oder 30 Jahren. „Deswegen ist es wichtig, dass die Geburtenrate wieder ansteigt“, plädierte der Familiensoziologe.

Der Fachkräftemangel von heute habe viel mit den niedrigen Geburtenraten vor 20 Jahren und davor zu tun. Vor zwei Jahrzehnten sei dann ein familienpolitischer Paradigmenwechsel mit dem Ausbau der Kinderbetreuung, dem Einführen des Elterngelds und dem Ausbau von Ganztagsschulen erfolgt. Diese Veränderungen haben Bujards Worten zufolge dazu beigetragen, dass die Geburtenrate in Deutschland in den 2010er Jahren wieder gestiegen ist, auf 1,5 bis 1,6 zwischen 2015 und 2021. „2021 lag die Geburtenrate bei 1,57“, sagte der Experte. „Und jetzt ist sie wieder eingebrochen.“

Den Rückgang in den zurückliegenden zwei Jahren erklärte Bujard „mit den multiplen Krisen“: Während der Pandemie hätten Frauen ihren Kinderwunsch aufgeschoben, als die ersten Impfstoffe auf den Markt gekommen seien. Nach der Pandemie habe es keine Erholung gegeben, weil die Leute „erschöpft waren und auch verunsichert“. Der Ukraine-Krieg mache vielen Menschen Sorgen und habe für ökonomische Sorgen mit hohen Energiepreisen und Inflation gesorgt. „Krisen führen zu Unsicherheiten, und Unsicherheiten sind Gift für die Familienplanung“, erklärte Bujard. Der erstarkte Rechtspopulismus sowie Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft könnten ebenfalls zu Unsicherheit führen.

Der aktuell teure Wohnraum sei ebenfalls ein Faktor, sagte der Soziologe. Insbesondere fehlten Angebote mit genug Zimmern für Familien mit mehr als zwei Kindern: „Wir haben fast 30 Prozent der jungen Menschen, die eigentlich drei Kinder als ideal und positiv sehen. Aber nur gut die Hälfte davon bekommen wirklich drei Kinder - da ist sehr viel Luft nach oben.“ Uum wieder auf höhere Geburtenraten zu kommen, benötige es Familien, die drei oder mehr Kinder bekommen.

Die Geburtenziffer sank laut der Statistik 2023 sowohl bei Frauen mit deutscher wie auch mit ausländischer Staatsangehörigkeit um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr, allerdings ausgehend von unterschiedlichen Niveaus: So ging die Geburtenziffer bei deutschen Frauen von 1,36 auf 1,26 und bei Ausländerinnen von 1,88 auf 1,74 Kinder je Frau zurück.

Die zusammengefasste Geburtenziffer war 2023 in allen Bundesländern rückläufig. Besonders stark nahm sie in den nördlichen und östlichen Bundesländern, darunter in Sachsen (minus zehn Prozent) und in Mecklenburg-Vorpommern (minus neun Prozent). Im Saarland war der Rückgang mit minus ein Prozent am schwächsten. Die höchste Geburtenziffer mit 1,46 Kindern je Frau verzeichnete Bremen.

Mütter waren den Angaben zufolge im Jahr 2023 bei einer Geburt - unabhängig davon, ob es die Geburt des ersten Kindes oder eines weiteren Kindes war - im Durchschnitt 31,7 Jahre und Väter 34,7 Jahre alt. Damit nahm das Alter der Mütter bei Geburt im Vergleich zu 2021 (31,8 Jahre) leicht ab, während das Alter der Väter konstant blieb.

Familiensoziologe Bujard erklärte, niemand könne heute sagen, ob der aktuelle Rückgang dauerhaft sei, sich noch weiter verschärfe oder die Geburtenrate sich bald erhole: „Was wir aber wissen, sind die monatlichen Geburtenraten der ersten Monate von 2024 und die weisen darauf hin, dass es weiterhin auf diesen niedrigen Level bleibt.“ Das sei auch nicht verwunderlich, denn die Krisen als Gründe für die Verunsicherung bei jungen Menschen hätten ja nicht aufgehört.

Die Gesellschaft müsse die Entwicklung sehr ernst nehmen. Die Politik könne Krisen wie Pandemie, Klimakrise, Krieg oder Rechtspopulismus nicht einfach lösen, aber abfedern. „Ein gutes Beispiel ist, dass in Deutschland im ersten Lockdown den Menschen durch Kurzarbeit frühzeitig eine Sicherheit gegeben wurde, dass die Menschen keine Angst um ihren Arbeitsplatz haben mussten“, erläuterte Bujard. „Und das hat dafür gesorgt, dass es in Deutschland sogar einen leichten 'Cocooning Effekt' gab, einen kleinen Anstieg der Geburten, während es in anderen Ländern wie in Südeuropa oder USA unmittelbar einen Geburtenrückgang gab, weil viele Menschen arbeitslos wurden und Existenzängste hatten.“

Außerdem sei es wichtig, Familien zu besser bezahlbaren Wohnraum zu verhelfen. Vor allem Kinderbetreuung sei essenziell und könne politisch gestaltet werden. „Der Ausbau der Kinderbetreuung vor 10 bis 20 Jahren war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Geburtenrate gestiegen ist“, sagte Bujard. „Dagegen wird seit zwei, drei Jahren die Kinderbetreuung als immer weniger als verlässlich erlebt von den Eltern. Das spricht sich bei potenziellen Eltern herum und erschwert es, dass sie ihre Kinderwünsche umsetzen.“ Wenn junge Menschen bei Freunden sähen, dass die Kinderbetreuung nicht verlässlich sei, dann überlegten sie dreimal, ob sie sich für ein Kind entscheiden.

Berlin (epd). Der GKV-Spitzenverband hat sein jüngst vorgestelltes Gutachten veröffentlicht, wonach der Bund seinen Ausgleichsverpflichtungen bei den Gesundheitskosten von Bürgergeldbeziehenden gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung nicht annähernd nachkommt. Der Analyse des IGES Instituts zufolge decken die von der Bundesregierung gezahlten Beiträge nur gut ein Drittel der tatsächlichen Ausgaben für diesen Personenkreis, teilte der Dachverband der Kassen in Berlin mit.

Er kritisiert das, denn es sei verpflichtende Aufgabe des Staates, das Existenzminimum von bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern zu gewährleisten. „Nach der Rechtsprechung zählt dazu auch die Absicherung der medizinischen Versorgung im Krankheitsfall. Bei den Sozialhilfebeziehenden kommen die Sozialhilfeträger, in der Regel die Kommunen, vollständig für die Kosten der gesundheitlichen Versorgung auf“, hieß es. Bei der gesundheitlichen Versorgung von Bürgergeldempfängern komme der Bund seinen Zahlungspflichten indes nur unzureichend nach.

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für Bürgergeldbeziehende lagen dem Gutachten zufolge 9,2 Milliarden Euro höher als die für diese Gruppe gezahlten Beiträge. Für die Erhebung hat das IGES Institut die Deckungsquote von Einnahmen und Ausgaben der GKV für hilfebedürftige erwerbsfähige Personen im Jahr 2022 untersucht.

Das Gutachten ermittelt, wie umfassend Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld (ALG) II durch Steuermittel gedeckt sind. Es aktualisiert ein Gutachten aus dem Jahr 2017 und entstand im Auftrag des GKV-Spitzenverbands. Basis sind Auswertungen von Daten der Bundesagentur für Arbeit, des Bundesgesundheitsministeriums sowie der gesetzlichen Krankenkassen.

Vorstandsvorsitzende Doris Pfeiffer verwies darauf, dass die Finanzierung durch Beiträge des Bundes schrittweise zurückgefahren wurde. Und sie zitierte den Koalitionsvertrag der Ampel, in dem zu lesen stehe: „Wir finanzieren höhere Beiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II aus Steuermitteln.“

„Durch diese systematische Unterfinanzierung gehen der gesetzlichen Krankenversicherung jedes Jahr Milliardenbeträge verloren“, beklagte Pfeiffer: „Allein im Jahr 2022 haben die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler der gesetzlichen Krankenkassen den Bundeshaushalt so mit 9,2 Milliarden Euro entlastet. Und diese jährliche Unterfinanzierung der gesundheitlichen Versorgung von Bürgergeldbeziehenden dürfte in den Jahren 2023 und 2024 aufgrund der steigenden Zahl der Leistungsbeziehenden sogar noch höher liegen.“ Sie rechnete vor: „9,2 Milliarden Euro entsprechen 2024 rund 0,5 Beitragssatzpunkten.“

Insgesamt seien im Jahr 2022 lediglich 39 Prozent der Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Bezieherinnen und Bezieher von ALG II, inzwischen Bürgergeld, durch die für diesen Personenkreis gezahlten Beiträge gedeckt gewesen, betont Richard Ochmann, Projektleiter Gesundheitspolitik am IGES Institut: „Eine kostendeckende Pauschale hätte fast dreimal höher ausfallen müssen - statt der im Jahr 2022 tatsächlich vom Bund gezahlten Monatspauschale von 108,48 Euro hätte diese dann 311,45 Euro betragen.“

Zum Vergleich: Für privat krankenversicherte Bürgergeldbeziehende zahlt der Staat aus Steuermitteln einen Zuschuss zur privaten Krankenversicherung in Höhe von bis zu 421,77 Euro im Monat. Pfeiffer plädierte dafür, dass der Bund kostendeckende Monatspauschalen für Bürgergeldbeziehende vom Bund übernimmt.

Die Autoren der Analyse verweisen auch auf die sozialpolitischen Verteilungswirkungen bei der Finanzierung der Gesundheitskosten Bedürftiger: „Es gibt einen zentralen Unterschied, ob die Krankenkassen etwas finanzieren oder der Staat das aus Steuergeldern tut.“ Wenn die gesetzlichen Kassen etwas bezahlten, dann werde dies aus den Beiträgen der 58 Millionen Mitglieder (die 16 Millionen Familienmitglieder sind beitragsfrei mitversichert) und von deren Arbeitgebern finanziert. Dabei zahlten Gutverdienende nur bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze von 5.175 Euro. Wer 10.000 oder 15.000 Euro im Monat verdiene, zahle also nicht mehr als jemand, der 6.000 Euro verdiene. Beamtinnen und Beamte sowie Selbstständige, die in der Regel privat versichert sind, seien völlig außen vor.

Im anderen Fall finanzieren alle hier lebenden 84 Millionen Menschen die Gesundheitskosten mit - über alle Steuereinnahmen. „Damit sind dann alle Bürgerinnen und Bürger an der Finanzierung beteiligt. Auch gibt es bei der Einkommenssteuer keine Obergrenze. Alle Einkünfte werden herangezogen“, so die Autoren der Studie.

Sangerhausen, Halle (epd). Der sonst eher beschauliche Landkreis Mansfeld-Südharz im Südwesten Sachsen-Anhalts gerät in diesen Wochen bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate bundesweit in die Schlagzeilen. Zum Jahreswechsel 2023/24 kämpften Teile der Region, zu der unter anderem die Lutherstädte Eisleben und Mansfeld gehören, wochenlang mit einem Hochwasser, sogar der Katastrophenfall wurde ausgerufen.

Eine der Konsequenzen war, dass Landrat André Schröder (CDU) unter anderem Flüchtlinge und Migranten dazu verpflichtete, beim Schleppen der Sandsäcke und der Deichverteidigung gemeinnützige Arbeit zu leisten, ansonsten drohte er mit Kürzungen der Asylbewerberleistungen. Damit erregt er aktuell deutschlandweites Aufsehen. Während viele Bürger die Maßnahmen befürworten, kommt Kritik von Flüchtlings- und Migrantenorganisationen.

Migranten seien keine billigen Arbeitskräfte, heißt es etwa vom sachsen-anhaltischen Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen (Lamsa) aus Halle. Eine Aussage, der Schröder durchaus zustimmt: „Ich sehe das genauso“, sagt er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Doch seine Maßnahmen sieht er durch das Asylbewerberleistungsgesetz gedeckt.

„Wir haben eine große, tiefe Überzeugung, die uns auch in der Bevölkerung mehrheitlich eint“, betont der Mansfelder Landrat, „dass diejenigen, die Leistungsempfänger des Staates sind, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten dem Staat auch etwas zurückgeben sollen.“ Nach Starkregen seien entlang des Flusses Helme rund zwei Millionen Sandsäcke verbaut worden, die nach Ende der Hochwasserlage wieder eingesammelt werden mussten. Dazu habe der Landkreis auch insgesamt 64 Flüchtlinge angeschrieben.

„Das ist ein richtiges Verwaltungsverfahren“, betont Schröder. Ein großer Teil sei zum Einsatz gekommen, habe sich bewährt und gute Arbeit geleistet. Andere hätten sich entschuldigt, etwa weil sie erkrankt waren oder gerade an einem Integrationskurs teilgenommen hätten. „Die wurden ebenfalls nicht belangt“, unterstreicht der Landrat. Am Ende seien 16 Menschen die Leistungen gekürzt worden. Diese Maßnahme sei im Gesetz ausdrücklich vorgesehen.

Man habe einen gemeinnützigen Träger verpflichtet, über den die Flüchtlinge betreut worden seien. Unter anderem hätten auch Übersetzer zur Verfügung gestanden. „Das ist keine Schikane, darauf lege ich Wert“, betont der CDU-Politiker.

Das Migrantennetzwerk Lamsa sieht die Maßnahmen jedoch weiterhin kritisch. Arbeitsgelegenheiten seien kein Instrument der beruflichen Qualifizierung, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Mika Kaiyama: „Eine Pflicht zur Aufnahme einer Arbeit, die mit einem Stundenlohn von 80 Cent vergütet wird, ist nicht unbedingt geeignet, nachhaltige Integration und Zugang zum Arbeitsmarkt zu fördern.“

Dem schließt sich der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt an. Man habe integrationspolitische und sogar verfassungsrechtliche Bedenken, sagte Pressesprecherin Christiane Bölian, etwa beim Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, beim Gleichheitsgrundsatz sowie dem Verbot von Arbeitszwang.

Gespräche mit Flüchtlingen in einer Unterkunft in Hettstedt hätten zudem ergeben, dass die Betroffenen nicht ausreichend darüber informiert worden seien, welche Konsequenzen ihnen drohen, wenn sie nicht zustimmen. Zudem habe Landrat Schröder in der öffentlichen Darstellung den Fokus sehr stark auf die Menschen gelegt, die nicht gearbeitet haben. Das sei für die Stimmung hochproblematisch, meinte Bölian: „Das schürt eher Ressentiments.“

Für Schröder sind diese Argumente nicht stichhaltig. Man habe positive Erfahrungen mit den Flüchtlingen gemacht, betont er: „Diejenigen, die da waren, haben fleißig geholfen.“ Die Firma sei sogar auf zwei Migranten aufmerksam geworden, die jetzt eine Anstellungsperspektive erhalten sollen.

Wiesbaden (epd). Im vergangenen Jahr haben die bei den Finanzämtern angemeldeten Erbschaften und Schenkungen nach Angaben des Statistischen Bundesamts einen Höchstwert erreicht. Das steuerlich berücksichtigte geerbte und geschenkte Vermögen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 19,8 Prozent auf 121,5 Milliarden Euro, wie das Bundesamt am 16. Juli in Wiesbaden mitteilte. Die Partei Die Linke und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderten, dass der Staat besser steuerlich beteiligt werden müsse, um mehr Geld für das Gemeinwohl zu erhalten.

Die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer stieg den Angaben der Statistikbehörde zufolge um 3,9 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Dabei entfielen den Angaben zufolge auf die Erbschaftsteuer 7,7 Milliarden Euro und auf die Schenkungsteuer 4,1 Milliarden Euro. Insbesondere wurde 2023 mehr Betriebsvermögen mittels Erbschaften und Schenkungen übertragen. Der Wert betrug 29,8 Milliarden Euro, was einem Plus von 81,3 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor entspricht.

Das Bundesamt wies darauf hin, dass die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik keine Informationen über alle Vermögensübertragungen liefert. Die meisten Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen lägen innerhalb der Freibeträge, so dass in der Regel keine Steuer festgesetzt wird und sie nicht in der Statistik enthalten sind.

Die Vorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, sagte, die Rekordsummen zeigten, dass die bestehende Erbschaftsteuerregelung unfair sei. Privatvermögen wüchsen auf Kosten der Allgemeinheit, Milliarden könnten nahezu steuerfrei verschenkt oder vererbt werden. Steuerschlupflöcher müssten daher geschlossen werden. Wissler forderte darüber hinaus die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, um auch bereits weitergegebenes Vermögen dem Fiskus zugänglich zu machen.

Stefan Körzell, Mitglied im Vorstand des DGB, drang auf eine höhere Erbschaftsteuer. „Länder und Kommunen können auf diese Einnahmen nicht verzichten, wenn sie in die öffentliche Infrastruktur und den wirtschaftlichen Strukturwandel investieren und somit Arbeitsplätze sichern wollen“, sagte er.

Wiesbaden (epd). Die Zahl der Menschen, die als Wohnungslose untergebracht und erfasst sind, hat sich erhöht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden vom 15. Juli lebten in Deutschland zum Stichtag 31. Januar 2024 etwa 439.500 Menschen in entsprechenden Unterkünften. Sowohl die Sozialvorständin der Diakonie Deutschland, Maria Loheide, als auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) und die Arbeiterwohlfahrt appellierten an die Bundesregierung, zügig mehr Maßnahmen gegen Wohnungslosigkeit umzusetzen.

2023 waren laut Statistik-Behörde 372.000 untergebrachte Wohnungslose gezählt worden, 2022 waren es 178.100. Der Anstieg der Zahl sei jedoch vor allem auf Verbesserungen der Datenmeldungen im dritten Jahr seit der Einführung der Statistik zurückzuführen, hieß es.

Loheide sprach von einem „deutlichen Alarmsignal“ und erklärte, für eines der reichsten Länder der Welt sei es ein Skandal, dass insbesondere Paare mit Kindern keinen eigenen Wohnraum hätten. Der Schutz vor Wohnungsverlust müsse ausgebaut und mehr bezahlbarer Wohnraum speziell für wohnungslose Menschen geschaffen werden.

Die BAG W wies darauf hin, dass die Statistik nach wie vor nur einen Teil der Wohnungsnot abbilde. Nicht erfasst seien Menschen in verdeckter Wohnungslosigkeit, die bei Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten unterkommen, sowie obdachlose Menschen auf der Straße. Der Wohnungsmarkt biete seit langem nicht mehr genug bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum mehr. Die BAGW forderte einen höheren Bestand an Sozialwohnungen, niedrigschwelligen Zugang zu professionellen Hilfen bei Wohnungslosigkeit, mehr Prävention und mehr Mieterschutz.

Der Präsident der Arbeiterwohlfahrt, Michael Groß, kritisierte, die Bundesregierung habe noch keinen Gesetzesentwurf für die Reform der Schonfristzahlungen und der Absenkung der Kappungsgrenze vorgelegt habe. Diese im Koalitionsvertrag festgelegten Vorhaben könnten Wohnungslosigkeit verhindern und erforderte keine Finanzmittel des Bundes, der Länder oder der Kommunen. Die Schonfrist räumt Mietern mehr Zeit für die Begleichung von Mietschulden ein, während die Kappungsgrenze Mietsteigerungen abmildert.

Die Statistik erfasst wohnungslose Menschen, die in der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar 2024 beispielsweise in überlassenem Wohnraum, Sammelunterkünften oder Einrichtungen für Wohnungslose untergebracht waren.

Zum Stichtag 31. Januar des laufenden Jahres wurden 136.900 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in der Statistik erfasst. Mit knapp einem Drittel (31 Prozent) aller untergebrachten Wohnungslosen bildeten sie in Bezug auf die Staatsangehörigkeit wie bereits im Vorjahr die größte Gruppe in der Statistik.

Berlin (epd). Bei der Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Eltern liegen einer Studie zufolge Wunsch und Wirklichkeit teils deutlich auseinander. Nach den aus ihrer Sicht idealen Erwerbskonstellationen gefragt, sprechen sich viel mehr Eltern für eine gleichberechtigte Aufteilung von Kinderbetreuung, Hausarbeit und Berufstätigkeit aus, als dies in der Realität gelebt wird. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, die am 17. Juni veröffentlicht wurde.

Die Studie zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland: So sagen gut 42 Prozent der Befragten in Westdeutschland mit Kindern im Grundschulalter, das sogenannte Zuverdienermodell, in dem der Mann Vollzeit und die Frau in Teilzeit arbeitet, sei die ideale Erwerbskonstellation. In der Realität leben aber deutlich mehr Familien dieses Modell, nämlich 63 Prozent. In Ostdeutschland sehen nur 21 Prozent der Eltern dieses Modell als ideal an, aber auch dort organisieren mit 38 Prozent in der Realität mehr Familien ihren Lebensunterhalt im Zuverdienermodell.

Das Erwerbs- und Sorgemodell, in dem beide Eltern etwa 30 Stunden in Teilzeit arbeiten und sich Haushalt und Kinderbetreuung teilen, leben in Ost wie in West nur 3 Prozent der Familien mit Kindern im Grundschulalter. Dieses Modell wird aber von deutlich mehr Befragten als ideal angesehen: von 18 Prozent in West- und 15 Prozent in Ostdeutschland.

Werden die Kinder älter, ändert sich bei vielen auch das als ideal angesehene Erwerbsmodell. Ein Beispiel: Nur 30 Prozent der ostdeutschen Eltern mit Kindern im Krippenalter sehen das universale Erwerbstätigenmodell, in dem beide Eltern Vollzeit arbeiten, als ideal an. Sind die Kinder im Kindergartenalter, steigt dieser Wert auf 51 Prozent, bei Kindern im Grundschulalter auf 62 Prozent. Westdeutsche Eltern mit Kindern im Grundschulalter sehen das Vollzeitmodell hingegen nur zu 38 Prozent als ideal an. In beiden Landesteilen ist aber der Anteil der Paare, die tatsächlich nach diesem Modell leben, deutlich geringer: 16 Prozent in West- und 43 Prozent in Ostdeutschland.

Der Grund dafür, dass viele Familien im Zuverdienermodell leben, liegt laut den Studienautorinnen im deutschen Steuer- und Transfersystem. Denn das Zuverdienermodell ist für verheiratete Paare finanziell besonders attraktiv. Dies liege am Zusammenspiel von Ehegattensplitting, der steuerlichen Behandlung von Einkünften aus Minijobs und der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung. Zusätzlich machten die durchschnittlich um 18 Prozent höheren Bruttostundenlöhne von Männern eine ungleiche Aufteilung der Erwerbsarbeit kurzfristig ebenfalls attraktiv.

Die Studienautorinnen machen dazu eine Beispielrechnung auf: Zwar ist das Haushaltseinkommen bei Familien mit zwei Vollzeit-erwerbstätigen Eltern am höchsten. Schaut man aber auf das Nettoeinkommen je geleistete Arbeitsstunde zeigt sich, dass Eltern im universalen Erwerbstätigenmodell dort am schlechtesten verdienen: nämlich laut Beispielrechnung 14,02 Euro je Stunde, während der Nettostundenverdienst im Zuverdienermodell, wenn nur ein Elternteil voll verdient und der andere Elternteil einen Minijob hat, mit 17,26 Euro am höchsten ist.

Die Studie basiert auf Daten des familiendemografischen Panels FReDa. Es handelt sich um eine repräsentative Befragung der in Deutschland lebenden Bevölkerung im Alter von 18 bis 50 Jahren.

Nürnberg (epd). „Das sind Engel der Straße“, schwärmt Marek. Zwei junge Männer stehen ein wenig verlegen vor dem rothaarigen Mann mit dem runden Gesicht, jeder hält eine große Packpapiertüte in der Hand. Daraus hat Nadeem Ahmed gerade einen Klarsichtbeutel genommen und Marek gegeben. Ein Minipack Orangensaft, zwei Schokoriegel und ein Duschgel sind darin. Nichts Großes, nichts Wertvolles, doch der Beschenkte freut sich darüber, genauso wie die anderen Wohnungslosen, die mit ihm auf einer Bank unweit des Nürnberger Hauptbahnhofs an diesem warmen Nachmittag den Schatten suchen.

28 Jahre ist Nadeem alt. Er trägt Vollbart, ein einfaches dunkelblaues T-Shirt, auf dem Rücken einen Rucksack, auf dem Kopf - mit dem Schild nach hinten - eine ausgewaschene Baseballkappe. Sein Begleiter ist Khaqan Khalid. Der 17-Jährige hat gerade die Mittlere Reife geschafft, will nun Abitur machen und Medizin studieren. „Ich möchte Chirurg werden“, sagt er. Die beiden haben sich in der Ahmadiyya-Moschee kennengelernt.

„Der Koran lehrt uns: Kümmert euch um die Bedürftigen. Das ist unsere Glaubensüberzeugung“, erzählt Nadeem. „Wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so soll es sein, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten“, zitiert er die entsprechende Sure.

Der Leiter der Nürnberger Begegnungsstätte zwischen Christen und Muslimen Brücke-Köprü, Thomas Amberg, sagt: „Ich habe größten Respekt vor dem persönlichen Engagement dieser jungen Menschen. Das ist ein mutiger kleiner Anfang.“ Angesichts von fünf Millionen Muslimen in Deutschland sollte für die Entwicklung muslimischer Wohlfahrtsverbände etwas getan werden, sagt der evangelische Pfarrer. Denn Muslime hätten spezielle Ansprüche etwa bei Beratungen oder der Seniorenbetreuung. Diese Dienste seien aber fast ausschließlich in den Händen der christlichen Wohlfahrtsverbände oder der Arbeiterwohlfahrt.

Die Ahmadiyya-Gemeinde wiederum sei als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt und könne daher für ihren 2018 gegründeten Wohlfahrtsverband An-Nusrat Fördergeld des Staates erhalten, berichtet Amberg. In Nürnberg ist die Ahmadiyya-Moschee nach seinen Informationen nur eine kleine Gemeinde, die aus einem Dutzend Familien mit ungefähr 200 Menschen bestehe. Auch deutschlandweit sei die Religionsgemeinschaft mit 20.000 Mitgliedern klein, „aber selbstbewusst“, sagt der Pfarrer.

Die Gemeinschaft versteht sich als Reformgemeinde innerhalb des Islams, wird aber von vielen Sunniten und Schiiten nicht als islamisch anerkannt, in Teilen der islamischen Welt sogar verfolgt. Der Grund ist, dass ihr Gründer für sich beanspruchte, der von Mohammed prophezeite Messias zu sein.

Mit Eifer geht Ahmadiyya-Mitglied Nadeem Ahmed seit Januar alle zwei Wochen zusammen mit anderen jungen Leuten aus seinem Freundeskreis zu den Brennpunkten in Nürnberg. „Weil wir alle Gottes Geschöpf sind und es mir gut geht, finde ich, dass das meine Pflicht ist, mich um die zu kümmern, denen es nicht gut geht“, sagt er. Sein Freund Khaqan fügt an: „Mir zerreißt es das Herz, wenn ich Menschen auf der Straße sitzen sehe.“

Auf seinen Touren habe er anrührende Momente mit den Wohnungslosen erlebt, berichtet Nadeem: „Ein Mann, der von uns etwas bekommen hatte, fing an, in seinen Taschen zu kramen und schenkte uns einen Ring. Da bekommt man Gänsehaut, dass jemand in einer solchen Situation auch an den anderen denkt.“

Nadeem Ahmed leitet ehrenamtlich die „Soziale Küche“ von An-Nusrat. Das Projekt ist keine echte Küche, soll aber mittelfristig ein fester Anlaufpunkt für arme Menschen in der Stadt werden. Seit Anfang des Jahres versuchen die Heilfer, Kontakt zu Bedürftigen aufzubauen: „Wir wollen eine feste Beziehung und Vertrauen, damit wir sie dann von der Straße holen können, wenn sie es möchten.“

Mario zählt zu diesen Klienten. Er hat sich in der Königstraße einen Platz auf den Treppenstufen zu einem leerstehenden Ladengeschäft gesucht. In Nürnberg würden immer wieder Helfer vorbeikommen, die armen Menschen auf der Straße unter die Arme greifen. „Aber ich war jetzt überrascht, als die beiden mir sagten, dass sie Muslime sind“, sagt Mario.

Hannover, Hamburg (epd). Die Krankschreibungen im Job haben laut der Krankenkasse KKH im ersten Halbjahr 2024 bundesweit einen Höchststand erreicht. Nach den Daten der Kasse kamen in Deutschland von Januar bis Juni dieses Jahres im Schnitt 210 Krankheitsfälle auf 100 erwerbstätige Mitglieder, wie die Kasse am 16. Juli an ihrem Hauptsitz in Hannover mitteilte. Bereits im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres war jeder Berufstätige im Schnitt etwa zweimal krankgeschrieben, rechnerisch waren es damals 204 Krankheitsfälle pro 100 erwerbstätige Versicherte.

Im ersten Halbjahr 2019 hatte die KKH dagegen noch deutlich weniger Arbeitsausfälle registriert, damals waren es 122 pro 100 Mitglieder. Innerhalb von fünf Jahren habe es somit einen Anstieg von fast 72 Prozent gegeben. Grund dafür sei aktuell vor allem die anhaltend hohe Zahl an Atemwegserkrankungen wie Husten, Schnupfen oder grippale Infekte, erläuterte die Kasse. Sie machten von Januar bis Juni 2024 ein Drittel der Arbeitsausfälle aus.

Insgesamt blieb der Krankenstand nach der Auswertung der Krankenkasse unter ihren Versicherten im ersten Halbjahr 2024 bundesweit konstant hoch. An jedem Tag waren im Schnitt 6,5 Prozent der Beschäftigten krankgeschrieben - ebenso viele wie im Vorjahr. 2019 lag die Quote noch bei fünf Prozent.

Den höchsten Krankenstand für Januar bis Juni 2024 verzeichnete die Krankenkasse in Sachsen-Anhalt mit 8,1 Prozent vor Mecklenburg-Vorpommern mit 7,6 Prozent. Den niedrigsten Stand gab es mit 5,4 Prozent in Baden-Württemberg - knapp hinter Hamburg mit 5,5 Prozent und Bayern mit 5,6 Prozent.

Kurzzeiterkrankungen bis zu drei Tagen sind den Angaben zufolge nur erfasst worden, wenn eine ärztliche Krankschreibung vorlag. Somit ist der tatsächliche Krankenstand höher als in der Statistik benannt.

Die Krankenkasse DAK-Gesundheit registrierte indes für das erste Halbjahr 2024 einen starken Anstieg bei Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen registriert. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres habe es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 14,3 Prozent mehr Fehltage wegen Depressionen oder Anpassungsstörungen gegeben, teilte die DAK am 18. Juli in Hamburg mit. Die Krankenkasse hatte dazu die Daten von 2,25 Millionen Versicherten ausgewertet. DAK-Vorstandschef Andreas Storm sagte, es zeige sich beim Krankenstand, dass die Beschäftigten in Deutschland „in diesen Krieg- und Krisenzeiten weiterhin unter Druck“ stünden.

Gewalt gegen Frauen und kein Ende: Jahr für Jahr legt das Bundeskriminalamt (BKA) ein Bundeslagebild zu häuslicher Gewalt vor. Jedes Jahr wird dabei ein Anstieg von Gewalt gegen Frauen im Hellfeld festgestellt. Auch das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ verzeichnet innerhalb von zehn Jahren eine Verdoppelung der Beratungsanfragen.

Diese Entwicklung zeigt: Frauen nehmen das Unrecht von Paargewalt nicht mehr hin. Sie wenden sich hilfesuchend an den Staat. Das ist zunächst eine gute Entwicklung. Doch Hilfe in Form von Frauenhäusern und Beratungsstellen ist hierzulande nur ungenügend ausgebaut. Das von der Bundesregierung geplante Gewalthilfegesetz will nun Abhilfe schaffen. Es ist längst an der Zeit.

Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention - des Europäischen Übereinkommens zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt - hat sich die Bundesrepublik im Jahr 2019 zu einer effektiven und umfassenden Gesamtstrategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen verpflichtet.

Hierzu gehört die Schaffung eines bedarfsgerechten Hilfesystems für Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt. Schutz und Beratung muss für Gewaltbetroffene leicht zugänglich sein. Das bedeutet ausbuchstabiert: kostenfrei, barrierefrei, regional ausgewogen platziert und zeitnah erreichbar. Es bedeutet weiterhin: qualifiziert, solide finanziert und aufgrund der besonderen Geschlechterspezifik feministisch ausgerichtet.

Dass die Bundesrepublik die Maßgaben der Konvention noch lange nicht erfüllt, bestätigte der Prüfbericht für Deutschland, der Ende 2022 von der ExpertInnenkommission GREVIO erstellt wurde. Trotz eines fünfjährigen Bundesförderprogramms und verschiedener, durchaus vielversprechender Projekte auf Länderebene gelang es nicht, ein stabiles Hilfesystem aufzustellen, das allen gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern ohne Wenn und Aber Schutz und Unterstützung vorhält. Was sind die Gründe?

Dass Gewalt gegen Frauen ein Unrecht darstellt und Frauenorganisationen wertvolle Arbeit leisten, scheint unbestritten. Das Ausmaß der geschlechtsspezifischen Gewalt und das Fehlen von Schutz und Hilfe wird jedes Jahr am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, beklagt. Frauenhauskolleginnen und Gleichstellungsbeauftragte stellen für jede getötete Frau ein Paar rote Schuhe auf den Marktplatz, es gibt Lesungen und es werden Vorträge gehalten, überall herrscht Betroffenheit.

Und doch wird der Ausbau nicht beherzt in Angriff genommen. Die Ursache liegt nicht in einer Verkennung der Problematik oder einer Geringschätzung der Arbeit von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen. Nein, der Grund hierfür liegt darin, dass im Spektrum der Freiwilligkeitsleistungen fundierte Bedarfsanalysen und verbindliche Vorgaben fehlen.

Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt sind aktuell rechtlich sogenannte Freiwilligkeitsleistungen der Länder und Kommunen. Es gibt bislang keine bundesgesetzliche Regelung, die die Länder verpflichten würde, ein bedarfsgerechtes Hilfesystem vorzuhalten. Aufgrund der föderalen Struktur hat der Bund zudem wenig Einfluss auf die Versorgungslage in den Ländern.

Jedes Bundesland setzt seine eigenen Ziele und entwickelt seine eigenen Strategien in der Bekämpfung von Gewalt an Frauen. Und jedes Bundesland verfügt über eine eigene Förderstruktur der Schutz- und Beratungseinrichtungen. Die Beteiligung der Kommunen an der Bereitstellung und Finanzierung des Hilfesystems ist dabei unterschiedlich ausgestaltet. Die Förderungen der Länder und Kommunen stehen unter dem Vorbehalt des Haushaltsrechts, das heißt, dass Schwankungen möglich sind, und die Mittel in schlechteren Haushaltsjahren - wie wir sie aktuell haben - auch gekürzt werden können. Doch die Ausstattung des Hilfesystems steht und fällt somit mit der Haushaltslage und dem politisch-sozialen Engagement der Länder und Kommunen.

So verzeichnen wir in der Bundesrepublik ein sehr heterogenes und unzureichendes Unterstützungssystem für gewaltbetroffene Frauen. Schutz und Hilfe sind nicht überall gewährleistet, wenn auch sowohl in den Ländern als auch auf lokaler Ebene häufig viele Anstrengungen unternommen werden, die Versorgungslage zu verbessern.

Die Bundesregierung hat die Stärkung der Rechte von Betroffenen, den Ausbau des Hilfesystems und die Entwicklung eines bundeseinheitlichen Rechtsrahmens zur Finanzierung der Frauenhäuser in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben. Diese Ziele sollen in einem Gewalthilfegesetz verwirklicht werden.

Die Eckpunkte liegen nun vor, Bund und Länder diskutieren und ringen um deren Ausgestaltung. Das Vorhaben ist ehrgeizig, denn im Grunde war der Zeitpunkt angesichts der globalen Krisen noch nie so ungünstig wie heute.

Gleichzeitig stehen wir durch die Ziele der Bundesregierung in Sachen Gewaltschutz für Frauen an einem entscheidenden Wendepunkt: Gewaltbetroffene erhalten durch ein Gewalthilfegesetz Schutz und Beratung von Rechts wegen und nicht aufgrund von Glück und Zufall. Wir rufen Bund und Ländern zu: Haltet an eurem Ziel fest, Gewalthilfegesetz jetzt! Wir sind es den Frauen und deren Kindern schon lange schuldig.

Wiesbaden (epd). Partnerschaftsgewalt hat nach den Daten des Bundeskriminalamtes (BKA) in den vergangenen Jahren in Deutschland zugenommen. Die Anzahl der erfassten Opfer ist laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) in den zurückliegenden fünf Jahren um 17,5 Prozent gestiegen und erreicht im aktuellen Berichtsjahr 2023 mit 167.865 Gewaltopfern einen neuen Höchststand. Im Jahr davor waren es knapp 160.000, im Jahr 2019 noch gut 140.000.

Bei der Partnerschaftsgewalt werden nach der gängigen Definition die Opfer und Tatverdächtigen betrachtet, die in einer partnerschaftlichen Beziehung lebten oder leben. Partnerschaftsgewalt beinhaltet alle Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt. Partner im Sinne der PKS sind Ehepartner, eingetragene Lebenspartnerschaften, Partner nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften und ehemalige Partner.

Mit 79,2 Prozent waren laut BKA 2023 hauptsächlich Frauen Betroffene von Partnerschaftsgewalt. Die Anzahl weiblicher Opfer (132.966) ist im Vergleich zum Vorjahr mit plus 5,2 Prozent deutlich gestiegen. Die Partnerschaftsgewalt mit Männern als Opfer ist im Jahr 2023 auf 34.899 Betroffene gestiegen - und hat damit im Vergleich zum Vorjahr um 10,9 Prozent zugenommen. Der Anteil männlicher Opfer an allen Opfern von Partnerschaftsgewalt hat sich wie bereits in den Vorjahren erneut erhöht und liegt im Jahr 2023 bei 20,8 Prozent - um 0,9 Prozentpunkte über dem Wert von 2022 (19,9 Prozent).

Die Hälfte der Opfer lebte mit der tatverdächtigen Person zusammen. Die Mehrheit sowohl der Opfer als auch der Tatverdächtigen waren zwischen 30 und 40 Jahre alt. 155 Frauen und 24 Männer sind im Jahr 2023 durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet worden.

Nach Angaben der Gewaltforscherin Monika Schröttle handelt es sich bei den meisten Fällen von Gewalt an Männern nicht um schwere Gewalt, so dass viele keine Zufluchtsstätte benötigten. Die BKA-Statistik sieht die Nürnberger Politologin kritisch: „Von Seiten der Täterarbeit wird berichtet, dass bei polizeilichen Einsätzen männliche Täter behaupten, sie seien die Opfer und die Frau sei initiativ gewalttätig gewesen. Das geht dann auch in die Statistik mit ein.“ Auch wenn die Aussagen der Männer gelogen sein könnten, würden männliche Täter als Opfer miterfasst, sagt Schröttle dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Tatsächlich fand eine Metaanalyse von 17 Studien 2020 heraus, dass Betroffene von Partnerschaftsgewalt häufig angaben, selbst Täter zu sein. Zwischen drei und 20 Prozent der Männer hätten körperliche Gewalt in der Partnerschaft erfahren.

Weitere Erkenntnisse zur Verbreitung von Gewalt in Paarbeziehungen liefern Befragungen der Landeskriminalämter. Das LKA Niedersachsen machte 2012 und 2021 jeweils eine Dunkelfeldumfrage zu verschiedenen Kriminalitätsformen mit dem Schwerpunkt Paarbeziehungen.

2021 gaben 5,7 Prozent der Befragten ab 16 Jahren an, innerhalb der vergangenen zwölf Monate Gewalt in der Partnerschaft erfahren zu haben (Frauen: 6,7 Prozent, Männer: 4,6 Prozent). Körperliche Gewalterfahrungen nannten 1,3 Prozent der Frauen und 1,0 Prozent der Männer. Geringer fiel der Anteil der sexualisierten Gewalt aus, der von Frauen mit 0,9 Prozent und bei Männern mit 0,1 Prozent angegeben wurde. Psychische Gewaltformen, beispielsweise Isolation vom sozialen Umfeld oder konstantes abfälliges Kommentieren, dominierten mit 5,1 Prozent. Insgesamt wandten sich nur 0,5 Prozent der Opfer an die Polizei. Demnach blieben 199 von 200 Fällen im Dunkelfeld.

Die tatsächliche Entwicklung im Bereich partnerschaftlicher Gewalt kann unter ausschließlicher Bezugnahme auf PKS-Daten nur eingeschränkt dargestellt werden, räumt das BKA selbst ein. Viele Taten würden nicht angezeigt.

Die Studie „Lebenssituation Sicherheit und Belastung im Alltag“ verfolgt das Ziel, das Dunkelfeld der Gewaltkriminalität geschlechterdifferenzierend zu untersuchen. Die Datenerhebung des gemeinsamen Projekts von BKA, Bundesinnen- und Bundesfamilienministerium startete Mitte 2023 und dauert bis 2024 an. Ergebnisse werden für 2025 erwartet.

Die Forschungslage zur Gewaltbetroffenheit von Männern in Deutschland gilt als überschaubar. Zwar hat das Bundesfamilienministerium bereits vor 20 Jahren eine Pilotstudie zu Gewalterfahrungen von Männern in Auftrag gegeben, aber die Ergebnisse sind nicht repräsentativ. Von 266 befragten Männern in heterosexuellen Beziehungen gaben dort 27 Prozent an, körperliche Gewalt erlebt zu haben.

Nürnberg (epd). In Deutschland gibt es nur 15 Einrichtungen, in denen männliche Opfer familiärer Gewalt Schutz finden können. Das müsse sich ändern, betont David Schäfer - und lobt das angekündigte Gewalthilfegesetz des Bundes. Die Fragen stellte Stefanie Unbehauen.

epd sozial: Herr Schäfer, seit wann gibt es die Männerschutzeinrichtung Riposo und wie wird das Angebot angenommen?

David Schäfer: Die ersten Männer zogen im März 2020 ein. Seit Beginn des Projekts können wir 196 Anfragen von gewaltbetroffenen Männern verzeichnen - 55 davon wurden in der Schutzwohnung aufgenommen. Eine Einschätzung, wie gut das Angebot angenommen wird, lässt sich nur schwer vornehmen. Schließlich gibt es in Deutschland nur wenige Schutzeinrichtungen für Männer als Vergleichsmöglichkeit und diese sind hinsichtlich ihres Standorts und Einbettung ins Hilfesystem teils sehr unterschiedlich. Sie müssen sehen: Unsere Schutzeinrichtung existiert erst seit gut vier Jahren. Zuvor gab es keine Hilfsangebote für von häuslicher Gewalt betroffene Männer hier in Nürnberg. Wenn ich unsere derzeitige Auslastung betrachte, würde ich behaupten, das Angebot wird sehr gut angenommen.

epd: Wie viele Wohneinheiten stehen zur Verfügung und wie sieht die durchschnittliche Auslastung aus?

Schäfer: Es stehen fünf Appartements zur Verfügung. Zusätzlich sind Küche und Wohnzimmer zur gemeinsamen Nutzung vorhanden. Die Männer kommen meist allein. Es kommt derzeit etwa einmal im Jahr vor, dass ein Mann zusammen mit seinem Kind einzieht. Die Auslastung hat über die Jahre auf hohem Niveau kontinuierlich zugenommen. Derzeit liegt zumeist eine Vollbelegung vor. Es müssen immer wieder Männer abgewiesen, an andere Schutzeinrichtungen weitervermittelt oder auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet werden.

epd: Woran können sich Männer wenden, für die kein Platz im Riposo ist?

Schäfer: Auch wenn wir gerade keinen Platz für einen von häuslicher Gewalt betroffenen Mann haben, ist es uns wichtig, ihn in seiner Situation zu unterstützen. Wenn es für den Mann infrage kommt, klären wir freie Plätze in den 15 anderen Schutzwohnungen in Deutschland ab oder geben die Kontaktdaten der Einrichtungen an den Mann weiter. Darüber hinaus empfehlen wir den Männern, den Kontakt zur Beratungsstelle für von häuslicher Gewalt betroffene Männer herzustellen, um sich auf diesem Weg Unterstützung zu suchen. In ungünstigen Fällen bleibt nur, den Kontakt zur Wohnungslosenhilfe herzustellen.

epd: Für einen von Gewalt betroffenen Mann, der in der näheren Umgebung von Nürnberg wohnt, ist das Riposo eine Möglichkeit, um auch weiterhin zur Arbeit gehen zu können. Was tun Männer, die weiter weg wohnen und diese Möglichkeit nicht haben?

Schäfer: Das ist leider eine sehr berechtigte Frage. Es wenden sich sehr selten berufstätige Männer an uns, deren Wohnsitz außerhalb der Region Nürnberg-Fürth-Erlangen liegt. Weiter entfernt lebende Männer müssten sich für eine lange Pendelstrecke für den Weg zur Arbeit entscheiden. Sollte dies nicht machbar sein, bliebe die Alternative, sich in Nürnberg eine neue Arbeit zu suchen. Ich glaube, dass dieser Schritt, sich in die Männerschutzeinrichtung mit einer Höchstaufenthaltsdauer von sechs Monaten zu begeben und währenddessen nach einer neuen Beschäftigung zu suchen, vielen Männern zu unsicher erscheint. Ich gehe davon aus, dass diese Männer in der gewaltbelasteten Situation verbleiben, wenn sie keine Zuflucht bei Familie oder im Bekanntenkreis finden. Ein schneller Ausweg durch den Aufenthalt in einer Schutzwohnung wie Riposo wird für diese Zielgruppe nicht möglich sein.

epd: Was sind die häufigsten Gründe, wieso Männer die Einrichtung aufsuchen?

Schäfer: In etwa 60 Prozent der Fälle geht die Gewalt von aktuellen oder ehemaligen (Ehe)-Partnerinnen oder (Ehe-)Partnern aus. Die erlebte Gewalt äußert sich dabei meist in einer Mischung verschiedener Gewaltformen, überwiegend psychische und physische Gewalt. In den übrigen Fällen handelt es sich vor allem um innerfamiliäre Gewalt. Erwachsene Söhne erleiden Gewalt durch die Eltern oder ältere Brüder, aber auch Väter werden Opfer von Übergriffen ihrer Kinder. Außerdem stellte eine drohende Zwangsverheiratung bereits mehrmals ein Grund für die Inanspruchnahme unseres Angebots dar.

epd: Wie sieht es außerhalb Bayerns aus? Wie viele Schutzeinrichtungen speziell für Männer gibt es bundesweit?

Schäfer: Es gibt aktuell in Deutschland zwölf Männerschutzwohnungen mit insgesamt 43 Plätzen. Darüber hinaus gibt es drei geschlechtsunabhängige Schutzwohnungen mit fünf Plätzen. Hier können Menschen jeden Geschlechts Zuflucht finden, also auch Männer. Insgesamt sprechen wir demnach von bundesweit 15 Schutzwohnungen für Männer mit 48 Plätzen.

epd: Gewalt gegen Männer ist nach wie vor ein Tabu. Wünschen Sie sich hier mehr Aufklärung und mehr Engagement seitens der Politik?

Schäfer: Zum einen denke ich, dass es nicht nur Aufgabe der Politik ist, dieses Tabu zu brechen. Es geht um die Sichtbarkeit des Themas in der Gesellschaft, in den Medien und in der Politik. Wenn es um das Bewusstsein von männlichen Opfern häuslicher Gewalt geht, geht es auch immer um die Akzeptanz und die Verbreitung eines Männerbilds, das nicht dem traditionellen Bild des starken Mannes entspricht, der imstande ist, seine Probleme allein zu lösen. Der sich nicht unterkriegen lässt. Es geht darum anzuerkennen, dass auch Männer Opfer sein können, die sich nicht wehren können, die Hilfe brauchen. Dies muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden und kann nicht nur Aufgabe von Politikerinnen und Politikern sein. Dabei gibt es durchaus Bestrebungen in der Politik, dieses Verständnis und die Bereitstellung von Hilfsangeboten zu fördern.

epd: Wie zeigen sich diese Bestrebungen?

Schäfer: Zum einen zeigt sich das durch die beständige Förderung unserer Einrichtung durch das bayerische Sozialministerium. Zum anderen wird auf Bundesebene an einem Gewalthilfegesetz gearbeitet, in dem auch Männer als Opfer häuslicher Gewalt mitbedacht werden. Um in diesem Rahmen den Bedarfen von Gewaltbetroffenen gerecht zu werden, wird vor allem finanzielles Engagement erforderlich sein.

Frankfurt a. M. (epd). Drei Katzen hat der Mann. Sie sind sein Ein und Alles. Mit ihnen spricht er, mit ihnen lebt er. „Kommt er zu uns, bekommen wir immer die neusten Katzenstorys erzählt“, lacht Birgit Neugebauer-Keß von der „TierTafel Würzburg“. Seit Jahren kommt der Mann zu ihr, weil er sich das Futter für seine Hausgenossen nicht leisten kann: „Ohne seine Katzen würde eine Welt für ihn zusammenbrechen.“

Knapp 200 Nutzerinnen und Nutzer mit rund 260 Tieren sind bei der „TierTafel Würzburg“ gelistet. Die Palette reicht von Fischen über Vögel und Nager bis zu Hunden und Katzen. Einmal im Monat wird Nass- und Trockenfutter ausgegeben. Die Rationen richten sich nach dem Gewicht des Tieres. Die Katzen „Mausi“, „Pippi“ und „Marcello“ zum Beispiel erhalten für einen Monat 2,8 Kilo Nass- und 1,6 Kilo Trockenfutter. Das Herrchen eines kränklichen Schäferhunds bekommt 6,4 Kilo Trockenfutter mit nach Hause. Außerdem finanziert ihm die Tiertafel eine Aufbauspritze für den Vierbeiner.

Die Zahl der von der Würzburger Tafel betreuten Tiere steigt seit Jahren: von rund 100 auf nun 260 seit 2019. Rentnerinnen und Rentner, aber auch viele ukrainische Flüchtlinge kommen zur Tiertafel. „Die große Zahl finanziell und organisatorisch zu wuppen, stellt eine Herausforderung dar“, sagt Neugebauer-Keß. Nicht zuletzt, weil die Spendenbereitschaft „extrem zurückgegangen“ sei. Ein Jahr lang musste die Tiertafel einen Aufnahmestopp verhängen. Erst seit kurzem sind wieder neue Haustiere zugelassen.

„Am Anfang gingen wir auch bei Tierarztbesuchen noch in Vorleistung, das geht gerade nicht mehr“, sagt Neugebauer-Keß. Pro Tierarztbesuch gebe es höchstens noch einen Zuschuss von 50 Euro. Dabei seien die Preise der Tierärzte gestiegen. Die Vereinsvorsitzende selbst musste für ihren eigenen Hund kürzlich 700 Euro wegen eines Zahnabszesses bezahlen. Kein Bürgergeld-Empfänger könnte sich das leisten: „Erkrankt das Tier, ist die Verzweiflung groß.“ Auf der anderen Seite gebe es zum Teil aber auch eine unvorstellbare Anspruchshaltung unter den Tierhaltern: „Da verlangt zum Beispiel jemand Shampoo speziell für weiße Hunde von uns.“

Auch Brigitte Lorbach, die Vorsitzende der Tiertafel in Neuss, kann sich vor Anfragen kaum retten: „Anfang 2020 hatten wir erst 20 Kunden, Ende 2023 waren es 100.“ Bei den Kunden der insgesamt 250 Haustiere handelt es sich oft um arme Rentnerinnen und Rentner. Ihr Haustier, sagt Lorbach, sei für sie ein wichtiger psychischer Halt. Ohne es würden sie vollends vereinsamen.

Wie in Würzburg bitten Tiertafel-Kunden auch in Neuss um die Übernahme von Tierarztkosten. Weil nicht genug Geld in der Kasse ist, lehnt die Tafel das oft ab. Überhaupt machen die Finanzen sorgen. „Die Unterstützungen gehen leider zurück, in manchen Monaten ist unsere Existenz gefährdet“, berichtet Lorbach.

Ein Leben ohne ihren Hund Charly wäre für Sandra Koll (Name geändert) aus Hamburg unvorstellbar. „Charly ist mein Baby“, sagt die 43-jährige Frührentnerin. Knapp 1.000 Euro hat die an Multipler Sklerose erkrankte Norddeutsche monatlich zur Verfügung. 600 Euro kostet die Miete. Zum Leben bleibt wenig. Seit 2018 geht Koll zur Tiertafel. Dort hilft man ihr auch, wenn ihr Hund Charly krank ist. Neulich war ihm ein Zahn abgebrochen, die übrigen Zähne mussten gereinigt werden. 800 Euro kostete das: „Das war für mich ein Hammerschlag.“

Auch in Hamburg stieg die Kundenzahl stark an. „Die letzten vier Jahre haben uns sehr gefordert“, sagt Vorsitzende Kara Schott. Rund 1.200 Tiere sind im Monat zu versorgen. Doppelt so viele wie noch 2019. Bei jedem zehnten Tier handelt es sich um einen Hausgenossen ukrainischer Flüchtlinge. „Wir brauchen zur Ausgabe alle 14 Tage inzwischen drei Paletten mit insgesamt mindestens 1.500 Kilo Futter“, erzählt die Vorstandsfrau. Anspruchsvoll sei es, Spezialfutter für chronisch kranke Tiere zu organisieren.

Seit Juli wird die Hamburger Tiertafel von der Stadt unterstützt. Außerdem spenden viele Privatpersonen. „Viele von ihnen besitzen Tiere und waren auch selbst schon einmal in einer wirtschaftlichen Schieflage, sie wissen, wie schrecklich sich das anfühlt“, sagt Schott. Ein 20-köpfiges Team aus Ehrenamtlichen gibt das Futter an langjährige Stammkunden, ukrainische Flüchtlinge und Obdachlose aus.

Wie sehr gerade arme und kranke Menschen Haustiere benötigen, davon erzählt auch Theresa Fries vom Vorstand der „Tieroase“ in Aschaffenburg. Soeben hat das Team ein „bitterliches Drama“ erlebt: „Einem Kunden von uns, ein Mann, der ein Alkoholproblem hat, starb die Katze.“ Die „Tieroase“ ermöglichte es ihm, eine neue Katze zu kaufen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise nehmen Tiertafeln nur Tiere auf, die seit mindestens zwei Jahren im Besitz des Halters sind: „Hier machten wir eine Ausnahme, denn wir haben gemerkt, dass der Mann ohne neue Katze komplett abstürzen würde.“

Auch die „Tieroase“ im unterfränkischen Aschaffenburg hat viel zu tun: „Es ist der Wahnsinn, wie groß der Bedarf geworden ist“, bemerkt Vereinsmitglied Friedrich Greinert. Rund 200 Aschaffenburger mit etwa 400 Tieren werden im Augenblick betreut: „Damit hat sich die Zahl auch bei uns im Vergleich zu 2019 etwa verdoppelt.“ Zum Glück könne man alles finanziell und organisatorisch noch stemmen.

Sehr prekär ist hingegen die finanzielle Situation bei der vor zehn Jahren gegründeten Tiertafel in Berlin. Die Tiersprechstunde musste gestrichen werden. Pro Tier gibt es nun ein Kilo Futter weniger im Monat. Der Posten der hauptamtlich Beschäftigten Viola Ziegan wurde reduziert.

In Berlin, sagt das Vorstandsmitglied des Tiertafel-Vereins, habe es extreme Einsparungen im Tierschutzbereich gegeben. Im April und Mai stand ihr Verein ohne Geld vom Land da. Der Vorstand habe deshalb darüber nachgedacht, Insolvenz anzumelden. Erst seit dem 3. Juli sei die Tiertafel bis Jahresende finanziell gesichert: „An dem Tag hatten wir einen Bescheid im Briefkasten, dass wir für 2024 doch noch eine Projektförderung vom Senat erhalten“, sagt Ziegan.

Von einer Schließung der Tiertafel wären Hunderte Halter betroffen. Jeder mittellose Tierhalter kann einmal im Monat zur Tiertafel gehen. Zwei Ausgaben gibt es monatlich. Pro Ausgabe werden im Schnitt 300 Tiere versorgt. Im Vergleich zu 2019 hat sich die ausgegebene Futtermenge von 3,5 Tonnen auf über acht Tonnen im Monat mehr als verdoppelt.

Potsdam (epd). Himbeere-Rhabarber, salziges Butterkaramell, Zitrone-Basilikum: Am Potsdamer Oberlinhaus der Diakonie haben sich Menschen mit Handicap ein neues Geschäftsfeld erarbeitet. Sie stellen Speiseeis her, in klassischer handwerklicher Arbeit in der hauseigenen Eismeierei Babelsberg. Und das mit großem Erfolg: Rund 50 kommerzielle Abnehmer gibt es inzwischen. Das Oberlin-Eis wird im großen Kongresshotel am Luftschiffhafen verkauft, in der Kantine des Hans-Otto-Theaters, in der Cafeteria des Geoforschungszentrums auf dem Potsdamer Telegraphenberg.

Große Behälter mit Magermilchpulver, Zucker, Dextrose, ein paar Maschinen, Eiswannen, ein Aktenordner mit Rezepten stehen im Produktionsraum der Eismeierei direkt neben der Cafeteria der Oberlinklinik. An diesem Sommertag werden dort drei Eissorten hergestellt. Erst Vanille, später noch Stracciatella. Doch jetzt ist Milchreis dran, eine Variante, die bei Kunden ebenso wie bei den Eis-Arbeitern auf Begeisterung treffe, erzählt Cornelia Fiala, Assistentin der Geschäftsführung der Oberlin-Werkstätten: „Das Milchreis-Eis ist unser Renner.“

Geleitet wird die Eismanufaktur von einem Koch mit sonderpädagogischer Zusatzausbildung. Die Beschäftigten sind Menschen, die Stress, Belastungen und Anforderungen auf dem regulären Arbeitsmarkt psychisch nicht standhalten können. „Wir bieten ihnen hier sinnstiftende Arbeit in einem geschützten Umfeld an“, sagt Fiala. Und darauf müssen auch die Eis-Kunden Rücksicht nehmen. Kurzfristig Großaufträge abarbeiten, vielleicht gar über das Wochenende, das geht nicht.

Rund 30 Sorten hat die Eismeierei im Programm. Pro Tag können dort bis zu 400 Liter Speiseeis produziert werden, dazu kommen Eistorten. Auch mit exotischen Sorten wie Schoko mit Curry und scharfer Mangosauce wurde schon experimentiert. 2015 ist die Eisproduktion als Ausbildungsprojekt gestartet, seit 2020 wird im Werkstätten-Betrieb des evangelischen Sozialunternehmens produziert.

Drei Beschäftigte sind an dem Tag vor Ort, mixen Zutaten, kühlen die fertige Masse in einer Maschine auf die richtige Temperatur herunter, füllen Eis mit einer anderen Maschine in kleine Pappbecher. Per Hand wird Zucker und Zimt daraufgestreut. Dann werden die Eisbecher schockgefrostet, bekommen Banderolen und warten auf Auslieferung und Verkauf.

Alle drei haben davor schon in anderen Bereichen der Oberlin-Werkstätten gearbeitet, in der Aktenvernichtung, der Digitalisierung, der Fahrradwerkstatt, in der Montage von Lautsprechern und anderen Produkten. Dann sind sie in die Eismeierei gewechselt.

Patrick Salomon ist einer von ihnen. Der 45-Jährige hat in den 1990er Jahren eine Gastronomieausbildung im Berufsbildungswerk des Oberlinhauses gemacht und es dann auch auf dem regulären Arbeitsmarkt versucht. „Das war nicht so prickelnd“, erzählt er, „gerade im Gastrobereich.“ Viel Druck habe es dort gegeben, mit dem er nicht mehr habe Schritt halten können. „Hier ist alles gemächlicher“, sagt der Mann im grasgrünen Shirt der Eismeierei.

Seine 56 Jahre alte Kollegin erzählt, sie habe ganze 20 Jahre lang „draußen“ gearbeitet, sei krank geworden. „Der erste Arbeitsmarkt ging nicht mehr“, sagt sie. Auch der dritte Beschäftigte erzählt von Versuchen auf dem regulären Arbeitsmarkt. „Wir wollen ja draußen arbeiten“, sagt der 40-Jährige: „Aber die tun sich mit uns Leuten schwer.“ Zu viel Druck, zu wenig Verständnis für die Einschränkungen der Betroffenen, er schaffe das nicht. „Hier gefällt's mir gut“, sagt er über die Eismeierei: „Hier werde ich auch bleiben.“

Karlsruhe (epd). Klinikärztinnen und -ärzte müssen eine erforderliche medizinische Kontrolluntersuchung auch nach der Entlassung des Patienten sicherstellen. Haben die Ärzte nicht die notwendigen Befunde veranlasst, kann ein Befunderhebungsfehler vorliegen, so dass die Klinik bei einem Gesundheitsschaden zu Entschädigungszahlungen verpflichtet sein kann, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am 10. Juli veröffentlichten Urteil. In solch einem Fall greife dann die sogenannte Beweislastumkehr, so dass das Krankenhaus beweisen muss, dass der Gesundheitsschaden nicht auf die zu spät vorgenommene Kontrolluntersuchung zurückzuführen ist, erklärten die Karlsruher Richter.

Der Kläger wurde am 29. Juli 2016 in der 25. Schwangerschaftswoche als Frühchen geboren. Bei Frühgeborenen besteht ein erhöhtes Risiko für eine gestörte Blutgefäßentwicklung der Netzhaut und eine sich daraus entwickelnde Netzhautablösung. Erst bis zum Zeitpunkt des errechneten regulären Geburtstermins, hier der 10. November 2016, ist von einer normalen Ausbildung der Blutgefäße in der Netzhaut auszugehen.

Die behandelnden Ärzte einer niedersächsischen Klinik nahmen daher unmittelbar nach der Geburt regelmäßige augenärztliche Untersuchungen vor, zuletzt am 18. Oktober 2016. Ende Oktober 2016 wurde das Kind nach Hause entlassen. Die Ärzte empfahlen die nächste augenärztliche Kontrolluntersuchung in drei Monaten.

Doch dann wurde am 24. November 2016 in der Uniklinik Köln bei dem Kind eine Netzhautstörung diagnostiziert. Es erblindete auf dem rechten Auge, auf dem linken besteht eine hochgradige Sehbehinderung. Die Eltern des Klägers warfen der Klinik vor, dass sie nicht über die Wichtigkeit der zeitnahen Kontrolluntersuchung unterrichtet worden seien. Bei der Entlassung ihres Kindes hätte zwingend noch einmal eine Kontrolluntersuchung durchgeführt werden müssen. Eine Therapie wäre dann möglich gewesen.

Das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg hatte zuvor dem Kläger ein Schmerzensgeld in Höhe von 130.000 Euro zugesprochen und die Klinik für Folgeschäden haftbar gemacht. Denn den Eltern sei die Kontrolluntersuchung erst drei Monate später nahegelegt worden. Damit liege ein Fehler der „therapeutischen Aufklärung“ vor, so dass es zu einer Beweislastumkehr komme.

Der BGH urteilte, dass eine fehlerhafte Information, etwa über die Dringlichkeit einer Behandlung, noch nicht zu einer Beweislastumkehr führe. Dabei sei ein Fehler der therapeutischen Information dadurch gekennzeichnet, dass Schutz- und Warnhinweise unterblieben, so dass der Patient nicht am Erfolg der medizinischen Heilbehandlung mitwirken kann. Unterlasse der Arzt es jedoch, „einen medizinisch gebotenen Befund rechtzeitig zu erheben oder zu sichern“, liege die Vorwerfbarkeit nicht in der unterlassenen therapeutischen Information, sondern „in der unterbliebenen Befunderhebung“.

Hier habe die Klinik die medizinisch gebotene augenärztliche Abschlussuntersuchung pflichtwidrig unterlassen, so dass laut dem BGH eine Beweislastumkehr begründet sei. Denn nach den Ausführungen des Sachverständigen hätten die Ärzte spätestens zum errechneten Geburtstermin die Netzhaut bei dem frühgeborenen Kläger erneut kontrollieren müssen.

Der Arzt müsse auf eine rasche diagnostische Abklärung und Therapie hinwirken, um vermeidbare Schädigungen des Patienten auszuschließen. Dies gelte auch nach der stationären Entlassung, wenn der Patient eine ambulante Anschlussbehandlung benötigt. Das OLG müsse nun der Klinik noch einmal Gelegenheit geben, sich zu dem Befunderhebungsfehler zu äußern.

In solch einem Fall greift der Grundsatz der Beweislastumkehr zugunsten des Patienten. Am 28. August 2018 urteilte der BGH, dass bei konkreten Hinweisen einer drohenden Problemgeburt Schwangere über einen Kaiserschnitt als Behandlungsalternative frühzeitig aufgeklärt werden müssen. Erfolgt die Aufklärung erst, wenn nur noch ein „eiliger Kaiserschnitt“ infrage kommt, stellt dies grundsätzlich einen Behandlungsfehler dar, für den Ärzte und Klinik haften können, so der BGH.

Das OLG Hamm urteilte dagegen am 2. Februar 2018, dass selbst bei einem groben Behandlungsfehler Patienten keine Beweislastumkehr einfordern können, wenn sie ärztlichen Rat missachtet haben. Im Streitfall wurde ein Patient wegen des Verdachts auf eine Herzerkrankung an einem Wochenende eingeliefert. Das Krankenhaus unterließ eine erforderliche Untersuchung. Als der Mann gegen den ärztlichen Rat die Klinik verließ, starb er an einem Herzinfarkt. Wegen der Missachtung des ärztlichen Rats könne sich die klagende Witwe aber nicht auf die bei Behandlungsfehlern übliche Beweislastumkehr berufen, stellte das OLG fest.

Bundesgerichtshof zum aktuellen Fall: Az.: VI ZR 108/23

Bundesgerichtshof zu Aufklärungsfehlern: Az.: VI ZR 509/17

Oberlandesgericht Hamm: Az.: 26 U 72/17

Kassel (epd). Jobcenter dürfen ein Geldgeschenk für eine notwendige Dachreparatur an einem selbst bewohnten Eigenheim nicht einfach auf gezahlte Leistungen anrechnen. Führt das Geldgeschenk nicht zu einer Verbesserung der finanziellen Lage des Leistungsempfängers und hätte die Behörde sowieso die Reparaturkosten übernehmen müssen, handelt es sich nicht um berücksichtigungsfähiges Einkommen, urteilte am 17. Juli das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel.

Geklagt hatte eine alleinstehende Frau aus dem Wartburgkreis, die ihr Eigenheim selbst bewohnt. Sie war 2017 auf die früheren Hartz-IV-Leistungen, das heutige Bürgergeld, angewiesen. Als das aus Wellasbestplatten bestehende Dach erhebliche Schäden aufwies und an mehreren Stellen Wasser einbrach, sprang die Mutter der Klägerin kurzerhand mit einem Geldgeschenk in bar in Höhe von 7.130 Euro für die Dachsanierung ein. Im Mai 2017 beglich die Frau die Handwerkerrechnung in fast derselben Höhe ebenfalls in bar. Dem Jobcenter hatte sie von dem erforderlichen neuen Dach nichts gesagt.

Als ein Jobcenter-Mitarbeiter bei einer Außenprüfung das neu gedeckte Dach bemerkte, kam das Geldgeschenk heraus. Daraufhin hob die Behörde die Bewilligung der Hartz-IV-Leistung ab August 2017 auf. Das Geschenk der Mutter sei als Einkommen und somit leistungsmindernd zu berücksichtigen. Da das Geld für die Dachreparatur verwendet wurde und die Klägerin ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten konnte, erhielt sie für den Zeitraum August bis November 2017 ein Darlehen. Vor Gericht verlangte sie rückwirkend Arbeitslosengeld-II-Leistungen als Zuschuss sowie die damit zu übernehmenden Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Das BSG gab der Klägerin recht. Normalerweise sei zwar zufließendes Einkommen als leistungsmindernd zu berücksichtigen. Dies gelte bei dem für die Dachreparatur zu verwendenden Geldgeschenk aber nicht. Mit dem undichten Dach habe ein unabweisbarer Unterkunftsbedarf bestanden, für deren angemessene Kosten das Jobcenter hätte aufkommen müssen. Das Geldgeschenk der Mutter sei von ihr freiwillig ohne „sittliche Verpflichtung“ erfolgt und habe auch nicht dazu geführt, dass die finanzielle Lage der Klägerin sich verbessert habe. Denn das Geld wurde ja für die Dachreparatur verwendet. In diesem Fall liege mit dem Geld kein berücksichtigungsfähiges Einkommen vor.

Az: B 7 AS 10/23 R