Kirchen

Bedford-Strohm: "Niemand hat ein Interesse an Vertuschung"

epd-bild/Christian Ditsch

epd: Herr Bedford-Strohm, im November scheiden Sie nach sieben Jahren aus dem Amt des Ratsvorsitzenden der EKD. Nahezu jeder kennt die Bibelüberlieferung über die sieben Ernte- und sieben Dürrejahre. Waren es bei Ihnen fette oder magere Jahre?

Heinrich Bedford-Strohm: Aus meiner Sicht waren es fette Jahre. Und das gilt selbst angesichts der Veränderungen, die wir durch den Mitgliederrückgang erleben. Ich spüre einen Veränderungswillen hin zu einer Kirche, die auch mit weniger Mitgliedern ausstrahlungsstark ist. Zentrum des Aufbruchs war das 500. Reformationsjubiläum 2017. Da sind wir rausgegangen und haben nicht gewartet, dass die Menschen zu uns kommen. Das war eine Inspirationsquelle für das Nachdenken über die Kirche der Zukunft.

epd: Dennoch steht die evangelische Kirche nun unter einem gewissen Spardruck. Kommen jetzt die mageren Jahre?

Bedford-Strohm: Es kommt darauf an, was man mit mager und fett bezeichnet. Es geht nicht in erster Linie ums Geld, sondern um die Kraft, die die Kirche hat. In einer pluralistischen Gesellschaft ist es eben nicht mehr selbstverständlich, Mitglied einer Kirche zu sein. Wir sollten das nicht beklagen, sondern gestalten.

epd: Diskutiert wird immer wieder eine Reduzierung der Zahl der Landeskirchen. 20 gibt es heute. Wie stehen Sie dazu?

Bedford-Strohm: Das ist nichts, was aus der EKD-Ebene verordnet werden kann. Dass alle Landeskirchen darüber nachdenken, wie sie die Kraft des Evangeliums so wirkmächtig wie möglich machen können, ist selbstverständlich. Und dazu gehört natürlich auch die Infragestellung von Institutionen. Wenn Landeskirchen etwas gemeinsam besser tun können, sollten sie es tun.

epd: In Ihre Amtszeit fallen neben den Strukturveränderungen auch die Fluchtbewegung 2015 sowie die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Was hat sie am meisten gefordert?

Bedford-Strohm: Im Sinne einer emotionalen Forderung ganz sicher das Thema sexualisierte Gewalt. Es ist jedes Mal wieder unfassbar, wenn ich Betroffenen gegenübersitze und höre, was ihnen angetan worden ist.

epd: Betroffene werfen der evangelischen Kirche immer wieder vor, es mit der Aufarbeitung nicht ernst zu meinen. Wie wollen Sie das Gegenteil beweisen?

Bedford-Strohm: Wir lernen zunächst aus der Kritik. Dazu gehört auch anzuerkennen, dass die Situationen und Erwartungen der Betroffenen sehr unterschiedlich sind. Es dann richtig zu machen, ist extrem schwer. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, wir haben es nicht immer richtig gemacht.

epd: An welchen Stellen?

Bedford-Strohm: Wir haben verkannt, dass die von uns eingesetzten Unabhängigen Kommissionen, die erlittenes Unrecht anerkennen und dazu auch entsprechende finanzielle Leistungen auszahlen, mit anderen Strukturen ergänzt werden müssen, die die institutionelle Aufarbeitung stärker in den Blick nehmen. Manche der Betroffenen hatten trotz aller ehrlichen Bemühungen nicht das Vertrauen, dass die Kirche energisch aufklärt. Wenn wir ihr Vertrauen nicht haben und auch nicht gewinnen können, müssen wir Hilfe von Menschen von außen annehmen. Das haben wir gelernt. Und bereits Konsequenzen daraus gezogen. Wir sind jedenfalls bereit, alles offenzulegen, was rechtlich offengelegt werden kann. Niemand hat ein Interesse an Vertuschung. Im Gegenteil: Wir wollen selbst über diese schrecklichen Dinge in unserer Kirche Bescheid wissen.

epd: Braucht die Kirche also einen unabhängigen Missbrauchsbeauftragten?

Bedford Strohm: Ich glaube nicht, dass es an einer Person hängt. Wir haben einen Beauftragtenrat, Bischöfinnen und Bischöfe, die dem Thema viel Zeit widmen. Dazu kommt eine Fachstelle auf Ebene der EKD und eine große Anzahl an Kolleginnen und Kollegen in den Landeskirchen und in der Diakonie, die Prävention und Aufarbeitung vorantreiben. Mit dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs arbeiten wir seit langem eng zusammen.

epd: Wäre es vielleicht besser gewesen, das Thema zur Chefsache, also zum Thema des Ratsvorsitzenden zu machen?

Bedford-Strohm: Es war immer Chefsache. Ich habe die Beratungen als Ratsvorsitzender intensiv begleitet. Der Rat der EKD hat beschlossen, den Beauftragtenrat zu gründen und die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, die bereits besondere Erfahrung in der Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in ihrer Landeskirche hatte, gebeten, erste Sprecherin des Gremiums zu sein. Wir haben die ganze Zeit eng kommuniziert.

epd: Die Studie in der katholischen Kirche hat ergeben, dass unter anderem das Machtgefälle in der kirchlichen Hierarchie eine Ursache für Missbrauch sein kann. Blicken Sie heute auch anders auf Ämter in der evangelischen Kirche?

Bedford-Strohm: Ich glaube nicht, dass das Hauptproblem in der evangelischen Kirche bei der Ämterfrage liegt. Nach ersten Erkenntnissen war bei uns eher eine Art Kumpelkultur problematisch. Dadurch wurden Grenzen nicht gewahrt und sexualisierte Gewalt ermöglicht. Das wollen wir durch die von uns initiierte Aufarbeitungsstudie noch genauer analysieren. Der Zusammenhang von Macht und Gewalt wird aber auch Thema auf der kommenden Synodentagung sein.

epd: Im Frühjahr wurde der von der EKD als Gegenüber zum Beauftragtenrat eingesetzte Betroffenenbeirat aufgelöst. Wie geht es mit der versprochenen Betroffenenbeteiligung bei der Aufarbeitung weiter?

Bedford-Strohm: Der Betroffenenbeirat wurde nicht aufgelöst, sondern musste leider ausgesetzt werden. Im Rahmen einer externen Expertise zur Neuausrichtung der Betroffenenpartizipation soll nun zusammen mit den Mitgliedern des Beirats eine bessere Struktur gefunden werden. In der Zwischenzeit bieten wir den Beiratsmitgliedern an, einzeln oder in Gruppen, durch Stellungnahmen ihre Perspektive in laufende Entscheidungsprozesse oder auch die Synode einzubringen. Ich freue mich sehr darüber, dass uns auf diese Weise Mitglieder des Betroffenenbeirats auch aktuell mit ihren Erfahrungen unterstützen.

epd: Sie kämpfen mit hohem persönlichem Engagement bis heute für Aufnahme von Flüchtlingen und die Rettung aus Seenot. Ist es nicht frustrierend, wenn sich in der politischen Praxis dann doch wenig bewegt?

Bedford-Strohm: Das sehe ich anders. Unser konkretes humanitäres Engagement wird gewürdigt und hat auch etwas bewegt. Ohne die Kirchen, sagen viele Menschen, hätten wir die Aufnahme 2015 nicht geschafft. Und unsere Stimme hat nach meinem Eindruck auch Gewicht. Wir haben eine ganz andere Stimmung in Deutschland als etwa in Ungarn. Das hat auch damit zu tun, dass die Kirchen hierzulande klar Flagge gezeigt haben.

epd: Es gab aber auch eine Regierungschefin, die 2015 entschieden hat, die Grenzen nicht zu schließen. Werden Sie Angela Merkel vermissen?

Bedford-Strohm: Das ist jedenfalls ein guter Grund, sie als Regierungschefin zu vermissen. Es war ein Segen, dass 2015 ein Mensch an der Spitze unseres Landes stand, der trotz aller politischen Schwierigkeiten und Risiken, die damit verbunden waren, der Humanität den Vorrang gegeben hat. Damit hat sie einen Maßstab für die Zukunft gesetzt.

epd: Sie hat sich damit aber auch Kritik zugezogen …

Bedford-Strohm: Mir gefällt nicht, wie einige im Nachhinein schlecht machen, was sowohl die Regierungen als auch viele Menschen in den Behörden, Verwaltungen, Ländern, Kommunen und vor allem Ehrenamtliche geleistet haben. Natürlich war es eine Kraftanstrengung, innerhalb so kurzer Zeit die erforderlichen Kapazitäten zu schaffen. Umso mehr war es eine Glanzstunde der deutschen Geschichte, dass Deutschland geholfen hat. Genauso war es eine Glanzstunde der Wirtschaft, so viele Menschen zu integrieren, die wir als Fachkräfte ja auch brauchen. Ich habe das selbst erlebt: Die wichtigste Bezugsperson meines Vaters in seinem letzten Lebensjahr im Pflegeheim war neben der Familie ein irakischer Flüchtling, der als Pfleger für ihn zum Segen geworden ist.

epd: Was ist Ihre Forderung angesichts der vielen Menschen, die nun aus Afghanistan fliehen?

Bedford-Strohm: Zuallererst darf man den Fehler nicht wiederholen, zu wenig Geld für die Flüchtlingslager in den Nachbarländern zur Verfügung zu stellen. Die Leute sind 2015 nicht wegen eines Selfies nach Deutschland gekommen, das ein Geflüchteter mit der Kanzlerin gemacht hat, sondern weil sie ums nackte Überleben kämpfen mussten. Die Essensrationen in den Flüchtlingslagern haben nicht mehr ausgereicht.

epd: Innerkirchlich galt ihr Engagement der Ökumene, der Beziehung zur katholischen Kirche. Sind Sie zufrieden mit dem aktuellen Stand?

Bedford-Strohm: Das Reformationsjubiläum, das wir gemeinsam begangen haben, war eine Wegscheide. Da sind so viele Beziehungen gewachsen, dass die ökumenische Bewegung nicht mehr rückholbar ist. Das gilt trotz der Hürden, die auch immer wieder aufgebaut werden, unter anderem aus Rom.

epd: Das gemeinsame Abendmahl von Protestanten und Katholiken gibt es aber weiterhin nicht. Muss man sich von diesem Ziel verabschieden?

Bedford-Strohm: Auf gar keinen Fall. Paulus stellt angesichts der Spaltungen in der Gemeinde die Frage, ob denn Christus gespalten ist. Wir kennen die Antwort: nein! Wir können uns nie damit arrangieren, dass wir der Welt die aus der Liebe Christi kommende Einheit bezeugen wollen und es immer noch nicht geschafft haben, sie selbst am Tisch des Herrn zu praktizieren. Es gibt aber Fortschritte. Beim Ökumenischen Kirchentag gab es eine Einladung der katholischen Gemeinden zur Eucharistie an Menschen anderer Konfessionen, die nach Prüfung ihres Gewissens an der Eucharistie teilnehmen wollten. Es gab die Einladung trotz des Widerspruchs aus Rom.

Rat der EKD beteiligt sich an Demonstration für mehr Klimaschutz

epd-bild/Nancy Heusel

Hannover (epd). Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat sich geschlossen hinter die Demonstrationen von „Fridays for Future“ für mehr Klimaschutz gestellt. Am 24. September unterbrach der Rat seine September-Sitzung in Hannover, um an einer Kundgebung der Klimaschützer in der Innenstadt mit mehreren Tausend Menschen teilzunehmen. „Als evangelische Kirche plädieren wir seit Jahrzehnten für beherztere Maßnahmen gegen den Klimawandel“, sagte der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm dem Evangelischen Pressedienst (epd) . „Deswegen freuen wir uns, das dieses Thema jetzt durch junge Leute ins Zentrum rückt.“

So wie bisher könne es mit dem Klimaschutz nicht weitergehen, betonte Bedford-Strohm, der auch bayerischer Landesbischof ist. „Es müssen jetzt drastische Schritte geschehen, damit wir die Kosten unseres Lebens nicht künftigen Generationen aufbürden.“ Dabei wolle die Kirche bei sich selbst anfangen: „Wir sind ein weit verzweigtes Netz von Gemeinden, da ist noch viel Luft nach oben.“

Erstmals Sitzung für Demonstration unterbrochen

Gleichzeitig sei klar, dass momentan diejenigen, die sich ökologisch verhielten, dafür bestraft würden, kritisierte der Ratsvorsitzende. „Das muss sich ändern. Die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen.“ Nichts für den Schutz des Klimas zu tun, werde letztlich noch höhere Kosten für die Gesellschaft verursachen, das habe die Flutkatastrophe an Ahr und Erft gezeigt.

Es war das erste Mal, dass der 15-köpfige Rat eine Sitzung unterbrach, um an einer Demonstration teilzunehmen. „Fridays for Future“ habe ja zu einem allgemeinen Klima-Streik aufgerufen, sagte die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, dem epd. Die Teilnahme des gesamten Rates zeige, dass der Einsatz für den Klimaschutz nicht nur eine Sache der Jüngeren sei, betonte die Studentin: „Das ist ein Thema, das uns alle generationenübergreifend betrifft.“

Bedford-Strohm: Keine parteipolitische Positionierung

Bedford-Strohm wies am 26. September den Vorwurf zurück, der EKD-Rat habe sich mit seiner Teilnahme an der Klimademonstration zwei Tage vor der Bundestagswahl parteipolitisch positioniert. „Selbstverständlich ist das nicht der Fall“, schrieb der bayerische Landesbischof im Netzwerk Facebook. Es gehe beim Einsatz für Klimaschutz darum, durch entschiedenes Handeln Leid für nachfolgende Generationen zu verhindern. „Daran erinnern uns die jungen Leute, die - manchmal auch mit drastischen Worten eine solche Umsteuerung einklagen“, schrieb Bedford-Strohm und fragte: „Was in aller Welt soll daran parteipolitisch sein?!“

EKD-Präses Heinrich: Kirche muss raus aus ihrer Blase

epd-bild/Winfried Rothermel

Freiburg (epd). Die evangelische Präses Anna-Nicole Heinrich hat zum Abschluss ihrer vierwöchigen Deutschlandtour ihre Kirche aufgerufen, mehr Netzwerke mit Partnern in der Zivilgesellschaft zu knüpfen. „Die Präses-Tour hat für mich unterstrichen: Wir müssen raus aus der Bubble, wir brauchen andere Partner:innen für unsere Anliegen, wir müssen aber auch Moderator:innen und Impulsgeber:innen für Themen sein, die uns am Herzen liegen“, sagte die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am 22. September in Freiburg dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit Blick etwa auf Klimawandel und soziale Gerechtigkeit. Die Erfahrungen aus ihrer Präses-Tour will sie in die EKD-Synode im November einbringen.

Anna-Nicole Heinrich war vom 23. August bis 22. September auf einer Erkundungstour quer durch Deutschland unterwegs. Sie sei zwischen Flensburg und Freiburg von Stadt zu Stadt gefahren, um spontan Leute zu treffen und zu sehen, was die Menschen aktuell bewegt, sagte sie. Dabei habe sie sehen wollen, was Menschen in der Kirche ein Zuhause bieten kann und wo Menschen aus allen Altersgruppen „bei uns andocken können“.

Sie habe bei ihrer Tour eine große Offenheit der Menschen für spirituelle Themen beobachten können, fügte Heinrich hinzu. Zwar nähmen die meisten Menschen mit Blick auf die Institution durchaus noch wahr, dass es eine katholische und eine evangelische Kirche gibt. In der Ausübung des Glaubens spiele das ihrer Einschätzung nach jedoch eine geringe Rolle, sagte die 25-jährige Masterstudentin. Viele Menschen seien in erster Linie auf der Suche nach spirituellen Räumen und Orten. Wo sie die schließlich finden, habe keine so große Bedeutung.

„Keinerlei Störgefühle“

Sie sei auf ihrer Tour mit vielen Menschen ganz zwanglos ins Gespräch gekommen, sagte Heinrich weiter. Es sei „keine Tür zugegangen, weil ich als Kirche oder als Christin wahrgenommen worden bin, eher hat das eine andere Neugier geweckt“. Sie habe „keinerlei Störgefühle bei Gesprächspartner:innen“ wahrgenommen. Die Idee der Tour sei ja gewesen, Menschen an der Peripherie der Kirche zu treffen und von Initiativen und Projekten zu lernen.

Ein Treffen mit dem Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) hatte am 22. September den Schlusspunkt der Präses-Tour von Heinrich gesetzt. In Freiburg ließ sie sich am Vormittag von Horn, der bei seiner Wahl der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt war, das Rathaus im Stühlinger vorstellen, das als eines der europaweit größten öffentlichen Netto-Plusenergie-Gebäude gilt.

Papst: Woelki darf trotz "großer Fehler" im Amt bleiben

epd-bild/Stefan Arend

Köln (epd). Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki kann im Amt bleiben. Papst Franziskus habe Woelki auf dessen eigenen Wunsch aber eine „geistliche Auszeit“ gewährt, die von Mitte Oktober bis Anfang März nächsten Jahres dauern wird, heißt es in einer Erklärung des Heiligen Stuhls vom 24. September. Woelki war wegen seines Umgangs mit der Missbrauchskrise im Erzbistum heftiger Kritik ausgesetzt. Im Juni hatten päpstliche Gutachter den Umgang der Bistumsleitung mit Missbrauchsfällen geprüft. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken äußerte Unverständnis für die Entscheidung des Papstes.

Der Kardinal räumte Fehler bei der Aufarbeitung und in der Kommunikation ein. „Das tut mir leid, das bedauere ich“, sagte er. Er kündigte an, die Auszeit dafür zu nutzen, „Wege für mich zu finden, die in die Zukunft weisen können, wie wir hier miteinander im Erzbistum zukünftig als Kirche von Köln auf dem Weg sein können“. Die Amtsgeschäfte übernimmt bis zum Ende der Auszeit Weihbischof Rolf Steinhäuser als Apostolischer Administrator.

Bätzing reagiert zurückhaltend

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hofft auf einen Aussöhnungsprozess im Erzbistum. „Ob dies innerhalb weniger Monate zu einer grundlegend veränderten Situation führen kann, vermag ich nicht zu beurteilen“, sagte er. „Die Entscheidungen aus Rom werden sehr kontrovers diskutiert werden.“ Viel hänge jetzt davon ab, wie der Kardinal die Auszeit gestalten werde, betonte Bätzing.

Er sagte weiter, Rom sei sichtlich darum bemüht, mit diesen Entscheidungen Bewegung in die schwere Krisensituation im Hinblick auf das Vertrauen in die Führung des bischöflichen Amtes zu bringen, die das Erzbistum Köln schwer belaste und weit darüber hinaus auf die Kirche in Deutschland ausstrahle.

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, erklärte indes: „Ich kann die vatikanische Entscheidung zum Verbleib von Kardinal Woelki im Amt nicht verstehen.“ Die Auszeit sei keine Lösung der Vertrauenskrise. „Es ist völlig unklar, was am Ende einer solchen Auszeit stehen kann und sie ist nicht geeignet, um verlorengegangenes Vertrauen wiederherzustellen.“

„Wir sind Kirche“ enttäuscht

Auch die Kirchenvolksbewegung „Wir sind Kirche“ übte Kritik. „Mit dieser römischen Entscheidung wird der dringend notwendige Versöhnungs- und Erneuerungsprozess verhindert“, erklärte die katholische Reformbewegung in München. Bei vielen Missbrauchsbetroffenen, aber auch bei Gläubigen im Erzbistum sei die Enttäuschung groß.

Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller sagte, die Entscheidung des Vatikans sei eine Zäsur. „Es wird eine Zeitrechnung vor und nach diesem Tag geben“, sagte Schüller dem Evangelischen Pressedienst (epd).

In der Erklärung des Heiligen Stuhls heißt es, dass sich kein Hinweis darauf ergeben habe, dass Woelki im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs rechtswidrig gehandelt hat. Dennoch habe der Kardinal „in der Herangehensweise an die Frage der Aufarbeitung insgesamt, vor allem auf der Ebene der Kommunikation, auch große Fehler gemacht“. Das habe wesentlich zu einer Vertrauenskrise im Erzbistum beigetragen.

Auch die beiden Kölner Weihbischöfe Ansgar Puff und Dominikus Schwaderlapp, die den Papst wegen Pflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauchsfällen um ihren Rücktritt gebeten hatten, sollen im Amt bleiben. „Mir ist klar geworden: ein einfaches 'Weiter wie bisher' kann es nicht geben“, teilte Schwaderlapp am Freitag mit. Auch Puff erklärte, er wolle in Zukunft so leben und arbeiten, dass Menschen ihm vertrauen könnten.

Auch der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der zuvor im Kölner Erzbistum tätig war, hatte seinen Rücktritt angeboten, den der Papst ebenfalls ablehnte. Diese Entscheidung war bereits in der vergangenen Woche verkündet worden.

Open Doors: Christliche Konvertiten oft ohne Asylschutz

Konvertiten, also Menschen die von ihrer Ursprungsreligion zum Christentum übergetreten sind, erleiden in vielen Ländern Diskriminierung und massive Verfolgung. Das Hilfswerk Open Doors beklagt, dass dies in Deutschland zu wenig anerkannt werde.

Kelkheim/Berlin (epd). Das Hilfswerk Open Doors wirft den deutschen Behörden vor, Tausenden von christlichen Konvertiten in Deutschland den Asylschutz zu verweigern. Vielen drohe die Abschiebung in Länder, in denen die Abkehr vom Islam als todeswürdiges Verbrechen gelte, erklärte die Organisation für verfolgte Christen am 20. September im hessischen Kelkheim. Zuvor hatte die Tageszeitung „Die Welt“ über die Open-Doors-Studie zur asylrechtlichen Situation von 5.207 christlichen Konvertiten in Deutschland berichtet.

Der Beauftragte der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit, Markus Grübel (CDU), sagte der „Welt“: „Was die Abschiebung von Konvertierten betrifft: Da wäre ich sehr zurückhaltend als Bundesregierung, Konvertierte zum Beispiel in den Iran oder nach Afghanistan abzuschieben.“ Der Leiter von Open Doors Deutschland, Markus Rode, erklärte, das Vertrauen der Politik zu den Geistlichen aller Kirchen und zu den christlichen Konvertiten müsse gestärkt werden: „Christen werden weltweit zunehmend verfolgt. Hier haben Politiker sowie Richter und BAMF-Entscheider eine hohe Verantwortung für den Schutz der Menschenwürde.“

Größte Gruppe der Konvertiten aus dem Iran

In der repräsentativen Erhebung „Missachtung der Menschenwürde von Flüchtlingen in Deutschland“ wurden laut Open Doors Daten aus 133 Kirchengemeinden ausgewertet. Die größte Gruppe der Konvertiten komme aus dem Iran. „Gerade dort nimmt die Bedrohung durch Verfolgung weiter zu“, betonte das Hilfswerk. Trotz Verfolgung durch das iranische Regime „wenden sich seit Jahren immer mehr Menschen dem christlichen Glauben zu. Sie tun dies nicht, um Asylschutz in Europa zu erhalten, denn die meisten bleiben trotz schwerer Verfolgung und Androhung von Haft im Land.“

Der langjährige Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder (CDU), sagte der Zeitung, er möchte der Bundesregierung raten, „dass sie die Beurteilungsgrundlage des BAMF auf die tatsächliche reale Situation im Iran noch einmal überprüft“.

Aus dem Iran Geflüchtete erhielten immer seltener Schutz, hieß es weiter. So hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nach Angaben von Open Doors im Jahr 2017 insgesamt 50,6 Prozent von ihnen einen Schutzstatus verweigert. In den Jahren bis 2020 stieg dieser Anteil den Berechnungen des Hilfswerks zufolge auf 77,3 Prozent und bis Mai 2021 auf 76,2 Prozent. „Darunter waren Tausende von Konvertiten - denn deutlich über 30 Prozent von ihnen hatten sich bei ihrer BAMF-Anhörung als Christen bezeichnet“, hieß es. Laut offiziellen Zahlen seien jedoch rund 99 Prozent der Bevölkerung im Iran Muslime.

Misstrauen der Behörden

Die Behörden in Deutschland verdächtigten viele Konvertiten, ihren Wechsel zum christlichen Glauben nur vorzutäuschen, kritisiert Open Doors. Dasselbe Misstrauen werde Pastorinnen und Pastoren entgegengebracht, die den Geflüchteten ihren Glauben bescheinigen. „Behördenmitarbeiter ignorieren also in vielen Fällen bewusst die von Sachverständigen in Glaubensfragen vorgelegten Dokumente und stellen ihre von persönlichen Ansichten geleitete Einschätzung darüber“, erklärte das Hilfswerk. Als Folge davon müssten zahlreiche Konvertierte zurück in Länder, die ihnen verbieten, sich zu Christus zu bekennen.

Es gebe vielleicht den einen oder anderen Einzelfall, dass jemand nur behaupte, Christ zu sein, um eine Chance zu haben, in Deutschland bleiben zu dürfen, räumte Kauder ein. „Aber in der Regel wird es nicht bloß so gemacht, um in Deutschland bleiben zu können. Das bedeutet den totalen Bruch mit der Tradition in der Familie im Iran“, sagte der CDU-Politiker, der sich seit vielen Jahren für verfolgte Christen engagiert.

Im Vergleich der Bundesländer zeige sich zudem ein „signifikant uneinheitliches Bild“ hinsichtlich der Anerkennung von Konvertiten durch das BAMF und durch Verwaltungsgerichte, erklärte Open Doors weiter. Diese sehr stark variierenden Ablehnungsquoten ließen auf subjektive Prüfverfahren schließen. Fallbeispiele in der Erhebung stützten diesen Verdacht, hieß es.

Kämpferischer Pazifist

epd-bild / Andreas Schoelzel

Frankfurt a.M. (epd). „Meine erste Heimat war die einst berühmte Theaterstadt Meiningen“, schreibt Paul Oestreicher in seiner Autobiografie. Dort in Thüringen wurde er vor 90 Jahren geboren, am 29. September 1931. Der Sohn eines zum Christentum konvertierten jüdischen Kinderarztes und einer Kammersängerin lebt während des NS-Regimes über Monate versteckt in einem Berliner Keller. 1939 gelingt ihm mit seinen Eltern die Ausreise nach Neuseeland. Später geht er nach Großbritannien. Dort setzt er sich für die Versöhnung zwischen Ost und West und zwischen Briten und Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ein.

Oestreicher arbeitet bei der BBC, ist Vorsitzender der britischen Sektion von Amnesty International. Mitte der 1980er Jahre wird er als Leiter des Versöhnungszentrums der weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft ins Domkapitel der Kathedrale von Coventry berufen - der englischen Stadt, die bei deutschen Bombenangriffen die meisten Todesopfer zu verzeichnen hatte. Ein aus drei Zimmermannsnägeln aus den Dachbalken der verbrannten mittelalterlichen Kathedrale zusammengefügtes „Nagel-Kreuz“ wurde zum Symbol der Organisation. Seit den 1940er Jahren setzt sie sich weltweit für Frieden und Versöhnung ein.

Gute Kontakte in die DDR

Paul Oestreicher habe dort „eine ganz entscheidende Rolle gespielt, da er wie kaum ein anderer Engländer Kontakte in die DDR und nach Mittelosteuropa hinein hatte“, sagt der Vorsitzende der Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland, Oliver Schuegraf, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Zwischen 1956 bis zur politischen Wende habe Oestreicher die DDR fast 80 Mal besucht. Er setzte sich stark für die politischen Häftlinge in der DDR ein. Unter anderem nahm er an Verhandlungen teil, die zur Abschiebung der Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley (1945-2010) aus DDR-Haft führten, berichtet Schuegraf, der für das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (LWB) arbeitet.

So habe Oestreicher mit seiner Versöhnungsarbeit an der Überwindung des Kalten Krieges mitgearbeitet. Als anglikanischer Geistlicher und Quäker - einer religiösen Bewegung, der 1947 wegen ihres humanitären Engagements der Friedensnobelpreis verliehen wurde - habe er ganz neue Formen von Ökumene zwischen Deutschland und England möglich gemacht. In dieser Zeit habe Gewicht gehabt, „dass sich hier einer für die Versöhnung mit den Deutschen einsetzt, der selbst wegen den Nazis aus Deutschland fliehen musste“, betont Schuegraf.

Bei RAF-Terroristen in Stammheim

Das Leben von Paul Oestreicher ist auch ein Spiegel der deutschen Nachkriegsgeschichte: Er war befreundet mit dem späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann und dessen Frau Hilda, studierte in den 1950er Jahren bei dem evangelischen Theologieprofessor Helmut Gollwitzer und war Gast-Pfarrvikar in der evangelischen Kirche Hessen-Nassau, auf Einladung des damaligen Kirchenpräsidenten und Hitler-Gegners Martin Niemöller. In den 70ern besuchte er die RAF-Gefangenen wenige Monate vor ihrem Tod in Stuttgart-Stammheim.

„Oestreicher bezeichnet sich selbst als Grenzgänger, der sich für Versöhnung einsetzt. Eine sehr treffende Charakterisierung, finde ich. Er versucht, andere Menschen in verschiedenen Kontexten zu verstehen“, sagt Schuegraf: „Was ich an ihm bewundere, ist seine scharfe Deutlichkeit und auch seine prophetische Rede.“ Auf der einen Seite sei Oestreicher radikal, wenn es um Frieden und Menschenrechte gehe. Auf der anderen sei er eine „unglaublich zugewandte Persönlichkeit“, klar in der Sache, aber versöhnlich im Umgang. Er gehe auf Menschen anderer Meinung mit Respekt zu - und bis heute halte er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg.

Kampf gegen Apartheid

Als Brite mit deutschen Wurzeln habe Paul Oestreicher auch den Grundstein für die deutsche Nagelkreuzgemeinschaft gelegt: „Das hat er sehr intensiv begleitet, auch durch die Nagelkreuze, die er in der damaligen DDR, aber auch auf westdeutscher Seite verliehen hat“, sagte Schuegraf. „Dafür sind wir ihm sehr dankbar, dass wir diese Strukturen haben, in denen wir als deutsche Nagelkreuzgemeinschaft heute agieren.“

Seit Jahrzehnten fordert der asketisch wirkende Oestreicher eine sozialere und solidarischere Weltordnung. Neben dem deutsch-deutschen Verhältnis war der Kampf gegen die Apartheid im südlichen Afrika ein weiterer Schwerpunkt seines Lebenswerks. Lange sind Oestreicher und seine Frau, die Friedensaktivistin und Soziologin Barbara Einhorn, zwischen England und Neuseeland gependelt, wie Schuegraf berichtet. Aus gesundheitlichen Gründen hätten beide beschlossen, den Rest ihres Lebens in Neuseeland zu verbringen. Zum 80. Geburtstag hatte Oestreicher seine Heimstadt in Thüringen noch besucht. Doch „ein Besuch Meiningens wird mir nicht mehr möglich sein“, sagte er im Frühjahr dem „Meininger Tageblatt“.

Kirchenkreis: Über 20 Opfer bei Missbrauchsfall in Lüdenscheid

Lüdenscheid (epd). Im Fall des mutmaßlichen Missbrauchs in einer Jugendgruppe im Evangelischen Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg hat das beauftragte Interventionsteam seine Arbeit zur Aufarbeitung der Vorwürfe abgeschlossen. Nach heutigem Kenntnisstand wurde das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung über vier Jahrzehnte hinweg von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter wiederholt verletzt, wie der Kirchenkreis am 26. September mitteilte. Der beschuldigte Mann habe in diesem Zeitraum mehr als 20 Jungen sexualisierte Gewalt angetan. Die Aussagen betreffen demnach die Zeit ab 1980.

Im August 2020 waren Anschuldigen des Missbrauchs gegen den ehrenamtlichen Mitarbeiter öffentlich geworden, der in einer Jugendgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Brügge und zuvor im CVJM Lüdenscheid-West tätig gewesen war. Der Beschuldigte beging Suizid. Zuvor war er von allen ehrenamtlichen Tätigkeiten entbunden und ihm ein Hausverbot erteilt worden.

Im Zusammenhang mit dem Fall hat die westfälische Landeskirche den Angaben zufolge Disziplinarverfahren gegen zwei ehemalige Pfarrer der Kirchengemeinde Brügge eröffnet, die derzeit noch laufen. Es sei zudem offen, ob es zu weiteren Verfahren kommt, erklärte der Kirchenkreis.

Wissenschaftliche Aufarbeitung

Mit dem Bekanntwerden des Missbrauchsfalls wurde ein Krisenstab im Kirchenkreis eingerichtet, der später in ein Interventionsteam umgebildet wurde. Es arbeitete mit der Beauftragten der westfälischen Kirche für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung, Kirchenrätin Daniela Fricke, zusammen.

Neben der Aufarbeitung der über einen langen Zeitraum systematisch ausgeübten sexualisierten Gewalt habe auch der Austausch mit den Betroffenen im Fokus gestanden, erklärte der Teamleiter und frühere Arnsberger Superintendent Alfred Hammer. Sie hätten ein Recht auf Aufklärung. Die westfälische Kirche will laut Hammer die sexualisierten Gewalttaten in der Kirchengemeinde Brügge wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Diese sollten helfen, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, um ähnliche Taten in Zukunft verhindern zu können.

In der westfälischen Kirche ist am 1. März ein neues Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in Kraft getreten. Das sieht unter anderem Präventionsschulungen für alle Haupt- und Ehrenamtlichen vor. Der Kirchenkreis Lüdenscheid stellt dafür nach eigenen Angaben zunächst 60.000 Euro in diesem und kommenden Jahr zur Verfügung.

"Interkulturelle Woche" 2021 in Rostock eröffnet

Rostock (epd). Mit einem ökumenischen Gottesdienst im IGA-Park Rostock ist am 26. September die diesjährige „Interkulturelle Woche“ eröffnet worden. Der Gottesdienst wurde geleitet vom evangelischen Bischof Tilman Jeremias (Greifswald), dem katholischen Weihbischof Horst Eberlein (Hamburg) und dem griechisch-orthodoxen Erzpriester Radu Constantin Miron, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) mitteilten.

Anschließend eröffnete Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) das Bürgerfest mit zahlreichen Kultur- und Mitmachangeboten. Bundesweit sind bis zum 3. Oktober rund 5.000 Veranstaltungen in mehr als 500 Städten und Gemeinden geplant. Das Motto der diesjährigen „Interkulturellen Woche“ ist „#offengeht“.

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September riefen der DBK-Vorsitzende, Bischof Georg Bätzing, der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und der Vorsitzende der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland (OBKD), Metropolit Augoustinos, im Gemeinsamen Wort der Kirchen dazu auf, „sich aktiv für ein friedliches und vielfältiges Miteinander zu engagieren“. Dabei könne und darf es auch zwischen Christinnen und Christen politischen Streit geben. Nicht verhandelbar seien jedoch die grundlegenden Werte des Grundgesetzes.

Erst Offenheit mache Gemeinschaft möglich

In seiner Predigt sagte Weihbischof Eberlein: „Offenheit im Herz und im Geist hat dazu geführt, dass Deutschland zahlreichen Eingewanderten und ihren Nachkommen zur Heimat werden konnte.“ Ausgrenzung und Abschottung, Abwertung und Arroganz - wer Ressentiments schüre und die einen gegen die anderen ausspiele, habe die christliche Botschaft nicht verstanden. Erst Offenheit mache Gemeinschaft möglich, betonte Eberlein.

Die jährlich stattfindende „Interkulturelle Woche“ ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Getragen wird sie von Kommunen, Gewerkschaften, Wohlfahrts- und Migrantenverbänden sowie zivilgesellschaftlichen Institutionen.

Prälat Dutzmann neuer Präsident des evangelischen Diaspora-Werks

epd-bild/Christian Ditsch

Rothenburg o.d.T. (epd). Das evangelische Gustav-Adolf-Werk hat einen neuen Präsidenten: Mit 45 von 47 Stimmen wurde der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union (EU), Prälat Martin Dutzmann, am 21. September in Rothenburg ob der Tauber zum Chef des EKD-Diasporawerks gewählt, wie die Organisation mitteilte. Dutzmann folgt auf Gabriele Wulz, die das Amt seit 2015 innehatte und nicht mehr kandidiert hatte.

Dutzmann dankte den Mitgliedern der Vertreterversammlung für das in ihn mit der Wahl gesetzte Vertrauen und sagte laut Mitteilung, er freue sich „sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den Hauptgruppen und den Partnerkirchen“. Er sei davon überzeugt, dass die Partnerschaften des Gustav-Adolf-Werkes „in den nächsten Jahren immer wichtiger werden“ - auch die EKD-Gliedkirchen würden immer kleiner und könnten dann von der Diaspora-Erfahrung der Partnerkirchen profitieren.

Weltweite Verantwortung

Ebenfalls mit großer Mehrheit wiedergewählt wurden folgende Vorstandsmitglieder: der Propst des Propstsprengels Halle-Wittenberg, Johann Schneider, als Vize-Vorsitzender, Hans-Henning von Bischofshausen als Schatzmeister, Stephan Gatz als Justiziar sowie Beisitzer Hartmut Giesecke von Bergh. Die neu gewählten und ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden nach der Wahl in einem Gottesdienst in der Rothenburger Kirche St. Jakob offiziell eingeführt und verabschiedet.

Bei der Vertreterversammlung des Gustav-Adolf-Werkes standen neben der Wahl auch Beschlüsse über Projekte für das kommende Jahr an. Thematische Schwerpunkte waren Diaspora als Normalfall der Kirche, weltweite Verantwortung und Diakonie.

Gesellschaft

Zehntausende bei Klimastreik auf Deutschlands Straßen

epd-bild/Rolf Zöllner

Berlin (epd). Zehntausende Menschen haben sich am 24. September in ganz Deutschland am globalen Klimastreik von „Fridays for Future“ beteiligt. Zwei Tage vor der Bundestagswahl forderte die Bewegung bei einem Demonstrationszug durch das Regierungsviertel in Berlin von den Parteien, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und den Ausstieg aus der Kohle bis 2030 umzusetzen. „Leere Worte“ müssten endlich in „konkrete Taten“ umgesetzt werden, um die Zukunft der kommenden Generationen zu schützen, hieß es.

Bundesweit fanden Aktionen an mehr als 470 Orten statt. Daran nahmen laut „Fridays for Future“ mehr als 620.000 Menschen teil. Die Polizeiangaben zu den Teilnehmerzahlen lagen in vielen Städten deutlich unter den Schätzungen der Klimaaktivisten.

Der Protest in Berlin wurde von der „Fridays for Future“-Gründerin und schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg und der deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer angeführt. Thunberg warnte in ihrer Rede erneut vor den ökologischen und sozialen Folgen der Erderhitzung. Deutschland sei einer der größten Emittenten weltweit und wichtiger Verursacher der Klimakrise. Sie forderte die Menschen auf, den Druck aufrecht zu erhalten, um politisch einen echten Wandel herbeizuführen und das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Zur Wahl zu gehen sei wichtig, sagte die Schwedin mit Blick auf die Bundestagswahl, doch das werde nicht reichen.

Neubauer: Raus aus der Komfortzone

Neubauer kritisierte, dass keine der Parteien in ihrem Programmen Maßnahmen vorschlage, die das 1,5-Grad-Ziel einhielten. „Es gibt keine Ausreden mehr, das wissen wir alle. 1,5 Grad ist nicht verhandelbar“, sagte die Klimaaktivstin: „Wir werden die Klimakrise nicht innerhalb unser Komfortzone lösen, wir müssen da raus und wir werden das machen.“ Nach Angaben eines Polizeisprechers bewegte sich die Teilnehmerzahl in der Hauptstadt im mittleren fünfstelligen Bereich. „Fridays for Future“ selbst sprach unter großem Applaus der Teilnehmer von 100.000 Demonstrantinnen und Demonstranten.

Unterstützt wurden die Klimaproteste von mehr als 200 Organisationen. Das Motto lautete #AlleFürsKlima. Die Klimabewegung wollte nach eigenen Worten mit dem bundesweiten und globalen Klimastreik zwei Tage vor der Bundestagswahl den Druck auf die Parteien erhöhen, die Klimakrise ernst zu nehmen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz twitterte, er sei dankbar für das Engagement von „Fridays for Future“. Die Aktivisten entgegneten, „wir wollen die gute Stimmung ja nicht zerstören - aber wir bestreiken heute Deine Regierung, Olaf“.

In Hamburg nahmen mehr als 20.000 Menschen am Klimastreik teil. Da der Andrang deutlich größer war als erwartet, musste die Versammlungsfläche vergrößert werden, wie Polizei und Veranstalter mitteilten. In München versammelten sich nach Polizeiangaben mehr als 12.000 Demonstranten. Die Veranstalter sprachen von 29.000 Teilnehmern.

Kirchenglocken läuteten

In Hannover demonstrierten mindestens 8.000 Menschen. An der dortigen Kundgebung nahmen auch die Mitglieder des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) teil, darunter der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm und Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich. Die EKD solidarisiere sich mit der Klimabewegung, ein „weiter so“ gehe nicht, erklärte Bedford-Strohm. In den kommenden Jahren müsse die Transformation zu einem nachhaltigen Leben gelingen. Bundesweit beteiligten sich nach Angaben der EKD Kirchengemeinden und kirchliche Initiativen am Klimaprotest mit Aktionen, Andachten, Gebeten, dem Läuten von Kirchenglocken oder der Teilnahme an den Demonstrationen.

In Bremen gingen nach Polizeiangaben mehr als 8.000 Menschen auf die Straße. „Fridays for Future“ meldete 15.000 Teilnehmende. Rund 5.500 Demonstranten marschierten nach Polizeiangaben in Frankfurt am Main von der Alten Oper zum Römerplatz. Die Aktivistinnen und Aktivisten in der Bankenstadt kritisierten, „dass eine Wahl, in der keine der Parteien einen Plan für 1,5 Grad hat, keine Lösung für die Klimakrise sein kann“.

Nach Gesprächszusage: Klimaaktivisten beenden Durststreik

Berlin (epd). Nach knapp vier Wochen ohne Nahrung und zuletzt ohne Flüssigkeit hat der 21-jährige Klimaaktivist Henning Jeschke am Abend des 25. September einen Hunger- und Durststreik im Berliner Regierungsviertel beendet. Auch seine 24-jährige Unterstützerin Lea Bonasera nimmt wieder Essen und Trinken zu sich. Zuvor hatte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz den beiden ein öffentliches Gespräch über den Klimanotstand innerhalb der nächsten vier Wochen zugesagt, wie sie auf Twitter mitteilten.

Der Hungerstreik als Mittel des zivilen Ungehorsams habe die Blockadehaltung der Politikerinnen und Politiker gebrochen, hieß es in einer weiteren vom Samstagabend in Berlin. „Unserer Entschlossenheit und die Solidarität vieler Menschen haben gesiegt.“ Das zeige, dass ziviler Ungehorsam funktioniere und sich Politikerinnen und Politiker mit der jungen Generation auseinandersetzen müssten.

Jeschke erklärte, „obwohl wir jetzt ein Zugeständnis gewonnen haben, reicht das bei Weitem nicht. Alle Wahlprogramme schützen weiter das mörderische fossile System, welches uns in Kriege und Hungersnöte zu führen droht“.

Hungerstreik am 30. August begonnen

Scholz twitterte, er sei froh, „dass die Streikenden abbrechen und wieder trinken und essen“: Das Leben gehe vor. „Ich stehe zu meinem Gesprächsangebot nach der Wahl, daran werde ich mich halten.“ Um den Druck auf die Politiker zu erhöhen, waren Jeschke und Bonasera am 25. September in einen sogenannten trockenen Durststreik getreten und nahmen auch keine Flüssigkeit mehr zu sich.

Die ursprünglich siebenköpfige Gruppe hatte am 30. August mit dem Hungerstreik begonnen. Die Aktivisten hatten gefordert, dass sich Scholz, CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu einem öffentlichen Gespräch noch vor der Bundestagswahl mit ihnen treffen und ein Bürgerrat zur Klimakrise eingerichtet wird. Scholz, Laschet und Baerbock waren aber bisher nur zu nichtöffentlichen Einzelgesprächen nach der Bundestagswahl bereit.

Sechs der Aktivistinnen und Aktivisten hatten deshalb am 22. September ihren Hungerstreik beendet. Bonasera stieß als Unterstützerin am 20. September zu der Gruppe.

In den vergangenen Wochen hatten wiederholt öffentliche Personen wie der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber, Grünen-Chef Robert Habeck oder der Berliner Bischof Christian Stäblein an die Hungerstreikenden appelliert, ihre Gesundheit nicht aufs Spiel zu setzen und Gesprächsangebote gemacht. Die Gruppe hielt aber an ihren Forderungen fest.

Angehörige der Hanau-Opfer bekommen Aachener Friedenspreis

epd-bild/Tim Wegner

Aachen (epd). Mit dem Aachener Friedenspreis werden in diesem Jahr unter anderem die Initiative 19. Februar Hanau und die Bildungsinitiative Ferhat Unvar ausgezeichnet. Auch die interreligiöse Fraueninitiative „Women’s Interfaith Council (WIC)“ aus Nigeria wird bei der Preisverleihung am 13. November geehrt, wie der Verein des Aachener Friedenspreises am 21. September mitteilte.

Die Angehörigen der Opfer der rassistischen Morde Anfang 2020 in Hanau sorgten mit der Initiative 19. Februar Hanau und der Bildungsinitiative Ferhat Unvar gemeinsam dafür, „dass rassistische Morde im Bewusstsein aller bleiben, damit sich das gesellschaftliche Klima verändert und rassistische Ressentiments nie wieder Menschenleben kosten“, erklärte der Verein des Friedenspreises. Trotz eigener Betroffenheit und Traumata setzten sie sich für Frieden, Sensibilisierung und Aufklärung ein. Die beiden Initiativen teilen sich das Preisgeld von 2.000 Euro.

Empowerment

Die Initiative 19. Februar Hanau wurde 2020 von den Angehörigen der Ermordeten - neun Hanauer mit Migrationshintergrund - gegründet, um ihrer Solidarität und den Forderungen nach Aufklärung und politischen Konsequenzen einen dauerhaften Ort zu geben. Mit der Bildungsinitiative Ferhat Unvar leistet ein Team um Serpil Temiz Unvar, Mutter eines der Mordopfer, Empowerment- und Aufklärungsarbeit gegen Rassismus.

Die Auszeichnung solle die mutigen Schritte der Angehörigen stärken und ein öffentliches Zeichen der Solidarität und Unterstützung setzen, heißt es in der Begründung des Friedenspreises. „Wir müssen uns jeden Tag selbst reflektieren, wo auch wir rassistische Muster in uns tragen. Wir dürfen aber auch die Verharmlosung von rechten Umtrieben nicht länger tolerieren“, erklärt Benedikt Kaleß vom Vorstand des friedenspolitischen Vereins. Dabei denke er etwa an die die offen auftretenden Neonazis bei Demonstrationen von Corona-Leugnern und die bevorstehende Bundestagswahl, bei der auch Rassisten auf den Wahlzetteln stünden.

Engagement für gewaltfreies Zusammenleben von Christen und Muslimen

Die Initiative Women's Interfaith Council (WIC) setzt sich laut Friedenspreis seit 2010 in der nigerianischen Krisenregion Kaduna für ein gewaltfreies Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen ein. Viele der Frauen seien Witwen und hätten mit ansehen müssen, wie ihre Männer und Kinder in gewaltsamen ethnisch-religiöse Konflikten ermordet wurden. „Gemeinsam wollen sie den Teufelskreis der Gewalt durchbrechen“, erklärte der Verein des Friedenspreises. „Gezielt wenden sie sich gegen den Missbrauch ihrer Religion für politische Zwecke und fordern Mitsprache bei Entscheidungsprozessen in ihren männerdominierten Gemeinschaften.“ Die Fraueninitiative erhält ebenfalls 2.000 Euro.

Christliche und muslimische Frauen des WIC suchen nach Anschlägen Betroffene auf und kümmern sich um die Opfer. Zudem organisiert die Initiative jedes Jahr ein umfangreiches Workshop-Programm für Frauen, Jugendliche und Religionsführer, um präventiv Gewalt zu verhindern. Der WIC entstand den Angaben zufolge auf Initiative der irischen Ordensfrau Kathleen McGarvey. Heute besteht die von Laiinnen getragene Organisation aus 23 christlichen und muslimischen Frauenverbänden mit insgesamt rund 12.650 Frauen. Die Initiative arbeitet auch mit dem internationalen katholischen Missionswerk Missio mit Sitz in Aachen zusammen.

Seit 1988 zeichnet der Verein Aachener Friedenspreis jedes Jahr Menschen und Gruppen aus, die an der Basis und oft aus benachteiligten Positionen heraus für Frieden und Verständigung arbeiten. Geehrt werden vor allem noch unbekannte Projekte oder Menschen. Über die Preisträger entscheidet die Mitgliederversammlung.

Bundesregierung entsetzt über Tat von Idar-Oberstein

Der Tod eines Tankstellen-Mitarbeiters in Idar-Oberstein, mutmaßlich erschossen von einem Maskenverweigerer, löst Entsetzen aus. Die Bundesregierung spricht von Enthemmung, Minister Spahn von "kaltblütigem Mord" und "Pandemie-Extremismus".

Berlin (epd). Nach dem Tod eines 20-Jährigen, der mutmaßlich von einem Maskenverweigerer erschossen wurde, äußern Spitzenpolitiker Entsetzen und fordern zu einer verbalen Abrüstung im Streit um Corona-Maßnahmen auf. Die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer, sagte am 22. September in Berlin, „die Enthemmung von Gewalt macht sprachlos“. „Es war ein kaltblütiger Mord“, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und sprach sein Beileid für Angehörige und Freunde aus.

Dabei zeigte sich die Bundesregierung besorgt über Hass und Hetze, die in sozialen Netzwerken im Zusammenhang mit der Diskussion um die Corona-Politik verbreitet werden. Man müsse entschieden Nein sagen zu dieser Form von „Pandemie-Extremismus“, sagte Spahn.

Demmer erklärte im Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), es sei „verstörend“, dass die Tat in sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten zum Anlass genommen werde, noch einmal mehr den Versuch zu unternehmen, die Gesellschaft zu spalten und noch mehr Hass zu schüren und Hetze zu verbreiten. Die Tat werde missbraucht, um öffentlich zur Gewalt aufzurufen. „Das muss aufhören“, appellierte sie.

„Dramatisches Ausmaß von Verrohung“

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, die Tat zeige ein dramatisches Ausmaß von Verrohung in der Gesellschaft. Nach allen bisherigen Erkenntnissen handele es sich um einen „extremen Einzelfall“, aus dem keine generalisierenden Rückschlüsse gezogen werden könnten. Es gebe derzeit keine Erkenntnisse über Mittäter oder weitere Beteiligte im strafrechtlichen Sinne.

Eine mögliche Einbindung des Todesschützen in die Querdenkerszene sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Querdenkerszene im Allgemeinen sagte er, den Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden zufolge verkleinere sie sich. Es gebe aber einen kleinen Kern, der sich zunehmend radikalisiere.

Der Tankstellen-Mitarbeiter und Student war am Wochenende von einem Kunden mit einem Revolver getötet worden. Der 49 Jahre alte mutmaßliche Täter wollte ohne den in der Pandemie vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz Bier kaufen. Darüber gab es laut Polizei zwischen dem Kunden und dem späteren Opfer „eine kurze Diskussion“. Demnach verließ der 49-Jährige die Tankstelle, kam aber etwa eineinhalb Stunden später zurück und erschoss den 20-Jährigen. In seiner Vernehmung gab er laut Polizei an, er lehne die Anti-Corona-Maßnahmen ab.

Verstärkte Polizeipräsenz

Nach der Tat zeigt die Polizei in dem Ort verstärkte Präsenz auf den Straßen. Viele Menschen in der Region seien nach der grausamen Tat verängstigt, begründete die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am 22. September in Mainz die Maßnahme. Besonders gelte dies für Busfahrer, Verkäufer, Behördenmitarbeiter und andere Berufsgruppen, die auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten müssten. Der Mord an dem jungen Mann sei „unfassbar zynisch und unfassbar schrecklich“ und mache eine harte Reaktion des Staates erforderlich, ergänzte sie.

Zudem kündigte Dreyer an, dass auch ehrenamtliche Wahlhelfer noch einmal gezielt auf den Umgang mit Verstößen gegen Abstands- und Maskengebote vorbereitet werden sollten. Im Zweifelsfall sei es immer besser, die Polizei zu rufen, statt einen Streit eskalieren zu lassen.

Prominente wenden sich in "Kölner Erklärung" gegen EU-Asylpolitik

Köln (epd). Mehr als 80 Prominente aus Kunst, Wissenschaft und Politik kritisieren in einer „Kölner Erklärung für eine Politik der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit“ die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. „Flucht nach Europa darf nicht kriminalisiert werden“, heißt es in der Erklärung, die der „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „die tageszeitung“ (taz) am 23. September veröffentlichten. Initiiert wurde der offene Brief von dem Schweizer Regisseur Milo Rau zusammen mit den Organisationen #LeaveNoOneBehind, Sea-Watch, dem Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte ECCHR, medico international und der School of Political Hope.

„In Afghanistan kann man in den letzten Wochen im Brennglas sehen, was sich seit Jahren an den europäischen Außengrenzen manifestiert: Für die deutsche Politik zählen bürokratische Prozeduren mehr als Menschenleben“, heißt es in dem offenen Brief. Jahr für Jahr verschlimmere sich die Lage an den EU-Außengrenzen. „Mit allen Mitteln werden Geflüchtete an der Ankunft in Europa gehindert: durch unterlassene Hilfeleistung und das bewusste Ertrinkenlassen, durch illegale Push-Backs, durch Folter und Gewalt“, kritisieren die Unterzeichner. „Jene, die es schaffen, europäischen Boden zu betreten, werden all ihrer Grundrechte beraubt und teilweise jahrelang in Lager gesperrt, Asylanträge werden systematisch und illegal abgelehnt.“

Levit, Berg, Jelinek

„Wenn aber Verbrechen zu Recht, wenn der Tod und menschliches Leid zu politisch kalkulierter Normalität werden, bleiben uns nur zwei Möglichkeiten: die stumme Akzeptanz der neuen Barbarei oder politischer Widerstand“, heißt es in der Erklärung weiter. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderen der Pianist Igor Levit, die Autorinnen Sibylle Berg und Elfriede Jelinek sowie der Autor Sasa Stanisic, die Schauspielerinnen Jasna Fritzi Bauer und Pegah Ferydoni, der Comedian Fatih Çevikkollu und die Aktivistin Carola Rackete.

„Wir wollen eine Politik der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit“, sagte der Regisseur Rau dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Warum muss es überhaupt lebensgefährlich sein, nach Europa zu kommen? Es geht darum, ob man weiterhin eine Politik des Todes oder eine der Menschlichkeit will - und das ist eine politische Entscheidung.“

Der offene Brief hängt den Angaben zufolge mit der Fundraising-Kampagne #klageflut zusammen. Diese habe unter anderem zum Ziel, Strategien zu entwickeln „Rechtsstaatlichkeit und gleiches Recht für alle an den EU-Außengrenzen“ wiederherzustellen, hieß es.

Zwischen Moral und Recht

Der Streit um den Schwangerschaftsabbruch in den USA ist alt. Nicht immer sperrten sich Konservative gegen eine Liberalisierung. Falls das Oberste Gericht geltende Grundsätze aufhebt, droht ein Flickenteppich unter den US-Staaten.

Washington (epd). US-Präsident Joe Biden ist ein Befürworter des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch. Im Kongress haben Bidens Demokraten die Mehrheit. Dennoch machen sich Abtreibungsgegner Hoffnung: Auf ihrer Seite stehen republikanisch regierte Bundesstaaten. „Pro Life“-Aktivisten hoffen auch auf die Unterstützung des Obersten Gerichts. Der zweitgrößte US-Staat Texas führte Anfang September ein weitreichendes Abtreibungsverbot ein.

In den USA ist die Diskussion um den Schwangerschaftsabbruch insgesamt festgefahren. Bei den Republikanern macht man ohne ein Bekenntnis zum „Lebensrecht des ungeborenen Kindes“ keine Karriere. Das war nicht immer so. Ex-Präsident Ronald Reagan unterzeichnete 1967 als Gouverneur von Kalifornien ein Gesetz zur Legalisierung, sollte die physische oder psychische Gesundheit der Mutter auf dem Spiel stehen. Auch der Urvater der konservativen Strömung bei den Republikanern, Barry Goldwater, befürwortete das Recht auf Abtreibung. Goldwater war 1964 Präsidentschaftskandidat.

Im Januar 1973 urteilte das Oberste US-Gericht unter Federführung des vom Republikaner Richard Nixon ernannten Harry Blackmun, der Staat dürfe das Recht auf Abtreibung bis zur unabhängigen Lebensfähigkeit des Fötus nicht einschränken. Zuvor war Schwangerschaftsabbruch in nur vier der 50 Staaten erlaubt. In etwa einem Dutzend gab es Auflagen. Ansonsten war Abtreibung verboten.

Mehrheit für Beibehaltung der Legalisierung

Umfragen zufolge will die Mehrheit der US-Amerikaner an einer Legalisierung festhalten. Wie das Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center im Mai diesen Jahres herausfand, soll nach Ansicht von 59 Prozent der US-Bürger Abtreibung „in allen oder den meisten Fällen“ legal bleiben. Verbotsbefürworter gibt es danach vornehmlich bei weißen evangelikalen Christen. 77 Prozent forderten ein Verbot „in allen oder den meisten Fällen“. Bei Katholiken sprachen sich 43 Prozent für ein Verbot aus, bei Protestanten 54 Prozent.

Das Urteil zur Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen am 22. Januar 1973 wurde in den Abendnachrichten der USA als „historisch“ bezeichnet. Ein römisch-katholischer Kardinal bezeichnete das Abtreibungsurteil im Sender NBC damals als „tragisch“. Das Urteil richte sich gegen die „moralischen Lehren der Christenheit“, urteilte das evangelikale Magazin „Christianity Today“.

Doch Mainstream-Protestanten und Evangelikale sprachen nicht mit einer Stimme. Der Südliche Baptistenverband, die größte protestantische Kirche in den USA, sprach sich 1971 für die „Heiligkeit des menschlichen Lebens“ aus, jedoch auch für Gesetze, die Schwangerschaftsabbrüche bei „Vergewaltigung, Inzest sowie klaren Hinweisen auf schwere Missbildung des Fötus“ erlauben sollten. Ein Abbruch sei danach auch erlaubt, wenn die emotionale, psychische oder physische Gesundheit der Mutter in Gefahr sei.

In diesem Jahr, also rund 50 Jahre später, erklärte die Jahresversammlung des Verbandes laut Informationsdienst baptistnews.com, Abtreibung sei grundsätzlich „der Mord an noch nicht geborenen Kindern und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Für die Verschärfung der baptistischen Position gibt es unterschiedliche Erklärungen. Laut Kirchenvertretern sind viele Christen durch die hohe Zahl an Abtreibungen schockiert.

Weiße Evangelikale „harter Kern“ der Republikaner

Doch anscheinend spielte auch die Politik eine Rolle. 1980 distanzierten sich viele weiße Evangelikale vom damaligen demokratischen Präsidenten - und baptistischen Sonntagsschullehrer - Jimmy Carter und wählten Reagan, der mittlerweile fester Abtreibungsgegner geworden war. Es war die Zeit der „religiösen Rechten“ und der „moralischen Mehrheit“, in der weiße Evangelikale parteipolitisch aktiv wurden. Parteistrategen erkannten, dass sie mit dem emotionalen Thema Abtreibung eine politische Bewegung anfachen konnten.

Weiße Evangelikale stellen heute den „harten Kern“ der Republikanischen Partei. Rund vier Fünftel ihrer Wähler stimmten für Donald Trump, der vom Befürworter legalisierter Abtreibung in seinen jüngeren Jahren zum entschiedenen Gegner geworden war.

Gerichte müssen jetzt entscheiden, ob angestrebte Abtreibungsverbote mit dem Urteil von 1973 vereinbar sind, vornehmlich das Gesetz in Texas. Das US-Justizministerium hat gegen Texas Klage eingereicht.

Dagegen begrüßten die römisch-katholische Bischofskonferenz von Texas und namhafte baptistische Pastoren das Gesetz. Gehen die Wünsche der Gegner in Erfüllung und der von Trump umbesetzte Oberste Gerichtshof schwächt oder revidiert das Urteil von 1973, werden die USA bei der Regelung ein Flickenteppich: Demokratische Staaten schützen dann wohl das Recht auf Abtreibung, republikanische nicht.

Soziales

Angriffe auf Impfzentren vor allem in Bayern und Sachsen

epd-bild/Thomas Lohnes

Berlin (epd). In nahezu allen Bundesländern hat es seit Beginn der Impfkampagne gegen das Coronavirus Angriffe auf Impfzentren oder teils schwere Störungen von Impfaktionen gegeben. Wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) unter den Ministerien, Landeskriminalämtern und einer Kassenärztlichen Vereinigung ergab, handelte es sich dabei meist um Sachbeschädigungen, vor allem Schmierereien. Es gab aber auch Drohungen, Beleidigungen, Diebstähle, körperliche Angriffe und in Sachsen eine Brandstiftung. Der Umfrage zufolge gab es bundesweit mindestens 190 polizeilich relevante Fälle, die im Zusammenhang mit Corona-Schutzimpfungen stehen. Die meisten wurden in Bayern und Sachsen registriert.

In Bayern gab es nach Auskunft des dortigen Innenministeriums seit Dezember 2020 insgesamt 56 Straftaten im Zusammenhang mit Impfzentren, in Sachsen allein in diesem Jahr 54. Die gegen Impfzentren und -aktionen gerichteten Taten werden nicht überall einheitlich erfasst. Manche Bundesländer können daher keine konkreten Zahlen nennen. Alle Länder melden aber vor allem Sachbeschädigungen. Im Saarland wurde etwa aus dem Schriftzug „Impfzentrum“ das Wort „Giftzentrum“ gemacht. Es war dort allerdings auch der einzige Fall. Auch Bremen registrierte nur einen Fall. Die beiden Länder führen bei der Quote bislang verabreichter Corona-Schutzimpfungen. Hamburg meldete sogar, dass nichts „Gravierendes“ im Zusammenhang mit Angriffen gegen Impfzentren oder -aktionen bekannt sei.

Fälle von Körperverletzung

Im Zusammenhang mit Impfaktionen gab es aber auch Fälle von Körperverletzungen. Sachsen weist fünf solcher Fälle in der Statistik aus, Sachsen-Anhalt einen Fall von gefährlicher Körperverletzung. Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen berichtete Anfang September von einem schweren Angriff auf ein Impfteam, das in einem Einkaufszentrum in Gera Immunisierungen vornahm. Ein Mann forderte dort einem Impfnachweis ohne Impfung und schlug den Angaben zufolge auf die medizinischen Fachkräfte ein, als die ihm dies verweigerten. Zwei Menschen seien dadurch verletzt worden. In Schleswig-Holstein gab es Drohschreiben an Schulleitungen und weiteres Personal im Zusammenhang mit Impfaktionen, in einem Fall sogar einen Mordaufruf. Es ermittelt jeweils die Staatsanwaltschaft.

Nur für eine Minderheit der Fälle konnten nach Rückmeldung der Länder die Verursacher von Schäden oder Störungen ausfindig gemacht werden. Rund 30 Tatverdächtige ergeben sich aus Angaben, wobei nicht alle Länder Auskunft dazu geben konnten. Die Schäden summieren sich auf mehrere Hundert oder Tausend Euro pro Land, Sachsen spricht sogar von einer Schadenshöhe „im unteren fünfstelligen Bereich“.

Impfaktionen gestört

Auch während der bundesweiten Impfaktionswoche vom 13. bis 19. September gab es in mehreren Bundesländern Störungen von Impfaktionen. In Hessen protestierten nach Angaben des Innenministeriums „bei kleineren demonstrativen Aktionen“ Menschen gegen Impfangebote an Schulen. Im bayerischen Kösching kam es sogar zu einer körperlichen Auseinandersetzung, nachdem sich Impfgegner Zugang zur Schule verschafften, wo ebenfalls eine Impfaktion lief, wie das Ministerium mitteilte. In Mecklenburg-Vorpommern forderten Störer einer Impfaktion in einem Bürgerhaus nach Angaben des Innenministeriums lautstark, sich nicht impfen zu lassen.

Mit Smart Home das Altenheim vermeiden

Altersgerechte digitale Assistenzsysteme versprechen, den Einzug in ein Pflegeheim hinauszuzögern. Auch Inge Leirich (72) will so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben. Sie hofft, dass aus ihrer Wohnung bald ein "Smart Home" wird.

Waldkirchen (epd). Wenn es nach Inge Leirich ginge, wäre ihre Wohnung im bayerischen Waldkirchen schon heute ein „Smart Home“. Ihr Interesse für digitale Assistenzsysteme habe ein simpler Adapter geweckt, der ihr das Ein- und Ausstöpseln von Stromkabel-Steckern erleichtere, erzählt die 72-jährige Witwe. „Seitdem brenne ich für noch mehr Teile, die mir den Alltag sicherer und leichter machen.“

Leirich hofft, dass ihre Wohnung demnächst mit 15 Sensoren ausgestattet wird, die an Türen, Fenster, Waschbecken und Badewanne befestigt sind. An ihrem Arm sitzt dann hoffentlich eine Smart Watch, unter ihrer Matratze liegt eine Matte, die die Schlafqualität misst. Hinzu kommen eine digitale Waage und ein Mini-Rechner, um das Smart Home zu steuern. Die Sensoren melden, wenn Wasserhähne nicht abgedreht sind, erfassen Bewegungen und messen den Gehalt von Gasen aus dem Ofen und der Heizung.

„Gratwanderung“

Leirich hat sich auf das Projekt „DeinHaus4.0“ beworben, für das die Technische Hochschule Deggendorf die Wohnungen von 100 über 65-Jährigen neun Monate lang mit Technik ausstatten will. 4,5 Millionen Euro Förderung gab es dafür vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Ziel der Studie sei es, mehr über die Akzeptanz von technischen Assistenzsystemen durch Senioren zu erfahren, sagte der Projektleiter und Professor für Digitalisierung im Gesundheitswesen, Horst Kunhardt, dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Wo empfinden die Teilnehmer die Technik als kontrollierend und wo als einen Zugewinn für die eigene Sicherheit? Das ist eine schmale Gratwanderung.“

Nach Einschätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) ist der Großteil der Älteren aufgeschlossen gegenüber Smart-Home-Lösungen. „Das gilt vor allem dann, wenn die entsprechenden Technologien dazu beitragen, die Selbstständigkeit zu erhalten und einen Umzug ins Pflegeheim zu verhindern“, sagt die BAGSO-Expertin für digitale Bildungsangeboten, Janina Stiel. Trotzdem wohnten von 18,5 Millionen über 65-Jährigen nur wenige Tausend in einem Smart Home. Als Hemmschuh für die flächendeckende Verbreitung der Technologie sieht Stiel weniger die mangelnde Akzeptanz der Senioren. Vielmehr fehlten verständliche Informationen zu den Systemen, einfache Bedienoberflächen sowie die Kostenübernahme durch die Kranken- und Pflegeversicherung.

1.500 Euro Nachrüstungskosten

Die Ausstattung im Projekt „DeinHaus4.0“ koste rund 1.500 Euro pro Haushalt, sagt Kunhardt. Was zwar zunächst kostengünstig klinge, sei aber für viele Seniorinnen und Senioren ein hoher Preis. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung von 2016 kommt zu dem Ergebnis, dass die Bereitschaft dafür gering ist - Senioren seien eher gewillt, Geld für Einbruchserkennungs-Funktionen zu zahlen als für Komfortfunktionen.

Wenn ihr das Smart Home gefällt, ist Inge Leirich bereit, für die Technik zu zahlen. „Auch ich werde älter, merke, dass Defizite kommen und frage mich, wie mein Alltag sein wird. Ich glaube, dass Künstliche Intelligenz für mich unumgänglich ist“, sagt sie. Ein Umzug zu ihrem Sohn ins 1,5 Stunden Autofahrt entfernte Regensburg käme für sie nicht mehr infrage. „Ich habe meinem Sohn gesagt, ich bleibe.“

Experten: Rentensystem benachteiligt Geringverdiener

epd-bild/Jürgen Blume

Frankfurt a. M. (epd). Wohlhabende Menschen leben im Durchschnitt länger als Arme. Deshalb beziehen Menschen, die gut verdient haben, im Alter länger Rente als Geringverdiener. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, macht daher darauf aufmerksam, dass in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) eine „massive Umverteilung von unten nach oben, von Arm zu Reich“ stattfindet.

Besonders ungerecht findet der Paritätische Wohlfahrtsverband die Regelungen für Rentnerinnen und Rentner, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. „Die Höhe der Grundsicherung ist ganz und gar nicht ausreichend“, sagte Joachim Rock, Abteilungsleiter „Arbeit, Soziales und Europa“ bei dem Wohlfahrtsverband, dem Evangelischen Pressedienst (epd).

„Will man Armut wirklich bekämpfen, müsste der Regelsatz für eine alleinstehende Person in diesem Jahr mindestens 644 Euro betragen und nicht, wie im Gesetz festgelegt, 446 Euro im Monat.“ Außerdem müsse der Staat die Kosten der Unterkunft und Heizung in voller Höhe übernehmen und nicht lediglich, wie es in den rechtlichen Regelungen heißt, „angemessene Wohnkosten“.

Keine Rücklagen, höhere Gesundheitsausgaben

Für Rentnerinnen und Rentner müssten allerdings bei der Grundsicherung im Alter mindestens weitere zehn Prozent hinzukommen, sagt Rock. Denn die alten Menschen hätten praktisch keine Chance, ihre wirtschaftliche Situation zu ändern. Sie hätten keine finanziellen Rücklagen und sie hätten in der Regel höhere Gesundheitsausgaben.

Viele Rentnerinnen und Rentner, denen Sozialhilfe zusteht, bekommen die staatliche Hilfe erst gar nicht. Nach einer Studie des DIW beantragen 60 Prozent der Anspruchsberechtigten die Leistungen nicht und gehen deshalb leer aus. Die Gründe für die Nichtinanspruchnahme sind nach Geyers Ansicht vor allem Scham und unzureichende Informationen.

„Man könnte das Problem lösen, indem bei Beziehern niedriger Renten die gesetzliche Rentenversicherung von Amts wegen prüfen lässt, ob ein Anspruch auf Grundsicherung besteht“, schlägt der Dresdner Wirtschaftsprofessor Joachim Ragnitz vom ifo Institut vor. „Das würde wahrscheinlich zu einer höheren Einzelfallgerechtigkeit führen.“

Menschen, die trotz langjähriger Erwerbstätigkeit und Kindererziehungsjahren eine sehr niedrige Rente erwarten, haben in viele Fällen lediglich Anspruch auf Grundsicherung im Alter, sprich auf Sozialhilfe. Ihre Arbeitsleistung und die eingezahlten Rentenbeiträge zahlen sich also im Alter nicht für sie nicht aus. Es kommt damit zu einer „Gleichstellung von Grundsicherungsbeziehern mit Rentenbeziehern“, wie Ragnitz feststellt. „Sie sollte es nicht geben“, sagte er dem epd. Inwieweit die zum Jahresanfang in Kraft getretene Grundrente hier Verbesserungen bringt, ist derzeit unklar. Laut Deutscher Rentenversicherung wird sich der Zuschlag „nach den Schätzungen voraussichtlich im Schnitt auf rund 75 Euro monatlich belaufen“.

Vorbild Niederlande?

Johannes Geyer vom DIW verweist in diesem Zusammenhang auf die Niederlande. In dem Nachbarland beträgt die Grundrente monatlich 1.218 Euro. Außerdem wird die Grundrente durch ein breites System von Betriebsrenten ergänzt. „In so einem System gibt es entsprechend wenig einkommensarme Haushalte im Alter“, sagt Geyer.

Um im deutschen Rentensystem mehr Gerechtigkeit zu erreichen, hält der Wissenschaftler darüber hinaus eine Reform zur Umverteilung von oben nach unten für sinnvoll: „Dies könnte beispielsweise über eine Sockelrente, also eine absolute Einkommensuntergrenze, und eine progressive Beitragsgestaltung realisiert werden.“ Bei niedrigen Löhnen würden also eingezahlte Rentenbeiträge mit höheren Entgeltpunkten bewertet als bei hohen Gehältern.

Joachim Ragnitz bezweifelt, dass eine Umverteilung „noch nötig ist, wenn ein immer größerer Anteil der Rente besteuert wird und damit der Progression des Einkommensteuertarifs unterworfen wird“. Der steuerpflichtige Anteil wächst seit 2005 jährlich, in diesem Jahr liegt er bei 81 Prozent. Wer 2040 oder später in den Ruhestand geht, muss seine Rente voll versteuern - „dann zahlen die ‚reichen‘ Rentner mehr Steuern, was deren Rente schmälert“, erklärt Ragnitz.

Medien & Kultur

Als die Kunst die Geometrie entdeckte

epd-bild/Udo Gottschalk

Düsseldorf (epd). Er stand im Schatten von Pablo Picasso: Der französische Maler Georges Braque gilt als unterschätzter Wegbereiter der modernen Malerei. Braque (1882-1963) hatte mit Picasso vor dem Ersten Weltkrieg den Kubismus entwickelt und damit auf Gemälden und Collagen Menschen, Gegenstände und Landschaften in geometrische Flächen aufgeteilt. 61 seiner Werke aus den Jahren 1906 bis 1914 zeigt die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zum 23. Januar in einer neuen Ausstellung.

Braque habe in dieser Zeit mit Pablo Picasso in einem „Quantensprung der Malerei“ eine neue Sicht auf die Welt entwickelt, sagte Museumdirektorin Susanne Gaensheimer am Donnerstag. Beide seien dabei von technischen Entwicklungen ihrer Zeit inspiriert worden: Flugzeuge, Autos aber auch Hochhäuser und das Kino hätten neue Eindrücke von Landschaften, Gegenständen und Menschen gezeigt. Die Malerei fand mit dem Kubismus, der Aufteilung der Gegenstände in geometrische Figuren, dann eine eigene Bildsprache, die später zur Abstraktion führte.

Auflösung der realen Formen

Braque gelte als „Wegbereiter der modernen Malerei“, weil kaum ein Künstler so konsequent die Entwicklung vom Impressionismus über den farbstarken Fauvismus zur Auflösung der realen Formen im Kubismus vollzogen habe, sagte Kuratorin Susanne Meyer-Büser. Neben dem extrovertierten, schon früh berühmten Picasso werde Braque zu wenig beachtet. Ihm seien aber die Ideen und intellektuelle Grundlage der neuen Kunstrichtung zu verdanken. Picasso habe das auch anerkannt.

Beide verband nach Worten der Kuratorin eine intensive Freundschaft vor dem Ersten Weltkrieg. Nicht zuletzt Witz und Humor habe ihre gemeinsamen Bilder geprägt, die sie oft nicht mehr einzeln signierten. Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem Braque verwundet wurde, endete die Freundschaft aber, heißt es in der Ausstellung, die die Zeitumstände in vielen Wandbildern und Beschreibungen deutlich macht.

Cezanne-Ausstellung war Schlüsselerlebnis

Georges Braque wurde 1882 in eine Familie von Dekorateuren geboren. Im Jahr 1900 kam er nach Paris. Eine Ausstellung des impressionistischen Malers Paul Cezanne 1907 gilt als Schlüsselerlebnis des damals 25-jährigen Braque. Danach habe er sich intensiv mit Formen, Farben und neuen Gestaltungsmöglichkeiten beschäftigt. „Er war der erste, der Gegenstände des Alltags in Collagen einfügte“, erläuterte Meyer-Büser. Das sei für die Entwicklung der Malerei der Vorkriegszeit „essentiell“ gewesen.

Eine der Inspirationsquellen sei auch das Kino mit den Nahaufnahmen, schnelleren Schnitten und Schwenks über die Landschaft gewesen. Allerdings hätten Maler es als Zeitvertreib für die Menschen und damit auch als Konkurrenz empfunden: „Die Leute gingen am Sonntagnachmittag ins Kino und nicht in eine Ausstellung“, so die Kuratorin. Als Anregung für seine Bilder habe Braque die neue Kunstform aber geschätzt. Er selbst habe sich nach einer Phase farbintensiver Malerei auf Braun-, Grün-, Blau- und Grautöne konzentriert, die seine kubistischen Bilder unverwechselbar machen.

Über Braques Leben sei wenig bekannt, sagte die Kuratorin der Schau. Braque arbeitete nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende der Freundschaft mit Picasso weiter als Künstler, beteilige sich in den 50er Jahren an der documenta in Kassel. Er starb 1963 und erhielt, so Susanne Gaensheimer, als einziger der französischen Maler seiner Zeit ein Staatsbegräbnis.

Der geteilte Blick auf Picasso

epd-bild/Guido Schiefer

Köln (epd). Günter Grass schien vor Wut zu schäumen: „Das geschändete Bild“ überschrieb er im März 1991 einen Zeitungsartikel, in dem er sich über den Missbrauch von Pablo Picassos Gemälde „Guernica“ empört. Was war geschehen? Ausgerechnet die Bundeswehr hatte das berühmte Bild für eine Werbekampagne mit dem Titel „Feindbilder sind die Väter des Krieges“ verwendet. „Unterschlagen wird der Anlass für die Entstehung des Bildes“, erzürnt sich der Schriftsteller Grass und weist darauf hin, dass das Bild sich auf die Zerstörung der spanischen Stadt Gernika 1937 durch deutsche Kampfflugzeuge bezieht.

„Guernica“ ist eines der Beispiele, an denen der unpolitische Blick des Westens auf die Künstler-Ikone Pablo Picasso (1881-1973) deutlich wird - und wie im Fall der Bundeswehr zu geradezu peinlichen Fehldeutungen führt. Unter dem Titel „Der geteilte Picasso. Der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR“ widmet sich das Museum Ludwig nun erstmals der Frage nach der Vereinnahmung und der politischen Instrumentalisierung eines der weltweit berühmtesten Künstler.

„In beiden Teilen Deutschlands missverstanden“

Die Ausstellung, die bis zum 20. Januar 2022 zu sehen ist, führe vor Augen, dass es in der Kunst keine objektive Rezeption gebe, sagt Museumsdirektor Yilmaz Dziewior. „Die Wahrnehmung hängt stark davon ab, aus welchem Kontext wir kommen und aus welcher Zeit.“ Die Schau präsentiert Picasso als Künstler, der in beiden Teilen Deutschlands missverstanden und zur Untermauerung der jeweiligen Weltsicht instrumentalisiert wurde. Während der Westen sein Werk entpolitisiert habe, sei der Künstler im Osten zum Friedenskämpfer popularisiert worden, erklärt Kuratorin Julia Friedrich.

Dokumentiert wird die Rezeptionsgeschichte Picassos anhand von rund 150 Exponaten, darunter 40 Original-Werke sowie Ausstellungsansichten, Plakate, Fotografien, Kataloge, Presseberichte, Briefe, Akten, Filme und Fernsehberichte. „Mit der westlichen Ordnung hat sich die westliche Rezeption durchgesetzt“, sagt Friedrich. So sei wenig präsent, dass Picasso 1944 in die Kommunistische Partei Frankreichs eingetreten und Zeit seines Lebens Kommunist geblieben sei.

DDR-Führung fremdelte mit Picasso

Die Ausstellung zeigt, dass Picasso sich bewusst politisch engagierte. Er unterschrieb Aufrufe der Partei, nahm an Treffen der Friedensbewegung im Ausland teil und gestaltete Plakate, zum Beispiel 1962 für den Weltkongress für allgemeine Abrüstung und Frieden in Moskau. Vor allem seine unzähligen gezeichneten Tauben, das kommunistische Friedenssymbol, waren im Osten beliebt.

Obwohl Picassos politisches Engagement bei der DDR-Führung Anerkennung fand, fremdelte man dort in der Nachkriegszeit mit seiner Kunst. Moderne Kunst passte nicht so recht ins Weltbild des kommunistischen Staates. Picasso wurde „Formalismus“ vorgeworfen, also dass er die Form über die Wirklichkeit stelle. Ein Film des Schriftstellers Stephan Hermlin zum 60. Geburtstag des Künstlers durfte nicht gezeigt werden, weil er eine andere Sichtweise von Picassos Werk vertrat. Die DDR-Führung ließ aus ähnlichem Grund auch ein Buch von Lothar-Günther Buchheim über Picasso beschlagnahmen.

Zensur im Westen

Die Ausstellung fördert jedoch zutage, dass Picassos Kunst auch im Westen zensiert wurde. 1952 verhinderte der West-Berliner Bildungssenator Joachim Tiburtius eine Ausstellung von Grafiken Picassos. Und 1955 empfahl das Auswärtige Amt kurz vor Eröffnung einer Picasso-Retrospektive in München Bilder mit „politischem Charakter“ wegzulassen, vor allem die „Friedenstaube“. Bilder wie „Massaker in Korea“, das auch im Museum Ludwig zu sehen ist, wurden dennoch gezeigt. Doch die politischen Arbeiten der Ausstellung wurden vom Publikum gar nicht diskutiert. Erst in den 70er Jahren begann zaghaft die Wahrnehmung des politischen Picasso, etwa mit der Diskussion um „Guernica“. Eine Ausstellung der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst, die sich mit den Hintergründen des Bildes beschäftigte, tourte durch Schulen.

In der BRD kauften Sammler und Museen in den Nachkriegsjahrzehnten Picasso-Werke an - zur Empörung vieler Bürger. In der DDR konnte man sich die Bilder kaum leisten. Es war ausgerechnet das westdeutsche Unternehmer- und Sammler-Ehepaar Ludwig, das Picasso in die DDR brachte. Der Schokoladenfabrikant Peter Ludwig, der in der DDR ein Kakaogetränkepulver produzieren ließ, stellte der Nationalgalerie der DDR Teile seiner Kunstsammlung zur Verfügung, darunter auch Picasso-Werke. Dem Sammlerpaar ist auch zu verdanken, dass das Kölner Museum Ludwig heute über die weltweit drittgrößte Picasso-Sammlung verfügt.

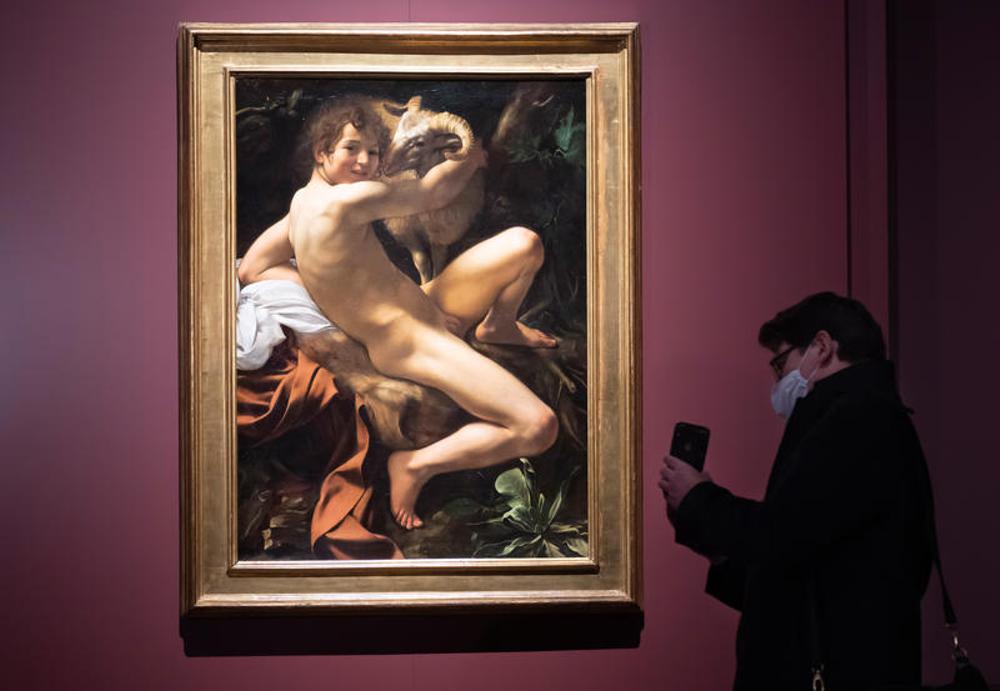

Irdische Heilige und große Gefühle

epd-bild/Matthias Rietschel

Rom (epd). Seine starken Hell-Dunkel-Kontraste treffen ins Mark: Der italienische Barockmaler Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) ist für die emotionale Wirkung seiner Bilder berühmt. Die Dramatik und der Realismus seiner Darstellungen haben auch den Mythos von einem verruchten Künstler genährt, der in Rom zum Star der Kunstwelt aufsteigt, zum Mörder wird und nach einem Leben voller Gewalt und homosexueller Provokation auf der Flucht elend in der Toskana zugrunde geht.

Die Kunsthistorikerin Sybille Ebert-Schifferer ist noch heute, 450 Jahre nach Caravaggios Geburt am 29. September 1571, fasziniert von der Intelligenz und der Komplexität der Bildschöpfungen des Malers. Ein Beispiel: Als Caravaggio für den Palazzo Mattei in der römischen Altstadt Johannes den Täufer malt, stellt er ihn als Jungen dar, der seinen nackten Körper spielerisch dem Betrachter zuwendet und einen Widder umarmt. Eines der Vorbilder der Figur hatte der Künstler unmittelbar vor Augen: Ein Bronze-Jüngling am noch heute beliebten Schildkrötenbrunnen vor dem Palast winkelt ein Bein genauso an und hebt den Arm ebenso wie der Täufer des Malers.

Realismus statt Manierismus

Er spielte damit auch auf den Streit an, ob Malerei oder Skulptur die stärkere Kunstgattung sei, erklärt Ebert-Schifferer. Dieser Auseinandersetzung mit dem Gemälde Gesprächsfutter zu servieren, sei genial. Überdies zitiert Caravaggio mit seiner Darstellung Michelangelos nackte Jünglinge im Deckenfresko der Sixtinischen Kapelle.

Caravaggios Stil war neu im Rom um das Jahr 1600. Details wie die schmutzigen Füße eines Pilgers, der in der „Loreto-Madonna“ in der römischen Kirche Sant’Agostino vor der Gottesmutter mit Kind kniet, bildeten in ihrem Realismus das Gegenteil des idealisierenden Manierismus seiner Vorgänger. Biblische Figuren wie Maria tragen bei ihm teils Züge von bekannten Prostituierten.

Ebert-Schifferer, die lange Jahre Direktorin der Bibliotheca Hertziana in Rom war und zwei Caravaggio-Biographien verfasst hat, untersuchte die Mythen rund um den Künstler auf ihren Wahrheitsgehalt - und stieß auf einen aufstiegsorientierten Netzwerker. „Auch ich ging vom Klischee aus, dass er nicht zeichnen konnte“, erzählt die Kunsthistorikerin. Derartige Mythen gingen aber auf die erste biographische Erzählung über Caravaggio zurück - und die stammt von dessen Erzfeind Giovanni Baglione.

Erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt

Baglione war einer von vielen Malern, die in Rom Caravaggios neuen - teils bluttriefenden - Realismus nachahmten. Für seine Imitation von Caravaggios „Amor als Sieger“, einem aufreizend auf Instrumenten der Gelehrsamkeit und Kunst sitzenden Jüngling, wurde Baglione allerdings verspottet.

Lange geriet Caravaggio in Vergessenheit, wurde erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. „Dass seine Modelle wie aus dem Hier und Jetzt aussehen, dass sie mit Schlaglichtern wie im Film beleuchtet sind, macht sie heute so attraktiv“, erklärt Ebert-Schifferer. Dabei sei der Eindruck, es handle sich um Menschen von der Straße, in Wahrheit das Ergebnis künstlicher Posen.