Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 50/2023 - 15.12.2023

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 50/2023 - 15.12.2023

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 50/2023 - 15.12.2023

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 50/2023 - 15.12.2023

nach der Verständigung der Bundesregierung auf den Haushalt 2024 bleiben die Sozialverbände skeptisch. Noch sei unklar, ob und wo es nicht doch zu Einschränkungen für die eigene Arbeit kommen werde, hieß es. Immer öfter ist jetzt die Forderung nach einem Klimageld zu hören. „Nur so kann verhindert werden, dass durch eine immer weitere Erhöhung des CO2-Preises die Bekämpfung des Klimawandels auf dem Rücken der Menschen mit wenig Einkommen ausgetragen wird“, sagte VdK-Chefin Verena Bentele.

In einem Gottesdienst in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin wurde Diakonie-Präsident Ulrich Lilie formell von seinem Führungsamt entpflichtet. Der 66-Jährige stand seit 2014 an der Spitze der Diakonie Deutschland. Ende des Jahres geht er in den Ruhestand. In seiner Predigt geißelte er den wachsenden Populismus, blickte aber auch kritisch auf die mangelnde Beteiligung von Frauen in Führungspositionen seines Verbands.

Der Frankfurter Bildungsforscher Kai Maaz plädiert dafür, im Kampf gegen Bildungsungerechtigkeit schon in den Kitas anzusetzen. Hier müsse frühe Bildung nach verbindlichen Vorgaben und Standards erfolgen. Doch bis dahin sei es ein weiter Weg. „Klar ist, dass sich diese Probleme nicht in zwei Jahren lösen lassen“, sagte der Professor im Interview mit epd sozial.

Jobcenter können mit der Trennung verheirateter Langzeitarbeitsloser nicht mehr von einem „Füreinandereinstehen“ des Ehepaares ausgehen. Das sei mit Blick auf mögliche Rechtsfolgen für Angehörige relevant. Hat ein selbstständig tätiger Ehemann seine Mitwirkungspflicht verletzt, indem er dem Jobcenter Belege über seine Ein- und Ausgaben vorenthielt, darf das Jobcenter die Hilfe für die später getrennt lebende Ehefrau und den zweijährigen Sohn nicht auf „Null“ setzen, urteilte das Bundessozialgericht in Kassel.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X, vormals Twitter, Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Dirk Baas

Berlin (epd). Die Ampel-Koalition hat sich nach wochenlangen Verhandlungen darauf geeinigt, im kommenden Jahr die Schuldenbremse einzuhalten. Sie will die Finanzlücke im Bundeshaushalt 2024 durch Einsparungen schließen. Man habe sich darauf verständigt, die bislang fehlenden 17 Milliarden Euro zu erwirtschaften, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 13. Dezember in Berlin nach einer mit Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erzielten Einigung.

Man müsse mit weniger Geld auskommen, um gesteckte Ziele zu erreichen, sagte Scholz. Als zentrale Ziele nannte er den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft, den sozialen Zusammenhalt sowie die zivile und militärische Unterstützung der Ukraine.

Mehrere Sozialverbände äußerten sich skeptisch, ob es nicht doch zu Einsparungen im Sozialen und damit ihrer Arbeit kommen werde. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, erklärte: „Offen ist, in welchen Ressorts was konkret gekürzt worden ist. Für uns als Wohlfahrtsverband stellt sich die dringliche Frage, was ist mit den Freiwilligendiensten, was ist mit der Migrationssozialarbeit, mit der Unterstützung von Sozialverbänden oder wie sieht es mit Einsparungen bei Sozialtransfers aus? Das Mindeste, was wir erwartet hätten, wäre eine sofortige Aufhebung der aktuellen Haushaltssperre für die sozialen Dienste gewesen.“

Inwiefern im Sozialen gekürzt wird, blieb zunächst offen. Bundesfinanzminister Lindner (FDP) sagte, es werde „keine Reduzierung von sozialen Standards geben“. Es gehe um Einsparungen im Bereich des Bundesarbeitsministeriums. Durch mehr „Treffsicherheit“ im Bereich Arbeitsmarkt könnten 1,5 Milliarden Euro eingespart werden. Einzelheiten wurden auch auf Nachfrage nicht genannt. Zu hören war, dass der Steuerzuschuss des Bundes zur Rentenversicherung sinken soll.

Der Etat des Familienministeriums soll im kommenden Jahr indes nicht gekürzt werden. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) nannte es eine gute Nachricht, „dass mein Haushalt und damit das Fördervolumen von Projekten meines Hauses nicht gekürzt werden“. Paus versicherte, die Weiterförderung von Projekten wie „Demokratie Leben!“ oder des Kinder- und Jugendplans im bisher geplanten Umfang sei damit möglich.

VdK-Chefin Verena Bentele rügte, die Bundesregierung habe noch zu wenig Konkretes zu den Einsparungen gesagt. „Aber 1,5 Milliarden Euro bei Sozialausgaben zu sparen, ist nicht das richtige Zeichen.“ Wer am Sozialen spare, sende keine Botschaft für Zusammenhalt und für echte Armutsbekämpfung. „Ob Geflüchtete aus der Ukraine jetzt durch treffsichere Maßnahmen dem Arbeitsmarkt schneller zur Verfügung stehen können und so Einsparungen möglich sind, ist eine ungewisse Wette auf die Zukunft“, so Bentele

Auch beim CO2-Preis zu den Beschlüssen der großen Koalition zurückzukehren, sei wenig sozial. Bentele: „Die Einführung des Klimageldes ist nun dringender denn je. Nur so kann verhindert werden, dass durch eine immer weitere Erhöhung des CO2-Preises die Bekämpfung des Klimawandels auf dem Rücken der Menschen mit wenig Einkommen ausgetragen wird.“

Auch die Caritas betonte die Notwendigkeit des angekündigten Klimageldes. „Es ist unabdingbar, dass für die angekündigte Anhebung des CO2-Preises, die eine wirksame Klimapolitik befördert, soziale Ausgleichsmaßnahmen gefunden werden“, sagte Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa: „Denn gefordert ist jetzt mehr denn je eine nachhaltige Klimasozialpolitik.“

Hans-Jürgen Urban, für Sozialpolitik verantwortliches geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, sagte, soziale Sicherheit und Nachhaltigkeit seien kein Luxus, „sondern eine Notwendigkeit. Statt die Zwänge der Schuldbremsen zu überwinden, droht der Sozialstaat zur Verhandlungsmasse zu werden“. Beim Bürgergeld drohten wieder mehr Druck und weniger Chancen. Wer Sanktionen in den Haushalt einplane, „öffnet die Tür zu willkürlichen Kürzungen beim Bürgergeld. Wer Bürgergeld empfangen muss, darf nicht noch einer Spar-Willkür ausgesetzt werden“, so Urban.

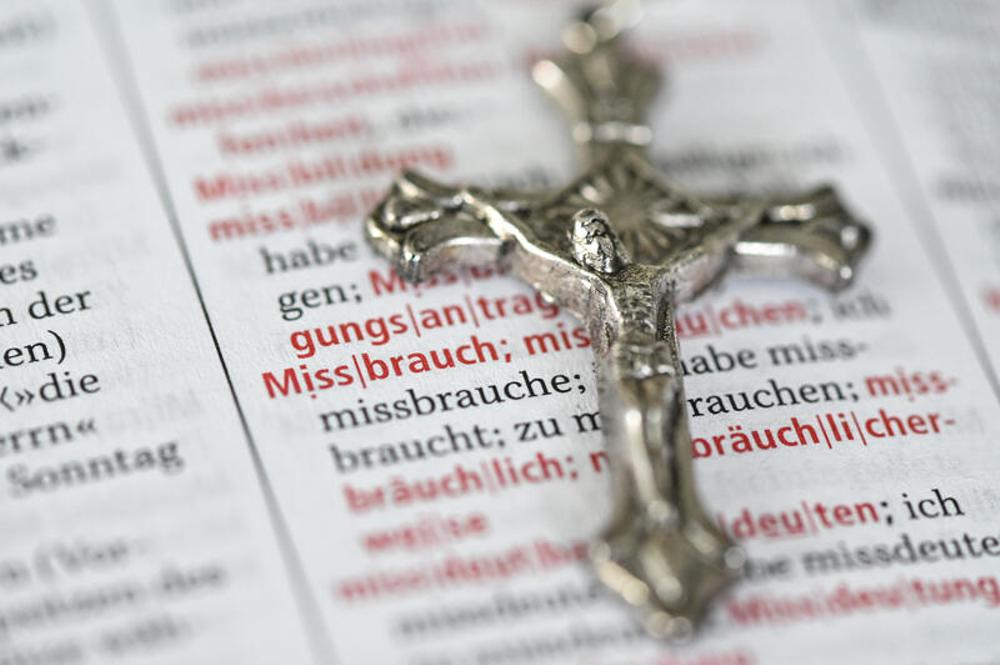

Berlin (epd). Nach mehrjährigen Verhandlungen haben die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Diakonie eine sogenannte Gemeinsame Erklärung mit der unabhängigen Missbrauchsbeauftragten des Bundes zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, Kerstin Klaus, unterzeichnet. Die in Berlin unterschriebene Erklärung unterstreicht das Ziel unabhängiger Aufarbeitung und verpflichtet die EKD und den evangelischen Wohlfahrtsverband Diakonie zur Einhaltung von Kriterien und Standards bei der Aufarbeitung. Dazu zählen Professionalität, Transparenz und die Beteiligung Betroffener.

Unterzeichnet wurde das neunseitige Papier von Kerstin Claus, der EKD-Bevollmächtigten Anne Gidion und Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. Die Erklärung hält fest, dass Aufklärung und Aufarbeitung unter anderem die Benennung von Taten, Ursachen und Folgen sexualisierter Gewalt, die Identifikation von Missbrauch ermöglichenden Strukturen und die Anerkennung geschehenen Unrechts umfasst. Die institutionelle Aufarbeitung soll zudem dazu beitragen, Schlussfolgerungen für den Schutz vor Missbrauch zu ziehen.

Mit der katholischen Kirche gibt es eine solche Vereinbarung bereits seit 2020. Die Verhandlungen mit der evangelischen Kirche zogen sich unter anderem wegen der unterschiedlichen Verfasstheit beider Kirchen in die Länge. EKD und Diakonie können keine verbindlichen Entscheidungen für die eigenständigen 20 Landeskirchen und 17 Diakonie-Landesverbände treffen, die letztlich für die Aufarbeitung zuständig sind. Für sie ist die jetzt unterzeichnete Erklärung nicht unmittelbar bindend. Das Papier hält aber fest, dass deren Zusammenschlüsse - die Kirchenkonferenz und die Konferenz für Diakonie und Entwicklung - entsprechende Beschlüsse zur Umsetzung fassen.

Die evangelischen Landeskirchen und die Diakonie-Landesverbände planen für die Aufarbeitung neun regionale Aufarbeitungskommissionen, die nach EKD-Angaben in den kommenden Monaten eingerichtet werden sollen. Auch deren Zusammensetzung und Berichtspflicht regelt die jetzt unterzeichnete Erklärung. Sie empfiehlt eine Größe von mindestens sieben Mitgliedern, von denen mindestens zwei Betroffene sein müssen und weniger als die Hälfte Beschäftigte von Kirche oder Diakonie sein dürfen. Die restlichen Mitglieder sollen aus den Wissenschaften, der Fachpraxis, der Justiz und der öffentlichen Verwaltung gewonnen werden. Die Mitarbeit wird ehrenamtlich sein.

Gidion betonte die Bedeutung der Beteiligung Betroffener an der Aufarbeitung. Nur so könne sie transparent gelingen, sagte sie. Lilie sagte, es werde Aufgabe der kommenden Jahre sein, die Aufarbeitung von Unrecht durch sexualisierte Gewalt an Schutzbefohlenen „lückenlos fortzusetzen“.

Detlev Zander, Sprecher der Betroffenenvertretung im maßgeblichen Gremium für Entscheidungen zum Thema Missbrauch in der EKD, sagte, durch die Erklärung werde es auch mehr Transparenz und Handlungssicherheit für Betroffene geben. „Der Flickenteppich verschiedener Landeskirchen und diakonischen Werke ist für betroffene Personen einfach viel zu unübersichtlich“, sagte er. Das führe häufig zu zusätzlichen Belastungen.

Zur Aufarbeitung von Missbrauch in der evangelischen Kirche hat die EKD eine groß angelegte Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse im Januar präsentiert werden sollen. Die Studie soll Auskunft über Ausmaß und Ursachen sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie geben.

Osnabrück, Berlin (epd). „Ghatfan, wie hast du das geschafft?“ Diese eine Frage steht für vieles, was die jugendlichen Flüchtlinge in Osnabrück von Ghatfan Alfayad wissen wollen: Wie hast du das geschafft, die Sprache zu lernen, eine Wohnung, Arbeit und eine Freundin zu finden, die Gesetze zu verstehen, akzeptiert zu werden? Der 29-Jährige kam vor acht Jahren mit Eltern und Geschwistern aus Syrien nach Deutschland.

Heute hilft Alfayad Minderjährigen, die ohne Eltern die Flucht auf sich genommen haben - in einer Aufnahmeeinrichtung, die zeitweise aus allen Nähten platzt: „Ich zeige ihnen die Stadt, erkläre ihnen Regeln, suche Sprachkurse für sie, gehe mit ihnen Einkaufen, zum Arzt oder Fußballspielen.“

Der frisch ausgebildete Erzieher hat im Sommer seine erste Stelle in der vorläufigen Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Ausländer - kurz Umas - in Osnabrück begonnen. Laut Sozialgesetzbuch müssen die Jugendämter in Deutschland die überwiegend 13- bis 17-Jährigen in Obhut nehmen. Die Jugendlichen - in der Mehrzahl Jungen - bekommen einen Vormund und werden in betreuten Wohngruppen untergebracht, zunächst in einer vorläufigen Inobhutnahme, in der auch Alfayad arbeitet.

Seit Ende 2021 steigt die Zahl der Inobhutnahmen der Jugendlichen bundesweit wieder deutlich an. Das Statistische Bundesamt meldete 2022 einen Zuwachs um 153 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr rund 28.600 Jugendliche ohne ihre Eltern nach Deutschland. In diesem Jahr sind die Zahlen weiter gestiegen. Vom bisherigen Höchststand von 44.900 Umas im Jahr 2016 ist Deutschland allerdings weit entfernt.

Dennoch sind fast überall die Aufnahmekapazitäten erschöpft. Der Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BUMF), das Kinderhilfswerk terre des hommes und weitere Organisationen beklagen, dass Standards bei der Unterbringung und Betreuung abgesenkt würden. Vor allem in den Ballungszentren würden Jugendliche zeitweise ohne Betreuung in Turnhallen untergebracht. In Sachsen dürften sie neuerdings ab einem Alter von 16 Jahren in Aufnahmeeinrichtungen für Erwachsene untergebracht werden.

Weil auch die Jugendämter überlastet seien, erhielten viele Minderjährige erst nach Wochen oder Monaten einen Vormund zugewiesen, sagt Sophia Eckert von terre des hommes. „Auf einen Schulplatz müssten sie oft mehrere Monate warten.“ Die Fluchtexpertin kritisiert, dass die Hilfsstrukturen in den vergangenen Jahren massiv abgebaut worden seien, obwohl viele Krisen in der Welt fortbestünden. Auch im jüngsten Bericht der Bundesregierung zur Situation der ohne Angehörige Geflüchteten sind diese und weitere Mängel aufgelistet, etwa zur unzureichenden psychosozialen Versorgung der Jugendlichen.

In Osnabrück ist der Caritas-Fachverband skm zuständig für die drei vorläufigen Inobhutnahme-Einrichtungen der Stadt und des Landkreises. Die insgesamt 19 Plätze sind derzeit alle belegt. Noch vor drei Wochen standen dem Platzangebot aber doppelt so viele Jugendliche gegenüber, erzählen die beiden Leiterinnen Mechthild Broxtermann und Marlies Richels.

Die beiden Sozialpädagoginnen und ihr Team wussten im Sommer und Herbst kaum, wo ihnen der Kopf steht. Mit Klappbetten, jeder Menge Überstunden und Unterstützung aus anderen Abteilungen haben sie es irgendwie geschafft. Ghatfan Alfayad war ihnen dabei eine große Hilfe - nicht nur, weil er sich mit vielen auf Arabisch verständigen kann: „Wenn er den Jungen etwas sagt, hat das eine ganz andere Wirkung. Sie sagen: 'Er ist einer von uns'“, betont Broxtermann.

Die Leiterinnen sind sich sicher, dass die Zugangszahlen irgendwann erneut ansteigen werden. „Im letzten Jahr gab es kurz vor Weihnachten noch einen großen Ansturm“, erinnert sich Richels. Deshalb kann von Entspannung keine Rede sein. Die Expertinnen wünschen sich, dass sie eine gewisse Anzahl von Fachkräften und Räumen als Reserve vorhalten könnten. Doch es bleibe auch mit Blick auf den noch offenen Haushalt 2024 die Frage, wer das bezahlen würde.

Zudem besorgt sie, dass die Stimmung in der Bevölkerung sich seit 2016 gewandelt habe. „Wir bekommen kaum noch Spenden. An Ehrenamtlichen sind nur noch zwei Sprachlehrerinnen geblieben“, sagt Broxtermann. „Dabei sind so viele motivierte, fleißige und ehrgeizige Jungen unter unseren Neuankömmlingen.“

Ghatfan Alfayad ist traurig, dass er die Jugendlichen, die mit vielen Erwartungen nach Deutschland kommen, manchmal hart auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss. Für Schulplätze oder den Umzug in eine dauerhafte Wohngruppe gibt es oft monatelange Wartezeiten. Der Nachzug ihrer Eltern, auf den sie alle so sehr hoffen, wird noch viel länger dauern. „Sie fragen mich immer, wann sie den nächsten Schritt gehen können. Ich kann ihnen nur sagen, dass sie Geduld haben müssen.“

Osnabrück (epd). Die Kinderrechtsorganisation terre des hommes sieht seit Monaten massive Versäumnisse bei der Aufnahme von Jugendlichen, die ohne ihre Eltern nach Deutschland geflüchtet sind. Weil vor allem in den großen Ballungszentren nicht genügend Plätze in betreuten Wohngruppen vorhanden seien, würden die Rechte der Minderjährigen massiv beschnitten, sagte Fluchtexpertin Sophia Eckert dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Terre des hommes weist gemeinsam mit dem Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Flüchtlingsräten und anderen Organisationen in einem Lobbypapier auf das Problem hin. Eckert beklagte, die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) würden zum Teil in Turnhallen untergebracht. Weil auch die Jugendämter überlastet seien, erhielten einige erst nach Wochen oder Monaten einen Vormund zugewiesen. Auf einen Schulplatz müssten die zumeist 13- bis 17-Jährigen oft mehrere Monate warten.

In manchen Kommunen würden Jugendliche, die ohne Eltern, aber mit Bekannten oder Verwandten nach Deutschland gekommen seien, diesen zugeordnet und landeten in Erstaufnahmeeinrichtungen. Es werde nicht geprüft, ob die mitreisenden Erwachsenen tatsächlich sorgeberechtigt und in der Lage seien, sich angemessen um die Kinder zu kümmern.

Für Unterbringung, Versorgung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer sind laut Sozialgesetzbuch nicht die Erstaufnahmeeinrichtungen, sondern Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zuständig. Die Jugendämter nehmen die Minderjährigen in Obhut und bringen sie in betreuten Wohngruppen unter.

Eckert kritisierte, dass die Hilfsstrukturen in den vergangenen Jahren massiv abgebaut worden seien, obwohl die Krisen in der Welt fortbestünden. Nach der Corona-Pandemie seien die Flüchtlingszahlen und damit auch die Zahl unbegleiteter Minderjähriger wieder angestiegen. Sie lägen aber immer noch deutlich unter dem Niveau der Flüchtlingskrise 2015/16. Dennoch sei das Aufnahmesystem vielerorts überlastet.

Die Expertin räumte ein, dass viele Engpässe etwa in den Schulen auch durch die nicht vorhersehbar große Zahl der Ukraine-Flüchtlinge verursacht worden seien. „Aber das Recht der Jugendlichen auf Bildung und auf angemessene Unterbringung und Betreuung bleibt bestehen. Wir gehen doch auch bei deutschen Teenies nicht davon aus, dass sie ihr Leben eigenständig organisieren können.“

Eckert forderte die Politik auf, anzuerkennen, dass Flucht ein Dauerthema bleibe. Die Regierungen müssten langfristige Lösungen erarbeiten. Die Weltkrisen müssten genau beobachtet werden, damit frühzeitig reagiert und Hilfssysteme hochgefahren werden könnten. Stattdessen werde nach Schließung der Grenzen gerufen und damit würden dann die Flüchtlinge zu den Schuldigen gemacht.

Sehr geehrte Kultusministerinnen und Kultusminister,

wir jungen Geflüchteten von „Jugendliche ohne Grenzen“ wenden uns heute mit einem dringenden Appell an Sie. Als Verantwortliche für Bildung in unserem Land tragen Sie eine Verantwortung dafür, Chancengleichheit und Zugang zu Bildung für alle jungen Menschen zu gewährleisten. Aber das ist im Moment nicht der Fall. Uns werden Bildungschancen genommen und wir stehen unter enormem Druck und können nie durchatmen. Gemeinsam fordern wir, dass junge Geflüchtete das gleiche Recht auf Bildung und Bildungspausen erhalten wie alle anderen Menschen in Deutschland. Bitte setzen Sie sich in Ihrem Zuständigkeitsbereich aber auch bei den InnenpolitikerInnen auf Bundes- und Landesebene für uns ein!

Wer Angst vor einer Abschiebung hat, kann schlecht lernen. Schulen und Ausbildungsstätten müssen sichere Orte für uns sein, aus denen nicht abgeschoben werden darf. Es wurden zwar in den letzten Jahren Verbesserungen geschaffen, aber es gibt so viele Hindernisse - wie Vorduldungszeiten beim Bleiberecht (§ 25a AufenthG), der erforderlichen Lebensunterhaltssicherung bei der neuen Aufenthaltserlaubnis für die Ausbildung (§ 16g AufenthG n.F.), die für uns eine schulische Berufsausbildung jetzt praktisch unmöglich macht, und viele Hürden mehr - dass wir immer noch in Angst leben müssen.

Außerdem werden SchülerInnen und Studierende bei den Regelungen oft vergessen und es wird vor allem an Menschen in betrieblicher Ausbildung gedacht. So entsteht indirekt ein Zwang zu einer betrieblichen Berufsausbildung, statt freier Wahl des Bildungsweges. Wir fordern, dass Bildung - egal ob durch Schule, Ausbildung oder Studium - zu einem sicheren Aufenthalt führt. Arbeitsverbote, die auch eine betriebliche Ausbildung verhindern, müssen abgeschafft werden (§§ 60a Abs. 6; 60b Abs. 5 S. 2 AufenthG; § 61 AsylG).

Es braucht außerdem Erleichterungen bei der Erteilung eines unbefristeten Aufenthaltsrechts, der Niederlassungserlaubnis auch für volljährig eingereiste SchülerInnen, Auszubildende in einer schulischen Berufsausbildung und Studierende. Wie sollen wir Rentenversicherungsbeiträge für 60 Monate nachweisen, wenn wir uns für Bildung statt Niedriglohn-Arbeit entscheiden? Die Bildungszeit sollte daher genauso wie Rentenversicherungsbeiträge berücksichtigt werden (§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 AufenthG ändern).

Wir können auch nicht immer nur Integrationsmaschinen sein. Auch wir brauchen mal eine Pause - wie alle jungen Menschen. Derzeit wird aber vielen Menschen die Aufenthaltserlaubnis entzogen, wenn sie den Bildungsweg wechseln oder mal eine Pause einlegen. So wird zum Beispiel die Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG für „gut integrierte Jugendliche und junge Volljährige“ nur dann unabhängig von der eigenständigen Lebensunterhaltssicherung erteilt, wenn sie sich in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung oder einem Hochschulstudium befinden (§ 25a Abs. 1 S. 2 AufenthG). Auch die neue Ausbildungsaufenthaltserlaubnis wird entzogen werden, wenn die Ausbildung unterbrochen wird (vgl. § 60c Abs. 4 AufenthG; § 16g Abs. 7 AufenthG n.F.). Dies erzeugt einen enormen Druck, sich keine Pause „leisten“ zu dürfen. Jeder junge Mensch sollte die Möglichkeit haben, eine Bildungspause einzulegen, vergleichbar mit dem „Work & Travel“ für deutsche Jugendliche. Daher fordern wir, dass eine Unterbrechung von bis zu einem Jahr ohne negative Folgen für den Aufenthaltsstatus möglich sein muss (§§ 25a Abs. 1 S. 2; 25b Abs. 1 S. 3; 16g Abs. 7 AufenthG ändern).

Aktuell endet die Schulpflicht in den meisten Bundesländern mit dem 18. Lebensjahr. Dies bedeutet, dass Menschen, die mit mehr als 16 Jahren einreisen, meist keine Möglichkeit auf weiterführende Bildung haben oder überhaupt keinen Schulabschluss machen können. Wir fordern ein Recht auf Schulbesuch für alle Jugendlichen und Heranwachsenden!

Ein weiteres Problem ist, dass ankommenden geflüchteten Kindern und Jugendlichen, solange sie noch in Aufnahmeeinrichtungen leben, in vielen Bundesländern kein Zugang zum regulären Schulsystem gewährt wird. Wir fordern eine Regelbeschulung ab Anfang an anstatt Ersatzunterricht! Wenn wir dann in Regelschule dürfen, müssen wir uns oft selbst um Schulplätze kümmern. Das alles kurz nach der Ankunft zu machen ist sehr schwer und darum funktioniert es oft nicht. Es ist Aufgabe der Behörden, sich schnell um Schulplätze zu kümmern, nicht der Jugendlichen selbst. Die Kommunen und das Land müssen sicherstellen, dass Informationen über das Schulangebot zugänglich sind und die zuständigen Behörden überall in Deutschland jungen Menschen helfen, Regelschulplätze zu finden. Zudem fordern wir eine systematische Erfassung des Beschulungsbedarfs von neuankommenden Kindern und Jugendlichen und deren Eltern durch die zuständigen Behörden und eine bedarfsgerechte Unterstützung bei der Suche nach Schulplätzen.

Wenn wir nach Deutschland kommen, haben wir bereits Bildungserfahrung, sprechen oft mehrere Sprachen und besitzen fachliche Fähigkeiten. Leider werden diese Fähigkeiten aufgrund von sprachlichen Barrieren nicht ausreichend anerkannt. Das demotiviert, schmerzt und führt dazu, dass Fähigkeiten verlernt statt ausgebaut werden.

Wir fordern daher die Berücksichtigung von individuellen Bildungsbiographien, Bildungsmotivation, Familien- und Lebenssituation z.B. durch muttersprachliche Eingangstest, leichtere und fairere Anerkennung von Zeugnissen oder durch die Möglichkeit der Herkunftssprachenanerkennung als zweite Fremdsprache zu jedem Zeitpunkt im Schuljahr.

Bei Prüfungen in Ausbildung und Schule muss außerdem unbedingt sichergestellt werden, dass ausreichend Zeit für Nicht-MuttersprachlerInnen zur Verfügung steht und Prüfungen sprachsensibel gestaltet werden. Wenn ich sehr gut in Mathe bin aber die Textaufgaben nicht verstehe, kann ich meine Fähigkeiten nicht zeigen. Das ist ungerecht und führt zu schlechten Abschlüssen oder im schlimmsten Fall dazu, dass Schule oder Ausbildung ohne Abschluss beendet werden.

Es liegen zahlreiche Konzepte dafür vor, Texte so zu gestalten, dass sie leichter zu verstehen sind, ohne dass Sinn verloren geht. Der Nachteilsausgleich muss für nicht deutsche MuttersprachlerInnen gelten, allen bekannt und leicht zugänglich sein. Der Sprachstand, nicht das Einreisedatum sollten dabei entscheidend sein. Wir rufen Sie dazu auf, unsere Forderungen ernst zu nehmen und uns zu unterstützen. Bildung ist der Schlüssel zur Integration und Teilhabe und es ist Ihre Verantwortung, sicherzustellen, dass dieser Schlüssel für alle gleichermaßen zugänglich ist. Bitte setzen Sie sich für ein gleiches Recht auf Bildung und Bildungspausen für alle ein!

Berlin (epd). Der Deutsche Spendenrat erwartet in diesem Jahr ein niedrigeres Spendenaufkommen als in den beiden Vorjahren. Die Deutschen hätten in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund 3,2 Milliarden Euro gespendet, rund 600 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum, erklärte der Geschäftsführer des Spendenrates, Martin Wulff, am 11. Dezember in Berlin bei der Vorstellung der GfK-Erhebung „Bilanz des Helfens - Trends und Prognosen“.

Die Einnahmen seien vor allem in der Not- und Katastrophenhilfe zurückgegangen. Diese waren in den beiden Vorjahren nach dem Ahrtal-Hochwasser (2021) und dem Beginn des Ukraine-Krieges (2022) stark gestiegen.

Angesichts der Inflation in den vergangenen 18 Monaten und einer „erwartbaren Normalisierung des Spendenverhaltens nach den Rekord-Hilfeleistungen“ falle das voraussichtliche Gesamtspendenergebnis in diesem Jahr mit fast fünf Milliarden Euro „immer noch bemerkenswert gut aus“. Im vergangenen Jahr wurden laut Spendenrat knapp 5,7 Milliarden Euro gespendet.

Die „Bilanz des Helfens - Trends und Prognosen“ wird von dem Marktforschungsunternehmen Consumer Panel Germany GfK GmbH im Auftrag des Spendenrats erstellt. Sie basiert auf regelmäßigen schriftlichen Erhebungen einer repräsentativen Stichprobe von 10.000 Teilnehmern ab zehn Jahren. Der Deutsche Spendenrat ist der Dachverband von 71 Spenden sammelnden Organisationen. Sie verpflichten sich unter anderem auf gemeinsame Qualitäts- und Transparenzstandards.

Die durchschnittliche Spende pro Spendenakt lag in diesem Jahr bislang bei 37 Euro. Dies sei der dritthöchste Betrag seit 2005. Höhere Beträge pro Spende gab es nur in den Rekordjahren 2021 (40 Euro) und 2022 (41 Euro). Durchschnittlich wurden sechs Spenden pro Spender registriert, der höchste Wert seit 2005.

Rund drei Viertel des Spendenvolumens (76,7 Prozent) flossen bislang in die humanitäre Hilfe. Der größte Batzen ging an die Unterkategorie Not- und Katastrophenhilfe. Aber auch hier gibt es einen Spendenrückgang.

Auffällig sei, dass der Bereich „Kirche/Religion“ seit 2019 rund 30 Prozent seiner Spendeneinnahmen verloren habe, hieß es weiter. So flossen 2019 in den ersten neun Monaten noch rund 713 Millionen Euro in diesen Bereich, 2023 waren es im gleichen Zeitraum rund 503 Millionen Euro.

Die Spendeneinnahmen für Flüchtende würden sich wieder „normalisieren“. In den ersten neun Monaten 2023 wurden 316 Millionen Euro ermittelt. Das war mehr als im gleichen Zeitraum 2019 (188 Millionen Euro) und ein Rückgang gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 (949 Millionen Euro).

Nach wie vor spendet die Generation 70plus am meisten. Ihr Anteil am Gesamtspendenvolumen liege in diesem Jahr bei 42 Prozent. Die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen verzeichnete dagegen Rückgänge bei den Spenderinnen und Spendern.

Ungewöhnlich, weil gegen den Trend, sei der Anstieg der Zahl der Spendenden in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. Dort stieg auch die Höhe der im Jahr gespendeten Beträge auf 253 Euro an. Im Vergleich zu 2019 mit damals 161 Euro jährlich habe die Altersgruppe ihre Spenden um 56 Prozent gesteigert. „Diese Zahl lässt darauf hoffen, dass es auch in Zukunft zahlreiche Spendende in Deutschland gibt“, sagte Wulff.

Berlin (epd). Die geplante Einbürgerungsreform birgt nach Einschätzung von Experten das Risiko, Frauen und Menschen mit Behinderung zu benachteiligen. Anlässlich der Anhörung im Innenausschuss des Bundestags am 11. Dezember kritisierten insbesondere von der SPD geladene Sachverständige die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehene Verschärfung bei der Voraussetzung, den Lebensunterhalt selbst sichern zu können.

Für Menschen mit Behinderung, die den Bezug von Sozialleistungen nicht zu vertreten haben, stelle dies eine mittelbare Diskriminierung im Sinne des Artikels drei im Grundgesetz dar, erklärte der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, in einer schriftlichen Stellungnahme für die Anhörung, zu der er verhindert war. Andere sehen diese Gefahr auch für Frauen, die alleinerziehend sind oder Angehörige pflegen.

Nach derzeit geltendem Recht wird nur eingebürgert, wer keine Sozialleistungen bezieht „oder deren Inanspruchnahme nicht zu vertreten hat“. Diese Ausnahme soll gestrichen werden. Ausnahmen für eine Einbürgerung trotz Bezugs von Sozialleistungen soll es künftig nur für ältere Gastarbeiter, in Vollzeit Erwerbstätige oder Ehegatten von in Vollzeit Tätigen mit einem minderjährigen Kind geben. Zudem soll es eine Härtefallregelung geben.

Dies reiche aber nicht, sagte die Augsburger Rechtswissenschaftlerin Sina Fontana in der Anhörung. Sie sagte, die Neuregelung sei eine mittelbare Diskriminierung von Menschen in prekären Lebenssituationen, vor allem von Behinderten und Frauen, die Care-Arbeit leisten und deswegen nicht in Vollzeit arbeiten könnten. Damit gehe es um Lebensrealitäten, nicht nur um Härtefälle oder Ausnahmen, sagte Fontana. Die Regelung sei deshalb verfassungsrechtlich problematisch.

Auch Gerd Wiegel vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte den geplanten neuen Passus. Die Einbürgerungsreform biete die Chance, dass mehr Menschen durch das Wahlrecht an der Demokratie teilhaben könnten. Dies dürfe nicht an Einkommen und die soziale Lage gebunden sein, sagte er. Die Verschärfung beim Lebensunterhalt bezeichnete er als „schweren Mangel“ eines Gesetzes, das er in der Grundausrichtung begrüßte. Die geplante Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts sieht grundsätzlich vor, die Hürden für die Einbürgerung zu senken. Unter anderem soll die Wartezeit auf den deutschen Pass von acht auf fünf Jahre verkürzt werden.

Die geplante Reform stößt auf Widerstand bei Union und AfD, was sich auch in den Stellungnahmen der von ihnen eingeladenen Experten spiegelte. Der Wiesbadener Staatsrechtler Matthias Friebe kritisierte insbesondere, dass künftig grundsätzlich erlaubt werden soll, dass Eingebürgerte ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft ebenfalls behalten dürfen.

Mehrfache Staatsangehörigkeiten seien bei autoritären Regimen ein Übel, sagte der Experte und verwies insbesondere auf Dienste für Armeen dieser Länder, beispielsweise Russland. Das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung dürfe nicht ambivalent bleiben. Der Gesetzgeber sollte mehrfache Staatsangehörigkeiten nicht fördern, sagte er.

Berlin (epd). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auf die besondere Not von wohnungslosen Frauen hingewiesen. Bei einem Besuch von zwei Projekten für obdachlose Frauen am 11. Dezember in Berlin erinnerte er daran, dass diese besonders häufig Opfer von Gewalt seien. „Die Zahl der Menschen ohne Wohnung ist nach wie vor erschütternd hoch“, beklagte der Bundespräsident nach Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Besucherinnen der Tagesstätte „Evas Haltestelle“ und des Projektes Housing First.

In der Tagesstätte in der Müllerstraße in Berlin-Wedding können obdachlose Frauen ihre Grundbedürfnisse nach Essen, Schlaf, Körper- und Wäschepflege sowie nach Gemeinschaft erfüllen. Housing First versucht für wohnungslose Frauen eine neue, dauerhafte Bleibe zu finden. Träger ist der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF).

Claudia Peiter vom SkF betonte gegenüber dem Bundespräsidenten, Ziel der Arbeit sei, sich überflüssig zu machen: „Derzeit haben wir aber mehr Zulauf denn je.“ Nötig seien eine Verstetigung der Finanzierung und mehr Angebote für Frauen.

„Das darf uns nicht kaltlassen, dass Menschen auf der Straße leben und sich nur notdürftig gegen Frost und Kälte schützen können“, sagte Steinmeier. Frauen seien in besonderer Weise betroffen, weil sie neben Gewalt während ihrer Wohnungslosigkeit oft auch Abhängigkeit erlebten, wenn sie beispielsweise bei Freunden oder Bekannten übernachten.

Der Bundespräsident betonte, eine eigene Wohnung ermögliche Würde und Selbständigkeit. In Zeiten von Wohnungsmangel sei es aber noch schwieriger, Frauen mit Apartments zu versorgen. Steinmeier würdigte, dass bei Housing First Wohnungen vermittelt werden, ohne dass nach den Lasten der Vergangenheit gefragt werde. Die Mehrheit ihrer Klientinnen ist nach Angaben der Träger überschuldet.

Durch Housing First wurde nach Angaben der Träger seit 2018 rund 80 Frauen eine Wohnung vermittelt. Eine Betroffene berichtet dem hohen Besuch, dass sie nach der Renovierung ihres Hauses die gestiegene Miete nicht mehr bezahlen konnte und daraufhin ihre Wohnung verlor. Zwei Jahre habe sie auf der Warteliste von Housing First gestanden. Jetzt habe sie die ersten Verschönerungen an der neuen Wohnung vorgenommen, erzählte die 53-Jährige. Dem Bundespräsidenten überreichte sie eine kleine gelbe Papiertüte: „Zu Weihnachten, Schokolade“, erklärte sie.

Während seines Besuches packte der Bundespräsident, wie schon öfter in der Vergangenheit, mit an und schnitt in der Küche von „Evas Haltestelle“ Wurststücke für das Mittagessen der Besucherinnen. Später schenkte Steinmeier im Frühstücksraum Kaffee an Gäste und Mitarbeiterinnen aus und setzte sich zun Gesprächen mit an die Tische.

Eine Frau berichtete ihm, dass sie „Hab und Gut und Familie verloren“ habe. Ihre Wohnungslosigkeit sei „eine lange Geschichte“. Sie komme nicht allein wegen des Essens in die Einrichtung, sondern vor allem, um Frauen mit ähnlichen Erfahrungen zu treffen.

Steinmeier zeigte sich am Ende beeindruckt von dem „Mindestmaß an Geborgenheit“, die die betroffenen Frauen in „Evas Haltestelle“ erfahren. Und wünschte Erfolg bei der Suche nach zu vermittelnden Wohnungen.

Berlin (epd). Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat die Rolle der Jugendämter in Fällen sexueller Gewalt untersuchen lassen. Anlass für die am 12. Dezember in Berlin vorgestellte Fallstudie waren Berichte Betroffener, „wonach das Jugendamt kontaktiert wurde, aber kein Schutz erfolgte“, wie es die Sozialwissenschaftlerin Barbara Kavemann formulierte. Kavemann forscht seit Jahrzehnten zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und gehört der Aufarbeitungskommission an.

Die höchste Hürde ist die Kontaktaufnahme überhaupt. Der Studie zufolge hindert die Angst vor dem Jugendamt Kinder, Jugendliche und auch Angehörige häufig, sich an die zuständige Behörde zu wenden. Zu den Strategien der Täter gehört, die Opfer zum Schweigen zu verpflichten. Wenn das Jugendamt erfahre, was ihnen passiere, kämen sie ins Heim.

Die Erfahrungen mit den Ämtern können nach dem ersten Kontakt der Studie zufolge hingegen durchaus positiv sein und im Verlauf das Kind aus der Gewalt befreien. In etlichen Fällen wirkten Jugendämter aber auch abweisend oder überfordert, erklärten die Forscher und Forscherinnen. Die Fallstudie basiert auf der Auswertung von 69 Anhörungen bzw. Berichten Betroffener aus sieben Jahrzehnten, von acht Jugendamtsakten sowie auf Interviews mit Fachkräften.

Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen formulieren Empfehlungen für die Jugendämter. Entscheidend beim ersten Kontakt sei, die Hilfesuchenden ernst zu nehmen und ein Klima zu schaffen, in dem sexuelle Gewalt angesprochen werden könne. In den meisten Fällen redeten Kinder und Jugendliche zunächst nicht über den Missbrauch. In fast der Hälfte der in die Studie einbezogenen Fälle (47 Prozent) wurden die Gewalttaten von Vätern, Stief- und Pflegevätern begangen.

Kavemann sagte, Jugendämter müssten für Kinder und Jugendliche zugänglich sein. Die Kinder- und Jugendtherapeutin Ilka Katrin Kraugmann vom Betroffenenrat bei der Missbrauchsbeauftragten des Bundes forderte, die hohen Hürden abzubauen. Ein Jugendamt müsse für ein Kind fassbar sein, sich im Internet präsentieren, Gesichter und Räume zeigen, seine Arbeit erklären und die Rechte der Kinder und Jugendlichen deutlich machen. Für Kinder, die Gewalt ausgesetzt seien, würde es viel ändern, wenn sie wüssten, dass sie Rechte haben und dass es Jugendämter gibt, sagte Kraugmann. Sie seien häufig völlig allein mit dem, was ihnen widerfahre und könnten es kaum in Worte fassen.

Die Aufarbeitungskommission fordert, Betroffene müssten Einsicht in die Jugendamtsakten nehmen können. Außerdem sollte ihnen ihre Akte in einem Archiv zugänglich gemacht werden, wenn die Aufbewahrungsfrist bei den Behörden ablaufe. Bei der Aufarbeitungskommission melden sich überwiegend Erwachsene, die als Kinder in der Familie, in Institutionen oder Kriminellen-Ringen sexuelle Gewalt erlitten haben. Es ist oft unmöglich, noch Aufzeichnungen von Ämtern zu finden, wenn die Erfahrungen der Betroffenen Jahrzehnte zurückliegen.

Studien-Mitautor Thomas Meysen sagte, die Kommunen bestimmten, wie lange eine Akte aufbewahrt werde und ob die Betroffenen Einsicht nehmen könnten. Gesetzliche Fristen und das Recht auf die Einsicht gebe es nicht. Es sei daher dringend notwendig, ein Akteneinsichtsrecht einzuführen. Für die Betroffenen seien Informationen aus der eigenen Akte ein Weg, ihre Erfahrungen zu verarbeiten.

Die Studie „Sexueller Kindesmissbrauch und die Arbeit der Jugendämter“ wurde vom Heidelberger Institut SOCLES unter Leitung Meysens erstellt, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jugendinstitut. Meysen war auch Leiter der Lügde-Kommission beim niedersächsischen Justizministerium, die das Versagen des Jugendamts untersuchte. In Lügde hatte ein Pflegevater auf einem Campingplatz jahrelang Kinder und Jugendliche schwer missbraucht. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen.

Berlin (epd). Die evangelische Kirche und ihr Wohlfahrtsverband haben am 13. Dezember Diakonie-Präsident Ulrich Lilie in den Ruhestand verabschiedet. Bei einem Gottesdienst in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin wurde der 66-Jährige von der kommissarischen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, formell entpflichtet. Lilie stand seit 2014 an der Spitze der Diakonie Deutschland. Ende des Jahres geht er in den Ruhestand.

In seiner Abschiedspredigt kritisierte Lilie die mangelnde Beteiligung von Frauen in Führungspositionen auch in der Diakonie. Fast 80 Prozent derer, die in Einrichtungen pflegen, beraten, erziehen oder operieren, seien Frauen. Sie bekleideten aber nur 30 Prozent der Leitungsämter.

Lilie kritisierte zudem wachsenden Antisemitismus und Populismus. „Die Lukaschenkos, die Kim Jong-uns, die Trumps, die Erdogans, die Gaddafis, die Putins dieser Welt gewinnen - bei aller Unterschiedlichkeit - immer wieder Oberwasser“, sagte er laut Predigtmanuskript. Immer wieder gewännen „Psychopathen und Egomanen, ausgemachte Verfassungsfeinde Wahlen“. Es sei „fast so, als sehnten sich die Menschen nach Motorsägen, Hoffart, Hochmut und Narzissmus“, sagte Lilie.

In einer Danksagung betonte er, die Jahre in der Diakonie hätten ihm vor Augen geführt, wie wichtig eine verlässliche, gemeinnützige soziale Infrastruktur im Land sei. „Ich wünsche der Diakonie und ihren Mitarbeitenden, dass sie ein kreativer und innovativer Teil dieses sozialen Netzes bleibt. Ich wünsche ihr die stabilen politischen, finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die sie dafür braucht“, so Lilie.

Die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Fehrs sagte, Lilie habe immer mit Erfolg darauf aufmerksam gemacht, was als Zentrum inklusiver Theologie verstanden werde. Sie verwies auf die Diakonie-Aktion „Wärmewinter“ in der Zeit der Energiekrise und das Motto „Aus Liebe“ zum diesjährigen 175. Geburtstag der Diakonie. „Ulrich Lilie hat in seinen beruflichen Stationen keine Gelegenheit ausgelassen, um Gottes bedingungslose Liebe mit der eigenen kreativen Unruhe mit auf die Welt zu helfen. Er hat gemeinsam mit vielen Mitstreiterinnen ideenreiche Wege gefunden, diese Liebe Gottes zu erden“, sagte Fehrs.

Ulrich Lilie war vor seinem Amt im Diakonie-Bundesverband theologischer Vorstand der Graf Recke Stiftung in Düsseldorf, einer diakonischen Einrichtung für rund 5.000 behinderte, benachteiligte und pflegebedürftige Menschen. Davor wirkte er als Superintendent in Düsseldorf, Gemeindepfarrer und Krankenhausseelsorger. Sein Vikariat absolvierte Lilie Ende der 1980er Jahre in Essen. Sein Nachfolger wird zum Jahresanfang der Theologe Rüdiger Schuch. Schuch war bislang Beauftragter der evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung in Nordrhein-Westfalen.

Aktuell arbeiten nach Angaben des Bundesverbandes, der seinen Sitz in Berlin hat, mehr als 627.000 Menschen für die Diakonie. Der evangelische Verband gehört damit zu den größten Arbeitgebern in Deutschland. Zu den rund 33.400 Einrichtungen zählen Krankenhäuser, Pflegedienste, Kindergärten oder Anlaufstellen für Obdachlose und Geflüchtete. Mehr als zehn Millionen Menschen nehmen jährlich die Dienste in Anspruch, rund 700.000 Ehrenamtliche unterstützen die Arbeit.

Speyer (epd). Ein Scherflein für die Armen und Kranken zu geben: Die Idee ist so alt wie die Bibel selbst, sagt Ingo Martin. Seine Arbeit ist es, Geldquellen zu erschließen für die Arbeit des Diakonischen Werks Pfalz in Speyer. Als Referent für Fundraising rührt er seit fast fünf Jahren emsig die Werbetrommel, um Privatpersonen und Firmen als Spender zu gewinnen - auch vor dem Hintergrund schwindender finanzieller Zuweisungen von Kirche und öffentlicher Hand.

„Fundraising dient dem Grundauftrag der Diakonie“, sagt der 50-jährige Kommunikationswissenschaftler aus Ludwigshafen. Gerade in der Weihnachtszeit seien viele Menschen besonders spendenbereit, weiß Martin, der auch Referent für Fundraising beim Caritasverband für die Diözese Speyer und bei der Deutschen Herzstiftung war. Zum Jahresende hätten viele Bundesbürgerinnen und -bürger den Wunsch, anderen etwas von ihrem Wohlstand abzugeben. Laut Statistik spendeten sie durchschnittlich 100 Euro pro Jahr.

Generell sei die Spendenbereitschaft in Deutschland weiter hoch - trotz globaler Krisen wie Klimawandel und Kriegen, sagt Martin. Allerdings seien viele Menschen wählerischer, wenn sie soziale Organisationen und Einrichtungen mit oft ansehnlichen Geldspenden unterstützten. Sie informierten sich und spendeten dann gezielt für einzelne Projekte, etwa für soziale Randgruppen oder die Kita-Arbeit.

Auch die Diakonie stehe als „starke Marke mit gutem Image“ mit anderen Organisationen im Wettbewerb um Spendengelder, räumt Martin ein. Umso wichtiger sei es, die eigene Arbeit gut „zu verkaufen“, sie auf allen Informationskanälen transparent zu bewerben. Dabei schreibt der Fundraiser auch Bittbriefe an zahlungskräftige Unternehmen in der Region, wie etwa die BASF in Ludwigshafen.

Als reines Feigenblatt will Martin das soziale Engagement gerade von Großunternehmen nicht verstanden wissen. Sicher nutze die Veröffentlichung einer großzügigen Geldspende deren Image. Aber wichtiger als der mögliche Werbeeffekt und die Steuerersparnis sei es, dass dabei etwas für Menschen in Not herauskomme, sagt Martin. Fundraising sei unverzichtbar: Die diakonische Arbeit sei nicht in voller Höhe gegenfinanziert durch kirchliche oder öffentliche Mittel. Mehr Gelder seien etwa nötig für die Flüchtlingshilfe oder die Sozial- und Lebensberatung - ganz besonders, weil die Bundesregierung wegen ihrer Haushaltsprobleme vermehrt auf Sparen setzt.

Zudem gebe es die Möglichkeit, Geld und anderes Vermögen zu schenken, zu vererben oder zu stiften, erinnert Martin. Dazu haben die evangelischen Landeskirchen und ihre Diakonischen Werke die Initiative „Was bleibt“ ins Leben gerufen. Ansprechpartner geben Auskunft darüber, wie man auch nach dem Tod für Andere Gutes bewirken kann - und das testamentarisch verfügt.

Der pfälzische Diakoniepfarrer Albrecht Bähr nennt das Fundraising in der Kirche einen „zeitgemäßen Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes“. Ziel sei es immer, die an den Rand geratenen Menschen wieder in die Mitte der Gesellschaft zu integrieren, sagt Bähr, der auch Sprecher der Diakonischen Werke in Rheinland-Pfalz ist. Das Instrument des Geldsammelns komme dort ins Spiel, wo der Sozialstaat diese Aufgaben nicht oder nicht mehr erfülle.

Letztlich sei das Fundraising auch für die Kirche eine Chance, sagt Martin. Nicht nur lernten bedürftige Menschen die Hilfsangebote der Diakonie kennen. Auch könnten Beziehungen zu Menschen aufgebaut werden, die sich finanziell oder ehrenamtlich für andere einsetzen wollten.

Auch wenn viel Geld online überwiesen würden, sei der Zahlschein aus Spendenbriefen und Kollekten „noch lange nicht tot“, weiß Fundraiser Martin. Viele kleine Spenden könnten Großes bewirken: „Jeder Euro ist wichtig.“

Hannover (epd). In der Nacht hat es geschneit. Auf dem alten Gartenfriedhof hinter St. Marien mitten in Hannover liegt weißer Puder, und im Gemeindehaus ist die Heizung kaputt. Aber die Seitenkapelle ist schön warm, und da versammeln sich jetzt sieben Frauen und zehn Männer zum Wohnungslosenchor. So nennt sich ein soziales und musikalisches Projekt des niedersächsischen Chorverbands, unterstützt durch die Diakonie und die Bürgerstiftung Hannover. Projektleiter ist Willi Schönamsgruber, Diakon im Ruhestand und im Herzen Musiker.

Er packt die Gitarre aus, installiert sich vor dem Altar und spielt den Gospel „This little light of mine“. Alle stimmen ein, laut und kräftig, etwas schief, aber mitreißend. Manche sitzen auf den Kirchenbänken, die meisten stehen in einem lockeren Halbkreis um die Säule in der Raummitte herum. Hier wird nicht nach Sopran, Alt, Tenor und Bass getrennt. Der Wohnungslosenchor singt mit einer Stimme.

„Wir wollen uns Gehör verschaffen“, erklärt Bernd Brandenburg. Er trägt eine Schirmmütze, wie viele hier, und Vollbart. Zur Probe ist er mit zwei großen Plastiktüten erschienen. „Wir singen, damit die Wohnungslosen eine Stimme haben.“ Nachdem er drei Jahre in einer Übergangseinrichtung zu Hause war, hat er seit Oktober eine eigene Wohnung in einem kirchlichen Wohnprojekt.

Vom Chor erfuhr Brandenburg über ein Plakat im „Mecki“, dem Tagestreff für Wohnungslose am Hauptbahnhof. Das brachte wohl etwas in ihm zum Klingen, denn: „Ich war auf dem Musikzweig eines Gymnasiums und habe schon als Schüler gesungen.“ Bis zu ihrem nächsten Auftritt mit roten Zipfelmützen bei einem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt sind es nur noch wenige Tage.

Heute sollen die Lieder dafür ausgesucht werden. „Wir haben 30 Minuten für unseren Auftritt, das sind zehn Lieder“, ruft Schönamsgruber durch das Stimmengewirr. „'This little light of mine' können wir da gut singen, und 'Hallelujah' ist auch gesetzt.“ Genau wie die anderen beiden Erkennungslieder des Wohnungslosenchores: „Nie zu spät“ und „Straßen unserer Stadt“ - Songs über Armut. Und Mut. Nur eine Handvoll solcher Chöre für ausgegrenzte Menschen gibt es in Deutschland, erläutert Schönamsgruber. In Berlin und Osnabrück zum Beispiel. Und eben in Hannover.

Am liebsten werden hier Texte mit menschlicher und politischer Botschaft gesungen, aber jetzt, so kurz vor Weihnachten, darf es auch mal „Feliz Navidad“ sein. Zeit für Sorgen ist nach der Probe noch genug. Der musikalische Leiter Rudolf Neumann haut am Keyboard in die Tasten, und Manijeh Arbabian-Eckhard, ebenfalls im Leitungsteam, bewegt sich im Rhythmus und ruft: „Jetzt will ich die Choreografie sehen!“ In Zweiergruppen treten die Leute vor und schmettern ihre Soli.

Arbabian-Eckhard fühlt sich „für den psychosozialen Aspekt im Chor“ zuständig. Sie sagt: „Ich bin involviert in die einzelnen Schicksale, in das, was sich nicht zeigt in der Probe.“ Ein vietnamesisches Mitglied zum Beispiel sei von der Abschiebung bedroht. Außerdem kauft sie Dienstagfrüh vor der Probe noch Brötchen, Getränke, Käse und Salami für einen gemeinsamen Brunch.

Einige kommen mit leerem Magen. Andere haben vor der Probe gut gegessen und sind auch gar nicht oder nicht mehr wohnungslos, singen aber trotzdem mit. „Manchmal gibt es Streit ums Essen und darum, wer die leeren Pfandflaschen hinterher mitnehmen darf. Man merkt schon die Not“, sagt Arbabian-Eckhard. „Aber hier wird eine Beständigkeit geboten, die für uns alle wichtig ist.“

Einer, der noch keine Probe verpasst hat, ist Willi Royda. Schönamsgruber sprach ihn vor fünf Jahren am Raschplatz in Hannovers Innenstadt an - er gründe einen Chor, ob Willi Royda sein erstes Mitglied sein wolle. Wollte er. „Ich habe mich so gefreut, dass ich angesprochen wurde, und dachte, Mensch, singen, ey, das ist wunderbar! Ich war hingerissen.“

Am 15. Dezember tritt der Chor vor großem Publikum auf. Er gehört zu den Mitwirkenden beim großen Stadionsingen in Hannover, zu dem die evangelische Kirche und mehrere Partner als Veranstalter Tausende Menschen in der Heinz von Heiden Arena des Zweitligisten Hannover 96 erwarten.

Mit ihrer Musik setzen sich die Sängerinnen und Sänger des Wohnungslosenchores dafür ein, „dass Menschen von der Straße wegkommen“, wie Schönamsgruber sagt. Und wenn es hilft, auch mit roter Zipfelmütze.

Frankfurt a.M. (epd). Was helfen schon Bildungspläne der Bundesländer, wenn sie nicht umgesetzt werden? Kai Maaz sieht den Hebel für den Umschwung hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit in den Kitas. Hier müsse frühe Bildung nach verbindlichen Vorgaben und Standards erfolgen. Doch bis dahin sei es ein weiter Weg. „Klar ist, dass sich diese Probleme nicht in zwei Jahren lösen lassen“, so der Professor. Die Fragen stellte Dirk Baas.

epd sozial: Herr Professur Maaz, Sie sagen, für den Bildungsaufstieg seien die ersten sechs Lebensjahre eines Kindes entscheidend. Drei davon entfallen in der Regel auf die Kitas. Nun fehlen laut einer neuen Studie bundesweit 430.000 Kita-Plätze. Wie soll da frühe Bildung und damit auch Sprachschulung überhaupt gelingen?

Kai Maaz: Da sprechen sie gleich einen ganz schwierigen Punkt an. Aber vielleicht fange ich mal lieber mit einer Positivbotschaft an, trotz der Probleme, die sich für viele Kitas aus den Zahlen ergeben, die Sie genannt haben. Wir haben in den vergangenen Jahren einen quantitativ starken Ausbau bei den Kita-Plätzen erreicht. Es gab auch einen Ausgleich in den Platzquoten zwischen Ost und West, denn der Westen hat stark aufgeholt. Und doch ist es so, dass, wenn man von den fehlenden Angeboten spricht, der Westen noch immer großen Nachholbedarf hat.

epd: Was wäre also primär zu tun?

Maaz: Man könnte das auf mehreren Wegen angehen: Es gilt auf jeden Fall, den Kita-Ausbau weiter zu forcieren und dafür auch mehr Geld in die Hand nehmen. Weil das aber oft am Fachkräftemangel zu scheitern droht, müsste man auch die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen deutlich attraktiver gestalten. Und nicht zuletzt müsste man die Qualität in den Einrichtungen heben, gerade mit Blick auf die geforderte bessere frühe Bildung.

epd: Es gibt doch in allen Bundesländern längst Bildungspläne ...

Maaz: Stimmt. Aber die müssten eine höhere Verbindlichkeit haben und vor allem auch den Bildungsauftrag präzise formulieren. Es muss ein klares und deutliches Bekenntnis für die frühe Bildung und die damit verbundenen Standards geben. Es gibt keine einfachen Erklärungen für die Pisa-Ergebnisse und auch keinen Alleinschuldigen, weder Bund, Länder noch Kommunen. Dennoch muss man festhalten, dass wir in den vergangenen zehn Jahre keinen Umschwung hinbekommen haben. Daher muss der Bereich frühe Bildung nun stärker in den Fokus rücken. Und nehmen Sie das Problem der nach wie vor bestehenden Bildungsungerechtigkeit: Im Prinzip gibt es hierfür schon viele Förderprogramme und Konzepte. Aber warum kommen diese guten Initiativen nicht überall in den Schulen an? Aus meiner Sicht liegt es daran, dass sie nicht verzahnt und kohärent sind. Und es hapert auch noch oft daran, den Sozialraum und außerschulische Bildungsträger mit zu berücksichtigen und mit ins Boot zu holen.

epd: Kommen wir noch zurück auf die Kitas. Was fehlt Ihnen da mit Blick auf die frühe Bildung an Vorgaben?

Maaz: Bestimmte Kompetenzen, die in der Grundschule vorausgesetzt werden, müssen vermittelt werden. Da geht es um altersgerechte motorische Fähigkeiten, die Kinder brauchen, wenn sie in die Schule kommen. Sie sollten etwa einen Stift halten und mit einer Schere umgehen können. Und es geht um Vorläuferkompetenzen im mathematischen Bereich. Es ist beispielsweise wichtig, dass die Kinder schon Vorstellungen von Größenunterschieden haben. Den sprachlichen Bereich muss man selbstverständlich genauso in den Blick nehmen, hier bestehen noch allzu oft große Defizite. Das ist kein Wunschkonzert. Hier braucht es klare Vorgaben, nach denen sich der Kita-Alltag ausrichten muss. Denkbar wäre auch, dass die Kitas das nicht alleine leisten müssen. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern und Vereinen könnte man etwa dafür sorgen, dass die Mädchen und Jungen gezielter auf den Übergang in die Schule vorbereitet werden. Klar ist aber auch, dass sich diese Probleme nicht in zwei Jahren lösen lassen.

epd: Kita ist nicht gleich Kita. Nur der Umstand, dass es Eltern gelungen ist, ihr Kind in einer Kita anzumelden, bedeutet ja nicht, dass alles gut wird. Was lässt sich sagen über die Qualitätsunterschiede bei der Betreuung und deren Gründe?

Maaz: Es liegt auf jeden Fall nicht allein an den finanziellen Voraussetzzungen. Denn das Gute-Kita-Gesetz hat ja viel Geld in die Länder gespült, die damit aber nur teilweise den Ausbau vorangetrieben haben. Die Fördermittel wurden recht unterschiedlich eingesetzt. Viele Bundesländer haben das Geld fast ausschließlich genutzt, um die Beiträge zu senken, was man ja aus einer Ungleichheitsperspektive richtig finden kann. Doch so entstanden eben keine neuen Kita-Plätze. Andere Länder haben die Finanzhilfen des Bundes verwendet, um den Betreuungsschlüssel in den Einrichtungen zu senken. Wenn mehr Personal eingesetzt wird, sollte das eigentlich zu einer besseren Betreuungsqualität führen. Doch die entsprechenden Fachkräfte müssen auch erst einmal verfügbar sein. Was wir aber ganz losgelöst vom Geld dringend brauchen, ist ein allgemeiner Diskurs und daraus folgend ein länderübergreifender Kulturwandel. Wir müssen eine klare Linie finden und festlegen, was in Kitas in Sachen früher Bildung passieren soll.

epd: Was soll dieser Umschwung bewirken?

Maaz: Ich meine, der Besuch einer Kita sollte nicht alleine dem freien Spiel dienen. An unterschiedlichen Zeiten oder Tagen in einer Woche müsste es echte Bildungsphasen geben, in denen die Kinder spielerisch Dinge lernen, die sie später brauchen. Es geht nicht darum, dass man aus der Kita eine Vorschule macht. Aber ich halte es für geboten, dass man spielerisch Bildungsziele für alle Kinder verfolgt. Und diese Angebote brauchen auch eine Verbindlichkeit, sie müssen obligatorisch sein, sonst verpuffen sie.

epd: Stichwort Verbindlichkeit: Immer wieder gibt es ja auch die Forderung nach einer Kita-Pflicht, zumindest für Kinder ab drei Jahren. Wäre das sinnvoll?*

Maaz: Ich habe da Zweifel. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann besucht im Jahr vor der Einschulung schon heute ein sehr großer Anteil von Kindern die Einrichtungen. Die Zahlen schwanken je nach Bundesland, liegen aber durchweg über 90 Prozent. Hier kann folglich eine Besuchspflicht nicht mehr viel ausrichten. Aber man sollte schon schauen, welche fünf bis zehn Prozent der Jahrgänge man nicht erreicht. Sind das vielleicht jene Kinder, die später mit Lernrückständen in der Grundschule zu kämpfen haben? Doch klar ist auch, dass das Problem komplexer ist. Ein Jahr vor der Einschulung kann man bestimmte Defizite nicht mehr ausgleichen. Man muss früher ansetzen, also schon ab drei oder gar schon ab zwei Jahren. Nur fehlt es dafür eben noch massiv an Kita-Angeboten. Und schließlich: Eine Besuchspflicht wie in der Schule muss man auch staatlich durchsetzen. Das halte ich für kaum möglich.

epd: Gibt es Erkenntnisse darüber, warum manche Eltern ihre Kinder nicht in die Kita bringen?

Maaz: Ja. Das wird auch alle zwei Jahre im Nationalen Bildungsbericht dokumentiert. Viele Eltern sehen in den Kitas noch keinen attraktiven Bildungsort. Hier gibt es starke soziale Effekte. Kinder aus Akademikerfamilien haben deutlich höhere Bildungsbeteiligungsquoten in Kitas als Kinder aus Familien mit niedrigeren Bildungsabschlüssen. Das gilt auch für alle Bildungsangebote außerhalb der Kitas, zum Beispiel für Musikschulen. Und das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Vielleicht kann die geplante Kindergrundsicherung die Nutzung solcher Angebote oder der Sportvereine vereinfachen. Man muss die Eltern erreichen, muss dafür werben, wie wichtig es ist, dass Kinder Zeit miteinander verbringen und sich austauschen. Denn das bringt auch immer soziale Lerngelegenheiten mit sich - nicht nur für die Kinder, sondern durch den Austausch auch für die Eltern.

epd: Verdienen die Kitas angesichts der vielen bestehenden Mängel überhaupt schon den Titel „Bildungseinrichtungen“?

Maaz: Auf jeden Fall. Andernfalls honoriert man ja auch nicht die Arbeit der Einrichtungen, die schon gute Bildungsergebnisse vorweisen können. Es wäre zudem kontraproduktiv für die öffentliche Wahrnehmung, wenn man den Bildungsanspruch nicht auch deutlich für die Kitas benennen würde. Wir müssen nur daran arbeiten, dass sie diesem Auftrag noch besser gerecht werden können. Das kann eine einzelne Kita alleine nicht schaffen. Viel mehr braucht es eine klare Linie von den Trägern , die auch gerne schon konkrete Zielvorgaben umfassen darf, welche Angebote in den Einrichtungen obligatorisch angeboten werden sollten. Es geht mir nicht darum, dass wir Kinder bereits in den Kitas ausgiebigen Tests unterziehen. Die Fachkräfte sollen nur dafür sensibilisiert werden, auf bestimmte Defizite bei den Kindern frühzeitig aufmerksam zu werden, um dann entsprechende Hilfen zu organisieren.

epd: Wie bewerten Sie die Forderung, wer in die Schule kommen will, muss Deutsch können?

Maaz: Ganz unabhängig davon, wer solche Forderungen erhebt, erscheint es zentral, dass Kinder beim Schuleintritt eine bestimmte, fest definierte Sprachkompetenz haben. Denn die Lehrkräfte in den Grundschulen sind nicht darauf vorbereitet, Schülerinnen und Schüler zu bilden, die die Instruktionssprache gar nicht oder nur schlecht verstehen. Daher macht die Erwartung, dass Grundschüler Deutsch können müssen, inhaltlich absolut Sinn. Und da sind eben die Kitas gefordert. Wie das erfolgreich umgesetzt werden kann, zeigt der Blick nach Hamburg. Dort gibt es für Viereinhalbjährige fast flächendeckend einen Sprachtest in den Kitas. Doch das ist nur der erste Schritt, um mit bestehenden Defiziten umzugehen. Wichtiger ist, dass bei Förderbedarf obligatorisch Hilfen angeboten werden, und zwar in den Kitas oder auch durch externe Bildungsträger. So gibt es eine realistische Chance, in den anderthalb Jahren bis zur Einschulung Entwicklungsrückstände aufzuholen.

epd: Das klingt danach, dass es in den Kitas künftig Fachkräfte gibt, die auch „Vorschullehrerinnen“ sein müssten …

Maaz: Ich denke, über die Qualifikation der Fachkräfte muss man nachdenken. Sicher müsste man für das nötige Profil spezielle Fort- und Weiterbildungsangebote organisieren - zum Beispiel im Bereich der Sprachförderung. Und auch die Ausbildungsinhalte sollten in den Blick genommen werden. Ein weiterer Ansatz sind unterschiedlich zusammengesetzte Kita-Teams, die breit aufgestellt sind und die es heute auch schon gibt. Man muss auch nicht alles selber machen, denn die Kooperation mit Bildungsträgern, Vereinen oder auch ehrenamtlich Tätigen bietet viele Möglichkeiten, das Knowhow unterschiedlicher Berufsgruppen zu nutzen. Das lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Aber wir brauchen erste Schritte in diese Richtung.

epd: Wie könnte das auch in Kitas in schwierigen sozialen Umfeldern gelingen, die ja schon oft mit vielen anderen Problemen zu kämpfen haben?

Maaz: Hier ist vor allem die lokale Seite, also die Kommunen, gefordert, aber auch Bund und Länder können ihren Beitrag leisten. Sie müssen überlegen, wie diese Kitas punktgenau unterstützt werden können. Ich schlage vor, für die Kitas in herausfordernden Sozialräumen eine spezielle Förderung zu schaffen. Anknüpfungspunkt könnte das bundesweite „Startchancenprogramms“ für Schulen in schwierigen Lagensein. Dieses Programm hat zwar das Ziel, dort zu unterstützen, wo die Mittel besonders gebraucht werden, es beginnt aber erst bei den Grundschulen. Für Kitas gibt es bislang nichts Vergleichbares. Wenn man den Namen „Startchancen“ wirklich ernst nimmt, dann muss der Start der Bildungsbiografie mitgedacht werden, was bedeutet, die Kitas einzubinden. Gibt es hier keine Fortschritte, dann werden wir beim nächsten Pisa-Vergleich nicht besser dastehen als heute.

Berlin (epd). Der Deutsche Kitaverband als Dachorganisation der freien Träger erklärt die schlechten deutschen Ergebnisse der Pisa-Studie mit der unzureichenden frühkindlichen Bildung in den Kitas. Dass dort der Bildungsaustrag nicht besser umgesetzt werden könne, habe Gründe: zu wenige Kita-Plätze, zu wenig gesicherte Qualität und der Personalmangel bei Fachkräften, heißt es in einer Mittelung vom 9. Dezember. Der Verband sprach von einer großen gesamtgesellschaftliche Herausforderung.

Waltraud Weegmann, Bundesvorsitzende des Deutschen Kitaverbands: „Eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung in den Kitas legt den Grundstein für mehr Chancengleichheit, ganz besonders für Kinder aus Familien mit anderen Herkunftssprachen oder aus einem bildungsfernen Umfeld.“ Alle Kinder hätten ein Recht darauf, die bestmögliche Qualität zu erleben, denn nur so können ungleiche Startchancen ausgeglichen werden.

Das Qualitätsentwicklungsgesetz muss nach ihren Worten einen bundesweiten Qualitätsanspruch für die Anforderungen in der frühkindlichen Bildung und der Kinder- und Jugendhilfe formulieren, damit Kinder deutschlandweit die gleichen Start- und Entwicklungschancen vorfänden. „Dieser Qualitätsanspruch darf sich nicht nur auf den Mitarbeiterinnen-Kind-Schlüssel beziehen, sondern muss die Qualität der konkreten Arbeit mit den Kindern betreffen und damit den Anspruch an den Qutput jeder Kita“, erläuterte Weegmann. Bund, Länder, Kommunen, Verbände und Gewerkschaften müssten dazu gemeinsam konkrete Lösungen und Finanzierungsmodelle für die Qualitätsentwicklung in den Kitas finden.

Weegmann warnte, dass die Reduzierung des Bildungs- und Betreuungsangebotes in den Kitas und dessen Qualität wird zu Einbußen in der Bildungsgerechtigkeit und zu deutlichen Einschränkungen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie führen. „Die Lösungsvorschläge liegen alle seit langem auf dem Tisch. Jetzt müssen sie umgesetzt werden. Eile ist geboten. Sonst haben wir keine Krise unseres Bildungssystems mehr, sondern dessen vollständigen Kollaps.“

Berlin (epd). Vierzehn Ärztinnen und Ärzte klagen in Karlsruhe gegen die Triage-Regelung im Infektionsschutzgesetz. Sie sehen im Paragrafen 5c des Gesetzes einen eklatanten Verstoß gegen ihre Grundrechte, heißt es in einer Mitteilung des Marburger Bundes vom 13. Dezember, der die Fachärzte aus dem Bereich der Notfallmedizin bei der Klage unterstützt.

Hintergrund ist die vom Bundestag vor einem Jahr verabschiedete Regelung zum Umgang mit begrenzten überlebenswichtigen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten bei übertragbaren Krankheiten (Triage-Regelung), wie etwa Corona.

Die Beschwerdeführer wenden sich insbesondere gegen zwei Regelungsinhalte: den Positiv-Negativ-Kriterienkatalog für eine Zuteilungsentscheidung über intensivmedizinische Behandlungskapazitäten und das grundsätzliche Verbot der Ex-post-Triage. Letzteres kann dazu führen, dass neu hinzukommenden Patienten mit einer relativ besseren Überlebenswahrscheinlichkeit als Patienten mit deutlich schlechterer Prognose in bereits begonnener intensivmedizinischer Behandlung keine überlebenswichtige Behandlungskapazität mehr zugeteilt werden kann.

Beide Regelungen machten ein mit ärztlichen Grundsätzen - ethisch wie medizinisch - zu vereinbarendes Handeln in einer Dilemmasituation unmöglich und verursachen darüber hinaus eine erhebliche Rechtsunsicherheit und ein signifikantes Strafbarkeitsrisiko, so der Marburger Bund.

Ärztinnen und Ärzte sind seien verpflichtet, ihren Beruf „nach ihrem Gewissen, den Geboten der ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit“ auszuüben, die das die Muster-Berufsordnung vorsehen. Durch die Triage-Regelung im Infektionsschutzgesetz würden ihnen jedoch Grenzentscheidungen aufgezwungen, die ihrem beruflichen Selbstverständnis an sich widersprechen und sie in eklatante Gewissensnöte brächten, lautet der Vorwurf an den Gesetzgeber.

Die ohnehin schon hohe Belastung in einer Triage-Situation werde durch die Regelungen noch verstärkt und den Ärzten die für ihr berufliches Ethos essenzielle Möglichkeit genommen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um unter den schwierigen Umständen einer extremen Ressourcenknappheit die größtmögliche Zahl an Menschen zu retten.

Beit Jala/Tauberbischofsheim (epd). Ein wenig Normalität in Kriegszeiten will die Behinderten-Einrichtung „Lifegate Rehabilitation“ in Beit Jala im Westjordanland bieten. „Wir wollen weiter eine Oase für Kinder und Jugendliche mit Behinderung sein“, sagte deren Gründer und Leiter, Burghard Schunkert, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Eltern brächten weiterhin ihre Kinder für Förderung, Bildung und Therapie, obwohl der Israel-Hamas-Krieg auch für Menschen im Westjordanland zahlreiche Einschränkungen bedeute.

Dort lebten Menschen mit Behinderungen oft am Rande der Gesellschaft. Lifegate helfe 250 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen dabei, selbstständig leben zu lernen und eine Ausbildung zu machen. „Das wollen wir unbedingt weiterführen“, sagte Schunkert. Seine Organisation mit 100 Mitarbeitenden betreibt einen Förderkindergarten, eine Förderschule und eine Berufsausbildungswerkstatt.

Es habe sich „eine Dunkelheit“ über die Menschen gezogen, sagte Schunkert. Die Unmenschlichkeit des Krieges sei kaum zu beschreiben. Die Raketenangriffe, die getöteten und verletzten Menschen im Krieg belasteten auch die Menschen im Westjordanland, sagte Schunkert, der Ende 2022 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde.

Durch den Krieg sei der Tourismus in Bethlehem und Umgebung komplett zum Erliegen gekommen. Damit seien viele Beschäftigte erwerbslos geworden. Von der Palästinensischen Autonomiebehörde gebe es keinerlei Hilfsprogramme. Das betreffe auch sehr viele Angehörige von Lifegate-Beschäftigten.

Manchen Familien fehle sogar das Geld für Lebensmittel, sagte Schunkert. Hier will die Einrichtung mit einem „Erste Nothilfe“- Projekt helfen. Dazu sollen täglich zusätzlich 70 Brote in der eigenen Bäckerei gebacken sowie 50 Mahlzeiten zubereitet und an bedürftige Menschen ausgegeben werden. Geplant sei zudem, Lebensmittel- und Kleidungsgutscheine an Notleidende zu verteilen.

Sobald die Kämpfe längere Zeit beendet seien und es sichere Transportwege gebe, sollen auch die im Gazastreifen verbliebenen Christen unterstützt werden. Das sei nur mithilfe von Spenderinnen und Spendern aus Deutschland und den USA möglich, so Schunkert. Der 1993 in Deutschland gegründete Förderverein der Einrichtung - „Tor zum Leben - Lifegate Rehabilitation e.V.“ - hat seinen Sitz in Tauberbischofsheim.

Kassel (epd). Jobcenter können mit der Trennung verheirateter Langzeitarbeitsloser nicht mehr von einem „Füreinandereinstehen“ des Ehepaares ausgehen. Verletzte der selbstständig tätige Ehemann seine Mitwirkungspflicht, indem er dem Jobcenter Belege über seine Ein- und Ausgaben vorenthielt, darf das Jobcenter die Hilfe für die später getrennt lebende Ehefrau und den zweijährigen Sohn nicht auf „Null“ setzen, urteilte das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel am 13. Dezember. Weil die Frau nicht an der Beschaffung der Belege habe mitwirken können, dürfe das Jobcenter ihr nicht einen Verstoß gegen die Mitwirkungspflichten vorwerfen. Von der Begründung her dürfte das Urteil auf das Bürgergeld übertragbar sein.

Damit bekam die Klägerin, eine Langzeitarbeitslose aus dem Altmarkkreis Salzwedel, sowie ihr heute siebenjähriger Sohn von den obersten Sozialrichtern recht. Frau und Sohn bildeten von November 2018 bis April 2019 mit dem Ehemann und Vater des Kindes eine Bedarfsgemeinschaft. Der Mann verfügte über selbstständige Einkünfte aus einer Autowerkstatt, war aber auf aufstockende Hartz-IV-Leistungen angewiesen. Wegen der schwankenden Einkünfte hatte das Jobcenter das Arbeitslosengeld II nur vorläufig bewilligt. Im Mai 2019 trennten sich die Eheleute.

Beim Jobcenter gab der Ehemann an, dass er durchschnittlich monatlich 173,33 Euro verdient habe. Das wollte die Behörde genauer überprüfen und verlangte Belege wie Rechnungen, Quittungen oder ein Kassenbuch. Doch da Mann gab an, er verfüge über keine Belege. Daraufhin setzte das Jobcenter das Arbeitslosengeld II wegen fehlender Mitwirkung auf „Null“ fest - und zwar nicht nur für den Ehemann, sondern auch für die getrennt lebende Ehefrau und den damals zweijährigen Sohn. Die unterbliebene Vorlage der Belege stelle eine Verletzung der Mitwirkungspflicht dar, hieß es zur Begründung. Im Streitzeitraum erhaltene Hartz-IV-Leistungen in Höhe von rund 4.300 Euro sollten daher auch Frau und Sohn zurückbezahlen.

Denn, so die Behörde, im Streitzeitraum habe die Bedarfsgemeinschaft noch bestanden. Weil der Ehemann seine Mitwirkungspflicht verletzt habe, habe das auch Rechtsfolgen für die Ehefrau. Dass die Eheleute sich später getrennt hatten, ändere daran nichts.

Doch das BSG gab nun der Klägerin und dem Sohn recht. Bei dem Arbeitslosengeld II, dem heutigen Bürgergeld, handele es sich um individuelle Hilfeleistungen, bei denen die Betroffenen individuelle Mitwirkungspflichten hätten. Hier habe die Bedarfsgemeinschaft wegen der Trennung der Eheleute aber nicht mehr bestanden. Die Belege des Ehemannes habe die Klägerin nicht beschaffen können.

Mit dem Scheitern der Bedarfsgemeinschaft könne „nicht mehr davon ausgegangen werden, dass die an diese Gemeinschaft geknüpfte Erwartung des ‚Füreinandereinstehens“ weiterhin funktioniert", urteilte das BSG. Eine Verletzung ihrer Mitwirkungspflicht liege daher nicht vor.

Das Jobcenter sei verpflichtet, für den Streitzeitraum Arbeitslosengeld II zu gewähren - und zwar unter Anrechnung von Einkünften des Ehemannes in Höhe der angegebenen 173,33 Euro. Das Kind habe zudem Anspruch auf Sozialgeld.

Am 14. Februar 2018 hatte das BSG allerdings bei einer bestehenden Bedarfsgemeinschaft entschieden, dass die Verletzung der Mitwirkungspflicht eines Familienmitglieds Auswirkungen auf die anderen Angehörigen haben kann. Im entschiedenen Fall hatte ein 21-jähriger Sohn die selbstständigen Einkünfte dem Jobcenter trotz Aufforderung nicht mitgeteilt. Daraufhin hob die Behörde den Hartz-IV-Anspruch auf und zahlte auch nicht dessen Anteil an den Unterkunftskosten.

Hartz-IV-Leistungen seien nicht dafür da, die Wohnung für Menschen zu finanzieren, die gar nicht im Leistungsbezug stehen, urteilte das BSG. Hier wisse man gar nicht, ob der Sohn Einkünfte habe und wie hoch diese sind.

Geht das Jobcenter von einer Verletzung der Mitwirkungspflicht aus, muss die Behörde aber auch konkret und verständlich auf die Folgen hinweisen, urteilte das Landessozialgericht (LSG) München am 6. Mai 2021. Hier hatte das Jobcenter eine erkrankte Hartz-IV-Bezieherin zum Arztbesuch aufgefordert, um ihre Erwerbsfähigkeit zu überprüfen. Als sie dem wiederholt nicht nachkam, strich die Behörde die Hilfeleistung wegen fehlender Mitwirkung. Zu Unrecht, befand das LSG. Denn mit dem Vorwurf der Verletzung der Mitwirkungspflicht müsse das Jobcenter auch über die rechtlichen Folgen aufklären. Daran habe es hier gefehlt.

Az.: B 7 AS 24/22 R (BSB, Mitwirkungspflicht Bedarfsgemeinschaft)

Az.: B 14 AS 17/17 R (BSG, Mitwirkungspflicht Unterkunftskosten)

Az.: L 16 AS 652/20 (LSG München)

Kassel (epd). Reservisten der Bundeswehr üben nach Einschätzung des Bundessozialgerichts (BSG) bei militärischen Übungen eine Erwerbstätigkeit aus. Sind die nicht mehr aktiven Soldaten auf Hilfeleistungen vom Jobcenter angewiesen, darf die Behörde die Einkünfte aus der Reservistentätigkeit zwar mindernd anrechnen, muss den Betroffenen aber auch den Erwerbstätigenfreibetrag gewähren, wie das Kasseler Gericht am 13. Dezember klarstellte.

Im konkreten Fall erhielt der Kläger, ein Oberstleutnant der Reserve, Hartz-IV-Leistungen. Er nahm regelmäßig an mehrere Tage dauernden Reservistenübungen teil und erhielt hierfür eine sogenannte Mindestleistung sowie eine Reservistenprämie.

Das Jobcenter sah in der gezahlten Mindestleistung - hier 498,75 Euro für den Monat Juli 2017 - eine Sozialleistung zur Unterhaltssicherung. Eine Erwerbstätigkeit liege mit der Reservistenübung nicht vor. Sie sei vielmehr als ehrenamtliche Tätigkeit zu werten, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu erhalten. Daher könne der Soldat den vorgesehenen Erwerbstätigenfreibetrag von 100 Euro sowie eingeschränkt für darüber hinausgehende Einkünfte sich nicht auf das Arbeitslosengeld II, dem heutigen Bürgergeld, anrechnen lassen.

Das BSG urteilte, dass die wegen der Reservistenübung gezahlte „Mindestleistung“ Erwerbseinkommen sei. Die Übung sei eine Erwerbstätigkeit, sodass für die Einkünfte auch der Erwerbstätigenfreibetrag geltend gemacht werden könne. Die gewährte „Mindestleistung“ sei mit der Besoldung von Berufs- und Zeitsoldaten vergleichbar und diene der „Alimentation“.

Im Streitfall hatte der Soldat bereits aus formalen Gründen mit seiner Klage Erfolg. Das Jobcenter hatte die Einnahmen fehlerhaft einem falschen Monat zugeordnet.

Az.: B 7 AS 15/22 R

Erfurt (epd). Ein Arbeitgeber darf laut einem aktuellen Urteil eine pünktlich bis zum Ende eines Arbeitsverhältnisses dauernde Arbeitsunfähigkeit durchaus anzweifeln. Der Beweiswert der ärztlich bescheinigten Krankschreibung könne erschüttert sein, wenn die Arbeitsunfähigkeit „passgenau“ bis zum Ende der Kündigungsfrist reiche und der Arbeitnehmer im Anschluss daran ein neues Arbeitsverhältnis aufnehme, urteilte das Bundesarbeitsgericht (BAG) am 13. Dezember in Erfurt.

Geklagt hatte ein 26-Jähriger, der seit dem 16. März 2021 als Helfer bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt war. Am 2. Mai 2022 legte er seinem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor. Der Arzt hatte bei ihm einen akuten Atemwegsinfekt festgestellt. Noch am selben Tag kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ordentlich bis zum 31. Mai 2022. Der Beschäftigte legte daraufhin zwei weitere Folgebescheinigungen über seine Arbeitsunfähigkeit vor, ebenfalls wegen eines akuten Atemweginfektes und zuletzt auch wegen Stress. Die Krankschreibung lief passgenau bis zur Kündigungsfrist am 31. Mai 2022. Einen Tag später war der Kläger arbeitsfähig und nahm ein neues Arbeitsverhältnis auf.

Der Arbeitgeber lehnte eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ab. Der Beschäftigte sei offenbar nicht wirklich krank gewesen. Dafür spreche, dass die Arbeitsunfähigkeit genau bis Ende der Kündigungsfrist bescheinigt wurde und der Arbeitnehmer nur einen Tag später eine neue Beschäftigung angefangen habe, so das Unternehmen.

Das BAG urteilte, dass es keine ernsthaften Zweifel an der Richtigkeit nur bei der ersten Krankschreibung gebe. Zu diesem Zeitpunkt habe der Kläger nichts von der beabsichtigten Kündigung gewusst. Dagegen sei der Beweiswert der beiden Folgekrankschreibungen erschüttert.

Dafür spreche der Zusammenhang zwischen passgenauer Verlängerung der Arbeitsunfähigkeit und der Kündigungsfrist sowie die Tatsache, dass der Kläger nur einen Tag später eine neue Beschäftigung aufgenommen habe. In solch einem Fall könne der Arbeitnehmer verpflichtet sein, Zweifel an der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auszuräumen. Das Landesarbeitsgericht Hannover müsse daher noch einmal prüfen, ob tatsächlich eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit vorgelegen habe, so das BAG.

Az.: 5 AZR 137/23

Frankfurt a.M. (epd). Ein Rettungswagen darf sich auch bei einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn auf einer Ampelkreuzung nicht auf sein Vorfahrtsrecht verlassen. Der Fahrer muss sich beim Überqueren einer Kreuzung bei Rot immer vergewissern, das andere, bei Grün fahrende Verkehrsteilnehmer ihn tatsächlich wahrgenommen haben, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main in einem am 4. Dezember veröffentlichten Urteil. Komme es wegen der Unachtsamkeit eines bei Grün fahrenden Autos zu einem Zusammenstoß, könne eine hälftige Haftungsverteilung gerechtfertigt sein, so das Gericht.

Im Streitfall ging es um einen Unfall zwischen einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Pkw in Wetzlar. Der Fahrer des Pkws der klagenden Halterin stand dabei an einer Kreuzung. Als die Ampel Grün zeigte und das Auto vor ihr nicht anfuhr, wechselte der Fahrer des Pkws der Klägerin die Spur und fuhr in die Kreuzung hinein. Was er nicht beachtete: Ein Notarzteinsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn fuhr bei Rot in die Kreuzung hinein. Bei dem Zusammstoß der Autos entstand ein Sachschaden.

Die Halterin des Pkw meinte, die Versicherung des Rettungswagens müsse 75 Prozent des Schadens übernehmen. Wie schon das Landgericht zuvor urteilte nun auch das OLG auf Haftung zu gleichen Teilen.

Zwar seien Rettungsfahrzeuge von den Verkehrsregeln weitgehend befreit. „Dennoch kommt den Erfordernissen der Verkehrssicherheit stets Vorrang gegenüber den Interessen des Einsatzfahrzeugs am raschen Vorwärtskommen zu“, erklärte das Gericht. Vor dem Überfahren einer roten Ampel müsse sich der Fahrer daher überzeugen, dass die anderen Verkehrsteilnehmer ihn wahrgenommen haben. Hier habe der Fahrer des Notarzteinsatzwagens seine Sorgfaltspflicht verletzt.

Doch auch dem Autofahrer sei ein „erheblicher Verkehrsverstoß“ anzulasten. Denn er habe nicht auf die Sondersignale des Einsatzfahrzeugs geachtet, urteilten die Frankfurter Richter. Zudem habe er hier sogar noch extra die Spur gewechselt, um an einem trotz des Umschaltens der Ampel auf Grün stehengebliebenen Auto vorbeizufahren. Ein „umsichtiger Fahrer“ wäre hier wohl auf die Idee gekommen, dass „zumindest eine unklare Verkehrslage“ bestehen könnte.

Az.: 17 U 121/23

Celle/Bremen (epd). Asylbewerber, die ins Kirchenasyl gehen und dabei gegen eine Wohnsitzauflage verstoßen, haben nach einem Gerichtsurteil keine umfassenden Ansprüche auf existenzsichernde Geldleistungen. Das hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Celle in einem Eilverfahren entschieden, wie das Gericht am 12. Dezember mitteilte. Die Richter wiesen damit einen Antrag eines aus dem Irak stammenden Ehepaars zurück, das in Bremen im Kirchenasyl lebt. Der Beschluss erging bereits im August, wurde aber erst jetzt bekannt.

Das Ehepaar war aus Schweden nach Deutschland eingereist und beantragte Asyl. Die Behörden wiesen ihnen als Wohnsitz eine Einrichtung in Sachsen-Anhalt zu. Als die Asylanträge der beiden wie schon in Schweden abgelehnt wurden, zogen sie nach Bremen und flüchteten ins Kirchenasyl in eine evangelischen Gemeinde, um ihrer Überstellung nach Schweden zu entgehen.

Zugleich beantragten sie beim zuständigen Landkreis in Sachsen-Anhalt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, vor allem Geld für Kleidung und Lebensmittel sowie medizinische Leistungen. Der Lebensunterhalt könne nicht auf Dauer durch die Kirchengemeinde gesichert werden, hieß es zur Begründung. Der Landkreis lehnte das jedoch ab. Ein Eilverfahren vor dem Sozialgericht Bremen blieb erfolglos.