Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 10/2021 - 12.03.2021

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 10/2021 - 12.03.2021

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 10/2021 - 12.03.2021

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 10/2021 - 12.03.2021

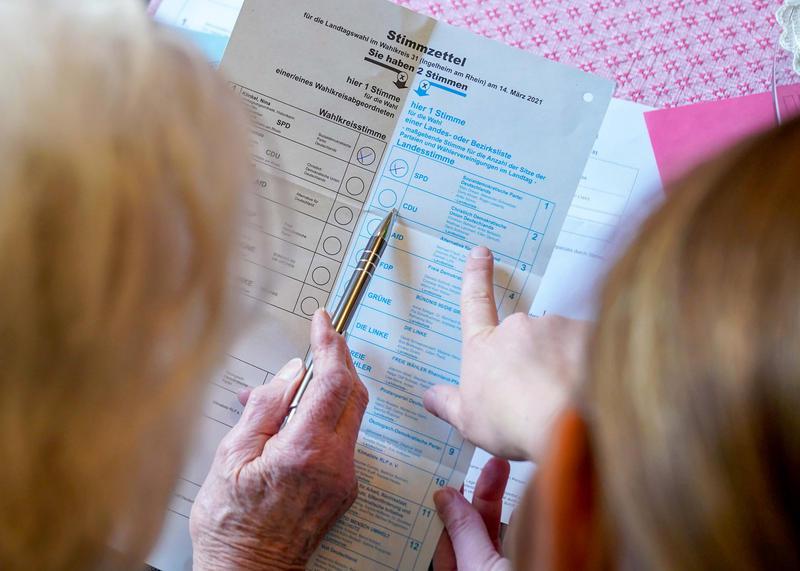

in diesem Superwahljahr mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl am 26. September können erstmals Tausende Menschen ihren Stimmzettel abgeben, denen das Wahlrecht erst mit einer Gesetzesreform im Jahr 2019 gegeben wurde: Menschen, die für alle Angelegenheiten einen gesetzlichen Betreuer oder eine Betreuerin brauchen. Auch für Menschen mit einer Behinderung ist es schwer, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Denn viele Informationen der Parteien sind nicht barrierefrei, oft ist es nicht einmal der Weg ins Wahllokal. Wir werden in epd sozial in weiteren Beiträgen aus sozialpolitischer Sicht auf das Wahljahr 2021 blicken.

Sie gibt Menschen, die in der Corona-Pandemie auf so viel Gewohntes verzichten müssen, Halt: die Wohnung. Sie bietet außerdem Schutz vor dem Virus. Dennoch laufen auch in der Pandemie säumige Mieter Gefahr, aus der Wohnung geworfen zu werden. Gerichtsvollzieher verfügen wieder Zwangsräumungen, nachdem sie im Frühjahr 2020 kurz ausgesetzt worden waren. Der Mieterbund fordert einen Stopp für Wohnungsräumungen - ebenso wie für Mietkündigungen.

Der gescheiterte flächendeckende Tarifvertrag in der Altenpflege hat die Debatte um die Pflege in Deutschland neu belebt. Wer sich allerdings damit begnügt, auf die Dienstgeber der Caritas zu schimpfen, weil sie Lohnerhöhungen im Weg standen, springt zu kurz. Wie der Sozialexperte Franz Segbers in seinem Gastbeitrag für epd sozial erläutert, könnten sich in der Folge die Pflegekassen weigern, die deutlich höheren Löhne von Caritas und Diakonie zu refinanzieren. Er fordert daher für die Pflege unter Wettbewerbsbedingungen einen neuen rechtlichen Rahmen.

Ein Mann, der wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material verurteilt wurde, kommt als Pflegevater kaum in Betracht, meint das Bundesverfassungsgericht. Karlsruhe entschied daher: Wenn ein Gericht trotz Warnungen des Jugendamtes die Rückführung des Kindes zu der Pflegemutter anordnet, dann müssen die Richter sehr genau begründen, warum für das Kind kein Risiko besteht.

Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf diesem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und über Neuigkeiten Ihrer Einrichtung berichten. Gern lese ich auch Ihre E-Mail.

Hier geht es zur Gesamtausgabe von epd sozial 10/2021.

Markus Jantzer

Frankfurt a.M. (epd). Es ist ihr allererster Wahlzettel, ihr erster Besuch im Wahllokal, das erste Mal, dass sie wirklich mitentscheiden dürfen: Tausende Menschen nehmen in diesem Superwahljahr erstmals an einer Landtags- oder Bundestagswahl statt. Allerdings nicht, weil sie 18 Jahre alt geworden sind oder die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben. Es sind Menschen mit gesetzlichen Betreuerinnen oder Betreuern in allen Angelegenheiten. Bis 2019 war nach Angaben der Lebenshilfe etwa 85.000 von ihnen der Wahlgang verwehrt.

"Wir wollen rechtliche Hemmnisse bei der Ausübung des Wahlrechts für Analphabeten und Betreute abbauen", hieß es im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung aus dem Jahr 2013. Umgesetzt wurde dieses Versprechen im Mai 2019. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht bereits geurteilt, dass dauerhaft Vollbetreute nicht pauschal von Wahlen ausgeschlossen werden dürfen.

Wahlen sollen in Deutschland unter anderem allgemein sein. Gegen diesen Anspruch hatte der Wahlausschluss verstoßen. Hintergrund des Ausschlusses sei das Vorurteil gewesen, Vollbetreute seien nicht in der Lage, rational zu wählen, sagt Harald Freter, Geschäftsführer des Bundesverbands der Berufsbetreuer/innen. "Ein weiteres Vorurteil ist, die Menschen würden zum Beispiel das wählen, was ihre Betreuer ihnen sagen", erklärt er.

Diese Gefahr hält Freter für sehr gering. "Grundsätzlich ist es natürlich möglich, dass Menschen in besonders vulnerablen Situationen und in Abhängigkeitsverhältnissen wie zwischen Betreuern und Klienten beeinflusst werden", sagt er. Das widerspreche aber dem Berufsethos und stelle eine strafbare Handlung dar. Die Betreuenden sollen stattdessen ihren Klientinnen und Klienten Informationen geben, wie und wann sie wählen können. "Es ist die Aufgabe der Betreuung, Menschen dabei zu unterstützen, so zu leben, wie sie es wünschen", betont Freter.

Das Wahlrecht sei ein höchstpersönliches Recht und könne deshalb nicht stellvertretend in Anspruch genommen werden, sagt Freter. Für Menschen, die körperlich nicht in der Lage sind, ins Wahllokal zu fahren, sei die Briefwahl eine Alternative. Wenn die Person ihre Stimme vor Ort abgeben möchte, könne sie einen Fahrdienst bestellen. Im Wahllokal gebe es die Möglichkeit, eine Hilfsperson mit in die Kabine zu nehmen. Dies könne eine Begleitperson oder ein Mitglied des Wahlvorstandes sein. "Das ist aber nur möglich, wenn die Person offensichtlich bedürftig ist", erklärt Freter.

Bis zur Wahlurne zu kommen, sei allerdings nicht immer einfach, sagt Dorothee Czennia, Referentin der Abteilung Sozialpolitik des Sozialverbands VdK Deutschland. "Nicht alle Wahllokale sind barrierefrei, obwohl das so vorgeschrieben ist." Auch politische Informationen seien nicht für alle Menschen zugänglich. So gebe es oft bei Bürgerversammlungen keine Gebärden-Dolmetscherinnen und -Dolmetscher. Inhalte auf Websites seien unter anderem oft nicht kompatibel mit Vorlesesoftware für Menschen mit Sehbehinderung. Dabei hatte sich Deutschland mit der Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet sicherzustellen, "dass das Wahlverfahren, -einrichtungen und -materialien geeignet, zugänglich und leicht zu verstehen und zu handhaben sind".

Nach der UN-Konvention soll es in den Vertragsstaaten zudem ein Umfeld geben, in dem Menschen mit Einschränkungen aktiv am politischen Leben teilnehmen. Das scheint in Deutschland nicht besonders gut zu funktionieren: "Menschen mit Behinderung gibt es in der Politik viel zu wenig", sagt VdK-Referentin Czennia. Inzwischen ergriffen sie aber zunehmend die Initiative, besonders auf kommunaler Ebene. Künftig sollen Menschen mit starken Einschränkungen zudem in anderen Bereichen mehr selbst entscheiden: "Die Betreuung in allen Angelegenheiten wird mit der Betreuungsrechtsreform abgeschafft", sagt Czennia.

Frankfurt a.M. (epd). Wenn eine volljährige Person mit einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten nicht allein regeln kann, bekommt sie eine gesetzliche Betreuerin oder einen gesetzlichen Betreuer. Dafür müssen entweder die oder der Betroffene selbst oder Dritte einen Antrag beim Betreuungsgericht stellen. Das Gericht prüft dann, ob eine Betreuung erforderlich ist und legt fest, für welche Aufgaben die Person Hilfe braucht. Das können zum Beispiel Wohnungs- und Vermögensangelegenheiten sein. Dabei darf das Gericht nicht gegen den freien Willen der betreuungsbedürftigen Person entscheiden. Außerdem darf nur so lange eine Betreuerin oder Betreuer bestellt werden, wie es nötig ist.

Das Gericht versucht zunächst, einen Ehrenamtlichen für das Betreuungsamt zu finden. Das kann zum Beispiel ein Ehepartner oder ein volljähriger Verwandter oder eine Verwandte sein. Ist das nicht möglich, wird eine Berufsbetreuerin oder ein Berufsbetreuer eingesetzt.

Besonders viel Verantwortung kommt den Vertreterinnen und Vertretern zu, wenn das Gericht ihnen die Betreuung in allen Angelegenheiten überträgt. Weil dies einen besonders starken Eingriff in Grundrechte darstellt, muss die Anordnung besonders genau geprüft werden. Deshalb muss das Gericht schon dann eine Verfahrenspflegerin oder einen Verfahrenspfleger bestellen, wenn die Betreuung in allen Angelegenheiten möglich erscheint. Die Verfahrenspflegerinnen und -pfleger sollen die Interessen der Betroffenen vor Gericht vertreten.

Selbst bei einer Vollbetreuung gibt es aber einige Rechte, die nie stellvertretend wahrgenommen werden können. Dazu gehört zum Beispiel das Heiraten, das Wählen, das Aufsetzen eines Testaments oder eine Adoption. Allerdings können auch diese höchstpersönlichen Rechte beschränkt werden. So setzt beispielweise eine Adoption voraus, dass die potenziellen Eltern uneingeschränkt geschäftsfähig sind. Geschäftsunfähig sind wiederum Menschen mit dauerhaften geistigen Krankheiten.

Der Bundesverband der Berufsbetreuer/innen gibt die Gesamtzahl der Betreuungsverfahren Ende 2016 mit knapp 1,3 Millionen an. Laut einer Studie des Iges Instituts im Auftrag des Bundesjustizministeriums aus dem Jahr 2018 wären bis zu 15 Prozent der rechtlichen Betreuungen vermeidbar. Dafür müssten aber andere Hilfen wie der allgemeine Sozialdienst effizienter genutzt werden. Aktuell ist eine Reform des Betreuungsrechts geplant, die laut Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) "entsprechend den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention verstärkt am Selbstbestimmungsrecht der Betreuten ausgerichtet" werden soll.

Dresden, Berlin (epd). Erst im letzten Moment hatte die Beschwerde Erfolg: Die Zwangsräumung einer alleinerziehenden Frau mit zwei Kindern ist ein Härtefall, entschied das Landgericht Dresden im Januar und korrigierte damit die Vorinstanz. "Das war ein Tag vor dem Räumungstermin", sagt Rechtsanwalt Torsten Hübner, der den Beschluss erstritten hat.

Eine Beratungsstelle hatte die junge Mutter vergangenes Jahr zu ihm geschickt. Eigentlich schien die Räumungsklage abgewendet, sagt der Anwalt. Die Frau habe ihre Mietschulden mit Hilfe des Jobcenters vollständig beglichen. Und auch die Kosten der Räumungsklage stottere sie in 50-Euro-Raten ab. Doch eine Betriebskosten-Nachzahlung wurde ihr beinahe zum Verhängnis: "Die hat das Amt erst Monate später überwiesen – rechtlich korrekt, aber gegen die Vereinbarung, die ich mit dem Vermieter getroffen hatte."

Wie vielen Menschen im Jahr der Corona-Pandemie bundesweit eine Zwangsräumung drohte und wie viele in der Folge ihre Wohnung verloren, ist nicht bekannt. Dem Bundesjustizministerium liegen für 2020 noch keine Zahlen vor. Und auch die meisten Bundesländer haben frühestens Ende März Daten parat, wie Anfragen des Evangelischen Pressedienstes (epd) ergaben.

Im ersten Lockdown hatte der Gesetzgeber Kündigungen aufgrund Corona-bedingter Mietschulden vorübergehend bis zum 30. Juni 2020 verboten. Zudem verzichteten die Gerichtsvollzieher bundesweit weitestgehend auf Zwangsräumungen. Wo Zahlen vorliegen, dokumentieren sie das, was viele Justizministerien erklären: Seit dem dritten Quartal wird wieder zwangsgeräumt, wenn auch unter Beachtung des Infektionsschutzes. So verloren allein in Hamburg im vergangenen Jahr 977 Haushalte ihre Wohnung durch eine Räumung. Zahlen für das Jahr 2020 konnten bis Ende Februar außerdem das Saarland (344 geräumte Wohnungen) und Brandenburg vorlegen. Dort wurden 1.267 Fälle gezählt, allerdings inklusive der Räumungen von Gewerbeobjekten.

Besseres Datenmaterial wäre "wünschenswert", sagt Melanie Weber-Moritz, Direktorin des Deutschen Mieterbundes. Der Dachverband von rund 300 Mietervereinen fordert die erneute Aussetzung von Zwangsräumungen wie im ersten Lockdown, ebenso wie ein Kündigungsmoratorium für die gesamte Zeit der Pandemie: "Die Wohnung ist im Moment der wichtigste Ort. Dieser Ort muss sicher sein."

Zwar registrieren die Mieterschützer bei ihren Mitgliedern bislang noch keine steigende Zahl an Wohnungskündigungen. Doch seien Zahlungsschwierigkeiten infolge von Corona bei jeder zehnten Beratung ein Thema – bundesweit rund 10.000 Fälle pro Monat. Weber-Moritz: "Wenn Millionen Menschen von Kurzarbeit und Einkommenseinbußen betroffen sind, ist der Druck hoch."

Einen Vorstoß der Linksfraktion im Bundestag, Zwangsräumungen in der Corona-Krise per Gesetz zu verbieten, lehnten alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien außer den Grünen im Januar ab. Auch das Bundesjustizministerium sieht keinen Handlungsbedarf: Aktuell seien "keine gravierenden Mietausfälle im Bereich der Wohnraummiete bekanntgeworden", sagte ein Sprecher dem epd.

Die kommunalen Behörden in Berlin schätzen die Lage anders ein: In einem Schreiben vom 11. Januar bat die Sozialverwaltung darum, "den Gerichten zu empfehlen, Räumungsvollstreckungen auszusetzen", sagte ein Sprecher der Justizverwaltung. In der Folge habe sich die Tätigkeit der Gerichtsvollzieher "stark reduziert". Der Sprecher der Berliner Zivilgerichte erklärte, es sei davon auszugehen, dass die Gerichtsvollzieher und die Gerichte "mit der Problematik wie schon im ersten Lockdown verantwortungsvoll und sensibel umgehen". An belastbaren Daten fehlt es aber auch hier: Die Zahlen für das vierte Quartal 2020 lägen ebenso wenig vor wie die für Januar.

In Dresden ist der Trend deutlich: 451 Wohnungen wurden hier 2020 zwangsgeräumt – 60 mehr als 2019 und 121 mehr als 2018, teilte die Stadtverwaltung mit. "Die erhöhte Anzahl ist auch der Corona-Situation geschuldet."

Frankfurt a.M. (epd). Rund 50.000 Räumungsaufträge gehen jährlich bei Gerichtsvollziehern in Deutschland ein. Wie viele Menschen in der Folge aus ihren Wohnungen zwangsgeräumt werden und was danach aus ihnen wird, ist nicht bekannt. Warum ist das so? Und was geschieht überhaupt, bevor es zu einer Zwangsräumung kommt? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wann kommt es zu einer Zwangsräumung? Auch wenn es keine Statistiken darüber gibt: Mietschulden dürften der häufigste Grund für eine Zwangsräumung sein. Nach dem Gesetz darf ein Vermieter eine außerordentliche fristlose Kündigung aussprechen, wenn er dafür "einen wichtigen Grund" hat (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, Paragraf 543). Als solcher gilt, wenn ein Mieter in zwei aufeinanderfolgenden Monaten die Miete nicht fristgerecht oder nur zu einem unerheblichen Teil gezahlt hat oder für einen längeren Zeitraum mit mehr als zwei Monatsmieten in Verzug ist. Gelingt es dem Mieter, spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Räumungsklage die Schulden – etwa mit Hilfe des Sozialamts – zu begleichen, wird die Kündigung unwirksam (BGB, Paragraf 569) und die Klage hinfällig. Erfolgt keine Tilgung, gibt das Amtsgericht der Räumungsklage in der Regel statt und der Vermieter ist berechtigt, einen Gerichtsvollzieher mit der Zwangsräumung zu beauftragen.

Wer kann dafür sorgen, dass Zwangsräumungen gestoppt werden? In vielen Fällen übernehmen Sozialämter und Jobcenter Mietschulden, weil es den Staat auf längere Sicht billiger kommt, Obdachlosigkeit infolge von Zwangsräumungen zu verhindern. In Städten wie Hamburg gibt es dafür spezielle Fachstellen für Wohnungsnotfälle. Allerdings dokumentieren auch die nicht, was aus den Menschen wird, die zwangsgeräumt werden. Zudem zieht das Gesetz Grenzen: Innerhalb von zwei Jahren kann ein Mieter nur einmal eine fristlose Kündigung mit Hilfe einer Nachzahlung abwenden (BGB, Paragraf 569). Die Räumung verhindern können dann nur noch das Gericht oder der Gerichtsvollzieher, wenn diese "wegen ganz besonderer Umstände eine Härte bedeutet, die mit den guten Sitten nicht vereinbar ist" (Paragraf 765a Zivilprozessordnung) – etwa wenn bei dem Betroffenen eine Suizidgefahr besteht.

Was sagen die Gerichte zu Zwangsräumungen in der Corona-Krise? In einigen Urteilen haben Gerichte Mietern mit Verweis auf die Pandemie verlängerte Räumungsfristen eingeräumt. So entschied das Landgericht Berlin, eine solche Verlängerung sei zu gewähren, wenn unter den gegebenen Umständen die Anmietung einer neuen Wohnung praktisch unmöglich ist und bei Einhaltung der ursprünglichen Räumungsfrist dem Mieter die Obdachlosigkeit droht (LG Berlin, Az.: 64 T 40/20). Allerdings, so das Amtsgericht München, reicht für einen Antrag auf Verlängerung der Frist eine allgemeine Bezugnahme auf die andauernde Pandemie nicht aus (Az.: 1539 M 42463/20). Das Amtsgericht Düsseldorf entschied, dass bei der Gewichtung der Interessen des Vermieters zu beachten sei, dass dessen Möglichkeiten zu einer zügigen Weitervermietung infolge der Pandemie begrenzt seien (Az.: 43 C 263/18).

Warum ist die Datenlage so dünn? Eine amtliche bundeseinheitliche Statistik zu Zwangsvollstreckungsaufträgen für Wohnungen und deren Durchführung wird nicht erstellt. Der Deutsche Gerichtsvollzieherbund (DGVB) zählte für 2019 gut 50.000 Vollstreckungsaufträge bundesweit, die neben Wohnungen – wenn auch nur zum kleinen Teil – auch Geschäftsräume betrafen. Zahlen für 2020 liegen dem DGVB noch nicht vor.

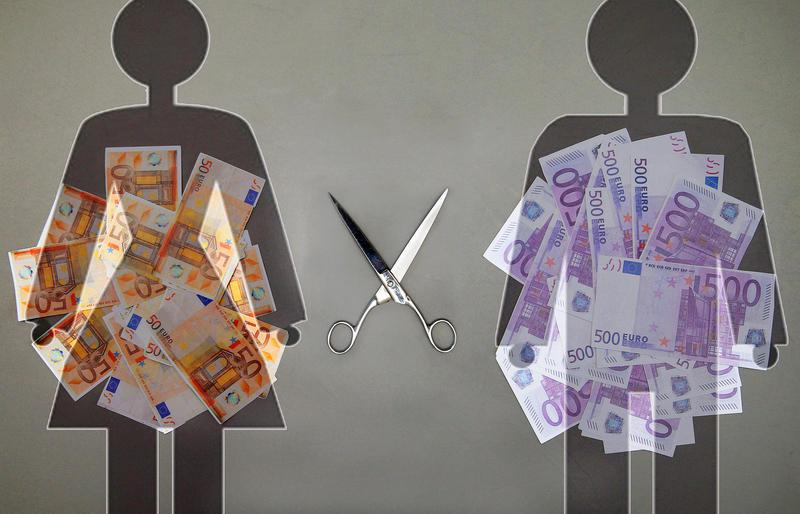

Berlin, Wiesbaden (epd). Gewerkschaften, Opposition und Verbände haben die Bundesregierung aufgerufen, die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern aktiv zu schließen. Die Differenz in der Bezahlung liege in diesem Jahr bei 18 Prozent und stagniere weiter auf hohem Niveau, teilte der Deutsche Frauenrat am 9. März - einen Tag vor dem Equal Pay Day - in Berlin mit. "Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern schließt sich in Deutschland nur im Schneckentempo", beklagten die Grünen und verwiesen auf neue Daten des Statistischen Bundesamtes.

Danach haben Frauen 2020 hierzulande durchschnittlich 18,62 Euro brutto die Stunde verdient und damit 4,16 Euro weniger als Männer. 2019 hatte die Differenz 4,28 Euro betragen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, der unbereinigte Gender Pay Gap, lag 2020 bei 18 Prozent und war damit um einen Prozentpunkt geringer als Vorjahr.

Das Bundesamt wies darauf hin, dass Sondereffekte durch Kurzarbeit in der Corona-Krise die Veränderung des unbereinigten Gender Pay Gap beeinflusst haben könnten. Der Gender Pay Gap fiel auch im Jahr 2020 in Ostdeutschland mit sechs Prozent deutlich geringer aus als in Westdeutschland, wo er 20 Prozent betrug. Vor zehn Jahren lag der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern bundesweit bei 22 Prozent.

Nach den Ergebnissen der jüngsten Verdienststrukturerhebung aus dem Jahr 2018 sind 71 Prozent des Gender Pay Gaps strukturbedingt erklärbar, also unter anderem darauf zurückzuführen, dass Frauen häufiger in schlechter bezahlten Branchen arbeiten, seltener Führungspositionen erreichen und häufiger in Teilzeit arbeiten.

Die Grünen-Politikerinnen Beate Müller-Gemmeke und Ulle Schauws verwiesen darauf, dass Deutschland im EU-Vergleich hinterherhinke: "Ein Gender Pay Gap von 18 Prozent ist heute noch einer der größten in Europa." Damit werde deutlich, dass das Entgelttransparenzgesetz der Bundesregierung nicht wirke, so die Fachpolitikerinnen: "Ob Equal Pay eingehalten wird, muss auch verbindlich überprüft werden."

Außer für Verbesserungen beim Entgelttransparenzgesetz warb der Deutsche Frauenrat dafür, die Rahmenbedingungen für vollzeitnahe Erwerbsarbeit zu ändern und ein Rückkehrrecht zur früheren Arbeitszeit für alle einzuführen. Zudem müsse die Politik für eine faire Verteilung der unbezahlten Sorgearbeit und eine Aufwertung der sozialen Berufe sorgen. "Nur so beseitigen wird die ganze Lohnlücke nachhaltig", sagte Präsidentin Susanne Kahl-Passoth.

Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, blickte kritisch auf die Pandemie-Politik der Regierung. Der Rückgang des Gender Pay Gap um einen Prozentpunkt sei wegen der Folgen der Kurzarbeit ein spezieller Effekt für das Jahr 2020. "Daher kann uns die aktuelle Zahl von 18 Prozent nicht optimistisch stimmen." Man müsse in Sachen Entgeltgleichheit am Ball bleiben - etwa mit gesetzlichen Regelungen, die Unternehmen zur regelmäßigen Überprüfung ihrer Entgeltpraxis verpflichten.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) verwies beispielhaft auf die meist schlechte Bezahlung in der Pflege, einer noch immer von Frauen dominierten Branche. Diese Tätigkeiten müssten gesellschaftlich aufgewertet und endlich gerecht entlohnt werden, forderte Bundesfrauensprecherin Jutta König.

Besonders dramatisch sei die Situation von Frauen mit Behinderungen. "Nach einer aktuellen Studie der Aktion Mensch sind nur 37 Prozent der Frauen mit Schwerbehinderung vollzeitbeschäftigt. Der Rest arbeitet in Teilzeit oder in einem Minijob, was in der Konsequenz das Risiko für Altersarmut deutlich erhöht", betonte König.

Brüssel (epd). Die EU-Kommission hat einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, um eine gleiche Entlohnung von Männern und Frauen bei gleicher Arbeit voranzutreiben. Der am 4. März in Brüssel präsentierte Entwurf sieht Pflichten der Unternehmen und Rechte der Beschäftigten oder Jobbewerber auf Transparenz des Entgelts vor. Obwohl das Recht auf gleiche Entlohnung seit 1957 ein Grundprinzip der EU bilde, werde es immer noch missachtet, erklärte die Kommission zur Begründung.

Beschäftigte bekämen durch das Gesetz das Recht, über das durchschnittliche Entgelt für Beschäftigte mit gleicher oder gleichwertiger Arbeit informiert zu werden, und zwar aufgeschlüsselt nach Geschlechtern. Dieses Recht hätten sie gegenüber ihren Arbeitgebern und könnten es auch durch Vertreter einfordern. Die Arbeitgeber müssten in einer "vernünftigen Zeitspanne" auf Anfragen dazu antworten.

Arbeitgeber müssten den Beschäftigten außerdem die Kriterien leicht zugänglich machen, nach denen sie Gehaltshöhen und Beförderungen bestimmen, wobei diese Kriterien geschlechtsneutral zu sein hätten. Zugleich müssten Arbeitgeber die Bewerber um eine Stelle über die Lohnhöhe oder die Spanne der Lohnhöhe informieren. Dies müsste ohne Aufforderung durch die Bewerber geschehen, zum Beispiel in der Ausschreibung. Unternehmen mit 250 und mehr Beschäftigten müssten jährlich öffentlich über ein eventuelles Gefälle zwischen der Entlohnung von Frauen und Männern berichten.

Über die Transparenzmaßnahmen hinaus soll das Gesetz generell auf Lohngleichheit hinwirken. So würde es die Mitgliedstaaten zu den "notwendigen Maßnahmen" verpflichten, damit Arbeitgeber Lohnstrukturen für gleiche Bezahlung von Männern und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit haben. Zugleich müssten die Mitgliedstaaten sich um Methoden und Instrumente kümmern, um den Wert von Arbeit feststellen beziehungsweise vergleichen zu können.

Der Vorschlag gilt laut Kommission für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, darunter Teilzeitbeschäftigte, befristet Beschäftigte sowie Personen, die einen Arbeitsvertrag oder ein Arbeitsverhältnis mit einer Leiharbeitsfirma haben. Auszubildende, Plattformarbeiter, Praktikanten, Hausangestellte und andere fielen dagegen nur unter bestimmten Bedingungen unter die Regelungen.

Es handelt sich um den Vorschlag für eine EU-Richtlinie. Europaparlament und EU-Regierungen werden darüber beraten. Wenn sie den Vorschlag, gegebenenfalls verändert, verabschieden, müssen ihn die Mitgliedstaaten in nationales Recht umsetzen.

Berlin (epd). Die Corona-Pandemie droht die soziale Ungleichheit in Deutschland zu verschärfen. Der am 10. März in Berlin vorgestellte Datenreport 2021 liefert erste Erkenntnisse über finanzielle Probleme und Bildungsnachteile für Kinder in einkommensarmen Haushalten. Wer unter die Armutsschwelle rutscht, hat es außerdem immer schwerer, wieder mehr Einkommen zu erzielen. Der Anteil dauerhaft von Armut bedrohter Menschen an allen Armen beträgt inzwischen 44 Prozent. Das ist doppelt so viel wie Ende der 90er Jahre.

Der Präsident der Bundeszentrale für Politische Bildung, Thomas Krüger, nannte die Ergebnisse "bedrückend" und bilanzierte: "Die bundesdeutsche Gesellschaft ist durch Corona ungleicher geworden." Die Pandemie wirke sich nicht als große Gleichmacherin aus, wie es anfangs angenommen worden sei, sagte Krüger. Vielmehr sei die soziale Ausgangslage entscheidend für die Auswirkungen auf die Bevölkerungsgruppen.

Schon vor Corona waren die ungleichen, stark von der sozialen Herkunft abhängenden Bildungschancen in Deutschland ein Dauerthema. Beim Homeschooling wird das auch bei der Ausstattung sichtbar. Dem Report zufolge haben Familien mit einem Monatseinkommen von 5.000 bis 18.000 Euro vier Computer, Familien mit weniger als 2.000 Euro im Durchschnitt zwei.

Der regelmäßig erscheinende Datenreport wird herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Zusammenarbeit mit dem Sozio-oekonomischen Panel. Er gibt Auskunft über die Lebensverhältnisse und in diesem Jahr auch über die Folgen der Corona-Pandemie.

Gutverdiener hatten den Angaben zufolge häufiger Einkommenseinbußen, aber die finanziellen Sorgen sind bei den Geringverdienern deutlich größer. Fast jeder Fünfte berichtete für Ende März bis Anfang Juli 2020 von finanziellen Schwierigkeiten, konnte also etwa Kredite nicht mehr bedienen. Bei den Facharbeiter-, Meister- und qualifizierten Angestelltenberufen fielen die Anteile mit rund neun Prozent deutlich niedriger aus.

Am häufigsten berichteten Alleinerziehende (25 Prozent) von finanziellen Problemen, bei Paarhaushalten waren es nur sechs Prozent, wie es hieß. Am zweithäufigsten gerieten Selbstständige in Geldnot (20 Prozent). Hinzu kommt, dass etwa Minijobber, zumeist Frauen, kein Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld bekommen.

Erhebungen zum Homeoffice bestätigen die sozialen Unterschiede. In fast zwei Dritteln der Berufe im oberen Einkommensdrittel lag der Homeoffice-Anteil im Frühjahrs-Lockdown 2020 bei mindestens 20 Prozent. Im unteren Drittel, zu dem viele der "Corona-Helden" zählen, betrug in rund der Hälfte der Jobs der Homeoffice-Anteil weniger als sechs Prozent.

Dem Report zufolge lebte 2018 fast jeder Sechste (15,8 Prozent) unterhalb der Armutsrisikoschwelle, die für einen Ein-Personen-Haushalt in dem Jahr bei 1.040 Euro Netto im Monat lag. Das Armutsrisiko sank damit gegenüber dem Vorjahr (17,3 Prozent), liegt aber weiter deutlich über dem Anteil von elf Prozent Ende der 90er Jahre - und es verfestigt sich. Von den Personen, deren Einkommen im Jahr 2018 unter der Armutsrisikoschwelle lag, befanden sich 44 Prozent schon vier Jahre in dieser Lage. Das Risiko, in Armut zu leben, ist besonders hoch für Alleinerziehende (41 Prozent), Geringqualifizierte (35 Prozent) und Menschen mit Migrationshintergrund (29 Prozent).

Der Datenreport zeigt auch, wie die Bevölkerung auf das hohe Ausmaß sozialer Ungleichheit reagiert. Nur knapp die Hälfte sieht das eigene Bruttoeinkommen noch als gerecht an. Eine Mehrheit findet Niedriglöhne ungerecht. Und eine Mehrheit ruft inzwischen deshalb nach dem Staat: Drei Viertel der Westdeutschen wollen, dass mehr getan wird zur Verringerung der Einkommensunterschiede; 2002 war es noch weniger als die Hälfte. In Ostdeutschland sind es rund 80 Prozent.

Berlin (epd). Deutschland hat in der Pandemie offenbar Tausende Pflegekräfte in Krankenhäusern und in der Altenpflege verloren. Die Zahl der Pflegebeschäftigten ging zwischen Ende März und Ende Juli 2020 um mehr als 9.000 zurück, wie eine Datenabfrage der Linken-Bundestagsfraktion bei der Bundesagentur für Arbeit ergab, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Dies sei ein Rückgang um 0,5 Prozent. Insgesamt waren den Daten zufolge in Deutschland zuletzt rund 1,8 Millionen Menschen in der Pflege tätig. Vor der Pandemie waren die Beschäftigtenzahlen in der Pflegebranche leicht gestiegen.

Besonders von dem jüngsten Rückgang betroffen sei die Krankenpflege in den Kliniken. Das Minus bei den Beschäftigtenzahlen habe hier - nach einem leichten Anstieg im April - in der ersten Hochphase der Corona-Krise von Ende März bis Ende Juli 2020 bei 5.124 Personen gelegen. Für den viermonatigen Zeitraum sei dies ein Rückgang um 0,44 Prozent. In der Altenpflege sei die Zahl der Beschäftigten im selben Zeitraum um 3.885 Beschäftigte beziehungsweise um 0,6 Prozent zurückgegangen.

Nach Angaben der Bundesagentur seien alle 16 Bundesländer betroffen, erklärte die Fraktion der Linken. In der Krankenpflege war der geringste Rückgang um 0,15 Prozent in Nordrhein-Westfalen zu verzeichnen. Den stärksten Rückgang um 1,66 Prozent musste Bremen verkraften. In der Altenpflege gab es den Angaben nach in Sachsen-Anhalt (plus 3,7 Prozent) sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg leichte Beschäftigungszuwächse. Im Bereich der Altenpflege werde der Rückgang vor allem in den alten Bundesländern ausgemacht; dabei am stärksten in Hessen mit einem Rückgang um 1,6 Prozent.

Die pflegepolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Pia Zimmermann, betonte, dass bereits in den vergangenen Jahren hohe Arbeitsbelastungen bestanden. In der Pandemie seien die Belastungen noch einmal gestiegen. Die Zeit sei von zahlreichen bundesweiten Aufrufen begleitet worden, ausgebildete Fachkräfte für ihren alten Beruf zurückzugewinnen. Die nun verzeichneten Rückgänge verschärften die Situation in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Die Linken-Politikerin forderte "zusätzliche und deutlich besser entlohnte Pflegekräfte". Dies sei finanzierbar, erklärte sie. Hierzu müssten bislang privat versicherte Spitzenverdiener "auf alle ihre Einkünfte einheitlich und solidarisch Beiträge entrichten, auch auf Kapital-, Zins- und Mieteinnahmen", forderte sie. Sie appellierte an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), sich auch für eine Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze stark zu machen.

Zimmermann kritisierte es als "scheinheilig", einen Tarifvertrag abzulehnen und dabei auf die unzureichende Finanzierung der Personalkosten zu verweisen, durch die dann Menschen mit Pflegebedarf stärker belastet würden. Das lasse sich leicht ändern.

Berlin (epd). "Fast am Ziel, und dann zurück zum Anfang müssen." Mit diesen Worten beschreibt eine neue Studie den Gemütszustand junger Menschen in der Corona-Krise. Wegen der Pandemie müssten Jugendliche und junge Erwachsene zuhause bleiben, statt Spaß mit Freunden zu haben, betonte der Trend- und Jugendforscher Simon Schnetzer am 9. März in Berlin bei der Vorstellung seiner Studie "Junge Deutsche 2021". Statt durchstarten zu können, würden viele in ein Karriereloch fallen. Die mit der Corona-Krise verbundenen sozialen und wirtschaftlichen Einschnitte "verändern die Lebenswelt und Biografien der jungen Generation grundlegend und nachhaltig", sagte Schnetzer und sprach deshalb von einer "Generation Reset".

Zugleich verhalte sich die große Mehrheit der jungen Menschen solidarisch in der Corona-Pandemie. So gaben in einer Repräsentativbefragung für die Studie 73 Prozent an, die AHA-Regeln einzuhalten, auf Familie und Freunde Rücksicht zu nehmen (72 Prozent) und auf Feiern oder Partys zu verzichten (66 Prozent). Bundesweit wurden dafür 1.062 Menschen im Alter zwischen 14 und 39 Jahren im Herbst 2020 online befragt.

Freiwillig oder gezwungenermaßen prägt die Familie somit am stärksten die aktuelle Lebenssituation junger Menschen, wie 69 Prozent der Befragten angaben. Danach folgten mit 67 Prozent das Smartphone, die Corona-Krise (58), Leistungsdruck (51), Heimatverbundenheit (47) und nachhaltige Lebensweise (46). Zugleich gaben fast 30 Prozent an, dass sich ihre schulische, berufliche und finanzielle Situation verschlechtert habe.

Schnetzer erwartet deshalb, dass "Vertrauen" künftig eines der wichtigsten Themen für junge Deutsche sein werde. "Die Herausforderung wird es sein, Vertrauen wieder aufzubauen: zu Freunden, in Teams, zur Politik und in die Zukunft", sagte er. Die "Generation Reset" müsse nach der Corona-Krise in vielem neu beginnen. Dafür benötigten junge Menschen Perspektiven und Unterstützung vor allem in den Übergangsphasen von Schule zu Studium oder Beruf.

Der Zukunftsforscher Klaus Hurrelmann, der für die Studie beratend tätig war, sprach sich dafür aus, das Wahlalter auf 16 oder sogar 14 Jahre zu senken, um junge Menschen an politischer Mitgestaltung zu beteiligen. In Deutschland seien junge Menschen gesetzlich im Alter von 14 Jahren religionsmündig, begründete Hurrelmann. Das sollte auch für das Wahlalter gelten.

Weil junge Menschen durch die Corona-Krise auf viele soziale Erfahrungen verzichten mussten, sollten ihnen nun mehr Möglichkeiten für Eigeninitiativen gegeben werden. Nötig seien Initiativen, "wo Schüler selbst aktiv werden, wie Lösungen aussehen können", so Hurrelmann. Insbesondere Schulen sollten dafür Rahmenbedingungen schaffen. Projekte für Eigeninitiativen könnten auch im Hybrid- oder Fernunterricht entstehen, betonte der Sozialwissenschaftler.

Als weitere politische Forderungen leitete Schnetzer aus der Studie ab, dass Gesellschaft, Politik und Wirtschaft "jungen Menschen mehr zuhören müssen, um sie nicht zu verlieren". Sie sollten ihre Bedürfnisse, Ängste und Forderungen ernst nehmen. "Schließlich hängt von deren Start ins Berufsleben ab, in welchem Maß sie später zu den sozialen Systemen der Sicherung beitragen können", so Schnetzer.

Berlin (epd). Für Betroffene von sexuellem Missbrauch fehlt es weiterhin an einfach zugänglicher Unterstützung und an Hilfen, die den lebenslangen Folgen eines Missbrauchs gerecht werden. Ein am 9. März in Berlin vorgestelltes Forschungsprojekt kommt zu dem Schluss, dass die Erwartungen der betroffenen Menschen nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsskandale vor elf Jahren vielfach enttäuscht wurden. Für das Projekt wurden mit Zustimmung der Betroffenen Briefe und E-Mails ausgewertet, die diese an die erste unabhängige Missbrauchsbeauftragte, Christine Bergmann, geschrieben hatten.

Bergmann hatte 2010 die Kampagne "Sprechen hilft!" initiiert, um Betroffene zu ermutigen, sich an die neu geschaffene Anlaufstelle zu wenden und ihre Forderungen in die Politik einzubringen. In den folgenden Jahren meldeten sich rund 20.000 Menschen, 3.000 von ihnen schriftlich. Allein 900 Menschen wandten sich während ihrer Amtszeit bis Oktober 2011 an Bergmann persönlich. 229 dieser Schreiben wurden nun in anonymisierter Form wissenschaftlich ausgewertet.

Bergmann sagte, viele der Menschen hätten zum ersten Mal in ihrem Leben von dem Missbrauch berichtet. Sie habe beim Lesen der Briefe immer auch die Kinder gesehen, denen die Gewalt angetan worden war. Es sei oft schwer gewesen, die Schilderungen zu ertragen. Sie habe aber gewusst, dass ihre Arbeit Sinn mache und fortgeführt werden müsse.

Bergmann rief die Politik auf, die Stelle des Missbrauchsbeauftragten zu stärken und gesetzlich zu verankern. An Eltern gewandt sagte sie, sie sollten das Thema ansprechen und bei Institutionen nachfragen, ob es Schutz- und Präventionskonzepte gebe: "Die Eltern müssen das einfordern", sagte Bergmann.

Viele der Briefeschreiberinnen und -schreiber hätten Hoffnungen auf schnelle Hilfen und rechtliche Veränderungen gesetzt, die aber so nicht zu erfüllen gewesen seien, bilanzierte einer der Forscher, der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiater Jörg Fegert. Sein Team wertete die Schreiben gemeinsam mit einem Team des Freiburger Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts zu Geschlechterfragen (SoFFI) aus.

Die Freiburger Institutsleiterin Cornelia Helfferich sagte, die Briefe der Betroffenen machten deutlich, dass sie einen lebenslangen Kampf um ihr Leben und ihre Lebensqualität führten. Es gelte, diese Anstrengung anzuerkennen und Unterstützungsangebote darauf zuzuschneiden. Die Leiterin der Berliner Niederlassung des SoFFI, Barbara Kavemann, berichtete, die Betroffenen wollten eine Enttabuisierung des Themas erreichen und die Anerkennung ihres persönliches Leids, sowie Vorbeugung und politisches Handeln erwirken.

Der Missbrauchsbeauftragte und Nachfolger Bergmanns, Johannes-Wilhelm Rörig, bilanzierte, das Briefe-Projekt dokumentiere, wie wichtig die Stimmen der Betroffenen seien. Es zeige aber auch, wie zermürbend es sei, wenn Erwartungen enttäuscht würden. Bund, Länder und Parteien müssten den Kampf gegen Missbrauch endlich als "nationale Aufgabe mit hoher Priorität" angehen, forderte er.

Zwei Drittel der Briefeschreiber und - schreiberinnen waren weiblich und ebenso viele in ihrer Kindheit sexueller Gewalt ausgesetzt. In der Hälfte der Fälle dauerte der Missbrauch bis zu fünf Jahre an, häufig länger. Die Hälfte der Betroffenen wurden als Kinder im familiären Kontext sexuell missbraucht, etwas mehr als ein Drittel in Institutionen wie Internaten oder Heimen. Die meisten Briefeschreiberinnen und -schreiber waren zwischen 46 und 65 Jahre alt, äußerten sich also erst Jahrzehnte später zu dem, was ihnen widerfahren war.

München (epd). Der Münchner Hauptbahnhof, Gleis 11, kurz vor Mittag: Oben leuchtet auf gelbem Hintergrund der Schriftzug "Bahnhofsmission" auf, darunter stehen Menschen in einer Schlange an. Langsam geht es ein paar Schritte vorwärts, bis man vor einer Glastür steht, rechts ist ein Fenster geöffnet. Dahinter steht Vincent, ein 18-Jähriger im Freiwilligen Sozialen Jah. Er reicht Tee, Kaffee und Schmalzbrote nach draußen, manchmal sagt er: "Hallo, die Maske bitte über die Nase."

Wer die Bahnhofsmission betritt und an den Beratungsbüros vorbei nach hinten durchgeht, findet in einem Raum Bettina Spahn und Barbara Thoma. Ihre Schreibtische sind durch eine Plexiglasscheibe getrennt. Die beiden Frauen leiten die Bahnhofsmission, die von der katholischen und evangelischen Kirche getragen wird. Im Raum sind die Schränke vollgestellt mit Kisten, eine trägt die Aufschrift "Einmal-Handschuhe", an der Wand stehen Plastikkörbe, gefüllt mit Gesichtsmasken.

In der Corona-Pandemie hat sich in der Bahnhofsmission die Zahl der Hilfesuchenden in kurzer Zeit verdoppelt, sagt Bettina Spahn, die hier seit 26 Jahren arbeitet. 2019 gab es hier an Gleis 11 an die 117.000 "Kontakte", wie es heißt, also hilfesuchende Menschen. Im vergangenen Jahr waren es rund 207.000. Zu Beginn der Pandemie im März sei es im Bahnhof noch "gespenstisch ruhig" gewesen, denn viele Arbeitsmigranten hätten ihre Jobs am Bau verloren und wären in die Heimatländer zurückgekehrt, der Zugverkehr war nahezu eingestellt. Spahn sagt: "Da waren noch wir, die Polizei und die Tauben."

Anders als so manch andere Einrichtung hat das Team der Münchner Bahnhofsmission - 140 Ehrenamtliche, 25 Hauptberufliche - weitergemacht und ein Hygienekonzept entwickelt. "Es geht, wenn man will", sagt Bettina Spahn. In der ersten Woche der Pandemie hatte nach ihrer Darstellung die Bahnhofsmission fast allein die Notversorgung der Münchner Armutsbevölkerung übernommen.

Corona-Zeiten sind für jeden eine harte Erfahrung, für Hilfebedürftige aber noch mehr. Bei der Bahnhofsmission nehmen vor allem Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Hilfe in Anspruch - "die konnten vor Corona noch etwas dazuverdienen, das geht nun nicht mehr", sagt Bettina Spahn. Dann ist die Verzweiflung groß, etwa wenn die Waschmaschine kaputt ist und das Geld am Monatsende alle ist.

Das trifft auch Oliver. Der 56-Jährige zählt zu den drei Personen, die im Aufenthaltsraum sitzen. Vor Corona konnten sich hier die Hilfesuchenden hinsetzen, ausruhen, einen Tee trinken. Damit ist in der Pandemie erst mal Schluss. Oliver lebt von Hartz IV, es "reicht von hinten bis vorne nicht". Er ist gezwungen, sagt er, um kostenlose Lebensmittel zu bitten, deshalb kommt er hierher. "Die Leute sind okay", sagt er. Mit einem Essenspaket (Tee, Konservendosen, Schokolade) geht er nach Hause.

Zwei Zimmer weiter sitzt Schwester Claudia-Maria an einem Tisch und schmiert Schmalzbrote. An Gleis 11 beginnt die Frühschicht um 6.45 Uhr, ab acht Uhr werden warme Getränke und die Brote abgegeben.

"Der größte Andrang ist zwischen acht Uhr und halb zehn", sagt Vincent. Zu Hause sind sie vier Brüder, von denen die beiden älteren bereits ein Freiwilliges Soziales Jahr hinter sich haben. Vincent wusste nach dem Abitur im vergangenen Jahr noch nicht, was er machen wollte und so fing er nach einem Schnuppertag bei der Bahnhofsmission an. Seine Aufgabe: "Zuhören, was die Leute brauchen und wollen".

Einige der Menschen vor dem Glasfenster kennt er schon, die kämen öfters. Manchmal, wenn jemand am vierten Tag hintereinander einen Rasierer will, sagt er auch schon mal nein. Ansonsten verteilt er auch Hygienepakete mit Seife, Shampoo und Nagelfeile, im Winter außerdem Mützen und Handschuhe. Gesichtsmasken sowieso.

Berlin (epd). Opposition, Sozialverbände und Gewerkschaften sehen sich in ihrer Kritik an der wachsenden sozialen Ungleichheit durch den am 5. März bekanntgewordenen Entwurf des 6. Armutsberichts der Bundesregierung bestärkt. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, kritisierte die Vermögensverteilung in Berlin als "extrem ungerecht". In dem Regierungsbericht sei von einer Stärkung der Ränder die Rede, also zugleich mehr Reichtum und mehr Armut. Die Vermögensverteilung habe in vielen Fällen nichts mit der eigenen Leistung zu tun, "sondern ergibt sich aus Geldkonzentration wegen Erbschaften und Gewinnen aus Finanzgeschäften", sagte Bentele und forderte die Politik auf, dem mit einer gerechten Steuerpolitik entgegenzuwirken.

Im Entwurf des 6. Armutsberichts, der dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt, heißt es, in den vergangenen 30 Jahren habe der Anteil der ärmsten Haushalte von vier auf elf Prozent zugenommen, der Anteil der reichsten Haushalte von ebenfalls vier auf neun Prozent. Die Pole "Armut" und "Reichtum" seien in den 80er Jahren auf acht Prozent der Bevölkerung verteilt gewesen, gegenüber 20 Prozent nach den jüngsten Erhebungen.

Über die Auswirkungen der Corona-Pandemie enthält der Bericht nur erste Einschätzungen auf Basis von Studien, wonach Einbußen und Belastungen einkommensarme Haushalte härter treffen. Wie sich darauf die Corona-Hilfsmaßnahmen ausgewirkt hätten, sei frühestens Mitte dieses Jahres genauer abzuschätzen.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt erklärte, die wachsende Schere zwischen Arm und Reich und die Erfahrung von immer mehr Menschen, in der Krise hängengelassen zu werden, sei Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie erneuerte die Forderungen der Grünen nach einem höheren Kurzarbeitergeld, direkten Hilfen für Solo-Selbstständige und einem monatlichen Corona-Aufschlag auf die Hartz-IV-Leistungen.

Die Bundesregierung müsse sich für die Ergebnisse des Berichts schämen, erklärte Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Zudem komme er so spät, dass sie nicht mehr handeln könne. Die Ungleichheit verfestige sich weiter. Der Caritasverband forderte eine stärkere Einbeziehung der von Armut Betroffenen in Lösungsstrategien.

Bisher wurde nur ein Entwurf des Berichts aus dem Januar öffentlich. Die Bundesregierung legt regelmäßig einen Armuts- und Reichtumsbericht vor. Er ist eine umfassende Bestandsaufnahme der Einkommens- und Vermögensverteilung, der Lebenslagen, der Aufstiegs- und Abstiegsbewegungen in der Gesellschaft sowie der Wirkungen von Sozialleistungen. Untersucht werden auch Faktoren wie Bildung, Gesundheit und Infrastruktur.

Konstanz (epd). Das Nein der Caritas zu allgemeinverbindlichen Tarifverträgen in der Altenpflege hat zu einem Sturm der Empörung geführt. Endlich liegt ein Tarifvertrag vor, der bundesweit für über eine Million Frauen und Männer den Mindestlohn für Beschäftigte in der Pflege erhöht hätte. Und dann lassen die Caritas-Arbeitgeber den Vertrag platzen!

Dass nahezu alle universitären katholischen Sozialethiker und Sozialethikerinnen diesen Beschluss der Caritas-Arbeitgeber in einer geharnischten Erklärung kritisieren, ist ein einmaliger Vorgang. Schärfer kann die Kritik nicht ausfallen: Sie werfen den Caritas-Chefs betriebswirtschaftliche Kurzsichtigkeit und einen Mangel an ökonomischem Sachverstand vor. Die Caritas, ein Anwalt für Solidarität, trete nun als ein für die Beschäftigten gefährlicher Entsolidarisierer auf. Denn nur ein für alle Anbieter verbindlicher Tarifvertrag kann einer Konkurrenz nach unten ein Riegel vorschieben.

Der von der Gewerkschaft ver.di ausgehandelte Tarifvertrag sieht u.a. vor, die Mindeststundenentgelte in mehreren Schritten zu erhöhen und die Schlechterstellung der Beschäftigten in Ostdeutschland vorzeitig zu erhöhen. Bei der Caritas verdienen die Pflegekräfte deutlich mehr und haben eine bessere Altersversorgung. Doch die Caritas hat nicht nur den flächendeckenden Tarifvertrag scheitern lassen, sie hat auch eine Lohnerhöhung um 8,6 Prozent beschlossen. Genauer: Es war die Arbeitsrechtliche Kommission, nicht der Caritasverband. Die Kommission agiert nämlich unabhängig vom Caritasverband.

Dass die Empörung groß sein wird, war abzusehen. Dass man dennoch mit einem Nein entschied, zeigt, dass da noch weitaus mehr auf dem Spiel stand. Aber was?

Die Pflegeversicherung ist eine Teilkaskoversicherung, die nur einen Zuschuss zu den Pflegekosten zahlt. Lohnerhöhungen führen deshalb zu erheblichen Mehrkosten für die Sozialhilfeträger, die Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. Wer bezahlt dann die Mehrkosten?

In Pflegeheimen sind 36 Prozent der Bewohner teilweise trotz lebenslanger Arbeit auf Sozialhilfe angewiesen. Während die Zuschüsse aus der Pflegekasse konstant geblieben sind, sind die Eigenanteile für die Pflege geradezu explodiert, auch der Eigenanteil, den die Sozialhilfebehörde zu zahlen hat. Was macht sie dann? Um den zu erstattenden Eigenanteil gering zu halten, bevorzugt sie die billigeren Heime. Bei aller berechtigten Kritik am Nein des Caritasverbandes sind an diesem Punkt die Bedenken der Caritas berechtigt.

Doch wichtiger ist ein weiterer Punkt: Zwar hat das Bundessozialgericht in einer Vielzahl von Entscheidungen bestätigt, dass auch die höheren Tarife von Caritas und Diakonie refinanziert werden müssen. In einem Rechtsgutachten für den Bevollmächtigten der Bundesregierung für die Pflege aus dem Jahr 2019 haben die Rechtsanwälte Sascha Iffland und Alexander Wischnewski allerdings vermerkt, dass das Bundessozialgericht zu den Folgen kollektiver Vergütungsvereinbarungen bislang keine eigenständige Entscheidung getroffen hat. Die Rechtsgutachter befürchten, dass sich die Löhne auf dem Niveau des Tarifvertrags einpendeln und wenig bis keinen Raum für eine bessere Entlohnung bleiben könnte. Einer Einrichtung, die mehr bezahlen möchte, könnte die Pflegekasse entgegenhalten, dass eine Vergütung oberhalb eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrages nicht mehr angemessen ist. Dann stellt das Rechtsgutachten klar: "Dies könnte insbesondere konfessionelle Träger treffen."

Es ist genau diese Sorge, die der "Verband katholischer Altenhilfe" hat - der Verband, der die Pflege betreibt: Bei einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung könnte der höherwertige Tarif des Caritasverbandes "in der Refinanzierung das Nachsehen haben". Die Einrichtungen müssten dann aus wirtschaftlichen Gründen Löhne absenken.

Um Kosten zu senken, hat die Politik den Wettbewerb in die Pflege eingebracht und private Anbieter zugelassen. Für diese gilt: Je niedriger die Kosten, desto höher der Profit. Doch nicht allein private Anbieter, auch die Kommunen als Sozialhilfeträger sowie die Pflege- und Krankenkassen haben ein Interesse an niedrigen Löhnen. Sie alle hätten mit dem abgelehnten Tarifvertrag ein wirksames Instrument, sich am untersten Tarif zu orientieren - und die Caritas könnte ihre höheren Personalkosten nicht refinanzieren.

Die Pflegeversicherung leidet unter Konstruktionsmängeln. Als Teilkaskoversicherung deckt sie einen großen Teil des Pflegebedarfs von vornherein nicht ab. Die Minutenpflege ist für die privaten Anbieter wie geschaffen, denn sie können nach dem Motto Gewinne machen: Was schneller geht, erhöht den Gewinn.

Die Pflege unter Wettbewerbsbedingungen braucht einen rechtlichen Rahmen: Der Staatszuschuss für die Pflege muss erhöht werden. Die Refinanzierung höherer Tarife wie jene von Caritas und Diakonie müssen bei einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag gesichert sein. Und schließlich muss es wie bei öffentlichen Ausschreibungen auch Tariftreue geben. Erst innerhalb dieses Rahmens kann ein Tarifvertrag gerechte Arbeitsbedingungen der Beschäftigten regeln.

Wer sich nur über das Nein der Caritas empört, aber zu dem politisch gewollten Sozialdumping schweigt, das Im Interesse der privaten Anbieter, der Kassen und Sozialhilfebehörde liegt, macht es sich zu einfach.

Neuendettelsau (epd). Seit Ende Februar werden Caritas und Diakonie scharf kritisiert. Im Kern geht es darum, dass der geplante Tarifvertrag in der Altenpflege nicht zustande kam - weil Vertreter der Caritas dem Tarifvertrag nicht zugestimmt haben. Weshalb die Kritik, die kirchlichen Wohlfahrtsverbände lehnten eine angemessenere Vergütung aller Pflegekräfte ab, aus seiner Sicht ins Leere geht, sagte Diakoneo-Vorstandsvorsitzender Mathias Hartmann, Chef des fünftgrößten evangelischen Sozialunternehmens in Deutschland, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Interview-Fragen stellte Daniel Staffen-Quandt.

epd sozial: Herr Hartmann, Diakonie und Caritas stehen wegen des vorläufigen Scheiterns des Pflege-Flächentarifs massiv in der Kritik. Warum war die Ablehnung aus Ihrer Sicht trotzdem gut?

Mathias Hartmann: Ich nehme nicht nur eine massive Kritik, sondern auch eine sehr differenzierte Darstellung des Themas wahr. Es geht nicht um gut oder schlecht, sondern um die Entscheidung der unabhängigen Arbeitsrechtlichen Kommission, die die Argumente abgewogen hat und zu einem Ergebnis gekommen ist. Wichtig ist nun, in die Zukunft zu blicken. Wir brauchen eine Pflegereform, und wir brauchen Mindestarbeitsbedingungen in der Pflege. Das Instrument für Mindestarbeitsbedingungen ist die Pflegemindestlohnkommission. Sie wird von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nun auf den Weg gebracht. Das ist sicher sehr richtig. Für die Reform der Refinanzierung der Pflege hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Vorschläge unterbreitet. Hier gilt es zügig voranzuschreiten. Die Bindung von Versorgungsverträgen an Tarifverträge für die Mitarbeitenden halten wir für einen sehr guten Weg.

epd: Kritiker sagen, Diakonie und Caritas hätten zum Wohl ihrer Mitarbeitenden eine Besserstellung aller anderen Pflegekräfte durch ihre Ablehnung verhindert. Stimmt das?

Hartmann: Diese Verknüpfung ist aus meiner Sicht nicht richtig. Wir haben die Sorge, dass ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag in der Pflege durch die Kostenträger als Bezugsgröße für die Refinanzierung herangezogen wird. Selbstverständlich möchten wir eine Absenkung der Vergütung unserer Mitarbeitenden verhindern. Unsere tarifliche Regelung enthält zum Beispiel eine gute betriebliche Altersversorgung. Sie erhöht die Personalkosten der Dienstgeber um 7,6 Prozent. Ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag für die Altenpflege ohne eine solche betriebliche Altersversorgung hätte uns schon Sorgen bereitet. Die Absicherung von Mitarbeitenden ohne Tarifbindung muss über den Pflegemindestlohn erfolgen, und die Rahmenbedingungen der Refinanzierung in der Altenpflege sollten so ausgestaltet sein, dass Anreize für eine Tarifbindung geschaffen werden.

epd: Tarifexperten sagen aber auch, Caritas und Diakonie hätten ihre Mitarbeitenden weiter besser bezahlen können. Ist das eine Falschaussagen oder weshalb beurteilen Sie das anders?

Hartmann: Selbstverständlich wären die Tarife der Diakonie und der Caritas weiterhin bestehen geblieben. Unter Druck geraten diese tariflichen Regelungen, wenn die Refinanzierung nicht sichergestellt ist. Wir haben auch nach Einführung der Pflegeversicherung und der Privatisierung des Marktes Altenpflege an unseren guten Tarifen festgehalten und diese weiterentwickelt. Dies möchten wir für unsere Mitarbeitenden auch erhalten und gleichzeitig das Gehaltsgefüge in der Altenpflege für Mitarbeitende bei Trägern ohne Tarifbindung erhöhen. Dafür steht die Pflegemindestlohnkommission.

Bremen (epd). Dass Bund und Länder die Hausärzte bei ihrer Impfstrategie gegen Corona über Monate lange nicht auf dem Schirm hatten, ist für Ulrich Weigeldt "ein Versäumnis allererster Ordnung". Jetzt steuere die Politik zwar um, aber noch längst nicht schnell genug, sagt der Bremer Arzt im Interview. Kritik äußert der Verbandschef auch an der schlechten Vorbereitung der Massenschnelltests. Mit ihm sprach Dirk Baas.

epd sozial: Über Monate spielten die Hausärzte keine Rolle bei der Pandemie-Bekämpfung. Jetzt umso mehr. Was plagt die Ärzte vor Ort?

Ulrich Weigeldt: Aktuell unter anderem das Thema der Schnelltests, die ja nun einmal wöchentlich unter anderem auch in unseren Praxen möglich sein sollen. Auf den Ansturm, den ein solches Versprechen der Politik auslöst, waren die Kolleginnen und Kollegen vielerorts nicht vorbereitet. Zu viele Fragen waren auch noch am 8. März, zum Start der Testoffensive, offen. Zudem deckt die geplante Vergütung nicht im mindesten die Kosten und den Aufwand für die Tests. Terminvergabe, Hygiene- und Schutzmaßnahmen, Beratung, ärztliches Gespräch und dann der Test, das ist viel Aufwand.

epd: Ab April sollen dann auch die Hausarztpraxen ins Impfgeschehen eingebunden werden. Das ist schon eine beachtliche Kehrtwende der Politik ...

Weigeldt: Allerdings. Bislang kamen die Hausärzte, niedergelassenen Ärzte und Betriebsmediziner in den Optionen der Gesundheitspolitik von Landesministerien, Bundesgesundheitsministerium und Kanzleramt immer nur am Rande vor. Ein Versäumnis allererster Ordnung. Wir könnten schon deutlich weiter sein beim Impfen, wenn man uns früher auf dem Schirm gehabt hätte.

epd: Steuert die Politik jetzt schnell genug um?

Weigeldt: Ich frage mich schon, warum man noch bis April warten möchte. Wir stehen bereit und jeder Tag zählt. Ursprünglich hatte man allein auf die lokalen Impfzentren gesetzt, weil das wegen der Tiefkühlung der Impfstoffe von Biontech gar nicht anders ging. Denn in den meisten Arztpraxen hat man ja keine Kühlgeräte für diese niedrigen Temperaturen. Dann hat sich herausgestellt, dass das auch mit geringerer Kühlung für einige Tage funktioniert. Seither stehen wir bereit und sagen: je schneller, desto besser.

epd: Die Priorisierung wird zwar gelockert, allerdings nur bedingt, auch wenn die Hausärzte impfen.

Weigeldt: Dass den Praxen hier ein flexiblerer Umgang ermöglicht wird, ist ein wichtiger Schritt. Die Priorisierung sollte eine Leitlinie sein, die uns Ärztinnen und Ärzte unterstützt, aber ein starres Festhalten an ihr ist einfach nicht möglich.

epd: Können denn die Praxen gewährleisten, dass kein Impfstoff verfällt?

Weigeldt: Bei uns verfällt nichts. Wir kennen unsere Patienten, wir wissen, wer wie alt ist, welche Erkrankungen hat und haben zumeist auch einen Überblick über die beruflichen Hintergründe. Springt einer ab, rufen wir den nächsten Berechtigten auf der Liste an. So einfach ist das. Nicht zu vergessen: Die Priorisierung war vor allem durch die Mangelsituation bei den Impfstoffen notwendig. Noch einmal: Wir müssen endlich Fahrt aufnehmen beim Impfen anstatt immer neue bürokratische Hürden aufzubauen. Wir müssen die jetzige Aufmerksamkeit für die Impfungen nutzen. Im Sommer könnte diese Bereitschaft abflauen. Deswegen müssen wir jetzt handeln.

Berlin (epd). Erzieherinnen in Kitas waren einer Studie zufolge 2020 am häufigsten wegen einer Corona-Infektion krankgeschrieben. Das geht aus einer Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten durch das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) hervor, die am 9. März veröffentlicht wurde. Demnach waren von März bis Dezember in dieser Berufsgruppe 4.490 je 100.000 AOK-Versicherte wegen Covid-19 krankgeschrieben. Damit liegt der Wert in dieser Berufsgruppe mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnittswert aller Berufsgruppen.

Die Beschäftigten in der Altenpflege und den Gesundheitsberufen waren ebenfalls überdurchschnittlich oft wegen Covid-19 arbeitsunfähig und belegten die Plätze zwei bis zehn der Rangliste (Altenpflege: 4.209 je 100.000, Gesundheits- und Krankenpflege: 4.128 je 100.000 Versicherte). "Die Ergebnisse unserer früheren Analysen bestätigen sich auch für die zweite Welle: Sozial- und Gesundheitsberufe, die mit vielen Kontakten zu anderen Menschen verbunden sind, sind stärker von Covid-19 betroffen als andere Berufsgruppen", erläuterte Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des WIdO.

Die niedrigsten Fehlzeiten zeigten sich bei den Berufen in der Landwirtschaft (581 Betroffene je 100.000) sowie in der Hochschullehre und -forschung (788 Betroffene je 100.000). Insgesamt erhielten von den 13,6 Millionen AOK-versicherten Erwerbstätigen von März bis Dezember 289.282 Beschäftigte wegen Corona eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.

"Beschäftigte mit Berufen mit häufigen zwischenmenschlichen Kontakten, die aufgrund der Lockdown-Maßnahmen gezwungenermaßen weniger Kontakte hatten oder ihren Beruf nicht ausüben konnten, hatten ein deutlich reduziertes Risiko zu erkranken", sagte Schröder. Hierzu zählen beispielsweise Berufe in der Gastronomie (1.013 Betroffene je 100.000) oder im Kosmetikgewerbe (1.035 Betroffene je 100.000).

Hamm (epd). Während der Corona-Pandemie suchen mehr Mädchen Hilfe wegen Essstörungen. Die entsprechenden Ambulanzen der kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) verzeichneten einen größeren Zulauf an jungen Patientinnen, teilte der LWL am 8. März in Hamm mit. Auch der Bedarf an stationärer Behandlung sei gestiegen, so dass etwa an der LWL-Universitätsklinik Hamm das Angebot aufgestockt worden sei.

Coronaspezifische Faktoren und typische Ursachen für psychische Störungen wirkten derzeit zusammen, erklärte der Krankenhausdezernent des Landschaftsverbandes, Meinolf Noeker. "Wenn unter Corona alles andere wegbricht, wird das Kümmern um das eigene Aussehen zur einzig verbliebenen, aber gefährlichen Quelle für Zuwendung, Erfolgserlebnis und Sinn", sagte Noeker. Die Pandemie lasse viele Betroffene schneller in einen solchen Sog geraten, die Spirale drehe sich umso schneller.

Kein regelmäßiger Schulbesuch, kein Sport, keine sozialen Kontakte und viel Zeit zu Hause - dies sei für die meisten Kinder und Jugendlichen eine ungewohnte Situation, "in der sich die Gedanken häufiger um sich selbst und im Kreis drehen", erläuterte die Oberärztin der LWL-Universitätsklinik Hamm, Kathrin Steinberg. Mehr Jugendliche als sonst entwickelten eine Magersucht oder könnten eine bereits bestehende nicht mehr unter Kontrolle halten, sagte die Leiterin der Essstörungsambulanz.

Eine Magersucht (Anorexia nervosa) beginne oft mit einem harmlos wirkenden Diätverhalten, etwa dem Weglassen von Süßigkeiten, einer vegetarischen Ernährung oder der Verringerung von Essensmengen, hieß es weiter. Betroffene versuchten, ihr Essverhalten stark zu kontrollieren - sie nähmen immer weiter ab, erlebten sich aber selbst als zu dick. Bei der Magersucht sei das Körpergewicht so niedrig, dass es zu einer körperlichen Gefährdung bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen kommen könne.

Bei der Behandlung von jungen Menschen mit Essstörungen gehe es darum, dass sie wieder ein normales, ausgewogenes Essverhalten entwickeln und ein gesundes, altersentsprechendes Gewicht erreichen, erklärte die Oberärztin Steinberg. Sie würden dabei unterstützt, sich ihre Mahlzeiten zusammenzustellen und Ängste in Bezug auf Essen, Figur und Gewicht abzubauen.

Hamburg (epd). Nach den Worten von Pastorin Erneli Martens, Leiterin der Notfallseelsorge in Hamburg, sollten auch Suizide zu den Corona-Toten gezählt werden. Wenn die Einnahmen entfallen, die Alltagsstruktur wegbricht und persönliche Kontakte reduziert werden müssen, könnten manche Menschen die Balance im Leben verlieren, sagte Martens dem Portal nordkirche.de. Gerade regelmäßige Arbeit und eine feste Alltagsstruktur würde Menschen in schwierigen psychischen Situationen stabilisieren.

Die Notfallseelsorge sei im vorigen Jahr mit Einsätzen konfrontiert gewesen, in denen betroffene Angehörige ausdrücklich den Suizid des Verstorbenen mit der Pandemie verbunden haben, sagte Martens. Auch wenn dabei jemand nicht direkt an Corona verstorben ist, so sei er doch durch die Folgen der Pandemie zu Tode gekommen.

Sie selbst habe vor einem Jahr das Ausmaß der Pandemie unterschätzt, räumt die Seelsorgerin ein. Es mache sie betroffen, wie viel manchen Menschen zugemutet worden sei. Dazu zählten etwa die Besuchsverbote in den Alten- und Pflegeheimen, in den Krankenhäusern und Hospizen sowie in den Gefängnissen. Die Gesellschaft würde viele Opfer der Pandemie gar nicht sehen. Martens: "Wir erkennen oft nicht, welchen Belastungen Menschen durch die Gesetze und Besuchseinschränkungen ausgesetzt sind."

Die Frage für die Zukunft sei, ob die Menschen in der Angst verharrten oder ob es gemeinsam gelinge, der Hoffnung Raum zu geben, sagte die Pastorin. In den letzten Wochen und Monaten sei sie einer großen Angst begegnet.

Krefeld (epd). Das Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe Krefeld hat die offiziellen Dokumente zur Impfung gegen das Coronavirus in kurze, einfache Sätze übersetzt. "Wir verstehen diese Übersetzungen als einen Service für alle Bürger, für die Standardsprache manchmal zu kompliziert ist", sagte Angelika Fehmer vom Büro für Leichte Sprache am 11. März dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Krefeld. Zielgruppen seien Menschen mit Einschränkungen, Leseschwäche oder geringen Deutschkenntnissen.

Das offizielle Aufklärungsmerkblatt und die Einwilligungserklärung für Impflinge in Leichter Sprache sind auf der Internetseite der Lebenshilfe Krefeld abrufbar. Außerdem hat das Team einen Frage- und Antwortkatalog erstellt, dem weniger geübte Leser weitere Informationen zum Thema Coronavirus und Impfungen entnehmen können.

Das von der Aktion Mensch geförderte Büro übersetzt Flyer und Broschüren, Formulare, Verträge, Gebrauchsanweisungen und weitere Texte in Leichte Sprache. Auftraggeber sind beispielsweise kommunale oder soziale Organisationen oder auch kulturelle Einrichtungen.

Stuttgart (epd). Amanda Lindner, Spezialistin für eCommerce und Online-Marketing, empfiehlt diakonischen Einrichtungen eine bessere Auffindbarkeit im Internet. "Gesehen zu werden ist eine Frage des Überlebens", sagte Lindner am 4. März bei einem Digitalisierungsforum der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Weitere Redner wiesen bei dem Forum auf Innovationshürden sowie auf Verlierer der Digitalisierung hin.

Laut Lindner erfordert die Digitalisierung ein Umdenken in der Arbeitsweise. Auch diakonische Häuser sollten eine "Test-Kultur" etablieren, Dinge ausprobieren und neue Ideen nicht an Hürden in der Hierarchie scheitern lassen. Anstatt komplexe Lösungen einzukaufen, arbeiten die Einrichtungen zunehmend an kleineren, austauschbaren Komponenten, beobachtet Lindner.

Zum Aufbrechen von Innovationsbarrieren rief der Vorstandsvorsitzende des christlichen Gesundheitskonzerns Agaplesion, Markus Horneber, auf. "Manchmal halten uns unsere Glaubenssätze davon ab, innovativ zu sein", sagte er. Kritisch sieht der Konzernchef etwa Datenschutzbestimmungen, die sein Unternehmen dazu zwängen, viele Daten doppelt zu erfassen, weil Anwendungen nicht miteinander vernetzt werden dürfen. "Das ist eine Riesenhürde", sagte er.

Digitalisierung ist seiner Ansicht nach kein Selbstzweck, sondern muss immer die Arbeit einer Organisation unterstützen. In Kliniken brauche es beispielsweise einen durchgängigen Informationsfluss, damit eine Krankenschwester dem Patienten nichts anderes sage als der Arzt. In der Pflege könnten Roboter praktische Hilfe leisten, im Krankenhaus die elektronische Erfassung von Patientendaten Prozesse auch im Sinne der Kranken beschleunigen. Neue Mitarbeiter würden heute häufig über Soziale Medien gewonnen.

Die Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg, Oberkirchenrätin Annette Noller, sieht in der Digitalisierung große Chancen für den Dienst am Nächsten. Beispielsweise könnten ältere Menschen im ländlichen Raum leichter versorgt werden, weil sie die Dinge ihres täglichen Bedarfs inzwischen im Internet bestellen. Menschen mit Autismus ließen sich digital begleiten, um ihrem Alltag eine Struktur zu geben.

Noller lenkte den Blick aber auch auf Verlierer der Digitalisierung. Dazu zählt sie Menschen, die keinen Zugang zu digitalen Endgeräten haben. Die Landeskirche habe mit ihrem "Mutmacherfonds" dafür gesorgt, dass Kinder aus ärmeren Familien solche Geräte erhalten. Die Digitalisierung muss laut der Diakonie-Chefin dazu helfen, dass mehr Gerechtigkeit entsteht. Außerdem müssten Daten auch gelöscht werden, um die Möglichkeit des Vergessens und eines Neuanfangs zu schaffen.

Karlsruhe (epd). Bei einer Gefährdung des Kindeswohls muss der Staat "die Pflege und Erziehung des Kindes sicherstellen". Ordnet ein Gericht die Rückführung eines Kindes zur Pflegemutter an, obwohl das Jugendamt vor dem wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material verurteilten Pflegevater gewarnt hat, müssen die Richter daher schon sehr genau begründen, warum für das Kind kein Risiko besteht, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am 5. März veröffentlichten Beschluss. Andernfalls darf das Pflegekind nicht wieder zurück.

Im konkreten Fall hatte ein brandenburgisches Ehepaar 2014 ein Kind kurz nach dessen Geburt zur Pflege aufgenommen. Die frisch gebackenen Pflegeeltern wollten das Kind später adoptieren. Bis dahin blieb das Jugendamt noch Amtsvormund.

Während des Adolptionsverfahrens im Jahr 2018 erfuhr die Behörde, dass bei dem Pflegevater 2013 kinderpornografisches Material - Bilder und Videos - sichergestellt wurde. Der Mann wurde deshalb 2017 wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Schriften zu einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Weder hatte er das Jugendamt darüber informiert, noch die Strafgerichte oder den Bewährungshelfer über die beabsichtigte Adoption. Der Pflegevater versuchte, durch die Vorlage eines alten Führungszeugnisses die Verurteilung zu verschleiern, um die Adoption nicht zu gefährden.

Das Jugendamt befürchtete eine Kindeswohlgefährdung und veranlasste die Herausnahme des Kindes aus der Pflegefamilie. Ohne Erfolg wies der Mann darauf hin, dass er nicht pädophil sei. Die Ehefrau meinte, dass er "schließlich kein Kind missbraucht" habe.

Vor Gericht wollten sie die Rückführung "ihres" Kindes erstreiten und argumentierten mit dem Kindeswohl. Das Kind sei wegen der Herausnahme aus der Familie traumatisiert. Es wolle auch wieder zurück und lebe derzeit in einer Jugendhilfeeinrichtung. Auch die Unterbringung bei neuen Pflegeeltern sei gescheitert. Im Laufe des Verfahrens trennte sich das Paar. Der Mann lebt jedoch in direkter Nachbarschaft und erklärte, für die Frau und das Kind einzustehen.

Das Brandenburgische Oberlandesgericht (OLG) ordnete die Rückführung zur Pflegemutter an. Das Paar habe sich getrennt, so dass keine Gefahr wegen des Pflegevaters bestehe.

Das Jugendamt legte als Vormund für das Kind dagegen Verfassungsbeschwerde ein. Der Mann sei in unmittelbarer Nachbarschaft gezogen und habe erklärt, für die Pflegemutter und das Kind einstehen zu wollen. Die vermeintliche Trennung sei nur erklärt worden, damit die Mutter das Pflegekind wieder bei sich aufnehmen könne. Damit bestehe weiterhin eine Gefährdung des Kindeswohls.

Die Verfassungsrichter entschieden, dass das OLG die Warnungen des Jugendamtes mehr beachten musste. Zwar könne ein Gericht sich auch gegen die Einschätzung der Behörde entscheiden. Halte das Gericht die Trennung des Kindes von den Pflegeeltern nicht mehr für erforderlich, obwohl die beteiligten Fachkräfte - hier das Jugendamt - auf die Gefahr einer Kindeswohlgefährdung hinweisen, müsse die gerichtliche Entscheidung nachvollziehbar begründet werden.

Bei einer Gefährdung des Kindeswohls sei der Staat damit nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, "die Pflege und Erziehung des Kindes sicherzustellen". Die staatliche Schutzpflicht greife auch, wenn das Kind von Pflegeeltern betreut wird. Für die Rückkehr eines Kindes in die Pflegefamilie müsse daher regelmäßig eine "Gefahrenprognose" erstellt werden.

Hier sei das OLG ohne Anhörung des Kindes davon ausgegangen, dass dieses zu den Pflegeeltern zurück wolle. Ob das Paar tatsächlich getrennt sei und die Pflegemutter eine Missbrauchsgefahr des Mannes anerkennt, habe das Gericht nicht ermittelt. Auch sei kein Gutachten zu möglichen pädophilen Neigungen des Mannes eingeholt worden. Auf welcher Grundlage das OLG die Rückführungsentscheidung letztlich getroffen hat, sei nicht klar, so dass dieses nun neu über den Fall entscheiden müsse.

Ähnlich hatten die Verfassungsrichter bereits am 3. Februar 2017 zu einem Fall drohender Kindesmisshandlung entschieden. Die staatliche Schutzpflicht werde verletzt, wenn entgegen der Warnung von Gutachtern und Jugendamt ein Gericht ohne nähere Begründung die Rückkehr eines in einer Pflegefamilie untergebrachten Kindes zu seinen leiblichen Eltern anordnet.

Hier hatte eine psychologische Gutachterin vor den leiblichen Eltern gewarnt. Ihnen fehle es nicht nur an Empathie und Erziehungsfähigkeit, bei einer Rückkehr sei das Kind "unmittelbar gefährdet". Auch das Jugendamt und die vom Familiengericht eingesetzte Verfahrensbeiständin - quasi eine "Anwältin des Kindes" - hatten erhebliche Bedenken. Dennoch ordnete das OLG Köln ohne nähere Begründung die Rückführung des Kindes zu den leiblichen Eltern an.

Dies beanstandete das Bundesverfassungsgericht. Setze sich das OLG über die Warnungen der Fachbeteiligten hinweg, müsse detailliert begründet werden, warum keine Kindeswohlgefährdung bestehe. "Insbesondere hat es nicht selbst ein Sachverständigengutachten eingeholt, auf das es seine gegenläufige Einschätzung stützen könnte", so die Verfassungsrichter. Es müsse ein "hohes Maß an Prognosesicherheit" bestehen, dass dem Kind kein Schaden drohe.

Az.: 1 BvR 1780/20 (Kinderpornografie)

Az.: 1 BvR 2569/16 (Kindesmisshandlung)

Kassel (epd). Anbieter beruflicher Bildungsmaßnahmen für benachteiligte Menschen können mit schwerbehinderten Teilnehmern nicht die gesetzliche Schwerbehindertenausgleichsabgabe mindern. Auch wenn die vom Jobcenter zugewiesenen schwerbehinderten Menschen in der Einrichtung eine Ausbildung absolvieren, handelt es sicht bei der Maßnahme nicht um einen regulären Arbeitsplatz, stellte das Bundessozialgericht (BSG) in einem am 4. März verkündeten Urteil klar. Die Teilnehmer können daher auch nicht bei der Minderung der Schwerbehindertenausgleichsabgabe berücksichtigt werden, erklärten die Kasseler Richter.

Zweck der gesetzlichen Abgabe ist es, Arbeitgebern einen Anreiz für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen zu geben. Sie wird fällig, wenn ein Unternehmen 20 Arbeitsplätze hat und die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen unter fünf Prozent liegt. Je nach Quote der schwerbehinderten Beschäftigten mussten Arbeitgeber 2020 für jeden unbesetzten Arbeitsplatz 125 Euro, 220 Euro oder 320 Euro monatlich zahlen.

Im Streitfall wollte der Katholische Jugendfürsorgeverein für die Diözese Speyer mit seinem Jugendwerk St. Josef die Ausgleichsabgabe mindern. In der beruflichen Rehabilitationseinrichtung hätten im Streitjahr 2014 drei vom Jobcenter zugewiesene schwerbehinderte Personen eine Ausbildung gemacht. Der Verein meinte, dass diese bei der Zahlung der Schwerbehindertenausgleichsabgabe berücksichtigt werden müssten.

Dem widersprach jedoch das BSG. Bei den Ausbildungsplätzen handele es sich nicht um reguläre Stellen. So zahle der Eingliederungsträger kein Entgelt. Die Azubis erhielten vielmehr ein Ausbildungsgeld von der Arbeitsagentur. Auch gebe es keinen regulären Ausbildungsvertrag.

Würden die schwerbehinderten Maßnahmeteilnehmer berücksichtigt und deshalb keine oder nur eine geringere Abgabe fällig, hätte der Einrichtungsträger keinen Anreiz mehr, die Pflichtarbeitsplätze seines Betriebes mit selbst angestellten schwerbehinderten Beschäftigten zu besetzen. Dies würde dem Gesetzeszweck widersprechen. Das Verfahren wurde an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Az.: B 11 AL 3/20 R

Karlsruhe (epd). Schwangere können bei einer begonnenen Geburt mit ihrem kurzfristig geäußerten Wunsch auf einen Kaiserschnitt nicht die höchstmögliche ärztliche personelle Besetzung verlangen. Es liegt nicht unbedingt ein Organisationsverschulden der Klinik vor, wenn nachts zunächst nur eine Oberärztin, ein Assistenzarzt und eine Hebamme als Geburtshelferinnen zuständig sind, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am 10. März veröffentlichten Urteil. Bei einem Tod der Frau müssen die Angehörigen für eine Arzthaftung belegen, dass eine unzureichende ärztliche Betreuung tatsächlich auf fehlendes Personal zurückzuführen ist, stellten die Karlsruher Richter fest.

Im konkreten Fall ging es um den Tod einer werdenden Mutter in einer westfälischen katholischen Frauenklinik. Mit dem Beginn der Geburt wünschte sie nachts einen Kaiserschnitt. Dem kamen die Ärzte nach einem Aufklärungsgespräch nach.

Doch mit der Geburt traten massive Blutungen bei der Mutter auf, die die Oberärztin und der Assistenzarzt nicht stoppen konnten. Zwischenzeitlich musste die Oberärztin für eine Viertelstunde eine weitere Risikogeburt betreuen. Auch der später hinzugezogene Chefarzt sowie ein Gefäßchirurg konnten den Tod der Frau nicht verhindern. Der Ehemann und die beiden hinterbliebenen Kinder verlangten eine Entschädigung unter anderem für Unterhalt sowie Schmerzensgeld.

Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm gab ihnen recht. Gerade bei einem medizinisch nicht erforderlichen Wunsch-Kaiserschnitt, insbesondere ab Geburtsbeginn, müssten alle personellen und organisatorischen Ressourcen sichergestellt sein, befand das Gericht. Hier habe die Oberärztin für 14 Minuten sogar eine weitere Risikogeburt betreut. Weitere Ärzte seien erst später hinzugezogen worden.

Doch das reicht für eine Arzthaftung nicht aus, urteilte nun der BGH, der das Verfahren an das OLG zurückverwies. Nachts, außerhalb der Kernarbeitszeit, müssten nicht sämtliche personelle und organisatorische Ressourcen bereitstehen, betonte das Gericht.

Hier sei zudem nicht klar, worin genau der Behandlungsfehler bestand. Nur weil eine Oberärztin, ein Assistenzarzt und eine Hebamme zunächst die Schwangere betreut hatten, belege das nicht, dass mit mehr Fachpersonal der Tod hätte verhindert werden können. Es komme für ein Organisationsverschulden der Klinik nicht darauf an, ob von vornherein weitere Ärzte bereitstanden, sondern vielmehr, wie schnell das Geburtshelferteam verstärkt werden konnte, so der BGH.

Az.: VI ZR 60/20

Karlsruhe (epd). Ein geschiedener Ehegatte kann nicht unbefristet in der ihm vom Ex-Partner überlassenen Wohnung mietfrei leben. Hat er nach der Scheidung innerhalb eines Jahres gerichtlich keine Gründe für die weitere Nutzung der Eigentumswohnung geltend gemacht, muss er ausziehen, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am 10.März bekanntgegebenen Beschluss. Innerhalb dieser Frist könne auch nur der Abschluss eines Mietvertrages verlangt werden, hieß es.

Die gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, dass im Zuge einer Scheidung ein Ehepartner die Überlassung der Ehewohnung verlangen kann, wenn er im stärkeren Maß darauf angewiesen ist. Das ist etwa der Fall, wenn auch Kinder von der Wohnungsnutzung profitieren würden. Beide Eheleute können innerhalb eines Jahres nach der Scheidung einen Mietvertrag verlangen, vorausgesetzt, das wurde auch gerichtlich geltend gemacht.

Im konkreten Fall hatte sich ein Ehepaar aus dem Raum Lemgo im Jahr 2014 getrennt. Die Scheidung wurde 2015 rechtskräftig. Der Ehemann hatte der Frau seine Eigentumswohnung unentgeltlich überlassen, zumal auch der gemeinsam Sohn dort wohnte. 2016 übertrug die Ex-Frau ihre eigene, im selben Haus gelegene Wohnung ihrem Sohn. Sie selbst blieb in der Wohnung ihres Ex-Mannes und zahlte weder Miete noch Verbrauchskosten. Der geschiedene Ehemann klagte deshalb auf Herausgabe seiner Wohnung.

Zu Recht, befand der BGH. Zwar sei die Herausgabe einer "Ehewohnung" nach der Ehescheidung nicht durchsetzbar, wenn der dort lebende geschiedene Ehegatte in stärkerem Maße auf die Nutzung angewiesen ist. Das gelte aber nicht unbegrenzt, erklärten die Richter.

Denn ein Jahr nach der Scheidung erlöscht sowohl der Anspruch auf Überlassung der Wohnung als auch auf Anspruch für einen Mietvertrag. Ausnahme: Innerhalb dieser Frist wurde die weitere Überlassung der Wohnung oder der Abschluss eines Mietvertrages gerichtlich geltend gemacht. Im vorliegenden Fall sei die Jahresfrist aber längst abgelaufen gewesen, so dass die geschiedene Ehefrau die Eigentumswohnung ihres Ex-Partners räumen muss, entschied der BGH.

Az.: XII ZB 243/20

München (epd). Bereits geimpfte Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen müssen sich nicht dreimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen. Dies hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) am 2. März entschieden und die entsprechenden Bestimmungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung vorläufig außer Vollzug gesetzt. In einer weiteren Entscheidung hielten es die Münchener Richter aus Infektionsschutzgründen allerdings für gerechtfertigt, dass Besucherinnen und Besucher eines Heimes einen negativen Corona-Test vorlegen müssen.

Im ersten Fall ging es um die Pflegedienstleiterin eines Seniorenzentrums aus Unterfranken. Sie wehrte sich per Eilantrag beim VGH dagegen, dass sie sich nach den bayerischen Regelungen mindestens dreimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen muss. Sie verwies darauf, dass sie bereits gegen das Virus geimpft sei.

Der VGH gab ihr Recht und setzte die bayerischen Vorschriften vorläufig außer Vollzug. Eine behördliche Beobachtung - hier in Form der Corona-Tests - setze nach dem Infektionsschutzgesetz den Verdacht voraus, dass sich die betroffene Person angesteckt habe. Ein solcher Verdacht bei den Beschäftigten von Pflege- und Altenheim bestehe aber nicht ohne Weiteres.

Allerdings wiesen die Richter im zweiten Verfahren den Eilantrag einer Privatperson aus dem Landkreis Würzburg ab, die bei Heimbesuchen keinen negativen Corona-Test vorlegen wollte. Die entsprechenden Regelungen in der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung seien voraussichtlich rechtmäßig, so der VGH. Mit der Testpflicht könnten wichtige Sozialkontakte in Form von Besuchen aufrechterhalten werden. Einer Isolation der Bewohner werde vorgebeugt.

Der Testaufwand sei den Besuchern auch zumutbar. Dies gelte selbst dann, wenn die Bewohner der Einrichtung weitgehend geimpft seien. Denn es gebe damit immer noch ungeimpfte Bewohner und Pflegekräfte. Solange nicht eindeutig erkennbar sei, dass durch das Impfprogramm das Infektionsgeschehen unter Kontrolle sei, sei die Testpflicht auch bei regional niedrigen Infektionszahlen gerechtfertigt.

Az.: 20 NE 21.353 (Geimpftes Pflegepersonal)

Az.: 20 NE 21.369 (Besuchertest)

Münster (epd). Die Maskenpflicht an Grundschulen ist laut dem Oberverwaltungsgericht für NRW als Corona-Schutzmaßnahme verhältnismäßig. Das Gericht lehnte zwei Eilanträge gegen die Maskenpflicht ab, wie das Gericht am 9. März in Münster mitteilte.

Mit der aktuellen nordrhein-westfälischen Coronabetreuungsverordnung werde bei der Wiedereröffnung des Präsenzunterrichts in den Grundschulen der erhöhten Infektionsgefahr durch das Auftreten leichter übertragbarer Virusvarianten Rechnung getragen, erklärte das Gericht. Konkrete Anhaltspunkte für eine Gesundheitsgefährdung von Grundschulkindern durch das Tragen einer medizinischen Maske lägen nicht vor.