Kirchen

Neue Perspektiven auf christliche Mission

epd-bild/Tim Wegner

Wuppertal (epd). „Mission heißt zeigen, was man liebt“, sagt der Theologe Fulbert Steffensky. In frommen kirchlichen Kreisen wird dieser Satz gern zitiert. Doch angesichts der aktuellen Debatte über Rassismus und Kolonialismus fühlen sich viele Gläubige in der Defensive. Christliche Mission ist heute ein verbrannter Begriff, eng verknüpft mit Gewalt und Ausbeutung im 19. Jahrhundert.

„Mission - geht's noch?“, fragt die Wuppertaler Theologin Claudia Währisch-Oblau in einem kürzlich erschienenen Buch zum Thema. Ihre Antwort lautet: ja, aber anders. Gemeinsam mit 16 Co-Autoren aus aller Welt zeigt die Pfarrerin des internationalen Kirchenbunds Vereinte Evangelische Mission (VEM) „postkoloniale Perspektiven“ auf, in denen die Kirchen des Nordens mit ihrer Theologie und ihrem Geld nicht länger dominant sind.

„Missionare machten Jesus blond, blauäugig und weiß“

Die Kirchen des globalen Nordens müssten „endlich aufhören damit, das weltweite Christentum nach ihrem Bild formen zu wollen“, fordert Währisch-Oblau. Dazu müsse der biblische Missionsbefehl „Gehet hin in alle Welt“ aus dem Matthäusevangelium neu interpretiert werden. Es gelte auch zu akzeptieren, dass Jesus erst durch die Missionare blond, blauäugig und weiß geworden sei: „Es ist einfach ein Fakt. Die ersten Christen waren jüdische Palästinenser und Menschen aus dem östlichen Mittelmeerraum.“

Dann habe sich das Evangelium in der Türkei und erst danach in Europa verbreitet, erläutert die promovierte Theologin. Kirchenvater Augustin etwa, später Bischof in Rom, stammte aus dem heutigen Algerien. So gesehen ist das Christentum in Afrika eine Art Re-Import. Es hat sich weltweit längst emanzipiert und je eigene Ausdrucksformen gefunden - etwa in charismatisch oder pfingstlerisch geprägten Kirchen, in denen Themen wie Krankenheilung, Dämonenaustreibung oder die Predigt eines Wohlstandsevangeliums wichtig sind - die Auffassung, dass sich Gottes Gunst am persönlichen Wohlstand zeigt.

Postkoloniale Bibellektüre

Wie Mission jenseits blonder Jesusbilder und ohne westliche Strategiekonzepte funktioniert, erzählen in dem Band „Mission - geht's noch?“ Autorinnen und Autoren unter anderem aus Ruanda, Tansania, Sri Lanka, Indonesien und Hongkong. Etwa, dass Menschen durch Heilungen oder im „Befreiungsdienst“ bei Problemen mit der Familie, bei Unfruchtbarkeit, Verkehrsunfällen oder Ängsten zum Glauben kommen.

„Wir reden in unserer säkularisierten Welt eher von Schicksalsschlägen“, sagt Währisch-Oblau. „Aber im Süden geht es um die Frage: Wer beschützt mich?“ Sie selbst habe als protestantisch und weiß sozialisierte Deutsche erst während einer zwölfjährigen Tätigkeit in China und Hongkong begonnen, Heilungsgeschichten wahrzunehmen und von Christen vor Ort zu lernen. „Postkoloniale Bibellektüre“ nennt sie das heute.

Vision einer „polyzentrischen Mission“

Der in Oxford lebende Missionstheologe Harvey Kwiyani aus Malawi kritisiert, dass die meisten Missionskonzepte bis heute von westlichem Denken geprägt und vielfach rassistisch seien. Er entwirft die Vision einer „polyzentrischen Mission“ mit Zentren auf allen Kontinenten, bei der es nicht mehr „Aufgabe des weißen Mannes ist, die Welt zu zivilisieren und zu christianisieren“. Dazu gehöre auch, zu akzeptieren, wenn People of Color aus Asien, Afrika und Lateinamerika im Westen missionieren, meint Kwiyani und fordert damit eine Abkehr von Mission als Einbahnstraße.

Auch hierzulande lässt sich das Christentum als weltweite Lerngemeinschaft erleben: Bundesweit gibt es christliche Migrationsgemeinden, die Deutschland mit seinen leeren Kirchen als Missionsfeld verstehen. Der aus Ghana stammende Pfarrer Richard Aidoo von der erfolgreichen internationalen New Life Church in Düsseldorf etwa vergleicht das Miteinander mit einem Klavier: „Es hat schwarze und weiße Tasten, und erst wenn sie zusammenkommen, hat man eine schöne Melodie.“

„Sehe nur wenig Lernbereitschaft“

Insgesamt beurteilt Währisch-Oblau die Chance auf Veränderung aber eher skeptisch. „Die deutsche Kirche als Empfängerin von Mission - das ist ein völlig fremder Gedanke, ich sehe nur wenig Lernbereitschaft“, lautet das Fazit der 65-Jährigen, die über das Verhältnis von deutsch- und fremdsprachigen Gemeinden promoviert hat. Das habe mit einer massiven Abwehr gegen „zu viel Emotionalität“, aber auch mit Rassismus zu tun. In traditioneller Sicht gehe Mission noch immer von Nord nach Süd.

Bischöfin Fehrs: Buß- und Bettag ist Chance auf Neuausrichtung

epd-Bild/Peter Jülich

Hannover (epd). Der Buß- und Bettag bietet der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, zufolge einen Anlass zu Neuorientierung und Veränderung. „Der Buß- und Bettag lädt dazu ein, innezuhalten, nachzudenken, die Dinge mit Abstand anzuschauen“, sagte Fehrs laut Mitteilung der EKD in Hannover. Gerade jetzt, wenn krisenhafte Entwicklungen Menschen verunsicherten, berge dieser Tag die Chance auf eine Neuausrichtung, auf Veränderung - und einen Kurs zurück zu mehr Achtsamkeit, mehr Menschenfreundlichkeit und mehr Hoffnung.

In unsicheren politischen Zeiten und größer werdender Ratlosigkeit könne jede und jeder Einzelne die Gesellschaft und das Miteinander entscheidend mitgestalten, sagte die Hamburger Bischöfin. „Wir können füreinander da sein, sei es in der Familie, sei es im Beruf oder im Umgang mit bedrängten oder geflüchteten Menschen.“

Kein staatlicher Feiertag mehr

Der Buß- und Bettag ist kein staatlicher Feiertag mehr, dennoch hat er seinen festen Platz im Kirchenjahr nicht verloren. Er ist ein Tag der Umkehr, der Neuorientierung und dient auch dem Nachdenken über gesellschaftliche Fehlentwicklungen. Viele Gemeinden laden meist für den frühen Abend zu Andachten ein, um Berufstätigen die Teilnahme zu ermöglichen.

Ursprünglich wurden Bußtage zu bestimmten Anlässen ausgeschrieben, wie etwa während des Dreißigjährigen Krieges. Sie hatten öffentlichen Charakter: Die gesamte Bevölkerung wurde angesichts von Notständen und Gefahren zu Buße und Gebet aufgerufen. Im 19. Jahrhundert verständigten sich die evangelischen Landeskirchen auf die Einführung eines allgemeinen Buß- und Bettages am Mittwoch vor dem letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Ewigkeits- oder Totensonntag. Auch in anderen Religionen gibt es feste Bußtage, so etwa der jüdische Bußtag Jom Kippur.

Kirchenpräsidentin Wüst: Vertrauen nach Missbrauchsskandal aufbauen

epd-bild/Klaus Landry

Pirmasens (epd). Die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst hat an die evangelische Kirche und ihre Diakonie appelliert, für die Betroffenen von sexualisierter Gewalt in ihrem Bereich Verantwortung zu übernehmen. Gemeinsam mit diesen müsse man weiter daran arbeiten, verspieltes Vertrauen wieder aufzubauen, sagte Wüst in ihrer Predigt in einem am 20. November ausgestrahlten ARD-Fernsehgottesdienst zum Buß- und Bettag. Der Gottesdienst mit dem Titel „Der zerbrochene Himmel“, der gemeinsam mit zwei Betroffenen gestaltet wurde, war in der Pirmasenser Johanneskirche aufgezeichnet worden.

Die Kirche stehe durch den Missbrauchsskandal vor einem Scherbenhaufen, sagte Wüst. Sie ist seit zwei Jahren Sprecherin der kirchlichen Beauftragten im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). In dem Gremium formulieren Betroffene und kirchliche Beauftragte Empfehlungen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. Laut der im Januar veröffentlichten Studie des Forschungsverbundes ForuM wurden seit 1946 mindestens 2.225 Menschen in der evangelischen Kirche und der Diakonie missbraucht.

Nicht zur Tagesordnung übergehen

Die Bedürfnisse und das Recht der Betroffenen müssten bei der Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch im Mittelpunkt stehen, betonte Kirchenpräsidentin Wüst. Die Kirche dürfe nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern müsse die Diskussion darüber „annehmen und aushalten“. Viele Menschen in der Kirche hätten die Hoffnung, „dass der Himmel aufreißt. Dass sich etwas bewegt, verbessert, ändert. Für die vielen, die darauf warten“.

Der Missbrauch durch einen Pfarrer habe ihn als Kind seelisch gebrochen, berichtete der hessische Ruhestandspfarrer Matthias Schwarz. Dennoch habe er erkannt, dass in seinem Schmerz auch eine Kraft liege, für andere da zu sein, sagte Schwarz, der Mitglied der Betroffenenvertretung im Beteiligungsforum ist.

Kramer warnt vor Anschluss-Konflikten nach Verhandlungen

epd-bild/Paul-Philipp Braun

Erfurt (epd). Der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof Friedrich Kramer, zeigt sich besorgt über den Beschuss Russlands durch die Ukraine mit weitreichenden US-Raketen. Die US-Erlaubnis zum Einsatz dieser Waffen bedeute eine Eskalation, die vermutlich in engem Zusammenhang mit dem anstehenden Regierungswechsel in den USA stehe, sagte Kramer in Erfurt dem Evangelischen Pressedienst (epd).

„Uns alle verbindet die Solidarität mit den Opfern in diesem Krieg, wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine. Waffen dürfen immer nur das letzte Mittel sein, sich verteidigen zu können“, sagte der Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Waffen könnten keinen Frieden schaffen, neben Waffenlieferungen seien daher auch Gespräche dringend notwendig. „Uns alle eint dabei das Bewusstsein, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet werden muss“, sagte Kramer.

Gerechter Frieden brauche Beteiligung der Weltgemeinschaft

Grundsätzlich sei der Eintritt in Verhandlungen der richtige Schritt. Dabei müsse der Prozess so gestaltet werden, dass der Verhandlungsweg und die zu findenden Lösungen nicht den Keim für Anschluss-Konflikte in sich tragen. „Die russische Seite reagiert gereizt und droht einmal mehr mit dem Einsatz von Atomwaffen“, sagte Kramer. Hier müsse die westliche Seite sehr deutlich machen, dass das nicht unser Weg sei.

Ein gerechter und stabiler Frieden brauche die Beteiligung der Weltgemeinschaft. Der Weg von einem Waffenstillstand zum Frieden werde ein Prozess werden, der vermutlich Jahre dauere, sagte der EKD-Friedensbeauftragte.

Kramer betonte, die unterschiedlichen Positionen spüre er etwa auch im Gespräch mit dem Bischof der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche der Ukraine, Pawlo Schwarz. Gerade in der Frage von Waffenlieferungen werde deutlich, dass diese Kirche völlig andere Positionen vertrete. „Die Brüder und Schwestern dort freuen sich, wenn sie mal eine Nacht durchschlafen können und nicht befürchten müssen, dass ihnen über Nacht das Haus über dem Kopf zerstört wird“, sagte Kramer. Die Position sei verständlich, mache aber deutlich, dass es endlich zum Frieden kommen müsse.

„Völkerrechtlich kein Zweifel“

Die Konditionen für Verhandlungen seien offen, sagte er weiter. „Derzeit besteht völkerrechtlich kein Zweifel, dass Russland die Ukraine verlassen muss.“ Alles andere sei Verhandlungssache. „Und klar ist auch: Ein gerechter Frieden kann sich nur im Rahmen einer weltweiten Friedensordnung entfalten“, sagte der EKD-Friedensbeauftragte.

Theologin sieht Instrument des Kirchenasyls in Gefahr

epd-bild/Peter Jülich

Hannover, Hamburg (epd). Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche (BAG) sieht aufgrund der restriktiveren europäischen Asylpolitik das Instrument des Kirchenasyls in Gefahr. „In den schlimmsten denkbaren Szenarien werden Kirchenasyle geflüchteten Menschen auf absehbare Zeit keine Perspektive mehr bieten können oder Jahre andauern“, sagte die Vorstandsvorsitzende Dietlind Jochims dem Evangelischen Pressedienst (epd). Am 22. und 23. November traf sich die Arbeitsgemeinschaft zu ihrer Jahrestagung in Hannover.

Die neuen EU-Regeln machten es deutlich schwieriger, die Zuständigkeit eines Landes für ein Asylverfahren zu ändern, sagte die Pastorin und Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche: „Wenn Schutzsuchende etwa in Bulgarien angekommen sind, dann wird Bulgarien zuständig bleiben.“ Die Menschen würden dennoch nicht in einem Land ausharren, in dem sie nicht menschenwürdig überleben könnten. „Vermutlich werden künftig mehr Geflüchtete heimatlos durch Europa irren.“

Kirchenasyl fast immer in Dublin-Fällen

Kirchengemeinden gewähren Jochims zufolge seit 2015/16 fast ausschließlich solchen Menschen Asyl, die von sogenannten Dublin-Abschiebungen betroffen sind. Für deren Asylverfahren ist eigentlich ein anderes EU-Land zuständig, in dem sie erstmals registriert wurden. „Längst nicht alle europäischen Staaten jedoch garantieren Asylbewerbern ein menschenwürdiges Verfahren“, sagte die Pastorin. Ins Kirchenasyl aufgenommen würden nur Menschen, bei denen die Kirchen nach genauer Prüfung einen besonderen Härtefall sähen.

Die Vorstandsvorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft kritisierte, dass sich die Prüfpraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in den vergangenen Jahren verschärft habe. Die Anerkennungsquoten seien von 80 Prozent in den Jahren 2015/16 auf unter ein Prozent gefallen. „Und das liegt unserer Einschätzung nach nicht daran, dass sich die Härtefälle verändert hätten, sondern die Sicht darauf.“

Acht Räumungen seit Sommer 2023

Zudem habe die BAG seit Sommer 2023 bereits acht Räumungen von Kirchenasylen durch die Polizei verzeichnet. Früher hätten die Behörden zuvor das Gespräch mit den Gemeinden gesucht. „Wenn aber überall nur noch nach Abschiebung gerufen wird, dann bleiben solche Gespräche aus.“

Die Zahl der Anfragen nach Kirchenasyl sei durch die Verschärfung der Asylpolitik deutlich gestiegen, sagte die Theologin. Darunter seien auch abgelehnte Asylbewerber aus skandinavischen Ländern, den Niederlanden oder Belgien, die dort menschenunwürdig behandelt würden. „Wer weiß, wie lange die Situation in Deutschland noch einigermaßen akzeptabel ist.“

Hahn: Kirchen sollten sich ihrer Akademien wieder bewusster werden

epd-bild/Rieke C. Harmsen

Tutzing (epd). Die Evangelischen Akademien in Deutschland sind nach Ansicht ihres Dachverbands-Chefs Udo Hahn in Politik und Zivilgesellschaft „anerkannte Diskursorte“. Der Verband habe vor Kurzem ein Positionspapier mit dem Titel „Diskurskultur und politische Bildung“ veröffentlicht, sagte Hahn, der auch Direktor der Evangelischen Akademie in Tutzing ist, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Akademien wollten sich damit „innerhalb der Kirche, die sich im Umbruch befindet, neu vorstellen“.

Hahn sagte, die 16 Akademien seien nach dem Zweiten Weltkrieg als „eine Innovation“ gegründet worden. Sie sollten Orte des offenen und freien Diskurses sein, „den die Kirche der Gesellschaft zur Verfügung stellt, ohne dabei selbst bestimmende Kraft“ zu sein, sagte der Theologe. Ihre Funktion und Expertise als Denkwerkstätten seien anerkannt, sie seien Instrumente der politischen Kommunikation der Kirche, erläuterte der Vorstandsvorsitzende des Dachverbands: „Und als solche sollen sie natürlich auch von den Kirchen selbst genutzt werden.“

„Räume des Vertrauens“

Trotz der Finanzierung durch die Kirchen sei die Arbeit der Akademien unabhängig: Sie würden als „Räume des Vertrauens“ wahrgenommen, in denen „interdisziplinär und multiperspektivisch“ gearbeitet werde. Die Kirchen wollten mit den Akademien zur Meinungsbildung in der Gesellschaft beitragen und dabei natürlich auch die evangelische Sichtweise einbringen, erläuterte Hahn: „In einer pluralen Gesellschaft ist eine solche 'Tönung' legitim - so wie bei Bildungswerken oder Akademien von politischen Stiftungen und Verbänden auch.“

Mit ihrem Positionspapier wollen die Evangelischen Akademien erreichen, dass sich die Kirchen „über das in Politik und Gesellschaft hoch anerkannte Instrument ihrer Akademien wieder bewusster werden“, sagte Hahn: „Wir haben als Evangelische Akademien eine wichtige Funktion in dieser Gesellschaft.“

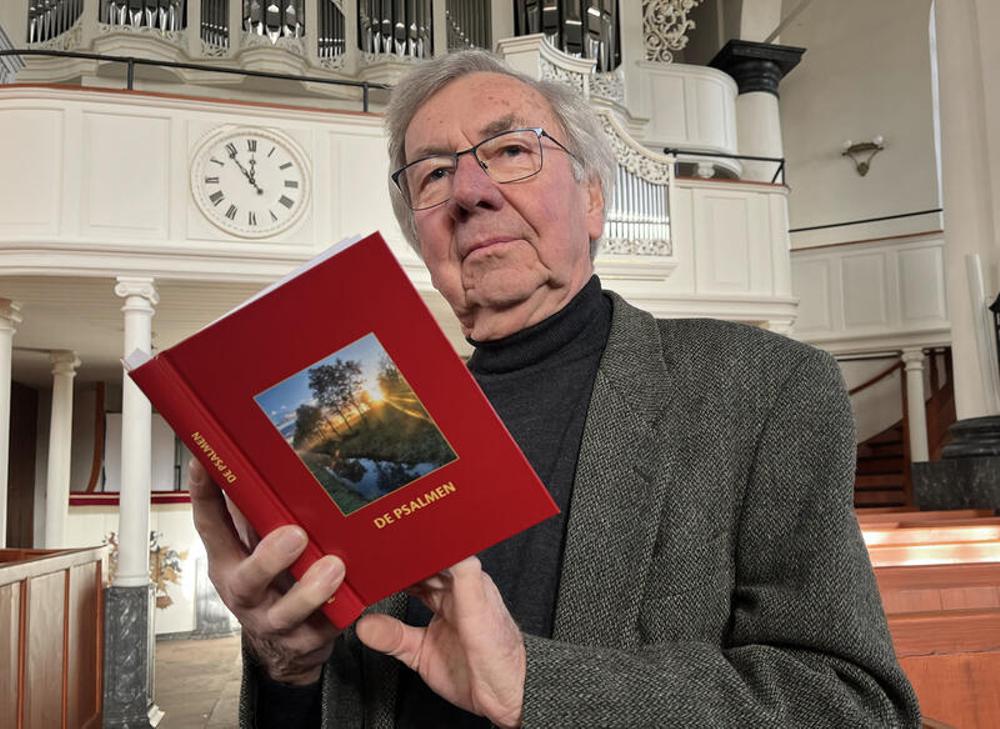

Psalmen in ostfriesisches Plattdeutsch übersetzt

epd-bild/Jörg Nielsen

Leer (epd). Die Evangelisch-reformierte Kirche hat alle 150 Psalmen der Bibel in einem zeitgemäßen ostfriesischen Plattdeutsch veröffentlicht. Zwar gebe es bereits ältere Übertragungen ins Plattdeutsche, doch habe sich die Sprache weiterentwickelt, sagte der frühere reformierte Kirchenpräsident Jann Schmidt bei der Vorstellung des Buches „De Psalmen“ in Leer. Ein Jahr lang habe er zusammen mit einer Arbeitsgruppe ostfriesischer Pastorinnen und Pastoren sowie Expertinnen des Plattdeutschen um eine verständliche Sprache gerungen.

Es sei herausfordernd gewesen, vertraute Texte in eine moderne Form zu übertragen, schilderte der Ostfriese Schmidt. Er selbst bezeichnet das Plattdeutsche als seine Muttersprache. Als Beispiel nannte er den wohl bekanntesten aller Psalmen, den Psalm 23 (Der Herr ist mein Hirte): Darin heißt in der hochdeutschen Übersetzung Martin Luthers (1483-1546): „Er erquickt meine Seele.“ In älteren Übersetzungen wurde daraus „He verquickt mien Seel“. Das allerdings verstünden die Menschen heute nicht mehr, gab Schmidt zu bedenken. Er habe daher die Übersetzung „He gifft mien Seel neei Kracht“ (Er gibt meiner Seele neue Kraft) gewählt.

„Texte sind selbsterklärend“

Die frühere Leiterin des Plattdeutsch-Büros der Ostfriesischen Landschaft und Lektorin des Buches, Cornelia Naht, lobte Schmidts Übersetzungen. Er habe mit viel Feingefühl Luthers sperrige Sprache mit vielen Hauptwörtern mithilfe von Verben neu formuliert, ohne den Texten ihre Kraft zu nehmen. Während viele moderne Bibelübersetzungen mit zahlreichen Erläuterungen ausgestattet seien, „sind Schmidts Texte selbsterklärend“.

Corona-Regelung für Seelsorgegespräche unverhältnismäßig

Dresden/Bautzen (epd). Die zeitweise strikten Regelungen für Seelsorgegespräche während der Corona-Pandemie sind vom sächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen als unverhältnismäßig eingeschätzt worden. Sie hätten die Religionsausübung unzulässig beschränkt, teilte das Gericht am 21. November mit. In akuten Notsituationen wie zum Beispiel bei Sterbenden oder Schwerkranken sei damit Seelsorge erheblich eingeschränkt worden. (Aktenzeichen: 3 C 4/22)

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens war juristisch gegen die sächsische Corona-Notverordnung von November 2021 vorgegangen. Sie hatte im Februar 2022 in einem Normenkontrollverfahren die gerichtliche Überprüfung mehrerer Regelungen beantragt. Nach dieser Verordnung sollten unter anderem Pfarrerinnen und Pfarrer ausnahmslos kontrollieren, ob Menschen, die bei ihnen in einem Seelsorgegespräch Hilfe, Rat und geistlichen Beistand suchen, geimpft, getestet oder genesen sind. Die Gespräche der Pfarrer waren laut Gericht unter die Rubrik „körpernahe Dienstleistungen“ eingeordnet worden.

3G-Regelung mit Religionsfreiheit vereinbar

In seinem Urteil stellte das OVG zudem fest, dass die Beschränkung der Teilnehmerzahl bei Beerdigungen auf maximal 20 Personen rechtswidrig war. Bei Versammlungen etwa seien zur selben Zeit bis zu 300 Menschen zugelassen worden, hieß es. Für zulässig hält das Gericht allerdings, den Zugang zu kirchlichen Veranstaltungen nur für geimpfte, getestete oder genesene Personen ermöglicht zu haben. Dies sei mit der Religionsfreiheit zu vereinbaren gewesen, hieß es.

Evangelische Gemeinde verschenkt Kirche für Inklusionsprojekt

Bad Nauheim (epd). Die Evangelische Kirchengemeinde im hessischen Bad Nauheim will ihre Johanneskirche verschenken. Es fehle noch der formale Beschluss des Kirchenvorstands, aber man sei sich einig, das Kirchengebäude kostenlos an den Förderverein Inklusion zu geben, sagte der Vorsitzende des Kirchenvorstands, Ulrich Schröder, am 21. November dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Verein wolle die Kirche für eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung nutzen.

Schröder sagte, in dem Kirchengebiet seien sechs Gemeinden zusammengeschlossen, die insgesamt acht Kirchen haben. Die 1899 erbaute und unter Denkmalschutz stehende Johanneskirche sei seit Jahren nur noch sporadisch für Gottesdienste, Trauungen oder Taufen genutzt worden. Viele Kirchengemeinden bundesweit müssen Gebäude wegen steigender Kosten und sinkender Mitgliederzahlen abgeben.

Nachbargrundstück gekauft

Der Vorsitzende des Fördervereins Inklusion, Thomas Fritsch, sagte dem epd, der Verein plane eine Wohngemeinschaft für acht bis zehn Menschen mit Handicap. Dazu habe er bereits ein benachbartes Grundstück von der Stadt Bad Nauheim gekauft. Entstehen solle ein Ensemble aus der alten Kirche und einem Neubau.

Lange Risse im Turm des Hamburger Michels

epd-bild/Philipp Reiss

Hamburg (epd). Schäden an den Turm-Außenmauern des Hamburger Michels sind größer als zunächst angenommen. Das hätten Sanierungsarbeiten der vergangenen Monate am Dach- und Turmgesims des Hamburger Wahrzeichens offenbart, sagte Hauptpastor Alexander Röder am 21. November.

Drei bis zu 35 Meter lange vertikale Risse an der Süd- und Westseite des Turms sowie im Kirchenschiff neben der Orgel vergrößern sich stärker als erwartet. Im nächsten Frühjahr sollen die Reparaturen beginnen. Für Besucherinnen und Besucher soll die Hamburger Hauptkirche St. Michaelis auch während der Bauzeit geöffnet bleiben. Die Arbeiten sollen ein Dreivierteljahr dauern.

700.000 Euro benötigt

Zur Finanzierung der Sanierungsarbeiten hatte die Stiftung St. Michaelis im Oktober 2023 einen „Himmlischen Bautrupp“ gegründet. Die sieben Engel der Kirche stehen dabei für die verschiedenen Gewerke bei den anstehenden Arbeiten. Spenderinnen und Spender können Teil des „Bautrupps“ werden. Inzwischen seien rund 620.000 Euro zusammengekommen, hieß es. Für die anstehenden Reparaturen werden noch einmal 700.000 Euro nötig.

„Teilweise vergrößern sich die Risse um bis zu 0,5 Zentimeter pro Jahr“, erklärte Projektleiter Uwe Pfeiffer. Das klinge nicht nach viel, sei aber auf lange Sicht fatal. Die Statik der Kirche sei jedoch nicht in Gefahr. Wesentliche Ursachen der Schäden seien Brände von 1750 und 1906, sagte Pfeiffer.

Internetseite des Vatikans tagelang nicht erreichbar

Rom (epd). Nach einer tagelangen Störung ist die Internetseite des Vatikans seit dem 24. November wieder weitestgehend erreichbar. Seit dem 20. November war es zeitweise zu Totalausfällen der Seite vatican.va gekommen, über die unter anderem die Reden des Papstes und seine Termine veröffentlicht werden. Es habe eine „ungewöhnlich hohe Anzahl von Interaktionen“ mit der .va-Domain gegeben, hieß es dazu aus dem Vatikan.

Zu den Spekulationen, dass es sich um einen Hacker-Angriff handeln könnte, äußerte sich der Vatikan bislang nicht. Am Mittwoch hatte der Papst Olena Zelenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten, zu einer Privataudienz empfangen. Nach dem Termin nahm Zelenska auch an der Generalaudienz auf dem Petersplatz teil. Zum Gedenken an die Opfer von 1.000 Tagen Krieg in der Ukraine feierte der Heilige Stuhl außerdem eine Heilige Messe in Rom.

„Dienst nicht verfügbar“

Wer in den vergangenen Tagen die Internetseite des Vatikans aufrufen wollte, erhielt eine Fehlermeldung und den Hinweis „Dienst nicht verfügbar“. Schon in der Woche zuvor war es zu technischen Problemen gekommen, als der Vatikan eine neue Internetausstellung, einen „digitalen Zwilling“ des Petersdoms, vorgestellt hatte. Die Freischaltung verzögerte sich um mehrere Stunden.

Gesellschaft

Weltklimakonferenz: Gerade noch die Kurve gekriegt

epd-bild/Moritz Elliesen

Baku (epd). Der ganz große Scherbenhaufen war es am Ende nicht, beim Weltklimagipfel in Baku. Doch einiges Porzellan dürfte bei den zähen und vor allem zum Schlussspurt chaotischen Verhandlungen doch zu Bruch gegangen sein.

Das zeigte sich im Schlussplenum in der Nacht zum 24. November, kurz nachdem der wohl umstrittenste Beschluss mehr als 30 Stunden nach dem offiziellen Ende der Konferenz abgesegnet wurde: die Aufstockung der Klimahilfsgelder. Von einer „Beleidigung“ und einem „Witz“ sprach nur wenige Minuten nach dem Hammerschlag eine Delegierte aus Nigeria.

Denkfabrik „Powershift Africa“ spricht von „Desaster“

Auf mindestens 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr sollen die maßgeblich von Industrieländern mobilisierten Gelder für Klimaschutz und Anpassung in Entwicklungsländern bis 2035 steigen. Das ist zwar dreimal so viel wie bisher, aber aus Sicht vieler armer Länder zu wenig. Sie waren mit deutlich höheren Forderungen nach Baku gereist. Der Direktor der Denkfabrik „Powershift Africa“, Mohamed Adow, bezeichnete das Ergebnis als „Desaster“.

Auch dass die Klimahilfen in ein umfassenderes Finanzziel eingebettet sind, besänftigt Kritiker nicht. Zwar gibt es die Absicht, die Geldflüsse für Klimavorhaben in Entwicklungsländern innerhalb der nächsten zehn Jahre auf 1,3 Billionen Dollar zu erhöhen. Aber hier geht es nicht um Mittel, die von Staaten mobilisiert werden, sondern Investitionen insgesamt. Die Entwicklungsländer wollten aber genau das: mehr öffentliches Geld.

Streit über Rolle von China und den Golfstaaten

Dass die Industrieländer sich lange weigerten, überhaupt eine Summe zu nennen, dürfte das Vertrauen in die Verhandlungen nicht gestärkt haben. Schon zu Beginn der zweiten Konferenzwoche rechnete in Baku niemand mehr mit einem pünktlichen Ende. Sogar ein Scheitern schien möglich, spätestens als unter anderem die besonders vom Klimawandel gefährdeten kleinen Inselstaaten die Gespräche am 23. November vorübergehend verließen.

Doch nicht nur über die Höhe der Summe wurde erbittert gestritten. Auch die EU hatte eine Forderung im Gepäck. Im Verbund mit weiteren Industriestaaten wollte man erreichen, dass Länder wie China oder die reichen Golfstaaten zur Klimafinanzierung beitragen.

In einer ohnehin angespannten geopolitischen Ausgangslage stand damit die Aufteilung der Welt in Industrie- und Entwicklungsländer zur Debatte, deren Logik die internationale Klimapolitik seit Jahrzehnten bestimmt. Die Wirtschaftsmacht China gilt darin noch als Entwicklungsland, ebenso wie die Öl-Staaten Saudi-Arabien oder Katar. Am Ende einigte man sich auf einen Kompromiss: Über den Umweg der multilateralen Entwicklungsbanken sollen in Zukunft auch Gelder von Ländern, die nicht zu den klassischen Gebern zählen, angerechnet werden.

Gastgeber nennt Öl und Gas „Geschenk Gottes“

Hinter den Kulissen wurde derweil von Saudi-Arabien ein weiteres Störfeuer entzündet. Der Golfstaat versuchte laut Beobachtern die bereits beschlossene Abkehr von fossilen Brennstoffen zu verwässern, eine rote Linie für die EU. Dies wurde am Ende zwar verhindert, aber alle weiteren Beschlüsse zur Minderung klimaschädlicher Emissionen sind vertagt.

Dabei säte auch der Gastgeber, dessen Wirtschaft von Gas und Öl abhängt, gleich zu Beginn des Gipfels Zweifel an der eigenen Rolle als offener Vermittler. In seiner Rede holte der autoritär regierende Staatschef Ilham Aliyev erst zu einem Rundumschlag gegen westliche Medien und NGOs aus und bezeichnete dann Öl und Gas als ein „Geschenk Gottes“.

Scherben zusammenkehren bis zur COP30

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kritisierte die Konferenzleitung schließlich in einem ungewöhnlich scharfen Ton: Europa werde nicht zulassen, dass die verletzlichsten Staaten über den Tisch gezogen werden - „und das im Zweifel auch noch mit Rückendeckung der COP-Präsidentschaft“, sagte sie.

Angesichts all dieser großen und kleinen Störfeuer wirkte es am Ende fast wie ein kleines Wunder, dass überhaupt noch ein Kompromiss zustande gekommen ist. Am frühen Sonntagmorgen, als das Abschlussplenum vorbei war, trat Baerbock noch einmal vor die Presse. Man habe das UN-System gemeinsam mit einem mühsamen Beschluss gestärkt - „und nicht, wie das einige hier offensichtlich auch beabsichtigt hatten, weiter geschwächt“, sagte sie.

Ein Jahr bleibt nun, um die Scherben von Baku zusammenzukehren. Dann steht im brasilianischen Belém die 30. UN-Klimakonferenz an.

Beschlüsse der 29. UN-Klimakonferenz

epd-bild/Moritz Elliesen

Baku (epd). Mit mehr als 30 Stunden Verspätung ist die Weltklimakonferenz in Baku zu Ende gegangen. Bis zuletzt haben die Delegationen aus fast 200 Staaten in den Verhandlungszimmern und Gängen des Olympiastadions in Aserbaidschans Hauptstadt um einen Kompromiss gerungen. Ein Überblick über die wichtigsten Beschlüsse:

MEHR GELD FÜR KLIMAHILFEN: Die finanzielle Unterstützung für Entwicklungsländer bei der Bewältigung der Klimakrise wird deutlich aufgestockt. Bis 2035 soll die Summe von derzeit jährlich 100 Milliarden US-Dollar auf mindestens 300 Milliarden Dollar steigen. Das Geld soll in erster Linie von den reichen Industriestaaten mobilisiert werden und sowohl in die Energiewende als auch die Anpassung fließen.

Das neue Finanzziel ist zwar dreimal so hoch wie bisher, aber deutlich unterhalb der Forderungen der Entwicklungsländer. Diese hatten mehr als eine Billion Dollar gefordert, mit einem hohen Anteil an Zuschüssen. Bei den nun vereinbarten 300 Milliarden Dollar handelt es sich nicht nur um öffentliche Gelder, sondern auch um dadurch mobilisiertes privates Kapital.

GLOBALES FINANZZIEL: Die maßgeblich von den Industrieländern mobilisierten Klimahilfen sind in ein umfassenderes Finanzziel eingebettet. Bis 2035 sollen die Finanzflüsse für Klimavorhaben in Entwicklungsländern auf jährlich mindestens 1,3 Billionen Dollar steigen. Dabei handelt es sich um die Summe aller Investitionen. Die Industrieländer werden dafür nicht gesondert in die Verantwortung genommen.

NEUE GEBERLÄNDER: Die EU und andere Industriestaaten wollten, dass weitere Länder mit inzwischen hohen Emissionen für Zahlungen in die Pflicht genommen werden. Dazu zählt etwa China, aber auch Golfstaaten wie Saudi-Arabien, deren Reichtum maßgeblich auf dem Export von Öl und Gas beruht. Diese Länder werden gemäß der Aufteilung der Welt im UN-System in den 1990er Jahren nach wie vor als Entwicklungsländer behandelt.

Der Beschluss sieht nun einen Kompromiss vor. In Zukunft werden alle von multilateralen Entwicklungsbanken mobilisierten Gelder für Klimavorhaben angerechnet. Auch die Beiträge etwa von China sind damit berücksichtigt. Zudem können Länder, die bisher keine klassischen Geber sind, auf freiwilliger Basis ihre bilateralen Klimavorhaben anrechnen lassen. In dem Text wird betont, dass die bisherige Aufteilung davon nicht berührt wird.

KLIMASCHUTZ: Schon vor der Konferenz war absehbar, dass es in Baku beim Klimaschutz keine großen Durchbrüche geben wird, weil sich viel ums Geld drehen wird. Tatsächlich konnten sich die Staaten am Ende nicht auf weitere Schritte zur Senkung der klimaschädlichen Treibhausgase einigen. Entscheidungen dazu wurden vertagt, weil Länder wie Chile, die Malediven und die Schweiz den Beschlussentwurf zu unambitioniert fanden.

Hinter den Kulissen versuchte Beobachtern zufolge vor allem Saudi-Arabien die bereits bestehende Einigung auf eine Abkehr von fossilen Brennstoffen zu verwässern. Dies gelang allerdings auch nicht.

KOHLENSTOFFMÄRKTE: Die Staaten haben sich auf Regeln für den Emissionshandel geeinigt. Im Kern geht es darum, dass Unternehmen oder Staaten den Ausstoß von Treibhausgasen durch Klimaschutzprojekte in anderen Ländern kompensieren.

SCHÄDEN UND VERLUSTE: Entwicklungsländer, die von Extremwetterereignissen wie Stürmen, Dürren oder Fluten getroffen werden, können bald auf Unterstützung hoffen. In Baku wurde der Start des Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste verkündet. Erste Projekte können voraussichtlich kommendes Jahr finanziert werden.

Der bei der Weltbank angesiedelte Fonds war bereits 2022 beschlossen worden. Die bisherigen Zusagen liegen laut Konferenz-Präsidentschaft bei mehr als 730 Millionen US-Dollar, ein Bruchteil der in Entwicklungsländern benötigten Summe.

Deutschland verschlechtert sich in Klimaschutz-Rangliste

epd-bild/Norbert Neetz

Baku (epd). Trotz des Ausbaus erneuerbarer Energien halten viele Länder laut einer Analyse noch zu sehr an fossilen Brennstoffen fest. Zwar seien in fast allen Staaten mit hohen Emissionen Elektrifizierung und erneuerbare Energien „mit Wucht auf der Überholspur“, erklärten die Umweltorganisation Germanwatch und das NewClimate Institute zur Veröffentlichung des Klimaschutz-Index am 20. November in Baku. Dieser Trend führe aber in viel zu wenigen Staaten zu einer konsequenten Abkehr von fossilen Energien, insbesondere von Gas, bemängelten die Fachleute.

In dem jährlichen Index werden die Klimaschutzbemühungen von 63 Ländern sowie der EU miteinander verglichen. Die Analyse wurde anlässlich der 29. UN-Klimakonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku veröffentlicht. In 61 der untersuchten Länder sei in den vergangenen fünf Jahren der Anteil erneuerbarer Energien ausgebaut worden, sagte Germanwatch-Klimaexperte und Hauptautor Jan Burck. Zugleich hätten allerdings 29 Staaten noch immer einen schlechten oder sehr schlechten Emissionstrend.

Dänemark vor Niederlanden und Großbritannien

Am besten schneidet in diesem Jahr Dänemark ab, gefolgt von den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Germanwatch-Experte Burck lobte die Vorreiter-Rolle Dänemarks beim Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Klimapolitik des Landes. Schlusslicht des Rankings ist der Iran. Am unteren Ende befinden sich zudem die Öl- und Gasförderländer Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Russland. China und die USA, die Länder mit den weltweit höchsten CO2-Emissionen, werden als „sehr schlecht“ eingestuft.

Deutschland verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze und steht nun auf Rang 16. Damit werden die Bemühungen nur noch als „mäßig“, nicht mehr als „gut“ bewertet. Es gebe „klare Fortschritte“ beim Ausbau der erneuerbaren Energien, sagte Burck. Dies zeige sich aber fast ausschließlich im Strommix. In den Problembereichen Verkehr und Gebäude komme die Elektrifizierung bisher zu wenig an.

Plätze eins bis drei blieben leer

Die in der Analyse berücksichtigten Länder sind den Angaben zufolge für mehr als 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Untersucht wird der von ihnen verursachte Ausstoß klimaschädlicher Gase, der Ausbau erneuerbarer Energien, der Energieverbrauch und die Klimapolitik. An dem Index haben 450 Fachleute mitgewirkt. Die Plätze eins bis drei bleiben in der Rangliste erneut symbolisch leer. Auch das beste Land tue nicht genug zum Erreichen der Pariser Klimaziele, hieß es. In dem Pariser Abkommen von 2015 hatten sich die Staaten darauf geeinigt, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Nürnberg verteidigt Preis an Versöhnungsinitiative im Nahost-Konflikt

Den Nürnberger Menschenrechtspreis an eine israelisch-palästinensische Elterninitiative bezeichnet die Israelitische Kultusgemeinde als "Irrweg". Die Stadt hält an der Entscheidung fest und bedauert, dass es keine Differenzierung mehr gebe.

Nürnberg (epd). Nach der scharfen Kritik der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg am Menschenrechtspreis 2025 für die israelisch-palästinensische Initiative „Parents Circle - Families Forum“ hat die Stadt Nürnberg die Entscheidung der Jury verteidigt. An ihr werde festgehalten, heißt es in einer Stellungnahme vom 19. November. Sowohl die deutsche Botschaft als auch ein Nahost-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Konrad-Adenauer-Stiftung und die Alliance for Middle East Peace hätten nach den Vorrecherchen des Menschenrechtsbüros die Organisation „ohne jede Bedenken für den Preis empfohlen“.

Für die neunköpfige internationale Jury, der der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) vorsitzt, seien die Aspekte absolute Gewaltlosigkeit und Opferzentriertheit wichtig gewesen, heißt es in der Reaktion. Dies sei bei „Parents Circle - Families Forum“ (PCFF) der Fall. In all ihren Aktivitäten kämen immer beide Seiten zu Wort. „Es geht nicht um politische Positionierungen, sondern das gemeinsame Trauern und den Dialog“. Die Stadt bedauerte zugleich, „dass es in diesem Konflikt keine Zwischentöne und keine Differenzierung mehr gibt“.

Jüdische Gemeinde „irritiert“

Die jüdische Gemeinde hatte mitgeteilt, man sei über die Entscheidung „irritiert“. Bei „Parents Circle - Families Forum“ handle es sich um eine „umstrittene israelische Kleinorganisation“, die Betroffene und Opfer von Terrorismus mit Personen gleichsetze, „die im Kampf genau gegen diesen Terrorismus ums Leben kamen“. Auch Angehörige von Terroristen seien bei PCFF-Aktivitäten betrauert worden, beklagte die Kultusgemeinde. Die „Gleichsetzung von unschuldigen Opfern des Terrors und Terroristen“ durch die Initiative PCFF basiere auf einer einseitigen Sicht des komplexen Nahost-Konflikts, „der die alleinige Schuld bei Israel verortet“.

Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde bezeichnete den Preis für PCFF als eine „weitere Episode antiisraelischer Reflexe“. Deren „perfide Strategie“ bestehe darin, jüdische Menschen - in diesem Fall die israelischen Mitglieder von PCFF - „als Alibis für die eigene diskriminierende Haltung vorzuschieben“. Der Wunsch nach Frieden im Nahen Osten dürfe nicht dazu führen, dass Nürnberg mit dem Menschenrechtspreis „Irrwege“ bestreite.

Israelisch-palästinensisches Team

Die Initiative „Parents Circle - Families Forum“ bringt seit 1995 israelische und palästinensische Familien zusammen, die durch den anhaltenden Nahost-Konflikt ein Familienmitglied verloren haben. Ein Team aus dem israelischen Ramat Efal und dem palästinensischen Beit Jala nahe Bethlehem verbindet trauernde Menschen aus beiden Lagern, hieß es bei der Verkündung des Preises. Auch in den aktuellen Kriegsereignissen setze PCFF mit ihren gut 750 Mitgliedern weiter auf die Bereitschaft zum Dialog. Ziel sei es, trotz Trauer durch Empathie Feindseligkeit zu überwinden.

Der Internationale Nürnberger Menschenrechtspreis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird seit 1995 alle zwei Jahre verliehen. Er wird an Einzelpersonen oder Gruppen vergeben, die sich vorbildlich und unter hohem persönlichem Risiko für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen. Zuletzt hatte den Preis 2023 der kenianische Blogger und Aktivist Malcolm Bidali erhalten.

Studie: Hannoveraner sprechen nicht das reinste Hochdeutsch

epd-bild/Norbert Neetz

Hannover (epd). Entgegen landläufiger Meinung wird in Hannover nicht das beste Hochdeutsch gesprochen. Das ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts des Deutschen Seminars an der Leibniz Universität Hannover. Die Studie „Die Stadtsprache Hannovers“ zeige, dass in Hannover zwar kein Dialekt wie Platt gesprochen werde, aber eben auch kein reines Hochdeutsch, teilte die Universität am 19. November mit. Dennoch ist für viele Teilnehmende der Studie das Hochdeutsche ihrer eigenen Einschätzung nach ein wichtiger Teil ihrer Identität.

Für das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt wurden die Sprache und Aussprache sowie die Selbstwahrnehmung von 100 in Hannover aufgewachsenen Männern und Frauen untersucht. Sie leben in unterschiedlichen Stadtteilen und gehören verschiedenen Generationen an. Heraus kam, dass die Menschen je nach Situation und Altersstruktur sehr unterschiedlich sprechen.

„Hannöversch“ verklingt

„Hannöversch“ („Laane“ statt „Leine“), eine Zwischenform von Nieder- und Hochdeutsch, die sich vor rund 300 Jahren im Stadtgebiet Hannovers entwickelt hat, verklingt der Studie zufolge zunehmend. Auf dem Niederdeutschen basierende Aussprachevarianten werden nach Angaben der Forschenden generell immer seltener benutzt („Zuch“ statt „Zug“), während andere Aussprache-Varianten von jüngeren Hannoveranern zunehmen („Keese“ statt „Käse“ oder „Füsch“ statt „Fisch“).

Soziales

Umfrage: Bundesländer haben zu wenige Frauenhaus-Plätze

epd-bild/Detlef Heese

Berlin (epd). In Deutschland gibt es überall zu wenige Plätze in Frauenhäusern. Das geht aus einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November) bei den Ministerien der Bundesländer hervor. Die Mehrheit der Länder stellt trotz teils erheblicher Fortschritte immer noch weniger als die Hälfte der Schutzplätze bereit, die für Deutschland empfohlen werden. Am 27. November will das Bundeskabinett über ein Gewalthilfegesetz beraten, das die Situation verbessern soll.

Nach dem Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und von häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) sollen Schutzplätze für Frauen und Kinder „in ausreichender Zahl“ zur Verfügung stehen. Für Deutschland, das sich verpflichtet hat, die Konvention umzusetzen, werden 2,5 Plätze für Frauen und Kinder auf 10.000 Einwohner empfohlen.

Niedrigste Quoten in Sachsen-Anhalt und dem Saarland

Die Quoten in den Bundesländern liegen indes nach Angaben der Ministerien und Berechnungen des epd zwischen 0,5 und rund 2,1 Schutzplätzen pro 10.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Am unteren Ende sind Sachsen-Anhalt und das Saarland mit rund 0,6 Plätzen auf 10.000 Einwohner zu finden. Es folgen Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen mit rund 0,7 bis 0,8 Plätzen.

Mecklenburg-Vorpommern stellt rechnerisch einen Platz für schutzsuchende Frauen und ihre Kinder pro 10.000 Einwohner bereit. Brandenburg, Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen liegen darüber, mit Quoten von knapp 1,2 bis 1,6 Plätzen. Das Land Bremen ist mit rund 2,1 Frauenhausplätzen pro 10.000 Einwohner ein Ausreißer. Mehrere Länder wollen die Zahl ihrer Schutzplätze weiter erhöhen, darunter Sachsen, Berlin, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Thüringen.

„Gute Konzepte statt Erfüllung von bloßen Zahlen“

Die Platzzahlen pro 10.000 Einwohner geben keine Auskunft über die gesamte Hilfe-Struktur in einem Bundesland, etwa über Beratungsstellen, Übergangswohnungen, Gewaltprävention und Täterarbeit. Das Frauenministerium von Rheinland-Pfalz erklärte, man setze „nicht auf die Erfüllung von bloßen Zahlen, sondern auf gute Konzepte“. Ähnlich äußerten sich Hamburg, Baden-Württemberg und Hessen. Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt erarbeiten derzeit eine Strategie zur Umsetzung der Istanbul-Konvention.

Hilfesuchende Frauen müssen sich je nach Bundesland mit acht bis 22 Euro pro Tag an den Kosten ihres Aufenthalts im Frauenhaus beteiligen. In Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin und Bremen werden keine Zuzahlungen verlangt. Thüringen will 2025 folgen, Sachsen-Anhalt setzt auf das Gewalthilfegesetz, um die Eigenbeteiligung von bis zu 15 Euro pro Tag abschaffen zu können. Angaben aus Sachsen (55 Prozent) und dem Saarland (79 Prozent) zeigen beispielhaft, dass in der Mehrzahl der Fälle die Kosten von Jobcentern oder Sozialämtern übernommen werden. Exakte Daten zur Kostenübernahme und Selbstzahlerinnen übermittelten die meisten Länder nicht.

Bundesweit 350 Frauenhäuser

Länder und Kommunen finanzieren die Frauenhäuser je nach Bundesland zu unterschiedlichen Anteilen. Der Bund gibt Zuschüsse. Die gescheiterte Ampel-Koalition wollte mit dem Gewalthilfegesetz den Bund zur verlässlichen Mitfinanzierung der Frauenhäuser verpflichten. Es soll ein Rechtsanspruch auf Beratung und Schutz eingeführt werden. In der Folge müssten mehr Schutzplätze eingerichtet werden.

Bundesfrauenministerin Lisa Paus (Grüne) hatte keine Einigung mit Ex-Finanzminister Christian Lindner (FDP) über die Finanzierung erzielen können. Im Gesetzentwurf sind für zehn Jahre von 2027 bis einschließlich 2036 rund 2,6 Milliarden Euro eingeplant, wie eine Ministeriums-Sprecherin dem epd bestätigte. Lindners Nachfolger Jörg Kukies (SPD) habe inzwischen Zustimmung signalisiert. Dass das Gesetz aber bis zu den Neuwahlen im Bundestag beraten und beschlossen wird, ist derzeit unwahrscheinlich.

Paus zufolge gibt es bundesweit rund 350 Frauenhäuser und 100 Schutzwohnungen. Dort suchten 2023 rund 14.200 Frauen mit 16.000 Kindern Zuflucht. Dem Bundeskriminalamt zufolge nimmt die Gewalt gegen Frauen zu. Im vergangenen Jahr wurden 360 Frauen umgebracht; das ist ein Femizid an fast jedem Tag.

Mahnmal erinnert an Missbrauchsopfer an der Odenwaldschule

epd-bild/Tim Wegner

Heppenheim (epd). Auf dem Gelände der ehemaligen Odenwaldschule im südhessischen Heppenheim erinnert seit dieser Woche ein Mahnmal an die Kinder und Jugendlichen, die dort Opfer sexualisierter Gewalt wurden. „Wir dürfen niemals vergessen, was hier passiert ist“, sagte der hessische Landtagsabgeordnete und Mitinitiator des Mahnmals, Marcus Bocklet (Grüne), am 18. November im Heppenheimer Stadtteil Ober-Hambach. An der Odenwaldschule, die als Vorzeigeinternat der Reformpädagogik galt, waren über Jahrzehnte hinweg Hunderte Schüler und Schülerinnen systematisch sexualisierter Gewalt ausgesetzt.

Die Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung zu Fragen des sexuellen Missbrauchs, Kerstin Claus, betonte bei der Einweihung des Mahnmals, dass die Übernahme von Verantwortung nie enden dürfe. Sie finde es „verstörend, dass keiner der Täter strafrechtlich belangt wurde“. Das Mahnmal symbolisiere „die Allmacht der Täter und das Ausgeliefertsein der Opfer“.

Künstler selbst Missbrauchsbetroffener

Der Entwurf für das Mahnmal stammt vom Künstler Adrian Koerfer, der selbst Missbrauchsbetroffener und ehemaliger Vorsitzender des Vereins Glasbrechen ist. Frühere Schüler der Odenwaldschule hatten den Verein 2010 gegründet. „Kindesmissbrauch ist Seelenmord“, sagte Koerfer. Das Land Hessen und der Landkreis Bergstraße haben das Mahnmal auf dem einstigen Internatsgelände mit mehr als 50.000 Euro unterstützt. Die Stadt Heppenheim soll künftig bei der Pflege helfen.

Das Mahnmal besteht aus drei aneinandergelehnten Stahlplatten in der Form übergroßer Türblätter, jeweils mehr als drei Meter hoch. „An den oberen Enden der Platten sind insgesamt neun Türgriffe zu sehen - unerreichbar für Kinder oder Heranwachsende“, erklärte Koerfer seine Idee hinter dem Werk. Die Platten bilden außerdem einen geschlossenen Raum. Das solle deutlich machen, dass es sich bei allen Missbrauchssystemen um geschlossene Systeme handele. Damit stehe sein Entwurf auch für „die Opfer in Familien, Kirchen oder Sportvereinen, weil das alles geschlossene Systeme sind“, sagte Koerfer dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Sorge vor dem Vergessen

„Meine Befürchtung war, dass das Ganze dem Vergessen anheimfällt“, sagte Koerfer. Er erinnerte an die unzähligen Täter und Täterinnen sowie Tausende Gewalttaten an Schutzbefohlenen über Jahrzehnte hinweg und betonte: „Es ist das erste öffentliche Mahnmal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das vom Land, vom Kreis und von der Stadt Heppenheim bezahlt wird in Anerkennung der eigenen Schuld, des Versagens der eigenen Behörden und Aufsichtsämter.“

Über den jahrelangen Missbrauch an der Odenwaldschule setzte erst 2010 eine öffentliche Diskussion und Aufarbeitung ein. Bei den Tätern handelte es sich zumeist um frühere Lehrer, zentrale Figur war der langjährige Schulleiter und renommierte Pädagoge Gerold Becker (1936-2010). Bereits seit 2010 gibt es auf dem Gelände einen Gedenkort, den Betroffene gestaltet hatten, bevor die Schule 2015 wegen Zahlungsunfähigkeit den Betrieb einstellte.

Kritik vom Verein Glasbrechen

Der Verein Glasbrechen äußerte Kritik an der Errichtung des Mahnmals. „Aber es gab eine Mehrheit dafür, und der haben wir uns gebeugt“, sagte Johannes von Dohnanyi, Zweiter Vorsitzender des Vereins, dem epd im Oktober. Auf Anfrage teilte der Verein nun weiter mit, sich eine andere Stelle für das Mahnmal, beispielsweise Wiesbaden, gewünscht zu haben. Weder den bereits Verstorbenen noch den Überlebenden nutze ein weiterer Hinweis auf die Taten und auf das Versagen der Aufsichtsbehörden im Odenwald. Zur Einweihung des Mahnmals machte der Verein mit Schildern auf diese Position aufmerksam.

Das Gelände der Odenwaldschule wird heute als Wohnpark genutzt. Der alte Gedenkort liegt im Wald, das neue Mahnmal steht nahe der Einfahrt zum Wohnpark

Barmer-Report: Pflegekosten steigen massiv

epd-bild/Tim Wegner

Berlin (epd). Die nächste Regierung wird sich sofort mit der Finanzierung der Altenpflege beschäftigen müssen. In welchem Ausmaß die Ausgaben der Pflegeversicherung weiterhin steigen werden, haben die Bremer Pflegeforscher Heinz Rothgang und Rolf Müller für den Barmer-Pflegereport 2024 errechnet, der am 18. November in Berlin vorgestellt wurde. Danach liegen die Ausgaben für die aktuell pflegebedürftigen Menschen um 50 Prozent über denen für kürzlich Verstorbene.

Gründe sind dem Report zufolge Leistungsausweitungen, Lohnerhöhungen für das Pflegepersonal und eine Verdopplung der durchschnittlichen Pflegedauer auf 7,5 Jahre. Außerdem steigt die Zahl der Pflegebedürftigen. Gegenwärtig sind es rund fünf Millionen Menschen, von denen rund vier Millionen zu Hause versorgt werden.

Beitragserhöhung reiche nur für 2025

Rothgang und Müller haben auf der Datenbasis der Barmer-Versicherten errechnet, dass kürzlich Verstorbene im Durchschnitt 50.000 Euro aus der Pflegeversicherung erhalten haben. Für die aktuell Pflegebedürftigen müssen die Pflegekassen hingegen durchschnittlich mindestens 76.000 Euro ausgeben. Die Berechnungen beruhen auf den Preisen für Pflegeleistungen im Jahr 2023.

Rothgang erklärte, alle Maßnahmen, die zu den Kostensteigerungen führen, seien gut begründet und politisch gewollt. Dazu zählten die seit 2017 gewährten Hilfen für Demenzkranke, bessere Personalschlüssel und höhere Löhne für Pflegekräfte. Aber sie müssten auch finanziert werden. Die Erhöhung der Beiträge reiche allenfalls für das kommende Jahr.

Dem Report zufolge sind die Löhne für Pflegekräfte in den vergangenen acht Jahren doppelt so stark gestiegen wie in der übrigen Wirtschaft. Pflegeeinrichtungen müssen zudem seit Herbst 2022 Tariflöhne oder Löhne in ortsüblicher Höhe zahlen, was besonders die Kosten der Heimplätze in die Höhe treibt. Die Pflegeversicherung zahlt deshalb inzwischen Zuschüsse, die sich dem Report zufolge in diesem Jahr auf sechs Milliarden Euro summieren. Zum Vergleich: Durch die Beitragserhöhung um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent des Bruttoeinkommens nimmt die Pflegeversicherung im kommenden Jahr vier Milliarden Euro mehr ein.

Deckelung der Eigenanteile gefordert

Rothgang plädiert seit Jahren für eine Deckelung der Eigenanteile von Heimbewohnern. Er erinnerte daran, dass bereits der frühere CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn die Begrenzung der Zuzahlungen zu den reinen Pflegekosten auf 700 Euro vorgeschlagen habe. Heute liegt dieser Anteil deutlich über 1.000 Euro.

Die Ersatzkassen (vdek) haben ausgerechnet, dass Heimbewohnerinnen und -bewohner inzwischen mit Gesamtausgaben von über 3.100 Euro pro Monat im ersten Jahr des Aufenthalts belastet werden. Sie zahlen nicht nur für die reine Pflege dazu, sondern auch für Verpflegung, Unterkunft und Investitionskosten der Heimbetreiber. Durch den Zuschuss der Pflegekasse sinken diese Zuzahlungen zwar, betragen aber immer noch knapp 2.900 Euro pro Monat. Der Effekt sei binnen zwei Jahren durch die Preissteigerungen „komplett aufgezehrt“ worden, bilanzierte Rothgang.

Barmer fordert umfassende Pflege-Finanzreform

Der Barmer-Vorstandsvorsitzende, Christoph Straub, forderte von der nächsten Bundesregierung eine sofortige und umfassende Finanzreform für die Pflege. Den Pflegekassen müssten die Milliarden-Ausgaben während der Corona-Pandemie zurückerstattet werden. Die Rentenzahlungen für pflegende Angehörige und andere versicherungsfremde Leistungen müssten aus Steuern finanziert werden, sagte Straub. Er rechne nicht mehr damit, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nach dem Koalitionsbruch noch Eckpunkte für eine große Pflegereform vorlegen werde.

Creditreform: "Angst-Sparen" bringt Überschuldung auf Tiefstand

epd-bild/Detlef Heese

Neuss (epd). Die Überschuldung der Privathaushalte in Deutschland hat einen neuen Tiefstand erreicht. Bundesweit konnten im Oktober 5,56 Millionen Menschen ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen, wie aus dem am 19. November in Neuss vorgestellten Schuldneratlas des Inkassodienstleisters Creditreform hervorgeht. Das sind 94.000 Fälle weniger als im gleichen Monat 2023.

Die Überschuldungsquote - der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen in Deutschland - sank damit geringfügig um 0,06 Prozentpunkte auf 8,09 Prozent. Bereits seit dem Beginn der Corona-Krise 2020 ist die Überschuldung in Deutschland rückläufig - vor allem, weil mehr gespart und weniger ausgegeben wird. Damals galten noch 6,85 Millionen Menschen und damit 9,87 Prozent als überschuldet.

„Verbraucher haben Angst vor der Zukunft“

Die Hauptursachen für diesen anhaltend rückläufigen Trend sieht der Bericht in der ungebrochen schwierigen Wirtschaftslage und den Krisen in der Welt. „Die eigentlich guten Nachrichten haben einen ernsten Hintergrund. Die deutschen Verbraucher haben Angst vor der Zukunft und halten ihr Geld deshalb zusammen“, erläuterte der Leiter der Wirtschaftsforschung bei der Creditreform, Patrick-Ludwig Hantzsch.

Auch wenn die Experten weniger Überschuldungsfälle natürlich positiv sehen, gilt eine generelle Ausgabenzurückhaltung als Problem. Denn der private Konsum falle als „Stabilitätsanker“ weg, wenn Rückgänge im Export nicht durch mehr Nachfrage im Inland ausgeglichen werden, heißt es in dem Bericht. Zudem investierten auch die Unternehmen aus Unsicherheit immer weniger. „Für das laufende und kommende Jahr wird der Verlust von Arbeitsplätzen wieder mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken“, prognostizierte Hantzsch.

Kreditgeschäft für privaten Konsum wächst

Bei den von Überschuldung Betroffenen sind es vor allem Geringverdiener, die aus der Schuldenfalle nicht herauskommen. Ihnen machten insbesondere die hohen Energie- und Lebensmittelpreise zu schaffen, für die sie einen wachsenden Teil ihres Einkommens ausgeben müssen, heißt es in dem Bericht.

Unterdessen nimmt vor allem bei jungen und ausgabefreudigen Menschen die Zahl der Überschuldeten zu. Hier spielen laut Creditreform vor allem Ratenkredite nach dem Modell „jetzt kaufen, später zahlen“ eine große Rolle. Allein in den ersten sechs Monaten 2024 stieg das Neugeschäft mit Krediten für den privaten Konsum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 28,8 Milliarden Euro.

Nach wie vor bleiben laut den Angaben aber vor allem alleinerziehende Frauen überdurchschnittlich von Überschuldung betroffen. Generell sind altersunabhängig jedoch Männer stärker gefährdet als Frauen. Zu den Hauptursachen für eine Überschuldung zählen neben einem längerfristig niedrigen Einkommen Arbeitslosigkeit, Sucht, Erkrankung, Folgen eines Unfalls sowie Trennung oder Scheidung.

Medien & Kultur

Ein falscher Caspar David Friedrich für den "Führer"

epd-bild/Klassik Stiftung Weimar Fotothek/Alexander Burzik

Weimar (epd). August 1939: Der deutsche Überfall auf Polen und der Beginn des Zweiten Weltkriegs stehen kurz bevor. Mit einem Runderlass beginnen die NS-Verbrechen der systematischen „Euthanasie“-Massenmorde an Behinderten und Kranken. Im gleichen Zeitraum befasst sich das NS-Regime mit dem Thema Kunst: Im August 1939 entschied Adolf Hitler per „Führer“-Runderlass, die Entnahme von Kunstwerken aus öffentlichen Sammlungen zu Geschenkzwecken zu verbieten.

Dabei hatte er selbst solche Gunstbeweise erst kurz zuvor gerne entgegengenommen. Zu seinem 50. Geburtstag am 20. April 1939 stellte ihm seine Entourage den Gabentisch reichlich mit Antiquitäten und Gemälden voll. NS-Propagandaminister Joseph Goebbels schenkte zwei Spitzwegs, SS-Reichsführer Heinrich Himmler ein heute zerstörtes Bildnis des Preußenkönigs Friedrichs des Großen von Adolph von Menzel.

Hitlers „Sklavenhalter“ suchte Geschenk

Nicht mehr erreicht hat den „Führer“ dagegen ein besonderes Geschenk aus Weimar. „Schon seit Herbst 1938 hatte Thüringens Gauleiter Fritz Sauckel lange nach einem repräsentativen Geschenk für Hitler suchen lassen“, erzählt der Provenienzforscher der Museen der Klassik Stiftung Weimar, Sebastian Schlegel. Dann sei das Angebot gekommen, einen Caspar David Friedrich über eine Galerie aus „seriösem Berliner Privatbesitz“ zu erwerben.

Für Sauckel, der später für die Verschleppung von Arbeitskräften ins Deutsche Reich verantwortlich war und 1946 bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen als Hitlers „Sklavenhalter“ zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde, dürfte dies ein „echter Glücksfall für seinen ehrerbietenden Gunstbeweis“ gewesen sein, vermutet die Direktorin der Museen der Klassik Stiftung Weimar, Annette Ludwig: „Denn ein Friedrich war zu der Zeit kaum noch zu bekommen.“

„Zuschreibung ist falsch“

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts war der 1774 geborene, 1840 gestorbene und dann etwas in Vergessenheit geratene Romantikmaler in Deutschland nach und nach wiederentdeckt worden. Das NS-Regime vereinnahmte ihn und sein Werk schließlich für seine Ideologie. Er wurde zum Sinnbild des nordisch-arischen Künstlers verklärt.

Doch die Verhandlungen zogen sich hin. Als das Gemälde, das einen auf das Meer schauenden Fischer in Rückenansicht zeigt, schließlich für eine von Sauckel geführte parteieigene Stiftung angekauft wurde, war Hitlers 50. Geburtstag vorbei. Der „Fischer am Meer“ wanderte in Sauckels Dienstsitz, kam zum Kriegsende in ein Depot und danach in den Bestand der Weimarer Kunstsammlungen.

Schlegel hat Geschichte des Werks und Umstände des Kaufs für die Ausstellung „Caspar David Friedrich, Goethe und die Romantik in Weimar“, die ab Freitag gezeigt wird, detailliert untersucht. „Das unsignierte Bild stammt wohl aus dem 19. Jahrhundert, doch die Zuschreibung ist falsch“, sagt er. Es sei mitnichten ein echter Friedrich. Nachweislich falsche Angaben zur angeblichen Herkunft und auch materialtechnische Untersuchungen hätten dies bestätigt.

Frühe Zweifel

Erste Zweifel an der Echtheit des Gemäldes „Fischer am Meer“ hatte schon 1939 der damalige Leiter der Weimarer Kunstsammlungen, Walther Scheidig, geäußert. Er wurde offenbar regelmäßig zurate gezogen, wenn Gemälde aus Weimar an den „Führer“ geschickt wurden. So besorgte Scheidig ebenfalls vor Hitlers 50. Geburtstag eine Venusdarstellung von Lukas Cranach dem Älteren, die aus der Weimarer Sammlung stammte. Seit 1945 ist das Werk verschollen. Auch am Erwerb des Gemäldes „Bildnis der Luise Perthes“ von Philipp Otto Runge aus Jenaer Privatbesitz 1941 war Scheidig beteiligt. Die Reichskanzlei retournierte das Geschenk an Hitler jedoch.

Die Ausstellung zeigt nun den falschen Caspar David Friedrich sehr bewusst. „Das Beispiel zeigt, wie wichtig Provenienzforschung ist“, sagt Annette Ludwig. Gerade im Kontext von Unrechtssystemen zeige es, welchen Spannungen Kunstsachverständige ausgesetzt gewesen seien. Scheidig habe Verantwortung für die Weimarer Sammlung getragen. Gefragt werde daher auch danach, ob er sich den Aufträgen hätte verschließen können, betont Ludwig: „Der Diebstahl von Kunstwerken war an der Tagesordnung, ebenso wie die Instrumentalisierung von Künstlern.“

Auf einer Ebene

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Anstatt Althergebrachtes zu bewahren, ist hier radikal Neues entstanden: Die Berliner Sankt Hedwigs-Kathedrale ist nach sechs Jahren Sanierung und Umgestaltung am 24. November wieder eröffnet worden. Der katholische Erzbischof Heiner Koch freute sich, in der Bischofs-Kathedrale künftig Gottesdienste mit der Gemeinde um den jetzt in der Mitte des Raums stehenden Altar zu feiern. In einem Brief lud er die rund 362.000 Katholiken im Erzbistum ein, die Hedwigs-Kathedrale zu besuchen. Zur Wiedereröffnung sind bis Anfang Januar mehrere Gottesdienste, Führungen und Konzerte geplant.

Der weitgehend abgeschlossene Umbau des Kirchenbaus am Bebelplatz hat eine lange Vorgeschichte. Schon die Vorgänger Kochs, der 2011 verstorbene Kardinal Georg Sterzinsky und sein Nachfolger, der spätere Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, der von 2011 bis 2014 katholisches Kirchenoberhaupt in Berlin war, hatten den Umbau ihrer Bischofskathedrale auf dem Schirm.

Denkmalschutz und Urheberrecht vor Gericht

Allerdings war er lange umstritten. Die veranschlagten Kosten sorgten nach gerade ausgestandener Finanzkrise und drastischen Sparmaßnahmen für Aufregung im Erzbistum. Vor Gericht ging es schließlich um den Denkmalschutz und Urheberrechtsklagen.

Kritik gab es vor allem an der Schließung der zentralen Bodenöffnung mit breiter Treppe in die Unterkirche, der Krypta. Diese Bodenöffnung dominierte bislang den Kirchenraum. Die moderne Innenraumgestaltung stammte vom Architekten Hans Schwippert (1899-1973), einem bedeutenden Vertreter der westdeutschen Nachkriegsmoderne.

Nachdem die Kirche im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt war, hatte Schwippert dem kuppelbekrönten Zentralbau im Stil des römischen Pantheons ein neues Innenleben verpasst. St. Hedwig war 1773 der erste katholische Kirchenbau im protestantischen Preußen nach der Reformation.

Liturgische Akzente

Der jetzt vollendete Umbau will vor allem liturgisch neue Akzente setzen: Nach Schließung der Schwippertschen Treppe steht der Altar direkt im Zentrum unter der Kuppel. Die Gemeinde soll sich drumherum um den Tisch des Herrn versammeln. „Keine Masse, sondern Gemeinschaft“, schreibt der Liturgiewissenschaftler Albert Gerhards zur Eröffnung. Die Gläubigen befänden sich mit den Priestern „auf einer Ebene“. Auch Altar und Lesepult sind nicht erhöht wie bislang, sondern „eingebunden in die Versammlung der Gemeinde“.

Dazu hat der österreichische Künstler Leo Zogmeyer einen als Halbkugel geformten Altar geschaffen, „eine Antwort auf die Halbkugel der Kuppel“. Er besteht aus einer hellen Zement-Sand-Mischung mit mehr als 1.000 gespendeten Steinen aus dem gesamten Erzbistum Berlin.

Der Innenraum der Kathedrale besticht jetzt durch seine Helligkeit. Anstelle des dunklen Kapfenberger Marmors besteht der Boden nun aus hellem Donau-Kalkstein. Koch schwärmt von der leuchtend weißen Kuppel, die den Blick nach oben lenke, und von den hohen Fenstern: „Sie zeigen den Berliner Sternenhimmel in der Konstellation zur Zeit der Geburt Christi.“

Krypta neu gestaltet

Die neugestaltete Krypta ist durch eine neue Treppe zu erreichen, die nicht mehr wie bisher den Hauptraum zerteilt, sondern bereits vom Vorraum unterhalb der Orgel in die Unterkirche führt. Dort befindet sich ein tiefes Taufbecken in Kreuzform, genau unterhalb von Altar und Kuppel. Zudem gibt es mehrere Seitenkapellen in der kreisrunden Krypta, unter anderem eine für den nach Nazi-Haft gestorbenen Dompropst Bernhard Lichtenberg (1875-1943).

Der Umbau der Kirche soll am Ende rund 44,2 Millionen Euro kosten. 2016 war mit 40 Millionen Euro gerechnet worden. Sanierung und Teilneubau des benachbarten Bernhard-Lichtenberg-Hauses, das frühestens Ende 2025 fertig ist, werden allerdings erheblich teurer. Die Deckungslücke trage das Erzbistum aus Rücklagen, sagte Dompropst Tobias Przytarski dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Natürlich hoffen wir auch auf Spenden.“

Bibeln im schwebenden Würfel

epd-bild/Kristina Schäfer

Mainz (epd). Durch eine schwere, moderne Hochsicherheitstür führt der Weg in den einstigen Speisesaal des Mainzer Klarissenklosters. Wo vor Jahrhunderten unter einem kunstvollen Gewölbe die Nonnen ihre Mahlzeiten zu sich nahmen, steht nun ein begehbarer schwarzer Würfel. Er ist so beleuchtet, dass es aussieht, als würde er ein wenig in der Luft schweben. Und er beherbergt ab sofort den kostbarsten Schatz der Stadt Mainz - drei Bände des ältesten mit beweglichen Lettern gedruckten Buches der Welt, der Gutenberg-Bibel. Für die mehrjährige Bauzeit des neuen Gutenberg-Museums hat die Stadt einen spektakulären Übergangsstandort gefunden, an dem das „Weltmuseum der Druckkunst“ nach nur wenigen Wochen umzugsbedingter Schließung ab Samstag wieder Gäste aus aller Welt erwartet.

Wer das alte, zuletzt schon recht angestaubte Mainzer Gutenberg-Museum kennt, wird beim Besuch des neuen Museumsstandorts überrascht sein. Zwar steht in den bislang vom Städtischen Naturhistorischen Museum genutzten Räumlichkeiten nur ein Bruchteil der früheren Ausstellungsfläche zur Verfügung, doch unter dem Titel „Gutenberg Museum Moved“ haben die Museumsmitarbeiter in der Übergangslösung gezeigt, was sie können. „Das ist ein sehr ambitionierter Zwischenschritt“, sagt Museumschef Ulf Sölter. Wo zuvor ausgestopfte Eisbären oder Zebras herumstanden, wird mit modernster Technik und neuen Medien inszeniert, wie Gutenbergs Erfindung Mitte des 15. Jahrhunderts Europa und die Welt veränderte.

Stadtansicht in 3D

Es beginnt schon am Beginn der Ausstellung mit einem mit Multimediatechnik ausgeleuchteten 3D-Modell der Stadt Mainz zu Gutenbergs Lebzeiten. In der Schatzkammer hinter dem Kubus mit den Gutenberg-Bibeln werden die Ansichten der Bibel per Beamer an die Wand geworfen und virtuell umgeblättert. Im Treppenhaus erzählen große comicartige Wandbilder die bewegte Geschichte des wichtigsten Mainzer Museums nach, das auf eine Initiative aus der örtlichen Bürgerschaft rund um Gutenbergs vermuteten 500. Geburtstag im Jahr 1900 entstanden war. Es durfte schon so illustre Gäste wie den früheren sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow und die britische Königin Elisabeth begrüßen.

Besonders wichtig war den Museumsmachern, dass sie Besuchergruppen weiterhin an historischen Maschinen ganz anschaulich demonstrieren können, wie die von Gutenberg erfundene Technik funktioniert. „Das Museum lebt ein Stück weit von den Druckvorführungen“, sagt Direktor Sölter. Mit dem Naturhistorischen Museum, das vorübergehend die Hälfte seiner Ausstellungsfläche einbüßt, wurde eine enge Kooperation vereinbart. Besucher erwerben an der Kasse ein Ticket, das stets für beide Partner der „Museums-WG“ gültig ist. Sogar gemeinsame Sonderausstellungen sind geplant.

Neubau für 100 Millionen Euro

Der Weg hin zum neuen Gutenberg-Museum war für die Stadt ein recht steiniger: Etliche Jahre diskutierte die Kommunalpolitik über eine Sanierung des Museumsgebäudes aus den 1960er Jahren oder einen Neubau. Pläne für den Anbau eines sogenannten Bibelturms stießen auf vehementen Widerstand der Mainzer und mussten nach dem ersten erfolgreichen Bürgerbegehren in der Stadtgeschichte begraben werden. Inzwischen sind die einstigen Gräben ein Stück weit zugeschaufelt. Nach einem europaweiten Wettbewerb erhielt das Stuttgarter Architektenbüro „h4a Gessert + Randecker“ den Zuschlag für den Neubau, der mehr als 100 Millionen Euro kosten soll.

Die Investitionen in den Übergangsstandort im ehemaligen Klarissenkloster St. Klara in Höhe von mehr als 10 Millionen Euro sollen ebenfalls nachhaltig sein, versichert die Mainzer Bau- und Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD). In dem bereits im 19. Jahrhundert säkularisierten Kloster hatte sich ein riesiger Sanierungsbedarf aufgestaut. Wenn die Buchdruck-Exponate erst wieder ausgezogen sind, kann das Naturhistorische Museum seine Schau künftig deutlich erweitern.

Wann genau das sein wird, steht aber noch nicht fest. Für den Neubau des Gutenberg-Museums werden 36 Monate veranschlagt, alle offiziellen Zeitangaben enthalten aber stets den Zusatz „nach Freigabe der Baugrube durch die Archäologie“. Und die findet im Zentrum der mehr als 2.000 Jahre alten Stadt Mainz, dem römischen Mogontiacum, eigentlich immer etwas.

Jeder Buchstabe öffnet eine Welt

epd-bild/Valentin Schmid

Esslingen (epd). In der jüdischen Mystik gelten die 22 hebräischen Buchstaben als Bauplan für die ganze Schöpfung. Mehr noch, meint Tuvia ben Abraham: Jedes der Zeichen hat einen Zahlenwert, wird mit bestimmten Geschichten assoziiert und manchmal wie eine eigene Person dargestellt. Die Besucher der Esslinger Synagoge reagieren staunend bis irritiert auf die Aussagen. Jüdische Mystik ist ihnen neu, die spielerischen Gedankengänge teilweise schwer nachvollziehbar. Doch die Mystik bleibt nicht abstrakt.

Mit schwarzer Tinte und anderthalb Zentimeter breiten Federn dürfen die Besucher selbst hebräische Buchstaben zeichnen. Weiße Einwegdecken schützen die Tische vor Farbklecksen. Einer, der das Gelernte besonders schnell umsetzt, ist Andreas Glasa, ein Graffiti-Fan aus Altenriet bei Stuttgart. In einem Rutsch verbindet er die breiten Striche des Buchstabens Ajin mit dünnen horizontalen Linien. Die Bewegungsabläufe seien ähnlich wie die beim Graffiti, meint er.

Potenzial für interreligiöse Begegnungen

Tuvia ben Avraham, bekannt auch unter dem Namen Tobias Christ, läuft durch die Reihen und erzählt kleine Geschichten zu den Buchstaben. Der 42-Jährige mit Kippa, Schläfenlocken und rotem Vollbart hat lange für die Diakonie mit Jugendlichen gearbeitet. Dort lernte er durch Kollegen die Kunsttherapie kennen - und verband den Ansatz mit seiner Liebe für hebräische Kalligrafie: „Ich habe verstanden, dass das eine Brücke schafft, dass man sich anders mit dem Judentum identifiziert, wenn man mal ein Zeichen geschrieben hat.“

Heute bietet Tuvia regelmäßig Kurse an, auch für Schulklassen. Weil Kalligrafie im Judentum und Islam als eigene Kunstrichtung gilt, Christen aber meist unbekannt ist, habe sie auch ein hohes Potenzial für interreligiöse Begegnungen, sagt er. Sie biete einen sinnlichen Zugang zur Religion.

Gelingende Begegnungen wünschen sich viele der Juden in Esslingen. Auch Norbert Befurt, der sich um die Sicherheit der Gemeinde kümmert, ist zum Kalligrafie-Kurs gekommen. Seit ein paar Jahren hat die alte Esslinger Synagoge schusssichere Fenster und verstärkte Wände, erzählt er. Seither fühle sich das Gebäude an wie eine Festung. Am Schabbat ist sein Arbeitsplatz die Sicherheitsschleuse. „Früher hat man die Leute schon draußen, auf der Straße gegrüßt. Jetzt drücke ich Knöpfe, um die Leute in der Sicherheitsschleuse zu empfangen.“

304.805 Buchstaben

Gemeinsam mit dem Gemeinderabbiner Marc Pavlovsky hält Tuvia eine meterlange Schriftrolle in die Luft. „Eine vollständige Tora-Rolle besteht aus genau 304.805 Buchstaben“, sagt der Rabbiner. Damit keiner fehlt und sich keine Fehler einschleichen, kämen dafür heute auch digitale Methoden zum Einsatz. Aber Ausdrucken ist tabu. Jede Tora-Rolle für den Gottesdienst muss von Hand geschrieben sein. Dafür gibt es im Judentum sogar einen eigenen Beruf, Sofer genannt.

Die Esslinger Gemeinde hat ihre Tora-Rolle seit 2016, nachdem die letzte Rolle während der Reichspogromnacht 1938 zerstört worden ist. Eine Synagoge ohne eigene Schriftrolle? Auch das ist eigentlich ein Unding. Deshalb ergriff die Stadtgemeinschaft die Initiative: Binnen eines knappen Jahres sammelten 18 Esslinger Vereine und Institutionen gut 40.000 Euro an Spenden - darunter auch die christlichen Kirchen und zwei Moscheevereine. Aus der Freude über die Spendenaktion entstanden damals auch die jährlich stattfindenden jüdischen Kulturtage, die in diesem Jahr noch bis zum 1. Dezember gehen. Tuvias Kalligrafie-Kurs gehört dazu.

Als der Kurs endet, packen die Besucher nicht nur prall gefüllte Blätter mit eigenen Schreibversuchen ein. Auch ein paar Kunstwerke von Tuvia ben Avraham wechseln den Besitzer. In den vergangenen Stunden hat der Begriff „Schriftreligion“ für viele eine ganz neue Bedeutung bekommen.

Nach Flucht aus Myanmar: Endlich zur Ruhe kommen und schreiben

epd-bild/Anestis Aslanidis

Nürnberg (epd). Das erste, worüber Sabal Phyu Nu sich nach ihrer Ankunft in Deutschland gefreut hat: endlich wieder ohne Alpträume schlafen können. „Als wir in Deutschland ankamen, fühlte ich sofort: Das ist ein sicherer Ort für uns“, sagt die neue Stipendiatin der Schriftstellervereinigung PEN. Die 44 Jahre alte Autorin hat nach der Flucht aus ihrem Heimatland Myanmar belastende Jahre hinter sich.

Wenn Sabal Phyu Nu davon erzählt, wie sie 2022 mit ihrer damals vier Jahre alten Tochter außer Landes floh, bündelt sie die Angst und Schrecken dieser Zeit in ihren Worten. Anzumerken sind ihr die tiefen Wunden kaum. Die kleine zierliche Frau mit den glatten dunklen Haaren lacht viel, während sie spricht.

Ihre Wohnung in Süddeutschland, in der sie zum Interview empfängt, ist gemütlich eingerichtet. Auf dem Tisch steht Tee für den Besuch. Als die Frage nach der Toilette aufkommt, verweist die Autorin lachend auf Zimmer „Nummer 4“. Ihre Tochter spiele aktuell in der Wohnung „Hotel“, weswegen an jeder Türklinke ein bemaltes Schild mit einer Nummer befestigt sei.

Tochter musste Folter der Mutter mit ansehen

Die Tochter war es, die Sabal Phyu Nu letztlich zur Flucht bewog. Die Kleine habe miterlebt, wie Soldaten sie verfolgten und folterten, sagt die Autorin. Eines Nachts, im September 2021, habe die Tochter das sogar mit ansehen müssen. Sie habe danach zwei Wochen am Stück nicht aufgehört zu zittern. Das sei der Punkt gewesen, berichtet Phyu Nu, an dem sie sich entschieden habe zu gehen.

Das Militär in Myanmar putschte sich im Februar 2021 an die Macht und schlug Proteste mit aller Gewalt nieder. Bis heute gehen die Streitkräfte brutal gegen Oppositionelle vor. Phyu Nu setzte sich damals für kleinere Spendensammelaktionen für Binnengeflüchtete ein, weswegen sie mutmaßlich die Aufmerksamkeit des Militärs auf sich zog. Zudem war Phyu Nu in ihrer Heimat damals kein unbekanntes Gesicht: Für ihren Debütroman „Northerly Lapse of Nostalgia“, in dem sie eindrucksvoll von den Nöten Vertriebener durch den Bürgerkrieg im burmesischen Kachin-Staat erzählt, hatte sie 2014 den Nationalen Literaturpreis Myanmars erhalten.

Angst vor Verrat in Thailand

Die erste Station nach ihrer Flucht war für Phyu Nu und ihre Tochter Thailand. Doch dort blieb die Angst, verraten zu werden. Der Druck war groß, nicht aufzufallen. Sie habe versucht, sich durch viel Arbeit abzulenken, sagt die Schriftstellerin. Das Schreiben habe jedoch nicht funktioniert - und das sei schließlich für sie „alles und wie Luft zum Atmen“. Trotz der Missbilligung ihrer Eltern, als sie jünger war, habe sie nie damit aufhören können und schon während ihres Anglistik-Studiums angefangen, Gedichte zu schreiben.

„Ich erinnere mich, wie ich zu meinem Vater sagte: Jetzt ist es gerade, als ob ich tot wäre, weil ich nicht mehr schreiben kann“, sagt Phyu Nu über die Zeit in Thailand. Ein Freund habe sie dann auf die Arbeit des PEN-Zentrums aufmerksam gemacht. Dessen „Writers-in-Exile-Programm“ bietet Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus aller Welt, die in ihren Herkunftsländern verfolgt werden, einen maximal dreijährigen Aufenthalt in der Bundesrepublik.

„Vielleicht fängt sie an, hier glücklich zu sein“

Seit dem Sommer ist Phyu Nu in Deutschland. Sie beginnt aufzuatmen und langsam die traumatisierenden Erlebnisse mit der Tochter aufzuarbeiten. „Als sie mich gefoltert haben vor ihren Augen, wurde sie zu einer Art Zeugin der Szene, aber sie erinnerte sich an nichts davon“, sagt die Mutter. Das Mädchen habe wohl aufgrund einer schweren Traumatisierung vieles verdrängt. Inzwischen könne sie mit ihr über die Vergangenheit reden und gemeinsam nach vorne schauen.

Anfangs sei die Tochter gegenüber ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in Deutschland sehr schüchtern gewesen. „Doch nach zwei Wochen hat sie sich morgens nicht mal mehr nach mir umgesehen“, erzählt Phyu Nu. „Zuerst war ich schockiert, doch dann habe ich realisiert: Vielleicht fängt sie langsam wirklich an, hier glücklich zu sein.“

Auch Sabal Phyu Nu möchte in Deutschland die vergangenen Jahre verarbeiten und an ihren Memoiren schreiben. Diese sollten ursprünglich mit ihren Foltererfahrungen anfangen, das sei jedoch noch zu schwer für sie. Dann kommt der Blick in die Zukunft. „Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich unsere Zukunft gestalten werde“, sagt die Autorin. „Ich möchte zurückkehren, aber erst, wenn der Krieg vorbei ist und alle Burmesinnen und Burmesen wieder in Frieden leben können.“

Josef Schuster: Unter Jüdinnen und Juden regiert die Angst

epd-bild/Heike Lyding

Frankfurt a.M. (epd). Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat sich nach den Worten des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, die Lage jüdischer Kulturschaffender grundlegend geändert. „Ich erhalte regelmäßig Nachrichten, in denen jüdische Kulturschaffende von Ausgrenzung berichten“, sagte Schuster bei einer Fachtagung am 18. November in Frankfurt am Main. „Aufträge brechen weg, Einladungen werden aufgelöst, Kooperationen gekündigt.“ Die Botschaft laute: „Ihr gehört nicht zu uns.“ Es gebe in der Kulturbranche eine „offene Stimmungsmache mit rassistischen und antisemitischen Untertönen“.

Dagegen wären Mechanismen wirksam, die sich die Kulturbranche selbst schafft, sagte der Zentralratspräsident bei der Tagung „Jüdisches Leben in Deutschland im Spannungsfeld zwischen Anpassung und Autonomie“. „Seit dem 7. Oktober 2023 ist es geläufig geworden, zu einer antisemitischen Intifada aufzurufen und die Existenz Israels infrage zustellen.“ Die Verbrechen der Hamas würden zu einem „antikolonialen Widerstand verklärt“. Kulturinstitutionen müssten dagegen Räume schaffen, in denen unterschiedliche Positionen diskutiert werden könnten, forderte Schuster. Tatsächlich regiere unter Jüdinnen und Juden die Angst.

„Unsäglicher Antisemitismus im Kulturbereich“

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, bezeichnete den Antisemitismus im Kulturbereich als „unsäglich“. Er schäme sich für den Boykott jüdischer Kultur durch Kulturinstitutionen, sagte Zimmermann, der auch Sprecher der Initiative kulturelle Integration ist. „Wie kann jemand, der für die Kunstfreiheit kämpft, jemanden aus Israel boykottieren?“, fragte er. Mit dem Angriff auf Juden würden auch die Gesellschaft und die Demokratie angegriffen. „Unsere Gesellschaft darf nicht zulassen, dass jüdisches Leben und Juden nicht mehr sichtbar sein können“, forderte Zimmermann. Das setze deren Sicherheit voraus.

Die Kulturministerkonferenz beschäftige sich intensiv mit dem Antisemitismus, sagte deren Vorsitzender, der hessische Kulturminister Timon Gremmels (SPD). Deshalb seien nach dem Antisemitismus-Skandal der „documenta fifteen“ 2022 für die Weltkunstausstellung ein „Code of Conduct“ und ein Beirat geschaffen worden. „Wir brauchen eine Haltung“, sagte der Minister. „Am Ende müssen Politiker Position beziehen.“

Klein: Fördergeld von documenta zurückfordern

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hielt dagegen: „Es gibt Fälle, da hilft ein Code of Conduct nicht weiter, da muss man durchgreifen.“ Die öffentliche Hand solle Fördergeld von der documenta zurückfordern.

Der Publizist Michel Friedman warf ein, dass man bei der „documenta fifteen“ von der Freiheit der Kunst sprechen könne, aber das ändere nichts daran, dass die kritisierten Kunstwerke antisemitisch seien. „Stehen Minister für die Freiheit der Kultur oder für die Würde aller Menschen?“, fragte er. Grundsätzlich sei die von der Aufklärung geforderte Gleichheit der Menschen nur dann glaubwürdig, wenn sie die Ungleichheit verteidige, sagte er mit Blick auf Jüdinnen und Juden in der Gesellschaft. Im 21. Jahrhundert dürfe es keine Diskriminierung geben, wenn jemand ungleich ist, betonte Friedman.

Rundfunkbeitrag: Kritik an Verfassungsbeschwerde hält an