Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 49/2024 - 06.12.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 49/2024 - 06.12.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 49/2024 - 06.12.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 49/2024 - 06.12.2024

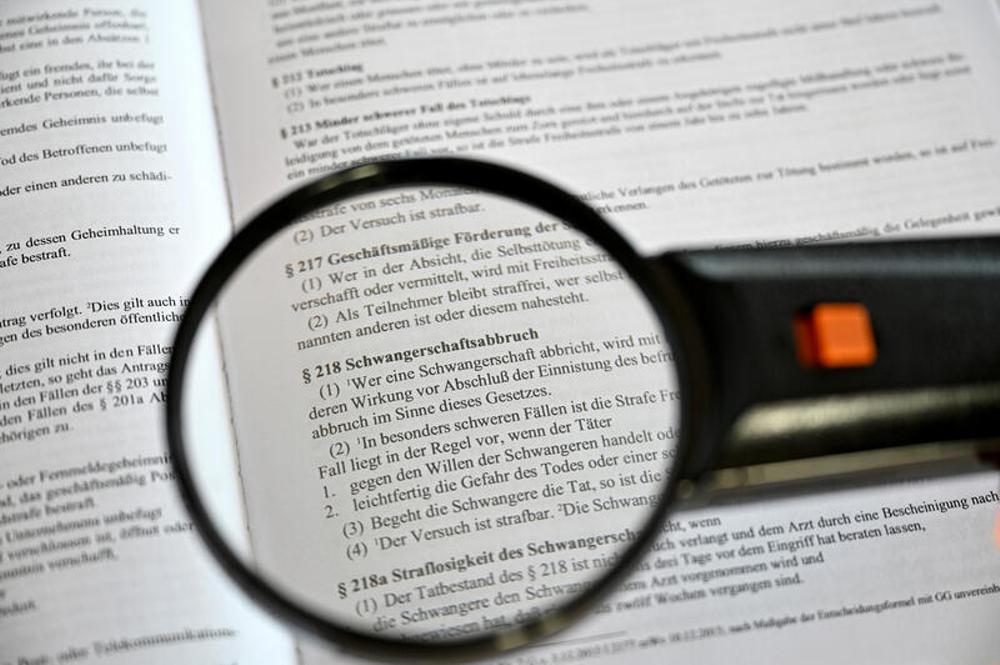

der Bundestag hat am 5. Dezember über einen fraktionsübergreifenden Antrag diskutiert, der frühe Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche legalisieren soll. Eine der Initiatorinnen, Carmen Wegge (SPD), appellierte an die Mitglieder des Bundestags, die Neuregelung von Abtreibungen zu „einer Sternstunde des Parlaments“ zu machen. Gegner und Befürworter des Vorhabens diskutierten leidenschaftlich. Zuvor waren die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) auf Distanz gegangen. ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp warnte vor einer schnellen Änderung des Abtreibungsrechts. Sie halte das für fatal, diese Debatte müsse „gesellschaftlich breit“ geführt werden.

Die Konferenz für Diakonie und Entwicklung hat im Oktober die Unternehmensmitbestimmung neu geregelt. Ab einer bestimmten Unternehmensgröße ist die Beteiligung der Mitarbeitenden in Aufsichtsgremien jetzt Pflicht. Wirklich neu ist das Instrument nicht, denn es gibt seit Jahren freiwillige Formen der Mitbestimmung. „Fast ein Drittel der diakonischen Träger hat bereits eine Beteiligung der Mitarbeiterschaft an ihren Aufsichtsgremien, Tendenz steigend. Im Vergleich zur säkularen Wirtschaft ist das ein sehr hoher Wert“, sagt VdDD-Hauptgeschäftsführer Max Mälzer im Interview mit epd sozial. Er spricht über die Hintergründe der Reform, die Erfolge bisheriger freiwilliger Regelungen und warum die Umsetzung der neuen Bestimmungen viel Zeit braucht.

Es ist alles andere als ein Nischenphänomen: Rund 15 Prozent aller Mütter erkranken nach der Geburt ihres Kindes an einer postpartalen Depression. Auch für die Väter ist das eine belastende Situation, in der sie mitunter selbst erkranken. Der Frankfurter Verein Schatten & Licht unterstützt beide Eltern. Mehr als 2.000 Fachleute und 100 Berater helfen Betroffenen mit Informationen und Materialien. Und der Verein führt bundesweite Listen von Eltern, die nach eigenen Erfahrungen zu telefonischem oder Mail-Austausch bereit sind. Wie auch Vätern, die an postpartalen Depressionen erkranken, geholfen werden kann, erläutert die Professorin für Entwicklungspsychiatrie Sarah Kittel-Schneider im Interview mit epd sozial.

Die gesetzlichen Krankenkassen müssen die Kosten für eine ausnahmsweise erlaubte Präimplantationsdiagnostik (PID) zur Erkennung schwerer Erbkrankheiten nicht erstatten. Das hat das Landessozialgericht in Essen entschieden. Auch wenn der Gemeinsame Bundesausschuss eine Leistungspflicht der Kassen für vorgeburtliche Bluttests zur Erkennung bestimmter Fehlbildungen vorgesehen hat, ist der spezielle Fall einer bei der künstlichen Befruchtung durchgeführten PID damit nicht vergleichbar. Eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung liege damit nicht vor, befanden die Essener Richter.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Dirk Baas

Berlin (epd). Der Bundestag hat am 5. Dezember in einer erregten Debatte mit den Beratungen über eine Legalisierung von Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche begonnen. Die Abgeordneten debattierten in Berlin über einen Gruppenantrag, der von Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus der SPD, von den Grünen und aus der Linken initiiert wurde.

Eine der Initiatorinnen des Antrags, die SPD-Politikerin Carmen Wegge, appellierte an die Mitglieder des Bundestags, die Neuregelung von Abtreibungen zu „einer Sternstunde des Parlaments“ zu machen. Mit dem Gruppenantrag liege ein moderater und ausgewogener Vorschlag zur Entkriminalisierung von Frauen und Ärzten und zum Schutz des ungeborenen Lebens vor. Eine deutliche Mehrheit in der Bevölkerung wolle eine solche Neuregelung.

Dem Entwurf zufolge sollen Abtreibungen nicht mehr im Strafrechtsparagrafen 218 geregelt werden. Die Beratungspflicht für Frauen wird beibehalten, die Bedenkzeit von drei Tagen zwischen Beratung und Eingriff soll entfallen. Die Kosten eines Abbruchs sollen die Krankenkassen übernehmen. Mehr als 320 Abgeordnete der 733 Mitglieder des Bundestags unterstützen den Entwurf, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne).

Die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag, Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU), lehnt den Gesetzesentwurf ab und verteidigte in der Debatte die geltende Regelung. Den Abbruch im ersten Drittel der Schwangerschaft als rechtmäßig zu erklären, sei „unvereinbar mit der Menschenwürde und dem Lebensrecht des Kindes“, sagte sie. Die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär warf den Initiatorinnen des Gruppenantrags vor, die Debatte einseitig zu führen. Auch der Union gehe es um die Selbstbestimmung der Frau, sagte Bär, aber genauso um das ungeborene Kind.

Die FDP-Abgeordnete Gyde Jensen erklärte, sie sei in der nächsten Legislaturperiode bereit, einen ähnlichen Gruppenantrag zu unterstützen. Sie habe ihren eigenen Standpunkt bereits gefunden: „Wer in dieser schwierigen Lage ist, der sollte nicht zusätzlich der Belastung ausgesetzt sein, potenziell eine Straftat zu begehen.“ Bei anderen Abgeordneten sei die Meinungsbildung hingegen noch nicht abgeschlossen, mahnte Jensen. Deshalb dürfe die Debatte nicht „in Eile“ geführt werden.

Jensen ging damit auf die Kritik am Verfahren ein. Bis zur geplanten Neuwahl des Bundestags am 23. Februar gibt es nur noch zwei reguläre Sitzungswochen des Parlaments. Die Zeit reiche für eine gründliche Beratung nicht aus, kritisieren neben der FDP auch die Union und Vertreter der katholischen Kirche. Die Initiatorinnen setzen hingegen darauf, dass die Beratungen nicht verzögert werden und es zur Abstimmung kommt. Für eine Mehrheit sind sie auf Enthaltungen oder Ja-Stimmen aus der FDP angewiesen. Abgeordnete des Bündnisses Sahra Wagenknecht unterstützen den Antrag, die AfD lehnt ihn geschlossen ab.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, erklärte, es sei dem Thema nicht angemessen, dass eine Neuregelung der Abtreibungen „nun zwischen Vertrauensfrage und Neuwahlen im Deutschen Bundestag behandelt und zum Gegenstand des Wahlkampfs gemacht werden“ solle.

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) hatte zuvor vor einer schnellen Änderung des Abtreibungsrechts gewarnt. „Im Galopp will eine interfraktionelle Gruppe offenbar ein neues Gesetz noch vor der Neuwahl des Bundestags durchbringen“, sagte die ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp vor der ersten Beratung eines Gesetzentwurfs. Sie halte das für fatal, die Debatte über die Änderung des Abtreibungsrechts müsse „gesellschaftlich breit“ geführt werden.

Die Grünen-Frauenpolitikerin und Mitinitiatorin des Antrags, Ulle Schauws, rief die Parlamentarier dazu auf „Geschichte zu schreiben“. Der Paragraf 218 sei „zutiefst patriarchal“, sagte sie. Der Abgeordnete Helge Limburg (Grüne) - einer von zwei Männern, die sich an der Debatte beteiligten - rief seine Geschlechtsgenossen dazu auf, sich solidarisch an die Seite der Frauen zu stellen. Der Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen sei nicht allein ein „Frauenthema“.

In Deutschland werden Abtreibungen in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft nicht bestraft, wenn das vorgeschriebene Verfahren mit einer Beratung eingehalten wird. Sie sind aber rechtswidrig, weshalb die Kosten nicht übernommen werden und die Zahl der Praxen, die Abbrüche vornehmen, seit Jahren zurückgeht. Der Abtreibungskompromiss geht auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zurück, wonach der Staat den Schutz des ungeborenen Lebens ebenso zu beachten hat wie das Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren.

Gütersloh, Berlin (epd). Fachverbände und Gewerkschaften wollen es nicht hinnehmen, dass in Kitas bundesweit der Anteil von Mitarbeitenden mit einer Qualifikation als Erzieherin und Erzieher zurückgeht. Diesen Trend belegt eine neue Untersuchung, die die Bertelsmann Stiftung am 4. Dezember vorgelegt hat.

Im Jahr 2023 hatten demnach lediglich in jedem dritten Kita-Team (32 Prozent) mehr als acht von zehn pädagogisch Tätigen einen entsprechenden Fachschulabschluss, wie aus dem „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ hervorgeht. Im Jahr 2017 war das noch bei 41 Prozent aller Kita-Teams der Fall. Die Gewerkschaft ver.di nannte die Zahlen alarmierend, der Deutsche Städtetag mahnte mehr Qualifizierung für Quereinsteiger an.

Dieser Rückgang sei in 13 Bundesländern zu verzeichnen, erklärte die Stiftung. Am deutlichsten falle das Absinken der Fachkraftquote in Berlin (18 Prozentpunkte), Mecklenburg-Vorpommern (15 Prozentpunkte) und Nordrhein-Westfalen (14 Prozentpunkte) aus. Zwischen den Bundesländern gebe es jedoch große Unterschiede. Die Herausforderungen für die westdeutschen Länder seien deutlich größer. So wiesen im Osten zwischen 35 Prozent (Berlin) und 89 Prozent (Thüringen) der Kita-Teams eine hohe Fachkraftquote von 82,5 Prozent und mehr auf. Im Westen reiche die Spannweite von 3 Prozent in Bayern bis 36 Prozent in Hessen.

Der Deutsche Kitaverband appellierte an Bund und Länder, die in der Studie aufgezeigten Defizite nicht länger zu ignorieren und gemeinsam für bessere Rahmenbedingungen zu sorgen. Verbandschefin Waltraud Weegmann: „In Zeiten des Fachkräftemangels ist die Qualität, bei möglichst weitgehender Sicherung der Betreuungszeiten, in der frühkindlichen Bildung nur zu sichern, wenn wir verstärkt in die Qualifizierung und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden investieren.“ Gebraucht werde ein umfassendes Konzept, das die Qualifizierung der Teams ins Auge fasse, Quereinsteiger und Nicht-Fachkräfte gezielt in Richtung Fachkraft fördere, Ausbildungskapazitäten ausbaue und die Arbeitsbedingungen für multiprofessionelle Kita-Teams vor Ort verbessere.

„Die frühen Bildungsjahre sind entscheidend für die Entwicklung eines Kindes“, betonte die Expertin. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, „brauchen wir gute Mitarbeitenden, die die Kinder individuell fördern können. Gleichzeitig geht es auch darum, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu sichern und damit insbesondere Frauen vor Altersarmut zu schützen“.

Die Gewerkschaft ver.di erklärte, sie habe bereits seit Jahren bei Bund und Ländern bessere Rahmenbedingungen in den Kitas und den Ausbau der Ausbildung der dafür notwendigen Lehrkräfte angemahnt. „Die Belastung der Fachkräfte in den Kitas ist enorm. Immer mehr Erzieherinnen und Erzieher arbeiten in Teilzeit oder verlassen das Berufsfeld. Das gefährdet die Qualität der Betreuung. Es ist offensichtlich: Wir brauchen nicht nur mehr Fachkräfte, auch die Arbeitsbedingungen müssen massiv verbessert werden, um den gesellschaftlichen Anforderungen an die frühkindliche Bildung gerecht zu werden“, sagte Doreen Siebernik, GEW-Vorstandsmitglied Jugendhilfe und Sozialarbeit.

Die Daten zeigten einen dramatischen Rückgang der Fachkraftquote in den Kitas: Nur noch jedes dritte Kita-Team könne überwiegend auf Fachkräfte mit einschlägiger Qualifikation zurückgreifen, im Vergleich zu mehr als 40 Prozent im Jahr 2017. „Dies ist eine erhebliche Bedrohung der Qualität der frühkindlichen Bildung“, betonte Siebernik. In dieser Situation Debatten zu befeuern, die das Ziel haben, auf dem Rücken der Fachkräfte eine De-Professionalisierung in Gang zu setzen, sei keine Lösung", unterstrich Siebernik.

Grundsätzlich sei es gut, wenn die Kitas neue und vor allem motivierte Mitarbeitende gewinnen würden, erklärte die Expertin der Bertelsmann Stiftung für frühkindliche Bildung, Anette Stein. Für die anspruchsvolle Arbeit mit den Kindern benötigten sie jedoch eine ausreichende pädagogische Qualifikation. In einer Notsituation könne es vertretbar sein, die Anforderungen vorübergehend zu senken, um die Schließung einer Kita abzuwenden. Das dürfe jedoch nicht zu einem dauerhaften Absenken der Fachkraft-Quote führen.

Die Überlastung des Kita-Personals liege auf einem hohen Niveau, wie aus einer Studie der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Bertelsmann Stiftung vom Juni hervorgehe: Fast die Hälfte der befragten Kita-Mitarbeitenden gebe an, sich täglich oder fast täglich im beruflichen Alltag überlastet zu fühlen. Viele Beschäftigte schätzten die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Berufsfeld kurz- bis mittelfristig verlassen werden, als sehr hoch ein.

Die Kindertagesbetreuung bedarfsgerecht auszubauen, habe für die Städte weiter hohe Priorität, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, in Berlin. Angesichts eines Fachkräftemangels müssten neben einer Ausbildung von immer mehr Fachkräften Quereinsteiger stärker als bisher qualifiziert werden. Dies müsse gemeinsam von Bund und den Ländern finanziert werden.

Für das „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ wurden nach Angaben der Stiftung Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik von 2023 sowie weitere amtliche Statistiken ausgewertet.

Berlin (epd). Das Kabinett hat den zweiten Bericht der Bundesregierung über den Ausbaustand der ganztägigen Betreuungsangebote für Grundschulkinder beschlossen. Es zeige sich, dass die Zahl der Kinder in Ganztagsbetreuung stetig wachse, heißt es in einer Mitteilung des Bundesfamilienministeriums vom 4. Dezember. Derzeit besuchen den Angaben nach rund 1,8 Millionen Kinder im Grundschulalter ein schulisches Ganztagsangebot oder eine Tageseinrichtung (Hort). Das sind 130.000 Kinder mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Ganztagsgrundschulen ist weiter gestiegen, aktuell sind 73 Prozent aller Grundschulen ganztägig organisiert.

„Ein Ganztagsangebot kann soziale Unterschiede ausgleichen und gerechte Bildungschancen schaffen“, betonte Familienministerin Lisa Paus (Grüne). Auf die Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien ausgerichtet, führe das auch zu mehr Erwerbstätigkeit von Müttern, was in Zeiten des Fachkräftebedarfs den Wirtschaftsstandort Deutschland stärke.

Bildungsminister Cem Özdemir sagte, es komme auf die Qualität der Ganztagsangebote an. „Unser Ziel ist, dass Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte sowie Schulsozialarbeiter gemeinsam hochwertige Ganztagskonzepte entwickeln.“ Gleichzeitig müssten verstärkt Fachkräfte ausgebildet werden, die diese Konzepte für die Kinder mit Leben füllten.

Die Bundesregierung legt dem Bundestag nach dem Ganztagsförderungsgesetz jährlich einen Bericht über den Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder vor (GaFöG-Bericht).

Bei der Prognose der Elternbedarfe wurde laut den Ministerien mit zwei Szenarien gearbeitet: Im Szenario eines konstant bleibenden Bedarfs werden 271.000 und im Szenario eines steigenden Bedarfs 413.000 zusätzliche Plätze benötigt. Somit fehlten im Mittel rund 342.000 zusätzliche Plätze, hieß es.

Der überwiegende Teil des Ausbaubedarfs entfällt auf die westdeutschen Flächenländer. In den ostdeutschen Ländern fällt der Bedarf aufgrund des bereits vorhandenen Bildungs- und Betreuungsangebote deutlich geringer aus. Die Bundesregierung stellt 3,5 Milliarden Euro für den Ausbau der kommunalen Bildungsinfrastruktur zur Verfügung, um den Platzausbau zu unterstützen.

Berlin (epd). Gewalt gegen Frauen ist in Deutschland alltäglich - dennoch wird sie nicht ausreichend bekämpft. Das Deutsche Institut für Menschenrechte stellte am 3. Dezember in Berlin den „Monitor Gewalt gegen Frauen“ vor, den ersten umfassenden Bericht zu dem Thema. Auf Basis aller verfügbaren Daten und Erkenntnisse über das Ausmaß der Gewalt und die Gegenmaßnahmen liefert er Handlungsempfehlungen an Bund, Länder, Verwaltungen und Zivilgesellschaft. Die Direktorin des Menschenrechtsinstituts, Beate Rudolf, sprach von einem „Arbeitsprogramm“ für die nächste Bundesregierung. Geschlechtsspezifische Gewalt sei „eine schwere Menschenrechtsverletzung“.

Rudolf bedauerte, dass die Ampel-Koalition in ihrer Regierungszeit nicht weiter gekommen sei und beispielsweise das Gewalthilfegesetz nicht rechtzeitig auf den Weg gebracht habe. Der Entwurf wurde erst nach dem Koalitionsbruch im Kabinett beschlossen und wird voraussichtlich nicht mehr im Bundestag verabschiedet werden. Das Gesetz sollte die Finanzierung von mehr Frauenhausplätzen sicherstellen.

Täglich werden dem Monitor zufolge durchschnittlich 728 Frauen und Mädchen Opfer körperlicher Gewalt, knapp 400 von psychischer Gewalt und mehr als 400 von geschlechtsspezifischer digitaler Gewalt. Die Zahlen, die unter anderem aus dem Lagebild des Bundeskriminalamts zu geschlechtsspezifischer Gewalt hervorgehen, geben die registrierten Taten wieder. Über das Dunkelfeld gibt es nur Schätzungen.

„Sechs Jahre nach Inkrafttreten der Istanbul-Konvention in Deutschland fehlen immer noch eine nationale Gesamtstrategie, flächendeckende verbindliche Standards und notwendige Ressourcen, um das Recht aller Frauen und Mädchen auf ein gewaltfreies Leben umzusetzen“, erklärte Beate Rudolf. „Nicht zuletzt mangelt es an Verständnis für die strukturellen Dimensionen geschlechtsspezifischer Gewalt“, sagte Rudolf weiter.

Der Monitor zeichne ein alarmierendes Bild, sagte die Leiterin der Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifische Gewalt beim Menschenrechtsinstitut, Müserref Tanriverdi. Trotz des erschreckenden Ausmaßes, zunehmend auch im Netz, werde die Gewalt gegen Frauen und Mädchen immer noch verharmlost. Wenn ein Mann seine Frau töte, weil sie sich trennen wolle, sei das Mord und kein Familiendrama, betonte Tanriverdi. Auf die Gewalt im digitalen Raum hätten Polizei, Justiz und Gesetzgeber bisher kaum Antworten: „Das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist unerträglich. Wir brauchen endlich eine Gesamtstrategie von Politik, Verwaltung und Justiz, um die Betroffenen besser zu schützen und der Gewalt ein Ende zu setzen.“

Um die staatlichen Verpflichtungen aus der Istanbul-Konvention zu erfüllen - dem Abkommen des Europarats zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt - seien „erhebliche finanzielle Investitionen“, ein möglichst einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern und der politische Wille erforderlich, das Gewaltproblem „mit der gebotenen Priorität anzugehen“, heißt es in dem Bericht.

Dem Bericht zufolge tun die Bundesländer zwar einiges, aber nicht genug zur Vorbeugung gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Fortbildungen für Polizei und Justiz müssten verbindlich werden, fordert der Monitor. Heute sind sie, bis auf Ausnahmen, immer noch freiwillig. Die Arbeit mit Tätern sei überall unterfinanziert. Es brauche mehr Aufklärungskampagnen zur Überwindung von alten Rollenbildern, um weitere Gewalt zu verhindern, heißt es in dem Bericht.

Besonders gravierend sind aus Sicht des Menschenrechtsinstituts fehlende Beratungs- und Hilfsangebote für Betroffene. Bei den Schutzunterkünften erreicht kein Bundesland die Vorgaben der Istanbul-Konvention. 2022 mussten 15.000 schutzsuchende Frauen abgewiesen werden, obwohl von 2020 bis 2022 die durchschnittliche Förderung von Frauenhäusern leicht gestiegen ist.

Deutschland hat sich 2018 verpflichtet, die Istanbul-Konvention umzusetzen. Mit der Berichtspflicht hat die Regierung das Menschenrechtsinstitut beauftragt. Der Berichtszeitraum erstreckt sich auf die Jahre 2020 bis 2022.

Berlin (epd). Menschen mit Behinderungen oder Migrationshintergrund sowie arme Menschen engagieren sich in Deutschland im Vergleich seltener ehrenamtlich. Dies geht aus dem am 4. Dezember veröffentlichten vierten Engagementbericht der Bundesregierung hervor. Die Diakonie Deutschland mahnte eine stabile Finanzierung des Ehrenamtes an. Ähnlich äußerte sich die Arbeiterwohlfahrt.

Dem Bericht zufolge hat sich die soziale Schere bei der Beteiligung am freiwilligen Engagement weiter geöffnet. Demnach engagieren sich deutlich mehr sozial gut gestellte Personen ehrenamtlich als Menschen mit niedrigen Einkommen. Der Unterschied hat sich dem Bericht zufolge zwischen 1999 und 2019 verdoppelt.

Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums engagieren sich fast 29 Millionen Menschen ehrenamtlich in Deutschland. Schwerpunkt des von unabhängigen Sachverständigen erarbeiteten Engagementberichts sind die Voraussetzungen für freiwilliges Engagement. Gleiche Zugangschancen seien von hohem gesellschaftlichen Wert, hieß es. Ungleiche Beteiligung führe dazu, dass nicht alle Gruppen ihre Interessen gleichermaßen in Projekte, Institutionen oder Vereine einbringen können.

Besonders schwer haben es den Angaben zufolge Menschen, die an der Armutsschwelle leben, und Erwerbslose. Menschen mit Behinderungen müssen erhebliche Barrieren überwinden, um mitwirken zu können. Auch die Staatsangehörigkeit spielt eine Rolle. Zwar engagieren sich ein Drittel der Eingebürgerten in Deutschland ehrenamtlich. Doch sind es bei den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit seit Geburt 43 Prozent und unter Ausländern nur 17 Prozent. Im Bevölkerungsdurchschnitt liegt die Engagementquote bei knapp 40 Prozent.

Der geringe Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund liegt nach Angaben des am Berichts beteiligten Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM-Institut) nicht an mangelnder Motivation oder Hilfsbereitschaft. Die Sozialwissenschaftlerin Sabrina Zajak vom DeZIM-Institut sagte, wenn man freiwilliges Engagement außerhalb von Vereinen und Organisationen betrachte, etwa die informelle Nachbarschaftshilfe, seien Menschen mit Migrationshintergrund sogar deutlich überrepräsentiert.

Die Diakonie Deutschland drang auf stabile Rahmenbedingungen für das Ehrenamt. Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch sagte, die Unsicherheit über den zukünftigen Bundeshaushalt führe bereits dazu, dass sich Hauptamtliche nach neuen Jobs umsähen. „Mit ihnen geht der notwendige, stabile fachliche Rückhalt für das freiwillige Engagement verloren“, erklärte Schuch. Dies sei für alle gemeinnützigen Träger kaum zu kompensieren.

In diesen herausfordernden Zeiten bräuchten Menschen, die sich für andere und für unsere Demokratie engagieren, sehr viel mehr Unterstützung, politischen Rückhalt und finanzielle Sicherheit. „Zumal weitergehende Ziele, wie die seit mehreren Legislaturperioden geforderte Reform des Gemeinnützigkeitsrechts und die Verabschiedung eines Demokratiefördergesetzes, nicht umgesetzt wurden“, so Schuch.

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) forderte ebenfalls eine verlässliche und dauerhafte Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Dazu erklärte Kathrin Sonnenholzner, Präsidentin der Arbeiterwohlfahrt: „Die Bundesregierung hat erkannt, wo viele Engagierten der Schuh drückt. Es ist wichtig, dass bürokratische Belastungen von Ehrenamtlichen reduziert werden, dass Teilhabe und Vielfalt im Engagement gestärkt werden und dass Organisationen beim Umgang mit Nachwuchssorgen unterstützt werden.“ Jetzt müssten diesen Ankündigungen bald Taten folgen - egal, welche demokratischen Parteien die nächste Regierung bilden.

Die Sachverständigen-Kommission empfiehlt der Politik und den Institutionen, die Ehrenamtliche beschäftigen, den Barrieren und Hürden für gesellschaftliches Engagement entgegenzuwirken. Andernfalls werde sich die soziale Ungleichheit beim Ehrenamt noch verschärfen. Der Bericht beruht auf empirischen Studien und internationalen Forschungsergebnissen. Das Kabinett will auch eine Ehrenamtsstrategie verabschieden. Jede Bundesregierung legt einmal in vier Jahren einen Engagementbericht vor.

Frankfurt a.M. (epd). Zum Welttag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember haben Organisationen und Vertreter aus der Politik den Blick auf die Inklusion gerichtet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) legte am 2. Dezember einen Aktionsplan für ein inklusives Gesundheitswesen vor, die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Selbsthilfe forderte von einer neuen Bundesregierung, die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt voranzutreiben. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz beklagte eine anhaltende Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Der Welttag stand in diesem Jahr unter dem Motto „Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung für eine inklusive und nachhaltige Zukunft“.

Lauterbach übergab den Aktionsplan dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Jürgen Dusel, und der Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, die auch Sprecherin des Deutschen Behindertenrats ist. Der Plan sieht vor, dass der Umbau von Arzt- und Zahnarztpraxen gefördert und die Belange von Menschen mit Behinderungen ausdrücklich als Bestandteil des ärztlichen Auftrags festgehalten werden.

Angestrebt werden bauliche und digitale Barrierefreiheit in der Langzeitpflege, der Pflegeberatung und der Gesundheitsförderung. Informationen sollen auch für blinde, gehörlose und kognitiv eingeschränkte Menschen erreichbar und verständlich sein.

Der Aktionsplan ist laut Bundesgesundheitsministerium das Ergebnis eines umfangreichen Dialogprozesses, an dem sich mehr als 100 Akteurinnen und Akteure aus Betroffenenverbänden und Interessenvertretungen beteiligten und rund 3.000 Vorschläge einreichten. Auf dieser Grundlage und den Ergebnissen aus sieben Fachgesprächen mit Verbänden und Organisationen sowie Vertreterinnen und Vertretern der Länder und Kommunen habe das Ministerium den vorliegenden Aktionsplan erstellt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte: „Der Zugang zu Gesundheitsleistungen muss einfach und für alle möglich sein, auch für Patienten mit Behinderungen oder Verständigungsschwierigkeiten. Deswegen müssen wir Hindernisse erkennen und abbauen, von der Stufe in die Arztpraxis bis zur komplizierten Erklärung einer Therapie.“ Der Aktionsplan markiere den Start Richtung barrierefreies Gesundheitswesen.

Dusel sprach von einem „absolut notwendigen Schritt“, da Menschen im Gesundheitswesen erheblich benachteiligt sind. Mit Blick auf das Scheitern der Ampel-Regierung sagte Dusel, im Gegensatz zu anderen Ministerien habe Lauterbach den Aktionsplan noch geliefert. Nun müsse die nächste Bundesregierung ihn übernehmen und umsetzen.

Die BAG Selbsthilfe kritisierte in Düsseldorf, trotz hoher Qualifikationen seien Menschen mit Behinderungen überproportional häufig von Arbeitslosigkeit betroffen. Mit dem im Januar eingeführten „Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes“ seien wichtige Schritte unternommen worden, um Arbeitgeber stärker für die Beschäftigung behinderter Menschen zu gewinnen, sagte BAG-Bundesgeschäftsführer Martin Danner. Aber ein Gesetz allein nütze nichts, wenn es nicht konsequent umgesetzt werde.

In ihrem Appell forderte die bundesweite Dachorganisation von rund 120 Selbsthilfeverbänden außerdem Reformen des Behindertengleichstellungsgesetzes und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Die Verpflichtung zur Barrierefreiheit müsse verbindlich gemacht und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz nachgebessert werden. Danner verlangte, dass politische Entscheidungen in enger Abstimmung mit den Betroffenen erfolgen.

Der Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke erklärte, Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen widerspreche dem christlichen Auftrag und den gesellschaftlichen Werten: „Die Menschenwürde kommt Menschen mit Behinderungen ebenso zu wie Menschen ohne Behinderungen.“ Vor 15 Jahren sei die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft getreten. Das 75. Jubiläum des Grundgesetzes, dessen Artikel 1 unmissverständlich festhalte, dass die Würde des Menschen unantastbar sei, verleihe dem diesjährigen Welttag eine besondere Bedeutung.

„Durch den Bruch der Regierungskoalition ist eine zeitnahe Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes leider unwahrscheinlich geworden“, sagte Britta Schlegel, Leiterin der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Das sei umso bedauerlicher, als die Reform des Gesetzes in den vergangenen Jahren intensiv fachlich beraten worden sei und bereits auf dem Tisch liege. „Die Arbeit an der Gesetzesreform darf nicht umsonst gewesen sein, denn Deutschland muss in Sachen Barrierefreiheit endlich vorankommen“, forderte Schlegel.

Berlin (epd). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat erneut für die Einführung einer sozialen Pflichtzeit geworben und die gesellschaftliche Bedeutung eines solchen Vorhabens betont. „Eine soziale Pflichtzeit könnte dazu beitragen, dass wir uns - mindestens einmal im Leben - für einen Zeitraum Menschen widmen, mit denen wir im Alltag sonst wenig zu tun haben“, sagte er am 3. Dezember bei einer Veranstaltung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, sprach sich klar gegen eine Pflichtzeit aus.

Steinmeier warnte vor den Gefahren, die eine zunehmend individualisierte Gesellschaft mit sich bringe. Wenn soziale Bindungen verloren gingen und Menschen sich in ihre „Blasen“ zurückzögen, drohten Mitgefühl und Verständnis füreinander zu schwinden.

Zwar bleibe das Ehrenamt weiterhin das Rückgrat der Gesellschaft, aber die Ehrenämter verteilten sich aufgrund der alternden Gesellschaft auf immer weniger Schultern, gab Steinmeier zu bedenken. Viele junge Menschen engagieren sich demnach zwar, aber viele von ihnen tun das lieber „projektbezogen und punktuell“ als in den auf Dauer angelegten Organisationen, den klassischen Vereinen und Verbänden.

Steinmeier sieht in der Pflichtzeit eine Chance, den Gemeinsinn zu stärken und Menschen dazu zu ermutigen, über den eigenen Tellerrand zu schauen. „Mithelfen und Mitgestalten sollten Normalität für alle sein“, forderte er.

Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, kritisierte, dass die Struktur der Freiwilligendienste gegenwärtig vor allem durch drohende Haushaltsrestriktionen gefährdet sei. „Was mich aufregt, ist, dass wir in einem mehrjährigen Dialog über Pflichtzeit sprechen, gleichzeitig aber zulassen, dass das wunderbare System der Freiwilligendienste schlicht kaputtgespart wird“, sagte sie.

Der Entwurf des Bundeshaushalts 2025 sieht im Vergleich zu 2024 für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) Mittelkürzungen von zwölf Prozent vor. Der Haushalt ist aufgrund des Zusammenbruchs der Ampelregierung bisher nicht beschlossen worden.

Welskop-Deffaa sprach sich klar gegen die Einführung einer sozialen Pflichtzeit aus. Sie erinnerte daran, dass in Deutschland das Prinzip der Freiwilligkeit bei staatsbürgerlicher Verantwortung gelte. Deshalb gebe es auch keine Wahlpflicht, sondern ein Wahlrecht.

Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högl (SPD), sprach sich für eine Mischung aus Pflicht und Freiwilligkeit aus, bei der junge Menschen zwischen verschiedenen Bereichen wie Umwelt, Kultur, sozialen Diensten oder der Bundeswehr wählen könnten.

Sie gab jedoch zu bedenken, dass die Bundeswehr derzeit mit der Aufnahme eines ganzen Jahrgangs überfordert wäre. Es fehle an Ausbildern, Stuben und Gerät, sagte Högl. Es sei nicht sinnvoll, wenn junge Menschen etwa ihren freiwilligen Wehrdienst im Panzerbataillon nicht sinnstiftend ableisten könnten, weil es nicht genügend Panzer gebe.

Bundespräsident Steinmeier hatte 2022 einen sozialen Pflichtdienst für junge Menschen vorgeschlagen. In Deutschland leisten nach Angaben des Bundesfamilienministeriums jährlich etwa 90.000 Menschen einen Freiwilligendienst, wie beispielsweise das Freiwillige Soziale Jahr.

Bremen (epd). Nach dem gescheiterten Abbruch eines Kirchenasyls in Bremen durch die Polizei haben der leitende Theologe der Bremischen Evangelischen Kirche, Bernd Kuschnerus, und Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) miteinander gesprochen. Beide Seiten seien sich einig, „dass es einen Dialog zwischen Kirche und Innenbehörde geben soll, um zu einem guten Umgang mit dem Kirchenasyl zurückzukehren“, sagte ein Kirchensprecher am 5. Dezember dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Was das bedeutet, wird im Dialog zu klären sein.“

In der Nacht zum Dienstag hatten Polizeikräfte in der Bremer Neustadt versucht, ein Kirchenasyl im evangelischen Zion-Gemeindezentrum aufzulösen, um einen 25 Jahre alten Somalier abzuschieben. Rund hundert Menschen hatten dies unter Glockengeläut friedlich verhindert. Gemeindepastor Thomas Lieberum sprach mit Blick auf den Polizeieinsatz von einem „Tabubruch“.

Der Bremer Verein für ökumenische Ausländerarbeit „Zuflucht“ hatte zuvor beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ein Härtefall-Dossier eingereicht, um für den Somalier ein Bleiberecht in Deutschland zu erreichen. Der 25-Jährige sollte nach Finnland abgeschoben werden, das laut dem sogenannten Dublin-Verfahren für sein Asylverfahren zuständig ist. Doch von dort droht ihm laut „Zuflucht“ die Abschiebung nach Russland.

Die in diesem Zusammenhang vorgetragenen Härten habe weder das Bundesamt noch die Bremer Innenbehörde geprüft, kritisierte „Zuflucht“-Vorsitzender Lars Ackermann. „Schutzsuchende sind auch in Ländern wie Spanien, Finnland und Schweden menschenrechtswidriger Behandlung durch den Staat oder Dritten ausgesetzt“, erläuterte Ackermann. Daher gelte hier das Überstellungsverbot.

Die sogenannte Überstellungsfrist des Flüchtlings nach dem Dublin-Verfahren läuft am Samstag um Mitternacht aus. Danach kann der Mann seinen Asylantrag in Deutschland verhandeln. Aus Unterstützerkreisen hieß es, bis dahin seien im Zion-Gemeindezentrum mindestens 50 Unterstützerinnen und Unterstützer vor Ort, um einen erneuten Abschiebeversuch zu verhindern. Laut Bremer Flüchtlingsrat haben sich dafür etwa 1.000 Menschen zusammengeschlossen.

Berlin (epd). Die Menschen in Deutschland haben in diesem Jahr laut aktuellem Spendenmonitor 174 Euro pro Kopf gespendet. Dies seien im Durchschnitt vier Euro mehr als 2023, teilten der Deutsche Fundraising Verband und das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) am 3. Dezember in Berlin anlässlich des Giving Tuesday, des internationalen Aktionstags des Gebens, mit. Insgesamt spendeten Privatpersonen in Deutschland 2024 demnach rund sechs Milliarden Euro, 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Vom Deutschen Spendenmonitor werden den Angaben zufolge alle Privatspenden bis 1.500 Euro erfasst. Werden Großspenden von mehr 1.500 Euro mit einbezogen, betrugen im vergangenen Jahr laut DZI-Spendenindex die Geldspenden sogar geschätzte 12,8 Milliarden Euro.

Laut Spendenmonitor hat in diesem Jahr mit 50,2 Prozent die Hälfte der Bevölkerung Geld gespendet (plus 1,6 Prozentpunkte). 42 Prozent der Menschen in Deutschland engagierten sich zudem ehrenamtlich, 81 Prozent seien Sachspender, hieß es.

Besonders erfreulich sei die Zunahme jüngerer Spenderinnen und Spender. Bei der sogenannten „Gen Y“, den zwischen 1980 und 1995 Geborenen, habe es einen Anstieg von 46 Prozent 2023 auf 52 Prozent in diesem Jahr gegeben. Für die Zukunft gibt es den Angaben nach weiteres Potenzial für eine gewinnende, vertrauensvolle Ansprache, denn 29 Prozent der aktuellen Nichtspender können sich eine Spende zukünftig durchaus vorstellen.

Früher hätten vor allem Familie, Kirche, Vereine und soziale Gemeinschaften zum Spenden motiviert. Die teils schwierige Lage dieser Institutionen könne durch ein kompetentes und verantwortungsbewusstes Fundraising kompensiert werden, so der Monitor.

„Der Anstieg der Summe der Privatspenden sowie das starke ehrenamtliche Engagement sind beeindruckend und zeugen von einer hohen Solidarität in der Bevölkerung trotz vieler Unsicherheiten durch multiple Krisen und steigende Kosten“, sagte Larissa Probst, Geschäftsführerin des Deutschen Fundraising Verbandes.

Der Spendenmonitor des Deutschen Fundraising Verbandes untersucht jährlich den Spendenmarkt nach Spenderquote, Spendenhöhe, Spendenzwecken und Einstellung zum Spenden. In diesem Jahr wurden dafür den Angaben zufolge 6.039 Menschen in Deutschland im Alter zwischen 16 und 70 Jahren online befragt.

Berlin (epd). Die Konferenz für Diakonie und Entwicklung hat im Oktober die Unternehmensmitbestimmung neu geregelt. Doch wirklich neu ist das Instrument nicht, denn es gab bereits seit Jahren freiwillige Formen der Mitbestimmung. „Fast ein Drittel der diakonischen Träger hat bereits eine Beteiligung der Mitarbeiterschaft an ihren Aufsichtsgremien, Tendenz steigend. Im Vergleich zur säkularen Wirtschaft ist das ein sehr hoher Wert“, sagt Max Mälzer. Die Fragen stellte Dirk Baas.

epd sozial: Herr Mälzer, künftig gibt es statt freiwilliger Mitbestimmung verbindliche Regeln für diakonische Unternehmen. Hat sich das alte Konzept nicht bewährt oder war es ausgereizt?

Max Mälzer: Inhaltlich entspricht die neue, verbindliche Regelung weitestgehend der bisherigen Empfehlung aus dem Jahr 2017. Schon die freiwillige Regelung hat viele diakonische Unternehmen veranlasst, eine Unternehmensmitbestimmung einzuführen. So haben fast ein Drittel der diakonischen Träger bereits eine Beteiligung der Mitarbeiterschaft an ihren Aufsichtsgremien, Tendenz steigend. Im Vergleich zur säkularen Wirtschaft ist das ein sehr hoher Wert, wo nur ein Bruchteil der Unternehmen eine Unternehmensmitbestimmung hat. Vor diesem Hintergrund muss man sagen: Schon der bisherige Ansatz hat sich bewährt und eine verbindliche Regelung war aus Sicht unseres Verbandes nicht zwingend notwendig.

epd: Wo liegt der Unterschied zwischen Diakonie und anderen Unternehmen bei der Mitbestimmung?

Mälzer: Die Ausgangslage bei diakonischen Unternehmen ist eine andere als in der Privatwirtschaft. Die gesetzliche Mitbestimmung in Deutschland antwortet auf den potenziellen Grundkonflikt von Kapital und Arbeit, den es aber in der Diakonie nicht gibt und noch nie gab. Denn der Abfluss von Kapitalgewinnen zugunsten von Anteilseignern ist in der Gemeinnützigkeit ausgeschlossen. Die Erträge, wenn es denn welche gibt, bleiben im Unternehmen.

epd: Haben Sie Zahlen, wie viele Träger in der Vergangenheit bereits erfolgreich auf die Unternehmensmitbestimmung setzen?

Mälzer: Nach unseren Erhebungen hatten 2023 bereits 28 Prozent der Unternehmen die freiwillige Unternehmensmitbestimmung umgesetzt, weitere 16 Prozent hatten das vor oder prüften die Anwendung.

epd: Und wie läuft das an der Basis?

Mälzer: Viele Mitglieder berichten, dass die Unternehmensmitbestimmung gut funktioniert. Manchmal werden jedoch auch Konflikte von der Betriebsebene auf die Unternehmensebene transportiert, wo sie nicht hingehören. Im Aufsichtsorgan geht es ja um die strategische Unternehmensausrichtung sowie die Beratung und Kontrolle der Unternehmensführung. Für eine Beachtung der Interessen der Mitarbeitenden im betrieblichen Alltag sind demgegenüber die vor Ort gewählten Mitarbeitervertretungen zuständig. Diese arbeiten mit den Dienststellenleitungen im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung partnerschaftlich und vertrauensvoll an passenden Lösungen.

epd: Die Vorgabe lautet, dass nur diakonische Unternehmen ab einer Größe von 500 Mitarbeitenden einen Sitz im Aufsichtsrat für einen Beschäftigten schaffen müssen. Warum diese Mindestgröße? Bleibt da nicht die überwiegende Zahl der Träger auch weiter außen vor?

Mälzer: Mit Blick auf die Unternehmensmitbestimmung wurde von deren Befürwortern immer auch der Gleichklang zum staatlichen Recht als Argument hervorgebracht. Der Schwellenwert von 500 Mitarbeitenden stammt deshalb auch aus dem Drittelbeteiligungsgesetz von 2004. Damit wurde der im säkularen Recht niedrigste Grenzwert aufgegriffen. Zudem gibt es verhältnismäßig wenige diakonische Unternehmen, die unter 500 Mitarbeitende haben - zumal bei Unternehmensverbünden deren Zahl zusammengerechnet wird, wenn es auf oberster Ebene ein Aufsichtsorgan gibt.

epd: Viele kleine Unternehmen, etwa einzelne Pflegeheime oder Anbieter in der Behindertenhilfe, haben keine Aufsichtsgremien. Doch dieses Problem, wenn man es denn als ein solches betrachtet, geht die neue Regelung zur Unternehmensmitbestimmung ja nicht offensiv an.

Mälzer: Auch das säkulare Recht sieht Schwellenwerte für die Unternehmensmitbestimmung vor. Der staatliche Gesetzgeber geht also nicht davon aus, dass alle Unternehmen ein mitbestimmtes Aufsichtsgremium haben müssen. Es gibt keine überzeugende Begründung, warum das im kirchlichen Bereich anders sein sollte.

epd: Warum gelten diese Neuerungen der Mitbestimmung nur, wenn ein Aufsichtsrat bereits besteht? Demnach können auch große Unternehmen, die kein Aufsichtsgremium haben, alles beim Alten belassen.

Mälzer: Das ist formal korrekt, obwohl quasi alle größeren Unternehmen ein dezidiertes Aufsichtsorgan haben, wenn auch eventuell fakultativ. Insofern handelt es sich um eine sehr theoretische Fragestellung. Gesellschaftsformen ohne dezidiertes Aufsichtsorgan, insbesondere e.V. und GmbH, können freiwillig Aufsichtsorgane einrichten. Diese gesetzliche Entscheidung einer Freiwilligkeit ist richtigerweise zu beachten. Die kirchlich-gesetzgeberische Entscheidung, dass in diesen Rechtsformen kein Aufsichtsgremium gebildet werden muss, wenn keines vorhanden ist, ist deshalb auch folgerichtig. Warum sollte das kirchliche Recht weitergehen als das staatliche Recht? Wenn man dazu noch bedenkt, dass die für das staatliche Mitbestimmungsrecht zugrundeliegenden Argumentation, nämlich der Notwendigkeit eines Ausgleichs des Grundkonflikts von Kapital und Arbeit, sich nicht auf die Gemeinnützigkeit übertragen lässt, besteht kein Grund, Aufsichtsorgane zu erzwingen.

epd: Die Umsetzungsfrist läuft bis 2028, ein langer Zeitraum. Warum geht das nicht schneller?

Mälzer: Der lange Zeithorizont wird benötigt, weil bei fast allen Unternehmen Änderungen von Satzungen notwendig sind. Immerhin muss die Neuaufnahme von Mitgliedern rechtlich verankert werden. Erst dann kann der/die Vertreter/in in das Aufsichtsorgan entsandt werden. Stiftungssatzungen können nur geändert werden, wenn es dem potenziellen Willen des Stifters entspricht und es bedarf dazu noch der Zustimmung durch die Stiftungsaufsicht. Darüber hinaus bestehen bei der Neubesetzung von Aufsichtsorganen in Stiftungen und gemeinnützigen Aktiengesellschaften aufgrund kirchenrechtlicher - nicht staatlicher - Vorgaben immense Rechtsunsicherheiten, deren Klärung ebenfalls eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen wird. Hier muss zwingend Rechtssicherheit herrschen, damit nicht von den Aufsichtsorganen getroffene Beschlüsse aufgrund von Fehlbesetzungen unwirksam sind. Der kirchliche Gesetzgeber hat sich hier - trotz aller Warnungen im Gesetzgebungsprozess - auf absolutes Neuland gewagt. Insofern ist die Umsetzungsfrist bis 2028 noch eher knapp bemessen.

Frankfurt a. M. (epd). Tim Reinhard (Name geändert) hatte sich den Familienalltag mit Neugeborenem anders vorgestellt. „Als unsere Kleine sechs Wochen alt war, litt sie an starken Koliken“, erinnert sich der 35-Jährige, der zum Schutz seiner Familie anonym bleiben möchte. „Sie hat durchgehend geweint und gebrüllt wie am Spieß. Meine Frau bekam Panik, dass sie das ohne mich nicht schaffen würde.“

Reinhard hatte sich für die Zeit nach der Geburt seiner Tochter einen Monat Elternzeit und zwei Wochen Urlaub genommen. Ursprünglich wollte er wieder arbeiten gehen, sobald seine Tochter sechs Wochen alt war. „Das war kurz vor Corona, damals gab es noch kein Homeoffice“, sagt der Informatiker aus Frankfurt a. M. „Je näher der Tag kam, an dem ich wieder ins Büro gehen musste, umso schlechter ging es meiner Frau. Aus Panik wurden Hoffnungslosigkeit und Selbstzweifel. Sie dachte, sie sei eine schlechte Mutter.“

Irgendwann erkannte er, dass ihre Sorge, allein mit dem Kind zu sein, nicht mehr normal ist. Schnell lag der Verdacht auf einer Wochenbettdepression. „Meine Frau hat bereits vorher eine Therapie aufgrund von Depressionen gemacht, aber das war nie ansatzweise auf demselben Niveau. Wir haben uns dann Hilfe gesucht. Es gibt verschiedene Anlaufstellen in Frankfurt.“ Eine davon: der Verein Schatten & Licht, der Müttern und Vätern mit postpartalen Depressionen hilft.

Mit mehr als 2.000 Fachleuten und 100 Beratern unterstützt der Verein Betroffene mit Informationen und Materialien und führt bundesweite Listen von Eltern, die nach eigenen Erfahrungen zu telefonischem oder Mail-Austausch bereit sind. Die Sitzungen des Vereins Schatten & Licht besuchten die beiden dann gemeinsam. Die Gespräche mit anderen Betroffenen hätten sowohl seiner Frau als auch ihm gutgetan, berichtet Reinhard: „Es war hoffnungsvoll zu sehen, dass auch wieder bessere Zeiten kommen und dass man da einen Weg herausfinden kann.“

Sarah Kittel-Schneider vom Universitätsklinikum Würzburg forscht zu psychischen Erkrankungen rund um die Zeit der Geburt eines Kindes. Wie viele Mütter und Väter nach der Geburt ihres Kindes an postpartalen Depressionen erkranken, hänge von unterschiedlichen Faktoren ab. „Bei Müttern sind es etwa 17 Prozent, wobei die Zahlen hier in den Ländern mit hohem Einkommen niedriger sind als in den Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen“, erklärt die Neurobiologin und Psychiaterin. Bei Vätern sind es etwa 8 bis 10 Prozent.

Wichtig sei, dass Betroffene sich frühzeitig Hilfe suchen und die Depressionen behandeln lassen. „Depressionen werden generell nach Schweregrad behandelt, ob in der Peripartalzeit oder außerhalb davon“, erläutert Kittel-Schneider. Bei leichten Depressionen könnten Sport und Bewegung, Achtsamkeitsübungen und Stressreduktion, psychologische Beratung sowie Unterstützung durch Hebammen und Familienhelfer helfen oder eine gesunde Ernährung, beispielsweise durch Mittelmeerkost. Bei moderaten Ausprägungen sollte zudem eine Psychotherapie oder Selbsthilfegruppen in Anspruch genommen werden. Bei schweren Ausprägungen komme eine medikamentöse Behandlung mit Antidepressiva hinzu.

Die Chancen auf Heilung seien hoch, sagt Kittel-Schneider: „Bei adäquater, schweregradangepasster Therapie liegen die Genesungschancen um die 90 Prozent.“

Da bei einer Wochenbettdepression Mutter und Kind bestenfalls nicht getrennt werden sollten, suchte das Ehepaar Reinhard gemeinsam nach einer stationären Betreuung. Dort wurden Frau und die Tochter sechs Wochen lang untergebracht. Die Behandlung mit Antidepressiva habe zunächst heftige Nebenwirkungen gehabt, erinnert sich Tim Reinhard: „Das erste Wochenende musste sie sich durchgehend übergeben, hatte eine ganz schlimme Phase. Sie sagte, sie wolle das Kind nicht mehr, wolle es am liebsten weggeben.“

Aber glücklicherweise halfen die Medikamente dann. „Nach sechs Wochen ging es ihr deutlich besser“, sagt Reinhard. Auch für ihn eine belastende Zeit. „Ich war gerade frischgebackener Vater und habe meine Frau und meine Tochter nur noch zweimal in der Woche sehen können. Ich habe mir die erste Zeit als Familie anders vorgestellt.“ Nach sechs Wochen stationären Aufenthalts besuchte sie nur noch die Tagesklinik. Es ging ihr stetig besser.

„Die Wochen in der Klinik waren eine heftige Zeit. Die erste Kennenlernzeit ist eigentlich sehr schön und innig, wenn auch wahnsinnig schlauchend und anstrengend. Plötzlich allein in der Wohnung zu sitzen, während Frau und Kind weg sind, war heftig. Es fiel mir schwer, mich auf die Arbeit zu konzentrieren“, erinnert sich Reinhard. Besonders schlimm seien die Auf-und-ab-Phasen gewesen. „An einem Tag hat man Hoffnung, am nächsten fürchtet man, es werde nie wieder gut. Es ist eine Achterbahnfahrt, die man da als Partner mitmacht.“

Dennoch hat sich das Ehepaar für ein zweites Kind entschieden. „Wir haben gesagt, dass sie es sehr gut aufgearbeitet hat und auch die Statistiken sprechen dafür, dass jemand, der einmal eine Wochenbettdepression hatte, diese nicht auch zwingend beim zweiten Kind haben muss“, sagt Reinhard. Das Ehepaar ist nun Eltern zweier Töchter, drei und fünf Jahre alt. Beim zweiten Kind traten bei der Mutter keine postpartalen Depressionen auf. „Wir haben das mit dem zweiten Kind sehr gut hinbekommen. Es war eine komplett andere Zeit.“

Seine Sorge, dass die Zeit in der Klinik die Vater-Kind-Bindung stören würde, stellte sich als unbegründet heraus: „Ich habe heute ein sehr gutes Verhältnis zu unseren beiden Töchtern.“ Auch seine Ehe sei gestärkt aus dieser Zeit hervorgegangen. Er kenne jedoch Paare, bei denen es anders ausging. „Es gibt sicherlich Beziehungen, die daran kaputtgehen. Aber bei uns ist das anders. Es hat uns noch enger zusammengeschweißt.“

Postpartale Depressionen, auch Wochenbettdepressionen genannt, treten bei 10 bis 15 Prozent aller Mütter in den ersten Wochen oder Monaten nach der Geburt auf. Die Symptome reichen von anhaltender Traurigkeit, Erschöpfung und Reizbarkeit bis hin zu starken Schuldgefühlen und Verlust des Interesses an der Umwelt oder dem eigenen Kind.

Auch Väter können nach der Geburt eines Kindes an postpartalen Depressionen leiden. Es ist wichtig, Symptome frühzeitig zu erkennen und Hilfe in Anspruch zu nehmen, da eine unbehandelte Depression langfristige Folgen für die Mutter, das Kind und die Familie haben kann.

Beratungs- und Anlaufstellen für Betroffene und Angehörige

Ein offenes Gespräch mit Partnerin oder Partner, Familienangehörigen oder dem Freundeskreis kann ein erster Schritt sein zur Überwindung der Probleme sein. Das frühzeitige Erkennen und Annehmen von Hilfe ist entscheidend, um die Herausforderungen einer postpartalen Depression erfolgreich zu bewältigen.

Würzburg (epd). Sarah Kittel-Schneider vom Universitätsklinikum Würzburg forscht zu psychischen Erkrankungen rund um die Zeit der Geburt eines Kindes. Die Neurobiologin und Psychiaterin nimmt hierbei auch speziell die Väter in den Fokus. Acht bis zehn Prozent der Väter sind in den ersten Monaten nach der Geburt ihres Kindes betroffen. Hilfe gibt es, doch die Beratungsangebote sind regional unterschiedlich verteilt. Die Fragen stellte Stefanie Unbehauen.

epd sozial: Frau Kittel-Schneider, wie viele Mütter haben nach der Geburt postpartale Depressionen und wie sehen die Zahlen bei Vätern aus?

Sarah Kittel-Schneider: Das variiert je nach Studie und Region. Bei Müttern sind es etwa 17 Prozent, wobei die Zahlen hier in den Ländern mit hohem Einkommen niedriger sind als in den Ländern mit mittleren und niedrigen Einkommen. Bei Vätern ist die Anzahl etwas geringer als bei den Müttern. Hier sind es etwa 8 bis 10 Prozent in den ersten Monaten nach der Geburt, was wir auch in einer eigenen, kleineren Studie mit 80 Vätern bestätigen konnten.

epd: Sie forschen bereits seit geraumer Zeit zu den hormonellen Änderungen, die im Körper nach einer Schwangerschaft stattfinden. Welche Prozesse verursachen postpartale Depressionen bei Vätern?

Kittel-Schneider: Bisher gibt es nur einige wenige Studien, inklusive unserer eigenen, aktuell zur Veröffentlichung eingereichten Studie, welche biologische Faktoren bei Vätern untersucht haben. In unserer eigenen Studie ergaben sich Hinweise, dass ein erniedrigtes Testosteron mit erhöhten depressiven Werten assoziiert war. Alle anderen Studien haben sich bisher nur auf psychosoziale Risikofaktoren bei den Vätern konzentriert, wie geringe soziale Unterstützung, Arbeitslosigkeit, Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen bei Partnerin und Kind, vorbestehende psychische Erkrankungen und eine peripartale Depression bei der Partnerin.

epd: Während postpartale Depressionen bei Müttern sehr bekannt sind, haben Väter, die darunter leiden, oft noch mit Stigmatisierung zu kämpfen. Welche Anlaufstellen gibt es hier für Betroffene?

Kittel-Schneider: Welche Anlaufstellen es gibt, ist regional sehr unterschiedlich in Deutschland. Bezüglich Selbsthilfegruppen oder auch um Informationen über regionale Angebote zu erhalten, ist auch für Väter der Verein Schatten und Licht eine gute Anlaufstelle. Die frühen Hilfen, sowieso Schwangerschafts- und Familienberatungsstellen bieten auch niederschwellige Unterstützungsgebote für Väter an und sind deutschlandweit überall vertreten. Bei moderaten bis schweren Symptomen sollte der Hausarzt aufgesucht werden und eine Überweisung zum Psychiater oder psychologischem Psychotherapeut erfolgen. Falls regional vorhanden, auch in eine Spezialsprechstunde für psychische Erkrankungen um die Geburt.

epd: Durch welche Maßnahmen kann das Risiko einer postpartalen Depression bei Vätern verringert werden?

Kittel-Schneider: Präventive Maßnahmen sind noch wenig untersucht, aber in der klinischen Praxis würden wir folgendes empfehlen: Offene Kommunikation mit der Partnerin und dem Umfeld, über Gefühle und Sorgen sprechen, realistische Erwartungen an die Vaterrolle entwickeln, sich auf Veränderungen durch Elternkurse oder Beratungen vorbereiten und sich ein Unterstützungsnetzwerk aufbauen. Darüber hinaus können Stressmanagement und Selbstfürsorge, gesunde Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität und ausreichend Schlaf hilfreich sein. In jedem Fall ist eine frühzeitige professionelle Hilfe bei Anzeichen psychischer Belastung entscheidend.

epd: Wie kann die Vater-Kind-Bindung gestärkt werden?

Kittel-Schneider: Die Vater-Kind-Interaktion kann, falls sich hier schon Schwierigkeiten andeuten, beispielsweise durch Interventionen wie eine entwicklungspsychologische Beratung gestärkt werden. Dies wird häufig auch in Familienberatungsstellen oder bei den Frühen Hilfen angeboten.

epd: Welche Therapieansätze gibt es bei postpartalen Depressionen?

Kittel-Schneider: Depressionen werden generell nach Schweregrad behandelt, ob in der Peripartalzeit oder außerhalb davon. Bei leichten Depressionen können folgende Maßnahmen helfen: Sport und Bewegung, Achtsamkeitsübungen und Stressreduktion, gesunde Ernährung - wie zum Beispiel die Mittelmeerkost - psychologische Beratung sowie Unterstützung durch Hebammen oder Familienhelfer. Bei moderaten Ausprägungen sollte zudem eine Psychotherapie oder Selbsthilfegruppen für Väter und eine psychosoziale Beratung in Anspruch genommen werden. Bei schweren Ausprägungen kommt dann noch medikamentöse Behandlung mittels Antidepressiva hinzu.

Wichtig ist auch immer, die Bindung und Interaktion mit dem Kind in den Blick zu nehmen. Gegebenenfalls sollten hier noch Maßnahmen zur Verbesserung der Vater-Kind-Bindung erfolgen in Form einer entwicklungspsychologischen Beratung. Falls es Schwierigkeiten in der Paarbeziehung gibt, kann zusätzlich eine Paarberatung oder eine Paartherapie sinnvoll sein.

epd: Wie sind hier die Erfolgsaussichten?

Kittel-Schneider: Die Therapieaussichten sind sehr gut. Bei adäquater, schweregrad-angepasster Therapie liegen die Genesungschancen um die 90 Prozent.

Präambel

Die Gesundheitswirtschaft hat eine erhebliche ökonomische Bedeutung für den Standort Deutschland. Die Bruttowertschöpfung lag 2023 bei knapp 435,5 Milliarden Euro. Das entspricht rund 11,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Gesundheitswirtschaft ist damit weiterhin eine Wachstumsbranche auf Expansionskurs. Eine Tatsache, die in der öffentlichen Diskussion jedoch zu wenig Beachtung findet.

In Deutschland sind 6 Mio. Menschen im Gesundheitswesen beschäftigt, davon stellen beruflich Pflegende mit 1,8 Mio. die größte Berufsgruppe dar. Ende 2023 waren 5 Mio. Menschen pflegebedürftig im Sinne des SGB XI und wurden neben der professionellen Pflege von 8 Mio. An- und Zugehörigen versorgt. 2022 wurden 16,8 Mio. Krankenhausbehandlungen verzeichnet.

In Summe eine beachtliche Wählerschaft, die deutlich macht: Pflege geht uns alle an! Der Bundesverband Pflegemanagement fordert daher:

1. Qualitätssteigerung der Gesundheitsversorgung • Anerkennung und Entwicklung der Pflegekompetenz: Pflegefachpersonen müssen in ihren Fähigkeiten gestärkt und ihre Kompetenzen durch klare rechtliche Rahmenbedingungen anerkannt werden. • Übertragung der Heilkundeausübung: Pflegefachpersonen sollen befähigt werden, definierte heilkundliche Tätigkeiten eigenverantwortlich auszuüben, um Versorgungslücken zu schließen und Rechtssicherheit zu bekommen. • Pflege-Outcome-Daten: Es bedarf einer Einführung und verpflichtenden Nutzung von evidenzbasierten Daten zur Pflegequalität, um den Beitrag der Pflege messbar und nachweislich sichtbar zu machen.

2. Zukunftssicherung der Pflege • Attraktivität der Ausbildung steigern: Die Pflegeausbildung muss durch gezielte bundesweite Investitionen, moderne Lehr- und Lernmethoden und angemessene Vergütung attraktiver gestaltet werden. • Entbürokratisierung: Pflegefachpersonen müssen von unnötigem Verwaltungsaufwand entlastet werden, um sich auf die direkte Patientenversorgung konzentrieren zu können. • Vereinfachung der Fachkräfte-Einwanderung: Bürokratische Hürden für die Einwanderung internationaler Pflegefachpersonen müssen abgebaut werden, um den Fachkräftemangel effektiv zu bekämpfen. • Einführung eines verpflichtenden sozialen Jahres: Junge Menschen sollen durch ein soziales Jahr Einblick in soziale und pflegerische Berufe erhalten und zur gesellschaftlichen Solidarität beitragen.

3. Stabilisierung der Versorgungsstrukturen • Eigenes Leistungsrecht für die professionelle Pflege: Pflegeleistungen müssen als eigenständiger Bestandteil im Gesundheitssystem anerkannt und gesetzlich verankert/geregelt werden. • Auskömmliche Finanzierung aller Sektoren: Alle Versorgungsbereiche - stationär, ambulant und häuslich - benötigen eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung. • Stärkung der beruflichen Vertretung und Selbstverwaltung der Pflege sowie ein stimmberechtigter Sitz im G-BA: Berufliche Vertretung und Selbstverwaltung der Pflege müssen gefördert und gestärkt werden. Die Pflege benötigt daneben eine eigene Stimme im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Nur so kann die berufliche Pflege ihre Perspektive, Expertise und ihre Potenziale angemessen in die maßgeblichen Entscheidungs- und Verhandlungsprozesse zur Sicherstellung einer zukunftsfesten Versorgung einbringen.

Fazit

Trotz wiederholter Ankündigungen und Versprechen wurden diese grundlegenden Forderungen bislang nicht umgesetzt. Um den drängenden Herausforderungen der Pflege gerecht zu werden, fordern wir die Einsetzung eines Staatsministeriums für Pflege im Bundeskanzleramt. Dies garantiert eine übergreifende, strategische Koordination und gibt der Pflege die politische Gewichtung, die sie verdient. Jetzt handeln - Pflege braucht politische Priorität!

Berlin, 4. Dezember 2024

Berlin (epd) Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) hat mit Blick auf die vorgezogenen Bundestagswahlen im Februar ein „100-Tage-Programm“ für die Reformen in der Pflege vorgestellt. Dazu gehören laut einer Mitteilung vom 5. Dezember auch Maßnahmen zur Senkung der Eigenbeiträge von Pflegebedürftigen und zur Stabilisierung der pflegerischen Versorgung.

AGVP-Präsident Thomas Greiner erklärte, die Bilanz der Ampelregierung in Sachen Pflege sei eine „Bankrotterklärung“. Sie habe die explodierenden Eigenbeiträge sehenden Auges hingenommen hat. Dabei seien Senkungen von bis zu 1.000 Euro im Monat möglich, wenn man diejenigen zur Finanzierung heranziehe, die ohnehin zuständig sind, so Greiner: „Die Länder und Kommunen müssen endlich die Investitionskosten übernehmen.“ Und weil die Fachkräftesicherung in der Altenpflege eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung sei, sollten die Ausbildungskosten von Ländern und Kassen übernommen werden, „statt sie allein bei den Pflegebedürftigen abzuladen“.

Zudem, so Greiner, müsse die medizinische Behandlungspflege in der stationären Pflege über die Krankenkassen finanziert werden, wie es in der ambulanten und häuslichen Pflege der Fall sei: „Dann ließen sich die Eigenbeiträge um weitere 350 bis 400 Euro senken.“

Scharf kritisiert Greiner die Zahlungsmoral der Kassen und Kostenträger. Er forderte die Einführung von Strafzinsen: „Die Pflegeanbieter müssen ständig in Vorleistung gehen und auf ihr Geld warten, weil die Kassen und Sozialhilfeträger sich alle Zeit der Welt nehmen bei der Vergütung.“ So fahre man die Pflege an die Wand, weil viele Unternehmen nicht die entsprechenden Reserven hätten.

Berlin (epd). Die Zahl der Helferinnen und Helfer im Dienst der Tafeln ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 15.000 Menschen gewachsen. Wie der Bundesverband Tafel Deutschland am 5. Dezember in Berlin zum Tag des Ehrenamtes mitteilte, engagieren sich derzeit rund 75.000 Frauen und Männer bei der Sammlung und Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige. 94 Prozent der Helfenden arbeiten ehrenamtlich. Die Zahl der Tafeln liegt bei 975.

Trotz des Zuwachses an Unterstützern benötigten knapp ein Drittel aller Tafeln dringend mehr freiwillige Helferinnen sowie Helfer, hieß es. Viele Tafeln sähen den fehlenden Nachwuchs im Ehrenamt als eine ihrer größten Herausforderungen an.

„Seit der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine sowie der Inflation unterstützen die Tafeln so viele Menschen wie nie zuvor mit Lebensmitteln, aber auch mit Zuspruch und Gemeinschaft“, sagte der Vorsitzende der Tafel Deutschland, Andreas Steppuhn. Man arbeite im Ausnahmezustand. „Zwei Millionen Stunden engagieren sich die Tafel-Aktiven jeden Monat, im Schnitt 22 Stunden pro Ehrenamtlichen. Das ist beeindruckend“, sagte Steppuhn. Dieses Engagement sei ein systemrelevanter Einsatz für die Gesellschaft und die Demokratie.

Von der Politik forderte er, das Ehrenamt ganz konkret zu unterstützen und zu fördern. „Engagement muss weniger bürokratisch staatlich gefördert werden“, sagte Steppuhn. Kostenfreie ÖPNV-Tickets sollten aus seiner Sicht selbstverständlich sein. Aber auch eine Anrechnung von freiwilligem Engagement auf die Rentenpunkte wäre ein sinnvoller Anreiz, sagte der Tafel-Vorsitzende.

Berlin (epd). Gemeinsam haben der Caritasverband, das Bundesumweltministerium und der Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands am 5. Dezember das 15-jährige Bestehen des Stromspar-Checks für Bedürftige gewürdigt. Dabei handelt es sich um eine kostenlose Energieberatung, durch die sich Durchschnitt bis zu 300 Euro Stromkosten einsparen lassen. Die CO2-Emmissionen seien so um bisher 780.000 Tonnen reduziert worden.

Wie Caritas-Präsidentin Eva-Maria Welskop-Deffaa erläuterte, habe das Beratungsangebot an 150 Standorten bereits mehr als 450.000 Menschen erreicht. Die Beratung erfolgt telefonisch, online, in einer Sprechstunde oder in der eigenen Wohnung. Den Service übernehmen ehemals langzeitarbeitslose Menschen, die Energiesparexperten geschult werden. Zur Beratung gehören den Angaben nach beispielsweise auch kostenlose Soforthilfen wie LED-Lampen und Duschsparköpfe oder auch ein Zuschuss zum Austausch von Kühlschrank oder Gefriertruhe. „Fernab jeder Oberlehrer-Attitüde geben sie konkrete Hinweise auf Energiefresser und sinnvolle Verhaltensänderungen. So gelingt sozial gerechter Klimaschutz“, betonte die Präsidentin.

Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) sagte: „Der Stromspar-Check ist ein gutes Beispiel dafür, wie soziale und klimapolitische Ziele miteinander verbunden werden können. Mein Dank gilt dem außerordentlichen Engagement und der Sachkenntnis der Stromsparhelferinnen und -helfer.“ Ihr Ministerium fördert das Projekt „Stromspar-Check - einfach Wärme, Wasser und Strom sparen“ zunächst bis 2026.

Michael Geißler, Vorstandsvorsitzender der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands, sagte, durch ein verbessertes Nutzungsverhalten könnten Haushalte ihren Energieverbrauch zusätzlich um bis zu 1.000 kWh Heizenergie pro Jahr reduzieren: „Das entspricht einer Einsparung von zehn Prozent.“

Die Kooperationspartner richteten aber auch den Blick nach vorn: Damit bei der Energiewende niemand zurückgelassen werde, müsse der Stromspar-Check auch in Zukunft seinen Beitrag leisten, um die Energiewende sozial gerecht zu gestalten. Das nächste Ziel sei es, dass Stromsparhelferinnen und -helfer alle vulnerablen Haushalte, die Energie sparen möchten, bundesweit vor Ort beraten können.

Essen (epd). Die gesetzlichen Krankenkassen müssen die Kosten für eine ausnahmsweise erlaubte Präimplantationsdiagnostik (PID) zur Erkennung schwerer Erbkrankheiten nicht erstatten. Auch wenn der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) eine Leistungspflicht der Krankenkasse für vorgeburtliche Bluttests zur Erkennung bestimmter Fehlbildungen vorgesehen hat, ist die bei einer künstlichen Befruchtung durchgeführte PID damit nicht vergleichbar, entschied das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen in einem am 25. November veröffentlichten Urteil. Eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung liege damit nicht vor, befanden die Essener Richter.

Die Klägerin und ihr Ehemann sind Überträger der spinalen Muskelatrophie (SMA). Diese Erbkrankheit ist durch eine angeborene und fortschreitend verlaufende Muskelschwäche sowie Muskelschwund gekennzeichnet. Die Frau wurde 2016 nach einer künstlichen Befruchtung Mutter eines an der SMA erkrankten Kindes.

Das Paar wollte ein weiteres Kind. Im Rahmen einer künstlichen Befruchtung sollte daher eine PID vorgenommen werden. Dabei werden nur gesunde Embryonen ausgewählt und in die Gebärmutter der Frau eingesetzt.

Nach dem Embryonenschutzgesetz ist die PID in Deutschland jedoch grundsätzlich verboten. Ausnahmen von dem Verbot sind nur möglich, wenn aufgrund einer genetischen Veranlagung für die Nachkommen das hohe Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit besteht oder wenn die Schwangerschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt führen würde.

Der PID muss zuvor eine Ethikkommission zustimmen. Das hatte am 2. Dezember 2020 das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig klargestellt. Bei einer „genetischen Untersuchung von Zellen eines Embryos in vitro vor seinem Transfer in die Gebärmutter“ sei die vorherige Genehmigung der zuständigen Ethikkommission Pflicht.

Am 5. November 2020 urteilten die obersten Verwaltungsrichter zudem, dass eine PID bereits dann erlaubt sein kann, wenn sich eine Erbkrankheit nicht schon in der Kindheit erheblich auswirkt. Zulässig sei die PID bei schweren und schlecht behandelbaren Krankheiten mit verringerter Lebenserwartung. Wann das der Fall sei, müsse „in jedem Einzelfall gesondert“ entschieden werden, so das Gericht.

Im aktuellen, vom LSG entschiedenen Fall hatte die Ethikkommission der PID bei der Klägerin zugestimmt. Nach einer künstlichen Befruchtung wurde die Frau Mutter eines weiteren, diesmal gesunden Kindes. Von ihrer Krankenkasse verlangte sie die Kostenerstattung für die PID, die 11.560 Euro gekostet habe.

Dem Kostenerstattungsanspruch stand allerdings ein Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 18. November 2014 entgegen. Danach ist die PID generell keine Kassenleistung. Sie diene nicht der Krankenbehandlung, sondern der „Verwerfung“ erkrankter Embryonen. Ziel sei die „Vermeidung zukünftigen Leidens eines eigenständigen Lebewesens, nicht aber der Behandlung eines vorhandenen Leidens“.

Die Klägerin meinte jedoch, dass sich mittlerweile die Situation geändert habe. So habe der G-BA eine Leistungspflicht der Krankenkassen für nicht invasive Pränataltests (NIPT) bei den Trisomien 13 (Pätau-Syndrom), 18 (Edwards-Syndrom) und 21 (Downsyndrom) vorgesehen. Aus ihrer Sicht stelle es eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung dar, wenn ein nicht invasiver Pränataltest in Form eines Bluttests von der Kasse bezahlt werde, eine PID bei ihr aber nicht.

Doch das LSG urteilte, dass die Klägerin keinen Kostenerstattungsanspruch für die PID hat. Zum einen stelle die PID keine Krankenbehandlung der Versicherten dar. Auch wenn sie Überträgerin der SMA sei, sei sie selbst nicht als krank anzusehen. Mit der PID werde bei ihr auch keine Funktionsbeeinträchtigung erkannt, geheilt, gelindert oder ihre Verschlimmerung verhütet, so die Begründung des Gerichts.

Zum anderen liege auch keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung vor, selbst wenn die Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen vorgeburtliche, nicht invasive Pränataltests bezahlen. Es handele sich hier um unterschiedliche Sachverhalte.

Denn bei der PID werde ein nach künstlicher Befruchtung gezeugter Embryo noch vor dem Einsetzen in die Gebärmutter auf eine Chromosomenstörung hin untersucht, um dieses dann gegebenenfalls absterben zu lassen. Die Behandlung diene „nicht der Behandlung eines vorhandenen Leidens“. Bei dem NIPT werde bei der bereits schwangeren Frau ein Bluttest durchgeführt, um eine mögliche Chromosomenstörung identifizieren zu können. Sei dies der Fall, könne die Schwangere immer noch entscheiden, ob sie das Kind austrägt.

Az.: L 10 KR 946/23 (Landessozialgericht Essen)

Az.: 3 C 6.19 (Bundesverwaltungsgericht Ethikkommission)

Az.: 3 C 12.19 (Bundesverwaltungsgericht PID schwerwiegende Erbkrankheit)

Az.: B 1 KR 19/13 (Bundessozialgericht)

Kassel (epd). Eine gerichtlich erlassene Restschuldbefreiung soll insolventen Verbrauchern auch tatsächlich einen wirtschaftlichen Neustart ermöglichen. Hat ein Verbraucher Beitragsschulden bei einem Sozialversicherungsträger, muss er nach einer Restschuldbefreiung keine Verrechnung seiner Verletztenrente fürchten, urteilte am 3. Dezember das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel.

Im konkreten Fall ging es um den Inhaber einer Baufirma aus dem Raum Frankfurt/Oder. Er war mit Beiträgen bei der Berufsgenossenschaft im Rückstand. Wegen eines Arbeitsunfalls erhielt der Mann seit 1999 von dem Unfallversicherungsträger eine Verletztenrente.

Als am 1. Dezember 2010 über sein Privatvermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, konnte nur ein kleiner Teil der Beitragsschulden an die Berufsgenossenschaft zurückgezahlt werden. Nachdem das Amtsgericht nach sechs Jahren dem Kläger die Restschuldbefreiung erteilt hatte, verrechnete der Unfallversicherungsträger die noch offenen Beitragsforderungen mit der Hälfte der unpfändbaren Verletztenrente. Dies können nach dem Gesetz Sozialversicherungsträger verlangen, vorausgesetzt, der Schuldner gerät mit der Forderung nicht in den Bürgergeld- oder Sozialhilfebezug.

Doch das BSG erklärte dieses Vorgehen für rechtswidrig. Sobald eine Restschuldbefreiung erteilt wurde, enden auch die Ansprüche von Sozialversicherungsträgern. Während des Insolvenzverfahrens bestehe das Recht eines Gläubigers zur Aufrechnung, nicht aber nach Erteilung der Restschuldbefreiung. Dass Sozialversicherungsträger gesetzlich ausnahmsweise sogar den unpfändbaren Teil einer Verletztenrente mit den Schulden aufrechnen können, ändere daran nichts.

Az.: B 2 U 11/22 R

Münster (epd). Der Elternbeitrag für die Betreuung eines Kindes in einer Offenen Ganztagsschule darf nicht pauschal von beiden Partnern einer eheähnlichen Gemeinschaft verlangt werden. Hat ein Lebensgefährte keine Elternbeziehung zum Kind, verstößt der in einer kommunalen Satzung vorgesehene Elternbeitrag gegen Landesrecht und ist unwirksam, entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen in einem am 28. November bekanntgegebenen Urteil.

Vor Gericht war ein nicht miteinander verheiratetes Paar aus dem Oberbergischen Kreis gezogen. Der Sohn der Klägerin besuchte im Schuljahr 2019/2020 die Offene Ganztagsschule. Hierfür sollte die geschiedene Mutter einen Elternbeitrag zahlen, den die Gemeinde auf 130 Euro monatlich festlegt. Laut kommunaler Satzung wurden für die Berechnung des Elternbeitrags das Einkommen der Mutter und das ihres neuen, nicht verheirateten Lebensgefährten herangezogen. Das Verwaltungsgericht Köln hielt die Satzung der Gemeinde für unwirksam.

Das bestätigte nun auch das OVG. Die Satzungsregelung der Gemeinde, nach der auch der in einer nichtehelichen Gemeinschaft lebende Partner mit seinem Einkommen zum Elternbeitrag pauschal herangezogen werden kann, obwohl dieser in keiner Elternbeziehung zum Kind steht, verstößt gegen das Kinderbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Danach können der Schulträger oder das Jugendamt für außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Schulen Beiträge von den Eltern oder gleichgestellten Personen erheben.

Eheähnliche Partner ohne Elternbeziehung zum Kind gehörten aber nicht dazu, so das Gericht. Sie dürften nicht pauschal zum Elternbeitrag herangezogen werden. Denn es sei nicht davon auszugehen, dass der eine Partner, der nicht Elternteil des im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindes ist, diesem gegenüber auch erziehungsberechtigt ist, urteilte das OVG.

Az.: 12 A 566/22

Essen (epd). Die Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) müssen nach einem Urteil des Landessozialgerichts in Essen für pädagogische Hilfen für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche in Intensivpflegeheimen aufkommen. Die Grundsatzentscheidung zur Kostenübernahme durch die Landschaftsverbände betrifft Kinder und Jugendliche, die rund um die Uhr gepflegt und betreut werden müssen, wie das Landessozialgericht am 28. November mitteilte.

In Nordrhein-Westfalen leben viele schwerstpflegebedürftige Kinder und Jugendliche, die häufig 24 Stunden täglich beatmet werden müssen, nicht bei ihren Eltern, sondern in stationären Pflegeeinrichtungen. Sie werden dabei nicht nur von Pflegefachkräften, sondern auch von pädagogischem Personal betreut und gefördert, um am sozialen Leben so weit wie möglich teilzunehmen. Die Anbieter der Pflegeheime erhalten nur dann eine Betriebserlaubnis, wenn sie genügend pädagogisches Personal vorhalten.

Die Finanzierung dieser pädagogischen Kräfte war den Angaben zufolge lange ungeklärt. Die Landschaftsverbände erklärten, die Pflegekassen oder die Kommunen müssten die Kosten übernehmen. Diese waren ihrerseits der Auffassung, die Landschaftsverbände seien dafür zuständig.

Eine von der beklagten Heimbetreiberin angerufene Schiedsstelle ging von einer Zuständigkeit der klagenden Landschaftsverbände aus. Das Landessozialgericht stellte nun im Rahmen des Klageverfahrens gegen die Schiedsstellenentscheidungen eine Zuständigkeit der Landschaftsverbände fest.

Zwar sei eine Schiedsstelle nicht befugt, endgültig über die Finanzierungszuständigkeit zu entscheiden, hieß es. In der Sache habe die Schiedsstelle aber zutreffend eine Zuständigkeit der Landschaftsverbände angenommen. Diese müssten die Finanzierung der Pädagogen übernehmen, soweit es nicht um die Schulbildung der betroffenen Kinder und Jugendlichen gehe, sondern um eine darüber hinausgehende pädagogische Förderung.

Az.: L 9 SO 56/24 KL

Stuttgart (epd). Der Unfall einer möglichen zukünftigen Helferin in einem Verein gilt laut einem Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg nicht als Arbeitsunfall. Zwar könnten auch Menschen, die eine „beschäftigungsähnliche Tätigkeit“ ausüben, gesetzlich unfallversichert sein. „Eine Schnuppertätigkeit unterfällt diesem Schutz aber nur, wenn sie einen zumindest geringen wirtschaftlichen Wert hat“, teilte das Gericht am 29. November in Stuttgart mit.

Geklagt hatte eine Frau, die sich bei der Voltigierstunde ihrer Tochter am Knie verletzt hatte. Die 27-Jährige war dabei gewesen, um einzuschätzen zu können, ob sie sich zutraue, künftig den Kindern beim Turnen zu helfen. „Es war ihr dabei freigestellt, bei den durchgeführten Aufwärmübungen mitzumachen oder lediglich zuzusehen“, heißt es weiter. Die Klägerin entschied sich zur Teilnahme, wobei ihre Kniescheibe heraussprang.

Die beklagte Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung eines Arbeitsunfalls ab. Die Klägerin sei nicht als Beschäftigte des Reitvereins und auch nicht arbeitnehmerähnlich tätig geworden. In einem anschließenden Klageverfahren vor dem Sozialgericht Heilbronn gewann die Frau. Das Landessozialgericht hat nun das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und einen Arbeitsunfall verneint.

Das Gericht argumentierte, die Klägerin habe keine direkte Helfer-Tätigkeit übernommen. Etwa in Form einer Aufsicht über die Kinder oder gar einer Anleitung zu Aufwärmübungen. „Zwar habe ihr “Einfühlen„ ins Voltigiertraining in Hinblick auf eine eventuell von ihr in der Zukunft zu übernehmende Helfer-Tätigkeit einen gewissen Wert für den Reitverein gehabt“, heißt es weiter. Diese sei jedoch nicht mit einer dem Reitverein dienenden Tätigkeit von wirtschaftlichem Wert gleichzusetzen. Zudem sei das Gericht angesichts von „körperlichen Risikofaktoren“ der Klägerin nicht überzeugt, dass die einfache Dehnübung die wesentliche Ursache für die Verletzung sei.

Az: L 10 U 3356/21

Berlin (epd). Der Verbandsrat des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) hat Sandra Fehlberg einstimmig in den Vorstand berufen. Offiziell hat sie die Aufgabe für den SoVD mit seinen mehr als 600.000 Mitgliedern am 1. Dezember übernommen.

Fehlberg kennt den Verband gut, zuletzt ist sie Abteilungsleiterin Finanzen gewesen, in der das Finanz- und Rechnungswesen der Bundesgeschäftsstelle sowie der rechtlich nicht selbstständigen Landesverbände gebündelt ist. Seit 19 Jahren ist Fehlberg hauptamtlich beim SoVD tätig und seit 20 Jahren Mitglied im Verband.

Fehlberg ist Bürokauffrau und Bilanzbuchhalterin. Von 1999 bis 2005 arbeitete sie als Beauftragte für das Qualitätsmanagement bei einer Mineralölspedition. In den Jahren 2009 bis 2010 absolvierte Fehlberg eine Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin bei der IHK.

Alfred Bornhalm, stellvertretender Verbandsratsvorsitzender, sagte: „Es ist ein Glücksgriff, dass wir mit Sandra Fehlberg eine verdiente und engagierte Frau für die Doppelspitze des SoVD gewinnen konnten.“

Vorständin Michaela Engelmeier, die seit dem 1. September 2022 als Vorstandsvorsitzende an der Spitze steht, freut sich auf die kommende Zusammenarbeit: „Gemeinsam mit Sandra Fehlberg geht unser Verband selbstbewusst in die Zukunft. So bleibt der SoVD die starke Stimme der Menschen, die sonst nicht ausreichend gehört werden - für soziale Gerechtigkeit, für mehr Miteinander, für Inklusion und gegen Ausgrenzung.“

Fehlberg selber sagte zu ihrer Ernennung: „Ich bin überzeugt, dass wir als Vorstandsteam den SoVD und seine Mitglieder gut durch diese herausfordernden Zeiten steuern werden.“ Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Haupt- und Ehrenamt in den Landesverbänden und der Bundesgeschäftsstelle.

Andrea Wagner-Pinggéra (56), Pastorin, hat am 1. Dezember ihr Amt im Vorstand der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel angetreten. Als Nachfolgerin des langjährigen Vorstandsmitglieds Annette Will-Armstrong ist sie für den Unternehmensbereich Bethel im Norden, die Gemeinschaften Sarepta und Nazareth sowie für die Altenhilfe und die Hospizarbeit zuständig. Wagner-Pinggéra ist bereits seit fünf Jahren für die v. Bodelschwinghschen Stiftungen tätig. Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel mit Hauptsitz in Bielefeld sind eines der größten diakonischen Unternehmen Europas. In den Einrichtungen in acht Bundesländern wurden im vergangenen Jahr rund 260.000 Menschen von rund 24.100 Mitarbeitenden behandelt, betreut oder ausgebildet.