Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 43/2020 - 23.10.2020

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 43/2020 - 23.10.2020

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 43/2020 - 23.10.2020

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 43/2020 - 23.10.2020

Im Berchtesgadener Land gilt wegen extrem hoher Infektionszahlen wieder ein Lockdown. Das trifft auch die Altenheime, die mindestens bis 2. November praktisch keinen Besuch mehr zulassen dürfen - mit allen Folgen für die Psyche der betagten Heimbewohnerinnen und -bewohner. Pflegeeinrichtungen in anderen Teilen Deutschlands hoffen hingegen, mit den nun zulässigen Schnelltests mehr Sicherheit herstellen und zugleich mehr Lockerungen realisieren zu können.

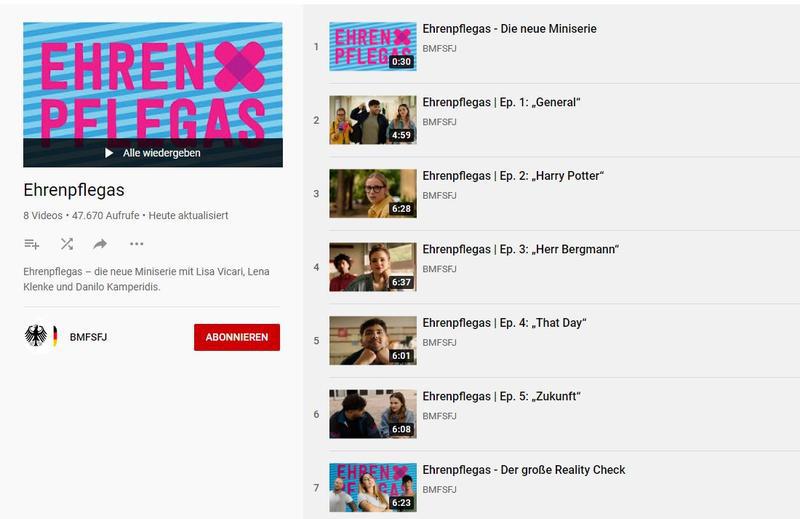

Es ist keine Frage des Geschmacks, ob der neue Werbefilm des Bundesfamilienministeriums für Pflegeberufe bei den Beschäftigten und den Verbänden der Branche gut ankommt. Das Fatale an dem Film "Ehrenpflegas", der auf YouTube zu sehen ist, ist, dass er jungen Menschen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, entsetzlich falsche Vorstellungen vom Pflegeberuf vermittelt. Auch wenn die 30 minütige Serie eine Komödie sein will - zum Lachen ist das nicht.

In den Werkstätten für Menschen mit Behinderung klaffen die Löhne weit auseinander. Wer in Bayern arbeitet, erhält im Schnitt jeden Monat 254 Euro, in Sachsen hingegen gibt es nur 114 Euro. Diese spärlichen Entgelte sind in der Corona-Krise unter Druck geraten: Die Löcher, die die Krise in die Umsätze der Werkstätten gerissen haben, geben diese an die Beschäftigten in Form von Lohnkürzungen weiter.

Der Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente ist nicht immer leicht durchzusetzen. Der Rentenversicherungsträger kann von den Betroffenen Bemühungen verlangen, um die Arbeitsfähigkeit mit ärztlicher Hilfe wieder herzustellen. Wenn er dies aber nicht sehr konkret einfordert, kann er die Rentenzahlung nicht verweigern, wie das Landessozialgericht Stuttgart urteilte.

Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Als Nutzer dieses Kanals können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und über Neuigkeiten Ihrer Einrichtung berichten. Gerne lese ich auch Ihre E-Mail.

Hier geht es zur Gesamtausgabe von epd sozial 43/2020. Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Markus Jantzer

Bischofswiesen, Freilassing (epd). Noch ist Andrea Schnurrer ziemlich gefasst. "Das mit dem Besuchsverbot hört sich schlimmer an, als es ist", sagt die Altenheim-Leiterin aus Bischofswiesen. Die Gemeinde liegt im Landkreis Berchtesgadener Land. Der einzigen Kommune bundesweit, in der wegen Corona ein faktischer Lockdown herrscht. Auch das Caritas-Haus St. Felicitas ist seit 20. Oktober 14 Uhr geschlossen für Besucher, kein Angehöriger darf es mehr betreten, nur in strengen Ausnahmefällen. Ihren 44 Bewohnern "fällt das noch nicht auf", sagt Schnurrer. Zwei Wochen seien "kein Problem" - es dürfe allerdings "kein Dauerzustand" werden.

Noch sieht es nicht nach einem baldigen Ende der verschärften Kontaktbeschränkungen aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Berchtesgadener Land lag bei 252, als am 19. Oktober über den Quasi-Lockdown entschieden wurde. Am 22. Oktober meldete das Robert Koch-Institut eine Inzidenz von 293.

Die Situation in den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis erinnert ans Frühjahr, als bayernweit erstmals Besuchsverbote galten. Damals durften Heimbewohnerinnen und -bewohner teilweise acht Wochen lang ihre Zimmer nicht verlassen, bekamen keine Angehörigen, Mitbewohner, Seelsorger zu Gesicht. Die Angst war groß, dass pflegebedürftige, alte Menschen kaum erträgliche seelische Belastungen erleiden oder gar in ihrer letzten Lebensphase einsam sterben müssen - vielfach wurde das auch Realität. Seitdem gab es zahlreiche Forderungen, bei einem neuerlichen Lockdown das Thema anders zu handhaben.

So wünschte sich der frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, der Erlanger Theologe Peter Dabrock, "mehr Kreativität" im Umgang mit Schutzmaßnahmen in den Heimen. Bei der ethischen Abwägung gegen den Infektionsschutz müsse die Selbstbestimmung der Senioren wieder mehr ins Zentrum rücken.

Die Diakonie Bayern tut sich mit Forderungen an die Politik schwer. "Natürlich sind Begegnung und Berührung ein menschliches Grundbedürfnis", sagt Diakonie-Sprecher Daniel Wagner. Doch es gehe um eine Interessensabwägung: "Wir haben auch eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter." Bei den mehr als 200 Senioreneinrichtungen der bayerischen Diakonie lasse sich nur vor Ort entscheiden, "was umsetzbar und vertretbar ist".

Die neue Allgemeinverfügung im Berchtesgadener Land, die vorerst bis 2. November gilt, verbietet Besuche in Heimen. Als Ausnahme regelt sie, dass "die Begleitung Sterbender oder von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen durch den engsten Familienkreis (...) jederzeit zulässig" sei.

Seit Mai waren dort Besuche, wie in ganz Bayern, eingeschränkt möglich. Angehörige mussten registriert, Besuchszahlen erfasst und das Einhalten der Maskenpflicht überwacht werden. Das AWO-Seniorenzentrum in Freilassing entwickelte ein Besuchskonzept mit Ampelsystem, das sich an den Infektionszahlen orientiert und auch Kontakt auf den Bewohnerzimmern vorsieht, wie AWO-Sprecherin Linda Quadflieg-Kraft erläutert.

Mit diesem Kontakt ist es nun erstmal vorbei. Doch es wirkt so, als habe man aus dem ersten Lockdown gelernt. Sowohl im Haus St. Felicitas als auch im AWO-Zentrum dürfen die Bewohner ihre Zimmer weiter verlassen, sich auf ihrer Etage frei bewegen und unter Beachtung der Abstandsregeln im ganzen Haus. "Eine Gefahr der sozialen Isolation sehe ich nicht, weil die Leute sich treffen können", sagt Schnurrer. Aktivitäten in kleineren Gruppen bleiben laut Quadflieg-Kraft möglich. Es fänden viele Gespräche statt und eine intensive Betreuung.

"Außerdem telefonieren unsere Bewohner im Moment wieder besonders häufig mit ihren Angehörigen." Im Haus St. Felicitas wird eifrig geskypt. Trotz der etwas besseren Voraussetzungen "können wir natürlich die Angehörigen nicht ersetzen", sagt Schnurrer.

Frankfurt a.M., Fröndenberg (epd). Die Pflegebranche bereitet in ihren ambulanten und stationären Einrichtungen kostenlose Schnelltests auf Covid-19-Infektionen vor. Die Heime wollen Pflegebedürftige, Beschäftigte und Besucherinnen und -besucher regelmäßig auf Corona testen, um dadurch den Gesundheitsschutz in den Einrichtungen zu erhöhen. Die Reihentests sind nun möglich, nachdem eine entsprechende Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 15. Oktober in Kraft getreten ist.

"Die Pflegeeinrichtungen haben ein großes Interesse daran, schnell wirkende Tests bedarfsgerecht einsetzen zu können", teilte der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Der Verband vertritt nach eigenen Angaben mehr als 12.000 private Pflegeträger. "Mit Tests, bei denen schnelle Ergebnisse vorliegen, können wir mehr Sicherheit schaffen als bisher", begrüßte der Verband die neue rechtliche Regelung.

Die erhöhte Sicherheit könnte wieder Lockerungen in den Einrichtungen erlauben, hofft der bpa. Das gelte insbesondere für die Besuchsregelungen in den Pflegeheimen. "Keineswegs bedeutet das aber einen denkbaren Verzicht auf die einzuhaltenden Hygieneregeln", betonte Verbandspräsident Bernd Meurer. "Direkter Kontakt und die Abstandsregelung passen auch bei Schnelltests nicht zusammen."

Heinz Fleck, Geschäftsführer des Schmallenbach-Hauses im nordrhein-westfälischen Fröndenberg, hat bereits mit den Vorbereitungen zu den Schnelltests begonnen, wie er dem epd sagte: In den drei Pflegeeinrichtungen und den ambulanten Diensten des Trägers im Landkreis Unna soll es möglichst bald losgehen. "Die Tests werden uns mehr Sicherheit bringen", ist er überzeugt, auch wenn bei Schnelltests ein höheres Risiko für ein falsch-positives oder - schlimmer - ein falsch-negatives Ergebnis bestehe als bei den gängigen PCR-Tests.

Fleck erwartet, dass das Gesundheitsamt des Landkreises das Testkonzept des Trägers Anfang November genehmigen wird. Die Tests sind freiwillig, werden also nur vorgenommen, wenn die Betroffenen zustimmen.

Das Pflege-Unternehmen wird nach Flecks Angaben die Testmaterialien direkt bei den Herstellern bestellen. Die Kosten übernehmen nach der Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums die Krankenkassen.

Geschulte Pflegekräfte dürfen die Tests vornehmen. Sie sollen im Schmallenbach-Haus die Beschäftigten und die Bewohner künftig einmal in der Woche prophylaktisch auf eine Corona-Infektion testen. "Das wird unsere Fachkräfte zeitlich sehr beanspruchen", weist Fleck auch auf die Belastung in seinen Häusern hin.

Der Verband bpa sieht in den Tests aber auch eine Entlastung für die Beschäftigten, da Fehlzeiten reduziert würden. "Wir können die Personalausfälle deutlich reduzieren, wenn Beschäftigte gerade auch in der Grippezeit bei unspezifischen Symptomen nicht automatisch in Quarantäne müssen", sagt Meurer. Er hofft, dass mit den Schnelltests innerhalb kurzer Zeit ein verlässliches Ergebnis vorliegt und die Notwendigkeit einer Quarantäne geklärt ist.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, bezeichnete die Test-Strategie der Bundesregierung hingegen als eine "Farce". Denn die Kontingente reichten nur für einen halben Monat, um die Altenpflegekräfte täglich zu testen. "Von den Angehörigen, Hospiz-Begleitern, Therapeuten und Seelsorgern ganz zu schweigen", kritisierte Brysch.

Minden (epd). Eine Pflegeheimbewohnerin im Kreis Lippe hat erfolgreich gegen eine coronabedingte Isolationsanordnung geklagt. Das private Interesse der Antragstellerin, von einer Isolierung verschont zu bleiben, überwiege gegenüber dem öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung der Allgemeinverfügung, erklärte das Verwaltungsgericht Minden in einer am 15. Oktober veröffentlichten Eilentscheidung. Zudem sei die Verfügung teilweise "offensichtlich rechtswidrig". Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßte die Entscheidung.

Nach der Verordnung zum Schutz von Pflegeeinrichtungen können pflegebedürftige Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus nicht ausgeschlossen werden kann, nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts getrennt von den anderen Bewohnern einer Pflegeeinrichtung untergebracht und gepflegt werden. Das Verwaltungsgericht Minden gab einem Eilantrag für eine aufschiebende Wirkung gegen die Allgemeinverfügung des nordrhein-westfälischen Sozialministeriums zum Schutz von Pflegeeinrichtungen statt.

Für die umstrittene Isolierungsanordnung fehle es an einer tauglichen gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage, erklärte das Gericht. Nach derzeitiger Ausgestaltung der Regelung soll die Pflegeeinrichtung selbst entscheiden, wer isoliert werde. Nach Auffassung des Gerichts müsse jedoch die zuständige Behörde prüfen, ob die Voraussetzungen einer Isolierung vorliegen und dürfe dies nicht der jeweiligen Einrichtungsleitung überlassen. Eine solche Entkoppelung von einem behördlichen Entscheidungsprozess sei im konkreten Fall rechtswidrig.

Wegen des hochwertigen Schutzguts der Gesundheit des menschlichen Lebens sei es zwar grundsätzlich denkbar, die Pflegeeinrichtung bei der Umsetzung einer Isolierung einzubeziehen, führte das Gericht aus. Dazu wäre jedoch eine Präzisierung nötig, unter welchen tatsächlichen Gegebenheiten eine Isolierung zu erfolgen habe. Gegen den Gerichtsbeschluss können die Parteien Rechtsmittel einlegen.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts habe Signalwirkung, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Wenn die Entscheidung von Minden rechtskräftig werde, habe "das Schwarze-Peter-Spiel vieler Landesregierungen ein Ende". Die Bundesländer müssten nun ihre Corona-Schutzverordnungen für Pflegeheime überprüfen.

In vielen Bundesländern sei das allgemeine Betretungsverbot aufgehoben und an die Einrichtungen delegiert worden, kritisierte Brysch. "Doch freiheitsentziehende Maßnahmen der Isolation bedürfen hoheitsrechtlicher Entscheidungen", unterstrich er. "Der Staat darf sich nicht vor der Verantwortung drücken, wenn es um Eingriffe in die Grundrechte der Pflegeheimbewohner geht."

Az.: 7 L 729/20

Bad Herrenalb (epd). Der badische evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh hat sich dafür ausgesprochen, dass Altenheime und Werkstätten für behinderte Menschen in der Corona-Pandemie weiter zugänglich bleiben. Auch wenn die Infektionszahlen weiter ansteigen, müssten Besuche, Seelsorge und Sterbebegleitung in den kommenden Monaten möglich sein, sagte der Landesbischof am 21. Oktober vor der in Bad Herrenalb (Kreis Calw) tagenden Landessynode. Schließlich gehörten der "Schutz der Gesundheit und die Sorge um ein würdiges Leben und Sterben im Glauben unauflöslich zusammen".

In seinem Bischofsbericht machte der evangelische Theologe auch auf die gesellschaftlichen Umbrüche angesichts der Corona-Pandemie aufmerksam. Während dies vielen Menschen Angst mache, sähen andere darin eine Chance zur Veränderung. Wegen der Corona-Pandemie war die Herbsttagung von fünf auf zwei Tage reduziert worden.

Berlin (epd). Angesichts einer Höchstzahl an Neuinfektionen hat der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, eindringlich an die Bevölkerung appelliert, die Corona-Schutzregeln immer und überall einzuhalten. Die Situation sei inzwischen "insgesamt sehr ernst geworden", sagte Wieler am 22. Oktober in Berlin. Das Infektionsgeschehen nehme vielerorts rasant zu. Den Auswertungen des RKI zufolge passieren die meisten Ansteckungen im privaten Umfeld. Am Donnerstag waren dem RKI mit 11.287 Fällen die bisher höchste Zahl an Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden.

Angesichts der Entwicklung komme es nun mehr denn je darauf an, dass alle stets die AHA+L-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften) einhalten, insbesondere im privaten Umfeld, betonte Wieler: "Derzeit haben wir noch die Chance, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen", sagte der RKI-Chef: "Wir sind nicht machtlos." Jeder Einzelne könne sein Infektionsrisiko durch die Einhaltung der Regeln deutlich verringern, auch dann noch, wenn es in seinem Umfeld Infektionen gebe, betonte Wieler.

Dem RKI-Präsidenten zufolge ist damit zu rechnen, dass sich das Virus regional weiter stark und "sogar unkontrolliert ausbreiten kann". Die Zahlen stiegen immer schneller. In der vergangenen Woche seien dem RKI etwa dreimal so viele Fälle übermittelt worden wie vor zwei Wochen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege bundesweit derzeit bei 56,2 Fällen, berichtete Wieler. Vor zwei Wochen habe sie noch bei 20,2 Fällen gelegen, im Juni bei drei Fällen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich binnen sieben Tagen mit dem Virus anstecken. Ab einer Schwelle von 50 gelten Regionen als Risikogebiete, einige lokale Regel-Verschärfungen greifen bereits ab 35 Fällen.

Den Auswertungen des RKI zufolge stecken sich die meisten Menschen im eigenen Umfeld und bei privaten Begegnungen an. Die Beschränkungen für private Feiern und Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen gingen daher in die richtige Richtung, erklärte Wieler. Ausbrüche in Verkehrsmitteln, in Schulen oder bei Übernachtungen spielten hingegen keine große Rolle für das Infektionsgeschehen, sagte Wieler vor dem Hintergrund des politischen Streits um Beherbergungsverbote in Hotels und Ferienwohnungen.

Weiterhin steckten sich gegenwärtig vor allem jüngere Menschen an. Alten- und Pflegeheime sind Wieler zufolge heute besser geschützt als bei der ersten Welle im Frühling. Es sei aber damit zu rechnen, dass bei einer weiteren Verbreitung des Virus auch dort die Infektionszahlen wieder stiegen und in der Folge auch die Todesfälle, erklärte der RKI-Chef.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Deutschland erstmals binnen eines Tages über 10.000 gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI am 22. Oktober für den Vortag 11.287 neue Infektionen. Zuvor hatte der Tagesanstieg bei 7.595 gelegen, der bisherige Höchstwert hatte am vergangenen Freitag 7.830 betragen.

30 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in Deutschland auf 9.905. Laut RKI-Bericht vom Mittwoch werden 943 Menschen intensivmedizinisch behandelt, doppelt so viele wie vor zwei Wochen. 424 Patientinnen und Patienten werden künstlich beatmet.

Seit Beginn der Pandemie wurden 392.049 Infektionen nachgewiesen. Geschätzt haben etwa 306.000 Menschen die Infektion überstanden. Aktuell ergeben sich rechnerisch etwa 76.000 Menschen mit einer akuten Infektion.

Berlin (epd). Kindertagesstätten sind keine Corona-Infektionsherde. Das ist eines der Zwischenergebnisse einer Studie zum Corona-Infektionsgeschehen in den Kindertagesstätten, die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 16. Oktober in Berlin vorstellten. Präventive und flächendeckende Schließungen von Betreuungs- und Bildungseinrichtungen seien nicht angezeigt, sagte Giffey. Die Regierung werde weiter alles dafür tun, dass es dazu nicht komme. Kinder im Kita-Alter seien keine Infektionstreiber, fügte sie hinzu.

Giffey und Spahn wollten den Familien die Sorge nehmen, dass es bald wieder zu einer Situation wie im Frühjahr kommen könnte, wo Kitas und Schulen wochenlang geschlossen waren. Die Erfahrungen mit dem nach den Sommerferien wiederaufgenommenen Regelbetrieb in den Kindertagesstätten seien positiv. Dies werde durch wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigt, erklärten sie. Spahn sagte: "Es läuft sehr gut in den Kitas." Einschränkungen im Kita- und Schulbetrieb müssten daher "das allerletzte Mittel" sein auch in Regionen, wo die Infektionszahlen derzeit stark steigen, betonte der Gesundheitsminister.

Bis Ende September wurden nur 79 Ausbrüche in Kindertagesstätten an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Insgesamt wurden 381 Covid-19-Fälle registriert. Ein Viertel der erkrankten Kinder war jünger als fünf Jahre, mehr als die Hälfte (64 Prozent) Jugendliche über 15 Jahre, die in Schulhorte gehen. In den vergangenen fünf Wochen bis einschließlich 12. Oktober wurden sechs Ausbrüche pro Woche registriert. Die stark steigenden Infektionszahlen hätten sich in den Kitas bisher nicht ausgewirkt, hieß es.

Der Corona-Kita-Studie zufolge, die vom RKI in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jugendinstitut erstellt wird und noch bis Ende 2021 fortgeführt werden soll, musste bisher nur ein Prozent der Kitas wegen Corona-Infektionen schließen. Häufig würden nur einzelne Gruppen und nicht mehr ganze Einrichtungen geschlossen, hieß es. Das Register, in das derzeit rund 12.000 Kitas wöchentlich Corona-Verdachtsfälle und Infektionszahlen sowie ihre Erkenntnisse und Erfahrungen einspeisen, zeigt weiter, dass nur fünf Prozent der Erzieher und Erzieherinnen wegen Corona nicht in den Gruppen arbeiten können, weil sie selbst ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben. Andere Datensammlungen, etwa beim Deutschen Caritasverband, gehen von einem höheren Anteil fehlender Fachkräfte in den Gruppen aus.

In den kommenden Monaten soll im Rahmen der Corona-Kita-Studie näher untersucht werden, wie infektiös Kinder sind, wie eine Covid-19-Erkrankung bei ihnen verläuft und welche Rolle das Kita-Umfeld spielt.

Spahn und Giffey zeigten sich zuversichtlich, dass Schulen und Kitas weiter im Regelbetrieb laufen können. Giffey sagte, Regelbetrieb bedeute, dass alle Kinder in die Kitas und Schulen kommen könnten. Das müsse das Ziel aller praktischen Corona-Vorschriften in den Einrichtungen sein. Infektionsschutz dürfe nicht dazu führen, dass wieder Kinder zu Hause bleiben müssten.

Spahn warnte vor ständig neuen Lockdown-Debatten. "Wir sind diesem Virus nicht schutzlos ausgeliefert", betonte er und erklärte, jeder habe es in der Hand, das Infektionsrisiko zu mindern, indem er sich - wie im übrigen 90 Prozent der Bevölkerung - an die Regeln halte.

Die Corona-Kita-Studie wird von den Ländern unterstützt und vom Bundesgesundheits- und dem Bundesfamilienministerium finanziert. In Deutschland werden rund vier Millionen Kinder in mehr als 56.800 Kitas und Schulhorten sowie bei rund 44.200 Tagesmüttern und -vätern betreut.

Berlin (epd). Die Corona-Krise trifft zugewanderte Menschen besonders hart und droht daher alle erreichten Fortschritte bei der Integration zunichtezumachen. Das geht aus dem Internationalen Migrationsausblick 2020 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor, der am 19. Oktober in Berlin veröffentlicht wurde. Einwanderer-Familien sind demnach eher arm, leben häufiger auf engem Raum zusammen und arbeiten oftmals in Jobs, wo das Abstandhalten zum Schutz vor dem Coronavirus kaum möglich ist. Damit sind sie der Studie zufolge deutlich anfälliger für eine Covid-19-Infektion.

Das Thema stand auch im Fokus des zwölften Integrationsgipfels der Bundeskanzlerin, der wegen der Pandemie digital ausgerichtet wurde. Regierungschefin Angela Merkel (CDU) sagte, Einwanderern falle es angesichts der aktuellen Einschränkungen zum Schutz gegen das Coronavirus "gewiss nicht so leicht, in unserem Land Fuß zu fassen". So gebe es Integrationsangebote sowie Zugang zu Bildung und Ausbildung nicht in gewohntem Umfang, und der Wirtschaftseinbruch wirke sich auf Branchen aus, in denen viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte tätig seien, "die nun um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen". Für Kinder, die die deutsche Sprache erwerben wollten, sei der Präsenzbetrieb von Kitas und Schulen sehr wichtig.

Junge Menschen dürften nicht zu Verlierern der Pandemie werden, betonte Merkel: "Je früher die Einwanderinnen und Einwanderer die deutsche Sprache lernen, Zugang zu Bildung und Ausbildung finden und mit unseren grundlegenden Werten, Rechten und Pflichten vertraut werden, umso größer sind eben auch die Chancen für gelungene Integration." Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) kündigte eine "Digital-Offensive" an, damit Integrationskurse und Sprachförderung in gewohntem Umfang fortgesetzt werden können.

Der OECD-Studie zufolge war in vielen der untersuchten Staaten das Infektionsrisiko von Menschen mit Einwanderungsgeschichte mindestens doppelt so hoch wie bei der alteingesessenen Bevölkerung. Auch die Sterblichkeit von Menschen, die im Ausland geboren wurden, sei in Ländern wie Frankreich und Schweden - die diese Daten erhoben hätten - deutlich höher. Die Wirtschaftskrise trifft Menschen mit Migrationsgeschichte den Angaben zufolge ebenfalls härter, weil sie in der Regel in unsicheren Arbeitsverhältnissen beschäftigt und gerade in den Branchen überrepräsentiert sind, die wegen der Pandemie die stärksten Einbrüche erleiden - zum Beispiel im Gastgewerbe.

Gleichzeitig stünden Zugewanderte im OECD-Raum häufig an vorderster Front im Kampf gegen das Coronavirus. So stellten sie einen großen Teil des medizinischen Fachpersonals: Im Durchschnitt stamme ein Viertel der Ärzteschaft aus dem Ausland, in Deutschland etwa ein Fünftel. Bei den Krankenpflegekräften sei es ein Sechstel. Kindern aus zugewanderten Familien schadeten wiederum die Schulschließungen, weil viele von ihnen zu Hause eine andere Sprache benutzten, nicht über einen Internetzugang verfügten und auch keinen Raum hätten, in den sie sich zum Lernen zurückziehen könnten.

Darüber hinaus nimmt den Angaben nach die Diskriminierung in Phasen zu, in denen die Wirtschaft schwächer wird. So seien bei der Suche nach einem neuen Job persönliche Netzwerke wichtig, die gerade jenen fehlten, die noch nicht so lange in einem Land lebten. Auch Vorurteilen, wonach vor allem Migranten für die Verbreitung von Covid-19 verantwortlich gemacht werden, müsse begegnet werden. OECD-Experten schlagen vor, die Leistungen dieser Menschen hervorzuheben. Als Beispiel wird Frankreich genannt, wo jene, die während der Pandemie im Gesundheitssystem, im Einzelhandel oder in anderen wichtigen Bereichen arbeiten, nun schnelleren Zugang zur französischen Staatbürgerschaft bekämen.

Die Bundesregierung hat es fertiggebracht, Werbefilme für den Pflegeberuf drehen zu lassen, die ohne seriöse Informationen über diesen Beruf und die berufliche Praxis auskommen. Die Pflegebranche ist über die am 12. Oktober ins Netz gestellte Serie der Sechs-Minuten-Filmchen zurecht empört.

Pflegekräfte äußern sich in den sozialen Medien wütend. Manche fordern sogar das verantwortliche Familienministerium auf, die kostspielige Miniserie - die Rede ist von 700.000 Euro - unverzüglich wieder aus den Sozialen Medien zu nehmen.

Welche Wirkung wird die Filmreihe "Ehrenpflegas" auf junge Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die sich Gedanken über das für sie passende Ausbildungsfach sind? Auch wenn das zugegebenermaßen ein wenig spekulativ ist, drängt sich nach der Betrachtung der Clips eine Vermutung doch deutlich auf: Ein ernsthaftes Interesse für einen anspruchsvollen Beruf in der Pflege werden die Filme bei ihnen nicht wecken. Einigen Zuschauern wird es so ergehen wie mir (der ich allerdings schon aus Altersgründen nicht Zielobjekt der Filmemacher sein kann): Der Streifen wird als so dämlich empfunden wie sein Hauptdarsteller, der bar jeder Ahnung über egal was eine Pflegeausbildung begonnen hat. Ein Teil der jugendlichen Zielgruppe dürfte daher die Komödie nach wenigen Minuten oder schon nach Sekunden wegklicken und sich danach ganz sicher nicht auf die Suche nach einem Pflege-Ausbildungsplatz machen. Die Kampagne verfehlt hier ihr Ziel.

Oder die jungen Leute bleiben dran und finden die kleine Filmserie witzig. Das ist nicht unwahrscheinlich, wurden die Filmchen doch von den Produzenten des Kinofilms "Fack Ju Göhte" entwickelt - der kam vor wenigen Jahren bei Jugendlichen bestens an und wurde 2013/2014 mit mehr als sieben Millionen Kinobesuchern ein Kassenschlager. Doch was bleibt von "Ehrenpflegas" hängen? Die Hauptstory des Films ist - neben der Unfähigkeit des oben schon beschriebenen jungen Mannes, seiner von ihm angebeteten Mitschülerin seine Zuneigung zu bekennen -, dass es jeder zum ausgebildeten Pfleger schaffen kann. Wenn er nur das Herz am rechten Fleck hat! Und das hat der junge Mann, ist er doch wirklich lieb zu den Alten im Pflegeheim, in dem er in der Probezeit den praktischen Teil seiner Ausbildung absolviert. Ich wünsche den Pflegeträgern, dass sich möglichst wenige Menschen mit solch verqueren Vorstellungen von dem Beruf bei ihnen bewerben. Möge die Filmchen-Kampagne der Bundesregierung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern keine falsche Motivation wecken!

Was hat Bundesministerin Franziska Giffey nur geritten, als sie die Zustimmung zu der Werbekampagne gab!? Die Entscheidung, auf solch alberne, oberflächliche, nachgerade unseriöse Weise für einen Beruf zu werben, ist unverständlich und inakzeptabel. Vielmehr muss es darum gehen, bei jungen Leuten mit guten Argumenten Interesse für die Pflege zu wecken. Das heißt, den Pflegeberuf vorzustellen als reizvolle und herausfordernde Aufgabe für Menschen mit Empathie, medizinisch-pflegerischem Interesse, mit Ethos und mit psychischer und physischer Belastbarkeit in einem diversen Team.

Aber wer glaubwürdig informieren will, wird auch die Schattenseiten ansprechen müssen: Personalnotstand, Unterbezahlung bei Arbeitgebern ohne Tarifbindung, Überlastung und Überforderung, vorzeitiger Berufsausstieg vieler Pflegekräfte. Das ist alles nicht witzig und deshalb für "Fack Ju Göhte"-Macher kein Thema. Aber es muss ein Thema der Bundesregierung sein, auch in Werbekampagnen.

Berlin (epd). Sexualisierte Gewalt gegen Kinder soll in Deutschland schärfer verfolgt und bestraft werden. Das Bundeskabinett beschloss am 21. Oktober in Berlin einen Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), der höhere Strafen, eine effektivere Strafverfolgung, mehr Prävention und eine bessere Qualifizierung der Justizbehörden vorsieht. Lambrecht sagte nach dem Beschluss: "Wir nehmen den Kampf gegen diese widerlichen Straftaten auf." Die Taten würden "ohne Wenn und Aber" als Verbrechen eingestuft. Jedem Täter müsse klar sein, dass es keine Einstellungen mehr geben werde, sagte sie.

Sie hoffe, dass das Gesetz schnell in Kraft treten könne, erklärte die SPD-Politikerin. Es handele sich um ein umfassendes Paket mit dem Ziel, Kinder besser zu schützen. Juristen- und Kinderschutzverbände zweifelten an der Wirksamkeit des Gesetzes. Es muss noch von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

Vorgesehen ist, sogenannte Kinderpornografie härter zu bestrafen. Die Verbreitung und der Besitz von Bildern und Filmen, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder zeigen, sollen mit Freiheitsentzug zwischen einem Jahr und 15 Jahren geahndet werden. Vorher drohte Tätern eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Dasselbe gilt für sexualisierte Gewalt gegen Kinder, bisher meistens Missbrauch genannt. Der Kauf und Besitz von Sexpuppen, die Kindern nachgebildet sind, ist künftig strafbar.

Im Strafgesetzbuch heißt es nicht mehr "sexueller Missbrauch von Kindern", sondern "sexualisierte Gewalt gegen Kinder", um das Unrecht der Taten klar zu benennen. Sie gelten nicht länger als Vergehen, sondern als Verbrechen. Das Gesetz umfasst weitere Änderungen, um Kinder besser zu schützen. Eintragungen über sexuelle Übergriffe im Führungszeugnis bleiben 20 Jahre stehen und damit doppelt so lange wie bisher, damit potenzielle Täter nicht beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern arbeiten. Familienrichter sollen besser geschult und Strafverfahren mit minderjährigen Opfern beschleunigt werden.

Um den Ermittlungsdruck zu erhöhen, werden die Telefonüberwachung und die Online-Durchsuchung erleichtert. Lambrecht zufolge soll auch die Vorratsdatenspeicherung bei der Verfolgung von Internet-Kriminalität eingesetzt werden, sobald diese zugelassen würde. Derzeit ist sie ausgesetzt.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) erklärte, das Gesetz werde für kindgerechtere Verfahren in Strafprozessen und bei Familiengerichten sorgen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte, das Gesetz sei "ein Meilenstein für die Bekämpfung der abscheulichsten Straftaten, die man sich vorstellen kann". Justizministerin Lambrecht hatte das Reformpaket angesichts immer neuer Fälle von organisierter sexueller Ausbeutung von Kindern wie etwa in Münster erarbeiten lassen. Sie ging damit auch auf Forderungen aus der Union nach härteren Strafen ein.

Praktiker und Verbände bezweifelten, dass die Strafen wirksam werden. Der Deutsche Richterbund erklärte, mit Verschärfungen sei wenig zu erreichen, wenn es bei der Anwendung des Gesetzes klemme und forderte die Bundesländer auf, ihre Jugendämter, Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte personell besser auszustatten.

Die Polizei hat im vergangenen Jahr rund 13.700 Missbrauchstaten registriert. Die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen im Internet steigt besonders stark. Wegen der hohen Dunkelziffern geht man davon aus, dass rein statistisch gesehen in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder sitzen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind.

Berlin (epd). Vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum assistierten Suizid hat der Deutsche Ethikrat einen Diskussionsprozess über den Umgang mit dem Wunsch nach Selbsttötung gestartet. Es sei ein uraltes und zugleich hochaktuelles Thema, sagte die Vorsitzende des Gremiums, die Medizinethikerin Alena Buyx, in einer Plenarsitzung am 22. Oktober in Berlin. Die Diskussion über die ethische Dimension soll nach ihren Worten auch zur Vorbereitung einer möglichen Gesetzgebung dienen, die noch auf sich warten lässt.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar entschieden, dass das 2015 verabschiedete Verbot organisierter Hilfe beim Suizid nicht mit dem Recht auf Selbstbestimmung vereinbar ist. Sterbehilfevereine, die der Gesetzgeber damit bekämpfen wollte, können damit wieder tätig sein. Über eine mögliche neue gesetzliche Regelung wird bereits diskutiert. Konkrete Gesetzesvorschläge aus dem Bundestag liegen aber noch nicht vor.

In Vorträgen beleuchteten am 22. Oktober Mitglieder des Ethikrats die medizinischen, ethischen, philosophischen, religiösen und juristischen Aspekte des Themas. Ein Teil des Gremiums war in Berlin zusammengekommen, ein anderer Teil wegen der Corona-Situation per Video dazugeschaltet.

Der Gerontologe Andreas Kruse verwies in seinem Vortrag auf die gesellschaftliche Dimension des Themas, konkret auf die Situation Älterer und Menschen in sozialen Notlagen. Jeder Suizid habe in irgendeiner Form etwas mit Isolation zu tun, sagte der Leiter des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg. Insbesondere bei Suizidwünschen von älteren Menschen müsse bedacht werden, dass der Mensch ein "bezogenes Wesen" ist.

Die Gesellschaft müsse deswegen Sorge dafür tragen, dass Menschen ihr Lebensende gestalten können und begleitet werden, sagte Kruse. Das gleiche gelte für Fragen der sozialen Gerechtigkeit.

Auch der katholische Moraltheologe Franz-Josef Bormann sagte, es gehe zum Einen um Individualität von Menschen. Zum Anderen müsse man aber auch berücksichtigen, was eine Suizidentscheidung für andere bedeute.

Der Bayreuther Verfassungsrechter Stephan Rixen sagte, das Bundesverfassungsgericht selbst habe in seinem Urteil auch auf diese Bezogenheit zu anderen Menschen verwiesen. Selbstbestimmung werde darin als "relational" betrachtet, erklärte er. Dies müsse bei der Schaffung eines Schutzkonzepts, das die Karlsruher Richter in ihrem Urteil empfehlen, berücksichtigt werden. Rixen sagte, dass die Dimension der Beziehung zu anderen den bisher in der Diskussion oft bemühten vermeintlichen Gegensatz von Selbstbestimmung auf der einen und Menschenwürde auf der anderen Seite aufbrechen könnte.

Frankfurt a.M. (epd). Der Sozialpsychologe Rolf van Dick sieht gute Chancen, dass sich die Bevölkerung in Deutschland angesichts der steigenden Covid-19-Infektionszahlen wieder mehr an die notwendigen Verhaltensregeln zum Schutz vor dem Coronavirus hält. "Die große Mehrheit der Menschen, die im Prinzip die Beachtung der Regeln befürwortet, wird sich angesichts zunehmender Fallzahlen und einer steigenden Zahl von Intensivpatienten in den Krankenhäusern wieder vernünftiger verhalten", sagte der Frankfurter Uni-Professor am 19. Oktober dem Evangelischen Pressedienst (epd). Er macht aber auch einen für Argumente nahezu unerreichbaren Bevölkerungsanteil von zehn bis 25 Prozent aus, "die der festen Meinung sind, Hygieneregeln wie Abstand halten und Hände desinfizieren seien unnütz".

Für einen erfolgreichen Kampf gegen die Ausbreitung des Virus seien "einstimmige und konsistente Beschlüsse" der Politik notwendig, betonte van Dick. "Das ist am Mittwoch beim Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht gelungen", kritisierte der Wissenschaftler. Es müssten nicht alle Länder das Gleiche tun, aber notwendig seien klare Kriterien für die Corona-Politik in Deutschland.

Die Appelle der Kanzlerin vom Wochenende, sich vernünftig zu verhalten, seien wichtig, erklärte van Dick. "Sie verdeutlichen den Ernst der Situation, der insbesondere jüngeren Menschen, die selbst keiner Risikogruppe angehören, noch nicht klar genug ist. Die Appelle werden aber ihr Ziel nicht erreichen, wenn ihnen kein einheitliches Handeln der Politikerinnen und Politiker in Bund und Ländern folgt."

Bundesweit einheitlich sollten nach Auffassung des Sozialpsychologen zum Beispiel die Sanktionsmaßnahmen bei Verstößen gegen Corona-Auflagen sein. Van Dick plädierte hier für "eine konsequente Bestrafung mit Bußgeldern" - und zog einen Vergleich: Viele Menschen hätten die Sicherheitsgurte in den Autos erst angelegt, nachdem Verstöße gegen die Gurtpflicht mit schmerzhaften Geldbußen bestraft worden seien.

Der Sozialpsychologe und Vize-Präsident der Frankfurter Goethe-Universität sieht die Gefahr, dass Menschen mit Partys im privaten Bereich "nach 18 Uhr das zunichtemachen, was sie durch vernünftiges Verhalten am Tag erreicht haben". Er hält deshalb den Appell der Bundeskanzlerin, dass Nachbarn aufeinander acht geben sollten, für richtig. "Das muss ja nicht in Denunziantentum enden", sagte van Dick. Vielmehr hätten Nachbarn, Verwandte und Freunde die Möglichkeit, aufeinander einzuwirken und so zum Beispiel die Zahl der Partyteilnehmer auf ein gesundes Maß zu begrenzen.

München (epd). Angesichts der Corona-Krise fordert die Sozialwissenschaftlerin Irene Becker einen "Krisenzuschlag" für Menschen in Grundsicherung. Es würden zusätzliche Ausgaben anfallen, die jedoch über die üblichen Regelsätzen bezahlt werden müssten. "In Corona-Zeiten haben es Hartz-IV- Bezieher noch schwerer", sagte die Volkswirtin auf einem Armutshearing der kirchlich-gewerkschaftlichen Initiative "Rechte statt Reste" in München. Die Initiative, die im evangelischen Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) angesiedelt ist, stellte die Veranstaltung unter das Motto "Armut als Menschenrechtsfrage".

Dazu referierte auch Michael Windfuhr, stellvertretender Leiter des Deutschen Instituts für Menschenrechte und Mitglied im Sozialausschuss der Vereinten Nationen (UN) in Genf. Dieses kaum bekannte Gremium hat innerhalb der UN einen einzigartigen Status: Es dient der Überprüfung von nationalen Umsetzungen des 1966 ins Leben gerufenen Menschenrechtspaktes, dem Deutschland 1973 beigetreten ist. Der Sozialausschuss überprüft die nationalen Berichte zur Umsetzung dieser Rechte, die alle fünf Jahre von den Unterzeichnern geliefert werden müssen. Dabei können auch Nicht-Regierungsorganisationen ihre Stimme in Form von "Parallelberichten" einbringen. Zuletzt kritisierte der Ausschuss 2018, dass die Hartz-IV-Sätze in Deutschland zu niedrig seien, auch die Sanktionspraxis der Jobcenter wurde kritisch gesehen.

Ausschuss-Mitglied Windfuhr: "Die Umsetzung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte erfordert auch in Deutschland eine sensible Beobachtung, welche Personen oder Personengruppen Defizite bei der Umsetzung dieser Rechte erleben beziehungsweise auch möglichen Verletzungen ausgesetzt sind." Es gebe auch in Deutschland Einschränkungen der sozialen Teilhabe, die verstanden und adressiert werden müssten. Eine menschenrechtliche Brille bei der Analyse helfe klarzumachen, welche Regelungen oder politische Instrumente angepasst oder geändert werden müssten, um Diskriminierungen und andere Exklusionstatbestände angemessen zu bearbeiten. Das politische Gewicht des UN-Ausschusses, so sein Fazit, hänge vor allem davon ab, wie die Zivilgesellschaft sich seiner bediene.

Einen menschenrechtlichen Rahmen nutzte bei der Online-Tagung, zu der einige wenige Hörer im Münchner DGB-Haus zugelassen waren, auch die Armutsforscherin Ina Schildbach von der Technischen Hochschule Regensburg. Sie kritisierte den üblicherweise in den Sozialwissenschaften gebräuchlichen Begriff der relativen Armut. Danach gilt als arm, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt. Bei Alleinstehenden liegt die Grenze in Deutschland derzeit bei 917 Euro netto. Die Politikwissenschaftlerin schlug vor, den vorhandenen "ungeheuer großen" Reichtum der Gesellschaft als Maßstab anzusehen. Die Armutsdebatte würde damit eine völlig neue Richtung bekommen, wenn dieser Reichtum ins Blickfeld genommen würde.

Auch die Sozialwissenschaftlerin Irene Becker thematisierte die herrschende Definition des soziokulturellen Existenzminimums unter diesem Aspekt. Für die Festlegung des Hartz-IV-Regelsatzes forderte sie statt statistischer Modelle eine Diskussion darüber, "welches Konsumniveau der Staat jedem Menschen gewährleisten muss, um Mindestbedarfe zu decken und Ausgrenzung zu vermeiden". In einem Gutachten für die Diakonie Deutschland plädiert Becker für eine Anhebung des Regelsatzes für Alleinstehende von 381 auf 592 Euro.

Düsseldorf (epd). Das Land Nordrhein-Westfalen will das Problem des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprostitution von Frauen stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. "Auch im 21. Jahrhundert gibt es noch moderne Sklaverei zulasten von Mädchen und Frauen", sagte Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) am 19. Oktober in Düsseldorf. "Wir wollen das Thema aus der Tabu-Ecke der Gesellschaft holen." Sie stellte eine Landesinitiative vor, die mit großflächigen Plakaten und einem Internetportal darüber informieren will.

Nach Angaben der Vereinten Nationen geraten weltweit rund 1,6 Millionen Mädchen in die Fänge von Menschenhändlern. Westeuropa und damit die Bundesrepublik gelten als Hauptziele. Nur jede 100. Frau werde aus den Zwängen des Menschenhandels befreit. Auch wenn viele der Opfer aus Ländern mit großer Armut wie beispielsweise Kenia, Nigeria und Gambia in Westafrika stammten, kämen hierzulande 70 Prozent der Opfer sowie der Täter aus der EU. Vor allem Bulgarien, Rumänien sowie Albanien gelten als Herkunftsländer.

Allein im Jahr 2018 gab es in NRW 131 vom Landeskriminalamt erfasste Fälle. Das jüngste Opfer war den Angaben zufolge ein 14-jähriges Mädchen. Die Dunkelziffer schätzen die Ermittler als weit höher ein. Im bevölkerungsreichsten Bundesland gibt es inzwischen acht vom Land geförderte Beratungsstellen für Frauen, die Opfer von Menschenhandel wurden. In den Jahren 2017 bis September 2020 wurden nach Angaben der Ministerin rund 3.450 Frauen beraten und betreut: "Viele Betroffene sind aus dem Ausland, aber auch deutsche Frauen werden beispielsweise von sogenannten Loverboys getäuscht und in die Zwangsprostitution gezwungen", sagte Scharrenbach. Sie forderte die Bundesregierung auf, einen nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels auf den Weg zu bringen. Nur so sei ein koordiniertes Vorgehen der Bundesländer möglich.

Die Landesinitiative "EXIT.NRW" soll in zehn großen Städten mit knapp 2.000 Großplakaten bis Jahresende über das Thema aufklären. Die Internetseite www.exit.nrw informiert über bestehende Hilfsangebote wie das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" sowie Beratungsstellen.

Frankfurt a.M. (epd). Kurzarbeit, Entlassungen, Schließungen: Die Corona-Krise bedroht die Existenzen zahlreicher Unternehmen. Das gilt auch für Behindertenwerkstätten. Zu ihrem eigenen Schutz durften viele der behinderten Beschäftigten ihren Arbeitsplatz monatelang nicht betreten. "Mitarbeitende haben teilweise mit Ehrenamtlichen die noch ausstehenden Aufträge abgearbeitet", sagt Kerstin Tote, Pressesprecherin des Bundesverbandes Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP). Auch die Auftragslage sei noch nicht wieder auf dem Stand von vor der Pandemie. "Es ist nicht abzusehen, wann die Werkstätten wieder ihren gewohnten Umsatz machen." Klar ist: Die Schutzmaßnahmen haben große Löcher in die Kassen der Werkstätten gerissen – und damit teilweise auch in die der Behinderten. Denn ihr Einkommen hängt von den Einnahmen ab, die die Werkstatt erwirtschaftet.

Einzelne Werkstätten mussten aufgrund der Corona-Krise bereits die Entgelte der Behinderten kürzen, wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) bestätigt. Zwar seien Werkstätten verpflichtet, Rücklagen zu bilden, um Lohnkürzungen zu verhindern. Die Rücklagen seien "in einzelnen Werkstätten im mittlerweile siebten Krisenmonat allerdings erschöpft". Kürzungen seien "das letzte Mittel, um die Existenz der Einrichtung zu sichern", betont Kerstin Tote.

Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Jürgen Dusel, hält die verminderte Vergütung für nicht vertretbar: "Das, was die Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten am Ende des Monats in der Lohntüte haben, ist aus meiner Sicht sowieso schon sehr gering. Weitere Kürzungen zu Lasten der Menschen sind nicht vermittelbar und sollten unterbleiben." Er sieht die Bundesländer in der Verantwortung: Sie sollten finanzielle Leistungen aus der Eingliederungshilfe großzügiger bereitstellen, fordert Dusel.

Tatsächlich hat die Bundesregierung im Juni beschlossen, 70 Millionen Euro aus der Ausgleichsabgabe den Ländern und deren Integrationsämtern zu überlassen – damit die Lohneinbußen der Werkstattmitarbeiter zumindest teilweise kompensiert werden können. Nach Angaben der BAG WfbM belief sich die Summe letztlich jedoch nur auf rund 58 Millionen Euro – rund 215 Euro pro Werkstattmitarbeiter. Zudem verzögert sich die Auszahlung: "In zahlreichen Bundesländern sind die Verfahren über die Verteilung dieser Mittel noch nicht abgeschlossen", stellt die Arbeitsgemeinschaft fest. "Das bedeutet, dass das Geld bislang weder bei den Werkstätten angekommen ist, noch in der Höhe kalkuliert und eingeplant werden kann", fasst Kerstin Tote zusammen.

Nicht alle Werkstätten sind betroffen, viele Behinderte erhalten weiterhin ihre volle Bezahlung. Lohnunterschiede gab es bereits vor der Corona-Pandemie: "Die Durchschnittsverdienste in den Einrichtungen sind sehr unterschiedlich", stellt das Büro des Behindertenbeauftragten Dusel fest. Das liegt zum Teil an gesetzlichen Vorgaben. Denn das Einkommen von Werkstattmitarbeitern setzt sich zum einen zusammen aus bundesweit einheitlichen Posten – dem Grundbetrag von 80 Euro und dem Arbeitsförderungsgeld von 52 Euro. Zudem ist ein sogenannter Steigerungsbetrag vorgesehen, der abhängig von der Arbeitsleistung des Einzelnen und den Einnahmen der Werkstatt ist. Er kann sich also sowohl zwischen als auch innerhalb der Werkstätten unterscheiden.

Im Jahr 2018 verdienten die die in den Werkstätten beschäftigen Behinderten laut der BAG WfbM durchschnittlich rund 215 Euro im Monat. Dabei gibt es deutliche Gehaltsunterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Während Behinderte in ihren Werkstätten in den alten Bundesländern (mit Berlin) rund 228 Euro monatlich verdienen, sind es in den neuen Bundesländern nur rund 166 Euro. Am meisten erhalten die Mitarbeiter in Bayern (254 Euro), am wenigsten in Sachsen (114 Euro). Woran liegt das? Eine Ursache könnten laut dem Büro des Behindertenbeauftragten die unterschiedlichen konzeptionellen Ausrichtungen der Werkstätten sein – etwa ob sie einen eher arbeitstherapeutischen oder wirtschaftlichen Fokus haben. Auch der regionale Standort könne ein wirtschaftlicher Faktor sein.

Ähnlich äußert sich die BAG WfbM. "Die Unterschiede sind dem strukturellen Umfeld und der Ausrichtung der Werkstatt geschuldet und gesetzlich gewollt", teilt die Arbeitsgemeinschaft mit und verweist auf den individuellen Steigerungsbetrag. Damit dieser Beitrag möglichst hoch ausfällt, halte die Caritas ihre Mitglieder an, auch auf die Wirtschaftlichkeit ihrer Einrichtung zu achten, sagt Kerstin Tote. Allerdings hält auch sie den Standort für einen wichtigen Faktor, "da es in strukturschwachen Gebieten ohne starke Wirtschaft schwieriger sein kann, gewinnbringende Aufträge zu erhalten".

Einig sind sich alle Beteiligten, dass das Vergütungs-System so nicht funktioniert. "Auch wenn es die Corona-Krise besonders drastisch zeigt: Es war schon davor ersichtlich, dass das in der Werkstättenverordnung verankerte Finanzierungssystem der Werkstattentgelte an seine Grenzen stößt", mahnt die BAG WfbM. Das Finanzierungssystem müsse grundlegend reformiert werden. Auch die Caritas hält eine Reform für notwendig: "Ziel ist eine Entgelterhöhung für die Beschäftigten", sagt Kerstin Tote.

Berlin (epd). Der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, hält den Begriff "systemrelevant" für problematisch. Dahinter stehe eine Haltung, "die bestimmte Bereiche gegenüber anderen hervorhebt und letztlich bewertet", sagte er am 16. Oktober nach der Delegiertenversammlung des katholischen Wohlfahrtsverbandes in Berlin. Systemrelevant sind nach offiziellen Definitionen alle Berufe aus Bereichen, die zur kritischen Infrastruktur gehören wie etwa die Pflegebranche.

Es sei gut, dass die Öffentlichkeit gerade die Bedeutung sozialer und pflegerischer Berufe in der Pandemie wiederentdecke, sagte der Theologe. "Aber es wäre ziemlich fatal, wenn dabei all jene Institutionen wie die Kirchen oder auch das Theater oder das ehrenamtliche Engagement in den vielen Vereinen als irrelevant betrachtet würden", warnte er. Diese machen das Zusammenleben lebenswert und helfen den Menschen, einen Sinn zu erschließen, wie der Caritas-Präsident sagte.

Neher zitierte eine Formulierung der Kunsthalle Karlsruhe mit ihrer Ausstellung "Systemrelevant?": "Wie sähe denn eine Gesellschaft aus, wenn alles 'Nicht-Systemrelevante' - Geschichten und Humor, Mode, Sportschau und Lieblingsplaylists, Existenzfragen und Horizonterweiterung - wegbräche?", fragte er.

Gleichzeitig lobte der Caritas-Chef das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie und der Caritas. Ihre Arbeit in der Pandemie sei "gelebte Kirche". "Es wird mit enormem Einsatz und Innovationsgeist alles getan, damit Menschen in Not weiterhin begleitet werden können, aber das hat einen hohen Preis", sagte er mit Bezug auf die Caritas.

Verschiedene Einrichtungen kämen mittlerweile finanziell in Bedrängnis. In den Werkstätten für Menschen mit Behinderung drohten beispielweise aufgrund der schlechten Auftragslage "tiefe wirtschaftliche Einschnitte", sagte Neher. Auch kleinere Reha-Einrichtungen und Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe kämen in finanzielle Schwierigkeiten. Umso wichtiger sei es, dass die Schutzschirme für die soziale Infrastruktur über den 31. Dezember verlängert werden.

Karlsruhe (epd). Aggression, Wutanfälle, sozialer Rückzug: Hinter Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen steckt oftmals eine Depression. Bei ihnen seien die Symptome einer Depression andere als bei Erwachsenen und gingen mit psychosozialen Folgen einher, sagte der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie Karlsruhe, Meike Bottlender, im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Im Unterschied zu Erwachsenen, die bei einer Depression ihren inneren Zustand - Leere, Traurigkeit, Grübelkreise, Antriebslosigkeit - verbalisieren können, fehle gerade kleinen Kindern diese Ausdrucksmöglichkeit. "Je jünger die Kinder sind, desto schwieriger ist es für Eltern, eine Depression zu erkennen", erklärte Chefarzt Bottlender. Hilfsangebote erreichten Kindergartenkinder deshalb oft erst spät.

Anders sei es bei den 12- bis 17-Jährigen, die Freudlosigkeit, Unlust, Kopf- oder Bauchschmerzen durchaus benennen könnten. In diesem Alter gehe es darum, Krankheit von normalem pubertären Verhalten abzugrenzen. Schnell aufeinander folgende Stimmungsschwankungen seien hier noch kein Anzeichen für eine Depression, sagte Bottlender.

Als Ursachen der Kindes- und Jugenddepression gelten Stress und eine genetische Veranlagung. Viele Kinder leiden dem Psychiater zufolge unter Trennungs- und Scheidungskonflikten, Krankheiten eines Elternteils oder auch unter besonders kritischen Erziehungsmustern in einer Familie. Die Behandlung einer diagnostizierten Depression, stationär in der Klinik oder ambulant bei einem niedergelassenen Psychologen, übernehmen die Krankenkassen.

Ziel der Therapie sei es, den Stress für das betroffene Kind zu reduzieren. Hilfreich könnten hierfür Bewegungstherapie, eine Neustrukturierung des Alltags oder auch eine Verhaltenstherapie sein. In Familiengesprächen werden auch die Eltern einbezogen. Neben der Psychotherapie kommen in schweren Fällen auch Medikamente zum Einsatz. Gerade bei Jugendlichen sei es wichtig, das Thema Suizid anzusprechen: "Selbstverletzungen muss man bei Jugendlichen immer im Auge haben. Denn gerade diese Jugendlichen brauchen Unterstützung," sagte der Klinikleiter.

Eine Zunahme der Depressionen im Kindes- und Jugendalter durch das Coronavirus könne er nicht erkennen. Wer sensibel auf Stress reagiere, dem mache der Corona-Stress aber natürlich zu schaffen. Dass die Fallzahlen in den letzten Jahrzehnten von Depressionen bei jungen Menschen zugenommen haben, führt Bottlender auf ein verbessertes Verständnis des Krankheitsbildes zurück.

Depressionen gehören laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zu den häufigsten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter, meist begleitet von einer weiteren psychischen Erkrankung wie Angst- oder Zwangsstörungen, Hyperaktivität oder Sucht. Der Stiftung zufolge sind rund ein Prozent der Kinder im Vorschul-, zwei bis vier Prozent im Grundschulalter sowie rund drei bis zehn Prozent der Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren von einer Depression betroffen.

Münster (epd). Die Fachhochschule Münster (FH) sucht für eine wissenschaftliche Studie acht- bis 14-jährige Kinder, die stottern. Untersucht werden soll, wie die Kinder die Situation selbst erleben und wie Eltern ihre Schützlinge wahrnehmen, erklärte die Hochschule am 19. Oktober. Die Mädchen und Jungen sollten in Deutschland leben und derzeit nicht in sprachtherapeutischer Behandlung sein.

bei der Studie gehe es um Ressourcen, die helfen, selbstbewusst mit dem Stottern umzugehen, hieß es weiter. Dazu zählten etwa Empathie und Optimismus, aber auch elterliche Unterstützung, erklärte die Linguistin Sabrina Heiler, die am Fachbereich Gesundheit der FH Münster promoviert. Heiler möchte nach eigenen Worten die persönlichen Schutzfaktoren der Kinder untersuchen, um sie gezielt in die Therapie einbinden zu können.

Der Schweregrad des Stotterns und die Therapieansätze seien unterschiedlich, sagte Heiler. Es lasse sich nicht eindeutig vorhersagen, bei welchen Kindern sich das Stottern im Laufe ihrer Entwicklung zurückbilden wird. Wichtig sei daher eine frühzeitige Therapie. Dazu zähle auch, dass mit dem Stottern offensiv umgegangen wird, erklärte die Wissenschaftlerin: "Die Enttabuisierung ist ein wichtiger Punkt". Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen den Eltern anschließend zur Verfügung gestellt werden.

Allein in Deutschland stottern nach Angaben von Selbsthilfegruppen mehr als 800.000 Menschen. Stottern ist eine Störung des Sprechablaufs und als Behinderung anerkannt. Typischerweise tritt es erstmalig zwischen dem 2. und 4. Lebensjahr auf.

Stuttgart (epd). In Stuttgart entsteht eines der bundesweit ersten Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB). Gegründet wurde es vom Diakonie-Klinikum Stuttgart in enger Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Stuttgart und weiteren Partnern, teilte das Klinikum am 21. Oktober mit.

Ziel sei, Patienten mit Behinderung in der Region Stuttgart besser medizinisch zu versorgen. Das MZEB wird von einer Kooperation lokaler Träger der Behindertenhilfe und des Gesundheitswesens getragen.

In dem Zentrum untersuchen die ärztlichen Experten den Gesundheitszustand eines Patienten mit Behinderung, bewerten ihn und erstellen einen individuellen Behandlungsplan mit diagnostischen und therapeutischen Empfehlungen. Die Behandlung erfolgt bei niedergelassenen Ärzten und Kooperationspartnern, nur in Ausnahmefällen in der Klinik, hieß es in der Mitteilung.

Wenn möglich, würden von dem Zentrum jedoch zentral alle notwendigen Termine mit den an der Diagnostik beteiligten Ärzten vereinbart. Der weitere Behandlungsverlauf werde regelmäßig mit den beteiligten Partnern besprochen. Vorteil für die Patienten sei, dass sie einen einfacheren und schnelleren Zugang zu Beratung, Diagnostik und Therapie erhalten als bisher. Das Besondere am Stuttgarter Modell sei, dass dieses MZEB im Diakonie-Klinikum angesiedelt ist, einem Akutkrankenhaus und nicht einer auf die Betreuung behinderter Menschen spezialisierten Einrichtung.

Hannover (epd). Die Landesstelle Jugendschutz des Landes Niedersachsen hat einen neuen Leitfaden veröffentlicht, der pädagogischen Fachkräften im Fall von Kindesmissbrauch Informationen vermitteln und Handlungsoptionen aufzeigen soll. Sei ein Kind von sexuellem Missbrauch betroffen, bedürfe es besonderer Sensibilität und Professionalität, teilte das niedersächsische Sozialministerium am 16. Oktober in Hannover mit. Die Fachkräfte in Schulen und Kitas seien neben den Eltern für viele Kinder die ersten Ansprechpersonen.

Die Publikation sei eine wichtige Ergänzung des bereits bestehenden Angebotes für Fachkräfte, sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD). Für einen starken Kinderschutz brauche es starke und gut qualifizierte Fachkräfte. "Wir setzen in Niedersachsen auf praxisgerechte Fort- und Qualifizierungsangebote und den kontinuierlichen Austausch untereinander. Mit dem Handlungsleitfaden gibt es jetzt ein fundiertes Nachschlagewerk für die Praxis." Erarbeitet wurde die Broschüre im Rahmen des landesweiten Präventionsprojektes "Gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch", das vom Sozialministerium gefördert wird.

Der Leitfaden erklärt den Angaben des Ministeriums zufolge, bei welchen Anhaltspunkten pädagogische Fachkräfte aufmerksam werden sollten, wie ein Gespräch mit einem betroffenen Kind verlaufen kann und welche Interventionsschritte anschließend sinnvoll sind. Ein zweiter Schwerpunkt der Broschüre betrifft die Prävention. Es gebe Anregungen für Projekte, Bücher oder Spiele zu Themen wie "Gefühle", "Berührungen", "Geheimnisse" und Sexualität.

Fürth (epd). In seiner Predigt in der Fürther Kirche St. Michael hat der bayerische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm den Dienst der Diakoniemitarbeiter gewürdigt. Indem sie Alten und Kranken, Obdachlosen, Jugendlichen, Frauen in Schwangerschaftskonflikten, Obdachlosen und Geflüchteten beistünden, machten sie "das Reich Gottes zeichenhaft sichtbar", sagte der Landesbischof am 21. Oktober.

So würden Menschen, die besonders verletzlich seien, Achtung und Respekt bekommen, "wenn sie erfahren, dass Menschenwürde nicht nur ein Wort, sondern gelebte Realität ist". Deswegen sei Kirche immer schon Diakonie und die Diakonie sei immer schon Kirche, unterstrich Bedford-Strohm. Er frage sich, wie diese Arbeit besser sichtbar gemacht werden könne. Den Diakoniegottesdienst in Fürth feierte der Landesbischof zusammen mit dem Fürther evangelischen Dekan Jörg Sichelstiel und Vertretern des Diakonischen Werks.

Stuttgart, Kassel (epd). Eine verweigerte medizinische Behandlung stellt noch keine absichtliche Herbeiführung einer Erwerbsminderung dar. Wenn ein alkoholkranker Arbeitnehmer eine Entzugsbehandlung ablehnt, ist damit eine Erwerbsminderungsrente wegen fehlender Mitwirkung noch nicht ausgeschlossen, entschied das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg in Stuttgart in einem am 17. Oktober veröffentlichten Urteil.

Sind Beschäftigte wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen ganz oder teilweise dauerhaft arbeitsunfähig, haben sie nach den gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente. Eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten Menschen, die maximal drei Stunden täglich arbeiten können. Bei einer eingeschränkten täglichen Arbeitsfähigkeit zwischen drei und als sechs Stunden wird eine teilweise, halb so hohe Erwerbsminderungsrente gezahlt.

Im vom LSG entschiedenen Streitfall ging es um einen heute 27-jährigen gelernten Metallarbeiter, bei dem eine Epilepsie und Alkoholkrankheit vorlag. Bei dem unter Betreuung stehenden Mann bestand ein Grad der Behinderung von 100.

Sein Betreuer beantragte 2015 für ihn bei der Rentenversicherung eine volle Erwerbsminderungsrente. Nach zahlreichen Gutachten lehnte die Rentenversicherung bis zuletzt die Zahlung einer vollen Erwerbsminderungsrente ab. Es sei nicht ersichtlich, warum der Mann nach einer Alkoholtherapie zumindest nicht eingeschränkt arbeiten könne.

Doch den Alkoholentzug verweigerte der Mann. Er trinke derzeit sechs bis acht Flaschen Bier am Tag. Ohne den Alkohol würde er vermehrt epileptische Anfälle erleiden, meinte er.

Das LSG sprach dem schwerbehinderten Mann eine volle Erwerbsminderungsrente zu, allerdings befristet für zwei Jahre. Die Gutachten hätten überwiegend die Arbeitsunfähigkeit belegt. Dass der Mann auch die von Ärzten vorgeschlagene Entzugstherapie ablehne, ändere daran nichts.

Zwar könne eine Rente wegen fehlender Mitwirkung ausgeschlossen sein. "Die Verweigerung eines Versicherten, sich ärztlich behandeln zu lassen, stellt für sich genommen keine absichtliche Herbeiführung einer verminderten Erwerbsfähigkeit und damit keinen Ausschlussgrund für die Rentengewährung … dar", stellte das LSG klar. Die fehlende Mitwirkung könne nur dann berücksichtigt werden, wenn der Rentenversicherungsträger den Betroffenen zur Mitwirkung konkret aufgefordert und auf die Folgen einer verweigerten Mitwirkung hingewiesen hat. Dies sei hier nicht geschehen.

Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hatte in einem am 11. Dezember 2019 verkündeten Urteil den Zugang zu einer vollen Erwerbsminderungsrente ebenfalls erleichtert. Danach kann diese auch dann beansprucht werden, wenn Betroffene bestimmte Verrichtungen zwar noch ausführen können und beispielsweise allein eine Tätigkeit als "Pförtner an einer Nebenpforte" infrage komme. Hierfür müssten aber auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich Stellenangebote in relevanter Zahl vorliegen. Andernfalls müsse eine volle Erwerbsminderungsrente gezahlt werden.

Das Hessische LSG in Darmstadt urteilte am 23. August 2019, dass nur teilweise erwerbsgeminderte Arbeitnehmer eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten können, wenn es passende Teilzeitstellen sowohl auf dem regulären Arbeitsmarkt als auch bei dem derzeitigen Arbeitgeber nicht gibt. Arbeitnehmer müssten dabei nicht bei ihrem Arbeitgeber einen möglichen Teilzeitanspruch geltend machen oder gar gerichtlich durchsetzen. Auch wenn sie zur Mitwirkung verpflichtet seien, sehe das Gesetz nicht vor, dass Betroffene einen Teilzeitarbeitsplatz bei ihrem Arbeitgeber einklagen müssen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Keine Erwerbsminderungsrente können dagegen besonders gefährliche psychisch kranke Straftäter im Maßregelvollzug erhalten. Denn sobald die geschlossene Unterbringung vor allem dem Schutz der Allgemeinheit dient, stellt dies kein versichertes Risiko dar, das einen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente begründet, urteilte das BSG am 25. Mai 2018 zum sogenannten "Heidemörder".

Der Mann hatte in den 1980er Jahren drei Frauen vergewaltigt und anschließend getötet. Ein Gutachten stellte bei ihm eine schwere narzisstische Persönlichkeitsstörung mit paranoiden und sadistischen Zügen fest. Wegen Mordes wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt und die geschlossene Unterbringung im Maßregelvollzug angeordnet. Arbeiten konnte der Verurteilte dort nicht.

Der Straftäter beantragte schließlich eine volle Erwerbsminderungsrente. Er könne wegen seiner psychischen Erkrankung nicht arbeiten und sei im Maßregelvollzug untergebracht.

Die wesentliche Ursache dafür, dass der Kläger nicht arbeiten kann, liege jedoch an der Gefährlichkeit des Mannes und der deshalb notwendigen Unterbringung, urteilte das BSG und lehnte die Rentenzahlung ab. Die Unterbringung selbst sei kein versichertes Risiko, welches eine Erwerbsminderungsrente begründen könne, urteilte das BSG.

Az.: L 9 R 1667/18 (LSG Stuttgart)

Az.: B 13 R 7/18 R (BSG, Zugang zur Erwerbsminderungsrente)

Az.: L 5 R 226/18 (LSG Darmstadt)

Az.: B 13 R 30/17 R (BSG, "Heidemörder")

Karlsruhe (epd). Auf Zigarettenpackungen muss weiter mit Schockfotos vor den Gefahren des Rauchens gewarnt werden. Wie das Bundesverfassungsgericht in einem am 16. Oktober veröffentlichten Beschluss entschied, gilt zudem das Verbot aromatisierter Tabakerzeugnisse weiter. Die Verfassungsbeschwerde eines Tabakherstellers gegen die geltenden Regeln wies das Gericht als unzulässig zurück. Da hier zwingendes EU-Recht greife, komme eine Überprüfung der entsprechenden EU-Regelungen am Maßstab der deutschen Grundrechte nicht in Betracht, argumentierte das Gericht.

Hintergrund des Rechtsstreits ist die 2014 beschlossene EU-Tabakrichtlinie. Der deutsche Gesetzgeber hatte diese 2016 in deutsches Recht umgesetzt. Danach dürfen keine Zigaretten oder Tabaksorten zum Selbstdrehen in Verkehr gebracht werden, die Aromastoffe wie Menthol enthalten. Liegen die Verkaufsmengen eines Tabakherstellers für diese Produkte EU-weit bei mehr als drei Prozent, ist das Verbot ab dem 20. Mai 2020 anzuwenden.

Darüber hinaus sehen die Bestimmungen vor, dass Zigarettenpackungen "gesundheitsbezogene Warnhinweise" enthalten müssen. Das beinhaltet die bei Rauchern wenig beliebten Schockfotos zu Gesundheitsschäden infolge des Rauchens.

Die Karlsruher Richter wiesen in ihrer Entscheidung darauf hin, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) die EU-Tabakrichtlinie am 30. Januar 2019 gebilligt habe (Az.: C-220/17). Die Luxemburger Richter hatten den mit dem Verbot verbundenen Eingriff in die Unternehmens- und Handelsfreiheit der Tabakhersteller wegen des "hohen Schutzes der menschlichen Gesundheit, besonders für junge Menschen," für erforderlich gehalten.

Az.: 1 BvR 895/16

Celle (epd). Hartz-IV-Empfänger dürfen nach einem Urteil des niedersächsischen Landessozialgerichts in eine zu teure Wohnung ziehen. Dennoch muss das Jobcenter vorübergehend die Kosten tragen. Nach dem sogenannten Sozialschutzpaket werde erst einmal nicht geprüft, ob die Miete angemessen sei, weil niemand in der Corona-Pandemie seine Wohnung verlieren soll, teilte das Gericht in Celle am 19. Oktober mit. Nach der Entscheidung des Gerichts gilt dies nicht nur für bestehende Mietverträge, sondern auch für Neuanmietungen.

In der Coronazeit solle nach der neuen Regelung sechs Monate lang nicht geprüft werden, ob eine Wohnung von Sozialleistungsbeziehern zu teuer sei, hieß es. Dies gelte auch für eine gerade erst neu bezogene Wohnung. Weder die Hilfsbedürftigkeit der Familie noch ihr Umzug müsse dabei direkt auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sein.

Das Gericht entschied im Fall einer Familie aus der Region Hannover, die mit zunächst vier Kindern in einer Vierzimmerwohnung lebte. Nach der Geburt des sechsten Kindes zog die Familie zum September 2020 in ein Einfamilienhaus mit sechs Zimmern um. Die Kaltmiete betrug 1.300 Euro monatlich. Das Jobcenter verweigerte die Übernahme der vollen Mietkosten, da die Angemessenheitsgrenze für acht Personen bei 919 Euro liege.

Möglicherweise müssen dem Gericht zufolge sogar exorbitant hohe Mieten oder Luxusmieten übernommen werden, hieß es. Allerdings gelte dies eben nur vorübergehend.

Az.: L 11 AS 508/20 B ER

Mannheim (epd). Wer Frauen grundsätzlich zur Begrüßung nicht die Hand gibt, kann nicht in Deutschland eingebürgert werden. Mit dieser Begründung hat der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof einem Libanesen in einem am 16. Oktober in Mannheim veröffentlichten Urteil die deutsche Staatsbürgerschaft verweigert. Eine fundamentalistische Kultur- und Wertevorstellung, die das Händeschütteln mit einer Frau ablehnt, gewährleiste nicht die Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse, erklärte das Gericht.

Der 39-jährige Kläger kam 2002 nach Deutschland und arbeitet inzwischen als Oberarzt an einer Klinik. Bei seinem 2012 gestellten Antrag auf Einbürgerung habe er eine "Absage an alle Formen des Extremismus" unterschrieben und im Einbürgerungstest die volle Punktzahl erreicht. Als er 2015 die Urkunde entgegennehmen sollte, verweigerte er der zuständigen Sachbearbeiterin des Landratsamts den Handschlag zur Begrüßung. Er habe seiner Ehefrau versprochen, keiner anderen Frau die Hand zu geben, gab er an.

Das Gericht führt aus, dass das Händeschütteln seit Jahrhunderten in westlichen Staaten eine Tradition sei, die sogar Zeiten weltweiter Infektionen überdauert habe. Es habe zudem eine rechtliche Bedeutung, weil es etwa einen Vertragsabschluss symbolisiere oder bei der Verpflichtung eines Menschen in ein öffentliches Amt verwendet werde. Dem Einbürgerungsantrag könne insbesondere dann nicht entsprochen werden, wenn der verweigerte Handschlag "dem Geltungsanspruch einer salafistischen Überzeugung zum Verhältnis von Mann und Frau zu einer gesellschaftlichen Wirkung" verhelfen wolle.

Der Libanese hatte geltend gemacht, dass er seit 2018 niemandem mehr die Hand gebe - auch keinem Mann. Der Verwaltungsgerichtshof sieht darin allerdings nur ein "taktisches Vorgehen" unter dem Eindruck der Ablehnung der Einbürgerung. Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Streitfalls zugelassen.

Az.: 12 S 629/19

Düsseldorf (epd). Wer Unterricht bei einem mit dem Coronavirus infizierten Lehrer gehabt hat, muss nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf in häusliche Quarantäne. Dies entschied die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts am 16. Oktober in einem Eilverfahren und lehnte damit den Antrag eines Schülers ab, der sich dagegen wehrt, dass er auf Anordnung des Gesundheitsamtes der Stadt Düsseldorf 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben muss. Er hatte Unterricht bei einer positiv auf den Krankheitserreger Sars-Cov-2 getesteten Lehrkraft. Obwohl der Klassenraum gut durchlüftet wurde, gelte der Schüler damit als Kontaktperson der Kategorie 1 und müsse in häusliche Quarantäne, beschieden die Richter.

Zur Begründung hat sich die Kammer auf Erkenntnisse und Orientierungshilfen des Robert Koch-Instituts (RKI) gestützt. Nach Maßgabe des RKI muss jede Kontaktperson in häusliche Quarantäne, die sich mehr als 30 Minuten mit einer an Covid-19 infizierten Person in einem schlecht belüfteten Raum aufgehalten hat.

Auch wenn durch das Lüften des Klassenraums das Infektionsrisiko für den klagenden Schüler gesenkt worden sein könnte, bleibe die Frage, ob diese Maßnahme "im Rahmen der effektiven Gefahrenabwehr" ausreichend gewesen sei, erklärte das Gericht. In Abwägung der betroffenen Grundrechte und Rechtsgüter kamen die Richter deshalb zu dem Ergebnis, dass das öffentliche Interesse zum Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung eine kurzzeitige Einschränkung der Bewegungsfreiheit rechtfertige.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster eingelegt werden.

Az.: 7 L 2038/20

Brüssel, Straßburg (epd). Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat einem Rumänen 14.000 Euro Entschädigung zugesprochen, der rund sechseinhalb Jahre lang in einem überfüllten Gefängnis in Portugal zubringen musste. Die beengten Zustände hätten zu einem Ausmaß an Leid geführt, das über das bei einer Inhaftierung unvermeidliche Maß hinausgehe und als Menschenrechtsverletzung anzusehen sei, erklärte der EGMR am 20. Oktober in Straßburg. Das Urteil kann noch angefochten werden.

Der Rumäne war laut EGMR 2012 wegen Diebstahls im portugiesischen Oporto inhaftiert worden und 2019 entlassen worden. Das für 686 Insassen ausgelegte Gefängnis wies demnach zum Ende jedes Jahres dieser Zeitspanne deutlich über 1.000 Insassen auf. Entsprechend habe der Mann in verschiedenen Zellen jeweils weniger als drei Quadratmeter für sich gehabt. Erschwerend hinzugekommen sei fehlende oder mangelhafte Heizung.

In einem weiteren Punkt gab der EGMR hingegen der portugiesischen Seite Recht. Der Mann hatte sich auch darüber beschwert, dass er nur fünf Minuten täglich mit der Familie telefonieren durfte. Das Gericht erklärte, das sei angemessen mit Blick darauf, dass das Gefängnis Telefonate aller Insassen ermöglichen müsse. Der Betroffene habe auch nicht geltend gemacht, seine Familie nicht anderweitig kontaktieren zu können.

Az.: 33729/18

Luxemburg (epd). Eine Türkin in Deutschland, die zwischenzeitlich die deutsche Staatsbürgerschaft hatte, verliert mit dem Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft nicht ihre unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am 21. Oktober zu einem Fall aus Duisburg. Das einmal erworbene Recht bestehe unabhängig davon fort, ob die Voraussetzungen für seine Entstehung sich zwischenzeitlich geändert hätten. Das Recht der Frau gründet auf einem Beschluss des türkisch-europäischen Assoziationsrates von 1980, der durch das Assoziierungsabkommen zwischen der Türkei und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der heutigen EU, eingerichtet wurde.

Die Frau war 1970 zu ihrem in Deutschland arbeitenden Mann gezogen. Als Familienangehörige eines abhängig beschäftigten Türken erhielt sie zunächst eine mehrfach verlängerte befristete Aufenthaltserlaubnis und 1996 eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. 2001 wurde sie erst Deutsche und verlor dabei die türkische Staatbürgerschaft, bevor sie im selben Jahr wieder die türkische Staatsbürgerschaft annahm.

Der damit einhergehende Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft wurde laut EuGH erst rund zehn Jahre später formal festgestellt. Daraufhin erhielt die Frau erneut eine mehrfach verlängerte befristete Aufenthaltserlaubnis. Als sie wieder die unbefristete Aufenthalterlaubnis beantragte und auf das einst erworbene Recht verwies, verweigerte das die Stadt Duisburg. Die auf den Beschluss des Assoziationsrats gegründete Erlaubnis sei durch Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft unwirksam geworden. Dem widersprach nun der EuGH.

Az.: C-720/19

Hannover (epd). Der Anästhesist und Intensivmediziner Thomas Kersting ist seit dem 1. Oktober Medizinischer Geschäftsführer der Diakovere. Das Führungsgremium des Gesamtunternehmens bestehe nun aus Stefan David, Vorsitzender der Geschäftsführung, Pastor Uwe Mletzko als Theologischem Geschäftsführer und hauptverantwortlich für die Geschäftsbereiche Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe sowie Thomas Kersting für den Geschäftsbereich Krankenhaus, teilte das gemeinnützige Unternehmen mit. Das Führungsteam sei somit komplett und könne nun die Weiterentwicklung der Diakovere voranbringen, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Diakovere, Hans Ulrich Anke.

Kerstin ist zugleich Geschäftsführer der Diakovere Krankenhaus gGmbH. Bereits zum 1. Juli habe er die Geschäftsleitung und Verantwortung für das operative Geschäft der drei Diakovere-Krankenhäuser Annastift, Friederikenstift und Henriettenstift übernommen. Diese Position nehme er zusammen mit Stefan David wahr.

Kersting arbeitet schon seit mehr als 20 Jahren im Krankenhausmanagement. Von 1992 bis 2010 war er Geschäftsführer und hauptamtlicher Ärztlicher Direktor der DRK Kliniken Berlin. Danach war er als Berater beim Iges Institut in Berlin, einem unabhängigen Forschungs- und Beratungsinstitut für Infrastruktur- und Gesundheitsfragen, tätig. Anschließend wechselte er zu IMC clinicon, einem Beratungs- und Dienstleistungsinstitut im Gesundheitswesen, das auf Krankenhäuser spezialisiert ist. Kersting lehrt zudem seit 2004 als Professor für Krankenhausmanagement an der Technischen Universität Berlin.

Diakovere ist nach eigenen Angaben Niedersachsens größtes gemeinnütziges Unternehmen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich mit Sitz in Hannover. Der Name wurde 2015 aus dem Namen der Diakonischen Dienste Hannover heraus entwickelt. Über 4.800 Menschen in 89 verschiedenen Berufen arbeiten in dem diakonischen Unternehmen.

Susanna Karawanskji ist die neue Präsidentin der Volkssolidarität. Die Bundesdelegiertenversammlung wählte die Thüringer Staatssekretärin an die Verbandsspitze. Die 40-Jährige tritt die Nachfolge von Wolfram Friedersdorff (70) an, der seit 2014 den Verband führte. Karawanskji erhielt 82 Prozent der Delegiertenstimmen. Karawanskij studierte Kultur- und Politikwissenschaft in Leipzig, war Geschäftsführerin der Kreistagsfraktion der Linken Nordsachsen, von 2013 bis 2017 Abgeordnete des Deutschen Bundestags, 2018 Ostkoordinatorin für die Links-Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie war von September 2018 bis November 2019 Sozialministerin in Brandenburg und ist seit März 2020 Staatssekretärin für Bauen, Wohnen und Verkehr im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft.

Iris von Engeln übernimmt zum 1. November die Geschäftsführung der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Bremen. Die neue Geschäftsführerin war neun Jahre lang als Regionalgeschäftsführerin des Paritätischen Hessen in Mittelhessen tätig. Dort unterstützte sie rund 160 Mitgliedsorganisationen in ihrer Arbeit und setzte gemeinsam mit den Mitgliedern sozialpolitische Impulse in der Kommunalen Sozialpolitik. Zuletzt war von Engeln Geschäftsführerin eines Vereins in der Behindertenhilfe mit dem Schwerpunkt der Inklusion. In Bremen sind in der Freien Wohlfahrtspflege rund 25.000 Menschen beschäftigt, rund 10.000 Menschen unterstützen die Arbeit der Sozialeinrichtungen ehrenamtlich.

Jürgen Richter, im Januar fristlos gekündigter Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes Frankfurt am Main, ist mit einer Klage gegen seine Entlassung gescheitert. Das Arbeitsgericht Frankfurt wies in mündlicher Verhandlung dessen Antrag auf Lohnfortzahlung bis Mitte 2022 ab. Richter wird Untreue und Betrug vorgeworfen, wodurch der AWO ein Millionenschaden entstanden ist. Das Gericht verpflichtete die AWO lediglich, Richter ein qualifiziertes Arbeitszeugnis auszustellen. Berufung vor dem Landesarbeitsgericht ist möglich.

Carola Rackete ist von Kölner Karnevalisten und der Stadt Köln für ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe ausgezeichnet worden. Mit dem erstmals vergebenen und mit 10.000 Euro dotierten Karl-Küpper-Preis wird Rackete für ihren Mut und ihre Menschlichkeit gewürdigt, die sie als Kapitänin der "Sea-Watch 3" bei Rettungsaktionen von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer bewiesen habe. Rackete erhielt die Auszeichnung aus den Händen von Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos). Rackete erlangte 2019 internationale Bekanntheit, als sie als Kapitänin der "Sea-Watch 3" vor der libyschen Küste über 50 Schiffbrüchige an Bord nahm. Der Seenotrettung folgte eine Odyssee auf offenem Meer, da dem Boot das Anlaufen eines italienischen Hafens untersagt worden war. Knapp drei Wochen nach der Seenotrettung entschied sich Rackete, trotz des Verbots in den Hafen von Lampedusa einzufahren, um die Flüchtlinge und die Crew an Land zu bringen. Rackete wurde noch auf dem Schiff festgenommen und unter Hausarrest gestellt, allerdings nach wenigen Tagen wieder freigelassen.

Joachim Schilling (56) übernimmt mit einem halben Dienstauftrag das Männerpfarramt der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Schilling ist bisher zu 50 Prozent Gemeindepfarrer in Plochingen und hat mit weiteren 50 Prozent das Friedenspfarramt der Landeskirche inne. In Plochingen wird er Ende Oktober verabschiedet, das Friedenspfarramt werde er beibehalten. Schilling will sich in seinem neuen Arbeitsfeld als Männerpfarrer insbesondere den Themen Männergesundheit und Rollenverhalten widmen. Im Friedenspfarramt beschäftigt ihn unter anderem der Umgang von Männern mit Gewalt.

Wir haben Tagungen, Seminare, Workshops und Webinare aufgelistet, die aktuell geplant sind. Wegen der Corona-Epidemie sagen Veranstalter allerdings Termine auch kurzfristig ab. Wir bitten unsere Leserinnen und Leser, dies zu beachten.

28.10.:

Online-Veranstaltung "Kinder, Küche, Corona: Frauen und Feminismus in Zeiten der Krise"

der Evangelischen Akademie zu Berlin gGmbH

Tel.: 030/203 55 - 507

4.-6.11. Frankfurt a.M.:

Seminar "Psychiatrische Krankheitsbilder - Grundlagen"

der Bundesakademie für Kirche und Diakonie

Tel.: 030/48837-488

7.11. Köln:

Seminar "Datenschutz für Home-Office, Zoom und Microsoft Teams"

der BFS Service GmbH

Tel.: 0221/97356159

11.-13.11. Berlin:

Seminar "Interkulturelle Kommunikationsbarrieren abbauen und Zugänge öffnen"

Tel.: 030/26309-0