Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 23/2024 - 07.06.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 23/2024 - 07.06.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 23/2024 - 07.06.2024

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 23/2024 - 07.06.2024

zunehmend tauchen bei den Beratungsstellen für überschuldete Menschen auf, die sich mit Online-Käufen finanziell übernommen haben. Das Kaufen im Internet ist auch deshalb verführerisch, weil Beträge oft erst später bezahlt werden müssen. Schuldnerberater warnen vor den Gefahren: Verbraucherinnen und Verbraucher verlieren dabei leicht den Überblick über ihre finanziellen Verpflichtungen. Am Ende können Mahngebühren oder gar hohe Inkassogebühren anfallen.

Wenn ab dem 14. Juni Fans aus dem Ausland zur Fußball-Europameisterschaft anreisen, werden viele von ihnen am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main ankommen. Im berüchtigten Bahnhofsviertel werden sie die Drogenabhängigen nur schwer übersehen können. Der soziale Brennpunkt steht für Kriminalität, Drogen, Prostitution. epd-Redakteurin Franziska Hein hat sich wenige Tage vor dem EM-Start dort umgesehen. Die Leiterin des Diakoniezentrums Weser5, Katrin Wilhelm, sagte ihr: „Über die Jahre kann ich feststellen, dass es den wohnungs- und obdachlosen Menschen im Viertel schlechter geht - psychisch und physisch.“

Kinder, die ein Elternteil zu Hause pflegen müssen, sind enorm belastet. Sie sind in die Hausarbeit, die tägliche Pflege und Betreuung enorm eingebunden. Sie übernehmen sehr viel Verantwortung. Für ihre persönlichen Bedürfnisse bleibt nur wenig Zeit. So ergeht es in Deutschland schätzungsweise einer halben Million Kinder zwischen zehn und 19 Jahren. Das sind durchschnittlich ein bis zwei Kinder pro Schulklasse. Die diakonische Beratungsstelle „echt unersetzlich“ in Berlin unterstützt junge Pflegende.

Unentschuldigt von der Arbeit fernzubleiben, kann ein sozialwidriges Verhalten sein. Das kann auch später Folgen für Leistungen vom Jobcenter haben. Das musste eine Frau aus Niedersachsen erleben: Sie fehlte ohne Erklärung bei der Arbeit und wurde fristlos entlassen. Wegen ihrer geringen Beschäftigungszeit erhielt sie dann Hartz-IV-Leistungen. Als das Jobcenter von dem „sozialwidrigen Verhalten“ erfuhr, forderte es die Leistungen zurück. Zu Recht, wie das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entschied.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre Mail.

Ihr Markus Jantzer

Frankfurt a. M. (epd). Eingekauft wird mit dem Tablet oder dem Smartphone. Das geschieht bequem auf dem Sofa. Ausgegeben werden oft kleine Beträge: hier sieben Euro für eine Pizza, dort 20 Euro für ein Paar Sportsocken. Bezahlt wird später oder in Miniraten. Es scheint ganz leicht, kann aber übel ausgehen, warnen Schuldnerberater. „Buy now, Inkasso später“ lautet daher das Motto der bundesweiten „Aktionswoche Schuldnerberatung“, die vom 10. bis 14. Juni stattfindet.

„Seit einem Dreivierteljahr wächst bei uns die Zahl der Klienten, die sich wegen Online-Einkäufen verschulden“, sagt Mark Schmidt-Medvedev, Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft afg worknet aus Hamburg. Damit tauche eine neue Klientel in den Schuldnerberatungsstellen auf.

Die große Gefahr beim Online-Shoppen bestehe für Verbraucher darin, die eigenen Ausgaben und Zahlungsverpflichtungen aus den Augen zu verlieren. Das könne gerade dann passieren, wenn Zahlungsanbieter wie Klarna, Riverty oder Otto Payments eingeschaltet seien. Dass es schier unmöglich ist, mit diesen Anbietern den Überblick über die getätigten Einkäufe zu erhalten, erfuhr Mark Schmidt-Medvedev kürzlich bei der Beratung einer 24-jährigen Klientin.

„Obwohl ich technikaffin bin, bekam ich über ihre App nicht heraus, wie viele Forderungen aktuell offen sind und wann die nächsten Forderungen ins Inkasso gehen“, sagte der Hamburger Berater dem Evangelischen Pressedienst (epd). Mehr als 5.000 Euro waren bei der jungen Frau aufgelaufen. Ein Anruf beim Zahlungsanbieter mit der Bitte um eine Aufstellung aller Forderungen sei abschlägig beschieden worden: „Mir wurde gesagt, dass man solche Auskünfte nicht gibt.“

Die Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände bestätigt, dass viele Konsumenten, die über Zahlungsanbieter shoppen, irgendwann den Überblick verlieren. „Es ist nahezu aussichtslos, eine Aufstellung über alle bei einem Anbieter abgeschlossenen Zahlungsvereinbarungen zu bekommen“, erklärt die Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung.

Laut Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform waren im vergangenen Jahr 8,15 Prozent aller privaten Haushalte überschuldet. Wie rasant die Zahlen steigen, sieht Mark Schmidt-Medvedev an der starken Nachfrage nach der offenen Beratung seiner Einrichtung: „Letztes Jahr kamen über 4.000 Leute, das waren doppelt so viel wie im Vor-Coronakrisen-Jahr 2019.“

„Sich über Bezahldienste zu verschulden, geht schnell“, sagt André Robin, Schuldner- und Insolvenzberater beim Verein „Gesellschaft für Arbeit und Soziales“ im brandenburgischen Erkner. Auch er erfährt durch seine Klienten, wie verlockend es ist, sich etwas zu bestellen, was sie erst zwei Monate später bezahlen müssen. Robin hatte erst kürzlich mit einem 20-Jährigen zu tun, der auf diese Weise zu einem Laptop und einem iPhone kam. Als die Geräte bezahlt werden mussten, war er jedoch blank. Es fielen Mahngebühren an. Fließt auch dann kein Geld, drohen hohe Inkassogebühren.

Die Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung fordert vor diesem Hintergrund mehr Transparenz bei „Kauf jetzt, bezahl später“-Angeboten. Das würde sich auch André Robin wünschen. Denn er sieht, wie die Zahl derjenigen, die sich durch Online-Shopping verschulden, wächst: „Ich schätze, dass von unseren Klienten inzwischen mehr als zehn Prozent betroffen sind.“

Stefanie Aumüller von der Zentralen Schuldnerberatung Bonn hofft, dass die „Aktionswoche Schuldnerberatung“ Verbraucherinnen und Verbraucher wachrüttelt. „Das Gemeine ist, dass sich auch die Kleinstbestellungen läppern“, sagt Aumüller. Bei einem Klienten, der sich beim Online-Shopping verschuldet hat, fielen für zwei Produkte im Wert von rund 35 Euro, die er nicht bezahlen konnte, 80 Euro an Inkassokosten an. In einem anderen Fall sei aus Einkäufen im Wert von 72 Euro in einem knappen halben Jahr eine Forderungssumme von 215 Euro entstanden.

Robert Morfeld, Schuldnerberater bei der Würzburger Christophorus-Gesellschaft, hält Schulunterricht zu Finanzthemen auch deshalb für wichtig, weil jüngere Menschen regelrecht verführt würden, online über ihre Verhältnisse zu bestellen. Es werde zum Beispiel so getan, als sei ein angebotenes Produkt sehr knapp, schildert der Sozialpädagoge. Auf diese Weise würden junge Leute animiert, möglichst rasch auf den Bestellknopf zu klicken. Oder es wird mit Preisaktionen in begrenzten Aktionszeiträumen geworben. Nur wer solche Locktricks mit geübtem Blick durchschaut, könne sich davor schützen, den virtuellen Einkaufskorb vorschnell zu füllen.

Frankfurt a. M. (epd). Chantal sitzt auf einer Bank an Gleis 1 des Frankfurter Hauptbahnhofs. In der einen Hand hält sie Labello und Feuerzeug, in der anderen Hand einen Becher Milchkaffee, den sie sich in der Bahnhofsmission geholt hat. Dort sei ihr zweites Zuhause, erzählt sie. Gerade sei sie vier Monate im Gefängnis gewesen - wegen Beschaffungskriminalität. Denn sie konsumiert Crack und andere Drogen. Zehn Euro kostet ein Krümel für die Crackpfeife, die sie in ein Taschentuch gewickelt in der Hosentasche trägt, ein Gramm der harten Droge kostet 80 bis 100 Euro.

Chantal ist eine von rund 500 Stammgästen der Bahnhofsmission, die oft erste Anlaufstation für Menschen ist, die nicht weiterwissen, sagt Leiterin Anja Wienand. Während Pendler, Reisende und demnächst auch wieder viele Fußballfans am Bahnhof ankommen, kommt Chantal nirgendwo an. Findet die 45-Jährige nach ihrer Haft keine Wohnung, wird sie wieder im Bahnhofsviertel leben - auf der Straße.

Wer den Bahnhofsvorplatz überquert, steht an der Fußgängerampel zur Kaiserstraße. Dort wird gerade eine neue Videoschutzanlage mit 360-Grad-Kameraauge aufgebaut. Drei Stadtpolizisten stehen an der Fußgängerkreuzung, an der in einigen Tagen auch Fußballfans auf Grün warten werden. Frankfurt ist einer der Spielorte der Europameisterschaft, die vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland stattfindet.

Keine 100 Meter weiter in der Kaiserstraße ist ein altes Erotik-Kino. Von den roten Leuchtbuchstaben sind vier kaputt, sodass da statt Erotik „ok“ zu lesen ist. Darunter auf dem Bürgersteig sitzen mehrere Menschen in abgewetzten Klamotten auf Pappen und Decken. Eine Frau im Rollstuhl hält eine Crackpfeife mit metallisch glänzendem Hals in der Hand.

Kino und Erotik-Shop befinden sich in direkter Nachbarschaft einer Bar, einer Eisdiele, eines tegut-Supermarkts und eines Burgerrestaurants - das ist das Bahnhofsviertel, das am Ende des 19. Jahrhunderts als gut bürgerliches Viertel mit Historismus-Architektur entstand. Heute steht der Stadtteil, kleiner als der Englische Garten in München, in ganz Deutschland eher für Kriminalität, Gewalt, Drogen, Prostitution. Die britische Boulevardzeitung „Sun“ warnte englische Fans wegen der Crack-Abhängigen vor dem „Zombieland“. Die englische Mannschaft wird ein Vorrundenspiel in Frankfurt bestreiten.

Ata Macias, Techno-DJ und Inhaber der Bar Plank! in der Elbestraße, hat keine Lust auf die EM. Den Kommerz mag er nicht - und auch auf die englischen Fans ist er nicht so wild, wie er erzählt. Die gelten als rabiat. Während er spricht, wird er von einem jungen Mann um 40 Cent angebettelt. Macias schickt ihn höflich weg.

Die englischen Fußballfans sind auch Frank Höfler nicht sympathisch. Er befürchtet, dass manche randalieren könnten. Höfler betreibt das Sonnenstudio First Sun an der Elbestraße. Seine Kundschaft sind Touristen, Angestellte, die im Viertel arbeiten, bis hin zu den Frauen aus den Laufhäusern in der Elbe- und Taunusstraße. Vor seiner Ladentür riecht es nach Urin. Aber, sagt er, für ihn sei es jetzt sauber. Denn die Stadt tue was gegen die Drogenszene auf der Straße. „Es ist Bewegung drin“, sagt Höfler. Wichtig sei aber, dass sich nachhaltig etwas verändere.

Laut Angaben Stadtverwaltung halten sich tagsüber etwa 300 Menschen im Bahnhofsviertel auf, die wie Chantal illegale Drogen konsumieren. Viele sind wie sie mehrfach abhängig. Chantal konsumiert seit 25 Jahren harte Drogen, nahm Heroin. Die Einstichstelle der Spitzennadel an ihrem Hals ist mittlerweile vernarbt, sie bekommt Methadon. Crack raucht sie noch, weil sie das - wie sie sagt - in ihrer Situation braucht.

Menschen wie Chantal, die im Bahnhofsviertel landen, sind aus dem staatlichen Hilfssystem herausgefallen, weiß auch die Leiterin des Diakoniezentrums Weser5, Katrin Wilhelm. „Über die Jahre kann ich feststellen, dass es den wohnungs- und obdachlosen Menschen im Viertel schlechter geht - psychisch und physisch“, sagt sie. In der Weserstraße 5 gibt es einen Tagestreff für Obdachlose, dort bekommen sie eine Mahlzeit, können duschen oder auf einem der Feldbetten schlafen. Sozialarbeiter sind aber auch im Viertel unterwegs und kommen mit den Menschen auf der Straße ins Gespräch, bieten Hilfe an, manchmal auch nur Wasser, Sonnencreme oder ein T-Shirt.

Besonders viele Konsumierende sitzen tagsüber in der Niddastraße und am Karlsplatz, wo es gleich gegenüber einen Konsumraum für Abhängige gibt. Die Stadt Frankfurt will auch einen neuen Crack-Konsumraum im Bahnhofsviertel einrichten. Bislang fehlt jedoch eine passende Immobilie.

In der Niddastraße ist seit neun Jahren auch die Galerie von Daniel Schierke. Er und andere ansässige Ladenbesitzer haben einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, der tagsüber verhindert, dass zu viele Abhängige vor ihren Läden lagern.

Schierke sagt, man könne nicht darauf warten, dass sich etwas ändert, man müsse sich selbst engagieren. „Wir müssen unser Territorium ein Stück weit auch behaupten.“ Ja, die Abhängigen seien auch für einige seiner Kunden abschreckend. Dass die Situation sich überhaupt so weit zuspitzen konnte, dass täglich mehrere Hundert Abhängige auf der Straße Crack konsumieren, bezeichnet er als „Kontrollverlust“. Für die Polizei sei es eine „Sisyphus-Arbeit“, denn letztlich treibe man die Konsumenten nur von A nach B. Zugleich findet er, seine Galerie passt auch in diesen sozialen Brennpunkt. „Die Gesellschaft sieht gerne weg. Das geht hier im Bahnhofsviertel nicht. Hier sieht man das Elend und die Verwahrlosung.“

Probleme mit Straßenkriminalität hat Schierke in seiner Galerie hingegen noch nie gehabt, sagt er. Die Zahl der Straftaten im Bahnhofsviertel bewegt sich laut Polizeipräsident Stefan Müller aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. Mit Blick auf die Situation bei der Fußball-EM spricht Müller, der zu einem Pressetermin ins Bahnhofsviertel gekommen ist, von einer „Mischsituation“, die für die Beamten nicht einfach werde. Zu der Rotlicht- und Drogenszene kämen nun die Fußballfans hinzu.

Die Polizei hält mit erhöhter Präsenz, Videoüberwachung und einer Waffenverbotszone von 20 bis 5 Uhr dagegen, die jetzt auch für das Bahnhofsgebäude gilt. „Viele sind der irrigen Annahme, dass wir das nur wegen der EM machen. Unser Ziel ist es aber, die Situation im Bahnhofsviertel nachhaltig zu beruhigen“, verspricht Müller.

Für manchen Geschmack tut die Stadtverwaltung aber auch zu viel: Für eine Frankfurter Rotlicht-Größe übertreibt es die Stadt mit Ladezonen, Fahrradstellplätzen und E-Scooter-Flächen in und um die Taunusstraße. Die Drogenabhängigen hingegen seien harmlos.

Der Bordellbesitzer, der lieber nur anonym zitiert werden möchte, findet den Verlust der Parkplätze deutlich ärgerlicher. „Meine Kunden kommen nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto.“ Während er auf einem Hocker in der Animierbar des Laufhauses sitzt, gehen gleich nebenan die Freier ein und aus. Drei Frauen hätten ihr Zimmer in seinem Laufhaus schon gekündigt, tagsüber kämen einfach zu wenig Männer. Auch die EM-Fans können diese Umsatzeinbußen nicht wettmachen, ist er überzeugt.

Frankfurt a. M. (epd). Der Drogenszene im Frankfurter Bahnhofsviertel gehören nach Einschätzung des städtischen Drogenreferats etwa 3.300 Menschen an. Tagsüber halten sich etwa 300 Menschen dort auf, die illegale Drogen konsumieren. Die Drogen werden immer seltener gespritzt, dafür häufiger geraucht. Inzwischen sind 31 Prozent der Konsumvorgänge inhalativ - vor allem Crack und Heroin.

In der Stadt gibt es derzeit vier Konsumräume mit 37 Plätzen zum intravenösen und 15 Plätzen für den inhalativen Konsum illegaler Drogen. Nur rund 46 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer der Drogenkonsumräume sind in Frankfurt gemeldet, rund 27 Prozent kommen aus anderen hessischen Kommunen und 27 Prozent sogar aus anderen Bundesländern, wo es keine vergleichbare Hilfestruktur gibt.

Im Bahnhofsgebiet gibt es laut Ordnungsbehörde derzeit elf genehmigte Prostitutionsstätten. Die Polizei verzeichnete laut Statistik im vergangenen Jahr 381 Fälle von Straßenraub, rund 40 Fälle mehr als 2022. Einen leichten Rückgang gab es bei den Taschendiebstählen von 863 im Jahr 2022 auf 805 im Jahr 2023. Auch Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung gingen im vergangenen Jahr leicht zurück: von 513 auf 502. Sie befinden sich aber laut Polizei noch auf einem hohen Niveau.

Berlin (epd). Die Bundesregierung will für mehr bezahlbare Wohnungen die vor 34 Jahren abgeschaffte Wohngemeinnützigkeit in neuer Form wieder einführen. Das Kabinett billigte am 5. Juni in Berlin eine entsprechende Änderung im Jahressteuergesetz 2024. Dadurch werden Unternehmen, Vereine oder Stiftungen steuerlich begünstigt, die dauerhaft Wohnungen zu einem Preis unter den ortsüblichen Mieten anbieten. Das Bundesbauministerium rechnet damit, dass zusätzlich mindestens 100 Unternehmen von der Neuregelung Gebrauch machen - beispielsweise indem Firmen Werkswohnungen bauen lassen oder Anbieter einen Teil ihrer Wohnungen nach dem Gemeinnützigkeitsrecht vermieten.

Die Einkommen der Mieterinnen und Mieter dieser Wohnungen dürfen eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Sie liegt dem Gesetzentwurf zufolge beim Fünffachen der Sozialhilfe für Mehrpersonen-Haushalte und beim Sechsfachen für Alleinstehende und Alleinerziehende. Ob die Einkommensgrenze eingehalten wird, soll nur am Anfang des Mietverhältnisses überprüft werden.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) erklärte, die Einkommensgrenzen seien so festgelegt, dass grundsätzlich rund 60 Prozent der Haushalte in Deutschland von der neuen Wohngemeinnützigkeit profitieren könnten. Mit der Gemeinnützigkeit werde neben dem sozialen Wohnungsbau eine weitere Säule für bezahlbaren Wohnraum geschaffen. Sie freue sich, dass das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag nun umgesetzt werde.

Den Anbietern des günstigeren Wohnraums werden Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer erlassen. Dem Ministerium zufolge können sich die Steuerentlastungen auf 1.000 bis 2.000 Euro pro Wohnung belaufen; ein Unternehmen mit 300 Wohnungen würde demnach rund eine halbe Million Euro einsparen und könnte das Geld für die Reduzierung der Mieten einsetzen, erklärte das Ministerium.

Die Wohngemeinnützigkeit war 1990 von der damaligen schwarz-gelben Koalition unter Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) abgeschafft worden. SPD, Grüne und FDP hatten sich im Koalitionsvertrag 2021darauf verständigt, eine neue Wohngemeinnützigkeit einzuführen. Ursprünglich sollten die Änderungen bereits im vorigen Jahr kommen und auch Investitionszuschüsse umfassen. Dazu sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), dieses Vorhaben sei in der Koalition „nicht geeint“ und angesichts der Haushaltslage auch nicht finanzierbar.

Während Regierungssprecher Steffen Hebestreit die Einführung der neuen Wohngemeinnützigkeit einen „wirklichen Durchbruch“ nannte, obwohl man nicht alles habe umsetzen können, sprach der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, von einer „Mini-Wohngemeinnützigkeit“. Wenn es die dringend erforderlichen Investitionszulagen nicht gebe, werde die Rechtsänderung nur den Unternehmen nützen, die bereits gemeinnützig seien, sagte er voraus. Das sei bedauerlich, da nach dem Wohngemeinnützigkeitsrecht dauerhaft bezahlbare Wohnungen an den Markt kämen, während Sozialwohnungen nach Ablauf der Sozialbindung teurer würden. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetz noch zustimmen.

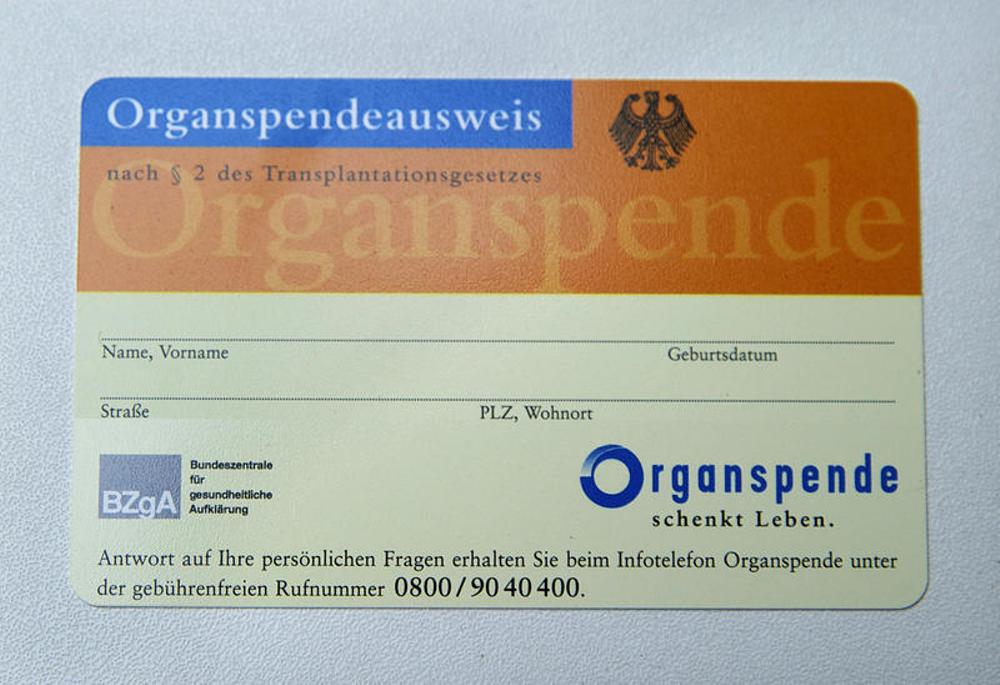

Düsseldorf, Kiel (epd). NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat am 4. Juni in Berlin eine von Nordrhein-Westfalen initiierte Bundesratsinitiative zur Einführung der Widerspruchslösung bei der Organspende vorgestellt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zukünftig alle Menschen in Deutschland grundsätzlich als Organspender gelten, wenn sie dem nicht widersprechen. Eine entsprechende Bundesratsinitiative soll am 14. Juni in die Länderkammer eingebracht werden. Patientenschützer äußerten sich skeptisch zu dem Vorstoß.

Bei der Widerspruchslösung wird grundsätzlich jeder Mensch in Deutschland gesetzlich zur Organspenderin oder zum Organspender erklärt. Sollte er damit nicht einverstanden sein, muss er aktiv Widerspruch einlegen. Aktuell gilt die Entscheidungslösung: Danach dürfen Organe und Gewebe nur dann nach dem Tod entnommen werden, wenn die verstorbene Person dem zu Lebzeiten zugestimmt hat.

Aktuell wird der NRW-Gesetzesentwurf von Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein unterstützt. Die Landesregierung erwartet, dass weitere Bundesländer nach den dort noch ausstehenden Kabinetts- oder Senatsabstimmungen hinzukommen. Findet die Gesetzesinitiative eine Bundesratsmehrheit, muss sich der Bundestag mit ihr befassen.

Dort laufen aber längst weitere Bemühungen, erneut per Gruppenantrag über die Widerspruchslösung zu beraten. Die Medizinerin und SPD-Abgeordnete Sabine Dittmar sagte der ARD, es würden „sehr intensive Gespräche geführt, die auch sehr konstruktiv sind“. Der CDU-Gesundheitspolitiker Sepp Müller rechnet nach eigenen Worten noch in dieser Legislaturperiode mit einer Entscheidung.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist dafür: „Das würde die Leben von Zehntausenden von Menschen besser machen“, sagte er dem ARD-Hauptstadtstudio. „Das sind ja immer ganze Familien, die auf das Organ warten.“ Die Initiative dazu müsse aus dem Parlament kommen, da es sich um eine Gewissensentscheidung eines jeden einzelnen Abgeordneten handele.

Hintergrund der Initiative aus NRW sei die massive Lücke zwischen gespendeten Organen und Personen, die ein Spenderorgan benötigen, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung der Organspende gegenüber positiv eingestellt sei, hieß es.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) sagte, zu viele Menschen in Deutschland warteten auf ein Spenderorgan, weil es zu wenige gespendete Organe gebe. „Auch in Schleswig-Holstein ist das feststellbar, wo aktuell 394 Patientinnen und Patienten auf ein Spenderorgan warten.“ Schleswig-Holstein unterstütze deshalb die Widerspruchslösung. „Das ist ein richtiger Ansatz, denn eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland steht der Organspende positiv gegenüber, ihre Entscheidung ist aber nicht dokumentiert“, so die Ministerin. Dieses Problem solle mit der Widerspruchslösung behoben werden.

Die meisten europäischen Länder haben die Widerspruchslösung bereits eingeführt. Deutschland importiert Organe aus vielen dieser Länder mit entsprechend höheren Spenderzahlen über die internationale Vermittlungsstelle „Eurotransplant“. Aber auch in diesen beteiligten Ländern seien Spenderorgane knapp, erklärte Laumann. Deutschland stehe mit der Entscheidungslösung europaweit allein und habe im Ländervergleich die wenigsten Organentnahmen. Damit sei es Zeit, das System der Organspende hierzulande zu ändern: „Solidarität hat immer einen Hin- und Herweg.“

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bezweifelt hingegen, dass die angestrebte Widerspruchslösung zu mehr Organspenden führt. Es gelte, nicht in Grundrechte einzugreifen und Schweigen als Zustimmung zu werten, sagte der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der am 5. Juni erschienenen Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Stattdessen müssen der Ressort-Chef und seine Amtskollegen endlich die organisatorischen Mängel im Organspendesystem beseitigen“, mahnte Brysch.

Verantwortlich für die höheren Organspendenzahlen etwa in Spanien sind nach Worten Bryschs strukturelle und organisatorische Maßnahmen. Dazu gehörten finanzielle Anreize für Krankenhäuser, ein effektives Transplantations-Netzwerk, Bildungsprogramme und die Schulung von Koordinatoren im Umgang mit Angehörigen.

In Deutschland warteten nach Zahlen des Gesundheitsministeriums Ende 2023 knapp 8.400 Patientinnen und Patienten auf ein Spenderorgan. Dem standen lediglich 2.900 Organspenden gegenüber. „Die Zahlen bewegen sich seit Jahren auf einem vergleichbaren Niveau und das ist deutlich zu wenig“, sagte Laumann. Das sei „eine massive Lücke, die für viele Menschen am Ende womöglich den Tod bedeuten kann“.

Mainz (epd). Mit 13 Jahren wunderte sich Angelika Dripke, wie Menschen eigentlich einem Beruf nachgehen können. Denn nach der Schule war sie oft so müde, dass sie zu Hause gleich einschlief. „Ich wusste immer schon, dass ich anders bin als andere Leute“, sagt die Wiesbadenerin. Routinearbeiten zu organisieren, fiel ihr zuweilen unglaublich schwer. Manchmal erinnerte sie sich an einfache Dinge nicht mehr, und in Stresssituationen wusste sie sich gar nicht mehr weiterzuhelfen.

Dennoch dauerte es viele Jahre, bis ihr ein Arzt erklärte, warum sie sich oft vorkam wie eine „Mimose mit Vorschlaghammer“. Erst mit 45 erfuhr sie, dass bei ihr eine Aufmerksamkeitsstörung (ADHS) vorlag. Dripke reagierte auf bemerkenswerte Weise: Sie zog einen Schlussstrich unter ihr vorheriges Leben in einer PR-Agentur, absolvierte ein Medizinstudium in Prag und arbeitet heute an der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey in der Klinischen Forschung mit Schwerpunkt ADHS. Außerdem engagiert sie sich in einer Mainzer Selbsthilfegruppe, die Betroffene, Angehörige und Lehrkräfte berät.

Viel zu lange galt die Aufmerksamkeitsstörung - in der eher „verträumten“ Form auch unter der Abkürzung ADS oder, verbunden mit Hyperaktivität, als ADHS bekannt - als Störung, die vor allem im Kinder- und Jugendalter auftritt. Zur Therapie eingesetzte Stimulanzien wie Methylphenidat, das unter dem Handelsnamen Ritalin vertrieben wird, dürfen erst seit 2011 bei Erwachsenen eingesetzt werden. Im Jahr 2021 hatten nach Angaben der Barmer Krankenkasse bundesweit 0,8 Prozent aller Erwerbstätigen eine ADS- oder ADHS-Diagnose, in Rheinland-Pfalz lag der Anteil bei 1,1 Prozent. Studien zufolge könnten aber weit über zwei Prozent der erwachsenen Bevölkerung betroffen sein.

„Je nach Lebensphase können die ADHS-Symptome bei Erwachsenen unterschiedlich stark ausgeprägt sein“, sagt Barmer-Landesgeschäftsführerin Dunja Kleis. „In manchen Jahren fallen sie gar nicht weiter auf, in anderen werden sie zur unerträglichen Last.“

Viele ADHS-Patienten würden allerdings gar nicht oder falsch therapiert, bedauert Angelika Dripke: „Manche werden jahrzehntelang wegen Depressionen oder Zwangsstörungen behandelt, haben zehn verschiedene Antidepressiva durchprobiert.“ Die Mittel würden zwar die Stimmung vorübergehend aufhellen, aber das Problem nicht lösen. Verhaltenstherapien seien prinzipiell richtig, aber Menschen mit ADHS könnten die Vorschläge ohne medikamentöse Behandlung mit Stimulanzien oft nicht konsequent umsetzen. Dripke selbst hat sich einige Verhaltensregeln antrainiert, um ihr gestörtes Zeitgefühl auszugleichen und bei Stress auf der Arbeit nicht aus der Fassung zu geraten.

Als Ursache für die Erkrankung gilt inzwischen eine neurologische Störung beim Übertragen von Signalen in den Nervenzellen des Gehirns. Manche Menschen können trotz der Einschränkungen ein weitgehend normales Leben führen, andere scheitern an alltäglichen Dingen. Ein Bekannter, schildert Dripke, wechsele regelmäßig den Job, weil ihn die Dokumentationspflichten am Arbeitsplatz überforderten. Irgendwann würden sich jedes Mal so viele überfällige Berichte bei ihm aufhäufen, dass er sich nicht anders zu helfen wisse als zu kündigen.

Von Wirtschaft und Gesellschaft wünscht sich die Medizinerin, dass sie die Stärken von Betroffenen besser nutzen lernt, etwa die oft schnelle Auffassungsgabe, Kreativität und Risikobereitschaft: „Wenn Menschen ihr ganzes Leben unterhalb ihrer Kapazität leben, ist das auch für das Land schlecht.“ So sei es bedauerlich, dass Menschen mit ADHS häufig nicht in den Polizeidienst aufgenommen werden, wenn sie in Behandlung seien, obwohl sie eigentlich für den Beruf gut geeignet wären.

Berlin (epd). Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) ist skeptisch gegenüber Plänen, Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU zu verlagern. Es wundere sie, wenn manche so tun, als sei diese Auslagerung die einzige Lösung in der Migrationspolitik, sagte Schulze am 3. Juni bei einer Konferenz der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin. Es gebe keine Belege, dass weniger Menschen kommen, wenn solche Asylverfahren in andere Länder ausgelagert werden, sagte die Ministerin, die vor allem Argumente gegen solche Pläne aufzählte.

Zudem würde die Umsetzung solcher Pläne die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler viel Geld kosten, mehr als Asylverfahren im eigenen Land, sagte sie und verwies auf entsprechende Pläne Italiens, Asylverfahren nach italienischem Recht in albanischen Zentren durchführen zu lassen. Auch rechtliche Fragen seien noch ungeklärt, sagte Schulze. Man könne nicht gegen Geld Verantwortung auf Länder des Südens abwälzen, die schon jetzt die größte Belastung durch Fluchtmigration hätten, sagte Schulze.

Die CDU hat den Plan, Asylverfahren in Drittstaaten zu verlagern, als Ziel in ihrem neuen Grundsatzprogramm formuliert. Die Regierungskoalition aus SPD, FDP und Grünen hatte im Koalitionsvertrag vereinbart zu prüfen, ob die Feststellung des Schutzstatus „in Ausnahmefällen“ unter Achtung völker- und menschenrechtlicher Verpflichtungen in Drittstaaten möglich ist. Mit der Prüfung hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine Arbeitsgruppe beauftragt, deren Ergebnis in den nächsten Wochen erwartet wird.

Schulze plädierte für „komplexere Lösungen“, bei der alle Beteiligten gewinnen - Herkunfts-, Transit- und Zielländer von Migration. Nur dies könne nachhaltig funktionieren. Für Deutschland gehöre auch dazu, mehr sichere Fluchtwege zu schaffen, etwa durch Ausweitung der Plätze in den Resettlement-Programmen des UNHCR.

Der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Joachim Stamp, zeigte sich demgegenüber offen für Asylverfahren in Drittstaaten. Über das Thema müsse man nachdenken, sagte er, betonte zugleich aber auch, man dürfe nicht glauben, „dass es da schnelle Lösungen gibt“. Es stelle sich die Frage, welches Land dabei infrage komme.

Auch Stamp warb für die Migrationsabkommen auf anderer Ebene. Man sei jetzt mit zehn bis zwölf Ländern im Austausch. Ziel müsse sein, das noch wesentlich zu erweitern, sagte er. Migrationsabkommen hat die Bundesregierung bislang etwa mit Indien, Georgien und Moldau abgeschlossen. Aktuell gibt es laut Stamp Verhandlungen unter anderem mit Kenia und Usbekistan. Ziel der Abkommen ist es in der Regel, die Fluchtmigration aus diesen Ländern nach Deutschland zu verringern, dafür aber mehr legale Einwanderungswege zu öffnen.

Migrationsabkommen seien der „einzig erfolgversprechende Weg auf rechtsstaatlichen Terrain“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mahmut Özdemir (SPD), bei der Konferenz zum Thema Migration. Sie leisteten einen Beitrag, Migration „in die richtigen Bahnen zu leiten“, sagte Özdemir.

Das sind die Forderungen des „Runden Tisches für Flüchtlingsfragen“ an eine sachliche gesellschaftliche und politische Debatte:

1. Die Fluchtursachen wieder stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit sichtbar machen Hinter Flucht und Vertreibung stehen massive geopolitische Konflikte weltweit. Die Fluchtbewegungen sind auch Folgen von bestehenden postkolonialen Strukturen und des Klimawandels, vor allem im globalen Süden.

2. Eine gerechte Verteilung der Geflüchteten einfordern Die Europäische Union muss Lösungen für eine neue und gerechte Verteilung nach wirtschaftlichen und sozialen Kriterien unter Berücksichtigung der Interessen der Schutzsuchenden aushandeln.

3. Das Recht auf Asyl erklären Das Recht auf Asyl muss erklärt und alle Ermessensmöglichkeiten der Kommune im Asyl- und Aufenthaltsrecht zu Gunsten der Geflüchteten genutzt werden. Es besteht der Eindruck, der aktuelle gesetzliche Rahmen wäre eine offene Einladung zu ungesteuerter Migration. Die Realität sieht anders aus: Das Asylrecht ist kein „Recht einzuwandern“, sondern sichert den im Grundgesetz verankerten Anspruch auf ein rechtsstaatliches Verfahren, um den individuellen Schutzanspruch zu prüfen.

4. An die positiven Erfahrungen mit Einwanderung nach Deutschland anknüpfen Migration und Flucht gehören zur Geschichte der Menschheit. Heute ist Deutschland ein Einwanderungsland und fast ein Drittel seiner Bewohnerinnen und Bewohner hat eine Migrationsgeschichte. Gerade in Köln wissen viele Menschen aus eigener Erfahrung, dass für die Wirtschaft Menschen mit Einwanderungsgeschichte unverzichtbar sind.

5. Integration und Zusammenleben in der sozialen Stadt verwirklichen 2015 wie 2022 reagierten die Menschen in Deutschland auf die Geflüchteten aus Syrien und der Ukraine mit einer Welle der Hilfsbereitschaft. Eine schnelle Eröffnung von Teilhabechancen in allen gesellschaftlichen Bereichen ist der Schlüssel zu einer integrativen Stadtgesellschaft.

6. Kommunen entlasten Bund und Länder stellen keine ausreichende Finanzierung kommunaler Leistungen sicher. Kommunen müssen finanziell so ausgestattet werden, dass Integration Geflüchteter und der Ausbau der kommunalen Infrastruktur ermöglicht wird.

7. Sozialen Wohnungsbau fördern In Köln fehlen rund 80.000 Wohnungen. Dies erschwert den Umzug asylanerkannter Geflüchteter aus Gemeinschaftsunterkünften in Wohnungen. Großunterkünfte stoßen in ihrer Nachbarschaft häufig auf Ablehnung. Es braucht daher eine konsequente Förderung des sozialen Wohnungsbaus für alle Kölner und Kölnerinnen.

8. Für gute Bildung, Ausbildung und Arbeit sorgen 45 Prozent aller Geflüchteten sind Frauen und Kinder. Alle Kinder haben ein Recht auf einen Platz in Kitas und Schulen. Bildung, Ausbildung und Arbeit sind die besten Wege, um ein eigenständiges Leben zu führen und die Kommunen finanziell zu entlasten. Die Bundesregierung muss Arbeitsverbote für Geflüchtete aufheben und die Vermittlung durch die Jobcenter und Arbeitsagenturen vereinfachen und beschleunigen. Die Willkommenskultur 2015/2016 hat gezeigt, wie Vorbehalte überwunden und ein Zusammenleben ermöglicht werden kann. Für eine Stadt der Vielfalt!

Berlin (epd). Beim Fonds sexueller Missbrauch gehen jedes Jahr weiterhin rund 5.000 Anträge auf Unterstützung ein, etwa 420 pro Monat. Das teilte das Bundesfamilienministerium am 6. Juni auf Anfrage dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Etwa 1.200 Anträge sind derzeit noch nicht entschieden. Die Bearbeitung dauert normalerweise etwa drei Monate. Bei dem Fonds können Betroffene seit 2013 Hilfen beantragen, die über Leistungen der Kranken- oder Pflegekassen oder andere Unterstützungen hinausgehen.

Nach Angaben des Familienministeriums sind dem Fonds in diesem Jahr keine Mittel zugeflossen. Ob dies 2025 der Fall sein werde, sei Gegenstand der regierungsinternen Haushaltsverhandlungen, hieß es. Der Gesetzentwurf hätte eigentlich im Mai vom Bundeskabinett beschlossen werden sollen. Er verzögert sich aber derzeit im Rahmen der regierungsinternen Abstimmung weiter.

In der Regel werden den Angaben des Ministeriums zufolge aus dem Missbrauchs-Fonds pro Antrag 10.000 Euro bewilligt. Für Menschen mit Behinderungen - das sind bis zu zehn Prozent der Antragstellerinnen und -steller - kommen weitere 5.000 Euro hinzu. Zur Finanzlage des Fonds hieß es, es stünden noch rund 28 Millionen Euro zur Verfügung.

Seit dem Start vor elf Jahren sind 164 Millionen Euro in den Fonds geflossen. Bis Ende Mai dieses Jahres hatten den Angaben zufolge insgesamt 29.359 Menschen einen Antrag auf Hilfen gestellt. Wie viel die Betroffenen von der bewilligten Summe ausschöpfen, ist unterschiedlich. Die Leistungen werden in den meisten Fällen über einen längeren Zeitraum hinweg abgerufen, etwa quartalsweise für Therapiestunden.

Der Fonds sexueller Missbrauch wird seit acht Jahren nur noch aus Bundesmitteln finanziert. Für Anträge, die bis zum 30. April 2016 eingegangen waren, beteiligten sich die Länder Bayern, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern mit insgesamt 12,3 Mio. Euro.

Mit einem „Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ sollen das Amt der Missbrauchsbeauftragten und die Rechte der Betroffenen gesetzlich gestärkt werden. Außerdem soll der Bundestag regelmäßig über das Thema beraten.

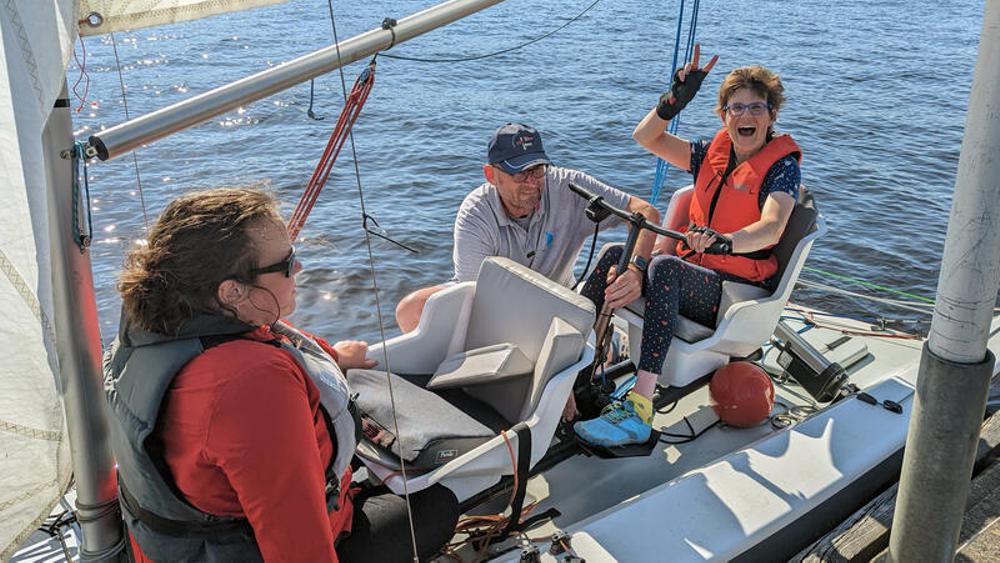

Hamburg (epd). Daniela Möller fährt mit ihrem Rollstuhl über einen Steg an der Hamburger Außenalster. Sie hat Multiple Sklerose, seit 16 Jahren sitzt sie im Rollstuhl. Sich frei bewegen zu können, ist für sie eine Sehnsucht. Vor zwei Jahren fing sie an zu segeln. Von ihrem Handicap ließ sie sich dabei nicht aufhalten.

„Als ich nach Hamburg gezogen bin, bin ich immer um die Alster gefahren und habe gedacht: auf dem Wasser zu segeln muss toll sein, das will ich auch machen.“ Und Daniela hatte Glück. Der Verein „Wir sind Wir - Inclusion in Sailing“ bietet zusammen mit dem Norddeutschen Regattaverein inklusive Segelkurse an. Für Menschen im Rollstuhl gibt es Spezialboote mit eingebauten Sitzschalen.

Acht Frauen auf drei Booten sind an diesem Nachmittag beim inklusiven Segeltraining auf der Hamburger Außenalster dabei. Eine von ihnen ist sehbehindert, zwei sitzen im Rollstuhl, einige kommen aus der Krebstherapie. Auf dem Wasser merkt man von den Einschränkungen kaum etwas. Trainer Calle Sibbert ist zufrieden. „Die Mädels sind gut drauf. Wir kommen jetzt gleich an den Wind, bisher war es etwas ruhiger. Denkt dran, das Segel straff zu halten“, gibt er Anweisungen an die Frauen in seinem Boot.

Der 55-jährige ist Freiberufler und bietet schon seit gut zehn Jahren Segelkurse für Menschen mit Behinderungen an. „Es gibt nicht den typischen Kurs. Inklusives Segeln ist immer anders. Blinde brauchen eine andere Betreuung als Menschen im Rollstuhl“, sagt er. Dabei seien gerade Sehbehinderte oft gute Segler, können die Veränderungen von Wind und Wasser besser spüren als Sehende.

In jedem der drei Boote fährt ein Trainer oder eine Trainerin mit. Bei Rollstuhlfahrerin Daniela ist Nadine Löschke die Übungsleiterin. Auch sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Durch eine Zyste am Rücken kann sie ihre Beine nicht selbst kontrollieren. Im vergangenen Jahr gewann Nadine mit ihrer Partnerin die Weltmeisterschaft im Inklusiven Segeln. „Das ist im Prinzip alles, wie auf anderen Booten bei uns. Man kann alles machen, wenden, halsen, wir wechseln nur nicht die Seite. Aber ansonsten sind unsere Boote da echt Standard.“

Inklusives Segeln gibt es nicht nur in Hamburg. Auch in Kiel, Rostock und Schwerin haben Segelclubs investiert und bieten Trainings und Teams für Menschen mit und ohne Einschränkungen gemeinsam an. Unterstützung bekommen die regionalen Sportvereine von „Wir sind Wir - Inclusion in Sailing“.

Sven Jürgensen ist dort zweiter Vorsitzender. „Wir möchten im Prinzip jeden und jede, die Lust hat segeln zu gehen, mitnehmen. Und ob der Mensch dann Regatta segelt oder nur entspannt abends mal über die Alster schippert, das kann jeder für sich entscheiden“, erklärt der ehemalige Marathonläufer die Idee.

Die Organisation betreut Seglerinnen und Segler in ganz Norddeutschland. Eine Aufgabe, die das Team auch emotional berührt. „Es ist fantastisch zu sehen, mit welchem Lebensmut und welchem Elan die Leute ihre Handicaps und ihr Schicksal annehmen“, berichtet Sven Jürgensen.

Für die Frauen beim aktuellen Kurs in Hamburg stehen insgesamt acht Trainingseinheiten auf dem Programm. Ein Schritt in Richtung mehr Lebensfreude und Freiheit, ungeachtet aller Handicaps.

Berlin (epd). Der Paritätische Gesamtverband hat eine Umfrage vorgestellt, die zum Ergebnis kommt, dass bundesweit rund 125.000 Fachkräfte in den deutschen Kitas fehlen. Das sei eine besorgniserregende Situation, hieß es am 3. Juni in Berlin. Besonders alarmierend sei, dass sich die Situation in vielen Einrichtungen in den vergangenen zwei Jahren deutlich verschlechtert habe, erklärte der Verband. Die bisherigen Bemühungen von Bund und Ländern, die Qualität in Kitas zu sichern, hätten die negative Entwicklung nicht aufgehalten, hieß es.

Die CDU ging die zuständige Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) scharf an: „Frau Paus kann es einfach nicht. Nirgendwo klaffen die Bedarfe in der Realität und Regierungshandeln so weit auseinander wie bei der Kita-Politik unter der Ampel“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dorothee Bär. Die Fehlsteuerung durch die Ministerin mache aus der Kita-Krise eine Kita-Katastrophe. „Das System Kita ist für unsere Gesellschaft zu wertvoll, um es in den vollständigen Kollaps zu treiben.“

Silvia Breher, die familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sagte, die Ampel müsse jetzt handeln. „Wir müssen auf allen Ebenen flexibler denken und die Potentiale nutzen. Nur ein Beispiel: Aktuell noch fehlende Sprachkenntnisse bei Erzieherinnen und Erziehern dürfen kein Einstellungshindernis sein. Die entsprechenden Sprachkenntnisse können auch berufsbegleitend erworben werden.“ Paus hatte jüngst gesagt, bis zum Jahr 2030 könnten zwischen 50.000 und 90.000 Fachkräfte fehlen.

Laut Umfrage des Paritätischen fehlen im Schnitt in jeder Kita mehr als zwei Fachkräfte. Das entspreche 125.000 fehlenden Fachkräften im gesamten Bereich der Kindertagesbetreuung. „Personalmangel führt zu zusätzlichen Überstunden und einer zunehmenden Überlastung der vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit drohen weitere Personalausfälle“, sagte Juliane Meinhold vom Paritätischen. „Und die Kinder haben das Nachsehen, weil Aktivitäten und Förderung eingeschränkt werden.“ Kinder mit Behinderung seien die besonders Leidtragenden in dieser Situation, heißt es im Kita-Bericht des Verbandes.

Diese Zusammenhänge verdeutliche auch der neu geschaffene Kita-Belastungs-Index, der zeigt, dass 22 Prozent der erfassten Kindertageseinrichtungen stark mehrfachbelastet seien.

Mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz habe der Bund die Hoffnung geweckt, dass sich die Situation ab 2019 flächendeckend verbessern könnte. „Der Bund unterstützt die Länder bis 2022 mit insgesamt 5,5 Milliarden Euro zusätzlich, um die Qualität in der Kindertagesbetreuung weiterzuentwickeln und Eltern bei den Gebühren zu entlasten. Jedes Land entwickelt mit dem Gesetz die Kindertagesbetreuung weiter, mit den Maßnahmen, die am besten zur Situation vor Ort passen - von längeren Öffnungszeiten über sprachliche Förderung bis zur Gesundheitsbildung“, so die damalige Familienministerin Franziska Giffey (SPD).

Die Studienergebnisse des Paritätischen zeigten aber sehr deutlich, dass sich zwischen 2021 und 2023 die Rahmenbedingungen in den meisten Kitas verschlechtert hätten, „insbesondere weil sich der Fachkräftemangel als große Belastung erweist“.

Der Paritätische fordert, mehr Fachkräfte durch bessere Rahmenbedingungen in der Ausbildung zu gewinnen. So sollte kein Schulgeld mehr gezahlt werden müssen. Auch müsse die Anrechnung von Auszubildenden auf den Personalschlüssel aufhören. Ferner sei zusätzliches Personal in inklusiv arbeitenden Kitas und in Einrichtungen mit einem hohen Anteil von sozialer benachteiligten Kindern notwendig. Meinhold: „Alle Kinder müssen in der Kita gut betreut werden. Und alle Mitarbeiterinnen müssen ihre Arbeit gut machen können. Das wird ohne eine zusätzliche Stärkung von Kindertageseinrichtungen nicht möglich sein.“

Der Kita-Bericht basiert auf einer Online-Umfrage zur Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen, an der den Angaben zufolge zwischen Mai und Juni 2023 1.760 Kita-Beschäftigte teilgenommen haben. Die Studie wurde mit der Universität Osnabrück erstellt.

Berlin (epd). Wenn Luisa aus der Schule kam, dann standen nicht nur Hausaufgaben auf dem Plan. Tägliche Hausarbeit wie Einkaufen, Waschen, Bügeln oder Kochen gehörte zu ihrer Kindheit wie selbstverständlich dazu. Bereits vor Luisas Geburt war bei ihrer Mutter Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert worden. Sie wuchs mit der Allgegenwärtigkeit der chronischen und fortschreitenden Erkrankung auf. Während der Vater arbeitete, half Luisa ihrer Mutter, irgendwann musste sie sie auch bei der Körperhygiene unterstützen.

„Ich habe schon gemerkt, dass ich anders als andere Kinder bin, aber ich war mir damals der emotionalen und körperlichen Belastung nicht bewusst“, sagt die heute 27-Jährige. So wie Luisa, die ihren Nachnamen nicht veröffentlicht haben möchte, geht es in Deutschland schätzungsweise einer halben Million Kinder zwischen zehn und 19 Jahren. Das sind durchschnittlich ein bis zwei Kinder pro Schulklasse. Sie leben mit einem kranken oder behinderten Familienmitglied und sind nicht selten über Jahre in die tägliche Pflege und Betreuung eingebunden.

In der Umgebung fehlt es oft an Bewusstsein für das Thema, wie Luisa erzählt: „Im Gymnasium hatte ich auch schon einmal einen emotionalen Zusammenbruch, aber dann wurde ich mit einer Freundin vor die Tür geschickt.“ Sie sagt: „Ich hätte mir emotionale Unterstützung gewünscht.“ Doch ein Gespräch mit Lehrern zu den Ursachen ihrer offenkundigen Nöte habe es nie gegeben.

Mara Rick arbeitet bei der Beratungsstelle „echt unersetzlich“, die beim Diakonischen Werk Berlin Stadtmitte angesiedelt ist, und kennt die Lage von jungen Pflegenden wie Luisa: „Wenn Schülerinnen und Schüler beispielsweise einen plötzlichen Leistungsabfall haben oder nur noch müde sind, dann wird das ab einem gewissen Alter auf die Pubertät oder auf Videospiele geschoben“, sagt sie und betont: „Elementar ist, die Belastung der Jugendlichen wahrzunehmen, auch wenn es sich um vermeintlich kleine Haushaltshilfen handelt.“

Es sei wichtig, dass Nachbarn, Freunde oder der erweiterte Familienkreis zuhörten und nicht urteilten. Fragen wie „Wie geht es dir damit, dass du deine Hobbys immer wieder ausfallen lassen musst?“ könnten einen Austausch anregen.

„Young Carers“, junge Pflegende, werden oft nur nach dem Befinden des erkrankten Familienmitglieds gefragt, nicht nach ihrem eigenen. „Viele wissen gar nicht, was sie genau brauchen“, erklärt Sozialarbeiterin Rick. Die Mitarbeitenden von „echt unersetzlich“ unterstützten sie individuell, beispielsweise bei schulischen Problemen oder finanziellen Fragen.

Seit 2018 gibt es auch eine bundesweite Initiative des Bundesfamilienministeriums, die sich an pflegende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen sowie Fachkräfte richtet. Auf der Homepage „Pausentaste“ finden sich Verlinkungen zu lokalen Projekten, die Betroffenen Hilfen anbieten oder vermitteln.

Solche Angebote existierten noch nicht, als die heute 42 Jahre alte Julika Stich sich um ihre an MS erkrankten Mutter kümmerte. Bereits mit sieben Jahren hatte sie eine hohe Verantwortung, wie sie sich erinnert: „Ich musste beispielsweise aufpassen, dass sie beim Wechsel von einem Rollstuhl in den anderen nicht fällt.“ Auch nachts rief die Mutter nach ihr, wenn sie Hilfe brauchte.

„Ich war als Kind immer in Rufbereitschaft“, erinnert sie sich. Einmal habe sich ein Mitschüler einen Scherz erlaubt und gesagt, er habe den Rollstuhl nicht mehr vor der Haustür gesehen. „Ich kann mich noch heute an die Angst erinnern und wie schnell ich vom Schulweg nach Hause gerannt bin.“ Verständnis habe es aus ihrem Umfeld kaum gegeben. „Das kann doch die Julika machen“, das habe sie oft gehört.

Erst nachdem sie ausgezogen und die Mutter im Pflegeheim war, begann sie, sich mit ihrer Situation zu befassen. „Ich habe im Internet recherchiert und bin auf den Begriff 'Young Carer' gestoßen, der aus Großbritannien stammt. Das war wie ein Befreiungsschlag, zu wissen, dass ich nicht alleine bin!“

Die letzte größere repräsentative deutsche Studie zu dem Thema stammt aus dem Jahr 2017 und wurde von Forschenden der Universität Witten/Herdecke gemacht. Am häufigsten halfen betroffene Schüler demnach im Haushalt, bei der Mobilisation oder beim An- und Ausziehen des Familienmitglieds. Jeder vierte Young Carer gab an, auch bei der Körper- und Intimpflege zu unterstützen.

Um für das Thema zu sensibilisieren, gründete Julika Stich 2016 die Initiative „Young Helping Hands“. 2023 erschien ihr Kinderbuch „Tom passt auf Papa auf.“ Sie arbeitet damit auch ihre eigene Geschichte auf. „Durch die Pflege habe ich viele Fähigkeiten, aber auch immer noch sehr viel nachzuholen. Früh musste ich erwachsen werden und lerne nun, Dinge zu tun, die ich immer schon mal machen wollte“, resümiert sie auf ihrer Homepage.

Ähnlich erging es Luisa, als sie mit 18 Jahren von zu Hause auszog. „Spontaneität ist mir sehr schwergefallen. Jahrelang musste ich jeden Schritt vorher absprechen.“ Rückblickend habe sie die Erfahrung auch bereichert: „Es hat mich zu einem sehr empathischen und sozialen Menschen gemacht.“ Inzwischen macht Luisa eine Ausbildung zur Pflegefachfrau.

„Die Arbeit mit den Menschen macht mich einfach glücklich“, sagt sie. Dabei hat sie jetzt aber auch ihre eigene Gesundheit im Blick: „Ich habe gelernt, dass ich nur eine Stütze sein kann, wenn es mir gut geht. Jeder braucht Auszeiten für seine Gesundheit.“

Dillingen (epd). Eine Suchterkrankung kann jeden treffen. Auch Menschen mit Einschränkungen können abhängig werden. Sabine Schmidt, Einrichtungsleiterin bei der Caritas-Suchtfachambulanz Dillingen, will am 13. Juni bei einer Online-Fachtagung der Bayerischen Akademie für Suchtfragen über ihre Erfahrungen in der Suchtberatung von Menschen mit geistigem Handicap sprechen. Im Gespräch mit epd sozial verrät sie, worauf es bei der Beratung ankommt. Die Fragen stellte Pat Christ.

epd sozial: Frau Schmidt, stellen Suchterkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung eine neue Problematik dar?

Sabine Schmidt: Dass die Problematik gewachsen zu sein scheint, liegt daran, dass wir durch die UN-Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2009 anders mit Menschen mit einer Beeinträchtigung umgehen. Sowohl durch die Behindertenrechtskonvention als auch durch das Bundesteilhabegesetz wurde mehr Selbstbestimmung durchgesetzt. Das bedeutet, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung nun mehr Rechte und mehr Freiheiten haben. Ein Mensch mit geistiger Behinderung, der in einer Einrichtung lebt, hat heute selbstverständlich die Freiheit, in den Discounter zu gehen und sich Alkohol zu kaufen. Durch den Zuwachs an Freiheiten haben sich auch die Risiken erweitert.

epd: Wie schaut es denn in Ihrer Dillinger Suchtfachambulanz aus? Haben Sie dort viele Klientinnen und Klienten mit geistiger Behinderung und einer Suchterkrankung?

Schmidt: Wir haben in Dillingen große Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und bilden seit ungefähr zehn Jahren Mitarbeitende in der Behindertenhilfe aus. Sie lernen zum Beispiel, wie sie Bewohner früh ansprechen, wenn sie ein auffälliges Verhalten beobachten. Dazu gehört ja Mut.

epd: Wie sehen die Zahlen aus?

Schmidt: 2023 hatten wir insgesamt 360 Klienten mit geistiger Beeinträchtigung in unserer Suchtfachambulanz, 60 davon waren Angehörige. Unter den von einer Suchtgefährdung Betroffenen waren vielleicht fünf bis zehn Menschen mit geistiger Behinderung aus einer stationären Einrichtung.

epd: Aus welchen Gründen kommen die Menschen zu Ihnen?

Schmidt: Meist kommen sie wegen Alkohol, daneben spielt Cannabis eine Rolle. Wir hatten aber auch schon Amphetamine als Beratungsgrund. Grundsätzlich wird das Kriterium „Geistige Beeinträchtigung“ bei uns nicht statistisch erfasst. Unter unseren Klienten gibt es Menschen mit besonderem Förderbedarf, mit Entwicklungsstörungen oder Lernschwierigkeiten.

epd: Vermutlich gehen Sie mit geistig beeinträchtigten Klienten anders um als mit anderen Ratsuchenden. Was machen Sie denn in der Beratung konkret anders?

Schmidt: Meist ist es so, dass der Klient zur ersten Beratung zusammen mit seiner Betreuungsperson kommt. Bei diesem ersten Termin versuchen wir, gemeinsam herauszufinden, wie denn der Entwicklungsstand des Klienten ist. Beim nächsten Mal kommt der Klient in der Regel alleine. Wir versuchen, ihn in leichter Sprache zu beraten. Meine Erfahrung ist, dass der Beratungsprozess meist nicht allzu lange dauert. Manchmal kommt es nur zu drei bis fünf Gesprächen. In diesen Gesprächen versuchen wir, Informationen über Gefahren und Risiken des Konsums mitzugeben.

epd: Gut. Aber wie geht es dann weiter?

Schmidt: Die eigentliche pädagogische Arbeit wird dann von den von uns geschulten Betreuerinnen und Betreuern in der Einrichtung geleistet. Es stellt sich etwa die Frage, wie man Hausregeln in Bezug auf Suchtgefahren so formulieren könnte, dass sie von allen angenommen werden. Zum Beispiel könnte geregelt werden, dass in Gemeinschaftsräumen kein Alkohol getrunken wird, damit andere nicht in Versuchung geführt werden.

Esslingen (epd). „99 Prozent der schwerbehinderten Kinder werden zu Hause betreut, die Eltern leisten Unvorstellbares“, sagt Ursula Hofmann. Seit 22 Jahren pflegt sie in Esslingen am Neckar ihre Tochter Anne. Die Gründerin des mehrfach ausgezeichneten Selbsthilfevereins „Rückenwind“ weiß, wie sehr Familien mit einem Kind mit Behinderung Entlastung brauchen. „Das ist eine Lebensaufgabe. Sobald Eltern ein Kind mit Behinderung haben, fallen sie aus allen Systemen raus“, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Überlastung und Schlafmangel seien ständige Begleiter dieser Familien, sagt Hofmann, die Scheidungsrate sei hoch. „Die beste Trennungsprophylaxe ist es, die Familien zu entlasten.“ Dazu gehörten verlässliche Angebote in allen Ferien. Diese sollten unabhängig vom sonstigen Budget voll finanziert werden.

Außerdem brauche es ein Recht auf Kurzzeitpflege für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, auch mit hohen Pflegegraden. Dazu sei ein Bundesgesetz nötig. Ein theoretischer Anspruch genüge jedoch nicht: Es müsse auch Träger geben, die diese Dienste anbieten - nahe am Ort, ohne weite Fahrten für die Familien.

Hofmann ist auf dem Camino de Santiago gepilgert, die Kurzzeitpflege für ihre Tochter musste sie ein komplettes Jahr vorher buchen. Auch Eltern, die zur Kur gingen, litten unter der langen Vorausplanung, sagt sie. Spontane Aktionen seien nicht möglich, viele Familien lebten in totaler Isolation. Die Situation veränderte auch Freundschaften: „Andere fragen, gehst du mit, wenn du dann dreimal absagen musst, fragen sie nicht mehr.“

Für die Pflege ihrer Tochter hat Hofmann ihren Beruf als leitende Hebamme im Klinikum Esslingen aufgegeben. Bei „Rückenwind“ gibt es die frühere Architektin und die Ärztin, die Polizistin und die Kirchenmusikerin. Pflegenden Müttern droht lebenslanges Bürgergeld, gefolgt von Altersarmut. „Pflegende Angehörige müssten bezahlt werden und rentenversichert sein“, fordert Hofmann deshalb. „Ihre Berufstätigkeit ist, ihr Kind zu pflegen.“ Stattdessen kennt sie den demütigenden Streit um Heilmittel, die Bürokratie und die nötigen Widersprüche an die Krankenkasse. „Wir streiten uns um Windeln.“ Genehmigungen für orthopädische Schuhe oder die Reparatur eines Rollstuhls können lange dauern. Geflüchtete scheiterten an den vielen Anträgen erst recht.

„Mit Wut kommt man oft weiter als mit Tränen“, hat die grüne Stadträtin gelernt. Sie bohrt an dicken Brettern. Ein solches Brett ist ein Medizinisches Zentrum für erwachsene Menschen mit Behinderung im Landkreis Esslingen. Woanders gebe es so etwas schon. Ärzte und Krankenschwestern sollten in ihrer Ausbildung mehr über den Umgang mit Behinderungen lernen, sagt sie. Bis sich ein solches Kind den Blutdruck messen lässt, womöglich in ein Spiel verpackt, kann es eine halbe Stunde dauern - bisher ohne jedes Extrahonorar.

Börger (epd). Die Tafeln in Niedersachsen und Bremen haben am 4. Juni in Börger im Emsland ihr erstes Verteilzentrum in Betrieb genommen. Dorthin könnten Hersteller und verarbeitende Betriebe ab sofort Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs liefern, sagte der erste Vorsitzende des Landesverbandes, Uwe Lampe, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Diese könnten sich dann die etwa 35 Tafeln im Nordwesten von dort abholen. In einigen Wochen werde das zweite Verteilzentrum in der Region Hannover eröffnet. In Bremen fungiere eine Tafel bereits seit einigen Jahren auch als Verteilzentrum.

Das Land Niedersachsen unterstütze das Projekt zunächst bis 2026 mit insgesamt zwei Millionen Euro. Danach würden für den Betrieb der beiden neuen Zentren jährlich 500.000 Euro benötigt. In ganz Niedersachsen und Bremen versorgen 106 Tafeln nach Angaben des Vorsitzenden derzeit weit über 200.000 bedürftige Menschen mit Lebensmitteln. Zugleich vernichteten Hersteller bundesweit pro Jahr 300.000 Tonnen an Lebensmitteln. „Von diesem Kuchen wollen wir künftig noch mehr abbekommen“, sagte Lampe.

Für das Verteilzentrum in Börger wurden Hallen und Werkstätten eines ehemaligen Autohauses umgebaut, erläuterte Lampe. Dort könnten bis zu 200 Paletten Trockenware und je 35 Paletten Kühl- und Tiefkühlware untergebracht werden. Der VW-Konzern habe dem Tafelverband 9 Crafter-Transporter geschenkt, mit denen Waren auch von den Werken abgeholt werden könnten. Zudem würden noch Tiefkühl-Anhänger angeschafft, um die Tafeln künftig auch mit Tiefkühl-Lebensmitteln beliefern zu können.

Die Arbeit sei allein mit Ehrenamtlichen nicht zu schaffen, sagte der Vorsitzende. Deshalb seien im Verteilzentrum zwei Betriebsleiter und drei Teilzeitkräfte mit Minijobs fest angestellt. Künftig werde das Zentrum auch vermehrt mit den großen Handelsunternehmen zusammenarbeiten. Auch diese produzierten zunehmend selbst Lebensmittel und könnten große Mengen überschüssige Ware an das Verteilzentrum abgeben.

Celle (epd). Unentschuldigt von der Arbeit fernzubleiben, kann ein sozialwidriges Verhalten sein. Wird eine Arbeitnehmerin deshalb gekündigt und hat sie als Arbeitslose Grundsicherungsleistungen erhalten, kann das Jobcenter die Hilfeleistungen wieder zurückfordern, entschied das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen in einem am 15. Mai veröffentlichten Urteil. Die Celler Richter ließen die Revision zum Bundessozialgericht (BSG) in Kassel zu.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen kann das Jobcenter bei einem „sozialwidrigen Verhalten“ bis zu drei Kalenderjahre lang die Rückerstattung von gewährten Grundsicherungsleistungen sowie der gezahlten Beiträge zur Sozialversicherung verlangen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Arbeitslosigkeit und damit die Hilfebedürftigkeit „vorsätzlich oder grob fahrlässig“ selbst herbeigeführt worden ist.

Im aktuell vom LSG entschiedenen Fall ging es um eine seit April 2017 als „Helferin“ in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb arbeitende Frau. Ab dem Juni erschien sie nicht mehr zur Arbeit und ließ den Arbeitgeber im Unklaren. Der kündigte ihr fristlos zum 13. Juli 2017.

Die arbeitslose Frau hatte wegen ihrer geringen Beschäftigungszeit keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I und war auf Hartz-IV-Leistungen, dem heutigen Bürgergeld, angewiesen. Gegenüber der Behörde gab sie an, dass ihr Vater sie vor die Tür gesetzt habe und sie zeitweise obdachlos geworden sei. Sie habe nicht die Möglichkeit gehabt, das dem Arbeitgeber mitzuteilen.

Das Jobcenter gewährte Hilfeleistungen, verlangte dann aber die Erstattung des vom August 2017 bis Mai 2018 gewährten Arbeitslosengeldes II zurück. Zuletzt wurde noch um 3.657 Euro gestritten. Weil die Frau das Geld nicht zurückzahlen konnte, behielt die Behörde monatlich 30 Prozent des Regelbedarfs ein. Begründung: Die Frau habe sich „sozialwidrig verhalten“, indem sie grob fahrlässig den Arbeitsplatzverlust und damit den Hilfebedarf herbeigeführt habe.

Die Kündigung sei vorhersehbar gewesen, weil die Klägerin zuvor bereits abgemahnt worden sei. Unerheblich sei, dass die Klägerin zum Kündigungszeitpunkt obdachlos war. Sie hätte zumindest den Arbeitgeber über die Situation informieren können, befand das Jobcenter.

Das LSG urteilte, dass die Erstattungsforderung des Jobcenters rechtmäßig sei. Die Klägerin habe durch ihr arbeitsvertragswidriges Fernbleiben grob fahrlässig „sozialwidrig“ ihre Arbeitslosigkeit und den Bezug von Arbeitslosengeld II herbeigeführt und damit die Solidargemeinschaft belastet. Der Eintritt der Hilfebedürftigkeit sei auch „als die wahrscheinliche Folge des an den Tag gelegten Verhaltens anzusehen“.

Trotz Fehlverhaltens eines Arbeitslosen kann eine Rückforderung aus Härtegründen ungerechtfertigt sein, urteilte dasselbe Landessozialgericht am 26. Januar 2023. Im Streitfall hatte sich der Kläger vor mehr als zehn Jahren, damals als 20-jähriger Auszubildender, unerlaubt vom Arbeitsplatz entfernt und zwei Wochen unentschuldigt gefehlt. Es folgte die fristlose Kündigung.

Nach einer Sperrzeit erhielt er zunächst Arbeitslosengeld I und dann Hartz-IV-Leistungen. Wegen des Ausbildungsabbruchs kürzte das Jobcenter die Leistungen um 30 Prozent monatlich. Im Mai 2013 führte das Jobcenter den herbeigeführten Jobverlust auf das „sozialwidrige Verhalten“ des Klägers zurück. Er müsse die Hilfeleistungen wieder erstatten. Dennoch zahlte die Behörde für einzelne Zeitabschnitte bis Ende November 2019 weiter Arbeitslosengeld II. Die Erstattungsforderung belief sich schließlich auf über 51.000 Euro.

Das LSG gab dem zum Urteilszeitpunkt nun 30-jährigen Kläger recht. Es sei gar nicht klar, ob der Kläger nach einer vom Jobcenter angenommenen abgeschlossenen Berufsausbildung durchgehend gearbeitet hätte und er deshalb zu Unrecht Arbeitslosengeld II erhalten habe. Das Verhalten sei „eine typische ‚Jugendsünde‘ eines damals 20-Jährigen“ gewesen. Zudem habe er als Gründe auf Mobbing und depressive Schübe verwiesen. Es liege ein Härtefall vor, da dem Kläger „die Einsichtsfähigkeit zur Einschätzung etwaiger Spätfolgen seines Tuns oder Unterlassens gefehlt habe“.

Versagt ein Jobcenter einem Arbeitslosen bei einem notwendigen Umzug für eine neue Stelle die notwendige Hilfe, darf die Behörde diesem nicht „sozialwidriges“ Verhalten vorwerfen, wenn der Job dann nicht angetreten werden kann, urteilte das LSG am 26. Januar 2023. Hier hatte das Jobcenter einem Arbeitslosen für einen notwendigen Umzug zum Antritt einer neuen Stelle die Mietkaution verweigert. Komme wegen der fehlenden Unterstützung der Umzug nicht zustande, könne das Jobcenter sich vom Arbeitslosen nicht die gewährten Hilfeleistungen wieder erstatten lassen, entschied das LSG.

Az.: L 7 AS 458/22 (LSG, Nichterscheinen am Arbeitsplatz)

Az.: L 11 AS 346/22 (LSG, Ausbildungsabbruch)

Az.: L 11 AS 336/21 (LSG, Umzug)

Karlsruhe (epd). Mit einer Verfassungsbeschwerde hat sich ein suizidgefährdeter türkischer Staatsangehöriger gegen seine Auslieferung in die Türkei gewehrt. Der Mann sei durch die Auslieferungsbeschlüsse in seinem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz verletzt worden, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am 4. Juni veröffentlichten Beschluss. Das vorinstanzliche Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig habe den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers nicht ausreichend aufgeklärt und muss dies jetzt erneut prüfen.

Der Kläger war den Angaben zufolge in der Türkei wegen Diebstahls in mehreren Fällen zu einer mehrjährigen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt worden und deshalb in Deutschland in Auslieferungshaft gekommen. Ende Januar 2023 versuchte der Beschwerdeführer, sich das Leben zu nehmen, und fügte sich dabei schwere Verletzungen zu, die seitdem ständiger ärztlicher Behandlung bedürften.

Mit Beschlüssen vom 13. März 2023 und 1. November 2023 erklärte das OLG Braunschweig die Auslieferung des Beschwerdeführers zur Strafvollstreckung an die Republik Türkei für zulässig. Seine Suizidalität stehe dem nicht entgegen.

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts verletzt dies jedoch den Kläger in seinem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz. Unter Berücksichtigung der eindringlichen Warnung von vier Ärzten hätte das Risiko für einen weiteren Suizidversuch geprüft werden müssen.

Az.: 2 BvR 1694/23

München (epd). Die Beschäftigung eines externen, niedergelassenen Arztes in einer Klinik muss nicht immer eine sozialversicherungspflichtige, abhängige Beschäftigung sein. Ausnahmsweise kann eine selbstständige Tätigkeit vorliegen, wenn Ärztinnen und Ärzte einer Gemeinschaftspraxis nach einem Kooperationsvertrag mit der Klinik dort nur ihre eigenen Patientinnen behandeln, entschied das Bayerische Landessozialgericht (LSG) in einem am 29. Mai veröffentlichten Urteil. Dabei komme es immer auf den Einzelfall an, welche Indizien für eine abhängige oder selbstständige Tätigkeit sprechen, erklärten die Münchener Richter, die die Revision zum Bundessozialgericht (BSG) in Kassel zugelassen haben.

Anlass des Rechtsstreits ist ein Kooperationsvertrag zwischen einer Frauenklinik und einer gynäkologischen Gemeinschaftspraxis in München. Bei der Praxis handelt es sich um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), in der drei Ärzte Gesellschafter sind.

Da die Arztpraxis über keinen Operationsraum verfügt, hatte sie mit der Frauenklinik vereinbart, dass die Praxisärzte einen Klinik-OP-Raum für die Behandlung ihrer Patientinnen nutzen können. Laut Kooperationsvertrag rechnete die Klinik die Operationen mit den Krankenkassen ab. Von den Kassenzahlungen erhielt die GbR eine für jeden Eingriff ausgehandelte Pauschale, mindestens aber 19 Prozent.

Die klagende Frauenklinik und der beigeladene GbR-Gesellschafter und Gynäkologe beantragten bei der Deutschen Rentenversicherung die Prüfung, ob es sich bei seiner Tätigkeit in der Klinik um eine abhängige Beschäftigung handele. Sie führten an, dass zwischen ihnen kein Vertragsverhältnis bestehe. Es gebe nur den Kooperationsvertrag zwischen der Klinik und der GbR.

Die Rentenversicherung stufte die Tätigkeit des Gynäkologen im Krankenhaus als abhängige Beschäftigung ein. Der Arzt sei in die Klinikorganisation eingebunden und werde bei der Behandlung als „Erfüllungsgehilfe“ für das Krankenhaus tätig.

Das LSG urteilte, dass ausnahmsweise keine abhängige Beschäftigung, sondern eine selbstständige Tätigkeit vorliege. Zwar habe das BSG am 4. Juli 2019 entschieden, dass eine Honorartätigkeit im Krankenhaus selbst in geringem Umfang regelmäßig eine abhängige Beschäftigung sei (Az.: B 12 R 2/18 R).

Hier sei eine solche Ausnahme gegeben. Laut Kooperationsvertrag und den tatsächlichen Verhältnissen könnten dem Arzt keine Weisungen von der Klinik erteilt werden. Die Ärzte der GbR würden nur ihre eigenen Patientinnen behandeln. Die Klinik habe kein Mitbestimmungsrecht, welcher Arzt wann die Operation durchführe.

Die Vergütung durch die Krankenkassen könne dem Arzt nicht zugeordnet werden. Sie werde pauschal an die GbR gezahlt. Zudem trage der Gynäkologe als Gesellschafter der GbR ein unternehmerisches Risiko. Insgesamt weise dies alles auf einen beitragsfreie, selbstständige Tätigkeit hin, urteilte das LSG.

Az.: L 7 BA 77/22

Essen (epd). Die Bundesagentur für Arbeit (BA) muss für eine nicht formgerechte und zu spät erteilte Auskunft über die personenbezogenen Daten eines früheren Hartz-IV-Beziehers keinen Schadensersatz zahlen. Auch wenn die Behörde gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen habe und der frühere Hartz-IV-Bezieher einen „gewissen Kontrollverlust“ über seine Daten gerügt habe, reiche dies für einen Entschädigungsanspruch nicht aus, entschied das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen in einem am 29. Mai veröffentlichten Urteil. Es fehle an einem konkreten, tatsächlich erlittenen Schaden, stellten die Essener Richter fest. Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundessozialgericht (BSG) in Kassel eingelegt.

Der aus dem Raum Düsseldorf stammende Kläger hatte von 2005 bis 2016 für unterschiedliche Zeiträume Hartz-IV-Leistungen bezogen. Im Juli 2019 beantragte er bei der BA eine kostenfreie Auskunft über seine dort gespeicherten personenbezogenen Daten. Für seinen Auskunftsanspruch berief er sich auf die DSGVO.

Die BA erteilte ihm schließlich Anfang 2020 eine umfassende Datenauskunft. Sie verwies auf die Stammdaten des Klägers oder auch auf Daten zur Leistungsgewährung wie Bankverbindungen. Auch Dritte wie das Finanzamt oder Gerichte könnten die Daten verarbeiten.

Wegen fehlender Verschlüsselungsmöglichkeiten bot die BA die Datenkopie nur in Papierform und nicht als digitale Kopie an. Der Kläger bestand zunächst auf einer digitalen Kopie, da er seine erste Anfrage in elektronischer Form als E-Mail gestellt habe. Erst später hatte er sich auch per Fax an die BA gewandt. Schließlich nahm er dann doch die Datenkopie in Papierform entgegen.

Dann verlangte er von der BA eine Entschädigung wegen erlittener Datenschutzverstöße. Zum einen habe die Behörde die Auskunft nicht innerhalb der in der DSGVO vorgesehenen Einmonatsfrist erteilt. Zum anderen sei die Auskunft nicht in elektronischer Form erfolgt. Dadurch habe er einen „gewissen Kontrollverlust“ über seine Daten erlitten. Die BA müsse ihm eine Entschädigung in Höhe von 5.000 Euro zahlen.

Das LSG wies die Klage ab. Zwar spreche einiges dafür, dass die Datenauskunft nicht fristgerecht erteilt wurde. Da der Kläger aber nicht habe nachweisen können, dass er eine Datenauskunft per E-Mail verlangt habe, könne er keine Datenkopie in elektronischer Form verlangen. Die per Fax angeforderte Datenauskunft rechtfertige eine Auskunft in Papierform.

Bloße Verstöße gegen die DSGVO lösten allein noch keine Entschädigungsansprüche aus, entschied das LSG. Hierfür müsse ein konkret entstandener Schaden geltend gemacht werden. Der vom Kläger vorgebrachte „gewisse Kontrollverlust“ über seine Daten reiche nicht aus. Zudem habe die BA dem Kläger die Daten sogar per Boten übermitteln wollen. Dabei sei der Kläger mehrfach nicht angetroffen worden. Bei einer frühzeitigen Annahme der Daten hätte der Kläger den behaupteten Kontrollverlust nicht erlitten.

Az.: L 7 AS 1044/22

Berlin (epd). Thomas Rühl hat als Sprecher der Caritas- Mitarbeiterseite den Stab weitergegeben an Oliver Hölters. Hölters wurde 2013 für den Offizialatsbezirk Oldenburg zunächst in die Regionalkommission Nord gewählt und war von 2016 bis 2019 deren Sprecher. 2019 rückte er in die Bundeskommission nach und wurde in den Vorstand der Caritas-Mitarbeiterseite gewählt. Anfang 2024 übernahm er für Rühl den Sitz in der Pflegekommission.

Rühl war von 2016 an auf Bundesebene Sprecher der Caritas-Mitarbeiterseite. Seit 1992 war er für das Erzbistum Paderborn Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission und seit 2004 Mitglied der Bundeskommission. 2008 wurde er in den Vorstand der Caritas-Mitarbeiterseite gewählt.

In seiner Amtszeit hat sich Rühl erfolgreich für eine Orientierung an den Entgelttarifen des Öffentlichen Diensts eingesetzt. In zahlreichen Tarifbeschlüssen ist es den Angaben nach gelungen, die Gehälter und Arbeitsbedingungen für die inzwischen 700.000 Mitarbeitenden in den zur Caritas gehörenden Einrichtungen auf dem Niveau des Öffentlichen Diensts zu halten.

Rühl hat sich in vielen Jahren für die Alterszusatzversorgung in der Caritas starkgemacht, in der Pflegekommission der Bundesregierung für den Pflegemindestlohn eingesetzt und auch auf der Ebene der Bundespolitik die Interessen der Caritas-Beschäftigten vertreten.

Steffen Feldmann (52), Vorstand Finanzen und Internationales beim Deutschen Caritasverband, wechselt im September als Chief Operating Officer (COO) zu Caritas Internationalis, dem Dachverband der weltweiten Caritas-Organisationen mit Sitz in Rom. Caritas Internationalis lindert mit seinen 162 Mitgliedsorganisationen weltweit Not und setzt sich gegen Armut und Ausgrenzung ein. In seiner neuen Funktion wird Feldmann die Verantwortung für das operative und strategische Geschäft von Caritas Internationalis übernehmen.Der 52-Jährige gebürtige Westfale hat zum 1. April 2022 das Amt des Finanzvorstands im Deutschen Caritasverband übernommen. Der studierte Ingenieur und MBA-Absolvent war zuvor Diözesancaritasdirektor der Caritas im Norden, dem Caritasverband für das Erzbistum Hamburg. Bevor Feldmann 2013 zur Caritas kam, arbeitete er in einem globalen Umfeld als Unternehmensberater.

Ottmar Miles-Paul, Behindertenrechtler, hat den Preis „Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte“ erhalten. Die Laudatio hielt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die undotierte Auszeichnung wird für herausragenden Einsatz zugunsten der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben verliehen. Die Humanistische Union Marburg und die Stadt Marburg verleihen das „Leuchtfeuer“ gemeinsam, in diesem Jahr bereits zum 20. Mal. Miles-Paul, geboren 1964 im baden-württembergischen Ertingen, ist seh- und hörbehindert. Seit über 30 Jahren engagiert er sich in der Behindertenbewegung. Er baute als Geschäftsführer die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) auf. Von Anfang 2008 bis Ende 2012 arbeitete Miles-Paul als Behindertenbeauftragter in Rheinland-Pfalz und war an der Entwicklung des ersten Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention einer Regierung in Deutschland beteiligt.

Thomas Katzenmayer bleibt Vorsitzender des Vorstands der Evangelischen Bank (EB). Deren Aufsichtsrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den laufenden Vertrag von Katzenmayer um weitere sechs Jahre mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zu verlängern. Katzenmayer hatte den Vorsitz des Vorstandes übernommen, nachdem sich 2014 die Evangelische Kreditgenossenschaft (EKK) und die Evangelische Darlehnsgenossenschaft (EDG) zur Evangelischen Bank zusammenschlossen. Zuvor war er bereits seit 2011 Sprecher des Vorstands der EKK, in den er 2007 eintrat. Seit Beginn seiner Karriere ist der diplomierte Bankbetriebswirt und Certified Manager of Banking in der genossenschaftlichen Finanzgruppe tätig. Mit einer Bilanzsumme von 8,74 Milliarden Euro gehört die Evangelische Bank zu den größten Kirchenbanken und Genossenschaftsinstituten in Deutschland.

Petra Honikel (47) wird Regionalleiterin der Caritas Bodensee-Oberschwaben. Die Sozialpädagogin und Sozialbetriebswirtin bringt langjährige Führungserfahrung in Kirche und Caritas mit und hatte zuletzt die Fachleitung Solidarität und die Geschäftsführung der Kinderstiftungen bei der Caritas Bodensee-Oberschwaben inne. Sie tritt die Nachfolge von Ewald Kohler (64) an, der die Position fast drei Jahrzehnte innehatte und im Juni in den Ruhestand geht.

Katja Gillhausen (47) hat ihren Dienst als Interventionsmanagerin in der Stabsstelle Aufarbeitung und Prävention der Evangelischen Kirche im Rheinland angetreten. Auf dem Posten ist sie künftig maßgeblich für alle Interventionsmaßnahmen auf landeskirchlicher Ebene in Fällen sexualisierter Gewalt verantwortlich. Außerdem werde die Polizeikommissarin Leitungsgremien in Fragen der Intervention beraten, Hinweisen auf Täter schützende Strukturen nachgehen und Mitarbeitende bei der Einschätzung eines Verdachtsfalls unterstützen. Die 2022 eingerichtete Stabsstelle Aufarbeitung und Prävention der rheinischen Kirche ist für die Gesamtkoordination aller Aktivitäten im Themenfeld sexualisierte Gewalt zuständig.

14.6. Berlin:

Seminar „Konfliktgespräche führen - kooperativ und lösungsorientiert“

der Paritätischen Akademie Berlin

Tel.: 030/2758282-21

19.-20.6. Essen:

Seminar „'So kann man doch nicht leben!?'“ Vermüllt und verwahrlost - Was tun?

der Akademie für Kirche und Diakonie

Tel.: 0174/3154935

20.6.:

Online-Fortbildung „Trennung und Scheidung - Ein systemischer Blick auf die Kinder“

der Paritätischen Akademie Süd

Tel.: 0711/286976-16

21.6. Hamburg:

Seminar „Rote Zahlen in der stationären Altenhilfe“

der Unternehmensberatung Solidaris

Tel.: 02203/8997-519

26.6. Freiburg:

Seminar „Kompetent online beraten per Video“

der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes

Tel.: 0761/2001-700

26.6. Gelsenkirchen:

Fachtagung „Unternehmerische Friktionen durch den Pflegenotstand“

der Ruhrgebietskonferenz Pflege

Tel.: 0172/2844861

27.6. Berlin:

Seminar „Vergütungssatzverhandlungen in der Eingliederungshilfe“

der Unternehmensberatung Solidaris

Tel.: 030/28486-0

Juli

1.-2.7. Erlangen:

Seminar „Flexibel, Anpassungsfähig und werteorientiert arbeiten und dienend führen - Agilität und Servant Leadership“

der Akademie für Kirche und Diakonie

Tel.: 0172/3012819

4.-11.7.:

Online-Seminar „Digitale Öffentlichkeitsarbeit und Social-Media für soziale Einrichtungen - Grundkurs“

der Paritätischen Akademie Süd

Tel.: 01577/7692794

8.-11.7. Freiburg:

Seminar „Klar kommunizieren, auch wenn's eng wird“

der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes

Tel.: 0761/200-1700

15.7. Würzburg:

Seminar „ABC des Umsatzsteuer- und Gemeinnützigkeitsrechts“

der Unternehmensberatung Solidaris

Tel.: 02203/8997-375