Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 5/2025 - 31.01.2025

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 5/2025 - 31.01.2025

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 5/2025 - 31.01.2025

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 5/2025 - 31.01.2025

die vorgezogene Bundestagswahl findet am 23. Februar statt. Fast alle Wahlprogramme liegen nun vor. Darin haben die Parteien auch ihre Pläne zu jenen Themen dargelegt, die für die Sozialbranche von Belang sind. In dieser Ausgabe folgt der zweite Teil der Reihe über Vorhaben, die die Parteien zur Wahl präsentieren. Diesmal geht es um die Themen Bürgergeld sowie Wohnungsbau und Mieten.

Die Migrationspolitik ist nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg zum zentralen Thema im Wahlkampf geworden. Der Psychologe David Schiefer kritisiert die Muster migrationspolitischer Debatten, die sich nach Gewalttaten von Migranten wie in Aschaffenburg stets wiederholen. Sie seien kontraproduktiv, weil Verschärfungen im Asylrecht den psychischen Druck auf Menschen erhöhten. Er sagt im Interview mit epd sozial, dass einige Ursachen von psychischen Störungen und Gewalttaten hausgemacht sind - und dass man das durchaus ändern könne.

Elke Ronneberger ist Nachfolgerin von Maria Loheide im Amt der Vorständin der Diakonie für Sozialpolitik. Sie hat viele Jahre für große diakonische Träger gearbeitet. Jetzt wechselt sie die Seite. Sie will „den diakonischen Ansatz in eine politische Lobbyarbeit einbringen“, sagt sie im Interview mit epd sozial. Ein Gespräch über knappe Kassen, nachhaltige Investitionen in die soziale Infrastruktur und das christliche Menschenbild als Basis allen Handelns.

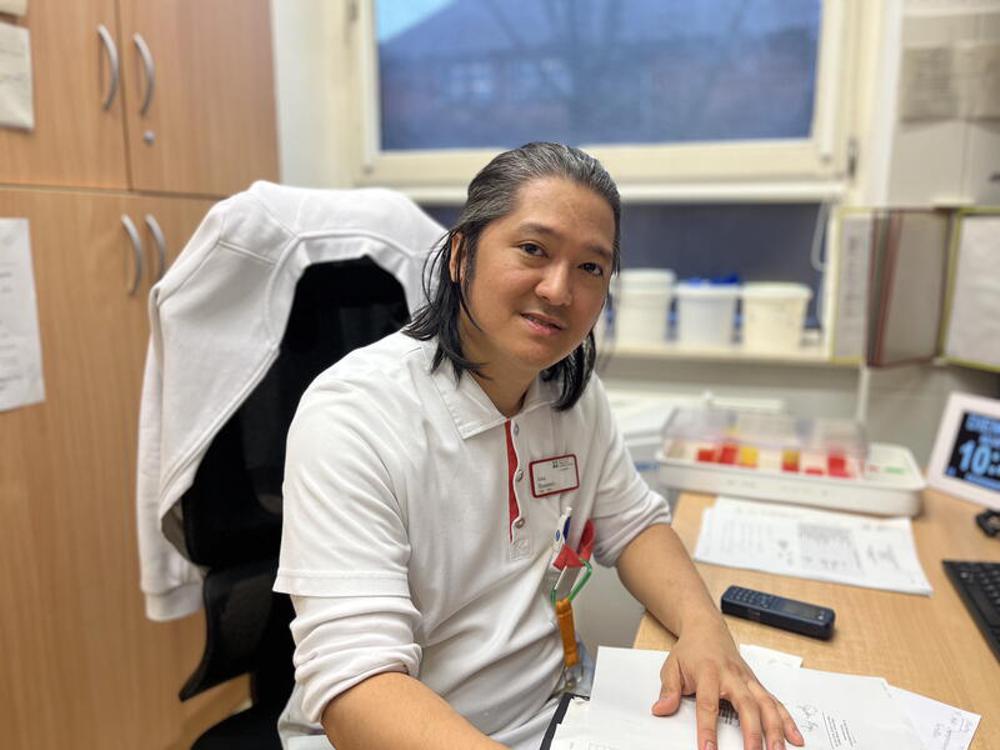

Der Fachkräftemangel hat für die Sozialträger längst bedrohliche Formen angenommen, besonders in der Pflege. Die Dachstiftung Diakonie mit Sitz in Gifhorn rekrutiert deshalb gezielt Personal aus dem Ausland. Einer, der so nach Deutschland kam, ist der Philippiner John Donasco, der als Wohnbereichsleiter im Stephansstift der Diakonie in Hannover arbeitet. Ein Besuch vor Ort.

Wenn Arbeitgeber versehentlich den Namen einer ehemaligen Mitarbeiterin zu Werbezwecken nutzen, kann das mitunter teuer werden. Denn Arbeitgeber dürfen Daten ihrer Beschäftigten nur so lange wie nötig verarbeiten und speichern. In einem Fall, den jetzt das Landesarbeitsgericht Mainz entschieden hat, führte die Nutzung des Namens einer Ex-Mitarbeiterin in einem Flyer jedoch nicht zu einem Schmerzensgeldanspruch. Eine entschädigungspflichtige allgemeine Persönlichkeitsrechtsverletzung liege auch nicht vor, befand das Gericht.

Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.

Ihr Dirk Baas

Berlin (epd). Am 23. Februar wird der neue Bundestag gewählt. Die Parteien setzen im Wahlkampf durchaus unterschiedliche Schwerpunkte, zuletzt kam die Asyldebatte dazu. Doch zu den Themen Arbeitslosigkeit, Jobvermittlung und Bürgergeld finden sich Aussagen in allen Wahlprogrammen. Und die sind sehr unterschiedlich. Der Evangelische Pressedienst (epd) listet die Eckpunkte auf:

SPD: Die Sozialdemokraten setzen künftig auf eine stärkere Finanzierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik. „Wir wollen Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren“, heißt es im Wahlprogramm. Und weiter: „Das Bürgergeld ist eine steuerfinanzierte Grundsicherung und kein bedingungsloses Grundeinkommen.“ Deswegen werde zu Recht Mitwirkung eingefordert. An diesem Prinzip des Forderns halte die SPD fest. Ziel des Bürgergelds sei es, Menschen mithilfe von Qualifizierung und Weiterbildung zu unterstützen, die eigene Hilfebedürftigkeit zu beenden. „Neben Weiterbildung hat sich auch das Instrument des sozialen Arbeitsmarktes, der neue Chancen, einer sozialversicherten Arbeit nachzugehen, eröffnet, bewährt.“

CDU/CSU: Aus der Sicht der Union senkt das Bürgergeld die Anreize, eine Arbeit aufzunehmen. „Es fördert nur und fordert nicht mehr, es schadet mehr, als es nützt, und spaltet unser Land“, ist im Wahlprogramm der CDU/CSU zu lesen. „Wir stehen für eine Neue Grundsicherung, (...) die den Zusammenhalt stärkt, weil sie klarmacht: Unser Staat unterstützt Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind.“ Wer arbeiten könne, müsse auch arbeiten und dürfe nicht auf Kosten der Gemeinschaft leben. Deshalb solle das Bürgergeld in der bestehenden Form abgeschafft werden. Wenn jemand grundsätzlich nicht bereit sei, Arbeit anzunehmen, müsse der Staat davon ausgehen, dass er nicht bedürftig ist. Dann müsse die Grundsicherung komplett gestrichen werden. Und weiter heißt es: „Vermitteln, vermitteln, vermitteln. Wir legen den Fokus der Jobcenter auf eine intensive und qualifizierende Unterstützung der Hilfeempfänger.“

Bündnis90/Die Grünen: Die Grünen halten am Bürgergeld fest, ist im Wahlprogrammentwurf lesen: „Es schützt vor Armut und ermöglicht die Teilhabe an unserer Gesellschaft. (...) Diejenigen, die arbeiten, sollen mehr haben. Zu einer verlässlichen sozialen Sicherung gehört für uns daher auch, den Mindestlohn zu erhöhen und prekäre Beschäftigung abzubauen.“ Menschen sollen existenz- und teilhabesichernde Leistungen so lange erhalten, bis sie in Arbeit sind. „Auf dem Weg dahin unterstützen wir sie durch Qualifizierung, Ausbildung, Weiterbildung und vor allen Dingen durch schnelle und nachhaltige Vermittlung. Wir fordern dabei ihre aktive Mitwirkung ein. Und: “Wir verbessern die Anreize zur Aufnahme von Arbeit und schaffen Arbeitsgelegenheiten, um Menschen wieder zurück an den Arbeitsmarkt heranzuführen."

FDP: Die Beschäftigungspolitik der Liberalen steht unter dem Motto: „Arbeit muss sich stärker lohnen.“ Künftig solle sich Arbeit immer mehr lohnen als Sozialleistungen. „Dafür wollen wir Freie Demokraten das Bürgergeld grundlegend reformieren.“ Hierzu will die FDP erwerbsfähige Arbeitslose zu einer aktiven Bringschuld und Eigeninitiative inklusive Beweislast verpflichten. Bei fehlender Initiative sollen die Sozialleistungen Stück für Stück reduziert werden. Dazu will die FDP die Sanktionen wirksamer gestalten. Und: „Wir wollen eine Intensivphase zu Beginn des Leistungsbezugs einführen, sodass in den ersten 12 Monaten die Kontaktdichte zum Jobcenter besonders hoch ist.“ Die Zumutbarkeitsregeln sollen so verändert werden, dass auch längere Pendelstrecken und Umzüge für Personen ohne Kinder und ohne pflegebedürftige Angehörige zumutbar sind. Zusätzlich will die FDP Arbeitsgelegenheiten für Totalverweigerer einführen.

AfD: Die AfD will das Bürgergeld laut ihres Entwurfs des Wahlprogramms komplett reformieren und „Fehlentwicklungen resolut entgegenwirken“. Wer arbeiten könne, solle arbeiten, anstatt der Gesellschaft zur Last zu fallen. „Dazu wollen wir erwerbsfähige Bürgergeldempfänger, die nach sechs Monaten noch immer im Leistungsbezug sind, zu gemeinnütziger Arbeit heranziehen“, so die Partei. „Ukrainische Kriegsflüchtlinge werden unter Beibehaltung ihrer Arbeitsmöglichkeiten aus dem Bürgergeld wieder ausgegliedert und im Leistungsbezug den Asylbewerbern gleichgestellt.“

Linke: Armut und Erwerbslosigkeit sind nicht selbst verschuldet, betont die Linke. Sie hätten oft strukturelle Ursachen. „Wir kämpfen für das Recht auf Existenzsicherung ohne Gängelung und Strafen“, heißt es im Entwurf des Wahlprogramms. Die Partei plant, das Bürgergeld „zu einer sanktionsfreien Mindestsicherung umzubauen“. Bei der Höhe orientiert sich die Linke an der sogenannten Armutsgefährdungsgrenze. Eine alleinlebende Person würde demnach gegenwärtig rund 1.400 Euro monatlich bekommen (inklusive Miete und sonstiger Wohnkosten; in Regionen mit hohen Mieten entsprechend mehr).

BSW: „Das Bürgergeld wollen wir durch eine leistungsstarke und leistungsgerechte Arbeitslosenversicherung ersetzen“, heißt es im Wahlprogramm des BSW. Langjährige Beitragszahler verdienen aus der Sicht der Partei im Falle der Arbeitslosigkeit eine angemessene Absicherung. „Um das Abrutschen in die Grundsicherung zu verhindern, sollen langjährig Versicherte so lange 60 Prozent ihres letzten Nettogehalts erhalten, bis ihnen eine zumutbare Beschäftigung angeboten wird oder sie eigenständig eine gefunden haben.“ Um mehr Menschen in Arbeit zu bringen, setzt das BSW auf eine gezielte Unterstützung der Arbeitssuchenden. „Mitwirkungspflichten bei Qualifizierungsangeboten sind notwendig, um Perspektiven zu schaffen. Wer Maßnahmen ohne triftige Gründe ablehnt, muss mit Konsequenzen rechnen“, heißt es im Programm.

Berlin (epd). In Deutschland wird nicht zu wenig gebaut, nein, es wird viel zu wenig gebaut. Das haben alle Parteien erkannt, und wollen durch mehr Neubauten den Druck aus dem Mietmarkt nehmen. Doch ihre Ansätze dazu unterscheiden sich deutlich. Die Mietpreisbremse bleibt umstritten. epd sozial listet die zentralen Aussagen der Parteien auf:

SPD: Die Sozialdemokraten wollen die Mietpreisbremse unbefristet und auch für Immobilien, die bis 2019 bezogen wurden, festschreiben. „In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt soll nur eine maximale Mietsteigerung von sechs Prozent in drei Jahren bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete gestattet sein.“ Die Bundesländer sollen zudem die Möglichkeit bekommen, darüber hinausgehende eigenständige Regelungen zu treffen, um in extrem angespannten Wohnungsmärkten Mieterhöhungen stärker zu begrenzen. Weiter heißt es im Wahlprogramm: „Die Umlagefähigkeit der Grundsteuer darf nicht so weit gehen, dass der Eigentümer sämtliche Lasten auf die Mietparteien umlegen darf.“ Baukosten müssten gesenkt und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. „Das Bündnis bezahlbarer Wohnraum soll verstetigt und ausgebaut werden.“ Förderprogramme im Baubereich sollen nach dem Willen der Sozialdemokraten künftig zu festen Förderkonditionen für die Dauer der Legislaturperiode verlässlich angeboten werden. Und: „Barrierefreiheit soll als Standard stärker in der Fördersystematik verankert werden.“

CDU/CSU: Auch die Union kündigt an, das Bauen bezahlbarer zu machen. „Dazu entschlacken wir das Bauordnungs- und Raumordnungsrecht grundlegend und reduzieren die Vorschriften spürbar und verantwortungsbewusst“, heiß es im Wahlprogramm. Nur günstigeres und mehr Bauen sorge für günstigere Mieten. Und weiter: „Wir erlauben dauerhaftes Bauen auch dort, wo bisher nur vereinfachtes Bauen nach Sonderregelungen erlaubt war. Zudem setzen wir auf einfaches und innovatives Bauen.“ Mit der Union werde es keine neuen Standards geben, die Baukosten ohne nennenswerten Mehrwert erhöhen. „Planungs- und Nebenkosten senken wir durch Digitalisierung und Beschleunigung von Bauleit- und Baugenehmigungsverfahren. Auch die Mieterinnen und Mieter hat die CDU/CSU im Blick: Man stehe für einen wirksamen und angemessenen Mieterschutz - dazu gehören auch die Regeln zur Miethöhe.“ Der soziale Wohnungsbau müsse solide gefördert und das Wohngeld regelmäßig angepasst werden. „Wir machen Kosten für energetische Sanierungen von der Erbschaft- und Schenkungsteuer abzugsfähig. So fördern wir die effiziente energetische Sanierung des Immobilienbestands“, heißt es bei der Union.

Grüne: Die Grünen wollen die Rahmenbedingungen für schnelles, preiswertes und klimaverträgliches Bauen verändern. „Der beste Weg liegt darin, vorhandenes Potenzial zu nutzen: bestehende Gebäude aufstocken, ungenutzte Büroflächen zu Wohnraum umwandeln, Dachböden ausbauen und leer stehende Gebäude wieder zu aktivieren. Mehrere Millionen Wohnungen könnten auf diesem Weg bereitgestellt werden“, ist im Wahlprogrammentwurf zu lesen. Dazu sollen das Baurecht vereinfacht und Verfahren digitalisiert werden. „Den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau unterstützen wir, indem im Bund die Fördermittel für sozialen Wohnungsbau erhöht werden. Gemeinnützige und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen wollen wir besonders unterstützen. Die Neue Wohngemeinnützigkeit wollen wir weiter stärken“, so die Grünen. Klimaverträgliches Bauen und Sanieren nutze nicht nur dem Klima, es reduziere auch zukünftige Wohnkosten. „Damit diese positiven Effekte auch bei Mieterinnen und Mietern ankommen, wollen wir klare Anreize dafür setzen, dass Vermieterinnen und Vermieter verfügbare öffentliche Fördermittel zur Sanierung auch tatsächlich nutzen.“

FDP: Um schneller mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wollen die Liberalen die steuerlichen Abschreibungen im Wohnungsbau verbessern. Die Sonderabschreibung des Wachstumschancengesetzes solle ohne unnötige Einschränkungen fortgeführt und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Zudem will die FDP das serielle Bauen voranbringen, Bauauflagen abbauen und auf sinnvolle Mindeststandards bei Gebäudeenergie, Brand- und Gesundheitsschutz sowie Statik reduzieren. „Neben der Nachverdichtung und Aufstockung vereinfachen wir auch die Ausweisung neuer Bauflächen“, steht im Wahlprogramm. Die FDP will zudem das Nebenkostenrecht vereinfachen. „Die Mietpreisbremse ist nachweislich eine Investitionsbremse. Deshalb lassen wir sie auslaufen.“ Und: „Einen bundesweiten Mietendeckel wird es mit uns nicht geben.“ Laut den Liberalen führt das komplexe Zusammenspiel von Wohngeld, Bürgergeld und weiteren Sozialleistungen zu oft dazu, dass sich Arbeit, insbesondere in Vollzeit, nicht lohnt. „Wir werden dieses System neu justieren.“

AfD: Die AfD hält den sozialen Wohnungsbau für gescheitert. Er führe zu Fehlbelegungen und verursache hohe Kosten für den Steuerzahler. „Es ist besser, einkommensschwache Mieter vermehrt mit Wohngeld zu unterstützen, wodurch eine soziale Durchmischung gewährleistet wird“, heißt es im Wahlprogrammentwurf. Reicht das Wohngeld nicht aus, um sich eine Wohnung zu sichern, ist nach dem Willen der Partei den Bürgern zusätzlich ein kommunales Wohngeld zu zahlen. „Die AfD steht für ein ausgewogenes Mietrecht und lehnt staatliche Überregulierungen sowie Investitionshemmnisse wie die Mietpreisbremse oder den Mietendeckel ab.“

Die Linke: Die Linke wirbt für einen bundesweiten Mietendeckel, um die „Explosion der Mieten nicht nur zu bremsen, sondern (...) rückgängig zu machen“. Als Sofortmaßnahme müssten Mieterhöhungen für die nächsten sechs Jahre ausgeschlossen werden. „Staffelmieten und Indexmietverträge wollen wir verbieten und möblierte Wohnungen streng regulieren.“ Zudem will die Linke den Kündigungsschutz für Mieter ausweiten und fordert Dauermietverträge für alle. Weiter heißt es im Wahlprogramm: „Wir wollen die Modernisierungsumlage abschaffen. Sanierungen und Heizungstausch dürfen nicht zu höheren Warmmieten führen.“ Außerdem will die Partei „Immobilienkonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen in öffentliches Eigentum überführen“. Bei Neubauten soll die Sozialbindung auf Dauer gelten. Mit Steuerbefreiungen und Privilegierung bei Fördermitteln und öffentlichen Grundstücken will die Linke Anreize zum Aufbau eines gemeinnützigen Wohnungsmarktsektors schaffen, in dem sich die Mieten an den realen Kosten orientieren und die Profite gedeckelt werden.

BSW: „Angesichts hoher Zinsen und Baukosten sowie zunehmender finanzieller Belastungen breiter Bevölkerungsschichten und der Kommunen ist es höchste Zeit für eine Trendwende beim Wohnungs-Neubau“, heißt es im Wahlprogramm des BSW. Der gemeinnützige Wohnungsbau müsse gestärkt werden. Gemeinnützige und kommunale Wohnungsbauunternehmen sollten zinsvergünstigte Kredite erhalten und ein großes Wohnungsbauprogramm auflegen. „Wo Sozialwohnungen entstehen, muss die Sozialbindung dauerhaft gelten.“ Anstatt das Wohngeld zu erhöhen, sollte der Staat Mieten deckeln und in den Neubau von Mietwohnungen investieren - mit klarem Fokus auf das preisgünstige Segment„, so die Partei. Notwendig sei auch die Beschleunigung von Bauvorhaben, etwa durch die Vereinfachung von seriellem Bauen und die Einführung eines vereinfachten Genehmigungsverfahrens für sozialen Wohnungsbau. “Wir fordern einen bundesweiten Mietendeckel statt einer wirkungslosen Mietpreisbremse„, so das BSW. Und: “Kosten für Sanierungen haben die Vermieter zu tragen."

AfD: Die AfD hält den sozialen Wohnungsbau für gescheitert. Er führe zu Fehlbelegungen und verursacht hohe Kosten für den Steuerzahler. „Es ist besser, einkommensschwache Mieter vermehrt mit Wohngeld zu unterstützen, wodurch eine soziale Durchmischung gewährleistet wird“, heißt es im Wahlprogramm. Reicht das Wohngeld nicht aus, um sich eine Wohnung zu sichern, ist nach dem Willen der Partei den Bürgern zusätzlich ein kommunales Wohngeld zu zahlen. „Die AfD steht für ein ausgewogenes Mietrecht und lehnt staatliche Überregulierungen sowie Investitionshemmnisse wie die Mietpreisbremse oder den Mietendeckel ab.“

Berlin (epd). Die Fraktionen von SPD, Grünen und CDU/CSU haben sich auf ein Gesetz für einen besseren Schutz für von Gewalt betroffene Frauen geeinigt. Wie die zuständigen Fachpolitikerinnen am 29. Januar mitteilten, soll damit noch vor der Neuwahl des Bundestags am 23. Februar das sogenannte Gewalthilfegesetz verabschiedet werden. Es sieht vor, dass Frauen, die Opfer etwa von häuslicher Gewalt werden, einen Rechtsanspruch auf einen Schutzplatz bekommen und sich der Bund an der Finanzierung von Frauenhäusern beteiligt.

Der Rechtsanspruch bedeute einen Paradigmenwechsel für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder, heißt es in der Erklärung von Leni Breymaier (SPD), Silvia Breher (CDU), Maria Klein-Schmeink (Grüne) und anderen Abgeordneten. Nach ihren Angaben beteiligt sich der Bund an der Finanzierung des Gewalthilfesystems in einer Höhe von 2,6 Milliarden Euro. Das ist so viel, wie im Entwurf von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) vorgesehen war.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sprach von einem „großen Schritt nach vorne“ bei der Umsetzung eines kostenlosen Rechts- und Beratungsanspruchs für Frauen. Nach Angaben des Familienministeriums sollen die Länder nun den Bedarf für Schutzplätze und Beratung ermitteln und das Hilfesystem entsprechend ausbauen.

Keine Einigung gab es nach Angaben der Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker der Fraktionen dagegen beim Gewaltschutzgesetz. Der Entwurf sah vor, den Einsatz elektronischer Fußfesseln bei Gewalttätern und die Anordnung verpflichtender Anti-Gewalttrainings zu ermöglichen.

Beide Gesetze waren erst nach dem Bruch der Ampel-Koalition auf den Weg gebracht worden. Die verbliebene Regierungskoalition aus SPD und Grünen war wegen Widerstands der FDP auf Unterstützung der Union für die Vorhaben angewiesen.

„Die jetzt erzielte Einigung zum Gewalthilfegesetz ist ein entscheidender Schritt zur Umsetzung der Istanbul Konvention. Erstmals beteiligt sich der Bund an der Finanzierung der Frauenhäuser und sichert so den Rechtsanspruch auf Schutz für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder“, betonte Yvonne Fritz, Vorständin SkF Gesamtverein.

„Wir sind erleichtert, dass die Parteien dem Recht auf ein Leben frei von Gewalt den Stellenwert eingeräumt haben, den es verdient“, sagte Sylvia Haller, Vorstandsmitglied des Deutschen Frauenrats und Leiterin des Fachausschusses "Gewalt gegen Frauen beenden”, nach der Ausschussentscheidung. Sie lobte, dass sich nun der Bund erstmalig an der Finanzierung der Frauenhäuser beteiligt. Auch die wichtige Präventionsarbeit in Frauenhäusern und Beratungsstellen werde dieses Gesetz immens verstärken.

Bei einer Anhörung des Familienausschusses am 27. Januar stieß der Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zum Gewaltschutz, der wortgleich mit einem Gesetzentwurf der Bundesregierung ist, überwiegend auf Zustimmung. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hält jedoch die Einführung eines in dem Gesetz geplanten individuellen Rechtsanspruchs auf Schutz und Beratung bei Gewaltbetroffenheit für derzeit nicht umsetzbar.

Der Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bei Gewaltbetroffenheit soll ab 2030 gelten. Die Länder sollen verpflichtet werden, ein Netz an zahlenmäßig ausreichenden und den Bedarf verschiedener Personengruppen berücksichtigenden Schutz- und Beratungsangeboten sicherzustellen. Der Bund will sich durch Verzicht auf ihm zustehende Steuereinnahmen zu Gunsten der Länder an der Finanzierung beteiligen.

Dilken Çelebi vom Deutschen Juristinnenbund (DJB) begrüßte die Einführung eines Gewalthilfegesetzes und sprach von einem sehr notwendigen Paradigmenwechsel. Es brauche einen rechtlich verbindlichen Anspruch auf Hilfe. Die Stärke des Gesetzes, so Çelebi, liege in der umfassenden Betrachtung eines Hilfesystems.

Die finanzielle Beteiligung des Bundes sei ein wichtiger Baustein „für die bundeseinheitliche Regelung eines Rechtsanspruchs auf Schutz und Beratung für gewaltbetroffene Menschen und für die entsprechend notwendige Ausgestaltung des Hilfesystems“, sagte Stefanie Fraaß vom AWO-Landesverband Bayern. Eine unbefristete finanzielle Beteiligung des Bundes wäre aus Sicht der Arbeiterwohlfahrt wünschenswert, um eine langfristige finanzielle Absicherung gewährleisten zu können.

Auch der VdK hatte zuvor die Abgeordneten aufgerufen, den Weg für das Gesetz freizumachen. „Das Hilfesystem in Deutschland ist für gewaltbetroffene Personen bisher unzureichend. Auch die Finanzierung der Hilfsangebote ist nicht genug gesichert“, sagte Verbandschefin Verena Bentele am 27. Januar. Gewalt gegen Frauen sei keine Randerscheinung. „Studien zeigen, dass mehr als jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erfährt. Jede vierte Frau wird Opfer von Gewalt durch ihren Partner oder ehemaligen Partner“, so Bentele.

Berlin (epd). Die unabhängige Missbrauchsbeauftragte Kerstin Claus und Betroffenenvertreter haben es begrüßt, dass der Bundestag das Anti-Missbrauchsgesetz noch in dieser Woche beschließen will. Die Abgeordneten gäben damit „ein klares Zeichen, dass sie den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt dauerhaft als prioritäre Aufgabe der Politik verstehen“, sagte Claus am 29. Januar dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Das „Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ soll unter anderem das Amt der Missbrauchsbeauftragten, den Betroffenenrat und die unabhängige Aufarbeitungskommission gesetzlich absichern und ihre Kompetenzen erweitern. Außerdem soll die Prävention verstärkt werden. Nach dem Zerbrechen der Ampel-Koalition war lange unklar, ob das Vorhaben noch vor der Neuwahl des Bundestags verabschiedet werden würde. Nun soll es am Freitag beschlossen werden.

Claus hob als einen zentralen Baustein hervor, dass es künftig eine „Berichtspflicht meines Amtes gegenüber dem Deutschen Bundestag zu Ausmaß und Dimension der sexuellen Gewalt“ geben werde, „verbunden mit klaren Handlungsempfehlungen an die Politik“. Zudem werde die Bundesregierung verpflichtet, „das Amt in alle relevanten Gesetzgebungsverfahren einzubeziehen, damit die Belange der Kinder und Jugendlichen, aber auch der erwachsenen Betroffenen berücksichtigt werden“.

Der bei der Missbrauchsbeauftragten angesiedelte Betroffenenrat erklärte, das Gesetz sei „ein Bekenntnis dafür, dass das Thema nicht mehr von der politischen Agenda verschwindet“. Allerdings müsse dies „auch mit der Bereitstellung von erweiterten finanziellen Ressourcen einhergehen“, mahnte der Betroffenenrat. Die Initiative „Eckiger Tisch“, in der sich Betroffene von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche zusammengeschlossen haben, nannte die bevorstehende Verabschiedung des Gesetzes „ein wichtiges und positives Zeichen“.

Das geplante Gesetz verbessere „auf vielfache Weise die Unterstützung Betroffener sexualisierter Gewalt“, lobte auch die Vorsitzende der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, Julia Gebrande. Es sei ein „starkes Zeichen“ für den Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Gebrande mahnte allerdings weitere Schritte an, die von der nächsten Bundesregierung angegangen werden müssten. Dazu gehöre unter anderem ein umfassendes Akteneinsichtsrecht für Betroffene.

Berlin (epd). Im Interview mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte David Schiefer, dass eine Problemursache die eingeschränkte psychosoziale Versorgung für Asylsuchende sei. Sie sei praktisch kaum noch möglich: „Man kann also schon sagen, dass das Problem der psychischen Erkrankungen ein Stück weit hausgemacht ist“, analysierte der Migrationsexperte. Die Fragen stellte Nils Sandrisser.

epd sozial: Herr Schiefer, häuft sich die Zahl der Messerangriffe durch Migranten oder täuscht dieser Eindruck?

David Schiefer: Es gibt kaum aussagekräftige Statistiken dazu. Was sich aber feststellen lässt: Wenn es um Taten geht, bei denen Personen mit Migrationsgeschichte involviert sind, dann ist die Medienberichterstattung deutlich höher als bei Personen ohne Migrationsgeschichte. Das führt dazu, dass die Assoziation von Migration und Gewalt bei den Menschen viel präsenter ist. Wir sprechen in der Psychologie hier von Verfügbarkeitskeitsheuristik. Das bedeutet: Menschen halten Dinge für wahrscheinlicher, von denen sie oft hören. Und das wird derzeit in der Politik instrumentalisiert.

epd: Sie sprechen von einer Überrepräsentanz im Bewusstsein der Menschen. Aber kann man davon ausgehen, dass Migranten bei solchen Angriffen wie dem von Aschaffenburg tatsächlich überrepräsentiert sind? Denn es ist ja belegt, dass psychische Störungen bei ihnen häufiger sind als bei der Durchschnittsbevölkerung.

Schiefer: Die Zahlen zu psychischen Belastungen bei Geflüchteten sind sehr unterschiedlich. Das hat damit zu tun, dass psychische Gesundheit in Studien unterschiedlich definiert wird und unterschiedliche Aspekte davon untersucht werden. Was man aber unumstritten sagen kann, ist, dass das allgemeine psychische Belastungsniveau unter Geflüchteten höher ist als im Durchschnitt.

epd: Woran liegt das?

Schiefer: Das hat nichts mit ihrer Herkunft an sich zu tun, sondern liegt an Erfahrungen, die sie gemacht haben. Dazu gehören Erfahrungen mit Krieg und Gewalt vor und während ihrer Flucht, aber auch Erfahrungen in Deutschland. Es bedeutet auch nicht, dass Geflüchtete stärker zur Gewalt neigen. Im Gegenteil, aus der klinischen Forschung wissen wir, dass solche Erfahrungen eher zu internalisierendem Verhalten führen, also Niedergeschlagenheit, depressiven Symptomen oder Isolation. Viele Geflüchtete können die Erfahrungen aber auch sehr gut bewältigen.

epd: Sie sprechen von Erfahrungen in Deutschland, die psychische Belastungsfaktoren sind. Welche meinen sie damit?

Schiefer: Unsicherheit hinsichtlich der Bleibeperspektive, Diskriminierungen bei Behörden und in der Bevölkerung und weitere Rahmenbedingungen wie die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Dazu gehört aber auch der Diskurs, den wir gerade erleben. Auch Geflüchtete verfolgen die Medien und bekommen mit, wie feindselig die Diskussion gerade ist. Von diesen Dingen weiß man, dass sie zu Belastungen führen können.

epd: In der Vergangenheit wurden die Bedingungen für Asylsuchende deutlich verschärft, auch als Reaktion auf Migrationsdebatten. Hat das die psychischen Belastungen noch einmal erhöht?

Schiefer: Davon kann man ausgehen. Es ist ja auch ein bisschen absurd: Geflüchtete Menschen kommen nach Deutschland, um hier Sicherheit zu finden. Gleichzeitig wird ihnen pauschal unterstellt, dass sie die Sicherheit gefährden. Und dann werden Maßnahmen ergriffen, die ihre Lebensverhältnisse schwieriger machen. Das Asylbewerberleistungsgesetz etwa beschränkt die medizinische und damit auch die psychosoziale Versorgung auf ein Minimum. Eine psychotherapeutische Regelversorgung ist also praktisch kaum möglich. Das wurde Anfang vergangenen Jahres von 18 auf 36 Monate nach Ankunft erweitert. Menschen, die wegen ihrer Erfahrungen dringend psychosoziale Hilfe benötigen, wird diese Hilfe also verwehrt. Expertinnen und Experten weisen darauf hin, dass nur etwa drei Prozent der versorgungsbedürftigen Geflüchteten in Deutschland auch eine Versorgung erhalten. Man kann also schon sagen, dass das Problem der psychischen Erkrankungen ein Stück weit hausgemacht ist.

epd: Und erhöht das die Wahrscheinlichkeit für schwere Gewalttaten?

Schiefer: Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit sind ganz große Belastungsfaktoren, weil sie Grundbedürfnisse der Menschen beeinträchtigen. Wie das mit dem konkreten Fall in Aschaffenburg ist, kann man nicht sagen, da liegen noch zu wenige Erkenntnisse vor. Das kann auch eine organisch bedingte psychische Störung sein. Man muss also vorsichtig mit der Behauptung sein, dass diese Tat hausgemacht war. Insgesamt kann man aber schon sagen, dass es in spezifischen Situationen wie im Leben in Gemeinschaftsunterkünften mit eingeschränkter Privatsphäre zu Konflikten, Stresserleben und physischen Auseinandersetzungen kommt. Das ist dann natürlich ein Stück weit hausgemacht durch die Art der Unterbringung und die fehlende psychosoziale Unterstützung der Menschen bei der Bewältigung ihrer Belastungen.

epd: Haben wir also selbst mit den Asylverschärfungen die Wahrscheinlichkeit für Angriffe wie in Aschaffenburg erhöht?

Schiefer: Wenn man statistisch an diese Frage herangehen würde, dann ja. Aber solche spezifischen, grausamen Taten Einzelner kommen in der Regel durch verschiedene Faktoren zustande, die zusammenwirken müssen. So etwas passiert nicht einfach so. Die Bedingungen, unter denen Flüchtlinge hier leben müssen, sind einer von vielen Faktoren. In der individuellen psychischen Konstitution der Menschen und mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben, kann das auch zu solchen Taten führen. Nicht als alleiniger Faktor, aber als Anteil.

epd: Wenn selbstgeschaffene Faktoren zu solchen Taten beitragen, könnten wir die Zahl solcher Angriffe ja auch senken. Vorschläge dazu gibt es ja. Insgesamt betont die Politik gerade sehr stark den Sicherheitsaspekt. Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat ein Register für psychisch kranke Gewalttäter vorschlagen. Was ist davon zu erwarten?

Schiefer: Das kann im Gegenteil dazu führen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen davor zurückschrecken, sich Hilfe zu suchen, weil sie Angst davor haben, stigmatisiert zu werden durch eine solche Registrierung. Ich denke, da braucht es andere Maßnahmen.

epd: Welche?

Schiefer: Insbesondere die psychosoziale Versorgung, die derzeit eklatant unterfinanziert ist. Wir brauchen mehr Versorgungsangebote, für Geflüchtete, aber auch für die Allgemeinbevölkerung, damit es zu solchen Straftaten gar nicht erst kommen kann. Was die Betonung des Sicherheitsaspekts angeht: Aus der Tat von Aschaffenburg eine allgemeine Gefahr für die Sicherheit in Deutschland abzuleiten und zu unterstellen, dass Geflüchtete gefährlich sind, ist völlig unangemessen und kontraproduktiv. Ausgrenzungs- und Anschuldigungserfahrungen führen dazu, dass Betroffene bezüglich ihrer Zukunft verunsichert werden. Und tatsächlich schließt sich da der Kreis: Unsicherheit führt zu psychischer Belastung, und auch wenn die Mehrzahl der Menschen darauf mit internalisierendem Verhalten reagiert, kann es die Wahrscheinlichkeit für externalisierendes Verhalten erhöhen, also für Gewalt.

epd: Was könnten wir noch tun, um die Zahl von Gewalttaten zu senken?

Schiefer: Eine Menge. Arbeit hat eine stabilisierende Funktion für Menschen. Und der Zugang zu Arbeit für Geflüchtete ist schwierig, es gibt eine Reihe behördlicher Hürden, hinzu kommen Verständigungsprobleme. Wir können die Unterkunftssituation verbessern hin zu Individualunterkünften. Das schlägt natürlich einen größeren Rahmen hinsichtlich der allgemeinen Wohnungsnot. Wir brauchen hier keine spezifischen Maßnahmen für spezifische Gruppen, wie etwa Geflüchtete. Wir müssen den Diskurs der Konkurrenz um Ressourcen überwinden und uns fragen, wie wir es schaffen, allen Menschen in Deutschland eine angemessene Versorgung von Wohnraum, Gesundheit und Arbeit zu schaffen. Im aktuellen politischen Umfeld, in dem solche Fragen sofort in einen migrationsfeindlichen Sicherheitsdiskurs überführt werden, ist das allerdings äußerst schwierig.

Berlin (epd). Für nur wenig mehr Beiträge wäre einem Gutachten zufolge eine Pflegevollversicherung ohne Eigenanteile möglich. Voraussetzung seien die Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung und gleichzeitig die Erhebung von Beiträgen auf alle Einkommensarten, heißt es in der Studie des Bündnisses für eine solidarische Pflegeversicherung, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorab vorlag.

Die Abschaffung der Eigenanteile durch eine Vollversicherung führe zu Mehrausgaben, heißt es in der Studie. Würden Privatversicherte in eine Bürgerversicherung einzahlen und seien Beiträge auf alle Einkommensarten zu entrichten, könne der Beitragssatz hingegen um 0,3 beziehungsweise 0,2 Prozentpunkte sinken. Alle Maßnahmen zusammengenommen könnten mit nur geringen Beitragssteigerungen umgesetzt werden. Versicherte mit Einkünften bis zur aktuellen Beitragsbemessungsgrenze zahlten dann weniger als fünf Euro mehr im Monat. Den Berechnungen zufolge seien die Einnahmen einer Bürgervollversicherung in der Pflege auch langfristig ausreichend.

Das bisherige Nebeneinander von gesetzlicher und privater Versicherung führt der Studie zufolge zu einer ungerechten Lastenverteilung und ist nicht nachhaltig. Wer heute in ein Pflegeheim ziehe, müsse im ersten Jahr durchschnittlich fast 3.000 Euro an Eigenanteil zahlen, teilte das Bündnis mit. Mehr als ein Drittel aller Pflegebedürftigen in Heimen sei auf Sozialhilfe angewiesen, Tendenz steigend. Pflegebedürftige seien infolgedessen besonders stark von Armut bedroht, denn sie können mit ihren durchschnittlichen Alterseinkünften diese finanzielle Belastung nicht schultern.

Erstellt hatte das Gutachten der Bremer Gesundheitsökonom Heinz Rothgang. Dem Bündnis für eine solidarische Pflegeversicherung gehören unter anderen der Paritätische Gesamtverband, der Sozialverband Deutschland, der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe, die Volkssolidarität, die Arbeiterwohlfahrt, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA Pflegeschutzbund) und mehrere Gewerkschaften an.

Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, sagte: „Jetzt haben wir schwarz auf weiß, wie wir die Pflegeversicherung aus der Krise holen und die Explosion der Pflegekosten für Betroffene stoppen.“ Eine neue Bundesregierung müsse sich eine solidarische Pflegeversicherung ganz nach vorn auf ihre To-do-Liste setzen.

Auch Manfred Stegger, Vorsitzender des BIVA-Pflegeschutzbunds, wies darauf hin, dass Betroffene im Fall des Eintretens einer Pflegebedürftigkeit schnell an absolute finanzielle Grenzen stießen. „In unserem Sozialstaat sollten die Menschen darauf vertrauen können, dass eine solidarische Versicherung, die das Wort ‘Pflege’ im Namen trägt, das reine Pflegerisiko auch voll abdeckt“, sagte Stegger. Sozialhilfe sei kein würdiger Ersatz für Ansprüche aus eigenen Beitragszahlungen.

Für die Gewerkschaft ver.die sagte Sylvia Bühler, Mitglied Bundesvorstand: „Pflegebedürftige Menschen erwarten zu Recht gut gepflegt zu werden. Um qualifizierte Pflegekräfte zu gewinnen und zu halten, braucht es gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne. Das hat seinen Preis. Damit sich alle eine gute Pflege leisten können, muss die nächste Bundesregierung die Pflegeversicherung gerecht aufstellen.“ Die Menschen im Land wollten eine solidarische Absicherung der Lebensrisiken, das zeige der Sozialstaatsradar 2025.

Bonn (epd). Der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) wirft der Bundesregierung vor, mit ihrem Sparkurs die Integrations- und Berufssprachkurse für Migrantinnen und Migranten zu gefährden. Anstatt die berufsbezogene Deutschförderung mit Blick auf den Fachkräftemangel auszubauen, „fährt die scheidende Bundesregierung sie auf ein Minimum zurück“, heißt es in einer Pressemitteilung. Arbeitgeber und Gewerkschafter seien ebenso fassungslos wie Vertreter der Bildungseinrichtungen, die seit Jahren Zugewanderte auf die sprachlichen Herausforderungen am Arbeitsplatz vorbereiten.

Der DVV und die Mitglieder eines Verbändebündnisses fordern in einem Positionspapier, die Demontage des Gesamtprogramms Sprache zu stoppen und eine bedarfsgerechte Mittelausstattung durch überplanmäßige Ausgaben sofort zu sichern. Die Berufssprachkurse mit dem Ziel B1 und B2 müssten uneingeschränkt erhalten werden.

Zum Hintergrund er Probleme: Schon im vergangenen Jahr hatte der DVV zusammen mit weiteren Trägerverbänden davor gewarnt, dass mit der im Haushalt 2025 eingeplanten Summe nur rund 30 Prozent der benötigten Berufssprachkurse würden durchgeführt werden können. „Mit Beginn der vorläufigen Haushaltsführung sind die Warnungen für die Träger vor Ort zur Realität geworden, vielen von ihnen wurde im neuen Jahr weniger als ein Viertel der benötigten Berufssprachkurse genehmigt“, so der Verband.

Doch die Ungewissheit besteht weiter: Denn noch Anfang Dezember hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge laut DVV die Träger informiert, dass die gemeldeten Bedarfe im Bereich der Berufssprachkurse zu rund 90 Prozent gedeckt werden könnten. Doch dazu kommt es nicht. Weil aber die Anbieter schon Räume angemietet, Personal für die Verwaltung der Kurse angestellt und Lehrkräfte unter Vertrag genommen haben, bleiben sie vermutlich auf den Kosten sitzen. „Durch die Absage der Kurse werden jahrelang gewachsene Strukturen der Berufssprachförderung irreparablen Schaden nehmen werden.“

Zwar hätten die zuständigen Ministerien (BMAS und BMI) zwischenzeitlich erkannt, dass Handlungsbedarf besteht und die Bereitstellung zusätzlicher Mittel bereits Anfang Dezember 2024 in Absprache mit dem Bundesfinanzminister zugesagt. Doch geschehen sei leider nichts.

Eine der betroffenen Volkshochschulen ist die Mannheimer Abendakademie, die im ersten Quartal 2025 eigentlich acht Berufssprachkursen auf dem Niveau B2 geplant hatte. Davon seien fünf Kurse, so berichtet Mathias Ludwig, Verwaltungsleiter der Abendakademie, bereits ausgebucht gewesen. „Dann erfuhren wir zu Beginn des neuen Jahres, dass wir bis Ende März nur einen einzigen Berufssprachkurs starten dürfen. Für ganz Mannheim wurde im Januar nur ein Kurs zugelassen“, so Ludwig. „Nun müssen wir einem Großteil der Teilnehmenden mitteilen, dass ihr Berufssprachkurs nicht stattfinden kann.“

Wie die Mannheimer Abendakademie sieht sich auch die Volkshochschule Bremen mit einer Kürzung ihres Kursangebots konfrontiert. Sabine Flory, Fachbereichsleitung Berufliche Bildung und Deutsch für den Beruf, berichtet, dass im Januar und Februar statt acht Kursen nur ein neuer Berufssprachkurs starten kann. Rund 170 Teilnehmende werden deshalb trotz Berechtigung keinen Kursplatz erhalten.

Professor Martin Wortmann, Generalsekretär der Bildungsallianz des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW): „Sprache ist der Zugang zur Seele der deutschen Wirtschaft. Daher ist das Erlernen der deutschen Sprache Grundvoraussetzung für Integration und erfolgreiches Arbeiten in Deutschland.“

Berlin (epd). Elke Ronneberger stammt aus Halle (Saale) und ist Diplom-Pädagogin. Vor ihrem Wechsel in den Diakonievorstand gehörte sie der Geschäftsführung der Kloster Dobbertin gGmbH an. Jetzt will sie „den diakonischen Ansatz in eine politische Lobbyarbeit einbringen“, sagt sie im Interview mit epd sozial. Die Fragen stellten Christina Neuhaus und Dirk Baas.

epd: Frau Ronneberger, Sie sind knapp vier Wochen als Vorständin der Diakonie im Amt. Wie sind die Aufgaben im Vorstand jetzt verteilt?

Elke Ronneberger: Im Bundesvorstand der Diakonie Deutschland bin ich zuständig für die Sozialpolitik. Dazu gehören die Arbeitsfelder Gesundheit und Pflege, Armut und Teilhabe sowie Flucht und Migration. In meinem Bereich liegen auch die Themen Kinder, Jugend, Familie und Frauen, nicht zuletzt die Fragen des zivilgesellschaftlichen Engagements. Das ist schon ein sehr breites Portfolio, und die Einarbeitung war in den ersten Wochen unglaublich spannend und lehrreich. Als sehr vertrauensvoll erlebe ich die enge Zusammenarbeit an der Spitze unseres Verbandes mit Präsident Rüdiger Schuch und unserem Vorstand für Recht und Wirtschaft, Jörg Kruttschnitt.

epd: Sie haben zuletzt viele Jahre bei zwei großen Trägern gearbeitet, die vor allem in den Bereichen Bildung, Förderung und Pflege tätig waren. Liegen da auch künftig Ihre besonderen Interessen?

Ronneberger: Ich war immer in diakonischen Unternehmen tätig, die breit aufgestellt waren. Ich bin Generalistin und habe immer mit allen sozialen Themen zu tun gehabt. Ganz gleich, ob das Bildung ist - bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen - oder Pflege, Eingliederungshilfe und Integration von Migrantinnen und Migranten. Jetzt bin ich dabei, das Verbandsleben kennenzulernen. Das ist etwas anderes, als ein Sozialunternehmen zu führen, und insofern schon ein Perspektivwechsel.

epd: Was genau hat Sie an der Aufgabe hier bei der Bundesdiakonie gereizt?

Ronneberger: Was mich immer an der Sozialpolitik fasziniert hat, ist ihre große Bandbreite. Und das Engagement für die Menschen, die stets im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Die Zeiten, wo wir zu wissen meinten, was gut ist für die Menschen am Rande der Gesellschaft, und ihnen quasi unsere Fürsorge überstülpten, sind vorbei. Unser Ziel ist es, Menschen so zu unterstützen, dass sie eigenständig in der Gesellschaft leben können und ihr Auskommen haben. Das Fundament dafür ist unser christliches Menschenbild, die Nächstenliebe. Da werde ich meine ganze Kraft einsetzen. Besonders bewegt mich die Frage, wie wir diesen diakonischen Ansatz in die politische Lobbyarbeit und den gesellschaftlichen Diskurs einbringen können. Hier sehe ich eine große Chance, positiv zu wirken.

epd: Sie stammen aus dem Osten Deutschlands, haben durchweg dort gearbeitet. Was hat sich dort in den vergangenen Jahren in der Gesellschaft geändert, wenn man den Topos der gespaltenen Gesellschaft berücksichtigt?

Ronneberger: Es stimmt, dass es im Osten bei vielen Menschen Unzufriedenheit gibt, aus den verschiedensten Gründen. Das sieht man auch an der Stärke der AfD, die diese Stimmungen verstärkt, um davon zu profitieren. Es gibt durchaus Menschen, die meinen, dass sie von einer westdeutsch geprägten Politik nicht gesehen wurden, und die sich von der aktuellen Politik nicht ausreichend repräsentiert fühlen. Wir tun gut daran, mit diesen Bürgerinnen und Bürgern wieder in den Dialog zu gehen. Die Politik hat in der Vergangenheit oft versäumt, den Menschen im Osten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken und ihre Perspektiven in den politischen Diskurs einzubinden. Doch das ist nicht nur ein ostdeutsches Phänomen. Auch in westdeutschen Regionen gibt es Gebiete, die sich abgehängt fühlen. Wir müssen überall in Deutschland Räume schaffen, in denen Menschen ihre Kritik äußern können und gehört werden. Das ist die Voraussetzung dafür, Vertrauen zurückzugewinnen und gemeinsam Lösungen zu finden, die alle Teile der Gesellschaft einbeziehen.

epd: Bleiben wir noch im Osten. Wo liegen die Probleme, die dringend anzugehen sind, und die bei den Bürgerinnen und Bürgern für Verdruss sorgen?

Ronneberger: Ich denke hier an Gegenden, in denen die Menschen beispielsweise nicht selbstverständlich Zugang zum Internet haben, zu kulturellen Veranstaltungen, zu Treffpunkten. Die Teilhabe ist aber wichtig für den Zusammenhalt. Ich war zuletzt in Mecklenburg-Vorpommern tätig. Wenn dort ein ganz kleiner Ort mit 150 Einwohnern kein Zentrum mehr hat, keinen Laden, keine Kneipe, dann ist das schwierig und herausfordernd. Dann sind die Kommunen, aber auch Diakonie und Kirche und andere Einrichtungen, die dort noch präsent sind, gefordert, dort gute Angebote zu machen.

epd: Angenommen, es gelingt der Diakonie, dort ins Gespräch zu kommen. Was müssten die Themen sein?

Ronneberger: Zunächst halte ich es für sehr wichtig, überhaupt in Kontakt zu kommen und Dialoge auf Augenhöhe zu führen. Die Menschen müssen die Gelegenheit haben, zu sagen, was sie aufregt, was sie ärgert, wo die Ursachen ihrer Probleme liegen. Diese Diskussionen sind notwendig, auch um wieder zu lernen, mehrere Meinungen nebeneinander gelten zu lassen. Da sind wir im Osten sehr sensibel, weil wir anders sozialisiert sind. Wir müssen uns auch über die Unterschiede unterhalten können, daran wachsen und uns weiterentwickeln. Das ist sehr wichtig: hinschauen und zuhören.

epd: Und das funktioniert in der Praxis?

Ronneberger: Ja. Diakonie und Kirche haben die Kampagne „#VerständigungsOrte“ ins Leben gerufen. Da bleiben wir nicht in den innerdiakonischen oder innerkirchlichen Zirkeln, sondern wir gehen ganz bewusst auf die Straße. Wir treffen Menschen, die der Gesprächseinladung folgen, die auch unterschiedlicher Meinung sind. Ich habe miterlebt, wie vehement diskutiert wurde, auch mal sehr laut, sehr emotional, aber am Ende gab es positive Rückmeldungen: „Schön, dass mir endlich mal nach über zwei Jahrzehnten jemand zugehört hat“, heißt es am Ende. Das allein zeigt schon, wie wichtig es ist, dass wir in diesen Diskurs hineingehen, die Aussagen der Menschen ernst nehmen und ihre Anliegen weiterverfolgen. Wie gesagt, ich würde es nicht nur für den Osten so sehen, sondern für alle Gegenden, wo Menschen wenig Infrastruktur haben, keine Kulturangebote, keine Einkaufsmöglichkeiten, keinen Arzt. Wo Begegnungsmöglichkeiten fehlen, müssen wir sie schaffen.

epd: Kommen wir zurück zur großen Politik in Zeiten des Wahlkampfes. Einen Haushalt für 2025 gibt es bisher nicht, und in manchen Wahlprogrammen ist von Kürzungen im Sozialen zu lesen. Womit muss die soziale Arbeit rechnen?

Ronneberger: In der Tat, wir leben in unsicheren Zeiten. Und genau deshalb müssen wir als Diakonie unsere Stimme erheben, um auf grundlegende Werte unserer Demokratie hinzuweisen. Populismus und vereinfachender Schwarz-Weiß-Malerei müssen wir etwas entgegensetzen. Es ist besorgniserregend, dass selbst die demokratischen Parteien zunehmend eine Sprache verwenden, die problematisch ist, insbesondere in den Debatten über Migration und die Zukunft des Bürgergeldes. Diese Diskurse sind herausfordernd und schwierig, aber wir können und müssen sie führen, ohne grundlegende Werte wie die Menschenwürde zu missachten. Als Diakonie müssen wir das christliche Menschenbild in den Mittelpunkt rücken und immer wieder betonen, dass die Menschen - in all ihrer Verschiedenheit - im Zentrum stehen müssen. Gemeinsam mit anderen Wohlfahrtsverbänden setzen wir uns für eine nachhaltige und sozial gerechte Politik ein.

epd: Die Bedeutung der christlichen Kirchen nimmt ab, viele Mitglieder treten aus. Wie sehen Sie das und was bedeutet dieser Trend für die diakonische Arbeit?

Ronneberger: Leider zeigen die Mitgliederzahlen eine klare Tendenz. Aber unser diakonischer Auftrag bleibt bestehen und wir lassen uns nicht entmutigen. Diakonische Arbeit wird in der Regel positiv aufgenommen. Ein gutes Beispiel dafür ist unsere sozialräumliche Arbeit. Diese machen wir nicht, um zu missionieren, sondern um dafür zu sorgen, dass Quartiere wieder mit Leben gefüllt werden. Es geht darum, dass sich die unterschiedlichsten Bürgerinnen und Bürger vernetzen können, dass man die Nachbarschaftshilfe als wesentliches Element des Zusammenhalts wiederentdeckt, und dass das Interesse füreinander wächst. In diesen Prozessen spielen Diakonie und Kirche eine wichtige Rolle. Vielleicht wecken solche Kontakte dann auch wieder ein Interesse an Kirche.

epd: Die Wahlprogramme einiger Parteien verheißen nichts Gutes aus Sicht der Sozialverbände. Das Bürgergeld wird vermutlich stark reformiert, die Kindergrundsicherung kommt wohl nicht, eine schlüssige Rentenreform ist nicht in Sicht. Macht Ihnen das Sorgen?

Ronneberger: Das sind ja zunächst nur Ankündigungen, das Wahlergebnis und einen neuen Koalitionsvertrag müssen wir abwarten. Grundsätzlich sagen wir als Diakonie, dass man gut daran tut, in die sozialen Vorsorgesysteme zu investieren. Denn wir alle wissen: Vorsorge ist besser als Nachsorge; das ist gerade in Zeiten knapper Kassen ein kluger Ansatz. Hier ist in den vergangenen Jahren viel zu wenig geschehen. Präventionskonzepte in allen Bereichen sind zusammengestrichen worden. Man muss deutlich machen, dass Prävention viel höhere Folgekosten einsparen kann.

epd: Da kommen wir schon zum Thema Finanzierung. Wie blicken Sie in diesem Zusammenhang auf die umstrittene Schuldenbremse?

Ronneberger: Man muss das Thema umfassender beleuchten. Denn im Kern geht es darum, über Verteilungsgerechtigkeit nachzudenken. Da kommt dann auch die Frage in den Blick, welchen Beitrag sehr wohlhabende Menschen leisten können und sollten. Klar ist, dass alle Menschen ihrem Wohlstand entsprechend belastet werden müssen, um das Sozialsystem künftig zu sichern. Das Steuersystem bietet dazu viele Möglichkeiten. Es ist falsch, immer nur die Schwächsten der Schwachen zu belasten, die sich am wenigsten wehren können und kaum eine politische Lobby haben. Klar ist allerdings auch, dass unser Wohlstand erhalten bleiben soll, und das klappt nicht, wenn man zu sehr an der Steuerschraube dreht. Es geht also um Balance, auf vielen Ebenen. Wenn man die Schuldenbremse nicht eins zu eins beibehält, gibt es sicher gute Lösungen, wie auch die Einnahmeseite verbreitert werden kann.

epd: Ohne Geld geht nun mal nichts ...

Ronneberger: Sicher. Aber wir sollten darüber nachdenken, was die wichtigen Investitionen in die Zukunft sind und dann Prioritäten zu setzen. Wir haben in den zurückliegenden Jahren wirklich viel abbauen müssen, und das kommt uns jetzt teuer zu stehen. Beispielsweise muss in die Bildung von Kindern und Jugendlichen deutlich mehr investiert werden. Dann entstehen am Ende weniger Folgekosten. Das Gleiche gilt für den Arbeitsmarkt, wo ebenfalls der Rotstift angesetzt wird. In den Jobcentern muss man stattdessen unbedingt das Coaching und die Beratung verbessern. Denn eine hochwertige Beratung kann den Unterschied ausmachen, um Menschen effektiv in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dafür ist es essenziell, dass die Jobcenter mit qualifizierten Beraterinnen und Beratern ausgestattet sind, die nicht nur über das notwendige Fachwissen verfügen, sondern auch Empathie und Verständnis für die individuellen Herausforderungen der Betroffenen mitbringen. Es leuchtet doch sofort ein, dass nicht nur die Betroffenen von einer besseren Beratung profitieren, sondern die Gesellschaft insgesamt, wir alle. Denn die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt entlastet die Sozialkassen, stärkt die soziale Teilhabe und fördert wirtschaftliche Stabilität.

epd: Reden wir noch über ein anderes großes Problem: den Fachkräftemangel. Der plagt auch die diakonischen Träger, besonders in den Kitas und in der Pflege. Was ist zu tun?

Ronneberger: An der Bezahlung der Fachkräfte liegt es bei uns wohl nicht, in den vergangenen Jahren haben wir in der Diakonie bei den Gehältern gut nachjustiert. Aber es müssen sich auch die Arbeitsbedingungen in der Pflege und in den Kitas verbessern. Da ist noch Luft nach oben, da sind alle Arbeitgeber gefordert, auch wenn die Diakonie bei vielen Arbeitgeber-Rankings weit oben liegt. Zudem sollten wir offen sein für Zuwanderung von Fachkräften in die sozialen Berufe, für Weiterbildung und mehr Ausbildung. Für uns gilt: Menschen mit Migrationsgeschichte sind sehr willkommen und sie integrieren sich gut in die Teams. Allerdings müssen wir bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse effizienter werden, weil die heutige Bürokratie eine große Hürde ist. Der Personalmangel führt schon heute dazu, dass Pflegedienste ihre Arbeit nicht vollständig ausführen können, ambulante Dienste keine neuen Klienten aufnehmen können und einige Stationen in Heimen leer stehen. Das gefährdet die Existenz der Träger und damit die Strukturen, die sicherstellen sollen, dass wir alle einmal die notwendige Unterstützung bekommen.

Berlin (epd). Die Nationale Armutskonferenz und die Diakonie Deutschland haben die Parteien in der Diskussion über die Zukunft des Sozialstaats vor Populismus gewarnt. Die Debatte über Armut und existenzsichernde Mindestleistungen sei in den vergangenen Monaten von Unsachlichkeit geprägt gewesen, sagte der Präsident der Diakonie Deutschland, Rüdiger Schuch, am 27. Januar in Berlin zur Vorstellung des „Schattenberichts - Armut in Deutschland“.

Darin wird unter anderem eine Ausgrenzung armer Menschen in politischen und gesellschaftlichen Debatten beklagt. Die Diskussion etwa über das Bürgergeld sei „geprägt durch die umfassende Diskriminierung von Betroffenen“, heißt es in dem Bericht: „In Armut lebenden Menschen wird unterstellt, sie seien faul und arbeitsunwillig.“ Schuch betonte, der „Schattenbericht“ solle der aufgeheizten Stimmung „eine klare und nüchterne Darstellung entgegensetzen“.

Demnach waren 2023 rund 5,7 Millionen Menschen in Deutschland „von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen“, heißt es unter Verweis auf Zahlen des Statistischen Bundesamts. Weitere zwölf Millionen Menschen waren armutsgefährdet. Insgesamt waren damit 17,7 Millionen Menschen - gut ein Fünftel der Gesamtbevölkerung - von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), Marcel Fratzscher, forderte bei der Vorstellung des „Schattenberichts“ eine Umgestaltung der Sozialsysteme. Das beinhalte unter anderem eine Weiterentwicklung des Bürgergeldes, aber nicht dessen Abschaffung. Nötig sei ein „proaktiver Sozialstaat“. „Dieser versucht, Schäden zu verhindern“, etwa durch zusätzliche Qualifizierung von Menschen und eine bessere Gesundheitsvorsorge. „Wir brauchen mehr Vorsorge und mehr Überlegungen, was tut Menschen gut und was sie brauchen“, so der Professor. Zu viele Sozialsysteme würden derzeit erst greifen, wenn Menschen krank und arbeitslos werden, sagte Fratzscher. Eine besondere Bedeutung komme der Bildung zu, um die soziale Mobilität im Land zu fördern.

Fratzscher erklärte mit Blick auf 1,7 Millionen offene Stellen in Deutschland, der Arbeitskräftemangel in Deutschland beinhalte ein Riesenpotenzial zur Bekämpfung der Armut und zur Entlastung der Sozialsysteme. Der „Schattenbericht“ versteht sich als Alternative zur Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung. Darin werden auch Erfahrungsberichte von Armutsbetroffenen aufgeführt. Die Bundesregierung hat wegen der Neuwahl des Bundestages am 23. Februar auf die Vorlage ihres Berichts verzichtet.

Laut dem „Schattenbericht“ bedeutet Armut: „Was für andere Menschen normal ist, steht nicht zur Verfügung.“ Als Beispiele werden etwa gesunde Ernährung und gute Kleidung genannt, „eine im Winter warme und im Sommer kühle Wohnung“, außerdem Medieninformationen, Online-Zugänge und Bildungsmöglichkeiten.

Gisela Breuhaus, Vertreterin der Nationalen Armutskonferenz, sagte: „Als Alleinerziehende und pflegende Angehörige mit chronischen Erkrankungen habe ich ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko, dabei habe ich mein ganzes Leben lang gearbeitet, gepflegt, erzogen und mich für die Demokratie engagiert. Armut bedeutet fehlende Chancen, sich zu beteiligen. Das ist kein individuelles Versagen. Es ist ein gesellschaftliches Versagen.“

Die Nationale Armutskonferenz ist ein Bündnis von Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften und Selbsthilfeorganisationen, das sich für eine aktive Politik der Armutsbekämpfung einsetzt. Zu den Mitgliedsorganisationen zählen unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund, Caritas und Diakonie, die Arbeiterwohlfahrt und das Deutsche Kinderhilfswerk.

Hannover (epd). In dem kleinen Dienstzimmer des Pflegeheims sitzt John Donasco am Schreibtisch, tippt mit flinken Fingern auf die Tastatur. Vor ihm stehen Computer, Telefon, Maus und jede Menge Aktenordner. „Papier, so viel Papier“, sagt der 36-Jährige lachend und mit einem leichten Kopfschütteln. Schreibkram, die sogenannte Dokumentation, gehört für ihn zur täglichen Arbeit. Der Philippiner ist Wohnbereichsleiter im Stephansstift der Diakonie in Hannover. Ob die Schreibarbeit Spaß macht? „Es macht nicht unbedingt Spaß, aber es bringt Ruhe. Ich finde es schön, alles in Ordnung zu bringen.“

Donasco ist eine von rund 346.000 ausländischen Pflegekräften in Deutschland. 2020 ist er durch ein Fachkräfte-Recruiting nach Deutschland gekommen. Nach rund einem Jahr hat er seine Anerkennungsprüfung als Pflegefachkraft bestanden.

Menschen wie er werden dringend gebraucht. In Deutschland fehlen bis 2049 voraussichtlich zwischen 280.000 und 690.000 Fachkräfte in der Pflege. 2055 werden Schätzungen zufolge 6,8 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig sein.

Dass viele alte Menschen in Deutschland ins Pflegeheim kommen, findet Donasco traurig, wie er sagt. „Unsere Kultur ist ganz anders. Unsere älteren Menschen bleiben zu Hause, wir kümmern uns selbst um Oma und Opa.“ Deshalb gefalle ihm an seiner Arbeit, sich um alte Menschen kümmern zu können. „Sie fühlen: Es ist jemand da.“ Seinen Arm ziert ein Tattoo in griechischer Schrift. „Gott ist Liebe“ steht da, erzählt der Katholik aus Iloilo, das eine Flugstunde von Manila entfernt liegt.

„Viele Menschen aus den Philippinen sind durch ihre Kultur intrinsisch motiviert, in die Altenpflege zu gehen“, erklärt Vanessa Geruschkat. Sie ist Referentin für Personalmarketing und Recruiting der Dachstiftung Diakonie. 25 Pflegefachkräfte aus dem Inselstaat hat sie nach Niedersachsen geholt und deren Integration begleitet.

Donasco studierte in seinem Heimatland vier Jahre lang an einer Universität Krankenpflege - samt Bachelor-Abschluss. Danach arbeitete er viele Jahre im Krankenhaus. In den Nachrichten erfuhr er, dass Deutschland Fachkräfte suche, man ein gutes Gehalt bekomme und seine Familie mitbringen könne. „Ich habe gedacht: Wow, das ist ein gutes Angebot.“ Er begann, Deutsch zu lernen und bestand nach rund sechs Monaten die erforderliche B2-Prüfung.

Die Sprachschule auf den Philippinen kooperiert mit einer Agentur, die Pflegekräfte nach Deutschland vermittelt. Ein Jahr habe er trotzdem noch warten müssen, erzählt Donasco. Zusammen mit drei anderen Philippinern sei er dann zunächst nach Leipzig gekommen. Beim ersten Arbeitgeber habe es Schwierigkeiten mit der Bezahlung und der Wohnsituation gegeben. Erst im Stephansstift hätten sie das Gefühl bekommen: „Hier sind wir wirklich angekommen.“ Vanessa Geruschkat habe mit den Unterlagen geholfen, sei bei allen Terminen dabei gewesen.

Seine Frau und der mittlerweile fünf Jahre alte Sohn kamen im Juni 2023 zu ihm. Die Tochter ist im Februar 2024 geboren und damit gebürtige Hannoveranerin. „Das Leben hier hat viele Vorteile“, sagt Donasco, „insbesondere, wenn du eine Familie hast“. So schätzt er unter anderem die Krankenversicherung, die es auf den Philippinen nicht gebe. „Das gibt Sicherheit.“

Nun klopft Donasco bei Bewohner Hermann Globisch an die Tür. „Hallo! Gleich gibt es Mittagessen.“ Geduldig hilft er dem 90-Jährigen in den Rollstuhl, schenkt ihm ein Glas Wasser ein. „Brauchen Sie noch etwas?“ Donasco ist zugewandt, schaut dem demenziell Erkrankten in die Augen, legt ihm eine Hand auf die Schulter, nimmt sich Zeit, um auf eine Antwort zu warten. „John geht besonders liebevoll mit den Bewohnern um. Dass er hier ist, ist ein Geschenk“, sagt Einrichtungsleiterin Carmen Schulte-Berthold.

In Niedersachsen soll nach Angaben des Innenministeriums spätestens ab Juli eine zentrale Behörde für das beschleunigte Fachkräfteverfahren ihren Betrieb aufnehmen. Das sei eine Chance, schnell zu einer Entscheidung im Fachkräfteverfahren zu kommen, was dringend nötig sei, sagt der niedersächsische Diakonie-Chef Hans-Joachim Lenke. Er fordert auch mehr Beratungsangebote zur Anerkennung von Abschlüssen und Kompetenzen.

Im Dienstzimmer füllt Donasco Tabletten und Tropfen in bunte Pöttchen: gelb, rot, grün. Flink läuft er über die Flure, verteilt die Medikamente. Als Wohnbereichsleiter kommuniziert er mit Ärzten und Angehörigen. Wegen der großen Verantwortung hatte er erst abgelehnt. „Und wegen meiner Sprache, ich dachte, ich schaffe es nicht, mit den Angehörigen zu sprechen.“ Doch mittlerweile hat er die Leitungsfunktion seit zwei Jahren mit Erfolg inne.

An Deutschland mag Donasco das kalte Wetter, Winter, Schnee. „In meiner Heimat musst du dreimal am Tag duschen, weil du die ganze Zeit nur schwitzt.“ Nur das Essen in Deutschland findet er komisch: kaltes Abendbrot und an jeder Ecke eine Döner-Bude. „Entschuldigung, gibt es nichts anderes?“ Donasco lacht.

Heute macht er seinen Lieblingsdienst, die Frühschicht. Start: 6 Uhr 15. „Dann habe ich mehr Zeit mit meiner Familie.“ Bis zum Schichtende muss er noch die ärztliche Visite für den Nachmittag vorbereiten. Um 14 Uhr 30 hat er Feierabend. Dann holt er seinen Sohn von der Kita ab.

Regensburg (epd). Es gibt nur wenige „Totalverweigerer“ - doch die Debatte um das Bürgergeld und eine Arbeitspflicht nimmt kein Ende. Im Bundestagswahlkampf hat sich der Streit verschärft. Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) erläutert der Geschäftsführer der „Aktion 1plus1 - mit Arbeitslosen teilen“ vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA), Samuel Kreysler, die Folgen einer Politik, „die in Zeiten von mehr Arbeitslosigkeit weniger für Arbeitslose tun will“. Die Fragen stellte Gabriele Ingenthron.

epd sozial: Herr Kreysler, die Debatten um das Bürgergeld nehmen kein Ende. Die Union will eine harte Bürgergeld-Politik und eine Arbeitspflicht einführen. Was sagen Sie dazu?

Samuel Kreysler: Nach der Bundestagswahl wird es erhebliche Einschnitte geben. Selbst die SPD möchte inzwischen das Bürgergeld reformieren. Dabei sind mit Sicherheit Sanktionierungen zu erwarten, wenn eine Stelle nicht angenommen wird. Oder der Bürgergeld-Bezieher künftig verpflichtet wird, nachzuweisen, dass er nicht arbeiten kann. Diese Änderungen sind einerseits eine Chance, weil doch der eine oder andere gezwungen wird, eine Arbeitsstelle anzunehmen. Andererseits wird es auch einige treffen, die nicht arbeiten können.

epd: Wie viele Totalverweigerer gibt es?

Kreysler: Meiner Erfahrung nach machen die Totalverweigerer eine relativ geringe Quote aus. Die Arbeitslosenquote der letzten Jahre war gering. Wenn nicht gearbeitet wurde, hatte es häufig Krankheitsgründe körperlicher oder seelischer Art. Oder es gab Sprachbarrieren, wie bei Menschen aus dem arabischen Raum. Ein Teil der Bürgergeld-Empfänger sind einfach auch Kinder und Jugendliche.

epd: Eine wichtige Rolle beim Bürgergeld spielen die Jobcenter. Sie sollen die Bezieher beraten und in Weiterbildung oder Arbeit vermitteln. Wie gut klappt das?

Kreysler: Ich bin auch Maßnahmenleiter für ein Projekt im Werkhof, das Migranten und Flüchtlinge beschäftigt. Das Jobcenter weist sehr gerne Bürgergeld-Empfänger in diese Maßnahmen oder auch Zwei-Euro-Jobs zu, weil die Vermittler sagen: Die Sprache ist oft ein großes Hindernis. Und diese Maßnahme sieht eben auch Sprachunterricht vor, weshalb die Menschen auch gerne in diese Maßnahmen kommen.

epd: Das klingt, als müssten die Jobcenter nur besser ausgestattet werden, um mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Wie ist es um die Förderprogramme bestellt?

Kreysler: Man braucht sich in der Branche nur umzuhören: Das Jobcenter Nürnberg-Stadt hat ganz viele Mittel gestrichen. Regensburg-Stadt und Erlangen-Land sind noch relativ gut dran, München-Stadt ist sehr gut aufgestellt. Viele haben noch Gelder, aber kleinere Jobcenter oder solche in kritischen Gegenden merken massiv, dass die Mittel eingeschränkt werden. Auch die Träger von „1plus1 - mit Arbeitslosen teilen“ klagen, dass die Maßnahmen gekürzt werden. Bei dieser Aktion wird jeder gespendete Euro von der bayerischen Landeskirche verdoppelt.

epd: Was heißt das für die Arbeitssuchenden?

Kreysler: Es trifft diejenigen, denen es guttäte, wieder in eine Tagesstruktur zu kommen. Es trifft aber vor allem auch die wertvollen Förderprogramme für Arbeitsverhältnisse, die auf fünf Jahre ausgerichtet sind und wo die Menschen im Anschluss häufig von den Arbeitgebern übernommen werden. Ohne diese Programme könnten es sich die Arbeitgeber nicht leisten, jemanden einzustellen, der nicht zu 100 Prozent leistungsfähig ist aufgrund von Krankheit. Mittelkürzung hat zur Folge, dass weniger gegen Arbeitslosigkeit getan werden kann, in Zeiten, in denen die Arbeitslosigkeit wieder zunimmt.

epd: Neue Statistiken sagen, dass ein Viertel der Jugendliche keine Berufsausbildung mehr hat.

Kreysler: Deshalb ist die Arbeit der Jugendwerkstätten so wertvoll, weil sie Jugendliche unterstützt, die keinen Ausbildungsplatz auf dem freien Arbeitsmarkt erhalten. In den Jugendwerkstätten, die vom Freistaat gefördert werden, erhalten sie die Möglichkeit, eine Berufsausbildung nachzuholen, sodass sie nicht mehr ohne in den Arbeitsmarkt entlassen werden. Aber diese Ausbildungsprogramme müssen jedes Jahr neu beantragt werden, was wiederum eine große Verunsicherung für die jungen Leute mit sich bringt.

Ende 2021 waren laut Statistischem Landesamt in Baden-Württemberg mehr als 540.000 Menschen pflegebedürftig, und deren Zahl wird voraussichtlich weiter stark steigen. Bis zum Jahr 2050 könnte ihre Zahl auf über 774.000 Menschen ansteigen. Dann würde etwa 58 Prozent mehr Personal benötigt. Rund 83 Prozent der Pflegebedürftigen werden heute zu Hause versorgt. In Anbetracht der demografischen Entwicklung braucht es daher verschiedene Lösungsansätze.

Ziel muss sein, eine patienten- und altersgerechte Versorgungssicherheit zu gewährleisten und beruflich Pflegende zu entlasten. Die Diakonie Baden geht über ausgewählte Projekte innovative Wege, um unterschiedliche Lösungsansätze aufzugreifen. Beispielhaft dafür sind die im Folgenden dargestellten aktuellen Projekte aus dem Bereich der Abteilung Alter, Pflege und Gesundheit der Diakonie Baden.

Projekt 1: „X-SPEKT“: Für die Zukunft der gesundheitlichen Versorgung wird kommunalen und lokalen Ansätzen eine hohe Bedeutung zugesprochen. Das ist der Ansatzpunkt für X-SPEKT Pflege BaWü - (EXperiment SPrechen, ErKennen und Tätigwerden). Es verfolgt den Lösungsansatz, dass die Herausforderungen der Versorgungssicherheit nicht allein durch professionell Pflegende gemeistert werden können, sondern es den Einbezug der gesamten Gesellschaft bedarf. Bei X-SPEKT handelt es sich um ein innovatives Gesprächsformat zur Etablierung nachhaltiger Lösungen.

Ziel ist es, Menschen in Pflegeberufen, pflegende Angehörige, Pflegebedürftige sowie Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft in einen Austausch und eine Beziehung zu bringen. Die Leitfrage lautet: „Wie schaffen wir es gemeinsam, dass Pflege niemanden überfordert und trotzdem alle gut versorgt sind?“ Es geht darum, gemeinsam mit starken Partnerinnen und Partnern eines Sozialraumes aus Pflege, Zivilgesellschaft und Politik herauszufinden, wie sich Pflege zukunftsfähig gestalten lässt. Denn: „Was alle angeht, können nur alle lösen“ (Friedrich Dürrenmatt).

X-SPEKT hat im September 2024 begonnen und läuft bis September 2025. Von Januar bis Juli 2025 wird es fünf verschiedene Gesprächsbausteine geben, mit öffentlichen Veranstaltungen im März und Juli („Forum zukunftsfähige Pflege“). Eine wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch das Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg. Finanziert wird das Projekt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration.

Projekt 2: „Virtuelle Fürsorge: Innovative Ansätze zur Telepflege“: Dieses Projekt setzt den Schwerpunkt auf Digitalisierung und findet gemeinsam mit der Abteilung Gesundheit, Alter, Pflege der Diakonie Württemberg statt. Unter wissenschaftlicher Begleitung wird erprobt, wie Telepflege zu einer Entlastung beruflich Pflegender und zu einer besseren Versorgung von Pflegebedürftigen führen kann.

Im November 2024 haben fünf Pflegedienste mit der praktischen Erprobung begonnen. Der Großteil der bisher realisierten Beratungen nach Paragraf 37 Absatz 3 SBG XI konnte über den Videodienstanbieter „Zava Sprechstunde Online“ problemlos digital erfolgen. Das Feedback der Mitarbeitenden war bislang ausnahmslos gut. Die Rückmeldungen der Klientinnen und Klienten zu videobasierten Beratungen reichen von „sehr gut“ über „gewöhnungsbedürftig“ bis hin zu „nicht geeignet“. Vor allem ältere Menschen tun sich mit digitalen Lösungen schwer und brauchen hier noch unsere Unterstützung.

In den ersten fünf Projektmonaten wurden Konzeptionen erstellt und die Veränderung von Arbeitsprozessen im Pflegedienst sowie in die Schulung von Mitarbeitenden und Klienten vorgenommen. Im weiteren Verlauf gilt es nun zu erproben, wie Telepflege arbeits- und versorgungsbezogene Mehrwerte für professionelle Pflege schaffen kann. Das Projekt wird vom GKV-Spitzenverband im Rahmen des Modellprogramms zur Erprobung von Telepflege nach Paragraf 125a SGB XI gefördert.

Projekt 3: „Implementierung von Springer- bzw. Ausfallkonzepten“: Auch dieses Projekt zeigt einen neuen Lösungsansatz auf. Es startete im Oktober 2024 mit Beteiligung der Diakonie Baden. Ziel ist, die Arbeitsbedingungen und die Verlässlichkeit der Arbeitszeiten für die Pflegenden zu verbessern sowie die Attraktivität des Berufes zu steigern. Hierfür ist geplant, an bis zu 20 Standorten in Baden-Württemberg Einrichtungen und Dienste der Langzeitpflege bei der Entwicklung, Implementierung und Evaluation von lösungsorientierten und innovativen Springer- und Ausfallkonzepten professionell zu begleiten. Das Projekt wird verbandsübergreifend von der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg durchgeführt und wird finanziert durch das Landessozialministerium.

Mainz (epd). Der versehentlich aufgeführte Name einer früheren Mitarbeiterin in einem Werbeflyer muss für den Arbeitgeber nicht teuer werden. Auch wenn der Arbeitgeber mit der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten sorgsam umgehen muss, kann die ehemalige Arbeitnehmerin wegen der unzulässigen Namensnennung nur nach dem Nachweis eines erlittenen Schadens Schmerzensgeld verlangen, entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz in Mainz in einem am 24. Januar veröffentlichten Urteil im Fall eines Seniorenheimbetreibers. Das gelte erst recht, wenn der Seniorenheimbetreiber sich sofort bei der Arbeitnehmerin wegen der versehentlichen Namensnennung in dem Flyer entschuldigt hat und er damit mögliche Missverständnisse beim neuen Arbeitgeber ausräumen kann.

Die Klägerin arbeitete bis zum 31. Oktober 2021 mehrere Jahre in einer Senioreneinrichtung als Pflegedienst- und Bereichsleiterin. Sie wirkte dabei auch an der Erstellung eines Werbeflyers für ihren Arbeitgeber, ein Seniorenstift, mit. Mit ihrem Einverständnis wurde sie in dem Flyer mit vollem Namen und ihrer dienstlichen Telefonnummer als Ansprechpartnerin aufgeführt.

Als das Arbeitsverhältnis endete und die Frau eine neue Stelle als Leiterin einer Seniorenresidenz im Westerwald erhielt, ließ ihr früherer Arbeitgeber den Werbeflyer neu drucken und einem kostenlosen Anzeigenmagazin beilegen. Allerdings war darin versehentlich immer noch die Klägerin als Ansprechpartnerin aufgeführt. Als der Personalleiter den Fehler bemerkte, entschuldigte er sich per E-Mail sofort bei der früheren Mitarbeiterin für dieses „Missgeschick“.

Der Frau genügte die Entschuldigung nicht. Ihr früherer Arbeitgeber habe mit der Weiterverwendung ihres Namens gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen. Wegen der unberechtigten Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verlangte sie mindestens 15.000 Euro Schadensersatz.

Sie habe ihrem Freundes- und Bekanntenkreis erklären müssen, dass sie nicht mehr in dem Unternehmen arbeitet. Sie benannte hierfür elf Personen, die das bezeugen könnten. Außerdem habe sie die Befürchtung gehabt, dass ihr neuer Arbeitgeber aufgrund des Flyers ihr eine verbotene Konkurrenztätigkeit in dem Seniorenstift unterstellen würde, was womöglich eine fristlose Kündigung nach sich ziehen könnte.

Während das Arbeitsgericht Koblenz der Klägerin noch wegen des Verstoßes gegen die DSGVO eine Entschädigung in Höhe von 3.000 Euro zusprach, wies das LAG die Frau ab. Allerdings liege ein Verstoß gegen die DSGVO vor, weil der frühere Arbeitgeber den Namen der Klägerin unberechtigt in dem Flyer weiter verwendet hat. Personenbezogene Daten dürften grundsätzlich nicht länger gespeichert und verarbeitet werden als nötig, so das Gericht.

Die Mainzer Richter verwiesen auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). So habe der EuGH am 4. Mai 2023 geurteilt, dass allein ein Verstoß gegen die Datenschutzregeln der EU für sich genommen noch keinen Anspruch auf Schadensersatz auslöst. Allerdings könne auch ein geringer Schaden bereits zu einem Schmerzensgeldanspruch führen.

Das BAG urteilte am 17. Oktober 2024, dass allein ein Kontrollverlust über die personenbezogenen Daten eines Beschäftigten noch keinen Schadensersatzanspruch begründen kann. Im Streitfall hatte ein Arbeitgeber den privaten USB-Sticks eines Azubis eingezogen, weil er vermutete, dass darauf heimlich Kundendaten abgespeichert wurden. Der Azubi bestritt das und fürchtete, dass der Arbeitgeber Missbrauch mit seinen auf dem USB-Stick enthaltenen privaten Daten betreiben würde. Er leide deshalb an Schlaf- und Angststörungen. Das habe er aber nicht glaubhaft belegt, urteilte das BAG, so dass der Azubi keinen Schadensersatz und kein Schmerzensgeld verlangen könne.

Im aktuellen Verfahren urteilte das LAG, dass auch der Klägerin kein Schaden entstanden sei. Allein die Befürchtung einer missbräuchlichen Verwendung der Daten - hier des auf dem Werbeflyer aufgeführten Namens der Klägerin - reiche aber nicht aus. Es müssten konkrete Umstände vorliegen, die das Missbrauchsrisiko untermauern.

Persönliche und psychologische Beeinträchtigungen seien wegen der Namensnennung nicht ansatzweise zu erkennen. Der frühere Arbeitgeber habe sich sofort für das offensichtliche Missgeschick per E-Mail entschuldigt. Selbst wenn der neue Arbeitgeber wegen des Flyers eine verbotene Konkurrenztätigkeit unterstellt hätte, hätte die Klägerin dies mit der Entschuldigungs-E-Mail des Personalleiters des Seniorenstifts entkräften können. Auf dem Flyer sei zudem kein Foto der Klägerin und auch nur ihre dienstliche Telefonnummer genannt worden.

Eine entschädigungspflichtige allgemeine Persönlichkeitsrechtsverletzung liege auch nicht vor. Weder werde mit dem Flyer das Ansehen der Klägerin beeinträchtigt, noch werde ihre Ehre damit verletzt, so das Gericht.

Az.: 5 Sla 66/24 (Landesarbeitsgericht)

Az.: C-300/21 (Europäischer Gerichtshof)

Az.: 8 AZR 215/23 (Bundesarbeitsgericht)

Erfurt (epd). Arbeitgeber dürfen Entgeltabrechnungen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur als elektronisches Dokument in einem passwortgeschützten digitalen Mitarbeiterpostfach bereitstellen. Haben Arbeitnehmer keine Möglichkeit, online von zu Hause aus darauf zuzugreifen, muss der Arbeitgeber es aber ermöglichen, dass die Dokumente im Betrieb eingesehen und ausgedruckt werden können, urteilte am Dienstag das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt.

Geklagt hatte eine in einer Einzelhandelskette beschäftigte Verkäuferin. Sie wandte sich dagegen, dass sie nach einer Konzernbetriebsvereinbarung sämtliche Entgeltabrechnungen und andere Personaldokumente nicht mehr per Post erhält, sondern nur noch in einem passwortgeschützten Mitarbeiterpostfach.

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen hatte der Klägerin noch recht gegeben. Die Entgeltabrechnungen seien mit dem Einstellen in das Onlineportal nicht ordnungsgemäß erteilt worden. Ein digitales Mitarbeiterpostfach sei nur zulässig, wenn zuvor der Empfänger dies für den Rechts- und Geschäftsverkehr so bestimmt habe.

Doch vor dem BAG hatte die Revision des beklagten Unternehmens Erfolg. Die Gewerbeordnung sehe bei Zahlung eines Arbeitsentgelts „eine Abrechnung in Textform“ vor. Diese Verpflichtung werde auch erfüllt, indem Arbeitgeber diese als elektronisches Dokument in einem passwortgeschützten Mitarbeiterpostfach bereitstellen.

Sofern Beschäftigte die digitale Post nicht von zu Hause aus abrufen können, weil etwa kein privates Endgerät vorhanden ist, muss der Arbeitgeber es ermöglichen, vom Betrieb aus die Dokumente einzusehen und dort auszudrucken. Dem sei das beklagte Unternehmen hier aber nachgekommen. Das LAG muss nun noch einmal prüfen, ob der Konzernbetriebsrat für die Einführung des digitalen Mitarbeiterpostfachs und der elektronischen Entgeltabrechnungen zuständig war.

Az.: 9 AZR 48/24

Erfurt (epd). Arbeitgeber müssen Gewerkschaften für ihre Mitgliederwerbung nicht sämtliche betriebliche E-Mail-Adressen der Arbeitnehmer mitteilen. Eine Nutzung des betrieblichen E-Mail-Systems zu Werbe- und Informationszwecken sei aber möglich, wenn die Gewerkschaft die Arbeitnehmer vor Ort im Betrieb frage, ob sie angeschrieben werden wollten, urteilte am Dienstag das Bundesarbeitsgericht in Erfurt.

Konkret ging es um einen großen Sportartikelhersteller mit rund 5.400 Mitarbeitern. Ein Großteil der betriebsinternen Kommunikation erfolgt über dienstliche E-Mail-Adressen und über das firmeneigene Intranet sowie über das soziale Netzwerk Yammer von Microsoft.

Die klagende Gewerkschaft verlangte von dem Arbeitgeber die Herausgabe sämtlicher betrieblicher E-Mail-Adressen, um Mitglieder werben und gewerkschaftliche Informationen verbreiten zu können. Hilfsweise forderte sie die Einrichtung einer eigenen betrieblichen E-Mail-Adresse, mit der sie automatisiert mit den Beschäftigten in Kontakt treten können. Auf der Startseite des Intranets müsse eine Verlinkung zur Webseite der Gewerkschaft erstellt werden. Sie berief sich dabei auf ihr grundgesetzlich garantiertes „gewerkschaftliches Betätigungsrecht“.

Die Arbeitgeberin wies die Gewerkschaft ab. Gesetzlich gebe es nur einen Anspruch auf physischen und nicht digitalen Zugang zum Betrieb.

Das BAG urteilte, dass die Gewerkschaft auch zur Mitgliederwerbung keinen Anspruch auf Mitteilung aller betrieblichen E-Mail-Adressen der Arbeitnehmer habe. Zwar dürfe die Gewerkschaft grundsätzlich auch betriebliche E-Mail-Adressen der Arbeitnehmer zu Werbezwecken nutzen. Die Mitteilung aller betrieblichen E-Mail-Adressen beeinträchtige aber die Berufsausübungsfreiheit und das Eigentumsgrundrecht des Arbeitgebers. Auch die Arbeitnehmer müssten letztlich zustimmen, ob sie überhaupt Gewerkschaftspost per E-Mail erhalten wollten.

Letztlich könne die Gewerkschaft nach Abwägung dieser einzelnen Grundrechte die Nutzung der betrieblichen E-Mail-Adressen zur Mitgliederwerbung verlangen, wenn die Arbeitnehmer dem vor Ort im Betrieb zugestimmt haben, urteilte das BAG. Ein Anspruch auf eine Verlinkung zur Gewerkschaftsseite im Intranet des Arbeitgebers bestehe aber nicht.

Az.: 1 AZR 33/24

Potsdam (epd). Kinder mit einem Herzleiden können nach der Implantation eines Herzschrittmachers keinen höheren Grad der Behinderung (GdB) beanspruchen als Erwachsene. Auch wenn die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie für Kinder nach dem Einsetzen eines Herzschrittmachers einen Einzel-GdB von mindestens 50 empfohlen hat, ist die Versorgungsmedizin-Verordnung maßgeblich, die sich nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft richtet und generell einen Einzel-GdB von 10 vorsieht, entschied das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg in Potsdam in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 19. Dezember 2024.