Kirchen

Evangelischer Kirchentag: Mit Gott in der Pampa unterwegs

© epd-bild/Landeskirchenamt Hannover

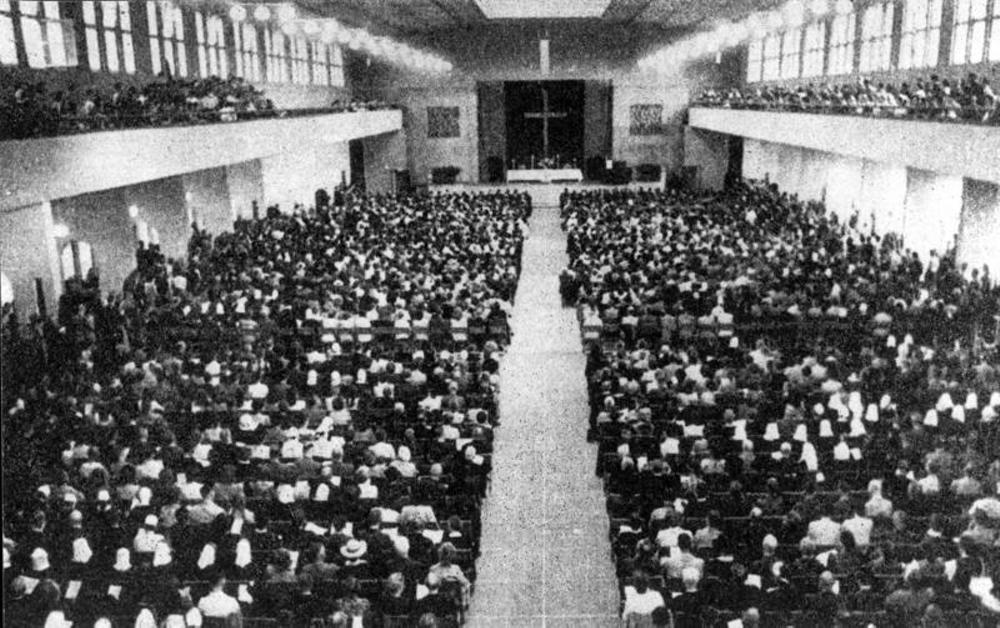

Greifswald (epd). Für viele evangelische Christen ist er ein fester Termin im Kalender, der alle zwei Jahre stattfindende Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT). „Zeitansage“ will er sein und als evangelische Laienbewegung eine Schnittstelle bilden zwischen Kirche und Welt. Am Wochenende feierte der Kirchentag seinen 75. Geburtstag in Greifswald. Dabei muss er sich auch die Frage seiner eigenen künftigen Bedeutung stellen, denn die Teilnehmerzahlen der kirchlichen Großveranstaltung sind rückläufig.

Doch „Kirchentag ist kein Auslaufmodell“, sagt der Greifswalder Kirchenhistoriker Thomas K. Kuhn. „Er ist zwar etwas kleiner geworden, aber es braucht kirchliche Großveranstaltungen über landeskirchliche Grenzen hinweg - auch und vor allem für die, denen ihre Kirchengemeinde manchmal vielleicht etwas provinziell vorkommt.“ Und die Generalsekretärin des DEKT, Kristin Jahn, pflichtet ihm bei: „Wenn ich in die Gesellschaft schaue, brauchen wir den Kirchentag mehr denn je als Plattform, damit engagierte Menschen etwas Neues auf die Straße bringen.“

„Es hilft uns nur der Dialog“

Der Kirchentag biete eine Diskursplattform für die Frage, „wie leben wir denn jetzt weiter in diesem Land - auch, und vor allem angesichts der letzten Wahlerfolge der AfD in Thüringen und Sachsen“, sagt Kristin Jahn und positioniert den Kirchentag auch im Umgang mit der vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextrem eingestuften Partei. Klar sei, man werde die Menschen nur einzeln zurückgewinnen. „Es hilft uns nur der Dialog. Wir sind offen für alle, gleich, welche Partei jemand gewählt hat. Aber wir geben jenen keine Bühne, die menschenverachtende Positionen vertreten.“

Mit dem Kirchentag in Greifswald gehen die Veranstalter ganz bewusst zurück zu den Wurzeln der Laienbewegung. Der erste Kirchentag 1949 wurde zwar in Hannover gefeiert. Doch die Gründer waren ein Freundeskreis um den Juristen Reinold von Thadden-Trieglaff, einem gebürtigen Pommern. Nach der Erfahrung im Zweiten Weltkrieg, dass die Amtskirche kaum Widerstand gegen den Nationalsozialismus leistete, wollten er und andere die evangelische Laienbewegung stärken.

In der Rückschau auf die lange Geschichte der Kirchentage stehe jedoch meist die westdeutsche Tradition im Fokus, sagt Kirchenhistoriker Kuhn. „Es ist zwar bekannt, dass es auch in der DDR Kirchentage gab.“ Aber die seien im Westen häufig zu wenig wahrgenommen worden. Deshalb sei es „um so erfreulicher“, dass die Feierlichkeiten und das zentrale Forschungskolloquium (19. bis 21. September) zu 75 Jahre DEKT zum Thema „Auf der Suche nach Frieden. Debatten auf den Kirchentagen in Ost und West seit 1949“ im Osten stattfinde.

„Unsere christliche Haltung sichtbar feiern“

Für Thomas K. Kuhn ist der Kirchentag „einer der größten gesellschaftlichen Player in der westdeutschen Nachkriegszeit“. Die Kirchentage in der DDR hätten einen anderen Charakter gehabt. „Und trotz Bespitzelung durch die Stasi hat es einen bestimmten Freiraum gegeben, den es in anderen Bereichen der Gesellschaft nicht gab.“ Doch neben dem Blick zurück stehen für die Forschenden auch aktuelle Fragen im Fokus. „Wir müssen uns damit beschäftigen, wie gehen wir mit den Archivalien um - Stichwort Digitalisierung“, sagt Kuhn.

Ihm sei wichtig, „dass der Kirchentag auch zukünftig ein kritisches und kreatives Forum für Laien bleibt und sich seine Selbstständigkeit bewahrt“. Generalsekretärin Jahn sagt: „Wir können uns nicht von Mitgliederzahlen treiben lassen.“ Sie ist überzeugt: „Wir gehen in eine andere Zeit. Eine Zeit, in der wir mit Gott in der Pampa unterwegs sind. Und dafür brauchen wir eine Zukunftserzählung. Wenn wir sagen: Ich lobe meinen Gott, dann bedeutet Kirchentag, dass wir unsere christliche Haltung sichtbar feiern.“

Kirchentag feiert in Greifswald 75-jähriges Bestehen

Greifswald (epd). Unter dem Motto „Friede sei mit Dir“ hat der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) am Wochenende in Greifswald seinen 75. Geburtstag gefeiert. Den Höhepunkt des Jubiläums bildete am 21. September ein Fest auf dem Marktplatz, zu dem die Nordkirche und der Pommersche Evangelische Kirchenkreis eingeladen hatten.

Der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Friedrich Kramer, kritisierte in einem Podiumsgespräch die Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Die Logik der Waffenlieferung sei immer „eine Logik der Eskalation“, erklärte Kramer, der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist. „Ich bestreite nicht das Selbstverteidigungsrecht der Ukrainer. Aber unser Auftrag als Kirche ist, zum Frieden aufzurufen.“

„Wichtiges Instrument für den Zusammenhalt“

Mecklenburg-Vorpommerns Kulturministerin Bettina Martin (SPD) bezeichnete den Kirchentag als wichtiges Instrument für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. „Wenn Populismus immer mehr Zulauf erfährt und die gesellschaftliche Auseinandersetzung immer rauer wird, haben Staat und Kirche eine gemeinsame Verantwortung“, sagte die Ministerin. Der Kirchentag bringe viele Menschen zusammen, um gemeinsam zu beten, zu diskutieren und Gemeinschaft zu erleben.

Die Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, hatte zu Beginn der Jubiläumstagung zu mehr Anstrengungen für einen weltweiten gerechten Frieden aufgerufen. Zum Auftakt hatte der Greifswalder Bischof Tilman Jeremias am Freitagabend im Dom St. Nikolai vor 800 Menschen gesprochen. Beim Abschlussgottesdienst wollte die Generalsekretärin des Kirchentags, Kristin Jahn, predigen.

Hannover, Düsseldorf, Hamburg

Mit dem Kirchentag in Greifswald gingen die Veranstalter bewusst zurück zu den Wurzeln der Laienbewegung. Der erste Kirchentag 1949 wurde zwar in Hannover gefeiert. Doch die Gründer waren ein Freundeskreis um den Juristen Reinold von Thadden-Trieglaff, einem gebürtigen Pommern. Nach der Erfahrung im Zweiten Weltkrieg, wo die Amtskirche kaum Widerstand gegen den Nationalsozialismus leistete, wollten er und andere die evangelische Laienbewegung stärken.

Der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag wird vom 30. April bis 4. Mai 2025 in Hannover gefeiert. Im Jahr 2027 soll der 40. DEKT in Düsseldorf stattfinden. Vor wenigen Tagen sprach die Nordkirche gemeinsam mit der Stadt Hamburg eine Einladung an den Kirchentag für das Jahr 2029 aus.

EKD-Ratsvorsitzende vermisst Debatte um Raketen-Stationierung

epd-bild/Peter Jülich

Hannover (epd). Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, beklagt eine mangelnde Debatte über die angekündigte Stationierung von konventionellen Mittelstreckenraketen in Deutschland im Jahr 2026. „Um diese Frage ist es ziemlich still geworden“, erklärte Fehrs am 20. September in Hannover. Dabei bewege das Thema viele Menschen und werde in Landtagswahlkämpfen zum Thema gemacht, ergänzte sie und ließ zugleich Verständnis für die Pläne erkennen, wenn sie einen Beitrag zum Frieden leisten könnten.

Fehrs forderte eine „breite friedens- und sicherheitspolitische Debatte, in der Argumente sorgsam abgewogen werden“. „Ich wünsche mir, dass wir den Mut aufbringen, solche wichtigen Entscheidungen öffentlich intensiver zu diskutieren, schon um zu verhindern, dass dieses Thema zum Gegenstand gezielter Desinformation und äußerer Beeinflussung wird“, sagte die Hamburger Bischöfin.

„Putin ist nicht Gorbatschow“

Die Frage, ob neue Raketen mehr Sicherheit bringen, habe schon einmal das Land bewegt, sagte Fehrs unter Anspielung auf den Nato-Doppelbeschluss. „Doch damals wurde heftig gestritten, in Parlamenten und in den Medien, auch innerhalb unserer Kirche“, sagte sie, räumte aber zugleich Unterschiede zur damaligen Situation ein: „Die Situation hat sich auch für uns hier in Europa empfindlich verändert. Es geht nicht um Atomraketen. Und so bitter es ist: Putin ist nicht Gorbatschow“, sagte Fehrs.

Russland führe einen aggressiven und brutalen Krieg. Dennoch müsse gesehen werden, „wie wir auf den Pfad zum Frieden zurückkehren, zumindest zu Verhandlungen“, sagte Fehrs. Friedens- und sicherheitsethische Überlegungen müssen engstens zusammengehen. Der „für erledigt gehaltene Gedanke der Abschreckung ist als Option offenbar nicht erledigt“, sagte die Theologin.

„Eine Stationierung von Mittelstreckenraketen wäre aus friedensethischer Sicht nur dann verantwortbar, wenn sie zur Verhinderung von Gewalt und damit zur Friedensförderung beiträgt“, ergänzte sie. Die Ankündigung einer solchen Stationierung könne „nur triftig sein, wenn damit zugleich signalisiert wird, ernsthaft in Abrüstungs- oder Rüstungskontrollverhandlungen und so in eine neue Sicherheitsordnung einsteigen zu wollen“, sagte Fehrs.

Friedensverband gegen US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland

Bonn/Berlin (epd). Der evangelische Friedensverband AGDF lehnt die geplante Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland ab und warnt vor einem weltweiten Wettrüsten. „Militärische Gewalt wird zunehmend und nicht nur von autoritären Regimen als Mittel zur Lösung von Konflikten verstanden“, heißt es in einer am 22. September in Berlin veröffentlichten Resolution der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF). Das zeigten die zurückliegenden Interventionen der USA und verbündeter Staaten im Irak sowie der Nato in Afghanistan.

Die USA hatten im Juli angekündigt, in Deutschland ab 2026 Raketen und Marschflugkörper zu stationieren. Der Friedensverband kritisierte, dass der Bundestag und die Öffentlichkeit im Vorfeld nicht ausreichend darüber informiert worden seien. So werde der Zweck der Stationierung nicht erläutert, auch sei diese Entscheidung nur bilateral, nicht aber von der Nato getroffen worden, heißt es in der Resolution. Da diese Waffen allein in Deutschland stationiert werden sollen, befürchtet die AGDF, dass die Bundesrepublik damit verstärkt zu einem Ziel etwaiger russischer Angriffe werden könnte.

Breite Diskussion gefordert

Die Aktionsgemeinschaft forderte eine breite Diskussion über die veränderte sicherheitspolitische Lage zu Beginn des 21. Jahrhundert. Politik, Zivilgesellschaft und Kirchen sollten sich darüber austauschen, wie Sicherheit und Frieden weltweit befördert werden könne und welchen Beitrag Deutschland hierzu leisten solle, hieß es.

Die AGDF ist ein Dachverband, in dem sich rund 30 Organisationen und Initiativen vor allem aus dem Bereich der evangelischen Kirche zusammengeschlossen haben. Am Wochenende fand in Berlin die diesjährige Mitgliederversammlung statt.

Bei der von den USA geplanten Stationierung handelt es sich um konventionell bewaffnete Tomahawk-Marschflugkörper und ballistische Raketen. Bei der Nato-Nachrüstung 1983 waren schon einmal Tomahawks in der Bundesrepublik stationiert, allerdings in einer atomaren Version.

1987 schlossen die USA und die Sowjetunion den Vertrag zur Abrüstung aller atomaren Mittelstreckenwaffen (intermediate nuclear forces, INF). Das betraf auch die Tomahawks, die verschrottet wurden. Der INF-Vertrag ist allerdings seit 2019 nicht mehr gültig. Der damalige US-Präsident Donald Trump setzte ihn außer Kraft, nachdem Russland mit der Entwicklung von Mittelstreckenwaffen gegen ihn verstoßen hatte.

Missbrauch: Kirche plant pauschale und individuelle Entschädigungen

Berlin (epd). In der evangelischen Kirche haben sich Betroffene sexualisierter Gewalt und kirchliche Verantwortliche auf die Eckpunkte eines Entschädigungsverfahrens geeinigt. „In langem Ringen und Abwägen“ sei in der zuständigen Arbeitsgruppe im Beteiligungsforum - dem Gremium, in dem beide Seiten vertreten sind - ein Entwurf erarbeitet worden, heißt es in einem von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am 20. September veröffentlichten Newsletter. Ziel des Entwurfs seien ein einheitliches Verfahren und größtmögliche Betroffenenbeteiligung. Den Angaben zufolge sind pauschale und individuelle Zahlungen geplant.

Die sogenannten Anerkennungsverfahren und -leistungen sind aktuell in den 20 evangelischen Landeskirchen und in der Diakonie unterschiedlich geregelt. Ein einheitliches und faires Verfahren ist eines der größten Anliegen von Betroffenen. Dies soll den Angaben zufolge durch gemeinsame, dezentrale Anerkennungskommissionen in regionalen Verbünden gewährleistet werden. Die Verbünde, die auch für die weitere Aufarbeitung von Missbrauch in der evangelischen Kirche zuständig sind, gibt es bereits.

Niederschwelliges Antragsverfahren

Mitglieder der Anerkennungskommissionen sollen nach Angaben des Beteiligungsforums „ausnahmslos keine Beschäftigten der Kirche und der Diakonie sein, um unabhängige Verfahren zu gewährleisten“. Für Betroffene soll es ein niederschwellig zugängliches, online verfügbares Antragsverfahren geben.

Bei strafbaren Taten soll der Einigung zufolge eine pauschale und eine individuelle Leistung gezahlt werden, bei nicht strafbaren Taten ausschließlich die individuelle. Für vergleichbare Entscheidungen soll dafür ein Katalog entwickelt werden. Über die Höhe der geplanten Entschädigungszahlungen gibt es noch keine Angaben.

Landeskirchen müssen Stellung nehmen

Laut Beteiligungsforum haben die maßgeblichen kirchlichen Gremien - die Kirchenkonferenz und der Rat der EKD - den Entwurf begrüßt. Nun folgt ein Stellungnahmeverfahren in den Landeskirchen und diakonischen Landesverbänden. Die neue Anerkennungsrichtlinie könne frühestens im März 2025 vom Rat der EKD in Kraft gesetzt werden, hieß es.

Im November tagt die EKD-Synode. Sie soll den Angaben zufolge über eine Reform des Disziplinarrechts und einen Maßnahmenplan zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt entscheiden. Das Beteiligungsforum will in Disziplinarverfahren die Rechte der Betroffenen stärken. Sie sollen den Angaben zufolge unter anderem die Möglichkeit zur weitgehenden Akteneinsicht erhalten und das Recht, sich durch das gesamte Verfahren von drei Personen begleiten zu lassen, wobei die Kosten dafür übernommen werden sollen.

Evangelische Kirche startet Menschenrechtskampagne

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat am 19. August zum Start ihrer Menschenrechtskampagne „Frei und Gleich“ mit einer Aktion vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegen Diskriminierungen protestiert. Über mit Klebeband markierte "Wege der Diskriminierung” sollten dabei Passanten mit unterschiedlichen Formen des Phänomens konfrontiert und zum Nachdenken angeregt werden.

Die Bevollmächtigte der EKD in Berlin, Anne Gidion, sagte, Menschen würden täglich diskriminiert, obwohl der erste Satz der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“ auch in Deutschland gelte. Viele Frauen und Männer würden wegen ihrer Hautfarbe, ihres Glaubens, Alters, Einkommens oder ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt.

EKD: Menschenrechte auch in Deutschland unter Druck

„Als Kirche treten wir entschieden gegen jede Form der Diskriminierung ein und verteidigen die Freiheit und Gleichheit aller“, betonte Gidion. Benachteiligungen nähmen sogar zu, sagte sie unter Hinweis auf den Lagebericht „Diskriminierung in Deutschland“, den die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes vergangene Woche in Berlin gemeinsam mit weiteren Beauftragten vorgestellt hatte.

Mit der Initiative „Frei und Gleich“ will die EKD ihr Engagement für Menschenrechte verstärken. Diese stünden derzeit nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland stark unter Druck. Die Kampagne soll laut EKD aufklären, auf Missstände aufmerksam machen und zu Engagement für die Menschenrechte inspirieren.

Kirche in Pirna will abgebaute Flüchtlingsausstellung zeigen

epd-bild/Kristina Schäfer

Pirna (epd). Die katholische Kirchgemeinde St. Kunigunde im sächsischen Pirna will die vom Landratsamt abgebaute Flüchtlingsausstellung präsentieren. Möglich sei dies vom 25. September bis zum 10. Oktober in der Klosterkirche, sagte Pfarrer Vinzenz Brendler am 20. September dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Pirna. Er habe sich dazu auch mit seinem evangelischen Amtskollegen abgesprochen, sagte Brendler.

Zunächst sollte die Ausstellung des Flüchtlingsunterstützerkreises im erzgebirgischen Schwarzenberg während der Interkulturellen Woche im Pirnaer Landratsamt gezeigt werden. Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ließ sie jedoch noch vor der für den 25. September geplanten offiziellen Eröffnung wieder abbauen.

Synodenpräses Heinrich: „Null Verständnis“

Die Ausstellung „Es ist nicht leise in meinem Kopf“ stellt 35 Schicksale von Geflüchteten vor. Sie war am 11. September im Foyer des Landratsamtes aufgebaut und am 12. September wieder entfernt worden. Die Behörde begründete dies mit vermeintlichem „Unmut und Unverständnis von Bürgern und Mitarbeitern“, die die Präsentation hervorgerufen habe.

Massive Kritik an dem Schritt gab es unter anderem vom Ökumenischen Vorbereitungsausschuss zur Interkulturellen Woche und von den sächsischen Grünen. Auch die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, schaltete sich ein.

Sie habe „null Verständnis“ für das Vorgehen des Landratsamtes, erklärte Heinrich. Die Ausstellung „einfach abzuhängen und damit die Perspektiven der Flüchtlinge ausblenden zu wollen“, sei „entweder ein Akt der Hilflosigkeit oder purer Populismus“.

Interkulturelle Woche mit Gottesdienst in Saarbrücken eröffnet

Begegnungen zwischen verschiedenen Kulturen fördern und so ein friedliches Zusammenleben stärken: Das sind die Ziele der bundesweiten Interkulturellen Woche. Zum diesjährigen Auftakt warnten die Organisatoren vor Pessimismus: "Angst macht Enge."

Saarbrücken (epd). Mit einem „Fest der Vielfalt“ und einem ökumenischen Gottesdienst ist am 21. September in Saarbrücken die bundesweite Interkulturelle Woche eröffnet worden. Unter dem Motto „Neue Räume“ gibt es bis zum 29. September in über 600 Städten und Gemeinden rund 5.000 Veranstaltungen, die für ein friedliches, respektvolles Zusammenleben werben.

Menschen seien aus Not auf der Suche nach „neuen Räumen“, sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann laut Predigttext im Eröffnungsgottesdienst auf dem Tbilisser Platz. Noch nie seien so viele Menschen wie heute heimatlos gewesen. Dabei gehe es nicht nur um Menschen auf der Flucht vor Hunger, Krieg und politischer Verfolgung, sondern auch um diejenigen, „die in unserer Gesellschaft keine Heimat haben, die das Gefühl haben, abgehängt zu sein und sich schwertun, irgendwo anzukommen“.

Latzel: „Wir brauchen Hoffnungs-Geschichten“

Der rheinische Präses Thorsten Latzel ergänzte: „Wir brauchen Hoffnungs-Geschichten, die Mut machen, sich in diese neuen, weiten Räume aufzumachen.“ Denn der tägliche „Katastrophen-Krisen-Cocktail“ könne einem die letzte Kraft rauben, sagte der leitende Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland laut Predigttext. Doch: „Angst macht Enge.“ Pessimismus und Fatalismus hinderten daran, auf andere zuzugehen.

Beate Sträter, Vorsitzende des Vorbereitungsausschusses, betonte, dass die Interkulturelle Woche eine der größten zivilgesellschaftlichen Initiativen für Vielfalt und Menschenrechte in Deutschland sei. „Besonders bemerkenswert ist dabei, dass es sich häufig nicht nur um die Großstädte handelt, sondern viele Kleinstädte und ländliche Regionen sich beteiligen, auch und gerade im Osten Deutschlands“, sagte sie laut Redetext.

Sträter warnte davor, sich an menschenverachtende Reden und Parolen zu gewöhnen. Es dürfe nicht sein, „dass es normal wird, eine rechtsextreme Partei zu wählen, dass es straffrei bleibt, Menschen zu bedrohen und anzugreifen“, erklärte sie. „Es ist schockierend, dass viele Menschen sich fragen, wie lange sie noch sicher in Deutschland leben können und welche Alternativen es für sie gibt.“

Interkulturelle Woche seit 1975

Die saarländische Sozialstaatssekretärin Bettina Altesleben (SPD) nahm in ihrem Grußwort das Motto der Interkulturellen Woche auf. Die Gesellschaft sei als Ganzes gefragt, einen „neuen Raum“ zu gestalten, in dem friedliches Zusammenleben, die Achtung der Würde und die Gleichwertigkeit eines jeden Menschen anerkannt seien. „An diesem Raum müssen wir gemeinsam weiterbauen, indem wir Debatten differenziert und sachlich führen“, warb sie für Fairness und Respekt in der Politik und bei gesellschaftlichen Streitfragen.

Die Interkulturelle Woche findet seit 1975 jährlich Ende September statt und wird von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten, Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften und Initiativgruppen unterstützt und mitgetragen.

Theologe Söding zur Ökumene: "Es hakt und hakt und hakt"

epd-bild/ZdK/Peter Bongard

Bochum (epd). Der katholische Theologe Thomas Söding hofft auf eine Weiterentwicklung der vor 25 Jahren verabschiedeten Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre zwischen Lutheranern und Vatikan. Ein Fortgang sei zurzeit allerdings unsicher, sagte der Bochumer Theologieprofessor und Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Es hakt und hakt und hakt. Und im Moment ist kein Durchbruch erkennbar.“

Die aus der Bibel abgeleitete Rechtfertigungslehre behandelt die zentrale Frage, wie der Mensch vor Gott gerecht wird. Der Streit um deren Auslegung führte am Ende des Mittelalters zur Spaltung der europäischen Christenheit. Dieser Kernpunkt des Glaubens trennte Katholiken und Protestanten fast 500 Jahre lang. Am 31. Oktober 1999 wurde dieser theologische Konflikt in Augsburg beigelegt: Vertreter des Vatikans und des Lutherischen Weltbunds unterzeichneten die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“. Dieses Dokument bestätigt, dass beide Kirchen in dieser fundamentalen Glaubensfrage nun grundsätzlich übereinstimmen.

„Doppelter Durchbruch“

Söding zufolge ist die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre ein doppelter Durchbruch gewesen: „Erstens hat man in der sogenannten Konsensökumene vereinbart, dass theologische Unterschiede erlaubt sind. Dies betrifft nicht nur die Ausdrucksweise, sondern auch die Gewichtung von Themen.“ Das Entscheidende aber sei, dass diese „Unterschiede nicht kirchentrennend“ seien. Das sei wegweisend gewesen.

Allerdings sei er „ein wenig im Zweifel“ darüber, wie weit das Dokument das Denken auf evangelischer und katholischer Seite bislang geprägt hat, so der Professor für Neues Testament an der Ruhr-Universität Bochum. Zweitens habe das Thema der Rechtfertigung selbst größtes Gewicht: „kirchenkritisch, glaubensstark, weltbewegend“.

Erklärung zu drei zentralen Punkten

Der nächste Schritt sei jetzt, eine weitere gemeinsame Erklärung zu machen. „Nachdem wir uns über die Taufe durchaus im Grundsatz einig sind, können wir uns nun auf weitere wichtige Themen konzentrieren. Unser nächstes Ziel ist eine gemeinsame Erklärung zu drei zentralen Punkten: zum Verständnis der Kirche, zur Bedeutung der Eucharistie respektive des Abendmahls sowie zur Rolle des geistlichen Amtes“, so der 1956 geborene Söding.

Der Ökumene-Experte warnte davor, dass kleine, aber lautstarke Gruppen in beiden Kirchen die Zusammenarbeit von Christen unterschiedlicher Konfession behindern: „Auch in den Kirchen gibt es den Bazillus dieses identitären Denkens, das sich durch Abgrenzung profilieren will.“ Die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) habe aber gezeigt, dass die Bereitschaft der großen Mehrheit, etwas zusammen zu machen, sehr groß ist. „Die Menschen entscheiden selber, wie sie das mit Abendmahl und Eucharistie halten. Die ganz überwiegende Mehrzahl folgt ihrem Herzen.“

Tod im ersten Stock

epd-bild/Meike Böschemeyer

Bremen (epd). Es geht schon auf Mitternacht zu. Frau M. wacht plötzlich auf, weil sie keine Luft mehr bekommt. Ihr Ehemann liegt neben ihr, fragt, was denn los sei. Im nächsten Moment sackt die 78-Jährige auch schon zusammen. Ihr Mann wählt den Notruf. Noch am Telefon wird er zur Reanimation angeleitet, während sich Sanitäter und Notarzt mit Blaulicht und Sirene sofort auf den Weg machen. Im Schlafzimmer des Ehepaares angekommen - 1. Stock, Reihenhaus - übernehmen sie. Doch ohne Erfolg, Herz-Kreislauf-Versagen: Frau M. stirbt in dieser Nacht.

In solchen existenziellen Krisensituationen kommen Notfallseelsorger wie der Bremer evangelische Pfarrer Uwe Köster zum Einsatz, der Herrn M. begleitet hat und von den Ereignissen jener Nacht berichtet. Vorsichtig habe er Herrn M. gefragt, ob er erzählen könne, was er gerade erlebt habe. Der Mann, Anfang 80 und gehbehindert, habe zögerlich begonnen zu sprechen: Das könne doch alles nicht wahr sein. Seine Frau sei doch immer die Fittere von ihnen gewesen und außerdem fast fünf Jahre jünger.

Einsatz bei Großschadenslagen

Schlaganfall, Herzinfarkt, manchmal auch ein Suizid: Der plötzliche Tod eines Angehörigen in der eigenen Wohnung ist meistens der Grund, wenn Mitarbeitende der ökumenischen Notfallseelsorge in Deutschland alarmiert werden. Viele sprechen „von der stillen Katastrophe im ersten Stock“. Die Pastorinnen und Pastoren werden dann von Feuerwehr oder Polizei verständigt, um Menschen wie Herrn M. beizustehen.

„In solchen Situationen stürzt für die Betroffenen alles zusammen. Das löst Angst, Verzweiflung und Ohnmachtsgefühle aus“, verdeutlicht Köster: „Unsere Aufgabe ist es dann, durch das Chaos zu leiten.“ Gemeinsam werde geprüft, wer helfen könne. „Dazu gehört das soziale Netz mit Geschwistern, Nachbarn, Angehörigen und Freunden.“

Die Notfallseelsorge wird auch gerufen, wenn beispielsweise nach einem Unfall eine Todesnachricht überbracht werden muss. Und es gibt sogenannte Großschadenslagen, bei denen Begleitung gefragt ist: das Zugunglück in Eschede 1998 etwa, die Explosion eines Altenheims vor 24 Jahren in Bremen, der Amoklauf an einer Schule in Winnenden 2009, der Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin 2016, die Messerattacke kürzlich in Solingen.

„Wir halten mit aus“

„Wir gehen hin, wir sind da, wir halten mit aus“, so beschreibt es der bayerische Kirchenrat Dirk Wollenweber, Vorstandsvorsitzender der Konferenz der Notfallseelsorge in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). In Bremen geschieht das seit nunmehr 25 Jahren, bundesweit bemühen sich seit den 1990er Jahren Einsatzkräfte aus Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei, noch an der Einsatzstelle Seelsorgerinnen und Seelsorger zu verständigen, damit sie Hinterbliebenen beistehen.

„Seit der Gründung sind wir in Bremen etwa 3.000 Mal von Polizei und Feuerwehr alarmiert worden“, blickt Köster zurück. Bundesweit waren es nach Angaben von Wollenweber alleine im vergangenen Jahr knapp 26.000 Einsätze, Tendenz steigend. Fast 7.000 Mitarbeitende begleiteten Hinterbliebene, Opfer, Angehörige, Zeugen, Überlebende und Ersthelfer.

Die Bedürfnisse sind dabei so unterschiedlich wie die Menschen selbst: Die einen wollen reden, manche ohne Punkt und Komma. Andere weinen, klagen, schweigen. Das Zuhören gehört dann zu den wichtigsten Kompetenzen eines Notfallseelsorgers oder einer Notfallseelsorgerin. Genau wie eine gewisse Distanz zum Leid des anderen. „Das heißt nicht, dass ich nicht empathisch bin“, sagt Wollenweber. „Aber es gibt einen Unterschied zwischen Mit-Leiden und Mit-Gehen.“

Einsätze mit Kindern besonders belastend

Besonders belastend seien Einsätze, in denen es um Kinder gehe, etwa bei einem plötzlichen Kindstod, oder bei denen Gewaltdelikte eine Rolle spielten, sagt Köster, der auch als Polizeiseelsorger arbeitet. „Das trifft auch zu, wenn die sozio-ökonomische Lage der Betroffenen schwierig ist, Menschen vereinsamt oder gehandicapt sind oder kein soziales Netz existiert.“

Wie die Begleitung aussieht, bestimmen Köster zufolge immer die Betroffenen. Er erinnert sich an Herrn M., dem irgendwann Tränen die Wangen hinunterliefen. „Ich habe den Eindruck, dass er beginnt, die Situation stückweise zu realisieren“, formuliert der Seelsorger in seiner Fallskizze.

Als die Einsatzkräfte schließlich das Haus verlassen, bleibt Köster bei ihm. Darum habe ihn der Mann gebeten. Bald soll sein Sohn kommen, der auch tatsächlich kurze Zeit später im Elternhaus eintrifft. Gemeinsam mit Pastor Köster gehen sie die Treppe hoch zur Mutter in den ersten Stock, wo Ehemann und Sohn von der Verstorbenen Abschied nehmen.

Eine Herberge für Wildbienen und Mauersegler

epd-bild/Jens Schulze

Langenhagen (epd). „Da oben nisten sie.“ Hans-Jürgen Ratsch legt den Kopf in den Nacken und deutet hoch auf den Kirchturm. Dort, in zehn bis zwölf Metern Höhe, hängen zwölf Nistkästen mit Einfluglöchern für Mauersegler im Wind. Die Zugvögel lassen sich seit Jahren hier in Langenhagen bei Hannover nieder, wenn sie von Mai bis August ihre Quartiere in Afrika verlassen und in Mitteleuropa ihren Nachwuchs aufziehen. „Die sind unsere Luftwaffe gegen Mücken“, sagt Ratsch, der sich ehrenamtlich für den Naturschutz in der Gemeinde engagiert. „Ein Mauersegler vertilgt rund 1.500 Mücken pro Tag.“

Nicht nur die Mauersegler sind gern gesehene Gäste an der Pauluskirche in Langenhagen, sondern auch Schleiereulen, Fledermäuse, Eichhörnchen, Igel, Singvögel aller Art, Wild- und Honigbienen und sogar Steinmarder. Denn die evangelische Gemeinde beteiligt sich am Projekt „Biodiversitäts-Check in Kirchengemeinden“, das Orte rund um Kirchen und Friedhöfe zu Plätzen der biologischen Vielfalt machen will. „Wir versuchen, überall Möglichkeiten und Kompromisse zu finden, damit der Artenschutz trotz des Denkmalschutzes Wirklichkeit wird“, sagt Umweltreferentin Mona Gharib, die das Projekt in der evangelischen Landeskirche Hannovers leitet.

Fortbildung zum „Schöpfungsbotschafter“

Das Potenzial dafür ist groß. Rund 23.000 evangelische und katholische Kirchengemeinden gibt es in Deutschland. Und von den bundesweit rund 32.000 Friedhöfen ist nach Schätzungen mehr als die Hälfte in kirchlicher Trägerschaft.

In Langenhagen haben sich der pensionierte Biologie-Lehrer Hans-Jürgen Ratsch (67) und seine Tochter, die Kirchenvorsteherin und Verwaltungsbeamtin Carolin Ratsch (32), ehrenamtlich zu „Schöpfungsbotschaftern“ fortbilden lassen. Von Gharib erhalten sie Tipps, wie sie den Natur- und Artenschutz rund um ihre Kirche konkret umsetzen können. Das Geheimnis dabei: eine vielfältige Pflanzenwelt, damit möglichst viele Tiere dort Nahrung und Lebensraum finden.

Eine herkömmliche Hecke etwa biete Nahrung für nur drei bis fünf Käferarten, sagt Hans-Jürgen Ratsch. „Aber wenn ich Weißdorne hineinbringe oder Passionsblumen, wilde Rosen, Schlehe oder Haselnuss, dann habe ich auf einmal eine riesige Angebotspalette für Insekten. Dann können hier 30, 40 oder sogar 400 Arten konsumieren.“ Fehlen hingegen die Insekten, weil sie nichts mehr zu fressen finden, bleiben auch Insektenfresser wie Vögel oder Fledermäuse weg.

Carolin Ratsch schnappt sich eine Leiter und steigt aufs Dach der pfarramtlichen Garage. Hier oben schützte einst nur Teerpappe das Dach. Jetzt gibt es auf Vorschlag von Gharib eine Dachbegrünung mit flach wurzelnden Stauden wie der dickblättrigen Hauswurz oder der gelb blühenden „Feurigen Fetthenne“. Auch hier oben finden Insekten jetzt Nektar, um überleben zu können. Zudem haben die Stauden für die Garage einen isolierenden Effekt: „Im Sommer wird es nicht zu heiß und im Winter nicht zu kalt.“

„Unterleib ganz gelb von Nektar“

Ein paar Meter weiter summt und brummt es vor dem Bienenhotel, das mit seinen kleinen Einfluglöchern Nistplätze für Holz bewohnende Wildbienen bietet. „Da fliegt gerade wieder eine hinein, ihr Unterleib ist ganz gelb von Nektar“, ruft Hans-Jürgen Ratsch und blickt dem winzigen Insekt hinterher. Mit seinem geschulten Auge kann er die Arten im Flug voneinander unterscheiden. Wildbienen werden dringend gebraucht, um Wildpflanzen zu bestäuben - dort, wo Honigbienen nicht hinkommen, erläutert Ratsch. Normalerweise nisten sie in Totholz. „Doch das wird von Menschen oft weggeräumt, weil es nicht schön aussieht.“

Rund 100 „Schöpfungsbotschafter“ hat Gharib seit 2021 bereits ausgebildet. Bei dem Projekt arbeiten die evangelischen Landeskirchen Hannovers und Westfalens mit dem katholischen Erzbistum Köln zusammen - das Bundesumweltministerium stellt 3,5 Millionen Euro dafür bereit. Für die Gemeinden ist die Teilnahme kostenlos. Sie bekommen alles bezahlt, wenn sie die Vorschläge umsetzen, die sie gemeinsam mit Gharib in Workshops entwickelt haben. „Gott hat nicht nur den Menschen geschaffen, sondern auch Tiere und Pflanzen“, sagt Gharib.

In Langenhagen haben sie hinter der Kirche auch einen Libellen-Teich angelegt, etwas versteckt in der Ecke, damit keine Gefahr für Kinder besteht. „Tiere brauchen Wasserstellen, denn Wasser ist die Grundlage des Lebens“, sagt Carolin Ratsch. Und in den Bäumen gleich nebenan finden sich Kobel für Eichhörnchen und Nistkästen für Fledermäuse. Mit Eingang von unten, die Tiere mögen es so. „Abends kann man hier die Fledermäuse jagen sehen“, sagt Hans-Jürgen Ratsch. „Das ist schon wunderschön.“

Verfahren gegen Bremer Pastor Olaf Latzel endgültig eingestellt

Bremen (epd). Das Gerichtsverfahren gegen den Bremer Pastor Olaf Latzel wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung ist nach Zahlung einer Geldauflage endgültig eingestellt worden. „Herr Latzel hat den Betrag vollständig gezahlt und hier nachgewiesen“, sagte auf Nachfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) ein Sprecher des Bremer Landgerichtes.

In einem Berufungsprozess vor dem Landgericht hatten sich Ende August alle Beteiligten darauf geeinigt, das Verfahren vorläufig einzustellen mit der Auflage, dass der 56-jährige Theologe 5.000 Euro an das Bremer Rat-und-Tat-Zentrum für queeres Leben zahlt (Az.: 52 NBs 225 Js 26577/20). Dem Beschluss war eine Entschuldigung Latzels vorausgegangen. Der Pastor der konservativen Bremer St.-Martini-Gemeinde hatte sich 2019 in einem „Eheseminar“ abfällig über die Gender-Bewegung und über Homosexuelle geäußert.

Keine gerichtliche Entscheidung in der Sache

Latzel musste das Geld binnen sechs Monaten zahlen. Hätte er das nicht getan, wäre das Verfahren wieder aufgenommen worden. Mit der nun erfolgten Zahlung werde es auf Antrag der Staatsanwaltschaft endgültig eingestellt, verdeutlichte der Gerichtssprecher. Zuvor hatten sich Gerichte über mehrere Jahre und in unterschiedlichen Instanzen mit dem Fall beschäftigt.

Mit der endgültigen Einstellung gibt es keine gerichtliche Entscheidung in der Sache, also keine juristische Bewertung, ob Latzels Worte die Menschenwürde verletzt haben und volksverhetzend waren oder nicht. Der Pastor hatte in dem Eheseminar von „Genderdreck“, „teuflischer Homolobby“ und „Verbrechern“ auf dem Christopher-Street-Day gesprochen. Ein innerkirchliches Disziplinarverfahren wegen der Äußerungen läuft noch.

Rund 1.200 Besucher feiern Adele-Gottesdienst in Heidelberg

Heidelberg (epd). Wieder volle Sitzbänke in der Heidelberger Heiliggeistkirche: Insgesamt rund 1.200 Menschen haben am 22. September zwei Adele-Gottesdienste gefeiert. In seiner Predigt spürte Citykirchenpfarrer Vincenzo Petracca dem Verhältnis der Pop-Sängerin zu Religion und Spiritualität nach. „Adele hat den evangelikalen Glauben ihrer Kindheit zu einer flüssigen Spiritualität umgewandelt“, sagte er in seiner Predigt. Ihre Spiritualität sei losgelöst von Regeln und Vorschriften.

„Adele hat einen ausgeprägten Glauben an himmlische Mächte und ist tief in der christlichen Gedankenwelt verankert“, sagte Petracca mit Verweis auf Interviews der Britin. Auch seien in ihren Liedern immer wieder christliche Gedanken und Bibelzitate zu finden. „Ihr Song 'Skyfall' atmet beispielsweise die neutestamentliche Apokalyptik, wie wir sie in der Offenbarung des Johannes finden“, erläuterte der Theologe. In 'Rolling in the Deep' habe sie ein Zitat des Apostels Paulus verarbeitet.

„Oh my God“

In den Gottesdiensten mit dem Titel „Oh my God“, nach dem gleichnamigen Adele-Song, wurden Stücke der Pop-Ikone von der Hamburger Sängerin Tine Wiechmann und ihrer Band gesungen. Der Gottesdienst gehört zu der Reihe „Citykirche Rock 'n' Pop“, die es seit 2015 gibt. Da die Reservierungen für den ersten Gottesdienst um 11 Uhr bereits nach zwei Tagen vergeben waren, hatte die Kirche noch einen zweiten für 13 Uhr angeboten.

Mit zwei Taylor-Swift-Gottesdiensten im Mai hatte die Evangelische Kirche in Heidelberg bereits für Aufsehen gesorgt. Damals waren ebenfalls mehr als 1.000 Besucher in die 600 Jahre alte Heiliggeistkirche gekommen. Im kommenden Frühjahr soll die Reihe weitergehen.

Gesellschaft

Zahl der Geflüchteten in Deutschland steigt auf 3,5 Millionen

epd-bild/Peter Jülich

Berlin (epd). Die Zahl der in Deutschland lebenden Flüchtlinge hat einen neuen Höchststand erreicht, wächst aber inzwischen langsamer an. Ausweislich des Ausländerzentralregisters lebten Ende des ersten Halbjahres 2024 rund 3,48 Millionen Geflüchtete im Land, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, über die zuerst die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtete und die auch dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Der starke Anstieg in den vergangenen Jahren ist vor allem auf die Flucht aus der Ukraine zurückzuführen. Ein Drittel (1,18 Millionen) der in Deutschland lebenden Flüchtlinge sind Ukrainerinnen und Ukrainer.

Die Zahl der Flüchtlinge insgesamt stieg im ersten Halbjahr verhältnismäßig schwach - um 60.000 - an. Der Anstieg lag unterhalb der Zahl der Asylanträge. Von Januar bis Ende Juni wurden laut Statistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 120.000 Asylerstanträge gestellt. Das bedeutet, dass es in dem Zeitraum entsprechend viele Ausreisen, Abschiebungen oder Statuswechsel, etwa durch Einbürgerungen, gegeben haben muss. Insgesamt ist in diesem Jahr auch die Zahl der Asylanträge verglichen mit dem Vorjahr um ein gutes Fünftel zurückgegangen.

Knapp 18.000 abgelehnte Asylbewerber ohne Duldung

Die Berechnungen der Linken auf Grundlage der Daten der Bundesregierung berücksichtigen alle Menschen unabhängig von ihrem Aufenthaltstitel, die derzeit aus humanitären Gründen in Deutschland Schutz suchen, von Asylsuchenden über anerkannte Flüchtlinge bis hin zu geduldeten Personen. Neben den 1,18 Millionen ukrainischen Geflüchteten leben demnach rund 1,6 Millionen weitere Flüchtlinge mit gesichertem Aufenthalt in Deutschland. Nur eine Minderheit - rund eine halbe Million Menschen - hat einen ungesicherten Status, weil sie sich zum Zeitpunkt der Abfrage noch im Verfahren befanden oder nur eine Duldung haben.

Laut Statistik geht auch die Zahl der Ausreisepflichtigen zurück. Sie lag Ende Juni bei 226.882. Das waren 15.760 weniger als noch Ende 2023. Die überwiegende Mehrheit - gut 80 Prozent - dieser Menschen haben eine Duldung, weil sie etwa mit Blick auf die Situation in ihrem Herkunftsland nicht abgeschoben werden können. Vergleichsweise klein ist die Gruppe der abgelehnten Asylbewerber, die keine Duldung haben und damit abgeschoben werden können. Sie lag Mitte des Jahres bei 17.583 Personen.

Die fluchtpolitische Sprecherin der Linken-Gruppe im Bundestag, Clara Bünger, kritisierte angesichts dieser Zahlen die Migrationsdebatte in Deutschland. „Insgesamt leben nun knapp 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland, viele von ihnen schon seit Jahrzehnten, das sind gerade einmal vier Prozent der Bevölkerung“, sagte Bünger. Diese Zahl stehe „im klaren Widerspruch zur irreführenden Darstellung eines angeblichen 'nationalen Notstands'“, sagte sie mit Verweis auf die Forderung der Union, über die Ausrufung einer Notlage Flüchtlinge an den Grenzen zurückzuweisen.

Neue EU-Kommission: Wer Migration, Klima und Wohnen gestalten soll

epd-bild/Rolf Zöllner

Straßburg, Brüssel (epd). EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dem Europäischen Parlament die neuen EU-Kommissare und deren Ressorts für die aktuelle Legislaturperiode vorgeschlagen. „Intensive Wochen der Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten“ seien dem Vorschlag vorausgegangen, sagte von der Leyen am 17. September in Straßburg. Die Abgeordneten müssen die neue Kommission noch bestätigen.

Der designierte Kommissar für Inneres und Migration ist der aktuelle österreichische Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). „Er wird sich natürlich auf die Umsetzung des Paktes für Asyl und Migration konzentrieren, aber auch darauf, die Grenzen zu stärken und eine neue Strategie für die innere Sicherheit zu entwickeln“, sagte von der Leyen.

Kommissare für Mittelmeer und Wohnen

Zum ersten Mal soll es in der neuen EU-Kommission eine Kommissarin für das Mittelmeer geben. Auch dieses Amt soll laut früheren Angaben aus Kommissionskreisen einen Fokus auf Migration legen. Für den Posten ist die kroatische Politikerin Dubravka Suica vorgesehen. Sie werde zuständig sein für die erweiterte südliche Nachbarschaft der EU und die europäischen Interessen in der Region vertreten, erklärte von der Leyen.

Ein weiterer neu geschaffener Posten ist ein Kommissar für Wohnen. Dafür ist der dänische Sozialdemokrat Dan Jorgensen vorgesehen. Auch die Energiewende fällt in seinen Bereich. Die Entwicklungspolitik der EU soll künftig in der Hand von Jozef Síkela aus der Tschechischen Republik liegen.

Der aus Malta stammende Glenn Micallef ist mit 35 Jahren der jüngste Kandidat für das neue Kollegium. Er soll das Amt des Kommissars für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport übernehmen.

Neuer Zuschnitt des Klimaressorts

EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra bleibt in seinem Amt, sein Zuständigkeitsbereich wird aber neu zugeschnitten und soll künftig Klima und sauberes Wachstum verknüpfen. „Um den Klimawandel zu bekämpfen und unsere Wirtschaft voranzubringen, müssen wir beides näher zusammenbringen“, erklärte Hoekstra am Dienstag auf der Plattform X. Den Green Deal soll künftig die Spanierin Teresa Ribera als Wettbewerbskommissarin betreuen.

Die Zusammensetzung der Kommission spiegele die politischen Herausforderungen der Zeit wider, erklärte von der Leyen. Bei der Zusammenstellung der letzten Kommission nach der Europawahl 2019 sei das Problem der Erderwärmung die absolute Priorität gewesen. „Das war der Grund, warum ich den European Green Deal gestartet habe“, sagte sie. „Das Thema ist noch immer dominant, verstehen Sie mich richtig, es ist noch immer die Kulisse vor all unserem Handeln“, dafür müsse man sich nur die Überschwemmungen und Brände der letzten Zeit ansehen. Dieses Mal hätten aber Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheitsfragen einen größeren Einfluss auf die Struktur der Kommission gehabt. „Sie reflektiert die Zeit, in der wir leben“, sagte die Kommissionspräsidentin.

Anhörungen im Oktober

Die Anhörungen der vorgeschlagenen Kommissare durch das EU-Parlament beginnen voraussichtlich im Oktober. In der Regel fällt mindestens ein Kandidat durch. Vorgesehen ist, dass die neue Kommission am 1. November ihr Amt antritt. Ob dieser Zeitplan einzuhalten ist, ist derzeit unklar.

„Wir werden die Kandidaten in den Anhörungen fachlich auf Herz und Nieren prüfen“, betonte der Europaabgeordnete Bernd Lange (SPD). Die Zustimmung durch das Parlament sei keine Selbstverständlichkeit. Er bemängelte, dass es von der Leyen nicht gelungen sei, ihr selbstgestecktes Ziel zu erreichen und die Kommission paritätisch mit Frauen und Männern zu besetzen.

Für die neue Kommission wurden die Ressorts neu zugeschnitten. Die Grünen kritisieren daraus resultierend unklare Zuständigkeiten bei Klima- und Umweltthemen bei den Kommissaren. „Der Green Deal ist bei Teresa Ribera in guten Händen und die Energiewende bei Dan Jorgensen auch. Ob das Kollegium mitzieht und welche Möglichkeiten diese Kommissare haben, ihre Ideen umzusetzen, ist unklar, weil es keine klare Teamstruktur gibt. Damit sind Chaos und Konflikte vorprogrammiert“, erklärte Michael Bloss, klima- und industriepolitischer Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament.

Verfassungsgericht: AfD hat keinen Anspruch auf Ausschussvorsitz

epd-bild/Jörg Donecker

Karlsruhe, Berlin (epd). Die AfD hat keinen rechtlichen Anspruch auf die Besetzung von Ausschussvorsitzen im Bundestag. Das Bundesverfassungsgericht urteilte am 18. September, dass kein Verstoß gegen das Recht auf Gleichbehandlung einer Fraktion vorliegt, wenn von ihr bestimmte Kandidatinnen oder Kandidaten nicht in den Vorsitz gewählt werden. Die Karlsruher Richter wiesen auch die Klage gegen die Abwahl des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner vom Posten des Rechtsausschussvorsitzenden ab. (AZ: 2 BvE 10/21 und 2 BvE 1/20)

Brandner hatte 2019 im Kurznachrichtendienst Twitter (heute X) einen Post geteilt, in dem nach dem rechtsextremistischen Anschlag mit zwei Toten auf die Synagoge in Halle zwischen „deutschen“ Opfern und denen in Moscheen und Synagogen unterschieden wurde. Das Bundesverdienstkreuz an den Rocksänger Udo Lindenberg bezeichnete der Politiker als „Judaslohn“ für dessen Kritik an der AfD.

AfD sah Recht auf „gleichberechtigte Teilhabe“ verletzt

Brandner, der damals den Vorsitz des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags innehatte, wurde daraufhin im November 2019 abgewählt - ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Auch in der aktuellen Legislaturperiode wurde kein AfD-Kandidat zum Vorsitzenden in den Ausschüssen für Recht, Inneres, Gesundheit und Entwicklung gewählt.

Dagegen klagte die AfD. Sie hatte auf die Tradition verwiesen, wonach jede Fraktion entsprechend ihres Kräfteverhältnisses eine bestimmte Anzahl an Ausschussvorsitzenden „bestimmen“ könne. Würden ihre Kandidatinnen und Kandidaten nicht gewählt, werde ihr Recht auf „gleichberechtigte Teilhabe“, auf effektive Opposition und auf faire und loyale Anwendung der Bundestagsgeschäftsordnung verletzt.

Organklagen abgewiesen

Das Bundesverfassungsgericht wies beide Organklagen ab. Ein Recht auf Besetzung eines Ausschussvorsitzenden bestehe nicht, entschied es. Können sich die Fraktionen nicht auf einen Ausschussvorsitzenden einigen, muss er von den Ausschussmitgliedern gewählt werden. Dies könne nur eine freie Wahl sein, betonte das Gericht in Karlsruhe.

Eine Pflicht zur Wahl eines bestimmten Kandidaten oder einer Kandidatin und ein Recht auf ein bestimmtes Wahlergebnis sei nicht zulässig. Die Abwahl von Brandner sei angesichts einer Reihe umstrittener Äußerungen von ihm nicht willkürlich gewesen, hieß es zur zweiten Klage.

Politiker der anderen Fraktionen begrüßten das Urteil. Der stellvertretende Vorsitzende im Innenausschuss, Lars Castellucci (SPD), sagte der „Rheinischen Post“ (Donnerstag), das Verfassungsgericht stärke mit dem Urteil das Parlament und die Rechte der Abgeordneten, „selbst darüber zu entscheiden, wer zum Ausschussvorsitzenden gewählt wird und wer nicht“.

„Urteil stellt klar, dass die Abgeordneten die freie Wahl haben“

Der amtierende Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Christoph Hoffmann (FDP), erklärte: „Niemand kann gezwungen werden, Abgeordnete einer Partei in Ämter zu wählen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wurde.“ Der Justiziar der Unions-Bundestagsfraktion, Ansgar Heveling (CDU), sagte „Welt“: „Das Urteil stellt klar, dass die Abgeordneten die freie Wahl haben, welcher Person sie den Vorsitz in einem Ausschuss anvertrauen wollen.“

Der AfD-Politiker Brandner sprach dagegen von einem „schwarzen Tag für den Parlamentarismus in Deutschland“. Das Bundesverfassungsgericht habe „dem Bruch jahrzehntelanger parlamentarischer Traditionen“ einen „Persilschein“ erteilt, erklärte er: „Mehrheiten können sich in Demokratien ändern und die jetzigen Mehrheiten werden sich an diesem Urteil messen lassen müssen, wenn sie einmal in der Minderheit sind.“

Brandenburg-Wahl: Warnung vor wachsender Demokratiefeindlichkeit

Potsdam, Berlin (epd). Die Ergebnisse der Brandenburger Landtagswahl werden trotz des SPD-Sieges von zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Sorge betrachtet. Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erklärte am Abend des 22. September, auch die Brandenburg-Wahl habe gezeigt, wie polarisiert unsere Gesellschaft sei. „Wenn erneut fast ein Drittel der Wähler eine zerstörerische politische Partei wie die AfD an der Macht sehen will und eine populistische Kraft wie das BSW wieder zweistellig wird, dann darf uns das nicht unberührt lassen“, sagte Schuster. Die Stärke der politischen Ränder sei „nicht gut für Deutschland“.

Die Berliner Amadeu Antonio Stiftung erklärte auf der Plattform X, der erneute migrationsfeindliche Wahlkampf habe die AfD gestärkt und den Rechtsextremen bereits zum dritten Mal in Folge ein historisches Wahlergebnis beschert. Dass Schlimmeres verhindert wurde, sei unter anderem der Zivilgesellschaft zu verdanken.

Die Demokratiefeindlichkeit mache auch vor dem Westen keinen Halt, warnte die Stiftung: „Wenn wir uns die bisherige Entwicklung der Zustimmung für die AfD im Osten anschauen und die Radikalisierung nicht gebremst wird, werden wir in drei Jahren auch in ganz Deutschland ostdeutsche Verhältnisse haben.“

Auschwitz Komitee „voller Sorge“

Das Internationale Auschwitz Komitee erklärte, die Landtagswahl in Brandenburg lasse Überlebende der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager voller Sorge zurück. In Brandenburg hätten jetzt vor allem die demokratischen Parteien die gemeinsame Aufgabe, die Hetze der AfD zu entlarven und Bürgerinnen und Bürger für die Demokratie zurückzugewinnen.

Der Flüchtlingsrat Brandenburg kritisierte, der Wahlkampf in Brandenburg habe die aufgeheizte Stimmung im Land gegenüber Migranten immer weiter auf die Spitze getrieben. Das Nacheifern rechtsextremer Positionen im Wahlkampf habe auch dazu geführt, dass geflüchtete Menschen für alle Herausforderungen und Probleme als Sündenböcke deklariert und unter Generalverdacht gestellt werden.

Der Berliner Erzbischof Heiner Koch betonte, „nur im Dialog und miteinander können wir Brandenburgs Zukunft gestalten“. Einige Parteien begegneten den Herausforderungen „mit einfachen oder gar menschenfeindlichen Antworten“ und schürten Ängste: „Doch Hass und Ausgrenzung sind keine Lösungen.“

Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis liegt die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke mit 30,9 Prozent vor der AfD mit 29,2 Prozent. Die CDU kommt auf 12,1 Prozent, das BSW auf 13,5 Prozent. Die Grünen liegen bei 4,1 Prozent, die Linken bei 3 Prozent.

Zehntausende Menschen bei Klimaaktionstag auf der Straße

Berlin (epd). Am Klimastreiktag von „Fridays for Future“ haben sich am 20. September nach Veranstalterangaben mehr als 75.000 Menschen beteiligt. In ganz Deutschland seien die Menschen für Klimagerechtigkeit auf die Straße gegangen, erklärte die Klimaschutzbewegung auf der Internetplattform X. Demnach fanden in mehr als 110 Orten in Deutschland Demonstrationen und Kundgebungen statt. „Wir lassen nicht locker und wir kämpfen für gerechten Klimaschutz“, hieß es.

In Berlin forderten im Regierungsviertel mehrere tausend Menschen einen besseren Klimaschutz. Dabei standen sowohl die Bundesregierung als auch die Opposition im Fokus der Kritik. Statt den Klimawandel überzeugend zu bekämpfen, würden Autobahnen ausgebaut und Klimagesetze abgeschwächt, hieß es bei einer Kundgebung vor dem Bundeskanzleramt.

Kling: Individuelle Veränderungen halten Krise nicht auf

Der Schriftsteller Marc-Uwe Kling, der mit den Känguru-Chroniken bekannt wurde, forderte mehr Einsatz der Politik gegen die Klimakrise. Allein durch individuelle Veränderungen könne der ökologische Kollaps nicht aufgehalten werden, sagte Kling.

Nach der Auftaktkundgebung in Berlin zogen die Tausenden Demonstrantinnen und Demonstranten durch das Regierungsviertel. Unter anderem auch in Frankfurt am Main, Hamburg und Köln waren die Menschen zu Aktionen aufgerufen.

Carla Reemtsma, Sprecherin von „Fridays for Future“, beklagte zum Auftakt der Proteste am Freitagmorgen im Bayerischen Rundfunk Rückschritte beim Klimaschutz. Nachdem sich 2021 bei der Bundestagswahl Partei nach Partei zum Klimaschutz bekannt habe, „erleben wir jetzt die Rolle rückwärts“, sagte sie. Deutschland könne jedoch nur auf der Grundlage des Klimaschutzes zukunftsfähig werden. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Massenprotest das wichtigste Mittel ist, um Veränderung zu bewegen“, sagte Reemtsma.

Ausstieg aus den Fossilen gefordert

Unter dem Motto „#NowForFuture“ wurde bei den Klimaprotesten am Freitag ein schneller Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und ein Ende aller fossilen Investitionen gefordert. Immer mehr Menschen seien von den Folgen der Klimakrise betroffen, hieß es im Aufruf zum Aktionstag etwa mit Blick auf Überschwemmungen in Süddeutschland und die Brände im Amazonas.

Auf dem Bremer Marktplatz kamen nach Angaben der Veranstalter mehr als 1.000 Menschen zusammen, in Hannover zählte die Polizei etwa 1.000 Demonstrierende. „Wir brauchen jetzt eine Energie-, Verkehrs- und Wachstumswende“, forderte in Bremen eine Aktivistin auf der Bühne unter dem Applaus der Protestierenden.

An den Protesten in Berlin beteiligten sich auch Umweltverbände und Initiativen, darunter der WWF, der Nabu und die Deutsche Umwelthilfe, „Scientists for Future“, „Teachers for Future“ und „Berlin for Future“. Die Polizei sprach von Teilnehmerzahlen im mittleren vierstelligen Bereich.

NRW und die Niederlande wollen Moore gemeinsam renaturieren

Düsseldorf (epd). Nordrhein-Westfalen und die Niederlande wollen gemeinsam Hochmoore und Moorwälder entlang der gemeinsamen Grenze renaturieren. Ein entsprechendes Projekt ging am 16. September an den Start, wie das NRW-Umweltministerium in Düsseldorf mitteilte. Bis zum Jahr 2029 werden dazu im Grenzgebiet zwischen Enschede und Ahaus vorwiegend die Wasserrückhaltung verbessert und nicht standortgerechte Bepflanzungen entfernt.

„Moore sind echte Alleskönner - sie bieten Lebensraum für seltene Arten, sind wichtige Wasserspeicher und gleichzeitig unsere bedeutendsten Kohlenstoffspeicher“, erklärte der Umweltminister von Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer (Grüne). „In den vergangenen Jahrhunderten wurden die früheren Moor-Lebensräume aber fast vollständig zerstört.“ Das Kooperationsprojekt „CrossBorderBog“ hat ein Budget von 13 Millionen Euro und wird maßgeblich vom Land Nordrhein-Westfalen sowie von der EU und der niederländischen Provinz Overijssel finanziert.

Grund für die Zerstörung der Moore war vor allem der Torfabbau. Zuvor bildete die Region in dem Grenzgebiet einen gemeinsamen Hochmoorkomplex. „CrossBorderBog“ soll neben der Renaturierung von rund 100 Hektar Hochmoorfläche auch mehr als 20 Hektar Moorwald schaffen. Davon profitieren den Angaben zufolge zahlreiche Arten wie der Moorfrosch, der Sonnentau sowie Vögel wie Ziegenmelker und Blaukehlchen.

UN: Gleichstellung kommt weltweit nur im Schneckentempo voran

Weltweit leiden Frauen unter Armut, mangelnder Bildung und sexualisierter Gewalt. Zwar gibt es Fortschritte bei der Gleichstellung. Sie fallen aber laut UN im Vergleich zu den Möglichkeiten bescheiden aus.

Bonn, New York (epd). Die Gleichstellung der Geschlechter kommt nach einem Bericht der Vereinten Nationen und ihrer Frauenorganisation UN Women trotz weltweiter Fortschritte zu langsam voran. Im neuesten „Gender Snapshot“, der am 16. September in Bonn und New York veröffentlicht wurde, riefen die Vereinten Nationen zu sofortigem globalem Handeln gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung auf. Als Beispiele werden in dem Bericht etwa die Ernährungssicherheit von Mädchen und Frauen, sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Gewalt in der Partnerschaft und die Selbstbestimmung über den eigenen Körper genannt.

Der Bericht verweist darauf, dass zwar der Anteil der Frauen und Mädchen in extremer Armut wieder unter zehn Prozent gesunken sei - nach einem starken Anstieg in den Jahren der Corona-Pandemie. Doch dürfte es beim derzeitigen Tempo noch 137 Jahre dauern, bis die extreme Armut für Frauen und Mädchen beseitigt sei, rechnen die Autoren der Studie vor.

Erfreulicherweise sei die Zahl der Mädchen, die nicht zur Schule gehen, seit 2015 um 5,4 Millionen gesunken, hieß es. Doch demgegenüber stünden 119,3 Millionen Mädchen, die nach wie vor von Bildung ausgeschlossen seien.

Weniger Kinderheiraten

Die Zahl der Kinderheiraten sei weiter zurückgegangen, heißt es in dem „Schnappschuss“-Bericht der UN. Aber nach wie vor sei eine von fünf Frauen, die derzeit zwischen 20 und 24 Jahre alt ist, bereits vor ihrem 18. Lebensjahr verheiratet worden. Bei diesem Tempo im Kampf gegen Kinderheiraten würden Mädchen noch bis zum Jahr 2092 als Kinder verheiratet werden.

Eine von acht Frauen und Mädchen im Alter von 15 bis 49 Jahren habe im vergangenen Jahr Gewalt in der Partnerschaft erlebt, hieß es. Jeden Tag sterben 800 Frauen durch vermeidbare Komplikationen bei Schwangerschaft und Entbindung. Nur 56 Prozent der verheirateten oder in einer Partnerschaft lebenden Frauen könnten eigene Entscheidungen über ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit treffen, wird in dem Bericht beklagt.

In den vergangenen fünf Jahren seien 56 positiv bewertete Rechtsreformen umgesetzt worden, hieß es. Allerdings verfüge kein Land über alle relevanten Gesetze zum Verbot von Diskriminierung, zur Verhinderung von Gewalt, zur Gewährleistung gleicher Rechte in der Ehe und bei Scheidungen, zur Gewährleistung gleicher Entlohnung und zum uneingeschränkten Zugang zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit.

Mit den richtigen Maßnahmen und Investitionen seien jedoch Fortschritte möglich, betonte UN Women. So sei die Rate von Partnerschaftsgewalt in Ländern mit Gesetzen gegen häusliche Gewalt deutlich niedriger als in Ländern ohne solche Gesetze (9,5 Prozent gegenüber 16,1 Prozent). Investitionen in die oft von Frauen geleistete Care- und Sorgearbeit würden die Einkommensarmut von Frauen verringern, ihre Erwerbsbeteiligung fördern und die pflegebedingte Beschäftigung ausweiten, wodurch bis 2035 fast 300 Millionen Arbeitsplätze entstehen könnten.

Soziales

Schwerhörig und nicht gehört

epd-bild/Friedrich Stark

Bonn (epd). Als Ann-Cathrin Wehmeiers Tochter vor elf Jahren zur Welt kam, war das Neugeborenen-Hörscreening zwar auffällig, aber die Ärzte schoben das auf Fruchtwasser im Gehörgang. Erst als der Verdacht auf eine seltene Erkrankung, das sogenannte CHARGE-Syndrom fiel, seien weitere Tests gemacht worden, berichtet die 39-Jährige aus Witten. Denn eine Hörbehinderung ist bei dem Syndrom häufig. Eine Untersuchung brachte die Gewissheit: Ihre Tochter Annabell ist gehörlos.

„Eine Aufklärung fand nur einseitig statt, bei der ein Cochlea-Implantat als einzige Lösung vorgeschlagen wurde“, erinnert sich Wehmeier an die Zeit danach. Das Implantat ersetzt die Funktion des Innenohrs, indem es elektrische Impulse an den Hörnerv weiterleitet. Das Gehirn muss lernen, die Impulse als bestimmte Geräusche und schließlich als Sprache wahrzunehmen. Fünf Jahre lang trug Annabell das Implantat, aber ein Hörerfolg blieb aus. Eine MRT-Untersuchung ergab schließlich, dass Annabell keine Hörnerven besitzt, das Implantat daher nutzlos war.

Kampf mit den Ämtern

In all den Jahren kämpfte die Familie parallel um die Finanzierung eines Haus-Gebärdenkurses, sogar vor Gericht. „Der Weg dahin war schrecklich“, sagt Wehmeier. Zwei Jahre lang hätten die Anträge bei den Ämtern gelegen. Hilfe und Austausch fand die Familie beim Bundeselternverband gehörloser Kinder.

Ein Gebärdenkurs steht den Betroffenen eigentlich zu. Doch die Bearbeitung dauere nicht selten mehrere Jahre, sagt Romy Ballhausen aus dem Vorstand des Verbandes. „Wie oft wir hören: Den Antrag haben wir hier das erste Mal“, sagt sie. Kostbare Zeit, die den Familien in der gemeinsamen Kommunikation fehlt. So wie der Familie von Ann-Cathrin Wehmeier. Vor Gericht erwirkte sie schließlich einen Haus-Gebärdensprachkurs für zwei, später viereinhalb Stunden pro Woche.

Nach Schätzungen des Bundesgesundheitsministeriums verfügen in Deutschland rund 80.000 Kinder über ein stark eingeschränktes Hörvermögen. Ein zentrales Register gibt es nicht. Von 1.000 Neugeborenen liegt bei rund ein bis drei Kindern eine Hörschädigung vor. Ziel der Screening-Untersuchungen seit 2009 ist es, diese möglichst früh zu erkennen.

Messung des Reaktionsschalls

„Bei einer Form des Neugeborenen-Hörscreening wird der Reaktionsschall des Hörvorganges aus dem Innenohr (Innenohrecho) gemessen, so kann beispielsweise festgestellt werden, ob die Hörschnecke funktioniert“, erklärt Thomas Deitmer, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie. Das sogenannte BERA-Hörscreening messe zusätzlich die Aktivität des Hörnervs.

Bei 0,1 bis 0,3 Prozent der Kinder entwickelt sich die Hörstörung im Laufe des Lebens, zum Beispiel durch eine Viruserkrankung oder bakterielle Infektion. Bei einigen Kindern fällt erst in der Kindertageseinrichtung oder Schule auf, dass sie nicht richtig hören können.

Silvia Langhammer ist Erzieherin in einer Troisdorfer Kita und selbst schwerhörig. Bei ihr wurde die Schwerhörigkeit erst im Erwachsenenalter diagnostiziert. Sätze ihrer Lehrerin wie „Kannst du nicht hören oder willst du nicht?“ kämen ihr heute wie Hohn vor, sagt die 59-Jährige. Erst mit Mitte 30 bekam sie ihre ersten Hörgeräte.

Infekte in Kita-Zeit erschweren Diagnose

Sie hat ein Gespür dafür, wenn Kinder schlecht hören. Kämen sie aus mehrsprachigen Familien, sei es gar nicht so einfach herauszufinden, warum das Kind sprachlich hinterherhinke. Hinzu kommen die vielen Infekte der Kinder in der Kita-Zeit. Auf Nachfrage bei den Eltern zitierten diese oft die Ärzte: „Das wächst sich raus.“ Leidet ein Kind jedoch ständig unter Paukenergüssen und klagt über Ohrenschmerzen, sollte man genau hinschauen. Denn auch eine temporäre Hörschädigung kann die sprachliche Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen.

Wenn der Frust über das eingeschränkte Hören zunimmt, reagieren manche Kinder verhaltensauffällig, unruhig oder aggressiv und werden dann eher als „schwer erziehbar“ abgestempelt. Das erlebt auch Thekla Werk bei ihrer Arbeit als Gebärdensprachdozentin in Familienkursen.

Lernen, wie das Kind die Welt wahrnimmt

In ihren Kursen gehe es oft um mehr als um die Kommunikation, erklärt sie. „Einmal war ich in einer Familie, in der das gehörlose Kind am Tisch immer unruhig war. Ich bemerkte, dass es mit dem Rücken zur Tür saß und sich immer umdrehte, um mitzubekommen, wer rein- und rausging. Als wir es umsetzten, wurde es ruhiger“, gebärdet die 40-Jährige. Solche Situationen zeigten, dass hörende Eltern oft noch lernen müssten, wie ihr Kind die Welt wahrnehme.

So war es auch in der Familie von Annabell. „Wir kommunizieren ausschließlich über Gebärdensprache, auch ihre Geschwister haben die Sprache gelernt“, erzählt Ann-Cathrin Wehmeier. Die 39-Jährige engagiert sich inzwischen auch im Elternverband gehörloser Kinder. Eine frühe Diagnose sei wichtig, aber Technik und medizinische Lösungen nicht das Allheilmittel für eine gelungene Integration schwerhöriger und gehörloser Kinder, findet sie. Ihr Wunsch: Eine größere Akzeptanz und Verbreitung der Deutschen Gebärdensprache.

Tänzerin zwischen zwei Welten

epd-bild/Matthias Pankau

Stuttgart (epd). Janine Grellscheid ist eine Wandlerin zwischen zwei Welten. Die 46-jährige Tanzdozentin und Choreografin an der Staatsoper Stuttgart ist ein sogenanntes „Coda“, ein Kind gehörloser Eltern (child of deaf adults). Für sie sind der stille Kosmos ihres Elternhauses und die Klangwelt der Oper allerdings keine Widersprüche. „In beiden Rollen muss ich vermitteln und viel erklären“, sagt sie im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Janine Grellscheid ist in Tamm bei Ludwigsburg bilingual aufgewachsen. Zuerst konnte sie die Gebärdensprache. Denn Janines Eltern Günter und Steffi sind gehörlos - die Mutter von Geburt an, der Vater nach einer Hirnhautentzündung im Alter von acht Monaten. In der Deutschen Gebärdensprache kommuniziert man mit Gesicht, Händen, Oberkörper und Armen. Seit 2002 ist sie offiziell als eigenständige Sprache anerkannt.

Nach Schätzungen des Deutschen Gehörlosen-Bundes sind rund 80.000 Menschen in Deutschland gehörlos. Hinzu kämen rund 16 Millionen Schwerhörige, von denen etwa 140.000 auf Gebärdensprache angewiesen sind. Genaue Statistiken gibt es nicht - auch nicht darüber, wie viele Codas hierzulande leben.

Mit zwei Jahren sprechen gelernt

Richtig sprechen gelernt hat Janine Grellscheid erst mit zwei Jahren - bei ihren Großeltern und im Kindergarten. Sie musste früh Verantwortung übernehmen innerhalb der Familie, begleitete ihre Eltern etwa bei Behördengängen, zu Ärzten und in die Autowerkstatt. „In den meisten Einrichtungen gibt es bis heute zu wenig Menschen mit Gebärdensprachkenntnissen“, bedauert sie.

Ihre Liebe zur Musik und zum Tanz entdeckte sie bereits mit zwei Jahren. „Sie saß vor dem Fernseher und schaute sich Tschaikowskys Nussknacker an“, erzählt Mutter Steffi in Gebärdensprache. „Fortan erklärte sie uns nahezu täglich: Ich will nicht in den Kindergarten, ich möchte zum Ballett.“ Schließlich gaben die Eltern nach - und verpassten in den Jahren darauf nicht eine einzige Aufführung.

„Sie kamen wirklich immer, obwohl sie ja nichts hörten“, erinnert sich Janine Grellscheid. Viele Auftritte hat Vater Günter auf Super-8-Kamera festgehalten. Die Opern-Choreografin erinnert sich gern an ihre Kindheit. Nur manchmal habe sie nach Besuchen bei Freunden gedacht, es wäre schön, wenn auch sie sich mit ihren Eltern ohne Gebärden direkt unterhalten könnte. Denn die Gebärdensprache sei nicht so nuancenreich wie die Lautsprache.

Abendliches Klingeln nicht gehört

Manchmal habe es aber auch Vorteile gehabt, dass ihre Eltern nicht hören, erzählt sie lachend. Damit ihre Eltern mitbekommen, wenn es an der Tür klingelt, sind in der elterlichen Wohnung sämtliche Zimmer mit einer speziellen Lampe ausgestattet, die dann zu blinken beginnt. „Wenn ich mich später am Abend mit Freunden verabreden wollte, habe ich einfach in allen Zimmern die Glühbirnen dieser Lampen locker gedreht, sodass meine Eltern nicht merkten, wenn es klingelte“, berichtet sie.

Im Teenager-Alter sei die elterliche Wohnung auch ein beliebter Treffpunkt vor oder nach Partys gewesen: „Wir konnten uns in die Küche setzen, eine Pizza in den Ofen schieben und uns ganz normal in Zimmerlautstärke unterhalten - auch wenn meine Eltern längst schliefen. Da sie uns nicht hörten, störten wir sie auch nicht.“

Nach dem Abitur entschied sich die junge Frau, Musik und Bewegung zu ihrem Beruf zu machen. Sie spricht von Berufung. An der renommierten Kunsthochschule Amsterdam ließ sie sich als Dozentin für Theatertanz ausbilden. Auftritte führten sie durch nahezu ganz Europa. Seit 2021 ist sie als Choreografin und Bewegungscoach an der Staatsoper Stuttgart beschäftigt.

Für sie ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen: „So wie ich aufgewachsen bin, darf ich jetzt beruflich tätig sein, nämlich auf der Bühne stehen, mich bewegen und viel gestikulieren.“ Und ihre Eltern unterstützen sie bis heute dabei, etwa wenn Vater Günter filmt oder Mutter Steffi Kostüme schneidert.

Frische Wäsche für zwei Euro

epd-bild/Matthias Kindler

Berlin (epd). Carlos ist schon zum wiederholten Mal hier. Mit seinem weißen Sweatshirt, schwarzen Shorts und einem Rollkoffer sieht der 41-Jährige eher wie ein Tourist aus, der sich in der Adresse geirrt hat. Bei strahlendem Sonnenschein steht Carlos am frühen Vormittag auf dem Gelände der Berliner Stadtmission unweit des Berliner Hauptbahnhofs. Vor der Wäscherei für obdachlose Menschen (WoM) haben sich schon zwei Schlangen gebildet: Frauen stehen links, Männer rechts vor dem niedrigen Flachbau. Seit einigen Monaten bietet die Stadtmission diesen Service.

„Annehmen, sortieren, verteilen, waschen, trocknen, danach kurz zusammenlegen“: Jürgen Bartz ist der Chef der Wäscherei. In dem ehemaligen Lagerraum für die Gärtnerei dirigiert der 58-Jährige vier kleine und eine große Waschmaschine sowie zwei Trockner. Ein Waschgang dauert 47 Minuten, die Trocknung bis zu 30 Minuten. Das macht fünf bis sieben Waschgänge pro Tag und Maschine, rechnet Bartz vor. Neben Waschmittel kommt Hygienereiniger oder Fleckenspray zum Einsatz, bei Bedarf auch flüssiges Desinfektionsmittel.

„Das ist was fürs Herz“

Bartz hat früher als Haushandwerker eines Hotels gearbeitet. „Was mir am meisten gefällt ist, dass wir jeden Tag mit vielen, vielen Menschen zu tun haben. Das ist was fürs Herz“, sagt er und lacht. Unterstützt wird Bartz von freiwilligen Helfern, zu erkennen an ihren hellgrünen „Volunteer“-Westen. Sie helfen unter anderem beim Sortieren der schmutzigen Kleider in Waschsäcke, damit nichts vertauscht wird. Andere führen auf einem Tablet die Anmeldeliste.

Carlos ist jetzt an der Reihe. Er öffnet seinen prall gefüllten Rollkoffer und die Wäsche wandert in die Hände von Bartz und seinen Helfern. Die vergangenen zwei Wochen habe er in einer Notübernachtung in der Frankfurter Allee im Stadtteil Friedrichshain geschlafen, erzählt der aus den USA stammende Mann. Ursprünglich sei er wegen seiner Freundin nach Berlin gekommen. Jetzt sind sie getrennt und er ist auf Unterstützung durch seine Eltern angewiesen. Er will wieder in seine Heimat zurückkehren. Dann erzählt er noch, dass er demnächst auf Englisch ein Buch mit dem Titel „Armut bekämpfen“ veröffentlichen werde. Er warte noch auf Antwort und auf einen Vorschuss des Verlages.

Die zwei Euro pro Waschgang und Trocknen können sich aber alle leisten. „Es ist wichtig, dass jeder sieht, dass es Kosten verursacht“, sagt Jeanette Engelke vom Inklusionsunternehmen „Komm & Sieh“ der Stadtmission. Gesponsert wurden zu Beginn die Maschinen - für die laufenden Kosten für Wasser, Strom und Waschmittel werden noch Unterstützer gesucht.

„Wer Wäsche wäscht, ist auf einem guten Weg“

Die Wäscherei werde dankbar angenommen, sagte Engelke: „Die, die die Wäsche waschen lassen, sind auf einem guten Weg.“ Die Stadtmission wirbt auf Flyern in sieben Sprachen für ihr Angebot.

Während sich die Trommeln drehen, bietet eine Seelsorgerin Gespräche an. Es gehe darum, obdachlosen Menschen „Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Lebenslage verbessern können“, sagt Stadtmissionsdirektor Christian Ceconi. Dafür bietet das weite Areal der Stadtmission an der Lehrter Straße viele stille Ecken.

Direkt neben der Wäscherei befindet sich die Kleiderkammer der Berliner Stadtmission. Bis zu 180 Gäste werden hier pro Tag gezählt, berichtet Engelke. Aktuell sind viele Regale leer geräumt. Benötigt werden gerade etwa Turnschuhe in allen Größen und Schlafsäcke, im Sommer noch öfter als im Winter, heißt es.

Die Freiwilligen achten darauf, dass es zu keinen Hamstereien kommt. Die Regeln sind streng: Beispielsweise gibt es ein Paar Schuhe nur alle 14 Tage, einen Schlafsack einmal im Monat. Die Kleiderkammer ist angewiesen auf Sachspenden.

Auch wer auf seine gewaschene Wäsche wartet, wird vorübergehend aus der Kleiderkammer eingekleidet. Dafür stehen eine improvisierte Umkleidekabine und die Helfer bereit. Sie bringen etwas in der passenden Größe. Carlos nutzt die Wartezeit für einen Spaziergang. Er fühlt sich sichtbar wohler abseits der vielen wartenden Menschen vor dem Gebäude der Stadtmission.

Proteste gegen Marsch von Abtreibungsgegnern

epd-bild/Rolf Zöllner

Berlin (epd). Gegner und Befürworter von Abtreibungen haben am 21. September in Berlin rund um das Brandenburger Tor für und gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche demonstriert. Dabei wurde eine Kundgebung der sogenannten Lebensschützer kurzzeitig gestört, als etwa 16 Menschen die Veranstaltungsbühne stürmten.

Bei dem vom Bundesverband Lebensrecht angemeldeten „Marsch für das Leben“ der Abtreibungsgegner schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf etwa 2.000. Die Veranstalter selbst sprachen von 4.500 bis 5.000 Beteiligten. An der zeitgleich stattfindenden Gegendemonstration des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung beteiligten sich laut Polizei in der Spitze etwa 420 Menschen.

An der Kundgebung und Demonstration der sogenannten Lebensschützer beteiligten sich auch in diesem Jahr wieder Vertreter der katholischen Kirche, darunter der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke und der Berliner Weihbischof Matthias Heinrich.

„Wir wollen lebensbejahende Gesellschaft“

Die Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, Alexandra Linder, kritisierte, „die Geburtenzahlen gehen runter, die Abtreibungszahlen steigen“. Zugleich müssten tausende Frauen nach einem Platz in den immer weniger werdenden Geburtsstationen suchen. „Wir wollen eine lebensbejahende Gesellschaft“, sagte Linder.

Der Vertreter des Papstes in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, erklärte in einem Grußwort, beim „Marsch für das Leben“ verbänden sich Menschen guten Willens aus unterschiedlichen Religionen, Konfessionen, Weltanschauungen und politischen Strömungen zu einem friedlichen Statement: „Jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht!“

Bei der Abschlusskundgebung stürmten laut Polizei plötzlich etwa 16 Menschen die Bühne der Abtreibungsgegner, auf der sich gerade unter anderem der Berliner Weihbischof Matthias Heinrich befand. Sie skandierten „My body, my choice, raise your voice!“(Deutsch: Mein Körper, meine Wahl, erhebe deine Stimme) und versuchten ein Transparent zu entrollen.

Polizeikräfte gingen dazwischen und drängten sie nach kurzer Zeit wieder von der Bühne. Zu der Aktion bekannte sich später das queer-feministische „What the Fuck“- Bündnis. Das hatte am Vormittag im Berliner Regierungsviertel ebenfalls gegen den „Marsch für das Leben“ mit laut Polizei rund 200 Menschen demonstriert.

„Das entscheiden wir alleine“

Auf der größeren Gegendemonstration des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung hieß es unter anderem „Kinder oder keine, das entscheiden wir alleine!“. Gefordert wurde die Streichung des Paragrafen 218 aus dem Strafgesetzbuch. Die aktuelle Regelung entmündige einen großen Teil der Bevölkerung in ihren persönlichen körperlichen Entscheidungen. Nach Paragraf 218 kann ein Schwangerschaftsabbruch mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.

Die Demonstration des Bündnisses war nach eigenen Angaben zugleich Auftakt für eine Aktionswoche für sichere Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Sie ende am 28. September mit dem Internationalen Safe Abortion Day.

Medien & Kultur

Auf nach Zamonien!

epd-bild/Ludwiggalerie/Walter Moers

Oberhausen (epd). Auf nach Zamonien: Die Ludwig-Galerie Oberhausen lädt in die Fabelwelt des Zeichners und Erzählers Walter Moers mit seinen skurrilen Kauzen und verrückten Figuren. Unter dem Motto „Was gibt’s denn da zu lachen?“ präsentiert sie mehr als 300 Originalzeichnungen, Puppen und Animationen aus dem Kosmos seiner komischen Kunst. Und natürlich fehlen auch beliebte Figuren wie Käpt’n Blaubär, das „Kleine Arschloch“ oder „Adolf die Nazi-Sau“ nicht.

Den Auftakt der Schau macht die zentrale Figur der mittlerweile zwölfteiligen Romanreihe von Walter Moers über den fiktiven Kontinent von Zamonien: Hildegunst von Mythenmetz, aus dem „Labyrinth der Träumenden Bücher“. Im Großformat, umschwirrt von weiteren Fabelgestalten, bildet der grünliche Lindwurm mit scharfen Zähnen und faltigem Blauauge auch das Titelmotiv der Ausstellung. Aus gutem Grund, denn er gilt als Lieblingsfigur und Alter Ego des öffentlichkeitsscheuen Bestsellerautors Walter Moers. Bekannt ist nur, dass der vermutlich 67-Jährige aus Mönchengladbach stammt und seit langem in Hamburg lebt.

Küstengnome und Lügengladiatoren

„Ein Buch von mir ohne Illustrationen kann ich mir nicht vorstellen, Bilder müssen immer dabei sein“, sagt er in einem seiner seltenen Interviews auf der eigenen Website. Die Ausstellung ermöglicht, den Entstehungsprozess etlicher Illustrationen von der Bleistiftskizze über die Tuschezeichnung bis hin zu gelegentlicher Farbgebung etwa für Titelbilder nachzuvollziehen.

Zu sehen sind etwa die Buchlinge und der böse Bücherdrache, die Tratschwellen und Lügengladiatoren, der Küstengnom Queekwigg oder der Dichtpate Danzelot von Silbendrechsler. Sie alle sind Neuschöpfungen aus Walter Moers parodierender Fantasie in Wort und Bild. Assoziationen sind erwünscht: beim Buchtitel „Ensel und Krete“ etwa, dem soeben erschienenen neuen Band über „Das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte: Zwanzig zamonische Flabeln“ oder dem Button „Make Laugh Not War!“.

„Walter Moers ist der wichtigste Zeichner und Autor der deutschen Szene“, sagt Museumsleiterin Christine Vogt. Und sein Münchner Verleger und langjährige Weggefährte Wolfgang Ferchl spricht von der „Gnade der doppelten Lesbarkeit“. Denn seine Werke hätten Botschaften auf vielen Ebenen für Kinder und Erwachsene: „In dieser Ausstellung sehen Sie 40 Jahre deutsche Humorgeschichte.“

Käpt'n Blaubär und Hein Blöd „zerfallen so langsam“

Viel Raum nimmt eine der bekanntesten Moers-Figuren ein, Käpt'n Blaubär, der mit seinen Lügengeschichten in der „Sendung mit der Maus“ ganze Kindergenerationen prägte. Mit Freund Hein Blöd und anderen bunten Puppen ist er im Original zu sehen. Allerdings nicht mehr lange. „Das hier ist die letzte Chance, die Puppen noch mal zusehen, sie zerfallen so langsam“, betont der Kölner Puppenbauer Carsten Sommer.

Der Blaubär sorgte 1999 mit „Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär“ auch für den Auftakt der Romane aus Zamonien. „Wir verdanken die Zamonie dem WDR“, erzählt Verleger Ferchl. Denn Moers sei mit dem Charakter seiner Figur nicht mehr einverstanden gewesen.

Zu dieser Zeit war der Künstler vor allem als Comic-Zeichner längst bekannt, seine Kreationen waren Kult: Die Parodien über „Adolf die Nazi-Sau“ oder die in unzähligen Varianten erschienene knollennasige Figur „Das Kleine Arschloch“. Auch sie sind in der Schau vertreten. Zu sehen sind auch etliche Ölgemälde als Parodie auf die Kunstgeschichte, in denen das „Kleine Arschloch“ in berühmten Kunstwerken wie Edvard Munchs Schrei oder Edward Hoppers Nachtschwärmer auftritt.

Derzeit gibt es laut Museumsleiterin Vogt Gespräche für ein eigenes „Moerseum“ als Dauerausstellung in Oberhausen aus den Beständen seines Vorlasses. „Das Konzept steht, wir würden gerne ein großes Zentrum bilden und auch wissenschaftlich arbeiten“, sagt sie. Was noch fehlt, sei die Finanzierung von rund 20 Millionen Euro. Die neue Ausstellung „Was gibt’s denn da zu lachen?“ ist bis zum 19. Januar zu sehen.

80 Jahre Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus

epd-bild/Meike Boeschemeyer