Kirchen

Evangelische Bischöfe legen Kranz in Auschwitz nieder

Hunderte Kirchenvertreter aus aller Welt kommen im September in Krakau zur Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) zusammen. Im nicht weit entfernten früheren Vernichtungslager Auschwitz gedachten Bischöfe jetzt der Opfer des Holocaust.

Oswiecim (epd). Leitende evangelische Bischöfe haben am 10. Januar in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau der Opfer des Holocaust gedacht. Die norddeutsche Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt und der Bischof der lutherischen Kirche in Polen, Jerzy Samiec, legten vor der auch Todeswand genannten Hinrichtungsstätte des ehemaligen NS-Konzentrationslagers Auschwitz einen Kranz nieder.

Die deutschen Verbrechen des 20. Jahrhunderts dürften nicht in Vergessenheit geraten, mahnte Kühnbaum-Schmidt. „Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie es zu diesen Verbrechen kommen konnte, auch um unserer Gegenwart und Zukunft willen.“

Bischöfin Kühnbaum-Schmidt und mehrere ihrer Amtskollegen gehörten zu einer Delegation deutscher Kirchenvertreter, die seit Montag in Krakau tagt. Sie bereiten sich dort auf die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) im September in der Stadt an der Weichsel vor. Bei dem Kongress wollen die knapp vierzig Delegierten das christlich-jüdische Verhältnis nach dem Holocaust diskutieren, auch wegen der Nähe zum ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz. In dem Vernichtungslager ermordete die SS zwischen 1940 und 1945 mindestens 1,1 Millionen Menschen, davon etwa eine Million Jüdinnen und Juden.

„Auschwitz bleibt uns anvertraut“

„Auschwitz bleibt uns anvertraut“, sagte der leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), der hannoversche Landesbischof Ralf Meister, bei einer Gedenkzeremonie vor dem internationalen Mahnmal für die Todesopfer des Konzentrationslagers Auschwitz. Als Nachfahren der damaligen Täter dürften die Deutschen über die an diesem Ort verübten Verbrechen nicht schweigen.

Christen müssten in Auschwitz erschüttert feststellen, „dass der christliche Glaube diese Verbrechen nicht verhindern konnte“, sagte Meister weiter. „Mehr noch: Kirchen und ihre Mitglieder haben an diesen Verbrechen mitgewirkt, Judenhass und Menschenverachtung unterstützt, Nächstenliebe und Gefühl außer Kraft gesetzt und damit Schuld auf sich geladen.“

Der Besuch endete am Gedenkplatz des Lagers Birkenau. An der Zeremonie auf dem Lagergelände beteiligten sich der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, sowie der Vorsitzende des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes, der emeritierte württembergische Landesbischof Frank Otfried July.

Dem 1947 gegründeten Lutherischen Weltbund gehören nach eigenen Angaben 149 Kirchen mit 77 Millionen Mitgliedern an. Gastgeberin der bevorstehenden Vollversammlung ist die lutherische Kirche in Polen.

Präses Heinrich dankt Klima-Demonstranten in Lützerath

epd-bild / Guido Schiefer

Lützerath (epd). Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, hat ihre Solidarität mit den Klimaschützern im rheinischen Ort Lützerath ausgedrückt. „Wir brauchen Menschen, die ihren Protest im Gebet, auf der Straße, in der Politik und manchmal auch in Baumhäusern stark machen“, schrieb Heinrich in einem Beitrag im sozialen Netzwerk Instagram. Sie danke allen, die sich „gewaltlos für Klimaschutz, für Klimagerechtigkeit, für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen“. Am 11. Januar begann die polizeiliche Räumung des Orts, der für den Braunkohletagebau von RWE weichen muss.

In ihrem Post lobte sie die Initiative „Kirche im Dorf lassen“, die in den vergangenen Monaten die Eibenkapelle in Lützerath als ökumenischen Ort des Widerstands genutzt hatte. „Wir brauchen Orte wie die Eibenkapelle, die Hoffnung geben und Kraft zum beherzten Handeln gegen die Klimakatastrophe, auf die wir zurasen“, schrieb Heinrich.

Am 11. Januar hatte die Polizei auch die Eibenkapelle geräumt. Die ökumenische Initiative „Kirche im Dorf lassen“ entstand aus dem lokalen Widerstand gegen den Tagebau in den bedrohten Dörfern. Überregional wurde sie mit einer Unterschriftenaktion bekannt, als sie die Bischöfe von Köln und Aachen aufforderte, die von den Baggern bedrohten Kirchen nicht zu entwidmen und sie nicht an RWE zu verkaufen. Die Initiative wollte sich an der Großdemonstration am 14. Januar beteiligen.

Theologe: Eskalation in Lützerath wirft die Region zurück

epd-bild/Guido Schiefer

Lützerath, Jülich (epd). Der Jülicher Superintendent Jens Sannig sieht im zugespitzten Konflikt um das Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier einen Rückschritt für die weitere Entwicklung der Region. Zu der verschärften Situation mit Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Weilers durch die Polizei hätte es nicht kommen müssen, wenn die Politik und der Energiekonzern RWE auf die Abbaggerung verzichtet hätten, sagte Sannig dem Evangelischen Pressedienst (epd). Man hätte so „die Region befrieden können“. Am 14. Januar wollte der evangelische Theologe an der geplanten großen Demonstration gegen die anstehende Abbaggerung des Ortes teilnehmen und dort sprechen.

Sannig verwies auf eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), nach der die Kohle unter Lützerath nicht nötig wäre, um die Energiesicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Zudem verabschiede sich die Politik mit der Verfeuerung der unter Lützerath liegenden Kohle von dem auf dem Pariser Klimagipfel beschlossenen Ziel, den Anstieg der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. „Dieser Kraftakt ist nicht nötig“, betonte der Theologe mit Blick auf den hohen personellen und logistischen Aufwand zur Räumung des Dorfes.

Der leitende Theologe des Kirchenkreises Jülich mit rund 75.000 Protestanten geht davon aus, dass der Abriss von Lützerath nicht mehr zu verhindern ist. Zugleich bedauerte er, dass aufgrund der aktuellen Vorkommnisse der Blick auf die Region wieder zu sehr nach hinten gerichtet werde: „Wir waren gefühlt schon weiter!“

„Hätten diese Bilder nicht gebraucht“

Das betreffe vor allem die Frage, wie es in den übrigen fünf Dörfern am Rande des Tagebaus Garzweiler weitergehen solle, die erhalten bleiben. Hier gehe es darum, die Dörfer „zukunftsfähig zu gestalten“ und dafür zu sorgen, dass die teilweise schon verwaisten Ortschaften wieder junge Familien anlocken, sagte Sannig. Seinen Angaben zufolge leben in diesen Dörfern, die zwischenzeitlich vom Abriss bedroht waren, aktuell noch rund 260 Menschen.

Der 59-jährige Theologe ist nach eigenen Angaben nicht überrascht, dass Lützerath neben dem Hambacher Forst zu einem bundesweiten Symbol des Widerstands von Klimaaktivisten gegen die Braunkohle-Verstromung geworden ist. „Damit habe ich gerechnet“, sagte er. Bedauerlich sei, dass mit der Auseinandersetzung vor Ort nun auch extremistischen Kräften eine Bühne bereitet worden sei: „Wir hätten diese Bilder nicht gebraucht.“

Kretschmann rechnet nicht mit baldiger Ablösung von Staatsleistungen

epd-bild/Gerhard Bäuerle

Stuttgart (epd). Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält eine zeitnahe Ablösung der Staatsleistungen für die Kirchen für unwahrscheinlich. „Wenn wir es nicht bezahlen können, wird das Projekt nicht zustande kommen“, sagte er am 10. Januar in Stuttgart zu der im Grundgesetz vorgesehenen Ablösung dieser Leistungen. Sie werden als Kompensation für Enteignungen kirchlicher Güter vor über 200 Jahren bezahlt.

Da die Ablösesummen nicht auf einen Schlag bezahlt werden könnten, müssten sie „abgestottert“ werden - und parallel dazu seien weiterhin Staatsleistungen zu finanzieren. „Ich wüsste nicht, wo wir das Geld herbekommen sollen“, betonte der Ministerpräsident.

Kretschmann nannte die Leistungen für die Kirchen „sehr gut angelegtes Geld“. Es schmerze ihn nicht, dass der Staat das bezahlt. „Die Kirchen machen ja mit den Geldern nicht Dinge, die auf allgemeine Kritik stoßen“, sagte der Grünen-Politiker.

Faktor 18,6

Staatsleistungen sind von der Kirchensteuer zu unterscheiden und betragen aktuell rund eine halbe Milliarde Euro pro Jahr an die evangelische und katholische Kirche. Im Grundgesetz steht eine aus der Weimarer Reichsverfassung übernommene Verpflichtung zur Ablösung der Staatsleistungen. SPD, Grüne und FDP haben dieses Vorhaben erstmals in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

Der Bund ist in der Ablöse-Frage zuständig für die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die Verhandlungen über die konkrete Höhe der Ablösesummen müssten die Länder führen, die die Zahlungen leisten und das Gegenüber der Kirchen in den entsprechenden Staatsverträgen sind. Ein Gesetzentwurf der früheren Oppositionsfraktionen von Grünen, FDP und Linken zur Ablösung der Staatsleistungen aus der vergangenen Wahlperiode im Bund hatte einen Ablösefaktor vom 18,6-fachen der jährlichen Summe genannt. Dieser Faktor ist aber umstritten.

Kirchenpräsidentin lehnt Kampfpanzer für Ukraine ab

epd-bild/Heike Lyding

Leer (epd). Die Kirchenpräsidentin der Evangelisch-reformierte Kirche, Susanne Bei der Wieden, hat sich gegen Lieferungen von Kampfpanzern wie den „Leopard“ an die Ukraine ausgesprochen. „Angriffswaffen sollten wir nicht in die Ukraine bringen“, sagte sie im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Konflikt dürfe nicht so weit eskalieren, dass am Ende doch die gesamte Nato einbezogen werde. Etwas anderes sei es, wenn es um Waffen zur Verteidigung gehe, etwa gegen gezielte Drohnen-Angriffe auf zivile Einrichtungen.

„Forderungen nach Lieferungen von Kampfpanzern sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt kritisch“, sagte Bei der Wieden. Wichtig sei es aber, die Bombardements auf Zivilisten und die zivile Infrastruktur zu verhindern. Scharf verurteilte sie die gegenwärtige russische Kriegstaktik, die darin bestehe, „dass man die Schwächsten der Gesellschaft aushungert und erfrieren lässt“.

Verhandlungsfrieden gefordert

Die Theologin mahnte einen Verhandlungsfrieden an. Andernfalls drohe im Osten der Ukraine eine ethnische Trennung, die der Region mit in ihrer gewachsenen Bevölkerung nicht entspreche. Es müsse möglich sein, Wege zu finden, wie die Menschen nach den Kämpfen wieder friedlich zusammenleben können. „Das, denke ich, ist nicht mit Waffengewalt zu lösen“, unterstrich die Kirchenpräsidentin.

Frieden beginne mit dem Zusammenleben unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, betonte Bei der Wieden. „Damit dies gelingt, müssen wir auch hier in Deutschland als Kirchen und als Zivilgesellschaft aufstehen und uns dem stärker werdenden Rassismus in unserer Gesellschaft noch deutlicher entgegenstellen. Äußerungen wie zuletzt von dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zu “Paschas" in Migrationsfamilien seien dabei nicht hilfreich.

Präses Latzel: Kirche ist eine große Bildungsinstitution

epd-bild/Hans-Jürgen Bauer

Düsseldorf (epd). Bildung ist nach den Worten des rheinischen Präses Thorsten Latzel eines der „Schlüsselelemente für den Erhalt unserer Gesellschaft“. Leider entscheide die Herkunft in Deutschland nach wie vor stark über den Bildungsweg von Menschen, sagte der leitende Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Vor allem Kinder mit Zuwanderungsgeschichte müssen besser integriert werden.“ Die zweitgrößte deutsche Landeskirche berät auf ihrer Landessynode in Düsseldorf schwerpunktmäßig über Bildung.

„Als Kirche ist uns wichtig, dass Bildung zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit beitragen und junge Menschen befähigen soll, in einer diversen, vielfältigen Gesellschaft zurechtzukommen“, betonte Latzel. „Aufgeklärte Religion ist eine Möglichkeit, mit Unterschiedlichkeit und der Fremdheit des anderen wertschätzend umzugehen.“ Die evangelische Kirche sei von ihren Wurzeln her eine große Bildungsinstitution, die die Mündigkeit der Glaubenden stärke.

Defizite in sozial schwachen Familien ausgleichen

Als Bildungsbereiche der rheinischen Kirche nannte der 52-jährige Theologe unter anderem zehn eigene Schulen und rund 800 Kitas, den Konfirmandenunterricht, die offene Jugendarbeit und die Erwachsenenbildung. Er warb angesichts hoher Inflation und steigender Energiekosten für eine „auskömmliche Finanzierung“ kirchlicher Kindertagesstätten, die für die Kommunen billiger seien als eigene Kitas. Gerade im frühkindlichen Bereich könne Bildung sehr viel leisten, etwa im Blick auf Spracherwerb und die Vermittlung von Werten: „Sie kann damit auch Defizite in sozial schwachen Familien ausgleichen.“

Der rheinische Präses brach zudem eine Lanze für den konfessionellen Religionsunterricht, der es ermögliche, „eine authentische Innenperspektive zu entwickeln und den eigenen Glauben zu entfalten“, statt nur über Religion zu reden. „Auf dieser Basis kann ich die Sicht einer anderen Konfession kennenlernen und auch mit anderen Religionen ins Gespräch kommen“, betonte Latzel. „Unsere Gesellschaft braucht gerade den Dialog der Religionen.“

Kirchliche Toolbox als Reisebegleiterin in den Sozialraum

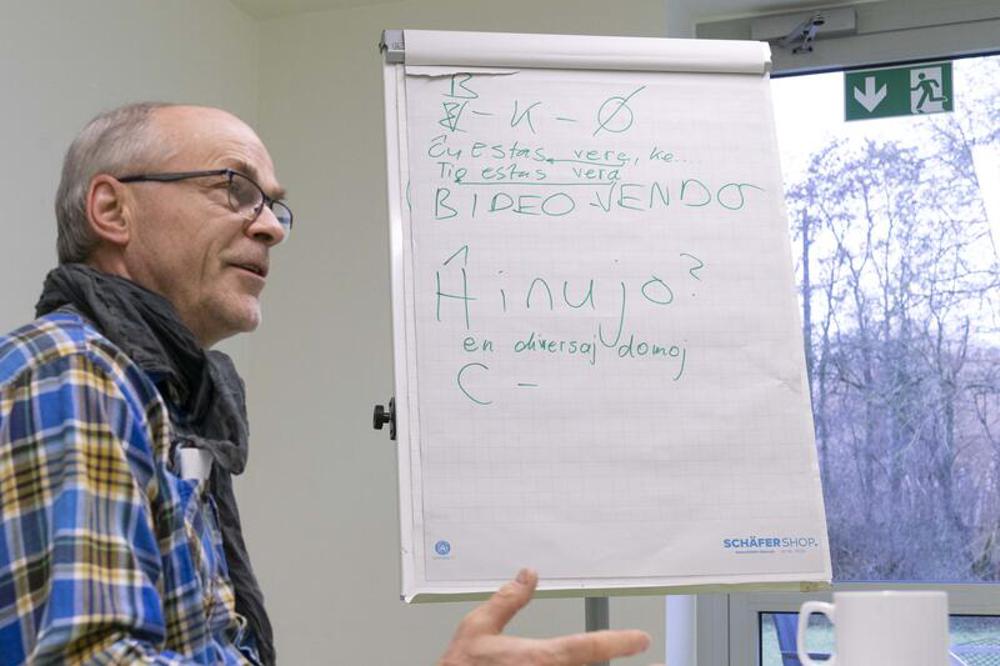

Kirche und Diakonie sind aktive Teile vieler Gemeinwesen. Sie wollen ihre Aktivitäten für ein besseres Zusammenleben noch ausweiten. Dazu gibt es jetzt ein neues Online-Hilfsmittel: die "Wir & Hier"-Toolbox. Sie soll Projekte vor Ort anstoßen.

Berlin (epd). Die Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung (midi) will mit einem Internetservice der Gemeinwesenarbeit neue Impulse geben. Die „Wir & Hier Toolbox für Sozialraumorientierung“ wolle Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen zeigen, dass neue Initiativen leicht zu starten und zum Erfolg zu bringen seien, sagte midi-Projektleiter Walter Lechner am 12. Januar bei der Vorstellung. Diakonie-Chef Ulrich Lilie sagte, das Angebot wolle die Mitstreiter vor Ort animieren, „sich in ihren Kiezen, Nachbarschaften und Quartieren zu engagieren“.

Lechner berichtete, dass innerhalb rund eines Jahres ein „digitaler Werkzeugkoffer“ entwickelt worden sei, „der Ideen vorstellt, spielerisch leicht zu nutzen ist und sofort zum Loslegen animiert“. Die bunte und verspielt wirkende Toolbox will eine „Reisebegleiterin in den Sozialraum“ sein. Sie führt ins Thema ein, hilft, das eigene christliche Handeln nach außen zu tragen und hinterlegt auf verschiedenen Pfaden viele nützliche Informationen. So finden sich etwa die Rubriken „Was treibt uns an?“, „Methoden“, „Einfach loslegen“, oder „Unterstützung“ und „Finanzierung“.

Für Haupt- und Ehrenamtliche

Lechner betonte, dass dieses neue Angebot bundesweit zu nutzen sei. Es richte sich sowohl an Hauptamtliche in Kirchen und Diakonie als auch an engagierte Ehrenamtler, die neue Projekte der Gemeinwesenarbeit starten wollen. Sie hätten oft gute Ideen, wüssten dann aber meist nicht, wie sie umzusetzen seien. Dabei wolle die Toolbox wertvolle Hilfestellung sein.

„Die Nachfrage nach einem Tool, das sofort umsetzbar ist, ist groß“, sagte Lechner. Das zeige die Zahl von mehr als 400 Teilnehmern, die sich zu den zwei Start-Workshops angemeldet hätten. Bedenken, dass das spielerische, in zeitgenössischer Form entwickelte, interaktive Format ältere Kirchenmitglieder überfordere, wies er zurück. Vorherige Testanwendungen hätten gezeigt, dass „viel mehr ältere Menschen fit in der Nutzung von Computer und Smartphones sind, als man annimmt“.

Die Sozialraumorientierung von Kirche und Diakonie zielt auf den unmittelbaren Lebensraum von Menschen und setzt auf Eigeninitiative, Ressourcen, Vernetzung und Kooperationen vor Ort. Es geht darum, sich gemeinsam mit anderen Akteuren aus Kommunen, Vereinen oder Nachbarschaftsinitiativen für bessere Lebensverhältnisse in Dorf, Stadtteil und Quartier zu engagieren. Möglich ist das zum Beispiel durch Dorfvernetzungsrunden, Begegnungscafés, offene Stadtteilzentren, Inklusions- und Integrationsprojekte oder Feste.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, lobte in einem Grußwort die neue Internetanleitung. Sie könne helfen, die lokale Welt zum Besseren zu verändern. Sie hoffe, dass sich viele Gemeinden „an dieser göttlichen Bewegung beteiligen und erste Schritte auf dem Weg hinaus ins Weite wagen“. Diakoniechef Lilie dankte den Entwicklern des Programms und lobte den Ansatz, die Gemeinwesenarbeit aktiv zu forcieren. Er sei gespannt, wie die neuen Initiativen und Projekte ankämen und wie sich dadurch das Miteinander in den Dörfern und Quartieren ändern werde - „und damit auch die Kirche, die Diakonie und die Gesellschaft“.

Klaus Douglass, Leiter von midi, zeigte sich überzeugt, dass die neuen Inhalte „eine runde Sache sind“. Der Vorteil der Bereitstellung der Hilfen im Internet sei, dass man anders als bei gedruckten Ratgebern die Inhalte ständig aktualisieren, anpassen und erweitern könne. Er sei sicher, „das Ding wird fliegen“.

Ein Lager voller Kirchengeschichte

epd-bild/Steve Bauerschmidt

Erfurt (epd). Jesus Christus liegt, ans Kreuz genagelt, auf dem Steinfußboden mitten im Raum. „Er muss trocknen“, sagt der Kunstgutbeauftragte des Bistums Erfurt, Falko Bornschein. Das barocke Kruzifix habe bis vor kurzer Zeit an der Fassade der Erfurter Brunnenkirche gehangen. Die Witterung habe dem hölzernen Kunstwerk aus dem 18. Jahrhundert dabei arg zugesetzt. Daher sei er erst einmal ins Kunstgutdepot des Bistums Erfurt auf dem Domberg gebracht worden.

Bevor die Figur wieder an ihren angestammten Platz zurückkehren kann, müsse sie restauriert werden. Und vielleicht finde sich anschließend ja auch ein besser geeigneter Platz - in der Brunnenkirche oder in einem anderen Gotteshaus. Denn das Kunstgutdepot ist nicht nur Aufbewahrungsort für aktuell etwa 2.000 Kunstwerke des Bistums Erfurt, die in den Gemeinden draußen im Lande keinen Platz mehr finden oder deren Kirchen entwidmet wurden. „Wir sind auch eine Vermittlungsstelle, an die sich Gemeinden wenden können, wenn sie Ausstattungsgegenstände für ihre Kirche suchen“, sagt Bornschein.

Sakrale Kunst aus fünf Jahrhunderten

Im Angebot hat er sakrale Kunst aus fünf Jahrhunderten. Skulpturen, Gemälde, Kelche, Reliquienbehälter oder auch Monstranzen stehen hier dicht an dicht in großen Regalen und Vitrinen im Untergeschoss des Kreuzgangbereichs auf dem Domberg. Das Bistum sei in diesen Fällen nur der Vermittler. Verliehen oder geschenkt werde zwischen den einzelnen Kirchgemeinden. Denn auch wenn eine Gemeinde die Kostbarkeiten in Erfurt abgebe, bleibe sie doch Eigentümerin der Kunstwerke.

Bisweilen macht diese etwas bürokratische Handhabe auch dem studierten Kunstgeschichtler Bornschein die Arbeit nicht einfach. So seien schon Kunstwerke aussortiert worden, die das Bistum anschließend habe restaurieren lassen. Und als sich dann ein möglicher Abnehmer fand, sei die abgebende Gemeinde vom Resultat der Aufarbeitung so begeistert gewesen, dass sie die Kunst wiederhaben wollte.

Auch komme es gelegentlich vor, dass einzelne Pfarrer ein Kunstwerk nicht mögen und nach Erfurt übergeben. „Der nächste Pfarrer oder auch die Gemeinde sehen das anders und holen es wieder ab“, sagt Bornschein. Aber am Ende sei ja positiv hervorzuheben, dass die Stücke wieder einen festen Platz in einer Kirche erhalten. Das sei immer der Optimalzustand.

Manchen Stücken wird dieses Schicksal wohl nicht mehr zuteilwerden. Bornschein holt eine hölzerne Monstranz aus einer Vitrine, eine einfache Tischlerarbeit. In ihr wurde während des Gottesdienstes die Hostie als Verkörperung des Leibs Christi gezeigt. Sie stammt aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Schön ist sie nicht, aber sie zeugt von der Not der Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg. „Das ist auch ein Stück Kirchengeschichte. Auch, wenn sie keiner mehr haben will. Wegwerfen sollten wir das nicht“, sagt Bornschein.

Messgewänder sind „Depothüter“

Aus einem anderen Grund werden wohl auch die meisten Messgewänder Depothüter bleiben. Sie hängen hier in langen Reihen. Sie sind zum Teil so fragil, dass sie nicht mehr getragen werden können. Und für den Schrank in der Sakristei fehlt in vielen Kirchen die richtige Umgebungstemperatur. Das kleine Messgerät im Depot zeigt 16 Grad bei 58 Prozent Luftfeuchtigkeit an. „Manche sind weit über 100 Jahre alt und prächtig bestickt“, sagt der Protestant in katholischen Diensten und streicht mit einer Hand vorsichtig über den Stoff eines Gewandes.

Ein vergleichbares Depot gibt es bei der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) nicht. Auch hier wird zwar Kunst gelagert - allerdings in weit geringerem Umfang. „Zu uns kommen Kunstwerke nur für kurze Zeit, etwa bevor sie restauriert werden oder für die Dauer von Sanierungsarbeiten in einer Kirche“, sagt Susanne Sobko vom Landeskirchenamt in Erfurt. Zwar verliere auch die EKM Mitglieder. Doch anders als bei den mitteldeutschen Katholiken gefährde dieser Schwund nicht die Zahl der Kirchgemeinden. So bleibe die Zahl der Kirchen und damit der Platz für die sakrale Kunst in den Gemeinden im Wesentlichen erhalten.

Prediger für Kirchentag in Nürnberg stehen fest

Nürnberg/Fulda (epd). Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm wird im Juni zur Eröffnung des evangelischen Kirchentags in Nürnberg predigen. Für ihn werde es einer der letzten großen Auftritte als Landesbischof sein, teilte der Kirchentag am 10. Januar in Fulda mit. Seine zwölfjährige Amtszeit endet im Oktober dieses Jahres. Bedford-Strohm ist seit September vergangenen Jahres auch Vorsitzender des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK).

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 7. bis 11. Juni in Nürnberg statt, auf Einladung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, der Stadt Nürnberg und dem Freistaat Bayern. Er steht unter der biblischen Losung „Jetzt ist die Zeit“, ein Zitat aus dem Markus-Evangelium. Der Gottesdienst wird vom Bayerischen Rundfunk im Fernsehen übertragen.

Brudereck, Ceasar und Brandl

Auch die weiteren Personen stehen fest, die in den zentralen Gottesdiensten zu Beginn und Ende des fünftägigen Christentreffens predigen werden, hieß es weiter. Während Bedford-Strohm die Predigt beim Eröffnungsgottesdienst auf dem Hauptmarkt halten werde, predige die Theologin und Schriftstellerin Christina Brudereck aus Essen zur Eröffnung auf dem Kornmarkt. Brudereck verbindet laut Kirchentag in ihrer Arbeit Theologie mit Lyrik, Spiritualität und Kultur. Gemeinsam mit dem Pianisten Ben Seipel bildet sie das Duo „2Flügel“.

Prediger beim Abschlussgottesdienst auf dem Hauptmarkt, der auch von ARD und Deutschlandfunk in Fernsehen und Radio übertragen werden soll, ist der südafrikanische Theologe und Pastor Quinton Ceasar aus Wiesmoor (Ostfriesland). Beim Schlussgottesdienst auf dem Kornmarkt soll der Theologe, Blogger und Podcaster Alex Brandl sprechen, der derzeit sein Vikariat in München absolviert.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag wurde 1949 als christliche Laienbewegung gegründet. An dem alle zwei Jahre in einer deutschen Großstadt stattfindenden Treffen nehmen jeweils rund 100.000 Menschen teil.

Magazin "chrismon" sucht "Gemeinde 2023"

Frankfurt a.M. (epd). Das evangelische Monatsmagazin „chrismon“ sucht die „Gemeinde 2023“. Wie „chrismon“ am 11. Januar in Frankfurt am Main mitteilte, können alle evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden mitmachen, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) angehören. Die Bewerbung ist ab sofort unter chrismongemeinde.de möglich.

Die Preisgelder in Höhe von insgesamt 20.000 Euro stellten die Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank, das Gustav-Adolf-Werk und der Gemeindebrief - Magazin für Öffentlichkeitsarbeit bereit. Eingereicht werden können etwa kreative Onlineangebote in Zeiten der Corona-Pandemie, erlebnisorientierte Angebote für Kinder, die Unterstützung von Geflüchteten oder Renovierungen alter Dorfkirchen. Mit dem Förderwettbewerb soll dieses Engagement gewürdigt werden.

Das Publikum vergibt den Angaben zufolge zehn Förderpreise direkt über eine Onlineabstimmung. In einer Qualifikationsphase vom 28. Februar bis 21. März 2023 können alle Interessierten pro Projekt jeweils einmal am Tag ihre Stimme abgeben. Aus dem Kreis der zwölf bestplatzierten Konzepte stimme das Publikum dann im Finale vom 21. März bis zum 23. März 2023 einmalig per Eingabe eines SMS-Codes ab, hieß es weiter.

Publikumspreise mit 8.000 Euro dotiert

Die Publikumspreise sind insgesamt mit 8.000 Euro dotiert. Unter allen teilnehmenden Gemeinden prämiert zudem eine Jury sechs Preisträgerinnen mit insgesamt 12.000 Euro. Die Jurypreise in Höhe von je 2.000 Euro werden in thematischen Kategorien vergeben: „Besonderer Gottesdienst“, „Diakonie“, „Jugend“, „Musik“, „Öffentlichkeitsarbeit & Fundraising“ sowie „Kirchenrenovierung“.

Verlegt wird „chrismon“ vom Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) mit Sitz in Frankfurt am Main. Das GEP ist das zentrale Medienunternehmen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen. Es trägt unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd) und das Internetportal evangelisch.de, organisiert die Rundfunkarbeit der EKD sowie das evangelische Contentnetzwerk yeet.

Polizei ermittelt nach Ratzinger-Nachruf gegen Portal "queer.de"

Berlin (epd). Die Berliner Polizei ermittelt gegen das Online-Magazin „queer.de“ wegen eines Nachrufs auf den verstorbenen früheren Papst Benedikt XVI. Ermittelt werde wegen Paragraf 189 des Strafgesetzbuches, „Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener“, bestätigte ein Polizeisprecher am 9. Januar in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (epd).

In dem am 31. Dezember erschienenen Nachruf hatte „queer.de“ Josef Ratzinger als einen „der größten queerfeindlichen Hetzer“ bezeichnet, dessen Markenzeichen „Homohass“ gewesen sei. Benedikt XVI. war am selben Tag im Alter von 95 Jahren gestorben. Noch am Silvestertag sei über die Internetwache die Anzeige gegen „queer.de“ gestellt worden, sagte der Polizeisprecher.

„Vorermittlungen gehen deutlich zu weit“

„Queer.de“-Herausgeber Micha Schulze kündigte am 9. Januar an, der Polizei dazu keine freiwilligen Auskünfte zu erteilen. „Bereits die Vorermittlungen und die Annahme eines Anfangsverdachts gehen deutlich zu weit“, schrieb er auf dem Portal. Sein Vertrauen in den Rechtsstaat und die Pressefreiheit in Deutschland sei aber groß genug. Zudem kündigte er an, eine Anwaltskanzlei einzuschalten, um herauszubekommen, wer die Anzeige gestellt hat.

Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) appellierte an die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen umgehend einzustellen. „Langatmige Ermittlungen oder eine Anklage durch die Staatsanwaltschaft wären ein Angriff auf die Pressefreiheit“, schrieb Landesgeschäftsführer Jörg Reichel auf Twitter.

Gesellschaft

Unterschiedliche Bewertungen nach Großkundgebung bei Lützerath

epd-bild/Meike Boeschemeyer

Lützerath, Düsseldorf (epd). Nach der Großkundgebung gegen die Abbaggerung von Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier kommen Veranstalter und Polizei zu unterschiedlichen Bewertungen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) NRW zog am 15. Januar in Düsseldorf eine vorläufige positive Bilanz und würdigte das Einsatzkonzept der Aachener Polizei als deeskalierend. Das Eindringen in den Tagebau sowie das Überwinden des Sicherheitszauns um den Weiler Lützerath habe verhindert werden können, mit zugleich „viel Raum“ für friedlichen Protest auf der genehmigten Demo-Strecke, erklärte die GdP.

Aktivisten und Veranstalter hingegen warfen den Einsatzkräften in einzelnen Fällen Gewalt gegen Demonstranten vor. Sie betonten aber, die Verantwortung für die Konfrontation am Tagebau liege letztlich in der Politik, vor allem bei der schwarz-grünen Landesregierung, die sich für eine fortgesetzte Braunkohleförderung bis 2030 entschieden habe, obwohl die Kohle unter Lützerath für eine gesicherte Energieversorgung nicht gebraucht werde.

„Blamage für Deutschland“

Auf einer Pressekonferenz würdigten die Vertreter von „Ende Gelände“, „Alle Dörfer bleiben“ und „Fridays for Future“ die große Teilnahme von Zehntausenden Menschen an dem Protest rund um Lützerath als Zeichen der Hoffnung für den Klimaschatz in Deutschland und weltweit. In der kommenden Woche sollen weitere friedliche Aktionen „mit der ganzen Bandbreite des zivilen Ungehorsams“ folgen, unter anderem ein Aktionstag am 17. Januar.

Darya Sotoodeh von „Fridays for Future“, Christopher Laumanns von „Alle Dörfer bleiben“ und Charly Dietz von „Ende Gelände“ äußerten scharfe Kritik an der NRW-Landesregierung. Diese müsse die Räumung stoppen. Die Mehrheit der Bevölkerung wolle keinen weiteren Braunkohleabbau, sagte Laumanns. Die Zerstörung von Lützerath, wo sich am 15. Januar in einem Tunnel noch Aktivisten aufhielten, sei eine „Blamage für Deutschland“, vor allem für die Grünen. Die Veranstalter der Demonstration betonten, dass sie als Aktionskonsens einen friedlichen Protest befürworten.

Zu der Großkundgebung von Umweltverbänden, Klimabündnissen und lokalen Initiativen waren am 14. Januar trotz Regen und Sturm nach Schätzungen der Polizei 15.000, nach Veranstalterangaben 35.000 Menschen ins rheinische Braunkohlerevier gekommen. Unter ihnen waren auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und Luisa Neubauer von „Fridays for Future Deutschland“. Die Demonstration zwischen Keyenberg und Lützerath verlagerte sich im Verlauf des Tages auf verschiedene Stellen.

Während vielerorts der Protest gegen die Räumung und den Abriss des Weilers Lützerath friedlich verlief, war es vor allem an der Abbruchkante zum Tagebau und am Absperrzaun rund um die nicht mehr bewohnte Ortschaft zu Konfrontationen zwischen Einsatzkräften und Demonstranten gekommen. An den beiden Stellen hätten vielfach vermummte Personen „erheblichen Druck auf polizeiliche Sperren ausgeübt und diese zum Teil durchbrochen“, teilte die Polizei mit. Um Menschen vom Eindringen in den Tagebau abzuhalten, seien Pfefferspray, Schlagstöcke und Wasserwerfer eingesetzt worden. Die Polizei bezifferte die Zahl der verletzten Einsatzkräfte auf über 70. Die Zahl umfasse Verletzungen durch Gewalt von Demonstranten sowie Unfälle in schwierigem Terrain.

Uneinigkeit über Verletzte

Iza Hofmann vom Sanitäter-Team der Demo-Organisatoren sprach mit Blick auf die Kundgebung am 14. Januar von einer hohen Zahl verletzter Demonstranten im „zwei- bis dreistelligen Bereich“ und kritisierte unnötige Gewalt durch die Polizei. Mehrere Menschen seien lebensgefährlich verletzt worden. Hofmann sprach von Knochenbrüchen und Kopfverletzungen. Die Polizei sagte dem WDR, von lebensgefährlich Verletzten sei ihr nichts bekannt. Insgesamt wisse die Polizei von zehn Fahrten von Rettungswagen.

Entwässerte Moore verursachen mehr Emissionen als Flugverkehr

epd-bild/Evelyn Sander

Berlin (epd). Die Trockenlegung von Mooren ist laut Umweltexperten mit mehr als zwei Milliarden Tonnen Kohlendioxid (CO2) für rund vier Prozent aller menschengemachten Emissionen verantwortlich. Laut dem am 10. Januar in Berlin vorgestellten „Mooratlas 2023“ der Heinrich-Böll-Stiftung, des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Greifswalder Michael Succow Stiftung sind weltweit über zehn Prozent der 500 Millionen Hektar Moore entwässert, in Mitteleuropa sogar weit über 90 Prozent.

Jedes Jahr kämen weitere 500.000 Hektar zerstörte Moore hinzu, sagte Böll-Stiftungs-Vorständin Imme Scholz. Haupttreiber der globalen Moorzerstörung seien die Land- und Forstwirtschaft. So werde auf entwässerten Moorflächen in Südost-Asien unter anderem Palmöl angebaut.

Das beschleunigt laut Scholz das Artensterben und die Klimakrise. Obwohl Moore weltweit nur drei Prozent des Landes bedeckten, speicherten sie etwa doppelt so viel Kohlenstoff wie die Biomasse aller Wälder der Erde zusammen, die mit 27 Prozent fast ein Drittel der Landfläche ausmachen. Der Torfboden von Mooren fungiert demnach bis in tiefe Schichten als CO2-Speicher, das freigesetzt wird, wenn Moore trocken fallen.

90 Prozent trockengelegt

„Die weltweite Entwässerung von Mooren verursacht auch deutlich mehr CO2-Emissionen als der globale Flugverkehr“, sagte die Vorständin der Grünen-nahen Böll-Stiftung. Bei den weltweiten Emissionen aus entwässerten Mooren liege die EU mit knapp zwölf Prozent neben Russland mit ebenfalls knapp zwölf und Indonesien mit 34,4 Prozent auf einer der drei Spitzenpositionen.

In Deutschland sind nach Angaben des Geschäftsführers der Michael Succow Stiftung, Jan Peters, weit über 90 Prozent der Moore bereits trockengelegt. Um die globalen Klimaziele zu erreichen, müssten hierzulande jährlich mindestens 50.000 Hektar Moorböden wieder vernässt werden - eine Fläche fast so groß wie der Bodensee. Aktuell seien es nur knapp 2.000 Hektar.

Von den 1,8 Millionen Hektar Moorfläche in der Bundesrepublik würden derzeit 1,5 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzt: „Das Thema ist extrem lange stiefmütterlich behandelt worden, obwohl der Moorschutz großen Einfluss auf unsere Klimabilanz hat.“

So entweichen laut Peters jährlich 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente aus entwässerten Mooren in Deutschland, immerhin sieben Prozent der Gesamtemissionen. In der Landwirtschaft seien sie sogar für über 37 Prozent aller Treibhausgase verantwortlich.

Umdenken nötig

Vor diesem Hintergrund fordern die Herausgeber des 50 Seiten umfassenden „Mooratlas“ ein Umdenken. Insbesondere die Land- und Forstwirtschaft müssten die Potenziale beispielsweise einer sogenannten Paludikultur, also der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung nasser Hoch- und Niedermoore, erkennen. Ein Beispiel dafür sei der Anbau von Schilf für Dachreet oder die energetische Verwertung von Niedermoor-Biomasse, sagte Peters.

„Einerseits braucht es eine Honorierung der Landwirtinnen und Landwirte, wenn sie wieder vernässte Moorflächen bewirtschaften“, sagte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt: „Andererseits brauchen wir eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für Wiedervernässungsmaßnahmen.“

"Klimaterroristen" ist Unwort des Jahres 2022

epd-bild/Valeska Rehn

Marburg (epd). Das Unwort des Jahres 2022 lautet „Klimaterroristen“. Mit dem Ausdruck würden Klimaaktivistinnen und -aktivisten mit Terroristen gleichgesetzt. Das kriminalisiere und diffamiere sie, kritisierte die Sprecherin der sprachkritischen Aktion, Constanze Spieß, am 10. Januar in Marburg. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Begriffe „Sozialtourismus“ und „defensive Architektur“.

Insgesamt waren 1.476 Einsendungen mit 497 verschiedenen Ausdrücken eingegangen. 55 von ihnen entsprachen den Unwort-Kriterien. Unter den häufigsten Einsendungen waren Sozialtourismus (71), Sondervermögen (54), (Doppel-)Wumms (52), Klima-RAF (34) und Klima-Terrorist(en) (32).

Die Aktion Unwort des Jahres rügt Wörter und Formulierungen, die gegen die Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstoßen, gesellschaftliche Gruppen diskriminieren, stigmatisieren und diffamieren oder die euphemistisch, verschleiernd oder irreführend sind.

Rüge für Merz

Der auf Platz 1 gesetze Begriff „Klimaterroristen“ diene der Diskreditierung von Menschen, die sich gegen die Erderhitzung engagierten, hob Spieß hervor. Durch die Gleichsetzung ihres Protests mit Terrorismus würden gewaltlose Protestformen zivilen Ungehorsams und demokratischen Widerstands in den Kontext von Gewalt und Staatsfeindlichkeit gestellt. Der Ausdruck reihe sich in ein Netz weiterer Unwörter wie Ökoterrorismus oder Klima-RAF ein.

Der Ausdruck Sozialtourismus war bereits 2013 Unwort des Jahres. Weil der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ihn 2022 im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen wieder verwendet habe, um „gezielt Stimmung zu machen gegen unerwünschte Zuwanderung“, habe ihn die Jury auf Platz 2 gesetzt. Sie sehe in diesem Wortgebrauch eine Diskriminierung derjenigen Menschen, die vor dem Krieg auf der Flucht seien und in Deutschland Schutz suchten. Zudem verschleiere der Ausdruck ihr prinzipielles Recht darauf. Perfide sei, dass das Grundwort Tourismus in Verdrehung der offenkundigen Tatsachen eine dem Vergnügen und der Erholung dienende freiwillige Reisetätigkeit sei.

Bei dem auf Platz drei gesetzten Ausdruck „defensive Architektur“ handelt es sich nach Ansicht der Jury um eine militaristische Metapher. Sie bezeichne eine Bauweise, die gezielt marginalisierte Gruppen wie wohnungslose Menschen aus dem öffentlichen Raum verbannen möchte.

Das persönliche Unwort des Gastjurors Peter Wittkamp lautet „militärische Spezialoperation“. Der Ausdruck sei eine zutiefst euphemistische Bezeichnung für einen aggressiven kriegerischen Akt, kritisierte der Autor und Werbetexter. Er sei nichts anderes als Propaganda, mit der der Kreml nicht nur die gesamte Welt und Deutschland belüge, sondern auch die Menschen in seinem eigenen Land.

„Pushback“ und „Corona-Diktatur“

Im vergangenen Jahr hatte die Jury mit „Pushback“ einen Begriff aus dem Migrations-Diskurs gewählt. 2020 gab es mit „Corona-Diktatur“ und „Rückführungspatenschaften“ erstmals ein Unwortpaar. Die Unwörter der Vorjahre lauteten „Klimahysterie“ (2019), „Anti-Abschiebe-Industrie“ (2018) und „alternative Fakten“ (2017). Vor einem Monat hatte die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden „Zeitenwende“ zum Wort des Jahres 2022 gekürt.

Die Sprecherin der Unwort-Jury, Constanze Spieß, ist Professorin an der Marburger Philipps-Universität. Weitere ständige Mitglieder sind die Sprachwissenschaftler Kristin Kuck (Universität Magdeburg), Martin Reisigl (Universität Wien) und David Römer (Universität Trier) sowie die Journalistin und Dozentin Alexandra-Katharina Kütemeyer.

Frühe Blüte: Botanikerin sieht dramatische Entwicklung

© epd-bild / Steffen Schellhorn

Hannover (epd). Angesichts milder Temperaturen im laufenden Winter und der frühen Blüte vieler Pflanzen warnt die hannoversche Botanikerin Jutta Papenbrock vor Schäden. „Vieles gerät durcheinander“, sagte die geschäftsführende Leiterin des Instituts für Botanik an der Leibniz Universität Hannover dem Evangelischen Pressedienst (epd). Diese zunehmende Labilität der Ökosysteme sei „eine dramatische Entwicklung“.

„Es gibt viele Pflanzenarten, bei denen schon seit einigen Jahren aufgrund der Klimaerwärmung beobachtet wird, dass sie früher blühen“, führte die Professorin aus. Bei der Haselnuss etwa habe man festgestellt, dass der Strauch mehrere Wochen früher blühe als noch vor Jahren. „Dazu kommt die generelle Beobachtung: Die Blühzeiten werden länger. Für Insekten mag das positiv sein. Aber für Allergiker zum Beispiel ist das äußerst unangenehm, wenn sich die Blüh- und damit die Pollenflugzeiten ausdehnen.“

Da Pflanzen mit hohem Energieeinsatz Blüten, Samen und Früchte bildeten, seien sie durch einen Frosteinbruch gefährdet. „Letztlich schwächt es die Pflanzen und reduziert den Fortpflanzungserfolg, wenn zu oft vergeblich Blüten erzeugt und zu wenig Samen produziert werden.“

Klimawandel zu schnell

Der Wandel hin zu wärmeren Temperaturen gehe sehr schnell, „so schnell können die Pflanzen durch evolutive Prozesse gar nicht an neue Bedingungen angepasst werden“, warnte die Wissenschaftlerin. „Und wenn so ein Ökosystem labil ist, haben es invasive Organismen generell einfacher, Nischen zu besetzen.“ Dann komme es zu noch mehr Unruhe und Veränderungen, die alle möglichen Auswirkungen haben könnten: „Die müssen nicht nur negativ sein, aber meistens sind sie es doch.“

Dem mit immer wärmeren Temperaturen und Trockenheit verbundenen Stress könne mit klimaresilienten Pflanzen begegnet werden. Damit seien Arten gemeint, die aufgrund ihrer Herkunft besonders an extreme Trockenheit oder Hitze angepasst seien, bei Straßenbäumen etwa Späths Erle, Amberbaum und Blasenbaum. „Vielfalt heißt das Zauberwort“, betonte Papenbrock. Und mit Blick auf die Erderwärmung allgemein müssten „möglichst schnell möglichst viele Maßnahmen“ ergriffen werden.

Greenpeace kritisiert Flüge im Privatjet zum Weltwirtschaftsforum

Genf (epd). Kurz vor Beginn des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Alpenort Davos hat Greenpeace die klimaschädlichen Privatflüge vieler Teilnehmer als „ignorant und rücksichtslos“ kritisiert. Kurzstreckenflüge müssten dort gestrichen werden, wo zumutbare Zugverbindungen existierten, forderte Greenpeace am 13. Januar in Hamburg. Das Weltwirtschaftsforum 2023 beginnt am 16. Januar.

Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Privatjet-Flüge, die während der Woche des Weltwirtschaftsforums 2022 an den Flughäfen in direkter Nähe von Davos gelandet und gestartet seien, hätten Kurzstrecken unter 750 Kilometer zurückgelegt, hieß es. Bei 38 Prozent der Flüge habe es sich sogar um die besonders klimaschädlichen Ultrakurzstreckendistanzen von unter 500 Kilometern gehandelt. Das zeige eine Analyse des niederländischen Beratungsinstituts CE Delft im Auftrag von Greenpeace.

Zwölf Prozent des Luftverkehrs

Die Umweltorganisation warf den Davos-Teilnehmern vor, sich zwar öffentlich für den Klimaschutz einzusetzen, privat aber nicht entsprechend zu handeln. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reisen Hunderte weitere Topentscheider und Prominente aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nach Davos, um über den Zustand der Welt zu diskutieren.

Über die klimaschädlichen Folgen von Privatflügen wird in jüngster Zeit verstärkt diskutiert. Laut einer am 12. Januar veröffentlichten Recherche von NDR und „Süddeutscher Zeitung“ sind von deutschen Flughäfen im vergangenen Jahr so viele Privatjets wie nie zuvor gestartet. Privatjet-Flüge machten inzwischen etwa zwölf Prozent des gesamten Flugverkehrs in Deutschland aus.

Oxfam: Schere zwischen Arm und Reich hat sich weiter geöffnet

Die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam schlägt Alarm: Erstmals seit 25 Jahren hätten extremer Reichtum und extreme Armut gleichzeitig zugenommen.

Berlin (epd). Die Corona-Pandemie hat die Unterschiede zwischen Arm und Reich nach Erkenntnissen der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam verstärkt. Seit Pandemie-Beginn 2020 seien rund zwei Drittel des weltweiten Vermögenszuwachses auf das reichste Prozent der Weltbevölkerung entfallen. Gleichzeitig lebten dem am 16. Januar in Berlin veröffentlichten Bericht zufolge 1,7 Milliarden Arbeitnehmer in Ländern, in denen die Lohnentwicklung die Inflation nicht ausgleicht.

Erstmals seit 25 Jahren hätten extremer Reichtum und extreme Armut gleichzeitig zugenommen. Das geht aus dem Bericht „Survival of the Richest“ (Überleben der Reichsten) hervor, die Oxfam anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos vorlegte.

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sprach von einem „gefährlichen Befund“. „Pandemie, Konflikte und nicht zuletzt der russische Angriffskrieg haben uns um Jahre zurückgeworfen bei Armut, Hunger, Gesundheit oder Bildung - während die Reichen noch reicher geworden sind“, sagte Schulze in Berlin. Der Aufbau sozialer Sicherungsnetze müsse vorangetrieben werden, sagte die SPD-Politikerin, ohne Details zu nennen.

81 Prozent des Vermögenszuwachses für das reichste Prozent

Oxfam forderte die Regierungen auf, dem Trend mit Steuern auf Übergewinne und hohe Vermögen entgegenzutreten. Daraus entstehende Einnahmen müssten in den Ausbau von sozialer Sicherung, Bildung und Gesundheit investiert werden.

Laut Oxfam-Bericht flossen 81 Prozent des gesamten Vermögenszuwachses, der zwischen 2020 und 2021 in Deutschland erwirtschaftet wurde, an das reichste Prozent der Bevölkerung. Auf die übrigen 99 Prozent der Bürgerinnen und Bürger entfielen demnach lediglich 19 Prozent des Vermögenszuwachses.

Der Bericht zeige, dass 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne ihre Gewinne im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt hätten, erklärte die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation. Diese hätten 306 Milliarden US-Dollar an Übergewinnen erzielt und davon 257 Milliarden US-Dollar (84 Prozent) an Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet.

Bundes-Beauftragte: Rassismus ist große Gefahr für die Demokratie

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Rassismus ist allgegenwärtig in Deutschland: Jede oder jeder Fünfte hat diese Form der Diskriminierung schon am eigenen Leib erfahren. Das geht aus dem am 11. Januar vorgestellten Lagebericht der Integrations- und Antirassismus-Beauftragten der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), hervor. Danach ist auch fast allen Menschen (90 Prozent) bewusst, dass Rassismus ein Problem ist.

Rassismus sei eine große Gefahr für die Demokratie, sagte Alabali-Radovan in Berlin bei der Vorstellung ihres Berichts, den sie zuvor dem Kabinett vorgelegt hatte. Er greife Menschen und ihre Menschenwürde an, die ihnen vom Grundgesetz garantiert werde.

In ihrem Bericht führt Alabali-Radovan die Erkenntnisse von Wissenschaft, Polizei, Justiz und Zivilgesellschaft sowie die politischen Debatten und Handlungsansätze zusammen. Grundlage ist unter anderem der repräsentative Diskriminierungs- und Rassismus-Monitor des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Auch die Statistik des Bundeskriminalamts über politisch motivierte Kriminalität 2021 spricht eine klare Sprache: Unter 21.964 Straftaten aus dem rechten Milieu waren 1.042 Gewalttaten, von denen wiederum zwei Drittel rassistisch motiviert waren. Die unabhängigen Beratungsstellen für Opfer meldeten für 2021 rund 350 rassistisch motivierte Angriffe mehr.

Alabali-Radovan erinnerte an die rassistische NSU-Mordserie und die Anschläge von München, Halle und Hanau. Das Thema Rassismus sei inzwischen präsent in Politik und Gesellschaft. Seine Bekämpfung stehe oben auf der Agenda der Bundesregierung.

Will gegen Racial Profiling vorgehen

Sie machte zugleich deutlich, dass es nicht nur um Gewalt, sondern auch den überall im Alltag erlebten Rassismus gehe. Deshalb will sie unter anderem ein Modellprojekt für kommunale Anlaufstellen starten für Menschen, die Rassismus ausgesetzt sind. Diese Arbeit werde vor allem auf dem Land immer noch nur von ehrenamtlich arbeitenden Migrantenorganisationen geleistet, sagte Alabali-Radovan. Außerdem will sie gemeinsam mit Polizeivertretern gegen das 'Racial Profiling' - anlasslose Kontrollen von nicht-deutsch aussehenden Menschen - vorgehen und beispielsweise auch das Kopftuchverbot für Lehrerinnen in etlichen Bundesländern thematisieren.

Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, bezeichnete den Rassismus-Bericht als „überfällig“. Erstmals mache eine Bundesregierung auch strukturellen Rassismus zum Thema. Es gebe immer noch Vorschriften und Verwaltungsroutinen, die zu Benachteiligung führen, erklärte Ataman und verlangte, das Antidiskriminierungsrecht so zu reformieren, dass es effektiv vor rassistischer Benachteiligung schütze.

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie erklärte, er erwarte von der Regierung einen Fahrplan, wie rassistische Diskriminierung im Bildungswesen, auf dem Wohnungsmarkt oder im Job verhindert werde. Rassismus sei „schmerzvoll erfahrener Alltag für viele Menschen in Deutschland“, sagte Lilie.

Reem Alabali-Radovan war vor knapp einem Jahr neben ihrem Amt als Integrations-Beauftragte auch zur ersten Antirassismus-Beauftragten einer Bundesregierung berufen worden. In ihrem ersten Bericht legt die SPD-Politikerin, die zuvor Integrations-Beauftragte in Mecklenburg-Vorpommern war, den Schwerpunkt auf Rassismus. Der Bericht ist zugleich der 13. Lagebericht ihres Amtes an den Bundestag. Als Integrations-Beauftragte muss Alabali-Radovan dem Parlament mindestens alle zwei Jahre Bericht erstatten. Laut des ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten aktuellen Migrationsberichts der Bundesregierung steigt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland weiter und betrug 27,3 Prozent im Jahr 2021.

Zahl der Asylanträge 2022 deutlich gestiegen

Berlin (epd). Nach einem Rückgang in der Corona-Pandemie haben im vergangenen Jahr wieder mehr Menschen einen Antrag auf Asyl in Deutschland gestellt. Wie das Bundesinnenministerium am 11. Januar mitteilte, wurden 217.774 Erstanträge auf Asyl registriert. Das war gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um rund 47 Prozent (2021: 148.233 Anträge).

Hinzu kamen rund 26.000 Folgeanträge - deutlich weniger als im Vorjahr, womit sich die Gesamtzahl der Asylanträge im Jahr 2022 um 28 Prozent erhöhte. Elf Prozent der Erstanträge - rund 25.000 - wurden für bereits in Deutschland geborene Kinder gestellt. Die Zahl der 2022 neu in Deutschland angekommenen Flüchtlinge liegt damit bei rund 192.000.

Hauptherkunftsländer der Schutzsuchenden waren erneut Syrien (72.646 Anträge) und Afghanistan (41.471 Anträge). Die Türkei war mit 25.054 Anträgen dritthäufigstes Herkunftsland. 2021 lagen Syrien, Afghanistan und der Irak auf den ersten drei Plätzen. Neu auf der Liste der sogenannten „zugangsstärksten Staatsangehörigkeiten“ des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge war 2022 Russland. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stellten im Gesamtjahr 2.851 Menschen aus Russland einen Erstantrag auf Asyl, allein 529 im vergangenen Dezember. Sie machten aber im Gesamtjahr 2022 nur 1,3 Prozent der Asylerstanträge aus.

Flüchtlinge aus Ukraine in der Statistik nicht erfasst

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist in der Asyl-Statistik nicht erfasst, weil sie nicht das reguläre Asylverfahren durchlaufen. Laut Bundesinnenministerium wurden seit Beginn des russischen Angriffskriegs rund eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland registriert. Sie machten damit rund 80 Prozent der Schutzsuchenden in Deutschland aus, betonte das Bundesinnenministerium. Wie viele sich davon aktuell in der Bundesrepublik aufhalten, ist nicht genau erfasst.

Auch in anderen Teilen der Welt seien Menschen auf der Flucht vor Krieg und Terror, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Sie versprach, der Bund stehe an der Seite von Ländern und Kommunen bei der Aufgabe, die Flüchtlinge zu versorgen und unterzubringen. Der Bund unterstützt in erster Linie finanziell. 2,75 Milliarden Euro hat er den Ländern in diesem Jahr dafür versprochen.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat den Angaben zufolge im vergangenen Jahr über 228.673 Asylgesuche entschieden. 40.911 Personen (17,9 Prozent) erhielten den Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention, 87.552 (38,3 Prozent) anderweitigen Schutz. 49.330 Anträge (21,6 Prozent) wurden abgelehnt, 50.880 Anträge (22,3 Prozent) erledigten sich, etwa weil ein Antrag zurückgenommen wurde.

Kritik an Ablehnung von Menschen aus dem Iran

Als abgelehnt geht ein Antrag aber auch dann in die Statistik ein, wenn ein anderer EU-Staat für die Bearbeitung zuständig ist. Die Zahl der Anträge, deren Asylbegehren aus inhaltlichen Gründen abgelehnt wurde, liegt damit niedriger. Die sogenannte bereinigte Schutzquote, die formelle Entscheidungen herausrechnet, lag nach Angaben der Linken 2022 bei mehr als 70 Prozent und damit so hoch wie nie. Zum Vergleich: Das Bundesamt gibt eine Schutzquote von 56 Prozent an. Die Statistik für das Jahr 2022 zeige vor allem, dass die in Deutschland ankommenden Schutzsuchenden in hohem Maße schutzbedürftig seien, erklärte die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger.

Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl kritisierte, dass auch nach dem gewaltsamen Vorgehen gegen Demonstranten im Iran Asylanträge von Menschen in dem Land immer noch in hoher Zahl abgelehnt würden. Sie forderte einen Stopp der Ablehnungen angesichts der Menschenrechtslage im Iran. 2022 stellten der Statistik zufolge 6.322 Iranerinnen und Iraner einen Asylantrag in Deutschland.

Rechtsstreit zwischen Homolka und Zentralrat im Februar vor Gericht

epd-bild/Rolf Zöllner

Berlin (epd). Der Rechtsstreit zu Äußerungen des Zentralrats der Juden über den Rabbiner Walter Homolka soll im Februar vor Gericht verhandelt werden. Die mündliche Verhandlung am Landgericht Berlin sei am 7. Februar geplant, sagte Homolkas Rechtsanwalt David Geßner dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 13. Januar in Berlin. Die Gegenseite habe eine Schutzschrift eingereicht und werde zum Antrag auf Unterlassung von Äußerungen Stellung nehmen.

Homolka steht seit einiger Zeit nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs in der Kritik. Bis zum Bekanntwerden der Vorwürfe war er langjähriger Rektor des 1999 gegründeten Rabbinerseminars Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam. Der Zentralrat der Juden hatte am 7. Dezember erklärt, die Vorwürfe hätten sich der Untersuchung einer Anwaltskanzlei zufolge bestätigt. Auch Vorwürfe der Verbreitung pornografischer Inhalte am Geiger-Kolleg und der Diskriminierung hätten sich als zutreffend herausgestellt.

Streit über Rabbinerausbildung in Potsdam

Die Anwaltskanzlei Behm Becker Geßner argumentierte hingegen in einer Erklärung vom 16. Dezember, in der Veröffentlichung des Zentralrats seien nicht belegbare Vorwürfe als bereits bewiesen dargestellt und damit die Persönlichkeitsrechte Homolkas verletzt worden. Der Zentralrat sei deshalb im Namen Homolkas zu einer Unterlassungserklärung sowie öffentlicher Richtigstellung von Äußerungen aufgefordert worden.

Im Zusammenhang mit dem Streit zwischen dem Zentralrat und dem liberalen Rabbiner steht die Frage, wer in Zukunft für die Rabbinerausbildung in Potsdam zuständig sein soll. Der Zentralrat hält Homolka nicht mehr für geeignet. Homolka, der mutmaßliches Fehlverhalten bestreitet, übertrug seine Anteile an der als gemeinnützige GmbH betriebenen Ausbildungsstätte an die Jüdische Gemeinde zu Berlin, wie am Donnerstag bekannt wurde. Der Zentralrat hatte selbst im Dezember erklärt, die Rabbinerausbildung in seine Hände nehmen zu wollen.

Die letzte Ruhestätte des Textilbarons

epd-bild/Uli Fricker

Burladingen (epd). Das Städtchen Burladingen im Zollernalbkreis wäre wohl unbekannt, wenn Trigema-Chef Wolfgang Grupp ihm nicht zu bundesweiter Bekanntheit verholfen hätte. Die Verbindung seines kernigen Unternehmertums, der Standorttreue („100 Prozent Made in Germany“) und seiner unbestrittenen TV-Tauglichkeit machten Grupp berühmt und den Firmensitz Burladingen auf der Schwäbischen Alb gleich mit. Sein jüngstes Bauwerk, vor einigen Wochen erst fertiggestellt, löst im Ort einiges Kopfschütteln aus. Der Textilunternehmer hat für sich und seine Familie eine geräumige Grabanlage bauen lassen.

Für den 675 Quadratmeter großen privaten Totenhain hat Grupp (80) nichts dem Zufall überlassen. Eine hohe Mauer, die mit grobem weißem Putz beworfen ist, umzäunt das Familiengrab. An der Mauer sind sechs Bronzeplatten eingelassen, die erste ist bereits für den Chef reserviert. Sein Name sowie sein Geburtsdatum, der 4. 4. 1942, sind schon eingraviert. Für den Fall der Fälle muss lediglich das Sterbedatum eingestanzt werden.

In Medienberichten war bereits von einem „Mausoleum“ die Rede, das sich der Herr der deutschen Unterwäsche hier errichtet habe. Das trifft nicht zu, denn im Inneren begehbar ist die Anlage nicht. Familie Grupp hat vielmehr ein schönes Randstück des öffentlichen Friedhofs eingefriedet. Es handelt sich um Reihengräber de luxe mit viel Freiraum, verschönt durch einen Brunnen und ein modernes hohes Kreuz.

„Das ist schon ziemlich extrem“

Der private Friedhof innerhalb des städtischen Friedhofs ist frei zugänglich; er wird von den Einheimischen immer wieder beäugt und aufgesucht. Zu auffällig ist das gesamte Konstrukt, das sich auch ohne Mausoleum stark von den bescheidenen Gräbern ringsum abhebt.

Im Ort kommt der Park mit den Gruppschen Grablegen nicht besonders gut an. „Das ist schon ziemlich extrem“, sagt eine Frau, die gerade die Gräber ihrer Verwandten aufsucht, um dort eine Kerze zu platzieren. Sie will wie alle anderen Befragten nicht namentlich genannt werden; in Burladingen ist Trigema der mit Abstand größte Arbeitgeber. Und wer dort nicht arbeitet, kennt mindestens zwei Leute, die bei der prominenten Familie in Lohn und Brot stehen. „Dieses Grab ist eine Geschmackssache“, meint eine Verkäuferin im Trigema-Testgeschäft diplomatisch, während sie ein Polohemd verpackt.

Andere Befragte sehen Wolfgang Grupps postmortalen Bezirk als ziemlich abgehoben. „Wie passt das zu der katholischen Einstellung dieses Mannes?“, fragt ein Rentner, der früher selbst in der Textilbranche sein Geld verdiente. Er erinnert daran, dass der Unternehmer in seiner Villa direkt gegenüber dem Firmensitz eine Kapelle eingerichtet habe. Grupp bekenne sich zu seiner katholischen Prägung. Mit christlicher Demut jedenfalls sei diese eigenwillige Nekropole kaum vereinbar, sagt der Rentner.

Wolfgang Grupp nimmt diese und andere Vorwürfe eher gelassen. Er sagte dem SWR: „Ein anderer bestimmt ja, wie lange ich lebe. Und wenn er vorhat, mich zu holen, dann bin ich bereit.“

Soziales

Bundesminister Buschmann und Özdemir wollen straffreies Containern

epd-bild/Valeska Rehm

Berlin (epd). Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) und Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) wollen Strafen für das sogenannte Containern abschaffen. Wer noch ess- oder trinkbare Lebensmittel aus Müllcontainern heraussuche, solle dafür nicht mehr belangt werden, wenn die Umstände im Einzelfall dies zuließen, teilten das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft und das Bundesjustizministerium in Berlin am 10. Januar mit.

Beide Minister unterstützen demnach einen Vorschlag des Bundeslandes Hamburg, der eine Ergänzung der Richtlinien für Straf- und Bußgeldverfahren vorsieht. Für diese Richtlinien sind die Bundesländer zuständig. Demzufolge sollten Verfahren wegen Diebstahls weggeworfener Lebensmittel in der Regel eingestellt werden. Falls beim Containern andere Straftaten begangen werden, sieht der Vorschlag weiter eine Strafverfolgung vor.

„Wenn sich Menschen weggeworfene Lebensmittel mit nach Hause nehmen, ohne dabei eine Sachbeschädigung oder einen Hausfriedensbruch zu begehen, dann muss das nach meiner Meinung nicht weiter strafrechtlich verfolgt werden“, sagte Buschmann. Özdemir nannte die Straffreiheit für das Containern einen von vielen „Bausteinen im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung“. Hier könnten die Länder einen konkreten Beitrag leisten.

Alt sieht Erfolg des „penetranten Nervens“

Für den Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt weist das Vorhaben in „die richtige Richtung“. „Besser wäre ein Essen-Retten-Gesetz nach französischem Vorbild, das Supermärkte verpflichtet, Essen zu spenden“, sagte Alt dem Evangelischen Pressedienst (epd). Dann müssten Menschen nicht im Müll wühlen. „Noch besser wäre, wenn jeder Haushalt ausreichend Geld hat, um sich das Essen zu kaufen, das er kaufen möchte.“

Er bewerte den jetzigen Vorschlag auch als Folge „des penetranten Nervens der 'Letzten Generation' und von mir“, sagte Alt. Der Jesuitenpater hatte sich im vorvergangenen Jahr selbst angezeigt, nachdem er Essen aus Mülltonnen von Supermärkten entwendet hatte. Die Lebensmittel hatte er anschließend in der Nürnberger Innenstadt an Passanten verschenkt.

Zahlen des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zufolge landen in Deutschland jährlich rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Der größte Anteil (59 Prozent) stamme aus Privathaushalten, weitere 17 Prozent aus Restaurants und Kantinen. 15 Prozent fielen bei der Verarbeitung an, 7 Prozent im Handel und 2 Prozent in der Landwirtschaft.

Vielen Frauen in Vollzeitarbeit droht später Rente unter 1.000 Euro

Berlin (epd). Jeder dritten Frau mit einer Vollzeitarbeit in Deutschland droht auch nach 40 Arbeitsjahren eine Rente von weniger als 1.000 Euro pro Monat. Laut Bundesarbeitsministerium verdienen rund 2,7 Millionen vollzeitbeschäftigte Frauen so wenig, dass ihre monatliche Rente auch bei regulärem Renteneintritt nach 40 Jahren unter 1.000 Euro liegen wird. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Linken-Anfrage hervor, die dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (15. Januar) vorliegt. Bei insgesamt 7,1 Millionen Vollzeit-Arbeitnehmerinnen ist das ein Anteil von rund 38 Prozent.

Um auf eine Monatsrente von 1.000 Euro netto zu kommen, müssen Frauen wie Männer in Deutschland derzeit 40 Jahre lang durchgehend 2.844 Euro brutto im Monat verdienen. Für einen Anspruch auf 1.200 Euro Rente brauchen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 40 Jahre lang einen Bruttomonatslohn von 3.413 Euro, heißt es in der Antwort.

Für Linksfraktionschef Dietmar Bartsch, der die Anfrage ans Arbeitsministerium gestellt hatte, sind das mit Blick auf die Inflation und die schon jetzt hohe Altersarmut unter Frauen „katastrophale Zahlen“: „Mehr als die Hälfte aller Vollzeitarbeitnehmerinnen wird nach 40 Jahren Plackerei weniger als 1.200 Euro erhalten“, sagte Bartsch dem „RedaktionsNetzwerk“. Er sprach von einer Respektlosigkeit gegenüber Frauen. „Für Millionen Frauen droht eine Rutschbahn in die Altersarmut“, warnte der Linke.

Bundes-Diakonie richtet Fachstelle gegen sexuelle Gewalt ein

Berlin (epd). Die Diakonie Deutschland hat eine neue Fachstelle „Aktiv gegen sexuelle Gewalt“ eingerichtet. Der evangelische Wohlfahrtsverband teilte am 13. Januar in Berlin mit, die Stelle sei für alle Fragen zum Thema sexuelle Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt im kirchlich-diakonischen Raum zuständig und arbeite eng mit der Fachstelle der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zusammen. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie erklärte, die neue Fachstelle werde die bisherigen Aktivitäten zur Prävention, Intervention, Aufarbeitung und Hilfe von sexualisierter Gewalt bündeln und intensivieren.

Vorstandsmitglied Maria Loheide erklärte, für die Diakonie habe der Schutz der ihr anvertrauten Menschen und die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt höchste Priorität. Die Fachstelle „Aktiv gegen sexuelle Gewalt“ werde unter anderem zur Vernetzung von Betroffenen beitragen, sich politisch für die Anerkennung ihres Leids einsetzen, wissenschaftliche Aufarbeitungsstudien fördern und mit Partnern außerhalb der Diakonie zusammenarbeiten wie der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung.

Die Fachstelle hat zu Beginn des Jahres ihre Arbeit aufgenommen. Leiterin ist die Erziehungswissenschaftlerin Marlene Kowalski, die an der Universität Hildesheim zu Fragen der Prävention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gearbeitet und Einrichtungen bei der Erarbeitung von Schutzkonzepten beraten hat.

Blutspende: Diskriminierung homosexueller Männer soll beendet werden

epd-bild/Annette Zoepf

Berlin (epd). Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Diskriminierung von homosexuellen Männern bei der Blutspende beenden. Wie das Bundesgesundheitsministerium am 10. Januar bestätigte, soll das Transfusionsgesetz entsprechend geändert werden. Grund für eine Rückstellung von der Blutspende soll künftig nur das individuelle Risikoverhalten eines potenziellen Spenders sein, nicht jedoch wie bislang pauschal die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität.

„Ob jemand Blutspender werden kann, ist eine Frage von Risikoverhalten, nicht von sexueller Orientierung“, sagte Lauterbach dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (Dienstag), das zuerst über die Pläne berichtet hatte. Versteckte Diskriminierung dürfe es auch bei diesem Thema nicht geben. Die Bundesärztekammer müsse endlich nachvollziehen, „was im gesellschaftlichen Leben längst Konsens ist“.

Mit der Änderung des Transfusionsgesetzes wird die Bundesärztekammer verpflichtet, die Blutspende-Richtlinie anzupassen, um den pauschalen Ausschluss homosexueller Männer und transsexueller Personen zu beenden. Kommt sie dem nicht nach, soll das dem Bundesgesundheitsministerium unterstellte Paul-Ehrlich-Institut den „allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen“ feststellen.

Im Änderungsantrag, der auch dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt, ist die Rede von einer „zeitnahen“ und „effektiven“ Umsetzung, wobei das konkrete Datum noch offengehalten ist. Im Bericht des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“ heißt es, das geänderte Gesetz solle am 1. April in Kraft treten. Die Bundesärztekammer soll danach vier Monate Zeit für eine Änderung der Richtlinie haben.

Sperrfrist wurde 2021 verkürzt

Mit dem Änderungsantrag setzt Lauterbach eine Bestimmung aus dem Koalitionsvertrag von SPD. Grünen und FDP aus 2021 um. „Das Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben, sowie für Trans-Personen schaffen wir ab, nötigenfalls auch gesetzlich“, heißt es darin.

Die Blutspende-Richtlinie der Bundesärztekammer sieht vor, dass Menschen mit einem Sexualverhalten, das ein höheres Risiko für die Übertragung schwerer Infektionskrankheiten birgt, zeitlich begrenzt von der Blutspende ausgeschlossen werden. Konkret ist von „Rückstellung“ die Rede. Zwar wurde für schwule Männer und Transpersonen diese Sperrfrist 2021 von zwölf auf vier Monate verkürzt. Gegenüber Heterosexuellen werden sie aber nach wie vor anders behandelt.

Während die Richtlinie bei Sex zwischen Mann und Frau bei „häufig wechselnden“ Partnerinnen und Partnern eine Rückstellung vorsieht, ist das bei Sexualverkehr zwischen Männern bereits bei „einem neuen“ oder „mehr als einem“ Sexualpartner der Fall.

Medien & Kultur

epd medien und Grimme-Institut starten Podcast "Läuft"

epd-bild/Lena Gerlach

Marl/Frankfurt a.M. (epd). Der Fachdienst epd medien und das Grimme-Institut haben einen gemeinsamen Podcast gestartet. Seit dem 10. Januar ist die erste Folge von „Läuft“ verfügbar. Die Programmschau nimmt in Seh- und Hörtipps aktuelle Fernseh-, Radio- und Streaming-Produktionen, Podcasts und besondere Webangebote in den Blick, wie das Grimme-Institut und das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) in Marl und Frankfurt am Main mitteilten. Daneben seien Preisentscheidungen und weiterführende medienpolitische Debatten Thema bei „Läuft“.

Regelmäßig, zweimal pro Monat, mit einer Länge von 20 bis 25 Minuten pro Folge, richtet sich „Läuft“ an Menschen, die sich für Medien und ihre Inhalte interessierten und zugleich einen vertiefenden Blick in die Branche schätzten. Host ist der Journalist und Podcaster Alexander Matzkeit, der für epd medien schreibt. Gelegentlich werden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Grimme-Instituts moderieren und produzieren. Verbreitet wird der Podcast über große Audio-Streamingdienste wie Spotify und Deezer, aber auch über die Grimme-Website und bei epd medien.

Für die erste „Läuft“-Folge hat epd-Kritiker Peter Luley die ARD-Miniserie „Bonn“ geschaut, die im Geheimdienstmilieu der Nachkriegszeit spielt und ab dem 11. Januar in der ARD zu sehen ist. Zudem spricht Grimme-Jurorin Jenni Zylka mit Matzkeit über Kriegsberichterstattung im Fernsehen.

„Medien besser verstehen“

Diemut Roether, Verantwortliche Redakteurin von epd medien sagte, dass nach Angaben der Medienforschung sich jeder und jede von uns mehr als sieben Stunden am Tag mit Medieninhalten beschäftigt. „Mit unserem Podcast wollen wir diese Medieninhalte sortieren und einordnen. Wir freuen uns sehr, mit den 'Grimmes' hier etwas zu gestalten, das hilft, Medien besser zu verstehen.“

Grimme-Direktorin Frauke Gerlach ergänzte: „Einerseits beschreiten wir mit dem Podcast neue Wege, andererseits knüpft er an die publizistische Tradition des Hauses an und macht die Grimme-Stimmen buchstäblich hörbar.“ Es werde immer schwieriger, Debatten über medienkritische und -politische Themen anzustoßen - ein wichtiges Anliegen des Instituts. „Deshalb freue ich mich sehr, dass wir mit 'Läuft' hier ein neues Format präsentieren können, welches einen neuen Debattenraum öffnet - mit einem hochkarätigen Partner wie dem epd an unserer Seite!“

Der Direktor des GEP, Jörg Bollmann, sagte: „epd medien und das Grimme-Institut beteiligen sich seit vielen Jahren maßgeblich am Diskurs über Qualität in den Medien, der für eine Demokratie unverzichtbar ist.“ „Läuft“ leiste einen wichtigen Beitrag dazu und sei damit zugleich beispielhaft für die Leistungen der evangelischen Publizistik. Er sei überzeugt, dass der neue Podcast zu einem unverzichtbaren Begleiter für all jene werde, die sich für Programme und Medienpolitik interessierten.

Der 1949 gegründete Fachdienst epd medien gehört zum Evangelischen Pressedienst (epd), einer unabhängig arbeitenden Nachrichtenagentur, die von der evangelischen Kirche getragen wird. Träger der epd-Zentralredaktion ist das GEP in Frankfurt am Main.

Das 1973 gegründete Grimme-Institut mit Sitz in Marl befasst sich als Forschungs- und Dienstleistungseinrichtung mit Fragen der Medienkultur und - bildung im digitalen Zeitalter. Zu seinen Kernaufgaben gehören die Beobachtung, Analyse und Bewertung von Medienangeboten und -entwicklungen - vom klassischen Fernsehen über den Hörfunk bis hin zum Internet.

Der Nase nach

epd-bild/Oleg Kuchar/Museum Ulm

Ulm/Erlangen (epd). Allein die Nase zählt bei dieser ganz besonderen Führung im Ulmer Museum: Gemälde werden als Duftquellen erschlossen. Wie riechen Wein und Banane auf einem Stillleben oder welchen Geruch verströmt ein Bisamapfel, gemalt im 16. Jahrhundert? Die kleine Gruppe, die sich unter Leitung von Kunsthistorikerin Florence Riecker zur Führung „Der Nase nach!“ aufgemacht hat, erschnüffelt konzentriert und mit geschlossenen Augen aus kleinen Plastik-Flakons die Duftnoten, die sich mit den Gemälden verbinden. So sollten ganz neue Einblicke in die Geschichte Europas und der Kunst geschaffen werden, sagt Riecker.

Gerüche gehören zur sinnlichen Wahrnehmung der Menschen, ein bestimmter Geruch erinnert an konkrete Situationen, führt direkt in die Kindheit oder Schulzeit zurück, wie Riecker erläutert. Die Betrachtung der Geschichte laufe bisher jedoch nur über Texte oder Bilder. Dabei wäre es auch eine wesentliche Dimension, zu wissen, wie es auf dem Schlachtfeld von Waterloo oder in einer mittelalterlichen Gasse gerochen habe. Aus diesem Grund will das wissenschaftliche EU-Projekt „Odeuropa“ den Geruchssinn als elementaren Bestandteil des Zugangs zur Welt neu erschließen.

Sechs Forschungs-Teams, eines davon an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), rekonstruieren mit modernen Verfahren Gerüche der Vergangenheit. An der FAU sind Forschende aus den Geisteswissenschaften, der Chemie und den Digitalwissenschaften beteiligt. Dazu werden alte Texte und Bilder von einer Software nach Geruchshinweisen durchsucht und verarbeitet. Rund 219.000 Textbausteine und fast 5.000 Bilder konnten auf diese Weise bereits gesammelt werden.

Duft aus dem Bisamapfel

Chemieprofessorin Andrea Büttner erklärt, dass für das Entschlüsseln von alten Gerüchen vielfältige Recherchen notwendig sind. Ein Beispiel ist das im Ulmer Museum gezeigte Porträt des Ulmer Patriziers Eitel Besserer von 1516, geschaffen von Martin Schaffner. Der würdige Ratsherr trägt nicht nur einen gewaltigen Bart und teuren Pelz, sondern auch einen sogenannten Bisamapfel - eine von Löchern durchbrochene Duftkugel.

„Man muss zunächst in verschiedenen Dokumenten nachvollziehen, wie dieser Bisamapfel verwendet wurde - zu welchen Anlässen, in welchem Setting und welche Stoffe darin enthalten waren“, erklärt Büttner. Dann müssen die Forschenden herausfinden, wie diese Stoffe in der damaligen Zeit hergestellt wurden.

Wurden sie aus fernen Ländern hertransportiert? Wenn ja, in welchen Gefäßen? Ging die Reise durch heiße Wüstengebiete oder waren die Rohmaterialien salziger Meeresluft ausgesetzt? All das hat einen deutlichen Einfluss auf den Geruch und führt dazu, dass Stoffe nach einer Reise ganz anders riechen als dort, wo sie frisch hergestellt wurden. „Man wird bei diesen vielen Variablen sicherlich nicht zu einem hundertprozentigen Abbild dieser Gerüche kommen“, sagt die Aroma- und Geruchsforscherin.

Dennoch versucht das internationale Forschungs-Team, Rezepte für die verschiedenen entschlüsselten Düfte anzulegen, die in einer Datenbank gespeichert werden. „Man muss sich genau überlegen, welche Substanzen in welchen Konzentrationen und in welchem Lösungsmittel diesen Geruch ergeben“, beschreibt Büttner die kleinteilige Arbeit. Jeder einzelne Geruch umfasse leicht den Aufwand einer Doktorarbeit. Wenn es genaue Informationen über Moleküle und Rezepte gibt, können die Düfte nachgebildet werden.

So wie der des Bisamapfels, dessen Duftstoffe die „Miasmen“ vertreiben sollten - schädliche Ausdünstungen, die damals als Ursache für alle möglichen Krankheiten gesehen wurden. Die Bezeichnung der Krankheit Malaria, die auf das lateinische „mala aer“ (schlechte Luft) zurückgeht, erinnere noch heute an diese Vorstellung, sagt Riecker. Diesen desinfizierenden Abwehrduft können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führung aus den kleinen Plastikampullen vor die Nase sprühen und die Komponenten des Geruchs erraten, der sich unter anderem aus Lavendel, Majoran, Zimt, Rose und Ambra zusammensetzt.

„Menschen wollen Ledergeruch“

Als Geschäftsführerin des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung geht es Andrea Büttner bei „Odeuropa“ allerdings nicht nur darum, Historisches erlebbar zu machen. Die Erkenntnisse seien auch nutzbar für aktuelle Fragen der Ernährungswirtschaft und der Bioökonomie, sagt sie: Ein Beispiel ist das Material Leder, mit dem ein charakteristischer Geruch verbunden wird, der beim Gerben entsteht. Inzwischen könnten Tierhäute auch mit anderen Verfahren gegerbt werden. Sogar veganes Leder aus Pilzgewebe gibt es. Das ist umweltverträglicher und günstiger - und riecht nicht. „Doch da kommt das kulturelle Erbe ins Spiel: Die Menschen wollen unbedingt den Ledergeruch.“

Für die Produktentwicklung könnten Lederproben aus verschiedenen Jahrhunderten und Texte über die Herstellung und den Geruch von Leder miteinander verglichen werden, um herauszufinden, was die Menschen daran begeistere. Am Ende könnte ein künstlicher Ledergeruch hergestellt werden, um die Akzeptanz des neuen, nachhaltigen Produktes zu steigern. „Insofern ist “Odeuropa„ ein Projekt, das Türen öffnet für neue Fragen und viele weitere Forschungsstränge“, findet Büttner.

Mit einem Abstecher in den Alltag schließt auch die Führung im Ulmer Museum: Das Stillleben „Tableau Piège No. 7“ von Daniel Spoerri zeigt Essensreste, benutztes Geschirr, Gläser und Zigarettenstummel nach dem Ende einer Mahlzeit. Zur optischen Ansicht kommen die Gerüche einer angegammelten Banane, von schalem Rotwein und kalter Asche hinzu - und das Gemälde wird zu einem beeindruckenden Gesamterlebnis.

Ab Ende Januar werden die olfaktorischen Führungen im Ulmer Museum weitergehen. Vielleicht wird dann auch das Schmuckstück des Museums, die kleine, rund 40.000 Jahre alte Figur des „Löwenmenschen“ miteinbezogen, die als eines der ältesten von Menschen geschaffenes Kunstwerk gilt. Dann könnten die Besucher sogar die Gerüche einer Höhle in der Steinzeit einatmen.

Überlebensgroße Kollwitz-Plastik zieht um

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Eine überlebensgroße Bronzeskulptur mit dem Porträt der Künstlerin Käthe Kollwitz (1867-1945) ist am 12. Januar in Berlin in einer spektakulären Aktion umgezogen. Wie das Kollwitz-Museum bestätigte, war die 2,10 Meter hohe, 1,10 Meter breite und 1,20 Meter tiefe Plastik des Bildhauers Gustav Seitz (1906-1969) zuvor auseinander geschweißt worden. Anschließend wurden die Teile mit einem Kran aus dem Kuppelraum des bisherigen Museums in der Fasanenstraße herausgehoben und verladen.

Die Kollwitz-Figur sollte anschließend zur Berliner Bildgießerei Noack zur Überarbeitung gebracht werden. Dort war die Plastik seinerzeit auch gegossen worden. Nach der Sanierung des Schlossgartens am Schloss Charlottenburg soll die Skulptur dann ihren endgültigen Platz draußen am neuen Standort des Kollwitz-Museums erhalten. Aus technischen Gründen war der Transport für mehrere Tage verschoben worden.

Museum schon nach Charlottenburg gezogen

Die Bronzeplastik ist ein eigens für das Museum hergestellter Zweitguss des Sitzporträts der Künstlerin, das seit 1960 auf dem Kollwitzplatz im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg steht. Der Zweitguss wurde dem Museum zur Eröffnung 1986 von der Witwe des Bildhauers, Luise Seitz, geschenkt.

Das Kollwitz-Museum war unter anderem aus Platzgründen im Sommer 2022 nach 36 Jahren in der Fasanenstraße an einen neuen Standort im Theaterbau des Schlosses Charlottenburg umgezogen. Gegründet wurde es 1986 mit einer Sammlung von Kollwitz-Werken des 1993 verstorbenen Galeristen Hans Pels-Leusden. Die hauseigene Sammlung umfasst etwa 300 Exponate.

Lützerath: Journalistengewerkschaft zieht negative Bilanz

Düsseldorf (epd). Die Journalistengewerkschaft dju in ver.di NRW zieht zum Ende der Räumung von Lützerath und der Großkundgebung vom 14. Januar im rheinischen Braunkohlerevier eine überwiegend negative Bilanz der Pressefreiheit. Zwar sei es trotz zahlreicher Konflikte gelungen, immer im Dialog mit den Verantwortlichen des Energiekonzerns RWE und der Polizei zu bleiben, erklärte die Gewerkschaft am 15. Januar in Düsseldorf.

Dennoch habe die dju, die nach eigenen Angaben mit einem Beobachter und Unterstützer vor Ort war, Übergriffe auf Medienvertreter durch von RWE beauftragte Security-Firmen, die Polizei und Demonstrierende dokumentiert. Vor Ort waren demnach mindestens 800 Medienvertreter von nationalen und internationalen Medien.

„Trotz der guten Arbeitsbedingungen im Innern des Dorfes Lützerath ziehen wir eine negative Bilanz in Sachen Pressefreiheit“, erklärte Jörg Reichel von ver.di. Die Grundrechtseingriffe in die Pressefreiheit durch den zeitweisen Zwang zur polizeilichen Akkreditierung, der auch zur intransparenten Datenbankabfrage genutzt wurde, die Körperverletzungen durch RWE Security und die Polizei sowie das teilweise schikanöse Verhalten der Einsatzkräfte seien wesentliche Einschränkungen der Pressefreiheit.

„Körperliche Angriffe“

Zeitweise habe es für Pressevertreter während laufender polizeilicher Maßnahmen in den vergangenen Tagen keinen Zugang zu den Hallen und einer Scheune im Dorf selbst gegeben, erklärte die dju. Dort soll es „nach den vorliegenden Informationen im Rahmen der Räumung mutmaßlich zu Körperverletzungen im Amt und gefährlichem Verhalten durch die Polizei gegenüber Protestierenden“ gekommen sein. Doch habe hierüber aufgrund von fehlender Transparenz nicht unabhängig berichtet werden können.

Die Gewerkschaft listet mindestens fünf körperliche Angriffe auf Journalisten durch die Polizei beziehungsweise durch die von RWE beauftragte Security auf. Mindestens zwei Journalisten sei nachträglich und unbefristet die Akkreditierung durch die Polizei entzogen worden. Zu den Vorwürfen der dju zählen auch „schikanöse Anweisungen der Polizei, nicht die Straße oder den Erdwall begehen zu dürfen, sondern nur die schlammigen Felder der Bauern“.

Im Rahmen der großen Demonstration am Samstag hat nach dju-Angaben eine Gruppe von Teilnehmern ein Kamerateam des rechten niederländischen Senders PowNed körperlich angegriffen. Zudem habe die Polizei mindestens zwei Pressefotografen körperlich angegangen, teilweise umgestoßen. Mindestens drei Journalisten erlitten den Angaben nach Atemwegsreizungen durch Pfefferspray.

Anne Will will sonntags nicht mehr talken