Aktuelles vom Kirchentag

Kirchentag in Hannover eröffnet

epd-bild/Tim Wegner

Hannover (epd). Mit Aufrufen zum sozialen Miteinander und zum Dialog hat am Mittwoch der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag in Hannover begonnen. Zum Auftakt des bis Sonntag dauernden Protestantentreffens ermutigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im zentralen Eröffnungsgottesdienst in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu gesellschaftlichem Engagement: „Wir alle könnten, jeder von uns, sicher selber noch ein Stück mutiger, stärker, beherzter sein, als wir sind.“ Der Kirchentag steht unter dem Leitwort „mutig - stark - beherzt“.

Angesichts bewegter Zeiten und einer Flut schlechter Nachrichten wünsche er sich, dass der Kirchentag Zuspruch und Ermutigung leisten könne, sagte der Bundespräsident auf dem zentralen „Platz der Menschenrechte“ in Hannover. Es sei vielleicht die wichtigste Botschaft, die die Kirche der Welt geben könne, so Steinmeier: „Dass wir Hoffnung haben dürfen, dass wir als Christen Zuversicht haben dürfen, dass die Zukunft offen ist, dass wir uns von Bedrängnissen der Gegenwart befreien können.“

Scholz, Klöckner, Merkel

Geplant sind rund 1.500 Veranstaltungen, darunter Bibelarbeiten, Gottesdienste, Diskussionsforen, Workshops und kulturelle Angebote. Zahlreiche Bundespolitiker wollen sich einbringen, neben Steinmeier und dem geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU).

Der Kirchentag startete mit zwei großen Gottesdiensten unter freiem Himmel. Dazu versammelten sich nach Angaben der Veranstalter insgesamt mehr als 30.000 Besucher auf dem zentralen Opernplatz und auf dem Platz der Menschenrechte. Zum Auftakt war zudem am Abend ein buntes Straßenfest in der Innenstadt geplant.

„Demokratie braucht Resonanzräume wie den Kirchentag“

Der Kirchentag setzt inmitten politischer Umbrüche und Konflikte auf Hoffnung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Unsere Demokratie braucht lebendige Resonanzräume wie den Kirchentag“, sagte Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund zum Auftakt vor Journalisten. Das seit mehr als 70 Jahren regelmäßig stattfindende Protestantenforum sei der Ort für Diskussionen, die „anderswo so nicht geführt werden können, aber geführt werden müssen“.

Christen hätten nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sich politisch einzumischen und Stellung zu beziehen, betonte Siegesmund: „Das, was uns Christen antreibt, legen wir als Bürger im Miteinander nicht ab.“ Die frühere thüringische Umweltministerin und Grünen-Politikerin bezog sich dabei auf eine Kritik von Bundestagspräsidentin Klöckner. Die Katholikin hatte sich zu Ostern in der „Bild am Sonntag“ von den Kirchen mehr Sinnstiftung und weniger Stellungnahmen zu tagesaktuellen Themen gewünscht.

Meister: „Zeichen der Ermutigung“

Bis zum Mittwochmorgen wurden nach Angaben der Veranstalter rund 65.000 Tickets verkauft, etwas mehr als vor zwei Jahren in Nürnberg. Ob die erwartete Teilnehmerzahl von 100.000 erreicht wird, sei schwer abzuschätzen und hänge von vielen Faktoren ab, hieß es. Der Kirchentag 2023 in Nürnberg zählte am Ende rund 70.000 Teilnehmende. 2019 in Dortmund waren es 120.000.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, beim Kirchentag werde zur Verteidigung der Demokratie eingeladen. Der evangelische Landesbischof Ralf Meister aus Hannover erklärte, angesichts einer depressiven Grundstimmung in der Gesellschaft könne vom Kirchentag ein Zeichen der Ermutigung ausgehen. Als kontroverse Themen des Kirchentags nannte Generalsekretärin Kristin Jahn neben der Klimakrise unter anderem den Konflikt in Israel und im Gaza-Streifen und Machtstrukturen in der Kirche.

Der Etat für das Protestantentreffen beträgt rund 25 Millionen Euro. Das Land Niedersachsen steuert sieben Millionen Euro bei, die Stadt Hannover vier Millionen Euro und die hannoversche Landeskirche 7,4 Millionen Euro. Der Rest entfällt auf Einnahmen aus Merchandising, von Sponsoren und aus dem Ticketverkauf.

Mit Shirt, Schal und Segen: Kirchentag beginnt in Hannover

epd-bild/Tim Wegner

Hannover (epd). Es ist wuselig in der Stadt. Stände und Bühnen werden aufgebaut. Überall machen pinkfarbene Farbkleckse auf den 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover aufmerksam. Bis Sonntag feiern Zehntausende Menschen gemeinsam bei dem Event. Über der Einkaufsmeile hängen Banner: „Herzlichen willkommen zum Kirchentag 2025.“

Das Pink ist allgegenwärtig in der Stadt. Auch Kathrin und Tariq Mischur sind in voller Montur unterwegs: Kirchentags-Shirt, Kirchentags-Schal, Programmheft - und, ganz wichtig, das Liederheft. „Wir freuen uns vor allem auf das Singen und die Konzerte“, sagt der 22-jährige Tariq. Seine Mutter ergänzt: „Für uns ist es ein Mama-Sohn-Happening und wie nach Hause kommen.“

„Gemeinschaftsgefühl, das sonst oft fehlt“

Da Tariq eine Behinderung habe, sei sie seine Begleitperson, erzählt die 54-Jährige. Seit dem Kirchentag in Dortmund 2019 sind die beiden Hamburger gemeinsame Kirchentagsbesucher. Bereits gestern sind sie angereist und bleiben bis Montag. „Die Stimmung ist so entspannt und es gibt ein Gemeinschaftsgefühl, das sonst oft fehlt in der Gesellschaft“, sagt Kathrin Mischur.

Ohne pinkfarbene Schals, dafür mit Koffern im Schlepptau, laufen Ursula (64) und Eberhard Heuß (68) in der Mittagshitze über den Bahnhofsvorplatz. Die beiden langjährigen Kirchentagsbesucher aus Konstanz wollen sich in den kommenden Tagen treiben lassen. „Wir sind nicht so fixiert“, sagt Ursula Heuß. Auf dem Plan stehe aber auf jeden Fall Kabarett. „Wir wollen uns was Neues anschauen, was wir noch nicht kennen.“ Auch die Themen „Leben im Alter“ und „Generationengerechtigkeit“ interessierten sie besonders.

Pinkfarbenes Metallherz

Im Stadtbild mischen sich Kirchentagsbesucher unter die Passanten. In der Fußgängerzone unweit des Bahnhofsvorplatzes steht ein gut zwei Meter großes pinkfarbenes Metallherz - passend zur Losung des diesjährigen Kirchentags: „mutig - stark - beherzt“. Es entstammt dem ersten Brief des Paulus an die Korinther. Tariq und Kathrin Mischur berichten, dass sie gerade ein Foto bei dem Herz gemacht haben.

Ein paar Stunden später ist der Himmel immer noch blau, die Sonne scheint immer noch kraftvoll. Auf dem Platz der Menschenrechte am Neuen Rathaus besuchen Tausende den Eröffnungsgottesdienst „bunt verbunden“ unter anderem mit dem hannoverschen Landesbischof Ralf Meister. Schon eine halbe Stunde vorher stehen die Menschen dicht gedrängt auf dem Platz. Auch in den umliegenden Straßen und Gassen stehen Kirchentagsbesucher, schauen Richtung Bühne. Das Warm-up, untermalt mit Hunderten Bläsern und Band, stimmt die Gottesdienstbesucher ein.

„Aufbrechen, um diese Welt gerechter zu machen“

In seiner Predigt unterhält Meister sich mit zwei jungen Menschen, der Studentin Laura Brand aus Hameln und dem Freiwilligendienstler Jens Krieger-Juhnke aus Uetze. Der Landesbischof ruft zum Einsatz für eine bessere Welt auf. „Kirchentag ist die Energie von vielen, vielen Menschen, die nicht die Hände in den Schoß legen, sondern aufbrechen, um diese Welt gerechter zu machen.“ Meister betont, es brauche Begeisterung, um den Zustand der Welt zum Besseren zu wenden. Allerdings dürfe diese Begeisterung nicht in Hass auf politisch Andersdenkende wie etwa die Anhängerinnen und Anhänger der AfD umschlagen.

Noch bis Sonntag stehen beim Kirchentag rund 1.500 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter Bibelarbeiten, politische Diskussionen, Konzerte und Gottesdienste.

Kirchentagspräsidentin: Nur eine politische Kirche ist relevant

epd-bild/Paul-Philipp Braun

Hannover (epd). Aus Sicht von Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund hat nur eine politische Kirche Relevanz. Eine Kirche mit aktuellem Bezug schlage einen Bogen zwischen Transzendenz und Tagespolitik, sagte Siegesmund dem Portal „Zeit online“ in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Am Abend sollte der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag in Hannover eröffnet werden.

Siegesmund, die den Grünen angehört, wies die Kritik zurück, dass sich die Kirche unter anderem in der Klimapolitik und bei den Themen Flucht und Migration einseitig links positioniere. „Es wäre schön, wenn wir die Fragen nach wirksamem Klimaschutz oder ob die Kirche Solarpaneele auf ihre Dächer montieren sollte, gar nicht stellen müssten. Doch die Realität ist, dass wir in 20 Jahren klimaneutral in Europa sein wollen“, sagte Siegesmund, die Umweltministerin in Thüringen war und inzwischen als Präsidentin dem Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft vorsteht. Auch sei es Realität, dass jeden Tag im Mittelmeer Menschen ertrinken. Um etwas zu bewegen und Menschen in Not zu helfen, sei es für die Kirche richtig, gezielt mit der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen zusammenzuarbeiten.

Klöckner stellt sich der Debatte

Die Debatte um politische Positionierungen der Kirchen war an Ostern neu entbrannt, nachdem sich Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in der „Bild am Sonntag“ mehr Sinnstiftung und weniger Stellungnahmen zu tagesaktuellen Themen im Stile einer Nichtregierungsorganisation gewünscht hatte. Kirche werde austauschbar, wenn sie zu beliebig werde und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick habe.

Klöckner stellt sich nach ihrer Kritik an den Kirchen auf dem evangelischen Kirchentag in Hannover zum Gespräch. Am Samstag wird die katholische CDU-Politikerin auf einer Bühne auf dem Messegelände mit Kirchentagspräsidentin Siegesmund und der Synodenpräses der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, diskutieren.

Diskussion auf dem „Roten Sofa“ des EMVD

Die 30-minütige Gesprächsrunde mit Klöckner, Siegesmund und Heinrich ist Teil des Programms beim „Roten Sofa“ des Evangelischen Medienverbandes in Deutschland (EMVD) auf dem Kirchentag, der bis Sonntag dauert. Insgesamt werden auf dem „Roten Sofa“ etwa 30 Prominente aus Politik und Kirche, Gesellschaft, Kultur und Medien befragt.

Die Geschäftsführung des EMVD liegt im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) in Frankfurt am Main. Das GEP ist auch Träger der Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd).

Bundespräsident Steinmeier: Kirchentag ist Zuspruch und Ermutigung

epd-bild/Tim Wegner

Hannover (epd). Zum Auftakt des evangelischen Kirchentages in Hannover hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu gesellschaftlichem Engagement und zum Dialog aufgerufen. „Das Motto des diesjährigen Kirchentages - mutig, stark, beherzt - ist zunächst eine Aufforderung, ein Gebot. Seid mutig! Seid stark! Seid beherzt!“, sagte er am Mittwoch auf dem zentralen Platz der Menschenrechte in der niedersächsischen Landeshauptstadt. „Wir alle könnten, jeder von uns, sicher selber noch ein Stück mutiger, stärker, beherzter sein, als wir sind.“

Angesichts bewegter Zeiten und einer Flut schlechter Nachrichten wünsche er sich, dass der Kirchentag Zuspruch und Ermutigung leisten könne, sagte der Bundespräsident. Es sei vielleicht die wichtigste Botschaft, die die Kirche der Welt geben könne: „Dass wir Hoffnung haben dürfen, dass wir als Christen Zuversicht haben dürfen, dass die Zukunft offen ist, dass wir uns von Bedrängnissen der Gegenwart befreien können.“

Kirchentag könne Ort des Dialogs sein

Angesichts einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft könne das Christentreffen zugleich ein Ort des Dialogs sein, an dem Menschen einander aus der Lethargie aufrütteln und zugleich in zu großer Aufgeregtheit beruhigen könnten, sagte Steinmeier. Der Kirchentag biete die Chance, „dass wir uns aus unseren ideellen Fertighäusern herausbegeben“.

Bischof Meister ruft zu Engagement für gerechtere Welt auf

epd-bild/Tim Wegner

Hannover (epd). Zum Auftakt des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentags hat der hannoversche Landesbischof Ralf Meister zum Einsatz für eine bessere Welt aufgerufen. „Kirchentag ist die Energie von vielen, vielen Menschen, die nicht die Hände in den Schoß legen, sondern aufbrechen, um diese Welt gerechter zu machen“, sagte der leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) am Mittwochabend beim Eröffnungsgottesdienst vor dem Neuen Rathaus der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover.

Fast zwei Jahrtausende lang habe im Denken von Christinnen und Christen die Allmacht Gottes die Hauptrolle gespielt. Doch die Allmacht Gottes habe die Welt nicht in ein Paradies verwandelt, sagte Meister. Dies liege auch an der Verzagtheit der Menschen: „Gottes Stärke ist, dass er uns stark macht für Veränderungen.“

„Hass ist ein schwaches Zeichen“

Meister betonte, es brauche Begeisterung, um den Zustand der Welt zum Besseren zu wenden. Allerdings dürfe diese Begeisterung nicht in Hass auf politisch Andersdenkende wie etwa die Anhängerinnen und Anhänger der AfD umschlagen. „Hass ist ein schwaches Zeichen, vielleicht sogar ein feiges Zeichen“, unterstrich der Bischof. Hass infiziere und springe von einem auf den anderen über.

Leichtflugzeug für Seenotrettung getauft

epd-bild/Vic Harster/United4Rescue

Hannover (epd). Die Hilfsorganisation United4Rescue nimmt ein Leichtflugzeug für die Seenotrettung in Dienst. Die „Seabird 3“ war unter anderem über Spenden finanziert worden. Sie wurde am Mittwoch auf dem 39. Deutschen Evangelischer Kirchentag von dem Musiker Smudo am Flughafen Hannover-Langenhagen getauft. Zu den Großspendern zählte auch die Evangelische Kirche im Rheinland, die 170.000 Euro beigesteuert hatte. Die „Seabird 3“ soll bei der zivilen Seenotrettung über dem Mittelmeer und über dem Atlantik unterstützen, wie United4Rescue mitteilte.

Konkret soll das Flugzeug Monitoring- und Aufklärungsflüge durchführen, um Seenotfälle zu melden und Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Geplant seien auch Flüge auf der hochgefährlichen Atlantikroute zwischen Westafrika und den Kanarischen Inseln. Laut Internationaler Organisation für Migration (IOM) seien dort allein 2024 über 1.100 Menschen ums Leben gekommen, die Dunkelziffer liege vermutlich weit höher. Mit zahlreichen weiteren Spenden seien der Kaufpreis des Flugzeugs gedeckt und schon mehrere Einsätze finanziell abgesichert.

Bils: Rettung menschenrechtliche Pflicht

Vorstandsmitglied Sandra Bils sagte, in einer Zeit, in der Humanität und Flüchtlingsschutz unter Druck stünden, werde mit der „Seabird 3“ ein kraftvolles Zeichen gesetzt. Die Rettung von Menschen in Not sei „eine humanitäre und menschenrechtliche Pflicht“. Betrieben wird das zweimotorige Flugzeug zusammen mit den Partnerorganisationen Sea-Watch e.V. und der schweizerischen Humanitarian Pilots Initiative (HPI), teilte United4Rescue weiter mit.

Gauck empfiehlt Kirchen "verwegener" zu hoffen

Hannover (epd). Altbundespräsident Joachim Gauck hat den Kirchen empfohlen, auch angesichts des Mitgliederverlusts nicht die Hoffnung zu verlieren. Wagemutig und verwegen hoffen zu können, sei eine „Frucht des Glaubens“, sagte Gauck am Mittwoch in Hannover und verwies unter Anspielung auf den Mauerfall auf seine eigene Erfahrung als Pastor in der DDR: „Von uns gehen auch dann, wenn wir in eine Minderheitensituation geraten, Kräfte aus, die wir nicht unterschätzen sollten.“

Deshalb dürfe man sich den Mut nicht nehmen lassen, sagte Gauck, der in Hannover vom Evangelischen Arbeitskreis der CDU/CSU (EAK) mit der Hermann-Ehlers-Medaille ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig warnte der frühere Bundespräsident vor Wunschdenken und verteidigte in diesem Zusammenhang die geplante Aufrüstung. Wenn man im Inneren nicht bereit sei, für den Schutz des Rechts auf Waffen zu verzichten, dürfe das auch nach außen nicht sein, sagte er.

„Rechtes Wort zur rechten Zeit“

Der EAK-Vorsitzende Thomas Rachel würdigte bei der Preisverleihung Gaucks Einstehen gegen den Totalitarismus in der DDR, sein Wirken als Bundespräsident und den „wortgewaltigen Pastor“, der Gauck sei. Er habe oft ein rechtes Wort zur rechten Zeit gefunden, sagte Rachel. Der Arbeitskreis hielt sein Treffen anlässlich des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentags in Hannover ab.

Die nach dem früheren Bundestagspräsidenten und EAK-Mitbegründer Hermann Ehlers (1904-1954) benannte Medaille geht an Persönlichkeiten, die sich in den Augen der Parteiorganisation „in besonderer Weise Verdienste in evangelischer Verantwortung vor Gott und den Menschen erworben haben“. Gauck ist der vierte Preisträger.

Der Kirchentag in Zahlen

epd-bild/Thomas Lohnes

Hannover (epd). Der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag von Mittwoch bis Sonntag in Hannover ist ein Großereignis, das erheblichen organisatorischen Aufwand erfordert. Das Protestantentreffen in Zahlen:

* Erwartet werden etwa 100.000 Dauerteilnehmer, bis Mittwochmorgen waren 65.000 Tickets verkauft.

* Schon am „Abend der Begegnung“ zum Auftakt des Kirchentages sollten voraussichtlich mehr als 150.000 Menschen in der Innenstadt von Hannover zusammenkommen.

* Rund 14.000 Besucherinnen und Besucher sind in Quartieren wie Schulen untergebracht.

* Insgesamt sind rund 1.500 Veranstaltungen geplant, darunter Bibelarbeiten, Podien, Gottesdienste und Konzerte.

* Für die Kirchentagsgäste stehen rund 22.000 Papphocker bereit, die nach der Veranstaltung verkauft oder gespendet werden.

* Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ präsentieren sich etwa 800 zivilgesellschaftliche Gruppen und Initiativen.

* Der Etat für das Protestantentreffen beträgt rund 25 Millionen Euro. Das Land Niedersachsen steuert sieben Millionen Euro bei, die Stadt Hannover vier Millionen Euro, die hannoversche Landeskirche 7,4 Millionen Euro. Der Rest entfällt auf projektbezogene Mittel sowie Spenden und Einnahmen aus Merchandising, von Sponsoren und aus dem Ticketverkauf.

* Die Fünf-Tages-Karte kostet 149 Euro, eine Tageskarte 49 Euro.

* Insgesamt geben die Teilnehmenden eines Kirchentages in der gastgebenden Region nach Schätzungen etwa 20 Millionen Euro aus.

* Rund 4.600 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen für einen möglichst reibungslosen Ablauf.

* Mit etwa 2.600 angemeldeten Bläsern und zahlreichen Sängerinnen und Sängern wird der Kirchentag eine sehr musikalische Veranstaltung sein.

Zitate des Kirchentags

Steinmeier: Aus den ideellen Fertighäusern herausbegeben

„Er ist aber auch, dieser Kirchentag wie kaum eine andere Veranstaltung, die seltene Chance, dass wir uns aus unseren ideellen Fertighäusern herausbegeben.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über das Miteinander beim 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag

Jahn: Kein Sendemast der Selbstgerechtigkeit

„Wichtig ist, dass wir nicht übereinander reden, sondern miteinander. Wir sind kein Sendemast der Selbstgerechtigkeit, wir warten auf Gottes Gerechtigkeit.“

Generalsekretärin Kristin Jahn über die angestrebte Diskussionskultur beim 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag

Siegesmund: Demokratie ist kein Sofa zum Ausruhen

„Demokratie ist keine Komfortzone, auch kein Sofa, auf dem man sich ausruhen kann. Demokratie braucht jede Hand, jeden Kopf und jeden, der sich beteiligen und einmischen kann und will.“

Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund zum Auftakt des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentags in Hannover, der aus ihrer Sicht ein „Fest der Demokratie“ werden soll

Jahn: Kirche bleibt ein Stachel im Fleisch

„Die Kirche wird nicht weniger scharf und nicht weniger unbequem, nur weil sie kleiner wird. Wir sind und bleiben ein Stachel im Fleisch der Gesellschaft.“

Die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Kristin Jahn, zum Auftakt des Protestantentreffens in Hannover über die sinkenden Mitgliederzahlen der Kirchen

Geschichte des Kirchentags

Kirchentagsfan der ersten Stunde

epd-bild/Rebekka Neander

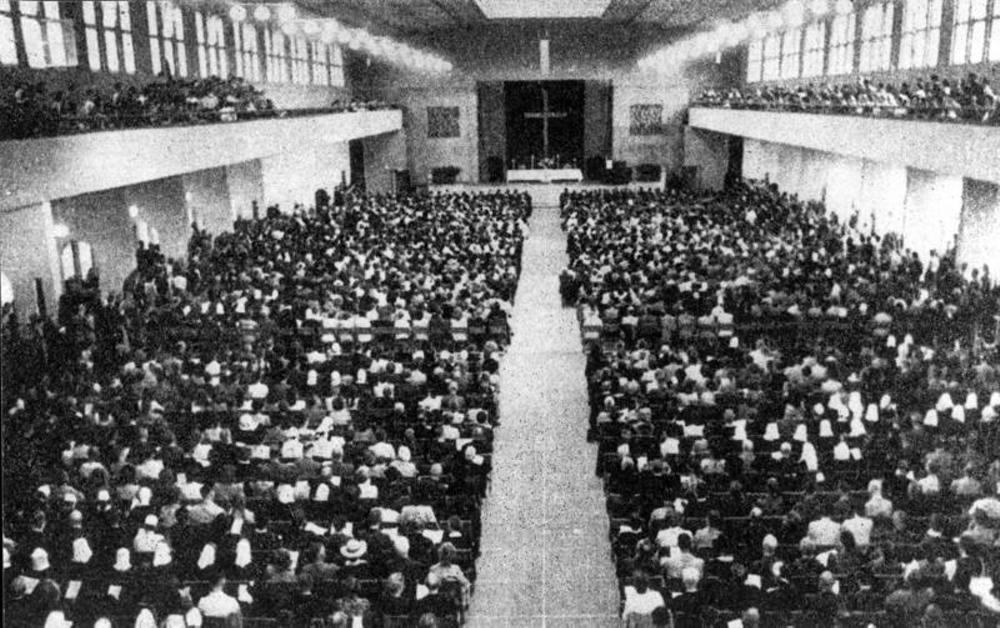

Hannover (epd). Rund 3.000 bis 7.000 Teilnehmer kamen vom 28. Juli bis zum 1. August 1949 im Kongresszentrum unter dem Motto „Kirche in Bewegung“ zusammen. Rund 35.000 Menschen nahmen am Abschlussgottesdienst im Eilenriedestadion teil. Der damalige Synodenpräsident und spätere Bundespräsident Gustav Heinemann (1899-1976) eröffnete das gesamtdeutsch ausgerichtete Treffen, zu dem der hannoversche Landesbischof Hanns Lilje (1899-1977) eingeladen hatte.

Unter den Teilnehmern war der damals 18-jährige Schüler Hartmut Badenhop, der später Pastor und evangelischer Landessuperintendent in Hannover wurde. Badenhop lebt heute mit 94 Jahren weiterhin in Hannover.

epd: Herr Badenhop, wie kamen Sie 1949 zum ersten Kirchentag?

Badenhop: Über die Musik, ich war Bläser. Es war ein musikalischer Kirchentag. Es gab viele Posaunenchöre, die kamen dort zusammen und haben teils gute, teils laute Musik gemacht. Es gab damals ein unheimlich offenes Miteinander. Man traf sich in Gruppen oder verabredete sich. Theologen und Laien, alle diskutierten miteinander. In vielem war es noch ganz ungeordnet.

Es herrschte Aufbruchstimmung. 1949 war ja in Deutschland immer noch vieles so unklar, verwirrend und düster. Uns bewegte die Frage: Wie viel und was ist an der Kirche menschengemacht? Wie hat sich die Kirche entwickelt, was ist aus ihr geworden? Wir waren rat- und hilflos und voller Fragen angesichts dessen, was die Menschen in der Nazi-Zeit mitgemacht hatten.

epd: Der erste Kirchentag fand nur vier Jahre nach der Zeit des Nationalsozialismus statt. Wie hat sich das widergespiegelt?

Badenhop: Die Diskussionen und Gespräche darüber, wie man mit der Vergangenheit umgehen sollte, begannen in jener Zeit ja erst. Auch mit der kirchlichen Vergangenheit, in der sich die evangelische Kirche ja nicht mit Ruhm bekleckert hatte. Wichtig und für uns auch unerwartet war, dass die ökumenische Bewegung mit ihrem Generalsekretär Willem Visser't Hooft (1900-1985) wieder Beziehungen zur evangelischen Kirche in Deutschland aufgenommen hatte. Dass unsere Kirche mit einem Mal wieder einfach Kirche sein konnte, unabhängig von geschichtlichen Fehlern und Traditionen - eigentlich war das unverdient.

Bei der „Evangelischen Woche“ begann zudem wieder das Gespräch der Christen mit den Juden. Das waren zuerst noch zaghafte, informelle Gruppen, die aus persönlichem Interesse und aus der Nähe zu den wenigen Überlebenden anfingen, das Gespräch zu suchen. Daraus ist später die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit geworden. Der Kirchentag war ursächlich beteiligt am Entstehen eines neuen Verhältnisses zu religiösen, aber auch säkularen Juden.

Neu war, dass die Begründer des Kirchentags die Kirche im Wesentlichen auf die Mitglieder gründen wollten, also die Laien. Bis dahin waren wir ja in vielem eine Pastorenkirche gewesen. Der Kirchentagspräsident Reinold von Thadden-Trieglaff (1891-1976) trieb das bewundernswert voran. Im Blick auf die Macht wollte er den Unterschied von Laien und Pastoren in der Kirche nicht gelten lassen. Das haben wir dann später bei uns in der Synode mit der „Gruppe Offene Kirche“ fortgesetzt, die ich mitgegründet habe.

epd: Welche konkreten Bilder haben Sie vom ersten Kirchentag 1949 noch vor Augen?

Badenhop: Für mich persönlich, und das ist für mich wirklich zentral, markiert der Kirchentag 1949 vor allem meinen von da an täglichen und damit neuen Umgang mit der Bibel. Und natürlich die Musik: All das gemeinsame Singen und die Lieder, das kam mit dem Kirchentag erst richtig in Gang.

Auch die Bilder von prominenten Protestanten: Der Schriftsteller Rudolf Alexander Schröder (1878-1962) stand mit Bischof Lilje und Kirchentagspräsident von Thadden-Trieglaff zusammen, die waren sozusagen die Steuermannschaft des Kirchentages.

Oder einen Vortrag von Visser't Hooft, ein berühmter Name damals, ein großer Ökumeniker aus den Niederlanden. Die Halle war voll, die Sonne schien, es war warm, zu warm, und Visser't Hooft hatte eine etwas eintönige Sprachmelodie, so dass wir alle am Einnicken waren. Dann kam Bischof Lilje an die Reihe. Er erklomm das Podium und sagte: Der Apostel Paulus musste einmal bei einer längeren Rede erleben, dass jemand von der Fensterbank fiel. Damit das hier nicht passiert, wollen wir jetzt alle aufstehen und ein fröhliches Lied singen. Großes Gelächter. So hatte er die Sache im Griff. Das war typisch für Lilje. Er war ein hervorragender Prediger und konnte sich auf Menschen einstellen. Das kam ihm beim Kirchentag natürlich besonders zugute.

"Auf die Laien kommt es an"

epd-bild/Landeskirchenamt Hannover

Hannover (epd). Er wollte die Rolle der Ehrenamtlichen stärken und die Kluft zwischen Pastoren und Laien in der Kirche überwinden: Mit dieser Haltung wurde Reinold von Thadden-Trieglaff (1891-1976), ein aus Pommern stammender Jurist und Landwirt, vor 76 Jahren zum geistigen Vater des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Der adelige Gutsbesitzer, der 1945 durch die Abtrennung der deutschen Ostgebiete seinen Besitz verloren hatte, begründete das Protestantentreffen 1949 in Hannover als unabhängige Bewegung evangelischer Laien.

„Auf die Teilnahme des Laienelements am Schicksal der Kirche kommt alles an“, schrieb er schon 1935. Eine Idee mit Folgen: 37 weitere Male ist der Kirchentag seit 1949 zusammengekommen, davon drei weitere Male in Hannover. Alle zwei Jahre findet er in wechselnden Städten statt. Wenn das fünftägige Großereignis am 30. April in Hannover zum 39. Mal eröffnet wird, werden rund 100.000 Dauerteilnehmer erwartet.

Thadden-Trieglaff war skeptisch gegenüber einer Kirche, die nur von Berufstheologen dominiert wird: „Wird das Laienglied dazu verurteilt, lediglich die passive Stellung des Predigthörers und Abendmahlsgastes einzunehmen, dann werden die Kirchenbänke des Sonntags wieder leer stehen, bis mit der letzten alten Frau das Leben der Kirche der Reformation endgültig zu Grabe getragen sein wird“, schrieb er. Viele Menschen sähen die Kirche als eine Art Beerdigungsinstitut an, das sich mehr um die Toten als um die Lebenden kümmere.

„Sein Anker war der christliche Glaube“

Damit wollte Thadden-Trieglaff sich nicht abfinden. Der Kirchentagsgründer war durch seine Familie geprägt von der Frömmigkeit des lutherischen Pietismus. „Sein Anker war der christliche Glaube“, sagt die heutige Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund im NDR. Thadden-Trieglaff studierte Jura und promovierte 1920 über den Völkerbund. Danach arbeitete er auf seinen pommerschen Landgütern, trat der nationalkonservativen DNVP bei und nahm zahlreiche kirchliche Ehrenämter wahr. Im September 1932 veranstaltete er einen regionalen Kirchentag für Pommern in Stettin (heute Szczecin) mit rund 20.000 Besuchern.

1934 gehörte er zu den Unterzeichnern der Barmer Theologischen Erklärung, mit der sich die oppositionelle „Bekennende Kirche“ gegen die Gleichschaltung der evangelischen Kirche durch die Nazis wehrte. Im Sommer 1937 saß er mehrere Wochen in Gestapo-Haft. Dennoch wurde er 1940 zur Wehrmacht einberufen und geriet kurz vor Kriegsende in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Nach dem Krieg war er in Genf für die Ökumene der Kirchen tätig.

Weltweit vernetzt und mit Studenten im Austausch, bedrückte ihn damals die anfangs schwache öffentliche Wirkung der neu gegründeten Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). „Mich beschäftigt auf das stärkste die Frage nach der Schaffung eines ganz großen Resonanzbodens für die EKD in Gestalt eines deutschen evangelischen Kirchentages“, schrieb er 1949. Ein solches Treffen müsse frei von der Bevormundung durch die verfasste Kirche sein.

Unabhängigkeit von der verfassten Kirche

Als einer der Ersten ließ sich Landesbischof Hanns Lilje (1899-1977) aus Hannover für die Idee begeistern. So trafen sich im dortigen Kongresszentrum auf Liljes Einladung vom 28. Juli bis zum 1. August 1949 etwa 3.000 bis 7.000 erneuerungswillige Christen aus beiden Teilen Deutschlands unter dem Motto „Kirche in Bewegung“, um einen Neuanfang zu wagen. Das Treffen trug damals noch den Namen „Deutsche Evangelische Woche“.

Thadden-Trieglaff habe gewollt, „dass die Kirche sich nach der Katastrophe des Nationalsozialismus verändert und erneuert“, sagt seine heutige ehrenamtliche Amtsnachfolgerin Anja Siegesmund. Es habe damals Mut gebraucht, um Aufbruch und Gespräch zu wagen. „Schweigen und Schuld lasteten schwer auf Kirchen und Gesellschaft.“ Doch Thadden-Trieglaff sei überzeugt gewesen, dass Gott jeden Menschen in die Verantwortung ruft. „Diesen Kern trägt der Kirchentag heute noch in sich.“

Bis heute betont der Kirchentag seine Unabhängigkeit von der verfassten Kirche. Der Trägerverein sei nur seinen Statuten verpflichtet, heißt es. Der einstige Gutsbesitzer wurde von 1949 bis 1964 zum ersten und bisher einzigen hauptamtlichen Kirchentagspräsidenten. Er starb am 10. Oktober 1976 in Fulda, wo der Trägerverein des Kirchentags seinen Sitz hat.