Kirchen

Bischöfin Fehrs: "Menschengemachte Katastrophe" in Nahost muss enden

epd-Bild/Peter Jülich

Hannover (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ruft zusammen mit dem Hilfswerk Diakonie Katastrophenhilfe zu einem sofortigen Ende der Gewalt im Gaza-Streifen auf. Die EKD-Ratsvorsitzende Kisten Fehrs forderte am 26. Mai: „Die menschengemachte Katastrophe muss enden.“ Die israelischen Geiseln müssten freigelassen werden, der Beschuss und die Vertreibung der Zivilbevölkerung enden.

Die radikalislamische Hamas hatte im Oktober 2023 aus dem Gaza-Streifen heraus Israel überfallen, Hunderte Zivilisten getötet und zahlreiche Menschen als Geiseln genommen. Israel reagierte mit einem massiven Beschuss des Gaza-Streifens und schickte Bodentruppen in das Gebiet.

Pruin: „Hunger ist allgegenwärtig“

Dagmar Pruin, Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe, sagte zur aktuellen Situation: „Nach einer monatelangen Blockade durch die israelische Regierung erreichen erneut viel zu wenige Hilfsgüter den Gaza-Streifen, Hunger ist allgegenwärtig.“ Die Kriegsparteien verstießen wiederholt gegen das humanitäre Völkerrecht, etwa durch den Beschuss ziviler Infrastruktur wie Krankenhäuser, Angriffe auf humanitäre Helfer und die andauernde Geiselnahme.

Die EKD-Ratsvorsitzende und Hamburger Bischöfin Fehrs erklärte: „Als Kirche stehen wir unumstößlich an der Seite derer, die nach Schutz, Würde und einem Leben in Sicherheit streben.“ Eine friedliche Perspektive könne nur auf dem Fundament des Völkerrechts und der Achtung der Menschenrechte für alle Menschen in der Region entstehen

Evangelische Kirchensteuereinnahmen im Jahr 2024 bleiben stabil

epd-bild/Heike Lyding

Hannover (epd). Die 20 evangelischen Landeskirchen haben im Jahr 2024 ähnlich hohe Einnahmen aus der Kirchensteuer erzielt wie im Vorjahr. Mit 5,97 Milliarden Euro lagen die Einnahmen sogar um etwa ein Prozent höher als im Jahr 2023, wie aus der Kirchensteuerstatistik der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) von Ende April hervorgeht, die nun online veröffentlicht wurde.

Im Jahr 2023 hatten die Landeskirchen gut 5,9 Milliarden Euro eingenommen. Das entsprach einem Rückgang von mehr als fünf Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Viele Landeskirchen rechnen wegen der sinkenden Kirchenmitgliederzahlen und der wirtschaftlichen Situation mit einem Rückgang der Steuereinnahmen. Die Steuereinnahmen fallen regional unterschiedlich aus.

An Lohn- und Einkommenssteuer gekoppelt

Zudem betrug die Inflationsrate laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2024 im Durchschnitt 2,2 Prozent. Das bedeutet, dass die Kaufkraft der Kirchensteuereinnahmen im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 real gesunken ist. Obwohl die Einnahmen nominal gestiegen sind, können mit dem Geld weniger Güter und Dienstleistungen als im Vorjahr finanziert werden.

Die Kirchensteuer ist dem Verständnis nach ein Mitgliedsbeitrag. Sie ist an die Lohn- und Einkommensteuer gekoppelt und beträgt in der Regel neun Prozent der Lohn- und Einkommensteuer (in Bayern und Baden-Württemberg acht Prozent). Die Kirchen investieren die Kirchensteuereinnahmen neben der seelsorgerlichen Arbeit auch in Kitas, Schulen, Krankenhäuser und Altenpflegeheime.

Bernd Kuschnerus bleibt leitender Theologe der bremischen Kirche

epd-bild/Hannes von der Fecht

Bremen (epd). Pastor Bernd Kuschnerus (62) ist am 21. Mai mit überwältigender Mehrheit für weitere sechs Jahre in seinem Amt als leitender Theologe der Bremischen Evangelischen Kirche wiedergewählt worden. Der gebürtige Bremer war in dieser hauptamtlichen Funktion bereits sechs Jahre tätig. Bisher hieß das Amt Schriftführer. Auf Grundlage einer neuen Verfassung der evangelischen Kirche in Bremen, die zum Jahresbeginn in Kraft getreten ist, heißt es künftig Kirchenpräsident.

Die Delegierten des Kirchenparlamentes gaben Kuschnerus als einzigem Kandidaten für das Amt des Kirchenpräsidenten in einem digitalen Wahlverfahren 102 und damit 90,3 Prozent der Stimmen. Dezidierte Gegenstimmen und Enthaltungen wurden nicht registriert.

Neue ehrenamtliche Präses

Kuschnerus hat in Kiel und Marburg Theologie studiert. Von 1994 bis 1999 war er in Marburg wissenschaftlicher Mitarbeiter, 2000 hat er promoviert. In Bremen war er bereits Gemeindepastor sowie zwölf Jahre stellvertretender Schriftführer. 2019 wurde er zum Nachfolger von Schriftführer Renke Brahms gewählt.

Als Nachfolgerin für die aus Altersgründen ausscheidende ehrenamtliche Kirchenpräsidentin Edda Bosse wurde Maria Esfandiari (32) gewählt. Damit leitet die Kirche auf dieser Position, die künftig den Titel Präses trägt, einen Generationenwechsel ein. Als Stellvertreter wurden Martin Franzius und Oliver Gampper gewählt. Sie bilden zusammen mit Kirchenpräsident Bernd Kuschnerus und dem Chef der Kirchenverwaltung, Peter Schultz, den Vorstand des leitenden Kirchenausschusses.

Einführung am 20. Juni

Die neue Kirchenleitung soll am 20. Juni offiziell eingeführt werden. Das Parlament der Kirche, dem mehr als 100 Delegierte angehören, heißt in Bremen „Kirchentag“. Eine Legislaturperiode dauert sechs Jahre. Zur Bremischen Evangelischen Kirche gehören rund 150.000 Mitglieder in 50 Gemeinden. Es ist die einzige Landeskirche Deutschlands, die nur städtisches Gebiet umfasst.

Die Amtsbezeichnungen von leitenden Geistlichen in evangelischen Landeskirchen wie Bischof, Präses und Kirchenpräsident gehen auf unterschiedliche theologische und historische Entwicklungen zurück. Die 20 selbstständigen Landeskirchen innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) haben jeweils eigene Kirchenordnungen und sind konfessionell unterschiedlich geprägt, also eher lutherisch, refomiert oder uniert.

Französische Kirchenpräsidentin: Gemeinsame Kirche wäre tolles Symbol

epd-bild/UEPAL

Straßburg, Speyer (epd). Für die evangelische Kirchenpräsidentin von Elsass und Lothringen, Isabelle Gerber, wäre eine deutsch-französischen Kirche „ein tolles grenzüberschreitendes Symbol und ein Riesenschritt“. Allerdings halte sie dies „nicht sofort für möglich“, sagte die 56 Jahre alte Theologin aus Straßburg dem Evangelischen Pressedienst (epd). Eine gemeinsame Kirche von Protestanten im Elsass und in Lothringen, in Baden und der Pfalz wäre nur als langfristiges Ziel denkbar: „Man muss die Schwierigkeiten der Sprache und des Nationalrechtes bedenken.“ Gerber leitet seit vergangenen September die Union der Evangelischen Kirchen von Elsass und Lothringen (UEPAL), einen Zusammenschluss von rund 250.000 Lutheranern und Reformierten.

In Zeiten politischer Turbulenzen sei es die gemeinsame Aufgabe der Kirchen, für Demokratie und Menschenwürde einzustehen und den christlichen Glauben zu bezeugen, sagte Gerber, die auch neue Präsidentin der Konferenz der Kirchen am Rhein ist. Dabei müssten Christinnen und Christen sehr wohl „politisch“ sein. Sie dürften sich nicht auf sich selbst zurückziehen, wie es manche Politiker in Deutschland und auch in Frankreich forderten. „Wir wollen nicht nur schön beten und singen, sondern müssen jene verteidigen, die verachtet werden“, sagte die lutherische Pfarrerin.

„Wir müssen die Sprache des Nachbarn lernen“

Die Stimme von insgesamt mehr als 1,6 Millionen Protestantinnen und Protestanten in der deutsch-französischen Grenzregion habe Gewicht und werde auch von der Politik gehört, ist Gerber überzeugt. Die jeweils von Kirchenpräsidentinnen geleiteten Kirchenleitungen arbeiteten eng zusammen. Die Herausforderungen für die Kirchen wie die rückläufige Zahl der Gemeindemitglieder und Pfarrer sowie die Gebäudeverwaltung seien gleich. Die pfälzische Landeskirche zählt rund 430.000, die badische Kirche mehr als 970.000 Mitglieder.

Problematisch sei aber, dass Deutsche und Franzosen beiderseits des Rheins sich heute nicht mehr wie selbstverständlich miteinander verständigen könnten, sagte Gerber. „Wir müssen die Sprache des Nachbarn lernen.“ Deutschen und Franzosen sei es gelungen, ihre jahrhundertelange „Erbfeindschaft“ zu überwinden und sich zu versöhnen. Auch angesichts der Ängste vieler Menschen vor einem neuen Weltkrieg müssten die Kirchen „Wächter des Friedens“ sein. Dazu müssten diese ihre langjährigen Partnerschaften vertiefen: durch Jugendaustausch, Gottesdienste, Demokratiebildung, den Kampf gegen Rechtsextremismus und die Sorge für benachteiligte Menschen und Zuwanderer.

Hoffen auf Leo XIV.

Auch die Ökumene mit anderen christlichen Kirchen in der Grenzregion, insbesondere der katholischen Kirche, solle vorangetrieben werden, appellierte Gerber. Sie hoffe, dass mit dem neuen Papst Leo XIV. ein engeres kirchliches Miteinander möglich sei: „Es ist alles willkommen und möglich - warum nicht?“

Katholische Kirche besorgt um Zukunft der Flüchtlingsarbeit

Katholische Flüchtlingshelfer sorgen sich um die zunehmend flüchtlingsfeindliche Stimmung in Deutschland. Knapper werdende Mittel gefährden zudem auch die kirchliche Arbeit mit Migranten und Flüchtlingen.

Mainz (epd). Die anhaltende Austrittswelle von Kirchenmitgliedern wird nach Aussage des katholischen Hamburger Erzbischofs Stefan Heße enorme Auswirkungen auf das karitative Engagement der Kirchen haben. Austritte seien auch ein „klares Zeichen“ gegen Arbeitsfelder wie die Flüchtlingshilfe, sagte er am 21. Mai in Mainz beim neunten katholischen Flüchtlingsgipfel: „Man darf nicht so tun, als hätte das keine Auswirkungen.“

Heße erklärte, Ausgaben für die Flüchtlings- und Integrationsarbeit nützten der „Zukunft unseres Landes“. Daher sei es wichtig, dass sich die Kirche weiter für diese Themen engagiere. In einer Podiumsdiskussion mit der rheinland-pfälzischen Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Landkreistages, Götz Ulrich (CDU) aus Sachsen-Anhalt, forderte er die Politik auf, Erfolge bei der Integration von Migranten nicht kaputtzureden.

Kritik am Koalitionsvertrag

Die Mainzer Ministerin Binz übte scharfe Kritik am Koalitionsvertrag der neuen schwarz-roten Bundesregierung. Insbesondere der Umgang mit den ehemaligen afghanischen Ortskräften von Bundeswehr und deutschen Organisationen komme einer „moralischen Bankrotterklärung“ gleich. „Wer irreguläre Migration begrenzen will, muss ja irgendwie reguläre Migration ermöglichen“, sagte sie zum Stopp der Aufnahme.

Auswirkungen der von der Bundesregierung angeordneten verschärften Kontrollen an den Binnengrenzen zu den EU-Nachbarstaaten hätten in Rheinland-Pfalz bislang keine messbaren Auswirkungen auf die Zahl der Neuankömmlinge in der zentralen Flüchtlingserstaufnahme. Diese seien unter anderem wegen des Regimewechsels in Syrien deutlich zurückgegangen. Für die Menschen in den Grenzregionen seien die Kontrollen jedoch spürbar und ärgerlich.

„Fast vorrevolutionäre Stimmung in Ostdeutschland“

Ulrich, der seit 2014 als Landrat im Burgenlandkreis amtiert, verteidigte die Maßnahmen der Bundesregierung. Selbst wenn es sich bei manchen Entscheidungen um „Theaterdonner“ handeln sollte, sei dies in der aktuellen Lage unverzichtbar, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht komplett zu gefährden. In Ostdeutschland herrsche bereits heute „fast eine vorrevolutionäre Stimmung“.

Die Kommunen seien längst mit den Herausforderungen überlastet, schilderte Ulrich die Probleme seiner Verwaltungskollegen. Schulen und Kindergärten hätten keine Kapazitäten mehr, Sachbearbeiter müssten sich jeweils um Hunderte von Flüchtlingen kümmern. Im Osten gebe es auch bei der Mehrzahl der evangelischen und katholischen Christen keine Zustimmung mehr für die bisherige Migrationspolitik.

Die katholische Flüchtlingshilfe in Deutschland hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 492.000 Schutzsuchende unterstützt. Für die Flüchtlingshilfe 2024 hätten die 27 Bistümer und Erzbistümer, Hilfswerke und Militärseelsorge 84,4 Millionen Euro aufgebracht, teilte die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mit. Der größere Teil mit 50,3 Millionen Euro sei auf die internationale Flüchtlingshilfe entfallen. Für die Arbeit im Inland seien 34,1 Millionen Euro aufgewendet worden.

Die Angebote in Deutschland umfassten Begegnungstreffen und Orientierungskurse, Sprachkurse für verschiedene Zielgruppen, Projekte zur Förderung der Arbeitsmarktintegration oder die Unterstützung von Familien.

Theologe: Vatertagsrituale gehen auf katholische Prozessionen zurück

Göttingen (epd). Christi Himmelfahrt kann nach Ansicht des Göttinger Theologen Wolfgang Reinbold als „kleine Schwester des Osterfests“ verstanden werden. Beide christlichen Feste transportierten im Kern dieselbe Botschaft, sagte der Professor für Neues Testament an der Uni Göttingen im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Sowohl an Ostern als auch am Himmelfahrtstag gehe es um den Sieg des Lebens über den Tod.

Dass Gott die Macht des Todes überwunden habe, sei als Zusage an die Menschen zu verstehen, auch im Sterben und darüber hinaus geborgen zu sein. „Wenn ich darauf vertraue, kann ich mit dem Tod anders umgehen, mit all den Konsequenzen, die das hat - für mich, in der Familie, im Krankenhaus, im Hospiz und so weiter“, sagte der Theologe.

„Eine Szene, die man verfilmen kann“

Reinbold hob hervor, dass die bis heute verbreitete Vorstellung, dass Jesus 40 Tage nach seiner Auferweckung „in den Himmel emporgehoben“ worden sei, in der Bibel kaum vorkomme. Von den vier Evangelisten fasse einzig Lukas die Botschaft von der Himmelfahrt in ein derart „dramatisiertes“ Bild. „Lukas macht daraus eine Szene, die man verfilmen kann - wie es dann auch passiert ist“, sagte der Neutestamentler.

Reinbold ging zudem auf den „Vatertag“ ein, als der der Himmelfahrtstag insbesondere von Männern begangen wird. Der Brauch, an diesem Tag in der freien Natur „Herrenpartien“ und „feucht-fröhliche Frühlingsumzüge mit Bier und Bratwurst“ zu veranstalten, habe seine Wurzeln unter anderem in der Tradition der Bittprozessionen. Diese zumeist vor Himmelfahrt stattfindenden Umzüge, in denen Gläubige durch Felder und Wälder ziehen, um etwa für gutes Wetter und reiche Ernten zu beten, seien bis heute in manchen katholisch geprägten Regionen verbreitet, erläuterte Reinbold.

Weltkirchenrat: "Afrika-Konferenz" hat tiefe Wunden hinterlassen

Berlin (epd). Im Gedenkjahr zur vor 140 Jahren abgehaltenen Berliner „Afrika-Konferenz“ hat der Weltkirchenrat zur Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit gemahnt. Auch für die Kirchen sei die Zeit reif, das Thema Rassismus mit neuer Dringlichkeit erneut aufzugreifen, sagte der frühere Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Konrad Raiser, nach ÖRK-Angaben vom 19. Mai zur Eröffnung einer ökumenischen Tagung in Berlin. Es gelte, die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Strukturen offenzulegen, die Rassismus aufrechterhalten.

Die Berliner „Afrika-Konferenz“ von 1884/85, auch als „Kongo-Konferenz“ bekannt, markierte den Beginn der formellen Aufteilung des afrikanischen Kontinents unter den europäischen Kolonialmächten. Unter der Leitung von Reichskanzler Otto von Bismarck wurden in Berlin territoriale Ansprüche festgelegt, ohne die betroffenen afrikanischen Bevölkerungen einzubeziehen, was zu weitreichender Ausbeutung und Unterdrückung führte.

Pruin: Heutiges Verständnis von Entwicklung von kolonialem Erbe geprägt

Anlässlich des 140. Jahrestags rief der Weltkirchenrat zur kritischen Auseinandersetzung auf. Die Konferenz „Berlin 1884-1885 und der Rassismus gegen Schwarze: Auf der Suche nach einer gemeinsamen antirassistischen ökumenischen Vision“ in Berlin befasste sich mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und den Folgen des Kolonialismus. Die tiefen Wunden, die vor 140 Jahren geschlagen wurden, seien noch lange nicht verheilt, hieß es.

Auch das heutige Verständnis von Entwicklung sei durch das koloniale Erbe geprägt, erklärte Dagmar Pruin, Präsidentin der evangelischen Hilfswerke „Brot für die Welt“ und Diakonie Katastrophenhilfe. „Wenn wir das anerkennen, geht es nicht um Schuld - es geht um Verantwortung“, sagte sie laut einer ÖRK-Mitteilung. Kenneth Mtata, ÖRK-Programmdirektor für Leben, Gerechtigkeit und Frieden, erinnerte daran, wie sich vor 140 Jahren politische Führer in Berlin trafen, um Afrika und die Ressourcen des Kontinents aufzuteilen.

„Machtübernahme“

Christopher Easthill, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK), gab nach Angaben des Weltkirchenrates vielen Kirchen eine Mitschuld an diesen Entscheidungen. Silke Lechner, Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EDK), bezeichnete die Konferenz vor 140 Jahren einer Erklärung des ÖRK zufolge als Machtübernahme.

Der ÖRK, auch als Weltkirchenrat bekannt, umfasst 352 christliche Kirchen, die weltweit über 580 Millionen Christinnen und Christen vertreten. Die katholische Kirche ist nicht Mitglied, arbeitet mit dem Weltkirchenrat aber zusammen.

Lutheraner-Bischöfe: Nach Papstwahl Aufbruchsstimmung im Vatikan

Hannover (epd). Evangelische Bischöfe haben nach einer Romreise kurz nach der Amtseinführung von Papst Leo XIV. ihre Hoffnung auf das neue Pontifikat zum Ausdruck gebracht. „Deutlich zu spüren war eine ansteckende Aufbruchsstimmung, von der wir hoffen, dass sie auch die ökumenischen Beziehungen erfasst“, erklärte der Catholica-Beauftragte der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), der bayerische Landesbischof Christian Kopp, laut einer VEKLD-Mitteilung vom 20. Mai.

Kopp hielt sich zusammen mit der Vorsitzenden des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes, der Nordkirchen-Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt (Schwerin), nach VELKD-Angaben zu Hintergrundgesprächen zur römisch-katholischen Kirche und der Ökumene in Rom auf. Kopp ist auch Ökumene-Beauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

„Große Hoffnungen und Erwartungen“

Kühnbaum-Schmidt erklärte: „Große Hoffnungen und Erwartungen sind verbunden mit dem Pontifikat von Papst Leo XIV. - das wurde bei unseren ökumenischen Gesprächen und Begegnungen in Rom immer wieder deutlich.“ Mit besonderer Freude sei aufgenommen worden, dass der Papst es zu seinen Prioritäten zähle, „für die volle und sichtbare Einheit aller Geschwister im Glauben an den dreieinigen Gott zu arbeiten“. Kühnbaum-Schmidt ist seit 2023 auch Vizepräsidentin des Lutherischen Weltbundes (LWB) für Mittel- und Westeuropa.

Die Begegnungsreise habe eine regelmäßige Reihe ökumenischer Treffen fortgesetzt und den Kontakt zwischen den deutschen lutherischen Kirchen und der römisch-katholischen Kirche gestärkt, hieß es. Die VELKD trage für ihre Mitgliedskirchen besondere Verantwortung für den Dialog mit der römisch-katholischen Kirche innerhalb Deutschlands. Das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) verbinde diese Aufgabe mit den Dialogen des LWB und dem Vatikan auf Weltebene.

Besuch der römischen Gemeinde

Die Delegation habe während der zweitägigen Reise Vertreter der Deutschen Botschaft am Heiligen Stuhl, der christlichen Laiengemeinschaft Sant'Egidio sowie den Leiter der päpstlichen liturgiewissenschaftlichen Hochschule Sant'Anselmo getroffen. Ein weiterer Besuch habe der römischen Gemeinde der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien in direkter Nachbarschaft zum Vatikan gegolten. Der Lutherische Weltbund (LWB) repräsentiert 150 Kirchen mit mehr als 77 Millionen Christinnen und Christen in 99 Ländern.

Einer von uns?

epd-bild/Vatikan Media/Ag.Siciliani

Frankfurt a. M. (epd). Miriam Nantcha ist katholisch aufgewachsen, hat sich aber nie wirklich für den Papst interessiert. Nur ihre Oma sprach ständig über ihn. Das hat sich geändert, als die jetzt 23-Jährige als Ministrantin nach Rom reiste: Der damalige Papst Franziskus sprach Italienisch, „ich habe kaum etwas verstanden und trotzdem hat es mich sehr beeindruckt, ihn auf dem Papamobil zu sehen.“ Sie begann, sich näher mit dem Kirchenoberhaupt zu befassen. „Ich wusste als Kind gar nicht, dass er der Nachfolger Petrus ist, der die Menschen Richtung Jesus, Gott und Kirche bringen soll.“ Mittlerweile halte sie den Papst als unentbehrlich für die Einheit der römisch-katholischen Kirche.

Seit 8. Mai ist der aus den USA stammende Leo XIV. Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken weltweit. Nun reisen die wenigsten jungen Katholiken nach Rom. Das Papstamt bleibt für viele unnahbar. Laut der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) durch die Evangelische Kirche in Deutschland - an der sich auch die katholische Deutsche Bischofskonferenz beteiligte - wählen nur sechs Prozent der katholischen Kirchenmitglieder das Papstamt als die kirchliche Ebene, mit der sie sich am stärksten verbunden fühlen.

Distanz zur Kirche immer größer

Das betrifft nicht nur die jüngeren Generationen. Jedoch werde in ihnen die Distanz zur Kirche immer größer, sagt der Theologe Tobias Kläden von der Katholischen Arbeitsstelle für missionarische Pastoral. „Religion und Kirche haben immer weniger Bedeutung für die Menschen im Alltag. Gerade junge Menschen beten weniger, lesen weniger in der Bibel und gehen seltener in den Gottesdienst.“

Es gebe jedoch einen Gegentrend, so Kläden. „Das Konklave in diesem Jahr hat meiner Erinnerung nach noch mehr und noch positiveres Interesse hervorgerufen als 2013 zur Wahl von Papst Franziskus. Vielleicht ist es gerade das Geheimnisvolle, das Nicht-Transparente im Ritual des Konklaves, das auch junge Menschen als interessant empfinden, als Gegenströmung zur modernen Rationalität und Nüchternheit.“

Mara Klein, U-30 Mitglied des Synodalen Ausschusses im katholischen Reformprozess Synodaler Weg, vermutet ebenfalls, dass der momentane Zeitgeist, auch unter jungen Menschen, eine Sehnsucht nach festen Ritualen auslöst: „Diese Eindeutigkeit ist für viele sehr attraktiv in einer Zeit, in der alles so unsicher ist.“ Zudem stünden die katholische Kirche und das Papsttum auch für Werte, für die sich vor allem junge Menschen einsetzten, wie Frieden, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.

Ein absoluter Monarch

Dennoch handle es sich bei dem Papst um einen absoluten Monarchen, kritisiert Klein. „Das Fehlen von Gewaltenteilung und Transparenz ist reformbedürftig.“ Von Papst Franziskus sei Klein, trotz dessen moderaten Kurses, auch enttäuscht gewesen. „Er hat zutiefst queerfeindliche Aussagen getätigt.“

Der ehemalige Papst bezeichnete die „Gender-Theorie“ als ideologischen Kolonialismus. „Das ist extrem gefährlich für viele Menschen überall in katholischen Gebieten, weil das eine Rechtfertigung für weiterführende Gewalt ist.“ Klein setzt sich als nichtbinäre trans* Person für die Rechte von queeren Menschen in der katholischen Kirche ein: „Vom neuen Papst wünsche ich mir mehr Bewusstsein für die Lebensrealität queerer Menschen, damit sie sicher und gleichberechtigt an Kirche teilnehmen können.“

„Afrika nicht aus den Augen verlieren“

Auch Nantcha hat Erwartungen an den neuen Papst Leo XIV.: „Dadurch, dass Prevost zwar US-Amerikaner ist, aber auch Peruaner, hoffe ich, dass er nicht nur eine europäische und westliche Kirche vertritt, sondern auch eine der anderen Hälfte der Welt.“ Die Eltern der 23-Jährigen kommen aus Kamerun, „deshalb ist es mir wichtig, dass der Papst zum Beispiel auch Afrika nicht aus den Augen verliert“.

Mit Gleichaltrigen spreche Nantcha kaum über das Kirchenoberhaupt. Das könnte sich durch Leo XIV. ändern. Prevost sei wegen seines Hintergrunds für junge Menschen zugänglicher als seine Vorgänger. „Dass sein Bruder ihn öffentlich neckt, damit kann ich mich identifizieren. Das zeigt, dass er ein normaler Mensch ist, einer von uns.“

Fußballfans feiern Gottesdienst zum DFB-Pokalfinale

Berlin (epd). Zahlreiche Fußballfans haben am 24. Mai in Berlin vor dem Anstoß zum DFB-Pokalfinale einen ökumenischen Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gefeiert. Er stand unter der Überschrift „Jetzt braucht's deinen Anstoß“. Unter anderem beteten sie für ein faires Spiel, für Zusammenhalt im Sport und in der Gesellschaft sowie für den Frieden. Mit dabei waren Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der Polizei, der freiwilligen Helfer sowie jüdischer und muslimischer Organisationen.

Der Sportbischof der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Stefan Oster, erinnerte im Gottesdienst an die Verantwortung jedes Einzelnen. Bei allem ekstatischen Jubel, Mitfiebern und Mitleiden mit dem eigenen Team dürften bestimmte Grenzen nicht überschritten werden: „Wenn es gegen die Würde anderer Menschen geht, brauchen wir unbedingt ein Stoppschild“, sagte der Passauer Bischof.

„Der Herr ist mein Schiedsrichter...“

Der evangelische Militärbischof Bernhard Felmberg, der auch Pfarrer der Stadionkapelle im Berliner Olympiastadion ist, verwies auf die Bedeutung von Beständigkeit und Glauben. Mit Blick auf das Finale zwischen dem Drittligisten Arminia Bielefeld und dem Bundesligisten VfB Stuttgart sagte Felmberg, der DFB-Pokal zeige: „Du kannst was werden, du kannst was erreichen, wenn du nur willst, wenn du dranbleibst, wenn du dich nicht hängen lässt und wenn du daran glaubst.“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf las im Gottesdienst unter anderem aus der Bibel den Psalm 23 in einer Fußballversion („Der Herr ist mein Schiedsrichter...“). Fanvertreter, Volunteers und andere beteiligten sich am Fürbitten-Gebet.

Katholikentag 2028 findet in Paderborn statt

Paderborn (epd). Der Katholikentag 2028 findet in Paderborn statt. Wie das Zentralkomitee der deutschen Katholiken am 23. Mai in Paderborn bei seiner Vollversammlung mitteilte, soll das Treffen vom 24. bis 28. Mai 2028 in der westfälischen Stadt stattfinden. Die Vollversammlung habe per Akklamation die Einladung des Erzbistums Paderborn angenommen.

Noch nie zuvor habe ein Katholikentag in dieser Stadt oder der Region stattgefunden, sagte der Paderborner Erzbischof Udo Bentz laut Mitteilung. Daher werde es höchste Zeit.

Katholikentage gibt es seit 1848. Sie werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken veranstaltet. Alle zwei Jahre ist der Katholikentag in einem anderen deutschen Bistum zu Gast. Der nächste Katholikentag findet vom 13. bis 17. Mai 2026 im fränkischen Würzburg statt.

Oberstes US-Gericht: Keine staatlichen Gelder für katholische Schule

Washington (epd). Das Oberste Gericht der USA hat der Forderung einer katholischen Schule im Bundesstaat Oklahoma nach staatlicher Finanzierung nicht stattgegeben. Nach Angaben des Gerichts stimmten vier der neun Richterinnen und Richter am 22. Mai zugunsten der St. Isidore of Seville-Schule und vier gegen die Einrichtung. Richterin Amy Coney Barrett nahm aus unbekannten Gründen nicht an dem Verfahren teil. Bei einem „Unentschieden“ bleibt das letzte Urteil eines Rechtsstreits bestehen, in diesem Fall das Urteil des Obersten Gerichts von Oklahoma gegen Finanzierung.

Der Rechtsstreit ist komplex. St. Isidore wurde 2023 von der katholischen Erzdiözese von Oklahoma City und der Diözese von Tulsa als eine sogenannte Charter-Schule gegründet. Diese Vertragsschulen sind Teil des staatlichen Schulwesens und werden vom Staat finanziert. Auch St. Isidore wollte Geld mit der Begründung, der Staat dürfe religiöse Schulen nicht diskriminieren. Das Oberste Gericht in Oklahoma hat das religiöse Konzept von St. Isidore allerdings im Juni 2024 abgelehnt. Vertragsschulen müssten bei der Religion neutral sein. Die Schule legte Berufung dagegen ein und zog vor den Supreme Court der USA.

Trump-Regierung auf Seiten der Schule

Ein Urteil zugunsten der Schule hätte erstmals bedeutet, dass der Staat eine religiöse Vertragsschule anerkennt und direkt finanziert. Die Regierung von Präsident Donald Trump stellte sich auf die Seite der Schule. Mehrere protestantische Kirchen und jüdische Organisationen warnten hingegen, dass die staatliche Unterstützung von Religion die Religionsfreiheit gefährde. In Medienkommentaren wurde das Urteil als überraschend gewertet.

St. Isidore ist nach eigener Darstellung „vom katholischen Glauben geleitet“. Die Schule bereite Schüler auf „intellektuelle Exzellenz, Heiligkeit und Dienst am Nächsten mit dem Endziel der ewigen Erlösung“ vor, wie es auf der Webseite heißt.

Gesellschaft

Extremismus: Dobrindt sagt "Bestrebungen aller Art" den Kampf an

epd-bild/Christian Ditsch

Berlin (epd). Die Zahl politisch motivierter Straftaten ist 2024 erneut stark gestiegen, vor allem die der rechtsextrem motivierten Delikte. Von insgesamt rund 84.000 Taten war gut die Hälfte - knapp 43.000 - im vergangenen Jahr rechtsextrem motiviert, wie aus der am 20. Mai in Berlin vorgestellten Statistik des Bundeskriminalamts hervorgeht. Zugenommen haben auch rechte Gewaltdelikte und die sogenannte Hasskriminalität, die sich gegen bestimmte Merkmale einer Person richtet: ihr Aussehen, ihre Herkunft, ihre sexuelle Identität oder ihr Geschlecht. Der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) ist dennoch zurückhaltender als seine Vorgänger bei der Kampfansage in Richtung rechts.

Er werde „verfassungsfeindlichen Bestrebungen jeglicher Art mit der gleichen Entschlossenheit entgegentreten“, sagte Dobrindt bei der Vorstellung der Zahlen. Erst auf Nachfrage einer Journalistin rang er sich durch, wie seine Amtsvorgänger Horst Seehofer (CSU) und Nancy Faeser (SPD) davon zu sprechen, dass die „größte Gefährdung“ vom Rechtsextremismus ausgehe - um aber hinterherzuschieben, es gebe auch andere Phänomene, die anstiegen. Sein Maßstab sei die Polarisierung der Gesellschaft, sagte Dobrindt an anderer Stelle. Dabei sei der Rechtsextremismus „ein wesentliches Element“, insgesamt sei das Problem aber breiter.

Zahl der antisemitischen Straftaten „erschütternd“

Im Bereich Hasskriminalität stieg 2024 die Zahl der Straftaten um 28 Prozent auf fast 22.000. Darunter waren in der überwiegenden Mehrheit fremdenfeindlich, ausländerfeindlich und rassistisch motivierte Taten. Die Zahl antisemitischer Straftaten stieg auf mehr als 6.200 Fälle - fast 1.000 mehr als im Jahr zuvor. „Erschütternd“ nannte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, die Bilanz. Der zunehmende Antisemitismus mache ihm größte Sorgen, sagte Dobrindt. Klein und Dobrindt wiesen darauf hin, dass zwar die meisten Fälle judenfeindlich motivierter Übergriffe nach wie vor rechtsextrem motiviert sind, andere Tatmotivationen - ausländische und religiöse Ideologie - aber zunähmen.

Linksextreme Straftaten nahmen der Statistik zufolge 2024 um 28 Prozent auf knapp 10.000 Delikte zu, die Zahl linksextrem motivierter Gewalttaten nahm um rund 17 Prozent auf 762 ab. Starke Anstiege gab es zudem insgesamt in den Bereichen ausländische und religiöse Ideologie sowie im Bereich „sonstige Zuordnung“.

Dobrindts Antwort auf die Statistik war am Dienstag eine „Sicherheitsoffensive“, zu der die Stärkung, aber auch ein besserer Schutz von Polizei und Sicherheitsbehörden zählen soll. Zudem will er nach eigenen Worten das Strafmaß für Angriffe auf Polizisten und Messertaten erhöhen.

Mehr rechtsextreme Straftaten

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), äußerte sich alarmiert über den drastischen Anstieg rechtsextrem motivierter Straftaten. „Unser Land ist in Aufruhr, es ist etwas ganz gewaltig ins Rutschen geraten“, erklärte sie. Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Geflüchtete, schwarze Menschen, Juden, Muslime, Sinti und Roma bräuchten „ein klares Zeichen der Solidarität gegen die Bedrohung von rechts“.

Vor dem Auftritt Dobrindts hatten in der Bundespressekonferenz Opferberatungsstellen ihre Bilanz rechter Gewalt für das vergangene Jahr vorgelegt. Die in zwölf Bundesländern vertretenen Beratungsstellen zählten 3.453 Angriffe mit 4.861 Opfern, darunter neun Todesopfer bei Brandanschlägen und Messerangriffen, wie Judith Porath, Vorstandsmitglied vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sagte. Das waren wie immer mehr als in der amtlichen Statistik. Porath beklagte, dass die Strafverfolgungsbehörden rassistische Tatmotive oftmals nach wie vor nicht erkennen würden. Sie forderte an dieser Stelle mehr Engagement vom neuen Bundesinnenminister.

Polarisierung in Zahlen - Politisch motivierte Kriminalität 2024

Berlin (epd). Seit 2001 bildet die Statistik politisch motivierter Kriminalität des Bundeskriminalamts die Zahl extremistischer Straftaten ab. Seit Jahren bewegt sie sich von Rekord zu Rekord. 2024 wurden 84.172 Straftaten gezählt (2023: 60.028). So sieht die Bilanz im Detail aus:

Rechtsextreme Straftaten machen den mit Abstand größten Anteil der Straftaten aus. 42.788 Delikte gab es 2024, das war ein Anstieg um 48 Prozent. Davon waren 1.488 Gewalttaten.

Linksextreme Straftaten sind 2024 um 28 Prozent auf 9.971 gestiegen, davon waren 762 Gewalttaten. Straftaten in den Bereichen ausländische und religiöse Ideologie sind auf 7.343 beziehungsweise 1.877 gestiegen, davon waren 975 beziehungsweise 87 Gewalttaten. Straftaten im Bereich „sonstige Zuordnung“, die die Polizei keinem klassischen Extremismusbereich zuordnen kann, gab es 22.193, davon 795 Gewalttaten.

Fast ein Drittel mehr Hasskriminalität

Um 28 Prozent hat die sogenannte Hasskriminalität zugenommen. Gemeint sind Straftaten gegen Personen, die wegen ihrer Herkunft, ihres Aussehens, ihrer Religion, sexuellen Identität oder wegen des Geschlechts angegriffen werden. Darunter fielen im vergangenen Jahr 19.481 fremdenfeindliche, 9.368 ausländerfeindliche, 6.236 antisemitische, 4.613 rassistische und 1.848 islamfeindliche Straftaten sowie 1.765 Angriffe auf Menschen wegen ihrer sexuellen Identität.

Auffällig zugenommen haben 2024 zudem Straftaten, die sich gegen Amts- und Mandatstragende oder Parteirepräsentanten richten: 1.256 Straftaten wurden gezählt, davon 58 Gewalttaten. 2023 waren es 453 Delikte, davon 24 Gewalttaten.

Migrationsexperten kritisieren nationalen Kurs deutscher Asylpolitik

epd-bild/Tim Riediger

Berlin (epd). Deutsche Migrationsexperten haben an die Bundesregierung appelliert, in der Flüchtlingspolitik auf einen Kurs der Abstimmung mit anderen Ländern zurückzukehren. Deutschland konzentriere sich aktuell auf Effekte, die in Deutschland ankommen, sagte der Bonner Wissenschaftler Benjamin Etzold am 19. Mai bei der Vorstellung des „Reports Globale Flucht 2025“ in Berlin. Die menschenrechtlichen Konsequenzen der „Alleingänge“ würden dabei zu wenig bedacht, kritisierte der Forscher am Bonn International Centre for Conflict Studies. Echte Lösungen könnten nur in internationaler Zusammenarbeit gelingen.

Etzold legte gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen zum dritten Mal den vom Forschungsnetzwerk „Flucht und Flüchtlingsforschung“ erarbeiteten Report vor, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Diskussion über Flucht und Migration zu versachlichen. Etzold sagte, die deutsche Flüchtlingspolitik stehe mit ihrer „nationalen Engführung“ wirklichen Lösungen im Weg. Die mangelnde internationale Verständigung führe etwa dazu, dass inzwischen viele Flüchtlinge in Lagern festgesetzt und „verwaltet“ würden. Wegen mangelnder Perspektive zögen diese Flüchtlinge weiter, auch nach Deutschland.

„EU-Recht hat Vorrang und ist bindend“

Konkret kritisierte er auch die Ankündigung der neuen Bundesregierung, legale Zugangswege nach Deutschland über humanitäre Aufnahmeprogramme oder den Familiennachzug beenden zu wollen. Dies alles sei „kontraproduktiv“, könne in der Folge sogar irregulärer Migration Vorschub leisten, die die Bundesregierung eigentlich bekämpfen will.

Die Nürnberger Migrationsforscherin Petra Bendel verwies auf die von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erlaubten Zurückweisungen Asylsuchender an den deutschen Grenzen, die sie als „Rechtsbruch“ vonseiten Deutschlands bezeichnete. Sie stünden im Widerspruch zum europäischen Dublin-Abkommen, dem Schengener Grenzkodex und der EU-Rückführungsrichtlinie. „EU-Recht hat Vorrang und ist bindend“, kritisierte sie. Werde das ignoriert, öffne man „Willkür Tür und Tor“, sagte sie.

Im Ländervergleich steht Deutschland gut da

Der Osnabrücker Wissenschaftler Franck Düvell erinnerte an die Geschichte. Die Verständigung auf eine globale Teilung der Verantwortung für Flüchtlinge sei eine Lehre aus dem Jahr 1938, als sich die internationale Staatengemeinschaft bei einer Konferenz nicht auf eine Aufnahme der von den Nazis verfolgten Juden habe einigen können. Ein „Rollback von dieser nationalen Verantwortung“ sei auch vor diesem Hintergrund „der falsche Weg“, sagte er.

Der Report, der Ende Mai als Buch erscheint, widmet sich in Beiträgen verschiedener Expertinnen und Experten der Situation in Flüchtlingslagern und an den Grenzen, macht historische Exkurse zur Entstehung des Asylrechts und blickt auf die Integration von Flüchtlingen in Deutschland. Die sei besser als oft angenommen, resümieren die Wissenschaftler. Im Ländervergleich stehe Deutschland gut da, sagte Bendel. Dies gelte vor allem für die Integration männlicher Geflüchteter in den Arbeitsmarkt.

Das Forschungsnetzwerk wird vom Bundesforschungsministerium gefördert. Die Wissenschaftler erhoffen sich, dass ihre Erkenntnisse in der Politik auch berücksichtigt werden. Die aktuellen Vorhaben im Koalitionsvertrag seien „wenig an Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert“, sagte Etzold. Das zuständige Bundesinnenministerium kommentierte den Report am Montag nicht. Ein Sprecher kündigte aber an, man werde den Bericht lesen.

Asylexperte kritisiert Zurückweisungen als "evident rechtswidrig"

Brüssel, Freiburg (epd). Der Rechtswissenschaftler Constantin Hruschka kritisiert die Zurückweisungen von Asylsuchenden an deutschen EU-Binnengrenzen scharf. Diese seien „evident rechtswidrig“ und verstießen gegen das geltende EU-Recht, erklärte der Asylexperte und Professor der Evangelischen Hochschule Freiburg im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Praxis untergrabe zudem das Vertrauen in die europäische Rechtsordnung und gefährde die gemeinsame Grundlage für die europäische Zusammenarbeit.

Nach der Dublin-Verordnung müsse jede schutzsuchende Person ein Verfahren erhalten, in dem geprüft werde, welcher EU-Mitgliedstaat für den Asylantrag zuständig sei. Das Argument einer Notlage, auf das sich das Bundesinnenministerium berufe, sei rechtlich nicht haltbar, erklärte Hruschka. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) habe mehrfach klargestellt, dass eine solche nur auf EU-Ebene festgestellt werden könne - und nicht durch einseitige nationale Maßnahmen.

„Fehlendes Personal kein rechtlicher Freifahrtschein“

Eine strukturelle Überlastung der Behörden könne keine rechtliche Ausnahme begründen. Der Schengener Grenzkodex erlaube Grenzkontrollen nur bei plötzlichen, außergewöhnlichen Migrationsbewegungen, nicht bei andauerndem Ressourcenmangel. Im Mai habe der EuGH entschieden, dass Mitgliedstaaten verpflichtet seien, ihre Behörden ausreichend auszustatten. „Fehlendes Personal ist kein rechtlicher Freifahrtschein“, sagte Hruschka.

Für Asylsuchende bedeutet dies laut dem Experten: Wer an der Grenze ein Asylgesuch stelle, habe automatisch einen vorübergehenden legalen Aufenthalt, auch wenn die Einreise irregulär erfolgt sei. Eine Rückführung sei dann ausschließlich im Rahmen eines Dublin-Verfahrens möglich.

Die aktuell bestehenden Grenzkontrollen hält Hruschka für rechtlich zweifelhaft. Diese seien laut Schengener Grenzkodex nur zulässig bei konkreten Bedrohungen für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit. Wiederholte und weitgehend gleichlautende Begründungen über Jahre hinweg seien nicht ausreichend. Die EU-Kommission habe deshalb bereits eine Stellungnahme angekündigt. Das wertete der Jurist als Hinweis auf erhebliche rechtliche Bedenken.

Deutschland richte politischen Schaden an

Einen Kurswechsel des Europäischen Gerichtshofs erwartet der Rechtswissenschaftler nicht: „Der EuGH hat ein klares Interesse daran, das Europarecht gegenüber nationalem Recht zu verteidigen.“ Grenzkontrollen beeinträchtigten nicht nur die Rechte von Schutzsuchenden, sondern auch die Freizügigkeit der EU-Bürgerinnen und Bürger sowie die wirtschaftliche Stabilität innerhalb der EU.

Besonders schwer wiegt laut Hruschka der politische Schaden: „Wenn Deutschland, das lange als Garant für Rechtsstaatlichkeit galt, offen gegen europäisches Recht verstößt, ist das eine neue Qualität.“ Es gehe dabei nicht nur um juristische Fragen, sondern um das Vertrauen in die gemeinsame europäische Rechtsordnung. Von der neuen Bundesregierung forderte er daher ein klares Bekenntnis zum Europarecht.

Beauftragter: Einsatz für Israel ist "keine Rechtfertigung für alles"

epd-bild/Christian Ditsch

Frankfurt a.M. (epd). Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, plädiert für eine ehrlichere Diskussion über das deutsch-israelische Verhältnis. „Wir müssen uns mit aller Kraft dafür einsetzen, die Sicherheit Israels und der Juden weltweit zu bewahren“, sagte Klein der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Aber wir müssen auch klar sagen, dass das keine Rechtfertigung für alles ist.“ Mit Blick auf den aktuellen Krieg im Gaza-Streifen betonte Klein, es habe nichts mit der Sicherung des Existenzrechts Israels zu tun, die dort lebenden Palästinenser auszuhungern und die humanitäre Lage vorsätzlich dramatisch zu verschlimmern.

Harte Kritik an Israel und Fragen nach der Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht sind für Klein „nicht antisemitisch“. Er lehne es aber als „höchst problematisch“ ab, Israel einen Völkermord vorzuwerfen: „Von Genozid zu sprechen, ist antisemitisch, weil es Israel als Ganzes dämonisiert.“

„Hybrider Krieg“ zwischen Hamas und Israel

Der Antisemitismusbeauftragte nannte es zwar grundsätzlich inakzeptabel, dass die israelische Armee Krankenhäuser bombardiere oder Krankenwagen mit Blaulicht beschieße. Doch wenn die radikalislamische Hamas Kliniken als Waffenlager und Unterschlupf missbrauche, sei es „legitim, sie zu bombardieren, dann sind sie militärische Ziele“, sagte Klein. Der Krieg zwischen Israel und der Miliz sei „hybrid“, weil die Hamas-Kämpfer verdeckt agierten. „Israel hat gar keine andere Wahl, als hart zu reagieren - auch wenn es dabei Grenzen überschreitet.“

Fatal ist aus Kleins Sicht, dass Israel bis heute keine strategischen Ziele für die Zeit nach dem Militäreinsatz definiert habe. „Auch in diesem Punkt muss Deutschland auf Klarstellung drängen“, forderte er.

„Netanjahu zunächst nicht in Berlin treffen“

Klein äußerte sich auch zum Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, den Deutschland als Mitglied des Gerichtshofs vollstrecken müsste, sobald der israelische Regierungschef deutschen Boden betritt.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, Netanjahu trotzdem einzuladen. Klein fände es „am besten, wenn der Kanzler Netanjahu zunächst nicht in Berlin, sondern in Jerusalem oder in New York träfe“. Nach dem Vorbild Ungarns den israelischen Premier hierzulande zu empfangen und aus dem Strafgerichtshof auszutreten, „wäre jedenfalls der falsche“ Weg, unterstrich Klein.

Messerangriffe: Polizeigewerkschaft und Städte für mehr Videotechnik

Berlin (epd). Nach den jüngsten Messerangriffen fordern die Deutsche Polizeigewerkschaft und der Deutsche Städte- und Gemeindebund den Einsatz von mehr Videotechnik. „An kriminalitätsbelasteten Orten ist eine moderne Anwendung von Videotechnik erforderlich, um gefährliche Situationen schon im Entstehungsprozess entdecken zu können“, sagte der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (26. Mai).

Die dafür erforderliche Technik sei längst entwickelt und erprobt worden. Es könne nicht sein, „dass in jeder Polizeibehörde Videotechnik unter ideologischen Gesichtspunkten neu diskutiert wird“.

Auch der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, André Berghegger, plädiert dafür, einen verstärkten Einsatz von Videoüberwachung mit Unterstützung durch Künstliche Intelligenz (KI) zu prüfen. Sie könne dazu beitragen, Gefahrensituationen und ungewöhnliche Bewegungsmuster zu erkennen. Die Nutzung entsprechender technischer Möglichkeiten sollte allerdings auf Waffenverbotszonen und sonstige sensible Räume konzentriert bleiben.

Hamburg, Bielefeld, Remscheid

Insgesamt hält Berghegger ein Bündel an Maßnahmen für nötig, um Messerattacken und ähnlichen Gewaltdelikten präventiv zu begegnen. Dazu könnten mehr Kompetenzen für die Polizei gehören, etwa bei anlasslosen Kontrollen.

Im Hamburger Hauptbahnhof hatte am Abend des 23. Mai eine offenbar psychisch kranke Frau Reisende mit einem Messer angegriffen, es gab 18 Verletzte. In Bielefeld verletzte am 18. Mai ein 35-jähriger Syrer vor einer Bar mehrere Menschen mit einem Messer, er hatte mutmaßlich ein islamistisches Motiv. In Remscheid verletzte am Donnerstag ein 11-Jähriger einen 13-Jährigen nach einem Streit in der Schule mit einem Messer am Bein.

Studentischer Newsletter im Iran erhält Aachener Friedenspreis

Sie setzen sich für Menschenrechte und Demokratie ein und sind deshalb Bedrohungen und Repressionen ausgesetzt, mal staatlichen, mal von Rechtsextremen: Die Aachener Friedenspreisträger 2025 kommen aus dem Iran und Mecklenburg-Vorpommern.

Aachen (epd). Der Aachener Friedenspreis geht in diesem Jahr an eine studentische Medienplattform im Iran und ein Festival gegen Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern. Der „Amirkabir Newsletter“ vernetze Proteste und dokumentiere Repressionen gegen Studierende und Lehrende an iranischen Hochschulen, teilte der Friedenspreis-Verein am 22. Mai in Aachen mit. Das Ehepaar Lohmeyer aus dem nahezu vollständig von Neonazis übernommenen Dorf Jamel in Mecklenburg-Vorpommern organisiere dort jährlich das Festival „Jamel rockt den Förster“. Die Auszeichnung wird am 1. September in der Aula Carolina verliehen.

Der „Amirkabir Newsletter“ sei Ende der 1990er Jahre zunächst als Mitteilungsblatt Studierender der Amirkabir-Universität in Teheran erschienen und habe seine Reichweite dann durch das Internet erweitert, hieß es. Bis zur Sperrung der Website 2009 habe die Medienplattform unter anderem über Menschenrechtsverletzungen, Aktionsaufrufe und Studentenproteste berichtet. 2015 habe der Newsletter seine Aktivitäten in Form eines Telegram-Kanals und weiterer Social-Media-Präsenzen wieder aufgenommen. Mehrfach seien Redaktionsmitglieder entführt, verhaftet und verurteilt worden.

Der Friedenspreis-Verein würdigte den Mut der Redaktion, die wegen zahlreicher Repressionen im Verborgenen arbeiten müsse. Die Publikation sei ein wichtiges Informationsmedium und eine unerlässliche Vernetzungsplattform für eine Protestbewegung, die weitgehend anonym im Untergrund organisiert sei.

„Jamal rockt den Förster“

Das Ehepaar Birgit und Horst Lohmeyer stelle sich mit ihrem seit 2007 jährlich organisierten Musikfestival „Jamel rockt den Förster“ trotz zahlreicher Bedrohungen und Angriffe gegen den Rechtsextremismus vor ihrer Haustür, hieß es. Nachdem sie 2004 den Forsthof in Jamel im Wismarer Umland übernommen hatten, hätten sie festgestellt, dass immer mehr Familien aus der rechtsradikalen Szene in den Ort zogen. Um der Vereinnahmung ihres Dorfes etwas entgegenzusetzen, starteten sie mit dem Festival.

Nach einem schweren Brandanschlag auf das Gelände 2015, dem beinahe auch das Wohnhaus zum Opfer gefallen sei, habe die Veranstaltung massiv an Popularität gewonnen und zähle inzwischen mehr als 3.500 Besucher. Neben Musik mit bekannten Bands umfasst das Programm nun auch Workshops und Informationsangebote. Aktuell liegen die Veranstalter in einem Rechtsstreit mit der Gemeinde, die in diesem Jahr erstmals ein Nutzungsentgelt für das Festivalgelände verlangt. Einen Eilantrag dagegen wies das Verwaltungsgericht Schwerin ab (AZ: 3 B 1317/25 SN).

Der Friedenspreis-Verein würdigte das Ehepaar Lohmeyer als Verteidiger von Demokratie und Frieden und Vorbild: „Trotz Widerstands und täglicher Bedrohung geben sie ihren Raum nicht auf und bleiben standhaft.“ Das persönliche Risiko, das sie eingingen, verdiene „höchste Anerkennung“.

Der Aachener Friedenspreis zeichnet seit 1988 jährlich Menschen und Gruppen aus, die an der Basis und oft aus benachteiligten Positionen heraus für Frieden und Verständigung arbeiten. Wer den mit jeweils 2.000 Euro dotierten Preis erhält, entscheidet die Mitgliederversammlung des Vereins.

In USA getöteter Israeli engagierte sich für Austausch mit Deutschen

Bei einem Attentat auf Mitarbeiter der israelischen Botschaft in den USA ist ein Mann getötet worden, der sich für den Austausch zwischen Deutschen und Israelis engagiert hat. Er hatte auch den deutschen Pass, ging einst in Fürth zur Schule.

Berlin (epd). Einer der bei einem Attentat in den USA erschossenen Mitarbeiter der dortigen israelischen Botschaft engagierte sich für den Austausch zwischen jungen Israelis und Deutschen. Wie die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) am 22. Mai in Berlin mitteilte, war Yaron Lischinsky Gründungsmitglied des Jugendforums der Israelisch-Deutschen Gesellschaft (IDG), der Schwesterorganisation der DIG. Er sei „tief erschüttert“, erklärte DIG-Präsident Volker Beck.

Am Mittwochabend (Ortszeit) waren nach Darstellung von US-Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in der Nähe des Jüdischen Museums in Washington erschossen worden. Nach DIG-Angaben war eines der Opfer Lischinsky, der eine Verbindung zu Deutschland hat. Im Alter von 16 Jahren wanderte er gemeinsam mit seiner Familie nach Israel aus.

Besuchte Gymnasium in Fürth

„In Teilen in Bayern aufgewachsen, sprach er fließend Deutsch und bewegte sich mit großer Selbstverständlichkeit zwischen den Kulturen“, sagte Beck. Er bezeichnete Lischinsky als „aufgeschlossenen, klugen und tief engagierten Menschen, dessen Interesse an den deutsch-israelischen Beziehungen und an Wegen zu friedlicher Koexistenz im Nahen Osten auf sein gesamtes Umfeld ausstrahlte“. Lischinsky hatte auch den deutschen Pass, hieß es aus dem Auswärtigen Amt.

Nach DIG-Angaben organisierte Lischinsky in der Vergangenheit zahlreiche politische und kulturelle Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Jugendforum der Gesellschaft. Die Stelle an der Botschaft in Washington habe er 2022 übernommen.

Nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes (epd) besuchte Lischinsky zeitweise ein Fürther Gymnasium. Die Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg zeigte sich in einer Stellungnahme betroffen und forderte von staatlicher Seite ausreichenden Schutz für alle jüdischen und israelischen Einrichtungen sowie deren Mitglieder und Mitarbeiter: Die „feige und kaltblütige“ Tat von Washington zeige „auf dramatische Art: Jüdische Menschen und Menschen, die sich für Israel engagieren, müssen ständig um ihr Leben bangen.“

„Barbarischer Akt“

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern sowie frühere Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, zeigte sich ebenfalls erschüttert: „Zwei so junge Menschen ausgelöscht aus einem einzigen Grund: weil sie sich für Israel eingesetzt haben. Mit unseren Herzen und Gedanken sind wir bei den Opfern und ihren Familien.“ Hass auf jüdische Menschen und Israel kenne „keine Grenzen. Er ist hier wie dort derselbe und er ist zum Äußersten bereit“, sagte Knobloch. Er bedrohe auch die freien, demokratischen Gesellschaften.

Für die Konferenz der Europäischen Rabbiner mit Sitz in München ist die Tat von Washington „ein barbarischer Akt, den wir aufs Schärfste verurteilen und für die Opfer und ihre Angehörigen beten“. Sie forderte, gegen antisemitische und antiisraelische Täter „dringend und entschlossen“ vorzugehen.

Auch der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, äußerte Beileid: „Unsere Herzen sind bei den Opfern und ihren Familien. Zwei jungen, engagierten Menschen wurde ihre Zukunft gestohlen“, unterstrich er.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) verurteilte das Attentat und zeigte sich auf der Plattform X „schockiert“. Antisemitische Gewalt sei durch nichts zu rechtfertigen.

TikTok-Challenges: Aufmerksamkeit durch Selbstgefährdung

epd-bild/Tim Wegner

Hamburg (epd). Wer traut sich, im Supermarkt Kaugummi zu stehlen? Mutproben wie diese gibt es schon lange. Recht neu sind Mutproben, die sich über soziale Medien wie TikTok verbreiten. Challenges heißen sie und sind teils lebensgefährlich.

Bei der „Blackout Challenge“ beispielsweise gilt es, sich bis zur Bewusstlosigkeit zu strangulieren und dabei zu filmen. Medienberichten zufolge sollen dabei in verschiedenen Ländern bereits Jugendliche ums Leben gekommen sein.

Sören Schmidt-Bodenstein, Leiter der Landesvertretung Schleswig-Holstein der Techniker Krankenkasse, warnt unter anderem vor der „Hot-Chip-Challenge“, bei der Teilnehmende vor laufender Kamera extrem scharfe Chips essen: „Der Verzehr von extrem scharfem Essen kann zu gesundheitlichen Folgen wie Magen-Darm-Problemen und im schlimmsten Fall sogar zur Atemnot führen.“

Eltern sollten Regeln setzen

Für Kinder und Jugendliche seien Challenges oft verlockend, sagt Sascha Ihns, Pressesprecher der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein: „Sie können sich und ihre Grenzen austesten und über Likes Aufmerksamkeit und Anerkennung in der Gruppe erfahren.“ Neben den Challenges, bei denen junge Menschen sich beim Versuch, die Leistung der anderen zu übertreffen, großen Gefahren aussetzen, gebe es auch einfachere, eher ungefährliche Wettbewerbe. Es sei „enorm wichtig“, dass diesbezüglich eine Einordnung stattfinde, sagt Ihns. Eltern müssten ihre Kinder bei der Nutzung sozialer Medien durch Gespräche und gemeinsame Regeln begleiten. „Besprechen Sie offen mögliche Gefahren und bestärken Sie Ihre Kinder darin, sich nicht über eine Challenge beweisen zu müssen“, rät Ihns.

Potenziell tödliche Challenges

Schmidt-Bodenstein fordert eine Stärkung der Medienkompetenz junger Menschen. Er sieht Politik, Eltern, Schulen, Vereine und Krankenkassen gefordert.

Die Landesanstalt für Medien NRW (LfM NRW) veröffentlichte im vergangenen Jahr eine Studie zu TikTok-Challenges, durchgeführt von der Universität München. Mehr als 750 TikTok-Nutzende zwischen 10 und 16 Jahren wurden befragt und rund 2.500 TikTok-Videos analysiert. Die Inhaltsanalyse ergab, dass es sich bei rund 65 Prozent der untersuchten Videos um harmlose Wettbewerbe wie Tanz- oder Sing-Challenges handelte. Rund ein Drittel der Videos hätten jedoch potenziell schädliche und ein Prozent sogar potenziell tödliche Challenges gezeigt. Aus der Befragung ging hervor, dass mehr als 60 Prozent der Jugendlichen auf TikTok Inhalten begegnen, die bei ihnen Unwohlsein verursachen.

Rohes Ei an den Kopf schlagen und Reaktion filmen

Claudia Lampert vom Leibniz-Institut für Medienforschung - Hans-Bredow-Institut in Hamburg hält es für wichtig, dass sowohl Eltern als auch Pädagoginnen und Pädagogen mit den Heranwachsenden im Gespräch bleiben, „um mitzubekommen, welche Themen gerade in der Altersstufe des Kindes angesagt sind“. Sie rät außerdem: „Gerade bei Kindern, die eher ein riskantes Online-Verhalten zeigen, aber auch bei jenen, denen es schwerfällt, dem sozialen Druck der Peergroup standzuhalten, sollten Eltern besonders aufmerksam sein.“

Daneben sollten Eltern mit gutem Beispiel vorangehen, appelliert Lampert. „Auf verschiedenen Plattformen finden sich auch Challenges, die auf Kosten von Kindern gehen“, sagt sie und nennt als Beispiel die „Egg Challenge“, bei der Eltern ihrem Kind unerwartet ein rohes Ei an den Kopf schlagen und die Reaktion aufzeichnen. „Auch wenn das zunächst harmlos klingt, sollten Eltern dafür sensibilisiert werden, dass hier deutlich Grenzen überschritten werden.“

Für den Fall, dass ein Kind unbedingt an einer Challenge teilnehmen möchte, rät Medienanstaltssprecher Ihns den Eltern, klare Regeln zu vereinbaren: „Welches Verhalten ist tabu, welches ist in Ordnung? Besprechen Sie auch, mit wem Ihre Kinder die Videos anschließend teilen dürfen.“

Soziales

Mehr als nur kuscheln mit "Delfinen der Weide"

epd-bild/Dieter Sell

Bremen (epd). Tiefdunkle große Augen, lange Wimpern und Sturmfrisur: Gäste wie Elvis und Bisturi hat das diakonische „Emmaus“-Pflegeheim im Bremer Westen noch nicht gesehen. Die Alpaka-Hengste, beide acht Jahre alt, sind mit ihrer Halterin Martina Osmers zu einem Nachmittagsbesuch in die Einrichtung gekommen. Auf dem Grün vor der Veranda im Garten nehmen sie erstmal einen Gras-Imbiss, dann nähern sie sich langsam den Bewohnerinnen und Bewohnern, die begeistert auf die beiden „Boys“ schauen, wie Osmers ihre Schützlinge liebevoll nennt. Überall hellen sich die Gesichter auf. „Oh wie süß“ und „sind die knuffig“ ist zu hören.

Bevor es mit dem Kontakt aber so richtig losgeht, gibt Martina Osmers, Inhaberin eines Alpaka-Hofes in Oyten bei Bremen, noch ein paar Regieanweisungen. „Bitte nicht den Kopf streicheln, das mögen Elvis und Bisturi nicht“, sagt sie. Der Griff würde das Tier stressen, da es seinen empfindlichen Nasenrücken in Gefahr sieht. „Besser am Hals und auf dem Rücken“, rät die Züchterin, die eine Herde von 24 Alpakas hält. Mit Bisturi, einer silbergrauen Schönheit, und Elvis, sattbraunes Fell und kräftiger Körperbau, besucht sie öfter Pflegeeinrichtungen zu Alpaka-Kuschelrunden.

Leckerlis gegen Nervosität

Doch zunächst gilt es, die Nervosität zu überwinden, die anfangs auf beiden Seiten in der Luft liegt. Das gelingt am besten mit gepressten Heu-Pellets. Leckerlis, die auf die beiden befreundeten Hengste - best Buddies, wie Osmers sagt - eine magische Anziehungskraft ausüben. „Es ist wichtig, dass sich die Tiere nicht bedrängt fühlen“, betont die Alpaka-Expertin, die seit mehr als zehn Jahren die kleinen Andenkamele züchtet.

Langsam gewöhnt man sich aneinander. Grietje de Buhr, die den Besuch angeregt hat, gehört zu denjenigen, die zuerst Kontakt aufnehmen. „Das Fell ist seidenweich, das ist so schön“, schwärmt die 80-Jährige, die Alpakas schon aus ihrer ostfriesischen Heimat kennt und die Paarhufer zu ihren absoluten Lieblingstieren zählt.

Einrichtungsleiter Matthias van der Wall betont derweil, der Besuch sei mehr als Streicheln und Kuscheln. „Natürlich sind die Reaktionen unterschiedlich“, räumt er ein. „Aber viele Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich. Und generell reduzieren Tiere Stress, wirken gegen Depressionen und Bluthochdruck. Vielen geht das Herz auf, biografisch werden Erinnerungen an eigene Haustiere wach.“

Unterbrechung des Alltags

Was Matthias van der Wall beschreibt, wird ganz allgemein in der tiergestützten Therapie beobachtet. „Beim Kontakt schüttet das Gehirn das Bindungshormon Oxytocin aus“, erläutert Christopher Ott. Er arbeitet im Schwarzwald mit Therapiehunden und Eseln und bildet in diesem Bereich Fachkräfte aus. „Tiere und fachlich hinterlegte tiergestützte Interventionen können Welten öffnen. Der innige Kontakt macht was mit uns“, sagt er. Da entstehe „ein Wohlfühleffekt“, der sogar dazu führen könne, dass weniger Medikamente eingesetzt werden müssten. Und natürlich sei die Begegnung mit einem Tier eine Unterbrechung des Alltags.

Viele Ehrenamtliche aus dem Haus Emmaus helfen an diesem Nachmittag, damit auch weniger mobile Bewohnerinnen und Bewohner auf die Terrasse kommen können, um die Tiere zu sehen und zu streicheln. „Das ist ein Highlight“, freut sich Grietje de Buhr über den Besuch.

Martina Osmers ergänzt: „Alpakas haben durch ihre friedliche und doch neugierige Art eine beruhigende, fast schon therapeutische Wirkung auf uns Menschen. Nicht ohne Grund nennt man sie auch die 'Delfine der Weide'. Sie strahlen ganz viel Ruhe aus, bewegen sich langsam, sind nicht hektisch. Das färbt auf den Menschen ab.“ Und für Matthias van der Wall ist klar, dass die Aktion, finanziert aus Kollekten der Bremischen Evangelischen Kirche, einen nachhaltigen Effekt hat: „Der Besuch der Alpakas wird bei uns noch über Wochen ein Thema bleiben.“

Sozialverbände loben Pläne für ein Familienpflegegeld

epd-bild/Paul-Philipp Braun

Berlin (epd). Ein Vorstoß von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) für einen Lohnersatz für pflegende Angehörige stößt bei den großen Sozialverbänden auf Zustimmung. Zur Begründung für die Einführung eines Familienpflegegeldes sagte Prien den Zeitungen der Funke Mediengruppe (20. Mai): „Es wird mit unserer demografischen Entwicklung nicht möglich sein, dass Pflege allein von Fachkräften geleistet wird.“ Deshalb müsse man „einen Einstieg in ein Pflegegeld als Lohnersatz für pflegende Angehörige schaffen.“ Als Vorbehalt für die neue Sozialleistung nannte sie aber die wirtschaftliche Entwicklung.

Genau das sieht der Sozialverband VdK kritisch. Es sei schwierig, „dass diese Lohnersatzleistung von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig gemacht werden soll“, sagte Präsidentin Verena Bentele in Berlin. Doch es sei gut, „pflegende Angehörige finanziell zu unterstützen, damit sie sich mit voller Kraft der Pflege widmen können und nicht finanzielle Sorgen haben müssen“. Sie forderte einen einkommensunabhängigen Pflegelohn, der nach Pflegegrad gestaffelt ist. Als Zwischenschritt sei das Familienpflegegeld denkbar, weil es eine finanzielle Verbesserung für pflegende Angehörige darstelle.

Diakonie spricht von wichtigem Schritt

Diakonie-Bundesvorständin Elke Ronneberger sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), das Familienpflegegeld sei eine große Erleichterung für pflegende Angehörige: „Es ist ein wichtiger Schritt, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern.“ Die Diakonie Deutschland unterstütze Priens Vorschlag nachdrücklich. ASB-Hauptgeschäftsführer Uwe Martin Fichtmüller sagte dem epd, Pflegegeld als Lohnersatz sei gut, dürfe aber „nicht erneut zu einer Leistungsausweitung führen, die nicht durch Beiträge oder Steuermittel abgesichert ist“.

Eva Maria Welskop-Deffaa, Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, nannte eine Lohnersatzleistung einen wichtigen Baustein. Die jetzigen Regelungen im Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz seien kompliziert und nicht wirklich alltagstauglich. Die Freistellungsansprüche müssten flexibler gestaltet und der Kreis der Angehörigen dringend erweitert werden. „Die demografische Entwicklung duldet keinen Aufschub“, mahnte Welskop-Deffaa.

Laut Prien viele Varianten denkbar

Im schwarz-roten Koalitionsvertrag heißt es dazu: „Wir prüfen, wie perspektivisch ein Familienpflegegeld eingeführt werden kann.“ Ministerin Prien sagte, zum Einstieg seien „viele Varianten denkbar“: „Man kann über die Bezugsdauer reden, über die Höhe, über eine soziale Staffelung.“

Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, nahm ebenfalls die Kosten in den Blick: „Erst wenn die Plünderung der Pflegeversicherung durch versicherungsfremde Leistungen gestoppt wird, sind Lohnersatzleistungen wie das Familienpflegegeld möglich.“ Das sei die Voraussetzung, um die Pflegeversicherung und das Langzeitpflege-System zukunftssicher und generationsgerecht zu machen.

„Ein Lohnersatz für pflegende Erwerbstätige würde Frauen finanziell besser absichern und Männer ermutigen, sich ebenfalls um ihre Angehörigen zu kümmern“, erklärte die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Frauenrates, Anja Weusthoff. Man brauche auch in der Pflege Anreize für mehr Partnerschaftlichkeit.

Statistik: Fast jede zweite Frau im Beruf arbeitet Teilzeit

epd-bild/Jens Schulze

Frankfurt a.M. (epd). Fast die Hälfte der berufstätigen Frauen in Deutschland arbeitet Teilzeit. Der Teilzeitquote von 49 Prozent steht bei den Männern ein Anteil von nur 12 Prozent gegenüber, die nicht Vollzeit tätig sind. 2024 hätten insgesamt 29 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland in Teilzeit gearbeitet, teilte das Statistische Bundesamt am 19. Mai in Wiesbaden mit. Für den Sozialverband VdK hat das strukturelle Gründe, die die Bundesregierung rasch beseitigen müsse.

VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte, die hohe Teilzeitquote bei Frauen sei Folge "der ungleichen Verteilung unbezahlter Sorgearbeit. Frauen übernähmen nach wie vor den Großteil der Familien- und Pflegearbeit, sei es in Partnerschaften oder als Alleinerziehende. Sie forderte vom Gesetzgeber mehr Anreize für Männer, sich an der unbezahlten Sorgearbeit zu beteiligen, etwa durch zusätzliche Partnermonate beim Elterngeld. Ebenso notwendig sei die Abschaffung des Ehegattensplittings zugunsten eines Besteuerungsmodells für Familien, das keine negativen Erwerbsanreize für Frauen setze.

Abstand zwischen Frauen und Männern deutlich verkleinert

Die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-Jährigen betrug den Statistikern zufolge im vergangenen Jahr gut 77 Prozent. Bei den Männern lag die Quote mit 81 Prozent rund sieben Prozentpunkte höher als bei den Frauen mit 74 Prozent. Der Abstand zwischen Männern und Frauen hat sich in den vergangenen 20 Jahren deutlich verringert: So stieg die Erwerbstätigenquote von Frauen seit 2005 von gut 59 Prozent um rund 15 Prozentpunkte, während der Anstieg bei den Männern mit knapp 10 Prozentpunkten geringer ausfiel.

Mit dem Anstieg der Erwerbstätigkeit gehe ein Anstieg des Anteils jener einher, die in Teilzeit arbeiten, teilte das Bundesamt mit. In den Jahren von 2005 bis 2024 seien die Teilzeitquoten sowohl bei Frauen (von 43 auf 49 Prozent) als auch bei Männern (von 7 auf 12 Prozent) um rund 5 Prozentpunkte gestiegen.

„Unfreiwillig in der Teilzeitfalle“

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hatte in der „Bild am Sonntag“ bessere Arbeitsbedingungen für Frauen gefordert, um deren Erwerbstätigkeit zu steigern. „Die Arbeitgeber müssen die Arbeitswelt so gestalten, dass mehr Mütter in Vollzeit arbeiten können“, sagte sie.

Es gebe Frauen, „die unfreiwillig in der Teilzeitfalle sitzen“, sagte Bas. Sie wollten mehr arbeiten, könnten es aber nicht wegen fehlender Kinderbetreuung oder familienfeindlicher Arbeitsmodelle. „Insbesondere Frauen arbeiten dann oft weniger, verdienen schlechter und am Ende droht Altersarmut. Das ist ungerecht, und da müssen wir ran“, kündigte die Ministerin an.

Das sieht auch das „Bündnis Sorgearbeit fair teilen“ so. Es plädierte für familienpolitische Reformen, wie eine Weiterentwicklung des Elterngeldes und flexiblere Freistellungsansprüche für pflegende Angehörige. Das Bündnis von 32 sozialen Organisationen bedauert, „dass sich weitere Maßnahmen, die einen wichtigen Beitrag zur fairen Verteilung von Sorgearbeit leisten könnten, wie beispielsweise die Abschaffung der Lohnsteuerklasse V und die Überwindung des Ehegattensplittings zugunsten der Individualbesteuerung, nicht im Koalitionsvertrag wiederfinden“.

Medien & Kultur

Blicke in finstere Abgründe, Hymne an die Schönheit

epd-bild/Heike Lyding

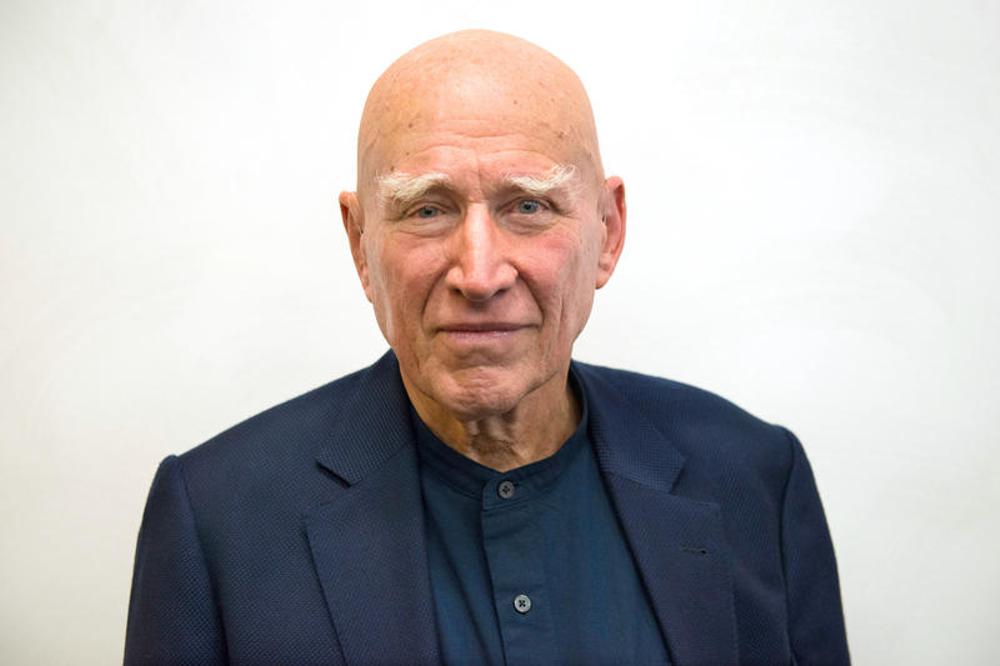

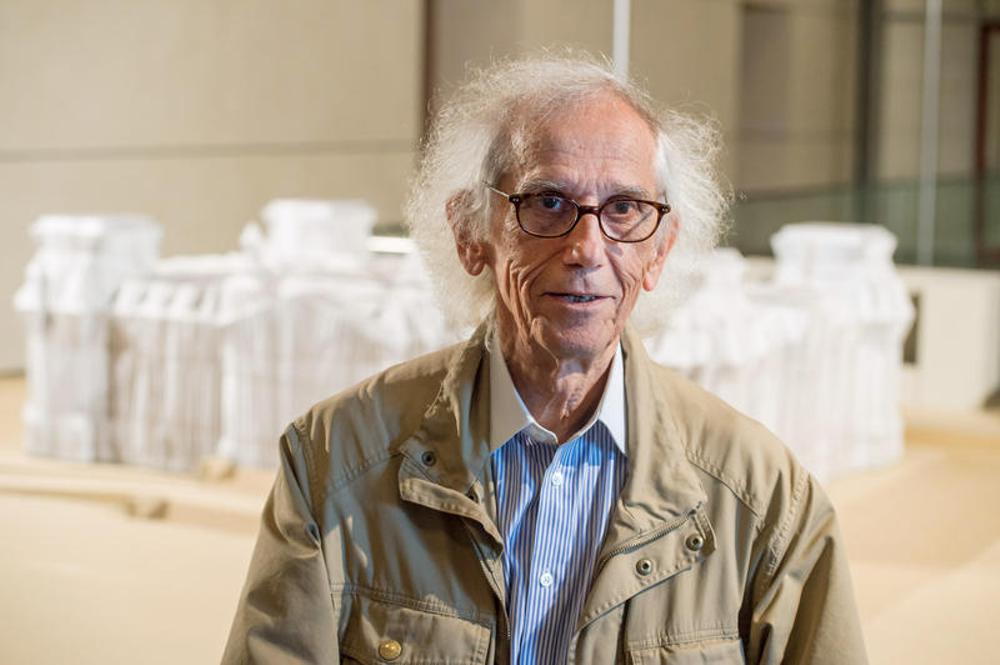

Frankfurt a.M. (epd). Schwarzweißfotos aus einer brasilianischen Goldmine lassen den Atem stocken. Halbnackte Menschen auf halsbrecherisch steilen Leitern, aufgestellt an Abgründen, Erdhügeln, Schluchten, das alles in schwindelerregenden Perspektivwechseln. Der Bildband „Gold“ zählt zu den fotografischen Ikonen eines Genres, das mit sozialdokumentarisch nur unzureichend beschrieben ist.

Salgado, geboren im brasilianischen Aimorés und aufgewachsen auf der elterlichen Rinderfarm, vermittelte in seinen Fotoarbeiten eine intensive Annäherung an die Menschen. Es geht um ein Ausmessen ihrer Schicksale, eine Empathie mit ihren Leiden, eine nachhaltige Anteilnahme an ihrer Heimatlosigkeit, ein tief empfundenes Mitgefühl mit den Schwächsten der Schwachen. Am Freitag ist Salgado im Alter von 81 Jahren gestorben, wie die Akademie der Schönen Künste in Paris mitteilte, deren Mitglied er war.

Waren Fotos nicht zu perfekt?

Zunächst studierte er Wirtschaftswissenschaft. 1969 emigrierte er mit seiner Frau nach Paris, das Paar hatte sich gegen die Militärdiktatur in Brasilien engagiert. Seit 1973 widmete Salgado sich ganz der Fotografie. Großformatige Bücher waren sein Hauptmedium. Neben „Gold“ waren es beispielsweise „Exodus“, „Arbeiter“, „Kinder“, „Afrika“, „Migranten“. Er zeigte Zuckerrohrarbeiter in Kuba, Schwefelsammler in Indonesien, Goldgräber in Brasilien.

Wobei seine Arbeiten immer auch als Projekte zu verstehen waren, oft unterstützt von Organisationen wie „Ärzte ohne Grenzen“ oder Unicef. Kein Wunder also, dass der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2019 diesem weltweit agierenden Fotografen zugesprochen wurde: Sein Werk diene, wie es das Statut verlangt, dem Frieden, der Menschlichkeit und der Verständigung der Völker.

Es gab auch Kritik, zumindest Zweifel: Ob die Fotos nicht in sich zu perfekt seien, zu sehr einer Suche nach den besten Licht- und Schatteneffekten verpflichtet, auch einer Komposition, die in sich eine eigene Schönheit berge und damit das eigentliche Sujet in den Hintergrund treten lasse? Andererseits sprechen seine Bilder sehr direkt. Sie zeigen eine schreckensgesättigte Realität in aller Deutlichkeit, gesteigert durch das abstrahierende Schwarz-Weiß, das eine andere, härtere Ebene einzieht und das Elementare, Existentielle herausarbeitet.

„Genesis“ - Hymne an die Schönheit der Erde

Der deutsche Filmemacher Wim Wenders widmete der Arbeit Salgados einen Dokumentarfilm: „Das Salz der Erde“ (2014). Der Film begleitete den Fotografen bei der Arbeit, zeigt biografische Linien, kommentiert Haupteigenschaften dieses wahrhaft epochalen Werkes, dessen Schwerpunktphasen oft mehrere Jahre umfassen.

Und er zeigt eine wichtige Scharnierstelle, nämlich die Hinwendung zu einem Projekt, das eine einzige Hymne an die Schönheit der Erde ist: Meere und Wüsten, die Arktis und der Amazonas, Seelöwen, Wale, Rentiere. „Genesis“, so lautet der Titel dieses Mammutwerks, das Salgado 2004 begann, mit atemberaubenden Einblicken in noch unberührte Landschaften und Lebensräume der Welt. Ob Salgado den Begriff der Schöpfung biblisch verstand? Er selbst sprach von einer „visuellen Liebeserklärung an die Erhabenheit und Zartheit der Welt“.

Zuvor hatte er buchstäblich in finstere Abgründe geblickt, beispielsweise bei den Aufnahmen der menschlichen Verheerungen, die der Bürgerkrieg und Völkermord in Ruanda angerichtet hatte. Auch die Fluchtbewegungen in der Sahelzone führten zu Bildern an der Grenze des Zeigbaren. „Wir sind bösartige, schreckliche Tiere, wir Menschen“, fasste der Fotograf diese Erfahrungen zusammen. „Unsere Geschichte besteht aus Kriegen, eine endlose Geschichte, auch eine Geschichte der Unterdrückung, des Irrsinns.“

Umweltprojekt auf der elterlichen Farm

Nach diesen erdrückenden Erlebnissen sah sich der Vater von zwei Kindern als sozialer und humaner Fotograf zutiefst infrage gestellt. Das führte zu einer praktischen Wende, zu einem großen neuen Lebensprojekt: der Wiederbelebung der abgeholzten Rinderfarm seines Vaters in Brasilien. Die Idee kam von seiner Frau Lélia, die einst auch seine fotografische Passion angestoßen hatte. Das Farmgelände wurde mit bald drei Millionen Bäumen wieder aufgeforstet. Das von Salgado gegründete „Instituto Terra“ wurde vielerorts zum Vorbild einer positiven Umwelt-Umkehr.

Dass diese neue Lebenserfahrung auch zum Werk „Genesis“, der fotografischen Hommage an den Planeten führte, verurteilten manche als Verrat an der früheren sozialkritischen Arbeit. Doch Salgado sah „Genesis“ als ultimative Aufforderung, die Grundlagen der Schönheiten der Welt zu bewahren.

Goldene Palme für Iraner Panahi

Der iranische Regisseur Jafar Panahi hat zum Abschluss der 78. Filmfestspiele von Cannes die Goldene Palme erhalten. Die deutsche Regisseurin Mascha Schilinski erhielt den Jurypreis. Das amerikanische Kino ging erstaunlicherweise leer aus.

Cannes (epd). Die Erfolgsbilanz für deutsches Kino in Cannes ist kurz und größtenteils lange her. Zum vorerst letzten Mal war es lediglich Fatih Akin gelungen, ein bisschen Palmen-Glanz von der Croisette nach Deutschland zu holen: 2017 wurde Diane Kruger als Hauptdarstellerin seines „Aus dem Nichts“ geehrt; es war gleichzeitig das letzte Mal, dass überhaupt eine deutsche Regiearbeit im Rennen um die Goldene Palme vertreten war.

Dass mit Mascha Schilinskis „In die Sonne schauen“ 2025 ein deutscher Film für den Wettbewerb ausgewählt wurde, war darum etwas Besonderes. Dass die 40 Jahre alte Regisseurin für ihren erst zweiten Spielfilm nun den Jurypreis in Cannes erhielt, erscheint wie eine Sensation - auch wenn sie die Auszeichnung mit dem spanischen Kollegen Oliver Laxe teilt.

Ein leiser Film

Laxes experimentelles Roadmovie „Sirat“ und Schilinskis „In die Sonne schauen“ sind auf den ersten Blick zwei Filme mit völlig entgegengesetzter Ästhetik. „Sirat“ spielt unter drogensüchtigen Ravern in der marokkanischen Wüste und arbeitet mit lauter Musik und Schockelementen; der andere - „In die Sonne schauen“ - verknüpft in atmosphärischen Bildern vier Frauenleben zu verschiedenen Epochen in einem Gutshof der norddeutschen Altmark und ist ein ausgesprochen leiser Film. Aber eigentlich geben sie ein schönes Paar ab: Beide Filme lassen die Konventionen des klassischen Erzählkinos hinter sich und arbeiten mit intensiv-sinnlichen Eindrücken. Laxe wie Schilinski repräsentieren damit eine neue Generation des europäischen Autorenkinos.

Der iranische Regisseur Jafar Panahi ist mit Mitte 60 dagegen ein alter Hase. Im Jahr 2000 gewann er für „The Circle“ den Goldenen Löwen in Venedig, 2015 mit „Taxi“ den Goldenen Bären in Berlin. Dass er nun mit „It Was Just an Accident“ die Goldene Palme überreicht bekam, ist mehr als nur eine weitere Trophäe für einen etablierten Regisseur, es ist eine Verneigung vor der außerordentlichen Lebensleistung eines der mutigsten und furchtlosesten Regisseure dieser Welt. Von Haftstrafen bedroht, mit Berufs- und Ausreiseverbot belegt, macht Panahi trotzdem seit bald 30 Jahren Filme, die das Regime in Teheran aus der Perspektive der normalen Bürger kritisch in den Blick nehmen.

Rache an Folterer

„It Was Just an Accident“ erzählt von einer Gruppe ehemaliger Inhaftierter, die versuchen, sich an einem ihrer Gefängnisfolterer zu rächen. Mit dem Humor einer Screwball-Comedy stellt er die Hilflosigkeit und Widersprüchlichkeit seiner ungelenken Helden heraus - und besteht auf ihrer menschlichen Fehlbarkeit. Es ist ein zugleich grotesker und zärtlicher Film, der bei aller Wut auf das Regime die Hoffnung auf ein gerechteres „Danach“ ausdrückt. In Cannes gab es für Panahis Hauptpreis langen und heftigen Applaus.

Wie überhaupt die Liste der Preisträger in diesem Jahr weitgehend Zustimmung erfuhr. Als Lieblingsfilm der letzten Festivaltage hatte sich Joachim Triers „Sentimental Value“ etabliert, der nun mit dem Grand Prix, der Silbermedaille des Festivals, geehrt wurde. Der Film des norwegischen Regisseurs ist ein meisterhaft erzähltes Familiendrama über einen seinen Töchtern entfremdeten Patriarchen. Ohne Kitsch oder Sentimentalität schildert er eine Aussöhnung.

Regiepreis geht an Brasilianer

Das amerikanische Kino dagegen spielte erneut eine überraschend untergeordnete Rolle in Cannes, die sich bei der Preisvergabe bestätigte. Ari Asters grelle Covid- und MAGA-Western-Satire „Eddington“ enttäuschte mit leeren Schock- und Gewalt-Exzessen. Richard Linklaters „Nouvelle Vague“ kam zwar bei den Franzosen überraschend gut an, wurde von der Jury unter Vorsitz von Juliette Binoche aber übergangen.

So auch die als Favoritin gesetzte Jennifer Lawrence, die in Lynne Ramsays „Die, My Love“ ungeheuer expressiv eine junge Mutter mit Depression verkörpert. Stattdessen entschied sich die Jury für die junge Französin Nadia Melliti, die in Hafsia Herzis verhaltenem Coming-out-/Coming-of-Age-Drama „The Little Sister“ ein lesbisches Mädchen islamischen Glaubens spielt.

Zwei Entdeckungen gab es in diesem Jahr, beide sind eigentlich schon seit Jahrzehnten bekannt: zum einen der Brasilianer Kleber Mendonça Filho und sein Thriller „Secret Agent“. Der 1977 zu Zeiten der Militärdiktatur spielende Film zeigt zwar in aller Härte die Korruption und Gewalt dieser Jahre, handelt aber auch auf atmosphärisch-verspielte Weise von der Sinnlichkeit der Epoche und der Liebe zum Kino. Die Auszeichnung als bester Regisseur für Mendonça Filho erscheint wohlverdient.

Bestes Drehbuch von Dardenne-Brüdern

Die zweite Entdeckung von bereits Bekannten war der neue Film des belgischen Brüderpaars Jean-Pierre und Luc Dardenne. In ihrem „Jeunes mères“ stellt ein Quartett von Teenager-Müttern vor, die zusammen in einem betreuten Wohnheim leben. Es geht um Überforderung, unzuverlässige Väter, Armut, Drogensucht und Alkoholismus. Nichts davon ist neu oder spektakulär, aber wie die Dardennes in Würde die Probleme nachempfindbar machen, das hat Größe. Die Auszeichnung fürs beste Drehbuch erscheint für solche Meisterschaft fast ein bisschen wenig.

Filme der Woche

Der phönizische Meisterstreich

Symmetrische Bildanordnungen, Pastellfarben, Retro-Charme, skurrile Charaktere: Kaum ein Filmstil war in den letzten Jahren so klar erkennbar wie der von Wes Anderson. Auch für seinen neuen Film hat Anderson seine markante Handschrift nicht geändert. Im Mittelpunkt steht der zwielichtige Geschäftsmann Zsa-zsa Korda (Benicio del Toro), der es um 1950 zu großem Reichtum gebracht und sich dabei einige Feinde gemacht hat. Nun möchte er sein Lebenswerk vollenden, die Errichtung eines riesigen Infrastrukturprojekts im Nahen Osten. Hierbei muss er sich mit den Attacken von Terroristen und feindlich eingestellten Regierungen auseinandersetzen. Zugleich versucht er, wieder eine Beziehung zu seiner Tochter Liesel (Mia Threapleton) aufzubauen, die Nonne werden will. Der Film funktioniert als satirisch überspitzte Auseinandersetzung mit der Frage nach Moral im kapitalistischen Geschäftsgebaren. Rundherum inszeniert Anderson das einmal mehr bis in die kleinste Nebenrolle starbesetzte Ensemble in ulkigen Szenen und kombiniert die für ihn typische Verspieltheit mit makabrem Humor.

Der phönizische Meisterstreich (USA/Deutschland 2025). Regie: Wes Anderson. Buch: Wes Anderson, Roman Coppola. Mit: Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch. Länge: 101 Min.

Blindgänger

In der Mitte von Hamburg führt der Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg zu einer weitreichenden Evakuierung und zum Ausnahmezustand bei vielen Bewohnern. Im Mittelpunkt des Episodenfilms stehen Menschen wie Lane (Anne Ratte-Polle), Teil des Bombenentschärfungsteams, die mit psychischen Problemen infolge zweier Panikattacken zu kämpfen hat, Lanes Mutter Margit (Barbara Nüsse), die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt hat, oder der Afghane Junis (Ivar Wafaei), dem die Abschiebung droht. Im Laufe der Evakuierung zeigen sich die kleinen und großen zwischenmenschlichen Dramen ebenso wie ganz unterschiedliche Blicke auf Kriegstraumata. Kombiniert mit knackigem Soundtrack und eine der Kinoleinwand würdigen Bildgestaltung entsteht ein gelungener Beitrag des modernen deutschen Kinos.

Blindgänger (Deutschland 2024). Regie und Buch: Kerstin Polte. Mit: Anne Ratte-Polle, Barbara Nüsse, Haley Louise Jones, Bernhard Schütz, Claudia Michelsen, Daniel Sträßer, Ivar Wafaei. Länge: 95 Min.

On Swift Horses